samedi, 22 février 2025

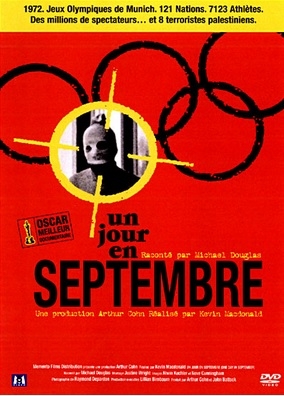

Un Jour en septembre (DVD)

C'est le titre d'un "vieux" documentaire de Kevin Macdonald (qui, à l'époque, n'avait pas encore réalisé Le Dernier Roi d’Écosse), sorti en 1999 et lauréat de l'Oscar, dans sa catégorie, en 2000 (devant le Buena Vista Social Club de Wim Wenders).

C'était l'année où avaient été distingués Sam Mendes et Kevin Spacey (pour American Beauty), mais aussi (en tant que second rôle) Michael Caine et Angelina Jolie, Pedro Almodovar (pour Tout sur ma mère), les décors de Sleepy Hollow (de Tim Burton), les effets spéciaux du premier Matrix... sans oublier You'll be in my heart, la chanson composée par Phil Collins pour le film d'animation Tarzan (un Disney, bien entendu). Étaient repartis bredouilles les œuvres suivantes : Le Talentueux Mr Ripley (avec Matt Damon), Révélations (de Michael Mann), Sixième Sens (le meilleur Shyamalan ?), La Ligne verte (avec Tom Hanks), Magnolia (de Paul Thomas Anderson) et Dans la peau de John Malkovich (de Spike Jonze)... Quelle année !

Le documentaire de Macdonald m'est revenu en tête en raison de la sortie récente de 5 septembre, consacré lui aussi au massacre de Munich, pendant les Jeux Olympiques d'été de 1972.

Voir les deux films à peu de distance l'un de l'autre fait surgir leurs ressemblances. Ils contiennent tous deux des images d'actualité de l'époque... mais la fiction sortie ce mois-ci comporte des scènes, jouées par des acteurs, d'une troublante vérité, proche du mimétisme quand on a les originaux sous les yeux.

L'avantage du documentaire de Macdonald est de ne pas se limiter à la vision de l'équipe d'ABC. Il a croisé les archives avec les déclarations de témoins américains, allemands et israéliens, s'appuyant notamment sur les interventions du chef de Mossad (à l'époque Zvi Zamir) et de la veuve d'un des membres de l'équipe olympique. Du côté allemand, même 27 ans après, on sent souvent la gêne, parce qu'il est évident que les services de sécurité, qu'ils soient bavarois au fédéraux (dépendant de Berlin) n'ont pas été à la hauteur. Sur les lieux du carnage final, certains se sont même fait tirer dessus par leurs compatriotes, qui les ont pris pour des membres du commando terroriste.

Celui-ci a aussi droit à la parole, à travers le dernier survivant du groupe, Jamal Al-Gashey, fier de ce qu'il a "accompli"... mais se terrant pour échapper aux tueurs du Mossad.

Sur le fond, quelques nuances distinguent le documentaire de la fiction. Ainsi, aujourd'hui, on sait que les sportifs en goguette, qui ont fait entrer par mégarde les terroristes dans le village olympique, n'étaient pas états-uniens mais canadiens.

Le documentaire a marqué les esprits pour plusieurs raisons. Il est le résultat d'un travail fouillé, pas unilatéral dans le traitement des informations. Il a été tourné avec un réel souci pédagogique, pour faire comprendre les tenants et les aboutissants au plus grand nombre, avec notamment quelques animations pour expliquer le dénouement. Il a choqué certains à cause des plans des deux premières victimes (aux visages floutés). Il contient enfin une révélation, celle que l'échange des trois terroristes rescapés (réalisé deux mois plus tard) entre la RFA et les Palestiniens qui avaient pris en otage un avion reliant Beyrouth à Francfort... était en réalité une opération d'enfumage, les autorités ouest-allemandes étant peu désireuses de se coltiner l'organisation d'un procès, surtout au regard des menaces que les mouvements terroristes faisaient planer sur le pays.

P.S. I

Un site allemand a réalisé une sorte de mémorial virtuel dédié aux onze victimes du massacre, chacune ayant droit à une page souvenir (fort bien documentée), en allemand et en anglais :

David Berger (né en 1944)

Zeev Friedman (né en 1944)

Yossef Gutfreund (né en 1931)

Eliezer Halfin (né en 1948)

Yossef Romano (né en 1940)

Kehat Schor (né en 1919)

Amitzur Shapira (né en 1932)

Mark Slavin (né en 1954)

Andrei Spitzer (né en 1945)

Yakov Springer (né en 1921)

Moshe Weinberg (né en 1939)

Ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de cette affaire : aucune des victimes n'est née dans l’État israélien (recréé en 1948). Les deux plus jeunes du groupe (Slavin et Halfin) ont vu le jour en URSS, tout comme Friedman. Quatre autres sont nés en Europe de l'Est : Springer (en Pologne), Gutfreund, Schor et Spitzer (dans la Grande Roumanie). Berger et Romano sont plus atypiques : le premier est né aux États-Unis (à Cleveland), le second dans la Libye italienne (à Benghazi). Restent Weinberg et Shapira, qui ont vu le jour dans la Palestine mandataire (sous autorité du Royaume-Uni), à Haïfa et Tev Aviv.

Le plus terrible est que ceux qui sont nés en URSS, Pologne et Roumanie sont très souvent des rescapés de la Shoah. Ils ont échappé aux nazis (et à leurs collaborateurs polonais, roumains...), pour tomber, des années plus tard, sous les balles de Palestiniens.

P.S. II

Le DVD ne contient aucun supplément (à part la bande-annonce).

P.S. III

Un certain Raymond Depardon figure au générique : il était en charge de la photographie.

20:22 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Les commentaires sont fermés.