jeudi, 30 janvier 2025

Mufasa

A l'ère du développement durable et de la collecte sélective des déchets, les géants d'Hollywood se mettent au diapason et pratiquent un recyclage éhonté de leurs anciens succès. Et donc, cinq ans et demi après la nouvelle version du Roi lion, en voici la préquelle, elle aussi en animation numérique.

Pour être vraiment honnête, je dois dire que, dans une grande salle, sur l'écran, c'est souvent superbe. Paysages et animaux sont soignés (plus que les dialogues et les chansons en tout cas...), en particulier les félins... et donc je craque.

Derrière cette représentation de gros chats au comportement souvent anthropomorphe, il ne faut pas chercher trop de réalisme, même si, au niveau de l'animation, on a parfois l'impression que les auteurs ont regardé des documentaires animaliers.

Mufasa, le papa de Simba, a connu un destin semblable à celui de son fils. Il a été séparé de sa famille, victime de trahison, a rencontré l'amour en exil, au fur et à mesure qu'il se bâtissait une stature de roi de la jungle. Bref, rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que les personnages féminins (principalement les lionnes) sont très présents dans l'histoire.

Cela dure quasiment deux heures, mais l'on ne s'ennuie pas, tant les péripéties sont nombreuses. Je trouve même que cela va un peu trop vite au début. J'aurais aimé qu'on nous laisse savourer davantage certaines scènes, avec ces magnifiques félins en mouvement.

Sur le fond, il question de famille, d'amitié, d'amour et de solidarité inter-espèces, avec des messages généreux, bien que parfois un peu cucul-la-praline. La beauté des images aide à supporter ces points faibles... ainsi que la médiocrité des chansons (entendues en version française).

P.S.

J'ai comme l'impression qu'on nous prépare une suite, centrée sur le personnage d'une jeune lionne...

20:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 27 janvier 2025

Vol à haut risque

Cela commence comme Ma Cabane au Canada en Alaska et cela continue sur un air de Y a-t-il un pilote pour sauver le témoin ?... Le nouveau film de Mel Gibson oscille donc entre thriller et comédie. On ne sait pas toujours s'il s'agir de premier ou de second degré... et cela vaut peut-être mieux.

Les trois quarts de l'histoire se déroulent dans un avion, un vieux Cessna dont on se demande s'il a vraiment besoin des péripéties qui se déroulent à l'intérieur pour risquer de s'écraser. J'ai trouvé ce huis-clos assez réussi, entre un pilote psychopathe, une US Marshall autoritaire et un témoin casse-couilles.

Cependant, Mark Wahlberg en fait trop dans le genre tueur impitoyable, dingo... et à moitié chauve ! (Mais qui est responsable de cette caractérisation ridicule ?) Même chose pour Topher Grace, l'horripilant comptable repenti d'un gang mafieux. En revanche, Michelle Dockery (déjà très emballante dans Downton Abbey II) est absolument délicieuse en policière autoritaire, tenace, mais tout de même un peu tenaillée par son passé. J'ai pris beaucoup de plaisir à la voir menotter... et frapper ces messieurs. Ils ont bien de la chance !

L'agent Madelyn Harris a donc fort à faire, entre un assassin complètement barré, un témoin au mental d'un gamin de dix ans, une patronne un peu à l'ouest (et suspecte), le patron de sa patronne lui-même aussi suspect... et un contrôleur aérien dragueur... mais dont elle a bigrement besoin pour tenter de mener l'avion à bon port.

L'intrigue est cousue de fil blanc, mais contient quelques moments spectaculaires et/ou cocasses. L'écrin alaskien de ce périple aérien est très joli... mais totalement virtuel : ça a été tourné à Las Vegas, dans un machin ultra-moderne.

Cela fait agréablement digérer un repas, en soirée, mais cela sera assez vite oublié.

23:01 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Jouer avec le feu

C'est dans une salle remplie de mamans et de grands-mamans que je me suis retrouvé pour voir ce film consacré à un papa formidable. Vincent Lindon a la cote auprès de ces dames et il est vrai qu'on lui a taillé un costume des plus séduisants : veuf inconsolable, papa poule pour ses fils déjà grands, cheminot caténairiste pointilleux, ancien militant syndical (sans doute CGT) et toujours militant de gauche, de la vraie, celle qui n'aime ni les racistes ni les patrons.

... et cela tombe bien (ou mal), puisque l'un de ses fils va se faire entraîner par une bande de crânes rasés aux idées courtes. Ce fils est incarné par un autre acteur formidable, Benjamin Voisin (qu'on a pu voir notamment dans Illusions perdues).

J'ai aimé ce début, où le réalisateur met en valeur le travail des ouvriers du train ainsi que la passion du football, capable de réunir dans les stades ouvriers et cadres, gauchos et fachos, noirs et blancs....

Le père se retrouve dans une situation que nombre de (grands)parents progressistes doivent connaître : voir une partie de sa progéniture contaminée par les idées haineuses, jusqu'à la violence extrême. Dans cette situation, le père est placé devant un dilemme : soit il essaie à tout prix de ramener son fils dans "le camp du bien", quitte à le perdre définitivement, soit il accepte sa dérive, l'espérant temporaire et se positionnant comme un refuge possible pour le jeune homme égaré.

La deuxième heure embarque le film dans une direction inattendue. Deux coups de théâtre font sortir l'intrigue des chemins balisés. Même si je trouve le trait un peu trop appuyé, je reconnais que cette histoire est forte, interprétée par des comédiens de premier plan.

19:19 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, france

mardi, 21 janvier 2025

Je suis toujours là

Cette phrase pourrait être prononcée par deux personnages de cette fiction à caractère documentaire. De prime abord, on pense au père de famille, ancien député brésilien (de gauche), ingénieur, qui disparaît au début des années 1970, suite à une arrestation à son domicile. Son absence se fait cruellement sentir, elle rend sa présence (en pensées et en photographies) plus cruciale que jamais.

Mais cette phrase pourrait tout aussi bien sortir de la bouche de son épouse, archétype de la grande bourgeoise qui, après des études universitaires (sans doute inachevées), s'est dévouée à l'éducation des (cinq) enfants et à la tenue de la maison familiale. Formidablement incarnée par Fernanda Torres (qui mériterait de recevoir une statuette en mars prochain), l'épouse un peu compassée doit prendre les rênes de la famille et sortir de sa zone de confort. On la croit dévastée (ce qu'elle est, dans un premier temps), mais elle va bigrement rebondir, de manière assez inattendue (pour qui ne connaît pas l'histoire de la personne qui inspiré ce rôle).

En attendant cette opiniâtre transformation, Walter Salles nous livre une première partie très enlevée. Avec une image d'aspect pelliculaire, des couleurs parfois un peu saturées et une entraînante musique d'époque (brésilienne, anglo-saxonne... et même française), le réalisateur ressuscite le début des années 1970, dans la classe moyenne progressiste de Rio. Les premières années de la dictature militaire semblent avoir peu frappé cette élite, qui s'estime (peut-être à tort...) intouchable. On gagne bien sa vie, on s'amuse et, parfois, on aide les mouvements armés qui s'opposent au régime. Tout cela est montré avec subtilité et une certaine fluidité dans la mise en scène. Les interprètes sont excellents.

Au bout d'un moment, cela se dégrade. Commence alors une sorte de thriller politique, là encore brillamment mis en scène, avec une étonnante économie de moyens. Salles parvient à camper des ambiances très différentes, sans effet tape-à-l’œil. On pense à certains films consacrés à la dictature argentine (comme Garage Olimpo, Buenos Aires 1977, Agnus Dei, Rojo, et, l'an dernier, They shot the piano player) ou à son équivalent chilien (Nostalgie de la lumière, Le Bouton de nacre ou, plus récemment, Chili 1976, dont l'héroïne est aussi une femme).

La fin a parfois désarçonné certains spectateurs. Elle nous fait faire un petit bond dans le temps, nous projetant à une étape de la vie où la mémoire du passé revêt une importance particulière. J'ai trouvé cette conclusion très émouvante et le film, globalement, remarquable. C'est mon premier coup de cœur de l'année 2025.

20:22 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 20 janvier 2025

Un mystérieux résistant aveyronnais

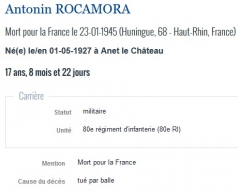

Il a fait l'objet d'un article, aujourd'hui, dans Centre Presse. Il s'agit d'Antonin Rocamora, un illustre inconnu. Il s'était engagé très jeune, avant ses dix-huit ans (en sachant qu'à l'époque la majorité était fixée à 21...), dans la nouvelle armée française (celle dirigée par de Lattre de Tassigny)... et il est mort, quelques mois plus tard, il y a bientôt 80 ans, en Alsace, comme le précise la fiche qui lui est consacrée sur le site Mémoire des hommes :

Le lecteurs aveyronnais noteront la coquille concernant la commune de naissance, qui n'est pas « Anet le Château » mais Onet-le-Château.

En consultant les archives en ligne de l'Aveyron (partie recensements de la population), je n'ai pas trouvé trace du moindre Rocamora, dans la commune d'Onet, en 1931 comme en 1936.

La naissance dans cette commune-là ne fut peut-être que le fruit du hasard. Le nom Rocamora me semble d'origine espagnole. C'est peut-être dans le bassin (du côté d'Aubin) qu'on a des chances de trouver trace de la famille.

22:52 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historie, occitanie, actualité, actualite, actu, actualites, actualités

dimanche, 19 janvier 2025

Personne n'y comprend rien

Le titre est une citation de Nicolas Sarkozy, lors d'un entretien télévisé au cours duquel il se défend des accusations portées contre lui. Les journalistes de Mediapart le "prennent au mot". Devant la caméra de Yannick Kergoat, ils ont pour objectif de rendre intelligible l'ensemble de ce qu'on peut appeler "le dossier Kadhafi", auquel ils ont déjà consacré un livre. L'avertissement du début comme le texte qui s'affiche à la fin (qui évoquent la présomption d'innocence) sont à considérer avec recul. Je pense que ce sont des précautions pour éviter des poursuites, le film étant un brûlot à charge, qui sort à point nommé, quand débute un nouveau procès de l'ancien président de la République.

Pour que cette heure quarante consacrée à des magouilles politico-financières ne soit pas trop austère, un dispositif audiovisuel a été mis en place. Le cœur du documentaire est constitué d'entretiens face caméra, dans ce qui ressemble à un appartement bourgeois du centre de Paris. Ces séquences sont croisées avec des archives télévisuelles, des extraits d'articles... presque tous de Mediapart (exceptionnellement du Monde ou de Libération, où a jadis travaillé Laske). Sur les affaires Sarkozy, il manque notamment les enquêtes du Canard enchaîné... mais, étant donné les mauvaises relations qu'entretient Laske avec sa direction, cette absence n'est guère étonnante.

A ce matériau de base sont ajoutés des documents issus des dossiers judiciaires, notamment des écoutes téléphoniques et des relevés de textos.

Enfin, de manière très pédagogique, une frise chronologique se déroule au bas de l'écran, pour situer tel ou tel événement dans l'historique des affaires politico-judiciaires.

C'est donc assez passionnant à suivre et cela nous fait revivre un pan de l'histoire de la Ve République, de la deuxième cohabitation (1993-1995) au début des années 2020. Outre Nicolas Sarkozy, les principales cibles des auteurs sont Claude Guéant et Brice Hortefeux, auxquels il faut ajouter Thierry Gaubert, "Mimi" Marchand, ainsi que les (troubles) intermédiaires Ziad Takieddine et Alexandre Djouhri.

C'est dans l'utilisation des déclarations de ces deux derniers que l'on sent le plus l'orientation du film. Les journalistes ont choisi de considérer comme fiables les propos qui vont dans le sens de la condamnation de N. Sarkozy et tentent plutôt de démonter les affirmations qui vont en sens contraire. C'est peut-être la partie la moins convaincante du film. Le reste est assez accablant, mais fondé sur très peu de preuves tangibles. Le propos s'appuie bien sur des recoupements (principalement de déclarations), mais on aboutit plutôt à un faisceau de présomptions.

Ainsi, la seule preuve matérielle d'un versement d'argent reliant la Libye à l'entourage de Nicolas Sarkozy est un virement (en deux temps) de 440 000 euros, destiné à Thierry Gaubert, par l'intermédiaire de Z. Takieddine (plus précisément d'une de ses sociétés). Mais rien dans le film ne permet d'affirmer que cette somme, reçue par ce familier de N. Sarkozy, a un lien avec sa campagne présidentielle. Comme le précisent les auteurs du documentaire, Gaubert était de lui-même devenu proche de Z. Takieddine, indépendamment de sa relation avec le futur président de la République. Le versement, incontestablement originaire de Libye, pourrait avoir servi à autre chose.

Du coup, celles et ceux qui n'aiment pas l'ancien président trouveront que le film démontre implacablement sa culpabilité. Celles et ceux qui l'apprécient trouveront que la démonstration repose sur des bases fragiles. Pour moi, le financement de la campagne présidentielle de 2007 demeure toutefois incontestablement entaché de malversations... mais, si les avocats de N. Sarkozy se débrouillent bien, cela pourrait ne déboucher que sur la condamnation des "fusibles", en particulier Claude Guéant.

Une zone grise demeure inexpliquée : pourquoi le camp sarkozyste, qui semblait jusqu'en 2010 si proche du dictateur libyen, a-t-il aussi brutalement retourné sa veste ? (C'était avant que ne sortent les enquêtes.)

10:22 Publié dans Cinéma, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, politique, france, médias, presse, journalisme

samedi, 18 janvier 2025

Hiver à Sokcho

Réalisée par un Franco-Japonais, cette adaptation d'un roman évoque la rencontre de l'Orient et de l'Occident, à travers un métissage franco-(sud-)coréen. L'action se déroule dans une petite ville de province, Sokcho, à proximité de la Corée du Nord.

Cette localisation est l'occasion, pour le réalisateur, de placer l'une de ses séquences aux alentours de la célèbre DMZ, zone démilitarisée qui sert de frontière entre les deux Corée... et qui se visite (sous certaines conditions).

Le début est assez emballant, avec des plans en panoramique ou en travelling, qui présentent le paysage (urbain comme rural) de manière inspirée. Le souci esthétique ne conduit cependant pas le réalisateur à nous livrer une carte postale de cette région : le dessinateur Yann Kerrand (Roschdy Zem, qu'on déjà vu bien meilleur ailleurs) semble débarquer dans une province reculée et loge dans l'une des plus mauvaises chambres d'un hôtel médiocre.

J'ai d'ailleurs été agacé par ce personnage. C'est un Français plutôt mal élevé, un peu mufle sur les bords (et peut-être aussi au milieu), avec un côté "artiste" qu'on a trop exagéré à mon goût. J'ai davantage apprécié la composition de Bella Kim en jeune femme entre deux mondes, trop française pour être considérée par certains de ses concitoyens comme une compatriote pur jus et trop coréenne pour pouvoir passer pour une authentique Française.

A travers son personnage, on nous fait aussi toucher du doigt la pression sociale qui pèse sur les jeunes femmes. Au-delà d'un certain âge, il faut être mariée et il convient de se plier aux canons modernes de la beauté. Le problème est que, quand on voit la comédienne (que je trouve ravissante), on se dit que certaines réflexions sont hors-sujet, ou bien révèlent la bêtise des personnes qui les profèrent, complètement bouffées par la banalisation du recours à la chirurgie esthétique dans ce pays. En revanche, rien ne nous est dit des difficultés qu'a pu rencontrer la mère à élever seule sa fille, de surcroît issue d'une union avec un étranger.

Pendant la majorité du film, le doute demeure sur le personnage de Yann Kerrand : est-il ou pas le père de Soo-Ha ? Qu'est-il réellement venu faire dans ce bled ? Et la jeune femme, que cherche-t-elle en se rapprochant de lui ?

La résolution de ces pseudo-énigmes n'est guère passionnante. En revanche, de nombreuses scènes font preuve d'un véritable sens de la mise en scène, avec une habile utilisation des grands espaces (une plage, un pont urbain) comme des ambiances confinées (une chambre d'hôtel, une minuscule salle de bains). Les scènes de repas sont de plus très alléchantes, faisant un peu penser à L'Odeur de la papaye verte, de Tran Anh Hung.

Du coup, je suis sorti de là mitigé. La forme est réussie, mais je trouve que le fond manque de substance ; il est de plus parfois abordé de manière maladroite.

19:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Conclave (le roman)

Quand j'ai évoqué le fait que Conclave, le récent film d'Edward Berger, était l'adaptation d'un roman éponyme, j'ai, presque toujours, provoqué la surprise chez mes interlocuteurs. Pourtant, le bouquin a connu le succès lors de sa sortie en France. Il a bénéficié d'une édition de poche en 2016 et il est ressorti depuis, avec une nouvelle couverture (liée au film). C'est la précédente édition que je me suis procurée, à la fin de l'année dernière :

L'auteur, Robert Harris, est un ancien journaliste, reconverti dans le roman historique, genre dans lequel il a connu le succès (un succès mérité selon moi). J'ai lu plusieurs de ses livres et je n'ai jamais été déçu. Parmi ceux-ci, je conseille notamment Fatherland, Enigma et Archange.

L'adaptation cinématographique est assez fidèle au roman. Parmi les différences, il en est une qui est d'importance : le personnage principal (le Doyen). Dans le film, il s'agit du cardinal Lawrence (un Britannique), interprété (avec talent) par Ralph Fiennes. Mais, dans le roman, ce personnage est italien et s'appelle Lomeli. Cela donne une sensibilité légèrement différente à certaines scènes, selon qu'on les a lues ou vues filmées.

La trame de l'intrigue est grosso modo la même. J'ai préféré le roman en raison des détails supplémentaires qu'il fournit (notamment sur les scrutins). Je trouve aussi qu'il est plus évocateur, sur le plan visuel, quand il est question des déplacements des cardinaux ou des tableaux présents au Vatican. (C'est peut-être dû aussi au talent de la traductrice, Natalie Zimmermann.)

Quand on a vu le film avant de lire le roman (ce qui est mon cas), on repère, à intervalle régulier, les indices disséminés par l'auteur pour annoncer l'ultime coup de théâtre, qui est le même dans les deux œuvres. Du coup, je trouve que la révélation finale est moins abrupte dans le roman que dans le film... et, donc, pour moi, moins grotesque.

(Il serait intéressant de connaître l'opinion de personnes qui ont lu le roman avant, pour savoir si leur ressenti est le même.)

10:52 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, roman, littétarure, livre, livres

dimanche, 12 janvier 2025

Columbo au féminin

J'ai récemment découvert une nouvelle série policière, Elsbeth, dont la diffusion a débuté mercredi dernier, sur TF1. Dans le jargon télévisuel, elle est qualifiée de spin-off, c'est-à-dire qu'elle est dérivée d'une autre série... deux, en fait : The Good Wife et The Good Fight (dont je crois n'avoir jamais vu le moindre épisode).

Le personnage principal est une avocate, qui a quitté Chicago pour New York, afin de "chaperonner" les enquêteurs de la police criminelle, dont la réputation a été entachée par plusieurs scandales. On apprend assez rapidement qu'une autre mission lui a été (discrètement) assignée : vérifier si la direction de la Crim' n'est pas corrompue.

Cette avocate ne paie pas de mine, de prime abord. Avec sa bonne humeur, son côté excentrique et ses sacs improbables, elle est, tout comme son auguste devancier à l'imperméable fatigué, régulièrement sous-estimée, voire méprisée. Mais la dame a de la ressource : calée en droit, très observatrice et ne lâchant jamais une affaire, elle veille à coincer les criminels.

Un autre point commun entre les aventures de la néo-New Yorkaise et celles de l'inspecteur californien est le fait qu'on connaisse le coupable dès le début. On nous montre le crime en train de se commettre (plus ou moins adroitement) et, en général, on en connaît le mobile. Le reste de l'épisode est consacré à la manière dont la consultante va orienter les enquêteurs (parfois pas très subtils... surtout quand ce sont des hommes) dans la bonne direction, pour finalement confondre l'assassin. (Je l'ai écrit au masculin parce que, jusqu'à présent, je n'ai vu que des hommes blancs hétéros dans le rôle des criminels. J'espère qu'à ce niveau, un peu plus de diversité -et, n'hésitons pas à l'ajouter, de réalisme- sera visible dans les épisodes suivants.) A noter aussi l'ébauche d'une relation de "sororité" (émaillée d'humour) entre l'avocate et une policière afro-américaine. Pour l'instant, on ne nous baratine pas avec sa vie privée (forcément compliquée, si elle est l'héroïne d'une série policière)... et c'est tant mieux.

Dans le premier épisode, Bienvenue à New York, on voit l'avocate débarquer dans la mégapole, des étoiles plein les yeux. Elle a fort à faire dès sa première participation à une enquête : le coupable (que personne sauf elle ne suspecte) est un acteur connu, aussi professeur de théâtre, qui a coutume de coucher avec certaines de ses étudiantes, qui ont la moitié de son âge. Derrière l'aspect criminel se profile une dénonciation de certaines mœurs du show business.

Le deuxième épisode, De la télé à la réalité, a pour cadre une émission très populaire (dont la policière afro est une fan absolue). J'ai trouvé le scénario un peu trop gentil avec ce genre de programme, mais l'enquête est bien menée et l'allant de la comédienne principale (Carrie Preston) emporte le morceau.

Il reste à savoir si ce schéma va tenir la distance. Dans Columbo, outre le jeu de Peter Falk (et le talent de Serge Sauvion, sa voix française), c'est la présence d'invités prestigieux (dans le rôle des assassins) qui faisait le sel de certains épisodes. Je n'en avais pas moins été assez rapidement lassé. C'est le risque ici aussi.

17:11 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, médias

samedi, 11 janvier 2025

Panda

TF1 vient de commencer la diffusion de la deuxième saison de cette série française, que l'on peut qualifier de comédie policière. Ses ingrédients sont puisés à deux sources : la tradition des enquêtes à deux et l'univers (réel ou supposé) du chanteur Julien Doré, qui incarne le héros éponyme, Victor Pandaloni, surnommé (par apocope) Panda.

La partie la moins novatrice est cette énième version d'un duo d'enquêteurs au départ mal assortis mais qui, inéluctablement, vont finir par se rapprocher. Ophélia Kolb (qu'on voit beaucoup à la télévision) fait bien le job dans la peau d'une capitaine tenace, un peu rude de prime abord. A ses côtés, Julien Doré (Panda) occupe la place habituelle du consultant un peu "décalé".

En fait, il s'agit d'un ancien flic, qui a tout laissé tomber... mais qui pourrait reprendre du service. Sa rencontre avec la policière (dans le premier épisode de la saison 1) ne manque pas de saveur (voir ci-dessus). Celle-ci pense d'abord n'avoir à faire qu'au gérant baba-cool d'une paillote quelconque.

Il faut dire que Panda est assez déconcertant. Très branché méditation et non-violence, ce végétarien ne se déplace qu'à vélo, porte des sandales d'une célèbre marque germanique, ne possède pas d'ordinateur ni de smartphone... mais il va reprendre goût à la traque des criminels.

Le scénario comme la mise en scène jouent de l'image de Julien Doré, qui lui-même sait faire preuve d'autodérision. Je pense qu'à plusieurs reprises, certaines péripéties font référence à des détails de ses chansons.

Le duo de protagonistes est complété par des seconds rôles plutôt bien campés. Si je suis moyennement convaincu par Gustave Kervern en commissaire, je trouve Hélène Vincent remarquable en maman de substitution, ancienne braqueuse qui veille désormais sur Panda... et son fils adoptif, un djeunse assez agaçant. J'aime aussi beaucoup le personnage de la médecin-légiste (une petite coquine...) ainsi que celui du subordonné des enquêteurs, un certain Stan, reconnaissable à son horrible coupe-mulet (qui, dans un pays normalement constitué, devrait lui valoir plusieurs années de prison). Il est interprété par Maxence Lapérouse, que l'on a pu voir dans César Wagner (tout comme Ophélia Kolb, d'ailleurs).

Les intrigues sont correctement écrites, émaillées d'humour. C'est de plus bien filmé, avec de belles images de la Camargue. J'ajoute que la musique s'insère parfaitement dans l'ensemble. On la doit à Adrien Durand.

En replay, sur TF1+, on peut actuellement (re)voir l'intégralité de la saison 1, ainsi que les deux premiers épisodes de la saison 2 : Le Chant des sirènes, dont l'intrigue "aquatique" semble avoir été écrite pour coller le plus possible à Julien Doré, et Un Mariage, un enterrement, qui, en parallèle d'une enquête autour d'un enterrement de vie de jeune fille qui s'est mal terminé, explore davantage les relations entre les deux policiers (Panda et Lola).

Cela ne révolutionne pas le genre, mais, cela fait passer un bon moment.

16:43 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, médias

vendredi, 10 janvier 2025

Criminal Squad : Pantera

Pour profiter pleinement de ce film d'action moulé à la louche, roulé sous aisselles, il n'est pas nécessaire d'avoir vu le premier volet, sorti il y a sept ans.

En revanche, je conseille de choisir une séance en version originale sous-titrée, le plurilinguisme des dialogues contribuant au sel de l'intrigue. Pensez donc : les deux "héros" sont citoyens états-uniens (parlant donc l'anglo-américain, leurs tentatives dans d'autres langues se révélant en général pathétiques), ils vont s'associer avec de redoutables braqueurs originaires des Balkans (parlant le serbo-croate... et sans doute inspirés de la bande des Pink Panthers), se retrouver confrontés à une mafia italienne (pudiquement appelée Octopus...), le tout se déroulant d'abord à Anvers (avec quelques Flamands, pas roses du tout), puis à Nice (en fait aux Canaries, mais bon, on va pas chipoter...).

Du coup, on entend souvent causer dans la langue de Molière François Bayrou, par d'authentiques acteurs francophones... et par d'autres, s'exprimant dans ce qu'on appelle parfois "le français de Hollywood", qui peut passer pour du français pur jus aux oreilles d'un public anglo-saxon qui n'est jamais venu en vacances dans l'Hexagone.

Deux braquages sont au cœur de l'intrigue. Le premier n'est qu'un avant-goût, mais il est efficacement mis en scène. Toutefois, avant qu'on nous serve le plat de résistance de ce film (la séquence du second braquage, vraiment très réussie), il faut attendre un peu et supporter plusieurs scènes plus ou moins bien jouées/dirigées. On a ainsi droit à quelques idées reçues sur les Frenchies (en retard à leurs rendez-vous, bouffeurs de croissants, obnubilés par le football et pas très futés). Quelques traits d'humour font mouche, mais le bilan global est plus que mitigé.

C'est un peu à l'image de la distribution. Gerard Butler (qui coproduit le film, notamment avec le rappeur 50cent...) ne cesse de décliner physiquement. Resplendissant jadis dans 300, il avait encore de l'allant dans La Chute de Londres, beaucoup moins dans La Chute du président et Mayday. Il est désormais proche de la clochardisation. Le réalisateur Christian Gudegast filme avec putasserie gourmandise l'ancien héros qui a perdu de sa superbe... et qui doit désormais compter au moins autant sur son intellect que sur son physique. C'est pas gagné...

Fort heureusement, il est bien entouré. Plusieurs seconds rôles sont incarnés par des vedettes de MMA, musculeuses et teigneuses comme il faut... la plus redoutable étant pourtant Jovanna, une organisatrice aussi séduisante qu'intelligente et déterminée, interprétée par Evin Ahmad, peut-être la révélation de ce film, où elle fait chavirer le cœur de quelques gros bras (sans parler de ceux des spectateurs masculins de la salle).

Complot, faux-semblants, cascades, gadgets numériques et poursuite en voiture sont au programme. On ne s'ennuie pas... mais l'on se désole de l'ultime coup de théâtre, aussi invraisemblable qu'inutile.

22:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 05 janvier 2025

Le retour de César Wagner

Ce mois de janvier voit le retour sur France 2 du plus atypique des capitaines de police français, dont j'ai découvert les aventures il y a deux ans. La chaîne publique nous propose des rediffusions et, surtout, deux épisodes inédits.

Vendredi 3 janvier, nous avons eu droit au dixième volet de ses aventures, intitulé Les Raisins de la Koehler, un jeu de mots entre le titre du roman de Steinbeck et le nom de famille de la supérieure hiérarchique de Wagner, la commissaire, interprétée par Joséphine de Meaux (actuellement à l'affiche d'Un Ours dans le Jura). L'enquête policière met en cause des cousins de celle-ci, l'un d'entre eux étant interprété par Bruno Solo (qui en fait un peu trop en vigneron bourru).

L'intrigue est assez tortueuse... et comique. Olivia Côte (Élise) est toujours aussi savoureuse en médecin-légiste déjantée et les T.O.C. du capitaine sont assez bien mis en scène, avec une nouveauté dans cet épisode : l'utilisation d'une montre connectée, dont le capitaine pense qu'elle l'aidera à gérer son stress. C'est une source régulière de gags... et l'objet va jouer un rôle dans la résolution de l'énigme.

Vendredi prochain, 10 janvier, sera diffusé Hors jeu, le onzième épisode. Son intrigue a un fond assez sinistre, fait de harcèlement dans le milieu sportif. S'y mêle un aspect cocasse : le concours de morts bizarres qui oppose les légistes de France et de Navarre. S'ajoute à cela un contexte très délicat pour Élise : son père est frappé par cette saloperie d'Alzheimer.

Dans le rôle, j'ai eu le plaisir de revoir Rufus et j'ai trouvé Olivia Côte très touchante, dans un autre registre que celui de la gaudriole. J'ai été d'autant plus touché que je suis passé par là. Il est terrible de voir une personne que l'on aime changer complètement de personnalité, puis dépérir de manière inéluctable.

Au-delà de certains aspects macabres, sans que je puisse trop l'expliquer, je trouve que la série distille une bonne humeur communicative, à laquelle contribue sans doute une agréable musique d'ambiance.

02:02 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, télé, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 04 janvier 2025

Six jours

Au début de l'histoire, ces six jours sont ceux qu'il reste à la police pour boucler une enquête criminelle (ou, du moins, trouver de nouveaux éléments permettant d'obtenir le prolongement du délai) avant que la prescription ne soit atteinte. Aujourd'hui, le délai a été porté à trente ans mais, à l'époque, il ne courait que sur dix ans.

Une partie du film est donc constituée d'une course contre la montre, celle que mènent un commandant de police obstiné (Sami Bouajila, impeccable) et la mère d'une enfant (Julie Gayet, surprenante), une cadre sup' qui n'a pas coutume de renoncer. A cette trame principale se mêlent des événements s'étant déroulés dix ans auparavant... et d'autres, se produisant, à l'inverse, des mois plus tard. C'est l'occasion de souligner la qualité du montage, à deux niveaux. D'une part, il croise habilement les époques, celles-ci étant identifiables sans peine. D'autre part, à certains moments, une scène est volontairement coupée pour que nous n'en connaissions pas immédiatement la conclusion. Cela provoque un effet de suspens et nous oblige à nous poser des questions quand on voit une scène ultérieure, sans savoir exactement comment la précédente s'est achevée.

Vous me sentez emballé par ce film (et c'est le cas)... et pourtant, au début, j'ai eu très peur. La première séquence m'est apparue trop mélo, larmoyante, avec une grosse musique pour souligner le drame. De surcroît, j'avais du mal à comprendre précisément comment un personnage pouvait être décédé. Il convient toutefois d'être très attentif à ce qu'on nous montre, parce que nous allons revivre cette séquence à deux reprises. Du point de vue d'une femme, on passe à celui d'un homme (qui revit ce moment traumatique), puis à celui d'un troisième personnage, vers la fin.

C'est donc une histoire très bien conçue, bien filmée (par l'auteur d'Insensibles), même si l'on a parfois un peu abusé de la pluie (ce qui peut s'expliquer par le fait que l'intrigue est inspirée de celle d'un film sud-coréen). Les acteurs sont épatants. Bouajila et Gayet sont (efficacement) épaulés par des figures de la fiction télévisuelle : Marilyne Canto, Manon Azem (une ex de Section de recherches), Philippe Resimont, Dimitri Storoge, Yannick Choirat, Gilles Cohen.

Je ne vais pas trop en rajouter, mais sachez que l'intrigue comporte une sorte de twist et que celui-ci est porteur de sens. Comme dans le récent Juré n°2 d'Eastwood, à un moment, certains personnages se demandent si la morale est compatible avec le strict respect de la loi. Même si leurs histoires sont différentes, ces deux films mettent en scène de manière convaincante un dilemme moral. Cela permet à ce modeste polar d'attendre un niveau inattendu. C'est l'excellente surprise de ce début d'année 2025.

23:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Sarah Bernhardt, la Divine

Ce faux biopic entrelace plusieurs périodes marquantes de la vie de la célèbre comédienne, en particulier 1896 (avec la journée hommage organisée en son honneur) et les années 1914-1923, les dernières de son existence tumultueuse. Diverses allusions à d'autres époques (notamment les années 1870 et 1880) parsèment l'intrigue, afin de brosser un portrait sensé être fidèle d'une femme hors du commun.

Pour l'incarner, il fallait une actrice d'exception : Sandrine Kiberlain, entourée d'une fine équipe empruntée à la Comédie française, à laquelle l'héroïne a d'ailleurs appartenu.

Derrière la caméra se trouve Guillaume Nicloux, qui nous a ravis l'an dernier avec Dans la peau de Blanche Houellebecq. Hélas, la plupart du temps, son talent n'est guère perceptible... à part dans la scène du début, qui n'est pas ce qu'elle semble être de prime abord. La suite est beaucoup plus conventionnelle, comme un film de commande.

Je suis aussi partagé à propos des dialogues. On a certes ménagé de nombreuses saillies au personnage principal (qui n'avait pas la langue dans sa poche et faisait souvent preuve d'une déstabilisante franchise), mais, trop souvent, on place des répliques littéraires dans la bouche d'acteurs qui ont l'air engoncé dans leurs beaux habits. (Ces tenues, tout comme les décors, flamboyants, sont toutefois à porter au crédit du film.)

Concernant le fond, là encore je ne suis guère enthousiasmé. J'ai eu l'impression qu'on juxtaposait des épisodes, plus précisément des rencontres : Sarah Bernhardt et la Guerre de 14, Sarah Bernahrdt et l'Affaire Dreyfus, Sarah Bernhardt et Victor Hugo, Sarah Bernardt et Edmond Rostand, Sarah Bernhardt et Sacha Guitry, Sarah Bernhardt et Emile Zola (à propos duquel le film affirme -de manière erronée- que c'est la comédienne qui l'aurait poussé à écrire son J'Accuse !)... Je pense qu'on a aussi exagéré la place occupée par sa liaison avec Lucien Guitry (très bien incarné par Laurent Lafitte, ceci dit).

La volonté de faire l'éloge d'une femme libre, intellectuellement et sexuellement, est tout à fait respectable, mais le résultat, sans être déshonorant, est un peu "pompier".

16:03 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 03 janvier 2025

Un Ours dans le Jura

Comme le déclarent assez vite deux des protagonistes de cette histoire, il n'y a pas d'ours dans le Jura... ou plutôt il n'y en a plus, depuis le milieu du XIXe siècle. Et pourtant... la première séquence nous présente un plantigrade d'assez grande taille, ma foi... en tout cas assez grand pour foutre la trouille aux humains qu'il croise. L'effet domino provoqué par sa présence, croisée avec celle de trois groupes d'humains, est efficacement mis en scène et monté.

Cela m'a mis dans de bonnes dispositions... et heureusement, parce que la suite n'est pas sans défauts, ni invraisemblances. Ainsi, quand Michel, le père de famille (Dubosc, plus ou moins convaincant) raconte ce dont il est responsable, il ne veille pas à ce que son fils n'entende pas. Plus loin, d'un plan à l'autre, son épouse (Laure Camaly, excellente) porte ou ne porte pas de gants, à un moment où c'est particulièrement crucial. Je pourrais aussi parler d'un téléphone portable, qu'une personne montre à un gendarme et qu'elle semble oublier de reprendre quand elle quitte le poste...

Néanmoins, globalement, la mécanique du rire fonctionne. Une ambiance à la Fargo règne dans cette partie du Jura, dont les habitants ne sont pas particulièrement futés... et où l'on prend parfois quelques libertés avec le respect strict de la loi. Compte tenu de la place que prend le personnage de Cathy (qui a les couilles que semble avoir perdues son mari), j'ai aussi pensé à Bonne conduite, où Laure Calamy s'était déjà distinguée.

Les autre seconds rôles sont en général bien campés. Emmanuelle Devos nous gratifie d'une jolie prestation en tenancière du Cupidon, un établissement pour adultes consentants... et les truands sont particulièrement redoutables, interprétés par des acteurs qui ont des tronches patibulaires (mais presque). Poelvoorde incarne un major de gendarmerie à la fois dépressif et débonnaire... mais le personnage de sa fille est vraiment agaçant (même si sa petite aventure nocturne ne manque pas de saveur). De manière générale, je trouve qu'on nous représente des parents plutôt laxistes avec leurs enfants. Quant au curé, je l'ai trouvé joué de manière appuyée (à l'image de certaines scènes d'ailleurs). Dubosc vise le comique de base, il ne fait pas dans la dentelle... et cela fonctionne.

Le film se veut aussi rassembleur sur certains thèmes. Ainsi, le couple formé par Cathy et Michel bat de l'aile et cette aventure va le ressouder. Dans le même ordre d'idée, les gendarmes sont dépeints comme bienveillants, notamment avec les migrants clandestins, qui sont tous des gars gentils. Enfin, le "pognon de dingue" récupéré dans le sac de sport va susciter beaucoup de convoitises... et finir par "ruisseler" sur le village. (On notera toutefois que certains bénéficiaires se lancent dans des achats qui n'ont pas grand chose à voir avec la subsistance.)

Au final, j'ai passé un bon moment, mais cela ne restera pas dans les mémoires.

P.S.

Aux spectateurs qui restent jusqu'à la fin, on propose une scène supplémentaire, qui voit le retour d'un protagoniste du début (indice : il s'appelle Valentin)...

13:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 02 janvier 2025

Irrational

J'ai récemment découvert cette série américaine (sur ma box mais les épisodes sont aussi accessibles sur le site de M6).

C'est un procedural, c'est-à-dire une série policière dont les épisodes suivent une certaine routine, chacun présentant une affaire complète (et, a priori, résolue à la fin). On a droit à un énième duo d'enquêteurs a priori mal assortis (ils ont divorcé l'un de l'autre) : Marisa, une gradée du FBI et Alec, un professeur de psychologie comportementale dans une université (fictive) de Washington DC. (Ses locaux sont ceux d'une fac de Vancouver, au Canada.) On pense à d'autres séries, associant des duos improbables. La plus proche (parmi celles que je connais) me semble être Perception.

La première saison compte onze épisodes, liés par un fil rouge : la réouverture d'une enquête ancienne, à propos d'une explosion dans une église, au cours de laquelle Alec a été gravement brûlé. Le traumatisme subi lui a fait oublier une partie des faits.

Alec est incarné par Jesse L. Martin (à gauche ci-dessus), que les amateurs de série policière connaissent bien : pendant une dizaine d'années, il a incarné Ed Green, l'un des principaux inspecteurs de New York, Police judiciaire.

Son personnage est en partie inspiré de quelqu'un de réel (à droite ci-dessus) : Dan Ariely, un chercheur en psychologie et analyse comportementale, qui a connu un grand succès avec le livre C'est (vraiment ?) moi qui décide, dont le titre d'origine, Predictably Irrational, a inspiré celui de la série. J'ajoute qu'il a été lui aussi marqué dans sa chair par une explosion (accidentelle). Ici s'arrêtent les ressemblances, les scénaristes ayant tenu à construire un personnage différent... notamment par la couleur de peau. (Personne n'a hurlé à "l'appropriation culturelle", ce qui aurait peut-être été le cas dans la situation inverse : un acteur blanc incarnant un personnage réel noir de peau.) Une grosse moitié des protagonistes est afro-américaine (ce qui est cohérent vu que l'essentiel de l'action se déroule dans l'agglomération de Washington).

A priori, je suis client de ce genre de programme, si le scénario est bien écrit et si les personnages ont du tempérament, le tout assaisonné d'humour. C'est le cas ici. Jesse L Martin est très bien en psychologue avisé, mais un peu torturé par ses vieux démons. Dans la VF, il est doublé par l'excellent Frantz Confiac. Au quotidien, il côtoie sa jeune sœur, informaticienne de génie (homosexuelle et un peu excentrique), ainsi que ses deux assistants à la fac, deux étudiants parmi ses plus brillants. Il enquête donc aux côtés de son ex... et du nouveau petit ami de celle-ci. Débarque aussi en cours de saison une spécialiste de la protection rapprochée, ancienne du MI 6... et excessivement charmante.

Les intrigues mêlent mystère, humour, charme et questions de société, sans que cela soit introduit de manière lourdingue. Cela ne vise pas le chef-d’œuvre, mais fait passer de bons moments. La première saison se termine sur un coup de théâtre, donnant très envie de voir la suite.

23:00 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, médias