dimanche, 28 avril 2024

Le Déserteur

Tourné avant le pogrom du 7 octobre dernier, ce film israélien entre étrangement en résonance avec l'actualité proche-orientale, même si l'intrigue se situe dans le contexte de 2014, celui d'une (autre) intervention militaire de Tsahal dans la bande de Gaza, à une époque où Benyamin Netanyahou était déjà Premier ministre.

Le premier quart d'heure est emballant. On n'y entend pas le héros parler et les rares dialogues que l'on perçoit peuvent être qualifiés d'atmosphère. Avec les sons du bruitage, ils produisent une ambiance dont on comprend qu'elle met mal à l'aise Shlomi.

Très vite, la caméra se met à suivre le jeune homme en mouvement. Le réalisateur a notamment recours au travelling (avant, arrière et latéral) pour montrer la fuite du soldat, sans que ses motivations soient claires. Est-ce de la lâcheté, est-ce le résultat d'une réflexion politique ou de l'envie de revoir sa petite amie, pour tenter de la convaincre de ne pas partir pour le Canada ?

Le premier être vivant auquel Shlomi s'adresse est... le chien de la famille. C'est à ce moment-là que les choses se gâtent, le trait devenant appuyé, accompagné d'invraisemblances.

Si l'acteur principal, Ido Tako, ne manque pas de charisme, la manière dont il est dirigé (ou dont on le laisse improviser) pose problème. Le premier élément qui m'a gêné est la manière dont on le voit manger. Cela commence avec une écolo-marxiste pastèque, sauvagement éventrée et malaxée. Cela continue au restaurant, où l'on voit le héros se goinfrer maladroitement et s'enfiler plusieurs grands verres d'eau sans que l'on sache pourquoi. Cela revient dans l'appartement de luxe (à Tel Aviv, je crois), autour d'un plat de pâtes dans lequel Shlomi finit par puiser avec ses doigts tout en maniant la télécommande de la télévision et en touchant sa copine (que ça n'a pas l'air de déranger) ! Il est possible qu'à travers ce comportement exacerbé le réalisateur ait voulu montrer l'appétit de vivre du personnage, mais, franchement, c'est mal fichu.

Un autre aspect de l'intrigue pose plus problème : la présence de touristes français (qu'on présume juifs). Dans un premier temps, ils sont dépeints comme des soutiens imbéciles d'Israël, faciles à pigeonner. On les recroise par la suite. A l'une de ces occasions, là encore, c'est mal mis en scène : le jeune homme en voiture avait la possibilité de s'échapper sans sortir de son véhicule... mais cela aurait empêché le réalisateur de filmer un déshabillage forcé. C'est totalement artificiel. Le pire est que, lorsqu'on entend les touristes lui faire des reproches, l'une des voix s'exclame « avec tout ce qu'on vous donne ! » (sous-entendu : quelle ingratitude alors que la France soutient financièrement votre pays !). C'est factuellement inexact. Cela aurait été plus approprié si les touristes avaient été états-uniens (à ceci près que l'essentiel de l'aide est d'ordre militaire). Concernant la France, c'est plutôt le côté palestinien qui est soutenu financièrement, à travers notamment les engagements de l'UE.

Ce n'est pas la seule fois où le réalisateur tombe dans la facilité. Lors de la scène de bar, qui montre une brochette d'«Israéliens moyens», au comptoir, sans doute avec un coup dans les carreaux, on sent la volonté de les présenter comme des crétins racistes. C'est le genre de scène que l'on pourrait tourner à peu près n'importe où. La placer ici, dans ce film-là, n'est pas anodin.

En dépit de ces défauts, je dois reconnaître que l'intérêt remonte dans les vingt dernières minutes. A ce moment-là, le scénario se fait malin. En voulant échapper à l'engagement militaire, Shlomi provoque un mini-drame national : on le croit mort ou pris en otage par le Hamas. Dans un premier temps, le quiproquo provoque des tensions familiales (pas très bien mises en scène, même si le personnage de la mère est bien campé). C'est quand le héros doit faire un choix crucial que cela gagne en qualité, avec notamment une scène inattendue, qui n'est pas ce qu'elle paraît être de prime abord.

J'ai de surcroît bien aimé la conclusion de l'histoire. Le film n'est pas sans intérêt, faisant preuve parfois d'une réalisation inspirée, mais ce n'est pas toujours maîtrisé, loin de là... et c'est assez orienté.

09:55 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 13 avril 2024

Bye bye Tibériade

Environ trois ans après Leur Algérie, Lina Soualem continue d'explorer son histoire familiale, qui a croisé l'Histoire à plusieurs reprises. Cette fois-ci, elle explore le côté maternel, celui de sa mère Hiam Abbass, actrice et réalisatrice (Héritage) palestinienne (arabe israélienne).

Ce documentaire est clairement un film de femmes. Les hommes de la famille sont au second plan. La cinéaste explore la vie et les liens entre quatre générations, de son arrière-grand-mère à elle-même, en passant (surtout) par sa mère.

L'arrière-grand-mère a connu la période du mandat britannique et le déplacement forcé de Tibériade vers le village de Deir Hanna, lors du grand Exil (en 1948-1949), que la réalisatrice prend soin de ne pas appeler Nakba, le terme, engagé, orienté même, utilisé dans des textes militants. Elle n'a d'ailleurs pas besoin de recourir à l'exagération linguistique. La simple évocation du vécu familial suffit.

Um Ali (l'arrière-grand-mère) a dû s'occuper d'une dizaine d'enfants tout en exerçant le métier de couturière. L'une de ses filles, Neemat, la grand-mère de la réalisatrice (et donc mère d'Hiam Abbas), fut institutrice et connut une ébauche d'émancipation, à une époque où, d'après les images d'archives, très peu de femmes musulmanes portaient le voile.

Cela nous mène, par petites touches, au parcours plus chaotique d'Hiam. Cette belle jeune femme, qui avait entamé des études universitaires (au sein d'un État israélien qui n'était donc pas aussi ignoble qu'une certaine propagande tente de le faire croire) tout en suivant des cours de théâtre. Elle étouffait dans une société qu'on n'ose pas qualifier de patriarcale. Comme beaucoup de femmes de l'après-Seconde Guerre mondiale, elle s'est mariée en partie pour fuir le milieu familial, même si elle était très attachée à ses sœurs et à ses parents. Beaucoup de choses sont dites en filigrane, avec délicatesse, avec même une forme de douceur, alors que parfois les situations sont tristes.

Je recommande ce documentaire, à la fois pour la tendresse des liens familiaux qu'il expose et pour son intérêt historique, même si c'est par le petit bout de la lorgnette.

22:32 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 15 mars 2024

Chroniques de Téhéran

Cet étrange objet cinématographique nous vient d'Iran. Il a été coréalisé par Ali Asgari, découvert il y a un peu plus d'un an avec Juste une nuit.

A une introduction succèdent neuf entretiens, neuf portraits de l'Iran d'aujourd'hui et des difficultés que rencontrent certains habitants face à l'absurdité du régime des mollahs. Le dispositif est toujours le même : en plan fixe est filmé un(e) Iranien(ne) ordinaire, face à un(e) représentant(e) du régime (ou quelqu'un qui le sert de manière zélée), dont on ne perçoit que la voix et, parfois, une main, un avant-bras.

David conte l'histoire d'un homme qui veut faire enregistrer la naissance de son fils, doté d'un prénom qui ne convient pas à la bien-pensance locale. A la manière d'un petit Socrate moyen-oriental, le père tente de déjouer les arguments du fonctionnaire islamiste...

Selena met en scène une gamine fan de musique pop et de danse, que sa mère a emmenée dans une boutique de prêt-à-porter pour qu'elle y choisisse une tenue "islamiquement correcte". On ne voit aucune des deux adultes, juste la gamine censée se déhancher devant un miroir... avant d'y réapparaître de plus en plus habillée, de la tête aux pieds. En fond sonore, on peut savourer l'hypocrisie de la vendeuse qui insiste sur la nécessité de se plier aux injonctions religieuses, tout en essayant d'en tirer le meilleur parti commercial...

Aram voit une lycéenne se faire convoquer dans le bureau de la directrice, en raison de son comportement supposé immoral. Au cours de la discussion, le rapport de force entre les deux femmes va évoluer...

Les plans sont savamment construits. Il faut faire attention à ce qu'il se passe hors-champ, mais aussi à l'arrière-plan, ainsi qu'aux rares interactions entre les deux protagonistes de l'historiette (comme un échange d'objet). Les dialogues sont remarquablement écrits.

La suite nous présente une chauffeuse de taxi un poil gothique tentant d'échapper à une condamnation, une autre jeune femme, plus strictement voilée, victime de harcèlement sexuel, un chômeur subissant un entretien d'embauche marqué par la plus stupide des bigoteries, un homosexuel (non déclaré) faisant tout pour obtenir le permis de conduire, un cinéaste confronté à la censure (dont le scénario "autorisé" rétrécit comme peau de chagrin) et une dame âgée à la recherche de son chihuahua. A chaque fois, l'autorité morale (invisible, mais que l'on entend) est confrontée à la pertinence des arguments des citoyens ordinaires... mais, aussi rusés soient-ils, ce sont rarement eux qui gagnent.

La séquence finale est muette... et symbolique. On sent que les auteurs souhaitent un effondrement de la théocratie chiite, sans pouvoir le dire ouvertement. En 1h15, ils font la démonstration de leur maîtrise de l'art de la suggestion.

C'est d'une grande habileté, très bien joué... et fort sur le plan politique. Je crois que ce sera l'un de mes films de l'année 2024.

23:58 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 26 décembre 2023

Miss Fisher et le tombeau des larmes

Hier, en deuxième partie de soirée, après Downton Abbey, France 3 a diffusé Miss Fisher et le tombeau des larmes, l'adaptation en long-métrage de la série Miss Fisher enquête. Cette production australienne, très plaisante, raconte les aventures d'une femme célibataire, libre et fortunée, farouchement indépendante, qui joue les détectives à l'autre bout du monde durant l'Entre-deux-guerres.

L'intrigue de ce qui ressemble à un épisode double (censé, peut-être, conclure une série qui n'a pas eu droit à une quatrième saison) transporte les héros d'Australie au Royaume-Uni et (surtout) au Proche-Orient, plus précisément dans la Palestine sous mandat britannique. (Les téléspectateurs attentifs remarqueront que dans ce territoire ne semblent vivre que des Arabes et des Britanniques, sans aucune tension autre qu'une montée des revendications indépendantistes...)

D'abord engagée pour sauver la nièce d'un cheikh d'un destin funeste, l'intrépide détective va tenter d'élucider la mort étrange de presque tous les habitants d'un village. En parallèle, une énigme pose problème aux héros (Miss Fisher et son commissaire chéri, quelque peu malmené dans cette histoire) : celle d'un mystérieux tombeau, entouré d'une malédiction.

L'ambiance de la série est bien restituée, avec une touche d'Agatha Christie. Les personnages secondaires sont plutôt bien campés, même si l'on sent que l'attention de la scénariste comme du réalisateur s'est concentrée sur Essie Davis, toujours aussi pétillante dans le rôle principal... et quelle diversité de tenues, à la fois sexy et colorées !

C'est rythmé, émaillé d'humour, bref, divertissant.

P.S. I

Les fans de la série regretteront que certains de ses personnages récurrents (comme Dottie et Collins) n'apparaissent que fugacement.

P.S. II

C'est visible en replay jusqu'au 2 janvier 2024.

10:12 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, télé, médias, séries télé, séries télévisées

dimanche, 10 décembre 2023

Fremont

Le titre de cette fiction un peu austère, en noir et blanc, fait référence à une ville californienne, située au nord de la célèbre Silicon Valley... mais où vivent (et travaillent) des personnes moins fortunées que les geeks qui transforment notre monde.

On y trouve paraît-il la plus importante communauté afghane des États-Unis, y compris l'héroïne de l'histoire, Donya, ex-traductrice pour l'armée d'Oncle Sam, qui a réussi à fuir son pays avant de finir entre quatre planches...

En s'installant aux States, elle a préservé sa liberté, mais connaît une forme de déclassement social : elle est simple employée dans une usine de fabrication de cookies fortune, ces petits gâteaux d'origine chinoise, dont la coque contient un papier sur lequel est inscrite une courte formule, en général sujette à plusieurs interprétations.

Cette entreprise appartient à un couple de Sino-Américains, l'époux étant le fils du fondateur. Il est bienveillant avec la nouvelle employée, peut-être parce qu'elle est jolie, peut-être parce qu'elle est sérieuse... peut-être parce qu'elle lui rappelle ses propres débuts. C'est une autre migrante asiatique, qui tente de faire son trou au pays de la libre entreprise. L'épouse est beaucoup moins amicale avec le "petit personnel", comme on va pouvoir s'en rendre compte tout au long du film.

Celui-ci est constitué d'un montage de plans presque tous fixes, souvent en champ-contrechamp, dans un nombre limité de lieux : l'usine de cookies, les logements des employées, le cabinet du psychiatre, le restaurant communautaire... On respire un peu plus vers la fin, quand la jeune femme tente de forcer son destin... (Je n'en dis pas plus.)

Le début n'est pas le plus agréable à suivre. Il faut s'habituer au style du réalisateur (qui mise beaucoup sur l'implicite, le non-dit)... et supporter la description d'un quotidien au départ peu épanouissant.

Petit à petit, cela s'éclaire, non pas tant parce que la situation s'améliore soudainement, mais parce que Donya se prend davantage en mains. Le cinéaste introduit aussi de rafraîchissantes petites pointes d'humour. Tout d'abord, il y a les circonstances dans lesquelles l'héroïne va connaître une promotion, au sein de l'entreprise. Il y a ensuite la drôle de relation médecin-patiente qui se noue, à tel point qu'on finit par se demander qui analyse l'autre ! Il y a aussi la découverte des messages dans les petits gâteaux... et les conséquences insoupçonnées de la tentative effectuée par Donya. (On ne sait jamais entre quelles mains peut tomber "son" message...) Il y a encore le comportement du patron du petit resto, accro à une sorte de télénovela afghane, et qui donne des conseils à sa cliente régulière. Il y a enfin la réaction de la jeune femme, à la fin, délicieuse.

La plus belle des rencontres n'est pas celle qu'elle avait prévue, et c'est à ce moment-là que la caméra se fait plus libre et que la vie de la jeune femme gagne en saveur.

J'ai trouvé cela très beau.

P.S. I

En lisant Le Canard enchaîné de cette semaine, j'ai appris que la personne qui incarne Donya, Anaita Wali Zada, est une ancienne présentatrice de télévision, qui a dû fuir l'Afghanistan en 2021. Ses débuts d'actrice sont prometteurs.

P.S. II

Avec mon ticket d'entrée (pour la séance de ce film), j'ai reçu un cookie fortune, qui contenait le message suivant :

(Ce serait extrait d'une de ses œuvres : Discours sur les sciences et les arts.)

Je crois qu'une puissance immanente m'incite à enfin parler d'un biopic qui ne m'a guère enchanté.

19:47 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femmes

jeudi, 19 octobre 2023

La fake news de l'hôpital Al-Ahli

Le conflit israélo-palestinien est déjà bien assez dramatique pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y ajouter les pires ignominies. Il y a bientôt deux semaines, le Hamas n'a pas déçu ses supporteurs en organisant une attaque d'une sauvagerie inouïe dans le sud d'Israël. Dans un premier temps, en France comme en Europe, les réactions horrifiées ont pris le dessus, avant que la consternation ne gagne quand l'armée israélienne a commencé ses bombardements, faisant des centaines de victimes civiles...

Mais voilà que, mardi dernier, les médias de tous les pays se mettent à relayer la propagande des islamistes palestiniens : un hôpital aurait été bombardé par Tsahal, le nombre de victimes approchant le demi-millier. S'en suivit un déchaînement de manifestations anti-israéliennes, dont le déclenchement quasi simultané laisse planer quelques doutes sur leur spontanéité...

Et puis voilà qu'une autre version de l'affaire commence à circuler. Une version qui s'appuie sur des faits. Dans un premier temps, c'est l'armée israélienne qui démonte la théorie du bombardement. Mais ses arguments, bien que pertinents, ne sont pas audibles dans le déferlement de haine et d'inconscience qui marque notamment les réseaux sociaux.

Aujourd'hui, c'est au tour du Monde de publier son debunking : ce que montre l'analyse détaillée des images. Le quotidien français (notamment les plumes de sa rubrique proche-orientale) a beau être marqué par un prisme plutôt pro-palestinien, ces jours-ci, ses pages consacrées au conflit ont été nourries de reportages des deux côtés du drame (parce que ce sont majoritairement des civils qui trinquent, dans les deux camps).

On note qu'une équipe de près d'une dizaine de personnes s'est consacrée à la collecte et l'analyse d'images de diverses origines. Au bout du compte, la conclusion est claire comme de l'eau de roche : à l'heure précise où l'hôpital gazaoui a été frappé, aucune bombe israélienne n'a été larguée dans le coin. En revanche, des roquettes ont été lancées de la bande de Gaza, à proximité de l'hôpital. Le Monde n'ose toutefois pas aller au bout de son analyse. L'article se contente d'énoncer des faits, sobrement. Je regrette qu'au vu du déferlement de haine mensongère auquel nous avons assisté ces derniers jours, le quotidien n'ait pas mis plus franchement les points sur les i... mais le travail de ses journalistes, factuel, dépassionné, mérite les louanges.

P.S.

La fake news du Hamas ne porte pas que sur l'origine des armes qui ont frappé l'hôpital. Apparemment (selon les informations dont on dispose actuellement), le nombre de victimes serait très surestimé, ce qui pose la question de la pertinence des chiffres communiqués aux médias par les autorités palestiniennes, qui pourraient systématiquement grossir les pertes arabes pour faire pencher la balance de l'émotion en leur faveur.

20:23 Publié dans Politique étrangère, Presse, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualité, actualités, actualites, israël, palestine, hamas, gaza, médias, presse, journalisme

dimanche, 20 août 2023

Les Ombres persanes

Il paraît que l'idée que nous ayons tous au moins un sosie sur la planète serait une légende urbaine... alors imaginez quand un couple iranien découvre que, dans la même ville (Téhéran), vit un autre couple, physiquement en tout point semblable !

J'ai enfin pu voir ce thriller sociétal iranien... dans une salle climatisée, ce qui m'a fait le plus grand bien, en ces temps caniculaires. Mais ce ne fut pas la seule source de contentement. Ce film est jubilatoire, d'une richesse et d'une finesse étonnantes.

Si les deux couples sont de quasi-copies sur le plan physique (les personnages étant interprétés par les mêmes acteurs, qui se livrent à un sacré numéro, soit dit en passant), sur le plan moral, les caractères des deux femmes comme des deux hommes diffèrent fortement. Sur le plan social, on a affaire à deux franges de la classe moyenne : le couple n°1 est composé d'un employé commercial et d'une monitrice d'auto-école, alors que le couple n°2 est composé d'une ancienne infirmière (devenue femme au foyer) et d'un cadre supérieur d'une grosse entreprise (à moins qu'il ne s'agisse d'un haut fonctionnaire). Mine de rien, le cinéaste Mani Haghighi pointe certaines inégalités sociales... et (indirectement) le statut des femmes, dans une société patriarcale. (Mais ce n'est pas le propos principal du film.)

La mise en scène est pleine de malice. Ainsi, lorsque Farzaneh, l'épouse du couple 1, voit son mari (infidèle ?) entrer (de nouveau, pense-t-elle) dans un immeuble où réside une autre femme, elle attend d'abord à l'extérieur, à côté de son véhicule. Une petite ellipse survient. On se retrouve dans les escaliers internes de l'immeuble, où l'époux n°1 est pris pour l'époux n°2... mais, surtout, un gros quiproquo surgit concernant l'identité d'une des femmes présentes.

Cette confusion de personnes nous est resservie en toute fin d'intrigue, dans un autre contexte. Je n'en dis pas plus, même si, dans ce cas, on voit venir la supercherie.

Évidemment, on se demande comment une telle double ressemblance est possible. Les deux épouses sont nées la même année, le même mois. Seraient-elles des jumelles ? Concernant les époux, c'est moins précis. Le seul parent survivant, le père de l'époux n°1, affirme aux grands dieux qu'il n'a jamais eu qu'un seul fils.

Fort heureusement, le film ne se limite pas à ce questionnement. La subtilité du jeu des acteurs nous fait comprendre que, petit à petit, quasi imperceptiblement, quelque chose semble naître, ouvrant le champ des possibles.

Dans un premier temps, la ressemblance entre les deux hommes est utilisée pour résoudre le gros problème rencontré par l'époux n°2. De chaque côté, on se rend compte que, si la supercherie est bien préparée, (presque) personne ne remarque quand il y a substitution d'époux. Cela débouche sur une deuxième partie assez inattendue, avant que ne survienne un petit coup de théâtre, à un gros quart d'heure de la fin.

J'ai été pris, du début à la fin. Ce sera à coup sûr un de mes films de l'année.

21:25 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 22 juin 2023

La Nuit du verre d'eau

Liban, 1958. Dans un village de la vallée sainte, une famille est réunie, à l'écart des troubles qui agitent le pays. Les patriarches locaux (chrétiens) sont préoccupés par trois sujets : l'agitation musulmane, qui soutient la toute nouvelle République arabe unie prônée par l’Égyptien Nasser (et qui voudrait voir le Liban la rejoindre), la perspective de nouvelles élections, auxquelles l'un des chefs de famille envisage de se présenter... et l'éventuel mariage de sa deuxième fille, Eva, dont il ignore qu'elle a un amoureux, le fils d'un de ses métayers.

L'héroïne de cette histoire est une autre fille de Cheikh Daoud, son aînée, Layla. Celle-ci semble être un modèle. Épouse d'un riche entrepreneur local, qui la vénère, elle a un fils adorable. Elle est belle, élégante et relativement indépendante : elle conduit sa propre voiture... mais, voilà, nous sommes en 1958, au Liban, et cette indépendance est toute relative. Layla n'a pas choisi son époux. En bonne fille de Cheikh Daoud, elle a accepté le mariage arrangé qu'il lui a concocté (comptant sans doute sur la fortune de son futur gendre pour financer ses ambitions électorales). Elle n'est pas heureuse en ménage. En public, elle arbore le masque de l'épouse comblée. En privé, le soir, au lit, elle essaie d'échapper au "devoir conjugal", ou bien elle simule, pendant l'acte. Une activité artistique (le dessin) lui permet de sublimer sa frustration.

Cette partie-là est très bien filmée, je trouve, en tout cas mieux que la période de trouble qui débute avec l'arrivée de deux Français, une veuve (interprétée par Nathalie Baye, impeccable) et son fils... que Leyla trouve très à son goût. La romance furtive qui naît entre ces deux-là est plaisante à voir, mais la mise en scène peine à faire surgir le désir, alors qu'elle peut s'appuyer sur un Roméo bien de sa personne (Pierre Rochefort, pas très expressif toutefois) et une Emma Bovary vraiment très séduisante. (Soyez attentifs aux lectures de ces demoiselles, en particulier la benjamine, Nada.) Dans le rôle, Marilyne Naaman "dégage" quelque chose. En elle se mélangent le charme oriental et une sorte de glamour à l'américaine.

Dans son genre, chacune des trois sœurs va mener sa petite révolte : l'aînée infidèle, la cadette qui refuse le mariage et la benjamine qui veut poursuivre ses études pour devenir avocate. L'une des qualités du film est de ne pas réduire les principaux personnages masculins à des caricatures. Le mari de Leyla est un brave type et le père aime ses trois filles. Mais tous deux fonctionnent dans un système patriarcal, qui ne laisse que peu de liberté aux femmes, fussent-elles issues de la classe moyenne aisée.

Les dialogues oscillent entre l'arabe et le français, de manière naturelle (bien mieux en tout cas que dans le récent Tel Aviv - Beyrouth). Ne vous fiez pas aux dénominations VO ou VF. Il n'y a qu'une version du film, mêlant les deux langues. Quant au titre français, une fois n'est pas coutume, je le trouve meilleur que celui d'origine (Terre d'illusion)... mais je laisse chacun(e) découvrir ce à quoi il fait allusion. Il faut attendre la fin pour comprendre... même si la dernière scène se prête à deux interprétations.

J'ajoute que les paysages sont magnifiques et la musique bien choisie. Elle tranche avec la douceur apparente et suggère les tourments intérieurs.

En dépit de quelques imperfections, je recommande donc ce film, qui ne manque pas de style.

11:50 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, femmes, femme, filles

samedi, 20 mai 2023

Sept hivers à Téhéran

Ces sept hivers sont ceux passés en prison par une jeune Iranienne, Reyhaneh Jabbari, avant d'être exécutée pour meurtre. Cette histoire vraie nous est racontée par un documentaire allemand, qui utilise différents types d'images. Certaines sont de notre époque. Ce sont des extraits d'entretiens avec des membres de la famille, d'anciennes codétenues de Reyhaneh et son avocat.

D'autres images ont été tournées au moment de l'affaire (souvent clandestinement), de l'arrestation à la nuit de l'exécution, en passant par le procès. S'y ajoutent des extraits audios (des entretiens téléphoniques entre la jeune femme et sa mère, principalement), des textes lus (ceux des lettres de Reyhaneh) et des films familiaux, datant des années 2000. On y découvre une famille de classe moyenne, pas très religieuse.

Cela nous amène aux deux aspects de l'affaire. D'un côté, il y a l'acte extrême, celui d'une jeune adulte victime d'une agression sexuelle de la part d'un médecin âgé, marié, de bonne réputation. Pour échapper au viol, Reyhaneh poignarde son agresseur, qui meurt de sa blessure. Le problème est que celui-ci est proche des Gardiens de la Révolution, alors que la jeune femme est issue d'une famille jugée trop occidentalisée par les fanatiques du régime.

La première partie du film nous relate les circonstances de l'agression, puis l'arrestation et la première détention de Reyhaneh, soumise à d'énormes pressions de la part de la police. Sans qu'aucune image de violence ne soit montrée, on est submergé par l'indignation, tant ce que subit la jeune femme est injuste.

La deuxième partie raconte le procès, au cours duquel l'accusée espère faire entendre sa version des faits. Malheureusement pour elle, le président du tribunal, islamiste certes par attaché au respect des règles juridiques, est remplacé par un affidé du régime.

La troisième partie évoque le gros de la détention de Reyhaneh et les efforts désespérés de ses proches pour obtenir le pardon de la famille du violeur, seule possibilité pour lui éviter la pendaison. La mise en scène des échanges téléphoniques et de textos est glaçante. On sent le poids des conventions qui pèsent aussi bien sur la famille de la condamnée que sur celle de la victime du coup de couteau. C'est aussi le moment où, dans les témoignages, on fait intervenir d'autres femmes. Celles-ci évoquent le quotidien de la prison et leur propre histoire, qui révèle l'ampleur des violences que subissent certaines femmes iraniennes. J'ai encore la nausée rien qu'en repensant à celle que son père a laissée entre les mains d'un ami, pour qu'il abuse d'elle dans sa propre chambre... (Cette partie m'a rappelé un autre formidable documentaire carcéral, Des Rêves sans étoiles, sorti en 2017.)

C'est un film très fort, que j'ai trouvé particulièrement dur à supporter dans sa première demi-heure. Mais il nous permet de découvrir, a posteriori, le tempérament d'une jeune femme intelligente, indépendante, dont la vie a été écourtée par un régime barbare.

23:25 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femmes, femme

lundi, 20 février 2023

Tel Aviv - Beyrouth

Deux femmes sont dans la même voiture (une Volkswagen antédiluvienne), quelque part au Proche-Orient, en route pour on ne sait où. L'une des deux est israélienne, habitant Tel Aviv. L'autre est libanaise, d'une famille originaire de Beyrouth. La scène se déroule en 2006, mais la suite du film va nous projeter successivement en 1984 puis 2000, avant de revenir au "présent" (de 2006). Ces retours en arrière vont nous permettre de comprendre ce qui lie ces deux femmes et pourquoi elles se sont associées dans ce périple automobile.

De la réalisatrice Michale Boganim, j'avais bien aimé La Terre outragée. C'était profond et subtil, déjà sur un sujet sensible (la catastrophe de Tchernobyl). Mais là... quelle déception ! Si on laisse de côté la séquence automobile initiale (plutôt bien foutue), la première partie du film est une catastrophe. C'est mal joué, mal écrit, mal dirigé et farci d'invraisemblances. Je vous en cite deux, parmi d'autres. En 1984, une petite fille libanaise suit un groupe de soldats israéliens qui distribue des bonbons à la sortie de l'école... elle va jusqu'à les pister jusqu'au lieu d'une intervention, où sa vie est en danger. Et voilà que débarque un milicien chrétien (maronite), allié des Israéliens... qui n'est autre que le père de la petite ! Plus tard, il est question d'un chat, trouvé par la gamine dans les ruines d'une maison. La famille l'adopte. On le retrouve en l'an 2000, ce qui n'est pas invraisemblable (j'ai possédé un félin qui a vécu plus de vingt ans.)... à ceci près qu'en seize ans, l'animal n'a pas du tout changé !

C'est vraiment dommage parce que l'intrigue avait de l'intérêt. La réalisatrice semble avoir voulu montrer que le conflit proche-oriental fracasse les familles de chaque côté de la frontière, sans distinction entre les supposés vainqueurs et les supposés vaincus. Mais Dieu que tout cela est maladroit !

J'ai eu aussi de la peine pour les acteurs. Ils ont souvent dû jongler entre plusieurs langues (hébreu, arabe, anglais et français), ce qui, là encore, n'est pas invraisemblable sur le fond. Mais la manière dont c'est mis en scène rend tout cela très artificiel, en particulier dans la famille libanaise chrétienne. Je suis conscient qu'il était jadis courant dans la classe moyenne de ce pays d'apprendre la langue de Molière, mais, à l'écran, il y a un trop grand écart de maîtrise entre la mère d'une part (Sofia Essaïdi, qui n'est visiblement pas habituée à étendre du linge sur une corde), son mari et ses filles d'autre part. C'est moins flagrant (et plus justifié par le contexte) au niveau de la famille israélienne, la mère étant d'origine française. (Elle est interprétée par Sarah Adler, vue notamment dans Foxtrot.)

Le film prend enfin son envol quand on retrouve les deux femmes en 2006, en expédition quelque part dans le nord d'Israël, en pleine période de tensions. Cela devient plus intéressant, mais, hélas, la réalisatrice retombe ensuite dans ses travers. La fin est très prévisible, avec l'accent mis sur la symétrie de destins de deux personnages masculins. Décidément, les bons sentiments ne suffisent pas à faire un bon film.

P.S.

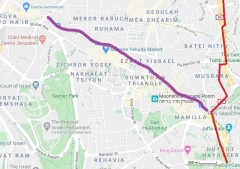

En effectuant quelques recherches (après avoir vu le film), j'ai eu la confirmation d'une approximation supplémentaire, qui survient dès le début de l'histoire. Dans leur périple automobile, les deux femmes suivraient le tracé d'une ancienne voie ferrée, qui reliait jadis Tel Aviv à Beyrouth, "avant la guerre"... C'est beau sur le plan symbolique... mais c'est selon complètement bidon sur le plan historique.

La carte ci-dessus (que j'ai légèrement modifiée) est extraite d'une étude sur les chemins de fer au Proche-Orient au début du XXe siècle.

En bleu, j'ai matérialisé les lieux où se déroule l'action, dans le film : Jaffa-Tel Aviv (celle-ci pas encore très développée à l'époque de la carte) et Beyrouth encadrées, deux étoiles marquant le Sud-Liban (occupé dans les années 1980-1990 par Israël) et la ville côtière (israélienne) de Nahariya, où des familles de miliciens chrétiens ont pu se réfugier, quand Tsahal a quitté le Liban.

Les traits rouges de différentes formes signalent les voies ferrées, d'écartement différent. Il n'y a pas d'axe Tel Aviv - Beyrouth. Pour se rendre d'une ville à l'autre, il faut changer plusieurs fois de train et traverser différents territoires, le Liban étant entre 1920 et 1943 un mandat français, La Transjordanie et la Palestine des mandats britanniques.

21:39 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, conema, film, films

samedi, 18 février 2023

Dounia et la princesse d'Alep

Dounia est une petite fille syrienne. La princesse qui la protège est un mélange de fée et des souvenirs de sa mère. S'inspirant du vécu de plusieurs familles de migrants, la réalisatrice Marya Zarif a écrit cette fiction qui débute dans une Syrie en paix, avant la guerre civile.

A celles et ceux qui connaissent la suite, cette introduction apparaîtra comme un paradis perdu, dans une ville où les communautés cohabitaient harmonieusement. (Il y a un quartier chrétien, où réside une amie de la famille de Dounia.) On prend toutefois soin de préciser qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait, puisque "les murs ont des oreilles". La dictature de Bachar el-Assad finit par frapper la famille, mais le pire arrive avec la guerre. Une partie des habitants de la ville décide d'émigrer.

La deuxième partie montre cette migration, qui passe par la Turquie, la Grèce et l'Europe centrale. Destination : l'Allemagne, la Suède... ou un autre pays, que l'on ne découvre qu'à la fin de l'histoire.

La singularité de ce film-ci tient dans les interventions miraculeuses, qui permettent aux migrants de surmonter certains obstacles. De mystérieuses graines jouent un rôle décisif, tout comme la fameuse princesse... ainsi qu'une ancienne divinité mésopotamienne. On a visiblement placé l'intrigue sous l'égide du multiculturalisme, en évitant de présenter le moindre migrant de manière négative : ils sont tous gentils et bienveillants. Les passeurs sont l'exception. De manière tout à fait justifiée, ils apparaissent (syriens ou turcs) comme des profiteurs, en général peu fiables. (Je me dois toutefois de signaler une incohérence dans l'intervention du second : j'ai d'abord eu l'impression qu'il embarquait sur le canot pneumatique en compagnie des migrants... mais on ne le voit plus ensuite.)

Sur le plan visuel, il n'y a rien d'exceptionnel, mais le style est assez accrocheur, un peu dans le ton des films de Michel Ocelot. Il règne parfois une ambiance digne des Mille et une nuits dans ce film, agrémenté d'une musique orientale entraînante.

J'ai aussi bien aimé les aspects liés à la vie quotidienne des Syriens, notamment tout ce qui a trait à la nourriture, transmis soit par la grand-mère cuisinière, soit par le commerçant fier de son ingrédient secret.

En dépit de quelques facilités, le film est à l'image de son personnage principal : attachant.

17:34 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 18 décembre 2022

Juste une nuit

Ce que raconte ce film iranien (franco-iranien en fait) est d'une brûlante actualité, puisqu'il décrit les difficultés d'une jeune mère célibataire à Téhéran. La jeune Fereshteh élève seule, dans un petit appartement situé dans un bâtiment HLM, un enfant qu'elle vient d'avoir avec le fils d'un commerçant, curieusement absent. Elle a caché son état à ses parents, des provinciaux conservateurs (surtout le père), qui sont sur le point de débarquer dans la capitale. Le temps d'une nuit, elle doit trouver quelqu'un pour garder son enfant et dissimuler toutes les affaires présentes dans son appartement et qui témoignent de sa maternité.

La première partie montre les tentatives de l'héroïne pour s'appuyer sur son réseau de connaissances. Elle semble avoir trouvé assez vite la personne prête à s'occuper de son bébé pendant la soirée, mais elle doit déployer de considérables efforts pour trouver où cacher ses affaires (au moins trois sacs et trois valises !). C'est l'occasion pour le cinéaste de montrer le statut inférieur des femmes, l'une de ses voisines devant demander l'autorisation de son mari avant d'accepter de garder l'un de ses sacs ne serait-ce qu'une nuit, tandis qu'on apprend qu'en certains endroits, une femme seule avec un enfant sera non seulement mal vue, mais aussi rejetée.

Dans sa quête, Fereshteh rencontre quelques bons samaritains (une avocate impliquée politiquement, sa meilleure amie, étudiante, un conducteur d'ambulance, une habitante de son bloc) mais aussi une brochette d'hypocrites, certains pouvant représenter une menace (une de ses voisines, la compagne d'un ami, sans doute jalouse de sa grossesse réussie, le chef de service d'un hôpital...).

La comédienne, Sadaf Asgari, est très bien. Elle réussit à nous faire sentir les tourments du personnage sans beaucoup s'exprimer. Elle est souvent filmée de près, par une caméra mobile. Notons que la jeune femme n'est pas si sympathique que cela : elle ment à presque tout le monde (l'exception étant sa meilleure amie... et encore) et l'on finit par apprendre qu'elle aurait pu vivre dans d'autres conditions, si elle s'était mieux entendue avec le père de l'enfant.

Compte tenu de mon âge et de mon vécu, je pense avoir un point de vue biaisé sur l'histoire, celle d'une jeune femme, arrivée de province à Téhéran pour y poursuivre ses études, et qui lâche tout à cause d'une histoire d'amour et de sa volonté de garder l'enfant à tout prix. C'est un cauchemar que nombre de parents espèrent ne jamais avoir à vivre. Mais le film mérite d'être vu.

P.S.

Cela n'enlève rien à la force de l'histoire, mais deux éléments entachent un peu la crédibilité du film. Toutes les femmes que l'on y voit sont voilées, dans l'espace public comme dans l'espace privé. Or, par exemple, quand le réalisateur filme une mère seule avec son enfant dans son appartement, il devrait la montrer tête nue, alors que ce n'est jamais le cas. Il a fallu sans doute composer avec la censure islamique...

D'autre part, cette jeune femme, employée dans une imprimerie, semble disposer de revenus assez importants, compte tenu de ce que l'on peut voir à l'écran. Certes, on nous la montre comme débrouillarde, mais entre le logement, le smartphone, les dépenses pour l'enfant et les fréquents déplacements en taxi (visiblement bon marché à Téhéran), on se demande comment elle fait pour s'en sortir. Sans doute faut-il admettre qu'elle reçoit une aide de ses parents, d'où son acharnement à leur cacher sa situation réelle.

11:26 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femme, femmes, fille

mardi, 01 novembre 2022

La Conspiration du Caire

Cinq ans après l'excellent Le Caire confidentiel, Tarik Saleh revient sur nos écrans avec un nouveau polar "oriental", toujours avec Fares Fares, un acteur au charisme hors du commun qui, pour ce nouveau rôle, a pris un petit coup de vieux... et quelques kilos :

Il incarne le colonel Ibrahim, un gradé de la Sécurité intérieure égyptienne, sans doute le service le plus redouté du pays, tant il semble avoir des antennes partout... et les moyens de faire taire les importuns, sans risque de sanction.

Ce policier est amené à intervenir dans la célèbre université islamique Al-Azhar, l'un des phares de la pensée religieuse musulmane, attachée à son indépendance... mais consciente qu'elle ne peut pas trop déplaire au pouvoir politique.

Une nuit, un meurtre est commis au cœur de l'université. Mais, avant d'en arriver là, on suit les premiers pas d'un nouvel étudiant, Adam, fils d'un modeste pêcheur et fervent croyant, qui a obtenu une bourse pour intégrer l'établissement prestigieux.

Le polar se fait sociologique, montrant les inégalités de richesse, l'urbanisation galopante... et les petites (et grandes) hypocrisies de l'élite religieuse. Celle-ci est sur la sellette, suite au décès du Grand imam de l'université. Trois cheikhs sont en concurrence pour lui succéder. Or, l'homme qui se fait assassiner est le bras droit de l'un des candidats. Hasard ou pas ?

Le héros (excellent Tawfeek Barhom) est à la fois un jeune ingénu et un quasi-Rastignac, qui pourrait profiter de la situation pour nourrir quelques ambitions. Tout va dépendre de l'attitude de la police, qui semble divisée. Entre le chef de la Sécurité, qui veut imposer le candidat qui plaît au président (surtout pas un salafiste) et le colonel qui s'est pris d'affection pour son nouvel informateur, il y a de quoi s'y perdre, d'autant qu'entre ces deux échelons, d'autres personnes interviennent. Il convient donc de se méfier des apparences.

J'ai été pris par cette histoire rocambolesque, guère spectaculaire à l'écran, mais bien filmée. L'université et la vie nocturne du centre du Caire constituent les deux principaux théâtres d'opération, qui inter-réagissent. Soit ce sont des étudiants qui quittent (discrètement) l'université pour la ville, soit ce sont des habitants de celle-ci (policiers, femme de ménage...) qui pénètrent dans le sanctuaire avec, en général, des conséquences à la clé.

Bien qu'étant plus cérébrale que Le Caire confidentiel, La Conspiration est tout aussi palpitante... et pessimiste quant au fonctionnement du régime égyptien.

21:06 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 15 juillet 2022

Les Nuits de Mashhad

Tourné en farsi, mais en Jordanie (et en Turquie semble-t-il), ce film "iranien" est en réalisé une coproduction franco-germano-suédo-danoise... et le pouvoir en place à Téhéran a fait savoir à quel point cette œuvre lui déplaisait.

De quoi s'agit-il ? D'un polar... iranien, sorti l'été, où il est question de drogue... Cela ne vous rappelle rien ? Bon sang, mais c'est bien sûr ! La Loi de Téhéran, l'un des meilleurs films de 2021. La différence est qu'ici, on n'a pas le point de vue de la police, mais de prostituées, d'une journaliste... et d'un assassin.

Inspirée d'une histoire vraie, l'intrigue croise les regards. On suit d'abord une prostituée, mère de famille, accro à l'opium, très maquillée. On passe ensuite au point de vue du tueur, que l'on ne voit que fugacement. Un indice nous est donné : une bague, portée à l'annulaire gauche (sans doute en signe de piété). Le problème est qu'au moins trois hommes peuvent faire figure de suspect : un artisan-maçon (vétéran de la guerre Iran-Irak), un officier de police (harceleur) et un juge (religieux... et hypocrite). Assez vite, les spectateurs vont savoir qui est le coupable, puisque le mystère autour de son identité n'est pas le propos principal du film. (A plusieurs reprises, on se demande toutefois s'il n'y a pas un second tueur, qui aurait profité de la série de crimes pour y ajouter le sien.)

Le réalisateur s'intéresse au vécu de l'assassin... et à la traque menée par une journaliste intrépide (imprudente, même). Celle-ci est incarnée par Zar Amir Ebrahimi, qui a obtenu le prix d'interprétation à Cannes, cette année. (Il est vrai que la comédienne est formidable.) On a aussi droit à un portrait de société, une partie des habitants de Mashhad/Mechhed (la deuxième ville du pays, abritant des lieux saints de l'islam chiite) se montrant favorable à l'action du tueur, qui débarrasse la ville de "putes indésirables".

Le scénario ménage donc des surprises, mais pas forcément là où on l'attendait. Au niveau de la mise en scène, c'est assez cru, limite putassier parfois. On sent la volonté de montrer des images chocs (notamment dans les scènes de meurtre), sans que cela apporte grand chose à l'intrigue. Sur le fond, ces ajouts ne sont pas neutres. En général, ils sont dégradants pour les victimes. On se demande parfois dans quelle mesure le regard du réalisateur diffère de celui du tueur présumé. Heureusement, le combat de la journaliste vient contrebalancer cet aspect. Mais tout le monde en prend pour son grade. C'est peut-être une manière, pour le metteur en scène, de détourner les attaques le présentant comme un "valet de l'Occident".

Quoi qu'il en soit, c'est un bel ouvrage, d'une force indéniable, à voir en dépit de certains aspects contestables.

P.S.

Récemment, un autre fait divers scabreux (une série de viols) a défrayé la chronique, en Iran.

16:00 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 17 mai 2022

Ma Famille afghane

Ce film d'animation tchèque, réalisé par une femme (Michaela Pavlatova), est adapté d'un roman écrit par une travailleuse humanitaire, tchèque aussi (Petra Prochazkova). L'action se déroule au début du XXIe siècle, dans un Afghanistan (partiellement) contrôlé par les Américains et libéré de la tutelle des talibans.

Cela explique qu'une jeune Tchèque, tombée amoureuse d'un réfugié afghan, ait décidé de le suivre au Moyen-Orient, n'ayant plus rien qui la retient dans son pays natal. Sur place, en dépit du changement de régime, on s'attend tout de même à un choc culturel, qui se produit, mais ce n'est qu'une étape dans cette fiction à caractère documentaire, qui présente la vie d'une famille de l'intérieur, avec ses traditions, ses contraintes et un bel appétit de vivre.

L'héroïne se rend rapidement compte que, bien que les talibans aient été vaincus, la mentalité patriarcale reste solidement implantée, y compris dans l'esprit de certains de leurs adversaires afghans. Son beau-frère et la famille de celui-ci incarnent l'archaïsme des mœurs, tandis que le grand-père, la belle-sœur et la nièce sont ouverts à la modernité.

Le portrait de l'époux est plus nuancé. Nazir est un homme doux, pacifique, très amoureux de sa blonde épouse. Mais, de retour en Afghanistan, il subit l'influence de la mentalité dominante... et sent peser sur lui le regard de ceux qui se demandent s'il est "un vrai homme". L'amour que lui et et Herra se vouent sauve le couple, qui doit traverser de multiples épreuves.

L'une d'entre elles est la fondation d'une famille. Herra se découvre stérile, une calamité dans un pays où la virilité d'un homme se mesure à l'importance de sa progéniture. Le couple de héros va néanmoins élever un enfant, un garçon handicapé rejeté par sa famille d'origine, doté d'un tempérament très indépendant. (Dans la version originale, le titre My Sunny Maad est une allusion à cet enfant.)

Sur le plan technique, l'animation n'a rien d'extraordinaire. Le film vaut surtout pour son aspect documentaire. Mais il arrive après bien d'autres, comme Parvana et Les Hirondelles de Kaboul (autres films d'animation), ou encore Le Cahier, Wajma, une fiancée afghane, Syngué Sabour (des fictions) et le documentaire Nothingwood, qui en disaient autant (voire plus) sur la société afghane.

J'ai l'air de faire la fine bouche, mais j'ai tellement entendu parler du film en bien que j'ai été déçu par la projection. De surcroît, je ne trouve pas l'héroïne très intéressante. Pour moi, elle fait un peu trop souvent de mauvais choix.

21:40 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, fille, femme, femmes

vendredi, 22 avril 2022

Et il y eut un matin

Ce matin succède à une nuit de noces, celles de deux jeunes Arabes israéliens. La veille, on a beaucoup mangé, bu, dansé. On a discuté aussi. Deux pères de famille comparent les réussites respectives de leurs fils, qui ont une bonne place à Jérusalem, dans des entreprises israéliennes. On est à la limite du concours de bite : c'est à celui qui a acquis le plus d'avantages, du téléphone à la voiture de fonction... remboursement de l'essence compris.

C'est un peu à l'image du film, qui évoque la complexité des rapports entre ces Palestiniens de l'intérieur et l’État juif. On tient aussi à nous montrer la diversité des comportements, côté palestinien. La famille du héros fait partie de la classe moyenne, laïque. Dans le village arabe, d'autres, à l'image du chauffeur de taxi, ont un niveau de vie plus modeste. En bas de l'échelle sociale se trouvent les travailleurs illégaux, des Palestiniens sans doute venus de Cisjordanie. Contrairement aux autres habitants du village, ils ne sont pas citoyens israéliens... et leurs patrons arabes profitent un peu de la situation. Il ne faut pas négliger une quatrième "catégorie" d'habitants : les voyous, qui tentent de prendre le contrôle du village... et qui s'accommodent très bien de la domination israélienne.

Le héros Sami a le cul entre deux chaises. Il laisse croire aux membres de sa famille qu'il est prêt à revenir habiter dans le village, alors qu'il a définitivement fait sa vie à Jérusalem. Il fait semblant de prendre du plaisir à la fête de mariage, un peu kitsch, alors que le citadin sophistiqué qu'il est a d'autres divertissements, quand il réside dans la grande ville. Il est même en train de s'éloigner de son épouse palestinienne et songe à s'installer chez sa maîtresse israélienne... et juive. Enfin, il ne semble guère s'indigner de la situation du "peuple" palestinien, contrairement à certains habitants du village, qui subissent régulièrement les mesures autoritaires prises par l'armée israélienne.

Le blocage de l'unique route menant à Jérusalem, pour une raison (au départ) obscure, va tout faire basculer. Vie privée, vie professionnelle et positionnement politique sont remis en question par le blocus du village (télécommunications comprises).

Eran Kolirin, auteur jadis de La Visite de la fanfare réussit à mêler l'histoire familiale aux méandres du conflit israélo-palestinien. Attention toutefois : le propos est fortement idéologisé. Derrière la façade moderne et aimable, le personnage de Sami est dépeint comme un égoïste, un bourgeois peu viril, plutôt lâche, auquel le séjour forcé dans son village natal va redonner le sens des "vraies valeurs".

On n'est pas obligé d'adhérer à l'intégralité du propos et l'on peut légitimement trouver certaines métaphores (comme celle des colombes) un peu lourdes. Le film n'en est pas moins intéressant pour le portrait qu'il dresse d'une catégorie de population méconnue.

P.S.

Mira, l'épouse de Sami, est interprétée par Juna Suleiman (dont je me demande si elle n'est pas apparentée au cinéaste Elia Suleiman). C'est une militante ardente de la cause palestinienne. Avec une partie de l'équipe, elle avait boycotté la première mondiale du film, au Festival de Cannes. Cela ne l'a pas empêchée d'être récompensée aux derniers Ophir (les César israéliens). Israël va donc être représenté aux Oscar par un film dont l'équipe dénonce publiquement et avec véhémence l'action du gouvernement.

22:00 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 29 janvier 2022

Marché noir

Intitulé Koshtârgâh ("L'Abattoir") à l'origine, The Slaughterhouse à l'international, ce polar iranien croise deux intrigues en apparence distinctes, mais qui vont finir par se rejoindre.

L'histoire débute par la découverte de trois cadavres dans l'une des chambres froides d'un abattoir de Téhéran. Le propriétaire semble furieux et demande au gardien de "régler le problème". Celui-ci, qui se sent responsable (sans qu'on sache très bien pourquoi au début), demande à Amir, son fils aîné, de l'épauler. Celui-ci, tout juste revenu de France (d'où il a été expulsé), voudrait désormais éviter les embrouilles, mais il se voit mal laisser son père dans la panade.

Ce début est bien mystérieux, les principaux personnages ayant tous quelque chose à cacher. Si l'interprétation est globalement bonne, j'ai toutefois été un peu agacé par celui qui incarne le père : il en fait trop. Il faut dire que la caractérisation est à la louche : l'homme âgé, veuf, obèse, est autoritaire avec les siens mais servile vis-à-vis du patron de l'abattoir (qui lui a fourni un logement).

En parallèle, on découvre petit à petit l'importance prise par le trafic de devises (des euros et des dollars). Elles sont très recherchées dans le pays, en particulier par tous ceux qui veulent faire du commerce international, surtout s'il est illégal. C'est aussi un objet de spéculation : vendre puis refourguer des dollars permet, si l'on est malin et qu'on réussit à se procurer une grande quantité d'espèces, de faire de jolies culbutes. Pour anticiper les fluctuations du billet vert, certains Iraniens suivent avec attention les remous de la politique internationale, même s'ils n'en comprennent pas tous les ressorts. Je signale aussi une séquence nocturne, impressionnante, construite autour d'un marché de devises (illégal) à ciel ouvert, dans un quartier peu fréquenté de la capitale iranienne. On y voit de vieux messieurs côtoyer le frisson de la spéculation, quitte à frôler l'arrêt cardiaque. On se croirait à la corbeille d'une bourse occidentale, il y a quarante-cinquante ans !

Amir finit par trouver du travail auprès du propriétaire de l'abattoir, qui est mêlé au trafic de devises... ainsi qu'au commerce de bétail. La mort (accidentelle ?) des trois hommes du début pourrait ne plus être qu'un souvenir, mais voilà qu'un petit bout de femme en tchador vient semer la pagaille. Il s'agit d'Asra, la fille de la plus âgée des trois victimes (et cousine des deux autres). C'est une Iranienne arabophone, à l'image d'une communauté qui vit dans l'ouest du pays et profite de la proximité de la frontière irakienne pour se livrer à de menus trafics. Par son intermédiaire, on finit par comprendre quel est le lien avec la folie du dollar.

J'ai été pris par ce polar social, une nouvelle réussite iranienne après Un Héros et surtout La Loi de Téhéran. Si l'occasion se présente, courez voir ce film !

18:56 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 25 octobre 2021

La bite d'Apollon

Il n'est pas facile d'être un vieux pêcheur célibataire dans la bande de Gaza. Il faut jongler entre la dictature du Hamas, le regard inquisiteur des voisins (souvent bigots) et les interdictions israéliennes. Tel est le défi qui se présente à Issa, farouchement attaché à son indépendance, mais qui se verrait bien finir ses jours en compagnie d'une charmante veuve, couturière de son état. Salim Daw et Hiam Abbas incarnent avec un plaisir évident ces deux figures au caractère bien trempé.

La première partie de Gaza mon amour pose ces principes, tout en présentant quelques personnages secondaires : la fille occidentalisée de Siham, des miliciens plus intéressés par les films de guerre que par leur travail et un jeune commerçant (ami d'Issa) qui ne songe qu'à émigrer.

Un soir, le pêcheur remonte une drôle de cargaison dans ses filets : une statue d'un dieu antique, priapique de surcroît. (L'histoire s'inspire de celle dite de l'Apollon de Gaza.) Dans un premier temps, Issa décide de garder la statue pour lui. Peut-être parce qu'elle est belle. Peut-être aussi en songeant à la récompense qu'il pourrait toucher. Mais c'est le début de ses ennuis avec la police gazaouie, qui a des espions partout. La deuxième partie met en scène les relations tumultueuses du héros avec les forces de l'ordre du Hamas, des culs-bénits avides de faire respecter leur version de l'islamiquement correct... mais qui songent eux aussi au profit que pourrait leur rapporter cette statue. Ces événements perturbent les travaux d'approche d'Issa, qui songe à demander la couturière en mariage. Dans le même temps, sa sœur se désespère qu'il ne choisisse pas un meilleur parti. Le vaudeville n'est pas loin.

La troisième partie est celle des dénouements : celui de la tentative d'émigration, celui de l'histoire d'amour et celui du périple de la statue (dont il manque un morceau crucial, détaché dans des circonstances que je m'interdis de révéler ici).

Les réalisateurs, les frères Arab et Tarzan Nasser (auteurs de Dégradé), ont visiblement l'esprit facétieux. Mine de rien, ce petit film est une satire bien troussée du régime dictatorial en place à Gaza, l'obsession phallique des autorités ne se limitant pas à la statue antique : l'admiration éprouvée par les hommes à l'arrivée d'une nouvelle grosse roquette en dit plus qu'une étude psychanalytique...

P.S.

Cette coproduction franco-germano-jordano-qatarie essaie de jouer sur tous les tableaux. D'un côté, c'est d'abord un film de festival, destiné au public international... d'où le fait que le Hamas soit égratigné. De l'autre côté, on y perçoit une dénonciation (surtout symbolique) de l'action de l'armée israélienne. Enfin je note que, d'après les sous-titres, l'étendue de la zone de pêche est beaucoup plus restreinte qu'en réalité. Le film l'estime à une bande située à moins de cinq kilomètres des côtes, alors que le gouvernement israélien l'a portée à 15 milles nautiques (environ 28 kilomètres) quand le Hamas a respecté les trêves conclues. Ces dernières années, cette bande a oscillé entre 9 et 12 milles (17-22 kilomètres), soit bien plus que dans le film.

21:47 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 29 juillet 2021

La Loi de Téhéran

Voici venu le désormais traditionnel polar étranger de l'été, une catégorie qui, ces dernières années, a vu la sortie en France de La Isla minima, Que Dios nos perdone, Lands of Murders ou encore Le Caire confidentiel. C'est avec celui-ci que la parenté est la plus forte, puisque l'action se déroule au Moyen-Orient (en Iran au lieu de l'Égypte) et que l'enquête policière est prétexte à dresser un portrait socio-politique du pays.

Intitulé "Six et demi" dans la version originale, le film se concentre sur la lutte contre le trafic de crack, une drogue qui fait des ravages en Iran, avec 6,5 millions de consommateurs ! Dès le départ, on est plongé dans le travail de la police, avec l'interpellation d'un revendeur, incluant une course-poursuite dans les rues tortueuses de la capitale. Lui succèdent des séquences mises en scène avec le même brio. J'ai été particulièrement impressionné par le coup de filet organisé dans un bidonville, entre carcasses de voiture et grands cylindres de béton (avec immeubles en construction à l'arrière-plan). À cette séquence succèdent d'autres moments parfaitement maîtrisés : la garde à vue de masse, au commissariat, puis les scènes de cellule, avec le rôle stratégique du "coin toilettes". Très vite s'impose à nos oreilles la "jactance" de Samad, le chef de groupe, un policier intègre, tenace, qui n'hésite pas à bousculer les prévenus. Il est interprété par Payman Maadi, que les spectateurs français ont vu dans Une Séparation.

Face à lui se trouve le chef du réseau de trafiquants. Dans la première partie de l'histoire, une aura de mystère enveloppe ce personnage (à droite ci-dessus), avant que son côté "caïd" ne prenne le dessus. Dans la dernière partie, le réalisateur essaie de développer un propos plus sociologique, montrant ce personnage sous un jour nouveau.

Saeed Roustayi est un inconnu pour moi, mais ce réalisateur semble bourré de qualités. Il a réussi aussi bien les scènes d'intervention de la police que celles d'interrogatoire, s'appuyant sur des seconds rôles très bien campés. Outre les policiers et les délinquants, je signale deux personnages féminins, celui de l'épouse d'un petit trafiquant (au cours d'une scène de perquisition qui se termine de manière surprenante) et celui de l'ancienne petite amie du caïd, interprétée par la ravissante Parinaz Izadyar. Mais je pourrais aussi parler du fils d'un consommateur de drogue ou du juge qui interroge, avec équanimité, criminels présumés, témoins et policiers.

Sur le fond, le scénario a dû jouer avec la censure iranienne. Ici ou là, il suggère que, pour que le trafic ait pu prendre une telle ampleur, il faut que les délinquants aient bénéficié de protections, parfois haut placées. Du côté des consommateurs, discrètement, il pointe la misère sociale présente en Iran. Mais les spectateurs attentifs remarqueront aussi que les trafiquants et consommateurs de crack sont très souvent occidentalisés, tandis que les valeureux policiers portent une barbe "islamiquement correcte" (pour les messieurs) ou un strict tchador (pour les dames). Je conseille aussi d'être attentif aux chaussures des personnes arrêtées.

La dernière demi-heure réserve quelques surprises. Ce n'est pas la partie la plus réussie du film, selon moi, mais le reste est tellement prenant que je ne peux que recommander ce long-métrage.

12:49 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 19 juillet 2021

Désigné coupable

Le titre d'origine de ce biopic carcéral est The Mauritanian (Le Mauritanien). Je pense que le distributeur français a voulu, par le choix d'un autre titre, faire allusion à Présumé coupable. L'intention est claire : comme l'huissier de justice d'Outreau, Mohamedou Ould Slahi a été victime d'une flagrante injustice.

Son cas a fait l'objet d'un rapport d'Amnesty international, en 2006. Mais c'est la publication de son journal de détention qui a rendu célèbre l'ancien détenu. Curieusement, le livre, qui fut un grand succès de librairie, n'est actuellement plus réédité en français. On peut en consulter des extraits sur le site de Slate. La version intégrale d'origine a été mise en ligne par The Guardian.

Notons que le film ne retrace pas tout le parcours de Mohamedou Ould Slahi. Il se concentre sur son arrestation en Mauritanie et sa détention sur la base de Guantanamo. Le passage par la Jordanie et l'Afghanistan (la base de Bagram) est à peine évoqué. Cela a le mérite de resserrer l'action, mais, par ce biais, le film ne présente que des Américains comme tortionnaires, alors que le prisonnier a subi des mauvais traitements de la part notamment des Jordaniens. On sent que c'est un "film de gauche", conçu pour dénoncer une terrible injustice... et l'administration Bush, en évitant de pointer certains régimes peu démocratiques du monde arabo-musulman.

Derrière la caméra se trouve Kevin Macdonald, auquel on doit notamment le documentaire Whitney et surtout Le Dernier Roi d'Écosse. Cependant, même si la mise en scène est de qualité, c'est l'interprétation qui m'a marqué. En jeune Africain éduqué, broyé par la machine antiterroriste états-unienne, Tahar Rahim est formidable. Il faut signaler aussi la composition de Jodie Foster, qui incarne l'avocate qui défendit Slahi :

À ce duo d'enfer j'ajoute Benedict Cumberbatch (que l'on peut voir actuellement dans Un Espion ordinaire). Il interprète un juriste militaire, qui a perdu un ami dans les attentats du 11 septembre 2001. Ce chrétien pratiquant, chargé de mener la croisade judiciaire contre celui qu'on lui présente comme le principal recruteur d'Al Qaida, va connaître une évolution singulière, très bien rendue par le comédien. J'ajoute que l'ensemble des seconds rôles est convaincant, y compris Shailene Woodley, égérie des adolescents fans de Divergente.

On n'est pas très loin d'un film de procès, même si l'audience n'intervient qu'à la toute fin de l'histoire. Il s'agit ici de défendre le droit, les grands principes sur lesquels la démocratie états-unienne est censée être fondée... et que l'administration Bush a reniés.

Je conseille de voir le film en version originale sous-titrée, pour savourer son aspect polyglotte : on y entend de l'anglais, de l'arabe... et du français, le détenu mauritanien communiquant dans cette langue, à Guantanamo, avec un... Marseillais, évidemment passionné de football.

P.S.

En complément, je conseille la lecture d'un roman graphique de Jérôme Tubiana et Alexandre Franc, Guantanamo Kid :

Il raconte la vie d'un Tchado-soudanien, lui aussi arrêté à tort. Ce mineur a passé son adolescence en détention, mais a été libéré plus tôt que le Mauritanien. Toutefois, sa vie, une fois la liberté recouvrée, n'a pas été de tout repos...

12:50 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, amérique, usa, états-unis, etats-unis, proche orient

mercredi, 14 juillet 2021

Midnight Traveler

Ce "voyageur de minuit" est un cinéaste afghan, Hassan Fazili, contraint de fuir son pays pour échapper aux talibans. Lui, son épouse (également réalisatrice) et leurs deux filles vont accomplir un véritable périple, du Tadjikistan (situé au nord-est de l'Afghanistan) jusqu'en Hongrie :

Ce périple a été filmé avec trois téléphones portables. J'ai beau avoir lu ici et là des critiques sur la qualité de l'image, franchement, à part deux ou trois scènes où l'on sent que l'un des appareils est de qualité médiocre (surtout quand les personnages sont en mouvement), le reste est plutôt bien filmé, avec même certains plans extérieurs superbes. (Il y a trois ans, Steven Soderbergh avait réussi à tourner un thriller convaincant, Paranoïa, avec des "aïlfaunes".)

Au cours de leur voyage, les membres de la famille ont l'occasion d'expérimenter le degré de liberté dont jouissent les migrants. Au départ, ils se sentent évidemment plus à l'aise au Tadjikistan que dans l'Afghanistan sous l'emprise croissante des talibans. L'arrivée en Iran constitue, notamment pour les enfants, une bouffée d'air pur, tout comme le passage par la Turquie (en particulier Istanbul).

C'est le séjour en Europe qui pose le plus de problèmes. Certains passeurs sont des arnaqueurs. Tous font chèrement payer leurs services. C'est peut-être le prix du passage qui explique que la famille opte pour la Bulgarie plutôt que la Grèce. Or, celle-là n'est pas incluse dans l'espace Schengen. Ça et le rejet des habitants (qui en ont peut-être marre que des migrants viennent chaparder dans leur jardin...) poussent la famille à tenter d'arriver en Hongrie, par la Serbie. Ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de cette histoire, que ce pays non membre de l'Union européenne en constitue une porte d'entrée. Au passage, même si beaucoup de visages sont floutés, on remarque la prédominance d'hommes jeunes parmi les migrants clandestins, qui ne sont pas forcément des réfugiés, loin s'en faut.

De son côté, Hassan Fazili, sans masquer leurs défauts, essaie de présenter ses proches sous un jour favorable. Il laisse un peu la main à son épouse, afin que les spectateurs ne la cantonnent pas dans le rôle d'une femme au foyer conservatrice. Mais, surtout, il met en valeur sa fille aînée, Nargis, une gamine malicieuse qui sait jouer avec la caméra. Je pense que le fait de la montrer portant un T-shirt de Mickey et en train de danser sur du Michael Jackson est censé rassurer ses spectateurs occidentaux.

Celles et ceux qui ne connaissent pas bien le sort des migrants découvriront aussi, grâce à ce film, la difficulté de leur parcours (et encore, dans une vision atténuée), mais aussi les aides dont ils peuvent bénéficier (notamment en Europe), par l'intermédiaire d'associations ou de l'ONU (le HCR, je pense).

13:20 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 12 juin 2021

200 mètres

C'est la distance (à vol d'oiseau) entre deux logements, situés de part et d'autre du mur de séparation israélien. Du côté est (cisjordanien) habite Mustafa (Ali Suliman, excellent), dans la maison de sa mère. Son épouse et leurs trois enfants résident en Israël (à l'ouest), dont ils possèdent la nationalité, une possibilité refusée par Mustafa. Le constat de cette séparation est à l'image de ce film original : nuancé. En effet, si le gouvernement israélien est responsable d'une partie des ennuis de cette famille palestinienne, l'obstination du père n'y est pas étrangère non plus.

Le réalisateur Ameen Nayfeh met en scène une multitude de tensions. Celles entre Israéliens et Palestiniens sont particulièrement perceptibles au niveau des check-points. Mais, dans la première partie de l'histoire, on perçoit bien autre chose. Il y a le cas du fils de Mustafa, qui se bat à l'école avec des Arabes israéliens qui méprisent le "Cisjordanien". Il y a surtout cette diversité d'attitudes face à la domination israélienne. Certains y voient l'occasion de monter leur petite affaire, en particulier dans le passage clandestin de la frontière. C'est à un point tel qu'à un moment de l'histoire, on entend des Palestiniens parler de "notre mur" à propos de la construction israélienne !

Là-dessus se greffe un accident, qui pousse Mustafa à vouloir passer coûte que coûte de l'autre côté. Il n'y a que quelques kilomètres routiers à parcourir, mais son passage clandestin va prendre l'allure d'un périple, en van, dans le coffre d'une voiture... Le trajet réunit des personnes qui sinon ne se seraient jamais rencontrées : un Palestinien de l'extérieur, d'autres, de Cisjordanie, qui cherchent du boulot... et une étrange journaliste allemande. Au départ, on la prend pour une de ces bobos occidentales qui voient dans la "cause" palestinienne un moyen de donner sens à leur vie. Le dévoilement progressif de ce personnage va dynamiter l'intrigue.

Au final, c'est un beau film humaniste, qui tente d'évoquer ce conflit proche-oriental au-delà des clichés.

10:34 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 17 août 2020

The Perfect Candidate

Il y a un peu plus de sept ans, Haifaa Al Mansour avait été révélée au public cinéphile par Wadjda, le premier film saoudien tourné sur le territoire même de l'Arabie saoudite. Ici, on retrouve la réalisatrice avec son thème de prédilection : le droit des femmes.

Les héroïnes sont trois soeurs, dont la mère est décédée quelques mois auparavant. Aucune d'entre elles n'est mariée, bien que les deux plus âgées soient majeures et indépendantes sur le plan financier. Elles habitent encore avec leur père, un artiste (chanteur et musicien) que l'on pourrait qualifier de "progressiste" (dans le contexte saoudien).

La cadette organise et filme des mariages, tandis que Maryam, l'aînée, est médecin dans ce qui est appelé une clinique, mais qui serait plutôt l'équivalent d'un dispensaire. Elle ambitionne de quitter sa petite ville de province pour travailler dans l'hôpital de Riyad, la capitale. Elle est dotée d'un fort caractère.

Tout le talent de la réalisatrice est de nous montrer le statut d'infériorité des femmes de manière assez lisse. Sur le fond, on comprend que le propos est revendicatif, mais la mise en scène donne sa chance aux personnages masculins. Le comportement des femmes est de plus montré dans toute sa diversité et sa complexité.

Le plus cocasse dans cette histoire est que Maryam va se porter candidate aux municipales parce qu'on ne lui a pas permis de se rendre à une conférence médicale à Dubaï ! La réalisatrice force le trait en faisant de son héroïne la révélation de la campagne, menaçant la réélection d'un cacique installé là depuis des années. (Je trouve que les récents événements en Biélorussie, bien que se situant dans un contexte différent, donnent un relief particulier à cette histoire.)

En parallèle, on suit la tournée du groupe de musiciens auquel appartient le père et la campagne de sa fille, faite de bric et de broc. Elle va se lancer avec une vidéo Youtube, puis organiser sa première réunion électorale, uniquement avec des femmes... en la couplant avec un défilé de mode ! Le plus difficile est de convaincre les hommes, dans son travail de médecin comme dans sa campagne. L'héroïne doit se montrer énergique pour tenter de changer les mentalités.

Si vous avez l'occasion de voir ce film, ne la ratez pas !

13:47 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 03 août 2020

Né à Jérusalem...

... et toujours vivant ! Tel est le titre de cet étrange film israélien, mi-documentaire mi-fiction, tourné à Jérusalem-Ouest (la ville israélienne). Le coréalisateur interprète le personnage principal, Ronan, sorte de mélange de Woody Allen et de Buster Keaton.

L'action est concentrée sur la rue Jaffa (en violet ci-dessus), longue de plus d'un kilomètre, où le héros a toujours vécu. Or, c'est la rue qui a subi le plus d'attentats au monde. (Elle est proche du "mur de séparation", en rouge sur le plan.) Ronan lui-même a sans doute échappé de peu à la mort à plusieurs reprises. Tous les épisodes de sa vie ont été rythmés par des attentats. Ainsi, par exemple, il a connu son premier baiser le jour d'une tuerie, à quelques mètres des lieux du crime...

Quand il dort, au moindre bruit provenant de la rue, il imagine un nouveau massacre. Du coup, il s'est un peu replié sur lui-même, évitant d'exprimer ses émotions, de peur sans doute d'être débordé par l'horreur... et il se sert de l'humour comme d'une mise à distance.

Ronan s'est de plus lancé dans l'organisation de visites touristiques un peu particulières : il fait découvrir son quartier sous l'angle des attentats. On le sent en empathie avec les victimes, à chaque fois qu'il raconte une anecdote. Petit à petit, il étoffe son "tour", au départ quasi improvisé. Il attire un public bigarré : principalement des Occidentaux (chrétiens ou juifs), mais aussi des Japonais, des Latino-américains... et même des Éthiopiens (dans une séquence savoureuse...) !

Cette démarche mémorielle change sa vie. Il va se faire un ami, un... Japonais (chrétien), venu au départ pour découvrir la ville. Marqué par la visite, ce dernier décide d'y amener ses amis, puis d'épauler discrètement Ronan. Celui-ci va même faire une rencontre amoureuse ! Dit comme cela, ça a l'air improbable, voire grossier, mais c'est vraiment bien amené. Comme l'intrigue s'étend sur plusieurs saisons (sans surprise, l'hiver voit peu de touristes fréquenter les lieux), l'histoire d'amour a le temps de se développer, de se compliquer...

Au problème sécuritaire de Ronan s'ajoutent les soucis familiaux. Il est encore très marqué par le décès de sa mère, dix ans plus tôt. Il est aussi inquiet à propos de son père, qui perd progressivement son autonomie et qui voudrait que son fils vienne habiter avec lui ! Les dialogues père-fils sont souvent une source d'humour. Contrairement à sa progéniture, le père est obsédé par l'argent (en particulier les cours de la bourse), évalue chaque dépense (qu'il juge en général excessive)... et se mêle de la vie privée de son fils (âgé de 35-40 ans). Même si la situation est sérieuse, cet humour est le bienvenu.

Cet ovni cinématographique mérite le détour.

12:45 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 29 juillet 2020

Beloved

Voici donc le pendant "féminin" de Chained, qui nous raconte à peu près la même histoire, mais en plaçant les femmes au centre de l'action.

Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un simple effet de miroir : même si l'on revoit certaines scènes d'un autre point de vue, l'essentiel du propos est de montrer que les époux (Avigail et Rashi) vivent dans des univers différents.

Ainsi, dans ce film-ci, on n'apprendra rien des ennuis professionnels du policier, totalement absents de l'intrigue. On découvre par contre la bande d'amies qu'Avigail rejoint et qui étaient seulement évoquées dans les conversations du premier film.

D'un côté, Beloved nous conte l'histoire d'une progressive émancipation, celle d'une infirmière qui étouffe, entre un mari surprotecteur et une fille adolescente narcissique. De l'autre, on suit la vie de deux soeurs aux tempéraments très différents. Lorsque leurs parents avaient divorcé, l'une avait suivi la mère, l'autre le père. L'une est solaire : elle aide les femmes enceintes à accoucher et à gérer les premiers temps de leur grossesse. L'autre est autodestructrice : hôtesse de l'air le jour, elle se prostitue la nuit, sans qu'on sache très bien pourquoi. Il y a peut-être un lien avec le père, admis dans un EHPAD au début de l'histoire. Ce père que l'autre soeur a rejeté en raison de ce qu'il lui a jadis fait subir.

Cela nous mène au véritable discours de fond : le mal être voire la maltraitance des femmes, sans qu'aucune scène de violence intervienne. Des abus sexuels durant l'enfance à la prostitution à l'âge adulte, en passant par toutes les formes de harcèlement, l'auteur voit dans la vie d'une femme une longue succession de difficultés. Pour s'en sortir, il vaut mieux compter sur la solidarité féminine, présentée ici sous plusieurs formes. Un personnage masculin est quand même montré de manière positive. (Ouf !)

C'est réalisé avec le même brio que dans Chained, avec des dialogues au couteau. Plusieurs moments sont particulièrement marquants : la séquence entre femmes dans le chalet perdu dans le désert, la dispute entre les deux soeurs (qui dégénère) et la scène au cours de laquelle Avigail change de coiffure, présentée comme une libération.

Je regrette toutefois que ce deuxième film ne boucle pas la boucle par rapport au premier. Je crois que c'est lié au fait que les deux sont inclus dans un triptyque. En effet, il semblerait qu'un troisième film soit prévu (peut-être en septembre), centré plutôt sur le personnage de l'écrivaine, que l'on retrouve plus tard dans l'équipe de suivi des prostituées.

10:57 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 16 juillet 2020

Chained

Il y a dix ans, Yaron Shani se faisait remarquer par son film Ajami, un polar inextricablement lié au conflit israélo-arabe.

Chained est une oeuvre davantage centrée sur l'intime. C'est aussi le premier volet d'un diptyque, celui qui met en avant la vision de l'époux. Beloved (que je n'ai pas encore vu) raconte la même histoire, mais du point de vue de l'épouse Avigail.