samedi, 21 juin 2025

Les Mots qu'elles eurent un jour

... mais qui ont été perdus. C'est ainsi qu'on pourrait compléter le titre de ce documentaire consacré à une vingtaine de "moudjahidate", des indépendantistes algériennes qui avaient été emprisonnées, durant la Guerre d'Algérie (1954-1962) .

Elles avaient été filmées en 1962, à leur sortie de prison, mais les bobines avaient disparu. Certaines ont été retrouvées par hasard, formant un corpus d'environ 40 minutes, mais sans le son (enregistré à part, à l'époque). Depuis une douzaine d'années, le documentariste Raphaël Pillosio mène l'enquête, dont le déroulement et les résultats sont présentés dans ce film.

Les extraits du matériau de 1962 alternent avec d'autres images d'archives (notamment d'actualités anciennes) et des entretiens réalisés au XXIe siècle.

Ces femmes (en 1962) sont jeunes, toutes vêtues "à l'occidentale", mais d'origines et de cultures différentes : arabes, berbères, pieds-noirs, musulmanes, chrétiennes, juives, athées. Celles qui ont été retrouvées, des années après, et qui ont accepté de témoigner, disent avoir voulu "faire la révolution" ou tout simplement se battre contre la domination française. Certaines d'entre elles évoquent l'aspect féministe de leur engagement, le point sur lequel "l'Algérie nouvelle" (indépendante) les a sans doute le plus déçues, puisque les mecs qui sont arrivés au pouvoir ont vu d'un mauvais œil l'activisme de celles qui étaient pour eux d'abord des compagnes et des (futures) femmes au foyer.

Vous aurez d'ailleurs peut-être remarqué, sur la photographie qui illustre ce billet, la présence de deux hommes (le troisième étant sans doute un technicien), qui ne s'expriment jamais, mais semblent surveiller ce qu'il se passe pendant ce tournage militant. (On finit par apprendre que toute l'équipe est constituée de sympathisants de la cause algérienne, sans doute marxistes.) Ils avaient été envoyés par le nouveau pouvoir algérien, pour rapatrier au plus vite les prisonnières de métropole. Le réalisateur raconte comment il a tenté de retrouver l'un des deux hommes.

N'étant pas parvenu à mettre la main sur la bande son, il a pensé pouvoir compter sur les souvenirs des participantes. Mais, 50 à 60 ans plus tard, ils se sont le plus souvent effilochés. Du coup, il a eu recours à des spécialistes de lecture labiale, avec des résultats mitigés. (En tout cas, les échanges filmés se sont tenus en français.)

Certains moments sont poignants, comme l'évocation qu'une séance de torture (par des militaires français). On regrette d'autant plus que ces femmes n'aient pas été davantage interrogées sur les conséquences de leurs actes. Je crois qu'environ la moitié de celles qui s'expriment ont, à un moment ou à un autre, été des porteuses/poseuses de bombes. C'est la principale limite de ce documentaire au demeurant fort intéressant.

Peut-être qu'un jour, le recours à une intelligence artificielle permettra de décrypter intégralement les conversations de 1962, ces bobines constituant une matière brute de grand intérêt.

12:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 01 juin 2025

Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé

... pour Nicolae Ceausescu, puisqu'il a été exécuté à la Noël 1989. Mais, ça, les Roumains ordinaires comme les serviteurs de la dictature communiste ne pouvaient pas le savoir à l'avance. Cette comédie politique nous présente donc les destins croisés d'une quinzaine de personnages, aux origines, aux métiers et aux opinions diverses. Dans les jours qui précèdent le 25 décembre 1989, ils vont se croiser, parfois interagir et leur vie va en être (souvent) bouleversée.

Le procédé rappelle celui mis en œuvre par Robert Altman dans Short Cuts (sorti en 1994... Mon Dieu comme le temps passe). Ici, les protagonistes sont :

- un agent de la Securitate et sa mère

- un employé d'une entreprise d’État, sa femme et son fils (qui a écrit au Père Noël)

- une quasi-voisine, actrice de théâtre, recrutée pour une émission de propagande

- le metteur en scène, accessoirement son amant

- le réalisateur de l'émission de propagande, son épouse et son fils rebelle

- le meilleur ami de ce fils rebelle, qui rêve de quitter la Roumanie

L'action se déroule donc juste avant celle du récent Libertate. La manière dont la terrible police politique espionne, contrôle et brutalise la population est très bien mise en scène. On pense aussi à la Stasi et à ce qu'en montrait La Vie des autres.

Le fond est donc dur, mais aussi bourré d'humour, noir de préférence. Ainsi, l'ouvrier commence à perdre les pédales quand il découvre ce qu'a demandé son fils au Père Noël. Les agents de la Securitate ne savent pas comment faire pour effacer des écrans la principale intervenante de l'émission de propagande (déjà enregistrée pour Noël)... qui a fui le pays. L'équipe de télévision vit sous leur pression et déploie des trésors d'imagination. Le réalisateur lui-même se demande jusqu'où il doit aller pour prouver sa fidélité au régime... sans insulter l'avenir, les nouvelles du reste de la Roumanie tendant à montrer que le régime vacille...

C'est donc passionnant : on ne sait pas ce qu'il va arriver à chaque personnage ; on ne sait pas à l'avance qui va croiser qui et l'on est plongé dans la Roumanie des années 1980, où circulent de vieilles Renault, dont les fameuses R12, produites par une entreprise qui, par la suite, a pris le nom de Dacia.

Les 2h15 passent très facilement. Je recommande vivement.

20:59 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 29 mai 2025

Les grands-parents du Pape

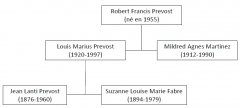

Il y a trois semaines, je me suis un peu emballé concernant les origines du nouveau pape. Un mystère subsistait à propos de sa grand-mère paternelle, Suzanne Louise Marie, à laquelle plusieurs documents d'archives attribuaient le patronyme Fabre.

En réalité, comme le démontre un article de Geneanet, Fabre semble n'avoir été qu'un nom d'emprunt. La grand-mère paternelle du futur Léon XIV est née Fontaine, au Havre, comme le confirme son acte de naissance. Son père s'appelait donc Ernest Auguste Fontaine et sa mère Jeanne Eugénie... Prévost !

Or, ce nom est celui sous lequel fut enregistré Jean, son futur mari, aux États-Unis ! Il s'appelait en réalité Giovanni Riggitano, ce qui est plus conforme avec sa naissance en Italie, à Milan. (Mais le nom Prevosto était présent dans le nord de ce pays.) Une trace en est restée dans l'identité finalement adoptée par le grand-père paternel du Pape : John (Jean/Giovanni) R Prevost, le R n'étant pas l'initiale d'un deuxième prénom, mais celui de son nom de famille d'origine.

Pourquoi tant de mystères ? Parce que le grand-père du Pape avait... deux épouses ! Arrivé aux États-Unis en 1905, il a perdu sa première compagne, puis s'était marié avec une certaine Daisy Hughes, en 1914, mais il semble l'avoir rapidement trompée avec Suzanne, arrivée aux États-Unis en 1916. Un premier fils était né de cette liaison, Jean, en 1917, suivi de Louis (le père du Pape) en 1920.

Le grand-père ne semble pas avoir divorcé de Daisy, morte en 1939. A partir de 1940, sur les documents officiels, Jean/John et Suzanne se déclarent mari et femme... mais le coquin pourrait très bien avoir été bigame.

L'ascendance maternelle de Léon XIV réserve elle aussi quelques surprises, rapportées par TF1. Les parents de Mildred Martinez (génitrice de Robert/Léon) venaient de La Nouvelle Orléans. En remontant l'arbre généalogique, on trouve, outre la branche Martinez, la famille Baquié, dont l'origine serait... guadeloupéenne ! Si l'on ajoute à cela une arrière-grand-mère dénommée Eugénie Grambois, on peut conclure que, parmi les ancêtres du nouveau Pape, les Français figurent en bonne place.

16:17 Publié dans Histoire, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, politique internationale, église, religion, christianisme, catholicisme

dimanche, 25 mai 2025

La Chambre de Mariana

Mariana est une prostituée ukrainienne, à Czernowitz (Cernauti), en Bucovine, une région à l'histoire tourmentée et à la population particulièrement mélangée, ancienne province austro-hongroise, tiraillée ensuite entre la Roumanie et l'URSS. En 1943, elle est repassée sous domination roumano-allemande et l'extermination de son importante population juive est entamée depuis plus d'un an. Voilà pourquoi la mère du jeune Hugo décide de le confier à une personne de confiance... une prostituée ! (Bien plus tard, on finit par découvrir le lien entre les deux femmes.) Le gamin se retrouve dans un hôtel de passe, dissimulé la plupart du temps dans un cagibi. De là, il perçoit les sons du bordel et, par de petits trous, observe tantôt la rue, tantôt la chambre où Mariana reçoit ses clients.

L'idée de mettre (un peu) les spectateurs dans la peau de l'observateur confiné est très bonne, et bien mise en scène, par Emmanuel Finkiel, dont j'avais déjà apprécié Voyages et Je ne suis pas un salaud (en revanche, La Douleur...). Plusieurs types de scènes nous sont proposés : les souvenirs d'Hugo s'entremêlent de fantasmes (notamment celui de la présence de ses proches, disparus) et d'éléments de la réalité, qu'il a du mal à accepter.

Le film repose aussi beaucoup sur les (gracieuses) épaules de Mélanie Thierry, très convaincante en ukrainophone (mais je me demande ce qu'en pensent les locuteurs naturels de cette langue). Je trouve en revanche moins réussies les interactions avec le gamin (surtout dans la première partie).

L'intrigue nous propose un double basculement progressif, dans la relation Mariana-Hugo. Au début, celui-ci est perçu comme un enfant et la prostituée devient une sorte de mère de substitution. Le dernier tiers de l'histoire voit le garçon devenir adolescent (il est passé de 12 à 14 ans) et son regard changer sur sa protectrice, pour laquelle il ressent des sentiments nouveaux. Dans le même temps, l'ancien protégé devient le protecteur (parfois excessif) de la jeune femme. Son activité de prostituée lui a permis de survivre sous l'occupation roumano-allemande, mais le retour des troupes soviétiques (déjà présentes dans la région en 1940-1941, quand le pacte germano-soviétique s'appliquait) la met en position difficile.

J'ai trouvé l'histoire assez belle, forte, même si je n'ai pas trop aimé le dernier quart d'heure. Ce fut aussi un peu long (voire languissant) à mon goût. J'attendais peut-être un peu trop de ce film, qui bénéficie de critiques favorables et d'un bon bouche-à-oreille. J'ai été un peu déçu.

10:51 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 24 mai 2025

Libertate

C'était le mot d'ordre des Roumains qui, en décembre 1989, manifestaient contre la dictature communiste de Nicolae Ceausescu, qui s'est rapidement effondrée. Mais ce ne fut pas sans dégâts : environ 1 000 morts au total, dont une centaine dans la ville de province de Sibiu, située au centre du pays.

Plus de trente ans après les événements, beaucoup d'incertitudes subsistent quant à l'origine des premiers tirs... et des suivants, personne ne revendiquant la responsabilité de la centaine de victimes, sauf quand ce furent des agents du régime communiste lynchés par la foule, ou exécutés par des révolutionnaires autoproclamés.

La première partie, le plus souvent caméra à l'épaule, est donc obscure, brouillonne, même quand on connaît un peu l'histoire de cette époque. On perçoit bien la fébrilité des fonctionnaires du régime, divisés quant à l'utilisation des armes à feu... et qui attendent des ordres clairs pour se couvrir... ordres qui n'arrivent pas... ou qui sont contradictoires. De surcroît, les différentes forces armées du régime ne sont pas synchronisées, ni en phase quant à la gestion des manifestations. Ajoutez à cela quantité de fausses informations qui circulent, soit involontairement (en raison des délires d'une population habituée à croire au pire), soit volontairement, par des personnes qui cherchent soit à sauver leur peau, soit à tirer les marrons du feu... et vous obtenez une situation explosive. J'ai trouvé cette première partie intéressante sur le fond, mais pénible à suivre sur la forme.

Heureusement, la deuxième partie est plus emballante. Les soutiens présumés du régime, capturés par les "révolutionnaires" et l'armée (qui a lâché le régime... après avoir sans doute tiré sur la foule...), sont emprisonnés dans la piscine municipale vidée de son eau (celle que l'on voit au tout début, ainsi qu'à la fin). Ils croient leur dernière heure venue... mais leurs geôliers ne savent pas trop quoi en faire. La situation met plusieurs semaines à se décanter.

Le réalisateur Tudor Giurgiu met en scène un gigantesque panier de crabes, où se côtoient policiers "classiques", miliciens, gendarmes, membres (autant haïs que redoutés) de la Securitate (souvent comparée à la Stasi est-allemande, et qui semble tout aussi proche de la Gestapo de sinistre mémoire)... ainsi que des enquêteurs de la Brigade des affaires économiques ! Mais qui est qui ? Certains n'auraient-ils pas une double casquette ? Dans ce bassin asséché où s'entassent des dizaines d'hommes blessés, affamés et assoiffés, on ne peut pas faire confiance à grand monde... sans parler des troufions qui n'hésitent pas à pointer leur mitrailleuse du haut des plots de départ. Du coup, ce sont ces présumés agents du communisme (qualifiés de "terroristes") qui se mettent à leur tour à crier "Libertate" !

Cette deuxième partie est vraiment passionnante. Petit à petit, on comprend mieux les fonctions de chacun, même si plusieurs mystères persistent. La situation évolue quand il s'avère que les gradés de l'armée qui soutiennent le "nouveau" régime (réussissant par là à évacuer la question de leur action sous Ceausescu...) n'ont pas l'intention de faire exécuter leurs prisonniers... d'autant que, dans le lot, certains sont des manifestants anti-communistes, arrêtés et tabassés par erreur, parfois à l'initiative des habitants d'un quartier, complètement paranoïaques.

J'ai aussi trouvé intéressante la manière de traiter cet arrière-plan, qui fait écho à notre époque. Des personnes ordinaires propagent avec une extraordinaire conviction des informations bidons et la violence des anonymes se déchaîne la plupart du temps sans raison. C'est donc bien plus qu'une œuvre à caractère historique qui nous est proposée. C'est aussi une réflexion sur le temps présent, qui ne prête guère à réjouissance. Il y a une vingtaine d'années, 12h08 à l'est de Bucarest abordait la même période, mais avec plus d'humour.

17:11 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 16 mai 2025

Marco, l'énigme d'une vie

C'est l'histoire d'un garagiste au départ ordinaire. Il a survécu à la guerre civile espagnole, s'est très bien accommodé du régime franquiste, durant lequel il a acquis une petite aisance. Il s'est remarié et a eu une nouvelle fille. Mais il aspire à autre chose. Il se rapproche de jeunes enfants de la bourgeoisie qui manifestent contre le franquisme finissant... et leur fait croire qu'il est un ancien combattant anarchiste... avant de découvrir qu'il est un autre statut qui valorise encore plus celui qui l'incarne : le statut de résistant déporté. Paré de sa fausse modestie, de sa gouaille et d'une gentillesse factice, Enric Marco va tromper son monde pendant plus de vingt ans.

Cette fiction à caractère documentaire montre d'abord le poids qu'avait acquis le personnage, avant qu'une succession de révélations ne démonte le mythe. Dans le rôle-titre, Eduard Fernández est sensationnel d'ambiguïté, incarnant à la perfection la mauvaise fois de l'affabulateur... mais le rendant toutefois un peu trop sympathique à mes yeux.

Ce film traite de choses très sensibles pour moi (le mensonge, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale). C'est sans doute pourquoi je dois dire que j'ai à plusieurs reprises éprouvé une colère sourde durant la projection.

Même si le duo de réalisateurs (auquel on doit Une Vie secrète) a veillé à faire surgir la duplicité du personnage principal, je trouve la mise en scène trop empathique. C'est trop indulgent avec le narcissisme de Marco, dont on souligne le besoin de reconnaissance (de visibilité médiatique, dirait-on aujourd'hui). On affirme un peu trop vite qu'il a contribué à faire connaître le drame de la déportation à des Espagnols auxquels c'était alors peu enseigné. C'est oublier les dégâts que ses centaines d'interventions dans les écoles, collèges, lycées ont dû faire rétrospectivement, quand les jeunes ont découvert que la personne qu'on leur avait présentée comme étant une référence n'était en fait qu'un mythomane.

Je pourrais aussi souligner une ou deux faiblesses historiques, comme la confusion entre camp de concentration et camp (centre) d'extermination (ou plutôt le manque de distinction nette entre les deux).

Le fil n'est à voir que si l'on ne connaît pas cette histoire rocambolesque... et pour la performance de l'acteur principal. Le reste ne suscite que dégoût.

23:11 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 08 mai 2025

Les origines françaises du nouveau Pape

Ces derniers jours, en France, certains beaux esprits glosaient sur la possibilité que le successeur de François Ier soit français. Le nom de l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline circulait... Presque personne n'a vu venir le discret préfet du Dicastère pour les évêques, Robert Francis Prevost, né à Chicago en 1955. (Le Monde en faisait toutefois hier l'un de ses treize favoris.)

Léon XIV est donc le premier Pape états-unien, mais il a des origines métissées. Sa mère, Mildred Agnes Martinez, née aussi à Chicago, avait des grands-parents espagnols. Son père, Louis Marius Prevost, autre enfant de Chicago, avait des origines franco-italiennes. Il était le fils de Jean Lanti Prevost (1876-1960) et Suzanne Louise Marie Fabre (1894-1979).

Tous deux ont vu le jour en France. La seconde pourrait être originaire du Languedoc, où le nom Fabre était déjà très répandu à l'époque. Il faudrait que de distingués généalogistes se plongent dans les archives pour trouver le certificat de naissance de la grand-mère paternelle du nouveau Pape. Qui sait, peut-être était-elle aveyronnaise ?

23:54 Publié dans Histoire, Politique, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france, église

dimanche, 20 avril 2025

La Jeune Femme à l'aiguille

Au Danemark, en 1918, la Première Guerre mondiale est finissante... mais le pays y joue un rôle annexe : il est resté militairement neutre, tout en commerçant (plus ou moins ouvertement) avec des pays des deux camps. Certaines industries en ont profité, comme l'atelier de couture où travaille l'héroïne, Karoline (superbement incarnée par Victoria Carmen Sonne).

Celle-ci est dans une situation délicate : son mari a disparu (peut-être est-il marin) et elle ne peut plus payer son loyer. En désespoir de cause, elle demande de l'aide au directeur de l'usine, un patron du genre paternaliste, pas odieux avec ses employées... et qui n'est pas insensible au charme de cette ouvrière. Une liaison va démarrer, avec des conséquences insoupçonnées...

Je n'en dirai guère plus à propos de l'intrigue, riche en rebondissements, pour laisser le plaisir de la découverte. Je signale juste que l'histoire s'inspire d'un fait divers qui a défrayé la chronique, mais je ne préciserai pas à quel sujet, plusieurs aspects (sordides) de l'intrigue pouvant déboucher sur une action judiciaire.

En attendant d'éclaircir ce mystère, on peut profiter d'un superbe noir et blanc, qui correspond parfaitement à l'ambiance "à la Charles Dickens" du Copenhague de 1918. Les écarts de richesse y sont énormes et les classes populaires urbaines souffrent, les femmes encore plus que les hommes.

La seconde partie de l'histoire est centrée sur un étrange duo féminin, composé de l'héroïne et d'une commerçante plus âgée (interprétée par Trine Dyrholm, dans laquelle les cinéphiles reconnaîtront un des personnages de Festen, de Thomas Vinterberg). Ce duo est en fait un trio, puisqu'une jeune fille accompagne les deux adultes... les hommes jouant un rôle annexe.

La mise en scène est un mélange de styles. La vie quotidienne est peinte de manière réaliste. On ne nous épargne pas la crasse de certains logements... et de certains protagonistes, ni les difficultés d'un accouchement, ni les rares horreurs de la guerre qui parviennent jusqu'au Danemark. Ces aspects sordides sont presque sublimés par le noir et blanc. Le cinéaste semble être un formaliste, mais je pense aussi qu'il a utilisé cette esthétique pour poser la question de la monstruosité. Dans cette capitale européenne en apparence moderne, où la boue côtoie parfois le grand luxe, qu'est-ce qui est réellement horrible : l'apparence (sale) de certains habitants ou le comportement (odieux) d'autres, mieux habillés ?

Même si le film n'est pas sans défaut, je trouve qu'il pose de bonnes questions (certes de manière parfois allusive) et qu'il est d'une grande force visuelle.

P.S.

Attention, quelques divulgâchages sont en approche, notamment pour nuancer mon enthousiasme.

1) Je trouve irréaliste que le directeur de l'usine culbute son employée en plein centre-ville (certes dans une ruelle obscure)... et avec le consentement de celle-ci.

2) J'ai du mal à comprendre comment l'époux de l'héroïne peut revenir avec les blessures qui lui sont attribuées. Elles correspondent plutôt à celles d'un soldat d'un pays belligérant... mais elles permettent de poser d'intéressantes questions sur l'apparence physique... et leur mise en scène est, je pense, une référence à Elephant Man (et peut-être aussi à Au-revoir là-haut).

3) Une autre référence cinéphile est insérée dans la première partie, lorsque nous est montrée l'entrée de l'atelier de couture, à la fin d'une journée de travail. On pense inévitablement à la sortie des usines Lumière, qu'on peut actuellement revoir sous trois aspects dans le formidable documentaire de Thierry Frémaux.

Lumière, l'aventure continue !

Huit ans après Lumière ! L'aventure commence, Thierry Frémaux remet le couvert, en cette année anniversaire (les 130 ans de l'invention du cinématographe). Il utilise la même méthode et les mêmes recettes que dans le précédent film (dont il réemploie une partie du matériau) et nous propose, en 1h45 (environ), plus d'une centaine de petits films d'époque, restaurés, sur une musique de Gabriel Fauré.

On redécouvre ainsi avec plaisir les trois versions de la fameuse sortie d'usine, commentées avec acuité. Frémaux a une fois encore su doser sa parole, intervenant quand c'est utile, ne surchargeant pas le docu de propos verbeux... et c'est toujours pertinent.

La suite est classée par thèmes. On nous rappelle que Louis Lumière a employé et formé une brochette d'opérateurs, qu'il a envoyés aux quatre coins du monde. Ils sont cités dans le générique de fin, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en avant, puisque, le plus souvent, leur travail de qualité est mis au compte du seul Louis Lumière : Gabriel Veyre, Alexandre Promio, François-Constant Girel, Félix Mesguich...

Grâce à eux, nous avons, aujourd'hui encore, des images datant de plus de cent ans du continent américain (États-Unis, Canada, Mexique...), des colonies françaises d'Afrique et d'Asie (l'Indochine en particulier)... mais aussi d'Europe, avec une place importante accordée à la France, surtout à Paris et à Lyon. D'autres villes de province sont présentes à l'écran, l'une d'entre elles étant particulièrement difficile à reconnaître :

(réponse en fin de billet)

De ma région je n'ai reconnu qu'un passage sur Carmaux, avec des femmes travaillant dans les mines, mais en surface. (On les voit charger du coke dans des brouettes.)

Les travaux et les jours constituent une thématique importante. Le monde paysan est à l'honneur, même si sa place dans le film est plus faible que celle qu'il occupait dans la société de l'époque.

Un autre passage intéressant concerne les militaires, français, mais aussi étrangers : on voit des Allemands (reconnaissables au casque à pointe) et des Mexicains, entre autres. Frémaux fait remarquer que les unités françaises qui nous sont montrées ne semblent pas très redoutables... mais c'est peut-être lié au fait que, devant la caméra, beaucoup de personnes filmées (quelle que soit la classe sociale) ont envie de "faire l'intéressant".

La famille des frères Lumière fait l'objet de nombreuses prises de vue. On les voit dans leur propriété, mais aussi en vacances, à la mer. Louis a aimé filmer les enfants, soit au naturel, soit en les dirigeant, tel un metteur en scène contemporain.

Cela nous mène à un autre propos de Thierry Frémaux : l'aspect précurseur des frères Lumière et de leurs équipes. Les plans de leurs petits films étaient construits avec soin : le cadre n'est jamais choisi au hasard et, souvent, les images fourmillent de détails, que Frémaux se plaît à souligner.

Le plus souvent, les preneurs d'images se font documentaristes. Mais ils ne s'interdisent pas quelques effets : panoramique, travelling et, de temps en temps, mise en abyme, un opérateur figurant dans le champ.

Quelques petites fictions nous sont aussi proposées, avec des trucages visuels. C'est plaisant, mais ce ne sont pas les films les plus aboutis des frères Lumière. Dans ce domaine, ils ont été vite dépassés par l'un de leurs admirateurs, présent à l'une de leurs premières projections, un certain Georges Méliès.

L'ensemble constitue un formidable panorama de l’œuvre des pionniers du cinéma. C'est passionnant à regarder et à écouter. Sur le plan historique, on pourra toutefois regretter que Frémaux n'évoque pas la sympathie éprouvée par les deux frères vieillissants pour le régime de Vichy. Il rétorquerait sans doute qu'il n'a pas vraiment fait œuvre de biographe, mais rendu hommage aux débuts foisonnants de ce qui n'était pas encore appelé le Septième Art.

P.S.

Pour la ville de province, la réponse est ici.

11:13 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mardi, 15 avril 2025

Voyage avec mon père

A la suite du décès d'une personne proche, deux citoyens (juifs) des États-Unis, apparentés, effectuent un voyage mémoriel en Pologne, dans la région qui fut le berceau familial (du côté de Lodz). Leur périple sera l'occasion de se fâcher et de se rabibocher, dans une Pologne plus ou moins accueillante... Cela ne vous rappelle rien ? Eh, oui, on dirait l'intrigue du récent A Real Pain... à ceci près qu'ici l'histoire est entièrement vraie... et plus touchante que ce qu'on a pu voir dans le film de Jesse Eisenberg.

Le duo de héros est composé d'un père et de sa fille, Edek et Ruth, incarnés par l'excellent Stephen Fry et la surprenante Lena Dunham (venue de la télévision). Tous deux n'ont pas la même manière de gérer le deuil de l'épouse d'Edek (mère de Ruth). Lui n'en parle quasiment pas et essaie de goûter aux plaisirs de la vie, tandis que sa fille a tendance à déprimer.

C'est elle qui a eu l'idée de ce voyage mémoriel, auquel son père, au départ, ne voulait pas participer. Il faut dire que Ruth n'a pas eu de grands-parents... ni de cousins. Le décès de la mère et l'ouverture de la Pologne post communiste (au début des années 1990) aux touristes du monde capitaliste ont contribué à la réalisation du projet.

Là encore, le père (qui a fini par décider d'accompagner Ruth) et la fille ne sont pas d'accord. Elle a établi un programme précis, qu'elle veut suivre à la lettre. Edek préfère musarder, tentant d'éviter de retourner à Lodz en s'adonnant à un tourisme traditionnel, profitant de l'occasion pour pratiquer à nouveau la langue polonaise. Il se rapproche même langoureusement d'interprètes locales, très ouvertes aux échanges interculturels...

Sur le fond, le film ne cherche pas à emprunter un sentier politiquement correct. Le père ment à sa fille à propos de l'emplacement de l'ancien ghetto juif et il n'arrête pas de lui reprocher de "bouffer des graines" (elle est végétarienne) et de s'être séparée de son époux, qu'Edek considère comme un chic type. (Il en conserve même des photographies dans son porte-feuille.)

Mais le malaise le plus grand s'installe lors du passage par Lodz. Edek montre à Ruth l'appartement (miteux) où, jeune homme, il est allé draguer sa future épouse, avant de l'accompagner dans un autre endroit de la ville, où se trouve l'immeuble que possédait sa famille, qui logeait dans l'un des grands appartements. La rencontre avec les nouveaux occupants polonais (catholiques) réserve pas mal de surprises...

On l'attend et elle finit par arriver : la séquence à Auschwitz. Elle est surprenante dans son déroulement, très émouvante, mais pas forcément comme on s'y attend. C'est toujours aussi bien interprété, du côté états-unien comme du côté polonais (avec notamment un chauffeur de taxi empathique et débrouillard).

J'ai beaucoup aimé. Je regrette d'autant plus que le film ait été minimisé, voire dénigré, par une partie des critiques français, que la mémoire de ce génocide semble quelque peu déranger.

16:49 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 14 avril 2025

Vermiglio ou la mariée des montagnes

En 1944, la Seconde Guerre mondiale est finissante (en Europe). Ses échos parviennent, étouffés, dans un village du Trentin, dans le nord de l'Italie, aux confins de l'actuelle Autriche.

Deux soldats italiens arrivent au village. L'un est du coin, tandis que l'autre est originaire de Sicile, et peine à se faire comprendre des habitants, son dialecte étant fort éloigné de la langue régionale. On comprend très vite que ces deux militaires ont déserté, la tournure prise par la guerre étant il est vrai déconcertante. L'Italie, fasciste, fut un allié de l'Allemagne, jusqu'au renversement de Mussolini, en 1943. Le nouveau gouvernement s'est rapproché des Alliés, tandis qu'au nord, les Allemands ont lancé une invasion pour remettre le Duce au pouvoir, dans une parodie de régime fasciste, la République de Salo (dénomination qui est riche de sens, en français).

Dans ce village du Trentin, les femmes sont nombreuses... mais sous la coupe des hommes, notamment des vieux. L'instituteur fait office de notable local, cultivé, raisonnable, parlant bien. Il en impose à tout le monde, y compris au sein de sa famille. Son épouse est sur le point d'accoucher de leur dixième (!) enfant, sept des précédents ayant semble-t-il survécu : trois garçons très curieux, un adolescent pas bien futé, une gamine qui excelle à l'école (le grand espoir de la famille) et deux sœurs aînées. La première (Ada) est partagée entre sa foi intense et ses pulsions, tandis que la seconde (qui me semble être la plus âgée), Lucia, va vite avoir le béguin pour le jeune Sicilien. Celui-ci a une belle gueule, des mains douces et, parfois, le zizi tout dur...

La première partie raconte l'intégration des soldats à la vie villageoise (les habitants ayant décidé, à l'initiative de l'instituteur, de ne pas les dénoncer). Les scènes sont quasi naturalistes, ayant pour cadre soit de magnifiques paysages alpins soit des intérieurs ruraux que, par politesse, on qualifiera de rustiques. On ne roule pas sur l'or dans cette campagne oubliée, où la force des bras est le principal atout pour survivre.

Petit à petit, on découvre les différents aspects de la domination qui s'exerce sur les femmes, cantonnées à certains travaux : cuisine, ménage, lessive, gestion des enfants... Quelques-unes aspirent à autre chose, ce qui implique d'échapper au schéma marital qui leur est imposé. Ce pourrait être par la voie des ordres (pour la plus croyante des filles), grâce à des études poussées (pour la petite douée) ou en partant travailler à la ville.

Tout cela est suggéré avec finesse, au cours de scènes en apparence anodines, mais qui disent beaucoup de choses.

C'est mis en scène et dirigé avec talent, par Maura Delpero, dont je n'avais pas entendu parler auparavant.

La seconde partie voit la guerre s'achever. C'est le moment où les humains, les marchandises et les informations se remettent à circuler (plus ou moins) librement. Plusieurs changements majeurs surviennent, toujours très bien amenés par la réalisatrice qui, de surcroît, réussit son dernier quart d'heure, que j'ai trouvé éblouissant.

C'est un film à voir, s'il passe près de chez vous.

21:20 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 03 avril 2025

37 secondes

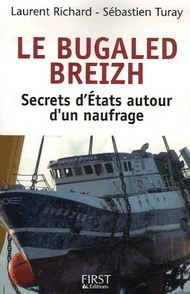

C'est le temps qu'aurait mis le chalutier le Bugaled Breizh pour couler, dans une mer peu agitée, le 15 janvier 2004. C'est aussi le titre de la mini-série consacrée au drame, en partie documentaire, en partie fictionnelle, dont Arte vient d'engager la diffusion. (L'intégralité des épisodes est déjà accessible.)

A l'époque, je m'étais intéressé à l'affaire et, quelques années plus tard, j'avais même acheté le bouquin cosigné par un journaliste de l'émission Complément d'enquête.

Dans la mini-série, le nombre des personnages, leur identité réelle et une partie de leurs relations (pour ce que j'en sais) ont été modifiés, pour servir la dramaturgie. En revanche, pour ce qui a trait au naufrage, le scénario reconstitue assez minutieusement les détails de l'enquête et des procès. Je trouve ce mélange excellemment réussi.

Au niveau des acteurs, on a clairement misé sur un duo gagnant, composé de Mathieu Demy (en avocat tenace et bienveillant) et Nina Meurisse (déjà très bien dans L'Histoire de Souleymane), qui crève l'écran en employée d'une usine de poissons, belle-sœur d'un des disparus et qui va devenir l'une des chevilles ouvrières de la lutte pour faire éclater la vérité.

Il m'est impossible ici de nommer la pléiade de seconds rôles bien incarnés. Des employées de l'usine au premier juge d'instruction (campé par Pierre-François Garel), en passant par un amiral à la retraite, un peu vieille France... mais farouchement attaché à la justice (Laurent Poitrenaux, génial), on se régale devant ce foisonnement de personnages qui sonnent authentiques.

Les épisodes rendent aussi hommage à une France d'en-bas, composée de travailleurs modestes (certes, un peu trop portés sur l'alcool), aux personnalités attachantes, malgré leurs défauts. C'est d'ailleurs une autre qualité du film : ne pas tomber dans l'angélisme. Les familles des victimes constituent un groupe hétérogène, travaillé par des tensions.

Enfin, ces six épisodes proposent un superbe portrait d'une femme, Marie Madec (visiblement inspirée de Nathalie Gloaguen). Celle-ci a subi une forme de déterminisme géographique et social : issue d'un milieu modeste, elle n'a guère prolongé sa scolarité et elle s'est finalement mise en ménage avec un mec du coin, pas le pire, mais sans doute pas le meilleur. Son investissement dans le combat judiciaire va lui ouvrir de nouveaux horizons... La mise en scène et le montage suggèrent qu'elle a une raison encore plus personnelle de vouloir faire toute la lumière sur cette affaire : c'est elle qui a persuadé, le jour du naufrage, son jeune beau-frère de partir en mer sur le Bugaled...

C'est fort, parfois émotionnellement très remuant, et instructif. Cette fiction française est digne des meilleures productions britanniques. (Encore une fois bravo Arte !)

22:38 Publié dans Histoire, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : télévision, télé, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias

lundi, 31 mars 2025

Le Garçon

Les gens ordinaires ont une histoire, et celle-ci mérite d'être contée, autant que celle des vedettes et des puissants. Partant de ce principe, Zabou Breitman et Florent Vassault ont conçu ce documentaire à quatre mains. Un lot de vieilles photographies (datant du lendemain de la Seconde Guerre mondiale aux années 1990), trouvé dans une brocante, leur a servi de point de départ. Toutes concernent la même famille (inconnue), dont se détache un garçon, devenu adolescent puis adulte. Zabou décide de le baptiser Jean, ce prénom ayant été trouvé au dos de l'une des photographies.

Les réalisateurs se lancent alors dans une double démarche. Alors que Vassault part à la recherche des membres de la famille et des lieux pris en photographie, Zabou conçoit des scènes de fiction pour tenter de ressusciter les moments capturés par les appareils photographiques.

Il faut signaler que, bien que ceux-ci aient été argentiques (dotés d'une pellicule ou fonctionnant en instantané), ce sont des appareils numériques que, dans les scènes de fiction, on voit les personnages manipuler. Cet anachronisme est volontaire. Il permet, dans certains plans, de superposer la scène jouée, prise en photographie, à l'authentique image, qui s'affiche comme par miracle sur l'écran de contrôle de l'appareil. Cette inhabituelle mise en abyme produit des effets surprenants.

J'ajoute que ces scènes de fiction sont bien jouées, notamment par Isabelle Nanty et François Berléand, qui incarnent les parents de "Jean".

Ces scènes alternent avec les étapes de l'enquête menée par Vassault. Au départ, il fait chou blanc. Que ce soit dans la commune de résidence comme sur les lieux de vacances, plus aucun rescapé de l'époque ne peut témoigner de la présence de la fameuse famille.

Le déclic finit par se produire. Les premières informations concrètes vont être données par un frère de "Jean", puis un de ses anciens collègues et amis. Petit à petit, la pelote va se dévider...

... et l'on s'aperçoit que ce que Zabou avait imaginé, à propos des scènes prises en photo, était parfois bien trouvé, parfois à côté de la plaque. Certaines découvertes ne manquent pas de saveur, notamment concernant l'identité réelle de certaines personnes présentes sur les photographies.

La seconde partie du film est presque uniquement consacrée aux progrès de l'enquête (en réalité menée à deux, même si, au départ, Vassault a caché certains de ses résultats à Zabou, pour ne pas influencer son tournage). On finit par comprendre comment le lot de photographies a été abandonné... et quel secret concernant la vie de "Jean" a été dissimulé.

J'ai trouvé ce film formidable, à la fois documentaire-polar et portrait sociologique de la (vraie) "France d'en-bas". Il ne dure qu'1h30. Ne le ratez pas, s'il passe près de chez vous.

P.S.

Pour être totalement honnête, je dois toutefois révéler que le procédé prétendûment utilisé pour tourner ce film a été un peu biaisé. En effet, pendant la majeure partie du tournage, Zabou était censée ignorer ce que son comparse avait filmé. Or, une oreille attentive remarquera sans peine que les dialogues des scènes de fiction sont issus des entretiens (réels) tournés par Vassault (que l'on entend plus tard dans le film). Cela ne m'a pas choqué. Cela donne une autre profondeur à cette histoire, le réel et la fiction se répondant mutuellement. D'autre part, certaines répliques prennent un sens différent selon qu'elles sont dites par un personnage de fiction ou un autre, dans la vraie vie (qui est rarement la version réelle du personnage de fiction).

Berlin, été 42

Hilde est une jeune femme ordinaire, la trentaine, au tempérament effacé. D'abord assistante chez un dentiste, elle trouve un nouvel emploi dans une compagnie d'assurances, qui dépend du gouvernement... nazi. Nous sommes en Allemagne, en 1942-1943. Hilde, dont le petit ami (juif) est parti "vers l'Est", tombe amoureuse d'un grand escogriffe, qui appartient à un groupe d'opposants au nazisme. Cet été est à la fois celui d'un épanouissement personnel et celui d'une prise de conscience politique.

Le montage alterne deux types de scènes : celles de l'amitié et de l'amour (durant l'été) et celles de la répression et de l'incarcération, de l'automne 1942 à l'été 1943. C'est un peu perturbant parce que, si la trame de la répression suit un ordre strictement chronologique, tel n'est pas le cas pour la "trame de l'amour", qui alterne différents moments, dans un ordre qui m'a semblé aléatoire : le pique-nique au bord du lac, le premier baiser, le premier travail en commun contre le régime, la première relation sexuelle, la rencontre, la première danse...

En revanche, j'ai trouvé intéressante la mise en parallèle de l'éveil sensuel d'une jeune femme et de son progressif engagement politique. Elle découvre l'amour véritable, le plaisir sexuel, la grossesse, en même temps qu'elle s'initie au marxisme (le groupe est composé d'opposants communistes), aux messages en morse et au collage d'affichettes antinazies.

Aux images lumineuses des sorties d'été et de l'amour naissant s'opposent les plans, plus sombres, des scènes d'interrogatoire, d'incarcération, de procès... Enceinte, Hilde est dirigée vers une prison spéciale, où elle va réussir à survivre et à garder son bébé en vie. De temps en temps, elle bénéficie d'un peu d'entraide, y compris d'une gardienne nazie, qui idolâtre le Führer mais peut faire preuve d'humanité.

Le propos est donc relativement nuancé, bien que très dur au fond sur les traitements infligés aux antinazis. Concernant Hilde, on ne nous épargne presque aucun fluide corporel, de la perte des eaux aux excréments du bébé, en passant par le vomi, l'urine, les larmes... Ne manquent à l'appel que les sécrétions génitales, mais l'on n'en est pas loin.

Le réalisateur Andreas Dresen se montre fasciné par les corps, ceux, très bien formés, des jeunes amants et, plus tard, ceux des victimes des nazis, perclus de souffrances.

Le portrait qui nous est brossé de ces opposants sans histoire est assez éclectique, allant de la fille de paysans au mannequin, en passant par le serveur et les soldats mobilisés. (On pense parfois à un autre groupe de jeunes antinazis, ceux -catholiques- de la Rose blanche, évoqués dans le film Sophie Scholl.)

L'histoire est très forte, prenante... et vraie, comme nous le rappelle, en toute fin, une voix âgée, celle d'une personne qui a survécu à cette période infernale et en cultive un souvenir ému.

Cette petite perle a été scandaleusement minimisée par la critique française. Si cela passe près de chez vous, courez-y !

16:17 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 29 mars 2025

La Cache

Adaptant le livre éponyme de Christophe Boltanski (prix Femina 2015), Lionel Baier dresse le portrait d'une famille hors norme, en mai 1968. Quatre générations vivent sous le même toit, celui d'un immeuble parisien bourgeois (avec porte cochère, s'il-vous-plaît), situé rue de Grenelle.

Au dernier étage est installée l'arrière-grand-mère, qui cohabite avec son fils, l'épouse de celui-ci, deux de leurs trois fils... et, occasionnellement, l'arrière-petit-fils (futur auteur du bouquin), quand ses parents (qui ont commis le sacrilège de partir s'établir ailleurs) le confient à la tribu.

Celle-ci est un peu foutraque, entre la matriarche qui écoute du Prokoviev à fond la caisse, sa belle-fille qu'il vaut mieux ne pas contrarier quand elle est au volant et ses petits-fils tous plus ou moins révolutionnaires... eh, oui : on est vachement de gauche, dans cette famille.

La première partie de l'histoire met en valeur celle qui refuse d'être qualifiée de "mamie", la peu conventionnelle épouse du fils médecin, issue d'une famille monarchiste et catholique, mais ardemment féministe et engagée socialement. Ce personnage est l'occasion d'admirer le talent d'une comédienne franco-suisse peu présente sur nos écrans : Dominique Reymond.

Cette première partie m'a toutefois un peu laissé sur ma fin. J'ai en général aimé les scènes qui voient intervenir cette comédienne, mais je trouve que, globalement, ce n'est pas très bien joué (ou plutôt que les acteurs n'ont pas été très bien dirigés). Je crois que, pour illustrer le caractère particulier de cette famille, le réalisateur a voulu filmer de manière foutraque des personnages se comportant parfois de manière bizarre... et incarnés de manière un peu approximative. Sur le plan visuel, cela se veut inventif... Cela passe, ou pas.

La seconde partie nous plonge davantage dans l'émotion. C'est à ce moment-là que le titre prend sa pleine signification. Depuis le début du film, on constate que le gamin est persuadé qu'un chat habite l'immeuble, mais dans une partie non accessible aux humains. Ne se trouverait-il pas dans une cachette, utilisée jadis (25-26 ans auparavant ?) par l'un des membres de la famille ? L'intrigue rebondit quand nos héros reçoivent une visite totalement inattendue. C'est évidememnt invraisemblable, mais j'ai aimé l'intrusion de cette fantaisie cocasse, qui débouche sur quelques belles scènes.

L'histoire de la cachette est utilisée pour évoquer un pan de l'histoire de cette famille (majoritairement) juive ashkénaze, originaire de l'actuelle Ukraine. L'arrière-grand-mère a tenté de transmettre le yiddish à toutes les générations et, au détour d'une remarque acerbe, on constate l'existence de ce que certains hypocrites appellent "un antisémitisme résiduel".

J'ai trouvé la fin assez poignante, mais pas en raison de ce que raconte l'ultime séquence. Ce sont les dernières images de Michel Blanc, qui incarne le fils médecin. (Mais il paraît qu'on va bientôt le revoir, dans Le Routard, qui sort le 2 avril.) Le dernier échange qu'il a avec celle qui incarne son épouse résonne étrangement quand on connaît la suite et le fait de le voir, un peu plus tard, lentement s'éloigner de l'objectif, de dos, ressemble à un adieu.

20:12 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

De la Guerre Froide à la Guerre Verte

On doit ce documentaire à la cinéaste italo-paraguayenne Anna Recalde Miranda. Tourné au Paraguay et au Brésil, il tente de mettre en relation deux époques, celle des dictatures latino-américaines (alliées dans ce qu'on a appelé le Plan Condor) et celle des luttes à la fois populaires et écologistes des actuels paysans sans terre.

La réalisatrice s'appuie sur divers témoignages, notamment celui Martin Almada (décédé en 2024), un enseignant engagé qui fut arrêté et torturé sous la dictature d'Alfredo Stroessner. Il y a une trentaine d'années, il est parvenu à documenter les crimes du régime grâce à la découverte des "Archives de la terreur".

Le film a pour mission de démontrer que, malgré le passage à la démocratie (libérale), certaines pratiques demeurent et que, sur le fond, la lutte menée par certains intérêts économiques (paraguayens, mais aussi étrangers) contre les militants écologistes et les paysans du MST ressemble bigrement à ce qui s'est passé jadis durant la Guerre froide... même si le nombre de victimes est considérablement moins élevé.

La réalisatrice a rencontré divers militants et journalistes, au Paraguay et au Brésil. Au Paraguay, elle s'appuie beaucoup sur le témoignage d'un ancien ministre du président Fernando Lugo (l'un des deux seuls chefs d’État en place depuis 70 ans à ne pas être membre du Parti Colorado) et sur celui d'un journaliste anarchiste, décédé en 2018. Sans apporter la moindre preuve, la cinéaste sous-entend que le décès de celui-ci (auquel elle semblait très attachée) ne serait pas naturel...

La partie brésilienne est plus convaincante, plus charpentée. On rencontre des militants écologistes et des paysans indigènes victimes de grands propriétaires terriens et de leurs alliés politiques. Le Brésil étant organisé de manière fédérale, les États locaux disposent d'assez grands pouvoirs... et, quand la manière légale ne suffit pas, une série d'accidents de la route vient rappeler aux paysans pauvres qu'ils ne sont pas à l'abri d'une mésaventure.

Il reste que la tentative d'établir une filiation directe entre les mouvements et gouvernements de droite d'Amérique du Sud (qui ont certes provoqué la chute de Lugo au Paraguay et de Dilma Rousseff au Brésil) et les pratiques des régimes dictatoriaux des années 1960-1980 n'est que moyennement convaincante. Vu le que le documentaire a été en partie tourné pendant l'épidémie de Covid (donc entre 2020 et 2022), je m'attendais à ce que la présidence Bolsonaro (au Brésil) soit plus directement impliquée... ben non. Peut-être était-ce de la prudence de la part de la réalisatrice, dont le film a sans doute été achevé avant la victoire de Lula.

D'un point de vue technique, le film c'est ben conçu. Les images d'archives alternent avec des scènes d'entretien et d'autres plans, où la photographie est parfois vraiment belle, notamment quand la cinéaste s'attache aux animaux, comme ces chevaux qui se roulent dans l'eau d'un fleuve, en période de canicule, ou ce chat couché sur le bureau d'une militante, ronronnant sous ses caresses, ou encore ce rapace installé en zone urbaine.

Le film n'est donc pas sans talent et ne manque pas d'intérêt sur le plan historique. Mais, construit (selon moi) à partir d'a priori idéologiques, il a tendance à vouloir rassembler tout ce qui incarne le Mal dans un seul grand projet d'ensemble dont l'existence reste à prouver.

P.S.

Concernant le militant de gauche Martin Almada, un détail ne manque pas de piquant. Il a été décoré de la légion d'honneur sous la présidence d'Emmanuel Macron, que d'aucuns, en France, caricaturent soit en suppôt de l'ultralibéralisme, soit en marchepied du Rassemblement national. Quand on prend un peu de recul géopolitique et qu'on compare la situation française avec ce qu'il se passe, par exemple, sur le continent américain (aussi bien aux États-Unis qu'au Brésil ou en Argentine), cela prête à sourire.

10:38 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 28 mars 2025

A Real Pain

Le comédien Jesse Eisenberg est passé derrière la caméra pour tourner une histoire qui lui tient à cœur, celle de deux cousins américains juifs (David et Benji) qui partent en "pèlerinage familial" en Pologne, sur les traces de leur grand-mère (récemment décédée) et de leurs ancêtres disparus durant la Shoah.

La "douleur véritable" est donc à la fois celle du deuil actuel et celle de la perte (ancienne) d'une partie de l'arbre généalogique familial. C'est aussi le mal-être du cousin Benji, dont l'apparente frivolité masque un désespoir profond. Enfin, je pense que, pour le public anglo-saxon, le titre est une allusion à une expression populaire, a pain in the ass désignant un individu exaspérant, un emmerdeur de première, une plaie...

... et cela correspond parfaitement au personnage de Benji, immature, très autocentré (caractéristique de l'ancien enfant gâté). Dans le rôle, Kieran Culkin en fait des tonnes... et il a eu raison, puisque cela lui a rapporté l'Oscar du second rôle ! Je pense que Jeremy Strong (stupéfiant Roy Cohn dans The Apprentice) méritait davantage la statuette que lui, mais les votants ont peut-être surtout voulu récompenser l'acteur de la série Succession.

Cette (grosse) réserve mise à part, le film fonctionne bien. Le duo formé par les deux cousins, autrefois comme cul et chemise, aujourd'hui séparés par leurs choix de vie, donne naissance à des situations cocasses.

Toutefois, pour moi, la partie la plus intéressante réside dans la découverte des vestiges de la Pologne juive, du très ancien cimetière (à Grodzisko) aux vieux quartiers de Lublin, en passant par le camp d'extermination de Majdanek. Certaines scènes se passent de dialogues... ou s'en seraient passées.

La petite troupe de touristes de la mémoire est intéressante par sa diversité d'origines et de tempéraments. J'aurais aimé que le réalisateur creuse davantage cet aspect-là, plutôt que de nous imposer les interventions parfois beaufissimes du cousin Benji.

A signaler que le film atteint parfois un haut niveau d'émotion sans le moindre effet de manche, comme lorsque les cousins finissent par trouver la maison d'enfance de leur grand-mère. Du coup, je trouve que cette histoire, en dépit de ses défauts, mérite le détour.

13:48 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 16 mars 2025

L'Enigme Vélazquez

Producteur (entre autres) de L'Ombre de Goya (que j'ai vu en 2022 au festival de cinéma de La Rochelle), Stéphane Sorlat a décidé de passer à la réalisation, pour se consacrer à un autre peintre ibérique, emblématique du Siècle d'or espagnol.

Le documentaire mêle biographie, aspects esthétiques et filiation culturelle. Les vues de tableaux sont assez nombreuses, mais avec, au final, peu d'analyses de détail (avec très gros plans). Quand cela se produit, c'est passionnant. Mais, la plupart du temps, les tableaux sont associés à des commentaires de spécialistes (européens ou nord-américains), en général contemporains, mais parfois plus anciens. (Concernant Les Ménines, on attend évidemment les propos de Michel Foucault, mais l'extrait qui nous est proposé est décevant.) J'ai trouvé cela globalement trop verbeux.

Le film n'apporte pas beaucoup d'informations précises sur les modèles de Vélazquez. On pense que certaines œuvres de Léonard de Vinci l'ont inspiré, tout comme celles du Titien et du Tintoret, qu'il a découvertes soit à la Cour d'Espagne, soit lors d'un voyage en Italie... soit par l'intermédiaire de copies de Rubens.

Le documentaire s'attarde davantage sur l'influence que Vélazquez a eue sur des peintres ultérieurs : Goya et Picasso principalement, mais aussi Édouard Manet (et, globalement, les impressionnistes), dans une séquence fort bien faite. Mais je dois reconnaître que j'ai surtout été marqué par l'irruption de Salvador Dali. On le voit peu, on l'entend peu, mais il emporte tout. En comparaison, les autres interventions paraissent fades.

Au niveau de la technique, le film évoque notamment les jeux d'ombre et l'utilisation du noir. Il trace une filiation entre une série de peintres, jusqu'au XXe siècle... mais, curieusement, ne prolonge pas jusqu'à Pierre Soulages.

J'ajoute qu'on a cherché à tout prix à relier certaines œuvres de Vélazquez à des thématiques plus contemporaines. C'est loin d'être toujours convaincant.

L'ensemble mérite toutefois le détour, si l'on aime la peinture et si l'on veut profiter d'un visionnage sur très grand écran.

mercredi, 05 mars 2025

La Fabrique du mensonge

Ce long-métrage allemand est centré sur Joseph Goebbels, le ministre de la propagande d'Hitler et sur sa montée en puissance sous le régime nazi, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

A priori, cela constitue une proposition cinématographique alléchante (surtout en version originale sous-titrée). Je suis cependant sorti de là très mitigé, pour plusieurs raisons.

J'ai tout d'abord un problème avec la distribution, en particulier les acteurs chargés d'incarner Goebbels et Hitler, à savoir Robert Stadlober et Fritz Karl. Ils sont trop éloignés de l'image que je me suis faite de ces personnages historiques, tant je les ai vus dans des photographies et des vidéos d'archives. Ainsi, Karl ne fait sentir que très tardivement le déclin physique d'Hitler et il paraît plus jeune (et athlétique) que ne l'était le Führer. De son côté, Stadlober a un visage assez rebondi, presque poupin, alors que le vrai Goebbels avait les traits anguleux et était beaucoup plus laid que l'image qu'en donne le comédien. C'est d'autant plus flagrant que les scènes de fiction alternent avec des extraits de films d'époque... qui d'ailleurs ont plus de force que ce qui a été tourné au XXIe siècle.

Je ne suis pas non plus enchanté par la manière dont ils incarnent leurs personnages. Hitler passe parfois pour un simple manager du nazisme (je pense que c'est voulu)... et l'aspect cyclothymique de son caractère est très peu présent. Quant à Goebbels, il nous est présenté quasiment comme un cadre commercial (là aussi, c'est sans doute voulu). Fort heureusement, le réalisateur a pensé à évoquer le prédateur sexuel.

Un autre problème se pose au niveau de la forme : Goebbels parle beaucoup (trop), pour dire ce qu'il fait ou ce qu'il pense, ce qu'aurait dû être capable de suggérer une mise en scène un tant soit peu élaborée.

Je note tout de même quelques moments savoureux, quand il est question de décrypter la propagande du régime, par exemple dans l'organisation de la remise "spontanée" d'un bouquet de fleurs par un enfant au Führer, ou lorsque sont utilisées des maquettes pour faire croire à une scène de guerre...

J'ai aussi apprécié quelques piques lancées ici et là, comme le rappel de la critique élogieuse que le jeune Michelangelo Antonioni avait publiée à propos du film antisémite Le Juif Süss... ou la présence, pas toujours discrète, de la cinéaste Leni Riefenstahl dans le premier cercle d'Hitler.

Ce n'est donc pas totalement inintéressant, mais, au vu du sujet, c'est pour moi une déception.

22:06 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 28 février 2025

The Brutalist

C'est le premier film réalisé par Brady Corbet qu'il m'est donné de voir... et, autant le dire tout de suite, cela me donne envie d'en connaître davantage.

La première partie (environ 1h40) passe comme un rêve... et pourtant, ce qu'on y voit est parfois cauchemardesque. On nous y conte une histoire déjà vue et entendue ailleurs (à la fois celle de migrants en quête du Rêve américain et celle d'Européens juifs cherchant un refuge hors du Vieux Continent, après la Seconde Guerre mondiale)... mais c'est mis en scène avec un incontestable brio. J'ai notamment été saisi, au début, par le plan-séquence dont l'aboutissement (la Statue de la Liberté) a été tant de fois commenté. Mais c'est tout l'ensemble qu'il faut déguster. Corbet réussit aussi bien les scènes de groupe (comme les soirées jazzy) que les plans architecturaux (l'auditorium en construction) ou paysagers (la colline, mais aussi la carrière de marbre de Hongrie Carrare).

Une partie de ces scènes inspirantes (et inspirées) se trouve dans la seconde moitié du film, tout comme un autre plan-séquence, remarquable sur la forme comme sur le fond : après que l'épouse de l'architecte, sévèrement handicapée, a dit ses quatre vérités au propriétaire du manoir, qui disparaît soudain de l'écran.

L'interprétation est au diapason. On a principalement évoqué Adrien Brody (dont je ne vois pas comment l'Oscar pourrait lui échapper, s'il y a une justice dans l'attribution des récompenses), mais Guy Pearce (le milliardaire), Felicity Jones (l'épouse) et Alessandro Nivola (le cousin Attila) sont eux aussi excellents... même si j'ai quelques réserves sur les scènes intimes entre l'architecte et son épouse (la première en particulier, que j'ai trouvée limite ridicule).

Ce bémol excepté, ce n'est que du bonheur. La première partie raconte la sortie du bourbier et un début de reconnaissance, en dépit des embûches, la seconde partie est davantage marquée par la salissure (sous toutes ses formes), bien que le succès soit aussi au rendez-vous.

A travers l'architecte qui peine à finir son grand œuvre et qui, pour cela, est prêt à quasiment se prostituer, on peut voir l'image du cinéaste doué, ambitieux, qui cherche à financer la réalisation de son long-métrage.

Au sens figuré, Corbet nous raconte aussi l'histoire d'une Amérique blanche, protestante, patriarcale, un brin raciste et antisémite, qui s'enrichit sur le dos des travailleurs immigrés (ou descendants d'esclaves). C'est assez piquant à constater au vu du contexte outre-Atlantique... et c'est paradoxal, quand on sait que cela a été tourné en Hongrie, pays dirigé par l'un des plus fervents soutiens de Donald Trump en Europe.

18:03 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 26 février 2025

La Vie devant moi

Cette fiction à caractère documentaire traite de la survie de la famille de Tauba Zylbersztein, connue plus tard sous le nom de Thérèse Birnbaum, née en 1928, morte en 2009.

Une fois n'est pas coutume, un film sur la Shoah n'est pas centré sur la déportation ou l'extermination, mais sur la persévérance, l'endurance et l'entraide qui ont permis à un couple et une adolescente de passer plus de deux ans cachés au nez et à la barbe des nazis et de leurs collaborateurs, en plein Paris.

Au niveau de la distribution, on a du lourd : Adeline d'Hermy et Guillaume Gallienne (tous deux de la Comédie Française) incarnent les parents, Sandrine Bonnaire et Laurent Bateau interprètent les deux "bons Français" catholiques, qui vont risquer leur vie en cachant et alimentant la famille juive.

On pense inévitablement à l'histoire d'Anne Frank, réfugiée avec les siens dans l'Annexe. Promiscuité, enfermement, chaleur, froid, faim, ennui, crainte au moindre bruit... Les vieux spectateurs ont déjà vu/lu tout cela, mais une bonne redite ne fait pas de mal, d'autant que c'est correctement mis en scène et bien interprété.

Petit à petit, le personnage principal devient celui de la fille du couple juif, la jeune Taub, qui grandit, mûrit, prend des initiatives. Elle est incarnée par Violette Guillon, qui, jusqu'à présent, s'est surtout fait remarquer dans des comédies oubliables (C'est quoi cette mamie ?, C'est quoi ce papy ?, 10 jours sans maman et - peut-être le pire de tous - 10 jours encore sans maman).

A noter que les scènes de fiction sont parfois entrecoupées d'images d'archives, le film se concluant sur une histoire d'amour née à la Libération... et qui dura plus soixante ans ! (Voilà qui est peut-être encore plus extraordinaire que l'histoire de la survie de la famille...)

19:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 22 février 2025

Un Jour en septembre (DVD)

C'est le titre d'un "vieux" documentaire de Kevin Macdonald (qui, à l'époque, n'avait pas encore réalisé Le Dernier Roi d’Écosse), sorti en 1999 et lauréat de l'Oscar, dans sa catégorie, en 2000 (devant le Buena Vista Social Club de Wim Wenders).

C'était l'année où avaient été distingués Sam Mendes et Kevin Spacey (pour American Beauty), mais aussi (en tant que second rôle) Michael Caine et Angelina Jolie, Pedro Almodovar (pour Tout sur ma mère), les décors de Sleepy Hollow (de Tim Burton), les effets spéciaux du premier Matrix... sans oublier You'll be in my heart, la chanson composée par Phil Collins pour le film d'animation Tarzan (un Disney, bien entendu). Étaient repartis bredouilles les œuvres suivantes : Le Talentueux Mr Ripley (avec Matt Damon), Révélations (de Michael Mann), Sixième Sens (le meilleur Shyamalan ?), La Ligne verte (avec Tom Hanks), Magnolia (de Paul Thomas Anderson) et Dans la peau de John Malkovich (de Spike Jonze)... Quelle année !

Le documentaire de Macdonald m'est revenu en tête en raison de la sortie récente de 5 septembre, consacré lui aussi au massacre de Munich, pendant les Jeux Olympiques d'été de 1972.

Voir les deux films à peu de distance l'un de l'autre fait surgir leurs ressemblances. Ils contiennent tous deux des images d'actualité de l'époque... mais la fiction sortie ce mois-ci comporte des scènes, jouées par des acteurs, d'une troublante vérité, proche du mimétisme quand on a les originaux sous les yeux.

L'avantage du documentaire de Macdonald est de ne pas se limiter à la vision de l'équipe d'ABC. Il a croisé les archives avec les déclarations de témoins américains, allemands et israéliens, s'appuyant notamment sur les interventions du chef de Mossad (à l'époque Zvi Zamir) et de la veuve d'un des membres de l'équipe olympique. Du côté allemand, même 27 ans après, on sent souvent la gêne, parce qu'il est évident que les services de sécurité, qu'ils soient bavarois au fédéraux (dépendant de Berlin) n'ont pas été à la hauteur. Sur les lieux du carnage final, certains se sont même fait tirer dessus par leurs compatriotes, qui les ont pris pour des membres du commando terroriste.

Celui-ci a aussi droit à la parole, à travers le dernier survivant du groupe, Jamal Al-Gashey, fier de ce qu'il a "accompli"... mais se terrant pour échapper aux tueurs du Mossad.

Sur le fond, quelques nuances distinguent le documentaire de la fiction. Ainsi, aujourd'hui, on sait que les sportifs en goguette, qui ont fait entrer par mégarde les terroristes dans le village olympique, n'étaient pas états-uniens mais canadiens.

Le documentaire a marqué les esprits pour plusieurs raisons. Il est le résultat d'un travail fouillé, pas unilatéral dans le traitement des informations. Il a été tourné avec un réel souci pédagogique, pour faire comprendre les tenants et les aboutissants au plus grand nombre, avec notamment quelques animations pour expliquer le dénouement. Il a choqué certains à cause des plans des deux premières victimes (aux visages floutés). Il contient enfin une révélation, celle que l'échange des trois terroristes rescapés (réalisé deux mois plus tard) entre la RFA et les Palestiniens qui avaient pris en otage un avion reliant Beyrouth à Francfort... était en réalité une opération d'enfumage, les autorités ouest-allemandes étant peu désireuses de se coltiner l'organisation d'un procès, surtout au regard des menaces que les mouvements terroristes faisaient planer sur le pays.

P.S. I

Un site allemand a réalisé une sorte de mémorial virtuel dédié aux onze victimes du massacre, chacune ayant droit à une page souvenir (fort bien documentée), en allemand et en anglais :

David Berger (né en 1944)

Zeev Friedman (né en 1944)

Yossef Gutfreund (né en 1931)

Eliezer Halfin (né en 1948)

Yossef Romano (né en 1940)

Kehat Schor (né en 1919)

Amitzur Shapira (né en 1932)

Mark Slavin (né en 1954)

Andrei Spitzer (né en 1945)

Yakov Springer (né en 1921)

Moshe Weinberg (né en 1939)

Ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de cette affaire : aucune des victimes n'est née dans l’État israélien (recréé en 1948). Les deux plus jeunes du groupe (Slavin et Halfin) ont vu le jour en URSS, tout comme Friedman. Quatre autres sont nés en Europe de l'Est : Springer (en Pologne), Gutfreund, Schor et Spitzer (dans la Grande Roumanie). Berger et Romano sont plus atypiques : le premier est né aux États-Unis (à Cleveland), le second dans la Libye italienne (à Benghazi). Restent Weinberg et Shapira, qui ont vu le jour dans la Palestine mandataire (sous autorité du Royaume-Uni), à Haïfa et Tev Aviv.

Le plus terrible est que ceux qui sont nés en URSS, Pologne et Roumanie sont très souvent des rescapés de la Shoah. Ils ont échappé aux nazis (et à leurs collaborateurs polonais, roumains...), pour tomber, des années plus tard, sous les balles de Palestiniens.

P.S. II

Le DVD ne contient aucun supplément (à part la bande-annonce).

P.S. III

Un certain Raymond Depardon figure au générique : il était en charge de la photographie.

20:22 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 20 février 2025

Un parfait inconnu

Ah, qu'elle était belle l'époque durant laquelle on pouvait rouler à moto sans casque, fumer dans les lieux publics, baiser à tire-larigot sans capote... et gagner plein de sous avec des chansons contestataires ! En se focalisant sur la période qui vit Robert Zimmerman devenir vraiment Bob Dylan, James Mangold (auquel on doit, entre autres, Logan, Le Mans 66 et le dernier Indiana Jones), né en 1963, nous livre ce que certains djeunses pourraient appeler (de manière réductrice) "un film de boomer".

Du coup, c'est au moins autant une œuvre de cœur qu'un mini-biopic, centré sur les années 1961-1965, avant donc la mort de Woody Guthrie (l'un des modèles de Dylan)... mais juste après la sortie de l'un de ses "tubes", Like a Rolling Stone, qui a marqué un tournant dans sa carrière... et dont les paroles ont inspiré le titre du film (en anglais).

Ce n'est toutefois pas une hagiographie. Mangold dépeint certes un jeune musicien tenaillé par son art... mais aussi soucieux de richesse, de célébrité... et de conquêtes féminines. Sur la plan politique, il est montré comme ambigu, ce que fait bien sentir (parfois de manière implicite) le jeu de Timothée Chalamet (pour une fois très bon). Mais il n'est pas le seul à se distinguer. Toute la distribution est brillante, d'Edward Norton (en vétéran de la folk traditionnelle, militante, qui voit un petit jeune décrocher la célébrité après laquelle il semble avoir couru) à Monica Barbaro (surprenante Joan Baez), en passant par Elle Fanning, Boyd Holbrook (excellent Johnny Cash)... et tant d'autres.

Les événements historiques ne constituent qu'un arrière-plan, jamais réellement creusé. Cela commence avec un petit goût de Guerre froide et des relents de maccarthysme. Cela continue avec le mouvement des Droits civiques et la Guerre du Vietnam. Celles et ceux qui sont allés voir ce film en pensant y trouver un brûlot politique ont dû être déçus. C'est plutôt une nouvelle illustration de la marche vers le sommet d'un p'tit gars venu de la base, une histoire très américaine en fait. (C'est le moment de préciser qu'en réalité, Robert Zimmerman est issu de la classe moyenne.)

Je me dois de signaler que, si l'on n'aime pas la musique folk, il vaut mieux s'abstenir, parce qu'elle occupe une place considérable, peut-être la moitié des 2h20. Moi qui ne suis pas un fan du genre (sans y être allergique), j'ai été séduit.

En dépit de sa longueur et de quelques scènes intimes moins réussies que le reste, le film mérite incontestablement le détour.

22:14 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, musique

samedi, 15 février 2025

L'Espion de Dieu

Cette production américaine, tournée en Europe, rend hommage à un opposant méconnu du nazisme (en dehors des cercles religieux), Dietrich Bonhoeffer, un jeune théologien protestant. Il est incarné (à l'âge adulte) par Jonas Dassler, remarqué il y a quelques années dans La Révolution silencieuse. Le problème est qu'on a affublé le personnage soit d'une horrible perruque, soit d'une coiffure plombée à la laque, qui lui donne un air limite ridicule. (On lui a aussi excessivement maquillé les yeux.)

C'est un peu à l'image du film. Les intentions généreuses (rendre hommage à des hommes et femmes courageux, qui ont souvent connu un destin tragique) sont plombées par les maladresses... et les erreurs historiques.

Ainsi, dans la première partie, lorsque le frère aîné du héros part pour la guerre (la Première Guerre mondiale), on ne nous épargne pas le plan éculé, excessivement mélo, du gamin courant derrière la voiture qui emmène son frère... Même les scènes de cache-cache entre les frangins sont mal filmées.

Cela s'améliore par la suite. Le jeune pasteur est envoyé un an aux États-Unis. Il se retrouve à New York, plus précisément à Harlem. Cela nous vaut de belles scènes de culte chanté (au temple)... et de sorties, le soir, en club de jazz (au public majoritairement afro-américain). Pour que le tableau ne soit pas trop idyllique, on a inclus une séquence sur la ségrégation : on a beau être dans un État progressiste, et dans la ville peut-être la plus métissée du monde, les Noirs n'y ont pas tous les droits. Il manque cependant les conséquences de la crise de 1929. Les protagonistes sont de surcroît tous un peu trop bien habillés...

Cela se gâte avec le retour en Allemagne. C'est pourtant l'époque clé, celle qui voit le jeune théologien refuser les compromissions avec le nouveau pouvoir nazi, entraînant d'ailleurs avec lui le pasteur Martin Niemöller (l'auteur du célèbre Quand ils sont venus chercher...), qui fut dans un premier temps assez sensible aux sirènes d'extrême-droite. La division des protestants (entre partisans du IIIe Reich et opposants à ce néo-paganisme déshumanisant) est correcte, mais mise en scène de manière maladroite.

Ce n'est cependant pas le pire. Je ne sais pas si c'est dû au scénario ou à des erreurs de montage, mais c'est rempli d'anachronismes. Ainsi, dès 1934, on nous montre des Juifs embarqués de force par la Gestapo, comme si leur déportation avait commencé. A deux reprises dans des dialogues se tenant entre 1934 et 1938, des personnages évoquent la guerre et la possibilité d'être envoyé sur le front de l'est... alors que le conflit n'a pas été déclenché ! La liste n'est (hélas) pas exhaustive...

C'est vraiment dommage, parce que ces Allemands chrétiens antinazis méritaient mieux que ce traitement approximatif. On sent que les promoteurs de ce film ont surtout voulu faire l'éloge des "vraies valeurs", quitte à tordre un peu l'Histoire.

11:09 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 12 février 2025

5 septembre

Été 1972. Pour la première fois depuis 1936, l'Allemagne (en l'occurrence celle de l'Ouest, la RFA) accueille les Jeux olympiques. L'ambiance est au beau fixe : l'Europe vit encore au rythme des « Trente Glorieuses », la guerre du Vietnam s'achève et l'Allemagne (version RFA) est redevenue une grande puissance économique... et sportive, puisque la Mannschaft a remporté la Coupe du monde de football en 1954 (et se prépare à récidiver en 1974).

Ces jeux sont restés célèbres pour la prise d'otages (israéliens) organisée par un commando palestinien, qui a été très mal gérée par les autorités allemandes. Les conséquences de ce drame ont été traitées par Steven Spielberg, dans Munich, il y a vingt ans. L'originalité de ce film-ci est de nous présenter les événements du point de vue de l'équipe de journalistes sportifs envoyée par la chaîne américaine ABC pour couvrir les épreuves olympiques.

C'est donc à travers le vécu du rédac' chef, du réalisateur, du présentateur, des reporters, caméramans, techniciens, preneurs de son, interprètes que l'on suit l'évolution de la situation... et c'est un excellent choix. Cela transforme ce semi-documentaire en thriller palpitant, même quand on en connaît la fin.

C'est remarquablement interprété, par Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, John Magaro, Leonie Benesch (et le Frenchie Zinedine Soualem, dans un rôle secondaire). Dans la VF, on a eu l'intelligence de ne doubler que les dialogues en anglais, laissant certains passages en allemand sous-titré.

C'est surtout très bien filmé, avec un soin minutieux pour reconstituer le grain et la forme des images de l'époque. (Des extraits d'archives entrecoupent parfois les plans de la fiction.) C'est criant de vérité, les décors comme les costumes ressuscitant de manière crédible le début des années 1970.

Sur le fond, cela dit des choses sur les relations homme-femme au travail, le voyeurisme, la course au scoop. (L'imprudence des journalistes a peut-être empêché la police allemande de libérer une partie des otages.) On apprend aussi deux-trois choses sur la manière dont on réalisait une émission de télévision à l'époque. Ces aspects techniques, bien qu'intervenant au second plan, sont parfois captivants.

C'est pour moi l'un des meilleurs films sortis en ce début d'année 2025.

22:38 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, sport, sports

mercredi, 05 février 2025

L'Art du crime (saison 8)

Le flic taiseux et l'historienne d'art un peu fantasque sont de retour sur la télévision publique. J'ai découvert les personnages interprétés par Nicolas Gob et Eléonore Bernheim il y a quelques années et je dois dire que j'attends toujours avec une certaine impatience la suite de leurs aventures.

Lundi 3 février, France 2 a diffusé Mission Raphaël, dont l'intrigue tourne autour de l’œuvre du peintre italien... et d'une romancière à succès, interprétée par Catherine Marchal. Celle-ci apporte un peu de piment à l'épisode, marqué aussi par quelques pointes d'humour bien senties. En effet, les œuvres de la romancière sont des romans de gare, associant enquête policière et sentimentalisme à l'eau de rose. A l'écran, l'un des protagonistes s'imagine projeté dans l'un de ces romans, transformé en une sorte de soap opera (façon Les Feux de l'amour) :

En dépit de cette trouvaille, la partie relations personnelles m'est apparue faiblarde. En revanche, les aspects artistiques sont très intéressants (ce qui est un peu la marque de fabrique de la série). J'ai aussi aimé les scènes au cours desquelles l'historienne dialogue avec une sorte de fantôme du peintre. Cela pourrait être ridicule, mais c'est au final assez fin. Quant au versant policier de l'intrigue, il prend l'allure d'un thriller, plutôt plaisant.

Lundi prochain, 10 février, ce sera le tour de La Deuxième Odalisque, épisode au cœur duquel se trouvent plusieurs tableaux de Jean-Auguste-Dominique Ingres. (Je profite de l'occasion pour signaler que le musée qui lui est consacré, dans sa ville natale, Montauban, mérite le détour.)

A l'utilisation de l'histoire de l'art dans une enquête policière s'ajoute un aspect ultra-moderne : la conception d'un jeu en réalité virtuelle, autour de la vie et de l’œuvre du peintre. J'ai trouvé cette association très stimulante, sur la forme comme sur le fond.

Je dois cependant mettre un gros bémol à mon enthousiasme, à cause de la mise en scène des relations entre les deux protagonistes. Il n'arrêtent pas de se renifler le derrière, jouant, d'une saison à l'autre, à suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. C'est devenu particulièrement lassant. Peut-être faudrait-il qu'un nouveau scénariste rejoigne l'équipe, pour améliorer cet aspect des intrigues, lors de la prochaine saison.

P.S.

Tous les anciens épisodes sont accessibles sur le site de France Télévisions.

21:16 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts, culture, peinture, télévision, télé, actu, actualité, actualités, actualite, actualites, médias

lundi, 03 février 2025

Meurtres à Tournai

Cet épisode de la collection diffusée (en général) le samedi soir sur France 3 sort un peu du lot. Il a été programmé le 1er février dernier. Il est accessible jusqu'en août prochain sur le site de France Télévisions.