lundi, 21 février 2022

H6

C'est le nom de code du sixième hôpital de Shanghai, où ce documentaire franco-chinois a été tourné (avant la pandémie de covid). En un peu moins de deux heures, la réalisatrice Ye Ye ambitionne de nous faire découvrir le travail des professions médicales, la vie quotidienne des malades et le rôle joué par les proches, au sein d'un véritable hôpital-usine.

Si la mise en scène ne va pas jusqu'à en présenter le gigantisme ni le dédale des couloirs, il ne faut pas longtemps aux spectateurs pour comprendre l'importance de la machinerie médicale. À cet égard, certaines scènes sont particulièrement éclairantes, comme celle montrant la préparation des poches de soin ou celle illustrant la confection des repas. C'est un travail à la chaîne que la direction de l'hôpital a voulu rendre aussi rigoureux (et sanitairement correct) que possible...

Le documentaire démarre pourtant sur un sacré contraste, qui va guider l'ensemble du film : l'opposition entre la Chine rurale, peu (pas) touchée par la modernité et le cœur de la mégapole, dont les habitants, habitués à évoluer dans un métro ultramoderne, ont le plus souvent les yeux rivés sur l'écran de leur smartphone.

C'est ainsi que l'on découvre certains patients et leur famille. Dans le groupe filmé, il ne semble pas y avoir de très riches (qui vont sans doute se faire soigner dans des établissements plus sélectifs), mais la classe moyenne et les pauvres. On arrive facilement à les distinguer à l'aide de leurs téléphones et de leurs vêtements. Certains d'entre eux ignorent la caméra, d'autres semblent la fuir, tandis que quelques-uns jouent visiblement avec elle.

Qu'est-ce qui surprendra les spectateurs français ? La faible amplitude de l'horaire des visites, le petit nombre de visiteurs autorisés, l'aspect "usine" de l'accueil aux urgences... et le fait que les membres des familles couchent sur place ! Nombre d'entre eux viennent avec un siège pliant, un sac rempli d'affaires et de la nourriture. La nuit, ils sont autorisés à occuper les couloirs, mais, le jour, il faut libérer la place, tout en espérant obtenir un "ticket d'entrée" pour les visites.

Il convient aussi d'avoir de l'argent liquide avec soi, pour s'offrir des à-côtés... mais, surtout, pour améliorer l'ordinaire des patients. Si l'accueil aux urgences et les soins de base sont gratuits, tout le reste est payant, du coiffeur à l'opération chirurgicale, en passant par le service supplémentaire des aides-soignantes.

Celles-ci constituent l'un des corps de métiers de l'établissement. On voit très peu les administratifs, à peine plus les infirmières. Le documentaire est concentré sur les médecins et l'une des aides-soignantes, que l'on met un petit moment à identifier comme telle : la plupart du temps, elle ne porte pas de blouse... mais, durant ses pauses, elle surveille les cours de la bourse sur son téléphone dernier cri !

Une conclusion s'impose : le système de santé chinois semble moins "socialiste" que le français. Pour obtenir une opération cruciale, il faut payer un important supplément, ce qui conduit les patients les plus pauvres à s'endetter, voire à se ruiner. On suit plus particulièrement le cas de ce paysan, tombé d'un arbre un jour de congé, pas pris en charge par l'assurance de base. Il survit péniblement. Les médecins et les membres de la famille engagent une discussion pénible sur la nécessité et faisabilité (financière) de l'opération.

D'autres cas sont tout aussi tragiques. Il y a cette petite fille qui, alors qu'elle jouait à proximité de l'étal de son père commerçant (après avoir échappé à la surveillance de sa grand-mère), s'est fait renverser par un bus. La compagnie d'autocars rechigne à payer et la famille n'a pas les moyens d'assumer l'intégralité des soins... Une autre gamine a eu un accident de voiture en compagnie de sa mère. Elle n'a aucune nouvelle de celle-ci. Le père est omniprésent à l'hôpital. Quand il n'a pas de ticket de visite, il reste à proximité et chante (très fort) pour donner du courage à sa fille. J'ai aussi été ému par ce couple âgé, l'homme venant le plus souvent possible apporter du réconfort à sa compagne en phase terminale, dans un mouroir dortoir de soins où n'existe aucune intimité. Il y a aussi l'un des fils rouges de l'histoire, un homme boiteux, mal habillé, pas du tout à l'aise dans la grande ville, où il est invisible à la plupart des regards. On apprend son histoire dans la dernière parti du film.

J'ai gardé pour la fin le portrait de ce médecin hors-norme, qui fait son jogging tous les matins. Très âgé, il n'opère plus, mais joue le rôle d'une sorte de rebouteux. Il s'occupe de cas délicats, ceux de patients que l'hôpital n'a pas envie d'opérer parce qu'ils sont pauvres, et auxquels on propose des soins de seconde catégorie, qui vont certes éviter le pire mais, la plupart du temps, les laisser avec des séquelles durables. À l'image des rares infirmières que l'on entend parler, il demande aux patients d'accepter leur situation, de faire preuve de courage face à l'adversité... et surtout de se résigner. Cela ressemble bigrement au comportement politique que les dirigeants (supposés) communistes attendent de la population.

C'est passionnant. Un peu long, certes, mais riche de nombreuses anecdotes. On n'est pas très loin du Short Cuts de Robert Altman (l'aspect trépidant en moins).

22:54 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Le Canard à l'orange... ou au gros rouge ?

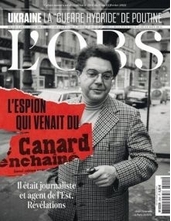

Cette semaine, L'Obs a voulu frapper un grand coup en annonçant, dès mardi après-midi, le dossier principal du numéro devant paraître le jeudi : "L'espion qui venait du Canard enchaîné".

Au passage, on notera l'habileté du timing : même si la direction du Canard a été consultée, l'annonce de la parution le mardi après-midi (au moment ou l'hebdomadaire satirique est bouclé) le prend de court. Il va falloir attendre mercredi 23 février pour lire sa réponse.

Cet opportunisme éditorial (dont l'objectif est de réaliser un coup médiatique pour doper les ventes) a beau manquer d'élégance, il est compréhensible... et il n'est pas sans rappeler la méthode du Canard, pour lancer certaines "affaires" : dès le mardi soir (ou le mercredi matin), des médias annoncent une partie du contenu du nouveau numéro de l'hebdomadaire, qui a toujours pris soin de contacter auparavant les personnes incriminées, tout en veillant à ne pas trop dévoiler son jeu.

Voilà pourquoi je recommande la lecture du dossier de L'Obs, une série d'articles que j'ai confrontée aux ouvrages que je possède sur l'histoire du "Volatile" : une monographie d'historien (plutôt en empathie avec son sujet)

... et un livre plus polémique, se livrant à une critique "de gauche" :

Les deux ouvrages commencent à être anciens (le premier date de 2001, le second de 2008), mais ce n'est nullement gênant au vu du sujet, qui tourne autour de la personnalité de Jean Clémentin, qui a travaillé pour Le Canard de la fin des années 1950 à la fin des années 1980.

Selon L'Obs, entre 1957 et 1969, ce journaliste aurait été stipendié par les services secrets tchécoslovaques (communistes), à l'époque soumis à la "bienveillante" tutelle du KGB. Après lecture des articles, il semble que les accusations soient fondées. Plusieurs questions restent toutefois en suspens, concernant les motivations du journaliste et les causes du début et de la fin de sa collaboration. L'argent et l'idéologie sont entrés en ligne de compte.

L'année 1957 est visiblement une charnière. C'est à ce moment-là (d'après le livre de Karl Laske et Laurent Valdiguié) que Clémentin commence sa chronique "Allô, ici Bidasse", qui évoque la Guerre d'Algérie dans un sens que n'apprécie pas le commandement militaire français. C'est aussi l'année où il commence à recevoir de l'argent de la StB. Mes lectures ne me permettent pas pour l'heure de trancher à propos de l'antériorité : Jean Clémentin était-il déjà en contact avec les services secrets tchécoslovaques quand il est entré au Canard, ou bien n'a-t-il été "pris en main" qu'après son arrivée dans l'équipe de l'hebdomadaire ? Le flou est d'autant plus grand qu'à l'époque, un pigiste pouvait contribuer à certaines rubriques sans être mentionné, même sous un pseudonyme.

Des incertitudes subsistent aussi parce qu'on connaît mal la jeunesse de Clémentin, né en 1924 en Normandie. Le dossier de L'Obs (s'appuyant sur les documents de la StB) le présente comme le fils d'un ancien militaire catholique, anticommuniste, tandis que Laske et Valdiguié évoquent un fils d'agriculteur normand, passé par une école de commerce. On trouve à peu près les mêmes informations chez Laurent Martin, qui précise que l'écolier est passé par les Jésuites et qu'il a appris l'allemand. Son séjour en Indochine (au cours de la guerre de 1946-1954) semble l'avoir dégoûté de l'armée et de la colonisation. Cela explique son engagement à propos de l'Algérie et peut-être son entrée au Canard à cette époque. Depuis son retour en métropole, le jeune homme est surveillé par la police, qui le considère comme un sympathisant communiste. Il semble toutefois que, plus que ses convictions politiques, ce soient ses besoins d'argent qui aient incité Clémentin à accepter de travailler pour les Tchèques.

Qu'a-t-il fait pour eux ? Transmettre des informations. Rien de secret, mais, à l'époque de la Guerre froide, chaque camp utilisait toutes les ressources disponibles pour se renseigner sur les adversaires. D'après le dossier de L'Obs, Clémentin a su se faire mousser auprès de la StB, alors qu'il ne lui a pas apporté grand chose. Plus gênante est l'affirmation qu'il a contribué à véhiculer de fausses informations, à trois occasions : après la démission du chancelier allemand Adenauer, à propos de l’Éthiopie et lors de l'affaire Ben Barka. (Je laisse à chacun le loisir de lire le détail dans L'Obs.) Étrange coïncidence : l'opposant marocain était lui aussi lié à la StB. C'est plutôt sur ces points-là qu'on aimerait des éclaircissements, y compris venant de l'actuelle rédaction du Canard.

Quoi qu'il en soit, Jean Clémentin a cessé sa collaboration en 1969. L'Obs semble penser que c'est lié à la défection d'un espion de la StB. On peut aussi estimer que la répression du "Printemps de Prague", en 1968, a joué un rôle. Je note que c'est aussi l'époque à laquelle Clémentin a accédé au statut de rédacteur en chef du Canard, un poste mieux rémunéré, qui l'a sans doute mis à l'abri du besoin. Il en a d'ailleurs profité pour réorienter partiellement l'activité de l'hebdomadaire satirique, développant l'aspect enquête qui a fait son succès.

Sur le plan politique, les deux ouvrages cités sont d'accord pour dire qu'au sein de la rédaction, Clémentin faisait partie de ceux qui voulaient maintenir un certain équilibre. En clair, il fallait taper des deux côtés (à gauche et à droite). Les sources et fréquentations de Clémentin étaient d'ailleurs éclectiques, puisqu'elles incluaient des personnes classées très à droite comme Jean Montaldo et Claude Paillat. Mais l'époque à laquelle Clémentin dirigea la rédaction fut aussi celle qui vit arriver de nouvelles plumes de sensibilité communiste, en particulier Claude Angeli qui, par la suite, a dirigé la rédaction pendant une trentaine d'années.

Enfin, le dossier de L'Obs a le mérite de remettre au premier plan l'affaire dite des micros du Canard. Si, en 1973, le ministère de l'Intérieur (français) a décidé d'espionner l'hebdomadaire satirique, c'est peut-être au moins en partie parce qu'il savait que son rédacteur en chef avait naguère été payé par les services secrets tchécoslovaques.

00:51 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, politique, france, actualités, actualité, actu, actualite, actualites