vendredi, 17 octobre 2025

C'était mieux demain

Cette comédie familiale, dans l'air du temps, joue sur les "clichés de genre", ceux des années 1950 et ceux de notre époque. La première partie nous présente la France de jadis, à travers une famille de classe moyenne. Le père est employé de banque, la mère au foyer. Ils ont deux enfants, l'un des deux ayant fait une grosse bêtise. Nous sommes dans un monde patriarcal, satisfait de lui-même (du point de vue des adultes). On s'amuse du fossé qui sépare les mentalités de jadis de celles de notre époque (enfin... pas partout). Didier Bourdon est efficace en père de famille sûr de son autorité... et de ses placements financiers. L'une des sources de gag est le peu de flair de l'employé de banque. Ce n'est pas bien subtil, pas toujours hyper bien joué (notamment de la part des rejetons), mais on rigole.

La deuxième partie projette le couple dans la France du XXIe siècle, où ils retrouvent leur progéniture... quelque peu changée par l'époque. C'est la meilleure part du film, avec la stupéfaction du couple de quasi-Néandertaliens face au monde moderne. S'ajoute à cela la transformation de l'épouse, qui se plaît de plus en plus à notre époque. Dans le rôle, Elsa Zylberstein est épatante de drôlerie. Bourdon qui, en théorie, partage avec elle le haut de l'affiche, accepte de jouer les utilités, son personnage devenant homme au foyer, tandis que son épouse gère l'agence bancaire... plutôt bien, ma foi !

Entre problèmes de (cul et de) cœur, gadgets technologiques et sens du travail, les questionnements ne manquent pas, rendus plus savoureux par la présence de quelques personnages secondaires. Dans un premier temps, le scénario nous surprend un peu, évitant le conte de fées... mais la dernière partie suit une voie (trop) balisée, consensuelle, qui affadit l'intrigue.

C'est dommage, mais l'on passe quand même un bon moment.

16:56 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, france

vendredi, 05 septembre 2025

Fils de

Pour son premier long-métrage, Carlos Abascal Peiro s'est voulu ambitieux, entremêlant une tumultueuse relation père-fils à la description scabreuse des arcanes de la vie politique française, en y ajoutant une histoire d'amour à rebondissements.

Grosso modo, pendant une heure, cela fonctionne, pour deux raisons : le ton de comédie farcesque assumé (les répliques ciselées accompagnant quelques situations... embarrassantes) et le talent des acteurs, plutôt ceux incarnant les seconds rôles. J'ai ainsi beaucoup aimé Karin Viard en conseillère de l'ombre (personnage qui pourrait résulter de la fusion de plusieurs personnes réelles, une ancienne secrétaire générale adjointe de l’Élysée, une ancienne ministre d'Emmanuel Macron et une conseillère en com' naguère très en cour). Chez les messieurs, c'est incontestablement Alex Lutz qui tire le mieux son épingle du jeu, en (potentiel) ministre de l'Intérieur intrigant et sans scrupule. (Sa coupe de cheveux et son style m'ont rappelé Frédéric Lefebvre jeune, alors sarkozyste, depuis converti au macronisme.)

D'autres personnages annexes sont bien campés, comme celui de l'ancienne policière un brin déjantée (Émilie Gavois-Kahn), ou encore celui du vieux routard de la politique, magouilleur au possible (Vincent Grass, dont la voix paraîtra plus familière que le visage aux amateurs de séries américaines doublées). De ce marécage nauséabond émerge le personnage de la journaliste, bien interprété par Sawsan Abès.

A travers le duo amoureux que celle-ci forme avec l'apprenti-politique, il y a clairement une référence au couple Salamé-Glucksmann. Un autre personnage est une allusion à une vedette de notre vie politique : Isabelle Barrère, directrice du FMI pressentie pour devenir Première ministre, est un décalque évident de Christine Lagarde.

Plus difficile est de repérer le modèle de Lionel Perrin (François Cluzet), le père du héros. En tant que socialiste breton (assez âgé), avec un passé gauchiste, ayant exercé des fonctions politiques, sans réussir à devenir Premier ministre, il fait bigrement penser à Jean-Yves Le Drian (le physique mis à part). Mais il est sans doute le résultat d'un mélange plus élaboré.

Quoi qu'il en soit, la relation père-fils n'est pas le point fort de ce film. Quand les choses dérapent entre les deux (au moment de l'entretien télévisé puis de la scène de parking souterrain), cela sonne faux, sans être drôle, la scène du coffre étant franchement ridicule. C'est aussi le moment où la satire joyeuse cède le pas à une forme de prêchi-prêcha guère convaincant. La romance journalistico-politique prend elle aussi un tour plus convenu.

Je me disais que le réalisateur n'allait pas parvenir à conclure correctement son histoire lorsque deux petits coups de théâtre sont survenus. Ce n'est finalement pas si mal que cela, avec de bons moments de rigolade dans la première partie.

lundi, 19 mai 2025

Les territoires de Wauquiez et Retailleau

La récente élection du président des Républicains a vu la victoire écrasante de Bruno Retailleau, actuel ministre de l'Intérieur. D'après les chiffres publiés sur le site de LR, il a obtenu 74,31 % des suffrages exprimés, avec un taux de participation approchant les 81 % chez les quelque 122 000 adhérents du parti gaulliste.

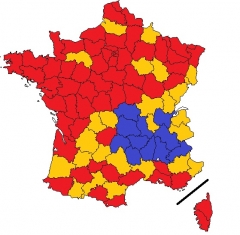

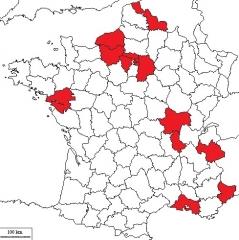

Cette victoire est plus ou moins large selon les départements. A partir des chiffres du vote des fédérations, j'ai construit la carte suivante (pour la France métropolitaine, mais je parlerai tout de même un peu de l'outremer) :

J'ai colorié en rouge les départements où Bruno Retailleau a obtenu un score plus élevé que sa moyenne nationale. On pourrait presque tracer une ligne droite allant de Bordeaux à Strasbourg. Le ministre de l'Intérieur a été plébiscité par les adhérents du Nord et de l'Ouest, auxquels il faut ajouter ceux des départements de la frange la plus au sud de la Métropole.

Sans surprise, c'est en Vendée que Bruno Retailleau réalise son meilleur score, avec 97,4 % des suffrages exprimés.

En orange, j'ai colorié les départements où il avait obtenu la majorité absolue, mais moins que sa moyenne nationale. Dans cette catégorie se trouvent certains départements ruraux et/ou montagnards, comme l'Aveyron, où Bruno Retailleau n'a réuni "que" 70 % des suffrages exprimés.

En bleu figurent les onze départements qui, à rebours de la tendance nationale, ont placé Laurent Wauquiez en tête. Le résultat est encore plus marquant que pour son concurrent : neuf de ces onze départements se trouvent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée de 2016 à 2024 par... Laurent Wauquiez. Il faut y adjoindre la Lozère (région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée) et les Hautes-Alpes (en PACA). En revanche, les électeurs du Rhône et des deux Savoie ont préféré placer Bruno Retailleau en tête.

Là encore, sans surprise, c'est en Haute-Loire que Laurent Wauquiez réalise son meilleur score, avec 96,2 % des suffrages exprimés. Concernant ce département, il est piquant de constater qu'on y a recensé 1856 votants, soit davantage qu'en Haute-Garonne, dans l'Hérault, le Nord, l'Essonne, la Seine-et-Marne ou encore le Val-de-Marne. Pour mémoire, la Haute-Loire compte à peine plus de 220 000 habitants, contre plus d'un million, voire plus de deux millions pour les autres cités. Il y a quelques semaines, on s'était posé des questions à propos du rapide triplement du nombre d'adhérents de LR. Des observateurs expérimentés de la vie politique française évoquaient une sorte de "retour au bercail" d'électeurs de droite qui avaient déserté le parti gaulliste ces dernières années. D'autres voix se risquaient à évoquer la possibilité d'inscriptions militantes, destinées à influer sur le résultat final (au cas où il serait serré). Au vu de l'ampleur de la victoire de Bruno Retailleau (et des appels lancés à l'unité de la droite), je pense qu'on ne creusera pas trop les dessous de cette "ruée sur les cartes" de membre de LR...

Outremer, les résultats sont aussi contrastés qu'en Métropole. La circonscription formée par la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna a placé Laurent Wauquiez en tête, tandis que Mayotte et la Réunion ont plébiscité Bruno Retailleau. Quant aux collectivités françaises d'Amérique (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon), elles ont massivement choisi le ministre de l'Intérieur, avec 72,8 % des suffrages exprimés. Difficile de dire si, à Saint-Pierre-et-Miquelon (où la proposition farfelue de Laurent Wauquiez d'y envoyer les OQTF a suscité des réactions hostiles), on a davantage voté en faveur de Bruno Retailleau. En tout cas, la déroute de Laurent Wauquiez a inspiré les intelligences artificielles sollicitées par quelques internautes facétieux :

23:30 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

jeudi, 08 mai 2025

Les origines françaises du nouveau Pape

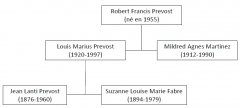

Ces derniers jours, en France, certains beaux esprits glosaient sur la possibilité que le successeur de François Ier soit français. Le nom de l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline circulait... Presque personne n'a vu venir le discret préfet du Dicastère pour les évêques, Robert Francis Prevost, né à Chicago en 1955. (Le Monde en faisait toutefois hier l'un de ses treize favoris.)

Léon XIV est donc le premier Pape états-unien, mais il a des origines métissées. Sa mère, Mildred Agnes Martinez, née aussi à Chicago, avait des grands-parents espagnols. Son père, Louis Marius Prevost, autre enfant de Chicago, avait des origines franco-italiennes. Il était le fils de Jean Lanti Prevost (1876-1960) et Suzanne Louise Marie Fabre (1894-1979).

Tous deux ont vu le jour en France. La seconde pourrait être originaire du Languedoc, où le nom Fabre était déjà très répandu à l'époque. Il faudrait que de distingués généalogistes se plongent dans les archives pour trouver le certificat de naissance de la grand-mère paternelle du nouveau Pape. Qui sait, peut-être était-elle aveyronnaise ?

23:54 Publié dans Histoire, Politique, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france, église

lundi, 27 janvier 2025

Jouer avec le feu

C'est dans une salle remplie de mamans et de grands-mamans que je me suis retrouvé pour voir ce film consacré à un papa formidable. Vincent Lindon a la cote auprès de ces dames et il est vrai qu'on lui a taillé un costume des plus séduisants : veuf inconsolable, papa poule pour ses fils déjà grands, cheminot caténairiste pointilleux, ancien militant syndical (sans doute CGT) et toujours militant de gauche, de la vraie, celle qui n'aime ni les racistes ni les patrons.

... et cela tombe bien (ou mal), puisque l'un de ses fils va se faire entraîner par une bande de crânes rasés aux idées courtes. Ce fils est incarné par un autre acteur formidable, Benjamin Voisin (qu'on a pu voir notamment dans Illusions perdues).

J'ai aimé ce début, où le réalisateur met en valeur le travail des ouvriers du train ainsi que la passion du football, capable de réunir dans les stades ouvriers et cadres, gauchos et fachos, noirs et blancs....

Le père se retrouve dans une situation que nombre de (grands)parents progressistes doivent connaître : voir une partie de sa progéniture contaminée par les idées haineuses, jusqu'à la violence extrême. Dans cette situation, le père est placé devant un dilemme : soit il essaie à tout prix de ramener son fils dans "le camp du bien", quitte à le perdre définitivement, soit il accepte sa dérive, l'espérant temporaire et se positionnant comme un refuge possible pour le jeune homme égaré.

La deuxième heure embarque le film dans une direction inattendue. Deux coups de théâtre font sortir l'intrigue des chemins balisés. Même si je trouve le trait un peu trop appuyé, je reconnais que cette histoire est forte, interprétée par des comédiens de premier plan.

19:19 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, france

dimanche, 19 janvier 2025

Personne n'y comprend rien

Le titre est une citation de Nicolas Sarkozy, lors d'un entretien télévisé au cours duquel il se défend des accusations portées contre lui. Les journalistes de Mediapart le "prennent au mot". Devant la caméra de Yannick Kergoat, ils ont pour objectif de rendre intelligible l'ensemble de ce qu'on peut appeler "le dossier Kadhafi", auquel ils ont déjà consacré un livre. L'avertissement du début comme le texte qui s'affiche à la fin (qui évoquent la présomption d'innocence) sont à considérer avec recul. Je pense que ce sont des précautions pour éviter des poursuites, le film étant un brûlot à charge, qui sort à point nommé, quand débute un nouveau procès de l'ancien président de la République.

Pour que cette heure quarante consacrée à des magouilles politico-financières ne soit pas trop austère, un dispositif audiovisuel a été mis en place. Le cœur du documentaire est constitué d'entretiens face caméra, dans ce qui ressemble à un appartement bourgeois du centre de Paris. Ces séquences sont croisées avec des archives télévisuelles, des extraits d'articles... presque tous de Mediapart (exceptionnellement du Monde ou de Libération, où a jadis travaillé Laske). Sur les affaires Sarkozy, il manque notamment les enquêtes du Canard enchaîné... mais, étant donné les mauvaises relations qu'entretient Laske avec sa direction, cette absence n'est guère étonnante.

A ce matériau de base sont ajoutés des documents issus des dossiers judiciaires, notamment des écoutes téléphoniques et des relevés de textos.

Enfin, de manière très pédagogique, une frise chronologique se déroule au bas de l'écran, pour situer tel ou tel événement dans l'historique des affaires politico-judiciaires.

C'est donc assez passionnant à suivre et cela nous fait revivre un pan de l'histoire de la Ve République, de la deuxième cohabitation (1993-1995) au début des années 2020. Outre Nicolas Sarkozy, les principales cibles des auteurs sont Claude Guéant et Brice Hortefeux, auxquels il faut ajouter Thierry Gaubert, "Mimi" Marchand, ainsi que les (troubles) intermédiaires Ziad Takieddine et Alexandre Djouhri.

C'est dans l'utilisation des déclarations de ces deux derniers que l'on sent le plus l'orientation du film. Les journalistes ont choisi de considérer comme fiables les propos qui vont dans le sens de la condamnation de N. Sarkozy et tentent plutôt de démonter les affirmations qui vont en sens contraire. C'est peut-être la partie la moins convaincante du film. Le reste est assez accablant, mais fondé sur très peu de preuves tangibles. Le propos s'appuie bien sur des recoupements (principalement de déclarations), mais on aboutit plutôt à un faisceau de présomptions.

Ainsi, la seule preuve matérielle d'un versement d'argent reliant la Libye à l'entourage de Nicolas Sarkozy est un virement (en deux temps) de 440 000 euros, destiné à Thierry Gaubert, par l'intermédiaire de Z. Takieddine (plus précisément d'une de ses sociétés). Mais rien dans le film ne permet d'affirmer que cette somme, reçue par ce familier de N. Sarkozy, a un lien avec sa campagne présidentielle. Comme le précisent les auteurs du documentaire, Gaubert était de lui-même devenu proche de Z. Takieddine, indépendamment de sa relation avec le futur président de la République. Le versement, incontestablement originaire de Libye, pourrait avoir servi à autre chose.

Du coup, celles et ceux qui n'aiment pas l'ancien président trouveront que le film démontre implacablement sa culpabilité. Celles et ceux qui l'apprécient trouveront que la démonstration repose sur des bases fragiles. Pour moi, le financement de la campagne présidentielle de 2007 demeure toutefois incontestablement entaché de malversations... mais, si les avocats de N. Sarkozy se débrouillent bien, cela pourrait ne déboucher que sur la condamnation des "fusibles", en particulier Claude Guéant.

Une zone grise demeure inexpliquée : pourquoi le camp sarkozyste, qui semblait jusqu'en 2010 si proche du dictateur libyen, a-t-il aussi brutalement retourné sa veste ? (C'était avant que ne sortent les enquêtes.)

10:22 Publié dans Cinéma, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, politique, france, médias, presse, journalisme

vendredi, 13 décembre 2024

Génération 1951

Après avoir nommé le plus vieux Premier ministre de la Cinquième République (et celui qui a duré le moins longtemps : trois mois), Emmanuel Macron surprend à nouveau en désignant François Bayrou, né le 25 mai 1951, soit seulement quatre à cinq mois après Michel Barnier ! Les deux hommes sont en effet de la même année... et ils ne sont pas les seuls.

Au cas où le président de la République envisagerait de se limiter à ce millésime pour désigner les chefs de gouvernement, voici quelles sont les possibilités qu'il lui reste (pour peu qu'ils/elles survivent jusqu'à une éventuelle démission de François Bayrou).

En tête de liste figure le philosophe (et ancien ministre de l’Éducation nationale, comme François Bayrou) Luc Ferry, né le 3 janvier (1951). C'est l'aîné de la bande, plus âgé encore que Michel Barnier. Tous les autres sont plus jeunes...

... à commencer par Catherine Trautmann, ancienne ministre de la Culture de Lionel Jospin, née le 15 janvier.

Lui succède (dans l'ordre chronologique des naissances) Jean-Louis Borloo, né le 7 avril et qui fut plusieurs fois ministre, sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. L'âge excepté, il aurait un bon profil de chef de gouvernement transpartisan.

Un peu plus jeune est Corinne Lepage, née le 11 mai (pile deux semaines avant François Bayrou !), qui fut ministre dans le gouvernement d'Alain Juppé (sous Jacques Chirac).

L'été nous fait mettre la barre à gauche avec d'abord Claude Bartolone, ancien ministre de Lionel Jospin (comme C. Trautmann) et ancien président de l'Assemblée nationale, qui fut naguère approché par Emmanuel Macron. Il est né le 29 juillet...

... deux semaines avant son camarade Jean-Christophe Cambadélis, qui a vu le jour le 14 août. Longtemps député, il a dirigé le PS peu avant Olivier Faure.

Ironie de l'histoire, "Camba" est né cinq jours avant l'un de ses futurs camarades trotskystes de l'OCI, un certain Jean-Luc Mélenchon. Bien que figurant dans la liste des candidats virtuels à Matignon, je doute fort que ce dernier y soit un jour nommé...

Un autre natif du Maroc (de Casablanca, contre Tanger pour Mélenchon) est dans le même cas. En effet, Roger Karoutchi, né le 26 août (1951), encore sénateur, a récemment dû céder la place à plus jeune que lui, à la tête du groupe LR.

D'autres personnes auraient pu figurer sur cette liste, si elles n'étaient pas décédées prématurément : Olivier Dassault et Marielle de Sarnez, alter ego politique de... François Bayrou.

J'ajoute que cette année 1951 n'a pas donné naissance qu'à des figures du monde politique. De nombreux artistes connus (décédés ou encore vivants) font partie de cette "génération 1951". Du côté des dames, on trouve : Anjelica Huston, Lynda Carter (la première Wonder Woman), Bonnie Tyler, Marie-Anne Chazel, Rose Laurens, Tonie Marshall... et La Cicciolina !

Du côté des messieurs, on a Jean-Pierre Bacri, Fabrice Lucchini, Gérard Jugnot, Jacques Villeret, Gilbert Montagné, Jean-Jacques Goldman, Jules-Edouard Moustic, Plantu, Enki Bilal, Sting, Mark Harmon (Gibbs !), Mark Hamill, Michael Keaton, Phil Collins et Robin Williams !

Quel cru !

21:07 Publié dans Histoire, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : politique, france, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 02 décembre 2024

Les blaireaux du Palais Bourbon

Alors que la dette publique française a dépassé les 3 200 milliards d'euros (soit 112 % du PIB), alors que le gouvernement français emprunte désormais à un taux plus élevé que celui de la Grèce, qui fut il n'y a pas si longtemps en quasi-faillite, alors que plus de 10 % des dépenses publiques (soit 52 milliards d'euros) sont utilisés (en 2024) au remboursement de la dette, au sein de l'Assemblée nationale semble en train de se former une incroyable coalition (celle qui risque de voter la censure du gouvernement Barnier) : l'alliance des extrêmes et de leurs affidés (LFI dominant la gauche et le RN la droite), pour refuser à la fois de diminuer les dépenses et d'augmenter les impôts.

L'intérêt national et celui des générations futures est jeté aux orties par une majorité d'ambitieux et/ou d'imbéciles. Dans le meilleur des cas, conscients de l'état des comptes du pays, ils repoussent à leur (éventuelle) arrivée au pouvoir les réformes difficiles, choisissant de torpiller un septuagénaire sans ambition personnelle... mais qu'ils voient (peut-être) comme un rival plus jeune que Donald Trump, capable de la leur jouer comme Edouard Balladur jadis avec Jacques Chirac (ce dernier ayant quand même fini par être élu président, en 1995). Eh, oui, il n'est question que d'ambition personnelle...

Dans le pire des cas, ce sont des incultes en économie, imaginant qu'à l'instar de ce qui s'est passé pendant la période Covid, ils pourront user de "l'argent magique", à volonté. C'est faire une double erreur. La première est que le contexte n'est plus le même. Dans la majorité des pays, l'économie s'est remise en marche... et la dette s'est réduite.

La seconde erreur est de croire que l'appel aux créanciers est sans risque, sans contrepartie et sans limite. Or, plus de 50 % de notre dette publique est détenue par des "non-résidents", des banques et des investisseurs étrangers, qui pourraient très bien choisir, soit de prêter désormais à un taux de plus en plus élevé (ce qui semble être la tendance la plus récente), soit de se détourner de la France pour investir dans des pays réputés plus sûrs ou plus sérieux en matière de gestion.

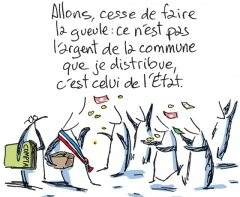

L'inconscience de certains de nos élus est bien croquée par l'un de mes caricaturistes préférés, Xavier Gorce, passé il y a quelques années du Monde au Point, et qui tient un blog sur lequel, du lundi au vendredi, un dessin est publié chaque jour. Voici celui daté de ce lundi :

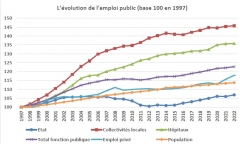

Ici, il fait allusion au forcing des maires (par l'intermédiaire notamment des sénateurs), souvent aussi présidents d'intercommunalité, pour conserver le maximum de leur dotation d’État. Il faut dire que, comme l'a détaillé une étude parue en avril dernier, entre 1997 et 2022, l'emploi public a considérablement augmenté dans la FPT, contrairement à ce qui s'est passé dans la fonction publique d’État :

On me répondra que les transferts de responsabilités effectués par les gouvernements successifs de l’État vers les collectivités territoriales peuvent expliquer cette évolution... en partie.

En observant attentivement le graphique ci-dessus, vous remarquerez qu'un regain de hausse s'est produit à partie de 2016. C'est à cette époque qu'est entrée en application la loi Notre, censée simplifier (un peu) le millefeuille territorial français (et mieux répartir les compétences entre les diverses collectivités territoriales). Concrètement, le nombre de régions a diminué (grâce à des regroupements) et toutes les communes ont été obligées de rejoindre une intercommunalité (communauté de communes, d'agglomération ou métropole), celle-ci de taille désormais plus importante (et donc issue de la fusions de plusieurs ex-intercommunalités). Logiquement, la suppression des doublons et les économies d'échelle auraient dû aboutir à une diminution de l'emploi public dans les collectivités... Pour cela, il aurait fallu que certains élus locaux renoncent à une certaine forme de clientélisme...

Sur la caricature de Xavier Gorce, vous noterez le souci du détail, puisque l'indégivrable qui incarne le maire porte bien son écharpe conformément à la loi : de l'épaule droite au côté gauche, le bleu proche du cou.

P.S.

En guise de dessert, je vous propose le dessin de vendredi dernier, tout aussi sarcastique :

23:48 Publié dans Economie, Politique, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, presse, médias, journalisme, france, politique, économie

vendredi, 25 octobre 2024

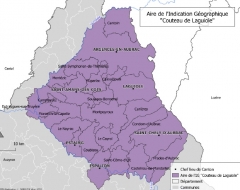

L'aire de l'IG "couteau de Laguiole"

Le feuilleton de la création de l'indication géographique pour le célèbre couteau français a connu de nouveaux rebondissements ces dernières semaines.

Pour rappel : depuis le début du XXIe siècle, les fabricants français dénoncent la contrefaçon, le marché étant inondé de produits bas de gamme, fabriqués au Pakistan ou en Chine (et importés par des sociétés... françaises). 2013 a vu les débats parlementaires tourner autour du projet de loi consacré à la consommation, qui a débouché sur davantage de possibilités de créer des IG pour des produits non alimentaires, à condition, bien sûr, qu'elles soient rigoureusement territorialisées.

Depuis, deux projets s'opposent, celui mené par des couteliers de Thiers (appuyés par certains assembleurs aveyronnais... qui sont peut-être leurs clients) et celui mené exclusivement par des couteliers aveyronnais, certains procédant à pratiquement toutes les étapes de la fabrication sur place (en gros : La Forge, Honoré Durand et Benoit l'Artisan).

En 2022, la première manche a été remportée par le CLAA (l'association dominée par les Auvergnats). Mais, en juillet dernier, la Cour d'Appel d'Aix a donné raison à leurs adversaires aveyronnais. Mais la messe n'est peut-être pas encore dite, puisque le CLAA compte se pourvoir en cassation.

En attendant, l'INPI a publié le cahier des charges de l'appellation aveyronnaise, ce qui a incité le quotidien aveyronnais Centre Presse à consacrer un article à l'aire géographique de l'appellation. C'est là que le bât blesse... parce que la liste de communes (24 au total) publiée par le quotidien est erronée !

Elle comprend bien 24 noms... mais deux communes sont mentionnées à deux reprises : Castelnau-de-Mandailles et Prades-d'Aubrac. Voici la carte à laquelle on aboutit à partir de cette liste :

En vert sont coloriées les communes de l'aire IG (selon Centre Presse). J'ai marqué en rouge la commune de Rodez (le chef-lieu départemental). Comparons avec la carte figurant dans le cahier des charges officiel :

Vous remarquerez que le petit trou blanc figurant sur la précédente n'apparaît plus ici, puisqu'il y a bien 24 communes coloriées, incluant donc Campouriez et Saint-Amans-des-Cots.

Mme Franco aurait dû se relire plus attentivement.

21:24 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Presse | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : médias, presse, journalisme, occitanie, france, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 24 juin 2024

Le seul buteur français de l'Euro 2024...

... ne joue pas pour l'équipe de France. Étonnant, non ? Pourtant, me direz-vous, en deux matchs, les Bleus ont pourtant bien inscrit un but (contre l'Autriche, lors de leur première rencontre). Sauf que c'était un but contre son camp, du défenseur autrichien Maximilian Wöber (sur un centre de Kylian Mbappé) :

Contre les Pays-Bas, le compteur des Bleus est resté vierge... mais, dans le même temps, celui de la petite équipe de Géorgie s'est animé. Elle se trouve dans le redoutable groupe F, en compagnie du Portugal, de la Turquie et de la Tchéquie.

En deux matchs (défaite contre la Turquie puis nul contre la Tchéquie), la Géorgie a marqué deux buts, par le même joueur, un certain Georges Mikautadze, né à Lyon en 2000... et doté de la double nationalité, française et géorgienne. Il a été naturalisé français en 2005, en compagnie de sa sœur aînée et de son frère :

Il a fait les beaux jours du FC Metz (aujourd'hui relégué en Ligue 2).

Contre la Turquie, il a égalisé grâce à un ballon passé par un trou de souris, avant que son équipe ne soit finalement débordée par une séduisante formation turque. Contre la Tchéquie, il a en revanche ouvert le score, sur pénalty.

J'ajoute que l'équipe géorgienne est entraînée par un certain... Willy Sagnol, ex-joueur français (finaliste malheureux de la Coupe du monde 2006).

21:17 Publié dans Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sport, société, football, foot, france, actu, actualite, actualité, actualités, actualites

dimanche, 16 juin 2024

Les calculs de François Hollande

L'ancien président de la République vient donc d'annoncer qu'il sera candidat aux prochaines élections législatives, dans la première circonscription de Corrèze, celle dont il fut élu député à quatre reprises, en 1988, 1997, 2002 et 2007. La campagne de 1981 exceptée (qui vit le jeune apparatchik du PS échouer contre Jacques Chirac dans la troisième circonscription, la plus à droite), il n'a connu qu'un échec aux législatives dans ce territoire, en 1993, lors de la pire débandade que la gauche ait connue sous la Ve République.

Depuis que François Hollande s'y est implanté, la circonscription a été classée "de gauche modérée". Après l'élection de celui-ci à la présidence de la République, en 2012, la candidate socialiste à laquelle il avait confié la circonscription avait été élue au premier tour... mais elle est morte en cours de mandat. Depuis, les divisions de la gauche ont favorisé l'élection d'un macroniste de droite (Christophe Jerretie) puis d'un gaulliste (Francis Dubois), vainqueur en 2022 d'une candidate LFI (la dissidence de gauche modérée ayant été balayée au premier tour).

Une lecture rapide de ce qui précède pourrait nous faire conclure que la circonscription, jadis fidélisée par François Hollande, s'est désormais éloignée de lui, préférant aux candidats de sa sensibilité des personnalités soit plus marquées à droite, soit plus marquées à gauche. Cela semble conforté par les résultats des récentes élections européennes, qui ont vu le RN arriver en tête en Corrèze, y faisant même un score légèrement supérieur à sa moyenne nationale : 32,58 % des exprimés contre 31,37 %.

De surcroît, d'après la carte publiée par La Dépêche du Midi, la liste conduite par Jordan Bardella est arrivée première dans 259 des 279 communes du département, ne laissant que des miettes à ses adversaires : 10 communes pour le PS, 4 pour Renaissance, 3 pour LFI, 2 pour LR et 1 pour l'Alliance rurale.

Ici, comme à l'échelon national, il convient de nuancer le propos. Certes, dans l'écrasante majorité des communes, la liste RN a remporté la majorité relative, mais seulement trois fois la majorité absolue : à Sainte-Marie-Lapanouze (26 voix, soit 60,47 % des exprimés), à Saint-Julien-le-Pèlerin (36 voix, soit 56,25 %) et à Saint-Cyprien, (92 voix, soit 50,27 %). A Lascaux, cela s'est joué à une voix près... De là à dire que les hommes préhistoriques votent davantage RN, il y a un pas que je me garderai de franchir ! (... Et puis, oui, je suis au courant que la Lascaux de Corrèze n'est pas celle de Dordogne !)

Souvent, la liste soutenue par le PS fait un meilleur score qu'au niveau national... ou alors c'est le cas de la liste LFI. De plus, en 2022, le département a placé Emmanuel Macron devant Marine Le Pen, aux deux tours. Il y a donc de l'espoir pour une candidature de gauche aux législatives... à condition que celle-ci soit unie. Ce sera le cas, même si, au départ, cela ne devait pas bénéficier à François Hollande !

Il lui faudra surmonter un autre obstacle, celui représenté par le député (LR) sortant, Francis Dubois. Bien implanté localement, celui-ci était à l'origine un soutien d'Eric Ciotti. Il vient de publiquement se désolidariser de lui.

Tout dépendra de la participation. Pour se maintenir au second tour, il faudra avoir obtenu au moins 12,5 % des inscrits au premier tour. Si l'abstention est de 50 %, cela signifie (grosso modo, selon l'importance des votes blancs et nuls) qu'il faudra atteindre 25 % des suffrages exprimés (ce qu'une seule des dix candidats a réalisé en 2022). En cas de faible participation, il est possible que seuls les deux candidats arrivés en tête soient qualifiés pour le second tour. Dans la première circonscription, la gauche est assez forte, mais elle était récemment divisée. Son union autour de la candidature Hollande pourrait placer celui-ci en tête, ou pas très loin de la personne arrivée en tête (qu'elle soit RN ou LR).

S'il était réélu député, l'ancien président pourrait jouer le rôle de "sage" de la gauche de l'Assemblée nationale. Mais, qui sait, peut-être que, secrètement, l'ancien locataire de l’Élysée rêve de se retrouver à Matignon, dans le cas où le Nouveau Front Populaire obtiendrait plus d'élus que le camp macroniste et le RN.

Début de réponse dans deux semaines.

01:07 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, france, actu, actualite, actualité, actualites, actualités

vendredi, 02 février 2024

La Ferme des Bertrand

Ce documentaire agricole retrace les grandes évolutions d'une exploitation familiale (bovine), en Haute-Savoie (commune de Mieussy), de 1972 à 2022. Les images ont été tournées en 1972 (en noir et blanc), en 1997 (en couleurs, "granuleuses", de format carré) et en 2022 (de très bonne qualité). L'auteur est un documentariste connu, Gilles Perret, engagé à gauche. On lui doit notamment Les Jours heureux et La Sociale. Ici (peut-être parce qu'il est originaire du coin), le propos militant a tendance à s'effacer derrière la volonté de rendre hommage à une lignée de travailleurs.

Les images datant de 1972 sont les moins nombreuses. On y voit un trio de frères, jeunes, vigoureux, qui ont repris l'exploitation familiale après des trajectoires diverses, l'un des trois étant, dans un premier temps, parti chercher son bonheur à la ville. Deux d'entre eux ont effectué leur service militaire en Algérie. Au début des années 1970, l'exploitation n'est quasiment pas mécanisée.

Vingt-cinq ans plus tard, en 1997, les trois frères sont toujours à l’œuvre... et toujours célibataires. Du coup, c'est l'un de leurs neveux, Patrick, qui les a rejoints. (Il est sans doute le fils de l'une de leurs sœurs.) Lui est marié (à Hélène, co-exploitante) et a trois enfants, deux filles et un garçon, que l'on fait témoigner. Les tracteurs et autres machines agricoles sont devenus très présents. Le travail semble moins pénible qu'autrefois.

En 2022, deux des trois oncles sont décédés... tout comme Patrick (à 50 ans). Sa veuve est sur le point de prendre sa retraite, laissant son fils Marc et l'un de ses gendres mener leur barque. L'exploitation va se doter d'une salle de traite automatique. La nouvelle génération est encore plus branchée machines que la précédente (au point de limiter le plus possible le travail strictement manuel)... et elle est plus présente auprès des membres de sa famille.

J'ai trouvé cela passionnant et beau. Cela dure 1h25 et l'on est pris par la diversité des thèmes abordés et l'habileté du montage, qui alterne les séquences issues de périodes différentes, plutôt que de proposer un suivi strictement chronologique.

Je recommande vivement.

18:49 Publié dans Cinéma, Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, histoire, agriculture, france

lundi, 28 août 2023

La Coupe du monde mise en pièces

Dans un peu plus d'une semaine, de grands malabars musclés originaires de tous les continents vont commencer à se rentrer dedans, en short, sur gazon vert. Le début de la Coupe du monde de rugby (à XV) approche... et c'est en faisant mes courses que je m'en suis rendu compte :

J'ai récupéré une pièce de deux euros, dont, curieusement, la Monnaie de Paris ne signale la disponibilité qu'à partir du... 8 septembre !

Au centre est dessiné un joueur sur le point de réaliser une passe (à la main). On note la présence des deux doubles poteaux, alors que le terrain a été remplacé par le globe terrestre, sans qu'il soit possible de distinguer de quel hémisphère il s'agit. (Dans le ciel semble être présente la planète Saturne, qui est visible des deux hémisphères. La faible hauteur -par rapport à la surface terrestre- pourrait indiquer que nous sommes dans l'hémisphère Nord.)

Le texte principal est gravé deux fois : en arc de cercle au-dessus de la scène et, en petits caractères, en bas à gauche. On repère aussi, en bas à droite, les majuscules RF (symboles de la France), ainsi que, semble-t-il, une corne d'abondance (à gauche)... et peut-être le poinçon du graveur ou de l'imprimerie, à droite.

18:20 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sport, sports, rugby, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france

mercredi, 05 juillet 2023

La guerre des cagnottes

La mort du jeune Nahel, à Nanterre, n'a pas fini de faire des vagues. Une conséquence inattendue est la rivalité qui est née entre plusieurs initiatives dont, au départ, il est légitime de penser que les organisateurs n'envisageaient pas qu'elles prennent de telles proportions.

La première cagnotte a été créée dès le mercredi 28 juin, le lendemain de la mort du jeune homme, la veille de la "marche blanche" qui semble avoir été si bien organisée (avec, rappelez-vous, des T-shirts déjà imprimés). Intitulée « Soutien à la maman de Nahel », elle a vu son montant rapidement augmenter, pour atteindre, au moment où j'écris ces lignes, le total de 444 201,97 euros, pour 22 542 contributeurs, soit une moyenne de 19,7 euros par personne.

Cependant, dès le lendemain jeudi, des personnalités d'extrême-droite ont lancé ce qu'on pourrait appeler une "contre-cagnotte", au départ en soutien au policier auteur du coup de feu, modifiée ensuite (pour des raisons juridiques) en « Soutien pour la famille du policier de Nanterre ». La création de cette cagnotte a suscité un fort rejet... mais aussi une forte adhésion, puisque son montant a rapidement dépassé celui de la première cagnotte. Il a atteint la somme de 1 636 110 euros, pour 85 101 contributeurs, soir une moyenne de 19,2 euros... quasiment la même que celle de la première cagnotte.

Ce montant n'est plus destiné à augmenter : l'ajout de nouveaux dons a été bloqué par l'organisateur, peut-être en raison de la plainte qui a été déposée par l'avocat de la famille. (A ce sujet, on se demande ce qui agace le plus les partisans du délinquant décédé : qu'une contre-cagnotte ait été créée, ou qu'elle ait remporté un bien plus grand succès que la leur ?)

De surcroît, quand on regarde la liste des dons, on constate qu'au-delà d'une minorité de sommes assez importantes (un apport de 3000 euros et quelques dizaines de plusieurs centaines d'euros), l'écrasante majorité des contributions est comprise entre 5 et 20 euros. Il s'agit bien d'un mouvement (relativement) populaire, en tout cas autant que celui qui s'est porté sur la première cagnotte... et c'est en contradiction avec ce que nombre d'internautes affirment sans preuve sur la Toile.

Ces derniers jours, une troisième cagnotte a fait son apparition, en soutien aux familles des émeutiers arrêtés par la police. (La formulation, prudente, tient compte de ce qui a été reproché à la deuxième cagnotte : elle vise officiellement à aider les familles, pas les personnes mises en cause par la justice.) Au moment où j'écris ces lignes, elle a atteint le montant de 82 519 euros, pour 1995 contributeurs, soit une moyenne de 41,4 euros par personne... eh, oui, plus du double des autres ! Contrairement à ce qu'affirment certains des contributeurs, c'est cette cagnotte-ci qui est la plus bourgeoise. On y relève quantité de dons de plusieurs centaines d'euros, proportionnellement bien plus nombreux que dans la cagnotte de soutien à la famille du policier.

Une certaine bourgeoisie gauchisante soutient volontiers les (familles des) émeutiers, tandis que les contributeurs modestes se répartissent entre le soutien à la famille du délinquant et le soutien à la famille du policier. Contrairement à ce qu'affirment certains militants d'extrême-gauche, cette affaire n'est pas l'illustration d'une opposition de classe. La bourgeoisie est divisée, entre celle qui soutient le gouvernement, celle qui soutient les émeutiers et celle qui penche pour le RN (et trouve le gouvernement trop mou). Il en est de même pour les catégories populaires. Certaines éprouvent plutôt de l'empathie pour le jeune homme décédé et sa famille, d'autres sont ulcérées par les actes de délinquance et la sauvagerie à l’œuvre dans des émeutes qui n'ont plus rien à voir avec la défense de valeurs démocratiques.

22:33 Publié dans Politique, Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, médias, presse, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, nahel

vendredi, 30 juin 2023

Une mère éplorée ?

C'est ce que je me suis demandé en voyant cette image (tirée du direct de BFM TV) :

Cette femme est Mounia Merzouk, la mère du jeune Nahel, récemment tué par un policier, à Nanterre. En cherchant un peu sur Twitter, vous pourrez trouver d'autres photographies de la dame, vraiment très en joie, comme si elle venait de gagner le gros lot. Sur le compte du journaliste Amaury Brelet, je suis même tombé sur une incroyable vidéo, tournée au téléphone portable le jour même, montrant la maman enfourcher une mini-moto... et (visiblement) kiffer sa race !

Au départ, j'ai pensé à un canular : on ne voit pas le visage de la personne... mais elle est coiffée et vêtue comme l'était la mère de Nahel le jour de la manif (29 juin) !

Je pense qu'elle ne doit pas être très intelligente. La mort de son fils la place au centre de toutes les attentions, la valorisant. Ça lui a peut-être fait un peu tourner la tête... et l'a fait tomber dans les filets de personnes qui ont intérêt à faire monter la mayonnaise, comme on peut s'en apercevoir en écoutant son appel à manifester, diffusé sur Tik Tok et relayé par la très grande majorité des médias :

La maman (pas très) éplorée parle d'abord d'une « marche blanche » (sous-entendu : pacifique), avant qu'une voix (sans doute celle de la personne qui tient le smartphone) ne la corrige : « C'est la marche de la révolte » (beaucoup moins pacifique, donc). Telle un perroquet, la maman reprend la voix de son maître, ici sa maîtresse, qu'on pense liée au clan Traoré. Cette impression est renforcée par l'inscription sur le T-shirt (lancé moins de deux jours après le décès de Nahel... ou comment l'envie de pognon s'assoit sans vergogne sur la période de deuil), qui rappelle le « Justice pour Adama ».

Soudain, les médias dominants se sont presque tous mis à nous livrer un portrait élogieux de l'adolescent défunt. (Voir par exemple La Dépêche d'avant-hier. Comme on est dans le Sud-Ouest, on insiste lourdement sur la récente conversion du jeune à la pratique du ballon ovale...)

Cette série d'articles a fusé comme une rafale, quasiment sur commande. C'est toujours mieux que les ragots qui circulent sur les réseaux sociaux... mais ceux-ci contiennent parfois un fond de vérité, ce que même Libération (c'est la fôte à la sôciété !) a fini par reconnaître, dans un article de fact checking qui, sous couvert de minimiser la carrière de délinquant du jeune Nahel, finit par conclure que les avocats de la famille n'ont pas dit toute la vérité...

Bref, même si, dans l'état actuel de nos connaissances (et sous réserve de révélations issues de l'enquête en cours), le tir du policier n'était sans doute pas justifié, nous assistons actuellement à une grosse tentative de récupération, menée à la fois par la gauche radicale (LFI en tête) et certains mouvements communautaristes. Mais les Français ne sont pas si bêtes...

01:05 Publié dans Politique, Presse, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, presse, journalisme

samedi, 17 juin 2023

Le Vrai du faux

Ce (vrai ? faux ?) documentaire commence par une situation qui hélas apparaîtra familière à certains : une usurpation d'identité, sur un célèbre réseau social. Mais elle se poursuit de manière assez inattendue : le réalisateur Armel Hostiou, victime de l'usurpation, se rend sur les lieux du crime, à Kinshasa (que ses habitants appellent « Kin »), en République Démocratique du Congo.

Depuis l'époque d'Hergé et de son Tintin au Congo, la ville a bien changé. C'est désormais une mégapole, sans doute plus peuplée que Paris... et donc la première ville francophone du monde, même si tous ses habitants ne maîtrisent pas la langue de Molière. Dans le film, on constate que presque tout le monde est au moins bilingue. Au vu du brassage de populations et de styles de vie, il est probable que des dizaines (centaines ?) de milliers d'habitants soient polyglottes. Le principal moyen de locomotion semble être le deux-roues (de plus en plus à moteur). Kinshasa a un petit air de métropole d'Asie du Sud-Est d'il y a vingt-trente ans.

Le film est donc autant une enquête sur l'arnaque dont le réalisateur a été victime que le portrait d'une cité. On voit à peine les zones sécurisées où s'entassent les plus riches. L'action se déroule entre la résidence d'artistes, quelques rues commerçantes, un ou deux quartiers précaires... et une périphérie lointaine, rurale, où vit un féticheur réputé.

La capitale de RDC vit entre tradition et modernité, mais toujours avec un fond d'arnaque. La classe politique vole le peuple, de faux marabouts dupent les esprits crédules... et une kyrielle de filous font miroiter la belle vie aux jolies jeunes femmes.

J'aime les deux trames de l'histoire (l'enquête et le tableau sociétal), même si tous les intervenants ne sont pas convaincants, Sarah en particulier... sauf quand elle prend les choses en main pour "harponner" l'auteur présumé de l'arnaque. Le réalisateur français n'est pas au bout de ses surprises, qui ne cessent pas quand il découvre qui est derrière l'escroquerie... Mais le film nous réserve d'autres coups de théâtre, puisqu'environ 20 minutes avant la fin, l'une des intervenantes émet une hypothèse, qui nous conduit à regarder la suite (et à repenser à ce qui a précédé) sous un autre jour. Jusqu'où le faux se substitue-t-il au vrai, dans l'histoire de l'arnaque comme dans la mise en scène du film ?

Notons aussi que, dans cette dernière partie, la vision devient plus africaine. On cherche à nous faire passer un autre type de message... mais, bon, faire porter quasi systématiquement la responsabilité des malheurs de l'Afrique aux méchants Occidentaux finit par lasser. (J'ai quand même apprécié ce jugement indirectement favorable à la démocratie française, quand l'un des arnaqueurs évoque les conséquences -très- différentes pour celui qui agresse un président, selon que celui-ci soit français ou congolais...)

Le film n'en demeure pas moins fort intéressant à suivre, assez malicieux, plein d'inventivité. Il propose plusieurs niveaux de lecture et dégage une assez belle énergie.

P.S.

Les spectateurs français relèveront bien entendu les noms donnés aux chiens : Macron et Trump, le premier étant tout doux, le second plutôt agressif.

P.S.

A lire, en plus de l'article du Monde auquel mène le lien situé au début du billet, un très beau photo-reportage publié en 2020 sur le site du quotidien suisse Le Temps.

17:52 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, france

mercredi, 17 mai 2023

Jeanne du Barry

Opération casse-gueule pour Maïwenn, qui s'est lancée dans un film en costumes, avec un comédien anglophone dans le rôle de Louis XV. Elle sait sans doute que les haineux du net (ainsi que certains « cultureux ») l'attendent au tournant, qu'elle se soit plantée ou pas.

Le début m'a fait un peu peur, avec cette voix-off trop présente. (Cela se calme par la suite.) Toutefois, l'actrice qui incarne la jeune Jeanne Bécu est convaincante (à tel point que je me suis demandé s'il n'aurait pas été possible de la garder pour tout le film), la ressemblance avec Maïwenn étant frappante.

Celle-ci (en tant que réalisatrice) évite plusieurs écueils, comme la tentation de la reconstitution historique plate (même si certaines scènes n'en sont pas loin) et le film militant (féministe) anachronique. Cela n'empêche pas la réalisatrice de glisser, ici ou là, quelques remarques sur la situation des femmes dans cette société patriarcale. Pour sortir de sa condition, Jeanne est devenue pute de luxe courtisane... Sa grande beauté, ajoutée à son habileté à mettre en action les bourses d'hommes riches et puissants, va lui procurer une forme d'ascension sociale.

Le film se concentre sur la liaison entre Jeanne et un Louis XV vieillissant. Je nourrissais quelques craintes concernant l'interprétation de Johnny Depp. Je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, tout comme Maïwenn. Elle est évidemment trop âgée pour le rôle (celui d'une femme de 25-30 ans) et elle est d'une beauté moins classique que l'authentique comtesse du Barry. Mais elle a l'énergie nécessaire à son personnage et m'est apparue totalement crédible dans le rôle d'une maîtresse attachée au roi, à son page Zamor, ainsi qu'aux arts et lettres.

Parmi les seconds rôles, je distingue Benjamin Lavernhe, piquant et distingué en Laborde, le premier valet de chambre du roi. Ses interactions avec la du Barry sont pleines de sous-entendus. On sent les deux comédiens complices. En revanche, je regrette le choix d'un acteur "beau gosse", doté d'une chevelure digne d'un étudiant en philo, pour incarner le futur Louis XVI.

Au niveau de la mise en scène, c'est inégal. Des scènes plan-plan alternent avec d'autres, plus enlevées. J'ai particulièrement aimé celles qui décrivent l'arrière-cour de Versailles, de l'examen gynécologique de la future favorite aux relations avec la dauphine (Marie-Antoinette).

Du coup, je recommande plutôt. Sur un plan strictement cinématographique, c'est meilleur que ce à quoi je m'attendais et les scènes tournées à Versailles même sont assez jolies.

21:30 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, france

dimanche, 30 avril 2023

Sur les chemins noirs

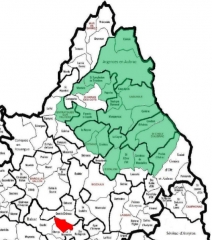

Presque sept ans après Dans les forêts de Sibérie, un autre livre de Sylvain Tesson fait l'objet d'une adaptation cinématographique. J'ai un peu tardé à me risquer dans une salle obscure pour le voir en raison d'une erreur de base concernant la zone qu'il a parcourue à pieds. En effet, dès le début, on nous parle de la « diagonale du vide », une partie de la France métropolitaine à faible densité de population (et où, souvent, elle a tendance à diminuer), qui s'étend de la frontière belge à la frontière espagnole. (Elle est grossièrement délimitée par les traits verts ci-dessous.)

Or, dans le film, le parcours effectué par Pierre (le double de fiction de Tesson) va grosso modo du Mercantour (dans les Alpes) à la pointe du Cotentin, en Normandie. (Il est représenté en tiretés noirs ci-dessus.) Ça plus la tendance au narcissisme de Tesson m'avaient dans un premier temps dissuadé. Mais, comme le bouche-à-oreille est bon et que le parcours passe par la Lozère et le Cantal, voisins de l'Aveyron, j'ai fini par me laisser tenter.

On a beaucoup critiqué l'abus de retours en arrière. Ceux-ci sont surtout présents dans la première moitié du film, dont la trame principale suit l'extraordinaire marche réalisée par Pierre. Je pense que la fréquence de ces flash-back a du sens. Au début, le héros est encore imprégné de sa vie urbaine et des conséquences de son accident, qui lui reviennent souvent en mémoire. Mais, plus il avance, plus il se détache de ce passé récent. Les retours en arrière s'espacent, signe que, peut-être, à la fin de son périple, il ne va pas reprendre sa vie d'avant, ou du moins pas exactement la même. On note que les derniers flashs évoquent des événements cruciaux (la "rupture douce" avec son amie et la chute qui aurait pu être mortelle).

Mais là n'est pas le plus important. Le plus important est ce que l'on voit à l'écran, un homme à demi brisé, orgueilleux, qui reprend goût à la vie dans un cadre superbe, mais parfois rude, celui d'une France rurale, souvent montagneuse, où les sons sont en général ceux de la nature. Dujardin s'impose sans peine à l'écran (même s'il est sans doute physiquement un peu trop empâté pour le rôle). Il a une présence folle et sa belle voix grave (en off) passe très bien. On n'est cependant pas obligé de toujours souscrire au commentaire. (Je pense notamment à l'évocation du loup, au tout début, typique du citadin qui redécouvre la nature. Cela s'améliore par la suite.)

Pierre n'est pas tout le temps seul dans son périple. Il croise des habitants du coin qu'il traverse (une jeune éleveuse, le client d'un café...), un autre marcheur (un djeunse dont il semble très éloigné au départ, mais avec lequel des liens vont se tisser)... et des proches : sa tante (incarnée par Anny Duperey), son meilleur ami (qui l'a rejoint, brièvement) et l'une de ses sœurs (Izïa Higelin, formidable), dans l'une des meilleures séquences du film.

Le marcheur que je suis (bien que moins intensément qu'autrefois) a apprécié le cheminement, souvent difficile, parfois exaltant, du principal personnage. J'ai aussi trouvé plutôt bien mis en scène les moments d'écriture, au fil de la route, sous le coup de l'inspiration.

Il faut voir cela sur grand écran, pour jouir des paysages et s'imprégner de cette marche rurale, qui nous fait prendre un bon bol d'air, loin de la technologie (le héros utilise de classiques cartes IGN). On sort de là apaisé et revigoré.

10:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, france

mercredi, 05 avril 2023

La tête à l'envers

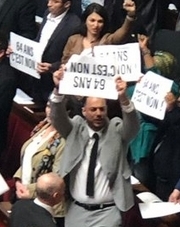

Le 16 mars dernier, l'image avait fait le tour des rédactions. A l'Assemblée nationale, un peu plus de vingt minutes après le début de la séance, la Première ministre Elisabeth Borne venait de monter à la tribune, pour engager la responsabilité de son gouvernement. Dans un premier temps, elle fut empêchée de prendre la parole par une Marseillaise venue des rangs des députés de La France Insoumise, qui s'étaient auparavant levés, brandissant chacun(e) une pancarte.

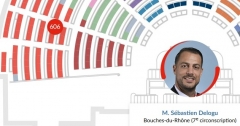

Ces députés viennent de recevoir une (légère) sanction. Toutefois, plus que cette médiocre péripétie de la vie parlementaire française, ce sont deux détails de la scène qui ont attiré mon attention. En effet, quand on regarde de près certaines photographies prises à cette occasion, on s'aperçoit que deux députés brandissent leur pancarte... à l'envers !

A (l'extrême) gauche se trouve Sébastien Delogu, élu des Bouches-du-Rhône.

Depuis le mois dernier, il est visé par deux plaintes pour acte de violence. Il est aussi en conflit avec celle qui est toujours officiellement sa suppléante, Farida Hamadi. Vu le profil du gars, je me suis dit que cette inversion de sens était sans doute involontaire. Néanmoins, un esprit facétieux pourrait faire remarquer qu'à l'envers, 64 donne presque 49...

Le jour même, un journaliste de gauche (sans doute présent dans les tribunes) avait pointé le geste maladroit sur son compte twitter. La photographie donne l'impression que le député croit tenir la pancarte dans le bon sens.

Un peu plus haut dans l'hémicycle se trouve Michel Sala, élu du Gard.

Il ne brandit pas la même pancarte que son collègue LFI Delogu, mais son geste est tout aussi "désorienté" que le sien. Le plus cocasse est que personne ne semble l'avoir relevé... en tout cas pas le média local (Objectif Gard) qui mentionne l'action de M. Sala, sans l'illustrer d'une des photographies prises dans l'hémicycle, ce qui évite sans doute d'embarrasser le député...

22:40 Publié dans Politique, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 03 avril 2023

Leçons d'Ariège

Avec le recul, le résultat du second tour se lisait déjà dans celui du premier, comparés à la précédente élection législative dans cette circonscription ariégeoise, en 2022. L'analyse est facilitée par le fait que les cinq candidats principaux étaient identiques aux deux scrutins.

La grande perdante est la candidate LFI, Bénédicte Taurine. Au premier tour, entre 2022 et 2023, elle a perdu un peu plus du tiers des voix qui s'étaient portées sur elle, passant de 10347 à 6778 suffrages. Entre temps, la participation a baissé de 30 % ou, si vous préférez, l'abstention est passée de 43,58 % à 60,40 %.

Mais la candidate qui a subi le plus cinglant revers est la macroniste Anne-Sophie Tribout, éliminée dès le premier tour, alors que l'an dernier, elle s'était qualifiée pour le second. Entre temps, son score est passé de 6237 à 2323 voix, soit une chute de près de 63 % !

L'autre grosse gamelle est celle de François-Xavier Jossinet, de Reconquête, qui a perdu 47 % de ses voix en un an (passant de 1134 à 602). Peut-être une partie d'entre elles s'est-elle portée sur le candidat RN Jean-Marc Garnier, qui n'a perdu que 842 voix entre les deux scrutins (passant de 6229 à 5387, soit une baisse de 13,5 %). Cela ne fut toutefois pas suffisant pour se qualifier pour le second tour (qu'il avait raté de neuf voix en 2022).

Celle qui a damné le pion aux trois précédents est la socialiste dissidente Martine Froger, qui a réussi le petit exploit de gagner des voix (95), passant de 5647 à 5742 suffrages en un an. Cela lui a permis de se qualifier pour le second tour, pour lequel elle semblait disposer de réserves plus importantes que sa concurrente LFI, qui ne la devançait que de 1036 voix. Mais, là encore, un sursaut de participation pouvait tout changer.

Ce n'est pas ce qui s'est passé. Hier dimanche, la participation a légèrement baissé (peut-être en raison de l'abstention d'une partie de l'électorat d'extrême-droite... intuition à vérifier), passant de 39,60 % à 37,87 %. En 2023, au second tour, l'abstention fut donc largement supérieure à celle du second tour de 2022 (62,13 % contre 46,98 %).

Concernant le duel, le principal enseignement est l'effondrement (en moins d'un an) de la candidate LFI, Bénédicte Taurine, passant de 14746 à 7776 voix, soit une baisse de 47 % ! (Le nombre de suffrages exprimés lui n'a diminué que de 27 % entre les deux seconds tours.) Contrairement à ce que j'ai lu ou entendu de la part de représentants de LFI, la principale cause de la défaite de la députée sortante n'est pas une improbable coalition d'électeurs de centre-gauche, du centre, de droite et d'extrême-droite, c'est le rejet net de Mme Taurine par une partie de l'électorat de gauche. (Cela dit, pour être totalement honnête, la lecture des résultats commune par commune m'incite à penser qu'il y a sans doute un petit report RN sur la candidate socialiste dissidente : dans les communes où le candidat RN a réalisé de très bons scores au premier tour, au second, la participation a chuté et le score de Mme Froger a davantage progressé que celui de Mme Taurine.)

Face à elle, Martine Froger fait un peu moins bien que la candidate macroniste en 2022 : 11758 voix contre 11917. Il semble qu'une partie de l'électorat de droite n'ait pas fait de différence entre les deux concurrentes (de gauche) du second tour et ait préféré s'abstenir... ou voter blanc/nul : 2155 au second tour, contre 955 au premier (mais c'était plus de 3800 au second tour de 2022).

Le bilan de cette élection législative partielle est donc multiple. C'est d'abord une petite claque pour la majorité gouvernementale, qui voit l'électorat de centre-gauche "rentrer au bercail" socialiste, sans doute en raison de la droitisation du pouvoir macroniste, qui semble désormais beaucoup plus proche de feue l'UMP que du PS. C'est aussi un nouvel échec du RN (malgré le jeu de vases communicants avec Reconquête). C'est enfin une gifle pour LFI et ses alliés de la Nupes. L'électorat de gauche ne s'est pas laissé dicter son vote.

23:26 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, ps, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france, occitanie

samedi, 25 mars 2023

De Grandes Espérances

Doté d'un titre évoquant un roman de Charles Dickens avec lequel l'intrigue a (à mon avis) peu de points communs, ce film est présenté comme un thriller politique servi par une brillante distribution.

Le début n'est pourtant pas très engageant. On nage en pleine boboïtude : des candidats à l'ENA aux préoccupations sociales (ne visant ni l'Inspection des Finances ni le Conseil d'Etat), des vacances en Corse dans une très chic villa... et un dîner de famille où les deux "jeunes" font montre de leur fibre sociale, à grand renfort d'anticapitalisme bourgeois.

J'ai de plus un problème avec le personnage d'Antoine (Benjamin Lavernhe, dont le jeu ressemble un peu trop à ce qu'il a déjà produit dans d'autres films, comme Antoinette dans les Cévennes). Il a au moins dix ans de plus que sa compagne Madeleine. Or, ils préparent tous les deux le concours externe de l'ENA. On ne nous dit rien quant à d'éventuelles précédentes (longues) études d'Antoine... de surcroît fort antipathique. Il est hypocrite, suffisant, lâche... et assez égoïste. Né une cuillère en argent dans la bouche, il n'a jamais eu besoin de beaucoup forcer dans la vie... sauf peut-être pour conquérir (et tenter de garder) la belle Madeleine. Dans ce rôle-ci, Rebecca Marder est assez convaincante, davantage dans les deuxième et troisième parties que dans le premier tiers. Au repas, sa déclamation est très scolaire et, dans la voiture, avant et pendant « l'événement », son jeu manque de naturel. (Elle était bien meilleure dans Simone, le voyage du siècle.)

Heureusement, il finit par se passer quelque chose en Corse... et sur l'écran. On sent la montée de tension, avec des dialogues mieux écrits et des acteurs plus percutants.

Toutefois, la deuxième partie manque de rythme. L'ascension politique de Madeleine n'est pas inintéressante, mais surtout en raison de la personnalité de Gabrielle (Emmanuelle Bercot, formidable). La comédienne excelle à transmettre un tas de choses avec un minimum de jeu (Rebecca a encore des progrès à faire...). J'ai aussi beaucoup aimé le personnage du père, que l'on voit moins. Il est interprété par une autre pointure, Marc Barbé. Tout ce qui se passe aussi autour de l'usine suscite l'intérêt... et nous sort du huis-clos entre CSP+ progressistes.

Clairement, c'est la troisième partie qui emporte le morceau... et, du coup, je suis peut-être moins sévère que prévu avec ce film. Là, on est vraiment dans le thriller politique. Les rebondissements sont mieux maîtrisés et l'on sent même un poil de subtilité. Pour moi, cela culmine dans la visite du père à la prison, où, à l'aide d'un simple morceau de tissu, il fait comprendre à sa fille le geste extraordinaire qu'il a accompli pour elle. (Les spectateurs les moins stupides comprendront qu'il a fait un petit séjour en Corse...)

Du coup, ce n'est pas si mal que cela. Le film bien-pensant du début s'est transformé en quelque chose de moins politiquement correct, mais de plus authentiquement humain.

21:52 Publié dans Cinéma, Politique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, politique, france

La Syndicaliste (le livre)

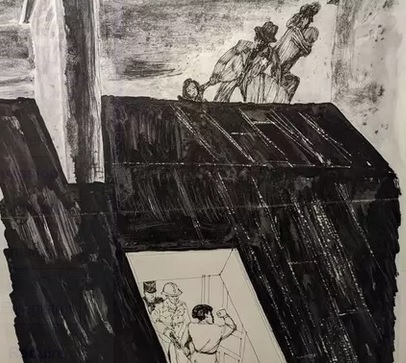

Rédigé par la journaliste de L'Obs Caroline Michel-Aguirre (qui, à l'époque, a suivi une partie de l'affaire), ce livre-enquête a visiblement inspiré les scénaristes du film. Il n'est donc pas illogique que sa sortie en poche soit illustrée d'une image issue de celui-ci.

A celles et ceux qui n'ont encore vu le film, je précise que l'image est extraite de la première partie, d'une scène se déroulant en Hongrie, où se rend l'héroïne, afin que les femmes licenciées par le sous-traitant local d'Areva bénéficient de conditions dignes.

C'est le principal avantage du livre, dans ce cas-ci comme dans d'autres : il développe davantage certains aspects sur lesquels le film passe plus brièvement. Ainsi, on en sait plus sur le contexte politique du conflit, les arcanes des rivalités au sommet de l’État mais aussi dans le petit monde de l'industrie nucléaire. La sensibilité "de gauche" de Maureen Kearney (« guerrière courageuse ») est plus apparente : elle avait pris sa carte du PS en 2011.

La journaliste a aussi été sensible à ce qu'on pourrait appeler une « connivence de classe » au cours de son enquête. Élus, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs du privé, patrons, médecins et magistrats sont parfois dépeints comme issus du même milieu, limite parlant la même langue. On sent qu'au-delà du propos féministe, Caroline Michel-Aguirre veut aussi dire que Maureen Kearney a été incomprise parce que ne venant pas du même monde que les personnes qui l'ont interrogée, à divers degrés.

On comprend encore pourquoi l'un des aspects importants de sa vie personnelle a été passé sous silence dans le film : les agressions subies par son fils aîné. Dans le long-métrage, on ne voit explicitement que le second enfant, la fille étudiante.

Concernant les adversaires de la syndicaliste, on ne découvre rien de particulier sur le PDG d'Areva... et absolument rien de négatif sur sa prédécesseure, alors que le film se montre plus ambigu sur la manière dont celle-ci s'est comportée. C'est surtout intéressant quand il est question d'EDF, de son PDG de l'époque (Henri Proglio)... et de celui qui est présenté comme son bras droit (pas mentionné dans le film). Directeur de la branche Asie-Pacifique, il vivait à mi-temps entre la France et la Chine. (Il a été mis fin à ses fonctions chez EDF en 2016.)

Le cinéphile que je suis trouve toujours de l'intérêt à comparer une œuvre écrite à son adaptation sur grand écran. J'aime voir comment on a modifié, ajouté ou supprimé des détails et essayer de comprendre pourquoi.

Ainsi la topographie de la maison où l'agression de Maureen Kearney a été commise est légèrement différente. Peut-être n'a-t-on pas réussi à trouver l'équivalent pour le tournage... ou peut-être, en situant le viol dans une sorte de cave, a-t-on voulu en accentuer l'aspect sordide.

Autre modification importante : la rencontre avec la première victime d'agression, l'épouse d'un ancien cadre supérieur de Veolia. Dans le film, c'est l'héroïne qui va à sa rencontre. Dans le livre, c'est la journaliste. Je pense qu'évacuer ce personnage-ci rendait l'intrigue plus lisible, et permettait de davantage mettre en valeur Maureen Kearney.

L'édition de poche est enrichie d'une préface inédite. On y trouve aussi une postface signée Pierre Péan, qu'il avait sans doute rédigée peu de temps avant sa mort.

jeudi, 19 janvier 2023

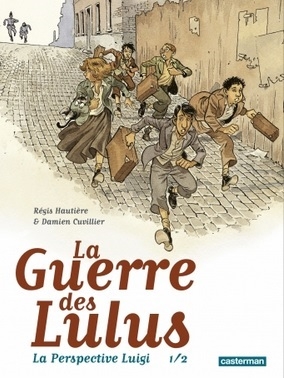

La Perspective Luigi

En deux volumes, cette bande dessinée constitue un épisode hors-série des aventures des Lulus. Il se place après les trois premiers tomes, dont j'ai récemment parlé.

Dans le premier volet, on retrouve nos héros... en Allemagne. Je ne révèlerai pas comment ils s'y sont retrouvés. Sachez juste que le peu d'allemand appris auprès du déserteur Hans (dans le tome 2) va leur être très utile pour se faire passer pour des citoyens suisses, les Français n'étant pas très populaires à l'époque (1916) outre-Rhin, y compris dans les catégories populaires, particulièrement touchées par les pénuries.

Les Lulus intègrent une bande de gamins des rues, sorte de version citadine (et teutonne) de nos orphelins de la forêt. Ils vont croiser un autre groupe, plus hostile celui-là, composé d'enfants plus âgés. L'ambiance oscille entre Victor Hugo et Charles Dickens. C'est très prenant... et superbement mis en images, par Damien Cuvillier, qui succède temporairement à Hardoc pour ces aventures. Au scénario officie toujours Régis Hautière.

Le deuxième volet de ces aventures nous transporte à Holzminden, dans un camp d'internement allemand, destiné aux civils étrangers. Ce n'est pas une invention du scénariste : il a bel et bien existé. C'est l'occasion de rappeler que cette bande dessinée, fictive, est nourrie de recherches historiques consciencieuses.

L'histoire est toujours aussi rocambolesque. Les jeunes héros rencontrent quelques salauds, mais aussi de belles âmes, qui vont leur permettre de surmonter l'adversité.

Notons que ces aventures germaniques sont racontées par un Luigi devenu adulte, en 1936, alors qu'il n'était pas le narrateur des premiers albums.

22:53 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, bd, bande-dessinée, bande dessinée, livres

jeudi, 05 janvier 2023

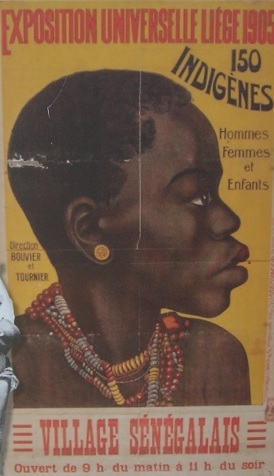

Tirailleurs

Omar Sy a coproduit le film dans lequel il interprète le rôle principal, celui d'un éleveur peul, qui s'engage dans l'armée française, en 1917, pour tenter de sauver la vie de son fils enrôlé de force dans les tirailleurs sénégalais.

Trois thématiques s'entrecroisent : le drame familial, la reconstitution historique (de la guerre) et l'exploitation coloniale. La relation père-fils constitue peut-être ce qu'il y a de plus réussi dans le film. Ce père qui ne parle quasiment pas un mot de français est touchant dans son obstination à préserver la vie de son fils aîné, que celui-ci apparaisse faible (au début) ou bien plus fort (quand il monte en grade). Néanmoins, la mise en scène de la relation conflictuelle manque un peu de finesse... et j'ai noté au moins deux maladresses. Ainsi, rien ne nous permet de comprendre comment le lieutenant a deviné que Thierno est le fils de Bakary, alors que leur secret, bien gardé, n'a pas été éventé par les autres Africains de la troupe. Le montage lui aurait mérité d'être plus soigné : lors d'une dispute père-fils, le mouvement est haché par une coupure qui ne se justifie nullement.

La reconstitution historique a de la gueule. Les scènes de tranchées sont très honnêtement filmées et l'image m'est apparue assez soignée. Mais l'on a déjà vu aussi bien (voire mieux) ailleurs... et, là encore, il y a quelques maladresses. Ainsi, il n'est pas plausible que lors d'une annonce faite à la troupe (au garde-à-vous), aucun gradé ne fasse remarquer au soldat Bakary qu'il n'a pas son équipement au complet (notamment son casque). Dans la foulée, son unité est dirigée vers une zone de combat. Un de ses camarades lui apporte son "barda", casque inclus. Le problème est que, lorsque Bakary rejoint son unité, il ne porte tout d'abord pas son casque sur la tête... mais, au plan suivant (se déroulant dans la foulée, à la seconde près), il est montré totalement équipé, sans qu'on l'ait vu esquisser le moindre geste pour mettre son casque ! Le pire est atteint une nuit, lorsque le père s'extrait de sa tranchée pour partir à la rescousse du fils : là encore, il n'a pas pris son casque, alors que, pas très loin de là, des coups de feu sont échangés. Le réalisateur aurait dû faire rejouer ces scènes à sa vedette, pour qu'elles gagnent en crédibilité.

D'autres invraisemblances émaillent le scénario. Il n'est pas possible qu'un double meurtre, commis en plein camp de transit des tirailleurs, ne donne lieu à aucune enquête. Cette séquence a pour seul but de montrer comment les soldats se procurent l'argent nécessaire au financement de leur fuite, mais elle est totalement déconnectée de l'ambiance de guerre. De la même façon, plus tard, quand l'un des fuyards revient au camp, on le laisse entrer comme ça, après deux vagues mots d'explication. On est en 1917 et, à l'époque, on ne plaisante pas avec la désertion. Le soldat ne pouvait qu'être arrêté... mais cela l'aurait empêché de rejoindre la tranchée où était partie son unité.

Enfin, l'hypothèse (séduisante en théorie) du soldat inconnu tirailleur sénégalais est hautement improbable. Quand, en 1920, les militaires chargés de recueillir les restes des neuf (puis huit) soldats sur les différents champs de bataille ont procédé à des exhumations, ils se sont d'abord assurés qu'il s'agissait de soldats français (et pas d'Allemands) et qu'ils ne soient pas identifiables individuellement (auquel cas leur dépouille aurait dû être remise à leur famille). D'après l'historien Jean-François Jagielski (qui cite l'écrivain Roland Dorgelès), à au moins deux reprises, sur le champ de bataille de Verdun, on a écarté du choix les dépouilles de soldats qui semblaient être issus des colonies.

De surcroît, la scène d'exhumation montrée dans le film (en deux parties, au tout début et à la fin) fait apparaître des os bien blancs, dégagés de tout muscle, chair ou graisse. Or, le soldat décédé a été enterré sur place, totalement habillé, seulement trois ans auparavant. Il me semble qu'atteindre un tel état de squelettisation nécessite plus de temps, au moins cinq ans.

Il nous reste à aborder la thématique coloniale. Les relations entre les Français métropolitains et les Africains colonisés sont mises en scène sans trop de manichéisme. Il y a bien domination des Blancs sur les Noirs, mais aussi des Noirs sur d'autres Noirs... et la majorité des Blancs représentés ne sont pas des figures négatives. L'armée est même montrée comme un facteur de promotion sociale pour les colonisés. Le propos général n'est pas une dénonciation hargneuse, revendicative, excessive, mais le souhait de préserver un certain "vivre ensemble" tout en reconnaissant le passif de l'histoire. Du film émanent paradoxalement de la douceur et de la dignité, même si, là encore, maladresse et approximation ne sont pas absentes. Je me contenterai de citer l'exemple des comportements alimentaires. Musulmans pieux, le père et le fils sénégalais s'interdisent de consommer du porc (et de l'alcool). Or, il semble qu'on en leur serve, dans le camp de transit. Aux vertueuses âmes promptes à s'indigner de l'ignoble comportement de la République colonialiste, il faut révéler que, durant le conflit, l'armée française s'est montrée très soucieuse du respect des convictions et traditions de ses soldats issus des colonies : les Indochinois ont été destinataires de rations supplémentaires de riz (et même d'assaisonnement traditionnel), tandis que les musulmans ont pu, la plupart du temps, bénéficier de repas sans porc (et remplacer le vin par du café ou du thé). De la même manière, ils ont été autorisés à suivre le jeûne du ramadan et des salles de prière ont été aménagées à leur intention, à l'arrière des combats, les aumôniers catholiques des armées étant priés de ne pas tenter de convertir. Au niveau de l'équipement, plusieurs unités ont été autorisées à personnaliser leur coiffe ou à diversifier leur armement (avec la présence autorisée de couteaux traditionnels).

Bref, ce n'est pas un film déshonorant, ni puant sur le fond. Mais il contient pas mal d'approximations, alors qu'il risque d'être pris par une partie de son public comme une irréprochable œuvre d'histoire.

23:10 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, france

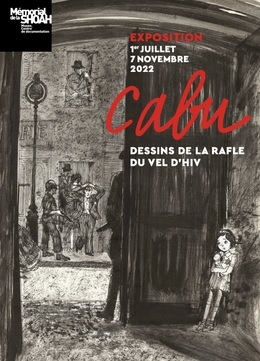

jeudi, 10 novembre 2022

Les 25 de Deschamps

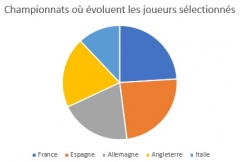

Hier, le sélectionneur des Bleus a annoncé la composition du groupe qui se rendra au Qatar pour participer à la coupe du monde de football. Cette composition appelle plusieurs remarques.

L'effectif est constitué de joueurs évoluant dans cinq championnats différents. Seuls 6 sur 25 jouent en France, autant qu'en Espagne. C'est à peine plus que ceux évoluant en Angleterre et en Allemagne (5). L'Italie complète la liste.

23 des 25 joueurs sont nés en France, soit 92 % de l'effectif. C'est un de plus qu'en 2016. (Mais il n'y avait que 23 sélectionnés à l'époque.) Sont nés à l'étranger l'un des gardiens (Steve Mandanda, à Kinshasa) et l'un des milieux (Eduardo Camavinga, en Angola). Il s'agit donc bien d'une équipe française, quasi exclusivement métropolitaine :

Presque la moitié de l'effectif est né dans la région Ile-de-France (6 à Paris, 5 en banlieue). On note que la moitié sud de la Métropole est peu représentée, le Sud-Ouest totalement absent.

Une autre particularité de cette équipe est l'ascendance immigrée de la majorité de ses membres : 16 des 23 joueurs (70 %) sont nés d'au moins un parent étranger, 11 d'entre eux ayant deux parents non-français au moment de lors naissance.

Ces parents sont massivement venus d'Afrique, quelques-uns d'Europe du Sud, deux des Philippines (les parents d'Alphonse Areola) et une d'Haïti (la mère de Presnel Kimpembe). Sept des dix pays africains (Maroc, Algérie, Mauritanie, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun) sont d'anciennes possessions coloniales françaises. S'ajoutent deux anciens territoires portugais (Guinée-Bissau, Angola) et la République Démocratique du Congo, francophone mais ex-colonie belge.

Cette composition témoigne de l'attraction exercée par la France principalement sur des populations de pays en développement. Cette attraction dépasse les limites de l'ancien empire colonial.

22:47 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualités, actualite, actualites, france, sport, foot, football

samedi, 08 octobre 2022

Novembre

La sortie du film de Cédric Jimenez, consacré aux premiers jours de l'enquête judiciaire consécutive aux attentats du 13 novembre 2015, est l'événement de la semaine. Ces dernières années, du côté français, la fiction s'est plutôt intéressée aux terroristes, par exemple avec La Désintégration (de Philippe Faucon) et Made in France (de Nicolas Boukhrief). Du côté des forces de l'ordre, on n'a guère que L'Assaut à se mettre sous la dent.

C'est la première originalité de film de Jimenez : il suit pas à pas l'évolution d'une galerie de policiers, de grades différents, de fonctions différentes, appartenant à des services et des unités différents. Par sa diversité (et grâce à un montage nerveux), ce patchwork n'est pas sans rappeler le Short Cuts de Robert Altman.

L'histoire commence pourtant de tout autre manière. L'action se déroule en Grèce. Plusieurs forces antiterroristes (grecques, françaises, américaines...) interviennent conjointement pour "serrer" les membres d'une cellule... surtout un, en fait. La conclusion de cette intervention a eu des répercussions, jusqu'en France...

C'est aussi l'occasion de découvrir le "héros" de l'histoire, un commissaire pugnace, habité par son travail, formidablement incarné par Jean Dujardin. (Dans le jeu de l'acteur, quel contraste avec le dernier OSS 117 !)

Une ellipse nous conduit à Paris, quelques mois plus tard. la tension est retombée. La population, qu'elle soit au travail ou sortie pour se détendre, suit plus ou moins attentivement le match de football qui se déroule ce soir-là au Stade de France. Parmi les anonymes, des policiers sortis du boulot, qui vont vite être rappelés.