jeudi, 31 octobre 2024

Juré n°2

Quatre ans après un excellent "film de droite" (Le Cas Richard Jewell), Clint Eastwood est de retour en Géorgie (État qui a mis en place une avantageuse politique d'incitations financières en faveur du cinéma).

Ici encore, il va être question d'un individu lambda, un petit Blanc de la classe moyenne, qui risque d'être "broyé par le Système". On a donc droit à une sorte de variation sur le même thème, incluant un dilemme moral, le genre de question délicate que notre bon vieux Clint aime se coltiner.

A la base, on nous propose un nouveau film de procès, de la constitution du jury au verdict final, en passant par les à-côtés (en particulier les débats au sein du jury). Les cinéphiles penseront inévitablement à Douze Hommes en colère, de Sidney Lumet. Cette impression sera accentuée par le résultat du premier vote au sein du groupe de jurés : 2 contre 10, le héros étant évidemment l'un des deux "moutons noirs", qui va tenter de convaincre les autres...

... sauf qu'ici il n'est pas motivé par le seul souci de justice. Il est directement concerné par cette affaire, sans que quiconque le sache au sein du tribunal. Eastwood pimente donc le polar judiciaire et s'éloigne ensuite de son auguste aîné pour traiter l'intrigue à sa manière.

Au cœur de celle-ci se trouve un dilemme moral : le juré n°2 (Nicholas Hoult, ma foi plutôt bon) doit-il révéler ce qu'il sait, même si cela doit l'incriminer ? Est-il certain de ce qu'il a vu le soir de la mort de Kendall Carter (interprétée par une certaine Francesca Eastwood... eh oui, Fifille !) ?

En attendant de résoudre ce problème éthique, Eastwood nous fait découvrir une galerie de personnages assez bien caractérisés. Le jury est multiethnique et le réalisateur joue avec les préjugés que les spectateurs pourraient avoir sur certains personnages. Par exemple, que cache l'acrimonie visible entre un juré noir et un juré blanc ? Pourquoi le retraité de la bande semble-t-il en savoir plus que les autres ? Les jeunes et certaines femmes très apprêtées sont-ils aussi superficiels qu'on pourrait le croire ?

Le procès est aussi le lieu de l'affrontement entre deux anciens camarades d'études (qui furent peut-être un peu plus que cela...) : l'avocat commis d'office et la procureure. Le premier (Chris Messina) apparaît comme un juriste compatissant, la seconde (Toni Collette, formidable malgré ses tailleurs pantalons portés avec des talons hauts) nous est présentée comme une ambitieuse, très rigide. A travers elle, Eastwood règle-t-il quelques comptes personnels ? La vision est cependant plus nuancée que ce qui transparaissait dans Le Cas Richard Jewell. Certes, la procureure est en campagne (peut-être pour devenir State Attorney, en gros la cheffe du Parquet de l’État de Géorgie), mais son ambition doit tout de même se plier aux impératifs de sa fonction. Elle fait passer le procès avant sa campagne et, quand un doute émerge, elle est prête à se remettre en question et à relancer l'enquête. Loin de la caricature, Eastwood réussit son principal personnage féminin, d'une épaisseur inattendue.

C'est le cas aussi de l'épouse du héros, une professeure des écoles en congé maternité (elle est sur le point d'accoucher). Au cours du film, on apprend que l'histoire de ce couple est plus complexe que ce qu'il semble de prime abord. Le héros lui-même a un passé (que l'on ne tarde pas à découvrir), les révélations concernant le couple étant distillées au cours de l'intrigue.

Les interactions entre les membres du jury révèlent aussi certains présupposés eastwoodiens. Des citoyens ordinaires, avec leurs compétences respectives et leur intégrité, font mieux le job que les professionnels impliqués dans l'affaire : des policiers pressés d'arrêter le premier suspect venu, une procureure incitée à rapidement conclure un procès qui peut lui servir personnellement et un médecin légiste qui enchaîne les autopsies, quitte à relâcher sa vigilance.

Le dilemme moral est particulièrement crucial à la fin, y compris après l'énoncé du verdict. Une scène montre deux personnages assis côte à côté, sur un banc. La question à propos de laquelle leurs avis divergent est la suivante : la justice est-elle la vérité ? Derrière ce questionnement se trouve évidemment Eastwood le libertarien, pour lequel la défense des droits individuels doit primer sur l'application stricte de la loi, pourtant censée protéger ces mêmes droits. Néanmoins, le film ne se conclut pas de manière tranchée, puisque la toute dernière scène laisse la porte ouverte à (au moins) deux interprétations.

21:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 30 octobre 2024

Monsieur Aznavour

Et c'est parti pour un biopic à la française, consacré à celui qu'on a parfois considéré comme "le Sinatra français". L'hommage est rendu par deux personnes qu'on pourrait penser plus proches des "musiques urbaines" que de la variété traditionnelle : Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Ce serait méconnaître les points communs entre le crooner français et certains rappeurs contemporains : une ascendance immigrée, une jeunesse modeste voire pauvre, des débuts artistiques critiqués, une forte envie de reconnaissance et un certain goût pour les achats dispendieux, voire clinquants. Concernant Grand Corps Malade, il faudrait ajouter l'amour de la langue française et un talent indéniable pour la manier.

Pour incarner celui qui fut une star internationale, Tahar Rahim a cherché le plus possible à se faire oublier derrière le personnage. On peut admirer les efforts... tout en constatant que cela se voit trop. Quasiment à chaque scène, on a l'impression que l'acteur nous dit : « Admirez ma performance. » Du coup, cet aspect-là m'a laissé plutôt froid, d'autant plus que, durant la première heure, Tahar Rahim se fait voler la vedette par... elle

Marie-Julie Baup (vue ces dernières années dans Délicieux et L'Esprit de famille) étincelle en Édith Piaf... et la production s'en est peut-être rendu compte, puisque ce personnage est totalement passé sous silence à partir du moment où Aznavour tente de prendre seul son envol.

C'est pourtant cette première heure qui m'a le plus intéressé. Grâce à des retours en arrière, on revit l'enfance pauvre (mais pleine de chaleur humaine) de la famille (arménienne) Aznavourian. On suit plus tard le jeune Charles pendant l'Occupation, pendant qu'un autre génocide est à l’œuvre. Ce n'est pas toujours très bien joué, la mise en scène est parfois plan-plan mais, grosso modo, jusqu'à l'épisode québécois (inclus), il se passe quelque chose.

Après, le film s'enlise. Pourtant, il est servi par les chansons les plus connues de l'artiste, mais le déroulé de sa vie, pourtant riche en péripéties, manque de saveur. Rahim cabotine toujours autant et, autour de lui, l'ambiance a comme un air de déjà-vu.

Du coup, on sent bien les 2h15. Pour moi, l'émotion a du mal à passer, sauf quand les succès d'Aznavour sont intégrés à l'intrigue.

P.S.

J'ai au moins appris un truc pendant la vision de ce film : la reprise (en sample) du titre Parce que tu crois par un certain... Dr Dre. D'autres artistes a priori éloignés de l'univers d'Aznavour se sont inspirés de ses chansons, comme on a pu l'entendre récemment sur France Inter.

21:53 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, chanson

mardi, 29 octobre 2024

Challenger

Ce film de boxe est une comédie douce-amère, au centre de laquelle se trouve une sorte de Rocky Balboa picard, un boxeur amateur qui n'a jamais perdu un combat... sans en avoir gagné aucun ! En effet, dans la vie comme sur un ring, Luka Sanchez (Alban Ivanov, épatant) a la faculté de savoir encaisser un max, la plupart du temps sans rendre de coup... et pourtant, il a une sacrée gauche (une "fausse patte" qui n'est pas sans rappeler celle de Rocky, dans le premier film de la franchise).

Cela commence comme le portrait d'un loser sympathique, commis de cuisine dans un restaurant quelconque, moqué par ses collègues, méprisé par sa patronne. Il n'y a guère que son amie Stéphanie (Audrey Pirault, extra !) pour le supporter... dans tous les sens du terme : opératrice de centre d'appel, fan de boxe et gameuse de choc, elle joue le rôle de manageuse pour un pugiliste que (presque) personne ne cherche à affronter. Le premier combat organisé se révèle une belle surprise !

Mais, heureusement pour Luka, le destin va (enfin) croiser sa route. Dans sa région évolue un pro qui ambitionne un jour de défier le champion d'Europe. Ce pro est un gros blaireau (façon footeux arrogant ou rappeur bling bling), coaché par un duo de pieds-nickelés qui mérite le détour : Soso Maness et David Salles. Le trio qu'ils forment est joyeusement pathétique.

Dans des circonstances que je me garderai de révéler, Luka se retrouve propulsé au premier plan de l'actualité, défiant le champion d'Europe qui, jusqu'à présent, a remporté tous ses combats par KO.

La célébrité toute neuve de notre héros est l'occasion pour le réalisateur (Varante Soudjian) de brocarder certains des travers contemporains : la quête effrénée de vedettariat, le rôle des influenceuses, l'appât du gain... et un certain goût pour les fringues moches et voyantes.

Cette seconde partie n'est pas traitée que sur le mode de la dérision. Luka va vraiment s'entraîner pour le match, sous la houlette de l'ancien adversaire de son père, un ex-champion complètement psychopathe, incarné avec une évidente gourmandise par Moussa Maaskri. Dans le même temps, on se pose des questions sur la relation entre Luka et sa manageuse.

L'apogée est atteint lors du combat final, filmé avec un incontestable savoir-faire et un grand souci de réalisme. Face à Luka/Alban se trouve le redoutable Joshua, incarné par Jonas Dinal, à l'impressionnante musculature. Certains spectateurs seront surpris d'apprendre qu'il n'est pas un boxeur recruté spécialement pour ce rôle, mais un authentique acteur, qui a suivi un entraînement draconien (tout comme Ivanov, d'ailleurs).

Cette "petite" comédie est une excellente surprise.

22:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 27 octobre 2024

Barbès, little Algérie

Cette fiction à caractère autobiographique a pour cadre un quartier du nord de Paris (essentiellement dans le XVIIIe arrondissement), quartier qui porte le nom d'un militant républicain du XIXe siècle, Armand Barbès. Pour les touristes et les Provinciaux de passage, le nom Barbès évoque surtout une station de métro : Barbès-Rochechouart. Le quartier est réputé multi-ethnique, à tel point que, lorsque, comme l'auteur de ces lignes, il vous est arrivé, il y a des années de cela, de vous balader dans les rues proches de la station de métro, il a fallu attendre longtemps avant de croiser une autre personne "blanche" !

Dans la première partie, le réalisateur veut mettre en valeur cette diversité (de moins en moins maghrébine, de plus en plus subsaharienne, à ce qu'on m'a dit). Il le fait de manière très maladroite, avec des acteurs visiblement souvent non-professionnels... et ça se sent (en particulier au niveau de l'interprète principal). De ce naufrage je sauverai toutefois Adila Bendimerad (qui incarne une commerçante au caractère affirmé), Eye Haïdara (dans le rôle d'une mère de famille indépendante) et Khaled Benaissa (qui interprète Préfecture, sorte de Huggy-les-bons-tuyaux franco-algérien).

Sur le fond, je suis aussi très partagé. La première demi-heure est clairement marquée par une ambiance anti-flics. Français d'ascendance africaine, étrangers en situation régulière et immigrés clandestins sont (presque) tous montrés comme victimes de violences policières. Il est vrai que les forces de l'ordre n'ont pas la tâche facile : poursuivre les auteurs de vol, lutter contre le trafic de drogues... et faire respecter horaires de confinement et port du masque (ambiance covid).

C'est dans ce domaine que la mise en scène est particulièrement farfelue : les personnages portent ou pas de masque, pratiquent ou pas les fameux gestes barrières, parfois lors de la même scène, sans que leur comportement obéisse à la moindre logique. Il y a clairement défaillance au niveau de la direction d'acteurs.

Toutefois, je trouve qu'au fur et à mesure que le film avance, le propos s'affine. Le héros, qui, au début, cherche à se procurer rapidement de quoi s'adonner à la fumette, finit par éviter le petit monde des trafiquants. Il est montré par le réalisateur comme un homme cherchant à faire le bien, un "bon musulman". Je commençais à redouter que cela ne tourne au conte de fées... lorsqu'une rupture de ton est intervenue. Elle a beau être assez mal jouée, elle redonne du tonus à l'intrigue et de la profondeur à ce portrait de quartier.

Au final, c'est tout de même décevant. Les belles idées ont besoin de qualités professionnelles pour donner de bons films.

22:53 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 26 octobre 2024

Les grosses bites d'Ethiopie

Si, en juin dernier, on m'avait dit : cette année, à Rodez, « l'été s'ra chaud », j'aurais pensé qu'on m'annonçait une période caniculaire, pas la nouvelle exposition temporaire du Musée Fenaille, visible pendant encore une semaine.

Du VIIIe au XVe siècle, en certaines parties de l'Éthiopie, ont été érigées de grandes stèles, soit à forme humaine (anthropomorphes), soit en forme de phallus (ithyphalliques, terme dont je recommande l'usage pour briller dans les dîners).

Mais, avant d'en arriver là, au sous-sol du musée ruthénois, il faut passer par la pièce où sont évoqués les modes de vie, avec notamment une grande paroi vitrée derrière laquelle sont disposés divers objets de la vie quotidienne, qu'elle soit religieuse ou profane. Cette partie est absolument passionnante... et inattendue.

Beaucoup d'objets ont été fabriqués à partir de substances animales : ivoire d'éléphant, cuir de chèvre, corne de bovidé, dents de léopard. On peut ainsi voir un magnifique bouclier, en cuir de buffle :

Je recommande aussi un chapelet dont les perles sont issues de dents d'hippopotame, un appui-tête en corne de buffle, une amulette en parchemin, un ex-voto réalisé à partir de pattes d'un céphalopode (incroyable)... ou encore cet objet :

Il s'agit bien d'un crucifix, dont la branche principale possède un bout arrondi pour servir de... cure-oreille ! Était-ce pour mieux entendre la parole divine ? Mystère...

Dans les salles suivantes, il va enfin être sérieusement question des stèles, dont certaines ne sont pas sans rappeler celles qui sont exposées au dernier étage du musée Fenaille : les fameuses statues-menhirs, qui sont toutefois bien plus anciennes. (Elles remontent à l'Âge du bronze, il y a 4000-5500 ans.)

Pour être honnête, je dois signaler qu'en plus des deux "familles" mentionnées plus haut, on distingue aussi les stèles dites historiées, les stèles à épées, les stèles tambours et les stèles "au masque". Certaines semblent avoir été implantées de manière quasi isolée, d'autres sont forcément liées à une occupation humaine, à travers une nécropole. (Le documentaire -précédemment diffusé sur Arte- projeté dans l'auditorium du musée permet de suivre plusieurs campagnes de fouilles.)

Au niveau des conclusions, il convient de rester prudent, mais il semblerait que les stèles phalliques soient plus anciennes que les anthropomorphes (certaines des premières ayant même été réutilisées pour fabriquer les secondes : les cultes ont évolué). Ces dernières sont plus souvent associées à une nécropole ou au moins une tombe. Peut-être que les premières, symboles de fertilité, ont d'abord servi à marquer le territoire d'une communauté d'agriculteurs, alors que l'apparition des secondes a coïncidé avec la formation de groupes villageois plus étoffés, aux pratiques plus élaborées... mais ce ne sont que des suppositions.

Dans la dernière salle d'exposition, il est toujours question des stèles, mais aussi d'éléments matériels de la vie quotidienne, notamment tout ce qui touche au café. L'analyse se prolonge jusqu'à notre époque, qui voit des objets en plastique (fabriqués en Chine) remplacer parfois les productions de l'artisanat traditionnel.

C'est donc une exposition à voir, avant de se lancer dans la (re)découverte des collections du musée, dans les étages supérieurs.

23:30 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 25 octobre 2024

L'aire de l'IG "couteau de Laguiole"

Le feuilleton de la création de l'indication géographique pour le célèbre couteau français a connu de nouveaux rebondissements ces dernières semaines.

Pour rappel : depuis le début du XXIe siècle, les fabricants français dénoncent la contrefaçon, le marché étant inondé de produits bas de gamme, fabriqués au Pakistan ou en Chine (et importés par des sociétés... françaises). 2013 a vu les débats parlementaires tourner autour du projet de loi consacré à la consommation, qui a débouché sur davantage de possibilités de créer des IG pour des produits non alimentaires, à condition, bien sûr, qu'elles soient rigoureusement territorialisées.

Depuis, deux projets s'opposent, celui mené par des couteliers de Thiers (appuyés par certains assembleurs aveyronnais... qui sont peut-être leurs clients) et celui mené exclusivement par des couteliers aveyronnais, certains procédant à pratiquement toutes les étapes de la fabrication sur place (en gros : La Forge, Honoré Durand et Benoit l'Artisan).

En 2022, la première manche a été remportée par le CLAA (l'association dominée par les Auvergnats). Mais, en juillet dernier, la Cour d'Appel d'Aix a donné raison à leurs adversaires aveyronnais. Mais la messe n'est peut-être pas encore dite, puisque le CLAA compte se pourvoir en cassation.

En attendant, l'INPI a publié le cahier des charges de l'appellation aveyronnaise, ce qui a incité le quotidien aveyronnais Centre Presse à consacrer un article à l'aire géographique de l'appellation. C'est là que le bât blesse... parce que la liste de communes (24 au total) publiée par le quotidien est erronée !

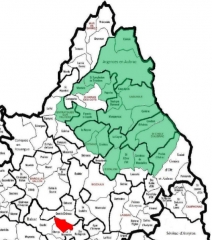

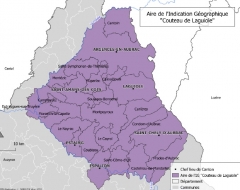

Elle comprend bien 24 noms... mais deux communes sont mentionnées à deux reprises : Castelnau-de-Mandailles et Prades-d'Aubrac. Voici la carte à laquelle on aboutit à partir de cette liste :

En vert sont coloriées les communes de l'aire IG (selon Centre Presse). J'ai marqué en rouge la commune de Rodez (le chef-lieu départemental). Comparons avec la carte figurant dans le cahier des charges officiel :

Vous remarquerez que le petit trou blanc figurant sur la précédente n'apparaît plus ici, puisqu'il y a bien 24 communes coloriées, incluant donc Campouriez et Saint-Amans-des-Cots.

Mme Franco aurait dû se relire plus attentivement.

21:24 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Presse | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : médias, presse, journalisme, occitanie, france, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 22 octobre 2024

Exposition sur Pigüé

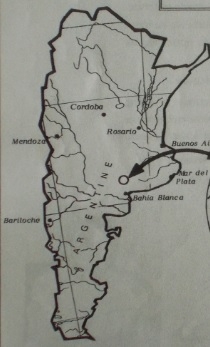

Jusqu'au mercredi 30 octobre, la mairie de Rodez héberge (au premier étage) une petite (mais fort intéressante) exposition consacrée à la ville fondée jadis, à la fin du XIXe siècle, par des Aveyronnais émigrés en Argentine. Le 5 décembre prochain, cela fera 140 ans.

En douze panneaux (clin d’œil à l'Aveyron ?), on nous présente l'histoire de cette fondation... en fait en treize panneaux, puisqu'une introduction a été ménagée, avec le plan de l'exposition et quelques informations préliminaires.

On y trouve notamment l'écusson de la ville, qui fait allusion à ses richesses agricoles, celles qu'ont développées les immigrants aveyronnais, le bourg central étant lui plus artisanal et commercial.

Les premiers panneaux insistent sur le rôle de deux personnages : Clément Cabanettes, l'initiateur du projet, et François Issaly, arrivé un peu plus tard et qui devint son bras droit. Il a survécu plus de vingt ans à Cabanettes (mort avant d'avoir atteint 60 ans) et, surtout, il a laissé un impressionnant journal intime (composé de plusieurs milliers de pages), dont un florilège a été édité il y a une dizaine d'années. (Un exemplaire est consultable à la médiathèque de Rodez.)

La suite de l'exposition ne cache pas les difficultés de la traversée puis de l'installation. Il fallut rejoindre les lieux, au départ assez isolés. (Plus tard, les Aveyronnais ont obtenu qu'une ligne de chemin de fer soit prolongée jusqu'à Pigüé.) Les deux premières années furent particulièrement ardues.

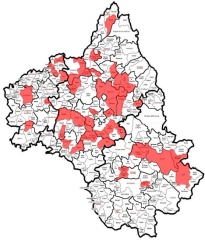

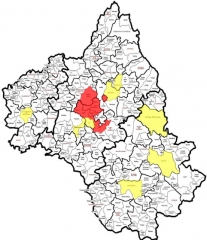

L'un des panneaux détaille la composition du premier groupe de migrants, partis de Bordeaux sur le Belgrano. Aujourd'hui encore, une relative incertitude règne sur le nombre exact de personnes ayant participé au trajet. Entre le nombre prévu et le nombre réel de partants, il y aurait eu une déperdition, les autorités françaises rechignant à laisser notamment partir des hommes jeunes qui n'étaient pas encore à jour de leurs obligations militaires. (Nous sommes en 1884.) La traversée a duré plusieurs semaines et il semble qu'il y ait eu quelques naissances... ou bien que certains enfants en bas âge n'aient pas été déclarés au départ. Bref, on nous parle d'une quarantaine de familles (40 ? 47 ?) et de 143 à 180 personnes, presque toutes aveyronnaises d'origine. Les rares exceptions sont des personnes originaires du Cantal (Jussac), de Lozère (Nasbinals) et des Pyrénées (Basses comme Hautes). Quant aux Aveyronnais, ils venaient des communes en rouge ci-dessous :

(cliquer sur la carte pour l'agrandir)

Comme j'ai colorié toutes les communes de la même manière quel que soit le nombre de personnes parties dans le premier convoi, la superficie élevée de certaines d'entre elles les fait injustement ressortir : très peu venaient de la région de Millau (au sud-est). Les gros contingents sont partis de la zone Bozouls-Espalion (au nord-est de Rodez), d'une partie de la vallée du Lot et d'un arc de cercle rural situé au sud de Rodez.

(Les lecteurs aveyronnais qui observeront attentivement cette carte remarqueront que je n'ai que partiellement colorié les communes de Baraqueville et Conques-en-Rouergue -qui n'existaient pas à l'époque, les passagers du Belgrano venant précisément de Vors et de Saint-Cyprien-sur-Dourdou.)

La fin de l'exposition évoque l'entraide (matérialisée par la création d'une société de secours mutuel) ainsi que les liens maintenus tant bien que mal avec la France métropolitaine et l'Aveyron.

(Je signale que les panneaux informatifs alternent avec des tableaux évoquant les migrations actuelles... bof.)

L'accès à l'exposition est gratuit, aux horaires d'ouverture de la mairie de Rodez.

23:28 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : historie, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, culture

dimanche, 20 octobre 2024

The Apprentice

Le titre de ce demi-biopic de Donald Trump fait allusion à quelque chose qu'on ne verra pas dans ce film : la période (2004-2015) durant laquelle il a animé une émission de télé-réalité, au cours de laquelle il s'est rendu célèbre par la formule : « You're fired ! » (Vous êtes viré !).

En revanche, on suit bien les débuts du fils d'un magnat de l'immobilier, dans les années 1970-1980. C'est une sorte de roman de formation, qui voit un gosse de riche, au départ timide et plutôt respectueux des règles, devenir un requin des affaires. Dans le rôle de Trump, Sebastian Stan (le Soldat de l'hiver chez Captain America) est assez convaincant... moins toutefois que le vrai Trump, qui est lui-même acteur de sa vie. Pas facile d'imiter le modèle sans le caricaturer.

La véritable révélation (dans tous les sens du terme) de ce long-métrage est Jeremy Strong, qui incarne Roy Cohn, considéré comme le mentor -je dirais même le Pygmalion- de Trump : il l'a façonné, avec un mélange de rudesse et de tendresse (une tendresse plus sentimentale que paternelle, Cohn étant homosexuel).

La première partie est pour moi la plus intéressante, bien que la moins spectaculaire : on y découvre un Donald Trump Jr emprunté, cherchant à se faire un prénom. Son père avait d'abord misé sur son frère aîné, qui l'a déçu. Lui-même n'avait au départ rien d'un entrepreneur charismatique. Ne se droguant pas, ne buvant pas d'alcool, croyant au grand amour, respectant la loi, le jeune homme ne ressemble guère moralement à celui qui est devenu, des années plus tard, président des États-Unis. La manière dont l'avocat véreux, ami de la Mafia, à l'occasion maître-chanteur, va lancer la carrière de Trump est fort bien mise en scène (par l'auteur des Nuits de Mashhad)... et ruine la légende que ce dernier a tenté d'imposer. Si le gosse de riche est devenu multi-millionnaire, c'est en mentant, en trichant, en corrompant, en trahissant voire en volant.

L'autre facette intéressante de cette première partie est la formation du couple qu'il forme avec Ivana, très bien interprétée par Maria Bakalova. Elle est certes très belle, mais elle tranche sur le profil classique des chasseuses de mari riche : elle compte mener sa propre carrière et veut conclure un mariage d'amour. Les débuts sont filmés comme une comédie romantique, avant que les choses ne se gâtent.

C'est d'ailleurs au sein de la relation de couple que le renversement se fait sentir en premier. A la flamme des débuts a succédé une relation de convenance, qui vire au sordide lors de la scène de viol conjugal.

A partir de ce moment, on comprend que, non seulement l'élève n'a plus besoin du maître, mais qu'il l'a dépassé, tout comme il avait auparavant pris le dessus sur son frère aîné puis sur son propre père, dont il estime avoir éclipsé le succès.

Je trouve néanmoins que la peinture du Trump triomphant est moins novatrice que celle du débutant. J'aurais aimé quelque chose de plus cinglant : je pense que des partisans de Trump pourraient apprécier ce film, qui retrace la success story d'un winner sans scrupule, qui obtient l'argent, les jolies femmes et la célébrité, en attendant le pouvoir.

23:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Brokenwood, saison 9

France 3 achève ce dimanche soir (presque un an après la saison 8) la diffusion de la neuvième saison de cette série policière néo-zélandaise atypique.

Introduit par une reprise de Born to be wild, l'épisode programmé en première partie de soirée (la suite consistant en des rediffusions) s'intitule La Mariée était en cuir (Motorcycle Mamas dans la version originale, toujours aussi savoureuse). Les cinéphiles noteront que les traducteurs ont voulu faire un clin d’œil à un film de François Truffaut.

Au cœur de l'histoire se trouve une bande de motardes, toutes anciennes détenues. L'homme que l'une d'entre elles devait épouser est retrouvé mort le matin du mariage. Les suspects sont nombreux, au sein de la bande comme à Brokenwood même. L'enquête, bien menée, à son rythme, réserve des surprises... et quelques moments cocasses. Cela conclut agréablement une saison à la hauteur des précédentes.

Sur le site de France Télévisions, on peut (re)voir les cinq autres épisodes composant la saison 9.

Le premier, intitulé Brokenwood, le musical, se déroule dans le milieu de la comédie musicale, avec ses aspirations et ses ridicules. Il aborde un délicat sujet de société (qui continue hélas de défrayer la chronique) et, développe, en parallèle, un aspect de la vie personnelle du lieutenant Chalmers, tout en traitant, par la bande, de la place des Maoris.

Le deuxième épisode, On ne choisit pas sa famille, baigne dans les secrets intimes et les faux-semblants. On y croise plusieurs personnages rencontrés les saisons précédentes. L'intrigue est assez tordue, avec un petit côté Agatha Christie.

Le troisième épisode, Les Petites Sœurs de Sainte-Monica, nous plonge dans l'ambiance d'un couvent dont les pensionnaires ont fait vœu de silence... jusqu'à ce que l'une d'entre elles soit assassinée. Cela fait un peu déjà-vu, mais l'histoire est traitée avec délicatesse et ironie. Les nonnes réservent pas mal de surprises... et les enquêteurs rivalisent d'esprit pour créer, en anglais, des jeux de mots à propos des bonnes sœurs (en jouant sur la sonorité none).

Le quatrième épisode, Comme chien et chat, traite de l'assassinat d'une vétérinaire. Chiens, chats, chevaux et ... une tortue (celle du commerçant ambulant Frodon), sont au programme. Au-delà de l'aspect criminel, ce volet est particulièrement marqué par le côté décalé propre à la série : plusieurs habitants sont vraiment bizarres... sans forcément représenter un danger.

Le cinquième épisode se démarque de l'ensemble. Intitulé En plein cœur, il déroule deux histoires en parallèle. D'un côté, on suit le commandant Shepherd dans sa quête de la signature des papiers du divorce par sa précédente épouse, qui vit dans un coin reculé de Nouvelle-Zélande (ce qui est la moindre de ses étrangetés). Pendant ce temps, une fois n'est pas coutume, son équipe enquête sans lui, sur une affaire des plus mystérieuses : le décès, dans un motel, d'un homme, d'un arrêt cardiaque provoqué par un fragment de balle, entré dans son corps par... le périnée. Durant cet épisode, la médecin-légiste (d'origine russe, et désespérément amoureuse du commandant) s'en donne à cœur joie.

J'ai été ravi d'apprendre que la dixième saison a déjà été diffusée aux antipodes. Nous aurons donc l'occasion de suivre (le plus tôt possible, j'espère) les nouvelles aventures de la fine équipe néo-zélandaise.

P.S.

L'intrigue de lépisode 5 a la particularité de tourner autour d'un périnée, une partie de l'anatomie dont il est très rarement question dans les fictions. La dernière fois que j'en avais entendu parler, c'était dans l'adaptation cinématographique (délicieusement grossière) d'Alerte à Malibu.

Les Français qui ont un peu de mémoire se rappelleront qu'au début du mandat de Nicolas Sarkozy (2007-2012), on a beaucoup glosé sur le périnée présidentiel...

12:34 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias

samedi, 19 octobre 2024

Megalopolis

Le titre est un peu ambigu. De prime abord, il désigne New Rome, le projet ambitieux (démesuré ?) d'un architecte démiurge... mais il s'applique tout aussi bien à l'actuelle ville de New York et, par métonymie, à l'ensemble des États-Unis. Francis Ford Coppola se demande si son pays, celui de la liberté et de la créativité, n'est pas sur le point de sombrer sous le poids des manigances politiques et de l'appât du gain.

Pour sa démonstration, il compare New York à la Rome antique, pas celle du Bas Empire, réputé décadent, mais celle de la République finissante, qui vit se côtoyer Jules César, Crassus, Cicéron, Catilina ou encore Clodius Pulcher. Négligeant toute vraisemblance historique, Coppola réattribue les noms à sa guise, allant jusqu'à fusionner César et Catilina (pour en faire son héros).

En outre, le cinéaste cède à son péché mignon : faire de belles images. Du coup, l'aspect dénonciateur passe au second plan, enseveli sous les paillettes et les évolutions de personnages féminins à la cuisse légère...ment vêtue. (L'hyper-sexualisation de ces charmantes jeunes femmes n'a visiblement posé aucun problème à la critique bien-pensante.)

En gros, voici le tableau : un conflit éclate entre le maire de New York et l'architecte visionnaire. Le premier (incarné par Giancarlo Esposito, sorte de Morgan Freeman d'occasion) est un politique à l'ancienne, qui compose avec le système, accepte la corruption, tout en cherchant à améliorer la vie quotidienne de ses concitoyens. Le second (interprété par Adam Driver, qui semble parfois se demander ce qu'il est venu faire ici) veut renverser la table et créer une ville totalement nouvelle, futuriste, quitte à déloger les habitants modestes. Il est soutenu par un banquier philanthrope (Jon Voight, qui fait peine à voir).

A la fois dans l'ombre et sous les projecteurs (côté paillettes), Clodio Pulcher profite de la life et attend son tour. Shia LaBeouf fait bien le job, je trouve.

Les personnages féminins ont davantage retenu mon attention. La plus intéressante est sans conteste Wow Platinum, une vipère arriviste, prête à vraiment tout pour arriver à ses fins. (Très bonne prestation d'Aubrey Plaza qui, de surcroît, n'est pas désagréable à regarder.) Elle croise la route de la fille du maire, Julia, qui se cherche, tant sexuellement que politiquement. Dans la première moitié du film, ce personnage est vraiment intéressant (parce qu'il fait preuve d'indépendance) ; par la suite, Julia passe au second plan, s'affadit.

Je trouve que globalement, la caractérisation des personnages ne permet pas de réellement s'attacher à eux. Leurs interactions manquent de naturel, les dialogues étant de surcroît trop explicatifs ou démonstratifs. Résultat : on s'ennuie devant ce qui est censé être un tableau de maître, mais ressemble à de l'art pompier.

20:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 18 octobre 2024

Le Robot sauvage

Ce robot est en fait une robote (Rose), échouée sur une île peuplée d'animaux sauvages, avec lesquels elle va s'évertuer à sympathiser. Pas facile quand (au début du moins) on ne comprend pas leur langage et quand on est considérée comme un monstre menaçant.

Cette amorce est particulièrement emballante, avec beaucoup de traits d'humour, destinés à la fois aux adultes et aux enfants. C'est l'une des grandes réussites de ce film d'animation que d'avoir construit une histoire à la fois limpide et complexe, accessible à différents publics.

Techniquement, c'est d'une qualité impressionnante... et c'est encore plus apparent quand, comme moi, on a vu le film sur un très grand écran. Les mouvements des animaux sauvages sont d'une incroyable fluidité, alors que ceux que la robote, moins naturels, plus élaborés, sont parfois sources de gags. (Le réalisateur, Chris Sanders, est l'auteur des Croods et de L'Appel de la forêt.) J'ai aussi été très sensible aux couleurs, à la luminosité. Le film sollicite chez son public sa capacité d'émerveillement. Ce n'est pas si fréquent.

De plus, l'histoire n'est pas cucul-la-praline. Il est certes question d'amour, d'amitié, d'entraide, d'inadaptation, de parentalité, des éléments basiques mais intégrés de manière habile à l'intrigue. Cerise sur le gâteau : si la nature est magnifiée par les images, elle est bien représentée comme cruelle. Le souci d'un certain réalisme l'a emporté sur le politiquement correct à la Disney. (Ça tombe bien : on est chez DreamWorks.)

On rit (surtout dans la première partie), on profite des péripéties... et l'on s'émeut aussi (plutôt dans la seconde partie). Je n'ai pas la larme facile, mais, franchement, ce film m'a pris aux tripes. C'est un formidable vent de fraîcheur dans un océan de productions trop aseptisées. De surcroît, la version française est excellente, avec notamment Sara Martins dans le rôle de la robote.

21:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 13 octobre 2024

L'Heureuse Elue

Cette comédie sociétale est signée Frank Bellocq, le Franki Ki de Groland, connu pour être le créateur de la série Soda. On sait donc dès le départ que le raffinement ne risque pas d'être la qualité majeure de ce film.

On semble avoir beaucoup misé sur l'interprète principale, Camille Lellouche, qui incarne une sorte de virago qui jure comme un charretier. Fiona est d'origine populaire, ex-apprentie coiffeuse devenue chauffeuse VTC. Sa rencontre avec un beau gosse de riches va produire des étincelles.

Celui-ci est incarné par Lionel Erdogan, sorte d'Ashton Kutcher à la française. Benoît s'est mis dans une situation inextricable, dont il pense pouvoir se sortir en dupant ses parents ; il fait passer Fiona pour sa fiancée, espérant ainsi récupérer au passage le financement du mariage.

L'histoire est bien lancée, avec les (gros) problèmes de Benoît et sa quête de fiancée de location (Fiona n'étant pas son premier choix). Le réalisateur mise sur l'effet de contraste : entre la prolo cash, qui jure, qui rote, qui pète (et qui vomit), et la famille de Benoît, des grands bourgeois coincés en vacances à Marrakech, cela ne peut que mal se passer.

Mais la petite Cendrillon des cités réserve quelques surprises. Elle semble (presque) capable de se faire passer pour un mannequin, à tout le moins pour une personne distinguée. Son tempérament pourrait aussi se révéler utile pour résoudre certains problèmes familiaux.

En face, la distribution est de qualité : Michèle Laroque, Gérard Darmon, Clémence Bretécher et Amaury de Crayencour ont parfaitement endossé leur costume. La première incarne une cheffe d'entreprise qui mène sa famille à la baguette. Le second est un époux et père aimant, pas emballé par le régime qu'on lui fait subir. La troisième est une petite vipère et le quatrième un connard de première. On est dans la caricature, mais bien faite, je trouve.

Sans surprise, le séjour à Marrakech ne va pas se passer comme prévu. A plusieurs reprises, cela dérape... et l'on rit.

Comme cette comédie se veut familiale, la peinture ironique des protagonistes se teinte de tendresse. Au cours de ce week-end, ils vont tous (plus ou moins) s'amender, grâce notamment à Fiona, qui, sous ses airs de poissonnière, est une jeune femme honnête au grand cœur.

Cela dure à peine 1h30 et l'on passe un bon moment.

15:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 12 octobre 2024

Quand vient l'automne

Un an et demi après le pétillant Mon Crime, François Ozon revient avec une chronique sociale provinciale, qui vire au thriller.

On nous présente d'abord la vie quotidienne de deux mamies d'une petite ville de Bourgogne, Michelle et Marie-Claude, chacune mère d'un enfant, la première ayant un petit-fils qu'elle adore et qu'elle accueille pour les vacances scolaires. Le début a un petit côté téléfilm policier du samedi soir sur France 3... mais, comme on est chez Ozon, on se doute bien que la surface, lisse en apparence, masque des mouvements de fond. (La scène introductive est un indice.)

Un premier pic de tension surgit à cause d'une histoire de champignons, mais c'est un événement parisien qui, apparemment, fait déraper l'histoire. Il est l'occasion pour les spectateurs de découvrir le passé de deux des personnages. Cela donne une profondeur supplémentaire au début et permet de mieux comprendre les relations entre une mère et sa fille.

Mais, attention... celles et ceux qui croiront avoir tout saisi risquent d'être surpris par la suite. Les circonstances dans lesquelles un bar est ouvert et la manière dont un problème de harcèlement scolaire est géré nous invitent à nous poser des questions sur ce que nous avons vu depuis une bonne heure. Les choses s'arrangent-elles par accident ? Le personnage de Michelle (Hélène Vincent, césarisable) est-il aussi cristallin qu'il le semble ? Aux eaux faussement calmes du début a succédé une nouvelle surface lisse, peut-être aussi trompeuse. Ozon a la malice de ne pas trancher, nous laissant sur notre faim... ou libres de nos interprétations.

Les comédiens sont très bons. Aux côtés d'Hélène Vincent, on trouve notamment Josiane Balasko, Pierre Lottin et Sophie Guillemin, celle-ci incarnant une policière à qui on ne la fait pas.

Je pourrais m'arrêter là et laisser un billet quasi dithyrambique, mais je dois quand même signaler quelques défauts. Le premier est l'introduction de visons (celle de Michelle), que j'ai trouvées totalement déplacées. Officiellement, elles sont justifiées par les prémices de la maladie qui touche le personnage principal. Officieusement, elle font sans doute écho à un sentiment de culpabilité. Mais je n'ai pas du tout été convaincu. Il me semble avoir aussi repéré une incohérente scénaristique. Dans l'un des dialogues du début, Valérie (la fille de Michelle, qui a fui la région des années auparavant pour une raison au départ inconnue) reproche à sa mère l'indulgence dont elle fait preuve vis-à-vis de Vincent (le fils de Marie-Claude, emprisonné) et d'avoir oublié ce qu'il lui aurait fait, des années auparavant. Or, plus tard dans l'intrigue, le jeune homme se rend chez Valérie qui, dans un premier temps, ne le reconnaît pas, avant de le laisser entrer chez elle, en dépit de ce qu'elle a auparavant déclaré penser de lui. Cette séquence est capitale pour le film, mais je pense qu'il aurait fallu revoir les dialogues d'une des scènes du début. Cela ne me paraît pas cohérent.

Ces réserves mises à part, on passe un très bon moment, en compagnie d'acteurs de talent, baignés dans une intrigue faussement banale, qui n'a toutefois pas le mordant de certains des précédents films d'Ozon.

13:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 11 octobre 2024

Les Graines du figuier sauvage

Le nouveau film de Mohammad Rasoulov commence par deux scènes qui donnent le ton de son histoire. La première montre principalement des mains, avec une arme et des munitions. Il s'agit du pistolet remis au magistrat nouvellement promu à une fonction qui risque de lui valoir l'animosité de nombre de ses concitoyens. La seconde scène est un plan large d'une zone rurale, montagneuse, la nuit, avec un véhicule en mouvement. Il ne se passe pratiquement rien, mais c'est superbe. J'ai donc retrouvé avec plaisir le réalisateur d'Un Homme intègre, dont le talent transpire du début à la fin, dans le village troglodyte abandonné.

La première partie (qui dure, en gros, 1h20) est pour moi la plus forte. Elle montre l'émergence du conflit de générations, entre le père et ses filles. Le premier est rigoriste, rouage du régime des mollahs, tout en étant très amoureux de son épouse et attaché à sa progéniture. Il perçoit les manifestant(e)s comme des extrémistes, des dépravé(e)s. Ses filles, d'apparence plutôt sage, prennent fait et cause pour celles et ceux qui considèrent Mahsa Amini comme leur étendard.

Cette partie culmine lorsque la meilleure amie de la fille aînée, étudiante, revient se réfugier dans l'appartement occupé par la famille des deux sœurs. Pendant quelques minutes, quelque chose est filmé en gros plan. C'est à la limite du soutenable, mais c'est à mon avis parfaitement justifié... et nécessaire.

Entre le père et les deux filles, la mère se retrouve coincée. Aussi pieuse que son époux, elle comprend néanmoins les aspirations de ses filles. Concilier les deux devient de plus en plus difficile, ce que réussit parfaitement à faire passer Soheila Golestani, l'interprète tout en subtilité de cette mère conservatrice. Je suis moins convaincu par les actrices qui incarnent les deux filles, non pas parce qu'elles seraient sans talent, mais parce qu'elles m'ont semblé un peu vieilles pour leurs rôles. En dépit du maquillage et de la manière dont elle est coiffée, dans certains plans, l'aînée paraît à peine moins âgée que sa mère. Quant à la seconde, du début à la fin, elle fait nettement plus vieille qu'une collégienne de 14-15 ans.

Dans la deuxième partie, le film bascule à la fois dans le polar et le thriller. Le polar naît de la disparition de l'arme du père, à son domicile. C'est clairement l'aspect le moins réussi du film. Quand on a compris quel était le projet du réalisateur et qu'on a éliminé l'impossible, il n'est guère difficile de comprendre qui a volé l'arme. En revanche, il n'est pas vraisemblable qu'elle n'ait pas été retrouvée... d'autant qu'elle ressurgit, de manière tout aussi rocambolesque, à la fin de l'histoire.

On finit par comprendre que le cinéaste a laissé tomber la veine réaliste du début (appuyée par des extraits d'authentiques vidéos tournées par des manifestants) pour plonger dans la métaphore, pas forcément légère.

Cela donne un thriller plus ou moins convaincant. A l'image du régime des mollahs, le mari devient de plus en plus paranoïaque, de plus en plus inquiétant, tandis qu'en face, la révolte sourd au sein de sa propre famille, devenue symbole du pays opprimé. J'ai trouvé cet aspect trop surligné et pas toujours vraisemblable. Dans la vraie vie, quelques discussions auraient sans doute permis d'aplanir bien des difficultés, évitant que la situation ne dégénère...

... mais cela nous aurait privé de ce final impressionnant, dans l'Iran rural, où se trouve la maison familiale du juge. L'un des personnages découvre que, par le passé, on faisait preuve de moins de piété démonstrative dans la famille. (On écoutait de la "musique impie", dans une propriété où les symboles religieux semblent étrangement absents.)

L'ultime séquence, dans les méandres d'une cité abandonnée, est un véritable cadeau offert aux cinéphiles, malgré sa conclusion outrageusement symbolique. Le film n'en reste pas moins hautement recommandable, même si, au bout de trois heures de projection (bandes-annonces, publicités et film inclus), on a un peu mal aux fesses.

17:06 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 09 octobre 2024

L'Histoire de Souleymane

Cette histoire est celle que tente d'apprendre Souleymane, un immigré clandestin originaire de Guinée, qui travaille à Paris, sous un faux compte, comme livreur, dans l'attente du dépôt de sa demande d'asile politique.

La première demi-heure est un quasi-reportage urbain, à vélo, entre boulevards, restauration rapide, feux rouges grillés, clients plus ou moins aimables et collègues plus ou moins solidaires. La caméra, mobile sans susciter la nausée, suit le héros à vélo ou évolue habilement à l'intérieur d'un groupe de personnages (les clients d'un snack, une troupe de livreurs, les passagers d'un bus, les occupants d'un foyer pour migrants).

Incontestablement, Abou Sangare crève l'écran. Bien dirigé et s'inspirant sans doute de son histoire personnelle, il est le principal atout de ce film militant... qui en fait un peu trop.

En effet, Boris Lojkine (dont on connaît la sympathie pour les migrants au moins depuis Hope) nous brosse le portrait d'un quasi-saint : il est poli, bosse comme un dingue, sans se plaindre, évite de s'énerver (ou alors il faut vraiment lui avoir fait une grosse crasse), cherche sans relâche des solutions à ses problèmes, aide à l'occasion un client âgé... Il est même prêt à renoncer à la femme qui l'aime, si cela peut servir au bonheur de celle-ci.

En parallèle, Lojkine confronte son héros à une impressionnante série de galères, dans un temps limité. Pensez donc : rien que la première journée, Souleymane se fait insulter, renverser, renvoyer, frapper... et presque arrêter par des flics affamés, qui finissent par le prendre en pitié.

C'est le principal reproche que l'on peut faire au réalisateur : avoir, sous le couvert d'un quasi-documentaire, fabriqué une succession factice de péripéties. Ainsi, quand le héros rate son bus, c'est de justesse... et quand il réussit à prendre le bon métro (ou RER), c'est aussi de justesse... et sans payer... et sans jamais se faire prendre. Une autre invraisemblance porte sur le fonctionnement de son smartphone (qui joue un rôle clé dans l'intrigue). Jamais rechargé, celui-ci fonctionne sans cesse, à merveille, permettant au héros de converser avec ses proches à des milliers de kilomètres de distance. On ne sait pas non plus comment il se débrouille pour toujours retrouver son vélo là où il l'a laissé (en plein Paris, sans se le faire voler !!!!).

Bon, vous voyez le topo. Je ne vais pas m'acharner, d'autant que la dernière scène, la plus longue du film, est l'une des plus réussies. Elle fait se rencontrer le héros et une employée de l'OFPRA, très bien interprétée par Nina Meurisse. Au final, le film est assez fort, habilement construit, mais il emprisonne ses spectateurs dans un dispositif qui s'apparente parfois à de la propagande.

22:14 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2)

dimanche, 06 octobre 2024

Le Fil

Ce fil est peut-être de tissu (bleu) et pourrait jouer un rôle dans la (non)condamnation de Nicolas Milik (Grégory Gadebois, formidable), accusé d'avoir tué sa femme alcoolique, mère négligente. C'est aussi le fil du rasoir, celui sur lequel se trouve l'accusé, dont l'avocat (Daniel Auteuil, sobre et plutôt bien) doit persuader un jury d'assises qu'il est innocent. L'intime conviction des jurés tient à un fil, tout comme la vie de certains protagonistes.

Cette intrigue judiciaire est donc nourrie de symboles, l'un des premiers étant le fossé socio-économique (visible à l’œil nu) qui sépare les suspects et les témoins du procès (tous issus de catégories populaires) des professionnels de la justice (avocats, juges), appartenant à la bonne bourgeoisie.

J'ai aimé à la fois la dichotomie de classes et l'énigme judiciaire, les gendarmes, les magistrats comme les avocats peinant à établir les faits survenus la nuit du meurtre de Cécile, l'épouse de Nicolas. Les comédiens sont suffisamment bons pour que chaque spectateur puisse se faire sa propre opinion, un peu comme dans Les Choses humaines, d'Yvan Attal.

Je trouve toutefois ce dernier film plus réussi. Il y a des maladresses dans la mise en scène, les dialogues et le montage du Fil. Ainsi, l'arrestation du début est inutilement mélodramatique (avec, pour la énième fois, une caméra placée dans un véhicule emmenant une personne et filmant, de l'arrière, un membre de la famille qui court après). De plus, cette arrestation me paraît un peu trop brusque et spectaculaire. L'époux suspecté aurait auparavant dû être entendu comme témoin assisté et j'ai noté l'absence des services sociaux, alors qu'il était sans doute question de placer les cinq enfants, le temps de la procédure.

J'ai aussi tiqué à une scène entre l'avocat et sa compagne (pourtant très bien incarnée par Sidse Babett Knudsen qui, neuf ans après L'Hermine, joue de nouveau les utilités dans un film de procès). Leur (brève) dispute m'est apparue un peu exagérée, manquant de naturel. Je pourrais aussi parler de l'attitude de l'avocate générale, durant le procès (pourtant correctement mis en scène). Alice Belaïdi joue bien, mais ce qu'on lui fait dire me semble manquer de vraisemblance. Par exemple, dans son réquisitoire (dont on est sans doute prié de croire qu'il ne nous en est offert qu'un extrait), elle ne s'appuie quasiment pas sur les données matérielles de l'enquête, alors que l'avocat de la défense lui répond ensuite sur ces points.

Mais, comme j'ai été pris par cette histoire, par l'interprétation... et comme j'ai aussi été stupéfait par le coup de théâtre final, je recommande ce film "de qualité française", comme on dit.

00:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 05 octobre 2024

Les riches de l'Aveyron

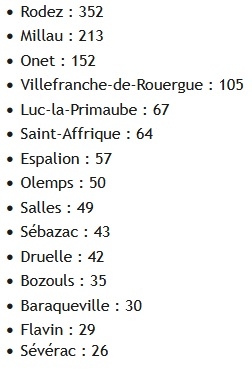

Un article du quotidien aveyronnais Centre Presse, mis en ligne ce matin, a attiré mon attention. S'appuyant sur les données fiscales de 2022-2023, Quentin Marais a établi un palmarès des communes (15 sur 285) où résident le plus grand nombre de ménages ayant le revenu fiscal le plus élevé (supérieur à 100 000 euros par an) :

Sans surprise, Rodez arrive largement en tête, avec 352 foyers fiscaux ayant déclaré, en 2023, un revenu annuel 2022 supérieur à 100 000 euros. Ce classement m'est apparu trompeur, puisque le podium, comprenant Rodez, Millau et Onet-le-Château, est constitué des trois communes les plus peuplées du département (d'après l'INSEE) ! Je me suis donc mis en tête d'affiner la comparaison. Voici ce à quoi je suis arrivé :

(cliquer sur le tableau pour l'agrandir)

Dans un premier temps, j'ai comparé le nombre de foyers très riches à la population municipale de chaque commune. Je n'ai pas calculé des pourcentages, notamment parce que cela m'aurait conduit à mélanger des chèvres (des foyers) avec des choux (des comptages individuels d'habitants). J'ai préféré calculer des ratios, en divisant le nombre d'habitants par le nombre de foyers très riches.

Cela donne un classement très différent. Plus le résultat est bas, plus le poids des foyers très riches est important dans la population communale. Le trio de tête est composé de Salles-la-Source (où la population est 47 fois plus nombreuse que le nombre de foyers fiscaux très riches), Rodez (69) et Olemps (70), trois communes de l'aire urbaine de Rodez.

Cela ne me satisfaisait pas complètement. Il m'est apparu plus pertinent encore de calculer la part que représentent ces foyers très riches dans le nombre total de foyers de chacune de ces communes. J'ai trouvé ces données sur un site gouvernemental. Les résultats (nombre total de foyers fiscaux et pourcentage de foyers très riches) figurent dans les deux dernières colonnes du tableau figurant plus haut dans ce billet.

Salles-la-Source arrive de nouveau en tête : 3,9 % des foyers fiscaux y ont déclaré, en 2023, plus de 100 000 euros de revenus. Elle précède Druelle-Balsac (2,6 % de foyers à très hauts revenus) et Sébazac-Concourès (2,4 %). Pas très loin derrière se trouvent Olemps et Rodez (2,3 %), puis Onet-le-Château et Flavin (2,2 %). Ces sept communes sont situées dans l'aire urbaine de Rodez.

Sur la carte des communes aveyronnaises ci-dessus, j'ai colorié ces sept communes en rouge, marquant en jaune les huit autres composant le groupe des quinze mis en valeur par l'article de Centre Presse.

Je reconnais que cette analyse comporte au moins deux défauts. Tout d'abord, je n'ai pas calculé le pourcentage de foyers ayant déclaré un revenu élevé pour toutes les communes aveyronnaises. Je pense que d'autres pourraient se glisser dans le top 15.

Enfin, pour mesurer la richesse des foyers, il faudrait, en plus des revenus (déclarés), tenir compte du patrimoine (mobilier comme immobilier).

15:01 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, presse, journalisme, économie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, occitanie, société

jeudi, 03 octobre 2024

Joker : Folie à deux

Assez impressionné par le premier volet, sorti il y a cinq ans, je me suis précipité pour voir le nouvel opus, sans avoir quasiment rien lu ou vu à son sujet. Je voulais profiter du plaisir de la découverte, en version originale sous-titrée, dans une (très) grande salle.

Les 20-25 premières minutes sont épatantes. On retrouve Arthur Fleck en prison, le corps osseux à moitié cassé, lui brisé à l'intérieur (et sous cachetons). Toutefois, il émane de l'ancien Joker une sorte de magnétisme qui, presque malgré lui, a des effets sur son entourage. A plusieurs reprises, on se dit qu'il ne faudrait pas grand chose pour que redémarre la sarabande de violence. Cette impression est renforcée par le jeu de Joaquin Phoenix, une fois de plus admirable. Il donne à son personnage un tour puissamment pathétique.

L'arrivée de sa fan déjantée (Lady Gaga, crédible quand elle est sobre) dans l'histoire ne fait pas tomber le rythme. Entre ces deux-là, il se passe quelque chose. La nouvelle Harley Quinn ne se contente pas d'être une faire-valoir. Elle nous réserve quelques surprises et manipule un peu son idole, tombé amoureux d'elle.

Le problème est que cette histoire d'amour criminel est traitée sous forme de... comédie musicale. Quelle horreur ! La plupart des chansons sont à chier et il ne s'en dégage guère d'émotion (à l'exception notable de la reprise en anglais de Ne me quitte pas). On aurait sans problème pu en jeter la moitié à la poubelle, l'autre moitié, moins inintéressante, se déroulant dans la tête du Joker.

C'est là que l'intrigue gagne en épaisseur. Les chansons fantasmées révèlent ce qu'aurait pu être le film... et comment pourrait tourner la "carrière" d'Arthur Fleck. Par un curieux (et involontaire ?) effet de mise en abyme, celui-ci déçoit ses fans de la même manière que Todd Phillips risque de décevoir celles et ceux qui s'attendaient à voir le Joker foutre à nouveau le bordel dans Gotham City.

Phillips a l'intelligence de continuer à présenter son anti-héros à la fois comme un bourreau et une victime. Il est bien aidé par l'interprétation de Joaquin Phoenix, aussi convaincant en pauvre type qu'en rusé dissimulateur, amoureux transi, danseur à claquettes ou avocat de la défense. Quel talent !

... Mais, hélas, cela ne suffit pas à sauver complètement le film, embourbé dans son procédé narratif.

23:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films