dimanche, 21 février 2021

Les Carnets de Max Liebermann

Ces carnets sont ceux rédigés par un jeune médecin attiré par la psychanalyse naissante, à Vienne, en 1906. D'abord observateur, il finit par devenir le collaborateur d'un policier tenace, bourru et avide de justice, Oskar Reinhardt. Le début de leurs aventures fait l'objet de l'épisode diffusé ce soir sur France 3 : "La Justice de l'inconscient".

Les deux acteurs principaux (Matthew Beard et Jurgen Maurer) sont très convaincants. Ils sont épaulés par une pléiade de seconds rôles bien campés, de superbes décors, une belle photographie et une bonne mise en scène. Ainsi, sur l'image ci-dessus, on voit que l'apprenti psychanalyste (à droite) est placé en position de thérapeute pendant l'interrogatoire d'un suspect (au centre, assis) par l'inspecteur au méthodes rugueuses (debout, à l'arrière-plan, à gauche). Ce n'est pas nouveau-nouveau, mais l'association de ces deux personnalités contrastées fonctionne à merveille.

Un autre atout de la série est la reconstitution politique et sociale de la Vienne du début du XXe siècle, à l'époque où elle a pu être considérée par certains comme la capitale (culturelle) de l'Europe. C'était le temps de l'Empire d'Autriche-Hongrie, sous la férule d'un François-Joseph vieillissant.

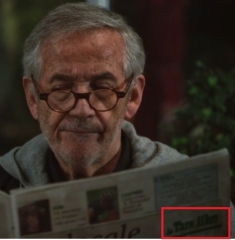

C'était aussi hélas une époque où l'antisémitisme avait pignon sur rue, en particulier à Vienne, dont le maire Karl Lueger (en place de 1897 à 1910) a misé sur la haine des juifs pour faire carrière. Son nom n'est jamais mentionné dans l'épisode diffusé ce soir, mais la ressemblance entre l'acteur qui l'incarne (ci-dessus, à gauche) et l'un des portraits qui ont été faits de lui (à droite) ne laisse aucun doute.

J'ajoute que l'on nous fait comprendre que les élites viennoises sont réticentes à accueillir dans leurs rangs la bourgeoisie juive, à laquelle appartient la famille de Max Liebermann.

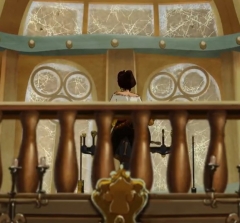

D'un point de vue culturel, c'est surtout l'essor d'un nouveau style de peinture qui est mis en avant, avec une exposition consacrée à Gustav Klimt. L'action se déroule un an avant la création du Portrait d'Adèle Bloch Bauer, un tableau dont les pérégrinations ont fait l'objet d'un très beau film sorti en 2015.

J'ai donc beaucoup apprécié cet épisode, même si la caractérisation des personnages principaux et l'intrigue policière ne sont pas particulièrement novatrices. C'est de la belle ouvrage, à savourer de préférence dans la version originale sous-titrée (qui est en anglais, pas en allemand).

Il faut saluer la programmation de France 3, qui continue à nous faire découvrir de (très) bonne séries britanniques !

17:47 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, histoire

Les Carnets de Max Liebermann

Ces carnets sont ceux rédigés par un jeune médecin attiré par la psychanalyse naissante, à Vienne, en 1906. D'abord observateur, il finit par devenir le collaborateur d'un policier tenace, bourru et avide de justice, Oskar Reinhardt. Le début de leurs aventures fait l'objet de l'épisode diffusé ce soir sur France 3 : "La Justice de l'inconscient".

Les deux acteurs principaux (Matthew Beard et Jurgen Maurer) sont très convaincants. Ils sont épaulés par une pléiade de seconds rôles bien campés, de superbes décors, une belle photographie et une bonne mise en scène. Ainsi, sur l'image ci-dessus, on voit que l'apprenti psychanalyste (à droite) est placé en position de thérapeute pendant l'interrogatoire d'un suspect (au centre, assis) par l'inspecteur au méthodes rugueuses (debout, à l'arrière-plan, à gauche). Ce n'est pas nouveau-nouveau, mais l'association de ces deux personnalités contrastées fonctionne à merveille.

Un autre atout de la série est la reconstitution politique et sociale de la Vienne du début du XXe siècle, à l'époque où elle a pu être considérée par certains comme la capitale (culturelle) de l'Europe. C'était le temps de l'Empire d'Autriche-Hongrie, sous la férule d'un François-Joseph vieillissant.

C'était aussi hélas une époque où l'antisémitisme avait pignon sur rue, en particulier à Vienne, dont le maire Karl Lueger (en place de 1897 à 1910) a misé sur la haine des juifs pour faire carrière. Son nom n'est jamais mentionné dans l'épisode diffusé ce soir, mais la ressemblance entre l'acteur qui l'incarne (ci-dessus, à gauche) et l'un des portraits qui ont été faits de lui (à droite) ne laisse aucun doute.

J'ajoute que l'on nous fait comprendre que les élites viennoises sont réticentes à accueillir dans leurs rangs la bourgeoisie juive, à laquelle appartient la famille de Max Liebermann.

D'un point de vue culturel, c'est surtout l'essor d'un nouveau style de peinture qui est mis en avant, avec une exposition consacrée à Gustav Klimt. L'action se déroule un an avant la création du Portrait d'Adèle Bloch Bauer, un tableau dont les pérégrinations ont fait l'objet d'un très beau film sorti en 2015.

J'ai donc beaucoup apprécié cet épisode, même si la caractérisation des personnages principaux et l'intrigue policière ne sont pas particulièrement novatrices. C'est de la belle ouvrage, à savourer de préférence dans la version originale sous-titrée (qui est en anglais, pas en allemand).

Il faut saluer la programmation de France 3, qui continue à nous faire découvrir de (très) bonne séries britanniques !

17:47 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, histoire

Meurtres à Pont-l'Evêque

Samedi soir, France 3 a diffusé un nouvel épisode inédit de la série Meurtres à... Celui-ci a été tourné (tout comme Meurtres à Albi) fin 2019, avant le début de la pandémie, mais en Normandie. L'intrigue, particulièrement tortueuse, s'appuie sur un trio d'acteurs principaux.

Arnaud Binard et Antoine Hamel incarnent deux frères officiers de gendarmerie, qui ne se parlaient plus depuis des années, mais que les nécessités de l'enquête vont rapprocher. Tous deux sont des habitués de la télévision française (et des séries policières). J'ai trouvé le premier plus convaincant que le second.

L'excellente surprise est la présence au générique d'Élodie Frenck, révélée au grand public dans le rôle de Marlène, la pulpeuse secrétaire du commissaire Laurence dans la saison 2 des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Ici, elle interprète un personnage très différent, celui d'une greffière au tribunal local.

L'intrigue tourne autour d'un ancien centre de détention, qui fut jadis surnommé la "Joyeuse Prison". Le célèbre bandit René la Canne y séjourna. Des événements dramatiques s'y sont déroulés autrefois, qui ont des répercutions au XXIe siècle. Il y est question de naissances illégitimes et d'adoption. (Je conseille aux téléspectateurs d'être particulièrement attentifs aux détails des histoires familiales, parfois très sinueuses.)

C'est l'un des bons épisodes de la série, par ailleurs inégale.

00:27 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, france, cinéma, cinema, film, films, histoire

Meurtres à Pont-l'Evêque

Samedi soir, France 3 a diffusé un nouvel épisode inédit de la série Meurtres à... Celui-ci a été tourné (tout comme Meurtres à Albi) fin 2019, avant le début de la pandémie, mais en Normandie. L'intrigue, particulièrement tortueuse, s'appuie sur un trio d'acteurs principaux.

Arnaud Binard et Antoine Hamel incarnent deux frères officiers de gendarmerie, qui ne se parlaient plus depuis des années, mais que les nécessités de l'enquête vont rapprocher. Tous deux sont des habitués de la télévision française (et des séries policières). J'ai trouvé le premier plus convaincant que le second.

L'excellente surprise est la présence au générique d'Élodie Frenck, révélée au grand public dans le rôle de Marlène, la pulpeuse secrétaire du commissaire Laurence dans la saison 2 des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Ici, elle interprète un personnage très différent, celui d'une greffière au tribunal local.

L'intrigue tourne autour d'un ancien centre de détention, qui fut jadis surnommé la "Joyeuse Prison". Le célèbre bandit René la Canne y séjourna. Des événements dramatiques s'y sont déroulés autrefois, qui ont des répercutions au XXIe siècle. Il y est question de naissances illégitimes et d'adoption. (Je conseille aux téléspectateurs d'être particulièrement attentifs aux détails des histoires familiales, parfois très sinueuses.)

C'est l'un des bons épisodes de la série, par ailleurs inégale.

00:27 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, france, cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 18 février 2021

Doc (saison 1)

Je n'aime pas les séries télés médicales... sauf exception. Je n'ai jamais accroché à Urgences. Je trouvais La Clinique de la Forêt noire à chier, Grey's Anatomy et Nip Tuck sans intérêt (pour ce que j'en ai vu). Good Doctor m'a plu (surtout les deux premières saisons), mais je trouve que cela ne tient pas la distance. Quant à Dr House, c'était très inégal. J'ai adoré le cynisme du "héros" et le côté enquête policière de l'étude des cas médicaux. Mais tout le foin fait autour de la vie privée des personnages était d'un ennui...

Voilà pourquoi, quand TF1 a annoncé la diffusion d'une nouvelle série, italienne celle-là ("Entre tes mains" - Nelle tue mani - dans la version originale), j'ai été, dans un premier temps, dubitatif. Je m'y suis plongé en raison de l'histoire d'origine, celle, réelle, d'un médecin italien qui a oublié douze ans de sa vie. Et puis, il y avait la possibilité de regarder les épisodes en version originale sous-titrée, avec cette langue italienne si belle. Au fil du temps, j'ai compris avec quel soin on avait choisi les comédiens chargés d'incarner les protagonistes.

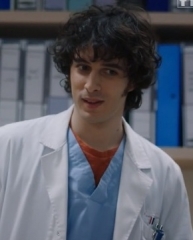

On commence avec le docteur Fanti (celui qui a perdu la mémoire), au départ chef du service des urgences, brillant et cassant à la fois, qui reprend le travail après un grave traumatisme, mais en tant que simple assistant. Il est aussi devenu plus affable, empathique... voire trop. Dans les premiers épisodes, l'acteur arbore fréquemment le sourire niais qu'on lui voit ci-dessus. Le jeu de Luca Argentero (un ancien candidat de télé-réalité) est un peu agaçant, mais ce clone transalpin de George Clooney est finalement bien dans le rôle. Il est entouré d'une brochette de doctoresses propres à affoler le rythme cardiaque des malades.

On commence par la patronne de l'hôpital milanais (qui s'appelle Tiberi dans la série !). Elle n'était pas le médecin le plus brillant, mais elle s'est révélée très bonne gestionnaire. Âgée d'environ 45 ans, elle est mieux gaulée que la plupart des gamines de 20. Elle a ce petit côté femme de pouvoir, à la fois forte et fragile... excitante. Et, attention, c'est l'ex-épouse du héros.

Agnese Tiberi ne le sait pas au début de l'histoire mais, dans le coeur d'Andrea Fanti, elle a une rivale, Giulia Giordano. De prime abord, celle-ci est un médecin austère, mal fagoté, un peu autoritaire avec ses assistants, très rigoureuse dans le travail. C'était le bras droit de Fanti (avant son traumatisme)... et plus si affinités. Notons que la comédienne (Matilde Gioli) a été volontairement enlaidie. On la voit très rarement habillée en "civile", mais elle a un charme fou, qui passe surtout par son visage (très expressif) et un regard magnifique, dans lequel on a envie de plonger...

Voici Elisa (Simona Tabasco), la petite bombe, la beauté italienne classique, brune, ténébreuse, avec du tempérament, fière d'être arrivée là où elle est... et qui assume son côté "connasse" (stronza, dans la version originale), même si c'est une gentille fille, au fond.

Alba est la benjamine, en apprentissage dans le service, tout comme Riccardo dont je vais parler plus bas. Elle est plus effacée que les autres... et cache un secret : elle est la fille de la chirurgienne la plus réputée de l'hôpital, avec laquelle elle est fâchée. Au niveau du moral, c'est le personnage qui subit les changements les plus brusques. À plusieurs occasions, l'actrice (Silvia Mazzieri) laisse percevoir la variété de son jeu. Encore faudrait-il que les scénaristes accordent plus de place à son personnage.

Passons aux messieurs.

Lorenzo Lazzarini est une caricature. Ce jeune médecin est le beau gosse qui tombe (presque) toutes les femmes (doctoresses, infirmières, administratives, rencontres d'un soir...) qui croisent son chemin. Et il se déplace à moto ! Bien évidemment, au fil des épisodes, les scénaristes se chargent de nuancer le portrait. Mais, au bout du compte, c'est quand même un petit con sur les bords.

Voici donc Riccardo, l'autre stagiaire, dont le personnage va considérablement s'étoffer au fil des épisodes. C'est l'une des bonnes surprises de la série, dont les auteurs ont réussi à développer des arcs narratifs connexes. Je ne peux pas en dire trop pour ne pas déflorer l'intrigue, mais sachez qu'il a un lien ancien avec le héros Fanti, que celui-ci a oublié.

Une autre bonne surprise est le personnage de Gabriel Kidane, médecin d'origine éthiopienne. (Il est incarné par Alberto Boubakar Malanchino, né de père italien et de mère burkinabée.) Son parcours est l'occasion pour les scénaristes d'évoquer le sort des migrants avec une relative subtilité. (Peut-être profiteront-ils de la deuxième saison pour se plonger dans le passé colonial de l'Italie, qui fait débat.)

Globalement, cela ressemble à Dr House (en moins sarcastique). L'équipe de médecins s'occupe de cas complexes, qui sont comme des énigmes à résoudre. Une salle aux grandes baies vitrées est leur QG. Parfois, leurs histoires personnelles croisent celles des malades. La principale différence est que Fanti, depuis son traumatisme, n'est plus le chef à poigne de l'équipe. Il a été remplacé par son ami et rival, Marco, dont l'épouse est une petite intrigante. Le changement de personnalité du héros oblige d'ailleurs les autres personnages à se repositionner. C'est bien vu. Il y a aussi des secrets qui, petit à petit, vont remonter. Il y a enfin les amours des uns et des autres, qui viennent pimenter l'action... mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué.

Mercredi 17 février ont été diffusés deux épisodes. Dans "Libres d'aimer", plusieurs intrigues se croisent. La grande soeur d'Elisa, actrice connue, se fait hospitaliser en pleine grossesse. Les deux femmes ne se parlent plus depuis des années... peut-être à cause d'un secret de famille (que les spectateurs un peu futés devineront assez vite). Dans le même temps, une ex du docteur Lazzarini lui cause des soucis et l'ancien mari de l'infirmière en chef cherche à se faire remarquer de celle-ci... en tombant malade !

L'épisode suivant (le quatorzième de la saison 1) s'intitule "Avant qu'il ne soit trop tard". On y suit le cas d'une victime d'overdose et celui d'un jeune homme dont le mal reste longtemps mystérieux. Dans le même temps, l'intrigue fil rouge (sur des essais médicamenteux) prend une nouvelle direction, tout comme la vie de Gabriel, qui doit choisir entre son amour pour l'Italie et ses devoirs envers l'Éthiopie.

Mercredi 24 seront diffusés les deux derniers épisodes. Sur le site MyTF1, on peut revoir presque toute la saison 1 (à partir du cinquième épisode).

22:44 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, société, médias, cinéma, cinema, film, films

Doc (saison 1)

Je n'aime pas les séries télés médicales... sauf exception. Je n'ai jamais accroché à Urgences. Je trouvais La Clinique de la Forêt noire à chier, Grey's Anatomy et Nip Tuck sans intérêt (pour ce que j'en ai vu). Good Doctor m'a plu (surtout les deux premières saisons), mais je trouve que cela ne tient pas la distance. Quant à Dr House, c'était très inégal. J'ai adoré le cynisme du "héros" et le côté enquête policière de l'étude des cas médicaux. Mais tout le foin fait autour de la vie privée des personnages était d'un ennui...

Voilà pourquoi, quand TF1 a annoncé la diffusion d'une nouvelle série, italienne celle-là ("Entre tes mains" - Nelle tue mani - dans la version originale), j'ai été, dans un premier temps, dubitatif. Je m'y suis plongé en raison de l'histoire d'origine, celle, réelle, d'un médecin italien qui a oublié douze ans de sa vie. Et puis, il y avait la possibilité de regarder les épisodes en version originale sous-titrée, avec cette langue italienne si belle. Au fil du temps, j'ai compris avec quel soin on avait choisi les comédiens chargés d'incarner les protagonistes.

On commence avec le docteur Fanti (celui qui a perdu la mémoire), au départ chef du service des urgences, brillant et cassant à la fois, qui reprend le travail après un grave traumatisme, mais en tant que simple assistant. Il est aussi devenu plus affable, empathique... voire trop. Dans les premiers épisodes, l'acteur arbore fréquemment le sourire niais qu'on lui voit ci-dessus. Le jeu de Luca Argentero (un ancien candidat de télé-réalité) est un peu agaçant, mais ce clone transalpin de George Clooney est finalement bien dans le rôle. Il est entouré d'une brochette de doctoresses propres à affoler le rythme cardiaque des malades.

On commence par la patronne de l'hôpital milanais (qui s'appelle Tiberi dans la série !). Elle n'était pas le médecin le plus brillant, mais elle s'est révélée très bonne gestionnaire. Âgée d'environ 45 ans, elle est mieux gaulée que la plupart des gamines de 20. Elle a ce petit côté femme de pouvoir, à la fois forte et fragile... excitante. Et, attention, c'est l'ex-épouse du héros.

Agnese Tiberi ne le sait pas au début de l'histoire mais, dans le coeur d'Andrea Fanti, elle a une rivale, Giulia Giordano. De prime abord, celle-ci est un médecin austère, mal fagoté, un peu autoritaire avec ses assistants, très rigoureuse dans le travail. C'était le bras droit de Fanti (avant son traumatisme)... et plus si affinités. Notons que la comédienne (Matilde Gioli) a été volontairement enlaidie. On la voit très rarement habillée en "civile", mais elle a un charme fou, qui passe surtout par son visage (très expressif) et un regard magnifique, dans lequel on a envie de plonger...

Voici Elisa (Simona Tabasco), la petite bombe, la beauté italienne classique, brune, ténébreuse, avec du tempérament, fière d'être arrivée là où elle est... et qui assume son côté "connasse" (stronza, dans la version originale), même si c'est une gentille fille, au fond.

Alba est la benjamine, en apprentissage dans le service, tout comme Riccardo dont je vais parler plus bas. Elle est plus effacée que les autres... et cache un secret : elle est la fille de la chirurgienne la plus réputée de l'hôpital, avec laquelle elle est fâchée. Au niveau du moral, c'est le personnage qui subit les changements les plus brusques. À plusieurs occasions, l'actrice (Silvia Mazzieri) laisse percevoir la variété de son jeu. Encore faudrait-il que les scénaristes accordent plus de place à son personnage.

Passons aux messieurs.

Lorenzo Lazzarini est une caricature. Ce jeune médecin est le beau gosse qui tombe (presque) toutes les femmes (doctoresses, infirmières, administratives, rencontres d'un soir...) qui croisent son chemin. Et il se déplace à moto ! Bien évidemment, au fil des épisodes, les scénaristes se chargent de nuancer le portrait. Mais, au bout du compte, c'est quand même un petit con sur les bords.

Voici donc Riccardo, l'autre stagiaire, dont le personnage va considérablement s'étoffer au fil des épisodes. C'est l'une des bonnes surprises de la série, dont les auteurs ont réussi à développer des arcs narratifs connexes. Je ne peux pas en dire trop pour ne pas déflorer l'intrigue, mais sachez qu'il a un lien ancien avec le héros Fanti, que celui-ci a oublié.

Une autre bonne surprise est le personnage de Gabriel Kidane, médecin d'origine éthiopienne. (Il est incarné par Alberto Boubakar Malanchino, né de père italien et de mère burkinabée.) Son parcours est l'occasion pour les scénaristes d'évoquer le sort des migrants avec une relative subtilité. (Peut-être profiteront-ils de la deuxième saison pour se plonger dans le passé colonial de l'Italie, qui fait débat.)

Globalement, cela ressemble à Dr House (en moins sarcastique). L'équipe de médecins s'occupe de cas complexes, qui sont comme des énigmes à résoudre. Une salle aux grandes baies vitrées est leur QG. Parfois, leurs histoires personnelles croisent celles des malades. La principale différence est que Fanti, depuis son traumatisme, n'est plus le chef à poigne de l'équipe. Il a été remplacé par son ami et rival, Marco, dont l'épouse est une petite intrigante. Le changement de personnalité du héros oblige d'ailleurs les autres personnages à se repositionner. C'est bien vu. Il y a aussi des secrets qui, petit à petit, vont remonter. Il y a enfin les amours des uns et des autres, qui viennent pimenter l'action... mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué.

Mercredi 17 février ont été diffusés deux épisodes. Dans "Libres d'aimer", plusieurs intrigues se croisent. La grande soeur d'Elisa, actrice connue, se fait hospitaliser en pleine grossesse. Les deux femmes ne se parlent plus depuis des années... peut-être à cause d'un secret de famille (que les spectateurs un peu futés devineront assez vite). Dans le même temps, une ex du docteur Lazzarini lui cause des soucis et l'ancien mari de l'infirmière en chef cherche à se faire remarquer de celle-ci... en tombant malade !

L'épisode suivant (le quatorzième de la saison 1) s'intitule "Avant qu'il ne soit trop tard". On y suit le cas d'une victime d'overdose et celui d'un jeune homme dont le mal reste longtemps mystérieux. Dans le même temps, l'intrigue fil rouge (sur des essais médicamenteux) prend une nouvelle direction, tout comme la vie de Gabriel, qui doit choisir entre son amour pour l'Italie et ses devoirs envers l'Éthiopie.

Mercredi 24 seront diffusés les deux derniers épisodes. Sur le site MyTF1, on peut revoir presque toute la saison 1 (à partir du cinquième épisode).

22:44 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, société, médias, cinéma, cinema, film, films

dimanche, 14 février 2021

Grantchester (saison 5)

Ce soir, France 3 diffuse les deux derniers épisodes de la cinquième saison de cette série policière britannique peu ordinaire. Elle nous fait suivre les enquêtes d'un étrange duo, composé d'un inspecteur à qui on ne la fait pas, père de famille nombreuse, et d'un... pasteur, jeune, beau gosse, cultivé, un peu rebelle et plein d'empathie.

Robson Green (à gauche ci-dessus) est présent depuis les débuts de la série. Par contre, il a changé de partenaire religieux. Tom Brittney (à droite) a succédé à James Norton, dont la carrière cinématographique a depuis pris son envol, avec Les Filles du docteur March et surtout L'Ombre de Staline. Je dois dire que je ne regrette aucunement le départ du "blondinet en soutane". Son personnage de beau gosse alcoolique et gros fumeur, amateur de jazz (en plus d'être un pasteur donneur de leçons), avait fini par me taper sur le système. J'avais abandonné la série, qui, pour moi, tournait en rond. Je l'ai reprise en route, après avoir appris le changement de distribution.

L'action se déroule dans les années 1950, dans la campagne anglaise (un peu conservatrice), plus précisément dans le comté de Cambridge :

Les deux épisodes inédits de ce soir ne font pas dans la dentelle. "La Trahison" traite de la réinsertion des jeunes délinquants, de l'amitié, de la confiance... et de la pédophilie. Le suivant (dernier de la saison), intitulé "Les Âmes brisées", brasse lui aussi plusieurs thématiques : homosexualité (plus ou moins) refoulée, sort des femmes dans la société et rôle de la religion.

Clairement, les enquêtes (et les personnages) ne sont pas aussi fouillées que dans Morse (dont l'action se déroule dix-quinze ans plus tard), mais les scénaristes arrivent à entremêler les problèmes de l'époque et les questionnements actuels. De surcroît, ce dernier épisode de la saison 5 se conclut de manière plutôt joyeuse. Il est porteur d'espoir... et il y aura une saison 6.

P.S.

Sur le site de France Télévisions, on peut (re)voir les épisodes de la saison 4 (et tous ceux de la saison 5), au cours de laquelle s'effectue le "passage de relais" entre les deux pasteurs.

18:40 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Grantchester (saison 5)

Ce soir, France 3 diffuse les deux derniers épisodes de la cinquième saison de cette série policière britannique peu ordinaire. Elle nous fait suivre les enquêtes d'un étrange duo, composé d'un inspecteur à qui on ne la fait pas, père de famille nombreuse, et d'un... pasteur, jeune, beau gosse, cultivé, un peu rebelle et plein d'empathie.

Robson Green (à gauche ci-dessus) est présent depuis les débuts de la série. Par contre, il a changé de partenaire religieux. Tom Brittney (à droite) a succédé à James Norton, dont la carrière cinématographique a depuis pris son envol, avec Les Filles du docteur March et surtout L'Ombre de Staline. Je dois dire que je ne regrette aucunement le départ du "blondinet en soutane". Son personnage de beau gosse alcoolique et gros fumeur, amateur de jazz (en plus d'être un pasteur donneur de leçons), avait fini par me taper sur le système. J'avais abandonné la série, qui, pour moi, tournait en rond. Je l'ai reprise en route, après avoir appris le changement de distribution.

L'action se déroule dans les années 1950, dans la campagne anglaise (un peu conservatrice), plus précisément dans le comté de Cambridge :

Les deux épisodes inédits de ce soir ne font pas dans la dentelle. "La Trahison" traite de la réinsertion des jeunes délinquants, de l'amitié, de la confiance... et de la pédophilie. Le suivant (dernier de la saison), intitulé "Les Âmes brisées", brasse lui aussi plusieurs thématiques : homosexualité (plus ou moins) refoulée, sort des femmes dans la société et rôle de la religion.

Clairement, les enquêtes (et les personnages) ne sont pas aussi fouillées que dans Morse (dont l'action se déroule dix-quinze ans plus tard), mais les scénaristes arrivent à entremêler les problèmes de l'époque et les questionnements actuels. De surcroît, ce dernier épisode de la saison 5 se conclut de manière plutôt joyeuse. Il est porteur d'espoir... et il y aura une saison 6.

P.S.

Sur le site de France Télévisions, on peut (re)voir les épisodes de la saison 4 (et tous ceux de la saison 5), au cours de laquelle s'effectue le "passage de relais" entre les deux pasteurs.

18:40 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 13 février 2021

House of Cards

Il ne va pas être question ici de la série venue d'outre-Atlantique (avec l'excellent Kevin Spacey). C'est de son inspiratrice que je vais causer... eh, oui ! À l'origine se trouve une production britannique, dont la chaîne Arte vient de mettre en ligne les quatre épisodes de la première saison, datant de 1990.

Londres. Margareth Thatcher vient de quitter la direction du gouvernement. Le paradoxe est que ce long exercice du pouvoir (plus de onze ans) ne s'est pas achevé par une défaite électorale, mais par la démission de la seule femme Premier ministre du Royaume-Uni en raison des dissensions au sein de sa majorité, plus précisément du Parti conservateur. Ces divisions sont au coeur de la guerre de succession qui se déclenche.

Au coeur du jeu politique se trouve Francis Urquhart, le chief whip, autrement dit la courroie de transmission entre le gouvernement et le parti majoritaire, dont il est chargé de veiller au bon comportement des élus. Ce personnage de l'ombre est incarné par Ian Richardson. Il s'adresse régulièrement à la caméra, avec laquelle il entretient une certaine complicité.

Issu de la "bonne société", ce conservateur bon teint, toujours tiré à quatre épingles, s'exprime dans un langage châtié (à écouter en version originale, bien sûr). De temps à autre, il se permet une saillie, sans se départir de son élégance. Vu de l'extérieur, c'est un homme pondéré, un ami fidèle, un travailleur infatigable, modeste et un peu terne. Mais, à l'intérieur, l'homme bout d'une ambition inassouvie. Il rêve d'entrer au gouvernement... voire plus. Les circonstances vont lui donner l'occasion de tenter sa chance, à l'aide de manigances particulièrement tortueuses.

Sur son chemin, il croise une jeune journaliste politique, la séduisante et ambitieuse Mattie Storin (Susannah Harker, elle aussi très bien). Ces deux loups solitaires, plus intelligents et lucides que leurs entourages respectifs, vont se rencontrer, s'apprécier, dans un jeu du chat et de la souris nourri de sous-entendus.

Le premier épisode voit arriver au 10, Downing Street un nouveau locataire, assez populaire dans un premier temps, mais pas très estimé des hiérarques conservateurs. Les scénaristes rendent intelligible le processus politique à l'oeuvre dans cette démocratie parlementaire différente de la nôtre. On comprend très vite que diverses manoeuvres tentent de détourner le processus démocratique. On découvre aussi le rôle au quotidien du chief whip, chargé de "tenir la maison"... ce qui l'amène à connaître les petits secrets de ses collègues, entre consommation de drogues et fréquentation des prostituées.

Le deuxième épisode met en scène un congrès du Parti conservateur, qui serait bigrement ennuyeux si notre "héros" n'y mettait son grain de sel. Alors qu'on sent l'assise politique du Premier ministre devenir de plus en plus fragile, les ambitieux commencent à poindre le bout de leur nez. Le chief whip se fait un malin plaisir de pointer leurs ridicules, petits et grands. Dans le même temps, une réception huppée est donnée, à laquelle participent le gratin du Parti et ses alliés, parmi lesquels un investisseur grossier et sans scrupule, qui n'hésite pas à régler ses affaires dans les toilettes des messieurs :

Dans le troisième épisode, la journaliste Mattie poursuit son enquête, pensant que le Premier ministre et sa famille sont victimes d'un complot. Elle se rapproche de plus en plus d'Urquhart, qui continue à tisser sa toile. Notons que la journaliste se déplace dans une voiture de marque française, l'une des automobiles emblématiques de cette époque :

Dans le quatrième épisode, la course à l'échalote est lancée. Petit à petit, la liste des prétendants au poste de Premier ministre se réduit, à coups de révélations dans la presse ou de discrètes pressions.

Le machiavélique chief whip se rapproche de son but... mais un contretemps pourrait faire s'effondrer son "château de cartes", patiemment construit. Ne risque-t-il pas de connaître la même fin que l'empereur français qu'il admire secrètement ? (À l'arrière-plan se trouve sans doute une reproduction d'un portrait de Napoléon par David.) Cet épisode, tout en conservant une valeur quasi-documentaire sur les moeurs politiques de l'élite conservatrice, prend le tour d'un thriller. Premiers comme seconds rôles sont excellents.

C'est une pépite méconnue, à savourer en ces temps de couvre-feu.

16:09 Publié dans Politique étrangère, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, cinéma, cinema, film, films

House of Cards

Il ne va pas être question ici de la série venue d'outre-Atlantique (avec l'excellent Kevin Spacey). C'est de son inspiratrice que je vais causer... eh, oui ! À l'origine se trouve une production britannique, dont la chaîne Arte vient de mettre en ligne les quatre épisodes de la première saison, datant de 1990.

Londres. Margareth Thatcher vient de quitter la direction du gouvernement. Le paradoxe est que ce long exercice du pouvoir (plus de onze ans) ne s'est pas achevé par une défaite électorale, mais par la démission de la seule femme Premier ministre du Royaume-Uni en raison des dissensions au sein de sa majorité, plus précisément du Parti conservateur. Ces divisions sont au coeur de la guerre de succession qui se déclenche.

Au coeur du jeu politique se trouve Francis Urquhart, le chief whip, autrement dit la courroie de transmission entre le gouvernement et le parti majoritaire, dont il est chargé de veiller au bon comportement des élus. Ce personnage de l'ombre est incarné par Ian Richardson. Il s'adresse régulièrement à la caméra, avec laquelle il entretient une certaine complicité.

Issu de la "bonne société", ce conservateur bon teint, toujours tiré à quatre épingles, s'exprime dans un langage châtié (à écouter en version originale, bien sûr). De temps à autre, il se permet une saillie, sans se départir de son élégance. Vu de l'extérieur, c'est un homme pondéré, un ami fidèle, un travailleur infatigable, modeste et un peu terne. Mais, à l'intérieur, l'homme bout d'une ambition inassouvie. Il rêve d'entrer au gouvernement... voire plus. Les circonstances vont lui donner l'occasion de tenter sa chance, à l'aide de manigances particulièrement tortueuses.

Sur son chemin, il croise une jeune journaliste politique, la séduisante et ambitieuse Mattie Storin (Susannah Harker, elle aussi très bien). Ces deux loups solitaires, plus intelligents et lucides que leurs entourages respectifs, vont se rencontrer, s'apprécier, dans un jeu du chat et de la souris nourri de sous-entendus.

Le premier épisode voit arriver au 10, Downing Street un nouveau locataire, assez populaire dans un premier temps, mais pas très estimé des hiérarques conservateurs. Les scénaristes rendent intelligible le processus politique à l'oeuvre dans cette démocratie parlementaire différente de la nôtre. On comprend très vite que diverses manoeuvres tentent de détourner le processus démocratique. On découvre aussi le rôle au quotidien du chief whip, chargé de "tenir la maison"... ce qui l'amène à connaître les petits secrets de ses collègues, entre consommation de drogues et fréquentation des prostituées.

Le deuxième épisode met en scène un congrès du Parti conservateur, qui serait bigrement ennuyeux si notre "héros" n'y mettait son grain de sel. Alors qu'on sent l'assise politique du Premier ministre devenir de plus en plus fragile, les ambitieux commencent à poindre le bout de leur nez. Le chief whip se fait un malin plaisir de pointer leurs ridicules, petits et grands. Dans le même temps, une réception huppée est donnée, à laquelle participent le gratin du Parti et ses alliés, parmi lesquels un investisseur grossier et sans scrupule, qui n'hésite pas à régler ses affaires dans les toilettes des messieurs :

Dans le troisième épisode, la journaliste Mattie poursuit son enquête, pensant que le Premier ministre et sa famille sont victimes d'un complot. Elle se rapproche de plus en plus d'Urquhart, qui continue à tisser sa toile. Notons que la journaliste se déplace dans une voiture de marque française, l'une des automobiles emblématiques de cette époque :

Dans le quatrième épisode, la course à l'échalote est lancée. Petit à petit, la liste des prétendants au poste de Premier ministre se réduit, à coups de révélations dans la presse ou de discrètes pressions.

Le machiavélique chief whip se rapproche de son but... mais un contretemps pourrait faire s'effondrer son "château de cartes", patiemment construit. Ne risque-t-il pas de connaître la même fin que l'empereur français qu'il admire secrètement ? (À l'arrière-plan se trouve sans doute une reproduction d'un portrait de Napoléon par David.) Cet épisode, tout en conservant une valeur quasi-documentaire sur les moeurs politiques de l'élite conservatrice, prend le tour d'un thriller. Premiers comme seconds rôles sont excellents.

C'est une pépite méconnue, à savourer en ces temps de couvre-feu.

16:09 Publié dans Politique étrangère, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, cinéma, cinema, film, films

samedi, 06 février 2021

Crime dans le Larzac

Ce samedi soir est diffusé sur France 3 un nouvel épisode de la série Crime à... Contrairement à ce qu'il se passe dans sa quasi jumelle Meurtres à... (dont le dernier numéro inédit, Meurtres à Albi, a été diffusé il y a deux semaines), c'est le même duo d'enquêteurs (composé d'une magistrate et d'un officier de gendarmerie) qui intervient. Depuis le premier épisode (Crime en Aveyron), Florence Pernel incarne une vice-procureure (appellation un peu désuète). Du côté gendarmesque, Guillaume Cramoisan (jadis vu dans Profilage) a succédé à Vincent Winterhalter, il y a quelques années.

Au départ, cet épisode devait s'intituler Crime à Saint-Affrique. Mais la production a sans doute jugé que la mention du Larzac était susceptible d'attirer un plus large public. Quoi qu'il en soit, le tournage s'est déroulé début 2020, juste avant le premier confinement. Au fil de l'intrigue, on peut reconnaître plusieurs quartiers de la seconde ville du Sud Aveyron (après Millau), ainsi que quelques lieux touristiques plus ruraux.

En centre-ville, c'est la place de la mairie qui a le plus été mise à contribution. On y a tourné les scènes de marché. On y a aussi placé la boutique de l'une des protagonistes, la compagne de la première victime :

Sur la première image, on voit la vice-procureure marcher vers la bijouterie. Au-dessous, la capture d'écran d'une StreetView permet de constater que la production a conservé les boutiques telles quelles... et que l'on se trouve bien place de la mairie (cette dernière se trouvant dans le dos des téléspectateurs).

Quant à la gendarmerie fictive, elle a été implantée dans un lieu appelé "Le Quai", où se trouve le centre social communal, qui avait emménagé depuis peu dans les locaux de l'ancienne gare SNCF. (Il y a bien une gendarmerie à Saint-Affrique, mais elle se trouve à la sortie du bourg, sur la route d'Albi.)

À l'extérieur de la ville, on est dans la zone Roquefort. On a droit à de jolies vues des prairies... et à la "visite" d'une cave, où travaille l'un des suspects (apparemment chez Papillon).

Mais c'est de manière croquignolesque que l'on commence à découvrir le territoire. Dans des circonstances que je ne vais pas raconter ici, l'un des personnages principaux se retrouve face au dolmen de Tiergues, une des curiosités préhistoriques de la région, avec les statues-menhirs.

Dans ce téléfilm, il y a donc du vrai et du faux, du vraisemblable et de l'invraisemblable. Il est ainsi peu probable qu'une procureure se rapproche autant de l'un des suspects (jusqu'à passer la soirée chez lui). Je pense aussi que des juristes sourcilleux n'apprécieraient pas la manière dont est appliqué le Code de procédure pénale. Toutefois, deux détails donnent un vernis d'authenticité à ces scènes. Le restaurant où est invitée la vice-procureure (Le Chat qui dort) existe bel et bien. Quant à son compagnon d'un soir, il est le candidat de gauche à la mairie de Saint-Affrique et proviseur du lycée Jean Jaurès dans le civil. C'est réellement un établissement d'enseignement (public) de la commune. De leur côté, les habitants du Sud Aveyron n'ignorent pas qu'au moment où le téléfilm a été tourné (début 2020), Alain Fauconnier était encore maire (PS) de Saint-Affrique. Dans une vie antérieure, il fut non pas proviseur mais CPE dans un lycée (mais pas Jean Jaurès).

J'ai relevé d'autres incohérences, comme le fait que des paysans du Larzac prénomment leur fille Barbara et que celle-ci devienne végan. On voit là plutôt la marque de scénaristes citadins qui ont voulu introduire dans l'intrigue des questions sociétales. Ainsi, à ma connaissance, aucune boucherie aveyronnaise n'a été victime de dégradation commise par des militants "antispécistes". Mais c'est arrivé à Toulouse (trois fois !), à un établissement situé près de la grande médiathèque. (Je précise que la viande d'agneau que vend cette boucherie vient de l'Aveyron.)

En revanche, je signale qu'un détail qui, de prime abord, pourrait sembler invraisemblable, est conforme à la réalité : la présence de caméras de vidéoprotection à Saint-Affrique. Elles ont été installées sous la précédente mandature.

Par contre, je ne sais pas si les Aveyronnais fortunés décorent leur demeure avec une toile de Pierre Soulages. Ici, on est plutôt dans le cliché :

La vue de jolis paysages et la découverte d'une région sont incontestablement les deux principaux attraits de ce téléfilm. L'intrigue est plutôt bien écrite, à ceci près qu'on devine assez vite qui a commis les crimes. Il faut toutefois attendre la fin pour en connaître les motivations profondes. En attendant, il faut se fader de nombreuses scènes aux dialogues approximatifs. Je ne crois pas que les maladresses soient dues (principalement) aux acteurs. Clairement, il y a des scènes mal conçues ou qu'il aurait fallu rejouer... et puis cette histoire de rhinopharyngite de la procureure est nulle ! C'est dommage, parce que les acteurs sont sympathiques et les images belles.

P.S.

Les personnes qui ne connaissent pas la région s'étonnent parfois de l'orthographe de Saint-Affrique. Pourquoi deux "f" ? Y a-t-il un lien antique entre la commune et le continent africain ? À priori non. Son nom est lié à celui d'un évêque, qui s'appelait Affricanus.

15:57 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, occitanie, médias, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Crime dans le Larzac

Ce samedi soir est diffusé sur France 3 un nouvel épisode de la série Crime à... Contrairement à ce qu'il se passe dans sa quasi jumelle Meurtres à... (dont le dernier numéro inédit, Meurtres à Albi, a été diffusé il y a deux semaines), c'est le même duo d'enquêteurs (composé d'une magistrate et d'un officier de gendarmerie) qui intervient. Depuis le premier épisode (Crime en Aveyron), Florence Pernel incarne une vice-procureure (appellation un peu désuète). Du côté gendarmesque, Guillaume Cramoisan (jadis vu dans Profilage) a succédé à Vincent Winterhalter, il y a quelques années.

Au départ, cet épisode devait s'intituler Crime à Saint-Affrique. Mais la production a sans doute jugé que la mention du Larzac était susceptible d'attirer un plus large public. Quoi qu'il en soit, le tournage s'est déroulé début 2020, juste avant le premier confinement. Au fil de l'intrigue, on peut reconnaître plusieurs quartiers de la seconde ville du Sud Aveyron (après Millau), ainsi que quelques lieux touristiques plus ruraux.

En centre-ville, c'est la place de la mairie qui a le plus été mise à contribution. On y a tourné les scènes de marché. On y a aussi placé la boutique de l'une des protagonistes, la compagne de la première victime :

Sur la première image, on voit la vice-procureure marcher vers la bijouterie. Au-dessous, la capture d'écran d'une StreetView permet de constater que la production a conservé les boutiques telles quelles... et que l'on se trouve bien place de la mairie (cette dernière se trouvant dans le dos des téléspectateurs).

Quant à la gendarmerie fictive, elle a été implantée dans un lieu appelé "Le Quai", où se trouve le centre social communal, qui avait emménagé depuis peu dans les locaux de l'ancienne gare SNCF. (Il y a bien une gendarmerie à Saint-Affrique, mais elle se trouve à la sortie du bourg, sur la route d'Albi.)

À l'extérieur de la ville, on est dans la zone Roquefort. On a droit à de jolies vues des prairies... et à la "visite" d'une cave, où travaille l'un des suspects (apparemment chez Papillon).

Mais c'est de manière croquignolesque que l'on commence à découvrir le territoire. Dans des circonstances que je ne vais pas raconter ici, l'un des personnages principaux se retrouve face au dolmen de Tiergues, une des curiosités préhistoriques de la région, avec les statues-menhirs.

Dans ce téléfilm, il y a donc du vrai et du faux, du vraisemblable et de l'invraisemblable. Il est ainsi peu probable qu'une procureure se rapproche autant de l'un des suspects (jusqu'à passer la soirée chez lui). Je pense aussi que des juristes sourcilleux n'apprécieraient pas la manière dont est appliqué le Code de procédure pénale. Toutefois, deux détails donnent un vernis d'authenticité à ces scènes. Le restaurant où est invitée la vice-procureure (Le Chat qui dort) existe bel et bien. Quant à son compagnon d'un soir, il est le candidat de gauche à la mairie de Saint-Affrique et proviseur du lycée Jean Jaurès dans le civil. C'est réellement un établissement d'enseignement (public) de la commune. De leur côté, les habitants du Sud Aveyron n'ignorent pas qu'au moment où le téléfilm a été tourné (début 2020), Alain Fauconnier était encore maire (PS) de Saint-Affrique. Dans une vie antérieure, il fut non pas proviseur mais CPE dans un lycée (mais pas Jean Jaurès).

J'ai relevé d'autres incohérences, comme le fait que des paysans du Larzac prénomment leur fille Barbara et que celle-ci devienne végan. On voit là plutôt la marque de scénaristes citadins qui ont voulu introduire dans l'intrigue des questions sociétales. Ainsi, à ma connaissance, aucune boucherie aveyronnaise n'a été victime de dégradation commise par des militants "antispécistes". Mais c'est arrivé à Toulouse (trois fois !), à un établissement situé près de la grande médiathèque. (Je précise que la viande d'agneau que vend cette boucherie vient de l'Aveyron.)

En revanche, je signale qu'un détail qui, de prime abord, pourrait sembler invraisemblable, est conforme à la réalité : la présence de caméras de vidéoprotection à Saint-Affrique. Elles ont été installées sous la précédente mandature.

Par contre, je ne sais pas si les Aveyronnais fortunés décorent leur demeure avec une toile de Pierre Soulages. Ici, on est plutôt dans le cliché :

La vue de jolis paysages et la découverte d'une région sont incontestablement les deux principaux attraits de ce téléfilm. L'intrigue est plutôt bien écrite, à ceci près qu'on devine assez vite qui a commis les crimes. Il faut toutefois attendre la fin pour en connaître les motivations profondes. En attendant, il faut se fader de nombreuses scènes aux dialogues approximatifs. Je ne crois pas que les maladresses soient dues (principalement) aux acteurs. Clairement, il y a des scènes mal conçues ou qu'il aurait fallu rejouer... et puis cette histoire de rhinopharyngite de la procureure est nulle ! C'est dommage, parce que les acteurs sont sympathiques et les images belles.

P.S.

Les personnes qui ne connaissent pas la région s'étonnent parfois de l'orthographe de Saint-Affrique. Pourquoi deux "f" ? Y a-t-il un lien antique entre la commune et le continent africain ? À priori non. Son nom est lié à celui d'un évêque, qui s'appelait Affricanus.

15:57 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, occitanie, médias, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 05 février 2021

Petits Meurtres à la mode

Ce vendredi soir, France 2 diffuse le deuxième épisode de la nouvelle saison des Petits Meurtres d'Agatha Christie, intitulé "La Chambre noire". Les enquêteurs nordistes sont plongés dans le milieu de la mode et placés sous les feux médiatiques.

Toujours aussi délicieusement soupe-au-lait, la commissaire Gréco (Émilie Gavois-Kahn, excellente) est mise sous pression, avec l'arrivée d'un collègue issu du 36, Quai des orfèvres (en clair : la PJ de Paris). Celui-ci, gouailleur et sans complexe, marche sur ses plates-bandes mais ne semble pas plus efficace pour résoudre une affaire complexe. De son côté, l'inspecteur Beretta est très perturbé par la fréquentation d'une kyrielle de mannequins aux longues jambes galbées, certaines lui faisant tourner la bite tête.

Au centre de l'intrigue se trouve le magazine Femmes. Pour les spectateurs français, son nom évoque immanquablement Femme actuelle (apparu seulement dans les années 1980). Son fonctionnement le rapproche plutôt de Elle ou de Vogue. La référence à ce dernier magazine n'est pas fortuite, puisque la directrice de Femmes, Eve Laverne (interprétée par Natalia Dontcheva), est un évident (et anachronique) décalque d'Anna Wintour, qui n'est, à l'époque, pas encore rédactrice en chef de Vogue.

Aux messieurs un peu fragiles du cœur, je signale que cet épisode regorge de ravissantes créatures portant robes légères ou mini-jupes. C'est très coloré, souvent drôle, avec des angles de prise de vue parfois cocasses (une des marques de fabrique de la série). On passe un très bon moment.

21:09 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Petits Meurtres à la mode

Ce vendredi soir, France 2 diffuse le deuxième épisode de la nouvelle saison des Petits Meurtres d'Agatha Christie, intitulé "La Chambre noire". Les enquêteurs nordistes sont plongés dans le milieu de la mode et placés sous les feux médiatiques.

Toujours aussi délicieusement soupe-au-lait, la commissaire Gréco (Émilie Gavois-Kahn, excellente) est mise sous pression, avec l'arrivée d'un collègue issu du 36, Quai des orfèvres (en clair : la PJ de Paris). Celui-ci, gouailleur et sans complexe, marche sur ses plates-bandes mais ne semble pas plus efficace pour résoudre une affaire complexe. De son côté, l'inspecteur Beretta est très perturbé par la fréquentation d'une kyrielle de mannequins aux longues jambes galbées, certaines lui faisant tourner la bite tête.

Au centre de l'intrigue se trouve le magazine Femmes. Pour les spectateurs français, son nom évoque immanquablement Femme actuelle (apparu seulement dans les années 1980). Son fonctionnement le rapproche plutôt de Elle ou de Vogue. La référence à ce dernier magazine n'est pas fortuite, puisque la directrice de Femmes, Eve Laverne (interprétée par Natalia Dontcheva), est un évident (et anachronique) décalque d'Anna Wintour, qui n'est, à l'époque, pas encore rédactrice en chef de Vogue.

Aux messieurs un peu fragiles du cœur, je signale que cet épisode regorge de ravissantes créatures portant robes légères ou mini-jupes. C'est très coloré, souvent drôle, avec des angles de prise de vue parfois cocasses (une des marques de fabrique de la série). On passe un très bon moment.

21:09 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 29 janvier 2021

De nouveaux "petits meurtres"

France 2 relance la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, en changeant d'équipe et d'époque. Il faut dire que, si le trio composé de Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir et Élodie Frenck a (légitimement) rencontré le succès, à la fin, cela commençait à s'essouffler. Mais leur remplacement n'allait pas de soi.

Le premier épisode ("La Nuit qui ne finit pas"), diffusé ce vendredi soir, nous présente la formation d'un nouveau trio. C'est d'abord la rencontre entre la première femme commissaire de police et un inspecteur impulsif, qui porte blouson de cuir et conduit une voiture sportive. On n'est pas loin de Starsky & Hutch. Dans leur cabotinage, Émilie Gavois-Kahn et Arthur Dupont sont convaincants. (J'ai découvert la première dans la série Cassandre, diffusée sur France 3, où elle incarne un personnage secondaire récurrent.)

La sauce prend, mais il lui manquait un peu de piquant. Il est apporté par Rose Bellecour, une psychologue issue de la grande bourgeoisie, très bien interprétée par Chloé Chaudoye (une inconnue pour moi). Elle a des airs d'Audrey Tautou et son personnage n'est sans rappeler celui de Chloé Saint-Laurent (alias Odile Vuillemin) dans Profilage.

Un autre intérêt de la série renouvelée est son côté "vintage". Elle nous replonge dans les années 1970. N'y voyez pas de la nostalgie de ma part. J'ai toujours trouvé que les fringues étaient moches, tout comme les coiffures, les chaussures et les meubles. Mais, au détour d'une scène, on tombe parfois sur une "madeleine de Proust", comme ici :

Les plus jeunes ne le savent sans doute pas mais, ce qu'on appelle aujourd'hui un frigo est en réalité un réfrigérateur. Ceux de la marque Frigidaire (créée par General Motors... eh oui !) ont connu une grande popularité en France, à tel point que, dans le langage courant, le nom de la marque (après avoir subi une apocope) a remplacé le nom générique du produit.

Dans leur volonté de reconstituer le début des années 1970 en France, les auteurs ont poussé très loin le souci du détail. Ainsi, l'épisode est rempli de guimbardes d'époque, auxquelles on a rendu un certain lustre. Parmi celles-ci, je signale la Matra-Simca Bagheera, voiture emblématique de la décennie, à une époque où le groupe qui s'appelait Peugeot-Citroën n'avait pas (encore) mis la main sur la concurrence.

J'ajoute que le tempérament des personnages donne une tonalité féministe à ces nouvelles aventures, dans une France où pullulaient les préjugés sexistes.

23:27 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, histoire, cinéma, cinema, film, films

De nouveaux "petits meurtres"

France 2 relance la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, en changeant d'équipe et d'époque. Il faut dire que, si le trio composé de Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir et Élodie Frenck a (légitimement) rencontré le succès, à la fin, cela commençait à s'essouffler. Mais leur remplacement n'allait pas de soi.

Le premier épisode ("La Nuit qui ne finit pas"), diffusé ce vendredi soir, nous présente la formation d'un nouveau trio. C'est d'abord la rencontre entre la première femme commissaire de police et un inspecteur impulsif, qui porte blouson de cuir et conduit une voiture sportive. On n'est pas loin de Starsky & Hutch. Dans leur cabotinage, Émilie Gavois-Kahn et Arthur Dupont sont convaincants. (J'ai découvert la première dans la série Cassandre, diffusée sur France 3, où elle incarne un personnage secondaire récurrent.)

La sauce prend, mais il lui manquait un peu de piquant. Il est apporté par Rose Bellecour, une psychologue issue de la grande bourgeoisie, très bien interprétée par Chloé Chaudoye (une inconnue pour moi). Elle a des airs d'Audrey Tautou et son personnage n'est sans rappeler celui de Chloé Saint-Laurent (alias Odile Vuillemin) dans Profilage.

Un autre intérêt de la série renouvelée est son côté "vintage". Elle nous replonge dans les années 1970. N'y voyez pas de la nostalgie de ma part. J'ai toujours trouvé que les fringues étaient moches, tout comme les coiffures, les chaussures et les meubles. Mais, au détour d'une scène, on tombe parfois sur une "madeleine de Proust", comme ici :

Les plus jeunes ne le savent sans doute pas mais, ce qu'on appelle aujourd'hui un frigo est en réalité un réfrigérateur. Ceux de la marque Frigidaire (créée par General Motors... eh oui !) ont connu une grande popularité en France, à tel point que, dans le langage courant, le nom de la marque (après avoir subi une apocope) a remplacé le nom générique du produit.

Dans leur volonté de reconstituer le début des années 1970 en France, les auteurs ont poussé très loin le souci du détail. Ainsi, l'épisode est rempli de guimbardes d'époque, auxquelles on a rendu un certain lustre. Parmi celles-ci, je signale la Matra-Simca Bagheera, voiture emblématique de la décennie, à une époque où le groupe qui s'appelait Peugeot-Citroën n'avait pas (encore) mis la main sur la concurrence.

J'ajoute que le tempérament des personnages donne une tonalité féministe à ces nouvelles aventures, dans une France où pullulaient les préjugés sexistes.

23:27 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, société, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, histoire, cinéma, cinema, film, films

Fin des "Mystérieuses Cités d'or"

C'est aujourd'hui que France Télévisions a mis en ligne les trois derniers épisodes de cette saga, commencée il y a presque quarante ans. Et dire que je suis assez vieux pour avoir pu assister à la première diffusion de la saison 1 ! Comme le temps passe...

La semaine dernière, on nous avait laissés sur notre faim, avec un gros suspens en conclusion de l'épisode 23. Dans "Vengeance", le diabolique Zarès se déchaîne contre les héros, au risque de faire échouer leur tentative pour sauver la planète. Dans le même temps, le père d'Esteban fait appel à toutes les compétences pour aider les enfants dans leur entreprise.

L'épisode 25 est intitulé "La 7ème cité d'or". Les scénaristes réussissent encore à nous surprendre avec les rebondissements qu'ils introduisent. L'animation est toujours de qualité. On commence à entr'apercevoir la manière dont l'histoire pourrait se terminer.

Un cataclysme menace de se produire dans le dernier épisode ("Fin de l'aventure"). On se demande qui, parmi les personnages principaux, va disparaître ou survivre. Sans rien révéler de précis, je peux quand même dire que la porte est laissée ouverte à une suite, mais pas avec tout le monde...

P.S.

Je ne sais pas si c'est dans les projets de la production, mais je pense que la réalisation des dernières saisons mériterait de faire l'objet d'un documentaire, une sorte de super making of consacré à l'écriture, la documentation, la mise en images et le doublage des épisodes.

19:06 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Fin des "Mystérieuses Cités d'or"

C'est aujourd'hui que France Télévisions a mis en ligne les trois derniers épisodes de cette saga, commencée il y a presque quarante ans. Et dire que je suis assez vieux pour avoir pu assister à la première diffusion de la saison 1 ! Comme le temps passe...

La semaine dernière, on nous avait laissés sur notre faim, avec un gros suspens en conclusion de l'épisode 23. Dans "Vengeance", le diabolique Zarès se déchaîne contre les héros, au risque de faire échouer leur tentative pour sauver la planète. Dans le même temps, le père d'Esteban fait appel à toutes les compétences pour aider les enfants dans leur entreprise.

L'épisode 25 est intitulé "La 7ème cité d'or". Les scénaristes réussissent encore à nous surprendre avec les rebondissements qu'ils introduisent. L'animation est toujours de qualité. On commence à entr'apercevoir la manière dont l'histoire pourrait se terminer.

Un cataclysme menace de se produire dans le dernier épisode ("Fin de l'aventure"). On se demande qui, parmi les personnages principaux, va disparaître ou survivre. Sans rien révéler de précis, je peux quand même dire que la porte est laissée ouverte à une suite, mais pas avec tout le monde...

P.S.

Je ne sais pas si c'est dans les projets de la production, mais je pense que la réalisation des dernières saisons mériterait de faire l'objet d'un documentaire, une sorte de super making of consacré à l'écriture, la documentation, la mise en images et le doublage des épisodes.

19:06 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 24 janvier 2021

Morse

Il ne va pas être question ici du sympathique mammifère marin, mais d'un enquêteur de police (mois sympathique de prime abord).

France 3 diffuse ce dimanche soir le final de la septième saison des Enquêtes de Morse (série dont j'ai déjà parlé il y a quatre ans). "La Pomme de discorde" voit se conclure deux fils rouges, l'un consacré à un tueur en série très vicieux (et chanceux), l'autre à la vie personnelle de Morse (Shaun Evans, toujours aussi impeccable dans le rôle), qui finit par rejoindre son activité professionnelle.

L'ancien agent de police a pris du galon, sans se départir d'une certaine morgue. Il est désormais un pilier de la police de la vallée de la Tamise (qui a remplacé celle d'Oxford après une restructuration). Il a emménagé dans une maison, il s'habille mieux... et il est amoureux, d'une Italienne férue d'opéra, comme lui. Cependant, il finit par découvrir que celle-ci est mariée... à Ludo, son nouvel ami.

Au travail, les choses se gâtent avec son supérieur, l'expérimenté et bougon Fred Thursday (Roger Allam, très bien). Les policiers ne sont pas d'accord entre eux sur l'orientation des enquêtes, en particulier celle sur le "tueur du chemin de halage".

L'arrière-plan sociétal n'est pas oublié. L'action se déroule en 1970. Cette fois-ci, il est question de la mixité dans l'enseignement supérieur et du rôle des femmes. Parmi les personnages secondaires, il faut d'ailleurs signaler celui de la rédactrice en chef d'un quotidien local, Dorothea Frazil, incarnation de la femme indépendante... et qui n'a pas la langue dans sa poche. Elle est interprétée par Abigail Thaw, qui n'est autre que la fille de l'acteur qui incarna jadis l'inspecteur Morse adulte (il y a une trentaine d'années).

C'est à suivre de préférence en version originale sous-titrée (le véritable anglais n'est pas très répandu sur nos ondes), même si, je dois le reconnaître, pour cette série-là, le doublage est de qualité.

P.S.

Une saison 8 est prévue.

P.S.

Le site de France Télévisions permet de (re)voir les épisodes de la saison 5 (programmés le même jour en deuxième partie de soirée) et ceux de la première saison, rediffusés eux la nuit, en semaine.

15:20 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, médias, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Morse

Il ne va pas être question ici du sympathique mammifère marin, mais d'un enquêteur de police (mois sympathique de prime abord).

France 3 diffuse ce dimanche soir le final de la septième saison des Enquêtes de Morse (série dont j'ai déjà parlé il y a quatre ans). "La Pomme de discorde" voit se conclure deux fils rouges, l'un consacré à un tueur en série très vicieux (et chanceux), l'autre à la vie personnelle de Morse (Shaun Evans, toujours aussi impeccable dans le rôle), qui finit par rejoindre son activité professionnelle.

L'ancien agent de police a pris du galon, sans se départir d'une certaine morgue. Il est désormais un pilier de la police de la vallée de la Tamise (qui a remplacé celle d'Oxford après une restructuration). Il a emménagé dans une maison, il s'habille mieux... et il est amoureux, d'une Italienne férue d'opéra, comme lui. Cependant, il finit par découvrir que celle-ci est mariée... à Ludo, son nouvel ami.

Au travail, les choses se gâtent avec son supérieur, l'expérimenté et bougon Fred Thursday (Roger Allam, très bien). Les policiers ne sont pas d'accord entre eux sur l'orientation des enquêtes, en particulier celle sur le "tueur du chemin de halage".

L'arrière-plan sociétal n'est pas oublié. L'action se déroule en 1970. Cette fois-ci, il est question de la mixité dans l'enseignement supérieur et du rôle des femmes. Parmi les personnages secondaires, il faut d'ailleurs signaler celui de la rédactrice en chef d'un quotidien local, Dorothea Frazil, incarnation de la femme indépendante... et qui n'a pas la langue dans sa poche. Elle est interprétée par Abigail Thaw, qui n'est autre que la fille de l'acteur qui incarna jadis l'inspecteur Morse adulte (il y a une trentaine d'années).

C'est à suivre de préférence en version originale sous-titrée (le véritable anglais n'est pas très répandu sur nos ondes), même si, je dois le reconnaître, pour cette série-là, le doublage est de qualité.

P.S.

Une saison 8 est prévue.

P.S.

Le site de France Télévisions permet de (re)voir les épisodes de la saison 5 (programmés le même jour en deuxième partie de soirée) et ceux de la première saison, rediffusés eux la nuit, en semaine.

15:20 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, médias, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 23 janvier 2021

Meurtres à Albi

Ce samedi soir, France 3 diffuse un nouvel épisode inédit (en France) de la série Meurtres à... Il a été tourné fin 2019 dans le Tarn, notamment dans le chef-lieu, Albi. Pour les habitants du coin (et celles et ceux qui sont déjà venus dans la cité épiscopale), le jeu consiste à reconnaître les endroits où les scènes ont été filmées.

L'un de ces endroits est situé place Lapérouse, juste à côté de la vieille ville. Dans le téléfilm, il s'agit du commissariat, baptisé hôtel de police. En réalité, il s'agit d'un bâtiment abandonné, tel qu'on peut le voir dans une Street View de Google Maps datant de 2018 (environ un an avant le début du tournage) :

Auparavant, le bâtiment abrita le siège de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Voici de quoi il avait l'air en 2012, dans un article de La Dépêche du Midi :

Cela m'amène à évoquer la presse locale, telle qu'elle est représentée dans le téléfilm. Ici comme ailleurs (en Bretagne, Bourgogne, Lorraine, Alsace...), la production n'offre pas de publicité gratuite au quotidien local. Comme on n'a pas vu Ouest France ailleurs (remplacé par un quotidien fictif), on ne verra pas La Dépêche du Midi ici, remplacée par Le Courrier du Tarn, visible notamment dans une scène se déroulant au café :

Par contre, un peu plus loin dans l'histoire, quand l'héroïne dîne en famille (en zone rurale), on peut voir son père lire un journal bien réel : l'hebdomadaire Le Tarn Libre (plus précisément le deuxième cahier, celui qui regroupe les infos locales) :

Côté touristique, la mise en scène valorise correctement la cité épiscopale, en particulier la cathédrale. On a aussi droit à de jolies vues d'un village médiéval bien conservé, celui de Penne, situé à proximité de Cordes-sur-Ciel et de Saint-Antonin-Noble-Val. (Aux personnes de passage, je recommande la visite des trois, en plus de celle d'Albi.)

Et l'intrigue dans tout cela ? Elle se suit sans déplaisir. Les deux meurtres sont liés à l'affaire dite des "enfants de la Creuse". Je n'en dis pas plus. Les habitués des séries policières seront capables de deviner qui est la personne impliquée au bout d'environ 45 minutes.

19:59 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, télévision, cinéma, cinema, film, films, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Meurtres à Albi

Ce samedi soir, France 3 diffuse un nouvel épisode inédit (en France) de la série Meurtres à... Il a été tourné fin 2019 dans le Tarn, notamment dans le chef-lieu, Albi. Pour les habitants du coin (et celles et ceux qui sont déjà venus dans la cité épiscopale), le jeu consiste à reconnaître les endroits où les scènes ont été filmées.

L'un de ces endroits est situé place Lapérouse, juste à côté de la vieille ville. Dans le téléfilm, il s'agit du commissariat, baptisé hôtel de police. En réalité, il s'agit d'un bâtiment abandonné, tel qu'on peut le voir dans une Street View de Google Maps datant de 2018 (environ un an avant le début du tournage) :

Auparavant, le bâtiment abrita le siège de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Voici de quoi il avait l'air en 2012, dans un article de La Dépêche du Midi :

Cela m'amène à évoquer la presse locale, telle qu'elle est représentée dans le téléfilm. Ici comme ailleurs (en Bretagne, Bourgogne, Lorraine, Alsace...), la production n'offre pas de publicité gratuite au quotidien local. Comme on n'a pas vu Ouest France ailleurs (remplacé par un quotidien fictif), on ne verra pas La Dépêche du Midi ici, remplacée par Le Courrier du Tarn, visible notamment dans une scène se déroulant au café :

Par contre, un peu plus loin dans l'histoire, quand l'héroïne dîne en famille (en zone rurale), on peut voir son père lire un journal bien réel : l'hebdomadaire Le Tarn Libre (plus précisément le deuxième cahier, celui qui regroupe les infos locales) :

Côté touristique, la mise en scène valorise correctement la cité épiscopale, en particulier la cathédrale. On a aussi droit à de jolies vues d'un village médiéval bien conservé, celui de Penne, situé à proximité de Cordes-sur-Ciel et de Saint-Antonin-Noble-Val. (Aux personnes de passage, je recommande la visite des trois, en plus de celle d'Albi.)

Et l'intrigue dans tout cela ? Elle se suit sans déplaisir. Les deux meurtres sont liés à l'affaire dite des "enfants de la Creuse". Je n'en dis pas plus. Les habitués des séries policières seront capables de deviner qui est la personne impliquée au bout d'environ 45 minutes.

19:59 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, télévision, cinéma, cinema, film, films, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 22 janvier 2021

La fin approche

... non, pas celle de la pandémie, mais celle de la quatrième (et dernière) saison des Mystérieuses Cités d'or. France Télévisions (par l'intermédiaire de sa plate-forme Okoo) vient de mettre en ligne trois épisodes inédits, qui nous rapprochent de la conclusion de l'histoire.

Le vingt-et-unième s'intitule "Main dans la main". Il commence comme une romance, avec deux personnages dont la relation gagne en intimité.

La suite des aventures se répartit entre le fond d'une mystérieuse caverne africaine et les souterrains du château de Chambord.

L'épisode 22 ("La Porte de l'enfer") est particulièrement animé. Tandis que certains des héros s'approchent de l'ultramoderne base olmèque, le château français est le théâtre de phénomènes extraordinaires... pas suffisamment extraordinaires toutefois pour faire perdre son phlegme à François Ier.

On conclut (provisoirement) avec l'épisode 23 ("Le Dernier des Atlantes"), qui voit réapparaître un redoutable méchant. Saurez-vous le reconnaître à travers l'imitation qu'en fait le perroquet Pichu ?

Les moments de tension alternent fort heureusement avec l'humour... et la tendresse, cette fois-ci entre deux des enfants. L'action s'interrompt sur un insoutenable cliffhanger... Vivement le 29 janvier !

P.S.

Chaque épisode s'achève par un mini-reportage à vocation culturelle. Il y est notamment question de Zimbabwe, la cité (médiévale) des demeures de pierre, preuve d'une maîtrise technologique dans laquelle les Européens ont longtemps voulu voir une influence extérieure.

20:12 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

La fin approche

... non, pas celle de la pandémie, mais celle de la quatrième (et dernière) saison des Mystérieuses Cités d'or. France Télévisions (par l'intermédiaire de sa plate-forme Okoo) vient de mettre en ligne trois épisodes inédits, qui nous rapprochent de la conclusion de l'histoire.

Le vingt-et-unième s'intitule "Main dans la main". Il commence comme une romance, avec deux personnages dont la relation gagne en intimité.

La suite des aventures se répartit entre le fond d'une mystérieuse caverne africaine et les souterrains du château de Chambord.

L'épisode 22 ("La Porte de l'enfer") est particulièrement animé. Tandis que certains des héros s'approchent de l'ultramoderne base olmèque, le château français est le théâtre de phénomènes extraordinaires... pas suffisamment extraordinaires toutefois pour faire perdre son phlegme à François Ier.

On conclut (provisoirement) avec l'épisode 23 ("Le Dernier des Atlantes"), qui voit réapparaître un redoutable méchant. Saurez-vous le reconnaître à travers l'imitation qu'en fait le perroquet Pichu ?

Les moments de tension alternent fort heureusement avec l'humour... et la tendresse, cette fois-ci entre deux des enfants. L'action s'interrompt sur un insoutenable cliffhanger... Vivement le 29 janvier !

P.S.

Chaque épisode s'achève par un mini-reportage à vocation culturelle. Il y est notamment question de Zimbabwe, la cité (médiévale) des demeures de pierre, preuve d'une maîtrise technologique dans laquelle les Européens ont longtemps voulu voir une influence extérieure.

20:12 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 18 janvier 2021

The Bay

Ce soir, France 2 achève la diffusion de la deuxième saison de cette captivante mini-série britannique. Les six épisodes sont accessibles en ligne, aussi bien en VF qu'en version originale sous-titrée. (Je recommande la seconde.)

À l'instar de Broadchurch (et, pour moi, en mieux), chaque saison raconte la progression d'une enquête de police dans la province anglaise, ici le Lancashire, sur la côte nord-ouest, cette portion du littoral coincée entre le Pays-de-Galles et l'Écosse.

Comme d'autres séries anglo-saxonnes (en particulier britanniques), celle-ci entremêle l'activité professionnelle des enquêteurs et leur vie privée, rarement d'une folle gaieté. Ainsi, le chef du poste de police (limite alcoolique) est en plein divorce, tandis que son adjointe peine à gérer la crise d'adolescence de ses enfants (une fille et un garçon)... crise à laquelle s'ajoute le retour de son ex, pour on ne sait quelle raison.

L'un des éléments qui distinguent cette mini-série est le charisme (la "force tranquille", suis-je tenté de dire) de l'actrice principale, Morven Christie, de surcroît excessivement charmante. Elle incarne Lisa, ex-principal agent de liaison auprès des familles des victimes, rétrogradée lors du premier épisode (en raison d'événements survenus au cours de la saison précédente). Elle est douce, compatissante... et bigrement tenace dans sa quête de la vérité. Tout le monde aura compris que j'ai un faible pour le personnage et l'actrice qui l'interprète.

S'ajoutent à cela une photographie soignée (avec notamment de superbes plans nocturnes) et une musique entraînante, à l'image de la chanson du générique.

L'intrigue de cette deuxième saison tourne autour de l'assassinat d'un avocat d'affaires, en pleine barbecue party. Petit à petit, l'enquête fait émerger de douloureux secrets de famille (pas forcément liés au meurtre)... et révèle quelques magouilles, qui ont des conséquences dramatiques.

C'est parfois, un poil trop larmoyant pour moi, mais, fort heureusement, le suspens l'emporte sur le pathos, avec des surprises jusque dans la dernière partie de l'ultime épisode. Quelques mois après la diffusion de Bodyguard, voici une nouvelle pépite d'outre-Manche que je recommande vivement.

22:49 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

The Bay

Ce soir, France 2 achève la diffusion de la deuxième saison de cette captivante mini-série britannique. Les six épisodes sont accessibles en ligne, aussi bien en VF qu'en version originale sous-titrée. (Je recommande la seconde.)

À l'instar de Broadchurch (et, pour moi, en mieux), chaque saison raconte la progression d'une enquête de police dans la province anglaise, ici le Lancashire, sur la côte nord-ouest, cette portion du littoral coincée entre le Pays-de-Galles et l'Écosse.

Comme d'autres séries anglo-saxonnes (en particulier britanniques), celle-ci entremêle l'activité professionnelle des enquêteurs et leur vie privée, rarement d'une folle gaieté. Ainsi, le chef du poste de police (limite alcoolique) est en plein divorce, tandis que son adjointe peine à gérer la crise d'adolescence de ses enfants (une fille et un garçon)... crise à laquelle s'ajoute le retour de son ex, pour on ne sait quelle raison.

L'un des éléments qui distinguent cette mini-série est le charisme (la "force tranquille", suis-je tenté de dire) de l'actrice principale, Morven Christie, de surcroît excessivement charmante. Elle incarne Lisa, ex-principal agent de liaison auprès des familles des victimes, rétrogradée lors du premier épisode (en raison d'événements survenus au cours de la saison précédente). Elle est douce, compatissante... et bigrement tenace dans sa quête de la vérité. Tout le monde aura compris que j'ai un faible pour le personnage et l'actrice qui l'interprète.

S'ajoutent à cela une photographie soignée (avec notamment de superbes plans nocturnes) et une musique entraînante, à l'image de la chanson du générique.

L'intrigue de cette deuxième saison tourne autour de l'assassinat d'un avocat d'affaires, en pleine barbecue party. Petit à petit, l'enquête fait émerger de douloureux secrets de famille (pas forcément liés au meurtre)... et révèle quelques magouilles, qui ont des conséquences dramatiques.

C'est parfois, un poil trop larmoyant pour moi, mais, fort heureusement, le suspens l'emporte sur le pathos, avec des surprises jusque dans la dernière partie de l'ultime épisode. Quelques mois après la diffusion de Bodyguard, voici une nouvelle pépite d'outre-Manche que je recommande vivement.

22:49 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Et merde

Je viens d'apprendre le décès de Jean-Pierre Bacri. Cela me touche doublement, en tant que cinéphile et en tant qu'homme.

Le cinéphile se souvient d'un temps où le duo qu'il formait à la vie comme à l'écran avec Agnès Jaoui nous a gratifiés (au scénario et/ou à la réalisation) de films réjouissants comme Cuisine et dépendances, Un Air de famille, Le Goût des autres. Avec eux, le cinéma français, trop souvent nébuleux ou vulgaire, se faisait populaire ET de qualité. De plus, ils étaient la preuve vivante qu'on pouvait concilier amour et carrière à deux... mais aussi que même un couple (au départ) fusionnel pouvait finir par rompre, comme tant d'autres.

Sans Agnès Jaoui, Bacri restait bon, que ce soit lors d'une brève apparition (dans La Cité de la peur ou Santa et Cie) ou dans un premier rôle (Kennedy et moi, Le Sens de la fête et Grand Froid).

Même s'il n'aimait pas être catalogué comme le râleur de service, c'est dans ce type de rôle qu'il a excellé. Il a toutefois su prouver que sa palette de jeu était plus étendue. Et son phrasé était reconnaissable entre tous. (Pour voir et entendre un petit florilège de son talent, il faut aller ici.)

Putain, fait chier, merde !

19:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Et merde

Je viens d'apprendre le décès de Jean-Pierre Bacri. Cela me touche doublement, en tant que cinéphile et en tant qu'homme.