lundi, 11 octobre 2021

Embrouillamini à Saint-Affrique

Il était une fois, dans la riante cité de Saint-Affrique, en Aveyron, un jeune chef d'entreprise dont l'inclination politique penchait à droite. Sans doute poussé par d'amicales relations, il se mit en tête de partir à la conquête de l'hôtel de ville.

Rome ne fut pas construite en un jour, et Saint-Affrique pas conquise en une tentative. En 2008, placé en troisième position sur la liste de droite, Sébastien David connut les affres d'une défaite cinglante face au maire sortant, le socialiste Alain Fauconnier. En 2014, désormais tête de liste, le pas encore quadragénaire fut de nouveau vaincu, mais par un écart plus mince. Enfin, en 2020, secondé par Émilie, il décroche le graal saint-affricain.

Cette épopée municipale se doubla d'une conquête cantonale. Elle prit le même chemin laborieux et débuta par une large défaite, en 2011, face à celui qui était alors présenté comme le dauphin du maire socialiste. Sébastien David prit sa revanche en 2015, bien aidé par les déboires de son ancien vainqueur. Les divisions de la gauche lui permirent d'arracher à celle-ci le canton, qu'il conserva assez facilement en 2021. Tout allait bien pour Sébastien David, qui avait même accepté d'être le suppléant du nouveau député Viala. Ce n'est que plus tard qu'il comprit son erreur.

Depuis le retrait de Jacques Godfrain, la troisième circonscription de l'Aveyron semble brûler les doigts des députés de droite qui l'ont acquise. Ainsi Alain Marc, mis sur orbite par le prestigieux sortant, a naguère quitté les ors du Palais Bourbon pour l'épaisse moquette du Palais du Luxembourg. Il avait gardé la place au chaud pour Arnaud Viala, qui n'aura finalement même pas effectué un septennat dans le poste, préférant se jeter sur la présidence du Conseil départemental de l'Aveyron, en passant sur le cadavre politique d'un membre de sa majorité.

Les thuriféraires d'Arnaud Viala clament son dévouement, son désir de servir avant tout l'Aveyron et les Aveyronnais. On est prié d'acquiescer, l'oeil humide, tandis que l'ancien député se fait voter une spectaculaire augmentation d'indemnité... qui lui permet d'amortir le passage de la députation à l'exécutif départemental, moins rémunérateur. "Monsieur 31 %", comme il est parfois surnommé dans les rues du chef-lieu aveyronnais (les mauvaises langues faisant remarquer que le chiffre de l'augmentation n'est pas très éloigné du pourcentage des suffrages exprimés atteint au premier tour de la législative de 2017) n'avait cependant pas mesuré toutes les conséquences de sa geste électorale.

Élu président du Conseil départemental de l'Aveyron le 1er juillet dernier, il n'a officiellement démissionné de l'Assemblée nationale que le 31 juillet, soit presque un mois plus tard. C'est là que les choses se compliquent. L'analyse d'un blogueur du Monde va nous être très utile.

Normalement, l'abandon du mandat de député pour cause de respect de la loi sur le cumul doit permettre au remplaçant de siéger à l'Assemblée nationale, sans avoir à organiser d'élection législative partielle. Quand bien même le remplaçant (ici, Sébastien David, pas très à l'aise dans le costume qu'on lui fait porter) refuserait le poste de député, moins d'un an avant les nouvelles élections nationales, il ne peut être programmé de nouveau scrutin. Mais, comme Arnaud Viala a attendu d'avoir été élu président du Conseil départemental pour démissionner de l'Assemblée nationale, son remplaçant est tenu de lui succéder, même brièvement, avant d'éventuellement démissionner à son tour. Or, l'obtention du mandat de député par Sébastien David étant la plus récente, elle prime sur tout autre mandat. Le voilà donc contraint à quitter ses fonctions de maire, de président de communauté de communes (qu'il devrait toutes deux avoir retrouvées prochainement) et de conseiller départemental.

(Précisons que si Arnaud Viala avait pris l'énoooorme risque de démissionner de la députation ne serait-ce que la veille de son élection à la tête de l'exécutif aveyronnais, cette histoire n'aurait pas lieu d'être.)

Cela nous mène au premier tour du scrutin départemental, qui s'est tenu ce dimanche. Les résultats (tels qu'ils ont été communiqués par Centre Presse) ont été un peu surprenants :

Si le binôme emmené par Sébastien David est bien arrivé en tête, il devance deux concurrents de gauche, le second appelant à voter pour le premier. Mathématiquement, le conseiller sortant pourrait être battu dimanche prochain.

Toutefois, cette analyse est à tempérer par le taux de participation, qui fut très faible : seulement 35 % des électeurs inscrits se sont déplacés. Cela explique la considérable chute du vote en faveur de Sébastien David (et de son colistier) : en moins de quatre mois, il est passé de 2334 à 1459 voix, soit une perte de 37 %. L'avenir proche nous dira si la mobilisation des caciques de la droite en faveur du plus bref député de l'histoire aveyronnaise (Sébastien le Bref ?) suffira à lui permettre de conserver l'une de ses prébendes.

P.S.

Signalons que le binôme de gauche qui affrontera au second tour celui conduit par Sébastien David est composé du fils de l'ancien maire de Saint-Affrique et de l'un des anciens adjoints de celui-ci. C'est règlement de comptes à OK Corral !

23:16 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, politique, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Embrouillamini à Saint-Affrique

Il était une fois, dans la riante cité de Saint-Affrique, en Aveyron, un jeune chef d'entreprise dont l'inclination politique penchait à droite. Sans doute poussé par d'amicales relations, il se mit en tête de partir à la conquête de l'hôtel de ville.

Rome ne fut pas construite en un jour, et Saint-Affrique pas conquise en une tentative. En 2008, placé en troisième position sur la liste de droite, Sébastien David connut les affres d'une défaite cinglante face au maire sortant, le socialiste Alain Fauconnier. En 2014, désormais tête de liste, le pas encore quadragénaire fut de nouveau vaincu, mais par un écart plus mince. Enfin, en 2020, secondé par Émilie, il décroche le graal saint-affricain.

Cette épopée municipale se doubla d'une conquête cantonale. Elle prit le même chemin laborieux et débuta par une large défaite, en 2011, face à celui qui était alors présenté comme le dauphin du maire socialiste. Sébastien David prit sa revanche en 2015, bien aidé par les déboires de son ancien vainqueur. Les divisions de la gauche lui permirent d'arracher à celle-ci le canton, qu'il conserva assez facilement en 2021. Tout allait bien pour Sébastien David, qui avait même accepté d'être le suppléant du nouveau député Viala. Ce n'est que plus tard qu'il comprit son erreur.

Depuis le retrait de Jacques Godfrain, la troisième circonscription de l'Aveyron semble brûler les doigts des députés de droite qui l'ont acquise. Ainsi Alain Marc, mis sur orbite par le prestigieux sortant, a naguère quitté les ors du Palais Bourbon pour l'épaisse moquette du Palais du Luxembourg. Il avait gardé la place au chaud pour Arnaud Viala, qui n'aura finalement même pas effectué un septennat dans le poste, préférant se jeter sur la présidence du Conseil départemental de l'Aveyron, en passant sur le cadavre politique d'un membre de sa majorité.

Les thuriféraires d'Arnaud Viala clament son dévouement, son désir de servir avant tout l'Aveyron et les Aveyronnais. On est prié d'acquiescer, l'oeil humide, tandis que l'ancien député se fait voter une spectaculaire augmentation d'indemnité... qui lui permet d'amortir le passage de la députation à l'exécutif départemental, moins rémunérateur. "Monsieur 31 %", comme il est parfois surnommé dans les rues du chef-lieu aveyronnais (les mauvaises langues faisant remarquer que le chiffre de l'augmentation n'est pas très éloigné du pourcentage des suffrages exprimés atteint au premier tour de la législative de 2017) n'avait cependant pas mesuré toutes les conséquences de sa geste électorale.

Élu président du Conseil départemental de l'Aveyron le 1er juillet dernier, il n'a officiellement démissionné de l'Assemblée nationale que le 31 juillet, soit presque un mois plus tard. C'est là que les choses se compliquent. L'analyse d'un blogueur du Monde va nous être très utile.

Normalement, l'abandon du mandat de député pour cause de respect de la loi sur le cumul doit permettre au remplaçant de siéger à l'Assemblée nationale, sans avoir à organiser d'élection législative partielle. Quand bien même le remplaçant (ici, Sébastien David, pas très à l'aise dans le costume qu'on lui fait porter) refuserait le poste de député, moins d'un an avant les nouvelles élections nationales, il ne peut être programmé de nouveau scrutin. Mais, comme Arnaud Viala a attendu d'avoir été élu président du Conseil départemental pour démissionner de l'Assemblée nationale, son remplaçant est tenu de lui succéder, même brièvement, avant d'éventuellement démissionner à son tour. Or, l'obtention du mandat de député par Sébastien David étant la plus récente, elle prime sur tout autre mandat. Le voilà donc contraint à quitter ses fonctions de maire, de président de communauté de communes (qu'il devrait toutes deux avoir retrouvées prochainement) et de conseiller départemental.

(Précisons que si Arnaud Viala avait pris l'énoooorme risque de démissionner de la députation ne serait-ce que la veille de son élection à la tête de l'exécutif aveyronnais, cette histoire n'aurait pas lieu d'être.)

Cela nous mène au premier tour du scrutin départemental, qui s'est tenu ce dimanche. Les résultats (tels qu'ils ont été communiqués par Centre Presse) ont été un peu surprenants :

Si le binôme emmené par Sébastien David est bien arrivé en tête, il devance deux concurrents de gauche, le second appelant à voter pour le premier. Mathématiquement, le conseiller sortant pourrait être battu dimanche prochain.

Toutefois, cette analyse est à tempérer par le taux de participation, qui fut très faible : seulement 35 % des électeurs inscrits se sont déplacés. Cela explique la considérable chute du vote en faveur de Sébastien David (et de son colistier) : en moins de quatre mois, il est passé de 2334 à 1459 voix, soit une perte de 37 %. L'avenir proche nous dira si la mobilisation des caciques de la droite en faveur du plus bref député de l'histoire aveyronnaise (Sébastien le Bref ?) suffira à lui permettre de conserver l'une de ses prébendes.

P.S.

Signalons que le binôme de gauche qui affrontera au second tour celui conduit par Sébastien David est composé du fils de l'ancien maire de Saint-Affrique et de l'un des anciens adjoints de celui-ci. C'est règlement de comptes à OK Corral !

23:16 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, politique, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 03 octobre 2021

Rendez l'argent !

Ce matin, je me suis réveillé avec une radio publique, qui a "bousculé " sa programmation pour traiter l'événement du jour : le décès de Bernard Tapie. Déjà, que l'on accorde une grande place à ce petit personnage ne me plaisait pas. Mais, quand j'ai commencé à entendre ce qui se disait de lui, puis à lire ce qui était écrit à son propos, mon sang n'a fait qu'un tour. Comment peut-on rendre hommage à un individu aussi malhonnête ? Par bêtise ? Par calcul politique ? Par méconnaissance ?

Il est peut-être nécessaire de rafraîchir la mémoire de nos concitoyens oublieux. Il y a dix ans, j'avais consacré un billet à un excellent ouvrage, signé Laurent Mauduit (aujourd'hui à Mediapart) :

À celles et ceux qui n'auraient pas la possibilité ou l'envie de se taper un livre entier sur l'un des plus gros magouilleurs de la République, je conseille la vision d'un documentaire datant de 2015, à l'écriture duquel a participé Laurent Mauduit. Il actualise les informations présentes dans le livre (qui date de 2008), sans aller jusqu'à l'époque actuelle. Voilà de quoi faire de tout un chacun un(e) citoyen(ne) correctement informé(e).

Franchement, je trouve le déluge de louanges à gerber !

P.S.

J'ai regardé le documentaire ce dimanche, en début d'après-midi. Il n'avait pas (encore) été vu par beaucoup de monde :

Comparez avec le moment où vous y accédez !

16:48 Publié dans Economie, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, économie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, presse, journalisme, société

Rendez l'argent !

Ce matin, je me suis réveillé avec une radio publique, qui a "bousculé " sa programmation pour traiter l'événement du jour : le décès de Bernard Tapie. Déjà, que l'on accorde une grande place à ce petit personnage ne me plaisait pas. Mais, quand j'ai commencé à entendre ce qui se disait de lui, puis à lire ce qui était écrit à son propos, mon sang n'a fait qu'un tour. Comment peut-on rendre hommage à un individu aussi malhonnête ? Par bêtise ? Par calcul politique ? Par méconnaissance ?

Il est peut-être nécessaire de rafraîchir la mémoire de nos concitoyens oublieux. Il y a dix ans, j'avais consacré un billet à un excellent ouvrage, signé Laurent Mauduit (aujourd'hui à Mediapart) :

À celles et ceux qui n'auraient pas la possibilité ou l'envie de se taper un livre entier sur l'un des plus gros magouilleurs de la République, je conseille la vision d'un documentaire datant de 2015, à l'écriture duquel a participé Laurent Mauduit. Il actualise les informations présentes dans le livre (qui date de 2008), sans aller jusqu'à l'époque actuelle. Voilà de quoi faire de tout un chacun un(e) citoyen(ne) correctement informé(e).

Franchement, je trouve le déluge de louanges à gerber !

P.S.

J'ai regardé le documentaire ce dimanche, en début d'après-midi. Il n'avait pas (encore) été vu par beaucoup de monde :

Comparez avec le moment où vous y accédez !

16:48 Publié dans Economie, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, économie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, presse, journalisme, société

samedi, 02 octobre 2021

Le barrage de Couesques

Hier vendredi, j'ai assisté à la projection d'un documentaire datant de plus de soixante-dix ans. (Un extrait est visible ici, sans le son de l'époque.) Il a été tourné au fur et à mesure que s'est construit un barrage aveyronnais, celui de Couesques, à cheval sur les communes de Saint-Hippolyte et Campouriez, dans le nord-ouest du département.

Ce barrage (et l'usine hydroélectrique qu'il permet de faire fonctionner) fait partie d'un ensemble d'édifices (gérés par EDF) situés sur les cours du Lot et de la Truyère. Envisagée dès le début du XXe siècle, la construction n'a été mise en chantier qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale (d'autres barrages, sur le secteur cantalien, ayant été bâtis dans les années 1930).

Une partie de ces explications a été donnée aux visiteurs à l'occasion d'une visite de l'espace EDF, organisée dans le cadre de la projection. Prévue pour succéder à celle-ci, elle a été proposée en guise d'introduction à la moitié de l'audience, en raison de l'afflux de visiteurs. La petite salle des fêtes de Saint-Hippolyte pouvait accueillir une cinquantaine de personnes (jauge estimée largement suffisante par les organisateurs, qui avaient certes communiqué sur l'événement, mais de manière modeste)... or c'est environ le double qui s'est présenté à l'heure dite. (Cette affluence ne fut pas sans me rappeler la foule qui avait assisté, il y a presque onze ans, à une réunion d'information sur la gestion de ces mêmes barrages. C'était dans le gymnase d'Entraygues-sur-Truyère, commune voisine de Saint-Hippolyte.)

Quelques places se sont toutefois libérées quand les organisatrices ont annoncé qu'elles devaient vérifier les passes sanitaires. Cela n'a évidemment posé aucun problème à l'écrasante majorité du public, très discipliné sur ce plan... alors que, dans la foule, plus nombreuses ont été les personnes à "oublier" d'éteindre leur téléphone portable pendant la projection...

La première partie du film (d'une durée totale de 50 minutes) montre le site avant les travaux. Cela a particulièrement intéressé les spectateurs, pour la plupart originaires du coin (quelques-uns même déjà nés à cette époque). Les scènes de creusement puis de transport des blocs de pierre (parfois de taille impressionnante) ont suscité des réactions dans le public, dans lequel se trouvaient (me semble-t-il) quelques retraités ayant exercé une activité manuelle.

Le chantier a vu la mise en œuvre de technologies avancées pour l'époque. Les débris rocheux ont été transportés par camions... et téléphérique, une ligne (de cinq kilomètres de longueur) ayant été spécialement aménagée à cet effet. Cela nous a valu quelques beaux plans aériens de la vallée (certes, en noir et blanc). Ils ont été complétés par des cartes qui, pour être sommaires, présentaient quand même fort bien la situation géographique du chantier.

On ne nous a pas laissé non plus ignorer les détails de la fabrication du béton, ni des turbines, de la matière première au produit fini, en passant par l'assemblage, une étape particulièrement délicate, se jouant au centimètre voire au millimètres près. Et tout cela, sans ordinateur !

C'est dire si ce film est aussi un hommage aux travailleurs du chantier. Les ingénieurs étaient français, mais la main-d'oeuvre venait de l'étranger. Espagnols, Portugais, Polonais immigrés ont côtoyé des prisonniers de guerre allemands, comme l'a rappelé l'un des spectateurs, jeune garçon à l'époque. Il disait avoir été marqué par la toilette des Allemands, qui allaient se baigner nus dans la Truyère ! (Notons que l'organisation de la projection était l'occasion de lancer le projet d'un réalisateur, qui ambitionne de créer un spectacle son et lumière sur le sujet, en s'appuyant sur des témoignages d'habitants. Ceux-ci étaient invités à laisser leurs coordonnées à l'issue de la séance.)

L'avant-dernière partie du film était consacrée à la vie des ouvriers. Ils ont été logés dans une cité bâtie sur les hauteurs (en allant vers le bourg central de Saint-Hippolyte, mais un peu à l'extérieur). Un transport en bus avait été mis en place pour faciliter leurs déplacements entre la cité et le chantier. Le dimanche, les passionnés de football étaient emmenés plus bas, à Entraygues, où se déroulaient des matchs, sur un terrain qui n'avait pas grand chose à voir avec ceux que l'on inaugure de nos jours. (Un autre spectateur, cordonnier à la retraite, a évoqué les chaussures des joueurs, sur lesquelles il a jadis exercé son art.) Cette séquence a elle aussi suscité les réactions du public, où se trouvaient nombre d'anciens pratiquants de la "balle au pied"... ainsi que quelques pratiquantes, d'après ce que j'ai pu capter (involontairement) d'une conversion entre deux mamies, qui se rappelaient le bon temps des parties de foot auxquelles elles avaient participé !

Ces ouvriers méritaient bien quelques divertissements, tant leur travail était éprouvant... et dangereux. Plusieurs scènes montrent des hommes suspendus à une corde, en train de vérifier le détail de la paroi du barrage, ou le coffrage métallique, voire en train de peindre. Les spectateurs chercheront en vain toute trace de harnachement sécuritaire !

Une autre figure a ému l'assistance, celle du curé du village, jeune homme à l'époque, mais que visiblement plusieurs spectateurs ont connu par la suite.

Le documentaire s'est achevé par la mise en route du barrage et de l'usine, avec les procédures de sécurité (qui consistaient à tester les installations). Il s'agissait donc bien d'un film de propagande, en l'honneur d'une France valeureuse, imaginative, travailleuse, tentant de se débarrasser des dernières séquelles de la guerre et de retrouver un peu de son lustre d'antan.

16:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias

Le barrage de Couesques

Hier vendredi, j'ai assisté à la projection d'un documentaire datant de plus de soixante-dix ans. (Un extrait est visible ici, sans le son de l'époque.) Il a été tourné au fur et à mesure que s'est construit un barrage aveyronnais, celui de Couesques, à cheval sur les communes de Saint-Hippolyte et Campouriez, dans le nord-ouest du département.

Ce barrage (et l'usine hydroélectrique qu'il permet de faire fonctionner) fait partie d'un ensemble d'édifices (gérés par EDF) situés sur les cours du Lot et de la Truyère. Envisagée dès le début du XXe siècle, la construction n'a été mise en chantier qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale (d'autres barrages, sur le secteur cantalien, ayant été bâtis dans les années 1930).

Une partie de ces explications a été donnée aux visiteurs à l'occasion d'une visite de l'espace EDF, organisée dans le cadre de la projection. Prévue pour succéder à celle-ci, elle a été proposée en guise d'introduction à la moitié de l'audience, en raison de l'afflux de visiteurs. La petite salle des fêtes de Saint-Hippolyte pouvait accueillir une cinquantaine de personnes (jauge estimée largement suffisante par les organisateurs, qui avaient certes communiqué sur l'événement, mais de manière modeste)... or c'est environ le double qui s'est présenté à l'heure dite. (Cette affluence ne fut pas sans me rappeler la foule qui avait assisté, il y a presque onze ans, à une réunion d'information sur la gestion de ces mêmes barrages. C'était dans le gymnase d'Entraygues-sur-Truyère, commune voisine de Saint-Hippolyte.)

Quelques places se sont toutefois libérées quand les organisatrices ont annoncé qu'elles devaient vérifier les passes sanitaires. Cela n'a évidemment posé aucun problème à l'écrasante majorité du public, très discipliné sur ce plan... alors que, dans la foule, plus nombreuses ont été les personnes à "oublier" d'éteindre leur téléphone portable pendant la projection...

La première partie du film (d'une durée totale de 50 minutes) montre le site avant les travaux. Cela a particulièrement intéressé les spectateurs, pour la plupart originaires du coin (quelques-uns même déjà nés à cette époque). Les scènes de creusement puis de transport des blocs de pierre (parfois de taille impressionnante) ont suscité des réactions dans le public, dans lequel se trouvaient (me semble-t-il) quelques retraités ayant exercé une activité manuelle.

Le chantier a vu la mise en œuvre de technologies avancées pour l'époque. Les débris rocheux ont été transportés par camions... et téléphérique, une ligne (de cinq kilomètres de longueur) ayant été spécialement aménagée à cet effet. Cela nous a valu quelques beaux plans aériens de la vallée (certes, en noir et blanc). Ils ont été complétés par des cartes qui, pour être sommaires, présentaient quand même fort bien la situation géographique du chantier.

On ne nous a pas laissé non plus ignorer les détails de la fabrication du béton, ni des turbines, de la matière première au produit fini, en passant par l'assemblage, une étape particulièrement délicate, se jouant au centimètre voire au millimètres près. Et tout cela, sans ordinateur !

C'est dire si ce film est aussi un hommage aux travailleurs du chantier. Les ingénieurs étaient français, mais la main-d'oeuvre venait de l'étranger. Espagnols, Portugais, Polonais immigrés ont côtoyé des prisonniers de guerre allemands, comme l'a rappelé l'un des spectateurs, jeune garçon à l'époque. Il disait avoir été marqué par la toilette des Allemands, qui allaient se baigner nus dans la Truyère ! (Notons que l'organisation de la projection était l'occasion de lancer le projet d'un réalisateur, qui ambitionne de créer un spectacle son et lumière sur le sujet, en s'appuyant sur des témoignages d'habitants. Ceux-ci étaient invités à laisser leurs coordonnées à l'issue de la séance.)

L'avant-dernière partie du film était consacrée à la vie des ouvriers. Ils ont été logés dans une cité bâtie sur les hauteurs (en allant vers le bourg central de Saint-Hippolyte, mais un peu à l'extérieur). Un transport en bus avait été mis en place pour faciliter leurs déplacements entre la cité et le chantier. Le dimanche, les passionnés de football étaient emmenés plus bas, à Entraygues, où se déroulaient des matchs, sur un terrain qui n'avait pas grand chose à voir avec ceux que l'on inaugure de nos jours. (Un autre spectateur, cordonnier à la retraite, a évoqué les chaussures des joueurs, sur lesquelles il a jadis exercé son art.) Cette séquence a elle aussi suscité les réactions du public, où se trouvaient nombre d'anciens pratiquants de la "balle au pied"... ainsi que quelques pratiquantes, d'après ce que j'ai pu capter (involontairement) d'une conversion entre deux mamies, qui se rappelaient le bon temps des parties de foot auxquelles elles avaient participé !

Ces ouvriers méritaient bien quelques divertissements, tant leur travail était éprouvant... et dangereux. Plusieurs scènes montrent des hommes suspendus à une corde, en train de vérifier le détail de la paroi du barrage, ou le coffrage métallique, voire en train de peindre. Les spectateurs chercheront en vain toute trace de harnachement sécuritaire !

Une autre figure a ému l'assistance, celle du curé du village, jeune homme à l'époque, mais que visiblement plusieurs spectateurs ont connu par la suite.

Le documentaire s'est achevé par la mise en route du barrage et de l'usine, avec les procédures de sécurité (qui consistaient à tester les installations). Il s'agissait donc bien d'un film de propagande, en l'honneur d'une France valeureuse, imaginative, travailleuse, tentant de se débarrasser des dernières séquelles de la guerre et de retrouver un peu de son lustre d'antan.

16:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias

samedi, 18 septembre 2021

One Lane Bridge

La chaîne franco-allemande vient d'achever la diffusion de la première saison de la mini-série One Lane Bridge ("Le Pont à voie unique"), dont les six épisodes sont disponibles en ligne jusqu'à la mi-novembre.

Nous sommes en Nouvelle-Zélande, en zone rurale. Ariki Davis, jeune inspecteur de police, débarque à Queenstown. Il est Maori (ses ancêtres viennent des îles Cook), mais, jusqu'à présent, a toujours vécu à Auckland. Il a accepté cette mutation pour pouvoir travailler sous les ordres d'une "pointure", Stephen Tremaire, qui dirige le commissariat local. Faute de logement disponible dans la commune, il va d'ailleurs être hébergé chez son supérieur hiérarchique, dont l'épouse ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant.

Peu de temps après son arrivée, un cadavre est découvert sous le fameux pont, qui en a déjà vu beaucoup d'autres. Mais, cette fois-ci, c'est plus personnel, puisque le mort était un ami de Tremaire... et qu'il était aussi lié à son épouse.

L'enquête va conduire le jeune Davis à découvrir les secrets des habitants de cette petite ville provinciale, au risque de se fâcher avec son supérieur... et même de ruiner sa carrière.

Au centre des regards se trouve une famille de paysans, dont l'exploitation est sur le point de fêter ses cent ans. Le grand-père (veuf) est atteint de démence sénile, tandis que ses enfants se déchirent pour savoir quoi faire de la ferme (qui n'est plus rentable). À l'arrière-plan évoluent des investisseurs chinois et un couple de nouveaux riches néo-zélandais, pas toujours bien perçus par les locaux.

Une once de fantastique est introduite par des visions, celles d'Ariki qui, quand il s'approche du pont, "perçoit" des choses, du passé comme de l'avenir. Au fil des épisodes, on comprend que ce pont, en plus d'avoir mauvaise réputation, est peut-être une fenêtre sensorielle sur l'espace-temps.

J'ai tenté cela un soir, pour voir (en version originale sous-titrée, c'est mieux)... et je n'ai pas décroché avant d'avoir avalé les six épisodes (comme pour Bron), ce qui a quelque peu écourté ma nuit. Je n'ai pas tout aimé dans la série (en particulier le personnage d'une mère alcoolique -très bien interprété- irritante au possible), mais le suspens est intense, prenant. C'est de plus bien joué, avec de très beaux plans de la campagne néo-zélandaise. Cela m'a un peu rappelé Mystery Road et Top of the Lake (une série de Jane Campion, avec Elisabeth Moss). C'est dire.

20:47 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

One Lane Bridge

La chaîne franco-allemande vient d'achever la diffusion de la première saison de la mini-série One Lane Bridge ("Le Pont à voie unique"), dont les six épisodes sont disponibles en ligne jusqu'à la mi-novembre.

Nous sommes en Nouvelle-Zélande, en zone rurale. Ariki Davis, jeune inspecteur de police, débarque à Queenstown. Il est Maori (ses ancêtres viennent des îles Cook), mais, jusqu'à présent, a toujours vécu à Auckland. Il a accepté cette mutation pour pouvoir travailler sous les ordres d'une "pointure", Stephen Tremaire, qui dirige le commissariat local. Faute de logement disponible dans la commune, il va d'ailleurs être hébergé chez son supérieur hiérarchique, dont l'épouse ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant.

Peu de temps après son arrivée, un cadavre est découvert sous le fameux pont, qui en a déjà vu beaucoup d'autres. Mais, cette fois-ci, c'est plus personnel, puisque le mort était un ami de Tremaire... et qu'il était aussi lié à son épouse.

L'enquête va conduire le jeune Davis à découvrir les secrets des habitants de cette petite ville provinciale, au risque de se fâcher avec son supérieur... et même de ruiner sa carrière.

Au centre des regards se trouve une famille de paysans, dont l'exploitation est sur le point de fêter ses cent ans. Le grand-père (veuf) est atteint de démence sénile, tandis que ses enfants se déchirent pour savoir quoi faire de la ferme (qui n'est plus rentable). À l'arrière-plan évoluent des investisseurs chinois et un couple de nouveaux riches néo-zélandais, pas toujours bien perçus par les locaux.

Une once de fantastique est introduite par des visions, celles d'Ariki qui, quand il s'approche du pont, "perçoit" des choses, du passé comme de l'avenir. Au fil des épisodes, on comprend que ce pont, en plus d'avoir mauvaise réputation, est peut-être une fenêtre sensorielle sur l'espace-temps.

J'ai tenté cela un soir, pour voir (en version originale sous-titrée, c'est mieux)... et je n'ai pas décroché avant d'avoir avalé les six épisodes (comme pour Bron), ce qui a quelque peu écourté ma nuit. Je n'ai pas tout aimé dans la série (en particulier le personnage d'une mère alcoolique -très bien interprété- irritante au possible), mais le suspens est intense, prenant. C'est de plus bien joué, avec de très beaux plans de la campagne néo-zélandaise. Cela m'a un peu rappelé Mystery Road et Top of the Lake (une série de Jane Campion, avec Elisabeth Moss). C'est dire.

20:47 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 17 septembre 2021

Les branleurs de Villefranche

C'est ce que m'a inspiré la lecture d'un article de l'hebdomadaire Le Villefranchois, paru jeudi 16 septembre 2021. Ce "papier" évoque une brusque poussée du nombre d'arrêts maladie parmi le personnel de l'hôpital local, situé dans l'Ouest Aveyron, à Villefranche-de-Rouergue. Cette "épidémie" coïncide avec l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les personnes travaillant dans les établissements de santé.

L'article estime qu'entre 10 % et 20 % du personnel est concerné (donc une minorité), l'incertitude tenant au fait que certains arrêts maladie peuvent être justifiés. Mais, comme nombre d'entre eux ont été signés par le même médecin urgentiste de l'hôpital... lui aussi en arrêt maladie (et opposé à l'obligation vaccinale), cela suscite de légitimes soupçons.

C'est dommage pour l'image de l'hôpital de Villefranche, un établissement modeste, utile à l'équilibre du territoire et dont la qualité du travail a déjà été remarquée au niveau du soin de la thyroïde, de la spécialité cataracte et de la lutte contre les infections nosocomiales.

Les pseudo-rebelles de l'établissement se voient pourvus d'un arrêt maladie de... deux mois ! C'est-y pas beau ? Huit semaines de congés supplémentaires, payés par les contribuables (assujettis sociaux, pour être plus précis), quasiment au même salaire. (J'ai calculé que le cumul des indemnités journalières pouvait permettre à une personne payée 2000 euros par mois de gagner presque autant.)

J'ajoute que certains de ces pseudo-rebelles ont envoyé un courrier menaçant à la direction de l'hôpital. Pour moi, le plus consternant dans cette histoire est le manque d'éthique de cette minorité du personnel soignant. Ne pas nuire devrait être un de leurs mots d'ordre... surtout quand on sait comment des milliers de personnes ont été contaminées par le covid. Ainsi, dans certains EHPAD, des patients seuls dans leur chambre, ne recevant aucune visite, ont quand même chopé la maladie... transmise par qui, d'après vous ? Les extraterrestres ? La 4G ? Ce serait (presque) drôle si ce n'était pas tragique.

Ne parlons pas du surcroît de travail que l'absence de ces pseudo-rebelles va faire peser sur les épaules de leurs collègues soucieux (eux) du bien commun. La qualité des soins dispensés dans cet hôpital risque de se dégrader.

Si les informations publiées par l'hebdomadaire aveyronnais sont confirmées, j'espère que de lourdes sanctions vont être prises contre les membres du personnel qui trahissent leur mission.

17:47 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, actualite, actualites, actualités, actu, covid, coronavirus, épidémie, vaccin

Les branleurs de Villefranche

C'est ce que m'a inspiré la lecture d'un article de l'hebdomadaire Le Villefranchois, paru jeudi 16 septembre 2021. Ce "papier" évoque une brusque poussée du nombre d'arrêts maladie parmi le personnel de l'hôpital local, situé dans l'Ouest Aveyron, à Villefranche-de-Rouergue. Cette "épidémie" coïncide avec l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les personnes travaillant dans les établissements de santé.

L'article estime qu'entre 10 % et 20 % du personnel est concerné (donc une minorité), l'incertitude tenant au fait que certains arrêts maladie peuvent être justifiés. Mais, comme nombre d'entre eux ont été signés par le même médecin urgentiste de l'hôpital... lui aussi en arrêt maladie (et opposé à l'obligation vaccinale), cela suscite de légitimes soupçons.

C'est dommage pour l'image de l'hôpital de Villefranche, un établissement modeste, utile à l'équilibre du territoire et dont la qualité du travail a déjà été remarquée au niveau du soin de la thyroïde, de la spécialité cataracte et de la lutte contre les infections nosocomiales.

Les pseudo-rebelles de l'établissement se voient pourvus d'un arrêt maladie de... deux mois ! C'est-y pas beau ? Huit semaines de congés supplémentaires, payés par les contribuables (assujettis sociaux, pour être plus précis), quasiment au même salaire. (J'ai calculé que le cumul des indemnités journalières pouvait permettre à une personne payée 2000 euros par mois de gagner presque autant.)

J'ajoute que certains de ces pseudo-rebelles ont envoyé un courrier menaçant à la direction de l'hôpital. Pour moi, le plus consternant dans cette histoire est le manque d'éthique de cette minorité du personnel soignant. Ne pas nuire devrait être un de leurs mots d'ordre... surtout quand on sait comment des milliers de personnes ont été contaminées par le covid. Ainsi, dans certains EHPAD, des patients seuls dans leur chambre, ne recevant aucune visite, ont quand même chopé la maladie... transmise par qui, d'après vous ? Les extraterrestres ? La 4G ? Ce serait (presque) drôle si ce n'était pas tragique.

Ne parlons pas du surcroît de travail que l'absence de ces pseudo-rebelles va faire peser sur les épaules de leurs collègues soucieux (eux) du bien commun. La qualité des soins dispensés dans cet hôpital risque de se dégrader.

Si les informations publiées par l'hebdomadaire aveyronnais sont confirmées, j'espère que de lourdes sanctions vont être prises contre les membres du personnel qui trahissent leur mission.

17:47 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, actualite, actualites, actualités, actu, covid, coronavirus, épidémie, vaccin

dimanche, 29 août 2021

Amaryllis Fox

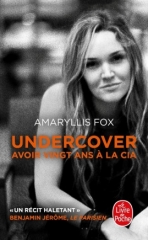

Cet ancienne agent de la CIA est le sujet du dernier numéro de l'émission radiophonique "Espions, une histoire vraie", diffusée cet été le samedi sur France Inter. L'auteure et présentatrice, Stéphanie Duncan, est une "ancienne" de la radio publique et des émissions historiques. Elle a participé à "2000 ans d'histoire" (sous la direction de Patrice Gélinet), avant de créer ses propres programmes, "Les femmes, tout une histoire", puis "Autant en emporte l'histoire".

Pour raconter la vie de l'ex-espionne états-unienne, elle s'est beaucoup inspirée de son autobiographie Undercover, avoir vingt ans à la CIA (publiée sans l'imprimatur de l'Agence).

L'émission de France Inter résume bien le bouquin, en y ajoutant un habillage sonore et des extraits d'archives radiophoniques ou télévisuelles.

Je recommande néanmoins aussi de lire le livre, d'environ trois cents pages. Cela se dévore comme un roman d'espionnage, même si de nombreux passages sont consacrés à la vie personnelle d'Amaryllis Fox (peu abordée dans l'émission radiophonique). Dans le livre, on découvre qui étaient ses parents (la mère étant d'origine britannique)... et l'une de ses grands-mères, assez atypique. On suit aussi davantage la formation de celle qui ne fut, au départ, qu'une sorte d'employée de bureau, avant que ses talents (qu'elle ne cherche pas du tout à dissimuler) n'incitent ses supérieurs à l'envoyer sur le terrain.

Les missions de l'espionne l'envoient en Tunisie, en Irak, au Pakistan, en Chine, en Indonésie... et même en France (pays dont elle parle la langue). Une rencontre secrète s'est déroulée à Lyon. Notre pays et sa culture sont d'ailleurs présents à plusieurs reprises dans le parcours de l'agent. Lors de sa formation, à Langley, elle semble avoir été en contact avec un collègue d'origine française (spécialiste du déguisement). Plus tard, en Chine (à Shanghai), elle et son compagnon se font servir des crêpes par un Français ! Enfin, je laisse à chacun le plaisir de découvrir quel usage l'apprentie espionne, alors simple étudiante, fait de stylos Bic en Birmanie...

Le lectorat français sera peut-être surpris de la franchise avec laquelle l'auteure relate sa vie privée, analysée de manière quasi clinique... une vie qui n'était en réalité plus vraiment privée, à partir du moment où elle est entrée dans l'Agence. Avec l'un de ses partenaires, elle s'est quasiment comportée comme ces couples d'espions russes infiltrés aux États-Unis.

C'est bien écrit, passionnant à lire, sauf peut-être à la fin, quand elle évoque sa reconversion et son amour de l'humanité. L'ancienne agent aux nerfs d'acier est devenue une militante pour la paix, bien sous tout rapport, puisqu'elle a épousé l'un des rejetons de la famille Kennedy. Bientôt une carrière politique ?

15:32 Publié dans Histoire, Politique étrangère, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, états-unis;politique internationale, amérique, médias, etats-unis, usa

Amaryllis Fox

Cet ancienne agent de la CIA est le sujet du dernier numéro de l'émission radiophonique "Espions, une histoire vraie", diffusée cet été le samedi sur France Inter. L'auteure et présentatrice, Stéphanie Duncan, est une "ancienne" de la radio publique et des émissions historiques. Elle a participé à "2000 ans d'histoire" (sous la direction de Patrice Gélinet), avant de créer ses propres programmes, "Les femmes, tout une histoire", puis "Autant en emporte l'histoire".

Pour raconter la vie de l'ex-espionne états-unienne, elle s'est beaucoup inspirée de son autobiographie Undercover, avoir vingt ans à la CIA (publiée sans l'imprimatur de l'Agence).

L'émission de France Inter résume bien le bouquin, en y ajoutant un habillage sonore et des extraits d'archives radiophoniques ou télévisuelles.

Je recommande néanmoins aussi de lire le livre, d'environ trois cents pages. Cela se dévore comme un roman d'espionnage, même si de nombreux passages sont consacrés à la vie personnelle d'Amaryllis Fox (peu abordée dans l'émission radiophonique). Dans le livre, on découvre qui étaient ses parents (la mère étant d'origine britannique)... et l'une de ses grands-mères, assez atypique. On suit aussi davantage la formation de celle qui ne fut, au départ, qu'une sorte d'employée de bureau, avant que ses talents (qu'elle ne cherche pas du tout à dissimuler) n'incitent ses supérieurs à l'envoyer sur le terrain.

Les missions de l'espionne l'envoient en Tunisie, en Irak, au Pakistan, en Chine, en Indonésie... et même en France (pays dont elle parle la langue). Une rencontre secrète s'est déroulée à Lyon. Notre pays et sa culture sont d'ailleurs présents à plusieurs reprises dans le parcours de l'agent. Lors de sa formation, à Langley, elle semble avoir été en contact avec un collègue d'origine française (spécialiste du déguisement). Plus tard, en Chine (à Shanghai), elle et son compagnon se font servir des crêpes par un Français ! Enfin, je laisse à chacun le plaisir de découvrir quel usage l'apprentie espionne, alors simple étudiante, fait de stylos Bic en Birmanie...

Le lectorat français sera peut-être surpris de la franchise avec laquelle l'auteure relate sa vie privée, analysée de manière quasi clinique... une vie qui n'était en réalité plus vraiment privée, à partir du moment où elle est entrée dans l'Agence. Avec l'un de ses partenaires, elle s'est quasiment comportée comme ces couples d'espions russes infiltrés aux États-Unis.

C'est bien écrit, passionnant à lire, sauf peut-être à la fin, quand elle évoque sa reconversion et son amour de l'humanité. L'ancienne agent aux nerfs d'acier est devenue une militante pour la paix, bien sous tout rapport, puisqu'elle a épousé l'un des rejetons de la famille Kennedy. Bientôt une carrière politique ?

15:32 Publié dans Histoire, Politique étrangère, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, états-unis;politique internationale, amérique, médias, etats-unis, usa

samedi, 28 août 2021

Meurtres en Berry

Ce samedi soir, France 3 diffuse un épisode inédit de sa collection Meurtres à... qui se déroule dans le Berry. Comme il est déjà accessible en ligne, j'ai pu le visionner. Même s'ils ne sont pas toujours bien joués (il y a peu de prises pour chaque scène), j'aime ces polars du terroir, qui font découvrir une région française et s'appuient souvent sur une légende locale. C'est encore le cas ici, même si la référence culturelle majeure est un roman de George Sand (La Mare au diable).

J'ai tenté le coup en raison de la présence au générique d'Aurélien Wiik, un acteur que j'apprécie et que j'ai déjà vu dans d'autres "policiers du samedi soir".

Comme d'habitude, le scénario croise l'intrigue criminelle avec les difficultés de la vie personnelle des enquêteurs, en saupoudrant le tout d'un début de romance. Le cahier des charges est respecté. Je signale toutefois que, pour goûter toute la saveur de l'intrigue, il faut accepter l'introduction d'un peu de "fantastique", puisqu'il est question de magnétiseurs-guérisseurs...

A. Wiik incarne un capitaine de police basé à Bourges qui, pour les besoins d'une enquête, retourne dans son village d'origine, avec lequel il a coupé les ponts, en raison d'un passé douloureux. Bien évidemment, ce passé va refaire surface au cours de ses investigations. Même si certaines scènes auraient mérité d'être rejouées, j'ai globalement apprécié cette fiction, les personnages secondaires étant bien campés.

Les téléspectateurs aveyronnais seront particulièrement attentifs à l'arme du premier crime (présentée ci-dessous dans la salle d'autopsie) :

C'est fou comme le couteau Laguiole se marie bien avec les séries policières. Rappelez-vous, j'avais déjà signalé sa présence dans Les Experts (Las Vegas), Profilage, Elementary et Cherif (dont l'un des acteurs figure au générique : François Bureloup, dans le rôle du médecin légiste). Tout récemment, j'ai même pu en voir un exemplaire dans le film Profession du père, dans la main du personnage incarné par Benoît Poelvoorde.

P.S.

À lire, dans Le Monde, un article mettant en valeur, parmi les produits "made in France", le célèbre couteau aveyronnais.

16:50 Publié dans Aveyron, mon amour, Vie quotidienne, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Meurtres en Berry

Ce samedi soir, France 3 diffuse un épisode inédit de sa collection Meurtres à... qui se déroule dans le Berry. Comme il est déjà accessible en ligne, j'ai pu le visionner. Même s'ils ne sont pas toujours bien joués (il y a peu de prises pour chaque scène), j'aime ces polars du terroir, qui font découvrir une région française et s'appuient souvent sur une légende locale. C'est encore le cas ici, même si la référence culturelle majeure est un roman de George Sand (La Mare au diable).

J'ai tenté le coup en raison de la présence au générique d'Aurélien Wiik, un acteur que j'apprécie et que j'ai déjà vu dans d'autres "policiers du samedi soir".

Comme d'habitude, le scénario croise l'intrigue criminelle avec les difficultés de la vie personnelle des enquêteurs, en saupoudrant le tout d'un début de romance. Le cahier des charges est respecté. Je signale toutefois que, pour goûter toute la saveur de l'intrigue, il faut accepter l'introduction d'un peu de "fantastique", puisqu'il est question de magnétiseurs-guérisseurs...

A. Wiik incarne un capitaine de police basé à Bourges qui, pour les besoins d'une enquête, retourne dans son village d'origine, avec lequel il a coupé les ponts, en raison d'un passé douloureux. Bien évidemment, ce passé va refaire surface au cours de ses investigations. Même si certaines scènes auraient mérité d'être rejouées, j'ai globalement apprécié cette fiction, les personnages secondaires étant bien campés.

Les téléspectateurs aveyronnais seront particulièrement attentifs à l'arme du premier crime (présentée ci-dessous dans la salle d'autopsie) :

C'est fou comme le couteau Laguiole se marie bien avec les séries policières. Rappelez-vous, j'avais déjà signalé sa présence dans Les Experts (Las Vegas), Profilage, Elementary et Cherif (dont l'un des acteurs figure au générique : François Bureloup, dans le rôle du médecin légiste). Tout récemment, j'ai même pu en voir un exemplaire dans le film Profession du père, dans la main du personnage incarné par Benoît Poelvoorde.

P.S.

À lire, dans Le Monde, un article mettant en valeur, parmi les produits "made in France", le célèbre couteau aveyronnais.

16:50 Publié dans Aveyron, mon amour, Vie quotidienne, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

jeudi, 26 août 2021

Good Doctor, saison 4

L'an dernier, j'avais été plutôt déçu par la troisième saison de la série Good Doctor, en dépit d'un final réussi. J'ai retenté le coup avec l'épisode double qui inaugure la quatrième saison, en pleine pandémie.

Les scénaristes ont tiré parti du contexte sanitaire des États-Unis pour redonner goût à un programme qui commençait à ronronner. C'était aussi un choix esthétique, que n'ont pas fait la majorité des producteurs de fictions, outre-Atlantique comme en Europe : quand les tournages ont repris, entre deux confinements, la plupart du temps, on a fait comme si l'action ne se déroulait pas en temps de covid-19. Une des rares exceptions est la série Most Wanted Criminals (dérivée de FBI), dont la diffusion a été interrompue par TF1. On a quand même pu voir, dès le premier épisode de la saison 2, les protagonistes masqués :

Mais revenons à la saison 4 de Good Doctor. En raison du contexte, dans le premier épisode, la vie personnelle du médecin autiste passe un peu au second plan... et c'est tant mieux. Les scénaristes ont choisi d'illustrer, à travers une multitude de personnages, les difficultés de la vie quotidienne en période pandémique. Ainsi, de nombreuses familles sont divisées, d'autres cohabitent pour le meilleur et pour le pire ; quelques-uns se retrouvent isolés. Et une minorité voit mourir l'un de ses proches.

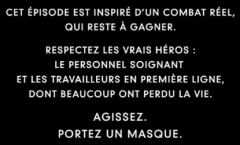

Durant le deuxième épisode, diffusé mercredi soir, l'aspect dramatique s'intensifie. De plus en plus de personnes décèdent de la maladie, à l'hôpital. Le personnel médical fait de son mieux (la série lui rend un bel hommage), mais on comprend que c'est dur, aussi bien physiquement que psychologiquement. Au début de chaque histoire, on remarquera l'insertion d'un panneau qui vaut tous les discours :

J'ai particulièrement aimé deux intrigues annexes : la recherche effectuée par Claire (qui est encore sous le coup du décès du docteur Melendez, dont elle était secrètement amoureuse) et l'attention particulière portée par le docteur Park à une femme enceinte (touchée par le covid), qui n'a personne pour la soutenir.

Je rassure tout le monde : après une période de drames, la situation s'améliore. Certains des malades que l'on a suivis pendant ces deux épisodes vont s'en sortir.

00:54 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actualité, actualite, actu, actualités, actualites, covid, covid-19, coronavirus, corona, médias, cinéma, cinema, film, films

Good Doctor, saison 4

L'an dernier, j'avais été plutôt déçu par la troisième saison de la série Good Doctor, en dépit d'un final réussi. J'ai retenté le coup avec l'épisode double qui inaugure la quatrième saison, en pleine pandémie.

Les scénaristes ont tiré parti du contexte sanitaire des États-Unis pour redonner goût à un programme qui commençait à ronronner. C'était aussi un choix esthétique, que n'ont pas fait la majorité des producteurs de fictions, outre-Atlantique comme en Europe : quand les tournages ont repris, entre deux confinements, la plupart du temps, on a fait comme si l'action ne se déroulait pas en temps de covid-19. Une des rares exceptions est la série Most Wanted Criminals (dérivée de FBI), dont la diffusion a été interrompue par TF1. On a quand même pu voir, dès le premier épisode de la saison 2, les protagonistes masqués :

Mais revenons à la saison 4 de Good Doctor. En raison du contexte, dans le premier épisode, la vie personnelle du médecin autiste passe un peu au second plan... et c'est tant mieux. Les scénaristes ont choisi d'illustrer, à travers une multitude de personnages, les difficultés de la vie quotidienne en période pandémique. Ainsi, de nombreuses familles sont divisées, d'autres cohabitent pour le meilleur et pour le pire ; quelques-uns se retrouvent isolés. Et une minorité voit mourir l'un de ses proches.

Durant le deuxième épisode, diffusé mercredi soir, l'aspect dramatique s'intensifie. De plus en plus de personnes décèdent de la maladie, à l'hôpital. Le personnel médical fait de son mieux (la série lui rend un bel hommage), mais on comprend que c'est dur, aussi bien physiquement que psychologiquement. Au début de chaque histoire, on remarquera l'insertion d'un panneau qui vaut tous les discours :

J'ai particulièrement aimé deux intrigues annexes : la recherche effectuée par Claire (qui est encore sous le coup du décès du docteur Melendez, dont elle était secrètement amoureuse) et l'attention particulière portée par le docteur Park à une femme enceinte (touchée par le covid), qui n'a personne pour la soutenir.

Je rassure tout le monde : après une période de drames, la situation s'améliore. Certains des malades que l'on a suivis pendant ces deux épisodes vont s'en sortir.

00:54 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actualité, actualite, actu, actualités, actualites, covid, covid-19, coronavirus, corona, médias, cinéma, cinema, film, films

samedi, 19 juin 2021

La gare de Rocamadour

Son existence (ou sa non-existence) a fait l'objet d'une altercation lundi dernier, au cours du débat qui a réuni huit des neuf têtes de liste se présentant aux élections régionales en Midi-Languedoc. Plus précisément, le sujet a opposé Vincent Terrail-Novès, qui mène une liste d'obédience macroniste, à Aurélien Pradier, tête de liste LR.

Acte I - A la quarante-huitième minute de la première partie du débat, V. Terrail-Novès fait pertinemment remarquer qu'il n'est pas très efficace de mettre de l'argent dans les TER (notamment pour développer le tourisme) si la gare à laquelle descendent les visiteurs est éloignée du site qu'ils viennent visiter (ou mal reliée à celui-ci). Il prend pour exemple celle de Rocamadour-Padirac.

Acte II - Au début de la seconde partie du débat (à partir de la quatrième minute), Aurélien Pradier s'en prend vivement à V. Terrail-Novès, affirmant qu'il n'y a pas de gare à Rocamadour... sous-entendant par là que son adversaire ne connaît pas le territoire qu'il aspire à gérer. (Au passage, je trouve que le député du Lot a raison de rappeler que les déplacements intrarégionaux se font très majoritairement par la route.)

Vincent Terrail-Novès lui a vertement répondu, ce qui a enclenché une mini-polémique, sous la forme d'un véritable échange (calme mais peu amical) entre les deux hommes. Cela changeait de la succession de contributions des différents candidats, les uns après les autres.

Alors, qui a raison ? Les deux, mon général !

Sur la carte ci-dessus, on remarque la présence d'une gare (encadrée en bleu). Celle-ci se trouve bien sur le territoire de la commune de Rocamadour. Celle-ci est assez vaste, s'étendant sur une cinquantaine de kilomètres carrés (un peu plus qu'Onet-le-Château, mais moins que Salles-la-Source... et deux fois moins que Paris, en gros).

Pour atteindre le village de Rocamadour, on peut emprunter un petit sentier de randonnée (en pointillés bleus), qui longe des pâturages. Ce sentier aboutit à l'Hospitalet, un des lieux-dits de la commune de Rocamadour, situé en aplomb du village. On y trouve de grands parkings. Il n'y a donc pas de gare dans le village de Rocamadour, mais il y en a bien une sur le territoire de la commune, assez loin de celui-ci. C'est exactement ce qu'affirmait Vincent Terrail-Novès.

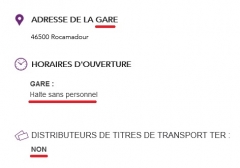

Toutefois, ce n'est pas une véritable gare. Voyons ce qu'en dit la SNCF :

Cette "gare" a le statut de halte ferroviaire. C'est une simple desserte, sans personnel (chef de gare) ni possibilité d'acheter un billet. (À une époque pas si ancienne que cela, on pouvait encore acheter un titre de transport sur une borne automatique.)

Bilan des hostilités ? Aurélien Pradier a raison d'affirmer qu'il n'y a pas de gare de plein exercice (ce qu'il s'est gardé de préciser) à Rocamadour (commune comme village). Vincent Terrail-Novès a raison d'affirmer qu'il existe bel et bien une "gare" sur le territoire de la commune et que cette "gare" est éloignée, mal reliée au bourg touristique.

Mais, bon, pour qui n'est pas du coin, cette querelle peut paraître picrocholine. Autre chose se cache derrière : Vincent Terrail-Novès et Aurélien Pradier sont issus du même parti, LR (ex-UMP). C'est sous cette étiquette qu'en 2014, le premier a été élu maire de Balma, dans la banlieue toulousaine (avant de se faire réélire comme candidat du camp d'E. Macron en 2020). Aux régionales de 2010, il figurait en deuxième position sur la liste de droite menée par Brigitte Barèges en Haute-Garonne... tandis qu'Aurélien Pradié était le numéro 2 de la liste de même obédience dans le Lot. Rebelote en 2015 : Vincent Terrail-Novès menait la liste soutenant Dominique Reynié en Haute-Garonne, Aurélien Pradié dans le Lot. Les deux jeunes loups du centre-droit sont aujourd'hui des rivaux. La position d'Aurélien Pradié est d'autant plus délicate que, sur sa droite, le RN est mené par un autre ancien UMP (LR) : Jean-Paul Garaud. Dans cette élection régionale, il n'est pas facile d'exister à droite, face à une sortante (Carole Delga) qui semble maîtriser ses dossiers.

12:33 Publié dans Politique, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, occitanie, regionale, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

La gare de Rocamadour

Son existence (ou sa non-existence) a fait l'objet d'une altercation lundi dernier, au cours du débat qui a réuni huit des neuf têtes de liste se présentant aux élections régionales en Midi-Languedoc. Plus précisément, le sujet a opposé Vincent Terrail-Novès, qui mène une liste d'obédience macroniste, à Aurélien Pradier, tête de liste LR.

Acte I - A la quarante-huitième minute de la première partie du débat, V. Terrail-Novès fait pertinemment remarquer qu'il n'est pas très efficace de mettre de l'argent dans les TER (notamment pour développer le tourisme) si la gare à laquelle descendent les visiteurs est éloignée du site qu'ils viennent visiter (ou mal reliée à celui-ci). Il prend pour exemple celle de Rocamadour-Padirac.

Acte II - Au début de la seconde partie du débat (à partir de la quatrième minute), Aurélien Pradier s'en prend vivement à V. Terrail-Novès, affirmant qu'il n'y a pas de gare à Rocamadour... sous-entendant par là que son adversaire ne connaît pas le territoire qu'il aspire à gérer. (Au passage, je trouve que le député du Lot a raison de rappeler que les déplacements intrarégionaux se font très majoritairement par la route.)

Vincent Terrail-Novès lui a vertement répondu, ce qui a enclenché une mini-polémique, sous la forme d'un véritable échange (calme mais peu amical) entre les deux hommes. Cela changeait de la succession de contributions des différents candidats, les uns après les autres.

Alors, qui a raison ? Les deux, mon général !

Sur la carte ci-dessus, on remarque la présence d'une gare (encadrée en bleu). Celle-ci se trouve bien sur le territoire de la commune de Rocamadour. Celle-ci est assez vaste, s'étendant sur une cinquantaine de kilomètres carrés (un peu plus qu'Onet-le-Château, mais moins que Salles-la-Source... et deux fois moins que Paris, en gros).

Pour atteindre le village de Rocamadour, on peut emprunter un petit sentier de randonnée (en pointillés bleus), qui longe des pâturages. Ce sentier aboutit à l'Hospitalet, un des lieux-dits de la commune de Rocamadour, situé en aplomb du village. On y trouve de grands parkings. Il n'y a donc pas de gare dans le village de Rocamadour, mais il y en a bien une sur le territoire de la commune, assez loin de celui-ci. C'est exactement ce qu'affirmait Vincent Terrail-Novès.

Toutefois, ce n'est pas une véritable gare. Voyons ce qu'en dit la SNCF :

Cette "gare" a le statut de halte ferroviaire. C'est une simple desserte, sans personnel (chef de gare) ni possibilité d'acheter un billet. (À une époque pas si ancienne que cela, on pouvait encore acheter un titre de transport sur une borne automatique.)

Bilan des hostilités ? Aurélien Pradier a raison d'affirmer qu'il n'y a pas de gare de plein exercice (ce qu'il s'est gardé de préciser) à Rocamadour (commune comme village). Vincent Terrail-Novès a raison d'affirmer qu'il existe bel et bien une "gare" sur le territoire de la commune et que cette "gare" est éloignée, mal reliée au bourg touristique.

Mais, bon, pour qui n'est pas du coin, cette querelle peut paraître picrocholine. Autre chose se cache derrière : Vincent Terrail-Novès et Aurélien Pradier sont issus du même parti, LR (ex-UMP). C'est sous cette étiquette qu'en 2014, le premier a été élu maire de Balma, dans la banlieue toulousaine (avant de se faire réélire comme candidat du camp d'E. Macron en 2020). Aux régionales de 2010, il figurait en deuxième position sur la liste de droite menée par Brigitte Barèges en Haute-Garonne... tandis qu'Aurélien Pradié était le numéro 2 de la liste de même obédience dans le Lot. Rebelote en 2015 : Vincent Terrail-Novès menait la liste soutenant Dominique Reynié en Haute-Garonne, Aurélien Pradié dans le Lot. Les deux jeunes loups du centre-droit sont aujourd'hui des rivaux. La position d'Aurélien Pradié est d'autant plus délicate que, sur sa droite, le RN est mené par un autre ancien UMP (LR) : Jean-Paul Garaud. Dans cette élection régionale, il n'est pas facile d'exister à droite, face à une sortante (Carole Delga) qui semble maîtriser ses dossiers.

12:33 Publié dans Politique, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, occitanie, regionale, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 29 mai 2021

Meurtres à Toulouse

Quatre mois après Albi, c'est au tour de la capitale du Midi-Languedoc de faire l'objet du polar du samedi soir de France 3, façon dépliant touristique. Sans surprise, l'épisode débute à l'église Saint-Sernin, devant laquelle les héros sont amenés à repasser.

Le duo d'enquêteurs est composé de Cécile Gimet, une capitaine de police tout juste sortie de l'école (situation très improbable dans la réalité) et du commandant Keller. Il est interprété par Lionnel Astier, qu'on ne présente plus. Sa partenaire, Camille Aguilar, commence à se faire connaître. Je l'avais découverte dans la série Zone blanche. Plus récemment on a pu la voir dans HPI (une bonne création de TF1), un épisode de Mongeville et, au cinéma, dans Papi-Sitter.

C'est une habitude dans les épisodes de cette série : au départ, les deux OPJ ne s'entendent pas. Le vieux commandant bougon n'a pas envie d'avoir une "bleue" dans les pattes... surtout si elle se prénomme Cécile. (Je vous laisse découvrir pourquoi.) Quant à la capitaine, elle est entreprenante, avide de bien faire, maline... mais parfois maladroite. Bien évidemment, les deux vont finir par s'apprécier mutuellement.

Plus intéressante est la visite touristique de la "ville rose" (plutôt jaune/marron les soirs de fête étudiante...). Outre la basilique, on nous présente la place du Capitole, sur laquelle est trouvé un autre cadavre :

Ici encore, la vraisemblance n'est pas au rendez-vous. Quiconque s'est déjà rendu là-bas sait qu'il n'y a pas de banc de ce type sur la place. Pour délasser leurs jambes, les passants qui souhaitent éviter de payer une boisson chère dans l'un des cafés du coin ne disposent que de blocs de béton (et de quelques planches en bois fixées contre le bâtiment). D'ailleurs, quand les personnages repassent en ces lieux, plus tard dans l'histoire, on ne peut y voir le fameux banc métallique sur lequel se trouvait le cadavre...

Un autre détournement a été opéré au niveau de la (grande) médiathèque José Cabanis, située dans l'Arche de Marengo, à proximité de la gare de Matabiau :

Ci-dessus, le commissariat (fictif) se trouve à droite de l'image, en face de l'entrée de la médiathèque. La proximité de la gare SNCF s'entend quand on perçoit une annonce officielle, lancée à quelques centaines de mètres de là, du même côté du Canal du Midi.

Celui-ci, comme les berges de la Garonne, apparaît à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs dans une annexe du canal, les Bassins du radoub, qu'un troisième cadavre est trouvé.

L'enquête policière est plaisante. Je suis moins convaincu par les péripéties de la vie personnelle des protagonistes. Tout n'est pas toujours bien joué. Mais, globalement, ça passe.

16:04 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films

Meurtres à Toulouse

Quatre mois après Albi, c'est au tour de la capitale du Midi-Languedoc de faire l'objet du polar du samedi soir de France 3, façon dépliant touristique. Sans surprise, l'épisode débute à l'église Saint-Sernin, devant laquelle les héros sont amenés à repasser.

Le duo d'enquêteurs est composé de Cécile Gimet, une capitaine de police tout juste sortie de l'école (situation très improbable dans la réalité) et du commandant Keller. Il est interprété par Lionnel Astier, qu'on ne présente plus. Sa partenaire, Camille Aguilar, commence à se faire connaître. Je l'avais découverte dans la série Zone blanche. Plus récemment on a pu la voir dans HPI (une bonne création de TF1), un épisode de Mongeville et, au cinéma, dans Papi-Sitter.

C'est une habitude dans les épisodes de cette série : au départ, les deux OPJ ne s'entendent pas. Le vieux commandant bougon n'a pas envie d'avoir une "bleue" dans les pattes... surtout si elle se prénomme Cécile. (Je vous laisse découvrir pourquoi.) Quant à la capitaine, elle est entreprenante, avide de bien faire, maline... mais parfois maladroite. Bien évidemment, les deux vont finir par s'apprécier mutuellement.

Plus intéressante est la visite touristique de la "ville rose" (plutôt jaune/marron les soirs de fête étudiante...). Outre la basilique, on nous présente la place du Capitole, sur laquelle est trouvé un autre cadavre :

Ici encore, la vraisemblance n'est pas au rendez-vous. Quiconque s'est déjà rendu là-bas sait qu'il n'y a pas de banc de ce type sur la place. Pour délasser leurs jambes, les passants qui souhaitent éviter de payer une boisson chère dans l'un des cafés du coin ne disposent que de blocs de béton (et de quelques planches en bois fixées contre le bâtiment). D'ailleurs, quand les personnages repassent en ces lieux, plus tard dans l'histoire, on ne peut y voir le fameux banc métallique sur lequel se trouvait le cadavre...

Un autre détournement a été opéré au niveau de la (grande) médiathèque José Cabanis, située dans l'Arche de Marengo, à proximité de la gare de Matabiau :

Ci-dessus, le commissariat (fictif) se trouve à droite de l'image, en face de l'entrée de la médiathèque. La proximité de la gare SNCF s'entend quand on perçoit une annonce officielle, lancée à quelques centaines de mètres de là, du même côté du Canal du Midi.

Celui-ci, comme les berges de la Garonne, apparaît à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs dans une annexe du canal, les Bassins du radoub, qu'un troisième cadavre est trouvé.

L'enquête policière est plaisante. Je suis moins convaincu par les péripéties de la vie personnelle des protagonistes. Tout n'est pas toujours bien joué. Mais, globalement, ça passe.

16:04 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films

vendredi, 21 mai 2021

Première injection

Ça y est ! J'ai entamé le (long) processus qui va refaire de moi un Homme Libre ! J'ai récemment eu droit à ma première dose de vaccin à ARN messager, à Onet-le-Château (en banlieue de Rodez). C'est dans la toute nouvelle salle des fêtes appelée Athyrium qu'a été aménagé le "vaccinodrome aveyronnais", permettant de déconcentrer l'activité de l'hôpital de Rodez (dont j'ai jadis conté l'inauguration).

J'avais pris rendez-vous par voie numérique, sur le site Doctolib, très simple d'utilisation. Le moment venu, il fallait se munir d'une pièce d'identité, de sa carte vitale et d'une preuve (par exemple un message reçu sur son téléphone portable) confirmant la prise de rendez-vous. Juste avant d'aller au centre, j'avais aussi pris la précaution d'effectuer une trentaine de pompes (sur chaque bras) ainsi qu'une centaine d'abdominaux. Il n'était pas question de faire moins bonne figure qu'Olivier Véran au moment de l'injection !

En voiture, il est facile d'accéder à l'Athyrium d'Onet, d'autant qu'une multitude de panneaux temporaires a été implantée dans les rues adjacentes, afin de guider les automobilistes. Un circuit a été aménagé pour éviter d'encombrer la rue principale. Il nous mène à l'entrée d'un parking réservé aux personnes venant se faire vacciner. Pour y pénétrer, il faut montrer patte blanche preuve de rendez-vous. Cela se passe dans le calme et la bienveillance.

Du parking, on accède à l'entrée du bâtiment, à l'intérieur duquel un autre circuit (piéton celui-là) a été aménagé. Outre les documents demandés, il faut présenter un papier remis à l'accueil, complété. Après s'être désinfecté les mains, on peut progresser dans la bâtisse, jusqu'au bureau central, où nos justificatifs sont vérifiés en détail. Notre venue est officiellement enregistrée.

Ensuite, on est dirigé vers le "vestibule de vaccination", où un entretien de profilage est organisé. La discussion s'engage avec un médecin, qui vérifie que rien dans notre état de santé ne s'oppose à la vaccination. Pour cela, il/elle s'appuie sur les informations figurant sur les documents qu'on lui remet, ainsi que sur une batterie de questions :

- Avez-vous été fiévreux ces jours-ci ?

- Toussez-vous ?

- Avez-vous été vacciné (pour une autre maladie) ces deux dernières semaines ?

- Où avez-vous trouvé cette chemise colorée ?

- Souffrez-vous d'hémorroïdes ?

- Comment faites-vous pour conserver ce torse impeccable ?

...

L'étape suivante mène les postulants au vaccin à un couloir séparant deux rangées d'alcôves, chacune d'entre elles dédiée à un patient (ou un couple de patients). On y trouve un fauteuil d'hôpital (confortable) et deux chaises. On nous demande de présenter le papier validé par le médecin et de préparer l'un de nos bras pour l'injection. L'ambiance est détendue, tout en restant professionnelle.

Commence ensuite le ballet des infirmières, chacune conduisant un chariot de vaccination, qui s'arrête devant chaque alcôve. Il s'avère que mon "abeille" est charmante. Je n'ai rien senti au moment de l'injection... mais elle a pensé à ce qui pourrait arriver plus tard : elle conseille de prendre un cachet antidouleur le soir.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour ruiner une "légende urbaine", censée expliquer l'afflux de candidats de sexe masculin au vaccinodrome d'Onet : non, les infirmières n'y travaillent pas nues sous une blouse blanche (ni même en petite tenue). Je sais, les mecs : grosse déception. Faites donc fonctionner votre imagination.

On croit que c'est terminé... alors que non. À la vaccination succède une période d'observation de quinze minutes. On accède à une sorte de salle d'attente, où une ravissante hôtesse (que le port du masque chirurgical ne parvient pas à enlaidir) nous donne un ticket d'attente. On s'assoit sur une chaise. Machinalement, les personnes venues en même temps que moi se sont disposées en quinconce. (C'est quand même beau, l'autodiscipline à l'Aveyronnaise !) Ce quart d'heure est utilisé de différentes manières : on textote, on discute (si l'on est venu en couple), on pique un somme, on regarde autour de soi. J'ai rarement vu un aussi grand nombre de personnes réunies en un même lieu faisant aussi peu de bruit. C'était apaisant.

Le quart d'heure passé, la charmante hôtesse revient nous chercher, nous remettant le "brevet de (première) vaccination". Vivement la seconde !

15:26 Publié dans Aveyron, mon amour, Science, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : société, actu, france, actualite, actualites, actualité, actualités, covid, coronavirus, corona, virus, pandémie, épidémie, vaccin, santé, covid-19

Première injection

Ça y est ! J'ai entamé le (long) processus qui va refaire de moi un Homme Libre ! J'ai récemment eu droit à ma première dose de vaccin à ARN messager, à Onet-le-Château (en banlieue de Rodez). C'est dans la toute nouvelle salle des fêtes appelée Athyrium qu'a été aménagé le "vaccinodrome aveyronnais", permettant de déconcentrer l'activité de l'hôpital de Rodez (dont j'ai jadis conté l'inauguration).

J'avais pris rendez-vous par voie numérique, sur le site Doctolib, très simple d'utilisation. Le moment venu, il fallait se munir d'une pièce d'identité, de sa carte vitale et d'une preuve (par exemple un message reçu sur son téléphone portable) confirmant la prise de rendez-vous. Juste avant d'aller au centre, j'avais aussi pris la précaution d'effectuer une trentaine de pompes (sur chaque bras) ainsi qu'une centaine d'abdominaux. Il n'était pas question de faire moins bonne figure qu'Olivier Véran au moment de l'injection !

En voiture, il est facile d'accéder à l'Athyrium d'Onet, d'autant qu'une multitude de panneaux temporaires a été implantée dans les rues adjacentes, afin de guider les automobilistes. Un circuit a été aménagé pour éviter d'encombrer la rue principale. Il nous mène à l'entrée d'un parking réservé aux personnes venant se faire vacciner. Pour y pénétrer, il faut montrer patte blanche preuve de rendez-vous. Cela se passe dans le calme et la bienveillance.

Du parking, on accède à l'entrée du bâtiment, à l'intérieur duquel un autre circuit (piéton celui-là) a été aménagé. Outre les documents demandés, il faut présenter un papier remis à l'accueil, complété. Après s'être désinfecté les mains, on peut progresser dans la bâtisse, jusqu'au bureau central, où nos justificatifs sont vérifiés en détail. Notre venue est officiellement enregistrée.

Ensuite, on est dirigé vers le "vestibule de vaccination", où un entretien de profilage est organisé. La discussion s'engage avec un médecin, qui vérifie que rien dans notre état de santé ne s'oppose à la vaccination. Pour cela, il/elle s'appuie sur les informations figurant sur les documents qu'on lui remet, ainsi que sur une batterie de questions :

- Avez-vous été fiévreux ces jours-ci ?

- Toussez-vous ?

- Avez-vous été vacciné (pour une autre maladie) ces deux dernières semaines ?

- Où avez-vous trouvé cette chemise colorée ?

- Souffrez-vous d'hémorroïdes ?

- Comment faites-vous pour conserver ce torse impeccable ?

...

L'étape suivante mène les postulants au vaccin à un couloir séparant deux rangées d'alcôves, chacune d'entre elles dédiée à un patient (ou un couple de patients). On y trouve un fauteuil d'hôpital (confortable) et deux chaises. On nous demande de présenter le papier validé par le médecin et de préparer l'un de nos bras pour l'injection. L'ambiance est détendue, tout en restant professionnelle.

Commence ensuite le ballet des infirmières, chacune conduisant un chariot de vaccination, qui s'arrête devant chaque alcôve. Il s'avère que mon "abeille" est charmante. Je n'ai rien senti au moment de l'injection... mais elle a pensé à ce qui pourrait arriver plus tard : elle conseille de prendre un cachet antidouleur le soir.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour ruiner une "légende urbaine", censée expliquer l'afflux de candidats de sexe masculin au vaccinodrome d'Onet : non, les infirmières n'y travaillent pas nues sous une blouse blanche (ni même en petite tenue). Je sais, les mecs : grosse déception. Faites donc fonctionner votre imagination.

On croit que c'est terminé... alors que non. À la vaccination succède une période d'observation de quinze minutes. On accède à une sorte de salle d'attente, où une ravissante hôtesse (que le port du masque chirurgical ne parvient pas à enlaidir) nous donne un ticket d'attente. On s'assoit sur une chaise. Machinalement, les personnes venues en même temps que moi se sont disposées en quinconce. (C'est quand même beau, l'autodiscipline à l'Aveyronnaise !) Ce quart d'heure est utilisé de différentes manières : on textote, on discute (si l'on est venu en couple), on pique un somme, on regarde autour de soi. J'ai rarement vu un aussi grand nombre de personnes réunies en un même lieu faisant aussi peu de bruit. C'était apaisant.

Le quart d'heure passé, la charmante hôtesse revient nous chercher, nous remettant le "brevet de (première) vaccination". Vivement la seconde !

15:26 Publié dans Aveyron, mon amour, Science, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : société, actu, france, actualite, actualites, actualité, actualités, covid, coronavirus, corona, virus, pandémie, épidémie, vaccin, santé, covid-19

vendredi, 14 mai 2021

L'Art du crime

Cette série policière atypique est diffusée depuis bientôt quatre ans sur France 2. Elle s'insère dans le mouvement des comédies policières, qui allient humour et polar (avec un brin de romantisme), dans la lignée de Rizzoli & Isles et Castle. La particularité de la série française est d'inclure l'analyse d’œuvres d'art dans le déroulement des intrigues. Aux cinéphiles, cela rappellera Ce que mes yeux ont vu (avec Sylvie Testud). Aux (vieux) téléspectateurs d'Arte, cela évoquera l'austère mais fascinante série Palettes.

Les enquêtes associent un improbable duo, composé de Florence Chassagne, une historienne de l'art (un peu fantasque) en poste au Louvre, et Antoine Verlay, un officier de police judiciaire bourru et opiniâtre. Dans les rôles, Eléonore Bernheim et Nicolas Gob sont très bons, même si les aspects liés à leur vie privée sont les éléments les moins intéressants des intrigues.

Le dernier épisode inédit, diffusé ce vendredi soir, s'intitule Danse de sang. Il a pour cadre le Moulin-Rouge et (sans surprise) les œuvres d'Henri de Toulouse-Lautrec. L'une d'entre elles semble particulièrement liée au meurtre :

Il s'agit du tableau "Au Moulin-Rouge", dont on ne verra pas l'original durant l'épisode, puisqu'il se trouve à l'Art Institute of Chicago :

Au cours de l'enquête, d'autres œuvres de l'artiste sont montrées à l'écran. On peut citer le "Panneaux pour la baraque de la Goulue", que l'héroïne va examiner au musée d'Orsay. Mais c'est une autre peinture, intitulée "Bal au Moulin-Rouge", qui est susceptible de livrer la clé de l'énigme. (Hélas, ce tableau-ci se trouve lui aussi outre-Atlantique, dans un musée de Philadelphie.)

À noter la présence au générique de Bruno Solo (en Toulouse-Lautrec) et de Sara Mortensen (remarquable dans Astrid et Raphaëlle), qui incarne ici une danseuse du Moulin-Rouge. Celle-ci, qui a perdu la mémoire, est un personnage trouble, à la fois victime et (peut-être) coupable...

L'énigme est suffisamment complexe pour retenir l'attention des amateurs de polar. Au niveau de l'humour, je suis moins enthousiaste : la fixation que fait l'historienne de l'art sur son musculeux partenaire commence à devenir lourdingue (et très prévisible dans les maladresses qu'elle entraîne) ; toutefois, dans cet épisode, les scénaristes ont introduit un quiproquo savoureux, autour d'un doigt...

P.S. I

La cinquième saison est en route.

P.S. II