dimanche, 30 juillet 2017

Après trois ans de guerre

C'est le titre d'un fascicule édité en 1917, et que je me suis procuré (pour un euro) dans une brocante aujourd'hui :

Il sort d'une imprimerie parisienne (aujourd'hui disparue). C'est un document gouvernemental (français), dont la préface est signée Théodore Steeg. Elle nous indique que le texte est destiné aux écoliers. Quoi de plus normal, puisque l'auteur de la préface est à l'époque ministre de l'Instruction publique (ente mars et septembre 1917) ?

C'est évidemment un plaidoyer en faveur de l'action du gouvernement français et une charge anti-allemande. Indirectement, ce texte est révélateur des mentalités de l'époque... et il contient plusieurs informations intéressantes.

Il évoque l'ambiance qui était celle du pays avant la déclaration de guerre. D'après lui, la longue crise créée par l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo n'a, dans un premier temps, pas suscité trop d'inquiétude dans la population. Celle-ci pensait que la diplomatie viendrait à bout des tensions, comme ce fut le cas quelques années auparavant lors de la crise marocaine (franco-allemande). Ensuite est venu le temps de la résignation et de la détermination à faire son devoir... pas de "fleur au fusil" donc, même si l'on dit que les wagons transportant les troupes avaient été abondamment décorés.

L'auteur passe ensuite aux nombreux torts de l'Allemagne, les premiers étant d'avoir préparé et provoqué cette guerre. Au passage, le sort du caporal Peugeot (remis en lumière en 2014) est évoqué.

Les combats du front ouest sont racontés sobrement, mais avec un tropisme français très marqué. Les échecs allemands sont exagérés, au besoin en recourant à des anecdotes symboliques, comme celle évoquant les suites de la bataille de la Marne : "Nos soldats goûtent la joie enivrante de courir sur les talons ferrés de l'envahisseur et de le reconduire par des routes où des milliers de bouteilles vidées attestent son amour des vins de France." (Ce fut aussi le cas en 1940, mais dans le cadre d'une victoire allemande cette fois-ci.)

L'auteur en appelle au patriotisme et à la justice. Pour le premier, les figures mises en avant vont de Roland de Roncevaux au chevalier Bayard en passant par Du Guesclin et Jeanne d'Arc. On trouve aussi une référence aux combattants de 1792. Du point de vue de la justice, l'auteur défend l'idée que cet affrontement est, du point de vue français, la "guerre du droit". Pour accréditer son opinion, il énonce les ralliements de pays, le dernier à avoir rejoint l'Entente étant les Etats-Unis. On compte sur eux pour renforcer le poids des adversaires de l'Allemagne, qui a disposé, dans un premier temps, d'une supériorité mécanique liée à sa puissance industrielle.

L'ouvrage s'achève sur des considérations concernant la paix future, nécessairement victorieuse. L'auteur craint que l'on soit trop magnanime avec l'Allemagne, provoquant l'incompréhension des peuples agressés par celle-ci.

22:14 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livres, france

samedi, 29 juillet 2017

I Wish - Faites un voeu

Ce petit film d'épouvante a été fait par des spécialistes du genre, pour un public ciblé : si je laisse de côté une dame qui accompagnait enfants et petits-enfants, j'étais le plus vieux dans la salle, principalement garnie d'adolescents, pas toujours disciplinés. Méfiez-vous donc si ce film vous tente : c'est un attrape-blaireaux.

Le schéma narratif est hyper-balisé. Cela commence par une séquence du passé, censée expliquer une partie de l'intrigue. Cela continue par la caractérisation (basique) des personnages : une héroïne pauvre, mal dans sa peau, un groupe d'amies soudées (une extravertie, l'autre timorée), mais mises à l'écart par les vedettes du lycée, des bourges prétentieux. On notera que la situation de départ est saupoudrée d'un chouia de lutte des classes.

Et puis il y a cette étrange boîte à musique... une boîte à vœux, en fait. Elle est d'origine chinoise, avec des inscriptions en vieux mandarin. (Fort opportunément, l'héroïne a dans ses relations un garçon dont la cousine sino-américaine pourrait déchiffrer le texte....) On ne saura rien de sa création, ni de sa plus ancienne apparition, mais les héros finiront par découvrir une partie de son histoire, un élément assez bien vu, mais hélas peu exploité.

L'essentiel des efforts porte sur la réalisation des vœux de Clare... et sur la contrepartie de chacun d'entre eux. Au début, c'est très prévisible. Mais, à une ou deux reprises, je dois avouer que le scénario a été un peu plus inventif. On nous fait mariner un petit moment avant de nous montrer comment l'une des victimes va périr et, surtout, après l'un des vœux, la mise en scène place en parallèle deux destins, l'incertitude planant sur celui/celle qui va s'en sortir.

La majorité des personnages sont des lycéens, l'actrice principale est une adolescente et le message s'adresse aux ados : il ne faut pas que l'accessoire fasse oublier l'essentiel. Clare est gagnée par la démesure et l'égoïsme, ce que ses amies tentent de lui faire comprendre. A ce sujet, on notera la bonne composition de Sydney Park, une actrice que les spectateurs de la série Les Experts Manhattan ont pu voir dans le rôle d'Ellie Danville, la fille adoptive d'une enquêtrice de la police scientifique.

Voilà. C'est correctement interprété, mais cela ne va pas renouveler le genre. Pour amateurs.

PS

Le scénario, bien que parfois habile, contient au moins une grosse invraisemblance. Attention : je vais révéler des éléments clés de l'intrigue.

On comprend que c'est la mère de l'héroïne qui, quand celle-ci était jeune, a jeté la boîte à musique. Or, une douzaine d'années plus tard, le père la retrouve par hasard dans la poubelle d'une immense demeure désaffectée. On découvre bientôt qu'elle appartenait à un richissime homme d'affaires, avant qu'il ne meure dans l'incendie de sa maison. Mais comment la boîte était-elle arrivée entre les mains de la mère ? Mystère.

D'autre part, il y a une grosse incertitude sur le motif du suicide de la mère. A priori, elle subit le sort de ceux qui ont formulé leurs sept vœux. Cependant, elle avait conservé son mari, sa fille et son chien, qui auraient dû mourir auparavant en tant que "prix du sang". La deuxième hypothèse est que la mère a compris, dès le premier vœu réalisé, l'aspect démoniaque du marché. La troisième hypothèse, plus tordue (qui aurait donc mes faveurs...) est que la mère se pend bien après son septième vœu, qui l'a ramenée à sa situation de départ, avec son mari et sa fille, qui étaient sans doute décédés à l'occasion de la réalisation des six premiers vœux. Je suis conforté dans cette opinion par le dénouement du film, qui voit sa fille prendre la même décision et tenter à son tour se débarrasser de la boîte.

21:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 28 juillet 2017

L'Empire des mille planètes

C'est le titre de l'un des premiers albums des aventures de Valérian et Laureline, publié en 1971 et récemment réédité en relation avec la sortie du film de Luc Besson, qu'il a inspiré :

Je ne suis pas un fan de la série, mais je la trouve intéressante (pour ce que j'en ai lu). C'est un mélange de science-fiction et de références historiques et archéologiques, avec une bonne pincée d'humour :

Dans cet épisode, un objet mystérieux (pour des humains du XXVIIIe siècle... encore plus pour des extraterrestres) se retrouve au coeur de l'intrigue, un peu par hasard :

Pour des lecteurs profanes, l'histoire pourrait avoir un goût de déjà-vu. Il est question de voyages spatio-temporels, d'expéditions disparues, d'écarts de niveaux de technologie. En réalité, ce sont les auteurs de la bande dessinée (Pierre Christin et Jean-Claude Mézières) qui ont inspiré beaucoup de monde (certains diront qu'ils ont été abondamment copiés).

Malgré son âge, la bande dessinée garde un parfum de fraîcheur. C'est divertissant, avec un scénario élaboré... mais en moins de 50 pages, la trame n'est pas suffisamment étoffée. Je trouve que l'action avance très vite, laissant de côté certains aspects qui auraient dû être développés. C'est peut-être lié à la publication originelle sous forme de feuilleton, dans la revue Pilote.

PS

La réédition de 2017 comporte quelques bonus (mineurs) en relation avec le film de Luc Besson.

20:33 Publié dans Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bd, bande-dessinée, bande dessinée, livres, actualité, culture

jeudi, 27 juillet 2017

Simone Veil (bis)

Comme j'ai été emballé par la lecture d'Une Jeunesse au temps de la Shoah, je me suis procuré l'édition intégrale des mémoires de Simone Veil, en collection de poche.

La jeune magistrate qu'elle fut a peu travaillé dans les tribunaux. Très vite, elle a été repérée et utilisée comme technicienne du droit, notamment au ministère de la Justice. On la sent préoccupée par le mauvais état du système judiciaire et soucieuse d'améliorer la situation dans les prisons.

Sa carrière politique a suivi des chemins détournés. Elle écrit avoir voté tantôt à droite, tantôt à gauche (mais pas pour les communistes). Elle n'avait pas la fibre gaulliste et a même voté NON au référendum de 1969 (celui qui a abouti à la démission de Charles de Gaulle). Elle qui fut "embauchée" par Valéry Giscard d'Estaing avait voté pour Chaban-Delmas au premier tour de la présidentielle de 1974. On sent qu'elle a apprécié Georges Pompidou et que, si elle reconnaissait l'intelligence de VGE, elle se sentait plus proche de Jacques Chirac, l'euroscepticisme en moins.

Le grand moment de son passage au gouvernement fut évidemment le vote de la loi autorisant l'IVG. Le discours qu'elle prononça à cette occasion à l'Assemblée nationale est d'ailleurs intégralement reproduit en annexe. Alors qu'à d'autres occasions elle a parfois la dent dure pour les personnes qu'elle a côtoyées, elle ne se montre pas revancharde en narrant cet épisode, alors qu'elle a été traînée dans la boue.

Elle préfère remercier ceux qui l'ont aidée, comme ce sénateur du Cantal nommé Mézard... Cela ne vous dit rien ? Avant d'entrer dans le gouvernement Philippe (au titre de ministre de l'Agriculture puis de ministre de la Cohésion des territoires), l'avocat Jacques Mézard a été sénateur du Cantal pendant presque neuf ans... tout comme son père (qui était médecin) : Jean Mézard a été sénateur de 1971 à 1980. Bien que membre du CNIP (réputé très conservateur), il a soutenu le projet de Simone Veil.

L'ancienne ministre est beaucoup moins amène envers deux autres de ses anciens collègues : Raymond Barre et Maurice Papon (celui-ci pas tant pour ce qu'il avait fait que pour son absence de regrets).

L'autre grande aventure politique de sa vie est la construction européenne. Le grand public a souvent retenu sa présidence du Parlement européen (pendant deux ans et demi), mais elle y a siégé au total 14 ans. Elle pointe le manque d'investissement des députés français, plus occupés à leurs calculs politiciens hexagonaux qu'aux grands enjeux continentaux. Là aussi elle décerne quelques bons points... et éreinte copieusement une autre figure du centrisme : François Bayrou. A deux reprises, elle en dresse un portrait peu flatteur, le peignant en arriviste hypocrite.

On n'apprend pas grand chose quand elle évoque son retour en politique, dans le gouvernement Balladur (celui de la deuxième cohabitation). Elle n'est pas non plus très loquace sur son passage au Conseil constitutionnel (de 1998 à 2007). Par contre, certains lecteurs seront peut-être un peu surpris par ses opinions sur la vie politique française du début du XXIe siècle. Une Vie a été publié dans le dernier tiers de l'année 2007. Il a sans doute été rédigé durant les mois qui ont précédé. Simone Veil s'y montre séduite par Nicolas Sarkozy (ce qui n'est pas une surprise pour qui a suivi l'actualité de l'époque)... et par Rachida Dati, à propos de laquelle elle écrit : "Rachida Dati, dont la lucidité et le courage font mon admiration" ! Pour le coup, c'est Mme Veil qui semble avoir manqué de lucidité. De surcroît, elle ne dit rien de la création d'un ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale, confié au très progressiste Brice Hortefeux.

Elle a au moins le mérite de la franchise et le courage de ses opinions. Ses mémoires sont d'une lecture facile et riches d'enseignements. Ils permettent de nuancer le portrait statufié que les médias ont eu tendance à dresser de l'ancienne ministre.

00:21 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, livres, société, france, histoire, femme

mercredi, 26 juillet 2017

Baby Driver

Ce film d'action est construit autour des bagnoles (rapides) et des musiques rythmées des années 1960-1970-1980. Cela donne un mélange d'hyper-modernité et de rétro, incarné par l'association du baladeur numérique et des cassettes audio. Les spectateurs sont plongés dans l'environnement sonore du héros, qui vit presque en permanence des écouteurs vissés sur les oreilles.

Ce "gamin-chauffeur" est un prodige du volant, à moitié autiste, dont la personnalité allie style tape-à-l'oeil et fragilité masquée. Les autres protagonistes de l'histoire sont des "gueules". Il y a le baroudeur, la bimbo, le tatoué, le psychopathe (Jamie Foxx, très bien)... et le parrain, incarné par un Kevin Spacey un peu poussif.

Cela démarre sur les chapeaux de roue, avec une excellente séquence de braquage et, bien sûr, une poursuite de voitures au menu. Juste après, le réalisateur continue de nous en mettre plein la vue avec un plan-séquence très réussi, centré sur la livraison de cafés.

L'humour vient heureusement contrebalancer les montées d'adrénaline et l'apologie d'une certaine forme de délinquance. Je ne parlerai même pas de l'utilisation des armes à feu... Ceci dit, quand on considère la situation du point de vue de la fin de l'histoire, on se dit qu'il y a peut-être une morale derrière cette débauche de clinquant.

On assiste aussi à la naissance d'une histoire d'amour. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans le film. J'ai préféré la progressive découverte de la vie du héros. Au fond, c'est un gentil, qui essaie de ne pas se noyer dans un monde de requins. Le plus dangereux d'entre eux n'est pas forcément celui que l'on croit. Cela va se régler dans un duel final en voitures, grosses cascades et effets spéciaux à la clé.

C'est bien fichu, pas très subtil. On passe un bon moment.

00:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 24 juillet 2017

I am not Madame Bovary

Ce titre est une adaptation (pour le public occidental) du titre originel, qui signifie "Je ne suis pas Pan Jinlian". Cela nous est expliqué dès le début, par une voix off masculine que l'on entend à quelques reprises au cours de l'histoire. De nos jours, en Chine, une Pan Jinlian est une femme de mauvaise vie.

C'est ce pour quoi l'entêtée Li Xuelian ne veut absolument pas passer. Son (ex) mari lui a joué un mauvais tour. Alors qu'ils avaient mis au point une combine (un faux divorce) pour pouvoir récupérer un appartement en centre-ville, l'ex en a profité pour se mettre en ménage avec une autre femme, abandonnant l'héroïne, dont on a du mal à déterminer si elle est furieuse d'avoir perdu l'homme qu'elle aime ou si elle se sent humiliée d'avoir été dupée par un sacripant.

Elle va tenter d'obtenir gain de cause en justice. C'est le début d'une série de "scènes de la vie provinciale", filmées avec un cadre circulaire, à l'image de certaines peintures chinoises traditionnelles. Cela donne un côté exotique à l'intrigue... et cela sous-entend que l'épouse trompée est victime d'une société d'un autre âge. D'un point de vue visuel, cela concentre la vision des spectateurs sur un espace assez réduit... et cela donne de l'importance au hors-champ. De surcroît, le réalisateur Feng Xiaogang semble avoir recherché les formes circulaires ou semi-circulaires, notamment au niveau architectural (bâtiments, ponts...). C'est vraiment original.

Une minorité de scènes a été filmée avec un cadre carré, lorsque l'héroïne (interprétée par Fan Bingbing) se rend à Pékin... parce que cette affaire va remonter jusqu'à l'Assemblé populaire ! Face à une bureaucratie chinoise inefficace ou dépassée par les événements, la "paysanne" comme on l'appelle met en branle un mouvement qui va déstabiliser une partie de l'appareil dirigeant. Songez qu'elle conteste la décision du juge local, contre lequel elle porte plainte, tout comme contre le chef de district et le préfet ! Cela prend des proportions ubuesques, l'affaire s'étalant sur une dizaine d'années ! (Elle a même tenté de faire son tuer son ex-mari !)

Le caractère empesé des relations sociales est heureusement contrebalancé par des traits d'humour, comme lors du repas entre les pontes locaux, ou lorsque l'héroïne tente d'amadouer le juge local, en prétendant lui être apparentée (elle serait la cousine du neveu du mari de sa belle-soeur, ou un truc dans le genre). Du coup, quand le juge est dans de bonnes dispositions, il l'appelle "cousine"... mais quand elle lui casse les pieds ou risque de lui nuire, il adopte une attitude moins "familiale".

La troisième partie voit le retour du cadre circulaire. L'action revient en province. La rebelle, qui ne voit toujours rien venir malgré les promesses, s'entête. Elle est désormais sous surveillance policière, alors que les hiérarques qu'elle a mis en cause cherchent à sortir de la crise sans faire de vagues. C'est délicieusement absurde.

L'intrigue va rebondir grâce à un aspect sentimental, que je me garderai de dévoiler. Cela va ramener l'héroïne à Pékin, pour une nouvelle séquence en cadre carré, pleine de péripéties (et beaucoup plus trépidante que les précédentes).

On croit que c'est fini... eh bien, non ! Un épilogue, se déroulant quelques années plus tard, nous est proposé dans un cadre rectangulaire, plus familier aux spectateurs contemporains. On y découvre deux secrets, qui permettent de comprendre l'obstination de l'héroïne.

Je crois pouvoir dire que c'est un grand film, à la fois comique et politique, suffisamment habile pour avoir passé la censure chinoise. Mais il n'est pas d'un accès facile, notamment en raison de son rythme lent et de sa longueur (2h20 !). Mais il en vaut la peine.

23:48 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 23 juillet 2017

Sales Gosses

Cette comédie estivale joue sur les codes des "films de djeunses", pour les retourner (en partie) : les personnages dont le comportement va déraper sont des personnes (très) âgées.

Mais le héros est un de ces djeunses : Alex (Thomas Solivérès) pense qu'il va se faire des vacances super cool (avec plans-cul à la clé) à s'occuper d'enfants en colo. Cependant, durant toute une partie du film, il va être la victime des autres : son père (qui lui fait un drôle de cadeau), sa mère (qui l'inscrit à la "mauvaise" colo), les retraités (qui vont lui mener la vie dure) et même ses collègues moniteurs, ravis de tomber sur un mec un peu naïf pour faire le boulot à leur place.

Autant le dire tout de suite : l'humour n'est pas très raffiné... mais efficace. Cela commence par le gag du T-shirt, pour continuer avec l'embarquement de la troupe de vieillards exigeants voire acariâtres. Le bus prend la route sous de joyeux auspices : "Tout le monde est chaud ? C'est normal, y a pas la clim' !"

La première partie du séjour vire au calvaire pour Alex, auquel les pensionnaires vont en faire voir de toutes les couleurs. C'est qu'ils ont envie de kiffer la life ! Albert Delpy (le papa de Julie, qu'on a vu à l'oeuvre dans 2 days in New York) est fidèle à lui-même, cabotin et libidineux. Carmen Maura (dont la critique semble avoir oublié qu'elle s'est fait connaître dans les premiers films d'Almodovar, les plus déjantés) se lâche un peu, mais ce sont Michèle Moretti et Liliane Rovère qui assurent le spectacle, par leur truculence et leur véhémence.

Deux autres actrices se distinguent, dans un autre registre. Barbara Bolotner est chargée d'incarner la monitrice psychologisante, grande lectrice de Françoise Dolto. Frédérique Bel (hélas trop souvent cantonnée aux productions télévisuelles) interprète la directrice du centre de vacances, avec un sacré potentiel comique !

Dans la deuxième partie de l'histoire, Alex va se rebeller et une petite guerre se déclare entre lui et les papys-mamies. Bien évidemment, tout ce beau monde va se réconcilier et finir par s'amuser ensemble. Au-delà de ses aspects graveleux, le film véhicule un message généreux, celui de l'entente entre les générations. Cela donne un sympathique divertissement d'1h25.

23:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 22 juillet 2017

Dunkerque

Trois ans après Interstellar, Christopher Nolan revient avec un film de guerre, un genre dans lequel jusqu'à présent il ne s'était pas illustré, même si certaines de ses précédents oeuvres (notamment The Dark Knight Rises) ne sont pas sans parenté avec ce type de film.

Il y appose sa marque : c'est un thriller guerrier dans lequel, paradoxalement, on voit très peu le sang couler (même s'il y a des morts). Je pense que ce n'est pas un hasard si la scène la plus sanglante (au sens strict) est celle d'un accident (dans un bateau).

C'est surtout la terreur qui est mise en scène. Elle est à l'oeuvre dès le début, avec ces soldats qui fuient un ennemi invisible, mais qui les asperge de balles. Un gros travail a été effectué sur le son : les bruits sont l'un des personnages principaux de l'histoire. Outre ceux des balles, il y a ceux des bombes, des torpilles, des avions en piqué, de la tôle des navires qui plie voire se fracture. Associés à la musique de Hans Zimmer, ces sons constituent un habillage auditif très marquant.

Nolan a aussi déconstruit son récit. On nous annonce très vite que l'on va suivre différentes catégories de personnages : les soldats qui attendent pour embarquer, les aviateurs qui sont chargés de les protéger et les marins qui vont quitter les côtes anglaises pour se porter à leur secours. A partir de là, l'éventail se déplie : on va suivre différentes catégories de soldats et les parcours de deux aviateurs vont diverger. Cela forme un puzzle qu'il faut faire l'effort d'assembler, les scènes n'étant pas présentées dans un ordre strictement chronologique. Certains épisodes vont nous êtres montrés plusieurs fois, de points de vue différents.

Cela crée un effet dramatique supplémentaire : on ne sait pas toujours à quel moment de la journée on se trouve exactement. Derrière cela, je pense qu'il y a aussi un objectif : insister sur le courage dont plusieurs catégories de personnes ont fait preuve... sans cacher les faiblesses et les lâchetés.

La réalisation est impeccable. Nolan est aussi bon dans les scènes d'intérieur (dans les bateaux) que dans celles d'extérieur, avec notamment des plans assez originaux pris des avions.

A côté de cela, les acteurs sont des pions, qui s'en sortent plus ou moins bien. Les jeunes sont très crédibles, sauf peut-être Cillian Murphy (qui incarne un soldat victime d'un stress post-traumatique), au jeu maladroit (ou alors il a été mal doublé). Les "anciens" sont sous-exploités, en particulier Kenneth Brannagh (le commandant), dont Nolan fait une simple statue. Son personnage n'en est pas moins important pour la compréhension de l'intrigue : ses répliques donnent des informations précieuses sur le contexte historique. (Pour en savoir plus, on peut se reporter au livre de Jacques Duquesne, récemment publié... et moins anglo-centré.) Mark Rylance s'en sort un peu mieux, mais dans un rôle monolithique.

Malgré ces quelques réserves, c'est vraiment un bon film, tout en tensions, du début jusqu'à la fin... mais Dieu que ça manque de femmes !

13:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 21 juillet 2017

Un Vent de liberté

Une partie de la critique a fait la fine bouche devant ce film iranien. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, on ne nous a pas épargné les engouements factices pour des productions parfois d'un ennui sidérant. On a de plus comparé ce film aux oeuvres d'Asghar Farhadi (notamment Une Séparation), en sous-entendant que cela y ressemblait, en moins bien.

Je trouve que c'est injuste. Le réalisateur (Behnam Behzadi) n'est pas un maladroit et il a déjà fait ses preuves en tant que scénariste (sur Half Moon). Il est vrai que certains des acteurs ont été vus chez Farhadi, notamment la principale, Sahar Dolatshahi (qui a un très joli sourire) :

Elle incarne une femme célibataire, sans enfant, qui dirige son propre atelier de couture, dans lequel travaillent uniquement des femmes. C'est peut-être ce personnage indépendant (pour l'Iran) qui a déconcerté. Pourtant, le réalisateur n'en a pas fait une virago ni une révolutionnaire ; on a visiblement donné à l'actrice la consigne de jouer en douceur (surtout au début)... ce qui n'exclut pas la fermeté.

Elle en a bien besoin dans le contexte familial. C'est elle qui s'occupe principalement de sa mère, avec laquelle elle habite. Celle-ci souffre gravement des bronches, un mal qu'accentue la pollution de Téhéran. Notons que la ville est très bien filmée, pas tant du dessus qu'au ras du goudron, avec son bouillonnement d'activités. (Les spectateurs attentifs remarqueront, comme dans d'autres films iraniens urbains, la forte présence de voitures de marque française.)

Niloofar doit surtout gérer des relations un peu tendues avec ses aînés. Sa soeur est un modèle de respectabilité, mariée et mère de deux enfants (dont une superbe adolescente, subrepticement rebelle et dotée de sourcils impressionnants !). C'est sans doute une femme au foyer, qui ne songe pas à "s'amuser" dans un atelier... Le frangin gère (difficilement) une boutique de prêt-à-porter. On est dans la petite bourgeoisie, qui a du bien (immobilier), mais qui dégage peu de revenu.

Les tensions familiales s'exacerbent quand il est question d'envoyer la mère souffrante à la campagne. Qui va s'en occuper ? L'idée est d'éviter de payer une infirmière ou une aide à domicile. Les deux aînés vont se liguer contre la benjamine, d'autant plus que Farhad (le frère) a des soucis financiers (contrairement à sa soeur, dont l'atelier tourne à plein régime ; il est même question de l'agrandir).

L'intrigue prend deux directions. Il y a d'abord le conflit, de moins en moins sous-jacent, entre Niloofar et ses aînés. Le réalisateur, habile, évite de tomber dans le manichéisme. Même s'il y a une part d'égoïsme dans l'attitude de Farhad et de la soeur aînée, on nous fait comprendre quelles sont les contraintes qui pèsent sur eux. Chaque personnage a sa chance. Le film montre surtout l'incompréhension qui s'est installée entre Niloofar et les autres. Elle reçoit toutefois le soutien de sa nièce, dont on sent qu'elle souhaite, à l'avenir, ressembler plutôt à sa tante qu'à sa mère.

Le deuxième volet de l'intrigue est la relation sentimentale qui (re)naît entre Niloofar et un entrepreneur très séduisant, gentil, compréhensif, qu'elle connaît depuis l'adolescence. Il est revenu travailler au pays et semble vouloir refaire sa vie à Téhéran. Là aussi le réalisateur s'écarte du chemin balisé qui s'offrait devant lui pour s'engager dans une intrigue amoureuse qui se complexifie, notamment en raison du contexte familial de Niloofar. Mais l'un des personnages a un secret, dont le dévoilement va faire rebondir l'histoire.

J'ai beaucoup aimé. Comme d'autres oeuvres du Moyen-Orient, celle-ci réussit l'exploit de bâtir un portrait de la société iranienne, à partir d'histoires de la vie privée, par petites touches. Ce n'est certes pas le film de l'année, mais c'est l'un de ceux à voir en ce moment.

14:53 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 20 juillet 2017

Dunkerque 1940 - Une tragédie française

C'est le titre du livre écrit par Jacques Duquesne, un vétéran du journalisme, originaire du Nord-Pas-de-Calais (Hauts-de-France), connu aussi pour ses ouvrages historiques, principalement consacrés au christianisme et à la Seconde guerre mondiale.

Ici, le témoin se mêle à l'historien, puisque Jacques Duquesne, âgé de dix ans à l'époque, a vécu l'opération Dynamo, qui a permis le rembarquement d'environ 350 000 soldats alliés (majoritairement britanniques) entre la fin fin du mois de mai et le début du mois de juin 1940.

Le livre vaut donc d'abord pour les anecdotes qui ponctuent l'histoire. On y découvre les chansons anti-allemandes entonnées par les gamins de la ville, les débuts de la guerre maritime (avec l'emploi des mines) et le désordre dans lequel vivait la population locale.

S'ajoute à cela le contexte historique. Jacques Duquesne a voulu raconter, vue du Nord, cette "étrange défaite" qui a tant marqué les esprits à l'époque. Il commence par la "drôle de guerre" et insiste sur le manque de préparation des armées alliées, françaises comme britanniques. L'exemple le plus flagrant est l'emploi généralisé de la radio... par les troupes allemandes, alors que leurs adversaires en sont encore aux pigeons voyageurs (même si les moyens modernes de communication se développent). La maîtrise des transmissions a été un élément-clé de la bataille de France.

Il est bien entendu question des avions et des chars. C'est de leur utilisation combinée et intelligente qu'est née la victoire allemande alors que, sur le papier, les Alliés disposaient d'un matériel équivalent en quantité, les chars français soutenant même la comparaison avec les panzers. Mais ils ont été en général mal utilisés, sauf par un colonel (bientôt général) à l'époque peu connu, un certain Charles de Gaulle, dont Duquesne évoque l'action du côté de Montcornet et d'Abbeville, en Picardie.

L'auteur ne cache pas les aspects négatifs de l'histoire, notamment les désaccords entre Français et Britanniques. Au niveau local, c'est la débandade, avec son cortège de lâchetés et d'actes d'héroïsme. A petites touches, Duquesne fait l'éloge de son défunt père, policier non mobilisé qui a pris des risques insensés pour tenter de maintenir un semblant d'ordre en ville.

C'est passionnant, parce que le livre fourmille d'anecdotes et qu'il est très bien écrit. J'avais commencé à le lire après le dîner et je n'ai pas pu m'arrêter, achevant la lecture tard dans la nuit !

Quelques bémols, histoire de ne pas tomber dans le dithyrambe. J'ai relevé une erreur, à propos de la date de l'Anschluss (page 84) : il est présenté comme réalisé en 1937, alors qu'il a eu lieu en 1938. Je ne suis de plus pas tout à fait d'accord avec la manière lapidaire de présenter la politique étrangère des Etats-Unis après la Première guerre mondiale (page 44). Enfin, j'aurais aimé que l'auteur s'étende davantage sur la rumeur de la grève des cheminots belges.

Je termine par un avertissement aux futurs lecteurs : n'attendez pas la description minutieuse du processus de rembarquement des troupes. L'opération nous est présentée dans sa globalité, avec des détails certes, mais c'est surtout à la résurrection de l'atmosphère de l'époque que Jacques Duquesne s'est consacré... avec talent.

PS

Sur la cause du soudain arrêt des troupes allemandes, le 24 mai, Jacques Duquesne développe une hypothèse intéressante, qui ne fait toutefois pas l'unanimité parmi les historiens. Voir par exemple les explications de François Delpla, un des meilleurs spécialistes français de cette époque.

12:47 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, france, médias, journalisme, presse, livres, seconde guerre mondiale

mardi, 18 juillet 2017

Le Dernier Vice-Roi des Indes

Il s'agit de Lord Mountbatten, un membre de la famille royale, qui a suivi une carrière militaire et administrative. Au début de 1947, il est envoyé en Inde pour gérer le plus rapidement (et pacifiquement) possible la passation de pouvoir entre les autorités britanniques et le gouvernement indépendant de la future ancienne colonie. Celle-ci, qu'on devrait plutôt appeler les Indes, s'étendait sur un territoire occupant les actuels Pakistan, Inde et Bangladesh. (Elle a même inclus, à une époque, la Birmanie et la Sri Lanka.) Elle abritait une population bigarrée, multiculturelle. Mais l'époque n'était pas à l'entente, plutôt à l'affrontement.

La réalisatrice d'origine indienne Gurinder Chadha (à laquelle on doit, entre autre, Joue-la comme Beckham) met bien en scène les tensions principalement entre hindous et musulmans. Elle montre aussi les divergences qui existent entre les principaux dirigeants politiques. Mais elle ne se hasarde pas à tenter d'expliquer la cause des premiers massacres intercommunautaires, qui vont bientôt dégénérer.

Elle a préféré mettre au premier plan une histoire d'amour impossible comme Bollywood les aime tant, ici entre un hindou ouvert d'esprit et une musulmane promise à un autre homme. Il est d'ailleurs intéressant de noter à quel point ce film britannique emprunte aux codes du cinéma grand public indien. C'est très coloré, avec un souci de reconstitution louable... mais c'est horriblement mélo. Les amoureux ont un côté "nunuche" parfois insupportable... et qu'est-ce qu'ils peuvent se répéter ! Le pire arrive à la fin (que je me garderai de raconter) : c'était tellement convenu que je me suis attendu à ce que la foule se mette à applaudir puis à danser...

G. Chadha ne s'embarrasse donc pas de subtilité : le jeune hindou (bien de sa personne) est le nouveau valet du vice-roi, alors que sa dulcinée est la nouvelle dame de compagnie de la fille de celui-ci. Quelle coïncidence ! Lui qui, quelques mois auparavant, était un policier affecté à la prison où le père de sa future chérie était incarcéré ! Ce scénario abracadabrantesque sert le propos de la réalisatrice : le palais du vice-roi (et la petite ville qui l'entoure) est un résumé de l'Inde.

Les acteurs européens s'en sortent un peu mieux. Certes, j'ai tiqué devant Hugh Bonneville, un peu trop vieux et empâté pour le rôle, mais il tient la route, faisant ressortir la volonté de négocier de Mountbatten. Surtout, le couple qu'il forme avec Gillian Anderson (excellente) fonctionne à merveille. J'ai aussi apprécié la brochette de seconds rôles britanniques, très bien campés. Je suis plus partagé sur les grandes figures indiennes. Si l'acteur qui incarne Nehru lui ressemble physiquement, je n'ai pas trouvé son jeu très convaincant. Cela marche mieux avec Ali Jinnah. Quant à Gandhi, je l'ai déjà vu tellement de fois à l'écran (soit dans des films d'archives soit dans des fictions) que j'ai éprouvé un sentiment d'étrangeté face à l'interprétation qui nous est proposée.

Concernant le contexte historique, le film montre bien que le pouvoir change de mains. Assez vite, le couple Mountbatten réalise qu'en dépit du respect qu'on lui manifeste, les décisions se prennent à Londres et que la force est désormais du côté des Indiens.

Toutefois, un élément de l'intrigue aurait mérité d'être expliqué aux spectateurs. Le couple est resté en Inde après l'indépendance. A la fin, on voit les Mountbatten participer à une action humanitaire, l'ancien vice-roi portant un uniforme (beaucoup moins prestigieux que le précédent). A quel titre se trouve-t-il là ? Eh bien, il était devenu gouverneur général de l'Inde, le pays ayant, dans un premier temps, conservé le roi d'Angleterre comme souverain (Nehru étant Premier ministre), avant de devenir une république en 1950.

C'est donc un film aux qualités assez limitées. Sur le plan dramaturgique, on est proche de la soupe bollywoodienne. Sur le plan historique, c'est intéressant pour quelqu'un qui ne connaît pas grand chose au contexte de l'indépendance de l'Inde... mais il faut savoir que les scénaristes ont introduit un gros mensonge dans l'intrigue : l'existence d'un plan (secret) de partition de la colonie, élaboré alors que Churchill dirigeait le gouvernement (avant juillet 1945 donc). C'est une invention. Il faut y voir la volonté de régler quelques comptes avec l'ancien Premier ministre britannique. C'était un homme plein de qualités... et de défauts. Parmi ceux-ci, il y avait le refus obstiné de l'indépendance des colonies. Ceci explique peut-être cela.

16:48 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 17 juillet 2017

Ozzy, la grande évasion

Cette animation familiale s'inspire de films carcéraux et joue sur le thème de l'abandon des animaux domestiques, ici des chiens. La première partie nous décrit la vie joyeuse mais chaotique d'une famille américaine pas tout à fait ordinaire, puisque les parents travaillent tous les deux à domicile, dans la bande dessinée, activité pour laquelle ils s'inspirent de leur chien Ozzy. Celui-ci fait la joie de la fille unique du couple, qu'il entraîne dans ses bêtises. On a aussi droit à un tableau du quartier résidentiel, où les chiens sont très nombreux. Même le livreur de journaux (un des rares personnages antipathiques de cette première partie) en a un, et pas n'importe lequel !

L'intrigue bascule lorsque la famille d'Ozzy est invitée au Japon, dans le cadre d'un festival de bandes dessinées. Les chiens y sont interdits, d'où la recherche d'une nounou pour un mois. Le couple finit par se résoudre à laisser Ozzy dans une institution canine, qui se présente comme le must de la garderie. Ils partent rassurés.

Leur chien va rapidement découvrir l'envers du décor. Nous voilà plongés dans le film carcéral, avec ses personnages caricaturaux. Le directeur est une pourriture, les matons des gros bras sans pitié et les détenus pensionnaires des teigneux, qui redoutent l'influence d'un caïd dont je vous laisse découvrir à quel point il est impressionnant. Le héros va quand même se faire des amis : un rigolo, un vieux sage et un malabar. Ensemble, ils vont tenter de s'évader, alors qu'une course de chiens est organisée dans l'enceinte de la prison.

C'est hyper-balisé, mais cela se regarde sans déplaisir. L'animation est correcte, mais pas virtuose. Il est vrai que, depuis que les "dessins animés" ont atteint, pour certains, un niveau exceptionnel, on a tendance à faire la fine bouche. Celui-ci souffre de la comparaison avec Moi, moche et méchant 3 (le meilleur en salles pour un public familial), Le Grand Méchant Renard (pour les plus jeunes) et Hirune Hime (pour les ados et les adultes). J'ai ri trois ou quatre fois durant le film. Sur un sujet approchant, Comme des bêtes était plus réussi. Ce n'est pas un mauvais film, mais il faut savoir qu'il y a mieux.

11:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 16 juillet 2017

Entre deux rives

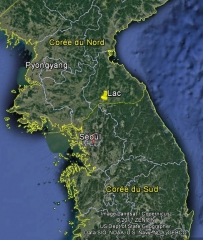

Cette histoire prend naissance à la frontière des deux Corée, une ligne de démarcation entourée d'une zone démilitarisée (très surveillée), afin de prévenir toute agression, les deux pays étant encore officiellement en guerre : le précédent conflit (celui de 1950-1953) ne s'est achevé que par un armistice, et non un traité de paix.

Cette ligne de démarcation traverse plusieurs cours d'eau, mais c'est un lac que le réalisateur Kim Ki-duk a choisi pour noeud de l'histoire. En cherchant bien (sur Google Earth), j'ai fini par trouver un plan d'eau qui pourrait correspondre à la situation du film (même si l'on sait que l'intrigue est fictionnelle) :

Au passage, vous noterez que les images sont récentes, alors qu'il s'agit d'un coin paumé d'Asie orientale. Pour la Corée du Sud, le logiciel s'approvisionne en partie auprès du Département d'Etat (le ministère des Affaires étrangères) des Etats-Unis. Les vues les plus anciennes datent de 2015. C'est dire si les grandes puissances (il est aussi question de la Chine dans le film) s'intéressent à la région.

Le titre français évoque le sort de la population non militante des deux Corée, qui se retrouve (à l'image de nombreuses familles) écartelée entre deux pays, otage d'un conflit qu'elle n'a pas voulu. Le titre coréen fait référence au filet du pêcheur, cause de ses soucis, mais aussi métaphore de son sort : il va se retrouver empêtré dans une affaire qui le dépasse.

Au départ, j'ai trouvé le propos du film louable. Mais, au fur et à mesure que l'histoire avançait, j'ai ressenti un certain malaise. Kim Ki-duk a d'abord choisi de dénoncer l'extrémisme de certains Coréens du Sud. J'ai assez vite compris que l'on aurait ensuite droit à la version nord-coréenne et j'ai pensé que le réalisateur voulait les renvoyer dos-à-dos. C'était déjà assez gonflé (et tendancieux) : les deux pays sont principalement perçus à travers le fonctionnement de leurs polices spéciales et l'aspect totalitaire du régime de Kim Jong-un n'est pas vraiment abordé.

Mais le pire est qu'on pourrait avoir l'impression que la balance penche en faveur de Pyongyang. Le film passe plus de temps à dénoncer les défauts de la démocratie sud-coréenne... peut-être parce que c'est le pays que connaît le mieux le réalisateur. La rencontre (à Séoul) entre le héros et la prostituée est menée de manière assez lourde (et la jeune femme ne joue pas très bien). Mais le discours sur le fait que la liberté ne suffit pas au bonheur (au sud), alors qu'on peut être (relativement) heureux dans la frugalité (au nord) n'est pas sans fondement. On pourrait lui répondre qu'au sud aussi on peut être heureux dans la frugalité et qu'il y a moins de pauvres (et plus de liberté) de ce côté-ci de la frontière. Mais le réalisateur n'a visiblement pas envie de nuancer son propos. Les relations de couple sont elles aussi peintes à la truelle. Au début, on assiste à un quasi-viol conjugal et l'une des scènes de la fin (quand les époux se retrouvent) est ridicule. Que dire encore du cas de la peluche : la gamine préfère finalement son vieux jouet mal rapiécé à celui tout neuf rapporté du sud par son père ! (Entendons-nous bien : en soi, l'attitude de la gamine est vraisemblable -cela m'est d'ailleurs arrivé enfant- mais ce geste masque une symbolique vraiment lourdingue.)

Concernant les personnages, on trouve une construction en miroir, avec un grand méchant de chaque bord et un jeune plus ouvert du côté communiste (le soldat qui refuse d'abattre le pêcheur) comme du côté occidental (le policier humaniste, dont un grand-père est originaire de la même région que le héros). Concernant les "méchants", le réalisateur a voulu montrer qu'ils ont été façonnés (au moins en partie) par les circonstances. L'inquisiteur sud-coréen a des raisons familiales d'en vouloir au régime communiste. En face, l'enquêteur nord-coréen n'est pas un aussi indéfectible soutien du régime qu'il le prétend : on comprend qu'il n'est pas opposé à la prostitution, ce "vice occidental", et il conserve les dollars trouvés sur le pêcheur, en les partageant avec ses subordonnés. J'ai aussi trouvé qu'il y avait de l'exagération dans le jeu des acteurs, ce qui ne renforce pas la vraisemblance des situations.

Au final, le film n'est pas inintéressant, mais il n'est pas très bien joué et propose une version partiale des tensions à l'oeuvre dans la région.

15:48 Publié dans Cinéma, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

The Circle

Le distributeur français n'a même pas pris la peine de traduire le titre, qui fait allusion à la forme du bâtiment principal du futur siège d'Apple, la marque étant aussi reconnaissable à travers les produits numériques que brandissent ses adeptes (ordiphone, tablette). Mais l'entreprise qui est au coeur de l'intrigue est un mélange de la firme de Cupertino et de Google (avec une pincée de Facebook), dont le siège social semble avoir servi de modèle dans sa manière de fonctionner. De plus, le logo de The Circle est un C majuscule stylisé, qui n'est pas sans évoquer un G. Enfin, les deux dirigeants semblent être une transposition du duo Larry Page / Sergey Brin... même si l'Eamon Bailey qu'incarne Tom Hanks fait furieusement penser à feu Steve Jobs. Ce savant mélange a l'immense avantage d'éviter d'éventuelles poursuites pour diffamation...

Nous allons suivre l'ascension de Mae Holland, une travailleuse intérimaire dont le père est gravement malade. Grâce à l'appui d'une amie, elle parvient à intégrer le siège de la Grande Entreprise, par la petite porte. A elle de faire ses preuves, dans un environnement qu'on nous présente comme étant a priori exceptionnel.

Le film met en scène le déchirement de l'héroïne (Emma Watson, chou comme tout, même quand elle porte des espadrilles... et en plus elle conduit une Peugeot... pas le tas de boue du début, hein, la seconde voiture, celle qu'elle peut se payer à partir du moment où elle travaille pour la Grosse Boîte). D'un côté, Mae aimerait rester fidèle aux valeurs de ses parents et à ses amis d'enfance (très bien interprétés par Ellar Coltrane et surtout Karen Gillan). De l'autre, elle voit les occasions qui s'offrent à elle... Rastignac va-t-il l'emporter sur Cincinnatus ? Le suspens est intense...

Au début, tout est beau, propre est riche. Les gens sont sympas, les lieux sont magnifiques, les avantages incroyables pour quelqu'un qui a connu la précarité. L'entreprise va même prendre en charge le traitement médical de son père, que la mutuelle des parents refusait de rembourser. On comprend quand même qu'en échange, la "communauté" attend que son nouvel élément se dévoue corps et âme à la réussite du groupe. Chaque employé est d'ailleurs évalué en permanence, en temps réel. Notre héroïne commence avec une note de plus de 80 sur 100, un bon résultat pour une "guppy"... mais son "rayonnement social" est par contre très mauvais : elle est au-delà de la 10 000ème place ! (Ces deux classements évoluent par la suite... soyez attentifs aux écrans d'ordinateur.) Il faut dire que la demoiselle a coupé son activité tout un week-end, passé chez ses parents. Elle a pratiqué du kayak sans en informer quiconque sur les réseaux sociaux, dont elle ne passe pas des heures à lire les milliers de messages inutiles... Damnède !

A partir de là, on réalise qu'elle est entrée dans une sorte de secte (Tom Hanks a vraiment des allures de gourou technologique), mais une secte qui dit promouvoir la démocratie et le bien-être... au prix de la suppression de presque toute intimité (je vous laisse deviner les exceptions). Pour des Anglo-Saxons pas trop incultes, c'est une évidente allusion au Big Brother de George Orwell (dans le roman 1984). Hélas, nulle part dans le film il n'est fait explicitement référence à cette oeuvre majeure du XXe siècle. Il y a peut-être une raison...

J'ai aimé la manière dont est dénoncée l'exposition ultime de la vie privée, notamment avec des incrustations à l'écran (partiellement traduites en français, hélas... faut lire vite). Evidemment, à un moment, cela va déraper et l'héroïne va se poser des questions. Elle va essayer de prendre ses patrons à leur propre jeu. Le gros problème est que la morale de l'histoire ne va pas dans le sens de la protection de la vie privée. Je ne suis pas du tout satisfait de la conclusion du film qui, de surcroît, laisse beaucoup de choses en suspens. C'est un peu trop "gentil" à mon goût. On n'a de plus pas assez exploité l'un des personnages (un des fondateurs, devenu rebelle) ni l'un des lieux secrets du complexe : un souterrain relié à la baie de San Francisco, où il aurait pu se passer davantage de choses. Le scénario n'est pas abouti, il s'arrête à mi-chemin et, surtout, il épargne un peu trop des dirigeants âpres au gain, dont l'enrichissement est en partie fondé sur le pillage du travail d'autrui.

PS

Indirectement, le film illustre le fossé qui peut exister entre beaucoup (de moins en moins) de parents (les vieux cons dans mon genre) et la majorité des jeunes d'aujourd'hui, qu'on qualifie de "digital natives" (nés dans le numérique) et qui, à mon avis, ne sont pas suffisamment conscients des dangers d'un monde ultraconnecté.

Un des aspects est la naissance d'une relation amoureuse. L'héroïne est célibataire et semble hésiter entre deux jeunes hommes, son ami d'enfance et le fondateur devenu rebelle. Mais aucune des deux relations n'est possible dans le cadre de l'hypertransparence que The Circle veut imposer. A ce sujet, l'une des incrustations d'écran (qui sont les commentaires écrits sur le réseau social mondial créé par l'entreprise), fait remarquer qu'aucun des gentils membres (dont on peut tout savoir) ne semble avoir d'enfant (à l'exception des dirigeants, plus âgés).

01:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 15 juillet 2017

Une Jeunesse au temps de la Shoah

Pour moi, Simone Veil était d'abord une féministe et une défenseure de la construction européenne. Je n'avais guère attaché d'importance à sa jeunesse et à sa déportation (qui a pourtant marqué jusqu'à son épée d'académicienne). Son décès a été l'occasion de m'y plonger. Au départ, je voulais lire son autobiographie (Une Vie), mais je n'ai pas trouvé le livre à Rodez. A sa place, j'ai acheté celui qui a été édité à partir de ses quatre premiers chapitres :

Ce n'est pas qu'une édition écourtée. Elle a été enrichie d'une préface, d'annexes et, surtout, d'un appareil critique (des notes) destiné à permettre aux adolescents de bien comprendre le contexte de l'époque et les allusions présentes dans le texte de Simone Veil. Autant le dire tout de suite : ces notes sont aussi d'un grand intérêt pour les lecteurs adultes !

Sous la plume de l'ancienne ministre, on découvre une jeune fille puis une adolescente au caractère déjà bien trempé. Visiblement, elle idolâtrait sa mère et s'est promise de ne pas commettre la même erreur qu'elle, à savoir abandonner toute ambition professionnelle pour se cantonner au rôle de femme au foyer.

Sa jeunesse s'est passée à Nice (où se réfugia, un peu plus tard, la famille Joffo, dont le destin nous est conté par Un Sac de billes), la ville où le couple Jacob (parisien) décida de s'installer dans les années 1930. Comme pour la famille Joffo, on remarque que l'occupation italienne (pendant la guerre) a été perçue comme bien plus douce que celle des Allemands.

L'autobiographie de Simone Veil contient plusieurs moments émouvants, à commencer bien sûr par l'éclatement de la famille à cause de la déportation. Le pire est que la jeune Simone a peut-être involontairement aidé la Gestapo à arrêter certains de ses proches. Un peu plus tard, il est question de la mort de sa mère et de la maladie d'une de ses sœurs.

Simone doit sa survie à un concours de circonstances, à sa bonne constitution physique, à sa volonté et à quelques "bonnes fées" qui lui ont sauvé la vie. Il y a ce prisonnier français qui, à son arrivée à Auschwitz, lui dit de mentir sur son âge. Il y a cette kapo qui la protège et il y a eu ces autres déportées, avec lesquelles elle s'est serré les coudes. (Rappelons que moins de 5 % des juifs déportés à partir de la France sont revenus des camps.)

A la fin de la guerre, la vie ne redevient pas rose immédiatement. Les déportés sont en quelque sorte mis en quarantaine avant d'être rapatriés en France. Ils n'y sont pas forcément bien accueillis. A l'époque, le génocide juif ne préoccupe guère les médias. Simone Jacob va reprendre goût à la vie grâce aux membres survivants de sa famille... et à l'amour, rencontré en la personne d'Antoine Veil. La grande affection qui a uni ce couple n'a pas évité les tensions, en particulier quand Simone a décidé d'embrasser une carrière juridique. Les époux ont négocié... et Simone est devenue magistrate. A l'époque où s'arrête le livre, la politique ne lui tend pas encore les bras.

C'est vraiment bien écrit et les notes explicatives sont très claires. On peut compléter cette lecture par celle des annexes, notamment des discours de Simone Veil, mais aussi l'entretien accordé par l'une de ses petites-filles au magazine Elle. Signalons que l'édition de poche contient un cahier d'illustrations et une chronologie détaillée.

PS

A lire aussi, dans le Bulletin d'Espalion de cette semaine, une pleine page consacrée à la venue en Aveyron de celle qui était alors ministre de la Santé, en décembre 1976.

PS II

D'autres journaux ont ressorti les images d'archives. La plupart du temps, en province, il s'agit de l'inauguration d'un hôpital ou d'un centre de soins. La plus étonnante de ces archives a été publiée par Le Berry républicain : à Saint-Amand, dans le Cher, la ministre avait été accueillie par le maire de l'époque, un certain Maurice Papon !

vendredi, 14 juillet 2017

Les Hommes du feu

Ces hommes sont aussi... des femmes. On en voit au moins deux qui ont embrassé la carrière : l'héroïne Bénédicte (incarnée par Emilie Dequenne) et une seconde, travaillant dans une autre caserne, mais qui a épousé le beau gosse Martial, un des nouveaux collègues de "Béné". Les autres femmes de l'histoire sont des épouses trompées, d'anciennes compagnes ou des coups d'un soir. (On aperçoit aussi l'épouse d'un accidenté, une suicidée et une femme battue... pas très positif tout ça.)

De la filmographie de Pierre Jolivet, je ne connais que Ma Petite Entreprise et Jamais de la vie. Que du bon, donc. Là, je dois avouer que j'ai été un peu déçu. Concernant l'intégration de la nouvelle adjudant-chef, on a droit à tous les passages obligés, du mini-bizutage aux réflexions misogynes, en passant par l'erreur professionnelle et la vie personnelle qui déguste.

C'est lié à l'aspect documentaire du film, qui veut visiblement rendre hommage aux "soldats du feu". C'est tout à fait louable, mais cela a conduit Pierre Jolivet à limer les aspérités de son récit : le bizutage est vraiment très très gentil, la misogynie est concentrée sur un personnage (qui évolue, bien entendu), le dégoût ressenti face aux agressions des "racailles de banlieue" est certes évoqué, mais très rapidement. De plus, j'ai trouvé que le personnage interprété par Emilie Dequenne manquait un peu de pêche. (Elle était meilleure dans Par accident et Chez nous.)

A trop vouloir en dire, Jolivet n'a pas suffisamment approfondi son histoire. A part aller chercher un chat sur un toit, on voit les pompiers à peu près tout faire dans cette heure et demie. (Et encore : le sauvetage du chat nous est raconté au cours d'une scène festive.) Par contre, l'histoire du pyromane est assez mal traitée. Elle donne toutefois naissance à une très belle scène, entre Roschdy Zem (quasi irréprochable) et un adolescent mal dans sa peau. C'est bien mené, porteur de sens, mais cela conduit à amputer la dramaturgie du film.

Du coup, même si c'est du travail bien fait, je suis resté un peu sur ma faim.

22:45 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 13 juillet 2017

Hirune Hime - Rêves éveillés

Cette animation japonaise a l'ambition de mêler plusieurs thématiques fortes. Il y est question d'innovations technologiques, des futurs jeux olympiques de Tokyo, d'un drame familial et de la vie quotidienne dans une petite ville de province japonaise, le tout sur fond de polar.

L'originalité du scénario est d'alterner les séquences de la réalité et celles des rêves, ceux de l'héroïne Kokone. On y retrouve les mêmes personnages que ceux de la vie de la lycéenne, mais dans des rôles différents. Ils évoluent dans un monde qui allie technologie et magie. (D'un point de vue visuel, cela m'a rappelé Steamboy, de Katsuhiro Otomo, l'auteur d'Akira.) La fille du roi y est considérée comme une quasi-sorcière, à enfermer, alors qu'elle a peut-être les pouvoirs de tout arranger. On peut aussi y voir des robots animés (et c'est beaucoup moins chiant que Transformers). Attention toutefois : dans ce monde des rêves, un des personnages n'est pas exactement celui que l'on croit.

Dans la réalité, Kokone est une lycéenne bien élevée mais un tantinet rebelle, très attachée à son père, un mécanicien surdoué. Tous deux souffrent de l'absence de la mère de l'héroïne, morte dans un accident. Kokone se demande si elle va poursuivre ses études à Tokyo... un moyen peut-être de retrouver son ami Morio, un geek très gentil. Quant au père, il doit gérer les pressions d'une entreprise automobile, qui le menace d'un procès. Comme dans le monde des rêves, une mystérieuse tablette numérique semble être au coeur de l'intrigue.

J'ai vraiment été emballé par ce film. L'histoire est bien ficelée, avec cette alternance de séquences aux ambiances très différentes. Une fois qu'on en a compris le principe, on comprend comment ce que vit l'héroïne dans la réalité influence le monde des rêves. Cela devient encore plus passionnant quand, à son tour, le monde des rêves commence à avoir un impact sur la réalité.

C'est mené avec brio et une certaine douceur dans le traitement des personnages. Certes, il y a des méchants, mais l'accent est mis sur les personnages positifs, qui arrivent le plus souvent à leur échapper voire à les tourner en ridicule. C'est amusant sans être enfantin et c'est visible par tous. Au second degré, le film montre comment une adolescente tente de gérer son deuil. C'est de plus très bien réalisé. A la qualité photographique des images s'ajoute la virtuosité de certains plans, surtout dans les séquences des rêves.

PS

Restez pour le générique de fin.

15:14 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 11 juillet 2017

Moi, moche et méchant 3

Trois ans après Moi, moche et méchant 2 (très réussi) et deux ans après le décevant Les Minions, voilà notre grande famille recomposée de retour... pour s'agrandir : Gru découvre qu'il a un frère jumeau (chevelu, lui) et qu'on ne lui a pas raconté toute la vérité à propos de son père. Cette histoire familiale va quelque peu parasiter l'intrigue principale, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

On commence sur les chapeaux de roue avec la séquence dont des extraits ont été déjà abondamment diffusés : l'attaque du navire par le méchant de l'histoire, Balthazar Bratt, aussi ridicule que redoutable. Sa confrontation avec Grut recueille l'adhésion de la salle, déjà mise en appétit par la scène pré-générique, avec trois minions en pleine forme.

J'ai retrouvé avec plaisir le cocktail qui a fait le succès de la série : des scènes d'action parodiques, des moments familiaux tendres et drôles... et les interventions des Minions, bien dosées, souvent hilarantes. Rappelons qu'ils sont tous doublés par Pierre Coffin, coréalisateur du film. Tendez bien l'oreille et, au coeur de leur incroyable sabir, vous distinguerez quelques grossièretés et beaucoup de références à la nourriture ! Dans la version française, Audrey Lamy est toujours aussi percutante en Lucy. La bonne idée de l'épisode est d'avoir confié la voix de Dru (le frère de Gru) à Arié Elmaleh, qui donne ainsi la réplique à son frangin Gad (qui lui incarne Gru).

La personnalité du méchant Bratt (rivé à son walkman) a incité les auteurs à parsemer le film de références musicales aux années 1980. Cela m'a rappelé mon adolescence... Le choix des titres n'est pas innocent. Au début, Bratt préfère le Bad (de Michael Jackson) au Take my breath away (de Berlin), puisqu'il se veut un vilain garçon. Quant aux Minions, ils adoptent le plus récent Maria (de Ricky Martin) pour lancer leur teuf. D'autres succès de l'époque illustrent certaines scènes : Take on me (de A-ha) et Sussudio (de Phil Collins). A côté de cela, les musiques additionnelles m'ont paru bien fades.

A intervalle régulier, les Minions se rappellent à notre souvenir. Leurs pérégrinations vont (temporairement) s'éloigner de celles de Grut. Presque toute la troupe se retrouve en prison, où ils matent sans peine les gros caïds et se lancent dans leur propre Jailhouse Rock !

Le film est une grande réussite parce qu'il varie les péripéties, les personnages principaux vivant des aventures parfois distinctes. De surcroît, l'humour est suffisamment diversifié pour s'adresser aux adultes comme aux enfants. Il ne reste plus qu'à espérer que le deuxième opus consacré aux Minions (programmé pour 2020) sera plus abouti que le premier.

22:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Caire confidentiel

Cette coproduction occidentale a été tournée principalement en arabe, à Casablanca, mais, de l'avis de ceux qui connaissent Le Caire, on a vraiment l'impression qu'elle a tournée en Égypte. La mise en scène fait ressortir l'image d'une ville grouillante, foisonnante, aux écarts de richesse importants. Les projets immobiliers lancés par des proches du président Moubarak s'enchaînent, alors que dans les taudis s'entassent des immigrés soudanais, soutiers de la croissance économique égyptienne.

Le nœud de l'intrigue est l'assassinat d'une chanteuse tunisienne, auquel semble être mêlé un ami du fils du président. (L'histoire s'inspire du meurtre de Suzanne Tamim, une chanteuse libanaise.) Des pressions sont exercées sur les policiers pour clore rapidement l'affaire, au besoin en concluant au suicide. La chose semble faisable, puisque tous les membres des forces de l'ordre sont, à un degré ou à un autre, véreux. Il est de même pour la justice. Ajoutez à cela des entrepreneurs magouilleurs et des politiciens corrompus, et vous aurez une idée de l'ambiance dans laquelle baigne l'histoire. C'est dire si cet assassinat n'était pas destiné a priori à déclencher une tempête.

Le petit grain de sable qui va enrayer la machine est une femme de ménage soudanaise, qui travaille dans l'hôtel Hilton où a eu lieu le meurtre. Elle n'a pas vu le crime se dérouler, mais elle a entendu une dispute et vu deux personnes sortir, à quelques minutes d'intervalle, de la chambre où se trouvait la chanteuse. On va la suivre pendant tout le film, entre son travail, sa vie dans un taudis où se sont regroupés d'autres immigrés soudanais comme elle, ses relations avec la police et sa fuite. L'actrice (inconnue) qui l'interprète s'appelle Mari Malek.

L'autre acteur sur les épaules duquel repose l'intrigue est Fares Fares, qui incarne le capitaine Noureddine Mostafa, un flic un peu moins malhonnête et un peu plus consciencieux que les autres. Il est vraiment excellent, à la hauteur des acteurs américains et français que l'on a vus dans les polars des années 1960-1970-1980. Le scénariste n'a pas choisi d'en faire un chevalier blanc de la police, ce qui aurait peut-être manqué de réalisme. L'officier va basculer "du bon côté" en partie pour une raison sentimentale : il s'amourache de la meilleure amie de la victime, qui est évidemment une femme fatale. A partir de là, sa petite vie peinarde va diablement se compliquer, comme l'intrigue, qui nous plonge dans la société égyptienne contemporaine de manière vertigineuse.

C'est de surcroît bien réalisé. Il y a beaucoup de scènes de tension, très bien conçues, sans que la violence soit explicite. On sent que chaque personnage doit gérer des contraintes, qui pèsent sur la résolution de l'enquête. Comme de nombreuses scènes se déroulent le soir ou la nuit, on a droit à de beaux plans de vie urbaine. Le réalisateur a réussi à créer une ambiance, un élément indispensable dans ce genre de film.

C'est une pépite de l'été, à ne pas rater si vous avez l'occasion de la voir.

14:10 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 10 juillet 2017

Cherchez la femme

Nous devons cette comédie sociale à une jeune femme d'origine iranienne, Sou Abadi. Son originalité est de faire se télescoper deux milieux que des Occidentaux mal informés pourraient penser proches, mais que beaucoup de choses séparent. Le héros Armand est le fils de réfugiés iraniens laïques, vivant dans le XVIe arrondissement de Paris, alors que l'héroïne Leila est issue d'un couple mixte (sans doute franco-algérien) et vit dans une cité de banlieue. C'est à Sciences Po que les amoureux se sont rencontrés, sans que les familles en soient informées. J'ai trouvé les deux acteurs (Félix Moati et Camélia Jordana) très convaincants.

Les ennuis commencent quand Mahmoud, le frère de Leila, revient du Yémen converti au salafisme. Dans la cité, il fréquente de jeunes barbus qui ont les mêmes idées rétrogrades que lui. Le portrait qu'en fait la réalisatrice est assez nuancé. A l'aide de petites touches, elle montre que chacun des quatre copains a des raisons différentes d'adhérer au fondamentalisme. Mahmoud (William Lebghil, très bon) est un peu perdu ; il semble en quête d'absolu, en tout cas d'un sens à sa vie. C'est pour cela qu'il est tombé sous la coupe du caïd du quartier, pour qui la religion est un moyen de garder le contrôle. Son acolyte l'a sans doute suivi sans réfléchir, lui qui continue à fumer du shit en douce ! Mais le plus beau de la bande est Fabrice, un converti qui voit dans l'islam intégriste un moyen de s'élever socialement (dans le quartier). Il est au coeur d'un running-gag : alors qu'en changeant de religion, il a pris pour prénom Farid, presque toutes ses connaissances continuent à l'appeler Fabrice...

Du côté des Franco-Iraniens, on a des parents juristes, bourgeois, madame portant la culotte. Elle s'est d'ailleurs mise en tête de marier son fils chéri, qui a jusqu'à présent fait échouer toutes ses tentatives. Cette partie-là de l'histoire fonctionne moins bien, notamment en raison du manque de naturel d'Anne Alvaro, qui incarne la mère. La comparaison de son histoire personnelle (musulmane, elle a fui l'intégrisme) avec celle de jeunes Françaises qui choisissent de porter le voile, ne manque toutefois pas d'intérêt.

C'est donc un voile intégral qui va faire rebondir l'intrigue. Il est la source de plusieurs quiproquos, sur lesquels repose l'essentiel de l'humour. Il y a bien sûr Mahmoud qui va tomber amoureux de la mystérieuse Shéhérazade. Il y a aussi les parents d'Armand, qui s'inquiètent de son intérêt soudain pour l'islam... et de la présence, dans le quartier, d'une intégriste sans doute envoyée par Téhéran pour les tuer ! Même le petit frère de Leila et Mahmoud s'y laisse prendre, lui qui finit par croire que sa soeur est devenue lesbienne !

Cela donne un ensemble hétéroclite, qui fonctionne plutôt bien. Toutes les scènes ne sont pas réussies, mais j'ai souvent ri et, mine de rien, cette comédie est plus réfléchie qu'elle n'en a l'air.

22:29 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 09 juillet 2017

Le Vénérable W.

Le titre de ce documentaire est doublement trompeur, pour le public occidental. Il n'est nullement question de l'ancien président des Etats-Unis George Bush fils (surnommé W, initiale de son deuxième prénom) et le personnage principal n'est absolument pas vénérable, bien qu'il soit vénéré.

W est l'initiale du nom d'un moine birman charismatique, Ashin Wirathu, adepte d'un souverainisme identitaire, qui voit dans la minorité musulmane la cause de tous les maux dont souffre son pays... et une menace pour l'avenir. Ces Rohingyas sont désignés par un terme péjoratif ("kalars"), qui renvoie à la période coloniale.

Le réalisateur Barbet Schroeder (auquel on doit notamment L'Avocat de la terreur) a retiré ses interventions du montage, laissant ses interlocuteurs s'exprimer, avec pour seul ajout une voix off (Bulle Ogier... bof) incarnant une forme de pensée bouddhiste.

Devant la caméra, Wirathu s'exprime remarquablement bien, calmement, posément, bien sanglé dans son impeccable toge, sa phablette à portée de main. Il développe un discours argumenté, qui ne se veut pas haineux, seulement analytique. En contrepoint, des images d'archives nous font découvrir son passé, sa formation dans plusieurs monastères et son emprisonnement, sous la dictature militaire. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que cet opposant à la dictature, qui fait figure d'érudit, soit lui-même partisan de l'instauration d'un régime que l'on pourrait qualifier de fasciste.

La deuxième partie du film montre ses adeptes en action, que ce soit le mouvement 969 ou l'association Ma Ba Tha. Les affrontements intercommunautaires entretiennent l'esprit de vengeance, à l'image de ce qui s'est passé naguère en Inde ou au Sri Lanka. Wirathu a réussi à faire voter des lois "sur la race et la religion", un comble dans ce pays multiethnique, où cohabitent 135 groupes de population différents, parlant une centaine de langues.

Mais l'on pourrait aussi rapprocher l'idéologie de ce moine de celle des populistes occidentaux. Lui-même dit souhaiter la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle états-unienne. La manière dont il le déclare est aussi révélatrice : son sourire et l'expression de son visage indiquent qu'il ne tient pas en très haute estime le milliardaire mal coiffé... mais il a reconnu en lui un homme de son camp.

Plus subtilement, à travers quelques plans, Barbet Schroeder semble sous-entendre qu'il y a une réelle parenté entre ce moine, ses partisans et les intégristes musulmans. A deux ou trois reprises, on nous montre des bouddhistes psalmodiant des textes sacrés, tout en se balançant d'avant en arrière. Dans les discours, les femmes ne sont pas considérées comme les égales des hommes etc. Cela concours à présenter Wirathu comme une sorte d'ayatollah Khomeini birman. Il finit par tomber le masque, à la fin, lors d'un meeting au cours duquel il n'est peut-être pas conscient d'être filmé par le documentariste. Il y dénigre une représentante de l'ONU dans des termes orduriers.

Face à lui se dressent d'autres moines bouddhistes, eux aussi emprisonnés jadis sous la dictature militaire. On sent que ces voix peinent à se faire entendre face à la mécanique bien huilée de leurs adversaires (qui, à mon avis, s'inspirent un peu des télévangélistes américains) et aux tensions communautaires. Le pouvoir politique, longtemps indulgent, a commencé à réagir.

Sur le fond, je ne partage pas le point de vue de l'auteur, que l'on sent transparaître de temps à autre. Il promeut visiblement la cohabitation pacifique de tous les cultes, en pensant que leur libre expression sans heurts est possible. Je suis plutôt d'avis que c'est la trop grande présence du fait religieux dans l'espace public (quelle que soit la religion) qui est la source de tensions. C'est de (davantage de) laïcité dont la Birmanie a besoin.

23:11 Publié dans Cinéma, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Lettres de la guerre

C'est à partir d'un matériau réel (les lettres écrites par un écrivain portugais, alors médecin militaire en Angola) qu'Ivo Ferreira brosse un tableau d'une guerre coloniale. Elle rappellera aux spectateurs soit notre guerre d'Algérie soit le conflit américano-vietnamien. Apocalypse now est d'ailleurs l'un des modèles du réalisateur, tout comme le film Tabou, autre superbe noir et blanc portugais.

A la fiction se déroulant au début des années 1970 sont juxtaposés des extraits de lettres, lus soit par leur auteur (le personnage principal, que l'on voit parfois en train d'écrire), soit par leur destinataire, sa jeune épouse enceinte. Le mélange de ces deux voix, s'il introduit une salutaire diversité, n'en est pas moins perturbant. De surcroît, la première partie comporte trop de passages lus. Je n'ai pas été ému par la transcription littéraire de cet amour enflammé et contrarié.

J'ai été beaucoup plus intéressé par ce qui nous était montré à l'écran. C'est souvent d'une grande beauté plastique, avec des jeux d'ombre et de lumière, mais aussi des reflets parfaitement maîtrisés. Je pense notamment à cette projection de film, dont on finit par voir une image détournée, en extérieur, sur des objets. Je pense aussi à la réverbération, à la surface d'un cours d'eau, de l'image de soldats tentant de réparer un pont saboté par les rebelles angolais. De manière générale, les paysages (ah la savane africaine !) sont bien filmés. Les ambiances nocturnes sont aussi très belles.

Ceux qui attendent de l'action trépidante peuvent passer leur chemin. On suit la troupe au quotidien, la caméra se détournant d'elle de temps à autre, pour s'attarder sur les Africains. Certains spectateurs seront peut-être choqués par la condition des femmes, soumises au bon vouloir des messieurs, à l'exception peut-être des deux chanteuses portugaises, aguicheuses mais inaccessibles. Notons que les scènes d'intérieur ont été réalisées avec un grand souci du détail, en particulier au niveau du décor et des objets du quotidien.

Même si ce n'est pas une totale réussite, ce film mérite le détour pour sa beauté visuelle.

00:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 08 juillet 2017

L'épée de Simone Veil

J'ai lu le numéro de Paris Match de cette semaine, dont une grande partie est consacrée à la vie de Simone Veil, une femme qui a bien mieux incarné la République française que les silhouettes choisies comme modèles du buste de Marianne.

Dans ce numéro, les moins âgés d'entre nous découvriront des photographies de celle qui fut une ravissante jeune femme, au caractère déjà bien trempé. On lira avec profit des témoignages de la période de déportation... et un intéressant reportage, datant de l'époque où elle retourna à Auschwitz, avec ses petits-enfants. Les autres papiers, portant sur sa vie professionnelle et sa carrière politique, n'apprendront pas grand chose à la plupart des lecteurs.

Ma curiosité a été éveillée par une photographie, située page 69 :

Lorsque l'ancienne ministre avait été élue à l'Académie française,en 2008, je n'y avais guère prêté attention. Et pourtant, la structure de l'épée qui lui a été offerte mérite le détour. (Rappelons que, selon le site de l'Académie, cet accessoire n'est pas obligatoire pour les dames... une tradition sexiste contre laquelle la militante féministe ne pouvait que s'élever.)

On ne s'étonnera pas que, sur la lame, les devises française et européenne se côtoient. Guère surprenante non plus est la présence de deux mains entrelacées (symbole de réconciliation entre les peuples) au sommet de l'épée. C'est la garde qui présente le plus d'originalité. On y distingue un visage de femme, entouré du nom "Birkenau" et d'un nombre, 78651.

Le nom fait évidemment référence à l'un des trois camps d'Auschwitz, celui d'extermination, où Simone Jacob fut déportée adolescente en 1944. Le numéro n'est autre que le matricule qui fut tatoué sur son bras gauche. Rappelons que le site d'Auschwitz fut le seul où ce type de "marquage" a été pratiqué.

23:24 Publié dans Histoire, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, journalisme, france, société, politique, femme, simone veil, europe

vendredi, 07 juillet 2017

Creepy

Ce film d'épouvante est signé du prolifique (et inégal) Kiyoshi Kurosawa, dont on a récemment pu apprécier deux des œuvres : Shokuzai (en deux parties) et Real. C'est un maître de la mise en scène, qui aime se servir des films de genre pour aborder des aspects psychologiques ou sociétaux.

Ici, il entrecroisent le film d'épouvante (ou thriller) et le drame bourgeois. L'action d'un tueur en série sert de révélateur à la crise d'un couple, celui formé par le héros et sa compagne (pas très bien interprétés, autant le dire tout de suite). Lui est un policier, devenu criminologue universitaire. Elle a visiblement renoncé à sa vie professionnelle et a accepté de le suivre dans sa nouvelle carrière. Les voilà qui emménagent dans un autre quartier, une banlieue résidentielle à la japonaise, propre et calme sans être luxueuse, où les voisins se fréquentent peu. Voilà qui ne convient guère à l'épouse esseulée, qui cherche de la compagnie... et se montre de plus en plus curieuse.

Dans le même temps, le héros Takakura retrouve certains anciens collègues policiers, qui peinent à élucider une mystérieuse disparition, qu'on pense être en réalité un triple meurtre déguisé. Petit à petit, Takakura découvre qu'il pourrait y avoir un lien avec son voisinage, notamment ce directeur d'association assez mystérieux, très bien campé par Teruyuki Kagawa, déjà vu dans Shokuzai.

La principale qualité du film est la réussite de cette montée en tension, à l'aide de scènes (en apparence) anodines, au fur et à mesure que de petits incidents impliquent de plus en plus l'ancien policier dans l'enquête. Un mystère plane aussi sur les motivations et la méthodologie du tueur en série. C'est en fait un manipulateur, qui connaît les faiblesses du comportement humain... et étudie la géographie urbaine de son territoire de chasse. Si l'on est indulgent, on dira que l'on peut hésiter quant à son identité. Est-ce le voisin inquiétant ? Sa fille, qui semble bien barrée elle aussi ? Ne faut-il pas plutôt voir dans le profil du tueur l'indication qu'il est de la police ? Mais que cache l'épouse du héros ? Et lui-même, n'est-il pas un peu perturbé ? Ne nous prépare-t-on pas un de ces retournements dont le cinéma de genre est désormais friand ?

Tout cela donne l'impression que le film est trépidant, alors qu'il n'en est rien. Certaines scènes s'étirent inutilement en longueur. Et Dieu que les adversaires du tueur sont stupides ! Il y a aussi quelques invraisemblances. Au début de l'histoire, un policier accepte de tourner le dos à un psychopathe armé. Plus tard, à plusieurs reprises, on voit un policier (jamais le même) se présenter seul au domicile d'un suspect... dans une enquête pour meurtre ! Je veux bien que les moeurs japonaises soient différentes des nôtres, mais là, je pense que le scénariste plie la réalité au déroulement de son intrigue. C'est donc finalement assez décevant, pas un mauvais film, mais une œuvre très en-dessous de ce que Kurosawa nous a proposé auparavant.

ATTENTION : LA SUITE RÉVÈLE DES ÉLÉMENTS CLÉS DE L'INTRIGUE