samedi, 07 février 2026

Reconnu coupable

Dans ce thriller d'anticipation, la ville de Los Angeles a adopté une procédure judiciaire révolutionnaire en matière criminelle, puisque l'enquête, le procès et l'exécution des peines sont sous la responsabilité de Maddox, une intelligence artificielle. (Les juristes pointilleux noteront la disparition des avocats de la défense et de la possibilité de faire appel.)

Le policier Chris Raven a contribué à la mise en place de ce programme... mais le voilà désormais sur la sellette, plus précisément sur la chaise de l'accusé, puisqu'on lui reproche d'avoir assassiné son épouse, dont il était sur le point de divorcer. Problème pour lui : il ne se souvient plus de ce qu'il a fait la veille, en raison d'une cuite monumentale, dont d'ailleurs il peine à se remettre au début de l'histoire. (Au passage, c'est la confirmation que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé... notamment celle des conjoints.) Au vu des éléments réunis lors de l'enquête préliminaire, l'IA l'a déclaré présumé coupable (à 96,7 %). L'accusé a 1h30 pour, sinon prouver son innocence, du moins instiller un doute raisonnable, capable de faire suffisamment baisser son taux de culpabilité pour lui éviter l'exécution.

Le suspens est bien mis en scène, mais c'est surtout la manière dont l'accusé est autorisé à mener sa contre-enquête qui est épatante. Bien que rivé sur son siège, il a accès à tous les éléments du dossier (vidéos, rapports, interrogatoires, géolocalisations, preuves matérielles recueillies...) ainsi qu'à tous les contenus numériques (publics... et privés) enregistrés (conformément à la nouvelle loi) sur le cloud de la ville, afin de prévenir le crime. Il y a donc un peu de Minority Report (de Spielberg) dans ce film (les précogs étant remplacés par une IA, plus déductive que prédictive). L'ambiance rappelle aussi un peu la série 24 heures chrono, l'intrigue se déroulant quasiment en temps réel.

Un autre atout du film est l'incarnation de l'IA par Rebecca Ferguson (au charme de laquelle je ne suis pas insensible). Son côté beauté froide peu empathique convient parfaitement au rôle. L'un des enjeux de l'intrigue est d'ailleurs la possibilité d'évolution de l'IA, dont le fonctionnement apparaît de prime abord assez mécanique, mais qui, si elle a été bien entraînée, doit être capable de se remettre en question. Elle a aussi pour fonction d'aider honnêtement l'accusé dans ses tentatives de prouver son innocence. Un lien d'ordre humain pourrait-il naître des interactions entre Chris et Maddox ? Suspens...

J'ai passé un bon moment. L'habillage numérique, les scènes d'action et les multiples rebondissements entretiennent l'intérêt, jusqu'à la fin.

08:35 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Reconnu coupable

Dans ce thriller d'anticipation, la ville de Los Angeles a adopté une procédure judiciaire révolutionnaire en matière criminelle, puisque l'enquête, le procès et l'exécution des peines sont sous la responsabilité de Maddox, une intelligence artificielle. (Les juristes pointilleux noteront la disparition des avocats de la défense et de la possibilité de faire appel.)

Le policier Chris Raven a contribué à la mise en place de ce programme... mais le voilà désormais sur la sellette, plus précisément sur la chaise de l'accusé, puisqu'on lui reproche d'avoir assassiné son épouse, dont il était sur le point de divorcer. Problème pour lui : il ne se souvient plus de ce qu'il a fait la veille, en raison d'une cuite monumentale, dont d'ailleurs il peine à se remettre au début de l'histoire. (Au passage, c'est la confirmation que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé... notamment celle des conjoints.) Au vu des éléments réunis lors de l'enquête préliminaire, l'IA l'a déclaré présumé coupable (à 96,7 %). L'accusé a 1h30 pour, sinon prouver son innocence, du moins instiller un doute raisonnable, capable de faire suffisamment baisser son taux de culpabilité pour lui éviter l'exécution.

Le suspens est bien mis en scène, mais c'est surtout la manière dont l'accusé est autorisé à mener sa contre-enquête qui est épatante. Bien que rivé sur son siège, il a accès à tous les éléments du dossier (vidéos, rapports, interrogatoires, géolocalisations, preuves matérielles recueillies...) ainsi qu'à tous les contenus numériques (publics... et privés) enregistrés (conformément à la nouvelle loi) sur le cloud de la ville, afin de prévenir le crime. Il y a donc un peu de Minority Report (de Spielberg) dans ce film (les précogs étant remplacés par une IA, plus déductive que prédictive). L'ambiance rappelle aussi un peu la série 24 heures chrono, l'intrigue se déroulant quasiment en temps réel.

Un autre atout du film est l'incarnation de l'IA par Rebecca Ferguson (au charme de laquelle je ne suis pas insensible). Son côté beauté froide peu empathique convient parfaitement au rôle. L'un des enjeux de l'intrigue est d'ailleurs la possibilité d'évolution de l'IA, dont le fonctionnement apparaît de prime abord assez mécanique, mais qui, si elle a été bien entraînée, doit être capable de se remettre en question. Elle a aussi pour fonction d'aider honnêtement l'accusé dans ses tentatives de prouver son innocence. Un lien d'ordre humain pourrait-il naître des interactions entre Chris et Maddox ? Suspens...

J'ai passé un bon moment. L'habillage numérique, les scènes d'action et les multiples rebondissements entretiennent l'intérêt, jusqu'à la fin.

08:35 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 06 février 2026

Nuremberg

Ce n'est pas la première fois que le procès des principaux dirigeants nazis capturés par les Alliés fait l'objet d'une fiction (télévisuelle ou cinématographique). L'originalité de celle-ci est de présenter l'intrigue sous l'angle de la relation entre Hermann Göring et l'un des deux psychiatres états-uniens chargés de suivre les détenus.

Au départ, je nourrissais quelques appréhensions concernant l'interprétation de Russell Crowe en Göring. En fait, je l'ai trouvé très bien, à la fois sobre et ambigu dans son jeu. La déception est venue de là où je ne l'attendais pas : Rami Malek surjoue horriblement en psychiatre humaniste et sûr de sa science, dont on comprend immédiatement qu'il va se faire manipuler.

Heureusement, les personnages secondaires sont mieux campés, à commencer par le procureur Jackson (par Michael Shannon), mais aussi son homologue britannique Maxwell-Fyfe (par Richard E. Grant), le colonel Andrus (par John Slattery) et le sergent Triest (par Leo Woodall), ce dernier réservant de belles surprises, bien intégrées à l'histoire.

L'aspect filmique est donc réussi... plus que l'aspect historique. Je veux bien que, pour créer une intéressante dramaturgie, scénaristes comme réalisateurs soient amenés à prendre des libertés avec la réalité des faits, mais je commence à en avoir marre de constater les énormes déformations opérées dans des œuvres destinées à un grand public, et présentées par leurs auteurs comme fiables sur le plan historique.

Ainsi, je trouve que la genèse comme les enjeux du procès ne sont pas bien restitués. Le film donne l'impression que tout commence en 1945, alors que c'est dès 1942 que les Alliés ont songé à traduire en justice les dirigeants nazis. D'autre part, obtenir les aveux des accusés n'était pas une priorité pour tout le monde, puisque les preuves réunies étaient accablantes. A ce sujet, le colossal travail de documentation réalisé en amont n'est quasiment pas montré. Enfin, parmi les chefs d'accusation, les auteurs du film ont choisi d'insister sur celui qui a sans doute été le moins évoqué durant le procès : les crimes contre l'humanité. En effet, les Américains voulaient mettre en avant les notions de complot et de crime contre la paix, l'ensemble des Alliés étant d'accord pour pointer d'abord les crimes de guerre, dont ont été notamment victimes les civils des pays envahis par l'armée allemande ainsi que les prisonniers de guerre. (Les Soviétiques ont été les plus nombreux à mourir dans d'atroces souffrances et les Britanniques ont mis l'accent sur l'exécution de certains de leurs soldats.)

Le sort des juifs a bien été évoqué durant le procès, mais assez brièvement. C'est une déformation du XXIe siècle que de lui accorder une place centrale dans l'accusation. D'ailleurs, celle-ci n'avait pas retenu la toute récente notion de génocide.

Il y donc du trop-dit... et des non-dits, concernant principalement l'allié soviétique. On ne voit quasiment pas intervenir le procureur nommé par Staline, alors qu'il a pourtant ardemment participé au contre-interrogatoire de Göring. De plus, les crimes du régime communiste ne sont (vaguement) abordés qu'une seule fois, dans la bouche du second d'Hitler. Pourtant, de 1928 à 1945, des millions de personnes sont mortes sous la botte de Staline et de ses affidés, ce qui posait tout de même un sacré problème moral, auquel peut-être une vague allusion est faite, à un moment, dans l'une des interventions de Jackson.

Le film n'en demeure pas moins intéressant, bien conçu sur la forme et disant des choses importantes, mais avec tellement d'approximations...

P.S.

Avant de voir ce film, je connaissais le rôle des médecins dans le procès à travers l'action du psychologue Gustave Gilbert, présenté de manière particulièrement caricaturale dans le film. On le fait passer pour le grand incompétent, en comparaison du héros incarné par Malek. Une rivalité a bien opposé les deux hommes, mais Gilbert (qui parlait allemand) a lui aussi mené de nombreux entretiens avec les prisonniers. Il avait gagné la confiance de nombre d'entre eux (tant qu'il ne leur avait pas révélé qu'il était juif). C'est lui qui avait conseillé à l'accusation de miser sur l'orgueil de Göring... Dans le film, il est interprété par Colin Hanks (fils de...), vu récemment dans Nobody 2.

22:40 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Nuremberg

Ce n'est pas la première fois que le procès des principaux dirigeants nazis capturés par les Alliés fait l'objet d'une fiction (télévisuelle ou cinématographique). L'originalité de celle-ci est de présenter l'intrigue sous l'angle de la relation entre Hermann Göring et l'un des deux psychiatres états-uniens chargés de suivre les détenus.

Au départ, je nourrissais quelques appréhensions concernant l'interprétation de Russell Crowe en Göring. En fait, je l'ai trouvé très bien, à la fois sobre et ambigu dans son jeu. La déception est venue de là où je ne l'attendais pas : Rami Malek surjoue horriblement en psychiatre humaniste et sûr de sa science, dont on comprend immédiatement qu'il va se faire manipuler.

Heureusement, les personnages secondaires sont mieux campés, à commencer par le procureur Jackson (par Michael Shannon), mais aussi son homologue britannique Maxwell-Fyfe (par Richard E. Grant), le colonel Andrus (par John Slattery) et le sergent Triest (par Leo Woodall), ce dernier réservant de belles surprises, bien intégrées à l'histoire.

L'aspect filmique est donc réussi... plus que l'aspect historique. Je veux bien que, pour créer une intéressante dramaturgie, scénaristes comme réalisateurs soient amenés à prendre des libertés avec la réalité des faits, mais je commence à en avoir marre de constater les énormes déformations opérées dans des œuvres destinées à un grand public, et présentées par leurs auteurs comme fiables sur le plan historique.

Ainsi, je trouve que la genèse comme les enjeux du procès ne sont pas bien restitués. Le film donne l'impression que tout commence en 1945, alors que c'est dès 1942 que les Alliés ont songé à traduire en justice les dirigeants nazis. D'autre part, obtenir les aveux des accusés n'était pas une priorité pour tout le monde, puisque les preuves réunies étaient accablantes. A ce sujet, le colossal travail de documentation réalisé en amont n'est quasiment pas montré. Enfin, parmi les chefs d'accusation, les auteurs du film ont choisi d'insister sur celui qui a sans doute été le moins évoqué durant le procès : les crimes contre l'humanité. En effet, les Américains voulaient mettre en avant les notions de complot et de crime contre la paix, l'ensemble des Alliés étant d'accord pour pointer d'abord les crimes de guerre, dont ont été notamment victimes les civils des pays envahis par l'armée allemande ainsi que les prisonniers de guerre. (Les Soviétiques ont été les plus nombreux à mourir dans d'atroces souffrances et les Britanniques ont mis l'accent sur l'exécution de certains de leurs soldats.)

Le sort des juifs a bien été évoqué durant le procès, mais assez brièvement. C'est une déformation du XXIe siècle que de lui accorder une place centrale dans l'accusation. D'ailleurs, celle-ci n'avait pas retenu la toute récente notion de génocide.

Il y donc du trop-dit... et des non-dits, concernant principalement l'allié soviétique. On ne voit quasiment pas intervenir le procureur nommé par Staline, alors qu'il a pourtant ardemment participé au contre-interrogatoire de Göring. De plus, les crimes du régime communiste ne sont (vaguement) abordés qu'une seule fois, dans la bouche du second d'Hitler. Pourtant, de 1928 à 1945, des millions de personnes sont mortes sous la botte de Staline et de ses affidés, ce qui posait tout de même un sacré problème moral, auquel peut-être une vague allusion est faite, à un moment, dans l'une des interventions de Jackson.

Le film n'en demeure pas moins intéressant, bien conçu sur la forme et disant des choses importantes, mais avec tellement d'approximations...

P.S.

Avant de voir ce film, je connaissais le rôle des médecins dans le procès à travers l'action du psychologue Gustave Gilbert, présenté de manière particulièrement caricaturale dans le film. On le fait passer pour le grand incompétent, en comparaison du héros incarné par Malek. Une rivalité a bien opposé les deux hommes, mais Gilbert (qui parlait allemand) a lui aussi mené de nombreux entretiens avec les prisonniers. Il avait gagné la confiance de nombre d'entre eux (tant qu'il ne leur avait pas révélé qu'il était juif). C'est lui qui avait conseillé à l'accusation de miser sur l'orgueil de Göring... Dans le film, il est interprété par Colin Hanks (fils de...), vu récemment dans Nobody 2.

22:40 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 31 janvier 2026

Primate

Ce petit film d'horreur a pour principal antagoniste un chimpanzé domestique, devenu enragé. On le découvre dans ses œuvres dès la première séquence, chargée de nous "mettre l'eau à la bouche"... avant que l'histoire ne fasse un bond en arrière.

C'est un procédé classique de ce genre de films, tout comme la présence, dans le groupe de protagonistes, d'une brochette d'individus peu sympathiques, que l'on découvre dans la séquence suivante (dans un avion). Ces jeunes adultes (des deux sexes) semblent assez superficiels, immatures. Les scénaristes sont malins : on a rapidement envie qu'il leur arrive quelques bricoles.

Grâce à Ben (le chimpanzé), ce sera chose faite, avec une cruauté à faire pâlir d'envie un requin psychopathe. Mais, en attendant ce déferlement de violence simiesque, on peut profiter de la visite d'une baraque époustouflante, située dans les îles Hawaï, dotée d'une somptueuse piscine à flanc de falaise. Comme, en plus, il fait chaud, c'est l'occasion pour les jeunes héros de porter des petites tenues. (Trop malin, le scénar !)

Évidemment, il faut s'attendre à ce que plusieurs personnages fassent ce qu'il ne faut absolument pas faire dans ce genre de situation (sauf bien sûr si l'on à envie de finir entre les pattes de Ben). A un moment, on a même un duo de jeunes hommes, un brin éméchés, qui décident de faire "deux groupes de un". (Jean-Marie Bigard, sors de ce corps de scénariste !)

J'oubliais de vous dire que l'un des protagonistes est sourd-muet. Certains échanges s'effectuent donc grâce à la langue des signes... ce qui permet aussi de communiquer avec le singe (enfin, tant qu'il a encore toute sa tête). Le côté "inclusif" du film est renforcé par une amitié très particulière entre deux jeunes femmes, l'une des deux apparaissant clairement comme bisexuelle. Cela suffira-t-il à la faire échapper aux griffes du chimpanzé ? Le suspens est insoutenable...

20:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Primate

Ce petit film d'horreur a pour principal antagoniste un chimpanzé domestique, devenu enragé. On le découvre dans ses œuvres dès la première séquence, chargée de nous "mettre l'eau à la bouche"... avant que l'histoire ne fasse un bond en arrière.

C'est un procédé classique de ce genre de films, tout comme la présence, dans le groupe de protagonistes, d'une brochette d'individus peu sympathiques, que l'on découvre dans la séquence suivante (dans un avion). Ces jeunes adultes (des deux sexes) semblent assez superficiels, immatures. Les scénaristes sont malins : on a rapidement envie qu'il leur arrive quelques bricoles.

Grâce à Ben (le chimpanzé), ce sera chose faite, avec une cruauté à faire pâlir d'envie un requin psychopathe. Mais, en attendant ce déferlement de violence simiesque, on peut profiter de la visite d'une baraque époustouflante, située dans les îles Hawaï, dotée d'une somptueuse piscine à flanc de falaise. Comme, en plus, il fait chaud, c'est l'occasion pour les jeunes héros de porter des petites tenues. (Trop malin, le scénar !)

Évidemment, il faut s'attendre à ce que plusieurs personnages fassent ce qu'il ne faut absolument pas faire dans ce genre de situation (sauf bien sûr si l'on à envie de finir entre les pattes de Ben). A un moment, on a même un duo de jeunes hommes, un brin éméchés, qui décident de faire "deux groupes de un". (Jean-Marie Bigard, sors de ce corps de scénariste !)

J'oubliais de vous dire que l'un des protagonistes est sourd-muet. Certains échanges s'effectuent donc grâce à la langue des signes... ce qui permet aussi de communiquer avec le singe (enfin, tant qu'il a encore toute sa tête). Le côté "inclusif" du film est renforcé par une amitié très particulière entre deux jeunes femmes, l'une des deux apparaissant clairement comme bisexuelle. Cela suffira-t-il à la faire échapper aux griffes du chimpanzé ? Le suspens est insoutenable...

20:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Furcy, né libre

Onze ans après Qu'Allah bénisse la France, le rappeur Abd Al Malik est de retour derrière la caméra, avec un film "engagé", consacré à un personnage réel de notre histoire, Furcy Madeleine, en général présenté comme esclave réunionnais, mais qui, en réalité, était né libre... sans le savoir. Sur un sujet fort, le réalisateur a construit une œuvre divisée grosso modo en trois parties, qu'on peut se contenter d'analyser sur un plan strictement cinématographique, mais dont je pense qu'il faut aussi présenter les faiblesses historiques.

La première partie évoque la période 1816-1817 quand, après avoir découvert l'affranchissement ancien de sa mère, Furcy décide de se faire rendre justice. Les méchants de l'histoire sont en général bien campés : Vincent Macaigne incarne une petite ordure de colon esclavagiste et Micha Lescot nous ravit en avocat fielleux et méprisant. Du côté des gentils, Makita Samba est sobre dans le rôle principal, tandis que Romain Duris et Frédéric Pierrot sont chargés d'incarner les juristes humanistes. Ils le font avec conviction... et, parfois, avec maladresse. Les scènes sont souvent très courtes. Je pense que le montage a eu pour but de masquer certaines faiblesses.

La deuxième partie est consacrée au (long) séjour de Furcy sur l'Île Maurice (ex-Île de France), d'abord comme esclave, puis comme employé de commerce. Cette partie contient un peu plus de cinéma, avec les scènes de case et de plantation. On nous y montre la volonté de briser un homme, pour qui survivre, c'est résister. Makita Samba est toujours aussi sobre et digne, un peu comme jadis Alfred Dreyfus à Cayenne. Il supporte ce qu'il subit, dans l'espoir que ses droits finissent par être reconnus. J'ai aussi apprécié le fait que, pour les esclaves (mais pas que), l'émancipation passe par la lecture et l'écriture.

Je n'ai pas été choqué par la comparaison visuelle qui est faite (par allusion) entre l'entrée de la file d'esclaves sur la propriété esclavagiste et l'arrivée des déportés de jadis dans les camps nazis. Dans les deux cas, on est face à un crime contre l'humanité et il est question de travail forcé. (Mais, les esclaves ne sont pas victimes d'extermination, ce qui constitue la limite de la comparaison.)

A travers la séquence mauricienne, on a l'impression qu'Abd Al Malik a voulu faire son 12 Years a Slave... en moins bien. Le moment qui voit le héros s'investir dans la confiserie est toutefois correctement mis en scène, même s'il comporte des zones d'ombre et des déformations (dont je parlerai plus loin).

La troisième partie se joue en France métropolitaine. C'est le retour du film de procès. On y entend de belles plaidoiries, de belles déclarations de principes, mais c'est gâché par la volonté de faire de l'avocat de Furcy (l'ancien procureur du début, interprété par Romain Duris) un homme malade, à la toux aussi aléatoire qu'envahissante, sauf quand il nous livre sa grande tirade, curieusement pas interrompue par le moindre soubresaut. (Au passage, je signale que ledit ex-procureur, reconverti en avocat, était absent du procès en Cassation... Peut-être a-t-on estimé qu'il était regrettable de se passer des services de Romain Duris pour cet épisode capital de l'intrigue.)

Le film se conclut sur l'évocation, par des incrustations, des suites judiciaires (l'obtention de réparations) et de la fin de la vie de Furcy. Là encore, on ne nous donne que des informations incomplètes, ce qui m'amène à évoquer les faiblesses historiques du film, qui ne sont pas petites.

Le premier problème est posé par le choix du comédien principal, non pas en raison de son talent (je trouve qu'il fait plutôt bien le job), mais à cause de son apparence physique. Le véritable Furcy n'était pas africain, mais né d'une mère indienne (ce qui figure d'ailleurs dans les dialogues) et d'un père colon français de Bourbon. Dans les textes de l'époque (par exemple le testament de la tante de l'esclavagiste Lory), il est qualifié de "Malabar", pas de "Cafre" (terme utilisé pour désigner les personnes originaires de l'Afrique intertropicale). Il ne devait donc pas ressembler à ceci :

... mais plutôt à cela :

(Ces deux tentatives de représentation figurent dans une exposition datant de 2019, dont on peut télécharger la version numérique ici. Les auteurs du film auraient dû la consulter et s'en inspirer.)

A ce problème d'incarnation s'ajoutent les choix opérés à propos de la représentation des femmes. Dans le film, Furcy entretient une liaison amoureuse avec une femme blanche (bien incarnée par Ana Girardot). Dans la réalité, Furcy a eu des relations avec des femmes "libres de couleur", sur l'île Bourbon comme sur l'île Maurice. Il a même eu des enfants avec. Cela aurait pu constituer un versant intéressant de l'intrigue, que les scénaristes ont préféré remplacer par une relation interethnique (pourquoi pas après tout). Peut-être aussi s'agissait-il d'ajouter un nom connu à la distribution (pourtant déjà riche). On ressent toutefois un certain malaise quand, dans la troisième partie de l'histoire, cette petite amie blanche suggère au héros de se soumettre... On se demande ce qui peut bien justifier cette insertion totalement fictive, tout comme une autre, un peu avant : quand Furcy débarque sur l'île Maurice, il est presque immédiatement maltraité par une parente de Lory, une femme blanche, à cheval, qui le frappe. Or, d'après l'essai biographique qui a été consacré à Furcy (voir ci-dessous), c'est le frère aîné de Lory qui le moleste.

(Vous noterez que l'éditeur de la version de poche n'a pas été très inspiré dans le choix de l'illustration de couverture (qui est censée représenter... Othello, personnage de Shakespeare). J'ajoute que, très souvent, j'ai lu et entendu, à propos de ce livre, qu'il était un roman, ce qui n'est pas le cas. C'est au moins l'indice que ces personnes ne l'ont pas lu.)

Mais le personnage féminin le plus maltraité du film (au sens propre comme au sens figuré) est sans conteste Constance, la sœur de Furcy. Elle aussi est dotée d'une apparence qui n'a pas grand chose à voir avec la réalité. (Issue du même métissage que son frère, elle était jadis décrite comme ayant la peau claire et pouvant passer pour une Européenne de l'époque.) Surtout, dans le film, bien que rebelle, elle est essentiellement présentée comme une victime, un personnage secondaire, alors qu'elle savait lire et était à l'origine de la procédure juridique en faveur de son frère, qu'elle a tout fait pour sortir de l'esclavage. Enfin cerise sur le gâteau, la séquence de "pressions" exercées sur elle chez les planteurs blancs est en grande partie inventée. Certes, certains esclavagistes de Bourbon l'ont menacée pour qu'elle change sa version des faits, mais dans tout ce que j'ai lu, il n'est pas question du viol suggéré par le film, un viol qui aurait été perpétré par Brabant, le sbire noir de Lory... qui, en réalité, avait déjà quitté son service à l'époque. (Il avait acheté son affranchissement.) Il a bien rencontré Constance, mais, dans la rue, et cela s'est limité à une discussion... Je précise que je tire la plupart de ces détails du livre de Mohammed Aïssaoui, qui est pourtant présenté par la production comme ayant inspiré le film !

Je ne vais pas m'éterniser, mais je tiens à terminer par un dernier élément, que je juge très important, et que les auteurs du film ont pris soin de passer sous silence. Une fois sa liberté obtenue à Maurice, Furcy est devenu commerçant indépendant (pas simple employé, comme montré dans le film). Il s'est enrichi et a même acheté... deux esclaves ! Du coup, son combat semble quelque peu perdre sa vocation universaliste, pour devenir celui d'un homme talentueux, soucieux d'obtenir la place qu'il estime mériter dans une société inégalitaire qu'il ne souhaite pas chambouler.

17:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Furcy, né libre

Onze ans après Qu'Allah bénisse la France, le rappeur Abd Al Malik est de retour derrière la caméra, avec un film "engagé", consacré à un personnage réel de notre histoire, Furcy Madeleine, en général présenté comme esclave réunionnais, mais qui, en réalité, était né libre... sans le savoir. Sur un sujet fort, le réalisateur a construit une œuvre divisée grosso modo en trois parties, qu'on peut se contenter d'analyser sur un plan strictement cinématographique, mais dont je pense qu'il faut aussi présenter les faiblesses historiques.

La première partie évoque la période 1816-1817 quand, après avoir découvert l'affranchissement ancien de sa mère, Furcy décide de se faire rendre justice. Les méchants de l'histoire sont en général bien campés : Vincent Macaigne incarne une petite ordure de colon esclavagiste et Micha Lescot nous ravit en avocat fielleux et méprisant. Du côté des gentils, Makita Samba est sobre dans le rôle principal, tandis que Romain Duris et Frédéric Pierrot sont chargés d'incarner les juristes humanistes. Ils le font avec conviction... et, parfois, avec maladresse. Les scènes sont souvent très courtes. Je pense que le montage a eu pour but de masquer certaines faiblesses.

La deuxième partie est consacrée au (long) séjour de Furcy sur l'Île Maurice (ex-Île de France), d'abord comme esclave, puis comme employé de commerce. Cette partie contient un peu plus de cinéma, avec les scènes de case et de plantation. On nous y montre la volonté de briser un homme, pour qui survivre, c'est résister. Makita Samba est toujours aussi sobre et digne, un peu comme jadis Alfred Dreyfus à Cayenne. Il supporte ce qu'il subit, dans l'espoir que ses droits finissent par être reconnus. J'ai aussi apprécié le fait que, pour les esclaves (mais pas que), l'émancipation passe par la lecture et l'écriture.

Je n'ai pas été choqué par la comparaison visuelle qui est faite (par allusion) entre l'entrée de la file d'esclaves sur la propriété esclavagiste et l'arrivée des déportés de jadis dans les camps nazis. Dans les deux cas, on est face à un crime contre l'humanité et il est question de travail forcé. (Mais, les esclaves ne sont pas victimes d'extermination, ce qui constitue la limite de la comparaison.)

A travers la séquence mauricienne, on a l'impression qu'Abd Al Malik a voulu faire son 12 Years a Slave... en moins bien. Le moment qui voit le héros s'investir dans la confiserie est toutefois correctement mis en scène, même s'il comporte des zones d'ombre et des déformations (dont je parlerai plus loin).

La troisième partie se joue en France métropolitaine. C'est le retour du film de procès. On y entend de belles plaidoiries, de belles déclarations de principes, mais c'est gâché par la volonté de faire de l'avocat de Furcy (l'ancien procureur du début, interprété par Romain Duris) un homme malade, à la toux aussi aléatoire qu'envahissante, sauf quand il nous livre sa grande tirade, curieusement pas interrompue par le moindre soubresaut. (Au passage, je signale que ledit ex-procureur, reconverti en avocat, était absent du procès en Cassation... Peut-être a-t-on estimé qu'il était regrettable de se passer des services de Romain Duris pour cet épisode capital de l'intrigue.)

Le film se conclut sur l'évocation, par des incrustations, des suites judiciaires (l'obtention de réparations) et de la fin de la vie de Furcy. Là encore, on ne nous donne que des informations incomplètes, ce qui m'amène à évoquer les faiblesses historiques du film, qui ne sont pas petites.

Le premier problème est posé par le choix du comédien principal, non pas en raison de son talent (je trouve qu'il fait plutôt bien le job), mais à cause de son apparence physique. Le véritable Furcy n'était pas africain, mais né d'une mère indienne (ce qui figure d'ailleurs dans les dialogues) et d'un père colon français de Bourbon. Dans les textes de l'époque (par exemple le testament de la tante de l'esclavagiste Lory), il est qualifié de "Malabar", pas de "Cafre" (terme utilisé pour désigner les personnes originaires de l'Afrique intertropicale). Il ne devait donc pas ressembler à ceci :

... mais plutôt à cela :

(Ces deux tentatives de représentation figurent dans une exposition datant de 2019, dont on peut télécharger la version numérique ici. Les auteurs du film auraient dû la consulter et s'en inspirer.)

A ce problème d'incarnation s'ajoutent les choix opérés à propos de la représentation des femmes. Dans le film, Furcy entretient une liaison amoureuse avec une femme blanche (bien incarnée par Ana Girardot). Dans la réalité, Furcy a eu des relations avec des femmes "libres de couleur", sur l'île Bourbon comme sur l'île Maurice. Il a même eu des enfants avec. Cela aurait pu constituer un versant intéressant de l'intrigue, que les scénaristes ont préféré remplacer par une relation interethnique (pourquoi pas après tout). Peut-être aussi s'agissait-il d'ajouter un nom connu à la distribution (pourtant déjà riche). On ressent toutefois un certain malaise quand, dans la troisième partie de l'histoire, cette petite amie blanche suggère au héros de se soumettre... On se demande ce qui peut bien justifier cette insertion totalement fictive, tout comme une autre, un peu avant : quand Furcy débarque sur l'île Maurice, il est presque immédiatement maltraité par une parente de Lory, une femme blanche, à cheval, qui le frappe. Or, d'après l'essai biographique qui a été consacré à Furcy (voir ci-dessous), c'est le frère aîné de Lory qui le moleste.

(Vous noterez que l'éditeur de la version de poche n'a pas été très inspiré dans le choix de l'illustration de couverture (qui est censée représenter... Othello, personnage de Shakespeare). J'ajoute que, très souvent, j'ai lu et entendu, à propos de ce livre, qu'il était un roman, ce qui n'est pas le cas. C'est au moins l'indice que ces personnes ne l'ont pas lu.)

Mais le personnage féminin le plus maltraité du film (au sens propre comme au sens figuré) est sans conteste Constance, la sœur de Furcy. Elle aussi est dotée d'une apparence qui n'a pas grand chose à voir avec la réalité. (Issue du même métissage que son frère, elle était jadis décrite comme ayant la peau claire et pouvant passer pour une Européenne de l'époque.) Surtout, dans le film, bien que rebelle, elle est essentiellement présentée comme une victime, un personnage secondaire, alors qu'elle savait lire et était à l'origine de la procédure juridique en faveur de son frère, qu'elle a tout fait pour sortir de l'esclavage. Enfin cerise sur le gâteau, la séquence de "pressions" exercées sur elle chez les planteurs blancs est en grande partie inventée. Certes, certains esclavagistes de Bourbon l'ont menacée pour qu'elle change sa version des faits, mais dans tout ce que j'ai lu, il n'est pas question du viol suggéré par le film, un viol qui aurait été perpétré par Brabant, le sbire noir de Lory... qui, en réalité, avait déjà quitté son service à l'époque. (Il avait acheté son affranchissement.) Il a bien rencontré Constance, mais, dans la rue, et cela s'est limité à une discussion... Je précise que je tire la plupart de ces détails du livre de Mohammed Aïssaoui, qui est pourtant présenté par la production comme ayant inspiré le film !

Je ne vais pas m'éterniser, mais je tiens à terminer par un dernier élément, que je juge très important, et que les auteurs du film ont pris soin de passer sous silence. Une fois sa liberté obtenue à Maurice, Furcy est devenu commerçant indépendant (pas simple employé, comme montré dans le film). Il s'est enrichi et a même acheté... deux esclaves ! Du coup, son combat semble quelque peu perdre sa vocation universaliste, pour devenir celui d'un homme talentueux, soucieux d'obtenir la place qu'il estime mériter dans une société inégalitaire qu'il ne souhaite pas chambouler.

17:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 28 janvier 2026

Gourou

Quelques mois à peine après la sortie de Dalloway, voici une nouvelle œuvre de Yann Gozlan sur nos écrans. Ce sont aussi des retrouvailles avec Pierre Niney (qui coproduit le film), auréolé de sa prestation dans Le Comte de Monte-Cristo.

Ici, le nouvel Alain Delon du cinéma français interprète un coach en développement personnel prospère, qui organise de grandes réunions cathartiques (payantes), au cours desquelles il ambitionne de redonner du sens à la vie de ses "clients". Dans le rôle du gourou qui ne dit pas son nom, Niney a une présence folle. Sa performance justifie à elle seule la vision du film, de surcroît habilement mis en scène et doté d'une excellente musique d'accompagnement.

J'ai été cueilli par la première scène "messianique", qui voit le coach "prendre en mains" un pauvre type qui le voit comme un demi-dieu. Le pauvre type en question est très bien interprété par Anthony Bajon (rappelez-vous : Teddy). Les interactions entre ces deux personnages nous réservent quelques surprises.

Un autre moment fort est celui au cours duquel Matt Vasseur démasque (sans le dire ouvertement) une infiltrée, en pleine "cérémonie".

Cette manière de procéder, de la part du héros, m'a rappelé les télévangélistes (américains) de ma jeunesse, que je regardais jadis sur RTL. C'est fou comme les styles sont ressemblants, la grande différence résidant dans le caractère laïc du travail du gourou, celui-ci se permettant toutefois de préciser, au cours d'un entretien, que lui et Jésus font un peu le même boulot...

La réalisation est suffisamment subtile pour ménager quelques incertitudes : dans quelle mesure le héros croit-il à ce qu'il dit ? quelle est la nature exacte de la relation toxique qu'il entretient avec son frère ?

Ma principale déception vient de la fin de l'histoire. Soit Gozlan n'a pas su comment conclure, soit il a maladroitement brouillé les pistes pour que l'on ne devine pas à l'avance comment tout cela allait se terminer... soit, entre plusieurs fins possibles, on n'a pas choisi la meilleure.

Le film n'en demeure pas moins fort, prenant, s'appuyant d'abord sur le talent d'un acteur solaire, bien épaulé par une brigade de seconds rôles efficaces.

21:23 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Gourou

Quelques mois à peine après la sortie de Dalloway, voici une nouvelle œuvre de Yann Gozlan sur nos écrans. Ce sont aussi des retrouvailles avec Pierre Niney (qui coproduit le film), auréolé de sa prestation dans Le Comte de Monte-Cristo.

Ici, le nouvel Alain Delon du cinéma français interprète un coach en développement personnel prospère, qui organise de grandes réunions cathartiques (payantes), au cours desquelles il ambitionne de redonner du sens à la vie de ses "clients". Dans le rôle du gourou qui ne dit pas son nom, Niney a une présence folle. Sa performance justifie à elle seule la vision du film, de surcroît habilement mis en scène et doté d'une excellente musique d'accompagnement.

J'ai été cueilli par la première scène "messianique", qui voit le coach "prendre en mains" un pauvre type qui le voit comme un demi-dieu. Le pauvre type en question est très bien interprété par Anthony Bajon (rappelez-vous : Teddy). Les interactions entre ces deux personnages nous réservent quelques surprises.

Un autre moment fort est celui au cours duquel Matt Vasseur démasque (sans le dire ouvertement) une infiltrée, en pleine "cérémonie".

Cette manière de procéder, de la part du héros, m'a rappelé les télévangélistes (américains) de ma jeunesse, que je regardais jadis sur RTL. C'est fou comme les styles sont ressemblants, la grande différence résidant dans le caractère laïc du travail du gourou, celui-ci se permettant toutefois de préciser, au cours d'un entretien, que lui et Jésus font un peu le même boulot...

La réalisation est suffisamment subtile pour ménager quelques incertitudes : dans quelle mesure le héros croit-il à ce qu'il dit ? quelle est la nature exacte de la relation toxique qu'il entretient avec son frère ?

Ma principale déception vient de la fin de l'histoire. Soit Gozlan n'a pas su comment conclure, soit il a maladroitement brouillé les pistes pour que l'on ne devine pas à l'avance comment tout cela allait se terminer... soit, entre plusieurs fins possibles, on n'a pas choisi la meilleure.

Le film n'en demeure pas moins fort, prenant, s'appuyant d'abord sur le talent d'un acteur solaire, bien épaulé par une brigade de seconds rôles efficaces.

21:23 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 23 janvier 2026

28 ans plus tard (suite)

Il y a six mois, on avait laissé Ralph Fiennes au milieu de ses tas d'os et Spike (le gamin un peu crétin) au contact d'une bande de cinglés. L'histoire reprend peu de temps après. Le scénario est toujours dû à Alex Garland (rappelez-vous : Civil War), mais, derrière la caméra, Danny Boyle a cédé la place à Nia DaCosta, à laquelle on doit notamment The Marvels. Ce n'était pas forcément bon signe mais, vu le gâchis du précédent film, le changement de réalisateur était pleinement justifié.

Les deux premières séquences mettent en scène deux groupes de personnages qui, dans un premier temps, évoluent séparément, l'intrigue les destinant à se rapprocher. Ces deux séquences donnent aussi le ton du film (saignant, voire gore), chacune comprenant une mise à mort cruelle.

La première intervient dans le groupe de fanatiques réuni autour de l'ancien petit garçon traumatisé du précédent film, devenu gourou satanique, adepte des sacrifices humains. Je dois dire que la mise à mort qui survient est assez surprenante et adroitement mise en scène.

Un degré est franchi lors de la deuxième séquence, qui nous présente le nouvel Alpha des "infectés" de la région. La manière dont il "désosse" l'une de ses victimes est... sidérante.

La douceur finit par arriver, en la personne du médecin Ian, toujours formidablement interprété par Ralph Fiennes, qu'il faut entendre en version originale. Sa diction est sans pareille et il parle un anglais délicieux... qui contraste avec celui pratiqué par les autres personnages, qui parlent soit une langue standard, sans relief, soit un anglais marqué par un fort accent, qui peut être celui du nord de l'Angleterre, ou celui de l’Écosse. (Et vive la V.O. !)

La suite de l'histoire nous permet de comprendre pourquoi cette œuvre de divertissement est interdite aux moins de seize ans. On nous propose une accumulation de tortures et de morts violentes, le tout filmé avec une incroyable crudité. C'est aussi très bien interprété, notamment par Erin Kellyman (vue récemment dans Eleanor the Great), Jack O'Connell (qui a incarné le petit copain d'Amy Winehouse dans Back to Black) et Chi Lewis-Parry, en colosse musculeux de moins en moins hurleur.

Mais c'est sans conteste Ralph Fiennes qui remporte la palme. Il porte son personnage à un degré supérieur. Le médecin solitaire tente de se faire un ami de l'Alpha des infectés, qui lui-même a des sensations bizarres. Ian se prend à espérer pouvoir le guérir. De là naît une ébauche d'amitié, des plus spéciales (sur fond de morphine), entre complicité et violence sous-jacente.

J'ajoute à ces qualités la mise en scène de 35 des 40 dernières minutes : une séquence de folie, de la préparation au déroulement d'une nuit de mystification et de sacrifices, avec un Ralph Fiennes complètement halluciné, une mise en scène inspirée... et la présence d'Iron Maiden !

Les cinq dernières minutes font redescendre la tension et véhiculent clairement un message politique (à destination des habitants des États-Unis comme de l'Europe). L'ultime scène voit le retour d'un personnage du tout premier film (un indice : il coproduit). On nous prépare donc sans doute une suite...

22:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

28 ans plus tard (suite)

Il y a six mois, on avait laissé Ralph Fiennes au milieu de ses tas d'os et Spike (le gamin un peu crétin) au contact d'une bande de cinglés. L'histoire reprend peu de temps après. Le scénario est toujours dû à Alex Garland (rappelez-vous : Civil War), mais, derrière la caméra, Danny Boyle a cédé la place à Nia DaCosta, à laquelle on doit notamment The Marvels. Ce n'était pas forcément bon signe mais, vu le gâchis du précédent film, le changement de réalisateur était pleinement justifié.

Les deux premières séquences mettent en scène deux groupes de personnages qui, dans un premier temps, évoluent séparément, l'intrigue les destinant à se rapprocher. Ces deux séquences donnent aussi le ton du film (saignant, voire gore), chacune comprenant une mise à mort cruelle.

La première intervient dans le groupe de fanatiques réuni autour de l'ancien petit garçon traumatisé du précédent film, devenu gourou satanique, adepte des sacrifices humains. Je dois dire que la mise à mort qui survient est assez surprenante et adroitement mise en scène.

Un degré est franchi lors de la deuxième séquence, qui nous présente le nouvel Alpha des "infectés" de la région. La manière dont il "désosse" l'une de ses victimes est... sidérante.

La douceur finit par arriver, en la personne du médecin Ian, toujours formidablement interprété par Ralph Fiennes, qu'il faut entendre en version originale. Sa diction est sans pareille et il parle un anglais délicieux... qui contraste avec celui pratiqué par les autres personnages, qui parlent soit une langue standard, sans relief, soit un anglais marqué par un fort accent, qui peut être celui du nord de l'Angleterre, ou celui de l’Écosse. (Et vive la V.O. !)

La suite de l'histoire nous permet de comprendre pourquoi cette œuvre de divertissement est interdite aux moins de seize ans. On nous propose une accumulation de tortures et de morts violentes, le tout filmé avec une incroyable crudité. C'est aussi très bien interprété, notamment par Erin Kellyman (vue récemment dans Eleanor the Great), Jack O'Connell (qui a incarné le petit copain d'Amy Winehouse dans Back to Black) et Chi Lewis-Parry, en colosse musculeux de moins en moins hurleur.

Mais c'est sans conteste Ralph Fiennes qui remporte la palme. Il porte son personnage à un degré supérieur. Le médecin solitaire tente de se faire un ami de l'Alpha des infectés, qui lui-même a des sensations bizarres. Ian se prend à espérer pouvoir le guérir. De là naît une ébauche d'amitié, des plus spéciales (sur fond de morphine), entre complicité et violence sous-jacente.

J'ajoute à ces qualités la mise en scène de 35 des 40 dernières minutes : une séquence de folie, de la préparation au déroulement d'une nuit de mystification et de sacrifices, avec un Ralph Fiennes complètement halluciné, une mise en scène inspirée... et la présence d'Iron Maiden !

Les cinq dernières minutes font redescendre la tension et véhiculent clairement un message politique (à destination des habitants des États-Unis comme de l'Europe). L'ultime scène voit le retour d'un personnage du tout premier film (un indice : il coproduit). On nous prépare donc sans doute une suite...

22:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 21 janvier 2026

Greenland 2 - Migration

Quelques mauvaises langues prétendent que c'est après avoir vu le premier Greenland (qui, dans la langue de JD Vance, désigne le Groenland) que Donald Trump a pris la décision d'annexer le territoire autonome danois... Peut-être que la vision du second volet pourrait contribuer à mettre fin à une crise internationale : en effet, au début de cette suite, censée se dérouler cinq ans plus tard, le refuge groenlandais devient bigrement inhospitalier, contraignant les héros à se rendre au Royaume-uni puis en France métropolitaine, pour tenter d'atteindre l'Italie.

La mise en bouche est assez intéressante, puisqu'elle illustre (hélas trop rapidement) les difficultés, pour un groupe humain, à cohabiter par milliers dans un espace confiné. Il leur est en effet impossible de sortir sans protections, sous peine de mourir asphyxiés. C'est pourtant ce que fait, à l'occasion, John Garrity (Gerard Butler, toujours coproducteur), qui a des burnes d'acier.

Je dois dire que les scènes d'extérieur sont assez emballantes, qu'il s'agisse des plans de la campagne (supposée) groenlandaise, anglaise ou française (en réalité islandaise) que des cataclysmes qui s'abattent sur les rescapés humains : pluie d'astéroïdes, tempête radioactive, coulées de lave, tsunami, bourrasques gigantesques, crise d'hémorroïdes... sans compter le comportement prédateur de certains survivants, qui ne voient dans les autres humains que des proies potentielles. Face à cela, le film tient un discours progressiste, selon lequel la salut se trouve dans l'entraide. Plusieurs scènes mettent en valeur ce précepte, de manière toutefois trop appuyée à mon goût.

C'est donc un film à voir en salle, pour bien profiter des moments spectaculaires, comme la catastrophe groenlandaise ou le passage par (ce qui fut) la Manche, assez bien maîtrisé en terme de mise en scène.

En revanche, les dialogues ne sont pas plus élaborés que dans le premier volet. A signaler toutefois qu'au cours de leur périple (qui passe par le Pas-de-Calais et le Massif Central), les héros reçoivent l'aide de Français, présentés positivement, sans caricature. Ce n'est pas si fréquent que cela dans les grosses productions hollywoodiennes.

21:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Greenland 2 - Migration

Quelques mauvaises langues prétendent que c'est après avoir vu le premier Greenland (qui, dans la langue de JD Vance, désigne le Groenland) que Donald Trump a pris la décision d'annexer le territoire autonome danois... Peut-être que la vision du second volet pourrait contribuer à mettre fin à une crise internationale : en effet, au début de cette suite, censée se dérouler cinq ans plus tard, le refuge groenlandais devient bigrement inhospitalier, contraignant les héros à se rendre au Royaume-uni puis en France métropolitaine, pour tenter d'atteindre l'Italie.

La mise en bouche est assez intéressante, puisqu'elle illustre (hélas trop rapidement) les difficultés, pour un groupe humain, à cohabiter par milliers dans un espace confiné. Il leur est en effet impossible de sortir sans protections, sous peine de mourir asphyxiés. C'est pourtant ce que fait, à l'occasion, John Garrity (Gerard Butler, toujours coproducteur), qui a des burnes d'acier.

Je dois dire que les scènes d'extérieur sont assez emballantes, qu'il s'agisse des plans de la campagne (supposée) groenlandaise, anglaise ou française (en réalité islandaise) que des cataclysmes qui s'abattent sur les rescapés humains : pluie d'astéroïdes, tempête radioactive, coulées de lave, tsunami, bourrasques gigantesques, crise d'hémorroïdes... sans compter le comportement prédateur de certains survivants, qui ne voient dans les autres humains que des proies potentielles. Face à cela, le film tient un discours progressiste, selon lequel la salut se trouve dans l'entraide. Plusieurs scènes mettent en valeur ce précepte, de manière toutefois trop appuyée à mon goût.

C'est donc un film à voir en salle, pour bien profiter des moments spectaculaires, comme la catastrophe groenlandaise ou le passage par (ce qui fut) la Manche, assez bien maîtrisé en terme de mise en scène.

En revanche, les dialogues ne sont pas plus élaborés que dans le premier volet. A signaler toutefois qu'au cours de leur périple (qui passe par le Pas-de-Calais et le Massif Central), les héros reçoivent l'aide de Français, présentés positivement, sans caricature. Ce n'est pas si fréquent que cela dans les grosses productions hollywoodiennes.

21:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 19 janvier 2026

L'Affaire Bojarski

Trois ans après La Syndicaliste, Jean-Paul Salomé nous revient avec un biopic sur celui qui fut peut-être le plus brillant fabricant de fausse monnaie que la France ait subi connu. Le défunt Ceslaw Bojarski (1912-2003) bénéficie actuellement d'une importante couverture médiatique, mais il n'était pas méconnu pour autant. Les années qui ont suivi son décès avaient vu un premier regain de notoriété.

Le film rend hommage au talent de celui qui fut à la fois un artisan et un artiste, d'une méticulosité maladive, ayant plutôt tendance à travailler en solo. Le projecteur est placé sur trois périodes de son existence : ses premiers pas dans la fausse monnaie, au sein d'un groupe criminel, sa longue carrière en solo et la fin de son parcours, en duo. J'ai trouvé passionnante la description du travail du faussaire, de la création des matrices à la fabrication du papier-monnaie, le tout dans une discrétion absolue, même si, parfois, le film sous-entend que Bojarski a dû son salut à la stupidité de certains policiers.

C'est là d'ailleurs l'une des faiblesses de l'intrigue, avec la présence régulière d'invraisemblances. Dès le premier retour en arrière (qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale), on est un peu atterré de voir la facilité avec laquelle l'apprenti-faussaire (qui fabrique à l'époque de faux papiers d'identité) échappe à une patrouille allemande, qui ne prend pas la peine de pénétrer dans un atelier pourtant éclairé après le couvre-feu... Plus tard, c'est la rencontre fortuite entre deux protagonistes, à l'hôtel, autour d'un bon verre, qui pique les yeux... d'autant qu'elle n'a pas existé. Et que dire de certaines maladresses, comme celle qui voit deux personnages se rencontrer dans un parloir et esquisser le geste hyper bateau de faire se toucher leurs mains de part et d'autre de la grille de séparation... alors qu'il existe une (petite) ouverture, juste au-dessous... ouverture qui va d'ailleurs être utilisée dans la suite de la scène !

Je pourrais en citer quelques autres comme cela, mais je n'ai pas envie de m'acharner. L'histoire m'a tout de même emporté, malgré l'interprétation un poil décevante. On a vu Reda Kateb bien meilleur ailleurs. Je trouve que Bastien Bouillon et Pierre Lottin s'en sortent un peu mieux, sans faire d'étincelles. Quant à Sara Giraudeau, elle pourrait presque porter plainte vu ce qu'on lui fait jouer. (Aux amateurs d'info pipole, je signale qu'une comédienne incarnant un personnage secondaire a parfois une moue qui rappelle furieusement celle de sa mère - elle fait carrière sous le nom de son père.)

Cerise sur le gâteau, l'un des traits caractéristiques du "héros" est construit à partir de mensonges. Bojarski était bien ingénieur de formation, et il avait un côté bricoleur. Mais, non :

- il n'a pas inventé le stylo-bille

- il n'a pas inventé le rasoir à lame jetable

- il n'a pas inventé la brosse à dents électrique

- il n'a pas créé la première machine à café à dosettes

Au départ, ce côté Géo Trouvetou est plutôt sympa, d'autant qu'il est nimbé de comique, mais, quand on se rend compte que (presque) tout est faux, cela nuit globalement à la crédibilité de l'intrigue. (Si j'étais médisant, je dirais que c'est volontaire de la part des scénaristes, qui font œuvre de propagande, tendant de démontrer que c'est parce que la vilaine société française de l'après-guerre était xénophobe qu'un talentueux ingénieur s'est tourné vers le crime...)

Si l'on supporte les maladresses et les invraisemblances, on peut suivre cette vie extraordinaire, celle d'un délinquant qui a longtemps réussi à passer sous les radars en évitant d'être flambeur.

P.S.

Les images d'époque diffusées en début de générique de fin sont issues d'une reconstitution. On y voit Bojarski mimer les gestes qu'il accomplissait autrefois.

22:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

L'Affaire Bojarski

Trois ans après La Syndicaliste, Jean-Paul Salomé nous revient avec un biopic sur celui qui fut peut-être le plus brillant fabricant de fausse monnaie que la France ait subi connu. Le défunt Ceslaw Bojarski (1912-2003) bénéficie actuellement d'une importante couverture médiatique, mais il n'était pas méconnu pour autant. Les années qui ont suivi son décès avaient vu un premier regain de notoriété.

Le film rend hommage au talent de celui qui fut à la fois un artisan et un artiste, d'une méticulosité maladive, ayant plutôt tendance à travailler en solo. Le projecteur est placé sur trois périodes de son existence : ses premiers pas dans la fausse monnaie, au sein d'un groupe criminel, sa longue carrière en solo et la fin de son parcours, en duo. J'ai trouvé passionnante la description du travail du faussaire, de la création des matrices à la fabrication du papier-monnaie, le tout dans une discrétion absolue, même si, parfois, le film sous-entend que Bojarski a dû son salut à la stupidité de certains policiers.

C'est là d'ailleurs l'une des faiblesses de l'intrigue, avec la présence régulière d'invraisemblances. Dès le premier retour en arrière (qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale), on est un peu atterré de voir la facilité avec laquelle l'apprenti-faussaire (qui fabrique à l'époque de faux papiers d'identité) échappe à une patrouille allemande, qui ne prend pas la peine de pénétrer dans un atelier pourtant éclairé après le couvre-feu... Plus tard, c'est la rencontre fortuite entre deux protagonistes, à l'hôtel, autour d'un bon verre, qui pique les yeux... d'autant qu'elle n'a pas existé. Et que dire de certaines maladresses, comme celle qui voit deux personnages se rencontrer dans un parloir et esquisser le geste hyper bateau de faire se toucher leurs mains de part et d'autre de la grille de séparation... alors qu'il existe une (petite) ouverture, juste au-dessous... ouverture qui va d'ailleurs être utilisée dans la suite de la scène !

Je pourrais en citer quelques autres comme cela, mais je n'ai pas envie de m'acharner. L'histoire m'a tout de même emporté, malgré l'interprétation un poil décevante. On a vu Reda Kateb bien meilleur ailleurs. Je trouve que Bastien Bouillon et Pierre Lottin s'en sortent un peu mieux, sans faire d'étincelles. Quant à Sara Giraudeau, elle pourrait presque porter plainte vu ce qu'on lui fait jouer. (Aux amateurs d'info pipole, je signale qu'une comédienne incarnant un personnage secondaire a parfois une moue qui rappelle furieusement celle de sa mère - elle fait carrière sous le nom de son père.)

Cerise sur le gâteau, l'un des traits caractéristiques du "héros" est construit à partir de mensonges. Bojarski était bien ingénieur de formation, et il avait un côté bricoleur. Mais, non :

- il n'a pas inventé le stylo-bille

- il n'a pas inventé le rasoir à lame jetable

- il n'a pas inventé la brosse à dents électrique

- il n'a pas créé la première machine à café à dosettes

Au départ, ce côté Géo Trouvetou est plutôt sympa, d'autant qu'il est nimbé de comique, mais, quand on se rend compte que (presque) tout est faux, cela nuit globalement à la crédibilité de l'intrigue. (Si j'étais médisant, je dirais que c'est volontaire de la part des scénaristes, qui font œuvre de propagande, tendant de démontrer que c'est parce que la vilaine société française de l'après-guerre était xénophobe qu'un talentueux ingénieur s'est tourné vers le crime...)

Si l'on supporte les maladresses et les invraisemblances, on peut suivre cette vie extraordinaire, celle d'un délinquant qui a longtemps réussi à passer sous les radars en évitant d'être flambeur.

P.S.

Les images d'époque diffusées en début de générique de fin sont issues d'une reconstitution. On y voit Bojarski mimer les gestes qu'il accomplissait autrefois.

22:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 18 janvier 2026

Alice au pays du manga

Presque dix ans après que Disney a sorti l'adaptation de la seconde partie des aventures de la petite Alice, un réalisateur japonais choisit à la fois de revenir aux sources et d'actualiser l'intrigue. Cela donne un film d'animation peu commun, qui débute par une "soirée pyjamas" entre filles et s'achève dans le salon d'une étrange maison...

Les amateurs de l'histoire d'origine retrouveront avec plaisir le grand terrier, les changements de taille, le lapin pressé, le chapelier fou, le chat du Cheshire (très réussi), les personnages en forme de cartes à jouer... et la fameuse reine de cœur.

Mais tout ceci ne sert qu'à encadrer une histoire bien contemporaine, celle de Lise, jeune adulte introvertie, qui peine à trouver du travail. Le décès de sa grand-mère adorée la conduit à tester l'héritage de celle-ci : le fameux pays des merveilles, dont le cinéaste choisit de faire un monde virtuel. C'est une excellente idée.

L'autre bonne idée est de ne pas faire de Lise une Alice moderne, mais de lui faire rencontrer la véritable Alice (au cours de son périple virtuel). Je dois dire que je préfère le personnage de la petite fille intrépide à celui de la citadine un peu godiche, que cette véritable odyssée fantasmagorique est censée faire mûrir : elle qui est effacée doit davantage affirmer son tempérament et laisser de côté ce qui est accessoire. Elle est à l'origine "bouffée" par son smartphone, sa consultation des réseaux sociaux et les jeux en ligne.

L'intrigue est donc plus riche que celle d'une simple adaptation. J'ai particulièrement apprécié le développement inédit de deux épisodes : celui de l'inondation de larmes et celui du procès. C'est inventif et visuellement brillant. C'est aussi une belle histoire d'amitié, entre Lise et Alice et entre Lise et sa grand-mère, dont elle regrette de s'être éloignée.

22:32 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Alice au pays du manga

Presque dix ans après que Disney a sorti l'adaptation de la seconde partie des aventures de la petite Alice, un réalisateur japonais choisit à la fois de revenir aux sources et d'actualiser l'intrigue. Cela donne un film d'animation peu commun, qui débute par une "soirée pyjamas" entre filles et s'achève dans le salon d'une étrange maison...

Les amateurs de l'histoire d'origine retrouveront avec plaisir le grand terrier, les changements de taille, le lapin pressé, le chapelier fou, le chat du Cheshire (très réussi), les personnages en forme de cartes à jouer... et la fameuse reine de cœur.

Mais tout ceci ne sert qu'à encadrer une histoire bien contemporaine, celle de Lise, jeune adulte introvertie, qui peine à trouver du travail. Le décès de sa grand-mère adorée la conduit à tester l'héritage de celle-ci : le fameux pays des merveilles, dont le cinéaste choisit de faire un monde virtuel. C'est une excellente idée.

L'autre bonne idée est de ne pas faire de Lise une Alice moderne, mais de lui faire rencontrer la véritable Alice (au cours de son périple virtuel). Je dois dire que je préfère le personnage de la petite fille intrépide à celui de la citadine un peu godiche, que cette véritable odyssée fantasmagorique est censée faire mûrir : elle qui est effacée doit davantage affirmer son tempérament et laisser de côté ce qui est accessoire. Elle est à l'origine "bouffée" par son smartphone, sa consultation des réseaux sociaux et les jeux en ligne.

L'intrigue est donc plus riche que celle d'une simple adaptation. J'ai particulièrement apprécié le développement inédit de deux épisodes : celui de l'inondation de larmes et celui du procès. C'est inventif et visuellement brillant. C'est aussi une belle histoire d'amitié, entre Lise et Alice et entre Lise et sa grand-mère, dont elle regrette de s'être éloignée.

22:32 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 01 janvier 2026

Anaconda

Opération "ciné détox" ce jeudi, avec une comédie basique pour se décrasser les neurones. (L'an dernier, c'était avec Un Ours dans le Jura.)

La présence de Jack Black au générique nous incite à comparer ce film avec les Jumanji et le récent Minecraft. Il s'agit de comédies d'aventures, assaisonnées d'un poil (une écaille ?) de fantastique.

On a beau savoir ce qu'on est venu voir (une resucée parodique d'un "vieux" film d'épouvante), on est surpris par la séquence du début, dont sont absents les héros, quatre amis d'enfance qui vont tenter de réaliser leur rêve : tourner un film d'horreur. Cette séquence inaugurale prend une saveur supplémentaire un peu plus tard, puisqu'on finit par en revoir deux des personnages, mais sous un jour différent.

La suite est beaucoup (beaucoup) plus convenue. Des quadragénaires de classe moyenne se désolent de leur vie certes plutôt confortable, mais éloignée de leurs aspirations. Doug (Jack Black, bien dans le rôle), l'ex-apprenti cinéaste, travaille dans l'entreprise familiale, dont il est sur le point d'hériter. Ses amis se moquent parfois de ses vidéos films de mariage... De temps à autre, il embauche son pote Kenny, le cassos de la bande, dont, bien plus tard, on va découvrir le secret le plus honteux. Griff (Paul Rudd, Ant-Man pour les intimes) semble avoir été plus fidèle aux idéaux de leur jeunesse : il a quitté leur ville natale et travaille désormais en Californie ; il a acquis une petite célébrité en interprétant un personnage secondaire de la série S.W.A.T.... mais ce n'est qu'un acteur de deuxième catégorie. Quant à Claire, l'unique femme du groupe, elle a réussi ses études de droit, mais s'emmerde dans la vie, d'autant qu'elle vient de découvrir les infidélités de son compagnon.

Les circonstances qui conduisent ces adultes installés à jouer les cinéastes aventuriers sont mises en scène avec un poil d'inventivité : une série de mises en abyme, puisque nous regardons un film qui montre des fans d'un vieux nanard en train de tourner un film hommage, qui va aussi s'inspirer d'une oeuvre d'adolescence. Un (petit) trouble s'installe quand on comprend que l'un des protagonistes commente une partie de l'histoire. Cerise sur le gâteau : au cours de leur périple en Australie Amazonie, les héros tombent sur une autre équipe de tournage, disposant de moyens plus étoffés que les leurs.

Je signale que les effets spéciaux sont bien conçus : les grands serpents font un peu peur... et le plus gros de tous est capable d'avaler un humain adulte, vêtements compris ! Cela donne naissance à quelques scènes comiques. La meilleure toutefois ne fait pas intervenir de reptile. Il y a est question d'une morsure d'araignée et... d'urine. Il a fallu que l'équipe ne se prenne pas du tout au sérieux pour écrire et jouer cette scène totalement improbable ! Un autre moment phare fait intervenir le héros et... un phacochère. Un extrait est fourni dans la bande-annonce mais, franchement, l'intégralité de la scène mérite le détour.

Sur le fond, on nous délivre des messages ultra-convenus : il ne faut pas renoncer à ses rêves d'enfance, mais il faut garder à l'esprit que le plus important réside dans les relations humaines, avec celles et ceux que l'on aime.

P.S.

Le générique de fin est interrompu par une scène bonus, qui nous donne des nouvelles d'un personnage qui avait "disparu"...

17:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Anaconda

Opération "ciné détox" ce jeudi, avec une comédie basique pour se décrasser les neurones. (L'an dernier, c'était avec Un Ours dans le Jura.)

La présence de Jack Black au générique nous incite à comparer ce film avec les Jumanji et le récent Minecraft. Il s'agit de comédies d'aventures, assaisonnées d'un poil (une écaille ?) de fantastique.

On a beau savoir ce qu'on est venu voir (une resucée parodique d'un "vieux" film d'épouvante), on est surpris par la séquence du début, dont sont absents les héros, quatre amis d'enfance qui vont tenter de réaliser leur rêve : tourner un film d'horreur. Cette séquence inaugurale prend une saveur supplémentaire un peu plus tard, puisqu'on finit par en revoir deux des personnages, mais sous un jour différent.

La suite est beaucoup (beaucoup) plus convenue. Des quadragénaires de classe moyenne se désolent de leur vie certes plutôt confortable, mais éloignée de leurs aspirations. Doug (Jack Black, bien dans le rôle), l'ex-apprenti cinéaste, travaille dans l'entreprise familiale, dont il est sur le point d'hériter. Ses amis se moquent parfois de ses vidéos films de mariage... De temps à autre, il embauche son pote Kenny, le cassos de la bande, dont, bien plus tard, on va découvrir le secret le plus honteux. Griff (Paul Rudd, Ant-Man pour les intimes) semble avoir été plus fidèle aux idéaux de leur jeunesse : il a quitté leur ville natale et travaille désormais en Californie ; il a acquis une petite célébrité en interprétant un personnage secondaire de la série S.W.A.T.... mais ce n'est qu'un acteur de deuxième catégorie. Quant à Claire, l'unique femme du groupe, elle a réussi ses études de droit, mais s'emmerde dans la vie, d'autant qu'elle vient de découvrir les infidélités de son compagnon.

Les circonstances qui conduisent ces adultes installés à jouer les cinéastes aventuriers sont mises en scène avec un poil d'inventivité : une série de mises en abyme, puisque nous regardons un film qui montre des fans d'un vieux nanard en train de tourner un film hommage, qui va aussi s'inspirer d'une oeuvre d'adolescence. Un (petit) trouble s'installe quand on comprend que l'un des protagonistes commente une partie de l'histoire. Cerise sur le gâteau : au cours de leur périple en Australie Amazonie, les héros tombent sur une autre équipe de tournage, disposant de moyens plus étoffés que les leurs.

Je signale que les effets spéciaux sont bien conçus : les grands serpents font un peu peur... et le plus gros de tous est capable d'avaler un humain adulte, vêtements compris ! Cela donne naissance à quelques scènes comiques. La meilleure toutefois ne fait pas intervenir de reptile. Il y a est question d'une morsure d'araignée et... d'urine. Il a fallu que l'équipe ne se prenne pas du tout au sérieux pour écrire et jouer cette scène totalement improbable ! Un autre moment phare fait intervenir le héros et... un phacochère. Un extrait est fourni dans la bande-annonce mais, franchement, l'intégralité de la scène mérite le détour.

Sur le fond, on nous délivre des messages ultra-convenus : il ne faut pas renoncer à ses rêves d'enfance, mais il faut garder à l'esprit que le plus important réside dans les relations humaines, avec celles et ceux que l'on aime.

P.S.

Le générique de fin est interrompu par une scène bonus, qui nous donne des nouvelles d'un personnage qui avait "disparu"...

17:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 31 décembre 2025

La Pire Mère du monde

Le titre de ce film est à l'image de son contenu : dans l'exagération. Il s'agit donc d'une farce, construite sur la relation conflictuelle entre une mère, greffière d'un petit tribunal de Province, et sa fille unique, vice-procureure à Lyon.

L'introduction (sur le parcours brillant d'une "surdouée de la République") s'assume clinquante et outrancière... et j'ai aimé. Cela tient peut-être aussi à la personnalité de l'interprète principale, Louise Bourgoin (vue, ces dernières années, dans C'est mon homme et L'un dans l'autre). Elle est à la fois charmante et glaçante. On découvre rapidement que, pour ce trait de caractère, elle tient peut-être de sa mère.

Celle-ci est (sobrement) incarnée par Muriel Robin, qui rappelle à cette occasion qu'elle peut être une bonne comédienne, ce qui n'est pas évident au regard de sa filmographie.

Dans des circonstances que je me garderai de révéler, Louise quitte Lyon pour Nogent-le-Creux, une commune fictive, qu'on imagine de petite taille... mais qui a conservé un tribunal d'instance (contrairement, par exemple, à la commune -bien réelle- de Nogent-le-Rotrou, située dans une autre région). La magistrate cinglante, habituée à malmener ses collègues, se retrouve dans une position nettement moins confortable. La peinture qui est faite des mesquineries d'un tribunal de Province ainsi que du fonctionnement interne de la magistrature risque de froisser quelques hermines mais, franchement, c'est parfois très savoureux.

J'ai trouvé la partie comédie assez réussie aussi en raison de petits détails, comme les images associées aux correspondants téléphoniques de l'héroïne. De surcroît, certains seconds rôles sont plutôt bien campés, par des visages connus, ceux de Patrick Descamps, Anne Benoit, Sébastien Chassagne ou encore Gustave Kervern. Je suis en revanche moins convaincu par Florence Loiret Caille (qu'on a vue bien meilleure ailleurs), dont le personnage est par ailleurs très caricatural.

Sur cette comédie se greffe une intrigue policière, au départ complètement anecdotique, mais qui prend peu à peu de l'importance. Les chiens y jouent un rôle important... peut-être parce qu'à leurs côtés les humains cabotinent un max !

Cela dure à peine plus d'1h20 et ce fut pour moi une agréable manière de clôturer mon année cinématographique 2025, qui fut particulièrement riche.

15:53 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

La Pire Mère du monde

Le titre de ce film est à l'image de son contenu : dans l'exagération. Il s'agit donc d'une farce, construite sur la relation conflictuelle entre une mère, greffière d'un petit tribunal de Province, et sa fille unique, vice-procureure à Lyon.

L'introduction (sur le parcours brillant d'une "surdouée de la République") s'assume clinquante et outrancière... et j'ai aimé. Cela tient peut-être aussi à la personnalité de l'interprète principale, Louise Bourgoin (vue, ces dernières années, dans C'est mon homme et L'un dans l'autre). Elle est à la fois charmante et glaçante. On découvre rapidement que, pour ce trait de caractère, elle tient peut-être de sa mère.

Celle-ci est (sobrement) incarnée par Muriel Robin, qui rappelle à cette occasion qu'elle peut être une bonne comédienne, ce qui n'est pas évident au regard de sa filmographie.

Dans des circonstances que je me garderai de révéler, Louise quitte Lyon pour Nogent-le-Creux, une commune fictive, qu'on imagine de petite taille... mais qui a conservé un tribunal d'instance (contrairement, par exemple, à la commune -bien réelle- de Nogent-le-Rotrou, située dans une autre région). La magistrate cinglante, habituée à malmener ses collègues, se retrouve dans une position nettement moins confortable. La peinture qui est faite des mesquineries d'un tribunal de Province ainsi que du fonctionnement interne de la magistrature risque de froisser quelques hermines mais, franchement, c'est parfois très savoureux.

J'ai trouvé la partie comédie assez réussie aussi en raison de petits détails, comme les images associées aux correspondants téléphoniques de l'héroïne. De surcroît, certains seconds rôles sont plutôt bien campés, par des visages connus, ceux de Patrick Descamps, Anne Benoit, Sébastien Chassagne ou encore Gustave Kervern. Je suis en revanche moins convaincu par Florence Loiret Caille (qu'on a vue bien meilleure ailleurs), dont le personnage est par ailleurs très caricatural.

Sur cette comédie se greffe une intrigue policière, au départ complètement anecdotique, mais qui prend peu à peu de l'importance. Les chiens y jouent un rôle important... peut-être parce qu'à leurs côtés les humains cabotinent un max !

Cela dure à peine plus d'1h20 et ce fut pour moi une agréable manière de clôturer mon année cinématographique 2025, qui fut particulièrement riche.

15:53 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

mardi, 30 décembre 2025

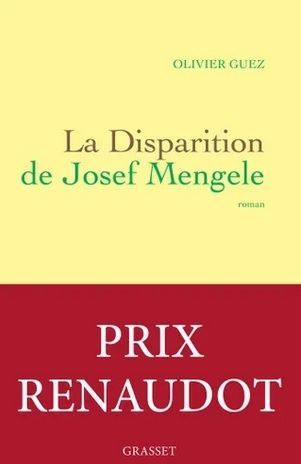

La Disparition de Josef Mengele

Ce film de Kirill Serebrennikov adapte le roman historique (très documenté) d'Olivier Guez (dont je recommande vivement la lecture). Il en suit grosso modo la trame, les retouches ne trahissant pas l’œuvre d'origine.

Le cinéaste entrecroise plusieurs périodes, chacune filmée différemment. La principale traite de la cavale de Mengele, de son arrivée en Argentine à son décès présumé, au Brésil. Elle est complétée par des retours en arrière (abordant certains aspects de son action à Auschwitz, pendant la Seconde Guerre mondiale) et une séquence contemporaine, celle de l'analyse d'un squelette, censée mettre fin à une polémique.

C'est à la fois atroce et passionnant.

Sans surprise, les scènes du camp sont dures, mais plus par ce qu'elles suggèrent que par ce qu'elles montrent. Elles sont néanmoins nécessaires pour comprendre pourquoi certaines personnes, ont, plus tard, jugé indispensable de traquer le criminel de guerre.

Plus inédites sont les séquences latino-américaines. Dans un premier temps, on découvre les difficultés de certains fugitifs nazis, principalement en Argentine, avant qu'on nous montre une société plus friquée, où se mêlent aux nazis les descendants d'une immigration allemande plus ancienne. A la fin des années 1940, beaucoup sont dans le déni (concernant les crimes du régime hitlérien), tandis que ceux qui savent (et qui ont vécu en Europe) hésitent entre la revendication de titres de gloire et la nécessaire discrétion à adopter sur certains sujets...

Mengele ne regrette rien et fait partie de ceux qui ont compris qu'il vaut mieux faire profil bas. Il est même limite paranoïaque, au point de devenir désagréable aux yeux mêmes de ceux qui veulent l'aider. L'ancien médecin a une très haute opinion de lui-même et reste un nazi fervent, partisan d'une "hygiène raciale". August Diehl, physiquement méconnaissable, est excellent dans le rôle.

Un autre intérêt du film est de montrer que, durant la majorité de sa longue cavale, Mengele n'a pas eu la vie facile. Les soutiens venus de sa famille ne suffisent pas à rendre sa vie quotidienne aussi douce que ce à quoi il aspirait. Ses relations avec les personnes qui l'hébergent sont complexes (plus encore dans le livre que dans le film). Bref, même s'il n'a jamais été jugé, il en quand même un peu chié.

Serebrennikov brosse un portrait presque pathétique de l'ancienne étoile montante du nazisme, devenu un vieil homme aigri. Il évite de tomber dans le piège de l'héroïsation du "grand criminel". En dépit de sa bonne éducation et de ses brillants diplômes, Mengele n'était qu'un pauvre type égocentrique, sadique et méprisant. Ce film mérite vraiment d'être vu.

P.S.

Je signale que le bouquin de Guez a été adapté au théâtre... ainsi qu'en bande dessinée (cosignée par l'écrivain) :

21:29 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

La Disparition de Josef Mengele

Ce film de Kirill Serebrennikov adapte le roman historique (très documenté) d'Olivier Guez (dont je recommande vivement la lecture). Il en suit grosso modo la trame, les retouches ne trahissant pas l’œuvre d'origine.

Le cinéaste entrecroise plusieurs périodes, chacune filmée différemment. La principale traite de la cavale de Mengele, de son arrivée en Argentine à son décès présumé, au Brésil. Elle est complétée par des retours en arrière (abordant certains aspects de son action à Auschwitz, pendant la Seconde Guerre mondiale) et une séquence contemporaine, celle de l'analyse d'un squelette, censée mettre fin à une polémique.

C'est à la fois atroce et passionnant.

Sans surprise, les scènes du camp sont dures, mais plus par ce qu'elles suggèrent que par ce qu'elles montrent. Elles sont néanmoins nécessaires pour comprendre pourquoi certaines personnes, ont, plus tard, jugé indispensable de traquer le criminel de guerre.

Plus inédites sont les séquences latino-américaines. Dans un premier temps, on découvre les difficultés de certains fugitifs nazis, principalement en Argentine, avant qu'on nous montre une société plus friquée, où se mêlent aux nazis les descendants d'une immigration allemande plus ancienne. A la fin des années 1940, beaucoup sont dans le déni (concernant les crimes du régime hitlérien), tandis que ceux qui savent (et qui ont vécu en Europe) hésitent entre la revendication de titres de gloire et la nécessaire discrétion à adopter sur certains sujets...