vendredi, 06 mars 2026

Les Enfants de la Résistance

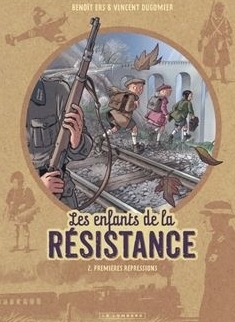

J'ai vu l'adaptation de la bande dessinée à succès, centrée sur les deux premiers tomes, Premières actions...

... et Premières répressions :

Les scénaristes n'en ont gardé que la trame générale et la caractérisation de certains personnages. Si, de prime abord, l'on saisit qu'il fallait un peu "élaguer" dans les quatre-vingt-dix pages de la BD pour faire tenir l'histoire en 1h40, on comprend un peu moins quand on voit ce qui a été rajouté à la place...

Au niveau des acteurs, les adultes s'en sortent bien, en général. Artus est une bonne surprise en père ancien combattant, Jugnot fait le job en curé de campagne (très différent de celui de la BD mais cela passe) et ceux qui incarnent les nazis sont très bien (c'est-à-dire de parfaits salauds). Côté allemand, on a eu l'élégance d'introduire de la nuance : certains soldats n'ont rien d'extrémiste, ils sont simplement pris dans le flux de l'Histoire.

Mais tous les enfoirés de service ne sont pas aussi bien joués. Julien Arruti tente de casser son image en jouant un cafetier collabo, mais il n'est pas terrible. J'ai eu l'impression de me trouver devant une mauvaise copie de ce que j'avais vu ailleurs, il y a bien longtemps (par exemple dans Uranus ou Au bon beurre).

Les autres déceptions, au niveau de l'interprétation, sont les enfants. Leurs dialogues sont mal écrits (ils parlent un peu trop comme des adultes) et les acteurs sont souvent approximatifs. J'ai aussi été horripilé par l'un des changements introduits (par rapport à la BD) : la tension (factice) qui s'instaure entre l'un des garçons et la petite réfugiée, dont on comprend dès le départ qu'ils vont finir par s'adorer. C'est du niveau d'un téléfilm de France Télévisions...

C'est dommage, parce que l'histoire est belle et que le matériau de départ (les bandes dessinées) était de qualité. Je ne saurais donc trop recommander de lire les différents tomes, bien plus subtils que le film, et accompagnés (en fin de chaque volume) par un petit dossier historique. Si ce film médiocre incite des jeunes à s'intéresser (de manière un peu plus rigoureuse) à cette époque trouble, il aura servi à quelque chose.

19:36 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Les Enfants de la Résistance

J'ai vu l'adaptation de la bande dessinée à succès, centrée sur les deux premiers tomes, Premières actions...

... et Premières répressions :

Les scénaristes n'en ont gardé que la trame générale et la caractérisation de certains personnages. Si, de prime abord, l'on saisit qu'il fallait un peu "élaguer" dans les quatre-vingt-dix pages de la BD pour faire tenir l'histoire en 1h40, on comprend un peu moins quand on voit ce qui a été rajouté à la place...

Au niveau des acteurs, les adultes s'en sortent bien, en général. Artus est une bonne surprise en père ancien combattant, Jugnot fait le job en curé de campagne (très différent de celui de la BD mais cela passe) et ceux qui incarnent les nazis sont très bien (c'est-à-dire de parfaits salauds). Côté allemand, on a eu l'élégance d'introduire de la nuance : certains soldats n'ont rien d'extrémiste, ils sont simplement pris dans le flux de l'Histoire.

Mais tous les enfoirés de service ne sont pas aussi bien joués. Julien Arruti tente de casser son image en jouant un cafetier collabo, mais il n'est pas terrible. J'ai eu l'impression de me trouver devant une mauvaise copie de ce que j'avais vu ailleurs, il y a bien longtemps (par exemple dans Uranus ou Au bon beurre).

Les autres déceptions, au niveau de l'interprétation, sont les enfants. Leurs dialogues sont mal écrits (ils parlent un peu trop comme des adultes) et les acteurs sont souvent approximatifs. J'ai aussi été horripilé par l'un des changements introduits (par rapport à la BD) : la tension (factice) qui s'instaure entre l'un des garçons et la petite réfugiée, dont on comprend dès le départ qu'ils vont finir par s'adorer. C'est du niveau d'un téléfilm de France Télévisions...

C'est dommage, parce que l'histoire est belle et que le matériau de départ (les bandes dessinées) était de qualité. Je ne saurais donc trop recommander de lire les différents tomes, bien plus subtils que le film, et accompagnés (en fin de chaque volume) par un petit dossier historique. Si ce film médiocre incite des jeunes à s'intéresser (de manière un peu plus rigoureuse) à cette époque trouble, il aura servi à quelque chose.

19:36 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 05 mars 2026

Rural

Il y a un peu plus de six ans, Edouard Bergeon avait rencontré un succès surprenant (et mérité) avec une fiction paysanne, Au nom de la terre (qui a atteint deux millions d'entrées). Cette fois-ci, il s'agit d'un documentaire, consacré à Jérôme Bayle (prononcer "Bail-le"), éleveur de vaches limousines (une bonne race à viande) en Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse. Il s'est fait connaître par le mouvement de blocage de l'autoroute A64 (à ne pas confondre avec l'A69).

Le propos du film, très empathique, tourne autour du travail paysan (au XXIe siècle), de l'engagement (syndical, politique) et de la vie personnelle.

Le travail de l'éleveur n'est pas l'objet principal du film. On nous montre tout de même J. Bayle avec ses bêtes, dans les prés ou dans une stabulation. Il est aussi question du travail de la terre : l'éleveur produit une grande partie de l'alimentation de ses animaux (ce dont sa mère se montre fière : il travaille un peu "à l'ancienne"). L'agriculteur semble disposer d'un matériel assez important. Je présume qu'il est propriétaire de la majorité, puisqu'il y a deux ans de cela, quand certains médias avaient évoqué ses difficultés économiques, il avait été question de son endettement (sans doute pour acheter du matériel). Sur le plan économique, l'une des plus belles séquences est celle de la vente aux enchères : le prix payé au kilo (entre 6 et 14 euros, selon la bête) est un enjeu crucial, une vache "bien" vendue assurant un à trois mois de revenu.

C'est précisément la dégradation des conditions de vie des éleveurs (et la menace que représente le traité avec le Mercosur) qui a motivé le mouvement des "ultras de l'A64". Pour cette partie, Bergeon a recours à beaucoup d'images d'archives. A celles et ceux qui ont suivi de près cette actualité, le film n'apprendra pas grand chose. Certaines images me semblent cependant inédites, comme celles de la rencontre de Gabriel Attal à Matignon (celles tournées -avec le même Attal- chez Bayle comme sur l'A64 ayant été déjà diffusées). Il y a aussi la rencontre (non fortuite) avec Emmanuel Macron lors du Salon de l'agriculture... et il y a la participation à une réunion d'information, à Toulouse, avec des écologistes... et Marine Tondelier en invitée vedette. (On sent qu'une partie du public est dubitative : l'éleveur n'est pas bio, même s'il se démarque du productivisme des cadres de la FNSEA... et il est chasseur.)

Mais, plus que sur le plan politique, c'est sur le plan syndical que le film est intéressant. Lors de son installation, J. Bayle était membre de la FDSEA (branche départementale de la FNSEA). Il s'en est éloigné et a créé son propre mouvement... qui a remporté les élections à la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne, en 2025. Le film montre la naissance du mouvement qui conduit à la formation de listes (avec peu de femmes, comme ailleurs, souvent)... et à la campagne victorieuse. Les succès remportés par Bayle (ainsi que son aura médiatique) ont suscité quelques jalousies, matérialisées par des commentaires acerbes sur les réseaux sociaux, véritable plaie de notre époque.

Devenu une puissance avec qui compter, J. Bayle a les honneurs d'une visite privée, celle d'Arnaud Rousseau, l'influent président de la FNSEA. La conversation (autour d'un bon repas) est cordiale, mais les différences entre les deux hommes sont criantes. D'un côté, on a l'un des plus gros agriculteurs de France (un céréalier), passé par une prestigieuse école de commerce privée, sûr de lui, qui pense profit, marché, entreprise. Face à lui, on a un gars qui se destinait à devenir soit maçon soit joueur de rugby professionnel, un défenseur de l'agriculture familiale, celle qui est en train, petit à petit, de disparaître.

Elle risque de disparaître d'abord faute de combattants. Le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer. Seule une partie des enfants de paysans souhaite prendre la suite des parents. Sur son exploitation, Bayle travaille avec sa mère. (Son père s'est suicidé, point commun avec le réalisateur.) Il n'est pas marié, n'a pas d'enfant. Son quotidien change lorsqu'une famille vient s'installer sur une maison qu'il a sans doute construite, pas très loin de son exploitation. Au départ, il pense surtout en tirer un complément de revenu, mais la surprise vient des enfants (un garçon et une fille), de petits citadins que la vie à la ferme va captiver. On sent l'éleveur touché par ces gamins, auxquels il peut tenter de transmettre sa rigueur et sa passion.

13:29 Publié dans Cinéma, Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, france, société, agriculture

Rural

Il y a un peu plus de six ans, Edouard Bergeon avait rencontré un succès surprenant (et mérité) avec une fiction paysanne, Au nom de la terre (qui a atteint deux millions d'entrées). Cette fois-ci, il s'agit d'un documentaire, consacré à Jérôme Bayle (prononcer "Bail-le"), éleveur de vaches limousines (une bonne race à viande) en Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse. Il s'est fait connaître par le mouvement de blocage de l'autoroute A64 (à ne pas confondre avec l'A69).

Le propos du film, très empathique, tourne autour du travail paysan (au XXIe siècle), de l'engagement (syndical, politique) et de la vie personnelle.

Le travail de l'éleveur n'est pas l'objet principal du film. On nous montre tout de même J. Bayle avec ses bêtes, dans les prés ou dans une stabulation. Il est aussi question du travail de la terre : l'éleveur produit une grande partie de l'alimentation de ses animaux (ce dont sa mère se montre fière : il travaille un peu "à l'ancienne"). L'agriculteur semble disposer d'un matériel assez important. Je présume qu'il est propriétaire de la majorité, puisqu'il y a deux ans de cela, quand certains médias avaient évoqué ses difficultés économiques, il avait été question de son endettement (sans doute pour acheter du matériel). Sur le plan économique, l'une des plus belles séquences est celle de la vente aux enchères : le prix payé au kilo (entre 6 et 14 euros, selon la bête) est un enjeu crucial, une vache "bien" vendue assurant un à trois mois de revenu.

C'est précisément la dégradation des conditions de vie des éleveurs (et la menace que représente le traité avec le Mercosur) qui a motivé le mouvement des "ultras de l'A64". Pour cette partie, Bergeon a recours à beaucoup d'images d'archives. A celles et ceux qui ont suivi de près cette actualité, le film n'apprendra pas grand chose. Certaines images me semblent cependant inédites, comme celles de la rencontre de Gabriel Attal à Matignon (celles tournées -avec le même Attal- chez Bayle comme sur l'A64 ayant été déjà diffusées). Il y a aussi la rencontre (non fortuite) avec Emmanuel Macron lors du Salon de l'agriculture... et il y a la participation à une réunion d'information, à Toulouse, avec des écologistes... et Marine Tondelier en invitée vedette. (On sent qu'une partie du public est dubitative : l'éleveur n'est pas bio, même s'il se démarque du productivisme des cadres de la FNSEA... et il est chasseur.)

Mais, plus que sur le plan politique, c'est sur le plan syndical que le film est intéressant. Lors de son installation, J. Bayle était membre de la FDSEA (branche départementale de la FNSEA). Il s'en est éloigné et a créé son propre mouvement... qui a remporté les élections à la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne, en 2025. Le film montre la naissance du mouvement qui conduit à la formation de listes (avec peu de femmes, comme ailleurs, souvent)... et à la campagne victorieuse. Les succès remportés par Bayle (ainsi que son aura médiatique) ont suscité quelques jalousies, matérialisées par des commentaires acerbes sur les réseaux sociaux, véritable plaie de notre époque.

Devenu une puissance avec qui compter, J. Bayle a les honneurs d'une visite privée, celle d'Arnaud Rousseau, l'influent président de la FNSEA. La conversation (autour d'un bon repas) est cordiale, mais les différences entre les deux hommes sont criantes. D'un côté, on a l'un des plus gros agriculteurs de France (un céréalier), passé par une prestigieuse école de commerce privée, sûr de lui, qui pense profit, marché, entreprise. Face à lui, on a un gars qui se destinait à devenir soit maçon soit joueur de rugby professionnel, un défenseur de l'agriculture familiale, celle qui est en train, petit à petit, de disparaître.

Elle risque de disparaître d'abord faute de combattants. Le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer. Seule une partie des enfants de paysans souhaite prendre la suite des parents. Sur son exploitation, Bayle travaille avec sa mère. (Son père s'est suicidé, point commun avec le réalisateur.) Il n'est pas marié, n'a pas d'enfant. Son quotidien change lorsqu'une famille vient s'installer sur une maison qu'il a sans doute construite, pas très loin de son exploitation. Au départ, il pense surtout en tirer un complément de revenu, mais la surprise vient des enfants (un garçon et une fille), de petits citadins que la vie à la ferme va captiver. On sent l'éleveur touché par ces gamins, auxquels il peut tenter de transmettre sa rigueur et sa passion.

13:29 Publié dans Cinéma, Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, france, société, agriculture

dimanche, 01 mars 2026

GOAT - Rêver plus haut

Le titre de ce film d'animation est à double sens. Le héros, Will, est un chevreau (puis un bouc), goat en anglais... et il ambitionne de devenir le plus grand basketteur de tous les temps (the Greatest Of All Time, soit G.O.A.T., acronyme qui est d'usage dans plusieurs sports).

Je ne suis pas vraiment fan de basket, mais le bouche-à-oreille est bon... et puis, l'équipe d'animation est celle qui a officié (entre autres) sur Spider-Man : across the spider-verse. J'ai donc tenté ma chance, dans une salle où, vu mon âge, j'ai fait figure d'égaré.

L'intrigue est des plus classiques. Le héros est un p'tit gars de la base, sous-estimé, ridiculisé même, qui va réussir, à force de courage, de travail, de persévérance, à "faire son trou" dans le domaine qu'il a choisi. Même si c'est un peu vu et revu, je suis toujours touché par ce genre d'histoires, surtout si elles sont bien mises en scène.

... et c'est le cas. Le sport dont il est question, le roarball, est un évident décalque du basket-ball de la NBA, agrémenté de péripéties totalement invraisemblables, mais qui rendent intéressante la vision de l'entraînement comme des parties. C'est donc d'abord un film spectaculaire, rythmé, assez inventif dans le choix de ses plans.

C'est aussi bourré d'humour (bien rendu dans la version française). L'équipe que rêve de rejoindre Will est composée d'une panthère athlétique (Jett, hyper-individualiste), d'une girafe (très soucieuse de son apparence), d'un rhinocéros (esclave de ses deux fifilles), d'un autruche influenceuse et d'un grand lézard doté de piercings. Leurs interactions sont savoureuses. Les auteurs jouent sur les codes du basket pro, du rap et des réseaux sociaux, en se moquant gentiment des vedettes et du culte du clash. (Pour les spectateurs français peu au fait du monde des djeunses : on se "chambre" allègrement, par smartphone interposé.)

J'ai particulièrement aimé le personnage de Jett (longtemps considérée comme la GOAT du roarball). Les animateurs lui ont attribué certaines caractéristiques des chats. Ainsi, elle est dotée d'une souplesse extraordinaire, ronronne, s'étire, boit en lapant, sort ses griffes et a des yeux magnifiques. Pour les marmots qui se trouvaient dans la salle, il était aussi important de montrer qu'un garçon (le jeune Will, entre autres) pouvait admirer UNE sportive. C'est enfin un personnage qui évolue, qui doit apprendre à jouer collectif et à passer le relais à la génération suivante (elle est présente depuis une quinzaine d'années dans la ligue de Super-Basket).

On s'achemine vers une fin prévisible, mais avec un bon sens du rythme et de belles valeurs. Attention, ce n'est peut-être pas assez limpide pour les tout-petits, qui risquent de décrocher en cours de route.

P.S. 1

Parmi les coproducteurs du film, on trouve un certain Stephen Curry, quatre fois champion de NBA, régulièrement classé meilleur marqueur à trois points... et mesurant 1m88, une taille presque rédhibitoire dans le basket-ball contemporain, qui mise sur les "grandes perches". Cela ne l'a pas empêché de réaliser une éblouissante carrière.

P.S. 2

Dans la version française, l'un des deux commentateurs sportifs a la voix de George Eddy, qui fit jadis les beaux jours de Canal +.

15:01 Publié dans Cinéma, Sport | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, sport, sports

GOAT - Rêver plus haut

Le titre de ce film d'animation est à double sens. Le héros, Will, est un chevreau (puis un bouc), goat en anglais... et il ambitionne de devenir le plus grand basketteur de tous les temps (the Greatest Of All Time, soit G.O.A.T., acronyme qui est d'usage dans plusieurs sports).

Je ne suis pas vraiment fan de basket, mais le bouche-à-oreille est bon... et puis, l'équipe d'animation est celle qui a officié (entre autres) sur Spider-Man : across the spider-verse. J'ai donc tenté ma chance, dans une salle où, vu mon âge, j'ai fait figure d'égaré.

L'intrigue est des plus classiques. Le héros est un p'tit gars de la base, sous-estimé, ridiculisé même, qui va réussir, à force de courage, de travail, de persévérance, à "faire son trou" dans le domaine qu'il a choisi. Même si c'est un peu vu et revu, je suis toujours touché par ce genre d'histoires, surtout si elles sont bien mises en scène.

... et c'est le cas. Le sport dont il est question, le roarball, est un évident décalque du basket-ball de la NBA, agrémenté de péripéties totalement invraisemblables, mais qui rendent intéressante la vision de l'entraînement comme des parties. C'est donc d'abord un film spectaculaire, rythmé, assez inventif dans le choix de ses plans.

C'est aussi bourré d'humour (bien rendu dans la version française). L'équipe que rêve de rejoindre Will est composée d'une panthère athlétique (Jett, hyper-individualiste), d'une girafe (très soucieuse de son apparence), d'un rhinocéros (esclave de ses deux fifilles), d'un autruche influenceuse et d'un grand lézard doté de piercings. Leurs interactions sont savoureuses. Les auteurs jouent sur les codes du basket pro, du rap et des réseaux sociaux, en se moquant gentiment des vedettes et du culte du clash. (Pour les spectateurs français peu au fait du monde des djeunses : on se "chambre" allègrement, par smartphone interposé.)

J'ai particulièrement aimé le personnage de Jett (longtemps considérée comme la GOAT du roarball). Les animateurs lui ont attribué certaines caractéristiques des chats. Ainsi, elle est dotée d'une souplesse extraordinaire, ronronne, s'étire, boit en lapant, sort ses griffes et a des yeux magnifiques. Pour les marmots qui se trouvaient dans la salle, il était aussi important de montrer qu'un garçon (le jeune Will, entre autres) pouvait admirer UNE sportive. C'est enfin un personnage qui évolue, qui doit apprendre à jouer collectif et à passer le relais à la génération suivante (elle est présente depuis une quinzaine d'années dans la ligue de Super-Basket).

On s'achemine vers une fin prévisible, mais avec un bon sens du rythme et de belles valeurs. Attention, ce n'est peut-être pas assez limpide pour les tout-petits, qui risquent de décrocher en cours de route.

P.S. 1

Parmi les coproducteurs du film, on trouve un certain Stephen Curry, quatre fois champion de NBA, régulièrement classé meilleur marqueur à trois points... et mesurant 1m88, une taille presque rédhibitoire dans le basket-ball contemporain, qui mise sur les "grandes perches". Cela ne l'a pas empêché de réaliser une éblouissante carrière.

P.S. 2

Dans la version française, l'un des deux commentateurs sportifs a la voix de George Eddy, qui fit jadis les beaux jours de Canal +.

15:01 Publié dans Cinéma, Sport | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, sport, sports

samedi, 28 février 2026

Woman and child

Alors que l'Iran est actuellement sous les bombes, son cinéma continue de s'exporter, pour le bonheur des salles obscures françaises. L'héroïne, Mahnaz, est une ravissante veuve, mère de deux enfants, qui cohabite, à Téhéran, avec sa mère et sa sœur cadette. Elle est infirmière dans une clinique et entretient une liaison avec un ambulancier, Hamid, qui l'a demandée en mariage.

Celui-ci est incarné par Payman Maadi, déjà remarquable dans Une Séparation (de Farhadi) et La Loi de Téhéran (le premier film de Saeed Roustaee). Il retrouve l'une de ses partenaires de ce film, Parinaz Izadyar, qui joue Mahnaz.

Celle-ci est tiraillée entre plusieurs sentiments : l'affection inconditionnelle qu'elle porte à ses enfants, le nouveau sentiment amoureux qui la lie à Hamid, le respect des conventions... et un certain désir d'indépendance : depuis le décès de son mari, elle a pris goût à sa petite vie certes précaire, mais relativement libre.

Cette première partie est bien jouée, bien mise en scène (avec notamment une belle utilisation de l'architecture de l'immeuble où loge la famille de l'héroïne et de l'atelier où travaillent les apprentis de l'école publique), mais elle m'a mis mal à l'aise. La mère est rapidement présentée comme étant responsable des difficultés qu'elle rencontre... et l'on insiste bien pour nous la montrer comme assez occidentalisée : elle se maquille, se coupe les cheveux, ne porte pas un tchador strict, laisse son fils consulter des sites étrangers (Instagram et surtout Telegram, ce qui, aux yeux des Iraniens, la place dans l'opposition au régime). De plus, elle est très laxiste avec son fils, une vraie petite racaille en herbe, qui mène sa mère par le bout du nez. (Le gamin est vraiment bien interprété... mais j'avais envie de lui foutre des claques !)

Le surgissement d'un drame change la donne. Celle qui jusqu'à présent nous était montrée comme responsable se met à accuser, plus ou moins justement, les autres pour ce qui est arrivé : son beau-père, sa mère, sa sœur, le CPE du collège (qui utilise une méthode très efficace pour lutter contre l'introduction de smartphones dans son établissement)...

Fort heureusement, le personnage continue à évoluer et la suite prend la forme d'une sorte de thriller sociétal, la maman un peu naïve du début se transformant peu à peu en louve. L'actrice nous fait bien sentir ce changement progressif, la mise en scène accompagnant parfaitement la tendance : dans plusieurs des scènes de la fin (à l'hôpital, dans l'appartement), on se demande jusqu'où l'héroïne va aller.

Du coup, pour moi, le film se termine beaucoup mieux qu'il n'a commencé. J'ai trouvé cette histoire très forte, bien qu'ambiguë sur le fond (peut-être pour contourner la censure).

21:42 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Woman and child

Alors que l'Iran est actuellement sous les bombes, son cinéma continue de s'exporter, pour le bonheur des salles obscures françaises. L'héroïne, Mahnaz, est une ravissante veuve, mère de deux enfants, qui cohabite, à Téhéran, avec sa mère et sa sœur cadette. Elle est infirmière dans une clinique et entretient une liaison avec un ambulancier, Hamid, qui l'a demandée en mariage.

Celui-ci est incarné par Payman Maadi, déjà remarquable dans Une Séparation (de Farhadi) et La Loi de Téhéran (le premier film de Saeed Roustaee). Il retrouve l'une de ses partenaires de ce film, Parinaz Izadyar, qui joue Mahnaz.

Celle-ci est tiraillée entre plusieurs sentiments : l'affection inconditionnelle qu'elle porte à ses enfants, le nouveau sentiment amoureux qui la lie à Hamid, le respect des conventions... et un certain désir d'indépendance : depuis le décès de son mari, elle a pris goût à sa petite vie certes précaire, mais relativement libre.

Cette première partie est bien jouée, bien mise en scène (avec notamment une belle utilisation de l'architecture de l'immeuble où loge la famille de l'héroïne et de l'atelier où travaillent les apprentis de l'école publique), mais elle m'a mis mal à l'aise. La mère est rapidement présentée comme étant responsable des difficultés qu'elle rencontre... et l'on insiste bien pour nous la montrer comme assez occidentalisée : elle se maquille, se coupe les cheveux, ne porte pas un tchador strict, laisse son fils consulter des sites étrangers (Instagram et surtout Telegram, ce qui, aux yeux des Iraniens, la place dans l'opposition au régime). De plus, elle est très laxiste avec son fils, une vraie petite racaille en herbe, qui mène sa mère par le bout du nez. (Le gamin est vraiment bien interprété... mais j'avais envie de lui foutre des claques !)

Le surgissement d'un drame change la donne. Celle qui jusqu'à présent nous était montrée comme responsable se met à accuser, plus ou moins justement, les autres pour ce qui est arrivé : son beau-père, sa mère, sa sœur, le CPE du collège (qui utilise une méthode très efficace pour lutter contre l'introduction de smartphones dans son établissement)...

Fort heureusement, le personnage continue à évoluer et la suite prend la forme d'une sorte de thriller sociétal, la maman un peu naïve du début se transformant peu à peu en louve. L'actrice nous fait bien sentir ce changement progressif, la mise en scène accompagnant parfaitement la tendance : dans plusieurs des scènes de la fin (à l'hôpital, dans l'appartement), on se demande jusqu'où l'héroïne va aller.

Du coup, pour moi, le film se termine beaucoup mieux qu'il n'a commencé. J'ai trouvé cette histoire très forte, bien qu'ambiguë sur le fond (peut-être pour contourner la censure).

21:42 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 27 février 2026

Chers parents

Cette comédie populaire est l'adaptation d'une pièce de théâtre (que je n'ai pas vue). Les parents en question sont interprétés par André Dussolier (très bien, même s'il cabotine un peu) et Miou-Miou, que je n'avais pas vue au cinéma depuis Larguées. Ici, elle est une fois de plus formidable, alliant la douceur et la retenue, faisant bien passer les dilemmes qui taraudent son personnage.

Ces profs à la retraite (politiquement de gauche) ont trois enfants, qu'ils ont essayé d'élever en leur transmettant leurs "valeurs". Arnaud Ducret incarne efficacement l'aîné, le plus volubile, le plus audacieux, qui n'hésite pas à poser les questions qui fâchent. Dans le rôle de la cadette, j'ai retrouvé avec un grand plaisir Pauline Clément (déjà vue dans un film où les protagonistes touchent le gros lot : Heureux gagnants). Le benjamin (le loser de la famille, qui fait très djeunse) est interprété par Thomas Solivérès (qui ne m'avait pas laissé un bon souvenir dans Edmond). C'est peut-être le moins marquant des cinq acteurs. Mais son personnage réserve quelques surprises... tout comme les autres.

L'un des intérêts de l'intrigue est de nous montrer les personnages sous différents angles, soit qu'il évoluent (au cours de week-end en famille), soit qu'un aspect de leur personnalité ne se révèle, sous la pression de... l'argent.

C'est l'argument du film : la perspective de toucher (ou pas) une petite fortune change les rapports entre les membres (en apparence soudés) d'une famille de classe moyenne.

Cela démarre doucement, sur un quiproquo qui hélas ne surprend pas les spectateurs, mais qui est bien joué par ceux qui interprètent les enfants : quand leurs parents leur demandent de venir en urgence, ils imaginent d'abord le pire.

Cela devient savoureux quand on peut observer les efforts des parents pour ne pas dire, dans un premier temps, qu'ils ont gagné au loto, puis, dans un second temps, pour ne pas révéler le montant de la somme. La direction d'acteurs est vraiment bonne, puisqu'une partie du comique réside dans les silences qui surgissent au détour d'un dialogue. Cela complète bien les non-dits, du côté des parents.

Évidemment, au bout d'un moment, cela part un peu en sucette. On apprécie ou pas ce dérapage, mais j'ai trouvé les acteurs toujours bien dans leur rôle. L'histoire se termine par deux coups de théâtre, le premier concernant les parents, le second permettant de conclure l'intrigue de manière immorale satisfaisante pour les héros.

Sur le fond, l'histoire est assez malséante : les valeurs progressistes de quatre des cinq protagonistes résistent mal à l'appât du gain... et celui qui est de droite se révèle un peu plus salaud que prévu. Même si le trait est outré, j'ai trouvé ce portrait de famille pas si éloigné que ça de la réalité. Dans ma déjà longue existence, j'ai eu l'occasion de vérifier que les questions d'argent (même quand elles portent sur des sommes infiniment plus réduites que dans le film) pourrissent les relations intra-familiales.

P.S.

Le couple d'amis qui rend visite à la famille (en tandem électrique...) est joué par Frédérique Tirmont et Bernard Alane, qui incarnaient les parents dans la version théâtrale initiale.

15:29 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Chers parents

Cette comédie populaire est l'adaptation d'une pièce de théâtre (que je n'ai pas vue). Les parents en question sont interprétés par André Dussolier (très bien, même s'il cabotine un peu) et Miou-Miou, que je n'avais pas vue au cinéma depuis Larguées. Ici, elle est une fois de plus formidable, alliant la douceur et la retenue, faisant bien passer les dilemmes qui taraudent son personnage.

Ces profs à la retraite (politiquement de gauche) ont trois enfants, qu'ils ont essayé d'élever en leur transmettant leurs "valeurs". Arnaud Ducret incarne efficacement l'aîné, le plus volubile, le plus audacieux, qui n'hésite pas à poser les questions qui fâchent. Dans le rôle de la cadette, j'ai retrouvé avec un grand plaisir Pauline Clément (déjà vue dans un film où les protagonistes touchent le gros lot : Heureux gagnants). Le benjamin (le loser de la famille, qui fait très djeunse) est interprété par Thomas Solivérès (qui ne m'avait pas laissé un bon souvenir dans Edmond). C'est peut-être le moins marquant des cinq acteurs. Mais son personnage réserve quelques surprises... tout comme les autres.

L'un des intérêts de l'intrigue est de nous montrer les personnages sous différents angles, soit qu'il évoluent (au cours de week-end en famille), soit qu'un aspect de leur personnalité ne se révèle, sous la pression de... l'argent.

C'est l'argument du film : la perspective de toucher (ou pas) une petite fortune change les rapports entre les membres (en apparence soudés) d'une famille de classe moyenne.

Cela démarre doucement, sur un quiproquo qui hélas ne surprend pas les spectateurs, mais qui est bien joué par ceux qui interprètent les enfants : quand leurs parents leur demandent de venir en urgence, ils imaginent d'abord le pire.

Cela devient savoureux quand on peut observer les efforts des parents pour ne pas dire, dans un premier temps, qu'ils ont gagné au loto, puis, dans un second temps, pour ne pas révéler le montant de la somme. La direction d'acteurs est vraiment bonne, puisqu'une partie du comique réside dans les silences qui surgissent au détour d'un dialogue. Cela complète bien les non-dits, du côté des parents.

Évidemment, au bout d'un moment, cela part un peu en sucette. On apprécie ou pas ce dérapage, mais j'ai trouvé les acteurs toujours bien dans leur rôle. L'histoire se termine par deux coups de théâtre, le premier concernant les parents, le second permettant de conclure l'intrigue de manière immorale satisfaisante pour les héros.

Sur le fond, l'histoire est assez malséante : les valeurs progressistes de quatre des cinq protagonistes résistent mal à l'appât du gain... et celui qui est de droite se révèle un peu plus salaud que prévu. Même si le trait est outré, j'ai trouvé ce portrait de famille pas si éloigné que ça de la réalité. Dans ma déjà longue existence, j'ai eu l'occasion de vérifier que les questions d'argent (même quand elles portent sur des sommes infiniment plus réduites que dans le film) pourrissent les relations intra-familiales.

P.S.

Le couple d'amis qui rend visite à la famille (en tandem électrique...) est joué par Frédérique Tirmont et Bernard Alane, qui incarnaient les parents dans la version théâtrale initiale.

15:29 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 26 février 2026

Rue Malaga

Maria Angeles (Carmen Maura, formidable) est ce qu'en France on appellerait une "pied-noir". (Voir en fin de billet.) Espagnole née dans le Maroc colonial (sans doute au début des années 1940), plus précisément à Tanger, dans le quartier traditionnel de la Kasbah, elle s'est ensuite installée dans l'appartement familial acquis dans la ville européenne.

Le début met en scène le bain de jouvence que constitue pour Maria l'atmosphère de cette ville cosmopolite (où l'on parle aussi bien l'arabe dialectal que l'espagnol), avec ses petites rues colorées, ses marchés odorants, le cri des mouettes et l'air marin, celui du détroit de Gibraltar. Une belle scène montre la septuagénaire en train de cuisiner, à partir des ingrédients qu'elle a achetés ce jour-là... Cela donne bigrement faim.

Ce petit paradis menace de s'effondrer à l'arrivée de sa fille unique (interprétée par Marta Etura, vue notamment dans Eva). Celle-ci a fait sa vie en Espagne, du côté de Madrid... et elle est la véritable propriétaire de l'appartement, qu'elle veut vendre. Le scénario a l'habileté de ne pas caricaturer les positions des deux femmes. Ainsi, on n'a pas fait de la fille une jeune pétasse égoïste. Les deux femmes sont dans une situation financière délicate. La mère a pour seul revenu la pension de réversion de son défunt époux et s'en sort parce qu'elle n'a pas de loyer à payer et qu'elle bénéficie de l'aide de certains habitants de ce quartier populaire (loin des fastes de la ville moderne, aménagée plus récemment). La fille, infirmière, ne gagne que 1700 euros par mois, avec deux enfants à charge... et un ex-mari qui ne lui facilite pas la tâche. De bonne composition, elle propose à Maria de venir vivre avec eux à Madrid. Ainsi, elle verrait plus souvent ses petits-enfants. L'autre solution serait d'emménager dans l'EHPAD espagnol local (à Tanger donc), gratuit pour les Ibériques natifs de la ville... mais Maria en vient à envisager une autre possibilité.

La seconde partie du film développe cette troisième solution, que je ne vais pas révéler, bien sûr. Sachez seulement qu'elle s'appuie, entre autres, sur les talents de cuisinière de Maria, sur l'entraide... et sur certains péchés mignons des jeunes mecs du coin. C'est à la fois inventif et savoureux.

Dans cette séquence, un homme prend de l'importance, dans le scénario comme dans la vie de Maria. Pourtant, au départ, rien ne destinait l'antiquaire à jouer un tel rôle. Cette évolution est amenée doucement, délicatement, avec humour et tendresse. La cinéaste Maryam Touzani filme ces corps âgés avec dignité.

A intervalle régulier, de l'humour est instillé dans cette histoire assez mélancolique, au fond. Quand elle s'énerve, la langue de Maria devient fourchue, piquante... pour notre plus grand plaisir. Je signale aussi certains moments comiques, lorsque l'héroïne rencontre sa dernière amie espagnole encore en vie (les autres se trouvant en Espagne... ou au cimetière). Celle-ci est une nonne, qui a fait vœu de silence... mais est assez expressive. Leurs échanges ne manquent pas de sel !

Je laisse à chacun(e) le soin de découvrir comment tout ceci se termine. Baignant dans une belle luminosité et des couleurs chatoyantes, ce film est une petite perle à ne pas manquer.

P.S.

Ma seule réserve porte sur un point de la caractérisation du personnage de Maria. Au tout début, elle nous est présentée comme faisant étant issue de l'exil de républicains espagnols, fuyant le franquisme après la guerre civile (1936-1939). Elle est donc du côté du BIEN.

Historiquement, ces républicains ont d'abord fui en France (puis en Amérique latine). Une fraction d'entre eux s'est bien retrouvée en Afrique du Nord, mais dans la région sous domination française : surtout en Algérie (où ils n'ont pas souvent été bien traités d'ailleurs), un peu en Tunisie, mais très peu au Maroc. Tanger, ville internationale, fut, à partir de 1940, occupée par les troupes franquistes. Il y a donc fort peu de chances que les parents de Maria, s'ils étaient des républicains espagnols, aient cherché à se réfugier dans cette ville.

Cet accommodement avec la réalité historique résulte sans doute de la gêne éprouvée vis-à-vis de la période coloniale. De 1912 à 1956, le Maroc fut un protectorat franco-espagnol. (Dans le film, la présence des vestiges du Théâtre Cervantès en est une trace.) Or, de nos jours, dans le monde culturel dominant, la colonisation est perçue comme n'ayant apporté que du mal (la domination politique, les mauvais traitements, l'exploitation économique, l'acculturation...). Les adultes en quête de prêt-à-penser peinent à concevoir que, de temps à autre, l'existence ait pu être agréable lors de la période coloniale, au point que des relations d'amitié sincères soient nées entre Marocains et Européens. Dans le film, Maria et son époux sont restés dans le Maroc devenu indépendant (ou l'anti-occidentalisme primaire fut moins développé qu'en Algérie, par exemple).

15:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Rue Malaga

Maria Angeles (Carmen Maura, formidable) est ce qu'en France on appellerait une "pied-noir". (Voir en fin de billet.) Espagnole née dans le Maroc colonial (sans doute au début des années 1940), plus précisément à Tanger, dans le quartier traditionnel de la Kasbah, elle s'est ensuite installée dans l'appartement familial acquis dans la ville européenne.

Le début met en scène le bain de jouvence que constitue pour Maria l'atmosphère de cette ville cosmopolite (où l'on parle aussi bien l'arabe dialectal que l'espagnol), avec ses petites rues colorées, ses marchés odorants, le cri des mouettes et l'air marin, celui du détroit de Gibraltar. Une belle scène montre la septuagénaire en train de cuisiner, à partir des ingrédients qu'elle a achetés ce jour-là... Cela donne bigrement faim.

Ce petit paradis menace de s'effondrer à l'arrivée de sa fille unique (interprétée par Marta Etura, vue notamment dans Eva). Celle-ci a fait sa vie en Espagne, du côté de Madrid... et elle est la véritable propriétaire de l'appartement, qu'elle veut vendre. Le scénario a l'habileté de ne pas caricaturer les positions des deux femmes. Ainsi, on n'a pas fait de la fille une jeune pétasse égoïste. Les deux femmes sont dans une situation financière délicate. La mère a pour seul revenu la pension de réversion de son défunt époux et s'en sort parce qu'elle n'a pas de loyer à payer et qu'elle bénéficie de l'aide de certains habitants de ce quartier populaire (loin des fastes de la ville moderne, aménagée plus récemment). La fille, infirmière, ne gagne que 1700 euros par mois, avec deux enfants à charge... et un ex-mari qui ne lui facilite pas la tâche. De bonne composition, elle propose à Maria de venir vivre avec eux à Madrid. Ainsi, elle verrait plus souvent ses petits-enfants. L'autre solution serait d'emménager dans l'EHPAD espagnol local (à Tanger donc), gratuit pour les Ibériques natifs de la ville... mais Maria en vient à envisager une autre possibilité.

La seconde partie du film développe cette troisième solution, que je ne vais pas révéler, bien sûr. Sachez seulement qu'elle s'appuie, entre autres, sur les talents de cuisinière de Maria, sur l'entraide... et sur certains péchés mignons des jeunes mecs du coin. C'est à la fois inventif et savoureux.

Dans cette séquence, un homme prend de l'importance, dans le scénario comme dans la vie de Maria. Pourtant, au départ, rien ne destinait l'antiquaire à jouer un tel rôle. Cette évolution est amenée doucement, délicatement, avec humour et tendresse. La cinéaste Maryam Touzani filme ces corps âgés avec dignité.

A intervalle régulier, de l'humour est instillé dans cette histoire assez mélancolique, au fond. Quand elle s'énerve, la langue de Maria devient fourchue, piquante... pour notre plus grand plaisir. Je signale aussi certains moments comiques, lorsque l'héroïne rencontre sa dernière amie espagnole encore en vie (les autres se trouvant en Espagne... ou au cimetière). Celle-ci est une nonne, qui a fait vœu de silence... mais est assez expressive. Leurs échanges ne manquent pas de sel !

Je laisse à chacun(e) le soin de découvrir comment tout ceci se termine. Baignant dans une belle luminosité et des couleurs chatoyantes, ce film est une petite perle à ne pas manquer.

P.S.

Ma seule réserve porte sur un point de la caractérisation du personnage de Maria. Au tout début, elle nous est présentée comme faisant étant issue de l'exil de républicains espagnols, fuyant le franquisme après la guerre civile (1936-1939). Elle est donc du côté du BIEN.

Historiquement, ces républicains ont d'abord fui en France (puis en Amérique latine). Une fraction d'entre eux s'est bien retrouvée en Afrique du Nord, mais dans la région sous domination française : surtout en Algérie (où ils n'ont pas souvent été bien traités d'ailleurs), un peu en Tunisie, mais très peu au Maroc. Tanger, ville internationale, fut, à partir de 1940, occupée par les troupes franquistes. Il y a donc fort peu de chances que les parents de Maria, s'ils étaient des républicains espagnols, aient cherché à se réfugier dans cette ville.

Cet accommodement avec la réalité historique résulte sans doute de la gêne éprouvée vis-à-vis de la période coloniale. De 1912 à 1956, le Maroc fut un protectorat franco-espagnol. (Dans le film, la présence des vestiges du Théâtre Cervantès en est une trace.) Or, de nos jours, dans le monde culturel dominant, la colonisation est perçue comme n'ayant apporté que du mal (la domination politique, les mauvais traitements, l'exploitation économique, l'acculturation...). Les adultes en quête de prêt-à-penser peinent à concevoir que, de temps à autre, l'existence ait pu être agréable lors de la période coloniale, au point que des relations d'amitié sincères soient nées entre Marocains et Européens. Dans le film, Maria et son époux sont restés dans le Maroc devenu indépendant (ou l'anti-occidentalisme primaire fut moins développé qu'en Algérie, par exemple).

15:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 25 février 2026

Les "Riton" 2025

En décembre-janvier derniers, j'ai eu la flemme... Mais l'approche des César comme des Oscars m'incite à proposer mon palmarès, moulé à la louche, roulé sous les aisselles, garanti sans paillettes ni OGM.

Riton de la délicatesse des sentiments : Touch - Nos étreintes passées (pas loin de la médaille d'or olympique)

Riton de l'animation franco-japonaise : Amélie et la métaphysique des tubes

Riton de l'animation pas du tout japonaise : Zootopie 2

Riton de l'animation irrévérencieuse : Les Bad Guys 2

Riton de la comédie irrespectueuse : La Femme la plus riche du monde

Riton du film malpensant : Eddington (pas loin du podium)

Riton du film philanthrope : Predator - Badlands

Riton du film intéressé : Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère)... principal rival de Touch

Riton du film indélicat : The Brutalist (pas loin du podium non plus)

Riton du film démembré : Novocaïne

Riton du film bien membré : Vermiglio

Riton du film qui nous en apprend encore sur la Seconde Guerre mondiale : Berlin, été 42

Riton du film antinazi subtil : La Disparition de Josef Mengele (pas loin du podium, lui aussi)

Riton du film dénonçant une dictature : Je suis toujours là (podium, podium, quand tu nous tiens)

Riton du film post-dictatorial : Un Simple Accident

Riton de la semi-mythomanie historique : Eleanor the Great

Riton du film évoquant les conséquences d'un régime totalitaire : Voyage avec mon père

Riton de la fiction quasi documentaire : 5 septembre (encore un "film de l'année" potentiel)

Riton du documentaire fictionné : Le Garçon (un des films de l'année, injustement méconnu)

Riton de la cinéphilie : Lumière, l'aventure continue

Riton du documentaire militant : Le Chant des forêts (potentiel film de l'année)

Riton agricole : Bergers (purée, j'adore aussi !)

Riton de la complicité homme-animal : Black Dog

Riton de la plénitude solitaire : Lady Nazca (candidat sérieux au podium)

Riton de l'incomplétude multiple : Mickey 17 (dans le top 10 ?)

Riton de la multitude numérique : Tron - Arès

Riton de la politique fiction : Bugonia

Riton de la justice fiction : Je le jure

Riton de l'injustice : Julie se tait

Voilà. Pas plus que les années précédentes, je ne suis parvenu à trancher. Mon florilège compte une trentaine de films, onze me semblant au-dessus du lot. J'ai tenu à terminer par quelques longs-métrages français, ceux-ci étant peu présents dans mon palmarès... et pour cause : en général, le cinéma hexagonal ne me parle pas, ou m'ennuie, me déçoit.

Ceci dit, de mon point de vue, l'année 2026 a plutôt bien commencé pour les productions françaises, qui seront peut-être davantage distinguées l'an prochain.

11:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Les "Riton" 2025

En décembre-janvier derniers, j'ai eu la flemme... Mais l'approche des César comme des Oscars m'incite à proposer mon palmarès, moulé à la louche, roulé sous les aisselles, garanti sans paillettes ni OGM.

Riton de la délicatesse des sentiments : Touch - Nos étreintes passées (pas loin de la médaille d'or olympique)

Riton de l'animation franco-japonaise : Amélie et la métaphysique des tubes

Riton de l'animation pas du tout japonaise : Zootopie 2

Riton de l'animation irrévérencieuse : Les Bad Guys 2

Riton de la comédie irrespectueuse : La Femme la plus riche du monde

Riton du film malpensant : Eddington (pas loin du podium)

Riton du film philanthrope : Predator - Badlands

Riton du film intéressé : Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère)... principal rival de Touch

Riton du film indélicat : The Brutalist (pas loin du podium non plus)

Riton du film démembré : Novocaïne

Riton du film bien membré : Vermiglio

Riton du film qui nous en apprend encore sur la Seconde Guerre mondiale : Berlin, été 42

Riton du film antinazi subtil : La Disparition de Josef Mengele (pas loin du podium, lui aussi)

Riton du film dénonçant une dictature : Je suis toujours là (podium, podium, quand tu nous tiens)

Riton du film post-dictatorial : Un Simple Accident

Riton de la semi-mythomanie historique : Eleanor the Great

Riton du film évoquant les conséquences d'un régime totalitaire : Voyage avec mon père

Riton de la fiction quasi documentaire : 5 septembre (encore un "film de l'année" potentiel)

Riton du documentaire fictionné : Le Garçon (un des films de l'année, injustement méconnu)

Riton de la cinéphilie : Lumière, l'aventure continue

Riton du documentaire militant : Le Chant des forêts (potentiel film de l'année)

Riton agricole : Bergers (purée, j'adore aussi !)

Riton de la complicité homme-animal : Black Dog

Riton de la plénitude solitaire : Lady Nazca (candidat sérieux au podium)

Riton de l'incomplétude multiple : Mickey 17 (dans le top 10 ?)

Riton de la multitude numérique : Tron - Arès

Riton de la politique fiction : Bugonia

Riton de la justice fiction : Je le jure

Riton de l'injustice : Julie se tait

Voilà. Pas plus que les années précédentes, je ne suis parvenu à trancher. Mon florilège compte une trentaine de films, onze me semblant au-dessus du lot. J'ai tenu à terminer par quelques longs-métrages français, ceux-ci étant peu présents dans mon palmarès... et pour cause : en général, le cinéma hexagonal ne me parle pas, ou m'ennuie, me déçoit.

Ceci dit, de mon point de vue, l'année 2026 a plutôt bien commencé pour les productions françaises, qui seront peut-être davantage distinguées l'an prochain.

11:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 24 février 2026

Aucun autre choix

L'introduction de ce long-métrage nous présente le bonheur factice d'une famille de la bourgeoisie sud-coréenne. Le père, cadre supérieur dans l'industrie du papier, gagne très bien sa vie et entrevoit même une possibilité de promotion. Son épouse a interrompu son activité professionnelle pour s'occuper des enfants (et de son corps). Le fils aîné semble commencer sa crise d'adolescence, mais doucement, tandis que la cadette se révèle surdouée en musique, une carrière internationale s'offrant peut-être à elle (grâce à des cours onéreux).

A cette entame ironique succède hélas une fausse comédie macabre, selon moi complètement ratée pendant au moins une heure. On nous montre les conséquences successives du licenciement du père : la perte de l'estime de soi, la fragilisation du couple, les dérapages du fils et l'enfermement progressif de la fille. En sous-texte, le scénario dénonce la mondialisation : plusieurs entreprises sud-coréennes du secteur du papier passent sous domination d'un groupe étranger, états-unien ou chinois. A chaque fois, cela débouche sur des licenciements et la dégradation des conditions de travail, le stade ultime étant atteint à la fin de l'histoire...

Entre temps, on nous montre des cadres en concurrence les uns avec les autres, le père de famille songeant à éliminer ses rivaux, au propre comme au figuré. J'ai trouvé intéressante la mise en scène de la découverte, par le héros, des points communs qu'il a avec ses potentielles victimes : des types pas plus méchants que lui, passionnés par le secteur du papier et soumis aux mêmes pressions.

C'est cet aspect quasi sociologique qui m'a retenu de quitter la salle, alors qu'à l'écran, le grotesque succédait aux maladresses. C'est vraiment mal joué et/ou mal dirigé. On n'y croit pas une seconde.

Grosse déception pour moi, qui ai tant aimé certains des films précédents de Park Chan-Wook : Old Boy, Mademoiselle et Decision to leave.

20:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, flm, films

Aucun autre choix

L'introduction de ce long-métrage nous présente le bonheur factice d'une famille de la bourgeoisie sud-coréenne. Le père, cadre supérieur dans l'industrie du papier, gagne très bien sa vie et entrevoit même une possibilité de promotion. Son épouse a interrompu son activité professionnelle pour s'occuper des enfants (et de son corps). Le fils aîné semble commencer sa crise d'adolescence, mais doucement, tandis que la cadette se révèle surdouée en musique, une carrière internationale s'offrant peut-être à elle (grâce à des cours onéreux).

A cette entame ironique succède hélas une fausse comédie macabre, selon moi complètement ratée pendant au moins une heure. On nous montre les conséquences successives du licenciement du père : la perte de l'estime de soi, la fragilisation du couple, les dérapages du fils et l'enfermement progressif de la fille. En sous-texte, le scénario dénonce la mondialisation : plusieurs entreprises sud-coréennes du secteur du papier passent sous domination d'un groupe étranger, états-unien ou chinois. A chaque fois, cela débouche sur des licenciements et la dégradation des conditions de travail, le stade ultime étant atteint à la fin de l'histoire...

Entre temps, on nous montre des cadres en concurrence les uns avec les autres, le père de famille songeant à éliminer ses rivaux, au propre comme au figuré. J'ai trouvé intéressante la mise en scène de la découverte, par le héros, des points communs qu'il a avec ses potentielles victimes : des types pas plus méchants que lui, passionnés par le secteur du papier et soumis aux mêmes pressions.

C'est cet aspect quasi sociologique qui m'a retenu de quitter la salle, alors qu'à l'écran, le grotesque succédait aux maladresses. C'est vraiment mal joué et/ou mal dirigé. On n'y croit pas une seconde.

Grosse déception pour moi, qui ai tant aimé certains des films précédents de Park Chan-Wook : Old Boy, Mademoiselle et Decision to leave.

20:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, flm, films

lundi, 23 février 2026

Cold Storage

StudioCanal a sorti Vanessa Redgrave et Liam Neeson de l'EHPAD pour produire cette comédie horrifique, dans laquelle une mystérieuse substance venue de l'espace (un champignon vert particulièrement agressif... et résilient) menace d'éradiquer l'espèce humaine.

La séquence inaugurale se déroule dans le passé, dans le Bush australien. On nous offre un avant-goût du carnage qui va suivre.

Quand on retrouve ce bon vieux Liam (officier à la retraite d'une agence gouvernementale), une quinzaine d'années plus tard, il a des problèmes de dos et ne semble plus capable d'escalader une modeste clôture privée... mais il est prêt à reprendre du service, pour sauver le monde.

A ce moment-là, les scénaristes se sont dits qu'il fallait viser au-delà du public (semi-)grabataire (voire décédé) qui avait suivi la carrière cinématographique de Liam Neeson. On lui flanque donc une bande de djeunses dans les pattes. Ce sont d'abord les employés d'un centre de stockage, situé aux Etats-Unis... et implanté pile à l'endroit où, jadis, une agence gouvernementale ultra-secrète (mais peu précautionneuse) a entreposé des trucs louches, avant de dégager et de vendre le tout.

Je pense que les deux jeunes employés (chargés sans doute de fédérer le public présent dans la salle, beaucoup moins âgé que moi) sont incarnés par des acteurs connus à la télévision ou sur une plate-forme. Quoi qu'il en soit, ils forment un joli duo de trous du cul, qui va évidemment faire ce que personne de normalement constitué ne ferait dans la même situation : percer une paroi de placoplâtre sur leur lieu de travail, descendre au deuxième sous-sol pour rechercher l'origine d'un signal sonore sans prévenir qui que ce soit, ouvrir une entrée secrète (à moitié rouillée) pour aller encore plus bas, s'y rendre... et même entrer (sans protections) dans une salle que tout indique comme extrêmement dangereuse...

Du coup, on a envie qu'il arrive quelques bricoles à ces djeunses... ainsi qu'à leurs "visiteurs" inattendus : un gros blaireau (l'ex de la jeune meuf) et une bande de loubards (en quête d'un coup facile). Si l'on ajoute que l'armée états-unienne finit par débarquer sur les lieux, je crois qu'on peut affirmer qu'il s'agit du centre de stockage le plus fréquenté de la planète. (Ah, j'oubliais : Vanessa incarne une veuve inconsolable, qui pique un roupillon dans l'un des casiers de stockage... un flingue à portée de main.)

La manière dont la majorité des "visiteurs" décède est assez réjouissante à voir, entre vomissures abondantes, éclatements divers et pourrissement accéléré. Je signale aux âmes sensibles qu'aucun animal n'a été maltraité durant le tournage, le générique de fin précisant qu'aucun animal n'a été utilisé... tout court. On se rassure donc pour le charmant matou, les cerfs élégants et les séduisants rats : ce sont des créatures numériques.

Je crois que c'est mon premier "plaisir coupable" de l'année 2026.

16:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Cold Storage

StudioCanal a sorti Vanessa Redgrave et Liam Neeson de l'EHPAD pour produire cette comédie horrifique, dans laquelle une mystérieuse substance venue de l'espace (un champignon vert particulièrement agressif... et résilient) menace d'éradiquer l'espèce humaine.

La séquence inaugurale se déroule dans le passé, dans le Bush australien. On nous offre un avant-goût du carnage qui va suivre.

Quand on retrouve ce bon vieux Liam (officier à la retraite d'une agence gouvernementale), une quinzaine d'années plus tard, il a des problèmes de dos et ne semble plus capable d'escalader une modeste clôture privée... mais il est prêt à reprendre du service, pour sauver le monde.

A ce moment-là, les scénaristes se sont dits qu'il fallait viser au-delà du public (semi-)grabataire (voire décédé) qui avait suivi la carrière cinématographique de Liam Neeson. On lui flanque donc une bande de djeunses dans les pattes. Ce sont d'abord les employés d'un centre de stockage, situé aux Etats-Unis... et implanté pile à l'endroit où, jadis, une agence gouvernementale ultra-secrète (mais peu précautionneuse) a entreposé des trucs louches, avant de dégager et de vendre le tout.

Je pense que les deux jeunes employés (chargés sans doute de fédérer le public présent dans la salle, beaucoup moins âgé que moi) sont incarnés par des acteurs connus à la télévision ou sur une plate-forme. Quoi qu'il en soit, ils forment un joli duo de trous du cul, qui va évidemment faire ce que personne de normalement constitué ne ferait dans la même situation : percer une paroi de placoplâtre sur leur lieu de travail, descendre au deuxième sous-sol pour rechercher l'origine d'un signal sonore sans prévenir qui que ce soit, ouvrir une entrée secrète (à moitié rouillée) pour aller encore plus bas, s'y rendre... et même entrer (sans protections) dans une salle que tout indique comme extrêmement dangereuse...

Du coup, on a envie qu'il arrive quelques bricoles à ces djeunses... ainsi qu'à leurs "visiteurs" inattendus : un gros blaireau (l'ex de la jeune meuf) et une bande de loubards (en quête d'un coup facile). Si l'on ajoute que l'armée états-unienne finit par débarquer sur les lieux, je crois qu'on peut affirmer qu'il s'agit du centre de stockage le plus fréquenté de la planète. (Ah, j'oubliais : Vanessa incarne une veuve inconsolable, qui pique un roupillon dans l'un des casiers de stockage... un flingue à portée de main.)

La manière dont la majorité des "visiteurs" décède est assez réjouissante à voir, entre vomissures abondantes, éclatements divers et pourrissement accéléré. Je signale aux âmes sensibles qu'aucun animal n'a été maltraité durant le tournage, le générique de fin précisant qu'aucun animal n'a été utilisé... tout court. On se rassure donc pour le charmant matou, les cerfs élégants et les séduisants rats : ce sont des créatures numériques.

Je crois que c'est mon premier "plaisir coupable" de l'année 2026.

16:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 22 février 2026

Maigret et le mort amoureux

Sous ce titre, Pascal Bonitzer adapte l'un des romans de Georges Simenon : Maigret et les vieillards (dont je recommande la lecture).

Dans celui-ci, le commissaire s'inquiète de ne quasiment croiser, dans cette affaire, que des personnes très âgées (mortes comme vivantes) : le défunt, sa gouvernante, sa "femme de cœur", le mari de celle-ci, le notaire... et même le neveu, qui fait plus vieux que son âge.

On retrouve un peu de cette ironie dans le film de Bonitzer, principalement dans les dialogues, que j'ai trouvé bien écrits, et qui nous valent quelques échanges savoureux. Ils sont bien servis par une galerie d'interprètes talentueux : Denis Podalydès (qui réussit son incursion dans l'univers de Simenon), Anne Alvaro, Dominique Reymond (déjà remarquable dans La Cache, l'an dernier), Micha Lescot, Manuel Guillot, Julia Faure (présente dans une seule séquence, marquante)...

Le roman ayant déjà fait l'objet de plusieurs adaptations (dont une avec Jean Richard et une avec Bruno Crémer), Bonitzer fait le choix (pertinent, à mon avis) de décaler l'intrigue à une époque où existent déjà internet et de petits téléphones portables. Le début des années 2000 remplace donc celui des années 1960, sans smartphone, mais dans un Paris contemporain.

Tout cela est fort agréable, mais, au niveau de la mise en scène, c'est assez banal. On nous propose une succession d'entretiens, sous la forme de vignettes plus ou moins humoristiques, montrant la progression (laborieuse) de l'enquête. Nous avons donc droit à :

Maigret au Quai d'Orsay

Maigret dans son bureau

Maigret chez la victime

Maigret à son domicile

Maigret chez le procureur

Maigret au restaurant

Maigret chez le neveu

Maigret chez le notaire

Maigret chez l'amoureuse

Maigret et la gomme magique

Maigret en salle d'interrogatoire

C'est ce côté répétitif, peu inventif, qui peut lasser, même si le film ne dure qu'1h20. Cerise sur le gâteau, pour celles et ceux qui connaissent le roman : la fin a été changée.

08:44 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, livre, livres, roman, littérature

Maigret et le mort amoureux

Sous ce titre, Pascal Bonitzer adapte l'un des romans de Georges Simenon : Maigret et les vieillards (dont je recommande la lecture).

Dans celui-ci, le commissaire s'inquiète de ne quasiment croiser, dans cette affaire, que des personnes très âgées (mortes comme vivantes) : le défunt, sa gouvernante, sa "femme de cœur", le mari de celle-ci, le notaire... et même le neveu, qui fait plus vieux que son âge.

On retrouve un peu de cette ironie dans le film de Bonitzer, principalement dans les dialogues, que j'ai trouvé bien écrits, et qui nous valent quelques échanges savoureux. Ils sont bien servis par une galerie d'interprètes talentueux : Denis Podalydès (qui réussit son incursion dans l'univers de Simenon), Anne Alvaro, Dominique Reymond (déjà remarquable dans La Cache, l'an dernier), Micha Lescot, Manuel Guillot, Julia Faure (présente dans une seule séquence, marquante)...

Le roman ayant déjà fait l'objet de plusieurs adaptations (dont une avec Jean Richard et une avec Bruno Crémer), Bonitzer fait le choix (pertinent, à mon avis) de décaler l'intrigue à une époque où existent déjà internet et de petits téléphones portables. Le début des années 2000 remplace donc celui des années 1960, sans smartphone, mais dans un Paris contemporain.

Tout cela est fort agréable, mais, au niveau de la mise en scène, c'est assez banal. On nous propose une succession d'entretiens, sous la forme de vignettes plus ou moins humoristiques, montrant la progression (laborieuse) de l'enquête. Nous avons donc droit à :

Maigret au Quai d'Orsay

Maigret dans son bureau

Maigret chez la victime

Maigret à son domicile

Maigret chez le procureur

Maigret au restaurant

Maigret chez le neveu

Maigret chez le notaire

Maigret chez l'amoureuse

Maigret et la gomme magique

Maigret en salle d'interrogatoire

C'est ce côté répétitif, peu inventif, qui peut lasser, même si le film ne dure qu'1h20. Cerise sur le gâteau, pour celles et ceux qui connaissent le roman : la fin a été changée.

08:44 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, livre, livres, roman, littérature

samedi, 21 février 2026

Marty Supreme

Le titre de ce faux biopic (concentré sur une année de la vie présumée du pongiste Marty Reisman) fait allusion à la marque de balles de ping pong que le héros tente de lancer, grâce à l'argent apporté par une connaissance, un gosse de riches tombé dans ses filets.

Ainsi, Timothée Chalamet sort de sa zone de confort pour interpréter un type pas très sympathique (égocentrique, menteur, arrogant, voleur et magouilleur... entre autres), mais qui vit une histoire somme toute très américaine : d'origine modeste, il va vaincre l'adversité pour réaliser son rêve : devenir champion de tennis de table... et gagner sa vie avec.

Il y a donc des passages assez convenus dans l'intrigue, qui n'est pas sans rappeler celle de deux des Rocky : le premier pour l'ascension d'un outsider sous-estimé, le quatrième pour la lutte du pot de terre contre le pot de fer, l'antagoniste soviétique étant cette fois-ci remplacé par un adversaire japonais.

Ceci dit, les rares échanges sportifs qui sont présentés à l'écran sont très correctement mis en scène. On sait que Chalamet s'est longuement entraîné pour être crédible dans le rôle. Son principal concurrent est un authentique pongiste. S'ajoutent à cela d'abondants effets spéciaux (voir le générique de fin). Je note toutefois que, lors de l'ultime combat, particulièrement âpre, si le front de Marty se garnit de perles de sueur, sa chemise demeure impeccable... (Cette remarque est faite par celui qui fut, dans un lointain passé, un médiocre pongiste amateur.)

C'est malgré tout un bon spectacle, d'autant que Josh Safdie ne se montre pas maladroit dans le cœur du film : la mise en scène des heurs et malheurs du héros (et de celles et ceux qu'il embarque), entre réussites improbables et fiascos monumentaux. Parmi les moments mémorables, je note une scène de baignoire (dans un hôtel miteux), les aventures avec un chien nommé Moïse (Moses dans la version originale) et une monumentale fessée, administrée dans des circonstances que je me garderai de divulguer.

Sur le fond, le scénario essaie de contenter tout le monde. Les États-Unis des années 1950 sont décrits comme un pays d'inégalités gigantesques, où les riches exploitent les pauvres. (Ça, c'est pour la gauche.) D'un autre côté, c'est aussi le pays des opportunités, où un p'tit gars talentueux et opiniâtre peut espérer (s'il ne respecte pas trop les règles) faire son trou. Comme, en plus, le Marty est un patriote, il y a de quoi contenter la droite. (J'ai aussi relevé le fait qu'on nous conte l'histoire d'un juif pauvre exploité par de riches protestants, une audace louable en ces temps d'antisémitisme rampant.)

En revanche, du côté des personnages féminins, c'est assez stéréotypé. La mère du héros, sa maîtresse comme sa compagne (interprétée par Odessa A'zion, vue récemment dans Until Dawn) n'agissent qu'en relation avec Marty. Tout tourne autour de lui. Le film ne passe donc sans doute pas le test de Bechdel-Wallace... mais, comme le personnage principal est interprété par Timothée Chalamet (et pas par Gerard Butler, Liam Neeson ou Bruce Willis), c'est cool et l'on s'extasie sans peine. Il me semble que les scénaristes (et peut-être l'un des coproducteurs, un certain... T. Chalamet) ont ressenti de la gêne, puisque la conclusion du film replace le héros dans le "droit chemin".

21:32 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Marty Supreme

Le titre de ce faux biopic (concentré sur une année de la vie présumée du pongiste Marty Reisman) fait allusion à la marque de balles de ping pong que le héros tente de lancer, grâce à l'argent apporté par une connaissance, un gosse de riches tombé dans ses filets.

Ainsi, Timothée Chalamet sort de sa zone de confort pour interpréter un type pas très sympathique (égocentrique, menteur, arrogant, voleur et magouilleur... entre autres), mais qui vit une histoire somme toute très américaine : d'origine modeste, il va vaincre l'adversité pour réaliser son rêve : devenir champion de tennis de table... et gagner sa vie avec.

Il y a donc des passages assez convenus dans l'intrigue, qui n'est pas sans rappeler celle de deux des Rocky : le premier pour l'ascension d'un outsider sous-estimé, le quatrième pour la lutte du pot de terre contre le pot de fer, l'antagoniste soviétique étant cette fois-ci remplacé par un adversaire japonais.

Ceci dit, les rares échanges sportifs qui sont présentés à l'écran sont très correctement mis en scène. On sait que Chalamet s'est longuement entraîné pour être crédible dans le rôle. Son principal concurrent est un authentique pongiste. S'ajoutent à cela d'abondants effets spéciaux (voir le générique de fin). Je note toutefois que, lors de l'ultime combat, particulièrement âpre, si le front de Marty se garnit de perles de sueur, sa chemise demeure impeccable... (Cette remarque est faite par celui qui fut, dans un lointain passé, un médiocre pongiste amateur.)

C'est malgré tout un bon spectacle, d'autant que Josh Safdie ne se montre pas maladroit dans le cœur du film : la mise en scène des heurs et malheurs du héros (et de celles et ceux qu'il embarque), entre réussites improbables et fiascos monumentaux. Parmi les moments mémorables, je note une scène de baignoire (dans un hôtel miteux), les aventures avec un chien nommé Moïse (Moses dans la version originale) et une monumentale fessée, administrée dans des circonstances que je me garderai de divulguer.

Sur le fond, le scénario essaie de contenter tout le monde. Les États-Unis des années 1950 sont décrits comme un pays d'inégalités gigantesques, où les riches exploitent les pauvres. (Ça, c'est pour la gauche.) D'un autre côté, c'est aussi le pays des opportunités, où un p'tit gars talentueux et opiniâtre peut espérer (s'il ne respecte pas trop les règles) faire son trou. Comme, en plus, le Marty est un patriote, il y a de quoi contenter la droite. (J'ai aussi relevé le fait qu'on nous conte l'histoire d'un juif pauvre exploité par de riches protestants, une audace louable en ces temps d'antisémitisme rampant.)

En revanche, du côté des personnages féminins, c'est assez stéréotypé. La mère du héros, sa maîtresse comme sa compagne (interprétée par Odessa A'zion, vue récemment dans Until Dawn) n'agissent qu'en relation avec Marty. Tout tourne autour de lui. Le film ne passe donc sans doute pas le test de Bechdel-Wallace... mais, comme le personnage principal est interprété par Timothée Chalamet (et pas par Gerard Butler, Liam Neeson ou Bruce Willis), c'est cool et l'on s'extasie sans peine. Il me semble que les scénaristes (et peut-être l'un des coproducteurs, un certain... T. Chalamet) ont ressenti de la gêne, puisque la conclusion du film replace le héros dans le "droit chemin".

21:32 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 14 février 2026

Le Gâteau du président

Dans l'Irak dirigé d'une main de fer par le dictateur Saddam Hussein, la coutume veut qu'on offre des présents le jour de son anniversaire (le 28 avril). Dans chaque école primaire, plusieurs élèves sont mis à contribution. Cette fois-ci, le sort désigne la petite Lamia pour préparer le "gâteau du président", qui sera dégusté en son nom par... l'instituteur. Au cas où cette gastronomique tradition ne serait pas dignement respectée, l'enseignant menace de dénoncer les parents des enfants au gouvernement. (On savait tenir les gamins à l'école, en ce temps-là !)

Pour Lamia, la confection de cette simple pâtisserie relève du parcours du combattant. Orpheline, sans doute de confession chiite, elle a été recueillie par sa grand-mère, qui vit dans une sorte de cabane en roseaux, le long d'un cours d'eau qui pourrait être le Chatt al-Arab. Cela donne de forts jolis plans aquatiques, les ruraux de la région se déplaçant de préférence sur de petites embarcations.

La suite est un périple urbain, celui de la gamine, pour se procurer, de manière plus ou moins légale, les ingrédients nécessaires à la confection dudit gâteau. (On pense immédiatement à Une Enfance allemande, sorti il y a un peu moins de deux mois.) Dans sa recherche, elle est aidée par Saeed, son unique ami, un as de la débrouille qu'il met en général au service de son père handicapé. Complète ce duo un... coq, étrangement docile, qui joue le rôle d'animal de compagnie de l'héroïne.

Bien entendu, ces pérégrinations (parfois peu réalistes) ont pour but de nous faire découvrir différents aspects de l'Irak urbain à la fin du règne de Saddam Hussein. Entre sanctions occidentales, bombardements et persécutions du régime, la population de base peine à joindre les deux bouts. Le plus souvent, c'est un peu chacun pour soi. Dans ce cadre, les efforts déployés par les gamins apparaissent presque pathétiques. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de misérabilisme dans la manière de les filmer... mais la présence à l'écran de Baneen Ahmad Nayyef emporte l'adhésion. Cette jeune actrice est formidable de justesse et d'émotion. A plusieurs reprises, on a furieusement envie de se lever pour lui donner un coup de main, ou la prendre dans ses bras, pour la consoler.

Une autre qualité du film est l'introduction de pointes comiques dans une intrigue le plus souvent sombre. Cela m'a rappelé les comédies italiennes d'après-guerre, qui montraient un pays appauvri, dans lequel les citoyens ordinaires essayaient de survivre comme ils pouvaient, sans perdre leur sens de l'humour.

Du coup, en dépit de quelques invraisemblances et maladresses, ce film est une petite pépite à ne pas rater (même s'il a été quelque peu survendu par la critique).

21:08 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Gâteau du président

Dans l'Irak dirigé d'une main de fer par le dictateur Saddam Hussein, la coutume veut qu'on offre des présents le jour de son anniversaire (le 28 avril). Dans chaque école primaire, plusieurs élèves sont mis à contribution. Cette fois-ci, le sort désigne la petite Lamia pour préparer le "gâteau du président", qui sera dégusté en son nom par... l'instituteur. Au cas où cette gastronomique tradition ne serait pas dignement respectée, l'enseignant menace de dénoncer les parents des enfants au gouvernement. (On savait tenir les gamins à l'école, en ce temps-là !)

Pour Lamia, la confection de cette simple pâtisserie relève du parcours du combattant. Orpheline, sans doute de confession chiite, elle a été recueillie par sa grand-mère, qui vit dans une sorte de cabane en roseaux, le long d'un cours d'eau qui pourrait être le Chatt al-Arab. Cela donne de forts jolis plans aquatiques, les ruraux de la région se déplaçant de préférence sur de petites embarcations.

La suite est un périple urbain, celui de la gamine, pour se procurer, de manière plus ou moins légale, les ingrédients nécessaires à la confection dudit gâteau. (On pense immédiatement à Une Enfance allemande, sorti il y a un peu moins de deux mois.) Dans sa recherche, elle est aidée par Saeed, son unique ami, un as de la débrouille qu'il met en général au service de son père handicapé. Complète ce duo un... coq, étrangement docile, qui joue le rôle d'animal de compagnie de l'héroïne.

Bien entendu, ces pérégrinations (parfois peu réalistes) ont pour but de nous faire découvrir différents aspects de l'Irak urbain à la fin du règne de Saddam Hussein. Entre sanctions occidentales, bombardements et persécutions du régime, la population de base peine à joindre les deux bouts. Le plus souvent, c'est un peu chacun pour soi. Dans ce cadre, les efforts déployés par les gamins apparaissent presque pathétiques. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de misérabilisme dans la manière de les filmer... mais la présence à l'écran de Baneen Ahmad Nayyef emporte l'adhésion. Cette jeune actrice est formidable de justesse et d'émotion. A plusieurs reprises, on a furieusement envie de se lever pour lui donner un coup de main, ou la prendre dans ses bras, pour la consoler.

Une autre qualité du film est l'introduction de pointes comiques dans une intrigue le plus souvent sombre. Cela m'a rappelé les comédies italiennes d'après-guerre, qui montraient un pays appauvri, dans lequel les citoyens ordinaires essayaient de survivre comme ils pouvaient, sans perdre leur sens de l'humour.

Du coup, en dépit de quelques invraisemblances et maladresses, ce film est une petite pépite à ne pas rater (même s'il a été quelque peu survendu par la critique).

21:08 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 12 février 2026

Le Mage du Kremlin

Le nouveau film d'Olivier Assayas s'inspire d'un roman primé et de l'histoire de la Russie de ces trente-quarante dernières années. Il ne s'agit donc pas d'une biographie de Vladimir Poutine, même si son parcours politique est décrypté à l'aune du regard d'une "éminence grise", celle-ci n'ayant au départ aucun lien avec la politique.

La première partie (du film comme du livre, d'ailleurs) se déroule donc sans Poutine, mais elle permet de comprendre les circonstances qui ont permis son accession au pouvoir et le renforcement de son contrôle sur la société russe. C'est sans doute ici qu'Assayas dispose du plus de liberté cinématographique. Ce n'est pas pour moi la partie la plus convaincante, mais elle permet de resituer l'émergence de Poutine dans un contexte de chaos.

Quand celui-ci débarque à l'écran, sous les traits de Jude Law, c'est un choc. A l'origine, je rechignais à aller voir ce film, parce que je pensais que le choix de cet acteur (fort estimable au demeurant) n'était pas le bon. Je dois reconnaître que je me suis trompé. Law fait un Poutine très convaincant, ne tombant pas trop dans le mimétisme tout en restant crédible. Chapeau.

La suite est des plus passionnantes. Ayant été spectateur de ces événements, consultant divers journaux pour tenter de comprendre ce qui se passait en Russie, j'ai retrouvé l'ambiance de l'époque, de la décrépitude de Boris Eltsine aux premières exécutions d'opposants, en passant par la guerre en Tchétchénie et la tragédie du Koursk.