vendredi, 01 août 2025

Les Bad Guys 2

Il y a un peu plus de trois ans, l'arrivée sur les écrans de cette bande de gentils délinquants avait eu un côté rafraîchissant dans le monde de l'animation. On retrouve cet esprit dans la première séquence, qui nous replonge dans le passé. Cette fois-ci (et cela se confirme durant tout le film), le scénario s'inspire davantage des Mission : impossible (de Men in Black et, peut-être, de certains James Bond) que des Ocean's. C'est drôle, rythmé, sans complexe (ni souci particulier du "politiquement correct"). Les adultes seront ravis du double niveau de lecture (un comique de situation qui vise surtout les petits, une pléiade d'allusions destinée aux "grands"). DreamWorks retrouve l'esprit frondeur qui avait distingué ses meilleures productions du tout-venant de chez Disney.

La suite voit un léger changement de ton, mais pas d'influences cinéphiliques. Les héros sont victimes d'une machination, montée par un trio de super-vilaines... vraiment vilaines. Pour les vaincre, le loup charmeur, le serpent amoureux, le requin maladroit, l'araignée geek et le piranha péteur (qui rencontre toujours autant de succès auprès du jeune public) vont avoir besoin de l'aide de leur ancienne alliée, la renarde gouverneure... et même de celle de la commissaire pitbull.

A l'écran, cela bouge parfois un peu trop pour moi, mais on ne s'ennuie pas une seconde. Aux manettes se trouve toujours le Français Pierre Perifel. Dans la VF, on reconnaît des voix familières, celles de Pierre Niney, de Doully, de Jean-Pascal Zadi, d'Alice Belaïdi... Du vol d'une voiture de collection au combat dans la Station spatiale internationale, en passant par une soirée de catch (public beauf garanti...) et la visite d'une prison ultra-sécurisée, on est emporté par cette intrigue sur-vitaminée... à savourer jusqu'aux toutes dernières scènes, qui annoncent une suite.

20:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Les Bad Guys 2

Il y a un peu plus de trois ans, l'arrivée sur les écrans de cette bande de gentils délinquants avait eu un côté rafraîchissant dans le monde de l'animation. On retrouve cet esprit dans la première séquence, qui nous replonge dans le passé. Cette fois-ci (et cela se confirme durant tout le film), le scénario s'inspire davantage des Mission : impossible (de Men in Black et, peut-être, de certains James Bond) que des Ocean's. C'est drôle, rythmé, sans complexe (ni souci particulier du "politiquement correct"). Les adultes seront ravis du double niveau de lecture (un comique de situation qui vise surtout les petits, une pléiade d'allusions destinée aux "grands"). DreamWorks retrouve l'esprit frondeur qui avait distingué ses meilleures productions du tout-venant de chez Disney.

La suite voit un léger changement de ton, mais pas d'influences cinéphiliques. Les héros sont victimes d'une machination, montée par un trio de super-vilaines... vraiment vilaines. Pour les vaincre, le loup charmeur, le serpent amoureux, le requin maladroit, l'araignée geek et le piranha péteur (qui rencontre toujours autant de succès auprès du jeune public) vont avoir besoin de l'aide de leur ancienne alliée, la renarde gouverneure... et même de celle de la commissaire pitbull.

A l'écran, cela bouge parfois un peu trop pour moi, mais on ne s'ennuie pas une seconde. Aux manettes se trouve toujours le Français Pierre Perifel. Dans la VF, on reconnaît des voix familières, celles de Pierre Niney, de Doully, de Jean-Pascal Zadi, d'Alice Belaïdi... Du vol d'une voiture de collection au combat dans la Station spatiale internationale, en passant par une soirée de catch (public beauf garanti...) et la visite d'une prison ultra-sécurisée, on est emporté par cette intrigue sur-vitaminée... à savourer jusqu'aux toutes dernières scènes, qui annoncent une suite.

20:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 28 juillet 2025

Dangerous Animals

Que serait l'été cinématographique sans un (bon) film de requins ? La mode en a été lancée il y a cinquante ans tout pile, par un certain Steven Spielberg, dont des directeurs de salles avisés ont eu l'intelligence de récemment reprogrammer Les Dents de la mer.

Celui-ci et sa suite étaient sortis au mois de juin (aux États-Unis, plus tard dans l'année en France, les sorties n'étant pas synchrones à cette époque entre l'Europe et l'Amérique), les volets 3 et 4 au mois de juillet. Cette tradition a été respectée par les diffuseurs d'autres productions du même genre, comme Peur bleue (juillet 1999), Instinct de survie (août 2016), En eaux troubles (août 2018), En eaux très troubles (août 2023)...

On pourrait gloser longtemps sur l'opportunité de sortir ces films en salles à une époque où, dans l'hémisphère Nord en particulier, on se livre beaucoup à la baignade... mais je pense que les producteurs, en situant l'action de ces films elle aussi en période estivale, ont surtout sauté sur l'occasion de montrer à l'écran de ravissantes jeunes femmes en bikini et de charmants jeunes hommes (pas épuisés par les dizaines d'heures passées sur un banc de musculation) torse nu.

Dans ce film-ci, la principale différence est que les prédateurs les plus dangereux ne sont peut-être pas les grands poissons anthropophages, mais certains humains, de sexe masculin. Voici donc le film de requins agrémenté de la présence d'un tueur en série, Tucker, un pêcheur-excursionniste très particulier. Dès le début, je me suis méfié de ce type : il est tatoué, pas rasé, chaussé de tongs et porte d'étranges slips (ça, on le découvre plus tard). Il est très bien interprété par Jay Courtney, un comédien habitué aux seconds rôles hollywoodiens, de Jack Reacher à The Suicide Squad, en passant par Invincible, Divergente, Terminator Genisys et The Good Criminal.

Tucker est un bon connaisseur des requins, mais il est mentalement très perturbé (et sans doute impuissant). Son personnage est le prétexte pour insérer une surprenante mise en abyme, les spectateurs (masculins) du film (amateurs de sang qui gicle sur grand écran) étant comparés au psychopathe, qui, entre deux tueries, n'aime rien tant que visionner ses anciens "exploits", qu'il a filmés.

Face à lui vont se retrouver deux couples de Ken & Barbie. La séquence inaugurale nous propose les "Ken & Barbie plongeurs" (avec une chute très réussie). La suite voit intervenir les "Ken & Barbie surfeurs". Cela commence par la naissance maladroite d'une histoire d'amour (où il est question de "philosophie du surf"... au secours !). Cela devient vite intéressant parce que ladite surfeuse, Zephyr, est une (très) jolie blonde, furieusement indépendante et dotée d'un gros caractère. Ce personnage n'est pas sans rappeler la Nancy (Blake Lively) d'Instinct de survie et la Haley (Kaya Scodelario) de Crawl (confrontée elle à des alligators). Les jeunes mâles hétéros du XXIe siècle sont prévenus : les nouvelles demoiselles en détresse sont (presque) capables de s'en sortir toutes seules... voire de sauver la mise du chevalier-servant qui leur est dévoué.

Tout ceci se déroule en Australie, à Gold Coast (dans le Queensland). Cela nous vaut de jolis plans de la skyline locale, mais aussi de l'océan Pacifique ouest, avec quelques séances de surf. J'ai surtout aimé les scènes montrant des requins dans leur environnement naturel. Dans ces moments-là, nous sommes placés dans la position des excursionnistes (sans risquer de se faire zigouiller, toutefois). Le réalisateur a tenu à démonter un peu le mythe du requin tueur en série, cette fonction étant exercée par un personnage humain. Toutefois, vers la fin, on voit l'un de ces grands squales traité de manière anthropomorphique : il devient justicier.

Si l'on supporte les clichés inhérents à ce type de films, on peut passer un bon moment, la seconde partie, nourrie de rebondissements, étant encore plus sanglante que la première. Avis aux âmes sensibles.

19:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Dangerous Animals

Que serait l'été cinématographique sans un (bon) film de requins ? La mode en a été lancée il y a cinquante ans tout pile, par un certain Steven Spielberg, dont des directeurs de salles avisés ont eu l'intelligence de récemment reprogrammer Les Dents de la mer.

Celui-ci et sa suite étaient sortis au mois de juin (aux États-Unis, plus tard dans l'année en France, les sorties n'étant pas synchrones à cette époque entre l'Europe et l'Amérique), les volets 3 et 4 au mois de juillet. Cette tradition a été respectée par les diffuseurs d'autres productions du même genre, comme Peur bleue (juillet 1999), Instinct de survie (août 2016), En eaux troubles (août 2018), En eaux très troubles (août 2023)...

On pourrait gloser longtemps sur l'opportunité de sortir ces films en salles à une époque où, dans l'hémisphère Nord en particulier, on se livre beaucoup à la baignade... mais je pense que les producteurs, en situant l'action de ces films elle aussi en période estivale, ont surtout sauté sur l'occasion de montrer à l'écran de ravissantes jeunes femmes en bikini et de charmants jeunes hommes (pas épuisés par les dizaines d'heures passées sur un banc de musculation) torse nu.

Dans ce film-ci, la principale différence est que les prédateurs les plus dangereux ne sont peut-être pas les grands poissons anthropophages, mais certains humains, de sexe masculin. Voici donc le film de requins agrémenté de la présence d'un tueur en série, Tucker, un pêcheur-excursionniste très particulier. Dès le début, je me suis méfié de ce type : il est tatoué, pas rasé, chaussé de tongs et porte d'étranges slips (ça, on le découvre plus tard). Il est très bien interprété par Jay Courtney, un comédien habitué aux seconds rôles hollywoodiens, de Jack Reacher à The Suicide Squad, en passant par Invincible, Divergente, Terminator Genisys et The Good Criminal.

Tucker est un bon connaisseur des requins, mais il est mentalement très perturbé (et sans doute impuissant). Son personnage est le prétexte pour insérer une surprenante mise en abyme, les spectateurs (masculins) du film (amateurs de sang qui gicle sur grand écran) étant comparés au psychopathe, qui, entre deux tueries, n'aime rien tant que visionner ses anciens "exploits", qu'il a filmés.

Face à lui vont se retrouver deux couples de Ken & Barbie. La séquence inaugurale nous propose les "Ken & Barbie plongeurs" (avec une chute très réussie). La suite voit intervenir les "Ken & Barbie surfeurs". Cela commence par la naissance maladroite d'une histoire d'amour (où il est question de "philosophie du surf"... au secours !). Cela devient vite intéressant parce que ladite surfeuse, Zephyr, est une (très) jolie blonde, furieusement indépendante et dotée d'un gros caractère. Ce personnage n'est pas sans rappeler la Nancy (Blake Lively) d'Instinct de survie et la Haley (Kaya Scodelario) de Crawl (confrontée elle à des alligators). Les jeunes mâles hétéros du XXIe siècle sont prévenus : les nouvelles demoiselles en détresse sont (presque) capables de s'en sortir toutes seules... voire de sauver la mise du chevalier-servant qui leur est dévoué.

Tout ceci se déroule en Australie, à Gold Coast (dans le Queensland). Cela nous vaut de jolis plans de la skyline locale, mais aussi de l'océan Pacifique ouest, avec quelques séances de surf. J'ai surtout aimé les scènes montrant des requins dans leur environnement naturel. Dans ces moments-là, nous sommes placés dans la position des excursionnistes (sans risquer de se faire zigouiller, toutefois). Le réalisateur a tenu à démonter un peu le mythe du requin tueur en série, cette fonction étant exercée par un personnage humain. Toutefois, vers la fin, on voit l'un de ces grands squales traité de manière anthropomorphique : il devient justicier.

Si l'on supporte les clichés inhérents à ce type de films, on peut passer un bon moment, la seconde partie, nourrie de rebondissements, étant encore plus sanglante que la première. Avis aux âmes sensibles.

19:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 26 juillet 2025

Les 4 Fantastiques : premiers pas

Sauf erreur de ma part, c'est la cinquième fois (la précédente, en 2015) que des producteurs tentent d'adapter la célèbre bande dessinée au cinéma. Cette fois-ci aux commandes, Disney a mis 200 millions de dollars sur la table... et ça se voit.

Les effets spéciaux sont en effet de très haut niveau. (Merci, Lucasfilm !) On le sent particulièrement dans la première séquence (officielle, les autres n'étant que des retours en arrière) dans l'espace, à la recherche de Galactus, jusqu'à la fuite et la lutte avec la Surfeuse d'argent.

Cet attirail technologique est inséré dans une ambiance rétro, celle du comics des années 1960. La mode du revival n'est donc pas exclusive à DC, qui a toutefois déçu avec le dernier Superman.

Que fait Matt Shakman (le réalisateur) de tout ce pognon ? Ben... pas grand chose, en fait. Je pense qu'il a sans doute été corseté par le cahier des charges du MCU. Ce film-ci doit se raccrocher à une série d'autres, notamment le prochain Avengers. On sait donc dès le départ que Galactus, aussi puissant soit-il, finira par être vaincu, d'une manière ou d'une autre... et que le quatuor de héros va survivre.

Du coup, l'histoire perd tout son suspense, y compris au niveau du bébé. Jusqu'à présent, jamais une production Disney n'a fait mourir un moutard dans une production à 200 millions... et puis, dans la bande dessinée, le gamin est destiné à un brillant avenir...

Sans surprise, le scénario nous conte une histoire familiale (hétéro), avec le papa, la maman, le frangin (futur tonton), le meilleur pote... et donc le (futur) bébé. J'ai été sidéré que celle que l'on connaît sous l'identité d'Invisible (Jane/Susan Richards) soit d'abord définie par... sa maternité. Cela commence avec le test de grossesse. Cela continue par l'accouchement dans l'espace (un sommet du ridicule, avec de surcroît une bien belle répartition sexuée des rôles, que l'on retrouve plus tard, lorsqu'il est question d'un siège-bébé). Vanessa Kirby est souvent filmée avec l'enfant dans les bras, dans une position présentée comme "naturelle" (les mecs étant évidemment hyper-maladroits). Même le principal antagoniste féminin (la Surfeuse) est faite du même bois (quand on connaît son histoire). Des dizaines d'années de féminisme pour en arriver là : une femme est d'abord une (potentielle) mère.

Pour contrebalancer cette vision traditionaliste, on a fait des deux protagonistes féminines des personnages actifs, puissants, qui finissent d'ailleurs par faire trébucher Galactus... C'est un autre moment ridicule du film : le quasi-dieu vivant, qui mange une planète au petit-déjeuner, se fait, dans un premier temps, repousser par une seule super-héroïne... qui, dans ce cas, est surtout une maman désireuse d'arracher sa progéniture aux griffes du gros vilain. Je crois que le public états-unien y verra peut-être une incarnation de la "maman grizzly" défendue naguère par la (peu) regrettée Sarah Palin.

Bref, ce film techniquement impressionnant, farci d'invraisemblances, pue un peu de la gueule (et sans doute aussi des pieds).

P.S.

Deux scènes supplémentaires nous sont offertes. La première, qui interrompt le générique de fin, introduit le nouvel adversaire machiavélique des super-héros. La seconde, placée à la toute fin, est un extrait de film d'animation d'époque... eh ben c'est plus marrant que le film !

18:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Les 4 Fantastiques : premiers pas

Sauf erreur de ma part, c'est la cinquième fois (la précédente, en 2015) que des producteurs tentent d'adapter la célèbre bande dessinée au cinéma. Cette fois-ci aux commandes, Disney a mis 200 millions de dollars sur la table... et ça se voit.

Les effets spéciaux sont en effet de très haut niveau. (Merci, Lucasfilm !) On le sent particulièrement dans la première séquence (officielle, les autres n'étant que des retours en arrière) dans l'espace, à la recherche de Galactus, jusqu'à la fuite et la lutte avec la Surfeuse d'argent.

Cet attirail technologique est inséré dans une ambiance rétro, celle du comics des années 1960. La mode du revival n'est donc pas exclusive à DC, qui a toutefois déçu avec le dernier Superman.

Que fait Matt Shakman (le réalisateur) de tout ce pognon ? Ben... pas grand chose, en fait. Je pense qu'il a sans doute été corseté par le cahier des charges du MCU. Ce film-ci doit se raccrocher à une série d'autres, notamment le prochain Avengers. On sait donc dès le départ que Galactus, aussi puissant soit-il, finira par être vaincu, d'une manière ou d'une autre... et que le quatuor de héros va survivre.

Du coup, l'histoire perd tout son suspense, y compris au niveau du bébé. Jusqu'à présent, jamais une production Disney n'a fait mourir un moutard dans une production à 200 millions... et puis, dans la bande dessinée, le gamin est destiné à un brillant avenir...

Sans surprise, le scénario nous conte une histoire familiale (hétéro), avec le papa, la maman, le frangin (futur tonton), le meilleur pote... et donc le (futur) bébé. J'ai été sidéré que celle que l'on connaît sous l'identité d'Invisible (Jane/Susan Richards) soit d'abord définie par... sa maternité. Cela commence avec le test de grossesse. Cela continue par l'accouchement dans l'espace (un sommet du ridicule, avec de surcroît une bien belle répartition sexuée des rôles, que l'on retrouve plus tard, lorsqu'il est question d'un siège-bébé). Vanessa Kirby est souvent filmée avec l'enfant dans les bras, dans une position présentée comme "naturelle" (les mecs étant évidemment hyper-maladroits). Même le principal antagoniste féminin (la Surfeuse) est faite du même bois (quand on connaît son histoire). Des dizaines d'années de féminisme pour en arriver là : une femme est d'abord une (potentielle) mère.

Pour contrebalancer cette vision traditionaliste, on a fait des deux protagonistes féminines des personnages actifs, puissants, qui finissent d'ailleurs par faire trébucher Galactus... C'est un autre moment ridicule du film : le quasi-dieu vivant, qui mange une planète au petit-déjeuner, se fait, dans un premier temps, repousser par une seule super-héroïne... qui, dans ce cas, est surtout une maman désireuse d'arracher sa progéniture aux griffes du gros vilain. Je crois que le public états-unien y verra peut-être une incarnation de la "maman grizzly" défendue naguère par la (peu) regrettée Sarah Palin.

Bref, ce film techniquement impressionnant, farci d'invraisemblances, pue un peu de la gueule (et sans doute aussi des pieds).

P.S.

Deux scènes supplémentaires nous sont offertes. La première, qui interrompt le générique de fin, introduit le nouvel adversaire machiavélique des super-héros. La seconde, placée à la toute fin, est un extrait de film d'animation d'époque... eh ben c'est plus marrant que le film !

18:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 20 juillet 2025

Certains l'aiment chauve

Le creux de l'été (en gros : fin juillet - début août) est souvent le moment choisi par les distributeurs pour "vider les tiroirs" : on sort à ce moment-là des films dont on pense qu'ils ont très peu de chance de rencontrer le succès le reste de l'année. C'est parfois le cas de certaines comédies françaises. Celle-ci (dont le titre fait référence au classique de Billy Wilder) entre-t-elle dans cette catégorie ? Suspens...

On commence par une scène faussement romantique, qui va évidemment déraper, mais pas forcément dans le sens auquel on s'attend. Ce n'est pas mal fait, même si le personnage féminin (celui de la petite amie) est assez agaçant. En revanche, j'ai trouvé bien campé celui du héros, Zacharie, par Kev Adams, qui fait preuve d'autodérision pendant presque tout le film.

Il se fait toutefois voler la vedette par l'autre protagoniste masculin, l'oncle du héros, incarné avec talent par Michaël Youn, aussi bon dans la déconne que dans l'émotion. La première séquence se déroulant dans son appartement est vraiment... décoiffante !

Il faut ajouter à cela quelques seconds rôles assez piquants. Chantal Ladesous est bien en dermatologue adepte des groupes de parole, celui des chauves étant calqué sur ceux des Alcooliques Anonymes. J'ai aussi aimé la manière dont Faustine Koziel interprète la journaliste, un personnage à la fois très "nature" et profond, qui réserve quelques surprises.

Le scénario n'en fourmille cependant pas. Antonin Foulon, auquel on doit celui de Chasse gardée, fait dans l'efficace, sans trop de fioritures. Un compteur affiche régulièrement à l'écran le nombre (décroissant) de cheveux que conserve Zach. Ses efforts sont de plus en plus pathétiques mais, en même temps, il va peut-être trouver l'authentique amour...

Cela ne dure qu'1h20, ça détend, mais cela ne restera pas dans les mémoires.

22:16 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Certains l'aiment chauve

Le creux de l'été (en gros : fin juillet - début août) est souvent le moment choisi par les distributeurs pour "vider les tiroirs" : on sort à ce moment-là des films dont on pense qu'ils ont très peu de chance de rencontrer le succès le reste de l'année. C'est parfois le cas de certaines comédies françaises. Celle-ci (dont le titre fait référence au classique de Billy Wilder) entre-t-elle dans cette catégorie ? Suspens...

On commence par une scène faussement romantique, qui va évidemment déraper, mais pas forcément dans le sens auquel on s'attend. Ce n'est pas mal fait, même si le personnage féminin (celui de la petite amie) est assez agaçant. En revanche, j'ai trouvé bien campé celui du héros, Zacharie, par Kev Adams, qui fait preuve d'autodérision pendant presque tout le film.

Il se fait toutefois voler la vedette par l'autre protagoniste masculin, l'oncle du héros, incarné avec talent par Michaël Youn, aussi bon dans la déconne que dans l'émotion. La première séquence se déroulant dans son appartement est vraiment... décoiffante !

Il faut ajouter à cela quelques seconds rôles assez piquants. Chantal Ladesous est bien en dermatologue adepte des groupes de parole, celui des chauves étant calqué sur ceux des Alcooliques Anonymes. J'ai aussi aimé la manière dont Faustine Koziel interprète la journaliste, un personnage à la fois très "nature" et profond, qui réserve quelques surprises.

Le scénario n'en fourmille cependant pas. Antonin Foulon, auquel on doit celui de Chasse gardée, fait dans l'efficace, sans trop de fioritures. Un compteur affiche régulièrement à l'écran le nombre (décroissant) de cheveux que conserve Zach. Ses efforts sont de plus en plus pathétiques mais, en même temps, il va peut-être trouver l'authentique amour...

Cela ne dure qu'1h20, ça détend, mais cela ne restera pas dans les mémoires.

22:16 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 17 juillet 2025

Eddington

En 2020 (dernière année du premier mandat de Donald Trump), en pleine pandémie de Covid, la petite ville (fictive) d'Eddington, au Nouveau-Mexique (à l'ouest du Texas) est divisée. Je pense que c'est plus clair pour les spectateurs d'outre-Atlantique que pour les Français, du coup, je crois utile de préciser que certains protagonistes sont de sensibilité démocrate, d'autres de sensibilité républicaine.

A ma gauche se trouve le maire de la petite ville (interprété par Pedro Pascal). Il est présenté comme étant latino, fervent adepte de l'économie numérique (à l'époque, le monde des T.I.C. est massivement démocrate) et partisan des mesures anti-covid prises par certains gouverneurs progressistes. Face à lui va se dresser le shérif de la ville (interprété par Joaquin Phoenix, une fois de plus épatant). Celui-ci est visiblement plus conservateur, sceptique quant au covid, mais plutôt empathique (au départ) dans sa manière d'exercer son métier. A son domicile, il côtoie un duo de complotistes : son épouse mentalement perturbée (Emma Stone) et sa belle-mère, la plus zinzin de la bande.

La première partie du film met en scène, de manière assez comique, les querelles de clocher de cette petite ville. Les élections municipales approchent et le shérif décide de se présenter contre le maire sortant... en embarquant la petite équipe du poste de police dans son aventure. A ce moment, comme à propos du covid, on nous montre les effets néfastes des réseaux sociaux et la manière dont ils peuvent aussi être utilisés par des personnes mal intentionnées.

La situation se complique quand le mouvement Black Lives Matter commence à déteindre sur quelques gosses de riches du coin qui culpabilisent. Ils vont bientôt être rejoint par des activistes plus chevronnés... pas forcément bien intentionnés.

Vers le milieu du film, la situation bascule, dans des circonstances que je ne révèlerai pas. La chronique ironique de ce trou perdu de l'Amérique devient une sorte de western rurbain (avec deux-trois Indiens !). C'est tendu, violent, très bien mis en scène (malgré quelques excès concernant le personnage du shérif). Cela devient palpitant, jusqu'à une conclusion inattendue.

En dépit de quelques longueurs, je recommande vivement ce film.

20:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Eddington

En 2020 (dernière année du premier mandat de Donald Trump), en pleine pandémie de Covid, la petite ville (fictive) d'Eddington, au Nouveau-Mexique (à l'ouest du Texas) est divisée. Je pense que c'est plus clair pour les spectateurs d'outre-Atlantique que pour les Français, du coup, je crois utile de préciser que certains protagonistes sont de sensibilité démocrate, d'autres de sensibilité républicaine.

A ma gauche se trouve le maire de la petite ville (interprété par Pedro Pascal). Il est présenté comme étant latino, fervent adepte de l'économie numérique (à l'époque, le monde des T.I.C. est massivement démocrate) et partisan des mesures anti-covid prises par certains gouverneurs progressistes. Face à lui va se dresser le shérif de la ville (interprété par Joaquin Phoenix, une fois de plus épatant). Celui-ci est visiblement plus conservateur, sceptique quant au covid, mais plutôt empathique (au départ) dans sa manière d'exercer son métier. A son domicile, il côtoie un duo de complotistes : son épouse mentalement perturbée (Emma Stone) et sa belle-mère, la plus zinzin de la bande.

La première partie du film met en scène, de manière assez comique, les querelles de clocher de cette petite ville. Les élections municipales approchent et le shérif décide de se présenter contre le maire sortant... en embarquant la petite équipe du poste de police dans son aventure. A ce moment, comme à propos du covid, on nous montre les effets néfastes des réseaux sociaux et la manière dont ils peuvent aussi être utilisés par des personnes mal intentionnées.

La situation se complique quand le mouvement Black Lives Matter commence à déteindre sur quelques gosses de riches du coin qui culpabilisent. Ils vont bientôt être rejoint par des activistes plus chevronnés... pas forcément bien intentionnés.

Vers le milieu du film, la situation bascule, dans des circonstances que je ne révèlerai pas. La chronique ironique de ce trou perdu de l'Amérique devient une sorte de western rurbain (avec deux-trois Indiens !). C'est tendu, violent, très bien mis en scène (malgré quelques excès concernant le personnage du shérif). Cela devient palpitant, jusqu'à une conclusion inattendue.

En dépit de quelques longueurs, je recommande vivement ce film.

20:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 16 juillet 2025

Souviens-toi... l'été dernier

A Hollywood, ces temps-ci, la mode est au recyclage, soit que les scénaristes manquent d'inspiration, soit que les producteurs soient devenus allergiques au moindre risque. Voilà pourquoi vient de sortir sur nos écrans un film qui porte le même titre qu'un long-métrage de 1997... dont il n'est pas tout à fait le remake (puisque deux des personnages principaux sont issus de celui-ci) : il en est aussi une (lointaine) suite. C'est l'occasion d'apprendre un terme nouveau, "requel", un mot-valise issu de la fusion de remake et sequel (suite).

On ne s'étonnera donc pas que l'histoire commence par un accident de la route (toutefois pas identique au modèle de 1997), impliquant une bande de jeunes qui, à cette occasion, ne vont pas faire preuve d'un civisme exemplaire. On les retrouve un an plus tard, plus ou moins rongés par la culpabilité, avec, en bonus, un tueur vengeur qui sévit dans l'ombre, affublé d'un costume de marin-pêcheur.

L'impression de déjà-vu est d'autant plus grande que quatre des cinq jeunes protagonistes sont de quasi-copies des héros de 1997 : les hommes (un beaucoup moins riche que l'autre) ont des biceps et des pectoraux saillants, accompagnés des incontournables "tablettes de chocolat" ; les femmes sont habillées, coiffées et maquillées comme des influenceuses mal dégrossies.

Qu'est-ce qui change alors ? Un petit parfum de LGBT (de la bisexualité, en fait), en introduction... mais l'on sent que cela n'est là que pour respecter le cahier des charges (et vaguement épicer le début) : le personnage lesbien est l'un des premiers à se faire zigouiller.

Sur le fond, l'histoire a un aspect féministe plus prononcé qu'il y a 28 ans. Je ne peux pas en dire trop, sous peine de déflorer scandaleusement l'intrigue de ce quasi-chef-d’œuvre, mais, en gros, la morale est qu'au fond, c'est de la faute des mecs et que les femmes sont hyper-résilientes.

Si l'on n'est pas touché par la profondeur de cette analyse sociologique, on peut profiter d'honnêtes scènes de tuerie. C'est parfois délicieusement gore et la montée en tension est assez bien gérée.

Vous entendrez peut-être aussi parler, à propos de ce film, d'une critique des inégalités sociales. Cela me paraît excessif. Certes, le scénario s'appuie sur le fait que les riches et puissants se croient au-dessus des lois, mais la mise en scène a tendance à glorifier le luxe tape-à-l’œil. J'ai l'impression qu'on a cherché à contenter tous les publics.

Sachez enfin qu'on nous prépare sans doute une suite. Ne quittez pas la salle trop vite...

23:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Souviens-toi... l'été dernier

A Hollywood, ces temps-ci, la mode est au recyclage, soit que les scénaristes manquent d'inspiration, soit que les producteurs soient devenus allergiques au moindre risque. Voilà pourquoi vient de sortir sur nos écrans un film qui porte le même titre qu'un long-métrage de 1997... dont il n'est pas tout à fait le remake (puisque deux des personnages principaux sont issus de celui-ci) : il en est aussi une (lointaine) suite. C'est l'occasion d'apprendre un terme nouveau, "requel", un mot-valise issu de la fusion de remake et sequel (suite).

On ne s'étonnera donc pas que l'histoire commence par un accident de la route (toutefois pas identique au modèle de 1997), impliquant une bande de jeunes qui, à cette occasion, ne vont pas faire preuve d'un civisme exemplaire. On les retrouve un an plus tard, plus ou moins rongés par la culpabilité, avec, en bonus, un tueur vengeur qui sévit dans l'ombre, affublé d'un costume de marin-pêcheur.

L'impression de déjà-vu est d'autant plus grande que quatre des cinq jeunes protagonistes sont de quasi-copies des héros de 1997 : les hommes (un beaucoup moins riche que l'autre) ont des biceps et des pectoraux saillants, accompagnés des incontournables "tablettes de chocolat" ; les femmes sont habillées, coiffées et maquillées comme des influenceuses mal dégrossies.

Qu'est-ce qui change alors ? Un petit parfum de LGBT (de la bisexualité, en fait), en introduction... mais l'on sent que cela n'est là que pour respecter le cahier des charges (et vaguement épicer le début) : le personnage lesbien est l'un des premiers à se faire zigouiller.

Sur le fond, l'histoire a un aspect féministe plus prononcé qu'il y a 28 ans. Je ne peux pas en dire trop, sous peine de déflorer scandaleusement l'intrigue de ce quasi-chef-d’œuvre, mais, en gros, la morale est qu'au fond, c'est de la faute des mecs et que les femmes sont hyper-résilientes.

Si l'on n'est pas touché par la profondeur de cette analyse sociologique, on peut profiter d'honnêtes scènes de tuerie. C'est parfois délicieusement gore et la montée en tension est assez bien gérée.

Vous entendrez peut-être aussi parler, à propos de ce film, d'une critique des inégalités sociales. Cela me paraît excessif. Certes, le scénario s'appuie sur le fait que les riches et puissants se croient au-dessus des lois, mais la mise en scène a tendance à glorifier le luxe tape-à-l’œil. J'ai l'impression qu'on a cherché à contenter tous les publics.

Sachez enfin qu'on nous prépare sans doute une suite. Ne quittez pas la salle trop vite...

23:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 15 juillet 2025

Des Feux dans la plaine

Au premier degré, ces feux sont les incendies de voitures de taxi, dont les conducteurs sont, depuis, plusieurs mois, les victimes d'un tueur en série que la police locale ne parvient pas à coincer. Nous sommes en 1997, en Chine, à Fentun, en pleine période de réformes économiques, dans une région qui se désindustrialise (avec notamment des licenciements dans une manufacture de tabac).

Au second degré, ces feux sont les sentiments intenses qui animent plusieurs personnages, jeunes comme moins jeunes. Chez certains, il y a de l'amour ou de la colère, chez d'autres l'envie de foutre le camp pour faire sa vie dans le Sud, du côté de Canton (Guangzhou).

La police a infiltré les compagnies de taxi, espérant prendre le tueur sur le fait. Un soir, il manque de peu de se faire attraper... Cette première partie s'achève, au bout de 45-50 minutes, par un événement qui fait basculer l'intrigue.

Une ellipse nous projette huit ans plus tard, en 2005. On retrouve la majorité des personnages, mais certains ont quitté la ville industrielle. L'enquête policière reprend. L'un des policiers va se trouver confronté à un choix cornélien...

Ce polar estival en rappelle d'autres, chinois mais aussi sud-coréens. Il n'est pas le plus abouti de ceux que j'ai vus, mais j'ai lu ici et là des choses un peu sévères pour ce long-métrage plutôt bien troussé. L'ambiance de fin d'un monde, pour cette province industrielle, est bien rendue. Le film vaut aussi le détour pour la performance de l'actrice principale, Zhou Dongyu, qui incarne un personnage à multiples facettes.

P.S.

Depuis une dizaine d'années (et notamment la sortie estivale de La Isla minima), les distributeurs français ont l'habitude de profiter de la relative quiétude cinématographique des mois de juillet-août pour sortir à ce moment-là de bons polars, en général étrangers (espagnols, allemands, égyptiens, iraniens...). L'an dernier, la bonne surprise est venue d'Inde, avec Santosh. En 2025, la compétition est encore ouverte, d'autant que, pour l'instant (selon moi), c'est un film français qui tient la corde : Rapaces.

10:55 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Des Feux dans la plaine

Au premier degré, ces feux sont les incendies de voitures de taxi, dont les conducteurs sont, depuis, plusieurs mois, les victimes d'un tueur en série que la police locale ne parvient pas à coincer. Nous sommes en 1997, en Chine, à Fentun, en pleine période de réformes économiques, dans une région qui se désindustrialise (avec notamment des licenciements dans une manufacture de tabac).

Au second degré, ces feux sont les sentiments intenses qui animent plusieurs personnages, jeunes comme moins jeunes. Chez certains, il y a de l'amour ou de la colère, chez d'autres l'envie de foutre le camp pour faire sa vie dans le Sud, du côté de Canton (Guangzhou).

La police a infiltré les compagnies de taxi, espérant prendre le tueur sur le fait. Un soir, il manque de peu de se faire attraper... Cette première partie s'achève, au bout de 45-50 minutes, par un événement qui fait basculer l'intrigue.

Une ellipse nous projette huit ans plus tard, en 2005. On retrouve la majorité des personnages, mais certains ont quitté la ville industrielle. L'enquête policière reprend. L'un des policiers va se trouver confronté à un choix cornélien...

Ce polar estival en rappelle d'autres, chinois mais aussi sud-coréens. Il n'est pas le plus abouti de ceux que j'ai vus, mais j'ai lu ici et là des choses un peu sévères pour ce long-métrage plutôt bien troussé. L'ambiance de fin d'un monde, pour cette province industrielle, est bien rendue. Le film vaut aussi le détour pour la performance de l'actrice principale, Zhou Dongyu, qui incarne un personnage à multiples facettes.

P.S.

Depuis une dizaine d'années (et notamment la sortie estivale de La Isla minima), les distributeurs français ont l'habitude de profiter de la relative quiétude cinématographique des mois de juillet-août pour sortir à ce moment-là de bons polars, en général étrangers (espagnols, allemands, égyptiens, iraniens...). L'an dernier, la bonne surprise est venue d'Inde, avec Santosh. En 2025, la compétition est encore ouverte, d'autant que, pour l'instant (selon moi), c'est un film français qui tient la corde : Rapaces.

10:55 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 14 juillet 2025

Falcon Express

Sortie aussi sous le titre Pets on a train (« Des Animaux de compagnie dans un train »), cette animation française a été réalisée par une équipe qui a travaillé auparavant notamment sur Pattie et la colère de Poséidon et Les As de la jungle (auquel d'ailleurs plusieurs détails font référence).

C'est un film d'aventures, dans lequel les animaux (majoritairement domestiques) sont des substituts d'enfants. Ils se retrouvent sans maître(sse) dans un train filant à vive allure. La troupe est constituée d'une grande diversité d'animaux : chiens, chats, perroquets, rongeurs, canard, tortue (pas très ninja, de prime abord), poisson, serpent (une certaine Anna... Conda !). Le héros est un raton-laveur (un raton-voleur, plutôt) et le vilain de l'histoire est un gros blaireau... au propre comme au figuré ! (Quand on vous dit que ça a été créé par des Français !)

On a aussi pris soin de diversifier les caractères. Rex est, sans surprise, un chien policier, courageux et inflexible, un autre (beaucoup plus petit) étant le complotiste de service. On rencontre aussi un chat raisonneur, un grand chien hautain, un serpent empathique, des rongeurs babas-cools, un canard amateur de rugby (avec l'accent du Sud-Ouest !)... Quelle ménagerie !

On ne s'ennuie pas un instant. L'action est rythmée, émaillée de gags et de références, soit à d'autres animations, soit à des films tournés en prises de vue réelles. Comme dans les précédentes productions TAT, les voix des principaux personnages paraîtront familières aux spectateurs : ce sont celles de pros du doublage de films ou séries américaines.

Cela ne dure qu'1h25 ; les petits comme les grands passent un très bon moment. (Signe révélateur : aucune des têtes bondes/brunes/rousses n'a moufté pendant la séance, une fois le film commencé.)

19:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Falcon Express

Sortie aussi sous le titre Pets on a train (« Des Animaux de compagnie dans un train »), cette animation française a été réalisée par une équipe qui a travaillé auparavant notamment sur Pattie et la colère de Poséidon et Les As de la jungle (auquel d'ailleurs plusieurs détails font référence).

C'est un film d'aventures, dans lequel les animaux (majoritairement domestiques) sont des substituts d'enfants. Ils se retrouvent sans maître(sse) dans un train filant à vive allure. La troupe est constituée d'une grande diversité d'animaux : chiens, chats, perroquets, rongeurs, canard, tortue (pas très ninja, de prime abord), poisson, serpent (une certaine Anna... Conda !). Le héros est un raton-laveur (un raton-voleur, plutôt) et le vilain de l'histoire est un gros blaireau... au propre comme au figuré ! (Quand on vous dit que ça a été créé par des Français !)

On a aussi pris soin de diversifier les caractères. Rex est, sans surprise, un chien policier, courageux et inflexible, un autre (beaucoup plus petit) étant le complotiste de service. On rencontre aussi un chat raisonneur, un grand chien hautain, un serpent empathique, des rongeurs babas-cools, un canard amateur de rugby (avec l'accent du Sud-Ouest !)... Quelle ménagerie !

On ne s'ennuie pas un instant. L'action est rythmée, émaillée de gags et de références, soit à d'autres animations, soit à des films tournés en prises de vue réelles. Comme dans les précédentes productions TAT, les voix des principaux personnages paraîtront familières aux spectateurs : ce sont celles de pros du doublage de films ou séries américaines.

Cela ne dure qu'1h25 ; les petits comme les grands passent un très bon moment. (Signe révélateur : aucune des têtes bondes/brunes/rousses n'a moufté pendant la séance, une fois le film commencé.)

19:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Indomptables

Cette courte (1h20) fiction prend la forme d'un polar sociétal, à Yaoundé, au Cameroun. On y suit le commissaire Billong, un notable d'origine modeste, très attaché au protocole, au respect des règles et de la loi. Il a cinq enfants, peut-être de deux épouses différentes... et le sixième est en route. Il essaie de régir son foyer comme il procède dans son métier, avec méthode, respect... et beaucoup d'autorité.

Tout dérape quand, une nuit, le corps d'un de ses collègues est découvert, dans un bidonville local. L'enquête se révèle particulièrement délicate : les habitants, qui apprécient peu la police, ne parlent pas, alors que la hiérarchie met la pression sur les enquêteurs, qui ne sont pas tous aussi rigoureux que Billong, loin de là. Dans le même temps, l'ambiance se dégrade au sein de son foyer. Son épouse actuelle et deux de ses enfants se rebellent.

Je trouve que c'est une bonne idée de placer en parallèle l'évolution de l'enquête et celle de la vie familiale. Leur comparaison n'est pas schématique, chaque arc narratif ayant son existence propre.

Évidemment, le travail des policiers est l'occasion de montrer les dessous de la vie à Yaoundé : les coupures d'électricité, le trafic de drogues, les combines des uns et des autres, la précarité économique du plus grand nombre. Il y a aussi une vie foisonnante, autour des bars, des petits commerces de bouche (tenus en général par des femmes)... et du football (ici féminin). A travers les personnages des fils du commissaire, Ngijol montre la tension entre tradition (le travail à l'école, le port d'une sorte d'uniforme, le respect du père) et la modernité (le gangsta rap, le smartphone, les programmes télés d'inspiration occidentale...).

Justement, Ngijol est le principal atout du film, qu'il a coécrit et réalisé. Je l'ai trouvé excellent en commissaire autoritaire, petit à petit dépassé par les événements. Le paradoxe est qu'il est finalement plus à l'aise dans l'enquête criminelle (plutôt complexe) que dans la gestion de ses problèmes familiaux. Même s'il écrase un peu le film, on peut noter la présence de deux beaux personnages féminins : celui de la mère et celui de la fille aînée.

Ce petit film sort de l'ordinaire. Il mérite vraiment le détour.

07:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Indomptables

Cette courte (1h20) fiction prend la forme d'un polar sociétal, à Yaoundé, au Cameroun. On y suit le commissaire Billong, un notable d'origine modeste, très attaché au protocole, au respect des règles et de la loi. Il a cinq enfants, peut-être de deux épouses différentes... et le sixième est en route. Il essaie de régir son foyer comme il procède dans son métier, avec méthode, respect... et beaucoup d'autorité.

Tout dérape quand, une nuit, le corps d'un de ses collègues est découvert, dans un bidonville local. L'enquête se révèle particulièrement délicate : les habitants, qui apprécient peu la police, ne parlent pas, alors que la hiérarchie met la pression sur les enquêteurs, qui ne sont pas tous aussi rigoureux que Billong, loin de là. Dans le même temps, l'ambiance se dégrade au sein de son foyer. Son épouse actuelle et deux de ses enfants se rebellent.

Je trouve que c'est une bonne idée de placer en parallèle l'évolution de l'enquête et celle de la vie familiale. Leur comparaison n'est pas schématique, chaque arc narratif ayant son existence propre.

Évidemment, le travail des policiers est l'occasion de montrer les dessous de la vie à Yaoundé : les coupures d'électricité, le trafic de drogues, les combines des uns et des autres, la précarité économique du plus grand nombre. Il y a aussi une vie foisonnante, autour des bars, des petits commerces de bouche (tenus en général par des femmes)... et du football (ici féminin). A travers les personnages des fils du commissaire, Ngijol montre la tension entre tradition (le travail à l'école, le port d'une sorte d'uniforme, le respect du père) et la modernité (le gangsta rap, le smartphone, les programmes télés d'inspiration occidentale...).

Justement, Ngijol est le principal atout du film, qu'il a coécrit et réalisé. Je l'ai trouvé excellent en commissaire autoritaire, petit à petit dépassé par les événements. Le paradoxe est qu'il est finalement plus à l'aise dans l'enquête criminelle (plutôt complexe) que dans la gestion de ses problèmes familiaux. Même s'il écrase un peu le film, on peut noter la présence de deux beaux personnages féminins : celui de la mère et celui de la fille aînée.

Ce petit film sort de l'ordinaire. Il mérite vraiment le détour.

07:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 13 juillet 2025

L'homme au (grand) slip rouge

Douze ans après Man of Steel, était-il nécessaire de re-relancer la saga Superman ? Pas vraiment, affirment les cinéphiles qui en ont vu des vertes et des pas mûres dans ce domaine. Bien sûr que oui, répondent les producteurs, la bave aux lèvres.

Alors, on prend les mêmes et on recommence ? Presque, puisqu'au grand brun musculeux qu'était Henry Cavill a succédé David Corenswet, qui est grand, brun... et très très musclé.

Les deux acteurs pourraient passer pour des frères... mais avez-vous noté la différence de costumes ? En 2013, Zach Snyder avait quelque peu innové. (C'était aussi l'époque où Warner-DC essayait de donner un ton plus adulte à ses films de super-héros.) En 2025, retour au costume traditionnel. On nage en pleine nostalgie, confirmation étant attendue bientôt avec Les 4 Fantastiques. (Je compte sur les estivants pour vérifier si, cet été, sur les plages, les messieurs ont massivement adopté le slip de bain écarlate.)

Quoi qu'il en soit, dès le début du film, Superman se fait voler la vedette par... Superdog... Krypto de son véritable nom. Il n'est pas le chien du super-héros, mais celui-ci en a (temporairement) la garde. Il faut attendre longtemps avant de découvrir à qui M. Muscles rend aussi obligeamment service...

Krypto est donc un chien doté de super-pouvoirs... mais il est aussi super-câlin, super-bondissant... super-casse-couilles en fait... Je l'adore ! Il donne du tonus à certaines scènes un peu plan-plan et c'est une source de gags. (Je rappelle qu'il y a trois ans, il a eu droit à son film d'animation.)

L'autre proche de Superman est bien entendu Loïs Lane (Rachel Brosnahan, récemment vue dans The Amateur). Je fais partie des personnes qui, entre les bandes dessinées, les séries, les longs-métrages et les œuvres d'animation ont déjà vu quantité d'incarnations de ce "couple mythique". Celui-ci n'est ni le pire ni le meilleur. J'ai toutefois été un peu gêné par l'une de leurs conversations, celle qui prend la forme d'une vraie-fausse entrevue entre Superman et la journaliste. Sur le fond, la confrontation de deux positions était intéressante (en gros le partisan de la démocratisation par la force contre la défenseuse acharnée des droits constitutionnels), mais j'ai trouvé cela mal écrit (dans la VF) et mal mis en scène (voire pas très bien joué, notamment de la part de Corenswet).

Heureusement, entre deux scènes de dialogues (souvent inintéressants), il y a de l'action. Et des effets spéciaux. Un tas d'effets spéciaux. C'est vraiment bien foutu et, de surcroît, c'est parfois très beau à voir sur grand écran, comme cette scène de baiser aérien, sur un fond luminescent.

Et les méchants dans tout ça ? Eh bien ils sont moches et ils constituent une belle bande d'ordures, dont on espère que le héros finira par se débarrasser. En tête de liste se trouve le "nouveau" Lex Luthor. Nicholas Hoult s'est fait la boule à zéro et, ma fois, il est assez convaincant. Il s'appuie sur deux acolytes génétiquement modifiés. L'identité de l'homme demeure longtemps mystérieuse... et c'est une sacrée surprise quand on la découvre. James Gunn n'en fait toutefois pas grand chose, à part des rafales de coups de poings. Je l'ai connu plus inspiré dans The Suicide Squad et Les Gardiens de la galaxie. Il a d'ailleurs ramené de ce dernier film un invité surprise : François Nathan Fillion (ex-Castle, aujourd'hui Rookie de Los Angeles), doté d'une coupe de cheveux que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi ! Fillion incarne Green Lantern, qui compose, avec deux (puis trois) acolytes, un groupe de super-héros de deuxième division (au départ). La ringardise est assumée, parfois comique. A noter que cette "équipe B" prend du galon au cours de l'histoire. Je me demande si la production n'a pas en tête le lancement d'un nouveau "produit dérivé" (en plus de celui qui est suggéré en toute fin d'histoire).

Du coup, c'est assez plaisant, en dépit de l'ennui suscité par certaines scènes de dialogues et de l'abus d'un schéma (très) conventionnel : on place le héros au fond du trou et le monde au bord du gouffre... et, bien entendu, tout finit par s'arranger.

P.S.

Deux scènes bonus nous sont proposées, dont une à la toute fin du générique.

20:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

L'homme au (grand) slip rouge

Douze ans après Man of Steel, était-il nécessaire de re-relancer la saga Superman ? Pas vraiment, affirment les cinéphiles qui en ont vu des vertes et des pas mûres dans ce domaine. Bien sûr que oui, répondent les producteurs, la bave aux lèvres.

Alors, on prend les mêmes et on recommence ? Presque, puisqu'au grand brun musculeux qu'était Henry Cavill a succédé David Corenswet, qui est grand, brun... et très très musclé.

Les deux acteurs pourraient passer pour des frères... mais avez-vous noté la différence de costumes ? En 2013, Zach Snyder avait quelque peu innové. (C'était aussi l'époque où Warner-DC essayait de donner un ton plus adulte à ses films de super-héros.) En 2025, retour au costume traditionnel. On nage en pleine nostalgie, confirmation étant attendue bientôt avec Les 4 Fantastiques. (Je compte sur les estivants pour vérifier si, cet été, sur les plages, les messieurs ont massivement adopté le slip de bain écarlate.)

Quoi qu'il en soit, dès le début du film, Superman se fait voler la vedette par... Superdog... Krypto de son véritable nom. Il n'est pas le chien du super-héros, mais celui-ci en a (temporairement) la garde. Il faut attendre longtemps avant de découvrir à qui M. Muscles rend aussi obligeamment service...

Krypto est donc un chien doté de super-pouvoirs... mais il est aussi super-câlin, super-bondissant... super-casse-couilles en fait... Je l'adore ! Il donne du tonus à certaines scènes un peu plan-plan et c'est une source de gags. (Je rappelle qu'il y a trois ans, il a eu droit à son film d'animation.)

L'autre proche de Superman est bien entendu Loïs Lane (Rachel Brosnahan, récemment vue dans The Amateur). Je fais partie des personnes qui, entre les bandes dessinées, les séries, les longs-métrages et les œuvres d'animation ont déjà vu quantité d'incarnations de ce "couple mythique". Celui-ci n'est ni le pire ni le meilleur. J'ai toutefois été un peu gêné par l'une de leurs conversations, celle qui prend la forme d'une vraie-fausse entrevue entre Superman et la journaliste. Sur le fond, la confrontation de deux positions était intéressante (en gros le partisan de la démocratisation par la force contre la défenseuse acharnée des droits constitutionnels), mais j'ai trouvé cela mal écrit (dans la VF) et mal mis en scène (voire pas très bien joué, notamment de la part de Corenswet).

Heureusement, entre deux scènes de dialogues (souvent inintéressants), il y a de l'action. Et des effets spéciaux. Un tas d'effets spéciaux. C'est vraiment bien foutu et, de surcroît, c'est parfois très beau à voir sur grand écran, comme cette scène de baiser aérien, sur un fond luminescent.

Et les méchants dans tout ça ? Eh bien ils sont moches et ils constituent une belle bande d'ordures, dont on espère que le héros finira par se débarrasser. En tête de liste se trouve le "nouveau" Lex Luthor. Nicholas Hoult s'est fait la boule à zéro et, ma fois, il est assez convaincant. Il s'appuie sur deux acolytes génétiquement modifiés. L'identité de l'homme demeure longtemps mystérieuse... et c'est une sacrée surprise quand on la découvre. James Gunn n'en fait toutefois pas grand chose, à part des rafales de coups de poings. Je l'ai connu plus inspiré dans The Suicide Squad et Les Gardiens de la galaxie. Il a d'ailleurs ramené de ce dernier film un invité surprise : François Nathan Fillion (ex-Castle, aujourd'hui Rookie de Los Angeles), doté d'une coupe de cheveux que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi ! Fillion incarne Green Lantern, qui compose, avec deux (puis trois) acolytes, un groupe de super-héros de deuxième division (au départ). La ringardise est assumée, parfois comique. A noter que cette "équipe B" prend du galon au cours de l'histoire. Je me demande si la production n'a pas en tête le lancement d'un nouveau "produit dérivé" (en plus de celui qui est suggéré en toute fin d'histoire).

Du coup, c'est assez plaisant, en dépit de l'ennui suscité par certaines scènes de dialogues et de l'abus d'un schéma (très) conventionnel : on place le héros au fond du trou et le monde au bord du gouffre... et, bien entendu, tout finit par s'arranger.

P.S.

Deux scènes bonus nous sont proposées, dont une à la toute fin du générique.

20:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 12 juillet 2025

Buffalo Kids

Cette animation espagnole a été réalisée par l'équipe à laquelle on doit Sacrées Momies. Les héros sont des enfants irlandais, qui débarquent à New York en octobre 1886, en pleine inauguration de la Statue de la Liberté. De là, ils doivent rejoindre la Californie, où vit leur oncle. Leur périple ne sera pas de tout repos...

Le film est tout public, mais touchera sans doute davantage les jeunes que les adultes. Ceux-ci peuvent agrémenter la projection en essayant de repérer les allusions qui leur sont destinées. Ainsi, la rouquinissime Mary (qui, dans la version originale, est jouée par une actrice irlandaise), en approchant de New York, se prend pour Jack dans Titanic. Plus tard dans l'histoire, un personnage indien se la joue De Niro dans Taxi Driver.

Hélas, ce double niveau de lecture est rarement présent dans le film. C'est très souvent premier degré, mais avec du fond. La principale originalité est d'avoir composé un trio de héros incluant un garçon gravement handicapé. On est prié de croire qu'il va survivre à toutes les épreuves rencontrées dans un Far-West ô combien dangereux. Toutefois, on a peu atténué les difficultés de sa vie quotidienne et, comme le film doit être vu par un jeune public, je trouve que c'est une belle leçon à lui transmettre.

La volonté de bien faire est néanmoins trop voyante, pour un(e) adulte. Ainsi, les héros se retrouvent embarqués (clandestinement) dans un train (à destination de la Californie) en compagnie d'une troupe d'orphelins, où Blancs et Afro-américains sont mélangés sans distinction. Certes, depuis 1865, les hommes de toutes les couleurs sont censés avoir les mêmes droits aux États-Unis, mais la fin du XIXe siècle voit la mise en place de la ségrégation, dans les États du Sud. On présume donc que ce train les évite et qu'il relie New York à Sacramento en passant par Chicago et Omaha (en noir ci-dessous) :

(cliquer sur la carte pour l'agrandir)

Le ligne transcontinentale, achevée peu après la Guerre de Sécession, évite soigneusement les anciens États esclavagistes et les (futurs) États ségrégationnistes (marqués d'un disque rouge à croix noire, ci-dessus).

Je me demande tout de même s'il est vraisemblable qu'en 1886, le contrôleur de tous les passagers du train soit afro-américain.

Les mêmes intentions sont à l’œuvre lors de la rencontre d'Indiens Cheyennes (qui, à l'époque où est censée se dérouler l'intrigue, ont déjà été soumis, voire massacrés. Sur la carte qui figure plus haut dans ce billet, leur territoire est grosso modo délimité avec un tireté vert.) J'ai trouvé cet épisode très réussi. On s'y moque gentiment des enfants d'origine européenne, de leurs préjugés, et l'échange pacifique prend le dessus sur le risque de confrontation.

Peu avant ce passage on voit apparaître des bisons (buffalo, dans la langue de William Cody). C'est un moment assez touchant et c'est aussi pour moi l'occasion de signaler que les animaux sont, de manière générale, très bien dessinés et animés. Outre les bisons, on voit des chevaux et... un chien, plus précisément un chiot abandonné, dont Mary refuse de se séparer. Il est la source de quelques gags.

La suite est moins drôle, lorsqu'intervient une bande de braqueurs de trains, accessoirement chercheurs d'or. Ces types odieux vont en faire voir de toutes les couleurs à nos héros... mais ceux-ci ne manquent pas de ressource. Le jeune public sera sans doute conquis par le stratagème "caca-prout" imaginé par Mary pour échapper à ces tristes sires.

Voilà. Pour un(e) adulte, c'est plaisant, sans plus. Pour les petits, le film allie divertissement à leçons de morale.

13:01 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Buffalo Kids

Cette animation espagnole a été réalisée par l'équipe à laquelle on doit Sacrées Momies. Les héros sont des enfants irlandais, qui débarquent à New York en octobre 1886, en pleine inauguration de la Statue de la Liberté. De là, ils doivent rejoindre la Californie, où vit leur oncle. Leur périple ne sera pas de tout repos...

Le film est tout public, mais touchera sans doute davantage les jeunes que les adultes. Ceux-ci peuvent agrémenter la projection en essayant de repérer les allusions qui leur sont destinées. Ainsi, la rouquinissime Mary (qui, dans la version originale, est jouée par une actrice irlandaise), en approchant de New York, se prend pour Jack dans Titanic. Plus tard dans l'histoire, un personnage indien se la joue De Niro dans Taxi Driver.

Hélas, ce double niveau de lecture est rarement présent dans le film. C'est très souvent premier degré, mais avec du fond. La principale originalité est d'avoir composé un trio de héros incluant un garçon gravement handicapé. On est prié de croire qu'il va survivre à toutes les épreuves rencontrées dans un Far-West ô combien dangereux. Toutefois, on a peu atténué les difficultés de sa vie quotidienne et, comme le film doit être vu par un jeune public, je trouve que c'est une belle leçon à lui transmettre.

La volonté de bien faire est néanmoins trop voyante, pour un(e) adulte. Ainsi, les héros se retrouvent embarqués (clandestinement) dans un train (à destination de la Californie) en compagnie d'une troupe d'orphelins, où Blancs et Afro-américains sont mélangés sans distinction. Certes, depuis 1865, les hommes de toutes les couleurs sont censés avoir les mêmes droits aux États-Unis, mais la fin du XIXe siècle voit la mise en place de la ségrégation, dans les États du Sud. On présume donc que ce train les évite et qu'il relie New York à Sacramento en passant par Chicago et Omaha (en noir ci-dessous) :

(cliquer sur la carte pour l'agrandir)

Le ligne transcontinentale, achevée peu après la Guerre de Sécession, évite soigneusement les anciens États esclavagistes et les (futurs) États ségrégationnistes (marqués d'un disque rouge à croix noire, ci-dessus).

Je me demande tout de même s'il est vraisemblable qu'en 1886, le contrôleur de tous les passagers du train soit afro-américain.

Les mêmes intentions sont à l’œuvre lors de la rencontre d'Indiens Cheyennes (qui, à l'époque où est censée se dérouler l'intrigue, ont déjà été soumis, voire massacrés. Sur la carte qui figure plus haut dans ce billet, leur territoire est grosso modo délimité avec un tireté vert.) J'ai trouvé cet épisode très réussi. On s'y moque gentiment des enfants d'origine européenne, de leurs préjugés, et l'échange pacifique prend le dessus sur le risque de confrontation.

Peu avant ce passage on voit apparaître des bisons (buffalo, dans la langue de William Cody). C'est un moment assez touchant et c'est aussi pour moi l'occasion de signaler que les animaux sont, de manière générale, très bien dessinés et animés. Outre les bisons, on voit des chevaux et... un chien, plus précisément un chiot abandonné, dont Mary refuse de se séparer. Il est la source de quelques gags.

La suite est moins drôle, lorsqu'intervient une bande de braqueurs de trains, accessoirement chercheurs d'or. Ces types odieux vont en faire voir de toutes les couleurs à nos héros... mais ceux-ci ne manquent pas de ressource. Le jeune public sera sans doute conquis par le stratagème "caca-prout" imaginé par Mary pour échapper à ces tristes sires.

Voilà. Pour un(e) adulte, c'est plaisant, sans plus. Pour les petits, le film allie divertissement à leçons de morale.

13:01 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 11 juillet 2025

Rapaces

Le titre de ce film (très) noir est à double sens. Ces prédateurs peuvent être les journalistes de la presse à sensation, qui, tels des vautours, se repaissent de la mort qu'ils croisent sur leur chemin. Les rapaces sont aussi des hommes, plutôt jeunes, chassant en meute... un drôle de gibier.

Derrière ce qui semble être, de prime abord, un thriller du samedi soir se cache un film politique, qui dénonce le masculinisme toxique et le fait que, de nos jours encore, dans de nombreuses villes françaises, les femmes ne puissent pas sortir seules le soir sans appréhension.

Sami Bouajila incarne à la perfection un rubricard expérimenté, qu'un fait divers sordide (inspiré de l'affaire Élodie Kulik) va pousser à prendre des risques inconsidérés, en compagnie de sa fille, stagiaire au journal. On croise d'autres membres de l'équipe de "reporters du crime", tous très bien interprétés, par Valérie Donzelli, Jean-Pierre Darroussin et l'étonnante Andréa Bescond, la directrice de la rédaction, que les journalistes, mi-affectifs, mi-craintifs, surnomment "maman".

Dès le début, la tension est présente. On est saisi et on le reste jusqu'à la conclusion. Entre temps, on suit plusieurs fils narratifs. Il y a la vie quotidienne des journalistes, en général peu épanouissante (en tout cas guère propice à la stabilité familiale). Il y a aussi le tableau d'une région rurale des Hauts de France, qui ne respire pas la franche gaieté. Il y a enfin l'enquête quasi policière menée par Samuel et ses "assistants", le tout sur un fond inquiétant, en particulier pour les femmes.

Une grande diversité de plans nous est proposée, en extérieur comme en intérieur. Le montage est efficace, la musique soulignant la tension. Comme le scénario s'éloigne un peu, dans la seconde partie, du fait divers qui l'a inspiré, on ne sait pas trop où tout cela va nous mener.

Dans des genres très différents, le cinéma français nous propose actuellement de belles aventures en salle obscure, avec, outre ce film-ci, 13 jours 13 nuits, L'Accident de piano et Le Grand Déplacement.

12:54 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Rapaces

Le titre de ce film (très) noir est à double sens. Ces prédateurs peuvent être les journalistes de la presse à sensation, qui, tels des vautours, se repaissent de la mort qu'ils croisent sur leur chemin. Les rapaces sont aussi des hommes, plutôt jeunes, chassant en meute... un drôle de gibier.

Derrière ce qui semble être, de prime abord, un thriller du samedi soir se cache un film politique, qui dénonce le masculinisme toxique et le fait que, de nos jours encore, dans de nombreuses villes françaises, les femmes ne puissent pas sortir seules le soir sans appréhension.

Sami Bouajila incarne à la perfection un rubricard expérimenté, qu'un fait divers sordide (inspiré de l'affaire Élodie Kulik) va pousser à prendre des risques inconsidérés, en compagnie de sa fille, stagiaire au journal. On croise d'autres membres de l'équipe de "reporters du crime", tous très bien interprétés, par Valérie Donzelli, Jean-Pierre Darroussin et l'étonnante Andréa Bescond, la directrice de la rédaction, que les journalistes, mi-affectifs, mi-craintifs, surnomment "maman".

Dès le début, la tension est présente. On est saisi et on le reste jusqu'à la conclusion. Entre temps, on suit plusieurs fils narratifs. Il y a la vie quotidienne des journalistes, en général peu épanouissante (en tout cas guère propice à la stabilité familiale). Il y a aussi le tableau d'une région rurale des Hauts de France, qui ne respire pas la franche gaieté. Il y a enfin l'enquête quasi policière menée par Samuel et ses "assistants", le tout sur un fond inquiétant, en particulier pour les femmes.

Une grande diversité de plans nous est proposée, en extérieur comme en intérieur. Le montage est efficace, la musique soulignant la tension. Comme le scénario s'éloigne un peu, dans la seconde partie, du fait divers qui l'a inspiré, on ne sait pas trop où tout cela va nous mener.

Dans des genres très différents, le cinéma français nous propose actuellement de belles aventures en salle obscure, avec, outre ce film-ci, 13 jours 13 nuits, L'Accident de piano et Le Grand Déplacement.

12:54 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

jeudi, 10 juillet 2025

L'Accident de piano

Le Dupieux nouveau est arrivé, un an après une cuvée remarquable, composée de Daaaaaali ! et du Deuxième Acte. L'image du piano suspendu nous est immédiatement proposée, sans que l'on connaisse la suite... et l'on se demande si Quentin va nous la proposer, coquin comme il est.

En attendant, on suit un étrange duo, composé de Magalie (influenceuse de l'extrême) et de son esclave larbin employé assistant. Au début, j'ai trouvé que le duo d'acteurs ne fonctionnait pas très bien. Il me semble que Jérôme Commandeur (qui sort ici de sa "zone de confort") avait du mal à trouver le ton juste face à Adèle Exarchopoulos, pas complètement convaincante, mais en plein dans son trip.

Le film commence à devenir intéressant quand débarque la journaliste, incarnée par Sandrine Kiberlain. Je trouve que la joute verbale (à fleurets plus ou moins mouchetés) entre les deux protagonistes féminines mérite le détour, Sandrine me paraissant plus impressionnante qu'Adèle, pas tout à fait libre de son jeu, engoncée qu'elle est dans son attirail (perruque + plâtre + appareil dentaire). A noter aussi la bonne prestation de Karim Leklou, dans un rôle secondaire, mais marquant.

Je rassure les (potentiels) spectateurs : on finit par découvrir ce en quoi consiste le fameux accident... et cela devient excellent. Le film part un peu en vrille. Pendant la dernière demi-heure, je me suis régalé.

Cerise sur le gâteau : la cruauté visuelle s'accompagne d'une double dénonciation, celle de la quête éperdue de célébrité et celle de la cupidité.

Le film, pour anodin qu'il paraisse de prime abord, est en fait très fort et, une fois n'est pas coutume, Quentin a su conclure son histoire. J'en déconseille toutefois la vision aux âmes sensibles.

10:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

L'Accident de piano

Le Dupieux nouveau est arrivé, un an après une cuvée remarquable, composée de Daaaaaali ! et du Deuxième Acte. L'image du piano suspendu nous est immédiatement proposée, sans que l'on connaisse la suite... et l'on se demande si Quentin va nous la proposer, coquin comme il est.

En attendant, on suit un étrange duo, composé de Magalie (influenceuse de l'extrême) et de son esclave larbin employé assistant. Au début, j'ai trouvé que le duo d'acteurs ne fonctionnait pas très bien. Il me semble que Jérôme Commandeur (qui sort ici de sa "zone de confort") avait du mal à trouver le ton juste face à Adèle Exarchopoulos, pas complètement convaincante, mais en plein dans son trip.

Le film commence à devenir intéressant quand débarque la journaliste, incarnée par Sandrine Kiberlain. Je trouve que la joute verbale (à fleurets plus ou moins mouchetés) entre les deux protagonistes féminines mérite le détour, Sandrine me paraissant plus impressionnante qu'Adèle, pas tout à fait libre de son jeu, engoncée qu'elle est dans son attirail (perruque + plâtre + appareil dentaire). A noter aussi la bonne prestation de Karim Leklou, dans un rôle secondaire, mais marquant.

Je rassure les (potentiels) spectateurs : on finit par découvrir ce en quoi consiste le fameux accident... et cela devient excellent. Le film part un peu en vrille. Pendant la dernière demi-heure, je me suis régalé.

Cerise sur le gâteau : la cruauté visuelle s'accompagne d'une double dénonciation, celle de la quête éperdue de célébrité et celle de la cupidité.

Le film, pour anodin qu'il paraisse de prime abord, est en fait très fort et, une fois n'est pas coutume, Quentin a su conclure son histoire. J'en déconseille toutefois la vision aux âmes sensibles.

10:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 08 juillet 2025

13 jours 13 nuits

Environ deux ans après les entraînants D'Artagnan et Milady, Martin Bourboulon nous replonge dans une histoire prenante, cette fois-ci pas adaptée d'un célèbre roman, mais d'un livre autobiographique (dont je reparlerai plus loin). Les scénaristes ont choisi de concentrer l'intrigue sur l'évacuation des civils de l'ambassade de France à Kaboul, en 2021, faisant de ce film un thriller géopolitique assez captivant.

Je n'ai quasiment que des compliments à formuler : l'image est soignée, certains plans sont inventifs, la musique est parfaitement adaptée et la plupart des acteurs sont très bons, notamment Roschdy Zem et Lina Khoudry. Ils sont entourés d'une pléiade de seconds rôles le plus souvent convaincants, qu'ils incarnent des policiers, des civils ou des taliban.

Je suis un peu moins emballé par la prestation de Sidse Babett Knudsen, qui incarne une journaliste anglo-saxonne qui ressemble plutôt à une travailleuse humanitaire... un personnage qui d'ailleurs ne figure pas dans le livre de Mohamed Bida (interprété par Roschdy Zem).

J'ai aussi été gêné par le mélo créé artificiellement autour du personnage de l'interprète (jouée par Lina Khoudry) et de sa mère. On a ajouté d'inutiles péripéties et un côté larmoyant dont le sujet n'avait pas besoin, tellement il est fort. (De surcroît, dans le livre, le commandant français n'a que des hommes pour lui servir d'interprètes avec les taliban, dont je doute qu'ils aient accepté de passer par une femme, fût-elle voilée.)

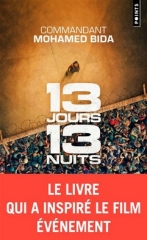

Cela m'amène donc au bouquin, qui vient d'être réédité en collection de poche :

La relation de ses deux dernières semaines à Kaboul est entrecoupée de fragments d'un récit autobiographique, celui d'un fils de harki, dont les parents, réfugiés d'Algérie, sont passés par les camps de Rivesaltes et du Larzac. Ce fils d'immigrés a connu le racisme, dans son quartier et dans la police, qu'il a intégrée un peu par hasard.

En lisant le texte, on comprend qu'on a affaire à un type tenace, habitué à surmonter d'énormes difficultés depuis le plus jeune âge ce qui, sans qu'il le sache par avance, l'a sans doute préparé à l'incroyable mission de sauvetage de Kaboul.

Le livre est d'une lecture aisée et il complète formidablement le film. Je recommande donc vivement les deux.

15:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

13 jours 13 nuits

Environ deux ans après les entraînants D'Artagnan et Milady, Martin Bourboulon nous replonge dans une histoire prenante, cette fois-ci pas adaptée d'un célèbre roman, mais d'un livre autobiographique (dont je reparlerai plus loin). Les scénaristes ont choisi de concentrer l'intrigue sur l'évacuation des civils de l'ambassade de France à Kaboul, en 2021, faisant de ce film un thriller géopolitique assez captivant.

Je n'ai quasiment que des compliments à formuler : l'image est soignée, certains plans sont inventifs, la musique est parfaitement adaptée et la plupart des acteurs sont très bons, notamment Roschdy Zem et Lina Khoudry. Ils sont entourés d'une pléiade de seconds rôles le plus souvent convaincants, qu'ils incarnent des policiers, des civils ou des taliban.

Je suis un peu moins emballé par la prestation de Sidse Babett Knudsen, qui incarne une journaliste anglo-saxonne qui ressemble plutôt à une travailleuse humanitaire... un personnage qui d'ailleurs ne figure pas dans le livre de Mohamed Bida (interprété par Roschdy Zem).

J'ai aussi été gêné par le mélo créé artificiellement autour du personnage de l'interprète (jouée par Lina Khoudry) et de sa mère. On a ajouté d'inutiles péripéties et un côté larmoyant dont le sujet n'avait pas besoin, tellement il est fort. (De surcroît, dans le livre, le commandant français n'a que des hommes pour lui servir d'interprètes avec les taliban, dont je doute qu'ils aient accepté de passer par une femme, fût-elle voilée.)

Cela m'amène donc au bouquin, qui vient d'être réédité en collection de poche :

La relation de ses deux dernières semaines à Kaboul est entrecoupée de fragments d'un récit autobiographique, celui d'un fils de harki, dont les parents, réfugiés d'Algérie, sont passés par les camps de Rivesaltes et du Larzac. Ce fils d'immigrés a connu le racisme, dans son quartier et dans la police, qu'il a intégrée un peu par hasard.

En lisant le texte, on comprend qu'on a affaire à un type tenace, habitué à surmonter d'énormes difficultés depuis le plus jeune âge ce qui, sans qu'il le sache par avance, l'a sans doute préparé à l'incroyable mission de sauvetage de Kaboul.

Le livre est d'une lecture aisée et il complète formidablement le film. Je recommande donc vivement les deux.

15:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mardi, 01 juillet 2025

28 ans plus tard

Danny Boyle signe une (lointaine) suite de 28 semaines plus tard (qu'il n'avait pas réalisé) et de 28 jours plus tard. C'est le résultat d'un vieux projet, remis à plusieurs reprises, et qui devait s'intituler, à l'origine, 28 mois plus tard.

Dès la première séquence, on a droit aux zombies "infectés". Le savoir-faire est là, mais cela a un air de déjà vu. Soyez bien attentifs à cette partie inaugurale (qui se déroule dans le passé) : l'un des personnages réapparaît dans le film, mais il faut être patient avant de découvrir ce qu'il est devenu.

La suite nous transporte à la frontière anglo-écossaise, de nos jours. Certains plans montrent le célèbre Ange du Nord (qui apparaît dans plusieurs épisodes de la série Les Enquêtes de Vera), situé à proximité de Newcastle. Dans la version originale, les habitants du village de rescapés parlent la langue de Charles III avec un accent à couper à la tronçonneuse.

La situation géographique particulière de ce village est très bien exploitée par Boyle. Il se trouve sur une presqu'île, qui devient inaccessible à marée montante, le protégeant de toute incursion venue du continent.

En revanche, la caractérisation des personnages craint un peu. L'ambiance survivaliste est très masculiniste : les hommes chassent et picolent, les femmes s'occupent de la cuisine et du ménage (et picolent aussi, seul domaine dans lequel s'applique un semblant d'égalité).

Le héros Jamie (Aaron Taylor-Johnson) est un peu plus ouvert : c'est lui qui fait la cuisine et s'occupe de son fils, à la maison. Mais, le reste du temps, c'est un chasseur d'exception, qui ambitionne de faire de son fils de douze ans un aussi bon prédateur que lui. De son côté, le gamin idolâtre son père, mais il est tout aussi attaché à sa mère, clouée au lit et, qu'au début, on prend pour une demi-cinglée.

Sans surprise, papounet va emmener fiston en balade, au-delà des remparts, sur le continent. Sans surprise, le fiston se montre maladroit et trouillard. Sans plus de surprise, papounet lui sauve la mise... mais le duo rate la fin de la période de marée basse. Il fait quelques mauvaises rencontres, dont celle d'un Alpha, un "infecté" particulièrement redoutable, à la fois rusé et doté d'une résistance physique exceptionnelle (surtout pour un cadavre ambulant). Les interactions entre rescapés et infectés ont beau être mises en scène avec efficacité, quand on a déjà vu plusieurs films de ce genre, on s'emmerde un peu.

... et l'on continue à s'emmerder quand on constate que, plus tard, le garçon continue à se comporter de manière extrêmement prévisible, cette fois-ci avec sa mère (peut-être pas aussi cinglée qu'elle en a l'air).