lundi, 11 octobre 2021

Embrouillamini à Saint-Affrique

Il était une fois, dans la riante cité de Saint-Affrique, en Aveyron, un jeune chef d'entreprise dont l'inclination politique penchait à droite. Sans doute poussé par d'amicales relations, il se mit en tête de partir à la conquête de l'hôtel de ville.

Rome ne fut pas construite en un jour, et Saint-Affrique pas conquise en une tentative. En 2008, placé en troisième position sur la liste de droite, Sébastien David connut les affres d'une défaite cinglante face au maire sortant, le socialiste Alain Fauconnier. En 2014, désormais tête de liste, le pas encore quadragénaire fut de nouveau vaincu, mais par un écart plus mince. Enfin, en 2020, secondé par Émilie, il décroche le graal saint-affricain.

Cette épopée municipale se doubla d'une conquête cantonale. Elle prit le même chemin laborieux et débuta par une large défaite, en 2011, face à celui qui était alors présenté comme le dauphin du maire socialiste. Sébastien David prit sa revanche en 2015, bien aidé par les déboires de son ancien vainqueur. Les divisions de la gauche lui permirent d'arracher à celle-ci le canton, qu'il conserva assez facilement en 2021. Tout allait bien pour Sébastien David, qui avait même accepté d'être le suppléant du nouveau député Viala. Ce n'est que plus tard qu'il comprit son erreur.

Depuis le retrait de Jacques Godfrain, la troisième circonscription de l'Aveyron semble brûler les doigts des députés de droite qui l'ont acquise. Ainsi Alain Marc, mis sur orbite par le prestigieux sortant, a naguère quitté les ors du Palais Bourbon pour l'épaisse moquette du Palais du Luxembourg. Il avait gardé la place au chaud pour Arnaud Viala, qui n'aura finalement même pas effectué un septennat dans le poste, préférant se jeter sur la présidence du Conseil départemental de l'Aveyron, en passant sur le cadavre politique d'un membre de sa majorité.

Les thuriféraires d'Arnaud Viala clament son dévouement, son désir de servir avant tout l'Aveyron et les Aveyronnais. On est prié d'acquiescer, l'oeil humide, tandis que l'ancien député se fait voter une spectaculaire augmentation d'indemnité... qui lui permet d'amortir le passage de la députation à l'exécutif départemental, moins rémunérateur. "Monsieur 31 %", comme il est parfois surnommé dans les rues du chef-lieu aveyronnais (les mauvaises langues faisant remarquer que le chiffre de l'augmentation n'est pas très éloigné du pourcentage des suffrages exprimés atteint au premier tour de la législative de 2017) n'avait cependant pas mesuré toutes les conséquences de sa geste électorale.

Élu président du Conseil départemental de l'Aveyron le 1er juillet dernier, il n'a officiellement démissionné de l'Assemblée nationale que le 31 juillet, soit presque un mois plus tard. C'est là que les choses se compliquent. L'analyse d'un blogueur du Monde va nous être très utile.

Normalement, l'abandon du mandat de député pour cause de respect de la loi sur le cumul doit permettre au remplaçant de siéger à l'Assemblée nationale, sans avoir à organiser d'élection législative partielle. Quand bien même le remplaçant (ici, Sébastien David, pas très à l'aise dans le costume qu'on lui fait porter) refuserait le poste de député, moins d'un an avant les nouvelles élections nationales, il ne peut être programmé de nouveau scrutin. Mais, comme Arnaud Viala a attendu d'avoir été élu président du Conseil départemental pour démissionner de l'Assemblée nationale, son remplaçant est tenu de lui succéder, même brièvement, avant d'éventuellement démissionner à son tour. Or, l'obtention du mandat de député par Sébastien David étant la plus récente, elle prime sur tout autre mandat. Le voilà donc contraint à quitter ses fonctions de maire, de président de communauté de communes (qu'il devrait toutes deux avoir retrouvées prochainement) et de conseiller départemental.

(Précisons que si Arnaud Viala avait pris l'énoooorme risque de démissionner de la députation ne serait-ce que la veille de son élection à la tête de l'exécutif aveyronnais, cette histoire n'aurait pas lieu d'être.)

Cela nous mène au premier tour du scrutin départemental, qui s'est tenu ce dimanche. Les résultats (tels qu'ils ont été communiqués par Centre Presse) ont été un peu surprenants :

Si le binôme emmené par Sébastien David est bien arrivé en tête, il devance deux concurrents de gauche, le second appelant à voter pour le premier. Mathématiquement, le conseiller sortant pourrait être battu dimanche prochain.

Toutefois, cette analyse est à tempérer par le taux de participation, qui fut très faible : seulement 35 % des électeurs inscrits se sont déplacés. Cela explique la considérable chute du vote en faveur de Sébastien David (et de son colistier) : en moins de quatre mois, il est passé de 2334 à 1459 voix, soit une perte de 37 %. L'avenir proche nous dira si la mobilisation des caciques de la droite en faveur du plus bref député de l'histoire aveyronnaise (Sébastien le Bref ?) suffira à lui permettre de conserver l'une de ses prébendes.

P.S.

Signalons que le binôme de gauche qui affrontera au second tour celui conduit par Sébastien David est composé du fils de l'ancien maire de Saint-Affrique et de l'un des anciens adjoints de celui-ci. C'est règlement de comptes à OK Corral !

23:16 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, politique, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 03 octobre 2021

Rendez l'argent !

Ce matin, je me suis réveillé avec une radio publique, qui a "bousculé " sa programmation pour traiter l'événement du jour : le décès de Bernard Tapie. Déjà, que l'on accorde une grande place à ce petit personnage ne me plaisait pas. Mais, quand j'ai commencé à entendre ce qui se disait de lui, puis à lire ce qui était écrit à son propos, mon sang n'a fait qu'un tour. Comment peut-on rendre hommage à un individu aussi malhonnête ? Par bêtise ? Par calcul politique ? Par méconnaissance ?

Il est peut-être nécessaire de rafraîchir la mémoire de nos concitoyens oublieux. Il y a dix ans, j'avais consacré un billet à un excellent ouvrage, signé Laurent Mauduit (aujourd'hui à Mediapart) :

À celles et ceux qui n'auraient pas la possibilité ou l'envie de se taper un livre entier sur l'un des plus gros magouilleurs de la République, je conseille la vision d'un documentaire datant de 2015, à l'écriture duquel a participé Laurent Mauduit. Il actualise les informations présentes dans le livre (qui date de 2008), sans aller jusqu'à l'époque actuelle. Voilà de quoi faire de tout un chacun un(e) citoyen(ne) correctement informé(e).

Franchement, je trouve le déluge de louanges à gerber !

P.S.

J'ai regardé le documentaire ce dimanche, en début d'après-midi. Il n'avait pas (encore) été vu par beaucoup de monde :

Comparez avec le moment où vous y accédez !

16:48 Publié dans Economie, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, économie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, presse, journalisme, société

mardi, 11 mai 2021

Branleurs Academy

Ce matin, le journal (Centre Presse) a failli me tomber des mains. J'étais en train de consulter la page consacrée au bassin decazevillois lorsque mon regard s'est posé sur cet article (dont la version numérique est accessible ici) :

La lecture du texte nous apprend que ces jeunes voudraient que les examens soient totalement remplacés par le contrôle continu... sous-entendu (je précise pour celles et ceux qui auraient du mal à comprendre les motivations des manifestants) sans avoir à préparer la moindre épreuve terminale (pour laquelle ils sont censés travailler depuis des mois, soit dit en passant)... et, surtout, avec la quasi-assurance de décrocher le diplôme, la notation au sein des établissements (en dehors de tout anonymat des copies) étant souvent plus démagogique indulgente qu'aux épreuves d'examen (avec copies anonymes). Bref, les pauvres choux ne voudraient surtout pas rater le train du "bac pour tous"... ou presque tous : 95 % de réussite l'an dernier. (Les 81 % de 1968 -avec maintien d'épreuves terminales, orales- sont pulvérisés.) Seuls les blessés, les malades (hélas pour eux) et les plus incurables de nos illettrés ne l'ont pas décroché.

Notons que la photographie est en contradiction avec le fond des revendications. Alors que les "manifestants" se plaignent d'une année difficile et du fait qu'on ne les ait pas suffisamment aidés dans le travail (une pique au passage destinée au personnel enseignant du lycée, semble-t-il), on voit une masse hilare, visiblement plus préoccupée par le fun que par l'étude.

De surcroît, ces jeunes sont collés les uns aux autres, au mépris des règles de sécurité sanitaire. Plus de la moitié d'entre eux ne porte pas de masque ou le porte très mal. C'est à cause de ce genre de comportement irresponsable que des classes ont été fermées, que des cours en "distanciel" ont été imposés (ce que les jeunes disent pourtant déplorer). Bref, leur attitude est incohérente au regard de leurs "revendications". Mais, voilà, on sent que les beaux jours reviennent, avec les ponts du mois de mai. Pourquoi s'emmerder à préparer des examens qui pourraient être donnés à tous, hein ?

Pauvre jeunesse bêlante. Tu te prépares un bel avenir de chômage et de précarité. Je termine toutefois par une note d'espoir : à ma connaissance, peu d'établissements aveyronnais ont été touchés par cette vague de je-m'en-foutisme et, même à Decazeville, une partie des élèves, n'écoutant pas les bloqueurs, a pénétré dans l'établissement pour continuer à y recevoir la formation financée par nos impôts. Bravo à ceux-là.

20:43 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : presse, médias, journalisme, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, education, société

vendredi, 07 mai 2021

Du rififi au Conseil départemental de l'Aveyron

Les élections départementales approchent... pas dans la sérénité, en particulier au sein de la "Majorité départementale" (de droite). Je pense que les électeurs les plus âgés doivent avoir, comme moi, l'impression de retomber quinze-vingt ans en arrière. Commençons donc par remonter le temps.

Le mode de scrutin (majoritaire uninominal puis binominal) et le découpage des circonscriptions (qui avantage les territoires ruraux, surreprésentés dans l'assemblée départementale) expliquent une certaine stabilité / permanence (rayer la mention inutile) au sein de l'institution : elle est dirigée par une majorité de droite, incluant des centristes, des non-encartés... et parfois quelques transfuges de gauche. De 1976 à 2008, ce que l'on appelait alors le Conseil général a été présidé par Jean Puech, auquel a succédé Jean-Claude Luche, de 2008 à 2017.

À l'époque, la succession de Jean Puech avait été disputée, comme cela a été plutôt bien raconté dans un article de La Dépêche du Midi. Pour décrocher la timbale, Jean-Claude Luche avait dû écarter plusieurs rivaux dans son propre camp, à commencer par un certain Arnaud Viala. Mon petit doigt me dit que l'élu du Lévézou en a éprouvé un grand dépit, encore perceptible quelques années plus tard quand il a manifesté un évident désintérêt pour le discours que prononçait à l'époque son ancien rival à la présidence.

Rebelote en 2017 (au moment du départ de J-C Luche) alors qu'on pensait l'époque plus apaisée. Là encore, la menace pour la droite ne venait pas tant d'un(e) candidat(e) de gauche (même si le "camp d'en face" s'était renforcé) que d'une division interne. La désignation, à l'issue d'une "primaire à droite locale", de Jean-François Galliard fut extrêmement serrée... et une petite surprise, le nouveau candidat de droite à la présidence du Conseil départemental n'étant pas celui bénéficiant du meilleur réseau. Ainsi va la démocratie...

Nous voici rendus en 2021. Les prochaines élections départementales pourraient rebattre les cartes, sans toutefois bouleverser les grands équilibres : il n'y aura sans doute aucun(e) élu(e) d'extrême-droite ni d'extrême-gauche au Conseil départemental et la droite devrait y être (plus ou moins) majoritaire, l'opposition se répartissant entre la gauche et quelques macronistes. Cette configuration a semble-t-il aiguisé les appétits, en particulier ceux d'Arnaud Viala, l'élu local devenu député en 2015 (et réélu en 2017). Des bruits de couloirs circulaient dans le département, jusqu'à la présentation, en avril dernier, de la liste des candidats soutenus par A. Viala... de futurs élus qui, en retour, ne manqueront pas de soutenir son accession à la présidence. Il est intéressant de croiser cette liste avec celle des actuels conseillers départementaux rouergats et avec celle de l'ensemble des candidatures déclarées, accessible sur le site de la préfecture de l'Aveyron.

Arnaud Viala présente des candidats dans 19 des 23 cantons. Intéressons-nous d'abord aux quatre d'où sa "mouvance" sera absente. Deux de ces cantons sont tenus par la gauche : Lot et Montbazinois d'un côté, Enne et Alzou de l'autre. Dans ces deux cas les sortants (Bertrand Cavalerie, Cathy Mouly, Hélian Cabrolier et Gaziella Pierini) se représentent, avec de bonnes chances d'être reconduits. (C'est même certain pour le premier binôme, qui n'aura pas de concurrent.) Les deux autres cantons sont tenus par des caciques de la droite non ralliés à la candidature Viala : Vincent Alazard et Annie Cazard pour Aubrac et Carladez, Michèle Buessinger et Christian Tieulié pour Lot et Dourdou. Tous se représentent. Je vois mal le premier binôme perdre cette élection : il est opposé à une doublette dont l'une des membres fut suppléante d'un candidat LFI aux législatives de 2017. Le second binôme doit affronter une doublette de gauche et une d'extrême-droite. Un deuxième tour pourrait être nécessaire pour les départager.

Je signale un cas particulier : le canton Tarn et Causses. Les actuels titulaires appartiennent à la "Majorité départementale". L'un d'entre eux ne rempile pas : Camille Galibert, qui semble s'être retiré de la vie politique à la suite du désaveu subi aux dernières élections municipales (à Sévérac-d'Aveyron). En revanche, sa partenaire Danièle Vergonnier remet le couvert, affirmant son soutien au président sortant. Arnaud Viala a lancé contre elle un binôme de nouveaux en politique, où figure un poids lourd de l'agroalimentaire local.

Passons à présent aux "candidats Viala". Le potentiel (si tous sont vainqueurs) est de 38 élus (sur les 46 du Conseil départemental). Je ne suis pas voyant, mais je me crois autorisé à affirmer qu'il n'y aura pas de "grand chelem". Mais la probabilité est forte qu'au moins la moitié de ces binômes soient élus. La première raison est qu'une partie des "candidats Viala" sont des sortants, membres de la majorité menée par Jean-François Galliard... mais qui avaient peut-être voté pour son concurrent J-C Anglars en 2017. Ces sortants ont souvent de fortes chances d'être reconduits : ils sont au nombre de 18... Donc 9 binômes ? En fait 11. Ah bon, pourquoi ? Parce que 11 des 19 binômes estampillés Viala comptent au moins un(e) sortant(e). 7 d'entre eux sont composés des mêmes élus, 4 comprennent un(e) sortant(e) et un nouveau.

C'est le cas dans le canton Causses-Rougiers, où le sortant Christophe Laborie est désormais accompagné par Monique Aliès, qui remplace Annie Bel... qui figure néanmoins sur le ticket, en tant que suppléante. Dans le canton Lot et Palanges, c'est la "retraite" de Jean-Claude Luche qui explique la présence de Christian Naudan aux côtés de la sortante Christine Presne. Leur victoire est assurée, faute de concurrents. La (petite) surprise est venue du canton de Millau-2, où les sortants sont Jean-François Galliard et Sylvie Ayot. Arnaud Viala soutient bien un binôme dans cette circonscription, un binôme "mixte" (sortant-nouveau)... mais contre Jean-François Galliard, qui se représente accompagné de Karine Orcel, alors que son ancienne partenaire forme un binôme concurrent avec Christophe Loubat. Tout à coup, la campagne a pris un ton plus aigre. Je laisse chacun juge des positions des sortants, celles de Sylvie Ayot et celles de Jean-François Galliard. Au-delà de la polémique, on peut se poser la question de l'élégance de la manoeuvre. J-F Galliard n'a pas, à ma connaissance, tenté de monter une candidature contre celle d'Arnaud Viala dans le canton Raspes et Levezou (où d'ailleurs un seul binôme est en lice...). La réciproque n'est pas vraie. Je le rappelle : ces hommes sont (en théorie) dans le même camp politique !

Quoi qu'il en soit, l'analyse de la situation donne l'impression qu'Arnaud Viala a littéralement déplumé le président (du Conseil départemental) sortant. Si la victoire de la droite ne fait guère de doute, l'incertitude demeure quant à l'étendue et la nature de la majorité. Je pense que cela pourrait se jouer dans les cantons où les "candidats Viala" ne sont pas (tous) des sortants : Ceor-Ségala (où le maire de Baraqueville est un "candidat Viala"), Millau-1 (face à une gauche divisée...), Monts du Réquistanais, Rodez-1, Rodez-2 (où le binôme soutenu par A. Viala est composé du sortant Serge Julien et d'Émilie Saules... fille de l'ancien conseiller du canton !), Tarn et Causse (voir ci-dessus), Vallon (où le scrutin semble très ouvert) et Villefranche-de-Rouergue.

Il est désormais évident que la candidature d'Arnaud Viala et le "déplumage" de la majorité départementale à son profit ont été préparés de longue date. (Au moins, maintenant, on sait ce que le faisait le député quand il ne siégeait ni en commission ni en séance plénière au Palais Bourbon.) À la manoeuvre, derrière, il y a sans doute Jean-Claude Luche.

C'est mal parti pour Jean-François Galliard. Je pense qu'au minimum 8-9 binômes soutenant officiellement (même si quelques-uns ont peut-être été un peu "poussés"...) A. Viala seront élus, ce qui donne une base de 16-18 votes en sa faveur lors du scrutin qui désignera le président du Conseil départemental. (Et cela pourrait être 4 de plus...) Cela permet de comprendre pourquoi, dans certains cas, les caciques de droite qui ne se sont pas ralliés n'ont pas "hérité" d'un binôme concurrent : Arnaud Viala compte sur leur soutien, après coup, quand il n'y aurait qu'une seule véritable alternative : la présidence Viala 100% de droite, ou une (improbable ?) alliance droite-gauche-macronistes autour de Jean-François Galliard.

15:13 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, occitanie, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 12 avril 2021

Les communes où il fait bon vivre

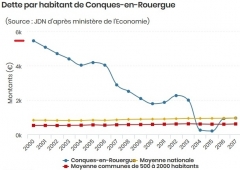

C'est un classement subjectif, même s'il résulte de l'accumulation d'une batterie de critères. Quoi qu'il en soit, pour la deuxième année consécutive, le Journal du Dimanche publie son palmarès des villes et villages (de France) où l'on vivrait le mieux.

Évidemment, les Aveyronnais ont scruté les deux classements, afin d'y trouver des communes locales. Première surprise : dans la catégorie "villages" (communes de moins de 2 000 habitants), dans les 500 premières places, on trouve... une seule commune du département... La Loubière, en 480e place.

Dans la catégorie "villes", le département s'en sort mieux, avec trois communes classées dans le top 500 : Millau (419e), Onet-le-Château (157e) et surtout Rodez (16e).

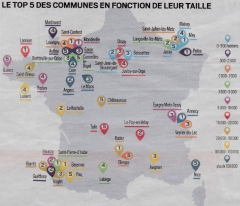

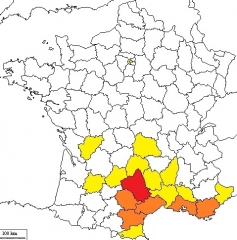

Le chef-lieu aveyronnais sert même d'illustration à un article affinant le classement, par catégories de villes. Cet article est illustré par une carte :

Comme l'an dernier, Rodez arrive en tête des communes peuplées de 20 000 à 50 000 habitants. On note aussi l'arrivée d'Olemps, située dans la banlieue ruthénoise, classée cinquième dans la catégorie 2 000 - 3 500 habitants (catégorie qu'elle pourrait quitter l'an prochain, si la croissance de sa population se poursuit).

Qu'est-ce qui joue en faveur de Rodez, commune fort agréable au demeurant, mais qui ne bénéficie d'aucun atout "naturel" déterminant (contrairement à Annecy, Bayonne ou Pau) ? Je pense que le fait que ce soir une ville proche de la campagne (on y arrive très vite en sortant de l'agglomération) joue sur le critère "qualité de vie". En matière de sécurité, l'Aveyron jouit d'une relative bonne situation, si on le compare au Tarn, au Gard et à l'Hérault voisins. De plus, on peut facilement y pratiquer divers sports et, en tant que chef-lieu, Rodez est dotée de nombreux services publics. Bref, rien d'extraordinaire, mais de quoi vivre sa petite vie tranquille, avec le nécessaire et dans une certaine quiétude.

22:03 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualités, actualite, actualites

samedi, 10 avril 2021

Les riches de l'Aveyron

Hier, en fin d'après-midi, le site internet du quotidien aveyronnais Centre Presse s'est garni d'un titre accrocheur, annonciateur d'un article plus développé dans le journal du lendemain :

Dans la version papier de Midi Libre que j'ai achetée aujourd'hui (dans laquelle les articles locaux sont identiques à ceux de Centre Presse), le titre a été modifié, ainsi que que quelques informations du coeur de l'article. En tête de gondole, page 2, on peut lire ceci : Impôt sur le revenu. « Éviter aux contribuables de se déplacer ».

L'intérêt est de comparer les données chiffrées aveyronnaises aux donnes nationales, pas seulement en nombre, mais aussi en pourcentage.

Ainsi, dans l'article, il est est précisé que le département compte 162 448 foyers fiscaux, dont 62 309 imposables, contre 19,9 millions sur 38,5 millions de foyers fiscaux français. En pourcentage, les foyers fiscaux représentent 58,2 % de la population aveyronnaise, contre 56,6 % de la population française. Cet écart s'explique peut-être par le nombre moins élevé de personnes par foyer fiscal dans l'Aveyron, ainsi que par sa proportion plus importante de personnes âgées.

C'est en considérant les autres données chiffrées que les écarts se creusent. Ainsi, en Aveyron, les foyers soumis à l'impôt sur le revenu ne pèsent que 38,4 % du total, contre 51,7 % au niveau national. Il y a donc proportionnellement beaucoup plus de foyers non-imposables dans l'Aveyron. Je ne pense pas que ce soit dû à l'habileté rouergate dans la stratégie d'évitement du fisc. C'est plutôt révélateur de la modestie des revenus de la majorité des foyers fiscaux.

Passons maintenant à l'impôt sur la fortune immobilière. Les 207 foyers aveyronnais ne représentent que 0,3 % des foyers imposables et 0,1 % des foyers fiscaux. Au niveau national, les assujettis à l'IFI représentent 0,7 % des foyers imposables et 0,3 % de l'ensemble des foyers fiscaux.

Voilà pourquoi un titre tapageur se révèle contre-indicateur de la réalité des chiffres, qui figurent d'ailleurs dans l'article. D'où peut-être le changement entre la version numérique et la version papier.

J'en viens à la partie erronée de la version numérique. Les chiffres concernant l'Aveyron me semblent corrects : les 164 millions d'euros de recettes correspondraient à un impôt moyen de 2 632 euros par foyer fiscal. Cela place l'Aveyron, comme plus de 90 % des départements français, sous la moyenne nationale qui, en 2017, était de 4 400 euros. (Ce sont des départements de la région Île-de-France - auxquels il faut ajouter le Rhône et les Alpes-Maritimes - qui font monter la moyenne.)

Or, si l'on utilise les informations puisées dans l'article mis en ligne, on n'arrive pas à ce résultat. Avec 4,7 milliards d'euros prélevés sur les 19,9 millions de foyers imposables, on obtient un écot moyen de... 236 euros ! En réalité, l'impôt sur le revenu rapporte beaucoup plus : en 2019 (d'après l'INSEE), 86,9 milliards d'euros. En divisant par le nombre de foyers imposables, cela donne une moyenne de 4 367 euros, soit quasiment celle donnée par ma source précédente (pour 2017). On a donc bien fait de retirer la référence à ces 4,7 milliards de la version papier de l'article.

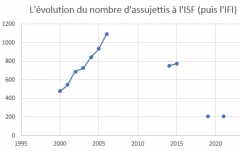

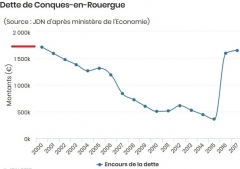

Je termine par une remarque sur l'évolution. L'article n'en parle pas, mais il est intéressant de noter l'évolution du nombre de foyers assujettis à l'ISF puis l'IFI dans le département. Pour cela, je me suis appuyé sur deux articles de La Dépêche du Midi (un datant de 2001, l'autre de 2007) et un troisième, de Centre Presse, publié en 2016.

Faute de disposer de toutes les données, je n'obtiens qu'un résultat parcellaire, mais assez parlant. Sous les mandats de Jacques Chirac (en cohabitation puis sans), le nombre d'assujettis n'a cessé d'augmenter, "de manière mécanique" dirais-je. L'écart (visible sur le graphique) avec les années 2014-2015 est dû je pense aux réformes votées sous Nicolas Sarkozy. La chute encore plus forte constatée après 2017 (et la transformation de l'ISF en IFI) est le résultat de la nouvelle politique fiscale menée sous E. Macron et E. Philippe.

Indirectement, cela prouve que les très riches Aveyronnais n'ont pas tant que cela investi dans la pierre. Ils semblent aussi beaucoup apprécier les actions et d'autres produits financiers plus complexes.

20:27 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, occitanie, politique, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mercredi, 03 mars 2021

Le Larzac dans "L'Histoire"

Dans le numéro de mars 2021 du mensuel historique, on peut lire un mini-dossier de huit pages, consacré à la lutte menée jadis dans le Sud Aveyron contre l'extension du camp militaire et pour le maintien d'une agriculture qu'on ne qualifiait pas encore de "paysanne".

Abondamment illustré, le dossier n'en aborde pas moins un grand nombre d'aspects du sujet : politique, économique, sociétal, culturel... Il n'oublie pas de rappeler qu'avant d'être l'objet d'un projet d'agrandissement, le camp avait accueilli des internés de force soupçonnés d'adhérer au FLN algérien.

Tout une galerie d'acteurs nous est présentée, du non-violent Lanza del Vasto au candidat à la présidence de la République François Mitterrand (qui fut quelque peu malmené), en passant par les agriculteurs (ceux "du terroir" comme les néo-ruraux) qui ont prêté le serment de ne pas se laisser déposséder de leurs terres. J'en profite pour signaler la présence d'une "vieille" photographie de José Bové, à l'époque tignasse au vent :

Le dossier revient aussi sur les événements qui ont marqué les dix ans de lutte, de la venue des brebis aux pieds de la Tour Eiffel aux procès, en passant par la Marche de 1973 (sur Paris), les fêtes politiques et la construction de la bergerie de La Blaquière.

L'auteur est Philippe Artières, chercheur au CNRS, qui a des attaches familiales du côté de Millau... et qui est sur le point de sortir un livre sur le sujet !

P.S.

Aux cinéphiles (et aux autres), je rappelle l'existence d'un documentaire très instructif sur le sujet : Tous au Larzac.

20:45 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, occitanie, politique, société

mercredi, 20 janvier 2021

Xavier Gorce, l'incorrect

Xavier Gorce est un dessinateur de talent. Il s'est fait connaître du grand nombre à travers sa série "Les indégivrables", diffusée sous forme de blog associé au quotidien Le Monde. (Je conseille aussi son fil twitter.) Cela fait des années que je suis avec plaisir les aventures de ces animaux si humains.

C'est souvent caustique, avec un côté poil-à-gratter qui ne se préoccupe pas de ménager les susceptibilités. Le dessinateur aime manier l'humour à double-détente, grâce à ses personnages de prédilection, des manchots parlants, qui sont d'un cynisme abominable. Mais cela permet de faire passer quelques vérités bien senties. Dernièrement (le 7 décembre dernier), j'ai particulièrement aimé sa pique contre certains opposants à la loi Sécurité :

Plus frontale est son appréciation des "antivax", le 30 décembre 2020 :

Mais c'est un tout autre dessin (publié hier) qui lui a récemment valu le désaveu de la direction du Monde :

Comme souvent dans le dessin de presse de talent, l'auteur a fait se percuter deux sujets d'actualité qui n'avaient a priori aucun lien entre eux : le retentissement des affaires d'inceste (notamment celle de la famille Koucher-Duhamel) et l'évolution des moeurs, en particulier la recomposition des familles (surtout dans la classe moyenne des métropoles).

Entendons-nous bien. Je comprends que l'on puisse être choqué par le dessin ci-dessus. Je suis même d'avis que la liberté d'expression ne consiste pas à pouvoir dire tout et n'importe quoi. (Dans le soutien à Charlie Hebdo, je fais partie de ceux qui mettent plutôt en avant la laïcité et le rejet de l'intégrisme religieux, pas la liberté d'expression sans limite.) "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" dit l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (un texte dont certains lycéens ruthénois feraient bien de s'inspirer...).

Dans cette histoire, il est intéressant de noter que ce n'est pas le fait d'avoir évoqué l'inceste dans un dessin d'humour qui a valu ses ennuis à Xavier Gorce : ce crime n'y est nullement minimisé. Non, ce qui a dérangé certains bien-pensants, c'est d'abord l'ironie exprimée par l'auteur quant aux "nouvelles familles" et à certaines revendications identitaires (sur le plan sexuel), mais surtout le fait qu'il suggère qu'un parent transgenre puisse abuser d'un.e enfant.

Comme la défense des minorités sexuelles est l'une des causes auxquelles les citadins dominants sont les plus attachés, il n'est pas admissible (pour ceux-ci) qu'il puisse être suggéré, même de manière allusive et avec humour, qu'une personne appartenant à une minorité (ici sexuelle, ailleurs ethnique) puisse commettre un crime. Et pourtant, quel meilleur moyen de prouver que les personnes appartenant à ces minorités sont des êtres humains comme les autres (dotés des mêmes qualités et défauts) que d'ironiser sur le fait qu'elles puissent se comporter (en bien comme en mal) comme des personnes du groupe majoritaire ?

Cela, les tenants du "politiquement correct" ne l'acceptent pas. Il faut que les personnes issues de minorités soient présentées comme les plus parfaites possibles, quitte à pratiquer la censure, au risque de nuire à la cause qu'ils défendent.

P.S.

Un peu plus d'un mois avant de subir les foudres du Monde, Xavier Gorce a eu comme un pressentiment. Voici ce qu'il a publié le 3 décembre dernier :

21:30 Publié dans Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 12 décembre 2020

Un Poilu accidenté

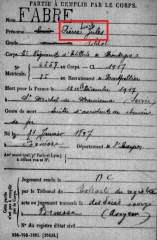

Hier, le quotidien aveyronnais Centre Presse a publié un article consacré à une victime locale de la "Grande Guerre", le soldat Louis-Pierre Fabre, originaire de la commune de Brousse-le-Château, située dans le sud du département :

Pourquoi diable, un mois après le 11 novembre, s'intéresser à ce cas particulier ? Parce que ce "mort pour la France" est décédé dans des conditions singulières. Tout d'abord, il faisait partie du contingent envoyé épauler l'armée italienne (entrée en guerre aux côtés de la France en 1915), en difficulté face aux troupes austro-hongroises. Une fois leur mission remplie, les soldats ont obtenu une assez longue "permission de Noël" (au moins deux semaines). Hélas pour eux, le train qui les transportait a déraillé, provoquant la mort de près de la moitié des passagers...

Voulant en savoir plus (et confirmer les informations publiées par le journal), je me suis rendu sur le site mémoire des hommes, afin d'y rechercher la fiche dudit soldat. Au départ, je me suis contenté de noter son nom et ses deux prénoms. Problème : aucune des fiches proposées en réponse ne correspondait au Poilu de l'article. Je me suis alors souvenu que ces fiches (d'époque) comportaient parfois des erreurs, au niveau de l'orthographe des noms de famille ou des prénoms. J'ai donc modifié ma recherche, enlevant les prénoms et ajoutant l'année de naissance (1897)... J'ai obtenu deux pages de réponses !

Sans surprise, dans la liste des Fabre nés en 1897 et morts pour la France, la plus grande part (10 sur 38) sont nés en Aveyron. Arrivent ensuite le Tarn (5 personnes), Les Bouches-du-Rhône et l'Hérault (3 personnes chacun), l'Aude et le Var (2 personnes), les autres départements (Alpes-Maritimes, Ardèche, Cantal, Charente, Gard, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Paris, Vaucluse et Hauts-de-Seine) ne "fournissant" qu'un individu chacun.

Dans le lot figure un Pierre Louis Jules Fabre, dont voici la fiche :

Vous noterez que l'inscription des prénoms a été confuse. Un Louis a été rajouté entre Pierre et Jules... ce qui m'amène à me demander si l'ordre publié dans l'article de Centre Presse est bien le bon. Quoi qu'il en soit, le motif du décès est identique. On remarque aussi que le soldat servait dans un régiment d'artillerie de montagne, ce qui a incité le scripteur à penser qu'il pouvait être canonnier.

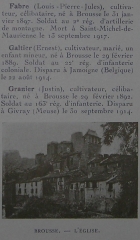

En quête d'informations complémentaires, je me suis ensuite plongé dans les volumes du Livre d'or de l'Aveyron, ce mémorial de papier (publié dans les années 1920) consacré aux poilus locaux morts durant la Première Guerre mondiale. Voici ce que j'ai trouvé dans la première partie du tome II, consacrée à l'arrondissement de Saint-Affrique :

Contrairement à ce qu'on peut trouver à propos d'autres Poilus, la fiche est ici laconique, sans photographie d'illustration. On doit donc se contenter de celle publiée dans l'article de Centre Presse :

Etant donné que ce Louis-Pierre-Jules Fabre est mort dans la nuit du 12 au 13 décembre 1917, il n'avait pas encore atteint ses 21 ans. Il était donc (pour l'époque) mineur.

16:34 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, occitanie, presse, médias, journalisme

jeudi, 03 décembre 2020

Quadruple affront

Le matin, en partant au boulot, j'ai l'habitude de passer chez un marchand de journaux. En général, j'achète Centre Presse, parfois accompagné d'un autre journal ou d'une revue. Mais, aujourd'hui, mon regard fut attiré par la une de La Dépêche du Midi, consacrée au décès de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Du coup, j'ai acheté un exemplaire du "journal de la démocratie"... et je me suis régalé.

Volontairement ou involontairement, le quotidien a bafoué à quatre reprises l'ancien président de la République. La première banderille se trouve dans le titre. Cet "AU REVOIR..." est une allusion transparente au dernier discours de VGE en tant que président (en 1981), conclu par une sortie théâtrale que beaucoup ont trouvée ridicule.

Le deuxième trait vindicatif réside dans la manière de désigner VGE, à droite sur la Une numérique, en page 2 de l'édition papier. L'expression "président Giscard" dénie à VGE le droit d'être appelé "d'Estaing". La particule nobiliaire fut rachetée par son père et son oncle dans les années 1920... mais les spécialistes (notamment les généalogistes) sont plus que réservés quant à l'authenticité du lien de parenté qui existerait entre la famille Giscard et la branche (éteinte) d'Estaing.

La volonté de La Dépêche de ne pas tomber dans l'idolâtrie posthume atteint un sommet dans le choix de la photographie de couverture. Le défunt est représenté très âgé (ce qu'il était)... mais avec les poils qui dépassent du nez ! Franchement, cette photo-là, il fallait la trouver !

Le quatrième affront se trouve en page 3 de l'édition papier, mais, là, il se retourne contre le quotidien. En effet, à côté de photographies et d'articles relatant certains épisodes de la vie de VGE figure, sur la colonne de droite, une série de repères chronologiques. C'est écrit petit et il y a fort à parier que la majorité des acheteurs du journal ne vont pas lire cette partie très attentivement.

Ils auraient tort. J'y ai appris quantité de choses que j'ignorais à propos de l'ancien président de la République. Ainsi, il aurait été conseiller municipal de Sainte-Féréole (en Corrèze), puis conseiller général et député... de la Corrèze. La confusion est à son comble quand on lit qu'en mai 1974, il a été nommé Premier ministre. En fin de colonne, les lecteurs un peu mous du bulbe (et qui ont continué leur lecture jusque-là) ont sans doute découvert le pot-aux-roses en voyant ceci "7 mai 1995-16 mai 2007 : Président de la république" ! C'est la chronologie de Jacques Chirac !!!

TROP NULS FORTS LES JOURNALISTES DE LA DÉPÊCHE ! Quant à VGE, Chirac l'aura fait chier jusque dans la mort !

Je termine par une anecdote personnelle. Il y a une quinzaine d'années de cela, après le décès de mon père, j'ai eu l'occasion de fouiller dans ses affaires personnelles. J'y ai retrouvé un objet insolite, dont mon paternel m'avait un jour reparlé, mais en m'affirmant qu'il l'avait sans doute perdu :

Cette antiquité patriotique remonte à la campagne de 1974. Mon père était à l'époque un ardent giscardien. Il avait voulu à tout pris assister à la venue du candidat VGE, en compagnie de son jeune garçon, qu'il avait même porté sur ses épaules à cette occasion. La légende familiale raconte que le pauvre gamin avait eu l'honneur de porter le couvre-chef montré ci-dessus... ce qui aurait incité le candidat Giscard à venir de ce côté-ci du public... et à serrer la main du garçonnet ! Mon père pensait que cela porterait bonheur à "son" candidat...

En tout cas, je n'ai gardé aucun souvenir de cet événement traumatisant !

22:17 Publié dans Histoire, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : presse, médias, journalisme, histoire, politique, actu, actualite, france, actualites, actualité, actualités

dimanche, 15 novembre 2020

Le bluff de Jean-Luc Mélenchon

La semaine passée, le chef de la France Insoumise a réussi à créer en emballement médiatique autour de l'annonce de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. A la condition officielle (obtenir au moins 500 parrainages d'élus), il en a jouté une seconde : le soutien d'au moins 150 000 "citoyens".

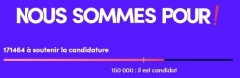

De prime abord, le nombre paraît élevé. En réalité, il était évident qu'il serait facilement atteint puis dépassé. À l'heure où j'écris ces lignes, on en est à plus de 171 000 soutiens :

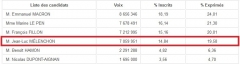

150 000 signataires, ce n'est rien par rapport au nombre d'électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle de 2017 (plus de sept millions) :

J'en profite pour rappeler que c'est à cette occasion que le candidat LFI a peut-être raté le coche : il ne lui a manqué qu'un peu plus de 600 000 voix (quand même quatre fois plus que ce qu'il a exigé au titre d' "investiture populaire"...) pour se qualifier pour le second tour (dont je doute qu'il serait sorti vainqueur). Il avait mené une campagne percutante, profitant de l'effondrement du PS, de l'absence de candidat.e EELV et du retrait de François Hollande. Cela avait suffi pour attirer à lui une partie de l'électorat de gauche traditionnel (une autre partie s'étant portée sur Emmanuel Macron). L'erreur commise par LFI a été de miser presque exclusivement sur l'élan créé par la campagne de J-L Mélenchon, sans chercher à bâtir une alliance à gauche dès avant le premier tour.

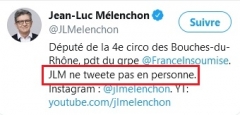

L'intérêt suscité par le leader de la France Insoumise n'est pas retombé. Son compte twitter est très suivi, par plus de deux millions de personnes (même si ce n'est pas lui qui l'alimente) :

Même sa chaîne Youtube pèse davantage que le soutien populaire qu'il a demandé, puisqu'elle compte plus de 470 000 abonnés (huit à neuf fois plus que ceux de la chaîne LFI) :

Bref, Jean-Luc Mélenchon n'a pris aucun risque en s'imposant le soutien de 150 000 personnes. De surcroît, au vu des informations demandées pour une signature, il est fort probable que certains de ces soutiens ne soient pas électeurs à la prochaine présidentielle, puisqu'on ne leur demande qu'un nom, un prénom, une adresse électronique et un code postal.

Ceci dit, je trouve qu'ajouter aux parrainages d'élus le soutien de citoyens est une bonne idée. En revanche, il faudrait que ces soutiens soient des électeurs inscrits et que leur nombre soit plus important, entre 500 000 et 1 000 000, selon moi. Cela donnerait effectivement une assise démocratique aux candidatures, tout en écartant quelques farfelus.

Un autre paradoxe est que cette annonce a été formulée sur TF1, une chaîne appartenant au groupe Bouygues, dont on ne peut pas dire qu'il jouisse d'une grande popularité auprès des dirigeants de LFI. Il en est de même de BFM TV, propriété d'un conglomérat à la tête duquel se trouve Patrick Drahi, mais où Jean-Luc Mélenchon se rend régulièrement.

Il a raison de le faire, puisque ce sont des chaînes populaires, dont certains spectateurs sont des électeurs LFI... ou sont susceptibles de le devenir. Mais la diversité des personnalités politiques s'exprimant sur ces chaînes contredit l'affirmation qu'en France, dans les médias "traditionnels", le débat politique serait verrouillé et qu'un seul discours politique serait autorisé.

Ainsi, cela fait plusieurs années que, principalement sur la Toile (par exemple ici), circule la dénonciation de la concentration des médias français, qui auraient les pieds et poings liés par neuf (ou dix) "milliardaires". L'affirmation est inexacte sur le fond comme sur la forme. Sur le fond, les personnes possédant au moins une partie de médias jouant un rôle important en France sont bien plus que dix, comme on peut le constater sur un schéma publié par Le Monde diplomatique l'an dernier. De plus, la majorité de ces propriétaires sont plutôt des millionnaires que des milliardaires. Sur la forme, le fait qu'une personne richissime possède tout ou partie du capital d'un média n'implique pas nécessairement que les équipes de journalistes aient perdu toute autonomie. C'est très variable d'un journal à un autre. Les cas de censure me semblent au contraire assez peu nombreux. Néanmoins, je reconnais que la tendance à la concentration est réelle.

Enfin, aux médias privés supposés à la botte d'une poignée de milliardaires (et donc en théorie de droite), on pourrait opposer les médias publics (en particulier les radios), où la parole "de gauche" est bien plus répandue (et même très répandue, si l'on ne considère que les radios). Mais le service public radiodiffusé est censé faire preuve de neutralité. Cela implique que ces médias (qui portent à gauche, comme on dit) se montrent critiques aussi bien à l'égard de la France Insoumise que de ses adversaires politiques. Or, ces dernières années, il me semble que les relations entre LFI et France Inter sont assez tendues, les néo-marxistes français supportant visiblement mal de ne pas faire l'unanimité dans "leur" camp.

17:20 Publié dans Politique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, presse, journalisme, démocratie, france, actu, actualité, actualités, actualite, actualites

lundi, 26 octobre 2020

Jean-François Galliard sur France Inter

Vendredi dernier, les auditeurs aveyronnais de la matinale de France Inter ont eu la surprise d'être cueillis, au réveil, par un entretien téléphonique entre la journaliste Laetitia Gayet et Jean-François Galliard, président du Conseil départemental de l'Aveyron.

Je présume que l'entretien a été réalisé en direct... en tout cas, par moments, on a l'impression que l'élu aveyronnais a été pris au saut du lit, tant ses réponses sont approximatives ou convenues, marquées par un grand fatalisme.

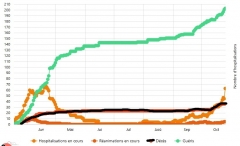

A la première question il aurait pu répondre que le nombre de cas détectés augmente, dans l'Aveyron comme ailleurs, d'abord parce qu'on teste un plus grand nombre de personnes. Et puis, tout est relatif. Rappelons qu'au moment de l'entretien, il n'y avait que quatre personnes en réanimation dans le département (5 aujourd'hui). Quant à la courbe des décès en milieu hospitalier (repassée en noir ci-dessous), elle est certes croissante, mais modérément :

C'est surtout dans les EHPAD que le bilan est catastrophique. Depuis le début du mois de septembre, plus de 90 % des décès aveyronnais dus au Covid-19 s'y sont produits. Et encore... dans le bilan total (des décès en milieu hospitalier), on pourrait retirer quelques cas de patients d'EHPAD, qui ont été envoyés à l'hôpital, où leur mort a été déclarée. Je suis conscient que le virus circule plus qu'avant, mais le problème aveyronnais n'est pas tant la transmission dans les lieux publics que la pénétration dans les EHPAD. Je constate qu'en dépit du choc qu'a constitué la révélation de l'ampleur de l'épidémie dans les établissements de Sévérac, Villefranche et Rodez, on persiste à punir l'ensemble de la population.

Je rappelle qu'en une semaine, il n'y a eu qu'un seul décès lié au Covid-19.

Dans sa réponse, J-F Galliard évoque bien le cas des EHPAD, mais sans rentrer dans le fond. Pourtant, la collectivité qu'il préside joue un rôle important dans la gestion de ces établissements... Il avance un autre argument (à mon avis) fallacieux : l'affluence touristique de cet été. Certes (comme je l'avais pressenti en mai dernier), l'été fut une réussite sur le plan de la fréquentation. Mais ce n'est pas celle-ci qui a provoqué la récente hausse du nombre de cas. Les touristes sont beaucoup moins nombreux dans le département depuis la mi-septembre. Même en tenant compte d'un délai de huit-dix jours (pour le diagnostic de la maladie), l'explication par le tourisme ne tient pas la route.

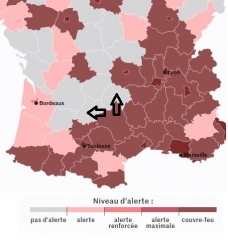

Et puis il y a ce fatalisme "galliardin". Pourquoi l'Aveyron devrait-il être touché comme les autres ? Pas par nature. Peut-être parce que la population n'y est pas plus civique qu'ailleurs. Nos voisins lotois et cantaliens s'en sortent mieux que nous, pour l'instant :

Ceci dit, vu le faible nombre de places en réanimation dont dispose le Lot, il pourrait rapidement changer de catégorie. Quant au Cantal, il me semble mieux armé, ne serait-ce que parce qu'on y a augmenté le nombre de lits en réanimation.

A ce sujet, Jean-François Galliard rate le coche quand la journaliste lui tend une perche à propos des "déserts médicaux". Il aurait fallu insister sur l'insuffisance de l'offre médicale dans notre département. À vouloir ne fâcher ni n'inquiéter personne, on débite de l'eau tiède.

18:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : médias, journalisme, france, occitanie, politique, santé, société

vendredi, 23 octobre 2020

Une information faisandée dans "L'Hebdo"

Le numéro 668 de l'hebdomadaire (supposé) satirique aveyronnais nous en raconte une belle : des journalistes suisses (un, en réalité) se seraient moqués de parlementaires français en mission au pays des banquiers (plus ou moins) coopératifs.

Cela a attiré mon attention, parce que j'avais l'impression d'avoir déjà lu cela quelque part... et pas récemment. Problème : L'Hebdo ne cite pas sa source. Je l'ai retrouvée. Il s'agit du billet d'un blog tenu naguère par un Suisse, journaliste de formation, engagé depuis en politique (du côté libéral). Cela ne date pas d'hier, puisque le billet en question a été publié en... mai 2013 ! En France, c'était l'époque du début du quinquennat de François Hollande (et de l'enterrement de la promesse de taxer les plus riches à 75 %).

En comparant la version parue dans L'Hebdo à celle du blog, on constate une différence au niveau du début de l'article. Cela me laisse penser que la version publiée par l'hebdomadaire aveyronnais n'a pas été puisée à sa source d'origine, mais sur un site qui en colporte une version légèrement retouchée. (En voguant sur la Toile, j'ai pu constater que ce genre de site penche nettement du côté de la droite extrême, une sensibilité qui semble très présente dans les colonnes de L'Hebdo ces derniers mois...)

Pour bien comprendre le contexte de la venue des sénateurs français en Suisse, en 2012, il ne faut pas se limiter à ce blog, rédigé de manière polémique. Sur le site de la radio publique suisse, on apprend par exemple que cette venue n'était qu'une étape du parcours international de la commission sénatoriale, qui s'était aussi rendue en Belgique et au Royaume-Uni.

Ces pérégrinations étaient liées à la rédaction d'un rapport, qui a été rendu public (en deux tomes) le 17 juillet 2012. Pour celles et ceux qui n'auraient pas envie de se plonger dans les centaines de pages relatant le travail de la commission sénatoriale, un résumé de six pages a été rédigé... mais je trouve qu'il donne très peu d'informations précises. Je conseille plutôt de se plonger dans les deux tomes, ou l'un des deux : le premier est une restitution organisée de l'ensemble des travaux, le second propose la retranscription de l'intégralité des auditions réalisées au Sénat.

La composition de la commission rappelle aux ignorants que le travail de celle-ci fut bipartisan, même si les élus de gauche (à l'époque majoritaires au Sénat, pour peu de temps) ont été moteurs. Ainsi, le président de la commission était Philippe Dominati, élu du groupe Les Républicains, tout comme plusieurs autres membres, comme Francis Delattre et Louis Duvernois, qui ne se sont pas privés d'intervenir dans les travaux.

Parmi les passages à savourer, je recommande, dans le second tome, les interventions des hauts fonctionnaires (français) chargés de lutter contre la fraude, le blanchiment, le financement du terrorisme. Il y est question des stratégies déployées par certains grands groupes (français, internationaux). On peut compléter par le témoignage du président de Citigroup France (un ancien de HSBC, aujourd'hui chez Lazard). Dans le domaine sportif, c'est le football qui était sur la sellette. L'audition de Frédéric Thiriez (président de la LFP) a été notamment l'occasion d'évoquer une combine pratiquée par le club d'Arsenal. En guise de dessert, je conseille la lecture de la séance au cours de laquelle ont été auditionnés deux anciennes gloires du tennis français : Yannick Noah et Guy Forget. Ils ont été très honnêtes dans leurs propos (et le premier pas ménagé par certains sénateurs). Les échanges avec les élus permettent de mieux comprendre la problématique des hauts revenus (temporaires) des sportifs professionnels.

Eh, oui ! Contrairement à une idée reçue, les sénateurs (à tout le moins certains d'entre eux) bossent. Les rapports rédigés par les commissions sénatoriales sont souvent riches en informations... mais il faut prendre le temps de les consulter.

22:46 Publié dans Economie, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, politique, france

samedi, 11 juillet 2020

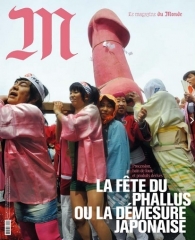

La Fête de la Bite

Ce titre racoleur fait écho à la Une de M, le magazine du Monde, vendu avec le numéro de ce samedi :

Cette Une renvoie à l'un des articles principaux, qui traite d'une fête traditionnelle, liée à la fertilité dans le culte shinto. La pratique s'était étiolée. Elle a été remise au goût du jour à la fin du XXe siècle, avec un "léger" accent mis sur les aspects spectaculaires, en particulier la procession du phallus (puisqu'il s'agit d'un sexe en érection, et pas d'une vulgaire teub rabougrie). En japonais, on parle de "pénis de fer" (kanamara).

Le regain de cette fête a donné un coup de fouet à la libido au tourisme local. Sur place, on vend des friandises aux formes suggestives et il n'est pas rare de croiser des personnes curieusement vêtues...

Certains habitants regrettent la fête d'autrefois, d'autant qu'elle est aussi devenue un point de ralliement de la "communauté" LGBT. Quoi qu'il en soit, cette année, pour cause de pandémie, ce sera peau de zob !

P.S.

Le magazine contient d'autres articles intéressants, notamment celui consacré à un migrant africain bloqué en Grèce... et admis à Sciences Po Paris.

23:54 Publié dans Japon, Politique étrangère, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : presse, médias, journalisme, japon, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mercredi, 17 juin 2020

L'infirmière "pacifique" et les loups de banlieue

Peu importe son nom. Peu importe son âge. Peu importe sa situation familiale. Cette personne nous a été présentée comme une martyre de la violence policière, extraits vidéo à l'appui. La plupart du temps, ces extraits son tronqués (comme d'hab', ai-je envie de dire). Les ardents défenseurs de la manifestante "oublient" de nous montrer ceci :

... ou encore cela :

... encore moins ceci :

Dans la vidéo diffusée sur BFM TV, on voit même un autre manifestant (qui ne jette rien sur les policiers) lui faire une remarque, ce que la dame semble prendre très mal. Durant ces quelques minutes, elle est en pleine santé... et ne se plaint pas de son asthme.

J'ai envie de rapprocher cet événement anecdotique des tensions intercommunautaires qui ont éclaté à Dijon, entre des personnes clairement identifiées comme "d'origine tchétchène" et d'autres, la plupart du temps présentées uniquement comme habitant un quartier populaire... l'expression n'incluant visiblement pas les habitants d'origine tchétchène... peut-être, dirons les mauvaises langues, parce qu'ils ne sont pas d'origine africaine.

D'après l'un des articles du Monde, on comprend qu'il y a hostilité entre des jeunes d'ascendance maghrébine (certains trempant dans le trafic de drogues) et d'autres, d'origine tchétchène. Normalement, la police devrait régler ce genre de problème. Mais la mode est au dénigrement des forces de l'ordre. Dans certains quartiers, dès que des policiers tentent de faire correctement leur travail, on assiste à des levées de bouclier, du coup la hiérarchie conseille plutôt la "retenue"... et c'est l'anarchie qui menace.

Cette fois-ci, c'est la population d'ascendance maghrébine qui aurait eu besoin de la protection de la police contre l'expédition punitive menée par des Tchétchènes. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu crier au loup (contre les supposées violences policières) mais, quand le véritable loup se présente (des voyous lourdement armés, prêts à faire de gros dégâts), on se lamente du manque de réactivité de la même police, sur laquelle, les jours voire les heures précédentes, on crachait allègrement.

23:35 Publié dans Politique, Presse, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : france, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, presse, journalisme

mercredi, 27 mai 2020

Le Canard délivré

Deux semaines que j'attendais cela : le retour du Canard enchaîné chez les marchands de journaux. Déjà, durant la période de confinement (à partir de l'exemplaire daté du 25 mars), il avait fallu supporter de ne lire qu'un demi-numéro (quatre pages au lieu de huit).

Le 13 mai, ô surprise, les présentoirs étaient vides... et le sont restés jusqu'à ce matin. La raison en est un mouvement de grève de l'inénarrable syndicat du Livre, mouvement qui a aussi frappé les quotidiens nationaux et les magazines.

Comme les autres médias en ont très peu parlé (paralysés par la trouille qu'inspire ce syndicat aux méthodes qui n'ont pas grand chose à voir avec la démocratie), je conseille à ceux que le sujet intéresse d'aller lire une excellente enquête publiée il y a deux ans dans l'hebdomadaire Le 1. Vous y découvrirez peut-être avec surprise le montant des salaires de certains des employés de Presstalis... N'hésitez pas à aller en toucher deux mots à votre buraliste / marchand de journaux préféré. Nul doute qu'il aura des anecdotes croustillantes à vous distiller sur des personnes à l'utilité contestable, mais palpant 4-5000 euros par mois...

Revenons à nos canetons. Ne voyant pas mon hebdomadaire préféré venir, je suis allé à lui, sur internet. J'ai payé pour le lire en ligne. Le journal n'est pas téléchargeable, il est juste consultable... et uniquement durant sa semaine de parution. On peut zoomer fortement sur les pages pour afficher les différents encadrés en grand. Mais, pour un vieux lecteur comme moi, attaché à la version papier, ce fut un calvaire. Je n'ai réussi à lire que trois pages, mal de crâne à la clé.

Le numéro paru ce mercredi 27 mai ne contient pas d'article-enquête fracassant, mais les fulgurances satiriques (écrites comme dessinées) dont il est parsemé sont toujours aussi réjouissantes.

22:55 Publié dans Economie, Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france

lundi, 25 mai 2020

Incendie "gilet-jaunesque"

L'événement a fait la Une de la presse locale, notamment de Centre Presse : dans la nuit de samedi à dimanche, le campement d'un groupe de "gilets jaunes" locaux (qui venaient de s'y réinstaller) a été victime d'un incendie, qu'on pense volontaire :

De manière un peu emphatique, le quotidien aveyronnais qualifie de "QG" une installation précaire (et... illégale), où les manifestants ont eu du mal à réunir une dizaine de personnes pour faire bloc sur la photographie destinée à être publiée dans le journal.

On l'imagine sans peine, à l'heure actuelle, les hypothèses vont bon train. Avant d'y revenir, il est bon de prendre un peu de recul, parce que ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit à Rodez, sur un rond-point occupé par les "gilets jaunes".

Dans cette zone, située au nord et nord-ouest du centre-ville de Rodez, trois ronds-points ont été successivement / simultanément occupés par des manifestants gilettés. Leur premier "QG" fut situé à Saint-Félix (noté S-F sur le plan), véritable carrefour où aboutissent la route d'Albi, la voie permettant de rejoindre la route de Villefranche-de-Rouergue et de Decazeville, l'une des entrées de Rodez (quartier Saint-Éloi), ainsi que la rocade passant par Onet-le-Château pour déboucher sur la partie de la RN 88 menant à Sévérac-d'Aveyron. Au plus fort du mouvement gilet-jaunesque, ce fut un point noir de la circulation locale... que les automobilistes ruthénois bien renseignés avaient appris à contourner.

Cela n'a pas empêché la tension de monter, jusqu'en janvier 2019 (une autre nuit de samedi à dimanche... tiens donc !), lorsque le baraquement des "gilets jaunes" a pris feu. Si, du côté des manifestants, on dénonçait une action hostile, à Rodez, la population pensait plutôt (peut-être de manière injuste) que les libations qui s'étaient déroulées en cet endroit pourraient avoir provoqué un malencontreux accident. Une autre hypothèse n'a quasiment pas été abordée (en public) : la présence, à proximité, d'un quartier réputé "sensible" de la commune de Rodez, celui de Saint-Éloi Ramadier. On en voit les immeubles à l'arrière-plan du reportage diffusé sur France 3 (auquel on peut accéder par le lien précédent).

Attention. Loin de moi l'idée de suggérer que, parce qu'il existe, à proximité de ce rond-point, un quartier populaire multiethnique, c'est dans celui-ci qu'il faut rechercher le(s) coupable(s) du délit. Mais, un an plus tôt (en janvier 2018), le centre social de ce quartier avait lui aussi été victime d'un incendie volontaire. Il n'est pas inenvisageable qu'un groupe de jeunes désoeuvrés ait voulu faire joujou avec les allumettes et les palettes de bois des "gilets jaunes". Depuis, pas de nouvelle.

C'est après ce premier incendie que les "gilets jaunes" ont décidé de s'installer ailleurs (loin du parking du McDonald's, dont le directeur était peut-être lassé de cette proximité gênante... et des places occupées toute la journée par les véhicules de certains manifestants). Dans un premier temps, c'est au rond-point des Moutiers (noté LM sur le plan visible plus haut) que se sont implantés les continuateurs, avant qu'un groupe scissionniste n'aille s'installer plus à l'ouest, au giratoire de Calcomier (noté C sur le plan).

Localement, on a beaucoup glosé sur les raisons de la division. Certains ont évoqué une opposition géographique, entre d'un côté les "gilets jaunes" du centre de Rodez et du Faubourg (aux Moutiers) et de l'autre ceux originaires du nouveau quartier de Bourran (qui auraient privilégié Calcomier, plus proche de chez eux). Ce genre de raisonnement pourrait fonctionner si les manifestants étaient des ressortissants ruthénois. Il me semble que les deux groupes avaient des origines communales plus diverses. Comme cause de la scission, on a aussi avancé une divergence de stratégie militante. Au final, il semblerait que différentes sensibilités politiques aient eu de plus en plus de mal à cohabiter. Aux Moutiers se seraient installés les "gilets jaunes" se voulant apolitiques (ce que de très mauvaises langues traduisaient par "plutôt d'extrême-droite", RN-DLF-UPR). Calcomier serait devenu le pôle le plus engagé dans le militantisme politique (sous-entendu à l'extrême-gauche, LFI-PCF-NPA-LO).

On se rapproche des discussions sur le sexe des anges, d'autant qu'on parle de groupes très réduits (de l'ordre de quelques dizaines de personnes, à leur apogée). Mais ces groupes ont suscité la colère de nombreux automobilistes (parmi ceux qui ne klaxonnaient pas au passage... mais aussi parmi ceux qui klaxonnaient hypocritement, pour passer plus facilement).

A l'été 2019, ce fut au tour du campement des Moutiers (ci-dessus), tout aussi illégal que le précédent, d'être victime d'un mystérieux incendie. Celui de Calcomier II vient de subir le même sort, suscitant autant d'interrogations.

S'agit-il d'un accident, résultat d'un geste malheureux d'un "gilet jaune" resté tardivement sur place (et qui n'oserait pas l'avouer à ses camarades) ?

S'agit-il d'un acte volontaire commis par des "gilets jaunes" dissidents ?

S'agit-il d'un acte volontaire des occupants eux-mêmes, tentant par là de se présenter en victimes ?

S'agit-il d'un acte volontaire commis par des personnes opposées au mouvement (et redoutant la mise en place de nouveaux barrages) ? Si oui, ces personnes sont-elles impliquées dans les autres incendies ?

Ce lundi soir, le site a retrouvé son calme. Les services de la mairie de Rodez semblent avoir nettoyé les lieux et des barrières de protection ont été posées. Il reste à espérer que l'enquête apportera des réponses claires.

20:19 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 19 avril 2020

Le Covid-19 au miroir de la grippe espagnole

Dans le numéro de ce dimanche du quotidien aveyronnais Centre Presse, on peut lire un article (signé Jean-Michel Cosson) consacré à la grippe espagnole, avec un éclairage particulier sur le département de l'Aveyron. Cet article fait suite à ceux des semaines précédentes (publiés aussi dans La Dépêche du Midi), l'un consacré à la lèpre, l'autre au choléra (toujours avec un angle aveyronnais).

L'article consacré à la grippe dite espagnole n'est pas exhaustif (pour approfondir, je conseille d'aller puiser aux sources que j'ai mentionnées il y a deux semaines). Mais il établit avec notre époque quelques points de comparaison qui me semblent très pertinents.

Ainsi, alors comme aujourd'hui, ce sont les déplacements humains qui ont favorisé le développement de la pandémie. Au XXe comme au XXIe siècle, on a tardé à prendre des mesures drastiques. La vox populi a aussi répandu l'idée qu'il existait des remèdes miracles, fluatine et rheastar à l'époque, (hydroxy)chloroquine aujourd'hui. Enfin, des théories du complot ont émergé. En 1918-1919, on accuse des agents allemands, en 2020 un laboratoire chinois (sans la moindre preuve).

O tempora, o mores !

14:00 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse, Science, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, presse, médias, journalisme

mardi, 14 avril 2020

Gros fight en Midi-Languedoc

Au regard de la densité de l'actualité "coronavirienne", certaines informations ont tendance à passer inaperçues. C'est un peu le cas de celle-ci : Carole Delga a viré Virginie Rozière de la présidence du Comité régional du tourisme, à l'issue d'un vote (prétendûment unanime) de la commission permanente du Conseil régional.

Tout d'abord, d'après France 3, il semblerait que les membres de la commission n'aient pas été unanimes. Le site de la télévision publique présente aussi la réaction de l'évincée, vice-présidente du Conseil régional, qui fut en 2015 tête de liste dans l'Hérault pour "Notre Sud en commun" (soutenant la candidature de Carole Delga à la présidence de Midi-Languedoc).

Les relations entre les deux femmes se sont gâtées depuis. Des personnes connaissant mal la vie politique régionale pourraient être tentées de penser que la redistribution des cartes politiques à l'issue de l'élection d'Emmanuel Macron pourrait être la cause de la brouille. Or, en 2017, au premier tour, Virginie Rozière a appelé (tout le comme le PRG et bien entendu le PS) à voter pour Benoît Hamon, le candidat officiel du Parti socialiste, vainqueur de la primaire.

Des tensions sont apparues lors de la campagne des élections européennes, en 2019. Députée sortante, Virginie Rozière avait choisi de rallier la liste conduite par Raphaël Glucksmann, ce qui n'était pas du goût de Jean-Michel Baylet, patron du groupe La Dépêche et du PRG, le parti d'origine de la députée. Précisons qu'en 2017, Jean-Michel Baylet a défendu dès le premier tour la candidature d'Emmanuel Macron... et qu'il est, "en même temps", un soutien de Carole Delga au Conseil régional, même si celle-ci n'apprécie guère l'exécutif en place à Paris.

Ces tensions se sont accrues à l'occasion de la demi-campagne des municipales 2020. A Montpellier, Virginie Rozière a finalement rallié la liste "gauche écologiste", où elle figurait en cinquième position. Or, Carole Delga a choisi de soutenir la liste menée par le socialiste Michaël Delafosse (sur laquelle figure, en cinquième position, une certaine Julie Frêche... la fille de Georges). A l'issue du premier tour (qu'il faudra peut-être rejouer), les résultats montrent un grand éparpillement des voix de gauche, empêchant sans doute la liste Delafosse de mener la danse.

Le troisième acte (qui a sans doute précipité la disgrâce de Virginie Rozière) est le limogeage d'un certain Jean Pinard. En 2018, celui-ci avait été nommé par Carole Delga directeur du Comité régional du tourisme. Il se trouvait donc sous la tutelle de la vice-présidente du Conseil régional en charge de ce domaine, à savoir Virginie Rozière. Au-delà des compétences du bonhomme (reconnues), il était évident à tous que le candidat sélectionné était "hautement compatible" avec la majorité de gauche du Conseil régional. (Auparavant, en Auvergne, il avait occupé des fonctions similaires sous les présidences -socialistes- de Pierre-Joël Bonté et René Souchon.)

Or, le 20 février dernier, de sa propre initiative, Virginie Rozière a renvoyé Jean Pinard, accusé de harcèlement moral (et présumé innocent jusqu'à la preuve du contraire). Je crois qu'on peut affirmer que, lorsque Carole Delga a appris que Pinard avait été viré, elle a vu rouge. (L'un des plaisirs procurés par cette affaire est que le patronyme de l'ex-directeur se prête magnifiquement aux jeux de mots raffinés, qui fuseraient dans les couloirs du Conseil régional.) Son vin sang n'a fait qu'un tour. Virginie Rozière a-t-elle poussé le bouchon un peu trop loin ? Ne s'est-elle pas emportée en voulant prouver qu'elle avait pris de la bouteille ? A-t-elle pensé que Carole Delga laisserait Pinard en carafe ? Le mystère demeure.

De très mauvaises langues suggèrent que Carole Delga a sauté sur l'occasion pour marquer son territoire et, dans l'optique des élections régionales de 2021, affirmer son leadership sur la gauche midi-languedocienne. On sait que ces élections s'annoncent compliquées pour la présidente sortante, avec un RN sans doute haut et la concurrence (probable) d'une liste LREM sur laquelle pourraient figurer d'anciens alliés. Elle a donc besoin de rassembler son camp d"origine... et de grappiller quelques grains de raisin voix ici et là, à gauche... et à droite, comme le prouve son récent engouement pour Jacques Chirac.

22:12 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualités, actu, actualite, actualites, presse, médias, journalisme, occitanie

dimanche, 05 avril 2020

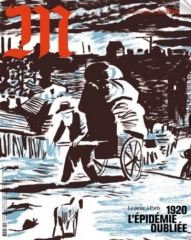

La peste à Paris

C'est le sujet d'un passionnant article paru hier dans le supplément magazine du Monde, dont il a d'ailleurs fait la Une :

Ces dernières semaines, on a beaucoup entendu parler d'une autre pandémie (que celle de covid-19), celle de grippe espagnole, en 1918-1919. Or, en 1920, à Paris, alors que le pays peine à sortir de la guerre, une jeune scientifique (Yvonne de Pfeiffel) constate la réapparition d'un mal qu'on croyait disparu en Occident.

L'article est signé Zineb Dryef, à qui l'on doit un ouvrage historique sur les rats à Paris. On y suit la progression des travaux des scientifiques de l'époque. On y (re)découvre l'extrême pauvreté dans laquelle vivaient les habitants de la ceinture de taudis qui entourait jadis la capitale. On y retrouve aussi (hélas) la pulsion antisémite, activée par des hommes politiques peu scrupuleux. (Toute ressemblance avec le XXIe siècle est bien entendu fortuite...)

Au final, la maladie a fait peu de victimes, mais elle n'a pas totalement disparu.

PS

Sur la grippe espagnole, il est désormais facile de trouver de quoi assouvir sa soif de connaissances. Sur le site de France Culture, on peut encore écouter une émission datant de 2018. Elle est un peu longue (52 minutes environ), pas très palpitante dans la forme, mais fort intéressante sur le fond (avec notamment des échanges approfondis sur le bilan humain de la pandémie).

Plus grand public est La Marche de l'histoire (diffusée sur France Inter), dont l'émission du 10 mars dernier était consacrée à la pandémie. Le format est plus court (28 minutes) et Jean Lebrun est un animateur talentueux (qui, de surcroît, prépare bien ses sujets).

Un autre récent article du Monde aborde un aspect méconnu : les conséquences de la grippe espagnole sur le sport (notamment en France et aux Etats-Unis).

Enfin, sachez que le virus de cette grippe n'a pas été supprimé. Il a même été reconstitué en laboratoire.

18:01 Publié dans Histoire, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, épidémie, pandémie

dimanche, 19 janvier 2020

Rodez en tête !

... mais pas de la Ligue 2 ! Non, dans ce billet, il va être question d'un autre classement, peut-être bien plus important pour l'ensemble des habitants : celui des villes et villages où il fait bon vivre. Il a été établi par une association, villes et villages où il fait bon vivre, à partir de plus de 180 critères. Une synthèse des résultats est proposée par le Journal du dimanche :

Sur la carte ci-dessus, vous remarquerez que les communes sont classées par strate de population. Ainsi, dans la catégorie "grandes villes" (peuplées de plus de 100 000 habitants), c'est Annecy qui arrive en tête. Dans la strate suivante, c'est Bayonne. Dans la strate 20 000 - 50 000 habitants, la lauréate est... Rodez !

Au niveau du classement global (toutes communes de plus de 2 000 habitants confondues), Rodez arrive à la... douzième place ! (Aux non-Aveyronnais qui liraient ce billet, je rappelle que le numéro départemental correspondant à l'Aveyron est le 12.)

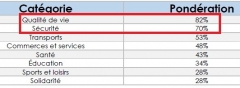

Concernant les critères, on remarque qu'ils ont été pondérés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis sur un pied d'égalité. Les auteurs de l'étude les ont coefficientés à partir de résultats d'études d'opinion (portant sur ce qui compte le plus dans la vie quotidienne, aux yeux des personnes interrogées). La qualité de vie et la sécurité arrivent largement en tête, ce qui avantage une commune comme Rodez :

Joint à l'article, un document détaille le contenu des critères, ce qui nous mène aux fameux 182 points sur lesquels ont été fondés les divers classements. A noter que l'un d'entre eux est consacré aux villages.

10:26 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualite, actualites, actu, actualité, actualités, presse, médias, journalisme, occitanie, france

mardi, 24 décembre 2019

Autour de "Star Wars"

La sortie de L'Ascension de Skywalker a été l'occasion, pour nombre de médias, de lancer des numéros spéciaux, tant sur papier que sur support numérique. J'ai déjà parlé sur ce blog d'un petit bouquin passionnant. On peut compléter ses informations en écoutant deux programmes de France Inter.

En format court, on a la chronique matinale de Rebecca Manzoni, Pop & Co, dont quatre numéros ont été consacrés à la saga créée par George Lucas. Le 14 décembre dernier, il a été question de la version française des premiers films. Le 15 décembre, la chroniqueuse a traité la question des langues et des voix dans les films, avant d'aborder le bruitage, le 16 décembre. La série s'est conclue le 17 décembre, par un sujet sur la musique d'accompagnement (que l'on doit à John Williams).

En format long, je recommande l'émission France Inter +, diffusée tard le soir, en semaine. Quatre numéros ont été consacrés à la saga. Pour moi, le plus intéressant est le premier, qui raconte la naissance de La Guerre des étoiles, sa sortie repoussée et la réception critique, en France.

16:45 Publié dans Cinéma, Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, médias, presse, journalisme, actu, actualite, atualites, actualité, actualités

samedi, 21 décembre 2019

Le coup de com' de Carole Delga

La semaine dernière, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe en Aveyron. La présidente du Conseil régional de Midi-Languedoc, Carole Delga, avait décidé de renommer Jacques-Chirac le lycée agricole d'Onet-le-Château ! (Concrètement, elle a fait voter une décision en ce sens par la Commission permanente du Conseil régional, une "armée mexicaine" qui réunit 52 des 158 conseillers régionaux...)

Rappelons toutefois que le souhait de donner le nom de l'ancien président de la République à un lycée de la région a été annoncé par Carole Delga dès la mort de celui-ci, en septembre dernier. Le premier problème est que, dans cette annonce, elle a précisé que l'établissement serait situé dans l'ouest de la région, une zone géographique où l'on a du mal à placer l'Aveyron :

Le deuxième problème est que Carole Delga a déclaré vouloir contacter les deux établissements auxquels elle songeait, dès son retour du Japon. Or, une mienne connaissance au fait de ce qui se passe au lycée La Roque (le lycée agricole situé à Onet-le-Château) m'a affirmé que personne dans l'établissement n'avait été mis au courant du choix de Carole Delga, pas même le directeur ! Voilà qui est cavalier... surtout que, dès le 14 novembre dernier, dans son discours inaugural de l'assemblée plénière, la présidente avait déclaré qu'un "grand lycée agricole" allait s'appeler "Jacques-Chirac".

Cet événement suscite deux autres questions. La présidente de la région a-t-elle le droit de faire ce qu'elle a annoncé et pourquoi s'est-elle risquée à une décision aussi abrupte ?

La réponse à la première question est : oui, sous certaines conditions. Depuis la décentralisation des années 1982-1986 (sous le premier septennat de François Mitterrand), le pouvoir de nommer les établissements scolaires publics est passé du gouvernement aux collectivités territoriales : le conseil municipal pour les écoles, le conseil départemental pour les collèges et le conseil régional pour les lycées (agricoles inclus). La décision de la commission permanente n'est donc pas infondée. La logique voudrait qu'elle soit suivie d'un vote de l'assemble plénière du Conseil régional. Celle-ci vient de se réunir, jeudi 19 décembre. Dans le descriptif des délibérations, je n'ai pas trouvé trace du projet de Carole Delga. Aurait-elle été gagnée par une soudaine prudence ? (Ou bien peut-être que ce genre de mesure ne nécessite pas un vote de l'ensemble des élus.)

Il se pourrait qu'elle ait eu écho des réactions suscitées par sa décision. Tant du côté du personnel du lycée, que des (anciens) élèves et des parents, c'est, au minimum, de l'incompréhension qui a surgi, voire de la colère. Il y a celles et ceux qui se sentiraient insultés que l'établissement porte le nom d'un élu qui, pour sympathique qu'il ait été, s'est quand même révélé une sacrée fripouille durant sa carrière politique. Il y aussi ceux (peut-être plus nombreux) qui, quoi qu'on pense de Jacques Chirac, sont attachés à la dénomination "La Roque", qui était déjà celle de l'établissement quand il était privé, l'Etat ayant eu la sagesse de ne pas la modifier lors du passage au public à la fin des années 1970.

De surcroît, le lycée a son mot à dire dans le changement de nom, tout comme le maire d'Onet-le-Château d'ailleurs. Tous deux doivent être consultés par le Conseil régional. Or, jusqu'à présent, on ne trouve trace de cette consultation prévue par la loi dans aucun compte-rendu des réunions du Conseil municipal d'Onet. Quant au lycée La Roque, il a vu son conseil d'administration se réunir il y a quelques semaines avec, logiquement, un représentant du Conseil régional... qui n'a soufflé mot du sujet. Peut-être n'était-il pas au courant non plus... Si Carole Delga persiste dans sa décision, elle va donc devoir soit attendre la prochaine réunion de ce conseil d'administration (l'an prochain, en pleine campagne des régionales ?), soit demander sa convocation extraordinaire, avec un vote à la clé, vote qui pourrait ne pas lui être favorable.

Cela m'amène à la deuxième question, celle des motifs de cette décision de renommer le lycée agricole. En septembre dernier, après l'annonce de Carole Delga, des informations ont "fuité" dans la presse. Le nom de Jacques-Chirac pourrait être donné à l'un des cinq lycées en construction dans la région. Ceux de Haute-Garonne tenaient la corde, en particulier celui de Gragnagues. Prévu pour ouvrir à la rentrée 2020, il pouvait parfaitement s'insérer dans la campagne des élections régionales, qui doivent se tenir en 2021.