dimanche, 11 octobre 2015

Petits branleurs

Je suis tombé par hasard sur un article pittoresque du quotidien La Provence. Il est question de lycéens d'Aix-en-Provence qui ont manifesté jeudi et vendredi derniers. Si, le premier jour, le mouvement semblait organisé et "conscientisé" (avec des revendications visibles et, semble-t-il, assez légitimes), le lendemain, on se demande vraiment pourquoi les adolescents ont défilé dans les rues. (Et encore, "défilé" est un bien grand mot.)

Le meilleur vient des réponses aux questions posées par la journaliste envoyée sur place. Alors que, la veille, le mouvement avait dénoncé les classes "surchargées", le vendredi, le même adjectif n'évoque, pour le lycéen interrogé, que l'excès de travail ! De sa part, il ne faut visiblement pas attendre trop de précisions sur la nature du travail (supposé) excessif que l'on attend de lui. On comprend surtout qu'il estime passer trop de temps en classe. Voilà sans doute ce que ce jeune homme appelle "travailler" ! La suite de sa réponse est du même tonneau. Ce lycéen modèle regrette que, dans son établissement "on peut pas faire ce qu'on veut"... et ça, c'est vraiment pas cool !

Les lecteurs attentifs auront remarqué l'absence du "ne" de négation dans sa réponse. Quand on lit certains des commentaires des internautes, en particulier celui de l'un des participants aux manifs, on ne peut que constater que, loin d'avoir trop travaillé ou subi des enseignants trop sévères, ces jeunes souffrent d'abord d'une maîtrise très approximative de la langue française :

Je recommande tout particulièrement les "allégations de rentre scolaire"...

Pour terminer, signalons que, ce vendredi-là, les services météorologiques annonçaient une journée radieuse et l'on imagine combien la perspective de passer une partie de cette journée en classe a pu paraître pénible à ces lycéens motivés.

11:00 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, médias, journalisme, actualité, france

jeudi, 03 septembre 2015

Des émules de Pierre Soulages

Etrangement, c'est dans Le Canard enchaîné paru le 2 septembre 2015 que j'ai trouvé une référence au chantre de l'outre-noir :

Ce qu'Isabelle Barré qualifie (page 3) d' "oeuvre d'art digne de Soulages" n'est autre qu'un document, en théorie communicable au public, en réalité amplement censuré avant sa transmission.

Cette histoire a inspiré Aurel, l'un des dessinateurs publiés dans l'hebdomadaire satirique :

Cette anecdote confirme que, dans beaucoup de médias, la couleur noire semble désormais associée à Pierre Soulages. Un autre exemple en avait été donné cet été dans une émission de France Culture, Les animaux ont aussi leur histoire. Le 26 juillet dernier, il a été question du corbeau. On pouvait entendre l'historien Michel Pastoureau évoquer de très grands corbeaux (aujourd'hui rares en Europe), au plumage d'un noir "plus noir que noir... outre-noir, dirait Soulages".

23:46 Publié dans Histoire, On se Soulages !, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, histoire, europe, union européenne, art, culture, peinture

dimanche, 30 août 2015

"Paris Match" du 27 août

Je ne suis pas un lecteur régulier de cet hebdomadaire, mais je reconnais qu'à certaines occasions, j'aime me plonger dans ses photoreportages, en général de qualité quand ils traitent de l'actualité. Le numéro sorti jeudi est principalement consacré à l'attentat déjoué du Thalys :

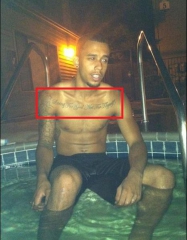

Sans surprise (comme je l'ai remarqué la semaine dernière), on retrouve les trois jeunes héros, légion d'honneur et drapeaux au polo... et l'oreillette discrète, comme on peut le voir sur la photographie prise avec le président de la République :

Le journal revient sur l'enfance et l'adolescence du trio, issu de familles qualifiées de conservatrices (c'est-à-dire très croyantes, pro-gun et patriotes). Ils sont devenus très tôt amis, lorsqu'ils se trouvaient dans une école privée religieuse de Californie, la Freedom Christian School. L'étudiant Anthony Sadler (dont le père est pasteur) s'est même fait tatouer "Je vis pour Dieu, pas pour moi-même" sur le haut du torse.

Notons qu'à l'époque, le futur colosse Spencer Stone est un petit "boulot" qui, à l'adolescence, va se mettre à écouter surtout du rap et du R'N'B. (Le site de l'hebdomadaire propose un diaporama très intéressant.)

C'est fou d'ailleurs comme leur profil n'est finalement pas si éloigné que cela de celui du terroriste, Ayoub el-Khazzani, dont l'imprégnation religieuse ne semble pas avoir structuré la personnalité. Elle l'a plutôt porté à des actes extrêmes. Au Maroc, la famille ne comprend pas son geste. On nous le présente comme un bon petit gars, pas particulièrement chanceux dans la vie et qui est sans doute tombé sous la coupe de types pas recommandables. Mouais... Retenons qu'il a quitté l'école très tôt (à onze ans !) et qu'il s'est adonné au trafic de stupéfiants. Notons aussi la facilité avec laquelle lui et d'autres membres de sa famille ont pu s'installer en Europe...

Paris Match met l'accent sur la personnalité d'un autre héros du jour, l'universitaire Mark Mooligan, qui avait réussi à s'emparer de la kalachnikov du terroriste, avant d'être sérieusement blessé. Les événements nous sont racontés de son point de vue et de celui de son épouse, avec, en illustration (outre les photos), une infographie des wagons concernés. A cette occasion, j'ai appris que deux autres personnes ont joué un rôle bénéfique dans le Thalys, deux employés de la SNCF. On pourra regretter que le "huitième homme", le jeune Français qui souhaite rester anonyme, soit désigné par son prénom et l'initiale de son nom de famille...

Une double-page est aussi consacrée au cas Jean-Hugues Anglade, qui a suscité pas mal de moqueries pour sa blessure anecdotique. L'hebdomadaire est particulièrement bien renseigné sur son cas parce que la compagne de l'acteur travaille... pour Paris Match, auquel elle livre ses impressions !

Ce numéro contient d'autres reportages qui méritent le détour. Il y a l'inévitable sujet sur les migrants coincés dans les Balkans, qui s'intéresse plus particulièrement aux Syriens. Un peu plus loin, un passionnant papier est consacré à une gigantesque mine d'or d'altitude, située au Pérou, dans la ville de La Rinconada.

Je conseille aussi le mini-dossier consacré au Panthéon, qui évoque aussi bien sa construction, les principales "entrées" que les travaux en cours pour restaurer le bâtiment. Plus étonnant, au détour d'une page, on nous propose un article sur Ronda Rousey, une ancienne judoka qui s'est reconvertie dans les arts martiaux mixtes (démonstration ici)... article illustré par une photographie qui ne laisse rien ignorer de l'étendue de l'épilation pratiquée par la demoiselle...

A ce sujet "sportif" succèdent des papiers plus intellos, l'un étant consacré à un dispositif permettant de capter le dioxyde de carbone, inventé par un physicien allemand. On peut terminer par la lecture d'un hommage à Khaled al-Assaad, l'ancien gardien des antiquités de Palmyre. Il est bien évidemment question des destructions opérées par les barbares de Daech, ainsi que du commerce illicite de ce genre de marchandises.

Finalement, entre deux articles sur les "pipoles", on peut trouver son bonheur dans ce numéro assez bien conçu.

11:44 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, société, actualité, photo

mercredi, 05 août 2015

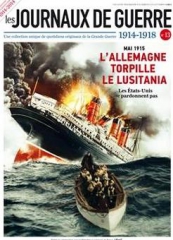

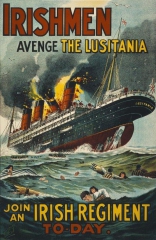

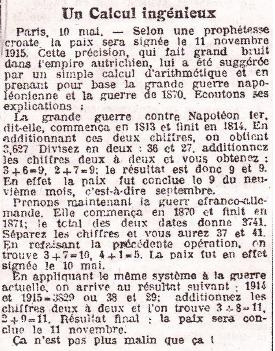

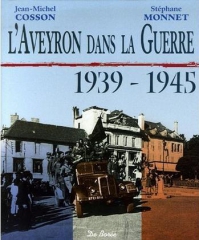

Journaux de guerre n°50

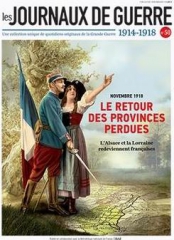

Cela va bientôt faire un an qu'en partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France est publiée, chaque semaine, une sélection de journaux parus pendant la Première guerre mondiale. Le florilège de jeudi dernier est regroupé sous le titre "Le retour des provinces perdues".

On commence avec L'Homme Libre du 18 novembre 1918. Sans surprise, le quotidien fondé par Georges Clemenceau (à l'époque président du Conseil) fait l'éloge de l'action gouvernementale. Il va jusqu'à signaler la démarche du conseil municipal de Toulon, qui rend hommage au chef du gouvernement qui, accessoirement, est sénateur du Var... La deuxième couche est apportée par les membres du Cabinet et leurs collaborateurs qui, à l'occasion de l'anniversaire de la constitution du gouvernement, adressent de nouvelles félicitations au Tigre. Le reste du journal se contente de signaler les manifestations d'intense patriotisme des habitants des provinces libérées de l'oppression allemande. Dans un coin de la page 2, une publicité pour Banania apporte une touche humoristique aux informations sérieuses.

Poursuivons avec Le Figaro daté lui aussi du 18 novembre 1918. Là aussi il est question de la réintégration de l'Alsace-Lorraine et de l'enthousiasme des populations. Le quotidien publie (comme L'Homme Libre d'ailleurs) l'intégralité du discours prononcé à cette occasion par le président de la République Raymond Poincaré, qui était lorrain. Signalons qu'à Mulhouse (dans le Haut-Rhin), un curé est décédé d'une crise cardiaque, tant il était heureux du retour à la France.

A Paris, les manifestations d'allégresse ont été massivement suivies. Les soldats américains présents sur place y ont participé, chantant l'hymne américain... et la Marseillaise. Il est d'ailleurs question des Etats-Unis à plusieurs reprises. Un article évoque la diplomatie parallèle que certains dirigeants allemands ont tenté de mettre en place avec le président Wilson.

On part ensuite en province avec Le Petit Marseillais du 21 novembre 1918. L'un des premiers articles déplore le maintien d'une censure prégnante en France, alors que les journaux américains et britanniques ont la liberté de publier davantage d'informations. Page suivante, on apprend que le général Pétain vient de recevoir la dignité de maréchal de France. Les deux dernières pages sont farcies de publicité... mais on peut aussi y trouver une brochette d'annonces "personnelles". Sachez qu'à l'époque, on perd visiblement beaucoup d'objets dans les cinémas. Un sommet est atteint dans l'annonce déplorant la perte d'un chien policier, envoyée par... un capitaine.

On termine avec Le Petit Journal du 26 novembre 1918. Le gros titre est consacré à l'entrée officielle de l'armée française dans Strasbourg, sous la conduite de deux hauts gradés : le tout nouveau maréchal Pétain et le général Curières de Castelnau, originaire de Saint-Affrique (dans l'Aveyron). Un dessin illustre l'information du jour.

La suite contient une foule de nouvelles. il est notamment question du complot allemand de 1914, de la nécessité d'augmenter les rendements agricoles et de la révolution spartakiste en Allemagne. Je recommande aussi les "conseils pratiques", où il est question des jeunes Français (et surtout des jeunes Françaises) tenté-e-s par l'expatriation.

En bonus, ce numéro offre la reproduction d'une affiche rendant hommage aux petites Alsaciennes :

22:37 Publié dans Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, médias, presse, journalisme, france

lundi, 27 juillet 2015

Les enfants gâtés de l'Estivada

Ces derniers jours, les médias locaux (notamment Centre Presse) se sont fait l'écho de la mauvaise humeur de Patric Roux, le directeur (démissionnaire) du festival musical occitaniste organisé chaque année à Rodez. Est-ce le résultat d'un petit coup de pompe (classique après une période d'efforts intenses), de la lassitude qui vient (après des années de dévouement) ou bien la manifestation d'autre chose ?

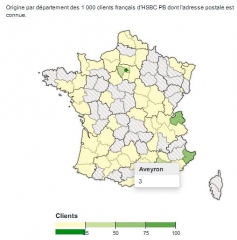

A lire les articles, on perçoit un certain ressentiment à l'égard de la mairie de Rodez. Est-ce une question d'argent ? Apparemment non. Cette année, la subvention votée par le conseil municipal (lors de la séance du 27 avril dernier) est de 200 000 euros (!), la même que celle qui a été attribuée l'an dernier (lors de la séance du 10 juillet 2014).

Il n'y a donc pas de baisse, alors que nombre de manifestations et d'associations ont vu leurs financements publics s'étioler. (Rappelons qu'en 2013, c'est le Conseil général de l'Aveyron qui avait "sucré" 75 % de la somme qu'il versait auparavant au festival, ce qui avait créé une petite polémique.)

A cela il faut ajouter la mise à disposition gratuite de salles : la MJC, l'Amphithéâtre, la (superbe) salle des fêtes... plus un local à proximité de la place de la Cité... et l'annexe du Multiplexe (dont on n'a heureusement pas exigé cette fois-ci qu'il cesse toute activité cinématographique). Notons que cette annexe donne sur l'esplanade des Rutènes, un endroit particulièrement convoité et dont l'usage n'est pas accordé à tout le monde. D'ailleurs, si, de 2011 à 2013, le festival a été "exilé" à Bourran (Mon Dieu !), il a retrouvé le centre-ville dès la fin des travaux d'aménagement du Foirail.

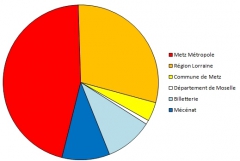

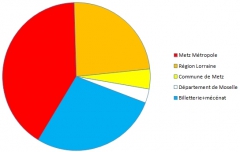

Au total, on peut estimer que la commune de Rodez supporte environ 50 % du coût réel de l'Estivada, en lui accordant de surcroît une très bonne visibilité. Les récriminations qui sont formulées semblent donc injustifiées.

Il y a peut-être une raison plus politique derrière. On reproche au maire de Rodez de ne pas faire preuve d'un enthousiasme délirant en faveur de l'occitanisme, alors que, lors de l'inauguration, le président du Conseil régional de Midi-Pyrénées (sur le départ) Martin Malvy s'est montré plus chaleureux. C'est aussi lié à l'ambiguïté du statut de l'Estivada, dont certains veulent profiter pour promouvoir l'occitanisme, tandis que beaucoup n'y voient qu'une agréable animation estivale, teintée d'une couleur locale ou régionale.

On peut aussi revenir sur le succès de la manifestation. Les organisateurs évoquent 25 000 visiteurs, chiffre invérifiable puisque les concerts sont gratuits. Comment savoir si les personnes qui sont comptées à tel moment ne l'ont pas déjà été à un autre ? Même si l'on se fie à l'estimation donnée, 25 000 participants ne signifient pas 25 000 visiteurs. Certaines personnes sont venues plusieurs jours ou ont assisté à plusieurs concerts. On peut donc légitimement penser que la fréquentation a été plus proche de 20 000 personnes.

C'est beaucoup, mais pas tant que cela. C'est incontestablement un joli succès pour une équipe de bénévoles et un petit festival local. Le chiffre est moins impressionnant quand on garde en mémoire que les spectateurs n'ont pas payé. Quelle aurait été l'affluence si, à chaque concert, on avait demandé ne serait-ce que 5 ou dix euros de participation ? Ceci dit, le passage (au moins partiel) au payant serait peut-être un moyen d'augmenter les ressources de l'organisation... et de pouvoir faire venir une ou deux têtes d'affiche.

On pourrait aussi comparer l'Estivada à d'autres festivals musicaux de saison. Bien que payants (pas forcément totalement), les Vieilles Charrues attirent plus de 200 000 personnes, les Eurockéennes de Belfort environ 100 000 et les Francofolies de La Rochelle entre 80 000 et 120 000. Mais là, on ne joue pas dans la même catégorie. On pourrait prendre l'exemple de Garorock, à Marmande (dans le Lot-et-Garonne). C'est un festival payant, qui a accueilli cette année 80 000 visiteurs.

C'est un débat que devront avoir les organisateurs de l'Estivada. Pour grandir (si grandir ils veulent), ce festival n'a peut-être pas tant besoin d'une ville très peuplée (genre Toulouse ou Montpellier) que d'une réflexion sur le payant/gratuit et sur le lieu des concerts, pour lesquels une zone unique, "encadrable", serait peut-être plus adaptée.

Cela m'amène à un autre point évoqué par Christian Teyssèdre lors de l'inauguration : les nuisances sonores, un sujet qui préoccupe particulièrement les riverains... et pas qu'eux ! J'habite au Faubourg (donc assez loin des sites des concerts) et je peux garantir qu'à certains moments, en laissant les fenêtres ouvertes, j'avais l'impression que l'un des occupants de l'immeuble avait mis sa chaîne hi-fi à fond la caisse... Les habitants des rues adjacentes au Foirail pourraient en dire bien plus que moi.

Ce n'est peut-être pas "politiquement correct", mais il n'est pas inutile de rappeler qu'il est des gens qui travaillent au mois de juillet et qui donc ont besoin d'une nuit de sommeil acceptable pour pouvoir exercer leur activité professionnelle. Quitte à passer pour un vieux con, je pourrais ajouter que, travail ou pas, de nombreuses personnes apprécient la quiétude d'une soirée ensoleillée, derrière une fenêtre, sur un balcon ou dans un jardin public, loin du tumulte de la vie quotidienne. On ne respecte pas ces personnes-là.

Il ne faut donc pas s'étonner que le chef-lieu aveyronnais se vide à cette période de l'année (ce que les commerçants ont d'ailleurs fort bien remarqué). Le retour de l'Estivada sur le Foirail (en 2014) a incité nombre de ménages ruthénois à renouer avec une pratique en vigueur avant 2011 : programmer leur départ en vacances la troisième semaine de juillet. Patric Roux s'en était aperçu, lui qui, en 2011, regrettait la faible participation des Ruthénois à l'Estivada. C'est un secret de Polichinelle sur lequel les médias évitent de s'étendre : une très faible part des 25 000 habitants de Rodez assiste à au moins l'un des concerts. Le public est certes majoritairement constitué d'Aveyronnais (mais pas massivement de Ruthénois), auxquels il faut ajouter des touristes du grand Sud-Ouest et d'au-delà.

22:13 Publié dans Loisirs, Politique aveyronnaise, Presse, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, politique, actualité, musique, société, culture, journalisme

mercredi, 15 juillet 2015

Le cinéma du Tour de France à Rodez

Certaines personnes ont peut-être été interloquées à la lecture de Centre Presse aujourd'hui. Voici ce qu'on peut trouver en haut à droite du second cahier :

Après vérification sur la page des horaires du site de Cap Cinéma, il apparaît qu'aucun film n'est programmé vendredi (à l'exception de l'avant-première) et que, samedi, les projections ne démarrent qu'à 18 heures !

Est-ce une décision de l'exploitant des salles, qui a estimé qu'il ne ferait pas une bonne recette ces jours-là ? J'en doute. Des films "porteurs" sont à l'affiche et je me suis laissé dire que la dernière Fête du cinéma n'a pas super bien marché. (Il faut dire qu'à 4 euros la séance, on ne risque pas d'attirer beaucoup les jeunes spectateurs, qui bénéficient déjà d'un tarif super-réduit. Pour les autres, c'est certes une bonne affaire, mais le gain n'est pas si important que cela par rapport au tarif abonnés.) Se priver d'une journée et demi de recettes, de surcroît en fin de semaine, ne me paraît pas judicieux.

Et puis je me suis souvenu que Cap Cinéma n'est que locataire du bâtiment. C'est la mairie de Rodez qui en est propriétaire. Elle a dû demander à l'exploitant des salles de céder la place aux animations du Tour de France... et surtout de ne pas leur faire concurrence.

En lisant le numéro de juillet-août du magazine Rodez, notre ville, on comprend que le cinéma va se transformer en hall d'exposition (et sans doute aussi en bar-buffet). Le soir, le bon peuple est prié de se ruer place Foch, pour assister à une représentation du Malade imaginaire... avec Gérard Holtz :

Soyons clairs. Que l'on propose une représentation théâtrale gratuite, dans le cadre de la venue du Tour de France, avec en vedette un animateur populaire, est tout à fait honorable. Mais que, dans le même temps, on s'arrange pour que personne ne puisse aller au cinéma dans la commune me choque. Et je ne parle même pas de l'opération de com' pour le sponsor de la pièce, ni du narcissisme de l'acteur-animateur...

14:05 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, société

mercredi, 01 juillet 2015

Internet ralenti

C'est un phénomène assez récurrent, sans même tenir compte de la qualité du matériel que l'on utilise pour se connecter au réseau. Ainsi, aux Etats-Unis, une enquête est actuellement en cours sur des dégradations volontaires commises en Californie, autour de Sacramento et de San Francisco. Quand on connaît le poids de la "net économie" dans cette région, et son impact à l'échelle internationale, on mesure l'importance du sujet.

Ce n'est pas la première fois que l'état des câbles sous-marins est évoqué à propos de la Toile. Par le passé, on a surtout parlé des dégâts provoqués par les ancres de bateaux imposants. La cause peut être encore plus directement humaine. Il y a un peu plus de deux ans, deux plongeurs avaient coupé (par mégarde, ont-ils affirmé) l'un des plus importants câbles, reliant l'Europe du Sud à l'Asie du Sud-est, en passant par le Moyen-Orient. Les conséquences en avaient été perçues jusqu'à la Réunion, où la situation n'était redevenue normale qu'environ un mois plus tard.

En juin dernier, c'est encore une gaffe (cette fois-ci, d'un opérateur asiatique) qui a eu des conséquences au niveau mondial. Dans les autres cas, le ralentissement est une conséquence de la croissance du réseau. Ainsi, en 2014, certains routeurs étaient en cause. Une autre fois, c'était la nécessaire mise à jour de certificats de sécurité des navigateurs.

Mais la cause la plus étrange (et la plus cocasse) que j'ai trouvée est... naturelle. Il s'agit de... morsures de requins, évoquées en août dernier par le site Slate :

La courte vidéo qui accompagne l'article montre un énorme squale s'approchant lentement de l'un de ces câbles sous-marins... avant de tenter de le croquer avec appétit ! Le journaliste suggère que les champs électromagnétiques qui s'en dégagent pourraient attirer les requins. Celui-ci n'a par exemple pas du tout été intéressé par un autre câble, plus petit, partant du véhicule sous-marin en train de filmer la scène. Il est tout aussi possible que l'animal, ne possédant pas de mains, utilise sa gueule pour "tâter" l'objet, dont la présence à cette profondeur a dû lui paraître inhabituelle.

15:08 Publié dans Economie, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, presse, médias, journalisme

mardi, 30 juin 2015

Législative partielle en Aveyron : du neuf ou du réchauffé ?

La campagne est (officiellement) lancée par les candidats UMP "républicains" Arnaud Viala et Sébastien David. Il est intéressant de comparer la manière dont deux quotidiens ont rendu compte de la chose : La Dépêche du Midi dans un article daté de samedi 27 juin, Centre Presse dans son numéro de dimanche 28 :

Dans l'édition aveyronnaise du quotidien toulousain, Hervé Boucleinville insinue perfidement que c'est parce que le canton dont il était l'élu a été supprimé par la réforme territoriale (et inclus désormais dans un grand ensemble réservé à Alain Marc) qu'Arnaud Viala va briguer le mandat de député.

De son côté, dans Centre Presse, Damien Solassol ne s'embarrasse pas de ces considérations et insiste sur la jeunesse des candidats, qui, à eux deux, n'atteindraient pas 80 ans. C'est ce qui a fait "tiquer" une de mes connaissances, qui s'est adressée à moi :

- Arnaud Viala n'a que 40 ans ! Tu es sûr ? Je lui aurais donné plus... et puis ça commence à faire un paquet d'années qu'on le voit en politique !

Pour en avoir le coeur net, je me suis plongé dans la "Bible" des commentateurs politiques aveyronnais, à savoir Fantassins de la démocratie, l'excellent ouvrage de Roger Lajoie-Mazenc (toujours disponible dans les bonnes librairies). Que peut-on y lire ? Eh bien, qu'Arnaud Viala est né à Millau le 4 décembre 1974. On peut aussi y découvrir la brochette de mandats et fonctions exercées par le jeune politique... à tel point que l'un des (anciens) contributeurs d'Aligorchie l'avait appelé "Multi-tâches" ! En voici une représentation schématique simplifiée :

Corneille l'a écrit jadis : "aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années". (Vous chercherez, c'est quelque part dans Le Cid.) On peut dire qu'à partir de 2008, la valeur d'Arnaud Viala a été bigrement reconnue, puisqu'il a dû apprendre à se diviser entre la mairie, la communauté de communes, le conseil général et le centre universitaire... sans compter les autres fonctions (plus ou moins) honorifiques... et la vie de famille. Quel homme, n'est-ce pas !

A la lecture de Centre Presse, on sent toutefois qu'Arnaud Viala a compris dans quel sens souffle le vent : la diminution du cumul des mandats. Et, quand on ne peut pas s'opposer au courant, quoi de mieux que de prétendre en être partie prenante ? On apprend donc que le candidat à la députation a quitté son poste à la fac et ceux qui ne le sauraient pas découvriront qu'il n'a pas participé aux dernières élections départementales... mais sans doute pas de sa propre initiative (contrairement à ce qu'il affirme).

Son ancien canton avait été fusionné avec ceux de trois autres caciques de la majorité départementale : Alain Pichon (Pont-de-Salars), Jean-Louis Grimal (Salles-Curan) et surtout Alain Marc (Saint-Rome-de-Tarn). En football, on appelle cela "le groupe de la mort". La situation n'a cependant pas dégénéré parce que les deux premiers ont eu le bon goût de ne pas se représenter. Il semblerait qu'on ait (vivement) suggéré à Alain Pichon de prendre sa retraite, tandis qu'on a peut-être fait des promesses à Jean-Louis Grimal... auxquelles il a eu la faiblesse de croire. Restaient les deux coqs, A. Marc et A. Viala. Les dirigeants UMP se sont arrangés pour trouver une basse-cour à chacun d'eux. Depuis une dizaine de jours, on sait que le premier est casé.

C'est au tour d'Arnaud Viala de (tenter de) décrocher un mandat parlementaire. On lui a attribué un colistier du Sud Aveyron (Sébastien David), qui vient de s'illustrer aux élections départementales. A ceux qui s'étonneraient que deux hommes forment le "ticket" (au lieu d'un homme et une femme), je rappellerai que l'exigence de parité ne s'impose pas dans ce cas de figure, même si l'association de deux personnes de sexes différents a tendance à se répandre. Ainsi, en Aveyron, en 2012, Marie-Lou Marcel a été élue avec un homme (Fabrice Veysseyre) comme suppléant et Alain Marc avec une femme (Danièle Vergonnier). De son côté, Yves Censi avait choisi de se représenter avec André Raynal (inamovible maire de Cantoin depuis 1983) comme suppléant, comme lors des scrutins précédents d'ailleurs.

Le chemin d'Arnaud Viala vers la députation ne sera pas nécessairement pavé de roses. Même si sa candidature a été "verrouillée" par les instances de l'UMP des Républicains, il se trouve des personnes, à droite, pour penser qu'on fait là un joli cadeau à celui qui, en 2008, avait (déjà) songé succéder à Jean Puech à la tête du conseil général. La Dépêche du Midi comme Centre Presse citent Philippe Ramondenc, un électron libre de centre-droit qui s'est plutôt illustré dans des scrutins locaux (les municipales de 2014, les cantonales de 2011 et les départementales de 2015). Quand il s'est présenté aux législatives, en 2012, il n'a pas rencontré le même succès : il a récolté moins de 5 % des suffrages exprimés. A l'époque, il n'était pas assez connu dans l'ensemble de la circonscription, qui s'étend tout de même des portes de Rodez aux frontières de l'Hérault et du Ségala à la Lozère. Pour que sa candidature tienne la route, il lui faudrait un-e suppléant-e issu-e du monde rural et plutôt de l'ouest de la circonscription.

Mais l'adversaire pourrait venir du sein même de la majorité départementale Les Républicains - UDI. La Dépêche du Midi donne le nom de Christophe Laborie, conseiller de Causses-Rougiers, de surcroît facilement réélu en 2015. Il est maire de Cornus depuis plus de vingt ans. Fidèle de la majorité départementale, il a peut-être envie de goûter à autre chose... et il est peut-être d'avis que son tour est venu. Il est possible que ce soit en pensant à lui qu'Alain Marc ait récemment déclaré soutenir fermement la candidature d'Arnaud Viala, les autres prétendants n'ayant pas (selon lui) "les qualités intellectuelles" requises pour exercer un mandat de député. Les intéressés apprécieront...

Parmi ces autres il y a peut-être Miguel Garcia (selon Centre Presse). C'est un pharmacien, maire de Veyreau... et gaulliste. Il n'avait pas apprécié la décision de la commission d'investiture de l'UMP, en 2014. Il avait suggéré l'organisation de primaires pour départager les postulants (lui, A. Viala et Danièle Vergonnier). Cela fait plusieurs mois qu'il dit qu'il va y aller. Il va devoir se décider très rapidement : le scrutin est programmé pour début septembre.

Et la gauche, là-dedans ? On ne sait pas trop. Les deux noms qui reviennent le plus souvent sont ceux de Pierre Pantanella et de Jean-Dominique Gonzales. Le premier, maire de Saint-Rome-de-Cernon et conseiller régional, n'est pas un perdreau de l'année. Mais il aurait le soutien des élus de gauche et une certaine légitimité dans le monde rural. Le second a été difficilement réélu conseiller départemental (en 2015) et "passe" mal dans les campagnes. Du coup, La Dépêche suggère que, perdue pour perdue, la circonscription pourrait être proposée à un jeune plein d'avenir. Stratégiquement, une candidature millavoise serait la bienvenue.

Quel que soit l'élu, il faudra lui rappeler qu'il est d'abord en charge de l'intérêt général. Arnaud Viala et Sébastien David semblent l'avoir oublié, d'après les propos publiés par Centre Presse. S'il paraît logique qu'un élu aveyronnais éclaire ses collègues (en majorité citadins) sur les problématiques liées aux territoires ruraux, il n'est pas acceptable d'entendre qu'un député doit être "un commercial de son territoire", "un VRP du Sud Aveyron". Non, messieurs, les parlementaires sont d'abord élus pour faire contrepoids au pouvoir exécutif et pour jouer un rôle dans la gestion politique de la France. (Elle en a bien besoin.) Je reconnais volontiers que c'est moins "vendeur" que le clientélisme local, mais la République est ainsi.

P.S.

Je ne voudrais pas terminer sans balancer une petite pique à la gauche, plus particulièrement au maire de Rodez. Dans Le Ruthénois paru vendredi dernier (si vous ne l'avez pas encore acheté, courez-y !), il est question du mandat de conseiller régional détenu par Christian Teyssèdre (qui est même vice-président de l'assemblée midi-pyrénéenne). En 2014, celui-ci s'était engagé à y renoncer s'il était réélu maire et président de la communauté d'agglomération. Ceci fut fait, mais on attend toujours la démission. Dans l'article, il donne ses raisons, qui sont convaincantes. En revanche, il n'est pas très franc du collier quand il avance la charge de travail comme excuse pour ne pas conduire la liste socialiste aveyronnaise aux élections de décembre prochain. Dans ce cas, pourquoi, l'hiver dernier, a-t-il tenté de décrocher la tête de liste régionale ?

21:58 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, ump, actualité, médias, presse, journalisme

vendredi, 26 juin 2015

Petites vacheries en passant

Alain Marc a beau la jouer modeste, on l'a senti quand même un peu revanchard quand le Conseil constitutionnel a fini par lui donner raison contre le maire de Saint-Affrique Alain Fauconnier. On peut lire ses déclarations notamment dans le numéro du Ruthénois sorti ce vendredi.

Au premier abord, l'ex-député devenu sénateur adopte le costume du vainqueur magnanime : "Je n'ai rien à dire sur le recours d'Alain Fauconnier, je ne suis pas dans la rancoeur." C'est peut-être vrai, après tout. Les années passées, il s'est murmuré que les deux hommes, bien que n'appartenant pas au même bord politique, ne se détestaient pas. Après tout, ils ont tous les deux oeuvré dans l'enseignement (même si l'un des deux a pris sa retraite bien avant l'autre...). Ils auraient de surcroît certaines "amitiés" en commun. Ils se sont néanmoins affrontés sans ménagement aux sénatoriales de 2014.

Paradoxalement, Alain Marc est plus virulent avec l'un de ses anciens alliés au Conseil général de l'Aveyron (sans épargner au passage Alain Fauconnier). Jean-Louis Grimal (maire de Curan) est un ancien vice-président du Conseil général, membre de la majorité de Jean-Claude Luche. Il a osé se présenter aux sénatoriales de 2014, obligeant le pourtant député (et vice-président du même Conseil général) Alain Marc à passer par le second tour pour être élu. Celui-ci lui en a gardé rancune... à tel point que, presque un an plus tard, il balance une allusion sournoise en pleine de conférence de presse : "Par qui a été embauchée la fille de Jean-Louis Grimal ?"

Précisons que Nadège Grimal, fille de Jean-Louis, a été engagée par le Parc Naturel Régional des Grands Causses en janvier 2012 (d'après son profil LinkedIn). Or, celui-ci est présidé (depuis juillet 2011) par Alain Fauconnier. De là à penser que, deux ans et demi plus tard, le papa s'est présenté uniquement pour "remercier" le sénateur, auquel il attribuerait l'embauche de sa fille, il y a un pas énorme qu'Alain Marc semble franchir sans gêne.

Plusieurs incertitudes planent au-dessus de cette embauche. Est-ce à l'initiative d'Alain Fauconnier que la fille de J-L Grimal a été recrutée ? N'était-ce pas plutôt pour ses compétences ? Et, quand bien même il y a aurait eu du favoritisme dans cette affaire (ce qui reste à démontrer), est-il raisonnable de penser que c'est la raison pour laquelle, deux ans et demi plus tard, le père s'est lancé dans la course aux sénatoriales ? N'est-ce pas plutôt parce que cet élu local d'expérience a pensé qu'il avait le profil du poste... et qu'Alain Marc aurait dû se "contenter" de rester député (et vice-président du conseil général, président d'intercommunalité, adjoint au maire...) ? A l'époque, on sentait qu'il y croyait, allant jusqu'à voguer sur les inquiétudes suscitées par la réforme des rythmes scolaires. Non, décidément, il semble que le ressentiment d'Alain Marc perturbe son jugement.

Mais c'est à un autre cacique de la droite aveyronnaise, l'ancien député-maire de Millau Jacques Godfrain, qu'il réserve ses flèches les plus assassines. Il faut dire que son ancien mentor lui avait cassé un peu de sucre sur le dos, dans un entretien accordé à Midi Libre. S'inspirant d'une fable de La Fontaine, il avait comparé son ancien poulain plutôt à un corbeau qu'à un aigle. Voici la réplique d'Alain Marc : "La vieillesse peut être sage, elle peut être triomphante, mais, parfois, elle est un naufrage comme le disait Chateaubriand."

Le sénateur prouve qu'il a des lettres, faisant référence à la préface des Mémoires d'outre-tombe, dans laquelle l'écrivain royaliste confessait : "je dis ce qui est, ce qui est arrivé, sans que j’y songeasse, par l’inconstance même des tempêtes déchaînées contre ma barque, et qui souvent ne m’ont laissé pour écrire tel ou tel fragment de ma vie que l’écueil de mon naufrage."

Mais, évidemment, tout "républicain" ou "ex-UMPiste" qui se respecte sait que c'est Charles de Gaulle qui a popularisé l'expression. On a oublié parfois qu'elle figure dans le premier tome des Mémoires de guerre, L'Appel, 1940-1942. On sait encore moins souvent que l'expression s'applique à Philippe Pétain, dans un passage de toute beauté (de Gaulle avait une excellente plume) que je ne résiste pas au plaisir de vous citer.

"Toute la carrière de cet homme d'exception avait été un long refoulement. Trop fier pour l'intrigue, trop fort pour la médiocrité, trop ambitieux pour être arriviste, il nourrissait en sa solitude une passion de dominer, longuement durcie par la conscience de sa propre valeur, les traverses rencontrées, le mépris qu'il avait des autres. La gloire militaire lui avait, jadis, prodigué ses caresses amères. Mais elle ne l'avait pas comblé, faute de l'avoir aimé seul. Et voici que, tout à coup, dans l'extrême hiver de sa vie, les événements offraient à ses dons et à son orgueil l'occasion, tant attendue, de s'épanouir sans limites ; à une condition, toutefois, c'est qu'il acceptât le désastre comme pavois de son élévation et le décorât de sa gloire. [...] Mais, hélas ! les années, par-dessous l'enveloppe, avaient rongé son caractère. L'âge le livrait aux manoeuvres de gens habiles à se couvrir de sa majestueuse lassitude. La vieillesse est un naufrage. Pour que rien ne nous fût épargné, la vieillesse du maréchal Pétain allait s'identifier avec le naufrage de la France."

C'est donc une vacherie à double détente. Pour le grand public, c'est juste une allusion au grand âge du capitaine : Jacques Godfrain vient d'avoir 72 ans. Mais il est certain que celui qui est président de la Fondation Charles de Gaulle a compris la comparaison humiliante qui était faite avec un dictateur de plus de 85 ans.

A ceux qui s'étonneraient de l'attitude du nouveau sénateur, je répondrai que ce n'est pas la première fois qu'il dénigre une personne qui lui barre le chemin. Ainsi, en juin 2012, la campagne des législatives avait été marquée par quelques propos peu confraternels... voire carrément méprisants.

18:16 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, presse, journalisme, actualité

jeudi, 18 juin 2015

République exemplaire à Montauban ?

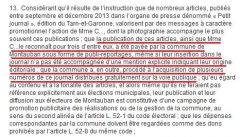

On peut dire que cela n'a pas tardé. Alors que, le 30 mai dernier, Nicolas Sarkozy célébrait la (re)naissance du parti gaulliste "Les Républicains", dès le 17 juin, La Dépêche du Midi s'est précipitée pour annoncer la mise en examen d'une élue "LR", à savoir Brigitte Barèges, maire de Montauban. Le lendemain, le 18, un nouvel article détaille ce qui est reproché à Mme Barèges et quelques autres personnes... dont le directeur du Petit Journal (pas celui de Canal +, hein !).

Très vite, quelques mauvais esprits ont fait remarquer que la diligence de La Dépêche dans cette affaire n'est pas anodine. Le quotidien toulousain appartient au Groupe La Dépêche, dirigé par Jean-Michel Baylet, par ailleurs président du PRG et conseiller départemental de Valence, dans le Tarn-et-Garonne, dont il a échoué à conserver la présidence en 2015. Une intense rivalité oppose le radical-socialiste à la maire de Montauban, soutenue par Le Petit Journal local, dont le rythme de parution est plus élevé que dans les autres départements. Dans le "huit-deux", Alain Paga mène un combat plus personnel, à la fois contre l'omnipotence de La Dépêche du Midi et contre l'action politique de J-M Baylet. Tout cela pourrait se dérouler dans les règles. Il n'est pas besoin de lire très longtemps les deux journaux pour comprendre quelles sont leurs inclinations respectives. Mais la justice soupçonne Mme Barèges (et quelques autres personnes) de s'être affranchie de certaines de ces règles.

La clé est la campagne des élections municipales de 2014. Les précédents scrutins (ceux de 2001 et 2008) avaient été serrés, en particulier celui de 2008, qui n'avait vu la victoire de liste menée par B. Barèges qu'avec moins de 200 voix d'avance (sur près de 27 000 suffrages exprimés). Elle a peut-être jugé que le discrédit dont souffrait (et souffre encore) la gauche n'était pas suffisant pour lui garantir une réélection sans risque. D'où le recours à du publireportage, non présenté comme tel aux lecteurs. Ces petits arrangements seraient peut-être restés inconnus du public si la maire ne s'était fâchée avec son conseiller en communication, Jean-Paul Fourment, qui a dévoilé le pot-aux-roses.

A partir de là, l'affaire a pris deux directions, une pénale (avec ouverture d'une enquête en février 2014, avant donc le premier tour des municipales), une autre administrative, avec la contestation des comptes de campagne de la candidate, finalement facilement réélue.

C'est la justice administrative qui s'est montrée la plus réactive. Ainsi, dès juillet 2014, les comptes de campagne de la liste Barèges étaient rejetés par la Commission nationale (la CNCCFP). En octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse avait non seulement confirmé cette sanction, mais aussi déclaré Brigitte Barèges inéligible. Celle-ci a fait appel devant le Conseil d'Etat, qui a rendu sa décision... le 6 mai dernier. (On peut en lire un résumé dans le communiqué publié par la juridiction administrative suprême.)

Le jugement du Conseil d'Etat est balancé. Tout d'abord, il valide celui qui a été rendu par le tribunal administratif de Toulouse. C'est clair et net. La candidate Barèges a contrevenu au code électoral, notamment à l'article L52-1 : "Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite."

L'article L52-8 a aussi été enfreint : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués." (Rappelons que c'est la mairie de Montauban qui a financé la parution d'articles favorables à la candidate Barèges dans Le Petit Journal.)

Je signale aux non-initiés que, dans la décision du Conseil d'Etat, la mention "Mme C..." désigne la tête de liste victorieuse aux dernières élections municipales à Montauban, à savoir Mme Barèges.

Les curieux qui auraient envie de connaître le détail des sommes trouveront la réponse à leur question un peu plus bas, au point 14. Cela représente neuf factures de 2 052,48 euros et une dixième de 1 552,48 euros. Au total, cela nous donne 9 x 2052,48 + 1552,48 = 20 024,80 euros. (Je profite de l'occasion pour souhaiter bon courage aux candidats qui passent le baccalauréat cette année !)

Ajoutons que le Conseil d'Etat a aussi rejeté la demande d'une question prioritaire de constitutionnalité : Mme Barèges -ou du moins son avocat- prétendait que la manière dont le code électoral avait été appliqué portait atteinte à ses droits fondamentaux. (Je pense que, dans la marge du papier portant cette demande, au moins l'un des magistrats a dû avoir envie d'écrire la mention "lol" !) Cela explique aussi que le Conseil d'Etat fasse référence à des décisions du Conseil constitutionnel, notamment une réponse à une QPC, de 2011, qui portait sur un sujet très proche.

Les juges administratifs ont toutefois donné raison à Mme Barèges sur un point : l'inéligibilité de la candidate élue. S'appuyant sur l'article L118-3 du Code électoral, le Conseil d'Etat a estimé que la fraude, pour réelle qu'elle soit, n'a pas été d'une "particulière gravité". Quand on lit entre les lignes, on comprend que les magistrats ont voulu dire que la fraude ne suffit pas à expliquer la victoire de la liste Barèges : sans elle, elle l'aurait quand même emporté.

L'onction du suffrage universel évite à la maire de Montauban une sanction plus sévère... sur le plan administratif. Désormais, c'est sur le plan pénal que l'affaire va se jouer. On notera que le procureur de la République de Toulouse a sagement attendu que ses collègues parisiens se prononcent avant d'engager sérieusement les poursuites, alors que l'enquête a été ouverte plus d'un an auparavant.

17:06 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, ump

dimanche, 14 juin 2015

Aurtograf

Le tout nouveau baromètre Voltaire a fait la Une de la presse, notamment de La Dépêche du Midi de vendredi 12 juin. La lecture de ce dossier est d'ailleurs très enrichissante. Dans le premier cahier du quotidien toulousain, l'article occupe une grande part de la page 5. Carte et chiffres à l'appui, on se réjouit du relatif bon classement de Midi-Pyrénées et, globalement, des départements du grand Sud-Ouest.

Hélas, trois fois hélas ! Dans une nouvelle version de "l'arroseur arrosé" ou de "tel est pris qui croyait prendre", page suivante, en lisant le papier consacré au meurtre horrible de Maureen Jacquier, voici ce sur quoi l'on tombe :

Fort heureusement, l'erreur a été corrigée dans la version numérique de l'article. On ne répètera jamais assez qu'avant d'envoyer une lettre, un message ou de publier un article (ou un billet, sur un blog), il est indispensable de se relire... surtout si (comme moi) l'on a plus de difficultés à lire sur un écran que sur du papier.

Concernant la maîtrise faiblissante de notre langue, le constat n'est pas nouveau... et force est de constater que les ministres de l'Education qui se sont succédé ces dernières années ne se sont pas montrés à la hauteur de la tâche... la dernière en date préférant bricoler les programmes du collège plutôt que de s'attaquer vraiment à l'illettrisme qui gangrène notre pays.

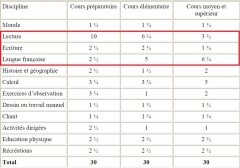

Les récents articles n'ont en général pas cherché à expliquer cette baisse du niveau. Il est pourtant une constatation simple que les gens de ma génération peuvent faire : les enfants du XXIe siècle ont moins de travail scolaire qu'en ont eu leurs parents. La différence est particulièrement flagrante en français. Il y a quelques années, on faisait porter le chapeau de l'illettrisme aux méthodes d'apprentissage de la lecture. On aurait aussi pu tout simplement faire remarquer qu'à l'école élémentaire, nos têtes blondes reçoivent un enseignement en français très allégé par rapport à ce que nous avons connu.

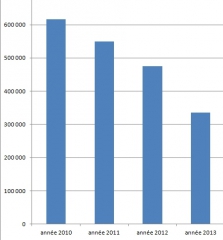

Actuellement, les horaires officiels sont de 10 heures par semaine en CP-CE1 et seulement 8 heures en CE2, CM1 et CM2. D'après les instructions officielles de 1945 (appliquées jusqu'au début des années 1970), les générations des "Trente Glorieuses" ont été mieux servies :

Quand on fait la somme de toutes les heures affectées au français, on arrive à 15 pour le CP, presque 14 pour le CE et 11 pour le CM, soit entre trois et cinq heures de plus par semaine (par rapport à aujourd'hui). On notera qu'à l'époque, les élèves avaient 30 heures de cours par semaine à l'école élémentaire, contre 24 en 2015...

Ceci dit, soyons honnêtes, à chaque époque les adultes ont l'impression que la jeunesse montante est moins bien formée que la précédente. On peut en trouver la trace jusque dans le très sérieux Bulletin Officiel de l'Education Nationale. Dans le numéro 62, daté du 29 novembre 1945, un proviseur livre ses réflexions sur l'enseignement du français dans le secondaire (à l'époque réservé à une mince élite). Voici ce qu'il écrit :

La différence avec notre siècle tient dans la manière de considérer les jeunes. En 1945, on plaçait clairement les enfants et les adolescents en position subalterne par rapport aux adultes, sans que cela induise du mépris. Voici par exemple le type de conseil que l'on peut trouver dans un autre exemplaire du BO, d'octobre 1945 :

Aujourd'hui, nous vivons dans la "civilisation" de l'enfant-roi. Certains gamins et gamines, auxquels on n'a pas inculqué le sens de l'effort et du devoir, deviennent des adultes égocentriques et capricieux. On peut les rencontrer dans la rue, au volant d'une voiture, au restaurant, aussi bien qu'à l'Assemblée nationale.

00:12 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, médias, journalisme, france

dimanche, 31 mai 2015

Contrefaçon mon amour

L'excellente émission Interception, diffusée le dimanche matin sur France Inter, était aujourd'hui consacrée à la contrefaçon. Les reporters ont suivi deux types d'acteurs de la lutte contre ce fléau économique : des douaniers et un représentant de l'entreprise Maped, bien connue de tous ceux qui achètent des fournitures scolaires ou de bureau.

On découvre que ce dernier se rend régulièrement à la Foire de Canton, qui se déroule désormais deux fois par an. Les autorités chinoises sont globalement assez coopératives, à condition de connaître les us et coutumes locales.

La mondialisation aidant, l'enquête s'étend de Canton à Aubervilliers, en passant par Le Havre, Rouen et Saint-Ouen. Une des tendances récentes est l'arrivée massive de nouveaux "investisseurs" : les réseaux de trafiquants de drogue, qui voient dans la contrefaçon un moyen moins risqué de faire des profits.

D'ailleurs, à la fin de l'émission, la déléguée générale du Comité Colbert a rappelé que les frères Kouachi ont sans doute financé l'achat des armes qui leur ont permis de perpétrer leur massacre à l'aide de la revente de vêtements de contrefaçon.

Symptomatique est aussi la réaction des acteurs connexes à ce genre de trafic : les sociétés postales jouent désormais le jeu mais, curieusement, les banques continuent à freiner des quatre fers. Et pourtant, la majorité des achats de produits contrefaits passent par l'utilisation d'une carte de paiement...

20:04 Publié dans Economie, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, économie, médias, journalisme, société

samedi, 30 mai 2015

Collisions journalistiques

Le numéro de La Dépêche du Midi de ce samedi (comprenant le cahier aveyronnais) était particulièrement intéressant à lire. Je l'avais acheté en partie pour les articles portant sur les récents faits divers (dont je parlerai plus loin). Mais, dès la page 3, un sourire sarcastique a dû s'afficher sur mon visage angélique, à la lecture d'un papier consacré aux réactions de militants midi-pyrénéens de l'UMP (à l'approche du congrès de leur parti) :

Curieusement, à la différence des autres militants, dont le pédigrée nous est sommairement présenté, Bernard Saules est simplement désigné comme "retraité". Oublié le conseiller départemental (réélu cette année), tout comme le conseiller municipal d'opposition de 2008 à 2014. (Cela m'a un peu rappelé un sondage bidon de Midi Libre, avec, dans le panel consulté, une adjointe au maire de Rodez.) Il est possible que l'auteur de l'article, sans doute basé à Toulouse, ne soit pas au fait de la vie politique aveyronnaise. Au passage, les propos de l'élu ne sont pas dénués d'intelligence.

Restons dans la politique locale avec un début de mini-polémique à propos du musée Soulages. Hier, le quotidien toulousain a publié un entretien avec le parisiano-aveyronnais Philippe Meyer, dans le cadre du premier anniversaire de l'ouverture des désormais célèbres boîtes à chaussures rouillées. L'animateur-historien-journaliste y formule des critiques contre l'action d'élus locaux qui ne sont pas nommés :

"Encore faut-il lui donner les moyens et encore faut-il que les politiques ne se prennent pas pour des conservateurs ! L'arrogance de certains de prendre des décisions pourrait être catastrophique. On peut s'interroger sur la suite, un musée a un coût de fonctionnement très cher et il est embêtant que la communauté d'agglomération coupe d'autres subventions et assèche ainsi le terrain."

Il semble que Philippe Meyer désigne la gestion de Christian Teyssèdre, dont il conteste deux aspects (après avoir toutefois fait l'éloge du reste). Il semble affirmer que le maire de Rodez et président de la communauté d'agglomération tente d'influer sur la gestion artistique du musée. De plus, il regrette les coupes budgétaires dans le secteur culturel. Benoît Decron s'est "dépêché" de répondre dans le numéro de ce samedi :

Cette mise au point dément toute intervention de l'élu. En lisant le début du texte, on sent aussi que le conservateur a tenu à faire savoir qu'il ne pouvait pas se trouver à la source des déclarations de Philippe Meyer. Il omet toutefois de répondre à la seconde partie des critiques. En effet, si l'on peut se réjouir de la bonne fortune des musées ruthénois depuis l'ouverture de Soulages, avec la politique du billet unique, on ne peut en revanche que regretter que les véritables expositions temporaires soient désormais réservées au Foirail. Je suis notamment particulièrement nostalgique des expositions de Fenaille, sur la chevalerie, les objets rapportés par les explorateurs aveyronnais, les dernières découvertes sur les statues-menhirs...

La deuxième "collision" est celle de deux faits divers assez semblables, qui se sont tous deux déroulés dans l'Aveyron. L'attaque de l'agence bancaire de Laissac a fait les gros titres. A la lecture de l'article, on comprend que quelqu'un a dû appeler les gendarmes, qui ont raté les cambrioleurs de peu. Vu le bruit que l'attaque a dû provoquer, à quatre heures du matin, je pense que pas mal de monde avait été réveillé.

Ce ne semble pas avoir été le cas à Rieupeyroux, où c'est un tabac-presse qui a été victime des malfaiteurs. Et pourtant, les cambrioleurs ont dû détruire un mur en béton, couper des barreaux métalliques et défoncer une porte blindée. Le tout en pleine nuit, dans le centre du bourg ! Et personne n'a rien entendu ? Ou alors, les gendarmes venant de Villefranche-de-Rouergue, bien qu'avertis, ne se sont pas montrés particulièrement diligents...

On ne quitte pas totalement le fait divers avec la "collision" suivante. Un article est consacré à une association d'Arvieu, qui a créé jadis le "Mac d'Oc", en réaction au succès de la chaîne de restauration rapide. Quelques pages plus loin, un encadré évoque les travaux en cours à Decazeville : un établissement McDonald's devrait y ouvrir en septembre... avec des emplois à la clé.

Mais les sujets de "collision" ne sont pas présents que dans le contenu éditorial. Je pense que quelques fidèles lecteurs de La Dépêche hostiles aux éoliennes ont dû être interloqués à la lecture d'une page publicitaire consacrée à la semaine du développement durable. En voici un échantillon :

L'encadré évoque une entreprise montpelliéraine, qui n'a pas encore eu de contrat dans l'Aveyron.

La dernière "collision" n'est pas la plus réjouissante. Pourtant, elle concerne une manifestation culturelle censée encourager l'amitié entre les peuples. Cette année, le Forom des langues, qui se tient place du Capitole, à Toulouse, ne comprendra pas de stand dédié à l'hébreu, pour la première fois en 23 ans.

Par une étrange coïncidence, à quelques pages de là, un communiqué de Simon Massbaum annonce le décès de Janine Blum, jadis élève du lycée Fabre (à Rodez), qui avait été déportée avec sa soeur en 1944 :

Elle était revenue à Rodez en 2009, à l'occasion de la pose d'une plaque commémorative sur la façade de l'établissement scolaire (devenu collège).

23:59 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, actualités, politique

samedi, 23 mai 2015

"L'Hebdo" numéro 385

Il y a à boire et à manger dans l'hebdomadaire satirique aveyronnais paru ce vendredi. L'éditorial de Gérard Galtier évoque l'ébauche de civisme qui semble toucher les sénateurs français, qui ont voté une série de mesures pour "moderniser" le fonctionnement de l'institution... et notamment limiter l'absentéisme des parlementaires.

Sur le site du Sénat, on peut lire le compte-rendu intégral de la séance du mercredi 13 mai 2015. Dès le début, le rapporteur de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest (élu UMP francilien), tient à préciser cette initiative des sénateurs "répond non pas à des exigences extérieures au Sénat, bien que nous sachions écouter ce qui se dit hors de nos murs, mais à une réflexion conduite au sein de notre assemblée". Les membres de la Haute Assemblée n'ont pas envie de reconnaître qu'ils se sont fait un peu forcer la main... et que leur fonction (comme d'autres) souffre d'un grand discrédit auprès de la population, ce que reconnaît explicitement une élue écologiste du Maine-et-Loire, Corinne Bouchoux. (Plus loin dans le compte-rendu, la sénatrice révèle que nombre de ses collègues passent leur temps sur Twitter ou Facebook... alors qu'ils sont en réunion de commission !)

Dans la foulée Jacques Mézard (élu du Cantal) s'en est pris au président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone et à tous ceux qui souhaitent plus ou moins ouvertement la suppression du Sénat. Il n'en soutient pas moins l'introduction des sanctions pour absentéisme.

Aux déclarations liminaires ont succédé les débats sur le contenu. Une première proposition d'amendement (du groupe communiste, républicain et citoyen, très actif dans le débat), attribuant une vice-présidence (ou un poste de questeur) à chaque groupe parlementaire, a été rejetée. A une plus grande visibilité des groupes minoritaires, les sénateurs ont préféré éviter l'inflation de bâtons de maréchal...

On passe ensuite dans "le dur", l'organisation du travail des sénateurs et la sanction de l'absentéisme. Notons que la gestion de l'emploi du temps des élus pose problème, puisque certaines commissions du Sénat ont coutume de se réunir en même temps, voire pendant que se déroulent les séances plénières ! Les élus ont refusé la transparence totale, puisque la majorité a voté contre la publication du "tableau des activités", un document certes informel, mais qui permet de savoir qui fait quoi dans la journée. La majorité a aussi rejeté un amendement rendant publiques les délibérations du Bureau du Sénat (où il est question de la "cuisine interne", par exemple de la levée d'une immunité parlementaire...).

La discussion s'est prolongée sur les exceptions, c'est-à-dire les motifs d'absence reconnus comme valables et ne devant donc pas être retenus contre les sénateurs. Des facilités ont été accordées aux élus d'outre-mer (à cause de l'éloignement de leur circonscription)... et aux femmes enceintes, les conséquences d'une grossesse ne devant évidemment pas être considérées comme une absence injustifiée ! Il est symptomatique que cette mesure (pas prévue dans le texte de la commission) soit prise en 2015, alors que les assemblées se féminisent de plus en plus.

Quand on lit entre les lignes, on comprend que certains élus ont tenté d'introduire le maximum d'exceptions à la règle, histoire de continuer à mener leurs petites affaires en dehors du travail parlementaire... A l'inverse, certaines des propositions faites pour limiter le nombre d'absences autorisées (comme l'appartenance à plus d'une instance parlementaire internationale) ont été retoquées par la majorité, décidément très timorée.

La discussion a aussi longuement porté sur la séance des questions au gouvernement, un moment-clé de la vie sénatoriale... retransmis à la télévision. L'accord fut quasi-général pour donner au sénateur questionneur un droit de réplique après la réponse du membre du gouvernement. Cela peut contribuer à rendre un peu plus vivant ce passage obligé de la vie parlementaire, aujourd'hui très convenu. Dans ce domaine, les démocraties anglo-saxonnes ont de l'avance sur nous.

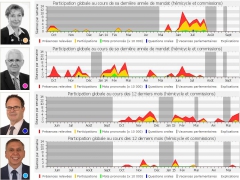

Et les Aveyronnais, là-dedans ? Novices dans la Haute Assemblée, ils n'ont pas participé aux débats, qui ont été limités aux interventions de quelques "figures" du Sénat. On peut en revanche s'intéresser à leur assiduité. Le site nossenateurs permet de s'en faire une idée.

J'ai comparé les participations des deux anciens et des deux nouveaux sénateurs de l'Aveyron. On remarque qu'en 2013-2014, Mme Escoffier n'a été réellement active qu'à la fin du printemps et durant l'été, juste avant les élections. Mais cela s'explique par sa participation au gouvernement Ayrault, jusqu'en mars 2013.

Bien que cumulard, Alain Fauconnier n'en a pas moins été assidu aux séances du Sénat. A l'inverse de sa collègue de gauche, il a été plus présent au tournant de 2013 et 2014 qu'à l'été suivant, durant lequel il a davantage passé de temps dans sa circonscription, en prévision d'élections qui s'annonçaient difficiles. Il y a une autre raison à cet écart : en mars 2014 a été votée une loi sur la consommation, dont certains articles traitent des IGP non agricoles, en particulier de la future IGP Laguiole. Le maire de Saint-Affrique était co-rapporteur du texte.

A droite, depuis l'automne dernier, c'est Alain Marc qui est le plus présent. Jean-Claude Luche était visiblement plus occupé par la gestion du Conseil général et la préparation des élections départementales... En 2017, MM Luche et Marc n'auront plus ce genre de souci, une fois que la loi sur le non-cumul des mandats s'appliquera pleinement.

A titre de comparaison, voici, sur la même période, le profil d'une sénatrice très active (qui est d'ailleurs beaucoup intervenue dans le récent débat évoqué plus haut), Eliane Assassi (élue de Seine-Saint-Denis) :

Mais revenons à L'Hebdo, qui s'est longuement penché sur l'entrée en campagne de Dominique Reynié, désigné tête de liste UMP pour les prochaines régionales en Midi-Languedoc. L'émission Le Supplément, diffusée sur Canal+, lui a consacré un reportage intitulé Le bizut de l'UMP. Bien qu'étant né à Rodez, le politologue peut difficilement s'y affirmer enraciné, vu que, depuis ses études, il a mené toute sa carrière professionnelle en dehors de l'Aveyron. Notons que le brillant élève du lycée Foch semble avoir laissé de bons souvenirs derrière lui, nomment à l'un de ses anciens camarades, devenu vice-président du Conseil départemental de l'Aveyron :

Dans la rue, ce n'est pas le Ruthénois que les gens reconnaissent, mais l'homme de télévision. Ceci dit, j'ai trouvé sa relative maladresse plutôt rafraîchissante.

Dans le petit monde médiatique, on a surtout retenu son altercation avec Christiane Taubira, qui m'est apparue un peu fabriquée. C'était l'occasion pour celui qui est présenté comme un quasi-centriste de se positionner auprès de l'électorat le plus à droite, dont l'obsession anti-Taubira est pathologique.

Si l'on cherche à mieux connaître le bonhomme, on peut consulter son CV, accessible sur le site de Sciences Po. On ne s'étonnera pas d'apprendre que l'étudiant a travaillé sur la pensée de Friedrich von Hayek, un économiste considéré comme l'un des pères du néo-libéralisme. Il s'est aussi intéressé à une célèbre affaire politico-judiciaire de la IVe République, qui a débouché sur le procès Kravchenko.

L'hebdomadaire aveyronnais s'étend moins que la semaine dernière sur la chronique judiciaire locale. Est notamment évoquée la condamnation (amplement méritée) d'Alexandre Larionov pour ses propos antisémites. Sa défense n'était vraiment pas bonne : il a argué d'une soirée trop alcoolisée pour tenter d'expliquer la rédaction de ses propos inadmissibles. Curieusement, une fois dessaoulé, il n'avait jamais songé à les supprimer de sa page Facebook...

Pour se détendre, après ces considérations de haute politique, on peut lire certains des entrefilets de L'Hebdo. L'un d'entre eux est consacré au "dépucelage" de Louis XIV, une histoire cependant déjà bien connue, puisqu'elle a été jadis mise en scène dans le très bon film de Roger Planchon, Louis enfant-roi, en 1993. La déniaiseuse du roi, une femme de chambre d'Anne d'Autriche connue plus tard sous le nom de madame de Beauvais, n'a pas été gâtée par l'histoire, qui la dépeint en général comme une femme âgée et borgne (sous-entendu : laide). Pourtant, dans le film de Roger Planchon, elle a les traits ravissants d'Isabelle Renauld :

Peut-être qu'il s'agit là d'un choix "esthétique" typique de notre époque, qui répugne à laisser d'autres rôles que négatifs aux acteurs moins bien dotés par la nature. Néanmoins, peut-être R. Planchon est-il plus fidèle à la réalité. Selon les sources, "Cateau-la-Borgnesse" était âgée de 38 à 40 ans lorsqu'elle a initié Louis XIV aux plaisirs de la chair. A l'époque, une femme de cet âge était réputée horriblement vieille, mais cela ne signifie pas forcément qu'elle fût laide, surtout si l'absence d'un oeil était son seul défaut physique.

En tout cas, le jeune roi n'a pas été mécontent de ses "services", puisqu'il l'a aidée jusqu'à sa mort. Ce coureur de jupons égocentrique n'a pas oublié sa première fois.

12:53 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, presse, journalisme, actualités, actualité, politique

samedi, 16 mai 2015

BD reportages

Ils ont été publiés dans le numéro de Courrier international paru le 13 mai, dont la Une est consacrée à l'un d'entre eux :

On se précipite donc sur la rubrique-phare, pour lire la biographie imagée de l'un des assassins du 7 janvier dernier. Ceux qui ont suivi de près l'affaire des massacres de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher n'apprendront rien. Les autres découvriront quelques détails. Le style est assez épuré. C'est tout de même intéressant de voir comment un dessinateur italien a choisi de représenter l'histoire du délinquant devenu intégriste.

Les autres récits graphiques sont consacrés à un ancien centre minier serbe, à une mère habitant Chicago (dont la fille est morte dans une fusillade) et à un ouvrier "nettoyeur" du site de Fukushima... en fait un auteur de mangas qui s'est infiltré. Son ouvrage, déjà publié au Japon (et dont la version intégrale sortira en France en 2016), a suscité la polémique. Il est jugé trop complaisant, alors qu'un autre manga, lui aussi consacré aux conséquences de la catastrophe, est beaucoup plus critique.

L'un des intérêts de l'hebdomadaire est aussi le foisonnement d'articles divers qu'il propose, sur à peu près tous les sujets et tous les pays du monde. Parmi ceux-ci, je signale un reportage sur la culture de maïs et de manioc dans différents quartiers d'Abidjan (en Côte d'Ivoire), un dossier sur le don d'organes dans le monde, une étude sur la gestion de l'eau en Californie et le récit de l'introduction des automates au Moyen Age en Occident.

En bonus, sur le site internet, on peut lire un passionnant article à propos de l'enquête menée par un journaliste d'investigation sur la mort d'Oussama ben Laden. Le papier est complété par une animation, intitulée The Shooter, construite à partir d'entretiens réalisés avec le membre des Navy Seals qui aurait abattu le dirigeant terroriste. La version donnée est un peu différente de ce que l'on peut voir dans le film Zero Dark Thirty.

PS

Les affirmations du journaliste Seymour Hersh sont contestées, notamment dans un article du Monde.

17:27 Publié dans Japon, Politique étrangère, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, presse, journalisme, bande-dessinée, bd

vendredi, 08 mai 2015

Inculture historique

Ce matin, en me rendant sur le site de La Dépêche du Midi, j'ai été quelque peu interloqué par le titre d'un article traitant de l'événement-phare de ce vendredi :

La même erreur grossière se retrouve dans le corps de l'article :

Bien évidemment, le 8 mai, on ne célèbre pas un armistice, mais la capitulation allemande... qui, rappelons-le, n'a pas totalement mis fin à la Seconde guerre mondiale, les combats s'étant prolongés en Asie jusqu'en septembre 1945.

La différence entre les deux termes n'est pas que de nuance. Un armistice est une trêve (pas un arrêt définitif des combats), impliquant des négociations, souvent entre gouvernements civils. Une capitulation est une reddition (militaire) sans condition, une exigence des Alliés qui voulaient que la fin de la guerre coïncide avec la chute du régime nazi.

La version papier témoigne de la même négligence au niveau du titre. Toutefois, la carte située sous l'article est correctement présentée, puisqu'on y trouve le mot "capitulation" :

D'où vient l'erreur ? Peut-être pas du journaliste qui a rédigé le papier. A priori, je pencherais pour la personne qui a choisi le titre et/ou la photographie d'illustration. Celle-ci n'est pas adéquate, puisqu'elle fait référence à la commémoration de la Première guerre mondiale, à travers le pupitre du président Hollande et la légende.

21:15 Publié dans Histoire, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, médias, actualité, histoire, presse, journalisme

jeudi, 16 avril 2015

Soulages pétrole

Après réflexion, l'association des deux mots paraît logique, même si ce n'est pas l'aspect de "l'huile de roche" qui a inspiré le maître de l'outrenoir. Ils sont associés dans le dernier numéro de l'hebdomadaire Le 1, qui se consacre entièrement chaque semaine à un sujet différent :

L'exemplaire paru mercredi 15 avril a pour thématique l'or noir. En pages intérieures, on peut trouver un texte philosophique... qui m'a à peu près autant passionné que l'oeuvre de Pierre Soulages. D'ailleurs, l'une d'entre elles illustre l'article. C'est la Lithographie n°23, qui se trouve au Centre Pompidou :

Fort heureusement, le magazine contient d'autres papiers, bien plus intéressants. La couverture propose un extrait d'un ouvrage datant du XIXe siècle, à l'époque où l'extraction du pétrole débute aux Etats-Unis. Je recommande aussi la "Petite histoire du pétrole" en bandes dessinées, de la sédimentation à 2015. A côté, on lira avec profit un entretien avec l'économiste Giacomo Luciani.

Une fois qu'il est complètement déplié, le magazine propose, sur une grande et unique feuille, deux planisphères, l'un présentant les réserves de pétrole (et leur accessibilité), l'autre consacré au gaz et au pétrole de schiste. A gauche des cartes, plusieurs textes expliquent les récentes évolutions. A droite se trouve notamment l'article d'Hélène Thiollet, sur l'Aramco, le pétrole saoudien... et l'organisation ségrégationniste de la société.

Pour 2,80 euros, ça vaut le coup.

20:03 Publié dans On se Soulages !, Presse, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, journalisme

lundi, 13 avril 2015

Connerie au volant... mort au tournant

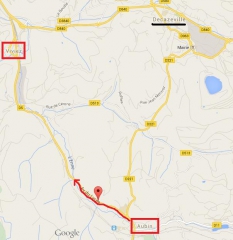

C'est le fait divers qui enflamme actuellement l'Aveyron : la mort d'un policier, à Aubin (au nord-ouest de Rodez, à proximité de Decazeville), renversé par un chauffard qui tentait d'échapper à un contrôle routier. Comme la victime est un membre des forces de l'ordre, de surcroît jeune papa, l'émotion est grande. Mais, sans que des incidents aussi graves surviennent tous les jours, c'est très fréquemment que, sur les routes d'Aveyron (et d'ailleurs), des abrutis qui se croient plus forts que tout le monde mettent leur vie et surtout celles des autres en danger. Voyons ce qu'il en est ici.

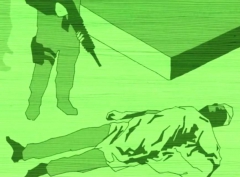

Le meurtre s'est produit en pleine agglomération, pas très loin d'un lycée (un vendredi après-midi...), dans une zone où la vitesse est limitée à 50 km/h. L'automobile circulait dans le sens Aubin-Viviez :

Le véhicule du conducteur a été chronométré à 94 km/h. L'excès de vitesse est donc de plus de 40 et de moins de 50 km/h (94-50 = 44). Le conducteur risquait une amende de 135 euros, au minimum un retrait de 4 points sur le permis, au maximum la suspension de celui-ci pour trois ans et la confiscation du véhicule.

Au passage, on comprend qu'un vendredi de début de vacances scolaires, entre 15h et 16h, les forces de l'ordre soient sur le qui-vive, à un moment où nombre d'adolescents sortent des établissements. Au vu de la prise de risques inconsidérée du conducteur, il est heureux qu'aucun accident grave ne se soit produit. L'intervention des policiers l'a peut-être évité.

L'infraction ayant été constatée, l'interpellation fut décidée. Mais le conducteur tenta d'y échapper en faisant demi-tour. Pourquoi ? On le sait aujourd'hui : il était sous l'emprise de stupéfiant. C'est un délit pour lequel il a déjà été condamné. Au passage, il serait bon de savoir ce qu'il en était du passager, à qui la voiture appartient. Etait-il alcoolisé ? Sous l'emprise du cannabis ? Pourquoi a-t-il laissé un drogué prendre le volant ?

Cela nous amène à nous intéresser aux pneus (lisses) et au freinage. C'est le passager du véhicule (son propriétaire) qui est responsable de leur état. Cela rendait l'automobile extrêmement dangereuse... et devrait valoir à son propriétaire une amende comprise entre 90 et 750 euros. Voilà un second motif pour vouloir échapper au contrôle policier. Ne serait-ce pas le passager qui aurait incité le conducteur à rebrousser chemin ?

La voiture a donc dû bien freiner au moins une fois (et assez brutalement). Pas pour éviter le policier : dans l'état actuel de l'enquête, aucune trace de freinage n'a été relevée sur la route (alors que le policier avait signifié l'ordre de s'arrêter)... et il semble que, contrairement à ce qu'affirme le conducteur, le véhicule, loin de tenter d'éviter le policier, lui a foncé droit dessus. (Et puis, quelle crédibilité accorder aux déclarations d'un individu qui était sous l'emprise du cannabis ?) C'est en amont du lieu du meurtre, à l'endroit où le véhicule a fait demi-tour, qu'on devrait pouvoir trouver des traces.

Tout le monde l'a dit ou écrit : le choc entre la voiture et le policier fut d'une grande violence. D'après Centre Presse, le corps de Benoît Vautrin a été projeté à plus de 60 mètres ! Le véhicule lui ne s'est arrêté qu'au bout de 102 mètres... sur une chaussée sèche. Pour avoir une idée de la force de l'impact, il suffit de regarder l'état de la voiture, après :

(Source : Centre Presse, 13 avril 2015)

S'il est bien établi que le conducteur n'a pas freiné devant le policier, cela veut dire que le véhicule n'a perdu de la vitesse qu'à partir du choc. Des experts vont devoir étudier la chose, mais je pense que la voiture roulait à plus de 90 km/h au moment de l'impact. Je rappelle que quelques centaines de mètres auparavant, elle avait fait demi-tour pour échapper à l'interpellation. C'est dire l'accélération démesurée qui a été imprimée au véhicule par son conducteur... et ce, en pleine agglomération, en milieu d'après-midi.

A certains, il ne reste que les yeux pour pleurer. Benoît Vautrin laisse une veuve et un enfant en bas âge. Il était originaire d'un village du Sud du Tarn, Lempaut (pas très loin de Castres), qui compte environ 800 habitants :

Un bel article de La Dépêche du Midi permet de réaliser à quel point il va manquer à ceux qui l'aimaient.

Il est une autre famille qui ne doit pas se sentir bien (même si c'est à un degré moindre) : celle du chauffard. Celui-ci, s'il a un peu "dérapé" ces dernières années, n'est cependant pas une "racaille", du moins si l'on se fie au portrait publié dimanche dans Centre Presse :

C'est une leçon de plus pour les jeunes et les moins jeunes qui prennent le volant : le champignon le plus mortel de la planète est celui qui se trouve dans une voiture. Toute personne qui conduit peut devenir un danger pour elle-même et pour autrui. Il est regrettable qu'il faille attendre qu'un drame se produise pour que les paroles sensées deviennent audibles par toute la population.

20:23 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actialité, presse, médias, journalisme, société

mercredi, 01 avril 2015

Jean-Pierre Luche, Aveyronnais méconnu

En faisant le tri des journaux achetés ces dernières semaines, je suis tombé sur La Dépêche du Midi du lundi 23 mars 2015, parue le lendemain du premier tour des élections départementales. A l'époque, je ne l'avais pas lue intégralement. Ce soir, un passage a attiré mon attention :

Dans cet article titré "Midi-Pyrénées : la gauche résiste", à deux reprises, Philippe Bernard s'est trompé dans le prénom du président sortant du conseil général de l'Aveyron. Ce n'est évidemment pas de Jean-Pierre mais de Jean-Claude Luche qu'il s'agit. La même erreur figure dans la version numérique de l'article, qui porte un titre légèrement différent :

Le journaliste n'est pourtant pas un stagiaire, ni un débutant : il est secrétaire général de la rédaction. A sa décharge, on peut signaler que, parmi les conseillers départementaux (et leurs prédécesseurs conseillers généraux), les Jean-Kekchose sont légion :

Jean-Luc Calmelly (sur Causse-Comtal)

Jean-Michel Lalle (naguère sur Bozouls)

Jean-Claude Fontanier (naguère sur Saint-Chély-d'Aubrac)

Jean-Claude Anglars (sur Lot-et-Truyère)

Jean-Paul Peyrac (naguère sur Laissac, bientôt sans doute à la place de Jean-Claude Luche sur Lot-et-Palanges)

Jean-François Albespy (naguère sur Entraygues-sur-Truyère)

Jean-François Galliard (sur Millau-2)

Jean-Philippe Sadoul (sur Nord-Lévézou)

Jean-Louis Grimal (naguère sur Salles-Curan)

Jean-François Théron (battu sur Rodez-1)

Jean-Philippe Abinal (sur Rodez-Onet)

Jean-Pierre Masbou (sur Villeneuvois-et-Villefranchois)

Jean-Dominique Gonzales (sur Millau-1) est le seul conseiller portant ce type de prénom à être de gauche. C'est l'exception qui confirme la règle, même s'il a eu jusqu'à il y a peu trois collègues de sa sensibilité politique au prénom composé : Jean-Claude Gineste (sur Saint-Beauzély), Jean-Luc Malet (sur Saint-Affrique) et Jean-Pierre Mazars (sur Naucelle)

P.S. (!)

La même mésaventure qu'à J-C Luche était arrivée à Christian Teyssèdre (maire de Rodez), dont le prénom avait été transformé par Le Journal toulousain.

22:25 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme

vendredi, 27 mars 2015

Alain Marc et les interprètes afghans

On en apprend de belles dans l'éditorial de Gérard Galtier dans L'Hebdo de cette semaine. Sur son site internet (inaccessible au moment où j'écris ces lignes), l'ancien député et nouveau sénateur Alain Marc aurait annoncé s'atteler à une tâche importante : le devenir des contractants civils de l'armée française en Afghanistan et plus particulièrement le cas des interprètes.

L'édito est ambigu. L'élu s'est-il contenté d'annoncer son intervention dans la séance des questions au gouvernement, ou bien a-t-il prétendu être le (futur) rapporteur du rapport d'une commission sénatoriale ?

Sur la Toile, on ne trouve trace que de sa question au ministre de la Défense, soit sous la forme écrite, soit sous la forme vidéo. Au passage, on remarque que ladite question, posée le 21 janvier dernier, a reçu une réponse... le 10 mars.

En fait, tout cela n'est que du cinéma, une manière de mettre en valeur le nouveau sénateur, alors qu'il sait très bien ce que va déclarer le ministre : la réponse à sa question figure dans un rapport d'une commission de l'Assemblée nationale, datant du 26 février 2012.

A l'époque, Alain Marc était encore député de l'Aveyron. Peut-être faisait-il partie de ladite commission ? Regardons-en la composition :

Ah ben non (alors qu'on y remarque la présence du Tarnais Philippe Folliot)... mais, comme il devait déjà s'intéresser à la question du devenir des anciens employés afghans de l'armée française, il y a des chances qu'il ait poussé sa lecture jusqu'à la page 30 : "La France et ses responsabilités : la question particulière des personnels civils de recrutement local". Tout y est.

Enfin, le comble de l'hypocrisie est atteint lorsque le sénateur réagit à la réponse du ministre. Il fait mine de s'enquérir du sort de ceux qui n'ont pas été accueillis en France... sous-entendu à cause du gouvernement actuel. En réalité, les critères ont été mis en place avant 2012, sous le tandem Sarkozy-Fillon, dont Alain Marc fut un indéfectible soutien.

23:58 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme

jeudi, 26 mars 2015

L'Aveyron dans "Le Canard enchaîné"