vendredi, 24 mai 2019

"Le Villefranchois" n°2050

Le dernier numéro de l'hebdomadaire ouest-aveyronnais est paru jeudi 23 mai et il contient plusieurs articles d'un grand intérêt.

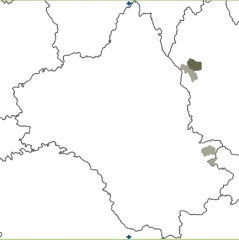

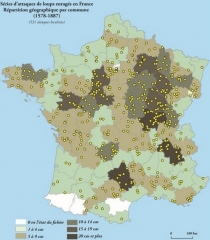

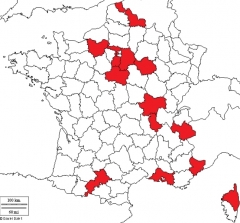

L'un des articles principaux porte sur la présence du loup en Aveyron. Plus personne ne peut contester que plusieurs meutes sévissent dans notre département, dont elles menacent, à terme, une partie de l'agriculture extensive de qualité, comme l'a démontré un rapport de l'INRA. Sur le site de l'ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage), on peut même suivre l'évolution de la présence du prédateur. Voici ce qu'il en était en 2005-2006 :

A l'époque, seule une commune (du moins d'après ce que l'on a pu observer) de l'extrême sud-est du département a eu à subir la présence occasionnelle du prédateur : Saint-André-de-Vézines. Voyons ce qu'il en était sept ans plus tard (en 2012-2013) :

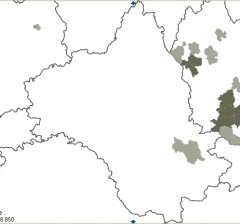

Cette fois-ci, c'est la commune de Millau (à l'époque la plus vaste du département) qui est la seule où la présence du loup a été (occasionnellement là aussi) observée. Et maintenant comparons avec la situation en 2016-2017 :

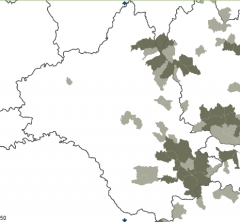

C'est une catastrophe. Non seulement le nombre de communes où la présence du prédateur a été observée au moins une fois a fortement augmenté, mais, dans au moins deux parties du département, cette présence est devenue permanente : sur l'Aubrac (pas que dans l'Aveyron d'ailleurs) et le Larzac. L'animal a même été observé sur le Lévézou (à Pont-de-Salars et Prades-Salars)... ainsi que dans l'ouest du département (dans une commune qui doit être Lugan).

L'article du Villefranchois rappelle l'importance de la présence passée du carnivore, pour la mort duquel des primes étaient versées (par exemple sous la Révolution, en 1795 et 1797, puis sous la IIIe République avec la loi de 1882). Dans la première moitié du XIXe siècle, il est fort probable que plusieurs milliers de loups aient été abattus rien que dans l'Aveyron.

Pourquoi cela ? Eh bien, à cause de leurs attaques, tout simplement. Sous la Révolution, environ 10 % du cheptel ovin était victime des loups, qui n'hésitaient pas non plus à s'en prendre aux vaches Aubrac... ainsi qu'aux humains, notamment quand ils étaient enragés :

Cette carte, publiée sur le site de l'historien (spécialiste du loup) Jean-Marc Moriceau met hélas en valeur l'Aveyron, qui fut, entre la fin du XVIe et celle du XIXe siècle, l'un des départements les plus touchés par les attaques de loups enragés. Fort heureusement, au début du XXe siècle, l'animal avait complètement disparu de notre contrée. Le sujet a d'ailleurs inspiré le caricaturiste du Villefranchois :

La lecture de cet hebdomadaire est souvent d'un grand intérêt. Chaque semaine, les journalistes ne se contentent pas de publier les nouvelles locales. Ces dernières années, on a eu droit régulièrement à des pages spéciales consacrées à la Première Guerre mondiale. Cette semaine (dans le cadre d'un jeu concours organisé par une grande surface), on peut lire une page dédiée aux ponts de la région. Dans le second cahier (celui réservé aux infos des communes), on découvre un article sur la présence néandertalienne dans le Bas-Rouergue et, toujours, en bas à droite de l'avant-dernière page, un extrait du Narrateur (l'ancêtre du Villefranchois), publié cent ans plus tôt.

En tournant la page, on tombe sur un papier consacré à l'abbaye de Loc-Dieu, où, en 1940, une partie des collections du Louvre trouva refuge (en particulier La Joconde, de Léonard de Vinci).

Bref, le journal essaie de concilier proximité et information culturelle, ce qui lui permet d'être le premier hebdomadaire départemental (La Volonté paysanne exclue), le 65e de France dans sa catégorie, avec environ 6 200 exemplaires vendus chaque semaine. Il devance Le Journal de Millau (77e avec environ 5 500 exemplaires), Le Progrès Saint-Affricain (non classé par l'association qui gère le site auquel mène le lien précédent, mais qui, selon le syndicat de la presse hebdomadaire régionale, a une diffusion d'environ 5 200 exemplaires), le Bulletin d'Espalion (92e avec environ 4 900 exemplaires)... et L'Hebdo nouvelle mouture qui, selon le SPHR, a une diffusion d'environ 1 600 exemplaires.

On note que ces journaux (à l'exception peut-être de L'Hebdo) connaissent tous une érosion des ventes, passées en quatre ans (pour Le Villefranchois) de presque 7 700 à 6 200 exemplaires, soit une baisse de près de 20 %. (En 2011, il se vendait même à 8 500 exemplaires.) Dans le même temps, Le Journal de Millau et le Bulletin d'Espalion n'ont perdu que 9 à 10 % de leur lectorat.

18:57 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualite, actualites, actualités

mardi, 14 mai 2019

Un sénateur "monsantesque" ?

Je crois que vous avez compris qu'il va être question de Pierre Médevielle, sénateur UDI de Haute-Garonne, dont l'entretien accordé à La Dépêche du Midi a soulevé une intense polémique. Il a d'abord provoqué une extraordinaire onde de choc médiatique, quantité de journalistes relayant les propos du sénateur sans effectuer la moindre vérification. La douche froide est venue dès le lendemain, notamment du Monde. Grosjean comme devant, Pierre Médevielle a essayé de faire endosser la responsabilité de ses propos au journaliste de La Dépêche (qui, soit dit en passant, aurait dû croiser ses sources avant de publier...), mais celui-ci avait pris ses précautions.

Du coup, je me suis intéressé au sénateur. Il est pharmacien de profession. Tiens, tiens... Monsanto, entreprise à laquelle nous devons le glyphosate, a longtemps possédé une division pharmaceutique, aujourd'hui rattachée à Pfitzer. Et puis chacun sait que Monsanto a été récemment rachetée par Bayer, un groupe très présent dans les produits chimiques.

Cependant, à première vue, il n'entretient pas de lien avec les grosses firmes du secteur. Sa déclaration d'intérêts et d'activités à la haute Autorité pour la transparence de la vie politique ne contient rien de suspect.

On en apprend davantage en consultant sa fiche sur le site nossenateurs.fr. A plusieurs reprises, il est intervenu dans la Haute Assemblée quand il était question du glyphosate, toujours en faveur de l'herbicide. De manière générale, s'intéresser à l'historique de ses votes permet de mieux cerner le bonhomme. C'est d'abord un ardent défenseur de la chasse... et du maintien de la réserve parlementaire, qui a longtemps entretenu le poison du clientélisme dans nos campagnes.

Plus récemment, il s'est prononcé (tout comme les Aveyronnais Jean-Claude Luche et Alain Marc) en faveur de la loi sur le secret des affaires, qui menace la liberté d'informer. Il s'est par contre opposé (tout comme Alain Marc) à la loi imposant 20 % de produits bio dans les cantines d'ici 2020.

Quel pedigree !

21:20 Publié dans Politique, Presse, Science, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, actualite, actu, actualites, actualités, france, politique, société

lundi, 13 mai 2019

Armistice ou capitulation ?

Chaque année, il m'arrive de sursauter à la lecture de certains articles ou à l'audition de certaines radios. Immanquablement, certains journalistes traitent ce "marronnier" par-dessus la jambe, et emploient le mot armistice, alors que le 8 mai 1945, l'armée allemande a capitulé.

Cela a commencé tôt le matin, avec le billet de Daniel Morin, sur France Inter. En général, j'apprécie l'humour un brin graveleux de l'ancien animateur de La Morinade. Mais là, il m'a agacé :

Dans la journée, le groupe TF1 a enchaîné avec une belle bourde, sur LCI :

L'épidémie d'inculture historique atteint une prestigieuse école, dont on penserait de prime abord que le site internet éviterait de laisser passer ce genre d'erreur... eh bien non :

De Saint-Cyr au ministère des Armées, il n'y a qu'un pas (cadencé), qui a hélas été franchi en ce tragique 8 mai 2019 :

Le pouvoir national n'est pas le seul à avoir été touché. Sur la Toile et dans la presse, ici et là, on peut trouver des exemples d'élus locaux dont la langue a fourché, comme celle du maire de Créon, en Gironde :

Les journaux aveyronnais ne sont pas en reste. Centre Presse a dégainé dès le 9 mai, à propos de la cérémonie de Villefranche-de-Rouergue :

Le 11 mai, que ce soit dans La Dépêche du Midi ou dans Midi Libre (dont les articles locaux sont désormais presque tous identiques), la cérémonie de Sainte-Radegonde est évoquée avec la même erreur :

Fort heureusement, il est des communes où le correspondant local des quotidiens aveyronnais a évité de s'emmêler les pinceaux, comme à Salles-Courbatiès ou Decazeville. Il reste le cas atypique d'Aubin, commune à laquelle est consacré un article qui parle de "capitulation", mais dont le titre évoque "l'armistice"...

A ceux qui trouveraient ce débat quelque peu futile, je recommande la lecture d'une récente mise au point des Clionautes.

Terminons en mode ludique, avec un petit quizz sur le 8 mai 1945 (fourni par le site du ministère des Armées).

20:23 Publié dans Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, actualite, actualité, actualités, actualites, actu, france, société

samedi, 13 avril 2019

Rodez dans "L'Equipe"

Il a rarement été autant question du chef-lieu aveyronnais dans le quotidien sportif français. Sa toute récente accession à la Ligue 2 de football n'y est sans doute pas étrangère. Hier, seul un tout petit article signalait l'événement, un peu plus important dans la version papier que dans la version numérique :

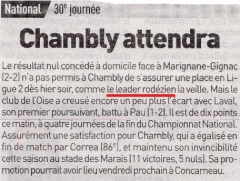

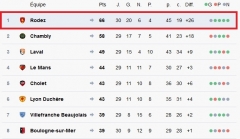

Aujourd'hui, un papier plus volumineux a été publié. Il est principalement consacré à l'entraîneur du RAF, Laurent Peyrelade (l'un des deux seuls membres du staff à ne pas être né dans l'Aveyron). A cet article s'ajoute un petit bilan de la trentième journée du championnat National (masculin), dont la rédaction a de quoi faire sursauter le lectorat rouergat :

L'auteur du paragraphe n'est visiblement pas au courant que c'est l'adjectif "ruthénois" qui s'applique à la commune de Rodez, ce dont le collègue qui a écrit l'article de la veille était visiblement au courant.

Pour être complet, je signale qu'un autre article récent évoque le RAF, mais il n'est (pour l'instant) disponible qu'en ligne (pour les abonnés). Il revient sur les liens entre Zinédine Zidane et le club aveyronnais.

20:53 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, actualités, actualite, actualites, actu

vendredi, 12 avril 2019

Le RAF en Ligue 2

Pour les non-initiés, il convient de commencer par quelques explications. La Ligue 2 est la deuxième division de football français, jadis appelée "D2". Le RAF est le Rodez Aveyron Football, le seul club du département à jouer un rôle notable dans ce sport, actuellement en National (la troisième division).

Hier, grâce à sa victoire 3-1 sur Boulogne, le RAF a conforté sa place de leader de National. Surtout, à 4-5 journées de la fin du championnat, il a acquis suffisamment de points d'avance sur ses poursuivants (notamment le 3e, Laval, qui ne peut plus rejoindre Rodez) pour être certain de jouer l'an prochain en Ligue 2. Il reste à savoir à quelle place le club va finir l'année : première ou deuxième ?

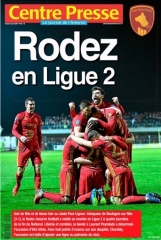

Hier, le centre de Rodez a été étonnamment animé pour un soir de semaine. L'événement a été salué comme il se doit par le quotidien local Centre Presse, qui a publié un numéro spécial :

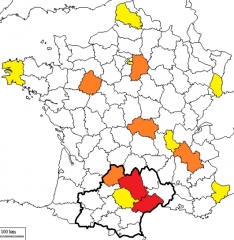

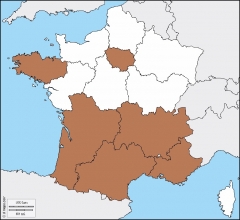

Le quotidien a consacré une partie importante du numéro à la réussite du club, une double page étant dédiée à l'effectif du RAF (joueurs et encadrement). Un lecteur attentif y remarquera que seuls 3 des 26 joueurs sont nés dans l'Aveyron : Hendrick Foucras, Loïc Poujol et Loïc Coupin. Ceux nés dans l'Hérault, à Béziers ou Montpellier (comme l'attaquant de poche Ugo Bonnet, qui a explosé cette année) sont aussi nombreux. Au total, 9 sont originaires de la région Midi-Languedoc (en ajoutant ceux nés dans le Lot et le Tarn). Les autres viennent d'un peu partout : de la Bretagne à l'Alsace, en passant par les Hauts-de-France, la région parisienne, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes :

Sont coloriés en rouge les départements où sont nés 3 joueurs, en orange ceux où sont nés 2 joueurs, en jaune ceux où est né un seul joueur. Cela représente 24 des 26 membres de l'équipe. Les deux derniers sont nés en Géorgie et Tunisie.

Dans sa composition, le RAF est donc désormais un club très peu aveyronnais. Seul le tiers de l'effectif est originaire de la région administrative à laquelle appartient l'Aveyron.

Si, sur le plan sportif, l'humeur est au beau fixe, sur le plan financier, l'avenir n'est pas exempt de nuages. Le premier problème est posé par le stade, qui n'est pas, pour l'instant, aux normes de la Ligue 2. Le financement des travaux a été présenté lors de la réunion du Conseil municipal de Rodez du 22 février dernier. Le détail est donné page 22 du compte-rendu. Il est prévu que cela atteigne 12 millions d'euros... hors taxes... sans doute 15 millions au final. Environ 20 % du coût sera assumé par Rodez agglomération, le reste étant financé par l'Etat, le Conseil régional et le Conseil départemental. Les contribuables locaux respirent...

A cela s'ajoute la subvention annuelle versée par la commune. D'après le compte-rendu de la séance du 14 décembre dernier (page 24), en 2019, il est prévu de verser 120 000 euros au RAF (à peine plus qu'au SRA, le club de rugby). Je pense que cette somme est amenée à évoluer...

On espère que le mécénat d'entreprise viendra appuyer les dépenses publiques. Peut-être faudra-t-il aussi envisager une modification de l'actionnariat. En 2012, à l'occasion de l'augmentation de son capital, le RAF avait vu l'arrivée de Zinédine Zidane comme actionnaire minoritaire. A l'époque, j'avais estimé l'apport de l'ancien joueur à 10 000 euros. Mais, dans les conversations discrètes qui se tiennent parfois à ce sujet, on évoque une somme plus importante (le décuple ?).

En attendant que le nouveau stade soit livré (en octobre prochain, si tout va bien...), le RAF va devoir jouer ses matchs à domicile... en Corse semble-t-il, sur le terrain du club de Bastia. Même si je comprends les motifs de la décision, je regrette qu'on n'ait pas creusé davantage la possibilité d'aller jouer à Béziers. L'idéal serait quand même que les travaux commencent le plus vite possible et s'achèvent plus tôt qu'initialement prévu. L'an prochain, le club risque d'avoir besoin de tous les points gagnables à domicile pour se maintenir en Ligue 2.

15:27 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualite, actualités, actualites, presse, médias, journalisme, sport, société

mercredi, 23 janvier 2019

Du sang sur les mains des "gilets jaunes"

En ces temps où déferlent violence, fake news et haine anti-flics, il est bon de rappeler quelques faits, sur lesquels les médias n'osent pas insister. Commençons par quelques "infoxications", ces mensonges éhontés véhiculés par nombre de "gilets jaunes" sur les réseaux sociaux (et ailleurs). Depuis la semaine dernière circule un bobard, présentant l'individu ci-dessous comme une récente victime des violences policières :

Sur le coup, on a tendance à compatir : Kevin a l'air d'en avoir pris plein la gueule. Décidément, salauds de flics... sauf que, d'après Les Décodeurs (du Monde), cet individu se prénomme Ty (et pas Kevin), qu'il ne vit pas en France (mais au Canada), que la photographie date de 2016 (et pas de 2019). Le plus cocasse est que son état n'est pas lié à une brutalité policière : il a été victime de... l'explosion d'une cigarette électronique ! Trop forts, les "gilets jaunes" ! 4 mensonges dans une infox !

Un autre bobard a été récemment très partagé. Un manifestant aurait été tué par un tir de flash-ball. La source semblait fiable : le site 20minutes.fr. Ceux qui s'y connaissent un peu ne s'y sont pas laissé prendre : les flash-balls ont été presque partout remplacés par les désormais fameux LBD (lanceurs de balles de défense). De surcroît, un rapide coup d'oeil jeté à la source permettait de réaliser que l'information n'était pas de première fraîcheur : elle date de 2010.

Il est par contre fort instructif d'analyser les circonstances dans lesquelles dix décès sont survenus, depuis le déclenchement du mouvement des "gilets jaunes".

Le 17 novembre 2018, une femme (n°1) participant à un barrage a été renversée par une voiture. La conductrice a été effrayée par le mouvement de blocage. Certes, elle aurait dû rester maîtresse de son véhicule, mais la manière dont les "gilets jaunes" ont mené les blocages a contribué à en renforcer la dangerosité.

Trois jours plus tard, le 20 novembre, un motard (n°2) a percuté une camionnette à l'approche d'un barrage organisé par les "gilets jaunes". Certes, le motard comme le conducteur ont fait preuve d'imprudence. Mais le drame ne se serait sans doute pas produit si le mouvement des "gilets jaunes" avait été plus responsable. (Vous remarquerez que, pour l'instant, les forces de l'ordre ne sont impliquées dans aucun décès.)

Le 2 décembre, ce fut au tour d'un artisan (n°3), qui a percuté un camion à l'approche d'un barrage des "gilets jaunes". Celui-ci semble avoir été particulièrement mal organisé, mettant en danger la vie d'autrui.

Le même jour, c'est un autre décès (n°4) qui a défrayé la chronique. A Marseille, une octogénaire est morte quelques heures après avoir été touchée par une grenade lacrymogène. Là, j'entends les contempteurs habituels des forces de l'ordre jubiler, affirmant tenir la preuve des débordements qu'ils ne cessent de dénoncer. La lecture de l'article (ainsi que celle de ceux publiés par Le Télégramme et Ouest France) invite à plus de prudence. La dame n'est pas décédée sur le coup. Elle est morte lors de son séjour à l'hôpital, de ce qui semble être un choc opératoire (sans doute lié à l'anesthésie). L'enquête étant en cours, on ne peut être totalement certain. En tout cas, la grenade a joué un rôle, puisque, si elle n'avait pas touché l'octogénaire, celle-ci ne se serait pas rendue à l'hôpital, où elle a succombé. Le problème est de déterminer les circonstances dans lesquelles elle a été touchée. Elle se trouvait à la fenêtre de son appartement, au quatrième étage. La grenade est venue des policiers stationnés dans la rue. Or, un lanceur de grenade n'a la précision ni d'un flash-ball ni d'un LBD (et encore moins d'une arme à feu). A cette distance (entre dix et vingt mètres), il est fort probable qu'il s'agisse d'un accident. En bas, les policiers étaient bousculés, certains ont paniqué. Il est fort possible que, dans la volonté de repousser les manifestants les plus hostiles, l'un des policiers ait tiré dans la précipitation (voire involontairement), la balle atteignant la vieille dame par accident.

Le 10 décembre, c'est une autre femme (n°5), plus jeune (âgée de 25 ans), qui a percuté un poids lourd à un barrage de "gilets jaunes"... barrage, une fois de plus mal organisé (ou sans souci de protéger les personnes).

Trois jours plus tard, l'homme qui a perdu la vie (n°6) était à peine plus jeune (23 ans). C'était un "gilet jaune", bloquant un rond-point. Il semble qu'il ait effrayé le conducteur d'un poids lourd, qui a cru à une agression. J'ai noté la rapidité avec laquelle les médias ont précisé que ledit conducteur est polonais...

Le lendemain, c'est à la frontière belge qu'un automobiliste de 49 ans (n°7) a percuté un poids lourd bloqué à un barrage des "gilets jaunes".

Peu de temps après, une femme de 44 ans (n°8) a perdu la vie dans une collision, en tentant d'éviter un barrage de "gilets jaunes". Ceux-ci se contrefichent tellement de la sécurité des automobilistes qu'ils emmerdent qu'ils les poussent à commettre des imprudences.

Le 20 décembre, c'est un autre "gilet jaune" (n°9) qui est mort à un barrage. Il y a deux manières de présenter la chose. Soit on dit que c'est la faute du conducteur qui a voulu forcer le passage. Soit on dit que c'est la faute de ceux qui ont illégalement bloqué la circulation, empêchant le routier de faire son travail. (On peut aussi penser que les torts sont partagés.)

Terminons cette liste macabre par un homme de 36 ans (n°10... espérons le dernier), qui a percuté un camion au niveau d'un péage bloqué (une fois de plus) par des "gilets jaunes".

Bilan ? Cette série de décès n'est pas due à une supposée violence policière (même si le doute subsiste dans l'un des cas). C'est d'abord la mauvaise organisation des "gilets jaunes" et le comportement jusqu'au-boutiste de certains d'entre eux qui expliquent ces tragédies. Que dire après cela de ces hypocrites en jaune qui prétendent rendre hommage aux victimes, attribuant l'entière responsabilité au gouvernement ou aux forces de l'ordre... Nous voici revenus aux fake news.

15:03 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : polituque, france, gilets jaunes, actualité, actualités, presse, médias, journalisme, société

mercredi, 16 janvier 2019

Le prélèvement révélateur

Le passage au prélèvement automatique (pour l'impôt sur le revenu) pourrait faire naître des interrogations inattendues chez les salariés qui prendront la peine de lire attentivement leur fiche de paie. Sur celle-ci vont désormais figurer le montant du prélèvement mensuel et le taux auquel il correspond. Or, un rapide calcul permettra aux salariés de découvrir que la somme qui leur est prélevée ne correspond pas au taux affiché... s'ils prennent pour base le "revenu net payé".

Ce mystère trouve son explication dans les subtilités de la fiscalité française (un domaine dans lequel peu de pays peuvent s'affirmer aussi imaginatifs que les mangeurs de grenouilles). Le taux affiché s'applique à une somme supérieure au revenu net payé. Il faut ajouter à celui-ci la CSG non déductible et la CRDS.

Camarades contribuables salariés, vous avez bien lu : nous payons un impôt sur le revenu portant partiellement sur de l'argent que nous ne touchons pas... sur une taxe !

Et ce n'est pas fini, car ce n'est pas un cas isolé. Je vous conseille de lire attentivement votre facture d'électricité (ainsi que celle de gaz, le cas échéant). Dans un premier temps, vous aurez la révélation que le coût de la consommation est inférieur à la somme de l'abonnement et de l'ensemble des taxes que nous payons. Dans un second temps, vous constaterez que nous payons une taxe sur les taxes.

En effet, sur chaque facture pèsent la CTA (contribution tarifaire d'acheminement... un vrai poème, puisque derrière ce nom se cache le financement des retraites des employés d'EDF-GDF !), la CSPE (contribution au service public d'électricité) et les TCFE, qui varient en fonction du contexte local. (Dans l'Aveyron, pour l'une de ces taxes, nous bénéficions d'un taux réduit.)

Là-dessus débarque notre très chère TVA (qui représente plus de 50 % des recettes fiscales de l'Etat, soit dit en passant). Elle pèse sur la consommation d'électricité (et de gaz), sur l'abonnement... et sur les autres taxes !

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année fiscale !

16:44 Publié dans Economie, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, actualité, presse, médias, journalisme, politique, actualités

mardi, 15 janvier 2019

Les étranges avocats du terroriste

Actuellement, on en parle beaucoup plus en Belgique qu'en France. A Bruxelles a débuté, la semaine dernière, le procès de Mehdi Nemmouche, un islamo-fasciste français au parcours déjà bien "chargé". Il a été le gardien particulièrement violent de journalistes français (entre autres), détenus en Syrie. Il est aujourd'hui accusé d'avoir perpétré la tuerie du Musée juif de Bruxelles.

Mais, plus qu'à ce triste sire, c'est à ses avocats que je me suis intéressé. Il en a trois. Bigre ! C'est fou comme certaines racailles peuvent susciter des vocations chez les porteurs de robe. Nul doute qu'ils fassent preuve du même engagement pour défendre les femmes battues, les enfants violés ou les victimes d'agression dans la rue. A moins que ces causes ne soient pas suffisamment médiatiques...

On commence par les plus connus, le duo formé par Sébastien Courtoy et Henri Laquay. En France, les personnes qui suivent l'actualité en ont entendu parler parce qu'ils défendent depuis plusieurs années le militant d'extrême-droite Dieudonné M'Bala M'Bala. Celui-ci les a d'ailleurs remerciés avec un geste qui ne prête pas le moins du monde à confusion. Notez l'ambiance complice de la scène :

On pourrait penser qu'un tel manque de professionnalisme (sans même parler de l'allusion politique) a dû coûter cher à ces deux énergumènes. Détrompez-vous : ils n'ont eu droit qu'à une réprimande, puisqu'ils ont été suspendus deux mois... avec sursis, par leur Conseil de l'ordre. Elle est pas belle, la life ?

Quand il ne travaille pas avec son comparse S. Courtoy, Henri Laquay ne quitte cependant pas ce qui semble être son domaine de prédilection. Il a récemment défendu un converti belge, Jean-Louis Denis, ouvertement antisémite, antidémocrate, appelant au djihadisme... Ce qui m'inquiète le plus dans ce cas est l'inconséquence de certains juges, qui n'infligent que des peines légères à des vipères qu'on laisse prospérer dans le giron européen. Ce type vient d'ailleurs de sortir de prison...

Le troisième membre du trio est une femme, Virginie Taelman, moins connue que les deux précédents. Elle semble marcher sur leurs traces.

En compagnie de S. Courtoy, elle assure la défense de Mohamed Bakkali, un nom qui ne dit sans doute rien au grand public. Il est pourtant soupçonné d'être l'un des organisateurs des attentats de Paris, en 2015. Cela ne s'arrête pas là. Cette jeune avocate s'est aussi mise au service de la famille de Soufiane Amghar, autre islamo-fasciste, abattu par les forces de police belges en janvier 2015, sans doute peu avant qu'il ne passe à l'acte, et ce quelques jours à peine après la tuerie de Charlie Hebdo.

Je suis conscient que chaque accusé a le droit d'être défendu en justice, mais je trouve quand même étrange la prédilection éprouvée par certains avocats pour ce genre de cas...

21:50 Publié dans Politique étrangère, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, actualité, actualités, presse, médias, journalisme, société, avocats

lundi, 07 janvier 2019

Baisse des entrées au cinéma de Rodez

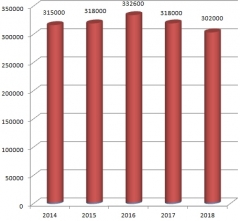

A l'heure des bilans de l'année 2018, on constate qu'à Rodez, le passage de Cap'Cinéma à CGR n'a pas enrayé la baisse du nombre d'entrées. Le quotidien Centre Presse évoque une diminution de 7 %, à 302 000 entrées en 2018. Cela implique qu'en 2017, le cinéma de Rodez ait vendu entre 324 000 et 325 000 tickets. Or, cela ne concorde pas avec les chiffres publiés l'an dernier, puisque le même quotidien évoquait 318 000 entrées, tandis que, dans La Dépêche du Midi, il était question de seulement 315 000. Cherchez l'erreur... (Il est possible que l'un des écarts soit dû au choix de prendre en compte -ou pas- les entrées gratuites.) En complétant avec les 315 000 entrées de 2014 (première année complète d'existence du Multiplexe)et les 317 979 et 332 559 de 2015 et 2016, on peut dégager une évolution.

De son inauguration, en octobre 2013, à la fin de 2016, le multiplexe Cap'Cinéma a rencontré un succès grandissant, auquel a succédé une indéniable baisse (la dernière plutôt de l'ordre de 4-5 %, conforme à l'évolution nationale), ce qui place l'année 2018 à la dernière place du palmarès des entrées.

Dans l'article de Centre Presse, une série de raisons plausibles est donnée, auxquelles il faudrait ajouter l'une des récriminations de certains spectateurs : l'augmentation du prix. Quelle que soit la formule ou le tarif retenu, il y a eu hausse. Pour les spectateurs qui ne peuvent acquérir un abonnement par l'intermédiaire d'un comité d'entreprise, l'addition peut se révéler salée en cas de sortie familiale. Pour les cinéphiles réguliers, il reste la possibilité d'acquérir la carte CGR avec le chargement le plus onéreux (qui donne accès au coût unitaire place le moins élevé), à croiser avec le tarif réduit du lundi et du jeudi (qui permet d'accumuler les points sur son compte). Ou alors, il faut se rabattre sur les séances de 11 heures... le week-end seulement pour ceux qui travaillent le reste de la semaine.

Il semble aussi que la stratégie de CGR ne porte pas ses fruits. Par rapport à l'époque de Cap'Cinéma, il a été décidé de programmer moins de films sur l'année, mais de les exposer davantage. Il y a aussi la tendance à favoriser, en première semaine, la version 3D (la plus rémunératrice pour le cinéma) des grosses productions, reléguant temporairement les séances 2D le matin et tard le soir. Résultat : en deuxième voire troisième semaine, certains blockbusters (comme Aquaman) font le plein en séance 2D, alors qu'ils sont en perte de vitesse au niveau national. Les séances en 3D ont tendance à vite disparaître de la grille.

Voilà qui nous mène à un autre critère d'appréciation du succès d'un complexe cinématographique : l'analyse de l'ensemble de ses recettes, incluant la vente de lunettes 3D (et le surcoût des séances associées) et, surtout, les profits tirés du rayon confiserie. Si le seuil de rentabilité officiel du multiplexe est fixé à 300 000 entrées (ouf !), un très bon rendement des "produits dérivés" peut le faire baisser. Mais ce sont là des informations qui restent confidentielles...

22:41 Publié dans Cinéma, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, presse, médias, journalisme, actualité

dimanche, 06 janvier 2019

Un apprenti putschiste

Il est temps de revenir sur un acteur du mouvement des "gilets jaunes" à propos duquel on a tendance à nous servir un joli conte de fées... Je veux bien entendu parler d'Eric Drouet.

Considéré comme l'un des initiateurs du mouvement, il est apparu sous les feux des projecteurs quand il a été désigné comme l'un des huit porte-parole. Il s'exprime beaucoup par le canal de Facebook, réseau sur lequel il possède plusieurs comptes. Très vite, certains observateurs ont remarqué qu'il relayait des messages et des vidéos qui l'apparenteraient plutôt à l'extrême-droite.

Curieusement, depuis cette époque, ses comptes ont été "nettoyés". On pourrait se dire que cet individu ordinaire, accédant à la notoriété, a voulu protéger sa vie privée. Sauf que cette opération, en supprimant le contenu politique antérieur à novembre 2018, présente E. Drouet comme un novice sans passé militant, sans opinion préconçue... et pacifique, ce qui n'est visiblement pas le cas.

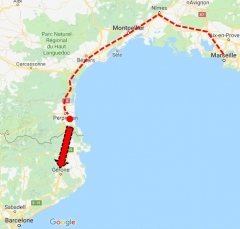

En effet, le 22 décembre dernier, à l'occasion d'une journée de manifestations (supposées "pacifiques") des "gilets jaunes", le porte-parole a été arrêté en plein Paris, rue Vignon, alors qu'il portait une matraque sur lui. L'écrasante majorité des personnes qui manifestent (ou ont manifesté) en France, y compris parmi les "gilets jaunes", vient sans arme. Alors pourquoi ? La connaissance du contexte n'est pas inintéressante. Voyons où se trouve la rue Vignon (signalée par un trait brun ci-dessous) :

Elle est située à moins de 500 mètres du Palais de l'Elysée, le siège de la présidence de la République. Coïncidence ? Environ deux semaines plus tôt, Eric Drouet avait incité, sur BFMTV, à tenter de rentrer dans ces lieux. Effet de manche ? Provocation ? Manoeuvre habile ? Alors qu'il était devenu une des figures les plus médiatiques du mouvement, le jeune homme ne pouvait pas ignorer que ses propos susciteraient des vocations parmi les manifestants.

Depuis le début, Emmanuel Macron est la cible principale des "gilets jaunes" (souvent de manière ordurière). Il est l'homme à abattre (au sens symbolique, espère-t-on). Toucher l'Elysée serait un coup d'éclat... voire plus ? C'est le coeur du pouvoir républicain. Certains mauvais esprits ont fait le lien avec le 6 février 1934. A cette époque, c'est la Chambre des députés (centre du pouvoir sous la IIIe République) qui avait été visée.

Je doute que la majorité des "gilets jaunes" soit consciente de ce contexte. Mais, aussi bien chez les extrémistes qui ont infiltré le mouvement qu'au gouvernement, on connaît ce passé, qu'on le craigne ou qu'on le glorifie. Comment s'étonner alors que la police surveille attentivement Eric Drouet ? Avec elle, il se livre au jeu du chat et de la souris, avec la complicité de certains médias.

Le meilleur exemple en est sa deuxième arrestation, sur les Champs-Elysées. Lui se défend en affirmant que, comme ils ne portaient pas de gilet jaune et qu'ils ne brandissaient pas de pancarte, ce n'était pas une manifestation et que, comme ils se contentaient de marcher, sur le trottoir, ce ne serait pas un attroupement. C'est méconnaître le Code de sécurité intérieure. Il s'agissait bien d'un regroupement de personnes, en mouvement, dans un but politique. C'était donc bien une manifestation, qui aurait dû être au préalable déclarée. Et, là encore, le lieu du regroupement (et de sa déambulation) n'a pas été choisi au hasard :

La "marche" d'Eric Drouet et de ses amis s'est déroulée entre l'Arc de triomphe et la place de la Concorde. Alors que le prétexte était de rendre un hommage, sans faire de tapage, on remarque que ce souci de discrétion a poussé les "hommagistes" à se rendre sur l'avenue la plus fréquentée de France ! (lol, comme diraient les djeunses !) De surcroît, le parcours des déambulateurs "déambuleurs" les a amenés à passer à environ 200 mètres de l'Elysée... Coïncidence ? Là encore, il ne s'agit peut-être que d'un "coup de pression", destiné à Emmanuel Macron. Mais les autorités (et le citoyen lambda) étaient parfaitement fondés à penser que ce n'était qu'un prétexte pour tenter de pénétrer dans l'Elysée. Bien entendu, caméras, appareils photographiques et micros étaient là pour immortaliser l'interpellation hyper-prévisible d'Eric Drouet, ses partisans tentant d'en faire un martyr... (Notons que le "gilet jaune" qu'on a vu dans les médias défendre Drouet n'est autre que Benjamin Cauchy, très marqué politiquement.)

Les récents événements donnent raison au gouvernement. En effet, hier samedi, une bande de délinquants portant gilet jaune a forcé l'entrée de l'immeuble abritant les services du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.

Le déroulement de l'intrusion est bien expliqué sur le site de France 24. Cela sent le coup prémédité. Signalons que les casseurs étaient munis de barres de fer... Quoi qu'il en soit, ce sont nos impôts qui vont payer les réparations, ici comme ailleurs.

14:34 Publié dans Politique, Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, gilets jaunes, actualité, actualités, presse, médias, journalisme, macron, france, emmanuel macron

dimanche, 30 décembre 2018

Une "Une" plus que douteuse

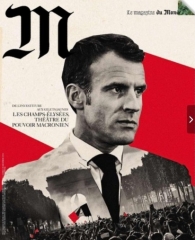

Cette Une est celle de M, Le Magazine du Monde en date de samedi 29 décembre. On y voit le président de la République Emmanuel Macron, en noir et blanc, sur fond blanc et rouge avec, en incrustation, une photographie (en noir et blanc, avec des retouches de rouge) prise sur les Champs-Elysées.

A priori, il n'y a rien de particulier à redire. L'article utilise les événements qui se sont déroulés depuis un an et demi sur la célèbre avenue pour analyser les débuts du quinquennat macronien... dans un sens défavorable au président. L'auteure de l'article est Ariane Chemin, en pointe dans le suivi de "l'affaire Benalla" (en doublette avec Mediapart). On remarque d'ailleurs quelques approximations lorsqu'il est question des événements auxquels a été mêlé l'ancien garde du corps officieux d'Emmanuel Macron, place de la Contrescarpe : ce ne sont pas des bouteilles, mais des cendriers et des carafes d'eau que les deux "badauds pacifiques" ont jeté sur des CRS qui déambulaient. (On pouvait le constater sur une vidéo à laquelle les lecteurs du Monde ont eu beaucoup de mal à accéder, le quotidien préférant mettre en avant la suite, avec l'intervention d'A. Benalla.) A ma connaissance, Le Monde a aussi négligé de préciser que l'un des membres du "couple de la Contrescarpe", Georgios D, est fiché par les polices de plusieurs pays en raison de ses liens avec des groupes extrémistes...

Mais plus que le fond, c'est la forme qui a choqué nombre d'abonnés au Monde. Le problème, quand on a des lecteurs cultivés, c'est qu'ils perçoivent des références ou des allusions qui échappent au commun des spectateurs des chaînes d'information. Ainsi, l'association du noir à un fond rouge et blanc est typique de l'époque nazie, ce que les auteurs de la couverture ne doivent pas ignorer, comme on va le voir plus bas.

A partir du milieu des années 1930, Adolf Hitler a été souvent représenté avec ces trois couleurs (qui sont celles du drapeau nazi, bientôt devenu celui de l'Allemagne). L'une des plus célèbres affiches de propagande est Le Porte-drapeau, de Hubert Lanziger :

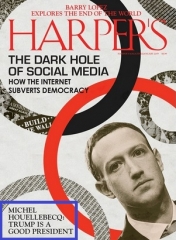

La comparaison devient troublante quand on place la Une de M à côté d'une récente illustration du graphiste Lincoln Agnew, publiée dans un article du Harper's Magazine de juillet 2017 :

Précisons que les contextes des photographies d'incrustation sont totalement différents. A gauche, il s'agit du défilé de joie après la victoire de l'équipe de France (masculine) à la dernière Coupe du monde de football. A droite, on voit des nazis tendre le bras devant le Reichstag. Néanmoins, dans les deux cas, vous remarquerez que l'auteur.e du montage a mis en relief un détail, en rouge (sur les drapeaux français à gauche, put-être sur les brassards nazis, à droite). De la part des "copieurs" français, cela ne révèle pas un grand sens de l'à-propos...

Dans sa tentative de justification, Luc Bronner, le directeur de la publication du Monde, se tire une balle dans le pied, en révélant la référence aux oeuvres d'Agnew, mais en se gardant bien de donner des exemples compromettants...

Cette affaire est révélatrice du tournant pris par Le Monde. En 2016-2017, on peut dire que le quotidien a été séduit par le candidat Macron (et par ses débuts à la présidence). Au bout de quelques mois, le journal est passé à une opposition franche (ce qui est parfaitement son droit), mais avec, parfois, un parti-pris qui n'est pas à l'honneur d'un quotidien dans lequel son lectorat apprécie d'abord la rigueur du traitement de l'actualité.

PS

En guise de dessert, je recommande de jeter un oeil à la dernière Une du Harper's Magazine. Il y est question de l'inénarrable Michel Houellebecq :

"Trump est un bon président", y déclare l'écrivaillon, qui exprime (dans sa contribution) son souhait de voir l'Union européenne disparaître. Certes, il faut tenir compte du fait qu'il sort un nouveau roman et qu'il a coutume de miser sur la provocation pour vendre sa soupe. Mais je trouve cette déclaration particulièrement savoureuse, alors qu'au même moment, dans Le Monde, on est d'avis que Houellebecq a renoncé à la polémique...

13:55 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : politique, macron, presse, médias, journalisme, actualité, france

jeudi, 06 décembre 2018

Un "gilet jaune" de soie

Mardi matin, en voiture, j'ai été un peu surpris en écoutant (sur France Inter) l'entretien du jour entre la journaliste Léa Salamé et un drôle d'invité, un "gilet jaune" originaire d'Indre, Jean-François Barnaba :

J'ai été étonné parce que j'ai eu l'impression d'entendre un professionnel de la politique, ou un syndicaliste chevronné. (Il a quand même employé de lui-même le mot "paradigme" !) Au moins, il développe un discours argumenté et ne sombre pas dans l'invective, un travers de nombre de ses camarades de lutte. A l'écoute, je déduis qu'il a une sensibilité de gauche. Même s'il se présente comme synthétique au sein du mouvement, je pense qu'il en incarne plutôt l'aile gauche non violente.

Notons qu'au cours de l'entrevue, Jean-François Barnaba a affirmé qu'il n'avait plus accès à son compte Facebook. Le lendemain, tout semblait revenu à la normale, selon La Nouvelle République.

Mais ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué dans les informations de mercredi. Ce soir-là, L'Obs révélait que ce fonctionnaire territorial est payé 2 600 euros par mois... à ne rien faire ! Voilà pourquoi il était si disponible pour parler au nom des "révoltés du diesel" !

Aujourd'hui jeudi, ce fut au tour de Capital d'enfoncer le clou. Dans un papier fort intéressant, le magazine a décortiqué le statut très particulier de cet actif payé à se tourner les pouces. Cela fait dix ans que cela dure... et, à l'origine, il touchait même environ 4 300 euros par mois ! (Toutefois, selon un autre article de La Nouvelle République, il touchait plutôt autour de 3 100 euros par mois.)

Cerise sur le gâteau : cet artiste de la rébellion envisage de se présenter aux prochaines élections européennes. A la fin de l'entretien, on sentait poindre la langue de bois politicienne et les affirmations fondées sur rien (notamment à propos du pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires). A bientôt donc, peut-être sur une liste LFI !

22:59 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gilets jaunes, société, médias, presse, journalisme, politique, macron, actualité, france, manifestations, carburants

mardi, 04 décembre 2018

Macron et son programme

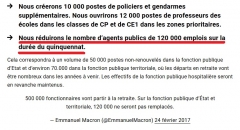

Depuis plusieurs semaines, on entend tout et n'importe quoi à propos du gouvernement, notamment dans la bouche des "gilets jaunes" ou des personnes qui prétendent les soutenir. Le président de la République aurait trahi ses promesses de campagne, en particulier concernant les taxes sur le carburant. Or, que se passe-t-il quand on retourne lire le programme du candidat Macron ? Stupeur ! La plupart des mesures prises par le gouvernement Philippe figurent dans le texte, accessible à tous les électeurs, mis en ligne en 2017. En voici un échantillon.

La réduction du nombre de fonctionnaires ? Elle est annoncée dans l'objectif 3 du thème "action publique et fonction publique".

On en encore loin des 120 000 suppressions, tout comme, à l'inverse, on n'en est pas à 12 000 créations de postes dans le primaire des zones prioritaires (4 000 plutôt). Au niveau des programmes, il faudrait voir si l'annonce de la priorité donnée aux apprentissages fondamentaux est suivie d'application. Vu l'illettrisme qui caractérise nombre de commentaires sur les réseaux sociaux, force est de constater que, faute de sauver les adultes, il est urgent de s'y mettre pour les enfants.

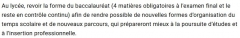

La réforme du baccalauréat ? Elle est annoncée (tout comme les changements dans le primaire) dans le volet "éducation" du programme (objectif 2 pour le primaire, objectif 6 pour le bac) :

Au niveau de la fiscalité, de programme annonce aussi clairement la couleur : augmentation de la CSG, remplacement de l'ISF par l'IFI et suppression progressive de la taxe d'habitation, tout cela figure noir sur blanc dans le programme rendu public.

Cela nous mène tout naturellement au volet "transition écologique". Et là... ô surprise ! Il est bien question des carburants fossiles et de la fiscalité du diesel, dans l'objectif 4 "Protéger la santé et l'environnement des Français" :

Conclusion ? Soit nombre de Français votent à la présidentielle sans lire les programmes des candidats (ce qui ferait d'eux de fieffés imbéciles - ou de grosses feignasses). Soit ils ont lu ces programmes mais ne les ont pas compris (ce qui ferait d'eux des analphabètes avec droit de vote). Soit ils les ont lus et compris... et ont voté Macron quand même (!!!!!!). Soit, tout simplement, ils les ont lus, compris... et n'ont pas voté Macron. Nombre de ces "gilets jaunes" sont des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. Leur candidat-e a été battu-e dans les urnes, alors ils essaient de gagner dans la rue ce qui leur a échappé par un scrutin démocratique et transparent. Avec eux, ils entraînent de pauvres diables auxquels on peut faire avaler n'importe quelle fake news.

Il serait temps que la démocratie française mûrisse. Le pays en a besoin.

21:52 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, actualtiés, france, société, gilets jaunes, macron

lundi, 03 décembre 2018

Des "gilets jaunes" fascisants

Petit à petit, le véritable visage de certains "gilets jaunes" se fait jour. Force est de constater que ce mouvement, qui se veut l'expression d'une démocratie populaire, donne plutôt l'impression de vouloir rétablir l'un des régimes totalitaires en vigueur dans les années 1930. Alors que le mouvement n'est jusqu'à présent jamais parvenu à mettre dans la rue (au niveau national) plus de 400 000 personnes et qu'il apparaît qu'il héberge plusieurs sensibilités, certains de ses nervis tentent d'empêcher toute action sortant de leur ligne.

La semaine dernière, c'est Jason Herbert, l'un des huit porte-parole désignés, qui en a fait les frais. Le gars est victime de harcèlement, a reçu quantité de menaces de mort... de la part d'adversaires du mouvement, pensez-vous ? Eh bien, non ! Presque toutes les menaces qu'il a reçues proviennent de son propre camp.

Aurait-il trahi le mouvement ? Rien ne vient étayer cette affirmation. Au contraire, quand il est apparu que le Premier ministre Edouard Philippe refusait que leur entretien soit retransmis en direct sur les réseaux sociaux, Jason Herbert a claqué la porte. Sa supposée faute est d'avoir adopté une attitude responsable, à savoir se montrer prêt à négocier avec le gouvernement pour obtenir quelque chose. Rappelons que, jusqu'à présent, les seuls résultats obtenus par les "gilets jaunes" sont des millions d'euros de dégâts et la chute du chiffre d'affaires des commerces de centre-ville. Joli bilan que voilà.

Mais ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, on apprend que d'autres "gilets jaunes", qui refusent l'extrémisme, ont eux aussi reçu des menaces de mort.

Pendant ce temps, des feignants en gilet continuent d'emmerder les honnêtes gens qui veulent continuer à travailler pour nourrir leur famille. De leur côté, les forces de l'ordre, qui ont reçu des consignes de modération pour éviter toute bavure, se font (dans les grandes villes) copieusement insulter, caillasser voire tabasser par des manifestants surexcités. Il est temps que le gouvernement remette de l'ordre dans ce pays. L'actuel ministre de l'Intérieur est-il à la hauteur de la tâche ? On se le demande.

19:49 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualités, france, politique, gilets jaunes, société, médias, presse, journalisme

dimanche, 02 décembre 2018

Groland à pleins gaz

La dernière émission du Zapoï, diffusée samedi 1er décembre, mérite vraiment le détour. Cela commence très fort, avec un sketch mettant en scène des couples de classe moyenne réunis autour d'un repas, avec, comme principal sujet de conversation, le changement climatique :

A ceux qui ne sont pas familiers de l'humour grolandais, je signale qu'il s'agit de second degré, qui ironise sur l'hypocrisie d'une partie des classes moyennes, qui se déclare très attachée à la lutte contre le réchauffement... mais tient mordicus à son diesel.

Une thématique semblable est abordée à travers le sketch consacré aux "pompes du coeur", qui lui met en scène des conducteurs de plus modeste extraction :

Entre temps, on aura eu droit à un sujet sur l'alcool au volant (à la sauce grolandaise), une parodie d'émission de télé-réalité (Le Grand Frère), une séance de dédicace de l'ancien président François Groland et aux conseils judicieux du médecin de la chaîne (toujours très investi dans son travail), concernant la fessée...

Parmi les brèves, je distingue celle qui traite des problèmes sanitaires relevés dans les restaurants d'une célèbre chaîne vendant des hamburgers. Les journalistes grolandais sont même parvenus à déterminer l'origine des traces de sperme trouvées dans certains produits :

La séquence des publicités, fort bienvenue, a été l'occasion de promouvoir un produit d'une incontestable utilité, le "mouchaprout" :

La dernière partie commence par deux séquences importantes. La première parodie les pseudo-débats entre spécialistes auto-proclamés, qui ne font que brasser du vent. La seconde est un nouvel épisode de la mini-série Missing Misses, qui met en scène une brochette de ravissantes jeunes femmes en maillot de bain, perdues dans la campagne grolandaise. Je vous donne une idée du problème auquel elles sont confrontées cette fois-ci :

L'émission se poursuit par un sketch sur l'ex-PDG d'un célèbre groupe automobile, un autre sur un robot faisant office de centre d'appel... et une délicieuse parodie de "musique urbaine", autour du "rappeur écolo" MC Carotte :

Banzai !

20:18 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télé, télévision, médias, presse, journalisme, actualité, société

lundi, 26 novembre 2018

Le casting des 8

Le mouvement des "gilets jaunes" semble acquérir une ébauche de structure... et, à voir le résultat, on se dit que ce ne sont pas des amateurs qui tirent les ficelles. La désignation des huit porte-parole a suivi des règles propres à la "vieille politique", comme on va le constater.

Tout d'abord, alors que, de passage aux ronds-points et en regardant les actualités, j'avais été frappé par la forte proportion de personnes âgées (voire de retraité-e-s) parmi les bloqueurs, force est de remarquer qu'ils sont totalement exclus de la vitrine médiatique du mouvement : les 8 sont âgés de 21 (Mathieu Blavier) à 33 ans (Priscilla Ladosky et Eric Drouet), la moyenne approchant les 28 ans.

Il y a déséquilibre des sexes, avec deux femmes pour six hommes. Je n'ai pourtant pas eu l'impression que les dames étaient sous-représentées parmi les bloqueurs... mmm... un vieux reste de machisme, peut-être ? Quant aux origines géographiques, elles sont assez diverses. Voici les régions d'où sont issus les porte-parole :

Le Sud de la métropole domine (5 sur 8, dont deux de Nouvelle-Aquitaine)... et l'outre-mer est représenté, à travers la Francilienne Priscilla Ludosky, d'origine martiniquaise.

Concernant les professions, une tendance semble se dégager : l'emploi non protégé du privé, avec un intérimaire, une serveuse, un routier, un auto-entrepreneur (auquel on peut ajouter un étudiant qui suit le même chemin) et une commerçante. Les deux autres sont courtier et chargé de communication dans une collectivité locale (après avoir été journaliste). Il n'y a donc aucun retraité ni aucun fonctionnaire.

On termine par la thématique qui intéressait visiblement le plus les commentateurs : l'éventuelle orientation politique des huit vedettes. Certains n'en ont a priori exprimé aucune, peut-être en raison de leur jeunesse (la serveuse corrézienne et l'étudiant de PACA). Une autre semble tout aussi apolitique... mais soucieuse de ses intérêts : tout en militant aux "gilets jaunes", elle n'oublie pas d'alimenter la page Facebook de son commerce... Le mobile du quatrième (Maxime Nicolle, le Breton de service) paraît directement lié à sa passion pour les véhicules à moteur, à ce qu'il transparaît de son compte Facebook.

Le plus engagé, dans le sens civique du terme, est sans doute Jason Herbert. Jeune blogueur, il a monté son entreprise, puis est devenu journaliste professionnel, métier au titre duquel il a siégé au Conseil de prud'hommes (pour la CFDT). Il est désormais chargé de communication auprès de la communauté du Grand Angoulême (présidée par un maire PS).

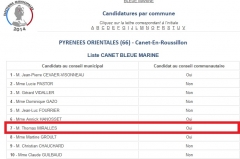

Les autres penchent à droite. Julien Terrier est un ancien électeur de Nicolas Sarkozy. Thomas Miralles (de Midi-Languedoc), lui, était candidat aux municipales de 2014, sur la liste "Canet Bleue Marine", en septième position :

Quatre ans plus tard, il présente cela comme une erreur de jeunesse. Mouais... Quant à son collègue Eric Drouet, il semble plutôt appartenir à la catégorie des "faux apolitiques", au vu de ce qu'il partage sur sa page Facebook.

Aussi sincères soient-ils (du moins, certains d'entre eux...), ces porte-parole ne sont donc que très partiellement représentatifs des "gilets jaunes" (encore moins de "la France qui travaille"). C'est d'abord une vitrine de communication, qui vise à populariser le mouvement et à en faire oublier les errements (les derniers étant des agressions de journalistes).

22:03 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, gilets jaunes

dimanche, 11 novembre 2018

Dégradation suspecte à Rodez

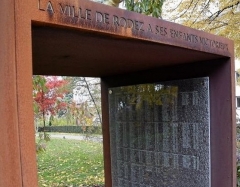

Hier, le site de Centre Presse s'est fait l'écho d'une dégradation particulièrement révoltante, celle du monument aux morts de Rodez. L'article est paru dans la version papier de ce dimanche, mais les dégâts remontent sans doute à plusieurs jours. On ne s'en est aperçu que tout récemment, peut-être parce que, du trottoir, en jetant un simple coup d'oeil, un-e passant-e ne remarque rien de particulier :

Pour se rendre compte de la dégradation, il faut s'approcher beaucoup. Une photographie nocturne sera plus parlante :

Cette prise de vue pourrait nous faire croire que la plaque est complètement fichue. Fort heureusement, je crois qu'il n'en est rien, en raison de sa conception : il y a deux plaques, seule celle du dessous étant gravée. On peut d'ailleurs toujours distinguer le nom des poilus ruthénois morts pour la France :

Une inquiétude demeure : tout cela va-t-il rester en place lorsque l'on ôtera la plaque dégradée ? C'est d'autant plus problématique que la cause des dégâts est pour l'instant inconnue. J'ai passé la main sur les brisures et je n'ai senti aucune aspérité. Je n'ai pas non plus trouvé de point d'impact, qui serait la preuve qu'un objet (projeté ou pas) a percuté la plaque. Il me semble que les brisures ont un sens, qu'elles partent des jointures du bas vers le haut... mais ce n'est peut-être qu'une impression.

23:10 Publié dans Histoire, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, histoire, grande guerre, guerre 14-18, 11 novembre, première guerre mondiale

mercredi, 24 octobre 2018

Les enfants de djihadistes

Un article du Monde mis en ligne aujourd'hui évoque la possible arrivée en France de plus d'une centaine d'enfants de djihadistes, se trouvant actuellement en Syrie. Ce n'est pas tant le nombre de personnes concernées que les principes mis en oeuvre qui sont l'objet de la polémique.

Rappelons d'abord qu'en droit français, un enfant est doté de la nationalité française si l'un de ses parents est lui-même français, et ce quel que soit le lieu de sa naissance. Cela concerne donc tous les enfants des centaines (milliers...) d'adultes qui sont partis au Moyen-Orient au début des années 2010, que ces enfants soient nés avant l'émigration terroriste ou qu'ils soient nés après.

En France, on se pose la question un peu tard, vu que, dès l'été 2016, on évoquait plus de 200 retours sur notre territoire. Quant au nombre d'enfants potentiellement concernés, il semble plus élevé que ce qui est dit actuellement. En mai dernier, un article du Figaro évoquait 500 enfants, environ 10 % étant âgés de plus de 13 ans. La limite d'âge choisie n'est pas innocente : au-dessous de 13 ans, un mineur ne peut être emprisonné. On sous-entend que ce sont les parents qui sont responsables de ses actes. C'est aussi l'âge auquel serait décédé le fils (combattant...) d'un couple de djihadistes strasbourgeois.

Dans un autre article, daté de janvier 2017, le quotidien conservateur prenait l'exemple des enfants de cinq familles récemment revenues en France : ils étaient âgés (à l'époque) de 3 mois à 16 ans. Il me paraît donc évident que, depuis plusieurs années, on laisse rentrer en France des mineurs (possiblement) endoctrinés, en plus des parents qui évidemment, tentent de se présenter comme des victimes et surtout pas comme des sympathisants de l'islam intégriste.

J'ai cité les âges parce que cela entre en ligne de compte. Je pars du principe que les enfants ne sont pas responsables des conneries faites par leurs parents. Néanmoins, on ne peut pas écarter le risque que ceux qui sont déjà assez grands ont sans doute subi une sorte de lavage de cerveau par les djihadistes (sans oublier ce qu'ils ont pu entendre au quotidien, dans la bouche de leurs parents, en France comme au Moyen-Orient...).

Voilà pourquoi la déchéance de nationalité est revenue sur le tapis. Proposée naguère par le duo Hollande-Valls, finalement abandonnée, elle réapparaît aujourd'hui comme une solution possible. Pas sûr. Commençons par rappeler que notre Code civil prévoit la perte de la nationalité française sur décision de l'autorité publique. Mais cela ne concerne que les Français par acquisition (donc pas les Français de naissance). Le projet d'étendre cette possibilité aux Français de naissance rencontrait une limite : ne pas créer d'apatrides, et donc restreindre la portée de la réforme aux Français de naissance possédant (au moins) une autre nationalité.

Dans le cas qui nous concerne (les enfants de djihadistes partis au Moyen-Orient), cela aurait au moins eu le mérite de ne pas attribuer automatiquement la nationalité française aux enfants des terroristes nés là-bas, pour peu que leurs parents aient été déchus auparavant. La loi actuelle précise que, même si les parents perdent la nationalité française, leurs enfants mineurs (déjà nés donc) n'en sont pas déchus. C'est ce qui semble guider la politique gouvernementale actuelle : laisser les parents djihadistes purger leur peine en Syrie, tout en acceptant d'accueillir leurs enfants mineurs en France (sans condition, semble-t-il). C'est une nouvelle application du "en même temps" macronien. Il reste la question de l'éventuel retour, dans cinq, dix, quinze, vingt ans, des parents, anciens (?) djihadistes condamnés, pas forcément repentants, chaleureusement accueillis par la République (supposée) laïque (avec nos impôts de non-djihadistes). Au risque de laisser les nids de frelons se reconstituer...

21:00 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, france, presse, médias, journalisme

vendredi, 05 octobre 2018

Un président économe

Le soixantième anniversaire de la naissance de la Ve République a donné lieu à des articles plus ou moins intéressants. L'un d'eux, publié dans Le Monde, a retenu mon attention : il est consacré à Jérôme Solal-Céligny, l'un des rédacteurs méconnus de notre Constitution, qui a travaillé, sous les ordres de Michel Debré, à mettre en forme les idées politiques de Charles de Gaulle. (Au passage, ceux qui l'ignoreraient apprendront que le futur président de la République voulait un texte limpide et que celui qu'il nous a légué, pour alambiqué qu'il puisse paraître parfois, est une version simplifiée de ce qui lui avait été soumis...)

A partir de cet article, on peut rebondir sur un autre papier, publié au cours de cet été, dans le cadre d'une série consacrée aux présidents de la République, après leur départ de l'Elysée. Concernant de Gaulle, la journaliste Béatrice Gurrey rappelle son souci d'économiser les deniers publics. Après l'échec du référendum de 1969, le grand Charles a quitté la scène politique aussi brusquement que discrètement, renvoyant la protection rapprochée dont il bénéficiait et refusant de toucher aussi bien sa retraite de président que l'indemnité qui lui était due en tant que nouveau membre du Conseil constitutionnel. De surcroît, il a maintenu jusqu'au bout son refus d'obsèques nationales, souhaitant être enterré à Colombey-les-Deux-Eglises aux côtés de sa fille Anne, née trisomique et décédée à l'âge de 20 ans, en 1948.

Cette (relative) austérité personnelle s'était vue dès le début de la Ve République, lorsque le tout nouveau président français avait lancé le rapprochement franco-allemand en recevant chez lui, à Colombey, le chancelier de la RFA, Konrad Adenauer. Certes, il y avait un peu de mise en scène dans cette rencontre supposée privée entre les deux dirigeants. Il n'est pas moins vrai que de Gaulle avait, à cette occasion, évité de recourir aux "Ors de la République" pour servir sa politique.

Les plus âgés d'entre nous connaissent cette anecdote tant répétée autrefois, selon laquelle les époux de Gaulle payaient leurs factures de gaz et d'électricité de l'Elysée, veillant à ce que les lumières soient éteintes quand une pièce se vidait. C'était un autre temps...

Il n'est peut-être pas si éloigné que cela. L'actuel président de la République, Emmanuel Macron, semble vouloir placer ses pas dans ceux de "Mongénéral", comme le révèlent plusieurs détails récemment rendus publics. Hier, il s'est rendu à Colombey-les-Deux-Eglises pour déposer une gerbe sur la tombe de son illustre prédécesseur, sans oublier de lâcher, au passage, une formule lapidaire dans le genre de celles qu'il affectionne. Dans la foulée, on a appris le retour de la croix de Lorraine sur le blason présidentiel.

Ce ne fut pas une surprise pour les clients de la Boutique de l'Elysée (ni pour ceux du site parodique d'ailleurs), puisque sur les produits que l'on y commande figure le logo orné de ladite croix, comme ici :

Sans être un héritier officiel du général, Emmanuel Macron a perçu dans son propre parcours un écho à la geste gaullienne, en particulier quand, au début de la IVe République, l'ancien chef de la Résistance s'était lancé dans l'arène politique en fondant un mouvement, le RPF, qui avait ratissé large, à droite et à gauche, tout comme l'avait fait le nouveau parti gaulliste quand son fondateur était revenu aux affaires, en 1958. A l'époque, les commentateurs politiques doutaient de la survie du mouvement après le départ de de Gaulle, tant son existence semblait liée à la vie du grand homme...

Cerise sur le gâteau, celui qui est régulièrement caricaturé comme "le président des riches" semble aussi s'inspirer des vertus domestiques de son (lointain) prédécesseur, puisque le couple Macron règlerait de sa poche la plupart de ses dépenses quotidiennes.

23:15 Publié dans Histoire, Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, actualité, médias, presse, journalisme, histoire

mardi, 02 octobre 2018

Manuel, l'Européen

L'annonce de la candidature de Manuel Valls aux prochaines élections municipales de Barcelone a suscité une mini-tempête médiatique... et une avalanche de commentaires orduriers, hélas révélateurs de la faiblesse intellectuelle du débat politique en France aujourd'hui. On a de surcroît pu entendre diverses affirmations aussi farfelues qu'infondées sur le parcours politique de l'ancien Premier ministre français.

Il a été d'accusé de renier la France et de faire peu de cas de sa nationalité... sauf qu'il a toujours revendiqué (encore en 2015) son identité plurielle, française bien sûr, mais aussi espagnole, catalane... et (un peu) italo-suisse (par sa mère). Bref, c'est un Européen, ce qui, soit dit en passant, aurait pu faire de lui un bon candidat aux élections de 2019 (ce qui fut le cas du franco-allemand Daniel Cohn-Bendit, alors de nationalité allemande, tête de liste nationale des Verts en 1999 et élu de la circonscription Ile-de-France en 2009).

On a aussi entendu des propos nauséabonds déniant la qualité de Français à Manuel Valls. S'il est né espagnol à Barcelone, il a passé toute son enfance et son adolescence à Paris, où il a entamé des études d'histoire. Sans avoir la nationalité française. De sa part, demander la naturalisation à 19-20 ans n'était pas anodin. C'était une adhésion personnelle.

Son récent choix de tenter sa chance à Barcelone est-il un crachat à la France qui lui aurait tout donné ? Pas davantage. On ne lui a pas "donné" les mandats (de député, de maire) qu'il est allé gagner au cours de campagnes électorales animées. Lui par contre a donné beaucoup de son temps pour agir en politique... peut-être pas toujours avec la plus grande justesse.

Une autre imbécillité proférée à son encontre est que l'aventure espagnole serait le choix de la facilité... alors qu'il lui aurait été tellement plus aisé de pantoufler comme tant d'autres à l'Assemblée nationale, où il avait un revenu mensuel de plus de 5 000 euros nets (le double avec les frais de mandat) garanti jusqu'en 2022. Il aurait pu se contenter d'attendre tranquillement cette échéance, comptant sur l'érosion d'Emmanuel Macron et la médiocrité de ses rivaux de gauche pour pouvoir se présenter en recours. On a déjà vu des retours en grâce bien plus spectaculaires dans l'histoire de la Ve République, à commencer par celui de Charles de Gaulle, sans oublier ceux de François Mitterrand (déclaré à plusieurs reprises perdu pour la politique), Jacques Chirac (au fond du trou en 1988 et en 1994) ou encore de Nicolas Sarkozy.

Au contraire, la campagne des municipales de Barcelone s'annonce semée d'embûches... et il risque d'y achever définitivement sa carrière politique. Il aura une multitude d'adversaires, des nationalistes catalans aux socialistes locaux, en passant par la majorité actuelle, d'une sensibilité proche de notre France Insoumise (ce qui explique sans doute en partie la hargne avec laquelle les mélenchonistes s'acharnent sur M. Valls). Pour la petite histoire, signalons que l'orientation de la liste que devrait conduire Manuel Valls serait en quelque sorte un retour aux sources familiales, puisqu'il me semble que ses grands-parents paternels étaient de sensibilité conservatrice...

Une autre raison peut expliquer le retour du tropisme catalan dans le cheminement de l'ancien Premier ministre : sa vie privée et la relation qu'il a récemment nouée avec Susana Gallardo. Les gazettes ont lourdement insisté sur la fortune de la nouvelle compagne de Manuel Valls. On pourrait aussi noter que, contrairement à nombre de ses collègues qui, une fois la cinquantaine venue, refont leur vie avec une femme qui pourrait être leur fille, l'ancien Premier ministre s'est lié à une personne de sa génération (elle a seulement trois ans de moins que lui). Tous deux semblent partager un fort attachement à la Catalogne et le refus de l'aventure indépendantiste.

D'une certaine manière, Manuel Valls se montre plus internationaliste que nombre de politiciens de gauche, qui se contentent de gérer leur petite boutique nationale (voire locale), faisant peu d'efforts pour tenter de construire une alternative progressiste en Europe.

Je suis quand même d'accord (en partie) avec ceux qui affirment qu'à l'heure actuelle, Manuel Valls est un peu "grillé" en France. (Mais il aurait pu se contenter d'attendre 2022.) Se lancer dans l'aventure espagnole est peut-être un moyen de continuer à croire à son importance politique, lui qui est tombé dans la marmite quand il était étudiant et n'en est jamais sorti.

22:25 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, france, société, actualité, médias, presse, journalisme, ps, valls

vendredi, 31 août 2018

L'Ile de Pâques sur France Inter

En moins d'un mois, deux émissions se sont longuement penchées sur les expositions consacrées à cette étrange et célèbre île chilienne de l'océan Pacifique. Début août, c'est Le Temps d'un bivouac qui a abordé le sujet. Ce jeudi, ce fut au tour de Jean Lebrun, dans La Marche de l'histoire. Notons que la première émission a surtout interrogé l'archéologue qui a veillé à la création de la passionnante exposition du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, alors que la seconde émission s'est appuyée sur un entretien avec le commissaire de la non moins passionnante exposition de Fenaille, à Rodez.

Cet été, j'ai vu les trois. La moins retentissante est celle du musée Champollion, à Figeac. Elle est consacrée principalement aux tablettes couvertes d'inscriptions que des érudits s'échinent à tenter de décrypter depuis plus de 150 ans. Notons que l'exposition est installée dans l'annexe du musée lotois, située dans une rue adjacente au bâtiment principal. Certains objets évoquent des thèmes traités dans les autres expositions (notamment celle de Fenaille). L'originalité de Champollion est de proposer des tablettes écrites en rongorongo et des tentatives d'explication. On peut aussi consulter (et jouer) sur des bornes tactiles, notamment pour découvrir certains endroits de l'île.

A Rodez (comme à Toulouse), le contexte géographique est bien présenté. Le musée archéologique aveyronnais propose de découvrir l'alimentation des habitants, ainsi que la faune et la flore peuplant l'île, à diverses époques. L'organisation de la société est très bien décrite. Sans surprise, il est aussi question des sculptures géantes et des pétroglyphes, avant que l'on nous présente la spécificité de l'exposition ruthénoise : les objets rapportés de l'île, en particulier les bâtons sculptés, d'une étonnante finesse.

A Toulouse, on a vu grand. La pièce d'introduction évoque les légendes qui ont circulé à propos de l'île, de ses habitants, de leurs sculptures. La culture populaire (en particulier la bande dessinée) n'est pas laissée de côté. La géographie de l'île et son évolution sont l'objet d'un traitement soigné. On nous présente aussi bien les voyages au long cours des Polynésiens que les différents "visiteurs" européens, ainsi que les changements de nom, Rapa Nui ayant succédé notamment à Ile San Carlos et Terre de Davis. Une grande salle oblongue est consacrée aux moai, à leur structure, à leur création et à leur(s) signification(s). On a essayé de proposer des activités susceptibles de retenir l'attention des petits. La fin de l'exposition traite des transformations que l'île a subies et des explications que la recherche apporte.

Des trois expos, je dirais que celle de Toulouse est la plus complète, celle de Rodez est moins copieuse mais plus synthétique, avec beaucoup d'objets, celle de Figeac étant plus intéressante sur quelques points précis.

00:18 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualite, actualité, médias, journalisme, culture, toulouse

dimanche, 19 août 2018

Un cabot à l'Elysée

En classant de vieux journaux, je suis retombé sur un article paru dans Le Monde Magazine du 13 juillet dernier. Il y est question des chiens présidentiels, une pratique qui semble intrinsèque à la Ve République, son fondateur excepté.

En effet, l'article fait débuter à la présidence de Georges Pompidou (qui a succédé à Charles de Gaulle en 1969) la médiatisation entourant la possession d'un chien. Le plus cocasse est que le premier clébard "présidentiel" fut nommé... Jupiter ! Le voici, sur l'une des photographies illustrant l'article :

Le mois dernier, je n'ai guère prêté attention à cette photographie. Eh bien, j'avais tort ! En la regardant d'un peu plus près (au besoin, en la retournant), on distingue quelques détails piquants :

On apprend que, chez les Pompidou, on lit Elle, Françoise Sagan (Un peu de soleil dans l'eau froide, paru en 1969) et The New Yorker (en version originale, of course !). On boit visiblement du Martini (so chic !)... et on expose à l'oeil du photographe les coucougnettes de Jupiter... so class !

La suite de l'article nous apprend que les successeurs de Pompidou ont privilégié le Labrador, à l'exception de Jupiter (le président, pas le chien !), qui a voulu un bâtard. Et de Gaulle, dans tout ça ? Il possédait bien un chien, qui gambadait, non pas à l'Elysée, mais dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Eglises. C'était un corgi, offert par la reine d'Angleterre (qui aime beaucoup cette race de chiens) :

Toujours aussi caustique, de Gaulle avait surnommé le cadeau royal... Rasemotte. D'après la petite-fille de Mongénéral, le canidé a dû cohabiter avec... un matou !... plus précisément un chartreux, appelé Grigri (ou Gris-gris) et qui, lui, avait le droit de se balader partout dans la propriété.

22:03 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, actualité, france, société, médias, presse, journalisme

mercredi, 01 août 2018

Deux motions pour (presque) rien

Les motions de censure présentées par les oppositions à la majorité (celle de gauche et celle de droite) n'avaient aucune de chance d'aboutir au renversement du gouvernement Philippe... mais telle n'était pas l'intention de leurs initiateurs.

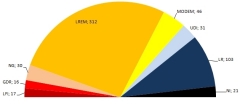

Tout d'abord, pour être votée, une motion de censure doit recueillir la majorité absolue des députés (et pas uniquement celle des présents), soit, à l'heure actuelle, plus de la moitié des 576 députés (donc au moins 289). Or, voici quelle est la composition des groupes à l'Assemblée nationale :

A lui seul, le groupe constitué par les députés de La République en Marche comprend 312 membres, soit bien plus que la majorité absolue. Même s'il existe quelques tensions au sein du groupe (très étoffé), il n'y avait aucune chance pour que, sur un scrutin aussi sensible, des "frondeurs" rejoignent les opposants au duo Macron-Philippe. C'était donc une démarche vouée à l'échec.

Passons maintenant à l'analyse des scrutins. Oui, des scrutins, pas du. Chaque frange de l'opposition a voulu déposer son texte... et c'est un des éléments utiles pour comprendre leur démarche. Les députés se sont d'abord prononcés sur la proposition des élus de droite, menés par Christian Jacob. Elle n'a recueilli que 143 voix. Potentiellement, elle pouvait réunir les votes de tous les députés à l'exception de ceux membres des groupes LREM et Modem, soit 218 personnes. Il manque 2 des 103 élus LR à l'appel. Peut-être font-ils partie des 4 apparentés. Ou peut-être ont-ils des ambitions municipales dans des communes où le vote LREM a été important en 2017... Première (véritable) surprise : aucun élu UDI n'a voté la motion de censure. Certes, c'est un groupe classé au centre-droit, qu'on dit pas très éloigné des préoccupations du gouvernement, mais quand même... On peut dire la même chose des élus Nouvelle Gauche, proches pour la plupart des députés macroniens issus du PS ou du PRG. Par contre, toute La France Insoumise a voté avec la droite... et l'extrême-droite, si on regarde dans le détail le vote des députés non-inscrits. S'ajoutent à cela presque tous les députés Gauche Démocrate et Républicaine. (Seulement deux ont refusé de voter avec la droite.)

Comparons avec le second scrutin, portant sur la motion présentée par la gauche d'opposition. Seuls 74 députés l'ont soutenue. Les groupes LFI et NG ont intégralement voté la motion, ainsi que presque tous les députés GDR (à l'exception d'une élue martiniquaise). S'y ajoutent environ la moitié des non-inscrits, dont presque tous ceux classés à l'extrême-droite : seules Marie-France Lorho et Emmanuelle Ménard ont choisi de ne soutenir que la motion de droite. Delphine Batho (ex-PS) a effectué la démarche inverse : elle n'a voté qu'en faveur de la motion de censure déposée par la gauche. L'écart entre les deux scrutins vient principalement du comportement des élus LR, qui ont presque tous refusé de voter le texte déposé par la gauche. Seuls deux d'entre eux ont franchi le pas : Eric Diard (élu dans Les Bouches-du-Rhône) et l'Aveyronnais Arnaud Viala.

Qu'en conclure ? D'abord qu'au sein des oppositions, les élus LFI, GDR et ceux d'extrême-droite se présentent comme les plus transgressifs, prêts à voter un texte déposé par des adversaires idéologiques (en théorie). Les groupes Nouvelle Gauche et LR restent dans le clivage gauche/droite. Enfin, l'UDI, bien que ne faisant pas partie de la majorité, a refusé d'entrer dans le jeu trouble des oppositionnistes, qui ont sorti l'arme factice de la motion de censure pour faire parler d'eux et perturber le travail parlementaire. C'est un bel exemple de politique politicienne, à l'ancienne.

22:32 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france, macron, benalla, presse, médias, journalisme

lundi, 30 juillet 2018

Les enfumages de l'affaire Benalla

Il faut commencer par en dégager les aspects positifs. Jupiter est un peu descendu de son Olympe et je trouve que ce n'est pas plus mal. De leur côté les médias, très révérencieux jusqu'alors vis-à-vis de la présidence de la République, ont joué leur rôle de contre-pouvoir, même si c'est avec d'évidentes arrière-pensées. Autrefois, on aurait dit qu'il s'agissait de faire vendre du papier. Aujourd'hui, on parle d'articles "putaclics". Il suffit que quelques meneurs sortent un sujet porteur pour que tous les autres suivent, sans forcément vérifier leurs sources. Enfin, l'affaire a été instrumentalisée dans un but politique.

Tout commence le 1er mai dernier. Les traditionnelles manifestations sont émaillées de nombreuses violences, qui ont été rarement rappelées lorsque l'affaire Benalla est sortie. Cela permet de comprendre pourquoi les policiers étaient soupçonneux vis-à-vis de l'apéro organisé place de la Contrescarpe. Les participants ont été (un peu) filtrés et parfois fouillés. Même s'il avait obtenu les autorisations nécessaires, Alexandre Benalla n'avait pas à se trouver là. On a appris depuis qu'il aime l'action et que, notamment au service d'Emmanuel Macron, il s'était déjà signalé par son comportement parfois limite.

Cependant, comme on peut le voir sur la seconde vidéo, que j'ai découverte quelques jours plus tard sur le site de Libération, c'est lorsqu'il voit les deux supposés "badauds" (lol) balancer des projectiles sur les CRS qu'A. Benalla intervient. Au passage, contrairement à ce qui a été affirmé dans un premier temps (et à ce que hurle l'auteur de la première vidéo, Taha Bouhafs), il ne les a pas tabassés. Il a quand même frappé le jeune homme et s'est vigoureusement saisi de la jeune femme. Il a abusé de la force... mais il avait le droit d'intervenir, conformément à l'article 73 du Code de procédure pénale :

"Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche."

D'autres questions se posent quant à la diffusion des vidéos. Dès le 1er et le 2 mai, plusieurs ont été mises en ligne. Leurs auteurs sont le plus souvent des militants, des participants aux manifestations, comme Taha Bouhafs, qui fut candidat de La France Insoumise aux législatives de 2017 (et a failli se qualifier pour le second tour). Ce jeune homme, dont l'agressivité n'est que verbale, s'est déjà signalé lors de l'occupation du campus de Tolbiac.