mercredi, 31 décembre 2014

Les Pingouins de Madagascar

Je me demande si le public français est le seul à avoir été induit en erreur par le titre. Étant donné qu'une partie de l'action se passe en Antarctique (au début) et que cette séquence initiale est une parodie de La Marche de l'Empereur, il est évident que, pour leurs créateurs, les héros sont des manchots et pas des pingouins. Problème : en anglais, les premiers sont nommés penguins...

Ce "Penguins Origins" n'en est pas moins savoureux. Il m'a mis dans de bonnes dispositions, alors que j'étais sorti assez mécontent de Madagascar 3. Cerise sur le gâteau, à un moment, le Commandant avoue en avoir marre de la chanson-vedette associée au film qui les a fait connaître (I like to move it...).

Hélas, très vite, cet effort d'autodérision est ruiné par une pique francophobe (sorte de marque de fabrique de certaines productions DreamWorks...). Ainsi, lorsque les manchots tentent de prendre le bon avion pour retrouver le méchant, ils se retrouvent à bord d'un vol à destination de Paris. Cela suscite une réaction de rejet du Commandant, qui déclare : "Là-bas, ils vont nous plumer avec leurs impôts !" Quand la connerie états-unienne rejoint la mentalité beauf...

Heureusement, on nous a épargné ce genre de saillie dans la suite des événements. Le film prend la forme d'une parodie de James Bond, avec des séquences d'action à gogo, notamment une poursuite démentielle à Venise. On appréciera aussi la représentation caricaturale des super-espions (visiblement des agents de la CIA)... finalement moins efficaces que notre bande de branquignols en noir et blanc.

J'ai beaucoup aimé le second degré des dialogues et les ruptures de ton, comme lorsque le chef des méchants tente de communiquer avec les espions, après avoir piraté leur système de transmission.

Le problème est qu'une bonne partie de l'humour comme de l'intrigue passe au-dessus de la tête de la marmaille que des parents inconscients ont emmenée voir ce film. En dépit des cascades et des nombreux gags "basiques", c'est plutôt destiné à des enfants déjà bien éveillés. Et 1h30, c'est finalement un peu long pour ce produit dérivé.

23:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Prédictions

En cette fin 2014, divers astrologues et autres gourous pour décérébrés y vont de leurs prédictions pour l'année à venir. Il est parfois bon de se retourner sur le passé récent pour prendre un peu de recul. Il y a quelques jours, je suis retombé par hasard sur un article du Monde datant du début de la coupe du monde de football : Et à la fin, c'est... l'Espagne qui gagne.

Il y est question de plusieurs prédictions quant au déroulement et au résultat final de la compétition. Le journaliste commence par évoquer le cas des animaux : en 2010, Paul le poulpe avait fait des merveilles. Les pandas n'ont pas pu lui succéder et, quand on analyse les résultats des bébêtes qu'on a présentées comme des successeurs fiables, il y a de quoi rire.

Faute de pouvoir se fier aux animaux, on s'est tourné vers des humains dotés de pouvoirs spéciaux. Chamans comme sorciers se sont lamentablement plantés, tous prédisant la victoire du Brésil. Précisons qu'on n'a interrogé que des Sud-Américains, dont les "perceptions" ont pu subir quelques influences...

Mais revenons à l'article du Monde. Il évoque des prédictions (censées être) plus rationnelles, s'appuyant sur des chiffres et des modèles d'analyse... du lourd, quoi !

On commence par les économistes de Goldman Sachs. Ils se sont aventurés à proposer des scores pour tous les matchs du premier tour. On remarque que, très souvent, ils prédisent un match nul 1-1. Ils ont désigné le bon vainqueur ou trouvé le bon match nul dans à peine plus d'un tiers des cas. Quand ils ont désigné le bon vainqueur, c'est presque toujours une "grande équipe". Pour la suite, ils voyaient bien le Brésil et l'Allemagne se rencontrer en demi-finale, et l'Argentine se qualifier dans l'autre match. Mais, pour eux, c'est le Brésil qui devait sortir vainqueur... et l'Espagne était le quatrième participant. De surcroît, aucun huitième de finale n'était juste. Par contre, en quarts, les économistes anglo-saxons voyaient bien l'Allemagne l'emporter sur la France.

L'article du Monde s'étend davantage sur les prédictions du CIES (Centre International d'Etude du Sport), qui s'est appuyé sur l'analyse de l'état de forme des joueurs. Globalement, ces spécialistes ont sous-estimé les performances de plusieurs "petites" équipes (le Mexique, le Chili, le Costa Rica, l'Algérie et les Etats-Unis) et ils ont surestimé celles de quelques "cadors" (l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie et le Portugal). Ils ont trouvé la composition exacte d'un seul huitième de finale (France - Nigeria). Fort logiquement, aucun quart n'est juste... mais deux des quatre participants des demies ont été trouvés : le Brésil et l'Argentine, qu'il était prévu de voir finir respectivement 2e et 3e, l'Espagne remportant le trophée (d'où le titre de l'article).

Signalons que l'illustration n'est pas la même dans la version numérique et la version papier de l'article. La première est accompagnée d'une photographie de l'équipe espagnole, fournie par l'agence Reuters. La seconde est illustrée d'un schéma des matchs à élimination directe qui s'inspire de celui proposé par le CIES, qui a été traduit en français. Quoique... Voici le schéma publié dans la version papier :

Déjà que le choix des couleurs n'est pas très heureux (le vert gênant la lecture des noms des pays), mais, par dessus le marché, une erreur de débutant a été commise à propos de l'Angleterre, dont l'équipe est improprement désignée comme étant celle du Royaume-Uni. Voilà qui a dû ravir les lecteurs écossais du journal (s'il y en a)...

Dans la version d'origine, il n'y a pas d'erreur :

Ah les stagiaires !

L'article fait quand même état de "prévisionnistes" qui ne se sont pas plantés, ceux de l'éditeur de jeux Electronic Arts, qui ont bien prédit une victoire finale de l'Allemagne... mais contre le Brésil. Leur réussite est toute relative : ils voyaient l'Allemagne terminer derrière le Portugal en phase de groupe, ce pays allant jusqu'en demi-finale, tout comme l'Espagne !

13:06 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, presse, sport, football, coupe du monde

mardi, 30 décembre 2014

Quand vient la nuit

Michael R. Roskam s'est fait remarquer en 2012 par le formidable Bullhead (dont on retrouve d'ailleurs l'acteur principal, Matthias Schoenaerts, dans un rôle plus secondaire). Il a gagné son ticket pour Hollywood. Il est ici chargé de l'adaptation d'une nouvelle de Dennis Lehane (dont l'un des romans a inspiré naguère le Shutter Island de Martin Scorsese).

L'action se déroule dans les bas-fonds de New York, là où sévit la pègre tchétchène. Chacun des personnages principaux a quelque chose à cacher. Il y a Marv, le gérant du bar dont il a jadis perdu la propriété. Sous ses airs bonhommes se cache un homme blessé. Dans son dernier rôle, James Gandolfini est impeccable.

A ses côtés se trouve son cousin Bob (Tom Hardy, un acteur à suivre). C'est un gars taciturne, modeste, qui ne cherche pas d'histoire. De prime abord, on pourrait même le prendre pour un demeuré. Un soir, il trouve un chiot dans une poubelle. Cette découverte va changer sa vie.

Le chiot lui permet de faire la connaissance de Nadia, une serveuse à peine plus causante que lui, et qui semble avoir un lourd passé. Noomi Rapace excelle à restituer la combinaison de force et de fragilité de son personnage.

Et puis il y a Eric, ce petit truand que l'on soupçonne d'avoir dézingué un mec, il y a environ dix ans. Il est un peu dingo et très arrogant. On le croit capable de tout... et c'est Matthias Schoenaerts qui s'y colle. Il faudrait aussi parler des mafieux tchétchènes, des policiers qui comptent les coups entre les truands et des employés du coin, qui viennent se saouler chez Marv.

Petit à petit, les secrets de chacun sont révélés. L'intrigue se complaît toutefois un peu trop à laisser ses personnages patauger dans la merde des bas-fonds. Cela donne un film très noir, avec un poil d'optimisme. L'ambiance est bien campée, les acteurs très bons. Du coup, dans la salle, le public est saisi... même le groupe de djeunses que j'ai eu la surprise de voir débarquer. Comme quoi, ça vaut le coup de programmer un polar art et essai, à Rodez, en version originale sous-titrée !

23:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

White God

Certains spectateurs se trompent lorsqu'ils donnent le titre de ce film. Influencés par son contenu (et peut-être par un reste de dyslexie), ils demandent une place pour White Dog. L'histoire tourne donc autour des chiens, des mauvais traitements que différents humains leur font subir... et de leur révolte. De ce point de vue, le propos est assez proche de ce qui était dit dans une animation des années 1980, The Plague Dogs.

Mais ce "dieu blanc" est aussi tout simplement l'homme blanc, celui qui se croit supérieur aux autres. A l'image du procédé utilisé dans La Planète des singes, les chiens sont des substituts d'humains considérés comme inférieurs et traités comme tels.

La première séquence (saisissante) montre la ville de Budapest, vide, et une meute de chiens qui semble poursuivre une jeune fille à vélo. On se croirait dans un film d'horreur de George Romero. Mais, dans un premier temps, on ne sait pas comment la séquence se conclut.

Le retour en arrière permet de donner plus d'épaisseur à l'intrigue. S'y greffe une histoire familiale, dans la Hongrie contemporaine. La vie quotidienne est difficile, y compris pour l'enseignant, contraint de travailler dans un abattoir pour préserver son niveau de vie. Son épouse l'a quitté pour un mec plus jeune et visiblement plus friqué. Elle lui amène leur fille Lili. (En fait, elle s'en débarrasse pour trois mois...) Entre la gamine, élevée hors de Hongrie, à l'occidentale, et le père traditionaliste, c'est un peu le choc des cultures... d'autant plus que la gamine apporte avec elle un chien, nommé Hagen. La père n'aime visiblement pas ce genre d'animal et, de surcroît, ceux qui ne sont pas de "race pure" doivent être livrés aux autorités, ce qu'une voisine pète-sec se charge de lui rappeler.

Comme on peut le constater, la vie est triste dans ce Budapest de fiction. Même à l'école de musique, où la gamine espère s'épanouir (elle joue de la trompette), l'ambiance n'est pas des plus amicales. Heureusement qu'elle a son chien, mignon tout plein. Mais elle va le perdre.

A partir de là, le film se poursuit du point de vue des animaux (qui ne parlent pas ; on reste dans une optique réaliste). Le gentil Hagen va découvrir à quel point les humains peuvent être fourbes et cruels, ne pensant qu'à leur intérêt immédiat. Cela va des agents de la fourrière au sans-domicile-fixe, en passant par les types louches qui organisent des combats de chiens. Certaines scènes sont à la limite du soutenable, à tel point que j'ai vu des spectateurs quitter la salle (et pourtant, c'était à l'ABC de Toulouse, où les gens sont sensés savoir ce qu'ils viennent voir).

Précisons tout de suite que ces scènes sont simulées. Dans le générique de fin (comme dans le dossier de presse, téléchargeable sur le site du distributeur Pyramide), il est clairement précisé qu'aucun animal n'a été maltraité durant le tournage. Techniquement, outre quelques effets spéciaux, le réalisateur a fortement usé du champ-contre-champ et de scènes coupées, le montage et l'imagination des spectateurs faisant le reste. C'est dire l'efficacité de la mise en scène.

Les "acteurs principaux" canins ont été très bien dressés et guidés sur le tournage. (Luke et Body, qui incarnent Hagen, ont d'ailleurs reçu la Palm Dog 2014, à Cannes, où le film a décroché le prix "Un Certain Regard".) Le résultat est impressionnant. Le dernier tiers du film montre la révolte des chiens et la vengeance de Hagen, qui incarne désormais une sorte de tueur en série. Je me garderai bien de révéler comment tout cela se termine. L'intrigue ménage encore quelques surprises.

C'est un film à voir si vous en avez l'occasion et, pour moi, c'est l'un des meilleurs de 2014.

14:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 28 décembre 2014

Amours cannibales

Le film commence par un plan large (fixe au départ), celui d'une station service, isolée, la nuit. Seuls les éclairages artificiels nous permettent de distinguer les détails. On ne perçoit les sons que de manière étouffée. C'est joli à voir... et, au bout d'un petit moment, on comprend ce qu'a voulu montrer le réalisateur... mais je n'en dirai pas plus.

La scène est à l'image de l'ensemble du film. C'est soigné sur le plan de la mise en scène, mais cela nécessite un petit effort (et de la patience) de la part des spectateurs. De surcroît, la réalisation colle au personnage principal (je n'ose écrire "le héros"), Carlos. Il est brillamment interprété par Antonio de la Torre, aperçu jadis dans Entre les jambes et Volver, plus marquant récemment dans Balada triste.

Ce tailleur méticuleux est filmé méticuleusement, dans son activité professionnelle comme dans sa vie privée. Il habite Grenade (en Andalousie), est toujours célibataire à quarante ans passés... sans être homosexuel. Il lui arrive d'éprouver du désir pour une femme mais, quand il veut "consommer", c'est au sens propre : il la tue puis la découpe en steaks, qu'il déguste le soir, seul dans sa cuisine. (Précision : il ne semble pas aimer la viande saignante, ni grillée ; ses steaks ont l'air d'être cuits à point.)

Sa routine est bousculée par l'arrivée d'une nouvelle locataire à l'étage du dessus. Puis c'est au tour de sa sœur jumelle, moins entreprenante, mais tout aussi désirable (Olimpia Melinte, très bien dans les deux rôles). La deuxième partie de l'histoire raconte l'étrange relation qui se noue entre les deux êtres, sur fond d'enquête policière.

Tout va se jouer dans le chalet que le tailleur possède dans les montagnes, sans doute les cordillères Bétiques. (C'est la confirmation que, décidément, my tailor is rich !) Comme Manuel Martin Cuenca est habile, il conclut son film de manière inattendue.

A voir si vous aimez les aventures cinéphiliques.

14:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 27 décembre 2014

La French

Le titre fait évidemment référence à la "French Connection", cette bande de racailles trafiquants qui a sévi dans la région de Marseille, principalement dans la première moitié de la Ve République. On pourrait craindre que ce polar ne verse dans l'héroïsation de ces délinquants sans scrupule, mais on nous a aussi présenté le film comme étant un hommage au juge Pierre Michel. C'est sur cette ambiguïté (relative) que le scénario a été construit.

... et franchement, même si l'on sait que l'histoire a été quelque peu "tordue" pour les besoins du film, cela fonctionne super bien. On commence avec une scène piège, qui en annonce une autre, vers la fin. Je suis sûr que beaucoup de spectateurs ont pensé qu'on allait leur servir un grand retour en arrière. Il n'en est rien. C'est un petit clin d’œil du réalisateur, qui n'est pas malhabile. Les poursuites en voiture, les scènes de bar, de commissariat, sans oublier les planques... tout est bon.

Cependant, parfois, Cédric Jimenez cède à la facilité, comme quand il nous présente le principal laboratoire d'héroïne : on arrive au moment même où une boîte de paella est fermée... et c'est la dernière du carton, qui est immédiatement déposé dans un van qui, ô surprise, est complet... et donc on en ferme aussitôt la porte latérale ! C'est un beau plan-séquence... et une hérésie scénaristique ! Mais la pire scène, convenue et maladroite, est celle qui voit l'épouse du juge (Céline Sallette, au demeurant très bien dans le reste du film) "sentir" ce qui vient d'arriver à son époux et se précipiter sur les lieux. On comprend que la véritable épouse Michel n'ait pas apprécié : non seulement le film ravive des souvenirs très douloureux (d'autant plus que l'un des assassins vient d'être libéré), mais surtout, cette scène est complètement inventée.

Comme l'image est soignée, que la musique est chouette et que le montage est assez nerveux, on ne voit pas les 2h15 passer. Même si je trouve que le film est complaisant avec les mafieux, il rend hommage au justicier intègre que fut Pierre Michel. Les acteurs sont excellents, en particulier Jean Dujardin et Gilles Lellouche. Les seconds rôles (flics comme truands) ne sont pas en reste. A signaler la performance de Féodor Atkine en Gaston Defferre (avec des airs de Jean-Claude Gaudin !) et Benoît Magimel en petite frappe aux goûts vestimentaires douteux. Cela donne un très bon polar, et je pense que c'est comme cela qu'il faut le regarder.

P.S.

Parmi les documents d'archives insérés dans le film, il y a des extraits de journaux télévisés, l'un d'entre eux évoquant le passage de François Mitterrand à Carmaux, au cours de la campagne présidentielle de 1980-1981.

P.S. II

Une anecdote people, pour terminer. Dans le film, Mélanie Doutey incarne l'épouse de de Gaëtan Zampa, interprété par Gilles Lellouche, avec lequel elle a longtemps vécu... et dont elle s'est séparée en 2013, peu avant le début du tournage de La French.

21:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 26 décembre 2014

Le Chant de la mer

Je me suis laissé tenter par cette animation irlandaise parce que j'avais apprécié la précédente oeuvre de son créateur (Tomm Moore), Brendan et le secret de Kells. On retrouve d'ailleurs la même "patte" : un graphisme simpliste en apparence, parsemé d'éblouissants jaillissements.

L'histoire peut se suivre à plusieurs niveaux. Pour les enfants, il est surtout question d'un garçon qui perd sa maman et doit s'occuper de sa petite soeur muette Maïna. A l'histoire "classique" se superpose une trame "merveilleuse", avec intervention d'êtres dotés de pouvoirs magiques, l'un d'entre eux n'étant autre que la petite soeur, qui se révèle être une Selkie (une sorte de fée), menacée de mort. Le scénario mêle habilement une légende celte à l'histoire familiale. Cela peut paraître complexe pour des enfants mais, dans la salle où je me trouvais, je n'ai vu qu'un garçon "décrocher". Quant aux parents, ils comprennent plus ou moins vite que les êtres de légende sont des projections des personnages de l'histoire (ainsi la sorcière correspond à la grand-mère et le géant transformé en rocher au père).

Cela se regarde sans déplaisir, mais je n'ai pas été conquis. C'est un peu trop destiné aux enfants à mon goût et les chansons ne m'ont pas du tout emballé. Mais les gamins de la salle ont aimé. C'est l'essentiel.

P.S.

Les spectateurs aveyronnais seront attentifs à certains détails, en particulier à ces créatures pétrifiées après que la sorcière les a débarrassées de leurs émotions. Elles ressemblent bigrement à des statues-menhirs...

P.S. II

Pour plus d'explications, il faut consulter le dossier de presse, téléchargeable sur le site du distributeur Hautetcourt.

22:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Timbuktu

C'est le film dont tous les cinéphiles parlent, d'abord parce que le djihadisme (qui est au coeur de l'intrigue) occupe depuis des mois le devant de l'actualité, ensuite parce qu'il vient d'être retenu dans la présélection des Oscar du meilleur film en langue étrangère (avec huit autres longs métrages).

Timbuktu est à la fois un film militant et un film d'art et d'essai. L'action se déroule dans la ville malienne de Tombouctou (dont la dénomination en langue touareg a donné son titre au film), après la conquête par les djihadistes en majorité arabes. Si l'on ajoute à cela la présence de population bambara, on a une idée (simplifiée) de la mosaïque ethnique de la cité (et du Mali).

Le portrait de ces djihadistes est globalement à charge, mais de manière caustique. Le plus flagrant est leur inculture religieuse. Ils ne se comportent pas en bons musulmans (en particulier : ils convoitent les femmes) et, face au savant de la ville, un érudit pacifique, leurs arguments ne pèsent pas lourd sur le plan intellectuel... mais ils ont la force avec eux. On sent chez le cinéaste mauritanien la volonté de montrer à un public non africain qu'il existe un "bon islam" et que celui-ci est la première victime des agissements des djihadistes. (Notons que son propre pays n'est pas exemplaire de ce point de vue.)

L'histoire met en scène les conséquences de la mise en place d'un pouvoir totalitaire dans la cité. La liste de ce qui est "haram" (interdit) ne cesse de s'allonger, du tabac à l'alcool, en passant par la musique, le football et "l'indécence vestimentaire" des femmes. Cela nous vaut plusieurs scènes ubuesques, comme celle de la marchande de poissons, qui tente de faire comprendre à un abruti de djihadiste qu'il lui est impossible d'exercer son métier avec des gants ! On a aussi beaucoup parlé de cette scène de jeu, qui voit une bande de gamins mimer une partie de football... sans ballon. J'ai aussi été marqué par la "traque de la musique". Dans les ruelles étroites de la vieille ville, il n'est pas facile de déterminer d'où viennent ces sons tabous, parfois si fascinants.

Le réalisateur a choisi de mettre l'accent sur une famille "de classe moyenne", un couple d'éleveurs touaregs, parents d'une adorable petite fille. Ils sont censés incarner l'islam tranquille de ces nomades... une société patriarcale, toutefois : l'épouse est au service de l'époux, qui décide seul du devenir de la famille. Aux spectateurs observateurs, le réalisateur a destiné quelques éléments de critique sociale. Dans ce couple, c'est l'épouse Satima qui est la plus mûre, la plus intelligente. Kidane est un quasi-bobo, qui aime jouer de la guitare et fait trimer pour lui un gamin qui devrait plutôt aller à l'école. De surcroît, c'est l'époux qui refuse de partir et qui fait basculer le destin de la famille en tentant de résoudre "à sa manière" le conflit qui l'oppose à un pêcheur. Là encore, sa femme avait raison... et c'est elle qui fait preuve d'un grand courage, à la fin.

Un autre "caractère" féminin joue un rôle non négligeable dans l'histoire : la folle Zabou, qui semble avoir tous les droits... un personnage haut en couleurs qui existe réellement !

Abderrahamane Sissako semble vouloir dire que la plupart des djihadistes sont des hommes perdus, ce en quoi on peut le trouver un peu indulgent. Il évite de tomber dans le manichéisme, ne fait pas des victimes des personnes extraordinaires. Ce sont des gens simples, qui veulent juste vivre leur vie. Eux sont représentés enveloppés de couleurs, tandis que leurs persécuteurs sont environnés de teintes tristes.

C'est le moment de souligner la qualité de la mise en scène (et de la photographie). Les vues du désert sont superbes, tout comme les scènes d'ensemble, qui témoignent d'un art de la composition. Les acteurs comme les objets ne sont pas placés au hasard. Attention toutefois : c'est une oeuvre personnelle, dont le rythme peut déconcerter, tout comme le recours fréquent au symbolisme.

P.S.

Pour en savoir plus, on peut télécharger l'un des dossiers disponibles sur le site du distributeur, Le Pacte.

P.S. II

Pour un point de vue plus critique (et africanocentré), on peut se rendre sur le site Rue89, dont l'une des journalistes a consacré un long billet au film.

00:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, films, film

jeudi, 25 décembre 2014

A la vie

C'est le toast que portent trois femmes encore jeunes, dans la salle à manger d'un appartement qui a vue sur une plage de Berck, dans le Pas-de-Calais, en 1962. Ce sont des rescapées d'Auschwitz, qui se retrouvent ensemble pour la première fois depuis 17 ans.

On ne sera donc pas étonné de voir le film débuter par une séquence de camp. On nous montre un aspect méconnu de la déportation : les marches de la mort. Cette séquence introductive n'en fait pas trop : l'intrigue se concentre sur la vie après.

On retrouve l'héroïne, incarnée par Julie Depardieu, en 1945-1946, en France. Cela nous vaut un joli tableau d'époque, en milieu populaire... et communiste. Le PCF est à l'époque le premier parti de France. Tout une micro-société s'est créée autour des institutions du Parti, avec notamment la "Fête de l'Huma".

Le bond suivant nous emporte à l'époque qui va constituer l'arrière-plan de la majorité du film : le début des années 1960. Là aussi, la reconstitution d'époque, avec les vêtements, les voitures et la musique, est soignée. Les "anciens" ressentiront un petit pincement au coeur face à ce monde disparu. Les trois rescapées nous sont alors présentées en détail.

Hélène est une sainte laïque. Elle s'est fait un devoir d'épouser un rescapé des camps, quoi qu'il lui en coûte. Elle milite ardemment pour le Parti. Elle est incarnée par Julie Depardieu, dans un rôle à contre-emploi, où elle n'est pas toujours à l'aise.

Les deux autres sont mieux campées, que ce soit Lili la féministe néerlandaise (Johanna Ter Steege, impeccable) ou Rose la bourgeoise sensuelle installée au Canada (Suzanne Clément, géniale).

A ce trio féminin répond un trio masculin, désuni. Hippolyte Girardot joue le compagnon très spécial de l'héroïne. Mathias Mlekuz interprète le militant communiste sincère, un gars franc, serviable... mais pas très futé. Benjamin Wangermee a le privilège d'incarner le maître-nageur, fonction hautement stratégique en zone touristique côtière. En plus, il s'occupe des enfants... mais il est gaulliste !

Nous voilà avec tous les ingrédients d'une comédie de moeurs, mais c'est le sérieux qui domine. Si l'on rit assez souvent, il est d'abord question des tourments intérieurs des trois femmes. Chacune porte en elle un secret remontant à la guerre... et tient à cacher quelque chose concernant sa "vie d'après". La rencontre va libérer les vieux fantômes et les rendre toutes plus fortes.

Si la réalisation est académique, elle est servie par une bonne lumière, de bons éclairages. Les tonalités sont chaudes. Quant à l'histoire, elle pourrait paraître ennuyeuse (ou triste) au premier abord, mais j'ai quand même passé un bon moment. Les scènes sont bien tournées. Beaucoup ont un charme inexplicable qui m'a séduit.

A la fin, un court extrait vidéo nous montre les personnes dont la vie a inspiré le film.

21:53 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, films, film, histoire

Le Temps des aveux

Régis Wargnier (qui réalisa jadis Indochine) est revenu dans l'ancienne colonie française, mais, cette fois-ci, dans la partie cambodgienne, pour tourner une adaptation du livre écrit par l'ethnologue français François Bizot, Le Portail. (Précisons que l'auteur de l'article du Monde auquel renvoie le lien précédent est le coscénariste du film.)

L'action se déroule d'abord en 1971, donc avant la prise de pouvoir par les Khmers rouges. L'ethnologue (soupçonné d'être un agent de la CIA) est capturé par ceux-ci. A l'image des autres détenus, il va devoir rédiger ses "aveux", reconnaître ses supposées fautes. Le film donne à voir un système coercitif en construction. Le plus étonnant est que, la plupart du temps, c'est dans le calme qu'une violence extrême est appliquée. L'histoire illustre le décalage entre la vision des Occidentaux (et du chercheur, pourtant amoureux de la culture khmère) et la sècheresse idéologique des communistes cambodgiens.

Le film a été tourné en khmer et en français, d'abord parce qu'il met en scène deux types de population, mais aussi parce qu'il y a un pont culturel entre certains cadres khmers et la France : les futurs dirigeants communistes sont passés par Paris. Le héros ne les croise pas, mais communique avec le chef du camp, surnommé Douch (ou Duch) qui, bien que militant inflexible, contempteur de l'Occident impérialiste, a gardé en mémoire des poèmes écrits dans la langue de Voltaire. C'est peut-être pour cette raison qu'il épargne "le camarade Bizot". Une étrange relation se noue entre les deux hommes.

Au niveau de l'interprétation, j'ai trouvé les Cambodgiens très convaincants, en particulier Kompheak Phoeng, l'interprète de Douch... et qui fut son traducteur lors de son procès ! Je n'ai pas toujours été emballé par la prestation de Raphaël Personnaz : je trouve qu'il joue toujours sur le même ton (comme dans Quai d'Orsay, d'ailleurs). Au niveau des seconds rôles, signalons la présence d'Olivier Gourmet (à voir absolument dans Terre battue), très bon en ambassadeur français.

Le film se laisse regarder sans déplaisir parce qu'il est bien interprété et parce que l'image est soignée. A certains, il apportera la saveur du dépaysement. Il est surtout une pierre ajoutée à l'histoire du génocide cambodgien. Il a d'ailleurs été produit par Rithy Panh, réalisateur du formidable documentaire S21, la machine de mort khmère rouge (consacré au camp qu'a dirigé par la suite le fameux Douch).

12:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 23 décembre 2014

Diviser pour régner

C'est une tactique vieille comme la politique, appliquée tant au niveau national qu'au niveau local, comme on vient d'en avoir récemment la confirmation, dans l'ouest de l'Aveyron, du côté de Villefranche-de-Rouergue.

C'est d'abord à l'occasion de la réunion du conseil de la communauté de communes du Villefranchois qu'une petite manoeuvre a été tentée. D'après ce qu'on peut lire dans La Dépêche du Midi, lorsqu'il s'est agi de désigner les membres de la commission des impôts directs, des noms ont été proposés. Surprise dans le camp de l'opposition villefranchoise (représentée à la communauté de communes) : aucun membre de leur liste ne figure parmi les candidats soumis, alors qu'on y trouve un ancien élu socialiste, Jean-Michel Bouyssié. Celui-ci ne détient à ma connaissance plus aucun mandat. (Il peut donc se consacrer pleinement à son activité professionnelle : il est fonctionnaire au Conseil général du... Tarn.) Or, il a été proposé par le maire de Villefranche-de-Rouergue (UMP) Serge Roques. Curieux, non ?

Ceux qui ont un peu de mémoire se souviennent qu'aux dernières municipales, Jean-Michel Bouyssié ne figurait pas sur la liste d'union de la gauche conduite par le radical Eric Cantournet et, qu'à l'issue du vote, il avait félicité Serge Roques et balancé le coup-de-pied de l'âne à son rival du PRG.

Que la manoeuvre réussît ou pas, je pense que le but de l'UMP villefranchoise était d'attiser les tensions entre le PS et le PRG. Serge Roques s'est excusé et a modifié la liste de candidats à la commission. Viré par la porte, Jean-Michel Bouyssié est revenu par la fenêtre, comme on a pu le vérifier dans le numéro de Centre Presse paru samedi 20 décembre :

C'est encore la municipalité de Villefranche qui est à l'origine de sa promotion. Elle est intervenue dans le cadre de la mise en place d'un ersatz de démocratie de proximité, avec la création d'un "conseil citoyen". Une partie de ses membres est censée représenter les associations et les acteurs locaux. Si tout un chacun a pu se porter volontaire, c'est le maire qui a pris la décision finale... et donc qui a choisi Jean-Michel Bouyssié. (A quel titre ? Mystère...)

2015 et les élections départementales approchent. Le canton de Villefranche-de-Rouergue perd quelques communes (au nord), pour devenir encore plus urbain qu'auparavant. Le sortant est Eric Cantournet (PRG), qui, en 2011, avait (assez largement) battu Serge Roques au second tour, après avoir pris le dessus sur le sortant socialiste Claude Penel. La municipalité UMP ne serait sans doute pas attristée qu'une candidature PS ou divers gauche (au hasard, celle de Jean-Michel Bouyssié) vienne perturber la campagne du chef de l'opposition villefranchoise...

23:20 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias

lundi, 22 décembre 2014

Terre battue

C'est le titre du film réalisé par Stéphane Demoustier (le frère d'Anaïs, l'actrice). L'action se déroule dans le Nord-Pas-de-Calais, d'où est originaire le metteur en scène. Coïncidence supplémentaire, le héros, incarné par Olivier Gourmet, est cadre supérieur dans la grande distribution, un peu comme le fut son propre père. L'intrigue s'inspire aussi de l'affaire Fauviau, qui a été adaptée dans un sens que je me garderai bien de révéler.

L'ambiance n'est pas sans rappeler plusieurs bons films sociétaux français, comme L'Emploi du temps (de Laurent Cantet), Le Couperet (de Costa Gavras) et De bon matin (de Jean-Marc Moutou). Le héros, Jérôme, va se retrouver aux prises avec le système, alors qu'il est en pleine crise de couple. Lui le meneur, qui s'est fait tout seul, sans diplôme, qui a épousé une superbe architecte, avec laquelle il a eu un fils adorable, au talent prometteur, risque soudain de tout perdre.

L'histoire est assez originale mais, en plus, la réalisation est bonne. Je ne me souviens pas avoir vu les zones commerciales aussi bien filmées dans le cinéma français. Même les scènes de tennis sont plus que correctes, avec des garçons qui savent jouer. On nous montre des échanges parfois assez longs, certains conclus au filet. Le savoir-faire est indéniable.

Au niveau des acteurs, c'est inégal. Gourmet s'est coulé dans le rôle, comme il sait si bien le faire. Il est nettement plus convaincant que Valeria Bruni-Tedeschi, pas très crédible en mère attentionnée. Des seconds rôles je retiens Jean-Yves Berteloot (vu récemment dans La prochaine fois, je viserai le coeur), Vimala Pons... et tous les enfants, bien dirigés.

L'histoire évolue comme une montée de tension, avec quelques moments de décompression, jusqu'à l'acte transgressif, lui-même suivi d'une rechute. C'est bien fichu et, mine de rien, cela fait réfléchir sur la vie et le sens que l'on peut lui donner.

22:59 Publié dans Cinéma, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 21 décembre 2014

Mais qu'a-t-il donc fait ?

C'est la question que se pose le commun des mortels, qui a appris par voie de presse que l'un des adjoints du maire de Rodez s'est vu retirer sa délégation et l'indemnité afférente. A l'heure où j'écris ces lignes, c'est d'ailleurs le seul moyen d'avoir des informations sur le sujet, puisque le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil municipal n'est toujours pas disponible sur le site de la commune de Rodez. C'est l'occasion de signaler qu'il y a du relâchement dans la mise en ligne de ces fameux comptes-rendus. Déjà que d'habitude, il faut attendre plusieurs semaines, en 2014, on a l'impression qu'aucune réunion ne s'est tenue entre le 18 avril et le 14 novembre. Alors, paresse ? Mauvaise volonté ?

Je penche pour un brin de fainéantise vu que, sur le trombinoscope du Conseil municipal, Daniel Rozoy (l'élu récemment sanctionné) figure toujours en tant que dixième adjoint :

Plus comique encore est la fin du document, où sont présentés les simples conseillers municipaux. Il manque la photographie d'un seul d'entre eux et, curieuse coïncidence, il s'agit du chef de l'opposition :

Mais revenons à Daniel Rozoy. D'après les "personnes autorisées" qui s'expriment sur le sujet, les relations entre l'élu PRG et une partie des dirigeants PS de la mairie de Rodez sont tendues depuis plusieurs années. Apparemment, pas pour des raisons idéologiques.

Et pourtant, il semble que l'adjoint radical de gauche (en sixième place lors de la première mandature de Christian Teyssèdre) n'a pas ménagé sa peine pour se faire bien voir du maire de Rodez. En septembre 2012, il s'était un peu trop précipité pour le féliciter de son accession à la vice-présidence du Conseil régional de Midi-Pyrénées. En mars 2013, quand la promotion devint officielle, il fut le premier à s'en réjouir. Cette obséquiosité n'était sans doute pas désintéressée : à la même époque, le départ de Ludovic Mouly du Conseil d'agglomération du Grand Rodez était connu, libérant une place de vice-président (Christian Teyssèdre abandonnant la sienne pour assumer la présidence de l'intercommunalité). Hélas, trois fois hélas ! Le maire de Rodez ayant visiblement décidé de ne soutenir aucune candidature, Daniel Rozoy se fit souffler la treizième vice-présidence par un socialiste ruthénois, Gilbert Gladin (un militant de longue date), pourtant placé derrière lui dans l'ordre protocolaire ruthénois. Depuis, la révolte gronde, un peu entretenue par des rivaux du maire de Rodez, ravis de voir sa majorité se déliter.

On s'est quand même rabiboché pour les municipales de 2014. Mais il semblerait que la cause de la rupture soit la proximité des élections départementales. Certains membres du PS semblent vouloir faire cavalier seul et certains de leurs alliés semblent avoir très envie de les faire chier leur créer quelques soucis. Christian Teyssèdre ne faisant pas dans la dentelle, il a choisi de trancher, sans donner de véritables raisons : "Nous avons besoin de cohésion municipale améliorée" a-t-il déclaré. C'est peut-être aussi un avertissement adressé à Stéphane Mazars (lui aussi PRG), au cas où il envisagerait de se présenter contre un-e sortant-e PS, l'an prochain.

La méthode Teyssèdre est abrupte. Pour des questions de personnes, il risque de se fâcher avec des alliés qui seraient précieux dans la conquête du Conseil régional, fin 2015. Martin Malvy avait lui bien compris qu'il devait construire une majorité large et plurielle, s'il voulait l'emporter. A moins que... Christian Teyssèdre ne soit plus intéressé par la présidence de la nouvelle grande région. Il est pourtant toujours vice-président de l'actuel Conseil régional, alors qu'il avait promis de démissionner. A-t-il négligé de respecter son engagement pour mieux préparer les régionales de 2015 (auquel cas il a mal géré la situation aveyronnaise) ou bien ne démissionne-t-il pas à la demande de Martin Malvy, qui estime trop compliqué de redistribuer à nouveau les vice-présidences en tenant compte des sensibilités politiques comme des origines géographiques ? A suivre...

22:10 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, actualité, ps, presse, médias

samedi, 20 décembre 2014

Le Hobbit 3 : la Bataille des Cinq Armées

Ces cinq bandes de blaireaux vaillants combattants sont les nains, les humains, les elfes, les orques et les wargs (ou les gobelins... en fait, peu importe). On attend évidemment leur confrontation, dans ce dernier opus qui est la suite immédiate de La Désolation de Smaug.

Le film commence donc tambour battant avec l'attaque de la cité lacustre par le dragon déchaîné. C'est très spectaculaire, très tendu et parfois drôle. Le problème est que l'ambiance retombe après cette superbe séquence... et qu'il me semble qu'on a fait du remplissage en attendant de nous balancer la méga grosse bataille de sa race.

Le scénario, comme dans les précédents volets, entremêle les intrigues. Cela contribue à relancer l'intérêt du spectateur un peu assoupi mais, franchement, il y a trop de longueurs. il aurait fallu couper dans plusieurs scènes de dialogues.

On a tenté de creuser un peu la psychologie de certains personnages. A travers Thorin et le trésor du dragon, c'est la cupidité ainsi que l'ambition dévorante qui sont dénoncées. L'or et la pierre magique exercent la même influence pernicieuse que le "précieux" dans Le Seigneur des anneaux. Comme dans la précédente trilogie, les peuples sont divisés avant de finalement unir leurs forces contre le mal. Comme dans la précédente trilogie, les elfes viennent donner un coup de main, semblant invincibles... et perdent pas mal des leurs dans le combat. Comme dans la précédente trilogie, les "méchants" sont très moches, très nombreux et d'apparence redoutable... mais ils finissent par se faire massacrer.

Evidemment, à intervalles réguliers, des allusions à la suite de l'histoire sont insérées. On aperçoit donc Sauron, pas encore assez puissant pour revenir d'outre-tombe (grâce à la sublime Galadriel... ohhh Caaaate !). On revoit Saroumane, pour l'instant du "bon côté" et, à la fin, on entend parler du fils d'un homme, sans doute extraordinaire, qui pourrait être un allié utile au cas où les temps deviendraient encore plus troublés.

Le morceau de bravoure est bien entendu l'enchaînement des combats de la troisième partie du film. Y a pas à dire, c'est bien fichu, mais, à la longue, c'est un peu lassant et je n'aime pas trop cette héroïsation de la violence guerrière.

Cela reste un bon divertissement, un peu trop long toutefois (on sent bien les 2h20).

22:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 19 décembre 2014

Le Septième Fils

C'est de l'heroic fantasy... et une nouvelle adaptation d'une série de romans pour djeunses. On y croise des sorcières, des monstres et des humains. Les personnages sont en général peu fouillés, mais quelques-uns sont bien interprétés.

Il y a d'abord Julianne Moore, en sorcière captivante et venimeuse, ex-amoureuse éconduite :

Du côté masculin, il faut signaler la performance de Jeff Bridges, en magicien traqueur alcoolique et rigolard, source de la plupart des gags qui émaillent l'histoire :

Les seconds rôles sont moins réussis. Alicia Vikander, remarquée il y a deux ans dans Royal Affair et Anna Karenine, fait ce qu'elle peut. Les jeunes hommes que l'on voit à l'écran ont visiblement été recrutés plutôt sur leur physique que sur leur talent d'acteur. Il faut donc se "fader" les insipides Kit Harington (déjà vu dans Pompéi) et Ben Barnes.

Si l'on ajoute à cela que l'intrigue ne recèle guère d'originalité (c'est souvent du déjà vu), on se demande ce qui peut bien mériter le détour dans ce machin à la mode. Eh bien, je réponds à ma propre question : les effets spéciaux. Ils sont épatants. On a voulu nous en mettre plein la vue et, franchement, c'est chouette. Et puis, retrouver des éléments de merveilleux, même s'ils ne sont pas nouveaux nouveaux, n'est pas déplaisant.

Enfin, comme le film ne se prend pas trop au sérieux, j'ai passé un agréable moment, 100 minutes qui valent bien 7 ou 8 heures d'adaptation pontifiante de Tolkien.

23:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 18 décembre 2014

La Famille Bélier

D'Eric Lartigau, je n'avais vu que Prête-moi ta main, une jolie comédie romantique. J'ai évité les suivants. C'est la présence de Karine Viard (un César, vite !) et François Damiens (déjà très bon dans Je fais le mort) au générique qui m'a incité à tenter l'aventure. Il faut reconnaître que ce duo excelle à incarner le couple de sourds anticonformistes, agriculteurs qui fabriquent leur fromage et amants ardents, dont les ébats sonorisent la maison... et sont la cause de visites chez le gynécologue. Cela nous vaut plusieurs scènes au comique épais... mais qu'est-ce qu'on rigole ! Signalons le tour de force réalisé par les acteurs, totalement crédibles quand ils utilisent la langue des signes.

Ces "monstres" écrasent un peu les deux enfants... qui pourtant s'en sortent bien. C'est un véritable sourd qui incarne le gamin en plein âge bête. Mais c'est surtout Louane Emera qui illumine le film. Elle EST l'héroïne Paula, une "entendante" complexée, qui vit une adolescence délicate (très bonnes scènes de lycée), s'appuyant sur une meilleure amie délurée (Roxane Duran, remarquée dans Augustine et Michael Kohlhass).

On la découvre au début du film, casque vissé sur les oreilles, pédalant avec ardeur. C'est l'un des rares moments où la musique anglo-saxonne est à l'honneur, le reste du film mettant au premier plan les oeuvres de Michel Sardou, sur lesquelles vont plancher les membres de la chorale du lycée, dont Paula, au départ inscrite uniquement pour se rapprocher du beau Gabriel (une caricature de djeunse).

J'ai été agréablement surpris par la qualité de la mise en scène. La séquence du début, sur le vélo puis dans le bus, est particulièrement enlevée et l'interprétation des chansons (notamment lors des répétitions) est vraiment montrée de manière cinématographique. Par contre, certaines scènes souffrent d'un gros défaut technique. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du cadrage, mais, à plusieurs reprises, en particulier quand, dans le même plan, certains personnages sont assis et d'autres debout, le haut de l'image coupe la tête d'un ou plusieurs d'entre eux. Ce n'est qu'un détail, mais c'est gênant.

Mais revenons à nos moutons Bélier. Le père se met en tête de se présenter aux municipales, contre le sortant, l'archétype du cumulard magouilleur populiste. A la clé, quelques très bons moments autour de la campagne électorale. C'est aussi une histoire de famille : pas facile de laisser grandir sa fille chérie et surtout de la voir aimer de plus en plus ce monde des entendants que l'on redoute et que l'on méprise.

Le salut vient du chant. On redécouvre certains "tubes" de Sardou (Je vole, Je vais t'aimer, La Maladie d'amour, La Java de Broadway...) et, à un moment, vers la fin, le réalisateur tente de nous faire comprendre comment ils sont perçus par les sourds et malentendants. Aux visages des autres spectateurs ainsi qu'à la vue de leur fille, rayonnante, les parents comprennent qu'il se passe quelque chose et, un peu plus tard, le père demande à Paula de rechanter "pour lui", de manière à ce qu'il puisse ressentir cette émotion artistique. Ils sont tous les deux assis dans l'herbe. C'est pour moi la plus belle scène du film.

Pour l'adolescente, l'histoire est compliquée, parce qu'il faut gérer ses parents hors norme, ses études, les connasses du lycée, son amour naissant... et ses nouvelles aspirations. C'est le moment de souligner la très bonne composition d'Eric Elmosnino en professeur de chant à la fois aigri et généreux.

Cela donne un ensemble particulièrement hétéroclite, entre comédie romantique, satire sociale et étude de moeurs. Cela fait vraiment plaisir de voir un film français de cet acabit.

22:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 16 décembre 2014

Paddington

Le célèbre ourson débarque sur les grands écrans, dans une comédie familiale visible par les petits et les grands. Dans la salle où je me trouvais, il manquait le public âgé, pourtant en général présent lorsqu'il s'agit d'emmener le petit-fils ou la petite-fille voir quelque chose de drôle et de décent. Je déconseille toutefois d'y conduire les tout petits (âgés de moins de six ans), surtout s'ils sont sensibles : certaines parties de l'histoire risquent de leur faire peur.

C'est le cas notamment du début, dont l'action se déroule en Amérique du Sud (un territoire réputé pour sa population d'ours parlants...). C'est gentiment drôle, mais avec des éléments de drame. L'ourson perd des êtres chers et voit son salut dans la lointaine Grande-Bretagne, d'où est jadis venu un étrange explorateur.

L'histoire prend plus d'ampleur à partir de ce moment-là. L'ourson glouton raffole toujours autant de la marmelade et il va réussir à s'incruster dans une famille censée incarner "les Anglais moyens". Les parents sont d'anciens rebelles, que l'âge et les responsabilités familiales ont rendus un peu trop sérieux. Leurs enfants sont en pleine crise d'adolescence...

Paddington vient dynamiter tout cela. Il y a évidemment la séquence d'anthologie, dans la salle de bains, qui démarre par de tout petits riens... et s'achève en apothéose. (Je dois reconnaître que c'est la scène des brosses à dents qui m'a incité à aller voir ce film...)

Les personnages sont certes un peu caricaturaux, mais ils sont incarnés par de très bons acteurs. Signalons aussi l'emploi judicieux des effets spéciaux. Ils sont visibles mais pas ostentatoires : ils sont au service de l'intrigue, autour du personnage de Paddington ou encore avec cette maison de poupées qui se révèle être une vision miniature du logement des Brown.

Pour pimenter le tout, il faut quelques méchants. Nicole Kidman excelle en conservatrice de musée obsédée par l'empaillage des animaux rares. C'est une nouvelle version de Cruella d'Enfer. Notons que l'actrice paraît plus jeune que jamais... et qu'elle semble avoir récemment "forci" de la poitrine...

Certains moments sont particulièrement enlevés, comme la séquence de la salle de bains, bien sûr, mais aussi la poursuite du pickpocket et la rencontre du garde du palais de Buckingham. Les enfants sont très sensibles à tout ce qui met le bazar. La scène du restaurant rencontre donc un grand succès chez eux (plus que chez les adultes).

C'est aussi un conte moral. Au contact de Paddington, chaque membre de la famille va s'améliorer, s'ouvrir aux autres. L'ourson lui-même mûrit... et le public passe un bon moment.

22:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 14 décembre 2014

Qu'Allah bénisse la France

Le rappeur Abd Al Malik a adapté son autobiographie, en retournant sur les lieux de son enfance et de son adolescence, dans le quartier du Neuhof, à Strasbourg. C'est donc un "film de banlieue", avec ses "minorités visibles"... et, parfois, la présence de la police. J'ai d'ailleurs eu un peu peur au début, lorsque l'on nous montre le groupe de personnages masculins (les "héros") et leur confrontation avec les forces de l'ordre. Celles-ci apparaissent peu dans l'histoire et elles sont toujours montrées du point de vue des habitants du quartier.

Notons que principaux protagonistes parlent très souvent en verlan. Ils ont la "tchatche" et, dans les dialogues, on se "casse" souvent. S'ajoute à cela le comique de situation, comme lorsque l'un des mecs de la bande, après s'être réjoui de voir les filles et garçons plus jeunes fricoter sur les bancs de la Cité, change complètement d'avis lorsqu'il s'aperçoit que sa sœur rejoint le groupe !

Mais Abd Al Malik n'a pas voulu réaliser une œuvre sociologique ou historique. (Ce n'est pas La Marche.) Les scènes sont des illustrations de "moments", qui servent d'appui à une réflexion. C'est du réalisme intellectuel, ou de l'impressionnisme philosophique. On suit, par étapes, le parcours de Régis (très bien interprété par Marc Zinga), fils d'immigrés congolais, élève doué, petit délinquant, obsédé par le rap... et l'une des ravissantes habitantes de la Cité. Celle-ci est incarnée par Sabrina Ouazani, découverte jadis dans L'Esquive d'Abdellatif Kechiche (et que j'avais revue dans Inch'Allah et Des Hommes et des Dieux). Concernant ce personnage, on sent toute la passion qu'éprouve le réalisateur à son égard, mais on a un peu trop cantonné l'actrice dans la figure d'égérie souriante.

Signalons que les seconds rôles sont bons, que les acteurs soient des professionnels ou des amateurs recrutés sur place. La "sauce" prend bien, aussi parce que la mise en scène est réussie.

C'est un superbe noir et blanc, soutenu par une musique qui, si elle ne me transporte pas, se marie très bien avec les images. A plusieurs reprises, on remarque qu'Abd Al Malik a tenté quelques effets. Je repense notamment à cette scène du début, qui voit le héros rejoindre un groupe de filles qui attend à un arrêt du tramway. C'est dans le regard des filles que l'on suit la première partie de la scène, avant que la caméra ne se place derrière l'arrêt grillagé. Le dialogue implicitement amoureux se poursuit, sous une apparence tamisée.

L'image répond aussi au texte et vice versa. C'est le cas lorsque le héros se rend au lycée, répétant le texte d'une chanson qu'il écrit. On l'entend rejeter le rap bling bling... juste avant qu'il ne passe devant un bâtiment au pied duquel sont garées deux voitures, deux prestigieuses berlines de marques allemandes...

Le trafic de drogue est présenté comme une composante "normale" de la vie du quartier. (Admirez la transition...) Pour le héros et ses partenaires, c'est le moyen d'acquérir l'indépendance financière et d'amorcer leur carrière d'artistes. A aucun moment la consommation de substances hallucinogènes n'est dénoncée, même si elle n'est pas valorisée comme dans d'autres films pour djeunses.

L'intrigue est sur le fil du rasoir. Il n'aurait pas fallu grand chose pour que cet "intello des banlieues" ne finisse derrière des barreaux. Il y échappe peut-être grâce à son intérêt pour la philosophie et la réflexion métaphysique. Si les scènes de lycée sont sans intérêt (là encore, il n'est pas question de faire œuvre de sociologue mais d'apporter une pierre au portrait d'ensemble), les petites touches apportées au cours de l'histoire (par Régis agissant ou en voix off) sont plus porteuses de sens.

C'est ici qu'intervient la religion. La famille est de culture catholique mais deux des trois fils se sont convertis à l'islam. L'aîné est un exemple de "grand frère", pieux et tolérant. Régis lui se cherche... et finit par trouver une voie plus adaptée à son questionnement intérieur : le soufisme. D'un livre prêté par la ravissante Nawel, on arrive à un séjour au Maroc (qu'il a évoqué dans Paris Match), où, là encore, on n'est pas dans l'explication, mais dans le ressenti. C'est une belle séquence sur le plan cinématographique, mais l'on reste un peu sur sa faim.

PS

Pour en savoir plus sur le film, on peut lire le très bon dossier de presse qui accompagne sa sortie.

Sur le quartier du Neuhof, deux articles récents proposent des visions complémentaires, plutôt optimiste dans Le Monde, plutôt pessimiste dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Sur le site de la ville de Strasbourg, on peut lire une histoire du quartier sur la (très) longue durée. (Elle remonte au Moyen Age !)

Enfin, puisqu'il convient de se garder de tout angélisme, je conseille la lecture d'un article du site ripostelaïque consacré au soufisme. C'est orienté, mais pas sans intérêt.

12:34 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, flms, politique, société, chanson française, france, spiritualité, religion

vendredi, 12 décembre 2014

Chemin de croix

Pour dénoncer le catholicisme intégriste, le réalisateur allemand Dietrich Brüggemann a réalisé un film intégriste sur le plan formel : constitué essentiellement de plans fixes qui sont autant de plans-séquences (méticuleusement construits). Il a marqué le dernier festival de Berlin (où ont été aussi primés Black Coal, The Grand Budapest Hotel et Boyhood.) Les quatorze chapitres sont calqués sur les stations du chemin de croix.

La première étape montre un prêtre assis aux côtés des enfants qui suivent le catéchisme. L'ambiance est studieuse, certains semblant toutefois plus investis que d'autres.

Même s'il y a moins de treize personnes à table et qu'il n'est pas question d'un repas, on ne peut s'empêcher de penser à la Cène. Sur le fond, on remarque très vite que le prêtre, au-delà d'une façade bienveillante, cache un redoutable propagandiste, qui veut faire de ses jeunes ouailles des catholiques de combat. (L'acteur qui l'incarne est criant de vérité.) L'héroïne, Maria, se montre particulièrement réceptive.

C'est à l'occasion d'une promenade en famille que Maria sent qu'elle est chargée d'une croix. Tiraillée entre ses aspirations spirituelles et les désirs adolescents qui montent en elle, mal comprise par sa famille, elle se tourne vers la jeune fille au pair (une Française au tempérament indépendant).

La "chute" intervient dans le CDI de l'établissement où elle est scolarisée. Des exercices de mathématiques sont l'occasion d'engager la conversation avec un garçon de son âge, lui aussi catholique, mais issu d'une famille non traditionaliste. Cette séquence n'est pas la meilleure du film, mais elle met en place des éléments essentiels de l'intrigue.

Fort logiquement, la station suivante ("Jésus rencontre sa Mère") met en scène l'héroïne et sa génitrice, en voiture, lors du trajet qui les ramène à leur domicile. On comprend très vite que la plus perturbée des deux n'est pas la plus jeune... mais l'adulte a pour elle l'expérience, la force... et la fourberie. Elle conduit sa fille à se confesser auprès du prêtre vu au début. Cela nous vaut une scène magnifique avec, d'un côté, la voix de l'homme qui passe par une grille quasi opaque et, de l'autre, le visage très expressif de Maria. (Est-il besoin de préciser que Lea van Acken est formidable ?)

Très à l'écoute, le prêtre, à force de persuasion contraignante, pousse l'adolescente à tout révéler... et donc à s'exposer. L'aide que ce Simon de Cyrène moderne lui apporte va-t-elle la rendre plus heureuse ? Elle semble plutôt la couper des jeunes de son âge, comme on peut le constater dans la séquence du cours d'EPS.

Malicieusement, le réalisateur introduit aussi l'idée qu'il y a plus intégriste que la jeune catholique : les musulmanes voilées qui ont obtenu d'être dispensées, une idée qui a traversé l'esprit de sa mère, qui envisage même de l'inscrire dans un pensionnat rigoriste.

La deuxième "chute" survient pendant un repas familial, un moment de la journée qui devrait être une joie, mais qui se transforme en torture psychologique :

La consolation pourrait venir de Christian, le garçon qui a su capter son attention. Mais l'héroïne semble avoir fait un autre choix. Son état de santé se dégrade, mais ce n'est pleinement visible qu'au cours de la cérémonie de confirmation, qui la voit "tomber" pour la troisième fois. C'est donc chez un médecin qu'elle est dépouillée de ses vêtements (une référence à la dixième station).

L'habileté du réalisateur est de nous faire comprendre le cheminement de la pensée du médecin. Au fur et à mesure qu'il interroge Maria et sa mère, il comprend quelle est la situation.

La "station" suivante montre l'héroïne clouée, non pas sur une croix, mais sur un lit d'hôpital. A partir de ce moment, j'ai trouvé que cela devenait inutilement larmoyant et prévisible. Mais cela reste dans la logique de l'histoire. La mise en scène reste de qualité, avec une importance plus importante accordée au hors-champ, pour une raison que je me garderai bien de révéler :

L'avant-dernière "station" replace la mère au centre. Si, dans un premier temps, c'est sa bigoterie qui ressort, le vernis finit par craquer. C'est aussi la seule occasion de voir le père, un homme très effacé, exprimer un peu de désapprobation. L'histoire se termine poétiquement, avec une fleur et un peu d'élévation.

Voilà. C'est incontestablement austère... mais Dieu que c'est brillant ! Et quels acteurs !

23:51 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, spiritualité, société, femme, fille, christianisme, religion

jeudi, 11 décembre 2014

Mr Turner

Cela faisait un bail que je n'avais pas vu un film de Mike Leigh... depuis Secrets et mensonges, qui m'avait bien plu. Par contre, le visage de son acteur principal, Timothy Spall, m'est familier, puisqu'il est un des seconds rôles "disgracieux" les plus prisés du cinéma anglo-saxon.

L'intrigue tourne autour des dernières années du peintre John William Turner, de son oeuvre comme de sa vie personnelle. On découvre aussi le petit monde des artistes britanniques, des peintres de différents calibres aux mécènes, en passant par les critiques.

La réalisation est soignée, avec de nombreux plans magnifiques de la campagne ou du littoral. Cela a conduit certains à affirmer que la mise en scène s'inspirait des toiles de Turner. Dans le style, c'est faux. Les plans sont beaucoup plus limpides et réalistes que les toiles du maître, qui elles sont d'un aspect foisonnant et tourmenté.

Ceci dit, à plusieurs reprises, on nous présente une scène qui a inspiré l'une des oeuvres de Turner, par exemple pour Le Téméraire (avec un bon commentaire du tableau) :

... ou encore pour Le Négrier (anecdotes à la clé) :

J'ai aussi en mémoire un passage consacré à Pluie, vapeur et vitesse :

On découvre la manière de procéder du peintre, qui réalise des croquis au cours de ses nombreux déplacements et ne cesse de retoucher ses toiles. On n'est pas étonné de le voir très attentif à la lumière... et soucieux de se procurer les bons ingrédients pour fabriquer ses couleurs. Avec l'âge, son oeuvre devient de plus en plus tourmentée... ce qui déconcerte la jeune reine Victoria.

Plus prosaïquement, on nous montre les rivalités qui opposent les peintres les plus en vue de l'époque. Notons que Turner a très tôt bénéficié du soutien de son père, un barbier-perruquier prospère qui s'est ensuite dévoué corps et âme au travail de son fils.

Concernant celui-ci, Mike Leigh semble vouloir mettre en valeur le contraste entre sa laideur physique et la grâce de ses productions artistiques. Il en fait toutefois un peu trop à mon goût, se montrant très complaisant avec les défauts du héros.

Cela nous amène à l'autre versant de l'histoire, le côté féminin. On peut lire ce film en négatif, comme un tableau accablant de la condition féminine au Royaume-uni, au milieu du XIXe siècle.

Ainsi, on comprend à demi-mots que la mère de Turner, qui a souffert de troubles psychiques, a été "éloignée" du domicile familial pour ne pas perturber le génie créatif de son fils. Celui-ci ne s'est pas mieux comporté envers les femmes qu'il a "connues". Il a abandonné la mère de ses enfants et ses deux filles, qu'il refuse d'aider financièrement. Il semble fréquenter régulièrement des prostituées, pas que pour des raisons professionnelles. Au quotidien, en cas de poussée hormonale, la bonne à tout faire de la demeure est chargée de se plier à ses désirs. Elle a d'ailleurs complètement intériorisé sa soumission, se tuant à la tâche pour son employeur ingrat. Enfin, celui-ci se sent revivre aux côtés d'une charmante veuve, qui va tout naturellement se mettre à son service.

Cela donne une oeuvre inégale, souvent très belle formellement, agrémentée de divers accents anglais que l'on s'est plu à faire revivre. Sur le fond, l'absence de point de vue critique du comportement du "héros" laisse subsister un malaise.

23:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, peinture

dimanche, 07 décembre 2014

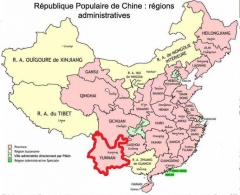

Les Trois Soeurs du Yunnan

Ce (long) documentaire, coproduit par la France, s'intéresse à la Chine de l'envers, pas celle de la côte Est qui brille. On se trouve ici dans le sud-ouest du pays, dans la province du Yunnan, encore très rurale.

Les trois soeurs sont des jeunes filles, qui vivent séparées de leurs parents. Le père est parti travailler à la ville. Quant à la mère, on finit par comprendre, à demi-mots, qu'elle a décidé de partir refaire sa vie. Mais les gamines ne sont pas seules. Dans le village de 80 familles, elles peuvent compter (un petit peu) sur leur tante, ainsi que sur le grand-père. Mais, au quotidien, c'est le système D qui domine.

A première vue, on pourrait croire que la grande soeur a deux petits frères : leurs vêtements conviennent à des enfants des deux sexes et leurs cheveux sont coupés courts. On comprend assez vite que c'est une stratégie pour éviter la prolifération des poux et, qui sait, peut-être pour contourner la loi sur l'enfant unique (plus souple dans les campagnes, mais tout de même).

La première heure est riche d'enseignements... mais éprouvante. On suit le quotidien de la petite troupe, qui côtoie pas mal d'animaux (chat, chiens, chèvres, moutons, porcs, volailles diverses...), dans la boue et la saleté. C'est assez misérabiliste, mais cela permet de comprendre la précarité de leur situation... et l'énergie que déploient ces enfants dans la vie de tous les jours.

En comparaison, la situation des cousins et des autres villageois que l'on croise est moins pire. Ils ont l'électricité et même la télévision, dont on peut constater la fascination qu'elle exerce sur les visages de ces bambins vivant loin de tout. L'école est lointaine, pas vue comme prioritaire par les adultes.

On suit plus particulièrement l'aînée, qui assume le rôle de la mère au foyer, et qui est plus ou moins sacrifiée par le père quand il repointe le bout de son nez. Il n'est pas assez riche pour emmener ses trois enfants avec lui. Il choisit de laisser Ying avec le grand-père. La vie est vraiment dure pour cette préadolescente, qui ne se plaint pas, ne pleure jamais. Quel courage !... et quel contraste avec nos enfants trop gâtés !

La troisième partie du film montre une étonnante réunion villageoise, qui commence par un banquet communautaire. Tout est passionnant, de l'arrivée des convives aux discussions d'après-repas, en passant par la préparation de la soirée. On y découvre des ruraux un peu plus riches, l'un des gamins possédant même un smartphone, qu'il se dépêche de cacher quand il remarque la caméra. Plus loin, un adulte se montre au contraire très fier de son nouveau gadget.

La réalisation est austère, jouant sur les contrastes d'ombre et de lumière. C'est joli à regarder (les paysages vallonnés sont superbes), mais il faut accepter de rester parfois assez longtemps dans un état contemplatif. C'est toutefois plus supportable que dans un précédent documentaire du même réalisateur (Wang Bing) : A l'Ouest des rails, sorti en 2003, durait plus de neuf heures ! (J'ai encore le souvenir de grands moments de solitude dans la salle 1 de feu le cinéma Le Royal...)

00:57 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, films, film

samedi, 06 décembre 2014

90 minutes inside... le Carmel de Rodez

Le 16 novembre dernier, la journée "portes ouvertes" de l'ancien Carmel, destiné à devenir le nouveau siège de l'évêché, devait être la première et dernière occasion de découvrir un lieu de réclusion spirituelle qui a fait gamberger bien des Ruthénois pendant des dizaines d'années. Devant le succès monstre (avec environ 1 200 visiteurs, sans compter ceux qui n'ont pas pu entrer et ceux que les longues queues ont découragés), il a été décidé de renouveler l'opération cette fin de semaine, samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014.

Malgré la pluie glaçante, la foule s'étirait encore aujourd'hui rue Combarel, attendant, disciplinée, l'ouverture des portes. On nous a fait entrer puis patienter dans un hall, qui nous a ensuite menés, par une courte mais intense ascension, jusqu'à la chapelle, où le responsable de la communication du diocèse (eh oui, cela existe) nous a reçus avec sympathie. Il a présenté un rapide historique des lieux (dans lequel il a omis de préciser que la carmélite parisienne qui était à l'origine de la fondation du couvent était une protestante britannique convertie).

L'aspect actuel de l'intérieur de la chapelle remonte à l'époque qui a immédiatement suivi le concile de Vatican II. L'autel a été détaché du mur du fond, permettant au prêtre officiant de faire face aux fidèles. De plus, le sol de la partie réservée aux laïcs ayant été rehaussé de deux mètres, ceux-ci se sont retrouvés beaucoup plus proches des religieux qu'auparavant. Quant aux vitraux très "modernes" qui ornent les ouvertures de la bâtisse, ils sont l'oeuvre de moines de l'abbaye d'En Calcat, située dans le Sud du Tarn :

A la suite de cette présentation, le parcours guidé dans les immenses bâtiments a pu commencer. Très vite, nous sommes arrivés dans une petite pièce où se trouvait un étrange placard :

Ce confessionnal a vivement intrigué les visiteurs... et il aurait pu inspirer l'une d'entre elles, dont le téléphone portable a sonné peu de temps après... et qui, pas gênée, s'est mise à engager la conversation avec son interlocuteur : "Je suis dans le truc là... tu sais à Combarel..." Plusieurs visiteurs ont manifesté leur mécontentement et, curieusement, plus aucun téléphone n'a sonné pendant le reste de la visite. (On en avait déjà entendu deux ou trois au tout début, mais leurs propriétaires avaient eu la courtoisie de ne pas répondre à l'appel et de les éteindre.)

Nous voilà arrivés dans l'oratoire (une pièce où l'on prie). Mon regard a été attiré par le plafond...

... et par le sol, où l'on pouvait voir d'étranges étoiles métalliques, incrustées dans le superbe parquet (très bien entretenu par les religieuses) :

Désignent-elles un emplacement réservé à certaines religieuses, pendant la prière, ou bien sont-elles des marques laissées là par des artisans ? Les voies du Seigneur sont parfois diablement impénétrables. En tout cas, cette pièce va connaître quelques bouleversements, puisqu'elle est vouée à devenir le bureau de l'évêque. Une partie de l'enceinte donnant sur la rue Combarel devrait être abaissée pour permettre à la lumière d'atteindre cette partie du bâtiment. On est décidément aux petits soins pour Monseigneur !

Toujours à l'étage, nous découvrons les cellules des carmélites (qui n'ont jamais été plus de 24), encore plus petites que des chambres d'étudiants... et au confort rudimentaire :

Notez, au pied du lit, la prise électrique, de conception très ancienne !

Les recluses entraient au contact du monde extérieur au moyen de deux parloirs, l'un situé au rez-de-chaussée, l'autre, plus grand, à l'étage :

D'après la guide, la taille de l'ouverture était prévue pour permettre aux religieuses (qui étaient aussi couturières) de prendre les mesures des prêtres (sans franchir la limite !). On se demande comment elles pouvaient opérer quand l'ouverture était obstruée par une grille...

Les carmélites pouvaient aussi recevoir des objets (notamment de la nourriture), qui entraient au couvent par le tour, une structure en bois qui pivote sur un axe, et qu'actionnait la bien nommée tourière :

Des objets sortaient aussi du couvent, en particulier des hosties, qui ont fait la réputation des carmélites de Rodez.

Nous sommes descendus au rez-de-jardin, où l'on trouve les pièces consacrées à la vie quotidienne, au travail et à l'activité spirituelle. Elles sont d'un aménagement sobre, quelques meubles en bois se révélant d'une grande beauté. L'une d'entre elles va être profondément transformée : le réfectoire (dont l'équipement a déjà été récupéré par d'autres communautés), qui est destiné à devenir l'entrée du bâtiment rénové. D'autres salles se distinguent, comme le lavoir communautaire, où, visiblement, tout était fait à la main :

Au détour d'un couloir, on découvre deux pièces dans lesquelles l'architecture d'origine a été préservée. C'est tout ce qu'il reste de l'ancien hôtel de passe, racheté jadis par l'évêque André-Charles de Ramond-Lalande. L'une de ces pièces a servi de dépôt de charbon :

Nous finissons par arriver dans l'un des endroits les plus attendus de la visite : la cuisine ! C'est dans celle-ci que les dernières carmélites en place avant 2013 (elles étaient quatre) passaient une partie de leurs journées. Chez les visiteurs, c'est un peu la déception. Il n'y a rien de notable à évoquer, si ce n'est cette perforation du sol (il y en a d'autres notamment dans les couloirs). D'après la guide, il s'agissait de vérifier la composition du terrain et, pour les archéologues, d'effectuer quelques sondages, dans l'espoir d'une découverte fortuite, avant les travaux. Apparemment, il n'y a pas de cadavre dans le placard...

D'ailleurs, nous ne descendrons pas davantage : nous ne verrons pas les caves, que l'on n'a pas souhaité montrer au public, pas plus que les combles, qui couvrent toute la surface de l'étage. La charpente (en bois) est paraît-il superbe, mais les conditions de sécurité ne sont semble-t-il pas réunies pour y faire passer plusieurs centaines de personnes, pas toujours disciplinées...

La visite se termine dans une salle où nous est présenté le projet de transformation des lieux. Les services de l'évêché vont quitter leurs locaux historiques (propriété du Conseil général de l'Aveyron), trop grands, trop coûteux à entretenir. (On a parlé de 78 000 euros de frais annuels, dont peut-être 25 000 euros de chauffage !) Les intervenants sont Xavier Cazals (secrétaire général du diocèse) et le bien nommé Jean-Marc Levesque, l'architecte du projet.

Cette pièce contient une curiosité : une maquette du site, qui date sans doute de ses débuts, dans la première moitié du XIXe siècle :

Cette visite (gratuite) mérite vraiment le détour. A la place de l'évêché, j'aurais demandé une petite contribution : la transformation des lieux (qui inclut la construction d'un nouveau bâtiment, pour stocker 1,5 kilomètre de rayons d'archives) va coûter 2,5 millions d'euros, 450 000 devant être fournis par les fidèles.

20:24 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, culture, spiritualité, histoire