samedi, 31 décembre 2022

Choeur de rockers

Composé d'un jeu de mots, le titre fait penser à une célèbre chanson de Julien Clerc... qu'on n'entend pas dans le film. Elle n'est sans doute pas assez rock'n'roll pour les membres de cette chorale atypique, qui préfèrent la musique qui déménage aux mélodies sirupeuses.

Cette histoire de réprouvés, malheureux dans la vie, qui vont s'épanouir dans une activité où personne ne pensait qu'ils pourraient exceller, en rappelle d'autres, de The Full Monty au Grand Bain. On l'aura compris : il s'agit d'un feel good movie, avec un arrière-plan sociétal... et c'est une histoire vraie !

Cela commence par le portrait d'une intermittente du spectacle dans la dèche (Mathilde Seigner, efficace), de concerts minables en fins de mois difficiles, sans parler d'une vie familiale éclatée, divorce à la clé. Dit comme cela, cela paraît assez manichéen, mais c'est mis en scène avec un minimum de subtilité. Aux manettes se trouve un duo : l'actrice Ida Techer et Luc Bricault qui, comme assistant-réalisateur, a contribué à des réussites comme Pauline détective, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Les Cowboys et Le Secret des banquises.

Une fois le groupe formé, avec un objectif défini (mais tenu secret), cela marche comme sur des roulettes, avec une pléiade d'acteurs connus du public français : Andréa Ferréol (formidable), Bernard Le Coq (touchant), Anne Benoit (épatante), Patrick Rocca (tonitruant)... On se régale.

L'arrière-plan est un peu moins rutilant. Presque tous les "choristes", âgés de 65 à 85 ans environ, sont veufs ou divorcés. Le lien avec les enfants (quand il y en a) est souvent coupé. Ce sont les petits-enfants qui sont, dans de (trop) rares cas, les accompagnants du quotidien. J'ai bien aimé ces intermèdes familiaux, qui permettent de comprendre pourquoi ces retraités prennent autant de plaisir à chanter ensemble.

Notons que l'histoire a été écrite de manière à ce que la trajectoire du groupe ne paraisse pas trop linéaire. Deux « incidents » vont perturber l'harmonie du groupe, qui s'est finalement reconstitué, regonflé à bloc grâce à un petit coup d'éclat sur lequel se conclut le film.

Je recommande vivement. La musique est chouette et l'on sort de là le sourire aux lèvres.

BONNE ANNÉE !

20:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Choeur de rockers

Composé d'un jeu de mots, le titre fait penser à une célèbre chanson de Julien Clerc... qu'on n'entend pas dans le film. Elle n'est sans doute pas assez rock'n'roll pour les membres de cette chorale atypique, qui préfèrent la musique qui déménage aux mélodies sirupeuses.

Cette histoire de réprouvés, malheureux dans la vie, qui vont s'épanouir dans une activité où personne ne pensait qu'ils pourraient exceller, en rappelle d'autres, de The Full Monty au Grand Bain. On l'aura compris : il s'agit d'un feel good movie, avec un arrière-plan sociétal... et c'est une histoire vraie !

Cela commence par le portrait d'une intermittente du spectacle dans la dèche (Mathilde Seigner, efficace), de concerts minables en fins de mois difficiles, sans parler d'une vie familiale éclatée, divorce à la clé. Dit comme cela, cela paraît assez manichéen, mais c'est mis en scène avec un minimum de subtilité. Aux manettes se trouve un duo : l'actrice Ida Techer et Luc Bricault qui, comme assistant-réalisateur, a contribué à des réussites comme Pauline détective, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Les Cowboys et Le Secret des banquises.

Une fois le groupe formé, avec un objectif défini (mais tenu secret), cela marche comme sur des roulettes, avec une pléiade d'acteurs connus du public français : Andréa Ferréol (formidable), Bernard Le Coq (touchant), Anne Benoit (épatante), Patrick Rocca (tonitruant)... On se régale.

L'arrière-plan est un peu moins rutilant. Presque tous les "choristes", âgés de 65 à 85 ans environ, sont veufs ou divorcés. Le lien avec les enfants (quand il y en a) est souvent coupé. Ce sont les petits-enfants qui sont, dans de (trop) rares cas, les accompagnants du quotidien. J'ai bien aimé ces intermèdes familiaux, qui permettent de comprendre pourquoi ces retraités prennent autant de plaisir à chanter ensemble.

Notons que l'histoire a été écrite de manière à ce que la trajectoire du groupe ne paraisse pas trop linéaire. Deux « incidents » vont perturber l'harmonie du groupe, qui s'est finalement reconstitué, regonflé à bloc grâce à un petit coup d'éclat sur lequel se conclut le film.

Je recommande vivement. La musique est chouette et l'on sort de là le sourire aux lèvres.

BONNE ANNÉE !

20:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 30 décembre 2022

Caravage

Ce film ambitieux, engagé, n'est pas un biopic, puisqu'il ne s'intéresse qu'aux dernières années de la vie du peintre italien Michelangelo Merisi, surnommé en France Le Caravage (du nom de la petite ville d'où est originaire sa famille). L'action se déroule entre la toute fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, principalement entre Rome et Naples, où habitent les puissantes familles qui soutiennent ou détestent le peintre anticonformiste. Un envoyé du Pape dirige une enquête de moralité sur Le Caravage. Au fur et à mesure des entretiens qu'il mène, on découvre le passé récent du peintre, par l'entremise de retours en arrière.

Plus que sa technique ou ses choix de couleurs, le réalisateur s'étend sur sa vie et ses opinions, qui ont choqué l’Église catholique (où il a cependant trouvé quelques soutiens) et les bien-pensants de l'époque. Avec gourmandise, Michele Placido filme un peintre bien membré, jouisseur, bisexuel et partouzeur. Ses amours, masculines comme féminines, sont multiples. Dans le lot, il est d'ailleurs difficile de distinguer ce qui ressort de l'inclination naturelle ou du calcul.

La force du film tient dans la mise en scène des choix de l'artiste, qui ose prendre des gueux et des prostituées comme modèles, pour peindre des scènes de la Bible ! Cependant, on ne le voit pas à l’œuvre. Quelques plans ont été insérés pour nous montrer son matériel et des ébauches dans un atelier, mais il manque la technique picturale, les retouches, l'art de créer. On sent que ce n'est pas ce qui intéresse le réalisateur, qui fait un film politique. Au passage, il évoque le statut des femmes, priées de choisir entre le statut de quasi-sainte et celui de prostituée. Celles qui, comme la jeune Artemisia Gentileschi, voudraient tracer leur propre chemin, sont mal vues.

Au niveau de la forme, je pense que Placido a conçu son film lui-même comme un hommage aux peintures. Un gros travail semble avoir été fait sur la lumière et les décors. Il y règne une ambiance souvent sombre, en clair-obscur, avec des illuminations. Saleté, sueur, pisse et sperme côtoient la grâce et le génie.

L'interprétation est correcte, mais un peu scolaire, ou parfois outrancière (théâtrale ?). Riccardo Scamarcio (vu dans John Wick 2 et Les Traducteurs) tient la route dans la peau du peintre. Son principal antagoniste est un inquisiteur appelé "L'Ombre", interprété par Louis Garrel. Il est très bon dans le registre sombre, inquiétant. Son jeu atteint ses limites quand il est question de faire sentir que son personnage, bien que moralement outré par la vie du peintre, est conquis par son œuvre.

La fin est un peu trop rocambolesque à mon goût... et sans doute pas conforme à la réalité historique. Mais le réalisateur avait besoin de conclure sur un moment fort.

18:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, peinture, histoire, art

Caravage

Ce film ambitieux, engagé, n'est pas un biopic, puisqu'il ne s'intéresse qu'aux dernières années de la vie du peintre italien Michelangelo Merisi, surnommé en France Le Caravage (du nom de la petite ville d'où est originaire sa famille). L'action se déroule entre la toute fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, principalement entre Rome et Naples, où habitent les puissantes familles qui soutiennent ou détestent le peintre anticonformiste. Un envoyé du Pape dirige une enquête de moralité sur Le Caravage. Au fur et à mesure des entretiens qu'il mène, on découvre le passé récent du peintre, par l'entremise de retours en arrière.

Plus que sa technique ou ses choix de couleurs, le réalisateur s'étend sur sa vie et ses opinions, qui ont choqué l’Église catholique (où il a cependant trouvé quelques soutiens) et les bien-pensants de l'époque. Avec gourmandise, Michele Placido filme un peintre bien membré, jouisseur, bisexuel et partouzeur. Ses amours, masculines comme féminines, sont multiples. Dans le lot, il est d'ailleurs difficile de distinguer ce qui ressort de l'inclination naturelle ou du calcul.

La force du film tient dans la mise en scène des choix de l'artiste, qui ose prendre des gueux et des prostituées comme modèles, pour peindre des scènes de la Bible ! Cependant, on ne le voit pas à l’œuvre. Quelques plans ont été insérés pour nous montrer son matériel et des ébauches dans un atelier, mais il manque la technique picturale, les retouches, l'art de créer. On sent que ce n'est pas ce qui intéresse le réalisateur, qui fait un film politique. Au passage, il évoque le statut des femmes, priées de choisir entre le statut de quasi-sainte et celui de prostituée. Celles qui, comme la jeune Artemisia Gentileschi, voudraient tracer leur propre chemin, sont mal vues.

Au niveau de la forme, je pense que Placido a conçu son film lui-même comme un hommage aux peintures. Un gros travail semble avoir été fait sur la lumière et les décors. Il y règne une ambiance souvent sombre, en clair-obscur, avec des illuminations. Saleté, sueur, pisse et sperme côtoient la grâce et le génie.

L'interprétation est correcte, mais un peu scolaire, ou parfois outrancière (théâtrale ?). Riccardo Scamarcio (vu dans John Wick 2 et Les Traducteurs) tient la route dans la peau du peintre. Son principal antagoniste est un inquisiteur appelé "L'Ombre", interprété par Louis Garrel. Il est très bon dans le registre sombre, inquiétant. Son jeu atteint ses limites quand il est question de faire sentir que son personnage, bien que moralement outré par la vie du peintre, est conquis par son œuvre.

La fin est un peu trop rocambolesque à mon goût... et sans doute pas conforme à la réalité historique. Mais le réalisateur avait besoin de conclure sur un moment fort.

18:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, peinture, histoire, art

mercredi, 28 décembre 2022

Vortex

C'est le titre d'une mini-série inédite, que la chaîne France 2 est sur le point de diffuser, en janvier 2023, et dont les six épisodes sont déjà disponibles sur le site FranceTV.

2025. Ludovic Béguin, commandant de police, démarre une enquête sur un meurtre maquillé en suicide. Le cadavre de la victime était sur une plage, la même que celle sur laquelle avait été retrouvé le corps de son épouse Mélanie, 27 ans plus tôt. A l'époque, on avait conclu à un accident.

Plusieurs détails mettent la puce à l'oreille du policier, en particulier quand il commence à exploiter l'analyse de la scène de crime à partir du programme de réalité virtuelle dont son service vient de se doter. Au cours d'une immersion dans la version numérique de la plage, un bug se produit... et une faille temporelle le met en contact avec sa compagne telle qu'elle était, 27 ans auparavant, quelques semaines avant sa mort. Si l'on accepte cet aspect (hautement invraisemblable) de l'intrigue, la suite devient passionnante.

Le Ludovic de 2025 et la Mélanie de 1998 vont se lancer dans une incroyable enquête, en veillant à ne pas alerter leur entourage... et à faire attention aux conséquences de leurs actes. Plusieurs épisodes mettent en scène ce qu'on appelle l'effet papillon, où comment une légère modification du passé a des conséquences démesurées sur le "présent".

Cela fonctionne parce que le duo d'acteurs principaux (Tomer Sisley et Camille Claris) est très convaincant. Ils sont bien épaulés par une pléiade de seconds rôles chevronnés. La musique accompagne parfaitement une histoire servie par de bons effets spéciaux.

Même si parfois il y a quelques longueurs, j'ai apprécié les arborescences de l'intrigue. Le policier a refait sa vie et a eu un deuxième enfant avec sa nouvelle compagne, tandis que la fille de Mélanie connaît des destins variés en fonction de la version du futur qui découle de l'intervention de ses deux parents, à distance. La partie polar est elle aussi plutôt réussie, les scénaristes nous proposant plusieurs coupables possibles.

L'écriture est assez maline pour suggérer la possible existence d'une boucle temporelle : la mort de Mélanie en 1998 pourrait être la conséquence de l'intervention du Ludovic de 2025, provoquée par la découverte de l'existence d'un tueur en série... à la naissance duquel son enquête va peut-être contribuer.

A cet égard, le dernier épisode m'a agréablement surpris. On semblait s'acheminer vers une fin convenue, un peu trop larmoyante. Le dernier "effet papillon" est le plus surprenant et il permet de conclure l'histoire de manière assez originale.

P.S.

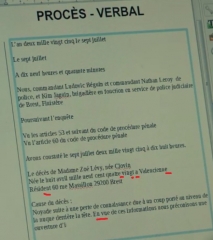

Les téléspectateurs soucieux de la bonne expression française risquent d'être irrités par la manière dont le héros rédige l'un de ses rapports, au cours du premier épisode de la série :

Je ne sais pas si cela fait partie du scénario ou si c'est dû à l'approximative maîtrise du français de Tomer Sisley ou d'un(e) employé(e) de la production, mais ce rapport est, dans sa seconde partie, truffé de fautes.

00:22 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films

Vortex

C'est le titre d'une mini-série inédite, que la chaîne France 2 est sur le point de diffuser, en janvier 2023, et dont les six épisodes sont déjà disponibles sur le site FranceTV.

2025. Ludovic Béguin, commandant de police, démarre une enquête sur un meurtre maquillé en suicide. Le cadavre de la victime était sur une plage, la même que celle sur laquelle avait été retrouvé le corps de son épouse Mélanie, 27 ans plus tôt. A l'époque, on avait conclu à un accident.

Plusieurs détails mettent la puce à l'oreille du policier, en particulier quand il commence à exploiter l'analyse de la scène de crime à partir du programme de réalité virtuelle dont son service vient de se doter. Au cours d'une immersion dans la version numérique de la plage, un bug se produit... et une faille temporelle le met en contact avec sa compagne telle qu'elle était, 27 ans auparavant, quelques semaines avant sa mort. Si l'on accepte cet aspect (hautement invraisemblable) de l'intrigue, la suite devient passionnante.

Le Ludovic de 2025 et la Mélanie de 1998 vont se lancer dans une incroyable enquête, en veillant à ne pas alerter leur entourage... et à faire attention aux conséquences de leurs actes. Plusieurs épisodes mettent en scène ce qu'on appelle l'effet papillon, où comment une légère modification du passé a des conséquences démesurées sur le "présent".

Cela fonctionne parce que le duo d'acteurs principaux (Tomer Sisley et Camille Claris) est très convaincant. Ils sont bien épaulés par une pléiade de seconds rôles chevronnés. La musique accompagne parfaitement une histoire servie par de bons effets spéciaux.

Même si parfois il y a quelques longueurs, j'ai apprécié les arborescences de l'intrigue. Le policier a refait sa vie et a eu un deuxième enfant avec sa nouvelle compagne, tandis que la fille de Mélanie connaît des destins variés en fonction de la version du futur qui découle de l'intervention de ses deux parents, à distance. La partie polar est elle aussi plutôt réussie, les scénaristes nous proposant plusieurs coupables possibles.

L'écriture est assez maline pour suggérer la possible existence d'une boucle temporelle : la mort de Mélanie en 1998 pourrait être la conséquence de l'intervention du Ludovic de 2025, provoquée par la découverte de l'existence d'un tueur en série... à la naissance duquel son enquête va peut-être contribuer.

A cet égard, le dernier épisode m'a agréablement surpris. On semblait s'acheminer vers une fin convenue, un peu trop larmoyante. Le dernier "effet papillon" est le plus surprenant et il permet de conclure l'histoire de manière assez originale.

P.S.

Les téléspectateurs soucieux de la bonne expression française risquent d'être irrités par la manière dont le héros rédige l'un de ses rapports, au cours du premier épisode de la série :

Je ne sais pas si cela fait partie du scénario ou si c'est dû à l'approximative maîtrise du français de Tomer Sisley ou d'un(e) employé(e) de la production, mais ce rapport est, dans sa seconde partie, truffé de fautes.

00:22 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films

vendredi, 23 décembre 2022

Le Torrent

Ce torrent n'est pas que le cours d'eau qui emporte le corps (sans vie ?) de l'épouse d'un chef d'entreprise, il est aussi le flux d'émotions qui traverse les personnages, les faisant évoluer et faisant évoluer le regard que les spectateurs portent sur eux.

Cela commence par la vision d'une famille (presque idyllique) : le père chef d'entreprise (Alexandre) vient de réaliser une grosse vente à l'export, la fille vient d'avoir le permis de conduire. Le soir, ils se retrouvent dans le chalet familial, à proximité de Gérardmer (dans les Vosges), où ils retrouvent la ravissante épouse d'Alexandre et le petit dernier de la famille, Darius.

On comprend toutefois assez vite que ce tableau est un peu mensonger. Le père, qui semble adorer sa fille, ne la reçoit qu'un week-end sur deux. Il est divorcé de sa mère et a visiblement choisi de refaire sa vie avec une personne plus jeune, plus mince, plus "glamour", avec laquelle il a eu un fils. Mais cette nouvelle relation bat un peu de l'aile.

La disparition (puis la réapparition, dans des circonstances que je ne révèlerai pas) de la seconde épouse sème le trouble, mais sert aussi de révélateur. Le patron dynamique, plutôt sympathique et joyeux du début (très bon José Garcia) laisse place à un individu calculateur, assez égocentrique. Au cœur de l'intrigue se trouve la relation qu'il entretient avec sa fille... ainsi que celle qu'entretient son beau-père avec sa propre fille, la seconde épouse d'Alexandre. Ce beau-père de plus en plus soupçonneux est incarné par André Dussolier.

Une ambiance de polar flotte sur ce drame familial, même si ce n'est pas tant la résolution de l'énigme qui importe que les relations entre les protagonistes. Anne Le Ny (dont j'avais bien aimé le premier film, Ceux qui restent) a choisi d'incarner la capitaine de gendarmerie qui enquête sur la disparition de la seconde épouse. Derrière la caméra, elle interroge les motivations profondes de ses personnages, s'appuyant sur une bonne distribution. Aux comédiens déjà cités on peut ajouter Capucine Valmary, Ophelia Kolb et Victor Pontecorvo.

Ce n'est pas un chef-d’œuvre, mais un bon film de genre, qui joue sur les nuances. Une bonne surprise, pour moi.

10:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Torrent

Ce torrent n'est pas que le cours d'eau qui emporte le corps (sans vie ?) de l'épouse d'un chef d'entreprise, il est aussi le flux d'émotions qui traverse les personnages, les faisant évoluer et faisant évoluer le regard que les spectateurs portent sur eux.

Cela commence par la vision d'une famille (presque idyllique) : le père chef d'entreprise (Alexandre) vient de réaliser une grosse vente à l'export, la fille vient d'avoir le permis de conduire. Le soir, ils se retrouvent dans le chalet familial, à proximité de Gérardmer (dans les Vosges), où ils retrouvent la ravissante épouse d'Alexandre et le petit dernier de la famille, Darius.

On comprend toutefois assez vite que ce tableau est un peu mensonger. Le père, qui semble adorer sa fille, ne la reçoit qu'un week-end sur deux. Il est divorcé de sa mère et a visiblement choisi de refaire sa vie avec une personne plus jeune, plus mince, plus "glamour", avec laquelle il a eu un fils. Mais cette nouvelle relation bat un peu de l'aile.

La disparition (puis la réapparition, dans des circonstances que je ne révèlerai pas) de la seconde épouse sème le trouble, mais sert aussi de révélateur. Le patron dynamique, plutôt sympathique et joyeux du début (très bon José Garcia) laisse place à un individu calculateur, assez égocentrique. Au cœur de l'intrigue se trouve la relation qu'il entretient avec sa fille... ainsi que celle qu'entretient son beau-père avec sa propre fille, la seconde épouse d'Alexandre. Ce beau-père de plus en plus soupçonneux est incarné par André Dussolier.

Une ambiance de polar flotte sur ce drame familial, même si ce n'est pas tant la résolution de l'énigme qui importe que les relations entre les protagonistes. Anne Le Ny (dont j'avais bien aimé le premier film, Ceux qui restent) a choisi d'incarner la capitaine de gendarmerie qui enquête sur la disparition de la seconde épouse. Derrière la caméra, elle interroge les motivations profondes de ses personnages, s'appuyant sur une bonne distribution. Aux comédiens déjà cités on peut ajouter Capucine Valmary, Ophelia Kolb et Victor Pontecorvo.

Ce n'est pas un chef-d’œuvre, mais un bon film de genre, qui joue sur les nuances. Une bonne surprise, pour moi.

10:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 21 décembre 2022

Le Voyage en Charabie

Dix ans plus tard, revoilà Ernest et Célestine dans les salles obscures. Entre temps, l'ours musicien grincheux et la petite souris débrouillarde ont eu les honneurs du petit écran.

L'histoire commence un peu avant le début du printemps. Le réveil est laborieux pour Ernest, qui aimerait bien continuer à hiberner... et qui a diablement faim. De son côté, Célestine fait de son mieux, mais elle commet des maladresses : le violon d'Ernest tombe et se brise. C'est un « stradivariours », un must en matière de violon d'ours. Seul un célèbre luthier, résidant en Charabie (le pays d'origine d'Ernest), pourrait le réparer.

Je ne raconterai pas comment les deux compères finissent par se rendre (séparément, puis ensemble) dans ce mystérieux pays d'Orient, où l'on écrit en caractères cyrilliques... qui se prononcent "à la française". C'est savoureux, à condition de laisser un peu sa rationalité au vestiaire.

Le contexte musical semble être celui de l'Europe centrale et orientale, la musique au violon évoquant les folklores yiddish et tsigane. La Charabie (que Célestine prononce "Sarabie") pourrait être un décalque (par aphérèse) de la Bessarabie. Mais le nom (Charabie) ainsi que l'interdit portant sur la musique font aussi immanquablement penser à un régime totalitaire islamiste, tel celui qui sévit (bien que l'écrasante majorité de la population des pays suivants ne soit pas arabe) en Afghanistan ou celui que les gardiens de la Révolution aimeraient bien restaurer en Iran. "Charabie" mène aussi bien à "charabia" qu'à "charia"... De surcroît, la position dominante de certains juges, coiffés d'un grand fez, n'est pas sans rappeler le rôle des religieux de haut rang, dans certains pays musulmans.

C'est la grande habileté du scénario de ce film d'animation d'apparence modeste, mais vachement bien foutu en réalité. Les héros luttent pour le droit à la musique, à la diversité... et celui de choisir le métier qui leur plaît. Cela parle aux enfants, touchés par cette histoire de conflit père-fils et père-fille.

L'animation est de la même qualité que dans le précédent film. C'est du cousu main, moulé à la louche, roulé sous les aisselles. Les expressions des visages ont été particulièrement travaillées. Cela donne une animation à la fois lisse et expressive, assez jolie à voir. Dans la salle où je me trouvais, en tout début de séance, un petit garçon pleurait (parce qu'il n'avait pas pu aller voir Le Chat Potté 2). Eh bien, dès que le film a commencé, il s'est tu, jusqu'à la fin.

Je recommande vivement ce film, pour ses qualités graphiques, pour sa musique entraînante, son intrigue rocambolesque et son arrière-plan politique.

P.S.

En complément (même si je m'éloigne un peu du sujet), je recommande la lecture du supplément magazine du Monde paru samedi dernier, un numéro spécial consacré à l'Iran, qui contient des contributions de grande qualité :

19:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Voyage en Charabie

Dix ans plus tard, revoilà Ernest et Célestine dans les salles obscures. Entre temps, l'ours musicien grincheux et la petite souris débrouillarde ont eu les honneurs du petit écran.

L'histoire commence un peu avant le début du printemps. Le réveil est laborieux pour Ernest, qui aimerait bien continuer à hiberner... et qui a diablement faim. De son côté, Célestine fait de son mieux, mais elle commet des maladresses : le violon d'Ernest tombe et se brise. C'est un « stradivariours », un must en matière de violon d'ours. Seul un célèbre luthier, résidant en Charabie (le pays d'origine d'Ernest), pourrait le réparer.

Je ne raconterai pas comment les deux compères finissent par se rendre (séparément, puis ensemble) dans ce mystérieux pays d'Orient, où l'on écrit en caractères cyrilliques... qui se prononcent "à la française". C'est savoureux, à condition de laisser un peu sa rationalité au vestiaire.

Le contexte musical semble être celui de l'Europe centrale et orientale, la musique au violon évoquant les folklores yiddish et tsigane. La Charabie (que Célestine prononce "Sarabie") pourrait être un décalque (par aphérèse) de la Bessarabie. Mais le nom (Charabie) ainsi que l'interdit portant sur la musique font aussi immanquablement penser à un régime totalitaire islamiste, tel celui qui sévit (bien que l'écrasante majorité de la population des pays suivants ne soit pas arabe) en Afghanistan ou celui que les gardiens de la Révolution aimeraient bien restaurer en Iran. "Charabie" mène aussi bien à "charabia" qu'à "charia"... De surcroît, la position dominante de certains juges, coiffés d'un grand fez, n'est pas sans rappeler le rôle des religieux de haut rang, dans certains pays musulmans.

C'est la grande habileté du scénario de ce film d'animation d'apparence modeste, mais vachement bien foutu en réalité. Les héros luttent pour le droit à la musique, à la diversité... et celui de choisir le métier qui leur plaît. Cela parle aux enfants, touchés par cette histoire de conflit père-fils et père-fille.

L'animation est de la même qualité que dans le précédent film. C'est du cousu main, moulé à la louche, roulé sous les aisselles. Les expressions des visages ont été particulièrement travaillées. Cela donne une animation à la fois lisse et expressive, assez jolie à voir. Dans la salle où je me trouvais, en tout début de séance, un petit garçon pleurait (parce qu'il n'avait pas pu aller voir Le Chat Potté 2). Eh bien, dès que le film a commencé, il s'est tu, jusqu'à la fin.

Je recommande vivement ce film, pour ses qualités graphiques, pour sa musique entraînante, son intrigue rocambolesque et son arrière-plan politique.

P.S.

En complément (même si je m'éloigne un peu du sujet), je recommande la lecture du supplément magazine du Monde paru samedi dernier, un numéro spécial consacré à l'Iran, qui contient des contributions de grande qualité :

19:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 18 décembre 2022

Avatar 2 (en 2D)

Le film "cartonne" en salle, plusieurs séances affichant régulièrement « complet ». Je me suis dirigé vers une en version originale sous-titrée, en plein match de coupe du monde. Au moins là, quand je voyais du bleu, il n'était question ni de Français ni d'Argentin !

La première heure est presque un replay du premier film, ressorti dans les salles en septembre dernier. On revoit les mêmes paysages, une partie des personnages, avec quelques nouveaux... et quelques retouches. Les scénaristes (et les responsables de l'animation) ont réussi le tour de force de ressusciter Grace Augustine (Sigourney Weaver)... en deux versions ! J'ai aussi pris plaisir à retrouver le super-méchant d'il y a treize ans, un peu « transplanté » certes, mais toujours avec le talent de Stephen Lang.

C'est le (très) grand point fort de ce film, que de réussir à nous faire ava(tar)ler un peu tout et n'importe quoi grâce à la technologie numérique. On y trouve aussi diverses références aux précédentes œuvres de James Cameron : des vaisseaux futuristes et de grosses bêtes aux dents pointues (Aliens le retour), une machine à tuer qui s'humanise un peu (Terminator), de splendides fonds marins (Abyss)... et un vaisseau qui coule (coucou Titanic !). On sent que, sur la forme comme sur le fond, Avatar et ses suites constituent le testament artistique et politique du cinéaste.

La deuxième partie voit la jeune garde passer au premier plan. Le peuple des forêts, inspiré d'Africains et d'Amérindiens, entre en contact avec un autre, semi-aquatique, sans doute calqué sur des Mélanésiens. Sans surprise, les jeunes vont faire des conneries. On se compare les queues, on se moque, on rivalise d'inconscience d'intrépidité, on tombe parfois amoureux. Dans ce florilège convenu destiné à accrocher le public adolescent, je distingue le personnage de Kiri... qui n'est pas un fromage, mais une « mini-Sigourney », dont le rapport à la nature va jouer un rôle clé dans l'intrigue... et qui bénéficie d'effets spéciaux étourdissants.

Cette partie met en scène d'impressionnantes baleines mystiques, les Tulkuns. Au niveau de l'image comme du son, c'est fabuleux. Sur le fond, si la vision de la séquence de traque peut définitivement dégoûter les spectateurs de la chasse à la baleine, eh bien cela suffira à justifier la sortie de ce film. En revanche, la manière dont les bipèdes dialoguent avec les cétacés est limite ridicule (y compris l'insertion de vues subjectives des baleines). C'est l'une des faiblesses de ce film, qui baigne dans une ambiance un peu new age, avec cette histoire de Terre-Mère et un panthéisme à la mode.

On attend évidemment la troisième partie, celle de la baston, qui ne déçoit pas. C'est spectaculaire, bourré de rebondissements, surprenant parfois. Cela se conclut d'ailleurs par une séquence inattendue (mais bienvenue), celle de la recherche de disparus, dans une épave. La nouvelle génération vient en aide à l'ancienne.

J'ai gardé pour la fin mes principales réserves. D'abord c'est long (3h10), mais, comme c'est un excellent spectacle, ça passe. Le problème vient plutôt d'une partie du scénario. Il est inenvisageable qu'à partir du moment où la famille de héros quitte la forêt pour se réfugier dans les îles, il ne se passe apparemment plus rien dans leur pays d'origine. Certes, la nouvelle version du colonel est mue par un ardent désir de revanche, mais ses employeurs veulent surtout achever la conquête de la planète. (On nous a peut-être gardé ces éléments pour le troisième film.) De plus, je trouve un peu facile l'embrigadement du jeune Spider par son nouveau "papa". La suite permet au gamin de bien se rattraper, mais le début est un peu gros. Je suis aussi lassé que les films de science-fiction, de super-héros ou d'heroic fantasy anglo-saxons ne mettent en scène que des monarchies, avec une élite (plutôt de naissance) gouvernant -sans recourir à des élections- un bas-peuple bien conciliant. (C'est également le cas dans le récent Black Panther 2.) Enfin, je suis de nouveau irrité que la quasi-totalité des personnages négatifs soient des Blancs occidentaux. Je reconnais que la transposition de certains personnages en "indigènes" de couleur bleue brouille un peu les pistes, mais c'est tout de même très caricatural.

Dommage pour un film qui affiche de si grandes ambitions.

22:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Avatar 2 (en 2D)

Le film "cartonne" en salle, plusieurs séances affichant régulièrement « complet ». Je me suis dirigé vers une en version originale sous-titrée, en plein match de coupe du monde. Au moins là, quand je voyais du bleu, il n'était question ni de Français ni d'Argentin !

La première heure est presque un replay du premier film, ressorti dans les salles en septembre dernier. On revoit les mêmes paysages, une partie des personnages, avec quelques nouveaux... et quelques retouches. Les scénaristes (et les responsables de l'animation) ont réussi le tour de force de ressusciter Grace Augustine (Sigourney Weaver)... en deux versions ! J'ai aussi pris plaisir à retrouver le super-méchant d'il y a treize ans, un peu « transplanté » certes, mais toujours avec le talent de Stephen Lang.

C'est le (très) grand point fort de ce film, que de réussir à nous faire ava(tar)ler un peu tout et n'importe quoi grâce à la technologie numérique. On y trouve aussi diverses références aux précédentes œuvres de James Cameron : des vaisseaux futuristes et de grosses bêtes aux dents pointues (Aliens le retour), une machine à tuer qui s'humanise un peu (Terminator), de splendides fonds marins (Abyss)... et un vaisseau qui coule (coucou Titanic !). On sent que, sur la forme comme sur le fond, Avatar et ses suites constituent le testament artistique et politique du cinéaste.

La deuxième partie voit la jeune garde passer au premier plan. Le peuple des forêts, inspiré d'Africains et d'Amérindiens, entre en contact avec un autre, semi-aquatique, sans doute calqué sur des Mélanésiens. Sans surprise, les jeunes vont faire des conneries. On se compare les queues, on se moque, on rivalise d'inconscience d'intrépidité, on tombe parfois amoureux. Dans ce florilège convenu destiné à accrocher le public adolescent, je distingue le personnage de Kiri... qui n'est pas un fromage, mais une « mini-Sigourney », dont le rapport à la nature va jouer un rôle clé dans l'intrigue... et qui bénéficie d'effets spéciaux étourdissants.

Cette partie met en scène d'impressionnantes baleines mystiques, les Tulkuns. Au niveau de l'image comme du son, c'est fabuleux. Sur le fond, si la vision de la séquence de traque peut définitivement dégoûter les spectateurs de la chasse à la baleine, eh bien cela suffira à justifier la sortie de ce film. En revanche, la manière dont les bipèdes dialoguent avec les cétacés est limite ridicule (y compris l'insertion de vues subjectives des baleines). C'est l'une des faiblesses de ce film, qui baigne dans une ambiance un peu new age, avec cette histoire de Terre-Mère et un panthéisme à la mode.

On attend évidemment la troisième partie, celle de la baston, qui ne déçoit pas. C'est spectaculaire, bourré de rebondissements, surprenant parfois. Cela se conclut d'ailleurs par une séquence inattendue (mais bienvenue), celle de la recherche de disparus, dans une épave. La nouvelle génération vient en aide à l'ancienne.

J'ai gardé pour la fin mes principales réserves. D'abord c'est long (3h10), mais, comme c'est un excellent spectacle, ça passe. Le problème vient plutôt d'une partie du scénario. Il est inenvisageable qu'à partir du moment où la famille de héros quitte la forêt pour se réfugier dans les îles, il ne se passe apparemment plus rien dans leur pays d'origine. Certes, la nouvelle version du colonel est mue par un ardent désir de revanche, mais ses employeurs veulent surtout achever la conquête de la planète. (On nous a peut-être gardé ces éléments pour le troisième film.) De plus, je trouve un peu facile l'embrigadement du jeune Spider par son nouveau "papa". La suite permet au gamin de bien se rattraper, mais le début est un peu gros. Je suis aussi lassé que les films de science-fiction, de super-héros ou d'heroic fantasy anglo-saxons ne mettent en scène que des monarchies, avec une élite (plutôt de naissance) gouvernant -sans recourir à des élections- un bas-peuple bien conciliant. (C'est également le cas dans le récent Black Panther 2.) Enfin, je suis de nouveau irrité que la quasi-totalité des personnages négatifs soient des Blancs occidentaux. Je reconnais que la transposition de certains personnages en "indigènes" de couleur bleue brouille un peu les pistes, mais c'est tout de même très caricatural.

Dommage pour un film qui affiche de si grandes ambitions.

22:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Juste une nuit

Ce que raconte ce film iranien (franco-iranien en fait) est d'une brûlante actualité, puisqu'il décrit les difficultés d'une jeune mère célibataire à Téhéran. La jeune Fereshteh élève seule, dans un petit appartement situé dans un bâtiment HLM, un enfant qu'elle vient d'avoir avec le fils d'un commerçant, curieusement absent. Elle a caché son état à ses parents, des provinciaux conservateurs (surtout le père), qui sont sur le point de débarquer dans la capitale. Le temps d'une nuit, elle doit trouver quelqu'un pour garder son enfant et dissimuler toutes les affaires présentes dans son appartement et qui témoignent de sa maternité.

La première partie montre les tentatives de l'héroïne pour s'appuyer sur son réseau de connaissances. Elle semble avoir trouvé assez vite la personne prête à s'occuper de son bébé pendant la soirée, mais elle doit déployer de considérables efforts pour trouver où cacher ses affaires (au moins trois sacs et trois valises !). C'est l'occasion pour le cinéaste de montrer le statut inférieur des femmes, l'une de ses voisines devant demander l'autorisation de son mari avant d'accepter de garder l'un de ses sacs ne serait-ce qu'une nuit, tandis qu'on apprend qu'en certains endroits, une femme seule avec un enfant sera non seulement mal vue, mais aussi rejetée.

Dans sa quête, Fereshteh rencontre quelques bons samaritains (une avocate impliquée politiquement, sa meilleure amie, étudiante, un conducteur d'ambulance, une habitante de son bloc) mais aussi une brochette d'hypocrites, certains pouvant représenter une menace (une de ses voisines, la compagne d'un ami, sans doute jalouse de sa grossesse réussie, le chef de service d'un hôpital...).

La comédienne, Sadaf Asgari, est très bien. Elle réussit à nous faire sentir les tourments du personnage sans beaucoup s'exprimer. Elle est souvent filmée de près, par une caméra mobile. Notons que la jeune femme n'est pas si sympathique que cela : elle ment à presque tout le monde (l'exception étant sa meilleure amie... et encore) et l'on finit par apprendre qu'elle aurait pu vivre dans d'autres conditions, si elle s'était mieux entendue avec le père de l'enfant.

Compte tenu de mon âge et de mon vécu, je pense avoir un point de vue biaisé sur l'histoire, celle d'une jeune femme, arrivée de province à Téhéran pour y poursuivre ses études, et qui lâche tout à cause d'une histoire d'amour et de sa volonté de garder l'enfant à tout prix. C'est un cauchemar que nombre de parents espèrent ne jamais avoir à vivre. Mais le film mérite d'être vu.

P.S.

Cela n'enlève rien à la force de l'histoire, mais deux éléments entachent un peu la crédibilité du film. Toutes les femmes que l'on y voit sont voilées, dans l'espace public comme dans l'espace privé. Or, par exemple, quand le réalisateur filme une mère seule avec son enfant dans son appartement, il devrait la montrer tête nue, alors que ce n'est jamais le cas. Il a fallu sans doute composer avec la censure islamique...

D'autre part, cette jeune femme, employée dans une imprimerie, semble disposer de revenus assez importants, compte tenu de ce que l'on peut voir à l'écran. Certes, on nous la montre comme débrouillarde, mais entre le logement, le smartphone, les dépenses pour l'enfant et les fréquents déplacements en taxi (visiblement bon marché à Téhéran), on se demande comment elle fait pour s'en sortir. Sans doute faut-il admettre qu'elle reçoit une aide de ses parents, d'où son acharnement à leur cacher sa situation réelle.

11:26 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femme, femmes, fille

Juste une nuit

Ce que raconte ce film iranien (franco-iranien en fait) est d'une brûlante actualité, puisqu'il décrit les difficultés d'une jeune mère célibataire à Téhéran. La jeune Fereshteh élève seule, dans un petit appartement situé dans un bâtiment HLM, un enfant qu'elle vient d'avoir avec le fils d'un commerçant, curieusement absent. Elle a caché son état à ses parents, des provinciaux conservateurs (surtout le père), qui sont sur le point de débarquer dans la capitale. Le temps d'une nuit, elle doit trouver quelqu'un pour garder son enfant et dissimuler toutes les affaires présentes dans son appartement et qui témoignent de sa maternité.

La première partie montre les tentatives de l'héroïne pour s'appuyer sur son réseau de connaissances. Elle semble avoir trouvé assez vite la personne prête à s'occuper de son bébé pendant la soirée, mais elle doit déployer de considérables efforts pour trouver où cacher ses affaires (au moins trois sacs et trois valises !). C'est l'occasion pour le cinéaste de montrer le statut inférieur des femmes, l'une de ses voisines devant demander l'autorisation de son mari avant d'accepter de garder l'un de ses sacs ne serait-ce qu'une nuit, tandis qu'on apprend qu'en certains endroits, une femme seule avec un enfant sera non seulement mal vue, mais aussi rejetée.

Dans sa quête, Fereshteh rencontre quelques bons samaritains (une avocate impliquée politiquement, sa meilleure amie, étudiante, un conducteur d'ambulance, une habitante de son bloc) mais aussi une brochette d'hypocrites, certains pouvant représenter une menace (une de ses voisines, la compagne d'un ami, sans doute jalouse de sa grossesse réussie, le chef de service d'un hôpital...).

La comédienne, Sadaf Asgari, est très bien. Elle réussit à nous faire sentir les tourments du personnage sans beaucoup s'exprimer. Elle est souvent filmée de près, par une caméra mobile. Notons que la jeune femme n'est pas si sympathique que cela : elle ment à presque tout le monde (l'exception étant sa meilleure amie... et encore) et l'on finit par apprendre qu'elle aurait pu vivre dans d'autres conditions, si elle s'était mieux entendue avec le père de l'enfant.

Compte tenu de mon âge et de mon vécu, je pense avoir un point de vue biaisé sur l'histoire, celle d'une jeune femme, arrivée de province à Téhéran pour y poursuivre ses études, et qui lâche tout à cause d'une histoire d'amour et de sa volonté de garder l'enfant à tout prix. C'est un cauchemar que nombre de parents espèrent ne jamais avoir à vivre. Mais le film mérite d'être vu.

P.S.

Cela n'enlève rien à la force de l'histoire, mais deux éléments entachent un peu la crédibilité du film. Toutes les femmes que l'on y voit sont voilées, dans l'espace public comme dans l'espace privé. Or, par exemple, quand le réalisateur filme une mère seule avec son enfant dans son appartement, il devrait la montrer tête nue, alors que ce n'est jamais le cas. Il a fallu sans doute composer avec la censure islamique...

D'autre part, cette jeune femme, employée dans une imprimerie, semble disposer de revenus assez importants, compte tenu de ce que l'on peut voir à l'écran. Certes, on nous la montre comme débrouillarde, mais entre le logement, le smartphone, les dépenses pour l'enfant et les fréquents déplacements en taxi (visiblement bon marché à Téhéran), on se demande comment elle fait pour s'en sortir. Sans doute faut-il admettre qu'elle reçoit une aide de ses parents, d'où son acharnement à leur cacher sa situation réelle.

11:26 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femme, femmes, fille

samedi, 17 décembre 2022

Le Chat Potté 2

Il a donc fallu attendre onze ans pour voir sortir la suite des aventures du Chat Potté. La faute aux péripéties financières du groupe DreamWorks, qui a plusieurs fois changé de mains.

Comme c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, les auteurs de ce volet-ci (qui se sont fait la main sur Les Croods 2) ont repris de nombreux ingrédients du premier film : l'hispanité débordante, le monde des chats et les clins d’œil cinéphiliques.

Cela commence d'ailleurs de manière virevoltante, à l'époque de la huitième vie du matou, qui semble toujours aussi surprenant, caustique, cascadeur, increvable... C'est très bien réalisé, avec de vrais effets cinématographiques.

Ce n'est qu'un peu plus tard que démarre la partie originale de l'intrigue : le Maître Chat n'est plus immortel... et il découvre la peur, celle d'un redoutable loup (très bien doublé, dans la version française, par Doudou Masta). Ses pérégrinations lui font recroiser la délicieuse Patte de Velours... et il s'attache (plus ou moins volontairement) à un gentil clébard... déguisé en minet, rencontré dans un refuge tenu par une surprenante mémère à chats. On assiste ainsi à la formation d'une famille avec, au cœur de l'intrigue, les sentiments de solitude et d'abandon.

Fort heureusement, le film ne s'attarde pas trop sur l'aspect sentimental. Boucle d'Or débarque en fanfare avec son trio d'ours patibulaires (mais presque). Cela redonne du tonus à l'histoire, d'autant qu'un autre méchant menace de coiffer tout le monde au poteau. L'enjeu est la découverte du lieu de l'étoile, où la personne qui détient une carte magique peut faire réaliser son vœu de plus cher.

C'est rythmé, joli à voir et l'on ne s'ennuie pas un instant. J'aurais juste deux petites réserves à émettre : l'inintérêt des chansons en français (peu nombreuses et vite négligées tant il y a de belles choses à regarder) et un petit défaut technique dans quelques scènes où se déroulent des mouvements extrêmement rapides : ce n'est pas bien rendu à l'écran, comme s'il y a avait un défaut dans l'animation. C'est dommage parce que le reste est vraiment remarquable.

P.S.

Il semble qu'une suite soit prévue... avec le retour de Shrek !

22:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Chat Potté 2

Il a donc fallu attendre onze ans pour voir sortir la suite des aventures du Chat Potté. La faute aux péripéties financières du groupe DreamWorks, qui a plusieurs fois changé de mains.

Comme c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, les auteurs de ce volet-ci (qui se sont fait la main sur Les Croods 2) ont repris de nombreux ingrédients du premier film : l'hispanité débordante, le monde des chats et les clins d’œil cinéphiliques.

Cela commence d'ailleurs de manière virevoltante, à l'époque de la huitième vie du matou, qui semble toujours aussi surprenant, caustique, cascadeur, increvable... C'est très bien réalisé, avec de vrais effets cinématographiques.

Ce n'est qu'un peu plus tard que démarre la partie originale de l'intrigue : le Maître Chat n'est plus immortel... et il découvre la peur, celle d'un redoutable loup (très bien doublé, dans la version française, par Doudou Masta). Ses pérégrinations lui font recroiser la délicieuse Patte de Velours... et il s'attache (plus ou moins volontairement) à un gentil clébard... déguisé en minet, rencontré dans un refuge tenu par une surprenante mémère à chats. On assiste ainsi à la formation d'une famille avec, au cœur de l'intrigue, les sentiments de solitude et d'abandon.

Fort heureusement, le film ne s'attarde pas trop sur l'aspect sentimental. Boucle d'Or débarque en fanfare avec son trio d'ours patibulaires (mais presque). Cela redonne du tonus à l'histoire, d'autant qu'un autre méchant menace de coiffer tout le monde au poteau. L'enjeu est la découverte du lieu de l'étoile, où la personne qui détient une carte magique peut faire réaliser son vœu de plus cher.

C'est rythmé, joli à voir et l'on ne s'ennuie pas un instant. J'aurais juste deux petites réserves à émettre : l'inintérêt des chansons en français (peu nombreuses et vite négligées tant il y a de belles choses à regarder) et un petit défaut technique dans quelques scènes où se déroulent des mouvements extrêmement rapides : ce n'est pas bien rendu à l'écran, comme s'il y a avait un défaut dans l'animation. C'est dommage parce que le reste est vraiment remarquable.

P.S.

Il semble qu'une suite soit prévue... avec le retour de Shrek !

22:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 15 décembre 2022

Mon Héroïne

Inspirée d'une histoire vraie, cette autofiction est nourrie d'une cinéphilie particulière : l'adulation de Julia Roberts, à la fois icône glamour et actrice engagée. (En France, son succès est aussi dû à la qualité du doublage et donc au talent de Céline Montsarrat.)

Alex (Chloé Jouannet), bachelière cinéphile, qui manie la caméra, veut se lancer dans des études de cinéma... aux États-Unis. Elle n'en a pas parlé à sa mère, infirmière divorcée (Pascale Arbillot, formidable) qu'elle adore, mais dont elle trouve la vie un peu tristounette. La jeune fille a pour confidente sa tante, Juliette, une cadre commerciale un peu déjantée, interprétée avec talent par Louise Coldefy (déjà remarquée cette année dans Menteur).

Le meilleur dans cette histoire est que, bien que fan de la comédienne, Alex n'ambitionne pas d'exhiber une plastique anorexique sous les feux des projecteurs... Non, la jeune femme veut devenir... réalisatrice.

Mais, avant d'en arriver à ces développements passionnants, il faut supporter le début du film, qui contient plusieurs scènes pas très bien foutues, comme celle du spectacle de fin d'année, à l'école (pourtant capitale pour le démarrage de l'intrigue). J'ai trouvé aussi très clichée la mise en scène du conflit mère-fille, ainsi que le recours au "juste à temps" pour certains moments clés (notamment dans les aéroports).

Cela devient vraiment bon à partir des scènes d'avion. Alex et Juliette vont voyager en compagnie d'un... Hugues Grand (je n'en dis pas plus), tandis que la mère, partie à leur poursuite en vol charter, se retrouve au milieu de Suédois... et finit par se lier à une passagère qui connaît la carrière de Julia Roberts sur le bout des doigts !

Dès qu'on est à New York, le film prend une pêche formidable. Entre les scènes d'hôtel, celles de rue et les tentatives pour atteindre la vedette, on ne s'ennuie pas un instant, les héroïnes ayant un certain talent pour se fourrer dans des situations cocasses... et pour s'en dépêtrer. L'un des meilleurs moments est constitué par un tour en bus, en compagnie d'une drag-queen...

Les actrices sont très bien. Leurs interactions dégagent une énergie folle. Je suis sorti de là d'excellente humeur.

22:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Mon Héroïne

Inspirée d'une histoire vraie, cette autofiction est nourrie d'une cinéphilie particulière : l'adulation de Julia Roberts, à la fois icône glamour et actrice engagée. (En France, son succès est aussi dû à la qualité du doublage et donc au talent de Céline Montsarrat.)

Alex (Chloé Jouannet), bachelière cinéphile, qui manie la caméra, veut se lancer dans des études de cinéma... aux États-Unis. Elle n'en a pas parlé à sa mère, infirmière divorcée (Pascale Arbillot, formidable) qu'elle adore, mais dont elle trouve la vie un peu tristounette. La jeune fille a pour confidente sa tante, Juliette, une cadre commerciale un peu déjantée, interprétée avec talent par Louise Coldefy (déjà remarquée cette année dans Menteur).

Le meilleur dans cette histoire est que, bien que fan de la comédienne, Alex n'ambitionne pas d'exhiber une plastique anorexique sous les feux des projecteurs... Non, la jeune femme veut devenir... réalisatrice.

Mais, avant d'en arriver à ces développements passionnants, il faut supporter le début du film, qui contient plusieurs scènes pas très bien foutues, comme celle du spectacle de fin d'année, à l'école (pourtant capitale pour le démarrage de l'intrigue). J'ai trouvé aussi très clichée la mise en scène du conflit mère-fille, ainsi que le recours au "juste à temps" pour certains moments clés (notamment dans les aéroports).

Cela devient vraiment bon à partir des scènes d'avion. Alex et Juliette vont voyager en compagnie d'un... Hugues Grand (je n'en dis pas plus), tandis que la mère, partie à leur poursuite en vol charter, se retrouve au milieu de Suédois... et finit par se lier à une passagère qui connaît la carrière de Julia Roberts sur le bout des doigts !

Dès qu'on est à New York, le film prend une pêche formidable. Entre les scènes d'hôtel, celles de rue et les tentatives pour atteindre la vedette, on ne s'ennuie pas un instant, les héroïnes ayant un certain talent pour se fourrer dans des situations cocasses... et pour s'en dépêtrer. L'un des meilleurs moments est constitué par un tour en bus, en compagnie d'une drag-queen...

Les actrices sont très bien. Leurs interactions dégagent une énergie folle. Je suis sorti de là d'excellente humeur.

22:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 14 décembre 2022

Violent Night

Un soir, dans un bar, plusieurs Pères Noël tentent de noyer leur chagrin dans l'alcool bon marché... sauf que l'un d'entre eux n'est pas employé par une mairie ou une grande surface : c'est le VRAI Père Noël. Et il n'a pas le moral. Dès le début, le ton est donné : ce sera politiquement incorrect, grossier... et parfois scabreux (très belle scène de vomi « aérien »).

Dans le rôle de papa Noël, on retrouve David Harbour, une grosse brute sympathique, capable d'assommer un renne d'un revers de la main. (Les cinéphiles ont croisé sa dégaine atypique dans le récent Black Widow.)

La séquence suivante est chargée de nous présenter une famille de millionnaires, dirigée d'une main de fer par Gertrude, la matriarche au langage de charretier. Beverly d'Angelo a visiblement aimé interpréter cette grand-mère indigne, qui insulte un sénateur au téléphone, le traitant de « gros enculé » et lui demandant d'arrêter de lui « chier dans la bouche en prétendant que c'est du chocolat »... On sent qu'à l'écriture des dialogues, on a employé une armée de poètes.

Le reste de la famille ne vaut guère mieux. La fille déteste son frère, qu'elle appelle «couille molle ». Pour accueillir sa belle-sœur, elle ne trouve rien de mieux à dire qu'elle trouve qu'elle a grossi... Précisons que la frangine (qui a hérité d'une partie du tempérament de la matriarche) est maquée à un type plus jeune, bien de sa personne physiquement, mais très con... Le fiston est encore pire : habillé comme un jeune du ghetto, il se prend pour une vedette des réseaux sociaux...

On est presque content d'apprendre que cette bande d'enfoirés va être prise en otages par des braqueurs très très méchants... voire un peu cinglés. Le problème pour eux est qu'ils n'ont pas envisagé la présence d'une personne dans la maison, ce 24 décembre : notre Père Noël. Celui-ci, attendri par la petite fille de la famille (fille de « couille molle »), qui persiste à croire en lui, interrompt sa tournée pour lui venir en aide. Il commence à dézinguer les braqueurs un par un... de façon « artisanale ». C'est dans ces scènes que le savoir-faire de Tommy Wirkola (auquel on doit Dead Snow et Seven Sisters) est le plus éclatant.

Une autre réussite de ce film est le mélange de tons différents : la satire familiale, le film d'action et l'esprit de Noël... un peu corsé, toutefois. La petite-fille se révèle une alliée précieuse pour le Père Noël. Elle le renseigne, l'encourage à fourrer un morceau de charbon dans l'anus des méchants... et fabrique ses propres pièges. C'est absolument délicieux à voir, la violence salvatrice culminant dans la séquence de la cabane à outils, véritable réservoir d'armes par destination, dont papy Noël va faire un usage judicieux.

J'ai passé un excellent moment.

17:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Violent Night

Un soir, dans un bar, plusieurs Pères Noël tentent de noyer leur chagrin dans l'alcool bon marché... sauf que l'un d'entre eux n'est pas employé par une mairie ou une grande surface : c'est le VRAI Père Noël. Et il n'a pas le moral. Dès le début, le ton est donné : ce sera politiquement incorrect, grossier... et parfois scabreux (très belle scène de vomi « aérien »).

Dans le rôle de papa Noël, on retrouve David Harbour, une grosse brute sympathique, capable d'assommer un renne d'un revers de la main. (Les cinéphiles ont croisé sa dégaine atypique dans le récent Black Widow.)

La séquence suivante est chargée de nous présenter une famille de millionnaires, dirigée d'une main de fer par Gertrude, la matriarche au langage de charretier. Beverly d'Angelo a visiblement aimé interpréter cette grand-mère indigne, qui insulte un sénateur au téléphone, le traitant de « gros enculé » et lui demandant d'arrêter de lui « chier dans la bouche en prétendant que c'est du chocolat »... On sent qu'à l'écriture des dialogues, on a employé une armée de poètes.

Le reste de la famille ne vaut guère mieux. La fille déteste son frère, qu'elle appelle «couille molle ». Pour accueillir sa belle-sœur, elle ne trouve rien de mieux à dire qu'elle trouve qu'elle a grossi... Précisons que la frangine (qui a hérité d'une partie du tempérament de la matriarche) est maquée à un type plus jeune, bien de sa personne physiquement, mais très con... Le fiston est encore pire : habillé comme un jeune du ghetto, il se prend pour une vedette des réseaux sociaux...

On est presque content d'apprendre que cette bande d'enfoirés va être prise en otages par des braqueurs très très méchants... voire un peu cinglés. Le problème pour eux est qu'ils n'ont pas envisagé la présence d'une personne dans la maison, ce 24 décembre : notre Père Noël. Celui-ci, attendri par la petite fille de la famille (fille de « couille molle »), qui persiste à croire en lui, interrompt sa tournée pour lui venir en aide. Il commence à dézinguer les braqueurs un par un... de façon « artisanale ». C'est dans ces scènes que le savoir-faire de Tommy Wirkola (auquel on doit Dead Snow et Seven Sisters) est le plus éclatant.

Une autre réussite de ce film est le mélange de tons différents : la satire familiale, le film d'action et l'esprit de Noël... un peu corsé, toutefois. La petite-fille se révèle une alliée précieuse pour le Père Noël. Elle le renseigne, l'encourage à fourrer un morceau de charbon dans l'anus des méchants... et fabrique ses propres pièges. C'est absolument délicieux à voir, la violence salvatrice culminant dans la séquence de la cabane à outils, véritable réservoir d'armes par destination, dont papy Noël va faire un usage judicieux.

J'ai passé un excellent moment.

17:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 10 décembre 2022

Enzo le Croco

Enzo (Lyle, dans la version originale, qui le fait rimer avec crocodail-leux) est un crocodile d'un genre très spécial : il chante... mais ne parle pas. Toutefois, il comprend les humains et se montre capable d'apprendre plein de trucs. On le découvre tout petit, tout mignon, chez un marchand d'animaux exotiques, où un magicien en perte de vitesse vient chercher l'inspiration. Celui-ci est incarné par un Javier Bardem en pleine forme. Cette première partie est néanmoins marquée par une certaine tristesse, autour de l'échec professionnel et de l'abandon.

L'intrigue rebondit avec l'arrivée de nouveaux habitants dans la maison dont le grenier est occupé par Enzo (qui a grandi). Le père est prof de maths dans un lycée de jeunes filles (privé donc), tandis que la mère connaît le succès grâce à ses livres consacrés à la cuisine. Le couple s'installe avec son fils en plein Manhattan, dans un quartier sans doute populaire à l'origine, mais qui subit une sorte de gentrification. Quand j'aurai ajouté que les parents (qui forment un couple multiculturel) ont inscrit leur fils dans un collège public et que la mère semble adepte du végétarisme (elle va jusqu'à servir du tofu au petit-déjeuner...), vous aurez compris qu'on n'est pas très loin de "boboland". C'est cependant filmé avec une pointe d'ironie et une incontestable tendresse.

Dans un premier temps, chaque membre de la famille va faire la rencontre d'Enzo. A la peur succèdent l'étonnement, la curiosité, puis l'affection. Ces rencontres vont être bénéfiques à tous : le garçon complexé prend de l'assurance et de l'indépendance, les parents s'ouvrent davantage et pensent un peu plus à s'éclater. (Cela rappelle un peu Paddington.) De son côté, Enzo recherche une famille, puisque son magicien de maître semble l'avoir abandonné... pas tout à fait en réalité. Mais je laisse aux spectateurs le plaisir de découvrir le pourquoi du comment.

Dans le voisinage, il y a surtout un vieux célibataire, genre mauvais coucheur, accro à sa chatte Trudy (une persane qui souffre d'un colon irrité... mais qui semble partante pour toutes les aventures).

Cela vous donne une idée du ton, parfois un peu triste, le plus souvent joyeux, cocasse (dès qu'il est question de nourriture), voire un peu scabreux (on y fouille les poubelles, la nuit). L'animation est réussie. Le personnage du crocodile est clairement une créature numérique, mais ses interactions avec les acteurs humains sont très bien mises en scène. C'est un peu moins voyant du côté de la chatte, mais c'est tout aussi réussi.

J'en viens à la partie qui avait suscité quelques appréhensions chez moi : le chant. Vu la caractérisation du personnage principal, on ne peut pas échapper aux vocalises. Quand c'est en anglais, c'est que le héros (ou un autre personnage) reprend un classique populaire anglo-saxon (notamment du Stevie Wonder et le Crocodile Rock d'Elton John). Cela se gâte quand il s'agit des titres écrits et composés pour le film, de surcroît doublés en français. Les paroles ne sont pas très intéressantes et certaines voix manquent d'épaisseur, je trouve.

Je rassure les parents : tout cela se termine très bien, à l'issue d'une séquence un peu invraisemblable, pour laquelle on (nous, les adultes) est prié de faire preuve d'indulgence. J'ai globalement passé un bon moment.

P.S. I

Aux individus sensibles, je me dois de signaler la présence de scènes au cours desquelles sont émis divers gaz digestifs. Ce sont tout d'abord une mère et son fils, qui découvrent les joies d'une alimentation (pour une fois) riche en graisses. C'est ensuite un reptile qui, lors d'une scène carcérale très réussie, émet des flatulences au nez de ses congénères... Succès garanti chez les petits et (quelques) grands !

P.S. II

Les scénaristes ont choisi de faire de la mère une Américaine d'origine taïwanaise (ce qu'est d'ailleurs la comédienne qui l'incarne, Constance Wu). Vu que le film est produit par le japonais Sony (à travers sa filiale Columbia), je ne peux m'empêcher de penser que c'est un petit clin d’œil géopolitique, histoire que le public adulte n'oublie pas qu'il existe une Chine démocratique, celle qui n'est pas gouvernée depuis Pékin.

15:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Enzo le Croco

Enzo (Lyle, dans la version originale, qui le fait rimer avec crocodail-leux) est un crocodile d'un genre très spécial : il chante... mais ne parle pas. Toutefois, il comprend les humains et se montre capable d'apprendre plein de trucs. On le découvre tout petit, tout mignon, chez un marchand d'animaux exotiques, où un magicien en perte de vitesse vient chercher l'inspiration. Celui-ci est incarné par un Javier Bardem en pleine forme. Cette première partie est néanmoins marquée par une certaine tristesse, autour de l'échec professionnel et de l'abandon.

L'intrigue rebondit avec l'arrivée de nouveaux habitants dans la maison dont le grenier est occupé par Enzo (qui a grandi). Le père est prof de maths dans un lycée de jeunes filles (privé donc), tandis que la mère connaît le succès grâce à ses livres consacrés à la cuisine. Le couple s'installe avec son fils en plein Manhattan, dans un quartier sans doute populaire à l'origine, mais qui subit une sorte de gentrification. Quand j'aurai ajouté que les parents (qui forment un couple multiculturel) ont inscrit leur fils dans un collège public et que la mère semble adepte du végétarisme (elle va jusqu'à servir du tofu au petit-déjeuner...), vous aurez compris qu'on n'est pas très loin de "boboland". C'est cependant filmé avec une pointe d'ironie et une incontestable tendresse.

Dans un premier temps, chaque membre de la famille va faire la rencontre d'Enzo. A la peur succèdent l'étonnement, la curiosité, puis l'affection. Ces rencontres vont être bénéfiques à tous : le garçon complexé prend de l'assurance et de l'indépendance, les parents s'ouvrent davantage et pensent un peu plus à s'éclater. (Cela rappelle un peu Paddington.) De son côté, Enzo recherche une famille, puisque son magicien de maître semble l'avoir abandonné... pas tout à fait en réalité. Mais je laisse aux spectateurs le plaisir de découvrir le pourquoi du comment.

Dans le voisinage, il y a surtout un vieux célibataire, genre mauvais coucheur, accro à sa chatte Trudy (une persane qui souffre d'un colon irrité... mais qui semble partante pour toutes les aventures).

Cela vous donne une idée du ton, parfois un peu triste, le plus souvent joyeux, cocasse (dès qu'il est question de nourriture), voire un peu scabreux (on y fouille les poubelles, la nuit). L'animation est réussie. Le personnage du crocodile est clairement une créature numérique, mais ses interactions avec les acteurs humains sont très bien mises en scène. C'est un peu moins voyant du côté de la chatte, mais c'est tout aussi réussi.

J'en viens à la partie qui avait suscité quelques appréhensions chez moi : le chant. Vu la caractérisation du personnage principal, on ne peut pas échapper aux vocalises. Quand c'est en anglais, c'est que le héros (ou un autre personnage) reprend un classique populaire anglo-saxon (notamment du Stevie Wonder et le Crocodile Rock d'Elton John). Cela se gâte quand il s'agit des titres écrits et composés pour le film, de surcroît doublés en français. Les paroles ne sont pas très intéressantes et certaines voix manquent d'épaisseur, je trouve.

Je rassure les parents : tout cela se termine très bien, à l'issue d'une séquence un peu invraisemblable, pour laquelle on (nous, les adultes) est prié de faire preuve d'indulgence. J'ai globalement passé un bon moment.

P.S. I

Aux individus sensibles, je me dois de signaler la présence de scènes au cours desquelles sont émis divers gaz digestifs. Ce sont tout d'abord une mère et son fils, qui découvrent les joies d'une alimentation (pour une fois) riche en graisses. C'est ensuite un reptile qui, lors d'une scène carcérale très réussie, émet des flatulences au nez de ses congénères... Succès garanti chez les petits et (quelques) grands !

P.S. II

Les scénaristes ont choisi de faire de la mère une Américaine d'origine taïwanaise (ce qu'est d'ailleurs la comédienne qui l'incarne, Constance Wu). Vu que le film est produit par le japonais Sony (à travers sa filiale Columbia), je ne peux m'empêcher de penser que c'est un petit clin d’œil géopolitique, histoire que le public adulte n'oublie pas qu'il existe une Chine démocratique, celle qui n'est pas gouvernée depuis Pékin.

15:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 09 décembre 2022

Inu-Oh

Ce film d'animation japonais est un OVNI cinématographique. Je pense que, contrairement à nombre de productions nippones qui arrivent sur nos écrans, il n'est pas formaté pour le public international. Son intrigue médiévale mêle le conte et le fantastique, avec un poil de modernité musicale (sur laquelle je reviendrai).

Il convient de bien s'accrocher pour suivre l'intrigue. Celle-ci entremêle les destins de deux jeunes hommes qui ont, à des degrés divers, subi des drames. Le premier, fils de pêcheur, a vu mourir son père sous ses yeux, d'une manière quasi surnaturelle. Devenu aveugle, il se fait artiste ambulant et finit par se bâtir une petite réputation.

Le second jeune homme est né difforme, dans des circonstances qui ne seront éclaircies que bien plus tard dans l'histoire. Fils renié d'une sorte de troubadour japonais très réputé, il va petit à petit se révéler le plus doué des enfants de la famille... mais il choisit de créer son propre style de spectacle ambulant, au cours duquel il se transforme, son succès contribuant à rendre son corps de plus en plus "normal".

Les deux garçons vont se rencontrer et s'associer. On se demande si leur amitié et leur intimité artistique vont plus loin que ce qui est montré à l'écran, l'un des deux prenant l'habitude de se maquiller et de s'habiller en femme...

A l'arrière-plan se trouve la politique japonaise de l'époque : deux principautés se partagent l'île de Honshu. Des clans se sont violemment opposés par le passé, l'un d'entre eux ayant subi une cuisante défaite. Mais personne n'ayant pu accomplir les rites funéraires pour les défunts, leurs esprits errent parmi les vivants. Les spectacles musicaux ambulants semblent les attirer... mais pourquoi ?

De son côté, le chef d'une des deux principautés veut unifier le territoire sous sa direction. Pour cela, il pense avoir besoin de trois trésors, trois armes magiques qui ont déjà fait beaucoup de dégâts par le passé. Il est prêt à tout pour se les procurer. Dans le même temps, il voit d'un mauvais œil le succès grandissant du nouveau troubadour, qui associe images flamboyantes et musique rock dans ses spectacles peu conventionnels. Le chef veut que la transmission des légendes reste dans un cadre prédéfini, contrôlable et que rien ne vienne supplanter le théâtre traditionnel japonais, quand bien même la nouvelle forme de spectacle conquerrait les cœurs, dans le peuple comme dans l'aristocratie.

Comme vous pouvez le constater, l'intrigue est foisonnante, complexe, passionnante. Elle est illustrée de manière virtuose, dans des styles très différents, à chaque fois avec talent. A l'écran, on assiste à un véritable feu d'artifice de couleurs et d'animations. J'ai beaucoup aimé... y compris la musique rock, dont l'insertion pourrait paraître anachronique de prime abord, mais qui sert parfaitement l'histoire.

C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus cette année, pas loin d'un chef-d’œuvre.

21:04 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Inu-Oh

Ce film d'animation japonais est un OVNI cinématographique. Je pense que, contrairement à nombre de productions nippones qui arrivent sur nos écrans, il n'est pas formaté pour le public international. Son intrigue médiévale mêle le conte et le fantastique, avec un poil de modernité musicale (sur laquelle je reviendrai).

Il convient de bien s'accrocher pour suivre l'intrigue. Celle-ci entremêle les destins de deux jeunes hommes qui ont, à des degrés divers, subi des drames. Le premier, fils de pêcheur, a vu mourir son père sous ses yeux, d'une manière quasi surnaturelle. Devenu aveugle, il se fait artiste ambulant et finit par se bâtir une petite réputation.

Le second jeune homme est né difforme, dans des circonstances qui ne seront éclaircies que bien plus tard dans l'histoire. Fils renié d'une sorte de troubadour japonais très réputé, il va petit à petit se révéler le plus doué des enfants de la famille... mais il choisit de créer son propre style de spectacle ambulant, au cours duquel il se transforme, son succès contribuant à rendre son corps de plus en plus "normal".

Les deux garçons vont se rencontrer et s'associer. On se demande si leur amitié et leur intimité artistique vont plus loin que ce qui est montré à l'écran, l'un des deux prenant l'habitude de se maquiller et de s'habiller en femme...

A l'arrière-plan se trouve la politique japonaise de l'époque : deux principautés se partagent l'île de Honshu. Des clans se sont violemment opposés par le passé, l'un d'entre eux ayant subi une cuisante défaite. Mais personne n'ayant pu accomplir les rites funéraires pour les défunts, leurs esprits errent parmi les vivants. Les spectacles musicaux ambulants semblent les attirer... mais pourquoi ?

De son côté, le chef d'une des deux principautés veut unifier le territoire sous sa direction. Pour cela, il pense avoir besoin de trois trésors, trois armes magiques qui ont déjà fait beaucoup de dégâts par le passé. Il est prêt à tout pour se les procurer. Dans le même temps, il voit d'un mauvais œil le succès grandissant du nouveau troubadour, qui associe images flamboyantes et musique rock dans ses spectacles peu conventionnels. Le chef veut que la transmission des légendes reste dans un cadre prédéfini, contrôlable et que rien ne vienne supplanter le théâtre traditionnel japonais, quand bien même la nouvelle forme de spectacle conquerrait les cœurs, dans le peuple comme dans l'aristocratie.

Comme vous pouvez le constater, l'intrigue est foisonnante, complexe, passionnante. Elle est illustrée de manière virtuose, dans des styles très différents, à chaque fois avec talent. A l'écran, on assiste à un véritable feu d'artifice de couleurs et d'animations. J'ai beaucoup aimé... y compris la musique rock, dont l'insertion pourrait paraître anachronique de prime abord, mais qui sert parfaitement l'histoire.

C'est l'un des meilleurs films que j'ai vus cette année, pas loin d'un chef-d’œuvre.

21:04 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 03 décembre 2022

Wakanda Forever

Cette fausse suite est en fait plutôt un reboot, une remise à plat de l'univers "wakandesque" tout en tenant compte de la mort de T'Challa / Chadwick Boseman, dont la première partie de ce (très) long-métrage met en scène le deuil, avec un certain brio.

Pour relancer la machine à cash, Disney-Marvel a choisi d'exploiter le filon intersectionnel, misant sur l'afroféminisme, l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme... et un poil de LGBT (entre femmes... le temps du super-héros ouvertement sodomite ne semblant pas encore venu).

Cela fonctionne parce que la distribution féminine est de qualité. De la vétérante Angela Basset à la jeune Dominique Thorne (qui incarne le nouveau petit génie de la bande), on nous gâte. J'ai un faible pour Danai Gurira, qui interprète la générale Okoye, une tête de mule fidèle jusqu'à la mort :

Son personnage est un décalque de celui des baroudeurs masculins, brillants seconds au verbe haut, fidèles compagnons du héros de l'histoire.

Ici, il s'agit d'une héroïne, la sœur de T'Challa, Shuri, qui a les traits de l'anorexique Letitia Wright, dont le sourire paraît si fabriqué. C'est pour moi l'un des points faibles de ce film... et pas l'un des moindres, puisqu'elle est appelée à exercer d'importantes fonctions...

Cela démarre portant bien, avec des funérailles grandioses et ce royaume africain futuriste fort bien mis en images. On retrouve la volonté de déconstruire les clichés racistes et misogynes, les Noirs, en particulier les femmes, étant montré(e)s capables de prouesses intellectuelles et physiques. Cela commence à se gâter quand débarquent à l'écran les habitants de Tolakan, au premier rang desquels leur dieu-roi, un garçon de plage en caleçon de bain, doté de petites ailes aux chevilles. Franchement, ses évolutions dans l'air sont ridicules... et ce n'est guère mieux dans l'eau. On voit trop les effets spéciaux... et c'est beaucoup moins réussi que dans Aquaman qui, de surcroît, était plus drôle. (Ici, la meilleure scène comique se déroule au MIT, à Boston, quand trois jeunes femmes s'engueulent dans une chambre d'étudiante.)

C'est le moment de revenir sur l'arrière-plan de l'histoire. On a fait du nouveau peuple un descendant des Mayas, alors que dans les comics, il s'agit d'Atlantes. Derrière ce choix, il y a la volonté, au scénario, de prôner l'union des peuples opprimés contre les méchants Zoccidentaux, incarnés ici par les Américains... mais surtout les Français. La séquence à l'ONU est caricaturale au possible (et factuellement inexacte, les assemblées se réunissant à New York, pas à Genève). Le coup de pied de l'âne intervient dans la scène qui interrompt le générique de fin. On y découvre un garçon promis à un grand avenir, mais vivant loin du Wakanda, à Haïti. Sa mère l'a prénommé Toussaint...

Ceci dit, la rencontre entre Africains et Mésoaméricains ne manque pas de souffle. Au premier combat urbain succède l'attaque de la capitale du Wakanda. C'est très spectaculaire, avec une bonne tension dramatique. Je suis moins emballé par l'affrontement final, sur un improbable bateau dont le metteur en scène n'a pas su tirer profit. Il reste que la réflexion sur la vengeance, son intensité et ses limites est plutôt bienvenue.

Je suis sorti de là partagé. C'est incontestablement un bon spectacle, mais le scénario comme la caractérisation de certains personnages révèlent les aprioris des auteurs.

00:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Wakanda Forever

Cette fausse suite est en fait plutôt un reboot, une remise à plat de l'univers "wakandesque" tout en tenant compte de la mort de T'Challa / Chadwick Boseman, dont la première partie de ce (très) long-métrage met en scène le deuil, avec un certain brio.

Pour relancer la machine à cash, Disney-Marvel a choisi d'exploiter le filon intersectionnel, misant sur l'afroféminisme, l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme... et un poil de LGBT (entre femmes... le temps du super-héros ouvertement sodomite ne semblant pas encore venu).

Cela fonctionne parce que la distribution féminine est de qualité. De la vétérante Angela Basset à la jeune Dominique Thorne (qui incarne le nouveau petit génie de la bande), on nous gâte. J'ai un faible pour Danai Gurira, qui interprète la générale Okoye, une tête de mule fidèle jusqu'à la mort :

Son personnage est un décalque de celui des baroudeurs masculins, brillants seconds au verbe haut, fidèles compagnons du héros de l'histoire.

Ici, il s'agit d'une héroïne, la sœur de T'Challa, Shuri, qui a les traits de l'anorexique Letitia Wright, dont le sourire paraît si fabriqué. C'est pour moi l'un des points faibles de ce film... et pas l'un des moindres, puisqu'elle est appelée à exercer d'importantes fonctions...