samedi, 18 juin 2022

Petite Fleur

C'est l'histoire d'un couple franco-argentin qui s'installe à Clermont-Ferrand, au moment de la naissance de son premier enfant. Lui (argentin) est un dessinateur qui a connu un certain succès, mais qui peine à rebondir. Elle (française) est journaliste et ne se voit pas en mère au foyer. Le couple est assez "ardent", très bien campé par Daniel Hendler et Vimala Pons.

La situation se complique pour José (le dessinateur), qui se retrouve au chômage et, de plus en plus, dans le rôle de père au foyer. Il a du mal à l'accepter, puis il découvre les joies de la paternité active. C'est assez cocasse, mais là n'est pas le meilleur du film. Il faut attendre l'arrivée à l'écran d'un étrange voisin, Jean-Claude, un cadre sup' dandy, esthète, amateur de jazz et de vin chic... et, accessoirement, victime du défoulement de José. Dans le rôle, Melvil Poupaud est excellent.

La trouvaille scénaristique majeure est la "résurrection" perpétuelle de ce personnage, sans que cela lui paraisse anormal. Il ne semble pas non plus tenir rigueur à José de la petite habitude qu'il prend : le zigouiller chaque semaine, le même jour (mais de manière à chaque fois différente), sachant que ce rituel annonce une soirée réussie avec sa compagne, de retour du boulot... et totalement ignorante de ce qu'il se passe dans le voisinage. (Notons que, contrairement à ce qui se produit dans Un Jour sans fin, le héros ne revit pas sans cesse la même journée.)

La mise en scène est taquine, nous faisant croire par certains plans que ce à quoi on s'attend va se produire, faisant durer le plaisir l'attente... Le doute est aussi instillé quant à la nature de « l'amitié » qui finit par se nouer entre José et Jean-Claude.

A cette première partie très emballante succède une seconde, sur un autre ton. Un personnage sulfureux entre en scène : Bruno (Sergi Lopez, très bien), sorte de gourou adepte des thérapies de groupe... un peu escroc sur les bords. Le personnage féminin regagne alors en importance (pas tout à fait celle qu'il avait au début, avant que José ne rencontre son voisin) et l'on se demande où le scénario est en train de nous entraîner...

Je ne dévoilerai pas la fin, mais sachez que celle-ci donne sans doute la clé du rôle de Jean-Claude. Quant au titre du film, il est bien évidemment une référence au tube de Sidney Bechet, dont on entend plusieurs versions (dont une par Henri Salvador et une par Benjamin Biolay). Je ne révèlerai pas non plus ce que signifie l'irruption de ce morceau dans l'intrigue, à plusieurs reprises...

C'est pour moi une très bonne surprise, un film qui tranche au niveau du style et du ton... et ce n'est pas qu'un jeu de mots !

P.S.

Si j'ai bien lu le générique de fin, les dessins que l'ont voit José réaliser sont l’œuvre de Mathieu Burniat.

16:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Petite Fleur

C'est l'histoire d'un couple franco-argentin qui s'installe à Clermont-Ferrand, au moment de la naissance de son premier enfant. Lui (argentin) est un dessinateur qui a connu un certain succès, mais qui peine à rebondir. Elle (française) est journaliste et ne se voit pas en mère au foyer. Le couple est assez "ardent", très bien campé par Daniel Hendler et Vimala Pons.

La situation se complique pour José (le dessinateur), qui se retrouve au chômage et, de plus en plus, dans le rôle de père au foyer. Il a du mal à l'accepter, puis il découvre les joies de la paternité active. C'est assez cocasse, mais là n'est pas le meilleur du film. Il faut attendre l'arrivée à l'écran d'un étrange voisin, Jean-Claude, un cadre sup' dandy, esthète, amateur de jazz et de vin chic... et, accessoirement, victime du défoulement de José. Dans le rôle, Melvil Poupaud est excellent.

La trouvaille scénaristique majeure est la "résurrection" perpétuelle de ce personnage, sans que cela lui paraisse anormal. Il ne semble pas non plus tenir rigueur à José de la petite habitude qu'il prend : le zigouiller chaque semaine, le même jour (mais de manière à chaque fois différente), sachant que ce rituel annonce une soirée réussie avec sa compagne, de retour du boulot... et totalement ignorante de ce qu'il se passe dans le voisinage. (Notons que, contrairement à ce qui se produit dans Un Jour sans fin, le héros ne revit pas sans cesse la même journée.)

La mise en scène est taquine, nous faisant croire par certains plans que ce à quoi on s'attend va se produire, faisant durer le plaisir l'attente... Le doute est aussi instillé quant à la nature de « l'amitié » qui finit par se nouer entre José et Jean-Claude.

A cette première partie très emballante succède une seconde, sur un autre ton. Un personnage sulfureux entre en scène : Bruno (Sergi Lopez, très bien), sorte de gourou adepte des thérapies de groupe... un peu escroc sur les bords. Le personnage féminin regagne alors en importance (pas tout à fait celle qu'il avait au début, avant que José ne rencontre son voisin) et l'on se demande où le scénario est en train de nous entraîner...

Je ne dévoilerai pas la fin, mais sachez que celle-ci donne sans doute la clé du rôle de Jean-Claude. Quant au titre du film, il est bien évidemment une référence au tube de Sidney Bechet, dont on entend plusieurs versions (dont une par Henri Salvador et une par Benjamin Biolay). Je ne révèlerai pas non plus ce que signifie l'irruption de ce morceau dans l'intrigue, à plusieurs reprises...

C'est pour moi une très bonne surprise, un film qui tranche au niveau du style et du ton... et ce n'est pas qu'un jeu de mots !

P.S.

Si j'ai bien lu le générique de fin, les dessins que l'ont voit José réaliser sont l’œuvre de Mathieu Burniat.

16:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 12 juin 2022

Jurassic World III

Il aura fallu attendre quatre ans pour voir la conclusion de la trilogie... et de l'ensemble de la saga, puisqu'une partie de la distribution de Jurassic Park a été appelée à la rescousse : Laura Dern et Sam Neill, que viennent compléter B.D. Wong et Jeff Goldblum, déjà présents dans les deux trilogies.

A la fin de Fallen Kingdom, on avait laissé les héros avec un beau bordel : tout plein de dinosaures relâchés dans la nature. L'histoire commence quelques années plus tard, dans un monde où les humains tentent de vivre avec la présence de ces grosses bébêtes reconstituées. Cela donne à ce début un tour tantôt cocasse, tantôt poétique, tantôt menaçant. C'est bigrement bien foutu... mais ce n'est pas la séquence introductive prévue à l'origine !

Une autre surprise est la découverte de la famille recomposée formée par Claire (Bryce Dallas Howard), Owen (Chris Pratt) et la jeune Maisie (qui, rappelons-le, est un clone). Celle-ci est en pleine crise existentielle, au moment de l'adolescence qui plus est... bref, la gamine sage et prodigieuse s'est transformée en casse-couilles que ses parents super-intelligents ne savent pas trop comment gérer. Il leur faut de surcroît la protéger, contre des scientifiques rapaces qui ont engagé des hommes de main.

Je ne sais pas si c'est voulu par la production, mais les deux vedettes incarnant les parents ont l'air d'avoir pris un petit coup de vieux par rapport aux premiers films. Ce sont désormais des quadras, Bryce s'étant un peu empâtée (plus question de piquer un sprint en chaussures à talons en pleine jungle), Chris apparaissant un peu moins punchy.

Sur le fond, l'intrigue joue sur des idées à la mode, de la lutte antispéciste à la dénonciation des grandes firmes de biotechnologies. L'une d'entre elles sait se présenter sous un jour reluisant... alors que ses intentions réelles sont plus obscures.

Pour des raisons différentes, les groupes de héros vont chercher à pénétrer dans la sorte de Googleplex de l'entreprise, dont le dirigeant semble être un double de Steve Jobs. Ce n'est pas l'une des moindres invraisemblances de l'histoire que de voir un si petit nombre de personnes (certaines très âgées) parvenir à déjouer les systèmes de surveillance les plus perfectionnés pour, finalement, foutre en l'air un complexe ultramoderne !

Pour apprécier pleinement ce film, il faut donc laisser un peu de sa raison au vestiaire. Sinon, on risque d'à peine frissonner lorsqu'on verra de vilaines grosses bêtes (avec de grandes dents) tenter de boulotter les héros... qui s'en sortent presque toujours "juste à temps". On risque aussi de ricaner méchamment lors du méga affrontement final (entre deux puis trois monstres), les protagonistes humains en réchappant tous comme par miracle !

Mais, franchement, dans une grande salle, bien équipée, c'est un sacré spectacle ! Les effets spéciaux sont excellents. Les interactions entre les acteurs et les créatures numériques (ou animées) sont très bien rendues à l'écran. C'est cependant bruyamment mis en musique. (Michael Giacchino, qu'as-tu fait de ta subtilité ?)

J'ai vraiment passé un bon moment, tout en étant conscient de ne pas voir un chef-d’œuvre.

00:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Jurassic World III

Il aura fallu attendre quatre ans pour voir la conclusion de la trilogie... et de l'ensemble de la saga, puisqu'une partie de la distribution de Jurassic Park a été appelée à la rescousse : Laura Dern et Sam Neill, que viennent compléter B.D. Wong et Jeff Goldblum, déjà présents dans les deux trilogies.

A la fin de Fallen Kingdom, on avait laissé les héros avec un beau bordel : tout plein de dinosaures relâchés dans la nature. L'histoire commence quelques années plus tard, dans un monde où les humains tentent de vivre avec la présence de ces grosses bébêtes reconstituées. Cela donne à ce début un tour tantôt cocasse, tantôt poétique, tantôt menaçant. C'est bigrement bien foutu... mais ce n'est pas la séquence introductive prévue à l'origine !

Une autre surprise est la découverte de la famille recomposée formée par Claire (Bryce Dallas Howard), Owen (Chris Pratt) et la jeune Maisie (qui, rappelons-le, est un clone). Celle-ci est en pleine crise existentielle, au moment de l'adolescence qui plus est... bref, la gamine sage et prodigieuse s'est transformée en casse-couilles que ses parents super-intelligents ne savent pas trop comment gérer. Il leur faut de surcroît la protéger, contre des scientifiques rapaces qui ont engagé des hommes de main.

Je ne sais pas si c'est voulu par la production, mais les deux vedettes incarnant les parents ont l'air d'avoir pris un petit coup de vieux par rapport aux premiers films. Ce sont désormais des quadras, Bryce s'étant un peu empâtée (plus question de piquer un sprint en chaussures à talons en pleine jungle), Chris apparaissant un peu moins punchy.

Sur le fond, l'intrigue joue sur des idées à la mode, de la lutte antispéciste à la dénonciation des grandes firmes de biotechnologies. L'une d'entre elles sait se présenter sous un jour reluisant... alors que ses intentions réelles sont plus obscures.

Pour des raisons différentes, les groupes de héros vont chercher à pénétrer dans la sorte de Googleplex de l'entreprise, dont le dirigeant semble être un double de Steve Jobs. Ce n'est pas l'une des moindres invraisemblances de l'histoire que de voir un si petit nombre de personnes (certaines très âgées) parvenir à déjouer les systèmes de surveillance les plus perfectionnés pour, finalement, foutre en l'air un complexe ultramoderne !

Pour apprécier pleinement ce film, il faut donc laisser un peu de sa raison au vestiaire. Sinon, on risque d'à peine frissonner lorsqu'on verra de vilaines grosses bêtes (avec de grandes dents) tenter de boulotter les héros... qui s'en sortent presque toujours "juste à temps". On risque aussi de ricaner méchamment lors du méga affrontement final (entre deux puis trois monstres), les protagonistes humains en réchappant tous comme par miracle !

Mais, franchement, dans une grande salle, bien équipée, c'est un sacré spectacle ! Les effets spéciaux sont excellents. Les interactions entre les acteurs et les créatures numériques (ou animées) sont très bien rendues à l'écran. C'est cependant bruyamment mis en musique. (Michael Giacchino, qu'as-tu fait de ta subtilité ?)

J'ai vraiment passé un bon moment, tout en étant conscient de ne pas voir un chef-d’œuvre.

00:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 07 juin 2022

Tandem "soulagien"

La chaîne France 3 diffuse actuellement la sixième saison de la comédie policière Tandem, dont les héros (un couple d'officiers de gendarmerie divorcés, mais qui continuent à travailler dans la même brigade) sont incarnés par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

J'ai découvert cette série à sa quatrième saison, pendant le premier confinement. Je lui suis resté fidèle, contrairement à d'autres (françaises comme américaines) qui, pour moi, se sont essoufflées. J'aime le mélange d'intrigue policière et de comédie familiale, pimentées parfois d'un poil d'Histoire ou de légendes locales.

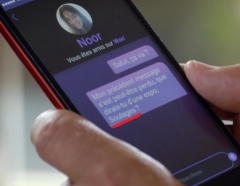

Dans le cinquième épisode de la sixième saison (diffusé ce mardi soir, sous le titre "Cœur de pirate"), ce ne sont pas les démêlés des héros qui ont le plus retenu mon attention, mais une anecdote concernant deux personnages secondaires : à gauche Thomas (le fils des gendarmes qui, au grand dam de ses parents, effectue un stage dans la brigade), à droite Célestin (un enquêteur zélé mais un peu casse-couille, qui essaie toujours de se faire bien voir de la hiérarchie). Le premier ne sait comment attirer l'attention de Nour, la cousine d'une collègue de son père. Il joue la carte culturelle :

Le second se propose de lui donner des conseils. Voici ce qu'on entend au cours de l'épisode :

Donc, draguer une fille en lui proposant d'aller voir une expo Soulages, c'est un peu ringard (en tout cas, sûrement intello)...

Au niveau culturel, l'épisode ne manque pas d'intérêt, puisqu'il est question du trésor du pirate Barberoussette... non, pas Barberousse. Barberoussette (alias Gaspard Dot) a bien existé et il n'a pas laissé que de bons souvenirs dans la région. Ah, j'aime quand, au cours d'une enquête, il est question d'archéologie (comme dans le troisième épisode de la saison 4) ou des Templiers (dans le onzième épisode de la saison 3) !

22:37 Publié dans On se Soulages !, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films

Tandem "soulagien"

La chaîne France 3 diffuse actuellement la sixième saison de la comédie policière Tandem, dont les héros (un couple d'officiers de gendarmerie divorcés, mais qui continuent à travailler dans la même brigade) sont incarnés par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

J'ai découvert cette série à sa quatrième saison, pendant le premier confinement. Je lui suis resté fidèle, contrairement à d'autres (françaises comme américaines) qui, pour moi, se sont essoufflées. J'aime le mélange d'intrigue policière et de comédie familiale, pimentées parfois d'un poil d'Histoire ou de légendes locales.

Dans le cinquième épisode de la sixième saison (diffusé ce mardi soir, sous le titre "Cœur de pirate"), ce ne sont pas les démêlés des héros qui ont le plus retenu mon attention, mais une anecdote concernant deux personnages secondaires : à gauche Thomas (le fils des gendarmes qui, au grand dam de ses parents, effectue un stage dans la brigade), à droite Célestin (un enquêteur zélé mais un peu casse-couille, qui essaie toujours de se faire bien voir de la hiérarchie). Le premier ne sait comment attirer l'attention de Nour, la cousine d'une collègue de son père. Il joue la carte culturelle :

Le second se propose de lui donner des conseils. Voici ce qu'on entend au cours de l'épisode :

Donc, draguer une fille en lui proposant d'aller voir une expo Soulages, c'est un peu ringard (en tout cas, sûrement intello)...

Au niveau culturel, l'épisode ne manque pas d'intérêt, puisqu'il est question du trésor du pirate Barberoussette... non, pas Barberousse. Barberoussette (alias Gaspard Dot) a bien existé et il n'a pas laissé que de bons souvenirs dans la région. Ah, j'aime quand, au cours d'une enquête, il est question d'archéologie (comme dans le troisième épisode de la saison 4) ou des Templiers (dans le onzième épisode de la saison 3) !

22:37 Publié dans On se Soulages !, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films

lundi, 06 juin 2022

Evolution

De Kornel Mundruczo j'avais bien aimé (il y a quelques années) White Dog. L'idée de traiter d'un sujet à travers trois personnages issus de la même famille, à trois époques différentes, m'a incité à aller voir Evolution.

On est cueilli par la première séquence, qui dure environ vingt minutes, dont plus de quinze sans le moindre dialogue. L'action démarre dans une pièce vide, aux parois maculées, le plafond parcouru de tuyaux se terminant, à intervalle régulier, par une sorte de pommeau de douche. On ne nous dit ni où ni quand on se trouve. (A la toute fin de la séquence, c'est devenu évident, sans qu'aucun nom ni aucune date n'aient été indiqués.)

Un groupe d'hommes d'âges différents entreprend de nettoyer cette mystérieuse pièce, parois incluses. Aucun déchet n'est visible à l’œil nu... et pourtant, au bout d'un moment, chaque homme finit par extraire quelque chose d'un endroit de la pièce... jusqu'à la découverte finale. Cette séquence, très bien mise en scène, justifie à elle seule d'aller voir le film... mais je ne cache pas qu'on pourrait se passer de la suite, nettement moins brillante.

Une ellipse nous projette en Allemagne, des dizaines d'années plus tard. Une femme âgée peine à survivre dans un appartement en mauvais état. De plus, elle commence à montrer les symptômes de la maladie d'Alzheimer. L'arrivée de sa fille arrange et complique tout. Entre les deux femmes, il y a un passif, celui du passé. Le passé qui est encore très présent chez la mère... et qu'elle a placé tel un fardeau sur les épaules de sa fille. En théorie, cela pourrait donner quelque chose d'intéressant. Mais c'est mal filmé (sous prétexte de mettre en scène la confusion) et surtout excessivement bavard... pas facile de suivre du hongrois sous-titré !

Une nouvelle ellipse nous conduit quelques années plus tard. Au cœur de la troisième historiette se trouve un personnage cité dans la précédente, un (pré)adolescent mal dans sa peau et victime de harcèlement. Il ne trouve du réconfort que dans le macabre (l'univers des zombies) et en compagnie d'une camarade d'école, qui elle aussi a un profil particulier. Cette dernière est le personnage le plus intéressant, le garçon étant un enfant gâté par sa mère (et sa chambre un véritable dépotoir, où surnagent nombre d'équipements qui ont dû coûter un bras à sa génitrice). Entre difficultés scolaires et renaissance de l'antisémitisme, cette partie se perd un peu, concluant sur un message certes positif (l'amour rapproche les gens de cultures différentes), mais mis en scène avec des moufles.

Je trouve que les critiques professionnels ont un peu survendu ce film.

16:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Evolution

De Kornel Mundruczo j'avais bien aimé (il y a quelques années) White Dog. L'idée de traiter d'un sujet à travers trois personnages issus de la même famille, à trois époques différentes, m'a incité à aller voir Evolution.

On est cueilli par la première séquence, qui dure environ vingt minutes, dont plus de quinze sans le moindre dialogue. L'action démarre dans une pièce vide, aux parois maculées, le plafond parcouru de tuyaux se terminant, à intervalle régulier, par une sorte de pommeau de douche. On ne nous dit ni où ni quand on se trouve. (A la toute fin de la séquence, c'est devenu évident, sans qu'aucun nom ni aucune date n'aient été indiqués.)

Un groupe d'hommes d'âges différents entreprend de nettoyer cette mystérieuse pièce, parois incluses. Aucun déchet n'est visible à l’œil nu... et pourtant, au bout d'un moment, chaque homme finit par extraire quelque chose d'un endroit de la pièce... jusqu'à la découverte finale. Cette séquence, très bien mise en scène, justifie à elle seule d'aller voir le film... mais je ne cache pas qu'on pourrait se passer de la suite, nettement moins brillante.

Une ellipse nous projette en Allemagne, des dizaines d'années plus tard. Une femme âgée peine à survivre dans un appartement en mauvais état. De plus, elle commence à montrer les symptômes de la maladie d'Alzheimer. L'arrivée de sa fille arrange et complique tout. Entre les deux femmes, il y a un passif, celui du passé. Le passé qui est encore très présent chez la mère... et qu'elle a placé tel un fardeau sur les épaules de sa fille. En théorie, cela pourrait donner quelque chose d'intéressant. Mais c'est mal filmé (sous prétexte de mettre en scène la confusion) et surtout excessivement bavard... pas facile de suivre du hongrois sous-titré !

Une nouvelle ellipse nous conduit quelques années plus tard. Au cœur de la troisième historiette se trouve un personnage cité dans la précédente, un (pré)adolescent mal dans sa peau et victime de harcèlement. Il ne trouve du réconfort que dans le macabre (l'univers des zombies) et en compagnie d'une camarade d'école, qui elle aussi a un profil particulier. Cette dernière est le personnage le plus intéressant, le garçon étant un enfant gâté par sa mère (et sa chambre un véritable dépotoir, où surnagent nombre d'équipements qui ont dû coûter un bras à sa génitrice). Entre difficultés scolaires et renaissance de l'antisémitisme, cette partie se perd un peu, concluant sur un message certes positif (l'amour rapproche les gens de cultures différentes), mais mis en scène avec des moufles.

Je trouve que les critiques professionnels ont un peu survendu ce film.

16:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 05 juin 2022

J'adore ce que vous faites

Et c'est parti pour une comédie "à la française", signée Philippe Guillard, qui a déjà dirigé Gérard Lanvin dans Le Fils à Jo et Papi-Sitter. L'intrigue s'inspire sans trop le cacher de L'Emmerdeur et surtout du Boulet (déjà avec Gérard Lanvin), cité au cours de plusieurs dialogues. On ne doit donc pas s'attendre à une originalité folle.

Gérard Lanvin est dans son propre rôle, celui d'un acteur vieillissant, ancienne gloire des salles obscures pour laquelle les bons rôles se font de plus en plus rares. Une occasion se présente avec le tournage de la partie française de l'intrigue d'un film américain consacré au Débarquement de Provence (celui d'août 1944).

Au départ, tout semble bien "se goupiller" pour l'acteur. Il va jouer dans une superproduction, est logé dans une villa de standing et s'entend bien avec le réalisateur états-unien. Petit à petit, tout se dégrade... à commencer par l'ambiance à la villa. Y contribue fortement un employé de l'entreprise d'entretien de piscines, "Momo", un gentil lourdaud, d'autant plus envahissant que lui et sa famille (à l'exception d'un beau-frère ou d'un cousin) sont des fans absolus de... Gérard Lanvin. Ses maladresses contribuent à compliquer l'existence du comédien, qui, dans son travail, n'aime rien tant que la rigueur et l'absence de surprise.

Dans le rôle de Momo, Artus est très bon. On dirait que cela a été écrit pour lui. Il a de l'allant, du bagout et n'a pas peur du ridicule. Comme Lanvin a volontiers adopté le costume de psychorigide qu'on a cousu pour lui, l'association des deux fonctionne bien, sans faire toutefois d'étincelles.

Sans surprise, on passe de la phase découverte et amusement, à celle de l'agacement, puis de la colère, de la rupture avant que, bien entendu, une réconciliation ne survienne. Il n'y a pas grand chose à attendre de ce côté-ci.

Sur le fond, l'histoire n'est pas si idiote que ça. Elle rappelle aux vedettes du cinéma populaire que, derrière leur célébrité et leur confort pécuniaire, il y a des spectateurs parfois d'origine très modeste, auxquels ils ont apporté un peu de bonheur. Leur affection, aussi maladroitement exprimée soit-elle, n'est pas méprisable. La scène qui se passe chez la mère de Momo (avec Lanvin) est à cet égard très réussie.

Je ne vais pas en rajouter. Ce n'est pas la comédie du siècle, mais un honnête divertissement.

P.S.

Le générique de fin contient un clin d’œil aux circonstances dans lesquelles le film a été réalisé : le président Emmanuel Macron y est remercié pour avoir attendu (que s'achève) le dernier jour de tournage pour confiner les Français !

16:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

J'adore ce que vous faites

Et c'est parti pour une comédie "à la française", signée Philippe Guillard, qui a déjà dirigé Gérard Lanvin dans Le Fils à Jo et Papi-Sitter. L'intrigue s'inspire sans trop le cacher de L'Emmerdeur et surtout du Boulet (déjà avec Gérard Lanvin), cité au cours de plusieurs dialogues. On ne doit donc pas s'attendre à une originalité folle.

Gérard Lanvin est dans son propre rôle, celui d'un acteur vieillissant, ancienne gloire des salles obscures pour laquelle les bons rôles se font de plus en plus rares. Une occasion se présente avec le tournage de la partie française de l'intrigue d'un film américain consacré au Débarquement de Provence (celui d'août 1944).

Au départ, tout semble bien "se goupiller" pour l'acteur. Il va jouer dans une superproduction, est logé dans une villa de standing et s'entend bien avec le réalisateur états-unien. Petit à petit, tout se dégrade... à commencer par l'ambiance à la villa. Y contribue fortement un employé de l'entreprise d'entretien de piscines, "Momo", un gentil lourdaud, d'autant plus envahissant que lui et sa famille (à l'exception d'un beau-frère ou d'un cousin) sont des fans absolus de... Gérard Lanvin. Ses maladresses contribuent à compliquer l'existence du comédien, qui, dans son travail, n'aime rien tant que la rigueur et l'absence de surprise.

Dans le rôle de Momo, Artus est très bon. On dirait que cela a été écrit pour lui. Il a de l'allant, du bagout et n'a pas peur du ridicule. Comme Lanvin a volontiers adopté le costume de psychorigide qu'on a cousu pour lui, l'association des deux fonctionne bien, sans faire toutefois d'étincelles.

Sans surprise, on passe de la phase découverte et amusement, à celle de l'agacement, puis de la colère, de la rupture avant que, bien entendu, une réconciliation ne survienne. Il n'y a pas grand chose à attendre de ce côté-ci.

Sur le fond, l'histoire n'est pas si idiote que ça. Elle rappelle aux vedettes du cinéma populaire que, derrière leur célébrité et leur confort pécuniaire, il y a des spectateurs parfois d'origine très modeste, auxquels ils ont apporté un peu de bonheur. Leur affection, aussi maladroitement exprimée soit-elle, n'est pas méprisable. La scène qui se passe chez la mère de Momo (avec Lanvin) est à cet égard très réussie.

Je ne vais pas en rajouter. Ce n'est pas la comédie du siècle, mais un honnête divertissement.

P.S.

Le générique de fin contient un clin d’œil aux circonstances dans lesquelles le film a été réalisé : le président Emmanuel Macron y est remercié pour avoir attendu (que s'achève) le dernier jour de tournage pour confiner les Français !

16:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Compétition officielle

Le fait que ce film sorte juste après la tenue du dernier Festival de Cannes n'est évidemment pas le fait du hasard. Il propose une vision assez ironique du petit monde du septième art et, dans sa dernière partie, il contient une scène se déroulant au cours d'un festival de cinéma.

Sans surprise, le titre est à double sens. A la compétition entre les films s'ajoute celle entre les acteurs, en particulier deux "mâles alphas" aux carrières et aux tempéraments très différents.

A gauche se trouve Félix, le beau gosse, mondialement connu, idole d'une partie de la jeunesse, coureur de jupons. A droite se trouve Ivan, qui participe à des productions plus confidentielles, mais dont le talent est salué par la profession. Il donne des cours de théâtre, sans doute pour compléter ses revenus.

Leur association est due à un milliardaire, propriétaire d'un gros groupe pharmaceutique et désireux de laisser une trace dans l'Histoire. Il sent que son "œuvre" économique ne va pas faire de lui un héros de l'humanité. Alors quoi ? Construire un pont ?... et pourquoi pas financer un film ?

Ni une ni deux, une brillante réalisatrice est engagée, les droits d'un roman achetés et les deux meilleurs acteurs du pays approchés. Tout les sépare et pourtant tous deux ont intérêt à ce que le projet réussisse : en dépit de ses fanfaronnades, Félix est conscient de ne pas avoir joué dans d'impérissables chefs-d’œuvre et Ivan crève (secrètement) d'envie de toucher enfin le grand public qu'il affirme mépriser. Dans ces deux rôles, Antonio Banderas et Oscar Martinez sont excellents. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas vu le premier aussi bon. Le second est connu des cinéphiles pour sa participation aux Nouveaux Sauvages, à La Conspiration des belettes et à Citoyen d'honneur, déjà sous la direction de Mariano Cohn et Gaston Duprat.

C'est donc un film d'acteurs, durant lequel chacun a droit à ses morceaux de bravoure. L'habileté des auteurs est d'entremêler fiction et réalité. Les répétitions finissent par déborder sur la vie privée qui, de son côté, rejaillit sur la préparation du film. Les répliques sont souvent à double sens...

A ce duo masculin il faut ajouter la délicieuse, la pétillante, la frappadingue, l'incontrôlable réalisatrice, incarnée avec entrain par Penélope Cruz, en pleine forme, belle, fine et cinglée. Elle va en faire voir de toutes les couleurs aux deux mâles dominants !

On attend avec impatience certaines scènes, comme celle du baiser, celle des récompenses ou celle du rocher. On s'intéresse aussi au sous-texte. Il y est évidemment question des "deux cinémas", celui d'auteur et celui grand public. On s'interroge aussi sur la trace qu'on va laisser derrière soi, qu'on soit PDG, comédien, réalisatrice ou auteure de livres pour enfants. L'intrigue semble sous-entendre que tout cela n'est que vanité. C'est donc assez drôle, mais pas aussi sarcastique que ce à quoi je m'attendais. J'ai quand même passé un bon moment.

00:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Compétition officielle

Le fait que ce film sorte juste après la tenue du dernier Festival de Cannes n'est évidemment pas le fait du hasard. Il propose une vision assez ironique du petit monde du septième art et, dans sa dernière partie, il contient une scène se déroulant au cours d'un festival de cinéma.

Sans surprise, le titre est à double sens. A la compétition entre les films s'ajoute celle entre les acteurs, en particulier deux "mâles alphas" aux carrières et aux tempéraments très différents.

A gauche se trouve Félix, le beau gosse, mondialement connu, idole d'une partie de la jeunesse, coureur de jupons. A droite se trouve Ivan, qui participe à des productions plus confidentielles, mais dont le talent est salué par la profession. Il donne des cours de théâtre, sans doute pour compléter ses revenus.

Leur association est due à un milliardaire, propriétaire d'un gros groupe pharmaceutique et désireux de laisser une trace dans l'Histoire. Il sent que son "œuvre" économique ne va pas faire de lui un héros de l'humanité. Alors quoi ? Construire un pont ?... et pourquoi pas financer un film ?

Ni une ni deux, une brillante réalisatrice est engagée, les droits d'un roman achetés et les deux meilleurs acteurs du pays approchés. Tout les sépare et pourtant tous deux ont intérêt à ce que le projet réussisse : en dépit de ses fanfaronnades, Félix est conscient de ne pas avoir joué dans d'impérissables chefs-d’œuvre et Ivan crève (secrètement) d'envie de toucher enfin le grand public qu'il affirme mépriser. Dans ces deux rôles, Antonio Banderas et Oscar Martinez sont excellents. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas vu le premier aussi bon. Le second est connu des cinéphiles pour sa participation aux Nouveaux Sauvages, à La Conspiration des belettes et à Citoyen d'honneur, déjà sous la direction de Mariano Cohn et Gaston Duprat.

C'est donc un film d'acteurs, durant lequel chacun a droit à ses morceaux de bravoure. L'habileté des auteurs est d'entremêler fiction et réalité. Les répétitions finissent par déborder sur la vie privée qui, de son côté, rejaillit sur la préparation du film. Les répliques sont souvent à double sens...

A ce duo masculin il faut ajouter la délicieuse, la pétillante, la frappadingue, l'incontrôlable réalisatrice, incarnée avec entrain par Penélope Cruz, en pleine forme, belle, fine et cinglée. Elle va en faire voir de toutes les couleurs aux deux mâles dominants !

On attend avec impatience certaines scènes, comme celle du baiser, celle des récompenses ou celle du rocher. On s'intéresse aussi au sous-texte. Il y est évidemment question des "deux cinémas", celui d'auteur et celui grand public. On s'interroge aussi sur la trace qu'on va laisser derrière soi, qu'on soit PDG, comédien, réalisatrice ou auteure de livres pour enfants. L'intrigue semble sous-entendre que tout cela n'est que vanité. C'est donc assez drôle, mais pas aussi sarcastique que ce à quoi je m'attendais. J'ai quand même passé un bon moment.

00:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 01 juin 2022

Utama, la terre oubliée

Ce petit film bolivien met en scène un vieux couple d'éleveurs de lamas vivant de manière traditionnelle dans une région reculée du pays, dans le Nord aride... de plus en plus aride. Ils n'ont ni l'eau courante ni l'électricité et se nourrissent principalement de galettes de céréales. Entre eux, ils parlent plus le quechua que l'espagnol. Leur fils unique est parti s'installer en ville (à l'image de la majorité des habitants du coin). C'est le petit-fils Clever (hispanophone strict) qui revient les voir, à la fois par amour pour eux et pour les inciter à prendre une importante décision.

Même si le contexte est différent, j'ai trouvé que ce film résonnait étrangement avec L’École du bout du monde. Dans les deux cas, un jeune citadin un peu imbu de lui-même se rend dans un village reculé. Dans les deux cas les villageois vivent dans une grande précarité. Dans les deux longs-métrages, les réalisateurs filment avec talent et empathie ces gens de peu, attachés à leurs traditions.

Utama se distingue toutefois de l’œuvre bhoutanaise sur plusieurs points. Il est d'abord plus militant, ce qui explique que la fiction l'emporte sur l'aspect documentaire, à tel point que, parfois, la mise en scène verse dans l'invraisemblance. On sent que le réalisateur veut nous faire plaindre le couple, notamment à travers la question de l'eau. Mais il se plante quand il montre le tonneau où aboutit la gouttière du toit : alors que la cabane est située en plein soleil, aucun couvercle n'est posé sur le tonneau (d'où sans doute la perte régulière d'une partie du précieux liquide). Pire : alors que les deux paysans semblent se contenter d'une toilette sommaire, obsédés par la réserve d'eau douce, un matin, on voit le grand-père se verser trois grandes rasades puisées dans le tonneau, juste pour se nettoyer le visage. Ce gaspillage évident se justifie par la volonté de réaliser un superbe plan, très signifiant : il faut qu'il y a ait assez d'eau dans la cuvette pour qu'on y voie le reflet du condor, au-dessus de la tête du grand-père.

Incontestablement, Alejandro Loayza Grisi est un habile formaliste. Ses plans sont souvent très inspirés, comme cette vue de l'unique rivière du coin, qui apparaît comme une artère de sang zébrant une étendue de peau séchée.

Beaucoup de choses tournent autour du patriarche Virginio. C'est l'un des irréductibles du village, persuadé que les dieux vont tôt ou tard faire revenir la pluie et qui persiste à vouloir vivre à la dure, en harmonie avec son territoire, refusant de quitter la région. Son petit-fils a beaucoup de mal à le comprendre. Chacun va petit à petit faire un pas vers l'autre. Cela ne se fait pas tout seul... et c'est mis en scène avec subtilité.

L'autre beau personnage est celui de la grand-mère, Sisa, en apparence soumise à Virgilio, mais qui semble être la seule à pouvoir l'influencer. Après la séance, j'ai été stupéfait d'apprendre que les deux personnages âgés étaient interprétés par des comédiens non professionnels. Ils sont épatants !

Je recommande donc ce film, certes (pour moi) moins abouti que L’École du bout du monde, mais qui représente une belle expérience cinématographique.

20:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Utama, la terre oubliée

Ce petit film bolivien met en scène un vieux couple d'éleveurs de lamas vivant de manière traditionnelle dans une région reculée du pays, dans le Nord aride... de plus en plus aride. Ils n'ont ni l'eau courante ni l'électricité et se nourrissent principalement de galettes de céréales. Entre eux, ils parlent plus le quechua que l'espagnol. Leur fils unique est parti s'installer en ville (à l'image de la majorité des habitants du coin). C'est le petit-fils Clever (hispanophone strict) qui revient les voir, à la fois par amour pour eux et pour les inciter à prendre une importante décision.

Même si le contexte est différent, j'ai trouvé que ce film résonnait étrangement avec L’École du bout du monde. Dans les deux cas, un jeune citadin un peu imbu de lui-même se rend dans un village reculé. Dans les deux cas les villageois vivent dans une grande précarité. Dans les deux longs-métrages, les réalisateurs filment avec talent et empathie ces gens de peu, attachés à leurs traditions.

Utama se distingue toutefois de l’œuvre bhoutanaise sur plusieurs points. Il est d'abord plus militant, ce qui explique que la fiction l'emporte sur l'aspect documentaire, à tel point que, parfois, la mise en scène verse dans l'invraisemblance. On sent que le réalisateur veut nous faire plaindre le couple, notamment à travers la question de l'eau. Mais il se plante quand il montre le tonneau où aboutit la gouttière du toit : alors que la cabane est située en plein soleil, aucun couvercle n'est posé sur le tonneau (d'où sans doute la perte régulière d'une partie du précieux liquide). Pire : alors que les deux paysans semblent se contenter d'une toilette sommaire, obsédés par la réserve d'eau douce, un matin, on voit le grand-père se verser trois grandes rasades puisées dans le tonneau, juste pour se nettoyer le visage. Ce gaspillage évident se justifie par la volonté de réaliser un superbe plan, très signifiant : il faut qu'il y a ait assez d'eau dans la cuvette pour qu'on y voie le reflet du condor, au-dessus de la tête du grand-père.

Incontestablement, Alejandro Loayza Grisi est un habile formaliste. Ses plans sont souvent très inspirés, comme cette vue de l'unique rivière du coin, qui apparaît comme une artère de sang zébrant une étendue de peau séchée.

Beaucoup de choses tournent autour du patriarche Virginio. C'est l'un des irréductibles du village, persuadé que les dieux vont tôt ou tard faire revenir la pluie et qui persiste à vouloir vivre à la dure, en harmonie avec son territoire, refusant de quitter la région. Son petit-fils a beaucoup de mal à le comprendre. Chacun va petit à petit faire un pas vers l'autre. Cela ne se fait pas tout seul... et c'est mis en scène avec subtilité.

L'autre beau personnage est celui de la grand-mère, Sisa, en apparence soumise à Virgilio, mais qui semble être la seule à pouvoir l'influencer. Après la séance, j'ai été stupéfait d'apprendre que les deux personnages âgés étaient interprétés par des comédiens non professionnels. Ils sont épatants !

Je recommande donc ce film, certes (pour moi) moins abouti que L’École du bout du monde, mais qui représente une belle expérience cinématographique.

20:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 28 mai 2022

Les Folies fermières

C'est l'histoire d'un paysan (Alban Ivanov, sobre) qui, au bord de la faillite, décide de lancer un "cabaret à la ferme" (le premier de France). Pour cela, il a besoin de recruter et d'entraîner une troupe d'artistes. Il va s'appuyer sur le savoir-faire d'une gogo danseuse en délicatesse avec son patron (Sabrina Ouazani, très impliquée dans le rôle).

Présenté comme cela, le film donne l'impression d'être une version rurale de The Full Monty. C'est pas faux. Mais c'est aussi une histoire vraie. L'exploitation est située dans le Tarn (pas très loin de Toulouse). L'histoire a été quelque peu retouchée et relocalisée dans le Cantal, entre Mauriac et Aurillac.

Qu'est-ce qui a changé entre l'original et la fiction ? L'orientation de l'exploitation. Le Tarnais David Caumette pratique le polyélevage, avec semble-t-il une dominante viande. Sur la plaquette téléchargeable sur son site internet, il mentionne les races Blonde d'Aquitaine, Limousine et Aubrac. Dans le film, même si le héros cite à un moment une race locale (la Salers), les animaux de la ferme sont exclusivement des Montbéliardes, à partir du lait desquelles sa mère fabrique sans doute du fromage (du Cantal). Le film n'évoque pas le fait que l'éleveur se soit d'abord lancé dans la transformation et la vente directe, avant de se tenter l'expérience du cabaret.

Soyons clairs : l'intrigue est cousue de fil blanc... surtout si l'on connaît un peu l'histoire d'origine. On sait gré aux scénaristes de n'avoir toutefois pas écrit un conte de fées moderne. L'éleveur rencontre de fortes oppositions (notamment celle de son grand-père) et le film ne cache pas la situation précaire de certains agriculteurs. Cela reste néanmoins un feel good movie, avec pas mal d'humour.

Cela passe aussi parce qu'une brochette de bons comédiens a été recrutée : outre ceux incarnant les deux personnages principaux, il faut citer Michèle Bernier (mère du héros), Guy Marchand (le grand-père réac), Bérengère Krief (l'ex qui en pince encore pour le héros) et puis toutes celles et ceux qui incarnent les seconds rôles, très authentiques.

Pour moi, Sabrina Ouazani sort clairement du lot. Je ne dis pas cela parce qu'elle se balade la plupart du temps en tenues moulantes et "aérées". Elle a du tempérament, du charisme... et puis, oui, merde, du charme aussi ! (Et je pense qu'elle a dû effectuer un gros travail physique, en amont, pour le rôle.)

Avec ce film, l'Aveyronnais que je suis se trouve en terrain familier : voir des Cantaliens petit-déjeuner à la charcuterie, au fromage et au vin rouge n'est pas exotique. (Amis Rouergats, soyez attentifs au couteau utilisé par l'un d'entre eux...)

Bon voilà. Cela n'a rien d'extraordinaire, mais c'est une honnête comédie, centrée sur un beau projet. Elle apporte une touche d'espoir et de gaieté dans un monde parfois tristounet.

P.S.

Restez pour le générique. Vous y verrez des images tournées dans la ferme tarnaise, à Garrigues.

23:27 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Les Folies fermières

C'est l'histoire d'un paysan (Alban Ivanov, sobre) qui, au bord de la faillite, décide de lancer un "cabaret à la ferme" (le premier de France). Pour cela, il a besoin de recruter et d'entraîner une troupe d'artistes. Il va s'appuyer sur le savoir-faire d'une gogo danseuse en délicatesse avec son patron (Sabrina Ouazani, très impliquée dans le rôle).

Présenté comme cela, le film donne l'impression d'être une version rurale de The Full Monty. C'est pas faux. Mais c'est aussi une histoire vraie. L'exploitation est située dans le Tarn (pas très loin de Toulouse). L'histoire a été quelque peu retouchée et relocalisée dans le Cantal, entre Mauriac et Aurillac.

Qu'est-ce qui a changé entre l'original et la fiction ? L'orientation de l'exploitation. Le Tarnais David Caumette pratique le polyélevage, avec semble-t-il une dominante viande. Sur la plaquette téléchargeable sur son site internet, il mentionne les races Blonde d'Aquitaine, Limousine et Aubrac. Dans le film, même si le héros cite à un moment une race locale (la Salers), les animaux de la ferme sont exclusivement des Montbéliardes, à partir du lait desquelles sa mère fabrique sans doute du fromage (du Cantal). Le film n'évoque pas le fait que l'éleveur se soit d'abord lancé dans la transformation et la vente directe, avant de se tenter l'expérience du cabaret.

Soyons clairs : l'intrigue est cousue de fil blanc... surtout si l'on connaît un peu l'histoire d'origine. On sait gré aux scénaristes de n'avoir toutefois pas écrit un conte de fées moderne. L'éleveur rencontre de fortes oppositions (notamment celle de son grand-père) et le film ne cache pas la situation précaire de certains agriculteurs. Cela reste néanmoins un feel good movie, avec pas mal d'humour.

Cela passe aussi parce qu'une brochette de bons comédiens a été recrutée : outre ceux incarnant les deux personnages principaux, il faut citer Michèle Bernier (mère du héros), Guy Marchand (le grand-père réac), Bérengère Krief (l'ex qui en pince encore pour le héros) et puis toutes celles et ceux qui incarnent les seconds rôles, très authentiques.

Pour moi, Sabrina Ouazani sort clairement du lot. Je ne dis pas cela parce qu'elle se balade la plupart du temps en tenues moulantes et "aérées". Elle a du tempérament, du charisme... et puis, oui, merde, du charme aussi ! (Et je pense qu'elle a dû effectuer un gros travail physique, en amont, pour le rôle.)

Avec ce film, l'Aveyronnais que je suis se trouve en terrain familier : voir des Cantaliens petit-déjeuner à la charcuterie, au fromage et au vin rouge n'est pas exotique. (Amis Rouergats, soyez attentifs au couteau utilisé par l'un d'entre eux...)

Bon voilà. Cela n'a rien d'extraordinaire, mais c'est une honnête comédie, centrée sur un beau projet. Elle apporte une touche d'espoir et de gaieté dans un monde parfois tristounet.

P.S.

Restez pour le générique. Vous y verrez des images tournées dans la ferme tarnaise, à Garrigues.

23:27 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

L'Ecole du bout du monde

Sorti à l'international sous le titre Lunana : a yak in the classrom, ce film bhoutanais (coproduit par la Chine, semble-t-il) est une curiosité géographique, mais ce qu'il dit a vocation universelle.

Le Bhoutan est ce petit pays coincé entre la Chine et l'Inde, à l'est du Népal. Le village de Lunana (où se déroule presque toute l'action du film) est situé au nord-est de la capitale, Timphu, au sud du Tibet dont la population pourrait être originaire. Quand le jeune instituteur Ugyen apprend qu'il est nommé dans ce village, dont l'école est réputée être la plus inaccessible du pays, il songe à démissionner. Ce citadin, qui n'a pas l'air très ardent au travail, pense surtout à jouer de la musique (avec sa guitare) et à chanter des tubes anglo-saxons. Il envisage sérieusement d'émigrer en Australie, pour y faire carrière.

La première partie de l'histoire nous présente ce personnage, assez antipathique. Il est narcissique, ne dit ni bonjour ni merci et vit l’œil rivé sur son smartphone, quand il n'écoute pas la musique enregistrée dessus.

En attendant son visa pour émigrer en Australie, il va prendre son poste, au printemps, au terme d'un périple de plusieurs jours, en compagnie de deux éleveurs, descendus du village pour ramener le précieux instituteur, attendu là-bas comme le Messie.

Ce voyage initiatique est le premier choc subi par le héros. Il entre en contact avec des populations très pauvres, au mode de vie ancestral. Tout le monde ne porte pas de chaussures, on mange des choses bizarres... et l'on se torche le cul avec des feuilles d'arbre. Au fil des étapes suivies par l'équipée, des incrustations nous donnent des informations sur l'altitude (qui croît régulièrement) et la population.... qui a tendance à subir le mouvement inverse, des quelque 100 000 habitants de Timphu à la cinquantaine de Lunana.

Le nouvel instituteur découvre des enfants avides d'apprendre (en dépit des conditions matérielles difficiles) et des villageois prêts à se couper en quatre pour lui simplifier la vie. Jusqu'à la fin de l'automne, il s'investit de plus en plus dans son travail... mais je ne dirai pas jusqu'où nous emmène l'intrigue.

C'est donc une histoire assez balisée, très prenante malgré tout. Les paysages bhoutanais sont superbes et l'on sent de la part du réalisateur la volonté de mettre en valeur le mode de vie de ces paysans montagnards. Les acteurs sont bons et certaines trognes d'enfant sont adorables, à commencer par celle de la déléguée de classe, Pem Zam, qui s'attache de plus en plus au nouveau "Maître". De son côté, celui-ci découvre la vie des villageois... et croise une ravissante chanteuse. La musique va rapprocher tout ce petit monde, y compris le maire, un vieil homme dévoué au service public, mais brisé par un drame familial.

Je recommande vivement ce film, qui fait l'éloge des gens modestes, du "vivre ensemble" et de l'envie d'apprendre / de transmettre.

P.S. I

Conformément au titre anglo-saxon, on finit bien par voir un yak dans la salle de classe. (L'animal joue un rôle clé dans le village, ne serait-ce que par l'apport vital que constituent ses bouses, une fois séchées.) Au sens métaphorique, ce yak désigne le nouvel instituteur.

P.S. II

Le village de Lunana s'est lancé dans le tourisme !

18:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

L'Ecole du bout du monde

Sorti à l'international sous le titre Lunana : a yak in the classrom, ce film bhoutanais (coproduit par la Chine, semble-t-il) est une curiosité géographique, mais ce qu'il dit a vocation universelle.

Le Bhoutan est ce petit pays coincé entre la Chine et l'Inde, à l'est du Népal. Le village de Lunana (où se déroule presque toute l'action du film) est situé au nord-est de la capitale, Timphu, au sud du Tibet dont la population pourrait être originaire. Quand le jeune instituteur Ugyen apprend qu'il est nommé dans ce village, dont l'école est réputée être la plus inaccessible du pays, il songe à démissionner. Ce citadin, qui n'a pas l'air très ardent au travail, pense surtout à jouer de la musique (avec sa guitare) et à chanter des tubes anglo-saxons. Il envisage sérieusement d'émigrer en Australie, pour y faire carrière.

La première partie de l'histoire nous présente ce personnage, assez antipathique. Il est narcissique, ne dit ni bonjour ni merci et vit l’œil rivé sur son smartphone, quand il n'écoute pas la musique enregistrée dessus.

En attendant son visa pour émigrer en Australie, il va prendre son poste, au printemps, au terme d'un périple de plusieurs jours, en compagnie de deux éleveurs, descendus du village pour ramener le précieux instituteur, attendu là-bas comme le Messie.

Ce voyage initiatique est le premier choc subi par le héros. Il entre en contact avec des populations très pauvres, au mode de vie ancestral. Tout le monde ne porte pas de chaussures, on mange des choses bizarres... et l'on se torche le cul avec des feuilles d'arbre. Au fil des étapes suivies par l'équipée, des incrustations nous donnent des informations sur l'altitude (qui croît régulièrement) et la population.... qui a tendance à subir le mouvement inverse, des quelque 100 000 habitants de Timphu à la cinquantaine de Lunana.

Le nouvel instituteur découvre des enfants avides d'apprendre (en dépit des conditions matérielles difficiles) et des villageois prêts à se couper en quatre pour lui simplifier la vie. Jusqu'à la fin de l'automne, il s'investit de plus en plus dans son travail... mais je ne dirai pas jusqu'où nous emmène l'intrigue.

C'est donc une histoire assez balisée, très prenante malgré tout. Les paysages bhoutanais sont superbes et l'on sent de la part du réalisateur la volonté de mettre en valeur le mode de vie de ces paysans montagnards. Les acteurs sont bons et certaines trognes d'enfant sont adorables, à commencer par celle de la déléguée de classe, Pem Zam, qui s'attache de plus en plus au nouveau "Maître". De son côté, celui-ci découvre la vie des villageois... et croise une ravissante chanteuse. La musique va rapprocher tout ce petit monde, y compris le maire, un vieil homme dévoué au service public, mais brisé par un drame familial.

Je recommande vivement ce film, qui fait l'éloge des gens modestes, du "vivre ensemble" et de l'envie d'apprendre / de transmettre.

P.S. I

Conformément au titre anglo-saxon, on finit bien par voir un yak dans la salle de classe. (L'animal joue un rôle clé dans le village, ne serait-ce que par l'apport vital que constituent ses bouses, une fois séchées.) Au sens métaphorique, ce yak désigne le nouvel instituteur.

P.S. II

Le village de Lunana s'est lancé dans le tourisme !

18:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 27 mai 2022

Coupez !

Ce film de Michel Hazanavicius est le remake du japonais Ne coupez pas ! (sorti en France en 2019). Il est construit exactement de la même manière : la première partie est un plan-séquence d'environ une demi-heure, qui montre l'irruption d'authentiques zombies sur le tournage d'un film d'horreur (mise en abyme 1)... ce qui est en réalité le scénario du véritable film (mise en abyme 2), dont on nous explique ensuite la genèse. Hazanavicius a donc tourné un film sur un film évoquant l'irruption de zombies sur le tournage d'un film de zombies... vous suivez toujours ? C'est la mise en abyme 3.

La première partie est une bouse. C'est (volontairement) mal filmé, mal joué (on comprend plus tard pourquoi), avec les événements qui dérapent. Curieusement, dans ce magma à prétention cinématographique, Romain Duris et Bérénice Bejo surnagent, lui en réalisateur au taquet, elle en reine de la hache...

La deuxième partie n'est qu'un peu plus emballante. On nous raconte la naissance du projet et les difficultés rencontrées, notamment lors des répétitions. Je pense que le réalisateur en profite pour régler quelques comptes avec des professionnels du monde du cinéma (producteur casse-couilles, acteur qui se la pète, technicien poil-dans-la-main...).

C'est dans la troisième partie que cela devient fendard. On découvre pourquoi les acteurs ont l'air de si mal jouer et pourquoi certaines scènes de la première partie semblaient si mal fagotées. Notons qu'Hazanavicius a eu abondamment recours aux fluides corporels (vomi, diarrhée et giclées de sang). J'ai aussi follement apprécié certaines répliques, du jeu de mots "Je veux Ken" à "Pourritures de Zombies ! J'vais vous fendre le cul !", déclamé avec tellement d'élégance par Bérénice Bejo.

Même si je n'ai pas boudé mon plaisir, je regrette qu'il faille attendre aussi longtemps pour vraiment profiter du film. La version japonaise était plus courte. Bien que moins "léchée" sur le plan formel, elle était plus tonique.

22:49 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Coupez !

Ce film de Michel Hazanavicius est le remake du japonais Ne coupez pas ! (sorti en France en 2019). Il est construit exactement de la même manière : la première partie est un plan-séquence d'environ une demi-heure, qui montre l'irruption d'authentiques zombies sur le tournage d'un film d'horreur (mise en abyme 1)... ce qui est en réalité le scénario du véritable film (mise en abyme 2), dont on nous explique ensuite la genèse. Hazanavicius a donc tourné un film sur un film évoquant l'irruption de zombies sur le tournage d'un film de zombies... vous suivez toujours ? C'est la mise en abyme 3.

La première partie est une bouse. C'est (volontairement) mal filmé, mal joué (on comprend plus tard pourquoi), avec les événements qui dérapent. Curieusement, dans ce magma à prétention cinématographique, Romain Duris et Bérénice Bejo surnagent, lui en réalisateur au taquet, elle en reine de la hache...

La deuxième partie n'est qu'un peu plus emballante. On nous raconte la naissance du projet et les difficultés rencontrées, notamment lors des répétitions. Je pense que le réalisateur en profite pour régler quelques comptes avec des professionnels du monde du cinéma (producteur casse-couilles, acteur qui se la pète, technicien poil-dans-la-main...).

C'est dans la troisième partie que cela devient fendard. On découvre pourquoi les acteurs ont l'air de si mal jouer et pourquoi certaines scènes de la première partie semblaient si mal fagotées. Notons qu'Hazanavicius a eu abondamment recours aux fluides corporels (vomi, diarrhée et giclées de sang). J'ai aussi follement apprécié certaines répliques, du jeu de mots "Je veux Ken" à "Pourritures de Zombies ! J'vais vous fendre le cul !", déclamé avec tellement d'élégance par Bérénice Bejo.

Même si je n'ai pas boudé mon plaisir, je regrette qu'il faille attendre aussi longtemps pour vraiment profiter du film. La version japonaise était plus courte. Bien que moins "léchée" sur le plan formel, elle était plus tonique.

22:49 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 26 mai 2022

Détective Conan - La Fiancée de Shibuya

Sous ce titre débarque en France l'un des plus gros succès en salles au Japon, adapté d'un manga et d'un animé très populaires. A celles et ceux qui ne connaîtraient pas la série d'origine, une partie du début du film présente les principaux personnages. (Sinon, voir ici.)

Conan n'est pas le véritable nom du héros, qui s'appelle en réalité Shinichi. Celui-ci a été laissé pour mort par les hommes de main d'une mafia locale. En fait, il a muté. Son esprit de jeune homme (17-18 ans) se retrouve emprisonné dans le corps d'un garçon d'école primaire ! Le choix du prénom Conan est évidemment un clin d’œil au créateur de Sherlock Holmes. D'autres allusions au roman policier britannique classique sont disséminées dans le film.

Ce long-métrage a une intrigue particulièrement élaborée. Un mystérieux criminel sévit, aussi bien en Russie qu'au Japon. C'est un spécialiste des explosifs. Il semble actuellement s'en prendre à des policiers, pour une raison mystérieuse, presque autant que son identité. Du côté japonais, la brigade criminelle entre en concurrence avec la Sécurité intérieure (l'antiterrorisme, dirait-on chez nous). Conan est proche de certains des policiers ou de leur famille (en particulier la fille d'un enquêteur, dont il est secrètement amoureux... mais qui ignore tout de son état).

C'est donc d'abord un polar, sur fond technologique, avec de grandes pincées d'humour bon enfant. Les personnages ont de grands yeux étoilés et l'on rougit facilement dès qu'il est question de sentiments. On est donc bien dans la tradition de l'animation populaire grand public... mais sans que la violence soit édulcorée. On n'est pas chez Disney.

Au niveau de l'animation, c'est du bon travail, certains décors étant particulièrement réussis. C'est plein de rebondissements et (cerise sur le gâteau) on y croise des Russes, des gentils et des méchants. La résolution de l'énigme va nécessiter la collaboration des Japonais et de ces Moscovites, qui, de prime abord, ont plutôt tendance à se regarder en chiens de faïence.

Quant aux amoureux du Japon, ils retrouveront dans les décors des quartiers de l'agglomération de Tokyo, en particulier celui de Shibuya, dont certaines des rues principales forment un gigantesque symbole du yen... un élément clé de l'intrigue.

14:19 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Détective Conan - La Fiancée de Shibuya

Sous ce titre débarque en France l'un des plus gros succès en salles au Japon, adapté d'un manga et d'un animé très populaires. A celles et ceux qui ne connaîtraient pas la série d'origine, une partie du début du film présente les principaux personnages. (Sinon, voir ici.)

Conan n'est pas le véritable nom du héros, qui s'appelle en réalité Shinichi. Celui-ci a été laissé pour mort par les hommes de main d'une mafia locale. En fait, il a muté. Son esprit de jeune homme (17-18 ans) se retrouve emprisonné dans le corps d'un garçon d'école primaire ! Le choix du prénom Conan est évidemment un clin d’œil au créateur de Sherlock Holmes. D'autres allusions au roman policier britannique classique sont disséminées dans le film.

Ce long-métrage a une intrigue particulièrement élaborée. Un mystérieux criminel sévit, aussi bien en Russie qu'au Japon. C'est un spécialiste des explosifs. Il semble actuellement s'en prendre à des policiers, pour une raison mystérieuse, presque autant que son identité. Du côté japonais, la brigade criminelle entre en concurrence avec la Sécurité intérieure (l'antiterrorisme, dirait-on chez nous). Conan est proche de certains des policiers ou de leur famille (en particulier la fille d'un enquêteur, dont il est secrètement amoureux... mais qui ignore tout de son état).

C'est donc d'abord un polar, sur fond technologique, avec de grandes pincées d'humour bon enfant. Les personnages ont de grands yeux étoilés et l'on rougit facilement dès qu'il est question de sentiments. On est donc bien dans la tradition de l'animation populaire grand public... mais sans que la violence soit édulcorée. On n'est pas chez Disney.

Au niveau de l'animation, c'est du bon travail, certains décors étant particulièrement réussis. C'est plein de rebondissements et (cerise sur le gâteau) on y croise des Russes, des gentils et des méchants. La résolution de l'énigme va nécessiter la collaboration des Japonais et de ces Moscovites, qui, de prime abord, ont plutôt tendance à se regarder en chiens de faïence.

Quant aux amoureux du Japon, ils retrouveront dans les décors des quartiers de l'agglomération de Tokyo, en particulier celui de Shibuya, dont certaines des rues principales forment un gigantesque symbole du yen... un élément clé de l'intrigue.

14:19 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 25 mai 2022

Les Crimes du futur

Cela fait un petit moment que je ne vais plus voir systématiquement les films de David Cronenberg (seulement deux des huit derniers, dont Map to the stars). Et pourtant, c'est l'un des cinéastes qui me donna jadis furieusement envie de fréquenter les salles obscures, avec Videodrome, The Dead Zone, La Mouche, Faux-Semblants... jusqu'à Crash. J'ai retenté ma chance ici... et j'ai retrouvé avec plaisir les qualités du cinéaste, mais aussi certains de ses défauts.

Le début est emballant, faussement anodin... jusqu'à ce que l'extraordinaire se produise. Cela, avec une économie de moyens et une mise en scène sobre. On découvre un garçon sur une plage, à proximité d'une villa décrépie, d'où sa mère l'interpelle. Elle craint que le gamin n'avale une cochonnerie sur la plage. Qui n'a jamais assisté à une telle scène ? Pourtant, quelques minutes plus tard, quand on retrouve le gosse dans la salle de bains, on est stupéfait par ce qu'on le voit grignoter... La scène suivante, tout aussi anodine au départ, voit Cronenberg briser l'un des tabous de notre civilisation. Je n'en dis pas plus.

A la suite d'une ellipse, on se retrouve plongé dans une tout autre ambiance. Au cœur de l'histoire se trouve désormais un étrange duo (et même un couple), qui rappelle ceux formés par un magicien et son assistante. Mais Viggo Mortensen et Léa Seydoux incarnent des personnages bien plus complexes. Lui a la faculté de faire pousser des organes inconnus en son corps. Elle est une championne de la chirurgie, dont elle fait un spectacle... contre rémunération, bien sûr.

La première fois qu'on la voit "intervenir" sur le corps de son partenaire, on ne sait pas trop ce qu'elle lui fait "subir". Il faut attendre la première "performance" du duo pour tout comprendre. Âmes sensibles s'abstenir... surtout que la suite est encore plus "gore"...

Dans ce monde futuriste, où des fauteuils vivants programmables rendent de grands services, certains humains voient leur corps se modifier, à cause d'étranges mutations. D'autres choisissent de recourir à la chirurgie "inesthétique". Je laisse à chacun le plaisir de découvrir, outre le résultat, parfois, la manière de procéder. Le tout sous les yeux de cultureux avant-gardistes... et de policiers infiltrés.

Eh, oui. "Cronnie" a greffé une intrigue policière à son délire sociétal. Du coup, il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant d'accorder sa confiance, tant les protagonistes semblent habiles dans l'art de la dissimulation. L'un des sommets du film est atteint lors de la "performance d'autopsie", qui révèle un secret. Dans la foulée, je m'attendais à une autre scène marquante, transgressive. Le réalisateur conclut bien son histoire sur un mano a mano, mais celui-ci m'a déçu.

23:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Les Crimes du futur

Cela fait un petit moment que je ne vais plus voir systématiquement les films de David Cronenberg (seulement deux des huit derniers, dont Map to the stars). Et pourtant, c'est l'un des cinéastes qui me donna jadis furieusement envie de fréquenter les salles obscures, avec Videodrome, The Dead Zone, La Mouche, Faux-Semblants... jusqu'à Crash. J'ai retenté ma chance ici... et j'ai retrouvé avec plaisir les qualités du cinéaste, mais aussi certains de ses défauts.

Le début est emballant, faussement anodin... jusqu'à ce que l'extraordinaire se produise. Cela, avec une économie de moyens et une mise en scène sobre. On découvre un garçon sur une plage, à proximité d'une villa décrépie, d'où sa mère l'interpelle. Elle craint que le gamin n'avale une cochonnerie sur la plage. Qui n'a jamais assisté à une telle scène ? Pourtant, quelques minutes plus tard, quand on retrouve le gosse dans la salle de bains, on est stupéfait par ce qu'on le voit grignoter... La scène suivante, tout aussi anodine au départ, voit Cronenberg briser l'un des tabous de notre civilisation. Je n'en dis pas plus.

A la suite d'une ellipse, on se retrouve plongé dans une tout autre ambiance. Au cœur de l'histoire se trouve désormais un étrange duo (et même un couple), qui rappelle ceux formés par un magicien et son assistante. Mais Viggo Mortensen et Léa Seydoux incarnent des personnages bien plus complexes. Lui a la faculté de faire pousser des organes inconnus en son corps. Elle est une championne de la chirurgie, dont elle fait un spectacle... contre rémunération, bien sûr.

La première fois qu'on la voit "intervenir" sur le corps de son partenaire, on ne sait pas trop ce qu'elle lui fait "subir". Il faut attendre la première "performance" du duo pour tout comprendre. Âmes sensibles s'abstenir... surtout que la suite est encore plus "gore"...

Dans ce monde futuriste, où des fauteuils vivants programmables rendent de grands services, certains humains voient leur corps se modifier, à cause d'étranges mutations. D'autres choisissent de recourir à la chirurgie "inesthétique". Je laisse à chacun le plaisir de découvrir, outre le résultat, parfois, la manière de procéder. Le tout sous les yeux de cultureux avant-gardistes... et de policiers infiltrés.

Eh, oui. "Cronnie" a greffé une intrigue policière à son délire sociétal. Du coup, il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant d'accorder sa confiance, tant les protagonistes semblent habiles dans l'art de la dissimulation. L'un des sommets du film est atteint lors de la "performance d'autopsie", qui révèle un secret. Dans la foulée, je m'attendais à une autre scène marquante, transgressive. Le réalisateur conclut bien son histoire sur un mano a mano, mais celui-ci m'a déçu.

23:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Taupe Gueune - Ma Veurique

Outre le fait de voir Tom Cruise résister aux affres du temps, ce film est une cure de jouvence pour celles et ceux qui, comme moi, ont vu le premier à sa sortie en salle, en... 1986. Scénaristes comme réalisateur ne s'y sont pas trompés : une partie de l'intrigue, certains personnages, décors et même des plans entiers sont des références (voire des calques) du premier opus.

... et ça marche ! J'ai aimé la mise en bouche sur Danger Zone (interprété par Kenny Loggins). Je préviens toutefois les fans : même si l'habillage musical s'inspire fortement du film de 1986, on n'a pas recyclé tous les titres de la bande originale. On n'entend donc pas Take my breath away... et c'est cohérent, puisque Kelly McGillis ne fait pas partie de la distribution. Je rassure les amateurs d'histoire sentimentale : l'aviateur croise la route d'une barmaid très bien conservée elle aussi : Jennifer Connelly. En revanche, j'ai trouvé assez convenue l'intrigue secondaire, la relation Maverick - Goose (fils). Dès le départ, on sent tout venir à des kilomètres.

Le principal intérêt du film réside dans ses scènes d'avion. On est servi dès le début de l'entraînement des pilotes, avec comme instructeur le héros en personne. Super Maverick, (presque) toujours aussi incontrôlable, va donner une leçon aux jeunes cracks de l'aviation US, une bande de crâneurs plutôt antipathiques au départ. (Politiquement correct oblige, la troupe est un véritable melting pot d'hommes et de femmes de différentes origines.)

Le but de la formation intensive est de désigner, parmi la bande d'aviateurs, quels sont ceux qui vont participer à une mission hautement risquée : le bombardement (illégal...) d'une installation nucléaire dans un pays montagneux qu'on présume situé au Moyen-Orient. Les spectateurs états-uniens penseront sans doute à l'Iran. (Notons toutefois qu'aucun individu identifiable issu de "l’État voyou" n'est visible à l'écran.) Cependant, comme (dans la version originale), il est question d'un manquement aux règles de l'OTAN et que l'ennemi semble disposer de vieux coucous américains, je suis tenté de penser à la Turquie.

Quoi qu'il en soit, très vite dans l'histoire, on comprend qui sera le chef d'équipe de cette mission impossible. Cela nous mène tout droit à la dernière partie du film (pour moi la plus brillante) : la mission. Évidemment, celle-ci ne va pas se dérouler comme prévu... mais les fringants pilotes d'Oncle Sam vont faire preuve de courage, d'ingéniosité et de solidarité. Les scènes d'avion sont impressionnantes. Signalons que derrière la caméra se trouve Joseph Kosinski (qui a déjà dirigé Tom Cruise, dans Oblivion). J'ajoute que le scénario ménage suffisamment de rebondissements pour qu'on ne s'ennuie pas un instant.

Si l'on supporte la vision positive de l'interventionnisme militaire américain, ce film constitue un excellent divertissement.

11:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Taupe Gueune - Ma Veurique

Outre le fait de voir Tom Cruise résister aux affres du temps, ce film est une cure de jouvence pour celles et ceux qui, comme moi, ont vu le premier à sa sortie en salle, en... 1986. Scénaristes comme réalisateur ne s'y sont pas trompés : une partie de l'intrigue, certains personnages, décors et même des plans entiers sont des références (voire des calques) du premier opus.

... et ça marche ! J'ai aimé la mise en bouche sur Danger Zone (interprété par Kenny Loggins). Je préviens toutefois les fans : même si l'habillage musical s'inspire fortement du film de 1986, on n'a pas recyclé tous les titres de la bande originale. On n'entend donc pas Take my breath away... et c'est cohérent, puisque Kelly McGillis ne fait pas partie de la distribution. Je rassure les amateurs d'histoire sentimentale : l'aviateur croise la route d'une barmaid très bien conservée elle aussi : Jennifer Connelly. En revanche, j'ai trouvé assez convenue l'intrigue secondaire, la relation Maverick - Goose (fils). Dès le départ, on sent tout venir à des kilomètres.

Le principal intérêt du film réside dans ses scènes d'avion. On est servi dès le début de l'entraînement des pilotes, avec comme instructeur le héros en personne. Super Maverick, (presque) toujours aussi incontrôlable, va donner une leçon aux jeunes cracks de l'aviation US, une bande de crâneurs plutôt antipathiques au départ. (Politiquement correct oblige, la troupe est un véritable melting pot d'hommes et de femmes de différentes origines.)

Le but de la formation intensive est de désigner, parmi la bande d'aviateurs, quels sont ceux qui vont participer à une mission hautement risquée : le bombardement (illégal...) d'une installation nucléaire dans un pays montagneux qu'on présume situé au Moyen-Orient. Les spectateurs états-uniens penseront sans doute à l'Iran. (Notons toutefois qu'aucun individu identifiable issu de "l’État voyou" n'est visible à l'écran.) Cependant, comme (dans la version originale), il est question d'un manquement aux règles de l'OTAN et que l'ennemi semble disposer de vieux coucous américains, je suis tenté de penser à la Turquie.

Quoi qu'il en soit, très vite dans l'histoire, on comprend qui sera le chef d'équipe de cette mission impossible. Cela nous mène tout droit à la dernière partie du film (pour moi la plus brillante) : la mission. Évidemment, celle-ci ne va pas se dérouler comme prévu... mais les fringants pilotes d'Oncle Sam vont faire preuve de courage, d'ingéniosité et de solidarité. Les scènes d'avion sont impressionnantes. Signalons que derrière la caméra se trouve Joseph Kosinski (qui a déjà dirigé Tom Cruise, dans Oblivion). J'ajoute que le scénario ménage suffisamment de rebondissements pour qu'on ne s'ennuie pas un instant.

Si l'on supporte la vision positive de l'interventionnisme militaire américain, ce film constitue un excellent divertissement.

11:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 21 mai 2022

Junk Head

Ce film d'animation (réalisé image par image ou, si vous préférez, en stop motion) est une dystopie japonaise, dans laquelle les amateurs de mangas (ainsi que les autres cinéphiles) dénicheront des références à plusieurs succès nippons (et américains) de la fin du XXe ou du début du XXIe siècle.

Attention : ce n'est pas destiné au jeune public (pas avant dix ans, au moins). L'histoire est sombre, un peu à l'image de L'Île aux chiens, de Wes Anderson (même si le sujet est différent).

Le héros (Parton) est une sorte d'humain augmenté. Il vit dans le monde d'en-haut, celui qui bénéficie d'une technologie très évoluée, à tel point que les humains sont désormais immortels... mais ils ne peuvent plus procréer.

C'est l'objet de la mission du héros, qui part en exploration dans les mondes inférieurs. La première strate à passer est celle d'une sorte de police des frontières. Ses agents sont vêtus de bandelettes, un peu comme des momies... et ils ont tendance à tirer sur tout ce qui bouge.

Au-dessous se trouvent les strates inférieures, peuplées d'être vivants dont certains semblent avoir conservé la capacité à procréer. La première partie de l'histoire montre la découverte de ce milieu par Parton qui, de surcroît, a perdu la mémoire dans des circonstances que je ne révèlerai pas.

Cet enfer souterrain (qui comporte plusieurs cercles, toujours plus profonds) est peuplé de mutants, les Marigans, décalques ratés d'humains qui considèrent le nouveau venu comme un déchet... ou comme un dieu. Ils vivent sous la menace d'étranges créatures, mélanges d'humain et d'animal... et surtout cannibales. Cela devient donc sanglant à l'occasion... et drôle, l'arrière-plan sombre étant souvent entrecoupé de moments comiques assez réussis.

En bas règne la loi de la jungle, même si ,en certains endroits une forme d'organisation régulée persiste, comme dans ce monde dirigé par des créatures féminines, chargées de superviser l'entretien d'un système de chaudière. Presque tous les personnages s'expriment dans un sabir incompréhensible, entre borborygmes et crachouillis.

Le héros, amnésique ou pas, fait preuve d'empathie et réussit à se faire des amis... à commencer par un improbable trio, des sortes de pingouins humains. De prime abord, on ne les prend pas très au sérieux. Mais ils nous réservent quelques surprises...

On peut prendre cela comme un film d'aventures ou comme une réflexion sur notre monde, à travers une histoire post-apocalyptique, animée avec un soin, une méticulosité impressionnants.

21:45 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Junk Head

Ce film d'animation (réalisé image par image ou, si vous préférez, en stop motion) est une dystopie japonaise, dans laquelle les amateurs de mangas (ainsi que les autres cinéphiles) dénicheront des références à plusieurs succès nippons (et américains) de la fin du XXe ou du début du XXIe siècle.

Attention : ce n'est pas destiné au jeune public (pas avant dix ans, au moins). L'histoire est sombre, un peu à l'image de L'Île aux chiens, de Wes Anderson (même si le sujet est différent).

Le héros (Parton) est une sorte d'humain augmenté. Il vit dans le monde d'en-haut, celui qui bénéficie d'une technologie très évoluée, à tel point que les humains sont désormais immortels... mais ils ne peuvent plus procréer.

C'est l'objet de la mission du héros, qui part en exploration dans les mondes inférieurs. La première strate à passer est celle d'une sorte de police des frontières. Ses agents sont vêtus de bandelettes, un peu comme des momies... et ils ont tendance à tirer sur tout ce qui bouge.

Au-dessous se trouvent les strates inférieures, peuplées d'être vivants dont certains semblent avoir conservé la capacité à procréer. La première partie de l'histoire montre la découverte de ce milieu par Parton qui, de surcroît, a perdu la mémoire dans des circonstances que je ne révèlerai pas.

Cet enfer souterrain (qui comporte plusieurs cercles, toujours plus profonds) est peuplé de mutants, les Marigans, décalques ratés d'humains qui considèrent le nouveau venu comme un déchet... ou comme un dieu. Ils vivent sous la menace d'étranges créatures, mélanges d'humain et d'animal... et surtout cannibales. Cela devient donc sanglant à l'occasion... et drôle, l'arrière-plan sombre étant souvent entrecoupé de moments comiques assez réussis.