lundi, 30 septembre 2024

L'ultime aventure de Scrat

Je n'ai appris cette double nouvelle que récemment. Mon écureuil préhistorique préféré avait eu droit, en 2022, à une dernière petite aventure... et il ne serait désormais plus présent dans d'éventuelles nouvelles pérégrinations de la troupe de L'Âge de glace, pour une question de droits.

D'après Blue Sky (à l'époque filiale animation de la Twentieth Century Fox, avant son rachat par Disney), ce sont des animateurs maison (Chris Wedge et Peter de Sève) qui ont créé le personnage. Plusieurs personnes ont contesté cette version, dont l'illustratrice et influenceuse Ivy Silberstein. Après une série de procès, celle-ci a obtenu le codétention des droits puis la reconnaissance de l'originalité de sa création : un personnage appelé à l'origine Sqrat, mélange de squirrel (écureuil) et de rat (ben... rat), qu'elle aurait jadis proposé à Blue Sky. Malgré la grosse somme (300 000 dollars) offerte par Disney (après le rachat de la Fox), la créatrice s'est entêtée.

Sentant le vent du boulet, certains animateurs de Blue Sky ont créé, juste avant le passage de la Fox à Disney, un ultime court-métrage, sobrement intitulé The End...

ATTENTION : CE QUI SUIT EST UN IGNOBLE, UN SCANDALEUX, UN INADMISSIBLE DIVULGÂCHAGE !!

... dans lequel on voit Scrat... dévorer son gland (non, ce n'est pas un porno !) ... et passer à autre chose.

21:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 28 septembre 2024

Week-end à Taipei

La bande-annonce présente un film d'action mâtiné de comédie... et elle n'est pas mensongère. Mais le début nous propose un peu plus, puisqu'on y découvre l'héroïne dans un décalque de l'introduction de Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany's). Gwei Lun Mei fait une Audrey Hepburn contemporaine très convaincante. Elle porte à merveille une robe de soirée qui ne permet pas d'ignorer combien elle est bien gaulée... et elle se révèle redoutable au volant d'un bolide. Comme la Holly de Blake Edwards, Joey a dû faire des concessions pour survivre dans un monde de brutes... et pour protéger son fils.

Celui-ci a été élevé (en partie) par un truand, le redoutable Kwang, devenu milliardaire par des moyens que la décence m'interdit de détailler. Il est (très bien) interprété par Sung Kang, dans lequel nombre de spectateurs des salles obscures reconnaîtront l'un des protagonistes de la franchise Fast & Furious. (Mais, ici, ce n'est pas lui le prodige du pilotage, c'est sa meuf.)

Toutefois, l'enfant n'est pas de lui, mais d'un ancien policier infiltré, retourné aux États-Unis. On découvre très rapidement Luke Evans dans ses œuvres, dans un restaurant où, à l'aide de divers instruments de cuisine, il fait feu de tout bois lorsque débarque une bande de trafiquants. Cela donne une séquence virtuose, avec des combats chorégraphiés avec soin... et une bonne dose d'humour. (Aux manettes se trouve George Huang, révélé jadis par Swimming with sharks.)

Les deux anciens tourtereaux ne le savent pas mais, sans le vouloir, un troisième protagoniste va provoquer leur rapprochement. John Lawlor est donc de retour à Taïwan, où il se découvre un fils. A partir de ce moment-là, même si l'action et les cascades restent de mise, le vaudeville prend parfois le dessus. C'est plus ou moins réussi. Gwen Lun Mei est très bien en mère à la fois aimante et autoritaire, mais Evans est moins convaincant en apprenti papounet. Je note que le gamin est un adolescent moins caricatural que ce que l'on trouve dans quantité de fictions aussi bien françaises qu'américaines : on n'a pas systématiquement envie de lui coller une paire de gifles.

Le reste de l'histoire est enlevé, avec des poursuites en bagnole, des bastons, des cascades. La musique est chouette, avec notamment une réorchestration du Paint it Black des Stones. (Il me semble avoir aussi reconnu l'air de Moon River, issu de Diamants sur canapé.) J'ai passé un agréable moment... et le film ne dure qu'1h35. C'est un bon divertissement de début de soirée.

11:45 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 27 septembre 2024

Ni Chaînes ni Maîtres

L'esclavage a inspiré des films de styles différents : fiction à caractère documentaire, histoire d'émancipation, film-réquisitoire... Celui qui nous occupe ici n'entre pas vraiment dans l'une de ces catégories.

Le début m'a fait penser à un "12 Years a Slave à l'Île-Maurice". En un peu moins de vingt minutes, on ne nous épargne (presque) rien : l'esclave traqué, l'esclave marquée, l'esclave essorillé, l'esclave fouetté, l'esclave enfermé, l'esclave abattu... l'esclave violée étant sous-entendu. (Ouf !) Dans le rôle du maître de plantation faussement bonhomme, Benoît Magimel (entre deux cures...) est moyennement crédible.

Camille Cottin est en revanche impressionnante, dans le rôle d'une chasseuse d'esclaves en fuite (personnage qui a bien existé). A la fois victime et bourreau, elle apporte un poil de nuance dans un tableau qui en manque singulièrement : presque tous les Blancs sont des salauds, presque tous les Noirs sont des victimes. Je dois néanmoins reconnaître que, de temps à autre, on a mis en scène un geste qui sort du schéma manichéen : tel esclave en fuite n'achève pas son agresseur, sur lequel il a pourtant pris le dessus, tel traqueur de "marrons" décide de ne pas poursuivre celui en qui il finit par reconnaître un frère humain.

Ces éléments et l'interprétation brillante d'Ibrahima Mbaye rendent (presque) indulgent envers certaines facilités ou invraisemblances. Je pense notamment à la rencontre, totalement improbable, d'un autre (ancien) esclave en fuite, vêtu d'un uniforme français. Il affirme qu'on a fait de lui « un citoyen » (l'action se déroulant en 1759...) avant de le rabaisser à son ancienne condition. Ici, l'intention est de pointer l'ingratitude de la France envers les soldats issus de ses colonies (en 1919 et 1945... pas au XVIIIe siècle), qui ont pourtant versé "l'impôt du sang". Gros anachronisme, que vient compléter une incohérence scénaristique. A un moment, le principal fuyard, qui suit un itinéraire secret (fonctionnant sur l'association d'un nombre de foulées et de branches brisées, orientées), tombe d'une cascade (sans le moindre dommage). Il se retrouve éloigné du chemin d'origine... qu'il retrouve en à peine quelques minutes, juste à côté du plan d'eau où aboutit la cascade...

Comme d'autres personnes, je suis partagé quant à l'intervention du surnaturel dans l'intrigue. A plusieurs reprises, le héros en fuite reçoit l'aide de sa défunte épouse... Parti à la recherche de sa fille en fuite, il parvient sans peine à retrouver sa trace... Cela culmine lors d'une scène de combat de nuit, au cours de laquelle un guerrier mystique semble doté de pouvoirs extraordinaires et du don d'ubiquité...

Et pourtant, tout cela n'est pas filmé maladroitement (si on laisse de côté les scènes caméra à l'épaule, qui m'ont donné le tournis). La photographie est soignée, l'image belle, parfois inspirée, comme lors de cette autre scène nocturne, en pleine forêt, des bribes de luminescence perçant à travers les troncs et les branches d'arbres.

La dernière demi-heure rattrape un peu les défauts du début. On y trouve notamment une scène de groupe, fort bien maîtrisée, se déroulant au Morne Brabant. J'aurais pu y ajouter la fin, poignante, à tout le moins bien jouée... mais historiquement fausse.

21:35 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 26 septembre 2024

Le Léopard des neiges

Le titre de cette fiction onirique fait immanquablement penser au fantastique documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier et Sylvain Tesson, La Panthère des neiges. D'ailleurs, les deux noms désignent le même animal. Mais le projet du cinéaste tibétain n'est pas celui des Français.

Au fin fond du Tibet chinois, des éleveurs (de yaks, de moutons ou de bharals) se plaignent des dégâts occasionnés par les léopards des neiges, plus précisément par une léoparde, qui se déplace avec son petit. Poussée par la faim, elle a réussi à pénétrer dans un enclos, où elle a provoqué la mort de « neuf béliers castrés bien gras », comme ne cesse de le répéter un éleveur local, très en colère et bigrement têtu.

Il est rejoint par une équipe de tournage, qui s'adjoint les services d'un moine bouddhiste, lui-même fils d'éleveur et surnommé « le moine léopard des neiges », tant il paraît entretenir une sorte de lien mystique avec cette force de la nature. (Un peu plus tard, on découvre dans quelles circonstances est né ce lien.)

Le début n'est pas très engageant. Les plans fixes des occupants d'un véhicule tout-terrain ne sont guère emballants, leur conversation n'ayant de surcroît aucun intérêt particulier. En revanche, dès qu'on arrive chez l'éleveur, cela devient prenant.

Celui-ci maintient prisonnière la léoparde gloutonne, très calme depuis qu'elle est repue. Il menace de zigouiller cet animal protégé (au niveau national et international). On comprend assez vite qu'il veut être indemnisé pour la perte de ses béliers, qu'il estime de grande valeur. Les employés de l'Office de la faune sauvage ne sont guère compatissants... et finissent par en appeler aux forces de l'ordre. On est parfois proche du vaudeville rural.

Cependant, tout cela manque un peu de réalisme. La léoparde est une (magnifique) création numérique. On peut en distinguer quelques défauts en la comparant avec les animaux réels figurant dans des extraits documentaires visionnés par les personnages installés dans le domicile du paysan (qui n'ose se montrer trop exigeant avec les cinéastes venus de la ville). On peut en voire d'autres ici.

Et puis, petit à petit, on se rend compte que cette "histoire naturelle", à fond social, est passée à la moulinette de la propagande chinoise. En effet, l'action se déroule dans le Tibet historique, mais dans une région (le Qinghai) qui a été détachée de celle officiellement reconnue (par Pékin) comme le Tibet.

Cette périphérie est en voie de sinisation forcée, ce à quoi fait allusion un détail du dialogue du début, dans la voiture : un Tibétain s'y montre enjoué à l'idée d'apprendre le mandarin...

La suite est du même tonneau. Les fonctionnaires du régime communiste sont présentés comme soucieux de (faire) respecter les règlements et, quand ils menacent de sévir, c'est en prenant des gants. Même le chef de la police locale, qui finit par arriver sur les lieux, se montre (relativement) à l'écoute des éleveurs tibétains, parfois très remontés contre la politique de protection des léopards. A ce sujet, je relève que le film insiste lourdement sur le fait que ce soit l’État chinois qui protège cette espèce, le niveau international n'étant évoqué qu'à une reprise...

Au-delà de la propagande politique, il reste des scènes inspirantes, comme celles tournées en caméra subjective, censées nous mettre dans la peau des léopards. C'est assez bien foutu, même si l'ensemble du film m'est apparu bancal.

19:17 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 22 septembre 2024

Beetlejuice²

Un peu plus de trente ans après, Tim Burton remet le couvert, avec une partie de la distribution d'origine : Michael Keaton, bien sûr, dans le rôle éponyme (un peu plus présent à l'écran que dans le premier film), Winona Ryder (sur laquelle le temps semble avoir peu de prise) et Catherine O'Hara, dans le rôle de la belle-doche snob... mais sans son mari, dont le décès accidentel constitue la première péripétie de l'histoire... péripétie sans doute insérée en raison des ennuis judiciaires de l'acteur Jeffrey Jones. Ceci dit, la séquence de l'accident d'avion (et de ses conséquences), en stop-motion, est assez cocasse. Sans en dire trop, je peux annoncer qu'on revoit le personnage du père à plusieurs reprises, dans la suite du film, sans qu'il soit possible d'identifier le comédien qui l'incarne...

Les autres absents de marque sont Geena Davis et Alec Baldwin, ce dernier empêtré dans les suites judiciaires du drame survenu pendant le tournage de Rust.

Ces grands anciens sont efficacement remplacés par quelques pointures : Willem Dafoe, et Monica Bellucci, auxquels il faut ajouter deux jeunes prometteurs : Jenna Ortega (vue récemment dans l'oubliable Scream VI) et Arthur Conti.

Très vite, on comprend que Tim Burton s'appuie sur le matériau d'origine (la même ambiance macabre, les allers-retours entre le monde réel et l'au-delà, en passant par la maquette du grenier), mais avec des effets spéciaux plus élaborés, parfois vertigineux. J'ai aimé cet usage de la technologie au service de l'intrigue. On en a un excellent exemple dans l'une des premières séquences, qui commence avec Danny DeVito recevant un jeune con parisien chez les morts... et se poursuit avec l'apparition, que dis-je, la résurrection du personnage incarné par Monica Bellucci. Im-pres-sion-nant.

J'en profite pour conseiller la version originale sous-titrée, au cours de laquelle on entend parler un peu français (quand il est question du tagueur parisien) et surtout italien, lors d'une scène relatant un épisode du passé lointain, qui vit Beetlejuice passer de vie à trépas.

J'ai aimé retrouver un Tim Burton en pleine forme, portant un regard mi-tendre mi-acide sur son époque. Il exprime toujours son mépris pour la course à l'argent facile et le snobisme culturel, y ajoutant la quête de renommée médiatique, la dépendance au smartphone... et un certain culte de la rationalité.

A travers le personnage d'Astrid, la fille rebelle de Lydia, il met en scène un classique conflit d'adolescence, mais aussi la confrontation entre un esprit scientifique (et engagé) et une mentalité plus poétique, qui veut croire encore au merveilleux. Winona/Lydia est de nouveau un double de Burton. Elle a un peu vendu son âme à la télévision (comme lui à Hollywood) pour bien gagner sa vie, y perdant en authenticité. Par un effet de mise en abyme, ce film, comme l'intrigue qu'il déroule, sont des tentatives de retour aux sources. Cerise sur le gâteau, le cinéaste lance quelques piques à une partie de la jeune génération. Pas sûr que le public apprécie...

Je pense en revanche que le traitement infligé au nouveau compagnon de Lydia, l'insupportable Rory (dont le moindre des ridicules n'est pas d'avoir noué ses cheveux en un petit chignon, à l'arrière du crâne), ne suscitera aucune réprobation.

J'ai toutefois un peu de regret quant au relatif effacement du personnage de Lydia. Il est vrai qu'elle est écrasée entre deux femmes fortes : sa belle-mère (que Burton choisit de rendre plus sympathique que dans le premier film) et sa propre fille. Celle-ci connaît une forte évolution, comprenant progressivement un peu mieux sa mère... et découvrant l'amour, à travers Jérémy, un garçon fort sympathique, puisqu'il collectionne les vieux vinyles et porte une chemise à carreaux (qu'il a dû voler dans ma penderie, le coquin !). Ce personnage nous réserve quelques surprises, que je laisse à chacun(e) le plaisir de découvrir.

Je pourrais encore en parler pendant plusieurs paragraphes, mais je ne voudrais pas trop déflorer l'intrigue, qui regorge de détails ironiques et de rebondissements, parfois complètement dingos. J'ai ri, j'ai été ébloui, ému... et j'ai aimé qu'à la fin, le réalisateur nous laisse la possibilité de plusieurs conclusions.

P.S.

La musique est toujours aussi sympa, avec un peu plus de "modernité" que dans le précédent opus.

16:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 21 septembre 2024

Les Barbares

Qui sont les barbares ? Les migrants moyen-orientaux, dont certains meublent assez régulièrement la chronique des faits divers, en Europe ? Ou bien ces Français en apparence bien comme il faut, mais dont le fond sent un peu (beaucoup ?) le moisi ? Julie Delpy s'est lancée dans une entreprise casse-gueule, avec ses qualités et ses défauts, tant et si bien que j'ai été amené à rédiger (comme, naguère, avec Belle et Sébastien, Elvis et L’Étoile de Noël) non pas une, mais deux critiques de ce film.

ON COMMENCE AVEC LA CRITIQUE FAVORABLE

Dans son dernier film, Julie Delpy met toute sa malice et son ironie au service d'un propos universaliste.

Ainsi, chacun des cinq actes qui constituent Les Barbares est introduit par la vue d'une peinture classique, représentant des hommes en train de commettre des crimes. Mais ces assassins ressemblent bien peu aux réfugiés qui vont être l'objet de la suspicion des Paimpontais.

La famille qui débarque en Bretagne ne correspond pas aux stéréotypes racistes concernant les migrants. Elle est issue de ce qui fut la classe moyenne syrienne (avant la guerre civile) : le père est architecte, son épouse décoratrice d'intérieur (ou graphiste, je sais plus), la sœur médecin, le grand-père se distinguant par son goût prononcé pour la poésie. Quand j'aurai ajouté que la fille ainée du couple est joueuse d'échecs, vous aurez compris que le scénario ne mise pas forcément sur le misérabilisme pour apitoyer les spectateurs.

Ces bourgeois cultivés sont victimes (entre autre) de déclassement social. Le contraste est fort avec les habitants du village, pas d'un niveau social et culturel aussi élevé... mais qui se croient plus "civilisés". Le fossé est élargi par le fait qu'au lieu d'Ukrainiens victimes de la guerre déclenchée par la Russie de Vladimir Poutine, ils accueillent une famille musulmane du Proche-Orient.

Celle-ci est très bien incarnée. Ziad Bakri excelle à faire ressentir à la fois la fierté et la fragilité du père, tandis que Rita Hayek interprète à la perfection une jeune femme à la fois brillante et brisée.

De manière générale, Julie Delpy réussit ses scènes de couple, qu'elles soient entre les Français, entre les Syriens... voire entre Français(e) et Syrien(ne). Elle introduit de la légère dans la gravité.

On rit donc souvent, soit des incompréhensions mutuelles, soit de la beauferie de certains hommes (la palme revenant à Laurent Lafitte, crédible en plombier raciste), soit de la maladresse de quelques femmes. Notons que la réalisatrice ne s'est pas attribué le plus beau rôle. Elle est certes motrice dans l'action, mais souvent un peu ridicule, en vieille fille dévouée corps et âme à ses causes progressistes. J'ai aussi beaucoup apprécié les interventions d'Albert Delpy (le papa de Julie), plutôt bien dirigé par fifille dans cette œuvre-ci.

Le scénario milite pour le "vivre ensemble", tout en pointant les petits (et grands) défauts de chacun. On passe un bon moment, tout en réfléchissant.

ET VOICI LA CRITIQUE DÉFAVORABLE

La comédienne franco-américaine Julie Delpy nous livre une œuvre militante, qu'on pourrait qualifier de propagande.

Elle nous brosse un portrait caricatural d'une France profonde (qui serait) patriarcale et gangrenée par le racisme. Aucun des personnages qui émettent des réserves quant à l'accueil de réfugiés syriens n'est présenté de manière positive.

Ainsi, on peut percevoir comme un mépris de classe dans la manière dont la résidente d'une banlieue chic (et bobo) de Los Angeles dépeint des Français (très) moyens. Du maire macroniste aux identitaires bretons, en passant par le plombier, le charcutier et l'épicier, il semble n'y avoir pas grand chose à sauver. J'ajoute que certains portraits de femmes sont embarrassants. Delpy utilise le charisme d’Émilie Gavois-Kahn pour présenter une charcutière infidèle et pas subtile, tandis qu'India Hair est chargée d'incarner l'épouse soumise et un peu stupide du plombier. (Elle ne s'exprime de manière un peu élaborée qu'à partir du moment où elle s'émancipe de l'emprise de son mari.) A l'inverse, les personnages interprétés par J. Delpy et Sandrine Kiberlain, au-delà de la pointe de ridicule qui les caractérise, sont les plus sympathiques. Un peu trop souvent, on s'aperçoit que Julie a laissé tomber la dentelle et qu'elle filme avec des moufles.

Concernant la famille syrienne, on nage en plein politiquement correct. Aucune femme de cette famille musulmane (dont certains membres estiment que Bachar El-Assad est pire que Daesh) ne porte le voile (une hypothèse envisagée par la réalisatrice, mais à laquelle elle a fini par renoncer). Et, quand on apprend que l'un des membres de la famille, qui n'a pas pu fuir la Syrie, a mal tourné, ce n'est pas parce qu'il aurait rejoint l’État islamique, mais parce qu'il s'est engagé dans l'armée du dictateur syrien ! On semble avoir voulu éviter à tout pris que la moindre tache ne souille le portrait de famille.

Le summum est atteint lors de la séquence à la plage, pour laquelle Julie chausse ses gros sabots. On sent venir la principale péripétie (et sa conclusion) à des kilomètres.

Le film semble exercer une sorte de chantage sur ses spectateurs. Si l'on est du côté du Bien, on doit forcément adhérer aux propos de la cinéaste. Sinon, c'est qu'on fait partie de la troupe d'individus pathétiques qui nous a été présentée.

16:48 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 20 septembre 2024

Tigresse

Quelque part en Europe de l'Est, Vera, la vétérinaire d'un parc animalier, est requise pour prendre en charge une tigresse, dans la luxueuse demeure d'un trafiquant, dont la dernière lubie a été d'acquérir (sans doute illégalement) l'un de ces splendides félins, pour l'enfermer dans son jardin, dans une cage ridiculement petite. Sans surprise, la tigresse dépérit. En parallèle, la véto découvre que son compagnon la trompe.

L'assimilation faite entre l'héroïne et son nouveau pensionnaire à quatre pattes est un peu voyante... et maladroite. Vera sort ses griffes, envoie balader son compagnon... et laisse la tigresse s'enfuir.

La suite mélange la chasse au félin (qu'il faut récupérer, de préférence vivant, avant qu'il ne commette l'irréparable) et la vie personnelle de Vera. Il est question de son couple, de maternité... et, un peu, de la manière dont une femme vétérinaire est considérée. Dit comme ça, cela pourrait sembler passionnant... pas trop, en fait. Toute la partie vie privée est plate, pas très bien jouée à mon avis. En revanche, les péripéties autour de la tigresse sont plutôt intéressantes. Celle-ci est un véritable animal, campé en recourant (me semble-t-il) à plusieurs félines, l'une d'entre elles (selon Le Canard enchaîné du 7 août dernier) ayant été utilisée jadis pour le tournage de L'Odyssée de Pi.

Le film ne dure qu'1h20. C'est une curiosité, pour cinéphiles en quête d'exotisme.

17:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 17 septembre 2024

L'Aveyron fictif de France 2

France 2 est sur le point d'achever la diffusion d'une mini-série (en six épisodes) intitulée L'Éclipse. Elle a été majoritairement tournée en Aveyron, sur l'Aubrac et dans la commune de Bozouls (célèbre pour son canyon, que la plupart des locaux et quelques esprits égrillards persistent à nommer « le trou »).

Le premier problème est que les auteurs du scénario ont choisi de localiser la cité du Causse Comtal (marquée par les roches calcaires) sur l'Aubrac (à soubassement partiellement volcanique). Vu de Paris (voire de Montpellier), cela peut sembler identique, mais, localement, on fait bigrement la différence entre les deux territoires (l'Aubrac étant grossièrement paré de vert ci-dessous).

De surcroît, à part quelques vues aériennes "décoratives", le réalisateur ne fait rien de ce cadre splendide, autour duquel il aurait pourtant été possible de bâtir une histoire sur fond de légende...

Un troisième élément m'a fait tiquer (toujours dès le premier épisode, censé planter le cadre avec un minimum de rigueur...). On voit deux des jeunes protagonistes prendre un bus, supposé relier l'Aubrac à Rodez :

Il s'agit d'un bus ruthénois, plus précisément de la communauté d'agglomération de Rodez... donc un véhicule qui ne circule que dans les huit communes membres. Bozouls n'en fait pas partie, mais elle est bien située sur une ligne qui relie l'Aubrac à Rodez, la ligne 201, dont les bus (financés par le Conseil régional) sont... rouges :

Tel n'est pas le véhicule qu'on voit circuler dans la série, peut-être en raison du manque de disponibilité, peut-être parce que la production a signé un partenariat uniquement avec les collectivités les plus locales : le générique de fin remercie (entre autres) la commune de Bozouls, la communauté de Rodez et le département de l'Aveyron (le conseil départemental ayant sans doute participé au financement... mais pour quelle somme, mystère).

J'en profite pour signaler que ce générique de fin comporte une erreur (ou maladresse). Tel qu'il est présenté, il sous-entend que la commune de Marchastel est située dans l'Aveyron, alors qu'elle est en Lozère (une commune portant le même nom se trouvant dans le Cantal).

On pourrait m'opposer la "licence poétique", qui permet aux créateurs de s'émanciper du contexte réel, pour mieux porter leur œuvre. Si encore celle-ci était emballante... Les jeunes personnages de la série n'ont pas grand chose à voir avec les habitants du cru. Le plus mal caractérisé est le fils de l'une des gendarmes, un fumeur de joint qui écoute du rock, coiffé et habillé plutôt comme un citadin. J'ai de plus été sidéré par le laxisme des parents représentés dans la série, sans parler des interférences entre leur vie privée et l'enquête en cours. Dans la vraie vie, celle-ci leur aurait été rapidement retirée, pour être confiée à une Section de recherches (par exemple celle de Montpellier).

Je pourrais m'acharner davantage, relever d'autres incohérences (comme l'absence de réseau, moins répandue qu'on ne le croit, ou encore le fait que, pour écouter de la musique, les jeunes soient limités à un auto-radio... on connaît les enceintes connectées, sur l'Aubrac !)... Je pourrais aussi mettre en valeur les qualités de la série (qui n'est pas totalement nulle), notamment les vues paysagères et certaines scènes d'intérieur pas trop mal réussies.

D'un point de vue scénaristique, le dernier épisode n'est pas le plus mauvais : il permet de revoir (sous un autre angle) certaines scènes du début. C'est assez saisissant, mais pas suffisant pour faire de l'ensemble de la série une œuvre de référence.

21:07 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, actu, actualité, actualités, actualite, actualites, médias

dimanche, 15 septembre 2024

Kill

Ça n'est pas pour me vanter mais, aujourd'hui, j'ai vu un film en hindi. Il s'y mêlait un peu d'anglais, soit parce que la langue de l'ancien colonisateur s'est immiscée dans celle des colonisés (à l'image du français dans l'arabe maghrébin), soit parce que la présence de portions de dialogues en anglais rend le film plus facilement vendable hors des régions hindiphones.

Depuis quelques années, j'ai remarqué que la présence de la cinématographie indienne dans l'Hexagone ne se limitait plus aux comédies musicales sirupeuses et aux œuvres art et essai exigeantes. Désormais, à intervalle régulier, on voit débarquer sur les écrans français (souvent dans les cinémas CGR, en Province) des films de guerre, des polars, des histoires inspirées de la mythologie hindoue... et des films d'action.

Tel est le cas de celui-ci. Laksh Lawlani incarne Amrit, une sorte d'avatar de Bruce Willis, Denzel Washington, Liam Neeson et Jason Statham réunis. Le début nous le présente comme un officier des commandos de l'armée. On le suppose redoutable, mais on ne l'a pas encore vu en action. On constate juste que c'est un beau gosse...

... et ça tombe bien, puisqu'il kiffe à donf' l'une des filles d'un richissime entrepreneur de New Delhi. Hélas, le papounet ne laisse pas le choix à la belle Tulika, qu'il fiance contre son gré au rejeton d'une autre famille pétée de thunes. Cette histoire d'amour contrarié nous rappelle que, même si, ici, il va surtout être question de baston, la tradition bollywoodienne n'est pas enterrée.

La première séquence d'action nous montre deux amis officiers tentant d'empêcher une meute de bandits des grands chemins de prendre le contrôle d'un train et d'en dépouiller les voyageurs. La mise en scène illustre le contraste entre les militaires, qui tentent juste de neutraliser les délinquants (au départ sans les tuer) et ceux-ci, prêts au meurtre dès qu'on s'oppose à eux.

Pour moi, le film atteint un pic d'intensité quand le héros se décide à tuer sans ménagement. Cela devient extrêmement sanglant et cruel. On ne se frappe pas uniquement à coups de poings, de tête ou de pieds. On utilise tous les objets à sa disposition : bagages des voyageurs, porte de communication, linge du wagon-lit, extincteur (référence à Bullet Train ?), briquet... et, surtout, armes blanches. Au départ, ce sont les voleurs qui en font usage : couteaux, poignards, serpettes, hachoirs accompagnent allègrement barres de fer et démonte-pneu (je suis sûr d'en avoir vu un).

Petit à petit, on comprend que les quarante voleurs (sans Ali Baba) forment un clan soudé par les anciens, trois frères, les patriarches, les autres hommes, plus jeunes, étant tous cousins. (On ne dira jamais assez combien une démographie galopante est une menace pour la tranquillité publique...) Des dissensions apparaissent entre certains membres du clan.

Tout cela nous mène à la dernière partie, où l'on retrouve les protagonistes qui ne se sont pas encore fait tuer. La plupart sont blessés, parfois grièvement... mais cela ne les empêche nullement de reprendre le combat. Le héros détient sans conteste la palme des rescapés : il s'est pris plusieurs centaines de coups, a été atteint au moins vingt fois par une arme blanche... mais, comme il a des burnes en titane, des biceps d'acier et des abdos en béton, il continue à dézinguer ses adversaires... de plus en plus difficilement, ceci dit.

C'est évidemment totalement invraisemblable, même si le réal a affirmé s'être inspiré d'une véritable attaque de train, survenue en 1995. (J'ai aussi trouvé trace d'un événement semblable, l'an dernier, au Népal). C'est de plus un peu putassier sur le fond, mais cela dit deux-trois choses de l'Inde contemporaine (le film n'étant à l'origine pas destiné au public occidental). Quand on aime voir des truands se prendre une branlée, cela fait passer le temps de manière pas désagréable du tout.

22:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

L'I.A. du mal

Le synopsis de ce petit film d'épouvante est une nouvelle version d'un intrus dans la maison. On nous a déjà servi ce genre de recette, avec soit un invité qui s'incruste au point de devenir menaçant, soit une nounou qui outrepasse ses fonctions, soit un robot domestique qui échappe au contrôle de ses créateurs.

Cette fois-ci, il est question d'Aia, une intelligence artificielle de nouvelle génération, une sorte de super assistant personnel, un produit annoncé comme révolutionnaire.

L'introduction nous la montre à l’œuvre dans une famille dont les trois membres sont absorbés par les écrans : le père par son smartphone, la mère par l'ordi portable et la fille par une tablette. Le pire est que, lorsque la mère semble s'inquiéter de ce que fait celle-ci, c'est pour lui demander de mettre son casque... parce que le bruit qui émane de la tablette gêne les parents ! On est donc plutôt content qu'il arrive quelques bricoles à cette famille d'esclaves numériques.

Mais tout cela n'est qu'une mise en bouche. Après une ellipse, on retrouve Aia (l'intelligence artificielle) au moment où est elle installée dans la maison de l'un des employés d'une boîte de communication, celle qui sera chargée de faire la promotion du nouveau produit. Le choix de cette installation semble être le fait du hasard... en réalité non. Si le couple et les trois enfants sont des adeptes des outils numériques, c'est avec moins d'angélisme que les personnes que l'on a vues au début : les parents lisent de vrais livres et limitent la consultation d'internet du fils cadet (collégien), qui n'a pas de smartphone. Quant au petit dernier, on le prive le plus possible d'écrans.

Sans surprise, Aia va d'abord se montrer utile aux membres de la maisonnée. Elle permet à la mère d'accomplir plus rapidement des tâches administratives, l'aide dans la gestion du foyer et des enfants. Elle vient au secours de la fille aînée, victime d'un deep fake, permet au cadet de surmonter sa phobie scolaire et elle lit des histoires au petit dernier.

Très vite, les choses vont déraper. Il semble que plusieurs personnages soient manipulés. A partir de ce moment-là, on se demande qui est derrière les événements qui surviennent. L'I.A. est-elle un outil au service d'un programme gouvernemental ultra-secret ? Sert-elle les visées d'un couple de génies de l'informatique mégalomane ? Est-elle une émanation du Diable ? S'agit-il d'une nouvelle forme de vie ?

Dans la salle, le public, plutôt jeune, à pop corn, semble avoir été pris par cette histoire. Le fantastique enrobe des problèmes de notre époque qui les touchent : les difficultés relationnelles entre parents et enfants, les premières amours contrariées d'une adolescente en quête de visibilité numérique et les tentations du net pour deux garçons.

Sans utiliser d'effets spéciaux tape-à-l’œil, la réalisation (que l'on doit à Chris Weitz, auteur jadis d'un Twilight, d'À la croisée des mondes... et du premier American Pie) suscite l'étrangeté, le trouble puis (un peu) la peur, par quelques scènes chocs et l'intrusion de plans décalés, ceux d'inconnus faisant des gestes mystérieux (dont l'explication n'est donnée qu'au cours du générique de fin : ne partez donc pas trop vite).

Sans renouveler le genre, je trouve le film plutôt bien fichu. Il tient globalement ses promesses, en moins d'1h30, ce qui laisse la possibilité de faire autre chose de sa soirée.

P.S.

Pour les spectateurs âgés désireux d'accroître leur connaissance des us et coutumes contemporains, ce film a l'avantage de mettre en scène une pratique très connue outre-Atlantique (et qui commence à faire des dégâts en France) : le swatting.

11:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, films

samedi, 14 septembre 2024

Le Procès du chien

Quelques mois après Les Chèvres, voici une nouvelle fiction (inspirée d'une histoire vraie), dans laquelle une procédure judiciaire s'interroge sur le statut d'un animal domestiqué, au comportement erratique. Il est possible que le ratage du film de Fred Cavayé explique la faible affluence dans la salle : certains spectateurs n'ont pas voulu se faire avoir deux fois...

... eh bien ils ont eu tort ! Derrière et devant la caméra, Laetitia Dosch (vue l'an dernier dans Acide) est épatante. Elle incarne une avocate suisse "engagée" (ça veut dire : de gauche), un peu excentrique, empathique, bosseuse... mais qui ne gagne guère de procès, étant donné qu'elle choisit un peu trop souvent de défendre des causes perdues d'avance.

Cette fois-ci, elle va être servie ! Elle est le dernier recours d'un handicapé, dont le chien a mordu une femme de ménage au visage. Comme il n'en est pas à sa première agression, la loi prévoit qu'il soit euthanasié (le chien, pas son maître, hein). Mais, quand on rencontre Cosmos, on ne peut qu'être séduit pas son regard expressif et son côté cabot. (Bon, celle-là, je l'ai faite.) Comme en plus son maître est incarné par François Damiens (un poil colérique, tout de même), on comprend que l'avocate, au lieu d'éviter de prendre en charge une énième affaire ingagnable, va se jeter à corps perdu dans cette nouvelle cause.

C'est donc d'abord une comédie, qui commence par un dialogue très cru, dans un café. La suite nous propose d'autres répliques bien assaisonnées, soit dans la bouche de l'héroïne (en voix off), soit dans celle du fils de ses voisins, un gamin très futé pour son âge, mais vivant dans une famille dysfonctionnelle.

Deux procès nous sont présentés, le premier, bref, permettant la tenue du second, qui va occuper presque une heure. J'ai été agréablement surpris par le fait que le scénario ménage suffisamment de rebondissements pour tenir la distance. Cela tient en partie à de truculentes scènes de dialogues, qui font notamment intervenir une autre avocate (celle de la partie civile), candidate populiste à la mairie, et un maître-chien comportementaliste perspicace (Pascal Zaïdi, sobre et efficace).

Certaines scènes valent leur pesant de croquettes, comme la réunion d'un comité d'éthique, en plein procès, au sein duquel siègent un psychiatre, un philosophe, une éthologue, un rabbin, un imam, un pasteur et une moine bouddhiste ! J'ai aussi beaucoup aimé la tentative de faire dialoguer le juge qui préside l'audience avec l'accusé (canin), à l'aide d'un procédé révolutionnaire... que je laisse à chacun le plaisir de découvrir.

Au-delà de la comédie, il est question de la place des animaux dans notre société, du rôle des femmes, des immigré(e)s... et des (mé)faits des réseaux sociaux.

En 1h20, la réalisatrice brasse beaucoup de thèmes, de manière tonique. Le film fait à la fois rire et réfléchir, ce qui n'est pas si fréquent ces dernières semaines, dans les salles obscures de l'Hexagone.

P.S.

Je pense que le titre du film s'inspire de celui d'un vieux (très bon) long-métrage, Procès de singe.

16:08 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 13 septembre 2024

Silex and the City, le film

Après la série de bandes dessinées, après les courts-métrages télévisés, après le jeu de société, voici le film ! (Si cela continue ainsi, Jul pourrait, dans une sorte d'involontaire mise en abyme, devenir l'incarnation de ce que son film dénonce...)

Le tout début est sympatoche. Il fait intervenir un ancien président de la République et sa compagne (que l'on retrouve à la fin), qui se révèlent capables d'autodérision. C'est conforme à la marque de fabrique des adaptations de la BD, qui ont fait intervenir quantité de personnalités (plutôt de gauche) dans des rôles taillés sur mesure.

La suite est beaucoup moins emballante. On a beau retrouver le style, les anachronismes, les jeux de mots, les effets de décalage, cela ne fonctionne qu'en de rares occasions. Dans la salle où je me trouvais, personne n'a ri pendant la projection. (Certaines bandes-annonces se sont révélées plus drôles...) Le meilleur moment est pour moi la brève incursion dans un programme télévisuel parodiant L'Île de la tentation. Ah, si tout le reste avait été de cette veine...

Le pire est atteint quand le film d'animation est interrompu par une séquence avec de vrais acteurs. C'est très mauvais. En revanche, plusieurs épisodes situés dans la deuxième partie m'ont paru plus réussis : le cours d'économie commerciale de Crao de la Pétaudière et la dérision appliquée aux religions, qui érigent en objet de culte un minuscule outil de valeur ridicule.

Quand Jul se lance dans la philosophie politique, l'intrigue, de qualité médiocre, gagne un peu en épaisseur. Mais cela ne soulève pas l'enthousiasme, d'autant que la fin est ratée.

C'est donc une déception. Mieux vaut (re)lire les albums.

21:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 11 septembre 2024

Le fantôme des égouts ruthénois

La Une de l'hebdomadaire aveyronnais Le Villefranchois du 5 septembre dernier comporte un titre qui n'a pas manqué de piquer ma curiosité :

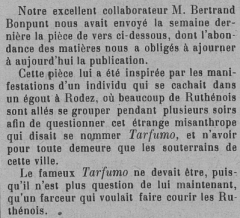

Lorsqu'on se rend page 9 du journal, on peut lire, sous la plume de Pascal Cazottes, un article relatant cet étrange fait divers, qui s'est déroulé en février-mars 1918, en plein centre-ville de Rodez.

Derrière la cathédrale, au cœur de la vieille ville, au coin de la Place de la Cité, là où commence la rue du Touat (la bien nommée, le mot signifiant "égout" en langue d'oc), un vendredi d'hiver finissant, une voix semblant venir d'outre-tombe a commencé à interpeller les passants. Voici ce qu'en dit le quotidien local de l'époque, Le Journal de l'Aveyron, dans son édition du 17 mars 1918 (page 3) :

Moins d'une semaine plus tard, l'information est reprise dans l'hebdomadaire Le Narrateur, ancêtre du Villefranchois (page 2):

L'article est accompagné d'un poème satirique, le même qui a été auparavant publié dans Le Journal de l'Aveyron. Il est signé Bertrand Bonpunt.

Nos locales follicules

Ont tout récemment cité

Que, Place de la Cité,

Lorsque choient les crépuscules,

A l'heure où des magasins,

Sort la frisque Ruthénoise,

Pour laquelle en rut et noise

Se mettent les fantassins,

Un singulier noctambule

Intrigue de son bagout

Par la bouche d'un égout

Les badauds qu'il accumule ;

Et que, malgré qu'hivernal

Soit le temps, le sieur Tarfume

Depuis huit jours se parfume

En ce lieu sub-vicinal.

Hypothèse et commentaire

Aussitôt d'aller bon train :

Est-ce quelque militaire

Que cache ce souterrain ?

N'est-ce point quelque fumiste

Qui se gausse du bourgeois ?

- Mais non, dit un alarmiste,

C'est quelque espion sournois !

D'un habile ventriloque

Quelques-uns ont le soupçon,

Mais tous battent la breloque

Du fait de ce polisson.

Haranguant notre police

Tel écrit, non sans malice :

« Tant pis pour ces beaux galons

Qui te vont jusqu'aux talons,

Tant pis pour les uniformes !

Il convient que tu t'informes,

Qu'au devoir tu te dévoues

Et poursuives jusqu'aux boues !

A quiconque te débine

Prouve que ta carabine

Ne sort de chez Offenbach :

Plonge-toi donc... au fin bac ! »

Sur le cas chacun discute

Nonobstant que le bon goût

Exige qu'on ne dispute

Ni des couleurs... ni d'égout.

Le mystérieux fantôme de la rue du Touat a disparu aussi brusquement qu'il était apparu... peut-être refroidi par la descente que les gendarmes aveyronnais ont fini par effectuer dans le vieil égout (dont une partie remonte à l'époque gallo-romaine). Aujourd'hui, en raison des travaux qui ont eu lieu aussi bien dans la rue que sur la Place de la Cité (considérablement embellie), à l'endroit signalé (au pied d'une bijouterie), on ne peut plus voir que ceci :

21:48 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, occitanie

dimanche, 08 septembre 2024

Beetlejuice

Avant la sortie en salles, mercredi prochain, de la suite tournée elle aussi par Tim Burton, certains cinémas ont eu l'excellente idée de reprogrammer le premier film, datant de 1988. A l'époque, ce fut pour moi une découverte, celle de l'univers d'un cinéaste dont j'ai par la suite vu presque toutes les œuvres (y compris animées) sorties en salles.

Avec le recul, on constate que la distribution principale était prestigieuse... ce qui n'était pas évident à l'époque : Michael Keaton (délicieusement vulgaire dans le rôle-titre) n'avait pas encore endossé le costume de Batman, Geena Davis (actuellement à l'affiche de Blink Twice) ne s'était pas encore enfuie en voiture avec Susan Sarandon, Alec Baldwin était loin de se douter qu'il regretterait un jour d'avoir manipulé une arme à feu... et Winona Ryder (mmmm) en était à ses tout débuts.

La première partie fait un peu kitsch. L'image est datée et l'aspect nunuche du couple formé par les jeunes Davis et Baldwin est encore plus apparent des années plus tard. Le contraste avec le vocabulaire et le comportement plus que déplacés de Beetlejuice n'en est que plus frappant. Comme, depuis, une certaine décence a gagné la représentation des interactions humaines à Hollywood (sauf dans des productions mal élevées comme Deadpool & Wolverine), la caractérisation du personnage éponyme fonctionne à merveille. Je préviens toutefois le jeune public qui n'aurait jamais vu ce film : Beetlejuice/Keaton y est finalement assez peu présent, et uniquement dans la deuxième partie.

Quand bien même les effets spéciaux apparaîtraient parfois un peu datés, il faut souligner la qualité des décors et du maquillage, avec, en bonus, l'utilisation de maquettes et de poupées animées. Burton s'est amusé à retourner la mise en abyme : au début, l'action se déroule dans le vrai village, dont on peut voir une représentation réduite dans le grenier de la maison des héros ; par la suite, l'action se déroule à plusieurs reprises dans la maquette, d'où l'on peut voir le grenier.

Sur le fond, la jeune Lydia et son père incarnent les aspirations de Burton : vivre à l'écart du monde contemporain, perçu comme peu intéressant voire hostile, le côté gothique de l'adolescente étant appelé à un brillant avenir au sein de l’œuvre de Burton...

Ce film est aussi une dénonciation de la mentalité reaganienne régnant à l'époque aux États-Unis : l'arrivisme, l'appât du gain et l'adhésion (selon Burton) à de fausses valeurs sont incarnés par les promoteurs immobiliers et les "cultureux", l'un d'entre eux (excellent Glenn Shadix) se révélant d'un incommensurable snobisme.

Burton le rêveur n'est pas "politiquement correct". Son humour est macabre, parfois scabreux. Il humilie certains de ses personnages, tout en gardant une âme poétique. Cet improbable équilibre est l'une des grandes réussites de film, accompagné d'une bande son entraînante.

18:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 02 septembre 2024

La Belle Affaire

Intitulée Zwei zu eins ("Deux pour un") dans la version originale, cette fiction allemande (inspirée d'une histoire vraie) évoque les mois qui ont précédé l'absorption de la RDA par la RFA la réunification allemande. Au-delà d'une certaine somme, les citoyens de RDA ont été autorisés à échanger leurs vieux marks est-allemands contre de bons Deutsche Marks, au taux (avantageux) de deux pour un... sachant qu'à l'époque, le DM s'échangeait contre environ 3,40 francs français.

L'intrigue, loufoque, met en scène des gens de peu, anciens employés de la grosse usine locale, désormais à la retraite ou au chômage et habitant le même immeuble. Durant la première demi-heure, j'ai craint d'avoir choisi de voir une de ces comédies germaniques lourdingues, aussi digestes qu'une choucroute bien grasse accompagnée d'une bière qui sent la pisse.

Ce début est à la fois misérabiliste et maladroit. La manière dont une bande de branquignoles va mettre la main sur un paquet de billets entreposés dans un bunker secret n'est guère crédible. Mais, de temps à autre, il règne une petite ambiance à la The Full Monty (le strip-tease en moins, les habitants étant de surcroît très mal vêtus).

Cela devient vraiment intéressant à partir du moment où les héros se demandent quoi faire de tout ce pognon. Ils mettent au point une première combine, avec la complicité de petits commerçants ouest-allemands aussi débrouillards que cupides.

L'immeuble d'habitat collectif devient à la fois une métaphore de la RDA finissante et une tentative d'utopie néo-communiste, mâtinée de consumérisme frénétique. J'ai beaucoup aimé cette partie, qui ne se limite pas à la comédie. Elle pose de bonnes questions sur le rôle de l'argent et les choix de vie qui se présentent parfois. Dans l'immeuble, tout le monde n'a pas envie de jouer collectif et, parmi ceux qui adhèrent à l'action de groupe, des dissensions émergent sur la manière de procéder. On nous propose une belle brochette de seconds rôles, bien qu'un peu caricaturale.

Se greffe là-dessus une intrigue amoureuse. La crise de fin de régime (communiste) provoque des retrouvailles. Les rapports humains se développent à trois niveaux : l'immeuble collectif, la famille (de cœur) élargie de l'héroïne Maren et le triangle amoureux. Je trouve que la partie sentimentale est bien insérée dans l'histoire politique... l'interprétation de Sandra Hüller n'y étant pas pour rien. De manière stupéfiante, cette comédienne réussit à incarner aussi bien l'idéaliste communiste que, naguère, l'épouse nazie du commandant du camp d'Auschwitz (dans La Zone d'intérêt). J'ai aussi apprécié l'intelligence et la malice d'une gamine à la paternité douteuse, qui contribue à un ultime rebondissement, dans un épilogue qu'il ne faut pas rater. Le générique est aussi coupé par des images d'époque, qui nous racontent la véritable histoire (pour le peu qu'on en connaisse).

Je recommande donc ce film, qui n'est pas une grande réussite en terme de comédie, mais qui mérite le détour pour les questionnements politico-sociaux qu'il met en scène.

23:41 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire