samedi, 03 août 2024

Les Fantômes

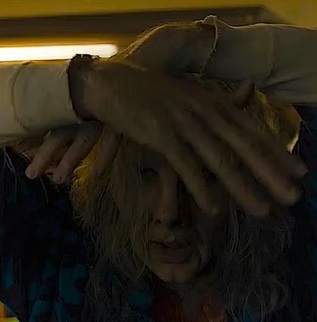

Ces fantômes sont parfois des morts, parfois des vivants. Les morts sont les victimes de la dictature de Bachar el-Assad, comme l'épouse et la fille unique du héros, dont il ne parvient pas à faire le deuil. Les vivants sont les rescapés des geôles syriennes... et certains de leurs anciens bourreaux, qui ont fui en Occident et tentent, sous une nouvelle identité, de s'y faire oublier.

Ce film prend la forme d'un polar, puisque le héros a rejoint un groupe clandestin, parmi les réfugiés en Europe (principalement en Allemagne), qui traque les anciens (?) serviteurs du dictateur sanguinaire, pour les faire juger. Dans le même temps, les rencontres faites par Hamid nous mettent en contact avec différentes catégories de victimes. Comme presque tout le monde se méfie de (presque) tout le monde (à cause des agents infiltrés), il est difficile de savoir si tel ou tel interlocuteur est sincère. S'ajoutent à cela les effets secondaires de la détention d'Hamid. Il peine à surmonter les séquelles des tortures qu'il a subies, cumulées au traumatisme de la perte de son épouse et de sa fille. Par moments il se demande (et nous aussi) s'il n'a pas perdu sa lucidité.

C'est plutôt bien joué, avec Adam Bessa en réfugié justicier mutique, pas encore prêt à nouer une nouvelle relation. J'ai surtout remarqué Tawfeek Barhom, vu il y a deux ans dans La Conspiration du Caire... et surtout remarqué naguère en chanteur de Gaza ! Il réussit parfaitement à semer le trouble concernant son personnage, un étudiant en chimie qui ne veut surtout pas retourner en Syrie... mais pour quelle raison exactement ? La scène la plus marquante est celle du déjeuner, qui le voit partager une table avec Hamid, censé le traquer discrètement. Le dialogue entre les deux hommes, en arabe et en français (la scène se déroule à Strasbourg), est plein d'ambiguïtés.

Il y a d'autres réussites dans ce film, comme la mise en scène de l'utilisation de l'espace dialogue d'un jeu vidéo en ligne pour communiquer secrètement à distance. J'ai aussi aimé la sorte d'enquête auditive menée par Hamid, qui commence par essayer de capter la voix actuelle du suspect (il n'a jamais vu le visage de son tortionnaire), puis récupère des enregistrements de témoignages d'autres rescapés de la même prison. Le moindre détail peut être important. Ce n'est pas tout à fait du niveau du Chant du loup, mais c'est quand même bien foutu.

Le film, inspiré nous dit-on d'une histoire vraie (je dirais plutôt de plusieurs histoires vraies, dont celle d'Omar Alshogre et celle du tortionnaire Abdulhamid C.) est minutieusement construit, avec un évident souci du détail, essayant peut-être de pallier le manque de moyens. Les personnages secondaires sont assez bien construits.

Je n'aurais peut-être qu'une réserve à émettre : quelques longueurs, le film se traînant un peu inutilement par moments (durée officielle : 1h40... au moins 2h en ressenti). Mais il est bien construit, autour d'une histoire forte.

P.S.

La traque des criminels syriens se poursuit. Récemment, c'est aux États-Unis qu'elle a abouti.

20:18 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 02 août 2024

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain

L'été est l'occasion de ressortir en salle de "bons vieux films", soit parce qu'ils ont été restaurés, soit à l'occasion d'un anniversaire... ou, pour le cas qui nous intéresse, en raison de la tenue des Jeux Olympiques d'été à Paris. Le film véhicule une certaine image du quartier de Montmartre, déjà un peu datée à l'époque de sa sortie (2001... comme le temps passe).

Dès le début, on est pris par la voix de conteur d'André Dussolier, par les effets comiques, par la beauté de certains plans et la nostalgie douce qui émane de l'ensemble.

Revoir ce film est l'occasion de vérifier que la distribution était impressionnante. Aux côtés d'Audrey Tautou et de Mathieu Kassovitz évoluaient Isabelle Nanty, Armelle, Claude Perron, Yolande Moreau, mais aussi Rufus, Jamel Debbouze, Dominique Pinon, Urbain Cancelier, Maurice Benichou... et tant d'autres encore.

J'adore cette histoire parce qu'elle met en scène, au départ, deux perdants du monde contemporain : un jeune employé de sex shop passionné par les photomatons, se déplaçant à mobylette (sans casque !) et une jeune serveuse, orpheline de mère, amoureuse des petits plaisirs quotidiens... et à l'âme justicière.

Le film est truffé d'inventions, au plan scénaristique comme au plan visuel. On savoure les stratagèmes élaborés par Amélie pour venir en aide à ses contemporains et l'on est impressionné, plus de vingt ans après, par la qualité des effets numériques, par exemple quand Amélie se liquéfie (au propre comme au figuré) dans le restaurant où elle travaille, ou quand le mobilier de sa chambre s'anime, une fois qu'elle est endormie, ou encore quand quatre versions de Ticky Holgado (hélas prématurément décédé) rabrouent Nino Quincampoix.

J'aime aussi la progression laborieuse de cette histoire d'amour, follement romantique, qui débouche sur un moment d'une beauté absolue, sans musique ni dialogue, sur le seuil d'un appartement parisien.

Cette opportune ressortie offre bien plus de bonheur que la plupart des nouveautés qui débarquent dans nos salles obscures.

P.S.

A (re)voir aussi : Paddington. Mon impression de 2014 était bonne... et j'ai de nouveau passé un très bon moment.

19:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain

L'été est l'occasion de ressortir en salle de "bons vieux films", soit parce qu'ils ont été restaurés, soit à l'occasion d'un anniversaire... ou, pour le cas qui nous intéresse, en raison de la tenue des Jeux Olympiques d'été à Paris. Le film véhicule une certaine image du quartier de Montmartre, déjà un peu datée à l'époque de sa sortie (2001... comme le temps passe).

Dès le début, on est pris par la voix de conteur d'André Dussolier, par les effets comiques, par la beauté de certains plans et la nostalgie douce qui émane de l'ensemble.

Revoir ce film est l'occasion de vérifier que la distribution était impressionnante. Aux côtés d'Audrey Tautou et de Mathieu Kassovitz évoluaient Isabelle Nanty, Armelle, Claude Perron, Yolande Moreau, mais aussi Rufus, Jamel Debbouze, Dominique Pinon, Urbain Cancelier, Maurice Benichou... et tant d'autres encore.

J'adore cette histoire parce qu'elle met en scène, au départ, deux perdants du monde contemporain : un jeune employé de sex shop passionné par les photomatons, se déplaçant à mobylette (sans casque !) et une jeune serveuse, orpheline de mère, amoureuse des petits plaisirs quotidiens... et à l'âme justicière.

Le film est truffé d'inventions, au plan scénaristique comme au plan visuel. On savoure les stratagèmes élaborés par Amélie pour venir en aide à ses contemporains et l'on est impressionné, plus de vingt ans après, par la qualité des effets numériques, par exemple quand Amélie se liquéfie (au propre comme au figuré) dans le restaurant où elle travaille, ou quand le mobilier de sa chambre s'anime, une fois qu'elle est endormie, ou encore quand quatre versions de Ticky Holgado (hélas prématurément décédé) rabrouent Nino Quincampoix.

J'aime aussi la progression laborieuse de cette histoire d'amour, follement romantique, qui débouche sur un moment d'une beauté absolue, sans musique ni dialogue, sur le seuil d'un appartement parisien.

Cette opportune ressortie offre bien plus de bonheur que la plupart des nouveautés qui débarquent dans nos salles obscures.

P.S.

A (re)voir aussi : Paddington. Mon impression de 2014 était bonne... et j'ai de nouveau passé un très bon moment.

19:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 31 juillet 2024

Largo Winch - Le prix de l'argent

Je ne suis pas un lecteur de la bande dessinée d'origine (scénarisée par Jean Van Hamme), ni un spectateur des précédentes adaptations cinématographiques. Mais j'apprécie le comédien Tomer Sisley (vu notamment dans les séries Balthazar et Vortex)... ainsi que les moments passés en zone climatisée, par temps caniculaire. (Je me demande d'ailleurs si ce ne sont pas les récents succès télévisuels de l'acteur-vedette qui ont incité les producteurs à retenter l'aventure du long-métrage.)

Première surprise : cette coproduction, internationale dans son financement, son tournage et sa distribution, est projetée en version multilingue, le français se mêlant à l'anglais, au thaï et au birman.

J'ai trouvé la majorité des acteurs plutôt bons, avec une mention spéciale pour James Franco, qui semble avoir éprouvé un plaisir évident à incarner le super-méchant de l'histoire. Sisley fait le job, plus musculeux que jamais, tandis que Clotilde Hesme apporte un peu de subtilité, avec un personnage plus riche qu'il n'y paraît. La bonne surprise vient d'Elise Tilloloy, dont j'aurais pu jurer qu'elle était québécoise de naissance... eh bien non ! Elle a réussi à me le faire croire et, rien que pour cela, je lui tire mon chapeau. De surcroît, son personnage est assez drôle, bien qu'un peu cliché.

C'est d'ailleurs le principal défaut de ce film, qui accumule pas mal de poncifs, tant au niveau des relations entre les personnages que dans la contextualisation de fond. Ainsi, il est évident que l'assistante de Largo en pince (secrètement ?) pour son patron (comme Pepper Potts pour Tony Stark dans Iron Man). Il est tout aussi évident qu'entre l'influenceuse altermondialiste casse-couilles (pléonasme ?) et le capitaliste en cavale, l'hostilité du début va se muer en association, puis en amitié.

Je pourrais aussi m'amuser à établir la liste des invraisemblances qui émaillent l'intrigue, comme cette voiture accidentée tombée dans une rivière, qu'on ne retrouve pas (ce qui, par la suite, ne semble poser de problème à personne) ou encore le fait que Largo, après avoir assommé l'un des méchants gardiens d'une mine (c'est son côté chevaleresque), n'en subisse aucune conséquence, un trio d'infiltrés (peu discrets) se permettant même de filmer l'activité de la mine sans se faire repérer.

Ma (coupable ?) indulgence vient peut-être du fait que l'action est resserrée (à tel point que certains rebondissements surviennent parfois de manière trop abrupte), ou parce que les scènes de baston et de poursuite sont bien filmées, la musique (un peu tonitruante) accompagnant pertinemment cette meringue survitaminée.

Au vu de ce qu'on nous a proposé depuis dix-quinze ans en matière de films d'espionnage ou d'action, c'est une œuvre de gamme moyenne, pas nulle mais pas enthousiasmante non plus.

22:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Largo Winch - Le prix de l'argent

Je ne suis pas un lecteur de la bande dessinée d'origine (scénarisée par Jean Van Hamme), ni un spectateur des précédentes adaptations cinématographiques. Mais j'apprécie le comédien Tomer Sisley (vu notamment dans les séries Balthazar et Vortex)... ainsi que les moments passés en zone climatisée, par temps caniculaire. (Je me demande d'ailleurs si ce ne sont pas les récents succès télévisuels de l'acteur-vedette qui ont incité les producteurs à retenter l'aventure du long-métrage.)

Première surprise : cette coproduction, internationale dans son financement, son tournage et sa distribution, est projetée en version multilingue, le français se mêlant à l'anglais, au thaï et au birman.

J'ai trouvé la majorité des acteurs plutôt bons, avec une mention spéciale pour James Franco, qui semble avoir éprouvé un plaisir évident à incarner le super-méchant de l'histoire. Sisley fait le job, plus musculeux que jamais, tandis que Clotilde Hesme apporte un peu de subtilité, avec un personnage plus riche qu'il n'y paraît. La bonne surprise vient d'Elise Tilloloy, dont j'aurais pu jurer qu'elle était québécoise de naissance... eh bien non ! Elle a réussi à me le faire croire et, rien que pour cela, je lui tire mon chapeau. De surcroît, son personnage est assez drôle, bien qu'un peu cliché.

C'est d'ailleurs le principal défaut de ce film, qui accumule pas mal de poncifs, tant au niveau des relations entre les personnages que dans la contextualisation de fond. Ainsi, il est évident que l'assistante de Largo en pince (secrètement ?) pour son patron (comme Pepper Potts pour Tony Stark dans Iron Man). Il est tout aussi évident qu'entre l'influenceuse altermondialiste casse-couilles (pléonasme ?) et le capitaliste en cavale, l'hostilité du début va se muer en association, puis en amitié.

Je pourrais aussi m'amuser à établir la liste des invraisemblances qui émaillent l'intrigue, comme cette voiture accidentée tombée dans une rivière, qu'on ne retrouve pas (ce qui, par la suite, ne semble poser de problème à personne) ou encore le fait que Largo, après avoir assommé l'un des méchants gardiens d'une mine (c'est son côté chevaleresque), n'en subisse aucune conséquence, un trio d'infiltrés (peu discrets) se permettant même de filmer l'activité de la mine sans se faire repérer.

Ma (coupable ?) indulgence vient peut-être du fait que l'action est resserrée (à tel point que certains rebondissements surviennent parfois de manière trop abrupte), ou parce que les scènes de baston et de poursuite sont bien filmées, la musique (un peu tonitruante) accompagnant pertinemment cette meringue survitaminée.

Au vu de ce qu'on nous a proposé depuis dix-quinze ans en matière de films d'espionnage ou d'action, c'est une œuvre de gamme moyenne, pas nulle mais pas enthousiasmante non plus.

22:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 27 juillet 2024

Le Comte de Monte-Cristo

Un mois après sa sortie, le film fait encore (presque) salle comble à Rodez. C'est, avec Un P'tit Truc en plus, Vice Versa 2 et Moi, moche et méchant 4, l'un des gros succès de ces dernières semaines.

Les trois heures passent comme un rêve. C'est prenant du début à la fin, pour différentes raisons. Il y a bien sûr l'histoire d'amour contrariée entre Edmond et Mercédès. Pierre Niney est parfait en jeune homme amoureux, un poil moins convaincant en ex-taulard revanchard, même s'il tient son rôle. Anaïs Demoustier a dû bénéficier d'un maquillage exceptionnel (ou de trucages numériques de pointe) pour paraître aussi jeune dans la première partie. Dans la seconde, elle n'est pas toujours à son aise, en particulier dans la grande scène des retrouvailles (vers la fin), dont j'ai du mal à déterminer si elle a été mal écrite ou mal jouée.

Il faut signaler la pléiade de seconds rôles, qui volent parfois la vedette aux protagonistes : Bastien Bouillon, Laurent Lafitte, Patrick Mille (stupéfiant en Danglars), Adèle Simphal et Anamaria Vartolomei, dont on comprend sans peine qu'elle puisse subjuguer le fils de Mercédès. (Notons que la comédienne aurait plutôt le physique du rôle de Mercédès jeune, celle-ci étant, dans le roman, d'origine catalane, brune au teint mat.)

Cela m'amène aux complots, d'abord celui ourdi par le trio d'enfoirés, puis celui, bien plus élaboré, préparé minutieusement par cet inconnu maltais, le richissime comte de Monte-Cristo. C'est feuilletonnesque à souhait.

Le roman de Dumas est suffisamment foisonnant pour enrichir le scénario. Il a plutôt fallu procéder à des coupes, nous privant ainsi des aventures de Dantès évadé en compagnie d'une bande de contrebandiers. Delaporte et De La Patelière ont aussi apporté des modifications à la trame d'origine. Par exemple, chez Dumas, ce n'est pas à cause du comportement de sa sœur que le substitut du procureur s'engage dans le complot, mais parce que son père est un bonapartiste non repenti. Dans le roman, il n'y a pas de sauvetage de demoiselle en détresse en mer... mais je reconnais que, dans le film, la scène a de la gueule.

Ces modifications ne m'ont pas gêné. Si l'on veut adapter en détail le roman d'origine, c'est le format d'une série qu'il faudrait choisir. Ici, le pari est tenu, celui de nous conter la perte d'un amour naissant, la chute dans un cachot (excellentes scènes de prison), l'évasion, la découverte du trésor et la machiavélique vengeance, qui ne va pas se dérouler comme prévu. C'est du grand et beau cinéma populaire, porté par une superbe photographie.

Des films français comme ça, j'en redemande.

23:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Comte de Monte-Cristo

Un mois après sa sortie, le film fait encore (presque) salle comble à Rodez. C'est, avec Un P'tit Truc en plus, Vice Versa 2 et Moi, moche et méchant 4, l'un des gros succès de ces dernières semaines.

Les trois heures passent comme un rêve. C'est prenant du début à la fin, pour différentes raisons. Il y a bien sûr l'histoire d'amour contrariée entre Edmond et Mercédès. Pierre Niney est parfait en jeune homme amoureux, un poil moins convaincant en ex-taulard revanchard, même s'il tient son rôle. Anaïs Demoustier a dû bénéficier d'un maquillage exceptionnel (ou de trucages numériques de pointe) pour paraître aussi jeune dans la première partie. Dans la seconde, elle n'est pas toujours à son aise, en particulier dans la grande scène des retrouvailles (vers la fin), dont j'ai du mal à déterminer si elle a été mal écrite ou mal jouée.

Il faut signaler la pléiade de seconds rôles, qui volent parfois la vedette aux protagonistes : Bastien Bouillon, Laurent Lafitte, Patrick Mille (stupéfiant en Danglars), Adèle Simphal et Anamaria Vartolomei, dont on comprend sans peine qu'elle puisse subjuguer le fils de Mercédès. (Notons que la comédienne aurait plutôt le physique du rôle de Mercédès jeune, celle-ci étant, dans le roman, d'origine catalane, brune au teint mat.)

Cela m'amène aux complots, d'abord celui ourdi par le trio d'enfoirés, puis celui, bien plus élaboré, préparé minutieusement par cet inconnu maltais, le richissime comte de Monte-Cristo. C'est feuilletonnesque à souhait.

Le roman de Dumas est suffisamment foisonnant pour enrichir le scénario. Il a plutôt fallu procéder à des coupes, nous privant ainsi des aventures de Dantès évadé en compagnie d'une bande de contrebandiers. Delaporte et De La Patelière ont aussi apporté des modifications à la trame d'origine. Par exemple, chez Dumas, ce n'est pas à cause du comportement de sa sœur que le substitut du procureur s'engage dans le complot, mais parce que son père est un bonapartiste non repenti. Dans le roman, il n'y a pas de sauvetage de demoiselle en détresse en mer... mais je reconnais que, dans le film, la scène a de la gueule.

Ces modifications ne m'ont pas gêné. Si l'on veut adapter en détail le roman d'origine, c'est le format d'une série qu'il faudrait choisir. Ici, le pari est tenu, celui de nous conter la perte d'un amour naissant, la chute dans un cachot (excellentes scènes de prison), l'évasion, la découverte du trésor et la machiavélique vengeance, qui ne va pas se dérouler comme prévu. C'est du grand et beau cinéma populaire, porté par une superbe photographie.

Des films français comme ça, j'en redemande.

23:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 25 juillet 2024

Deadpool & Wolverine

Il a fallu attendre six ans (depuis Deadpool 2) pour revoir sur grand écran les aventures du super-héros malpoli, à la bisexualité égrillarde... et ça valait le coup.

Dès le début, on est cueilli par une séquence de combat ébouriffante, sanglante, grossière, comique au possible, avec un Deadpool à la fois pathétique et mal élevé, s'adressant à la caméra... ou faisant des commentaires sarcastiques (en voix-off). Ryan Reynolds (qui coproduit et a participé à l'écriture du scénario) profite de l'occasion pour (par l'intermédiaire de son personnage) casser du sucre sur le dos de Disney-Marvel, la multinationale ayant, depuis le précédent film, racheté la 20th Century Fox (qui produisait Deadpool).

Dès le départ, c'est bourré de clins d’œil aux "anciens" films de l'univers Marvel, les auteurs ayant visiblement une prédilection pour ceux qui ont été produits avant la prise de contrôle par Disney. Sans surprise, Logan est l'un des mieux traités... et ça tombe bien, puisque les scénaristes ont dû se creuser la tête pour en contredire la fin : il fallait ressusciter Wolverine... Merci le Multiverse !

Après un retour en arrière des plus réjouissants (qui voit Deadpool "essayer" différentes versions de Serval), la rencontre tant attendue finit par se produire, tout comme la baston. Les deux énergumènes vont finir par s'allier... ce qui ne les empêche pas, un peu plus tard, de "remettre ça" dans une voiture, une véritable boucherie tournée comme une scène d'amour un peu ardente...

C'est l'occasion de préciser que les effets spéciaux sont saisissants. On connaît déjà ceux mis en œuvre pour illustrer les pouvoirs des deux super-héros. Il faut y ajouter ceux déployés quand la méchante (Cassandra Nova) se trouve à l'écran. C'est imaginatif et brillant, tout comme la chorégraphie des bagarres. (Derrière la caméra se trouve Shawn Levy, auquel on doit, entre autres, Free Guy.)

Cette redoutable méchante apparaît dans l'un des univers parallèles, celui qui sert un peu de déchetterie de super-héros, dans une ambiance à la Mad Max.

On ne s'ennuie pas une seconde... et il faut bien tendre l'oreille, pour capter toutes les allusions et tous les jeux de mots (très souvent à connotation sexuelle). Ainsi, quand Deadpool évoque les 206 os du corps humain, c'est pour ajouter qu'il lui en pousse un 207e quand il regarde Gossip Girl, la série où a joué Blake Lively... compagne de Ryan Reynolds... et dont la plastique avantageuse n'a échappé à aucun des spectateurs d'Instinct de survie.

(Je recommande d'ailleurs de voir le film en version française, Ryan Reynolds étant doublé par l'excellent Pierre Tessier.)

Du coup, ce film d'action survitaminé, politiquement incorrect, dit deux-trois choses pas idiotes à l'occasion. Hugh Jackman s'est laissé convaincre de rempiler une dernière fois dans le rôle de Wolverine, même si l'on sent, dans quelques scènes, qu'il ne raffole pas du côté ambigu donné à la relation entre son personnage et Deadpool. Je pense que la générosité de son cachet (20 millions de dollars, Ryan Reynolds recevant lui 30 millions) a contribué à faire passer la pilule... et à l'inciter à retourner passer des heures sur le banc de muscu.

Je me suis ré-ga-lé.

P.S.

Bien entendu, il ne faut quitter la salle trop vite.

00:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Deadpool & Wolverine

Il a fallu attendre six ans (depuis Deadpool 2) pour revoir sur grand écran les aventures du super-héros malpoli, à la bisexualité égrillarde... et ça valait le coup.

Dès le début, on est cueilli par une séquence de combat ébouriffante, sanglante, grossière, comique au possible, avec un Deadpool à la fois pathétique et mal élevé, s'adressant à la caméra... ou faisant des commentaires sarcastiques (en voix-off). Ryan Reynolds (qui coproduit et a participé à l'écriture du scénario) profite de l'occasion pour (par l'intermédiaire de son personnage) casser du sucre sur le dos de Disney-Marvel, la multinationale ayant, depuis le précédent film, racheté la 20th Century Fox (qui produisait Deadpool).

Dès le départ, c'est bourré de clins d’œil aux "anciens" films de l'univers Marvel, les auteurs ayant visiblement une prédilection pour ceux qui ont été produits avant la prise de contrôle par Disney. Sans surprise, Logan est l'un des mieux traités... et ça tombe bien, puisque les scénaristes ont dû se creuser la tête pour en contredire la fin : il fallait ressusciter Wolverine... Merci le Multiverse !

Après un retour en arrière des plus réjouissants (qui voit Deadpool "essayer" différentes versions de Serval), la rencontre tant attendue finit par se produire, tout comme la baston. Les deux énergumènes vont finir par s'allier... ce qui ne les empêche pas, un peu plus tard, de "remettre ça" dans une voiture, une véritable boucherie tournée comme une scène d'amour un peu ardente...

C'est l'occasion de préciser que les effets spéciaux sont saisissants. On connaît déjà ceux mis en œuvre pour illustrer les pouvoirs des deux super-héros. Il faut y ajouter ceux déployés quand la méchante (Cassandra Nova) se trouve à l'écran. C'est imaginatif et brillant, tout comme la chorégraphie des bagarres. (Derrière la caméra se trouve Shawn Levy, auquel on doit, entre autres, Free Guy.)

Cette redoutable méchante apparaît dans l'un des univers parallèles, celui qui sert un peu de déchetterie de super-héros, dans une ambiance à la Mad Max.

On ne s'ennuie pas une seconde... et il faut bien tendre l'oreille, pour capter toutes les allusions et tous les jeux de mots (très souvent à connotation sexuelle). Ainsi, quand Deadpool évoque les 206 os du corps humain, c'est pour ajouter qu'il lui en pousse un 207e quand il regarde Gossip Girl, la série où a joué Blake Lively... compagne de Ryan Reynolds... et dont la plastique avantageuse n'a échappé à aucun des spectateurs d'Instinct de survie.

(Je recommande d'ailleurs de voir le film en version française, Ryan Reynolds étant doublé par l'excellent Pierre Tessier.)

Du coup, ce film d'action survitaminé, politiquement incorrect, dit deux-trois choses pas idiotes à l'occasion. Hugh Jackman s'est laissé convaincre de rempiler une dernière fois dans le rôle de Wolverine, même si l'on sent, dans quelques scènes, qu'il ne raffole pas du côté ambigu donné à la relation entre son personnage et Deadpool. Je pense que la générosité de son cachet (20 millions de dollars, Ryan Reynolds recevant lui 30 millions) a contribué à faire passer la pilule... et à l'inciter à retourner passer des heures sur le banc de muscu.

Je me suis ré-ga-lé.

P.S.

Bien entendu, il ne faut quitter la salle trop vite.

00:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 22 juillet 2024

Santosh

C'est le prénom d'une jeune femme, veuve, dans le nord de l'Inde, sans doute dans une petite ville pas très éloignée de New Delhi. L'intrigue va faire évoluer les personnages dans cette région semi-rurale de l'Uttar Pradesh (me semble-t-il), jusqu'à Bombay.

Le début nous présente la future héroïne comme une victime. Elle est rejetée par sa belle-famille, qui n'a jamais apprécié son caractère indépendant, et, avec le décès de son époux, policier, elle risque de perdre tous les avantages afférents à la fonction, à commencer par l'appartement où le couple était installé.

C'est là que la réalisatrice-scénariste, Sandhya Suri, introduit un élément qui paraîtra, à certains spectateurs occidentaux, complètement absurde, mais qui est inspiré de la réalité : la veuve peut "hériter" du poste de son mari (ou d'une fonction approchante), à condition de suivre une formation à l'école de police.

On retrouve donc Santosh sans son sari, en uniforme de gardienne de la paix (« constable »). Inspirée par la rigueur morale de son défunt époux, elle pense pouvoir agir au nom du bien, tout en profitant des avantages de la fonction (un logement garanti, une paie régulière... et davantage de respect).

Elle va rapidement déchanter. Elle découvre, de l'intérieur, une police locale, dotée d'éléments féminins, un peu considérés comme des pièces rapportées. Elle remarque très vite des actes de corruption, des arrangements, sans parler des propos misogynes, racistes, homophobes...

L'histoire est un prétexte pour évoquer les inégalités qui frappent l'Inde : entre les hommes et les femmes (l'entrée dans la police étant, pour ses éléments féminins, un moyen d'échapper, au moins en partie, au poids du patriarcat), entre les différentes castes d'hindous (les plus mal lotis étant les dalits, ou intouchables), entre hindous et musulmans...

Une affaire criminelle va servir de détonateur. Une adolescente de quinze ans disparaît. On finit par retrouve son cadavre mais, comme c'est une intouchable, la police ne semble, au départ, pas pressée d'élucider l'affaire... sauf que les médias s'en mêlent et qu'on découvre que, parmi les relations de la victime, se trouve un jeune homme musulman.

Commence alors un véritable polar, dans lequel l'héroïne n'a pas toujours le beau rôle. Elle doit très vite décider de la manière dont elle va se comporter vis-à-vis des petits accommodements du quotidien policier. Elle est rapidement prise son son aile par une lieutenante expérimentée, rescapée des premières unités féminines et qui a su s'imposer dans un monde de mecs. Il faut signaler la performance des deux actrices, Sunita Rajwar dans le rôle de l'officier, et Shahana Goswami (Santosh), qui transmet beaucoup de choses à travers sa posture et son regard.

J'ai aussi noté une certaine habileté dans la mise en scène. A plusieurs reprises, la réalisatrice fait passer des informations avec une certaine subtilité. Je pense, par exemple, à une scène d'interrogatoire, au cours de laquelle l'un des personnages croit que cela est allé trop loin, avant d'être détrompée. Je pense aussi à la complicité qui s'installe entre les deux femmes, qui n'est pas sans sous-entendus.

Un pic de tension est atteint à deux reprises, la première fois lorsque Santosh, sortie de sa juridiction pour tenter de retrouver le principal suspect, habillée en civil, se risque seule dans une ville à majorité musulmane. La seconde fois montre la policière de nouveau seule, en zone rurale, alors que, sans le savoir, elle touche au but...

Santosh, simple agente de terrain s'obstine à découvrir le fond de l'affaire, alors que les autorités se contenteraient d'une résolution simpliste de l'enquête. La conclusion de l'intrigue policière, comme celle de l'histoire personnelle de l'héroïne, sont amenées avec finesse.

Avec Sons, voilà peut-être l'autre polar de l'été.

12:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéa, cinema, film, films, inde

samedi, 20 juillet 2024

Dîner à l'anglaise

Cette comédie britannique fait resurgir de vieux souvenirs aux cinéphiles avertis. Cette réunion de personnages autour d'un repas, dans un lieu clos façon pièce de théâtre, n'est pas sans rappeler Cuisine et dépendances (avec Bacri & Jaoui) et le Carnage de Roman Polanski.

Deux couples d'amis de longue date se retrouvent pour un dîner dans la magnifique maison de deux d'entre eux. Les hôtes sont à droite ci-dessus. Tom est un brillant architecte, à qui tout semble réussir. (Il est interprété par Alan Tudyk, qu'on a pu voir jadis dans Joyeuses Funérailles, une comédie acide qui n'est pas sans parenté avec ce film.) Les fonctions de sa compagne (Sarah) ne semblent pas très claires. Il est possible qu'elle travaille avec lui, qu'elle soit sa comptable. Elle a la tête sur les épaules, alors que lui est plutôt le créatif du couple. (Elle est incarnée par Shirley Henderson, découverte il y a bien longtemps dans Trainspotting, vue ensuite dans Bridget Jones ainsi que dans de multiples téléfilms et séries britanniques. Elle m'avait épaté dans un épisode de Miss Marple.)

A gauche se trouve le couple d'invités, constitué d'un riche et brillant avocat (Rufus Sewell, impeccable) et d'une travailleuse sociale (Olivia Williams), la conscience morale du groupe : ils étaient tous des jeunes gens bien comme il faut, avec des idées progressistes... mais qu'en reste-t-il 25-30 ans plus tard ?

C'est la présence d'une invitée surprise dans le dîner (Jessica) qui va jouer le rôle de détonateur. Elle faisait partie de la petite bande, mais elle ne s'est pas casée, vivant sa vie de patachon, et, contrairement aux deux couples, ne s'enrichissant guère. Cela pourrait changer avec la sortie de son livre (sorte de roman à clés), dans lequel elle révèle quelques secrets.

Elle est donc la cause du trouble qui gagne le quatuor (le film s'intitulant, dans la version originale, The Trouble with Jessica)... surtout parce qu'elle se suicide avant la fin du repas (et la consommation du -supposé- délicieux clafoutis, véritable fil rouge d'une soirée qui n'en finit pas).

A partir de là, tout part en sucette. Au "problème" avec Jessica (autre traduction possible du titre), vont succéder d'autres problèmes : avec la voisine, avec les amis, avec la police... égrainant autant de chapitres constituant des scènes d'une pièce de boulevard.

C'est souvent drôle... et méchant. Le principe est que la situation de crise va faire tomber les masques de bienséance, chacun se révélant tel qu'il(elle) est au fond. De plus, au cours de la soirée, chaque protagoniste va changer (au moins une fois) d'avis quant à ce qu'il faut faire du cadavre de Jessica. C'est savoureux, sans pitié pour les personnages, eux-mêmes très bien interprétés.

J'ai passé un très bon moment.

23:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Dîner à l'anglaise

Cette comédie britannique fait resurgir de vieux souvenirs aux cinéphiles avertis. Cette réunion de personnages autour d'un repas, dans un lieu clos façon pièce de théâtre, n'est pas sans rappeler Cuisine et dépendances (avec Bacri & Jaoui) et le Carnage de Roman Polanski.

Deux couples d'amis de longue date se retrouvent pour un dîner dans la magnifique maison de deux d'entre eux. Les hôtes sont à droite ci-dessus. Tom est un brillant architecte, à qui tout semble réussir. (Il est interprété par Alan Tudyk, qu'on a pu voir jadis dans Joyeuses Funérailles, une comédie acide qui n'est pas sans parenté avec ce film.) Les fonctions de sa compagne (Sarah) ne semblent pas très claires. Il est possible qu'elle travaille avec lui, qu'elle soit sa comptable. Elle a la tête sur les épaules, alors que lui est plutôt le créatif du couple. (Elle est incarnée par Shirley Henderson, découverte il y a bien longtemps dans Trainspotting, vue ensuite dans Bridget Jones ainsi que dans de multiples téléfilms et séries britanniques. Elle m'avait épaté dans un épisode de Miss Marple.)

A gauche se trouve le couple d'invités, constitué d'un riche et brillant avocat (Rufus Sewell, impeccable) et d'une travailleuse sociale (Olivia Williams), la conscience morale du groupe : ils étaient tous des jeunes gens bien comme il faut, avec des idées progressistes... mais qu'en reste-t-il 25-30 ans plus tard ?

C'est la présence d'une invitée surprise dans le dîner (Jessica) qui va jouer le rôle de détonateur. Elle faisait partie de la petite bande, mais elle ne s'est pas casée, vivant sa vie de patachon, et, contrairement aux deux couples, ne s'enrichissant guère. Cela pourrait changer avec la sortie de son livre (sorte de roman à clés), dans lequel elle révèle quelques secrets.

Elle est donc la cause du trouble qui gagne le quatuor (le film s'intitulant, dans la version originale, The Trouble with Jessica)... surtout parce qu'elle se suicide avant la fin du repas (et la consommation du -supposé- délicieux clafoutis, véritable fil rouge d'une soirée qui n'en finit pas).

A partir de là, tout part en sucette. Au "problème" avec Jessica (autre traduction possible du titre), vont succéder d'autres problèmes : avec la voisine, avec les amis, avec la police... égrainant autant de chapitres constituant des scènes d'une pièce de boulevard.

C'est souvent drôle... et méchant. Le principe est que la situation de crise va faire tomber les masques de bienséance, chacun se révélant tel qu'il(elle) est au fond. De plus, au cours de la soirée, chaque protagoniste va changer (au moins une fois) d'avis quant à ce qu'il faut faire du cadavre de Jessica. C'est savoureux, sans pitié pour les personnages, eux-mêmes très bien interprétés.

J'ai passé un très bon moment.

23:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 18 juillet 2024

Twisters

« Vous qui entrez, laissez toute espérance (de subtilité) ». Tel pourrait être l'avertissement lancé aux spectateurs de cette méga-production estivale, conçue pour en mettre plein la vue... mais pas les neurones.

Cela commence par un petit retour dans le passé... non, ça ne remonte pas jusqu'au film précédent, trop ancien, et avec lequel l'actuelle production semble vouloir éviter toute comparaison. Le scénario nous fait découvrir deux des futurs protagonistes de l'histoire, à une époque où ils font partie d'un groupe de djeunses passionnés par les tornades. Ils sont prêts à tout pour en observer de près... y compris à la folle imprudence.

Que croyez-vous qu'il se passe ? Ben des choses tristes, qui vont traumatiser une charmante brindille, Kate, brillante apprentie scientifique, blonde, mince, portant des hauts moulants... et parvenant à échapper à la force d'attraction d'une tornade, tandis que le grand mec baraqué collé contre elle n'arrive pas à rester accroché à la poutre qui pourrait le sauver...

Bref, pour Kate la fille de paysans d'Oklahoma, c'est la tristitude. Grave. On la retrouve cinq ans plus tard, toujours aussi mignonne, mais à New York. L'ancienne chasseuse de tornades hyper-intuitive est devenue une analyste météo reconnue... mais l'on sent qu'elle s'emmerde un peu. Son ancien pote vient la tittiller avec un projet de ouf, qui la ferait revenir en Oklahoma. Elle finit par accepter... et ça tombe bien, parce que, sinon, en deux heures, on n'aurait vu qu'une seule tornade, au début.

Je crois qu'au total on nous en propose six, dont deux jumelles... des twin twisters ! Trop cool l'allitération ! (Finalement, ce film est peut-être plus intello que prévu.)

Franchement, côté effets spéciaux, ça déchire. J'ai vu ça dans la plus grande salle du cinéma ruthénois et, si l'on pense que la première tornade nous a déjà bien soufflés, on n'a encore rien vu, en particulier avec les deux dernières (a priori, les n° 5 et 6).

A part ça, le film joue un peu sur tous les tableaux, visant le plus large public possible. Il présente donc des couples mixtes, évoque (fugacement) l'intensification du phénomène de tornade sans doute en lien avec le changement climatique et, à une occasion, se fout de la gueule d'une jeune inculte qui nie la formation d'une tornade, un peu à l'image des futurs infectés du covid qui rejetaient la vaccination.

Je dis ça parce que la majorité de l'intrigue se déroule entre Oklahoma et Texas, au pays du rodéo et des mecs qui portent des bottes à bout pointu (en plus du stetson). La city girl (« fille de la ville ») se fait chambrer avec ses certitudes scientifiques et son excessive prudence, alors que les vrais mecs de l'Amérique d'en-bas foncent dans le tas, à l'instinct, sans respecter les règles. C'est le côté libertarien d'une partie de la population du cru, des rednecks 2.0 qui se sont mis à Youtube.

Sans surprise, un rapprochement va s'effectuer, progressivement, entre certains « scientifiques de la ville » et le groupe de baroudeurs forts en gueule. L'amour se met aussi de la partie, puisque Kate n'est pas insensible au charme de Tyler, au départ son rival, mais tellement séduisant et attentionné. (Il est incarné par Glen Powell, vu récemment en pilote arrogant dans Maverick et en beau gosse dans Tout sauf toi.)

Je pense qu'il n'est nul besoin de sortir de Polytechnique (ou de Normale Sup) pour deviner comment tout cela va se terminer, à la fois sur le plan météorologique et sur le plan sentimental. On notera quand même la dénonciation de la spéculation immobilière et l'affirmation que l'aide d'urgence aux personnes en difficulté prime sur le projet professionnel, qu'il soit scientifique ou commercial.

23:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Twisters

« Vous qui entrez, laissez toute espérance (de subtilité) ». Tel pourrait être l'avertissement lancé aux spectateurs de cette méga-production estivale, conçue pour en mettre plein la vue... mais pas les neurones.

Cela commence par un petit retour dans le passé... non, ça ne remonte pas jusqu'au film précédent, trop ancien, et avec lequel l'actuelle production semble vouloir éviter toute comparaison. Le scénario nous fait découvrir deux des futurs protagonistes de l'histoire, à une époque où ils font partie d'un groupe de djeunses passionnés par les tornades. Ils sont prêts à tout pour en observer de près... y compris à la folle imprudence.

Que croyez-vous qu'il se passe ? Ben des choses tristes, qui vont traumatiser une charmante brindille, Kate, brillante apprentie scientifique, blonde, mince, portant des hauts moulants... et parvenant à échapper à la force d'attraction d'une tornade, tandis que le grand mec baraqué collé contre elle n'arrive pas à rester accroché à la poutre qui pourrait le sauver...

Bref, pour Kate la fille de paysans d'Oklahoma, c'est la tristitude. Grave. On la retrouve cinq ans plus tard, toujours aussi mignonne, mais à New York. L'ancienne chasseuse de tornades hyper-intuitive est devenue une analyste météo reconnue... mais l'on sent qu'elle s'emmerde un peu. Son ancien pote vient la tittiller avec un projet de ouf, qui la ferait revenir en Oklahoma. Elle finit par accepter... et ça tombe bien, parce que, sinon, en deux heures, on n'aurait vu qu'une seule tornade, au début.

Je crois qu'au total on nous en propose six, dont deux jumelles... des twin twisters ! Trop cool l'allitération ! (Finalement, ce film est peut-être plus intello que prévu.)

Franchement, côté effets spéciaux, ça déchire. J'ai vu ça dans la plus grande salle du cinéma ruthénois et, si l'on pense que la première tornade nous a déjà bien soufflés, on n'a encore rien vu, en particulier avec les deux dernières (a priori, les n° 5 et 6).

A part ça, le film joue un peu sur tous les tableaux, visant le plus large public possible. Il présente donc des couples mixtes, évoque (fugacement) l'intensification du phénomène de tornade sans doute en lien avec le changement climatique et, à une occasion, se fout de la gueule d'une jeune inculte qui nie la formation d'une tornade, un peu à l'image des futurs infectés du covid qui rejetaient la vaccination.

Je dis ça parce que la majorité de l'intrigue se déroule entre Oklahoma et Texas, au pays du rodéo et des mecs qui portent des bottes à bout pointu (en plus du stetson). La city girl (« fille de la ville ») se fait chambrer avec ses certitudes scientifiques et son excessive prudence, alors que les vrais mecs de l'Amérique d'en-bas foncent dans le tas, à l'instinct, sans respecter les règles. C'est le côté libertarien d'une partie de la population du cru, des rednecks 2.0 qui se sont mis à Youtube.

Sans surprise, un rapprochement va s'effectuer, progressivement, entre certains « scientifiques de la ville » et le groupe de baroudeurs forts en gueule. L'amour se met aussi de la partie, puisque Kate n'est pas insensible au charme de Tyler, au départ son rival, mais tellement séduisant et attentionné. (Il est incarné par Glen Powell, vu récemment en pilote arrogant dans Maverick et en beau gosse dans Tout sauf toi.)

Je pense qu'il n'est nul besoin de sortir de Polytechnique (ou de Normale Sup) pour deviner comment tout cela va se terminer, à la fois sur le plan météorologique et sur le plan sentimental. On notera quand même la dénonciation de la spéculation immobilière et l'affirmation que l'aide d'urgence aux personnes en difficulté prime sur le projet professionnel, qu'il soit scientifique ou commercial.

23:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 17 juillet 2024

Horizon - chapitre 1

Cet horizon est celui de la ruée vers l'Ouest, celle de colons européens en quête du « Rêve américain », dans la seconde moitié du XIXe siècle. Kevin Costner revient à d'anciennes amours, celles de Danse avec les loups, dans une œuvre qu'il a sans doute conçue comme testamentaire.

C'est d'abord à voir en salle, tant cela semble avoir été filmé pour un écran large, avec, souvent, pas mal de détails dans les plans. Même si de nombreuses scènes sont oppressantes, voire violentes, on respire en allant voir ce film, qui nous fait prendre un bon bol d'air, des montagnes du Nord aux zones quasi désertiques du Sud-Ouest.

Horizon est aussi le titre d'un prospectus qui attire les migrants en masse. On leur promet des terres, l'enrichissement, la liberté. Ils vont, trop souvent, rencontrer la précarité, le mensonge, la violence. C'est l'un des intérêts de ce film que de montrer celle-ci sous tous ses aspects : celle des colons blancs (contre les « indigènes »), celle des Amérindiens (contre les colons), celle des hommes sur les femmes. On remarque d'ailleurs que c'est la violence des Amérindiens qui est présentée en premier, dans toute sa cruauté... et avec un incontestable brio, la séquence de l'attaque du village de colons étant pour moi la meilleure du film.

... et pourtant, Kevin n'y figure pas, puisqu'il apparaît seulement au bout d'une heure. Ce n'est pas du tout gênant, d'autant que la durée du film ne m'a pas posé problème. Le rythme n'est ni trop lent ni trop rapide. L'histoire, bien que souvent violente, nous est contée de manière apaisée.

Le problème vient de la caractérisation des personnages, assez traditionnelle, qui, pour les cinéphiles (qui ont déjà vu pas mal de vieux westerns, en salle ou sur le petit écran), aura un goût de déjà vu.

Ainsi, il est un peu consternant qu'au XXIe siècle, on nous présente encore la formation d'un couple (hétéro) formé d'un vieux baroudeur mutique au grand cœur et d'une prostituée qui a l'âge d'être sa fille. (Je note que celle-ci, bien qu'évoluant dans un milieu insalubre, parvient à conserver intacts des vêtements aux couleurs éclatantes.) Sans surprise non plus, la veuve éplorée (Sienna Miller, très maquillée) va succomber au charme du gentleman officier venu au secours des colons (la cavalerie arrivant bien entendu en retard, conformément à la tradition). A la veste des soldats ne manque aucun bouton, comme il ne manque aucun pli aux robes des héroïnes. (En contrepoint, on nous propose quelques figurantes au visage moins gracieux et aux vêtements plus crasseux.) Je crois qu'on peut prédire étape par étape l'évolution des relations entre Mrs Kittredge et le capitaine (?) de l'armée des États-Unis, dont on comprend très vite qu'une partie cachée de l'anatomie se met au garde-à-vous dès que la jolie veuve se trouve dans les parages...

Même les personnages de femme forte sont des figures déjà vues ailleurs, autrefois... sauf peut-être celle qui fuit une famille de mafieux après avoir tiré sur le patriarche violeur. A son sujet, un doute subsiste à la fin de l'épisode quant à ce qu'il lui est arrivé...

Du côté des hommes (blancs), on a un peu trop misé sur le côté "grosses voix caverneuses", qui donnent l'impression que certains protagonistes sont dotés de deux ou trois paires de couilles. A signaler quand même la prestation de Jamie Campbell Bower en cowboy psychopathe.

Quant aux Amérindiens, ils ont droit à une assez grande place dans l'histoire, sans "politiquement correct" : le film montre leur expropriation comme la cruauté dont certains font preuve. Là encore, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de surprises : on a droit au vieux chef sage, au fils rebelle fougueux, aux jeunes imprudents...

Au final, cela se laisse regarder avec plaisir, mais c'est très classique, un peu "pépère" parfois.

13:17 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéùma, cinema, film, films

lundi, 15 juillet 2024

Longlegs

J'ai tenté (en version originale sous-titrée) ce polar mystique, ésotérique même, dans lequel une jeune agente du FBI rejoint une équipe traquant un tueur en série particulièrement machiavélique.

Les deux premières séquences nécessitent de l'attention de la part des spectateurs : l'une d'entre elles n'est pas située dans le temps (on ne saisit sa pleine signification que bien plus tard), l'autre permet de comprendre quelle est la nature du don de Lee Harker (Maika Monroe, très bien). Cette jeune femme est qualifiée d'hyper-intuitive ou de demi-médium. En clair : elle "sent" certaines choses. C'est un genre de personne que l'on peut croiser dans la vraie vie... sauf qu'ici ses aptitudes vont lui servir à traquer le Mal.

Celui-ci est incarné par une espèce de croque-mitaine, un grand type maquillé, un peu cinglé, insaisissable, incarné par un Nicolas Cage méconnaissable.

La mise en scène joue à la fois sur les codes du polar (avec des agents du FBI qu'on a l'impression d'avoir vu à peu près partout) et du film d'épouvante, avec une musique parfois angoissante et des prises de vues anguleuses, décalées, avec une prédilection pour la (légère) contre-plongée.

Assez vite, on comprend qu'un lien mystérieux semble exister entre le tueur et la jeune enquêtrice, qui a assez facilement trouvé le moyen de décoder les messages de Longlegs, sur lesquels les experts du FBI se cassent les dents depuis des années. (L'action se déroule au milieu des années 1990, sous la présidence de Bill Clinton, dont le portrait apparaît à plusieurs reprises, accroché à un mur.) L'enquête s'approfondit, remontant à l'enfance de Lee et, au-delà, aux années 1960. Le tueur semble suivre un schéma préétabli... mais la découverte de l'intégralité de son projet ménage quelques surprises.

J'aurais donc tendance à être vraiment élogieux si la troisième partie n'avait pas été, selon moi, un peu bâclée par rapport aux précédentes. Le réalisateur s'y croit obligé d'expliquer le pourquoi du comment, pour ses spectateurs malcomprenants... signe que sa mise en scène n'a pas suffi. J'ai aussi peu goûté qu'il tente jusqu'au bout de ménager la chèvre et le chou (l'explication rationnelle des événements... et la satanique). Chacun peut s'y retrouver, mais c'est mis en place de manière peu subtile.

J'ai quand même apprécié l'ambiance inquiétante et les épisodes sanglants, parfois imprévus. C'est donc un film à conseiller aux amateurs du genre et, globalement, aux spectateurs avertis.

22:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Longlegs

J'ai tenté (en version originale sous-titrée) ce polar mystique, ésotérique même, dans lequel une jeune agente du FBI rejoint une équipe traquant un tueur en série particulièrement machiavélique.

Les deux premières séquences nécessitent de l'attention de la part des spectateurs : l'une d'entre elles n'est pas située dans le temps (on ne saisit sa pleine signification que bien plus tard), l'autre permet de comprendre quelle est la nature du don de Lee Harker (Maika Monroe, très bien). Cette jeune femme est qualifiée d'hyper-intuitive ou de demi-médium. En clair : elle "sent" certaines choses. C'est un genre de personne que l'on peut croiser dans la vraie vie... sauf qu'ici ses aptitudes vont lui servir à traquer le Mal.

Celui-ci est incarné par une espèce de croque-mitaine, un grand type maquillé, un peu cinglé, insaisissable, incarné par un Nicolas Cage méconnaissable.

La mise en scène joue à la fois sur les codes du polar (avec des agents du FBI qu'on a l'impression d'avoir vu à peu près partout) et du film d'épouvante, avec une musique parfois angoissante et des prises de vues anguleuses, décalées, avec une prédilection pour la (légère) contre-plongée.

Assez vite, on comprend qu'un lien mystérieux semble exister entre le tueur et la jeune enquêtrice, qui a assez facilement trouvé le moyen de décoder les messages de Longlegs, sur lesquels les experts du FBI se cassent les dents depuis des années. (L'action se déroule au milieu des années 1990, sous la présidence de Bill Clinton, dont le portrait apparaît à plusieurs reprises, accroché à un mur.) L'enquête s'approfondit, remontant à l'enfance de Lee et, au-delà, aux années 1960. Le tueur semble suivre un schéma préétabli... mais la découverte de l'intégralité de son projet ménage quelques surprises.

J'aurais donc tendance à être vraiment élogieux si la troisième partie n'avait pas été, selon moi, un peu bâclée par rapport aux précédentes. Le réalisateur s'y croit obligé d'expliquer le pourquoi du comment, pour ses spectateurs malcomprenants... signe que sa mise en scène n'a pas suffi. J'ai aussi peu goûté qu'il tente jusqu'au bout de ménager la chèvre et le chou (l'explication rationnelle des événements... et la satanique). Chacun peut s'y retrouver, mais c'est mis en place de manière peu subtile.

J'ai quand même apprécié l'ambiance inquiétante et les épisodes sanglants, parfois imprévus. C'est donc un film à conseiller aux amateurs du genre et, globalement, aux spectateurs avertis.

22:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 13 juillet 2024

Sons

Comme le titre l'indique, dans ce film, il est question de fils, mais aussi de mères. C'est l'une d'entre elles qui se trouve au cœur de l'intrigue, une gardienne de prison prénommée Eva. La première partie, quasi documentaire, nous la montre dans son élément (jamais en dehors de son lieu de travail), dans le quartier réservé à des prisonniers plutôt fragiles sur le plan psychologique et condamnés à de courtes peines. Outre son activité de surveillance et de "gestion des flux", Eva donne des cours de yoga et fait du soutien scolaire, pour des jeunes hommes dont il est légitime de penser que la détresse sociale les a poussés dans la délinquance.

La caméra suit au plus près le personnage principal, incarné par Sidse Babett Knudsen, absolument formidable, qui casse un peu son image à l'occasion de ce film.

Tout change lors de l'arrivée d'un convoi de détenus réputés dangereux. Ils sont destinés à occuper le quartier de haute sécurité, la partie de la prison la plus fermée vis-à-vis de l'extérieur, où les gardiens rencontrent souvent des problèmes. Eva semble reconnaître l'un des arrivants et demande à être affectée dans le QHS. On ne sait pas pourquoi, le personnage étant du genre mutique... et un peu menteur, comme on le découvre à cette occasion.

Dans le QHS, l'ambiance est totalement différente de celle de l'unité 5, où elle travaillait auparavant. On change donc d'univers... et Eva change aussi sous nos yeux. On ne met pas très longtemps à comprendre qui est pour elle ce nouveau détenu, sujet à des épisodes violents. (Il est très bien interprété par Sebastian Bull Sarning.)

C'est ici que le film se fait original, en tout cas très différent de ce que pourrait donner la même histoire traitée par un cinéaste français. Je signale que le réalisateur, Gustav Möller, est l'auteur de l'excellent The Guilty, sorti en salle il y a six ans de cela.

Pour une œuvre qui pourrait passer de prime abord comme quasi documentaire, la caméra se fait relativement inventive. Il faut se méfier de ce qui nous est montré en tout début de scène. Parfois, quand la caméra commence à bouger (après un début en plan fixe), on découvre que le personnage n'est pas seul dans la pièce ou que la situation est différente de ce qui nous a été d'abord suggéré. Il y a aussi un travail sur le rapport entre l'image et le son.

Sur le fond, le film sort des sentiers battus de la "bien-pensance".

ATTENTION !

DIVULGÂCHAGE !

Sur ce genre de sujet, la vulgate moralisatrice nous présenterait une héroïne se rapprochant du détenu et des liens amicaux finissant par se nouer entre deux êtres qu'au départ tout sépare... Que nenni ! Eva la polie, Eva la respectueuse, Eva l'affectueuse va chercher à... se venger. C'est l'occasion pour le cinéaste de nous montrer de quelle capacité de nuisance dispose une employée de la pénitentiaire... mais aussi qu'entre ces murs, les rapports de force sont complexes... et qu'ils peuvent s'inverser.

On est donc loin d'un film "politiquement correct". Il n'en est que plus fort.

10:21 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Sons

Comme le titre l'indique, dans ce film, il est question de fils, mais aussi de mères. C'est l'une d'entre elles qui se trouve au cœur de l'intrigue, une gardienne de prison prénommée Eva. La première partie, quasi documentaire, nous la montre dans son élément (jamais en dehors de son lieu de travail), dans le quartier réservé à des prisonniers plutôt fragiles sur le plan psychologique et condamnés à de courtes peines. Outre son activité de surveillance et de "gestion des flux", Eva donne des cours de yoga et fait du soutien scolaire, pour des jeunes hommes dont il est légitime de penser que la détresse sociale les a poussés dans la délinquance.

La caméra suit au plus près le personnage principal, incarné par Sidse Babett Knudsen, absolument formidable, qui casse un peu son image à l'occasion de ce film.

Tout change lors de l'arrivée d'un convoi de détenus réputés dangereux. Ils sont destinés à occuper le quartier de haute sécurité, la partie de la prison la plus fermée vis-à-vis de l'extérieur, où les gardiens rencontrent souvent des problèmes. Eva semble reconnaître l'un des arrivants et demande à être affectée dans le QHS. On ne sait pas pourquoi, le personnage étant du genre mutique... et un peu menteur, comme on le découvre à cette occasion.

Dans le QHS, l'ambiance est totalement différente de celle de l'unité 5, où elle travaillait auparavant. On change donc d'univers... et Eva change aussi sous nos yeux. On ne met pas très longtemps à comprendre qui est pour elle ce nouveau détenu, sujet à des épisodes violents. (Il est très bien interprété par Sebastian Bull Sarning.)

C'est ici que le film se fait original, en tout cas très différent de ce que pourrait donner la même histoire traitée par un cinéaste français. Je signale que le réalisateur, Gustav Möller, est l'auteur de l'excellent The Guilty, sorti en salle il y a six ans de cela.

Pour une œuvre qui pourrait passer de prime abord comme quasi documentaire, la caméra se fait relativement inventive. Il faut se méfier de ce qui nous est montré en tout début de scène. Parfois, quand la caméra commence à bouger (après un début en plan fixe), on découvre que le personnage n'est pas seul dans la pièce ou que la situation est différente de ce qui nous a été d'abord suggéré. Il y a aussi un travail sur le rapport entre l'image et le son.

Sur le fond, le film sort des sentiers battus de la "bien-pensance".

ATTENTION !

DIVULGÂCHAGE !

Sur ce genre de sujet, la vulgate moralisatrice nous présenterait une héroïne se rapprochant du détenu et des liens amicaux finissant par se nouer entre deux êtres qu'au départ tout sépare... Que nenni ! Eva la polie, Eva la respectueuse, Eva l'affectueuse va chercher à... se venger. C'est l'occasion pour le cinéaste de nous montrer de quelle capacité de nuisance dispose une employée de la pénitentiaire... mais aussi qu'entre ces murs, les rapports de force sont complexes... et qu'ils peuvent s'inverser.

On est donc loin d'un film "politiquement correct". Il n'en est que plus fort.

10:21 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

vendredi, 12 juillet 2024

Les Pistolets en plastique

Un peu moins de trois ans après Oranges sanguines, Jean-Christophe Meurisse revient sur nos écrans, avec une partie de son équipe et une jolie collection d'invités : Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Laurent Stocker, Vincent Dedienne, Aymeric Lompret... et, surtout (bien que brièvement, hélas), Jonathan Cohen. Celui-ci n'est présent que dans la scène du début, celle d'une autopsie, qui part en vrille au niveau des dialogues. C'est savoureux mais, toutefois, pas totalement maîtrisé au niveau de la surenchère (un peu à l'image de ce que fait le réalisateur, qui a de brillantes idées, mais peine parfois à les mettre en scène avec rigueur).

Quatre types de personnages s'entrecroisent dans une intrigue à la "marabout d'ficelle", une scène rebondissant sur la précédente. Ainsi, sous nos yeux (parfois ébahis) évoluent un indic de la police (et sa famille), un duo d'enquêtrices amatrices, un fan (acariâtre) de danse country et un homme entre deux âges sur le point de reconstruire sa vie, en Argentine, au bras d'une ravissante brune.

Dans son précédent film, Meurisse versait dans un populisme germanopratin, mâtiné de moralisme bas de gamme. Ici, il prend pour base un fait divers qui ressemble bigrement à l'affaire Dupont de Ligonnès pour s'attaquer à certains totems contemporains : la fascination pour les assassins, la crédulité un brin complotiste, le besoin éperdu de reconnaissance et la quête de célébrité. Paradoxalement, parmi les personnages, la "vedette" est celui qui cherche à disparaître à tout prix. Dans le rôle, Laurent Stocker est formidable.

... mais les autres ne sont pas mal non plus. J'ai beaucoup apprécié la prestation de Gaëtan Peau, qui nous la joue un peu Jean-Pierre Bacri dans la séquence de l'avion (avec Nora Hamzawi pour lui donner la réplique !). Du côté des dames, j'ai été marqué par le duo de fans, interprété par Charlotte Laemmel et Delphine Baril. Je trouve de surcroît particulièrement bien foutue la séquence qui voit évoluer leurs relations avec l'un des personnages masculins. La conclusion n'est pas pour les âmes sensibles !

Tout n'est pas réussi dans ce film et certaines scènes auraient mérité d'être rejouées, mais globalement, c'est une bonne comédie sarcastique... dont l'auteur (fait notable) a réussi la chute.

23:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Les Pistolets en plastique

Un peu moins de trois ans après Oranges sanguines, Jean-Christophe Meurisse revient sur nos écrans, avec une partie de son équipe et une jolie collection d'invités : Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Laurent Stocker, Vincent Dedienne, Aymeric Lompret... et, surtout (bien que brièvement, hélas), Jonathan Cohen. Celui-ci n'est présent que dans la scène du début, celle d'une autopsie, qui part en vrille au niveau des dialogues. C'est savoureux mais, toutefois, pas totalement maîtrisé au niveau de la surenchère (un peu à l'image de ce que fait le réalisateur, qui a de brillantes idées, mais peine parfois à les mettre en scène avec rigueur).

Quatre types de personnages s'entrecroisent dans une intrigue à la "marabout d'ficelle", une scène rebondissant sur la précédente. Ainsi, sous nos yeux (parfois ébahis) évoluent un indic de la police (et sa famille), un duo d'enquêtrices amatrices, un fan (acariâtre) de danse country et un homme entre deux âges sur le point de reconstruire sa vie, en Argentine, au bras d'une ravissante brune.

Dans son précédent film, Meurisse versait dans un populisme germanopratin, mâtiné de moralisme bas de gamme. Ici, il prend pour base un fait divers qui ressemble bigrement à l'affaire Dupont de Ligonnès pour s'attaquer à certains totems contemporains : la fascination pour les assassins, la crédulité un brin complotiste, le besoin éperdu de reconnaissance et la quête de célébrité. Paradoxalement, parmi les personnages, la "vedette" est celui qui cherche à disparaître à tout prix. Dans le rôle, Laurent Stocker est formidable.

... mais les autres ne sont pas mal non plus. J'ai beaucoup apprécié la prestation de Gaëtan Peau, qui nous la joue un peu Jean-Pierre Bacri dans la séquence de l'avion (avec Nora Hamzawi pour lui donner la réplique !). Du côté des dames, j'ai été marqué par le duo de fans, interprété par Charlotte Laemmel et Delphine Baril. Je trouve de surcroît particulièrement bien foutue la séquence qui voit évoluer leurs relations avec l'un des personnages masculins. La conclusion n'est pas pour les âmes sensibles !

Tout n'est pas réussi dans ce film et certaines scènes auraient mérité d'être rejouées, mais globalement, c'est une bonne comédie sarcastique... dont l'auteur (fait notable) a réussi la chute.

23:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Only the river flows

Ce titre anglais cache une œuvre chinoise, un polar un peu poisseux, dont l'action se déroule milieu-fin des années 1980, dans le sud du pays.

Un jour, sur les rives d'un fleuve, un gamin découvre le cadavre d'une femme. Les habitants du coin soupçonnent très vite un vagabond un peu fou. Mais d'autres suspects font progressivement leur apparition, comme le cadre (marié... et infidèle) d'une usine voisine, une comptable... et un coiffeur, fiché comme délinquant sexuel. Des questions se posent aussi à propos d'une grande femme brune, aux cheveux longs et bouclés, qui a été aperçue dans les parages.

La collecte d'indices se révèle difficile, les fréquentes averses orageuses compliquant le travail des enquêteurs. Ceux-ci sont membres d'une brigade qui se veut "politiquement correcte" à la chinoise (communiste) : on travaille en groupe, pour le bien de la collectivité... même s'il n'est pas mauvais, de temps à autre, de se mettre en avant. Pour rester en forme, le commissaire recommande la pratique du ping pong... et ferme les yeux sur la consommation excessive de tabac par ses subordonnés. Il finit par mettre de plus en plus la pression à son équipe, parce que de nouveaux meurtres, visiblement liés au premier, sont commis...

Le début fait furieusement penser à Memories of Murder, ainsi qu'aux films qu'il a sans doute inspirés, en Asie orientale : The Strangers (autre production sud-coréenne) et les chinois Limbo et Une Pluie sans fin.

Si, pour moi, aucune de ces copies n'atteint la puissance de l'original, ici, on comprend assez vite qu'on a affaire à un réalisateur de talent (Shujun Wei). Le cadrage, l'éclairage, les décors nous plongent presque immédiatement dans cette ambiance noire que j'aime tant au cinéma. Les acteurs n'en font pas des caisses, ce qui est appréciable dans une production d'Asie orientale.

Le principal enquêteur ne porte pas d'uniforme, contrairement à la plupart de ses collègues. Vêtu d'un blouson de cuir et coiffé comme un Occidental, Ma Zhe est un flic méthodique, très investi dans son travail, au point de négliger un peu sa ravissante épouse, tombée enceinte. Sans trop de surprise là, les problèmes de couple vont rejaillir sur le travail du policier. Ce n'est pas la meilleure partie du film.

En revanche, la manière dont l'enquête progresse, par petites touches, avec des avancées et des reculs, est passionnante à suivre. Il convient d'être attentif, parce que tout n'est pas dit dans les dialogues... et que l'un des personnages commence à faire des cauchemars, puis à avoir des visions. Tout ce qui nous est montré à l'écran n'est pas forcément réel.

Même si j'ai été un peu déçu par la résolution de l'énigme, j'ai trouvé ce film assez puissant et fort divertissant.

22:43 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Only the river flows

Ce titre anglais cache une œuvre chinoise, un polar un peu poisseux, dont l'action se déroule milieu-fin des années 1980, dans le sud du pays.

Un jour, sur les rives d'un fleuve, un gamin découvre le cadavre d'une femme. Les habitants du coin soupçonnent très vite un vagabond un peu fou. Mais d'autres suspects font progressivement leur apparition, comme le cadre (marié... et infidèle) d'une usine voisine, une comptable... et un coiffeur, fiché comme délinquant sexuel. Des questions se posent aussi à propos d'une grande femme brune, aux cheveux longs et bouclés, qui a été aperçue dans les parages.

La collecte d'indices se révèle difficile, les fréquentes averses orageuses compliquant le travail des enquêteurs. Ceux-ci sont membres d'une brigade qui se veut "politiquement correcte" à la chinoise (communiste) : on travaille en groupe, pour le bien de la collectivité... même s'il n'est pas mauvais, de temps à autre, de se mettre en avant. Pour rester en forme, le commissaire recommande la pratique du ping pong... et ferme les yeux sur la consommation excessive de tabac par ses subordonnés. Il finit par mettre de plus en plus la pression à son équipe, parce que de nouveaux meurtres, visiblement liés au premier, sont commis...

Le début fait furieusement penser à Memories of Murder, ainsi qu'aux films qu'il a sans doute inspirés, en Asie orientale : The Strangers (autre production sud-coréenne) et les chinois Limbo et Une Pluie sans fin.

Si, pour moi, aucune de ces copies n'atteint la puissance de l'original, ici, on comprend assez vite qu'on a affaire à un réalisateur de talent (Shujun Wei). Le cadrage, l'éclairage, les décors nous plongent presque immédiatement dans cette ambiance noire que j'aime tant au cinéma. Les acteurs n'en font pas des caisses, ce qui est appréciable dans une production d'Asie orientale.

Le principal enquêteur ne porte pas d'uniforme, contrairement à la plupart de ses collègues. Vêtu d'un blouson de cuir et coiffé comme un Occidental, Ma Zhe est un flic méthodique, très investi dans son travail, au point de négliger un peu sa ravissante épouse, tombée enceinte. Sans trop de surprise là, les problèmes de couple vont rejaillir sur le travail du policier. Ce n'est pas la meilleure partie du film.

En revanche, la manière dont l'enquête progresse, par petites touches, avec des avancées et des reculs, est passionnante à suivre. Il convient d'être attentif, parce que tout n'est pas dit dans les dialogues... et que l'un des personnages commence à faire des cauchemars, puis à avoir des visions. Tout ce qui nous est montré à l'écran n'est pas forcément réel.

Même si j'ai été un peu déçu par la résolution de l'énigme, j'ai trouvé ce film assez puissant et fort divertissant.

22:43 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 11 juillet 2024

To The Moon

Six ans après First Man, sept ans après Les Figures de l'ombre, alors que tant de documentaires ont aussi été consacrés au sujet, pourquoi revenir encore au programme Apollo, plus précisément à l'enchaînement d'événements qui allait conduire la mission Apollo 11 sur la Lune ? Eh bien, pour en faire une comédie romantique, sur fond de complotisme.

La première partie est la plus "historique". Elle plante le décor, évoque les difficultés à boucler le financement du programme, à une époque marquée par la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques... et quelques catastrophes naturelles. Le roi dollar est sur le point de s'effondrer et le programme spatial risque d'être une victime collatérale.

A cela s'ajoute la difficulté pour des femmes actives et compétentes d'évoluer dans un environnement très masculin, dont la caricature est la salle de commande de Cap Kennedy.

Le souci de reconstitution est présent à l'écran. On a droit aux voitures de l'époque (pas forcément dégueulasses), au mobilier de l'époque (oubliable), à l'architecture de l'époque (bof)... ainsi qu'aux coupes de cheveux et aux vêtements de la fin des années 1960. Ils ont réussi à enlaidir Scarlett Johansson, qui demeure tout de même très séduisante !

Dès le début, on sent qu'entre le ténébreux et baraqué Cole Davis et la pétulante Kelly Jones, il va se passer des trucs... mais les aléas du programme Apollo et un vilain agent gouvernemental (brillamment interprété par Woody Harrelson) vont se mettre en travers de leur amour naissant.

On sent la volonté de faire renaître l'esprit de la comédie de mœurs américaine des années 1930-1950, sans toutefois qu'il y ait le même brio. C'est joliment fait, mignon tout plein et émaillé d'humour. On ne s'ennuie pas, mais cela ne restera sans doute pas dans les mémoires.

23:44 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

To The Moon

Six ans après First Man, sept ans après Les Figures de l'ombre, alors que tant de documentaires ont aussi été consacrés au sujet, pourquoi revenir encore au programme Apollo, plus précisément à l'enchaînement d'événements qui allait conduire la mission Apollo 11 sur la Lune ? Eh bien, pour en faire une comédie romantique, sur fond de complotisme.

La première partie est la plus "historique". Elle plante le décor, évoque les difficultés à boucler le financement du programme, à une époque marquée par la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques... et quelques catastrophes naturelles. Le roi dollar est sur le point de s'effondrer et le programme spatial risque d'être une victime collatérale.

A cela s'ajoute la difficulté pour des femmes actives et compétentes d'évoluer dans un environnement très masculin, dont la caricature est la salle de commande de Cap Kennedy.

Le souci de reconstitution est présent à l'écran. On a droit aux voitures de l'époque (pas forcément dégueulasses), au mobilier de l'époque (oubliable), à l'architecture de l'époque (bof)... ainsi qu'aux coupes de cheveux et aux vêtements de la fin des années 1960. Ils ont réussi à enlaidir Scarlett Johansson, qui demeure tout de même très séduisante !

Dès le début, on sent qu'entre le ténébreux et baraqué Cole Davis et la pétulante Kelly Jones, il va se passer des trucs... mais les aléas du programme Apollo et un vilain agent gouvernemental (brillamment interprété par Woody Harrelson) vont se mettre en travers de leur amour naissant.

On sent la volonté de faire renaître l'esprit de la comédie de mœurs américaine des années 1930-1950, sans toutefois qu'il y ait le même brio. C'est joliment fait, mignon tout plein et émaillé d'humour. On ne s'ennuie pas, mais cela ne restera sans doute pas dans les mémoires.

23:44 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 10 juillet 2024

Moi, moche et méchant 4

Sept ans après l'emballant Moi, moche et méchant 3 (et seulement deux ans après Les Minions 2), le studio Illumination nous propose les nouvelles aventures de cette famille élargie de faux méchants... une famille qui compte désormais un membre de plus, Gru junior, un bambin caractériel, très attaché à sa mère mais, au départ, plus réticent envers son père (dont il est pourtant le portrait craché). Les amateurs de films d'animation remarqueront que, dans ses expressions et son comportement, le poupon n'est pas sans rappeler Baby Boss.

Les Minions sont, sans surprise, chargés d'aider le couple à s'occuper du moutard, notamment lorsqu'ils sortent travailler. J'ai particulièrement aimé le duo habillé en assistants de formule 1, les scènes de changement de couche et d'installation du bébé dans la voiture étant filmées comme un arrêt au stand.

Les petits bonshommes jaunes ne monopolisent pas l'attention. On a pris soin de doser leurs apparitions, d'autant que, désormais, ils bénéficient de leur propre série de films. Mais, franchement, dès qu'il interviennent, c'est une source de gags (pas toujours très fins, je le reconnais). Dans la salle, petits et grands rient de bon cœur face à ces comportements crétins et aux successions de malchance ou de maladresses. Le distributeur automatique fait office de running gag... et les scènes se déroulant au QG des services secrets font partie des plus réussies.

Cela m'amène à un des aspects originaux du film : la parodie de productions à succès (anglo-saxonnes). Ainsi, les cinq Méga-Minions créés par manipulation génétique sont un décalque évident des Quatre Fantastiques (mêlés d'une touche de X-Men) : celui qui vole (à tête d'obus) pourrait être la Torche (ou un anti-Angel) ; celui qui mange tout et n'importe quoi a le physique de la Chose et celui qui s'étire à volonté fait immanquablement penser à Mr Fantastic (même si la scène qui le voit arrêter une rame de métro est une référence à Spider-Man). Complètent ce trio un Minion méga-costaud, sorte de Colossus, et le monoculaire à rayon laser, qui fait écho à Cyclope.

J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui touche au LPB (« lycée pas bon », dans la version française), cette école de méchants qui a des airs de Poudlard (mais aussi du château de Disney). Sa directrice, vieille femme acariâtre (et diablement pugnace), s'appelle Uberschlecht, qui pourrait se traduire par « Supermauvaise ». (Elle joue un peu le rôle que tenait la mère du héros, dans les précédents films.)

L'intrigue est assez foisonnante, puisqu'aux histoires familiales se greffent une sorte de querelle de voisinage (la famille ayant dû déménager) et la gestion d'une nouvelle menace, incarnée par Maxime le Mal, un méchant bien givré, auquel Alex Lutz prête sa voix dans la VF. J'ai d'ailleurs apprécié de retrouver celles d'Audrey Lamy et de Gad Elmaleh dans les rôles de Lucy et Gru. On voit toutefois assez peu la compagne du héros dans ce volet. Les trois jeunes filles adoptées sont aussi un peu moins présentes qu'auparavant. Il a fallu faire de la place aux nouveaux personnages, le bébé bien sûr, mais aussi une encombrante voisine, une petite peste prénommée Poppy, franchement insupportable au début, mais qu'on voit évoluer par la suite.

C'est parfois un peu trop bruyant pour moi (et les chansons ne sont pas indispensables), mais j'ai globalement passé un très bon moment.

13:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Moi, moche et méchant 4

Sept ans après l'emballant Moi, moche et méchant 3 (et seulement deux ans après Les Minions 2), le studio Illumination nous propose les nouvelles aventures de cette famille élargie de faux méchants... une famille qui compte désormais un membre de plus, Gru junior, un bambin caractériel, très attaché à sa mère mais, au départ, plus réticent envers son père (dont il est pourtant le portrait craché). Les amateurs de films d'animation remarqueront que, dans ses expressions et son comportement, le poupon n'est pas sans rappeler Baby Boss.

Les Minions sont, sans surprise, chargés d'aider le couple à s'occuper du moutard, notamment lorsqu'ils sortent travailler. J'ai particulièrement aimé le duo habillé en assistants de formule 1, les scènes de changement de couche et d'installation du bébé dans la voiture étant filmées comme un arrêt au stand.

Les petits bonshommes jaunes ne monopolisent pas l'attention. On a pris soin de doser leurs apparitions, d'autant que, désormais, ils bénéficient de leur propre série de films. Mais, franchement, dès qu'il interviennent, c'est une source de gags (pas toujours très fins, je le reconnais). Dans la salle, petits et grands rient de bon cœur face à ces comportements crétins et aux successions de malchance ou de maladresses. Le distributeur automatique fait office de running gag... et les scènes se déroulant au QG des services secrets font partie des plus réussies.