jeudi, 02 avril 2015

Voyage en Chine

Le photographe Zoltan Mayer nous livre ici son premier long-métrage de fiction. Le début de l'histoire présente un vieux couple, où le temps semble avoir fait son oeuvre. Le coup de grâce vient de l'annonce du décès de leur fils unique, survenu en Chine. Yolande Moreau est plus convaincante que son partenaire masculin, au jeu plus stéréotypé.

La mère éplorée est de surcroît confrontée à maintes difficultés pour rapatrier le corps du défunt. Aux différences de législation et de culture se superpose le fonctionnement bureaucratique de l'administration française. Du coup, la mère âgée et malade décide de faire le grand saut et de se rendre au "pays du milieu".

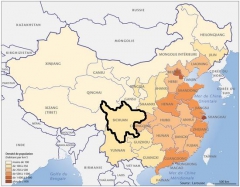

Elle débarque à Shanghai, mais sa destination est une province de l'intérieur (célèbre pour ses pandas), le Sichuan.

Ironiquement, Liliane va découvrir qu'obtenir des papiers officiels est au moins aussi compliqué en Chine qu'en France. La barrière de la langue est un obstacle de plus à surmonter, même si parfois quelques bribes d'anglais peuvent s'avérer très utiles. Et puis, soudain, dans la rue, surgit une voix belge identifiable entre toutes... et le film bascule.

Même si le deuil est un élément clé de l'histoire, l'intrigue est davantage tournée vers les rencontres que l'héroïne va faire, en Chine. On nous propose une belle galerie de personnages du quotidien, qui vont aider cette étrangère à moitié brisée par le chagrin. Cela nous vaut même quelques (rares) moments de comédie, comme la scène de la pâte et du vin, entre deux femmes que finalement seule la langue sépare :

Plus inattendue est la découverte par Liliane de la vie que son fils s'était construite, en Extrême-Orient. Les acteurs chinois sont remarquables de subtilité. C'est d'ailleurs la principale qualité de ce film, très délicat. Ce n'est à priori pas un genre qui m'attire mais, allez savoir pourquoi, ici, ça m'a touché.

23:09 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film, films

dimanche, 29 mars 2015

Birdman

Le film aux quatre Oscar du Mexicain Alejandro Gonzalez Inarritu est enfin arrivé à Rodez, en version originale sous-titrée. C'est l'occasion de vérifier si, notamment, le scénario et la mise en scène ont mérité d'être placés au-dessus de la concurrence en février dernier.

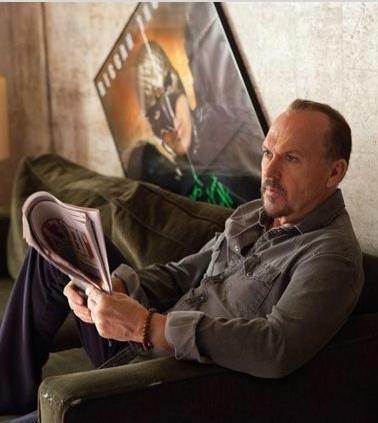

Le scénario repose sur une double mise en abyme. Comme Michael Keaton incarne un acteur sur le retour, autrefois très populaire pour son rôle de Birdman, on comprend qu'il s'agit d'une allusion à son interprétation de Batman, sous la réalisation de Tim Burton. (En dépit du respect que j'éprouve pour le travail de Christopher Nolan et le talent de Christian Bale, les deux longs-métrages de Burton restent pour moi les plus beaux.) Mais, comme, en plus, Thomson/Keaton joue dans une pièce qui évoque la vie ratée d'un homme qui ne s'estime pas assez aimé, on comprend qu'il y a de fortes résonances avec l'existence du personnage principal.

Toutefois, le principal intérêt du film réside dans la description du milieu new-yorkais, où se croisent artistes plus ou moins en vue et ce que nous (Français de province) appellerions des "bobos parisiens". Les relations entre les membres de la troupe sont aussi particulièrement remuantes. Les répliques fusent... et c'est fort réjouissant ! Dans la version originale, on remarque la récurrence du mot "balls" (les boules... c'est-à-dire les couilles). Elles donnent le ton dès le début, où il est fait mention de l'odeur (un peu renfermée) qui règne dans la loge du héros. Plus loin, il est question du courage dont un acteur doit faire preuve. Au sens propre, les boules en question sont bien visibles sous le slip de deux des personnages principaux. Lorsque deux-ci entrent en contact des actrices, la conversation prend souvent un tour sexuel, même si les dialogues ne sont pas exempts d'émotion.

C'est le moment de souligner la qualité de l'interprétation, même si aucun des acteurs n'a été primé en février dernier. Du côté des messieurs, Michael Keaton est épatant... dans un rôle il est vrai taillé sur mesure. A un poste plus ingrat, Edward Norton (aussi visible dans The Grand Budapest Hotel) est tout simplement formidable, tantôt odieux tantôt émouvant. A ces deux "cadors" j'ajouterais Zach Galifianakis (rendu célèbre par Very Bad Trip), très bon en agent-avocat aux petits soins.

Du côté des dames se distinguent particulièrement deux personnes. Sans surprise, Naomi Watts est excellente (et toujours pleine de charme), dans un rôle de composition, celui d'une actrice qui n'arrive pas à percer ! Elle est aussi la compagne "officielle" de Shiner/Norton, une tâche qui consomme pas mal d'énergie...

Mais la grande révélation de Birdman est Emma Stone, récemment remarquée dans Magic in the Moonlight. Elle incarne la fille du héros... et les relations avec son géniteur sont tout sauf apaisées. Cela nous vaut une scène de dispute absolument sensationnelle, au cours de laquelle la fille se lâche complètement. Plus loin, c'est dans le registre de l'émotion qu'elle nous "cueille", en compagnie d'Edward Norton. Une relation complexe va se nouer entre ces deux-là, sur le toit du théâtre.

A ce brillant duo, on pourrait ajouter Lindsay Duncan, pour sa performance en critique vacharde du New York Times.

Les toits sont aussi de bons endroits pour prendre son envol. C'est le désir qui sommeille en Riggan Thomson, de surcroît travaillé au corps par une petite grosse voix intérieure. Ici, Inarritu introduit un peu de fantastique. Cela passe très bien, y compris au niveau des "super-pouvoirs" de son héros. Je n'ai par contre pas été particulièrement emballé par la réalisation. On a un peu abusé du plan-séquence, qui oblige parfois les caméramans à voltiger autour des acteurs. OK pour la virtuosité, mais le rendu à l'écran n'est pas toujours convaincant. En revanche, j'ai beaucoup aimé la musique d'accompagnement (du batteur mexicain Antonio Sanchez), très jazzy. Elle se marie vraiment bien avec l'action.

Cela donne au final un film inclassable, très nombriliste, mais infiniment plus réussi que Babel, par exemple.

14:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 28 mars 2015

Big Eyes

Le nouveau film de Tim Burton est une sorte de biopic, consacré à Margaret Keane, une peintre que je ne connaissais pas, et qui a marqué son époque grâce principalement à des toiles représentant des enfants dotés d'énormes yeux.

Ce n'est pas un biopic intégral, parce que l'action commence lorsque l'héroïne quitte son premier mari avec sa fille. Et l'histoire se conclut (de manière très américaine) par un procès. Le scénario s'est concentré sur la période au cours de laquelle Margaret Doris Hawkins va côtoyer Walter Keane, un autre peintre, plus classique... et surtout un bonimenteur de première. Alors que celle qui va devenir sa compagne est plutôt introvertie, lui a un don pour attirer le chaland et lui "vendre" la peinture. Le film montre comment, petit à petit, il étend son emprise sur son épouse... et comment il en tire gloire et profit.

Le paradoxe du casting est que cette horrible fripouille est incarnée par Christopher Waltz, qui a un talent fou (dans Zero Theorem, Django unchained ou encore Carnage), mais qui tendrait parfois à nous rendre Keane un peu trop sympathique. Dans le rôle de l'héroïne, Amy Adams est formidable. L'actrice hollywoodienne s'est fondue dans le personnage, d'abord de femme au foyer complexée, puis d'artiste cachée et enfin de bigote sûre de son art.

Si l'interprétation est de qualité, la mise en scène ne se signale pas par un brio particulier. Difficile de retrouver le réalisateur de Beetlejuice, d'Edward aux mains d'argent, de Batman (avant Christopher Nolan), de Mars Attacks !, de Sleepy Hollow ou, plus récemment, de Dark Shadows et de Frankenweenie. Il y a juste un moment, lorsque Margaret va faire quelques courses dans une supérette, où l'on reconnaît la "patte" de Tim Burton. Mais c'est à peu près tout.

Le film n'en est pas moins très intéressant, mais il ne faut pas aller le voir en pensant y retrouver l'univers si particulier du réalisateur le plus inventif de sa génération.

11:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 21 mars 2015

Réalité

Cette fiction est le nouveau bébé de Quentin Dupieux, réalisateur auquel on doit l'inventif Rubber et le très poussif Wrong Cops. Du coup, la question que l'on se pose en allant voir ce film est la suivante : s'agit-il d'une œuvre originale et bien construite, ou bien Dupieux nous livre-t-il une nouvelle production paresseuse ?

Le début de l'histoire laisse un peu perplexe. Deux intrigues, en apparence disjointes, nous sont présentées. D'un côté, on a l'histoire de cette gamine (prénommée Réalité) qui trouve, dans les entrailles d'un sanglier tué par son père, une cassette vidéo intacte. De l'autre, on a ce jeune présentateur d'émission débile, qui se croit victime d'un eczéma aussi foudroyant... qu'invisible.

C'est la caméra qui relie les deux histoires. On apprend vite que la fillette est l'héroïne du nouveau long-métrage d'un énigmatique réalisateur, nommé Zorg. Quant au présentateur, il est l'objet de l'attention d'un cadreur incarné par Alain Chabat. Celui-ci veut mettre en scène son premier film. Pour cela, il s'adresse à un producteur un peu perturbé, interprété par un Jonathan Lambert pas toujours convaincant. Or, il se trouve que ce même producteur est celui du vieux Zorg.

De son côté, Alain Chabat est marié à une charmante psychanalyste, personnage auquel Élodie Bouchez prête sa plastique avantageuse et son indéniable talent. Parmi les clients de la psychanalyste se trouve un homme qui (rêve qu'il) s'habille en femme. Cet homme n'est autre que le directeur de l'école où étudie la gamine du début.

Une fois que l'on a assemblé le puzzle, on pense avoir fait une bonne partie du boulot. Que nenni ! Les apparences sont trompeuses. Ce qui semble rêve peut être réalité et ce qui semble réel peut n'être qu'une scène de fiction. On tombe dans la mise en abyme dans la mise en abyme et même, à un moment, l'histoire part complètement en vrille. Si l'on accepte cela, on passe un délicieux moment... mais il faut se taper les vingt premières minutes, pas les plus réussies du film.

21:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 20 mars 2015

The Voices

Ces voix sont celles qu'entend le héros Jerry, interprété de manière faussement ingénue par Ryan Reynolds (remarqué dans l'excellent Buried). En réalité, il ne les entend pas tout le temps... juste quand il arrête de prendre ses cachets. Ce n'est que très tard dans le film que l'on apprend pourquoi il est suivi par un médecin (Jacki Weaver, vue récemment dans Magic in the Moonlight) et pourquoi on lui a prescrit ces médicaments.

Quelles voix entend-il ? Surtout celles de ses deux animaux domestiques, un chien fidèle (et un peu balourd) et un chat vicieux. A l'occasion, il peut aussi communiquer avec un élan mourant. (Je vous laisse découvrir dans quelles circonstances...)

Concernant les "mouvements des lèvres" des personnages animaliers, un gros travail a réalisé au niveau des effets spéciaux. Et, comme les dialogues sont assez incisifs (à savourer en version originale sous-titrée, de préférence), les scènes de discussion entre le grand benêt et les deux sacs-à-puces sont délicieuses.

Tout le film n'est cependant pas du même acabit. Il y a des longueurs, des ruptures de rythme pas toujours maîtrisées. C'est le cas en particulier des scènes entre le héros et ses collègues féminines. Avec la bimbo de l'entreprise où il travaille, c'est très convenu... jusqu'au moment où il réussit à lui faire perdre la tête ! La suite, entre le réfrigérateur et la table du salon, est nettement plus réjouissante, en partie grâce à au talent de Gemma Arterton.

J'ai toutefois trouvé plus subtile et touchante Anna Kendrick (que j'avais déjà appréciée dans Into the Woods). Elle donne de l'épaisseur à son personnage qui, au départ, paraît un peu "nunuche". Cela nous mène à une très belle séquence sur les lieux où Jerry a passé son enfance.

Il faut aussi être attentif aux couleurs et à la manière dont les scènes sont filmées. Lorsque l'on voit beaucoup de rose à l'écran (notamment sur le lieu de travail de Jerry), il faut se dire que l'on est sous l'emprise de la vision du personnage principal, qui survalorise un emploi peu gratifiant, mais qui lui permet de rompre sa solitude... et de côtoyer de charmantes jeunes femmes.

Chez lui, dans l'appartement situé au-dessus d'un bowling désaffecté, le héros voit encore la vie en rose, du moins quand l'effet des médicaments ne se fait plus sentir. Le paradoxe est que, lorsqu'il suit son traitement, c'est la triste et sordide réalité qui s'offre à ses yeux. A l'écran, les tons se font plus sombres, tout comme lorsqu'un intrus pénètre chez lui.

A mi-chemin de la comédie de moeurs et du thriller, ce petit film se suit sans déplaisir, mais ce n'est pas l'événement de l'année : on nous l'a un peu survendu. (De Marjane Satrapi, j'ai préféré Persepolis.)

17:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 16 mars 2015

Phoenix

Berlin, année zéro (1945). Une déportée juive a miraculeusement survécu à Auschwitz et aux ultimes fusillades. On la suit d'abord dans un hôpital, où elle va pouvoir un peu se requinquer... et se faire reconstruire le visage (elle a été défigurée). Dans le rôle de Nelly, Nina Hoss est excellente. Très maigre, introvertie et pas très belle, elle rend son personnage très crédible.

Ce film est un peu l'histoire de sa résurrection. La chanteuse de cabaret qu'elle fut va progressivement renaître de ses cendres. Pourtant, au départ, on a peine à y croire, tant elle a le profil d'une victime. Elle se fait dépouiller dans la rue et croit contre toute évidence que son pianiste de mari (non juif) ne l'a pas trahie. On sent qu'elle veut retrouver sa vie d'avant-guerre à Berlin, alors que son amie Lene (Nina Kunzendorf, formidable), en apparence plus forte, l'incite à partir s'installer en Palestine.

S'engage alors, dans la seconde partie de l'histoire, un drôle de jeu du chat et de la souris entre le mari, qui n'a pas reconnu son épouse (mais voit en l'inconnue un moyen de récupérer les biens de celle-ci), et Nelly, docile en apparence, ravie de côtoyer à nouveau son homme, mais aussi curieuse de le percer à jour.

L'intrigue suit son bonhomme de chemin, dans le quotidien sordide des Allemands de 1945. La photographie est de qualité mais sèche, sans l'artifice dans lequel baignait The Good German (de Soderbergh). Il me semble que le scénario a été écrit de manière à culminer dans la dernière scène, celle de la chanson, que je me garderai bien de raconter. Mais, rien que pour elle, ce film un peu laborieux mérite le détour.

21:59 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 14 mars 2015

Le Dernier Loup

Pour son nouveau film, Jean-Jacques Annaud revient à un genre qu'il affectionne (et qui lui a valu le succès par le passé) : la fiction animalière. En fait, il réalise un film chinois, en adaptant un roman autobiographique qui a connu un immense succès, Le Totem du loup.

L'action se déroule pendant la Révolution culturelle (dans la seconde moitié des années 1960), au cours de laquelle des jeunes instruits des villes ont été envoyés dans les campagnes chinoises. L'intrigue présente leur venue dans le cadre d'une politique de sinisation et de modernisation. C'est à prendre avec recul...

Pour ces Pékinois, c'est un peu le choc des cultures, puisqu'ils se retrouvent en Mongolie intérieure, une région autonome de la Chine, peuplée non pas de Hans (l'ethnie majoritaire) mais de nomades mongols, survivance d'un peuple qui domina jadis une grande partie de l'Eurasie.

Pour les spectateurs, c'est un choc visuel : les paysages sont souvent grandioses et les animaux filmés avec un soin particulier. Dans une grande salle, c'est un réel plaisir. Attention toutefois : l'histoire racontée est cruelle. Plusieurs scènes très violentes (simulées) émaillent l'intrigue. Un peu à l'image du récent White God, Le Dernier Loup montre les mauvais traitements pour mieux les dénoncer.

A ma grande surprise, j'ai découvert un propos quasi écologiste. La protection du milieu naturel est au coeur du discours de certains des protagonistes et la notion de chaîne alimentaire est illustrée à plusieurs reprises. Ainsi, le vieux sage du village évoque la nécessité de laisser une partie des gazelles mortes à disposition des loups, qui ne viendront donc pas s'attaquer aux troupeaux de moutons des Mongols. Ces mêmes loups permettent de réguler la population de gazelles, sans quoi elle dévorerait tous les pâturages. Les loups sont aussi très utiles pour se débarrasser des nuisibles (notamment les rats)... Ces considérations sont bienvenues dans un film aussi grand public.

Autre bonne surprise du scénario : la dénonciation de l'appât du gain (très en vogue actuellement à Pékin). Les personnages qui pensent prioritairement à l'argent sont les responsables des catastrophes. Ils contribuent aussi à détruire le lien social. Cet aspect révèle le recul qu'aujourd'hui en Chine on a pris sur la période de la Révolution culturelle. Cela ne va pas jusqu'à remettre en cause le rôle du Parti communiste. Le cadre local est un personnage plutôt positif, plus ouvert que la population locale (parfois représentée comme un peu arriérée).

Quant à la mise en scène, si elle est globalement académique, elle nous réserve plusieurs moments de bravoure. La plus belle séquence est sans doute celle de l'attaque des loups, avec les chevaux, en pleine tempête de neige. Elle dure peut-être un quart-d'heure (voire plus). Quelle maîtrise !

Cela fait oublier les dialogues, assez convenus. On remarque aussi que le choix des acteurs semble avoir suivi des critères très précis. C'est un peu "Hollywood en Asie", avec (au niveau des personnages principaux) ces jeunes hommes et ces jeunes femmes à la dentition parfaite.

Concernant les loups (vraiment superbes, grands comme petits), je me pose quelques questions. L'histoire nous les présente tantôt agissant comme de véritables loups, tantôt adoptant un comportement quasi humain. C'est particulièrement visible dans l'attaque de la bergerie, mise en scène comme un cambriolage. La manière dont les loups s'enfuient est-elle plausible ? Enfin, un loup peut-il se suicider pour éviter de tomber entre les mains de l'homme ?

Hormis ces réserves, le film constitue un bon divertissement grand public, mais pas pour les âmes sensibles.

11:19 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 13 mars 2015

Imitation Game

Le titre du film fait référence à une partie des travaux du mathématicien Alan Turing, connu pour être l'inventeur de l'ordinateur. Passionné par l'intelligence artificielle, il avait imaginé un test pour évaluer celle-ci. Il en explique le principe au cours d'un interrogatoire que lui fait subir la police britannique, qui va le poursuivre pour "perversion sexuelle" (il était homosexuel).

Cette partie de l'histoire se déroule au début des années 1950. Dans le film, elle est croisée avec la jeunesse du héros (et son amitié intense avec un camarade doué comme lui pour les maths) et avec une autre période cruciale, celle de la Seconde guerre mondiale, à la conclusion de laquelle Turing apporta une contribution décisive, en "craquant" le code des machines Enigma utilisées par les sous-marins allemands.

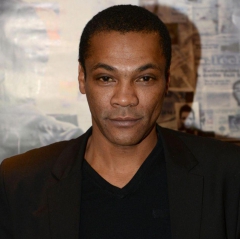

Il faut donc être attentif dès le début, où il est question d'un cambriolage dont on ne comprend pas de prime abord tous les tenants et aboutissants. On est toutefois vite pris par l'intrigue, tant les acteurs sont bons, à commencer par Benedict Cumberbatch :

Le concernant, ma grande crainte était qu'on lui fasse interpréter un clone de Sherlock, tant les points communs entre le détective de fiction et le mathématicien sont nombreux. Heureusement, ce n'est pas le cas. L'acteur s'est fondu dans le rôle. Certes, il interprète un as du raisonnement déductif, conscient de sa grande intelligence, assez méprisant vis-à-vis des autres, y compris des mathématiciens un peu moins doués que lui. Mais, physiquement, le personnage est clairement inspiré d'Alan Turing. On notera un gros travail sur les expressions du visage.

Le héros est épaulé par une jeune femme, dont on sous-entend qu'elle serait peut-être encore plus brillante que lui. Elle a les traits (ravissants) de Keira Knightley (meilleure encore que dans Anna Karenine), dont la seule présence suffit à illuminer certaines scènes :

Mine de rien, le film dit quelques petites choses sur les populations victimes d'une oppression discrète en Occident, mais qui ont joué un rôle décisif dans la guerre. C'est plus marqué concernant Turing : rappelons qu'il fut contraint de subir une castration chimique, au Royaume-Uni, pays qui a mené le combat contre le régime nazi... qui persécuta les homosexuels.

A travers Joan-Keira, c'est de la place des femmes qu'il est question. Cela nous vaut d'abord un beau moment de comédie, quand la jeune femme débarque le jour d'un test, dans une salle d'examen exclusivement masculine. Plus loin, on apprend (si on l'ignorait) à quel point les conventions sociales de l'époque pèsent sur le destin d'une personne qui voudrait vivre pleinement, en toute indépendance, mais qui doit d'abord tenir compte de la volonté de ses parents et du qu'en-dira-t-on.

Parmi les rôles secondaires, je distingue celui de l'agent du MI6 Stewart Menzies. Mark Strong (vu récemment dans Kingsman) prête ses traits à cet espion très habile, souvent vêtu d'un costume à rayures...

A ceux qui en ont la possibilité, je conseille de voir la version originale sous-titrée, pour mieux profiter des dialogues, parfois savoureux.

12:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 12 mars 2015

La dernière de Jim Brass

Mercredi, TF1 a diffusé les derniers épisodes de la saison 14 des Experts Las Vegas. Le vingt-deuxième fut l'occasion de voir l'ultime prestation de l'acteur Paul Guilfoyle, les producteurs ayant soudainement décidé de supprimer le personnage du capitaine Jim Brass, l'un des piliers de la série.

Incarnant un flic bougon au grand cœur, pas très subtil mais la chasse aux criminels chevillée au corps, il avait introduit un peu de diversité dans la petite famille surdiplômée des enquêteurs de la police scientifique. Peu à peu, son personnage, au départ secondaire, avait pris de l'épaisseur. On peut penser que la qualité de l'interprétation de Guilfoyle n'était pas pour rien dans le développement (et le succès public) du personnage.

On oublie toutefois que ce "monsieur-tout-le-monde" a une carrière cinématographique bien remplie derrière lui, dans des seconds rôles certes, mais souvent dans de bons films. On avait ainsi pu le voir dans le Wall Street d'Oliver Stone. Récemment, à l'occasion du décès de Robin Williams, j'ai revu Mrs Doubtfire, dans lequel il incarne un cuistot travaillant dans le restaurant où se déroule l'une des plus mémorables séquences du film.

Par contre, dans Little Odessa, on le découvre en gros dur. Quel contraste avec Primary Colors, où il interprète un membre de l'équipe soutenant le candidat (libidineux) joué par John Travolta :

Sur le petit écran (avant de devenir l'incontournable Jim Brass), il avait aussi multiplié les apparitions. Je me souviens notamment d'un épisode de la première saison d'Ally McBeal, où le futur flic du Nevada avait endossé le costume d'un... avocat :

23:59 Publié dans Cinéma, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, télévision, médias, cinema, cinéma, film, films

vendredi, 06 mars 2015

American Sniper

Clint Eastwood adapte, à sa manière, l'autobiographie de l'ancien tireur d'élite Chris Kyle (décédé en 2013), dont les "exploits" lui ont valu d'être surnommé "The Legend" par ses camarades de combat. Le film démarre directement par une scène sous haute tension, qui a servi de bande-annonce. Avant de nous en montrer la conclusion, on nous projette plusieurs années en arrière.

Cela nous vaut certains des meilleurs moments de l'histoire. On découvre le futur héros au Texas, sous l'influence d'un père autoritaire, à la morale lapidaire. Grand amateur de chasse, il y initie son fils aîné, qui se révèle incontestablement doué pour le tir. Toutefois, le destin va tarder à frapper à sa porte : devenu adulte, Chris ne pense qu'au rodéo et à boire des bières avec son meilleur pote. Il envisage aussi de se caser avec un joli brin de fille... mais pas la plus recommandable de la contrée.

Le scénario a l'honnêteté de nous présenter l'engagement militaire de Kyle comme la résultante de plusieurs facteurs : l'ennui d'une vie trop balisée, l'échec de la relation sentimentale (et sexuelle...)... et le choc des attentats anti-américains.

On bascule alors dans une thématique qu'Eastwood connaît comme sa poche : la formation des soldats, ici destinés à appartenir à une élite, les Navy Seals. C'est correctement filmé, mais les vieux cinéphiles auront une impression de "déjà vu". Ce qui est par contre inédit, c'est l'épaisseur physique de Bradley Cooper, qui a sans doute dû changer toute sa garde-robe, tant il a "gonflé". Ceci dit, il joue très bien (en tout cas mieux que dans Serena).

Dernier point positif de cette seconde-première partie : la naissance de l'amour entre le héros et Taya, une femme indépendante remarquablement interprétée par Sienna Miller. La relation tient la durée du film, même si ce sont les débuts qui m'ont paru les plus réussis.

De retour en Irak, on rentre dans le dur avec la conclusion de la fameuse scène du gamin et de la femme voilée. Cela devient rapidement très violent, tant du côté américain (dont les troupes spéciales dézinguent à tout va... en ne touchant qu'exceptionnellement des civils innocents...) que du côté insurgé. Les effets spéciaux sont au service de la représentation des tueries.

Notons qu'aux scènes de combat sont ajoutées quelques vignettes particulièrement horribles, pour décrire l'extrême violence dont sont capables les plus irréductibles adversaires des Américains. Le pire est atteint avec le personnage du "Boucher" (un des seconds de Zarkaoui), un spécialiste de la perceuse...

Vous aurez compris qu'Eastwood n'a pas endossé le costume du réalisateur impartial. Le républicain qui sommeille (rarement) en lui a pris la direction des opérations. Aucune allusion n'est faite aux mensonges et manipulations de l'administration Bush (fils) qui ont mené à la guerre d'Irak, une agression totalement injustifiée. C'est à partir de celle-ci qu'une partie de la population va basculer dans le djihadisme. Pourtant, le film aurait considérablement gagné en force s'il avait montré que le sacrifice de ces hommes jeunes et patriotes était fondé sur la tromperie.

Au lieu de cela, Eastwood nous sert un discours néo-conservateur, teinté de religion... et de mépris. Combien de fois les adversaires des soldats yankees sont-ils qualifiés de "sauvages"... Le film est toutefois sauvé parce qu'il montre que cette guerre abîme les combattants, qu'elle brise leurs vies et celles de leurs proches. Ce n'est déjà pas si mal mais, de ce point de vue, certains épisodes de la série NCIS en disent plus (et mieux). Ici, le scénario passe trop vite sur les séquelles psychologiques des combats. La caméra se contente de s'arrêter, un peu complaisamment, sur les corps amputés ou déformés. Eastwood n'est pas très à l'aise avec la notion de stress post-traumatique, tout comme son personnage principal d'ailleurs.

Il sait heureusement encore bien se servir d'une caméra. Les scènes de guérilla urbaine alternent habilement les vues au sol et celles prises des toits. On nous mène tout doucement vers l'un des morceaux de bravoure de l'histoire, qui se termine en pleine tempête de sable, avec un brio qui n'est pas sans rappeler la séquence du tsunami dans Au-delà.

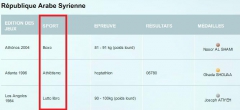

Je me dois toutefois de signaler que l'un des fondements scénaristiques de l'intrigue est biaisé : la rivalité entre le héros et le meilleur tireur d'élite du camp d'en face, appelé Mustafa. Eastwood nous le présente comme un pendant de Chris Kyle : lui aussi est marié et a un enfant ; lui aussi semble plutôt asocial. Mais, alors que dans son autobiographie (d'après un article de Slate), Kyle parle d'un Irakien, dans le film, c'est un Syrien, un choix de nationalité qui est tout sauf innocent de la part des scénaristes. De surcroît, il est censé être un ancien champion olympique de tir. Or, après une recherche minutieuse sur le site du C.I.O., je n'ai trouvé aucune trace d'un tel personnage. La Syrie n'a gagné que trois médailles aux Jeux Olympiques, aucune en tir :

Pour l'Irak, c'est encore pire : une seule médaille a été gagnée, en 1960... en haltérophilie :

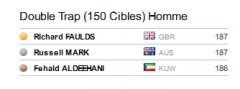

J'ai quand même trouvé un ressortissant d'un pays arabe, médaillé à une épreuve de tir, le Koweïtien Fehaid Al-Deehani, qui a décroché le bronze, à Sidney, en 2000 :

Ce n'est pas notre homme. Il n'a pas le profil du sniper d'Irak et, de surcroît, il a participé aux JO de Londres en 2012.

Je suis donc sorti d'American Sniper assez mitigé. D'un point de vue cinématographique, c'est meilleur que le récent et médiocre Jersey Boys. Mais c'est limite puant sur le fond et, dans un genre approchant, pas aussi brillant que Zero Dark Thirty, de Kathryn Bigelow.

22:19 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 04 mars 2015

Les Chevaliers du Zodiaque

Diffusée en France dans les années 1980, la série ne m'avait pas particulièrement emballé. Intéressé au départ par les références mythologiques, j'avais laissé tomber, lassé par les scènes de combat à rallonge, qui voyaient d'abord les héros se faire briser les os et perdre plusieurs litres de sang, avant qu'ils ne décochent soudainement le coup surpuissant qui envoyait le redoutable adversaire au tapis.

Je suis allé voir l'adaptation, parce que, d'un point de vue graphique, ça avait l'air d'être plus léché que dans la série du temps jadis... et je n'ai pas été déçu. La production a mis le paquet sur l'aspect visuel : les couleurs sont splendides et les effets de transparence rendent certains plans quasi grandioses. La musique d'accompagnement, parfois inutilement clinquante, est dans le ton.

D'où vient alors que j'aie regardé aussi souvent le cadran de ma montre ? Peut-être des dialogues, au ras des pâquerettes. Peut-être du scénario, pâle copie de la trame du premier "arc narratif", condensée en à peine 1h30. Peut-être aussi des caractères trop stéréotypés des principaux personnages. Ainsi, la jeune réincarnation d'Athéna nous est d'abord présentée comme un modèle d'écolière introvertie, avec ses longs cheveux et ses grandes soquettes. Ajoutez à cela qu'elle prend peur facilement (au début de l'histoire) et vous aurez une idée de l'agacement qu'un spectateur pas trop stupide peut parfois ressentir.

Menée tambour-battant (avec, paradoxalement, plusieurs temps morts malvenus), l'intrigue ne nous permet pas de nous attacher aux personnages. Les rares pincées d'humour ne suffisent pas à faire de ce film autre chose qu'un petit divertissement digestif.

P.S.

En un peu plus d'un an, c'est la deuxième série animée des années 1980 (après Albator, corsaire de l'espace) que l'on adapte maladroitement au cinéma.

22:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 01 mars 2015

Kingsman

Ces "hommes du roi" sont des espions britanniques, membres d'une agence privée. On en découvre quelques-uns dès le générique de début, qui tente de nous en mettre plein la vue, à coups d'explosions virtuelles. C'est une agréable mise en train.

Comme l'intrigue fait référence aux films d'espionnage, on attend évidemment avec impatience de voir les gadgets et les scènes d'action. On n'est pas déçu, avec quatre séquences particulièrement réussies : une en zone montagneuse (qui s'achève par un beau retournement), une dans un bar (qui joue aussi un peu sur l'effet de surprise), une dans un temple (une tuerie, au propre comme au figuré) et, enfin, celle de l'affrontement entre le jeune héros et la "méchante", la redoutable et excitante Gazelle, incarnée (avec brio) par Sofia Boutella.

La mise en scène est brillante. Le réalisateur (Matthew Vaughn) sait vraiment y faire (il était déjà aux manettes de X-Men - Le Commencement). Il s'appuie sur une distribution haut-de-gamme, avec Colin Firth (en pleine forme), Mark Strong et le jeune Taron Eggerton qui, au début de l'histoire, a un accent "prolo", qui contraste fortement avec celui du britishissime Harry Hart. C'est donc à savourer, de préférence, en version originale sous-titrée. Du côté féminin, outre l'actrice franco-algérienne, on peut signaler Samantha Womack, qui incarne la mère du héros, sous deux apparences très différentes.

Le film n'en comporte pas moins quelques points faibles. Le scénario abuse du "juste à temps" et certaines péripéties ne sont pas vraisemblables. (Je pense notamment à une idée qui vient à l'esprit du héros et qui contribue à brusquement retourner la situation, dans le bunker du bioterroriste). J'ai aussi un problème avec le personnage interprété par Samuel L Jackson (pourtant très bon il y a deux ans dans Django unchained). Il ne m'a pas paru très crédible... et l'entendre parler avec un cheveu sur la langue m'a franchement agacé !

Cela reste un bon divertissement, spectaculaire et bourré d'humour.

13:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 27 février 2015

Rendez-vous à Atlit

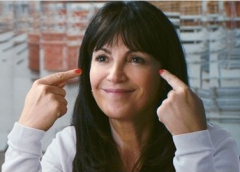

En 1995, trois sœurs se retrouvent en Israël, dans la maison de leurs parents décédés. Il est question de la vendre, chacune ayant fait sa vie ailleurs : l'aînée au Canada, la cadette en France, la benjamine ayant plus un esprit de routarde. Dans des rôles très contrastés, les trois actrices s'en sortent très bien :

Yaël Abecassis (vue récemment dans Canailles Connection) incarne la grande sœur, femme mûre, jadis mère de substitution pour ses cadettes. Au début, elle seule est attachée à la maison. Les deux autres ont plutôt envie de vendre. Asia (la benjamine) compte sur sa part pour financer un voyage en Inde. Elle est interprétée par Judith Chemla, qui était à mon avis meilleure dans Camille redouble.

La révélation du film est Géraldine Nakache (plus convaincante que dans Je fais le mort). C'est la cadette, celle dont les parents se sont le moins occupés, celle qui a le plus coupé avec ses racines. C'est finalement elle qui va le plus s'attacher à la vieille baraque et à son jardin en friche qui, sous l'action des trois sœurs, va retrouver sa splendeur.

A cette chronique familiale se superpose un peu de merveilleux. Chaque sœur va, au départ sans rien en dire aux autres, avoir de surprenantes visions. Cela donne des ruptures de ton que l'on appréciera ou pas. Moi, j'ai adhéré, d'autant plus que certaines des "apparitions" sont assez comiques.

On perçoit la part d'autobiographie qui a nourri cette histoire, dont l'intrigue se déroule en 1995, juste avant l'assassinat du Premier ministre Itzhak Rabin par un extrémiste israélien.

12:28 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 25 février 2015

Les Nouveaux Héros

C'est le dernier Disney en date, à la destinée duquel a veillé John Lasseter (ancien pilier de Pixar). La première partie de l'histoire nous fait découvrir un héros pas forcément toujours sympathique : Hiro Hamada est un geek en pleine crise d'adolescence, élevé par une mère-courage très travailleuse et un grand frère lui aussi surdoué, mais plus mûr et pondéré que son cadet.

Ce début nous propose quand même une séquence particulièrement réussie, celle du combat clandestin de robots. Elle est drôle... et indispensable à l'intrigue, puisqu'elle introduit une invention qui va devenir centrale.

Le deuxième moment clé est la découverte par le héros du labo dans lequel travaille son frère. Il y fait la connaissance d'une bande de (jeunes) scientifiques plus déjantés les uns que les autres. Un événement traumatique va rapidement faire basculer l'histoire.

A partir de là, l'intrigue tourne autour de deux éléments importants : la relation Baymax-Hiro et la menace représentée par un dangereux individu masqué, dont on va mettre un bon moment à découvrir la véritable identité.

Les passages qui mettent en scène le héros et le robot infirmier sont pétris de drôlerie. (On en voit quelques-uns dans la bande-annonce.) Le comique de situation s'appuie principalement sur le physique particulier du compagnon du héros. S'ajoutent des répliques décalées, le robot persistant à vouloir remplir sa mission médicale, quelle que soit la situation. Les circonstances parfois exceptionnelles le conduisent à adapter son attitude, un peu à l'image de ce qui se passait dans Robot and Frank.

L'histoire devient plus animée quand l'affrontement avec le méchant se précise. Cela tourne au film de super-héros, sauf qu'ici les sauveurs de l'humanité sont les scientifiques farfelus, dotés désormais d'équipements de haute technologie.

Sur le fond, l'histoire n'est pas bête. Le jeune héros va devoir choisir entre la vengeance et la poursuite de l'oeuvre de son frère. Un autre personnage est amené à se poser des questions semblables.

A l'écran, c'est joli à regarder et, comme c'est assez trépidant (sans fonctionner sur un rythme effréné), on passe un bon moment. Vers la fin, j'ai même eu les yeux qui piquent, preuve que j'étais pris par cette histoire en apparence anodine, mais qui convient à la fois aux (pas trop) petits et aux grands. L'Oscar 2015 du film d'animation est amplement mérité, même si je suis un peu déçu pour Les Boxtrolls (trop noir pour le jury hollywoodien).

22:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 18 février 2015

Hard Day

Cette "journée de merde" est celle du héros, un policier véreux qui, en moins de 24 heures, va perdre sa mère, renverser un piéton, subir un chantage, se faire casser la figure et même déterrer un cadavre.

Autant dire qu'on ne s'ennuie pas dans ce polar sud-coréen, qui est bien fichu sans être un chef-d'oeuvre. C'est la peinture du monde policier qui est la plus "corsée". On a l'impression que c'est à qui sera le plus tordu ou le plus corrompu. C'est évidemment excessif, mais c'est une convention du genre. A la longue, c'est toutefois un peu lassant.

Le jeu des acteurs est parfois aussi un peu outré. On a visiblement cherché à nous faire plaindre le héros (qui est tout de même un bel enfoiré). S'ajoute à cela la tentation du "juste à temps", perceptible dès la séquence de l'accident, et qui atteint le summum à la morgue. Les scènes d'action sont prenantes, sans être omniprésentes. Avis aux amateurs : l'une d'entre elles frise la sauvagerie. Comme c'est plutôt bien filmé et rehaussé d'une pointe d'humour noir, ça passe.

Néanmoins, les spectateurs attentifs remarqueront quelques incohérences, notamment au niveau des phares et du pare-brise de la voiture du héros. Tout ça pour dire qu'un soir, si on aime les films de genre, cela peut constituer un agréable divertissement. Sans plus.

22:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 15 février 2015

L'Enquête

Quatre ans après l'excellent Présumé coupable, Vincent Garenq s'est à nouveau emparé d'une histoire qui a défrayé la chronique judiciaire : l'affaire Clearstream. Voilà un sujet en or, servi par une distribution haut de gamme : principalement Gilles Lellouche (qui vient de s'illustrer dans La French) et Charles Berling (qui s'est fait la tête du juge Van Ruymbeke), ainsi qu'une pléiade de brillants seconds rôles, qu'on s'est évertué à rendre aussi ressemblants que possible aux modèles. Et pourtant... le film, en sortie nationale, est programmé dans moins de 200 salles... aucune en Aveyron. Il faut donc se rendre chez le voisin tarnais pour le voir.

Trois histoires s'entremêlent. L'affaire des frégates de Taïwan baigne dans un climat plus que trouble, avec une série de morts suspectes. La corruption semble mener en France, en passant par des paradis fiscaux. Les services secrets ne sont de plus jamais bien loin. Se greffent là-dessus les dessous (!) de deux campagnes présidentielles : celle de 1995 (pour le financement) et celle de 2007 (pour la rivalité Sarkozy-Villepin). L'enquête de Denis Robert sur la société Clearstream va être instrumentalisée dans ce contexte.

La première qualité du film est de rendre assez aisée la compréhension des principaux enjeux. Je conseille toutefois de prendre quelques renseignements avant de se rendre en salle. (Sur le sujet, je recommande le documentaire Manipulations, qui s'appuie sur le travail de Pierre Péan et Vanessa Ratignier.) On reste néanmoins un peu sur notre faim, à propos de Clearstream et sur les rôles respectifs de Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Concernant ce dernier, je suis persuadé que, soit il a poussé à la création de la liste trafiquée, soit il l'a fait circuler en sachant qu'elle était fausse. Concernant Nicolas Sarkozy, plutôt une victime dans cette affaire, il semble qu'il était mieux informé qu'on ne l'a dit de ce qui se machinait contre lui.

Il reste les activités de la chambre de compensation luxembourgeoise Clearstream. La partie légale est déjà révélatrice de l'opacité du système financier international. La partie illégale (secrète, avec les comptes non déclarés) est le coeur du scandale, qui concerne essentiellement l'évasion fiscale. La partie (peut-être) franchement criminelle serait le blanchiment d'argent de différents trafics. Le film ne démontre pas l'existence de cette activité, mais la suspicion est forte. On (re)découvre surtout la force de frappe des banquiers (luxembourgeois, russes et autres...), qui savent comment utiliser les rouages de la démocratie libérale pour faire taire les impudents. De ce point de vue, L'Enquête est un très bon polar.

Il s'appuie sur d'excellents seconds rôles et une grande minutie dans la construction des plans. La réalisation est efficace, sans être virtuose. Garenq utilise bien les plongées et les contre-plongées. Il s'appuie aussi sur une bonne photographie pour les scènes de nuit, très jolies. L'ensemble forme un film "propre" (sur l'argent sale !), avec une tension sous-jacente, sans que ce soit trépidant.

23:55 Publié dans Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 14 février 2015

Une merveilleuse histoire du temps

Inspiré du best-seller de Stephen Hawking, le titre français indique que ce biopic va d'abord nous entretenir de la vie privée du célèbre physicien, même si son activité de chercheur n'est pas totalement laissée de côté.

Cela commence comme une bluette sentimentale. Dans les années 1960, à l'université de Cambridge, un jeune homme un peu spécial et une demoiselle bien sous tout rapport vont s'éprendre l'un de l'autre. Cette histoire d'amour est torpillée par les premiers symptômes de la terrible maladie qui frappe Hawking, la sclérose latérale amyotrophique. Dans le rôle du scientifique, Eddie Redmayne (remarqué dans la mini-série Les Piliers de la Terre... moins bon dans le film My Week with Marilyn) réalise une véritable performance, qui lui a d'ailleurs valu une nomination aux Oscar 2015.

Le film est aussi un superbe hommage à celle qui partagea sa vie pendant des années. Quand on découvre de l'intérieur le fonctionnement de ce qui est devenu un couple improbable, on est sidéré par le dévouement de cette femme, très bien incarnée par Felicity Jones (vue il y a trois ans dans une savoureuse comédie : Oh My God !).

Au départ, le "sacrifice" de cette bonne chrétienne n'était pas censé durer très longtemps : les médecins donnaient au maximum deux ans à vivre au jeune Hawking. Il est aujourd'hui grand-père... C'est donc sur la durée que l'on voit évoluer le couple. C'est représenté avec nuance et beaucoup de tact. On mesure la volonté qu'il a fallu à l'épouse pour être à la fois la mère au foyer, l'infirmière, l'amante... et l'intellectuelle qu'elle a tenté de rester. L'usure du temps finit par faire son oeuvre. Jane se sent attirée par l'organiste de la paroisse et Stephen renaît entre les mains d'une nouvelle accompagnatrice...

Notons que les débats scientifiques sont à peine esquissés. On nous dépeint juste l'ambiance de la fac de l'époque et le rôle particulier joué par l'un des enseignants, qui a les traits de David Thewlis (qu'on peut voir encore dans Queen and country). A de rares reprises, le réalisateur tente d'introduire quelques notions scientifiques (au cours d'une soirée ou dans la mise en scène d'une des dernières séquences, par exemple), mais cela reste limité. Quant aux controverses nées des travaux d'Hawking, elles ne transpercent quasiment pas. On reste au niveau de la polémique sur la (non) existence de Dieu.

Au final, même si la réalisation est très académique, cela reste une belle histoire, qui véhicule un message de courage et d'espoir (certes un peu simpliste) : dans la vie, rien n'est jamais perdu.

P.S.

A la vision du film, je n'avais pas fait le rapprochement, même si son visage me disait quelque chose. C'est en écoutant l'émission Si tu écoutes, j'annule tout de jeudi dernier que j'ai réalisé que l'ancien footballeur Frank Leboeuf fait une courte apparition, dans le rôle d'un médecin d'un hôpital bordelais, où le scientifique s'est retrouvé après qu'il a eu un malaise à l'opéra.

15:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 13 février 2015

Les Nouveaux Sauvages

Cette comédie satirique hispano-argentine s'inspire des œuvres du regretté Dino Risi, Les Monstres (1963) et Les Nouveaux Monstres (1977). Le principe est de montrer l'absurdité ou la cruauté de l'existence à partir de situations de la vie quotidienne. Les six courts-métrages qui composent ce film montrent aussi comment un événement en apparence anodin peut avoir des conséquences insoupçonnées.

La première histoire a pour cadre un avion, dans lequel s'installent des passagers très divers. Deux d'entre eux engagent la conversation. On pense assister à une classique scène de drague (lourde) entre un quinquagénaire libidineux et une jeune femme séduisante lorsque l'on découvre que ces deux personnes sont liées... entre elles, mais aussi aux autres passagers. Je vous laisse découvrir le fin mot de l'histoire.

L'action du deuxième petit film se déroule dans un restoroute plutôt bas-de-gamme, où travaillent une robuste cuisinière et une serveuse pas très sûre d'elle. Arrive un client assez odieux, qui n'a pas reconnu la serveuse avec laquelle il est pourtant lié. Un cruel dilemme se pose en cuisine, où l'une des deux femmes aimerait bien changer l'assaisonnement du plat servi au client...

Les voitures sont au cœur des trois histoires suivantes. La première met en scène un cadre supérieur un peu trop sûr de lui, habitué à ce qu'on se plie à ses volontés, et pour qui tout va déraper après un rapide passage dans une pâtisserie de luxe, située en centre-ville. Le réalisateur réussit à représenter la dégradation de la vie familiale, de la vie professionnelle et de la vie sociale à l'aide de quelques saynètes fort bien senties. Même si j'ai trouvé le fond un brin poujadiste, c'est à mon avis globalement bien vu.

La vignette suivante est peut-être celle qui va le plus loin. Assez classiquement, elle montre la rivalité de deux "coqs" en voiture, aucun ne voulant céder à l'autre. Ce n'est pas nouveau nouveau, mais j'attendais avec impatience de voir jusqu'où les scénaristes allaient pousser le bouchon. Je n'ai pas été déçu...

L'avant-dernière histoire est une critique sociale. Il est question d'un accident de la circulation, provoqué par un fils à papa. Les conséquences sont abordées au niveau de la famille de la victime, mais surtout du point de vue de la famille du chauffard, avec intervention du papa, de la maman, de l'employé de maison, de l'avocat... et du procureur. C'est de l'humour très noir, un peu amer (le plus savoureux).

On termine avec un mariage bourgeois, plus précisément le repas festif qui succède aux cérémonies et au vin d'honneur. Le début est chic et clinquant, plein de faux-semblants. Un geste anodin va déclencher la tempête, qui va (presque) tout emporter sur son passage. (Mention spéciale à l'actrice principale Erica Rivas.)

L'ensemble est à réserver aux amateurs d'humour "vache". On ne pouffe pas à chaque instant, mais l'on ricane quand même souvent.

23:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 12 février 2015

Discount

Cette comédie sociale bien de chez nous regarde du côté de Ken Loach et d'une brochette de films au casting pas forcément très glamour, mais à l'histoire prenante. C'est une plongée dans la "France d'en-bas", celle qui se trouve à la lisière du chômage et ne parvient pas à joindre les deux bouts. Elle est incarnée ici par les employés d'un "maxi-discompte", qui pourrait être Leader Price ou Lidl.

Les "prolos" sont confrontés à la modernité : celle du discours du "management", celle du chronométrage en caisse, celle de la vidéo-surveillance et celle des futures caisses automatiques.

De la demi-douzaine de rebelles se détache Christiane, très soupe-au-lait, à la gouaille parfois joyeuse. Elle est incarnée par Corinne Masiero, une habituée des productions télévisuelles qu'on a pu voir aussi au cinéma, par exemple récemment dans La Marche. Elle y avait déjà croisé M'Barek Belkouk, doté d'un bon potentiel comique.

Tous les autres acteurs sont bons. On les sent très impliqués dans ce film, qui a bénéficié d'un financement participatif. Parmi les figures connues, on trouve Pascal Demolon, vu naguère dans Radiostars. Cela pourrait donner un film "de gauche" très "politiquement correct". C'est mieux que cela.

L'histoire est tout sauf angélique. L'image de prolos solidaires alterne avec celle de personnes finalement très individualistes, un peu paumées certes, mais pas forcément altruistes. Le lien qui se noue entre les membres de la bande est d'abord forgé par l'appât du gain. Habilement, l'intrigue suggère (à travers l'exemple des vigiles) que le système dans lequel ils évoluent a tendance à les monter les uns contre les autres. Mais, bien sûr, il y a autre chose, d'autant plus que la population de la région va soutenir ces Robins des bois des temps modernes. On reste toutefois dans le cadre de la société de consommation et dans la recherche des produits les moins chers possibles. Il n'y a aucune réflexion sur la manière dont ils sont fabriqués.

L'autre angle intéressant de l'histoire est constitué par tout ce qui touche au personnage de la patronne, très bien interprétée par Zabou Breitman (vue récemment dans 24 jours). Bien qu'étant officiellement la responsable des malheurs des héros, elle est présentée comme quelqu'un de complexe. C'est une ancienne chômeuse, de surcroît mère célibataire... et musulmane. Elle s'en est sortie à la force du poignet, mais elle est soumise à de fortes pressions, n'étant que la directrice d'un établissement franchisé.

Cela donne une comédie savoureuse, qui tente d'introduire un peu de fantaisie dans un monde de plus en plus sérieux, où les êtres humains sont réduits à des chiffres dans des colonnes.

22:50 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 11 février 2015

Papa ou maman

Cela démarre par un plan-séquence assez culotté, un soir de nouvel an, dans les locaux d'un campus universitaire. Alors que j'étais venu voir seulement une petite comédie pour me changer les idées, j'ai été agréablement surpris par cette mise en train, où l'on découvre les deux personnages principaux et certains de leurs traits de caractère, dans une ambiance un peu foutraque.

On les retrouve quinze ans plus tard. Autant le dire tout de suite : Laurent Lafitte et Marina Foïs sont excellents. Le premier campe avec assurance un médecin obstétricien sympa et impliqué dans son travail. La seconde incarne de manière très vraisemblable une battante, ingénieure devenue chef de chantier, qui "porte un peu la culotte" dans le ménage. Ils sont sur le point de divorcer, mais restent bons copains (pour l'instant). La séquence du repas avec les amis est délicieuse, avec, face aux héros, deux habitués des séries télévisées dans le rôle du couple de façade, usé par la routine.

Les relations avec les (trois) enfants constituent un autre aspect de la situation de départ. N'hésitons pas à le dire (et à l'écrire) : c'est un trio de têtes à claques. L'aîné est l'archétype du fils de bourge gâté et immature, qui se prend pour un rebelle. La cadette ne pense qu'à sa poitrine (pas assez développée à son goût) et à son téléphone portable, avec lequel elle entretient une relation fusionnelle. (Si j'avais un marteau...) Le benjamin, plus sympathique, est quand même un peu capricieux et il a un côté monsieur-je-sais-tout assez insupportable.

Les spectateurs adultes attendent avec impatience le moment où les parents décident de se comporter en sales cons pour inciter leurs enfants à choisir d'aller vivre avec l'autre. Et là, je peux vous dire que ça devient jouissif. On commence doucement et subrepticement, par des allusions. Une étape est franchie quand papa et maman passent sérieusement à l'action. Florence invite un autre homme à la maison et agit, devant ses enfants, comme une personne qui ferait le trottoir. L'aboutissement est la boum à laquelle sa fille est invitée et où c'est la mère qui se montre la plus "ouverte"... De son côté, Vincent participe à une séance de krav-maga de son aîné... et la fait dégénérer d'une manière que je vous laisse découvrir. Il réussit aussi à foutre la honte au benjamin, à l'occasion d'un tournoi d'échecs.

La seconde partie du film regorge d'autres moments savoureux, certains d'entre eux faisant intervenir un hamster... auquel il arrive quelques bricoles. Dans la salle, les adultes rigolent... et les ados sont interloqués.

Même si la fin m'a un peu déçu, je recommande vivement cette comédie. J'ai ri à en avoir mal au ventre, ce qui ne m'arrive pas souvent au cinéma.

23:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Eau argentée

Ce documentaire d'Ossama Mohammed (présenté à Cannes en mai dernier) est consacré à la guerre civile syrienne. Dans sa première partie, il est composé d'un montage d'extraits vidéo postés par des Syriens sur internet. On y découvre la révolte d'un peuple (essentiellement masculin, ceci dit) avide de liberté et la férocité de la répression par le gouvernement de Bachar el-Assad.

C'est donc un film difficile à regarder, d'abord en raison de la dureté de certaines images (qui montrent les victimes de la répression) et aussi parce qu'il s'agit de vidéo numérique de qualité très moyenne (voire mauvaise).

Je ne m'étendrai pas sur les cadavres de jeunes hommes (voire d'enfants, victimes de bombardements), ni sur les têtes éclatées, les blessures sanguinolentes. Le plus étonnant est que certaines de ces images ont été tournées par des bourreaux, des militaires syriens qui ont torturé ces jeunes hommes. Le réalisateur insiste particulièrement sur l'un d'entre eux, dont les ongles des mains ont été arrachés et qui a été bastonné et, sans doute, violé.

Dans les scènes d'extérieur, on ne voit pratiquement jamais les actes de violence, juste leurs dramatiques conséquences. Même si des indications de date et de lieu dont données, cela pose quand même la question de la source, pour certains extraits. On est prié de faire confiance au coréalisateur...

... parce qu'il y a une coréalisatrice, qu'il a d'abord rencontrée sur la Toile. A l'époque, elle habite la Syrie, plus précisément la ville d'Homs. C'est une Kurde, sans doute issue de la classe moyenne et d'esprit très indépendant. (Elle ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée de combattants islamistes dans sa ville... et c'est réciproque.) Elle se prénomme Simav, qui signifie "eau argentée". Elle va prendre des risques fous pour témoigner de l'atrocité de la guerre.

On retrouve donc dans cette partie des images horribles, en général de meilleure qualité que ce que l'on nous a montré auparavant. La jeune femme filme avec une caméra numérique, alors que les "youtubeurs" ont souvent posté des vidéos prises à l'aide de téléphones portables.

L'originalité des séquences fournies par Simav est qu'elle suit des enfants (un en particulier) et qu'elle tente de leur faire classe. Elle est aussi attentive à tout ce qui vit, végétal comme animal. Au détour d'une rue, ce ne sont pas seulement des cadavres d'humains que l'on croise, mais aussi ceux de chevaux, d'ânes, d'animaux domestiques... Cela nous vaut quelques scènes très émouvantes avec des chats. On en voit de faméliques, qui mendient un peu de nourriture en miaulant. On en voit d'autres blessés, soit qu'ils ont été touchés par une explosion, soit qu'il ont été la cible de snipers particulièrement abrutis.

Aux images sont ajoutés un commentaire sobre et une musique en général émouvante. Cela donne un ensemble hétéroclite, un peu long, parfois trop répétitif, mais qu'il faut avoir vu pour connaître un peu mieux les conséquences de ce conflit qui n'en finit pas.

13:49 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, politique internationale, actualité, femme, syrie, monde arabe, proche orient, moyen orient, levant

mardi, 10 février 2015

Loin des hommes

David Oelhoffen (coscénariste de L'Affaire SK1) a adapté une nouvelle d'Albert Camus, L'Hôte, dont l'action se déroule au début de la guerre d'Algérie, fin 1954. L'intrigue tourne autour de deux personnages, incarnés par deux acteurs formidables.

Viggo Mortensen s'est complètement approprié le rôle de l'instituteur humaniste, un des ces "hussards de la République" qui ont fait la grandeur de notre pays. Il vit et travaille dans un coin reculé de l'Algérie, l'Atlas saharien, situé dans le nord-ouest du territoire, mais complètement isolé des villes de la côte. Ses élèves sont des Arabes.

Sa petite vie tranquille est bouleversée par l'arrivée d'un gendarme, qui lui amène un prisonnier. Ce dernier est interprété par Reda Kateb (dont j'espère qu'il recevra le César du second rôle pour sa prestation dans Hippocrate).

Une étrange relation va naître entre l'assassin présumé et l'instituteur, ancien combattant. Tous deux vont se retrouver confrontés à la famille de la victime, qui veut se venger, à des pieds noirs du cru, qui voient en tous les Arabes des menaces potentielles, aux fellaghas, qui se méfient de cet improbable duo, et aux soldats français, qui ont ordre de "nettoyer" la région.

Dans son scénario, David Oelhoffen a quelque peu étoffé l'histoire qu'avait écrite Albert Camus. C'était sans doute d'abord une nécessité pour en faire un long-métrage. C'était aussi un moyen de faire saisir toute la complexité de la situation en 1954. On comprend ainsi la diversité du monde des pieds noirs, l'archaïsme de la société algérienne, sa misère aussi, ainsi que la brutalité de l'armée française... à laquelle ont appartenu nombre de meneurs indépendantistes algériens.

Il faut ajouter que les paysages sont superbes. Le film a été tourné en zone montagneuse, dans un désert rocheux (au Maroc), où l'on peut successivement souffrir du froid comme du chaud. (La neige, omniprésente dans la nouvelle de Camus, est toutefois absente ici.)

Des films (de fiction) récents consacrés à la guerre d'Algérie que j'ai vus, c'est sans doute le meilleur. Il ne souffre pas des (petits ou grands) défauts de Cartouches gauloises, de L'Ennemi intime ou de Hors-la-loi, œuvres estimables au demeurant.

12:53 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 08 février 2015

Bébé Tigre

Dans ce billet, il ne va pas être question d'un pays en développement d'Asie du Sud-Est, mais d'immigrés indiens en France. Ces jeunes hommes sont des sikhs, adeptes d'une religion minoritaire, qui s'est développée entre l'hindouisme et l'islam. Voilà pourquoi on aperçoit de nombreux turbans dans ce film, en particulier quand les hommes se rendent au temple.

Le "bébé tigre" est Many (Harmandeep Palminder, une révélation), un adolescent à statut particulier : il est mineur isolé étranger, entré clandestinement, mais sans adulte référent, puisque c'est sa famille qui l'a envoyé en France. Or, à 15 ans, âge auquel il arrive dans notre pays, un enfant doit être scolarisé. C'est la source du premier conflit, le garçon voulant surtout gagner de l'argent pour l'envoyer à sa famille.

Les choses ne se passent pas comme prévu parce que Many se révèle doué à l'école... et aussi en affaires. Il travaille au noir, pour le compte d'un compatriote qui gère aussi une filière d'immigration clandestine... et qui est pour Many une sorte de père de substitution. (Vikram Sharma est excellent dans le rôle). Le second conflit tourne autour de la légalité. Jusqu'où le garçon est-il prêt à aller ?

Dans le même temps, il s'intègre à son environnement scolaire. Il peut même envisager de nouer une relation avec une ravissante Black, Elisabeth. Mais il risque de ne pas pouvoir tout gérer... surtout s'il doit mentir à sa famille d'accueil.

Dit comme ça, cela donne peut-être l'impression d'être un film sociologique à thèse, pesant. Ce n'est pas le cas. Les acteurs, pour la plupart non professionnels, sont très bien dirigés et criants de vérité. Une réjouissante fraîcheur émane des scènes entre adolescents. Le travail de documentation du réalisateur a nourri l'ensemble de l'histoire, d'un grand réalisme, avec quelques moments de poésie, comme lors de cette journée en costumes traditionnels.

Par certains côtés, cette oeuvre m'a rappelé L'Esquive, d'Abdellatif Kechiche (en moins violent, sur le plan verbal) ou encore La Désintégration, de Philippe Faucon (en moins désespéré).

P.S.

Sur le site du distributeur, on peut télécharger un dossier de presse très bien fichu.

23:00 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

La Nuit au musée 3

On retrouve Ben Stiller et sa bande de potes pour le troisième volet de leurs aventures (plus ou moins) délirantes. Cette fois-ci, le relais est passé d'un musée américain au British Museum de Londres. La séquence inaugurale (tout comme la finale) ne s'en déroule pas moins aux Etats-Unis. Elle pose le problème et s'achève par un beau bordel !

Mais les meilleurs moments comiques sont réservés aux épisodes britanniques. Cela commence quand Larry (Ben Stiller, sobre, presque trop) découvre quels sont ceux de ses compagnons qui ont réussi à se joindre à lui. Par contre, l'introduction du personnage de la gardienne stupide n'est pas une réussite. Ses interventions sont en général assez bas de plafond et ne m'ont pas fait rire, sauf avec le Néandertal Laaa.

Ce dernier est l'une des agréables nouveautés de ce volet. Il ressemble étrangement au gardien et le considère comme son père. Cela nous vaut plusieurs moments réussis, notamment un dans la cuisine du British Museum. Quant au personnage de Lancelot (bien interprété par Dan Stevens), il est doté d'un certain allant. Il apporte parfois une touche comique inattendue mais, comme les scénaristes l'ont utilisé pour faire rebondir l'intrigue, il a aussi un rôle négatif, ce qui rend son image moins lisible. (Il est un peu à l'image de l'opinion que les Américains ont de leurs cousins britanniques.)

Les meilleurs gags sont liés aux personnages classiques. L'adorable et facétieux capucin Dexter, comme on a pu le voir dans la bande-annonce, sait utiliser ses liquides corporels fort à propos. Il est toujours aussi stupéfiant d'humanité dans sa gestuelle... et très émouvant sur la fin, quand il dit adieu au gardien.

J'ai aussi beaucoup aimé retrouver les deux hommes miniatures (le cowboy et le légionnaire), incarnés avec gourmandise par Owen Wilson et Steeve Coogan, ce dernier très ambigu quant à sa sexualité... (Les spectateurs attentifs remarqueront les quelques allusions qui passeront au-dessus de la tête des bambins.)

Comme les effets spéciaux sont chouettes (peut-être meilleurs que dans le premier volet) et la musique entraînante, on passe un bon moment et on est indulgent pour les faiblesses du film (notamment les dialogues). On peut aussi se passer de la leçon de morale familiale et se sentir plus touché par la prestation de Robin Williams en Théodore Roosevelt. A un moment de l'histoire, il demande au gardien, de manière prémonitoire, de les "laisser partir" (c'est-à-dire mourir). De retour aux États-Unis, il est le dernier personnage animé à se figer pour l'éternité.

P.S.

12:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 07 février 2015

Souvenirs de Marnie

Cette production du studio Ghibli (coproduite par Disney !) est signée Hiromasa Yonebayashi, un nom qui ne vous dit sans doute pas grand chose... mais sachez qu'il est le réalisateur d'Arrietty, un petit bijou d'animation sorti il y a quelques années. Auparavant, il a fait ses premières armes aux côtés d'Hayao Miyazaki : il a eu en charge les effets visuels du splendide Voyage de Chihiro.

On retrouve la qualité de l'animation (même si l'on n'atteint pas tout à fait la virtuosité du maître Miyazaki). Soyez notamment attentifs aux mouvements, ceux des humains comme ceux des objets : par exemple, quand l'héroïne Anna tourne les pages de son cahier de dessins ou quand le couple qui l'héberge pour les vacances se trouve à table (les mouvements de baguettes sont rendus avec un réalisme stupéfiant). Ces dernières scènes sont tellement réussies qu'elles mettent en appétit ! Voilà donc un film à voir juste avant un bon resto.

L'histoire semble hyper classique au premier abord : une orpheline de douze ans connaît des problèmes de santé et elle a du mal à s'intégrer à sa nouvelle école, où l'a inscrite sa mère adoptive. On l'envoie à la campagne, en bord de mer. C'est là qu'elle va faire des rencontres déterminantes. La plus importante d'entre elles est celle de Marnie, aussi blonde qu'Anna est brune, aussi intrépide qu'Anna est timorée.

Une belle amitié se développe, dans un contexte mystérieux. C'est le soir et la nuit que les deux enfants se rencontrent, lorsque le manoir isolé, où habite Marnie, s'illumine. Mais le jour, il semble abandonné.

On commence à se poser des questions. Anna est-elle atteinte d'une maladie mentale, ou bien quelque chose de surnaturel est-il à l'oeuvre dans cette zone marécageuse ? Qui est réellement Marnie par rapport à Anna ? Des indices nous sont donnés, en particulier dans quelques scènes très courtes, celles des rêves d'Anna.

D'autres personnages vont contribuer à éclaircir le mystère : le pêcheur muet, l'aquarelliste âgée et la nouvelle voisine, une gamine à lunettes curieuse comme tout, qui introduit un peu d'humour dans cette histoire mélancolique. Y contribuent aussi les époux qui accueillent Anna, un duo bienveillant et assez truculent, dans la tradition de l'animation japonaise.

Cela donne un ensemble hétéroclite, étrange, émouvant et drôle à la fois, sur un rythme qui m'a toutefois paru un peu lent.

12:33 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 06 février 2015

Taken 3

Olivier Megaton et Luc Besson ont remis le couvert sur les aventures de l'ancien agent de la CIA Bryan Mills (le premier volet ayant été réalisé par Pierre Morel). Pour accompagner Liam Neeson, on retrouve, côté féminin, la charmante (mais parfois transparente) Maggie Grace et (au début uniquement) Famke Janssen, qui a eu l'obligeance de se libérer entre deux aventures des X-Men. Côté masculin, Leland Orser (un vétéran des séries télévisées) apporte une touche de fantaisie.

Au niveau du casting (si on laisse du côté les méchants plus ou moins caricaturaux), la nouveauté est l'arrivée de Forest Whitaker, qui semble débarquer d'un épisode de Criminal Minds: Suspect Behavior (pour ceux qui connaissent).

Il incarne (habilement) un enquêteur atypique... mais les scénaristes ont veillé à ce qu'il ne prenne pas trop de place dans l'intrigue (tout comme les autres personnages "secondaires"). La vedette est et doit rester Liam Neeson.

Le héros a un peu vieilli. S'il est en grande forme pour quelqu'un qui a dépassé soixante ans, à plusieurs reprises, on sent qu'il est un peu "juste" pour incarner une machine à tuer. Les scènes d'action n'en sont pas moins plaisantes, à commencer par la première poursuite, au montage haletant. Les bagarres sont assez convaincantes, si l'on supporte le fait que le héros ne soit touché par quasiment aucune balle des méchants, alors que plusieurs d'entre eux sont des professionnels aguerris.

Autre point positif du film : les décors. J'ai particulièrement apprécié la tanière du héros et l'hôtel de luxe ultra-sécurisé où séjourne le chef mafieux. Ce bâtiment est d'ailleurs le théâtre de l'une des plus belles séquences. Les amateurs d'action pure apprécieront aussi l'introduction d'un avion, tout à la fin.

Mais, même si on laisse de côté certaines invraisemblances, le film souffre d'un autre défaut : la médiocrité des dialogues (dans la version française), en particulier ceux qui accompagnent les scènes intercalées entre les moments d'action. Si l'on est indulgent, l'ensemble constitue un divertissement très correct, mais moins abouti qu'Equalizer, par exemple.

11:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 03 février 2015

Charlie's country

Le pays de Charlie est l'Australie... enfin, c'est le nom que les colons venus d'Europe lui ont donné. Lui appartient au peuple d'origine, ces Aborigènes nomades, chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, qui ont aujourd'hui souvent oublié qu'ils vivaient jadis en harmonie avec la nature.

On découvre d'abord notre héros dans sa vie quotidienne, toujours à joindre les deux bouts, bricolant de-ci, de-là, pas toujours dans la légalité... et prenant parfois un malin plaisir à rouler ces "White bastards" (je vous laisse le soin de traduire). On remarque d'ailleurs que lui et ses vieux potes (tout aussi barbus, chevelus... et grisonnants que lui) ne pratiquent aucune discrimination dans ce domaine, arnaquant aussi bien des trafiquants de drogue que des membres des forces de l'ordre.

Pour des raisons que je vous laisse le soin de découvrir, Charlie décide de tenter le retour à la nature et à la terre de ses ancêtres. Cela ne se passe pas tout à fait comme il l'avait envisagé, d'autant plus qu'il n'est plus le jeune homme vigoureux qui était capable d'avaler des dizaines de kilomètres à la suite (à pieds, bien évidemment). Si vous ajoutez à cela une tendance un peu trop prononcée à la fumette, personne ne s'étonnera qu'un séjour en hôpital se profile à l'horizon.

L'homme du bush va curieusement se fixer en ville et rejoindre une communauté d'aborigènes glandeurs et alcooliques, symboles de la décadence de son peuple. Le second choc arrivera bien vite. Il va conduire le héros dans un lieu encore plus éloigné de ses préoccupations quotidiennes. Superbe est la scène de la tondeuse, qui transfigure Charlie. Paradoxalement, cet épisode, marqué par la répétition et la monotonie des journées, va lui apporter un peu de paix. Une nouvelle étape s'amorce grâce à une fonctionnaire d'Etat, avec laquelle s'engage une série de conversations caustiques (notamment autour de l'alcool et de la fréquentation des personnes qui en consomment).

Je laisse à chacun le soin de découvrir comment tout cela se termine.

P.S.

Attention, c'est un film un peu bizarre, qui évolue à son rythme. Le réalisateur Rolf de Heer avait déjà tourné avec l'acteur principal (et ici co-scénariste) David Gulpilil dans 10 canoës, 150 lances, 3 épouses. Le visage de ce dernier n'est de surcroît pas inconnu des cinéphiles, qui ont pu le voir dans des productions aussi diverses qu'Australia, Le Chemin de la liberté (à voir si vous en avez l'occasion) et même Crocodile Dundee !

00:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 01 février 2015

Queen and country

John Boorman fait partie de ces réalisateurs qui ne cherchent pas à occuper les écrans à tout prix. Il n'a tourné qu'une vingtaine de films en cinquante ans de carrière (pas tous réussis, ceci dit). Les cinéphiles les plus âgés ont été marqués jadis par Délivrance. Leurs cadets ont été éblouis par Excalibur (qui a un peu vieilli).

Queen and country est une oeuvre autobiographique. Le réalisateur ressuscite ses débuts dans l'âge adulte, à une époque où le Royaume-Uni est engagé dans la guerre de Corée (aux côtés des Etats-Unis) et où la jeune Elisabeth II est sur le point de succéder à George VI.

La famille du héros est assez originale. Elle vit sur une petite île fluviale, à laquelle on ne peut accéder que par barque, après avoir sonné une cloche. Si le père incarne une autorité martiale traditionnelle, on comprend peu à peu que la mère n'a pas tout à fait respecté les règles que la bienséance impose aux épouses bourgeoises de son époque. C'est encore pire au niveau de la fille aînée (Vanessa Kirby, délicieuse). Cette gredine délurée s'est déjà fait engrosser deux fois (dont une à 17 ans... My God !) et vit désormais seule... enfin sans compagnon officiel.

J'ai trouvé toutes les scènes de famille très réussies. Elles sont tournées pour la plupart de jour, sous une lumière magnifique. Accessoirement, c'est dans le contexte familial que le héros va entrer en contact avec le monde du cinéma : des studios de tournage se trouvent à proximité et il arrive que des scènes soient tournées sur l'île. Bill est aussi un ardent cinéphile, amateur des oeuvres d'Alfred Hitchcock et emballé par la virtuosité d'un réalisateur japonais jusqu'alors inconnu (Akira Kurosawa), auteur du superbe Rashomon.

Sa vie bascule avec sa convocation pour le service militaire. Si l'influence de grands films de guerre américains est perceptible à l'écran, Boorman veille à mener cette partie de l'intrigue à sa façon, c'est-à-dire avec humour et tendresse. C'est d'abord une histoire d'amitié entre Bill le grand timide et Percy le rouquin audacieux, celui-ci incarné par Caleb Landry Jones, remarqué il y a deux ans dans Antiviral.

Les deux compères vont tenter de contourner le règlement strict de la caserne, épaulés par un vieux renard vaguement handicapé, interprété (avec talent et enthousiasme) par Pat Shortt. Une horloge sert de fil rouge à l'histoire. Je n'en dirai pas plus... Signalons aussi l'excellente composition de David Thewlis en sergent-major Bradley. C'est un habitué des seconds rôles, que l'on a pu voir notamment dans Harry Potter et Cheval de guerre.

L'autre versant de l'histoire est constitué des débuts amoureux des deux jeunes hommes. Percy engage les manoeuvres d'approche auprès de deux spectatrices d'un concert de musique classique, pendant que Bill ne pense qu'à sa mystérieuse inconnue, si chic... mais inaccessible. Les pérégrinations des deux compères sont assez drôles, avec notamment une histoire de téton collé à une vitre qui vaut son pesant de cacahuètes !

Je pense qu'au travers de tous ces éléments, John Boorman a voulu montrer comment il s'était construit comme homme et comme (futur) cinéaste. Mais on peut se contenter de regarder le film comme une chronique douce-amère d'une Angleterre qui n'existe plus.

14:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 31 janvier 2015

Into the Woods

Walt Disney revisite les contes de fées, à la mode comédie musicale... mais pas sous la forme d'une animation. De vrais acteurs ont été requis, accompagnés d'une foultitude d'effets spéciaux.

Une intrigue principale (un couple de boulangers auquel une sorcière promet une grossesse -et donc un enfant- s'ils travaillent pour elle) est placée à l'intersection de plusieurs histoires, celle du Petit Chaperon rouge, celle de Cendrillon, celle de la Princesse Raiponce et celle de Jack et le haricot magique.

Cela marche parce que les décors comme les effets spéciaux sont très bons. J'ai retrouvé avec plaisir l'ambiance de mystère et de féérie des histoires de mon enfance. Mais ce n'est pas tout à fait dans l'esprit acidulé des anciennes adaptations de chez Disney. Les contes d'origine sont plus cruels que celles-ci et l'on en a tenu compte (ainsi sans doute que des réflexions de Bruno Bettelheim). Ce sont de bonnes leçons de vie.

Du coup, il y a un paquet de second degré dans ces historiettes. Le Petit Chaperon rouge, sous ses dehors de gentille fille obéissante, n'est qu'une immonde goinfre, dont le visage angélique cache une redoutable voleuse. Quant aux deux princes charmants (celui de Cendrillon et celui de Raiponce), ils se livrent à un duel vocal assez inattendu, en tenues moulantes... et je ne vous dis pas ce que devient par la suite l'un d'entre eux.

Globalement, je trouve quand même que les personnages féminins sont les plus réussis. A tout seigneur, tout honneur, voici donc Meryl Streep, éblouissante en sorcière-mère-poule :

Face à ce monstre sacré (qui, de surcroît, sait pousser la chansonnette... à écouter en V.O. sous-titrée), on aurait pu croire que les autres actrices auraient du mal à exister. C'est le cas pour quelques-unes d'entre elles, mais d'autres se débrouillent très bien, à commencer par la délicieuse Emily Blunt (rappelez-vous, dans Lopper et Edge of tomorrow...) :

Cette épouse (presque) soumise au début, va petit à petit s'affirmer et jouer un rôle déterminant dans l'achèvement de l'entreprise de son mari. Audace suprême, vers la fin, elle ose faire passer son plaisir avant son devoir.