jeudi, 20 février 2025

Un parfait inconnu

Ah, qu'elle était belle l'époque durant laquelle on pouvait rouler à moto sans casque, fumer dans les lieux publics, baiser à tire-larigot sans capote... et gagner plein de sous avec des chansons contestataires ! En se focalisant sur la période qui vit Robert Zimmerman devenir vraiment Bob Dylan, James Mangold (auquel on doit, entre autres, Logan, Le Mans 66 et le dernier Indiana Jones), né en 1963, nous livre ce que certains djeunses pourraient appeler (de manière réductrice) "un film de boomer".

Du coup, c'est au moins autant une œuvre de cœur qu'un mini-biopic, centré sur les années 1961-1965, avant donc la mort de Woody Guthrie (l'un des modèles de Dylan)... mais juste après la sortie de l'un de ses "tubes", Like a Rolling Stone, qui a marqué un tournant dans sa carrière... et dont les paroles ont inspiré le titre du film (en anglais).

Ce n'est toutefois pas une hagiographie. Mangold dépeint certes un jeune musicien tenaillé par son art... mais aussi soucieux de richesse, de célébrité... et de conquêtes féminines. Sur la plan politique, il est montré comme ambigu, ce que fait bien sentir (parfois de manière implicite) le jeu de Timothée Chalamet (pour une fois très bon). Mais il n'est pas le seul à se distinguer. Toute la distribution est brillante, d'Edward Norton (en vétéran de la folk traditionnelle, militante, qui voit un petit jeune décrocher la célébrité après laquelle il semble avoir couru) à Monica Barbaro (surprenante Joan Baez), en passant par Elle Fanning, Boyd Holbrook (excellent Johnny Cash)... et tant d'autres.

Les événements historiques ne constituent qu'un arrière-plan, jamais réellement creusé. Cela commence avec un petit goût de Guerre froide et des relents de maccarthysme. Cela continue avec le mouvement des Droits civiques et la Guerre du Vietnam. Celles et ceux qui sont allés voir ce film en pensant y trouver un brûlot politique ont dû être déçus. C'est plutôt une nouvelle illustration de la marche vers le sommet d'un p'tit gars venu de la base, une histoire très américaine en fait. (C'est le moment de préciser qu'en réalité, Robert Zimmerman est issu de la classe moyenne.)

Je me dois de signaler que, si l'on n'aime pas la musique folk, il vaut mieux s'abstenir, parce qu'elle occupe une place considérable, peut-être la moitié des 2h20. Moi qui ne suis pas un fan du genre (sans y être allergique), j'ai été séduit.

En dépit de sa longueur et de quelques scènes intimes moins réussies que le reste, le film mérite incontestablement le détour.

22:14 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, musique

vendredi, 14 février 2025

Maria (Callas)

Je ne suis pas fan d'opéra mais, tout petit déjà, il m'est arrivé d'être fasciné en entendant un air, soit un instrumental, soit un chant de femme. La Callas avait ce pouvoir, associant une voix exceptionnelle à un incontestable charisme (ou une aura), ce que l'on peut en partie constater grâce aux images d'archives placées en fin de film. C'est d'autant plus cruel pour Angelina Jolie, dont les efforts méritoires ne parviennent pas à redonner entièrement vie à la Diva grecque.

Elle n'est pas aidée par la mise en scène, trop sage, trop plan-plan. Pablo Larrain, qui m'avait laissé plutôt de bons souvenirs (avec Tony Manero, Santiago 73, No ou encore Neruda), retombe dans les travers de son Jackie. C'est empesé, limite poussiéreux parfois, alors que la soprano a vécu intensément, en particulier sa vie d'artiste. Pourtant, le choix de cette comédienne n'est pas incongru. Sa minceur extrême, son profil anguleux ne sont pas sans évoquer son illustre modèle, quand bien même l'actrice est d'une beauté plus classique que la cantatrice.

L'implication d'Angelina Jolie se constate dans les parties chantées qu'elle interprète, où sa voix a été mixée avec celle de La Callas. Le résultat est un peu étrange : le son est superbe, mais la comédienne donne l'impression de mimer... sauf dans son chant du cygne, à la toute fin.

Les plus beaux moments du film sont donc les parties musicales, chantées ou non. Je dois reconnaître qu'à ces instants précis, comme je n'étais pas emballé par ce que je voyais, j'ai eu tendance à fermer les yeux, pour juste profiter du son.

Ce (très) long-métrage propose quelques moments de grâce, notamment dans les retours en arrière, qui montrent la soprano au sommet de son art... ou même bien avant, pendant l'occupation allemande de la Grèce, quand elle chantait pour l'occupant. A cette occasion, je crois que c'est une jeune cantatrice grecque qu'on entend interpréter un passage de Carmen (une rareté dans le film, qui propose surtout des extraits d’œuvres italiennes, d'après ce que j'ai pu reconnaître).

Au niveau des dialogues (entendus en version originale), je suis mitigé. Certains sont trop littéraires, mais il y a régulièrement quelques bons mots, comme lorsque le pianiste qui fait répéter l'héroïne affirme qu'elle a réussi un exploit, celui de pousser un technicien de l'opéra parisien (sans doute syndiqué) à interrompre sa pause déjeuner pour régler un projecteur... Auparavant, à la soprano qui s'excusait pour son retard, il avait répondu : « Non, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes La Callas. Ce sont les autres qui sont en avance. » Tout aussi piquante (mais moins élégante) est la réplique d'Onassis, lors de l'anniversaire hyper-médiatisé du président Kennedy. A sa compagne qui s'étonne que l'on porte aux nues une chanteuse somme toute médiocre (Marilyn Monroe), il répond que peu importe comment elle chante, puisqu'on ne regarde que son corps... alors qu'on se désintéresse de celui de La Callas, tant on est captivé par sa voix...

Attention toutefois : ce biopic (partiel) édulcore selon moi certains aspects de la vie de l'héroïne. Le passage sur la période de l'occupation de la Grèce me paraît très déformé et il y a de gros manques, en particulier sur la période post-Onassis. Ceci dit, j'ai trouvé intéressants les personnages de la cuisinière et de l'homme à tout faire. Ils permettent de pointer le côté capricieux de l'artiste lyrique, qui n'avait pas que des qualités. Ce n'est donc une hagiographie qu'on nous livre, mais un film tout de même imparfait.

22:23 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique

samedi, 14 décembre 2024

Il était une fois Michel Legrand

Ce documentaire tente, en un peu moins de deux heures, de rendre compte de la vie artistique du compositeur franco-américain, décédé en 2019. Grosso modo, le plan est chronologique : l'enfance est (brièvement) abordée au début, la vieillesse et la mort à la fin. La première partie du film n'en montre pas moins le musicien âgé, encore excellent pianiste à quatre-vingts ans passés.

Même si j'ai trouvé l'ensemble un peu long (surtout sur la fin), le film regorge de bons moments, mis en valeur par un montage efficace, qui croise de nombreuses images d'archives avec des entretiens réalisés plus récemment... et, surtout, des extraits des compositions de Legrand. Ce bain musical, à la fois classique et jazz, est réjouissant, d'autant que la plupart des airs sont connus : même sans le savoir, nous avons vécu dans un environnement musical en partie créé par Michel Legrand.

J'ai bien aimé la séquence qui évoque ses années de formation, notamment auprès de la redoutable Nadia Boulanger. Assez jeune, celui qui pouvait envisager une brillante carrière dans la musique classique s'est tourné vers la chanson populaire (pour laquelle il fut arrangeur), le jazz (qui lui ouvrit des perspectives) et le cinéma (son second coup de cœur, après la musique). L'homme était éclectique, puisqu'il a travaillé aussi bien pour la Nouvelle Vague que pour les comédies musicales et des films plus commerciaux... pas toujours de grandes réussites selon son propre aveu.

L'un des intérêts de ce documentaire est de proposer (hélas à de rares reprises) une analyse de l'artiste créateur, grâce notamment à des enregistrements (audio) précieux et quelques extraits de reportages.

Notons que, si le film est globalement à la gloire du musicien (le chanteur m'intéressant nettement moins), il ne masque pas le caractère exigeant et ombrageux du personnage. Il est à l'image d'autres "Géants", sans doute doués à la naissance, mais qui ont développé ce don grâce à un travail acharné. Le degré d'excellence atteint les rend peu tolérants à l'égard de la médiocrité ou de "l'assez bon".

Toutefois, le film passe pudiquement sur les raisons qui ont poussé Legrand d'abord à demander la naturalisation américaine, puis à renoncer volontairement à toute allégeance française. Le sous-entendu est que c'était cohérent avec le tour pris par sa deuxième vie, outre-Atlantique (où il est devenu une référence pour de nombreux artistes américains)... mais je me demande s'il n'y a pas aussi des raisons fiscales là-dessous.

Le plus important reste la musique, dont le documentaire nous propose de beaux extraits (avec un son de qualité). Croisés avec des passages de films plus ou moins restés dans les mémoires, cela donne un divertissement assez emballant, qui retrace indirectement un pan de l'histoire culturelle française.

16:28 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, musique, film, films

mercredi, 30 octobre 2024

Monsieur Aznavour

Et c'est parti pour un biopic à la française, consacré à celui qu'on a parfois considéré comme "le Sinatra français". L'hommage est rendu par deux personnes qu'on pourrait penser plus proches des "musiques urbaines" que de la variété traditionnelle : Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Ce serait méconnaître les points communs entre le crooner français et certains rappeurs contemporains : une ascendance immigrée, une jeunesse modeste voire pauvre, des débuts artistiques critiqués, une forte envie de reconnaissance et un certain goût pour les achats dispendieux, voire clinquants. Concernant Grand Corps Malade, il faudrait ajouter l'amour de la langue française et un talent indéniable pour la manier.

Pour incarner celui qui fut une star internationale, Tahar Rahim a cherché le plus possible à se faire oublier derrière le personnage. On peut admirer les efforts... tout en constatant que cela se voit trop. Quasiment à chaque scène, on a l'impression que l'acteur nous dit : « Admirez ma performance. » Du coup, cet aspect-là m'a laissé plutôt froid, d'autant plus que, durant la première heure, Tahar Rahim se fait voler la vedette par... elle

Marie-Julie Baup (vue ces dernières années dans Délicieux et L'Esprit de famille) étincelle en Édith Piaf... et la production s'en est peut-être rendu compte, puisque ce personnage est totalement passé sous silence à partir du moment où Aznavour tente de prendre seul son envol.

C'est pourtant cette première heure qui m'a le plus intéressé. Grâce à des retours en arrière, on revit l'enfance pauvre (mais pleine de chaleur humaine) de la famille (arménienne) Aznavourian. On suit plus tard le jeune Charles pendant l'Occupation, pendant qu'un autre génocide est à l’œuvre. Ce n'est pas toujours très bien joué, la mise en scène est parfois plan-plan mais, grosso modo, jusqu'à l'épisode québécois (inclus), il se passe quelque chose.

Après, le film s'enlise. Pourtant, il est servi par les chansons les plus connues de l'artiste, mais le déroulé de sa vie, pourtant riche en péripéties, manque de saveur. Rahim cabotine toujours autant et, autour de lui, l'ambiance a comme un air de déjà-vu.

Du coup, on sent bien les 2h15. Pour moi, l'émotion a du mal à passer, sauf quand les succès d'Aznavour sont intégrés à l'intrigue.

P.S.

J'ai au moins appris un truc pendant la vision de ce film : la reprise (en sample) du titre Parce que tu crois par un certain... Dr Dre. D'autres artistes a priori éloignés de l'univers d'Aznavour se sont inspirés de ses chansons, comme on a pu l'entendre récemment sur France Inter.

21:53 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, chanson

dimanche, 28 avril 2024

Back to Black

Le biopic est un genre cinématographique florissant, en particulier quand il est consacré à un chanteur ou une chanteuse. Voici donc venu le tour d'Amy Winehouse, sous le titre de son album iconique... que j'avais, à l'époque, acheté... à la grande surprise de mon entourage, d'ailleurs ! (Je viens d'en achever la réécoute, pour me remettre dans le bain.)

Signalons tout de même que ce film-ci n'évoque que les neuf-dix dernières années d'Amy, à partir du moment où elle se lance dans la musique. Ce n'était pas qu'une voix, quand bien même celle-ci était incomparable.

Restait à trouver la perle rare, une (bonne) comédienne qui ressemblerait un peu à la défunte diva, de préférence avec des qualités vocales. Pari tenu avec Marisa Abela, une quasi-inconnue, qui a fait de la figuration dans le récent Barbie.

L'impression de ressemblance a été renforcée par un bon maquillage, de l'entraînement, un coach vocal, un coach comportemental (pour acquérir la gestuelle et la démarche d'Amy)... et un même un coach "dialectal" (pour le parler cockney londonien). Je recommande donc de voir le film en version originale sous-titrée, d'autant que ce que j'ai entendu de la VF ne m'a pas emballé.

La première fois que j'ai entendu une chanson d'elle, je ne savais pas du tout qui elle était... et j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une chanteuse afro-américaine. Je n'étais finalement pas si loin de la réalité, puisque les influences jazz, blues et soul, venues de l'autre rive de l'océan Atlantique, ont été déterminantes dans la formation musicale de la Londonienne.

Deux autres personnes ont joué un rôle clé dans son existence : son père, chauffeur de taxi et crooner à ses heures perdues (Eddie Marsan, plutôt bien, peut-être trop), et sa grand-mère paternelle, véritable figure tutélaire, excellemment incarnée par Lesley Manville.

L'enfance de la future vedette est peu creusée. On comprend qu'elle a beaucoup souffert du divorce de ses parents. Le biopic évite aussi de représenter l'autre membre de la famille proche : le frère aîné.

En revanche, il nous narre en détail son début de carrière... et la naissance d'un amour fou, toxique, pour le jeune Blake, un beau gosse drogué, avec du bagout, dont Amy s'est entichée, pour le meilleur (des moments de pur bonheur et l'inspiration de certains de ses succès) et le pire (l'alcool, la drogue... et la violence). Sur ce point, je trouve qu'à l'image de ce qu'on a pu voir concernant Freddie Mercury (dans Bohemian Rhapsody), le film atténue le comportement autodestructeur de l'artiste. Concernant Amy, on évite de nous la montrer incapable de chanter, dans ses derniers concerts. (Les sifflets entendus ne visaient pas tant son attachement pour son (ex-)compagnon que son attitude vis-à-vis du public.) Parfois, c'est un peu trop sentimental à mon goût, et un peu aseptisé.

Sans être très profond, le film permet tout de même de toucher du doigt les causes du succès : une voix peu commune, l'aspect vécu (et universel) des textes de ses chansons, un caractère bien trempé, un accoutrement singulier, des tatouages... et un joli minois. (Si la demoiselle avait pesé trente kilos de plus et avait souffert d'un strabisme, elle n'aurait sans doute pas suscité le même enthousiasme...)

Les "passages obligés" (alcool, drogue, relation amoureuse en dents de scie, harcèlement par les paparazzi) sont correctement traités, sans plus.

Il reste le parcours d'une étoile filante, une jeune femme qui avait ce petit quelque chose en plus qui ne s'apprend pas dans les écoles de chant ou de danse, le tout bien rendu par une excellente interprète.

18:11 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique

dimanche, 31 mars 2024

Blue Giant

Ce film d'animation japonais adapte un manga consacré au jazz. (C'est peut-être le premier volet d'une trilogie.) C'est une histoire de quête de soi, de quête de succès et d'amitié.

On suit les pérégrinations de trois jeunes hommes, trois provinciaux "montés" à Tokyo. Dai est le saxophoniste, pour qui jouer est vital. Mais il ne maîtrise pas encore parfaitement la technique. Yukinori est le pianiste, issu d'une famille privilégiée. Il s'est déjà fait un petit nom dans le milieu, mais il veut plus, beaucoup plus. Shunji semble être d'origine plus populaire. C'est l'ami d'enfance de Dai. Il est le batteur (quasi débutant) du groupe... et un fan de football.

Le trio à peine formé va répéter dans les locaux d'un petit bar à concerts, tenu par une ancienne artiste, elle-même fan de jazz, mais un peu mélancolique. Chaque personnage va évoluer : le saxo doit améliorer sa technique et affiner son style, le pianiste faire preuve de plus d'originalité, le batteur se montrer digne d'accompagner les deux autres. A la japonaise, dirais-je, leurs efforts sont filmés comme le serait un entraînement sportif en vue de réaliser un exploit physique. La musique est belle, quand bien même, dans un premier temps, elle est jouée avec un peu d'approximation. Ce sont des compositions originales, de Hiromi Uehara, une musicienne reconnue au Japon, qui de surcroît double le jeu au piano de Yukinori.

Arrivent les scènes de concert, les plus virtuoses. Elles mélangent différents types d'animation. Le résultat est assez sidérant. Le réalisateur a tenté de rendre visuellement la frénésie musicale. La diversité des effets, des angles de prise de vue, associée à un montage particulier, débouchent sur une incarnation colorée du jazz, qui mérite d'être vue. Précisons que le réalisateur n'est autre que Yuzuru Tachikawa, auquel on doit certaines des adaptations cinématographiques de Détective Conan.

L'aventure des trois garçons connaît quelques soubresauts, chacun ayant évolué différemment à la fin de l'histoire.

11:03 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, jazz, bande-dessinée, bd, bande dessinée

mercredi, 06 mars 2024

They shot the piano player

« Ils ont flingué le pianiste » nous disent les réalisateurs de ce documentaire historico-musical, présenté sous forme de film d'animation. Il nous conte l'enquête menée au XXIe siècle par un journaliste états-unien (de gauche : il travaille pour The New Yorker) sur un musicien de bossa nova méconnu, le Brésilien Francisco Tenório junior, disparu en Argentine en 1976, à la veille du coup d’État militaire.

L'histoire démarre aux États-Unis, au cours d'une séance de lecture de l'ouvrage écrit par celui qui s'était d'abord passionné pour la musique brésilienne, qui a connu son apogée dans les années 1950-1960, juste avant la mise en place d'une de ces dictatures militaires soutenues par Oncle Sam dans sa lutte contre l'hydre bolchévique. On nous plonge ensuite dans son enquête, qui fait surgir à l'écran des images d'époque, dans des tons chauds, sur un fond musical absolument enchanteur, quand bien même parfois le contexte était terrible.

Le journaliste (doublé par Jeff Goldblum dans la version originale) est donc parti enquêter au Brésil, à la recherche des musiciens rescapés de cette époque, ou de leurs proches. Rapidement, il en vient à poursuivre son travail en Argentine. D'abord destiné à évoquer l'histoire d'un pan de la musique sud-américaine, son livre va petit à petit se focaliser sur la vie et l’œuvre de Tenório, considéré comme un virtuose à l'époque, mais qui a très peu enregistré... et, surtout, qui a disparu dans des circonstances mystérieuses.

Sur celles-ci plane l'ombre de la dictature argentine et de ses forces spéciales, qui écumaient les rues de Buenos Aires en Ford Falcon. On pense un peu à une vieille chanson de Jean-Pierre Mader (Disparue) et à la Française Marie-Anne Erize. L'impression de malaise se confirme quand il est fait mention de la sinistre École de mécanique de la marine. (Les vieux cinéphiles se rappelleront du film Garage Olimpo.)

Fort heureusement, la musique et la chaleur humaine des artistes viennent détendre l'atmosphère. L'animation n'est pas virtuose, mais elle met bien en valeur les musiciens et les témoignages des proches. Les décors sont assez chouettes.

Le journaliste va mener son enquête à son terme, grâce notamment à un ancien officier qui a accepté d'en dire plus sur ce qu'il s'est passé à Buenos Aires à la fin des années 1970.

C'est un film à la fois beau et glaçant, mêlant la terreur des anciennes dictatures au bien-être procuré par une musique pleine de douceur et de subtilité.

00:11 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, musique

mardi, 11 juillet 2023

Il Boemo

Ce "Bohémien" (Tchèque en fait) est Josef Lysmevecek Mystikvelek Myslivecek, un compositeur aujourd'hui inconnu du grand public, mais qui fut pourtant l'un des plus célèbres de son temps, dans les années 1760-1770. Ce biopic partiel nous présente les vingt dernières années de sa vie, principalement en Italie.

Le fil met l'accent sur plusieurs aspects. L'un des principaux est constitué de ses relations avec les femmes, celles de la grande bourgeoisie et de la noblesse (qui jouent le rôle de mécène ou d'égérie), mais aussi les chanteuses. Le musicien étant grand et bien fait de sa personne, il suscite la convoitise des épouses mal mariées et, globalement, des femmes en quête d'aventure. Pour croustillantes que soient certaines scènes, c'est pour moi le versant le moins intéressant de l'histoire. Cela manque de passion, de mouillure, de bandaison ! (Pourtant, les actrices italiennes sont formidables !)

En revanche, j'ai été sensible à l'aspect musical. Je n'ai pas l'oreille absolue, loin de là, mais j'ai senti comme une ressemblance entre les œuvres du héros et celles de Mozart, que l'on croise d'ailleurs (enfant) dans le film. Cela donne lieu à une scène sidérante (très bien interprétée par le jeune Philip Hahn, un petit prodige du piano) : celui-ci commence par rejouer un air de son aîné, avant de le prolonger et d'improviser dessus !

J'ai aussi aimé l'arrière-cour du monde de la musique classique, dans les principales villes italiennes (Venise, Naples, Padoue...), entre consommation ostentatoire et "mépris de classe". Les masques de bienséance cachent souvent des intentions putrides.

La puanteur est aussi celle des logis sans grâce où s'entassent les pauvres... et celle des maladies qui touchent tout le monde, de la syphilis à la lèpre, en passant par d'autres joyeusetés, souvent transmises au cours des rapports sexuels.

L'ascension sociale et le bonheur musical sont donc contrebalancés par les aléas de la vie : les MST, un mari jaloux, une maîtresse versatile, un mécène capricieux... Myslivecek est mort relativement jeune, dans des conditions atroces. Sa musique fut rapidement oubliée, éclipsée par celle de ses successeurs. On la redécouvre aujourd'hui.

mardi, 04 juillet 2023

Rheingold

Selon l'un des personnages de ce biopic allemand, l'or du Rhin est censé rendre immortel. C'est une allusion à l'opéra de Richard Wagner (qui trouve sa conclusion dans le clin d’œil final). Le sens qui lui est donné est musical. La reconnaissance et la célébrité (versions contemporaines de l'immortalité) sont d'abord acquises par le père du héros, compositeur réputé, qui accède à la fonction de chef d'orchestre. Quant à son fils, Giwar Hajabi, c'est le rap (après bien d'autres choses...) qui permet son élévation, dans tous les sens du terme.

Cette nouvelle illustration du petit gars d'origine modeste qui va se faire un nom après avoir surmonté d'atroces épreuves ne manque pas d'originalité. L'histoire commence en Iran, au moment où le régime du Shah cède la place à la République islamique. Le père y est déjà un compositeur et chef d'orchestre de renom, sa compagne étant musicienne. Tous deux sont kurdes... et opposés au nouveau régime, contre lequel la mère du héros va jusqu'à prendre les armes. Les parents connaissent les prisons iraniennes, avant de fuir, d'abord en Irak, puis en France, avant de s'installer en Allemagne.

Le jeune Giwar est programmé pour succéder à son père dans la carrière musicale. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le père peine à communiquer sa passion rigoureuse pour la musique... et la vie des réfugiés politiques dans un quartier populaire allemand n'est pas de tout repos. Turcs, Iraniens, Palestiniens, Marocains et Kurdes se croisent, s'entraident ou se bastonnent dans une ambiance de trafic de drogue et de vols de CD. (On est dans les années 1990.) Après l'épisode iranien (vu essentiellement sous la forme de retours en arrière), très réussi, Fatih Akin (auquel on doit, entre autre, In The Fade) accroche les spectateurs avec sa représentation du quartier multiethnique et des tensions qui le traversent.

La déchéance socio-économique de la famille de Giwar est suivie d'une première élévation, par la force (à coups de poings), puis par les combines (sous la houlette d'un chef de clan kurde). Dans le même temps, Giwar ressent à nouveau de l'attirance pour la musique, mais pas celle prônée par son père. Il croise des rappeurs (et même une prostituée rappeuse) et, surtout, un habile arrangeur. C'est vraiment intéressant... à ceci près que les paroles des "chansons" que l'on entend ne sont pas à l'honneur des apprentis artistes. On y parle beaucoup de « pognon », de « putes » (sauf maman, qui est une sainte) et de « chattes »... Les pseudo-rebelles au micro se proposant de saisir les dames par la même partie de leur anatomie que Donald Trump... (On nage en pleine « masculinité toxique ».) Akin n'a pas beaucoup de recul vis-à-vis du "machisme de banlieue", à part sur la fin, quand il insère une vision de la mère, qui fait modifier les paroles d'une de ses chansons à son délinquant de fils.

Celui s'est d'abord lancé dans le trafic de drogue, où il rencontre des fortunes diverses. Le fonctionnement du clan kurdo-turc bénéficie d'une réalisation efficace, avec (notamment) une scène de règlement de compte qu'on ne voit absolument pas venir. Giwar finit par se lancer dans le braquage d'un fourgon de transport de fonds, dans une séquence assez emballante. Les braqueurs ont un petit côté pieds nickelés... mais ils réussissent, dans un premier temps, à berner des policiers de fort belle manière.

Une autre séquence (fractionnée en plusieurs morceaux) est marquante : celle de l'emprisonnement en Syrie, où le trafiquant se croyait à l'abri. Le problème (pour lui et son acolyte) est qu'il y débarque juste avant le printemps arabe. Le temps va se gâter pour lui, d'autant que beaucoup de monde est à la recherche de l'or volé. Cette partie est peut-être la plus atroce, entre cellules surpeuplées (et organisées de manière communautaire) et séances de torture.

Je laisse à chacun(e) le loisir de découvrir comment tout ceci se termine.

Si l'on supporte les à-côtés peu reluisants du monde du rap, ce film est à voir. Il est très bien fichu et nous plonge dans l'envers du "miracle allemand". L'acteur principal, Emilio Sakraya, est une révélation. Le paradoxe est que, vu la manière dont il a été mis en scène, le film conviendra aussi bien à celles et ceux qui apprécient de voir représentées les difficultés auxquelles sont confrontés les immigrés dans les sociétés occidentales qu'à celles et ceux qui estiment que ces immigrés (authentiques réfugiés ou pas) sont, en partie, la cause de leurs problèmes et de ceux du pays d'accueil, compte tenu des activités délictuelles dans lesquelles ils sont impliqués.

dimanche, 26 juin 2022

Elvis (dans la peau)

CRITIQUE FAVORABLE

La tâche confiée à Baz Luhrmann était ardue : ressusciter la carrière et la vie privée de l'une des icônes de l'Amérique, mettre le tout en scène de manière à la fois crédible et attractive. Il y avait matière à grand film.... encore fallait-il trouver l'interprète. Quasi inconnu du grand public, Austin Butler réalise une performance extraordinaire, de l'ordre de celle de Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Sans être un sosie d'Elvis Presley, il incarne le chanteur et son appétit de vivre... certains diraient même sa "fureur de vivre", puisque l'acteur James Dean semble avoir été une référence pour Elvis, dont le rêve était de briller sur grand écran.

En attendant la concrétisation de ses espoirs cinématographiques, le jeune homme commence à se faire connaître dans de petits concerts, comme première partie d'une vedette de la country. C'est l'une des influences que le musicien conservera tout au long de sa vie... mais ce n'est sans doute pas la plus importante. La première partie du film montre quel poids a eu la musique afro-américaine dans la genèse de l'artiste. Il a côtoyé (entre autres) BB King, Big Mama Thornton et Little Richard. On découvre un Elvis opposé à la ségrégation, parce qu'elle va contre ses fréquentations et son mode de vie.

Cette première partie est vraiment excellente. Colorée, variée au niveau de la mise en scène, elle est à la fois riche (sur le fond) et entraînante (sur la forme). Les culs-pincés de la blanche Amérique y sont tournés en dérision. Rien ne semble pouvoir arrêter "Elvis le Pelvis", dont le déhanché fait pâmer les dames et donne des ailes aux messieurs.

Un autre grand mérite de ce film est de mettre en valeur le rôle du deus ex machina de la carrière de l'artiste, le trouble colonel Parker, vrai manager, mais pas plus Parker que colonel. Tom Hanks est lui aussi formidable dans ce rôle, incarnant avec talent un personnage mêlant cupidité, roublardise et bonhomie.

Une fois la vedette lancée vers les sommets, le film se fait plus classique et plus prévisible... jusqu'à la chute, qui suscite l'émotion.

Baz Luhrmann signe une grande réussite, à voir absolument en salle !

CRITIQUE DÉFAVORABLE

Depuis le succès (mérité) de Bohemian Rhapsody et (dans une moindre mesure) de Rocketman (dont Baz Luhrmann avait refusé de prendre en charge la réalisation), Hollywood sent que les films de super-héros et ceux d'animation ne sont plus les seules machines à cash du Septième Art. Le tout est de trouver la vedette qui a vendu beaucoup de disques et un(e) interprète capable d'endosser le rôle.

C'est chose faite avec Austin Butler, un comédien vu plutôt auparavant dans des séries (même s'il a été aperçu dans Once upon a time... in Hollywood). Le jeune homme réussit à rendre vie à l'Elvis débutant, des concerts de country bas-de-gamme aux premiers gros succès enregistrés chez RCA. Il est beaucoup moins convaincant en "vieil" Elvis (quadragénaire, ceci dit). On a beau lui faire porter les mêmes fringues et les mêmes lunettes que l'ex-idole des jeunes, l'évolution de l'habillage peine à masquer le fait que l'acteur reste svelte tout au long de l'histoire, alors qu'Elvis était devenu empâté et bouffi à la fin. C'est sans doute pourquoi les ultimes images du King sont extraites de vidéos d'archives (le concert durant lequel il peine à tenir debout ou assis), et non pas une dernière incarnation par Butler.

En revanche, on perçoit bien le vieillissement progressif de l'autre personnage principal, le colonel Parker, un redoutable filou qui, s'il a contribué à lancer la carrière d'Elvis, a bien vécu sur la bête... Dans le rôle, Tom Hanks est formidable, même si, au bout d'un moment, le fait de voir jouer cet excellent acteur avec d'imposantes prothèses devient agaçant.

Le film est tout à la gloire d'Elvis. Le scénario gomme (sans les effacer, heureusement) les aspérités du parcours. Ainsi, on ne nous présente que brièvement les infidélités du chanteur-vedette à l'amour de sa vie, la ravissante Priscilla. Tel que c'est montré dans le film, on a l'impression que le King "faute" soit parce qu'il est sous l'emprise de drogues, parce qu'il se sent seul en tournée, soit parce que c'est le seul moyen de se redonner l'envie de vivre... Comme tout mari/compagnon infidèle, il est assez pathétique quand il dit que, malgré tout, Priscilla est la seule qu'il aime...

Le film est aussi assez discret sur le déclin artistique d'Elvis. La carrière cinématographique du King (dans les années 1960) coïncide avec une baisse des ventes musicales (et des recettes des concerts). Elvis Presley commençait à être considéré comme ringard, les nouvelles vedettes s'appelant Beatles et Rolling Stones.

Sur le plan formel, le film mêle les styles. Baz Luhrmann (auteur entre autres d'Australia) va parfois jusqu'à saturer l'écran pour suggérer l'explosion de vie et de désir que représente l'émergence du rock façon Elvis. Si le résultat est parfois entraînant, il faut quand même dire que le réalisateur en fait des tonnes.

Quoi qu'il en soit, c'est un film, certes inégal, mais à voir en salle, sur un très grand écran, avec du bon son.

samedi, 26 juin 2021

Billie

J'ai enfin pu voir ce documentaire consacré à la chanteuse afro-américaine, film qui complète de manière intéressante le biopic Billie Holiday, une affaire d'État sorti il y a peu.

L'avantage du documentaire est de nous donner à voir et à entendre la vraie Billie (ainsi que les autres protagonistes de sa vie), avec sa voix à nulle autre pareille. La comparaison des deux films confirme l'appréciation de la performance d'Andra Day : elle a magnifié Bille Holiday... et atténué, par sa beauté, la déchéance physique de sa fin de vie.

Le documentaire en dit un peu plus sur son enfance et sa jeunesse. Il propose une version légèrement différente des ennuis de la chanteuse avec les autorités fédérales, concernant l'infiltration d'un Afro-américain dans son entourage et la cause de son arrestation : l'un de ses producteurs aurait voulu ainsi la protéger, en la forçant à suivre une cure de désintoxication. Plus loin dans le film, par contre, on perçoit l'envie de se débarrasser d'une gêneuse, dont la seule existence est une offense à la ségrégation.

Une autre particularité du documentaire est sa double focale : sur Billie Holiday bien sûr, mais aussi sur Linda Lipnack Kuehl, une journaliste qui projetait d'écrire un livre sur la chanteuse et qui est morte (dans des conditions mystérieuses) avant d'avoir pu achever son projet. Son travail préparatoire avait été effectué à partir de cassettes audio, qui ont été retrouvées. Ces enregistrements d'entretiens se sont révélés précieux. On en entend d'ailleurs plusieurs extraits dans le film.

La mise en parallèle de ces vies ne manque pas d'intérêt. La journaliste (blanche, juive) ne venait pas du tout du même milieu Lady Day. Mais le destin brisé de cette artiste talentueuse lui parlait. C'était d'abord une femme victime des hommes (producteurs, compagnons, époux...), dans une relation de dépendance dont elle ne semblait pas vouloir sortir. À son sujet, le documentaire évoque une forme de masochisme, ajoutant de la complexité à son histoire.

Sans être aussi flamboyant que le biopic, le documentaire mérite le détour.

13:03 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, musique, chanson, états-unis

lundi, 07 juin 2021

Billie Holiday

Sous-titré "une affaire d'État", ce biopic est consacré à celle qui est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de jazz et de blues. Il a été réalisé par Lee Daniels, auquel on doit aussi Le Majordome. On pouvait donc redouter que ce long-métrage ne prenne la forme d'un hommage consensuel à une femme qui fut tout sauf conventionnelle.

Il faut immédiatement parler de l'actrice, Andra Day, véritablement habitée par le rôle. Elle livre une performance exceptionnelle (oscarisable)... et elle chante ! Oui, elle s'est appropriée les titres de "Lady Day". Franchement, elle n'a pas la même voix, mais son ton rauque passe à merveille.

La biographie se concentre sur les années quarante et cinquante (en gros, les seize-dix-sept dernières années de la vie de Billie). Que nous montre-t-on ? Une femme talentueuse, charismatique, grande consommatrice d'alcool, de drogues... et d'hommes (musclés). Le film a pour but de nous faire comprendre que ce comportement auto-destructeur vient des traumatismes vécus dans son enfance : le viol (à peine effleuré), la pauvreté, le racisme, l'abandon. La musique et le chant ont été les portes de sortie de Billie. C'est particulièrement bien montré dans une séquence onirique de la seconde partie, consécutive à une injection d'héroïne.

Pour le reste, c'est assez conventionnel et chic : les décors (en partie numériques) sont soignés, les tenues parfois incroyables... et quel boulot des coiffeurs !

Si le biopic se concentre sur les années 1940-1950, c'est aussi pour mieux insister sur l'imbrication entre la musique et la cause noire. Pourtant, la plupart des titres chantés par Billie Holiday sont anodins : on y célèbre la fête, on y parle d'amour. Mais il en est un qui a déchaîné la colère des Blancs racistes : Strange Fruit (le lien mène à la version interprétée par la vraie Billie, plus belle encore que celle qu'on entend dans le film). Le paradoxe est que cette chanson, pas du tout représentative du répertoire de Billie Holiday, a figé son image de chanteuse engagée.

La dernière partie de l'histoire n'est pas très originale : elle évoque la déchéance de la vedette, celle-ci toujours diablement bien interprétée. Du coup, même si le film est un peu long (environ 2h10), même si l'imagerie est un peu trop léchée, je le recommande, en raison de la force du destin qui le traverse.

23:25 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, musique, chanson, etats-unis, états-unis, etats unis

dimanche, 23 mai 2021

On-Gaku : notre rock !

Ce film d'animation japonais est un quasi-moyen-métrage (il dure entre 1h05 et 1h10). L'action semble se situer dans le passé, mais pas trop éloigné : on y voit des CD (et un lecteur-enregistreur de cassettes), mais pas de téléphone portable ni d'ordinateur. Je dirais : dans les années 1990.

Au coeur de l'histoire se trouve un trio de lycéens marginaux, qui aiment se bastonner avec d'autres groupes de jeunes désoeuvrés. Mais voilà que tout à coup leur vient l'idée de monter... un groupe de rock. Super !... à ceci près qu'aucun d'entre eux ne sait jouer du moindre instrument. Cela donne le ton de cette histoire, souvent pince-sans-rire, avec un héros, Kenji le gros dur, fantasque et mutique, dont il est bien difficile de déchiffrer les pensées.

Au niveau du graphisme, autant les décors sont léchés, autant la "découpe" des personnages paraît simpliste. C'est peut-être dû au style de l'auteur et à son projet : montrer que, dans cette petite ville de province (proche de Kyoto) où les jeunes s'ennuient, l'organisation d'un festival de rock est un rayon de soleil. D'ailleurs, quand les groupes se mettent à jouer ou à ressentir la musique jouée par d'autres, le graphisme devient plus élaboré et échevelé.

Au niveau du son, les partitions rock sont assez chouettes... mais que dire des paroles qui nous sont traduites ? C'est une enfilade de clichés, d'où la niaiserie n'est pas absente. Cela m'amène à quelques-uns des gags de l'histoire. Deux groupes se disputent le même nom (Kobajitsu, si je ne m'abuse). On pense que cela va mal finir... mais la musique adoucit les moeurs... surtout si elle est accompagnée d'un brin d'hypocrisie. Ainsi, quand les trois bobos jouent un morceau folk (aux paroles stupides) de leur composition devant les trois voyous, Kenji le néo-rockeur pur et dur se déclare (à la surprise générale) admiratif. Un peu plus tard, quand les trois voyous proposent un échantillon de leur "talent" aux trois enfants sages, cela déchaîne l'enthousiasme (exagéré ?) de la chanteuse. Mais la suite de l'histoire (notamment la séquence du concert) nous apprend qu'il faut se méfier de l'eau qui dort.

Même quand on a compris le dispositif de l'auteur (qui s'amuse à créer de faux suspens, qu'il dénoue de manière inattendue), on apprécie le déroulement des scènes, souvent cocasses. Si voir un type chauve jouer de la flûte devant une troupe de punks hostiles ne vous paraît pas saugrenu, alors ce petit film est fait pour vous !

P.S.

L'affiche (ainsi que la dégaine de certains musiciens) est un évident clin d'oeil aux Beatles.

16:35 Publié dans Cinéma, Japon, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique

samedi, 21 mars 2020

Kenny Rogers est mort

Il avait 81 ans. Il a popularisé la "country music" (certains diront qu'il l'a aseptisée), notamment auprès des dames (ah, Lady...), a joué au cinéma, à la télévision. Ses chansons ont été maintes et maintes fois reprises.

Pour moi comme pour beaucoup de monde je présume, Kenny Rogers est d'abord l'interprète de The Gambler, une chanson qu'il n'a pas composée... et qui d'ailleurs, à l'origine, n'a pas été créée pour lui ! C'est dingue, quand on pense qu'ensuite, on l'a identifié à ce titre !... à tel point que, lorsqu'il fut l'invité du Muppet Show (au cours de la saison 4), il en a livré une version "spéciale". Il fut aussi parodié par Benny Hill. (Aux jeunes qui liraient ce billet, je signale que Benny Hill fut pendant des années l'empereur du bon goût britannique à la télévision...)

Pour les cinéphiles, la voix de Kenny Rogers n'est pas inconnue. Le titre Just Dropped In fait partie de la bande originale du cultissime The Big Lebowski, de Joel et Ethan Coen. Très récemment, on a pu entendre à nouveau The Gambler, dans le dernier film de Clint Eastwwood, Le Cas Richard Jewell.

19:02 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, actualité, actualités, actu, actualite, actualites

mardi, 22 octobre 2019

Le Regard de Charles

Ce regard est celui de Charles Aznavour. On connaissait l'acteur convenable et le chanteur talentueux. On découvre le vidéaste amateur, à qui Edith Piaf avait offert une caméra portative. L'auteur-compositeur-interprète a tourné des dizaines d'heures de petits films, pendant ses moments de loisir (notamment en famille), mais aussi à l'occasion de ses tournées, qui constituent le principal matériau de ce film.

Ce documentaire d'1h20 est le résultat du montage d'images qui s'étalent des années 1950 au tout début des années 1970. En fond sonore, on entend la musique, parfois les chansons d'Aznavour. Un commentaire a été créé à parti de déclarations de l'artiste. Il est lu par Romain Duris, dont la voix grave et posée se révèle un excellent substitut à la parole d'Aznavour. C'est fou ce que les déclarations d'Aznavour se marient bien avec les images qu'il a tournées !

Il y en a pour tous les goûts. Les fans du chanteur le réécouteront avec plaisir, aussi bien avec des titres célèbres qu'avec des chansons méconnues du grand public. Les adeptes d'anecdotes "pipoles" en apprendront peut-être sur sa vie privée, assez chaotique : l'artiste a d'abord donné la priorité à sa carrière même si, sur le tard (après 40 ans), il a accordé davantage de temps et d'attention au cocon familial. La mort de son fils, à l'âge de 24 ans, a peut-être pesé. A contrario, le jeune artiste paraît totalement détaché des responsabilités familiales quand il s'embarque pour le Canada, où son contrat d'une semaine va se prolonger un mois, une année... On découvre aussi des images rares, celles d'un Aznavour en "jam session". On sent l'amoureux de la musique et du rythme.

Quand il ne se faisait pas filmer, Aznavour prenait la caméra pour montrer son entourage, ses épouses, ses enfants (en particulier l'une de ses filles, qu'il filme de manière attendrissante). On le voit aussi aux côtés de vedettes de l'époque, françaises comme étrangères.

Pour moi, les images les plus intéressantes sont celles qui montrent un pays où il s'est produit, il y a 50-60 ans. Hong Kong et Macao ont bien changé depuis ! Que dire aussi des prises de vue d'Afrique du Nord ou des Etats-Unis (New York et Las Vegas en particulier) ! Elles ont une authentique valeur historique, si bien qu'au bout d'1h20, on regrette que le film s'achève déjà.

samedi, 17 août 2019

La cathédrale de Rodez en lumière(s)

Je pense que, lorsqu'on fera le bilan de l'été 2019 à Rodez (et dans l'Aveyron), le petit spectacle (gratuit) de son et lumières proposé à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame apparaîtra comme l'une des plus grandes réussites. Et pourtant, depuis la fin du mois de juin, il y a eu pléthore d'événements propices à susciter l'engouement du public.

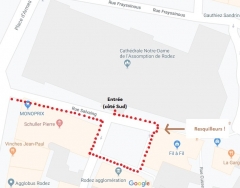

Ce spectacle, intitulé "Digital Supernova 2019", a été créé par Miguel Chevalier et mis en musique par Jacopo Baboni Schilingi et Adam Bernadac (en alternance). Il n'a pas bénéficié d'une publicité extraordinaire... mais le bouche-à-oreille en a fait un immense succès. La preuve ? Alors que l'ouverture de la porte Sud de l'église (donnant sur la rue Salvaing) intervenait à 20h30 (la porte Nord restant verrouillée), un bon quart d'heure avant, la file d'attente commençait à s'allonger. Voici ce que cela donnait ce soir au plus fort de l'affluence :

Heureusement pour moi, je suis arrivé avant que la file ne déborde de la place Adrien-Rozier. Mais, quand, au bout de trois quarts d'heure, j'ai enfin pu pénétrer dans l'édifice, l'affluence était à son comble. Au passage, je signale que la foule était globalement disciplinée, même si quelques individus mal élevés ont tenté et (parfois) réussi à gagner du temps en s'infiltrant par le passage du Chapitre. A l'entrée, deux vigiles demandaient l'ouverture des sacs.

A l'intérieur de l'église, le spectacle était presque partout. Les images étaient projetées sur la rosace, la voûte de la nef (sur toute sa longueur) et sur l'orgue monumental, situé au-dessus de l'entrée Nord (sur sa droite quand on regarde la rosace). Au sol, les visiteurs s'entassaient dans une relative harmonie, qu'ils soient debout, assis voire... couchés ! Certains étaient dans le recueillement, d'autres en mode touriste compulsif (le smartphone greffé à la main...), d'autres encore profitaient du spectacle en poursuivant une discussion familiale...

Je pense que le meilleur emplacement est une place assise, au croisement de la nef et du transept : parfois, au-dessus de ce point précis, était projetée une animation différente de celle que l'on pouvait voir sur le reste de la voûte de la nef. Celle-ci s'est garnie d'animations numériques évoquant l'infiniment grand... jusqu'à l'infiniment petit. Cela allait d'un ciel étoilé à une structure atomique, en passant par une explosion stellaire et un enchevêtrement de poutres métalliques vivantes, donnant l'impression de se trouver sous une Tour Eiffel en mouvement !

Sur la rosace s'affichait (fort logiquement) une animation circulaire, où l'on pouvait reconnaître là encore un environnement spatial comme un monde intracellulaire. Etoiles, structures moléculaires, sortes de ruches, acides aminés, brins d'ADN (?)... Le tout en perpétuel mouvement, à l'image de la vie.

N'oublions pas l'orgue, qui n'avait pas qu'une fonction musicale. Il a lui aussi servi d'écran de projection, bien que cela soit moins élaboré que sur la voûte ou la rosace. Il s'est successivement garni de couleurs unies et de tapisseries numériques pailletées. Pour moi, le moment le plus impressionnant fut celui où j'ai eu l'impression que l'orgue, éclairé de blanc, battait comme un coeur.

Quant à la musique, c'était un mélange de composition numérique et de chants religieux. J'ai trouvé l'ambiance proche de celle du new age.

Demain dimanche aura lieu la dernière série de projections, de 20h30 à 22h30, au rythme d'environ une tous les quarts d'heure (en boucle). C'est une animation que je recommande chaudement à celles et ceux qui seraient de passage à Rodez.

P.S.

Quelques photographies sont visibles sur la page Facebook de l'office de tourisme ruthénois.

23:07 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, occitanie, musique

dimanche, 07 juillet 2019

Yesterday

La chanson de Paul McCartney donne son titre à cette comédie romantique, à la fois musicale et fantastique. C'est une sorte d'uchronie. A la suite d'un accident de la route, un soir de coupure générale d'électricité, Jack Malik (Himesh Patel, très bien) se réveille dans un monde où les Beatles n'ont pas existé (pas plus qu'Oasis et Harry Potter, d'ailleurs). C'est aussi un monde sans Coca Cola ni cigarettes... sympa, a priori !

Le début de l'histoire (avant l'accident) nous présente un auteur-compositeur-interprète raté. Jack a quitté l'enseignement pour se lancer dans une carrière d'artiste, vivotant grâce à un travail alimentaire (manutentionnaire chez un grossiste). Seule son amie d'enfance Ellie (restée elle enseignante) croit encore en lui. Dès le début, on sent qu'entre eux il y a plus que de l'amitié. C'est l'un des points faibles de cette intrigue pourtant bien menée : une grande partie des événements sont téléphonés. Mais, comme la dulcinée du héros est interprétée par la délicieuse Lily James (vue récemment dans Baby Driver et Le Cercle littéraire de Guernesey), cela passe.

Le ton de la comédie prend le dessus quand, sorti de l'hôpital, le héros découvre qu'il vit désormais dans une sorte de monde parallèle, où presque tout est semblable à celui dont il vient, à l'exception de quelques "détails" comme la formation et le succès de son groupe favori.

C'est particulièrement réussi quand Jack commence à interpréter en public les chansons des Beatles dont il se souvient. Dans les bars où il se produit, les clients pensent surtout à boire, manger et discuter entre eux. Dans sa propre famille, il n'arrive pas au bout de Let it Be, ses parents étant visiblement plus intéressés par la conversation de l'ami de passage où le fait de se servir une bière.

Quand le succès commence à poindre à l'horizon, le ton tourne à la satire. La cible est l'industrie musicale américaine. Elle est principalement incarnée par l'excellente Kate McKinnon, dont nous avons déjà pu apprécier la puissance comique dans S.O.S. Fantômes et l'inoubliable L'Espion qui m'a larguée. J'ai aussi en mémoire la réunion de toute l'équipe de production américaine (qui -les sourires en plus- ressemble furieusement à un rassemblement de cadres communistes de feue l'URSS), une réjouissante caricature dans laquelle le boss rejette comme titre de l'album de Jack tous ceux choisis jadis par les Beatles !

La dernière demi-heure prend le virage de l'émotion. Le héros y fait deux rencontres capitales. La première lui permet de se sentir moins seul. (Je n'en dirai pas plus.) La seconde (que l'on sent venir) lui remet la tête à l'endroit, faisant bifurquer l'intrigue vers une conclusion hyper consensuelle et morale. La séquence du concert ne m'a pas plu du tout, alors qu'elle était censée émouvoir. C'est très protestant anglo-saxon. Mais, bon, l'éloge de la simplicité du bonheur ordinaire me convient très bien, alors je suis sorti de là plutôt content.

P.S.

Dans le film, la carrière de Jack est lancée grâce à une supposée grosse vedette, Ed Sheeran, qui, d'après le générique, joue son propre rôle... et qui, pour moi, est un illustre inconnu !

P.S. II

Les amateurs de mini-séries britanniques reconnaîtront au moins deux visages connus (dans les seconds rôles), celui de Sanjeev Bhaskar (Unforgotten) et celui de Sarah Lancashire (Happy Valley).

11:09 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, chanson

dimanche, 09 juin 2019

Rocketman

Je suis britannique, d'origine modeste (sans être pauvre). Très tôt, on m'a découvert des dons artistiques. J'ai rapidement voulu changer d'identité pour faire carrière et j'ai longtemps été un homosexuel honteux. Je suis... eh, non ! Pas Freddy Mercury ! Pourtant, les ressemblances entre les deux parcours sont frappantes. Il est d'autant plus étonnant que moins de sept mois après la sortie de Bohemian Rhapsody, cet autre demi-biopic nous soit proposé.

C'est un demi-biopic parce que l'histoire s'arrête au moment où Elton John devient sobre. Les 25-30 dernières années en sont donc exclues. La forme prise par le film est aussi déroutante : c'est une "comédie" musicale, dont le passage le plus entraînant se trouve dans la première partie, lorsqu'il est question de la soirée de folie que passe le jeune adulte. La musique claque, les chorégraphies sont au poil et c'est filmé avec une touche d'inventivité.

Le problème est que, si l'on excepte la séquence au Troubadour, c'est, pour moi, le seul moment du film où l'aspect comédie musicale tient la route. Il est vrai qu'à la base, je n'aime pas trop le genre. Mais, franchement, dans le reste du film, ça "bande mou". Les chansons d'Elton sont réinterprétées par l'acteur principal (Taron Egerton, très bon dans le rôle) ou d'autres personnages. Déjà, dans la bouche d'Elton, la plupart de ses titres ne me branchaient pas, alors dans la bouche d'autres, moins doués... De surcroît, les chansons ne sont pas insérées dans l'ordre chronologique de leur composition, ce qui enlève une partie de sa force au caractère biographique du film.

J'ai quand même bien aimé les scènes de création artistique, au piano. Le jeune Reginald semble doté de l'oreille absolue, si bien qu'il aurait pu envisager une carrière classique. Il est fort bien interprété par deux garçons (à deux âges différents), le premier se révélant (si l'on se fie aux photographies montrées à la fin du film) le quasi-sosie du jeune artiste.

Il n'y a non plus rien à reprocher à l'interprétation. De Taron Egerton à Richard Madden (doté d'un curieux accent dans la version originale... parce que son personnage est d'origine écossaise !), en passant par Bryce Dallas Howard (méconnaissable dans le rôle de la mère indigne), on peut dire que le boulot est bien fait. Mais l'ensemble manque souvent de rythme et, paradoxalement, de folie. Le film souffre de la comparaison avec Bohemian Rhapsody, réalisé il est vrai par Bryan Singer.

11:23 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, chanson

samedi, 08 juin 2019

Amazing Grace

Ce documentaire réalisé par le jeune Sydney Pollack n'avait jamais pu sortir en salles, faute de montage adéquat. Tourné en 1972 dans une église baptiste de Los Angeles, il montre les préparatifs, les à-côtés et le déroulement de deux mini-concerts de gospel donnés par Aretha Franklin.

Jusque dans les années 1980 je ne savais pas grand chose de celle-ci. J'avais quelques "tubes" en tête, comme Respect et Think. J'ai découvert la personne à l'occasion de duos, l'un avec Eurythmics (Sisters are doin' it for themselves), l'autre avec George Michael (I knew you were waiting).

Le titre du film est à double sens. Cette "grâce exceptionnelle" est, de prime abord, le talent d'Aretha Franklin, au timbre de voix unique. Mais c'est aussi un célèbre cantique (chez les Anglo-Saxons). Comme les concerts sont filmés dans une église, on doit tenir compte de la signification religieuse : cette grâce est divine, c'est un don qui distingue la chanteuse de la masse... et qu'elle utilise ici pour faire la promotion de l'église tenue par un pasteur qu'elle connaît depuis l'enfance. Dans le même temps, elle enregistre un disque de gospel, qui s'est d'ailleurs très bien vendu... Ou comment concilier le spirituel et le temporel.

Le réalisateur met en valeur l'interprète, dont la qualité du chant est stupéfiante. (Rappelons que le son est en prise directe, sur bandes magnétiques !) On voit que la jeune femme se donne à fond. Rapidement, des gouttes de transpiration apparaissent sur son visage (alors qu'elle ne fait que chanter et -parfois- jouer du piano, sans danser). Plusieurs gros plans bénéficient d'un effet quasi miraculeux : le visage d'Aretha est baigné de gouttes de sueur et du reflet des lumières sur les petits éclats de verre dont est piquetée sa robe blanche (le premier soir).

Mais le spectacle est aussi dans la salle. Lors du premier concert, elle est à moitié remplie, presque exclusivement garnie de spectateurs noirs (avec des coupes "afro" à la pelle). Ce sont des fidèles de l'église, parmi lesquels ont dû se glisser quelques incroyants amateurs de musique soul. Ils savent qu'ils sont filmés et enregistrés. Du coup, beaucoup sont venus sur leur trente-et-un et certains n'ont pas un comportement très naturel devant la caméra. Mais il ne faut pas croire que l'agitation que le concert provoque soit factice. C'est ainsi que le culte se passait et nombre de fidèles vivent à travers la musique religieuse une véritable expérience spirituelle.

Le second soir, la salle est pleine à craquer... et plus multi-ethnique. Dans l'assistance, on remarque la présence de Mick Jagger (14 ans avant la reprise de Jumpin' Jack Flash), d'abord tout au fond, puis beaucoup plus près de la scène. Le discours prononcé par le père d'Aretha (un pasteur, comme son hôte) est émouvant.

Au-delà de la musique, au-delà de la voix, au-delà de la religion, ce documentaire présente un intérêt historique. Il nous replonge au début des années 1970, peu de temps après la fin officielle de la ségrégation (à laquelle il est plusieurs fois fait allusion), quelques années aussi après les violentes émeutes de Watts, quartier dans lequel est situé le bâtiment qui sert de salle de concert. On réalise que les églises protestantes ont constitué un moyen d'ascension sociale pour certaines familles afro-américaines et le cadre idéal pour l'émergence de talents vocaux (Aretha annonçant nombre de "divas" contemporaines, comme Whitney Houston). Plus prosaïquement, on se dit aussi que la mode vestimentaire a (heureusement) beaucoup changé...

L'ensemble, hétéroclite, forme, pour moi, un beau documentaire musical, de surcroît pas très long (1h25).

18:02 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, chanson

dimanche, 21 avril 2019

Whitney (en V.O.D.)

J'ai raté ce documentaire à sa sortie en salles. Je l'ai regretté par la suite : les critiques sont plutôt bonnes et je me suis rendu compte un peu tard que le réalisateur est Kevin MacDonald. On lui doit notamment Un Jour en septembre, Mon Meilleur ennemi, Jeux de pouvoir et surtout Le Dernier Roi d'Ecosse.

Bien que durant deux heures, le film ne s'attarde que très peu sur les premières années de Whitney Houston. Bien qu'étant née dans un ghetto noir (à Newark, dans la partie du New Jersey qui tient lieu de banlieue new-yorkaise), elle a plutôt vécu une enfance de classe moyenne (noire), entre une mère choriste (pour Aretha Franklin et Elvis Presley, entre autres) et un père fonctionnaire municipal pas très honnête. Dans la famille élargie, on chante souvent (les soeurs Warwick, Dionne et Dee Dee, sont des cousines) et l'on se rend régulièrement au temple.

A l'image de bien des actuelles vedettes de R'N'B, la future diva a fait ses premières armes vocales dans un contexte religieux. L'adolescente n'a pas tardé à être repérée. Les enregistrements qui montrent ses débuts font bien comprendre que, dès cette époque, l'artiste avait une voix hors du commun.

Arrivent les années 1980, les années Reagan-Bush (père), celles d'une Amérique conquérante, avide de fric facile et de paillettes. Du point de vue de la musique pop, ce furent les années Whitney Houston - Michael Jackson, deux artistes populaires, doués et qui n'ont pas su gérer richesse et célébrité. Whitney devient la vache à lait de la famille et subit des pressions contradictoires : sa mère voit sa carrière comme une revanche sur ses propres échecs, alors que le père voudrait prendre le contrôle de la machine à fric. Quant aux aux frères, cousins et amis, ils initient la chanteuse à diverses drogues...

Whitney découvre aussi qu'elle ne peut plus avoir de véritable vie privée. Le problème est qu'elle n'a pas été souvent sincèrement aimée. Le documentaire apprendra à celles et ceux qui l'ignoraient qu'elle était bisexuelle (et que sa compagne fut sans doute son plus grand amour, finalement écarté par les proches, un brin homophobes certes, mais qui redoutaient surtout son influence). Son mariage avec un rappeur de seconde zone fut un échec qui dura, pour le plus grand malheur de l'artiste : elle sombra dans la drogue et la dépression.

Cependant, la révélation la plus fracassante nous est réservée pour la dernière demi-heure : la source des névroses de la chanteuse serait des abus sexuels subis dans son enfance (par une personne proche). Cela expliquerait son malaise quant à son identité sexuelle et son acharnement à ne pas laisser sa petite fille à la maison, quand elle partait en tournée. La gamine n'en a pas moins souffert : privée de camarades de son âge, elle a navigué dans les eaux troubles de l'entourage de sa mère.

Même quand, comme moi, on n'est pas fan de la chanteuse, on peut apprécier ce documentaire assez riche, qui parle de la condition de femme, de mère, de chanteuse et d'amoureuse dans les années 1980-1990-2000.

lundi, 24 décembre 2018

Leto

"Leto" (λeτo), c'est l'été, en russe. A Léningrad (redevenue depuis Saint-Pétersbourg), donc sur la mer Baltique, au climat plus doux que la majorité du pays. On est en 1981-1982, à la fin du long règne de Leonid Brejnev (au pouvoir depuis 1964). L'Armée rouge est embourbée en Afghanistan et, à l'intérieur du pays, la population a perdu ses illusions sur le communisme. Dans le même temps émerge une scène rock, qui s'inspire beaucoup de groupes anglo-saxons, du moins de ce qui en parvient de l'autre côté du rideau de fer.

Attention toutefois. Les amateurs de Guerre froide seront déçus. L'omnipotence du parti communiste local n'est que rarement visible à l'écran. C'est d'abord un film musical et une histoire sur la vie qui va, avec ses amours et ses emmerdes.

La zique est bonne. Les fans de "vieux" rock (celui de Lou Reed, du Velvet underground, des Sex Pistols, d'Iggy Pop, de David Bowie, de T. Rex voire de Blondie) seront ravis, parce que les groupes mis en scène reprennent leurs standards. On y a ajouté des compositions originales. Mais, franchement, se fader trois quarts d'heure de musique filmée sur deux heures de film, c'est lassant. D'autant que, comme ils chantent en russe, on nous traduit les paroles... et c'est parfois risible, comme le sont souvent d'ailleurs les textes des "tubes" anglo-saxons.

Reste donc cette histoire de jeunes avides de liberté. Le début montre bien leur envie de s'amuser ensemble, de profiter de la création musicale, tout en fumant et picolant. Tout cela finit en général à poil dans l'eau. On ressent l'authenticité de cette fraîcheur juvénile, qui gênait le pouvoir de l'époque comme elle gêne les actuels autocrates russes : le réalisateur Kirill Serebrennikov est harcelé par la justice de son pays.

La mise en scène se fait l'écho de cette fraîcheur rebelle, certaines scènes faisant preuve d'une indéniable inventivité visuelle. Il y a celles au cours desquelles un standard occidental est repris (avec un découpage de l'écran en trois, le jeu des personnages étant encadré par les paroles en anglais et celles en russe). Mes préférées sont celles qui partent en délire (l'un des personnages prenant soin de nous dire ensuite que "cela n'est pas arrivé"... ce qui finit par devenir lourd). Pour moi, la meilleure est celle qui se déroule au début, dans le train. C'est vraiment "punk". Le savoir-faire du réalisateur apparaît aussi dans les scènes tournées à l'intérieur de ces grands appartements communautaires, que ce soit lors des concerts illégaux que dans la vie quotidienne. Quelques plans-séquence sont de toute beauté, sertis dans un splendide noir et blanc.

Le problème est que, pour moi, le film ne tient pas la route. J'ai eu du mal à m'attacher à des personnages, certes habiles à la guitare, mais qui chantent souvent des niaiseries. Je n'ai pas trop cru à cette histoire d'amour écartelé, le cœur de la belle Natasha balançant entre le leader du groupe et le petit nouveau très doué. Elle se partage un peu entre les deux, mais doit finir par choisir, on ne sait pas trop pourquoi ni comment.

dimanche, 11 novembre 2018

Bohemian Rhapsody

Voici donc le demi-biopic de Freddie Mercury et de Queen. Bien que durant 2h15, le film ne décrit ni l'enfance ni l'adolescence de celui qui s'appelait Farrokh Bulsara et l'intrigue s'interrompt sur un point d'orgue, la formidable séquence du concert de Wembley, laissant de côté les dernières années du chanteur.

Je pense que c'est un bon choix. Il y avait tant de choses à dire et à montrer que, d'un point de vue cinématographique, il était plus pertinent de se concentrer sur la naissance du groupe, jusqu'à ce qui est parfois considéré comme son apogée (même si Mercury n'est plus tout à fait à son meilleur niveau lors du concert).

Ce choix a aussi l'avantage de ne pas trop faire vieillir les personnages, qui sont donc toujours interprétés par les mêmes acteurs. J'ai un peu tout lu et entendu à propos de Rami Malek (qui s'est fait connaître en tant qu'Elliot dans Mr Robot). D'accord, ce n'est pas un sosie de Freddy Mercury. OK, sa prothèse dentaire est parfois gênante. Mais le comédien nous livre une sacrée performance. Il incarne véritablement l'artiste. (Au niveau du chant, il s'est évidemment contenté du play-back sur les pistes enregistrées de Mercury, une doublure-voix ayant été sollicitée pour certaines scènes.)

Pour les seconds rôles, on a visiblement recherché des acteurs et des actrices ressemblant déjà physiquement à leurs personnages. L'alchimie fonctionne : on sent qu'ils forment un groupe, avec sa complicité, ses engueulades et ses non-dits. Bien que n'étant pas un grand fan de leur musique, j'ai quand même beaucoup aimé les scènes montrant leur travail d'artistes, en particulier toute la séquence aboutissant à la naissance du titre Bohemian Rhapsody. Il manque toutefois la genèse du clip vidéo, qui était novateur pour l'époque.

La mise en scène elle-même ne se veut pas un plat filmage de la grandeur et de la décadence d'un artiste populaire d'origine modeste. J'ai déjà évoqué la séquence du Live Aid (dont une partie du matériau sert d'introduction au film). On sent la patte de Bryan Singer, qui s'est creusé la tête pour, d'une œuvre essentiellement musicale, faire une œuvre visuelle. Il y a aussi instillé de l'humour et de l'émotion (surtout vers la fin).

C'est clairement un film qui vise le grand public. Il me semble qu'on a gommé certaines aspérités dans la vie personnelle de Mercury, ainsi que dans ses relations avec les membres du groupe. Mais, en gros, quand ce n'est pas montré, c'est suggéré.

Il y a quand même quelques facilités et quelques maladresses. La première rencontre entre trois des quatre futurs membres du groupe ne m'a pas convaincu, tout comme la séquence de rupture entre le héros et son conseiller-protecteur-amant-homme-à-tout-faire Paul (qui débute par la visite de son ancienne compagne). Il y a aussi la tendance (agaçante) à filmer les visages des personnages secondaires, émus ou en admiration devant le héros. Enfin, je doute que l'évolution des dons (pendant le concert) soit aussi caricaturale que ce qui est montré. Mais, franchement, vu la qualité de l'ensemble, on peut se montrer indulgent pour les petits défauts du film.

PS

J'ai lu et entendu que Singer avait reconstitué l'intégralité de la prestation de Queen au Live Aid. Ce n'est pas exact, me semble-t-il. On ne voit pas Mercury jouer à la guitare sur Crazy little thing called love et le morceau (très moralisateur) Is this the world we created, interprété en fin de concert, est absent.

PS II

Les chats sont très mignons... mais, curieusement, on ne voit jamais Malek/Mercury les caresser, alors qu'il les adorait. L'acteur serait-il allergique ?... Apparemment oui !

13:07 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, chanson

lundi, 02 juillet 2018

How to talk to girls at parties

Le titre pourrait faire croire que l'on va voir une version britannique (et vintage) d'American Pie. Il n'en est rien, même si, de temps à autre, un petit côté cracra transgressif surgit à l'écran... ce qui n'est pas pour me déplaire.

L'action débute en 1977, en pleine émergence du mouvement punk. Cela ne suscite aucune nostalgie en moi, vu que, dans ma prime jeunesse, j'assimilais les punks à de gros sales qui passaient leur temps à gueuler et boire des bières... Beurk ! Au moins, ici, si l'on cherche à nous faire comprendre le besoin de révolte d'une jeunesse corsetée par la bien-pensance britannique, la dérision n'est pas loin et quelqu'un qui n'a pas vécu l'époque comprend à quel point c'était parfois bordélique.

Mais ce n'est pas un film punk. Il y a bien quelques séquences (plutôt musicales) qui se déroulent de manière punk, ou qui sont filmées de manière punk. Un autre style vient se mêler au premier : le psychédélique, qui permet notamment d'introduire le versant science-fiction de l'intrigue. Ceci dit, c'est parfois tellement barré que l'on se demande ce que les auteurs ont consommé avant de produire ce truc ! (Du réalisateur, John Cameron Mitchell, on a déjà pu voir le sulfureux Shortbus...)

Il est aussi question des premières amours, avec la formation d'un couple attachant. Au niveau du casting, c'est incontestablement Elle Fanning qui se détache. C'est presque scandaleux d'être aussi belle et bonne comédienne ! Elle retrouve l'une de ses comparses des Proies, Nicole Kidman, qui kiffe sa life en femme mûre anticonformiste... et avide de produire des chanteurs à succès.

En passant, on peut noter que presque tous les personnages féminins sont incarnés par des actrices au physique très avantageux. (Ah, ces tenues moulantes en plastique !...) On a été visiblement moins regardant sur le physique de leurs homologues masculins...

Je pense que vous avez compris que c'est du genre frappadingue. Cela part un peu dans tous les sens. C'est souvent drôle, de temps en temps émouvant et, à quelques occasions, sensuel, sans être vulgaire. Bref, c'est un ovni cinématographique dont je conseille la découverte.

22:25 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique

mercredi, 28 juin 2017

L'affaire Fualdès à la Une

2017 marque le bicentenaire de l'assassinat de l'ancien procureur impérial Antoine-Bernardin Fualdès, qui fut à l'origine d'une sorte de bourrasque médiatique d'ampleur nationale, la première en France pour un fait divers. Depuis trente ans, à intervalle régulier, des publications évoquent le sujet. Plus rarement, la radio s'est penchée sur l'affaire. Récemment, à deux reprises, c'est Jacques Pradel, sur RTL, qui a donné un coup de projecteur sur l'un des plus retentissants meurtres du XIXe siècle, tout d'abord en mars 2015, puis, de nouveau, le 15 juin dernier, avec pour invité l'historien Jacques Miquel.

Celui-ci a contribué à la création de l'exposition actuellement visible au musée Fenaille jusqu'au 31 décembre 2017 (et dont je parlerai bientôt). Aujourd'hui mercredi, il était cette fois-ci l'invité de La Marche de l'histoire, sur France Inter.

Dans un format aussi court, il était impossible de tout dire. Ceux qui connaissent déjà l'affaire resteront sans doute un peu sur leur faim... mais je pense que c'est le but : susciter la curiosité, pour donner envie de se rendre au musée Fenaille, pour en savoir plus. L'émission aura au moins été l'occasion de faire entendre (partiellement) une version de la Complainte de Fualdès.

22:31 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Politique aveyronnaise, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, histoire, culture, médias, occitanie, musique, chanson

dimanche, 25 juin 2017

La dernière de Philippe Meyer

Heureux habitants de l'Aveyron et des autres départements français, ça n'est pas pour me vanter, mais, ce matin, j'ai écouté France Culture.

Dans le huis clos de vos salles de bains, il me semble vous entendre dire : "Mais, blogueur inconséquent, pourquoi diable écourter une grasse matinée aussi méritée que nécessaire, en ces temps troublés d'oppressante canicule et d'abstentionnisme triomphant ?"

Peut-être, chers lecteurs, n'êtes-vous pas sans ignorer que, ce dimanche, était diffusée, pour la dernière fois en direct, l'émission L'Esprit public, animée par un mammifère omnivore nommé Philippe Meyer. Dans les contrées rouergates, il arrive que l'on s'intéresse à l'activité dudit mammifère. Certaines mauvaises langues iront jusqu'à affirmer que c'est parce que l'homo sociologus meyerus est ce qu'on appelle parfois un "Aveyronnais de Paris"... né dans le Palatinat, sous un échevinat auguste, celui de M. Ebinger.

C'est au tournant des années 1980-1990 que je suis entré en contact (radiophonique) avec celui qui allait devenir le plus célèbre (et unique) chroniqueur matutinal de France. Aujourd'hui encore, j'ai peine à décrire l'impatience qui tenaillait l'étudiant d'alors, de retour précipité de la douche pour ne rater aucune miette des élucubrations de Philippe. Plus tard, c'est au volant de son rutilant véhicule d'occasion que le jeune actif a savouré les pointes et les piques du plus habile bretteur des ondes. C'était une autre époque, avant que ne fût inventée la baladodiffusion. Déjà, le progrès faisait rage.

Il m'est même arrivé de contribuer à la bonne tenue d'une émission présentée par Philippe Meyer, toujours sur le service public de radiophonie. A l'orée du XXIe siècle, l'animateur a sollicité ses auditeurs sachant auditer, afin qu'ils lui proposassent des définitions aussi rigoureuses qu'imaginaires de termes que les dictionnaires de langue française traitaient de manière trop traditionnelle.

Prévoyant peut-être que son futur sur France Inter risquait de manquer d'avenir, l'ancien chroniqueur matutinal s'est mué en animateur politique, sur France Culture, le Temple de la connaissance élitiste accessible aux masses. Si "L'Esprit public" ressemblait parfois un peu trop à une conversation de salon entre hommes (et femmes) de bonne compagnie, l'émission avait l'immense mérite de laisser des personnes intelligentes développer des argumentations élaborées sur des sujets complexes, une entreprise ô combien ambitieuse en ces temps où le gazouillis numérique le dispute aux éructations télévisuelles.

Hélas, trois fois hélas ! De nos jours, les radios publiques sont dirigées par des phénix qui ont souvent fait la preuve de leur incompétence dans d'autres institutions. Il était donc logique que les programmes qui font appel à l'intelligence (surtout s'ils sont des succès d'audience) deviennent la cible des gestionnaires qui, du futur, veulent faire table rase. L'an dernier, c'est "La prochaine fois, je vous le chanterai" qui a subi les foudres des Torquemada de la Maison ronde. Le 28 mai dernier, Philippe Meyer a annoncé l'arrêt programmé de "L'Esprit public", suite à un courrier dont chacun jugera de la délicatesse.

Ce dimanche, l'animateur-journaliste-sociologue-toutologue, un peu ému, a conclu en chanson, s'inspirant de Roland de Lassus, un compositeur de la Renaissance.

Je vous souhaite le bonjour ! Nous vivons une époque moderne.

14:02 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : musique, chanson, médias, presse, journalisme, politique

vendredi, 09 juin 2017

Django

La critique a fait la fine bouche devant ce portrait du musicien tsigane pendant la Seconde guerre mondiale. Je me suis décidé à aller voir ce film pour plusieurs raisons : la présence d'acteurs que j'apprécie au générique, l'envie d'entendre la musique "manouche" et l'intuition qu'Etienne Comar (le réalisateur) n'avait pas fait un travail de sagouin.

Je reconnais qu'il y a quelques maladresses, peut-être dues au montage. Le film durant déjà presque deux heures, on a visiblement pratiqué quelques coupes, pas toujours judicieusement choisies. Ainsi, durant la scène qui voit l'un des musiciens du groupe parisien de Django refuser de le suivre en Suisse, les deux hommes sont d'abord assis face-à-face, avant que le musicien ne se lève. L'instant d'après, il est dans les bras de Django, que l'on n'a pas vu se lever. Cela fait une drôle d'impression. Un peu plus loin, c'est la découverte puis l'inhumation du cadavre d'un petit personnage qui est traitée de manière cavalière, au point que cela nuit à la compréhension de ce moment de l'histoire.

Ces réserves émises, le film est de bonne facture, avec quelques effets de mise en scène, notamment dans l'excellente séquence du dîner-spectacle, dans la riche demeure des bords du lac Léman. Je pense, entre autres, à l'arrivée des musiciens, que l'on voit déboucher en haut d'un escalier puis entrer dans une pièce où les attend une sorte de maître d'hôtel, dont on ne voit que le visage, par reflet, dans un miroir. C'est dire toute la distance symbolique qui le sépare des Tsiganes pourtant si proches de lui à cet instant. Peu avant le concert, c'est le jeu des pieds qui transmet certains sentiments.

C'est de plus bien joué. Reda Kateb est très bon en Django, dont il a tenté d'imiter la gestuelle musicale, de manière convaincante. Face à lui, Cécile de France se débrouille bien, malgré le mauvais traitement que subit son personnage. C'est une mondaine, qui évolue entre résistance et collaboration "horizontale". Son personnage aurait mérité d'être un peu plus fouillé. C'est une autre femme qui rayonne sur le film : la mère du héros, incarnée par Bimbam Merstein, un mélange de babouchka et de mère juive polyglotte, possessive et caractérielle... adorable !

Notons que le film ne fait pas du musicien un saint. Celui-ci pense essentiellement à son art, à l'alcool et au poker. Il est présenté comme égocentrique et, au départ, peu soucieux du contexte politique dans lequel il évolue. Incidemment, l'intrigue montre que l'occupation allemande a servi sa carrière : dans le Paris de l'époque, les jazzmen américains sont interdits, tout comme les musiciens juifs...

Ce film réunit donc les qualités de plusieurs genres : le film de guerre (avec des nazis redoutables... et des collabos minables), le film musical (excellent), le film d'amour (moyen) et le film à suspense, cette histoire étant relativement méconnue. C'est aussi l'occasion de rappeler que deux génocides ont été perpétrés pendant la guerre : celui des juifs et celui des Tsiganes.

23:19 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique

mardi, 11 avril 2017

Chantons sous la pluie