lundi, 21 février 2022

Le Canard à l'orange... ou au gros rouge ?

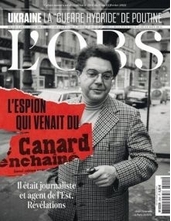

Cette semaine, L'Obs a voulu frapper un grand coup en annonçant, dès mardi après-midi, le dossier principal du numéro devant paraître le jeudi : "L'espion qui venait du Canard enchaîné".

Au passage, on notera l'habileté du timing : même si la direction du Canard a été consultée, l'annonce de la parution le mardi après-midi (au moment ou l'hebdomadaire satirique est bouclé) le prend de court. Il va falloir attendre mercredi 23 février pour lire sa réponse.

Cet opportunisme éditorial (dont l'objectif est de réaliser un coup médiatique pour doper les ventes) a beau manquer d'élégance, il est compréhensible... et il n'est pas sans rappeler la méthode du Canard, pour lancer certaines "affaires" : dès le mardi soir (ou le mercredi matin), des médias annoncent une partie du contenu du nouveau numéro de l'hebdomadaire, qui a toujours pris soin de contacter auparavant les personnes incriminées, tout en veillant à ne pas trop dévoiler son jeu.

Voilà pourquoi je recommande la lecture du dossier de L'Obs, une série d'articles que j'ai confrontée aux ouvrages que je possède sur l'histoire du "Volatile" : une monographie d'historien (plutôt en empathie avec son sujet)

... et un livre plus polémique, se livrant à une critique "de gauche" :

Les deux ouvrages commencent à être anciens (le premier date de 2001, le second de 2008), mais ce n'est nullement gênant au vu du sujet, qui tourne autour de la personnalité de Jean Clémentin, qui a travaillé pour Le Canard de la fin des années 1950 à la fin des années 1980.

Selon L'Obs, entre 1957 et 1969, ce journaliste aurait été stipendié par les services secrets tchécoslovaques (communistes), à l'époque soumis à la "bienveillante" tutelle du KGB. Après lecture des articles, il semble que les accusations soient fondées. Plusieurs questions restent toutefois en suspens, concernant les motivations du journaliste et les causes du début et de la fin de sa collaboration. L'argent et l'idéologie sont entrés en ligne de compte.

L'année 1957 est visiblement une charnière. C'est à ce moment-là (d'après le livre de Karl Laske et Laurent Valdiguié) que Clémentin commence sa chronique "Allô, ici Bidasse", qui évoque la Guerre d'Algérie dans un sens que n'apprécie pas le commandement militaire français. C'est aussi l'année où il commence à recevoir de l'argent de la StB. Mes lectures ne me permettent pas pour l'heure de trancher à propos de l'antériorité : Jean Clémentin était-il déjà en contact avec les services secrets tchécoslovaques quand il est entré au Canard, ou bien n'a-t-il été "pris en main" qu'après son arrivée dans l'équipe de l'hebdomadaire ? Le flou est d'autant plus grand qu'à l'époque, un pigiste pouvait contribuer à certaines rubriques sans être mentionné, même sous un pseudonyme.

Des incertitudes subsistent aussi parce qu'on connaît mal la jeunesse de Clémentin, né en 1924 en Normandie. Le dossier de L'Obs (s'appuyant sur les documents de la StB) le présente comme le fils d'un ancien militaire catholique, anticommuniste, tandis que Laske et Valdiguié évoquent un fils d'agriculteur normand, passé par une école de commerce. On trouve à peu près les mêmes informations chez Laurent Martin, qui précise que l'écolier est passé par les Jésuites et qu'il a appris l'allemand. Son séjour en Indochine (au cours de la guerre de 1946-1954) semble l'avoir dégoûté de l'armée et de la colonisation. Cela explique son engagement à propos de l'Algérie et peut-être son entrée au Canard à cette époque. Depuis son retour en métropole, le jeune homme est surveillé par la police, qui le considère comme un sympathisant communiste. Il semble toutefois que, plus que ses convictions politiques, ce soient ses besoins d'argent qui aient incité Clémentin à accepter de travailler pour les Tchèques.

Qu'a-t-il fait pour eux ? Transmettre des informations. Rien de secret, mais, à l'époque de la Guerre froide, chaque camp utilisait toutes les ressources disponibles pour se renseigner sur les adversaires. D'après le dossier de L'Obs, Clémentin a su se faire mousser auprès de la StB, alors qu'il ne lui a pas apporté grand chose. Plus gênante est l'affirmation qu'il a contribué à véhiculer de fausses informations, à trois occasions : après la démission du chancelier allemand Adenauer, à propos de l’Éthiopie et lors de l'affaire Ben Barka. (Je laisse à chacun le loisir de lire le détail dans L'Obs.) Étrange coïncidence : l'opposant marocain était lui aussi lié à la StB. C'est plutôt sur ces points-là qu'on aimerait des éclaircissements, y compris venant de l'actuelle rédaction du Canard.

Quoi qu'il en soit, Jean Clémentin a cessé sa collaboration en 1969. L'Obs semble penser que c'est lié à la défection d'un espion de la StB. On peut aussi estimer que la répression du "Printemps de Prague", en 1968, a joué un rôle. Je note que c'est aussi l'époque à laquelle Clémentin a accédé au statut de rédacteur en chef du Canard, un poste mieux rémunéré, qui l'a sans doute mis à l'abri du besoin. Il en a d'ailleurs profité pour réorienter partiellement l'activité de l'hebdomadaire satirique, développant l'aspect enquête qui a fait son succès.

Sur le plan politique, les deux ouvrages cités sont d'accord pour dire qu'au sein de la rédaction, Clémentin faisait partie de ceux qui voulaient maintenir un certain équilibre. En clair, il fallait taper des deux côtés (à gauche et à droite). Les sources et fréquentations de Clémentin étaient d'ailleurs éclectiques, puisqu'elles incluaient des personnes classées très à droite comme Jean Montaldo et Claude Paillat. Mais l'époque à laquelle Clémentin dirigea la rédaction fut aussi celle qui vit arriver de nouvelles plumes de sensibilité communiste, en particulier Claude Angeli qui, par la suite, a dirigé la rédaction pendant une trentaine d'années.

Enfin, le dossier de L'Obs a le mérite de remettre au premier plan l'affaire dite des micros du Canard. Si, en 1973, le ministère de l'Intérieur (français) a décidé d'espionner l'hebdomadaire satirique, c'est peut-être au moins en partie parce qu'il savait que son rédacteur en chef avait naguère été payé par les services secrets tchécoslovaques.

00:51 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, politique, france, actualités, actualité, actu, actualite, actualites

dimanche, 23 janvier 2022

Le retour de Morse

Un an après le final tragique de la saison 7, France 3 nous propose le premier épisode de l'ultime saison de cette passionnante série policière, intitulé Choisir son camp.

L'intrigue débute à l'université d'Oxford, quand un colis piégé explose dans le bureau d'un enseignant (exerçant des fonctions de direction). On se demande si le prof était bien la cible (à cause des financements privés qu'il a acceptés) ou bien ses secrétaires, l'une d'entre elles étant décédée. Dans le même temps, des tensions émergent autour de l'équipe de football locale. C'est une équipe anglaise, dans laquelle évoluent des joueurs nord-irlandais. La vedette reçoit des menaces de mort... mais l'on se demande si c'est lié au conflit touchant l'Ulster (l'action se déroule en 1971), à la vie privée du joueur, à son passé en Irlande du Nord... ou bien au fait qu'il soit métis.

Les deux affaires se révèlent plus complexes que prévu... et liées l'une à l'autre. La police a bien du mal à démêler l'écheveau, son meilleur enquêteur (Morse) sombrant dans l'alcool. Dans un premier temps, celui-ci doit chaperonner le joueur vedette... alors qu'il ne connaît rien au football. La résolution de l'affaire va prendre du temps, laissant planer une menace au-dessus de la tête de plusieurs personnages.

Comme d'habitude, c'est bien écrit, bien joué, bien filmé. Je n'aime pas l'arc narratif qui montre Morse se saouler de plus en plus, mais, bon, faut voir ce que la suite va donner.

P.S.

Au cours de l'épisode, le footballeur vedette est amené à participer à l'émission "This is your life", un programme télévisé qui a duré près de cinquante ans outre-Manche... bien plus que son décalque français, "Avis de recherche", présenté jadis par Patrick Sabatier.

21:06 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actualites, actualite, actu, actualité, médias

samedi, 01 janvier 2022

La légion d'honneur pour Ben Laden

La promotion de janvier 2022 de l'ordre de la Légion d'honneur fait chauffer les claviers, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Certaines minorités actives ont ravivé le « Buzyn bashing » contre l'ancienne ministre de la Santé... avec des motivations pas toujours avouées ni avouables. Ces extrémistes masqués reprochent à la ministre sa gestion de la pandémie... dont les dégâts se faisaient à peine sentir au moment où elle a quitté son poste, en février 2020. On semble avoir aussi oublié qu'à l'époque, nombre de spécialistes (ou prétendus tels), le fameux Raoult inclus, minimisaient la gravité de la crise sanitaire.

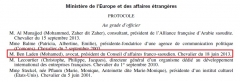

Mais revenons à la promotion 2021. Elle comporte beaucoup de noms d'élus, de hauts fonctionnaires et de professionnels de la santé. Mais ce n'est pas ce qui a attiré mon regard. Voici ce qu'on peut lire page 9 de la version pdf du décret :

Bien entendu, ce Ben Laden n'est pas Oussama, dont le cadavre gît sans doute quelque part au fond de l'océan Indien, dévoré par les bactéries (un juste retour des choses). Le Ben Laden dont il est question est l'un de ses neveux, Mohamed, avocat de profession. Sa biographie nous apprend qu'il a suivi toutes ses études en France. C'est la troisième présidence française sous laquelle il reçoit une breloque. En 2010, sous Nicolas Sarkozy, il avait (curieusement) reçu les Palmes académiques. En 2013, sous François Hollande, il fut fait chevalier de la Légion d'honneur... quelques années avant que ce même président ne décore l'un des princes saoudiens.

Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour soutenir nos exportations !

17:58 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, france, presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualités, actualite, actualites

lundi, 27 décembre 2021

Un papa, une maman... oui, mais, lesquels ?

Je recommande vivement l'écoute d'un reportage d'une demi-heure, intitulé "Les liens du sang", diffusé ce lundi, sur France Culture, dans le cadre de l'émission Les Pieds sur terre. Je trouve ce programme parfois très intéressant, bien qu'inégal en fonction du sujet abordé... et de son "angle d'attaque".

Le reportage de ce jour est en réalité une rediffusion du 5 mars 2014. Sans trop en dire sur le contenu, je peux quand même affirmer que ce genre d'histoire a sans doute influé sur l'écriture du scénario du dernier film (surcoté) de Pedro Almodovar, Madres Paralelas.

Il est question d'une mère et de sa fille. La première a eu une existence un peu cabossée, quittée par l'homme qu'elle aimait et diffamée par le voisinage. La seconde est ce qu'on pourrait appeler "une belle personne", une jeune adulte pleine de promesses. J'étais en train de conduire quand je suis tombé sur cette émission, que j'écoute de temps à autre. Cela a embelli mon début d'après-midi.

18:26 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : médias, presse, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, société

mercredi, 24 novembre 2021

Sam étonne pas vraiment

Je n'ai pas matière à me réjouir... mais ce qui arrive actuellement à l'entreprise SAM de Viviez était prévisible. Déjà, en 2019, je notais que le désengagement du repreneur chinois était de mauvais augure. La suite n'a fait que confirmer mes craintes. Et voilà que, près de quatre ans après la Sopave, un autre (ancien) fleuron industriel du bassin decazevillois est sur le point de disparaître.

Ces derniers jours, dans le département de l'Aveyron, on a beaucoup incriminé le "donneur d'ordres" (principal client devenu client unique de l'entreprise) Renault. La multinationale, dont l’État français est le premier actionnaire (mais minoritaire : 15,01 %) est accusée de privilégier le profit à court terme et d'inciter les sous-traitants à la délocalisation. Cependant, ces dernières années, quand le bateau a tangué sous l'effet du désengagement chinois, l'entreprise est restée présente.

Je pense qu'il faut clairement dire que, quand il s'est agi de trouver un repreneur, le groupe franco-japonais n'a pas démordu d'une stratégie : privilégier l'offre de l'espagnol CIE (celle qui prévoyait de ne garder que 154 emplois). Il semble donc que, dès cette époque, Renault ne tenait pas au retour aux manettes de l'ancien PDG Patrick Bellity. Celui-ci avait beau arguer de son habitude à négocier avec ce gros client, cela n'a aucunement joué en sa faveur. Peut-être l'ancien PDG espérait-il ainsi mettre dans sa poche les syndicats ouvriers, de prime abord plutôt réticents à son retour. Ils s'étaient finalement rallié à son projet de reprise, parce que celui-ci prévoyait de conserver presque tous les postes actuels. Toutefois, dans sa dernière version, il se limitait à préserver 135 des 340 emplois... soit encore moins que dans le projet décrié du concurrent espagnol.

On notera aussi que la solution franco-française a été rejetée alors qu'elle semblait pouvoir bénéficier d'un apport de neuf millions d'euros d'argent public (de l’État et du conseil régional de Midi-Languedoc)... soit plus de 65 000 euros par emploi ! Pour que Renault ait rejeté cette appétissante proposition (qui aurait fait des collectivités publiques les employeurs indirects -à crédit- des ouvriers de la SAM), il faut que les crânes d’œuf de Renault n'aient pas du tout cru au projet de P. Bellity... et/ou qu'ils disposent déjà d'une solution de secours sous le coude. Est-on sur le point de voir ressurgir le projet espagnol ?

Quoi qu'il en soit, alors que la Commission européenne a annoncé vouloir quasiment bannir les véhicules à moteur thermique à partir de 2035, on ne peut pas reprocher à un constructeur de rechigner à s'engager dans une entreprise de sous-traitance dont la majorité de l'activité semble vouée à une proche disparition.

Pourtant, tout ne va pas mal dans le Bassin decazevillois. À Viviez même, une entreprise quasi homonyme, la SNAM, pète le feu et annonce vouloir recruter 600 personnes. Voilà qui pourrait constituer une planche de salut pour certains des actuels employés de la SAM, pour peu qu'on les aide à se reconvertir. Le fonds d'accompagnement des salariés (piloté depuis Bercy) pourrait être mis à contribution.

Après-demain vendredi, le tribunal de commerce de Toulouse se prononcera sur l'avenir de la SAM.

21:53 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, presse, médias, journalisme, france

vendredi, 22 octobre 2021

Trois mille boules et grévistes

Aujourd'hui, en début d'après-midi, j'ai failli m'étrangler en écoutant le journal de 13 heures de France Inter. (Il se trouve que j'étais aussi en train de déjeuner.)

Aux minutes 14-15, il est question d'une énième grève à la SNCF, comme par hasard encore en période de départ en vacances. Je trouve que, pour une fois, les enjeux du mouvement ont été bien expliqués par le journaliste de la radio publique, qui a rappelé l'importance des primes en liaison avec la volonté (légitime) de l'entreprise de rentabiliser les trajets. C'est l'occasion de rappeler que tout le monde ne gagne pas très bien sa vie à la SNCF.

Cependant, on apprend que les roulants touchent en moyenne 3000 euros par mois, pour conduire des motrices en grande partie automatisées, sur des trajets balisés. Ayons une pensée émue pour les salariés modestes, qui gagnent moins que ces privilégiés et qui ont commis l'erreur de vouloir prendre le train pour se payer un peu de bon temps ce week-end.

Peut-être auront-ils l'occasion de croiser, d'ici dimanche soir (sans le savoir), un de ces roulants grévistes (qui ne subira peut-être même pas de retenue sur salaire) profitant de son "mouvement social" pour s'offrir des vacances en famille.

21:57 Publié dans Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualités, actualites, actualité, presse, médias, journalisme

jeudi, 14 octobre 2021

Le Roquefort à la Une

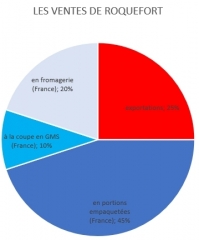

Depuis lundi 11 octobre, on assiste, en particulier en Aveyron, à une levée de boucliers contre l'étiquetage Nutri-score, au motif que celui-ci attribue la plus mauvaise note (un "E") au "roi des fromages" !

À la pointe du combat se trouve la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, en particulier le groupe Société, filiale de Lactalis. Comme Le Monde le rappelle dans un récent article, celui-ci représente 70 % des ventes (alors qu'il existe sept producteurs de ce fromage, les concurrents les plus connus étant Papillon et Gabriel Coulet ; aux amateurs je signale également la marque Vernières, dont les produits sont tout aussi savoureux que ceux des "géants" de l'appellation).

Pour les producteurs industriels, l'enjeu n'est pas mince. Les ventes sous forme de portions préempaquetées, dans les grandes surfaces (celles susceptibles d'être marquées du Nutri-score), pèsent 45 % du total. Je ne pense pas me tromper en affirmant que plus de 80 % de ces ventes-là se font au bénéfice de Société (dont les "pains" jugés de qualité insuffisante finissent eux aussi dans les bacs... sous marque de distributeur).

Sur le site de l'AOP Roquefort, il est possible de télécharger une plaquette-manifeste, qui demande que le célèbre fromage de brebis (dont raffolait paraît-il l'empereur Charlemagne) soit exempté du Nutri-score. Les arguments avancés méritent lecture.

Les médias se sont emparés de l'affaire... jusqu'à un humoriste de France Inter, Daniel Morin. Chroniqueur dans La Bande originale, celui-ci n'a pas hésité, hier mercredi, à faire du Roquefort son "héros du jour", flamboyant plaidoyer à la clé.

Pour qui connaît l'humoriste et écoute régulièrement la radio publique, ce n'est pas étonnant. Il y a cinq ans, l'émission culinaire "On va déguster" consacrait l'un de ses numéros au Roquefort. Quant à Daniel Morin, c'est dans son (excellente) émission La Morinade, diffusée sur Le Mouv', qu'il pouvait jadis laisser transparaître son amour du "roi des fromages".

23:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, société, nutrition, diététique, cuisine

lundi, 11 octobre 2021

Embrouillamini à Saint-Affrique

Il était une fois, dans la riante cité de Saint-Affrique, en Aveyron, un jeune chef d'entreprise dont l'inclination politique penchait à droite. Sans doute poussé par d'amicales relations, il se mit en tête de partir à la conquête de l'hôtel de ville.

Rome ne fut pas construite en un jour, et Saint-Affrique pas conquise en une tentative. En 2008, placé en troisième position sur la liste de droite, Sébastien David connut les affres d'une défaite cinglante face au maire sortant, le socialiste Alain Fauconnier. En 2014, désormais tête de liste, le pas encore quadragénaire fut de nouveau vaincu, mais par un écart plus mince. Enfin, en 2020, secondé par Émilie, il décroche le graal saint-affricain.

Cette épopée municipale se doubla d'une conquête cantonale. Elle prit le même chemin laborieux et débuta par une large défaite, en 2011, face à celui qui était alors présenté comme le dauphin du maire socialiste. Sébastien David prit sa revanche en 2015, bien aidé par les déboires de son ancien vainqueur. Les divisions de la gauche lui permirent d'arracher à celle-ci le canton, qu'il conserva assez facilement en 2021. Tout allait bien pour Sébastien David, qui avait même accepté d'être le suppléant du nouveau député Viala. Ce n'est que plus tard qu'il comprit son erreur.

Depuis le retrait de Jacques Godfrain, la troisième circonscription de l'Aveyron semble brûler les doigts des députés de droite qui l'ont acquise. Ainsi Alain Marc, mis sur orbite par le prestigieux sortant, a naguère quitté les ors du Palais Bourbon pour l'épaisse moquette du Palais du Luxembourg. Il avait gardé la place au chaud pour Arnaud Viala, qui n'aura finalement même pas effectué un septennat dans le poste, préférant se jeter sur la présidence du Conseil départemental de l'Aveyron, en passant sur le cadavre politique d'un membre de sa majorité.

Les thuriféraires d'Arnaud Viala clament son dévouement, son désir de servir avant tout l'Aveyron et les Aveyronnais. On est prié d'acquiescer, l'oeil humide, tandis que l'ancien député se fait voter une spectaculaire augmentation d'indemnité... qui lui permet d'amortir le passage de la députation à l'exécutif départemental, moins rémunérateur. "Monsieur 31 %", comme il est parfois surnommé dans les rues du chef-lieu aveyronnais (les mauvaises langues faisant remarquer que le chiffre de l'augmentation n'est pas très éloigné du pourcentage des suffrages exprimés atteint au premier tour de la législative de 2017) n'avait cependant pas mesuré toutes les conséquences de sa geste électorale.

Élu président du Conseil départemental de l'Aveyron le 1er juillet dernier, il n'a officiellement démissionné de l'Assemblée nationale que le 31 juillet, soit presque un mois plus tard. C'est là que les choses se compliquent. L'analyse d'un blogueur du Monde va nous être très utile.

Normalement, l'abandon du mandat de député pour cause de respect de la loi sur le cumul doit permettre au remplaçant de siéger à l'Assemblée nationale, sans avoir à organiser d'élection législative partielle. Quand bien même le remplaçant (ici, Sébastien David, pas très à l'aise dans le costume qu'on lui fait porter) refuserait le poste de député, moins d'un an avant les nouvelles élections nationales, il ne peut être programmé de nouveau scrutin. Mais, comme Arnaud Viala a attendu d'avoir été élu président du Conseil départemental pour démissionner de l'Assemblée nationale, son remplaçant est tenu de lui succéder, même brièvement, avant d'éventuellement démissionner à son tour. Or, l'obtention du mandat de député par Sébastien David étant la plus récente, elle prime sur tout autre mandat. Le voilà donc contraint à quitter ses fonctions de maire, de président de communauté de communes (qu'il devrait toutes deux avoir retrouvées prochainement) et de conseiller départemental.

(Précisons que si Arnaud Viala avait pris l'énoooorme risque de démissionner de la députation ne serait-ce que la veille de son élection à la tête de l'exécutif aveyronnais, cette histoire n'aurait pas lieu d'être.)

Cela nous mène au premier tour du scrutin départemental, qui s'est tenu ce dimanche. Les résultats (tels qu'ils ont été communiqués par Centre Presse) ont été un peu surprenants :

Si le binôme emmené par Sébastien David est bien arrivé en tête, il devance deux concurrents de gauche, le second appelant à voter pour le premier. Mathématiquement, le conseiller sortant pourrait être battu dimanche prochain.

Toutefois, cette analyse est à tempérer par le taux de participation, qui fut très faible : seulement 35 % des électeurs inscrits se sont déplacés. Cela explique la considérable chute du vote en faveur de Sébastien David (et de son colistier) : en moins de quatre mois, il est passé de 2334 à 1459 voix, soit une perte de 37 %. L'avenir proche nous dira si la mobilisation des caciques de la droite en faveur du plus bref député de l'histoire aveyronnaise (Sébastien le Bref ?) suffira à lui permettre de conserver l'une de ses prébendes.

P.S.

Signalons que le binôme de gauche qui affrontera au second tour celui conduit par Sébastien David est composé du fils de l'ancien maire de Saint-Affrique et de l'un des anciens adjoints de celui-ci. C'est règlement de comptes à OK Corral !

23:16 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, politique, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 03 octobre 2021

Rendez l'argent !

Ce matin, je me suis réveillé avec une radio publique, qui a "bousculé " sa programmation pour traiter l'événement du jour : le décès de Bernard Tapie. Déjà, que l'on accorde une grande place à ce petit personnage ne me plaisait pas. Mais, quand j'ai commencé à entendre ce qui se disait de lui, puis à lire ce qui était écrit à son propos, mon sang n'a fait qu'un tour. Comment peut-on rendre hommage à un individu aussi malhonnête ? Par bêtise ? Par calcul politique ? Par méconnaissance ?

Il est peut-être nécessaire de rafraîchir la mémoire de nos concitoyens oublieux. Il y a dix ans, j'avais consacré un billet à un excellent ouvrage, signé Laurent Mauduit (aujourd'hui à Mediapart) :

À celles et ceux qui n'auraient pas la possibilité ou l'envie de se taper un livre entier sur l'un des plus gros magouilleurs de la République, je conseille la vision d'un documentaire datant de 2015, à l'écriture duquel a participé Laurent Mauduit. Il actualise les informations présentes dans le livre (qui date de 2008), sans aller jusqu'à l'époque actuelle. Voilà de quoi faire de tout un chacun un(e) citoyen(ne) correctement informé(e).

Franchement, je trouve le déluge de louanges à gerber !

P.S.

J'ai regardé le documentaire ce dimanche, en début d'après-midi. Il n'avait pas (encore) été vu par beaucoup de monde :

Comparez avec le moment où vous y accédez !

16:48 Publié dans Economie, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, économie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, presse, journalisme, société

samedi, 02 octobre 2021

Le barrage de Couesques

Hier vendredi, j'ai assisté à la projection d'un documentaire datant de plus de soixante-dix ans. (Un extrait est visible ici, sans le son de l'époque.) Il a été tourné au fur et à mesure que s'est construit un barrage aveyronnais, celui de Couesques, à cheval sur les communes de Saint-Hippolyte et Campouriez, dans le nord-ouest du département.

Ce barrage (et l'usine hydroélectrique qu'il permet de faire fonctionner) fait partie d'un ensemble d'édifices (gérés par EDF) situés sur les cours du Lot et de la Truyère. Envisagée dès le début du XXe siècle, la construction n'a été mise en chantier qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale (d'autres barrages, sur le secteur cantalien, ayant été bâtis dans les années 1930).

Une partie de ces explications a été donnée aux visiteurs à l'occasion d'une visite de l'espace EDF, organisée dans le cadre de la projection. Prévue pour succéder à celle-ci, elle a été proposée en guise d'introduction à la moitié de l'audience, en raison de l'afflux de visiteurs. La petite salle des fêtes de Saint-Hippolyte pouvait accueillir une cinquantaine de personnes (jauge estimée largement suffisante par les organisateurs, qui avaient certes communiqué sur l'événement, mais de manière modeste)... or c'est environ le double qui s'est présenté à l'heure dite. (Cette affluence ne fut pas sans me rappeler la foule qui avait assisté, il y a presque onze ans, à une réunion d'information sur la gestion de ces mêmes barrages. C'était dans le gymnase d'Entraygues-sur-Truyère, commune voisine de Saint-Hippolyte.)

Quelques places se sont toutefois libérées quand les organisatrices ont annoncé qu'elles devaient vérifier les passes sanitaires. Cela n'a évidemment posé aucun problème à l'écrasante majorité du public, très discipliné sur ce plan... alors que, dans la foule, plus nombreuses ont été les personnes à "oublier" d'éteindre leur téléphone portable pendant la projection...

La première partie du film (d'une durée totale de 50 minutes) montre le site avant les travaux. Cela a particulièrement intéressé les spectateurs, pour la plupart originaires du coin (quelques-uns même déjà nés à cette époque). Les scènes de creusement puis de transport des blocs de pierre (parfois de taille impressionnante) ont suscité des réactions dans le public, dans lequel se trouvaient (me semble-t-il) quelques retraités ayant exercé une activité manuelle.

Le chantier a vu la mise en œuvre de technologies avancées pour l'époque. Les débris rocheux ont été transportés par camions... et téléphérique, une ligne (de cinq kilomètres de longueur) ayant été spécialement aménagée à cet effet. Cela nous a valu quelques beaux plans aériens de la vallée (certes, en noir et blanc). Ils ont été complétés par des cartes qui, pour être sommaires, présentaient quand même fort bien la situation géographique du chantier.

On ne nous a pas laissé non plus ignorer les détails de la fabrication du béton, ni des turbines, de la matière première au produit fini, en passant par l'assemblage, une étape particulièrement délicate, se jouant au centimètre voire au millimètres près. Et tout cela, sans ordinateur !

C'est dire si ce film est aussi un hommage aux travailleurs du chantier. Les ingénieurs étaient français, mais la main-d'oeuvre venait de l'étranger. Espagnols, Portugais, Polonais immigrés ont côtoyé des prisonniers de guerre allemands, comme l'a rappelé l'un des spectateurs, jeune garçon à l'époque. Il disait avoir été marqué par la toilette des Allemands, qui allaient se baigner nus dans la Truyère ! (Notons que l'organisation de la projection était l'occasion de lancer le projet d'un réalisateur, qui ambitionne de créer un spectacle son et lumière sur le sujet, en s'appuyant sur des témoignages d'habitants. Ceux-ci étaient invités à laisser leurs coordonnées à l'issue de la séance.)

L'avant-dernière partie du film était consacrée à la vie des ouvriers. Ils ont été logés dans une cité bâtie sur les hauteurs (en allant vers le bourg central de Saint-Hippolyte, mais un peu à l'extérieur). Un transport en bus avait été mis en place pour faciliter leurs déplacements entre la cité et le chantier. Le dimanche, les passionnés de football étaient emmenés plus bas, à Entraygues, où se déroulaient des matchs, sur un terrain qui n'avait pas grand chose à voir avec ceux que l'on inaugure de nos jours. (Un autre spectateur, cordonnier à la retraite, a évoqué les chaussures des joueurs, sur lesquelles il a jadis exercé son art.) Cette séquence a elle aussi suscité les réactions du public, où se trouvaient nombre d'anciens pratiquants de la "balle au pied"... ainsi que quelques pratiquantes, d'après ce que j'ai pu capter (involontairement) d'une conversion entre deux mamies, qui se rappelaient le bon temps des parties de foot auxquelles elles avaient participé !

Ces ouvriers méritaient bien quelques divertissements, tant leur travail était éprouvant... et dangereux. Plusieurs scènes montrent des hommes suspendus à une corde, en train de vérifier le détail de la paroi du barrage, ou le coffrage métallique, voire en train de peindre. Les spectateurs chercheront en vain toute trace de harnachement sécuritaire !

Une autre figure a ému l'assistance, celle du curé du village, jeune homme à l'époque, mais que visiblement plusieurs spectateurs ont connu par la suite.

Le documentaire s'est achevé par la mise en route du barrage et de l'usine, avec les procédures de sécurité (qui consistaient à tester les installations). Il s'agissait donc bien d'un film de propagande, en l'honneur d'une France valeureuse, imaginative, travailleuse, tentant de se débarrasser des dernières séquelles de la guerre et de retrouver un peu de son lustre d'antan.

16:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias

dimanche, 05 septembre 2021

Wonder Woman 1984

En raison de la pandémie de covid (et de la prudence excessive des distributeurs), les cinéphiles n'ont pas eu la possibilité de découvrir ce long-métrage en salles. C'est donc dans une chambre d'hôtel (celui-ci abonné à une chaîne cryptée) que je me suis récemment "fait une toile".

Ce film est censé être la suite de Wonder Woman, dont l'action se déroule majoritairement pendant la Première Guerre mondiale. Paradoxalement, cela démarre par un retour en arrière. On y voit Diana préadolescente, désireuse de remporter une prestigieuse compétition entre jeunes Amazones... quitte à contourner les règles. La séquence, bien construite, n'est pas sans rappeler certains épisodes de la saga Harry Potter. Elle aurait mérité une vision sur très grand écran.

Ensuite, direction 1984 et l'Amérique reaganienne, en pleine Guerre froide contre l'ogre soviétique. Les femmes n'y étaient pas aussi bien considérées qu'aujourd'hui. Y compris dans le musée où elle travaille, Diana Prince tranche par son assurance... et sa faculté à se déplacer avec grâce sur de hauts talons. (Comme quoi, le mannequinat peut parfois servir à quelque chose.) Je n'ai pas trop compris où se situait la réalisatrice Patty Jenkins sur ce sujet. Au début, on perçoit de la réprobation vis-à-vis de ce code vestimentaire imposé par une vision machiste de la société. Mais, finalement, j'ai eu l'impression que le fait d'arriver à se déplacer sans problème avec ces horribles chaussures était porté au crédit des personnages.

C'est sur le registre comique que je trouve le film plus réussi (moins toutefois que le précédent). Un personnage (interprété par Chris Bite Pine) surgit du passé de Wonder Woman. Il s'extasie sur la modernité de l'époque (les années 1980)... alors que, pour les spectateurs du XXIe siècle, ce monde a un côté vintage. Ces retrouvailles nous valent une belle scène en avion, jusque dans l'espace. Là encore, le grand écran aurait été justifié... tout comme dans la meilleure séquence d'action du film : la bagarre au sein de la Maison Blanche. Le personnage incarné par Gal Gadot (toujours aussi sensuelle...) y découvre ses faiblesses.

Cependant, dans l'ensemble, le film est décevant. Au cœur de l'intrigue se trouve une mystérieuse pierre antique, capable d'exaucer le vœu le plus cher de la personne qui la touche. Locales au départ, les conséquences vont devenir planétaires. J'ai trouvé cela un peu gros (et un peu con), même s'il était intéressant de confronter la super-héroïne à des antagonistes qui sont, au départ, des individus ordinaires. J'ai aussi trouvé savoureux que l'on nous montre la bêtise de certains individus, lorsqu'ils ont l'occasion de réaliser leur vœu le plus cher. Mais le souci de réalisme est passé au second plan, sans parler de l'impression de se retrouver, parfois, face à un jeu vidéo. Enfin, last but not least, si Gal Gadot est impeccable dans les scènes d'action et les moments de comédie, elle est moins crédible dans les scènes d'émotion (même en V.O.). Du coup, je suis sorti de là assez partagé.

P.S.

Le caméo qui interrompt le générique de fin est un clin d'œil au passé télévisuel du personnage principal.

16:41 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, médias

dimanche, 29 août 2021

Amaryllis Fox

Cet ancienne agent de la CIA est le sujet du dernier numéro de l'émission radiophonique "Espions, une histoire vraie", diffusée cet été le samedi sur France Inter. L'auteure et présentatrice, Stéphanie Duncan, est une "ancienne" de la radio publique et des émissions historiques. Elle a participé à "2000 ans d'histoire" (sous la direction de Patrice Gélinet), avant de créer ses propres programmes, "Les femmes, tout une histoire", puis "Autant en emporte l'histoire".

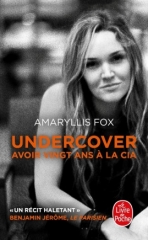

Pour raconter la vie de l'ex-espionne états-unienne, elle s'est beaucoup inspirée de son autobiographie Undercover, avoir vingt ans à la CIA (publiée sans l'imprimatur de l'Agence).

L'émission de France Inter résume bien le bouquin, en y ajoutant un habillage sonore et des extraits d'archives radiophoniques ou télévisuelles.

Je recommande néanmoins aussi de lire le livre, d'environ trois cents pages. Cela se dévore comme un roman d'espionnage, même si de nombreux passages sont consacrés à la vie personnelle d'Amaryllis Fox (peu abordée dans l'émission radiophonique). Dans le livre, on découvre qui étaient ses parents (la mère étant d'origine britannique)... et l'une de ses grands-mères, assez atypique. On suit aussi davantage la formation de celle qui ne fut, au départ, qu'une sorte d'employée de bureau, avant que ses talents (qu'elle ne cherche pas du tout à dissimuler) n'incitent ses supérieurs à l'envoyer sur le terrain.

Les missions de l'espionne l'envoient en Tunisie, en Irak, au Pakistan, en Chine, en Indonésie... et même en France (pays dont elle parle la langue). Une rencontre secrète s'est déroulée à Lyon. Notre pays et sa culture sont d'ailleurs présents à plusieurs reprises dans le parcours de l'agent. Lors de sa formation, à Langley, elle semble avoir été en contact avec un collègue d'origine française (spécialiste du déguisement). Plus tard, en Chine (à Shanghai), elle et son compagnon se font servir des crêpes par un Français ! Enfin, je laisse à chacun le plaisir de découvrir quel usage l'apprentie espionne, alors simple étudiante, fait de stylos Bic en Birmanie...

Le lectorat français sera peut-être surpris de la franchise avec laquelle l'auteure relate sa vie privée, analysée de manière quasi clinique... une vie qui n'était en réalité plus vraiment privée, à partir du moment où elle est entrée dans l'Agence. Avec l'un de ses partenaires, elle s'est quasiment comportée comme ces couples d'espions russes infiltrés aux États-Unis.

C'est bien écrit, passionnant à lire, sauf peut-être à la fin, quand elle évoque sa reconversion et son amour de l'humanité. L'ancienne agent aux nerfs d'acier est devenue une militante pour la paix, bien sous tout rapport, puisqu'elle a épousé l'un des rejetons de la famille Kennedy. Bientôt une carrière politique ?

15:32 Publié dans Histoire, Politique étrangère, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : histoire, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, états-unis;politique internationale, amérique, médias, etats-unis, usa

jeudi, 26 août 2021

Good Doctor, saison 4

L'an dernier, j'avais été plutôt déçu par la troisième saison de la série Good Doctor, en dépit d'un final réussi. J'ai retenté le coup avec l'épisode double qui inaugure la quatrième saison, en pleine pandémie.

Les scénaristes ont tiré parti du contexte sanitaire des États-Unis pour redonner goût à un programme qui commençait à ronronner. C'était aussi un choix esthétique, que n'ont pas fait la majorité des producteurs de fictions, outre-Atlantique comme en Europe : quand les tournages ont repris, entre deux confinements, la plupart du temps, on a fait comme si l'action ne se déroulait pas en temps de covid-19. Une des rares exceptions est la série Most Wanted Criminals (dérivée de FBI), dont la diffusion a été interrompue par TF1. On a quand même pu voir, dès le premier épisode de la saison 2, les protagonistes masqués :

Mais revenons à la saison 4 de Good Doctor. En raison du contexte, dans le premier épisode, la vie personnelle du médecin autiste passe un peu au second plan... et c'est tant mieux. Les scénaristes ont choisi d'illustrer, à travers une multitude de personnages, les difficultés de la vie quotidienne en période pandémique. Ainsi, de nombreuses familles sont divisées, d'autres cohabitent pour le meilleur et pour le pire ; quelques-uns se retrouvent isolés. Et une minorité voit mourir l'un de ses proches.

Durant le deuxième épisode, diffusé mercredi soir, l'aspect dramatique s'intensifie. De plus en plus de personnes décèdent de la maladie, à l'hôpital. Le personnel médical fait de son mieux (la série lui rend un bel hommage), mais on comprend que c'est dur, aussi bien physiquement que psychologiquement. Au début de chaque histoire, on remarquera l'insertion d'un panneau qui vaut tous les discours :

J'ai particulièrement aimé deux intrigues annexes : la recherche effectuée par Claire (qui est encore sous le coup du décès du docteur Melendez, dont elle était secrètement amoureuse) et l'attention particulière portée par le docteur Park à une femme enceinte (touchée par le covid), qui n'a personne pour la soutenir.

Je rassure tout le monde : après une période de drames, la situation s'améliore. Certains des malades que l'on a suivis pendant ces deux épisodes vont s'en sortir.

00:54 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actualité, actualite, actu, actualités, actualites, covid, covid-19, coronavirus, corona, médias, cinéma, cinema, film, films

vendredi, 14 mai 2021

L'Art du crime

Cette série policière atypique est diffusée depuis bientôt quatre ans sur France 2. Elle s'insère dans le mouvement des comédies policières, qui allient humour et polar (avec un brin de romantisme), dans la lignée de Rizzoli & Isles et Castle. La particularité de la série française est d'inclure l'analyse d’œuvres d'art dans le déroulement des intrigues. Aux cinéphiles, cela rappellera Ce que mes yeux ont vu (avec Sylvie Testud). Aux (vieux) téléspectateurs d'Arte, cela évoquera l'austère mais fascinante série Palettes.

Les enquêtes associent un improbable duo, composé de Florence Chassagne, une historienne de l'art (un peu fantasque) en poste au Louvre, et Antoine Verlay, un officier de police judiciaire bourru et opiniâtre. Dans les rôles, Eléonore Bernheim et Nicolas Gob sont très bons, même si les aspects liés à leur vie privée sont les éléments les moins intéressants des intrigues.

Le dernier épisode inédit, diffusé ce vendredi soir, s'intitule Danse de sang. Il a pour cadre le Moulin-Rouge et (sans surprise) les œuvres d'Henri de Toulouse-Lautrec. L'une d'entre elles semble particulièrement liée au meurtre :

Il s'agit du tableau "Au Moulin-Rouge", dont on ne verra pas l'original durant l'épisode, puisqu'il se trouve à l'Art Institute of Chicago :

Au cours de l'enquête, d'autres œuvres de l'artiste sont montrées à l'écran. On peut citer le "Panneaux pour la baraque de la Goulue", que l'héroïne va examiner au musée d'Orsay. Mais c'est une autre peinture, intitulée "Bal au Moulin-Rouge", qui est susceptible de livrer la clé de l'énigme. (Hélas, ce tableau-ci se trouve lui aussi outre-Atlantique, dans un musée de Philadelphie.)

À noter la présence au générique de Bruno Solo (en Toulouse-Lautrec) et de Sara Mortensen (remarquable dans Astrid et Raphaëlle), qui incarne ici une danseuse du Moulin-Rouge. Celle-ci, qui a perdu la mémoire, est un personnage trouble, à la fois victime et (peut-être) coupable...

L'énigme est suffisamment complexe pour retenir l'attention des amateurs de polar. Au niveau de l'humour, je suis moins enthousiaste : la fixation que fait l'historienne de l'art sur son musculeux partenaire commence à devenir lourdingue (et très prévisible dans les maladresses qu'elle entraîne) ; toutefois, dans cet épisode, les scénaristes ont introduit un quiproquo savoureux, autour d'un doigt...

P.S. I

La cinquième saison est en route.

P.S. II

À celles et ceux qui voudraient découvrir la plus belle collection d’œuvres de Toulouse-Lautrec (bien qu'incomplète), je ne peux que recommander le musée d'Albi, auquel j'avais consacré un billet détaillé en 2011. Sachez qu'il est sur le point de rouvrir ses portes, avec une exposition temporaire consacrée au Montmartre de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Alléchant, non ?

23:13 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, culture, peinture, art, occitanie

mardi, 11 mai 2021

Branleurs Academy

Ce matin, le journal (Centre Presse) a failli me tomber des mains. J'étais en train de consulter la page consacrée au bassin decazevillois lorsque mon regard s'est posé sur cet article (dont la version numérique est accessible ici) :

La lecture du texte nous apprend que ces jeunes voudraient que les examens soient totalement remplacés par le contrôle continu... sous-entendu (je précise pour celles et ceux qui auraient du mal à comprendre les motivations des manifestants) sans avoir à préparer la moindre épreuve terminale (pour laquelle ils sont censés travailler depuis des mois, soit dit en passant)... et, surtout, avec la quasi-assurance de décrocher le diplôme, la notation au sein des établissements (en dehors de tout anonymat des copies) étant souvent plus démagogique indulgente qu'aux épreuves d'examen (avec copies anonymes). Bref, les pauvres choux ne voudraient surtout pas rater le train du "bac pour tous"... ou presque tous : 95 % de réussite l'an dernier. (Les 81 % de 1968 -avec maintien d'épreuves terminales, orales- sont pulvérisés.) Seuls les blessés, les malades (hélas pour eux) et les plus incurables de nos illettrés ne l'ont pas décroché.

Notons que la photographie est en contradiction avec le fond des revendications. Alors que les "manifestants" se plaignent d'une année difficile et du fait qu'on ne les ait pas suffisamment aidés dans le travail (une pique au passage destinée au personnel enseignant du lycée, semble-t-il), on voit une masse hilare, visiblement plus préoccupée par le fun que par l'étude.

De surcroît, ces jeunes sont collés les uns aux autres, au mépris des règles de sécurité sanitaire. Plus de la moitié d'entre eux ne porte pas de masque ou le porte très mal. C'est à cause de ce genre de comportement irresponsable que des classes ont été fermées, que des cours en "distanciel" ont été imposés (ce que les jeunes disent pourtant déplorer). Bref, leur attitude est incohérente au regard de leurs "revendications". Mais, voilà, on sent que les beaux jours reviennent, avec les ponts du mois de mai. Pourquoi s'emmerder à préparer des examens qui pourraient être donnés à tous, hein ?

Pauvre jeunesse bêlante. Tu te prépares un bel avenir de chômage et de précarité. Je termine toutefois par une note d'espoir : à ma connaissance, peu d'établissements aveyronnais ont été touchés par cette vague de je-m'en-foutisme et, même à Decazeville, une partie des élèves, n'écoutant pas les bloqueurs, a pénétré dans l'établissement pour continuer à y recevoir la formation financée par nos impôts. Bravo à ceux-là.

20:43 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : presse, médias, journalisme, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, education, société

vendredi, 07 mai 2021

Du rififi au Conseil départemental de l'Aveyron

Les élections départementales approchent... pas dans la sérénité, en particulier au sein de la "Majorité départementale" (de droite). Je pense que les électeurs les plus âgés doivent avoir, comme moi, l'impression de retomber quinze-vingt ans en arrière. Commençons donc par remonter le temps.

Le mode de scrutin (majoritaire uninominal puis binominal) et le découpage des circonscriptions (qui avantage les territoires ruraux, surreprésentés dans l'assemblée départementale) expliquent une certaine stabilité / permanence (rayer la mention inutile) au sein de l'institution : elle est dirigée par une majorité de droite, incluant des centristes, des non-encartés... et parfois quelques transfuges de gauche. De 1976 à 2008, ce que l'on appelait alors le Conseil général a été présidé par Jean Puech, auquel a succédé Jean-Claude Luche, de 2008 à 2017.

À l'époque, la succession de Jean Puech avait été disputée, comme cela a été plutôt bien raconté dans un article de La Dépêche du Midi. Pour décrocher la timbale, Jean-Claude Luche avait dû écarter plusieurs rivaux dans son propre camp, à commencer par un certain Arnaud Viala. Mon petit doigt me dit que l'élu du Lévézou en a éprouvé un grand dépit, encore perceptible quelques années plus tard quand il a manifesté un évident désintérêt pour le discours que prononçait à l'époque son ancien rival à la présidence.

Rebelote en 2017 (au moment du départ de J-C Luche) alors qu'on pensait l'époque plus apaisée. Là encore, la menace pour la droite ne venait pas tant d'un(e) candidat(e) de gauche (même si le "camp d'en face" s'était renforcé) que d'une division interne. La désignation, à l'issue d'une "primaire à droite locale", de Jean-François Galliard fut extrêmement serrée... et une petite surprise, le nouveau candidat de droite à la présidence du Conseil départemental n'étant pas celui bénéficiant du meilleur réseau. Ainsi va la démocratie...

Nous voici rendus en 2021. Les prochaines élections départementales pourraient rebattre les cartes, sans toutefois bouleverser les grands équilibres : il n'y aura sans doute aucun(e) élu(e) d'extrême-droite ni d'extrême-gauche au Conseil départemental et la droite devrait y être (plus ou moins) majoritaire, l'opposition se répartissant entre la gauche et quelques macronistes. Cette configuration a semble-t-il aiguisé les appétits, en particulier ceux d'Arnaud Viala, l'élu local devenu député en 2015 (et réélu en 2017). Des bruits de couloirs circulaient dans le département, jusqu'à la présentation, en avril dernier, de la liste des candidats soutenus par A. Viala... de futurs élus qui, en retour, ne manqueront pas de soutenir son accession à la présidence. Il est intéressant de croiser cette liste avec celle des actuels conseillers départementaux rouergats et avec celle de l'ensemble des candidatures déclarées, accessible sur le site de la préfecture de l'Aveyron.

Arnaud Viala présente des candidats dans 19 des 23 cantons. Intéressons-nous d'abord aux quatre d'où sa "mouvance" sera absente. Deux de ces cantons sont tenus par la gauche : Lot et Montbazinois d'un côté, Enne et Alzou de l'autre. Dans ces deux cas les sortants (Bertrand Cavalerie, Cathy Mouly, Hélian Cabrolier et Gaziella Pierini) se représentent, avec de bonnes chances d'être reconduits. (C'est même certain pour le premier binôme, qui n'aura pas de concurrent.) Les deux autres cantons sont tenus par des caciques de la droite non ralliés à la candidature Viala : Vincent Alazard et Annie Cazard pour Aubrac et Carladez, Michèle Buessinger et Christian Tieulié pour Lot et Dourdou. Tous se représentent. Je vois mal le premier binôme perdre cette élection : il est opposé à une doublette dont l'une des membres fut suppléante d'un candidat LFI aux législatives de 2017. Le second binôme doit affronter une doublette de gauche et une d'extrême-droite. Un deuxième tour pourrait être nécessaire pour les départager.

Je signale un cas particulier : le canton Tarn et Causses. Les actuels titulaires appartiennent à la "Majorité départementale". L'un d'entre eux ne rempile pas : Camille Galibert, qui semble s'être retiré de la vie politique à la suite du désaveu subi aux dernières élections municipales (à Sévérac-d'Aveyron). En revanche, sa partenaire Danièle Vergonnier remet le couvert, affirmant son soutien au président sortant. Arnaud Viala a lancé contre elle un binôme de nouveaux en politique, où figure un poids lourd de l'agroalimentaire local.

Passons à présent aux "candidats Viala". Le potentiel (si tous sont vainqueurs) est de 38 élus (sur les 46 du Conseil départemental). Je ne suis pas voyant, mais je me crois autorisé à affirmer qu'il n'y aura pas de "grand chelem". Mais la probabilité est forte qu'au moins la moitié de ces binômes soient élus. La première raison est qu'une partie des "candidats Viala" sont des sortants, membres de la majorité menée par Jean-François Galliard... mais qui avaient peut-être voté pour son concurrent J-C Anglars en 2017. Ces sortants ont souvent de fortes chances d'être reconduits : ils sont au nombre de 18... Donc 9 binômes ? En fait 11. Ah bon, pourquoi ? Parce que 11 des 19 binômes estampillés Viala comptent au moins un(e) sortant(e). 7 d'entre eux sont composés des mêmes élus, 4 comprennent un(e) sortant(e) et un nouveau.

C'est le cas dans le canton Causses-Rougiers, où le sortant Christophe Laborie est désormais accompagné par Monique Aliès, qui remplace Annie Bel... qui figure néanmoins sur le ticket, en tant que suppléante. Dans le canton Lot et Palanges, c'est la "retraite" de Jean-Claude Luche qui explique la présence de Christian Naudan aux côtés de la sortante Christine Presne. Leur victoire est assurée, faute de concurrents. La (petite) surprise est venue du canton de Millau-2, où les sortants sont Jean-François Galliard et Sylvie Ayot. Arnaud Viala soutient bien un binôme dans cette circonscription, un binôme "mixte" (sortant-nouveau)... mais contre Jean-François Galliard, qui se représente accompagné de Karine Orcel, alors que son ancienne partenaire forme un binôme concurrent avec Christophe Loubat. Tout à coup, la campagne a pris un ton plus aigre. Je laisse chacun juge des positions des sortants, celles de Sylvie Ayot et celles de Jean-François Galliard. Au-delà de la polémique, on peut se poser la question de l'élégance de la manoeuvre. J-F Galliard n'a pas, à ma connaissance, tenté de monter une candidature contre celle d'Arnaud Viala dans le canton Raspes et Levezou (où d'ailleurs un seul binôme est en lice...). La réciproque n'est pas vraie. Je le rappelle : ces hommes sont (en théorie) dans le même camp politique !

Quoi qu'il en soit, l'analyse de la situation donne l'impression qu'Arnaud Viala a littéralement déplumé le président (du Conseil départemental) sortant. Si la victoire de la droite ne fait guère de doute, l'incertitude demeure quant à l'étendue et la nature de la majorité. Je pense que cela pourrait se jouer dans les cantons où les "candidats Viala" ne sont pas (tous) des sortants : Ceor-Ségala (où le maire de Baraqueville est un "candidat Viala"), Millau-1 (face à une gauche divisée...), Monts du Réquistanais, Rodez-1, Rodez-2 (où le binôme soutenu par A. Viala est composé du sortant Serge Julien et d'Émilie Saules... fille de l'ancien conseiller du canton !), Tarn et Causse (voir ci-dessus), Vallon (où le scrutin semble très ouvert) et Villefranche-de-Rouergue.

Il est désormais évident que la candidature d'Arnaud Viala et le "déplumage" de la majorité départementale à son profit ont été préparés de longue date. (Au moins, maintenant, on sait ce que le faisait le député quand il ne siégeait ni en commission ni en séance plénière au Palais Bourbon.) À la manoeuvre, derrière, il y a sans doute Jean-Claude Luche.

C'est mal parti pour Jean-François Galliard. Je pense qu'au minimum 8-9 binômes soutenant officiellement (même si quelques-uns ont peut-être été un peu "poussés"...) A. Viala seront élus, ce qui donne une base de 16-18 votes en sa faveur lors du scrutin qui désignera le président du Conseil départemental. (Et cela pourrait être 4 de plus...) Cela permet de comprendre pourquoi, dans certains cas, les caciques de droite qui ne se sont pas ralliés n'ont pas "hérité" d'un binôme concurrent : Arnaud Viala compte sur leur soutien, après coup, quand il n'y aurait qu'une seule véritable alternative : la présidence Viala 100% de droite, ou une (improbable ?) alliance droite-gauche-macronistes autour de Jean-François Galliard.

15:13 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, occitanie, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 03 mai 2021

Double meurtre au paradis

L'épisode inédit de la série Meurtres au paradis diffusé ce lundi soir sur France 2 (et accessible en replay) s'intitule "Pacte avec le diable" (deuxième partie). Il conclut une intrigue débutée dans l'épisode précédent, une intrigue particulièrement bien ficelée et qui est le prétexte au retour de deux figures historiques de la série.

C'est tout d'abord "le" sergent Camille Bordey qui arrive de Paris. Elle débarque pour contribuer à élucider l'agression dont a été victime sa mère. Curieusement, six ans après sa réintégration dans la police française, non seulement elle ne semble pas avoir été promue, mais elle a gardé un grade anglo-saxon ! Même si le pseudo-mélo autour du possible décès de sa mère ne tient pas la route, j'ai pris plaisir à revoir la comédienne Sara Martins, dont le piquant manque à la série, devenue un peu trop "gentille" après son départ.

L'une des plus belles scènes de cet épisode riche en rebondissements voit la réapparition de l'inspecteur Richard Poole (Ben Miller, égal à lui-même), qui fut le partenaire aussi irritant qu'indispensable du sergent Bordey au cours des deux premières saisons. Et là j'entends les fans s'exclamer : "Comment est-ce possible, alors que l'inspecteur Poole a été assassiné au début du premier épisode de la troisième saison ?" Je laisse à chacun le plaisir de découvrir comment les scénaristes ont résolu ce problème.

Quant à l'énigme policière, elle va mettre à rude épreuve les méninges des enquêteurs, mis en échec à plusieurs reprises. L'une des clés du mystère se trouve dans une maison située sur une île voisine de Sainte-Marie. Les téléspectateurs attentifs remarqueront, lors de la fouille de ladite maison, que l'occupant est un passionné de cinéma... aussi bien anglo-saxon que français (et espagnol) !

21:53 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films

vendredi, 30 avril 2021

HPI

C'est le titre de la nouvelle série policière française de TF1, diffusée le jeudi. Hier soir, les deux premiers épisodes ont "cartonné" en terme d'audience... et, à mon avis, c'est justifié, même si cette fiction ne fait pas preuve d'une étourdissante originalité.

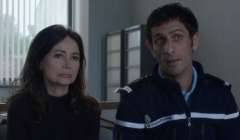

Les histoires sont construites autour d'un énième duo flic/consultant(e), aux tempéraments contrastés. À gauche ci-dessus se trouve Morgane Alvaro, femme de ménage, mère célibataire et... surdouée, plus précisément à "Haut Potentiel Intellectuel" (d'où le titre de la série). Elle a le verbe haut, la jupe courte et le décolleté pigeonnant. Si vous ajoutez à cela un passé de zadiste, une hostilité certaine envers la police, vous comprendrez que la collaboration de cette fine observatrice avec les forces de l'ordre ne va pas de soi.

C'est pourtant avec elle que le commandant Adam Karadec (à droite) est voué à travailler. Méticuleux, voire maniaque, un peu triste, coincé, il va devoir beaucoup prendre sur lui pour supporter le voisinage de sa nouvelle (et encombrante) collaboratrice.

Évidemment, on pense à des séries comme Castle, Profilage ou Monk, les caractéristiques du héros de cette dernière étant réparties entre les deux personnages principaux : Alvaro a le côté surdoué, Karadec le comportement maniaque.

C'est caricatural, un brin excessif... mais cela passe, parce que les interprètes (Mehdi Nebbou et Audrey Fleurot) sont excellents. J'ajoute qu'on les a entourés de bons seconds rôles : deux jeunes inspecteurs sympatoches, une commissaire plus finaude qu'elle n'en a l'air... et un voisin retraité (interprété par Rufus).

Le premier épisode ("Vents d'Ouest") met en scène la rencontre entre les deux héros et leur collaboration sur leur première enquête. On est parfois à la limite du vraisemblable, mais c'est avec plaisir qu'on suit leurs aventures, mâtinées d'humour.

J'ai trouvé l'intrigue policière du deuxième épisode ("Coutume malgache") mieux écrite. C'est toujours aussi plaisant à regarder, avec des pointes d'humour régulières quand la surdouée explique comment elle a été amenée à tirer ses conclusions. Je recommande aussi le moment où elle se croit plongée dans un épisode des Experts (Les Experts... Lille !).

En fil rouge se déroule une autre trame, celle de la disparition de l'ancien compagnon de Morgane, restée inexpliquée. Du côté de Karadec, on sent qu'il existe aussi un secret familial, autour de sa cohabitation avec son frère.

Tout cela donne envie de voir la suite.

13:36 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinema, cinéma, film, films

lundi, 26 avril 2021

Bron, saison 2

Bien qu'ayant été emballé par la saison 1 (dont j'ai parlé la semaine dernière), je n'ai pas voulu enchaîner immédiatement avec la saison 2. Mais, un dimanche gris et solitaire a eu raison de mes réticences. Je partais là encore pour regarder les dix épisodes en deux fois... mais, pris par le suspens, je n'ai pas pu résister et j'ai vu la saison d'une traite.

C'est avec plaisir que j'ai retrouvé Martin le Danois et Saga la Suédoise, dans une opposition de styles toujours aussi réjouissante à suivre. Les acteurs (Kim Bodnia et Sofia Helin) sont épatants... et je "craque" toujours autant pour l'enquêtrice acharnée au boulot et pas douée pour les relations humaines. (Quand je pense que les auteurs voulaient faire mourir son personnage à la fin de la saison 1 !)

Les scénaristes ont toutefois fait évoluer les personnages principaux. L'action se déroule un an après leurs précédentes aventures. Martin est retourné au Danemark, mais a été écarté de la voie publique. Il est séparé de sa compagne. Saga elle tente de mener une "vie normale". Elle s'est donc mise en ménage avec un jeune homme accommodant, très différent d'elle, mais qui, de l'aveu de la jeune femme, la baise bien quand elle le lui demande.

La nouvelle intrigue démarre avec la découverte d'un bateau dans lequel sont retenus prisonniers trois jeunes hommes et deux jeunes femmes, mystérieusement malades et amnésiques. A ce polar médical se superposent d'autres fils narratifs (qui vont finir par se croiser) : la vie quotidienne d'un préadolescent victime de harcèlement, les errements d'une brillante étudiante, amatrice de voile et de mathématiques, l'organisation d'un sommet européen, les recherches d'une multinationale pharmaceutique... et les activités discrètes d'un gigolo qui a la cote auprès des riches dames esseulées.

C'est passionnant. Certains ont vu dans une partie du scénario est une référence à L'Armée des douze singes. Certes. Mais je trouve que, comme dans la première saison, l'histoire embrasse quantité de thèmes, avec suffisamment de fausses pistes pour permettre aux amateurs d'énigmes policières d'exercer leurs neurones.

Du côté des anecdotes, on remarque que, bien que datant de 2013, l'intrigue fait parfois écho à la situation contemporaine, notamment au cours du septième épisode :

Celles et ceux qui regarderont ce programme en version originale sous-titrée profiteront des dialogues en danois et suédois (en particulier les réponses abruptes de Saga), avec, parfois quelques touches d'anglais et même de français, comme lorsque l'un des commissaires souhaite un "Bon appétit !" à Saga. Notons que la langue de Molière est plutôt à l'honneur quand il est question de nourriture :

Aux curieux je signale qu'il s'agit d'un décor naturel. Dans cette scène, les policiers sont sur le point de sortir de la Porsche vintage conduite par Saga, garée en face du café Victor, une enseigne de Copenhague.

Pour achever de vous convaincre de regarder cette série, j'ajoute qu'elle est très bien filmée et que la musique d'accompagnement est vraiment entraînante. Bron est incontestablement est une des meilleures séries télévisées que j'ai vues de toute ma vie. J'espère qu'Arte nous permettra bientôt de profiter des saisons 3 et 4.

04:28 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, cinéma, cinema, film, films

mercredi, 21 avril 2021

Meurtres en eaux troubles

Le titre est trompeur. Bien que diffusée sur France 3, cette série n'a pas de lien avec les polars patrimoniaux du samedi soir, dont les intrigues policières ont pour cadre un site touristique ou une région emblématique de Province. Programmée le dimanche soir, cette fiction germano-autrichienne est, à l'image de la scandinave Bron, transfrontalière.

Les "eaux troubles" sont celles du Lac de Constance, communes à la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. Les histoires se déroulent dans sa partie orientale, dans les régions de Lindau (en Bavière) et Bregenz (dans le Voralberg autrichien).

Le service replay de France Télévisions permet de (re)voir les tout premiers épisodes. "La malédiction des dieux" met en scène la rencontre entre les deux principaux enquêteurs, l'Autrichienne Hannah Zeiler (rigoureuse et mutique) et l'Allemand Micha Oberländer (volubile et désorganisé). Pour des Français, cela peut paraître étonnant, mais la collaboration entre ces deux voisins germanophones ne va pas aller de soi !

Aux cinéphiles et téléphages, le visage de l'actrice qui incarne Hannah Zeiler ne sera pas inconnu. La délicieuse Nora von Waldstätten a été à l'affiche du premier épisode de la série Les Rivières pourpres, intitulé "Les chasseurs noirs" et on a pu l'apercevoir l'an dernier (entre deux confinements) dans l'excellent Lands of Murders.

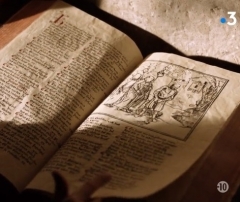

Les scenarii sont bien écrits et, si les enquêtes policières s'ancrent dans le monde réel, un poil de mysticisme s'y mêle parfois (à tel point que je me demande dans quelle mesure la production germanique n'a pas influencé la française...). Dans le premier épisode, il s'agit d'élucider des meurtres en lien avec de mystérieux masques celtes. Dans le deuxième ("Le secret de la forêt"), au moins l'un des décès semble dû au virus de la rage, dont la réapparition est la clé de l'énigme, particulièrement tordue.

Aux internautes qui ne connaissent pas la série, je recommanderais de s'arrêter là, et de ne pas visionner le huitième épisode (diffusé en première partie de soirée). Certes, "Crime rituel" se situe dans la même veine que les précédents mais, tourné quelques années plus tard, il marque une évolution chez les personnages principaux et révèle des éléments clés de l'intrigue des précédentes aventures, qui n'ont pas encore été rediffusées sur France 3. (Mais ça va venir dans les prochaines semaines.)

Si l'envie vous prend de visionner aussi cet épisode-là, sachez qu'il y est question d'une mystérieuse et sanguinaire légende locale, qui tourne autour du châtiment des mauvais comportements. Par rapport au début de la série, chacun des deux enquêteurs a subi un traumatisme personnel. Quelque chose me dit que ce n'est pas terminé...

12:16 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, cinéma, cinema, film, films

mardi, 20 avril 2021

Bron / The Bridge

J'avais entendu parler de cette série suédo-danoise (qui en a inspiré d'autres, comme Le Tunnel), mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en visionner le moindre épisode. Une fois de plus, c'est à la chaîne franco-allemande Arte (plus précisément, à son site internet, très riche) que je dois d'avoir pu regarder la saison 1. Oui, les dix épisodes. Au départ, je n'avais pas forcément l'intention de tout voir, mais, j'ai été tellement pris par l'intrigue que j'ai avalé l'ensemble en deux soirées.

Au centre de l'intrigue se trouve un pont transfrontalier, entre une île artificielle danoise (proche de la capitale, Copenhague) et les faubourgs de Malmö, troisième ville de Suède. Une nuit, un corps est trouvé... qui se révèle rapidement être composé de deux moitiés de cadavres, chacune d'un côté de la frontière. Voilà pourquoi l'enquête va associer les polices des deux pays, en particulier Martin Rohde et Saga Norén.

Le premier, le Danois, est un grand costaud un peu rondouillard, qui aime les plaisirs de la vie et considère le code de procédure pénale comme un texte sujet à maintes interprétations. Mais c'est un vieux routier, qui connaît son métier.

La seconde, la Suédoise, est obsédée par le règlement... et son travail. Le reste passe après, quand elle a le temps (et la place). Elle est rigoureuse, méticuleuse, pas très douée pour les relations humaines... un peu autiste, en fait. J'ai adoré ce personnage, d'autant qu'elle est incarnée par Sofia Helin (aperçue dans Mystery Road), qui n'est pas désagréable à regarder.

À l'image de la fêlure intérieure qu'elle dissimule, son visage aux traits fins est légèrement dégradé par de petites cicatrices... qui renforcent son charme, en fait. Mais, surtout, elle est au moins aussi bonne enquêtrice que son nouveau partenaire.

Un autre atout de cette série est son scénario extrêmement bien travaillé. Au début, trois intrigues évoluent en parallèle, sans qu'on sache, dans un premier temps, ce qui les relie : l'enquête sur les deux moitiés de corps, le parcours chaotique d'une femme battue et l'arrivée aux urgences d'un hôpital d'un homme d'affaires âgé, accompagné de son exigeante épouse.

Au fil des épisodes, non seulement on va voir apparaître les liens entre ces trois histoires, mais d'autres fils narratifs vont se greffer dessus, comme le procès d'une bavure policière, la fugue d'une adolescente et la vie des sans-abris. C'est remarquable et très bien joué, avec des personnages secondaires très attachants.

Si l'on ajoute à cela une réalisation soignée et une musique entraînante, toujours bien placée, on obtient un excellent polar, qui tient en haleine jusqu'au bout.

00:23 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, télévision, cinéma, cinema, film, films

lundi, 19 avril 2021

Meurtre à l'hôpital

Ce lundi soir, sur France 2 (et en replay sur france.tv), se poursuit la diffusion de la dixième saison de la série Meurtres au paradis. L'épisode intitulé "Enquête sous perfusion" est particulièrement savoureux.

L'inspecteur Neville Parker se retrouve hospitalisé le jour où survient une mort suspecte, qui pourrait passer pour un suicide. L'intrigue est bien ficelée, avec un mystère vraiment difficile à résoudre, même pour nos policiers perspicaces. À cela s'ajoutent des scènes comiques très réussies. L'inspecteur n'est d'ailleurs pas le seul à connaître quelques déboires, puisqu'il va être rejoint à l'hôpital par le commandant Patterson, dans des circonstances que je laisse à chacun le plaisir de découvrir :

Les amateurs de la série noteront que le sergent Cassell (Joséphine Jobert) joue un rôle plus important dans la direction de l'enquête et que, par petites touches, les scénaristes continuent à la rapprocher progressivement de l'inspecteur maladroit.

16:43 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, télévision, film, films, cinéma, cinema

lundi, 12 avril 2021

Les communes où il fait bon vivre

C'est un classement subjectif, même s'il résulte de l'accumulation d'une batterie de critères. Quoi qu'il en soit, pour la deuxième année consécutive, le Journal du Dimanche publie son palmarès des villes et villages (de France) où l'on vivrait le mieux.

Évidemment, les Aveyronnais ont scruté les deux classements, afin d'y trouver des communes locales. Première surprise : dans la catégorie "villages" (communes de moins de 2 000 habitants), dans les 500 premières places, on trouve... une seule commune du département... La Loubière, en 480e place.

Dans la catégorie "villes", le département s'en sort mieux, avec trois communes classées dans le top 500 : Millau (419e), Onet-le-Château (157e) et surtout Rodez (16e).

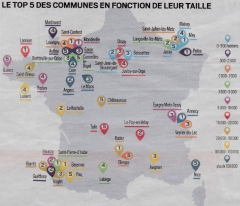

Le chef-lieu aveyronnais sert même d'illustration à un article affinant le classement, par catégories de villes. Cet article est illustré par une carte :

Comme l'an dernier, Rodez arrive en tête des communes peuplées de 20 000 à 50 000 habitants. On note aussi l'arrivée d'Olemps, située dans la banlieue ruthénoise, classée cinquième dans la catégorie 2 000 - 3 500 habitants (catégorie qu'elle pourrait quitter l'an prochain, si la croissance de sa population se poursuit).

Qu'est-ce qui joue en faveur de Rodez, commune fort agréable au demeurant, mais qui ne bénéficie d'aucun atout "naturel" déterminant (contrairement à Annecy, Bayonne ou Pau) ? Je pense que le fait que ce soir une ville proche de la campagne (on y arrive très vite en sortant de l'agglomération) joue sur le critère "qualité de vie". En matière de sécurité, l'Aveyron jouit d'une relative bonne situation, si on le compare au Tarn, au Gard et à l'Hérault voisins. De plus, on peut facilement y pratiquer divers sports et, en tant que chef-lieu, Rodez est dotée de nombreux services publics. Bref, rien d'extraordinaire, mais de quoi vivre sa petite vie tranquille, avec le nécessaire et dans une certaine quiétude.

22:03 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualités, actualite, actualites

Meurtre au paradis du loto

Ce lundi soir, France 2 ne diffuse qu'un épisode inédit de la dixième saison de Meurtres au paradis. Au cours de "Jackpot", les policiers vont devoir déterminer qui a tué une gagnante du loto, installée dans une somptueuse demeure. Mais, bien que correctement écrite, l'intrigue policière n'est pas le cœur de l'épisode. Ce sont les histoires annexes qui occupent le plus de place : l'intégration d'une recrue atypique (un petit escroc qui se réjouit de porter l'uniforme), la relation entre l'inspecteur Neville et le sergent Cassell... et la future paternité du sergent Hooper.

En mariant l'humour et l'émotion, les scénaristes tentent de mettre en scène une complicité grandissante entre ces deux personnages... mais cela m'a semblé un peu téléphoné.

Le reste n'est guère plus subtil, mais j'ai trouvé cocasses les truandages du petit nouveau... et franchement drôles les péripéties liées à la fin de grossesse de l'épouse du sergent Hooper. Comme, en plus, les paysages demeurent splendides, l'ensemble reste supportable. Mais j'attends mieux de la série.

20:09 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinema, cinéma, film, films

samedi, 10 avril 2021

Les riches de l'Aveyron

Hier, en fin d'après-midi, le site internet du quotidien aveyronnais Centre Presse s'est garni d'un titre accrocheur, annonciateur d'un article plus développé dans le journal du lendemain :

Dans la version papier de Midi Libre que j'ai achetée aujourd'hui (dans laquelle les articles locaux sont identiques à ceux de Centre Presse), le titre a été modifié, ainsi que que quelques informations du coeur de l'article. En tête de gondole, page 2, on peut lire ceci : Impôt sur le revenu. « Éviter aux contribuables de se déplacer ».

L'intérêt est de comparer les données chiffrées aveyronnaises aux donnes nationales, pas seulement en nombre, mais aussi en pourcentage.

Ainsi, dans l'article, il est est précisé que le département compte 162 448 foyers fiscaux, dont 62 309 imposables, contre 19,9 millions sur 38,5 millions de foyers fiscaux français. En pourcentage, les foyers fiscaux représentent 58,2 % de la population aveyronnaise, contre 56,6 % de la population française. Cet écart s'explique peut-être par le nombre moins élevé de personnes par foyer fiscal dans l'Aveyron, ainsi que par sa proportion plus importante de personnes âgées.

C'est en considérant les autres données chiffrées que les écarts se creusent. Ainsi, en Aveyron, les foyers soumis à l'impôt sur le revenu ne pèsent que 38,4 % du total, contre 51,7 % au niveau national. Il y a donc proportionnellement beaucoup plus de foyers non-imposables dans l'Aveyron. Je ne pense pas que ce soit dû à l'habileté rouergate dans la stratégie d'évitement du fisc. C'est plutôt révélateur de la modestie des revenus de la majorité des foyers fiscaux.

Passons maintenant à l'impôt sur la fortune immobilière. Les 207 foyers aveyronnais ne représentent que 0,3 % des foyers imposables et 0,1 % des foyers fiscaux. Au niveau national, les assujettis à l'IFI représentent 0,7 % des foyers imposables et 0,3 % de l'ensemble des foyers fiscaux.

Voilà pourquoi un titre tapageur se révèle contre-indicateur de la réalité des chiffres, qui figurent d'ailleurs dans l'article. D'où peut-être le changement entre la version numérique et la version papier.

J'en viens à la partie erronée de la version numérique. Les chiffres concernant l'Aveyron me semblent corrects : les 164 millions d'euros de recettes correspondraient à un impôt moyen de 2 632 euros par foyer fiscal. Cela place l'Aveyron, comme plus de 90 % des départements français, sous la moyenne nationale qui, en 2017, était de 4 400 euros. (Ce sont des départements de la région Île-de-France - auxquels il faut ajouter le Rhône et les Alpes-Maritimes - qui font monter la moyenne.)

Or, si l'on utilise les informations puisées dans l'article mis en ligne, on n'arrive pas à ce résultat. Avec 4,7 milliards d'euros prélevés sur les 19,9 millions de foyers imposables, on obtient un écot moyen de... 236 euros ! En réalité, l'impôt sur le revenu rapporte beaucoup plus : en 2019 (d'après l'INSEE), 86,9 milliards d'euros. En divisant par le nombre de foyers imposables, cela donne une moyenne de 4 367 euros, soit quasiment celle donnée par ma source précédente (pour 2017). On a donc bien fait de retirer la référence à ces 4,7 milliards de la version papier de l'article.

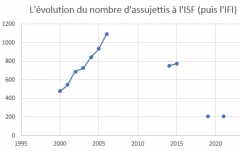

Je termine par une remarque sur l'évolution. L'article n'en parle pas, mais il est intéressant de noter l'évolution du nombre de foyers assujettis à l'ISF puis l'IFI dans le département. Pour cela, je me suis appuyé sur deux articles de La Dépêche du Midi (un datant de 2001, l'autre de 2007) et un troisième, de Centre Presse, publié en 2016.

Faute de disposer de toutes les données, je n'obtiens qu'un résultat parcellaire, mais assez parlant. Sous les mandats de Jacques Chirac (en cohabitation puis sans), le nombre d'assujettis n'a cessé d'augmenter, "de manière mécanique" dirais-je. L'écart (visible sur le graphique) avec les années 2014-2015 est dû je pense aux réformes votées sous Nicolas Sarkozy. La chute encore plus forte constatée après 2017 (et la transformation de l'ISF en IFI) est le résultat de la nouvelle politique fiscale menée sous E. Macron et E. Philippe.

Indirectement, cela prouve que les très riches Aveyronnais n'ont pas tant que cela investi dans la pierre. Ils semblent aussi beaucoup apprécier les actions et d'autres produits financiers plus complexes.

20:27 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, occitanie, politique, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Barnaby protégé contre le covid !

Les masques de protection sont (hélas) devenus des objets marquants de notre quotidien. Ils ont même influé sur le regard que je porte sur les programmes de fiction. Cet accessoire, naguère associé aux professions médicales, a pris une tout autre dimension. Il y a quelques mois de cela, j'avais déjà remarqué sa présence dans la rediffusion d'un numéro de la série Meurtres à... Cette fois-ci, c'est au cours d'un épisode d'Inspecteur Barnaby intitulé "Drame familial" (rediffusé sur C8) que mon attention fut attirée par un détail :