mercredi, 14 juin 2017

L'Aveyron en deuil

Une atmosphère trouble règne sur le plus beau département du monde. En ce début d'après-midi, les églises rouergates ont sonné le glas. A Rodez, sur la place d'Armes, on a vu des femmes s'arracher les cheveux, au milieu d'automobilistes qui avaient cessé de klaxonner. Sur l'Aubrac, les vaches se sont toutes mises à meugler en même temps, pendant que, sur le Larzac, on a entendu des loups (et des chiens errants) hurler à la mort.

Mais pourquoi diable ? Quelle est la cause de ces phénomènes extraordinaires ? Est-ce l'annonce de la relégation du ROC handball en Nationale 2 ? Est-ce la perspective de la fin de la rente parlementaire d'Yves Censi ? N'y a-t-il pas plutôt un lien avec le début des épreuves écrites du baccalauréat général ? Ou bien des extraterrestres ont-ils atterri sur le toit du musée Soulages ?

Il ne s'agit de rien de tout cela. Aujourd'hui, sur TF1, dans l'émission Les 12 coups de midi, le jeune champion aveyronnais a été... battu ! Pour Timothée Cros, la 83e participation a été la dernière (en attendant les masters). Il a chuté sur deux questions auxquelles il connaissait la réponse, mais, cette fois-ci, sa bonne étoile l'avait quitté, permettant à son adversaire de l'emporter d'extrême justesse :

Depuis quelques jours, il paraissait un peu fatigué : il a commis des erreurs inhabituelles, au point d'avoir failli passer à la trappe à plusieurs reprises. Il faut dire que, du côté de la production, on sentait comme une petite envie de changement. Le ressortissant de Cantoin a dû affronter davantage de concurrents coriaces (dont un professeur des écoles corse) et, de temps à autre, au moment du "coup fatal", il m'a semblé que les questions attribuées à ses adversaires étaient un poil plus faciles. Mais ce n'est sans doute qu'une impression (impression, que, soit dit en passant, je crois que notre champion a partagée à une ou deux reprises).

Mais, soyons beaux joueurs. Son vainqueur du jour (un jeune homme très émotif) a, dans la foulée, réalisé un "coup de maître", ce qui lui permet de démarrer son parcours avec une cagnotte de 15 000 euros, loin (pour l'instant) de celle accumulée par Timothée :

13:12 Publié dans Jeux, Télévision | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : télévision, actualité, médias, société

lundi, 12 juin 2017

Branlée aveyronnaise

Le résultat du premier tour des législatives dans l'Aveyron confirme l'adhésion (volontaire ou par défaut) d'une grande partie de l'électorat à ce qu'il faut bien commencer à appeler le "macronisme". Elle démontre aussi la perte de crédibilité des partis traditionnels... mais pas que.

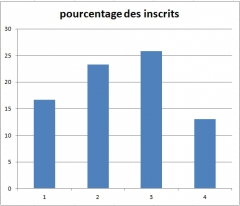

Commençons par la première circonscription, qui s'étend de Rodez à l'Aubrac. Le sortant Yves Censi réalise son pire score de premier tour, avec moins de 10 000 voix, dépassant à peine le seuil de 12,5 % des électeurs inscrits. En 2002, année de sa première victoire, il avait recueilli plus de 12 000 voix (16,7 % des inscrits), alors que la droite était profondément divisée. En 2007, année du sarkozysme triomphant, il culmine à 17 414 voix (23,3 % des inscrits). En 2012, face à la vague hollandienne (mais avec moins de concurrents sérieux à droite), il avait atteint le pic de 19 487 voix (près de 26 % des inscrits !).

Derrière la victoire qui se profile pour Stéphane Mazars, il y a clairement un désaveu du député sortant. De son côté, l'avocat multicarte (adjoint au maire de Rodez, conseiller d'agglomération et conseiller départemental...) a presque triplé son score de 2012, passant de moins de 7 000 à presque 20 000 voix. Il faut dire que cela fait un petit moment que l'on sentait que la circonscription pouvait basculer à gauche. En 2012, il n'avait pas manqué grand chose à Monique Bultel-Herment. Le paradoxe est que le lent travail des candidats PS (Christian Teyssèdre inclus) a finalement bénéficié au coucou PRG, qui arrive en tête dans 56 communes, contre seulement 14 pour Yves Censi. Laguiole est un symbole éclatant, qui a accordé 62 % des suffrages à Mazars, contre 24 % à Censi, qui a perdu environ 170 voix par rapport à 2012, son adversaire en ayant gagné une centaine.

Un autre enseignement de ce scrutin est le mauvais score du candidat Front national : alors que l'époque était porteuse, Matthieu Danen recueille moins de voix que Jean-Guillaume Remise il y a cinq ans (3 232 contre 3 990) et à peine plus que la peu connue Marie-Claire de la Sayette en 2002 (2 973 voix). On appelle ça une jolie claque.

Dans la deuxième circonscription (à l'ouest), la maire de Naucelle Anne Blanc, présidente du Pays Ségali et conseillère départementale (joli cumul), est sur le point de réussir son pari, soutenue par la députée sortante, Marie-Lou Marcel, une ex-frondeuse qui a senti le vent macronien souffler, assez puissamment pour que cela lui fasse retourner sa veste. Pour son principal adversaire, André At, c'est un coup dur. Il recueille à peine plus de 8 000 voix, contre environ 12 400 pour son ancien collègue Laurent Tranier en 2012, 19 000 pour Serge Roques en 2007, 17 000 pour le même en 2002. Le vice-président du conseil départemental est sous la barre des 12,5 % des inscrits. Seule sa deuxième place lui permet de participer au second tour.

La situation semble moins compromise pour Arnaud Viala dans la troisième circonscription (grosso modo le Sud Aveyron). Il arrive en tête, avec 14 525 voix, soit environ 3 500 de plus que lors de la législative partielle de 2015... mais cela reste le plus mauvais score du candidat de la droite départementale à un scrutin législatif "normal" (organisé l'année de l'élection présidentielle) depuis 20 ans. Le pire est que le ballottage lui est imposé par un quasi-inconnu dans la région, Jean-Louis Austruy (à ne pas confondre avec le communiste Jean-Claude Austruy), doté de la miraculeuse étiquette "La République en Marche". Avec 13 122 voix, celui-ci est sur les talons du député sortant, ce que personne n'imaginait il y a encore une semaine. Va-t-on assister à une énorme surprise dans cette circonscription la semaine prochaine ? La réponse est en partie entre les mains des abstentionnistes.

Je termine par "le troisième homme" de ces élections : le(la) candidat(e) de la France insoumise, qui est arrivé troisième dans chaque circonscription, en général assez loin des deux premiers (et des 12,5 % des inscrits, qui lui auraient permis de se maintenir au second tour)... sauf dans la deuxième circonscription : Pascal Mazet ne rend que quatre points à André At. C'est tout de même très en retrait par rapport aux scores réalisés par Jean-Luc Mélenchon dans les trois circonscriptions en avril dernier : respectivement 17,16 %, 22,05 % et 20,05 % des suffrages exprimés. Néanmoins, Pascal Mazet est arrivé en tête à Aubin, Cransac, Decazeville et Viviez. Cela promet pour les municipales de 2020 !

P.S.

Dernière minute : André At se retirerait de la course !

18:55 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, actualité, médias, presse

mercredi, 07 juin 2017

Le héros de la télé

L'Aveyronnais Timothée Cros continue de faire les beaux jours de l'émission Les 12 coups de midi. Il a dépassé les 70 participations et tente de découvrir sa troisième étoile (la première remontant à avril dernier). Cela lui vaut les honneurs cette semaine du magasine Télé Loisirs, qui l'a placé en Une :

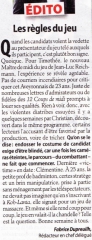

Page 4, il fait l'objet d'une grande partie de l'éditorial :

Plus loin, les pages 12-13 lui sont consacrées. Le jeune homme y parle de ses points forts et de certains de ses points faibles, du super-champion Christian auquel on commence à le comparer. Cette supposée rivalité est montée en épingle (tout comme les rapprochements avec les ravissantes jeunes candidates) pour pimenter le jeu et augmenter l'audience... mais on peut dire à nouveau que c'est déjà terminé depuis un moment pour Timothée. Son élimination (officielle) devrait se produire dans les jours qui viennent. Selon mes informations, il va quand même finir deuxième meilleur candidat de tous les temps (pour ce jeu). Une belle performance, pour un étudiant de 24 ans.

22:09 Publié dans Loisirs, Science, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, télévision, société, france, presse

jeudi, 25 mai 2017

L'affaire Richard Ferrand

La bombinette lâchée hier par Le Canard enchaîné a fait son petit effet. A un moment où une grande partie de l'électorat français compte sur Emmanuel Macron pour moraliser la vie politique de notre pays, l'affaire, pour peu importante qu'elle soit sur le plan financier, revêt une grande importance symbolique.

Commençons par la partie annexe de cette affaire : l'emploi du fils comme assistant parlementaire. Cela a parfois été mis sur le même plan que les agissements de François Fillon. Comparons les deux cas. Richard Ferrand a trois enfants prénommés Emile, Louise et Rose. D'après Le Canard enchaîné, le premier a fait office d'assistant parlementaire pendant quelques mois, en 2014, pour un salaire brut total inférieur à 9000 euros.

On a plus de détails sur le site Francetvinfo : le fiston a travaillé quatre mois pour son père et a touché au total moins de 7000 euros nets. Cela ressemble à un salaire réel, même si (restons soupçonneux jusqu'au bout) il conviendrait de vérifier que le fils du député a bien effectué ce pour quoi il était payé. A titre de comparaison, rappelons que, d'après Le Canard enchaîné du 1er février dernier, celui qui était entre 2005 et 2007 sénateur de la Sarthe a employé sa fille aînée Marie pendant 15 mois et son fils cadet Charles pendant presque 6, le tout pour un travail dont la réalité est contestée. De surcroît, ces rejetons ont été extrêmement bien payés (mieux que la plupart des assistants chevronnés). La fille a touché au total presque 60 000 euros (bruts), le fils un peu plus de 25 000. C'est surtout cette somme que l'on peut comparer aux émoluments d'Emile Ferrand : pour un travail (présumé) équivalent, il a touché presque trois fois moins.

Il reste que, de la part d'une personne qui, par la suite, a condamné les pratiques de François Fillon, cela fait un peu tache. Ceci dit, il n'est pas impossible que l'excuse avancée par Ferrand soit parfaitement juste : en raison d'un surcroît de travail à sa permanence, il a eu un besoin urgent de main-d'oeuvre supplémentaire, une main-d'oeuvre en laquelle il puisse avoir entièrement confiance. Le fait qu'à l'époque son fils de 23 ans fût sans emploi a peut-être fait pencher la balance...

En tout cas, c'est une raison plus vraisemblable -et moins méprisante- que celle avancée par un membre du cabinet du ministre. Fort heureusement, dès hier, Richard Ferrand a condamné ces propos sur son blog. Je pense que, si cette déclaration a bien eu lieu dans les termes rapportés par Francetv, il faut que son auteur soit sanctionné. De la part de celui-ci, ce n'était peut-être que de la maladresse (due à la nécessité de trouver une réponse rapide à une question imprévue)... ou bien, à l'image de ce que l'on reproche parfois aux militants d'En Marche ! (souvent diplômés voire très diplômés), la nouvelle manifestation d'une sorte de complexe de supériorité.

Le point positif de l'histoire est qu'elle pourrait contribuer à faire inscrire dans la (future) loi l'interdiction, pour un-e parlementaire, d'employer un proche comme assistant.

Le deuxième versant de l'affaire Ferrand touche sa compagne avocate. C'est celui qui prête le plus à polémique. Sur le fond, il n'est pas surprenant qu'une mutuelle décide de passer par une SCI pour louer un local qu'elle ne souhaite pas acheter. C'est une procédure courante dans plusieurs branches de l'économie. Ma curiosité a été piquée quand j'ai appris que la SCI liée à la compagne de Richard Ferrand avait été fondée après que le marché lui avait été attribué. Aux profanes, cela apparaîtra totalement invraisemblable, mais, dans ce secteur, ce n'est pas une pratique exceptionnelle. Il reste que la SCI SACA devait avoir bouclé au préalable son plan de financement. Pour en être sûr, il faudrait consulter son dossier de candidature (de 2010-2011) auprès des Mutuelles de Bretagne.

Un autre point surprenant (relevé par Le Canard) est l'actionnariat de la SCI : 99 % des parts détenues par la compagne de R. Ferrand, 1 % par... un Aveyronnais (Serge C, un architecte, je crois). Au vu de la répartition du capital, il semble que cet ami du couple n'était là que pour "faire le deuxième". S'il s'avère que le conseil d'administration des Mutuelles de Bretagne était bien informé de l'implication de l'épouse dans la SCI, il semble que la ventilation du capital lui était inconnue : dans un reportage de France 3 Bretagne, l'actuel président du conseil d'administration, Rémy Salaun (par ailleurs militant communiste, donc pas suspect de macronphilie exacerbée) déclare "Il nous avait annoncé que sa femme détenait des parts dans cette SCI"... mais pas 99 %, visiblement. Cerise sur le gâteau (toujours selon Le Canard enchaîné), l'ami aveyronnais aurait revendu sa part de Saca à... l'une des filles (Louise) du couple Doucen-Ferrand. Bien que tout ait été fait dans les règles, il y a de quoi tiquer : on serait tenté de penser que l'ami aveyronnais a joué le rôle de facilitateur dans une combine légale.

Quelques mots sur l'exploitation de l'affaire, pour terminer. Quelques personnes mal informées ou mal intentionnées tentent d'exploiter les déboires du ministre. C'est ainsi qu'apparaissent des déformations : ce ne serait pas un membre du cabinet, mais Richard Ferrand lui-même, qui aurait tenu les propos méprisants sur les jeunes de Bretagne. Autre invention : l'actuel ministre aurait "fait acheter" aux Mutuelles de Bretagne le bien de sa compagne. Or, il n'avait pas voix au chapitre. Ce sont d'autres personnes que lui qui ont procédé au choix, en 2011. La vraie question qui demeure (à supposer qu'il y ait un doute) est la suivante : en 2011, la compétition a-t-elle été juste entre les trois offres ? (Ou, si vous préférez : l'offre de la Saca a-t-elle été la "mieux-disante" sans avoir accès à celles de ses concurrents ?)

P.S.

Ici ou là, on peut lire divers propos à propos de l'opportunité de la publication des détails de l'affaire. Certains affirment que Le Canard enchaîné était au courant depuis plusieurs mois et que, dans un premier temps, la rédaction a décidé de mettre le paquet contre François Fillon puis de ne pas gêner la candidature Macron contre Le Pen. Par contre, l'hebdomadaire penchant tout de même plutôt à gauche, il chercherait à mettre des bâtons dans les roues du nouvel exécutif, pour empêcher La République en marche d'obtenir seule la majorité absolue des députés.

L'autre hypothèse est que des langues ne se sont déliées que récemment (après la nomination de Richard Ferrand dans le gouvernement Philippe) et que Le Canard utilise cette histoire pour faire comprendre au nouveau pouvoir que, s'il a dézingué certains de ses adversaires, il ne va pas le faire bénéficier d'un traitement de faveur pour autant.

14:35 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, macron, legislatives 2017, actualité, presse, médias, france, emmanuel macron

lundi, 17 avril 2017

Jackpot pour le futur agriculteur aveyronnais

Il y a deux semaines, au jeu "Les 12 coups de midi", on avait quitté le jeune Timothée Cros avec un capital d'un peu plus de 65 000 euros et un record de "coups de maître" consécutifs. Il a bien progressé depuis, puisque, aujourd'hui, grâce à la découverte de "l'étoile mystérieuse" (dont l'image n'était plus masquée par aucune case), il a atteint les 145 000 euros de gains, ce qui le place dans les vingt meilleurs joueurs de l'histoire de l'émission. Au passage, remarquons que la personnalité à découvrir était bien celle dont le nom circulait sur les réseaux sociaux, à savoir Annie Girardot :

Que dire de cette émission du lundi de Pâques, sinon que tout a concouru au succès de l'Aveyronnais ? Lors du face-à-face (le "coup fatal"), il a affronté la moins redoutable des trois concurrents du jour. La première (une étudiante en biologie) avait été rapidement éliminée et le deuxième (un gérant d'hôtel) a tenté un duel qui a tourné au bénéfice de la troisième candidate, tombée sur une question facile. Ce n'est peut-être que le fait du hasard, mais, là encore, il a bien fait les choses. Après tout, il aurait été injuste qu'un-e autre candidat-e bénéficie des efforts fournis par le jeune Timothée lors des précédentes émissions.

Pour lui, l'aventure continue !

13:09 Publié dans Jeux, Loisirs, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, télévision, france, occitanie, médias

samedi, 15 avril 2017

Le Breton de Macron vient d'Aveyron

Présent dans l'ombre jusqu'au troisième trimestre 2016, Richard Ferrand est depuis passé sous les projecteurs. Le secrétaire général du mouvement d'Emmanuel Macron (En Marche !) est né à Rodez, une information qui circulait déjà dans la presse aveyronnaise, sans que cela suscite davantage de développement.

Dès novembre dernier, dans Libération, on a pu lire un portrait du député PS du Finistère. Sans guère s'attarder sur la biographie de Richard Ferrand, la journaliste détaille le passage de l'authentique homme de gauche du côté de l'ex-banquier social-libéral. Elle évoque ses relations avec ses collègues socialistes et les tiraillements que le penchant libéral de Macron peut provoquer.

A la fin de mars 2017, ce fut au tour du Monde d'évoquer le parcours de Richard Ferrand. Sa biographie est un peu plus détaillée, avec la précision de sa naissance à Rodez. L'article parle davantage de la cuisine interne d'En Marche, notant la forte présence de jeunes très diplômés. Mais le plus intéressant est la confiance absolue qui semble régner entre les deux hommes (Ferrand et Macron), le premier servant visiblement de "doublure" au second, dans nombre de meetings de Province.

Le 9 avril dernier, il était l'un des deux invités de l'émission Questions politiques, sur France Inter. Dès le début, il a été accueilli par un portrait (de Carine Bécard) pas franchement cire-pompes (mais courtois). Cela m'a un peu rappelé une ancienne matinale (en février dernier, je crois), sur la même radio : le désormais candidat Macron n'avait pas été traité avec des gants. (De manière générale, on sent que, sur la radio publique, les journalistes et animateurs hésitent entre Hamon et Mélenchon...) De surcroît, par un curieux hasard, au cours de ladite émission, aucun des auditeurs qui sont passés à l'antenne n'était favorable à Emmanuel Macron...

Mais revenons à Richard Ferrand. Sur France Inter, il m'est apparu assez balancé, faisant l'éloge des militants et des élus locaux du PS, mais pointant l'inefficacité (il aurait pu dire la médiocrité) de sa direction. Derrière son propos, il y a clairement l'idée que, si l'on veut une gauche de gouvernement (c'est-à-dire si l'on reste sur la démarche qui a été celle de François Mitterrand, qui a sorti les socialistes du ghetto d'opposition où certains voudraient les ramener aujourd'hui), c'est Emmanuel Macron qu'il faut soutenir. Il n'a toutefois pas été très convaincant sur la question portant sur la centralisation du mouvement En Marche ! Il est clair que, sans Macron, le mouvement ne signifie plus grand chose. Aussi étonnant cela puisse-t-il paraître, la démarche d'Emmanuel Macron n'est pas sans rappeler celle du Charles de Gaulle de la IVe République, au-dessus des partis, avec un RPF que l'on pouvait rejoindre tout en adhérant à un autre parti.

Toujours sur France Inter, Richard Ferrand a été pertinent sur plusieurs sujets : la vague de ralliements à Emmanuel Macron, sa future (éventuelle) majorité parlementaire, la désignation des candidats et la montée (dans les sondages) de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier sujet nous a valu un petit moment d'humour, en raison du lapsus commis par Richard Ferrand (qui ne s'est pas démonté) :

De manière générale, j'ai apprécié le calme et la pondération du secrétaire général d'En Marche ! On est loin de l'excitation, de l'aigreur et des mensonges de nombre des concurrents d'Emmanuel Macron.

Il manquait à notre connaissance des informations locales. Elles nous ont été fournies cette semaine, dans un bon article de Centre Presse. On y apprend ses liens avec la région baraquevilloise, son bac passé en Allemagne (s'il est devenu germanophone, c'est un atout de plus), ses petits boulots (notamment pour la presse). Il a acquis une connaissance du public et du privé et c'est un bon technicien du processus parlementaire. C'est plutôt le genre de personne qui redonne confiance en la chose publique.

15:55 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, presse, presidentielle, ps, parti socialiste, macron

jeudi, 13 avril 2017

François Balkany

La droite ne s'y attendait sans doute pas, mais le gendre idéal Macron est en train de se muer en véritable compétiteur politique. Cela implique de donner des coups, en particulier quand on en reçoit. Du côté de Les Républicains, on semble avoir renoncé aux rumeurs de bas étage et aux caricatures nauséabondes pour concentrer les attaques selon un axe : présenter le candidat d'En Marche comme l'héritier de François Hollande. D'où le surnom qui lui a été affublé : Emmanuel Hollande. Pourquoi pas François Macron me demanderez-vous ? Il ne vous aura pas échappé que, dans le camp d'en-face, le candidat se prénomme lui aussi François.

Ce dernier se plaisant à utiliser ce drôle de surnom, Emmanuel Macron a répliqué en le qualifiant de François Balkany. D'après l'article auquel mène le lien précédent, on peut constater qu'Emmanuel Macron a utilisé une figure de style, la prétérition ("Je ne l'appellerai pas..."). On peut aussi noter qu'un argument bien plus dérangeant pour François Fillon a été énoncé : le fait que celui-ci a été pendant cinq ans le Premier ministre de Nicolas Sarkozy et que donc on puisse lui attribuer autant qu'à l'ancien président de la République l'échec du précédent quinquennat.

La réaction de François Fillon ne manque pas de sel. D'un côté, il adopte la posture présidentielle, pointant le supposé manque de contrôle de son adversaire. D'un autre, il se montre très méprisant pour Patrick Balkany. Le problème est que Patrick Balkany est un élu LR, réputé certes plutôt proche de Nicolas Sarkozy. L'an dernier, dans un premier temps, il avait obtenu l'investiture LR pour les législatives 2017, malgré son passif judiciaire. A l'époque, le vertueux François Fillon s'en accommodait fort bien. Mieux encore : le député des Hauts-de-Seine a donné son parrainage au candidat Fillon, ainsi qu'on peut le lire sur le site du Conseil constitutionnel (page 92 du document) :

C'est terrible à dire, mais, plus j'en apprends sur François Fillon, plus je le trouve pathétique.

19:48 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, fillon, médias, presidentielle, actualité, presse, les republicains

dimanche, 02 avril 2017

Un (futur) agriculteur à l'honneur

... et c'est un Aveyronnais ! Depuis un peu plus d'une semaine désormais, Timothée Cros, un étudiant originaire de la commune de Cantoin, en plein Nord-Aveyron, casse la baraque aux 12 coups de midi, un jeu animé par Jean-Luc Reichmann et diffusé quotidiennement sur TF1.

Ce n'est pas le premier candidat aveyronnais à s'y distinguer. Il y a quelques années de cela, Pierre-Marie Roques, originaire de Flagnac (une commune proche de Decazeville), avait tenu plus d'un mois, empochant au total près de 200 000 euros !

Le fils d'agriculteur de l'Aubrac n'en est pas encore là, mais, au moment où j'écris je tape ces lignes, il a déjà gagné plus de 65 000 euros, battant au passage le record de "coups de maître" (sans-faute à l'avant-dernière épreuve du jeu) d'affilée : 7 en autant de participations. Bravo, jeune homme ! Sa réussite a même fait un peu perdre les pédales à Centre Presse, qui a titré un peu vite après sa huitième victoire :

Or, si Timothée Cros a bien remporté sa huitième victoire d'affilée vendredi 31 mars, il n'a pas réalisé de "coup de maître" cette fois-ci.

Cela n'enlève rien au mérite du jeune homme, dont la soudaine popularité n'est pas liée qu'à ses brillants résultats. Il est sympathique et simple... et c'est un fils d'agriculteurs, une profession dont les difficultés font régulièrement l'actualité. Attention toutefois : au vu de ce qu'il a dit au cours des émissions précédentes, je ne pense pas que l'exploitation de ses parents soit une de celles qui rencontrent les plus grandes difficultés. Lui-même n'est sans doute pas tout à fait l'incarnation moyenne du futur jeune agriculteur : il termine une école d'ingénieur, après avoir naguère décroché un bac S avec mention. Si son parcours est révélateur des changements qui traversent la société agricole (les exploitants sont de plus en plus diplômés), il se situe quand même plutôt au niveau de l'élite. Nombre de ses futurs collègues en sont restés à un bac pro, éventuellement complété par un BTS ou une formation proposée par une Chambre d'agriculture.

Quoi qu'il en soit, ce candidat de Cantoin dispose d'une solide culture générale, aussi bien en littérature, cinéma, sports qu'en sciences, histoire et géographie. Il me semble doué aussi de bonnes capacités de déduction, une qualité indispensable à la réussite dans ce genre de jeux.

Et puis, parfois, la chance, voire la Providence, s'en mêle. Ainsi, ce brillant candidat a failli passer à la trappe dès le 27 mars. A deux reprises, dans la première partie de l'émission, il est tombé sur des questions qui ne l'ont pas inspiré. (Soyons honnêtes : je n'aurais peut-être pas fait mieux... et, surtout, je ne serais pas arrivé jusque-là !) Le voilà donc lancé dans un duel (pour conserver sa place dans la partie). Il a défié une autre candidate, qui est tombée sur une question de... football :

La question était d'une difficulté telle que je peux affirmer sans crainte de me tromper que la très grande majorité des téléspectateurs ne connaissait pas la bonne réponse. D'après la FIFA (tout comme d'après L'Equipe), à l'origine se trouverait un sport... chinois, même si l'on attribue l'invention du football moderne aux Anglais. La candidate s'est logiquement trompée, permettant à notre petit Aveyronnais de continuer à jouer.

Quand on regarde un paquet d'émissions, on se rend compte que ces questions de duel ont beau être de difficultés assez inégales, en général, elles ne sont pas les plus ardues du jeu. Du coup, ce sont les personnes défiées (celles qui ont répondu juste au premières questions de l'émission) qui s'en sortent le plus souvent, comme cela est d'ailleurs arrivé à Timothée à plusieurs reprises. Ici, on se dit que 99 % des candidats auraient répondu faux. La question était donc conçue pour faire perdre la personne sur laquelle elle tomberait. Mais ce n'est peut-être que le fait du hasard...

Il n'en fait pas moins curieusement bien les choses. Ainsi, aujourd'hui samedi, le fils d'agriculteurs aveyronnais (qui a fait montre de la même formidable culture générale que les jours précédents) a dû répondre à quelques questions diablement piégeuses pour lui :

Même si la première question est assez difficile, on ne peut pas nier qu'il y a quand même de fortes chances qu'un habitant de l'Aveyron, qui plus est cultivé, en connaisse la réponse. La deuxième et la troisième sont de véritables cadeaux, ce qui est surprenant à ce niveau du jeu. De surcroît, les deux premières questions ont été posées pendant le face-à-face, où parfois, la partie étant serrée, le moindre élément compte.

On va dire que je vois le mal partout. Peut-être n'est-ce que le résultat d'un tirage au sort. Mouais... En tout cas, cette suite de hasards heureux bénéficie au candidat aveyronnais, et c'est tant mieux pour lui. Il est en train de se constituer un joli pactole pour démarrer dans la vie. Cerise sur le gâteau, il donne une excellente image de l'Aveyron et des jeunes agriculteurs. N'est-ce pas l'essentiel ?

P.S.

Sur la Toile, dans les tréfonds des réseaux sociaux, il se murmure qu'il a poursuivi son parcours et qu'il aurait déjà gagné une vingtaine de fois. (Rappelons que les émissions sont enregistrées à l'avance.) Concernant l'image de l'étoile mystérieuse, il se dit qu'elle cacherait une actrice française aujourd'hui décédée et qui aurait eu quelques problèmes avec l'alcool...

00:00 Publié dans Loisirs, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (30) | Tags : société, actualité, france, occitanie, télévision, médias

dimanche, 26 mars 2017

Un couteau "élémentaire"

Le vendredi soir est actuellement consacré, sur la chaîne de télévision M6, à la (re)diffusion d'épisodes de la série Elementary. Les intrigues sont contemporaines et s'éloignent, en général, de l'ambiance des romans et nouvelles d'Arthur Conan Doyle. Cela n'empêche pas les scénaristes-dialoguistes d'introduire, de temps à autre, de petits clins d'œil, comme celui qui figure dans l'épisode 17 de la saison 4.

En général, je me contente de regarder les épisodes inédits. Mais il m'arrive de replonger dans les anciens, en replay. Elementary, comme NCIS ou auparavant Les Experts, fait partie des séries dont la richesse des intrigues, la qualité du jeu des acteurs et l'ambiance visuelle justifient amplement un deuxième voire un troisième visionnage. C'est l'occasion de relever certains détails qui m'avaient échappé la première fois, tant j'étais pris par l'action.

Ainsi, ces dernières années, j'ai remarqué que le couteau Laguiole est parfois mis à contribution par les scénaristes, comme instrument de crime (le plus souvent) ou tout simplement comme objet décoratif. En France, à ma connaissance, l'apparition du célèbre couteau est assez rare. Je l'ai repéré dans Profilage et dans Cherif... ainsi que chez Groland, dans une fausse pub et dans une historiette graveleuse.

Mais c'est dans les séries américaines que le couteau aveyronnais a acquis ses lettres de noblesse télévisuelle. A trois reprises au moins, dans Les Experts (ceux de Las Vegas, les vrais), cet ustensile des arts de la table s'est retrouvé au cœur d'une enquête, la dernière fois en 2015, dans un épisode de la saison 14.

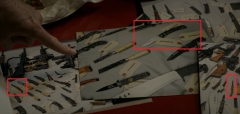

Quelques mois plus tard était diffusé en France l'épisode 8 de la saison 3 d'Elementary (reprogrammé vendredi dernier). Vers la fin apparaissent brièvement à l'écran des photographies prises par la police lors de la découverte de la planque d'une bande de trafiquants d'armes et de drogues :

Dans l'arsenal saisi figurent plusieurs couteaux aux formes caractéristiques !

16:19 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, télévision, société, états-unis

vendredi, 24 mars 2017

Clin d'oeil holmsien

M6 poursuit la diffusion de la saison 4 de la série Elementary. Elle se révèle toujours aussi intéressante, en particulier grâce à l'interprétation de Jonny Lee Miller. Celui-ci excelle à incarner un Sherlock devenu new-yorkais, assez différent de celui que joue (le non moins excellent) Benedict Cumberbatch dans la version britannique des aventures contemporaines du célèbre détective.

Ce vendredi, l'épisode 17 a été l'occasion de croiser l'ancien et le moderne. L'intrigue tourne autour de citoyens ordinaires tentés de jouer aux super-héros. L'un d'entre eux, qui se prend pour le "Midnight Ranger", a été assassiné. Sherlock se demande s'il ne faut pas chercher la clé de l'énigme dans les bandes dessinées publiées au cours de plusieurs dizaines d'années. Voici la conclusion à laquelle il arrive :

La cinquième manière dont le super-héros est décédé (celle qui a la faveur du détective) fait écho à un épisode des aventures de Sherlock Holmes rédigé par Arthur Conan Doyle. En effet, dans Le Dernier Problème, le détective affronte le redoutable Moriarty, les deux finissant par tomber dans les chutes du Reichenbach, en Suisse.

P.S.

Le coeur de l'intrigue (le meurtre d'un citoyen ordinaire vêtu d'un costume de super-héros) n'est pas sans rappeler un épisode de la saison 2 des Experts Manhattan.

23:55 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actualité, médias, littérature, roman

lundi, 06 mars 2017

Colony

C'est le nom d'une nouvelle série américaine d'anticipation, qui débarque ce mardi sur TF1, avec trois épisodes. Pour lancer le tout, la chaîne a eu l'excellente idée de proposer en "préplay" le premier épisode, Derrière le mur, visible en ligne depuis quelques jours. Signalons que cette technique de promotion n'est pas nouvelle, puisque M6 y a naguère recouru pour lancer la série Elementary.

Le début nous fait découvrir une charmante petite famille, composée d'un papa mécanicien, d'une mère en apparence au foyer, de deux enfants (un garçon et une fille)... et d'un chien ! Dans le rôle du père, les téléphages reconnaîtront Josh Holloway, le Sawyer de (la très surfaite) Lost : les disparus. Plus récemment, dans Intelligence, il a incarné un agent spécial dont le cerveau a été numériquement renforcé.

On se rend vite compte que le tableau idyllique cache une situation difficile. A cette famille il manque un enfant, disparu depuis la prise du pouvoir par de mystérieux extraterrestres. Los Angeles s'est retrouvée coupée en deux par un gigantesque mur. Le centre-ville, où circulent beaucoup plus de vélos que de voitures, porte encore les stigmates d'un affrontement armé... à moins que ce ne soient les traces d'attentats terroristes :

C'est l'occasion de signaler la grande qualité des images, avec un soin particulier apporté à la photographie et des effets spéciaux vraiment pas dégueux pour une série. Ce n'est pas aussi beau que dans Fringe, mais, incontestablement, ça a plus de gueule que beaucoup de productions destinées au grand public.

Nos héros vont croiser d'autres humains, certains trafiquants, certains résistants, d'autres collabos. En effet, les extraterrestres évitent d'entrer directement au contact des Terriens. On en voit juste patrouiller dans les airs, à l'écart. Et puis il y a ce mystérieux décollage nocturne, réalisé à intervalle régulier, dans une direction inconnue.

J'ai été appâté par cet épisode. J'attends avec impatience les suivants. Notons que les saisons sont relativement brèves, pour une série américaine : elles sont composées de 10-12 épisodes, loin des 20-25 auxquels on nous a habitués. On a peut-être voulu privilégier la qualité.

22:10 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, cinéma, télévision

Les Anglais aiment notre fromage

Ce dimanche, en première partie de soirée, France 3 a commencé la diffusion de la quatrième saison de la série policière britannique Les Enquêtes de Morse. (En deuxième partie de soirée, les épisodes anciens sont rediffusés depuis déjà quelques semaines.)

Dans "Echec et mat", il a été question d'un célèbre fromage aveyronnais. Cela se passe vers le début de l'histoire. Le jeune enquêteur de la police oxfordienne se rend sur une scène de crime, où se trouve déjà le médecin légiste :

Celui-ci lui conseille de ne pas trop s'approcher. Il poursuit par une remarque assez caustique, un genre dont il est coutumier, mais qui, cette fois-ci, fait référence à un fromage de brebis, qui donc était déjà très connu outre-Manche dans les années 1960 (période à laquelle se déroulent les événements) :

A part cela, les deux épisodes diffusés ce dimanche sont très bons, avec des intrigues fouillées, qui réservent des surprises jusqu'au bout.

P.S.

L'an dernier, c'est dans un épisode des Enquêtes de Murdoch qu'il avait été question du "roi des fromages".

00:25 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, médias, télévision

samedi, 04 mars 2017

Le retour de la dame aux chats

La semaine dernière, l'un des épisodes de la série Elementary a été l'occasion de découvrir un bar à chats new-yorkais. Le détective Sherlock Holmes y avait retrouvé une brillante programmatrice informatique (autiste) prénommée Fiona, qui l'a aidé à boucler une enquête... mais l'on sentait qu'entre ces deux individus atypiques, le courant était passé.

On est donc à moitié étonné de revoir la jeune femme dans l'épisode 12 de la saison 4, diffusé hier vendredi. Cette fois-ci, c'est elle qui recourt aux services des enquêteurs. Elle a rendez-vous avec Joan Watson dans un bar new-yorkais, identifiable à son enseigne :

Apparemment, il s'agit d'un établissement qui propose de la cuisine vietnamienne. Cependant à l'intérieur, on a plutôt l'impression de se retrouver dans un de ces "nouveaux bars", implantés dans des lieux auparavant dédiés à une activité très différente (industrielle ou artisanale) :

Cependant, j'ai eu comme une impression de "déjà vu". C'est peut-être lié aux parois de briques, qui ressemblent beaucoup à celles du bar à chats de la semaine dernière. D'ailleurs, sur l'une d'entre elles, n'est-ce pas un portrait de félidé que l'on distingue ? De surcroît, si la vitrine et les meubles sont différents, le comptoir placé à l'entrée me semble identique. Il est donc possible que tout cela ne soit qu'un décor de cinéma. La vue extérieure est peut-être authentique mais, à l'intérieur, on se trouve toujours au même endroit, sur les lieux de tournage (la série est principalement tournée à New York).

En tout cas, lors de sa rencontre avec Watson, la jeune Fiona ne venait pas du bar à chats, si l'on en juge par l'état de son pull :

Disons tout de suite que les amateurs de la série sont amenés à la revoir, puisqu'une relation semble être sur le point de se nouer entre elle et Sherlock. Je trouve que c'est une bonne idée des scénaristes, qui relance l'intérêt pour la série : les dialogues entre Fiona et Sherlock sont savoureux et sortent vraiment de l'ordinaire !

Pour l'instant, on a évité que le compagnonnage de désintox puis d'enquête entre Sherlock et Watson ne débouche sur une histoire d'amour, contrairement à ce qui est souvent arrivé ailleurs (du Mentalist à Castle, en passant par d'autres séries, pas forcément aussi connues). Vu le ton d'Elementary, on s'attendait à ce qu'ils finissent par au moins coucher ensemble (les deux personnages principaux mènent une vie sexuelle très libre, au départ chacun de leur côté). Même si l'on sent que ça a été une tentation, pour l'instant, les producteurs ont choisi de mettre en scène une amitié homme-femme, empreinte d'un profond respect... malgré l'agacement réciproque qu'une fréquentation quotidienne peut parfois provoquer !

10:04 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, télévision, etats-unis

samedi, 25 février 2017

Des chats pour Sherlock

M6 a enfin repris la diffusion de la saison 4 d'Elementary, la série états-unienne narrant les aventures d'un Sherlock Holmes contemporain, à New York. Le rythme est de deux épisodes par vendredi. Hier, le premier d'entre eux était intitulé "Cocktail Zolotov". L'enquête, à rebondissements, mène le détective dans un "bar à chats", où il retrouve l'une des protagonistes, une autiste particulièrement douée pour la programmation informatique.

Comme on peut le voir ci-dessus, la fréquentation des chats aide certaines personnes à déstresser... les petites boules de poils se révélant extrêmement dociles, dans cet épisode ! Cependant, les minets, bien qu'habitués à être "manipulés", ont été un peu surpris par le travail de l'équipe de tournage. On peut s'en rendre compte en s'intéressant aux animaux périphériques, intrigués par la présence d'autres personnes que les clients/acteurs :

Pour savoir ce qui a poussé Sherlock Holmes à se diriger vers cet étrange établissement, il faut se reporter plus avant dans l'épisode, lors de sa première rencontre avec la programmatrice. Regardez attentivement son pull :

Il est constellé de poils de chats, un détail qui n'a pas échappé au sagace détective...

A ceux qui croiraient que cette scène est née dans l'esprit d'un scénariste à l'imagination particulièrement fertile, je signale que les "bars à chats" existent bel et bien. Cette création taïwanaise, popularisée au Japon, a récemment atteint la France, le premier salon de ce type ayant ouvert à Paris en 2013. (Il a hélas fermé quelques temps plus tard.) D'autres ont ouvert leurs portes, en province, par exemple à Lyon, à Nantes, à Besançon, plus récemment à Reims. Le Sud de la France est particulièrement bien représenté, avec des établissements à Nice, à Avignon, à Narbonne... jusqu'à Bordeaux. Les deux métropoles de la région Midi-Languedoc ne sont pas en reste. Ainsi, les Toulousains peuvent se livrer aux délices de la caresse à Chapristea, tandis que les Montpelliérains se rendront à Kafelin.

Miaou !

16:10 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, télévision, médias

vendredi, 24 février 2017

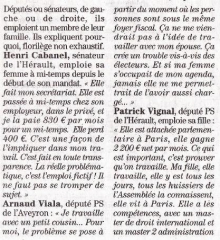

Les collaborateurs des parlementaires aveyronnais

En paraphrasant une célèbre formule, on pourrait affirmer que la démocratie est "un plébiscite de tous les jours". Conscients qu'elle n'est pas parfaite, les citoyen-ne-s doivent veiller à son amélioration. Ainsi, on peut porter au crédit de la présidence Hollande d'avoir fait voter une loi sur la transparence de la vie politique. De l'affaire Cahuzac aux déboires du couple Fillon (en passant par les pratiques douteuses du FN), l'actualité s'est chargée de nous rappeler combien l'être humain, même intelligent et cultivé, est susceptible de céder à la tentation du pot de confiture.

Ces jours-ci, on reparle donc beaucoup des assistants parlementaires des députés et sénateurs. Curieusement, dans un article de Centre Presse, il n'est question que des premiers, dont la liste a été publiée sur le site de l'Assemblée nationale. Son équivalent pour les sénateurs est consultable sur le site de la Haute Assemblée. Ces documents synthétisent des informations que tout un chacun est censé pouvoir trouver sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Sauf que... les informations ne sont pas toujours à jour.

Au passage, on remarque que la liste fournie par l'Assemblée nationale est plus facile à utiliser que celle du Sénat. Sur la première, les députés sont classés par ordre alphabétique et les noms de tous leurs collaborateurs sont donnés en une fois. Sur la seconde, ce sont les assistants parlementaires qui sont classés par ordre alphabétique. Du coup, si l'on veut savoir combien de personnes tel sénateur emploie, il convient d'éplucher toute la liste...

Commençons par les députés. Yves Censi est le premier à apparaître dans la liste. Il emploie quatre personnes :

La première est sa collaboratrice depuis des années. La troisième est une militante LR, qui a été candidate aux municipales de 2014, à Rodez, sur la liste d'Yves Censi (où figurait aussi la première collaboratrice du député), mais n'a pas été élue. Aux départementales de 2015, associée à un ancien adjoint de Marc Censi (le papa d'Yves), elle a failli créer la surprise dans le canton de Rodez-1. Un peu plus tard, la même année, elle a connu sa troisième déconvenue électorale d'affilée lors des élections régionales. Candidate sur la liste menée par Dominique Reynié, elle n'a pas été élue (mais de peu).

Les deux autres assistants d'Yves Censi sont moins connus (et l'ont rejoint plus récemment). On notera que le jeune homme (Benjamin Zaluski) a un profil plus "techno". Ancien de Sciences Po, il a effectué une partie de ses débuts professionnels en Israël. En France, il a fait (brièvement) partie du cabinet de François Fillon, lorsque celui-ci était Premier ministre :

Quand on lit le descriptif de sa mission (sur son profil LinkedIn), on est amené à se demander s'il était au service du Premier ministre ou bien de l'élu sarthois... Plus récemment, ce brillant jeune homme a fait partie de l'équipe de campagne d'Alain Juppé (en course aux primaires de la droite et du centre).

De son côté, la députée (socialiste) Marie-Lou Marcel emploie trois personnes.

Deux d'entre elles sont en place depuis plusieurs années (au moins depuis 2014). On notera que Mme Marcel partage toujours l'un de ses assistants avec une autre députée, Martine Martinel. La nouvelle de l'équipe est Catherine Delporte, qui remplace Bertrand Cavalerie, conseiller départemental, adjoint au maire de Capdenac-Gare et... candidat à la succession de Marie-Lou Marcel.

Le troisième député aveyronnais, Arnaud Viala emploie, comme son collègue Yves Censi, quatre collaborateurs :

La première est une fidèle du député. La dernière pourrait être une commerçante locale, compagne du suppléant d'Arnaud Viala. Les deux autres sont arrivés plus récemment, en remplacement des précédents assistants. Une travaille désormais en région parisienne, l'autre, Jean-Robert Bosc, a semble-t-il préféré suivre Alain Marc au Sénat. Des deux nouveaux (Alexi Carrière et Thomas Urquijo), l'un (sans doute le premier) est un petit-cousin du député, ainsi qu'on a pu le lire le 28 janvier dernier dans Midi Libre :

Passons aux sénateurs. Alain Marc a légèrement remanié son équipe. D'après sa déclaration d'intérêts, il emploie toujours la militante Nathalie Bécu. Jean-Robert Bosc a fini par le rejoindre (peut-être après avoir pris le temps de "lancer" le nouveau député Viala). La nouvelle arrivée est Christelle Dressayre-Coupry, qui a de l'expérience dans le domaine, puisqu'elle a débuté comme assistante parlementaire en 2002. On notera que le sénateur s'est séparé de Paskalita Francheteau (qui travailla d'abord pour Jacques Godfrain) après s'être brouillé avec son ancien mentor.

Terminons avec Jean-Claude Luche, l'ancien président du Conseil départemental de l'Aveyron. En matière de recrutement de collaborateurs, c'est une exception, puisqu'il n'emploie à ma connaissance qu'une personne, Marie Dousset, depuis ses débuts au Sénat. Curieusement, selon le document que l'on consulte, l'identité de l'assistante est masquée ou pas. Dans la déclaration publiée en 2015, son nom figure bien dans le neuvième point. Cependant, dans la déclaration publiée en 2016, une surface grisée recouvre cette partie. Pourquoi donc ? Y aurait-il eu un changement ? Pourtant, que ce soit sur le site du groupe UDI au Sénat comme sur le site du projet Arcadie (qui suit la vie parlementaire), la jeune femme apparaît comme unique collaboratrice du sénateur. Son profil LinkedIn ne semble pas avoir été mis à jour récemment, mais il indique que, depuis 2014, elle a fait autre chose que du travail parlementaire pour Jean-Claude Luche. Voilà un mystère à éclaircir...

P.S.

En matière de transparence, il reste des progrès à faire. Les élus ont "verrouillé" la consultation de leurs déclarations de patrimoine. Pourtant, elles contiennent des informations propres à éclairer les débats publics. Ainsi, combien de députés et sénateurs partisans de la suppression de l'ISF sont eux-mêmes assujettis à cet impôt ?

18:17 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias, journalisme, actualité

mardi, 14 février 2017

Des députés peu (pré)occupés

Retour sur le bien-être animal en abattoir et l'attitude de nos élus. L'été dernier, je m'étais intéressé aux travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et plus particulièrement au rôle qu'avait pu y jouer le député aveyronnais Arnaud Viala, qui en était membre. A l'époque, la commission n'avait pas encore clôturé ses travaux. Il me manquait cinq comptes-rendus.

Force est de constater que leur intégration dans le bilan ne change pas grand chose. A. Viala n'a été présent qu'à une seule des cinq séances concernées, la dernière, fort intéressante d'ailleurs, puisqu'elle a été le cadre d'une discussion avec Franck Ribière, un documentariste issu du monde agricole, qui s'est notamment intéressé aux abattoirs mobiles. Le député aveyronnais est allé jusqu'à poser une série de questions à l'intervenant :

Cette participation tardive n'améliore guère son bilan. Il n'a été présent qu'à 16 des 39 séances (41 % du total). 6 de ses 23 absences (notamment les 4 dernières) ont été excusées (ce qui ne signifie pas qu'elles étaient excusables, vu qu'on en ignore le motif). Pour les 17 autres (soit les trois quarts de ses absences), le député semble n'avoir pas fourni de justification.

Je me suis replongé là-dedans après la lecture du compte-rendu des débats du 12 janvier dernier, en assemblée (censée être) plénière. (La vidéo est accessible ici.) Arnaud Viala a été présent dans l'hémicycle une partie de la journée (voir plus bas). Il est intervenu à deux reprises, après la discussion générale, lorsque l'article 1er a été abordé. Je dois dire que j'ai savouré le début de sa première intervention (la partie soulignée par moi n'est pas dans la vidéo ; après écoute attentive, je pense qu'elle a été coupée) :

Mais c'est le contexte de la seconde qui m'a le plus interloqué :

Tout d'abord, le député aveyronnais se dit opposé à la création d'un comité d'éthique, dont le texte prévoit pourtant une composition assez oecuménique (avec des représentants des industriels et des salariés du secteur, mais aussi ceux d'éleveurs, des associations de consommateurs et de défense des animaux...). Mais, ô surprise, dans sa réponse, Olivier Falorni a sorti la brosse à reluire ! Ses propos sont en contradiction avec ce qu'on peut déduire de la lecture des comptes-rendus. Soit ceux-ci sont incomplets, soit l'élu de gauche a flatté le député LR parce qu'il a senti qu'il avait besoin de l'appui d'au moins une partie des élus de droite pour faire aboutir le texte.

La supposée forte implication du député aveyronnais n'est pas allée jusqu'à l'inciter à rester pour participer à tous les scrutins. Après examen de tous les amendements proposés (celui d'Arnaud Viala n'ayant pas été retenu), on a procédé à deux votes publics.

Le premier scrutin a porté sur la possibilité, pour des parlementaires au besoin accompagnés des services vétérinaires, d'effectuer des visites surprises dans les abattoirs de leur circonscription (ce qu'ils peuvent déjà faire dans les prisons). Sur ce sujet, le gouvernement (par la voix du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll), n'a pas suivi le rapporteur de la proposition de loi (Olivier Falorni, qui, rappelons-le, a présidé la commission d'enquête sur les conditions d'abattage). Résultat des opérations : l'amendement a été rejeté par... 20 voix contre 14. (Rappelons que l'Assemblée compte 577 députés !) Socialistes et Républicains ont fait pencher la balance du côté du refus, auquel s'est associé Arnaud Viala.

Le second vote a porté sur la réintroduction d'une mesure qui avait été supprimée en commission : l'installation de caméras dans les abattoirs. En décembre dernier, cette suppression avait provoqué une petite polémique. Notons que, lors de la réunion de la commission des affaires économiques, le 14 décembre dernier, la majorité des députés concernés étaient présents. Cependant, parmi les absents, on relève le nom de Marie-Lou Marcel (députée de l'Ouest Aveyron). Arnaud Viala n'est décidément pas le seul à pratiquer l'école buissonnière...

Mais revenons à la séance (supposée) plénière du 12 janvier. Olivier Falorni a proposé un amendement visant à rétablir l'installation de caméras dans les abattoirs. Il a été adopté à l'écrasante majorité de 87,5 % des votants... soit 28 députés sur 32 ! Courageux mais pas téméraire, Arnaud Viala (auparavant assis place 85) avait visiblement déserté les rangs de l'Assemblée à ce moment fatidique. (Mais je suis mauvaise langue : il était sans doute aux toilettes.) Les autres députés aveyronnais (Marie-Lou Marcel et Yves Censi) n'étaient même pas présents ce jour-là.

Pour ne pas se limiter à l'Aveyron, il est consternant de constater la faible présence des députés français lors des débats et des scrutins publics. Quand on en consulte la table, on s'aperçoit que, depuis décembre dernier, en deux mois et demi, seuls trois scrutins ont réuni plus de 300 élus ! Ils portaient sur la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre Bernard Cazeneuve, la prolongation de l'état d'urgence et le Grand Paris. Voilà des sujets dignes d'intéresser nos députés, visiblement pas très motivés par le travail de détail sur des sujets qui ont des conséquences sur notre vie quotidienne...

Quant à la proposition de loi sur les abattoirs, elle est désormais sur le bureau de la commission des affaires économiques du Sénat... depuis le 13 janvier. A l'heure où j'écris ces lignes, le programme de travail du mois de février a été établi, et il ne prévoit pas l'examen de ce texte. Il risque donc de se perdre dans les limbes de la fin du quinquennat de François Hollande...

Vivement mai-juin 2017, que la loi sur le cumul des mandats s'applique enfin, et qu'une partie de ces profiteurs perde un peu de ses privilèges !

17:35 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias, société

lundi, 06 février 2017

Une célébrité aveyronnaise méconnue

Je suis récemment retombé sur un "vieil" article du Monde, un portrait d'élus locaux publié dans le magazine M paru le 10 décembre dernier. Intitulé "Les Balkany du Roussillon", il évoque la carrière d'Alain et Joëlle Ferrand, qui se sont succédé à la tête de la mairie du Barcarès, au rythme des poursuites judiciaires dont ils ont été la cible.

C'est un passage de l'article qui a attiré mon attention. Il y est fait mention d'une "enfance dans l'Aveyron". Après vérification dans l'excellent ouvrage de Roger Lajoie-Mazenc, Fantassins de la démocratie, j'ai réalisé qu'Alain Ferrand était né dans notre département, plus précisément à Aubin. D'après un article du Point de 2013, il serait fils d'agriculteur.

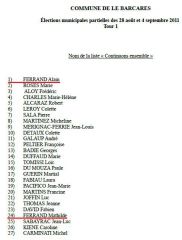

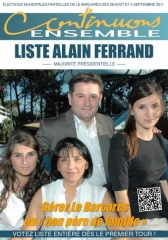

Les ennuis judiciaires du couple expliquent que la presse aveyronnaise ne porte pas aux nues ce nouvel expatrié, qui semble avoir transmis sa passion de la politique à sa progéniture. Ainsi, lors de l'élection municipale partielle de 2011 (qui lui a permis de succéder à son épouse déclarée inéligible), Alain Ferrand a placé l'une de ses filles, Mathilde (l'aînée), sur sa liste, en 24e position, donc a priori non éligible... mais pas à la dernière place (la 27e), contrairement à ce qu'avait avait déclaré l'ex et futur maire.

Durant la campagne, celui-ci avait d'ailleurs autant communiqué sur sa famille que sur la liste qu'il conduisait, à tel point que les murs de la commune ont été décorés d'étranges affiches :

Une ancienne habitante de la région a même remarqué que ce n'était pas la première fois qu'Alain Ferrand utilisait sa famille pour mener sa carrière politique :

Le virus semble avoir contaminé la jeune Mathilde, puisque quatre ans plus tard, à l'occasion des élections départementales de 2015, elle a tenté sa chance, en binôme avec un vieux routier de la vie politique locale, Alain Got, maire de Saint-Laurent-de-Salanque et ancien conseiller général. Le scrutin fut serré, mais pas en la faveur de la fille du maire du Barcarès, qui a failli faire élire un binôme FN (dans lequel figurait Daniel Philippot, le frère de Florian).

L'histoire (politique) familiale ne s'arrête pas là, puisqu'aux municipales de 2014 (de nouveau facilement remportées par Alain Ferrand), une autre fille du maire, prénommée Camille, est présente sur sa liste (peut-être pour remplacer son aînée, préservée pour les départementales à venir), en 22e position... a priori pas en position éligible... sauf que le scrutin se termine en triomphe pour papa, dont la liste obtient... 22 sièges ! (On a peut-être mieux calculé son coup qu'en 2011...)

14:03 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, presse, journalisme, occitanie

samedi, 28 janvier 2017

Les boulettes de Jean-Mimi

La cuisine politique aveyronnaise peut, parfois, se révéler savoureuse. Hélas, d'ordinaire, elle nous propose plutôt des plats précuits, sans saveur, où l'on aurait bien de la peine à reconnaître la "patte" d'un grand chef. Dans le département, Jean-Michel Lalle est l'un des élus qui pourraient prétendre au titre de "toqué" : il est maire de Rodelle (depuis 1989 !) et a été, de 1998 à 2015, conseiller général de l'Aveyron (et même vice-président de 2008 à 2015). S'ajoute à cela la présidence d'une structure intercommunale, d'abord nommée Bozouls-Comtal, devenue récemment Comtal-Lot-Truyère.

Cela nous ramène à la récente élection du président de cette nouvelle intercommunalité... et à ses conséquences. Dans un premier temps, J-M Lalle a habilement manoeuvré : n'étant plus conseiller général (et se trouvant à la retraite), il a communiqué sur sa totale disponibilité. Il a aussi sous-entendu qu'il ne s'éterniserait pas à ce poste. Agé de bientôt 70 ans, il pourrait quitter la fonction après les prochaines élections municipales, en 2020. (Mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient...) En sous-main, il a peut-être aussi fait quelques promesses aux maires qui l'ont soutenu...

Une fois le président désigné, on est passé aux vice-présidents. Magnanime (et sans doute aussi pour éviter une guéguerre stérile), la majorité qui s'était portée sur J-M Lalle a laissé la première vice-présidence au candidat battu, Jean-Claude Anglars. Celui-ci doit espérer récupérer la présidence en 2020. Pour les suivants, il a fallu réaliser un dosage subtil. En effet, le territoire de la nouvelle communauté est quasi abracadabrantesque : il s'étend des portes de Rodez à l'Aubrac et à la frontière du Cantal ! Une communauté épousant les contours de la vallée du Lot était concevable, mais ici, de la part de certains élus de l'ancien canton de Bozouls, il y a eu clairement la volonté d'échapper à la fusion avec le Grand Rodez... où, pourtant, une forte proportion des actifs travaille... et où nombre d'habitants vont faire leurs courses !

Sur la carte ci-dessus, j'ai souligné le nom des communes dont les élus (presque tous maires) ont été désignés vice-présidents de la nouvelle intercommunalité. On remarque que toutes les communes de l'ancien canton de Bozouls ont été servies (Jean-Michel Lalle étant, rappelons-le, maire de Rodelle). Avec 13 vice-présidences prévues, on avait de quoi contenter 14 maires communes (en comptant le président de la communauté). Il était donc prévu d'en laisser 7 sans vice-présidence. En réalité, ce fut 8, puisque la commune d'Espalion a obtenu deux vice-présidences.

D'un strict point de vue démographique, ce n'est pas totalement injustifié : la commune d'Espalion regroupe 4 500 des 19 000 habitants de la communauté. Mais cette (légère) prépondérance pourrait se concrétiser uniquement en terme de nombre de membres du conseil communautaire. De très mauvaises langues affirment que la seconde vice-présidence est venue récompenser la "trahison" de certains élus d'Espalion (notamment le maire et son adjoint), qui ont laissé tomber leur allié "naturel" (Jean-Claude Anglars).

De surcroît, la désignation de ces vice-présidents est entachée d'illégalité. J-M Lalle (et les autres élus) ont "oublié" qu'il fallait procéder à un vote à bulletin secret. Sacrée boulette pour des politiques qui sont dans le système (pour certains) depuis plusieurs dizaines d'années ! La seconde boulette est encore plus croquignolesque, puisqu'elle nous apprend que les élus ne connaissent visiblement pas (assez bien) le code des collectivités territoriales !

C'est l'article L5211-10 qui est en cause. Que dit-il ? Que, en règle générale, la nombre de vice-présidents ne doit pas excéder 20 % du nombre total de conseillers communautaires. La communauté Comtal-Lot-Truyère comptant 41 conseillers, le nombre de vice-présidents devrait être plafonné à... 8 (ou 9... j'y reviendrai).

Or, ce sont bien 13 vice-présidents que l'on a, dans un premier temps, désignés. Pourquoi donc ? La suite de l'article nous apprend que le conseil communautaire peut décider, à la majorité des deux tiers, de fixer un nombre de vice-présidents plus élevé, dans la limite de 30 % des élus (ou de quinze vice-présidents). C'est là qu'on réalise que certains élus connaissent quand même un peu le code des collectivités, puisqu'ils ont fait jouer cette clause... mais l'ont mal appliquée.

Ils ont effectué leur calcul à l'envers. Ils ont dû se dire qu'ils avaient droit à 30% de 41 élus, soit 12,3 vice-présidents, qu'ils pouvaient arrondir à l'entier supérieur, donc 13. En réalité, le calcul est un calcul de vérification, qui s'effectue après coup, pour s'assurer que le nombre de vice-présidents choisi rentre dans les clous. Donc, les élus ont voulu désigner 13 vice-présidents. Ce nombre représente 31,7 % du total des conseillers communautaires. C'est trop ! Et d'ailleurs, 13 vice-présidents pour une communauté d'à peine 19 000 habitants, c'est beaucoup trop ! 8 ou 9 auraient été largement suffisants... mais cela aurait fait des mécontents parmi les maires... privés d'une indemnité supplémentaire. (Contrairement aux conseillers communautaires de base, les vice-présidents peuvent être rémunérés.)

Ce n'est pas la première fois que l'expérimenté Jean-Michel Lalle se prend les pieds dans le tapis. L'an dernier, il s'était un peu rapidement assis sur la laïcité à la française en autorisant, dans un premier temps, la tenue d'une cérémonie religieuse à l'occasion de l'inauguration d'un bâtiment financé par des fonds publics. Pour certains, ce n'était sans doute qu'un point de détail. Cependant, à une époque où un islam rétrograde et identitaire tente de se développer en France, il est vital que le personnel politique soit vigilant sur toute intervention du religieux dans la vie publique... quelle que soit la religion concernée.

P.S.

Concernant les vice-présidences de la communauté Comtal-Lot-Truyère, la presse a été parfois approximative sur l'identité de l'une des bénéficiaires. La maire de Saint-Hippolyte, Mme Lafon, ne se prénomme pas Christine mais Francine. Certes, elle n'est en place que depuis 2014, mais n'importe qui peut vérifier son identité en consultant le Livre des maires ou en se replongeant dans les résultats des dernières élections municipales...

La concernant, une énigme demeure, à propos de sa profession. Comme on peut le voir ci-dessus, le Livre des maires la présente comme "chauffeur", alors que toutes les autres sources que j'ai consultées (de mon-maire.fr au Monde, en passant par la-mairie.com) la présentent comme agricultrice.

12:05 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme

vendredi, 27 janvier 2017

Une ministre qui manque de lettres

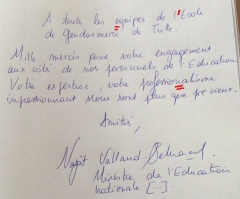

Ce n'est qu'aujourd'hui (en lisant le dernier numéro de L'Hebdo) que j'ai pris connaissance de l'anecdote : en visite à l'école de gendarmerie de Tulle (le 13 janvier dernier), la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem a laissé un petit mot sur le livre d'or... avec quelques fautes de français, que le quotidien Le Figaro s'est fait un plaisir de relever. Le document d'origine est visible sur le site de France 3 Limousin :

On va me dire : ce n'est pas grave, ce sont juste quelques erreurs d'étourderie ; concentrons-nous sur le fond plutôt que sur la forme. Voilà qui ne manque pas de pertinence... sauf que... la ministre semble coutumière du fait. Ainsi, Le Figaro (toujours lui) rappelle qu'on peut trouver ce genre de "bourdes" jusque sur le site internet de la ministre. Curieux, je suis allé y jeter un oeil... pour constater que les erreurs n'ont pas été corrigées (on pourrait aussi gloser sur l'emploi immodéré des majuscules) :

C'est tout de même la page de présentation de la ministre, qui (elle ou un-e quelconque employé-e) aurait pu faire l'effort de la rectifier. Ceci dit, après avoir consulté plusieurs billets publiés sur le site, je dois reconnaître que l'expression est en général de qualité irréprochable. D'autres que moi (un peu obsessionnels, peut-être... sont-ils aussi vigilants quant à la qualité de l'expression écrite des politiques qui ne sont pas issus de l'immigration ?) ont épluché le compte Facebook de la ministre... Faut vraiment avoir du temps à perdre... De mon côté, plus que l'orthographe de Mme Vallaud-Belkacem, c'est la teneur de certains commentaires à ses billets qui m'a fait bondir. En voici un exemple :

Comme vous l'avez sans doute deviné, le commentaire négationniste (qui pourrait valoir des poursuites à son auteure) a été "écrit" en réaction (je trouve que le terme est bien choisi) à un billet sur la journée de la mémoire des génocides. A ce propos, il serait bon quelqu'un signale à la ministre qu'elle devrait arrêter d'employer le mot "Holocauste", qui prête à confusion.

Mais revenons à nos moutons. On attend de la ministre de l'Education qu'elle donne l'exemple. Trop de jeunes arrivent sur le marché du travail sans savoir rédiger la moindre phrase anodine sans faute. La récente volonté de la ministre d'appliquer une ancienne réforme de l'orthographe, dont presque plus personne ne voulait, réveille le soupçon de nivellement par le bas, qui a pesé sur tant de ses prédécesseurs...

21:32 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, médias, presse, journalisme, france

dimanche, 22 janvier 2017

Basculements démographiques

Les médias se sont récemment fait l'écho des derniers résultats du recensement partiel de la population française, qui aboutissent aux populations légales 2014. (Il y a trois ans de décalage entre la publication des estimations et la référence des données.)

Au niveau national, on a souligné le fait que la population de la France continue d'augmenter et qu'elle dépasse désormais les 67 millions d'individus. Au niveau régional, on a mis en valeur le dynamisme de la région Midi-Languedoc. Au niveau départemental, on s'est félicité que l'Aveyron ait enrayé son déclin démographique, même si l'augmentation est une des plus faibles du pays.

Quand on regarde le détail des résultats, on s'aperçoit que les évolutions sont très contrastées en Rouergue. L'essentiel du dynamisme repose sur l'aire urbaine de Rodez, la commune chef-lieu exclue... ou pas ? En fait, quand on compare les données chiffrées les plus récentes (celles fournies en 2016 et 2017, pour les années 2013 et 2014), on constate que, quel que soit le critère retenu (la population municipale ou la population totale), Rodez a regagné des habitants (un peu moins de 400 en terme de population totale, un peu plus de 340 en terme de population municipale), y compris par rapport aux années précédentes. Certes, ce n'est pas une augmentation fulgurante, mais cela ressemble quand même à un retournement de tendance.

Là n'est pas toutefois la principale information contenue dans les récentes publications. La hiérarchie des villes aveyronnaises a été modifiée. Ainsi, Onet-le-Château peut désormais prétendre à la place de troisième commune aveyronnaise, sa population municipale (11 837 habitants) ayant dépassé celle de Villefranche-de-Rouergue (11 822 habitants). Cependant, au niveau de la population totale, cette dernière reste troisième (12 592 contre 12 406).

Le basculement est plus prononcé dans un autre cas. Derrière Rodez, Millau, Villefranche, Onet et Saint-Affrique, Luc-La-Primaube a subtilisé la sixième place à Decazeville : 6 084 contre 5 899 habitants (en population totale), 5 898 contre 5 686 (en population municipale).

23:24 Publié dans Aveyron, mon amour, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, occitanie, france, médias, presse, journalisme

vendredi, 20 janvier 2017

Une claque pour un gymnase

C'est un peu la conclusion que l'on peut tirer de la lecture d'une tribune publiée dans le dernier numéro du Bulletin d'Espalion, qui consacre une page entière à la récente élection du président de la nouvelle communauté de communes Comtal-Lot-Truyère, qui s'est déroulée il y a à peine plus d'une semaine.

Cette tribune est signée Jean-Noël Ruffat, conseiller municipal d'opposition, élu en 2014 sur une liste de sympathisants de l'ancien maire Gilbert Cayron ("Espalion dans l'action"). Que peut-on y lire ? Que le vote du maire d'Espalion et de ses proches aurait fait basculer le scrutin, permettant à Jean-Michel Lalle de damner le pion à Jean-Claude Anglars. Or, il se trouve qu'Eric Picard (le maire d'Espalion) est aussi le suppléant d'un conseiller départemental élu en 2015... Jean-Claude Anglars ! Comment expliquer ce revirement ?

D'après Jean-Noël Ruffat, le choix de l'emplacement où devait être construit un nouveau gymnase a été déterminant dans cette querelle. L'ancien maire d'Espalion Gilbert Cayron (dont J-N Ruffat a été l'adjoint de 2008 à 2014) avait envisagé de l'installer dans la partie basse de la commune, à proximité d'un axe structurant, rendant son accès aisé. Arrivé à la tête d'Espalion en 2014, Eric Picard s'est empressé de modifier le projet, pour tenter d'implanter ledit gymnase tout en haut de la commune, sur le plateau de la gare, un endroit souvent encombré auquel, de surcroît, l'accès n'est pas aisé. On évoquait aussi les risques que les travaux d'aménagement pourraient faire courir à certaines rues environnantes.

Le maire d'Espalion a dû finalement manger son chapeau. A la bronca d'une partie des habitants (dont Jean-Noël Ruffat) s'est ajouté le lâchage par la communauté des communes Espalion-Estaing, présidée par... Jean-Claude Anglars. Qui a dit que la vengeance est un plat qui se mange froid ?

Au passage, signalons que, dans l'article adjacent qui raconte la soirée qui a vu Jean-Michel Lalle triompher de J-C Anglars, la photographie d'illustration montre les deux principaux protagonistes presque au même moment que celle parue dans la version papier de Centre Presse.

Toutefois, sur celle publiée par le Bulletin, le vaincu du jour ne fait pas la gueule. Etonnant, non ?

20:50 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, politique

dimanche, 15 janvier 2017

Un détail révélateur

J'aime bien les séries policières, surtout quand elles comportent une touche d'humour. Dans le genre, depuis une dizaine d'années, je trouve que c'est NCIS (la série d'origine, pas les pâles copies qui sont sorties ensuite) qui réussit le mieux. Mais, depuis quelques années, je prends plaisir à regarder Meurtres au paradis, une coproduction franco-britannique tournée en Guadeloupe (et en anglais). Signe que j'aime cette série : j'apprécie d'en revoir des épisodes, de temps à autre.

Ce fut le cas récemment, la chaîne France Ô rediffusant la saison 1, à l'époque où officiait le plus attachant des duos d'enquêteurs, composé du britishissime Ben Stiller et de la piquante Sara Martins (qu'on a pu voir récemment dans un épisode de Cherif).

La vision successive des épisodes 5 et 6 (L'Ange gardien et Dernière plongée) a été l'occasion d'une découverte, grâce à un détail que je n'avais jamais remarqué auparavant :

Cette capture d'écran a été effectuée au début de l'épisode 5. On y voit l'inspecteur nettoyer le tableau blanc dont il se sert pour synthétiser les éléments d'une enquête en cours. Pour lancer la nouvelle, il enlève les éléments de la précédente.

Or, ce qui est écrit sur le tableau blanc correspond aux éléments de l'épisode suivant, au cours duquel un plongeur, nommé Benjamin Lightfoot, est retrouvé mort noyé. A un moment de l'enquête, les policiers vont s'intéresser à un plaisancier, qui se fait appeler Danny Barba (Fernandez de son vrai nom).

Voilà qui tend à prouver une chose : soit les épisodes ne sont pas tournés dans l'ordre, soit l'ordre de diffusion des épisodes a été modifié après leur tournage.

23:29 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, télévision, actualité, france

samedi, 14 janvier 2017

La cathédrale de Rodez sur France 3

Elle est apparue dans l'un des reportages de l'émission Les Nouveaux Nomades, diffusée ce samedi sur la chaîne publique. C'est d'ailleurs le premier des quatre sujets du programme, annoncé par une lucarne dans laquelle on a bien pris soin de rappeler un détail crucial concernant l'édifice :

Rappelez-vous, il y a environ trois ans : la couleur de l'église avait fait le buzz, à cause de l'émission On va s'gêner, animée à l'époque par Laurent Ruquier (avant qu'il ne rejoigne RTL et ses "grosses têtes"). Au passage, la vue aérienne permet d'observer, par temps ensoleillé, le superbe jardin de l'évêché, que la plupart des Ruthénois ne voient jamais...

Dans l'émission, notre guide est Dominique Vermorel, qui a créé l'entreprise du même nom, dont le siège se trouve à Salles-la-Source, tout près de l'aéroport. Je trouve d'ailleurs que le bâtiment est assez joli, en comparaison de ce que l'on peut voir le long de la route dès qu'on quitte Rodez :

Concernant la cathédrale, les plus belles images qui nous sont proposées sont, pour moi, outre les vues aériennes, les plans sur les gargouilles restaurées, certaines depuis quelques années.

Par contre, je ne pense pas qu'il faille se fier à son analyse étymologique du mot "clochard". Cela n'a rien à voir avec les cloches d'une église, mais plutôt avec un ancien verbe qui signifier boiter (ou un nom qui désigne quelqu'un d'incapable).

15:12 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, médias, journalisme, spiritualité

jeudi, 12 janvier 2017

Deuxième gifle pour Jean-Claude Anglars

En a peine plus d'un mois, c'est la deuxième fois que le maire de Sébrazac, vice-président du Conseil départemental de l'Aveyron (et titulaire de bien d'autres fonctions) échoue à se faire désigner au poste qu'il convoite, alors qu'il est le favori.

A la fin de novembre 2016, c'est le basculement d'une voix qui l'avait empêché de remporter l'investiture du centre et de la droite pour la prochaine élection du président du Conseil départemental, qui devrait avoir lieu mardi 24 janvier. Hier, pour l'élection du président de la nouvelle communauté de communes Comtal-Lot-Truyère, l'écart a été plus grand, puisque son adversaire du jour, Jean-Michel Lalle, l'a emporté par 24 voix contre 16, d'après Centre Presse.

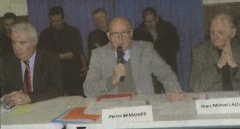

Pour comprendre le résultats de ce vote, il faut analyser la composition de cette nouvelle structure intercommunale, résultat de la fusion de trois communautés, celles d'Entraygues-sur-Truyère, d'Espalion-Estaing et de Bozouls-Comtal :

Cette fusion est une conséquence de la loi NOTRe, qui impose un seuil de 20 000 habitants, avec dérogation pour les territoires montagnards ou à faible densité. Dans le cas qui nous intéresse, la création de la communauté Comtal-Lot-Truyère est la conclusion d'un mouvement en plusieurs étapes, dont Jean-Claude Anglars comptait bien profiter.

Sur la carte ci-dessus, j'ai entouré en jaune la communauté de communes d'Estaing, qu'il présidait. Elle a compté 4 puis 5 communes membres, avec l'arrivée du Nayrac, au début du XXIe siècle. Il y a un peu plus de deux ans, cet ensemble a fusionné avec les communes de l'Espalionnais et Campuac, isolée tout à l'ouest. Cette nouvelle communauté, baptisée Espalion-Estaing, regroupait un peu moins de 10 000 habitants, soit quasiment autant que celles de Bozouls-Comtal (environ 7 500) et d'Entraygues (environ 2 500) réunies. Voilà qui posait son président J-C Anglars en favori pour mener la nouvelle structure. De surcroît, le vice-président du Conseil départemental de l'Aveyron, aussi président du pays du Haut-Rouergue, pensait pouvoir compter sur l'influence qu'il exerçait par ce biais.

Mais, face à lui, il avait un vieux routier de la politique aveyronnaise, un de ses alliés du temps où il siégeait lui aussi au conseil général. La différence entre les deux est que le maire de Rodelle a lâché son mandat de conseiller, pour se concentrer sur ses mandats locaux. De plus, étant plus âgé que son collègue et rival, il a déjà fait valoir ses droits à la retraite. Il est donc totalement disponible pour la fonction, ce qui a pu faire pencher la balance de son côté.

On ne peut pas non plus écarter l'hypothèse que le récent échec de J-C Anglars à la primaire départementale ait fait la preuve de sa perte d'influence.

En tout cas, quelque chose me dit que le maire de Sébrazac n'a pas pris ce second échec avec philosophie. C'est en tout cas ce que l'on pouvait déduire de la photographie d'illustration publiée dans l'édition papier de l'article de Centre Presse : On voit clairement que J-C Anglars (qui se trouve à gauche) tire une tronche de dix kilomètres.

Curieusement, lorsque la version numérique a été mise en ligne, c'est une autre photographie qui a été choisie pour l'illustrer :

Etonnant, non ?

17:28 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, médias, presse, journalisme

mercredi, 11 janvier 2017

Tintin colorisé

Dans le petit monde de la bande dessinée, c'est l'événement de janvier 2017 : la sortie (pour la première fois) en couleurs du premier album dans lequel apparaît un jeune reporter appelé à devenir célèbre, Tintin au pays des Soviets.

Notons que l'oeuvre a été republiée sous deux formats, l'un classique, sans "bonus", mais doté d'une couverture originale (pour moins de 15 euros), l'autre, plus grand, présenté sous un titre légèrement modifié et augmenté d'une préface illustrée (le tout pour un peu plus de 30 euros). C'est cette seconde version que j'ai achetée.

La préface est signée Philippe Goddin, éminent spécialiste de l'oeuvre d'Hergé. On y apprend (si on l'ignorait) que le personnage inventé par Georges Rémi s'inspirait sans doute d'un jeune globe-trotter danois, Palle Huld. Le contexte dans lequel la bande dessinée a été créée est rappelé, illustrations à la clé. Philippe Goddin évoque aussi le style d'Hergé, pas encore abouti. Au cas où on ne le saurait pas, on découvre un homme en prise avec son époque et fasciné par la vitesse. La représentation de l'automobile en mouvement qui illustre la couverture de l'édition en couleurs s'inspire sans doute d'une photographie. Intéressante aussi est la double-page consacrée aux liens entre Hergé et les marques publicitaires. En se plongeant ensuite dans la (re)lecture, on peut s'amuser à les débusquer, au détour d'une vignette.

Cela nous amène à l'oeuvre en tant que telle. Je trouve que les couleurs accentuent les contrastes : elles soulignent davantage les faiblesses de certaines pages et, au contraire, mettent encore plus en valeur les passages les plus réussis de l'album. Du coup, le lecteur de la version en noir et blanc retrouve les mêmes qualités et défauts.