samedi, 25 mai 2019

Terres d'Aubrac

Le septième numéro du magazine édité par le Bulletin d'Espalion vient de paraître, juste avant le début de la transhumance de ce week-end (l'un des événements de l'année sur l'Aubrac).

Comme ses prédécesseurs, ce numéro bénéficie d'une superbe mise en page, sur papier glacé, avec de nombreuses photographies de qualité. Mais, au-delà des vues (superbes) de l'Aubrac, le magazine mérite aussi le détour pour certains articles.

Le premier d'entre eux traite du méthaniseur d'Argences-en-Aubrac, un projet remontant à 2011, entré en fonctionnement l'an dernier. Dans la foulée, le magazine évoque l'an II du parc naturel régional Aubrac, dont les actions se développent de plus en plus.

Une grande partie du numéro est consacré à l'alimentation, sous différents angles. Claude Petit revient sur l'histoire de l'aligot (plat emblématique de la région), en ruinant quelques légendes. En complément, un autre article évoque la production de pommes de terre (base, avec la tome de Laguiole, du fameux plat). C'est sur la partie lozérienne du plateau qu'une production locale a été lancée, limitée pour l'instant à quelques tonnes. Une fois récoltées, elles partent dans les restaurants locaux.

L'artisanat n'est pas oublié, avec des pages consacrées à un coutelier, un bottier (originaire des Pyrénées) et une bijoutière. Le portrait le plus développé est celui d'un vétérinaire de Nasbinals, Alpha Wann, originaire de... Guinée ! Il est complété par celui d'un médecin de campagne et celui d'une infirmière, fille d'éleveurs.

Au niveau anecdotique, sachez que le célèbre taureau de Laguiole devrait avoir bientôt une compagne... ou plutôt un pendant, à Nasbinals, où il est prévu d'installer une statue de vache Aubrac (à taille réelle), en bronze.

Ce n'est qu'un florilège. D'autres articles attendent les curieux, dans un numéro (commandable en ligne) qui coûte 8 euros.

P.S.

En bonus, au dos de la quatrième de couverture, est fixée une carte dépliable de l'Aubrac.

10:25 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualite, actualités, actualites, occitanie

Terres d'Aubrac

Le septième numéro du magazine édité par le Bulletin d'Espalion vient de paraître, juste avant le début de la transhumance de ce week-end (l'un des événements de l'année sur l'Aubrac).

Comme ses prédécesseurs, ce numéro bénéficie d'une superbe mise en page, sur papier glacé, avec de nombreuses photographies de qualité. Mais, au-delà des vues (superbes) de l'Aubrac, le magazine mérite aussi le détour pour certains articles.

Le premier d'entre eux traite du méthaniseur d'Argences-en-Aubrac, un projet remontant à 2011, entré en fonctionnement l'an dernier. Dans la foulée, le magazine évoque l'an II du parc naturel régional Aubrac, dont les actions se développent de plus en plus.

Une grande partie du numéro est consacré à l'alimentation, sous différents angles. Claude Petit revient sur l'histoire de l'aligot (plat emblématique de la région), en ruinant quelques légendes. En complément, un autre article évoque la production de pommes de terre (base, avec la tome de Laguiole, du fameux plat). C'est sur la partie lozérienne du plateau qu'une production locale a été lancée, limitée pour l'instant à quelques tonnes. Une fois récoltées, elles partent dans les restaurants locaux.

L'artisanat n'est pas oublié, avec des pages consacrées à un coutelier, un bottier (originaire des Pyrénées) et une bijoutière. Le portrait le plus développé est celui d'un vétérinaire de Nasbinals, Alpha Wann, originaire de... Guinée ! Il est complété par celui d'un médecin de campagne et celui d'une infirmière, fille d'éleveurs.

Au niveau anecdotique, sachez que le célèbre taureau de Laguiole devrait avoir bientôt une compagne... ou plutôt un pendant, à Nasbinals, où il est prévu d'installer une statue de vache Aubrac (à taille réelle), en bronze.

Ce n'est qu'un florilège. D'autres articles attendent les curieux, dans un numéro (commandable en ligne) qui coûte 8 euros.

P.S.

En bonus, au dos de la quatrième de couverture, est fixée une carte dépliable de l'Aubrac.

10:25 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualite, actualités, actualites, occitanie

vendredi, 24 mai 2019

"Le Villefranchois" n°2050

Le dernier numéro de l'hebdomadaire ouest-aveyronnais est paru jeudi 23 mai et il contient plusieurs articles d'un grand intérêt.

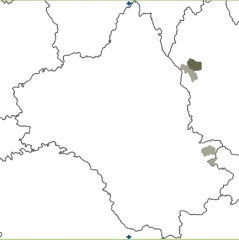

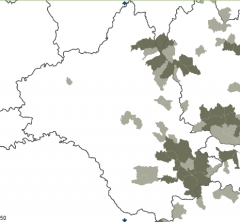

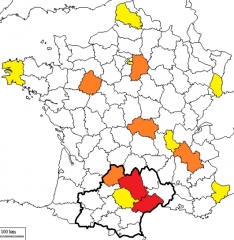

L'un des articles principaux porte sur la présence du loup en Aveyron. Plus personne ne peut contester que plusieurs meutes sévissent dans notre département, dont elles menacent, à terme, une partie de l'agriculture extensive de qualité, comme l'a démontré un rapport de l'INRA. Sur le site de l'ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage), on peut même suivre l'évolution de la présence du prédateur. Voici ce qu'il en était en 2005-2006 :

A l'époque, seule une commune (du moins d'après ce que l'on a pu observer) de l'extrême sud-est du département a eu à subir la présence occasionnelle du prédateur : Saint-André-de-Vézines. Voyons ce qu'il en était sept ans plus tard (en 2012-2013) :

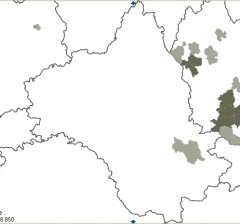

Cette fois-ci, c'est la commune de Millau (à l'époque la plus vaste du département) qui est la seule où la présence du loup a été (occasionnellement là aussi) observée. Et maintenant comparons avec la situation en 2016-2017 :

C'est une catastrophe. Non seulement le nombre de communes où la présence du prédateur a été observée au moins une fois a fortement augmenté, mais, dans au moins deux parties du département, cette présence est devenue permanente : sur l'Aubrac (pas que dans l'Aveyron d'ailleurs) et le Larzac. L'animal a même été observé sur le Lévézou (à Pont-de-Salars et Prades-Salars)... ainsi que dans l'ouest du département (dans une commune qui doit être Lugan).

L'article du Villefranchois rappelle l'importance de la présence passée du carnivore, pour la mort duquel des primes étaient versées (par exemple sous la Révolution, en 1795 et 1797, puis sous la IIIe République avec la loi de 1882). Dans la première moitié du XIXe siècle, il est fort probable que plusieurs milliers de loups aient été abattus rien que dans l'Aveyron.

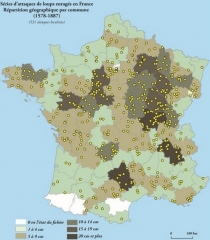

Pourquoi cela ? Eh bien, à cause de leurs attaques, tout simplement. Sous la Révolution, environ 10 % du cheptel ovin était victime des loups, qui n'hésitaient pas non plus à s'en prendre aux vaches Aubrac... ainsi qu'aux humains, notamment quand ils étaient enragés :

Cette carte, publiée sur le site de l'historien (spécialiste du loup) Jean-Marc Moriceau met hélas en valeur l'Aveyron, qui fut, entre la fin du XVIe et celle du XIXe siècle, l'un des départements les plus touchés par les attaques de loups enragés. Fort heureusement, au début du XXe siècle, l'animal avait complètement disparu de notre contrée. Le sujet a d'ailleurs inspiré le caricaturiste du Villefranchois :

La lecture de cet hebdomadaire est souvent d'un grand intérêt. Chaque semaine, les journalistes ne se contentent pas de publier les nouvelles locales. Ces dernières années, on a eu droit régulièrement à des pages spéciales consacrées à la Première Guerre mondiale. Cette semaine (dans le cadre d'un jeu concours organisé par une grande surface), on peut lire une page dédiée aux ponts de la région. Dans le second cahier (celui réservé aux infos des communes), on découvre un article sur la présence néandertalienne dans le Bas-Rouergue et, toujours, en bas à droite de l'avant-dernière page, un extrait du Narrateur (l'ancêtre du Villefranchois), publié cent ans plus tôt.

En tournant la page, on tombe sur un papier consacré à l'abbaye de Loc-Dieu, où, en 1940, une partie des collections du Louvre trouva refuge (en particulier La Joconde, de Léonard de Vinci).

Bref, le journal essaie de concilier proximité et information culturelle, ce qui lui permet d'être le premier hebdomadaire départemental (La Volonté paysanne exclue), le 65e de France dans sa catégorie, avec environ 6 200 exemplaires vendus chaque semaine. Il devance Le Journal de Millau (77e avec environ 5 500 exemplaires), Le Progrès Saint-Affricain (non classé par l'association qui gère le site auquel mène le lien précédent, mais qui, selon le syndicat de la presse hebdomadaire régionale, a une diffusion d'environ 5 200 exemplaires), le Bulletin d'Espalion (92e avec environ 4 900 exemplaires)... et L'Hebdo nouvelle mouture qui, selon le SPHR, a une diffusion d'environ 1 600 exemplaires.

On note que ces journaux (à l'exception peut-être de L'Hebdo) connaissent tous une érosion des ventes, passées en quatre ans (pour Le Villefranchois) de presque 7 700 à 6 200 exemplaires, soit une baisse de près de 20 %. (En 2011, il se vendait même à 8 500 exemplaires.) Dans le même temps, Le Journal de Millau et le Bulletin d'Espalion n'ont perdu que 9 à 10 % de leur lectorat.

18:57 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualite, actualites, actualités

"Le Villefranchois" n°2050

Le dernier numéro de l'hebdomadaire ouest-aveyronnais est paru jeudi 23 mai et il contient plusieurs articles d'un grand intérêt.

L'un des articles principaux porte sur la présence du loup en Aveyron. Plus personne ne peut contester que plusieurs meutes sévissent dans notre département, dont elles menacent, à terme, une partie de l'agriculture extensive de qualité, comme l'a démontré un rapport de l'INRA. Sur le site de l'ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage), on peut même suivre l'évolution de la présence du prédateur. Voici ce qu'il en était en 2005-2006 :

A l'époque, seule une commune (du moins d'après ce que l'on a pu observer) de l'extrême sud-est du département a eu à subir la présence occasionnelle du prédateur : Saint-André-de-Vézines. Voyons ce qu'il en était sept ans plus tard (en 2012-2013) :

Cette fois-ci, c'est la commune de Millau (à l'époque la plus vaste du département) qui est la seule où la présence du loup a été (occasionnellement là aussi) observée. Et maintenant comparons avec la situation en 2016-2017 :

C'est une catastrophe. Non seulement le nombre de communes où la présence du prédateur a été observée au moins une fois a fortement augmenté, mais, dans au moins deux parties du département, cette présence est devenue permanente : sur l'Aubrac (pas que dans l'Aveyron d'ailleurs) et le Larzac. L'animal a même été observé sur le Lévézou (à Pont-de-Salars et Prades-Salars)... ainsi que dans l'ouest du département (dans une commune qui doit être Lugan).

L'article du Villefranchois rappelle l'importance de la présence passée du carnivore, pour la mort duquel des primes étaient versées (par exemple sous la Révolution, en 1795 et 1797, puis sous la IIIe République avec la loi de 1882). Dans la première moitié du XIXe siècle, il est fort probable que plusieurs milliers de loups aient été abattus rien que dans l'Aveyron.

Pourquoi cela ? Eh bien, à cause de leurs attaques, tout simplement. Sous la Révolution, environ 10 % du cheptel ovin était victime des loups, qui n'hésitaient pas non plus à s'en prendre aux vaches Aubrac... ainsi qu'aux humains, notamment quand ils étaient enragés :

Cette carte, publiée sur le site de l'historien (spécialiste du loup) Jean-Marc Moriceau met hélas en valeur l'Aveyron, qui fut, entre la fin du XVIe et celle du XIXe siècle, l'un des départements les plus touchés par les attaques de loups enragés. Fort heureusement, au début du XXe siècle, l'animal avait complètement disparu de notre contrée. Le sujet a d'ailleurs inspiré le caricaturiste du Villefranchois :

La lecture de cet hebdomadaire est souvent d'un grand intérêt. Chaque semaine, les journalistes ne se contentent pas de publier les nouvelles locales. Ces dernières années, on a eu droit régulièrement à des pages spéciales consacrées à la Première Guerre mondiale. Cette semaine (dans le cadre d'un jeu concours organisé par une grande surface), on peut lire une page dédiée aux ponts de la région. Dans le second cahier (celui réservé aux infos des communes), on découvre un article sur la présence néandertalienne dans le Bas-Rouergue et, toujours, en bas à droite de l'avant-dernière page, un extrait du Narrateur (l'ancêtre du Villefranchois), publié cent ans plus tôt.

En tournant la page, on tombe sur un papier consacré à l'abbaye de Loc-Dieu, où, en 1940, une partie des collections du Louvre trouva refuge (en particulier La Joconde, de Léonard de Vinci).

Bref, le journal essaie de concilier proximité et information culturelle, ce qui lui permet d'être le premier hebdomadaire départemental (La Volonté paysanne exclue), le 65e de France dans sa catégorie, avec environ 6 200 exemplaires vendus chaque semaine. Il devance Le Journal de Millau (77e avec environ 5 500 exemplaires), Le Progrès Saint-Affricain (non classé par l'association qui gère le site auquel mène le lien précédent, mais qui, selon le syndicat de la presse hebdomadaire régionale, a une diffusion d'environ 5 200 exemplaires), le Bulletin d'Espalion (92e avec environ 4 900 exemplaires)... et L'Hebdo nouvelle mouture qui, selon le SPHR, a une diffusion d'environ 1 600 exemplaires.

On note que ces journaux (à l'exception peut-être de L'Hebdo) connaissent tous une érosion des ventes, passées en quatre ans (pour Le Villefranchois) de presque 7 700 à 6 200 exemplaires, soit une baisse de près de 20 %. (En 2011, il se vendait même à 8 500 exemplaires.) Dans le même temps, Le Journal de Millau et le Bulletin d'Espalion n'ont perdu que 9 à 10 % de leur lectorat.

18:57 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualite, actualites, actualités

mercredi, 22 mai 2019

Le jeune Ahmed

Deux ans et demi après La Fille inconnue, les frères Dardenne sont de retour avec un sujet brûlant, celui de l'extrémisme musulman en général et de la radicalisation de jeunes éduqués dans un pays occidental en particulier. On peut présumer que les attentats qui ont frappé la Belgique ou mis en cause certains de ses ressortissants ont poussé les réalisateurs à se pencher sur la question.

Ce film s'inscrit dans une veine qui commence à être fournie, avec les Britanniques de We are four lions, les Marocains des Chevaux de Dieu, les Tunisiens de Mon cher enfant et surtout les Français.es de La Désintégration, Made in France, Les Cowboys et Le Ciel attendra (liste non exhaustive).

Ici, on sent que les Dardenne veulent sortir des clichés. L'adolescent en voie de radicalisation est un garçon issu d'un couple mixte. Dans la famille proche, Ahmed est le seul à s'engager dans cette voie (où il essaie d'entraîner son frère). Au départ, c'est un garçon timidou, sérieux à l'école sans être brillant, accro à sa console de jeux. Mais il est en quête d'une figure paternelle et se pose peut-être des questions sur son identité. Le voilà pris dans les filets d'un imam rusé, qui n'est pas sans rappeler le recruteur de La Désintégration. Signalons que le "héros" est formidablement interprété par Idir Ben Addi. Les autres comédiens sont au diapason.

L'histoire est prenante parce que c'est une sorte de thriller. Pourtant, on n'y voit ni explosion, ni poursuite en voiture, ni grosse bagarre. Juste des garçons tombés sous la coupe d'un extrémiste manipulateur, qui profite des difficultés familiales pour entrer dans la tête d'ados mal dans leur peau. C'est filmé près des corps, caméra à l'épaule (façon Rosetta) ou en plans serrés. On est plongé dans la dérive du jeune homme, sans forcément le comprendre.

A la suite d'une première partie animée, dont je ne raconterai pas le déroulement, Ahmed se retrouve en centre éducatif fermé. De temps à autre, il est envoyé travailler dans une ferme. Comme le garçon est mutique, on se demande ce qu'il pense vraiment. Est-il en voie de recouvrer ses esprits ? Ou bien cet adolescent en apparence inoffensif n'est-il pas en train de se jouer de tout le monde ? Les scènes tournées dans l'exploitation agricole font partie des meilleurs moments du film, notamment quand la jeune Victoria Bluck (qui incarne la fille du paysan) est à l'écran.

Dans la dernière partie, l'intrigue bascule à nouveau, dans un sens que je me garderai bien de révéler. Jusqu'au bout, les auteurs maintiennent l'incertitude quant à la conclusion de leur histoire, aussi surprenante que (malgré tout) logique.

Cannes vient de nous livrer sa première pépite.

23:48 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, festival, cannes, festival de cannes, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Le jeune Ahmed

Deux ans et demi après La Fille inconnue, les frères Dardenne sont de retour avec un sujet brûlant, celui de l'extrémisme musulman en général et de la radicalisation de jeunes éduqués dans un pays occidental en particulier. On peut présumer que les attentats qui ont frappé la Belgique ou mis en cause certains de ses ressortissants ont poussé les réalisateurs à se pencher sur la question.

Ce film s'inscrit dans une veine qui commence à être fournie, avec les Britanniques de We are four lions, les Marocains des Chevaux de Dieu, les Tunisiens de Mon cher enfant et surtout les Français.es de La Désintégration, Made in France, Les Cowboys et Le Ciel attendra (liste non exhaustive).

Ici, on sent que les Dardenne veulent sortir des clichés. L'adolescent en voie de radicalisation est un garçon issu d'un couple mixte. Dans la famille proche, Ahmed est le seul à s'engager dans cette voie (où il essaie d'entraîner son frère). Au départ, c'est un garçon timidou, sérieux à l'école sans être brillant, accro à sa console de jeux. Mais il est en quête d'une figure paternelle et se pose peut-être des questions sur son identité. Le voilà pris dans les filets d'un imam rusé, qui n'est pas sans rappeler le recruteur de La Désintégration. Signalons que le "héros" est formidablement interprété par Idir Ben Addi. Les autres comédiens sont au diapason.

L'histoire est prenante parce que c'est une sorte de thriller. Pourtant, on n'y voit ni explosion, ni poursuite en voiture, ni grosse bagarre. Juste des garçons tombés sous la coupe d'un extrémiste manipulateur, qui profite des difficultés familiales pour entrer dans la tête d'ados mal dans leur peau. C'est filmé près des corps, caméra à l'épaule (façon Rosetta) ou en plans serrés. On est plongé dans la dérive du jeune homme, sans forcément le comprendre.

A la suite d'une première partie animée, dont je ne raconterai pas le déroulement, Ahmed se retrouve en centre éducatif fermé. De temps à autre, il est envoyé travailler dans une ferme. Comme le garçon est mutique, on se demande ce qu'il pense vraiment. Est-il en voie de recouvrer ses esprits ? Ou bien cet adolescent en apparence inoffensif n'est-il pas en train de se jouer de tout le monde ? Les scènes tournées dans l'exploitation agricole font partie des meilleurs moments du film, notamment quand la jeune Victoria Bluck (qui incarne la fille du paysan) est à l'écran.

Dans la dernière partie, l'intrigue bascule à nouveau, dans un sens que je me garderai bien de révéler. Jusqu'au bout, les auteurs maintiennent l'incertitude quant à la conclusion de leur histoire, aussi surprenante que (malgré tout) logique.

Cannes vient de nous livrer sa première pépite.

23:48 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, festival, cannes, festival de cannes, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 14 mai 2019

Un sénateur "monsantesque" ?

Je crois que vous avez compris qu'il va être question de Pierre Médevielle, sénateur UDI de Haute-Garonne, dont l'entretien accordé à La Dépêche du Midi a soulevé une intense polémique. Il a d'abord provoqué une extraordinaire onde de choc médiatique, quantité de journalistes relayant les propos du sénateur sans effectuer la moindre vérification. La douche froide est venue dès le lendemain, notamment du Monde. Grosjean comme devant, Pierre Médevielle a essayé de faire endosser la responsabilité de ses propos au journaliste de La Dépêche (qui, soit dit en passant, aurait dû croiser ses sources avant de publier...), mais celui-ci avait pris ses précautions.

Du coup, je me suis intéressé au sénateur. Il est pharmacien de profession. Tiens, tiens... Monsanto, entreprise à laquelle nous devons le glyphosate, a longtemps possédé une division pharmaceutique, aujourd'hui rattachée à Pfitzer. Et puis chacun sait que Monsanto a été récemment rachetée par Bayer, un groupe très présent dans les produits chimiques.

Cependant, à première vue, il n'entretient pas de lien avec les grosses firmes du secteur. Sa déclaration d'intérêts et d'activités à la haute Autorité pour la transparence de la vie politique ne contient rien de suspect.

On en apprend davantage en consultant sa fiche sur le site nossenateurs.fr. A plusieurs reprises, il est intervenu dans la Haute Assemblée quand il était question du glyphosate, toujours en faveur de l'herbicide. De manière générale, s'intéresser à l'historique de ses votes permet de mieux cerner le bonhomme. C'est d'abord un ardent défenseur de la chasse... et du maintien de la réserve parlementaire, qui a longtemps entretenu le poison du clientélisme dans nos campagnes.

Plus récemment, il s'est prononcé (tout comme les Aveyronnais Jean-Claude Luche et Alain Marc) en faveur de la loi sur le secret des affaires, qui menace la liberté d'informer. Il s'est par contre opposé (tout comme Alain Marc) à la loi imposant 20 % de produits bio dans les cantines d'ici 2020.

Quel pedigree !

21:20 Publié dans Politique, Presse, Science, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, actualite, actu, actualites, actualités, france, politique, société

Un sénateur "monsantesque" ?

Je crois que vous avez compris qu'il va être question de Pierre Médevielle, sénateur UDI de Haute-Garonne, dont l'entretien accordé à La Dépêche du Midi a soulevé une intense polémique. Il a d'abord provoqué une extraordinaire onde de choc médiatique, quantité de journalistes relayant les propos du sénateur sans effectuer la moindre vérification. La douche froide est venue dès le lendemain, notamment du Monde. Grosjean comme devant, Pierre Médevielle a essayé de faire endosser la responsabilité de ses propos au journaliste de La Dépêche (qui, soit dit en passant, aurait dû croiser ses sources avant de publier...), mais celui-ci avait pris ses précautions.

Du coup, je me suis intéressé au sénateur. Il est pharmacien de profession. Tiens, tiens... Monsanto, entreprise à laquelle nous devons le glyphosate, a longtemps possédé une division pharmaceutique, aujourd'hui rattachée à Pfitzer. Et puis chacun sait que Monsanto a été récemment rachetée par Bayer, un groupe très présent dans les produits chimiques.

Cependant, à première vue, il n'entretient pas de lien avec les grosses firmes du secteur. Sa déclaration d'intérêts et d'activités à la haute Autorité pour la transparence de la vie politique ne contient rien de suspect.

On en apprend davantage en consultant sa fiche sur le site nossenateurs.fr. A plusieurs reprises, il est intervenu dans la Haute Assemblée quand il était question du glyphosate, toujours en faveur de l'herbicide. De manière générale, s'intéresser à l'historique de ses votes permet de mieux cerner le bonhomme. C'est d'abord un ardent défenseur de la chasse... et du maintien de la réserve parlementaire, qui a longtemps entretenu le poison du clientélisme dans nos campagnes.

Plus récemment, il s'est prononcé (tout comme les Aveyronnais Jean-Claude Luche et Alain Marc) en faveur de la loi sur le secret des affaires, qui menace la liberté d'informer. Il s'est par contre opposé (tout comme Alain Marc) à la loi imposant 20 % de produits bio dans les cantines d'ici 2020.

Quel pedigree !

21:20 Publié dans Politique, Presse, Science, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, actualite, actu, actualites, actualités, france, politique, société

lundi, 13 mai 2019

Armistice ou capitulation ?

Chaque année, il m'arrive de sursauter à la lecture de certains articles ou à l'audition de certaines radios. Immanquablement, certains journalistes traitent ce "marronnier" par-dessus la jambe, et emploient le mot armistice, alors que le 8 mai 1945, l'armée allemande a capitulé.

Cela a commencé tôt le matin, avec le billet de Daniel Morin, sur France Inter. En général, j'apprécie l'humour un brin graveleux de l'ancien animateur de La Morinade. Mais là, il m'a agacé :

Dans la journée, le groupe TF1 a enchaîné avec une belle bourde, sur LCI :

L'épidémie d'inculture historique atteint une prestigieuse école, dont on penserait de prime abord que le site internet éviterait de laisser passer ce genre d'erreur... eh bien non :

De Saint-Cyr au ministère des Armées, il n'y a qu'un pas (cadencé), qui a hélas été franchi en ce tragique 8 mai 2019 :

Le pouvoir national n'est pas le seul à avoir été touché. Sur la Toile et dans la presse, ici et là, on peut trouver des exemples d'élus locaux dont la langue a fourché, comme celle du maire de Créon, en Gironde :

Les journaux aveyronnais ne sont pas en reste. Centre Presse a dégainé dès le 9 mai, à propos de la cérémonie de Villefranche-de-Rouergue :

Le 11 mai, que ce soit dans La Dépêche du Midi ou dans Midi Libre (dont les articles locaux sont désormais presque tous identiques), la cérémonie de Sainte-Radegonde est évoquée avec la même erreur :

Fort heureusement, il est des communes où le correspondant local des quotidiens aveyronnais a évité de s'emmêler les pinceaux, comme à Salles-Courbatiès ou Decazeville. Il reste le cas atypique d'Aubin, commune à laquelle est consacré un article qui parle de "capitulation", mais dont le titre évoque "l'armistice"...

A ceux qui trouveraient ce débat quelque peu futile, je recommande la lecture d'une récente mise au point des Clionautes.

Terminons en mode ludique, avec un petit quizz sur le 8 mai 1945 (fourni par le site du ministère des Armées).

20:23 Publié dans Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, actualite, actualité, actualités, actualites, actu, france, société

Armistice ou capitulation ?

Chaque année, il m'arrive de sursauter à la lecture de certains articles ou à l'audition de certaines radios. Immanquablement, certains journalistes traitent ce "marronnier" par-dessus la jambe, et emploient le mot armistice, alors que le 8 mai 1945, l'armée allemande a capitulé.

Cela a commencé tôt le matin, avec le billet de Daniel Morin, sur France Inter. En général, j'apprécie l'humour un brin graveleux de l'ancien animateur de La Morinade. Mais là, il m'a agacé :

Dans la journée, le groupe TF1 a enchaîné avec une belle bourde, sur LCI :

L'épidémie d'inculture historique atteint une prestigieuse école, dont on penserait de prime abord que le site internet éviterait de laisser passer ce genre d'erreur... eh bien non :

De Saint-Cyr au ministère des Armées, il n'y a qu'un pas (cadencé), qui a hélas été franchi en ce tragique 8 mai 2019 :

Le pouvoir national n'est pas le seul à avoir été touché. Sur la Toile et dans la presse, ici et là, on peut trouver des exemples d'élus locaux dont la langue a fourché, comme celle du maire de Créon, en Gironde :

Les journaux aveyronnais ne sont pas en reste. Centre Presse a dégainé dès le 9 mai, à propos de la cérémonie de Villefranche-de-Rouergue :

Le 11 mai, que ce soit dans La Dépêche du Midi ou dans Midi Libre (dont les articles locaux sont désormais presque tous identiques), la cérémonie de Sainte-Radegonde est évoquée avec la même erreur :

Fort heureusement, il est des communes où le correspondant local des quotidiens aveyronnais a évité de s'emmêler les pinceaux, comme à Salles-Courbatiès ou Decazeville. Il reste le cas atypique d'Aubin, commune à laquelle est consacré un article qui parle de "capitulation", mais dont le titre évoque "l'armistice"...

A ceux qui trouveraient ce débat quelque peu futile, je recommande la lecture d'une récente mise au point des Clionautes.

Terminons en mode ludique, avec un petit quizz sur le 8 mai 1945 (fourni par le site du ministère des Armées).

20:23 Publié dans Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, presse, médias, journalisme, actualite, actualité, actualités, actualites, actu, france, société

mardi, 30 avril 2019

Menaces sur la gare de Rodez

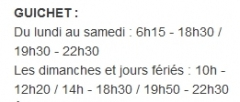

La mauvaise nouvelle est récemment tombée : les horaires d'ouverture des guichets de la gare SNCF de Rodez vont être considérablement réduits à partir du 1er mai 2019. Pour bien comprendre quelle est la nature de la saignée, voici tout d'abord les horaires actuels (valables jusqu'à ce soir) :

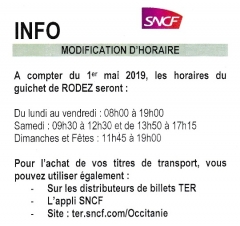

Et voici les nouveaux, communiqués depuis plusieurs jours aux voyageurs sur un petit papier disposé à l'accueil :

Faisons le calcul. En semaine, on va passer de 15 heures et 15 minutes à 11 heures d'ouverture quotidienne des guichets. Le samedi, ce sera pire, puisqu'on passera de 15 heures et 15 minutes à 6 heures et 25 minutes, soit moins de la moitié de l'amplitude actuelle. Les dimanches, la perte est moindre (mais réelle) : on va passer de 9 heures et 30 minutes à 7 heures et 15 minutes d'ouverture.

Un autre problème est que les guichets ne seront plus ouverts tôt le matin (pour les trains partant avant 8 h), ni tard le soir (après 19 h). Cela va compliquer la vie des actifs qui ne peuvent pas facilement venir à la gare en semaine.

Sans surprise, on incite les clients à se diriger vers les distributeurs de billet TER (un seul en gare de Rodez, sauf erreur de ma part, et pas toujours opérationnel), leur téléphone portable "intelligent" et internet. Les personnes âgées et les pauvres ne seront pas avantagés.

Derrière cette réorganisation, il y a des objectifs budgétaires évidents. Replongeons-nous dans les calculs. Jusqu'à ce soir, chaque semaine, en gare de Rodez, au moins un guichet est ouvert durant 101 heures. A partir de demain, la durée d'ouverture sera limitée à 79 heures et quarante minutes. La différence est d'un peu plus de 21 heures (21h20). Multiplions ce résultat par 4 (semaines) et nous obtenons une diminution de plus 85 heures (85h20) en 28 jours. Sur un mois complet de 30 jours, en n'ajoutant que deux dimanches (où la perte est plus faible), on obtient une diminution d'environ 90 heures (sans doute plus de cent en réalité)... pour un guichet. Or, il y en a deux à la gare de Rodez. (Et sept des douze mois comptent 31 jours.) Certes, ils ne sont pas toujours ouverts ensemble, mais il me semble que, la plupart du temps, c'est le cas. J'estime que la diminution du volume d'heures de fonctionnement des guichets est comprise entre 1,5 et 2 fois 100/120 heures, soit entre 150 et 240 heures par mois... soit l'équivalent de un à deux postes à temps plein. Cela, rien que pour la gare de Rodez.

Je pense que la SNCF est sur le point de supprimer plusieurs centaines (milliers ?) de postes de guichetier... et ce, a priori, sans licencier aucun personnel sous statut. Comment se fait-ce ? Ben, on va supprimer un paquet de CDD et ne pas renouveler les postes des partants à la retraite. Cela risque de ne pas suffire. Il est donc fort possible que l'on propose des mutations et des reclassements (en interne) aux employés sous statut.

Cette réorganisation ne survient pas par hasard. Il y a environ deux mois, Guillaume Pepy, le PDG de ce qui était autrefois un service public, a annoncé le projet d'autoriser les bureaux de tabac à vendre des billets de train. (En cela, il ne fait qu'imiter la stratégie de La Poste.) Cette initiative pourrait être la cause de la disparition programmée d'environ 2 000 postes à la SNCF.

On a récemment appris que c'est en juin prochain que l'expérimentation va commencer, dans seulement quatre régions... dont le nom n'a pas, pour l'instant, été révélé. Par peur des réactions ? En tout cas, l'hypocrisie du PDG de la SNCF est patente : il prétend vouloir favoriser l'accès à la billetterie pour 5 % de la population, mais, dans le même temps, il restreint ce même accès pour les 95 % restants !

22:12 Publié dans Economie, Société, Vie quotidienne, Voyage | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : société, occitanie, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

Menaces sur la gare de Rodez

La mauvaise nouvelle est récemment tombée : les horaires d'ouverture des guichets de la gare SNCF de Rodez vont être considérablement réduits à partir du 1er mai 2019. Pour bien comprendre quelle est la nature de la saignée, voici tout d'abord les horaires actuels (valables jusqu'à ce soir) :

Et voici les nouveaux, communiqués depuis plusieurs jours aux voyageurs sur un petit papier disposé à l'accueil :

Faisons le calcul. En semaine, on va passer de 15 heures et 15 minutes à 11 heures d'ouverture quotidienne des guichets. Le samedi, ce sera pire, puisqu'on passera de 15 heures et 15 minutes à 6 heures et 25 minutes, soit moins de la moitié de l'amplitude actuelle. Les dimanches, la perte est moindre (mais réelle) : on va passer de 9 heures et 30 minutes à 7 heures et 15 minutes d'ouverture.

Un autre problème est que les guichets ne seront plus ouverts tôt le matin (pour les trains partant avant 8 h), ni tard le soir (après 19 h). Cela va compliquer la vie des actifs qui ne peuvent pas facilement venir à la gare en semaine.

Sans surprise, on incite les clients à se diriger vers les distributeurs de billet TER (un seul en gare de Rodez, sauf erreur de ma part, et pas toujours opérationnel), leur téléphone portable "intelligent" et internet. Les personnes âgées et les pauvres ne seront pas avantagés.

Derrière cette réorganisation, il y a des objectifs budgétaires évidents. Replongeons-nous dans les calculs. Jusqu'à ce soir, chaque semaine, en gare de Rodez, au moins un guichet est ouvert durant 101 heures. A partir de demain, la durée d'ouverture sera limitée à 79 heures et quarante minutes. La différence est d'un peu plus de 21 heures (21h20). Multiplions ce résultat par 4 (semaines) et nous obtenons une diminution de plus 85 heures (85h20) en 28 jours. Sur un mois complet de 30 jours, en n'ajoutant que deux dimanches (où la perte est plus faible), on obtient une diminution d'environ 90 heures (sans doute plus de cent en réalité)... pour un guichet. Or, il y en a deux à la gare de Rodez. (Et sept des douze mois comptent 31 jours.) Certes, ils ne sont pas toujours ouverts ensemble, mais il me semble que, la plupart du temps, c'est le cas. J'estime que la diminution du volume d'heures de fonctionnement des guichets est comprise entre 1,5 et 2 fois 100/120 heures, soit entre 150 et 240 heures par mois... soit l'équivalent de un à deux postes à temps plein. Cela, rien que pour la gare de Rodez.

Je pense que la SNCF est sur le point de supprimer plusieurs centaines (milliers ?) de postes de guichetier... et ce, a priori, sans licencier aucun personnel sous statut. Comment se fait-ce ? Ben, on va supprimer un paquet de CDD et ne pas renouveler les postes des partants à la retraite. Cela risque de ne pas suffire. Il est donc fort possible que l'on propose des mutations et des reclassements (en interne) aux employés sous statut.

Cette réorganisation ne survient pas par hasard. Il y a environ deux mois, Guillaume Pepy, le PDG de ce qui était autrefois un service public, a annoncé le projet d'autoriser les bureaux de tabac à vendre des billets de train. (En cela, il ne fait qu'imiter la stratégie de La Poste.) Cette initiative pourrait être la cause de la disparition programmée d'environ 2 000 postes à la SNCF.

On a récemment appris que c'est en juin prochain que l'expérimentation va commencer, dans seulement quatre régions... dont le nom n'a pas, pour l'instant, été révélé. Par peur des réactions ? En tout cas, l'hypocrisie du PDG de la SNCF est patente : il prétend vouloir favoriser l'accès à la billetterie pour 5 % de la population, mais, dans le même temps, il restreint ce même accès pour les 95 % restants !

22:12 Publié dans Economie, Société, Vie quotidienne, Voyage | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : société, occitanie, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

lundi, 29 avril 2019

La Miséricorde de la jungle

Cette jungle est une forêt équatoriale, celle qui occupe une partie de la République Démocratique du Congo, l'ex-Zaïre (ancien Congo belge), voisin du Rwanda. C'est de ce pays-ci qu'est originaire le réalisateur Joël Karelezi, rescapé du génocide de 1994. L'intrigue se déroule en 1998, entre les régions Kivu et Kasaï :

On suit les pérégrinations de deux soldats rwandais. A ma gauche se trouve Xavier, un sergent engagé il y a des années de cela. C'est un Rwandais de l'extérieur, sans doute tutsi, qui a presque toujours vécu dans un camp de réfugiés et qui a rejoint le FPR de Paul Kagamé, qui a fini par prendre le pouvoir en 1994. Il est resté dans l'armée pour poursuivre les génocidaires hutus qui se sont enfuis dans les pays voisins, en particulier en RDC. Dans le rôle, Marc Zinga (vu récemment dans Nos Patriotes et Bienvenue à Marly-Gomont) est formidable.

A ma droite voici Faustin, un jeune paysan dont presque toute la famille a été exterminée en 1994. Il vient de se marier mais n'a pas de quoi assurer la survie de son ménage. Stéphane Bak, jusque ici cantonné à des seconds rôles, réussit à incarner assez subtilement un personnage en évolution.

Le troisième personnage principal est la forêt dense, humide. On y croise (ou entend) des animaux sauvages, on y souffre de la faim, de la chaleur, de la fatigue, de la soif... et des moustiques. Mais les prédateurs les plus dangereux sont sans conteste les humains. Nos deux soldats pourchassent les fuyards hutus, tout en affrontant les troupes congolaises (et leurs alliées angolaises et zimbabwéennes) ou, à l'occasion, les rebelles de l'est du pays, qui leur sont tout aussi hostiles. C'est, qu'au-delà des rivalités nationales et ethniques, il est question du contrôle des ressources naturelles.

Le film se révèle intelligent à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il évite de déresponsabiliser les protagonistes africains en chargeant les Occidentaux de tous les maux. Ensuite, il tente de démontrer que, quel que soit le camp, cette guerre conduit les hommes qui la mènent à commettre des horreurs. Les personnages les plus positifs sont les paysans (non combattants), ceux du village qui recueillent les deux soldats perdus et ceux que l'on voit à la toute fin.

Entre temps, on aura suivi les déambulations de Xavier et Faustin. Au départ, le sergent expérimenté mène la vie dure au petit nouveau, assez imprudent et pas très résistant. Le troufion va s'endurcir et se révéler utile à son chef. Je ne peux pas tout dire ici, mais sachez que l'histoire est un peu celle d'un passage de témoin. La compréhension de l'avant-dernière scène (un peu absconse à première vue) donne tout son sens à la fin du film.

ATTENTION ! LA SUITE RÉVÈLE DES ÉLÉMENTS QU'IL VAUT MIEUX NE PAS CONNAÎTRE AVANT D'ALLER VOIR LE FILM.

La scène du début est tronquée. Elle montre un soldat en treillis pourchassant (avec difficulté) un fuyard armé, qu'il finit presque par rejoindre. 1h20 plus tard, on en découvre les tenants et les aboutissants. Une nuit, au camp rwandais que Xavier et Faustin ont fini par rejoindre, des coups de feu éclatent. Comme les adversaires congolais, angolais et zimbabwéens ne se trouvent pas loin, on est tenté de penser que les gardiens retrouvés morts ont été abattus par ces ennemis. Xavier se lance à leur poursuite... et on ne voit qu'un seul fuyard, dont on finit par apercevoir le visage : il s'agit de Faustin, que les militaires rwandais avaient tabassé lorsqu'il était arrivé au camp. Il s'est donc échappé de l'infirmerie et a tué les gardes. Voilà pourquoi, lorsqu'il le reconnaît, Xavier baisse la garde et se laisse tirer dessus. Voilà pourquoi aussi le fuyard, lorsqu'il s'approche de son adversaire à terre, ne l'achève pas.

22:58 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

La Miséricorde de la jungle

Cette jungle est une forêt équatoriale, celle qui occupe une partie de la République Démocratique du Congo, l'ex-Zaïre (ancien Congo belge), voisin du Rwanda. C'est de ce pays-ci qu'est originaire le réalisateur Joël Karelezi, rescapé du génocide de 1994. L'intrigue se déroule en 1998, entre les régions Kivu et Kasaï :

On suit les pérégrinations de deux soldats rwandais. A ma gauche se trouve Xavier, un sergent engagé il y a des années de cela. C'est un Rwandais de l'extérieur, sans doute tutsi, qui a presque toujours vécu dans un camp de réfugiés et qui a rejoint le FPR de Paul Kagamé, qui a fini par prendre le pouvoir en 1994. Il est resté dans l'armée pour poursuivre les génocidaires hutus qui se sont enfuis dans les pays voisins, en particulier en RDC. Dans le rôle, Marc Zinga (vu récemment dans Nos Patriotes et Bienvenue à Marly-Gomont) est formidable.

A ma droite voici Faustin, un jeune paysan dont presque toute la famille a été exterminée en 1994. Il vient de se marier mais n'a pas de quoi assurer la survie de son ménage. Stéphane Bak, jusque ici cantonné à des seconds rôles, réussit à incarner assez subtilement un personnage en évolution.

Le troisième personnage principal est la forêt dense, humide. On y croise (ou entend) des animaux sauvages, on y souffre de la faim, de la chaleur, de la fatigue, de la soif... et des moustiques. Mais les prédateurs les plus dangereux sont sans conteste les humains. Nos deux soldats pourchassent les fuyards hutus, tout en affrontant les troupes congolaises (et leurs alliées angolaises et zimbabwéennes) ou, à l'occasion, les rebelles de l'est du pays, qui leur sont tout aussi hostiles. C'est, qu'au-delà des rivalités nationales et ethniques, il est question du contrôle des ressources naturelles.

Le film se révèle intelligent à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il évite de déresponsabiliser les protagonistes africains en chargeant les Occidentaux de tous les maux. Ensuite, il tente de démontrer que, quel que soit le camp, cette guerre conduit les hommes qui la mènent à commettre des horreurs. Les personnages les plus positifs sont les paysans (non combattants), ceux du village qui recueillent les deux soldats perdus et ceux que l'on voit à la toute fin.

Entre temps, on aura suivi les déambulations de Xavier et Faustin. Au départ, le sergent expérimenté mène la vie dure au petit nouveau, assez imprudent et pas très résistant. Le troufion va s'endurcir et se révéler utile à son chef. Je ne peux pas tout dire ici, mais sachez que l'histoire est un peu celle d'un passage de témoin. La compréhension de l'avant-dernière scène (un peu absconse à première vue) donne tout son sens à la fin du film.

ATTENTION ! LA SUITE RÉVÈLE DES ÉLÉMENTS QU'IL VAUT MIEUX NE PAS CONNAÎTRE AVANT D'ALLER VOIR LE FILM.

La scène du début est tronquée. Elle montre un soldat en treillis pourchassant (avec difficulté) un fuyard armé, qu'il finit presque par rejoindre. 1h20 plus tard, on en découvre les tenants et les aboutissants. Une nuit, au camp rwandais que Xavier et Faustin ont fini par rejoindre, des coups de feu éclatent. Comme les adversaires congolais, angolais et zimbabwéens ne se trouvent pas loin, on est tenté de penser que les gardiens retrouvés morts ont été abattus par ces ennemis. Xavier se lance à leur poursuite... et on ne voit qu'un seul fuyard, dont on finit par apercevoir le visage : il s'agit de Faustin, que les militaires rwandais avaient tabassé lorsqu'il était arrivé au camp. Il s'est donc échappé de l'infirmerie et a tué les gardes. Voilà pourquoi, lorsqu'il le reconnaît, Xavier baisse la garde et se laisse tirer dessus. Voilà pourquoi aussi le fuyard, lorsqu'il s'approche de son adversaire à terre, ne l'achève pas.

22:58 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

dimanche, 28 avril 2019

Monrovia, Indiana

Pendant plusieurs mois, le documentariste Frederick Wiseman a filmé les habitants d'une toute petite ville de l'Etat d'Indiana, dans le Middle West, au sud-ouest d'Indianapolis.

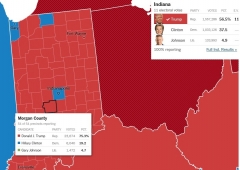

Le document de présentation nous dit que, peuplée d'environ 1400 habitants, la cité compte 96 % de Blancs d'origine européenne, massivement protestants... et républicains. En 2016, alors que Donald Trump a été minoritaire en voix au niveau national, en Indiana, il avait recueilli plus de 57 % des suffrages exprimés. Mais, si les habitants d'Indianapolis avaient placé Hillary Clinton en tête, les comtés ruraux (comme celui de Morgan, auquel appartient Monrovia) ont massivement apporté leurs voix à D. Trump :

A Monrovia même, le candidat républicain a recueilli plus de 76 % des suffrages exprimés. Ajoutons que le gouverneur (élu en 2016 avec 51 % des voix... 66 % dans le comté de Morgan) est républicain et, qu'en 2016 comme en 2018, on a assez largement voté pour des parlementaires (représentant et sénateur) républicains. Pour compléter le tableau politique, je signale que, lorsque les électeurs sont consultés (lors de référendums locaux), ils participent en masse et ont voté à près de 80 % une proposition en faveur du droit de chasser et de pêcher (en 2016) et à plus de 70 % la nécessité d'avoir des budgets en équilibre (en 2018).

Frederick Wiseman s'est fait le plus discret possible. Sa méthode est la suivante : il filme beaucoup, ne pose pas de question, puis passe des mois au montage, sans ajouter de commentaire ni de musique. Il n'apparaît jamais à l'écran. Il a su se faire accepter des habitants du coin, qu'il filme au café, chez le coiffeur, la tatoueuse, le marchand d'armes, dans la supérette, au sein du conseil municipal, du Lions Club, du lycée, du temple protestant, de l'association cultuelle... et même chez les Francs-Maçons !

C'est donc d'abord une leçon d'éducation civique qui nous est donnée. Comment, au sein d'un conseil municipal, décide-t-on l'aménagement de telle ou telle zone ? Quels problèmes sont liés à l'adduction d'eau ? (L'eau potable destinée aux particuliers n'arrive pas par les mêmes canalisations que celle aboutissant aux bornes d'incendie !) Qu'est-ce qui pousse le Lions Club à financer l'installation de bancs publics ? Pourquoi tel paysan vient-il acheter une arme ? Comment aide-t-on les habitants à gérer certains problèmes personnels ?

Bien entendu, le réalisateur a d'autres idées en tête. Il veut comprendre comment une communauté prospère (dont le revenu moyen est supérieur à la moyenne des Etats-Unis et de l'Indiana), composée de "gens normaux", a pu massivement apporter ses suffrages à un type comme Trump.

Ces "gens normaux" ne s'habillent pas très bien (sauf pour les cérémonies religieuses), ne mangent pas très sainement, semblent consommer beaucoup de sodas et d'alcools forts. La quasi-totalité des adultes est en surpoids ou obèse.

Le plus étonnant est qu'en dépit des milliers d'heures tournées, il n'est jamais question de politique. Pourtant, dans plusieurs commerces, une télévision est allumée. Mais les habitants ne discutent pas des affaires du pays, pas plus que de celles du monde, auquel ils ne s'intéressent pas. Ils parlent de leurs voisins, de leurs soucis de santé, de l'arrivée ou du départ d'une personne, des affaires communales. On est dans un entre-soi presque caricatural. On le sent poindre dans certaines réunions du Conseil municipal : les élus sont divisés entre ceux qui veulent favoriser l'installation de nouveaux habitants, pour augmenter les ressources fiscales de la commune et ainsi pouvoir financer de nouveaux projets, et ceux qui veulent que rien ne change et qui redoutent l'arrivée d'inconnus. On discute beaucoup d'un précédent quartier aménagé, source de délinquance selon l'une des élus, contredite par sa voisine (dans la salle). Au bout de 2h20, on n'aura jamais vu la police en action (ni entendu la moindre sirène), pas plus que le moindre tag dans la ville, ni de détritus par terre. C'est propre et calme comme tout !

L'autre élément marquant est la place tenue par la religion. Dans les conversations quotidiennes, elle est en général absente, sauf dans la bouche de personnes particulièrement croyantes. Par contre, le culte réunit beaucoup de monde et, lors des cérémonies particulières (mariage, baptême, décès), la salle est comble. La religion est clairement le secours de ces personnes simples, qui cherchent des réponses dans la Bible. L'un des pasteurs locaux semble particulièrement doué. Pour des funérailles, il a concocté un prêche (intégralement filmé) très structuré, aussi habile d'un discours électoral.

Alors, oui, c'est long, pas toujours passionnant. Mais le réalisateur a eu besoin de cette longueur pour laisser parler ses "personnages", pour leur donner leur chance sans les juger. Le résultat n'en pas moins frappant.

14:33 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

Monrovia, Indiana

Pendant plusieurs mois, le documentariste Frederick Wiseman a filmé les habitants d'une toute petite ville de l'Etat d'Indiana, dans le Middle West, au sud-ouest d'Indianapolis.

Le document de présentation nous dit que, peuplée d'environ 1400 habitants, la cité compte 96 % de Blancs d'origine européenne, massivement protestants... et républicains. En 2016, alors que Donald Trump a été minoritaire en voix au niveau national, en Indiana, il avait recueilli plus de 57 % des suffrages exprimés. Mais, si les habitants d'Indianapolis avaient placé Hillary Clinton en tête, les comtés ruraux (comme celui de Morgan, auquel appartient Monrovia) ont massivement apporté leurs voix à D. Trump :

A Monrovia même, le candidat républicain a recueilli plus de 76 % des suffrages exprimés. Ajoutons que le gouverneur (élu en 2016 avec 51 % des voix... 66 % dans le comté de Morgan) est républicain et, qu'en 2016 comme en 2018, on a assez largement voté pour des parlementaires (représentant et sénateur) républicains. Pour compléter le tableau politique, je signale que, lorsque les électeurs sont consultés (lors de référendums locaux), ils participent en masse et ont voté à près de 80 % une proposition en faveur du droit de chasser et de pêcher (en 2016) et à plus de 70 % la nécessité d'avoir des budgets en équilibre (en 2018).

Frederick Wiseman s'est fait le plus discret possible. Sa méthode est la suivante : il filme beaucoup, ne pose pas de question, puis passe des mois au montage, sans ajouter de commentaire ni de musique. Il n'apparaît jamais à l'écran. Il a su se faire accepter des habitants du coin, qu'il filme au café, chez le coiffeur, la tatoueuse, le marchand d'armes, dans la supérette, au sein du conseil municipal, du Lions Club, du lycée, du temple protestant, de l'association cultuelle... et même chez les Francs-Maçons !

C'est donc d'abord une leçon d'éducation civique qui nous est donnée. Comment, au sein d'un conseil municipal, décide-t-on l'aménagement de telle ou telle zone ? Quels problèmes sont liés à l'adduction d'eau ? (L'eau potable destinée aux particuliers n'arrive pas par les mêmes canalisations que celle aboutissant aux bornes d'incendie !) Qu'est-ce qui pousse le Lions Club à financer l'installation de bancs publics ? Pourquoi tel paysan vient-il acheter une arme ? Comment aide-t-on les habitants à gérer certains problèmes personnels ?

Bien entendu, le réalisateur a d'autres idées en tête. Il veut comprendre comment une communauté prospère (dont le revenu moyen est supérieur à la moyenne des Etats-Unis et de l'Indiana), composée de "gens normaux", a pu massivement apporter ses suffrages à un type comme Trump.

Ces "gens normaux" ne s'habillent pas très bien (sauf pour les cérémonies religieuses), ne mangent pas très sainement, semblent consommer beaucoup de sodas et d'alcools forts. La quasi-totalité des adultes est en surpoids ou obèse.

Le plus étonnant est qu'en dépit des milliers d'heures tournées, il n'est jamais question de politique. Pourtant, dans plusieurs commerces, une télévision est allumée. Mais les habitants ne discutent pas des affaires du pays, pas plus que de celles du monde, auquel ils ne s'intéressent pas. Ils parlent de leurs voisins, de leurs soucis de santé, de l'arrivée ou du départ d'une personne, des affaires communales. On est dans un entre-soi presque caricatural. On le sent poindre dans certaines réunions du Conseil municipal : les élus sont divisés entre ceux qui veulent favoriser l'installation de nouveaux habitants, pour augmenter les ressources fiscales de la commune et ainsi pouvoir financer de nouveaux projets, et ceux qui veulent que rien ne change et qui redoutent l'arrivée d'inconnus. On discute beaucoup d'un précédent quartier aménagé, source de délinquance selon l'une des élus, contredite par sa voisine (dans la salle). Au bout de 2h20, on n'aura jamais vu la police en action (ni entendu la moindre sirène), pas plus que le moindre tag dans la ville, ni de détritus par terre. C'est propre et calme comme tout !

L'autre élément marquant est la place tenue par la religion. Dans les conversations quotidiennes, elle est en général absente, sauf dans la bouche de personnes particulièrement croyantes. Par contre, le culte réunit beaucoup de monde et, lors des cérémonies particulières (mariage, baptême, décès), la salle est comble. La religion est clairement le secours de ces personnes simples, qui cherchent des réponses dans la Bible. L'un des pasteurs locaux semble particulièrement doué. Pour des funérailles, il a concocté un prêche (intégralement filmé) très structuré, aussi habile d'un discours électoral.

Alors, oui, c'est long, pas toujours passionnant. Mais le réalisateur a eu besoin de cette longueur pour laisser parler ses "personnages", pour leur donner leur chance sans les juger. Le résultat n'en pas moins frappant.

14:33 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

mercredi, 24 avril 2019

Toulouse va perdre un cinéma...

... au centre-ville. Il s'agit de l'UGC-Roosevelt, qui, selon La Dépêche du Midi, devrait fermer ses portes en juin prochain. Ce n'est pas une totale surprise pour ceux qui suivent le sujet. Cela fait déjà des mois qu'UGC avait annoncé le projet d'ouvrir un nouveau multiplexe, en périphérie, dans le quartier de Montaudran. De plus, le nombre d'entrées du cinéma donnant sur les allées Roosevelt ne cessait de baisser : en 2018, il a accueilli moins de spectateurs que le multiplexe de Rodez ! Enfin, les projets d'agrandissement butaient sur le contexte immobilier local :

La façade du cinéma est encadrée par un Starbucks et un concurrent franchouillard d'une célèbre chaîne de restauration rapide (dont un établissement est d'ailleurs situé juste en face, de l'autre côté de la place). A l'ouest, les bâtiments donnant sur la rue d'Austerlitz ne sont pas non plus à vendre.

Pour dire le fond de ma pensée, je ne vais sans doute pas regretter la fermeture de l'UGC. Je n'y suis que très rarement allé. Il ne propose quasiment que des films en version française (même s'il y a eu une évolution -tardive- à ce niveau), il est cher et, par-dessus le marché, il faut parfois supporter des spectateurs indélicats, un inconvénient que l'on rencontre aussi dans un autre multiplexe, quasiment voisin.

Que va-t-il rester en centre-ville ? Le grand rival d'UGC, le Gaumont Wilson (qui, lui, a pu s'agrandir et se moderniser)... et, surtout, les deux cinémas d'art et essai, l'ABC et l'American Cosmograph (ex-Utopia). Complètent l'offre la Cinémathèque de Toulouse et Le Cratère. La première, située à proximité de l'ABC, propose de (re)voir dans sa belle salle des "films du patrimoine", en général restaurés... un filon dont tentent de profiter des réseaux aussi différents qu'Utopia et CGR. Quant au Cratère, c'est une salle associative, un peu excentrée, mais qui donne une seconde vie aux films art et essai, avant qu'ils ne sortent en DVD.

A cette liste il a failli manquer un nom : celui de l'American Cosmograph, alors Utopia Toulouse, aux locaux vieillissants, menacé en 2015 d'une foudroyante augmentation de loyer. Finalement, il y a eu scission, l'Utopia Toulouse devant l'American Cosmograph, mais en conservant les "valeurs" du réseau art et essai. Le premier numéro de la nouvelle gazette (celui de juin-juillet 2016) contient des papiers racontant ce changement. Entre temps, en 2003, Utopia avait ouvert un nouveau cinéma en banlieue toulousaine, à Tournefeuille.

C'est donc en périphérie de Toulouse que l'offre cinématographique a le plus augmenté :

Si l'on excepte l'Utopia de Tournefeuille, ce sont les multiplexes qui ont peuplé la banlieue : CGR à Blagnac, Gaumont à Labège, Kinépolis à Fenouillet... et donc bientôt (en 2021 ?) UGC à Montaudran (le point rouge sur le plan). Ceux qui ne veulent pas trop s'éloigner du centre peuvent aussi goûter au petit cinéma de Ramonville-Saint-Agne (correspondant au trait rouge ci-dessus).

Enfin, il est un autre cinéma toulousain qui continue à faire parler de lui : Les Nouveautés. Autrefois situé boulevard Carnot (pas très loin de l'UGC d'ailleurs), il a fermé en 1999. Les gérants de l'Utopia Toulouse ont un temps songé à y transférer leur cinéma, mais les locaux avaient déjà été vendus. Un projet "urbain chic" est en cours de réalisation. les travaux ont mis du temps à démarrer. En octobre dernier, on en était là :

22:46 Publié dans Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, économie, occitanie, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

Toulouse va perdre un cinéma...

... au centre-ville. Il s'agit de l'UGC-Roosevelt, qui, selon La Dépêche du Midi, devrait fermer ses portes en juin prochain. Ce n'est pas une totale surprise pour ceux qui suivent le sujet. Cela fait déjà des mois qu'UGC avait annoncé le projet d'ouvrir un nouveau multiplexe, en périphérie, dans le quartier de Montaudran. De plus, le nombre d'entrées du cinéma donnant sur les allées Roosevelt ne cessait de baisser : en 2018, il a accueilli moins de spectateurs que le multiplexe de Rodez ! Enfin, les projets d'agrandissement butaient sur le contexte immobilier local :

La façade du cinéma est encadrée par un Starbucks et un concurrent franchouillard d'une célèbre chaîne de restauration rapide (dont un établissement est d'ailleurs situé juste en face, de l'autre côté de la place). A l'ouest, les bâtiments donnant sur la rue d'Austerlitz ne sont pas non plus à vendre.

Pour dire le fond de ma pensée, je ne vais sans doute pas regretter la fermeture de l'UGC. Je n'y suis que très rarement allé. Il ne propose quasiment que des films en version française (même s'il y a eu une évolution -tardive- à ce niveau), il est cher et, par-dessus le marché, il faut parfois supporter des spectateurs indélicats, un inconvénient que l'on rencontre aussi dans un autre multiplexe, quasiment voisin.

Que va-t-il rester en centre-ville ? Le grand rival d'UGC, le Gaumont Wilson (qui, lui, a pu s'agrandir et se moderniser)... et, surtout, les deux cinémas d'art et essai, l'ABC et l'American Cosmograph (ex-Utopia). Complètent l'offre la Cinémathèque de Toulouse et Le Cratère. La première, située à proximité de l'ABC, propose de (re)voir dans sa belle salle des "films du patrimoine", en général restaurés... un filon dont tentent de profiter des réseaux aussi différents qu'Utopia et CGR. Quant au Cratère, c'est une salle associative, un peu excentrée, mais qui donne une seconde vie aux films art et essai, avant qu'ils ne sortent en DVD.

A cette liste il a failli manquer un nom : celui de l'American Cosmograph, alors Utopia Toulouse, aux locaux vieillissants, menacé en 2015 d'une foudroyante augmentation de loyer. Finalement, il y a eu scission, l'Utopia Toulouse devant l'American Cosmograph, mais en conservant les "valeurs" du réseau art et essai. Le premier numéro de la nouvelle gazette (celui de juin-juillet 2016) contient des papiers racontant ce changement. Entre temps, en 2003, Utopia avait ouvert un nouveau cinéma en banlieue toulousaine, à Tournefeuille.

C'est donc en périphérie de Toulouse que l'offre cinématographique a le plus augmenté :

Si l'on excepte l'Utopia de Tournefeuille, ce sont les multiplexes qui ont peuplé la banlieue : CGR à Blagnac, Gaumont à Labège, Kinépolis à Fenouillet... et donc bientôt (en 2021 ?) UGC à Montaudran (le point rouge sur le plan). Ceux qui ne veulent pas trop s'éloigner du centre peuvent aussi goûter au petit cinéma de Ramonville-Saint-Agne (correspondant au trait rouge ci-dessus).

Enfin, il est un autre cinéma toulousain qui continue à faire parler de lui : Les Nouveautés. Autrefois situé boulevard Carnot (pas très loin de l'UGC d'ailleurs), il a fermé en 1999. Les gérants de l'Utopia Toulouse ont un temps songé à y transférer leur cinéma, mais les locaux avaient déjà été vendus. Un projet "urbain chic" est en cours de réalisation. les travaux ont mis du temps à démarrer. En octobre dernier, on en était là :

22:46 Publié dans Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, économie, occitanie, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

lundi, 22 avril 2019

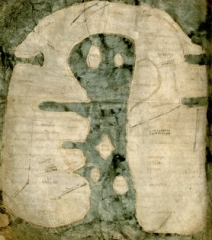

La Mappa Mundi à Albi

Elle est conservée à la médiathèque d'Albi. Depuis 2015, elle est inscrite à l'Unesco sur le Registre Mémoire du Monde, tout comme la tapisserie de Bayeux, la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et l'Appel du 18 juin 1940. Sur le site, on peut d'ailleurs télécharger un dossier fort instructif.

Pour compléter ses connaissances, on peut se rendre à la Maison du Vieil Alby, une ancienne demeure privée, rachetée par la commune il y a plus de quarante ans de cela, restaurée et devenue le siège de l'Association pour la sauvegarde du Vieil Alby. Elle se trouve à moins de dix minutes (à pieds) de la cathédrale Sainte-Cécile.

Au premier étage se trouve une exposition permanente consacrée à Henri de Toulouse-Lautrec, en particulier à ses séjours au château du Bosc, bien connu des Aveyronnais. C'est un utile complément à la visite du musée qui lui est dédié. Au second étage (celui auquel se trouvait jadis le grenier ouvert) a été aménagée une petite salle de projection, où a été disposée une exposition temporaire (visible jusque fin avril, si je ne m'abuse) consacrée à la Mappa Mundi albigeoise.

J'ai ajouté l'adjectif, parce que "mappa mundi" est en réalité une appellation, qui qualifie les anciennes cartes censées représenter le monde connu. On en voit quelques-unes sur deux des dix panneaux de l'exposition (les 8e et 9e). Le tout premier de l'ensemble évoque le contexte de la création, le deuxième les matériaux (parchemin, encres) utilisés à l'époque. Le troisième est d'ordre descriptif, indiquant les régions et cours d'eau représentés. C'est sur les panneaux 5,6 et 7 que la création du manuscrit et de la carte est abordée. Si l'origine remonte au VIIIe siècle, il y a eu des ajouts au cours du Moyen Age et de l'époque moderne.

Pour deux euros, on a accès aux deux expos. Elles sont modestes, mais elles méritent le détour.

14:39 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, culture, actualité, actualités, art, occitanie, actu, actualite, actualites

La Mappa Mundi à Albi

Elle est conservée à la médiathèque d'Albi. Depuis 2015, elle est inscrite à l'Unesco sur le Registre Mémoire du Monde, tout comme la tapisserie de Bayeux, la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et l'Appel du 18 juin 1940. Sur le site, on peut d'ailleurs télécharger un dossier fort instructif.

Pour compléter ses connaissances, on peut se rendre à la Maison du Vieil Alby, une ancienne demeure privée, rachetée par la commune il y a plus de quarante ans de cela, restaurée et devenue le siège de l'Association pour la sauvegarde du Vieil Alby. Elle se trouve à moins de dix minutes (à pieds) de la cathédrale Sainte-Cécile.

Au premier étage se trouve une exposition permanente consacrée à Henri de Toulouse-Lautrec, en particulier à ses séjours au château du Bosc, bien connu des Aveyronnais. C'est un utile complément à la visite du musée qui lui est dédié. Au second étage (celui auquel se trouvait jadis le grenier ouvert) a été aménagée une petite salle de projection, où a été disposée une exposition temporaire (visible jusque fin avril, si je ne m'abuse) consacrée à la Mappa Mundi albigeoise.

J'ai ajouté l'adjectif, parce que "mappa mundi" est en réalité une appellation, qui qualifie les anciennes cartes censées représenter le monde connu. On en voit quelques-unes sur deux des dix panneaux de l'exposition (les 8e et 9e). Le tout premier de l'ensemble évoque le contexte de la création, le deuxième les matériaux (parchemin, encres) utilisés à l'époque. Le troisième est d'ordre descriptif, indiquant les régions et cours d'eau représentés. C'est sur les panneaux 5,6 et 7 que la création du manuscrit et de la carte est abordée. Si l'origine remonte au VIIIe siècle, il y a eu des ajouts au cours du Moyen Age et de l'époque moderne.

Pour deux euros, on a accès aux deux expos. Elles sont modestes, mais elles méritent le détour.

14:39 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, culture, actualité, actualités, art, occitanie, actu, actualite, actualites

samedi, 20 avril 2019

Culture "ncisesque"

Vendredi, M6 a poursuivi la diffusion de la quinzième saison de la série NCIS. L'épisode 17, intitulé "Un coup de massue", démarre par un clin d'oeil à une émission très populaire aux Etats-Unis (ainsi qu'auprès de certains membres de l'équipe d'enquêteurs) :

L'émission American Pickers est diffusée sur la chaîne History. Elle suit des sortes d'antiquaires en déplacement. Leur boutique est située dans une toute petite ville, LeClaire, dans l'Etat de l'Iowa, aux confins de l'Illinois :

Le nom de cette ville ne vous dit peut-être rien, mais sachez qu'elle jouit d'une incontestable renommée. Tous les amateurs d'histoire de la conquête de l'ouest savent qu'elle est la ville de naissance d'un certains William Cody, alias Buffalo Bill (en 1846).

Mais, aux yeux d'un lecteur hexagonal, c'est le nom même de cette ville qui suscite des questions. Il est un vestige de la présence française en Amérique du Nord. La ville a été baptisée ainsi en hommage à Antoine Le Claire, qui fut, entre autres, commerçant et interprète pour l'armée américaine. Il était le fils (métis) du Français du Canada François Le Claire et d'une Indienne.

Ce n'est pas le seul intérêt anecdotique de cet épisode, dont l'intrigue policière n'est pas particulièrement élaborée. En se rendant chez les brocanteurs, dans la petite ville, pour enquêter, l'équipe de Gibbs fouille dans le fatras d'objets à vendre. La jeune Bishop a un coup de coeur pour une vieille agrafeuse, tandis que son patron semble soudainement très intéressé par un mystérieux petit objet :

Si les gags autour des agrafeuses constituent l'un des fils rouges de l'épisode (avec l'introduction d'un personnage destiné à prendre davantage de place par la suite), l'explication du mystère concernant la petite pièce n'intervient qu'en toute fin d'histoire...

23:02 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Culture "ncisesque"

Vendredi, M6 a poursuivi la diffusion de la quinzième saison de la série NCIS. L'épisode 17, intitulé "Un coup de massue", démarre par un clin d'oeil à une émission très populaire aux Etats-Unis (ainsi qu'auprès de certains membres de l'équipe d'enquêteurs) :

L'émission American Pickers est diffusée sur la chaîne History. Elle suit des sortes d'antiquaires en déplacement. Leur boutique est située dans une toute petite ville, LeClaire, dans l'Etat de l'Iowa, aux confins de l'Illinois :

Le nom de cette ville ne vous dit peut-être rien, mais sachez qu'elle jouit d'une incontestable renommée. Tous les amateurs d'histoire de la conquête de l'ouest savent qu'elle est la ville de naissance d'un certains William Cody, alias Buffalo Bill (en 1846).

Mais, aux yeux d'un lecteur hexagonal, c'est le nom même de cette ville qui suscite des questions. Il est un vestige de la présence française en Amérique du Nord. La ville a été baptisée ainsi en hommage à Antoine Le Claire, qui fut, entre autres, commerçant et interprète pour l'armée américaine. Il était le fils (métis) du Français du Canada François Le Claire et d'une Indienne.

Ce n'est pas le seul intérêt anecdotique de cet épisode, dont l'intrigue policière n'est pas particulièrement élaborée. En se rendant chez les brocanteurs, dans la petite ville, pour enquêter, l'équipe de Gibbs fouille dans le fatras d'objets à vendre. La jeune Bishop a un coup de coeur pour une vieille agrafeuse, tandis que son patron semble soudainement très intéressé par un mystérieux petit objet :

Si les gags autour des agrafeuses constituent l'un des fils rouges de l'épisode (avec l'introduction d'un personnage destiné à prendre davantage de place par la suite), l'explication du mystère concernant la petite pièce n'intervient qu'en toute fin d'histoire...

23:02 Publié dans Histoire, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, société, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

jeudi, 18 avril 2019

Alleluia !

Le mois dernier, je m'étais inquiété que la plaque de verre portant les noms des morts pour la France ruthénois de la Première Guerre mondiale n'ait toujours pas été réparée, quatre mois après sa mystérieuse détérioration. Les réparations étaient-elles déjà programmées à ce moment-là ou bien une bonne âme de la mairie de Rodez a-t-elle été inspirée par la lecture du billet ? Toujours est-il qu'aujourd'hui, en me baladant avenue Victor-Hugo, j'ai pu constater du changement :

Vous n'avez pas la berlue. La plaque feuilletée, sur laquelle les noms n'étaient plus lisibles, a été remplacée, comme le confirme ce zoom :

Les cérémonies du 8 mai pourront donc inclure sans honte un passage par ce monument, sur lequel figurent aussi les noms des victimes ruthénoises du second conflit mondial.

Deux questions restent en suspens : quelle était la cause de la dégradation du monument ? Combien a coûté sa réhabilitation ?

21:13 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

Alleluia !

Le mois dernier, je m'étais inquiété que la plaque de verre portant les noms des morts pour la France ruthénois de la Première Guerre mondiale n'ait toujours pas été réparée, quatre mois après sa mystérieuse détérioration. Les réparations étaient-elles déjà programmées à ce moment-là ou bien une bonne âme de la mairie de Rodez a-t-elle été inspirée par la lecture du billet ? Toujours est-il qu'aujourd'hui, en me baladant avenue Victor-Hugo, j'ai pu constater du changement :

Vous n'avez pas la berlue. La plaque feuilletée, sur laquelle les noms n'étaient plus lisibles, a été remplacée, comme le confirme ce zoom :

Les cérémonies du 8 mai pourront donc inclure sans honte un passage par ce monument, sur lequel figurent aussi les noms des victimes ruthénoises du second conflit mondial.

Deux questions restent en suspens : quelle était la cause de la dégradation du monument ? Combien a coûté sa réhabilitation ?

21:13 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

dimanche, 14 avril 2019

Astrid et Raphaëlle

Vendredi 12 avril, France 2 a diffusé Puzzle, l'épisode pilote d'une nouvelle série policière, dont les héroïnes forment un binôme des plus contrastés.

Ce duo d'enquêtrices est constitué d'une commandante de police et d'une archiviste. La première est plutôt ronde, "nature", bordélique, divorcée en ayant perdu la garde de son fils. La seconde est maigre, introvertie, maniaque, célibataire et... autiste. Toutes deux sont désireuses de faire triompher la justice... et obstinées. C'est ce qui va les réunir.

A gauche se trouve Raphaëlle la policière, incarnée par Lola Dewaere. Son jeu m'agace un peu (tout comme son personnage, d'ailleurs), mais je trouve que l'alchimie fonctionne bien avec sa partenaire, Astrid, à droite ci-dessus. Elle est interprétée par Sara Mortensen, qui nous livre une formidable composition.

Leur rencontre est bien mise en scène et, même si cette première enquête n'est pas des plus subtiles, j'ai été pris par l'histoire, qui comporte de nombreux moments comiques, en raison du décalage entre le monde des "neurotypiques" (ie les "gens normaux") et la perception qu'en a Astrid, si attachante.

00:01 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actualité, actualite, actu, actualités

Astrid et Raphaëlle

Vendredi 12 avril, France 2 a diffusé Puzzle, l'épisode pilote d'une nouvelle série policière, dont les héroïnes forment un binôme des plus contrastés.

Ce duo d'enquêtrices est constitué d'une commandante de police et d'une archiviste. La première est plutôt ronde, "nature", bordélique, divorcée en ayant perdu la garde de son fils. La seconde est maigre, introvertie, maniaque, célibataire et... autiste. Toutes deux sont désireuses de faire triompher la justice... et obstinées. C'est ce qui va les réunir.

A gauche se trouve Raphaëlle la policière, incarnée par Lola Dewaere. Son jeu m'agace un peu (tout comme son personnage, d'ailleurs), mais je trouve que l'alchimie fonctionne bien avec sa partenaire, Astrid, à droite ci-dessus. Elle est interprétée par Sara Mortensen, qui nous livre une formidable composition.

Leur rencontre est bien mise en scène et, même si cette première enquête n'est pas des plus subtiles, j'ai été pris par l'histoire, qui comporte de nombreux moments comiques, en raison du décalage entre le monde des "neurotypiques" (ie les "gens normaux") et la perception qu'en a Astrid, si attachante.

00:01 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actualité, actualite, actu, actualités

samedi, 13 avril 2019

Rodez dans "L'Equipe"

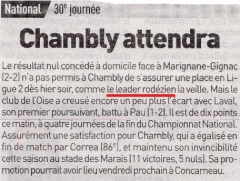

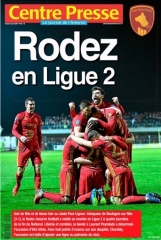

Il a rarement été autant question du chef-lieu aveyronnais dans le quotidien sportif français. Sa toute récente accession à la Ligue 2 de football n'y est sans doute pas étrangère. Hier, seul un tout petit article signalait l'événement, un peu plus important dans la version papier que dans la version numérique :

Aujourd'hui, un papier plus volumineux a été publié. Il est principalement consacré à l'entraîneur du RAF, Laurent Peyrelade (l'un des deux seuls membres du staff à ne pas être né dans l'Aveyron). A cet article s'ajoute un petit bilan de la trentième journée du championnat National (masculin), dont la rédaction a de quoi faire sursauter le lectorat rouergat :

L'auteur du paragraphe n'est visiblement pas au courant que c'est l'adjectif "ruthénois" qui s'applique à la commune de Rodez, ce dont le collègue qui a écrit l'article de la veille était visiblement au courant.

Pour être complet, je signale qu'un autre article récent évoque le RAF, mais il n'est (pour l'instant) disponible qu'en ligne (pour les abonnés). Il revient sur les liens entre Zinédine Zidane et le club aveyronnais.

20:53 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, actualités, actualite, actualites, actu

Rodez dans "L'Equipe"

Il a rarement été autant question du chef-lieu aveyronnais dans le quotidien sportif français. Sa toute récente accession à la Ligue 2 de football n'y est sans doute pas étrangère. Hier, seul un tout petit article signalait l'événement, un peu plus important dans la version papier que dans la version numérique :

Aujourd'hui, un papier plus volumineux a été publié. Il est principalement consacré à l'entraîneur du RAF, Laurent Peyrelade (l'un des deux seuls membres du staff à ne pas être né dans l'Aveyron). A cet article s'ajoute un petit bilan de la trentième journée du championnat National (masculin), dont la rédaction a de quoi faire sursauter le lectorat rouergat :

L'auteur du paragraphe n'est visiblement pas au courant que c'est l'adjectif "ruthénois" qui s'applique à la commune de Rodez, ce dont le collègue qui a écrit l'article de la veille était visiblement au courant.

Pour être complet, je signale qu'un autre article récent évoque le RAF, mais il n'est (pour l'instant) disponible qu'en ligne (pour les abonnés). Il revient sur les liens entre Zinédine Zidane et le club aveyronnais.

20:53 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, actualités, actualite, actualites, actu

vendredi, 12 avril 2019

Le RAF en Ligue 2

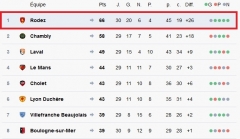

Pour les non-initiés, il convient de commencer par quelques explications. La Ligue 2 est la deuxième division de football français, jadis appelée "D2". Le RAF est le Rodez Aveyron Football, le seul club du département à jouer un rôle notable dans ce sport, actuellement en National (la troisième division).

Hier, grâce à sa victoire 3-1 sur Boulogne, le RAF a conforté sa place de leader de National. Surtout, à 4-5 journées de la fin du championnat, il a acquis suffisamment de points d'avance sur ses poursuivants (notamment le 3e, Laval, qui ne peut plus rejoindre Rodez) pour être certain de jouer l'an prochain en Ligue 2. Il reste à savoir à quelle place le club va finir l'année : première ou deuxième ?

Hier, le centre de Rodez a été étonnamment animé pour un soir de semaine. L'événement a été salué comme il se doit par le quotidien local Centre Presse, qui a publié un numéro spécial :