vendredi, 10 janvier 2020

La bonne santé du cinéma de Rodez

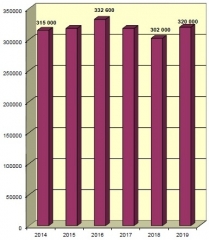

Les chiffres sont tombés cette semaine : en 2019, le nombre d'entrées a progressé au CGR de l'Esplanade des Rutènes, dépassant les 320 000 (contre 302 000 l'année précédente).

Quand on regarde les choses avec un peu de recul, on constate que 2019 a été la deuxième meilleure année pour le multiplexe, qu'il ait porté la marque Cap'Cinéma ou CGR. En 2015 et 2017, le nombre d'entrées avait atteint 318 000.

On notera que, cumulés, les cinq films ayant attiré le plus de public l'an dernier pèsent 18,75 % des entrées. C'est plus qu'en 2018, où le top 5 ne pesait que 14 % du total. Cela confirme les déclarations du directeur du multiplexe, qui voit dans certains films populaires des locomotives pour son établissement.

L'article de Centre Presse n'évoque cependant pas une autre composante du succès financier du cinéma : les recettes de la confiserie. Entre les bonbons, les boissons et le pop-corn, il y a de quoi améliorer la marge... et dégoûter les spectateurs qui aiment profiter du spectacle sans baigner dans une ambiance de cantine ou d'écurie. J'ai trouvé que, durant la période des fêtes de fin d'année, certaines salles avaient un aspect particulièrement répugnant, une partie du public n'ayant visiblement reçu qu'une éducation rudimentaire...

Voilà le principal grief à formuler contre ce cinéma (plutôt que les horaires), où, par ailleurs, je note un effort dans la programmation (y compris au niveau de la V.O.), pour qui fait l'effort de lire en détail chaque semaine la grille de programmes. Il reste que, pour les cinéphiles purs et durs, un passage par les autres cinémas de la région est indispensable pour ne pas rater certaines sorties.

21:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, occitanie, actualité, actualite, actu, actualites, actualités

mardi, 24 décembre 2019

Autour de "Star Wars"

La sortie de L'Ascension de Skywalker a été l'occasion, pour nombre de médias, de lancer des numéros spéciaux, tant sur papier que sur support numérique. J'ai déjà parlé sur ce blog d'un petit bouquin passionnant. On peut compléter ses informations en écoutant deux programmes de France Inter.

En format court, on a la chronique matinale de Rebecca Manzoni, Pop & Co, dont quatre numéros ont été consacrés à la saga créée par George Lucas. Le 14 décembre dernier, il a été question de la version française des premiers films. Le 15 décembre, la chroniqueuse a traité la question des langues et des voix dans les films, avant d'aborder le bruitage, le 16 décembre. La série s'est conclue le 17 décembre, par un sujet sur la musique d'accompagnement (que l'on doit à John Williams).

En format long, je recommande l'émission France Inter +, diffusée tard le soir, en semaine. Quatre numéros ont été consacrés à la saga. Pour moi, le plus intéressant est le premier, qui raconte la naissance de La Guerre des étoiles, sa sortie repoussée et la réception critique, en France.

16:45 Publié dans Cinéma, Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, médias, presse, journalisme, actu, actualite, atualites, actualité, actualités

Autour de "Star Wars"

La sortie de L'Ascension de Skywalker a été l'occasion, pour nombre de médias, de lancer des numéros spéciaux, tant sur papier que sur support numérique. J'ai déjà parlé sur ce blog d'un petit bouquin passionnant. On peut compléter ses informations en écoutant deux programmes de France Inter.

En format court, on a la chronique matinale de Rebecca Manzoni, Pop & Co, dont quatre numéros ont été consacrés à la saga créée par George Lucas. Le 14 décembre dernier, il a été question de la version française des premiers films. Le 15 décembre, la chroniqueuse a traité la question des langues et des voix dans les films, avant d'aborder le bruitage, le 16 décembre. La série s'est conclue le 17 décembre, par un sujet sur la musique d'accompagnement (que l'on doit à John Williams).

En format long, je recommande l'émission France Inter +, diffusée tard le soir, en semaine. Quatre numéros ont été consacrés à la saga. Pour moi, le plus intéressant est le premier, qui raconte la naissance de La Guerre des étoiles, sa sortie repoussée et la réception critique, en France.

16:45 Publié dans Cinéma, Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, médias, presse, journalisme, actu, actualite, atualites, actualité, actualités

lundi, 23 décembre 2019

Star Wars : 350 anecdotes

La sortie de ce livre est fort opportune, juste avant que l'épisode IX ne soit diffusé dans les salles françaises. Il contient une foultitude de détails, certains connus, d'autres moins. L'auteur Chris Pavone s'est livré à un impressionnant travail de compilation. L'ensemble est bien écrit, facile à lire... et constitue le cadeau de Noël idéal (et pas cher : 10 euros) pour les fans de la série.

Beaucoup d'anecdotes évoquent la création de l'habillage visuel ou sonore des films. Ceux qui l'ignoreraient découvriront qu'avant l'ère du numérique, on bidouillait beaucoup. (On continue encore...) Ainsi, le son des sabres-lasers est constitué d'un mélange du bruit fait par le moteur d'un projecteur de cinéma et d'interférences micro. Pour la petite histoire, je signale que la premier sabre-laser à sortir du "canon" (bleu/rouge) est celui de Mace Windu, interprété par Samuel Jackson. Celui-ci avait exigé de disposer d'un sabre personnalisé... violet !

Sans surprise, les références au monde des samouraïs abondent. Le terme Jedi est d'ailleurs un décalque du japonais "Jidai Geki", qui désigne, au pays du soleil levant, un genre théâtral, cinématographique et télévisuel.

Au niveau des sons, sachez que le cri d'un monstre marin est en réalité la déformation du... rot du bébé de l'un des membres de l'équipe. Autre détail croustillant : dans l'épisode VII, c'est le ronronnement d'un chat qui a été utilisé pour exprimer l'usage de la Force. Un dernier bidouillage, pour la route : dans l'épisode I, le public de la course est représenté à l'aide de cotons tiges !

Passons aux personnages principaux. Sachez que Chewbacca a été inspiré à George Lucas par son... chien, un Malamute d'Alaska nommé... Indiana ! (Le livre regorge d'ailleurs de réflexions sur les liens entre Lucas et Spielberg). Sa fourrure est faite de poils de yak et de mohair.

Autre second rôle emblématique de la saga, R2-D2 bénéficie de plusieurs notes dans le livre. On y apprend l'origine de son nom ("Reel 2 Dialog 2"), les tourments de l'un des acteurs (nain) chargé de mouvoir le robot de l'intérieur (un jour, il a été oublié par l'équipe partie déjeuner) et le pourquoi de ses "bips" qui semblent tellement choquer C-3PO.

J'ai gardé mon préféré pour la fin. Sous ses identités successives, Dark Vador a été interprété (physiquement et vocalement) par onze acteurs différents tout au long de la saga... le pire étant peut-être Hayden Christensen, dont la carrière a d'ailleurs périclité après le tournage de la prélogie. Signalons que le masque qui apparaît à la fin de celle-ci a été créé par un Français, Martin Rezard. Je pense que personne ne sera étonné d'apprendre que cet objet culte est inspiré d'un masque samouraï, le pectoral lui trouvant son inspiration dans l'Ancien Testament. Le masque a rencontré un tel succès qu'il a inspiré une gargouille de la cathédrale de Washington !

Bonne lecture !

15:34 Publié dans Cinéma, Japon, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, livre, livres, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Star Wars : 350 anecdotes

La sortie de ce livre est fort opportune, juste avant que l'épisode IX ne soit diffusé dans les salles françaises. Il contient une foultitude de détails, certains connus, d'autres moins. L'auteur Chris Pavone s'est livré à un impressionnant travail de compilation. L'ensemble est bien écrit, facile à lire... et constitue le cadeau de Noël idéal (et pas cher : 10 euros) pour les fans de la série.

Beaucoup d'anecdotes évoquent la création de l'habillage visuel ou sonore des films. Ceux qui l'ignoreraient découvriront qu'avant l'ère du numérique, on bidouillait beaucoup. (On continue encore...) Ainsi, le son des sabres-lasers est constitué d'un mélange du bruit fait par le moteur d'un projecteur de cinéma et d'interférences micro. Pour la petite histoire, je signale que la premier sabre-laser à sortir du "canon" (bleu/rouge) est celui de Mace Windu, interprété par Samuel Jackson. Celui-ci avait exigé de disposer d'un sabre personnalisé... violet !

Sans surprise, les références au monde des samouraïs abondent. Le terme Jedi est d'ailleurs un décalque du japonais "Jidai Geki", qui désigne, au pays du soleil levant, un genre théâtral, cinématographique et télévisuel.

Au niveau des sons, sachez que le cri d'un monstre marin est en réalité la déformation du... rot du bébé de l'un des membres de l'équipe. Autre détail croustillant : dans l'épisode VII, c'est le ronronnement d'un chat qui a été utilisé pour exprimer l'usage de la Force. Un dernier bidouillage, pour la route : dans l'épisode I, le public de la course est représenté à l'aide de cotons tiges !

Passons aux personnages principaux. Sachez que Chewbacca a été inspiré à George Lucas par son... chien, un Malamute d'Alaska nommé... Indiana ! (Le livre regorge d'ailleurs de réflexions sur les liens entre Lucas et Spielberg). Sa fourrure est faite de poils de yak et de mohair.

Autre second rôle emblématique de la saga, R2-D2 bénéficie de plusieurs notes dans le livre. On y apprend l'origine de son nom ("Reel 2 Dialog 2"), les tourments de l'un des acteurs (nain) chargé de mouvoir le robot de l'intérieur (un jour, il a été oublié par l'équipe partie déjeuner) et le pourquoi de ses "bips" qui semblent tellement choquer C-3PO.

J'ai gardé mon préféré pour la fin. Sous ses identités successives, Dark Vador a été interprété (physiquement et vocalement) par onze acteurs différents tout au long de la saga... le pire étant peut-être Hayden Christensen, dont la carrière a d'ailleurs périclité après le tournage de la prélogie. Signalons que le masque qui apparaît à la fin de celle-ci a été créé par un Français, Martin Rezard. Je pense que personne ne sera étonné d'apprendre que cet objet culte est inspiré d'un masque samouraï, le pectoral lui trouvant son inspiration dans l'Ancien Testament. Le masque a rencontré un tel succès qu'il a inspiré une gargouille de la cathédrale de Washington !

Bonne lecture !

15:34 Publié dans Cinéma, Japon, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, livre, livres, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 21 décembre 2019

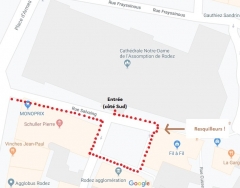

Le coup de com' de Carole Delga

La semaine dernière, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe en Aveyron. La présidente du Conseil régional de Midi-Languedoc, Carole Delga, avait décidé de renommer Jacques-Chirac le lycée agricole d'Onet-le-Château ! (Concrètement, elle a fait voter une décision en ce sens par la Commission permanente du Conseil régional, une "armée mexicaine" qui réunit 52 des 158 conseillers régionaux...)

Rappelons toutefois que le souhait de donner le nom de l'ancien président de la République à un lycée de la région a été annoncé par Carole Delga dès la mort de celui-ci, en septembre dernier. Le premier problème est que, dans cette annonce, elle a précisé que l'établissement serait situé dans l'ouest de la région, une zone géographique où l'on a du mal à placer l'Aveyron :

Le deuxième problème est que Carole Delga a déclaré vouloir contacter les deux établissements auxquels elle songeait, dès son retour du Japon. Or, une mienne connaissance au fait de ce qui se passe au lycée La Roque (le lycée agricole situé à Onet-le-Château) m'a affirmé que personne dans l'établissement n'avait été mis au courant du choix de Carole Delga, pas même le directeur ! Voilà qui est cavalier... surtout que, dès le 14 novembre dernier, dans son discours inaugural de l'assemblée plénière, la présidente avait déclaré qu'un "grand lycée agricole" allait s'appeler "Jacques-Chirac".

Cet événement suscite deux autres questions. La présidente de la région a-t-elle le droit de faire ce qu'elle a annoncé et pourquoi s'est-elle risquée à une décision aussi abrupte ?

La réponse à la première question est : oui, sous certaines conditions. Depuis la décentralisation des années 1982-1986 (sous le premier septennat de François Mitterrand), le pouvoir de nommer les établissements scolaires publics est passé du gouvernement aux collectivités territoriales : le conseil municipal pour les écoles, le conseil départemental pour les collèges et le conseil régional pour les lycées (agricoles inclus). La décision de la commission permanente n'est donc pas infondée. La logique voudrait qu'elle soit suivie d'un vote de l'assemble plénière du Conseil régional. Celle-ci vient de se réunir, jeudi 19 décembre. Dans le descriptif des délibérations, je n'ai pas trouvé trace du projet de Carole Delga. Aurait-elle été gagnée par une soudaine prudence ? (Ou bien peut-être que ce genre de mesure ne nécessite pas un vote de l'ensemble des élus.)

Il se pourrait qu'elle ait eu écho des réactions suscitées par sa décision. Tant du côté du personnel du lycée, que des (anciens) élèves et des parents, c'est, au minimum, de l'incompréhension qui a surgi, voire de la colère. Il y a celles et ceux qui se sentiraient insultés que l'établissement porte le nom d'un élu qui, pour sympathique qu'il ait été, s'est quand même révélé une sacrée fripouille durant sa carrière politique. Il y aussi ceux (peut-être plus nombreux) qui, quoi qu'on pense de Jacques Chirac, sont attachés à la dénomination "La Roque", qui était déjà celle de l'établissement quand il était privé, l'Etat ayant eu la sagesse de ne pas la modifier lors du passage au public à la fin des années 1970.

De surcroît, le lycée a son mot à dire dans le changement de nom, tout comme le maire d'Onet-le-Château d'ailleurs. Tous deux doivent être consultés par le Conseil régional. Or, jusqu'à présent, on ne trouve trace de cette consultation prévue par la loi dans aucun compte-rendu des réunions du Conseil municipal d'Onet. Quant au lycée La Roque, il a vu son conseil d'administration se réunir il y a quelques semaines avec, logiquement, un représentant du Conseil régional... qui n'a soufflé mot du sujet. Peut-être n'était-il pas au courant non plus... Si Carole Delga persiste dans sa décision, elle va donc devoir soit attendre la prochaine réunion de ce conseil d'administration (l'an prochain, en pleine campagne des régionales ?), soit demander sa convocation extraordinaire, avec un vote à la clé, vote qui pourrait ne pas lui être favorable.

Cela m'amène à la deuxième question, celle des motifs de cette décision de renommer le lycée agricole. En septembre dernier, après l'annonce de Carole Delga, des informations ont "fuité" dans la presse. Le nom de Jacques-Chirac pourrait être donné à l'un des cinq lycées en construction dans la région. Ceux de Haute-Garonne tenaient la corde, en particulier celui de Gragnagues. Prévu pour ouvrir à la rentrée 2020, il pouvait parfaitement s'insérer dans la campagne des élections régionales, qui doivent se tenir en 2021.

Le problème est que, si l'inauguration n'intervient qu'en septembre 2020, la présidente de région se sera peut-être fait couper l'herbe sous le pied par le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, présidé par Renaud Muselier (LR), qui considère devoir toute sa carrière à Jacques Chirac. Je ne doute pas qu'il soit sensible à l'idée de Camille Galtier, membre de LR comme lui, et partisan de donner le nom de l'ancien président à un lycée de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Dans cette course à l'échalote, le choix du lycée La Roque par Carole Delga est peut-être tout simplement le moyen trouvé pour être la première à inaugurer un "lycée Jacques-Chirac"... en France, puisqu'il en existe déjà un au Maroc.

De très mauvaises langues suggèrent qu'il existe un autre motif au choix d'appeler "Jacques-Chirac" l'un des lycées de la région. Ce serait, pour Carole Delga, un moyen de se présenter comme une élue proche du peuple, en opposition à certaines élites, en particulier celles qui soutiennent le président Macron et le gouvernement Philippe.

Dans ce gouvernement figure Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Il se murmure qu'en 2021, elle pourrait se lancer dans la course aux régionales, à la tête d'une liste LREM... contre Carole Delga. Le plus cocasse dans cette histoire est que les deux femmes sont d'anciennes collègues, puisqu'elles ont été vice-présidentes du Conseil régional de Midi-Pyrénées, sous la présidence de Martin Malvy. J'ai d'ailleurs retrouvé une photographie (publiée en 2010, dans le n°37 du magazine régional) sur laquelle on reconnaît Carole et Nicole :

A l'époque, Mme Belloubet était la première vice-présidente, à laquelle on promettait la succession de M. Malvy. Mme Delga était la quinzième. Souvenirs, souvenirs...

P.S.

Du côté de la Corrèze, c'est le collège de Meymac qu'il est question de rebaptiser.

12:23 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, journalisme, france, occitanie, presse, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Le coup de com' de Carole Delga

La semaine dernière, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe en Aveyron. La présidente du Conseil régional de Midi-Languedoc, Carole Delga, avait décidé de renommer Jacques-Chirac le lycée agricole d'Onet-le-Château ! (Concrètement, elle a fait voter une décision en ce sens par la Commission permanente du Conseil régional, une "armée mexicaine" qui réunit 52 des 158 conseillers régionaux...)

Rappelons toutefois que le souhait de donner le nom de l'ancien président de la République à un lycée de la région a été annoncé par Carole Delga dès la mort de celui-ci, en septembre dernier. Le premier problème est que, dans cette annonce, elle a précisé que l'établissement serait situé dans l'ouest de la région, une zone géographique où l'on a du mal à placer l'Aveyron :

Le deuxième problème est que Carole Delga a déclaré vouloir contacter les deux établissements auxquels elle songeait, dès son retour du Japon. Or, une mienne connaissance au fait de ce qui se passe au lycée La Roque (le lycée agricole situé à Onet-le-Château) m'a affirmé que personne dans l'établissement n'avait été mis au courant du choix de Carole Delga, pas même le directeur ! Voilà qui est cavalier... surtout que, dès le 14 novembre dernier, dans son discours inaugural de l'assemblée plénière, la présidente avait déclaré qu'un "grand lycée agricole" allait s'appeler "Jacques-Chirac".

Cet événement suscite deux autres questions. La présidente de la région a-t-elle le droit de faire ce qu'elle a annoncé et pourquoi s'est-elle risquée à une décision aussi abrupte ?

La réponse à la première question est : oui, sous certaines conditions. Depuis la décentralisation des années 1982-1986 (sous le premier septennat de François Mitterrand), le pouvoir de nommer les établissements scolaires publics est passé du gouvernement aux collectivités territoriales : le conseil municipal pour les écoles, le conseil départemental pour les collèges et le conseil régional pour les lycées (agricoles inclus). La décision de la commission permanente n'est donc pas infondée. La logique voudrait qu'elle soit suivie d'un vote de l'assemble plénière du Conseil régional. Celle-ci vient de se réunir, jeudi 19 décembre. Dans le descriptif des délibérations, je n'ai pas trouvé trace du projet de Carole Delga. Aurait-elle été gagnée par une soudaine prudence ? (Ou bien peut-être que ce genre de mesure ne nécessite pas un vote de l'ensemble des élus.)

Il se pourrait qu'elle ait eu écho des réactions suscitées par sa décision. Tant du côté du personnel du lycée, que des (anciens) élèves et des parents, c'est, au minimum, de l'incompréhension qui a surgi, voire de la colère. Il y a celles et ceux qui se sentiraient insultés que l'établissement porte le nom d'un élu qui, pour sympathique qu'il ait été, s'est quand même révélé une sacrée fripouille durant sa carrière politique. Il y aussi ceux (peut-être plus nombreux) qui, quoi qu'on pense de Jacques Chirac, sont attachés à la dénomination "La Roque", qui était déjà celle de l'établissement quand il était privé, l'Etat ayant eu la sagesse de ne pas la modifier lors du passage au public à la fin des années 1970.

De surcroît, le lycée a son mot à dire dans le changement de nom, tout comme le maire d'Onet-le-Château d'ailleurs. Tous deux doivent être consultés par le Conseil régional. Or, jusqu'à présent, on ne trouve trace de cette consultation prévue par la loi dans aucun compte-rendu des réunions du Conseil municipal d'Onet. Quant au lycée La Roque, il a vu son conseil d'administration se réunir il y a quelques semaines avec, logiquement, un représentant du Conseil régional... qui n'a soufflé mot du sujet. Peut-être n'était-il pas au courant non plus... Si Carole Delga persiste dans sa décision, elle va donc devoir soit attendre la prochaine réunion de ce conseil d'administration (l'an prochain, en pleine campagne des régionales ?), soit demander sa convocation extraordinaire, avec un vote à la clé, vote qui pourrait ne pas lui être favorable.

Cela m'amène à la deuxième question, celle des motifs de cette décision de renommer le lycée agricole. En septembre dernier, après l'annonce de Carole Delga, des informations ont "fuité" dans la presse. Le nom de Jacques-Chirac pourrait être donné à l'un des cinq lycées en construction dans la région. Ceux de Haute-Garonne tenaient la corde, en particulier celui de Gragnagues. Prévu pour ouvrir à la rentrée 2020, il pouvait parfaitement s'insérer dans la campagne des élections régionales, qui doivent se tenir en 2021.

Le problème est que, si l'inauguration n'intervient qu'en septembre 2020, la présidente de région se sera peut-être fait couper l'herbe sous le pied par le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, présidé par Renaud Muselier (LR), qui considère devoir toute sa carrière à Jacques Chirac. Je ne doute pas qu'il soit sensible à l'idée de Camille Galtier, membre de LR comme lui, et partisan de donner le nom de l'ancien président à un lycée de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Dans cette course à l'échalote, le choix du lycée La Roque par Carole Delga est peut-être tout simplement le moyen trouvé pour être la première à inaugurer un "lycée Jacques-Chirac"... en France, puisqu'il en existe déjà un au Maroc.

De très mauvaises langues suggèrent qu'il existe un autre motif au choix d'appeler "Jacques-Chirac" l'un des lycées de la région. Ce serait, pour Carole Delga, un moyen de se présenter comme une élue proche du peuple, en opposition à certaines élites, en particulier celles qui soutiennent le président Macron et le gouvernement Philippe.

Dans ce gouvernement figure Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Il se murmure qu'en 2021, elle pourrait se lancer dans la course aux régionales, à la tête d'une liste LREM... contre Carole Delga. Le plus cocasse dans cette histoire est que les deux femmes sont d'anciennes collègues, puisqu'elles ont été vice-présidentes du Conseil régional de Midi-Pyrénées, sous la présidence de Martin Malvy. J'ai d'ailleurs retrouvé une photographie (publiée en 2010, dans le n°37 du magazine régional) sur laquelle on reconnaît Carole et Nicole :

A l'époque, Mme Belloubet était la première vice-présidente, à laquelle on promettait la succession de M. Malvy. Mme Delga était la quinzième. Souvenirs, souvenirs...

P.S.

Du côté de la Corrèze, c'est le collège de Meymac qu'il est question de rebaptiser.

12:23 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, journalisme, france, occitanie, presse, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 06 décembre 2019

Une tirade d'anthologie

Depuis bientôt un mois, TF1 a entrepris la diffusion de la deuxième saison de la série Balthazar, dont j'ai déjà parlé l'an dernier. Je trouve que la recette -très classique- fonctionne vraiment bien. Tomer Sisley est toujours aussi bon en expert médico-légal à la fois charmeur et érudit, tenaillé par l'assassinat de son épouse, qui n'a jamais été élucidé. A ses côtés, Hélène de Fougerolles a vu son personnage de capitaine de police s'étoffer un peu. Sa vie personnelle prend plus de place à l'écran. Cela m'amène à la scène d'anthologie située dans le sixième épisode, intitulé La Dette :

Curieusement, dans les séries françaises, les parents sont très souvent montrés complaisants avec les travers de leurs enfants adolescents, comme s'il fallait leur passer tous leurs caprices. Ici, l'héroïne vide son sac. Elle qui sacrifie une part de sa vie privée pour servir le bien commun en a marre d'être prise pour une bonniche par son mari infidèle (et démago avec les enfants, semble-t-il) et ses rejetons ingrats. J'ai a-do-ré ! (La fin de l'épisode montre une évolution, consécutive au coup de gueule du capitaine.)

Question humour, l'épisode précédent, intitulé Face à la mort, bien qu'assez lugubre, contient une saynète tragi-comique qui plaira aux admirateurs de l'acteur principal. Cette scène est censée se dérouler à l'époque où le médecin était interne, au cours d'un bizutage qui a mal tourné. Pour rajeunir Tomer Sisley, on lui a fait porter une horrible perruque :

16:16 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, médias, télévision, société, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

Une tirade d'anthologie

Depuis bientôt un mois, TF1 a entrepris la diffusion de la deuxième saison de la série Balthazar, dont j'ai déjà parlé l'an dernier. Je trouve que la recette -très classique- fonctionne vraiment bien. Tomer Sisley est toujours aussi bon en expert médico-légal à la fois charmeur et érudit, tenaillé par l'assassinat de son épouse, qui n'a jamais été élucidé. A ses côtés, Hélène de Fougerolles a vu son personnage de capitaine de police s'étoffer un peu. Sa vie personnelle prend plus de place à l'écran. Cela m'amène à la scène d'anthologie située dans le sixième épisode, intitulé La Dette :

Curieusement, dans les séries françaises, les parents sont très souvent montrés complaisants avec les travers de leurs enfants adolescents, comme s'il fallait leur passer tous leurs caprices. Ici, l'héroïne vide son sac. Elle qui sacrifie une part de sa vie privée pour servir le bien commun en a marre d'être prise pour une bonniche par son mari infidèle (et démago avec les enfants, semble-t-il) et ses rejetons ingrats. J'ai a-do-ré ! (La fin de l'épisode montre une évolution, consécutive au coup de gueule du capitaine.)

Question humour, l'épisode précédent, intitulé Face à la mort, bien qu'assez lugubre, contient une saynète tragi-comique qui plaira aux admirateurs de l'acteur principal. Cette scène est censée se dérouler à l'époque où le médecin était interne, au cours d'un bizutage qui a mal tourné. Pour rajeunir Tomer Sisley, on lui a fait porter une horrible perruque :

16:16 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, médias, télévision, société, actualité, actualite, actu, actualités, actualites

dimanche, 24 novembre 2019

Tropiques criminels

Quelques semaines après la poussive OPJ Pacifique Sud, France Télévisions lance une nouvelle série ayant pour cadre l'outremer (plus précisément la Martinique) et cette fois-ci destinée au prime time, la case phare de la programmation. Autant le dire tout de suite, ce sont d'abord les clichés qui sautent aux yeux : le commissaire est une caricature de fonctionnaire "domien" (pas méchant bougre, mais assez lâche), la commandante est un mannequin, la capitaine une pochtronne gouailleuse et le lieutenant un beau gosse empathique.

Le premier épisode (L'Anse d'Arlet) montre l'arrivée en Martinique de la (rigide) commandante métropolitaine d'origine antillaise et ses premières confrontations avec sa subordonnée un brin bordélique. En dépit des clichés, j'ai aimé, parce que chacune des actrices (Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye) s'est parfaitement coulée dans son rôle. Les dialogues sont plutôt bien écrits et certaines situations assez cocasses.

Cette première enquête met les policières au contact d'adolescentes qui font des bêtises, certaines petites, d'autres énormes. L'insertion de thèmes sociétaux dans les intrigues n'est pas trop maladroite. Le deuxième épisode (La Cherry) aborde la question du harcèlement sexuel (et de la jalousie). Le duo (qui devient un quatuor avec les partenaires masculins) fonctionne de mieux en mieux. On voit aussi un autre thème prendre de l'importance, celui de la famille martiniquaise de la commandante.

Comme c'est bien filmé et que la musique est entraînante, j'ai trouvé l'ensemble distrayant, sans plus (mais meilleur que les aventures de l'équipe néo-calédonienne).

20:12 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films, télévision

Tropiques criminels

Quelques semaines après la poussive OPJ Pacifique Sud, France Télévisions lance une nouvelle série ayant pour cadre l'outremer (plus précisément la Martinique) et cette fois-ci destinée au prime time, la case phare de la programmation. Autant le dire tout de suite, ce sont d'abord les clichés qui sautent aux yeux : le commissaire est une caricature de fonctionnaire "domien" (pas méchant bougre, mais assez lâche), la commandante est un mannequin, la capitaine une pochtronne gouailleuse et le lieutenant un beau gosse empathique.

Le premier épisode (L'Anse d'Arlet) montre l'arrivée en Martinique de la (rigide) commandante métropolitaine d'origine antillaise et ses premières confrontations avec sa subordonnée un brin bordélique. En dépit des clichés, j'ai aimé, parce que chacune des actrices (Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye) s'est parfaitement coulée dans son rôle. Les dialogues sont plutôt bien écrits et certaines situations assez cocasses.

Cette première enquête met les policières au contact d'adolescentes qui font des bêtises, certaines petites, d'autres énormes. L'insertion de thèmes sociétaux dans les intrigues n'est pas trop maladroite. Le deuxième épisode (La Cherry) aborde la question du harcèlement sexuel (et de la jalousie). Le duo (qui devient un quatuor avec les partenaires masculins) fonctionne de mieux en mieux. On voit aussi un autre thème prendre de l'importance, celui de la famille martiniquaise de la commandante.

Comme c'est bien filmé et que la musique est entraînante, j'ai trouvé l'ensemble distrayant, sans plus (mais meilleur que les aventures de l'équipe néo-calédonienne).

20:12 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films, télévision

samedi, 23 novembre 2019

Les spectateurs du RAF

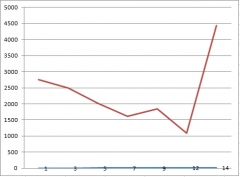

Alors que l'homologation du stade Paul-Lignon serait imminente (ce qui permettrait au RAF d'enfin pouvoir jouer ses matchs "à domicile" en Aveyron), il est temps d'établir un bilan de la fréquentation du Stadium toulousain les soirs où le club ruthénois a accueilli ses adversaires :

D'après le site officiel de la Ligue de football professionnel français, le RAF se classe avant-dernier club accueillant, avec une moyenne de 2 323 spectateurs par match. Il ne devance que le Paris FC (2 050), se retrouvant précédé par un autre promu, Chambly (2 874), loin, très loin du Mans (7 915 spectateurs en moyenne). Lens caracole en tête, avec 26 912 spectateurs ! (Même en Ligue 1, seules quatre enceintes sont régulièrement mieux remplies que le stade Bollaert : celles de l'OM, de l'OL, du PSG et du LOSC.)

Mais revenons au RAF. Il a démarré avec 2 756 spectateurs, lors de la première journée, contre Auxerre. Ce nombre n'a cessé de diminuer, pour tomber à 1 616, lors de la septième journée, contre Le Mans. Le modeste regain de la neuvième journée (1 840 spectateurs contre Sochaux) n'a pas empêché la dégringolade : seulement 1 096 spectateurs ont assisté au match contre Chambly, lors de la douzième journée.

Quant à l'explosion de l'affluence, lors de la quatorzième journée, elle s'explique par la venue du RC Lens, le désormais leader, qui, comme on l'a vu plus haut, déplace les foules, et, selon les spécialistes, produit l'un des plus beaux jeux de la Ligue.

En théorie, c'est lors de la prochaine journée, contre Le Havre, que le stade Paul-Lignon rénové devrait être étrenné. On peut penser que l'affluence sera plus copieuse. C'est un soutien dont le club, actuellement privé de son meilleur buteur (Ugo Bonnet), pourrait avoir fortement besoin.

21:34 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualite, actu, actualites, actualités, toulouse, société, sport, football, foot

Les spectateurs du RAF

Alors que l'homologation du stade Paul-Lignon serait imminente (ce qui permettrait au RAF d'enfin pouvoir jouer ses matchs "à domicile" en Aveyron), il est temps d'établir un bilan de la fréquentation du Stadium toulousain les soirs où le club ruthénois a accueilli ses adversaires :

D'après le site officiel de la Ligue de football professionnel français, le RAF se classe avant-dernier club accueillant, avec une moyenne de 2 323 spectateurs par match. Il ne devance que le Paris FC (2 050), se retrouvant précédé par un autre promu, Chambly (2 874), loin, très loin du Mans (7 915 spectateurs en moyenne). Lens caracole en tête, avec 26 912 spectateurs ! (Même en Ligue 1, seules quatre enceintes sont régulièrement mieux remplies que le stade Bollaert : celles de l'OM, de l'OL, du PSG et du LOSC.)

Mais revenons au RAF. Il a démarré avec 2 756 spectateurs, lors de la première journée, contre Auxerre. Ce nombre n'a cessé de diminuer, pour tomber à 1 616, lors de la septième journée, contre Le Mans. Le modeste regain de la neuvième journée (1 840 spectateurs contre Sochaux) n'a pas empêché la dégringolade : seulement 1 096 spectateurs ont assisté au match contre Chambly, lors de la douzième journée.

Quant à l'explosion de l'affluence, lors de la quatorzième journée, elle s'explique par la venue du RC Lens, le désormais leader, qui, comme on l'a vu plus haut, déplace les foules, et, selon les spécialistes, produit l'un des plus beaux jeux de la Ligue.

En théorie, c'est lors de la prochaine journée, contre Le Havre, que le stade Paul-Lignon rénové devrait être étrenné. On peut penser que l'affluence sera plus copieuse. C'est un soutien dont le club, actuellement privé de son meilleur buteur (Ugo Bonnet), pourrait avoir fortement besoin.

21:34 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualite, actu, actualites, actualités, toulouse, société, sport, football, foot

lundi, 11 novembre 2019

OPJ Pacifique Sud

C'est le titre de la nouvelle série quotidienne de France Télévisions, dont la diffusion est programmée à partir de ce lundi 11 novembre sur France Ô... une chaîne dont la disparition est prévue dès 2020. Je pense qu'à terme, on envisage de faire basculer cette série sur une autre chaîne, par exemple France 3. En effet, cet été, France Télévisions a signé un "pacte pour la visibilité des Outre-mer", dans lequel il est prévu (entre autres) la diffusion, sur une "grande" chaîne, d'un feuilleton mettant en valeur le monde ultramarin.

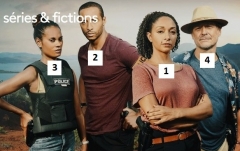

Celui-ci a pour cadre la Nouvelle-Calédonie, mais l'équipe (paritaire) de héros est multiculturelle :

La commandante (n°1 ci-dessus) est d'origine réunionnaise, Jackson (n°2) le nouveau lieutenant est un Antillais de Paris, Kelly (n°3) est une authentique Kanak, tandis que Gaspard le capitaine (n°4) est sans doute un Caldoche, qui a dû passer un peu de temps en métropole. Le but est visiblement de fédérer le public le plus large possible, quitte à sous-représenter les Blancs.

Le premier épisode, d'une durée de 27 minutes, met en place le schéma narratif et présente les principaux personnages. Si les paysages calédoniens sont magnifiques et la musique plutôt bonne (une rareté à signaler au niveau des séries françaises), on n'évite pas les clichés : la commandante est une mère célibataire (ceci dit veuve et pas divorcée) confrontée à une ado tête-à-claques, le capitaine est un quasi-baba-cool en tongs et le nouveau lieutenant est à la fois tourmenté et psycho-rigide. (Il est évident que sa mutation sur le Caillou cache un douloureux secret.)

On peut ajouter à cela quelques invraisemblances. Je passe rapidement sur la principale : il me semble qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est la gendarmerie qui est chargée des enquêtes criminelles. Mais, compte tenu des événements du passé, il a sans doute paru judicieux aux scénaristes de choisir un autre contexte pour ses héros. Les vrais problèmes viennent du déroulement de plusieurs scènes. Que le nouveau, Jackson, soit taciturne et cassant est vraisemblable, mais certaines de ses répliques (et ses refus de répondre) ne passeraient pas aussi facilement dans la réalité. Il en est de même de l'altercation qui oppose la fille de la commandante à une autre lycéenne. Il n'y a visiblement aucune suite au niveau de l'établissement scolaire et la mère lâche l'affaire trop vite.

Bref, ce n'est pas super-bien joué, mais cette histoire de meurtre dans l'usine de nickel recèle sa part de mystère. Pour l'instant, on n'est clairement pas au niveau de Meurtres au paradis.

15:01 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france, télévision

OPJ Pacifique Sud

C'est le titre de la nouvelle série quotidienne de France Télévisions, dont la diffusion est programmée à partir de ce lundi 11 novembre sur France Ô... une chaîne dont la disparition est prévue dès 2020. Je pense qu'à terme, on envisage de faire basculer cette série sur une autre chaîne, par exemple France 3. En effet, cet été, France Télévisions a signé un "pacte pour la visibilité des Outre-mer", dans lequel il est prévu (entre autres) la diffusion, sur une "grande" chaîne, d'un feuilleton mettant en valeur le monde ultramarin.

Celui-ci a pour cadre la Nouvelle-Calédonie, mais l'équipe (paritaire) de héros est multiculturelle :

La commandante (n°1 ci-dessus) est d'origine réunionnaise, Jackson (n°2) le nouveau lieutenant est un Antillais de Paris, Kelly (n°3) est une authentique Kanak, tandis que Gaspard le capitaine (n°4) est sans doute un Caldoche, qui a dû passer un peu de temps en métropole. Le but est visiblement de fédérer le public le plus large possible, quitte à sous-représenter les Blancs.

Le premier épisode, d'une durée de 27 minutes, met en place le schéma narratif et présente les principaux personnages. Si les paysages calédoniens sont magnifiques et la musique plutôt bonne (une rareté à signaler au niveau des séries françaises), on n'évite pas les clichés : la commandante est une mère célibataire (ceci dit veuve et pas divorcée) confrontée à une ado tête-à-claques, le capitaine est un quasi-baba-cool en tongs et le nouveau lieutenant est à la fois tourmenté et psycho-rigide. (Il est évident que sa mutation sur le Caillou cache un douloureux secret.)

On peut ajouter à cela quelques invraisemblances. Je passe rapidement sur la principale : il me semble qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est la gendarmerie qui est chargée des enquêtes criminelles. Mais, compte tenu des événements du passé, il a sans doute paru judicieux aux scénaristes de choisir un autre contexte pour ses héros. Les vrais problèmes viennent du déroulement de plusieurs scènes. Que le nouveau, Jackson, soit taciturne et cassant est vraisemblable, mais certaines de ses répliques (et ses refus de répondre) ne passeraient pas aussi facilement dans la réalité. Il en est de même de l'altercation qui oppose la fille de la commandante à une autre lycéenne. Il n'y a visiblement aucune suite au niveau de l'établissement scolaire et la mère lâche l'affaire trop vite.

Bref, ce n'est pas super-bien joué, mais cette histoire de meurtre dans l'usine de nickel recèle sa part de mystère. Pour l'instant, on n'est clairement pas au niveau de Meurtres au paradis.

15:01 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france, télévision

vendredi, 25 octobre 2019

La Fille de Vercingétorix

C'est l'événement éditorial de la fin du mois d'octobre : la sortie du 38e album des aventures des plus célèbres Gaulois de fiction du monde. Deux ans après Astérix et la Transitalique, on retrouve nos héros au contact de la fille du plus célèbre Gaulois ayant existé. Certaines vignettes aux teintes brunes évoquent les souvenirs d'anciens combattants de certains membres du village... ou de leurs invités-surprises :

La scène est digne des batailles napoléoniennes. Je recommande d'être particulièrement attentif aux visages. Les expressions de certains combattants sont assez cocasses... et l'on remarque la jolie frimousse de la future héroïne de l'histoire.

Ce début est marqué par l'introduction de personnages arvernes, dont l'accent chuintant n'est pas chans rappeler chelui d'un anchien président de la République... On ne s'étonnera donc pas de la présence de nombreux anachronismes (comme l'histoire abracadabrantesque de l'invention de la casquette !), ou de simples clins d'oeil à l'époque contemporaine. L'un de ces clins d'oeil concerne un chanteur décédé l'an dernier, dont le visage semble avoir inspiré celui de l'un des membres de l'équipe de pirates :

Les lecteurs attentifs repèreront au moins deux autres occurrences de ce personnage, à chaque fois en liaison avec l'une de ses chansons.

Fort logiquement, on retrouve aussi une brassée de jeux de mots, en général réussis, comme lorsque le fils du poissonnier, surchargé de travail, déclare : "Mais, papa, j'ai déjà beaucoup de bulots !" Certains sont surprenants, d'autres attendus, comme l'évidente "montée d'Adrénaline" (quand la fille de Vercingétorix grimpe au mat d'un bateau).

Parlons donc de cette héroïne. Fille du célèbre chef de guerre arverne, elle ne manque pas de tempérament... et elle est rousse ! Le scénariste en fait une sorte de djeunse, mais pas une caricature de pétasse qui serait éminemment antipathique. Adrénaline est juste une ado orpheline de père (en fait pas encore, si l'intrigue se déroule avant -46), qui voudrait vivre sa vie en s'émancipant de la lourdeur des contraintes imposées par les adultes. Je trouve que ce personnage féminin est une réussite. De surcroît, elle permettra à de nombreux lecteurs de découvrir le nom que l'on donnait aux chaussures gauloises.

Cela m'amène à une limite historique (parmi d'autres). Outre le fait que l'existence d'une descendance de Vercingétorix ne soit pas prouvée, je relève une erreur concernant la localisation de la capitale des Arvernes, appelée Nemessos. Dans une vignette du début, une note l'assimile à Clermont-Ferrand, alors que la fouille d'un oppidum, à Corent (à une vingtaine de kilomètres de là, dans le département du Puy-de-Dôme) a récemment rebattu les cartes.

P.S.

Je signale l'existence d'une "planche fantôme", absente de l'album, mais qui a été parfois utilisée (totalement ou partiellement) pour faire sa promotion :

P.S. II

Paradoxe du monde de l'édition : ce volume de la bande-dessinée "franchouillarde" par excellence, qui met en avant (indirectement) l'un des personnages historiques figurant au Panthéon national, a été imprimé (en partie)... en Roumanie. Il n'est pas inutile de préciser que les éditions Albert-René sont désormais contrôlées par le groupe Hachette...

22:06 Publié dans Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : livre, bd, bandes dessiénes, bande dessinée, bande-dessinée, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

La Fille de Vercingétorix

C'est l'événement éditorial de la fin du mois d'octobre : la sortie du 38e album des aventures des plus célèbres Gaulois de fiction du monde. Deux ans après Astérix et la Transitalique, on retrouve nos héros au contact de la fille du plus célèbre Gaulois ayant existé. Certaines vignettes aux teintes brunes évoquent les souvenirs d'anciens combattants de certains membres du village... ou de leurs invités-surprises :

La scène est digne des batailles napoléoniennes. Je recommande d'être particulièrement attentif aux visages. Les expressions de certains combattants sont assez cocasses... et l'on remarque la jolie frimousse de la future héroïne de l'histoire.

Ce début est marqué par l'introduction de personnages arvernes, dont l'accent chuintant n'est pas chans rappeler chelui d'un anchien président de la République... On ne s'étonnera donc pas de la présence de nombreux anachronismes (comme l'histoire abracadabrantesque de l'invention de la casquette !), ou de simples clins d'oeil à l'époque contemporaine. L'un de ces clins d'oeil concerne un chanteur décédé l'an dernier, dont le visage semble avoir inspiré celui de l'un des membres de l'équipe de pirates :

Les lecteurs attentifs repèreront au moins deux autres occurrences de ce personnage, à chaque fois en liaison avec l'une de ses chansons.

Fort logiquement, on retrouve aussi une brassée de jeux de mots, en général réussis, comme lorsque le fils du poissonnier, surchargé de travail, déclare : "Mais, papa, j'ai déjà beaucoup de bulots !" Certains sont surprenants, d'autres attendus, comme l'évidente "montée d'Adrénaline" (quand la fille de Vercingétorix grimpe au mat d'un bateau).

Parlons donc de cette héroïne. Fille du célèbre chef de guerre arverne, elle ne manque pas de tempérament... et elle est rousse ! Le scénariste en fait une sorte de djeunse, mais pas une caricature de pétasse qui serait éminemment antipathique. Adrénaline est juste une ado orpheline de père (en fait pas encore, si l'intrigue se déroule avant -46), qui voudrait vivre sa vie en s'émancipant de la lourdeur des contraintes imposées par les adultes. Je trouve que ce personnage féminin est une réussite. De surcroît, elle permettra à de nombreux lecteurs de découvrir le nom que l'on donnait aux chaussures gauloises.

Cela m'amène à une limite historique (parmi d'autres). Outre le fait que l'existence d'une descendance de Vercingétorix ne soit pas prouvée, je relève une erreur concernant la localisation de la capitale des Arvernes, appelée Nemessos. Dans une vignette du début, une note l'assimile à Clermont-Ferrand, alors que la fouille d'un oppidum, à Corent (à une vingtaine de kilomètres de là, dans le département du Puy-de-Dôme) a récemment rebattu les cartes.

P.S.

Je signale l'existence d'une "planche fantôme", absente de l'album, mais qui a été parfois utilisée (totalement ou partiellement) pour faire sa promotion :

P.S. II

Paradoxe du monde de l'édition : ce volume de la bande-dessinée "franchouillarde" par excellence, qui met en avant (indirectement) l'un des personnages historiques figurant au Panthéon national, a été imprimé (en partie)... en Roumanie. Il n'est pas inutile de préciser que les éditions Albert-René sont désormais contrôlées par le groupe Hachette...

22:06 Publié dans Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : livre, bd, bandes dessiénes, bande dessinée, bande-dessinée, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 18 octobre 2019

Décès du "Grand Endetteur"

Aujourd'hui, les médias aveyronnais ont fait grand cas de la mort de Pierre Riom, qui fut (entre autres) maire de la commune de Conques de 1983 à 2001 et conseiller général de l'Aveyron pendant plus de trente ans (de 1970 à 2001 !), exerçant la vice-présidence de l'assemblée départementale de 1982 à 2001, sous le règne de l'inamovible Jean Puech.

C'est à cet élu local aux multiples casquettes que l'on doit la construction du Centre européen de Conques... et la terrible dégradation de la situation financière de la commune, dont l'ampleur ne fut réellement découverte qu'avec l'entrée en fonction du successeur de Pierre Riom à la mairie, Philippe Varsi, en 2001.

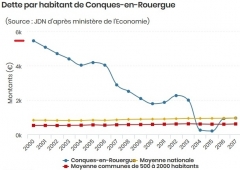

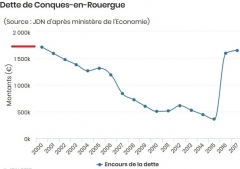

La nécrologie publiée aujourd'hui dans Centre Presse ne fait pas l'impasse sur les aspects les moins glorieux de la longue carrière de l'élu local. Il convient cependant d'éclairer l'une des déclarations du défunt, datant de six ans : "Un peu plus d'un milliard de francs, c'est vrai que c'était un peu cher". Pour les jeunes qui liraient cette note, il faut préciser qu'une double conversion monétaire est nécessaire. D'abord, il est question de francs, puisque Pierre Riom officia avant que l'euro ne soit disponible dans nos poches. Mais, comme il était né en 1927, il avait vécu plus de trente avec l'ancien franc en poche. Le "milliard" dont il est question correspond donc à dix millions de "nos" francs (je parle aux adultes nés sous la Ve République), soit environ 1,5 million d'euros. La somme peut paraître anecdotique au regard de tant de scandales financiers, mais il faut savoir qu'elle a pesé sur les reins d'une commune peuplée de moins de 400 habitants ! Conques fut à la fin du XXe siècle l'une des communes les plus endettées de France (LA plus, affirment certains), si l'on calcule par habitant.

Ce graphique permet de constater que, sous les mandats de P. Varsi (le successeur de P. Riom), l'endettement est passé de plus de 30 000 francs à moins de 1 500 francs par habitant. De très supérieur à la moyenne des communes de la même strate, il est devenu inférieur, signe de bonne gestion.

En volume total, la dette a été divisée par presque cinq sous les mandats de P. Varsi. Rétrospectivement, on se dit que la mise en place d'un stationnement payant jugé souvent assez onéreux avait aussi pour objectif de contribuer à faire dégonfler la dette.

Pour la petite histoire, je signale que la brusque remontée de l'endettement global (suite à la création de la commune nouvelle, par fusion avec Grand-Vabre, Noailhac et Saint-Cyprien-sur-Dourdou, en 2016) ne doit pas (trop) inquiéter. En la rapportant au nombre total d'habitants de la commune nouvelle, la dette reste supportable.

La gestion de Pierre Riom a fait couler beaucoup d'encre (et de hertz). C'est d'abord la défiguration du village qui a été dénoncée dès 1992 dans un article de L'Express. Un an plus tard, la même journaliste (Anne Pons) remettait le couvert dans un long article à charge, uniquement consacré à la commune aveyronnaise cette fois-ci. A l'époque, les débats avaient eu un retentissement international, des échos atteignant même The Herald Tribune.

Mais les coups les plus rudes furent sans conteste portés par la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées. Son rapport de mars 2001, bien que rédigé dans un langage administratif propre à atténuer les critiques, était cinglant.

Que pouvait-on y lire ? Tout d'abord que le budget de la commune manquait de sincérité (comme on dit aujourd'hui), c'est-à-dire qu'il était particulièrement difficile de savoir comment étaient affectées les sommes dont disposait la municipalité dans les années 1990. Les magistrats toulousains s'étaient étonnés du manque de précision quant à l'utilisation des subventions reçues par la commune, certains fonds destinés à l'investissement ayant même été affectés aux dépenses de fonctionnement... Cerise sur le gâteau : la mairie aurait perdu les documents faisant état des heures de travail effectuées par les agents communaux, en particulier sur des chantiers bénéficiant de subventions... Quand on lit entre les lignes, on croit comprendre qu'une (grande ?) partie des subventions d'investissement (de provenances diverses : régionale, départementale - sans fourniture de justificatifs en retour...) pourrait avoir servi à combler le gouffre creusé par la création du Centre européen. Il semble que ce soit l'ex-Conseil général (présidé alors par Jean Puech, un allié de Pierre Riom) qui ait porté la commune à bouts de bras. En clair : les contribuables aveyronnais ont été ponctionnés de plusieurs millions de francs pour éviter la faillite d'une commune surendettée. C'est autant d'argent qui n'est pas allé aux politiques publiques dont le Conseil général avait la charge...

Bref, le bilan de 18 ans de gestion municipale semble très négatif... quoique. J'ai connu le Conques du temps de P. Riom et de son successeur P. Varsi. Je pense que tous deux ont contribué au dynamisme et à l'embellissement du village. Et j'aime ce Centre européen, avec son bel amphithéâtre, écrin de tant de conférences passionnantes. Alors, oui, feu M. le maire fut sans (à l'image de bien des hommes de la droite locale) un contempteur de la dépense publique (au niveau national) ET un grand bénéficiaire de subventions (au niveau local), subventions dont il fit un usage semble-t-il parfois peu académique. Mais, concernant la commune en tant que telle, je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain.

21:40 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, occitanie, actu, actualite, actualites, actualités, actualité, presse, médias, journalisme

Décès du "Grand Endetteur"

Aujourd'hui, les médias aveyronnais ont fait grand cas de la mort de Pierre Riom, qui fut (entre autres) maire de la commune de Conques de 1983 à 2001 et conseiller général de l'Aveyron pendant plus de trente ans (de 1970 à 2001 !), exerçant la vice-présidence de l'assemblée départementale de 1982 à 2001, sous le règne de l'inamovible Jean Puech.

C'est à cet élu local aux multiples casquettes que l'on doit la construction du Centre européen de Conques... et la terrible dégradation de la situation financière de la commune, dont l'ampleur ne fut réellement découverte qu'avec l'entrée en fonction du successeur de Pierre Riom à la mairie, Philippe Varsi, en 2001.

La nécrologie publiée aujourd'hui dans Centre Presse ne fait pas l'impasse sur les aspects les moins glorieux de la longue carrière de l'élu local. Il convient cependant d'éclairer l'une des déclarations du défunt, datant de six ans : "Un peu plus d'un milliard de francs, c'est vrai que c'était un peu cher". Pour les jeunes qui liraient cette note, il faut préciser qu'une double conversion monétaire est nécessaire. D'abord, il est question de francs, puisque Pierre Riom officia avant que l'euro ne soit disponible dans nos poches. Mais, comme il était né en 1927, il avait vécu plus de trente avec l'ancien franc en poche. Le "milliard" dont il est question correspond donc à dix millions de "nos" francs (je parle aux adultes nés sous la Ve République), soit environ 1,5 million d'euros. La somme peut paraître anecdotique au regard de tant de scandales financiers, mais il faut savoir qu'elle a pesé sur les reins d'une commune peuplée de moins de 400 habitants ! Conques fut à la fin du XXe siècle l'une des communes les plus endettées de France (LA plus, affirment certains), si l'on calcule par habitant.

Ce graphique permet de constater que, sous les mandats de P. Varsi (le successeur de P. Riom), l'endettement est passé de plus de 30 000 francs à moins de 1 500 francs par habitant. De très supérieur à la moyenne des communes de la même strate, il est devenu inférieur, signe de bonne gestion.

En volume total, la dette a été divisée par presque cinq sous les mandats de P. Varsi. Rétrospectivement, on se dit que la mise en place d'un stationnement payant jugé souvent assez onéreux avait aussi pour objectif de contribuer à faire dégonfler la dette.

Pour la petite histoire, je signale que la brusque remontée de l'endettement global (suite à la création de la commune nouvelle, par fusion avec Grand-Vabre, Noailhac et Saint-Cyprien-sur-Dourdou, en 2016) ne doit pas (trop) inquiéter. En la rapportant au nombre total d'habitants de la commune nouvelle, la dette reste supportable.

La gestion de Pierre Riom a fait couler beaucoup d'encre (et de hertz). C'est d'abord la défiguration du village qui a été dénoncée dès 1992 dans un article de L'Express. Un an plus tard, la même journaliste (Anne Pons) remettait le couvert dans un long article à charge, uniquement consacré à la commune aveyronnaise cette fois-ci. A l'époque, les débats avaient eu un retentissement international, des échos atteignant même The Herald Tribune.

Mais les coups les plus rudes furent sans conteste portés par la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées. Son rapport de mars 2001, bien que rédigé dans un langage administratif propre à atténuer les critiques, était cinglant.

Que pouvait-on y lire ? Tout d'abord que le budget de la commune manquait de sincérité (comme on dit aujourd'hui), c'est-à-dire qu'il était particulièrement difficile de savoir comment étaient affectées les sommes dont disposait la municipalité dans les années 1990. Les magistrats toulousains s'étaient étonnés du manque de précision quant à l'utilisation des subventions reçues par la commune, certains fonds destinés à l'investissement ayant même été affectés aux dépenses de fonctionnement... Cerise sur le gâteau : la mairie aurait perdu les documents faisant état des heures de travail effectuées par les agents communaux, en particulier sur des chantiers bénéficiant de subventions... Quand on lit entre les lignes, on croit comprendre qu'une (grande ?) partie des subventions d'investissement (de provenances diverses : régionale, départementale - sans fourniture de justificatifs en retour...) pourrait avoir servi à combler le gouffre creusé par la création du Centre européen. Il semble que ce soit l'ex-Conseil général (présidé alors par Jean Puech, un allié de Pierre Riom) qui ait porté la commune à bouts de bras. En clair : les contribuables aveyronnais ont été ponctionnés de plusieurs millions de francs pour éviter la faillite d'une commune surendettée. C'est autant d'argent qui n'est pas allé aux politiques publiques dont le Conseil général avait la charge...

Bref, le bilan de 18 ans de gestion municipale semble très négatif... quoique. J'ai connu le Conques du temps de P. Riom et de son successeur P. Varsi. Je pense que tous deux ont contribué au dynamisme et à l'embellissement du village. Et j'aime ce Centre européen, avec son bel amphithéâtre, écrin de tant de conférences passionnantes. Alors, oui, feu M. le maire fut sans (à l'image de bien des hommes de la droite locale) un contempteur de la dépense publique (au niveau national) ET un grand bénéficiaire de subventions (au niveau local), subventions dont il fit un usage semble-t-il parfois peu académique. Mais, concernant la commune en tant que telle, je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain.

21:40 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, occitanie, actu, actualite, actualites, actualités, actualité, presse, médias, journalisme

jeudi, 03 octobre 2019

Docteur Starsky

J'aime regarder les épisodes de la série Good Doctor, diffusée en France sur TF1. Le héros est un interne puis chirurgien autiste d'un grand hôpital nord-américain. Souffrant du syndrome d'Asperger, le jeune Shaun Murphy est doté d'une prodigieuse mémoire photographique, mais il peine à communiquer avec ses contemporains et passe souvent pour quelqu'un de ridicule ou d'attardé, ce qu'il n'est pas.

Dans le neuvième épisode de la saison 2, on le découvre au volant d'un véhicule mythique, une Ford Gran Torino, celle de David Starsky, l'un des deux héros de la série (américaine) Starsky et Hutch, qui fit les beaux jours de la télévision française dans les années 1970-1980.

Cette voiture ne lui appartient pas. C'est celle de son amie Lea, qui veut le pousser à sortir de sa zone de confort... ou, si l'on formule la chose autrement, qui veut petit à petit l'inciter à adopter un mode de vie "normal"... A la fin de l'épisode, on nous dit clairement qu'il n'a pas le permis. Mais on a compris un peu plus tôt qu'il avait été reçu au code. C'est donc une sorte de conduite accompagnée qu'il suit.

Shaun a accepté cet exercice pour plusieurs raisons. La première est que c'est un moyen pour lui d'approfondir sa relation (amicale) avec Lea. Celle-ci ne le considère que comme un ami, mais il est évident que le jeune chirurgien en pince pour sa ravissante colocataire. La seconde raison est que parvenir à conduire une voiture pourrait permettre à Shaun de rendre service au professeur Glassman, qui fut comme un second père pour lui et qui est désormais gravement malade. (Shaun a de surcroît insisté pour qu'il ne conduise plus, compte tenu de la gravité de son état.)

Néanmoins, dans l'épisode 10 (pour une raison que je ne révèlerai pas ici), c'est son amie Lea que l'on voit venir chercher le professeur, pour l'emmener chercher les résultats d'un examen.

J'ai trouvé curieux que ce soit dans une série médicale (dont la version américaine est due au créateur de Dr House) que l'on trouve cette référence, et pas dans une série policière, comme ce fut le cas l'an dernier en France, dans un épisode de la cinquième saison de Cherif.

22:14 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Docteur Starsky

J'aime regarder les épisodes de la série Good Doctor, diffusée en France sur TF1. Le héros est un interne puis chirurgien autiste d'un grand hôpital nord-américain. Souffrant du syndrome d'Asperger, le jeune Shaun Murphy est doté d'une prodigieuse mémoire photographique, mais il peine à communiquer avec ses contemporains et passe souvent pour quelqu'un de ridicule ou d'attardé, ce qu'il n'est pas.

Dans le neuvième épisode de la saison 2, on le découvre au volant d'un véhicule mythique, une Ford Gran Torino, celle de David Starsky, l'un des deux héros de la série (américaine) Starsky et Hutch, qui fit les beaux jours de la télévision française dans les années 1970-1980.

Cette voiture ne lui appartient pas. C'est celle de son amie Lea, qui veut le pousser à sortir de sa zone de confort... ou, si l'on formule la chose autrement, qui veut petit à petit l'inciter à adopter un mode de vie "normal"... A la fin de l'épisode, on nous dit clairement qu'il n'a pas le permis. Mais on a compris un peu plus tôt qu'il avait été reçu au code. C'est donc une sorte de conduite accompagnée qu'il suit.

Shaun a accepté cet exercice pour plusieurs raisons. La première est que c'est un moyen pour lui d'approfondir sa relation (amicale) avec Lea. Celle-ci ne le considère que comme un ami, mais il est évident que le jeune chirurgien en pince pour sa ravissante colocataire. La seconde raison est que parvenir à conduire une voiture pourrait permettre à Shaun de rendre service au professeur Glassman, qui fut comme un second père pour lui et qui est désormais gravement malade. (Shaun a de surcroît insisté pour qu'il ne conduise plus, compte tenu de la gravité de son état.)

Néanmoins, dans l'épisode 10 (pour une raison que je ne révèlerai pas ici), c'est son amie Lea que l'on voit venir chercher le professeur, pour l'emmener chercher les résultats d'un examen.

J'ai trouvé curieux que ce soit dans une série médicale (dont la version américaine est due au créateur de Dr House) que l'on trouve cette référence, et pas dans une série policière, comme ce fut le cas l'an dernier en France, dans un épisode de la cinquième saison de Cherif.

22:14 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

jeudi, 26 septembre 2019

Une carte lycéenne propagandiste ?

C'est le genre de détails auxquels on ne prête jamais attention : la carte de lycéen.ne de nos (petits) enfants, neveux, nièces. Depuis quelques années, c'est même devenu plus compliqué, puisque les lycéens possèdent deux cartes scolaires, une de la région (qui permet d'effectuer quelques achats culturels et de recevoir un ordinateur portable gratuit) et une nationale.

Une mienne connaissance m'a récemment montré deux exemplaires de carte nationale de lycéen, une de l'Education nationale, l'autre de l'Enseignement agricole :

La première est sobre, fonctionnelle, ni vraiment jolie, ni moche. La seconde fait preuve de plus de recherche. Mais, à y regarder de plus près, il y a de quoi tiquer.

39 drapeaux sont présents sur la seconde carte. Ne les ayant pas encore comptés, j'ai eu d'abord pour pensée qu'il s'agissait des drapeaux des 28 pays membres de l'Union européenne (plus celui de l'UE). Sauf qu'il y a quelques absents.

Ainsi, il manque soit les Pays-Bas soit le Luxembourg (l'un des six fondateurs de la CEE, tout de même), puisqu'on ne distingue qu'un seul drapeau aux bandes horizontales rouge, blanche et bleue (sans doute celui des Pays-Bas, le rouge étant foncé). Les autres absents sont ceux de Chypre, Malte et la Slovénie (ou Slovaquie).

Donc, 24 pays de l'UE sont représentés sur la carte nationale de lycéen, 25 avec le drapeau communautaire. Cela laisse 14 drapeaux inconnus. Quels sont-ils ? Commençons par la partie située en bas à gauche :

A gauche du drapeau européen, on reconnaît l'emblème de la Suisse, voisin de ceux de la Géorgie, de la Moldavie, de l'Albanie, de la Macédoine et... de la Turquie (en tout petit, à côté de l'Espagne) ! Nous voici avec 31 drapeaux identifiés. A présent, passons à la partie haute :

Prenez pour point de repère le drapeau de la Pologne, situé au sommet. Il est entouré par, à gauche, le drapeau biélorusse, et, à droite, les emblèmes de l'Islande puis de l'Arménie. Sous ce dernier, on reconnaît le drapeau de la Bosnie-Herzégovine, puis celui de la Norvège. Nous atteignons un total de 36 drapeaux sur 39. Terminons par le bas de cette carte lycéenne :

On y reconnaît sans peine les drapeaux ukrainien et russe. Il reste le 39e, un tout petit emblème, coincé entre les drapeaux grec, néerlandais, norvégien et autrichien. (Voir plus haut.) Vu qu'il est noir et rouge, je penche pour le Kosovo.

Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Ces drapeaux ne correspondent même pas à ceux de l'ensemble des membres d'une organisation internationale (ni l'UE ni le Conseil de l'Europe, associant 47 pays). Et quand bien même, qu'est-ce qu'ils viendraient faire sur la carte nationale de lycéen (de l'enseignement agricole) ? Au mieux, celle-ci ne devrait comporter que 29 drapeaux, ceux des 28 membres de l'UE + le drapeau communautaire. Au pire, vu la taille de l'objet, on pourrait largement se contenter des emblèmes de la France et de l'Union européenne.

Mais qui a eu l'idée incongrue de cette carte ?

22:02 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualités, actualites, actu, société, france, politique, occitanie

jeudi, 19 septembre 2019

Faux buzz, vraie connerie

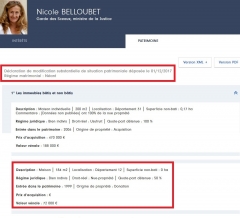

La supposée information a fait la Une de pas mal de médias cette semaine. Elle a surtout été relayée avec complaisance par nombre d'incultes et les aigris de service sur les réseaux sociaux : la ministre de la Justice Nicole Belloubet a "négligé" de faire figurer certains de ses biens immobiliers dans sa déclaration de patrimoine, en 2017.

Cette supposée exclu a déclenché une avalanche de vomissures sur la Toile. Bon sang, quelle révélation ! Décidément, tous pourris ! Macron démission !

Sauf que... tout est rentré dans l'ordre depuis près de deux ans. En effet, si la première déclaration de patrimoine, celle d'août 2017, était incomplète, ce n'était plus le cas au début du mois de décembre, comme en témoigne sa fiche sur le site de la HATVP (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) :

Eh, oui, vous ne rêvez pas. Pendant moins de quatre mois, Nicole Belloubet (sans doute par négligence plus que par malhonnêteté) a été en infraction avec les nouvelles règles en vigueur au niveau de la transparence dans la vie politique. (Au fait, merci François Hollande !) Si scandale il y a eu, il est éteint depuis belle lurette, puisque, depuis décembre 2017 (soir un an et neuf mois), Nicole Belloubet est en conformité avec la loi.

D'autre part, cet écart de conduite n'est nullement une révélation. Dès l'été 2017, il en a été question. En décembre de la même année, Le Monde avait même évoqué la rectification de la déclaration de patrimoine de la ministre de la Justice.

Alors, pourquoi ce raffut ? Pourquoi cette fausse polémique a-t-elle été lancée en septembre 2019 ? Y aurait-il un lien avec les ennuis judiciaires de Jean-Luc Mélenchon ? Quant aux pigeons qui ont relayé le supposé scoop, ils ont une nouvelle fois donné la preuve de leur stupidité ou de leur mémoire de poisson.

On ne sera pas non plus étonné que, sur le site de la HATVP, la fiche de Nicole Belloubet soit rapidement devenue la plus consultée :

En moins d'une semaine, le nombre de vues a même quadruplé !

Les internautes qui ont fait l'effort d'aller chercher l'information à la source ont ainsi pu constater qu'une fois de plus, l'emballement médiatique avait été créé par des personnes mal intentionnées, qui ont cherché à manipuler les citoyens français.

20:52 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, médias, presse, jouralisme, actualité, actualite, actu, actualites, actualités

Faux buzz, vraie connerie

La supposée information a fait la Une de pas mal de médias cette semaine. Elle a surtout été relayée avec complaisance par nombre d'incultes et les aigris de service sur les réseaux sociaux : la ministre de la Justice Nicole Belloubet a "négligé" de faire figurer certains de ses biens immobiliers dans sa déclaration de patrimoine, en 2017.

Cette supposée exclu a déclenché une avalanche de vomissures sur la Toile. Bon sang, quelle révélation ! Décidément, tous pourris ! Macron démission !

Sauf que... tout est rentré dans l'ordre depuis près de deux ans. En effet, si la première déclaration de patrimoine, celle d'août 2017, était incomplète, ce n'était plus le cas au début du mois de décembre, comme en témoigne sa fiche sur le site de la HATVP (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) :

Eh, oui, vous ne rêvez pas. Pendant moins de quatre mois, Nicole Belloubet (sans doute par négligence plus que par malhonnêteté) a été en infraction avec les nouvelles règles en vigueur au niveau de la transparence dans la vie politique. (Au fait, merci François Hollande !) Si scandale il y a eu, il est éteint depuis belle lurette, puisque, depuis décembre 2017 (soir un an et neuf mois), Nicole Belloubet est en conformité avec la loi.

D'autre part, cet écart de conduite n'est nullement une révélation. Dès l'été 2017, il en a été question. En décembre de la même année, Le Monde avait même évoqué la rectification de la déclaration de patrimoine de la ministre de la Justice.

Alors, pourquoi ce raffut ? Pourquoi cette fausse polémique a-t-elle été lancée en septembre 2019 ? Y aurait-il un lien avec les ennuis judiciaires de Jean-Luc Mélenchon ? Quant aux pigeons qui ont relayé le supposé scoop, ils ont une nouvelle fois donné la preuve de leur stupidité ou de leur mémoire de poisson.

On ne sera pas non plus étonné que, sur le site de la HATVP, la fiche de Nicole Belloubet soit rapidement devenue la plus consultée :

En moins d'une semaine, le nombre de vues a même quadruplé !

Les internautes qui ont fait l'effort d'aller chercher l'information à la source ont ainsi pu constater qu'une fois de plus, l'emballement médiatique avait été créé par des personnes mal intentionnées, qui ont cherché à manipuler les citoyens français.

20:52 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, médias, presse, jouralisme, actualité, actualite, actu, actualites, actualités

mercredi, 11 septembre 2019

Tragique 11 septembre...

... pour l'équipe américaine (masculine) de basket-ball. Celle-ci vient de se faire sortir par la France en quart de finale de la coupe du monde organisée en Chine :

Aux connaisseurs le score indique que les attaquants ne furent pas à la fête durant cette partie... et donc que la victoire française est (au moins en partie) due à une défense très agressive.

Immanquablement, les commentateurs vont évoquer les adversaires du jour des Bleus en les qualifiant d'équipe B (voire C) des Etats-Unis, tant le nombre de vedettes absentes est important. Cette équipe n'en avait pas moins remporté tous ses matchs jusqu'à présent.

Elle avait tout de même connu deux alertes, une avant le début de la compétition, l'autre au premier tour. En août dernier, en match de préparation, l'équipe entraînée par Gregg Popovich s'était déjà inclinée (à l'issue d'un match certes sans enjeu) en Australie (94-98). Signalons que l'équipe des Kangourous est elle aussi présente en quarts de finale, contre la République tchèque. Elle est pour l'instant invaincue, ce dont les Français sont pleinement conscients, puisqu'il y a à peine deux jours, ils ont été battus (de justesse) par ces mêmes Australiens (98-100).

Depuis le début de la compétition, si les Etats-Unis l'avaient toujours emporté, ce n'était en général pas avec les marges faramineuses de leurs aînés (40-50 points d'écart). Ils avaient même frôlé le pire contre la Turquie, en match de poule (avec une victoire sur le fil du rasoir : 93-92, après prolongation).

Cette défaite américaine est un événement. Cela faisait treize ans que les vedettes de la NBA n'avaient pas été vaincues en compétition officielle. A l'époque (en 2006), en demi-finale, c'est la Grèce qui avait créé la surprise, avant de s'incliner devant l'Espagne de Pau Gasol en finale.

Ceci dit, en coupe du monde, même après l'arrivée des vedettes de NBA (dans les années 1990), les résultats de l'équipe nationale n'ont pas toujours été au niveau des attentes. Si les Etats-Unis ont remporté la compétition à trois reprises (en 1994, 2010 et 2014), ils ne sont pas arrivés au bout en 1998 (battus par la Russie en demi-finale), 2002 (éliminés par la Serbie-Monténégro en quart, après avoir été déjà battus par l'Argentine en phase de poules) et 2006. Il semble que la coupe du monde soit prise moins au sérieux que les JO. Rappelons tout de même que le fiasco de 2002 s'était déroulé... aux Etats-Unis (donc à domicile).

Aux Jeux olympiques d'été, les résultats des équipes composées de vedettes de la NBA sont plus probants : depuis 1992, ils ont remporté la médaille d'or à chaque édition, sauf en 2004, à Athènes. En phase de poules, les Etats-Unis avaient subi la loi de la Lituanie et de Porto Rico, avant de se faire battre en demi-finale par l'Argentine de Ginobili, futur vainqueur de la compétition.

Je suis prêt à parier que la gifle administrée par l'équipe de France va inciter nos amis d'outre-Atlantique à envoyer une équipe plus fringante l'an prochain à Tokyo, d'autant que, parmi les sponsors des vedettes de NBA figurent des annonceurs très impliqués dans le succès des Jeux olympiques d'été...

Quoi qu'il en soit, bravo aux joueurs français et bon vent pour la suite !

16:20 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, sport, foot, football, france

Tragique 11 septembre...

... pour l'équipe américaine (masculine) de basket-ball. Celle-ci vient de se faire sortir par la France en quart de finale de la coupe du monde organisée en Chine :

Aux connaisseurs le score indique que les attaquants ne furent pas à la fête durant cette partie... et donc que la victoire française est (au moins en partie) due à une défense très agressive.

Immanquablement, les commentateurs vont évoquer les adversaires du jour des Bleus en les qualifiant d'équipe B (voire C) des Etats-Unis, tant le nombre de vedettes absentes est important. Cette équipe n'en avait pas moins remporté tous ses matchs jusqu'à présent.

Elle avait tout de même connu deux alertes, une avant le début de la compétition, l'autre au premier tour. En août dernier, en match de préparation, l'équipe entraînée par Gregg Popovich s'était déjà inclinée (à l'issue d'un match certes sans enjeu) en Australie (94-98). Signalons que l'équipe des Kangourous est elle aussi présente en quarts de finale, contre la République tchèque. Elle est pour l'instant invaincue, ce dont les Français sont pleinement conscients, puisqu'il y a à peine deux jours, ils ont été battus (de justesse) par ces mêmes Australiens (98-100).

Depuis le début de la compétition, si les Etats-Unis l'avaient toujours emporté, ce n'était en général pas avec les marges faramineuses de leurs aînés (40-50 points d'écart). Ils avaient même frôlé le pire contre la Turquie, en match de poule (avec une victoire sur le fil du rasoir : 93-92, après prolongation).

Cette défaite américaine est un événement. Cela faisait treize ans que les vedettes de la NBA n'avaient pas été vaincues en compétition officielle. A l'époque (en 2006), en demi-finale, c'est la Grèce qui avait créé la surprise, avant de s'incliner devant l'Espagne de Pau Gasol en finale.

Ceci dit, en coupe du monde, même après l'arrivée des vedettes de NBA (dans les années 1990), les résultats de l'équipe nationale n'ont pas toujours été au niveau des attentes. Si les Etats-Unis ont remporté la compétition à trois reprises (en 1994, 2010 et 2014), ils ne sont pas arrivés au bout en 1998 (battus par la Russie en demi-finale), 2002 (éliminés par la Serbie-Monténégro en quart, après avoir été déjà battus par l'Argentine en phase de poules) et 2006. Il semble que la coupe du monde soit prise moins au sérieux que les JO. Rappelons tout de même que le fiasco de 2002 s'était déroulé... aux Etats-Unis (donc à domicile).

Aux Jeux olympiques d'été, les résultats des équipes composées de vedettes de la NBA sont plus probants : depuis 1992, ils ont remporté la médaille d'or à chaque édition, sauf en 2004, à Athènes. En phase de poules, les Etats-Unis avaient subi la loi de la Lituanie et de Porto Rico, avant de se faire battre en demi-finale par l'Argentine de Ginobili, futur vainqueur de la compétition.

Je suis prêt à parier que la gifle administrée par l'équipe de France va inciter nos amis d'outre-Atlantique à envoyer une équipe plus fringante l'an prochain à Tokyo, d'autant que, parmi les sponsors des vedettes de NBA figurent des annonceurs très impliqués dans le succès des Jeux olympiques d'été...

Quoi qu'il en soit, bravo aux joueurs français et bon vent pour la suite !

16:20 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, sport, foot, football, france

samedi, 17 août 2019

La cathédrale de Rodez en lumière(s)