lundi, 26 novembre 2018

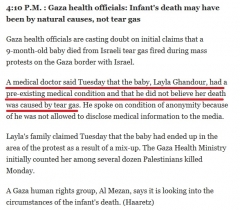

Le casting des 8

Le mouvement des "gilets jaunes" semble acquérir une ébauche de structure... et, à voir le résultat, on se dit que ce ne sont pas des amateurs qui tirent les ficelles. La désignation des huit porte-parole a suivi des règles propres à la "vieille politique", comme on va le constater.

Tout d'abord, alors que, de passage aux ronds-points et en regardant les actualités, j'avais été frappé par la forte proportion de personnes âgées (voire de retraité-e-s) parmi les bloqueurs, force est de remarquer qu'ils sont totalement exclus de la vitrine médiatique du mouvement : les 8 sont âgés de 21 (Mathieu Blavier) à 33 ans (Priscilla Ladosky et Eric Drouet), la moyenne approchant les 28 ans.

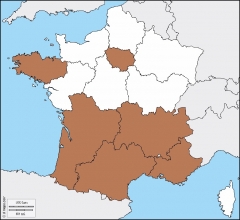

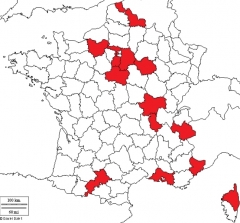

Il y a déséquilibre des sexes, avec deux femmes pour six hommes. Je n'ai pourtant pas eu l'impression que les dames étaient sous-représentées parmi les bloqueurs... mmm... un vieux reste de machisme, peut-être ? Quant aux origines géographiques, elles sont assez diverses. Voici les régions d'où sont issus les porte-parole :

Le Sud de la métropole domine (5 sur 8, dont deux de Nouvelle-Aquitaine)... et l'outre-mer est représenté, à travers la Francilienne Priscilla Ludosky, d'origine martiniquaise.

Concernant les professions, une tendance semble se dégager : l'emploi non protégé du privé, avec un intérimaire, une serveuse, un routier, un auto-entrepreneur (auquel on peut ajouter un étudiant qui suit le même chemin) et une commerçante. Les deux autres sont courtier et chargé de communication dans une collectivité locale (après avoir été journaliste). Il n'y a donc aucun retraité ni aucun fonctionnaire.

On termine par la thématique qui intéressait visiblement le plus les commentateurs : l'éventuelle orientation politique des huit vedettes. Certains n'en ont a priori exprimé aucune, peut-être en raison de leur jeunesse (la serveuse corrézienne et l'étudiant de PACA). Une autre semble tout aussi apolitique... mais soucieuse de ses intérêts : tout en militant aux "gilets jaunes", elle n'oublie pas d'alimenter la page Facebook de son commerce... Le mobile du quatrième (Maxime Nicolle, le Breton de service) paraît directement lié à sa passion pour les véhicules à moteur, à ce qu'il transparaît de son compte Facebook.

Le plus engagé, dans le sens civique du terme, est sans doute Jason Herbert. Jeune blogueur, il a monté son entreprise, puis est devenu journaliste professionnel, métier au titre duquel il a siégé au Conseil de prud'hommes (pour la CFDT). Il est désormais chargé de communication auprès de la communauté du Grand Angoulême (présidée par un maire PS).

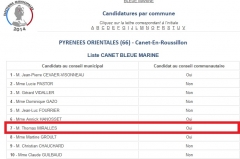

Les autres penchent à droite. Julien Terrier est un ancien électeur de Nicolas Sarkozy. Thomas Miralles (de Midi-Languedoc), lui, était candidat aux municipales de 2014, sur la liste "Canet Bleue Marine", en septième position :

Quatre ans plus tard, il présente cela comme une erreur de jeunesse. Mouais... Quant à son collègue Eric Drouet, il semble plutôt appartenir à la catégorie des "faux apolitiques", au vu de ce qu'il partage sur sa page Facebook.

Aussi sincères soient-ils (du moins, certains d'entre eux...), ces porte-parole ne sont donc que très partiellement représentatifs des "gilets jaunes" (encore moins de "la France qui travaille"). C'est d'abord une vitrine de communication, qui vise à populariser le mouvement et à en faire oublier les errements (les derniers étant des agressions de journalistes).

22:03 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, gilets jaunes

lundi, 19 novembre 2018

Des gilets jaunes devant, marron derrière

Du fin fond de nos Jardiland

Hissés sur leurs chevaux fiscaux

Les croisés du Gazoleland

Se prennent pour des hobereaux.

Dans leur caprice régressif

Ces gilets à forte haleine

Bloquent nos ronds-points sans peine

Insultant certains conducteurs

Ils se voient déjà dictateurs.

Cabu aurait volontiers croqué ces beaufs revendiquant

La liberté de polluer toujours plus la planète

La liberté de financer des Majors prédatrices

La liberté de financer des gouvernements soutenant le terrorisme.

20:49 Publié dans Bouts rimés, Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : actualité, france, société, politique

dimanche, 11 novembre 2018

Dégradation suspecte à Rodez

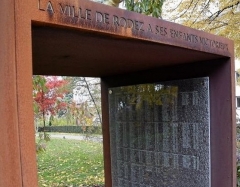

Hier, le site de Centre Presse s'est fait l'écho d'une dégradation particulièrement révoltante, celle du monument aux morts de Rodez. L'article est paru dans la version papier de ce dimanche, mais les dégâts remontent sans doute à plusieurs jours. On ne s'en est aperçu que tout récemment, peut-être parce que, du trottoir, en jetant un simple coup d'oeil, un-e passant-e ne remarque rien de particulier :

Pour se rendre compte de la dégradation, il faut s'approcher beaucoup. Une photographie nocturne sera plus parlante :

Cette prise de vue pourrait nous faire croire que la plaque est complètement fichue. Fort heureusement, je crois qu'il n'en est rien, en raison de sa conception : il y a deux plaques, seule celle du dessous étant gravée. On peut d'ailleurs toujours distinguer le nom des poilus ruthénois morts pour la France :

Une inquiétude demeure : tout cela va-t-il rester en place lorsque l'on ôtera la plaque dégradée ? C'est d'autant plus problématique que la cause des dégâts est pour l'instant inconnue. J'ai passé la main sur les brisures et je n'ai senti aucune aspérité. Je n'ai pas non plus trouvé de point d'impact, qui serait la preuve qu'un objet (projeté ou pas) a percuté la plaque. Il me semble que les brisures ont un sens, qu'elles partent des jointures du bas vers le haut... mais ce n'est peut-être qu'une impression.

23:10 Publié dans Histoire, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, histoire, grande guerre, guerre 14-18, 11 novembre, première guerre mondiale

vendredi, 26 octobre 2018

Gastronomie aveyronnaise (et française)

Comme j'ai naguère "liké" la page Facebook de la Bibliothèque Nationale de France, je reçois régulièrement des notifications, parfois en liaison avec l'actualité. La plupart du temps, ce sont des documents anciens qui bénéficient d'une mise en lumière. C'était le cas cette semaine, avec une carte gastronomique de la France métropolitaine, datant de 1929. En voici un extrait, centré sur l'Aveyron :

Tout d'abord, en regardant la carte d'ensemble, on note la division du territoire en provinces, les régions n'existant pas à l'époque et la gastronomie n'épousant pas rigoureusement les frontières départementales. Toutefois, on s'étonnera que l'auteur ait classé l'Aveyron en Guyenne... dont la ville de Bordeaux (sa capitale historique !) est exclue, étant associée à la Gascogne, que l'auteur a voulue distincte de la précédente.

Concernant l'Aveyron, sans surprise, on retrouve l'aligot (pas forcément bien placé d'ailleurs), la fouace ("fougasse"), le roquefort (avec là aussi un problème de localisation, pour le village). Capdenac est déjà célèbre pour ses "conserveries alimentaires" (développées par Raynal et Roquelaure depuis la fin du XIXe siècle).

En revanche, certains lecteurs seront sans doute étonnés de ne trouver les "tripoux" (ou "trippoux" [sic]) et la truffade (le "truffado") qu'en Auvergne.

23:06 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, culture, cuisine, france, occitanie, gastronomie

mercredi, 24 octobre 2018

Les enfants de djihadistes

Un article du Monde mis en ligne aujourd'hui évoque la possible arrivée en France de plus d'une centaine d'enfants de djihadistes, se trouvant actuellement en Syrie. Ce n'est pas tant le nombre de personnes concernées que les principes mis en oeuvre qui sont l'objet de la polémique.

Rappelons d'abord qu'en droit français, un enfant est doté de la nationalité française si l'un de ses parents est lui-même français, et ce quel que soit le lieu de sa naissance. Cela concerne donc tous les enfants des centaines (milliers...) d'adultes qui sont partis au Moyen-Orient au début des années 2010, que ces enfants soient nés avant l'émigration terroriste ou qu'ils soient nés après.

En France, on se pose la question un peu tard, vu que, dès l'été 2016, on évoquait plus de 200 retours sur notre territoire. Quant au nombre d'enfants potentiellement concernés, il semble plus élevé que ce qui est dit actuellement. En mai dernier, un article du Figaro évoquait 500 enfants, environ 10 % étant âgés de plus de 13 ans. La limite d'âge choisie n'est pas innocente : au-dessous de 13 ans, un mineur ne peut être emprisonné. On sous-entend que ce sont les parents qui sont responsables de ses actes. C'est aussi l'âge auquel serait décédé le fils (combattant...) d'un couple de djihadistes strasbourgeois.

Dans un autre article, daté de janvier 2017, le quotidien conservateur prenait l'exemple des enfants de cinq familles récemment revenues en France : ils étaient âgés (à l'époque) de 3 mois à 16 ans. Il me paraît donc évident que, depuis plusieurs années, on laisse rentrer en France des mineurs (possiblement) endoctrinés, en plus des parents qui évidemment, tentent de se présenter comme des victimes et surtout pas comme des sympathisants de l'islam intégriste.

J'ai cité les âges parce que cela entre en ligne de compte. Je pars du principe que les enfants ne sont pas responsables des conneries faites par leurs parents. Néanmoins, on ne peut pas écarter le risque que ceux qui sont déjà assez grands ont sans doute subi une sorte de lavage de cerveau par les djihadistes (sans oublier ce qu'ils ont pu entendre au quotidien, dans la bouche de leurs parents, en France comme au Moyen-Orient...).

Voilà pourquoi la déchéance de nationalité est revenue sur le tapis. Proposée naguère par le duo Hollande-Valls, finalement abandonnée, elle réapparaît aujourd'hui comme une solution possible. Pas sûr. Commençons par rappeler que notre Code civil prévoit la perte de la nationalité française sur décision de l'autorité publique. Mais cela ne concerne que les Français par acquisition (donc pas les Français de naissance). Le projet d'étendre cette possibilité aux Français de naissance rencontrait une limite : ne pas créer d'apatrides, et donc restreindre la portée de la réforme aux Français de naissance possédant (au moins) une autre nationalité.

Dans le cas qui nous concerne (les enfants de djihadistes partis au Moyen-Orient), cela aurait au moins eu le mérite de ne pas attribuer automatiquement la nationalité française aux enfants des terroristes nés là-bas, pour peu que leurs parents aient été déchus auparavant. La loi actuelle précise que, même si les parents perdent la nationalité française, leurs enfants mineurs (déjà nés donc) n'en sont pas déchus. C'est ce qui semble guider la politique gouvernementale actuelle : laisser les parents djihadistes purger leur peine en Syrie, tout en acceptant d'accueillir leurs enfants mineurs en France (sans condition, semble-t-il). C'est une nouvelle application du "en même temps" macronien. Il reste la question de l'éventuel retour, dans cinq, dix, quinze, vingt ans, des parents, anciens (?) djihadistes condamnés, pas forcément repentants, chaleureusement accueillis par la République (supposée) laïque (avec nos impôts de non-djihadistes). Au risque de laisser les nids de frelons se reconstituer...

21:00 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, france, presse, médias, journalisme

lundi, 15 octobre 2018

La France fait rêver Murdoch

France 3 vient d'achever la diffusion de la onzième saison des aventures de William Murdoch, le détective scientifique de la maréchaussée de Toronto. Durant cette saison, la France est souvent revenue dans les conversations. Durant les premiers épisodes, on a appris que l'assistant de Murdoch, Crabtree, a accompagné la danseuse Nina Bloom à Paris. Cette escapade a eu des conséquences en fin de saison, que l'on peut voir dans l'épisode 18.

La danseuse n'est pas la seule à rêver de la capitale française. Au détour d'une scène, on découvre le docteur Julia Ogden (l'épouse de Murdoch) sur le point d'entrer dans une mystérieuse boutique :

Cette agence de voyage propose des séjours en France, plus précisément à Paris (qualifiée de "Ville Lumière" en anglais), Versailles ("Palais des Rois"), Monte Carlo ("Casinos Opulents") et Nice, mise en valeur par une formule en langue française : "Promenade des Anglais". Le tout est encadré par la Tour Eiffel.

D'un point de vue historique, l'action se déroulant au début du XXe siècle (sans doute en 1906), il est vraisemblable de présenter ces atouts français. Vu l'attirance des Anglo-Saxons pour la Côte-d'Azur, il est même possible que les charmes de la French Riviera aient supplanté, aux yeux des sujets de Sa Majesté, ceux de la Ville Lumière (parfaitement illustrés dans le dernier film de Michel Ocelot, Dilili à Paris).

22:19 Publié dans Loisirs, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : médias, télévision, actualité, france, actualités

vendredi, 05 octobre 2018

Un président économe

Le soixantième anniversaire de la naissance de la Ve République a donné lieu à des articles plus ou moins intéressants. L'un d'eux, publié dans Le Monde, a retenu mon attention : il est consacré à Jérôme Solal-Céligny, l'un des rédacteurs méconnus de notre Constitution, qui a travaillé, sous les ordres de Michel Debré, à mettre en forme les idées politiques de Charles de Gaulle. (Au passage, ceux qui l'ignoreraient apprendront que le futur président de la République voulait un texte limpide et que celui qu'il nous a légué, pour alambiqué qu'il puisse paraître parfois, est une version simplifiée de ce qui lui avait été soumis...)

A partir de cet article, on peut rebondir sur un autre papier, publié au cours de cet été, dans le cadre d'une série consacrée aux présidents de la République, après leur départ de l'Elysée. Concernant de Gaulle, la journaliste Béatrice Gurrey rappelle son souci d'économiser les deniers publics. Après l'échec du référendum de 1969, le grand Charles a quitté la scène politique aussi brusquement que discrètement, renvoyant la protection rapprochée dont il bénéficiait et refusant de toucher aussi bien sa retraite de président que l'indemnité qui lui était due en tant que nouveau membre du Conseil constitutionnel. De surcroît, il a maintenu jusqu'au bout son refus d'obsèques nationales, souhaitant être enterré à Colombey-les-Deux-Eglises aux côtés de sa fille Anne, née trisomique et décédée à l'âge de 20 ans, en 1948.

Cette (relative) austérité personnelle s'était vue dès le début de la Ve République, lorsque le tout nouveau président français avait lancé le rapprochement franco-allemand en recevant chez lui, à Colombey, le chancelier de la RFA, Konrad Adenauer. Certes, il y avait un peu de mise en scène dans cette rencontre supposée privée entre les deux dirigeants. Il n'est pas moins vrai que de Gaulle avait, à cette occasion, évité de recourir aux "Ors de la République" pour servir sa politique.

Les plus âgés d'entre nous connaissent cette anecdote tant répétée autrefois, selon laquelle les époux de Gaulle payaient leurs factures de gaz et d'électricité de l'Elysée, veillant à ce que les lumières soient éteintes quand une pièce se vidait. C'était un autre temps...

Il n'est peut-être pas si éloigné que cela. L'actuel président de la République, Emmanuel Macron, semble vouloir placer ses pas dans ceux de "Mongénéral", comme le révèlent plusieurs détails récemment rendus publics. Hier, il s'est rendu à Colombey-les-Deux-Eglises pour déposer une gerbe sur la tombe de son illustre prédécesseur, sans oublier de lâcher, au passage, une formule lapidaire dans le genre de celles qu'il affectionne. Dans la foulée, on a appris le retour de la croix de Lorraine sur le blason présidentiel.

Ce ne fut pas une surprise pour les clients de la Boutique de l'Elysée (ni pour ceux du site parodique d'ailleurs), puisque sur les produits que l'on y commande figure le logo orné de ladite croix, comme ici :

Sans être un héritier officiel du général, Emmanuel Macron a perçu dans son propre parcours un écho à la geste gaullienne, en particulier quand, au début de la IVe République, l'ancien chef de la Résistance s'était lancé dans l'arène politique en fondant un mouvement, le RPF, qui avait ratissé large, à droite et à gauche, tout comme l'avait fait le nouveau parti gaulliste quand son fondateur était revenu aux affaires, en 1958. A l'époque, les commentateurs politiques doutaient de la survie du mouvement après le départ de de Gaulle, tant son existence semblait liée à la vie du grand homme...

Cerise sur le gâteau, celui qui est régulièrement caricaturé comme "le président des riches" semble aussi s'inspirer des vertus domestiques de son (lointain) prédécesseur, puisque le couple Macron règlerait de sa poche la plupart de ses dépenses quotidiennes.

23:15 Publié dans Histoire, Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, actualité, médias, presse, journalisme, histoire

mardi, 02 octobre 2018

Manuel, l'Européen

L'annonce de la candidature de Manuel Valls aux prochaines élections municipales de Barcelone a suscité une mini-tempête médiatique... et une avalanche de commentaires orduriers, hélas révélateurs de la faiblesse intellectuelle du débat politique en France aujourd'hui. On a de surcroît pu entendre diverses affirmations aussi farfelues qu'infondées sur le parcours politique de l'ancien Premier ministre français.

Il a été d'accusé de renier la France et de faire peu de cas de sa nationalité... sauf qu'il a toujours revendiqué (encore en 2015) son identité plurielle, française bien sûr, mais aussi espagnole, catalane... et (un peu) italo-suisse (par sa mère). Bref, c'est un Européen, ce qui, soit dit en passant, aurait pu faire de lui un bon candidat aux élections de 2019 (ce qui fut le cas du franco-allemand Daniel Cohn-Bendit, alors de nationalité allemande, tête de liste nationale des Verts en 1999 et élu de la circonscription Ile-de-France en 2009).

On a aussi entendu des propos nauséabonds déniant la qualité de Français à Manuel Valls. S'il est né espagnol à Barcelone, il a passé toute son enfance et son adolescence à Paris, où il a entamé des études d'histoire. Sans avoir la nationalité française. De sa part, demander la naturalisation à 19-20 ans n'était pas anodin. C'était une adhésion personnelle.

Son récent choix de tenter sa chance à Barcelone est-il un crachat à la France qui lui aurait tout donné ? Pas davantage. On ne lui a pas "donné" les mandats (de député, de maire) qu'il est allé gagner au cours de campagnes électorales animées. Lui par contre a donné beaucoup de son temps pour agir en politique... peut-être pas toujours avec la plus grande justesse.

Une autre imbécillité proférée à son encontre est que l'aventure espagnole serait le choix de la facilité... alors qu'il lui aurait été tellement plus aisé de pantoufler comme tant d'autres à l'Assemblée nationale, où il avait un revenu mensuel de plus de 5 000 euros nets (le double avec les frais de mandat) garanti jusqu'en 2022. Il aurait pu se contenter d'attendre tranquillement cette échéance, comptant sur l'érosion d'Emmanuel Macron et la médiocrité de ses rivaux de gauche pour pouvoir se présenter en recours. On a déjà vu des retours en grâce bien plus spectaculaires dans l'histoire de la Ve République, à commencer par celui de Charles de Gaulle, sans oublier ceux de François Mitterrand (déclaré à plusieurs reprises perdu pour la politique), Jacques Chirac (au fond du trou en 1988 et en 1994) ou encore de Nicolas Sarkozy.

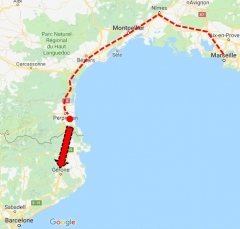

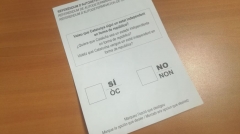

Au contraire, la campagne des municipales de Barcelone s'annonce semée d'embûches... et il risque d'y achever définitivement sa carrière politique. Il aura une multitude d'adversaires, des nationalistes catalans aux socialistes locaux, en passant par la majorité actuelle, d'une sensibilité proche de notre France Insoumise (ce qui explique sans doute en partie la hargne avec laquelle les mélenchonistes s'acharnent sur M. Valls). Pour la petite histoire, signalons que l'orientation de la liste que devrait conduire Manuel Valls serait en quelque sorte un retour aux sources familiales, puisqu'il me semble que ses grands-parents paternels étaient de sensibilité conservatrice...

Une autre raison peut expliquer le retour du tropisme catalan dans le cheminement de l'ancien Premier ministre : sa vie privée et la relation qu'il a récemment nouée avec Susana Gallardo. Les gazettes ont lourdement insisté sur la fortune de la nouvelle compagne de Manuel Valls. On pourrait aussi noter que, contrairement à nombre de ses collègues qui, une fois la cinquantaine venue, refont leur vie avec une femme qui pourrait être leur fille, l'ancien Premier ministre s'est lié à une personne de sa génération (elle a seulement trois ans de moins que lui). Tous deux semblent partager un fort attachement à la Catalogne et le refus de l'aventure indépendantiste.

D'une certaine manière, Manuel Valls se montre plus internationaliste que nombre de politiciens de gauche, qui se contentent de gérer leur petite boutique nationale (voire locale), faisant peu d'efforts pour tenter de construire une alternative progressiste en Europe.

Je suis quand même d'accord (en partie) avec ceux qui affirment qu'à l'heure actuelle, Manuel Valls est un peu "grillé" en France. (Mais il aurait pu se contenter d'attendre 2022.) Se lancer dans l'aventure espagnole est peut-être un moyen de continuer à croire à son importance politique, lui qui est tombé dans la marmite quand il était étudiant et n'en est jamais sorti.

22:25 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, france, société, actualité, médias, presse, journalisme, ps, valls

lundi, 24 septembre 2018

Le français facile

Récemment, France 3 a voulu faire oeuvre civique en diffusant un téléfilm dont le héros est un jeune illettré. Les téléspectateurs ayant raté sa diffusion avaient la possibilité de profiter du service de vidéo de rattrapage. Voici comment le programme était présenté (dans la catégorie "séries et fictions") :

On retrouve la même faute sur la page de l'extrait de deux minutes que propose la chaîne :

Par contre, l'erreur a été corrigée sur la page proposant le film intégral.

Le maîtrise approximative de notre langue semble hélas être chose courante dans les médias, notamment numériques. Vous avez peut-être entendu parler d'un site parodique, enlysée.fr, qui se moque de la Boutique de l'Elysée et de ses produits "personnalisés" façon Macron. Voici ce qu'on peut lire dès la page d'accueil :

Rappelons qu'en français, un e suivi d'un x ne prend pas d'accent, faute commise deux fois sur trois dans le texte de présentation. Il semble donc qu'une simple relecture aurait suffi à corriger ces erreurs. Elle aurait aussi permis de mieux accorder deux participes et d'écrire plus correctement certains groupes nominaux. (A priori, chaque SDF n'est en quête que d'un domicile.)

Cela ne s'arrête pas là. Si vous souhaitez acquérir le poster géant à colorier (un détournement satirique assez savoureux, ma foi), il ne faudra pas vous formaliser du texte d'accompagnement :

L'authentique héros Mamoudou Gassama pourrait s'offusquer de voir son prénom mal orthographié. (Etant d'origine malienne, il n'a de surcroît rien à voir avec le chef-lieu de Mayotte...) Ajoutons que l'APL est l'aide personnalisée au logement, de genre féminin, comme l'évasion fiscale, ce dont (presque) tout le monde conviendra, quel que soit le coût de ces pratiques.

Voilà pour la forme. Sur le fond, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de profiter de certaines formules à l'emporte-pièce du président. (Qu'en est-il des droits d'auteur ?) Par contre, nulle part le site ne précise l'origine des produits, moins chers que ceux de la boutique officielle élyséenne (ceux-là annoncés made in France). S'ils ne sont pas fabriqués en France, peut-on au moins nous garantir qu'ils sont issus du commerce équitable ?

Enfin, en lisant les conditions générales de vente, on apprend que les informations personnelles (pas celles concernant la carte de crédit... ouf !) peuvent être transférées... à une entreprise ayant payé la somme adéquate ?

Il ne semble pas que les animateurs de l'émission Par Jupiter ! (qui ont offert une publicité gratuite à ce site) aient pratiqué une lecture approfondie des pages principales...

20:08 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, société, france

mercredi, 19 septembre 2018

Une île britannique dans la zone euro

Ce titre est volontairement paradoxal, à l'heure où l'entrée en vigueur du Brexit se rapproche. Elle m'est venue à l'esprit en regardant les derniers épisodes de le septième saison de la série Meurtres au paradis, diffusés sur France 2.

Les spectateurs amateurs de cette comédie policière (produite par la BBC) savent que les épisodes sont tournés en grande partie en... Guadeloupe. L'île de la fiction (censée se trouver entre ce département-région d'outremer français et la Dominique) est une possession de la Couronne, qui aurait appartenu à la France, d'où les télescopages entre les références culturelles... et une distribution franco-britannique.

Même si les producteurs ont le souci du détail, ayant construit un arrière-plan anglo-caribéen aux intrigues, on remarque ici et là des détails qui révèlent l'implantation du tournage. Ce sont tout d'abord les plaques minéralogiques des véhicules, très souvent floutées dans les épisodes les plus récents, davantage visibles dans les plus anciens. Par exemple, voici ce qu'un œil exercé pouvait remarquer dans l'épisode 7 de la saison 7 :

En dépit du floutage, on réalise qu'à gauche de la plaque figure un F. A l'extrémité opposée, on doit pouvoir déchiffrer un 971, le code minéralogique de la Guadeloupe. A l'arrière-plan, l'ambulance est un véhicule Renault, sur lequel des inscriptions sont en langue française.

Et voici une image plus ancienne, tirée de l'un des premiers épisodes (de la saison 1), dans lesquels l'enquêteur britannique Richard Poole était incarné par Ben Miller :

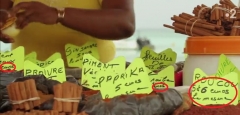

Mieux encore : dans l'épisode 8 (le dernier de la saison), un rapide plan de l'étal d'un vendeur de fruits et légumes ne laisse rien ignorer du contexte monétaire de l'île :

Les prix sont en euros, alors que, lorsqu'il est question d'argent dans les intrigues, c'est en dollars des Caraïbes (monnaie en vigueur -notamment- en Dominique et à Sainte-Lucie) que les sommes sont exprimées. On peut entrapercevoir le même type d'image, souvent, dans le générique de fin, par exemple dans celui de l'épisode 8 de la saison 6 :

01:05 Publié dans Politique, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, médias, actualité

dimanche, 16 septembre 2018

Une nonne pas très catholique

Depuis quelques semaines, France 3 diffuse la onzième saison d'une série policière que j'affectionne : Les Enquêtes de Murdoch. Pour faire patienter les téléspectateurs entre deux saisons, la chaîne publique avait mis en ligne, il y a plusieurs mois, une mini-série (toujours accessible sur la Toile au moment où j'écris ces lignes) au ton particulièrement décalé.

Le neuvième épisode de la onzième saison, diffusé ce dimanche 16 septembre, n'a pas dû décevoir les fans. Les policiers (épaulés par le docteur Julia Ogden, désormais mariée à Murdoch) doivent déjouer les projets d'un tueur machiavélique, qui a fait publier dans la presse les avis de décès de personnes parfaitement en vie... mais qu'il a l'intention d'assassiner.

L'une des victimes potentielles, amenée au poste de police, est une nonne, appelée Anna-Maria. Outre le fait qu'elle n'inspire guère de sympathie, elle se remarque par un détail saugrenu qui a visiblement échappé à la production de la série canadienne :

L'annulaire gauche de la moniale porte une alliance, ce qui est contradictoire avec le voeu de chasteté qu'elle est censée avoir prononcé. Ou alors cette religieuse a d'abord été mariée, avant de rejoindre les ordres. Mais elle aurait dû quand même ôter son alliance. Il est étonnant que, vu le souci du détail qui anime les auteurs de la série, personne n'ait "tiqué" devant cette incohérence. Cela rappelle certains vieux péplums, dans lesquels des acteurs ont oublié d'ôter leur montre... ou d'en masquer la trace révélée par l'absence de bronzage...

23:59 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actualité, télévision, médias

samedi, 15 septembre 2018

La préfecture de l'Aveyron sous le Consulat et l'Empire

C'est le titre de la conférence donnée vendredi soir (au Centre culturel départemental, à Rodez) par Renaud Carrier, un universitaire spécialiste d'histoire du droit et des institutions. Bien qu'enseignant dans les Pyrénées-Atlantiques, il a des racines aveyronnaises, qui expliquent sans doute le choix du sujet de sa thèse, comme il l'a expliqué en introduction.

Très vite, le conférencier a annoncé qu'il parlerait très peu des bâtiments. Deux raisons expliquent ce choix : la première est (semble-t-il) le manque de documentation sur l'Hôtel de préfecture. La seconde est que, sous Napoléon Bonaparte, les premiers préfets se sont installés... dans les locaux de l'évêché de Rodez (à côté de la cathédrale). Sous la Révolution (à partir de 1791), Rodez a eu deux évêques, un jureur (dit constitutionnel), l'autre réfractaire (suivi par la majorité des prêtres, à ce qu'il me semble). En 1801, la situation devait se décanter après la signature du Concordat entre le Premier consul et le pape Pie VII. L'ancien évêque réfractaire (le plus ancien des deux en poste) devait récupérer son siège... mais il a rejeté le Concordat. Le diocèse de Rodez a donc été rattaché à celui de Cahors, ce qui a libéré les locaux de l'évêché, déjà en très mauvais état à l'époque. (La plupart des Aveyronnais savent que l'évêque de Rodez a récemment déménagé avenue Victor-Hugo, dans l'ancien Carmel, tandis que le projet de transformation de l'ancien évêché en hôtel de luxe a été abandonné.)

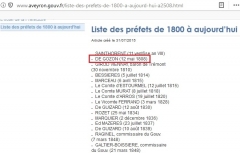

Trois préfets ont officié en Aveyron sous Napoléon Bonaparte : François Godefroy de Sainthorent (parfois orthographié Saincthorent ou Saint-Horent) de 1800 à 1808, Michel-Augustin de Goyon (et non pas de Gozon, comme il est écrit sur le site de la préfecture) de 1808 à 1810 et Louis-Philippe Girod de Vienney, baron de Trémont, de 1810 à 1814.

D'après Renaud Carrier, la nomination du premier préfet a fait l'objet d'un véritable casting avant l'heure. Le ministre de l'Intérieur Lucien Bonaparte (frère de) aurait construit une grille d'analyse de la candidature Sainthorent qui, au départ, n'apparaissait qu'au bas d'une liste de 20 personnes. Cette fameuse grille permettait de comparer l'opinion d'une série de notables sur les candidats. Dans le cas qui nous occupe, plusieurs parlementaires aveyronnais (dont le député Jean-François Vezin, qui siégea au Tribunat et au Corps législatif) auraient soutenu la nomination de Sainthorent, tout comme des "huiles" parisiennes (Lebrun, Cambacérès, Clarke, Talleyrand, peut-être Chaptal). Il n'est pas exclu qu'un réseau franc-maçon ait milité en sa faveur. On peut aussi avancer l'argument du passé commun, Lucien Bonaparte et Sainthorent ayant été proches des Jacobins. Quant à Cambacérès (originaire de Montpellier) et Chaptal (né en Lozère, il est passé par Rodez... et a succédé à Bonaparte au ministère de l'Intérieur), ils avaient des raisons de s'intéresser à l'administration de l'Aveyron.

Mais revenons à Sainthorent. Il a 34 ans, est issu d'une famille bourgeoise de la Creuse. De formation juridique, il a été journaliste et avocat. Sous le Directoire, il a été député au Conseil des Cinq-Cents (équivalent de notre Assemblée nationale). Il s'est taillé une réputation de spécialiste des questions fiscales, des biens nationaux, des routes... et il est réputé anticlérical.

Une fois nommé, habilement, Sainthorent va recruter un prêtre local pour le conseiller. Il s'est aussi opposé au rattachement du diocèse de Rodez à celui de Cahors et semble avoir toujours manifesté du respect pour les conseils de fabrique. Travailleur acharné, il est économe des deniers publics, ne faisant effectuer que les travaux strictement nécessaires dans les locaux qu'il occupe, se souciant peu de son logement personnel.

S'il est resté huit ans en place, c'est qu'il a dû donner satisfaction. Il a d'abord mis fin aux divers actes de brigandage qui pullulaient dans le département, mobilisant toutes ses troupes, appuyées par celles venues de Montpellier. Ceux qui ont échappé aux balles sur le terrain ont en général fini exécutés ou emprisonnés. Dans le même temps, le préfet met en place son administration, veillant à ce que les sous-préfets disposent de moyens dans leur circonscription, qui à "dégarnir" un peu le chef-lieu. Dans le souci de rendre la gestion du département plus efficace, Sainthorent a aussi poussé au regroupement des communes autour d'une mairie principale (par exemple ici)... une démarche qui n'est pas sans faire écho aux préoccupations contemporaines. Son principal échec porte sur la lutte contre le refus de la conscription, ce qui lui a peut-être valu sa révocation.

Lui a succédé Michel-Augustin de Goyon, un ancien officier des Gardes françaises, qui fut classé "suspect" sous la Révolution et a émigré. Sous-préfet de Vendée (pas très loin de sa ville de naissance, Nantes), il aurait été furieux d'avoir été nommé dans l'Aveyron. Renaud Carrier a cité des extraits de sa correspondance avec Paris, où il se plaint du climat aveyronnais, de l'aspect montagneux du département... bref, c'est la déprime totale pour cet aristocrate conservateur, qui a finalement obtenu d'être nommé... préfet de la Méditerranée (en 1810) !

Le troisième titulaire du poste a davantage marqué les esprits. Le baron de Trémont a laissé de bons souvenirs aux notables du cru, en raison des travaux d'embellissement des locaux de la préfecture qu'il a engagés... et des fêtes (notamment des bals) qu'il a données. Le conférencier ne s'est pas privé de citer quelques anecdotes croustillantes, l'une d'entre elles concernant les cornes qu'un notable marié portait allègrement (et sans en avoir connaissance). Monsieur le préfet était un homme à femmes (celles des autres).

Si le baron a pu engager autant de travaux (notamment entre 1811 et 1813), c'est grâce au financement du Conseil général. A plusieurs reprises, Renaud Carrier a souligné que les deux têtes politiques du département ont la plupart du temps travaillé en bonne entente. Mais, en 1814, sentant le vent tourner, Trémont a tenté de "mettre à l'abri" chez des particuliers certains biens de la préfecture, qu'il estimait lui appartenir. La manoeuvre s'étant ébruitée, des fournisseurs de la préfecture (inquiets à l'idée de ne pas être payés) se sont tournés vers le tribunal de Rodez, qui leur a donné raison. Même si le jugement a, dans un premier temps, été cassé sous la Restauration, les fournisseurs ont fini par recevoir leur dû... Au bilan du baron, on peut néanmoins porter le rétablissement d'une conscription efficace, au besoin en utilisant la force.

Il s'est donc passé beaucoup de choses à l'époque napoléonienne. Les préfets ont contribué à relancer l'économie aveyronnaise (ses successeurs ayant suivi les traces de Sainthorent). Ce n'était pas gagné au départ. Le premier préfet a dû attendre un mois après sa nomination pour commencer à disposer des moyens (limités) de l'Etat. Il a déployé de grands efforts pour louer à bas prix des locaux destinés à ses collaborateurs. Il s'est montré efficace dans plusieurs domaines. Il a dépassé la demande de fournitures de chevaux (229 envoyés, contre 206 exigés). Il semble d'ailleurs avoir été très soucieux d'élevage équin (la cavalerie napoléonienne ayant de gros besoins). C'est encore Sainthorent qui a obtenu que Rodez soit le centre de gestion des étalons (au détriment de Saint-Affrique, solution un temps évoquée en raison de la proximité du Tarn, du Gard et de la Lozère, destinataires d'une partie des bêtes). C'est sous sa conduite que l'ancienne Chartreuse a été achetée (50 000 francs de l'époque), pour y installer le haras national. Le savoir-faire de l'établissement ruthénois a été rapidement reconnu : des étalons espagnols y ont recouvré la santé, tout comme des juments arabes qui avaient été envoyées par le haras de Pompadour !

Le domaine textile a lui aussi connu une forte impulsion. Sainthorent a créé (en 1803) l'Ecole de la navette volante (grâce à deux Aveyronnais reçus à l'école de Passy). Le but était de former aux techniques modernes 30 personnes par an. Chaque arrondissement proposait 10 candidats (soit un total de 50), parmi lesquels étaient choisis les 30. L'intention était sans doute de faire "ruisseler" les bonnes pratiques sur l'ensemble du secteur textile, particulièrement répandu dans le département.

Le premier préfet de l'Aveyron se piquait aussi d'agriculture et de botanique. Il a transformé les jardins de l'évêché en pépinière, y implantant de jeunes pommiers, poiriers, cerisiers, frênes, châtaigniers et noyers. Si les premières pousses ont succombé à une brusque sécheresse (celle de 1803, je pense), l'exploitation a pu être relancée par la suite, Sainthorent ayant sollicité l'aide de communes proches de Rodez (comme La Loubière). Il a ensuite tout fait pour répandre ses pratiques dans le département, encourageant la culture de la rhubarbe, dont il voyait l'utilité pour les hôpitaux et les pharmacies. Des graines de plantes médicinales (faciles à cultiver, sur des sols ingrats) ont ainsi été envoyées dans le sud du département. Il me semble même avoir entendu le conférencier parler de la subtilisation de "sauvageons" (plants) destinés à Cahors par... le sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue (Pierre-François Flaugergues) ! On estime que, sous Sainthorent, plus de 40 000 arbres ont été produits dans les pépinières du département.

Les préfets de l'Aveyron ont aussi agi contre les crues (les rives de l'Auterne ont ainsi été engazonnées) et pour protéger les forêts, un sujet auquel Renaud Carrier avait consacré un article en 1995. Les coupes sauvages ont été sévèrement sanctionnées et le Conseil général a accordé des primes aux propriétaires qui replantaient sur des terrains pentus (pour, évidemment, lutter contre l'érosion des terres).

Le conférencier ne pouvait pas passer à côté de l'élevage, souvent présenté comme la principale source de richesse du département. En 1788, une enquête du diocèse de Rodez (peut-être incomplète) ne dénombrait que 15 000 boeufs et vaches dans un territoire correspondant grosso modo à celui du futur département. Douze ans plus tard, on compte environ 30 000 boeufs, autant de vaches et 15 000 veaux, auxquels s'ajoutent plus de 20 000 chevaux, plus de 45 000 cochons... et près de 600 000 "bêtes à laine". N'oublions pas que, jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle, le cheptel ovin était ultra-dominant dans bien des départements du sud de la France métropolitaine.

Cela a favorisé le développement des activités liées à l'agriculture. Le nombre de boucheries rurales a fortement augmenté et on note que les ménages rouergats consomment de plus en plus de volailles, des progrès que Sainthorent attribue aux transformations opérées sous la Révolution. A l'opposé, il est évident que, pour une partie de la population, la consommation régulière de châtaignes reste incontournable, faute de mieux.

Concernant le fromage, c'est le Roquefort qui semble jouer les premiers rôles. A l'époque, il se vend déjà dans presque toute la France métropolitaine... et même un peu à l'étranger. Cependant, les profits tirés de ce commerce se concentrent dans un petit nombre de mains... Si Sainthorent déplorait cet état des choses, il ne s'en est pas moins appuyé (de manière générale) sur les quelque 500 grands propriétaires du département pour diffuser les progrès agricoles.

Les productions aveyronnaises ont même fait l'objet d'une exposition parisienne, en 1803 je crois. Un fascicule vantant le savoir-faire rouergat a été édité, mais finalement non diffusé. Les autorités centrales ont apprécié l'esprit d'initiative aveyronnais, mais n'ont visiblement pas voulu s'engager dans une campagne de promotion qui aurait suscité des jalousies... ou lancé une vague qu'il aurait été difficile de contrôler.

Au sein du département, une autre activité connaît un réel succès : le thermalisme, autour de Cransac et de Sylvanès. Dans le sud du département, les clients sont plutôt issus des départements voisins. Dans le nord-ouest, l'afflux de personnes n'a pas eu que des conséquences positives : des problèmes d'ordre public se sont posés, en particulier en 1806, en raison de la présence de... prostituées. Renaud Carrier a cité un texte qui évoque les maladies qui se propagent, soulignant que certains curistes repartent plus mal en point qu'ils ne sont arrivés !

Il est cependant un domaine dans lequel l'action des préfets ne semble pas avoir été efficace, du moins à court ou moyen terme : les transports. L'Aveyron est réputé enclavé, formant comme une "isle" au sein de la France métropolitaine. Ainsi, le troisième préfet (le baron de Trémont) disait avoir mis plus de temps pour revenir de Hongrie (en réalité de Croatie) à Paris que pour, de la capitale, arriver à Rodez !

Après celle de mars 2017, c'était donc une nouvelle conférence passionnante, que l'on doit à la Société des lettres, arts et sciences de l'Aveyron.

15:36 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actualité, culture, france, société

vendredi, 31 août 2018

L'Ile de Pâques sur France Inter

En moins d'un mois, deux émissions se sont longuement penchées sur les expositions consacrées à cette étrange et célèbre île chilienne de l'océan Pacifique. Début août, c'est Le Temps d'un bivouac qui a abordé le sujet. Ce jeudi, ce fut au tour de Jean Lebrun, dans La Marche de l'histoire. Notons que la première émission a surtout interrogé l'archéologue qui a veillé à la création de la passionnante exposition du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, alors que la seconde émission s'est appuyée sur un entretien avec le commissaire de la non moins passionnante exposition de Fenaille, à Rodez.

Cet été, j'ai vu les trois. La moins retentissante est celle du musée Champollion, à Figeac. Elle est consacrée principalement aux tablettes couvertes d'inscriptions que des érudits s'échinent à tenter de décrypter depuis plus de 150 ans. Notons que l'exposition est installée dans l'annexe du musée lotois, située dans une rue adjacente au bâtiment principal. Certains objets évoquent des thèmes traités dans les autres expositions (notamment celle de Fenaille). L'originalité de Champollion est de proposer des tablettes écrites en rongorongo et des tentatives d'explication. On peut aussi consulter (et jouer) sur des bornes tactiles, notamment pour découvrir certains endroits de l'île.

A Rodez (comme à Toulouse), le contexte géographique est bien présenté. Le musée archéologique aveyronnais propose de découvrir l'alimentation des habitants, ainsi que la faune et la flore peuplant l'île, à diverses époques. L'organisation de la société est très bien décrite. Sans surprise, il est aussi question des sculptures géantes et des pétroglyphes, avant que l'on nous présente la spécificité de l'exposition ruthénoise : les objets rapportés de l'île, en particulier les bâtons sculptés, d'une étonnante finesse.

A Toulouse, on a vu grand. La pièce d'introduction évoque les légendes qui ont circulé à propos de l'île, de ses habitants, de leurs sculptures. La culture populaire (en particulier la bande dessinée) n'est pas laissée de côté. La géographie de l'île et son évolution sont l'objet d'un traitement soigné. On nous présente aussi bien les voyages au long cours des Polynésiens que les différents "visiteurs" européens, ainsi que les changements de nom, Rapa Nui ayant succédé notamment à Ile San Carlos et Terre de Davis. Une grande salle oblongue est consacrée aux moai, à leur structure, à leur création et à leur(s) signification(s). On a essayé de proposer des activités susceptibles de retenir l'attention des petits. La fin de l'exposition traite des transformations que l'île a subies et des explications que la recherche apporte.

Des trois expos, je dirais que celle de Toulouse est la plus complète, celle de Rodez est moins copieuse mais plus synthétique, avec beaucoup d'objets, celle de Figeac étant plus intéressante sur quelques points précis.

00:18 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualite, actualité, médias, journalisme, culture, toulouse

L'Ile de Pâques sur France Inter

En moins d'un mois, deux émissions se sont longuement penchées sur les expositions consacrées à cette étrange et célèbre île chilienne de l'océan Pacifique. Début août, c'est Le Temps d'un bivouac qui a abordé le sujet. Ce jeudi, ce fut au tour de Jean Lebrun, dans La Marche de l'histoire. Notons que la première émission a surtout interrogé l'archéologue qui a veillé à la création de la passionnante exposition du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, alors que la seconde émission s'est appuyée sur un entretien avec le commissaire de la non moins passionnante exposition de Fenaille, à Rodez.

Cet été, j'ai vu les trois. La moins retentissante est celle du musée Champollion, à Figeac. Elle est consacrée principalement aux tablettes couvertes d'inscriptions que des érudits s'échinent à tenter de décrypter depuis plus de 150 ans. Notons que l'exposition est installée dans l'annexe du musée lotois, située dans une rue adjacente au bâtiment principal. Certains objets évoquent des thèmes traités dans les autres expositions (notamment celle de Fenaille). L'originalité de Champollion est de proposer des tablettes écrites en rongorongo et des tentatives d'explication. On peut aussi consulter (et jouer) sur des bornes tactiles, notamment pour découvrir certains endroits de l'île.

A Rodez (comme à Toulouse), le contexte géographique est bien présenté. Le musée archéologique aveyronnais propose de découvrir l'alimentation des habitants, ainsi que la faune et la flore peuplant l'île, à diverses époques. L'organisation de la société est très bien décrite. Sans surprise, il est aussi question des sculptures géantes et des pétroglyphes, avant que l'on nous présente la spécificité de l'exposition ruthénoise : les objets rapportés de l'île, en particulier les bâtons sculptés, d'une étonnante finesse.

A Toulouse, on a vu grand. La pièce d'introduction évoque les légendes qui ont circulé à propos de l'île, de ses habitants, de leurs sculptures. La culture populaire (en particulier la bande dessinée) n'est pas laissée de côté. La géographie de l'île et son évolution sont l'objet d'un traitement soigné. On nous présente aussi bien les voyages au long cours des Polynésiens que les différents "visiteurs" européens, ainsi que les changements de nom, Rapa Nui ayant succédé notamment à Ile San Carlos et Terre de Davis. Une grande salle oblongue est consacrée aux moai, à leur structure, à leur création et à leur(s) signification(s). On a essayé de proposer des activités susceptibles de retenir l'attention des petits. La fin de l'exposition traite des transformations que l'île a subies et des explications que la recherche apporte.

Des trois expos, je dirais que celle de Toulouse est la plus complète, celle de Rodez est moins copieuse mais plus synthétique, avec beaucoup d'objets, celle de Figeac étant plus intéressante sur quelques points précis.

00:18 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualite, actualité, médias, journalisme, culture, toulouse

dimanche, 19 août 2018

Un cabot à l'Elysée

En classant de vieux journaux, je suis retombé sur un article paru dans Le Monde Magazine du 13 juillet dernier. Il y est question des chiens présidentiels, une pratique qui semble intrinsèque à la Ve République, son fondateur excepté.

En effet, l'article fait débuter à la présidence de Georges Pompidou (qui a succédé à Charles de Gaulle en 1969) la médiatisation entourant la possession d'un chien. Le plus cocasse est que le premier clébard "présidentiel" fut nommé... Jupiter ! Le voici, sur l'une des photographies illustrant l'article :

Le mois dernier, je n'ai guère prêté attention à cette photographie. Eh bien, j'avais tort ! En la regardant d'un peu plus près (au besoin, en la retournant), on distingue quelques détails piquants :

On apprend que, chez les Pompidou, on lit Elle, Françoise Sagan (Un peu de soleil dans l'eau froide, paru en 1969) et The New Yorker (en version originale, of course !). On boit visiblement du Martini (so chic !)... et on expose à l'oeil du photographe les coucougnettes de Jupiter... so class !

La suite de l'article nous apprend que les successeurs de Pompidou ont privilégié le Labrador, à l'exception de Jupiter (le président, pas le chien !), qui a voulu un bâtard. Et de Gaulle, dans tout ça ? Il possédait bien un chien, qui gambadait, non pas à l'Elysée, mais dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Eglises. C'était un corgi, offert par la reine d'Angleterre (qui aime beaucoup cette race de chiens) :

Toujours aussi caustique, de Gaulle avait surnommé le cadeau royal... Rasemotte. D'après la petite-fille de Mongénéral, le canidé a dû cohabiter avec... un matou !... plus précisément un chartreux, appelé Grigri (ou Gris-gris) et qui, lui, avait le droit de se balader partout dans la propriété.

22:03 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, actualité, france, société, médias, presse, journalisme

mardi, 07 août 2018

Mensonges

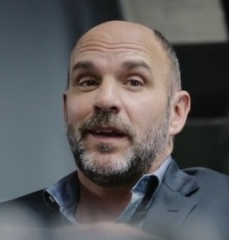

C'est le titre d'une série policière canadienne, québécoise pour être plus précis. Le personnage principal est une femme, le sergent Julie Beauchemin, qui allie grâce, rigueur professionnelle et excellentes capacités de déduction. Dans le rôle, Fanny Mallette est formidable :

Elle se situe quelque part entre Monk et Hercule Poirot : elle a des tics et des phobies, mais c'est la meilleure flic de la brigade. On suit ses enquêtes, menées avec deux adjoints.

Bob est le flic de terrain, très expérimenté, jouisseur et grande gueule. Il aimerait bien diriger l'équipe d'enquêteurs... mais il préfère boire des coups et draguer des gonzesses, quand il ne dégotte pas un indice capital pour résoudre une affaire.

Maxime est le petit nouveau, spécialiste des nouvelles technologies... et très beau gosse. Il fait craquer pas mal de monde, à commencer par l'hôtesse d'accueil... et sa patronne n'est pas insensible à son charme. Elle est en pleine séparation avec un mari assez minable (avec deux gosses à gérer), tandis que lui vit une relation un peu distante avec sa copine.

Chaque personnage a ses petits secrets. Julie Beauchemin est travaillée par la mort de sa mère et ne parle quasiment plus à son père, un ancien ponte de la police. Maxime lui a été traumatisé par l'enlèvement et l'assassinat de son frère jumeau, quand il était enfant. Il lui reste une soeur, très instable, qui "travaille" dans le porno. Elle est incarnée par Mélissa Désormeaux-Poulin, que l'on a vue dans Incendies.

En général, une enquête s'étend sur un épisode et finit toujours par être menée à bien. Aux indices matériels s'ajoutent les qualités d'interrogatrice du personnage principal. Elle est à la fois méthodique et empathique : elle tente de faire avouer les coupables.

Dans le premier épisode, il faut coincer l'auteur d'un double meurtre, dans les bois. Pour cela, il faut trouver le lien entre les deux morts. Les personnages secondaires sont très bien campés. Amour et argent sont au programme.

Dans le deuxième épisode, les policiers sont ravis de pouvoir faire enfin tomber l'un des tueurs de la mafia locale... mais est-il réellement coupable ?

Le troisième épisode se déroule dans le monde de l'électronique et des jeux vidéo. L'assassin est quelqu'un de très malin, mais très orgueilleux. Les fausses pistes se multiplient.

Le quatrième épisode suit une trame particulièrement retorse. Le détecteur de mensonge est mis à contribution... mais le tueur n'a-t-il pas réussi à s'en jouer ? La solution va venir d'un miroir...

La politique se mêle du cinquième épisode, puisque le ministre des transports est convoqué comme témoin dans une affaire de meurtre. Une journaliste d'investigation est aussi de la partie. Il est question de mafia et de corruption.

Dans le sixième épisode, une affaire de pendaison replonge Julie Beauchemin dans son passé familial. Elle est obligée de surmonter l'une de ses phobies pour boucler son enquête... et faire toute la lumière sur la mort de sa mère.

Au cours du septième épisode, l'héroïne doit gérer une énième fugue de sa fille aînée et une affaire particulièrement sordide, entre meurtre, escroquerie et trafic de drogue. Poussé par son tempérament, son adjoint Bob commet une faute qui risque de compromettre l'enquête.

Le huitième épisode débute sur la mort d'un critique gastronomique particulièrement mordant. Mais ce n'est pas le sujet le plus préoccupant pour le sergent Beauchemin : un prédateur sexuel du genre machiavélique l'a prise pour cible.

Le neuvième épisode nous propose une intrigue particulièrement bien ficelée. La directrice d'un maison de retraite a été assassinée. On enquête sur des vols commis dans les chambres des pensionnaires, mais la solution est à chercher dans un passé lointain, voire très lointain. De son côté, Maxime pense avoir retrouvé le meurtrier de son frère.

Le dixième épisode confronte les policiers à un tueur en série. Dans sa vie personnelle, Julie doit faire un choix important. Mais elle va se voir confier une enquête qui risque de tout chambouler.

Comme vous pouvez le constater, cette série ne manque pas d'intérêt. Il est d'autant plus étonnant qu'il ait fallu... huit ans pour qu'elle traverse l'Atlantique, pour être diffusée... la nuit, entre le lundi et le mardi, alors que tant de bouses occupent les débuts de soirée !

L'une des raisons qui expliquent le décalage dans le temps est qu'il a fallu... doubler en français cette série pourtant francophone, mais difficile à suivre pour des oreilles hexagonales. Pour vous en convaincre, voici l'épisode 2, en version originale.

23:19 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actualité, polar

CGR abandonne le papier...

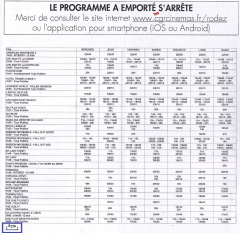

... pour ses programmes. Celui de la semaine du 1er au 7 août est donc le dernier, comme cela est d'ailleurs précisé en haut de la page intérieure (avec une belle faute de grammaire à la clé) :

Désormais, il faudra se contenter du site internet et de l'application téléchargeable sur téléphone portable... autant de moyens numériques qui permettent de mesurer une audience, des flux... et d'éviter de recourir à des impressions jugées visiblement trop onéreuses. Au fait, combien ça coûte ?

Au vu de la taille des caractères, certains se réjouiront de cette disparition. (Le programme est moins lisible depuis que la programmation s'est un peu diversifiée, entre 2D et 3D, V.F. et -un peu de- V.O. Les 10 salles permettent de programmer davantage de films chaque semaine.) A Rodez, les nostalgiques regretteront l'alternance des deux couleurs (le jaune et le rouge), une semaine sur l'autre :

Dans les villes où se trouvent deux cinémas CGR, chacun était associé à un programme de couleur différente. J'en profite pour ajouter qu'à Albi, on annonce la prochaine réouverture du Lapérouse, qui avait fermé l'an dernier :

C'est peut-être l'occasion pour le chef-lieu tarnais de retrouver une programmation art-et-essai digne de ce nom. Honnêtement, ces derniers mois, alors que Rodez est deux fois moins peuplée qu'Albi, le complexe proposant l'offre la plus alléchante était le rouergat (avec 10 salles contre 8 à son homologue tarnais, ceci dit).

La disparition du programme papier risque de gêner certaines personnes âgées (l'un des publics fidèles du cinéma) et les non-technophiles de toute génération. Espérons que les journaux paraissant le mercredi continueront de publier l'ensemble des séances des cinémas aveyronnais, comme c'est le cas actuellement.

Une solution de compromis consisterait à continuer de publier le programme papier... en version pdf, téléchargeable sur le site CGR (ou la page Facebook). Je ne pense pas que cela demande un travail gigantesque à l'employé responsable et cela rendrait service à certains clients du cinéma, à charge pour eux d'imprimer la version papier s'ils le souhaitent.

18:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actualité

mercredi, 01 août 2018

Deux motions pour (presque) rien

Les motions de censure présentées par les oppositions à la majorité (celle de gauche et celle de droite) n'avaient aucune de chance d'aboutir au renversement du gouvernement Philippe... mais telle n'était pas l'intention de leurs initiateurs.

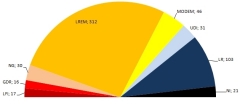

Tout d'abord, pour être votée, une motion de censure doit recueillir la majorité absolue des députés (et pas uniquement celle des présents), soit, à l'heure actuelle, plus de la moitié des 576 députés (donc au moins 289). Or, voici quelle est la composition des groupes à l'Assemblée nationale :

A lui seul, le groupe constitué par les députés de La République en Marche comprend 312 membres, soit bien plus que la majorité absolue. Même s'il existe quelques tensions au sein du groupe (très étoffé), il n'y avait aucune chance pour que, sur un scrutin aussi sensible, des "frondeurs" rejoignent les opposants au duo Macron-Philippe. C'était donc une démarche vouée à l'échec.

Passons maintenant à l'analyse des scrutins. Oui, des scrutins, pas du. Chaque frange de l'opposition a voulu déposer son texte... et c'est un des éléments utiles pour comprendre leur démarche. Les députés se sont d'abord prononcés sur la proposition des élus de droite, menés par Christian Jacob. Elle n'a recueilli que 143 voix. Potentiellement, elle pouvait réunir les votes de tous les députés à l'exception de ceux membres des groupes LREM et Modem, soit 218 personnes. Il manque 2 des 103 élus LR à l'appel. Peut-être font-ils partie des 4 apparentés. Ou peut-être ont-ils des ambitions municipales dans des communes où le vote LREM a été important en 2017... Première (véritable) surprise : aucun élu UDI n'a voté la motion de censure. Certes, c'est un groupe classé au centre-droit, qu'on dit pas très éloigné des préoccupations du gouvernement, mais quand même... On peut dire la même chose des élus Nouvelle Gauche, proches pour la plupart des députés macroniens issus du PS ou du PRG. Par contre, toute La France Insoumise a voté avec la droite... et l'extrême-droite, si on regarde dans le détail le vote des députés non-inscrits. S'ajoutent à cela presque tous les députés Gauche Démocrate et Républicaine. (Seulement deux ont refusé de voter avec la droite.)

Comparons avec le second scrutin, portant sur la motion présentée par la gauche d'opposition. Seuls 74 députés l'ont soutenue. Les groupes LFI et NG ont intégralement voté la motion, ainsi que presque tous les députés GDR (à l'exception d'une élue martiniquaise). S'y ajoutent environ la moitié des non-inscrits, dont presque tous ceux classés à l'extrême-droite : seules Marie-France Lorho et Emmanuelle Ménard ont choisi de ne soutenir que la motion de droite. Delphine Batho (ex-PS) a effectué la démarche inverse : elle n'a voté qu'en faveur de la motion de censure déposée par la gauche. L'écart entre les deux scrutins vient principalement du comportement des élus LR, qui ont presque tous refusé de voter le texte déposé par la gauche. Seuls deux d'entre eux ont franchi le pas : Eric Diard (élu dans Les Bouches-du-Rhône) et l'Aveyronnais Arnaud Viala.

Qu'en conclure ? D'abord qu'au sein des oppositions, les élus LFI, GDR et ceux d'extrême-droite se présentent comme les plus transgressifs, prêts à voter un texte déposé par des adversaires idéologiques (en théorie). Les groupes Nouvelle Gauche et LR restent dans le clivage gauche/droite. Enfin, l'UDI, bien que ne faisant pas partie de la majorité, a refusé d'entrer dans le jeu trouble des oppositionnistes, qui ont sorti l'arme factice de la motion de censure pour faire parler d'eux et perturber le travail parlementaire. C'est un bel exemple de politique politicienne, à l'ancienne.

22:32 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france, macron, benalla, presse, médias, journalisme

lundi, 30 juillet 2018

Les enfumages de l'affaire Benalla

Il faut commencer par en dégager les aspects positifs. Jupiter est un peu descendu de son Olympe et je trouve que ce n'est pas plus mal. De leur côté les médias, très révérencieux jusqu'alors vis-à-vis de la présidence de la République, ont joué leur rôle de contre-pouvoir, même si c'est avec d'évidentes arrière-pensées. Autrefois, on aurait dit qu'il s'agissait de faire vendre du papier. Aujourd'hui, on parle d'articles "putaclics". Il suffit que quelques meneurs sortent un sujet porteur pour que tous les autres suivent, sans forcément vérifier leurs sources. Enfin, l'affaire a été instrumentalisée dans un but politique.

Tout commence le 1er mai dernier. Les traditionnelles manifestations sont émaillées de nombreuses violences, qui ont été rarement rappelées lorsque l'affaire Benalla est sortie. Cela permet de comprendre pourquoi les policiers étaient soupçonneux vis-à-vis de l'apéro organisé place de la Contrescarpe. Les participants ont été (un peu) filtrés et parfois fouillés. Même s'il avait obtenu les autorisations nécessaires, Alexandre Benalla n'avait pas à se trouver là. On a appris depuis qu'il aime l'action et que, notamment au service d'Emmanuel Macron, il s'était déjà signalé par son comportement parfois limite.

Cependant, comme on peut le voir sur la seconde vidéo, que j'ai découverte quelques jours plus tard sur le site de Libération, c'est lorsqu'il voit les deux supposés "badauds" (lol) balancer des projectiles sur les CRS qu'A. Benalla intervient. Au passage, contrairement à ce qui a été affirmé dans un premier temps (et à ce que hurle l'auteur de la première vidéo, Taha Bouhafs), il ne les a pas tabassés. Il a quand même frappé le jeune homme et s'est vigoureusement saisi de la jeune femme. Il a abusé de la force... mais il avait le droit d'intervenir, conformément à l'article 73 du Code de procédure pénale :

"Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche."

D'autres questions se posent quant à la diffusion des vidéos. Dès le 1er et le 2 mai, plusieurs ont été mises en ligne. Leurs auteurs sont le plus souvent des militants, des participants aux manifestations, comme Taha Bouhafs, qui fut candidat de La France Insoumise aux législatives de 2017 (et a failli se qualifier pour le second tour). Ce jeune homme, dont l'agressivité n'est que verbale, s'est déjà signalé lors de l'occupation du campus de Tolbiac.

Un-e bon-ne journaliste ne doit pas se contenter d'une seule source (surtout si celle-ci a été retravaillée avant d'être mise en ligne). Dès l'article du 18 juillet, Ariane Chemin (du Monde) précise qu'elle a consulté plusieurs vidéos militantes. On ne sait pas précisément quand elle les a vues ni quelles sont ces autres vidéos, puisqu'on ne nous en montre qu'une. Ainsi, on ne sait pas si les journalistes (du Monde et d'ailleurs) avaient vu les autres images, qui montrent ce qui s'était passé avant, en particulier le comportement agressif des deux "badauds". Que les militants LFI ne le fassent pas, on le comprend, même si ce n'est pas honnête de leur part. Mais les journalistes ? On ne sait pas non plus quand exactement ils ont eu ces vidéos en leur possession ni quand ils ont formellement identifié A.Benalla. (Ariane Chemin n'en parle pas dans l'entretien accordé à France Culture, à la lecture duquel on apprend qu'elle n'a pas répondu à toutes les questions qui lui ont été posées... Lesquelles ? Mystère...)

Tout porte à croire que c'est (bien) avant le 18 juillet que les journalistes ont eu connaissance des débordements d'A. Benalla. Je suis tenté d'affirmer qu'on a jugé que, tant que l'équipe de France de football brillait en Coupe du monde, le moment n'était pas venu de sortir l'affaire. Je suis aussi tenté d'affirmer que, dans un premier temps, on a choisi de ne mettre en valeur que la vidéo (tronquée) la plus incriminante pour le "Monsieur sécurité" d'Emmanuel Macron. J'ai d'ailleurs fini par apprendre que des militants LREM avaient mis en ligne, sur Twitter, dès le début du mois de mai, des vidéos proposant une autre vision des événements. Elles semblent avoir été négligées par les journalistes qui suivent la politique française...

On a voulu éviter que le public voie les deux "badauds" lancer une carafe d'eau et sans doute des verres ou cendriers sur les policiers, avant l'intervention d'Alexandre Benalla. J'aimerais aussi disposer d'images antérieures du trottoir situé en face du café des Arts. C'est de là qu'a filmé Taha Bouhafs et c'est situé juste à côté de la terrasse du café où se trouvaient les deux "badauds". Ne pourrait-on pas les voir boire un coup ensemble ou discuter, quelques minutes avant que cela ne dégénère ?

L'exploitation politicienne de cette affaire a donné lieu à une inflation de fake news (de bobards ou d'intox, comme on disait jadis). Le site de Libération (en particulier sa rubrique "CheckNews") a été en pointe dans la lutte contre le bourrage de crânes. En voici un florilège, loin d'être exhaustif. Parmi les propagateurs de fausses nouvelles, on a l'hebdomadaire Valeurs actuelles (dont on se demande s'il est utile ne serait-ce qu'à envelopper le poisson pourri), qui a tenté de faire croire à un pseudo mariage bidon d'Alexandre Benalla et affirmé sans preuve que l'Elysée a voulu le promouvoir sous-préfet. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste dans la désinformation. Les affirmations les plus fantaisistes ont circulé, comme celle du supposé effacement de bandes vidéo sur ordre d'E. Macron ou encore la fable du changement de nom d'A. Benalla. On a aussi (volontairement ?) exagéré le montant de son salaire (5-6 000 euros et non 10 000) et la surface du logement de fonction qui lui a été attribué (80 m² et non 300 !).

Les politiques n'ont pas échappé à l'hystérie ambiante. Ainsi, une élue EELV a colporté une rumeur infondée (sur la collecte d'ADN). Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont comparé l'affaire Benalla à celle du Watergate. Comme la plupart des Français ne savent pas ce que c'est, ça peut passer. Mais là, franchement, ils ont pris les gens pour des cons !

J'ai gardé pour la fin mon petit préféré, Arnaud Julien. Ce militant LR (secrétaire de la fédération de l'Hérault), sans doute pris par l'enthousiasme de l'exploitation politicienne, a commis une énorme boulette, signalée par le quotidien aveyronnais Centre Presse. Il n'en est visiblement pas à sa première grosse erreur. Aux municipales de 2014, en pleine vague bleue (UMP, c'est-à-dire LR), il a réussi l'exploit de perdre un bastion UMP, la commune de Juvignac. Aux législatives de 2017, bien que bénéficiant de l'investiture LR, il s'est fait sortir dès le premier tour, terminant à une piteuse cinquième place, avec moins de 10 % des suffrages exprimés ! (Entre temps a éclaté le scandale de l'office de tourisme de Juvignac, qui ne me semble pas terminé à ce jour.)

Mais revenons à l'affaire Benalla. Son exploitation politicienne a fait négliger certaines pistes. On en a quelques échos dans Le Canard enchaîné du 25 juillet dernier. Mais c'est surtout un article de Slate, signé Philippe Boggio (un ancien du Monde, comme nombre de contributeurs du site), qui a développé la piste des manoeuvres policières. Derrière l'exploitation de l'affaire Benalla, il y a la rivalité entre policiers et gendarmes pour assurer (seuls) la sécurité du président de la République. Se greffe là-dessus le mécontentement de voir un outsider (Benalla) leur passer devant. N'oublions pas non plus la politisation de nombre d'officiers de la Préfecture de police (de Paris). Elle a la réputation d'être un nid de sarkozystes, où François Hollande a petit à petit réussi à placer des hommes de confiance. Certains ont-ils tenté de nuire à Emmanuel Macron dans l'espoir de favoriser leur ancien patron ?

A suivre...

15:52 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benalla, politique, presse, médias, journalisme, société, actualité, france, macron

lundi, 16 juillet 2018

Histoire du football

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le football occupe une place importante dans les sociétés contemporaines, en France comme ailleurs. Son histoire est d'ailleurs fort intéressante. J'ai récemment lu deux ouvrages qui en éclairent certains aspects.

A tout seigneur tout honneur. La Coupe du monde 2018 s'étant déroulée en Russie, commençons par le livre de Régis Genté et Nicolas Jallot :

Très bien écrit, l'ouvrage part de l'introduction du football en Russie (par des Anglais) à la gestion poutinienne de ce qui est d'abord perçu comme un outil de propagande. Cela ne date pas du XXIe siècle. Très vite populaire (mais aussi apprécié par des intellectuels comme le compositeur Dmitri Chostakovitch), ce nouveau sport a bénéficié de l'action des frères Starostine, avant la Seconde guerre mondiale. Des supporteurs russes se souviennent encore aujourd'hui de ces précurseurs, dont trois ont été par la suite envoyés au Goulag, sans doute sur ordre de Lavrenti Beria, le chef du NKVD (ancêtre du KGB, dont est issu l'actuel FSB).

Cela-ci a tenté de promouvoir sa "caste" (celle des policiers politiques) à travers des clubs appelés "Dynamo" (ou "Dinamo"). Il y a d'abord eu celui de Tbilissi (Beria étant géorgien), puis ceux de Moscou et de Kiev. Mais à Moscou, le club fondé par les frères Starostine était le Spartak, le grand rival, soutenu successivement par les coopératives agricoles et les Komsomol (l'union des jeunesses communistes). L'histoire des rivalités internes à la Russie épouse en partie celle des rivalités politiques, la fierté locale venant se greffer dessus. D'autres clubs sont apparus à Moscou, le CSKA (l'équipe de l'armée), le Torpedo (l'équipe du secteur automobile) et le Lokomotiv (soutenu, comme son nom l'indique, par les chemins de fer).

Le livre fourmille d'anecdotes, notamment sur la période de la Seconde guerre mondiale. Si certains joueurs vedettes ont été envoyés en front, d'autres ont été préservés pour jouer des matchs de propagande (notamment à Leningrad -aujourd'hui Saint-Pétersbourg, ville qui a subi un siège de 900 jours ainsi qu'une épouvantable famine). Pour l'anecdote, je signale que l'un des sites de la coupe du monde (celui de Saint-Pétersbourg) a été aménagé à l'emplacement du stade utilisé par l'une des équipes de la ville avant-guerre, là précisément où, en 1942, se serait déroulé le match famélique de propagande, retransmis à la radio jusque sur les lignes de combat.

Il est aussi question du "match de la mort", une légende encore vivace aujourd'hui en Russie, sur une rencontre entre des soldats allemands et des joueurs ukrainiens, qui auraient été menacés de mort et, pour certains, fusillés après la rencontre. Les auteurs décryptent parfaitement bien la construction du mythe.

Après la Seconde guerre mondiale, l'URSS rejoint les instances internationales sportives (la FIFA en 1946, le CIO en 1951). On l'a oublié, mais les succès sont arrivés assez vite. La sélection soviétique a remporté l'épreuve aux JO de 1956 (à Melbourne). Elle est devenue championne d'Europe en 1960, lors de la première édition de l'Euro... en France. Quatre ans plus tard, l'équipe est allée jusqu'en finale, battue seulement par l'Espagne, pays organisateur. En Coupe du monde, le bilan est moins flatteur, avec un quart de finale en 1958 et une demi-finale en 1966, en Angleterre (performance que l'actuelle équipe de Russie n'est donc pas parvenue à égaler cette année). Cette édition a été marquée par l'unique victoire des "Trois Lions"... et le rôle de l'arbitre de la finale, qui était soviétique. (C'est très bien expliqué dans le bouquin.)

Cette époque (la fin des années 1950 et les années 1960) est marquée par une figure devenu mythique, le gardien de but Lev Yachine, seul de sa catégorie à avoir décroché le Ballon d'or, en 1963. C'est donc à juste titre que ce joueur a été retenu comme emblème de la toute récente coupe du monde, sur une affiche au style rétro, rappelant immanquablement l'époque soviétique, dont l'actuel président Vladimir Poutine est tant nostalgique :

Au niveau des clubs, c'est dans les années 1970-1980 que les résultats les plus spectaculaires ont été obtenus. Cela coïncide avec l'arrivée à maturité d'une génération dorée, notamment venue d'Ukraine (du Dynamo de Kiev), où ont été mises en pratiques des méthodes scientifiques d'entraînement. Cela s'est répercuté sur l'équipe soviétique, qu'on a commencé à revoir pointer le bout de son nez en 1982 mais surtout en 1986, au Mexique. Avec le Danemark, c'est l'équipe qui a marqué les esprits dans la première partie de la compétition.

La fin de l'ouvrage est centrée sur la période poutinienne et le rôle des oligarques dans la vie des clubs. Il est question aussi bien du Zénith Saint-Pétersbourg que des clubs du Daghestan et de Tchétchénie. C'est tout aussi passionnant que ce qui précède.

On continue avec un livre aux ambitions plus modestes. Il s'agit de la réédition d'un ouvrage publié en 1954 (sous la plume de Jules Rimet), augmenté de plusieurs textes divers :

Le fondateur du Red Star, qui présida la FIFA de 1921 à 1954, y raconte les premières Coupes du monde, celles auxquelles il a assisté. Cela commence par celle de 1930, en Uruguay. Les dirigeants de la FIFA et les équipes européennes invitées à y participer ont fait le trajet en paquebot. Rimet emporte avec lui le trophée qui ne porte pas encore son nom et qui a été sculpté par un certain Abel Lafleur, né à... Rodez !

Ce n'est pas la seule référence à l'Aveyron que contient ce récit de voyage. Sur le paquebot se trouvent deux chanteurs d'opéra, le Russe Fédor Chaliapine et une certaine Marthe Nespoulous. Les Rouergats qui lisent ce billet auront immédiatement dressé l'oeil l'oreille : c'est un nom assez répandu dans notre département.

Par contre, s'il est assez facile de dénicher, sur la Toile, des enregistrements (audio) de la soprano, les informations biographiques manquent cruellement. En Aveyron, on a plutôt retenu la carrière de son aînée, la cantatrice Emma Calvé, dont une place porte le nom à Rodez.

Mais revenons à nos moutons (en short). Après l'Uruguay, ce fut au tour de l'Italie d'accueillir (et de remporter) la Coupe du monde, en 1934. Avec le recul, Jules Rimet, s'il se félicite de la qualité de l'organisation, semble éprouver quelques regrets, puisqu'il s'est montré accommodant avec le régime fasciste. (Dans un entretien publié en fin d'ouvrage, le petit-fils reconnaît que son grand-père a tendu le bras -comme les autres personnes présentes- lors de la cérémonie d'inauguration.)

Pour populaire qu'il soit, le spectacle des équipes nationales se défiant dans un stade n'est pas forcément rentable, au début. C'est avec réticence que la France accepte d'organiser la Coupe du monde de 1938. A l'époque, l'écho des troubles politiques se fait encore plus grand. Ainsi, l'équipe d'Autriche est contrainte de se retirer de la compétition après l'Anschluss. Fort prudemment, les autorités décident de ne pas prévoir de compétition pour 1942. Pour l'organiser, il était question du Brésil et de l'Allemagne nazie...

En 1950, c'est donc au Brésil que s'est déroulée la quatrième édition. Ce chapitre est écrit de manière à faire comprendre aux lecteurs que les Brésiliens n'envisageaient pas d'autre résultat que la victoire de leur équipe nationale... et que le résultat final fut une tragédie (que l'humiliation en demi-finale face à l'Allemagne, en 2014, est venue raviver).

L'un des textes qui succèdent à ce récit fait le point sur les convictions de Jules Rimet, que l'on a parfois jadis rapproché de Pierre de Coubertin. C'était un contresens. Celui-ci était un aristocrate, qui voyait dans l'amateurisme l'incarnation d'un certain élitisme. Fervent adepte de la professionnalisation du sport en général et du football en particulier, Jules Rimet défendait une vision populaire (et méritocratique) de la pratique du sport. Il n'a cependant pas perçu combien l'introduction massive de l'argent allait le dénaturer.

Mais son livre est bigrement intéressant, de surcroît bien écrit.

P.S.

La fameuse "coupe Jules Rimet" n'existe plus. Donnée au Brésil en 1970, à l'issue de la troisième victoire de ce pays dans la compétition, elle a été volée (et sans doute fondue). Les vainqueurs reçoivent désormais une copie du nouveau trophée (que l'on doit à un Italien).

Cela n'a pas empêché un journaliste du Monde de commettre une boulette, dans l'euphorie de la victoire française hier en finale. Plusieurs photographies ont montré le joueur Kylian Mbappé embrassant le trophée. Dans la version papier du quotidien, il est fait référence à Jules Rimet :

L'erreur a été corrigée dans la version numérique de l'article (qui s'appuie sur une autre photographie) :

jeudi, 12 juillet 2018

L'Afrique en finale

L'équipe de France de football est une incarnation de la diversité (comme celle de 2016, d'ailleurs). Mais ce sont surtout les origines africaines des joueurs qui ressortent, quand on analyse la situation dans le détail.

Tout d'abord, précisons que, sur les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, seuls deux ne sont pas nés en France : Samuel Umtiti (au Cameroun) et Steve Mandanda (en République Démocratique du Congo). Mais, sur les 23, 16 ont au moins une ascendance africaine, soit 70 % de l'effectif.