mercredi, 20 avril 2016

Cauval au bord du gouffre ?

Le groupe d'ameublement français ne cesse de défrayer la chronique (économique). Il y a quelques années, on en a beaucoup parlé dans l'Aveyron, jusqu'à la déconfiture de l'usine de Sévérac-le-Château, au profit (pensait-on) de celle de Bar-sur-Aube. Les difficultés n'ont cependant pas cessé, avec, l'an dernier, un conflit avec les enseignes But à la clé. Du côté de la Champagne, on a aussi pu constater la baisse progressive des effectifs.

Le patron Gilles Silberman était à la recherche de nouveaux partenaires et semblait avoir trouvé le bon, une société portugaise qui évolue dans le même secteur... mais qui s'est finalement désistée. Faute d'apport financier, le groupe a été placé en redressement judiciaire, dans l'attente d'un (ou plusieurs) repreneur(s). Les candidatures ne se sont pas fait attendre. On a parlé de six puis de dix repreneurs potentiels, aucun ne s'engageant à garder l'intégralité des sites, à l'exception de deux anciens cadres de Cauval, soutenus par un fonds d'investissement.

Certains (comme le suédois Hilding Anders ou Arcole Industries) semblent avoir peu de chances. On s'étonne aussi de voir figurer la holding Verdoso, contrôlée par... l'un des fondateurs de Cauval (Franck Ullmann). De très mauvaises langues se demandent s'il n'y aurait pas là une manoeuvre concertée avec G. Silberman, pour conserver le groupe Cauval après l'avoir "dégraissé" à moindres frais. Autre surprise : la candidature du portugais Aquinos... le partenaire avec lequel Cauval envisageait tout récemment de se "marier" ! Là, on se demande si le secteur de l'ameublement n'est pas devenu un lac aux requins. Aquinos est-il de bonne foi et a-t-il renoncé à l'alliance avec Cauval pour de bonnes raisons (la crainte d'avoir affaire à un partenaire peu scrupuleux) ? Ou bien le groupe portugais n'est-il qu'un opportuniste, qui a jugé que, devant les difficultés de Cauval, mieux valait laisser pourrir la situation, pour n'en garder que les bons morceaux ? C'est difficile à dire, d'autant plus qu'il est possible que les deux soient vrais !

Cependant, il semble que ce soit un autre candidat qui tienne la corde : le groupe sud-africain Steinhoff. Il y a moins d'un mois, Le Monde a consacré un portrait plutôt flatteur à Christoffel Wiese, le premier actionnaire du groupe. Celui-ci est à la manoeuvre en France depuis au moins le début des années 2010, quand il a racheté Conforama au groupe Pinault (PPR). Cela a d'ailleurs contribué à dégrader la situation de Cauval, dont c'est l'un des principaux clients, qui s'est désormais davantage fourni ailleurs. On a récemment reparlé de Steinhoff, qui tente de souffler Darty à la FNAC. Pour la petite histoire, précisons que la FNAC est une autre ancienne pépite du groupe PPR (aujourd'hui Kering), dont le premier actionnaire reste la holding Artemis, qui gère les intérêts de la famille Pinault.

Pour compléter ce mécano industriel, ajoutons que Darty est à l'origine une entreprise française, passée (dans les années 1990) sous la coupe du britannique Kingfisher... tout comme But, autre entreprise tricolore (et le principal concurrent de Conforama en France, après Ikea). Les deux ont été intégrées dans une filiale, Kesa, qui s'est séparée de But en 2008.

L'autre indice qui me fait penser que c'est Steinhoff qui tient la corde dans la reprise de Cauval est que le groupe sud-africain a amélioré son offre (sur des conseils venus de France ?) : alors qu'il proposait, à l'origine, de ne reprendre que trois des usines, il est monté à quatre puis à cinq. Par contre, il ne garderait qu'un peu plus de la moitié des employés. C'est dû au fait qu'il laisse de côté le principal site de Cauval, l'usine de Bar-sur-Aube qui, malgré toutes les aides publiques versées depuis moins de dix ans, risque donc de fermer définitivement. Chez Cauval, c'est le secteur des matelas (et les marques) qui intéresse les éventuels repreneurs, pas celui des canapés et fauteuils.

Un autre site est menacé de fermeture : celui de Flaviac, en Ardèche. Il y a quelques années, Cauval y avait arrêté la fabrication de matelas Simmons. Une soixantaine d'emplois avaient été maintenus grâce à la reconversion du site, devenu Ecoval, avec un projet innovant (autour du recyclage)... financé par de l'argent public, le groupe Cauval s'étant là encore débarrassé des locaux en les vendant à la communauté de communes.

Qu'est-ce qu'il ressort de tout cela ? Que la gestion du groupe Cauval n'est pas des plus limpides. Même si le secteur de l'ameublement traverse une période difficile, il y a sans doute des causes internes aux problèmes du groupe. L'arrivée de Steinhoff pourrait se révéler bénéfique, si elle assure davantage de débouchés aux produits des usines. Mais peut-être vaudrait-il mieux que ce soit une équipe qui connaisse l'entreprise qui la reprenne. Il faudrait voir le détail du projet des anciens cadres, jugé crédible par la CGT.

A une échelle beaucoup plus réduite, à Sévérac-le-Château, dans l'Aveyron, le site a naguère été relancé par d'anciens employés, qui ont fondé ITA Moulding Process. Il va de son bonhomme de chemin et communique, de temps à autre. Il sera partenaire du ROC Laissagais 2016, qui servira de support au championnat du monde de VTT marathon :

Centre Presse, 19 avril 2016

P.S.

Pour en savoir plus sur le site de Sévérac-le-Château (et l'entreprise qui l'occupe actuellement), on peut lire les articles qui viennent de paraître dans Centre Presse.

D'après un encadré présent dans la version papier, un livre et un DVD sont en préparation.

15:29 Publié dans Economie, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médis, journalisme, actualité, économie, france

mercredi, 17 février 2016

Un métier à risques

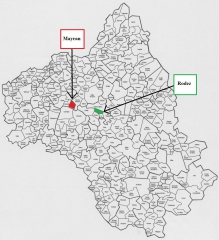

C'est peu après 11 heures, ce matin, que, sur mon lieu de travail, a commencé à se répandre la nouvelle du meurtre d'une jeune conseillère de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, sur la commune de Mayran.

Dès que cela a été possible, tout le monde s'est rué sur les sites des médias locaux et nationaux, où l'on a pu lire les informations basiques sur cet horrible fait divers. Ici ou là, quelques imprécisions ont été relevées, sur l'heure du meurtre (7h ? 7h30 ? 8h30 ?) ou l'âge de la victime (estimé selon les sources à 25, 26 ou 27 ans). Presque tous les médias n'ont publié que le prénom de la victime (Elodie). Son identité complète a été révélée notamment par L'Obs.

Il serait déplacé de discuter ici des détails de l'agression dont la jeune femme a été la cible. La gendarmerie enquête. Laissons-la traiter cette affaire avec la circonspection qui s'impose. L'examen du contexte dans lequel ce meurtre s'est déroulé n'en est pas moins porteur d'enseignements sur quelques évolutions récentes du monde agricole et para-agricole.

La victime, technicienne à la Chambre d'agriculture, a pu être parfois désignée sous le nom de "contrôleur laitier". Cela appelle deux remarques. La première est que, depuis au moins une dizaine d'années, le contrôleur laitier est de plus en plus souvent... une contrôleuse. La profession, comme tant d'autres, s'est féminisée... et rajeunie. Les agriculteurs ont vu débarquer dans leur ferme un autre profil de technicien-ne, auquel ils n'étaient pas accoutumés.

Ces jeunes sont généralement issus de l'enseignement supérieur court. Ils (Elles) sont souvent titulaires d'un BTS, agricole ou pas. Ils (Elles) ont de plus en plus tendance à prolonger par une licence professionnelle. Ils (Elles) deviennent techniciens, à un poste où la rémunération dépasse rarement le SMIC. De surcroît, comme l'activité de conseil à laquelle ils (elles) se livrent ne se limite pas aux visites sur site (ils sont souvent contactés par téléphone... et pas qu'aux heures de boulot), on comprend vite que la fonction n'est pas des plus attractives. Du coup, dans certains départements, le turn-over est élevé, ce qui agace les agriculteurs plus âgés, habitués à garder longtemps le même interlocuteur, qui finit par comprendre à demi-mots les petits problèmes de ses "clients".

La deuxième remarque porte sur le travail de ces "contrôleurs". Ce sont fréquemment de simples conseillers, dont la mission est d'aider les agriculteurs à améliorer leur production, dans le respect de la réglementation existante. C'est le prix à payer pour garder une agriculture de qualité, quoi qu'en pensent les grandes gueules promptes à beugler contre les "contraintes administratives". Mais, pour certains agriculteurs, ces conseillers sont parfois les seuls visiteurs qu'ils reçoivent de la semaine. Si une relation de confiance s'installe entre les deux parties, le conseiller peut se muer en confident. Si c'est la méfiance qui l'emporte, le conseiller peut devenir le bouc émissaire du mal-être d'un agriculteur dépassé par les événements.

On pourrait penser que des femmes compétentes sur le plan technique sont mieux placées pour instaurer un dialogue apaisé avec des professionnels à cran. Mais, au quotidien, les jeunes femmes se retrouvent, de temps à autre, confrontées à des situations délicates... et à des individus qu'il serait difficile de qualifier de gentlemen. C'est qu'il peut s'en passer des choses, dans la quiétude d'une exploitation reculée ! Certaines garderaient une petite bombe dans leur sac. D'autres, plus sportives, se sentent suffisamment "entraînées" pour repousser un mec trop collant. Il y a aussi la solution du gros chien qui attend dans la voiture. Il paraît que ça calme bien des ardeurs...

Tout ça pour dire que la fonction de technicien-ne à la Chambre d'agriculture n'est pas de tout repos et que, si ce fait divers horrible pouvait (indirectement) contribuer à améliorer le sort de ces agents, ce ne serait déjà pas si mal.

18:32 Publié dans Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, journalisme, société, agriculture

dimanche, 14 février 2016

Délinquance juvénile (suite)

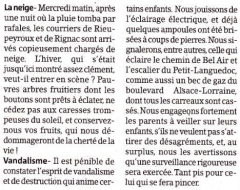

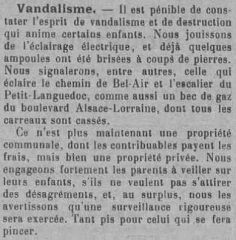

Cela fait partie des petits bonheurs de la lecture d'anciens journaux. Chaque semaine, l'hebdomadaire aveyronnais Le Villefranchois propose, dans un encadré, un extrait d'un numéro datant d'environ 100 ans. A l'époque, le journal s'appelait Le Narrateur. Voici ce qu'on peut lire dans l'exemplaire sorti jeudi dernier :

Comme cet organe de presse a été entièrement numérisé, on peut se rendre sur le site des Archives départementales de l'Aveyron pour vérifier que la citation est exacte :

Il s'agit bien d'un extrait du numéro du 12 février 1916. (Notons qu'une petite coupure a été pratiquée.) Dans la partie aveyronnaise des informations, on peut lire un article sur une nouvelle marraine de guerre, qui a accepté de correspondre avec un soldat prisonnier en Allemagne, père de six enfants. Un peu plus loin, il est question d'une éclipse de soleil et de nouvelles machines agricoles, dont la maniabilité a été testée.

La première page du journal est consacrée aux informations nationales et internationales. Les nouvelles des combats sont assez vagues et peu intéressantes. Au niveau des anecdotes, on retiendra les funérailles des victimes des bombardements opérés par les dirigeables allemands (les fameux Zeppelins). A l'étranger, c'est la guerre civile en Chine qui est l'honneur, ainsi qu'un mystérieux incendie du parlement canadien, à Ottawa. L'article penche pour un complot allemand.

Mais revenons à nos moutons aveyronnais. Les incivilités de 1916 ne sont pas sans rappeler (hélas) celles de notre époque, preuve que, d'un siècle à l'autre, la bêtise ne change guère. On en avait d'ailleurs déjà eu la preuve dans un précédent numéro du Villefranchois, paru il y a environ deux ans et demi.

P.S.

Concernant le Journal de l'Aveyron, dont les exemplaires ont eux aussi été numérisés, il conviendrait de mettre un peu d'ordre dans le classement des numéros. Quand on recherche ceux d'une année précise, on trouve les exemplaires présentés non pas par mois, mais en fonction du jour de parution, quel que soit le mois... si bien que, dans l'ordre des réponses pour l'année 1916, le numéro du 1er octobre arrive en tête, suivi de ceux du 2 janvier, du 2 avril, 2 juillet, 3 septembre, 3 décembre, 4 juin...

16:34 Publié dans Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, actualité, société

mardi, 09 février 2016

Indignité

Hier lundi, l'Assemblée nationale a débattu de l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution. En réalité, je devrais plutôt écrire : une faible proportion des membres de l'Assemblée nationale était présente pour débattre de ce sujet capital. Selon Le Monde, seuls 136 des 577 députés se trouvaient au Palais Bourbon, soit 23,6 % du total... même pas le quart !

Quand on analyse le détail du vote (sur le site de l'Assemblée nationale), on constate que le pourcentage de présents varie fortement d'un groupe politique à l'autre. La palme revient aux écologistes, avec 10 députés présents sur 18 (soit 56 %). C'est le seul groupe dont la majorité des membres se trouvait sur son lieu de travail. Arrive derrière le groupe "socialiste, républicain et citoyen", avec 110 députés présents sur 287 (soit 38 %). Vient ensuite la "gauche démocrate et républicaine", avec 3 présents sur 15 (un petit 20 %), juste devant les radicaux, qui comptaient 3 présents sur 18 possibles (soit 17 %).

Du côté des "non inscrits", un seul des onze élus se trouvait là (soit 9 %)... davantage que pour l'U.D.I., dont les deux présents (sur 29) lui permettent d'atteindre le taux de présence (faramineux) de 7 %. La lanterne rouge est le groupe "Les Républicains" qui, en la circonstance, donnent un fort mauvais exemple de républicanisme : les dix députés présents (sur 196) ne représentent que 5 % du total !

Et les élus aveyronnais dans tout cela ? En consultant la liste des votants socialistes, on tombe sur Marie-Lou Marcel. Par contre, il n'y a aucune trace des deux autres députés (Les Républicains) : ni le vétéran Yves Censi ni le fraîchement élu Arnaud Viala n'ont daigné participer à ce vote pourtant fondamental.

Il faut dire qu'ils étaient occupés ailleurs... à cirer les pompes de l'ancien président Nicolas Sarkozy, venu faire son autopromotion prendre le pouls du "pays réel" dans la campagne aveyronnaise. Et regardez comme ils se pressent autour de lui, pour avoir leur bobine dans La Dépêche du Midi :

... ou dans Centre Presse :

Ceux qui ont un peu de mémoire se souviendront de la précédente venue de Nicolas Sarkozy, dans le Carladez, en 2010. Les élus avaient fait montre du même comportement puéril. Au moins, à cette époque, on ne pouvait pas leur reprocher d'esquiver un débat d'importance à l'Assemblée nationale.

19:48 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, société, france

mardi, 26 janvier 2016

Le sophiste et le chariot à moteur

Tel sophiste, gloire des salons de Paris,

Accepta, contre un petit paquet de ducats,

De chanter les louanges d'un clinquant châssis

Aux tréfonds du ventre d'un cétacé rouergat.

Pensant pérorer devant un public conquis

De grosses perles-z-il fit tout un agrégat

N'imaginant pas être jamais contredit.

Il fallut pourtant bien que cela arrivât.

Quelques voix s'élevèrent du troupeau assis

Que le sophiste traita avec grand mépris

Révélant ainsi sa nature de goujat.

Henri Cool de Source

19:09 Publié dans Bouts rimés, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, politique, actualité, poésie

mercredi, 13 janvier 2016

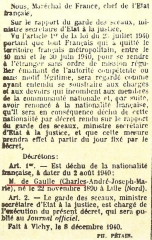

Déchéance de nationalité

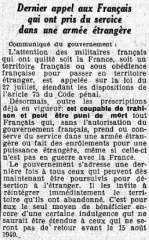

La Une du Canard enchaîné sorti aujourd'hui comporte un joli scoop (pour ceux qui ne connaissaient pas ce détail de l'Histoire) : un extrait du Journal Officiel (daté de 1940) évoquant la déchéance de nationalité qui a frappé, à l'époque, un certain Charles de Gaulle.

On peut retrouver l'intégralité du décret sur le site de la Fondation de la France Libre. Notons que sa republication n'a rien à voir avec le débat qui agite actuellement l'opinion publique : il a été mis en ligne en juin 2010.

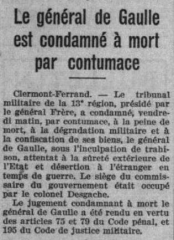

Cette avanie n'était que la dernière d'une série que le gouvernement de Vichy avait fait subir à Charles de Gaulle. Le général de brigade (à titre provisoire) a été successivement dégradé, mis à la retraite d'office, condamné à de la prison (par un conseil de guerre réuni à Toulouse) puis à mort, par contumace, à Clermont-Ferrand. (Cela veut dire que s'il avait été fait prisonnier par Vichy au cours de la guerre, il aurait sans doute été exécuté.)

Cette condamnation à mort a d'ailleurs été évoquée par certains organes de presse. C'est le gros titre du numéro de Paris-soir paru le 4 août 1940 :

On la retrouve aussi en première page du quotidien catholique conservateur La Croix, le même jour :

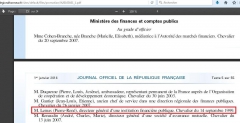

Même le très sérieux journal économique Le Temps aborde le sujet, mais indirectement, dans un discret article situé en page 2 du numéro daté lui aussi du dimanche 4 août 1940 :

23:01 Publié dans Histoire, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, france, histoire

samedi, 09 janvier 2016

La Poste menacée à Rodez

Aujourd'hui, il fallait avoir de bons yeux, quand on est lecteur de La Dépêche du Midi, pour y dénicher, dans un coin de la page 36, un tout petit article qui aborde pourtant un grand sujet :

Selon le syndicat FO, l'existence même du bureau de Poste du Faubourg serait menacée, la direction de l'entreprise de service public étant tout acquise au fanatisme libéral qui fait des ravages dans notre pays. Derrière, on sent poindre l'argument de la "rentabilité" et, sans doute, le fait que la commune de Rodez (peuplée de 24 à 26 000 habitants, selon la méthode de comptage) possède deux autres bureaux de poste, un petit dans le "nouveau" quartier de Bourran et un grand (le principal, l'historique) au coeur du Piton, à proximité de la cathédrale :

Pourtant, le bureau du Faubourg ne me semble pas sous-utilisé. A chaque fois que je m'y rends, il y a du monde... certes, pas autant qu'à la poste centrale, mais tout de même ! De surcroît, ce bureau a récemment (en 2012) bénéficié d'importants investissements (plus de 250 000 euros). Il ne faudrait pas que la municipalité ruthénoise se fasse berner comme sa voisine castonétoise, il y a environ trois ans. Je ne voudrais pas que l'on tente de faire avaler aux usagers la fermeture du bureau du Faubourg en échange de l'ouverture d'un relais-commerçant qui serait une régression en matière de service public.

20:03 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, société, 2016

dimanche, 03 janvier 2016

Des soldats drogués

Ils sont au coeur de l'intrigue de l'épisode 2 de la saison 4 des Enquêtes de Murdoch, rediffusé ce dimanche sur France 3. Comme souvent dans cette série, les scénaristes ont mêlé des éléments historiques (de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle) à des considérations liées à notre époque, celle du début du XXIe siècle. Ainsi, dans la saison 1, a été abordé le cas des orphelins envoyés de force au Canada. Plus récemment, la question des droits des femmes s'est souvent retrouvée au premier plan, qu'il s'agisse du droit de vote, de l'éligibilité, des études, de la carrière comme de l'homosexualité féminine.

Dans l'épisode qui nous occupe, les prémices de la seconde guerre des Boers constituent la trame de fond. Ce conflit a vu la participation des forces canadiennes, aux côtés des Britanniques, contre les colons sud-africains d'origine néerlando-franco-germanique. Chez nous, cette guerre, quand elle est connue, a la réputation d'avoir vu naître les camps de concentration, où des dizaines de milliers de civils ont été "parqués" par les Britanniques, dans des conditions exécrables.

Durant son enquête, l'inspecteur Murdoch va découvrir l'usage qui a été fait de l'éphédrine... et ses effets secondaires. Je ne sais pas si l'armée britannique, dès cette époque, réalisait ce genre d'expérimentations. L'usage d'amphétamines s'est répandu dans l'Entre-deux-guerres, les nazis les ayant même utilisées au début du second conflit mondial.

Mais, comme l'épisode a été tourné au début du XXIe siècle, on peut se demander s'il ne fait pas plutôt écho à une situation plus récente. Le fait qu'une part non négligeable des soldats se drogue (à l'opium, au cannabis, à l'héroïne...) pour échapper au stress des combats n'est pas nouveau. Mais le fait que l'armée teste de nouveaux produits sur ses soldats était resté relativement secret... jusqu'à la guerre d'Afghanistan. L'objectif avoué était de diminuer les effets de la fatigue sur les militaires en mission.

Mais une atroce bavure a levé un coin du voile : en 2002, un aviateur américain a tué quatre soldats canadiens. Au bout de la procédure judiciaire, il n'a écopé que d'une interdiction de vol, d'un blâme et d'une amende. En 2004-2005, on avait prêté peu d'attention à l'une des justifications avancées (maladroitement) par le pilote Harry Schmidt : les effets secondaires de la prise de produits dopants. Ils sont évoqués dans un long article du Chicago Magazine, en juin 2007.

Plus récemment, en 2012, Le Point s'est penché sur une dérive supplémentaire : l'automédication de certains soldats, qui fait d'eux de véritables bombes chimiques.

Le phénomène touche d'ailleurs aussi bien les Occidentaux que les djihadistes. Au Moyen-Orient, le captagon est l'objet d'un important trafic : il est apparemment très prisé par les membres de Daech... et il est aussi très populaire en Arabie saoudite.

18:43 Publié dans Histoire, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : historie, télévision, médias, guerre, actualité

vendredi, 01 janvier 2016

Les premiers légionnaires de 2016

Le Journal Officiel a publié les décrets comportant les noms des nommés et promus, que l'on peut aussi trouver sur le site de la Grande Chancellerie. La presse (notamment Le Monde) s'est comme d'habitude amusée à faire le compte des politiques connus et des "pipoles" distingués par le pouvoir social-démocrate. Elle a aussi relevé la place réservée aux victimes des attentats du 7 janvier 2015 et aux sauveteurs des rescapés (ceux de l'attentat raté du Thalys ayant été décorés en août dernier).

Les lecteurs aveyronnais des décrets remarqueront la présence de certains noms. Le premier qui saute aux yeux (dès la page 2 du décret principal) est celui de Chantal Jourdan, promue sur le contingent du Premier ministre Manuel Valls :

L'ex-préfète de l'Aveyron (de 2004 à 2007) n'est pas présentée à ce titre, mais comme ancienne directrice de cabinet d'un ancien président du Sénat. Il s'agit de Jean-Pierre Bel, naguère élu ariégeois qui, avant Chantal Jourdan, avait utilisé les services d'un autre haut-fonctionnaire passé par l'Aveyron : Pierre Besnard (ancien secrétaire général de la préfecture), qui lui était devenu chef de cabinet. (Celui-ci gère l'agenda de la personnalité à laquelle il est attaché ; c'est une sorte de secrétaire, alors que le directeur de cabinet est un petit Premier ministre, qui a autorité sur les autres membres du cabinet.)

Coïncidence troublante, quelques pages plus loin, c'est Pierre-René Lemas, le prédécesseur de Chantal Jourdan auprès de Jean-Pierre Bel, qui apparaît, sur le contingent du ministère des Finances :

C'est en tant que directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qu'il est distingué. Cependant, au vu de son pedigree, il est évident que François Hollande récompense un fidèle parmi les fidèles, qui fut, rappelons-le, secrétaire général de l'Elysée de 2012 à 2014.

Indirectement, ces nominations confirment la proximité entre Jean-Pierre Bel et l'actuel président de la République. La seconde promotion est d'autant plus gênante que Pierre-René Lemas est en fonction, tout comme, par exemple, Sylvie Pierre-Brossolette, promue sur le contingent du Premier ministre :

A première vue, cette promotion pourrait apparaître comme un signe d'ouverture (à droite) : Sylvie Pierre-Brossolette est une ancienne journaliste à L'Express, passée ensuite au Figaro et au Point, dont elle a été rédactrice en chef. Mais elle est aussi la petite-fille du résistant Pierre Brossolette (panthéonisé par François Hollande en 2015) et, surtout, elle a été nommée au CSA en 2013, par le président de l'Assemblée nationale, l'ineffable Claude Bartolone (défait aux élections régionales de décembre dernier, en Ile-de-France).

N'est-il pas inconvenant qu'un gouvernement distingue un membre d'une autorité supposée être indépendante, alors que ce membre est encore en fonction ? De mauvais esprits seraient tentés d'y voir une forme de connivence, voire de faire le lien avec la récente décision du CSA d'autoriser le passage à la TNT gratuite de la chaîne LCI. Rappelons que ledit CSA est présidé par Olivier Schrameck, grand serviteur de la République, certes, mais aussi ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin (le mentor de François Hollande) pendant toute la période de cohabitation, de 1997 à 2002. Comme le hasard fait bien les choses, Lionel Jospin figure en tête des nouveaux promus : il obtient la dignité de grand'croix :

Mais revenons à nos moutons aveyronnais. L'ancienne préfète Chantal Jourdan n'est pas la seule à avoir été distinguée. On trouve dans la liste l'actuel occupant du poste, Louis Laugier. L'ancien militaire est nommé chevalier sur le contingent du ministère de l'Intérieur :

Un autre de ses prédécesseurs figure sur la liste : Anne-Marie Escoffier, préfète entre 1999 et 2001. Elle est promue officier, elle aussi sur le contingent du ministère de l'Intérieur. On se souvient d'elle parce que, par la suite, elle fut conseillère générale (du canton de Rignac), sénatrice de l'Aveyron et membre du second gouvernement Ayrault.

Si sa présence sur la liste des promus n'est pas une surprise, il est un autre nom que l'on s'étonne de retrouver, celui de l'un des actuels vice-présidents du Conseil départemental de l'Aveyron, Jean-François Galliard :

D'après vous, ce contempteur de la politique gouvernementale va-t-il pousser la cohérence idéologique jusqu'à refuser la breloque ? Les paris sont ouverts !

Une autre personnalité de droite du Massif Central figure dans le décret, une certaine Eliane Wauquiez-Motte, maire de la commune du Chambon-sur-Lignon (en Haute-Loire) depuis 2008 (difficilement réélue en 2014) :

A ceux qui l'ignoreraient, j'apprendrai donc qu'il s'agit de la mère de Laurent Wauquiez. Elle n'est pas originaire du département (pas plus que son fils, né à Lyon et qui a fréquenté des établissements scolaires parisiens...), mais elle a jadis acheté une résidence secondaire pas très loin de là, en Ardèche. Touchée sur le tard par le virus de la politique, la maman n'accepte-t-elle pas en fait de jouer le rôle de marchepied pour son fils adoré, si doué... et si arriviste ? A travers elle, le gouvernement veut sans doute récompenser la maire qui a soutenu le projet de mémorial qui rend hommage à tout une région qui a sauvé des juifs pendant la Seconde guerre mondiale. (On notera toutefois qu'en 2013, le gouvernement n'avait envoyé qu'une ministre déléguée à l'inauguration.)

Il est d'autres personnes que l'on aurait souhaité ne pas voir figurer sur la liste des nommés et promus. Que vient donc faire ici la communicante Anne Méaux ? Elle symbolise avec d'autres le règne d'une faune de parasites de la politique, qui contribuent à faire passer la forme avant le fond. Aujourd'hui promue officier sur le contingent du ministre de l'Economie (socialiste), elle avait été nommée chevalier en 2007, par Dominique de Villepin, alors Premier ministre de Jacques Chirac. Quoi d'étonnant pour cette proche de François Pinault, ami intime de celui qui était alors président de la République ?

Quant à ceux qui croiraient encore aux propos du style "Mon véritable adversaire [...] c'est le monde de la finance", je leur conseille de lire la page 9 du décret principal. Ils y trouveront Xavier Rolet, qui n'est autre que le directeur de... la Bourse de Londres.

Croquignolesque est aussi la présence au tableau d'honneur d'une certaine Marie-Jeanne Caudron de Coqueréaumont, "sous directrice des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires au ministère" [des Affaires étrangères] :

Mais c'est un autre décoré figurant sur le contingent du ministre des Affaires étrangères qui est pour moi la source du meilleur gag de la promotion : James Bond en personne !

Evidemment, il ne s'agit pas d'un agent des services secrets britanniques. (Encore que... en est-on sûr ?) Le James Bond en question est un financier du développement durable, activité bien plus honorable que l'assassinat ciblé sur commande.

Je suis persuadé que François Hollande a signé ce décret avec un petit sourire aux lèvres...

P.S.

J'ajoute une note aveyronnaise, pour conclure. L'architecte montpelliérain Emmanuel Nebout est lui aussi nommé chevalier de la légion d'honneur (page 21 du décret). A Rodez, on lui doit la nouvelle salle des fêtes, le cinéma multiplexe (et le parking) ainsi que le réaménagement du jardin public du Foirail. Toutes ces réalisations sont d'ailleurs présentées sur le site professionnel de l'architecte, dans l'onglet "projets", aux années 2012, 2013 et 2014.

16:48 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, ps, société, parti socialiste

mercredi, 16 décembre 2015

Des présidences rajeunies et féminisées

Quand on s'extirpe du brouhaha médiatique qui a accompagné les récentes élections régionales, on peut formuler quelques réflexions de fond, loin de la polémique stérile.

La première concerne l'âge des présidents sortants et celui de ceux qui devraient leur succéder. J'ai calculé qu'au 6 décembre 2015, la moyenne des âges des présidents des 22 régions métropolitaines était d'environ... 67 ans, alors que les personnes qui devraient entrer en fonction en janvier prochain sont en moyenne âgées de 55 ans et demi. Le rajeunissement est donc de onze ans et demi ; c'est presque le double de la durée d'un mandat de conseiller régional. Cela témoigne donc réellement d'un changement important.

Pourtant, certains présidents ont été reconduits. Des quatre, le socialiste François Bonneau (62 ans) est le seul à rester à la tête d'un territoire inchangé : le Centre-Val de Loire. Mais ce fut "juste" : moins de 9 000 voix séparent sa liste de celle du second. Les trois autres vont prendre les rênes d'une région agrandie.

Le Girondin Alain Rousset (64 ans), qui va désormais gérer la plus vaste région métropolitaine (la Grande Aquitaine), fait un peu figure de vieux routier de la politique. Cela ne l'a pas empêché de déjouer les pronostics, pour l'emporter finalement largement sur Virginie Calmels, un peu vite portée au pinacle par des médias complaisants.

De son côté, Philippe Richert (62 ans) va prendre en charge, en plus de l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. On ne peut que se réjouir que ce grand ensemble soit géré par une personne expérimentée et pondérée... plutôt que par un énergumène comme Florian Philippot. Quant au socialiste Jean-Pierre Masseret, il a été lamentable. Il incarne un type politique qu'on espère ne plus voir proliférer : un homme qui a beaucoup vécu de la République et qui n'arrive pas à décrocher... Il n'est pourtant guère actif au Sénat, où il siège presque continûment depuis 1982... Qui sait, il a peut-être espéré que son appartenance à la franc-maçonnerie lui permettrait de renverser la tendance. Quoi qu'il en soit, il s'est pris une belle fessée, n'arrivant même que troisième dans son département d'origine, la Moselle, avec environ 69 000 voix (contre 63 000 au premier tour). Rappelons qu'en 2010, dans le même département, sa liste avait recueilli 92 000 voix au premier tour (il était arrivé en tête) et environ 152 000 au second.

Le quatrième mousquetaire reconduit est une dame, Marie-Guite Dufay, en Bourgogne-Franche-Comté. Agée de 66 ans, elle n'est pas tout à fait la doyenne des nouveaux présidents de région : le Breton Jean-Yves Le Drian la précède de deux ans sur les registres de l'Etat-civil. Le ministre de la Défense, qui avait quitté la fonction pour intégrer le gouvernement Ayrault, remplace son remplaçant (Pierrick Massiot)... qui était plus jeune d'un an !

Les huit autres présidents sont des nouveaux venus à cette fonction, mais ils ne sont pas des des novices en politique pour autant. Quatre sont âgés de moins de 50 ans. Le plus jeune est Laurent Wauquiez, qui réussit son pari en Auvergne-Rhône-Alpes... au besoin en bénéficiant d'un petit coup de pouce de certains élus FN. Il va falloir tenir à l'oeil ce nouveau Rastignac de la politique.

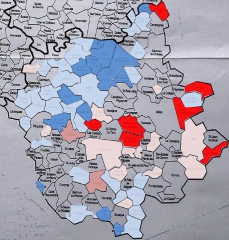

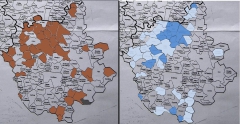

A peine plus âgée est Carole Delga (44 ans), qui a la lourde tâche de succéder à Damien Alary et Martin Malvy, en Midi-Languedoc. Ce dernier, 79 ans, était le plus âgé des présidents en place avant les élections. Sans surprise, la liste d'union de la gauche conduite par la socialiste réalise ses meilleurs scores dans certains départements midi-pyrénéens. Dans l'Aveyron, elle a spectaculairement progressé entre les deux tours : devancée de 5 points par la liste de Dominique Reynié le 6 décembre, une semaine plus tard, elle lui met presque 12 points dans la vue. Au-delà de la seule arithmétique liée à la fusion des listes de gauche, on notera que, lorsqu'un camp sait faire taire ses divisions pour se rassembler autour de l'essentiel, les électeurs suivent. Ajoutons qu'à Rodez, le score de la liste de gauche est encore meilleur : elle recueille 48 % des suffrages exprimés, 4 points de plus qu'aux niveaux départemental et régional.

La droite n'a finalement pas "performé" dans le département. Il faut dire que certains des colistiers aveyronnais de Dominique Reynié n'avaient pas de quoi susciter l'enthousiasme, en particulier les numéros 2 et 3. La première, Marie-Chantal Anne-Sophie Monestier-Charrié, ne s'est pas fait remarquer par la fulgurance de ses interventions (un comble pour une avocate)... et beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi l'une des reines de l'absentéisme au conseil régional a été reconduite sur la liste de droite.

Quand au numéro 3, Christophe Saint-Pierre, après avoir bénéficié d'un a priori favorable, il déçoit beaucoup, ne serait-ce que par sa tendance à se comporter comme nombre de ses prédécesseurs, en cumulard de la vie politique. Celui qui s'était engagé à n'exercer que son mandat de maire a vite récupéré une vice-présidence de la communauté de Millau-Grands-Causses, avant de briguer un poste au conseil régional. A ce sujet, rappelons qu'aujourd'hui comme hier, les élus de la majorité et de l'opposition, même s'ils ne font rien, même s'ils ne siègent pas, touchent leur indemnité...

Pour Dominique Reynié, c'est une catastrophe. Au plan régional, les listes qu'il a conduites ont sans doute obtenu l'un des pires résultats de la droite et du centre aux élections régionales. Son arrivée en tête en Aveyron au premier tour (avec des réserves de voix limitées) a masqué l'ampleur de l'échec, que les médias ne se sont pas précipités de souligner.

Les deux autres présidents (de conseil régional) quadra sont Gilles Siméoni, le régionalo-nationaliste corse, et la Francilienne Valérie Pécresse, qui a battu sur le fil l'odieux Claude Bartolone, notamment grâce à ses bons scores dans les Hauts-de-Seine (son département de naissance) et les Yvelines (son département d'élection). Cette catholique BCBG, née à Neuilly-sur-Seine (tout comme Marine Le Pen), passée par l'ENA, a du pain sur la planche... et peut-être un bel avenir chez Les Républicains.

Trois quinquagénaires complètent le tableau des nouveaux présidents de région. On commence avec Xavier Bertrand (50 ans), élu de droite dans une région de gauche (et avec beaucoup de voix de gauche). Le gars est assez intelligent pour avoir compris que sa victoire est en partie due à un concours de circonstances. Il semble adopter un profil bas... tout en gardant les jumelles braquées sur l'horizon 2022.

En Normandie, l'ancien ministre centriste Hervé Morin (54 ans) refait parler de lui... mais l'emporte avec moins de 5 000 voix d'avance sur le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, l'un des grands espoirs du PS, qui était le président sortant (de Haute-Normandie)... à 38 ans ! C'était le benjamin des 22 en place avant les élections. Gageons que l'ingénieur des mines saura rebondir. Quant à Hervé Morin, certains lui prédisent un destin national. Ne nous emballons pas trop vite...

Le troisième larron quinqua est Bruno Retailleau, vainqueur en Pays-de-la-Loire, où il perpétue la tradition villiériste. Profitant d'un contexte national favorable, il réussit là où François Fillon avait naguère échoué.

Comme aucun septuagénaire ni aucun octogénaire ne se trouvait à la tête d'une liste gagnante, les aînés des présidents sont des sexagénaires. J'ai déjà évoqué trois d'entre eux : Jean-Yves Le Drian, Marie-Guite Dufay et François Bonneau. Il reste Christian Estrosi (tout juste 60 ans), pourtant (à moitié) déconsidéré, mais qui, à l'image de Jacques Chirac en 2002, voit sa carrière prendre une autre tournure grâce à la présence du Front National.

Si celui-ci avait connu le succès au second tour, il aurait contribué à rajeunir encore plus le groupe des président-e-s de région. En effet, les deux Marion (véritable prénom de Marine, rappelons-le) sont respectivement âgées de 47 et 26 ans, la seconde ayant même fêté son anniversaire juste après le premier tour des régionales. Leurs victoires auraient aussi accentué la féminisation du groupe. De 1 présidente sur 22 (en métropole), nous sommes passés à 3 sur 13. Si le nombre a été multiplié par trois, le pourcentage lui a quintuplé (passant de 4,5 à 23). Mais pourrait-on vraiment se réjouir de l'élection d'une (jeune) femme comme Marion Maréchal-Le Pen, qui voulait s'en prendre au Planning familial et remettre en cause l'accès à l'avortement ?

P.S.

En Midi-Languedoc, le candidat FN Louis Aliot était sur les mêmes positions.

19:08 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, actualité, élections régionales

mardi, 15 décembre 2015

Une animatrice aveyronnaise ?

J'ai failli sursauter ce soir, en écoutant le podcast de l'émission "Si tu écoutes j'annule tout" de ce mardi, dont l'invité était le journaliste Benoît Collombat. Dans la dernière partie de l'émission, il était question du fait de passer ses vacances dans un lieu proche de son domicile, une pratique qui se développerait avec la persistance de la crise économique.

Charline Vanhoenacker a fini par demander à l'ensemble des personnes présentes autour de la table si elles n'avaient pas gardé de bons souvenirs de vacances "ordinaires", dans l'enfance. Voici ce que l'une des chroniqueuses a répondu :

Vu le ton employé par Mélanie Bauer, la vie aveyronnaise ne semble pas avoir franchement égayé son existence...

21:35 Publié dans Aveyron, mon amour, Vie quotidienne, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, société, femme

samedi, 28 novembre 2015

Montage hasardeux

C'est un détail qui m'a sauté aux yeux en regardant l'épisode 8 de la saison 6 de la série Profilage (plus réussie que la saison 5, qui s'était achevée de manière grand-guignolesque). L'une des scènes de transition du début, à tonalité humoristique, fait intervenir l'informaticien Hyppolite et Jessica, ancienne coiffeuse délurée avec laquelle il a eu un enfant.

Alors que celle-ci, sitôt arrivée, lui plaque une vigoureuse bise sur la joue droite (et rien que sur celle-ci), immédiatement après, c'est sur la joue gauche du jeune homme que l'on remarque une trace de rouge à lèvres (absente avant l'entrée de son ex dans la pièce) :

Fort heureusement, dans les plans suivants (issus d'un champ-contrechamp), on note la présence d'une autre trace de rouge à lèvres, sur la joue droite d'Hippolyte :

Tout semblait donc rentrer dans l'ordre. On avait visiblement coupé un peu trop tôt l'entrée de Jessica, qui avait dû gratifier l'informaticien de deux grosses bises, une sur chaque joue... eh bien non ! Juste après, lorsqu'on distingue à nouveau la joue gauche d'Hippolyte, on y constate l'absence de trace :

Une dizaine de secondes plus tard, catastrophe ! C'est de nouveau bisouté sur la joue gauche que le jeune homme apparaît à l'écran :

Le jeu continue quelques instants après, avec une joue sans tache :

La scène se conclut, juste avant l'arrivée d'une tierce personne, par un dernier plan de la joue gauche de l'informaticien, cette fois-ci marquée de rouge à lèvres :

On remarque d'ailleurs que la forme et la localisation de la trace varient en fonction des plans. La conclusion est que la scène a été jouée plusieurs fois. Certaines prises comportent deux bises, d'autres une seule. Au montage, on n'a pas pris la précaution de séparer les deux types de prises et l'on a mélangé les images des unes avec celles des autres.

C'est courant quand on tourne un peu dans l'urgence. Il y a environ deux ans, j'avais fait le même genre de constatation à propos d'un épisode des Experts.

16:00 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, télévision, humour

samedi, 21 novembre 2015

Le 13 novembre, tragédie mondiale

Les journaux se sont mis à publier la liste des victimes des attentats de vendredi dernier. La plus complète que j'ai trouvée est celle du Parisien (que l'on peut croiser avec celle du Monde). Notons qu'un 130e nom (le dernier, espérons-le) vient de s'ajouter : l'une des personnes gravement blessées au Bataclan est décédée jeudi, à l'hôpital.

Sur 130 personnes assassinées, 30 sont de nationalité étrangère ou nées à l'étranger, soit 23% du total. Quand on s'intéresse aux pays d'origine, on constate que quatre continents ont été touchés : l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et (un peu) l'Asie.

D'outre-Atlantique, ce sont des Latino-Américains qui ont été tués. L'une d'entre eux, Nohemi Gonzalez, est états-unienne (avec des origines mexicaines semble-t-il). On remarque que l'autre Mexicaine (Michelle Gil Jaimez) et le Vénézuélien (Sven Silva Perugini) ont des liens avec l'Espagne, ce qui peut expliquer leur présence en France. Le cas de la Franco-Chilienne Patricia San Martin est le plus frappant : jeune femme, elle avait fui la dictature de Pinochet... et elle est morte tuée par des islamo-fascistes.

On est moins étonné de voir la place qu'occupe l'Afrique dans le cortège des victimes. A l'exception de l'Egypte, tous les pays d'origine sont d'anciennes possessions coloniales françaises, d'où sont ensuite parties les vagues de migrants économiques : Maroc, Algérie et Tunisie au nord, Mali, Burkina Faso et Congo au sud du Sahara. Ce dernier pays est à l'honneur, en raison du comportement héroïque de la victime, Ludovic Boumbas, mort en protégeant une amie. Signalons que d'autres personnes (françaises, celles-là) ont fait preuve du même courage. Dans la liste publiée par Midi Libre, on repère les noms de Nicolas Catinat, Julien Galisson, Gilles Leclerc et Richard Rammant.

Concernant l'Afrique, les médias ont surtout insisté sur le cas de la cousine du footballeur Lassana Diara, la Franco-Malienne Asta Diakité. On aurait tout aussi bien pu mettre à l'honneur Kheireddine Sahbi, violoniste algérien.

Sans surprise, l'Europe occupe la part du lion, avec certains de nos voisins (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni), d'autres victimes étant issues de pays un peu plus lointains (Portugal et Roumanie). Notons que l'un des deux Portugais décédés, Manuel Dias, est la seule victime du Stade de France. On peut rattacher à ce groupe les personnes de culture euro-asiatique, la jeune Franco-Arménienne Lola Ouzounian (l'une des dernières à avoir été identifiées) et Nathalie Mouravieva, une Russe devenue l'épouse du Français Serge Lauraine.

12:24 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris, attentats, politique, presse, médias, journalisme, france, actualité, attentat, terroristes

vendredi, 20 novembre 2015

Crétins Academy

A la suite de l'action des barbares de l'Etat islamique à Paris vendredi dernier, il a été décidé, en France mais aussi ailleurs dans le monde, d'organiser un recueillement autour d'une minute de silence, au début des rencontres de football. En général, cela a donné des scènes émouvantes.... ce qu'il est important de rappeler avant d'évoquer les tristes sires qui profité de l'occasion pour révéler au monde à quel point ils sont stupides.

On a surtout parlé de ce qui s'est passé à Istanbul, à l'occasion du match Turquie-Grèce. De nombreux crétins congénitaux supporteurs mal élevés ont sifflé la minute de silence, voire ont proféré des "Allah Akhbar". On a aussi entendu des chants favorables au président (islamiste présumé modéré) Erdogan. Une journaliste d'Europe 1 rappelle que ce n'est pas la première fois que cela se produit dans une enceinte sportive turque.

Sur le site 20minutes, on apprend qu'il s'agirait d'un chant hostile aux rebelles du PKK et que ces vocalises auraient pour but de souligner la différence de traitement entre les victimes des attentats de Paris et Istanbul (qui ont pourtant été eux aussi abondamment médiatisés). Le problème est que les attentats d'Istanbul n'ont pas été perpétrés par le PKK, mais par l'Etat islamique. Il y a donc une confusion (volontaire ?) entre l'action de ces deux groupes, qui rappelle la propagande du gouvernement Erdogan. C'est un chant hostile aux islamo-fascistes de Daech qu'il aurait été cohérent d'entonner... mais le mieux aurait surtout été que ces imbéciles ferment leur gueule. (Au passage, on remarque la similitude de la politique de désinformation pratiquée par Erdogan en Turquie et el-Assad en Syrie, chacun faisant volontairement l'amalgame entre tous ses opposants pour les réduire au vocable de "terroristes".)

Dublin a connu des événements comparables à ceux d'Istanbul, mais on en a moins parlé. Avant le coup d'envoi du match Irlande-Bosnie, ce sont des supporteurs bosniens qui ont manifesté leur "beaufitude". Précisons que la majorité du public a eu plus de classe... et le résultat de la rencontre (2-0 pour la République d'Irlande) sonne comme une petite revanche : la Bosnie est éliminée de la course à l'euro 2016. L'été prochain, les stades français seront au moins libérés de cette catégorie d'abrutis-là. (Il risque hélas d'en y avoir bien d'autres...)

Ne croyons pas cependant que l'imbécillité soit le privilège d'étrangers. La France a aussi été le théâtre de comportements inciviques... jusque dans mon bel Aveyron. Cette semaine, alors je prenais mon repas de midi dans l'agglomération ruthénoise, j'ai capté quelques bribes d'une conversation qui se tenait pas très loin de ma table. Il y était question de rencontres de football qui se sont déroulées le week-end dernier en Aveyron, entre équipes de jeunes. A l'occasion de la minute de silence (décrétée par le District), certains joueurs d'une équipe, issus d'un quartier de Rodez, auraient manifesté leur mauvaise volonté voire leur hostilité. A confirmer.

Encore plus stupide est le comportement qui m'a été signalé par un commerçant ruthénois. Samedi 14 novembre au soir, à Cap Cinéma, lors d'une projection du film Spectre 007, un individu aurait profité de l'obscurité pour crier "Allah Akhbar". Il aurait quitté la salle avant la fin de la séance. Je pense que cela valait mieux pour lui, parce que sinon, il aurait eu quelques petits problèmes une fois la lumière revenue dans la salle...

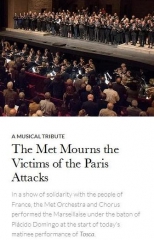

Mais assez parlé des cons, réjouissons-nous plutôt des mouvements de solidarité dont la France a été bénéficiaire. L'un des plus extraordinaires est sans conteste cette Marseillaise chantée (notamment) par des Anglais, à Wembley ! (En regardant attentivement les images filmées à cette occasion, on remarquera qu'une partie du public anglais semble mieux connaître les paroles de notre hymne national que certains joueurs français...) Mon coeur continue toutefois de pencher pour l'interprétation de l'Opéra de New York, dont j'ai déjà parlé.

11:41 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Proche-Orient, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris, musique, chanson française, attentats, france, actualité, médias, presse, journalisme

dimanche, 15 novembre 2015

Le secret de l'église Saint-Amans de Rodez

Ces derniers jours, les médias ont alléché le public avec cette mystérieuse découverte réalisée dans l'église construite sur peut-être le plus ancien lieu de culte chrétien de Rodez. (L'église actuelle date du XVIIIe siècle ; elle a succédé à une construction remontant au XIIe... mais il y avait sans doute quelque chose avant.) C'était il y a seulement deux-trois jours (le 12 novembre dans Centre Presse, le 13 au matin dans La Dépêche du Midi)... mais cela a l'air si loin, à présent.

Bref, ce dimanche, il y avait foule dans l'église du Bourg pour connaître le fin mot de l'histoire. La chose a été assez bien organisée. Dans la chapelle (exiguë) du fond, le père Barrié et Diane Joy (du service du Patrimoine de Rodez Agglomération) ont apporté des éléments d'explication sur ce qui a été trouvé dans ce placard-retable, dont le système d'ouverture était jusqu'à présent masqué par les dépôts accumulés au cours des ans. Voici ce que cachait l'habitacle :

Il s'agit bien de trois crânes, disposés chacun dans une châsse de bois, dorée. D'après les documents consultés par les intervenants, ces crânes seraient ceux de trois des plus anciens saints rouergats, Amans, Naamas et Dalmas.

Pour savoir comment ils sont arrivés ici, il est utile de consulter des textes hagiographiques, certes sujets à caution, mais où l'on trouve parfois des détails authentiques. Dans le cas qui nous occupe, c'est une oeuvre ancienne du prêtre Paul Guérin, Les Petits Bollandistes, qui nous est d'un précieux secours. La version du tome XIII disponible (comme les autres volumes) sur le site Gallica, a été publiée en 1876.

On peut y lire les récits des vies des trois saints (célébrés les 3, 4 et 13 novembre... eh oui) et connaître le devenir de leurs reliques. C'est dans le texte consacré à saint Amans que l'on trouve le plus de détails. A l'époque moderne, les sépultures des trois religieux avaient été finalement installées dans la cathédrale, plus à même d'accueillir les foules attirées par les dépouilles que la modeste église Saint-Amans. Lors de la Révolution, les cercueils auraient été vidés sur le pavé ruthénois par la foule anticléricale. Deux bonnes âmes auraient récupéré les crânes, cachés dans l'église Saint-Amans. Dans les années 1860-1870, ils y étaient apparemment exposés à la vue de tous. Peut-être leur dissimulation dans le placard-retable est-elle due au regain d'anticléricalisme sous la IIIe République, en particulier à l'occasion du vote de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat, en 1905.

En tout cas, aujourd'hui, on aimerait bien savoir si ces crânes datent des Ve-VIe siècles. Il ne semble pas que, dans l'immédiat, des examens approfondis soient prévus... mais une analyse ADN pourrait se révéler pleine de surprises...

21:45 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, histoire, société, spiritualité, presse

samedi, 14 novembre 2015

Une "Marseillaise" new-yorkaise

Je l'ai entendue (pas en entier) sur France Inter, à la fin de l'émission de ce soir, dans laquelle les auditeurs étaient amenés à réagir. Je suis ensuite parti à la recherche de la version intégrale. Je suis d'abord tombé sur un autre extrait, sur le site de BFMTV. Puis, j'ai eu l'idée d'aller sur le site du Metropolitan Opera de New York, où j'ai vu ceci :

De là, on peut accéder à l'interprétation des chanteurs et de l'orchestre... jusqu'aux applaudissements finaux. A ce moment-là, tendez bien l'oreille : on entend plusieurs "Vive la France !"

Thank you, New York !

22:10 Publié dans Musique, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chanson, politique, france, actualité, médias, journalisme, attentats

mardi, 10 novembre 2015

Avec le Laguiole, c'est "plus belle la vie" !

Décidément, il semble que la petite équipe de l'émission Si tu écoutes, j'annule tout affectionne le couteau aveyronnais... en tout cas d'après ce que l'on entend de la bouche d'Alex Vizorek. En un mois, c'est la deuxième fois qu'au sein d'une mini-fiction, le plus beau couteau du monde est cité à l'antenne de la radio publique. Souvenez-vous, en octobre, c'était à l'occasion du déplacement de Manuel Valls en Arabie saoudite.

Aujourd'hui mardi, les satiristes de l'info avaient imaginé ce que pourrait devenir le feuilleton Plus belle la vie si TF1 (qui vient de prendre le contrôle de la société qui produit ce programme) donnait une nouvelle orientation à l'intrigue :

L'une des répliques cite le couteau Laguiole avec un statut de marque... ce qui n'est hélas pas le cas. Pour que l'analogie avec tous les produits nommés dans la mini-fiction fonctionne, il aurait fallu citer un couteau Laguiole produit par une entreprise, par exemple la Forge. Mais soyons indulgents : l'intention était louable.

Moins louables étaient par contre les propos tenus par Sergi Lopez quand il a été un peu titillé sur le nationalisme catalan (cette nouvelle incarnation de l'égoïsme bourgeois à prétexte identitaire). Cet acteur qu'au demeurant je respecte s'est embourbé dans des explications confuses et même des contradictions, sur lesquelles Guillaume Meurice a eu la charité de ne pas trop insister.

22:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, télévision, société

mardi, 03 novembre 2015

Suffisance radiophonique

C'est dans la voiture que j'écoute le plus souvent la radio. Le matin, je passe d'une station à l'autre, en général France Inter ou France Culture (qui développe davantage les sujets internationaux). Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre ceci, aujourd'hui, vers 7h30 :

Pour réécouter l'intégralité de la chronique de ce Charles Dantzig, il faut "charger" la "Matinale des écrivains" de France Cul' et se rendre à 1h03. On entendra l'écrivain commencer son propos par... une référence à son dernier livre ! (Un peu d'autopromotion ne peut pas faire de mal...)

Plus dérangeants sont ses raccourcis historiques. Les motivations de Gavrilo Princip (l'auteur de l'attentat de Sarajevo) sont autrement plus complexes (et débattues) que ce qui ressort de cette chronique écrite à la hâte... trop même, puisque, dans sa précipitation, Charles Dantzig a omis de vérifier les détails de la biographie de l'ancien Premier ministre israélien Menahem Begin, mort dans son lit (en 1992) et pas sous les coups d'un fanatique.

L'écrivain l'a sans doute confondu avec Yitzhak Rabin, dont on commémore actuellement le vingtième anniversaire de la disparition. Le journaliste de France Culture s'est bien gardé de relever cette erreur. Il a même conclu l'intervention de l'invité par un peu de publicité pour son oeuvre.

Une question demeure : le journaliste (Guillaume Erner) s'est-il rendu compte de la bourde de son invité, ou bien n'a-t-il pas rectifié en raison de sa propre ignorance ?

18:43 Publié dans Proche-Orient, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, livres, actualité, histoire, culture

vendredi, 30 octobre 2015

Qui est le pigeon ?

C'est la question que tout le monde se pose à Rodez et dans les alentours, depuis la semaine dernière, quand, dans le quotidien Centre Presse, est paru un article évoquant l'abracadabrantesque escroquerie dont a été victime un élu de l'agglomération. Le quotidien, pas plus que ses confrères, n'avait publié l'identité de la victime... "soulagée" au total de 49 000 euros !

L'Hebdo paru ce vendredi a vendu la mèche, sans nommer explicitement l'élu en question... mais son profil est tracé avec une précision telle qu'il est impossible de se tromper. Voyez plutôt : cet élu serait vice-président de Rodez Agglomération, il aurait (eu) en charge la culture... serait-ce Jean-Michel Cosson ? Sans doute que non, puisqu'un autre article de L'Hebdo évoque la commune d'Onet-le-Château, tandis que Gérard Galtier parle du promoteur de l'installation d'un cinéma d'art et d'essai. Cela correspond donc plutôt à Fabrice Geniez, l'ancien maire d'Onet-le-Château, toujours conseiller communautaire mais plus vice-président depuis 2014.

Au-delà de l'anecdote, cette affaire révèle la sophistication de certaines arnaques, même si, en la matière, l'élu local s'est montré naïf et imprudent. J'ai déjà reçu le type de courriel auquel il s'est laissé prendre... et je suis sûr que je ne suis pas le seul. On aura quand même appris qu'il disposait d'une coquette somme sur ses comptes bancaires.

Si cette histoire rocambolesque contribue à rendre les gens plus prudents dans leur usage d'internet, elle aura servi à quelque chose malgré tout.

22:29 Publié dans Economie, Politique, Presse, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, économie, presse, actualité, société

jeudi, 29 octobre 2015

Le retour de Groland

Quand je pense que l'émission "Made in Groland" a redémarré samedi dernier et que je ne m'en étais même pas aperçu ! Vive la télévision de rattrapage !

Une surprise attendait les téléspectateurs... le costume porté par le présentateur Jules-Edouard Moustic, celui d'une Bretonne traditionnelle :

C'est évidemment une allusion à la main-mise de Vincent Bolloré sur le groupe Canal+. Le premier sujet est d'ailleurs consacré à un produit à l'usage particulier, fabriqué par une entreprise qui fut longtemps l'un des fleurons du groupe Bolloré. Cela continue par une enquête sans concession, menée par le meilleur journaliste de la chaîne, j'ai nommé l'incomparable, l'inarrêtable, l'incommensurable Michael Kael :

D'autres membres de l'équipe (dont quelques petits nouveaux) ont creusé de leur côté. L'un d'entre eux a découvert la véritable cause du succès de Marine Le Pen dans le nord de la France métropolitaine :

Mais, sans conteste, le territoire le plus à l'honneur dans cette émission a été l'Aveyron... eh, oui ! D'abord, il était représenté sur le plateau, par un syndicaliste-PDG (double de Xavier Beulin) auquel un célèbre moustachu a prêté ses traits :

Un peu plus tôt, c'est dans une publicité détournée que le plus beau département du monde de France est apparu, de manière sous-jacente :

C'est un pastiche d'une publicité pour un fromage au lait de brebis, Lou Pérac. (C'est un concurrent pasteurisé du Roquefort, qui lui est au lait cru. Il est vendu par Société, du groupe Lactalis, que l'on soupçonne de vouloir délaisser le "roi des fromages".) On remarque aussi la présence d'un couteau Laguiole, ou supposé tel. Celui qu'on voit à la fin du pastiche (ci-dessus) n'est d'ailleurs pas le même que celui qui est visible auparavant (qui n'est sans doute pas un authentique Laguiole) :

Mais revenons à l'actualité politique, cible privilégiée de l'équipe de "Made in Groland". Devinez de quel ancien président de la République il est question dans ce sujet :

J'ai aussi bien aimé la satire d'une émission de télé-réalité... qui ne se déroule pas tout à fait selon le scénario de départ :

On termine par quelques friandises. On découvre quelle terrible arme secrète le Groland vient de mettre en point :

Et voici une devinette, puisée dans "les infos made in ailleurs". Qu'est-ce qui met la jeune femme visible au bas de l'image dans un tel état ?

Banzaï !

13:43 Publié dans Politique, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, médias, humour

mercredi, 28 octobre 2015

Cela sent le roussi pour Dominique Reynié

La parachutage du politologue aveyronnais continue de susciter la polémique... curieusement, principalement dans sa famille politique, l'ex-UMP. Sa désignation comme tête de liste aux prochaines élections régionales n'a toujours pas été encaissée par certains barons gaullistes de Midi-Languedoc, en particulier Jean-Pierre Grand, maire LR de Castelnau-le-Lez, dans l'Hérault. Il a commencé par émettre des doutes sur l'éligibilité de Dominique Reynié, ce qui a conduit celui-ci à répondre en détail, jouant la transparence.

Le problème est qu'en dévoilant sa position, le politologue a laissé davantage de prise à la critique, ce dont ne se sont pas privés deux journalistes de France 3 Midi-Pyrénées, qui ont soulevé un beau lièvre, celui de la date réelle de la signature du bail du candidat à Onet-le-Château (dans l'Aveyron).

Là-dessus, Jean-Pierre Grand a décidé de mettre une deuxième couche, comme on a pu s'en apercevoir dans La Dépêche du Midi de ce mercredi (édition d'Auch) :

Un mystère demeure : comment Jean-Pierre Grand est-il entré en possession d'une lettre de l'avocat de son rival ? Si c'est légalement, cela veut dire qu'il bénéficie de soutiens haut-placés dans le parti de Nicolas Sarkozy. Sinon, il risque des poursuites. C'est d'ailleurs en ce sens qu'a réagi Dominique Reynié, qui vient de déposer plainte contre son rival.

Mais ce n'est pas encore fini. Toujours cette semaine, on a appris que le politologue vient de se faire lâcher par sa directrice de campagne, qui pourrait même retirer sa candidature de la liste LR-UDI-Modem.

Derrière tout cela, il y a d'abord une guerre des coqs à droite. La gauche gouvernementale souffrant d'une grande impopularité et Martin Malvy ne se représentant pas, nombre de roitelets LR (ex-UMP) se sont senti pousser des ailes. L'arrivée de Dominique Reynié a fait l'effet d'une douche froide. La surprise s'est transformée en colère quand il s'est agi de composer les listes départementales de candidats. (L'enjeu était bien entendu de désigner les plus compétents ou les plus dévoués à l'intérêt général...) Du côté gaulliste, on a accusé D. Reynié de faire un peu trop de place aux alliés de centre-droit.

Du coup, certains, comme Jean-Pierre Grand, ont commencé à regarder ailleurs... du côté du maire de Montpellier, par exemple ! Dans cette campagne des régionales, Philippe Saurel aura gagné le surnom de "Recyclator", pour sa capacité à intégrer les aigris et has been de droite et de gauche partisans d'une autre approche politique. En Aveyron, il s'est adjoint les services de Régis Cailhol, conseiller régional socialiste sortant, mais pas reconduit sur la nouvelle liste PS-PRG. En Ariège, les "Citoyens du Midi" seront menés par l'ancien maire (socialiste) de Prayols et dans les Hautes-Pyrénées, c'est l'ancien maire UMP de Lourdes (de 2000 à 2014) qui tiendra la barre pour le compte de P. Saurel. (On pourrait continuer ainsi encore longtemps...)

Du côté de certains membres de LR, on table visiblement sur une contreperformance de Dominique Reynié au soir du premier tour pour changer la tête de liste de droite pour le second. D'autres, comme Jean-Pierre Grand, pensent peut-être que le maire de Montpellier, soutenu par une partie de la droite, serait le meilleur candidat pour battre la liste conduite par le PS. Quant à Philippe Saurel, il se rêve sans doute en plus petit dénominateur commun à la gauche et à la droite républicaines pour battre une liste FN qui arriverait en tête au premier tour.

23:59 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, toulouse, socialiste, ps

lundi, 26 octobre 2015

Des travaux à effectuer

Samedi, dans Midi Libre (édition de Rodez), est paru un article consacré à l'un des quartiers du chef-lieu aveyronnais et intitulé "Saint-Eloi - Ramadier : le grand malaise des habitants". (Il est depuis aujourd'hui accessible sur le site de Centre Presse.)

Disons-le tout de suite : à Rodez, ce quartier n'a pas bonne réputation. Régulièrement, les forces de l'ordre sont amenées à s'intéresser aux activités de certains de ses habitants et, sur la commune de Rodez, il est des commerçants qui ne livrent pas dans cette zone, certes un peu excentrée, mais surtout mal famée... à tel point que j'ai déjà entendu une très mauvaise langue user du surnom de "Racailladier" à son sujet. C'est évidemment une généralisation abusive.

Récemment, deux drames ont marqué certains habitants. Cet été, un enfant s'est tué à proximité des immeubles, en faisant du VTT. Au niveau local, l'émotion avait été forte et au niveau national, les médias s'étaient fait l'écho de l'événement (avec des articles dans Le Parisien, Ouest France, 20minutes, Metronews...). Le mois dernier, un jeune délinquant originaire du quartier s'est suicidé dans sa cellule de la prison de Druelle, à proximité de Rodez.

Dans l'article de Midi Libre, il est question de promesses non tenues de la municipalité. Le grillage qui entoure l'école maternelle serait troué en (au moins) un endroit, laissant la possibilité à des enfants de sortir dans la rue... ou à un intrus de pénétrer dans l'établissement. De plus, aucune mesure de sécurité supplémentaire n'aurait été prise au niveau des lieux de l'accident du vététiste.

C'est la première adjointe au maire, Monique Herment-Bultel, qui répond aux questions du journal. Elle m'a semblé botter en touche, se contentant de rappeler les projets à moyenne échéance, trop lointaine pour les habitants. Rappelons (si besoin est) que l'action d'une mairie ne se mesure pas qu'aux grandes réalisations médiatisées. Les petits travaux du quotidien occupent une place importante aux yeux des habitants d'un quartier. Il ne devrait pas être bien difficile (ni très coûteux) de remplacer un bout de grillage de l'école (surtout en période de vacances) ni d'installer un dispositif de sécurité (haie ou grille de protection) sur les lieux du récent accident. Un peu de bonne volonté, que diable !

Ce manque de réactivité est d'autant plus étonnant que la première adjointe est candidate aux élections régionales qui approchent (elle est numéro 2 sur la liste aveyronnaise PS-PRG). On n'attend pas de l'équipe municipale qu'elle accepte toutes les demandes des habitants (certains récriminant parfois comme des enfants gâtés), mais un peu de bon sens devrait conduire les élus à être plus à l'écoute.

Ces menus travaux auraient le mérite de témoigner de l'intérêt porté par la municipalité à ce quartier, et ce alors que, visiblement, les adultes peinent à "tenir" les jeunes désoeuvrés, qui peuvent se transformer en fouteurs de merde. On a bien vu, à l'occasion du suicide de la prison, que certains d'entre eux pouvaient tenir des propos farfelus. (On voit qu'ils ne se rendent absolument pas compte de ce que c'est que de passer 23 heures sur 24 dans une cellule d'une dizaine de mètres carrés, certes confortable, mais dans un relatif isolement.)

Si j'avais un conseil à donner aux habitants du quartier qui ont accès à internet, c'est d'utiliser les ressources proposées par la municipalité. Sur le site de la ville de Rodez, on peut remplir un formulaire ou trouver les coordonnées téléphoniques du service "Mairie Intervention Rapide"... à user tant que les petits travaux n'auront pas été réalisés ?

12:42 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actualité, politique, société

mercredi, 21 octobre 2015

Prostitution à Rodez

Ce mercredi (jour des enfants), dans Centre Presse, un article évoquait les conséquences plutôt désagréables d'une activité discrètement implantée sur le Piton. La lecture apprendra aux Ruthénois qui l'ignoreraient qu'il ne s'agit pas d'une légende urbaine et que la prostitution existe bel et bien dans le chef-lieu aveyronnais.

La version papier de l'article est un peu plus complète que la version numérique. On peut s'appuyer sur les deux (et sur un plan de Rodez digne de ce nom) pour cartographier l'activité de "charmes tarifés" dans la ville natale de Pierre Soulages :

Le premier "lieu de perdition" mentionné dans l'article est situé avenue Victor-Hugo (donc pas très loin du musée Soulages), plus précisément entre la rue Planard et la place d'Armes... c'est-à-dire dans le pâté de maisons où se trouve le siège de Centre Presse ! Seules les mauvaises langues prétendront que les journalistes détiennent là une information de première main...

Le deuxième lieu de délinquance spécialisée (qui fait l'objet de l'essentiel de l'article) est situé boulevard Paul-Ramadier, plutôt vers le haut, donc en direction du centre-ville. Je penche pour le long immeuble du côté ouest, pas très éloigné d'Aquavallon et du dojo. N'oublions pas qu'après les militaires, les sportifs (en concurrence avec les routiers et les cadres commerciaux) constituent une clientèle privilégiée du commerce d'esclaves sexuelles.

Enfin, la version papier de l'article évoque les soupçons qui pèsent sur un bâtiment de la rue Béteille. Au vu de ce qui précède, on serait tenté de penser que c'est le haut de la rue qui est concerné, à proximité de la place d'Armes. Mais on ne peut pas exclure non plus la partie basse, l'une des zones où certains commerces changent fréquemment de localisation (et de gérant ?), un endroit où l'on a pu remarquer la présence de ce qui ressemble à des guetteurs. Il s'y vend peut-être des substances illicites, auxquelles serait éventuellement associée la prostitution.

Quant aux "quartiers périphériques" où se dérouleraient des rencontres tarifées, leur localisation reste imprécise. D'instinct, on aurait tendance à penser aux abords de la gare SNCF, mais il se murmure qu'il faudrait plutôt chercher du côté de la rocade...

En guise de dessert, sur le plan, j'ai aussi mis en valeur (dans le coin sud-est) l'ancien pôle de prostitution de Rodez, la rue de la Bullière, où des générations de bourgeois sont allés enrichir leur microfaune pubienne.

23:51 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalisme, médias, actualité, société

mardi, 13 octobre 2015

Un couteau saoudien ?

Je me suis posé la question en écoutant le "podcast" de l'émission "Si tu écoutes, j'annule tout" de ce mardi. L'invitée de référence était la chanteuse et actrice Nicole Croisille. Le programme du jour s'est achevé par une mini-fiction, où il était question de la venue de Manuel Valls en Arabie saoudite. C'est à cette occasion que le berceau aubracien du plus beau couteau du monde a été mentionné :

Il reste à savoir si, quand Alex Vizorek évoque le "patron de Laguiole", il s'agit de Thierry Moysset, le gérant de la Forge. Etait-il du voyage ? Il faut dire que de nombreux chefs d'entreprise ont accompagné le Premier ministre à Riyad. Les estimations varient en fonction des médias. Europe 1 a avancé un peu vite le chiffre de 200, alors que La Croix, plus prudente, n'évoque que "130 chefs ou cadres d'entreprise".

Les célèbres couteaux sont connus au Moyen-Orient. J'en veux pour preuve ce témoignage de représentants en couteaux Laguiole... de Thiers... qui sont passés l'an dernier par les Emirats arabes unis.

21:19 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, société

dimanche, 11 octobre 2015

Petits branleurs

Je suis tombé par hasard sur un article pittoresque du quotidien La Provence. Il est question de lycéens d'Aix-en-Provence qui ont manifesté jeudi et vendredi derniers. Si, le premier jour, le mouvement semblait organisé et "conscientisé" (avec des revendications visibles et, semble-t-il, assez légitimes), le lendemain, on se demande vraiment pourquoi les adolescents ont défilé dans les rues. (Et encore, "défilé" est un bien grand mot.)

Le meilleur vient des réponses aux questions posées par la journaliste envoyée sur place. Alors que, la veille, le mouvement avait dénoncé les classes "surchargées", le vendredi, le même adjectif n'évoque, pour le lycéen interrogé, que l'excès de travail ! De sa part, il ne faut visiblement pas attendre trop de précisions sur la nature du travail (supposé) excessif que l'on attend de lui. On comprend surtout qu'il estime passer trop de temps en classe. Voilà sans doute ce que ce jeune homme appelle "travailler" ! La suite de sa réponse est du même tonneau. Ce lycéen modèle regrette que, dans son établissement "on peut pas faire ce qu'on veut"... et ça, c'est vraiment pas cool !

Les lecteurs attentifs auront remarqué l'absence du "ne" de négation dans sa réponse. Quand on lit certains des commentaires des internautes, en particulier celui de l'un des participants aux manifs, on ne peut que constater que, loin d'avoir trop travaillé ou subi des enseignants trop sévères, ces jeunes souffrent d'abord d'une maîtrise très approximative de la langue française :

Je recommande tout particulièrement les "allégations de rentre scolaire"...

Pour terminer, signalons que, ce vendredi-là, les services météorologiques annonçaient une journée radieuse et l'on imagine combien la perspective de passer une partie de cette journée en classe a pu paraître pénible à ces lycéens motivés.

11:00 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, médias, journalisme, actualité, france

jeudi, 24 septembre 2015

Les meurtriers les plus dangereux

Ce sont ceux qui font le plus de victimes. Précisons dès à présent que cette catégorie de décès est ultraminoritaire dans notre pays. En 2012, d'après l'INSEE, les principales causes de mortalité en France sont (de très loin) les cancers et les maladies de l'appareil circulatoire, loin devant les maladies de l'appareil respiratoire. Le suicide arrive encore bien après, avec un peu moins de 10 000 victimes. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité provoquée directement par l'action humaine.

Mais la deuxième est incontestablement... les accidents de la route, avec environ 3 400 décès en 2014. C'est beaucoup, beaucoup plus que les homicides, dont le nombre n'atteint pas 800 sur l'ensemble du territoire français, en 2013. Rapporté au nombre d'habitants, cela nous donne un taux d'homicides compris entre 1,1 et 1,2 pour 100 000. C'est faible et, contrairement à une idée reçue, cela diminue. Encore plus faible est le nombre de victimes du terrorisme en France, malgré une année 2015 hélas (trop) riche. Moins de 20 personnes sont (pour l'instant) décédées dans notre pays du fait de l'action de fanatiques divers.

Dans l'Aveyron, la tendance est à une (très) légère baisse du nombre de tués. Cependant, le nombre d'accidents augmente, tout comme le nombre de blessés. La mort, déjà trop fréquente, n'est pas le seul drame qui survient sur les routes. Bien plus nombreuses sont les vies brisées par un handicap né d'un accident souvent provoqué par autrui, cet autrui qui s'est cru-e plus fort-e que les autres, au point de prendre le volant sous l'empire de l'alcool, ou fatigué, ou en ignorant les règles élémentaires de prudence.

Et pourtant... autant l'action des groupes terroristes et des criminels de droit commun est amplement condamnée dans le pays, autant les délinquants routiers, autrement plus "efficaces", bénéficient de l'indulgence coupable d'une partie de l'opinion. Les récents efforts de certains conducteurs pour tenter d'échapper aux contrôles routiers n'en sont que plus révoltants.

16:39 Publié dans Politique, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, actualité, médias, presse

mercredi, 23 septembre 2015

Aveyron : la sécurité routière priée d'être plus "relaxée" ?

C'est ce que l'on peut se demander après que la Cour d'appel de Montpellier a rendu son jugement dans l'affaire du "groupe qui te dit où est la police en Aveyron". Alors que le tribunal correctionnel de Rodez avait (mollement) condamné la douzaine de personnes en 2014, l'appel s'est conclu par une relaxe générale. Depuis, on a appris que le Parquet s'est pourvu en cassation. Il a sans doute raison.

Une première ambiguïté réside dans la dénomination du groupe, qui s'est surtout fait connaître pour révéler la position des radars mobiles et des contrôles routiers. Il a donc joué le rôle d'un dispositif appelé "avertisseur de radars", dont l'utilisation est interdite depuis 2012. L'interdiction s'étend à la fonction communautaire de certains appareils, rôle que joue une page Facebook. La Cour n'ayant pas encore publié les attendus du jugement, il est difficile d'analyser celui-ci en détail. Je pense néanmoins que les avocats des prévenus ont dû jouer sur la distinction (fictive dans ce cas) entre une page Facebook et le mode de fonctionnement d'un avertisseur de radars.

Les promoteurs de la page Facebook sont d'ailleurs conscients que celle-ci n'était pas "dans les clous", puisqu'en dépit de la procédure judiciaire qui leur est (pour l'instant) favorable, ils ont supprimé le groupe pour en créer un autre, officiellement dédié au signalement des "zones de danger"... ce qui est autorisé. Il restera à confirmer que le nom de ce nouveau groupe n'est pas qu'un paravent destiné à masquer le même acharnement anti-radars (et la même immaturité).

Une autre raison explique que le Parquet se soit pourvu en cassation, et qu'il ait des chances de gagner. Avaliser ce genre de groupe aurait pour conséquence d'accepter la fin de tout effet de surprise au niveau des contrôles routiers. Dans un premier temps, nombre d'automobilistes à mauvaise conscience (et à l'autodiscipline flageolante) se réjouiraient... avant qu'un accident dramatique ne vienne tout remettre en cause.

Pour la police comme pour la justice, il n'est pas possible d'accepter que certains conducteurs puissent se croire autorisés à rouler à leur convenance en toute impunité. Parce que c'est à cela que mène la révélation de l'emplacement des radars mobiles et des contrôles routiers. Une fois le contrôle surprise passé (et déjoué grâce à l'information transmise en temps réel), les Ayrton Senna de comptoir risquent de se croire affranchis du respect des règles de prudence. Elles sont certes contraignantes, mais elles sont faites pour le bien de tous et pas le petit plaisir narcissique de conducteurs en mal de sensations. Si, par malheur, un jour, survient un accident grave, à la suite duquel on découvre que le conducteur (ou son passager) avait, peu de temps avant, déjoué un contrôle routier grâce à l'info consultée sur un smartphone, on parlera autrement de cette supposée liberté d'expression.