samedi, 23 mai 2020

Haut les masques !

Soucieux de favoriser l'emploi local, je me suis décidé à acheter des masques de couturières, en tissu. Je les ai trouvés à Rodez, en centre-ville, à proximité du bureau de Poste et de la Maison du livre. La boutique s'appelle Au Fil à coudre.

En voici un, vendu cinq euros... et réversible, selon la couturière. En théorie, donc, un côté peut servir le matin, l'autre l'après-midi. Je suis toutefois dubitatif. Si l'on retourne le masque l'après-midi, on risque de mettre en contact avec son visage une partie qui a récupéré (et, normalement, filtré) les effluves extérieurs. Néanmoins, le masque pouvant subir une dizaine de lavages, il évite d'utiliser autant de masques jetables, fabriqués en Chine. Cela m'amène à dresser un petit bilan comparatif :

LES PLUS DU MASQUE EN TISSU

- Il est plus joli que les masques "chirurgicaux".

- Il sent meilleur.

- Il est plus doux au toucher (sur le visage).

- Il est réutilisable (après lavage).

- Il est "made in France" et même "made in Aveyron" (..."made in Rodez").

LES MOINS DU MASQUE EN TISSU

- Il épouse moins bien la forme du visage que les masques jetables.

- Etant plus épais, il est plus pénible à porter en période de chaleur.

- Le doute subsiste quant à son efficacité à filtrer les particules contaminées les plus fines.

Je compte continuer à utiliser les deux types de masques... d'autant que, la semaine prochaine, les habitants des communes de Rodez Agglomération vont bénéficier d'un masque lavable gratuit.

16:39 Publié dans Economie, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : covid, covid19, covid 19, coronavirus, pandémie, épidémie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Haut les masques !

Soucieux de favoriser l'emploi local, je me suis décidé à acheter des masques de couturières, en tissu. Je les ai trouvés à Rodez, en centre-ville, à proximité du bureau de Poste et de la Maison du livre. La boutique s'appelle Au Fil à coudre.

En voici un, vendu cinq euros... et réversible, selon la couturière. En théorie, donc, un côté peut servir le matin, l'autre l'après-midi. Je suis toutefois dubitatif. Si l'on retourne le masque l'après-midi, on risque de mettre en contact avec son visage une partie qui a récupéré (et, normalement, filtré) les effluves extérieurs. Néanmoins, le masque pouvant subir une dizaine de lavages, il évite d'utiliser autant de masques jetables, fabriqués en Chine. Cela m'amène à dresser un petit bilan comparatif :

LES PLUS DU MASQUE EN TISSU

- Il est plus joli que les masques "chirurgicaux".

- Il sent meilleur.

- Il est plus doux au toucher (sur le visage).

- Il est réutilisable (après lavage).

- Il est "made in France" et même "made in Aveyron" (..."made in Rodez").

LES MOINS DU MASQUE EN TISSU

- Il épouse moins bien la forme du visage que les masques jetables.

- Etant plus épais, il est plus pénible à porter en période de chaleur.

- Le doute subsiste quant à son efficacité à filtrer les particules contaminées les plus fines.

Je compte continuer à utiliser les deux types de masques... d'autant que, la semaine prochaine, les habitants des communes de Rodez Agglomération vont bénéficier d'un masque lavable gratuit.

16:39 Publié dans Economie, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : covid, covid19, covid 19, coronavirus, pandémie, épidémie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 19 mai 2020

Tandem de ruptures

La comédie policière diffusée par France 3 se révèle être la série la plus rafraîchissante du moment. Ce mardi soir sont diffusés deux nouveaux épisodes inédits.

Le premier, "Le jeune homme et la mer" (le neuvième de la saison 4), a pour arrière-plan le milieu du kitesurf. L'intrigue policière est correctement conçue mais, là encore, ce sont les péripéties de la vie privée des personnages principaux qui donnent toute sa saveur à l'épisode. Les parents de la commandante Léa Soler sont séparés. Son père (le colonel de la brigade) squatte chez Paul, son ex-gendre, avec lequel il s'entend bien. Il décide même de retourner sur le terrain, ce qui crée quelques situations cocasses. Toutefois, les meilleurs moments restent ceux qui confrontent les deux héros, l'une des scènes se concluant de manière particulièrement drôle :

Le second épisode inédit s'intitule "Or blanc". Il a pour cadre le monde viticole... et celui du jeu. C'est toujours globalement bien construit, avec en bonus de savoureuses pointes d'humour. C'est au tour de Léa d'accueillir chez elle l'un de ses parents séparés... sa mère, avec laquelle elle était un peu fâchée. Dans le même temps, elle doit gérer les débuts agités de son fils Thomas chez les pompiers... et les fantaisies vestimentaires du lieutenant Erwan Lebellec, qui lui aussi héberge sa mère, un personnage fantasque que l'on a découvert la semaine dernière.

On attend avec impatience les derniers épisodes de la saison, qui seront diffusés la semaine prochaine.

15:37 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, médias, actu, axtualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 16 mai 2020

Le retour des touristes dans l'Aveyron

Cet après-midi, dans les rues de Rodez, même si le soleil jouait à cache-cache avec les nuages, on pouvait distinguer (malgré les masques) quelques nouveaux visages, dont l'apparition coïncide avec celle de véhicules aux plaques d'immatriculation non aveyronnaises.

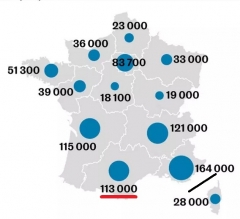

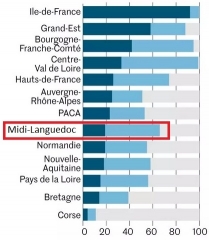

Cela correspond à ce qu'on peut lire dans un article du Monde : les réservations en ligne (de logements de particuliers) pour les mois de juillet-août sont en augmentation dans plusieurs départements ruraux, dont l'Aveyron (+ 22 %). La version numérique de l'article est illustrée d'infographies éclairantes.

Sur la carte, on peut constater que la région Midi-Languedoc concentre 113 000 des 844 100 propriétés mises en location en France métropolitaine (soit plus de 13 %, dans une région qui abrite environ 9 % de la population de Métropole). Seules les régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine (de peu) font mieux.

Au sein de la région Midi-Languedoc, on remarque que 65-70 % des propriétés mises en location se trouvent à la campagne, ce qui avantage les départements ruraux comme l'Aveyron.

Le succès de ce mode de tourisme pourrait contribuer à relancer l'économie des départements concernés. Le déconfinement progressif et mesuré pourrait déboucher sur un été profitable pour tous.

20:17 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, économie, occitanie

Le retour des touristes dans l'Aveyron

Cet après-midi, dans les rues de Rodez, même si le soleil jouait à cache-cache avec les nuages, on pouvait distinguer (malgré les masques) quelques nouveaux visages, dont l'apparition coïncide avec celle de véhicules aux plaques d'immatriculation non aveyronnaises.

Cela correspond à ce qu'on peut lire dans un article du Monde : les réservations en ligne (de logements de particuliers) pour les mois de juillet-août sont en augmentation dans plusieurs départements ruraux, dont l'Aveyron (+ 22 %). La version numérique de l'article est illustrée d'infographies éclairantes.

Sur la carte, on peut constater que la région Midi-Languedoc concentre 113 000 des 844 100 propriétés mises en location en France métropolitaine (soit plus de 13 %, dans une région qui abrite environ 9 % de la population de Métropole). Seules les régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine (de peu) font mieux.

Au sein de la région Midi-Languedoc, on remarque que 65-70 % des propriétés mises en location se trouvent à la campagne, ce qui avantage les départements ruraux comme l'Aveyron.

Le succès de ce mode de tourisme pourrait contribuer à relancer l'économie des départements concernés. Le déconfinement progressif et mesuré pourrait déboucher sur un été profitable pour tous.

20:17 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, économie, occitanie

jeudi, 14 mai 2020

Des enquêteurs au poil

La chaîne de télévision 6ter continue de diffuser la saison 6 d'Elementary. On se rapproche (plus ou moins) tranquillement de sa conclusion avec les épisodes inédits de mercredi dernier.

L'intrigue policière de "La Tête ailleurs" (l'épisode 15) n'est pas la plus passionnante qui soit... mais la découverte du détail anatomique qui permet d'identifier le tueur ne manque pas de sel. Les relations entre les personnages principaux retiennent davantage l'attention. Le choix du successeur de l'inspecteur Marcus Bell donne lieu à quelques moments cocasses et même à une mini-scène de ménage (délicieusement décalée) entre les deux héros :

L'épisode 16 (intitulé "Irrésistible Skyler") est vraiment très bon. Un meurtre mystérieux mène les détectives au coeur d'un supposé complot, entre intervention militaire et chercheurs sourcilleux. La solution va venir... d'une "poupée sexuelle" interactive, dont la présence contribue à rendre certaines scènes riches en sous-entendus :

Ces deux épisodes sont des intermèdes légers, au cours d'une saison qui va (re)prendre un tour plus sombre.

22:59 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : série télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, film, films, cinema, cinéma, médias, télévision

Des enquêteurs au poil

La chaîne de télévision 6ter continue de diffuser la saison 6 d'Elementary. On se rapproche (plus ou moins) tranquillement de sa conclusion avec les épisodes inédits de mercredi dernier.

L'intrigue policière de "La Tête ailleurs" (l'épisode 15) n'est pas la plus passionnante qui soit... mais la découverte du détail anatomique qui permet d'identifier le tueur ne manque pas de sel. Les relations entre les personnages principaux retiennent davantage l'attention. Le choix du successeur de l'inspecteur Marcus Bell donne lieu à quelques moments cocasses et même à une mini-scène de ménage (délicieusement décalée) entre les deux héros :

L'épisode 16 (intitulé "Irrésistible Skyler") est vraiment très bon. Un meurtre mystérieux mène les détectives au coeur d'un supposé complot, entre intervention militaire et chercheurs sourcilleux. La solution va venir... d'une "poupée sexuelle" interactive, dont la présence contribue à rendre certaines scènes riches en sous-entendus :

Ces deux épisodes sont des intermèdes légers, au cours d'une saison qui va (re)prendre un tour plus sombre.

22:59 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : série télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, film, films, cinema, cinéma, médias, télévision

mardi, 12 mai 2020

Tandem mortel

La série policière de France 3 nous propose ce soir Le poids de la vérité, un épisode double particulièrement savoureux. L'intrigue est vraiment bien construite, avec de multiples détours. Mais, surtout, les héros passent presque au second plan, laissant un peu plus de lumière au personnage d'Erwan (l'un des lieutenants de la brigade, très consciencieux)... ainsi qu'à celui de sa mère :

Cette malicieuse mamie, indépendante et charmeuse, vient mettre un peu d'animation dans la vie trop réglée de son fils. Elle va aussi filer un sacré coup de main aux enquêteurs. Elle est incarnée par Pétronille Moss, épatante dans le rôle.

Du coup, même si la résolution de l'intrigue est un peu décevante, on passe un très bon moment, d'autant que de nouveaux bouleversements surviennent dans la vie privée des personnages principaux.

19:36 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Tandem mortel

La série policière de France 3 nous propose ce soir Le poids de la vérité, un épisode double particulièrement savoureux. L'intrigue est vraiment bien construite, avec de multiples détours. Mais, surtout, les héros passent presque au second plan, laissant un peu plus de lumière au personnage d'Erwan (l'un des lieutenants de la brigade, très consciencieux)... ainsi qu'à celui de sa mère :

Cette malicieuse mamie, indépendante et charmeuse, vient mettre un peu d'animation dans la vie trop réglée de son fils. Elle va aussi filer un sacré coup de main aux enquêteurs. Elle est incarnée par Pétronille Moss, épatante dans le rôle.

Du coup, même si la résolution de l'intrigue est un peu décevante, on passe un très bon moment, d'autant que de nouveaux bouleversements surviennent dans la vie privée des personnages principaux.

19:36 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 11 mai 2020

Hommage à Jean Moulin

C'était à la Une du quotidien aveyronnais Centre Presse, vendredi 8 mai :

Était-ce un anniversaire particulier pour le fondateur du CNR, ancien préfet de l'Aveyron ? A priori, non. Il est né le 20 juin 1899 et l'on pense qu'il est décédé des suites des tortures infligées par la Gestapo le 8 juillet 1943. Mais, bon, la capitulation allemande (qui n'a pas mis fin à la Seconde Guerre mondiale, rappelons-le : les combats ont continué en Asie-Pacifique) constitue une sorte d'aboutissement de l'oeuvre résistante de Jean Moulin.

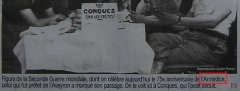

Un problème surgit à la lecture de la légende de la photographie placée en Une :

L'an dernier (tout comme en 2015...), je m'étais amusé à relever les approximations dont ce jour emblématique est victime, au niveau national aussi bien que local. Comme les Alliés refusaient de signer le moindre traité de paix avec l'Allemagne hitlérienne, la conclusion des combats (en Europe) ne pouvait venir d'un armistice, mais d'une capitulation.

La photographie est par contre intéressante. Peu connue, elle a été prise lors d'un passage de Jean Moulin à Conques. Sur une autre photographie (visible dans le corps de l'article, qui occupe toute la page 5 du numéro de Centre Presse), on le voit en ces lieux, pas très loin de l'église abbatiale, en compagnie de sa mère. Comme tant d'autres, le haut-fonctionnaire républicain a été séduit par la beauté et l'authenticité du village aveyronnais.

Si certaines de ces photographies sont méconnues, la plupart ont pourtant été déjà présentées au public, en particulier en 2013, année du soixante-dixième anniversaire de sa mort. Ainsi, à Rodez, une chouette exposition était visible aux Archives départementales (où a été prononcée, quatre ans plus tard, une passionnante conférence sur les préfets de l'Aveyron). A Paris, le musée Jean-Moulin avait proposé quelque chose de plus complet. On peut ajouter un dossier téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur.

La plupart des photographies (en particulier celles qui montrent Jean Moulin avec ses proches) sont issues de la "collection Escoffier", des cousins de l'ancien préfet évoqués dans un numéro spécial (aujourd'hui introuvable) de la revue Études héraultaises. A tous les Aveyronnais un peu âgés, le nom de cette famille fait immédiatement penser à une ancienne préfète (ancienne sénatrice et ancienne ministre), Anne-Marie Escoffier (née Simon), qui fut membre du PRG, un parti héritier de celui dont fut proche Jean Moulin. Mais je n'ai connaissance d'aucun lien entre André Escoffier (l'époux de l'ancienne préfète) et les cousins de Jean Moulin.

Quoi qu'il en soit, cet homme-clé de la Résistance a laissé sa trace à Rodez et dans l'Aveyron. On pense évidemment au collège ruthénois qui porte son nom. On pense aussi au récent portrait réalisé en son honneur, et qui a rejoint le salon qui porte son nom. Pas très loin de là, sur un mur extérieur, figure un médaillon (inauguré par Charles de Gaulle en 1961)... qui a jadis subi une petite retouche :

Le chiffre 3 semble avoir été gratté ou blanchi. En réalité, à l'origine, je crois que c'est l'année 1944 qui avait été gravée, tant on était peu sûr de la date exacte du décès de Jean Moulin. Les Allemands eux-mêmes ont à l'époque entretenu le mystère à ce sujet. Par la suite, quand il est devenu certain qu'il était mort peu de temps après avoir été torturé par les gestapistes (début juillet 1943), l'année de décès a été corrigée sur le bas-relief.

Comparé aux fausses gloires sportives ou télévisuelles actuelles, Jean Moulin est un exemple autrement plus inspirant pour les jeunes... et les moins jeunes.

17:50 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actualite, actu, actualites, actualité, actualités

Hommage à Jean Moulin

C'était à la Une du quotidien aveyronnais Centre Presse, vendredi 8 mai :

Était-ce un anniversaire particulier pour le fondateur du CNR, ancien préfet de l'Aveyron ? A priori, non. Il est né le 20 juin 1899 et l'on pense qu'il est décédé des suites des tortures infligées par la Gestapo le 8 juillet 1943. Mais, bon, la capitulation allemande (qui n'a pas mis fin à la Seconde Guerre mondiale, rappelons-le : les combats ont continué en Asie-Pacifique) constitue une sorte d'aboutissement de l'oeuvre résistante de Jean Moulin.

Un problème surgit à la lecture de la légende de la photographie placée en Une :

L'an dernier (tout comme en 2015...), je m'étais amusé à relever les approximations dont ce jour emblématique est victime, au niveau national aussi bien que local. Comme les Alliés refusaient de signer le moindre traité de paix avec l'Allemagne hitlérienne, la conclusion des combats (en Europe) ne pouvait venir d'un armistice, mais d'une capitulation.

La photographie est par contre intéressante. Peu connue, elle a été prise lors d'un passage de Jean Moulin à Conques. Sur une autre photographie (visible dans le corps de l'article, qui occupe toute la page 5 du numéro de Centre Presse), on le voit en ces lieux, pas très loin de l'église abbatiale, en compagnie de sa mère. Comme tant d'autres, le haut-fonctionnaire républicain a été séduit par la beauté et l'authenticité du village aveyronnais.

Si certaines de ces photographies sont méconnues, la plupart ont pourtant été déjà présentées au public, en particulier en 2013, année du soixante-dixième anniversaire de sa mort. Ainsi, à Rodez, une chouette exposition était visible aux Archives départementales (où a été prononcée, quatre ans plus tard, une passionnante conférence sur les préfets de l'Aveyron). A Paris, le musée Jean-Moulin avait proposé quelque chose de plus complet. On peut ajouter un dossier téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur.

La plupart des photographies (en particulier celles qui montrent Jean Moulin avec ses proches) sont issues de la "collection Escoffier", des cousins de l'ancien préfet évoqués dans un numéro spécial (aujourd'hui introuvable) de la revue Études héraultaises. A tous les Aveyronnais un peu âgés, le nom de cette famille fait immédiatement penser à une ancienne préfète (ancienne sénatrice et ancienne ministre), Anne-Marie Escoffier (née Simon), qui fut membre du PRG, un parti héritier de celui dont fut proche Jean Moulin. Mais je n'ai connaissance d'aucun lien entre André Escoffier (l'époux de l'ancienne préfète) et les cousins de Jean Moulin.

Quoi qu'il en soit, cet homme-clé de la Résistance a laissé sa trace à Rodez et dans l'Aveyron. On pense évidemment au collège ruthénois qui porte son nom. On pense aussi au récent portrait réalisé en son honneur, et qui a rejoint le salon qui porte son nom. Pas très loin de là, sur un mur extérieur, figure un médaillon (inauguré par Charles de Gaulle en 1961)... qui a jadis subi une petite retouche :

Le chiffre 3 semble avoir été gratté ou blanchi. En réalité, à l'origine, je crois que c'est l'année 1944 qui avait été gravée, tant on était peu sûr de la date exacte du décès de Jean Moulin. Les Allemands eux-mêmes ont à l'époque entretenu le mystère à ce sujet. Par la suite, quand il est devenu certain qu'il était mort peu de temps après avoir été torturé par les gestapistes (début juillet 1943), l'année de décès a été corrigée sur le bas-relief.

Comparé aux fausses gloires sportives ou télévisuelles actuelles, Jean Moulin est un exemple autrement plus inspirant pour les jeunes... et les moins jeunes.

17:50 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actualite, actu, actualites, actualité, actualités

mardi, 05 mai 2020

Double tandem

France 3 poursuit la diffusion de la quatrième saison de la série Tandem. Les épisodes programmés ce soir sont bien conçus. Dans le premier ("Peaux rouges"), c'est l'intrigue policière qui m'a le plus intéressé. La directrice d'une carrière de bauxite (une SCOP, une entreprise en autogestion si vous préférez) est retrouvée morte. Elle venait d'être élue à ce poste, par ses collègues... et c'est la fille d'un ancien mineur, disparu sans laisser de traces des années auparavant.

Les péripéties sentimentales m'ont moins convaincu. Le scénario joue un peu trop sur un quiproquo : l'une des proches du capitaine Marchal est enceinte, mais celui-ci (toujours aussi bien interprété par Stéphane Blancafort) se trompe de personne. Toutefois, comme les acteurs cabotinent malicieusement, ça passe.

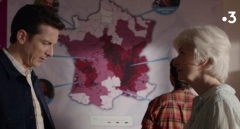

L'épisode 6 ("Plantes mortelles") est presque aussi intéressant. L'intrigue tourne autour d'une plante inconnue, qui pourrait être la cause d'un incendie, d'un conflit professionnel... et d'un meurtre. Les enquêteurs en viennent à s'intéresser à l'ambroisie, une espèce invasive allergisante. Ils finissent par contacter une association fondée par des parents de malades. Dans ses locaux figure une grande carte murale :

Cette carte n'est pas fictive. C'est un décalque de celle publiée sur le site du ministère de la Santé. On remarque que l'Aveyron et la plupart des départements de l'ex-région Languedoc-Roussillon (Lozère, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales) sont peu touchés par le phénomène. Pourtant, l'un des exemples de victime est aveyronnais : la pointe qui part de l'une des photographies mène à la région de Millau-Nant (dans le sud-est de l'Aveyron) :

Je rassure tout le monde : c'est un cas fictif, comme sans doute tous ceux qui sont disposés autour de la carte de France métropolitaine. Mais cela joue un rôle dans la résolution de l'enquête.

Du côté de la vie privée des personnages principaux, un couple est en difficulté, tandis qu'un autre semble sur le point de se former...

14:00 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéam, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Double tandem

France 3 poursuit la diffusion de la quatrième saison de la série Tandem. Les épisodes programmés ce soir sont bien conçus. Dans le premier ("Peaux rouges"), c'est l'intrigue policière qui m'a le plus intéressé. La directrice d'une carrière de bauxite (une SCOP, une entreprise en autogestion si vous préférez) est retrouvée morte. Elle venait d'être élue à ce poste, par ses collègues... et c'est la fille d'un ancien mineur, disparu sans laisser de traces des années auparavant.

Les péripéties sentimentales m'ont moins convaincu. Le scénario joue un peu trop sur un quiproquo : l'une des proches du capitaine Marchal est enceinte, mais celui-ci (toujours aussi bien interprété par Stéphane Blancafort) se trompe de personne. Toutefois, comme les acteurs cabotinent malicieusement, ça passe.

L'épisode 6 ("Plantes mortelles") est presque aussi intéressant. L'intrigue tourne autour d'une plante inconnue, qui pourrait être la cause d'un incendie, d'un conflit professionnel... et d'un meurtre. Les enquêteurs en viennent à s'intéresser à l'ambroisie, une espèce invasive allergisante. Ils finissent par contacter une association fondée par des parents de malades. Dans ses locaux figure une grande carte murale :

Cette carte n'est pas fictive. C'est un décalque de celle publiée sur le site du ministère de la Santé. On remarque que l'Aveyron et la plupart des départements de l'ex-région Languedoc-Roussillon (Lozère, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales) sont peu touchés par le phénomène. Pourtant, l'un des exemples de victime est aveyronnais : la pointe qui part de l'une des photographies mène à la région de Millau-Nant (dans le sud-est de l'Aveyron) :

Je rassure tout le monde : c'est un cas fictif, comme sans doute tous ceux qui sont disposés autour de la carte de France métropolitaine. Mais cela joue un rôle dans la résolution de l'enquête.

Du côté de la vie privée des personnages principaux, un couple est en difficulté, tandis qu'un autre semble sur le point de se former...

14:00 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéam, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 04 mai 2020

Un meurtre clairvoyant

La neuvième saison de la série Meurtres au paradis se conclut ce soir (sur France 2) par un épisode intitulé "Témoin aveugle". Son intrigue policière est plus complexe que ce que les vingt premières minutes laissent entrevoir. C'est aussi (enfin) l'occasion de voir Aude Legastelois (alias le sergent Madeleine Dumas) dans ses oeuvres. En effet, la comédienne possède un talent caché : elle maîtrise la boxe thaï, ce dont nous avons la preuve au cours de l'épisode :

Quant à l'enquêteur principal, Neville Parker (incarné par Ralf Little), il se demande s'il doit rester sur l'île ou bien retrouver son confort anglais monotone. On peut dire qu'il est dans ses petits souliers, voire qu'il a le moral dans les chaussettes :

Vivement la saison 10 !

20:04 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Un meurtre clairvoyant

La neuvième saison de la série Meurtres au paradis se conclut ce soir (sur France 2) par un épisode intitulé "Témoin aveugle". Son intrigue policière est plus complexe que ce que les vingt premières minutes laissent entrevoir. C'est aussi (enfin) l'occasion de voir Aude Legastelois (alias le sergent Madeleine Dumas) dans ses oeuvres. En effet, la comédienne possède un talent caché : elle maîtrise la boxe thaï, ce dont nous avons la preuve au cours de l'épisode :

Quant à l'enquêteur principal, Neville Parker (incarné par Ralf Little), il se demande s'il doit rester sur l'île ou bien retrouver son confort anglais monotone. On peut dire qu'il est dans ses petits souliers, voire qu'il a le moral dans les chaussettes :

Vivement la saison 10 !

20:04 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 02 mai 2020

Le retour d'"Elementary"

Alors que la septième et dernière saison de la série "holmsienne" s'est conclue l'été dernier aux Etats-Unis, en France, M6 avait interrompu la diffusion de la sixième saison en plein automne, sans doute en raison d'audiences décevantes. Depuis, on a eu droit à des rediffusions, sur 6ter, la "petite soeur", la troisième chaîne du groupe (avec M6 et W9). Mercredi a vu enfin la programmation d'aventures inédites.

La première s'intitule "La Trève". C'est l'épisode 11 de la saison 6. L'intrigue tourne autour d'un trafic de cigarettes et de ses juteux profits. Dans le même temps, Holmes enquête pour savoir si la femme qu'il a follement aimée (la sulfureuse Jamie Moriarty) n'a pas le projet de faire assassiner son père, dont il semble se rapprocher à cette occasion.

Dans la foulée a été diffusé "Los ladrones" (l'épisode 12), dont l'histoire est assez complexe. Il est d'abord question d'un enlèvement et de sexe en ligne. Les détectives vont se lancer sur les traces d'un gang de motards, mais aussi à la recherche de curieux inventeurs. En parallèle, on suit l'évolution de l'intrigue fil rouge. Holmes est sur le point d'entrer en contact avec Moriarty... tout en se divertissant avec l'étude d'une mort mystérieuse (particulièrement insolite) :

18:55 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualtes, actualité, actualités

Le retour d'"Elementary"

Alors que la septième et dernière saison de la série "holmsienne" s'est conclue l'été dernier aux Etats-Unis, en France, M6 avait interrompu la diffusion de la sixième saison en plein automne, sans doute en raison d'audiences décevantes. Depuis, on a eu droit à des rediffusions, sur 6ter, la "petite soeur", la troisième chaîne du groupe (avec M6 et W9). Mercredi a vu enfin la programmation d'aventures inédites.

La première s'intitule "La Trève". C'est l'épisode 11 de la saison 6. L'intrigue tourne autour d'un trafic de cigarettes et de ses juteux profits. Dans le même temps, Holmes enquête pour savoir si la femme qu'il a follement aimée (la sulfureuse Jamie Moriarty) n'a pas le projet de faire assassiner son père, dont il semble se rapprocher à cette occasion.

Dans la foulée a été diffusé "Los ladrones" (l'épisode 12), dont l'histoire est assez complexe. Il est d'abord question d'un enlèvement et de sexe en ligne. Les détectives vont se lancer sur les traces d'un gang de motards, mais aussi à la recherche de curieux inventeurs. En parallèle, on suit l'évolution de l'intrigue fil rouge. Holmes est sur le point d'entrer en contact avec Moriarty... tout en se divertissant avec l'étude d'une mort mystérieuse (particulièrement insolite) :

18:55 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualtes, actualité, actualités

mardi, 28 avril 2020

Tandem archéologique

France 3 poursuit la diffusion de la quatrième saison de la série Tandem (commencée la semaine dernière). Le premier épisode programmé ce soir (intitulé "Fouilles mortelles") a pour cadre un site archéologique, riche en vestiges du peuple gallo-romain des Samnagenses.

La difficulté à prononcer le nom de ce peuple (qui a bien existé) est l'un des running gags de l'épisode, à l'intrigue bien construite. L'arrière-plan archéologique a été soigné, avec l'insertion dans le récit d'une statuette (qui pourrait représenter une divinité celte ou romaine) susceptible de jouer un rôle dans la résolution de l'affaire :

Néanmoins (si mes observations sont exactes), le site où une partie de l'épisode a été tourné n'a rien à voir avec les Gallo-Romains. Il se trouve à Gigean (entre Montpellier et Sète), où subsistent les vestiges de l'abbaye de Saint-Félix-de-Montceau. C'est un peu plus loin, à Murviel-les-Montpellier, que se trouvent les traces de l'ancien chef-lieu des Samnagenses, sur le site du Castellas.

L'épisode inédit suivant est tout aussi bien construit. Il s'intitule "Les mots de Judith" et a l'illettrisme pour arrière-plan. Mais, pour moi, plus que les méandres (pas trop sinueux) de l'enquête, c'est le cabotinage des deux acteurs principaux, Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, qui donne tout son sel à cette série. On sent que le capitaine est toujours amoureux de son ex-épouse (la commandante). De son côté, celle-ci déploie des trésors de discrétion pour concilier sa nouvelle vie sentimentale et ses obligations familiales.

18:29 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Tandem archéologique

France 3 poursuit la diffusion de la quatrième saison de la série Tandem (commencée la semaine dernière). Le premier épisode programmé ce soir (intitulé "Fouilles mortelles") a pour cadre un site archéologique, riche en vestiges du peuple gallo-romain des Samnagenses.

La difficulté à prononcer le nom de ce peuple (qui a bien existé) est l'un des running gags de l'épisode, à l'intrigue bien construite. L'arrière-plan archéologique a été soigné, avec l'insertion dans le récit d'une statuette (qui pourrait représenter une divinité celte ou romaine) susceptible de jouer un rôle dans la résolution de l'affaire :

Néanmoins (si mes observations sont exactes), le site où une partie de l'épisode a été tourné n'a rien à voir avec les Gallo-Romains. Il se trouve à Gigean (entre Montpellier et Sète), où subsistent les vestiges de l'abbaye de Saint-Félix-de-Montceau. C'est un peu plus loin, à Murviel-les-Montpellier, que se trouvent les traces de l'ancien chef-lieu des Samnagenses, sur le site du Castellas.

L'épisode inédit suivant est tout aussi bien construit. Il s'intitule "Les mots de Judith" et a l'illettrisme pour arrière-plan. Mais, pour moi, plus que les méandres (pas trop sinueux) de l'enquête, c'est le cabotinage des deux acteurs principaux, Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, qui donne tout son sel à cette série. On sent que le capitaine est toujours amoureux de son ex-épouse (la commandante). De son côté, celle-ci déploie des trésors de discrétion pour concilier sa nouvelle vie sentimentale et ses obligations familiales.

18:29 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 24 avril 2020

Candice à la ramasse

...un peu comme d'hab', ai-je envie de dire. Mais force est de constater que la huitième saison de la série Candice Renoir (diffusée sur France 2) n'a pas démarré sous un jour radieux pour son héroïne, toujours interprétée avec beaucoup d'allant par Cécile Bois.

Le troisième épisode, intitulé "Abondance de biens ne nuit pas", reste dans le ton. L'ex de Candice ne la reconnaît toujours pas (alors qu'elle est follement amoureuse de lui), ses enfants ont presque tous quitté le cocon familial... et, au boulot, le nouveau collègue a du mal avec les méthodes peu orthodoxes de sa commandante.

L'équipe d'enquêteurs est mobilisée pour retrouver un jeune homme disparu. Leurs recherches vont les conduire dans une étrange demeure, où réside un homme souffrant du syndrome de Diogène, aussi appelé syllagomanie.

Cet épisode est bien construit et il en rappelle un autre (vraiment virtuose) de la série Les Experts (ceux de Las Vegas), intitulé "Capharnaüm". On peut actuellement le (re)voir en replay, sur le site MyTF1.

20:29 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Candice à la ramasse

...un peu comme d'hab', ai-je envie de dire. Mais force est de constater que la huitième saison de la série Candice Renoir (diffusée sur France 2) n'a pas démarré sous un jour radieux pour son héroïne, toujours interprétée avec beaucoup d'allant par Cécile Bois.

Le troisième épisode, intitulé "Abondance de biens ne nuit pas", reste dans le ton. L'ex de Candice ne la reconnaît toujours pas (alors qu'elle est follement amoureuse de lui), ses enfants ont presque tous quitté le cocon familial... et, au boulot, le nouveau collègue a du mal avec les méthodes peu orthodoxes de sa commandante.

L'équipe d'enquêteurs est mobilisée pour retrouver un jeune homme disparu. Leurs recherches vont les conduire dans une étrange demeure, où réside un homme souffrant du syndrome de Diogène, aussi appelé syllagomanie.

Cet épisode est bien construit et il en rappelle un autre (vraiment virtuose) de la série Les Experts (ceux de Las Vegas), intitulé "Capharnaüm". On peut actuellement le (re)voir en replay, sur le site MyTF1.

20:29 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 21 avril 2020

Tandem

C'est le titre d'une série policière française, dont la diffusion de la quatrième saison commence ce soir sur France 3.

Le premier épisode ("Résurrection") démarre par la découverte d'un cadavre à côté d'une cuve de saponification. Ce meurtre fait ressurgir une autre mort mystérieuse, plus ancienne. Les enquêteurs vont se plonger dans les querelles familiales liées au fonctionnement d'une petite entreprise.

Ces deux enquêteurs sont gendarmes... et ex-époux. A gauche se trouve la commandante Léa Soler, à droite le capitaine Paul Marchal. Astrid Veillon et Stéphane Blancafort sont les principaux atouts de cette comédie policière très balisée. On sent que les deux acteurs s'entendent bien. J'apprécie leur cabotinage.

Le deuxième épisode ("Dernière danse") mêle monde du spectacle vivant et maladie d'Alzheimer. C'est assez touchant. Mais, là encore, ce sont les péripéties (comiques) de la vie privée des deux héros qui suscitent l'intérêt. La commandante cache à son entourage qu'elle a noué une nouvelle relation. Cela se complique quand ses parents débarquent chez elle, le père étant lui-même officier de gendarmerie !

Notons qu'il est incarné par Patrick Descamps, l'un des très bons seconds rôles des écrans français. On peut notamment le voir dans la mini-série Transferts, actuellement rediffusée par Arte.

18:57 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Tandem

C'est le titre d'une série policière française, dont la diffusion de la quatrième saison commence ce soir sur France 3.

Le premier épisode ("Résurrection") démarre par la découverte d'un cadavre à côté d'une cuve de saponification. Ce meurtre fait ressurgir une autre mort mystérieuse, plus ancienne. Les enquêteurs vont se plonger dans les querelles familiales liées au fonctionnement d'une petite entreprise.

Ces deux enquêteurs sont gendarmes... et ex-époux. A gauche se trouve la commandante Léa Soler, à droite le capitaine Paul Marchal. Astrid Veillon et Stéphane Blancafort sont les principaux atouts de cette comédie policière très balisée. On sent que les deux acteurs s'entendent bien. J'apprécie leur cabotinage.

Le deuxième épisode ("Dernière danse") mêle monde du spectacle vivant et maladie d'Alzheimer. C'est assez touchant. Mais, là encore, ce sont les péripéties (comiques) de la vie privée des deux héros qui suscitent l'intérêt. La commandante cache à son entourage qu'elle a noué une nouvelle relation. Cela se complique quand ses parents débarquent chez elle, le père étant lui-même officier de gendarmerie !

Notons qu'il est incarné par Patrick Descamps, l'un des très bons seconds rôles des écrans français. On peut notamment le voir dans la mini-série Transferts, actuellement rediffusée par Arte.

18:57 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Con (pas) finement

Les situations de crise sont révélatrices de la nature humaine. On y remarque davantage le civisme, l'entraide, mais aussi le haine, le fanatisme, la bêtise.

Concernant la pandémie de covid-19, j'ai été frappé par deux attitudes extrêmes, aussi nuisibles l'une que l'autre. La première est l'égoïsme de personnes qui ne se sentent pas concernées (menacées) par le virus. Ces personnes sortent de chez elles aussi souvent qu'elles le veulent. Certaines sont même parties en vacances pendant la période de confinement. A l'opposé, on trouve des personnes qui estiment que tout le monde devrait rester claquemuré chez soi et que tous ceux qui sortent (en particulier dans leur quartier), quel que soit leur motif, sont des traîtres. J'aimerais savoir quels sont, parmi ces intransigeants, ceux qui disposent d'un bout de terrain ou d'un jardin à côté de leur domicile...

Cela n'est pas sans conséquences. Aussi étrange et scandaleux cela puisse-t-il paraître, depuis plusieurs semaines, des infirmières se font régulièrement insulter voire menacer de mort. Cette attitude n'est hélas pas totalement une nouveauté, mais, jusqu'à présent, c'était plutôt sur son lieu de travail que le personnel médical se faisait agresser.

Ce comportement touche désormais d'autres catégories. Les joggeurs sont devenus des cibles faciles de la vindicte populaire. Mais le plus étonnant pour moi fut ce que m'a récemment raconté une employée d'un commerce ruthénois. Elle m'a affirmé que, chaque jour, elle se faisait insulter au moins une fois par des personnes qui l'accusent de propager la maladie en continuant à travailler. Pire, il est arrivé qu'on lui balance une poubelle ou un sac-poubelle (rempli). Dans son quartier de résidence, l'ambiance doit être hyper-sympa !

PS

Pour se détendre, je suggère de regarder les vidéos de Caroline Estremo, infirmière aux urgences de Purpan (à Toulouse). Il y a quelques années, sa gouaille et son charme ont "fait le buzz" comme on dit. Depuis, elle s'est lancée dans le "seule en scène".

15:57 Publié dans Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actu, actualité, actualite, actualites, actualités, coronavirus, covid-19, confinement

Con (pas) finement

Les situations de crise sont révélatrices de la nature humaine. On y remarque davantage le civisme, l'entraide, mais aussi le haine, le fanatisme, la bêtise.

Concernant la pandémie de covid-19, j'ai été frappé par deux attitudes extrêmes, aussi nuisibles l'une que l'autre. La première est l'égoïsme de personnes qui ne se sentent pas concernées (menacées) par le virus. Ces personnes sortent de chez elles aussi souvent qu'elles le veulent. Certaines sont même parties en vacances pendant la période de confinement. A l'opposé, on trouve des personnes qui estiment que tout le monde devrait rester claquemuré chez soi et que tous ceux qui sortent (en particulier dans leur quartier), quel que soit leur motif, sont des traîtres. J'aimerais savoir quels sont, parmi ces intransigeants, ceux qui disposent d'un bout de terrain ou d'un jardin à côté de leur domicile...

Cela n'est pas sans conséquences. Aussi étrange et scandaleux cela puisse-t-il paraître, depuis plusieurs semaines, des infirmières se font régulièrement insulter voire menacer de mort. Cette attitude n'est hélas pas totalement une nouveauté, mais, jusqu'à présent, c'était plutôt sur son lieu de travail que le personnel médical se faisait agresser.

Ce comportement touche désormais d'autres catégories. Les joggeurs sont devenus des cibles faciles de la vindicte populaire. Mais le plus étonnant pour moi fut ce que m'a récemment raconté une employée d'un commerce ruthénois. Elle m'a affirmé que, chaque jour, elle se faisait insulter au moins une fois par des personnes qui l'accusent de propager la maladie en continuant à travailler. Pire, il est arrivé qu'on lui balance une poubelle ou un sac-poubelle (rempli). Dans son quartier de résidence, l'ambiance doit être hyper-sympa !

PS

Pour se détendre, je suggère de regarder les vidéos de Caroline Estremo, infirmière aux urgences de Purpan (à Toulouse). Il y a quelques années, sa gouaille et son charme ont "fait le buzz" comme on dit. Depuis, elle s'est lancée dans le "seule en scène".

15:57 Publié dans Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actu, actualité, actualite, actualites, actualités, coronavirus, covid-19, confinement

dimanche, 19 avril 2020

Le Covid-19 au miroir de la grippe espagnole

Dans le numéro de ce dimanche du quotidien aveyronnais Centre Presse, on peut lire un article (signé Jean-Michel Cosson) consacré à la grippe espagnole, avec un éclairage particulier sur le département de l'Aveyron. Cet article fait suite à ceux des semaines précédentes (publiés aussi dans La Dépêche du Midi), l'un consacré à la lèpre, l'autre au choléra (toujours avec un angle aveyronnais).

L'article consacré à la grippe dite espagnole n'est pas exhaustif (pour approfondir, je conseille d'aller puiser aux sources que j'ai mentionnées il y a deux semaines). Mais il établit avec notre époque quelques points de comparaison qui me semblent très pertinents.

Ainsi, alors comme aujourd'hui, ce sont les déplacements humains qui ont favorisé le développement de la pandémie. Au XXe comme au XXIe siècle, on a tardé à prendre des mesures drastiques. La vox populi a aussi répandu l'idée qu'il existait des remèdes miracles, fluatine et rheastar à l'époque, (hydroxy)chloroquine aujourd'hui. Enfin, des théories du complot ont émergé. En 1918-1919, on accuse des agents allemands, en 2020 un laboratoire chinois (sans la moindre preuve).

O tempora, o mores !

14:00 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse, Science, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, presse, médias, journalisme

Le Covid-19 au miroir de la grippe espagnole

Dans le numéro de ce dimanche du quotidien aveyronnais Centre Presse, on peut lire un article (signé Jean-Michel Cosson) consacré à la grippe espagnole, avec un éclairage particulier sur le département de l'Aveyron. Cet article fait suite à ceux des semaines précédentes (publiés aussi dans La Dépêche du Midi), l'un consacré à la lèpre, l'autre au choléra (toujours avec un angle aveyronnais).

L'article consacré à la grippe dite espagnole n'est pas exhaustif (pour approfondir, je conseille d'aller puiser aux sources que j'ai mentionnées il y a deux semaines). Mais il établit avec notre époque quelques points de comparaison qui me semblent très pertinents.

Ainsi, alors comme aujourd'hui, ce sont les déplacements humains qui ont favorisé le développement de la pandémie. Au XXe comme au XXIe siècle, on a tardé à prendre des mesures drastiques. La vox populi a aussi répandu l'idée qu'il existait des remèdes miracles, fluatine et rheastar à l'époque, (hydroxy)chloroquine aujourd'hui. Enfin, des théories du complot ont émergé. En 1918-1919, on accuse des agents allemands, en 2020 un laboratoire chinois (sans la moindre preuve).

O tempora, o mores !

14:00 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Presse, Science, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, presse, médias, journalisme

mardi, 14 avril 2020

Gros fight en Midi-Languedoc

Au regard de la densité de l'actualité "coronavirienne", certaines informations ont tendance à passer inaperçues. C'est un peu le cas de celle-ci : Carole Delga a viré Virginie Rozière de la présidence du Comité régional du tourisme, à l'issue d'un vote (prétendûment unanime) de la commission permanente du Conseil régional.

Tout d'abord, d'après France 3, il semblerait que les membres de la commission n'aient pas été unanimes. Le site de la télévision publique présente aussi la réaction de l'évincée, vice-présidente du Conseil régional, qui fut en 2015 tête de liste dans l'Hérault pour "Notre Sud en commun" (soutenant la candidature de Carole Delga à la présidence de Midi-Languedoc).

Les relations entre les deux femmes se sont gâtées depuis. Des personnes connaissant mal la vie politique régionale pourraient être tentées de penser que la redistribution des cartes politiques à l'issue de l'élection d'Emmanuel Macron pourrait être la cause de la brouille. Or, en 2017, au premier tour, Virginie Rozière a appelé (tout le comme le PRG et bien entendu le PS) à voter pour Benoît Hamon, le candidat officiel du Parti socialiste, vainqueur de la primaire.

Des tensions sont apparues lors de la campagne des élections européennes, en 2019. Députée sortante, Virginie Rozière avait choisi de rallier la liste conduite par Raphaël Glucksmann, ce qui n'était pas du goût de Jean-Michel Baylet, patron du groupe La Dépêche et du PRG, le parti d'origine de la députée. Précisons qu'en 2017, Jean-Michel Baylet a défendu dès le premier tour la candidature d'Emmanuel Macron... et qu'il est, "en même temps", un soutien de Carole Delga au Conseil régional, même si celle-ci n'apprécie guère l'exécutif en place à Paris.

Ces tensions se sont accrues à l'occasion de la demi-campagne des municipales 2020. A Montpellier, Virginie Rozière a finalement rallié la liste "gauche écologiste", où elle figurait en cinquième position. Or, Carole Delga a choisi de soutenir la liste menée par le socialiste Michaël Delafosse (sur laquelle figure, en cinquième position, une certaine Julie Frêche... la fille de Georges). A l'issue du premier tour (qu'il faudra peut-être rejouer), les résultats montrent un grand éparpillement des voix de gauche, empêchant sans doute la liste Delafosse de mener la danse.

Le troisième acte (qui a sans doute précipité la disgrâce de Virginie Rozière) est le limogeage d'un certain Jean Pinard. En 2018, celui-ci avait été nommé par Carole Delga directeur du Comité régional du tourisme. Il se trouvait donc sous la tutelle de la vice-présidente du Conseil régional en charge de ce domaine, à savoir Virginie Rozière. Au-delà des compétences du bonhomme (reconnues), il était évident à tous que le candidat sélectionné était "hautement compatible" avec la majorité de gauche du Conseil régional. (Auparavant, en Auvergne, il avait occupé des fonctions similaires sous les présidences -socialistes- de Pierre-Joël Bonté et René Souchon.)

Or, le 20 février dernier, de sa propre initiative, Virginie Rozière a renvoyé Jean Pinard, accusé de harcèlement moral (et présumé innocent jusqu'à la preuve du contraire). Je crois qu'on peut affirmer que, lorsque Carole Delga a appris que Pinard avait été viré, elle a vu rouge. (L'un des plaisirs procurés par cette affaire est que le patronyme de l'ex-directeur se prête magnifiquement aux jeux de mots raffinés, qui fuseraient dans les couloirs du Conseil régional.) Son vin sang n'a fait qu'un tour. Virginie Rozière a-t-elle poussé le bouchon un peu trop loin ? Ne s'est-elle pas emportée en voulant prouver qu'elle avait pris de la bouteille ? A-t-elle pensé que Carole Delga laisserait Pinard en carafe ? Le mystère demeure.

De très mauvaises langues suggèrent que Carole Delga a sauté sur l'occasion pour marquer son territoire et, dans l'optique des élections régionales de 2021, affirmer son leadership sur la gauche midi-languedocienne. On sait que ces élections s'annoncent compliquées pour la présidente sortante, avec un RN sans doute haut et la concurrence (probable) d'une liste LREM sur laquelle pourraient figurer d'anciens alliés. Elle a donc besoin de rassembler son camp d"origine... et de grappiller quelques grains de raisin voix ici et là, à gauche... et à droite, comme le prouve son récent engouement pour Jacques Chirac.

22:12 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualités, actu, actualite, actualites, presse, médias, journalisme, occitanie

Gros fight en Midi-Languedoc

Au regard de la densité de l'actualité "coronavirienne", certaines informations ont tendance à passer inaperçues. C'est un peu le cas de celle-ci : Carole Delga a viré Virginie Rozière de la présidence du Comité régional du tourisme, à l'issue d'un vote (prétendûment unanime) de la commission permanente du Conseil régional.

Tout d'abord, d'après France 3, il semblerait que les membres de la commission n'aient pas été unanimes. Le site de la télévision publique présente aussi la réaction de l'évincée, vice-présidente du Conseil régional, qui fut en 2015 tête de liste dans l'Hérault pour "Notre Sud en commun" (soutenant la candidature de Carole Delga à la présidence de Midi-Languedoc).

Les relations entre les deux femmes se sont gâtées depuis. Des personnes connaissant mal la vie politique régionale pourraient être tentées de penser que la redistribution des cartes politiques à l'issue de l'élection d'Emmanuel Macron pourrait être la cause de la brouille. Or, en 2017, au premier tour, Virginie Rozière a appelé (tout le comme le PRG et bien entendu le PS) à voter pour Benoît Hamon, le candidat officiel du Parti socialiste, vainqueur de la primaire.

Des tensions sont apparues lors de la campagne des élections européennes, en 2019. Députée sortante, Virginie Rozière avait choisi de rallier la liste conduite par Raphaël Glucksmann, ce qui n'était pas du goût de Jean-Michel Baylet, patron du groupe La Dépêche et du PRG, le parti d'origine de la députée. Précisons qu'en 2017, Jean-Michel Baylet a défendu dès le premier tour la candidature d'Emmanuel Macron... et qu'il est, "en même temps", un soutien de Carole Delga au Conseil régional, même si celle-ci n'apprécie guère l'exécutif en place à Paris.

Ces tensions se sont accrues à l'occasion de la demi-campagne des municipales 2020. A Montpellier, Virginie Rozière a finalement rallié la liste "gauche écologiste", où elle figurait en cinquième position. Or, Carole Delga a choisi de soutenir la liste menée par le socialiste Michaël Delafosse (sur laquelle figure, en cinquième position, une certaine Julie Frêche... la fille de Georges). A l'issue du premier tour (qu'il faudra peut-être rejouer), les résultats montrent un grand éparpillement des voix de gauche, empêchant sans doute la liste Delafosse de mener la danse.

Le troisième acte (qui a sans doute précipité la disgrâce de Virginie Rozière) est le limogeage d'un certain Jean Pinard. En 2018, celui-ci avait été nommé par Carole Delga directeur du Comité régional du tourisme. Il se trouvait donc sous la tutelle de la vice-présidente du Conseil régional en charge de ce domaine, à savoir Virginie Rozière. Au-delà des compétences du bonhomme (reconnues), il était évident à tous que le candidat sélectionné était "hautement compatible" avec la majorité de gauche du Conseil régional. (Auparavant, en Auvergne, il avait occupé des fonctions similaires sous les présidences -socialistes- de Pierre-Joël Bonté et René Souchon.)

Or, le 20 février dernier, de sa propre initiative, Virginie Rozière a renvoyé Jean Pinard, accusé de harcèlement moral (et présumé innocent jusqu'à la preuve du contraire). Je crois qu'on peut affirmer que, lorsque Carole Delga a appris que Pinard avait été viré, elle a vu rouge. (L'un des plaisirs procurés par cette affaire est que le patronyme de l'ex-directeur se prête magnifiquement aux jeux de mots raffinés, qui fuseraient dans les couloirs du Conseil régional.) Son vin sang n'a fait qu'un tour. Virginie Rozière a-t-elle poussé le bouchon un peu trop loin ? Ne s'est-elle pas emportée en voulant prouver qu'elle avait pris de la bouteille ? A-t-elle pensé que Carole Delga laisserait Pinard en carafe ? Le mystère demeure.

De très mauvaises langues suggèrent que Carole Delga a sauté sur l'occasion pour marquer son territoire et, dans l'optique des élections régionales de 2021, affirmer son leadership sur la gauche midi-languedocienne. On sait que ces élections s'annoncent compliquées pour la présidente sortante, avec un RN sans doute haut et la concurrence (probable) d'une liste LREM sur laquelle pourraient figurer d'anciens alliés. Elle a donc besoin de rassembler son camp d"origine... et de grappiller quelques grains de raisin voix ici et là, à gauche... et à droite, comme le prouve son récent engouement pour Jacques Chirac.

22:12 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualités, actu, actualite, actualites, presse, médias, journalisme, occitanie

lundi, 13 avril 2020

Un nouvel inspecteur pour "Meurtres au paradis"

Il débarque ce soir sur France 2, dans le cinquième épisode de la saison 9, intitulé "De Manchester à Sainte-Marie". Il s'agit de Neville Parker, originaire de Manchester, interprété par Ralf Little.

Pour construire ce personnage, les scénaristes ont emprunté des traits à deux de ses prédécesseurs : Richard Poole (incarné par Ben Miller) et Humphrey Goodman (incarné par Kris Marshall). L'enquêteur britannique est donc allergique au climat et à la nourriture de l'île... et il est parfois comiquement maladroit :

Il n'en est pas moins un très bon enquêteur, attentif au moindre détail. Sa sagacité est mise à rude épreuve dès son arrivée à Sainte-Marie, avec un assassinat maquillé en suicide. C'est un mystère assez classique de "chambre close" (ici doublement close). On comprend assez vite qui est mêlé au meurtre. La partie la plus intéressante consiste à déterminer comment le crime a pu être commis.

Dans la foulée, on peut (re)voir certains des premiers épisodes où intervient son prédécesseur, Jack Mooney (dont le départ a été mis en scène la semaine dernière). Le contraste entre les styles des deux hommes est saisissant.

13:09 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités