dimanche, 12 janvier 2020

Zidane mène l'enquête

Maiiiis, non ! L'ancien joueur vedette de l'équipe de France (devenu entraîneur) n'a pas quitté le Real Madrid pour s'engager dans la police. Toutefois, un quasi-homonyme officie au département de la Justice américain. Il s'agit d'Omar Zidan, ancien agent infiltré dans un groupe djihadiste, devenu enquêteur au FBI, dans la série du même nom :

Les scénaristes ont conçu un beau personnage de policier musulman très impliqué dans son travail... et sans doute pas insensible au charme de sa coéquipière Maggie Bell, une fonceuse comme lui, mais qui peine à dissimuler ses failles.

Le premier épisode (Bombe à retardement) démarre fort, avec une explosion en plein New York. Le deuxième épisode (L'Oiseau vert) est centré sur les "fiancées du djihad". Le troisième (Portées disparues) a pour cadre l'exploitation sexuelle des femmes ukrainiennes. A chaque fois, le sujet est prenant, le rythme soutenu. On retrouve les qualités et les défauts des séries américaines grand public : c'est divertissant, avec un arrière-plan socio-politique, mais les énigmes sont résolues un peu trop vite par les enquêteurs.

J'ajoute que c'est produit par Dick Wolf, à qui l'on doit une brochette de séries tournés à New York. D'ailleurs, l'un des personnages principaux, Jubal Valentine, est incarné par Jeremy Sisto, un ancien de New York, Police judiciaire. Quant aux fans des Experts Manhattan (et de Dr House), ils reconnaîtront un autre visage familier, celui de Sela Ward, qui incarna Jo Danville.

Parmi les nouveautés télévisuelles de 2020, je trouve FBI plus intéressante que la nouvelle version de Magnum (diffusée sur TF1), assez insipide, en dépit de l'introduction d'un Higgins féminin.

23:03 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 10 janvier 2020

La bonne santé du cinéma de Rodez

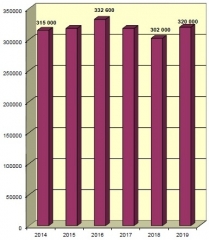

Les chiffres sont tombés cette semaine : en 2019, le nombre d'entrées a progressé au CGR de l'Esplanade des Rutènes, dépassant les 320 000 (contre 302 000 l'année précédente).

Quand on regarde les choses avec un peu de recul, on constate que 2019 a été la deuxième meilleure année pour le multiplexe, qu'il ait porté la marque Cap'Cinéma ou CGR. En 2015 et 2017, le nombre d'entrées avait atteint 318 000.

On notera que, cumulés, les cinq films ayant attiré le plus de public l'an dernier pèsent 18,75 % des entrées. C'est plus qu'en 2018, où le top 5 ne pesait que 14 % du total. Cela confirme les déclarations du directeur du multiplexe, qui voit dans certains films populaires des locomotives pour son établissement.

L'article de Centre Presse n'évoque cependant pas une autre composante du succès financier du cinéma : les recettes de la confiserie. Entre les bonbons, les boissons et le pop-corn, il y a de quoi améliorer la marge... et dégoûter les spectateurs qui aiment profiter du spectacle sans baigner dans une ambiance de cantine ou d'écurie. J'ai trouvé que, durant la période des fêtes de fin d'année, certaines salles avaient un aspect particulièrement répugnant, une partie du public n'ayant visiblement reçu qu'une éducation rudimentaire...

Voilà le principal grief à formuler contre ce cinéma (plutôt que les horaires), où, par ailleurs, je note un effort dans la programmation (y compris au niveau de la V.O.), pour qui fait l'effort de lire en détail chaque semaine la grille de programmes. Il reste que, pour les cinéphiles purs et durs, un passage par les autres cinémas de la région est indispensable pour ne pas rater certaines sorties.

21:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, occitanie, actualité, actualite, actu, actualites, actualités

La bonne santé du cinéma de Rodez

Les chiffres sont tombés cette semaine : en 2019, le nombre d'entrées a progressé au CGR de l'Esplanade des Rutènes, dépassant les 320 000 (contre 302 000 l'année précédente).

Quand on regarde les choses avec un peu de recul, on constate que 2019 a été la deuxième meilleure année pour le multiplexe, qu'il ait porté la marque Cap'Cinéma ou CGR. En 2015 et 2017, le nombre d'entrées avait atteint 318 000.

On notera que, cumulés, les cinq films ayant attiré le plus de public l'an dernier pèsent 18,75 % des entrées. C'est plus qu'en 2018, où le top 5 ne pesait que 14 % du total. Cela confirme les déclarations du directeur du multiplexe, qui voit dans certains films populaires des locomotives pour son établissement.

L'article de Centre Presse n'évoque cependant pas une autre composante du succès financier du cinéma : les recettes de la confiserie. Entre les bonbons, les boissons et le pop-corn, il y a de quoi améliorer la marge... et dégoûter les spectateurs qui aiment profiter du spectacle sans baigner dans une ambiance de cantine ou d'écurie. J'ai trouvé que, durant la période des fêtes de fin d'année, certaines salles avaient un aspect particulièrement répugnant, une partie du public n'ayant visiblement reçu qu'une éducation rudimentaire...

Voilà le principal grief à formuler contre ce cinéma (plutôt que les horaires), où, par ailleurs, je note un effort dans la programmation (y compris au niveau de la V.O.), pour qui fait l'effort de lire en détail chaque semaine la grille de programmes. Il reste que, pour les cinéphiles purs et durs, un passage par les autres cinémas de la région est indispensable pour ne pas rater certaines sorties.

21:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, occitanie, actualité, actualite, actu, actualites, actualités

vendredi, 03 janvier 2020

Le Miracle du saint inconnu

Cette coproduction franco-marocaine aborde le thème de la croyance de manière ironique. Tout commence avec la cavale d'un délinquant, qui, pour cacher son butin, creuse un trou au sommet d'une colline isolée, à côté d'un arbuste, dans le désert marocain. Juste après, il se fait arrêter.

Quand, quelques années plus tard, il sort de prison, il retourne dans le village où il pense récupérer son butin. Sauf qu'entre temps, un mausolée a été construit autour du trou, réputé être la tombe d'un saint inconnu. Cette sorte de chapelle attire pèlerins et touristes dans le village. Il y a du monde toute la journée et, la nuit, un gardien particulièrement vigilant protège les lieux, avec son chien.

L'intrigue joue sur les deux tableaux. D'un côté, elle se moque des superstitions. De l'autre, elle fait intervenir quelques événements quasi surnaturels, qui contenteront les croyants de base.

Le film vaut surtout par le tableau du village provincial brossé par le réalisateur. Les paysans s'appauvrissent, victimes de la sécheresse persistante. Leurs enfants ont tendance à quitter le village. D'autres professions s'en sortent mieux. Le coiffeur (apparemment uniquement pour messieurs) est aussi barbier et, à l'occasion, dentiste ! On découvre rapidement qu'il utilise deux mousses à raser de qualités différentes, en fonction du client. L'autre "boutique" incontournable est le cabinet du nouveau médecin, épaulé par un infirmier très au fait des coutumes villageoises. Le jeune homme fringant est vite déçu du travail qui s'offre à lui, mais il va trouver un moyen de se rendre très utile à la communauté... Le dernier endroit fréquenté du village (après le hammam) est l'hôtel, où se croisent touristes, pèlerins... et délinquants.

Cela nous mène au "héros" de l'histoire, le désormais ex-taulard. Celui-ci, rejoint par un comparse assez maladroit, échafaude des plans pour récupérer son magot. A chaque fois, cela échoue, pour une raison différente (surgissement d'un autre cambrioleur, début d'une procession, trouille du comparse...). C'est ma foi assez savoureux, même si l'on ne rit pas aux éclats.

Attention toutefois : le film a été un peu "survendu" par la presse spécialisée. C'est une petite comédie ironique, sympathique, avec une morale.

14:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Miracle du saint inconnu

Cette coproduction franco-marocaine aborde le thème de la croyance de manière ironique. Tout commence avec la cavale d'un délinquant, qui, pour cacher son butin, creuse un trou au sommet d'une colline isolée, à côté d'un arbuste, dans le désert marocain. Juste après, il se fait arrêter.

Quand, quelques années plus tard, il sort de prison, il retourne dans le village où il pense récupérer son butin. Sauf qu'entre temps, un mausolée a été construit autour du trou, réputé être la tombe d'un saint inconnu. Cette sorte de chapelle attire pèlerins et touristes dans le village. Il y a du monde toute la journée et, la nuit, un gardien particulièrement vigilant protège les lieux, avec son chien.

L'intrigue joue sur les deux tableaux. D'un côté, elle se moque des superstitions. De l'autre, elle fait intervenir quelques événements quasi surnaturels, qui contenteront les croyants de base.

Le film vaut surtout par le tableau du village provincial brossé par le réalisateur. Les paysans s'appauvrissent, victimes de la sécheresse persistante. Leurs enfants ont tendance à quitter le village. D'autres professions s'en sortent mieux. Le coiffeur (apparemment uniquement pour messieurs) est aussi barbier et, à l'occasion, dentiste ! On découvre rapidement qu'il utilise deux mousses à raser de qualités différentes, en fonction du client. L'autre "boutique" incontournable est le cabinet du nouveau médecin, épaulé par un infirmier très au fait des coutumes villageoises. Le jeune homme fringant est vite déçu du travail qui s'offre à lui, mais il va trouver un moyen de se rendre très utile à la communauté... Le dernier endroit fréquenté du village (après le hammam) est l'hôtel, où se croisent touristes, pèlerins... et délinquants.

Cela nous mène au "héros" de l'histoire, le désormais ex-taulard. Celui-ci, rejoint par un comparse assez maladroit, échafaude des plans pour récupérer son magot. A chaque fois, cela échoue, pour une raison différente (surgissement d'un autre cambrioleur, début d'une procession, trouille du comparse...). C'est ma foi assez savoureux, même si l'on ne rit pas aux éclats.

Attention toutefois : le film a été un peu "survendu" par la presse spécialisée. C'est une petite comédie ironique, sympathique, avec une morale.

14:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 02 janvier 2020

Séjour dans les monts Fushun

Cette fresque chinoise s'étend sur un peu plus d'une année. L'action se déroule à proximité de la ville de Hangzhou, située au sud-ouest de Shanghai.

La séquence introductive est une fête d'anniversaire, celui de la matriarche, mère de quatre fils, dont celui qui tient le restaurant qui les accueille. C'est l'aîné. Le deuxième est pêcheur sur la rivière Fushun. Le troisième vivote sans parvenir à garder un emploi. Le quatrième, appelé souvent "Cadet" (le benjamin en réalité) est le seul à ne s'être jamais marié.

Certains d'entre vous ont peut-être été surpris en lisant que la matriarche a eu quatre enfants. Elle a pourtant dû vivre à l'époque où était imposée la politique de l'enfant unique. Oui et non. Tout d'abord, on finit par apprendre qu'elle a eu ses enfants de deux pères différents, ses deux maris successifs. (On perçoit d'ailleurs un écart de génération entre les deux premiers et les deux derniers enfants.) Les deux aînés sont de toute évidence nés avant l'entrée en vigueur de la politique de restriction des naissances. Quant au plus jeune, il a 37 ans, ce qui, si l'action débute en 2015-2016, le ferait naître en 1978-1979.

Par contre, les trois fils qui se sont mariés n'ont eu qu'un seul enfant. Le couple de restaurateurs a une fille, à qui la mère compte bien faire épouser un beau parti de la région (les filles étant moins nombreuses que les garçons, elles sont très recherchées, surtout si elles sont mignonnes...). Les pêcheurs n'ont qu'un fils, sur le point de convoler. Le troisième enfant de la matriarche a eu un fils, trisomique.

Toutes ces précisions sont importantes pour comprendre l'un des enjeux de l'intrigue : les stratégies matrimoniales et le comportement des membres de la famille vis-à-vis des traditions. Vaut-il mieux privilégier la sécurité matérielle et l'acquisition d'un bel appartement ou bien prendre le risque de conclure un mariage d'amour, le sentiment n'étant pas voué à durer éternellement ? Les anciens, qui ont connu la misère ou du moins les difficultés financières, veulent (en général) voir leurs enfants à l'abri du besoin. Les plus jeunes n'ont pas le même point de vue.

C'est la maladie de la matriarche qui va mettre au jour toutes ces tensions. Elle ne peut plus vivre seule. La tradition veut qu'elle soit hébergée par ses enfants, qui se refilent la "patate chaude", comptant sur l'aîné pour assumer cette charge... quitte même à le payer pour cela !

Clairement, les soucis d'argent sont omniprésents dans l'intrigue. Les cadeaux (objets de prestige ou sommes d'argent) sont un puissant liant social, auquel on ne peut déroger sous peine de perdre la face. Et puis les Chinois sont désormais pris dans la société de consommation. Certains dépensent plus qu'ils ne gagnent. D'autres jouent. D'autres investissent dans l'immobilier, pas toujours à bon escient. Le réalisateur a aussi voulu montrer que cette Chine de l'Est urbanisée, enrichie, subit les contrecoups de la modernisation libérale : les prix de l'immobilier s'envolent et le coût de la santé peut sérieusement grever le budget des ménages.

Tout cela est mis en scène avec grâce. Le réalisateur Gu Xiaogang (dont c'est le premier film) a vécu dans la région qu'il filme. Il recourt souvent à des plans-séquences, le plus impressionnant étant sans doute celui qui suit l'action le long de la berge de la rivière, de l'arrivée d'un couple d'amoureux à leur passage sur un ferry, en passant par une promenade et même une séance de natation ! Je crois que ce plan dure plus d'un quart d'heure et il n'est nullement ennuyeux.

C'est d'ailleurs l'une des qualités de ce film très écrit. Bien que durant 2h30, il n'est ni langoureux ni soporifique... et il dit beaucoup de choses sur la Chine d'aujourd'hui mais aussi sur le sens de la vie. Si vous avez l'occasion de le voir, précipitez-vous !

14:23 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Séjour dans les monts Fushun

Cette fresque chinoise s'étend sur un peu plus d'une année. L'action se déroule à proximité de la ville de Hangzhou, située au sud-ouest de Shanghai.

La séquence introductive est une fête d'anniversaire, celui de la matriarche, mère de quatre fils, dont celui qui tient le restaurant qui les accueille. C'est l'aîné. Le deuxième est pêcheur sur la rivière Fushun. Le troisième vivote sans parvenir à garder un emploi. Le quatrième, appelé souvent "Cadet" (le benjamin en réalité) est le seul à ne s'être jamais marié.

Certains d'entre vous ont peut-être été surpris en lisant que la matriarche a eu quatre enfants. Elle a pourtant dû vivre à l'époque où était imposée la politique de l'enfant unique. Oui et non. Tout d'abord, on finit par apprendre qu'elle a eu ses enfants de deux pères différents, ses deux maris successifs. (On perçoit d'ailleurs un écart de génération entre les deux premiers et les deux derniers enfants.) Les deux aînés sont de toute évidence nés avant l'entrée en vigueur de la politique de restriction des naissances. Quant au plus jeune, il a 37 ans, ce qui, si l'action débute en 2015-2016, le ferait naître en 1978-1979.

Par contre, les trois fils qui se sont mariés n'ont eu qu'un seul enfant. Le couple de restaurateurs a une fille, à qui la mère compte bien faire épouser un beau parti de la région (les filles étant moins nombreuses que les garçons, elles sont très recherchées, surtout si elles sont mignonnes...). Les pêcheurs n'ont qu'un fils, sur le point de convoler. Le troisième enfant de la matriarche a eu un fils, trisomique.

Toutes ces précisions sont importantes pour comprendre l'un des enjeux de l'intrigue : les stratégies matrimoniales et le comportement des membres de la famille vis-à-vis des traditions. Vaut-il mieux privilégier la sécurité matérielle et l'acquisition d'un bel appartement ou bien prendre le risque de conclure un mariage d'amour, le sentiment n'étant pas voué à durer éternellement ? Les anciens, qui ont connu la misère ou du moins les difficultés financières, veulent (en général) voir leurs enfants à l'abri du besoin. Les plus jeunes n'ont pas le même point de vue.

C'est la maladie de la matriarche qui va mettre au jour toutes ces tensions. Elle ne peut plus vivre seule. La tradition veut qu'elle soit hébergée par ses enfants, qui se refilent la "patate chaude", comptant sur l'aîné pour assumer cette charge... quitte même à le payer pour cela !

Clairement, les soucis d'argent sont omniprésents dans l'intrigue. Les cadeaux (objets de prestige ou sommes d'argent) sont un puissant liant social, auquel on ne peut déroger sous peine de perdre la face. Et puis les Chinois sont désormais pris dans la société de consommation. Certains dépensent plus qu'ils ne gagnent. D'autres jouent. D'autres investissent dans l'immobilier, pas toujours à bon escient. Le réalisateur a aussi voulu montrer que cette Chine de l'Est urbanisée, enrichie, subit les contrecoups de la modernisation libérale : les prix de l'immobilier s'envolent et le coût de la santé peut sérieusement grever le budget des ménages.

Tout cela est mis en scène avec grâce. Le réalisateur Gu Xiaogang (dont c'est le premier film) a vécu dans la région qu'il filme. Il recourt souvent à des plans-séquences, le plus impressionnant étant sans doute celui qui suit l'action le long de la berge de la rivière, de l'arrivée d'un couple d'amoureux à leur passage sur un ferry, en passant par une promenade et même une séance de natation ! Je crois que ce plan dure plus d'un quart d'heure et il n'est nullement ennuyeux.

C'est d'ailleurs l'une des qualités de ce film très écrit. Bien que durant 2h30, il n'est ni langoureux ni soporifique... et il dit beaucoup de choses sur la Chine d'aujourd'hui mais aussi sur le sens de la vie. Si vous avez l'occasion de le voir, précipitez-vous !

14:23 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 31 décembre 2019

Les "Riton" 2019

Il m'est toujours aussi difficile de dresser un palmarès restreint des films qui m'ont le plus plu sur une année. Tant d'entre eux m'ont procuré du plaisir !... et (trop souvent) n'ont pas rencontré leur public. C'est le moment de leur rendre hommage.

Cette année 2019, les films sociaux ont été nombreux et (parfois) de qualité.

- Riton du film dénonçant les conséquences de la politique de l'enfant unique : So long, my son

- Riton du film mélenchoniste : Joker (un des dix films de l'année, selon moi)

- Riton du film dénonçant la naissance d'un terroriste : Le Jeune Ahmed

- Riton du film dénonçant la petite délinquance : L'Homme à la moto

- Riton du film carcéral : Nevada

- Riton du film dénonçant les inégalités sociales : Les Invisibles

- Riton du film dénonçant une mafia rurale : Mjolk

- Riton du film dénonçant les difficultés dont sont victimes les paysans : Au nom de la terre

Certains films à contexte social (ou sociétal) ont pris la forme du drame ou du thriller.

- Riton de la violence rurale : Les Moissonneurs (un des dix films de l'année)

- Riton de la violence forestière : La Miséricorde de la jungle

- Riton de la violence scolaire : L'heure de la sortie

- Riton de la violence familiale : Wedding Nightmare

- Riton de la violence urbaine : Parasite (pas loin du top 10)

- Riton de la violence californienne : Once upon a time in Hollywood

Un arrière-plan historique a souvent contribué au succès de certains films.

- Riton du film sur la ségrégation : Green Book

- Riton du film sur les femmes et le pouvoir : Mary Stuart, reine d'Ecosse (tout près du top 10)

- Riton du film en costumes : La Favorite (qui passe juste devant le précédent pour devenir l'un des dix films de l'année)

- Riton du film politico-judiciaire : J'accuse (un des dix films de l'année)

- Riton du film qui nous en apprend encore sur la Seconde Guerre mondiale : Les Témoins de Lendsdorf

- Riton du film de femmes victimes des conséquences de la guerre : Une Grande Fille

- Riton du film antitotalitaire : L'Oeuvre sans auteur (un des dix films de l'année)

- Riton du film de rebelles : Companeros

Complète cette catégorie celle des documentaires.

- Riton italo-chilien : Santiago, Italia

- Riton franco-catholique : Lourdes

- Riton franco-international : Le Regard de Charles (pas loin du top 10)

- Riton franco-germano-américain : Chichinette, ma vie d'espionne (pas loin du top 10 non plus)

- Riton agricole : Tout est possible

- Riton trumpiste : Monrovia, Indiana (pas loin du top 10)

Mais ce sont parfois les polars qui parlent le mieux de la réalité.

- Riton de la réalité new-yorkaise : Brooklyn Affairs (encore un qui n'est pas loin du top 10)

- Riton de l'illusion new-yorkaise : Les Faussaires de Manhattan

- Riton des beaux parleurs : El Reino

- Riton des bons menteurs : The Operative

- Riton des faux-semblants : Seules les bêtes (un des dix films de l'année)

- Riton des faux-jetons : Un Eté à Changsha

- Riton des vrais barjots : Qui a tué Lady Winsley ?

Cela m'amène tout naturellement aux comédies, en général plutôt des produits de consommation courante que des chefs-d’œuvre.

- Riton de la comédie à la sauce aigre-douce : Rebelles

- Riton de la comédie à la sauce pénienne : Nicky Larson et le parfum de Cupidon (eeeeeh oui ! J'ose classer ce film furieusement potache dans mon top 10 de l'année !)

- Riton de la comédie sauce harissa : Tel Aviv on fire

- Riton de la comédie sauce tomate : Ne coupez pas !

Ce film japonais expérimental me conduit fort logiquement aux œuvres d'animation, catégorie dans laquelle, une fois de plus, les productions nipponnes se sont illustrées.

- Riton de l'enfance disparue : Miraï, ma petite soeur (tout prêt du top 10)

- Riton des orphelins disparus : Les Enfants de la mer (un des dix films de l'année)

- Riton du monde disparu : Wonderland, le royaume sans pluie

- Riton de l'amour disparu : Millennium Actress

- Riton de la main disparue : J'ai perdu mon corps (un des dix films de l'année)

- Riton du chien découvreur : Stubby

- Riton du jouet fugueur : Toy Story 4 (un des dix films de l'année)

- Riton du pigeon voyageur : Les Incognitos

Ce pigeon espion nous conduit à la dernière catégorie de ce palmarès, celle des films d'action.

- Riton du film qui ne se pose pas de question : John Wick Parabellum

- Riton du film qui complique les questions : Men in Black : International

- Riton du film qui ne cherche pas de réponse : Fast & Furious - Hobbes and Shaw

- Riton du film qui cherche des réponses simples : Jumanji : Next Level

- Riton du film qui répond à toute vitesse : Le Mans 66 (tout prêt du top 10)

Vive le cinéma et bonne année 2020 !

PS

Les "Riton"... 2015

15:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Les "Riton" 2019

Il m'est toujours aussi difficile de dresser un palmarès restreint des films qui m'ont le plus plu sur une année. Tant d'entre eux m'ont procuré du plaisir !... et (trop souvent) n'ont pas rencontré leur public. C'est le moment de leur rendre hommage.

Cette année 2019, les films sociaux ont été nombreux et (parfois) de qualité.

- Riton du film dénonçant les conséquences de la politique de l'enfant unique : So long, my son

- Riton du film mélenchoniste : Joker (un des dix films de l'année, selon moi)

- Riton du film dénonçant la naissance d'un terroriste : Le Jeune Ahmed

- Riton du film dénonçant la petite délinquance : L'Homme à la moto

- Riton du film carcéral : Nevada

- Riton du film dénonçant les inégalités sociales : Les Invisibles

- Riton du film dénonçant une mafia rurale : Mjolk

- Riton du film dénonçant les difficultés dont sont victimes les paysans : Au nom de la terre

Certains films à contexte social (ou sociétal) ont pris la forme du drame ou du thriller.

- Riton de la violence rurale : Les Moissonneurs (un des dix films de l'année)

- Riton de la violence forestière : La Miséricorde de la jungle

- Riton de la violence scolaire : L'heure de la sortie

- Riton de la violence familiale : Wedding Nightmare

- Riton de la violence urbaine : Parasite (pas loin du top 10)

- Riton de la violence californienne : Once upon a time in Hollywood

Un arrière-plan historique a souvent contribué au succès de certains films.

- Riton du film sur la ségrégation : Green Book

- Riton du film sur les femmes et le pouvoir : Mary Stuart, reine d'Ecosse (tout près du top 10)

- Riton du film en costumes : La Favorite (qui passe juste devant le précédent pour devenir l'un des dix films de l'année)

- Riton du film politico-judiciaire : J'accuse (un des dix films de l'année)

- Riton du film qui nous en apprend encore sur la Seconde Guerre mondiale : Les Témoins de Lendsdorf

- Riton du film de femmes victimes des conséquences de la guerre : Une Grande Fille

- Riton du film antitotalitaire : L'Oeuvre sans auteur (un des dix films de l'année)

- Riton du film de rebelles : Companeros

Complète cette catégorie celle des documentaires.

- Riton italo-chilien : Santiago, Italia

- Riton franco-catholique : Lourdes

- Riton franco-international : Le Regard de Charles (pas loin du top 10)

- Riton franco-germano-américain : Chichinette, ma vie d'espionne (pas loin du top 10 non plus)

- Riton agricole : Tout est possible

- Riton trumpiste : Monrovia, Indiana (pas loin du top 10)

Mais ce sont parfois les polars qui parlent le mieux de la réalité.

- Riton de la réalité new-yorkaise : Brooklyn Affairs (encore un qui n'est pas loin du top 10)

- Riton de l'illusion new-yorkaise : Les Faussaires de Manhattan

- Riton des beaux parleurs : El Reino

- Riton des bons menteurs : The Operative

- Riton des faux-semblants : Seules les bêtes (un des dix films de l'année)

- Riton des faux-jetons : Un Eté à Changsha

- Riton des vrais barjots : Qui a tué Lady Winsley ?

Cela m'amène tout naturellement aux comédies, en général plutôt des produits de consommation courante que des chefs-d’œuvre.

- Riton de la comédie à la sauce aigre-douce : Rebelles

- Riton de la comédie à la sauce pénienne : Nicky Larson et le parfum de Cupidon (eeeeeh oui ! J'ose classer ce film furieusement potache dans mon top 10 de l'année !)

- Riton de la comédie sauce harissa : Tel Aviv on fire

- Riton de la comédie sauce tomate : Ne coupez pas !

Ce film japonais expérimental me conduit fort logiquement aux œuvres d'animation, catégorie dans laquelle, une fois de plus, les productions nipponnes se sont illustrées.

- Riton de l'enfance disparue : Miraï, ma petite soeur (tout prêt du top 10)

- Riton des orphelins disparus : Les Enfants de la mer (un des dix films de l'année)

- Riton du monde disparu : Wonderland, le royaume sans pluie

- Riton de l'amour disparu : Millennium Actress

- Riton de la main disparue : J'ai perdu mon corps (un des dix films de l'année)

- Riton du chien découvreur : Stubby

- Riton du jouet fugueur : Toy Story 4 (un des dix films de l'année)

- Riton du pigeon voyageur : Les Incognitos

Ce pigeon espion nous conduit à la dernière catégorie de ce palmarès, celle des films d'action.

- Riton du film qui ne se pose pas de question : John Wick Parabellum

- Riton du film qui complique les questions : Men in Black : International

- Riton du film qui ne cherche pas de réponse : Fast & Furious - Hobbes and Shaw

- Riton du film qui cherche des réponses simples : Jumanji : Next Level

- Riton du film qui répond à toute vitesse : Le Mans 66 (tout prêt du top 10)

Vive le cinéma et bonne année 2020 !

PS

Les "Riton"... 2015

15:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 30 décembre 2019

Une Vie cachée

Je ne connaissais pas l'histoire de Franz Jägerstätter, que Terrence Malick a choisi de nous conter en partie sous la forme d'une introspection. J'ai eu quelques réticences à aller voir ce film. Le réalisateur est, en général, encensé par la critique. De lui, je n'ai vraiment aimé que Les Moissons du ciel (pour le coup un pur chef-d'oeuvre), alors que Le Nouveau Monde et Voyage of Time m'ont fait piquer du nez.

Cette fois-ci, j'ai tenu bon... contrairement à nombre de personnes âgées qui occupaient la salle obscure, à mes côtés. A défaut de rires, la séance a été agrémentée de ronflements...

Vous voilà prévenu.e.s. Malick ne nous livre pas un film d'histoire, ni même un film sur la résistance au nazisme. Plus que de résistance, il est ici question d'opposition (passive, active). De cette opposition, le réalisateur ne retient que le fondement religieux (le héros est un fervent catholique), négligeant les aspects strictement politiques. Le personnage de Franz est un martyr, au sens étymologique du terme : il témoigne de sa foi, étant prêt à mourir pour elle, quand bien même une solution de repli lui serait proposée.

L'histoire démarre dans une Autriche rurale éternelle, une sorte de paradis perdu où les humains vivaient en harmonie avec la nature. C'est la partie où l'on retrouve le talent de Malick pour la mise en scène de ces grands espaces. Incontestablement, cela ne manque pas de souffle.

Cela se gâte à partir du moment où le cinéaste décide nous faire entrer dans la tête du héros. Cela devient pompeux, répétitif, maladroit. C'est dommage, parce qu'il y avait un beau sujet derrière : dans quelle mesure une foi authentique conduisait-elle un croyant de l'époque à rejeter le nazisme ? Le problème est que Malick néglige les explications extérieures et semble en empathie totale avec le personnage qu'il met en scène.

Ainsi, on ne saura pas vraiment dans quelle mesure ce qui perce du front de l'Est (en 1943, l'armée allemande a été vaincue à Stalingrad et le génocide des juifs est déjà bien entamé) a influé sur sa détermination. On ne comprend donc pas pourquoi celui qui a accepté de porter l'uniforme pour se battre en France en 1940 se braque aussi fortement en 1943. Il n'y a aucun recul critique sur son obstination, qui nuit à sa famille. Par contre, les persécutions qu'il subit (de l'attitude grossière de certains villageois aux tortures infligées par les nazis) sont bien montrées.

Malgré certaines qualités (indéniables), je suis resté sur ma faim. Le film est plutôt décevant.

15:14 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Une Vie cachée

Je ne connaissais pas l'histoire de Franz Jägerstätter, que Terrence Malick a choisi de nous conter en partie sous la forme d'une introspection. J'ai eu quelques réticences à aller voir ce film. Le réalisateur est, en général, encensé par la critique. De lui, je n'ai vraiment aimé que Les Moissons du ciel (pour le coup un pur chef-d'oeuvre), alors que Le Nouveau Monde et Voyage of Time m'ont fait piquer du nez.

Cette fois-ci, j'ai tenu bon... contrairement à nombre de personnes âgées qui occupaient la salle obscure, à mes côtés. A défaut de rires, la séance a été agrémentée de ronflements...

Vous voilà prévenu.e.s. Malick ne nous livre pas un film d'histoire, ni même un film sur la résistance au nazisme. Plus que de résistance, il est ici question d'opposition (passive, active). De cette opposition, le réalisateur ne retient que le fondement religieux (le héros est un fervent catholique), négligeant les aspects strictement politiques. Le personnage de Franz est un martyr, au sens étymologique du terme : il témoigne de sa foi, étant prêt à mourir pour elle, quand bien même une solution de repli lui serait proposée.

L'histoire démarre dans une Autriche rurale éternelle, une sorte de paradis perdu où les humains vivaient en harmonie avec la nature. C'est la partie où l'on retrouve le talent de Malick pour la mise en scène de ces grands espaces. Incontestablement, cela ne manque pas de souffle.

Cela se gâte à partir du moment où le cinéaste décide nous faire entrer dans la tête du héros. Cela devient pompeux, répétitif, maladroit. C'est dommage, parce qu'il y avait un beau sujet derrière : dans quelle mesure une foi authentique conduisait-elle un croyant de l'époque à rejeter le nazisme ? Le problème est que Malick néglige les explications extérieures et semble en empathie totale avec le personnage qu'il met en scène.

Ainsi, on ne saura pas vraiment dans quelle mesure ce qui perce du front de l'Est (en 1943, l'armée allemande a été vaincue à Stalingrad et le génocide des juifs est déjà bien entamé) a influé sur sa détermination. On ne comprend donc pas pourquoi celui qui a accepté de porter l'uniforme pour se battre en France en 1940 se braque aussi fortement en 1943. Il n'y a aucun recul critique sur son obstination, qui nuit à sa famille. Par contre, les persécutions qu'il subit (de l'attitude grossière de certains villageois aux tortures infligées par les nazis) sont bien montrées.

Malgré certaines qualités (indéniables), je suis resté sur ma faim. Le film est plutôt décevant.

15:14 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 28 décembre 2019

Jumanji : Next Level

Et c'est parti pour une séance de cinéma grand public, dans une salle presque comble, un soir de sortie en famille ! Deux ans après le succès du "reboot" Bienvenue dans la jungle, on retrouve les désormais jeunes adultes éparpillés aux quatre coins de l'Amérique à cause de leurs études.

Cette introduction n'est d'ailleurs pas sans intérêt, puisqu'elle nous offre une présentation quasi sociologique des héros. Bethany la blonde est issue de la grande bourgeoisie, elle s'éclate à l'étranger. Mouse le Black a réussi à intégrer un prestigieux établissement grâce à ses aptitudes sportives. Martha la coincée suit un parcours classique et Spencer fait presque figure de prolo de la bande.

Deux petits nouveaux complètent la distribution IRL ("dans le monde réel") : le grand-père de Spencer et son ancien associé, respectivement incarnés par Danny DeVito et Danny Glover, qui s'en donnent à cœur joie. Une fois la troupe parachutée dans l'univers du jeu vidéo, on retrouve avec plaisir Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart et une nouvelle, Awkwafina.

Les scénaristes ont repris le principe (source de nombreux gags) du décalage entre l'apparence du personnage dans sa "vraie" vie et l'aspect de son avatar. Ils ont même un peu corsé le jeu dans cette suite, en modifiant la répartition (par rapport au premier film)... et en introduisant une péripétie qui provoque des interversions d'apparence ! C'est excellent, d'autant que les acteurs se prêtent bien à l'autodérision, à commencer par Dwayne Johnson et son regard de tombeur ! J'aime aussi beaucoup le personnage interprété par Karen Gillan, certes construit pour allécher le public masculin hétérosexuel (c'est un décalque de Lara Croft). Mais l'actrice y ajoute un supplément d'âme qui lui donne encore plus de charme. (Comparez avec son interprétation de Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie : vous serez saisis.)

Tous les ingrédients se combinent pour donner un film d'aventures très agréable, bourré d'humour et de rebondissements. On se fait nettement moins chier qu'à L'Ascension de Skywalker !

23:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Jumanji : Next Level

Et c'est parti pour une séance de cinéma grand public, dans une salle presque comble, un soir de sortie en famille ! Deux ans après le succès du "reboot" Bienvenue dans la jungle, on retrouve les désormais jeunes adultes éparpillés aux quatre coins de l'Amérique à cause de leurs études.

Cette introduction n'est d'ailleurs pas sans intérêt, puisqu'elle nous offre une présentation quasi sociologique des héros. Bethany la blonde est issue de la grande bourgeoisie, elle s'éclate à l'étranger. Mouse le Black a réussi à intégrer un prestigieux établissement grâce à ses aptitudes sportives. Martha la coincée suit un parcours classique et Spencer fait presque figure de prolo de la bande.

Deux petits nouveaux complètent la distribution IRL ("dans le monde réel") : le grand-père de Spencer et son ancien associé, respectivement incarnés par Danny DeVito et Danny Glover, qui s'en donnent à cœur joie. Une fois la troupe parachutée dans l'univers du jeu vidéo, on retrouve avec plaisir Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart et une nouvelle, Awkwafina.

Les scénaristes ont repris le principe (source de nombreux gags) du décalage entre l'apparence du personnage dans sa "vraie" vie et l'aspect de son avatar. Ils ont même un peu corsé le jeu dans cette suite, en modifiant la répartition (par rapport au premier film)... et en introduisant une péripétie qui provoque des interversions d'apparence ! C'est excellent, d'autant que les acteurs se prêtent bien à l'autodérision, à commencer par Dwayne Johnson et son regard de tombeur ! J'aime aussi beaucoup le personnage interprété par Karen Gillan, certes construit pour allécher le public masculin hétérosexuel (c'est un décalque de Lara Croft). Mais l'actrice y ajoute un supplément d'âme qui lui donne encore plus de charme. (Comparez avec son interprétation de Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie : vous serez saisis.)

Tous les ingrédients se combinent pour donner un film d'aventures très agréable, bourré d'humour et de rebondissements. On se fait nettement moins chier qu'à L'Ascension de Skywalker !

23:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 27 décembre 2019

Proxima

Outre la proximité, le titre de ce film évoque une étoile (Proxima du Centaure), la plus proche de notre système solaire. C'est aussi le nom qui a été donné à la mission du spationaute Thomas Pesquet... que l'on voit d'ailleurs apparaître au cours du film !

Au centre de l'histoire se trouve Sarah Loreau, une ingénieure aérospatiale appelée à remplacer l'un des trois astronautes de la mission. Elle est française et femme, ce qu'on va lui faire ressentir. Même si le propos est atténué dans le film, la réalisatrice dit s'être inspirée des témoignages des "femmes de l'espace", auxquelles il est rendu hommage à la toute fin. Dès son intégration à l'équipe, Sarah est confrontée au machisme de l'américain Mike (Matt Dillon), qui va se révéler moins crétin dans la suite de l'histoire. Le plus dur pour elle est l'entraînement sur la base soviétique russe. Le directeur du programme ne fait rien pour lui faciliter les choses.

Les scénaristes non plus. Epaulée par le Suisse Jean-Stéphane Bron (L'Opéra, L'Expérience Blöcher, Cleveland contre Wall Street), Alice Winocourt (à laquelle on doit déjà deux superbes oeuvres : Augustine et Maryland) accumule les emmerdes sur le dos de son héroïne. C'est une mère célibataire (divorcée), dont l'ex-mari est (jusqu'à présent) peu investi dans l'éducation de leur fille. Celle-ci est de surcroît dyslexique (et dyscalculique, dysorthographique... n'en jetez plus !) et un peu caractérielle. Viscéralement attachée à sa mère, la petite redoute la moindre séparation et le fait bien comprendre à sa génitrice.

J'ai trouvé que cela faisait un peu trop. L'héroïne a déjà bien assez de soucis comme cela sans qu'il soit nécessaire d'accumuler les guignes de sa vie personnelle. Mais, fort heureusement, cette héroïne est incarnée par Eva Green (vue cette année dans Dumbo), qui a visiblement payé de sa personne pour entrer dans ce rôle à la fois physique et mental. Aussi peu "glamour" le personnage de Sarah soit-il, Eva Green réussit à lui donner un charme fou (mais je ne suis peut-être pas objectif).

A ceux que les difficultés de la spationaute ne passionneraient pas, l'aspect documentaire du film peut suffire. La réalisatrice a obtenu de tourner dans les lieux mêmes où travaillent celles et ceux qui contribuent au programme spatial, de Cologne à Baïkonour, en passant par la ville fermée de Star City. Comme dans ses films précédents, Alice Winocourt fait montre de son savoir-faire caméra à la main et surtout de son talent pour construire les plans. Avec un dispositif simple, sans effets spéciaux, elle réussit à suggérer l'angoisse, le mépris, la convivialité, bien aidée il faut dire par des acteurs épatants.

Je recommande chaudement ce film "spatial" féministe, tourné par l'un de nos plus talentueux cinéastes.

12:16 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Proxima

Outre la proximité, le titre de ce film évoque une étoile (Proxima du Centaure), la plus proche de notre système solaire. C'est aussi le nom qui a été donné à la mission du spationaute Thomas Pesquet... que l'on voit d'ailleurs apparaître au cours du film !

Au centre de l'histoire se trouve Sarah Loreau, une ingénieure aérospatiale appelée à remplacer l'un des trois astronautes de la mission. Elle est française et femme, ce qu'on va lui faire ressentir. Même si le propos est atténué dans le film, la réalisatrice dit s'être inspirée des témoignages des "femmes de l'espace", auxquelles il est rendu hommage à la toute fin. Dès son intégration à l'équipe, Sarah est confrontée au machisme de l'américain Mike (Matt Dillon), qui va se révéler moins crétin dans la suite de l'histoire. Le plus dur pour elle est l'entraînement sur la base soviétique russe. Le directeur du programme ne fait rien pour lui faciliter les choses.

Les scénaristes non plus. Epaulée par le Suisse Jean-Stéphane Bron (L'Opéra, L'Expérience Blöcher, Cleveland contre Wall Street), Alice Winocourt (à laquelle on doit déjà deux superbes oeuvres : Augustine et Maryland) accumule les emmerdes sur le dos de son héroïne. C'est une mère célibataire (divorcée), dont l'ex-mari est (jusqu'à présent) peu investi dans l'éducation de leur fille. Celle-ci est de surcroît dyslexique (et dyscalculique, dysorthographique... n'en jetez plus !) et un peu caractérielle. Viscéralement attachée à sa mère, la petite redoute la moindre séparation et le fait bien comprendre à sa génitrice.

J'ai trouvé que cela faisait un peu trop. L'héroïne a déjà bien assez de soucis comme cela sans qu'il soit nécessaire d'accumuler les guignes de sa vie personnelle. Mais, fort heureusement, cette héroïne est incarnée par Eva Green (vue cette année dans Dumbo), qui a visiblement payé de sa personne pour entrer dans ce rôle à la fois physique et mental. Aussi peu "glamour" le personnage de Sarah soit-il, Eva Green réussit à lui donner un charme fou (mais je ne suis peut-être pas objectif).

A ceux que les difficultés de la spationaute ne passionneraient pas, l'aspect documentaire du film peut suffire. La réalisatrice a obtenu de tourner dans les lieux mêmes où travaillent celles et ceux qui contribuent au programme spatial, de Cologne à Baïkonour, en passant par la ville fermée de Star City. Comme dans ses films précédents, Alice Winocourt fait montre de son savoir-faire caméra à la main et surtout de son talent pour construire les plans. Avec un dispositif simple, sans effets spéciaux, elle réussit à suggérer l'angoisse, le mépris, la convivialité, bien aidée il faut dire par des acteurs épatants.

Je recommande chaudement ce film "spatial" féministe, tourné par l'un de nos plus talentueux cinéastes.

12:16 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Acusada (vidéo)

L'été dernier, j'avais raté ce film argentin à sa sortie en salles. (Je crois qu'il n'est même pas arrivé jusqu'à l'Aveyron...) Cette information n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Du coup, la Mère Noëlle m'a apporté un bien beau cadeau, que j'ai pu déguster non pas dans le fauteuil d'une salle de cinéma, mais devant un petit écran, une fois n'est pas coutume.

C'est à la fois un film de procès et un film sociétal. Il permet de suivre le déroulement des audiences du tribunal qui juge le meurtre d'une jeune femme, survenu deux ans et demi plus tôt. L'accusée est Dolores, son ex-meilleure amie, fâchée à mort avec elle depuis la diffusion d'une vidéo montrant ses ébats sexuels.

L'affaire a défrayé la chronique. Les passions se déchaînent à nouveau à l'approche du procès, chacun.e ayant sa théorie sur le crime, les médias ne se privant pas de mettre de l'huile sur le feu. S'ajoute à cela un vernis de lutte des classes : la victime était d'origine modeste, tandis que l'accusée est issue d'une famille bourgeoise.

La première qualité du film est la tension qu'il réussit à créer tout au long de l'histoire. Etant donné que des révélations vont survenir, on ne cesse de se demander dans quel sens va tourner l'enquête, qui continue en fait durant le procès. De surcroît, si certains personnages ont une idée bien arrêtée sur la (non) culpabilité de Dolores, d'autres sont dans la même expectative que les spectateurs, à commencer par les propres parents de l'accusée.

Celle-ci ne fait rien pour arranger ses affaires. Elle ne se présente pas sous un jour sympathique... et elle a ses petits secrets. Mais que cache-t-elle réellement ? Sa culpabilité ? Celle de quelqu'un qu'elle protège ? Ou autre chose encore ?

Outre pour ses mystères, le film vaut le détour pour la manière dont il dépeint le rôle des médias et des moyens de communication numériques, beaucoup plus efficaces pour ruiner la réputation d'un individu que pour faire jaillir la vérité.

J'ajoute que c'est un film totalement dénué d'humour, assez sombre, y compris sur les relations entre jeunes adultes.

Mais c'est un sacré suspens !

Joyeux Noël !

00:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Acusada (vidéo)

L'été dernier, j'avais raté ce film argentin à sa sortie en salles. (Je crois qu'il n'est même pas arrivé jusqu'à l'Aveyron...) Cette information n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Du coup, la Mère Noëlle m'a apporté un bien beau cadeau, que j'ai pu déguster non pas dans le fauteuil d'une salle de cinéma, mais devant un petit écran, une fois n'est pas coutume.

C'est à la fois un film de procès et un film sociétal. Il permet de suivre le déroulement des audiences du tribunal qui juge le meurtre d'une jeune femme, survenu deux ans et demi plus tôt. L'accusée est Dolores, son ex-meilleure amie, fâchée à mort avec elle depuis la diffusion d'une vidéo montrant ses ébats sexuels.

L'affaire a défrayé la chronique. Les passions se déchaînent à nouveau à l'approche du procès, chacun.e ayant sa théorie sur le crime, les médias ne se privant pas de mettre de l'huile sur le feu. S'ajoute à cela un vernis de lutte des classes : la victime était d'origine modeste, tandis que l'accusée est issue d'une famille bourgeoise.

La première qualité du film est la tension qu'il réussit à créer tout au long de l'histoire. Etant donné que des révélations vont survenir, on ne cesse de se demander dans quel sens va tourner l'enquête, qui continue en fait durant le procès. De surcroît, si certains personnages ont une idée bien arrêtée sur la (non) culpabilité de Dolores, d'autres sont dans la même expectative que les spectateurs, à commencer par les propres parents de l'accusée.

Celle-ci ne fait rien pour arranger ses affaires. Elle ne se présente pas sous un jour sympathique... et elle a ses petits secrets. Mais que cache-t-elle réellement ? Sa culpabilité ? Celle de quelqu'un qu'elle protège ? Ou autre chose encore ?

Outre pour ses mystères, le film vaut le détour pour la manière dont il dépeint le rôle des médias et des moyens de communication numériques, beaucoup plus efficaces pour ruiner la réputation d'un individu que pour faire jaillir la vérité.

J'ajoute que c'est un film totalement dénué d'humour, assez sombre, y compris sur les relations entre jeunes adultes.

Mais c'est un sacré suspens !

Joyeux Noël !

00:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 26 décembre 2019

Les Incognitos

Cette animation de la Fox parodie les films d'espionnage, le héros Lance Sterling étant un décalque (noir) de James Bond, en plus cool et plus moderne. Cela donne le ton du film, totalement décomplexé.

Le début est brillantissime. C'est une séquence montrant Sterling dans ses oeuvres, indomptable et arrogant, s'appuyant sur des qualités physiques exceptionnelles, des gadgets étourdissants... et un peu de chance. C'est donc spectaculaire et férocement drôle, vu ce qui arrive aux divers "méchants". Mais certaines péripéties réservent des surprises, en particulier quand une arme secrète fonctionne de manière inattendue...

C'est au cours de cette mission que l'agent spécial se retrouve face à un redoutable ennemi, qui finit par lui échapper. Il doit se lancer à sa recherche, tout en étant lui-même poursuivi par ses anciens collègues... et transformé en pigeon !

C'est dire si l'on est loin de l'univers aseptisé de Disney (qui a réussi à saboter la franchise Star Wars, entre autres). J'ose espérer que le rachat de la Fox par la tentaculaire entreprise de divertissement ne va pas nous priver de l'humour pipi-caca-vomi qui sied tant à ce genre de production.

On retrouve donc Sterling en pigeon-espion, accompagné du jeune geek qui l'a transformé et de partenaires ailés plus ou moins inspirés (mais qui vont se révéler très utiles). L'intrigue fait évidemment l'éloge de l'entraide face à l'individualisme exacerbé. Cela regorge de péripéties plus ou moins loufoques, l'une des plus stupéfiantes étant... la ponte d'un oeuf !

Ce film est un salutaire courant d'air frais dans une vague de sorties décembriennes très sentencieuses, voire poussiéreuses. C'est accessible aux petits comme aux grands... et c'est superbe à l'écran.

11:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Les Incognitos

Cette animation de la Fox parodie les films d'espionnage, le héros Lance Sterling étant un décalque (noir) de James Bond, en plus cool et plus moderne. Cela donne le ton du film, totalement décomplexé.

Le début est brillantissime. C'est une séquence montrant Sterling dans ses oeuvres, indomptable et arrogant, s'appuyant sur des qualités physiques exceptionnelles, des gadgets étourdissants... et un peu de chance. C'est donc spectaculaire et férocement drôle, vu ce qui arrive aux divers "méchants". Mais certaines péripéties réservent des surprises, en particulier quand une arme secrète fonctionne de manière inattendue...

C'est au cours de cette mission que l'agent spécial se retrouve face à un redoutable ennemi, qui finit par lui échapper. Il doit se lancer à sa recherche, tout en étant lui-même poursuivi par ses anciens collègues... et transformé en pigeon !

C'est dire si l'on est loin de l'univers aseptisé de Disney (qui a réussi à saboter la franchise Star Wars, entre autres). J'ose espérer que le rachat de la Fox par la tentaculaire entreprise de divertissement ne va pas nous priver de l'humour pipi-caca-vomi qui sied tant à ce genre de production.

On retrouve donc Sterling en pigeon-espion, accompagné du jeune geek qui l'a transformé et de partenaires ailés plus ou moins inspirés (mais qui vont se révéler très utiles). L'intrigue fait évidemment l'éloge de l'entraide face à l'individualisme exacerbé. Cela regorge de péripéties plus ou moins loufoques, l'une des plus stupéfiantes étant... la ponte d'un oeuf !

Ce film est un salutaire courant d'air frais dans une vague de sorties décembriennes très sentencieuses, voire poussiéreuses. C'est accessible aux petits comme aux grands... et c'est superbe à l'écran.

11:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 25 décembre 2019

Le Meilleur reste à venir

Cette histoire d'amitié peut constituer un excellent film de Noël. Des sapins décorés sont d'ailleurs visibles à l'écran dans la première partie de l'intrigue. Auparavant, on nous a présenté les deux héros dans leurs oeuvres, dans le passé et aujourd'hui, puisque ce sont deux amis d'enfance.

A ma gauche se trouve César, le flambeur, le jouisseur, le généreux, l'immature, bien incarné par Patrick Bruel. A ma droite se trouve Arthur, brillant scientifique, divorcé, père d'une adolescente dont il tente de régenter la vie (pour son bien, évidemment). Le rôle semble avoir été écrit pour Fabrice Lucchini, impeccable, comme d'habitude.

L'intrigue repose sur un quiproquo. A l'issue d'un examen médical, il s'avère que l'un des deux hommes souffre d'un cancer incurable. La question est : lequel ? Chacun est persuadé que c'est l'autre. L'immature décide de s'installer chez son meilleur seul ami pour le soutenir dans ses derniers mois. Le psychorigide accepte la cohabitation et les défis que les hommes se lancent, pour adoucir la fin de vie de son ami.

Pour entrer pleinement dans le film, il faut accepter une invraisemblance : que les deux héros soient de la même génération... et qu'ils soient quinquagénaires (ce qui fait donc deux invraisemblances !).

Une fois ce présupposé accepté, on peut profiter des nombreux moments de comédie. L'alchimie fonctionne bien entre les deux comédiens, dont la complicité culmine dans une scène de restaurant qui fait réagir dans la salle !

Le dernier tiers de l'histoire est plus dans l'émotion. Un personnage féminin apparu plus tôt (une rescapée du cancer au charme certain) joue un rôle croissant dans l'intrigue. A la fin, comme beaucoup dans la salle, j'ai été ému.

Ce n'est pas un "grand" film, mais une jolie histoire, qui se conclut sur une définition de l'ami, la personne "qui vous connaît vraiment, et vous aime quand même".

11:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Meilleur reste à venir

Cette histoire d'amitié peut constituer un excellent film de Noël. Des sapins décorés sont d'ailleurs visibles à l'écran dans la première partie de l'intrigue. Auparavant, on nous a présenté les deux héros dans leurs oeuvres, dans le passé et aujourd'hui, puisque ce sont deux amis d'enfance.

A ma gauche se trouve César, le flambeur, le jouisseur, le généreux, l'immature, bien incarné par Patrick Bruel. A ma droite se trouve Arthur, brillant scientifique, divorcé, père d'une adolescente dont il tente de régenter la vie (pour son bien, évidemment). Le rôle semble avoir été écrit pour Fabrice Lucchini, impeccable, comme d'habitude.

L'intrigue repose sur un quiproquo. A l'issue d'un examen médical, il s'avère que l'un des deux hommes souffre d'un cancer incurable. La question est : lequel ? Chacun est persuadé que c'est l'autre. L'immature décide de s'installer chez son meilleur seul ami pour le soutenir dans ses derniers mois. Le psychorigide accepte la cohabitation et les défis que les hommes se lancent, pour adoucir la fin de vie de son ami.

Pour entrer pleinement dans le film, il faut accepter une invraisemblance : que les deux héros soient de la même génération... et qu'ils soient quinquagénaires (ce qui fait donc deux invraisemblances !).

Une fois ce présupposé accepté, on peut profiter des nombreux moments de comédie. L'alchimie fonctionne bien entre les deux comédiens, dont la complicité culmine dans une scène de restaurant qui fait réagir dans la salle !

Le dernier tiers de l'histoire est plus dans l'émotion. Un personnage féminin apparu plus tôt (une rescapée du cancer au charme certain) joue un rôle croissant dans l'intrigue. A la fin, comme beaucoup dans la salle, j'ai été ému.

Ce n'est pas un "grand" film, mais une jolie histoire, qui se conclut sur une définition de l'ami, la personne "qui vous connaît vraiment, et vous aime quand même".

11:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 24 décembre 2019

Autour de "Star Wars"

La sortie de L'Ascension de Skywalker a été l'occasion, pour nombre de médias, de lancer des numéros spéciaux, tant sur papier que sur support numérique. J'ai déjà parlé sur ce blog d'un petit bouquin passionnant. On peut compléter ses informations en écoutant deux programmes de France Inter.

En format court, on a la chronique matinale de Rebecca Manzoni, Pop & Co, dont quatre numéros ont été consacrés à la saga créée par George Lucas. Le 14 décembre dernier, il a été question de la version française des premiers films. Le 15 décembre, la chroniqueuse a traité la question des langues et des voix dans les films, avant d'aborder le bruitage, le 16 décembre. La série s'est conclue le 17 décembre, par un sujet sur la musique d'accompagnement (que l'on doit à John Williams).

En format long, je recommande l'émission France Inter +, diffusée tard le soir, en semaine. Quatre numéros ont été consacrés à la saga. Pour moi, le plus intéressant est le premier, qui raconte la naissance de La Guerre des étoiles, sa sortie repoussée et la réception critique, en France.

16:45 Publié dans Cinéma, Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, médias, presse, journalisme, actu, actualite, atualites, actualité, actualités

Autour de "Star Wars"

La sortie de L'Ascension de Skywalker a été l'occasion, pour nombre de médias, de lancer des numéros spéciaux, tant sur papier que sur support numérique. J'ai déjà parlé sur ce blog d'un petit bouquin passionnant. On peut compléter ses informations en écoutant deux programmes de France Inter.

En format court, on a la chronique matinale de Rebecca Manzoni, Pop & Co, dont quatre numéros ont été consacrés à la saga créée par George Lucas. Le 14 décembre dernier, il a été question de la version française des premiers films. Le 15 décembre, la chroniqueuse a traité la question des langues et des voix dans les films, avant d'aborder le bruitage, le 16 décembre. La série s'est conclue le 17 décembre, par un sujet sur la musique d'accompagnement (que l'on doit à John Williams).

En format long, je recommande l'émission France Inter +, diffusée tard le soir, en semaine. Quatre numéros ont été consacrés à la saga. Pour moi, le plus intéressant est le premier, qui raconte la naissance de La Guerre des étoiles, sa sortie repoussée et la réception critique, en France.

16:45 Publié dans Cinéma, Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, médias, presse, journalisme, actu, actualite, atualites, actualité, actualités

L'Ascension de Skywalker

Le titre du neuvième épisode de la saga est à la fois trompeur et révélateur du fond de l'histoire. Il est trompeur parce qu'il incite le public à penser que ce qu'il a présumé dans les précédents épisodes (que l'héroïne Rey est la fille biologique de Luke) va être confirmé. Mais il annonce quand même une "ascension" (au sens religieux du terme) à la fin de l'histoire.

Dès le fameux générique de début, on informe les spectateurs de ce que les moins stupides avaient déjà deviné à l'audition de la bande-annonce : l'ex-empereur Palpatine est de retour, 36 ans après sa disparition dans Le Retour du Jedi... et, autant le dire tout de suite, de la même manière que Le Réveil de la Force avait abondamment puisé dans l'épisode IV, L'Ascension de Skywalker pompe allègrement l'épisode VI. Le problème est que, si, dans l'épisode VII, on pouvait se réjouir que la nouvelle trilogie démarre sur de meilleures bases que la prélogie des années 2000, au bout de trois nouveaux films, je suis assez consterné du manque d'imagination des scénaristes. Ainsi, comme Luke dans Le Retour du Jedi, Rey, en entrant dans une pièce sombre, va être confrontée à sa pire crainte. Comme dans l'épisode VI, le nouveau Jedi se retrouve opposé à l'empereur, qui tente d'abord de le/la convertir... et là encore, un Skywalker vient en aider un "autre"... Enfin, sans que rien ne le justifie vraiment dans l'intrigue, on voit Lando Calrissian venir refaire un petit tour, tout comme les Ewoks. On sent que Billy Dee Williams est tout content d'être là, mais, franchement, c'est une potiche. (Mark Hamill m'a aussi fait un peu pitié.)

Cela nous mène à un autre problème posé par le film. Visiblement, on a voulu faire figurer à l'écran le maximum de personnages d'origines différentes et des deux sexes. Eh, oui, le space opera est entré à l'ère du "politiquement correct". La conséquence est que presque aucun personnage n'est fouillé, les interactions entre eux sont réduites à l'essentiel. Et pourtant, il y avait de quoi faire avec les duos Rey/Ben, Rey/Finn et Poe/Zorri. Tout cela n'est que survolé. De surcroît, les personnages des droïdes sont sous-utilisés. (Mon petit doigt me dit que certains de ces personnages -Zorri et les stormtroopers déserteurs- vont faire l'objet de films dérivés...)

Par contre, au niveau de l'action, on est servi. Mais, là aussi, c'est maladroit. Je trouve que cela va trop vite. Certaines des péripéties auraient dû être davantage expliquées. Ne parlons pas des invraisemblances, comme ces vaisseaux sortis de nulle part dont le seul canon est capable de détruire une planète entière, comme seule pouvait le faire l'étoile de la mort. Qui plus est, cette force colossale est détruite presque aussi facilement qu'elle semble avoir été créée... (Il me semble qu'on a pratiqué des coupes pour éviter que l'ensemble ne dépasse les 2h30.) Néanmoins, je trouve que deux séquences sont assez réussies. La première a pour cadre une lune d'Endor, où se trouvent des débris de la seconde étoile de la mort. Là, il se passe quelque chose, tout comme, plus tard, dans le repaire de Palpatine, sur la planète Exegol. Il faut souligner l'excellent travail des décorateurs/illustrateurs. Les ambiances sont très bien restituées (j'ai vu le film en projection 4K). Et puis, dans ces scènes, il y a la présence de Daisy Ridley.

Une fois de plus, le personnage de Rey porte le film sur ses épaules. Il est vraiment bien écrit et l'actrice est épatante. On sent bien que dans le duo symbiotique qu'elle forme avec Kylo Ren, elle est le membre dominant. Mais le coup de la double résurrection est de trop. Là encore, on sent les faiblesses scénaristiques. Les auteurs savaient qui ils devaient garder vivant à la fin de l'histoire. Le problème était le comment, tout en respectant le cahier des charges de l'intrigue...

Bref, c'est long, bruyant (la musique est omniprésente : il était impossible d'entendre ses voisins bouffer leur pop-corn !) et assez prévisible. On est loin du niveau de la première trilogie.

10:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

L'Ascension de Skywalker

Le titre du neuvième épisode de la saga est à la fois trompeur et révélateur du fond de l'histoire. Il est trompeur parce qu'il incite le public à penser que ce qu'il a présumé dans les précédents épisodes (que l'héroïne Rey est la fille biologique de Luke) va être confirmé. Mais il annonce quand même une "ascension" (au sens religieux du terme) à la fin de l'histoire.

Dès le fameux générique de début, on informe les spectateurs de ce que les moins stupides avaient déjà deviné à l'audition de la bande-annonce : l'ex-empereur Palpatine est de retour, 36 ans après sa disparition dans Le Retour du Jedi... et, autant le dire tout de suite, de la même manière que Le Réveil de la Force avait abondamment puisé dans l'épisode IV, L'Ascension de Skywalker pompe allègrement l'épisode VI. Le problème est que, si, dans l'épisode VII, on pouvait se réjouir que la nouvelle trilogie démarre sur de meilleures bases que la prélogie des années 2000, au bout de trois nouveaux films, je suis assez consterné du manque d'imagination des scénaristes. Ainsi, comme Luke dans Le Retour du Jedi, Rey, en entrant dans une pièce sombre, va être confrontée à sa pire crainte. Comme dans l'épisode VI, le nouveau Jedi se retrouve opposé à l'empereur, qui tente d'abord de le/la convertir... et là encore, un Skywalker vient en aider un "autre"... Enfin, sans que rien ne le justifie vraiment dans l'intrigue, on voit Lando Calrissian venir refaire un petit tour, tout comme les Ewoks. On sent que Billy Dee Williams est tout content d'être là, mais, franchement, c'est une potiche. (Mark Hamill m'a aussi fait un peu pitié.)

Cela nous mène à un autre problème posé par le film. Visiblement, on a voulu faire figurer à l'écran le maximum de personnages d'origines différentes et des deux sexes. Eh, oui, le space opera est entré à l'ère du "politiquement correct". La conséquence est que presque aucun personnage n'est fouillé, les interactions entre eux sont réduites à l'essentiel. Et pourtant, il y avait de quoi faire avec les duos Rey/Ben, Rey/Finn et Poe/Zorri. Tout cela n'est que survolé. De surcroît, les personnages des droïdes sont sous-utilisés. (Mon petit doigt me dit que certains de ces personnages -Zorri et les stormtroopers déserteurs- vont faire l'objet de films dérivés...)

Par contre, au niveau de l'action, on est servi. Mais, là aussi, c'est maladroit. Je trouve que cela va trop vite. Certaines des péripéties auraient dû être davantage expliquées. Ne parlons pas des invraisemblances, comme ces vaisseaux sortis de nulle part dont le seul canon est capable de détruire une planète entière, comme seule pouvait le faire l'étoile de la mort. Qui plus est, cette force colossale est détruite presque aussi facilement qu'elle semble avoir été créée... (Il me semble qu'on a pratiqué des coupes pour éviter que l'ensemble ne dépasse les 2h30.) Néanmoins, je trouve que deux séquences sont assez réussies. La première a pour cadre une lune d'Endor, où se trouvent des débris de la seconde étoile de la mort. Là, il se passe quelque chose, tout comme, plus tard, dans le repaire de Palpatine, sur la planète Exegol. Il faut souligner l'excellent travail des décorateurs/illustrateurs. Les ambiances sont très bien restituées (j'ai vu le film en projection 4K). Et puis, dans ces scènes, il y a la présence de Daisy Ridley.

Une fois de plus, le personnage de Rey porte le film sur ses épaules. Il est vraiment bien écrit et l'actrice est épatante. On sent bien que dans le duo symbiotique qu'elle forme avec Kylo Ren, elle est le membre dominant. Mais le coup de la double résurrection est de trop. Là encore, on sent les faiblesses scénaristiques. Les auteurs savaient qui ils devaient garder vivant à la fin de l'histoire. Le problème était le comment, tout en respectant le cahier des charges de l'intrigue...

Bref, c'est long, bruyant (la musique est omniprésente : il était impossible d'entendre ses voisins bouffer leur pop-corn !) et assez prévisible. On est loin du niveau de la première trilogie.

10:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 23 décembre 2019

Star Wars : 350 anecdotes

La sortie de ce livre est fort opportune, juste avant que l'épisode IX ne soit diffusé dans les salles françaises. Il contient une foultitude de détails, certains connus, d'autres moins. L'auteur Chris Pavone s'est livré à un impressionnant travail de compilation. L'ensemble est bien écrit, facile à lire... et constitue le cadeau de Noël idéal (et pas cher : 10 euros) pour les fans de la série.

Beaucoup d'anecdotes évoquent la création de l'habillage visuel ou sonore des films. Ceux qui l'ignoreraient découvriront qu'avant l'ère du numérique, on bidouillait beaucoup. (On continue encore...) Ainsi, le son des sabres-lasers est constitué d'un mélange du bruit fait par le moteur d'un projecteur de cinéma et d'interférences micro. Pour la petite histoire, je signale que la premier sabre-laser à sortir du "canon" (bleu/rouge) est celui de Mace Windu, interprété par Samuel Jackson. Celui-ci avait exigé de disposer d'un sabre personnalisé... violet !

Sans surprise, les références au monde des samouraïs abondent. Le terme Jedi est d'ailleurs un décalque du japonais "Jidai Geki", qui désigne, au pays du soleil levant, un genre théâtral, cinématographique et télévisuel.

Au niveau des sons, sachez que le cri d'un monstre marin est en réalité la déformation du... rot du bébé de l'un des membres de l'équipe. Autre détail croustillant : dans l'épisode VII, c'est le ronronnement d'un chat qui a été utilisé pour exprimer l'usage de la Force. Un dernier bidouillage, pour la route : dans l'épisode I, le public de la course est représenté à l'aide de cotons tiges !

Passons aux personnages principaux. Sachez que Chewbacca a été inspiré à George Lucas par son... chien, un Malamute d'Alaska nommé... Indiana ! (Le livre regorge d'ailleurs de réflexions sur les liens entre Lucas et Spielberg). Sa fourrure est faite de poils de yak et de mohair.

Autre second rôle emblématique de la saga, R2-D2 bénéficie de plusieurs notes dans le livre. On y apprend l'origine de son nom ("Reel 2 Dialog 2"), les tourments de l'un des acteurs (nain) chargé de mouvoir le robot de l'intérieur (un jour, il a été oublié par l'équipe partie déjeuner) et le pourquoi de ses "bips" qui semblent tellement choquer C-3PO.

J'ai gardé mon préféré pour la fin. Sous ses identités successives, Dark Vador a été interprété (physiquement et vocalement) par onze acteurs différents tout au long de la saga... le pire étant peut-être Hayden Christensen, dont la carrière a d'ailleurs périclité après le tournage de la prélogie. Signalons que le masque qui apparaît à la fin de celle-ci a été créé par un Français, Martin Rezard. Je pense que personne ne sera étonné d'apprendre que cet objet culte est inspiré d'un masque samouraï, le pectoral lui trouvant son inspiration dans l'Ancien Testament. Le masque a rencontré un tel succès qu'il a inspiré une gargouille de la cathédrale de Washington !

Bonne lecture !

15:34 Publié dans Cinéma, Japon, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, livre, livres, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Star Wars : 350 anecdotes

La sortie de ce livre est fort opportune, juste avant que l'épisode IX ne soit diffusé dans les salles françaises. Il contient une foultitude de détails, certains connus, d'autres moins. L'auteur Chris Pavone s'est livré à un impressionnant travail de compilation. L'ensemble est bien écrit, facile à lire... et constitue le cadeau de Noël idéal (et pas cher : 10 euros) pour les fans de la série.

Beaucoup d'anecdotes évoquent la création de l'habillage visuel ou sonore des films. Ceux qui l'ignoreraient découvriront qu'avant l'ère du numérique, on bidouillait beaucoup. (On continue encore...) Ainsi, le son des sabres-lasers est constitué d'un mélange du bruit fait par le moteur d'un projecteur de cinéma et d'interférences micro. Pour la petite histoire, je signale que la premier sabre-laser à sortir du "canon" (bleu/rouge) est celui de Mace Windu, interprété par Samuel Jackson. Celui-ci avait exigé de disposer d'un sabre personnalisé... violet !

Sans surprise, les références au monde des samouraïs abondent. Le terme Jedi est d'ailleurs un décalque du japonais "Jidai Geki", qui désigne, au pays du soleil levant, un genre théâtral, cinématographique et télévisuel.

Au niveau des sons, sachez que le cri d'un monstre marin est en réalité la déformation du... rot du bébé de l'un des membres de l'équipe. Autre détail croustillant : dans l'épisode VII, c'est le ronronnement d'un chat qui a été utilisé pour exprimer l'usage de la Force. Un dernier bidouillage, pour la route : dans l'épisode I, le public de la course est représenté à l'aide de cotons tiges !

Passons aux personnages principaux. Sachez que Chewbacca a été inspiré à George Lucas par son... chien, un Malamute d'Alaska nommé... Indiana ! (Le livre regorge d'ailleurs de réflexions sur les liens entre Lucas et Spielberg). Sa fourrure est faite de poils de yak et de mohair.

Autre second rôle emblématique de la saga, R2-D2 bénéficie de plusieurs notes dans le livre. On y apprend l'origine de son nom ("Reel 2 Dialog 2"), les tourments de l'un des acteurs (nain) chargé de mouvoir le robot de l'intérieur (un jour, il a été oublié par l'équipe partie déjeuner) et le pourquoi de ses "bips" qui semblent tellement choquer C-3PO.

J'ai gardé mon préféré pour la fin. Sous ses identités successives, Dark Vador a été interprété (physiquement et vocalement) par onze acteurs différents tout au long de la saga... le pire étant peut-être Hayden Christensen, dont la carrière a d'ailleurs périclité après le tournage de la prélogie. Signalons que le masque qui apparaît à la fin de celle-ci a été créé par un Français, Martin Rezard. Je pense que personne ne sera étonné d'apprendre que cet objet culte est inspiré d'un masque samouraï, le pectoral lui trouvant son inspiration dans l'Ancien Testament. Le masque a rencontré un tel succès qu'il a inspiré une gargouille de la cathédrale de Washington !

Bonne lecture !

15:34 Publié dans Cinéma, Japon, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, livre, livres, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Millennium Actress

On doit ce film d'animation au Japonais Satoshi Kon, auteur, entre autres, des superbes Perfect Blue et Paprika. Mort précocement en 2010 à l'âge de 46 ans, il n'a hélas pas eu le temps d'étoffer une cinématographie qui, par ce que j'en ai vu, a de quoi rivaliser (en qualité) avec celle d'Hayao Miyazaki.

L'action se déroule dans les années 1990, puisqu'on nous dit que l'actrice en question, qui a dépassé 70 ans, est née l'année du grand séisme du Kanto, en 1923. Faites le compte : 1923 + 70-75 = 1993-1998. Dans certains des retours en arrière, on la voit enfant sous le régime militariste qui a conduit le Japon au fond du gouffre, en 1945.

Le fil rouge est le reportage qu'un duo de journalistes (l'un d'entre eux fan de l'actrice depuis des années) obtient de tourner chez la comédienne âgée. Un petit cadeau va lancer la série de confidences et, dans la foulée, une vague de scènes bourrées de références.

On découvre l'actrice jeune, de ses débuts à ses derniers succès dans les années 1960, avant qu'elle ne se retire du métier, pour des raisons qui restent longtemps mystérieuses. Cette actrice a joué aussi bien dans des romances, que dans des films de samouraïs, de science-fiction ou de guerre. La grande habileté du scénario est d'avoir entremêlé la vie de l'actrice et ses rôles.

Au niveau de la mise en scène, il faut signaler un procédé cocasse : les deux journalistes contemporains sont insérés dans les retours en arrière qui illustrent les instants de la carrière et de la vie de la comédienne.

A l'origine de cette carrière se trouve un coup de foudre, en pleine période de dictature. Ici, les rôles traditionnels sont renversés : c'est l'amoureuse qui part à la recherche de son aimé. C'est follement romanesque, un brin désuet. J'ai adoré.

00:01 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Millennium Actress

On doit ce film d'animation au Japonais Satoshi Kon, auteur, entre autres, des superbes Perfect Blue et Paprika. Mort précocement en 2010 à l'âge de 46 ans, il n'a hélas pas eu le temps d'étoffer une cinématographie qui, par ce que j'en ai vu, a de quoi rivaliser (en qualité) avec celle d'Hayao Miyazaki.

L'action se déroule dans les années 1990, puisqu'on nous dit que l'actrice en question, qui a dépassé 70 ans, est née l'année du grand séisme du Kanto, en 1923. Faites le compte : 1923 + 70-75 = 1993-1998. Dans certains des retours en arrière, on la voit enfant sous le régime militariste qui a conduit le Japon au fond du gouffre, en 1945.

Le fil rouge est le reportage qu'un duo de journalistes (l'un d'entre eux fan de l'actrice depuis des années) obtient de tourner chez la comédienne âgée. Un petit cadeau va lancer la série de confidences et, dans la foulée, une vague de scènes bourrées de références.

On découvre l'actrice jeune, de ses débuts à ses derniers succès dans les années 1960, avant qu'elle ne se retire du métier, pour des raisons qui restent longtemps mystérieuses. Cette actrice a joué aussi bien dans des romances, que dans des films de samouraïs, de science-fiction ou de guerre. La grande habileté du scénario est d'avoir entremêlé la vie de l'actrice et ses rôles.

Au niveau de la mise en scène, il faut signaler un procédé cocasse : les deux journalistes contemporains sont insérés dans les retours en arrière qui illustrent les instants de la carrière et de la vie de la comédienne.

A l'origine de cette carrière se trouve un coup de foudre, en pleine période de dictature. Ici, les rôles traditionnels sont renversés : c'est l'amoureuse qui part à la recherche de son aimé. C'est follement romanesque, un brin désuet. J'ai adoré.

00:01 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 22 décembre 2019

Un été à Changsha

Ce polar chinois, premier film du réalisateur Zu Feng, a pour cadre une ville de l'intérieur du pays, en pleine expansion, où, l'été, règnent des températures caniculaires :

Cela commence par la découverte de morceaux d'un cadavre, celui d'un jeune homme disparu. Ce crime va faire remonter à la surface d'autres histoires, de la mort (accidentelle ?) d'une enfant à diverses tromperies conjugales, en passant par le suicide d'une petite amie délaissée (auquel va répondre un autre suicide, ainsi que plusieurs tentatives).

Cette accumulation pourrait laisser croire que le film est sinistre. C'est inexact. C'est d'abord une enquête prenante, celle menée par un duo de flics atypiques, l'un plutôt sanguin (et pas très propre), l'autre du genre taiseux :

On sent que le réalisateur connaît ses classiques, occidentaux comme orientaux. Cela nous vaut quelques bonnes scènes de comédie, l'une des meilleures étant, pour moi, la poursuite drôlatique entre un flic blessé et un délinquant un peu gras du bide...