lundi, 05 janvier 2009

De l'utilité des pets

Toujours à la recherche de ce qui peut faciliter la vie de mes contemporains, je me suis penché sur un sujet qui risque d'avoir été abordé au cours des récentes agapes de fin d'année, à l'occasion desquelles l'on est amené à consommer nombre d'aliments propres à provoquer diverses émanations gazeuses.

La question est : comment rentabiliser ces expulsions souvent sonores, parfois très malodorantes ?

Un bienfaiteur de l'humanité a eu une idée que je qualifierai d'éclairante...

http://www.koreus.com/video/pet-flamme.html#

Bon, d'accord, il y a sans doute un trucage... alors que, dans ce film-ci, tout me semble "naturel"... à couper le souffle ! Attention, c'est en anglais ! "Make a wish"...

http://www.metacafe.com/watch/1056683/le_petoman_souffle_...

16:12 Publié dans Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de tout et de rien

mercredi, 31 décembre 2008

Arès sort ses palmes 2008

Vous ne trouverez pas de classement ici, pas plus qu'une liste de mes détestations. J'estime plus intéressant de vous proposer un florilège savamment désordonné des films qui m'ont fait passer de bons moments dans les salles obscures durant cette année 2008.

- Meilleur film culinaire : Sweeney Todd

- Meilleure supercherie : Survivre avec les loups

- Meilleur film non musical : La Visite de la fanfare

- Film plébiscité par la corporation des coiffeurs et autres capilliculteurs : No country for old men

- Meilleure réflexion théorique sur l'érotisme du néo-libéralisme : It's a free world

- Dans la catégorie (régulièrement représentée) du "meilleur film qui illustre un aspect plus ou moins dramatique de la Seconde Guerre mondiale" : Les Faussaires

- Meilleure apologie de la fraternitude : There will be blood

- Meilleur putain de film sur la guerre en Irak : Battle for Haditha

- Meilleure critique de la misogynie en pays musulman : Le Cahier

- Grand prix des effets spéciaux (et du foutage de gueule) : Be kind rewind

- Meilleur film expérimental : Redacted

- Meilleure illustration des illusions engendrées par la confiance aveugle en la religion et/ou l'économie de marché non régulée : Les Toilettes du pape

- Meilleure superproduction à caractère historique : Mongol

- Révélation frissonnante de l'année : [Rec]

- Meilleure film avec/sur Jean-Claude Vandamme de tous les temps : J.C.V.D.

- Meilleur film dérangeant (et dérangé) : Teeth

- Meilleur film d'animation : Valse avec Bachir

- Meilleur film d'arts martiaux : Kung fu Panda

- Meilleur film de science-fiction : Wall-E

- Meilleur polar : Jar city

- Meilleur film sociétal : Dernier maquis

- Meilleur docu-fiction : L'Apprenti

14:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

mardi, 30 décembre 2008

Australia

Attention, attention ! Voici une méga super production. C'est du cinéma hollywoodien à la sauce kangourou, une sorte de Autant en emporte le vent au pays du bush (non, pas le président). La distribution est à l'avenant. Nicole Kidman interprète une aristocrate coincée mais déterminée qui, évidemment, va se décoincer. Visiblement, on lui a demandé de surjouer. Elle en fait beaucoup. Elle n'en reste pas moins charmante et, parfois, drôle dans son ridicule assumé.

La salle était pleine de dames, venues là pour la plastique avantageuse d'Hugh Jackman, à qui les heures passées dans les salles de sport ont été très profitables. Ajoutez à cela le bronzage impeccable et la barbe de trois-quatre (cinq...) jours, et vous faites se pâmer une assistance féminine à l'avance conquise.

Les seconds rôles sont bien plantés. Les méchants sont très méchants... et endurants, notamment David Wehman (présent dans 300 et Le Seigneur des anneaux), qui parvient à pourrir la vie des héros durant près de 2h40 (et encore, des scènes ont sans doute été coupées). Les Aborigènes sont mis en valeur, en particulier le vieux sorcier, interprété par David Gulpilil, un acteur qu'on avait vu dans Le Chemin de la liberté, (ainsi que dans 10 canoës, 150 lances et 3 épouses) un très beau film sur les "enfants volés", sujet dont il est question dans le film, mais qu'il n'est pas le premier à aborder en détail, contrairement à ce que la promotion a pu laisser entendre.

Les décors sont magnifiques, même si, quand on voit cela dans une grande salle, on perçoit, dans certaines scènes, les trucages numériques. On appréciera quand même la séquence qui montre les bestiaux fuyant vers un précipice. Les parties traitant de la guerre et de l'attaque japonaise sont bien fichues. Il y a du savoir-faire derrière toute cette machinerie.

Mais c'est vraiment téléphoné. Dès le début, on sait comment tout cela va se terminer. Les péripéties, plus ou moins remuantes il faut le dire, sont là pour faire patienter les spectateurs dans l'attente de la conclusion, inévitable. Je crois qu'il faut prendre cela comme une grosse sucrerie, plutôt agréable à regarder (en plus, la version française n'est pas dégueu, c'est à souligner), très "politiquement correcte" sur le multiculturalisme, mais ce n'est pas un chef-d'oeuvre.

01:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

dimanche, 28 décembre 2008

La Légende de la forêt

Il s'agit d'un ensemble de 5 films, 4 courts-métrages et un moyen (le dernier), réalisés par Osamu Tezuka, un des maîtres du manga japonais (mort en 1989). Il s'est notamment fait connaître par la série Astroboy. Ici, il est moins corseté par les exigences des studios et laisse libre court à sa fantaisie.

"La Sirène" est inspiré du conte d'Andersen. Le dessin n'est pas très élaboré. Le propos est politique. A travers le destin de ce jeune homme amoureux de ce que tout le monde croit être un simple poisson, l'auteur dénonce les sociétés formatées et répressives... comme le fut le Japon dans la jeunesse de Tezuka. On notera les influences occidentales diverses dans la conception du dessin animé. (De manière générale, il semble que le mouvement expressionniste, en peinture comme au cinéma -on pense à Eisenstein- ait inspiré l'auteur.)

"La Goutte" est, dans le style, assez proche de La Panthère rose et de certains films de Tex Avery. Il est question des affres d'un naufragé, qui mène une quête désespérée d'eau potable. L'histoire, très classique à la base, prend vite un tour surréaliste.

"Le film cassé" est un hommage à Hollywood, aux premiers films d'animation, à leur côté "bricoleur génial". Cela fourmille d'inventions visuelles (attention, cela peut dérouter les petits, comme l'ensemble des films d'ailleurs). C'est l'histoire d'un cowboy qui sauve sa belle d'une mort certaine. Mais c'est bien plus que cela !

"Le Saut" est une expérience originale : un film entièrement perçu de manière subjective par les spectateurs, qui sont mis dans la peau de l'être bondissant qui fait le tour du monde. Ses sauts (d'amplitude variée) lui font découvrir une foultitude de pays et de paysages... et le mettent souvent dans des situations délicates. C'est à la fois drôle et touchant.

"La Légende de la forêt" a donné son nom à l'ensemble. C'est le plus long des cinq. C'est un pamphlet écologiste d'une virulence étonnante pour l'époque. Les bûcherons et l'entreprise de construction sont dépeints comme des monstres. On notera en particulier la volonté du concepteur de donner les traits d'Adolf Hitler au patron du B.T.P.. A travers ce détour européen, Tezuka stigmatise la "modernisation" forcée à laquelle le Japon s'est livré après la Seconde Guerre mondiale. En ce sens, il est un précurseur de Hayao Miyazaki, dont le superbe Princesse Mononoke doit beaucoup à ce film. Ici, le graphisme est très élaboré, tout en restant varié. Le tour de force est d'avoir parfaitement réussi à faire coïncider des pans entiers de la symphonie n°4 de Tchaikovsky avec les éléments de l'intrigue. Cela m'a rappelé un des Bugs Bunny, où l'image est mariée à l'ouverture du Barbier de Séville (l'action se passant évidemment dans un opéra ; pour un court extrait http://www.starzik.com/mp3/titres/The_Rabbit_of_Seville_L...).

Bah tiens, on peut écouter l' Ouverture à cette adresse :

http://franckmusic.blog4ever.com/blog/lirarticle-267362-1...

En plus, je termine par un échantillon de Kulture. Elle est pas belle la vie ?

09:30 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

Le Chant des mariées

L'action se passe à Tunis, au coeur de la Seconde Guerre mondiale. Les deux héroïnes sont deux amies, une "européenne" juive, l'autre arabe et musulmane. Toutes deux rêvent du prince charmant. Les événements vont confronter leurs aspirations à la réalité. Les dialogues ont été écrits principalement en arabe dialectal et en français (on entend aussi de l'allemand et de l'hébreu).

L'histoire tourne autour des discriminations. Il y a l'antisémitisme des vichyssois, des Allemands et le racisme colonial. Il y a aussi le fossé des richesses entre communautés, ainsi qu'à l'intérieur de chaque communauté. Mais ce sont les femmes qui sont, dans tous les cas, des victimes : elles ne choisissent par leur mari et doivent suivre, au quotidien, les prescriptions édictées pour elles par les hommes. Néanmoins, le propos n'est pas si tranché que cela : la musulmane comme la juive vont découvrir qu'au-delà de leur soumission juridique, elles ont la possibilité d'agir.

La caméra s'attache beaucoup aux corps, dans des plans qui risquent fort d'indisposer les culs-bénits d'Afrique du Nord. Cela commence par une belle scène de hammam, où l'on peut voir presque tout de l'anatomie (gracieuse) de ces actrices. De nombreux gros plans s'attardent sur le grain de peau, dans cette scène comme dans les autres. La séquence la plus marquante est sans conteste celle qui voit l'épilation totale (non simulée), avec les moyens de l'époque, de l'une des futures mariées... zoom sur la foufoune à la clé. Ce n'est en rien dégradant ni voyeur. Cela se justifie pleinement, même si je sens chez la réalisatrice la volonté d'aller jusqu'au bout, quitte à choquer.

A l'opposé de ces parties dénudées, on trouve des scènes d'extérieur (autre qualité : les espaces sont bien maîtrisés), dans lesquelles les musulmanes sont drapées de blanc. C'est là qu'on voit l'habileté de la réalisation : ces voiles intégraux peuvent être tour à tour perçus comme des prisons, des protections... voire des objets quasi sensuels.

La scénariste a aussi créé deux beaux personnages d'adultes : le père de Nour, musulman pieux mais pas intégriste et la mère de Myriam (incarnée par la réalisatrice Karin Albou), femme-courage qui fait ce qu'elle peut en ces moments difficiles. Tous deux sont très bien interprétés.

Bon, il y a bien quelques maladresses (souvent relevées par la critique professionnelle), mais, vraiment, ce long-métrage vaut le détour. Il donne une vision nuancée d'un aspect méconnu de cette période de l'histoire. (Comment a-t-on vécu la guerre et l'occupation dans cette portion de l'empire colonial français où préexistaient de nombreuses tensions ?) Il est de surcroît filmé avec rigueur et inventivité : les plans sont pleins de sens, comme celui qui voit l'une des filles sortir de sous le lit où sa mère l'avait cachée ; elle émerge entre les jambes de celle-ci, comme dans une deuxième naissance. La scène au cours de laquelle le père pieux se rend compte que sa fille, supposée anabalphabète, profite chaque jour de sa sieste pour lire le Coran, est elle aussi magnifique, avec ce jeu sur la focale, en interaction avec les dialogues. Il y a des tas d'autres moments de ce genre.

00:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

vendredi, 26 décembre 2008

Y a-t-il eu de la neige à Noël ?

Eh bien oui ! Elle est tombée la nuit du 25 au 26 décembre. Ce n'est qu'aujourd'hui, en fin de matinée, que je m'en suis aperçu. Comme j'avais la flemme (les vacances ça sert d'abord à se lever tard), j'ai attendu le début de l'après-midi pour sortir prendre des photographies. La température n'étant pas très basse, le soleil aidant, une bonne partie avait déjà fondu.

Du faubourg, je suis descendu vers le quartier de Cardaillac (on y trouve un paquet de belles baraques), d'où l'on peut voir le sommet du piton ruthénois. On distingue la crête de la cathédrale ainsi que, plus bas, un centre d'hébergement (les bâtiments aux couleurs vives). C'est le côté non ensoleillé, l'ubac. De là, on arrive très vite à Layoule :

L'été, cette cascade est presque à sec et les canards s'y prélassent. Un peu plus loin, quand on s'éloigne de la zone de promenade, on tombe sur deux autres petites cascades, que j'ai prises en photo du vieux pont :

Et j'ai poursuivi ma balade, sur le chemin habituel. J'adore sentir et entendre mes pieds crisser sur la neige en couche encore assez épaisse. Quand on se trouve à l'ombre, il suffit de tourner le dos pour voir le côté éclairé (l'adret) :

Sauf erreur de ma part, sur cette butte se trouve toute une série de prés (dont certains font face à un lotissement de maisons sur des terrains en pente) où, à la belle saison, on peut voir gambader (le matin et le soir en général) divers équidés.

Ensuite, je suis passé devant la zone de cultures maraîchères, dans un état évidemment inhabituel (mais pas pour la saison) :

Les terrains cultivés longent l'Aveyron (pratique pour l'arrosage). A l'arrière-plan, on distingue une partie du quartier de Layoule (pris sous un autre angle il y a quelques jours).

J'arrive au Monastère. Placé sur un pont gothique (du XIVème siècle), j'ai une vue fort intéressante :

16:56 Publié dans Aveyron, mon amour, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de tout et de rien

jeudi, 25 décembre 2008

Qui est Philippe Marini ?

En voila une question qu'elle est bonne ! Et d'abord, pour quoi me la posè-je ? Jusqu'à novembre dernier, je ne m'étais pas intéressé à cet homme politique, mais sa proposition d'amendement visant à permettre à certains épargnants de déduire de leurs impôts une partie de leurs pertes à la bourse m'a sidéré. On peut trouver une présentation (plutôt favorable) de ce projet (qui avait été adopté par la commission des finances du Sénat) sur le site du Figaro :

http://www.lefigaro.fr/impots/2008/12/08/05003-20081208AR...

Je ne possède pas d'actions cotées en bourse, mais j'ai discuté de la chose avec des personnes qui en ont et elles ont trouvé cette proposition abracadabrantesque : d'abord parce qu'elles assument les risques de leurs placements boursiers, ensuite parce que les "petits" porteurs ont massivement conservé leurs titres. Il leur reste à attendre la remontée des cours... (Tant pis pour les blaireaux qui ont cédé à la panique !)

Du coup, je me suis connecté au (très bon) site internet du Sénat (http://www.senat.fr/). Je me suis intéressé à la biographie de P. Marini ainsi qu'à ses propositions de loi.

Ce n'est pas un nouveau né en politique : il est maire de Compiègne depuis 1987 (il précise sur son site qu'il est conseiller municipal depuis 1977) et sénateur de l'Oise depuis 1992 (il a été réélu en 2001, pourra l'être à nouveau en 2011... oui, n'oubliez pas, le calendrier a été décalé d'un an... ce qui, soit en dit en passant, ne se justifiait réellement que pour la série de 2007, renouvelée finalement en 2008).

A la base, c'est un inspecteur des finances, passé par Sciences Po et l'E.N.A. Une fois au palais du Luxembourg, il s'est donc logiquement dirigé vers la commission des finances, dont il est le rapporteur général. (N'oubliez pas que cette commission a voté sa proposition sur les "moins-values" boursières.)

En un peu plus de 15 ans, il est l'auteur d'une quarantaine de propositions de loi. Six d'entre elles ont un objet directement lié à la bourse :

- créer des fonds de pension (1992-1993)

- améliorer l'information des actionnaires (1995-1996)

- les pactes d'actionnaires (1996-1997)

- les offres publiques d'acquisition (1998-1999)

- l'adaptation du droit boursier (2001-2002)

- le développement de l'épargne-retraite (2007-2008)

J'ai aussi remarqué son intérêt pour les questions liées aux "gens du voyage". Plusieurs propositions abordent ce sujet :

- une sur le stationnement des "gens du voyage" (session de 1994-1995)

- une sur la procédure d'expulsion en cas de stationnement illégal (session de 2001-2002)

- une l'occupation illégale de terrains affectés à une activité économique (session de 2007-2008)

Concernant cette dernière, j'ai l'impression qu'elle est une sorte de nouvelle charge sur le même sujet, les deux précédentes ayant été déclarées caduques.

Au total, 25 de ses propositions sont désormais "caduques". En général, cela veut dire que, au début de la troisième session qui suit celle où elles ont été déposées, le Sénat n'a toujours pas statué dessus. (http://www.senat.fr/role/caducite.html)

Je ne voudrais pas paraître médisant, mais on dirait que la majorité des petits camarades de P. Marini (qui siège dans le groupe U.M.P.) ne semble pas souvent s'intéresser à ses idées. Encore que... Il convient de nuancer, en observant le devenir des propositions qui ne sont pas caduques. Certaines ont été adoptées par le Sénat, voire même sont devenues lois :

- un texte sur les candidatures multiples aux élections cantonales (avec des visées un peu plus larges toutefois), de la session 1997-1998, devenu une loi en 2000 (voyez le temps qu'il faut...) ; je remarque au passage que l'une des suggestions phares du texte, qui visait à harmoniser les règles de présentation des candidats au second tour des différentes élections, n'a pas été retenue ; du coup, aux législatives, il faut toujours recueillir 12,5 % des inscrits, contre 10 % aux cantonales... et 10 % des exprimés aux municipales (dans les communes peuplées de 3 500 habitants et plus) ; P. Marini voulait infléchir les scrutins dans un sens majoritaire (qui n'est pas le sens du courant... le système a au contraire besoin de davantage de proportionnalité), imposant partout la barre de 15 % des inscrits ; comme je suis un peu mauvais esprit, je pense que, vu le contexte dans lequel cette proposition avait été faite, P. Marini avait peut-être dans la tête l'idée de limiter la capacité de nuisance du Front national, qui était grande à l'époque

- un texte sur la création d'un Conseil des prélèvements obligatoires (session de 2004-2005)

- un texte sur les fiducies (même session, même si la loi n'a été définitivement votée qu'en 2007... champagne !)

- une résolution sur l'adoption d'un texte européen (session de 2006-2007... loi de 2008)

Le sénateur de l'Oise semble donc disposer de plus d'influence depuis l'année 2004 environ. De surcroît, une de ses anciennes propositions est devenue une loi du gouvernement Fillon. En effet, durant la session 1999-2000, P. Marini avait proposé la création du R.M.A. "revenu minimum d'activité", adopté par le Sénat, mais pas par l'Assemblée nationale (majorité de "gauche plurielle" oblige). Ce R.M.A. me paraît être un peu l'oncle du R.S.A. créé en 2008.

13:43 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique

mercredi, 24 décembre 2008

Burn after reading

Curieusement, le titre anglais a été maintenu pour la sortie en France. Je m'en réjouis, mais je pense toutefois à ceux qui maîtrisent mal la langue de Barack Hussein Obama. Peut-être aurait-il été souhaitable d'ajouter un sous-titre en français (cela ne coûte pas cher, y compris sur les affiches), d'autant plus que le film n'est pas sorti qu'en version originale sous-titrée. C'est pourtant celle-ci que j'ai vue.

J'ai pris plaisir à "écouter" ces acteurs, aux voix caractéristiques (visiblement, certains ont été choisis autant pour leur "gueule" que pour leur accent). C'est que cela cabotine à fond ! On rit assez souvent, pour deux raisons. La première est la loufoquerie de l'histoire : comment deux événements sans importance (la mutation d'un agent de la C.I.A. et la volonté de l'épouse de divorcer) vont déboucher sur une suite d'imbroglios. Attention, faut bien suivre.

L'autre source de comique est la désillusion sentimentale, alliée aux ravages de la quarantaine. C'est un film très noir en fait, limite désespéré, où les femmes se battent pour rester jeunes et veulent encore croire à la vie, tandis que les hommes semblent ne plus croire en grand chose. Bien entendu, la cupidité se greffe là-dessus.

Le résultat est néanmoins décevant. Cela manque de tonus. Le film s'étire en longueur. Peut-être n'a-t-on pas osé trop couper au montage (ou alors on a au contraire beaucoup trop sabré). Plaisant mais pas marquant, Burn after reading restera, à mon avis, comme un film mineur des frères Coen.

00:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

mardi, 23 décembre 2008

Les Ailes pourpres

Cette jolie métaphore évoque les flamants roses. Dans le documentaire, une analogie est faite avec le phénix. Cela tombe bien : l'animal fabuleux porte un nom dont l'étymologie renvoie à la couleur pourpre... C'est du Disney, donc la vie familiale est à l'honneur. De la musique a été ajoutée pour souligner les moments importants. En général, cela passe, mais j'en ai été parfois agacé (je préfère entendre les vrais sons de la nature). Le commentaire dit par Zabou est pertinent, accessible, et peu envahissant.

La principale qualité du film est bien entendu l'ensemble des prises de vue qu'il propose. Qu'elles soient aériennes ou terrestres, c'est ravissant, avec notamment ces oiseaux en vol dont l'image se reflète dans le lac situé juste au-dessous d'eux. Les gros voire très gros plans, sont d'une grande qualité. On a l'impression de pouvoir toucher du doigt ce magnifique plumage ou cette coquille que l'on peine à percer de l'intérieur.

On apprend aussi des tas de trucs : l'origine du nom des oiseaux, leur espérance de vie, l'explication de la couleur du plumage (étonnante), la description des phénomènes très particuliers liés au lac Natron.

De surcroît, la nature n'est pas décrite comme un univers de pureté toute faite. Sa cruauté est montrée sans détour, en particulier à travers l'action des prédateurs des flamants : les marabouts (le sort qu'ils font subir aux bébés paraît ignoble, mais c'est la "loi de la jungle"), les mangoustes et les hyènes (impressionnantes scènes de chasse à la clé).

On a heureusement droit à quelques moments de comédie, autour des premiers pas des bébés et des parades amoureuses des mâles. Un régal d' 1h15 ! (Ouf, ce n'est pas trop long !)

00:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

lundi, 22 décembre 2008

L'Apprenti

Le monde agricole, auquel le cinéma français s'est si peu consacré jadis, suscite depuis plusieurs années un regain d'intérêt. Depardon a développé sa série (trop passéiste à mon avis) Profils paysans (dont le troisième volet est sorti récemment). Quelques fictions ont abordé, plus ou moins maladroitement, la vie rurale (on peut citer Une Hirondelle a fait le printemps). Mais, en gros, depuis les films de Georges Rouquier (Farrebique et Biquefarre... faudra bien que j'en cause un jour), le niveau est plus faible.

Ici, on se trouve à la croisée du documentaire et de la fiction. La manière dont le film a été construit est très bien expliquée dans les "secrets de tournage" d' Allociné. En gros, le réalisateur a choisi un vrai paysan et un vrai apprenti, qu'il a fait se rencontrer, et qu'il filme aussi avec leurs proches. Cela permet de comprendre comment certains moments ont pu être filmés : dans la réalité, cela aurait été particulièrement voyeur, mais comme c'est une demi-fiction, certains propos et certaines actions peuvent être portées à l'écran... sinon, les personnages n'auraient sans doute pas accepté.

Avis aux oreilles un peu bouchées : il faut être attentif à certains dialogues qui, prononcés avec l'accent franc-comtois (pas très éloigné de l'accent vosgien), sont parfois difficilement compréhensibles.

Bon, 1h25, c'est un peu long, mais c'est globalement remarquable. C'est d'abord une tranche de vie, celle d'un adolescent de 17-18 ans, "hors cadre familial" comme on dit dans le métier (ça veut dire qu'il n'est pas fils d'agriculteur), pour qui l'élevage semble être une voie toute tracée. Vous remarquerez que, dans le film, il n'est pas montré à son avantage dans l'exercice de son futur métier (il est particulièrement maladroit avec les bovins). Le côté docu ressort à travers les travaux réguliers (notamment le soin des bêtes) mais aussi des événements extraordinaires (comme la mise à mort d'une truie ou la mise bas d'une vache... un peu comme dans Une Hirondelle a fait le printemps... sauf que là c'étaient des chèvres).

Le paysan est une fort belle figure : plutôt solitaire, débrouillard, un peu paternel (son apprenti voit très peu son géniteur, qui s'est séparé de sa mère), cultivé aussi. On apprend vers la fin que la vie ne l'a pas épargné non plus.

Le héros est un "rebelle" mal dans sa peau. Il vit mal la séparation de ses parents et méprise un peu son père. Il roule à mobylette sans casque, se saoule la gueule avec ses potes, pense aux gonzesses, peu à son travail à l'école (une maison familiale rurale). Ah, j'oubliais : c'est un fan de Johnny Hallyday. Mais qu'est-ce qu'il chante mal !

On notera aussi que le montage a parfois un sens moral : l'apprenti s'amuse-t-il a projeter des cailloux (avec un lance-pierres) sur les poules qu'il finit par se vautrer lamentablement dans la boue ; fait-il le fier avec ses bouteilles de bière que, quelques heures plus tard, on le retrouve à vomir dans la rue ; se la joue-t-il James Dean du Doubs avec sa mobylette que celle-ci ne tarde pas à tomber en panne. Vous aurez donc compris que l'on rit souvent grâce à ce film, qui réussit à instruire en distrayant.

03:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

dimanche, 21 décembre 2008

Un site qui déchire sa race

Il est grand temps de placer vos chaussons numériques sous le sapin virtuel, afin de profiter d'une nouvelle pépite internet :

http://images.google.com/hosted/life

A partir de "Google images", il est désormais possible d'effectuer une recherche sur la base de données photographiques du magazine Life, aujourd'hui disparu. Selon le groupe Time, qui en est propriétaire, la plus grande majorité des clichés n'a jamais été publiée. Dans le lot, on trouve les photographies de série (une seule ayant été choisie pour la publication) et beaucoup d'autres, parfois surprenantes.

J'ai par exemple trouvé une image très parlante sur le travail des Françaises durant la Première Guerre mondiale :

Je la juge très intéressante parce qu'elle tranche des habituelles photographies d'usine, nous rappelant qu'en 1914-1918, les Français étant majoritairement agriculteurs, ce sont les travaux agricoles que les femmes ont d'abord été amenées à exercer... parfois sans l'appui de la force animale, à cause des réquisitions.

Quand on recherche des documents sur des personnalités françaises, on peut trouver quelques perles :

Ici, c'est le magazine Time (la couverture) qui est mis à contribution. En décembre 1962, Charles de Gaulle triomphe : il a imposé l'élection du président de la république au suffrage universel direct (en remportant un référendum contesté) et il s'est débarrassé des opposants grâce à la dissolution réussie de l'Assemblée nationale.

Il est possible de voir un de Gaulle plus jeune, dans une situation plus prosaïque.

On peut effectuer ses recherches par dizaines d'années... et remonter ainsi jusqu'à la guerre de Sécession ("Civil War" pour nos amis Yankees).

En flânant sur le site, j'ai dégoté une photographie pittoresque prise en Chine.

Parfois, l'image se veut pédagogique.

Vous remarquerez que chaque image est datée et légendée. Vraiment, un sacré bon boulot !

15:13 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de tout et de rien, politique

samedi, 20 décembre 2008

De l'euro à l'Europe

Si vous êtes attentifs à la monnaie que l'on vous rend dans les commerces, vous vous êtes sans doute aperçus de l'arrivée d'une nouvelle pièce de 2 euros célébrant la présidence française de l'Union européenne :

En regard, j'ai placé une pièce française de 1999. Si les 12 étoiles du drapeau européen encerclent toujours les symboles centraux, les références à la République française (l'Hexagone, la devise et l'arbre de vie... mais pas les lettres "RF") ont été remplacées par l' "événement" de 2008. Jusque là, rien à redire (ou si peu). Ma surprise fut grande lorsque j'observai l'autre face (le côté pile en fait... soyons rigoureux, que diable !) de la nouvelle pièce... ce qui m'amena à la comparer avec l'ancienne :

Sur l'ancienne pièce, au-dessus, seuls les 15 pays membres de l'Union européenne en 1999 (année de création de l'euro, la mise en circulation officielle ne datant que de 2002, amis jeunes et/ou incultes) étaient représentés. A l'époque, quelques esprits sarcastiques avaient ironisé sur le jusqu'au-boutisme qui avait consisté à faire figurer Le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède sur une monnaie qu'ils avaient refusée. (Ceci dit, le laxisme a été systématisé au niveau des billets, sur lesquels la carte dessinée n'a plus rien à voir avec la construction européenne : http://www.banque-france.fr/fr/instit/billets/histeuro/eu...)

Mais, en 2008, non seulement cette tendance n'a pas été réfrénée, mais elle s'est accentuée, puisque, comme vous pouvez le constater sur la pièce du dessous, tous les pays situés entre l'Atlantique et l'Oural sont représentés. On remarque notamment, au nord, l'apparition de la Norvège, qui n'est pas membre de l'Union (et, a fortiori, de la zone euro), tout comme la Suisse et plusieurs pays d'Europe de l'Est (on va jusqu'à la Russie de l'Ouest !). Nos technocrates européens ne sont tout de même pas allés jusqu'à inclure l'Afrique du Nord et la Turquie. Faut-il incriminer le manque de place où d'ambition ?

17:55 Publié dans Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique

vendredi, 19 décembre 2008

Caos calmo

Nanni Moretti est de retour avec une histoire a priori casse-gueule et une distribution très internationale : une foultitude d'Italiens certes (au premier rang desquels Alessandro Gassman, le fils de Vittorio), mais aussi une belle brochette de Frenchies (Hippolyte Girardot, Denis Podalydès et Charles Berling, les deux premiers s'exprimant à l'occasion dans la langue de Marco Materazzi) et quelques "guests" anglo-saxons (Roman Polanski, à la fin, mais surtout la délicieuse Valéria Golino, la plus américaine des Ritales).

J'aime bien aller voir les films de Moretti pour trois raisons :

1) Comme il ne sont distribués (sauf exception) qu'en version originale sous-titrée, c'est l'occasion d'écouter parler dans cette langue si musicale que je ne maîtrise pas.

2) C'est bourré d'humour, mais par petites salves, souvent inattendues.

3) On y voit plein de jolies femmes, ici âgées de 20 à 50 ans (je ne compte pas les gamines, tout de même).

J'ai "marché" dans cette histoire de cadre sup' que la mort de sa femme (qu'il n'aimait guère finalement) rapproche de sa fille. C'est qu'il s'en passe des choses dans ce petit parc qui jouxte l'école primaire ! Le héros réfléchit sur sa vie, sur le monde comme il va, sans pesanteur, et le monde finit par venir à lui.

L'humour est là dès la première séquence, avec une tranche de comédie à l'italienne (la partie de raquettes entre les deux frangins... les scènes présentant les deux personnages sont en général particulièrement réussies). La fille est vraiment très bien interprétée, attachante avec son côté "plus mûre que son âge", et qui, une fois le choc du décès de la mère passé, semble étrangement ne plus se soucier d'elle.

Un des ressorts de la comédie est l'attraction qu'exerce Pietro-Moretti : son comportement étrange suscite l'intérêt, l'épreuve qu'il traverse suscite la compassion et l'expansion de sa "fibre paternelle" donne à des tas de jolies femmes l'envie de lui mettre le grappin dessus. Le fil rouge comique est un acte d'humanité : au passage d'un jeune handicapé qu'accompagne, chaque matin, sa mère, le héros actionne à distance la condamnation centralisée des portes, à la grande joie du garçon, qui salue amicalement la voiture (de marque allemande, faut pas déconner).

Le principal bémol que je mettrais est sociologique : Moretti l'ancien cinéaste engagé signe ici une oeuvre de "bobo" (contrairement à ce qu'une présentation d'avant-séance tentait de faire accroire, il ne s'agit nullement d'un brûlot anticapitaliste) ; faute de pouvoir changer le monde, les intellos de gauche se replient sur la vie familiale et/ou sentimentale (ça tombe bien, ils ont du pognon et du charme). On peut aussi trouver invraisemblable la facilité avec laquelle le héros parvient chaque jour à se garer à proximité immédiate de la charmante école, où sa fille ne risque pas de croiser des enfants d'ouvriers...

Bon, à part ça, vous attendez peut-être que je cause de LA scène ? Ben, y a pas grand chose à en dire. Ce n'est pas du sexe explicite et ce n'est guère joli à voir. De surcroît, le personnage féminin n'y est pas traité avec respect, par le héros comme par le metteur... en scène.

23:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

mercredi, 17 décembre 2008

Pour elle

Voici un polar sentimental, qui s'appuie sur deux piliers principaux : l'interprétation et le scénario. Commençons par ce que le film n'est pas.

Le personnage joué par Diane Kruger étant arrêté puis condamné pour meurtre, plusieurs possibilités s'offraient aux scénaristes. Ils auraient pu choisir de faire de l'héroïne une coupable. L'intérêt du film aurait constitué en la progressive découverte de la supposée double vie de l'épouse habile par le mari berné. Cela aurait eu l'avantage de fournir un rôle de délicieuse salope à Diane Kruger, un peu lassante à force d'incarner des nunuches.

Les scénaristes ont choisi de faire de l'héroïne une innocente. Elle n'est pas victime d'un complot (j'aurais bien vu un truc franchement tarabiscoté, mais bon... chacun son trip). L'histoire ne consiste pas non plus en la recherche de la vraie coupable, que l'héroïne a croisée le soir du meurtre. Les auteurs ont opté pour une intrigue plus romanesque (qui n'a pas forcément plu aux critiques).

Le récit est cassé, débutant par une séquence intervenant en fait vers le milieu de l'histoire. C'est par le son que l'on découvre d'abord ce passage, qui nous est narré dans le détail plus tard dans le film. Le principe du retour en arrière est bien maîtrisé.

Le film s'articule autour de quelques moments forts ; la quête de l'argent et la fuite sont les deux plus marquants, en dépit de quelques invraisemblances. Si vous êtes indulgents, cela passera. On peut noter que l'interprétation est bonne, les seconds rôles excellents.

On a beaucoup glosé sur la manie du héros (joué, tout en nerfs, par Vincent Lindon) de transformer le mur d'une des pièces de son appartement en tableau de bord, sur lequel il dessine ou agrafe. Même si c'est une resucée, j'ai trouvé cela assez bien vu (et mis en scène) : cela donne une bonne idée de la monomanie qui s'empare de ce personnage... et cela débouche aussi sur un des gags du film. Un soir, Vincent Lindon s'aperçoit que son fils s'est mis à griffonner sur l'un des murs de sa chambre : "Je fais comme toi, papa !" dit-il. Ledit papa finit par le coucher en lui disant "Au lit, Picasso !".

14:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : culture

mardi, 16 décembre 2008

Il a neizé à Rodej...

... ainsi que dans le reste de l'Aveyron. La capitale ruthénoise a été frappée tout le dimanche. Ah, qu'il est bon de rester bien au chaud, chez soi, pendant que tant d'imbéciles se retrouvent coincés sur la route !

Bon, c'est pas tout ça, mais, lundi, en fin d'après-midi, comme le froid persistant avait maintenu l'essentiel de la couverture neigeuse, je me suis lancé dans une petite balade autour de Rodez.

Certains quartiers de la ville avaient pris un tour inquiétant :

Cette photographie a été prise a proximité du lieu dit "Layoule", qui jouxte l'Aveyron, comme on peut le voir sur l'image suivante :

La plus grande partie de l'espace est occupée par le camping de Layoule, évidemment fermé à cette époque. J'aime bien aussi cette vue, légèrement décalée par rapport à la précédente :

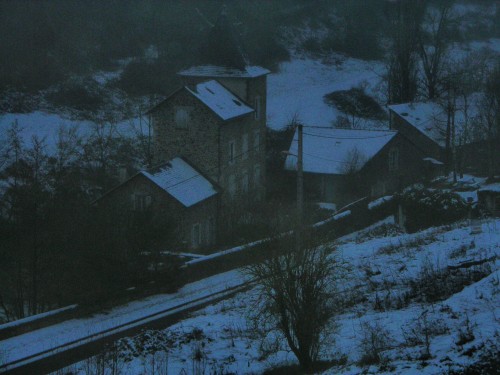

A partir de là, on peut descendre, se rapprocher de la rivière, en quittant Rodez pour la commune périurbaine de Le Monastère (toute la quiètude de la campagne à deux pas du centre-ville bruyant et pollué). Certaines bâtisses méritent le détour, comme celle-ci :

Sise entre la route et l'Aveyron, avouez qu'elle ne manque pas de cachet !... Poursuivant ma promenade, j'ai traversé le bourg ancien du Monastère, dépassé la tannerie Arnal pour longer une série de prés en pente. Voici ce qui se présenta à mes yeux :

A l'arrière-plan, on distingue des immeubles situés à l'extrême-limite du centre-ville de Rodez. Dans ce pré tentaient de paître deux chevaux qui, dès qu'ils m'eurent aperçu, s'approchèrent des fils barbelés :

Celui-là est vite venu me faire coucou, prenant la pose avant de s'éloigner en quête de nourriture. Son compagnon se fit encore plus majestueux :

Le brume neigeuse confère une sorte de halo mystérieux à l'animal, encore plus impressionnant en vrai que sur la photographie. J'ai fini par quitter ces deux charmants quadrupèdes pour poursuivre ma balade. Pas très loin de là, laissant un centre électrique EDF dans mon dos, j'ai pris cette vue assez pittoresque :

J'aime bien cette association cimetière - abbaye (le clocher disparaissant en partie dans le brouillard). J'ai continué ma route, contournant par le Sud la colline ruthénoise avant de regagner ma grotte, avec dans les jambes la fatigue (légère) d'une saine promenade.

17:31 Publié dans Aveyron, mon amour, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : de tout et de rien

lundi, 15 décembre 2008

Mesrine, l'ennemi public numéro 1

Le paradoxe est que c'est dans le premier volet du diptyque que Mesrine apparaissait comme une sorte de danger public et que c'est dans le second qu'il semble fleureter dangereusement avec la mort. Le point de vue est néanmoins plus politique ici. Mesrine symbolise la rébellion et s'acoquine avec des gauchistes. Cependant, contrairement à ce que l'on pouvait voir dans Mesrine, l'instinct de mort, la dureté des conditions pénitentiaires n'est pas apparente ici. Chacun a sa chambre bien à soi... voire la télévision (un fort bel écran pour le héros d'ailleurs !). De nombreux gardiens semblent aux petits soins pour le braqueur de banques.

C'est toujours aussi bien réalisé. Richet est particulièrement habile dès qu'il est question de voitures (les nostalgiques retrouveront avec émotion les bagnoles de l'ancien temps... que les moins de vingt ans...). La dernière séquence, qui correspond au début du premier film (elle s'achève par l'exécution de Mesrine) nous propose, par un montage alterné (les flics / le couple), une vision autre que celle fournie par la technique d'écran partagé utilisée dans le 1. Les références aux années 1970 sont toujours aussi présentes.

Les acteurs sont excellents. On sent que Vincent Cassel jubile dans le rôle du brigand, tandis que Ludivine Sagnier minaude et s'exhibe avec entrain. Même Mathieu Amalric est crédible en François Besse. Pour Gérard Lanvin, c'est selon. Tout le monde n'appréciera pas sa composition de gauchiste du Sud-Ouest.

Le film ne fait pas de Mesrine un saint. Sa violence, son mépris des règles, sont apparents. A ce propos, je trouve la séquence de torture du journaliste de Minute un peu complaisante. On sent la volonté de mettre en scène la "punition" du raciste. Cela frôle le "politiquement correct", ce qui, vu le sujet, est plutôt malvenu.

Autre bémol : si on utilise beaucoup les flingues dans ce film, presque personne ne meurt. Mesrine et ses acolytes sont régulièrement blessés mais, curieusement, leurs tirs ne semblent que rarement atteindre leurs cibles. D'autre part, j'aurais aimé que l'on nous montre davantage la traque mise en place par le commissaire Broussard (Olivier Gourmet, en bon pro, mais sous-utilisé). A deux reprises, il arrive à localiser précisément le fugitif. Le film ne nous explique pas comment, pas plus qu'il ne revient sur l'organisation du piège final.

15:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

mardi, 09 décembre 2008

Madagascar 2

La vie de Barack Obama a-t-elle inspiré les scénaristes ? Toujours est-il que, dans ce film d'animation, il est question d'un "roi américain" aux origines africaines qui se retrouve sur la terre de ses ancêtres. Ici s'arrête la ressemblance : le héros est un bringueur bling bling, très éloigné de l'avocat devenu président des États-Unis.

J'ai retrouvé avec plaisir les pingouins, délicieux de cynisme, de culot et d'ingéniosité. (... et actifs dès le générique de début ! N'arrivez donc pas en retard, sous peine de manquer ce charmant trait d'autodérision signé DreamWorks.) C'est fou ce qu'une animation numérique peut faire dire au visage d'un pseudo-animal ! L'increvable mamie est le pendant humain du quatuor bicolore. L'un des meilleurs moments du film est sans conteste leur confrontation, à l'occasion d'une excursion touristique dans la savane. Les amateurs goûteront aussi les flambées de violence garanties 100 % retraitée, qui voient plusieurs personnages masculins très "virils" perdre de leur superbe face à l'énergique porteuse de sac à main... (Pas touche, non mais !)

Pour rendre le film plus digeste pour le jeune public, on a meublé entre les séquences détonantes. On n'a pas lésiné sur les bons sentiments, l'amour parental, filial, le désir de reconnaissance... Si vous ajoutez à cela le tropisme "boîte de nuit" (c'est qu'on fait vibrer son corps, gracieux ou pas, sur les rythmes de la night !), le film peut s'avérer parfois ennuyeux, mais cela reste une agréable distraction.

20:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

lundi, 08 décembre 2008

L'Echange

Au départ, cela ne me "branchait" pas trop d'aller voir ce film. Oui, malgré Clint Eastwood, malgré les échos favorables, cette "histoire vraie", très mélo sur le fond, avec vedette oscarisable en bonus, me rebutait. Et puis, j'ai eu l'occasion de voir le film en version originale sous-titrée, alors, je me suis laissé tenter.

Eastwood est un nostalgique. Cela transparaît dans le tableau qu'il brosse de la Californie de la fin des années 1920 (juste avant la Dépression). L'image a été soignée : on est à la limite du noir et blanc. C'est bleuté ou pastel. Parfois une couleur ressort, tel le rouge qui garnit les lèvres légendaires d'Angelina Jolie. Celle-ci est au demeurant impeccable, même si, à mon avis, elle en fait un peu trop dans la première partie du film (et elle a été dirigée de manière caricaturale à la fin : voyez ce regard qui émerge à peine de l'ombre du chapeau).

Les années 1920 furent une période de prospérité aux États-Unis. Le film met en scène plusieurs représentants de la classe moyenne émergente (responsables de standard, officiers de police, avocats, journalistes...), dans une ville (Los Angeles) où les automobiles circulent harmonieusement entre les lignes de tramway. Tout cela est "beau, propre et riche"... et blanc (pas de minorités en vue). Mais, derrière cette façade de propreté se cachent pas mal de turpitudes, que l'affaire Collins (l'enlèvement du gamin) va révéler.

Le grand talent d'Eastwood est d'avoir réussi à mêler l'intrigue familiale et personnelle à la peinture d'une société. Il est très américain quand, après avoir montré la pourriture qui la gangrène, il met en valeur les personnes qui "rachètent" ces errements et qui vont permettre au bon droit de triompher... dans une certaine mesure. (Et vive la liberté d'expression, vive la défense des droits civils, vive la mobilisation citoyenne !)

Si le film est un peu long (2h20... Notre bon vieux Clint prend son temps), c'est parce que le réalisateur veut dérouler toute la pelote et mettre à jour tous les ressorts. Il est vrai qu'une troisième histoire se greffe sur celles de la disparition de l'enfant et de la corruption de la police locale. Franchement, je ne m'y attendais pas... Cela donne encore plus de force au film.

Certains en France n'ont pas apprécié le rôle positif joué par un pasteur très interventionniste (incarné assez sobrement par John Malkovich), pas plus que la manière positive dont la peine de mort est présentée dans le film. A chacun de juger.

13:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema

dimanche, 09 novembre 2008

La fièvre de l'or

Voilà un documentaire a priori alléchant : il est question de la forêt amazonienne (sorte d'or vert de la zone intertropicale), des chercheurs d'or, de pollution, de déforestation, de violence, de prostitution... Bon, ça fait beaucoup, mais il faut dire que les lieux sur lesquels le réalisateur s'est rendu sont riches en rencontres.

La séquence qui m'a le plus impressionné est celle qui voit les orpailleurs au travail. Leur action est décrite assez méthodiquement, entre le déboisement, le lessivage et le tri. J'ai aussi été marqué par le passage où l'on voit les commerces et leurs prix affichés en grammes d'or pur ! (Une autre scène nous permet de voir de fort belles caillasses jaunes !) Par contre, les scènes avec les prostituées sont très inégales. L'une d'entre elles, tournées le soir, est assez réussie : elle nous fait sentir à la fois la détresse de ces femmes (quelque chose qu'elles n'ont pas forcément envie d'avouer), l'appât du gain et l'atmosphère de far west qui règne quelque part entre le Brésil, la Guyane française et le Surinam.

Le pire dans cette histoire est que, de toute part, on ne rencontre quasiment que des marginaux, qui peuvent être amenés à s'affronter dans une lutte impitoyable pour la survie. Dans ce contexte, les tribus amérindiennes dégustent.

Malgré tout l'intérêt qu'on puisse porter aux questions soulevées par le film, il m'a laissé une impression mitigée. Ce n'est pas très bien filmée et le réalisateur n'est pas forcément un bon interviouveur. C'est un film utile, mais pas un grand film.

Le site officiel : http://www.lafievredelor.com/site-officiel.htm

Sur l'orpaillage en Guyane française : http://www.wwf.fr/pdf/orpaillage.pdf

18:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma

samedi, 08 novembre 2008

Mensonges d'Etat

Attention, le titre est trompeur ! Ce film n'est absolument pas une dénonciation des magouilles diplomatico-militaires concoctées entre le Pentagone et la Maison Blanche. Si le pouvoir politique fait une courte apparition (sous les traits d'un président vieillissant pas très fut-fut et d'une conseillère "afro-américaine" très pincée... toute ressemblance... et patati.. et patata...), il est quasi exclusivement question des services secrets.

L'intrigue tourne autour de quatre personnages : un "cheikh" islamiste, qui sert de faire-valoir, deux agents états-uniens et le chef des services de renseignement jordaniens. Pour alléger la sauce, on a introduit une romance entre le héros et une Jordanienne d'origine iranienne (qui, de surcroît, fait du bénévolat dans les camps de réfugiés palestiniens). Elle cumule, la petite !

Di Caprio fait preuve d'un bel abattage, mais j'ai du mal à trouver crédible sa situation d'infiltré. Quoi, ce blondinet à l'activité mal définie pourrait évoluer en totale aisance dans les quartiers populaires de plusieurs villes arabes sans susciter ne serait-ce que l'étonnement ? Admettons... La meilleure performance est à mettre au crédit de Russel Crowe. Et pourtant, il n'a pas la tâche facile. Son personnage est une caricature de haut-fonctionnaire de l'espionnage. Il lui donne de la faconde, de la bonhommie, de l'ironie. On rit de temps en temps dans cette histoire après tout très triste.

Cela commence par un attentat au Royaume-Uni, vraiment spectaculaire... tout comme la poursuite dans le désert qui intervient dans le premier tiers du film. (C'est fou comme le Maroc peut ressembler à l'Irak, la Syrie ou la Jordanie !) Les morts sont filmées de manière hyper-réaliste, tout comme les scènes de torture. (J'ai retrouvé un peu du souffle présent dans une production du même genre : Le Royaume.) Le film n'est pas sans colporter quelques clichés : sur la domination technologique des services américains, sur la mouvance terroriste. Il fait preuve toutefois d'un certain esprit d'ouverture : le quatrième personnage principal, le "patron" du renseignement jordanien, moitié esthète, moitié fripouille, joue un rôle assez important (et même décisif, mais je n'en dirai pas plus) et la torture pratiquée par les Américains est mise en parallèle, par l'image, avec la torture pratiquée par les islamistes.

23:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

vendredi, 07 novembre 2008

Géographie électorale des votes McCain et Obama

Plusieurs sites, francophones ou non, proposent des dossiers intéressants sur le résultat des élections présidentielles états-uniennes, mais c'est celui du New York Times qui me semble être le meilleur.

Quelles conclusions tirer de ces résultats ? On retrouve les bastions de chaque parti : la côte Ouest et le Nord-Est pour les démocrates, l'intérieur et le Sud pour les républicains. Obama l'a emporté parce qu'il a réussi à faire basculer certains Etats de l'intérieur (Colorado, Nouveau-Mexique) et du Sud-Est (Caroline du Nord, Virginie et surtout Floride). D'ailleurs, victoire a été étriquée dans plusieurs de ces Etats : 200 000 voix en Floride, moins de 14 000 en Caroline du Nord. Obama l'emporte d'environ 200 000 voix aussi dans l'Ohio... et de 26 000 dans l'Indiana. A contrario, la victoire est particulièrement large (plus de 60 % des suffrages exprimés) dans plusieurs Etats du Nord-Est : New-York, Massachusetts, Maryland, Connecticut, Rhode Island, Delaware et Vermont. Quand on cherche bien, on s'aperçoit que le candidat démocrate a bénéficié d'un effet local à Hawaii (71,8 % des suffrages), où il est né, et dans l'Illinois (61,7 %), où il a émergé politiquement. S'ajoutent à cela sa performance dans la Californie démocrate de M. Schwarzenegger (61,1 %) ... et le score phénoménal obtenu à Washington D.C. (le District of Columbia n'est pas un Etat, mais ses habitants participent à l'élection présidentielle) : 92,9 % des suffrages exprimés ! Kerry n'y avait obtenu que 89,2 % en 2004 et Al Gore 85,2 % en 2000... Bande de loosers ! Même Bill Clinton n'a pas fait aussi bien en 1992 et 1996 ! (A gauche de la page, on peut faire bouger un curseur pour consulter les résultats des élections précédentes.)

De manière plus générale, on constate que, sur les 15 Etats les plus peuplés, 13 ont été remportés par Barack Obama. Lui échappent le Texas (où il obtient tout de même 43,8 % des suffrages... comme Clinton en 1996, Clinton, perçu comme un "homme du Sud"... dont l'Arkansas natal s'est détourné des démocrates depuis Bush fils) et la Géorgie.

On peut tirer un autre grand enseignement de ces élections : les "petits" candidats ont été laminés. Ils étaient 13 au total. (Cela va de l'écologiste au libertarien en passant par 3 "indépendants" et 3 socialistes !) Dans un seul Etat, l'Oklahoma, ils n'ont recueilli aucun suffrage. (Zoomez sur l'Etat : vous noterez que, dans toutes les circonscriptions de la "casserole renversée", McCain est arrivé en tête !) Dans les autres Etats, à eux tous, ils ont recueilli de 0,6 % (à Washington D.C. : 1 349 personnes seulement !) à 3,2 % des suffrages exprimés. Du coup c'est dans une minorité d'Etats que le candidat arrivé en tête (qui a donc remporté tous les grands électeurs) a obtenu moins de 50 % des suffrages exprimés : en Caroline du Nord et Indiana pour Obama, dans le Missouri et le Montana pour McCain. J'ai trouvé une seule circonscription dans laquelle les deux principaux candidats sont arrivés à égalité parfaite : dans le Dakota du Sud, le comté de Jerauld, Obama et McCain ont obtenu 535 voix chacun, les autres candidats 17.

L'Oklahoma n'est pas le seul Etat monocolore. L'Alaska a aussi unilatéralement voté McCain... une séquelle de "l'effet Palin" sans doute. De son côté, Obama a réussi le grand chelem des circonscriptions dans le Vermont, le Connecticut, le Massachusetts, le New Hampshire et à Washington D.C. On retrouve la Nouvelle-Angleterre.

Dans d'autres Etats, la répartition géographique des votes est riche d'enseignements. Obama l'a emporté en Floride, mais lorsque l'on zoome sur cet Etat, on s'aperçoit que, dans la majorité des circonscriptions, c'est McCain qui est en tête. Obama a remporté les comtés urbains (de Tallahassee, la capitale, de Miami et d'Orlando... vous savez, la ville de Disneyworld). Le même cas de figure se retrouve dans le Nevada, remporté par Obama, mais où il n'arrive en tête que dans trois comtés : ceux de Las Vegas, Reno et Carson City ! Tout le reste du territoire est en rose-rouge !

La mobilisation de l'électorat urbain n'a parfois pas suffi. Zoomez sur le Texas : Dallas, Austin, San Antonio et Houston se sont données au candidat démocrate, ainsi que les comtés frontaliers du Mexique. Un autre "effet frontière" est perceptible dans l'Etat de Washington, au nord-ouest du pays : tous les comtés océaniques ont voté majoritairement Obama, alors qu'un seul des comtés intérieurs l'a placé en tête ! Faut-il en déduire que l'électorat républicain est marqué par l'isolement, le repli et la fermeture ?... Je laisse chacun juge.

Ce qui est dingue, c'est qu'on peut faire le même constat à propos de l'Arkansas et du Mississippi. Dans ces deux Etats, les comtés riverains du fleuve placent presque tous Obama en tête, alors que le vote général est largement en faveur de John McCain !

Bon, je vais arrêter de vous bassiner avec le sujet. Mais, avant de terminer, je vous conseille de jeter un oeil sur le détail des résultats dans l'Etat d'Alabama. Si Barack Obama est bien arrivé en tête dans les comtés urbains de Montgomery et de Birmingham, McCain n'a pas remporté tous les comtés ruraux, loin s'en faut. Une bande longitudinale réunit 12 comtés, urbains comme ruraux, qui ont la particularité d'avoir tous placé le candidat démocrate en tête, et ce dans un Etat ou John McCain a obtenu plus de 60 % des suffrages exprimés. Mystère... La partie Est semble correspondre au territoire entourant une importante voie de circulation, reliant Montgomery (la capitale) à Phenix City. Vers l'ouest, la bande semble suivre une autre voie de circulation, reliant Montgomery à Selma, Demopolis puis le Mississippi. Peut-être y a-t-il une autre raison. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !

17:12 Publié dans Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique

jeudi, 06 novembre 2008

La vie moderne

Raymond Depardon poursuit (et achève ?) son périple agricole entamé il y a une dizaine d'années avec Profils paysans. Il nous embarque sur les routes de moyenne montagne, à la recherche d'exploitants isolés en Ardèche, Haute-Saône, Haute-Loire et Lozère. Il privilégie les plus âgés, même s'il a diversifié son panel d'agriculteurs.

Le monde rural agricole est si rarement filmé sans condescendance que c'est toujours avec intérêt que je considère ce genre de film. Les personnes sont traitées avec empathie, une dose d'humour (eh oui : on rit durant la projection d'un documentaire de Depardon !).

Conformément à ce que le titre suggère, la "modernité" envahit jusqu'aux fermes reculées du Massif Central. Elle prend la forme du tracteur... ou de la rencontre amoureuse par correspondance... et surtout, de la désertification rurale, avec disparition progressive des agriculteurs. Il est vrai qu'il faut avoir l'âme chevillée au corps (et peut-être être doté d'un soupçon de misanthropie) pour choisir de vivre en ces lieux. Alors, quand un conflit de générations se greffe là-dessus, la guerre picrocholine n'est pas loin !

Je reprocherais à Depardon, au-delà du respect évident qu'il éprouve pour ceux qu'il filme, de nous proposer un choix de passages qui visent un peu trop au "pittoresque"... ce en quoi il fait bien, puisque cela attire un certain public, avide de "curiosités rurales"... Il laisse ainsi de côté (par choix, à mon avis) tout un pan de la jeune agriculture contemporaine, moderne sans sombrer dans la morosité. On sent qu'il a vieilli. Le ton se fait encore plus plaintif qu'à l'habitude et celui qui fut une référence en matière de documentaire peine à extirper quelques mots de la bouche de la majorité de ses interlocuteurs. N'est pas expert en maïeutique qui veut...

20:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

Rions un peu avec les élections états-uniennes

Oh, je vois d'ici les expressions désabusées et les regards dubitatifs ! Non, je ne me vautrerai pas dans la gaudriole la plus élémentaire ! Non, je ne colporterai pas ces calembours bas-de-gamme, qui circulent en nombre sur la toile. (En effet, peu nous chaut de savoir qu'il casse la baraque, Obama, ou, comme on dit dans certains pays voisins du Kénya : il a la baraka, Obama !) Je ne soucris pas aux propos sarcastiques qui sous-entendent que la crise des subprimes a fait basculer le scrutin présidentiel en faveur du plus célèbre métis du monde : de très mauvaises langues prétendent en effet que nombre de votants âgés (et un brin sourdingues), menacés d'expulsion, ont choisi pour président non pas Obama Barack, mais Oma Barack !

Je veux plutôt vous compter cette anecdote véridique (elle m'a été rapportée par le cousin par alliance du voisin de palier de la concierge de mon ex-beau-frère).

Vous n'êtes pas sans savoir que la victoire du Martin Luther King hawaïen a suscité un grand intérêt en France, où l'on se passionne pour la cause des gens de couleur dès lors qu'elle n'effleure pas les nobles frontières de l'Hexagone. L'annonce du résultat définitif a provoqué force manifestations festives, accompagnées de ripailles dont certaines ont fini dans d'inavouables débauches, ne le nions pas. L'engouement a saisi tous les bureaux de tabac de France et de Navarre. Les casernes elles-mêmes ont été touchées. Ainsi, en hommage au nouveau président-maître-du-monde, nos glorieux militaires n'ont pas hésité à se passer eux-mêmes la bite au cirage !

C'est dans ces moments-là que l'on touche du doigt la grandeur immortelle de la France éternelle !

14:14 Publié dans Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique

lundi, 03 novembre 2008

Entre les murs

J'ai longtemps hésité avant d'aller voir ce film. D'un côté, il y a le réalisateur, Laurent Cantet (Ressources humaines, L'Emploi du temps... que des films qui déchirent). De l'autre, il y a la palme d'or obtenue à Cannes, très consensuelle, très "politiquement correcte", avec soutien d'une partie de la critique "de gôche". J'ai eu peur du résultat.

Je me suis retrouvé dans une salle comble, malgré l'ancienneté de la sortie du film. En écoutant les conversations (avant le début de la projection, bien sûr), je me suis vite aperçu que j'étais cerné par les profs !

Les adolescents (peut-être un peu vieux pour le rôle parfois) sont excellents. On sent une direction d'acteurs pointue derrière leur jeu très "nature". Bégaudeau, dans son propre rôle, est bon : Cantet n'a pas cherché à en faire un saint laïc ; il en trace donc un portrait tout en nuances, plutôt positif certes (l'ensemble des profs est filmé avec empathie, dans sa diversité), mais avec, derrière la caméra, un jugement : le prof manque d'autorité... ou plutôt, il rechigne à l'utiliser, recourant trop souvent au dialogue. Cela nous donne des scènes parfois limite surréalistes, avec des jeunes qui s'érigent quasiment en procureurs des profs...

Je trouve le film très subtil dans sa manière de traiter de l'immigration (de nombreux élèves de la classe en sont issus), légale comme illégale. Il arrive aussi à nous faire sentir les différentes formes de racisme qui travaillent ces jeunes. Par contre, sans doute pour éviter de charger le tableau, Cantet nous épargne le type du prédélinquant : le plus violent de la classe, un élève qui finit par se faire exclure, (on a trop tardé à mon avis... ou alors il aurait fallu mettre en place un suivi particulier pour ce cas-là, visiblement hors-norme), n'appartient pas à cette catégorie. Les scènes avec les parents montrent la grande diversité de situations et d'opinions. Du coup, les profs doivent jongler entre leur demande d'exigence et le souhait que les enfants soient le plus soutenus possible.

Le film est centré sur ce collège parisien, essentiellement la salle de classe, celle des profs et la cour. Ni les élèves ni les enseignants ne sont montrés dans leur "milieu naturel" (leur domicile, la vie quotidienne hors les murs). Il est donc plus question des relations profs-élèves que d'éducation en général.

19:21 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

dimanche, 02 novembre 2008

Les chimpanzés de l'espace

Ce matin, la salle était pleine... à moitié d'adultes, d'ailleurs ! Voilà un film qui attire des spectateurs âgés de 5 à 75 ans ! Ben évidemment, les références cinématographiques fourmillent, qu'il s'agisse de La Planète des singes, de 2001, L'Odyssée de l'espace ou surtout de L'Etoffe des héros. On goûtera tout particulièrement les séquences où l'on voit les singes-spationautes marcher au ralenti, bruitage adapté en plus !

Comme nombre de "dessins animés", c'est une histoire de formation : le jeune dilettante égocentrique va mûrir, devenir un véritable héros... et de surcroît rencontrer l'amouuuur ! Les personnages ne sont pas trop coulés dans un moule, même si on reconnaît ici ou là quelques archétypes : le vieux sage avec la voix française de Morgan Freeman, la jeune cadre dynamique, le scientifique asiatique, le sénateur-technocrate hyper ambitieux et sans scrupule...

Graphiquement parlant, c'est très réussi. On a l'impression que cela a été tourné avec de vraies caméras ! Certaines scènes sont d'une grande beauté visuelle, comme celle qui montre l'entraînement intellectuel des futurs "chimpanzionautes"... La version française est parvenue à restituer les jeux de mots, assez nombreux (notamment dans la bouche du commandant de l'expédition, un grand costaud pas toujours rapide à la comprenette).

La représentation du monde extraterrestre est une autre satisfaction. On a su faire preuve d'imagination, avec ce lac de liquide pétrifiant (issu d'un volcan), ces animaux volants projecteurs de piques redoutables... et le petit gentil, véritable ampoule sur pattes, fort utile au demeurant.

Les grands et les petits ont été captivés pendant 1h30... et ont souvent ri.

16:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

samedi, 01 novembre 2008

Dernier maquis

Non, ce n'est pas un documentaire consacré à un groupe de résistants français de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'abord une fiction, même si elle a un caractère documentaire. L'action se déroule de nos jours, dans le "neuf-trois", pas très très loin de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, peut-être à proximité de la Marne. Les personnages sont tous issus des "minorités visibles". L'intérêt du film n'est pas d'avoir tourné une histoire victimaire, mais d'avoir choisi une tranche de vie de ces mécaniciens et caristes, confrontés à un patron (interprété avec brio par le réalisateur, Rabah Ameur-Zaimeche) qui oscille entre paternalisme et manipulation.

C'est filmé au cordeau, sans fioritures, avec quelques morceaux de bravoure. Les scènes d'introduction et de conclusion sont notamment marquantes, avec ces piles de palettes rouges, qui sont comme des blocs HLM implantés sur ce lieu où travaillent des manœuvres qu'on imagine résidant en "banlieue". J'ai aussi beaucoup aimé la séquence avec le gros rat (une allusion au patron un peu grippe-sou ?), à la fois incongrue et révélatrice de beaucoup de choses.

Le nœud du problème semble d'abord être l'identité religieuse (et la pratique). La désignation de celui qui doit être l'imam du nouveau lieu de culte fait surgir d'autres problèmes, à commencer par celui des salaires. Le réalisateur excelle à montrer que revendication identitaire et aspirations sociales ne fonctionnent pas forcément de conserve... l'une pouvant même être utilisée pour brider les autres.

C'est 'achment bien joué et, comme dans un autre film sorti récemment, Chop shop, on constate une grande application dans la mise en scène du travail manuel... Eh oui : filmer des manœuvres peut être d'un grand intérêt cinématographique !

20:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

vendredi, 31 octobre 2008

Jar city

Ah, l'Islande, ses geysers, ses côtes battues par les vents, sa campagne à la fois belle et revêche, ses banques en faillite nationalisées... Voilà le cadre idéal pour un polar génétique. En toile de fond se trouve la collation des données relatives aux génomes de la population islandaise (autour de 300 000 habitants... sur environ 100 000 km²... on ne se bouscule pas, sur l'île), une politique décidée par le gouvernement et mise en pratique par une entreprise de biotechnologie. Comme les Islandais descendent d'un même petit nombre de familles (scandinaves et un peu britanniques... je ne vous raconte pas les noms à coucher dehors qu'ils portent), leurs A.D.N. sont proches, les variations peu nombreuses, ce qui favorise l'étude des causes des maladies génétiques.

Ce n'est que peu à peu que l'on voit se nouer les liens entre un meurtre, un viol (peut-être plusieurs), un jeune père de famille qui effectue des recherches étranges, des femmes assez âgées et un flic véreux retiré des voitures. Un passé nauséabond remonte à la surface... tout comme un cadavre et des odeurs qu'on croit d'abord être d'origine marécageuse. Vous mélangez ça avec une étude sociale (on vit plutôt replié sur soi dans le coin) et vous obtenez ce film, à l'humour parfois macabre. (Mais comment demander à plus de cent femmes si elles ont été violées 30 ans auparavant ?... Que faire quand l'assassin que vous pourchassez décide soudainement d'inverser les rôles et de se mettre à votre poursuite ?)

L'enquête est menée lentement et sûrement. Ce trio de flics nordiques m'a un peu rappelé les policiers du Fargo des frères Coen. Un style à découvrir !

21:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

jeudi, 30 octobre 2008

W, l'improbable président

Encore une biographie ! Celle-ci est consacrée à un personnage encore vivant... enfin pas politiquement parlant. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité internationale ces huit dernières années, ce film a une certaine utilité : il offre une vision de la vie de jeune adulte de l'actuel (et futur ex) président des Etats-Unis d'Amérique et lève un coin du voile sur le processus de prise de décision (au sein du pouvoir exécutif), en matière de politique étrangère en tout cas.

On comprend mieux comment George W. Bush a pu devenir populaire : c'est un (ancien) beauf, pas méchant au fond, dont la carrière politique doit beaucoup aux relations de papa (qui pourtant le méprise à la base... pauvre, pauvre Boubouche) et à sa renaissance protestante. Beaucoup ont oublié son côté "gosse de riche" pour ne retenir que le symbole de l'Américain mâle moyen : pas futé, alcoolo sur les bords, cul-bénit franchement au milieu et simpliste dans sa vision du monde.

Le problème est que le film n'émet pratiquement jamais une critique sur la carrière du fiston Bush. Oh, il y a bien quelques piques ici ou là(quand même, Oliver Stone doit défendre ce qu'il reste de sa réputation usurpée de réalisateur contestaire), parce que, sinon, l'aspect thuriféraire du film serait trop voyant. La musique est particulièrement agaçante. Elle contribue à présenter les défauts du président comme de pendables déviations, bien pardonnables après tout. A cela s'ajoute une interprétation de Josh Brolin assez faible. D'abord il n'est pas crédible en Bush vieux. Ensuite, il ne nous fait pas du tout sentir la nature de la foi qui anime le personnage. Cela apparaît comme extérieur à l'individu.

De surcroît, la volonté affichée de faire uniquement une étude de caractère évite au réalisateur d'aborder les questions gênantes. On a davantage insisté sur la prétendue naïveté de W que sur son machiavélisme, à peine suggéré lorsqu'il est question de la première campagne présidentielle de son père. Il n'est absolument pas question de l'action de Bush comme gouverneur (uniquement de la campagne), pas plus que de sa politique intérieure une fois qu'il est devenu président. La fraude électorale de novembre 2000 est très très rapidement évoquée. Quant à la préparation de la guerre contre l'Irak, elle est emblématique du film : les propos tenus par certains personnages sont accablants mais, vu la manière dont c'est filmé et monté, le spectateur est tenté d'excuser tout ce joli monde de magouilleurs. On notera la vision exccessivement positive de l'action de Colin Powell, Condoleezza Rice étant présentée comme la "fayote" du président.

C'est filmé plan-plan, O. Stone ayant cru subtil de faire jouer l'ombre et la lumière sur le visage de son personnage, en particulier quand il est censé prier. C'est vraiment un biopic bas-de-gamme.

15:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

mercredi, 29 octobre 2008

La Famille Suricate

J'avais déjà vu ces bestioles, mais j'avais complètement oublié leur nom. J'ignorais aussi qu'une série télévisée leur était consacrée. Comme, à la base, j'aime bien les documentaires au ciné et que c'est la B.B.C. qui a produit la chose, je me suis laissé tenter, malgré des critiques peu encourageantes.

C'est qu'ils sont trognons ces suricates ! On se sent proche de ces animaux intermédiaires entre la mangouste et le chat (les Britanniques les appellent meerkats, mot qui viendrait de l'afrikaans et signifierait "chat du lac" ou plutôt "chat des lacs"), qui ont quelques éléments de gestuelle similaires à ceux des humains, en particulier quand ils se dressent sur leurs pattes de derrière (et leur longue queue). Les trois premiers quarts d'heure passent donc comme un charme, surtout que l'armée de marmots emmenée là par des parents soucieux de divertissement éducatif n'est pas bruyante. Le commentaire de Guillaume Canet, qui donne souvent l'impression de lire un passage de la Critique de la raison pure (sans bien le comprendre), gâche toutefois un peu l'atmosphère.

Plusieurs détails m'ont fait tiquer. Même si c'est précisé (en anglais) à la fin du film, au début du générique, la reconstitution opérée à propos de plusieurs séquences est gênante. Il apparaît parfois évident que ce qui est montré à l'écran ne correspond pas tout à fait (même s'il y a un rapport) au moment de l'histoire. Les personnages ne sont peut-être pas toujours ce qu'on nous dit qu'ils sont, ou en train de faire ce qu'on nous affirme qu'ils sont en train de faire. J'ai même perçu des éléments de scénarisation : je pense que toutes les séquences faisant intervenir le serpent ne sont pas fortuites (c'est-à-dire le produit de la pure observation, la seule méthode recommandable pour un documentaire digne de ce nom), même si, ici ou là, pour éviter de mettre nos héros en danger, on a sans doute pratiqué la superposition d'images (lorsque certains prédateurs sont mis en scène notamment).

Au final, c'est un peu long, mais agréable à regarder : entre deux scènes de suricates s'intercalent des plans parfois magnifiques de paysages africains.

Un site sympa (en anglais...) :

15:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

mardi, 28 octobre 2008

Mesrine, l'instinct de mort

Le premier problème à résoudre, concernant ce film, est celui de la prononciation du nom du "héros". Dans ma jeunesse, j'ai toujours entendu dire "Messe-rine", alors que, dans ce film, il est le plus souvent prononcé "Mérine". Voilà une énigme supplémentaire. Deuxième problème à résoudre : le caractère "tout public" du film. A mon avis, vu la violence qui émaille de nombreuses scènes, il faut que Thomas Langmann (ou son papa) ait de bonnes relations pour avoir évité un classement "interdit aux moins de 13 ans, même accompagnés, même armés d'un gros flingue".

Cassel est excellent. Voilà un deuxième postulant sérieux (après Demaison pour l'interprétation de Coluche) aux César. Il arrive à faire croire en l'évolution de son personnage, de l'appelé du contingent à l'évadé du Canada, en passant par le porte-flingue et le braqueur invétéré. Les séquences où il incarne une sorte de "loveur" un brin maladroit sont aussi très réussies. En face, y a de grosses pointures aussi : Cécile de France est troublante en égérie hors-la-loi, tout comme Gérard Depardieu en truand raciste.

La réalisation est très efficace. C'est trépidant, passionnant même parfois (même si on connaît un peu l'histoire... et surtout sa conclusion, rappelée en introduction). La technique du "split screen" (écran partagé) se justifie pleinement : elle instille l'angoisse et nous plonge dans l'époque (les années 1970, riches en polars à la française).

Je pense que Richet a pris un malin plaisir à faire démarrer son film durant la guerre d'Algérie, façon pour lui de démontrer que la barbarie mise en œuvre là-bas a eu des conséquences profondes ici (en métropole). C'est aussi là que s'installe l'ambiguïté : le portrait du voyou, qui ne cache aucun de ses défauts, reste, au fond, l'éloge d'un anticonformiste qui s'est élevé à la force du poignet, la véritable coupable étant, pour le réalisateur et son scénariste, la société (à travers la guerre coloniale, la lâcheté des parents, la brutalité du milieu, la mentalité quasi nazie d'une partie du personnel pénitentiaire...). On peut goûter le film sans partager tous ses apriori.

19:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma