dimanche, 30 mai 2010

Le concours eurovision de la chanson (2010)

Cela faisait des années que je n'avais pas regardé ni même suivi ce concours réputé ringard, truqué et apôtre de la médiocrité. J'ai fait exception ce soir. A cette occasion, j'ai découvert que l'on pouvait suivre en direct la compétition, sur internet. (Une caméra permettait même d'avoir une vision des coulisses.) Gros avantage de la chose : on échappait aux commentaires de Stéphane Bern et Cyril Hanouna.

Je me suis donc aperçu que tous les pays ne participent pas à la finale : il y a des demis auparavant... et tous les pays n'y sont pas représentés, puisque, par exemple, l'Italie a cessé de participer... un fort bel exemple à suivre, et je vais dire pourquoi.

D'abord ce concours a perdu son charme ethnographique, puisque 80 % des candidats chantent en anglais, sur des rythmes stéréotypés. (Quelques exceptions sont à relever : on a pu entendre du grec, du serbe, de l'hébreu, du portugais et du français, mais les chansons n'étaient pas de très bonne qualité.) C'est assez consternant de voir ces Britney Spears, Abba, Worlds Apart, Ace of Base, Peter et Sloane de deuxième catégorie. Qui plus est, la musique est préenregistrée, seuls les chanteurs étant en direct. Du coup, les musiciens miment... mal en général ! Et que dire des danseurs, accompagnateurs désormais quasi obligés et caricaturaux (des mecs bodybuildés à l'air très con et des pétasses plus ou moins refaites). Je ne parlerai pas des jeux de scène idiots, comme des ailes qui se déploient dans le dos de chanteuses ou des interprètes qui émergent de cubes en plastique... Ah, j'ai failli oublier : à cause d'un imbécile qui s'est glissé sur la scène, on a dû se taper deux fois la chanson espagnole, qui est vraiment à chier.

Quant aux coups de projecteurs donnés sur les différents pays, ils sont réduits à leur plus simple expression : on voit des petits groupes se comporter comme des cons finis, brandissant maladroitement des drapeaux dont ils ne connaissent sans doute pas la signification. A la fin, on leur a demandé à tous de se trémousser en cadence sur du r'n'b (ce qui m'a permis d'apprendre que le groupe Madcon est norvégien). La vision de ces foules malléables ne me laisse rien augurer de bon pour les démocraties européennes, décidément bien soumises aux médias de masse.

Vient ensuite la longue litanie des votes nationaux. Auparavant, on a laissé le temps aux pigeons de dépenser un peu d'argent par téléphone, sans forcément savoir que le choix du jury "compétent" pèse autant que tous les appels.

Et quand chaque pays annonce ses résultats, on découvre qu'ils suivent davantage la géopolitique ou les affinités civilisationnelles qu'autre chose. Donc, les Européens du centre et de l'Est votent les uns pour les autres (notamment dans les Balkans), tout comme les Scandinaves, les pays de l'ex-U.R.S.S. et d'Europe du Sud (avec les copinages Espagne-Portugal et Grèce-Chypre, de grands classiques). Ne négligeons pas non plus le poids des communautés émigrées (les Turcs d'Allemagne et de France par exemple). On n'oublie pas d'accorder quelques voix à chaque fois aux gros financeurs du concours, on s'arrange pour qu'aucun pays ne reparte avec 0 point et le tour est joué !

C'est sans doute le meilleur moment de la soirée. J'aime observer les tics de comportement de chaque personne annonçant les votes de son pays. Le choix de l'homme ou de la femme est souvent lui-même porteur de sens. Ainsi, la France, déjà représentée par un chanteur de couleur, a fait annoncer ses votes par une ravissante métis. Qui osera dire après cela que nous vivons dans un pays gangréné par le racisme ? La Norvège avait donné l'exemple, avec une présentation paritaire (un homme, une femme... on est en Scandinavie !) et multiculturelle, puisqu'aux côtés d'un horrible blondinet officiait une ravissante Noire. De son côté, la Turquie avait l'image d'une jolie décolorée, le pays étant représenté par un groupe de djeunses qui proposait de la pop occidentale (pas plus mauvaise que ce que l'on entend sur les radios FM)... si après tous ces efforts on ne comprend pas que la Turquie veut à tout prix entrer dans l'Union européenne, c'est à désespérer !

Résultat ? L'Allemagne gagne, avec une chanson qui, si elle sera vite oubliée, est pour moi l'une des moins pires... et l'interprète est très mignonne, ce qui n'a pas dû la désavantager. (On peut la voir entièrement nue dans l'extrait d'un nanard qui circule sur le net.) Derrière on trouve une brochette de grosses merdes : les chansons roumaine (de la sous-pop italienne), belge (de la bogossitude creuse, en anglais, pour ne fâcher ni les francophones ni les fachos néerlandophones), danoise (un énième duo... on a entendu ça mille fois, en mieux), arménienne (interprétée par un véritable petit canon... mais je m'égare). La France termine douzième avec un titre vraiment très très moyen (du zouk au rabais)... Au moins, on n'aura pas à financer l'organisation de ce truc ! Toutes les daubes n'ont pas été bien classées : dans les derniers de la finale on trouve les interprètes biélorusses, moldaves et britannique... ce qui n'est pas immérité !

Je suis quand même allé faire un tour sur le site de France 3, histoire de jeter un oeil aux éliminés des demi-finales. Ben c'est mauvais. J'ai par ailleurs remarqué qu'ils sont proportionnellement plus nombreux à chanter dans leur langue nationale. Les oreilles européennes seraient-elles formatées à l'anglais ?

01:56 Publié dans Musique, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chanson, europe, actualité

vendredi, 28 mai 2010

"Le Nouvel Hebdo" numéro 125

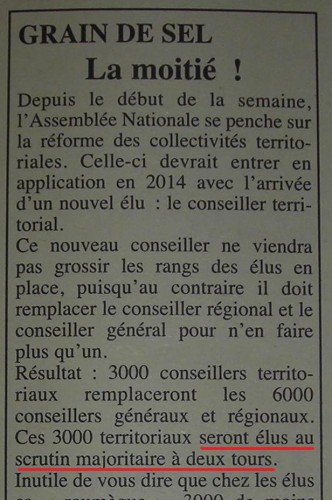

Cette semaine, l'éditorial (Grain de sel) de Gérard Galtier est consacré à la réforme des collectivités territoriales :

Je suis, comme lui, plutôt favorable à cette réforme (notamment à la diminution du nombre d'élus locaux), même si je suis conscient des arrière-pensées du gouvernement : au-delà de la modernisation de nos institutions, elle va participer à l'affaiblissement des collectivités majoritairement gérées par la gauche. Mais les électeurs ont déjà prouvé par le passé qu'ils savaient déjouer les calculs politiciens...

Que l'on soit de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs, on se doit de lire la transcription des interventions de Brice Hortefeux et Alain Marleix devant l'Assemblée nationale. Certains seront surpris de constater que le discours du ministre de l'Intérieur débute par un hommage à la politique initiée sous le premier septennat de François Mitterrand (qui n'est pas nommé... faut pas déconner non plus), par Gaston Defferre. Il y ajoute (là encore sans nommer l'instigateur, Jean-Pierre Raffarin en l'occurence) l'inscription de la décentralisation dans la Constitution (Préambule, article 1er).

Gérard Galtier attribue l'opposition à la réforme au conservatisme de la gauche, arc-boutée sur ses "fromages" provinciaux. Il passe sous silence la résistance des élus locaux de droite, qui sont au moins autant cumulards que ceux de gauche et qui sont un peu responsables du caractère bancal du mode de scrutin des futurs conseillers territoriaux. Il a fallu ménager les conseillers généraux, très attachés au canton, tout comme les maires de communes rurales. Du coup, on va créer des "super cantons" d'ici 2014 : 80 % des conseillers territoriaux seront élus au scrutin majoritaire à deux tours, les 20 % restants étant désignés au scrutin proportionnel (ce qu'a oublié de préciser G. Galtier). En Midi-Pyrénées, cela conduirait à élire 18 conseillers sur 91 à la proportionnelle... sur toute la région ! On voit la conséquence : les "petits" partis, qui (comme pour les élections législatives) ne parviendront pas (sauf exception) à faire élire le moindre conseiller territorial au scrutin majoritaire à deux tours, n'auront que les miettes. On se retrouvera avec un bipartisme P.S. (allié à Europe écologie) - U.M.P. (alliée aux "divers droite" qui n'auront pas fait acte de rébellion). Pour que la représentation des citoyens soit un peu plus juste, il faudrait qu'au moins 40 % des conseillers territoriaux soient désignés à la proportionnelle. Ceci dit, ce système devrait permettre de dégager des majorités claires dans les régions et les départements.

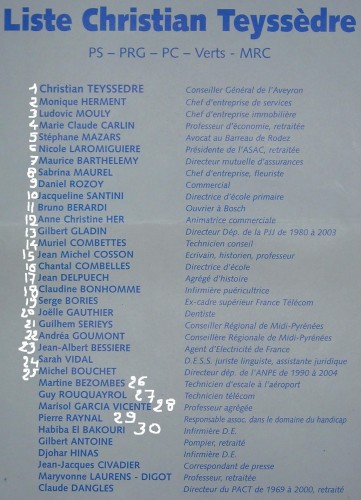

On reste au niveau régional avec un billet de Tempy consacré au trombinoscope du Conseil régional de Midi-Pyrénées. Sous chaque photographie figure une rapide présentation de l'élu. Le contributeur du Nouvel Hebdo a remarqué que Jean-Claude Luche et Serge Roques sont définis par leurs (ex)professions et non leurs fonctions politiques, contrairement à tous les principaux conseillers régionaux. Cette remarque est toutefois unilatérale et biaisée, puisque d'autres conseillers de droite sont traités avec équité, comme Brigitte Barèges, présentée comme "Députée Maire de Montauban". A gauche, certains ont subi le même traitement que J.-C. Luche et S. Roques, par exemple Pierre Pantanella (qui certes pèse moins que les deux précédents en Aveyron... quoique), maire de Saint-Rome-de-Cernon et secrétaire fédéral du P.S., présenté comme "Cadre SNCF".

Comme chaque élu est associé à son département d'élection, nous avons droit à quelques présentations comiques, celle du néo-Tarnais Guilhem Serieys :

... celle de la néo-Haute-Garonnaise Martine Pérez :

... et surtout celle de la néo-Aveyronnaise Nicole Fréchou :

C'est, rappelez-vous, le résultat d'une petite magouille électorale sur laquelle je me suis déjà exprimé.

L'un des sujets qui agitent le Piton est l'attribution de l'espace restaurant du futur musée Soulages. Le Nouvel Hebdo se fait l'écho de la rivalité entre Jean-Louis Fau et Michel Bras (les enjeux globaux étant bien décrits dans un article de Midi Libre), égratignant un peu ce dernier (intouchable dans le département) et précisant fort justement qu'on peut très bien manger ailleurs que chez les deux cuistots médiatiques. Le journaliste aurait pu ajouter que cette rivalité a un arrière-plan savoureux. En effet, la cuisine de Michel Bras n'est pas à la portée de tout le monde, celle de Jean-Louis Fau est plus abordable. Il me semble que Pierre Soulages verrait d'un bon oeil le restaurateur de Laguiole s'installer aux côtés de "son" musée, auquel le relierait une passerelle. Il est piquant de constater que c'est à la nouvelle majorité de gauche (qui a repris le projet de Marc Censi) de trancher entre cuisine populaire (enfin, pour classes moyennes) et cuisine élitiste... De très mauvaises langues suggèrent que, tout comme celui du viaduc de Millau, le restaurant du musée Soulages a vocation à revenir à Michel Bras. La candidature de Jean-Louis Fau n'a-t-elle été mise en avant que pour faire croire qu'il y aurait une réelle compétition ? L'avenir nous le dira.

Page 3, on lira avec plaisir un hommage à l'ancien député centriste Jean Briane (un adepte du mandat unique et du "parler vrai" qui n'a hélas guère fait école)... article dont je n'ai pas compris l'actualité. Est-il mort ? Gravement malade ?

Ce numéro du Nouvel Hebdo serait incomplet sans la traditionnelle salve dirigée contre Fabrice Geniez, le maire d'Onet-le-Château (qui, soit dit en passant, n'a pas d'autre mandat politique, si l'on excepte sa participation au conseil de la communauté d'agglomération du Grand Rodez). Sa proposition d'installer le quai de transfert des ordures ménagères à la place des friches Balard y est tournée en dérision, sans aucune argumentation. Par contre, ne recherchez pas la même intensité critique à l'égard du président Sarkozy et de son épouse, qui ont profité de l'installation des agriculteurs sur les Champs-Elysées pour réaliser une belle opération de communication.

23:12 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, presse

jeudi, 27 mai 2010

Les Murmures du vent

C'est un court film (1h15 environ) de l'Iranien Shahram Alidi, un Kurde qui aborde de façon poétique la situation de son peuple à la fin des années 1980, en Irak, sous la riante dictature de Saddam Hussein, invisible dans le film, mais dont les troupes sillonnent les montagnes du Kurdistan en quête de civils à massacrer (c'est l'opération Anfal).

Le héros est un messager d'un genre un peu spécial : un vieil homme, qui a perdu son fils, passant ses journées dans une fourgonnette équipée d'un haut-parleur, lui-même outillé, puisqu'il ne se sépare jamais de son magnétophone. Sa mission est d'enregistrer et transmettre des messages, dans cet immense territoire reculé, aux paysages contrastés et magnifiques.

Même si l'histoire a l'air alléchante, elle n'est qu'un cadre et l'essentiel de l'intérêt est suscité par la mise en scène. On commence par une vision subjective, celle d'un client un peu bourré (le héros). On le retrouve plus tard sur le point de faire sa toilette, au bord d'un lac... mais il faut un petit moment pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer : le réalisateur filme un reflet dans l'eau et, tant que le héros ne s'en approche pas, la limpidité de la surface nous empêche de réaliser qu'il ne s'agit que d'un reflet. Très fort !

Le film est rempli de trouvailles visuelles (sans avoir eu besoin de recourir à des trucages numériques). Le héros rencontre un garçon qui écrit son message sur une paroi poussiéreuse, le texte apparaissant au spectateur à l'envers, la scène étant filmée de l'intérieur. Plus tard, il finit par arriver dans un village de femmes, sorte de refuge pour des rescapées qui ont toutes déjà perdu plusieurs proches dans les massacres commis par les sbires de Saddam Hussein. Les humains sont à l'image de ces tas de pierres, renversés la nuit par un vent impitoyable et hallucinant.

La séquence du mariage clandestin est plus que pittoresque : spectaculaire et entraînante, avec la musique et les chants traditionnels (c'est peut-être un clin d'oeil à un autre bon film consacré au Kurdistan, Half Moon). Elle prend de surcroît une autre dimension quand on voit comment elle s'est achevée... J'ai aussi beaucoup aimé la séquence de l'arbre aux postes de radio, à un moment où le héros risque réellement sa vie.

C'est donc un film assez pessimiste, mais duquel émane, en dépit de quelques maladresses, une vraie force de suggestion.

21:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema

dimanche, 23 mai 2010

Dans ses yeux

"Le Secret de ses yeux" (traduction du titre original) est donc le film qui a privé Un Prophète de l'oscar du meilleur film étranger 2010. Cela a mis un peu les critiques parisiens à cran, vu qu'ils avaient encensé le film de Jacques Audiard (qui a récolté neuf récompenses aux César 2010) et qu'ils considéraient comme inévitable son succès à la cérémonie. Ils avaient peut-être négligé le fait que Juan José Campanella, le réalisateur argentin de Dans ses yeux, travaille aux Etats-Unis, sur des séries à succès.

Le film est un mélange réussi de trois niveaux de narration. L'histoire principale alterne l'époque actuelle et les années 1970. S'ajoutent à cela des scènes imaginées par le juge qui tente d'écrire un roman à partir de cette affaire judiciaire à moitié résolue. Ses retrouvailles avec son ancienne collègue lui font revivre ce passé... et permettent aux spectateurs de découvrir, petit à petit, le fait divers sordide, et son arrière-plan politique. Il faut s'attacher aux regards, qui donnent les clés du polar et de l'intrigue sentimentale.

La réalisation est habile. Soyez bien attentifs aux scènes du début, qui réapparaissent plus tard, d'une manière ou d'une autre : on finit par voir "en vrai" la partie romancée par le juge à la retraite. On sent un réel savoir-faire chez Campanella et son équipe, qui jouent habilement sur la focale dans certaines scènes.

C'est donc un bon polar, qui surprend jusque dans le dernier quart d'heure, quand on croit que tout est terminé. Mais c'est surtout une histoire d'amour... deux en réalité. Il y a l'amour fou porté par l'employé de banque à la jeune femme victime du viol et celui, qui n'ose pas se déclarer, du héros Benjamin Exposito pour la sublime Irène (excellemment interprétée par Soledad Villamil). Cela nous donne tantôt des moments pleins de finesse et d'autres excessivement mélo... ce qui est assumé par le film, l'héroïne reprochant même à son acolyte d'en faire trop dans son roman ! Autre bémol : le vieillissement des personnages est plus ou moins réussi, les artifices étant particulièrement visibles sur les gros plans.

15:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

samedi, 22 mai 2010

"Le Ruthénois" numéro 12

L'hebdomadaire titre sur les médecins et l'un d'entre eux est l'objet de l'interview de la semaine. C'est un généraliste, donc un des "soutiers" du système... oui d'accord, un soutier qui gagne plus de 4 000 euros par mois ! Je suis un peu comme tous les Français : j'apprécie mon médecin personnel, compétent (et en secteur 1), mais j'ai globalement une mauvaise image de la profession, surtout des spécialistes (des "chasseurs de primes" disent les mauvaises langues). Et puis je n'aime pas ces histoires de médecins qui refusent les patients peu solvables (une minorité, certes).

Page 4, Bruno Aufrère (le directeur de la publication) se fait l'écho des protestations de ceux qui reçoivent leur journal avec retard, en dehors du département. Je peux vous prédire sans risque de me tromper qu'avec la privatisation qui s'annonce, le service postal ne va pas s'améliorer pour les habitants de départements ruraux comme l'Aveyron...

Page 5, il est question du site du Burgas, l'émotion étant passée. On s'aperçoit que sa fermeture a des conséquences sociales, déjà évoquées par La Dépêche du Midi. L'article du Ruthénois est un peu plus précis, et rappelle qu'il aurait été possible d'installer le quai de transfert des ordures ménagères à Sainte-Radegonde, la COVED (entreprise gestionnaire du site, filiale de la Saur, qui a beaucoup changé de mains en 10 ans) ayant répondu à l'appel d'offres remporté par Véolia. Moi, si j'avais accès aux documents officiels, j'irais bien jeter un oeil à cet appel d'offres...

Dans la suite du journal, on apprend que les relations sont plus apaisées avec le maire de Rodez. On ne nous dit pas s'il a repris un abonnement au Ruthénois, ni où en est la souscription des lecteurs, à laquelle j'ai contribué.

Sur la même page, on nous cause d'une jeune pousse UMP, qui s'est fait un peu tailler un costard sur le site Aligorchie.

Page 7, on peut lire une tribune de Christian Teyssèdre, plus exactement la réponse (aux accusations de Jean Milesi) qu'il a adressée à plusieurs organes de presse. C'est du Teyssèdre, cinglant, sans concession et argumenté. Je dois dire que j'ai bien aimé !

On a même droit à deux maires de Rodez pour le prix d'un, puisque l'ancien, Marc Censi, a envoyé (comme à Midi Libre) un billet furibard à propos de la construction d'une stabulation à proximité du camping de Combelles. Peut-être faudrait-il enquêter sur la procédure, mais, en tout cas, le point de vue que l'on a dépend de l'endroit où l'on se trouve :

Fort intéressant aussi est l'article consacré à Roger Lajoie-Mazenc et la guerre d'Algérie. J'y relève toutefois une inexactitude, à propos de François Mitterrand. S'il était bien ministre de l'Intérieur sous Pierre Mendès-France (de juin 1954 à février 1955), s'il a fermement condamné l'action du FLN et proclamé son attachement à l'Algérie française, il n'est pas responsable de l'envoi des appelés du contingent, qui a commencé sous Edgar Faure, en août 1955 (ce furent d'abord des rappelés). En 1956, redevenu ministre (de la Justice) sous Guy Mollet, il a eu une action ambiguë. Voici en tout cas ce qu'il déclarait en 1954 :

Page 14, il est de nouveau question des dessins réalisés par les élèves des écoles d'Olemps. "Eux, ils ont compris Soulages", titre Le Ruthénois. (Et vlan, prends ça dans la tronche, ignoble obscurantiste qui dénigre l'oeuvre de ce génie !) Pas facile de distinguer les gribouillis de Soulages de ceux des bambins ! Finalement, pourquoi dépenser autant d'argent dans la construction (et l'entretien...) d'un musée qui va exposer des oeuvres que des enfants de moins de 10 ans peuvent imiter avec vraisemblance ? Mais, bon, d'ici le 30 juin, je trouverai bien un moment pour aller voir cette exposition, puisque le maire de Rodez la recommande à ceux "qui n'ont pas compris l'importance du musée Soulages". Tout ce raffut me donne une idée de canular : et si, le jour de l'inauguration du musée, les toiles de Soulages étaient remplacées par celles des écoliers ? Il serait très intéressant de filmer les réactions des snobs qui, croyant s'extasier devant les oeuvres du génie, encenseraient le travail réalisé sous la houlette des professeurs des écoles !

On termine par une bonne idée : une série d'articles consacrés au (très coûteux) festival Skabazac (la commune de Sébazac-Concourès ayant réussi -il y a quelques années- à refiler le bébé à celle d'Onet-le-Château...), places à gagner à l'appui. C'est un bon moyen de se rapprocher de jeunes lecteurs (une denrée rare pour les organes de presse) et d'informer les plus âgés, parfois inquiets de la tournure que peut prendre cette série de concerts. Pour bien en mesurer l'intérêt économique (pas le seul à prendre en compte), il faudrait en évaluer les retombées commerciales et l'impact au niveau de l'image de l'agglomération. La rumeur dit que les grandes surfaces ne sont pas mécontentes de voir leurs rayons de boissons alcoolisées se dégarnir et que la consommation de "chichon" connaît un pic pendant ces deux jours festifs...

00:09 Publié dans On se Soulages !, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse

mardi, 18 mai 2010

Quelques réflexions sur l'affaire Clotilde Reiss

Je vais commencer par quelque chose qui peut sembler anecdotique. Et si Clotilde Reiss avait été un "cageot", l'engouement pour sa cause en aurait-il pâti ? En fait, c'est depuis son retour en France que je me suis posé la question. Auparavant, les seules images que j'avais vues d'elle provenaient d'Iran, à l'occasion de ses comparutions devant la justice (sur le site de L'Express par exemple) :

Elle était vêtue d'une manière aussi peu sexy que possible. Toutefois, à l'occasion, un plan rapproché (trouvé sur un site iranien contestataire) permettait de percevoir son charme, malgré l'horrible foulard qui la défigurait :

Après sa libération, Le Monde (qui utilise une photographie de l'AFP) nous la présente sous une forme très "BCBG", sobrement classieuse et mignonne :

Très vite, deux polémiques ont émergé. La première porte sur les activités menées par la jeune universitaire en Iran. L'article du Monde fait état des affirmations d'un ancien sous-directeur de la D.G.S.E., qu'il a très vite été conduit à nuancer. Il n'y a pas d'étonnement à avoir. Il me semble qu'il est assez traditionnel que des Français travaillant à l'étranger, en général d'un bon niveau de formation, servent de temps à autre de source d'informations (pas ultrasecrètes, non) à la représentation extérieure de leur pays. Clotilde Reiss n'est sans doute pas une espionne, ou alors elle a sacrément bien simulé ses maladresses !

La seconde polémique porte sur le possible marchandage qui a abouti à la libération de la jeune Française. Cela a commencé, au début du mois de mai, par la libération d'un ingénieur iranien soupçonné de trafic, après une longue détention provisoire. Le comique de l'histoire (encore que... je ne sais pas s'il y a vraiment matière à rire) est que tout le monde s'accorde à dire que ce personnage fait du commerce de produits d'armement au bénéfice de l'Iran, mais que ce n'est pas un délit en France, contrairement aux Etats-Unis.

La deuxième couche vient de l'expulsion-libération d'Ali Vakili Rad. Cet homme a fait partie du commando qui a assassiné, en France, l'ancien Premier ministre du Shah d'Iran Chapouk Bakhtiar, en août 1991. Pas de bol pour lui, il a été très vite arrêté, puis jugé et condamné, en 1994, à la réclusion criminelle à perpétuité, avec 18 ans incompressibles. Au bout de ces 18 ans, une libération est possible même si, en théorie, la condamnation à perpétuité persiste. Mais, vous dites-vous, pourquoi nous affirme-t-on qu'il était libérable depuis 2009 ? 1994 + 18 = 2012, non ? Oui, mais il faut tenir compte de la détention provisoire, qui court à partir de 1991... + 18 = 2009. Toujours est-il que rien ne justifie, en apparence, la libération anticipée d'un criminel qui n'a, à ma connaissance, jamais exprimé le moindre remords.

On termine par ce qui pourrait être l'objet d'une troisième polémique : le montant de l'amende infligée à Clotilde Reiss par le tribunal iranien : 300 millions de tomans, soit 3 milliards de rials... convertis en 230 000 ou 245 000 euros environ, selon les sources ! La question est : d'où vient cet argent ? L'avocat de la jeune femme affirme l'avoir réglée très rapidement, sans préciser la source. France Info a soulevé un lièvre, en évoquant la possibilité que la caution versée (par le gouvernement français) en 2009 ait servi à régler l'amende, les deux montants étant curieusement proches...

Je ne suis aucunement choqué que le produit des contributions publiques ait été utilisé pour la libération de la jeune femme. Mais cacher cette information confirme les soupçons de marchandage... et empêche de donner une meilleure dénomination à cette supposée amende, qui n'est finalement qu'une rançon...

21:20 Publié dans Politique, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, islam, fille, actualité, iran, reiss

lundi, 17 mai 2010

Compte-rendu du Conseil municipal de Rodez du 10 mai 2010

Moins de deux jours après la tenue de la réunion, un fichier pdf était apparu sur le site de la mairie de Rodez. Mais, en cliquant dessus, on obtenait le compte-rendu de la séance précédente... déjà accessible par l'onglet du dessous ! N'écoutant que mon courage, j'ai envoyé un courriel à la mairie, mercredi 12 mai. J'ai reçu une réponse dans l'après-midi même, m'assurant que le compte-rendu serait disponible lundi 17 mai. Chose promise, chose due !

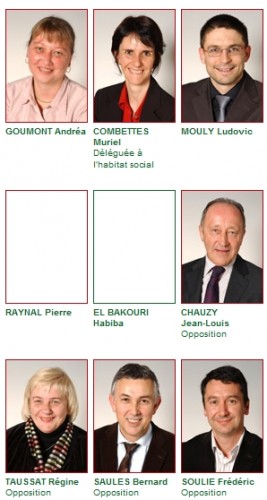

Qu'apprend-on ? Eh bien d'abord que, sur les 35 conseillers municipaux, 8 étaient absents (quelques-uns étant coutumiers du fait... allez voir les comptes-rendus précédents). Ensuite, que, pour une fois, ce n'est pas Sarah Vidal qui a été désignée secrétaire de séance, mais son remplaçant officiel (c'est toujours l'un de ces deux jeunots, sauf une fois, où Ludovic Mouly officia) Guilhem Serieys (Sarah mène largement au score, avec plus de 10 séances de secrétariat depuis l'investiture de Christian Teyssèdre).

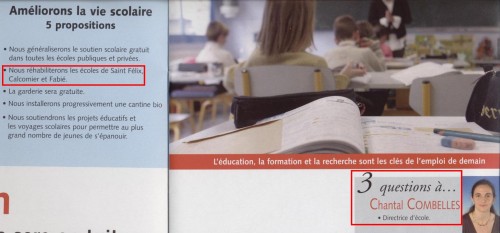

La grande affaire politicienne est le remplacement de la conseillère démissionnaire, Chantal Combelles, par la première non élue de la liste Teyssèdre, à savoir Habiba El Bakouri. Le Ruthénois n°11 a ironisé sur le remplacement de "la charmante et intelligente Chantal par l'intelligente et charmante Habiba". En fait, il ne s'agit que de l'application du code électoral. La liste de Teyssèdre ayant obtenu 28 élus (sur 35 possibles) aux élections municipales de 2008, Habiba El Bakouri, devait donc être la 29ème de la liste... Raté ! Elle était la 30ème, le 29ème étant Pierre Raynal, qui est déjà conseiller municipal :

Mais quelle peut bien être la cause de ce mystère ? Tout simplement une autre démission, survenue un an plus tôt. Elle a été annoncée lors de la séance du 2 février 2009, Joëlle Gauthier (n°20) étant remplacée par Pierre Raynal (n°29). Du coup, il ne reste plus grand monde disponible en cas de nouvelles démissions : Gilbert Antoine, Djohar Hinas, Jean-Jacques Civadier, Maryvonne Laurens-Digot et Claude Dangles peuvent encore espérer !

Sur le site de la mairie, la mise à jour du trombinoscope des conseillers a du mal à suivre. Les photographies des démissionnaires ont bien été enlevées, mais celles des petits nouveaux (même Pierre Raynal) se font encore attendre à l'heure où j'écris ces lignes :

J'ai ensuite laissé traîner mon regard sur le tableau des indemnités des élus. Je suppose qu'il doit y avoir de bonnes raisons à ce que, d'un adjoint à l'autre, l'indemnité puisse varier du simple au double ! (Je penche pour le nombre de participations à des commissions diverses.) Je note toutefois que Sabrina Maurel-Alaux, qui a été très peu vue aux séances du Conseil municipal depuis décembre 2008 (elle était présente en juin et décembre 2009, absente en février, mai et juillet 2009 ainsi qu'en février, avril et mai 2010), continue à percevoir une indemnité de 1 327,51 euros par mois... alors que Sarah Vidal, qui a récupéré (temporairement) ses dossiers (et qui donc fait office d'adjointe sans en avoir le titre), ne touche que 504,01 euros...

Quitte à susciter l'ire teyssèdrienne, n'y aurait-il pas un(e) journaliste suffisamment courageux(se) pour poser publiquement la question ?

21:25 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique

dimanche, 16 mai 2010

"Le Ruthénois" numéro 11

La préfète est à la "une" de l'hebdomadaire, qui lui consacre l'entretien de la semaine (dans lequel son prénom est écorché deux fois)... Serait-ce une manière de se faire pardonner le joli dessin de Stéphanie Gras, qui a gentiment égratigné Mme Polvé-Montmasson dans le numéro 10 ? En tout cas, l'entretien est intéressant.

Page 4, le journal, à l'image de ses confrères, se fait l'écho d'une séance houleuse du Conseil d'agglomération. Mais, comme Midi Libre et La Dépêche du Midi, il ne nous aprend pas la cause du revirement du maire d'Onet-le-Château (après la suspension de séance). Qu' a bien pu lui dire le maire de Rodez ? Quant au compte-rendu, il va falloir patienter un peu pour le lire, puisque, sur le site du Grand Rodez, le dernier disponible est celui de la séance du 23 mars 2010, seul l'ordre du jour étant affiché pour les réunions du 27 avril et des 11 et 18 mai 2010.

Il est ensuite question de l'incident qui a marqué l'agglomération cette semaine : l'incendie qui s'est déclaré au lieu-dit La Vialatelle, à Onet-le-Château. Si la presse locale souligne en général la qualité du travail des pompiers, elle ne s'est pas fait l'écho de remarques parfois un peu aigres sur le temps mis par les soldats du feu pour arriver sur place. D'ailleurs, si les journaux citent bien l'heure de départ de l'incendie (l'alerte a été donnée peu après), aucun ne précise quand les pompiers sont arrivés sur place.

La page 6 revient sur la polémique qui a opposé Le Ruthénois au maire de Rodez concernant l'abonnement au journal, polémique abordée sur le site Aligorchie.

Ce n'est que page 7 que l'on découvre le dessin de Stéphanie Gras, qui a encore représenté la préfète, en compagnie du maire de Rodez cette fois-ci, à l'occasion des cérémonies du 8 mai. Elle a raison de se moquer un peu de cette volonté ostentatoire d'honorer les morts, non pas que leur sacrifice soit à dénigrer. Il devrait même rester une source d'inspiration pour les générations actuelles. Mais force est de constater que les politiques, de droite comme de gauche, utilisent ces manifestations pour se faire bien voir et récupérer des voix.

Passons à l'article que je n'ai pas aimé, celui consacré aux écoles d'Olemps "Sur les traces de Pierre Soulages". En voilà de l'énergie mobilisée pour une activité dont l'intérêt me paraît très limité ! Ceci dit, la photographie illustrant l'article est fort bien choisie : elle nous montre des bambins en train de réaliser des gribouillages qui pourraient rivaliser avec certaines des oeuvres du Maître :

J'ai entouré les initiales de l'auteur, parce qu'il s'agit sans doute de Barthélémy Haro, qui officie aussi à La Dépêche du Midi, à laquelle il a livré une version très légèrement différente (non signée).

Page 19, Agathe nous suggère de renvoyer à l'expéditeur ces offres publicitaires qui encombrent nos boîtes aux lettres, une bonne idée déjà mise en pratique par des consommateurs soucieux d'alléger la poubelle des déchets recyclables.

On termine par le papier de Jean-Michel Cosson, qui, après avoir fait le tour des communes, choisit de parler de Rodez à travers l'année de sa naissance.

Passons au Nouvel Hebdo n°123, où l'on trouve à boire et à manger. Je ne partage pas le point de vue exprimé par l'article sur la "répression routière". J'ai beau avoir conscience que les radars automatiques sont des pompes à fric, il suffit de prendre sa voiture pour constater à quel point les automobilistes qui fréquentent les routes aveyronnaises ne sont pas exemplaires (bon, d'accord, il y a pire, dans d'autres départements). Et puis, si cela peut dégager les gendarmes de certaines tâches pour qu'ils se consacrent davantage à la répression de la délinquance, ce n'est pas plus mal.

Page 2, un lecteur signale la transformation du paysage à proximité du village de vacances de Sainte-Radegonde. Voilà ce que cela donne selon un article paru le lendemain dans La Dépêche du Midi :

Mais le sujet le plus croquignolesque est sans conteste la guerre picrocholine qui agite la commune de Buzeins. C'est La Dépêche qui s'est le plus intéressée à l'affaire. Cela a commencé par un conflit entre la maire élue en 2008 et une employée municipale en poste depuis 2001. Cela s'est poursuivi avec la présence de gendarmes lors d'une séance du Conseil municipal ! La maire a même déposé une plainte contre l'employée communale... dont on apprend que l'époux est conseiller municipal de Buzeins. (Comme la future maire dont il était proche à l'époque, il a été élu au second tour des élections municipales de 2008). Tout cela s'est terminé par la relaxe du couple incriminé... mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Nouvel Hebdo pointe le fait que la maire a fait voter a posteriori le paiement des frais d'avocat par la commune. Mais s'agit-il de la séance du Conseil municipal du mois d'avril (honoraires d'avocat de plus de 2 500 euros, le budget étant voté par 6 voix contre 3) ou du mois de mai (6 000 euros d'honoraires, le budget étant voté par 7 voix contre 3) ?

14:43 Publié dans On se Soulages !, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse

samedi, 15 mai 2010

Mammuth

La bande à Groland sévit de nouveau, plus particulièrement Gustave Kervern et Benoît Delépine (Michael Kael pour les intimes). La distribution oscille entre le nec plus ultra (Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Anna Mouglalis) et la bande de potes (Bouli Lanners, Benoît Poelvoorde, Siné) et Yolande Moreau, qui fait le lien entre les deux, depuis l'excellent Louise Michel.

Mammuth, c'est à la fois Serge Pilardosse et la vieille moto, qu'il n'a pas enfourchée depuis longtemps (on découvre pourquoi dans le film). Les deux refont connaissance à l'occasion de la retraite du vieux boucher. Cela commence fort avec la scène du pot de départ (et le cadeau minable offert par les collègues). Cela continue par la séquence à la maison, le soir, au cours de laquelle Catherine (Yolande Moreau géniale) houspille son mec... et insiste pour qu'il lève la lunette ! On embraye avec la séquence du supermarché, qui voit Serge s'engueuler avec un commis boucher nase (Gustave Kervern himself) et tenter de passer avec son chariot entre deux véhicules garés sur le parking !

Serge part donc en quête de ses points retraite. Je ne vous raconte pas ce que le fossoyeur du cimetière lui demande en échange de sa collaboration. Ensuite, il rencontre des fortunes diverses. Il lui faut faire preuve d'ingéniosité pour récupérer ses papiers... et ne pas tomber dans les pièges qui lui sont tendus, notamment par une arnaqueuse putassière. Cela nous donne une séquence merveilleuse, pendant laquelle Catherine et sa meilleure amie envisagent de faire payer la donzelle.

Les deux rencontres avec le personnage interprété par Benoît Poelvoorde sont de petits bijoux ! Après cela, vous ne regarderez plus les plages de la même manière...

Par contre, les scènes avec le fantôme d'Adjani ne sont pas très bonnes, à l'inverse de la relation qui se noue entre Serge et sa nièce (on finira par apprendre ce qu'est devenu le frangin), très poétique. Et que dire du moment passé avec ce vieil ami, qui finit en branlette mutuelle... crampes à l'appui !

Ce film de qualité, qui n'a hélas pas bénéficié de l'exposition qu'il aurait méritée, a rempli la petite salle du Royal qui lui avait été attribuée... ce qui a donné lieu à de surprenantes proximités. Mais la salle a globalement bien rigolé !

Les coulisses du tournage sont racontées par les deux auteurs dans un entretien mis en ligne (en trois parties) sur le site de sinehebdo.

00:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

vendredi, 14 mai 2010

Lignes de Front

Ce n'est pas le premier film de fiction consacré au génocide des Tutsis. Il y a quelques années de cela Terry George avait réalisé (après bien des difficultés) le formidable Hôtel Rwanda, avec Don Cheadle (à l'affiche actuellement de Iron Man 2). De son côté, Jean-Christophe Klotz a déjà tourné un documentaire sur le sujet : Kigali, des images contre un massacre.

Il y a donc une part d'autobiographie dans cette fiction. Le personnage (très bien) interprété par Jalil Lespert est une sorte de double du réalisateur, auquel il ressemble un peu physiquement. De plus, dans le film, il joue du piano, un air dont on apprend dans le générique de fin qu'il a été composé par Klotz (qui est pianiste). Celui-ci a donc voulu créer une oeuvre plus personnelle, plus subjective. Il y est donc bien question du génocide, mais aussi des questions qui taraudent le reporter, de sa perception du conflit.

La première moitié du film nous fait suivre la quête de Clément, un Rwandais hutu qui vit en France mais est lié à une Tutsie restée au pays. Antoine va l'aider dans sa recherche tout en faisant son boulot de journaliste. Cette histoire dans l'histoire a le mérite de rappeler que tous les Hutus n'étaient pas des génocidaires (les modérés ont fait l'objet d'assassinats) et que la dictinction "raciale" (sur laquelle le colonisateur belge s'était fortement appuyé) laissait place à des comportements ouverts. On y rencontre aussi une assez grande palette de la francophonie, entre Rwandais hutus et tutsis, journalistes français, militaires canadiens et haïtiens, plus peut-être quelques Belges.

La deuxième partie du film traite du retour en France du reporter (sans Clément, qui a disparu) puis de son nouveau départ pour le Rwanda, dans une démarche où le citoyen prend le dessus sur le journaliste. Il prend évidemment plus de risques, mais touche de plus près la réalité du génocide. La mise en scène se fait plus inventive, moins inspirée du documentaire. L'une des séquences (nocturne) m'a même fait penser à Apocalypse now.

La politique africaine de la France ne sort pas grandie de ce film. (Pour être honnête ajoutons que la communauté internationale non plus.) Le régime hutu a été aidé pendant des années par les gouvernements français... et l'attitude de l'armée française est encore aujourd'hui l'objet de questions, abordées dans le rapport de la commission d'enquête présidée par Paul Quilès et dans celui d'une commission rwandaise, très accusateur celui-ci. Publié en 2007, dans un contexte d'affrontement entre la justice française et le pouvoir rwandais, il suscite beaucoup d'interrogations. On peut en trouver une bonne présentation sur les sites de RFI et de Rue89. On peut aussi lire avec profit le rapport de l'O.U.A. (Organisation de l'Unité Africaine), en particulier les pages 86 à 91 (sur le rôle de la France avant le génocide) et 135 à 141 (sur l'Opération Turquoise). Pour avoir le point de vue d'officiers français, on peut se diriger vers le site france-turquoise. Enfin, André Guichaoua, un universitaire qui vient de consacrer un gros bouquin au génocide, a créé un site internet sur lequel nombre de documents sont accessibles.

14:12 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma, histoire

jeudi, 13 mai 2010

Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec

J'ai failli me laisser influencer par la critique et l'image que Luc Besson ne dédaigne pas donner de lui. A la base, je ne fais partie ni du clan des inconditionnels ni du clan des détracteurs. En salle, je n'avais vu que trois de ses films : Le Grand Bleu (excellent souvenir adolescent), Le Cinquième Élément (du Besson grand public de qualité) et Arthur et les Minimoys. Sur petit écran, j'ai vu sans déplaisir Subway (son meilleur ?), Nikita (plus fort que le remake américain), Léon (sans plus) et Jeanne d'Arc (déroutant, à la fois film inspiré et daube hollywoodienne). De Besson scénariste, je retiens Wasabi (regardable) et Taken, trépidant mais limite facho.

Le début du film a failli me conforter dans ma principale appréhension : me retrouver face à une pâle copie du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. En effet, l'histoire (dont l'héroïne est une jeune femme pleine de ressources) démarre par une présentation avec voix grave de narrateur (pas aussi talentueux que Dussolier). Les trucages numériques ont servi à ressusciter le Paris ancien (celui de la "Belle époque", sous la présidence d'Armand Fallières, auquel le scénario accorde plus de pouvoir qu'il n'en avait réellement). De plus, le réalisateur abuse des gros plans de "trognes" d'acteurs au physique disgracieux (il arrive quelques mésaventures à l'un d'entre eux, un peu comme à l'épicier du film de Jeunet). Ce n'est pas nouveau-nouveau mais, en gros, cela marche.

C'est d'abord dû au talent de l'interprète principale, Louise Bourgoin, vraiment épatante en journaliste qui n'a pas froid aux yeux. Elle est juste moins convaincante en sœur éplorée. En tout cas, elle fait vivre ce personnage aux répliques cinglantes... et plein de charme. La palette de seconds rôles est bonne, colorée.

Les effets spéciaux sont bluffants, non pas tellement au niveau du Paris numérique que du ptérodactyle et des momies revenues à la vie. Toutes les séquences comprenant l'animal préhistorique sont vraiment bien fichues et le sommet est atteint avec les Egyptiens, notamment Patmosis, dont le comportement est source de gags.

C'est là la principale qualité du film : au-delà de l'aventure, de la romance, du suspens, du merveilleux, c'est une comédie et une comédie réussie. On rit de voir tous ces hommes se faire bousculer par ce bout de femme intrépide. On rit aussi des échecs qu'elle connaît parfois, en dépit des trésors d'ingéniosité qu'elle déploie (notamment pour faire évader le vieux professeur Espérandieu). On rit de la chaîne de commandement téléphonique (et de la réduction progressive du délai accordé à chaque subalterne), qui court du président de la République à l'inspecteur de police, en passant par le ministre, le préfet et le commissaire. On rit encore de la balourdise du ptérodactyle, qui finit par se faire dompter par la courageuse donzelle. On sourit aussi, bouquet final, en voyant l'héroïne embarquer, en 1912, sur un bateau transatlantique au destin célèbre...

P.S.

Le site du film est sympatoche.

P.S. II

Ne partez pas trop vite : le générique, divisé en deux parties, réserve une surprise.

01:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

mardi, 11 mai 2010

Iron Man 2

Quand on a aimé le premier volet, on ne peut pas refuser d'aller voir le deuxième (et pas le second), surtout si l'une des nouveautés consiste en la présence de la délicieuse Scarlett Johansson. Elle est mystérieuse à souhait et surtout très sexy en Veuve Noire, dans sa combinaison sombre qui lui donne un petit côté Michelle Pfeiffer, l'inoubliable Catwoman -la seule, la vraie- dans Batman, le défi. (Je m'arrête là, sinon je vais bander.)

Pourtant, les critiques ne sont pas très bonnes, le bouche-à-oreille pas dément... et les vingt premières minutes ne m'ont pas rassuré. C'est surjoué et Robert Downey Junior en fait des tonnes dans le genre beau gosse bling bling, surdoué et sauveur du monde. C'est filmé par un dessous-de-bras et le doublage est pitoyable, tant au niveau des intonations que de la synchronisation des lèvres.

Et puis, ça décolle, après la première baston entre les deux potes. J'ai particulièrement aimé la séquence se déroulant pendant le grand prix de Monaco. Le couple Downey-Paltrow fonctionne à merveille et le méchant est très réussi... Normal, puisque c'est Mickey Rourke qui l'incarne !

L'histoire n'est pas idiote, avec ces politiques qui veulent s'approprier l'arme ultime et ces compagnies du lobby militaro-industriel qui salivent devant les contrats du Pentagone. A ce propos, signalons la performance de Sam Rockwell, très bon en enflure arriviste.

Mais le film vaut surtout par les trucages numériques. Stark aime faire mu-muse avec les images de synthèse... et c'est joli à voir ! Les scènes de combat déchirent, surtout celles qui se déroulent au sol. Toutefois, on a parfois l'impression de se trouver dans un jeu vidéo. Ajoutez à cela le fond musical, plutôt rock, pas dégueu.

Bref, un film d'action efficace, pas génial mais qui fait bien digérer.

23:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

Bienvenue à Paris

Je viens de découvrir ça en zappant sur NRJ. Il s'agit d'une parodie du "tube" d'Alicia Keys et Jay Z, "Empire state of mind", par l'équipe de MIKL. (Ouais, je sais, son émission, c'est pas du haut niveau, il passe des auditeurs qui racontent parfois vraiment n'importe quoi, à côté, les mecs de Skyrock c'est limite France Culture...)

A la base, le "tube" ricain est un hymne à New York, chanté par un joli brin de femme (qui a de la voix) et un gros blaireau en bonnet avec lunettes de soleil (mais il paraît qu'il fait dans l'humanitaire). Attention, le clip est vraiment naze, malgré les images léchées de la métropole by night.

La parodie française s'intitule donc "Bienvenue à Paris". C'est du quinzième degré, tout le monde en prend pour son grade. Cela m'a rappelé les meilleures heures du Festival Roblès. J'ai aussi trouvé une version illustrée de la chanson, l'internaute ayant tenté de superposer les paroles à des images... Amusez-vous à compter les fautes de français !

01:05 Publié dans Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chanson, paris, humour

dimanche, 09 mai 2010

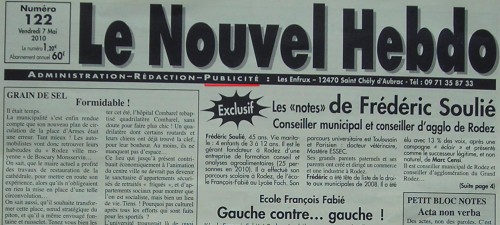

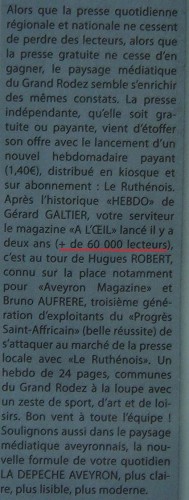

"Le Nouvel Hebdo" (n°122)

Cela fait un petit moment que j'aurais dû parler de ce journal à part dans le paysage médiatique aveyronnais. Bien que, sous sa nouvelle formule, il existe depuis janvier 2008, je ne l'avais pas évoqué quand j'avais brossé un rapide tableau de la presse aveyronnaise. Chez les marchands de journaux, il est facilement reconnaissable :

Gérard Galtier (l'âme du journal, ancien journaliste à La Dépêche du Midi) consacre son éditorial ("Grain de sel") à l'action de la municipalité ruthénoise. Il évoque notamment la circulation place d'Armes, une ânerie qui, de surcroît, défigure les abords de la cathédrale. Autre sujet qui fâche : l'entretien du conservateur du futur musée Soulages. (Voilà qui contraste avec ce qu'on pouvait lire, par exemple, dans le numéro 35 du magazine A l'oeil.) Les articles qui suivent "tâclent" un peu tout le monde, à gauche comme à droite, même si c'est le maire de Rodez qui récolte la plus belle moisson de coups de trique ! On pourra néanmoins lire avec profit, page 2, le texte qu'il a adressé au Nouvel Hebdo, en réponse à un précédent article déjà très incisif.

Au sujet de la manifestation contre la fermeture de l'école François Fabié, je partage le point de vue de "Monsieur Gaston", qui n'apprécie pas trop que des enfants soient utilisés pour simuler une cérémonie funèbre. L'idée de base est séduisante ; elle change des manifestations criardes où l'on n'entend que des slogans répétés mécaniquement. Mais de là à associer des gamins au transport du cercueil...

L'autre personnalité qui "déguste", dans ce numéro, est le maire d'Onet-le-Château. C'est la prose d'un "lecteur assidu du Nouvel Hebdo" (très proche de l'opposition municipale, à mon avis...) qui s'en charge. Quelle que soir la sympathie que l'on éprouve pour Fabrice Geniez, on devrait, avant de lui ricaner au nez, analyser plus en profondeur sa proposition (concernant le quai de transfert et la friche Balard) et sa faisabilité. On aurait souhaité que les militants de droite soient aussi pugnaces face à la majorité départementale sur le dossier du Burgas...

Page 3, Le Nouvel Hebdo signale (comme son confrère Le Ruthénois) la disparition d'une feuille locale (que je ne connaissais pas), La Nouvelle des Puechs, paraissant sur Arvieu et qui était rédigée par Mathilde et Thomas Balmes.

L'hebdomadaire se termine par les "notes" de Frédéric Soulié, ancienne tête de liste de droite aux municipales de 2008. En gros, il s'oppose aux socialistes mais il apprécie Teyssèdre... parce qu'il n'a pas jeté au rebus tous les projets de Marc Censi.

P.S.

Au cas où ce serait disponible quelque part : je voudrais pouvoir écouter l'émission "Carnets de campagne", diffusée sur France Inter mardi 5 janvier dernier. A l'occasion du passage du "Jeu des 1 000 euros" dans l'Aveyron, Gérard Galtier y fut interrogé. J'ai raté cette émission.

19:05 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, presse

"Le Ruthénois" numéro 10

L'hebdomadaire titre sur les manifestations, assez nombreuses ces jours-ci. En toute logique, l' "interview de la semaine" a été réalisée avec le secrétaire départemental de la CGT, un ouvrier de la SAM, entreprise decazevilloise du groupe Arche qui a récemment connu un mouvement social assez dur. Les pages suivantes présentent un panorama des manifestations, une assez grande place étant consacrée aux éleveurs bovins, en situation délicate.

Bien entendu, il est aussi question de la manifestation contre la fermeture de l'école François Fabié. Je me suis amusé à comparer la manière dont il était rendu compte de cet manif' dans différents organes de presse. Tous signalent l'arrivée du maire de Rodez, qui est "allé au charbon". Mais, selon le journal lu, la version est légèrement différente. Centre Presse et Le Ruthénois présentent un Christian Teyssèdre pas franchement ravi : "plus agacé qu'amusé" selon le quotidien, "droit dans ses bottes" selon l'hebdomadaire (qui souligne l' "agressivité" de Christian Teyssèdre), alors que Le Nouvel Hebdo (une feuille contestataire dont il faudra que je reparle un de ces quatre) fait plus la part des choses : "Christian Teyssèdre a essayé de renouer le dialogue, mais il a tourné court..." Pour avoir une idée du nombre de participants, il faut se tourner vers Le Ruthénois ("peu de monde") et surtout Centre Presse ("quelque quarante personnes"... enfants inclus ?).

Les journaux ont aussi semble-t-il été tous destinataires d'une lettre de Sarah Vidal, conseillère municipale qui assure l'intérim à la Culture. Centre Presse en a intégré une partie dans l'article consacré à la manifestation alors que les autres l'ont reproduite dans leurs colonnes. La Dépêche du Midi l'a amputée du dernier paragraphe et ne l'a pas fait précéder d'un titre, à la différence du Ruthénois et du Nouvel Hebdo :

A chaque fois, j'ai souligné le titre. Vous noterez que Le Ruthénois s'est inspiré de la fin de la lettre pour le former, alors que Le Nouvel Hebdo a pioché dans le début. Ce n'est pas que du pinaillage. Le Nouvel Hebdo a choisi de donner un titre en rapport avec celui qui a été mis au dossier consacré à l'affaire : "Gauche contre gauche". Il met l'accent sur la division du "camp progressiste". Le titre du Ruthénois présente Sarah Vidal comme un bon petit soldat du général Teyssèdre.

C'est un peu le sens que l'on peut donner à l'épigramme (pas gentille du tout) publiée sur le site Aligorchie. Ce billet a été rédigé le 6 mai, soit un jour avant que la lettre de l'adjointe temporaire ne paraisse dans Le Ruthénois et Le Nouvel Hebdo. Je pense que la presse aveyronnaise avait reçu la lettre aux alentours du 2 ou 3 mai. Il n'est donc pas impossible que ce billet signé Béaba soit une réponse "politiquement incorrecte " (et donc non publiable dans la presse convenable). L'avant-dernière ligne est une allusion transparente à cette lettre. On sent qu'il y a des tensions dans l'équipe municipale.

Sarah Vidal est-elle perçue comme la "chouchoute" du maire ? Soupçonne-t-on celui-ci de vouloir lui attribuer le poste de Nicole Laromiguière (adjointe à l'action sociale et à la solidarité), qui a récupéré le fauteuil de C. Teyssèdre au Conseil général ?

Mais revenons au Ruthénois, qui se paie un peu la tête du député Alain Marc en page 6. Au-dessous, exceptionnellement, se trouve le dessin de Stéphanie Gras, que je trouve excellent :

L'épaulette permet de reconnaître la préfète de l'Aveyron, Danièle Polvé-Montmasson, dont on ne peut pas dire qu'elle ait fait preuve d'une grande capacité d'initiative dans le dossier Veolia. (A sa "décharge", on doit préciser qu'elle est arrivée il y a peu dans le département.) L'entreprise est d'ailleurs présente sur l'un des plateaux de la balance, où son logo est caricaturé :

Manquent sur le dessin les élus de la majorité départementale, qui se sont bien défaussés sur ce coup-là.

Une fois énervé par l'incurie d'une partie des élus et des fonctionnaires de la République, on peut se détendre avec l'article de B. Haro, grivois et contrepétant.

La suite du journal, comme à son habitude, met l'accent sur quelques entreprises locales et des personnalités peu connues qui jouent un rôle positif dans leur commune. Cela nous mène à celle de Flavin, qui a un statut spécial dans l'agglomération. Le maire est à l'image de la commune : c'est un franc-tireur, qui profite un peu du beurre et de l'argent du beurre (la proximité de Rodez sans les contraintes de la communauté d'agglomération).

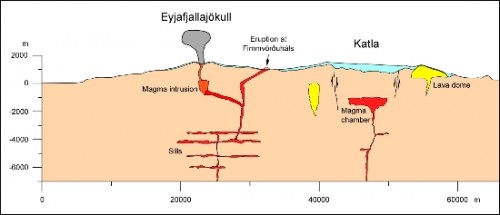

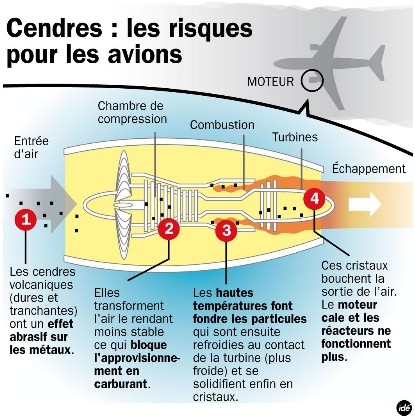

Je termine par LA bourde du début. Elle se trouve dans la colonne de gauche, page 2, dans le paragraphe consacré à l'aéroport de Rodez. La perturbation des vols n'est évidemment pas due à un "nuage finlandais", les matériaux en suspension étant issus d'un volcan islandais.

16:52 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse

vendredi, 07 mai 2010

Nénette

Voilà un bien étrange titre. Qui peut bien être cette "Nénette" ? Une femme pour sûr. Mais une femme pas comme les autres : c'est peut-être l'orang-outan femelle la plus célèbre du monde. C'est l'une des attractions de la ménagerie du Jardin des Plantes, à Paris.

Nicolas Philibert (remarqué jadis pour Etre et avoir, plus récemment avec Retour en Normandie) a eu l'idée de planter sa caméra en cet étrange lieu, la laissant braquée sur les animaux, le fond sonore étant constitué des commentaires des visiteurs ou de personnes que le réalisateur a fait venir devant la cage vitrée.

Les commentaires des visiteurs sont souvent drôles, entre les enfants qui s'étonnent de la grosse poche qui pend sous le menton, les étrangers qui blaguent sur l'exiguïté (et le coût) des logements à Paris, d'autres qui se demandent si elle s'ennuie, s'il ne lui faudrait pas un compagnon (autre que l'un de ses fils).

Les soigneurs (deux anciens et une nouvelle) racontent leur travail avec cette mamie (elle a 40 balais : elle est sans doute l'une des plus vieilles orangs-outans en vie !), arrivée toute jeune à Paris. Ces interventions coupent à intervalle régulier les commentaires des visiteurs et les séquences muettes, où les plans rapprochés et les gros plans incitent à la contemplation. On finit donc par apprendre l'histoire de Nénette, ses compagnons successifs, ses enfants, sa maladie. (Une partie des informations figure dans la plaquette du film et sur le site dédié.)

Sachez aussi que la dame prend la pilule... tous les jours !... avec son yoghourt, qu'elle déguste avec un plaisir évident, agrémentant parfois la chose avec du thé, qui lui est donné dans des bouteilles en plastique. C'est peut-être la plus belle scène de ce court film (1h10) qui voit l'héroïne, assise, savourer sa collation, tranquillement, sans plus se préoccuper de ce qui l'entoure.

Plusieurs extraits sont disponibles sur le site de la maison de production.

23:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

lundi, 03 mai 2010

La catin, le vautour et le blaireau

Damoiselle Catin, au corps mince et formé

Soutenue par Vautour, muni des bonnes clés

Dans un joli palais trouva moyen d'entrer

Pour assouvir Blaireau, qui s'en laissa coûter.

Dans son nid parisien, Vautour le magnifique

Rêve de briller dans la lucarne magique.

Il y fit figurer damoiselle Catin

Qui fort se déhancha, médiatique tapin

Sous un zodiacal nom qui n'était pas le sien.

Pauvre petit Blaireau, son désir assouvi

Réalise trop tard que la catin mineur(e)

Lui coûtera moins que Femme de footballeur

Et que ses burnes, même vides

Paraissent plus que sa tête remplies.

19:48 Publié dans Bouts rimés, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, femme, fille, football, actualité, sport, humour, poésie

samedi, 01 mai 2010

"Le Ruthénois" numéro 9

L'installation (censée être provisoire) d'un quai de transfert des ordures ménagères à Sébazac-Concourès fait la une de l'hebdomadaire, qui lui consacre une double-page intérieure, abondamment illustrée. Le texte a beau dire que les manifestants sont de tous âges, on remarque quand même, sur les photographies, une majorité de personnes de 50 à 70 ans. Un encadré évoque ce qui me paraît être la proposition la plus constructive de la part d'un homme politique local, celle de Fabrice Geniez, le maire d'Onet-le-Château.

L'entretien de la semaine est réalisé avec la "patronne" du premier syndicat départemental des professeurs des écoles. Le principal sujet abordé est bien entendu la fermeture de l'école Fabié. Le dessin de Stéphanie Gras est consacré à la question. Plus loin, un article signale la manifestation du vendredi 30 avril et, au-dessous, le maire de Rodez, Christian Teyssèdre, répond aux propos tenus par Chantal Combelles dans le numéro de la semaine dernière. Curieusement, cette entrevue n'est pas illustrée par une photographie du maire, mais de l'ancienne conseillère municipale. Etait-il trop énervé pour se prêter au jeu ? Ses propos méritent en tout cas d'être lus. Il n'y est pas question que de l'école, mais aussi de la MJC... que nous retrouvons dans un autre article, page de droite. Le maire semble vouloir exercer une sorte de droit de regard sur la manière dont les subventions sont utilisées, ce que je trouve parfaitement légitime. A un moment, il s'irrite de voir le journaliste du Ruthénois noter une menace proférée (couper les subventions si la MJC n'ouvre pas pendant les deux semaines de vacances de Noël)... alors qu'il devrait se réjouir qu'elle s'ébruite. Le principal public-cible de la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture, faut-il le rappeler) étant scolarisé, il est évident qu'elle doit être ouverte pendant toutes les vacances.

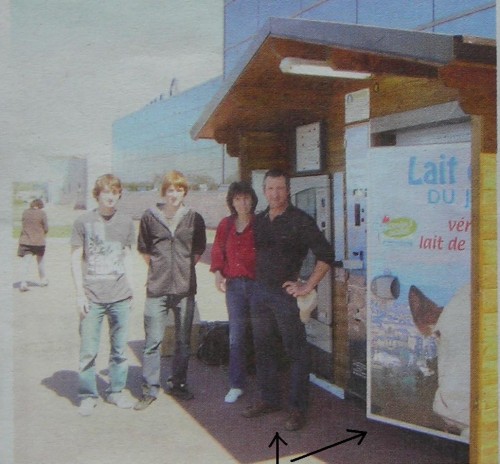

Page 8 est signalée l'existence du nouveau distributeur automatique de lait cru, dont j'ai parlé récemment :

A gauche, on peut voir, me semble-t-il, les deux fils des agriculteurs, qui eux se trouvent à droite. Je pense qu'il ne s'agit pas de clients parce que la porte du "réservoir" est ouverte (ce qui est inhabituel): on a dû montrer la chose au photographe.

Page 10 est longuement présentée l'école privée occitane de Rodez. L'article est louangeur... et il néglige peut-être un ou deux aspects. Si cet établissement propose bien un enseignement laïc, chaque jour, en entrant et sortant, les élèves passent derrière ceci :

13:26 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse

vendredi, 30 avril 2010

"A l'oeil" n°35

Ce numéro du quinzomadaire gratuit se la joue très "développement durable", avec une série de papiers (tantôt article, tantôt publireportage) autour des activités économiques respectueuses de l'environnement. Cela va des différentes formes d'énergie renouvelable à la filière bois en passant par l'agriculture biologique. C'est intéressant, mais aucun aspect négatif n'est abordé.

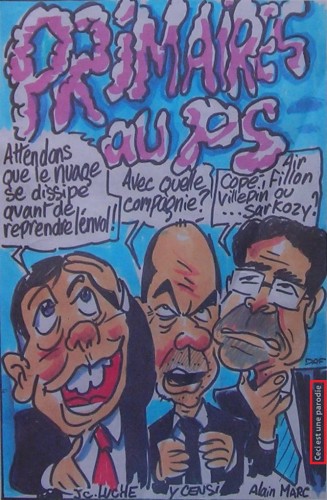

J'aime bien la caricature de la page 1 :

Daf se moque gentiment du président du Conseil général (toujours représenté en "lou ravi"), du député de la première circonscription aveyronnaise (dont le rasage intermittent est un bon prétexte à le représenter en individu louche) et du député de Millau, moins connu dans le département. Si l'expression formée par les nuages est sans doute une allusion à la prochaine élection présidentielle, il y a fort à parier que les soucis des personnages soient liés à leurs carrières respectives : Jean-Claude Luche est déjà en campagne pour les cantonales de 2011 et les deux députés sont en quête du bon cheval présidentiel pour, dans la foulée, conserver leur circonscription. De la politique politicienne, en sorte.

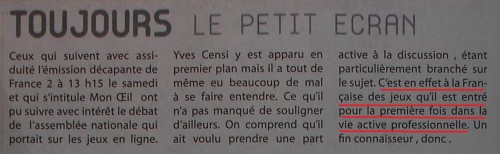

Un lecteur attentif remarquera, en page 2, une nouvelle pique contre Yves Censi (après celle parue dans le numéro 32) :

Au passage, il fait allusion au cursus du député, en commettant peut-être une petite erreur : la Française des Jeux ne fut pas le premier employeur d'Yves Censi.

Sur la même page, au-dessus, sont signalés trois blogs aveyronnais : celui d' Olivier Montbazet, celui du collectif Aligorchie (auquel le précédent participe)... et celui que vous êtes en train de lire.

L'éditorial de droite se lamente sur l'incapacité de la France à se réformer et dénonce la "politique d'assistanat [...] menée depuis 30 ans". En écho à cet article, page 17, un encadré souligne le coût de la protection sociale française... Ben oui, on n'a rien sans rien ! Et encore, depuis une dizaine d'années, la qualité de cette protection s'est nettement dégradée... sans que cela améliore les comptes de la Nation, certaines professions médicales et les assureurs n'ayant pas à se plaindre de la crise...

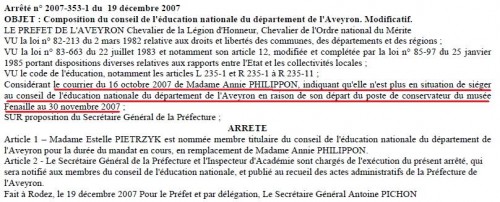

On passe à "La grande interview", consacrée à Benoît Decron, le déjà conservateur du futur musée Soulages. Rappelons que les deux autres musées de Rodez n'ont par contre plus de conservateur. En effet, Annie Philippon a quitté Fenaille fin 2007 (voir page 31) :

A ma connaissance, elle n'a pas été remplacée. La presse parle désormais du "responsable du musée", Aurélien Pierre, qui, sauf erreur de ma part, n'est pas conservateur. Il me semble que l'on peut faire la même remarque pour Denys Puech. Sophie Cerra est attachée de conservation du patrimoine :

On murmure que Denys Puech et Soulages pourraient fusionner... et, lors d'une réunion du conseil du Grand Rodez (voir page 14), il a été publiquement question de mettre en commun les moyens entre Fenaille et Soulages... ou comment déshabiller Maurice pour habiller Pierre :

J'ai déjà écrit ailleurs ce que je pensais de ce projet de musée Soulages. A la réflexion sur les coûts, je pourrais ajouter quelques saillies sur l'oeuvre du peintre. Franchement, il y a à boire et à manger. Ceux qui veulent se faire une opinion peuvent se rendre à la médiathèque de Rodez, où l'un des présentoirs situés à l'entrée de la salle de lecture était récemment couvert d'ouvrages consacrés au créateur de l' "outrenoir". On peut aussi visionner quelques-unes de ses "croûtes" sur le site internet qui lui est consacré. Les curieux peuvent prolonger l'expérience en visionnant un reportage diffusé sur France 3. On y voit Benoît Decron, l'ancien maire Marc Censi (qui croit défendre le projet en prenant de la hauteur) et Ludovic Mouly, président de la communauté d'agglomération, qui reste dans les généralités. Le commentaire de la journaliste est assez balancé... et la conclusion ("Les défenseurs du musée Soulages ont bien du mal à faire passer leur message") contredit le titre du reportage "Rodez attend son musée Soulages".

Une petite devinette, pour terminer. Laquelle des deux oeuvres suivantes est une authentique création ruthénoise ?

21:21 Publié dans On se Soulages !, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, presse

mardi, 27 avril 2010

L'école des promesses

La question de l'avenir de l'école François Fabié suscite toujours de réactions passionnées, dont la presse locale se fait parfois l'écho. J'ai déjà évoqué la polémique dans un billet du 11 avril. Le principal "rebondissement" survenu depuis est la démission de l'une des conseillères municipales de la majorité, amplement traitée dans le numéro 8 du magazine Le Ruthénois.

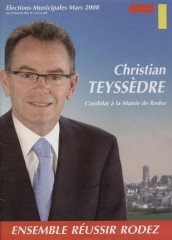

J'ai fini par retrouver la luxueuse plaquette éditée par la liste Teyssèdre au début de l'année 2008 :

Ses 28 pages, richement illustrées, contiennent plus de 50 propositions touchant à tous les sujets de préoccupation des électeurs ruthénois... y compris l'éducation, dont il est question pages 10-11. Voici ce qu'on peut y voir :

Vous noterez que la réhabilitation de l'école François Fabié était donc bien un engagement électoral de la gauche, engagement d'autant plus fort qu'il s'appuyait sur les propos d'une "experte" de la liste Teyssèdre, la directrice d'école Chantal Combelles... hé oui, celle qui vient de démissionner. On comprend d'autant mieux pourquoi elle avait du mal à "avaler" le virage opéré par la majorité municipale sur ce dossier.

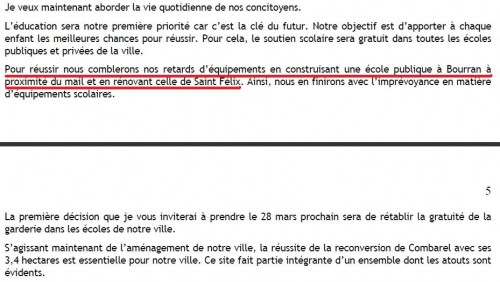

Ce changement était toutefois prévisible, avec le recul. J'ai examiné les comptes-rendus des conseils municipaux de Rodez et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans celui du 14 mars 2008. C'est la date d'entrée en fonction officielle de la nouvelle équipe municipale. A cette occasion, Christian Teyssèdre avait prononcé une sorte de discours de politique générale. Voici ce qu'on peut lire pages 4-5 du compte-rendu :

Lorsqu'il est question des écoles, désormais, seuls les sites de Bourran et Saint-Félix sont nommés. François Fabié a été "évacué", ce qui n'est pas bon signe. A peine cinq jours après la victoire électorale (dès le premier tour, le 9 mars), un esprit attentif pouvait déduire des propos du nouveau maire de Rodez que la réhabilitation du site de François Fabié n'était plus l'unique solution envisagée.

P.S.

Le compte-rendu de la séance du Conseil municipal de Rodez du 9 avril dernier est enfin accessible en ligne. Il a vu la démission de Chantal Combelles (page 14), suite au vote du transfert de l'école Fabié vers deux autres établissements (page 9).

19:46 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société

dimanche, 25 avril 2010

Un nouveau distributeur de lait cru sur le Grand Rodez

Je suis peut-être la première personne à évoquer l'existence de ce nouveau distributeur, situé à côté de l'entrée de l'hypermarché Leclerc de Sébazac-Concourès :

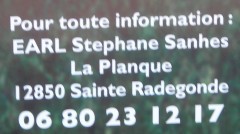

Cela ne fait que quelques jours qu'il a été mis en place. Je suis tombé dessus par hasard. J'ai acheté un litre. Le lait est bon. (Je le bois aussi bien cru, dans les deux jours, que cuit.) Ce sont des agriculteurs d'une commune périphérique de Rodez, Sainte-Radegonde, qui l'approvisionnent :

Cette commune était à l'honneur dans Le Ruthénois n°7. Peut-être aura-t-on bientôt droit à un article, la presse locale ne s'étant pour l'instant (à ma connaissance) pas portée sur le sujet. L'autre distributeur du coin, celui mis en place par le lycée La Roque (entre le Géant Casino et les Halles de l'Aveyron), est plus connu. Pour arriver à ce résultat, les gens du lycée ont mené des opérations de communication. L'un des fils de l'agriculteur de Sainte-Radegonde m'a dit que quelque chose était prévu pour le 8 mai. Au passage, il tient à se démarquer de l'autre distributeur : la nourriture des vaches laitières (qui sont d'une race différente) n'est pas la même, ainsi qu'il est expliqué dans le dépliant qui est offert :

Au dos, on trouve des recettes pour accommoder le lait cru. Toutefois, le lait de ce distributeur, pas plus que celui de l'autre, n'est issu de l'agriculture biologique. Signalons aussi que les deux distributeurs viennent du même fournisseur, même s'ils ont l'air un peu différents. En voici la preuve pour celui de La Roque :

... et celui de Sébazac :

J'ai souligné le numéro de téléphone, qui me paraît bizarre. Il y a sans doute une explication... je chercherai plus tard.

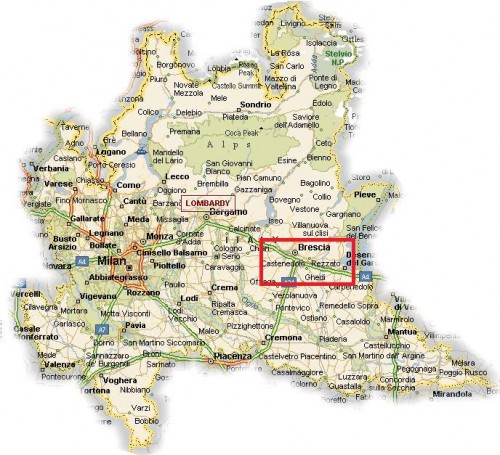

La machine est de fabrication italienne, par une entreprise de la commune de Calcinato, dans la province de Brescia, en Lombardie (entre Castenedoto et Rezzato sur la carte) :

Evidemment, un meuglement se déclenche quand on reçoit le lait :

C'est puéril, je sais... mais je kiffe trop ce truc ! Par contre, il ne me semble pas que cette machine ait l'option "la voix vous explique la marche à suivre", présente sur le distributeur du Géant. (A vérifier.)

L'Aveyron se dote petit à petit de ce genre d'équipement, qui assure un meilleur revenu aux producteurs de lait. Certains de ces distributeurs sont signalés par le site professionnel Direct Lait. Il y en a un à Villefranche-de-Rouergue, un à Espalion et un autre dans le Grand Rodez, à Olemps (à côté du Super U apparemment). Par contre, ce site ne signale pas l'existence des distributeurs d'Onet-le-Château et de Sébazac-Concourès. (Pour celui-ci, je pense que c'est provisoire.)

16:45 Publié dans Aveyron, mon amour, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, santé, environnement, cuisine

samedi, 24 avril 2010

"Le Ruthénois" numéro 8

L'hebdomadaire titre sur la fermeture annoncée de l'école François Fabié, sujet évoqué dans plusieurs rubriques, à commencer par le grand entretien de la semaine, avec l'enseignante Chantal Combelles, démissionnaire du Conseil municipal de Rodez. Hugues Robert consacre son édito à l'affaire et, à côté, un article fait un nouveau bilan, sans doute en raison des dernières déclarations de la 1ère adjointe au maire de Rodez, Monique Herment-Butel.

Le dessin de la semaine est sur le même ton. Je vous laisse découvrir comment Stéphanie Gras suggère que le maire de Rodez déshabille la culture (sauf le glorieux musée Soulages, bien entendu) pour habiller le sport, devenu le grand dada municipal.

Dans ce numéro, il est évidemment question du projet création d'un quai de transfert des déchets ménagers à Sébazac-Concourès. A l'occasion de l'article, j'ai appris que Veolia n'était pas la seule entreprise en lice, qu'elle n'était même pas la mieux disante... Voilà un nouveau "mystère de l'Aveyron". Au passage, signalons que vendredi en fin d'après-midi, une manifestation a été organisée à Sébazac. Elle a pourri la circulation jusque sur la rocade de Rodez...

Page 6, on apprend que Jérôme Ragenard, directeur de cabinet du président du Conseil général de l'Aveyron, va bientôt quitter ses fonctions. Serait-ce en liaison avec l'affaire du logo de l'Aveyron ? (Le premier numéro du Ruthénois avait soulevé ce lièvre... qui n'a malheureusement donné lieu à aucune enquête supplémentaire.) Il semblerait en tout cas que les relations entre Jean-Claude Luche et son principal collaborateur ne soient plus au beau fixe.

Page 7, Gédéon nous fait réfléchir avec son histoire de grenouille et de casserole. On peut signaler trois autres articles intéressants, un consacré aux cafés Ruthena, un autre à des chantiers de réinsertion, le troisième à la chaufferie au bois d'Onet-le-Château, hélas sous-utilisée pour l'instant.

Tout cela nous mène à la commune qui est mise à l'honneur cette semaine, Druelle. Elle est presque aussi vaste qu'Onet-le-Château (36 km² contre 40), mais beaucoup moins peuplée (2 000 habitants, contre 10 000). A l'ensemble hétéroclite de villages s'est rajouté le bourg périurbain du Bouldou. On apprend que la commune va se doter de ses premiers logements sociaux, une politique que d'autres municipalités du coin seraient bien avisées de suivre.

01:09 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse

vendredi, 23 avril 2010

Claude Allègre, climatonul ?

En général, j'aime bien les francs-tireurs, quand ils sont compétents. La personnalité de Claude Allègre ne provoque chez moi ni poussée d'urticaire ni enthousiasme délirant. Quand j'ai appris qu'il avait sorti un livre, L'Imposture climatique, j'ai tendu l'oreille. Je me suis arrangé pour regarder l'émission Salut les Terriens ! quand il y a été invité par Thierry Ardisson. Le problème, valable pour presque toutes les émissions auxquelles il a participé (à la télévision comme à la radio), est qu'il n'a pas de contradicteur en face de lui, juste un animateur, en général cultivé, qui a préparé son sujet, mais qui n'a pas d' "épaisseur" scientifique. L'exception est son passage par France Inter, où, même là, il n'a eu qu'un écologiste en face de lui, pas un vériable spécialiste du climat... et pourtant, vous pourrez voir comme il a été agacé.

Je l'ai senti plus dans la polémique que dans le raisonnement scientifique. Je partage son point de vue quand il déplore que l'on s'occupe plus du climat qui va régner dans 50 (plutôt que 100) ans que du chômage (et des inégalités sociales, il aurait fallu rajouter cela) : une écologie qui ne servirait qu'à enjoliver le monde de la classe moyenne supérieure sans se préoccuper de la dèche dans laquelle vit la masse n'est d'aucune utilité. Ceci dit, les membres du GIEC ne sont pas là pour cela. Ils s'occupent de leur spécialité et c'est déjà beaucoup. Et assimiler cet organisme à une mafia ou à un mouvement totalitaire est un argument d'une grande pauvreté intellectuelle, surtout quand il n'est pas étayé. Je suis néanmoins encore d'accord quand il parle du désamour des Français vis-à-vis de la politique, de la "croissance verte". Par contre, dès qu'il parle de l'agriculture bio, il commence à s'emmêler les pinceaux et il a visiblement des comptes à régler avec certains scientifiques. Du coup, je n'ai pas acheté son livre et j'ai cherché à en savoir plus.

Très tôt, Le Monde a relevé une série d'erreurs grossières... et a démontré la faible valeur des références de Claude Allègre, qui s'est permis d'enrôler dans sa cause des personnes qui ne partagent pas ses vues... quand elles existent ! (Plusieurs chercheurs ont d'ailleurs protesté contre l'utilisation frauduleuse de leurs travaux, comme Louis Sime et Hakan Grudd.) Cela a conduit l'ancien ministre à publier un "Point de vue" dans le quotidien. Il n'y répond pas sur le fond mais réitère ses accusations.

L'étude la plus argumentée des affirmations de Claude Allègre disponible sur la toile est accessible sur le site de Libération. Sur le blog de Sylvestre Huet, on peut trouver la réfutation d'une série de contrevérités présentes dans L'Imposture climatique (le 1er avril, alors que Le Monde avait réagi plus tôt, dès le 27 février, sentant sans doute qu'il fallait très vite apporter des arguments à ceux qui allaient recevoir le géochimiste). Le journaliste a approfondi sa critique. Un premier billet traite des mensonges d'Allègre à propos notamment du GIEC et des températures. Un deuxième aborde la relation entre l'activité du soleil et le climat de la Terre. Le troisième (très technique) et le cinquième (plus abordable) traitent de l'utilisation des graphiques par les "climatosceptiques" (climatofraudeurs ?). Et le quatrième, dans tout ça ? Ben c'est un billet assez généraliste qui pointe certaines insuffisances du livre, à l'image ce qui avait été fait peu avant dans Le Monde.

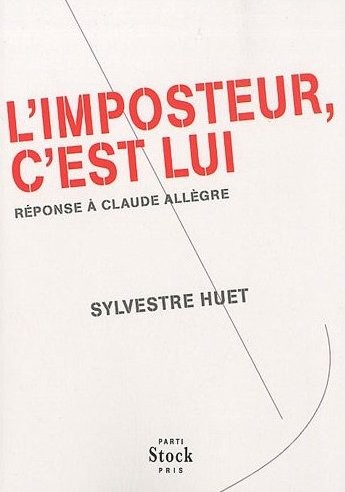

Si tout cela vous a paru un peu indigeste, sachez que Sylvestre Huet a eu la bonne idée de sortir un livre grand public, dans lequel il synthétise toutes les remarques qu'il a pu écrire ici ou là sur le livre de Claude Allègre. Cela s'appelle L'Imposteur, c'est lui - Réponse à Claude Allègre :

Il ne coûte que 12 euros et il est divisé en 7 chapitres :

I. Mauvaises manières (L'auteur y revient sur l'écart de température par rapport à il y a 125 000 ans, les terres qui s'enfoncent et les références scientifiques d'Allègre.)

II. La géopolitique du climat (Il y est question du prétendu complot et de la victimisation des pays en développement.)

III. Mythologie climatique (On y trouve des explications scientifiques sur l'évolution des températures et le cas de l'Antarctique)

IV. Le Giec, du totalitarisme en science (L'auteur décrit le fonctionnement de cet organisme, bien plus démocratique que ce qu'affirme Claude Allègre et revient sur ses méthodes de travail et les erreurs commises)

V. L'affaire Courtillot (Ce chapitre est consacré à ce proche de Claude Allègre, spécialiste de paléomagnétisme et de tectonique des plaques, qui s'est fourvoyé dans cette affaire.)

VI. Ordinateurs, chaos et théorie (On y parle météo !)

VII. Des polémiques inévitables et durables (L'auteur y prend quelques distances avec certaines figures "réchauffistes".)

Une fois toutes ces belles choses lues, on peut prendre un peu de recul... et réaliser que les dérapages de Claude Allègre ne datent pas de 2009-2010. La polémique la plus ancienne, souvent rappelée par les media, est liée à l'éruption du volcan La Soufrière, en Guadeloupe, en 1976. Un chercheur de l'IPGP (Institut Physique du Globe de Paris), François Beauducel, propose une présentation qu'il veut, je pense, la plus neutre possible.

Là, j'en vois qui tiquent, qui ont l'air de dire : mais, comme il est de l'IPGP, dirigé par Vincent Courtillot, il y a peu de chances qu'il conclue en défaveur de l'ancien directeur Claude Allègre. J'ai la faiblesse de penser que la grande majorité des chercheurs est au-dessus de ce genre de considérations... mais je suis quand même allé jeter un coup d'oeil aux remerciements formulés pour sa thèse. N'y figurent ni Allègre ni Courtillot. Certes, un de leurs proches, Jean-Louis Le Mouël, était membre du jury, mais cela ne veut rien dire.

Que peut-on conclure de la présentation de François Beauducel ? Qu'aucun des deux "camps" (celui de Claude Allègre comme celui d'Haroun Tazieff) n'avait totalement raison et qu'ils ont tous commis des erreurs. Sur l'éruption de la Soufrière, c'est Tazieff qui a finalement vu juste, mais avec des arguments en partie erronés. Peut-être a-t-on aujourd'hui tendance à moins mettre en valeur ses qualités parce qu'il s'est trompé à d'autres occasions... et parce qu'il n'avait pas moins de caractère que Claude Allègre ! Celui-ci a eu tort sur l'éruption de La Soufrière (et il a tout fait pour dissimuler ses erreurs), mais il était l'initiateur d'une sorte de principe de précaution, ce que l'on ne peut honnêtement pas lui reprocher. Par contre, le côté teigneux du personnage ressort déjà à cette époque, puisque, suite à cette polémique, il s'est arrangé pour évincer Haroun Tazieff de l'IPGP.