dimanche, 05 avril 2009

Prédictions

Le réalisateur et les producteurs ont dû hésiter quant au genre du film. Du coup, ce n'est pas vraiment un film d'épouvante, c'est un peu un film de science-fiction et, de temps à autre, un film-catastrophe. On y retrouve des ingrédients présents dans d'autres longs métrages : Nicolas Cage incarne un père célibataire un peu largué, pris par son boulot. Il est fils de pasteur et a perdu la fois suite au décès de sa femme. Cela n'est pas sans évoquer le personnage joué par Mel Gibson dans Signs ou celui interprété par Tom Cruise dans La Guerre des mondes.

On confronte donc un citoyen lambda (professeur au M.I.T. tout de même, faut pas déconner non plus) à des événements étranges, inexplicables, surnaturels. L'implication des chiffres n'a rien de nouveau. Pour ce qui est des productions récentes, un (télé)spectateur a pu entrer être familiarisé avec le sujet par la série Numbers ou encore le film Le nombre 23 (vi, avec Jim Carrey, acteur sous-estimé). Si on remonte un peu dans le temps, on trouve l'excellent Cube, par exemple.

Le film est une démonstration, dont l'enjeu est énoncé dans le premier cours du prof auquel on assiste : hasard ou nécessité ? Et, si nécessité il y a, faut-il invoquer un (ou plusieurs) dieu(x) ? Comme c'est un film grand public, les scénaristes ont tenté de ménager la chèvre et le chou. Du coup, que vous soyez croyant ou athée, vous verrez ce qui concorde avec vos convictions. (Sont malins ces producteurs, tout de même !)

Revenons à l'histoire : on remonte donc ces dessins de gamins de 1959 en 2009... et le fils du héros se voit attribuer le plus bizarre : une série de chiffres. Un soir de cuite, le papa pense avoir décodé (au moins partiellement) le truc. Il va tenter d'empêcher ces catastrophes de se produire... et surtout de comprendre le pourquoi du comment de la chose.

Le séquences de catastrophes sont époustouflantes. Franchement, l'accident d'avion comme celui du métro sont impressionnants de réalisme et de maîtrise visuelle. On a soigné les détails... au point peut-être de parfois choquer une partie du public. C'est donc un bon film d'action, un bon film-catastrophe.

Par contre, la dernière demi-heure m'a laissé sur ma fin. J'ai compris assez tôt quelle était la solution de l'énigme... et j'ai été déçu. Cela devient un peu grand-guignolesque. Dommage, parce que le reste mérite le détour.

00:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film

samedi, 04 avril 2009

La véritable histoire du chat botté

C'est bien entendu adapté du conte de Charles Perrault, qui n'était lui-même pas le créateur de l'histoire... Il y a eu des prédécesseurs... et des versions dans lesquelles le héros est une chatte ! Du coup, je me suis replongé dans le XVIIème siècle.

Deschamps et compagnie ont apporté deux modifications majeures à l'histoire. La première est une inversion dans l'importance des membres du couple royal : chez Perrault, c'est le roi qui agit, la souveraine ne jouant aucun rôle, alors que dans le film, à côté du roi fainéant roupilleur s'agite une reine gouailleuse et énergique... Yolande Moreau, bien entendu. Toutes les scènes qui la voient intervenir sont des réussites. L'autre modification est liée à la confrontation du chat et de l'ogre (le seul moment de vraie folie, hélas) : le grand costaud est plus finaud que dans le conte, puisqu'il n'accepte pas de se changer en souris ni en rat (sage décision, quand on sait combien nos amis félidés sont friands de ces petites bestioles qui couinent).

Les images sont magnifiques. Les décors ont été particulièrement soignés (plus que les vêtements des personnages, paradoxalement) et les effets de miroir sont superbes. La musique est entraînante, un peu folk, parfois gitane, reprenant des thèmes célèbres puisés chez Beethoven, Bizet, Mozart, Verdi, Strauss... et même Louis Armstrong. Par contre, les parties chantées sont de faible qualité. Y a-t-il dérision ? Je ne crois pas. Je me serais bien passé des vocalises poussives de la princesse (beau visage, jolie poitrine, taille de guêpe et gros cul) et de son soupirant fils de meunier.

00:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film

vendredi, 03 avril 2009

Un barrage contre le Pacifique

C'est qu'il faut bien de la patience pour arriver à voir ce film ! A la base, j'ai été attiré par trois caractéristiques : le sujet (le Cambodge colonial français), l'actrice principale (Isabelle Huppert, vieillissante et in/digne selon les moments) et le réalisateur Rithy Panh (auteur notamment de l'excellent documentaire S21, la machine khmère rouge, sur le génocide cambodgien).

Le résultat est assez emballant, bien qu'un peu long. La réalisation est soignée (dès le début, on nous ravit avec un superbe panoramique suivant les pas de l'héroïne), l'image léchée (superbes plans des rizières... c'est que ça peut monter, le riz !) et le son très soigné (dans une salle de ciné bien équipée, c'est un plaisir d'entendre la pluie tomber, les oiseaux chanter etc).

Les interprètes sont bons, qu'ils soient cambodgiens ou français. Isabelle Huppert bien, sûr, même si elle a quelques absences à l'occasion de certaines scènes (et puis le coup de la faire parler à voix haute quand elle s'adresse à elle-même, c'est moyen moyen...). Gaspard Ulliel (oui, notre Jacquou !) est excellent, en jeune beauf au grand coeur (avec heures de musculation à la clé... faut ce qu'il faut ! Une consolation pour les mâles moins bien achalandés : il a des dents pourries !). Les acteurs cambodgiens sont bien dirigés.

Le côté documentariste de Rithy Panh ressort dans le tableau qu'il dresse de la domination coloniale. Pourtant, ce n'est pas vraiment un film militant. Il est trop contemplatif et esthétisant pour cela, mais l'arrière-plan historique n'est pas négligé. Régulièrement, de "petites" scènes brossent un portrait au final assez accablant de l'action des Français, qu'ils soient colons (sauf l'héroïne), commerçants ou fonctionnaires. Leurs alliés cambodgiens ou sino-cambodgiens ne sortent pas du film grandis non plus.

Sans trop dévoiler la fin, je peux dire qu'il se termine par un plan sur la rizière, aujourd'hui... car le réalisateur est retourné sur les lieux où a vécu la mère de Marguerite Duras, auteur du roman autobiographique dans lequel elle figure sous le nom de Suzanne.

P.S.

Le dossier pédagogique publié à l'occasion de la sortie du film est très intéressant :

P.S. II

Dans Le Monde a été publié un article qui revient sur la problématique et l'histoire du barrage dans la région où a vécu la mère de M. Duras.

02:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film

samedi, 28 mars 2009

Les Trois Royaumes

C'est paraît-il le plus gros succès cinématographique de tous les temps en Chine. Et, là-bas, le film dure plus de 4h30 (contre un peu plus de 2h15 pour la version qui nous est proposée) ! Il aborde des événements célébrissimes en Extrême-Orient, quelque chose que l'on pourrait comparer, pour le retentissement, à la bataille de Waterloo en Europe.

C'est une sorte de péplum chinois, un péplum qui aurait bénéficié d'une armée de figurants et d'une pléthore d'effets spéciaux numériques. Ceux-ci sont d'ailleurs parfois très voyants, en particulier au début : la première séquence présentant la flotte impériale donne l'impression de sortir d'un jeu vidéo. Par la suite, cela s'améliore.

Deux moments sont particulièrement réussis. La "séquence des bateaux de paille" voit l'un des généraux alliés (interprété brillamment par le Japonais Takeishi Kaneishiro) mettre en oeuvre un habile stratagème pour réapprovisionner les troupes rebelles en flèches. (De manière générale, tout ce qui a trait à ce personnage est marqué par la subtilité, l'action de l'espionne en étant un beau symbole.) La deuxième séquence marquante est celle de l'incendie. Là, au moins, les trucages (un mot qu'il n'est plus convenable d'employer depuis que les ordinateurs ont remplacé le carton-pâte...) numériques se justifient.

A ces effets visuels s'ajoutent les scènes de combat. On est en Asie de l'Est, avec John Woo derrière la caméra, donc ne vous étonnez pas que les généraux d'il y a 1 700 ans soient experts en arts martiaux. C'est spectaculaire. Par contre, nombre de scènes de dialogues sont d'une grande platitude. Les acteurs prennent la pose, froncent les sourcils, esquissent un sourire... et donnent parfois l'impression de peiner à retenir un pet.

Les femmes ne sont en général que d'agréables personnages secondaires. On appréciera les interventions de l'espionne. Côté fausse contemplative, l'épouse du général sudiste (incarné par Tony Leung, efficace) joue un rôle plus important que ce à quoi on s'attendait, même si elle est d'abord une image de la compagne raffinée et soumise.

On pourrait se dire que toutes ces intrigues orientales ne vont pas nous concerner, nous pauvres Occidentaux. Eh bien si, finalement. Parce que cette histoire d'affrontement mythique entre deux armes coalisées, avec ces actes d'héroïsme individuels et la rivalité pour la possession d'une femme ne sont pas sans rappeler la guerre de Troie (l'action des dieux grecs en moins).

Enfin, c'est un film de notre époque. Au détour d'une scène, le réalisateur souligne le raffinement des élites, introduit, à travers quelques répliques, des références au taoïsme, met en valeur la maîtrise technique des Chinois de l'Antiquité (avec l'usage des explosifs par exemple), suggère même qu'ils ont inventé le football (ce qui n'est pas forcément erroné d'ailleurs : http://www.storyfoot.com/jeu.php ). On est donc dans le parfait prolongement de la cérémonie d'ouverture des derniers Jeux Olympiques. Ce nationalisme puise dans l'histoire ancienne un ferment de modernité. Paradoxalement, dans ce film, c'est le Premier ministre qui veut unifier de force les trois royaumes qui est le méchant, face aux dirigeants du centre et du Sud de la Chine qui souhaitent la paix dans le respect mutuel. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment ainsi, mais, en tout cas, il est frappant qu'un film qui a eu l'imprimatur du Parti communiste chinois propage cette vision.

15:32 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : film

dimanche, 22 mars 2009

Pets politiques

Il s'agit d'une parodie du Seigneur des anneaux. Cela pourrait s'appeler Le Seigneur des anus. C'est bien foutu : les dialogues parodiques sont assez bien écrits, l'auteur s'est efforcé de les faire coïncider avec les mouvements des lèvres des acteurs et la qualité sonore est tout à fait acceptable.

Cela s'appelle Les Contes de pets et vous pouvez visionner la chose à l'adresse suivante :

http://video.google.fr/videosearch?q=pet&hl=fr&em...#

Mention spéciale pour les orques victimes des pets !

01:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de tout et de rien, film

samedi, 14 mars 2009

Lorie, chanteuse à texte

Amis de la poésie engagée contemporaine, amateurs de musique subtile, inventive, ce billet est pour vous ! On ne dira jamais assez combien les sites de mise en ligne de vidéos contribuent à l'élévation du niveau intellectuel de nos contemporains.

En voici un bel exemple à l'adresse suivante :

http://www.youtube.com/watch?v=Iz8W_L3Sk2Y&feature=re...

Bon d'accord : ce n'est pas très fin et c'est plutôt mal chanté, mais j'ai bien rigolé ! (Et il y a eu un réel effort de faire coïncider les nouvelles paroles avec le mouvement des lèvres.)

Une autre, mignonne, aux vocalises mieux maîtrisées : http://www.youtube.com/watch?v=r1SStHRG9e8&feature=re...

Plus courte, plus crade (j'adoooore) : http://www.youtube.com/watch?v=1gvZRH5nFeA&feature=re...

15:38 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de tout et de rien

mardi, 10 mars 2009

La vague (die Welle)

Le film commence par une séquence durant laquelle on découvre le personnage principal, au volant d'une splendide 504 (méfions-nous des individus qui avalent les kilomètres dans une vieille Peugeot...), écoutant du rock anglo-saxon. On entend très bien, à plusieurs reprises, les paroles "I don't care about history" (Je me fous de l'histoire)... alors que l'intrigue tourne essentiellement autour d'un phénomène historique, ce que les personnages vont d'ailleurs prendre en pleine figure. C'est une allusion à la formule "(Un peuple) qui oublie son histoire se condamne à la revivre".

Comme l'action se passe en Allemagne, de nos jours, dans un lycée pour rejetons de la classe moyenne, on tend l'oreille, on scrute : oui, il va être question du nazisme, plus généralement en fait du totalitarisme, à travers un "cours" original sur l' "autocratie". Le prof, charismatique, est à la fois entraîneur de water-polo et spécialiste de (science) politique (en voilà enfin un qui a bien compris toute la substance de la politique éducationnelle de Xavier Darcos).

Le réalisateur a voulu nous peindre un cadre particulier. Au départ, on a presque l'impression d'arriver sur un campus états-unien, avec ce travelling si caractéristique. De la même manière, la présentation de plusieurs contextes familiaux nous met en contact avec ces banlieusards friqués mais pas trop qui sont si peu autoritaires avec leurs enfants. Au lycée, les mêmes principes sont à l'oeuvre : les ados passent beaucoup de temps dans des clubs, apportent parfois leur pitance en cours et apparaissent souvent complètement "bouffés" par le consumérisme putassier. Je pense que, derrière cette description sans complaisance du milieu, il y a la volonté de faire toucher du doigt que, dans certaines circonstances, certaines des mesures proposées par des mouvements dangereux peuvent avoir de bons côtés.

Pour bien faire comprendre à ses élèves ce qu'est un mouvement populiste , le prof décide d'en créer un, dans sa classe. Il est fondé sur la soumission absolue à l'autorité et l'exclusion (directe ou plus subtile... perverse même) des dissidents. Le grand intérêt du film est l'évolution de ce groupe de jeunes, où la quête identitaire le dispute au besoin de reconnaissance. (Non, je n'enlèverai pas cette phrase grandiloquente.)

Les acteurs sont formidables, à commencer par ce prof sportif, mais les jeunes sont eux aussi épatants.

Le film souffre cependant d'une faille conceptuelle. En théorie, le prof était chargé de faire toucher du doigt à ses élèves la réalité d'un totalitarisme qui se met en place. Il a donc réussi au-delà de ses espérances. Mais, dans le récit, on l'entend affirmer qu'il voulait surtout leur faire découvrir le collectif, la solidarité (à l'opposé de leurs valeurs bourgeoises égocentriques). Le réalisateur a du mal à gérer cette contradiction, entre le prof manipulateur d'un côté et l'ingénu pédagogue de l'autre. Mais cela reste une formidable expérience cinématographique... que j'ai pu voir, en sortie nationale, dans un cinéma aveyronnais, en version originale sous-titrée ! (Pas à Rodez, hélas, mais à Millau... mes compliments au responsable de la programmation des Lumières de la ville.) Ne vous laissez pas influencer par la critique professionnelle snob, qui n'a en général pas aimé.

Sur un sujet proche, j'avais aussi beaucoup apprécié L'Expérience, de Olivier Hirschbiegel, sorti en 2003.

23:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film

samedi, 07 mars 2009

Pour un instant, la liberté

C'est l'histoire de deux jeunes hommes iraniens, qui quittent clandestinement le pays, emmenant avec eux deux enfants (un garçon et une fille) pour leur faire rejoindre leurs parents réfugiés en Autriche. En chemin, ils croisent la route de Kurdes et d'autres exilés persans.

Les scènes "iraniennes" sont très belles : les paysages sont magnifiques, les villages pittoresques... et la population parfois truculente. Je recommande tout particulièrement la famille du Kurde, ce personnage-là étant l'une des grandes attractions du film. C'est un escogriffe enjoué (qui pourrait se retrouver dans un film de Kusturica), malin et drôle. La scène avec le masque à gaz est hilarante !

Les enfants sont aussi très bien. J'ai un faible pour la petite fille, intelligente, malicieuse... et mignonne comme tout.

Le film est souvent dur : la condition de sans-papier, en Turquie (sur la route de l'Europe, Allemagne pour les uns, Autriche pour les autres), rabaisse les individus (souvent exploités), qui deviennent parfois prêts à tout pour obtenir ce précieux statut de réfugié. Les spectateurs français, occidentaux, seront peut-être surpris du renversement de situation concernant la Turquie. Chez nous, elle est perçue comme un foyer de migrants, à contrôler. Pour les Iraniens ou les Irakiens, elle est la porte de l'Occident, déjà moderne... et surtout plus libre que leur pays d'origine. L'histoire d'amour qui se noue entre la citadine turque de classe moyenne et l'immigré iranien a valeur de symbole.

Le film est toutefois gâché par la profusion de bons sentiments, le réalisateur se montrant trop en empathie avec ses personnages, incarnés par des acteurs dont le jeu est parfois stéréotypé. Ceci dit, l'histoire étant en partie autobiographique, on peut comprendre qu'il manifeste parfois une trop grande proximité avec le sujet.

Le site officiel : http://www.pouruninstantlaliberte.com/site.html

00:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film

mardi, 03 mars 2009

Les Insurgés

Voilà un autre film que j'avais raté à sa sortie. Il faut dire qu'il n'a pas marché des masses : à Rodez, il a été retiré de l'affiche au bout de deux semaines, me semble-t-il. Je suis parvenu à choper une séance dans le Tarn, récemment. A la base, l'histoire (vraie) des frères Bielski, autour de laquelle s'est construit le film, m'intéressait. Un livre a même été publié sur eux.

Ce long-métrage est donc imprégné d'Histoire. La séquence introductive est explicitement calquée sur ces films tournées par des SS ou des policiers allemands sur le front de l'Est. La violence avec laquelle les civils sont traités, l'aide active des Slaves du coin (Biélorusses ici, Lettons ou Ukrainiens ailleurs...), l'hilarité de certains massacreurs campent une situation qu'on aurait tort de ne pas croire dramatique. Très vite, le faux noir et blanc devient couleurs, celles de l'histoire vécue. On retrouve le noir et blanc à la fin, quand il est question du devenir des héros. C'est l'occasion de découvrir leur vrai visage.

Entre ces deux moments, eh bien, il y a deux heures de rebondissements, de morts, de solidarité, de vilenie, de bagarres... d'amour même. Il s'agit d'un film total, hollywoodien sans trop d'excès. On peut regretter la tendance des héros à "prendre la pose", tout comme on sourira peut-être à la mièvrerie de certaines scènes, qui contrastent avec la grande réussite du reste.

Film de guerre, film de groupe, film de couple(s), voilà un copieux menu finalement pas indigeste.

18:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film

dimanche, 01 mars 2009

Un petit jeu sympa

Il s'agit d'un jeu de culture générale, sous forme de quizz. Il faut répondre juste le plus rapidement possible (avec la possibilité de passer) à une série de douze questions portant sur des sujets divers (histoire, tennis, cuisine, linguistique, manga, astrophysique, littérature, politique...), quatre solutions étant proposées à chaque fois. Le niveau des questions varie de "très facile" (en gros, à moins de venir d'une autre planète, on sait répondre) à "très difficile" (impossible de répondre à moins d'être un spécialiste du sujet abordé... ou d'avoir un cul d'enfer). On peut aussi procéder par éliminations. Voici l'adresse du site :

http://www.monlegionnaire.com/home.php

Il y a une version gratuite et, si cela ne vous suffit pas, si vous devenez accro, une version payante. Il est possible de jouer assez souvent, gratuitement, à condition d'être très bon : on peut gagner des jetons de multiples manières : en gagnant des courses (oui, il y a aussi des courses... c'est interactif), en proposant des questions, en en corrigeant etc.

En fonction de vos capacités et de vos goûts, vous pouvez vous assigner différents objectifs : se détendre uniquement, remporter le plus de courses, gagner le plus de crédits, monter le plus haut en grade (de légionnaire à sénateur) ou acquérir le meilleur niveau (de novice à héros... peut-être Dieu, un jour).

15:13 Publié dans Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de tout et de rien

vendredi, 27 février 2009

Les petits malins d' "Europe 1"

Comment faire pour retransmettre la cérémonie des César quand une chaîne de télévision en possède l'exclusivité ? La radio Europe 1, qui essaie de remonter la pente en se la jouant "super radio de l'information", a mis au point une petite combine. Le créneau est hyper concurrentiel : France info et B.F.M. sont bien en place et les chaînes d'information en continu (L.C.I., B.F.M. T.V. et I Télé) pensent que, tôt ou tard, l'un d'entre elles sera la C.N.N. française.

Qu'a fait Europe 1 ? Ben on a décidé de filmer plusieurs journalistes (dont Marie Drucker, à qui il arrive de lire ses sms alors qu'elle est à l'image) et un écran de télévision sans doute branché sur Canal +.

On peut visionner le résultat à l'adresse suivante :

http://www.europe1.fr/Decouverte/Talents-et-personnalite/...

Bon, on peut voir les journalistes se faire apporter de la bouffe et de la boisson... ça a un côté "coulisses de l'info".

Ceci dit, ils donnent quand même grosso modo l'impression de se faire chier... et ils ne se foulent pas quand Dustin Hoffman cause en anglais : la traduction est assez lâche...

L'info reste la priorité : alors qu'Elie Seymoun débarque déguisé en "Tootsie" (c'est moyennement drôle... sauf quand il se fout gentiment de la gueule des actrices qui recourent à la chirurgie esthétique), l'un des journalistes prend la peine d'annoncer la victoire de la France sur le Pays-de-Galles au tournoi des Six Nations.

Au bout d'un moment, on sent vraiment que Marie Drucker préfèrerait passer la soirée ailleurs, loin, très loin : elle vient encore de lire ses sms et elle a fini par glisser un écouteur dans son oreille gauche... et puis, quand Agnès Varda, émouvante, fait son petit discours de remerciement, la fille à son papa prend carrément le portable en main. C'est quand même beau, le professionnalisme !

Ah, ce coup-ci, changement : l'écouteur est dans l'oreille droite !...

Le meilleur moment de la soirée : quand les jeunes acteurs de Entre les murs viennent remettre le césar du meilleur décor... l'un d'entre eux, notamment, souhaitant que Sean Penn remplace l'actuel président de la République. (Et j'ai bien aimé quand l'adolescente rebelle du film a fait sa déclaration "Vincent Cassel, je t'aime !")

Ah, maintenant, une greluche (une comique je crois) a un nibard à l'air... (Clin d'oeil à l'Amérique de Sean Penn, Dustin Hoffman... et Janet Jackson !) Qu'est-ce qu'il faut pas faire ! (Elle joue une starlette particulièrement cruche... Y a un paquet de gonzesses dans la salle qui doivent se sentir concernées...)

Cette fois-ci, Marie Drucker, véritablement captivée par son travail, a mis les deux écouteurs (pas dans la même oreille, voyons !).

Je suis content pour Richet, qui décroche le césar de la mise en scène. (Marie Drucker a l'écouteur dans l'oreille gauche.) Et Vincent Cassel obtient ce qu'il mérite ! (Séquence émotion... et l'on se rend compte, à travers la famille Cassel, que le petit monde du cinéma français est décidément très endogame.

Je trouve piquant de voir tous ces snobs ovationner la populo Yolande Moreau... Ceci dit, je n'ai pas vu Séraphine, le grand vainqueur de cette cérémonie, mais cet engouement me semble très politiquement correct. (Cela me rappelle un peu le triomphe de L'Esquive, il y a quelques années... film au demeurant très intéressant.)

22:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film

lundi, 23 février 2009

19e prix des auditeurs du "Masque et la plume"

Il s'agit d'une récompense décernée par l'émission de France inter au nom des auditeurs qui ont voté pour leurs deux films préférés de l'année, l'un français (ou francophone), l'autre étranger.

Dans la catégorie "meilleur film français", le classement est le suivant :

1) Un Conte de Noël

2) Séraphine

5) Stella

7) Le premier jour du reste de ta vie

8) Les Plages d'Agnès

9) Home

10) Rumba

Comme vous pouvez le constater, je n'en ai vu qu'une minorité... sans regret, sauf pour Home. N'allez pas croire pour autant que je dédaigne les oeuvres hexagonales. En voici quelques unes, sorties en 2008, mais qui n'ont pas bénéficié des mêmes faveurs de la critique professionnelle bien à l'aise dans ses charentaises :

- Mesrine, l'instinct de mort et Mesrine, l'ennemi public numéro 1, qui peuvent se voir comme deux volets d'un polar social violent

- Si le genre cérébral vous agrée davantage, alors Cortex devrait faire l'affaire.

- Il existe des gens capables, en France, de sortir du périphérique et de délaisser les émois post-pubères des enfants gâtés de la bourgeoisie parisianiste : Dernier maquis est un film fort sur la France d'aujourd'hui, celle qui trime.

- De la fiction à caractère documentaire au documentaire-fiction, il n'y a qu'un pas, franchi avec talent par l'auteur de L'Apprenti (bien plus réussi que le film de Depardon, encensé par les bobos, mais pas très bien reçu dans les campagnes aveyronnaises)

- Si la belgitude ne vous est pas totalement étrangère, alors vous serez sensibles au charme indéniable de J.C.V.D.

Dans la catégorie "meilleur film étranger", les auditeurs du Masque et la plume qui ont voté ont fait émerger le classement suivant :

2) Two Lovers

5) Les citronniers

6) Into the wild

7) Le Visiteur

8) L'Echange

10) Vicky, Cristina, Barcelona

Comme vous pouvez le constater, je suis un peu plus en phase avec le palmarès étranger. Et pourtant... quelques perles ne figurent pas :

- dans la catégorie "film social", je regrette fort l'absence de It's a free world et de Chop shop

- dans la catégorie "le Moyen-Orient nous intéresse", je trouve scandaleux que des films comme Battle for Haditha et Redacted ne figurent pas ; dans un autre genre, Le Cahier aurait mérité un accessit

- dans la catégorie "film historique grand public", on a semble-t-il un peu méprisé Les Faussaires et Mongol, pourtant de grandes réussites ; moins spectaculaire, Et puis les touristes est tout aussi fort

- si les horreurs de l'Histoire ne vous passionnent pas, vous pouvez toujours vous reporter sur celles du monde contemporain (assaisonnées d'humour acide) : [Rec] et Teeth vous feront passer d'agréables moments

- Vous préférez un humour moins morbide ? Pas de problème ! Notre Michel Gondry est là pour vous satisfaire avec son savoureux Be kind rewind... à moins que vous ne soyez portés sur l'animation : Kung fu Panda et Wall-E vous tendent leurs pattes !

19:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film

samedi, 21 février 2009

La crise guadeloupéenne vue par "Le Monde"

Depuis une quinzaine de jours, les articles se multiplient sur le sujet. Nombre de ceux publiés par Le Monde sont fort intéressants. Parmi ceux qui sont accessibles en ligne, un, très récent, donne de la profondeur historique :

http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2009/02/19/quatre-...

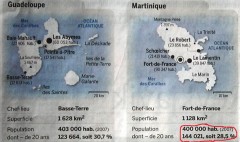

Dans la version papier du journal du même jour, la page de droite était consacrée à l'économie des Antilles. Plusieurs encadrés accompagnent le texte. ceux sur le chômage et les prix dans les D.O.M. (comparés à ceux de la métropole) sont fort instructifs. Mais l'une des vignettes de présentation des territoires comporte une erreur (cliquez sur l'image pour l'agrandir) :

Peut-être y a-t-il d'autres approximations, en tout cas, je n'ai relevé qu'une erreur de calcul. Regardez bien :

C'est en comparant les deux premières vignettes que l'incohérence m'a sauté aux yeux. Alors que la Guadeloupe compte moins de jeunes que la Martinique, sur un territoire pourtant un peu plus vaste, le pourcentage de ceux-ci serait plus élevé ? Non, bien sûr ! J'ai refait le calcul pour la Martinique. 36 % de la population est âgée de moins de 20 ans, si l'on se fie aux statistiques données par le quotidien.

Sur la population martiniquaise, j'ai trouvé les résultats des enquêtes de recensement de l'I.N.S.E.E.

Pour revenir au Monde, un autre article intéressant est en accès libre :

http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/02/13/antille...

Toujours sur le même sujet, il peut être utile de lire l'entretien accordé il y a peu par Christiane Taubira (députée de Guyane) au Journal du dimanche :

Sur l'économie de la banane, le site de R.F.O. propose un article détaillé.

17:06 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de tout et de rien

jeudi, 19 février 2009

Adolf Hitler repéré par les R.G.

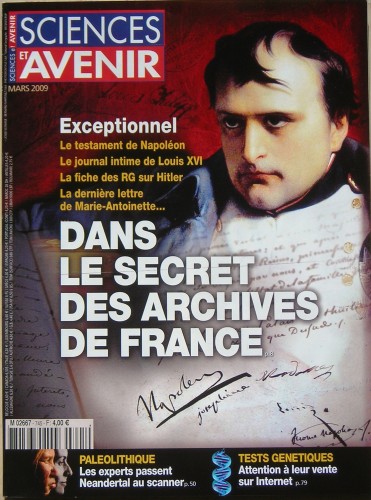

Oui, nos bons vieux Renseignements généraux (aujourd'hui intégrés à la D.C.R.I., la direction centrale du renseignement intérieur, où ils ont en fait fusionné avec feue la D.S.T.) ont eu à l'oeil le futur dictateur. On en a la preuve dans le numéro de mars 2009 de Sciences et avenir, dont voici la couverture :

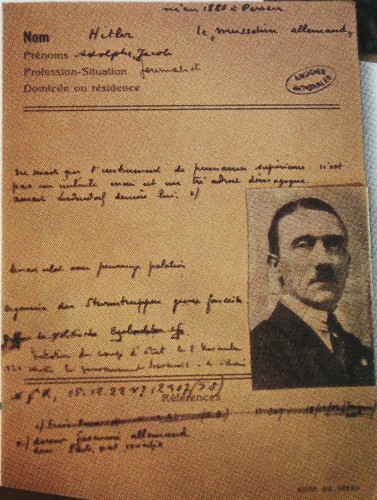

Un article est consacré aux "pépites" des Archives de France, dont le mensuel a eu l'exclusivité. On découvre d'abord avec quel luxe de protection des documents précieux sont conservés. Parmi ceux-ci donc, on trouve la fiche rédigée par les R.G. en 1924. A l'époque, il vient de sortir de prison après son coup d'Etat raté de 1923 et les Français occupent une partie de l'Ouest de l'Allemagne... d'où sans doute les recherches effectuées sur quelques personnages réputés remuants. Voici la fiche en question :

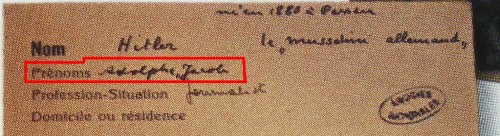

Je vous laisse le soin de découvrir, dans le magazine, le contenu de cette fiche. Je me contenterai de relever une étrangeté, au début. Regardez bien... Vous ne voyez pas ? Bon, je vais vous aider :

Il s'agit des prénoms. Jamais je n'ai lu ou entendu que l'ex-caporal portât un autre prénom qu'Adolf (orthographié ici à la française). D'où vient ce "Jacob" ? Sans doute d'une erreur d'un agent des R.G.. Mais comment s'est-elle produite ? (Je ne vais pas vous ressortir les élucubrations fumeuses de quelques esprits faibles qui se sont évertués à faire croire que l'un des grands-pères d'Hitler était juif, ce qui pourrait expliquer le choix du second prénom...).

Vous remarquerez aussi que le profession officielle d'Hitler semblait être journaliste, même si la fiche le classe parmi les agitateurs démagogues (pour le compte de plus puissants que lui), le qualifiant même de "mussolini allemand".

Pour terminer sur le prénom, deux anecdotes piquantes. La célébrité de cet Adolf semble avoir dissuadé les parents de nommer leur progéniture ainsi :

http://tf1.notrefamille.com/v2/services-prenom/prenom.asp...

... en France, du moins, parce qu'aux Etats-Unis, on peut décidément rencontrer tous les types de tarés :

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/ameriques/20081...

http://www.lematin.ch/actu/monde/hitler-perturbe-gouter-a...

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/6171...

12:56 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : de tout et de rien

Au diable Staline, vive les mariés !

Le titre original est "La noce silencieuse", qui met l'accent sur la deuxième moitié du film... et sur les conséquences à long terme, tandis que le titre français met en valeur l'une des grandes qualités du film : sa truculence... parce que les Roumains sont un peu les Ritals de l'Europe de l'Est. Le film s'inspire donc de la comédie italienne des années 1950-1970, mais aussi du style "Europe centrale" (Kusturica, dit-on parfois pour simplifier) : les personnages sont hauts en couleur et l'ensemble donne parfois l'impression d'un fouillis plus ou moins bien organisé.

L'histoire se passe à deux époques différentes : les années 2000 (au début et à la fin du film) et l'année 1953, plus précisément le mois de mars, au moment du décès de Joseph Staline. La Roumanie, dont les frontières et les régimes politiques ont fortement varié au XXème siècle, se retrouve, à la fin des années 1940, sous la botte du voisin soviétique. Les communistes roumains gèrent le pays pour le compte du "grand frère". Cela nous vaut de savoureuses scènes, dans lesquelles les bolcheviques locaux sont le plus souvent tournés en ridicule. (L'un des militants, chargé de la politique culturelle, est même affublé d'une moustache hitlérienne !) Cela contraste avec l'image des Soviétiques, toujours inquiétante.

Les héros sont des paysans alcooliques et obsédés, ce qui donne le ton général du film. Celui-ci commence d'ailleurs par un dialogue (à l'époque contemporaine, dans un minibus), un personnage évoquant la régularité de ses déjections :

- Le matin, à 7 heures je pisse et à 8 heures je chie.

- Mais à quelle heure te lèves-tu ?

- A 9 heures !

La petite heure et demi est parsemée de saillies de ce genre, pas toujours réussies, parfois gâchées par le jeu un brin outrancier des acteurs, mais bon, on rigole. La séquence du repas de noces est particulièrement savoureuse, avec cette scène de "téléphone arabe" et surtout, au commencement, un pet d'anthologie !! (Hélas, l'auteur n'exploite pas l'aspect olfactif de la chose, ce qui aurait pu donner encore davantage de force à sa scène.)

Cependant, le rire n'est jamais loin des larmes et, si les personnages sont portés sur la gaudriole, c'est parce que la vie n'est pas toujours drôle. Je vous laisse le soin de découvrir l'arrière-plan dramatique de cette histoire, en partie inspirée de faits réels.

00:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, de tout et de rien

samedi, 14 février 2009

Brendan et le secret de Kells

C'est un dessin animé très original, étrange parfois. Il allie un graphisme parfois primitif à des effets d'animation très sophistiqués. Les personnages ont ainsi des formes peu élaborées, l'aspect de leur corps étant en général révélateur de leur principal trait de caractère. Les Vikings eux n'ont droit qu'à une ombre menaçante, aux contours certes bien définis. Apparemment, les auteurs se sont inspirés de vrais dessins médiévaux et d'enluminures pour réaliser leur film.

C'est une légende médiévale, irlandaise. Il est donc question de magie, de fée. La forêt a sa vie propre. Les loups sont menaçants, mais ils peuvent se révéler de précieux alliés.

Sur ce substrat se greffe la culture chrétienne, avec ce monastère et son scriptorium. Tout le mystère porte sur un livre mystérieux et sur un cristal.

Le héros est le neveu de l'abbé. Celui-ci ne pense plus qu'à renforcer les défenses du monastère, pour résister à l'invasion viking qui menace (on notera que, contrairement à la vision que les historiens ont fait émerger depuis une trentaine d'années, le film véhicule une image exclusivement négative des envahisseurs nordiques). Le jeune Brendan lui, est fasciné par les livres et l'art de l'enluminure. Peut-être y trouvera-t-il un secours contre les menaces qui pèsent sur le monastère.

La question n'est pas sans intérêt pour un illustrateur : la bande dessinée en général et le dessin en particulier, ont longtemps été considérés comme des genres mineurs (le seul dessin noble étant celui qui sert d'esquisse à un tableau).

Entre l'histoire féérique et la réflexion autobiographique, il y a de quoi combler les petits et les grands.

01:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema

vendredi, 13 février 2009

J'irai dormir à Hollywood

C'est du moins ce que se promet de faire le concepteur-réalisateur-interviouveur de ce documentaire pas banal, Antoine de Maximy. De nombreuses personnes connaissent ce personnage pour l'avoir vu à l'oeuvre, en d'autres lieux, dans des séquences diffusées sur France 5, je crois. Il s'agit donc d'un road movie, un genre finalement assez classique. La particularité est que le réalisateur tente à chaque fois de manger et coucher chez l'habitant.

Son périple commence à New York, où il finit par être hébergé par un couple de papys adeptes de la gymnastique, rencontrés dans la rue. A 92 ans, le pépé, ancien acrobate, dispose encore d'une souplesse qui ferait bien des envieux chez les adolescents ! A un moment, on est quand même inquiet de le voir tousser sans relâche. Faudrait pas qu'il casse sa pipe devant la caméra !

Par la suite, notre héros, à vélo (il s'en fait prêter un avec une facilité déconcertante), tente de s'incruster chez les Amish, en Pennsylvanie. Plus loin, les scènes d'autostop sont l'occasion d'un montage un peu plus élaboré : deux caméras filment en permanence et elles sont fixées sur le personnage. Mais, parfois, on sent la mise en scène : des portions ont été tournées dans la seule perspective du montage final. Il ne s'agit donc pas du simple filmage en continu de situations toutes improvisées. Il passe aussi du temps dans les bus (une fois dans le train : il fait la rencontre d'un type condamné à 15 ans de taule... j'ai du mal à croire à toute son histoire, ceci dit) et se trouve même à la source d'une altercation "multiraciale". Comme on le lui dira franco en Louisiane, les tensions sont encore grandes dans ce domaine.

Ensuite, direction le Sud-Est. C'est fou le nombre de gens sympathiques qu'il rencontre... et c'est fou le nombre de 4x4 (ou véhicules similaires) qu'on voit circuler sur les routes états-uniennes ! En se rapprochant de la Louisiane, il rencontre des Cajuns (une femme parle français) et finit par débarquer en plein ghetto nouvel-orléanais. On sent qu'il fait bien de ne pas s'éterniser...

L'appel de l'Ouest se fait le plus fort et, nourri de mythologie américaine, notre reporter fait l'acquisition d'un véhicule original : un corbillard, qu'il repeint en rouge ! Emotion garantie lorsqu'il part à la recherche d'une voiture conforme à l'idée qu'il se fait de l' "Amérique éternelle" (avec garagiste-bricoleur haut en couleur).

La séquence chez les Navajos est touchante, tant parce qu'elle dit de la précarité de leur situation que par l'humanité qui s'en dégage. (On remarquera qu'aux Etats-Unis, les pauvres ne s'entassent pas dans des HLM de banlieue, mais dans des maisons préfabriquées parfois sans eau ni électricité.)

Après un passage par Las Vegas, la Californie se présente enfin à ses yeux émerveillés. On ne peut pas dire qu'il soit facile de s'incruster chez une vedette hollywoodienne... mais le rencontre d'un sans domicile de la plage se révèle tout aussi enrichissante.

01:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema

jeudi, 12 février 2009

Hunger

C'est à la fois un film sur le conflit nord-irlandais (à travers la lutte des républicains incarcérés) et un film sur le corps. Attention, si le réalisateur s'appelle Steve McQueen, il n'a rien à voir avec l'acteur rendu célèbre par la série Au nom de la loi.

Il y a donc d'abord et encore ces corps d'hommes jeunes, minces (de plus en plus pour certains) et musclés, qui, faute de mieux, utilisent leurs déjections comme outils de révolte. Non pas qu'ils les jettent à la figure de leurs geôliers, mais ils jouent sur le dégoût qu'ils inspirent : les murs des cellules sont badigeonnés d'excréments et ils ont mis au point un procédé pour faire passer leur pisse de la cellule au couloir sans qu'elle retourne d'où elle vient. Ils refusent de se laver et, au début, de s'alimenter.

La première partie du film met donc en scène une confrontation, entre l'autorité britannique et ces jeunes révoltés. Voir ce film en 2009 est d'autant plus intéressant qu'il met le doigt sur les dérives d'une démocratie libérale (le Royaume-Uni gouverné par la délicieuse Margareth Thatcher) tentée par l'intransigeance. Cela peut toujours servir...

A ce sujet, le réalisateur a l'honnêteté de nous présenter aussi le point de vue d'un gardien. On ne comprend pas tous ses gestes la première fois qu'on le voit mais, par la suite, tout s'explique. La raideur et la symétrie des uniformes s'oppose à la faiblesse et l'anarchie des corps. Les images sont à la fois terribles et belles : l'éclairage est soigné et le souci du détail conduit le réalisateur à travailler ses plans, qui parfois fourmillent d'indications.

Un dialogue de plus d'un quart d'heure sert de transition. Une grande partie est filmée en plan-séquence. Vous allez me dire : une caméra fixe durant près de quinze minutes, avec devant un face à face assez conventionnel, voilà qui doit être ennuyeux. Eh bien, pas du tout. La joute verbale qui oppose le prêtre à Bobby Sands (qui a décidé de reprendre la grève de la faim, cette fois-ci jusqu'au bout) est passionnante, tant au niveau de la gestuelle, du positionnement des corps que de la confrontation des arguments. Celui qui semblait avoir le dessus au départ n'a pas forcément le dernier mot.

Il faut dire deux mots de l'acteur principal : Michael Fassbender (qui joue Bobby Sands). Il est excellent. Au début, je ne le voyais pas forcément comme le personnage le plus marquant. Petit à petit, il prend toute la place. La dernière demi-heure est parfois à la limite du soutenable... et il est évident que l'interprète s'est engagé physiquement dans son rôle, lui donnant une connotation christique.

00:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema

mercredi, 11 février 2009

Frozen river

Quentin Tarantino a fait la pub de ce polar social très particulier, remarqué au festival Sundance (il a eu le prix de Grand Jury en 2008). L'action se déroule à la frontière américano-canadienne, matérialisée par un fleuve (le Saint-Laurent), gelé en l'occurence (d'où le titre). On est donc à la limite de l'Etat de New York et de l'Ontario, si je ne m'abuse. (Le film lui a été tourné plus au sud, du côté de Pittsburgh, en Pennsylvanie.) Le territoire est aussi occupé en partie par une réserve indienne, celle des Mohawks. Voilà pour le contexte.

Les personnages principaux ont une vie de merde. L'héroïne a un boulot à temps partiel (vendeuse, en gros), alors que son employeur lui a fait miroiter un temps plein, qu'il réserve en fait à sa collègue, plus jeune et plus "appétissante"... Là dessus se greffe le départ subit de son mari, qui a la délicatesse d'emporter les économies du ménage, alors que le paiement du nouveau mobil-home arrive à échéance ! En face, la jeune Mohawk, qui a perdu son compagnon, n'a pas la garde de son fils (confié à sa belle-mère) et souffre de problèmes de vision. Elle déprime, malgré le soutien que tentent de lui apporter des membres de sa communauté.

C'est donc une histoire de femmes, dans laquelle Tarantino a pu se retrouver. L'érotisme en moins, il y a du Jackie Brown dans cette mère de famille opiniâtre (et armée) qui choisit d'enfreindre la loi pour conserver le niveau de vie de sa petite tribu. Les actrices (Melissa Leo et Misty Upham en particulier) sont excellentes. Tous les seconds rôles, masculins comme féminins, sont impeccables.

L'autre personnage principal est ce fleuve gelé, par où transitent les immigrants clandestins et sur lequel il peut être dangereux de circuler. C'est aussi le symbole de la limite entre le légal et l'illégal, une sorte de zone d'ombre (ça tombe bien, de nombreuses scènes ont été tournées de nuit).

Mais le principal intérêt du film est la "pâte humaine" qu'il pétrit. Aucun des personnages n'est riche, ni miséreux. Tous vivotent et tentent de surnager. L'une doit se dépatouiller avec sa communauté Mohawk, l'autre avec ses gamins qui veulent des cadeaux... et surtout garder la belle télévision à écran plat ! Même la police est marquée par son humanité : le flic local est plutôt paternaliste (on sent qu'il a peut-être le béguin pour l'héroïne) et la police tribale semble d'abord avoir une fonction sociale.

Un film étonnant donc, et bien ficelé.

12:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema

mardi, 10 février 2009

Walkyrie

C'est ce que l'on pourrait appeler un thriller militaro-historique. A la base, les faits racontés sont réels : le 20 juillet 1944, le colonel von Stauffenberg a tenté de tuer Adolf Hitler à l'aide d'une bombe déposée dans la salle de réunion où il s'était rendu. La charge n'étant pas assez puissante et la serviette dans laquelle elle était rangée étant placée contre une pile, l'explosion n'a que légèrement blessé Hitler.

L'organisation de cet attentat est le coeur du film. Mais, auparavant, on nous présente Stauffenberg en Tunisie, puis les autres conjurés, pas forcément sous un jour favorable d'ailleurs. Seuls les personnages du général Beck (Terence Tamp, très digne) et du colonel Mertz von Quirnheim surnagent. En face, les nazis militants paraissent rigides, inquiétants. Seul Hitler semble mou. A ce sujet, il me semble que l'acteur qui l'incarne semble s'inspirer très nettement de l'interprétation de Bruno Ganz dans La Chute (mais en moins bien), à ceci près que l'Hitler d'avril 1945 n'est pas celui de 1943 ou juillet 1944

Si la reconstitution historique semble minutieuse, le film suit quelques penchants. Le premier est l'héroïsation du personnage de Stauffenberg qui, s'il ne manquait pas de courage et de convictions, n'était certainement pas l'archange de la liberté dépeint sous les traits de Tom Cruise (très bon au demeurant). De surcroît, les choix scénaristiques pourraient faire croire à un spectateur non averti qu'à partir de 1943 (voire avant) Hitler était entouré d'authentiques démocrates comploteurs, nationalistes certes, mais dont aucun ne semble raciste ou antisémite. Le film ressuscite une coupure considérée aujourd'hui en partie comme artificielle, celle entre la Wehrmacht et les SS. A cette dernière on a attribué tous les maux et on a eu tendance à en décharger l'armée allemande. Depuis, on a appris que, sur le front de l'Est notamment, les choses ne furent pas aussi simples.

C'est la tension qui fait tenir le film. Le montage est efficace. On remarque que les gros plans sont nombreux : on a sans doute demandé aux acteurs de bien travailler leurs expressions faciales ! La musique est hollywoodienne : elle ne fait pas dans la subtilité, mais elle souligne efficacement les moments importants. C'est finalement un bon spectacle.

12:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema

lundi, 09 février 2009

Che 2 - Guérilla

Voici donc le deuxième volet signé Steven Soderbergh. Il traite quasi exclusivement des pérégrinations boliviennes. Il débute toutefois à Cuba, où l'on voit Guevara en sommité de la révolution qui s'emmerde (n'ayons pas peur des mots), malgré une épouse ravissante (il l'a rencontrée au cours de l'épisode précédent... faut suivre, voyons !) et une brochette de moutards sans doute adorables. Bien vite, l'athlète de la révolution se décide à propager la bonne parole marxiste en Amérique latine. Il jette son dévolu sur la Bolivie, qui n'en demandait peut-être pas tant.

Comme on sait par avance comment tout cela va finir, on peut voir ce film comme un (long) requiem au combattant déchu. Soderbergh tente de montrer les causes de l'échec des guérilleros, entre dans le détail de la vie quotidienne, des tensions qui émergent entre les personnes et des revirements qui se produisent. Il est toutefois peu causant sur l'ambiance à Cuba avant le départ de Guevara, comme sur l'attitude de Castro (sans parler même de celle des Soviétiques).

Benicio del Toro est cette fois-ci excellent. Il incarne avec beaucoup de conviction le combattant intègre, exigeant que fut Guevara. Amaigri, affaibli par l'asthme, il en devient pathétique parfois (cela préfigure la fin quasi christique). Les vingt dernières minutes, qui montrent le héros vaincu, emprisonné, sont là pour peaufiner la légende : le Che est dépeint comme exerçant un ascendant jusque sur ses adversaires et son décès est filmé en caméra subjective.

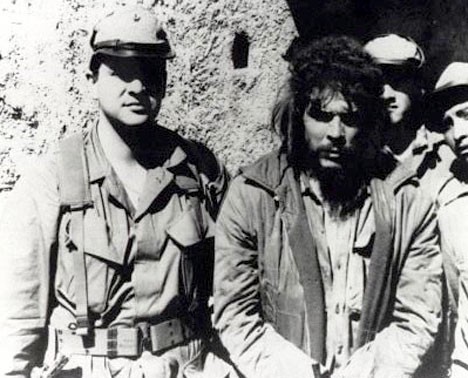

Le réalisateur semble donc prendre parti pour son personnage, mais il laisse beaucoup de zones d'ombre de côté. Je m'attendais, par exemple, à ce que le rôle des Etats-Unis dans la région soit davantage évoqué. On reste sur des considérations générales. J'aurais aussi aimé que soit expliquée l'origine de deux photographies assez célèbres (moins toutefois que celle de Korda) : celle prise peu après l'arrestation

et celle prise après l'exécution, dont le cadrage a été (inconsciemment ?) choisi de manière à présenter le Che comme un nouveau Christ. Soderbergh a évacué celle-ci (de même qu'il n'est pas question de l'ensevelissement secret du cadavre) et donne de la première une version aseptisée. A voir le film, il semblerait que les Américains, pourtant présents dans la région, n'aient joué aucun rôle dans les derniers instants de Guevara.

Bref, un film pas désagréable à regarder, mais assez paresseux. Cela laisse un espoir à d'autres cinéastes, celui de réaliser, pour la vie d'adulte de Guevara, l'équivalent de ce qu'a réalisé Walter Salles pour son périple de jeunesse en Amérique latine (l'excellent Carnets de voyage).

Sur la fin d'Ernesto Guevara, on peut lire deux témoignages d'origine différente :

- celui d'un photographe

- celui de l'ancien agent de la C.I.A.

Des documents de la C.I.A. ont été déclassifiés : http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB5/index.html#de....

On ne sait toujours pas clairement ce qu'il advenu du cadavre de Guevara.

L'émission Là-bas si j'y suis a consacré un dossier à la mort du Che : une équipe avait été envoyée à La Higuera en 2007 (il est possible de réécouter l'émission).

20:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema

Censure sur le Tag "cinéma" ?

Je commence à me poser des questions. Il arrive que certains de mes billets, bien qu'étant enregistrés, n'apparaissent pas dans le flux des "dernières notes publiées" ni sur le "tag" sélectionné : le "tag" cinéma. A l'origine, je me suis dit que ce devait être un problème technique. Mais, aujourd'hui, mon dernier billet a été retiré de l'affichage, sur le "tag" cinéma. Il est consacré au film Slumdog millionaire. Il a été publié en tout début d'après-midi (j'ai pu le vérifier de visu). Mais, sur les coups de 15h15, je viens rejeter un coup d'oeil... et je ne vois plus la note !! Faudrait qu'on m'explique ! Qui l'a retirée ? Pourquoi ?

15:28 Publié dans Cinéma, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : de tout et de rien

Slumdog millionaire

Ce film, réalisé par Danny Boyle, qui a pour cadre l'Inde "qui ne brille pas", est :

a) une daube

b) un honnête divertissement

c) la meilleure comédie romantique du début de cette année

d) un chef-d'oeuvre

Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'utiliser un de vos jokers... C'est votre dernier mot ?...

La séquence qui sert de lancement est virtuose : cette poursuite dans le bidonville, vue de face, de dos, du dessus, à différentes vitesses, avec changements de rythme et tout et tout, est emballante. On a beaucoup glosé sur le procédé du retour en arrière. Bon, d'abord, cela se justifie pleinement compte tenu du scénario : comme le héros est accusé d'avoir triché au jeu Who wants to be a millionaire ? (Qui veut gagner des millions, chez nous), les flashs sont chargés d'expliquer comment il a pu connaître chaque réponse. Mais, c'est là que le film prend toute sa densité, ces retours en arrière sont autant de plongées dans l'Inde des bas-fonds.

Ce jeune homme est d'abord né sous une mauvaise étoile : il est musulman dans le pays de l'hindouisme, de surcroît à Bombay où des tensions communautaires existent. Sa famille a d'ailleurs eu tout le loisir de vérifier combien les fanatiques hindous peuvent se comporter comme de véritables sauvages. (Le parti extrémiste Shiv Sena est très bien implanté dans l'Etat du Maharashtra... celui de Bombay.) Rien que pour cette perspective particulière (des musulmans victimes au pays de Gandhi) le film mérite le détour.

Mais l'essentiel de l'arrière-plan est celui des bidonvilles, avec ces millions de personnes qui vivent dans la crasse et la pollution, qui s'entretuent, s'exploitent mutuellement (excellents passages sur ces truands qui récupèrent les orphelins... et j'ai trouvé particulièrement émouvantes les retrouvailles entre Jamal et l'un de ses anciens compagnons devenu aveugle), qui essaient d'échapper à une police violente et corrompue. Le héros est un "chien des taudis", pour reprendre l'expression utilisée dans le titre. Toutefois, le film montre que le pays offre des possibilités de promotion sociale... parfois inattendues.

Pour survivre, on se débrouille comme on peut : on vole, on traficote, on fait même le guide (encore une séquence très réussie : celle du Taj Mahal). On éprouve de la sympathie pour ces sacripants, parfois joyeux farceurs. (Ah, j'ai failli oublier la séquence de l'autographe : une merveille scatologique !) On frôle aussi le drame. La mort touche les proches, ou sépare les amoureux... car ce film est d'abord un conte de fées, l'histoire de l'amour impossible de deux enfants des rues, Jamal et Latika, que tout semble devoir séparer. Le persévérant et romantique Jamal essaie de surmonter tous les obstacles qui sont placés sur sa route, jusqu'à son meilleur ami qui devient son rival puis son adversaire.

Le dernier quart d'heure est hélas le moins bon. On a accumulé les rebondissements, de manière ultra spectaculaire. On caresse un peu trop le grand public dans le sens du poil. Ceci dit, la manière dont l'utilisation des deux derniers jokers est scénarisée ne manque pas d'imagination.

Le tout se termine façon Bollywood (et quoi, cela se passe à Bombay, merde !), avec danses et chant. Faut aimer...

12:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

dimanche, 08 février 2009

Des idiots et des anges

Bill Plympton, vous connaissez ? Non ? Alors, recherchez chez votre marchand (ou loueur) de D.V.D. préféré les précédents films d'animation de cet auteur, histoire de vous familiariser avec son style. Il s'agit notamment de L'Impitoyable Lune de miel, Les Mutants de l'espace et Hair High.

Plympton est un artisan un peu frappadingue. Ici, même s'il a recouru parfois au numérique (ça facilite quand même le boulot des dessinateurs, faut le dire, sans nuire à la qualité du résultat), il a conservé sa technique du crayonné. Cela donne parfois l'impression d'être un brouillon, mais c'est hyper travaillé. Observez bien les cadrages, les effets de transparence, réflexion et zoom. C'est du grand art.

A la base, c'est l'histoire d'un pauvre type, un représentant célibataire (on apprend par la suite ce qu'il vend...), qui n'a pas l'air d'aimer son boulot, ni les oiseaux, ni les gens de manière générale. Chaque matin, il se rend dans le même bar pour fumer et picoler un peu. Plympton plante le décor sans fioriture, peignant un monde gangrené par la bagnole, la pollution, l'égoïsme et la violence, le tout de manière très sarcastique.

Un papillon et des ailes vont bouleverser l' "ordre" des choses. L'intervention du fantastique, à la fois sur le fond et sur la forme (le dessin est très expressionniste, le propos surréaliste), permet de faire émerger une critique sociale : l'appât du gain, la quête de la célébrité sont générateurs de violence alors que l'amour et le respect de la nature sont sources d'harmonie. C'est qu'il est poète, notre Plympton !

22:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

samedi, 07 février 2009

Religolo

Le titre est un mot-valise, construit à partir de deux autres : "religion" et "rigolo" (en anglais aussi, apparemment, le titre étant Religulous, construit à partir de "religion" et "ridiculous"... eh oui, c'est plus subversif qu'en français). Le réalisateur est celui de Borat, mais celui qui mène le jeu est Bill Maher, un humoriste célèbre outre-Atlantique.

Quelle est réellement sa cible ? Les religions monothéistes (il s'attaque exclusivement aux chrétiens, juifs et musulmans de diverses obédiences) ? Les fondamentalistes ? La croyance elle-même ? Un peu tout cela.

La première partie du film est celle dans laquelle B. Maher exerce le plus sa verve caustique... et son argumentation rationnelle au détriment des religieux de tout poil. On rit bien, on ricane même !

Par la suite, il joue plus sur le montage (il intercale des extraits d'entretiens et des images pas forcément toujours directement liées au sujet, mais qui, se juxtaposant à ce qu'un interlocuteur cul-bénit vient de dire, prennent un tour sarcastique) et sur les réactions de ses vis-à-vis. Cela va des camionneurs chrétiens (pas méchants) au pasteur cupide et inculte en passant par le directeur du "musée du créationnisme" (une belle enflure, celui-là, je vous le garantis), la mère de famille bigote, l'ancien homo un peu honteux (j'adore cette séquence qui s'achève par une accolade à l'issue de laquelle Bill Maher se demande si son interlocuteur n'a pas une trique d'enfer), l'animateur de centre de loisirs (un "Jesusland" en pleine Floride !), le recteur de mosquée, le juif antisioniste extrémiste, la musulmane fervente ou encore le rappeur engagé.

Il ne se contente pas de rester aux Etats-Unis. Il se rend au Vatican (d'où il se fait virer), au Royaume-Uni (très belle scène finale...), aux Pays-Bas (où il rencontre, outre des musulmans, Geert Wilders, le populiste) et en Israël.

Si le montage donne le beau rôle à Maher et s'il a un peu tendance à couper la parole aux autres, le film les laisse incontestablement exprimer leurs idées. La critique a fait la fine bouche et même des journaux supposés bien laïcs ont plutôt "cassé" le film. Dommage, parce que cela prive leurs lecteurs suivistes d'1h30 de franche rigolade façon libre pensée. Par les temps qui courent, ce n'est pas à rejeter.

20:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

L'Etrange Histoire de Benjamin Button

Ce soir, j'ai hésité en entrant dans le cinéma. Walkyrie et Slumdog millionaire me tentaient aussi. Mais, en faisant la queue, j'ai repéré un groupe de djeunses assez bruyants. Ils allaient voir le film avec Tom Cruise. Va donc pour Benjamin Button. Les scénaristes ont transposé l'histoire de Baltimore à La Nouvelle-Orléans. Cela nous vaut quelques séquences plutôt jazzy (avec, peut-être, des références à Ragtime et Malcolm X - la première partie)... et une ou deux allusions à la ségrégation (notamment à travers la scène de bus). L'histoire se prolongeant jusqu'en 2005, l'ouragan Katrina se trouve en toile de fond. C'est fou comme un hôpital public états-unien peut ressembler à un hôpital public français désormais...

Ce sont trois histoires mises bout à bout, en fait. La première est la "vieille jeunesse" de l'enfant abandonné, dans cette maison de retraite où les papys et les mamys sont traités avec dignité. Il y a beaucoup d'humour dans cette partie, sans que cela se fasse au détriment des personnages (j'ai bien aimé le gag récurrent de celui qui a été frappé sept fois par la foudre). Dans cet univers d'adultes âgés, la rencontre avec la petite fille rousse détonne.

La deuxième partie raconte à la fois la "formation" de Benjamin (comme marin et comme amant en particulier... belles séquences avec Tilda Swinton) et le développement, en parallèle, de son amour pour Daisy (Cate Blanchett, excellente), les personnages se rencontrant fugacement à plusieurs reprises. Les scènes d'hôtel sont particulièrement réussies. Les rencontres nocturnes entre Benjamin et l'épouse du diplomate baignent dans un climat de sensuelle quiétude, où l'on retrouve un peu l'atmosphère de la maison de retraite. Cela va peut-être faire sourire certains, mais j'y ai perçu un peu de l'ambiance du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (et comme j'ai adoré ce film, vous pouvez deviner ce que je pense de celui dont je suis en train de parler). En extérieur, le réalisateur montre son savoir-faire dans la séquence de guerre (avec le sous-marin), impressionnante de maîtrise.

La troisième partie est la plus émouvante. Il y est question, plus souvent que dans les autres, de la mort, de la séparation, consentie ou subie. C'est vraiment prenant, très fort, très beau. Je n'en dis pas plus, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film.

A ces qualités s'ajoute le plaisir des yeux : la photographie est superbe, un soin particulier ayant été apporté aux "vieilles" images. Les 2h45 passent avec une rapidité qui m'a étonné. Détail supplémentaire : le doublage est de qualité (j'ai vu le film en version française), même si je regrette la voix originale de Cate Blanchett (celui qui double Brad Pitt est toujours aussi bon).

00:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

mercredi, 04 février 2009

Che 1 l'Argentin

Pour voir ce film, j'ai attendu qu'il soit programmé en vo sous-titrée à proximité de chez moi. Cela a pris du temps... C'est l'occasion de revenir sur les choix des directeurs de cinémas. De nombreuses copies (en version originale comme en version française) ont été mises en circulation (je pense qu'on comptait sur le prix obtenu par Benicio del Toro à Cannes pour lancer le film). L'aura du Che aidant, les exploitants ont espéré attirer le public ados - jeunes adultes en plus des cinéphiles. Le problème est que ce film est long (2 heures, que l'on sent bien), de surcroît incomplet (puisque l’œuvre est divisée en deux parties) et qu'il n'est pas une véritable biographie, plutôt un ensemble de coups de projecteurs, ce qui a pu dérouter. Le résultat est, qu'une fois la première semaine passée, le bouche à oreille n'étant pas très bon, la carrière du film s'en est ressenti. Le deuxième volet a d'ailleurs mal démarré. Ben, mes gaillards, il aurait été plus intelligent de ne le sortir qu'en version originale sous-titrée... et de pratiquer quelques coupures... parce que, comme je l'ai entendu dire par un critique, à la radio, heureusement qu'il n'a vécu que 30 ans... parce que, sur cette base-là, un film consacré à Fidel Castro pourrait durer la journée entière !

Ceci dit, j'ai apprécié ce film. Étant donné ce que j'en avais entendu dire, je m'attendais à pire (tiens, ça rime). Ce n'est pas ennuyeux, juste un peu long, d'une lenteur paresseuse par instants. On sent del Toro très appliqué, très investi dans son personnage. C'est dans les scènes en noir et blanc (se déroulant en dehors du cadre chronologique du film, qui se limite -en théorie- à la conquête cubaine) qu'il est le meilleur. Dans le reste du film, il réussit à faire passer le Guevara militant, le médecin, l'apôtre de l'éducation, le rigoriste (très sourcilleux du respect de la propriété privée, dès lors qu'elle ne concerne pas les latifundistes), mais il manque quelque chose : le charisme. On voit le respect, la crainte voire l'admiration qui entourent Guevara, mais ni la réalisation ni l'interprétation ne font comprendre ce qui a inspiré de tels sentiments.

Je suis plus enthousiaste pour celui qui joue Fidel Castro. Il est criant de vérité (pour le peu que j'en sache) ! Autre point positif : les séquences urbaines, visiblement préparées avec soin : des voitures aux intérieurs des maisons, il semble que le souci du détail ait été poussé assez loin. On sent Soderbergh plus à l'aise que dans la forêt. Je pense aussi que la manière dont le film a été post-produit joue : le doublage du son se sent davantage dans les séquences "junglesques"... et certaines scènes de liesse m'ont paru assez maladroites.

Malgré tout cela, c'est un film qui se regarde, qui s'apprécie pour peu qu'on s'intéresse à l'Amérique latine en général et à Cuba en particulier.

23:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

jeudi, 29 janvier 2009

Johnny mad dog

Voilà une production française, tournée principalement en anglais (ou dans un salmingondis qui mêle l'anglais aux dialectes locaux) au Liberia. Il est bien entendu question des enfants-soldats. Si ce n'est pas le premier film à traiter le sujet, c'est par contre celui qui en donne sans doute la vision, de l'intérieur, la plus fidèle à la réalité. (De surcroît, il s'inspire d'un bouquin.) Celle-ci nous est d'ailleurs directement balancée à la fin, sous formes de photographies prises au Liberia, des années 1980 à 2003.

Il y a donc un souci documentaire dans ce film, où d'anciens enfants-soldats jouent leur propre rôle, ou un rôle s'approchant de ce qu'ils ont connu. Ils sont excellents. C'est criant (hurlant même) de vérité. La violence prend souvent un tour comique, ou plutôt grotesque : on manque de s'entretuer pour la possession d'une truie, on se déguise (l'usage des robes et des perruques complétant parfois de manière surprenante le choix d'un "nom de guerre" à vocation virile), on accuse les autres de ce dont on se rend soi-même coupable. Le film suscite un malaise profond, tant il est choquant de voir ces pré-ados et ces ados perpétrer une foule de crimes, en toute impunité. Ils sont bien évidemment manipulés par ceux qui tirent les ficelles, les chefs de guerre qui leur font faire le sale boulot. Certaines des plus belles scènes voient les chefs préparer mentalement leurs troupes, usant de leur charisme, de l'effet de groupe, des drogues et, au besoin, de pratiques rituelles.

Le scénario fait se croiser deux destins, celui du chef de la petite brigade et celui d'une jeune fille qui va tour à tour tenter de sauver son petit frère, son père et une orpheline. Son mutisme et sa ténacité contrastent avec l'exubérance et la versatilité de la plupart des apprentis mercenaires. Le face à face final des deux héros, auquel on s'attend un peu, est mis en scène avec brio.

De manière générale, c'est brillamment filmé. Le début m'a fait un peu peur, avec ce montage haché, puis cela s'arrange. Le réalisateur est très soucieux des corps. Je le sens fasciné par la musculature de ces adolescents, comme par les formes des jeunes femmes. C'est filmé près des corps, on distingue bien les grains de peau. C'est joli, un peu esthétisant parfois... mais, heureusement, pas complaisant : de la scène "d'amour" se dégage plus de beauté que de celle du viol, alors qu'au départ on pouvait nourrir quelques craintes.

Au passage, le film égratigne l'O.N.U., dont l'action humanitaire a montré ses limites. Les leçons n'en ont hélas pas été retenues, si l'on regarde (par exemple) ce qui se passe depuis des années en République Démocratique du Congo...

22:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

jeudi, 15 janvier 2009

Les Bureaux de Dieu

... En direct du paradis ? Non, du planning familial ! C'est une fiction documentaire de Claire Denis : le scénario et les dialogues sont inspirés de l'expérience de plusieurs centres du planning familial, alors que les situations montrées par le film ont été jouées par de vraies actrices, connu-e-s pour les conseillers-ères, peu connues pour les "patientes".

Il y a une volonté forte de "donner chair" (et rendre hommage) à ces conseillères du planning familial, à travers des comédiennes charismatiques comme Nathalie Baye, Nicole Garcia, Béatrice Dalle, Marie Laforêt, Isabelle Carré, qui, ici, donnent leur nom et leur talent sans trop occuper le devant de la scène, puisqu'elle doivent incarner des personnages dont la principale qualité est l'écoute. On appréciera aussi la participation de Michel Boujenah en médecin paternaliste et d'Emmanuel Mouret en conseiller conjugal stagiaire fougueux et maladroit. (Perso, si le charme de Nathalie Baye ne me laisse pas indifférent, je kiffe à donf Rachida Brakni.)

Vous aller me dire, rien de neuf sous le soleil. En fait, si : face à ces grosses pointures, les acteurs peu connus font en général excellente impression. Bon, il est vrai que parfois, le film se voulant aussi didactique (il véhicule de manière claire des messages sur la contraception, l'avortement ou tout simplement la biologie féminine), des répliques peuvent ressembler un peu trop à des extraits de plaquettes d'information. Mais, au-delà de cette (légère) maladresse, l'interprétation des "patientes" est très bonne.

La première heure passe comme un rêve : on découvre chaque "conseiller", en général face à des cas plutôt classiques : un retard de règles, un conflit mère-fille, la prise de la première pilule pour une mineure, le souci de la virginité dans un couple. On remarque la forte présence de populations à l'ascendance maghrébine, le film posant, avec délicatesse, la question de l'adaptation de moeurs patriarcales à une société permissive (ben la nôtre, quoi).

Vers la fin de la première heure, j'ai senti comme un coup de mou (à moins que ce ne soit ma propre fatigue). Puis ça redémarre, avec une série de cas plus lourds. Il est notamment question d'I.V.G. tardives, voire très tardives, voyage en Espagne à la clé. Il y a celle qui sort d'un asile, qui ne croyait pas pouvoir tomber enceinte, la mineure d'origine portugaise, dont personne ne soupçonnait la grossesse, la femme mariée infidèle prise dans un double piège et la Bulgare très digne, à l'accent fascinant.

La force du film est de faire passer le non-dit : chaque cas recèle des complications qui n'apparaissent qu'avec le dialogue, lui-même porteur de solutions. Nos conseillères en avortement jouent ici un peu le rôle d'accoucheuses socratiques. La mise en scène nous fait davantage toucher du doigt l'intériorité des personnages, la pièce la plus intime étant paradoxalement le balcon (ça, c'est du Claire Denis), où l'on s'isole (ou se réunit) pour fumer. La musique jazzy accompagne le grouillement humain comme les tourments intérieurs. Un chouette film, quoi !

23:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma

jeudi, 08 janvier 2009

Adieu, George W. Bush

... et bon vent ! Dans quelques jours, Barack Hussein Obama va pouvoir uriner et déféquer en patron à la Maison Blanche, alors que le demi cow boy inculte et bigot va peu à peu regagner le sous-bois de l'histoire d'où il n'aurait jamais dû émerger. Ceci dit, il faut le reconnaître, l'encore président nous a valu quelques moments de franche gaité, le moindre desquels n'étant pas la "révolte des chaussures" à Bagdad :

http://www.lepoint.com/actualites-technologie-internet/at...

Sur ce site, vous pouvez retrouver la célèbre séquence, au cours de laquelle Mountazer al-Zaïdi a lancé un nouveau sport appelé à devenir olympique... et peut-être effrayé ses voisins à cause de l'odeur qui a émané de ses pieds soudainement libérés de leurs gangues de cuir.

Le bas de la page propose l'un des jeux dits de la chaussure. Attention, il s'agit d'être vif-ve, l'ancien gouverneur du Texas ayant gardé de bons réflexes !

16:02 Publié dans Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique