dimanche, 26 septembre 2010

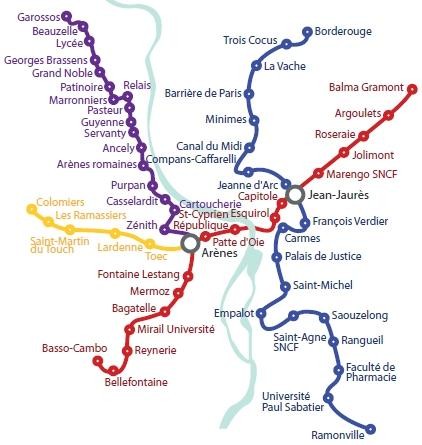

Le métro de Toulouse

J'ai récemment quitté très provisoirement mon Aveyron chéri pour gagner la métropole régionale. Comme j'ai voulu me la jouer "développement durable" (et aussi parce que conduire dans Toulouse me fait particulièrement chier), j'ai pris le train. Une fois n'est pas coutume, le Rodez-Toulouse est arrivé à l'heure. J'étais tout content à l'idée d'avoir un peu d'avance pour mon rendez-vous.

C'est alors que j'ai dû acheter un ticket de métro. Je me dirige vers les caisses automatiques. Je fais la queue. La file que j'ai choisie n'avance pas. Du coup, au bout d'un moment, j'en change... mais voilà que je m'aperçois que la caisse ne fonctionne pas ! Nous sommes donc une grappe d'usagers à nous ruer sur les caisses traditionnelles, où nous finissons par obtenir le précieux sésame.

Une rame est assez vite arrivée. J'étais tellement content que je n'ai pas remarqué immédiatement quelque chose d'inhabituel dans les annonces : elles sont bilingues, d'abord dites en français, puis en occitan (dans une forme d'occitan).

Si "palaille dé jousticio" (Palais de Justice) est apparu joli à mes oreilles, j'ai commencé à sourire à "aime-palotte" (Empalot), le comble du ridicule étant atteint par "santo agno esséneffo" (Saint-Agne S.N.C.F. !!!). Cette innovation linguistique a suscité des commentaires fougueux, très partagés... Sur place, la quasi-totalité des passagers semble s'en fiche complètement.

Les habitués ont compris que j'ai emprunté la ligne B :

Cette ligne est très agréable pour un voyageur masculin hétérosexuel. Comme elle mène à un hôpital universitaire, une fac de sciences, une de pharmacie etc, de nombreuses ravissantes jeunes femmes la fréquentent... Cela aide à passer le temps d'une manière fort plaisante !

00:59 Publié dans Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, voyage

samedi, 25 septembre 2010

"Le Nouvel Hebdo" numéro 142

Je trouve le numéro de cette semaine particulièrement riche. Cela commence par l'éditorial de Gérard Galtier, dans lequel il revient sur la polémique à propos des Roms... et égratigne les élus grands-ruthénois de gauche, qui se sont peut-être un peu trop poussés du coude à cette occasion, et ont été bien servis par la presse locale, aussi bien La Dépêche que Midi Libre ou encore Le Ruthénois de cette semaine (tous répétant la même erreur à propos de la loi Besson). Ceci dit, je ne trouve pas scandaleux qu'ils sautent sur l'occasion pour clamer que, eux au moins, font leur part du boulot. Mais j'apprécie que Le Nouvel Hebdo rappelle que, même lorsque les pouvoirs publics font des efforts en faveur des "gens du voyage", ce n'est pas forcément payé en retour...

On passe à l'exclu de la semaine : les "notes" d'Hugues Robert, ancien rédacteur en chef du Ruthénois. En guise d'introduction, on apprend que peu nombreuses semblent avoir été les personnes qui se sont souciées du devenir du journaliste après son licenciement. En page 4, il se lâche et livre (en partie) le font de ses pensées. Si je le trouve pertinent quand il évoque le milieu politique local (quoique moins avisé à propos de Martin Malvy), je suis gêné par sa manière d'exprimer son rejet de Nicolas Sarkozy : "Je quitte la France et reviendrai quand Nicolas Sarkozy aura quitté le pouvoir. Le pays devient irrespirable." Si j'étais médisant, je dirais qu'il habille son nouveau départ professionnel africain dans un habit de résistant un peu factice. Cela m'a rappelé des propos entendus récemment, dans la bouche de gens "de gauche", disant qu'ils avaient honte de leur pays etc etc. Quand bien même on serait révulsé par certains aspects de la politique sarkozyenne, il y a dans ce pays, en haut comme en bas, à droite comme à gauche, quand on y regarde bien (pas sous le coup de l'émotion), des sujets de contentement ou du moins des raisons d'espérer un avenir meilleur. Mais il est tellement plus facile de dire que tout va mal, que c'est de pire en pire, tout ça à cause d'un seul homme. Avec la presse et les journalistes, Hugues Robert a la dent dure, avec raison selon moi. J'attends avec impatience qu'il revienne en détail sur l'aventure du Ruthénois.

Dans son billet, Tempy évoque à nouveau le projet Soulages. Il rappelle les premières estimations du coût du musée, données en 2006, à l'époque où Marc Censi était encore le patron de la commune et de l'agglomération. Progressivement, on est passé de 10 à 16 millions d'euro, puis 21, 23 et maintenant 30 à 35...

Il y a encore plein de petites choses intéressantes dans ce numéro du Nouvel Hebdo. Par contre, on aurait pu se passer sans peine des communiqués de presse de la fin. Ils permettent néanmoins d'apprendre à quel point le sport professionnel est subventionné, jusque dans nos contrées. Je suis d'avis que cet argent, comme celui qu'il est prévu de dépenser pour le musée Soulages, aurait trouvé mieux à s'employer (à l'équipement de l'hôpital, comme le suggère Tempy, mais aussi au grand contournement de Rodez, au développement du transport ferroviaire...).

00:18 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, politique

vendredi, 24 septembre 2010

Hors-la-loi

Voilà donc enfin sur les écrans le film de Rachid Bouchareb (déjà remarqué pour Indigènes... mais je vous conseille surtout Little Sénégal) qui a tant suscité la polémique.

Attention toutefois. Si l'Histoire imprègne fortement l'intrigue, ce film est d'abord un mélange de polar et de film de gangsters. Il est encadré par deux événements forts : les événements de Sétif et de Guelma (du 8 mai 1945) et la manifestation d'octobre 1961 en France métropolitaine.

Entre les deux, l'action se déroule donc principalement en Europe, surtout dans l'agglomération parisienne, avec notamment la reconstitution du bidonville de Nanterre, l'une des grandes réussites du film.

Les trois acteurs principaux, Roschdy Zem, Sami Bouajila et Jamel Debbouze, sont bons, même si je pense que le dernier en fait un peu trop. L'évolution de leurs rapports est passionnante à suivre. Au niveau des acteurs "secondaires", on notera la bonne performance de Bernard Blancan (déjà à l'affiche d'Indigènes... son journal mérite le détour). J'ai été moins convaincu par les autres. Les dialogues (pour ce que j'en ai pu juger : les trois quarts du film sont joués en arabe) m'ont paru plus factices et la direction d'acteur a quelque peu péché.

Si l'on ajoute à cela quelques erreurs factuelles (relevées notamment par une agence de presse qui se dit "indépendante"... comprenez "de droite", les gars), le bilan est partagé. Si vous allez voir ce film pour suivre une aventure de famille, dans un contexte troublé, parfois hyperviolent, en gros, vous en aurez pour votre argent (même s'il y aurait des choses à revoir sur les scènes d'action, le maniement des armes et les "bastons").

Cependant, comparé à Indigènes, Hors-la-loi est sans doute moins réussi sur le plan "civique", même si l'action du F.L.N. est décrite avec nuance. Ce film a tout de même le mérite d'exister.

Sur le site officiel, on peut télécharger le dossier de presse.

13:58 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, film, cinema, cinéma, histoire

samedi, 18 septembre 2010

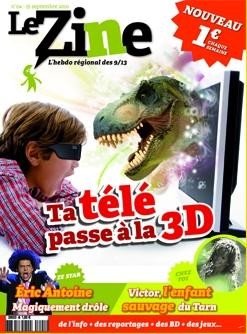

Un nouvel hebdomadaire dans le Sud-Ouest

Si l'on se fie à sa couverture, il est destiné aux préadolescents (les 9-13 ans). Pour le titre, je sens qu'on s'est creusé les méninges. L'apocope étant déjà utilisée (Le Mag), on a choisi l'aphérèse, Le Zine :

(couverture du numéro 4, du 15 au 21 septembre 2010)

On peut le trouver principalement en Midi-Pyrénées. La rédaction est logée au coeur de Toulouse et l'impression s'effectue dans le Lot-et-Garonne (en Aquitaine, donc). Pour le lancement, ce nouvel hebdomadaire a bénéficié d'un article dans La Dépêche du Midi (en fait, deux en une semaine) et d'une brève sur Télé Toulouse.

Dans Le Zine, il y a un peu de tout. De l'info paillettes, des conseils pratiques, des jeux, des pages plus culturelles. J'ai relevé une page consacrée au magicien humoriste Eric Antoine. Ceux qui ne connaissent pas le bonhomme peuvent le découvrir à travers un portrait réalisé à la FNAC, ou encore un extrait de l'un de ses spectacles (le truc de la fin est assez simple ; regardez bien l'image en plein écran ; la bouteille est cachée dans le revers gauche de la veste ; il en saisit le sommet quand il va chercher le couteau avec sa main droite et il remonte rapidement le bras quand le ballon éclate).

Plus loin, une double-page est consacrée au château du Bosc, théâtre aveyronnais de l'enfance du peintre Toulouse-Lautrec, situé sur la commune de Camjac.

On passe ensuite au dossier de la semaine, sur l'enfant sauvage. Le corps du journal rectifie le titre de la Une. Victor est bien l'enfant sauvage du Tarn ET de l'Aveyron... surtout de l'Aveyron. Une statue à son effigie est d'ailleurs visible à Saint-Sernin-sur-Rance. Il me semble que l'une des illustrations est tirée du superbe film (dans un style classique très maîtrisé) de François Truffaut.

Les autres articles (sur les Goonies, la télévision en trois dimensions ...) m'ont peu intéressé, mais cela peut convenir à des jeunes. il en faut pour tous les goûts.

Le magazine est couplé à un site internet que je trouve intéressant. Au moment où j'écris ces lignes, on peut y voir un reportage (paru dans le numéro précédent) sur le parc de la préhistoire de Tarascon-sur-Ariège. On peut même lire le numéro 0.

22:10 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, enfant

mercredi, 15 septembre 2010

Un tableau d'affichage"soulagien" ?

La scène s'est passée ce lundi. C'était l'heure de la pause café. Dans un hall, je croise un collègue, posté devant un tableau d'affichage. Oui, vous savez, ces machins sur lesquels des mains malveillantes viennent fixer des tas de trucs inintéressants, dans ce genre :

Sauf que là, ce lundi matin, il n'y avait rien. Nous sommes tous deux restés muets quelques secondes devant cette chose immaculée. Soudain, mon collègue, très caustique, me déclare :

- C'est une sorte d'anti-Soulages.

- Oui, de l'outre-blanc, lui répondis-je, plein d'à propos... Mais c'est moins pratique, plus salissant.

Du coup, nous nous sommes demandés s'il ne serait pas plus hygiénique de remplacer ces horribles tableaux par les oeuvres du chantre de l'outre-noir...

14:04 Publié dans On se Soulages !, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, culture, peinture, société, humour

dimanche, 12 septembre 2010

"Le Nouvel Hebdo" numéro 140

Gérard Galtier y revient assez longuement sur l'assassinat de Jean-Paul Chardenoux, déjà abordé dans le numéro 138 (et le 139). Sans vouloir aller trop loin, il relève des éléments qui mériteraient quelques éclaircissements. Au fait, le corps retrouvé sur l'Aubrac est-il bien celui du gendarme disparu ? Si on avait envoyé Grissom et son équipe d'experts, l'affaire serait sans doute déjà résolue !

L'éditorial évoque la polémique politicienne, plutôt pour prendre la défense de Jean-Claude Luche. Je sais bien qu'il est difficile de distinguer l'action propre à la fonction de chef d'un exécutif local (maire, président de communauté ou président de Conseil général) de la propagande électorale mais, quand même, on le voit un peu partout, ce monsieur Luche. Quand c'est un maire qui insiste pour présider à l'inauguration du moindre rond-point, c'est pathétique, quoique peu coûteux. Mais quand un élu voyage (à nos frais) dans tout le département moins d'un an avant des élections "à fort enjeu", on peut quand même se poser des questions.

Un long article accuse le duo aux commandes de la commune et de l'agglomération de Rodez de manquer d'imagination et de se contenter de placer ses pas dans ceux de Marc Censi. Ce n'est qu'en partie exact. L'accent mis sur le sport comme atout touristique est à porter au crédit de la nouvelle équipe, qui a aussi modifié la carte scolaire locale (Fabié a fermé mais deux nouvelles écoles seront livrées, contre une seule grande prévue auparavant). Pas facile de tracer un chemin de rupture en deux ans, surtout quand le bilan de l'équipe précédente n'est pas si mauvais.

Reste le projet Soulages, pour lequel la continuité est (hélas) totale. Le Nouvel Hebdo cite le dernier numéro du quinzomadaire gratuit A l'oeil, où l'on peut trouver ceci :

Cela ne fait que confirmer les craintes déjà exprimées par de nombreuses personnes, craintes dont je me suis fait l'écho dans les billets classés dans la catégorie On se Soulages !

Le projet d'inscrire une partie du vieux Rodez au patrimoine mondial de l'humanité me paraît beaucoup plus porteur... et moins risqué. Une contribution de Jean-Louis Chauzy, président du C.E.S.R. (Conseil économique et social régional) de Midi-Pyrénées (et ancien candidat malheureux aux municipales de Rodez en 2008), pose assez bien le problème, je trouve.

16:11 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse

De Pierre Perret à Nicolas Sarkozy

D'habitude, je n'aime pas les attaques sur le physique des gens. Je me suis même déjà pris le chou avec des collègues au sujet de Sarkozy quand les attaques ciblaient uniquement sa taille.

Mais là, franchement, la parodie que je vous propose d'écouter est vraiment bien fichue. Comme vous vous en doutez sûrement après avoir vu le titre, c'est la chanson Le Zizi qui a été détournée. L'interprète est censée être Carla Bruni... Y a eu un gros boulot sur les rimes, moi j'vous l'dis !

00:31 Publié dans Musique, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, sarkozy, musique, chanson

vendredi, 10 septembre 2010

Que diriez-vous d'une petite gâterie...

- ... très chère amie ?

- Je vous trouve bien grivois en cette fin d'après-midi, mon cher Henri !

- C'est que, mon Adorée, j'ai une proposition honnête à vous faire.

- Vous êtes bien mystérieux...

- Il va être question de boules...

- !!!

- ...euh de balles, plus précisément !

- ???

- Voici la chose :

- Est-ce là une manière détournée de m'annoncer que vous vous êtes mis au golf, cher ami ?

- Que nenni, mon Adorée ! Vous savez combien j'exècre l'ostentatoire ridicule des manieurs de clubs !

- Cette chose ne se mangerait-elle pas ?

- Vous me connaissez décidément bien !

- ... Assez pour regretter l'apparition de disgracieuses poignées sur ce corps que j'ai connu plus athlétique ! Mais, dites-moi, mon ami, où vous êtes-vous procuré ce mets et quel goût a-t-il ?

- Mon Adorée, avez-vous souvenance de ce couteau factice qui fit naguère notre délice ?

- Je me souviens même de la mine réjouie que vous affichâtes après l'avoir englouti !

- Certes ! Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, alors que je passais acheter une partie de notre pitance dans ma boulangerie de référence, mon regard fut attiré par cet étrange objet, dont je m'empressai de faire l'acquisition. L'enveloppe, en "chocolat" blanc, est comestible et renferme une pâte pralinée :

Difficile, après avoir consommé une telle merveille, de ne pas croire en l'existence d'un paradis sur Terre !

18:29 Publié dans Bouts rimés, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 08 septembre 2010

Le fiston de Zidane

Il se prénomme Enzo. C'est l'aîné des enfants du couple. Comme papa, il est passionné de football... et il évolue dans le club de la région de Madrid (la famille réside officiellement en Espagne depuis huit ans). Du coup, les rumeurs vont bon train sur l'avenir de l'adolescent. S'il est aussi doué qu'on le dit, il pourrait bientôt atterrir dans une sélection nationale... mais laquelle ?

Il a beau être né en France de parents citoyens français, il vit en Espagne, y est scolarisé. Une partie de sa famille, du côté de sa mère, est d'ailleurs originaire de ce pays. Il y en a trace dans son nom complet : Enzo Alain Zidane Fernandez (la maman est Véronique Fernandez). C'est un système propre aux pays hispaniques. Ainsi, le Premier ministre espagnol, qui a pour identité complète José Luis Rodriguez Zapatero, est le fils d'un Rodriguez et d'une Zapatero. Autre exemple : Che Guevara, dont le véritable nom est Ernesto Rafael Guevara de la Serna (la maman est une de la Serna).

Notons toutefois que, si la belle-famille de Zidane a des origines espagnoles, elle est devenue aveyronnaise. Le champion lui aurait payé une belle maison à Onet-le-Château. Il arrive donc qu'on le croise à l'aéroport de Marcillac (les personnes à qui c'est arrivé confirment la réputation de simplicité et de discrétion du bonhomme). L'hiver dernier, il a été vu sur le nord Aveyron.

L'ancien champion de football veille aussi à la sécurité matérielle de sa propre famille, comme on peut le découvrir dans un passionnant dossier de L'Express.

Si vous lisez l'anglais, je vous recommande un portrait publié en 2004 par le magazine britannique The Observer. Il mérite vraiment le détour.

17:30 Publié dans Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, football, actualité

vendredi, 03 septembre 2010

Un drôle d'objet dans le ciel ruthénois

Ce vendredi matin, l'oreille des piétons du Piton (et de ceux qui travaillaient fenêtre ouverte) a été intriguée par un bruit inhabituel, celui d'un hélicoptère en mouvement, au-dessus du chef-lieu aveyronnais :

Plus mystérieuse encore est cette sorte de cyclindre fixée au bout du câble et que l'hélico a promenée au-dessus de la ville.

10:40 Publié dans Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : photo, société, blog, photographie

jeudi, 02 septembre 2010

Millénium 3...

... La Reine dans le palais des courants d'air, comme le dit le sous-titre, que je trouve moins pertinent que ceux des premier et deuxième volets (Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes et La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette).

Si Lisbeth Salander est toujours au centre de l'intrigue, elle agit à distance, puisqu'elle passe une bonne partie du film sur un lit d'hôpital et la majorité du reste en prison. Mais les technologies de la communication permettent de transcender bien des blessures...

Du coup, les journalistes de la revue Millénium occupent le devant de la scène, pour le meilleur et le moins bon : c'est parfois très intéressant (quand ils enquêtent), souvent banal, l'univers des journalistes ayant déjà fait l'objet de maintes représentations cinématographiques. Les auteurs n'ont pas voulu en faire des héros invincibles courant sur la voie royale du succès assuré. Seul Mikael Blomkvist fait figure de superman de l'investigation, avec des burnes d'éléphant.

Des coups de projecteurs sont mis sur les adversaires, ces comploteurs insérés dans l'appareil étatique. Ils sont devenus bien vieux et ces intrigants papys ont de plus en plus de mal à étouffer l'affaire.

C'est dans ce domaine que le film se démarque des précédents. Le gouvernement suédois se décide à réagir et la justice est mise à l'honneur, dans la préparation et la tenue d'un procès qui peut aussi bien déboucher sur la mise hors d'état de nuire de Lisbeth que sur la fin du complot. Cet aspect de l'histoire a dû séduire Hollywood, qui prépare une nouvelle version de la trilogie, avec Daniel Craig dans le rôle du journaliste (je crains le pire...) et une certaine Rooney Mara dans celui de Lisbeth. Je ne connais pas cette actrice, mais je pense qu'elle aura beaucoup de mal à faire oublier l'excellente Noomi Rapace.

18:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

mardi, 31 août 2010

"Le Nouvel Hebdo" numéro 138

Cette semaine, Gérard Galtier revient en détail sur le fait divers qui a ensanglanté Espalion... et semble vouloir le relier à la mystérieuse disparition d'un gendarme sur l'Aubrac. Une affaire à suivre ?

L'hebdomadaire satirique publie deux réactions aux propos tenus par le maire d'Onet-le-Château Fabrice Geniez dans Le Ruthénois n°25. L'une de ces réactions est aussi lisible dans Le Ruthénois n°26, à ceci près que ce dernier journal donne le nom de l'auteur, Jean Aimar (peut-être le pseudo "J'en ai marre") tandis que, dans Le Nouvel Hebdo, il est seulement présenté comme un "déçu de la gauche".

Il est aussi question des séquelles de la construction du centre nautique ruthénois Aquavallon, qui a eu des conséquences sur la topographie des alentours. Notons que c'est là un héritage de la gestion de l'équipe Censi...

Toujours page 1, Tempy ironise sur la manière dont la presse a traité du passage (éclair) de Frédéric Mitterrand à Rodez : les déclarations concernant l'amélioration de l'engagement de l'Etat dans le financement du musée Soulages sont à prendre avec précaution...

Page 4, Gérard Galtier plonge dans ses souvenirs et raconte sa rencontre avec les anciens du Larzac au moment de la sortie de l'un de ses livres, consacré à leur lutte. Une page d'histoire.

18:31 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias

lundi, 30 août 2010

"Le Ruthénois" numéro 26

Voici donc le premier numéro de l'hebdomadaire non dirigé par Hugues Robert. Signalons que d'autres membres de l'équipe sont (volontairement) partis : la petite Lou Ravelli (qui l'avait annoncé dans le numéro 25), Georges Abitbol (mais on peut retrouver KaG sur la Toile) et Jean-Michel Cosson. A son sujet, on ne sait pas s'il a profité du changement au niveau de la rédaction pour se consacrer uniquement au travail d'élu local ou si son départ est lié au licenciement d'Hugues Robert.

L'"interview de la semaine" est consacrée au nouveau directeur de l'Office de tourisme de Rodez, Bruno Da Silva, qui officiait auparavant à Laguiole. Il a du caractère, du style. Il m'a l'air assez dynamique... mais je ne partage pas forcément ses idées. Il m'est notamment apparu assez méprisant vis-à-vis des Français en général et des Aveyronnais en particulier quand il a répondu aux questions portant sur le projet Soulages :

"Je comprends que les gens, dans un milieu aveyronnais classique, puissent être hermétiques à l'art. Je pense qu'en France les gens n'ont pas une ouverture assez grande à la culture."

Si je traduis, en gros, les Aveyronnais sont plutôt des ploucs incultes ! Est-ce parce qu'on est un rural dans l'âme ou qu'on a des origines paysannes qu'on est insensible à l'art ? Je ne crois pas. Par là, M. Da Silva sous-entend peut-être que ceux qui s'opposent au projet Soulages (ou qui se permettent ce crime de lèse-majesté : émettre des réserves) n'y connaissent rien.

D'autre part, la deuxième partie de son propos comprend une contre-vérité flagrante : il y a peu de pays dans le monde où la culture est autant l'objet de soins du public et des autorités qu'en France... Peut-être que le manque d'enthousiasme des Français pour l'art ultra-contemporain choque notre directeur de l'Office du tourisme ? Ce n'est pas parce qu'on ne saute pas sur sa chaise comme un cabri à la mention du nom de Soulages qu'on n'aime pas l'art. C'est aussi affaire de goût. On peut être un-e esthète et ne pas apprécier un bon paquet d'oeuvres contemporaines. De surcroît, la Culture, ce n'est pas seulement celle des élites. Bref, les propos de M. Da Silva auraient mérité d'être sérieusement nuancés.

La suite du journal compte une série d'articles en rapport avec la venue de Frédéric Mitterrand à Rodez. Page 4, on a droit à quelques anecdotes ironiques, ce qui nous change des flagorneries publiées dans Midi Libre : MLibre FMitterrand 20 08 2010.pdf (Au départ, j'avais inséré un lien vers le site... d'où l'article a été retiré... mais j'en avais fait une copie !)

Mais j'ai parlé trop vite, car, dès la page 9, on sent bien qu'il est trop sympa ce ministre ! Seul, peut-être, le dessin de Stéphanie Gras, qui le représente en chaussons et pyjamas, prend du recul. Ce n'est cependant pas fini : toute la page 19 est consacrée à cette visite ! C'est une série de passages obligés : Fenaille (avec Aurélien Pierre, "responsable" du musée comme il est dit : il n'y a plus de conservateur depuis le départ d'Annie Philippon), Denys-Puech en compagnie de la nouvelle conservatrice Carole Bouzid, la cathédrale de Rodez (et ses nouveaux vitraux), le palais épiscopal et, enfin, bien entendu, le projet Soulages.

A ce sujet, Carole Bouzid nous sort une bien belle bourde :

"Ces trois musées [...] correspondent à trois périodes artistiques... Fenaille et l'archéologie, Puech et l'art actuel et enfin Soulages et l'abstraction, l'art moderne et contemporain."

Au passage, signalons que Fenaille n'est pas dédié exclusivement à l'archéologie, loin de là. Mais, surtout, des propos de la conservatrice (peut-être mal rapportés ?) l'on pourrait déduire que l'art actuel n'est pas l'art moderne et contemporain et donc qu'il n'y a pas d'art moderne et contemporain à Denys-Puech et qu'il n'y aura pas d'art actuel à Soulages. Tout cela est très confus !

De passage sur le foirail, Frédéric Mitterrand a une réflexion pleine de bon sens : "Vous allez être obligés de couper tous ces arbres", ce qui, visiblement, a laissé sans voix ses prestigieux accompagnateurs.

En fin de page, il est question du complément de financement qu'aurait promis le ministre. J'ai déjà écrit ailleurs que ces promesses, déjà évoquées par Centre Presse, ne sont pas fermes... Attendons de voir l'argent arriver avant de nous réjouir.

Mais au revenons au journal. Page 5, il est beaucoup question d'agriculture, notamment d'Agrifolies 2010. Je trouve que la manière dont les gens de la FNSEA essaient de faire parler de leur métier est assez révélatrice de leur perte d'influence dans la société. Ils en sont réduits, pour la retape, à s'appuyer sur la présence de deux participants d'émissions de télé-réalité : Elodie Gossuin (Miss France 2001 et ancienne de la Ferme Célébrités... à qui, ceci dit, on doit reconnaître un honorable mandat de conseillère régionale de Picardie) et Nicolas Vacquier, le sympathique candidat de L'Amour est dans le pré.

Page 6 est publiée une réaction, signée, aux propos tenus par le maire d'Onet-le-Château Fabrice Geniez dans le numéro 25. Si vous achetez Le Nouvel hebdo n°138, vous pourrez lire le même texte (à deux détails près), signé "Un déçu de la gauche". Etrange, non ?

Au-dessus, on peut lire une tribune du président de la communauté d'Agglomération du Grand Rodez, Ludovic Mouly, qui répond à plusieurs articles d'Hugues Robert et s'en prend assez vertement à sa personne (sans le nommer). Plusieurs éléments sont abordés dans ce texte. Celui qui m'intéresse est le point qui a suscité les réflexions des internautes d'Aligorchie, à savoir le recrutement d'une directrice de la stratégie et de la communication (issue de la presse locale).

Dans son "Droit de réponse", c'est sur ce sujet que Ludovic Mouly est le moins précis. Il écrit : "comme pour toutes les embauches, les procédures et le droit sont strictement respectés." Le contraire aurait été surprenant. Mais c'est quand même vague. La nouvelle directrice est-elle devenue fonctionnaire territoriale ? Si oui, a-t-elle été reçue à un concours lui permettant de briguer ce poste ou a-t-elle été recrutée d'une autre manière ? Si elle n'est pas devenue fonctionnaire territoriale, elle a dû être engagée avec un contrat de droit privé. Dans ce cas, l'agglomération a dû passer une annonce et auditionner les candidats. Combien de personnes ont postulé ?

Notons que la tribune comporte une faute de français :

Ne croyez pas que je cherche à dénigrer Ludovic Mouly. Je signale simplement cette erreur, parce qu'à mon avis, elle révèle peut-être que ce texte a été rédigé par quelqu'un qui était en colère.

Une fois ces sujets "lourds" passés, on peut se détendre page 7... avec ce qui ressemble fort à un publireportage, consacré à une entreprise vendant de l'engrais. Ce genre de pratique existe dans la presse quotidienne. On pouvait espérer que Le Ruthénois en serait exempt.

Page 13 se trouve la principale nouveauté : une page En France et dans le monde, où l'on trouve de nouvelles signatures. Sont-ce des journalistes du Progrès Saint-Affricain ? J'écris cela parce que je me suis rendu compte que l'article sur les archives départementales, signé Bruno Aufrère, paru dans le numéro 25 du Ruthénois, est sans doute issu de l'hebdomadaire sud-aveyronnais, plus précisément du numéro daté du 5 août 2010 (regardez en bas de page). Je n'ai d'ailleurs pas du tout aimé l'article de Serge Plenier descendant en flèche Eva Joly. Elle n'est pas parfaite mais c'est une femme de convictions (on aurait besoin de plus de gens de sa trempe en politique comme en justice), qui mérite le respect.

Au final, je suis un peu déçu par la nouvelle mouture du journal.

02:09 Publié dans On se Soulages !, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, presse, médias

samedi, 28 août 2010

La grenouille ruthénoise qui veut se faire aussi grosse que le boeuf albigeois

Une grenouille ruthénoise vit en Albigeois un boeuf

Qui lui sembla disposer d'un musée de belle taille.

Elle, qui n'en avait que deux gros comme un oeuf,

Envieuse elle dépense, et s'endette, et travaille,

S'appuyant sur les professionnels de la plume

Pour marteler sa propagande, légère comme une enclume...

Tout ça pour égaler le rival tarnais en grosseur,

Disant : "Regardez bien, ma soeur ;

Est-ce assez pour lui clouer le bec ?

- Que nenni ; vous n'atteignez pas Toulouse-Lautrec.

- Et maintenant que j'ai tout misé sur Soulages ?

- Vous n'en approchez point avec ce personnage.

La chétive pécore s'entêta et par le musée le déficit se creusa,

Si bien que sur les rustres du village davantage de contributions on préleva.

"Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,

Tout prince a des ambassadeurs

Tout marquis veut avoir des pages."

17:26 Publié dans Bouts rimés, On se Soulages !, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, poésie, art, culture

vendredi, 27 août 2010

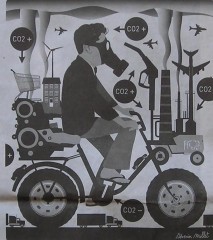

Péter avec "Le Monde"

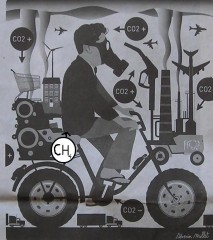

Dans le journal daté du 13 août dernier a été publié un article portant ce titre : "La France ne rejette pas moins de CO² qu'en 1990". La version numérique est illustrée par une photographie sans doute extraite d'une banque de données (je ne vous parle même pas de sa légende...). Dans la version papier, c'est un dessin qui accompagne le texte :

Il s'agit évidemment d'illustrer les différentes manières dont le dioxyde de carbone est rejeté dans l'atmosphère, à cause de l'être humain. Je me suis permis de retoucher l'image : on n'a pas tenu compte d'une autre source de gaz à effet de serre, du genre anatomique :

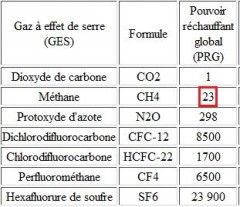

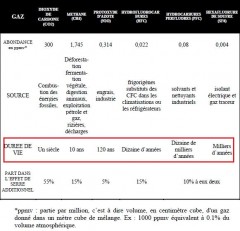

Moins présent que le CO² dans l'atmosphère, le méthane a toutefois un pouvoir réchauffant plus de 20 fois supérieur :

Mais vous voyez qu'il y a pire : l'hexaflurorure de soufre a le pouvoir réchauffant le plus élevé... et une durée de vie extrêmement longue :

Fort heureusement, comme on peut le constater sur le tableau, ce gaz n'est présent dans l'atmosphère qu'en quantité infinitésimale. Quant au méthane, il a la durée de vie la plus courte : 10 ans ! Me voilà rassuré ! Ce n'est pas demain qu'on va nous interdire de flatuler !

20:06 Publié dans Presse, Science | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, médias, nature

jeudi, 26 août 2010

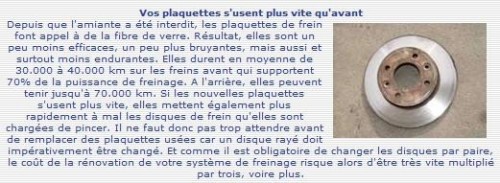

J'ai appris un truc sur les freins !

Il y a quelques mois de cela, j'ai fait changer les plaquettes de frein de ma luxueuse voiture (offerte par Liliane Bettencourt). Elles avaient bien rempli leur office, puisque j'ai parcouru largement plus de 100 000 kilomètres avec elles.

J'étais tout content de pouvoir à nouveau freiner sans avoir besoin de traverser le plancher de la voiture avec mon pied quand, un jour, une personne chère à mon coeur (que je véhicule de temps à autre), me fit remarquer que, parfois, lorsque je freinais, un drôle de sifflement se faisait entendre. "Tu es sûr qu'ils t'ont changé les plaquettes ?" me demanda cette personne pleine de bon sens.

Je lui assurai que mon garagiste attitré, faisant démentir vox populi, n'était pas un escroc, et qu'il devait y avoir une explication rationnelle à ce bruit dérangeant. Peut-être était-ce dû à l'état neuf des plaquettes, la gêne devant disparaître au bout de quelques dizaines ou centaines de freinages ? Cependant, au fond de moi subsistait un doute.

Je suis donc repassé à l'occasion chez mon garagiste préféré. Après lui avoir exposé mon problème, j'ai tout de suite compris, à son regard, que je devais être le 150 millième à lui poser la question.

- Monsieur Golant, me dit-il, c'est lié à l'amiante.

- Ah bon ? Il y en a dans les freins ?

- Non, justement, plus maintenant. C'est interdit depuis plus de dix ans. C'est moins agréable sur le plan acoustique, mais on préserve l'environnement. (... ainsi que la santé de nombre de travailleurs manuels, aurait-il pu ajouter)

Au passage, signalons que les nouvelles plaquettes durent moins longtemps que les anciennes :

10:42 Publié dans Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, blog, nature

mercredi, 25 août 2010

Combien ça coûte ?...

... un directeur de la stratégie et de la communication ? Ben, j'en sais trop rien et, à vrai dire, à la base, je m'en fichais un peu. C'est au cours d'une conversation qui n'avait rien à voir avec le Grand Rodez que "l'affaire" a été évoquée (c'est un sujet de conversation sur le Piton depuis une paire de semaines apparemment), avec une estimation du futur salaire de la nouvelle directrice. Je ne savais pas trop quoi penser de la somme et j'ai abordé le sujet sur le site Aligorchie. Je n'aurais peut-être pas dû...

Et puis je me suis dit : "Bougre de crétin ! (Je suis parfois très familier avec moi-même) Pourquoi ne tentes-tu pas de vérifier tout seul comme un grand ?" Pour "directeur de la stratégie et de la communication", c'était difficile. Par contre, la fonction de "directeur de la communication" est très proche et fait l'objet de procédures de recrutement.

D'après le site cadremploi, dans le privé, c'est payé entre 1 500 et 4 750 euros par mois (sans les primes). On peut trouver une estimation plus haute sur le site guide-des-salaires : entre 2 850 et 14 900 euros environ. Je penche plutôt pour la première estimation, surtout si je tente de comparer avec ce que l'on peut trouver dans le guide de la fonction publique territoriale (édition 2007).

Le poste que va occuper l'ancienne journaliste de Centre Presse s'apparente à un emploi de cadre administratif de catégorie A (en bas de la page 17). Je pense donc que sa rémunération peut se situer dans deux fourchettes (là encore, sans les primes, à mon avis) :

- entre 1 580 et 3 600 euros par mois (attaché territorial)

- entre 2 050 et 4 800 euros par mois (administrateur territorial)

J'en conclus que l'hypothèse formulée (4 000 - 4 500 euros) se situe dans la partie haute des possibilités et qu'il est plus probable que la rémunération tourne autour de 2 500 euros.

13:41 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, presse, médias

lundi, 23 août 2010

"Le Nouvel Hebdo" numéro 137

Je recommande la lecture du numéro paru vendredi 20 août ne serait-ce que pour la narration des bagarres qui se sont déroulées dans l'agglomération le 17 juillet dernier. Je dois avouer que j'étais passé complètement à côté de ce fait divers, raconté dans le détail par l'hebdomadaire satirique, qui en profite pour égratigner les forces de police ruthénoises, dont l'inaction semble avoir été patente ce jour-là.

Le journal revient aussi sur deux événements qui ont marqué l'actualité du Piton : le licenciement d'Hugues Robert du Ruthénois et l'arrivée d'une nouvelle directrice de la communication à la communauté d'Agglomération du Grand Rodez. (Il en a aussi été question dans Le Ruthénois n°24 et n°25.)

L'éditorial de Gérard Galtier est consacré à la réforme des collectivités territoriales. Il se paie certains élus de gauche, qui s'y opposent pour de mauvaises raisons. Je suis en partie d'accord. Mais je persiste à penser qu'un Conseil régional à 255 membres sera moins efficace et plus coûteux.

Page 2, la prose de "Jean Peupluz" (pas mal, le pseudo !) m'a fait tiquer. L'auteur évacue complètement le contexte sociologique pour expliquer les performances des athlètes de différentes couleurs. Du coup, sa contribution est vraiment très ambiguë, pour ne pas dire plus.

L'hebdomadaire serait incomplet sans la traditionnelle charge contre Fabrice Geniez. Elle s'appuie sur l'entretien qu'il a accordé au quotidien Midi Libre, plus précisément à la première partie, qui évoque sa vie privée.

Page 4, j'ai trouvé un petit article qui fait le parallèle entre le futur musée Soulages et celui de Kerguéhennec. L'auteur s'appuie sur Ouest France et Le Mensuel du Golfe du Morbihan... ainsi que, peut-être, sur un billet que j'ai écrit au début du mois d'août. Les Bretons expérimentent actuellement la reprise en main d'un "machin" culturel qui a été visiblement surdimensionné. Comme le dit fort justement le titre du Nouvel Hebdo, "Toute ressemblance avec une situation actuelle..."

Du côté des élus locaux, on sent peut-être que le projet Soulages ne soulève décidément pas l'enthousiasme des Grands Ruthénois. Le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand a été appelé à la rescousse. J'ai été fort surpris de retrouver dans Midi Libre, sous la plume d'Hugues Ménatory, un article d'une flagornerie rare. Le même jour, dans Centre Presse, Rui Dos Santos était chargé de rassurer le populo en évoquant l'augmentation de la participation de l'Etat dans le financement de la construction du musée. (La Dépêche, de son côté, faisait preuve de plus de circonspection.) Le problème est qu'en lisant entre les lignes, on comprend que le ministre n'a pas promis grand chose :

Comme dit le proverbe : "il n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir."

12:07 Publié dans On se Soulages !, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, art, culture, médias, presse

dimanche, 22 août 2010

Une information biaisée à propos du navire coréen

Vous vous souvenez sans doute de cette histoire, survenue en mars dernier : un navire sud-coréen avait coulé, en mer Jaune :

On n'a pas tardé à désigner la Corée du Nord (communiste, paranoïaque... incontrôlable disent certains) comme responsable. Il semblait devenu évident qu'une torpille tirée d'un sous-marin nord-coréen avait coulé le navire sud-coréen dans cette zone contestée entre les deux pays. C'était en tout cas la conclusion de l'enquête internationale (occidentale devrait-on dire plutôt). Cela nous avait valu de beaux schémas explicatifs, notamment dans L'Express :

Mais un certain scepticisme subsistait... et les Russes ont mené leur propre enquête, qui débouche sur des conclusions un peu différentes : la cause du naufrage du navire est bien nord-coréenne, mais, au lieu d'une attaque préméditée, c'est une mine ancienne qui en serait la cause.

22:03 Publié dans Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, presse

samedi, 21 août 2010

La France y perd son latin

... ainsi que son grec ! C'est le lot des langues anciennes, dont les enseignants ont vocation à disparaître des collèges et des lycées, ainsi que le regrettent des pétitionnaires publiés par Le Monde. Dans le texte qu'ils ont signé, ils déplorent les mesures discriminatoires dont ces langues sont déjà victimes dans le secondaire.

Cela ne date pas d'aujourd'hui. Je suis assez âgé pour avoir connu, au collège, en classe de 5e, une initiation à ces deux langues. Je me souviens très bien que la prof de français avait démarré l'année avec le grec, avant de consacrer la majeure partie de l'horaire d'initiation au latin, où elle se sentait plus à l'aise. Cela m'a plu. Du coup, en 4e, j'ai choisi l'option latin.

J'étais dans la 5e 6 (dont on pourrait compter sur les doigts d'une main les élèves qui ont fini par obtenir un bac). Dans les 5es 1 et 2, les classes "bourgeoises" (celles où se retrouvaient, comme par hasard, les enfants de médecins, avocats, notaires, dentistes, ingénieurs, enseignants...), dont les élèves (ou plutôt leurs parents) avaient choisi l'allemand en première langue, on avait mis les "meilleurs" profs de français. Ils avaient donc suivi une véritable initiation au grec. Les élèves de ces classes se sont tout naturellement trouvés dans les 4es 1 et 2 et les 3es 1 et 2, avec allemand en première langue et latin-grec ou grec en option. (Je précise que tout ceci se passait dans un établissement public...)

Quelques années plus tard, me voilà au lycée, dans une Seconde plutôt composée d'élèves à profil scientifique. Je fais partie de ceux qui ont gardé l'option latin, même si cela nous a été déconseillé. Même chose en 1ère S. Là, on était encore moins nombreux (une douzaine, dans mon souvenir). Une partie des cours avait été programmée entre midi et 14h... En Terminale, ce fut encore pire : on a tenté de nous empêcher de suivre l'option latin : elle n'était pas inscrite à l'emploi du temps et une seule classe avait été formée sur tout le lycée. A force de râler, les parents finissent par obtenir une amélioration... mais les élèves de ma classe n'ont jamais pu suivre l'intégralité des cours. Nous avons quand même présenté l'examen et été notés avec indulgence (à mon avis).

Pour les élèves des séries scientifiques qui voulaient garder le grec, ce fut impossible. Je crois que, sur tout l'établissement, il devait y avoir 5-6 élèves, pour lesquels venait un prof d'un autre lycée (le seul prof de grec du département, je crois).

Et pourtant... quand on veut écrire correctement le français (et comprendre ce que l'on écrit), acquérir quelques notions de latin et de grec est particulièrement judicieux. Et que dire de la culture gréco-latine ? Elle est très riche et pourrait être très utile encore aujourd'hui.

Tout ça pour dire que le mépris avec lequel les ronds-de-cuir de l'Education Nationale traitent les langues anciennes n'est pas récent : j'ai passé mon bac à l'époque où Michel Rocard était Premier ministre... (Nom de Diou !)

Aujourd'hui, ce sont les langues anciennes qui trinquent, mais, dans un avenir proche, c'est l'histoire-géographie qui va y passer, d'après ce que j'ai compris de la réforme des lycées. Sûr qu'avec des jeunes plus incultes et analphabètes, les démagogues de tout poil ont un bel avenir politique dans notre pays.

14:49 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, société, france, culture

"Le Ruthénois" numéro 25

Voilà donc le dernier numéro rédigé sous la houlette d'Hugues Robert. (Contrairement à ce que j'ai écrit récemment, sa collaboration ne s'est pas arrêtée au numéro 24.)

"L'interview de la semaine" est consacrée à Fabrice Geniez, le maire d'Onet-le-Château, un personnage qui suscite beaucoup de critiques... mais qui agit, a une "grande gueule"... et un seul mandat électif (allez, un et demi et fait, puisqu'il est vice-président de la communauté d'Agglomération du Grand Rodez).

Je trouve le "dessin de la semaine" de Stéphanie Gras particulièrement réussi :

Elle a fait se télescoper plusieurs éléments d'actualité : la télé-réalité, le copinage journalistico-politique, le licenciement de son directeur et l'automatisation de la rédaction d'articles de base, possible désormais grâce au programme Stats Monkey.

Page de droite, Hugues Robert revient sur la nomination de la journaliste de Centre Presse à la communauté d'Agglomération, en la contextualisant.

Page 8, fait exceptionnel, Bruno Aufrère, qui dirige Le Progrès Saint-Affricain, signe un article (intéressant) sur les archives départementales, où le personnel a été me semble-t-il profondément renouvelé en un peu moins de dix ans. Regardez bien la photographie et comptez le nombre d'hommes... Etonnant !

J'attends le numéro 26, histoire de voir quels changements interviendront éventuellement dans la rédaction de l'hebdomadaire...

13:16 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias

jeudi, 19 août 2010

"Le Ruthénois" numéro 24

C'est celui qui est paru vendredi 13 août. C'est donc le dernier à la rédaction duquel a présidé Hugues Robert, qui vient d'être licencié. Officiellement, ce serait pour "raisons économiques" (l'hebdomadaire ne se vendrait pas assez bien). D'autres raisons, moins avouables, sont-elles entrées en jeu ? La lecture du journal peut nous donner quelques indications.

Le sommaire général de la page 2 est très engagé, avec notamment un soutien à l'opération de boycott des produits des industriels du lait qui n'ont pas respecté les accords signés avec les producteurs. Les noms des entreprises et des marques sont cités... ce qui a dû causer quelques frayeurs aux propriétaires du Ruthénois : ce sont des annonceurs publicitaires avec lesquels ils convient de ne pas se fâcher... (En ce qui me concerne, je n'ai pas arrêté d'acheter du roquefort Société, bien qu'il soit produit par Lactalis... pas facile de trouver mon fromage préféré en bio !)

Les pages 3 et 4 sont consacrées à Bernard Saules, arbitre de renommée nationale et candidat aux élections cantonales de Rodez-Est. L'entretien est chaleureux. On sent que le courant est passé entre Hugues Robert et l'élu local (au conseil municipal de Rodez : il était numéro 2 sur la liste de Régine Taussat, estampillée U.M.P.). Il me semble qu'il bénéficie d'un traitement très favorable de la part de l'ensemble de la presse aveyronnaise.

Mais c'est page 7 qu'on trouvera le coup de gueule d'Hugues Robert : une journaliste de Centre Presse rejoint le Grand Rodez, dans un poste qui semble lui avoir été taillé sur mesure. L'article du Ruthénois cite d'autres cas, qui révèlent, à mon avis, une trop grande proximité entre les médias et les pouvoirs locaux.

En cherchant un peu, j'ai pu constater que la communauté d'Agglomération savait bien traiter la presse :

C'est extrait du compte-rendu de la séance publique du 15 décembre 2009, page 2. Et c'était pour aller voir une exposition consacrée à l'inévitable Pierre Soulages, à Strasbourg ! Décidément, on n'y échappe pas !

Parmi les autres articles, je tiens à signaler celui qui rappelle le violent orage qui avait frappé l'agglomération en 1807. Au-delà des dégâts, nombreux, recensés sur la commune d'Olemps, l'importance des inondations, plus au nord, m'a frappé :

"La pluie, dont on ne saurait imaginer la violence, a absolument déchaussé toutes les routes qui partent de Rodez, si remarquables par leur beauté et leur solidité. Elle était si abondante que les prairies comprises entre Saint-Félix, Laroque, Boscus et Canac, ont été entièrement couvertes d'eau à la hauteur de plusieurs toises dans l'espace de quelques minutes [...]"

Aujourd'hui, ces zones sont en partie bâties :

On a notamment construit des lotissements et une maison de retraite en pleine zone inondable... A quand la catastrophe ?

22:53 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, médias

samedi, 14 août 2010

Comme chiens et chats 2...

... La Revanche de Kitty Galore. Le sous-titre, comme une bonne partie du film, sont des allusions à James Bond (le générique de début est interprété par une certaine Shirley Basset... Goldfinger n'est pas loin). Les spectateurs attentifs découvriront, ici ou là, des références à d'autres films, comme Terminator, Les Dents de la mer 2, Le Silence des agneaux, King Kong, Le Seigneur des anneaux (la vilaine, Kitty Galore, une chatte sans poils de race Sphynx, n'est pas sans évoquer le personnage de Gollum)...

C'est donc un vrai film, avec des acteurs humains qui incarnent en général de fieffés crétins, manipulés par les animaux. Ceux-ci ont été soumis à un dressage intense et sont parfois remplacés par un clone numérique. Je pense aussi que, sur certaines images, au véritable animal on a ajouté (notamment au niveau de la gueule) une modification artificielle. C'est bien fichu.

C'est un film d'action, enlevé, pas sanguinolent... et surtout drôle. Le berger allemand Diggs est un gaffeur de première, mais un chien d'action. L'une des premières séquences le voit provoquer une explosion qui le projette vers la caméra... gros plan désopilant à la clé !

Les chiens du D.O.G. s'allient aux chats du M.I.A.O.U. pour contrer l'odieuse Kitty Galore. Cela nous vaut deux très belles entrées : celle d'une chatte Bleu russe (plutôt qu'un chartreux) dans le Q.G. des clébards espions et, un peu plus tard, celle de Diggs (avec difficultés...) au Q.G. du M.I.A.O.U., alerte générale à la clé.

J'ai aussi beaucoup aimé la séquence chez la vieille dame, avec boules de poils fumeurs de joints (très cooool) et tentative de meurtre à l'aide de litière !

En gros, j'ai bien rigolé, je ne me suis pas ennuyé. Les petits peuvent suivre l'histoire de base et les grands s'amuser à décrypter les références et savourer le second degré.

P.S.

Un bémol : le faux bétisier de la fin. Si j'ai ri de bon coeur à ces scènes tantôt câlines tantôt violentes, entre chiens et chats, je n'ai pas du tout apprécié les autres, qui montrent nos amis à quatre pattes déguisés, sans doutes par des vidéastes amateurs (du genre des abrutis qui envoyaient leurs "productions" à Vidéo Gag).

P.S. II

N'arrivez pas en retard, sous peine de rater un court-métrage savoureux : une aventure de Bip Bip et le coyote !

16:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinema, cinéma

vendredi, 13 août 2010

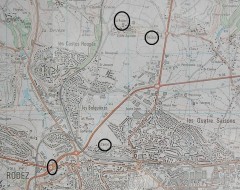

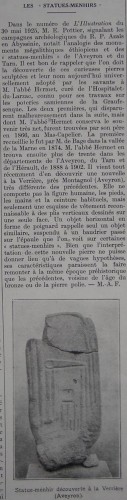

Des cousines des statues-menhirs aveyronnaises ?

Il s'agit de "stèles anthropomorphes", dont les photographies ont été publiées dans Le Monde des 11-12 juillet derniers :

Le "quotidien de référence" traitait là de l'inauguration d'une exposition, "Routes d'Arabie", au musée du Louvre, le 14 juillet. (Elle est visible jusque fin septembre.)

On peut les voir aussi dans le dossier de presse, pages 4, 27 et 48. On peut y lire qu'elles datent du IVe millémaire avant JC, ce qui en fait des contemporaines des statues aveyronnaises, qu'on estime âgées de 4 000 à 5 000 ans.

A la différence des productions rouergates, celles-ci sont exclusivement masculines (même si l'une porte un collier, attribut féminin dans les sculptures aveyronnaises). Toutefois, la présence d'un baudrier, d'une ceinture et le dessin du visage de la seconde sont assez troublants à des milliers de kilomètres de notre belle région.

16:10 Publié dans Aveyron, mon amour, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, culture, paris, histoire

mercredi, 11 août 2010

Coca Cola et la grammaire

Il y a environ trois ans, la célèbre firme agroalimentaire a lancé une nouvelle version de sa boisson, sans sucre. Ce lancement s'est accompagné de petits films publicitaires, comme celui-ci.

A la fin, on peut y voir une énorme bourde grammaticale :

Sans être un expert en langue française, on peut légitimement être suffoqué par cette ânerie sur grand écran. (On pourrait aussi ergoter sur la possible absence de l'accent sur le "e" de "zéro".) Le problème est que les publicitaires persistent et signent dans les nouveaux films, très spectaculaires, comme celui de 2009 et celui qui passe actuellement à la télévision.

Peut-être pensent-ils que cela fait "rebelle"... ou alors il y a confusion avec l'usage du mot "sans", qui est parfois suivi d'un nom commun au pluriel, comme dans l'expression "un ciel sans nuages", pour dire que, s'il y en avait, ils seraient plusieurs. Tel emploi n'existe pas avec "zéro"... même si l'on sait bien que, quand il y en a, les sucres sont nombreux...

17:00 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, usa, santé

samedi, 07 août 2010

Inception

... c'est-à-dire "début" ou "commencement", en bon français. (L'étymologie est la même que pour le mot incipit... le genre d'anecdote qu'il est bon de sortir au cours d'un dîner, quand on veut impressionner favorablement la brune pulpeuse qui a bien rigolé quand on a ironisé devant elle sur les tongs ridicules du maître de maison...) Je n'ai rien contre les titres originaux, dont le maintien peut parfois se justifier, mais là, j'ai l'impression qu'on a surtout voulu faire des économies de matériel publicitaire.

Du coup, pour le spectateur français de base non anglophone, le titre est assez mystérieux, ce qui, vu le calibre du réalisateur, peut être un argument en sa faveur. Les producteurs comptent sans doute sur la distribution (internationale et de qualité) pour attirer le public en masse.

Personnellement, j'aurais bien transformé le titre en "Intrusion" ou "Extrusion", vu les pratiques des héros, qui s'introduisent dans les cerveaux pour y dérober des secrets. Cela n'aurait pas rendu compte de l'intention qui a sans doute présidé au choix du titre original : les cambrioleurs de l'esprit sont chargés d'implanter un début d'idée dans l'inconscient d'un rival de leur employeur.

On a voulu concilier deux styles dans ce film, le côté cérébral, propre aux réalisations de Christopher Nolan (voir l'excellent Memento) et le grand spectacle, le clinquant dans lequel il s'est aussi précédemment illustré. Le scénario est donc assez complexe, avec des emboîtements de rêves dont on nous donne un bon exemple au tout début.

L'un des attraits du film est de chercher à savoir quand le personnage principal rêve et quand il est dans la réalité. Ce n'est pas nouveau nouveau et Di Caprio a été vu récemment dans un film qui joue sur ce genre de subjectivité, Shutter Island.

Bref, c'est bien fichu, quelques séquences étant particulièrement impressionnantes, notamment celle qui se déroule à Paris, au cours de laquelle la nouvelle assistante du héros (incarnée par Ellen Page) découvre les possibilités de l'outil onirique auquel elle va participer.

Elle est d'ailleurs le véritable premier personnage féminin de l'intrigue, celui interprété par Marion Cotillard étant assez stéréotypé.

La fin m'a un peu déçu et à quelques occasions, il me semble qu'il manque un raccord. On a sans doute pratiqué des coupures (et c'est parti pour les bonus DVD !). Mais c'est mineur par rapport à l'ensemble, chouette à voir, surtout dans une grande salle.

16:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, film, cinéma

jeudi, 05 août 2010

Shrek 4

... sous-titré, en français, "Il était une fin", une jolie trouvaille (meilleure en tout cas que le "Shrek forever after" de la version originale).

Le lieu commun qui circule, à propos de la série, est que les deux premiers films sont géniaux, le troisième raté et le quatrième entre les deux. Si l'inventivité était en effet plus grande dans les deux premiers films, le troisième ne leur est pas si inférieur qu'on l'a dit, à mon avis.

Le quatrième est assez enlevé. Je l'ai vu en version française, ce qui m'a permis de profiter des trouvailles de traduction : l'âne du second monde chante du Renaud (Dès que le vent soufflera) et du Florent Pagny (Ma Liberté de penser). Je me demande si, dans la version originale, les chansons choisies véhiculent les mêmes sous-entendus : le roulis d'un bateau pour le tangage de la roulotte où se trouve Shrek (pour le titre de Renaud) et l'affirmation hors-sujet d'une fausse liberté (pour celui de Pagny).

L'âne, dont la voix est toujours celle du comédien qui double Eddy Murphy, me ravit, tout comme le Chat Potté (pottelé désormais), qui a beaucoup changé mais qui, rassurez vous, nous gratifie, dans la deuxième moitié du film, de son célèbre regard apitoyant.

Les enfants sont très bien, que ce soient les bébés-dragons (que l'on voit peu) ou les petits ogres, qui nous offrent un festival de rots et de pets, à l'occasion d'une des premières séquences, caricaturant la vie de famille dans tout ce qu'elle a de plus frustrant.

Le nouveau monde dans lequel atterrit Shrek est passionnant, avec cette troupe d'ogres résistants à la tête de laquelle se trouve une Fiona très énergique. La nouvelle rencontre des héros mérite le détour. Les méchants sont aussi très réussis, avec le fourbe Tracassin et surtout une armée de sorcières que l'on surprend, au début, en pleine soirée techno !

Reste une petite déception : la "disneïsation" du scénario. La vie (pourrie) de famille qu'a quittée Shrek est son horizon indépassable. On aurait pu finir le film autrement, le couple qu'il forme avec l'autre Fiona étant pour moi plus attrayant. Ceci dit, on passe quand même un agréable moment.

17:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film

mardi, 03 août 2010

Athlétisme et politiquement correct

Les récents championnats d'Europe d'athlétisme, qui se sont déroulés en Espagne, à Barcelone, ont donné lieu à un traitement médiatique particulier. On s'est (à raison) réjoui des excellents résultats français (à nuancer toutefois : ce ne sont que des championnats d'Europe et, dans nombre de disciplines, le niveau mondial est bien plus élevé que ce que l'on a vu en Catalogne) ainsi que de la bonne mentalité des champions nationaux (les quelques "flambeurs" ont déçu, sur 400 mètres et au triple saut).

Les médias ont cependant choisi leurs héros. Paradoxalement, le sprinteur Lemaître, qui ramène trois médailles d'or, n'a pas été autant encensé que cela. Les chaînes de télévision ont plus insisté sur le 3000 mètres steeple et les trois médailles obtenues par une sprinteuse, Myriam Soumaré, originaire de Villiers-le-Bel.

C'est là que le "politiquement correct" a fait son oeuvre. Si la sprinteuse a bien réalisé un exploit, en remportant une médaille de chaque métal (l'or au 200 mètres, alors qu'elle a couru au couloir 8), les reportages qui lui sont consacrés la montrent, lorsqu'elle est "en civil", portant un foulard islamique (ou une sorte de bandana). Ce n'est apparemment pas le cas pendant les courses, y compris en meeting :

Mais, lorsque sont prises les photographies après la remise des médailles du 100 mètres, elle en porte un (mais pas après le podium du 200) :

Une question se posait : quel allait être son accoutrement lors de la cérémonie organisée à l'Elysée en l'honneur des médaillés français ? Dans le reportage diffusé sur TF1 (et sur nombre de photos), elle apparaît tête couverte (dans un coin de l'image, à la tout fin de l'extrait). Soit on lui a demandé d'ôter le foulard pour la cérémonie officielle (faut-il rappeler que la France est une république laïque ?) et, une fois celle-ci terminée (et le président parti), elle l'a remis, soit elle a toujours porté ce truc (mais impossible de trouver le président et l'athlète voilée sur la même photo -qui a sans doute été coupée-... ce n'est pas un hasard) et les photographes et caméramen se sont efforcés de limiter sa présence à l'image...

Les médias ont aussi beaucoup insisté (à juste titre) sur la belle course de B. Tahri et M. Mekhissi, deux athlètes qui ont allié talent et intelligence, obtenant les deux premières places après avoir décroché tous leurs adversaires. Seuls ceux qui ont regardé la course en direct ont pu voir l'attitude du vainqueur après l'arrivée : il s'est agenouillé et a remercié Allah :

Bon, vous me direz, ce n'est pas plus crétin que ceux qui portent des croix ostensibles, se signent avant le départ ou qui regardent le ciel à l'arrivée. Voilà une nouvelle preuve de la superstition des sportifs professionnels, en qui il faut éviter de voir des modèles pour la jeunesse.

16:04 Publié dans Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, europe, médias

lundi, 02 août 2010

Une préfiguration du destin du musée Soulages ?

La lecture de la presse quotidienne réserve parfois de drôles de surprises. Voici ce que j'ai trouvé dans un "vieux" numéro du quotidien Le Monde, daté du 12 juin 2010 :

Comme à Rodez, il est question d'un musée d'art contemporain, ici celui de Kerguéhennec, déjà existant. Il se trouve dans la petite commune de Bignan, dans le Morbihan.

Même si les deux communes ne sont pas de même importance, plusieurs éléments rapprochent les deux cas. Tout d'abord, le budget de fonctionnement, estimé à 900 000 euros pour le futur "machin" aveyronnais (je ne pense pas être excessivement pessimiste en arrondissant à 1 million d'euros), contre plus de 600 000 euros pour Kerguéhennec (en additionnant ce que versent les collectivités publiques, commune et communauté de communes exclues).

Notons que, dans le cas breton, le conseil général a diminué sa subvention. A Rodez, on craint plutôt de voir l'Etat abaisser sa part dans la construction.

Autre différence : Kerguéhennec est géré par une association alors qu'à ma connaissance, ce n'est pas le fonctionnement retenu pour le futur musée Soulages.

Je suis toutefois inquiet parce que dans les deux cas, il est question de promouvoir l'art contemporain, de s'appuyer sur des artistes et des oeuvres reconnues (par l'élite...), dans un territoire relativement enclavé... et que cela ne mord pas sur le grand public.

17:14 Publié dans Aveyron, mon amour, On se Soulages !, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, culture, peinture

lundi, 26 juillet 2010

Une "vieille" mention des statues-menhirs aveyronnaises

Je l'ai trouvée dans un numéro du magazine L'Illustration du 26 décembre 1925. Ce périodique grand public a longtemps fait la joie d'un public avide à la fois d'informations sur les grands de ce monde et d'ouverture culturelle. C'est une sorte d'ancêtre de Paris-Match, en plus haut de gamme.

C'est dans les brocantes que l'on peut tomber sur les anciens numéros. Au risque de décevoir ceux qui pensent que "c'était mieux avant", ils sont farcis de publicité, celle-ci étant placée au début et à la fin. L'une de celles présentes dans le numéro que je me suis procuré fait l'apologie d'OVOMALTINE, "aliment naturel tonique" (que l'on peut se procurer notamment en pharmacie...). Une autre vante les stylos "JIF Waterman" etc.

Parmi les articles, on trouve une analyse de la situation en Chine, sous-titrée "L'action nécessaire de la race blanche dans l'évolution de l'Asie". L'auteur, un certain "Dr Legendre", se désole de l'anarchie qui règne dans le pays et voit dans celui-ci de grandes possibilités de croissance économique... fondée sur l'exportation de matières premières !

Un autre article est consacré au premier croiseur français de plus de 10 000 tonnes. La rubrique nécrologie évoque la mort de Jules Méline, qui a laissé de très bons souvenirs dans les campagnes françaises.

En littérature, on se réjouit de l'attribution du prix Goncourt à Raboliot, de Maurice Genevoix.

On trouve donc aussi une demi-colonne "aveyronnaise" :

Depuis, d'autres stèles ont été découvertes. On peut en admirer un bel échantillon au Musée Fenaille.

16:14 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : culture, art, presse