mercredi, 30 novembre 2022

Fumer fait tousser...

... donne mauvaise haleine et nuit aussi à la libido. Mais, pour titrer son dernier film, Quentin Dupieux s'est contenté d'extraire et de condenser l'une de ses répliques : « Fumer, c'est nul, ça fait tousser », dixit Benzène, l'un des membres de la Tabac Force, interprété par Gilles Lellouche, tout boudiné dans son costume archéo-futuriste.

Le réalisateur de Rubber et du récent Incroyable mais vrai s'est donc plongé dans la science-fiction, pour bâtir un long-métrage qui parle évidemment de notre époque.

Quand j'écris « notre époque », c'est au sens large, puisque Dupieux a nourri son film de références aux œuvres cinématographiques et télévisuelles de son enfance et de son adolescence... et ça tombe bien, puisque c'est aussi un peu la mienne (même si je suis d'un âge un peu plus respectable que le metteur en scène).

Cela commence par une séquence de combat, entre les super-héros de pacotille et Tortus, une tortue-ninja géante maléfique. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la célèbre parodie des Inconnus. Toutefois, Dupieux ne s'est pas limité à la dérision. Il y a clairement du second (troisième ?) degré, mais c'est mis en scène de manière sérieuse. Il a une histoire à nous raconter... et même plusieurs.

Les membres de la Tabac Force sont mis au vert par leur charismatique leader, un gigantesque rat (qui bave), appelé Didier... et qui a la voix d'Alain Chabat (clin d’œil cinéphilique évident).

Autour d'un feu de camp, on commence à se raconter des histoires sordides, que le réalisateur prend un malin plaisir à mettre en images.

La première fait intervenir deux couples, l'une des femmes s'entichant d'une sorte de casque de soudeur, qui lui fait voir la vie de manière radicalement différente. Cela va vite dégénérer, pour le plus grand plaisir de la poignée de spectateurs présents dans la salle (visiblement, des connaisseurs).

La deuxième histoire a pour cadre une scierie, dirigée par... Blanche Gardin. On se dit qu'on va passer un moment délicieux... et ça se confirme, quelques coupures plus tard. C'est à la fois gore et nonsense, un pur moment de bonheur !

Paradoxalement, l'histoire la plus terrible est celle contée par une petite fille. C'est la plus courte, la plus simple, la plus réaliste des trois...et c'est celle qui fout le seum à toute la troupe.

Derrière cela, on perçoit de temps à autre un propos sociétal. Dupieux est un pessimiste, qui pense que nous vivons entourés de cons, pollueurs, machistes, prétentieux, incultes. A travers le combat des super-héros du début, il souligne malicieusement la composition vénéneuse des cigarettes (soyez attentifs aux noms des personnages).

Comme d'habitude, c'est filmé avec une relative économie de moyens et, assez souvent, une dose d'inventivité. Les interprètes sont en général bons, Anaïs Demoustier étant particulièrement surprenante en bimbo futuriste.

Même si le film n'est pas totalement abouti, je recommande vivement. Cela nous change du tout-venant de la production française.

21:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 26 novembre 2022

She Said

Elle a dit... mais on ne l'a pas écoutée. Ou alors, elle n'a pas osé dire... et personne ne lui a demandé. L'affaire Weinstein et la dénonciation du harcèlement sexuel (ainsi que du viol) à Hollywood sont au cœur de ce film militant, qui démarre par un détour... en 2016, avec Donald Trump. La misogynie du personnage est connue (et, soit dit en passant, ne semble pas déranger ses électrices). Son rappel, juste avant les mid-terms de 2022 (le film a commencé à être projeté en octobre dernier aux États-Unis) n'était évidemment pas anodin.

Mais avant cela, on nous projette en Irlande, en 1992. On sent que quelque chose de très désagréable est arrivé à une ado. Il faut attendre plus d'une heure pour comprendre les dessous de cette histoire (et son importance dans le déroulement de l'affaire), lorsqu'une journaliste du New York Times retrouve la jeune femme, devenue mère de famille, loin du monde du cinéma.

C'est un film-dossier et un hommage au travail des journalistes, symboles de ce « quatrième pouvoir » qui est bien utile quand les autres baissent les bras ou ferment les yeux. On pense à Dark Waters et aux Hommes du président, surtout dans les scènes filmées au sein de la rédaction du Times. C'est classique, mais efficace, avec Maria Shrader (I'm your man) derrière la caméra

Même si (comme moi), on a suivi l'évolution de l'affaire, le film conserve l'attrait d'un polar haletant. Pour les journalistes, il s'agit d'identifier les victimes, d'arriver à les faire parler, de trouver des témoins et de s'appuyer sur les documents qui permettraient de corroborer leurs affirmations. Le scénario et le montage ont pour objectif de montrer l'ampleur (et la difficulté) de ce travail, les scènes professionnelles alternant avec la vie privée des héroïnes. Toutes deux sont heureuses en ménage, avec un compagnon compréhensif. Toutes deux sont mères... et, parfois (souvent ?) la vie professionnelle empiète sur la vie privée.

Les actrices (Zoe Kazan et Carey Mulligan) sont épatantes. Elles peuvent s'appuyer sur des personnages secondaires bien campés... ainsi que sur certaines des protagonistes de l'affaire, qui jouent leur propre rôle.

Je ne suis pas un inconditionnel du mouvement MeeToo, qui a donné lieu à des dérives (au nom du « name and shame »), mais je trouve passionnante la démarche des journalistes, qui ont mené une enquête serrée pour dénoncer un prédateur sexuel et mettre fin à ses agissements.

Charlotte

Ce film d'animation retrace la vie de Charlotte Salomon, une Allemande juive qui s'est jadis réfugiée en France pour fuir le nazisme. Elle est connue pour avoir en quelque sorte inventé le roman graphique (Vie ? ou théâtre ?), à l'aide de ses peintures.

Le déroulement est chronologique, commençant par la vie en Allemagne, se poursuivant par la période française (autour de Nice). On découvre l'héroïne adolescente, dans une famille bourgeoise. Elle s'intéresse aux arts, mais on tente plutôt de la persuader de travailler dans la couture.

Charlotte a du caractère et, semble-t-il, du talent. Elle réussit à entrer aux Beaux-Arts, en dépit de sa judéité. C'est l'époque où elle rencontre son premier amour. Elle commence à prendre un peu de distance vis-à-vis de ses parents. C'est un autre intérêt du film : montrer l'entrée dans l'âge adulte d'une jeune femme indépendante. Cela donne un ton très moderne à cette histoire.

Le contexte familial est plus complexe que ce qu'il paraît de prime abord. On le découvre petit à petit. La femme que Charlotte appelle Paula (et pas maman) n'est pas sa mère biologique. Il y a aussi cette grande sœur disparue, dont on n'ose pas parler. Il y a enfin les grands-parents maternels, la grand-mère malade et le grand-père autoritaire, très traditionaliste, que Charlotte supporte de moins en moins.

Elle est pourtant contrainte de le côtoyer de plus en plus, puisqu'à l'initiative de son père et de sa belle-mère, elle rejoint ses grands-parents sur la côté d'Azur, en sécurité pensent-ils. C'est l'époque où, hébergée chez une riche Américaine, Charlotte s'épanouit artistiquement. Elle est touchée par une frénésie de peindre, en même temps qu'elle retrouve l'amour.

Graphiquement, le film n'est pas d'une grande virtuosité. L'animation est assez classique. On a toutefois fait des efforts pour tenter de nous faire percevoir ce qu'était le "coup de pinceau" de l'artiste. Ce n'est sans doute pas aussi joli que les gouaches et aquarelles de Charlotte, mais c'est tout de même très parlant. (L'intégralité de son œuvre est visible sur un site néerlandais.)

Cette histoire, bien que tragique (elle s'interrompt en 1943...) est visible par tous. Dans les scènes les plus dures (la mort du grand-père, l'arrestation par la Gestapo...), les auteurs Tahir Rana et Eric Warin (à qui l'on doit Ballerina) pratiquent le hors-champ, évitant les images les plus choquantes. Le film se conclut par l'extrait d'un documentaire, où l'on voit les parents de Charlotte, qui ont survécu à la guerre.

vendredi, 25 novembre 2022

Le Menu

Cela commence comme une énigme gastronomique, dans une ambiance à la Agatha Christie. Une douzaine de happy few, triés sur le volet, ont obtenu (contre 1250 dollars...) le droit de vivre la nouvelle « expérience culinaire » proposée par un grand chef étoilé, dans son emblématique restaurant, situé sur une île reculée. Assez vite, on comprend que quelque chose cloche. Le film d'épouvante commence à poindre le bout de son nez.

Avant que les choses ne deviennent vraiment intéressantes, il faut se fader les quarante premières minutes. Oh, elles ne sont pas inutiles à l'intrigue, puisqu'elles nous présentent les antipathiques clients du restaurant, qui seront bientôt pris au piège. Sans surprise, il y a une critique gastronomique (sorte de pendant du personnage interprété par Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada), accompagnée d'un veule sous-fifre. Tous deux sont amenés à croiser trois mafieux, un acteur dont la carrière patine, deux membres de l'élite bon teint (très "Côte Est"), un fan absolu du chef... et une invitée surprise, pas prévue au programme.

La dénonciation du snobisme, mariée à un éloge visuel de la haute cuisine, constitue le hors-d’œuvre de cette intrigue, construite comme un banquet s'étalant sur plusieurs heures. Les convives finissent pas comprendre qu'ils sont tous là pour une "bonne" raison. Cela devient vraiment réjouissant à partir du moment où l'on sert des galettes mexicaines. Il y a une incontestable gradation dans la tension et l'action au sein du restaurant... et à ses environs : à deux reprises, on nous fait prendre un bon bol d'air... histoire de rendre l'atmosphère encore plus irrespirable.

C'est très bien joué, de Ralph Fiennes à Janet McTeer, en passant par Anya Taylor-Joy (qu'on peut voir aussi actuellement dans Amsterdam) et Nicholas Hoult (qui prouve qu'il peut jouer autre chose que le Fauve des X-Men).

Je ne suis toutefois pas totalement emballé, d'abord parce que trouve que le ton est un peu trop sentencieux. De plus, on aurait pu resserrer l'intrigue en 1h30... et peut-être tisser encore plus de liens entre les clients et le restaurateur (par leur passé). Enfin, j'aurais aimé que ce soit un peu plus saignant. Le film est globalement brutal, mais un peu trop sage à mon goût. Il n'en constitue pas moins un agréable divertissement.

22:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 24 novembre 2022

Rimini

Dans cette station balnéaire italienne, située sur la côte adriatique, s'est installé un "chanteur de charme" autrichien vieillissant, qui vivote entre un petit gala pour personnes âgées et une combine plus ou moins reluisante.

Ce Richie Bravo, très bien incarné par Michael Thomas, est un mélange d'Hervé Villard, de Claude Barzotti... et de Patrick Sébastien.

Le premier tiers de l'histoire nous fait découvrir la vie besogneuse de cette ancienne vedette, qui vit dans le souvenir de sa gloire passée et compte sur ses vieilles fans pour gagner sa croûte... dans tous les sens du terme.

Le bonhomme est à la fois pathétique et touchant. Il fait consciencieusement son travail, a encore une belle et forte voix. Il en impose, dans ses costumes à paillettes sous lesquels une ceinture abdominale tente de masquer un ventre de plus en plus proéminent.

Le film bascule une première fois quand débarque la fille du héros, qu'il a abandonnée avec sa mère il y a des années de cela. La progéniture est rebelle, revancharde même. Le père ne sait pas trop comment la prendre. Dix ans auparavant, il l'aurait sans doute envoyée bouler. Mais, l'âge et la solitude venant, il laisse ses remords prendre sur lui. Tout l'intérêt de cette deuxième partie est de voir dans quelle mesure la présence de cette fille influe sur la vie bien réglée du chanteur de ces dames. La troisième partie (plus courte, à peine plus d'un quart d'heure) voit l'intrigue à nouveau basculer, de manière assez cocasse.

Au-delà du portrait d'un vieil égocentrique qui s'évertue à maintenir la petite flamme en vie, ce film est aussi une évocation du troisième âge. Il y a bien sûr le chanteur et ses fans, qu'on se plaît à nous montrer dans leurs œuvres (le monsieur n'hésitant pas à mettre la bite main à la pâte). Il y a aussi les pensionnaires des maisons de retraite, parmi lesquels se trouve le père du héros, qui a tendance à perdre les pédales. Notons qu'il est incarné par un comédien célèbre en Autriche, Hans-Michael Rehberg, qui se fit connaître internationalement par son interprétation du commandant d'Auschwitz dans La Liste de Schindler. Je pense d'ailleurs que ce choix d'acteur n'est pas anodin. Le vieillard doit avoir près de 90 ans et, à au moins une reprise, on sent qu'il a des souvenirs assez précis de sa jeunesse...

Pour être juste, je dois signaler qu'il y a quelques longueurs. Mais j'ai été pris par cette histoire, ne sachant trop quoi penser du "héros"... et j'ai bien aimé la représentation des "aînés". Elle n'est pas méprisante. Le réalisateur se pose la question de leurs envies : voir leurs proches, sortir se promener, chanter, rire, picoler... voire baiser.

21:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 23 novembre 2022

C'est arrivé près de chez vous

Amis cinéphiles, vous ne rêvez pas : le film qui a jadis (1992...) révélé Benoît Poelvoorde est ressorti dans les salles (notamment CGR). Je me suis plongé dans ce bain de jouvence avec délectation. Pensez donc : à l'époque, j'étais étudiant et je m'étais lié à un groupe de cinéphiles, une sympathique bande d'atypiques fréquentant (aussi assidûment que leurs moyens le leur permettaient) les salles art et essai d'une métropole de province.

Il y a toujours un risque à vouloir revoir un film que l'on a considéré comme culte. Je n'ai pas été déçu. J'ai retrouvé la verve satirique, la beauté rude des images en noir et blanc et le culot monstre d'un acteur formidable, qui incarne sans la moindre espèce de retenue un tueur en série qui se veut esthète et philosophe.

Je ne connaissais pas l'émission à l'époque, mais, après coup, j'ai compris qu'il s'agissait d'un détournement de Strip-tease (dont on peut avoir un aperçu du style dans le passionnant Poulet frites, sorti il y a deux mois). J'avais apprécié la dénonciation (indirecte) de la complaisance d'un certain type de journalistes, dans des programmes qui s'apparentaient à de la télé-réalité.

J'attendais de revoir certaines scènes, dont la force comique m'avait à l'époque fait abondamment rire. A la volée, on peut citer : "le facteur du mois", "les os poreux", "la mort du collègue", "la retraitée cardiaque", "le petit Grégory", le "allez, reviens, c'était pour rire", "le retour de l'hôpital"... Pour moi, le film prend la forme d'une compilation de séquences d'humour noir.

Cela fonctionne encore aujourd'hui parce que cette œuvre en apparence faite de bric et de broc a été mûrement pensée, soigneusement écrite et brillamment interprétée.

Qu'est-ce qui change à notre époque ? Le regard sur les personnages féminins, en particulier lors d'une séquence, celle du viol (et de ce qui lui succède). Pour bien comprendre le sens de cette séquence, il faut se dire qu'elle arrive plutôt en fin d'histoire. A ce stade, l'équipe de journalistes n'est plus composée de témoins plus ou moins bienveillants, mais de complices, voire de potes, du tueur. Son bagout et son culot ont vaincu les réticences des journalistes... mais il reste, au fond, un salaud, un psychopathe de la pire espèce, ce que cette séquence est chargée de rappeler aux spectateurs qui auraient suivi la même pente que les journalistes. Ceci dit, la frontière est ténue dans cette séquence, au cours de laquelle une actrice a accepté d'incarner une femme qui se fait violenter, humilier. En dépit de tout ce que j'ai écrit plus haut, il est possible qu'une partie du public masculin continue à ressentir une profonde empathie pour le prédateur.

Cette réserve émise, le film reste pour moi un monument d'humour et l'occasion de (re)voir Benoît Poelvoorde dans l'un de ses meilleurs rôles.

21:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 20 novembre 2022

Barnaby façon Agatha Christie

Actuellement, c'est au tour de l'inspecteur de Midsomer d'agrémenter les dimanches soirs de France 3. L'épisode programmé ce 20 novembre, intitulé "La mort n'est pas un jeu" (disponible sur le site de France Télévisions), s'inspire des règles mises en œuvre par la « reine du polar ».

Tout d'abord, l'intrigue prend la forme d'un Whodunit (« Qui l'a fait ? ») : un cadavre est découvert au cours d'une murder party, organisée dans la demeure isolée d'un riche entrepreneur. L'auteur(e) du crime est forcément encore sur place, l'île sur laquelle est construite la maison se retrouvant isolée à cause d'une tempête, celle-ci ayant rendu inutilisable le mini-ferry.

Du coup, le débonnaire inspecteur Barnaby et son adjoint Winter sont eux aussi coincés sur l'île... sans vêtement de rechange, un élément pas anodin quand on sait à quel point les deux enquêteurs sont soucieux de leur apparence.

Faute de moyen de communication moderne, l'enquête doit être menée à l'ancienne, un peu comme à l'époque d'Agatha Christie. Le plus cocasse dans l'histoire est que ce sont deux enquêtes qui sont menées simultanément, puisqu'un Hercule Poirot d'opérette se retrouve lui aussi coincé sur l'île. (Il incarnait le détective de la murder party.) Va-t-il aider les authentiques policiers ou bien leur compliquer la tâche ? Je laisse à chacun le plaisir de le découvrir.

La galerie de suspects est bien dans le style Agatha Christie (avec de petits ajustements contemporains) : les membres de la famille, les collègues de travail, les amis proches, les employés et quelques personnes de passage. Presque tout ce petit monde cache au moins un secret. Il est souvent question d'aspirations contrariées, sur le plan financier, professionnel ou familial.

L'intérieur de la maison est filmé comme dans les séries policières classiques. Les décors sont à l'avenant... et la musique d'accompagnement est clairement une référence aux aventures d'Hercule Poirot.

Le scénario est suffisamment bien écrit pour ménager longtemps le suspens.

J'ai adoré !

15:58 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, télé, médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, séries télé, séries télévisées, cinéma, cinema, film, films

samedi, 19 novembre 2022

Amsterdam

C'est un film à voir en version originale sous-titrée, ne serait-ce que pour la manière dont les acteurs anglophones prononcent le nom de la ville néerlandaise. En français, c'est haché, comme des montagnes russes (Am-ster-dam), alors qu'en anglais, l'accent tonique est placé sur première syllabe. Cela donne (surtout dans la bouche de Margot Robbie, mais pas que) une aura sensuelle à ce nom, qui évoque une période heureuse, faite de créativité artistique, d'amour et de liberté.

Mais ça, c'est le passé, que l'on découvre par l'un des retours en arrière. Le paradoxe est que ces moments de bonheur sont nés par accident, juste après la Première Guerre mondiale, alors que deux des trois héros sortent fracassés du conflit. (Ils se sont battus en France.)

L'intrigue principale se déroule au début des années trente, outre-Atlantique, lors du premier mandat de Franklin Roosevelt. Il s'agit d'une histoire vraie, celle d'un complot menée par certaines élites économiques pour installer un régime fasciste aux États-Unis.

David O. Russel (qui réalisa jadis Les Rois du désert) choisit de mettre cela en scène avec beaucoup de dérision. C'est l'une des réussites de ce film, de mêler des tons différents, celui du drame (autour du complot politique et des assassinats), celui de la comédie (ce sont des bras cassés qui tentent de le déjouer) et celui de la romance (celle entre Valerie et Harold et celle, à peine naissante, entre Burt et Irma).

Russel s'appuie sur une distribution brillante. J'étais bien entendu transi devant Margot Robbie (en brune ce coup-ci), très à l'aise dans la peau d'un personnage qui associe force et faiblesses. J'ai aussi beaucoup apprécié la composition de Christian Bale, dont le réalisateur a su exploiter le potentiel comique. Dans ce registre, il faut noter la prestation d'un improbable duo, les Laurel & Hardy de l'espionnage, interprétés par Michael Shannon et Mike Myers. Du côté des dames, il faut signaler Zoe Saldana et Anya Taylor-Joy (délicieusement vénéneuse). Chez les messieurs, Washington Junior, Rami Malek, Chris Rock, Matthias Schoenaerts et Robert de Niro font bien le job.

Le choix des acteurs et l'écriture des personnages révèlent un autre aspect de l'histoire : les relations interethniques. Du côté des "gentils", on a deux couples mixtes et des soldats/officiers qui ne se laissent pas guider par les préjugés racistes. Du côté des "méchants", les modèles sont certes européens, mais ceux des années 1930... On note que le trio de héros, en plus de franchir la "barrière des races", transcende les inégalités de condition sociale.

Du coup, même s'il y a des longueurs, même si le scénario suit parfois des détours qui pourraient paraître inutiles, je me suis régalé. Russel a visiblement voulu profiter au maximum des interprètes qu'il avait sous la main. On sent le plaisir de jouer et de faire jouer. Finalement, au-delà de la politique et du social, c'est peut-être tout simplement un film sur le bonheur.

10:34 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 17 novembre 2022

Prime Suspect USA

Ayant récemment passé un peu plus de temps que prévu dans mon lit, j'en ai profité pour explorer les possibilités offertes par ma box et la partie gratuite des sites de replay. Cela m'a permis de tomber sur cette série américaine, qui n'a duré qu'une saison. L'intégralité des épisodes est disponible sur le site de M6. Il s'agit du remake d'outre-Atlantique de la britannique Suspect n°1, qui a jadis valu une grande popularité à son interprète principale, Helen Mirren.

De l'autre côté de l'océan, Jane Tennison est devenue Jane Timoney, incarnée avec fougue par Maria Bello, que les téléspectateurs français ont pu voir récemment dans NCIS.

A New York comme à Londres, la lieutenante est confrontée au machisme de ses collègues et à la difficulté de concilier vie professionnelle et vie privée. Mais l'enquêtrice a du talent... et un sacré caractère (explosif dans la version états-unienne) !

Je suis tombé sous le charme du personnage principal, en dépit de certains aspects irritants : son mauvais caractère, sa manie de mâcher du chewing-gum... et une certaine propension à abuser du whisky.

La série américaine est un procedural : chaque épisode voit se dérouler une enquête différente, dont la progression est pimentée par les anecdotes concernant les relations entre flics ou la vie privée de l'héroïne. C'est souvent drôle, sans être très subtil. Mais, entre collègues, ça clashe !

Sans surprise, l'équipe de policiers est un échantillon multiculturel de la société états-unienne.

A la brigade, l'Anglo-Saxon Reg Duffy est le principal antagoniste de Jane. C'est plutôt un bon flic, mais un type très traditionnel, attaché à la façon de faire "entre mecs". Au fil des épisodes, on découvre ses fêlures : il vit encore quasiment avec sa mère, ne s'est jamais remis de la mort de son meilleur pote (policier lui aussi) et semble beaucoup moins sûr de lui dès qu'il s'agit de draguer une femme.

Les deux comiques de service sont Augie Blando (qui a des origines scandinaves) et l'Hispanique Luisito Calderon (interprété par Kirk Acevedo, qu'on a vu notamment dans Fringe).

L'équipe serait incomplète sans la présence d'un sympathique Afro-américain, Evrard Velerio, dont le personnage se révèle petit à petit plus subtil qu'au premier abord :

Pour diriger cet amalgame de forts tempéraments, il fallait un chef d'expérience, dans la tradition des flics new-yorkais. Il est donc évidemment d'origine irlandaise (comme dans une autre série policière, Blue Bloods) :

Aidan Quinn prête sa bougonne bonhomie au chef de la section criminelle. Ce vétéran des séries policières a notamment été vu dans Elementary, où il incarnait le capitaine Thomas Gregson, celui qui recourait aux services de Joan Watson et Sherlock Holmes.

Cette série n'a rien de révolutionnaire, mais elle est bien écrite, efficacement filmée, avec, ici ou là, quelques réflexions sur le fonctionnement de la société.

En complément, je conseille le "prequel" Suspect n°1 : Tennison, une mini-série en six épisodes (toujours chez M6), qui raconte les tout-débuts de Jane dans la police britannique, dans les années 1970. C'est très bien fichu et, par certains aspects, cela m'a rappelé Les Enquêtes de Morse. Je recommande donc vivement.

22:45 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, médias

mercredi, 16 novembre 2022

Babi Yar. Contexte

Ce documentaire ukrainien s'appuie sur des images d'archives en partie inédites, celles des propagandes allemande et soviétique, ainsi que celles tournées par des soldats (surtout allemands). Le montage de ces images, accompagnées de son, donne un film d'une force considérable.

La première partie montre l'invasion de l'URSS par l'armée allemande à l'été 1941, suivie des débuts de l'occupation de l'Ukraine. On ne voit quasiment pas de scène de combat, mais les résultats : les Soviétiques ont laissé derrière eux quantité de matériel plus ou moins abîmé, des morts et (surtout) de nombreux prisonniers, que la propagande allemande tente de montrer comme bien traités. (On sait qu'en réalité il n'en fut rien.)

En ville, la population semble accueillir favorablement les nouveaux maîtres du pays. Il faut dire que les Ukrainiens ont subi, dans les années trente, une famine génocidaire (l'Holodomor) et les purges staliniennes. Je pense que le bon accueil du début n'est pas que factice. Méconnaissant l'idéologie nazie, de nombreux Ukrainiens ont cru en une possible liberté, sous tutelle allemande. On voit qu'ils ont assez vite déchanté, puisque, quelques mois plus tard, quand Kiev reçoit la visite du gouverneur de Pologne, Hans Frank (un nazi de la première heure), les visages sont fermés, les sourires forcés.

Entre temps, un horrible massacre s'est déroulé à la périphérie de Kiev, à Babi Yar. En quelques jours, plus de trente mille juifs ont été fusillés par les nazis, épaulés par des collaborateurs ukrainiens. Certains d'entre eux faisaient peut-être partie de ces citadins filmés par la propagande nazie en train de maltraiter leurs concitoyens juifs.

Le massacre lui-même n'est pas montré. On en découvre les détails quand aux images allemandes succèdent celles de la propagande soviétique.

A son tour, l'Armée rouge est bien accueillie. On a visiblement voulu illustrer la solidarité entre les peuples composant l'URSS. Les soldats soviétiques se comportent bien. Alors qu'une nouvelle chape de plomb est sur le point de tomber sur l'Ukraine, ce sont des scènes de libération qui nous sont montrées.

On en arrive assez vite aux images du procès qui s'est tenu juste après la guerre. Les témoignages des Ukrainiens ordinaires, qu'ils soient juifs ou pas, qu'ils soient des rescapés, des parents de victimes ou tout simplement des habitants du coin, sont poignants. Je recommande tout particulièrement le récit des rescapés, certains étant parvenus par miracle à s'extraire d'une fosse commune où ils s'étaient laissé tomber.

Les images étant sonorisées, on réalise que les autorités officielles tentent de masquer le caractère antisémite du massacre de Babi Yar. Les victimes sont désignées comme « citoyens soviétiques » ou « habitants de l'Ukraine soviétique ». Seul un témoin ose faire entendre un autre son de cloche et n'hésite pas à parler de juifs. Ce qu'il est advenu du ravin de Babi Yar après guerre est révélateur de la politique de déni menée par le pouvoir soviétique.

C'est passionnant et moins éprouvant que ce que je craignais.

P.S.

Le massacre a été très tôt évoqué, par des enquêteurs soviétiques (souvent juifs) chargés de collecter des témoignages dans la perspective des procès organisés contre les criminels nazis. Ils ont été rassemblés sous la forme d'un Livre noir, publié sous la direction de Vassili Grossman et Ilya Ehrenbourg. Le massacre de Babi Yar est évoqué dans le premier tome publié en livre de poche :

A écouter aussi, une émission de France Culture, diffusée en novembre 2020 : « Staline et le Livre noir ».

21:42 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 10 novembre 2022

Les 25 de Deschamps

Hier, le sélectionneur des Bleus a annoncé la composition du groupe qui se rendra au Qatar pour participer à la coupe du monde de football. Cette composition appelle plusieurs remarques.

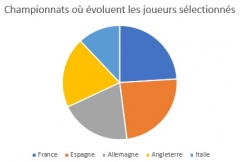

L'effectif est constitué de joueurs évoluant dans cinq championnats différents. Seuls 6 sur 25 jouent en France, autant qu'en Espagne. C'est à peine plus que ceux évoluant en Angleterre et en Allemagne (5). L'Italie complète la liste.

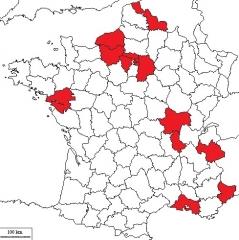

23 des 25 joueurs sont nés en France, soit 92 % de l'effectif. C'est un de plus qu'en 2016. (Mais il n'y avait que 23 sélectionnés à l'époque.) Sont nés à l'étranger l'un des gardiens (Steve Mandanda, à Kinshasa) et l'un des milieux (Eduardo Camavinga, en Angola). Il s'agit donc bien d'une équipe française, quasi exclusivement métropolitaine :

Presque la moitié de l'effectif est né dans la région Ile-de-France (6 à Paris, 5 en banlieue). On note que la moitié sud de la Métropole est peu représentée, le Sud-Ouest totalement absent.

Une autre particularité de cette équipe est l'ascendance immigrée de la majorité de ses membres : 16 des 23 joueurs (70 %) sont nés d'au moins un parent étranger, 11 d'entre eux ayant deux parents non-français au moment de lors naissance.

Ces parents sont massivement venus d'Afrique, quelques-uns d'Europe du Sud, deux des Philippines (les parents d'Alphonse Areola) et une d'Haïti (la mère de Presnel Kimpembe). Sept des dix pays africains (Maroc, Algérie, Mauritanie, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun) sont d'anciennes possessions coloniales françaises. S'ajoutent deux anciens territoires portugais (Guinée-Bissau, Angola) et la République Démocratique du Congo, francophone mais ex-colonie belge.

Cette composition témoigne de l'attraction exercée par la France principalement sur des populations de pays en développement. Cette attraction dépasse les limites de l'ancien empire colonial.

22:47 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualité, actualités, actualite, actualites, france, sport, foot, football

mercredi, 09 novembre 2022

Couleurs de l'incendie

Clovis Cornillac succède à Albert Dupontel dans l'adaptation des romans de Pierre Lemaitre. La distribution est entièrement renouvelée, bien que ce film-ci se place dans la continuité d'Au revoir là-haut. Il m'a d'ailleurs fallu un peu de temps pour m'habituer à voir Léa Drucker en Madeleine Péricourt.

J'ai trouvé le début un peu mou, en dépit d'un événement traumatique. Léa Drucker fait bien l'empotée, la petite privilégiée qui, par la force du destin, se retrouve à la tête d'une fortune colossale... mais précaire : nous sommes en 1929 et le tout-Paris discute de la crise américaine, qu'on redoute de voir débarquer en Europe.

S'en suit la mise en scène de deux arnaques. Lemaitre aime bien cela et, dans Au revoir là-haut, c'était brillant. Ici, c'est plus plan-plan, surtout la première manigance, qui voit des hommes expérimentés et cupides berner l'héritière. C'est tout de même savoureux parce que les deux enfoirés de service sont incarnés par Olivier Gourmet et Benoît Poelvoorde. S'ajoute une galerie de personnages secondaires bien campés, par Alice Isaaz, Jérémy Lopez et Alban Lenoir.

Je suis un peu plus réservé à propos de Clovis Cornillac, qui s'est donné le beau rôle... et ça se sent. Je suis aussi partagé concernant Fanny Ardant. Au début, c'est limite catastrophique, en tout cas terriblement conventionnel, en particulier à l'opéra. Au fur et à mesure que le personnage de la cantatrice acquiert de l'épaisseur, on perçoit mieux le talent de la comédienne... jusqu'au petit coup de théâtre allemand.

J'ai aussi été agacé par le personnage du fils, qu'il soit enfant ou adolescent. On devrait éprouver de la sympathie pour lui, vu ce qu'il a subi. Mais j'ai trouvé que l'interprétation manquait de chair.

Heureusement, la mise en place de la seconde arnaque (la vengeance) a retenu mon attention. C'est très agréable à suivre, en dépit de quelques invraisemblances. Les décors sont soignés, les acteurs percutants. C'est souvent filmé avec malice. Attention toutefois (surtout si l'on n'a pas lu le bouquin au préalable) : il convient de maintenir son attention pendant les quelque 2h15, puisque (gros roman oblige) on a pratiqué des ellipses.

Même si la conclusion de l'intrigue est un peu appuyée, on passe un agréable moment, en bonne compagnie. Ce n'est toutefois pas du niveau d'Au revoir là-haut.

23:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 03 novembre 2022

Mon Pays imaginaire

Patrizio Guzmán est un documentariste chilien installé en France depuis la dictature d'Augusto Pinochet. Il s'est fait connaître jadis par une fresque consacrée au gouvernement Allende et à sa chute (La Bataille du Chili). En France, en salles, c'est Le Cas Pinochet qui avait eu un certain retentissement. Le cinéaste a sans doute atteint un sommet avec Nostalgie de la lumière et Le Bouton de nacre, qui allient qualités esthétiques et rigueur du propos.

Cette fois-ci, c'est aux manifestations de 2019 qu'il s'est intéressé. Plus que politiques (l'opposition au président de droite Pinera), les motivations étaient sociales. Considéré comme un pays émergent, le Chili reste très inégalitaire. C'est un héritage de la dictature Pinochet, durant laquelle a été menée une politique néo-libérale (inspirée des États-Unis) peu remise en question après le retour de la démocratie. Le paradoxe est que, si le documentariste anti-Pinochet relève bien les marques de pauvreté et sent flotter sur le Chili un vent révolutionnaire comparable à celui qui avait porté Salvador Allende au pouvoir, il ne fait pas explicitement le lien entre la situation économique et l'héritage néo-libéral de la dictature. Peut-être part-il du principe que les spectateurs connaissent ce contexte.

Le mouvement social, pris en cours de route, est filmé de l'intérieur. Aux préoccupations économiques s'ajoutent les revendications féministes et celles des "Indiens" (notamment Mapuches). C'est le principal apport du documentaire, qui montre la diversité des manifestants, la plupart non-violents, mais certains hélas adeptes de la castagne. En face, la répression est féroce : aux jets d'eau, aux grenades lacrymogènes, aux LBD s'ajoutent... des tirs à balles réelles (contre des manifestants apparemment non armés). C'est montré sans commentaire, les images se suffisant à elles-mêmes.

C'est le moment de signaler que c'est bien filmé. Les extraits d'actualités et de vidéos issues de téléphones portables complètent les plans tournés par le réalisateur, qui essaie de faire un bel ouvrage. L'image est de qualité et, de temps en temps, un effet de caméra donne plus de force à une scène.

Certaines m'ont particulièrement marqué : elles montrent les mouvements de foule, impressionnants et parfois bigrement bien organisés. Je pense notamment aux manifestations féministes dénonçant la culture du viol. C'est d'une grande force.

Le film s'achève sur l'élection d'une Assemblée constituante (où les acteurs du mouvement social semblent nombreux), puis celle d'un nouveau président, Gabriel Boric, issu de la même mouvance.

... Il manque donc la conclusion de cette histoire, à savoir le référendum sur le projet de nouvelle Constitution qui, ô surprise, a vu les électeurs massivement rejeter le texte rédigé sous l'influence de la gauche radicale.

C'est la principale faiblesse de ce film, qu'on pourrait qualifier d'hémiplégique : il ne propose qu'un seul point de vue, celui des acteurs du mouvement social, classant les opinions divergentes dans la catégorie des nostalgiques de Pinochet. Or, si cette frange politique est bien réelle au Chili, elle n'est pas la seule. Entre la gauche radicale et la droite dure existent d'autres sensibilités politiques, qui ne sont pas sur la même ligne que le mouvement social de 2019, sans pour autant regretter la période Pinochet. Cela explique d'ailleurs les difficultés rencontrées par le nouveau président pour faire passer certains projets de loi. A la Chambre des députés chilienne, sa coalition (Approbation dignité) est minoritaire... mais, avec le concours des partis du centre et de centre-gauche, il y a moyen de passer outre l'opposition de droite.

Même si le documentaire ne permet pas de saisir ces nuances, il reste un film bien fichu et informatif sur le mouvement de 2019.

11:15 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Black Adam

Et c'est parti pour un film de super-héros, façon DC Comics. Je me suis laissé tenter en raison de la présence de Dwayne Johnson au générique et parce que je ne connaissais pas du tout les personnages dotés de super-pouvoirs qui sont au cœur de l'histoire. Très vite, j'ai eu l'impression qu'on nous avait bâti un décalque des Avengers.

Honneur aux dames. Par son aspect et ses pouvoirs, Cyclone semble être une petite sœur de la Tornade des X-Men (deuxième mouture). Vérification faite, l'héroïne DC est bien apparue après celle de Marvel (en 1996, contre 1975 pour son aînée).

Cela semble être aussi le cas d'Atom qui, comme Ant-man, peut rapetisser ou s'agrandir à volonté. La version visible dans le film est celle créée en 1983 (1962 pour le héros de Marvel)... mais la toute première apparition d'Atom (chez DC) remonte à... 1940.

La tendance se confirme avec Hawkman (créé lui aussi en 1940), qui a précédé de près de trente ans le Faucon de Disney-Marvel.

On termine avec le Docteur Fate (à droite ci-dessus), apparu lui aussi en 1940, tandis que Docteur Strange n'a été créé qu'en 1963. Notons que les producteurs de chez Warner-DC ne se sont pas privés de s'inspirer à leur tour de Marvel, confiant l'incarnation cinématographique du personnage à un comédien britannique, Pierce Brosnan (irlando-américain, en réalité) répondant à Benedict Cumberbatch (alias Docteur Strange).

Mais le rôle principal est bien entendu tenu par celui qui incarne Black Adam, à savoir Dwayne Johnson... qui coproduit le film (et cherchait depuis des années à interpréter ce personnage).

Le contexte de départ est celui de l'Antiquité moyen-orientale. On se croirait presque dans X-Men - Apocalypse... sauf que le méchant est en fait un gentil... à moins que le gentil ne soit quand même méchant. (Je laisse à chacun le loisir de débattre de la question.) On pense donc à l’Égypte des pharaons, sauf que les inscriptions cunéiformes et l'aspect des sculptures renvoient plutôt à l'ancienne Mésopotamie. Quoi qu'il en soit, cinq mille ans plus tard, dans la région, les vilains sont les membres (en majorité occidentaux) d'une compagnie privée, qui contrôle la mine et exploite la population locale. On est en plein cinéma décolonial, avec un réel décentrement au niveau du point de vue, les auteurs plaçant la vision orientale sur un pied d'égalité avec la vision occidentale (voire même au-dessus).

Réveillé de son sommeil éternel, Black Adam va-t-il choisir la vengeance aveugle ou bien d'exercer une justice certes imparfaite, compliquée, mais plus adaptée aux êtres humains qu'il côtoie ? Le suspens est insoutenable...

... tout comme la violence déployée à l'écran. On a utilisé tout ce que la technologie permettait pour mettre en scène de colossales bastons, bourrées d'effets spéciaux. La première bagarre (au réveil de Black Adam) a un petit côté jeux vidéo, mais, sincèrement, elle dépote. Rebelote plus tard lors de la confrontation du "héros-méchant" avec les super-héros occidentaux. On nous a gardé pour la fin un monumental affrontement, avec un super-méchant de sa race, que seul peut vaincre le nouveau gentil.

Voilà, c'est bruyant, bien foutu visuellement, pas dément au niveau des dialogues, mais on sait ce qu'on va voir et on en a pour son argent. Certaines scènes sont quand même émaillées d'humour, Black Adam ayant tendance (au début) à tout prendre au premier degré, avant de se mettre à son tour à pratiquer l'ironie. Les spectateurs cinéphiles remarqueront aussi deux références (cocasses) aux films de Sergio Leone. J'aurais bien aimé que le comique de situation prenne le dessus sur l'aspect sentencieux de l'histoire, mais ce n'est hélas pas le cas.

P.S.

Avec son crâne rasé et sa mâchoire proéminente, j'ai trouvé que Dwayne Johnson, quand il était filmé en contre-plongée, avec un petit côté mussolinien.

Fort heureusement, quand on lui propose de s'asseoir sur un trône et de devenir le Guide de "son" peuple, Black Adam refuse : il a agi pour libérer la population, pas pour lui donner un nouveau chef... Ouf !

00:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, bd, bande dessinée, bande-dessinée

mardi, 01 novembre 2022

La Conspiration du Caire

Cinq ans après l'excellent Le Caire confidentiel, Tarik Saleh revient sur nos écrans avec un nouveau polar "oriental", toujours avec Fares Fares, un acteur au charisme hors du commun qui, pour ce nouveau rôle, a pris un petit coup de vieux... et quelques kilos :

Il incarne le colonel Ibrahim, un gradé de la Sécurité intérieure égyptienne, sans doute le service le plus redouté du pays, tant il semble avoir des antennes partout... et les moyens de faire taire les importuns, sans risque de sanction.

Ce policier est amené à intervenir dans la célèbre université islamique Al-Azhar, l'un des phares de la pensée religieuse musulmane, attachée à son indépendance... mais consciente qu'elle ne peut pas trop déplaire au pouvoir politique.

Une nuit, un meurtre est commis au cœur de l'université. Mais, avant d'en arriver là, on suit les premiers pas d'un nouvel étudiant, Adam, fils d'un modeste pêcheur et fervent croyant, qui a obtenu une bourse pour intégrer l'établissement prestigieux.

Le polar se fait sociologique, montrant les inégalités de richesse, l'urbanisation galopante... et les petites (et grandes) hypocrisies de l'élite religieuse. Celle-ci est sur la sellette, suite au décès du Grand imam de l'université. Trois cheikhs sont en concurrence pour lui succéder. Or, l'homme qui se fait assassiner est le bras droit de l'un des candidats. Hasard ou pas ?

Le héros (excellent Tawfeek Barhom) est à la fois un jeune ingénu et un quasi-Rastignac, qui pourrait profiter de la situation pour nourrir quelques ambitions. Tout va dépendre de l'attitude de la police, qui semble divisée. Entre le chef de la Sécurité, qui veut imposer le candidat qui plaît au président (surtout pas un salafiste) et le colonel qui s'est pris d'affection pour son nouvel informateur, il y a de quoi s'y perdre, d'autant qu'entre ces deux échelons, d'autres personnes interviennent. Il convient donc de se méfier des apparences.

J'ai été pris par cette histoire rocambolesque, guère spectaculaire à l'écran, mais bien filmée. L'université et la vie nocturne du centre du Caire constituent les deux principaux théâtres d'opération, qui inter-réagissent. Soit ce sont des étudiants qui quittent (discrètement) l'université pour la ville, soit ce sont des habitants de celle-ci (policiers, femme de ménage...) qui pénètrent dans le sanctuaire avec, en général, des conséquences à la clé.

Bien qu'étant plus cérébrale que Le Caire confidentiel, La Conspiration est tout aussi palpitante... et pessimiste quant au fonctionnement du régime égyptien.

21:06 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films