lundi, 06 avril 2020

Meurtres au paradis... géographique

Ce soir, France 2 diffuse un nouvel épisode inédit (le quatrième de la saison 9) de la rafraîchissante série britannique (tournée en Guadeloupe, rappelons-le). Une fois n'est pas coutume, je trouve que le titre français ("La Lettre à Elise") est mieux choisi que l'original ("Pirates of the Murder Scene", que l'on pourrait traduire par "Les Pirates de la scène de crime"). Il fait allusion à un élément-clé de l'intrigue, qui va permettre aux enquêteurs de résoudre l'affaire.

L'histoire est comme d'habitude bien construite, avec des mystères à éclaircir et une bonne dose d'humour, véhiculé notamment par le personnage de Ruby Patterson (la nièce du commandant), incarnée avec fougue par Shyko Amos, qu'il faut absolument suivre en version originale.

Ici encore, l'épisode mérite d'être suivi en raison de l'arrière-plan socio-culturel sur lequel il est construit. Il y a bien sûr (comme quasiment à chaque épisode) quelques expressions idiomatiques qui donnent de la saveur au propos. C'est l'occasion (pour les non anglophones) de découvrir le sens de "dead as a doornail" ("mort comme un clou de porte", adapté en "raide mort" dans la VF) qui, sans surprise, qualifie l'état d'un cadavre.

Sur le plan géographique, on comprend à certains détails que la production a soigné le contexte. L'action se déroule en partie dans la commune (fictive) de Port-Royal. On est allé jusqu'à créer une localité portant ce nom, visible sur le smartphone de l'un des personnages :

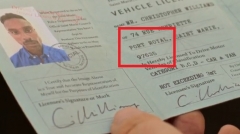

On retrouve cette localisation un peu plus tard, avec un code postal, sur le permis de conduire d'un autre personnage :

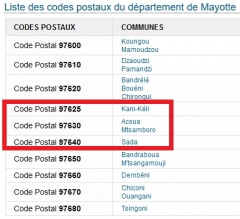

Notons que, même s'il est rédigé en anglais, ce permis témoigne d'une organisation administrative française, avec un code postal (97635) typique de notre outremer. Il ne correspond toutefois à aucune commune de Guadeloupe (où les codes postaux sont en 97100), ni de Martinique (97200), ni de Guyane (97300), ni de La Réunion (97400), ni de Saint-Pierre-et-Miquelon (97500). Par contre, à Mayotte, les codes postaux sont en 97600. Mais, aucun ne correspond à 97635. On passe de 97630 à 97640 :

De plus, à ma connaissance, aucune commune de l'outremer français ne se nomme Port-Royal. En cherchant bien, on trouve, en Guadeloupe, celle de Port-Louis (dans le nord-ouest de Grande-Terre) et un lieu dit, Palais-Royal, plus au sud, aux Abymes :

Si l'on cherche un Port-Royal bien réel dans les Caraïbes, il faut regarder... en Jamaïque, ancienne possession coloniale britannique. L'actuelle capitale, Kingston, est construite à côté de l'ancienne, jadis une plaque tournante de la piraterie, et qui fut ravagée par plusieurs catastrophes naturelles. (Il est possible que certaines scènes de l'épisode 4 y aient été tournées, ce qui expliquerait la localisation "Port Royal" visible sur le smartphone.)

Quant à l'île la plus ressemblante à Sainte-Marie, ce pourrait être Montserrat, située au nord-ouest de la Guadeloupe, et qui fut pendant des siècles l'objet de la rivalité entre la France et l'Angleterre. (Cet aspect a d'ailleurs servi de trame de fond à l'intrigue d'un épisode de la saison 5.)

Pour terminer sur l'épisode 4, il faut dire qu'il amorce un nouveau changement dans la distribution. Un an après le départ de Joséphine Jobert, c'est au tour d'Ardal O'Hanlon de quitter la série. Je ne peux pas dire que je regretterai celui que je surnommais "Pépère". Je suis toujours d'avis que le meilleur acteur dans le rôle de l'inspecteur fut Ben Miller (en duo avec Sara Martins) durant les deux premières saisons. La semaine prochaine, si tout va bien, les téléspectateurs français découvriront un nouvel enquêteur, au tempérament très différent de celui de son prédécesseur.

15:58 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france

vendredi, 03 avril 2020

Astrid et Raphaëlle, suite... et fin ?

Vendredi soir, France 2 a diffusé les deux derniers épisodes de la saison 1 de la série. On ne sait pas encore si, au vu du succès d'audience rencontré, la chaîne a décidé de produire une suite.

On commence avec l'épisode 7, intitulé "La nuit du mort-vivant". Comme le titre l'indique, l'histoire est truffée de clins d'oeil aux films d'épouvante. C'est particulièrement visible au niveau de la mise en scène, qui recours à des angles de prise de vue courants dans les oeuvres de ce genre... et puis, il y a quelques "apparitions", comme ici...

... et là :

Je trouve assez cocasse la déconstruction des schémas horrifiques, au service d'une intrigue pas spécialement alambiquée, cette fois-ci. C'est le côté relationnel entre les deux femmes qui est développé. Chacune va (un peu) mentir à l'autre, pour la bonne cause. Et puis l'épisode se conclut par un bisou amical, un bonheur rafraîchissant en cette période de confinement et de "distance de sécurité" :

Par contre, l'ambiance est beaucoup plus lugubre dans le huitième et dernier épisode de la saison, intitulé "Invisible". Il est remarquablement construit, avec une montée de tension qui nous mène à un climax dont la conclusion n'est pas sans rapport avec un jeu intellectuel aperçu dans l'un des épisodes précédents.

Cet épisode se démarque parce que, cette fois-ci, Astrid prend des initiatives qui vont la mettre en danger. Les actrices sont toujours aussi formidables, leur complicité étant évidente. La réalisation (comme remarqué plus haut) est assez inventive et je trouve les dialogues très bien écrits.

ON VEUT UNE SAISON 2 !

23:49 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Astrid et Raphaëlle, suite... et fin ?

Vendredi soir, France 2 a diffusé les deux derniers épisodes de la saison 1 de la série. On ne sait pas encore si, au vu du succès d'audience rencontré, la chaîne a décidé de produire une suite.

On commence avec l'épisode 7, intitulé "La nuit du mort-vivant". Comme le titre l'indique, l'histoire est truffée de clins d'oeil aux films d'épouvante. C'est particulièrement visible au niveau de la mise en scène, qui recours à des angles de prise de vue courants dans les oeuvres de ce genre... et puis, il y a quelques "apparitions", comme ici...

... et là :

Je trouve assez cocasse la déconstruction des schémas horrifiques, au service d'une intrigue pas spécialement alambiquée, cette fois-ci. C'est le côté relationnel entre les deux femmes qui est développé. Chacune va (un peu) mentir à l'autre, pour la bonne cause. Et puis l'épisode se conclut par un bisou amical, un bonheur rafraîchissant en cette période de confinement et de "distance de sécurité" :

Par contre, l'ambiance est beaucoup plus lugubre dans le huitième et dernier épisode de la saison, intitulé "Invisible". Il est remarquablement construit, avec une montée de tension qui nous mène à un climax dont la conclusion n'est pas sans rapport avec un jeu intellectuel aperçu dans l'un des épisodes précédents.

Cet épisode se démarque parce que, cette fois-ci, Astrid prend des initiatives qui vont la mettre en danger. Les actrices sont toujours aussi formidables, leur complicité étant évidente. La réalisation (comme remarqué plus haut) est assez inventive et je trouve les dialogues très bien écrits.

ON VEUT UNE SAISON 2 !

23:49 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 30 mars 2020

Meurtre au paradis... des expressions

Il y a deux semaines, j'avais annoncé un peu vite le lancement de la neuvième saison de Meurtres au paradis. Alors que, le matin même, deux épisodes inédits avaient été mis en ligne, dans la journée, l'actualité liée à l'épidémie de covid-19 a contraint France 2 à revoir sa grille de programmes, annulant la diffusion desdits épisodes, retirés dans la foulée du site de replay (mais encore accessibles sur Livebox !).

Ces deux épisodes ont finalement été diffusés lundi dernier. Aujourd'hui, place au numéro 3, intitulé "Sortie de route". L'intrigue tourne autour de la mort a priori accidentelle d'un grand espoir du cyclisme, lors d'une épreuve du Tour des Antilles. Bien évidemment, la piste criminelle va rapidement surgir.

Mais c'est un aspect anecdotique qui a une fois de plus retenu mon attention. Au cours d'un dialogue au poste de police, entre les deux enquêteurs principaux, l'inspecteur-chef Jack Mooney et le sergent Madeleine Dumas, un nouveau quiproquo surgit à cause d'une expression idiomatique. Pour savourer la scène il vaut mieux la suivre dans la version originale sous-titrée. (Un autre personnage, celui de l'agent Ruby Patterson, y apparaît encore plus "piquant" que dans la VF.)

L'inspecteur-chef commence à comprendre qu'il y a comme un lézard dans cette histoire de cyclistes. Pour exprimer son sentiment, il déclare "This is all starting to smell a bit whiffy", suscitant l'incompréhension de sa collègue française. ("Whiffy ?") On pourrait traduire par "Tout ça commence à sentir mauvais" ou, plus familièrement, par "Tout ça commence à puer".

Au doublage, c'est devenu "Tout ça commence à sentir le roussi". Même si l'adaptation n'est pas malhabile, on a quand même du mal à croire que le sergent ignore le sens de cette expression.

L'épisode n'en est pas moins très plaisant à suivre.

21:17 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, télévision

Meurtre au paradis... des expressions

Il y a deux semaines, j'avais annoncé un peu vite le lancement de la neuvième saison de Meurtres au paradis. Alors que, le matin même, deux épisodes inédits avaient été mis en ligne, dans la journée, l'actualité liée à l'épidémie de covid-19 a contraint France 2 à revoir sa grille de programmes, annulant la diffusion desdits épisodes, retirés dans la foulée du site de replay (mais encore accessibles sur Livebox !).

Ces deux épisodes ont finalement été diffusés lundi dernier. Aujourd'hui, place au numéro 3, intitulé "Sortie de route". L'intrigue tourne autour de la mort a priori accidentelle d'un grand espoir du cyclisme, lors d'une épreuve du Tour des Antilles. Bien évidemment, la piste criminelle va rapidement surgir.

Mais c'est un aspect anecdotique qui a une fois de plus retenu mon attention. Au cours d'un dialogue au poste de police, entre les deux enquêteurs principaux, l'inspecteur-chef Jack Mooney et le sergent Madeleine Dumas, un nouveau quiproquo surgit à cause d'une expression idiomatique. Pour savourer la scène il vaut mieux la suivre dans la version originale sous-titrée. (Un autre personnage, celui de l'agent Ruby Patterson, y apparaît encore plus "piquant" que dans la VF.)

L'inspecteur-chef commence à comprendre qu'il y a comme un lézard dans cette histoire de cyclistes. Pour exprimer son sentiment, il déclare "This is all starting to smell a bit whiffy", suscitant l'incompréhension de sa collègue française. ("Whiffy ?") On pourrait traduire par "Tout ça commence à sentir mauvais" ou, plus familièrement, par "Tout ça commence à puer".

Au doublage, c'est devenu "Tout ça commence à sentir le roussi". Même si l'adaptation n'est pas malhabile, on a quand même du mal à croire que le sergent ignore le sens de cette expression.

L'épisode n'en est pas moins très plaisant à suivre.

21:17 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, télévision

dimanche, 29 mars 2020

Du cinoche gratos

Après la mort de (trop) nombreuses victimes et la crise économique qu'on sent poindre cachée derrière l'épidémie, la fermeture des salles obscures est le troisième grand drame de ces dernières semaines.

Comme dit le proverbe, "faute de grives, on mange des merles". Or, la Toile regorge de ressources (plus ou moins) palliatives... et légales. Cette période de confinement est d'abord l'occasion d'explorer les sites de replay des chaînes. Que ce soit sur, MyTF1, France.tv ou 6play, il y a de quoi s'occuper (même si la quantité l'emporte nettement sur la qualité...).

Se pose alors le problème de la date limite de consultation. La règle générale veut que les programmes soient visionnables pendant environ une semaine après leur diffusion. L'usage d'une box internet permet d'augmenter cette durée, pour bon nombre de programmes. On n'a pas forcément ce réflexe, mais, un soir, en quête de fiction distrayante, je me suis aperçu des possibilités offertes par ma Livebox.

Malheureusement, ces pis-aller ne proposent que très peu de cinéma pur et dur. C'est là qu'entre en jeu Le Canard enchaîné, dont le numéro de mercredi dernier (en réalité un demi-numéro de quatre pages, exceptionnellement achetable aussi par voie numérique) contient quelques liens fort utiles.

Les amateurs de vieux films muets peuvent se ruer sur la vidéothèque de la cinémathèque de Milan, qui propose notamment une très ancienne version de Pinocchio. Côté français, c'est le site Madelen (dépendant de l'INA) qui offre trois mois d'accès gratuit à une pléiade de films du répertoire. Dans un genre approchant, il y a, de l'autre côté de l'Atlantique, la plateforme archive.org, qui propose une foultitude de vieux films d'horreur, de science-fiction, des comédies de Chaplin, de Keaton, une "Georges Méliès Collection" et même une catégorie "Film noir" (en français dans le texte !).

Rien qu'avec ces sources, il y a de quoi occuper agréablement quelques soirées. Mais ce n'est pas tout. David Fontaine (auteur de l'article du Canard) recommande aussi openculture.com, qui propose l'accès gratuit à plus de 1000 films (plutôt anciens) ! Il y a même de quoi se perdre.

Bref, même si c'est sur petit écran (d'ordinateur, de tablette ou de "téléphone intelligent"), il y a matière à étancher (un peu) la soif des cinéphiles en manque... en attendant des jours meilleurs.

00:40 Publié dans Cinéma, Economie, Presse, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, confinement

Du cinoche gratos

Après la mort de (trop) nombreuses victimes et la crise économique qu'on sent poindre cachée derrière l'épidémie, la fermeture des salles obscures est le troisième grand drame de ces dernières semaines.

Comme dit le proverbe, "faute de grives, on mange des merles". Or, la Toile regorge de ressources (plus ou moins) palliatives... et légales. Cette période de confinement est d'abord l'occasion d'explorer les sites de replay des chaînes. Que ce soit sur, MyTF1, France.tv ou 6play, il y a de quoi s'occuper (même si la quantité l'emporte nettement sur la qualité...).

Se pose alors le problème de la date limite de consultation. La règle générale veut que les programmes soient visionnables pendant environ une semaine après leur diffusion. L'usage d'une box internet permet d'augmenter cette durée, pour bon nombre de programmes. On n'a pas forcément ce réflexe, mais, un soir, en quête de fiction distrayante, je me suis aperçu des possibilités offertes par ma Livebox.

Malheureusement, ces pis-aller ne proposent que très peu de cinéma pur et dur. C'est là qu'entre en jeu Le Canard enchaîné, dont le numéro de mercredi dernier (en réalité un demi-numéro de quatre pages, exceptionnellement achetable aussi par voie numérique) contient quelques liens fort utiles.

Les amateurs de vieux films muets peuvent se ruer sur la vidéothèque de la cinémathèque de Milan, qui propose notamment une très ancienne version de Pinocchio. Côté français, c'est le site Madelen (dépendant de l'INA) qui offre trois mois d'accès gratuit à une pléiade de films du répertoire. Dans un genre approchant, il y a, de l'autre côté de l'Atlantique, la plateforme archive.org, qui propose une foultitude de vieux films d'horreur, de science-fiction, des comédies de Chaplin, de Keaton, une "Georges Méliès Collection" et même une catégorie "Film noir" (en français dans le texte !).

Rien qu'avec ces sources, il y a de quoi occuper agréablement quelques soirées. Mais ce n'est pas tout. David Fontaine (auteur de l'article du Canard) recommande aussi openculture.com, qui propose l'accès gratuit à plus de 1000 films (plutôt anciens) ! Il y a même de quoi se perdre.

Bref, même si c'est sur petit écran (d'ordinateur, de tablette ou de "téléphone intelligent"), il y a matière à étancher (un peu) la soif des cinéphiles en manque... en attendant des jours meilleurs.

00:40 Publié dans Cinéma, Economie, Presse, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, confinement

vendredi, 27 mars 2020

Astrid et Raphaëlle

C'est le titre d'une série télévisée, dont l'épisode pilote a été diffusé il y a presque un an, sur France 2. Au vu du succès d'audience (plus de 4 millions de téléspectateurs) et des très bons échos qui ont accompagné cette première, la chaîne publique a mis en chantier une saison entière, dont la diffusion a commencé ce mois-ci... et dont les épisodes sont encore disponibles en replay.

C'est avec plaisir que j'ai retrouvé la policière "nature" (Raphaëlle, interprétée par Lola Dewaere) et la documentaliste autiste (Astrid, toujours formidablement incarnée par Sara Mortensen) dans Hantise, le premier épisode (double). Il mêle l'enquête policière à un poil de surnaturel, lié à une maison où se sont produites plusieurs morts mystérieuses. Serait-elle hantée ?...

Les histoires sont bien écrites et les acteurs convaincants. J'apprécie notamment que les scénaristes étoffent au fur et à mesure les deux personnages principaux, deux enquêtrices dont la dualité n'est pas sans rappeler celle des héroïnes de Rizzoli & Isles. Même si le rapprochement avec Good Doctor (dont le personnage principal est lui aussi autiste) est souvent fait par les commentateurs, je pense qu'il s'agit d'abord d'une comédie policière, qui inclut une réflexion sur l'autisme... et un aspect documentaire. En effet, les affaires que traite le duo d'héroïnes (épaulées par une brochette de policiers au physique avenant...) font toujours remonter des histoires à la surface, souvent même des crimes non résolus (ou non répertoriés). C'est le côté Cold Case de la série, qui ajoute encore à son charme.

Dans Chaînon manquant, la perspicacité des enquêtrices est mise à rude épreuve. Cet épisode a pour cadre particulier le Muséum national d'Histoire naturelle, qui se prête vraiment bien à l'ambiance. Lui a succédé Chambre close, dont l'intrigue est construite sur un schéma classique des romans policiers, avec une mise en abyme parfois savoureuse. A noter que l'épisode voit figurer deux "invités" : Ariel Wizman et Stéphane Guillon (un peu trop grimaçant). L'histoire est singulièrement tordue et certaines scènes sont particulièrement drôles :

Suite des opérations ce soir, avec deux nouveaux épisodes : L'esprit de famille, dont l'histoire, nimbée d'alchimie, débute dans les catacombes de Paris, suivi de L'homme qui n'existait pas, dont l'intrigue fait écho à des questions sociétales aiguës...

19:02 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Astrid et Raphaëlle

C'est le titre d'une série télévisée, dont l'épisode pilote a été diffusé il y a presque un an, sur France 2. Au vu du succès d'audience (plus de 4 millions de téléspectateurs) et des très bons échos qui ont accompagné cette première, la chaîne publique a mis en chantier une saison entière, dont la diffusion a commencé ce mois-ci... et dont les épisodes sont encore disponibles en replay.

C'est avec plaisir que j'ai retrouvé la policière "nature" (Raphaëlle, interprétée par Lola Dewaere) et la documentaliste autiste (Astrid, toujours formidablement incarnée par Sara Mortensen) dans Hantise, le premier épisode (double). Il mêle l'enquête policière à un poil de surnaturel, lié à une maison où se sont produites plusieurs morts mystérieuses. Serait-elle hantée ?...

Les histoires sont bien écrites et les acteurs convaincants. J'apprécie notamment que les scénaristes étoffent au fur et à mesure les deux personnages principaux, deux enquêtrices dont la dualité n'est pas sans rappeler celle des héroïnes de Rizzoli & Isles. Même si le rapprochement avec Good Doctor (dont le personnage principal est lui aussi autiste) est souvent fait par les commentateurs, je pense qu'il s'agit d'abord d'une comédie policière, qui inclut une réflexion sur l'autisme... et un aspect documentaire. En effet, les affaires que traite le duo d'héroïnes (épaulées par une brochette de policiers au physique avenant...) font toujours remonter des histoires à la surface, souvent même des crimes non résolus (ou non répertoriés). C'est le côté Cold Case de la série, qui ajoute encore à son charme.

Dans Chaînon manquant, la perspicacité des enquêtrices est mise à rude épreuve. Cet épisode a pour cadre particulier le Muséum national d'Histoire naturelle, qui se prête vraiment bien à l'ambiance. Lui a succédé Chambre close, dont l'intrigue est construite sur un schéma classique des romans policiers, avec une mise en abyme parfois savoureuse. A noter que l'épisode voit figurer deux "invités" : Ariel Wizman et Stéphane Guillon (un peu trop grimaçant). L'histoire est singulièrement tordue et certaines scènes sont particulièrement drôles :

Suite des opérations ce soir, avec deux nouveaux épisodes : L'esprit de famille, dont l'histoire, nimbée d'alchimie, débute dans les catacombes de Paris, suivi de L'homme qui n'existait pas, dont l'intrigue fait écho à des questions sociétales aiguës...

19:02 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 21 mars 2020

Kenny Rogers est mort

Il avait 81 ans. Il a popularisé la "country music" (certains diront qu'il l'a aseptisée), notamment auprès des dames (ah, Lady...), a joué au cinéma, à la télévision. Ses chansons ont été maintes et maintes fois reprises.

Pour moi comme pour beaucoup de monde je présume, Kenny Rogers est d'abord l'interprète de The Gambler, une chanson qu'il n'a pas composée... et qui d'ailleurs, à l'origine, n'a pas été créée pour lui ! C'est dingue, quand on pense qu'ensuite, on l'a identifié à ce titre !... à tel point que, lorsqu'il fut l'invité du Muppet Show (au cours de la saison 4), il en a livré une version "spéciale". Il fut aussi parodié par Benny Hill. (Aux jeunes qui liraient ce billet, je signale que Benny Hill fut pendant des années l'empereur du bon goût britannique à la télévision...)

Pour les cinéphiles, la voix de Kenny Rogers n'est pas inconnue. Le titre Just Dropped In fait partie de la bande originale du cultissime The Big Lebowski, de Joel et Ethan Coen. Très récemment, on a pu entendre à nouveau The Gambler, dans le dernier film de Clint Eastwwood, Le Cas Richard Jewell.

19:02 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, actualité, actualités, actu, actualite, actualites

Kenny Rogers est mort

Il avait 81 ans. Il a popularisé la "country music" (certains diront qu'il l'a aseptisée), notamment auprès des dames (ah, Lady...), a joué au cinéma, à la télévision. Ses chansons ont été maintes et maintes fois reprises.

Pour moi comme pour beaucoup de monde je présume, Kenny Rogers est d'abord l'interprète de The Gambler, une chanson qu'il n'a pas composée... et qui d'ailleurs, à l'origine, n'a pas été créée pour lui ! C'est dingue, quand on pense qu'ensuite, on l'a identifié à ce titre !... à tel point que, lorsqu'il fut l'invité du Muppet Show (au cours de la saison 4), il en a livré une version "spéciale". Il fut aussi parodié par Benny Hill. (Aux jeunes qui liraient ce billet, je signale que Benny Hill fut pendant des années l'empereur du bon goût britannique à la télévision...)

Pour les cinéphiles, la voix de Kenny Rogers n'est pas inconnue. Le titre Just Dropped In fait partie de la bande originale du cultissime The Big Lebowski, de Joel et Ethan Coen. Très récemment, on a pu entendre à nouveau The Gambler, dans le dernier film de Clint Eastwwood, Le Cas Richard Jewell.

19:02 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, actualité, actualités, actu, actualite, actualites

Dark Waters

Todd Haynes, réalisateur (entre autres) de I'm not there et du Musée des merveilles, a été embarqué par Mark Ruffalo dans l'adaptation cinématographique d'un article-enquête publié en 2016 dans The New York Times. C'est le dernier film que j'ai vu au cinéma, samedi dernier, à la séance de 22h30. Cela fait juste une semaine...

Paradoxalement, alors que T. Haynes est un cinéaste assez inventif, il s'est contraint ici à un style très classique, dans le ton de ce "film-dossier", très fouillé. Il prend le temps de dénouer toutes les ramifications du scandale industriel dévoilé par un paysan de Virginie occidentale, pour lequel va se battre, pendant des années, un avocat certes promis à un brillant avenir, mais qui a risqué sa carrière pour faire triompher la Justice.

Ah, c'est beau comme le Rêve américain ! C'est la deuxième fois, en quelques semaines, que l'on nous propose le combat du pot de terre contre le pot de fer. Le mois dernier, avec Le Cas Richard Jewell (de Clint Eastwood), on a eu droit à la version de droite libertarienne. Ici, c'est la vision "de gauche" (plutôt social-démocrate) qui nous est proposée. Ce n'est pas tant l'État-Moloch qui écrase l'individu que la grande firme transnationale.

Son influence nous est concrètement montrée assez vite, quand l'avocat déambule en voiture dans les rues d'une ville où tout a été payé par DuPont de Nemours (une entreprise fondée par des Français). C'est le paternalisme à l'américaine... ou, plus prosaïquement, un moyen relativement peu coûteux (pour une grosse boîte) d'acheter le silence de tout une population.

Ici, le Rêve américain se transforme en cauchemar, ce qui est suggéré par la première séquence (si ma mémoire est bonne), tournée quasiment dans le style d'un film d'épouvante : que va-t-il bien arriver à ce groupe de jeunes qui va se baigner, la nuit, dans une zone interdite ?

La suite prend une forme plus classique. On sent la volonté de démontrer l'horreur des faits, mais aussi le travail titanesque réalisé par l'avocat, incarné par Mark Ruffalo. (Signalons que le "vrai" Robert Bilott -et son épouse- font de la figuration au cours d'une réception.) Le processus fut long et pénible. L'habileté du film consiste à montrer comment le système américain permet à la fois à des citoyens engagés courageux et pugnaces de faire émerger la vérité et à de grands groupes industriels d'utiliser toutes les ficelles juridiques pour tenter d'éviter une condamnation.

On notera que Ruffalo n'a pas cherché à embellir physiquement ou moralement le personnage principal. Il est avide de justice, mais c'est un mari et un père absent. De plus, il n'est pas vraiment charismatique. C'est un besogneux. Autour de Ruffalo gravitent quelques têtes d'affiche (comme Anne Hathaway et Tim Robbins)... et d'illustres inconnus, recrutés sur place. On apprend même à la fin que le couple Kiger a joué son propre rôle et que l'un des enfants nés jadis avec des malformations (à cause du Téflon), dont il est question dans le film, apparaît furtivement à l'écran, à l'âge adulte, au cours d'une scène de station-service.

C'est vraiment un film prenant, à la fois réjouissant et terrifiant, et qui nécessite, de la part des spectateurs, une attention soutenue. Mais il mérite cet effort.

16:01 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Dark Waters

Todd Haynes, réalisateur (entre autres) de I'm not there et du Musée des merveilles, a été embarqué par Mark Ruffalo dans l'adaptation cinématographique d'un article-enquête publié en 2016 dans The New York Times. C'est le dernier film que j'ai vu au cinéma, samedi dernier, à la séance de 22h30. Cela fait juste une semaine...

Paradoxalement, alors que T. Haynes est un cinéaste assez inventif, il s'est contraint ici à un style très classique, dans le ton de ce "film-dossier", très fouillé. Il prend le temps de dénouer toutes les ramifications du scandale industriel dévoilé par un paysan de Virginie occidentale, pour lequel va se battre, pendant des années, un avocat certes promis à un brillant avenir, mais qui a risqué sa carrière pour faire triompher la Justice.

Ah, c'est beau comme le Rêve américain ! C'est la deuxième fois, en quelques semaines, que l'on nous propose le combat du pot de terre contre le pot de fer. Le mois dernier, avec Le Cas Richard Jewell (de Clint Eastwood), on a eu droit à la version de droite libertarienne. Ici, c'est la vision "de gauche" (plutôt social-démocrate) qui nous est proposée. Ce n'est pas tant l'État-Moloch qui écrase l'individu que la grande firme transnationale.

Son influence nous est concrètement montrée assez vite, quand l'avocat déambule en voiture dans les rues d'une ville où tout a été payé par DuPont de Nemours (une entreprise fondée par des Français). C'est le paternalisme à l'américaine... ou, plus prosaïquement, un moyen relativement peu coûteux (pour une grosse boîte) d'acheter le silence de tout une population.

Ici, le Rêve américain se transforme en cauchemar, ce qui est suggéré par la première séquence (si ma mémoire est bonne), tournée quasiment dans le style d'un film d'épouvante : que va-t-il bien arriver à ce groupe de jeunes qui va se baigner, la nuit, dans une zone interdite ?

La suite prend une forme plus classique. On sent la volonté de démontrer l'horreur des faits, mais aussi le travail titanesque réalisé par l'avocat, incarné par Mark Ruffalo. (Signalons que le "vrai" Robert Bilott -et son épouse- font de la figuration au cours d'une réception.) Le processus fut long et pénible. L'habileté du film consiste à montrer comment le système américain permet à la fois à des citoyens engagés courageux et pugnaces de faire émerger la vérité et à de grands groupes industriels d'utiliser toutes les ficelles juridiques pour tenter d'éviter une condamnation.

On notera que Ruffalo n'a pas cherché à embellir physiquement ou moralement le personnage principal. Il est avide de justice, mais c'est un mari et un père absent. De plus, il n'est pas vraiment charismatique. C'est un besogneux. Autour de Ruffalo gravitent quelques têtes d'affiche (comme Anne Hathaway et Tim Robbins)... et d'illustres inconnus, recrutés sur place. On apprend même à la fin que le couple Kiger a joué son propre rôle et que l'un des enfants nés jadis avec des malformations (à cause du Téflon), dont il est question dans le film, apparaît furtivement à l'écran, à l'âge adulte, au cours d'une scène de station-service.

C'est vraiment un film prenant, à la fois réjouissant et terrifiant, et qui nécessite, de la part des spectateurs, une attention soutenue. Mais il mérite cet effort.

16:01 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 16 mars 2020

Le retour de "Meurtres au paradis"

Ce lundi soir, France 2 commence la diffusion de la saison 9 de la série britannique (tournée en Guadeloupe, rappelons-le). L'an dernier, le public avait appris le départ de l'actrice Joséphine Jobert, dont on pensait qu'elle serait remplacée par Aude Legastelois, apparue dans quelques épisodes. Celle-ci figure bien dans la nouvelle saison, dans un rôle pour l'instant supplétif. L'autre petite nouvelle, l'agent Ruby Patterson (incarnée par Shyko Amos), est chargée de dynamiser l'intrigue par sa puissance comique :

Le premier épisode, intitulé "Meurtre en deux parties" réutilise les recettes qui ont fait le succès de la série : des paysages superbes, une musique entraînante, une intrigue correcte sans être hyper-compliquée... et quelques situations savoureuses. Cette fois-ci, il faut quand même reconnaître qu'on comprend très vite ce qui se cache derrière le mystère, surtout si l'on est familier de l'univers d'Alfred Hitchcock.

Du coup, on peut davantage s'intéresser au contexte et aux dialogues. Je recommande de suivre ceux-ci dans la version originale, en anglais certes, mais parsemée de mots et expressions français. On peut aussi s'amuser à analyser le travail des doubleurs, qui ont fort à faire avec les expressions idiomatiques. Ainsi, dans ce premier épisode, l'une des scènes voit le sergent Madeleine Dumas évoquer ses déboires sentimentaux, avec son supérieur, Jack Mooney :

Dans la version originale, Mooney conclut sa réponse par "Bob's your uncle !" (Bob est votre oncle), ce qui, dans ce contexte particulier, pourrait se traduire par "L'affaire est dans le sac !" ou "C'est comme si c'était fait !" Le sergent répond que son oncle s'appelle "Pierre" (pas Bob), laissant croire à Mooney qu'elle ne connaît pas cette expression.

Pas facile à rendre en français, tout ça ! Les traducteurs se sont creusé les méninges, avec aussi en tête l'idée qu'il fallait que les répliques collent à peu près aux mouvements des lèvres des personnages. Voici le résultat :

Dans la version doublée, Jack Mooney conclut sa réplique par "Y a pas d'lézard !", ce à quoi sa subordonnée répond qu'elle en a vu plein... Bien joué !

Dans la foulée, la chaîne diffuse l'épisode 2, intitulé "L'enfant terrible". Cette fois-ci, c'est une artiste-peintre qui est assassinée, apparemment à l'aide d'un poison, mais dont il semble impossible de comprendre comment il a pu lui être administré.

10:29 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualités, actu, actualite, actualites, france, television, cinéma, cinema, film, films

Le retour de "Meurtres au paradis"

Ce lundi soir, France 2 commence la diffusion de la saison 9 de la série britannique (tournée en Guadeloupe, rappelons-le). L'an dernier, le public avait appris le départ de l'actrice Joséphine Jobert, dont on pensait qu'elle serait remplacée par Aude Legastelois, apparue dans quelques épisodes. Celle-ci figure bien dans la nouvelle saison, dans un rôle pour l'instant supplétif. L'autre petite nouvelle, l'agent Ruby Patterson (incarnée par Shyko Amos), est chargée de dynamiser l'intrigue par sa puissance comique :

Le premier épisode, intitulé "Meurtre en deux parties" réutilise les recettes qui ont fait le succès de la série : des paysages superbes, une musique entraînante, une intrigue correcte sans être hyper-compliquée... et quelques situations savoureuses. Cette fois-ci, il faut quand même reconnaître qu'on comprend très vite ce qui se cache derrière le mystère, surtout si l'on est familier de l'univers d'Alfred Hitchcock.

Du coup, on peut davantage s'intéresser au contexte et aux dialogues. Je recommande de suivre ceux-ci dans la version originale, en anglais certes, mais parsemée de mots et expressions français. On peut aussi s'amuser à analyser le travail des doubleurs, qui ont fort à faire avec les expressions idiomatiques. Ainsi, dans ce premier épisode, l'une des scènes voit le sergent Madeleine Dumas évoquer ses déboires sentimentaux, avec son supérieur, Jack Mooney :

Dans la version originale, Mooney conclut sa réponse par "Bob's your uncle !" (Bob est votre oncle), ce qui, dans ce contexte particulier, pourrait se traduire par "L'affaire est dans le sac !" ou "C'est comme si c'était fait !" Le sergent répond que son oncle s'appelle "Pierre" (pas Bob), laissant croire à Mooney qu'elle ne connaît pas cette expression.

Pas facile à rendre en français, tout ça ! Les traducteurs se sont creusé les méninges, avec aussi en tête l'idée qu'il fallait que les répliques collent à peu près aux mouvements des lèvres des personnages. Voici le résultat :

Dans la version doublée, Jack Mooney conclut sa réplique par "Y a pas d'lézard !", ce à quoi sa subordonnée répond qu'elle en a vu plein... Bien joué !

Dans la foulée, la chaîne diffuse l'épisode 2, intitulé "L'enfant terrible". Cette fois-ci, c'est une artiste-peintre qui est assassinée, apparemment à l'aide d'un poison, mais dont il semble impossible de comprendre comment il a pu lui être administré.

10:29 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, actualités, actu, actualite, actualites, france, television, cinéma, cinema, film, films

dimanche, 15 mars 2020

La Bonne Epouse

Cette comédie évoque une époque que les moins de vingt ans ne peuuuuvent pas connaîtreuuuu. En ce temps-là, en France, les femmes n'étaient pas les égales des hommes. Une partie d'entre elles achevaient leur scolarité dans des "écoles ménagères", où on leur apprenait à bien tenir un ménage... et à rester soumises à leur (futur) mari.

Le pari de Martin Provost et de sa coscénariste Séverine Werba est de traiter ce sujet grave sur un ton léger. Cela fonctionne parce que le trio d'actrices principales est formidable. Le directrice, classe et coincée, est incarnée par Juliette Binoche, qui, dès le début, donne le ton en énonçant les sept règles de la bonne ménagère.

Sa belle-soeur est jouée par Yolande Moreau. Une fois de plus, celle-ci interprète un personnage un peu pataud, mais elle s'en sort très bien. L'interaction avec la brochette de jeunes comédiennes incarnant les pensionnaires fonctionne à merveille. Je recommande tout particulièrement la scène de confection des crêpes, de toute beauté !

A ce duo s'ajoute Noémie Lvovsky, méconnaissable en bonne-sœur acariâtre. J'ai adoré ! On sent que les comédiennes ont eu plaisir à endosser ces rôles certes un peu caricaturaux, mais hauts en couleur.

Du côté des messieurs, c'est un binôme qui s'impose. François Berléand incarne avec son savoir-faire habituel l'époux vieillissant libidineux, "à l'ancienne", tandis qu'Edouard Baer est chargé de représenter la version moderne de l'idéal masculin des femmes adultes : cet ancien résistant (l'action se déroule dans les années 1960) ne manque pas de charme et a une bonne situation professionnelle. De surcroît, il repasse ses chemises, reprise ses chaussettes... et fait la cuisine ! On finit aussi par comprendre qu'il n'est pas maladroit au lit... N'en jetez plus ! Toutefois, comme on ne le voit déshabillé que de dos, on ne saura pas si son abdomen est aussi irréprochable que ceux de Brad Pitt et Harrison Ford...

Le début du film montre le fonctionnement de l'école ménagère, avec ses rigueurs et plusieurs anicroches. Le décès accidentel d'un des personnages vient corser l'affaire, libérant quelques énergies. L'arrivée de Mai 68 va définitivement changer la donne, pour les enseignantes comme pour les élèves. Cela se termine en comédie musicale militante (une référence à Hair ?), correctement chorégraphiée, mais pas trop dans mon goût.

Cela n'enlève rien aux (nombreux) mérites de ce film, qui relève le niveau de la comédie française contemporaine.

La Bonne Epouse

Cette comédie évoque une époque que les moins de vingt ans ne peuuuuvent pas connaîtreuuuu. En ce temps-là, en France, les femmes n'étaient pas les égales des hommes. Une partie d'entre elles achevaient leur scolarité dans des "écoles ménagères", où on leur apprenait à bien tenir un ménage... et à rester soumises à leur (futur) mari.

Le pari de Martin Provost et de sa coscénariste Séverine Werba est de traiter ce sujet grave sur un ton léger. Cela fonctionne parce que le trio d'actrices principales est formidable. Le directrice, classe et coincée, est incarnée par Juliette Binoche, qui, dès le début, donne le ton en énonçant les sept règles de la bonne ménagère.

Sa belle-soeur est jouée par Yolande Moreau. Une fois de plus, celle-ci interprète un personnage un peu pataud, mais elle s'en sort très bien. L'interaction avec la brochette de jeunes comédiennes incarnant les pensionnaires fonctionne à merveille. Je recommande tout particulièrement la scène de confection des crêpes, de toute beauté !

A ce duo s'ajoute Noémie Lvovsky, méconnaissable en bonne-sœur acariâtre. J'ai adoré ! On sent que les comédiennes ont eu plaisir à endosser ces rôles certes un peu caricaturaux, mais hauts en couleur.

Du côté des messieurs, c'est un binôme qui s'impose. François Berléand incarne avec son savoir-faire habituel l'époux vieillissant libidineux, "à l'ancienne", tandis qu'Edouard Baer est chargé de représenter la version moderne de l'idéal masculin des femmes adultes : cet ancien résistant (l'action se déroule dans les années 1960) ne manque pas de charme et a une bonne situation professionnelle. De surcroît, il repasse ses chemises, reprise ses chaussettes... et fait la cuisine ! On finit aussi par comprendre qu'il n'est pas maladroit au lit... N'en jetez plus ! Toutefois, comme on ne le voit déshabillé que de dos, on ne saura pas si son abdomen est aussi irréprochable que ceux de Brad Pitt et Harrison Ford...

Le début du film montre le fonctionnement de l'école ménagère, avec ses rigueurs et plusieurs anicroches. Le décès accidentel d'un des personnages vient corser l'affaire, libérant quelques énergies. L'arrivée de Mai 68 va définitivement changer la donne, pour les enseignantes comme pour les élèves. Cela se termine en comédie musicale militante (une référence à Hair ?), correctement chorégraphiée, mais pas trop dans mon goût.

Cela n'enlève rien aux (nombreux) mérites de ce film, qui relève le niveau de la comédie française contemporaine.

Invisible Man

L'intrigue de ce film marie le fantastique et le sociétal, la possibilité de se rendre invisible et le harcèlement dont souffre une femme. L'histoire débute d'ailleurs par la fuite de l'héroïne Cecilia, au cours d'une séquence représentative de l'ensemble du film : c'est à la fois brillant et non exempt de facilités (on sent venir le coup du chien à des kilomètres). Un œil exercé remarquera le soin avec lequel certains plans sont construits, en particulier comment le personnage principal (incarné par Elisabeth Moss, toujours aussi impressionnante) est placé et comment il évolue dans le cadre.

Au niveau du scénario, on semble avoir voulu maintenir une part d'incertitude le plus longtemps possible. Ainsi, durant presque la moitié du film, on hésite entre trois solutions au mystère qui nous est proposé. La jeune femme est-elle réellement harcelée par son ex, qui ne serait pas décédé ? Son harceleur n'est-il pas une autre personne, qui tente de se faire passer pour son ex ? Ou bien tout ceci n'est-il pas plutôt le produit de l'imagination débridée de l'héroïne, dont l'esprit a basculé sous l'effet du stress énorme qu'elle a subi et des médicaments qu'elle prend ? Petit à petit, on comprend que la solution mêle peut-être deux de ces théories.

C'est globalement bien filmé (par le réalisateur de Upgrade), avec de bons effets spéciaux, utilisés quand il faut. Néanmoins, je trouve que l'intérêt repose surtout sur les épaules de l'actrice principale, qui fournit une sacrée performance. Cela rend indulgent pour certaines facilités scénaristiques (il faut bien que l'intrigue déploie toutes ses circonvolutions....), avant une fin que l'on sent venir dès que l'on voit Cecilia cacher un objet.

Cela reste un bon film de genre, qui évoque un phénomène de société qu'il est urgent de dénoncer.

01:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Invisible Man

L'intrigue de ce film marie le fantastique et le sociétal, la possibilité de se rendre invisible et le harcèlement dont souffre une femme. L'histoire débute d'ailleurs par la fuite de l'héroïne Cecilia, au cours d'une séquence représentative de l'ensemble du film : c'est à la fois brillant et non exempt de facilités (on sent venir le coup du chien à des kilomètres). Un œil exercé remarquera le soin avec lequel certains plans sont construits, en particulier comment le personnage principal (incarné par Elisabeth Moss, toujours aussi impressionnante) est placé et comment il évolue dans le cadre.

Au niveau du scénario, on semble avoir voulu maintenir une part d'incertitude le plus longtemps possible. Ainsi, durant presque la moitié du film, on hésite entre trois solutions au mystère qui nous est proposé. La jeune femme est-elle réellement harcelée par son ex, qui ne serait pas décédé ? Son harceleur n'est-il pas une autre personne, qui tente de se faire passer pour son ex ? Ou bien tout ceci n'est-il pas plutôt le produit de l'imagination débridée de l'héroïne, dont l'esprit a basculé sous l'effet du stress énorme qu'elle a subi et des médicaments qu'elle prend ? Petit à petit, on comprend que la solution mêle peut-être deux de ces théories.

C'est globalement bien filmé (par le réalisateur de Upgrade), avec de bons effets spéciaux, utilisés quand il faut. Néanmoins, je trouve que l'intérêt repose surtout sur les épaules de l'actrice principale, qui fournit une sacrée performance. Cela rend indulgent pour certaines facilités scénaristiques (il faut bien que l'intrigue déploie toutes ses circonvolutions....), avant une fin que l'on sent venir dès que l'on voit Cecilia cacher un objet.

Cela reste un bon film de genre, qui évoque un phénomène de société qu'il est urgent de dénoncer.

01:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 14 mars 2020

Un Divan à Tunis

C'est l'histoire d'une psychanalyste française (parisienne) qui part s'installer dans le pays d'origine de ses parents, après la chute du régime de Ben Ali. Elle y découvre une société fragmentée, pétrie de non-dits. Elle va aussi devoir s'adapter aux usages locaux, sans rien renier sur le fond.

Comme cette psychanalyste a les traits de Golshifteh Farahani, on a évidemment les yeux de Chimène pour l'héroïne, belle, intelligente et audacieuse. Dans la première partie, on sourit aux rencontres qu'elle fait, dans le cadre professionnel comme dans le cadre personnel.

Du boulanger homosexuel à la patronne expansive d'un salon d'épilation, en passant par l'ancien prisonnier politique complotiste, le policier dragueur et la jeune fille voilée, on a droit à un échantillon extrêmement diversifié de la société tunisienne. S'y ajoutent un imam dépressif (et non barbu), une cousine adepte de l'islamiquement correct et des fonctionnaires ministériels paresseux, incompétents et/ou malhonnêtes.

C'est d'ailleurs un peu trop "chargé" à mon goût, en particulier quand il est question de l'obtention de l'autorisation d'exercer. La fonctionnaire que rencontre l'héroïne mange comme une malpropre et fait preuve d'un esprit commercial assez agressif. Cela nuit à l'ambiance du film, plus réussi quand il reste sur le cocasse, la légèreté que quand il appuie le trait.

Au sens métaphorique, pour la réalisatrice, c'est la société tunisienne en son entier qui a besoin d'une psychanalyse. Sa schizophrénie se manifeste à travers plusieurs personnages, comme l'oncle qui dissimule sa consommation d'alcool dans une canette de soda, la fille voilée qui tient surtout à ce qu'on ne remarque pas sa coupe de cheveux ratée ou l'imam délaissé qui tente maladroitement de s'implanter une marque de piété sur le front.

Tout cela est bien vu et certains moments sont vraiment drôles. Hélas, le personnage principal n'est pas assez fouillé. On n'en apprendra guère sur l'héroïne Selma et les raisons qui l'ont réellement poussée à quitter Paris pour la Tunisie. Même la séquence du stop avec un célèbre psy (défunt) ne marche qu'à moitié. C'est dommage, parce qu'avec l'actrice dont elle disposait, Manele Labidi avait les moyens de creuser davantage son sujet.

22:03 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femmes, femme, fille

Un Divan à Tunis

C'est l'histoire d'une psychanalyste française (parisienne) qui part s'installer dans le pays d'origine de ses parents, après la chute du régime de Ben Ali. Elle y découvre une société fragmentée, pétrie de non-dits. Elle va aussi devoir s'adapter aux usages locaux, sans rien renier sur le fond.

Comme cette psychanalyste a les traits de Golshifteh Farahani, on a évidemment les yeux de Chimène pour l'héroïne, belle, intelligente et audacieuse. Dans la première partie, on sourit aux rencontres qu'elle fait, dans le cadre professionnel comme dans le cadre personnel.

Du boulanger homosexuel à la patronne expansive d'un salon d'épilation, en passant par l'ancien prisonnier politique complotiste, le policier dragueur et la jeune fille voilée, on a droit à un échantillon extrêmement diversifié de la société tunisienne. S'y ajoutent un imam dépressif (et non barbu), une cousine adepte de l'islamiquement correct et des fonctionnaires ministériels paresseux, incompétents et/ou malhonnêtes.

C'est d'ailleurs un peu trop "chargé" à mon goût, en particulier quand il est question de l'obtention de l'autorisation d'exercer. La fonctionnaire que rencontre l'héroïne mange comme une malpropre et fait preuve d'un esprit commercial assez agressif. Cela nuit à l'ambiance du film, plus réussi quand il reste sur le cocasse, la légèreté que quand il appuie le trait.

Au sens métaphorique, pour la réalisatrice, c'est la société tunisienne en son entier qui a besoin d'une psychanalyse. Sa schizophrénie se manifeste à travers plusieurs personnages, comme l'oncle qui dissimule sa consommation d'alcool dans une canette de soda, la fille voilée qui tient surtout à ce qu'on ne remarque pas sa coupe de cheveux ratée ou l'imam délaissé qui tente maladroitement de s'implanter une marque de piété sur le front.

Tout cela est bien vu et certains moments sont vraiment drôles. Hélas, le personnage principal n'est pas assez fouillé. On n'en apprendra guère sur l'héroïne Selma et les raisons qui l'ont réellement poussée à quitter Paris pour la Tunisie. Même la séquence du stop avec un célèbre psy (défunt) ne marche qu'à moitié. C'est dommage, parce qu'avec l'actrice dont elle disposait, Manele Labidi avait les moyens de creuser davantage son sujet.

22:03 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femmes, femme, fille

De Gaulle

2020 est un peu l'année de Gaulle. Dans quelques mois, on célèbrera le 80e anniversaire de son célèbre Appel. En novembre prochain, on commémorera successivement le 50e anniversaire de sa mort et les 130 ans de sa naissance.

Se pose alors une question de taille. Laquelle ? Ben, une question de taille. Toutes les photographies présentant Charles de Gaulle en compagnie d'autres hommes le montrent les dépassant presque d'une tête. A Saint-Cyr, l'apprenti-officier avait hérité de surnoms en rapport avec sa taille : "grande asperge", "double mètre". En réalité, il ne mesurait "que" 1m93 - 1m94, ce qui, pour l'époque (le début du XXe siècle) était gigantesque, ses camarades de promotion à Saint-Cyr culminant en moyenne à 1m64 ! Se posait quand même la question du choix de l'acteur pour incarner de Gaulle. Lambert Wilson n'est-il pas un peu petit ? En réalité, non. J'ai appris à cette occasion qu'il mesure 1m90. Mais, à notre époque, les hommes (tout comme les femmes) sont plus grands. L'écart (en taille) qui sépare l'acteur de ses contemporains est moins élevé que celui qui séparait de Gaulle des siens.

Quoi qu'il en soit, on a veillé à ce que le comédien ressemble à son modèle. Il porte plusieurs prothèses au visage (au nez, aux lèvres, aux oreilles et peut-être au cou). Sa coupe de cheveux reproduit scrupuleusement celle du Général et il a même acquis quelques tics de comportement propres à son modèle (notamment sa manière de fumer). L Wilson a fait du bon travail.

Le film démarre de manière originale, par un de Gaulle en famille. Cette séquence introduit deux personnages qui vont jouer un rôle important dans la suite de l'histoire (et dans la vie du héros) : son épouse et leur fille benjamine, Anne, handicapée mentale. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas bien la biographie du couple, ce sera une révélation, tout comme l'attachement du futur chef de la Résistance à sa famille. C'est l'un des apports de ce film, qui ensuite alterne les scènes d'action politique et les scènes de famille, celle-ci devant se débrouiller en Métropole loin de Charles. Dans le rôle de l'épouse, Isabelle Carré est formidable... peut-être même un peu trop : la véritable Yvonne de Gaulle n'était sans doute pas aussi sympathique.

Par contraste, les premières scènes "historiques", qui voient de Gaulle rencontrer des ministres, des généraux et un président du Conseil, sont moins réussies. Je trouve quand même qu'Olivier Gourmet (chargé d'incarner Paul Reynaud) s'en sort assez bien dans le rôle de cet homme politique très influent à l'époque, mélange de courage et de veulerie... et qui, au moment crucial, a fini par oublier où il avait rangé sa paire de couilles. (Pour la petite histoire, je signale que la femme qui partage ses journées à Matignon est sa maîtresse "officielle", un personnage qu'on a pu apercevoir -comme celui de Georges Mandel- dans le récent Je ne rêve que de vous.)

Si ces séquences sont utiles aux spectateurs profanes (pour comprendre les ressorts de l'intrigue, en particulier les oppositions sur la conduite de la guerre), elles ne sont pas d'une folle inventivité au niveau de la mise en scène. Le pire est atteint au cours d'une "scène d'urinoir", qui voit Pétain et Weygand comploter en soulageant leur vessie puis en se lavant les mains. Peut-être cette scène est-elle authentique, en tout cas, à l'écran, elle n'est pas très vraisemblable. (Sur le fond, elle est l'occasion de découvrir l'antisémitisme d'une partie du haut commandement militaire français, qui n'a jamais encaissé la manière dont s'est conclue l'Affaire Dreyfus.)

Dans la deuxième partie du film, tout cela s'améliore. Gabriel Le Bomin (qui jadis réalisa Les Fragments d'Antonin) réussit à créer un véritable suspens historico-politique. On s'attache évidemment aux actes du héros, mais l'on se passionne aussi pour les pérégrinations de sa famille, dont j'ai découvert certains détails.

Evidemment, l'action débouche sur l'écriture et la lecture (l'enregistrement) du fameux Appel. La séquence fait écho à une scène du début, durant laquelle de Gaulle, colonel dirigeant (avec des blindés) une contre-offensive en mai 1940, découvre l'outil radiophonique. Notons que la naissance du texte fut encore plus chaotique que ce qui nous est raconté, les Britanniques étant sans doute parvenus à imposer au général d'adoucir la première version de son Appel, différente de celle qui a ensuite été diffusée. Mais l'ensemble n'en constitue pas moins une belle leçon d'histoire et de courage.

11:32 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

De Gaulle

2020 est un peu l'année de Gaulle. Dans quelques mois, on célèbrera le 80e anniversaire de son célèbre Appel. En novembre prochain, on commémorera successivement le 50e anniversaire de sa mort et les 130 ans de sa naissance.

Se pose alors une question de taille. Laquelle ? Ben, une question de taille. Toutes les photographies présentant Charles de Gaulle en compagnie d'autres hommes le montrent les dépassant presque d'une tête. A Saint-Cyr, l'apprenti-officier avait hérité de surnoms en rapport avec sa taille : "grande asperge", "double mètre". En réalité, il ne mesurait "que" 1m93 - 1m94, ce qui, pour l'époque (le début du XXe siècle) était gigantesque, ses camarades de promotion à Saint-Cyr culminant en moyenne à 1m64 ! Se posait quand même la question du choix de l'acteur pour incarner de Gaulle. Lambert Wilson n'est-il pas un peu petit ? En réalité, non. J'ai appris à cette occasion qu'il mesure 1m90. Mais, à notre époque, les hommes (tout comme les femmes) sont plus grands. L'écart (en taille) qui sépare l'acteur de ses contemporains est moins élevé que celui qui séparait de Gaulle des siens.

Quoi qu'il en soit, on a veillé à ce que le comédien ressemble à son modèle. Il porte plusieurs prothèses au visage (au nez, aux lèvres, aux oreilles et peut-être au cou). Sa coupe de cheveux reproduit scrupuleusement celle du Général et il a même acquis quelques tics de comportement propres à son modèle (notamment sa manière de fumer). L Wilson a fait du bon travail.

Le film démarre de manière originale, par un de Gaulle en famille. Cette séquence introduit deux personnages qui vont jouer un rôle important dans la suite de l'histoire (et dans la vie du héros) : son épouse et leur fille benjamine, Anne, handicapée mentale. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas bien la biographie du couple, ce sera une révélation, tout comme l'attachement du futur chef de la Résistance à sa famille. C'est l'un des apports de ce film, qui ensuite alterne les scènes d'action politique et les scènes de famille, celle-ci devant se débrouiller en Métropole loin de Charles. Dans le rôle de l'épouse, Isabelle Carré est formidable... peut-être même un peu trop : la véritable Yvonne de Gaulle n'était sans doute pas aussi sympathique.

Par contraste, les premières scènes "historiques", qui voient de Gaulle rencontrer des ministres, des généraux et un président du Conseil, sont moins réussies. Je trouve quand même qu'Olivier Gourmet (chargé d'incarner Paul Reynaud) s'en sort assez bien dans le rôle de cet homme politique très influent à l'époque, mélange de courage et de veulerie... et qui, au moment crucial, a fini par oublier où il avait rangé sa paire de couilles. (Pour la petite histoire, je signale que la femme qui partage ses journées à Matignon est sa maîtresse "officielle", un personnage qu'on a pu apercevoir -comme celui de Georges Mandel- dans le récent Je ne rêve que de vous.)

Si ces séquences sont utiles aux spectateurs profanes (pour comprendre les ressorts de l'intrigue, en particulier les oppositions sur la conduite de la guerre), elles ne sont pas d'une folle inventivité au niveau de la mise en scène. Le pire est atteint au cours d'une "scène d'urinoir", qui voit Pétain et Weygand comploter en soulageant leur vessie puis en se lavant les mains. Peut-être cette scène est-elle authentique, en tout cas, à l'écran, elle n'est pas très vraisemblable. (Sur le fond, elle est l'occasion de découvrir l'antisémitisme d'une partie du haut commandement militaire français, qui n'a jamais encaissé la manière dont s'est conclue l'Affaire Dreyfus.)

Dans la deuxième partie du film, tout cela s'améliore. Gabriel Le Bomin (qui jadis réalisa Les Fragments d'Antonin) réussit à créer un véritable suspens historico-politique. On s'attache évidemment aux actes du héros, mais l'on se passionne aussi pour les pérégrinations de sa famille, dont j'ai découvert certains détails.

Evidemment, l'action débouche sur l'écriture et la lecture (l'enregistrement) du fameux Appel. La séquence fait écho à une scène du début, durant laquelle de Gaulle, colonel dirigeant (avec des blindés) une contre-offensive en mai 1940, découvre l'outil radiophonique. Notons que la naissance du texte fut encore plus chaotique que ce qui nous est raconté, les Britanniques étant sans doute parvenus à imposer au général d'adoucir la première version de son Appel, différente de celle qui a ensuite été diffusée. Mais l'ensemble n'en constitue pas moins une belle leçon d'histoire et de courage.

11:32 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 13 mars 2020

Radioactive

Sous ce titre choc se cache une biographie de Marie Curie adulte (de son arrivée en France à son décès). Derrière la caméra officie Marjane Satrapi, auteure de The Voices et surtout de Persepolis. Elle nous offre un mélange de fresque historique et de film militant (féministe), avec un arrière-plan scientifique.

Dans le rôle de Marie Curie, Rosamund Pike est é-blou-i-ssante. Elle est crédible aussi bien en jeune femme craintive qu'en épouse mûre et en vieillarde certes affaiblie, mais diablement intelligente et lucide. La comédienne, remarquée jadis dans Gone Girl (et qui était aussi très bien dans HHhH et Hostiles) y fait montre de son talent pour ressusciter une scientifique incomparable et entêtée, une femme farouchement indépendante... et une amoureuse qui n'hésite pas à écrire qu'elle aime le sexe (avec son compagnon).

C'est dire si le film embrasse une matière riche. L'une des premières séquences est particulièrement réussie. Il s'agit d'un spectacle de danse (celui de Loïe Fuller), auquel assistent (entre autres) la jeune Maria Sklodowska et un homme qu'elle a croisé peu de temps auparavant dans la rue : Pierre Curie. Le dialogue entre les deux héros est savoureux.

La suite montre la progression des recherches du duo, qui finit par devenir un couple. La réalisatrice prend bien soin de montrer qu'au sein de celui-ci, la plus douée est Marie. C'était aussi une travailleuse acharnée. D'un point de vue scientifique, le film tente de rendre accessibles des notions de physique comme la radioactivité ou la réaction en chaîne. Pour le profane que je suis, c'est convaincant.

Le plus étonnant, pour le public du XXIe siècle, est la fascination naïve que les découvertes du couple Curie vont exercer. Des commerçants se mettent à sortir des tas de produits au radium, du dentifrice à la crème pour visage... Marie elle-même n'échappe pas au fétichisme imprudent : la fiole dans laquelle elle a placé un échantillon de l'élément qu'elle a isolé pour la première fois lui sert de "doudou", accompagnant et éclairant ses nuits. A l'écran, c'est superbe...ment dangereux !

Cela m'amène à l'autre propos du film : la mise en perspective des recherches de l'époque (Pierre et Marie n'étant pas les seuls à travailler sur l'atome). Si les apports ne sont pas cachés (en radiographie et lutte contre le cancer), il est quand même surtout question des conséquences négatives, d'Hiroshima à Tchernobyl. Même si le propos est louable, ce n'est pas (à mon avis) la partie du film la plus réussie.

Marjane Satrapi excelle dans les portraits de femmes, ceux de Marie, de sa soeur, de sa fille aînée Irène (qui a marché sur ses traces) et de sa cadette Eve (qui s'engagea des années plus tard dans la France Libre). D'ailleurs, c'est poussée par sa fille aînée que la scientifique a fini par s'engager durant la Première Guerre mondiale. C'est un aspect moins connu de sa vie que le film a le mérite d'aborder.

Celle qui fut détestée comme Polonaise et femme libre finit par être reconnue pour son apport à la science, au point de figurer (seule femme !) parmi l'équipe de chercheurs réunie aux conférences de Solvay. Le film nous propose une photographie datant de 1927. En voici une autre de 1911, sur laquelle figure aussi un certain Albert Einstein (avant-dernier, à droite):

P.S.

Cerise sur le gâteau : ce film féministe, à l'image de son héroïne, ne reste pas dans les clous. Ainsi, lorsque Marie Curie se rend en Suède (avec Irène) pour recevoir son second prix Nobel (celui de chimie), elle déclare, dans la salle d'attente, qu'une partie du public n'a pas su séparer en elle la femme de la scientifique... une autre manière de dire qu'elle pensait qu'il fallait séparer l'homme de l'oeuvre... Bravo au dialoguiste !

Radioactive

Sous ce titre choc se cache une biographie de Marie Curie adulte (de son arrivée en France à son décès). Derrière la caméra officie Marjane Satrapi, auteure de The Voices et surtout de Persepolis. Elle nous offre un mélange de fresque historique et de film militant (féministe), avec un arrière-plan scientifique.

Dans le rôle de Marie Curie, Rosamund Pike est é-blou-i-ssante. Elle est crédible aussi bien en jeune femme craintive qu'en épouse mûre et en vieillarde certes affaiblie, mais diablement intelligente et lucide. La comédienne, remarquée jadis dans Gone Girl (et qui était aussi très bien dans HHhH et Hostiles) y fait montre de son talent pour ressusciter une scientifique incomparable et entêtée, une femme farouchement indépendante... et une amoureuse qui n'hésite pas à écrire qu'elle aime le sexe (avec son compagnon).

C'est dire si le film embrasse une matière riche. L'une des premières séquences est particulièrement réussie. Il s'agit d'un spectacle de danse (celui de Loïe Fuller), auquel assistent (entre autres) la jeune Maria Sklodowska et un homme qu'elle a croisé peu de temps auparavant dans la rue : Pierre Curie. Le dialogue entre les deux héros est savoureux.

La suite montre la progression des recherches du duo, qui finit par devenir un couple. La réalisatrice prend bien soin de montrer qu'au sein de celui-ci, la plus douée est Marie. C'était aussi une travailleuse acharnée. D'un point de vue scientifique, le film tente de rendre accessibles des notions de physique comme la radioactivité ou la réaction en chaîne. Pour le profane que je suis, c'est convaincant.

Le plus étonnant, pour le public du XXIe siècle, est la fascination naïve que les découvertes du couple Curie vont exercer. Des commerçants se mettent à sortir des tas de produits au radium, du dentifrice à la crème pour visage... Marie elle-même n'échappe pas au fétichisme imprudent : la fiole dans laquelle elle a placé un échantillon de l'élément qu'elle a isolé pour la première fois lui sert de "doudou", accompagnant et éclairant ses nuits. A l'écran, c'est superbe...ment dangereux !

Cela m'amène à l'autre propos du film : la mise en perspective des recherches de l'époque (Pierre et Marie n'étant pas les seuls à travailler sur l'atome). Si les apports ne sont pas cachés (en radiographie et lutte contre le cancer), il est quand même surtout question des conséquences négatives, d'Hiroshima à Tchernobyl. Même si le propos est louable, ce n'est pas (à mon avis) la partie du film la plus réussie.

Marjane Satrapi excelle dans les portraits de femmes, ceux de Marie, de sa soeur, de sa fille aînée Irène (qui a marché sur ses traces) et de sa cadette Eve (qui s'engagea des années plus tard dans la France Libre). D'ailleurs, c'est poussée par sa fille aînée que la scientifique a fini par s'engager durant la Première Guerre mondiale. C'est un aspect moins connu de sa vie que le film a le mérite d'aborder.

Celle qui fut détestée comme Polonaise et femme libre finit par être reconnue pour son apport à la science, au point de figurer (seule femme !) parmi l'équipe de chercheurs réunie aux conférences de Solvay. Le film nous propose une photographie datant de 1927. En voici une autre de 1911, sur laquelle figure aussi un certain Albert Einstein (avant-dernier, à droite):

P.S.

Cerise sur le gâteau : ce film féministe, à l'image de son héroïne, ne reste pas dans les clous. Ainsi, lorsque Marie Curie se rend en Suède (avec Irène) pour recevoir son second prix Nobel (celui de chimie), elle déclare, dans la salle d'attente, qu'une partie du public n'a pas su séparer en elle la femme de la scientifique... une autre manière de dire qu'elle pensait qu'il fallait séparer l'homme de l'oeuvre... Bravo au dialoguiste !

jeudi, 12 mars 2020

Des Hommes

Je suis tombé par hasard sur ce documentaire, consacré à l'ancienne prison des Baumettes, à Marseille (la nouvelle étant déjà entrée en service). En 1h20, le film ne vise pas l'exhaustivité. On nous propose de suivre principalement des détenus du bâtiment central, ainsi que quelques-uns (fragiles psychologiquement) placés à l'écart des autres. Plusieurs membres du personnel ont aussi droit aux honneurs de la caméra.

Tourné en immersion, ce documentaire ne s'appuie sur aucun commentaire, ni le moindre dialogue entre les journalistes et les personnes filmées. Il s'agit d'un montage, celui de "scènes de vie", la parole étant longuement laissée aux détenus. Ces derniers ont été choisis parmi les "petits délinquants". On ne suit aucun criminel sexuel, aucun tueur ni aucun caïd de la drogue.

Ce sont des hommes jeunes, pour la plupart d'origine modeste, certains n'ayant pas connu leurs parents. L'un d'entre eux est dans la situation inverse : c'est son père qui semble l'avoir entraîné dans une combine... et sa réinsertion dépend d'une initiative prise par sa soeur !

On découvre des cellules assez petites, où logent un ou deux détenus. C'est assez vieillot, sans tomber en ruine. Aux Ruthénois cela rappellera peut-être l'ancienne prison du Piton (située dans le quartier Combarel), qu'il était à l'époque impossible de visiter. Depuis, comme à Marseille, les détenus ont été envoyés dans une structure plus moderne, mais en périphérie de Rodez (à Druelle).

Notons que toutes les cellules visibles à l'écran sont dotées d'une télévision, certaines même d'un petit frigo. Par contre, l'isolation phonique est visiblement déplorable (tout comme sans doute l'isolation thermique... mais c'est moins crucial à Marseille qu'à Rodez).

Je pense que le but des journalistes est de montrer que la plupart des détenus sont des hommes comme les autres, qui n'ont pas eu la chance de naître dans la "bonne" famille ou le "bon" quartier. En fonction de la personne qui se trouve à l'écran, on est plus ou moins d'accord. Mais l'ensemble n'en constitue pas moins une formidable tranche de vie. On ne s'ennuie pas un instant.

19:21 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, france, société

Des Hommes

Je suis tombé par hasard sur ce documentaire, consacré à l'ancienne prison des Baumettes, à Marseille (la nouvelle étant déjà entrée en service). En 1h20, le film ne vise pas l'exhaustivité. On nous propose de suivre principalement des détenus du bâtiment central, ainsi que quelques-uns (fragiles psychologiquement) placés à l'écart des autres. Plusieurs membres du personnel ont aussi droit aux honneurs de la caméra.

Tourné en immersion, ce documentaire ne s'appuie sur aucun commentaire, ni le moindre dialogue entre les journalistes et les personnes filmées. Il s'agit d'un montage, celui de "scènes de vie", la parole étant longuement laissée aux détenus. Ces derniers ont été choisis parmi les "petits délinquants". On ne suit aucun criminel sexuel, aucun tueur ni aucun caïd de la drogue.

Ce sont des hommes jeunes, pour la plupart d'origine modeste, certains n'ayant pas connu leurs parents. L'un d'entre eux est dans la situation inverse : c'est son père qui semble l'avoir entraîné dans une combine... et sa réinsertion dépend d'une initiative prise par sa soeur !

On découvre des cellules assez petites, où logent un ou deux détenus. C'est assez vieillot, sans tomber en ruine. Aux Ruthénois cela rappellera peut-être l'ancienne prison du Piton (située dans le quartier Combarel), qu'il était à l'époque impossible de visiter. Depuis, comme à Marseille, les détenus ont été envoyés dans une structure plus moderne, mais en périphérie de Rodez (à Druelle).

Notons que toutes les cellules visibles à l'écran sont dotées d'une télévision, certaines même d'un petit frigo. Par contre, l'isolation phonique est visiblement déplorable (tout comme sans doute l'isolation thermique... mais c'est moins crucial à Marseille qu'à Rodez).

Je pense que le but des journalistes est de montrer que la plupart des détenus sont des hommes comme les autres, qui n'ont pas eu la chance de naître dans la "bonne" famille ou le "bon" quartier. En fonction de la personne qui se trouve à l'écran, on est plus ou moins d'accord. Mais l'ensemble n'en constitue pas moins une formidable tranche de vie. On ne s'ennuie pas un instant.

19:21 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, france, société

mercredi, 11 mars 2020

Une Sirène à Paris

Six ans après Jack et la mécanique du coeur, Mathias Malzieu s'est relancé dans la réalisation d'un long-métrage, centré sur une histoire d'amour impossible, dans un monde plein de surprises. Deux couples sont au coeur de l'intrigue, un majeur, l'autre secondaire. Celui-ci est composé de deux membres de l'équipe médicale des urgences d'un hôpital parisien. Ce couple connaît une évolution bien différente de celle du duo qui se forme entre les deux héros, Gaspard l'artiste et Lula la sirène.

Alors que cette dernière n'a jamais connu l'amour, son sauveur des quais a lui eu le coeur brisé par plusieurs échecs sentimentaux... et c'est tant mieux pour lui, parce que cela lui sauve la vie. Derrière la métaphore se cache une référence à la vie privée du cinéaste-chanteur, qui a eu beaucoup de mal à surmonter sa rupture avec Olivia Ruiz, la sirène étant ici un décalque de la chanteuse qui envoûte.

Evidemment, dès le début, on comprend que l'amour impossible va quand même se développer et que le cynisme de façade du héros va petit à petit céder la place à de l'attachement, tandis que l'objet du désir commence à découvrir ce "sentiment qui pique".

L'intrigue est donc sentimentale, poétique... même si le drame n'est pas loin, avec cette doctoresse qui devient obnubilée par la sirène. (Dans le rôle, Romane Bohringer est très bien.) Les interprètes principaux sont eux aussi convaincants, qu'il s'agisse de Nicolas Duvauchelle ou de Marilyn Lima, inconnue à mes yeux, mais qui réussit là une assez jolie composition. Elle arrive à donner de l'épaisseur à son personnage, d'abord uniquement fascinant. Elle y insuffle de la drôlerie, quand la sirène découvre certains usages du monde des humains. Elle y ajoute de la profondeur quand elle nous fait comprendre qu'elle est la dernière de son espèce et qu'elle a déjà vu pas mal de choses tristes dans sa vie. Dans un second rôle marquant , je signale aussi Rossy de Palma, connue de tous les fans d'Almodovar (le premier, celui qui tournait des films déjantés).

Cependant, pour moi, le principal intérêt réside dans la mise en scène et l'habillage visuel. C'est souvent superbe, imaginatif. Les styles sont variés, allant du papier carton au numérique. J'ai particulièrement aimé le petit film "à l'ancienne", que Gaspard fait regarder à la sirène sur un minuscule écran de télé. A l'image du réalisateur, le héros aime la fantaisie. Le chant comme les trouvailles visuelles ont pour objectif de réenchanter le monde. On est un peu dans la situation de l'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, qui découvre dans une petite boîte cachée les trésors d'enfance d'un garçon devenu grand.

Le film n'est toutefois pas un chef-d'oeuvre, en raison d'un manque de rigueur dans la conduite de l'intrigue. De surcroît, il m'a fallu plusieurs minutes pour bien rentrer dans l'univers du cinéaste. Mais, si l'on se laisse porter par la fantaisie, on passe un agréable moment.

21:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Une Sirène à Paris

Six ans après Jack et la mécanique du coeur, Mathias Malzieu s'est relancé dans la réalisation d'un long-métrage, centré sur une histoire d'amour impossible, dans un monde plein de surprises. Deux couples sont au coeur de l'intrigue, un majeur, l'autre secondaire. Celui-ci est composé de deux membres de l'équipe médicale des urgences d'un hôpital parisien. Ce couple connaît une évolution bien différente de celle du duo qui se forme entre les deux héros, Gaspard l'artiste et Lula la sirène.

Alors que cette dernière n'a jamais connu l'amour, son sauveur des quais a lui eu le coeur brisé par plusieurs échecs sentimentaux... et c'est tant mieux pour lui, parce que cela lui sauve la vie. Derrière la métaphore se cache une référence à la vie privée du cinéaste-chanteur, qui a eu beaucoup de mal à surmonter sa rupture avec Olivia Ruiz, la sirène étant ici un décalque de la chanteuse qui envoûte.

Evidemment, dès le début, on comprend que l'amour impossible va quand même se développer et que le cynisme de façade du héros va petit à petit céder la place à de l'attachement, tandis que l'objet du désir commence à découvrir ce "sentiment qui pique".

L'intrigue est donc sentimentale, poétique... même si le drame n'est pas loin, avec cette doctoresse qui devient obnubilée par la sirène. (Dans le rôle, Romane Bohringer est très bien.) Les interprètes principaux sont eux aussi convaincants, qu'il s'agisse de Nicolas Duvauchelle ou de Marilyn Lima, inconnue à mes yeux, mais qui réussit là une assez jolie composition. Elle arrive à donner de l'épaisseur à son personnage, d'abord uniquement fascinant. Elle y insuffle de la drôlerie, quand la sirène découvre certains usages du monde des humains. Elle y ajoute de la profondeur quand elle nous fait comprendre qu'elle est la dernière de son espèce et qu'elle a déjà vu pas mal de choses tristes dans sa vie. Dans un second rôle marquant , je signale aussi Rossy de Palma, connue de tous les fans d'Almodovar (le premier, celui qui tournait des films déjantés).

Cependant, pour moi, le principal intérêt réside dans la mise en scène et l'habillage visuel. C'est souvent superbe, imaginatif. Les styles sont variés, allant du papier carton au numérique. J'ai particulièrement aimé le petit film "à l'ancienne", que Gaspard fait regarder à la sirène sur un minuscule écran de télé. A l'image du réalisateur, le héros aime la fantaisie. Le chant comme les trouvailles visuelles ont pour objectif de réenchanter le monde. On est un peu dans la situation de l'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, qui découvre dans une petite boîte cachée les trésors d'enfance d'un garçon devenu grand.

Le film n'est toutefois pas un chef-d'oeuvre, en raison d'un manque de rigueur dans la conduite de l'intrigue. De surcroît, il m'a fallu plusieurs minutes pour bien rentrer dans l'univers du cinéaste. Mais, si l'on se laisse porter par la fantaisie, on passe un agréable moment.

21:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 09 mars 2020

Je ne rêve que de vous

En fin de parcours, ce film est enfin arrivé au CGR de Rodez. En dépit du sujet en or (le dernier grand amour de Léon Blum, sous l'Occupation allemande), le bouche-à-oreille n'est pas très favorable. Je me suis quand même laissé tenter, tant la distribution est alléchante.

Le personnage principal est Jeanne Reichenbach, déjà mariée deux fois, femme libre issue de la bourgeoisie juive. Elle est interprétée par Elsa Zylberstein, dont on sent qu'elle s'est beaucoup impliquée dans le rôle. Hélas, le résultat n'est guère emballant, surtout en raison des scènes avec Léon Blum, incarné par Hippolyte Girardot. On a beau lui avoir fait la tête de l'ancien président du Conseil, le comédien n'est guère convaincant dans le rôle. On ne sent pas vraiment la passion qui aurait animé les deux amants.