mercredi, 14 juillet 2021

Midnight Traveler

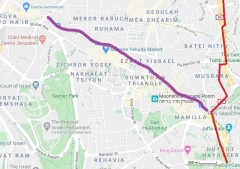

Ce "voyageur de minuit" est un cinéaste afghan, Hassan Fazili, contraint de fuir son pays pour échapper aux talibans. Lui, son épouse (également réalisatrice) et leurs deux filles vont accomplir un véritable périple, du Tadjikistan (situé au nord-est de l'Afghanistan) jusqu'en Hongrie :

Ce périple a été filmé avec trois téléphones portables. J'ai beau avoir lu ici et là des critiques sur la qualité de l'image, franchement, à part deux ou trois scènes où l'on sent que l'un des appareils est de qualité médiocre (surtout quand les personnages sont en mouvement), le reste est plutôt bien filmé, avec même certains plans extérieurs superbes. (Il y a trois ans, Steven Soderbergh avait réussi à tourner un thriller convaincant, Paranoïa, avec des "aïlfaunes".)

Au cours de leur voyage, les membres de la famille ont l'occasion d'expérimenter le degré de liberté dont jouissent les migrants. Au départ, ils se sentent évidemment plus à l'aise au Tadjikistan que dans l'Afghanistan sous l'emprise croissante des talibans. L'arrivée en Iran constitue, notamment pour les enfants, une bouffée d'air pur, tout comme le passage par la Turquie (en particulier Istanbul).

C'est le séjour en Europe qui pose le plus de problèmes. Certains passeurs sont des arnaqueurs. Tous font chèrement payer leurs services. C'est peut-être le prix du passage qui explique que la famille opte pour la Bulgarie plutôt que la Grèce. Or, celle-là n'est pas incluse dans l'espace Schengen. Ça et le rejet des habitants (qui en ont peut-être marre que des migrants viennent chaparder dans leur jardin...) poussent la famille à tenter d'arriver en Hongrie, par la Serbie. Ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de cette histoire, que ce pays non membre de l'Union européenne en constitue une porte d'entrée. Au passage, même si beaucoup de visages sont floutés, on remarque la prédominance d'hommes jeunes parmi les migrants clandestins, qui ne sont pas forcément des réfugiés, loin s'en faut.

De son côté, Hassan Fazili, sans masquer leurs défauts, essaie de présenter ses proches sous un jour favorable. Il laisse un peu la main à son épouse, afin que les spectateurs ne la cantonnent pas dans le rôle d'une femme au foyer conservatrice. Mais, surtout, il met en valeur sa fille aînée, Nargis, une gamine malicieuse qui sait jouer avec la caméra. Je pense que le fait de la montrer portant un T-shirt de Mickey et en train de danser sur du Michael Jackson est censé rassurer ses spectateurs occidentaux.

Celles et ceux qui ne connaissent pas bien le sort des migrants découvriront aussi, grâce à ce film, la difficulté de leur parcours (et encore, dans une vision atténuée), mais aussi les aides dont ils peuvent bénéficier (notamment en Europe), par l'intermédiaire d'associations ou de l'ONU (le HCR, je pense).

13:20 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 12 juin 2021

200 mètres

C'est la distance (à vol d'oiseau) entre deux logements, situés de part et d'autre du mur de séparation israélien. Du côté est (cisjordanien) habite Mustafa (Ali Suliman, excellent), dans la maison de sa mère. Son épouse et leurs trois enfants résident en Israël (à l'ouest), dont ils possèdent la nationalité, une possibilité refusée par Mustafa. Le constat de cette séparation est à l'image de ce film original : nuancé. En effet, si le gouvernement israélien est responsable d'une partie des ennuis de cette famille palestinienne, l'obstination du père n'y est pas étrangère non plus.

Le réalisateur Ameen Nayfeh met en scène une multitude de tensions. Celles entre Israéliens et Palestiniens sont particulièrement perceptibles au niveau des check-points. Mais, dans la première partie de l'histoire, on perçoit bien autre chose. Il y a le cas du fils de Mustafa, qui se bat à l'école avec des Arabes israéliens qui méprisent le "Cisjordanien". Il y a surtout cette diversité d'attitudes face à la domination israélienne. Certains y voient l'occasion de monter leur petite affaire, en particulier dans le passage clandestin de la frontière. C'est à un point tel qu'à un moment de l'histoire, on entend des Palestiniens parler de "notre mur" à propos de la construction israélienne !

Là-dessus se greffe un accident, qui pousse Mustafa à vouloir passer coûte que coûte de l'autre côté. Il n'y a que quelques kilomètres routiers à parcourir, mais son passage clandestin va prendre l'allure d'un périple, en van, dans le coffre d'une voiture... Le trajet réunit des personnes qui sinon ne se seraient jamais rencontrées : un Palestinien de l'extérieur, d'autres, de Cisjordanie, qui cherchent du boulot... et une étrange journaliste allemande. Au départ, on la prend pour une de ces bobos occidentales qui voient dans la "cause" palestinienne un moyen de donner sens à leur vie. Le dévoilement progressif de ce personnage va dynamiter l'intrigue.

Au final, c'est un beau film humaniste, qui tente d'évoquer ce conflit proche-oriental au-delà des clichés.

10:34 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 17 août 2020

The Perfect Candidate

Il y a un peu plus de sept ans, Haifaa Al Mansour avait été révélée au public cinéphile par Wadjda, le premier film saoudien tourné sur le territoire même de l'Arabie saoudite. Ici, on retrouve la réalisatrice avec son thème de prédilection : le droit des femmes.

Les héroïnes sont trois soeurs, dont la mère est décédée quelques mois auparavant. Aucune d'entre elles n'est mariée, bien que les deux plus âgées soient majeures et indépendantes sur le plan financier. Elles habitent encore avec leur père, un artiste (chanteur et musicien) que l'on pourrait qualifier de "progressiste" (dans le contexte saoudien).

La cadette organise et filme des mariages, tandis que Maryam, l'aînée, est médecin dans ce qui est appelé une clinique, mais qui serait plutôt l'équivalent d'un dispensaire. Elle ambitionne de quitter sa petite ville de province pour travailler dans l'hôpital de Riyad, la capitale. Elle est dotée d'un fort caractère.

Tout le talent de la réalisatrice est de nous montrer le statut d'infériorité des femmes de manière assez lisse. Sur le fond, on comprend que le propos est revendicatif, mais la mise en scène donne sa chance aux personnages masculins. Le comportement des femmes est de plus montré dans toute sa diversité et sa complexité.

Le plus cocasse dans cette histoire est que Maryam va se porter candidate aux municipales parce qu'on ne lui a pas permis de se rendre à une conférence médicale à Dubaï ! La réalisatrice force le trait en faisant de son héroïne la révélation de la campagne, menaçant la réélection d'un cacique installé là depuis des années. (Je trouve que les récents événements en Biélorussie, bien que se situant dans un contexte différent, donnent un relief particulier à cette histoire.)

En parallèle, on suit la tournée du groupe de musiciens auquel appartient le père et la campagne de sa fille, faite de bric et de broc. Elle va se lancer avec une vidéo Youtube, puis organiser sa première réunion électorale, uniquement avec des femmes... en la couplant avec un défilé de mode ! Le plus difficile est de convaincre les hommes, dans son travail de médecin comme dans sa campagne. L'héroïne doit se montrer énergique pour tenter de changer les mentalités.

Si vous avez l'occasion de voir ce film, ne la ratez pas !

13:47 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 03 août 2020

Né à Jérusalem...

... et toujours vivant ! Tel est le titre de cet étrange film israélien, mi-documentaire mi-fiction, tourné à Jérusalem-Ouest (la ville israélienne). Le coréalisateur interprète le personnage principal, Ronan, sorte de mélange de Woody Allen et de Buster Keaton.

L'action est concentrée sur la rue Jaffa (en violet ci-dessus), longue de plus d'un kilomètre, où le héros a toujours vécu. Or, c'est la rue qui a subi le plus d'attentats au monde. (Elle est proche du "mur de séparation", en rouge sur le plan.) Ronan lui-même a sans doute échappé de peu à la mort à plusieurs reprises. Tous les épisodes de sa vie ont été rythmés par des attentats. Ainsi, par exemple, il a connu son premier baiser le jour d'une tuerie, à quelques mètres des lieux du crime...

Quand il dort, au moindre bruit provenant de la rue, il imagine un nouveau massacre. Du coup, il s'est un peu replié sur lui-même, évitant d'exprimer ses émotions, de peur sans doute d'être débordé par l'horreur... et il se sert de l'humour comme d'une mise à distance.

Ronan s'est de plus lancé dans l'organisation de visites touristiques un peu particulières : il fait découvrir son quartier sous l'angle des attentats. On le sent en empathie avec les victimes, à chaque fois qu'il raconte une anecdote. Petit à petit, il étoffe son "tour", au départ quasi improvisé. Il attire un public bigarré : principalement des Occidentaux (chrétiens ou juifs), mais aussi des Japonais, des Latino-américains... et même des Éthiopiens (dans une séquence savoureuse...) !

Cette démarche mémorielle change sa vie. Il va se faire un ami, un... Japonais (chrétien), venu au départ pour découvrir la ville. Marqué par la visite, ce dernier décide d'y amener ses amis, puis d'épauler discrètement Ronan. Celui-ci va même faire une rencontre amoureuse ! Dit comme cela, ça a l'air improbable, voire grossier, mais c'est vraiment bien amené. Comme l'intrigue s'étend sur plusieurs saisons (sans surprise, l'hiver voit peu de touristes fréquenter les lieux), l'histoire d'amour a le temps de se développer, de se compliquer...

Au problème sécuritaire de Ronan s'ajoutent les soucis familiaux. Il est encore très marqué par le décès de sa mère, dix ans plus tôt. Il est aussi inquiet à propos de son père, qui perd progressivement son autonomie et qui voudrait que son fils vienne habiter avec lui ! Les dialogues père-fils sont souvent une source d'humour. Contrairement à sa progéniture, le père est obsédé par l'argent (en particulier les cours de la bourse), évalue chaque dépense (qu'il juge en général excessive)... et se mêle de la vie privée de son fils (âgé de 35-40 ans). Même si la situation est sérieuse, cet humour est le bienvenu.

Cet ovni cinématographique mérite le détour.

12:45 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 29 juillet 2020

Beloved

Voici donc le pendant "féminin" de Chained, qui nous raconte à peu près la même histoire, mais en plaçant les femmes au centre de l'action.

Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un simple effet de miroir : même si l'on revoit certaines scènes d'un autre point de vue, l'essentiel du propos est de montrer que les époux (Avigail et Rashi) vivent dans des univers différents.

Ainsi, dans ce film-ci, on n'apprendra rien des ennuis professionnels du policier, totalement absents de l'intrigue. On découvre par contre la bande d'amies qu'Avigail rejoint et qui étaient seulement évoquées dans les conversations du premier film.

D'un côté, Beloved nous conte l'histoire d'une progressive émancipation, celle d'une infirmière qui étouffe, entre un mari surprotecteur et une fille adolescente narcissique. De l'autre, on suit la vie de deux soeurs aux tempéraments très différents. Lorsque leurs parents avaient divorcé, l'une avait suivi la mère, l'autre le père. L'une est solaire : elle aide les femmes enceintes à accoucher et à gérer les premiers temps de leur grossesse. L'autre est autodestructrice : hôtesse de l'air le jour, elle se prostitue la nuit, sans qu'on sache très bien pourquoi. Il y a peut-être un lien avec le père, admis dans un EHPAD au début de l'histoire. Ce père que l'autre soeur a rejeté en raison de ce qu'il lui a jadis fait subir.

Cela nous mène au véritable discours de fond : le mal être voire la maltraitance des femmes, sans qu'aucune scène de violence intervienne. Des abus sexuels durant l'enfance à la prostitution à l'âge adulte, en passant par toutes les formes de harcèlement, l'auteur voit dans la vie d'une femme une longue succession de difficultés. Pour s'en sortir, il vaut mieux compter sur la solidarité féminine, présentée ici sous plusieurs formes. Un personnage masculin est quand même montré de manière positive. (Ouf !)

C'est réalisé avec le même brio que dans Chained, avec des dialogues au couteau. Plusieurs moments sont particulièrement marquants : la séquence entre femmes dans le chalet perdu dans le désert, la dispute entre les deux soeurs (qui dégénère) et la scène au cours de laquelle Avigail change de coiffure, présentée comme une libération.

Je regrette toutefois que ce deuxième film ne boucle pas la boucle par rapport au premier. Je crois que c'est lié au fait que les deux sont inclus dans un triptyque. En effet, il semblerait qu'un troisième film soit prévu (peut-être en septembre), centré plutôt sur le personnage de l'écrivaine, que l'on retrouve plus tard dans l'équipe de suivi des prostituées.

10:57 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 16 juillet 2020

Chained

Il y a dix ans, Yaron Shani se faisait remarquer par son film Ajami, un polar inextricablement lié au conflit israélo-arabe.

Chained est une oeuvre davantage centrée sur l'intime. C'est aussi le premier volet d'un diptyque, celui qui met en avant la vision de l'époux. Beloved (que je n'ai pas encore vu) raconte la même histoire, mais du point de vue de l'épouse Avigail.

L'époux est Rashi, un policier chevronné, calme et autoritaire, qui ne passe rien aux délinquants. Il est quand même parfois un peu "limite". A la maison, il domine clairement son épouse (qu'il aime profondément) et la fille de celle-ci, une ado qui sent la révolte gronder en elle. (Encore une ! MAIS ARRÊTEZ ! C'EST INSUPPORTABLE !)

La mise en scène est habile : que ce soit en plan large ou en plan serré (voire en gros plan), on sent peser l'autorité naturelle du principal personnage masculin. C'est de surcroît bien interprété, en partie par des acteurs non professionnels. Les dialogues sont ciselés. (Voilà un film que tous les réalisateurs français narcissiques devraient voir et revoir, pour comprendre comment on met en scène une crise de couple.)

Le petit monde de Rashi va progressivement s'écrouler. C'est d'abord au boulot que surgissent les problèmes, puis dans la cellule familiale, avec l'ado bien sûr, puis avec l'épouse, dont on ne nous montre pas le point de vue. Et puis celle-ci disparaît de l'écran, occupé désormais quasi exclusivement par Rashi (avec ses collègues, ses parents...). Quand Avigail réapparaît, on comprend immédiatement que les choses ne seront plus comme avant.

Du coup, on a furieusement envie de voir Beloved, qui va sans doute nous en apprendre de belles sur l'épouse, sa mère et ses nouvelles amies. Un mystère plane aussi sur certains actes de Rashi.

Vite, la suite !

22:01 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 25 janvier 2020

Les Mystérieuses Cités d'or, saison 3

France 4 vient d'achever la rediffusion de la troisième saison de la série animée. Depuis un peu plus d'un an, la première saison (culte), qui date des années 1980, est disponible intégralement sur le site de la chaîne. Jadis, l'annonce de la mise en chantier d'une suite (composée de deux saisons) avait suscité l'intérêt. Mais la diffusion de la saison 2, si elle avait conquis un public enfantin, avait déçu les adultes, qui en ont trouvé le ton plus immature que dans la première mouture. Sur le fond, les épisodes associent toujours histoire et science-fiction, avec un mini-documentaire en toute fin. L'intrigue, située en Chine, avait sans doute contribué au succès.

Cela s'est nettement amélioré dans la saison trois, je trouve. Les héros sont transportés du Japon en Inde puis en Iran, dans une farandole de civilisations propre à émerveiller et éveiller la curiosité des enfants. C'est plus rythmé, moins puéril, avec même l'ébauche d'une histoire d'amour adulte entre deux personnages (Mendoza et Laguerra).

Cette redoutable et ravissante jeune femme est d'ailleurs la plus belle révélation de la troisième saison. C'est la fille d'un personnage aperçu dans la saison 1, qui a été recueillie par le méchant de l'histoire (lui-même très réussi). L'effrayant Zarès en a fait sa comparse, une comparse particulièrement redoutable au fouet et à l'épée... mais qui n'a pas mauvais fond. Son apparition coïncide avec la mise en avant de Zia, le membre féminin du trio de héros enfants. Elle se découvre des pouvoirs insoupçonnés et, contrairement à ce qui se passait dans la saison 1, elle va sauver la mise des garçons à plusieurs reprises :

A l'issue de cette troisième saison, quatre cités d'or ont été découvertes : en pays maya, au Tibet, à proximité des côtes japonaises et en Iran. Celles et ceux qui connaissent la série savent que, dès la première saison, il était question de sept cités. Mais, du côté français, TF1 semblait avoir renoncé à financer la suite. C'est France Télévisions qui a pris le relais. L'année 2020 verra la diffusion de la quatrième et dernière saison, dont on présume qu'elle conduira les héros en Afrique... et peut-être quelque part en Europe.

20:50 Publié dans Chine, Histoire, Japon, Proche-Orient, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 28 juillet 2019

The Operative

Ce film d'espionnage a pour cadre le Moyen-Orient, plus précisément les relations compliquées entre l'Iran, Israël et certains pays européens. Le personnage de l'héroïne Rachel est inspiré de plusieurs agents du Mossad. L'épisode de l'insertion d'un logiciel espion israélien dans le système informatique du programme nucléaire iranien est lui aussi inspiré de faits réels.

Nous voici plongés dans un polar cérébral (pas nourri de bastons, contrairement à Anna). La psychologie des personnages est au cœur de l'intrigue. Il est difficile de savoir ce que pensent au fond Rachel, son superviseur, les cadres du Mossad et le séduisant Farhad, la nouvelle "cible" de Rachel. Notons que le film comporte quelques moments de tension plus basiques, comme l'excellente séquence du retour clandestin en Iran.

A l'image de ce qu'on a pu voir récemment dans So long, my son, l'histoire nous est racontée sous la forme de plusieurs trames chronologiques entremêlées. (Pour s'y retrouver, je conseille d'être attentif à la coiffure de Rachel et à la barbe de Thomas.)

C'est le moment de parler des acteurs, bons dans l'ensemble. Une personne se détache très nettement du lot : Diane Kruger, qui confirme tout le bien que je pense d'elle (même en laissant de côté les effets de son charme incommensurable). Elle est au moins aussi épatante que dans Infiltrator et In The Fade. Le jeu de l'actrice se marie parfaitement avec la mise en scène pour nous faire toucher du doigt tantôt la joie, tantôt les doutes qui la travaillent. On en vient même à se demander si l'apprentie-espionne n'a pas fini par duper tout son monde. Il faut dire que la dame possède une petite tendance à la mythomanie.

Bref, cette histoire polyglotte (anglaise, allemande, française, hébreue, kurde, farsie, y compris dans la version doublée) d'une espionne débutante s'éprenant à la fois de l'Iran et d'un Iranien m'a beaucoup plu, le tout baignant dans une atmosphère trouble très bien campée.

18:50 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 21 juillet 2019

Pan sur le bec !

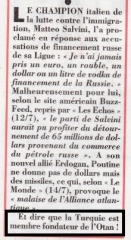

Récemment, en lisant mon hebdomadaire favori, je me suis rendu compte que l'un des rédacteurs du Canard enchaîné (voire deux) avait commis une boulette en parlant de la Turquie. La montée des tensions entre le pays dirigé d'une main de fer par Recep Tayyip Erdogan et les Etats-Unis (à propos de l'achat de missiles russes) a beaucoup inspiré les journalistes français, y compris les caricaturistes du Canard. Mais c'est dans un article et un entrefilet de la rubrique "Vite dit !" (tous deux situés page 8) que l'erreur s'est glissée :

Si la Turquie est bien l'un des membres les plus anciens de l'OTAN (depuis 1952), elle ne fait pas partie des fondateurs de cette organisation, créée en 1949. L'entrefilet du bas fait référence à un article du Monde qui, s'il qualifie la Turquie de "Pilier oriental de l'OTAN depuis 1952", n'évoque jamais ce pays comme étant l'un des fondateurs de l'Alliance atlantique.

Je sens que l'équipe de rédacteurs va se faire offrir (si ce n'est déjà fait) une double tournée de vin turc !

19:09 Publié dans Histoire, Politique, Politique étrangère, Presse, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, histoire, actu, actualite, actualité, actualites, actualités

lundi, 01 juillet 2019

Wardi

Cette coproduction franco-suédo-norvégienne est sortie sur nos écrans il y a quelques mois de cela... et n'est jamais arrivée jusqu'à Rodez. J'ai profité du début de la Fête du cinéma pour voir cette animation par stop-motion, image par image, avec de petites poupées très expressives (quelques scènes étant réalisées de manière plus classique) :

A gauche et à droite se trouvent les deux personnages principaux, ceux de Sidi et de Wardi son arrière-petite-fille, qui vivent dans un camp de réfugiés devenu une ville palestinienne au Liban, dans l'agglomération de Beyrouth.

Sidi est l'un des seuls réfugiés au sens strict que l'on voit à l'écran. Enfant en 1948, il a dû quitter son village avec ses parents lors de la première guerre israélo-arabe. Autour du cou, il conserve la clé de la porte de la maison familiale, que lui a transmise son père, décédé depuis des années. A travers ses souvenirs, qu'il raconte à son arrière-petite-fille, on mesure l'intensité de la nostalgie qui l'habite. Comme d'autres membres de sa famille, il a perdu espoir. Il est sur le point de donner sa clé à Wardi.

Quand elle a compris que son aïeul est gravement malade, Wardi se lance à la poursuite de l'espoir (pour lui redonner goût à la vie), dans la ville, bâtie de manière anarchique. Elle part à la rencontre des autres membres de sa famille : son grand-père (encore plus abattu que son propre père), sa grand-tante, sa mère, sa tante et un oncle devenu colombophile, qui vit perché (au propre comme au figuré) au sommet d'une tourelle.

Chaque rencontre est l'occasion d'évoquer les moments marquants de l'existence de ces personnages. Tous sont liés au conflit israélo-palestinien. Curieusement, le conflit de 1967, aux conséquences si importantes, est évoqué de manière très allusive. Les souvenirs se concentrent sur la "catastrophe" de 1948, le mouvement des fedayin et les incursions israéliennes au Liban. C'est intéressant parce que cette famille palestinienne n'a pas le même vécu que celles qui habitent en territoire occupé ou celles qui ont choisi de rester en Israël.

On ne va pas cacher que ce film ne propose pas une vision objective du conflit. Comme il est construit à partir de souvenirs palestiniens réinterprétés (par un Occidental favorable à la cause palestinienne), il attribue presque tous les malheurs des Palestiniens aux Israéliens. La principale exception est l'exécution d'un enfant (l'ami de l'oncle) par un tireur embusqué dont on nous suggère qu'il serait chrétien (un membre des phalanges, peut-être).

Il faut avoir cela en tête quand on va voir ce film, qui mérite néanmoins le détour.

P.S.

Le propos du réalisateur est plus nuancé dans le dossier de presse téléchargeable sur le site dédié au film.

12:12 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 24 juin 2019

Un Havre de paix

Trois frères israéliens se retrouvent au domicile familial, dans un kibboutz (Yehiam) situé au nord d'Israël, à proximité de la frontière avec le Liban. (Cela correspond à la punaise bleue, sur la carte ci-dessous.)

Ces retrouvailles ont pour cadre les obsèques de leur père, décédé un an auparavant, mais qui avait légué son corps à la science. Le délai est aussi sans doute dû aux dernières volontés du défunt, qui exigeait que ses fils fussent réunis. Or, cette famille est quelque peu dysfonctionnelle. D'énormes tensions (déclarées ou sous-jacentes) divisent les membres : la mère, ses trois fils et la tante. Le kibboutz, censé être un lieu d'apaisement, sûr, est perçu par certains comme un lieu dangereux, surtout depuis que des roquettes du Hezbollah commencent à tomber à proximité. Les esprits forts auront compris que ce kibboutz est (aussi) une métaphore d'Israël.

Les trois frères sont marqués par l'armée et le service militaire, mais de manière différente. Yoav semble être l'aîné, sur lequel le père avait placé beaucoup d'espoirs... et qui l'a déçu. Il a rompu avec son milieu d'origine, s'est installé à Tel Aviv (la ville de la débauche pour les Israéliens conservateurs). A demi-mots, on comprend qu'il est homosexuel. De surcroît, son passage par l'armée l'a visiblement traumatisé, sans que l'on sache (au début de l'histoire) pourquoi.

Itai est le cadet va-t-en-guerre. Il s'est coulé dans le moule de virilité qu'on a créé pour lui... mais n'en est pas plus heureux. C'est lui qui a soutenu toute la famille depuis la maladie du père. Il en veut énormément à son aîné, peut-être aussi parce que sa réputation a souffert de la "trahison" de son frère.

Avishai est le petit dernier, sur le point de partir à son tour effectuer son (long) service militaire. Il est tiraillé entre la trouille de ne pas revenir de la frontière libanaise (ou d'en revenir diminué) et le désir de faire son devoir, d'être quelqu'un aux yeux de ses proches. Il subit l'influence concurrente de ses deux frères.

Cela donne un film âpre, où le drame familial s'insère dans l'histoire israélienne. J'ai trouvé cela un peu trop noir, pessimiste, ne me sentant réellement proche d'aucun des trois fils. Mais c'est une histoire forte.

19:11 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 26 avril 2019

Tel Aviv on fire

Cette comédie palestinienne est une coproduction internationale. Le réalisateur, Sameh Zabi, est le co-scénariste du Chanteur de Gaza. L'intrigue fait intervenir des personnages israéliens et palestiniens... et même une "actrice française" ! Au centre se trouve la réalisation chaotique d'un feuilleton sirupeux qui fait les beaux jours de la télévision palestinienne... mais qui rencontre aussi un grand succès côté israélien. Même si l'auteur donne une vision palestinienne du conflit proche-oriental (en particulier de la Guerre des Six-Jours et des Accords d'Oslo), le film insiste plutôt sur ce qui rapproche (ou peut rapprocher).

Salam est un loser. Il n'est plus un jeune homme et galère entre deux emplois précaires. Il profite de la bienveillance de son oncle pour s'introduire sur le plateau de tournage de la série populaire. Les extraits qu'on nous en propose sont d'une consternante médiocrité. Mais, parfois, c'est à double-sens. Ce qui est diffusé à la télévision fait écho à ce que certains personnages vivent. Parmi les moments drôles, il y a ceux qui voient le néo-scénariste courir après l'inspiration, quitte à recopier un dialogue entendu au café ou à solliciter sa mère au téléphone !

Mais la source de gags la plus "énorme" est cette étrange relation qui va se nouer entre l'officier israélien dirigeant le check-point (entre Jérusalem-Est et Ramallah) et le scénariste. C'est réussi notamment grâce au talent de Yaniv Biton, qui incarne à la perfection un militaire un peu beauf, mais ayant le sens du concret. A son contact, Salam va progresser, au point, à la fin de l'histoire, de pouvoir presque se passer de toutes les personnes ressources qu'il aura sollicitées.

Pour faire une bonne histoire orientale, il faut un amour contrarié. Ce sera celui de Salam pour Mariam, son ex-petite amie, la fille de l'épicier de son quartier, qu'il redécouvre devenue médecin... et femme extrêmement séduisante. Même si leur relation n'est pas aussi tendue que celle de l'espionne palestinienne et de l'officier israélien du feuilleton, elle va connaître quelques rebondissements.

C'est un film malin, pétillant, pas idiot sur le fond, qui trouve le moyen de s'achever sur un coup de théâtre particulièrement cocasse. A découvrir !

00:09 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 19 janvier 2019

Holy Lands

L'écrivaine Amanda Sthers a adapté son livre Les Terres Saintes. L'action alterne entre Les Etats-Unis (un New-York très boboïsant), l'Europe (brièvement) et Israël (autour de Nazareth, Tel Aviv-Jaffa et l'agglomération de Jérusalem).

C'est cette partie de l'histoire qui m'a incité à aller voir le film. Harry Rosenmerck, un Américain à la retraite (James Caan, en petite forme) a tout laissé tomber (logement, famille, amis...) pour partir élever des porcs en Israël. Il y rencontre une vive opposition de la part de juifs religieux... et de chrétiens fanatiques, qui veulent mettre la main sur son exploitation, située à un endroit où aurait vécu Jésus.

Les tensions montent d'un degré quand on apprend que l'apprenti-éleveur garde l'un des porcelets... chez lui ! Un jour, l'une des truies, pourvue de douze tétines, a donné naissance à... 13 porcelets. Le plus faible d'entre eux risque de rapidement succomber, ne parvenant pas à se nourrir seul. Notre héros décide de le garder et d'en faire son animal de compagnie. Le voilà en train de nourrir au biberon un goret (une gorette, en réalité) assez docile, qui semble raffoler du lait ! (Même si le contexte est différent, les cinéphiles penseront au Cochon de Gaza.)

Loin, très loin de là, la famille de Harry se débat dans ses troubles existentiels. Le fils aîné est un metteur en scène de théâtre à la mode, qui cherche à adopter un enfant avec son compagnon. Il règle ses comptes familiaux (en particulier avec son père, qui ne communique plus avec lui) dans sa dernière pièce, dont le peu que l'on voit laisse supposer qu'elle est particulièrement intellichiante...

Sa soeur cadette, bien qu'âgée de 34 ans, vit toujours aux crochets de ses parents. Elle est interprétée par une sorte de mannequin qu'on a habillée comme jadis Julia Roberts, quand elle tournait des comédies sentimentales. C'est cette Annabelle qui va tenter de retisser les liens familiaux, se rendant chez sa mère, son frère, puis en Israël, où, à l'issue d'une alerte aux roquettes, sur une plage, elle va fougueusement copuler avec un jeune homme qu'elle vient à peine de rencontrer, dans une ambiance de contrejour esthétisante...

Et la mère dans tout ça ? Elle est interprétée par Rosanna Arquette, qui semble sortir d'une clinique de chirurgie esthétique. (Mais cela semble dans le ton du personnage.) On ne va pas trop l'accabler, puisqu'on apprend rapidement qu'elle développe un cancer incurable. C'est l'occasion pour les spectateurs Frenchies de découvrir que Patrick Bruel participe à cette drôle d'aventure (tournée en anglais et produite par Studiocanal). Il y joue le médecin ami de la famille. (J'ai appris après coup que c'est l'ex de la réalisatrice, qui, dans un premier temps, avait pensé à lui pour jouer le rabbin.)

Vous avez compris que je n'ai pas été emballé par ce produit cultureux... sauf quand l'action se déroule en Israël. Là, c'est (en général) bien réalisé, avec une superbe lumière en extérieur. Les relations entre le héros et le rabbin Moshe Cattan (interprété par Tom Hollander) sont souvent piquantes, parfois émouvantes. Mais cela ne suffit pas à faire de la vision de ce film un plaisir intégral.

12:26 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 09 août 2018

Le Dossier Mona Lina

Cette coproduction franco-germano-israélienne a été réalisée par Eran Riklis, qui est aussi l'auteur de Zaytoun, La Fiancée syrienne et Les Citronniers. Au niveau de la distribution, on a réuni des acteurs chevronnés. Outre Golshifteh Farahani, on trouve Doraid Liddawi (vu dans Self Made) et Lior Ashkenazi (récemment à l'affiche de Foxtrot). Neta Riskin (qui incarne Naomi) est une révélation pour moi.

C'est un polar géopolitique, sur fond d'histoires de femmes. Naomi, agent du Mossad, doit chaperonner Mona, une Libanaise chrétienne, ex-maîtresse d'un chef militaire du Hezbollah. Elle a été une informatrice des services secrets israéliens et tente d'échapper à la vengeance de ses anciens amis. Sa "dame de compagnie" a quant à elle perdu son conjoint dans un attentat et désespère de tomber enceinte.

Les deux femmes, que rien ne semble rapprocher au début, vont petit à petit apprendre à se connaître. C'est une trame classique, filmée de manière plutôt conventionnelle. Au départ, la Libanaise paraît antipathique, capricieuse. On la voit s'ouvrir, tout en restant assez mystérieuse. De son côté, Naomi devient paranoïaque : elle a la conviction que leur planque, en Allemagne, a été repérée. (Cela donne de bonnes scènes.) Ses supérieurs au Mossad ne paraissent pas très inquiets, du moins au début.

Deux éléments viennent perturber ce schéma. On comprend peu à peu que Naomi (dont le prénom est la quasi-anagramme de Mona) n'a pas été choisie par hasard. Il fallait que ce soit elle qui participe à cette mission, pour des raisons que l'on ne découvre qu'à la toute fin. Il y a mission dans la mission. Evidemment, comme on suit des espions, on s'attend à des coups tordus et à des retournements. Au-dessus des agents de terrain, les chefs discutent de la meilleure manière d'avancer leurs pions. Les Israéliens ne sont pas seuls sur ce coup : les Américains et surtout les Allemands ont leur carte à jouer.

J'ai été pris par le suspens, même si je ne trouve pas le jeu de G. Farahani très convaincant. (Elle prend un peu trop la pose.) D'autre part, le contraste entre le contenu de la machination (une fois celle-ci dévoilée) et ce que l'on a vu durant les trois quarts du film est trop grand. Même en repensant aux scènes ambiguës, les indices sont trop ténus. Cela n'a pas été suffisamment bien mis en scène. Mais cela se laisse regarder sans déplaisir.

15:55 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 22 juillet 2018

Parvana

Produit par Angelina Jolie, ce film d'animation est adapté d'un roman, mais s'inspire de la situation des femmes et des filles en Afghanistan, sous le régime des talibans. L'héroïne Parvana est la troisième des quatre enfants d'un couple composé d'un instituteur ancien combattant (unijambiste) et d'une mère au foyer qui fut écrivain.

J'ai apprécié qu'on ne fasse pas de la gamine une enfant-modèle. Elle a un sacré caractère, fait preuve d'insolence (et même d'audace)... ce qui va lui être très utile dans sa situation. Les femmes n'ont pas le droit de sortir sans être accompagnées d'un homme "responsable" (époux, père, fils adolescent). De surcroît, la famille de l'héroïne n'est pas bien vue de certains nervis islamo-fascistes, qui se croient tout permis.

C'est donc une histoire grave, comportant des épisodes particulièrement sombres. Elle est illuminée par les moments de conte. Le père puis la fille narrent de mystérieuses légendes, dont celle du garçon qui veut libérer son village des monstres qui l'oppriment. (Notez la mise en abyme.) Nous allons donc suivre, alternativement, les aventures de Parvana dans le monde réel et celles de Souleymane dans le conte.

Visuellement, c'est assez joli, avec deux styles en présence : un, classique et léché, pour les aventures du monde réel, l'autre, de l'ordre de l'imagerie, pour les aventures du conte. On n'est pas très loin des œuvres de Michel Ocelot comme Ivan Tsarevitch ou Azur et Asmar. J'ajoute que la réalisatrice Nora Twomey est la co-autrice de Brendan et le secret de Kells, sorti en 2009.

Même si je trouve que, dans la première partie, le mélo et le pathos sont trop présents, le film prend petit à petit de l'ampleur et ne se limite pas à une œuvre de dénonciation unilatérale. C'est au final assez nuancé.

17:23 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 14 juin 2018

Trois Visages

J'ai un faible pour le réalisateur Jafar Panahi. Quelque part entre Buster Keaton et Droopy, il réussit à mener sa barque, malgré les tracasseries des culs-bénis iraniens qu'il s'ingénie à titiller. Ces dernières années, on l'a vu à l'oeuvre dans Le Miroir et surtout dans l'excellent Taxi Téhéran.

Le film présenté cette année à Cannes (où il a reçu le prix du scénario) se situe dans cette lignée. Panahi a tourné avec une économie de moyens : un ordiphone (utilisé par la jeune femme qui appelle au secours), une mini-caméra fixée à l'avant de la voiture et une autre, plus haut-de-gamme, manipulée par un technicien (ou Panahi lui-même).

L'action se déroule loin de Téhéran (et de la police du régime des mollahs) dans le nord-ouest de l'Iran, où vit une population turcophone :

Pour un public peu attentif, cela n'a guère d'importance. Ceux qui tendent l'oreille s'apercevront que les sonorités changent selon la personne qui parle. Les villageois s'expriment majoritairement en turc, les citadins en farsi (persan). Le réalisateur est d'ailleurs originaire de cette région, berceau de sa famille.

Cela conduit les spectateurs à se poser des questions. Est-ce bien une fiction qui se déroule sous leurs yeux ? Ne s'agit-il pas plutôt d'un documentaire ? Ou bien le réalisateur ne mêle-t-il pas les deux ? L'actrice principale, qui joue son propre rôle (celui d'une comédienne célèbre dans tout le pays, qu'une jeune femme a appelée au secours), se demande dans quelle galère elle s'est embarquée, d'autant plus qu'elle n'a pas la même vision des choses que Panahi. Elle en vient même à contester son expertise de la vidéo qui a été envoyée par téléphone, vexant le réalisateur, qui sort de la voiture et continue à pieds, boudeur !

C'est la première séquence qui a tout déclenché. Une jeune femme (visage n°1) se filme dans un endroit isolé et vide son sac. Elle était sur le point de réaliser son rêve (intégrer la très sélective école des Beaux-Arts de Téhéran... une sacrée performance pour une fille de paysans azéris), mais voilà que sa famille et le village se liguent contre elle, la traitant d'écervelée. On veut la forcer à se marier très vite. La séquence, filmée au téléphone, est d'un réalisme troublant.

La suite est une conversation en automobile, entre la fameuse actrice (visage n°2) et Panahi, dont la voix vient la plupart du temps du hors-champ. C'est beaucoup moins intéressant. Il convient cependant de ne pas négliger cette partie : l'image que l'on a du personnage de l'actrice va changer par la suite.

C'est en s'approchant du village où habite la jeune femme que le duo fait diverses rencontres. Il y a tout d'abord un sympathique passant, qui lui fait utiliser un étrange code, à l'aide du klaxon de l'automobile. Il y a ensuite le grand-père accueillant, dont la famille semble célébrer un événement. Puis c'est au tour d'une vieille femme qui sent sa fin approcher... et qui commence à s'habituer à sa future nouvelle demeure...

C'est à ce moment qu'on se rend compte que c'est trop bien joué pour être parfaitement naturel. Panahi et l'actrice sont accueillis comme des rois par des villageois qui croient d'abord qu'ils sont venus pour les aider à rétablir le gaz ! Dès qu'il est question de la jeune fille rebelle, les visages se ferment. Aussi bienveillants soient-ils, les villageois ont une vision traditionaliste de la société, l'étudiante en arts rejoignant l'actrice dans la catégorie des quasi-prostituées... même s'ils admirent la vedette du petit écran.

Panahi et sa complice vont passer la nuit au village. Cela nous vaut un plan magnifique de la nuit tombant sur une misérable bicoque, où s'est réfugiée une ancienne actrice, mise au rancart après la Révolution islamique. On ne verra pas ce troisième visage, juste le personnage de dos, peignant dans un pré. Le fil est ainsi remonté, de la jeune "écervelée" à l'ancêtre qui a connu l'Iran au temps du Shah, la vedette actuelle permettant de tisser les liens.

On comprend que c'est une histoire engagée, de nouveau en faveur de la liberté des femmes. Incidemment, Panahi règle quelques comptes. C'est notamment le cas dans la séquence nocturne au village. L'actrice vedette est allée au café local pour téléphoner à la production du film dont elle a quitté le tournage pour partir à la recherche de sa jeune fan. C'est le moment où réapparaît le grand-père du début. Il invite l'actrice à boire un thé. S'engage alors une discussion à la fois sociologique et surréaliste autour d'un... prépuce ! C'est subtil et délicieux... et cela débouche sur une critique du régime iranien. Le grand-père se désole que son acteur fétiche (Behrouz Vossoughi) ne soit pas accessible (il vit exilé aux Etats-Unis). Il ne comprend pas que Panahi ne puisse pas le joindre (il lui est interdit de quitter l'Iran).

D'un point de vue visuel, le début m'est apparu assez cheap. Mais, dès que la caméra embarquée dans la voiture prend le dessus, les plans prennent une tout autre ampleur. Les vues nocturnes sont superbes. J'ai aussi encore en mémoire cette plongée sur la route sinueuse, où il peut se passer tant de choses.

C'est un film superbe, foisonnant, caustique... qui aurait peut-être mérité la Palme d'or.

01:40 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 06 juin 2018

Foxtrot

J'ai enfin pu voir ce film, qui a débarqué à Rodez plus d'un mois après sa sortie nationale... Il est signé Samuel Maoz, auquel on doit l'excellent Lebanon, qui date de déjà presque dix ans. Sans surprise, le titre est à sens multiple : c'est le nom du poste de contrôle auquel des appelés du contingent israéliens sont affectés ; c'est évidemment aussi le nom d'une danse... et une métaphore de ce qui se passe (ce que l'on ne comprend pleinement qu'à la fin).

L'histoire est divisée en trois parties, complétées par un court épilogue. L'appelé du contingent Yonatan est le héros de la deuxième partie, qui répond à la première, où l'on voit principalement ses parents, incarnés par deux acteurs chevronnés, Lior Ashkenazi et Sarah Adler (vue il y a trois ans dans Self Made).

La première partie tourne autour du deuil. En dépit de quelques longueurs, j'ai été touché par le personnage du père, vraiment très bien interprété. Ce bloc de granit, peu expressif, masque des failles que la suite va nous faire découvrir. Vers la fin du premier tiers, un coup de théâtre survient, qui change le ton de l'histoire.

C'est à travers le fils que l'on va découvrir l'une des failles du père. Un soir, dans le container rouillé (et instable) qui sert de caserne aux appelés du contingent, le jeune homme raconte à ses camarades une stupéfiante anecdote, qui permet de surcroît de comprendre l'hostilité manifestée (dans la première partie) par la grand-mère vis-à-vis de son père.

Cette deuxième partie met en contact les soldats avec des Palestiniens (sans doute du Sud de Cisjordanie), qui empruntent une de ces routes réservées, dont l'armée israélienne garde la possibilité de bloquer la circulation. Dès la première scène, on comprend que c'est tendu entre les soldats et les adultes qu'ils contrôlent. L'abus de pouvoir n'est pas loin... mais c'est plutôt l'inexpérience et la maladresse qui sont à redouter.

C'est dans cette partie que la réalisation est la plus brillante. Je n'ai jamais vu un vieux poste de radio aussi bien filmé. J'ai aussi en tête la scène qui se conclut par le surgissement d'une canette de bière. Les plans sont remarquablement construits et la lumière est superbe.

Dans la troisième partie, on retrouve les parents, après une ellipse. Cette fois-ci, c'est sur la douleur de la mère que le réalisateur insiste. J'ai beau apprécier l'actrice, j'ai été moins touché. J'ai quand même aimé la scène qui voit intervenir une substance hallucinogène, à la grande surprise de la fille du couple qui débarque à l'improviste. Quant au père, il finit par faire une révélation qui éclaire les parties précédentes.

C'est vraiment un très bon film, pas toujours facile d'accès, mais parfois virtuose au niveau de la mise en scène.

22:38 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 03 juin 2018

Opération Beyrouth

Le Liban sert de cadre à ce thriller politique, qui est aussi un peu un film d'espionnage. Derrière la caméra se trouve Tony Gilroy, auquel on doit notamment Michael Clayton, mais que l'on connaît surtout comme scénariste des Jason Bourne (et de Rogue One).

L'intrigue se déroule en deux temps, dans les années 1970 puis dans les années 1980. La première partie, assez brillante sur le plan formel, ressuscite la ville libanaise avant la guerre civile. A l'époque, on parlait du pays comme d'une petite Suisse du Proche-Orient. Voitures, vêtements et coupes de cheveux rétro sont de sortie...

Mais le drame n'est pas loin, qui va transformer le héros d'agent gouvernemental vibrionnant en commercial alcoolique et désabusé. C'est ainsi que l'on retrouve Mason Skiles une dizaine d'années plus tard. Dans le rôle, Jon Hamm (vu récemment dans Baby Driver) est excellent, même s'il nous ressert une énième version du mec brillant qui a perdu ses illusions, porté sur l'alcool fort, barbe de trois jours et sourire engageant à la clé. Il le fait très bien, quelque part entre Jeffrey Dean Morgan et Robert Downey Jr.

Il est entouré par une brochette de seconds rôles de très bonne qualité, avec Rosamund Pike et quelques vieux routiers comme Dean Norris, Shea Whigham et Jonny Coyne (ainsi que Leïla Bekhti, dans la première partie). A noter que, dans la version française, on n'a doublé que les dialogues en anglais, laissant les discussions en arabe sous-titrées.

Le scénario, en béton armé, s'inspire (sans la suivre de trop près) d'une histoire vraie, celle de l'enlèvement du chef de poste de la CIA à Beyrouth, William Buckley. Mais les auteurs ont choisi de changer partiellement l'arrière-plan. Le conflit israélo-palestinien (et ses multiples ramifications) prend le dessus sur le contexte strictement libanais. Cela conduit à minorer le rôle du Hezbollah et de la Syrie (dirigée par Hafez el-Assad, le papa de Bachar).

Mais l'on peut parfaitement ignorer ces considérations et se contenter de suivre un excellent suspens, sur fond de manipulations et de corruption.

12:03 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 26 mai 2018

Mahmoud Abbas à pleins tubes

Le président de l'Autorité palestinienne est de santé fragile (à 83 ans, cela se comprend). Beaucoup de personnes se posent des questions quant à sa capacité à diriger l'Autorité palestinienne. Il semble usé par les années passées au pouvoir (plus de treize) et discrédité auprès d'une partie des Palestiniens. Est aussi évoquée la corruption de son entourage.

La photographie publiée par Wafa (l'Agence de Presse Palestinienne, équivalent de notre AFP) va rassurer ses admirateurs... ou pas :

Confortablement installé dans le fauteuil d'une chambre de l'hôpital situé près de Ramallah (en Cisjordanie), M. Abbas lit ou fait semblant de lire un journal arabe, qu'on lui a peut-être tout simplement mis entre les mains, pour réaliser la photographie.

Le problème vient de la dernière page, celle de droite. (N'oubliez pas le sens de la lecture, en arabe.) On y distingue une caricature, dont j'ai trouvé une version plus nette :

Elle représente un soldat de l'armée israélienne en train d'empoisonner un bébé arabe (sans doute palestinien). C'est visiblement une allusion à l'affaire Leïla Ghandour, dont on sait aujourd'hui qu'elle a été montée en épingle (peut-être de manière infondée) dans un but de propagande.

Cependant, le soldat n'est pas en train de lancer une grenade lacrymogène (cause supposée -et contestée- du décès) sur une foule au sein de laquelle se trouve l'enfant. Il l'empoisonne à l'aide de biberons contaminés. Certains diront que la caricature fonctionne sur le symbole, le gaz lacrymogène pouvant être comparé à un poison. (Il est certes pathogène, mais, en théorie, pas mortel.) D'autres personnes y verront une énième version d'une rumeur antisémite, qui remonte au Moyen-Age et refait périodiquement surface, la pratique de crimes rituels (le meurtre d'enfants, à l'époque de la Pâque juive).

Par une étrange coïncidence, l'homme qui tient le journal véhiculant ce cliché infondé a tenu des propos du même tonneau, il y a deux ans, avant de s'excuser quelques jours plus tard (reconnaissant le caractère infondé de la prétendue information). Cela ne semble hélas pas lui avoir servi de leçon, puisqu'il a récemment récidivé, dans le genre cliché antisémite.

Ce sont des éléments qui accréditent l'idée que le choix du journal (pour la photo de l'hôpital) avec la caricature nauséabonde est conforme à ce que pense le président palestinien. Pourtant, pendant des années, il est passé plutôt pour un modéré. Il fut l'une des chevilles ouvrières des Accords d'Oslo... et il a dû se coltiner les frasques de Yasser Arafat.

A la différence de celui-ci (né au Caire), il est né dans la Palestine mandataire, plus précisément dans le Nord, en Galilée, à Safed (aujourd'hui Tsfat, en Israël) :

Mahmoud Abbas est donc un authentique réfugié, puisque sa famille a quitté la région lors de la première guerre israélo-arabe, celle de 1948-1949. Mais le plus remarquable est qu'en 2012, l'ancien réfugié devenu président de l'Autorité palestinienne a reconnu que, s'il aimerait beaucoup revoir la ville de son enfance, il n'envisageait pas de retourner y habiter... ce qui lui a valu la haine des extrémistes qui ont fait du droit au retour (de surcroît déformé) leur fonds de commerce politique.

Du coup, je suis partagé. Dans ses récentes interventions publiques, Mahmoud Abbas est peut-être tout simplement un homme âgé, fatigué, déçu de ne pas avoir pu achever son oeuvre (en partie à cause des gouvernements israéliens)... ou alors, ayant perdu toute lucidité, il est manipulé par son entourage.

12:58 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, iraël, proche orient, gaza

vendredi, 25 mai 2018

La mère de Gaza

Rappelez-vous. C'était il y a quelques jours, lors des manifestations de Gaza. Les médias occidentaux (parmi d'autres) se sont enflammés à la vue du bilan humain (une soixantaine de morts, tous palestiniens). Dans le tohu-bohu de la fumée, du sang et des larmes, une figure iconique a surgi :

Il s'agit de Mariam Ghandour, mère de la petite Leïla, qu'elle tient dans ses bras, morte. Très vite, l'armée israélienne a été accusée d'avoir provoqué le décès de l'enfant avec ses lancers de grenades lacrymogènes, près de la frontière avec Gaza. (Au passage, c'est une nouvelle confirmation que Tsahal a tenté d'éviter le recours à la force ultime, celle des armes à feu.)

D'après le récit qu'on peut lire çà et là, ce n'est pas la mère qui a amené l'enfant à proximité d'un endroit extrêmement dangereux, mais son petit frère, qui l'a finalement confiée à la grand-mère. Il n'est jamais question du père de l'enfant. Curieux. (Il me semble qu'on peut le voir sur quelques photographies, notamment celles prises lors des funérailles.) De plus, on pourra être surpris par l'âge de la mère : 17 ans. Le bébé ayant 8 mois, sa mère était peut-être âgée de 16 ans à sa naissance. Pire : selon The New York Times, Mariam Ghandour avait perdu son fils aîné (dans un incendie accidentel) il y a deux ans. Elle pourrait donc être tombée enceinte de son "mari" à seulement 14 ans !!!

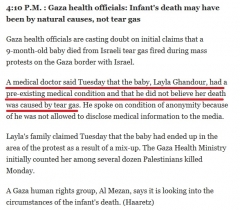

Mais là n'est pas le problème. Très vite, des rumeurs ont commencé à circuler sur la Toile. Il y aurait anguille sous roche... non que la mort de l'enfant soir une fake news (ce drame s'est malheureusement produit), mais la cause du décès est sujette à caution. L'alerte a été donnée par un site militant (mais qui se veut rigoureux sur le plan journalistique). La confirmation vient du quotidien israélien (d'opposition) Haaretz, qui cite un médecin local (sous couvert d'anonymat, tant le sujet est délicat) :

En clair, le bébé était déjà malade (il souffrait d'un problème au coeur, selon The New York Times) et le médecin déclare qu'il ne croit pas que le gaz lacrymogène soit la cause de la mort. Peut-être a-t-il tort. On ne le sait pas. Cela n'a pas empêché l'immense majorité des commentateurs de relayer la propagande du Hamas, contribuant à détériorer encore l'image de l'armée israélienne. Sur les photographies, on remarque d'ailleurs que, parmi les civils qui s'empressent de manifester leur compassion en public, plusieurs en profitent pour prendre le bébé mort en photo... sans doute pas dans le but de l'exposer dans leur salon. Sur l'illustration du début, on croit voir une grand-mère tenir un smartphone personnalisé :

Cela m'a fait tout drôle. Le téléphone ne cadre pas du tout avec le style de la grand-mère... pas plus que la main qui le brandit, quand on regarde bien : elle est manucurée, jeune. C'est en fait celle de la personne qui se tient derrière la grand-mère, que l'on aperçoit sur une autre photographie, que j'ai trouvée (en très grand format) sur le site de Haaretz (et sur celui de La Dépêche du Midi) :

Qui est cette femme ? Pas une proche de la famille visiblement. Il est possible qu'elle travaille pour un média issu d'un pays musulman... ou, tout simplement, que ce soit une militante du Hamas. Cela nous ramènerait à la problématique soulevée par ces "marches du grand retour" : téléguidées en sous-main par le mouvement palestinien, elles ont mêlé militants politiques et gens ordinaires, soucieux d'exprimer leur désarroi.

Les mêmes interrogations sont nées de l'observation des photographies prises lors des funérailles, notamment de celle-ci :

La personne se trouvant à gauche, très calme, semble davantage se préoccuper de fixer l'image du cadavre que de réconforter la mère pourtant très proche. Gageons que les réseaux sociaux palestiniens se sont rapidement enrichis d'un nouveau contenu marquant...

Concernant les photographies publiées par la presse, on remarque la domination de celles issues de l'AFP (l'Agence France Presse). Celle figurant en tête de ce billet est de Thomas Coex. Celle publiée dans Haaretz est de Mahmud Hams. Toutes deux présentent une mater dolorosa, pleurant le décès de son enfant bien-aimé, à l'image de la Vierge après la crucifixion, comme on peut le voir sur de nombreux tableaux occidentaux, comme la Pietà du Vénitien Giovanni Bellini (au début du XVIe siècle) :

A travers les images publiées lors de ces troubles, on a visiblement cherché à guider le regard des lecteurs, sans que le fondement de l'accusation soit vérifié. On peut donc affirmer qu'il s'agit ici moins de journalisme que de propagande.

P.S.

Je conseille vivement la lecture entière de l'article du New York Times, dans lequel on apprend que l'un des oncles de la jeune mère était un militant de la Brigade des martyrs d'Al-Aqsa, une milice liée au Fatah (et donc à l'OLP et à l'Autorité palestinienne). L'oncle en question a été abattu par l'armée israélienne en 2006.

P.S. II

La petite Leïla vient d'être retirée (provisoirement) de la liste des victimes des récents événements à Gaza. C'est le signe que les autorités palestiniennes doutent... ou qu'elles ne peuvent pas contester les doutes émis par d'autres.

21:35 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israël, palestine, presse, médias, journalisme, actualité, géopolitique, proche orient, gaza

mardi, 22 mai 2018

Les manifestants de Gaza téléguidés

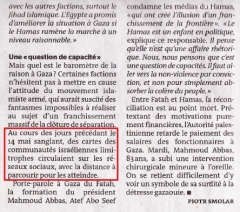

Ce week-end, j'ai eu un peu de temps pour trier les journaux et lire à fond. Au détour d'un article du Monde, signé Piotr Smolar, je suis tombé sur une anecdote révélatrice des arrière-pensées des organisateurs des récentes manifestations palestiniennes à Gaza. Comme le passage se situe à la fin de l'article, dans la version numérique il n'est accessible qu'aux abonnés. En voici la version papier :

Vous ne le savez peut-être pas, mais Israéliens et Palestiniens se livrent une lutte féroce sur les réseaux sociaux. Ceux-ci sont un moyen peu coûteux d'atteindre un vaste public... et de répandre sa propagande. Concernant les récentes manifestations, on comprend que nombre de personnes qui se sont approchées de la clôture frontalière avaient l'intention, une fois de l'autre côté, de rejoindre les villages israéliens les plus proches.

Dans un précédent billet, j'en ai évoqué deux, vraiment très très proches. La question est : qu'avaient prévu de faire ces personnes, une fois arrivées dans les villages israéliens ? Rappelons que, depuis plusieurs années (et encore très récemment, début mai), des activistes palestiniens franchissent (ou tentent de franchir) la frontière, portant sur eux une ou plusieurs armes blanches. L'armée israélienne le sait, tout comme les politiques qui lui donnent des ordres. Ils seraient très imprudents s'ils laissaient de potentiels agresseurs franchir la frontière. Quant au Hamas, il joue la politique du pire : sachant que les soldats israéliens feront feu sur les personnes qui approcheront la frontière, il y envoie des civils, parmi lesquels se cachent sans doute des militants, qui comptaient profiter de l'agitation (et de la fumée provoquée par les incendies de pneus) pour s'infiltrer en Israël...

02:54 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, israël, palestine, gaza

dimanche, 20 mai 2018

Ce que vaut la vie d'un Palestinien...

... pour le Hamas. Pourquoi cette question ? Eh bien parce que la mort (ou la blessure) d'un-e habitant-e de Gaza sous les balles israéliennes "rapporte" à sa famille. D'après The Times of Israël, les proches d'un Palestinien mort au cours d'un affrontement avec Tsahal reçoivent la bagatelle de 3 000 dollars !

Cette information appelle plusieurs commentaires. Certains estimeront que c'est une somme ridicule, comparée à la perte d'un être cher. D'autres placeront en regard le PIB par habitant de la bande de Gaza qui, en 2011, culminait à 1 500 dollars... par an. C'est donc l'équivalent de deux ans de revenu qui est offert par le Hamas.

Dans l'absolu, on pourrait accepter cette forme d'Etat-providence, qui vient au secours des citoyens dans le besoin. Si la personne décédée était le père d'une famille, c'est la survie de celle-ci qui est menacée. Le problème est que ce ne sont pas des citoyens ordinaires, mais des activistes politiques, voire pire : des auteurs d'attentat.

L'autre problème qui se pose est que ce dispositif est connu des Gazaouis. L'article où j'ai trouvé l'information date de début avril 2018, soit un mois avant les affrontements violents qui défraient la chronique. Donc, les personnes qui, ces derniers jours, se sont dirigées vers les clôtures frontalières d'Israël ont agi en connaissance de cause. Cela ne rend pas la riposte israélienne totalement justifiable, mais cela permet de comprendre la tactique du Hamas, qui cherche à s'appuyer sur la mauvaise conscience occidentale et l'opinion arabo-musulmane.

Le Hamas ne fait que poursuivre une politique engagée par son grand rival, le Fatah, qui dirige l'Autorité palestinienne (en Cisjordanie). D'après une déposition faite devant le Congrès des Etats-Unis, plusieurs lois palestiniennes, votées entre 2004 et 2013, ont instauré une série d'allocations pour les activistes et leur famille. Pour celles dont un membre a commis un attentat-suicide, il est prévu un versement d'environ 1 500 dollars. Au total, selon les sources, cela représente entre 140 et 170 millions de dollars par an, soit 7 à 10 % du budget de l'Autorité palestinienne. Rappelons que le premier bailleur de fonds de celle-ci est... l'Union européenne (20 à 30 % du total, selon les sources et les années considérées).

Du coup, certaines familles de victimes d'attentats palestiniens se sont tournées vers la justice pour obtenir réparation... de l'Autorité palestinienne... et elles ont gagné (en 2015), devant un tribunal new-yorkais. Cela semble avoir donné des idées à une autre famille, qui vient de lancer des poursuites contre l'Autorité palestinienne et l'OLP, devant un tribunal de Jérusalem. Notons qu'ici, les victimes sont les membres d'une famille de colons installés (illégalement, selon le droit international) en Cisjordanie, à Itamar, qui se trouve au sud-est de Naplouse.

01:34 Publié dans Politique étrangère, Presse, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique, presse, médias, journalisme, israël, palestine, gaza

mardi, 15 mai 2018

PropaGaza

L'approche du soixante-dixième anniversaire de la (re)création d'Israël a incité les dirigeants palestiniens (notamment ceux du Hamas, le mouvement islamiste qui domine la bande de Gaza) à accentuer les manifestations contre l'Etat hébreu.

Parmi les revendications, il y a celle du "droit au retour" des réfugiés palestiniens, qui ont quitté la partie de la Palestine conquise par les sionistes au cours de la guerre de 1948-1949 (en hachures sur la carte ci-dessous).

Un premier problème surgit quand on recherche une estimation fiable du nombre de ces réfugiés. Les historiens sérieux avancent des chiffres de 700 à 800 000 réfugiés... mais, dans les médias français (comme Le Monde), on peut lire des estimations bien plus élevées, de l'ordre de 5 à 6 millions. D'où vient l'écart ? Pas vraiment de l'ajout d'une seconde vague de réfugiés, celle de 1967. Plutôt du fait que, pour les journalistes (et les associations palestinophiles), il faut inclure dans la liste les enfants, petits-enfants, neveux, nièces des réfugiés, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds sur la terre où ils sont censés "retourner" !

D'autre part, une polémique récurrente agite les connaisseurs du dossier, concernant la cause de la fuite des Palestiniens en 1948-1949. Certains sont partis de leur plein gré (ou ont placé leur famille à l'étranger), quand ils ont compris que la situation se dégradait sur place. D'autres ont fui pendant le conflit, par peur d'être tués. D'autres enfin ont été chassés par les forces armées sionistes, qui ont détruit plusieurs villages. A ma connaissance, aucune étude sérieuse n'a été faite pour déterminer la part de chaque motivation. On en reste donc au niveau des accusations et des anathèmes. (Pour la petite histoire, j'ajoute qu'au cours du conflit de 1948-1949, à deux reprises, le principal dirigeant sioniste, David ben Gourion, a proposé d'accepter le retour d'une partie des réfugiés, 100 000 puis 200 000... des propositions sèchement refusées par des dirigeants arabes adeptes alors du tout ou rien et qui n'avaient pour objectif que foutre tous les juifs à la mer...)

En dépit de l'aspect épidermique du sujet, je pense que, si des négociations sérieuses s'engagent un jour, un compromis pourra être trouvé entre les deux parties, pour peu que chacun y mette du sien, comme on avait pu le constater, en 2003, lors de la signature (informelle) des Accords de Genève. (Cette époque apparaît si lointaine, à présent...)

Mais revenons à nos moutons. Les "marches du grand retour" sont une opération de propagande du Hamas, qui poursuit plusieurs buts. D'abord, je pense qu'il cherche à torpiller la célébration, par Israël, du 70e anniversaire. De manière plus hypocrite, les dirigeants islamistes essaient de détourner la colère et les frustrations de la population gazaouie (dont ils sont en partie responsables) contre les méchants Israéliens, accusés de tous les péchés. Il est vrai que la bande de Gaza est en train de devenir une enceinte de confinement de la population palestinienne : 2 millions de personnes (pour beaucoup au chômage) s'entassent sur un territoire grand comme deux fois Rodez agglomération, soit une densité de plus de 5000 hab/km² !

Enfin, avec la complicité de médias incultes et complaisants, le Hamas cherche à faire porter le chapeau des violences à l'armée israélienne. La bande de Gaza est entourée, au niveau de ses frontières terrestres (avec Israël), par une barrière de sécurité, qui prend souvent la forme d'une simple clôture, comme ici :

Au passage, cette crise aura eu au moins le mérite, par les images qu'elle a contribué à diffuser, de faire comprendre que le gouvernement israélien n'avait pas encerclé la bande de Gaza par un gigantesque mur hermétique. Trop d'exagération tue l'exagération...

Cette clôture/barrière de sécurité a pour objectif de protéger les habitants des villages israéliens proches de toute agression palestinienne. C'est le cas notamment du kibboutz Nahal Oz (encadré en bleu), situé à (presque) un jet de pierre de la frontière (soulignée en rouge):

Dresser la liste des avanies que les habitants de cette localité ont subies depuis des années nécessiterait la rédaction de plusieurs dizaines de billets. Limitons-nous aux dernières années, qui ont vu les Israéliens essuyer des attaques de roquettes et des Palestiniens s'infiltrer de l'autre côté de la clôture, grâce à de petits tunnels. (La dernière tentative -qui a avorté- remonte au 3 mai !) Les Français sont hélas désormais très au fait des ravages qu'un extrémiste armé d'un grand couteau peut provoquer...

Tout récemment, c'est d'une autre joyeuseté que les Palestiniens de Gaza ont gratifié leurs voisins israéliens : des cerfs-volants et des ballons incendiaires, qui ont provoqué d'importants dégâts, notamment à Kfar Aza, voisin du kibboutz Nahal Oz :

Voilà pourquoi les soldats israéliens ont reçu l'ordre d'empêcher les Palestiniens d'approcher de la clôture de sécurité. Ces derniers jours, à l'incitation du Hamas (qui aurait promis de les payer pour ça !) plusieurs milliers d'entre eux se sont dirigés vers la frontière la plus proche des villages israéliens. Une fois la clôture franchie, qu'aurait fait cette foule de manifestants en arrivant dans la localité israélienne ? Vu les récents "incidents", l'armée ne pouvait pas prendre de risque. De surcroît (ce que nombre de médias français se sont gardés de préciser), les dirigeants palestiniens ont été avertis que les personnes qui s'approcheraient de la frontière risquaient fort d'être la cible des tireurs d'élite. Enfin (un élément là encore très souvent tu par les médias français), avant de tirer à balles réelles, les soldats israéliens ont envoyé des grenades lacrymogènes. Même si je suis d'accord avec le fait que ces nombreuses morts civiles sont inacceptables, que venaient faire à cet endroit dangereux des adultes avec des enfants, sinon passer pour des martyrs (et, peut-être, empocher le plus de primes possible du Hamas) ?

22:32 Publié dans Politique étrangère, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, politique, politique étrangère, presse, médias, géopolitique, proche orient

jeudi, 01 mars 2018

Wajib

Le titre est un mot arabe renvoyant à une tradition palestinienne, celle de distribuer en personne les invitations à un mariage. Ici, c'est le père et le frère de la future mariée qui s'en chargent. La particularité de ce film est de se dérouler à Nazareth, en Israël donc, mais dans une ville arabe, dont plus du tiers de la population est chrétienne (de rite orthodoxe).

Ces "Arabes israéliens" (ou Palestiniens citoyens d'Israël) sont assez souvent représentés au cinéma, (l'an dernier dans Je danserai si je veux). Mais ici, alors que la ville est peuplée majoritairement de musulmans, la réalisatrice Annemarie Jacir a choisi de ne parler que des chrétiens, plutôt issus de la classe moyenne... et occidentalisés. Du coup, à part dans le coin d'un plan très bref (pris de l'intérieur d'une voiture), on ne voit jamais de femme voilée. Tous les personnages féminins sont, à des degrés divers, des femmes belles et indépendantes.

Cela limite un peu la portée du film. D'un côté, c'est une peinture très intéressante d'une communauté méconnue. De l'autre, cela passe sous silence une donnée du problème (la vie des femmes dans le monde musulman actuel). Mais cela a le mérite de sortir la religion du débat. C'est d'abord le contrôle du territoire qui est au coeur du conflit israélo-palestinien. On s'en rend compte régulièrement quand on suit les pérégrinations des deux hommes en voiture. Tel rond-point est décoré d'un grand drapeau israélien, tel autre d'une gigantesque étoile de David sculptée. Quant au père, instituteur, il dépend d'une autorité israélienne pour sa promotion au poste de directeur d'école.

Mais ce n'est que l'arrière-plan du film. L'essentiel est constitué d'une comédie de moeurs, fort bien menée. Le père, interprété par Mohammad Bakri, a les yeux qui pétillent de malice (et un téléphone portable dont la sonnerie reproduit les notes de Vive le vent !). Bien que quitté par son épouse (partie vivre aux Etats-Unis), il garde espoir de la retrouver à l'occasion du mariage de leur fille. Bien que malade, il continue à fumer en cachette, tel un adolescent frondeur et, quand il en a l'occasion, il s'offre une pâtisserie qui risque de faire souffrir ses artères...

Le fils, architecte, vit en Italie. Il est interprété par Saleh Bakri (le propre fils de Mohammad !), qu'on a pu voir il y a quatre ans dans Girafada. Bien qu'il ait une petite amie palestinienne en Italie (fille d'un ancien dirigeant de l'OLP en exil) le père ne cesse d'attirer l'attention de son fils sur les superbes créatures qu'ils croisent au cours de leur mission de distribution des faire-part. Il y a la fille d'un ami de la famille, absolument ravissante, indépendante financièrement... et célibataire. Il y a cette automobiliste, tout aussi ravissante, rencontrée en plein embouteillage. Il y a encore la cousine, si mignonne, à tel point que le père regrette que la mode ne soit plus aux unions de proximité. Et puis il y a l'ex du fils, qu'il a connue il y a des années et qui, visiblement, éprouve encore des sentiments pour lui...

Certaines scènes sont de l'ordre du vaudeville. C'est vraiment drôle, y compris lorsque le père tombe sur une ancienne camarade de classe, qui le trouve très à son goût...

L'histoire est aussi celle de la confrontation des modes de vie et des opinions des Palestiniens de l'extérieur et de ceux de l'intérieur. Le fils s'est beaucoup occidentalisé, en particulier au niveau de son apparence physique. Par contre, il fait preuve d'une grande intransigeance vis-à-vis des Israéliens juifs.

Le père, quant à lui, est resté plus traditionnel dans son mode de vie. (Il est possible que les réticences qu'il éprouve vis-à-vis de la petite amie de son fils soient liées au fait qu'elle est sans doute musulmane. Elle se prénomme Nada et le père l'appelle tout le temps Selma.) Il s'est aussi accommodé de la présence israélienne, au point d'avoir fait ami-ami avec un fonctionnaire qui renseigne les services secrets israéliens (appelés Shabak dans la version originale). On finit par découvrir la part d'ouverture d'esprit, celle d'ambition et celle de crainte dans les motivations du père.

En dépit des quelques réserves émises, ce film est une bonne comédie, qui permet de découvrir un aspect méconnu du conflit israélo-palestinien. C'est de surcroît plutôt bien mis en scène, se concluant par un superbe plan sur un balcon.

13:43 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 15 janvier 2018

The Wedding Plan

La réalisatrice Rama Burshtein signe une sorte de comédie romantique hassidique... un genre qu'elle vient sans doute d'inventer. C'est dire le caractère improbable de ce film, qui repose essentiellement sur les épaules de l'actrice principale, Noa Koler, une révélation.

Elle incarne Michal, une célibataire trentenaire très pieuse, qui désespérait de trouver le prince charmant. On apprend par la suite qu'elle a cru trouver son bonheur après avoir rencontré... 123 mecs, au cours de 490 heures de rendez-vous ! (Elle a compté, oui...) Le 123e semblait être le bon... mais rien ne va finalement se dérouler comme prévu, l'héroïne développant une étrange aptitude à saboter son bonheur.

C'est que la dame est exigeante. Non pas qu'elle attende de l'élu qu'il soit particulièrement beau ou riche. On la voit d'ailleurs très soupçonneuse quand une vedette de la pop (qu'elle adule au point d'avoir fait de l'un de ses "tubes" sa sonnerie de portable...) manifeste de l'intérêt pour elle. Elle veut aimer et être sincèrement aimée pour ce qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Autant dire que la quête du graal de l'amour ne s'annonce pas de tout repos.

C'est d'autant plus urgent que, bien que ses fiançailles aient été rompues, Michal a maintenu la date du mariage... sans savoir qui occupera la place du marié ! Elle suscite l'incompréhension de sa mère, l'étonnement de sa soeur (elle-même engagée dans un mariage chaotique) et l'attendrissement de sa meilleure amie, avec qui elle partage sa mini-fourgonnette, dans laquelle elle transporte des animaux "exotiques", qu'elle exhibe contre espèces sonnantes et trébuchantes. Comme on peut le voir, dans cette histoire, rien n'est conventionnel.

Voilà notre héroïne lancée à la recherche du mari parfait... en 22 jours. Elle va faire de drôles de rencontres... les juifs hassidiques de sexe masculin se révélant parfois très très étranges. Les spectateurs pas trop mous du bulbe devineront comment l'intrigue risque de se conclure. La réalisatrice maintient néanmoins un joli suspense, nous conduisant à nous demander si, à un moment donné, Michal n'a pas des hallucinations.

Ce n'est pas une comédie sardonique, ni trépidante (elle manque même parfois de rythme), mais c'est un film bigrement original.

22:58 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 11 janvier 2018

Un Homme intègre

Cet homme à l'honnêteté chevillée au corps est Reza, un modeste pisciculteur, installé avec sa ravissante épouse (directrice d'école) et son fils dans le nord de l'Iran. On apprend un peu plus tard que les deux parents ont été étudiants à Téhéran, où vivent encore certains de leurs amis.

Par petites touches, on découvre le quotidien de cette classe moyenne modeste, plutôt moderniste : même si la directrice d'école porte le voile, elle en fait le moins possible, tandis que son mari (pas plus qu'elle d'ailleurs) ne fait montre du moindre zèle religieux. Pis encore, Reza fabrique en douce de l'alcool de pastèque (scènes magnifiques à la clé), qu'il consomme dans le plus grand secret, dans un lieu connu de lui seul, où il échappe aux pesanteurs villageoises... et à la surveillance des nervis de la mosquée.

Ceux-ci sont liés à un entrepreneur local, une fripouille (faussement dévot) avec lequel le héros va avoir maille à partir. Le placide Reza, qui ne veut pas transiger sur ses principes, commet néanmoins une erreur, dès le début : il utilise la violence face à l'injustice et refuse de faire la moindre concession.

Le grand talent du réalisateur Mohammad Rasoulof est de mettre en place la mécanique de l'engrenage, à l'aide de scènes du quotidien. Petit à petit, on perçoit l'écheveau de compromissions qui lie certains des notables locaux (qui voient le couple comme des intrus, voire des empêcheurs de tourner en rond). Une simple altercation entre deux personnages peut déboucher sur une cascade de conséquences, l'argent étant évidemment le nerf de la guerre.

Au-delà de la chronique tendue d'un coin de province, c'est donc d'abord un film politique et social, qui trace un portrait au vitriol de certaines élites iraniennes. L'intrigue balance entre deux tendances : d'un côté, on nous suggère à intervalle régulier qu'il ne faudrait pas grand chose pour que tout s'arrange, d'un autre, on sent comme le poids du fatum qui nous précipiterait vers une fin tragique.

Le réalisateur (bien aidé par des acteurs inconnus mais épatants) parvient à suggérer beaucoup de choses avec peu d'effets... et il va nous surprendre jusqu'à la fin, au moment où l'on comprend que tout ce que nous avons vu jusqu'alors n'était peut-être que le produit d'une manipulation.

C'est vraiment un excellent film, à voir absolument.

21:53 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 26 octobre 2017

Des Rêves sans étoiles

Ce documentaire iranien suit un groupe d'adolescentes et de jeunes femmes, âgées de 15 à 20 ans environ, toutes incarcérées dans une prison spéciale, sorte de refuge carcéral où sont envoyées les jeunes délinquantes et les fugueuses. Il a sans doute été tourné il y a plusieurs années puisque, la seule fois que l'on voit les héroïnes parler politique, elles mentionnent le président Mahmoud Ahmadinejad, en poste de 2005 à 2013.

On commence avec du lourd. La première que l'on voit à l'écran a été mariée de force à 14 ans et a eu son premier enfant à 15. Âgée de 17 ans au moment du tournage, elle n'a pas revu son enfant depuis 7 mois. Elle était sous la tutelle d'un oncle, drogué et trafiquant, qui l'a forcée à participer à son "commerce". Elle n'avait pas de soutien à attendre de sa mère, elle-même droguée, qui n'hésitait pas à battre sa fille... voire à la brûler au réchaud à gaz.

L'histoire de l'une des suivantes (Khatereh) n'est pas plus réjouissante. Elle a été violée par son père (me semble-t-il) et, rejetée par sa famille, s'est retrouvée à la rue, où elle est devenue une voleuse. Lorsqu'elle a été arrêtée, elle menaçait les gens avec une arme à feu, pour leur prendre leur voiture. Il lui est déjà arrivé auparavant de poignarder des personnes... et pourtant, cette jeune femme est lumineuse, malgré son désespoir. Elle fait partie de celles qui considèrent cette prison comme un havre de paix, faute de mieux. Un peu plus tard dans le film, on découvre qu'elle tient un journal intime (dans lequel le père est surnommé "Supplice"...), qu'elle illustre de ses dessins. Elle passe tellement bien à la caméra qu'elle pourrait être actrice. Mais, parfois, quand elle ne voit pas le bout du tunnel, elle craque, comme une enfant.