vendredi, 27 avril 2018

Dans la brume

J'ai enfin pu voir ce film d'anticipation franco-canadien, qui a été un peu boudé à sa sortie. Pourtant, l'histoire part sur de très bonnes bases : un séisme provoque la montée d'un brouillard toxique au cœur de Paris ; dans un immeuble, un couple tente de sauver sa fille gravement malade, qui ne peut survivre que dans une bulle hermétique, alimentée par le courant électrique ou, si celui-ci vient à s'interrompre, par des batteries préalablement chargées.

Avec ça, tout est dit et rien n'est dit. On a posé le contexte mystérieux (avec de jolis plans des rues de Paris sous la brume), mais on ne sait pas ce qui l'a provoqué, ni comment il va évoluer. On a une tension dramatique autour du sort de la gamine (très bien filmée dans sa bulle) et du couple, mais tout est ouvert pour la suite.

Le scénario place une série d'embûches sur le chemin des parents, incarnés par Romain Duris et Olga Kurylenko (qu'on peut voir aussi dans La Mort de Staline). C'est là que le bât blesse (un peu). L'accumulation de pépins est impressionnante, poussant les personnages dans leurs derniers retranchements. Même si la facture du film est assez épurée, on sent des influences hollywoodiennes, notamment à travers l'usage du "juste à temps" ou l'exaltation des valeurs familiales face à la catastrophe qui touche le monde.

La principale réussite (outre la qualité de la photographie) est la création et le maintien d'une tension palpable quasiment du début à la fin. Je suis resté scotché à mon siège, captivé par le réalisme des scènes et les nombreuses questions que la situation suscite, toutes ne trouvant pas réponse à la fin.

Sans être un chef-d’œuvre, c'est un film de SF de qualité, qui recourt à quelques facilités, mais qui parvient à fasciner.

20:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 26 avril 2018

Comme des garçons

1969. Paul Coutard est un jeune con. Journaliste sportif au Champenois, quotidien de Reims, il se prend pour un rebelle... et pense plus à allonger la liste de ses conquêtes féminines qu'à faire son boulot. Un jour, en guise de sanction, son patron lui ordonne de préparer la kermesse annuelle organisée par le journal, en compagnie de la discrète et dévouée secrétaire Emmanuelle. C'est peu de dire qu'au départ, les relations entre le play-boy de la Marne et la bigleuse revêche ne sont pas des plus amicales. Mais, ensemble, ils vont monter une équipe de football féminin, une hérésie à l'époque.

Le film joue sur les deux tableaux : c'est à la fois une comédie roborative, qui aligne un certain nombre de clichés, et une dénonciation du machisme qui régnait en France il y a une cinquantaine d'années. Celui-ci touchait aussi bien les ventripotents dirigeants du football français que les jeunes joueurs. Une des plus belles séquences voit la confrontation entre l'équipe féminine à peine constituée (et mal équipée) et les cadets du Stade de Reims, particulièrement arrogants... et auxquels cette "bande de gonzesses" va faire mordre la poussière (au propre comme au figuré, d'ailleurs).

Je trouve les interprètes féminines très convaincantes, bien que dans des rôles caricaturaux. Dans le lot, il y a la vraie footeuse, la castagneuse, l'introvertie, la bimbo, deux mères au foyer (l'une ardemment soutenue par son mari, l'autre soumise à un conjoint très "vieille France")... et surtout la prodige (fille d'un ancien joueur du Reims de la belle époque)... qui n'est autre qu'Emmanuelle, la secrétaire (à gauche ci-dessous) :

Vanessa Guide prête ses traits (et son corps) à ce personnage attachant, dévalorisé par ses collègues masculins du journal et qui va s'épanouir grâce à sa passion pour le football. La seule limite du personnage est que, dès le début, on ne croit pas une seconde à son statut de laideron. Bien que mal habillée et dotée de lunettes disgracieuses, elle paraît déjà charmante, surtout quand on se souvient d'elle en tant que Marion, la ravissante infirmière avec laquelle Laurent Lafitte fricote dans Papa ou maman (à droite).

La principale faiblesse du film est pour moi l'interprétation de Max Boublil (vu auparavant dans Les Gamins). Il aurait fallu lui faire rejouer certaines scènes, notamment avec les jeunes femmes. Mais, bon, comme les actrices "assurent", cela passe. On notera que les scènes de jeu ne sont pas mal filmées du tout, avec un montage très haché qui, je pense, a permis d'intercaler des gestes techniques réalisés par de vraies footballeuses.

La première heure raconte la formation et l'ascension de l'équipe, sur le ton de la comédie. Le dernier tiers du film démarre sur un retournement, qui remet en question les efforts accomplis jusque-là. Cela introduit un peu d'émotion, et nous mène jusqu'à la conclusion, avec un générique qui rend hommage aux véritables pionnières du football féminin. (Eh oui, c'est inspiré d'une histoire vraie !) Ne sortez donc pas trop vite de la salle !

P.S.

Si la première équipe féminine du Stade de Reims a connu de grands succès, par la suite, elle a périclité ; elle est aujourd'hui en reconstruction.

P.S. II

Le football féminin (français) est encore plus ancien que ce que le film raconte, puisque, selon un article du Monde, il a connu un premier essor au début du XXe siècle.

mercredi, 25 avril 2018

Larguées

Eloïse Lang, coréalisatrice de Connasse ! Princesse des coeurs, continue dans la veine du comique féminin décomplexé, avec cette histoire de gonzesses femmes, une mère (Miou Miou, touchante) et ses deux filles. Celles-ci sont incarnées par deux actrices qui se ressemblent un peu physiquement... et qui portent le même prénom. Bigre ! Dans le rôle de l'intermittente du spectacle fêtarde et chaude du cul, on ne s'étonnera pas de retrouver Camille Cottin, l'inoubliable interprète de la connasse susmentionnée. Dans le rôle de la mère de famille qui veut tout contrôler, Camille Chamoux fait elle aussi des étincelles.

Pour permettre à la maman de surmonter le départ du père (sur le point d'avoir un enfant avec une infirmière qui a trente ans de moins que lui), les deux soeurs embarquent celle-ci dans une sorte de Club Med réunionnais. (... ce qui constitue pour moi une matérialisation de l'enfer.)

Rose la déglinguée va improviser une série de stratagèmes plus improbables les uns que les autres. Le pire est que certains fonctionnent !... dans un premier temps. Alice la (trop) sage essaie de rationaliser tout cela, mais c'était sans compter avec sa propre vie de famille, insatisfaisante... et les variations d'humeur de sa mère, qui finit par se lâcher.

Quelques seconds rôles masculins savoureux agrémentent le séjour des dames. Les G.O. sont bien gratinés ; on voit surtout un bellâtre néerlandais et un gamin orphelin de mère, auquel l'une des filles va s'attacher. C'est le moment de préciser que ce n'est pas qu'une comédie. Il y est aussi question de ce qui (re)donne du goût à la vie.

J'ai ri quasiment du début à la fin. Même si l'amorce est assez attendue, avec Rose toujours en galère et Alice plutôt coincée, cela fonctionne, parce que les actrices se donnent à fond et que les dialogues sont souvent piquants. Le film ose même parfois s'aventurer hors des sentiers battus de la comédie populaire, comme lors d'une fugace mais ô combien marquante scène de douche, ou encore avec une drague outrancière et extrêmement maladroite de l'une des héroïnes.

La musique est entraînante et l'on sent que beaucoup d'acteurs ne se sont pas pris au sérieux. J'ai passé un excellent moment... et je n'étais visiblement pas le seul : la salle (composée majoritairement d'un public féminin) a beaucoup ri.

22:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 23 avril 2018

Game Night

J'ai l'impression que ce film est un peu à l'image des personnages principaux (et de quelques invités) que l'on voit à l'écran : c'est la réunion d'une bande de potes, qui ont envie de s'éclater en sortant (un peu) des sentiers battus.

Le début montre la naissance d'un amour, sur fond de passion pour les jeux de société. Tout cela nous mène au cérémonial hebdomadaire, qui se tient chez le nouveau couple, qui envisage d'avoir un enfant. Mais voilà que débarque le frère du héros, une grande gueule pétée de thunes, qui a envie d'épicer un peu la chose. Direction sa superbe baraque où, évidemment, rien ne va se dérouler comme prévu... du moins, en apparence...

La bande-annonce est fidèle au contenu : c'est une comédie un peu trash, un peu surjouée, qui vogue sur l'air du temps (la mode des jeux d'enquête, non pas sur plateau, mais in real life, comme on dit dans la langue de Donald Trump). C'est souvent drôle, parfois méchant... et assez sanguinolent, une fois que le véritable jeu est lancé. Mais attention : il y a peut-être jeu dans le jeu... voire jeu dans le jeu dans le jeu !

Les personnages sont bien sûr caricaturaux. Il y a le type sympa (Jason Bateman, horriblement ordinaire) qui commence à se ranger des voitures (et dont les spermatozoïdes manquent de mobilité...). Il y a le copain abruti (Billy Magnussen, très convaincant), sorte de nouveau Stifler, qui ne vient jamais avec la même compagne (en général une bimbo inculte). Il y a les amoureux pour la vie, un couple de Noirs qui se fréquente depuis l'âge de 14 ans. Il y a le voisin inquiétant (Jesse Plemons, excellent), un policier récemment quitté par son épouse et qui s'exprime d'une manière étrange, très lentement, dans un langage très recherché... Et puis il y a l'héroïne, Annie, la compagne de Max, incarnée par Rachel McAdams (L'Irène Adler des dernières adaptations cinématographiques de Sherlock Holmes). Son charme et sa pétulance portent le film.

Les auteurs balancent quelques petites piques aux couples bourgeois modernes, mais c'est surtout le décalage entre ce que comprennent les spectateurs et ce que croient vivre les personnages qui est source de gags. C'est rythmé et les dialogues sont plutôt bien écrits.

A noter que la réalisation n'est pas dégueulasse, avec, à l'occasion, la superposition de plans de maquettes et de scènes réelles. Il y a aussi un morceau de bravoure, la course à l'oeuf, dans une extraordinaire demeure (joli plan-séquence). La séquence de l'avion est elle aussi bien conçue. Précisions que derrière la caméra se trouve notamment John Francis Daley, qui s'est fait connaître en tant que Dr Sweets dans la série Bones. (Il s'est même attribué un rôle de figurant dans l'histoire.) Au détour d'une scène, on peut remarquer la présence d'autres visages connus. Soyez attentifs quand le personnage du Bulgare apparaît à l'écran : vous devriez reconnaître un célèbre assassin-justicier de série télévisée.

23:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 21 avril 2018

The Third Murder

Ce troisième meurtre est celui dont est accusé Takashi Misumi (Koji Yakusho, excellent), qui a autrefois déjà été condamné pour un double homicide. A l'époque, il a échappé à la peine de mort grâce au juge. Cette fois-ci, le fils de celui-ci, qui est avocat, va tenter de lui éviter le châtiment suprême.

Au début, tout semble simple. Ce qu'on nous montre à l'écran et les premières déclarations de l'accusé (qui a avoué) vont dans le même sens, celui de sa culpabilité. L'avocat se lance donc dans une enquête pour faire émerger des faits susceptibles de constituer des circonstances atténuantes.

A partir de là, le réalisateur-scénariste Hirokazu Kore-eda (auteur, entre autres, de Tel père, tel fils) s'ingénie à multiplier les fausses pistes... et à les mêler aux vraies. Voilà que l'accusé commence à changer de version. Il va le faire à plusieurs reprises, conduisant l'équipe d'avocats à approfondir leurs recherches. D'un côté, on les sent de plus en plus désorientés par l'attitude de leur client très spécial. De l'autre, on découvre toutes les ramifications de l'affaire de meurtre, qui est au final beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait au début.

Entre les deux, on assiste à de beaux numéros d'acteurs, en particulier de Koji Yakusho, mais aussi de Masaharu Fukuyama, lors des séances de parloir, très bien mises en scène. Ceux qui ne connaissent pas le Japon découvriront des aspects de sa culture qui parfois déroutent les Occidentaux. On peut aussi regretter la place subordonnée de (presque) tous les personnages féminins : la collègue du cabinet d'avocat sert le café aux messieurs, la fille de l'accusé est une prostituée, l'épouse de la victime est dissimulatrice. Il reste le cas de l'adolescente handicapée qui est, à bien des égards, la clé de l'énigme.

La première heure passe comme un rêve. C'est un polar sociétal très bien maîtrisé. Au cours de la seconde heure, l'auteur se perd un peu dans les circonvolutions de son intrigue : il ménage des rebondissements mais, comme il ne veut pas que l'on devine trop vite, il embrume quelque peu les choses... tant et si bien qu'à la fin, lorsque survient un énième changement de version de l'accusé, j'ai senti un peu d'agacement dans la salle. Mais, si l'on se prend au jeu, c'est un film formidable. Le paradoxe est que l'avocat, au départ, se contrefiche de la vérité et cherche uniquement les ficelles sur lesquelles il doit tirer pour gagner le procès. Il approfondit son enquête pour trouver de quoi défendre son client... et il finit par tomber, un peu par hasard, sur la vérité. C'est une belle leçon de cinéma, bien qu'un peu austère.

22:28 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 19 avril 2018

La Mort de Staline

Cette "comédie historique" est l'adaptation d'une bande dessinée (française) à succès, initialement publiée en deux tomes, récemment rééditée en un volume :

Derrière la caméra, on trouve Armando Iannucci, remarqué il y a quelques années pour une autre satire politique, In The Loop. Si la bande dessinée et le film s'appuient (hélas) sur des faits incontestables, il ne s'agit pas d'un documentaire. Dans les détails, la réalité a été parfois un peu "aménagée", pour mieux servir l'intrigue. Mais je trouve que l'ambiance de fin de règne est très bien rendue, au service d'une farce, horrible certes, mais extrêmement drôle.

Au cœur de l'intrigue se débat une bande de mâles dominants, jusqu'à présent soumis au mâle alpha qu'était Staline. La question est de savoir qui dans ce panier de crabes va tirer les marrons du feu. C'est là que le film surpasse la bande dessinée, grâce à l'interprétation magistrale d'une brochette d'acteurs confirmés.

Jeffrey Tambor met tout son talent à incarner Malenkov, le numéro 2 officiel qui, évidemment, n'a pas l'étoffe pour succéder à Staline. Il nous est présenté comme un être veule, lâche... et imbu de sa personne.

Le véritable numéro 2, l'exécuteur des basses œuvres, l'âme damnée de Staline, est Beria, le chef du NKVD (ancêtre du KGB), interprété avec brio par Simon Russell Beale (qui, à mon avis, mérite un Oscar). Parfois, il rend son personnage presque humain, alors que c'était une pourriture de la pire espèce, dont les travers ne sont qu'effleurés aussi bien par la bande dessinée que par le film.

Son principal rival est Khrouchtchev, auquel Steve Buscemi prête ses traits et sa faconde. S'il ne lui ressemble guère physiquement, il réussit à rendre crédible une vision du personnage, qui fut très proche de Staline... et sous-estimé par nombre de ses camarades.

Au sein du Politburo du Comité central (du Parti communiste), ces trois-là sont entourés par d'autres communistes purs et durs, comme Kaganovitch, Mikoyan, Molotov (un peu "chargé" dans le film) et Boulganine, très bien interprété par Paul Chahidi. D'autres hommes jouent un rôle important : Vassili Staline, fils alcoolique et incompétent du dictateur, et surtout le maréchal Joukov, incarné avec une gourmandise évidente par Jason Isaacs :

Et les femmes là-dedans ? Ce sont essentiellement des proies, dont se repaissent les mâles dominants, en particulier Beria, même si ses faveurs allaient plutôt aux jeunes filles, qu'il faisait enlever à la sortie de l'école... Quelques figures émergent toutefois : la fille de Staline, Svetlana (Andrea Riseborough) et surtout la pianiste rebelle, qui a les traits d'Olga Kurylenko, qui apporte un peu de grâce et de lumière dans ce monde abject.

La farandole commence à tourner dès le concert. Cette séquence initiale a pour but de nous faire comprendre la trouille qui régnait à l'époque en URSS. Staline gouvernait par la terreur... et tout le monde se croyait surveillé en (quasi) permanence.

La mort du dictateur donne naissance à des scènes particulièrement jouissives. J'ai apprécié que le réalisateur ridiculise le potentat. Il en profite pour souligner l'arrivisme et la lâcheté de ses sbires, qui se bousculent pour paraître les plus affectés par la mort du Petit Père des peuples.

Leur attitude contraste avec la ferveur, apparemment non feinte, des foules qui convergent vers Moscou pour rendre un dernier hommage au Guide du communisme. Dans le lot, il y en a sans doute qui font le déplacement pour s'assurer que le dictateur est mort, d'autres pour se faire bien voir... et beaucoup par émotion sincère (une sorte de syndrome de Stockholm à très grande échelle).

Très vite, les vieux crabes communistes laissent tomber le masque de l'affliction pour se lancer dans la course à l'échalote. C'est vraiment savoureux, souvent cynique et sardonique. J'ai beaucoup ri à des scènes qui, pourtant, montrent des choses horribles (notamment des exécutions, présentées comme des actes anodins, tant le régime a déjà de sang sur les mains).

Au final, le film ne constitue pas une belle leçon d'histoire, mais plutôt un exposé d'anti-morale politique, servi par un humour féroce. C'est indubitablement la comédie du moment.

P.S.

Le film a été tourné en anglais et, franchement, les acteurs sont tellement bons qu'on se contrefiche qu'ils ne parlent pas russe.

21:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 18 avril 2018

L'Ile aux chiens

Il a fallu attendre quatre ans (une éternité, dans le monde du cinéma) pour voir sortir le nouveau long-métrage de Wes Anderson. On l'avait quitté en 2014 avec un chef-d’œuvre (The Grand Budapest Hotel), on le retrouve avec... un film d'animation, genre dans lequel il s'est déjà illustré, avec Fantastic Mr Fox.

Accusés de véhiculer une maladie incurable, les chiens sont déportés sur une île poubelle, au large du Japon. Un homme politique populiste en profite pour renforcer son pouvoir et éliminer toute concurrence. Au-delà du divertissement (et de la prouesse technique que constitue l'animation image par image), il s'agit d'une fable politique, qui puise dans notre histoire commune (l'extermination des juifs et des Tsiganes) et traite de sujets ultra-contemporains (la montée des "démocratures").

Dans sa version originale, le film est bilingue anglais-japonais. Cela renforce la vraisemblance des situations (l'action se déroule au Japon) et donne à certaines scènes une saveur inattendue : les personnages ne se comprennent pas toujours. Pourtant, les chiens parlent (anglais) ! Ils sont d'une incroyable vérité et ce alors que l'animation est conçue de manière légèrement saccadée. Cela donne un aspect quelque peu mécanique aux déplacements des personnages... et c'est souvent cocasse.

J'ai adoré entendre parler les canidés. On leur a attribué des voix chaudes, onctueuses, qui contrastent évidemment avec l'état physique des chiens, qui peinent à survivre. Certains d'entre eux sont obsédés par l'idée de voter avant de prendre toute décision : c'est l'un des running-gags du film. Il y a aussi un côté cartoon dans certaines scènes, dont le déroulement n'est pas vraisemblable... sauf si l'on admet que l'on se trouve dans une sorte de dessin animé. Anderson est arrivé à marier les deux niveaux de lecture, le sérieux et le futile. Attention toutefois : c'est un peu compliqué (et parfois dur) pour les plus petits. L'intrigue est nourrie de retours en arrière, qui permettent de mieux comprendre la psychologie de tel personnage... ou de démasquer un complot.

C'est peut-être le film le plus puissant que j'aie vu en 2018 (avec 3 Billboards) et, incontestablement, un chef-d’œuvre d'animation, servi par une réalisation millimétrée, géométrique, l'image de ce que sait faire Wes Anderson.

12:33 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 17 avril 2018

La Tête à l'envers

C'est celle de Georg, critique musical vieillissant d'un prestigieux journal viennois, qui ne s'accommode pas de la domination de la "culture pop"... et qui voudrait éviter de devenir père, contrairement aux souhaits de sa compagne, plus jeune d'une dizaine d'années et qui cherche par tous les moyens à tomber enceinte. Le héros va péter les plombs à cause de son licenciement... surtout quand il s'aperçoit que c'est à sa jeune collègue inculte qu'on a confié sa rubrique, de surcroît en "oubliant" d'en retirer sa signature !

Il s'agit d'une comédie sociétale, à l'autrichienne, donc basée sur un humour à froid. Il y a tout d'abord la vie quotidienne du couple bobo formé par le journaliste et sa psychiatre d'épouse (elle-même en pleine crise existentielle). En matière sexuelle, c'est madame qui mène le bal, décidant de la "bonne" position, surtout quand son homme est sur le point d'éjaculer... ce qui rend les scènes d'amour furieusement romantiques... Qui plus est, quand Johanna sent qu'elle est en période d'ovulation, elle se montre particulièrement insistante pour que Georg vienne remplir son devoir conjugal... On sent la dame prête à tout... et elle pourrait se permettre des incartades, vu qu'à 43 ans elle est encore super bien gaulée et qu'elle éveille l'appétit sexuel d'hommes plus jeunes...

L'autre versant de l'intrigue est la vengeance que Georg veut mener contre son ancien employeur. Au début, il se contente de rayer la carrosserie de sa superbe voiture. (Lui roule en Renault...) Puis il décide de déchirer le toit amovible de la décapotable... avant de songer à s'attaquer au domicile du gars. Il finit même par se procurer une arme... grâce, indirectement, à l'indulgence d'un officier de police, qui "laisse couler" un soir qu'il est arrêté, lui permettant de garder un casier judiciaire vierge. Un pic est atteint lors d'un séjour à la neige, qui ne va pas se dérouler comme prévu, d'un côté comme de l'autre. En tout cas, cela nous vaut une impressionnante poursuite à pieds, sur des pentes occupées par un bon mètre de neige... (Je vous laisse imaginer le tableau.)

Le film suscite des réactions contrastées. Certains, croyant peut-être qu'ils allaient avoir affaire à une sorte de Tarantino, n'aiment pas du tout. De mon côté, j'ai beaucoup aimé. Les dix premières minutes donnent une bonne idée de ce que va être le film. On a droit à un joli plan-séquence, où il est question (d'absence) de culture musicale (d'Anton Brückner aux White Stripes). Le dialogue qui suit est nourri d'ambiguïtés : le héros aurait dû comprendre ce qui lui pendait au nez. Quant à l'entretien avec le patron, il se déroule sur un ton de politesse de bon aloi, avec des sous-entendus. Cela m'a un peu rappelé l'attachement des Japonais à cette courtoisie de façade, qui fait qu'on ne dit pas frontalement les choses, sans que les interlocuteurs ignorent de quoi il retourne.

Il y a aussi tous ces détails cocasses, comme la collection de pavés qu'une immigrée roumaine (avec laquelle le héros parvient à communiquer... en italien) constitue, petit à petit, ou encore les réactions que suscitent les chroniques de Georg, réelles ou fictives, passées ou présentes. Conclusion : méfiez-vous des cuistots qui regardent les clients avec insistance !

23:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 15 avril 2018

Kings

Ces "rois" sont les enfants dont l'héroïne Millie s'occupe au quotidien, en plus des siens. C'est une vraie mère poule, qui ne rechigne pas à accueillir la misère du monde chez elle. Ces Kings sont aussi tous les Noirs du ghetto de Los Angeles, susceptibles d'être victimes de brutalités policières, à l'image du plus célèbre d'entre eux : Rodney King, sévèrement battu en 1991 et dont les agresseurs ont été, dans un premier temps, acquittés par un jury majoritairement blanc.

Cette fiction se veut documentaire (le personnage de Millie est inspiré d'une femme que la réalisatrice a rencontrée). Des images d'archives (télévisées) alternent avec celles de la fiction. Au départ, on nous montre la vie quotidienne des héros comme un joyeux bordel, pas très relaxant certes, mais source de bonheur. La suite va être encore plus agitée, mais sur fond de drame.

Parmi les mérites de ce film, je note le souci d'exposer un assez large panel de situations. On nous rappelle bien qu'avant le tabassage de King, les tensions intercommunautaires étaient déjà grandes... mais entre Afroaméricains et Coréens. Ceux-ci (très présents dans le quartier qui jouxte South Central, rebaptisé plus tard South Los Angeles) ont d'ailleurs été les principales victimes économiques des émeutes. Ceci dit, si le film évoque ces tensions, c'est surtout pour mettre en scène la paranoïa des commerçants coréens. Dans les face-à-face, les Noirs sont quasi systématiquement présentés comme des victimes.

C'est dans les interrelations entre Afroaméricains que la réalisatrice ose nuancer, montrant notamment la violence dont sont capables certains hommes. On la sent très empathique avec les jeunes, pourtant narcissiques, désobéissants... et déjà bouffés par la société de consommation. Quant aux policiers blancs, ils sont dépeints avec une étonnante sobriété de détails. Il faut vraiment faire attention à eux pour se rendre compte que tous ne sont pas des mordus de la gâchette.

Il reste le duo de vedettes, Halle Berry (Millie) et Daniel Craig (le voisin irascible). Au départ, on ne sent que de l'hostilité entre eux. Obie, le célibataire endurci, nous est présenté comme un beauf alcoolique, très attaché à son fusil et prêt à en faire usage pour défendre son pré-carré. C'est pourtant le seul Blanc à être resté dans le quartier. Evidemment, on va découvrir qu'il a bon fond. Mais Dieu que le retournement est brutal ! Il vient à peine d'insulter sa voisine et ses gosses qu'il reçoit trois d'entre eux chez lui et s'évertue à les nourrir correctement !

Il n'en faut pas plus pour que la mère-en-série ne commence à fantasmer sur lui. Il faut dire qu'il n'est pas courant, quand on habite dans un ghetto noir, d'avoir pour voisin l'incarnation de James Bond ! Le summum est atteint dans une scène pas totalement ratée, celle du lampadaire auxquels les deux héros se retrouvent menottés. En deux temps trois mouvements, voilà Obie qui bricole une super corde à noeuds... à l'aide de morceaux arrachés à son blue jeans ainsi qu'à celui de sa voisine ! Non mais quel talent ! Le pire est que cette corde approximative supporte sans problème le poids de Craig (qui doit avoisiner le quintal, tout de même), alors que le lampadaire rouillé est sur le point de céder... La scène n'est toutefois pas sans charme, grâce notamment à l'abattage de Craig, qui semble s'être pleinement investi dans son rôle.

Je pourrais aussi parler du fils de Millie, qui s'éprend d'une adolescente au comportement autodestructeur. Tout ce qui touche à ce faux couple est hyper prévisible. Mais je reconnais que la jeune actrice qui incarne Nicole (Rachel Hilson) ne manque pas de talent.

Voilà. Je suis sorti de là assez mitigé. J'avais raté à sa sortie le précédent film de Denize Gamze Ergüven (Mustang), plébiscité par la critique. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui ne m'a pas donné envie d'en savoir plus.

23:31 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Tiers Monde français

Dans l'édition du quotidien Le Monde datée de vendredi 13 avril, j'ai trouvé un article particulièrement intéressant sur le train de vie des élus et fonctionnaires du 101e département français : Mayotte. Le papier mérite l'attention à double titre : il dénonce une corruption apparemment endémique (abus de bien social, détournement de fonds publics, clientélisme) et il pointe les grandes difficultés socio-économiques de l'archipel, ce confetti de l'empire colonial français, perdu dans l'océan Indien.

Commençons par un peu d'histoire. Mayotte est une partie des Comores, celle qui a été annexée en premier par la France. Au milieu des années 1970, la troisième vague de décolonisation frappe notamment les possessions portugaises : la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, Sao-Tome-et-Principe, l'Angola et surtout le Mozambique, très proche des Comores.

C'est l'époque de la Guerre froide. Les Etats-Unis se retirent piteusement du Vietnam, laissant le pays aux communistes soutenus par Moscou et Pékin. En Afrique, nombre de mouvements indépendantistes adhèrent au bloc soviétique. La position stratégique des Comores (à l'entrée du canal du Mozambique) augmente leur valeur aux yeux du pouvoir français. Si l'indépendance de l'archipel ne peut pas être empêchée, à Paris, on a tout fait pour conserver Mayotte. Le gouvernement français a profité indirectement des maladresses des nouveaux dirigeants comoriens, qui ont tenu les Mahorais à l'écart de la direction du pays.

Alors, quel est l'intérêt de conserver ce minuscule territoire, dans l'une des régions les plus pauvres du monde ? Certains répondront en faisant référence à la ZEE, la zone économique exclusive (la France possède la deuxième du monde, derrière celle des Etats-Unis). Le pays qui possède le terrain peut exploiter les fonds marins jusqu'à 370 kilomètres des côtes. Dans le cas de Mayotte, on pense à de potentiels gisements de pétrole... mais c'est tout récent. Par contre, une station d'écoute est bel et bien présente sur l'île. Certains petits malins se sont d'ailleurs amusés à débusquer les installations d'espionnage françaises... en utilisant Google.

En dépit de ses richesses (surtout potentielles), Mayotte est sans doute aujourd'hui le territoire le plus pauvre de la République française. En 2015, d'après l'INSEE, le revenu par habitant n'atteignait pas 7 000 euros... sur l'année, contre environ 20 500 en métropole (19 000 en Midi-Languedoc) et entre 10 000 et 17 000 dans les autres départements d'outremer. Aujourd'hui, Le Monde évoque un taux de chômage de 27 % et plus de 80 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Voilà pourquoi je me suis permis de parler de Tiers Monde.

Cette pauvreté relative n'en est pas moins attractive pour certaines populations de la région. D'après le dernier rapport de l'ONU sur le développement humain, le PIB par habitant du Mozambique était, en 2011, d'à peine plus de 1 000 dollars (par an !), ceux du Malawi, des Comores et de Madagascar n'étaient pas beaucoup plus élevés, avec respectivement 1 113, 1 364 et 1 373 dollars ! De surcroît, les Comores indépendantes sont très proches de Mayotte :

A vol d'oiseau, une soixantaine de kilomètres séparent l'île d'Anjouan des premiers récifs mahorais. Etant donné que l'écart de revenus est de 1 à 7/8, on comprend que des milliers de personnes soient tentées par l'aventure. Ce sont notamment des femmes enceintes, qui comptent accoucher sur l'île française, contribuant à l'engorgement des services hospitaliers. D'un côté, on comprend le souci de bénéficier des meilleurs soins, pour soi et son enfant. D'un autre côté, on ne peut qu'être méfiant vis-à-vis de ce qui pourrait n'être qu'une stratégie d'immigration : en vertu du droit du sol, un enfant né dans un territoire français n'est pas expulsable (sauf s'il est accompagné de ses deux parents, eux-mêmes expulsables).

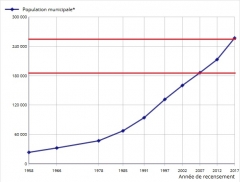

Résultat ? La population de l'île connaît une croissance fulgurante, de 35 à 40 % en dix ans (entre 2007 et 2017). La densité y atteint 700 habitants par kilomètres carrés (contre 32 dans l'Aveyron, qui abrite une population à peine plus nombreuse). Plus de 40 % (certains disent 50 %) des habitants de Mayotte sont nés dans les Comores indépendantes. La majorité des habitants ne maîtrise même pas la langue française.

Fac à cette situation alarmante, les élus locaux ont donc choisi... d'embaucher massivement... et de ne pas se montrer trop exigeants quant à l'intensité au travail de la main-d'oeuvre recrutée. L'article du Monde compare le nombre de fonctionnaires départementaux mahorais à ceux du département des Hautes-Pyrénées. Il aurait été intéressant de pousser le raisonnement jusqu'au bout, et de faire le bilan de l'ensemble de la fonction publique territoriale présente sur le département. Pour cela, il faudrait disposer du nombre d'employés municipaux. Or, Mayotte ne dispose que de dix-sept communes. Soit les municipalités font preuve de la même prodigalité que le conseil départemental, soit elles n'en ont pas les moyens (ou la volonté) et la moyenne de fonctionnaires territoriaux par habitant (toutes collectivités confondues) serait moins élevée que prévu.

D'après une étude du CNFPT de 2016, dans le département des Hautes-Pyrénées travaillaient 7 400 agents territoriaux (7 873 dans l'Aveyron). Admettons qu'à l'époque, le nombre d'agents du conseil départemental fût le même qu'aujourd'hui (1 685) : il resterait 5 715 agents territoriaux dépendant des municipalités (et un peu de la région). Cette catégorie d'agents est-elle aussi nombreuse à Mayotte ? On ne le sait pas.

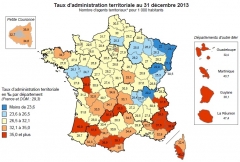

Quoi qu'il en soit, ainsi que le montre l'étude précédemment citée, le taux d'encadrement de la population par la fonction publique territoriale était, fin 2013, beaucoup plus élevé outremer qu'en métropole : de 39 à 47 0/00 contre 20 à 40 0/00 (Corse exclue...) :

P.S.

Parmi les joyeusetés révélées par Le Monde, il y a le nombre élevé de jours de congés, certains accordés pour des motifs particulièrement étonnants, comme la circoncision (d'un fils, présume-t-on). Elle est pas belle, la République laïque ? Encore merci au duo Sarkozy-Fillon, responsable de la départementalisation de Mayotte, qui n'a fait qu'empirer la situation déjà problématique de l'archipel.

15:58 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, actualité, presse, médias, journalisme

samedi, 14 avril 2018

Taxi 5

Je n'appartiens pas à la catégorie des inconditionnels de la série de films produite par Luc Besson. Je n'aimais pas le duo d'interprètes principaux (Samy Naceri et Frédéric Diefentahl), mais je reconnais que certains des ingrédients de la recette n'étaient pas mauvais : les poursuites en voiture (sur de la musique entraînante), les personnages secondaires gratinés et la présence au générique de quelques actrices bien roulées carrossées.

C'est la bande-annonce qui m'a incité à tenter ma chance avec ce nouvel opus. Aux manettes désormais se trouve Franck Gastambide (auquel on doit Les Kaïra). Il va former un improbable duo avec Malik Bentalha (passé par le Jamel Comedy Club), qu'on a pu apercevoir dans La Vache, dont l'interprète principal, Fatsah Bouyahmed, est le héros de l'une des deux séquences introductives, celle située en Afrique du Nord.

On est mis dans de bonnes dispositions par la première poursuite automobile, à Paris. Un peu à l'inverse de ce qu'il se passe dans Bienvenue chez les Ch'tis, le flic parigot (censé habiter le VIIIe arrondissement... pas crédible, les gars) se retrouve muté dans le Sud... qui plus est dans la police municipale, la grosse lose, quoi ! (C'est surtout totalement invraisemblable, les deux polices -nationale et municipale- ne dépendant pas des mêmes autorités.)

L'une des réussites de cette comédie un peu bas-de-plafond est la composition de la brigade municipale, sous la houlette du maire frappadingue (Bernard Farcy en pleine forme... mais qui en fait trop). On nous offre une belle galerie de bras cassés, composée du fayot de service, d'un psychopathe, d'une amoureuse boulimique et obèse, d'un nain homme de petite taille, d'un gros dégueulasse etc. On est dans la caricature bien épaisse... et ça marche (parfois).

Évidemment, on attend avec impatience que les méchants (des truands italiens... qu'on entend en version originale !... Cool !) débarquent. Cela donne une première poursuite endiablée dans les rues de Marseille, sur une musique que presque tout le monde reconnaîtra. Dans une grande salle, ça dépote, tout comme la dernière scène d'action, avec un hélicoptère... et un vol plané qui a des conséquences inattendues.

Du côté des gags, on a visiblement cherché à faire efficace. Je me suis réjoui de l'apparition du vomi (à deux reprises)... et du caca, dans une séquence pleine de préjugés concernant les élites parisiennes. Au niveau des dialogues, ça ne vole pas haut, mais j'ai bien aimé toutes les scènes qui font intervenir Sabrina Ouazani (révélée jadis par L'Esquive, de Kechiche, et vue récemment dans L'Outsider). Du côté des invités, on peut signaler Ramzi (un restaurateur dont on découvre progressivement l'étendue des activités...), François Levantal (présent dans Raid dingue et La Finale), Soprano et Charlotte Gabris (vue dans Babysitting).

Ce n'est pas la comédie du siècle, mais c'est très correctement filmé et on passe un bon moment, sans prise de tête.

09:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 13 avril 2018

Sherlock Gnomes

Ce film d'animation se place dans la continuité de Gnomeo et Juliette (sorti en 2011)... mais il n'est pas nécessaire d'avoir vu celui-ci pour profiter du spectacle. C'est d'ailleurs mon cas. J'ai donc découvert comme tant d'autres ces attachants personnages de nains de jardin en porcelaine (avec de bons effets sonores).

C'est évidemment la transposition des aventures du plus célèbre détective britannique qui m'a intéressé. Dans la version française, il a la voix de Bruno Choël, acteur de doublage chevronné, qui a su donner toute l'emphase et l'arrogance qu'il fallait à son personnage brillant mais agaçant.

Toutefois cette animation, centrée sur de petits héros, a pour objectif de mettre en valeur des gens modestes. Gnomeo et Juliette incarnent des citoyens ordinaires, mais au tempérament affirmé. De son côté, Watson se révèle plus indispensable que jamais à son associé pas toujours conscient de ses mérites.

L'intrigue est émaillée d'humour (ah, la propulsion au cachet d'aspirine...)... et de clins d’œil, en particulier à la série britannique Sherlock, à laquelle elle emprunte sans doute la version d'un Moriarty nombriliste et délirant, obsédé par sa rivalité avec Holmes. Il est aussi possible que certains éléments fassent référence à l'autre série, l'américaine (Elementary). Mais, pour en être sûr, il faudrait que je revoie des épisodes de celle-ci.

Après une introduction trépidante, nous voilà embarqués dans un jeu de pistes, à la recherche des kidnappeurs de nains. Mon épisode préféré est celui qui met en scène les chats-bibelots chinois, vraiment très drôle. Assez vite, les adultes comprendront quel retournement le scénario réserve aux spectateurs. Les scènes se succèdent à un rythme rapide, trop peut-être, avec une musique assez criarde (pour l'essentiel, des "tubes" d'Elton John plus ou moins remis au goût du jour). Faut aimer...

Mais, pour peu qu'on apprécie le décalage entre la modestie des personnages et l'immensité de leurs exploits, on passe un bon moment, avec une morale pas si fréquente que cela dans les productions anglo-saxonnes : l'amitié, la famille et l'amour sont plus importants que le travail.

14:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 11 avril 2018

Red Sparrow

Ce moineau (rouge) fut d'abord un cygne, une danseuse au Bolchoï. Sa carrière brisée (dans des circonstances que je laisse à chacun le loisir de découvrir en détail), avec une mère très malade à charge, l'héroïne Dominika (Jennifer Lawrence, ensevelie sous des tonnes de maquillage) se voit proposer d'intégrer une formation très spéciale, au service de la Patrie. Dans le même temps, la CIA essaie de protéger une source de haut niveau au sein même des services secrets russes.

Même si la Russie de Vladimir Poutine (dont les ressortissants, dans la version originale, parlent tous anglais...) fait un antagoniste très crédible, c'est évidemment à la période soviétique que le film (et le roman dont il est inspiré, écrit par un ancien de la CIA) emprunte.

Dominika va être traitée à la dure, notamment par la sorte de mère maquerelle des espionnes, incarnée avec conviction par Charlotte Rampling. Une autre relation très ambiguë s'instaure entre l'héroïne et son jeune oncle (le frère cadet de son défunt père), très bien interprété par Matthias Schoenaerts. Mais c'est le lien avec l'agent de la CIA (joué par Joel Edgerton) qui fait l'objet du plus de suppositions.

De nature, Dominka est plutôt discrète. Les vicissitudes qu'elle endure vont la conduire à être de plus en plus dissimulatrice, à tel point qu'on finit par se demander où se niche la moindre parcelle de sincérité. Même quand elle dit la vérité, c'est dans un but bien précis. C'est le principal intérêt de ce film que de tenter de deviner les pensées profondes de la talentueuse espionne. L'autre énigme porte sur l'identité de la taupe de la CIA. Il y a toujours au moins une manipulation dans la manipulation, si bien qu'il est difficile de démêler le vrai du faux. Cela donne un bon suspens, émaillé de scènes marquantes, parfois très violentes.

L'interprétation est inégale. Ce n'est pas la première fois que je remarque les limites de J. Lawrence. Elle dispose d'une palette de jeu assez limitée. On s'en rend particulièrement compte quand son personnage doit se faire passer pour une victime afin d'apitoyer sa cible, à l'entrée de l'immeuble où il habite. La scène qui la montre en train d'adopter son "rôle" est brève et peu convaincante... mais cela suffit visiblement pour l'homme situé à l'autre bout de l'interphone.

Les mâles libidineux se consoleront en reluquant le joli corps de l'actrice principale (qui a pour habitude d'en dévoiler beaucoup, comme dans Passengers). Mais j'ai surtout apprécié l'ambiance de Guerre froide. C'est une production de commande assez bien faite, mais pas emballante... et il semblerait qu'il y ait une suite...

20:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 10 avril 2018

Croc-Blanc

Cette coproduction franco-luxembourgeoise adapte le célèbre roman de Jack London, qui m'a fait chialer quand j'étais môme. J'y suis allé par nostalgie et par curiosité, avec l'envie de voir le rendu en images de synthèse. Autant le dire tout de suite : le principal intérêt ne réside pas dans la qualité visuelle. C'est du travail propre, mais pas éblouissant :

Par contre, les mouvements des animaux sont rendus avec un sens du réalisme épatant, auquel il faut ajouter les sons, parfaitement superposés aux images. On a vraiment l'impression d'entendre des loups ou des chiens !

L'histoire est prenante parce que le film dénonce la bêtise et la cupidité de certains hommes, ainsi que les mauvais traitements que subissent les canidés. C'est fait pour susciter l'indignation... et c'est réussi ! Par contre, je regrette le manichéisme des choix graphiques : les méchants sont tous laids et les gentils ont une belle apparence. Dans la vraie vie, cela ne se passe ainsi....

D'autre éléments ont retenu mon attention. On a pris soin de représenter une majorité de loups dangereux, prédateurs impitoyables. Il est bon que nos chères têtes blondes aient cela à l'esprit. J'ai aussi apprécié la mise en scène de la domestication de Croc-Blanc par le grand-père indien puis par le couple qui l'a recueilli. C'est touchant et, comme je le craignais, à la fin, j'ai été vachement émouvé... Saletés de poussières dans l’œil !

21:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 08 avril 2018

L'Eté de cristal

Il y a environ deux semaines est décédé Philip Kerr, écrivain britannique connu pour ses polars. Il a situé l'intrigue de certains de ses romans dans le monde du football. Mais ce sont les aventures de Bernhard "Bernie" Gunther, détective dans l'Allemagne nazie, qui lui ont valu la reconnaissance internationale. Il y a quelques années, les premiers romans faisant intervenir ce personnage ont été retraduits et publiés en un volume, en collection de poche :

L'Eté de cristal constitue la première partie du volume. L'action démarre peu de temps avant les Jeux Olympiques de Berlin, en 1936. L'ancien policier, viré parce qu'il n'était pas un nazi militant, est devenu détective privé, mais évite d'enquêter sur les histoires d'adultère, qu'il juge trop dangereuses. Il parvient néanmoins à gagner sa vie avec les affaires de disparition, très nombreuses en Allemagne depuis 1933...

Cette fois-ci, il va être recruté par un riche industriel, dont la fille et le gendre ont été retrouvés morts dans une maison incendiée... avec chacun une balle dans le corps. De surcroît, un collier de diamants et de mystérieux papiers ont disparu.

Voilà Bernie embarqué dans une enquête périlleuse. Il doit veiller à ne pas marcher sur les plates-bandes de la Kripo (police criminelle), tout en se méfiant de la Gestapo : certains de ses membres s'immiscent dans l'affaire, à la demande d'Hermann Goering, qui connaît le riche industriel. S'ajoutent à cela les SS, qui s'inquiètent que l'un des leurs (le gendre) ait pu être assassiné. N'oublions pas non plus les voleurs et les assassins, qui n'ont pas intérêt à être retrouvés.

Il faut donc un peu s'y connaître en histoire allemande (au besoin en révisant ici) pour savourer tout le sel de ce roman. L'auteur s'est visiblement beaucoup documenté et, même s'il prend parfois des libertés avec l'Histoire, le tableau qu'il brosse de la société urbaine allemande sous le IIIe Reich m'a l'air tout à fait fidèle. On y découvre notamment des aspects de la vie quotidienne, parfois méconnus.

J'ajoute que c'est bien écrit (et traduit). L'histoire est racontée du point de vue du détective, un peu cynique, souvent sarcastique. Il n'hésite pas à tourner en ridicule tel personnage important ou tel élément de la propagande. Du point de vue des autorités, même s'il n'est pas nazi, il est relativement fiable car pas suspect de "philocommunisme". Il passe pour un conservateur modéré... mais Bernie finit par reconnaître qu'il lui est arrivé de voter SPD (socialiste) !

Comme l'auteur s'inspire des romanciers américains du milieu du XXe siècle, il fait rencontrer quelques femmes fatales à son héros. Les deux plus marquantes sont l'actrice, seconde épouse du vieil industriel, et la journaliste intrépide, qu'il associe à son enquête, mais dont on finit par perdre la trace...

Pour en savoir plus, il faut lire les aventures suivantes (La Pâle Figure et Un Requiem allemand), qui se déroulent en 1938 et 1947. A l'origine, je pense que le romancier n'avait pas prévu de s'attarder davantage sur son héros. Mais, comme ses livres ont rencontré le succès, il a, par la suite, écrit d'autres romans, dont l'action s'intercale entre ces trois oeuvres, ou les prolonge. En voici la chronologie (incomplète, toute l'oeuvre n'ayant pas encore été publiée en français) :

00:29 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, histoire, livres, roman

samedi, 07 avril 2018

Pierre Lapin

Ce film mélange prises de vue réelles et images de synthèse, celles des animaux qui peuplent ce coin de la campagne anglaise. Au blaireau (forcément stupide), au hérisson (évidemment piquant), au renard (indubitablement menaçant) s'ajoutent les oiseaux (qui chantent... pas pour le meilleur, hélas), un cerf (captivé par les phares des voitures), un cochon philosophe (qui dit suivre un régime...) et surtout les lapins.

J'ai essayé de trouver une image qui rende justice à la qualité de l'animation. Ce sont d'adorables peluches vivantes, aux visages extrêmement expressifs. Un gros boulot a été fait pour donner vie aux oreilles, aux museaux... et aux sourcils ! C'est à la fois réaliste (on retrouve la manière de se déplacer des lapins) et surréaliste, en raison de l'anthropomorphisme des personnages : les lapins peuvent être perçus comme des substituts d'humains.

Ceux-ci sont néanmoins présents dans l'histoire. On rencontre d'abord le premier propriétaire du jardin dans lequel les lagomorphes viennent allègrement prélever de quoi se sustenter. C'est un vieil homme opiniâtre (incarné par Sam Neill), mais qui n'est pas tout à fait de taille à lutter avec ses facétieux voisins à grandes oreilles. Dans des circonstances que je me garderai de révéler, il va être remplacé par un jeune homme, auparavant employé modèle d'Harrod's, à Londres. Domhnall Gleeson (vu récemment dans Barry Seal) donne toute son énergie à ce personnage maniaque à l'extrême, qui débarque alors que les animaux sont en train de mener une bringue d'enfer dans sa maison !

On suit plus particulièrement un quintet de lapins : le héros Pierre, le meneur, débrouillard et gouailleur, son meilleur ami un peu pataud et ses trois petites soeurs, aux tempéraments très différents : l'une d'entre elle ne cesse de rappeler son statut d'aînée... pour seize secondes ; la seconde voudrait prendre sa place, mais elle manque d'assurance (et a un cheveu sur la langue) ; la benjamine est un peu fofolle, prête à tout casser. (Je l'adore.)

Ah, j'oubliais : nos amis aux impressionnantes pattes arrière jouissent de l'affection et de la protection de l'une des habitantes du village, Béa (Rose Byrne, connue chez nous pour avoir incarné Moira Mac Taggert dans plusieurs X-Men). Mais voilà qu'elle se met à trouver le nouvel arrivant très à son goût. L'intrigue prend alors le chemin du vaudeville, les lapins se montrant particulièrement jaloux du nouveau propriétaire du jardin potager, celui-ci se mettant à haïr les bestioles.

Cela donne au final une excellente comédie, pas toujours "politiquement correcte", mais jamais vulgaire. Les auteurs ont eu aussi la très bonne idée d'inclure des reproductions des aquarelles de Beatrix Potter (l'auteure du livre pour enfants d'origine), qu'ils ont animées. Cela donne une touche "vintage" à certaines scènes et contribue à faire de ce film un divertissement de qualité.

10:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 06 avril 2018

Ready Player One

A peine plus d'un mois après avoir pu savourer Pentagon Papers, le public français se voit proposer une nouvelle friandise spielbergienne. Celle-ci est d'un style très différent, mais assez conforme à tout un pan de l'œuvre du réalisateur américain.

Le film est en entrelacement de deux types de séquences : celles tournées en prises de vue réelles et celles, bourrées d'effets numériques, qui reposent sur la capture de mouvements. Elles nous plongent dans un monde virtuel éblouissant (pas autant toutefois que celui du Valérian de Luc Besson). Par contre, l'intrigue est particulièrement riche avec, au cœur de l'histoire, une sorte de chasse au trésor, un point nodal commun à certaines œuvres de Spielberg et à nombre de jeux vidéo.

C'est pour moi une des limites de ce film. Même si, graphiquement parlant, la représentation du monde virtuel ludique est plus réussie que dans Final Fantasy, elle a un côté artificiel qui a un peu gâché mon plaisir. Cela donne quand même naissance à la séquence la plus éblouissante, celle de la course de voitures (pour la quête de la première clé). C'est censé se passer dans les rues de New York... et c'est délirant, d'une grande richesse visuelle. Notons que, pour l'emporter, point n'est besoin d'être le plus fort. Il vaut mieux être astucieux-se et doté-e d'une solide culture pop.

Cela nous mène aux nombreux clins d'œil dont les scènes sont émaillées. Si Spielberg fait principalement référence aux années 1980 (avec Retour vers le futur, Akira, War Games... et surtout Shining), il embrasse une époque allant de la fin des années 1970 (avec La Fièvre du samedi soir) aux années 1990 (Jurassic Park, bien sûr) et même 2000 (Le Seigneur des anneaux). Il est impossible de tout citer. De surcroît, j'ai dû passer à côté d'une partie des références. C'est la même chose au niveau des incrustations à l'écran. Certains plans numériques foisonnent de trouvailles, mais, quand on est pris dans l'intrigue, on n'a pas le temps de profiter de la totalité. Paradoxalement, ce long film bâcle parfois certains scènes.

C'est donc à la fois une œuvre avant-gardiste (sur l'immersion dans le monde virtuel) et traditionnelle, typique des productions de Spielberg. De surcroît, je pense qu'il n'est pas exagéré de voir en James Halliday (Mark Rylance, deux de tension) un double du réalisateur, qui doit se sentir tout aussi décalé que lui par rapport au monde dans lequel il vit.

Le déroulement est assez classique. Le gamin asocial mais doué va finir par se trouver un clan... et tomber amoureux. Certains des aspects comiques de l'histoire sont liés à l'écart qui existe (ou pourrait exister...) entre l'apparence prise par les héros dans le monde virtuel et leur véritable corps. Mais, bon, sans trop en dire, on peut quand même révéler que celle que le héros kiffe est (presque) aussi bandante dans la vraie vie que dans l'Oasis. (On a beau avoir enlaidi l'actrice en question, n'importe quel œil exercé remarquera que c'est un petit canon.)

La première heure passe comme un rêve. La suite m'est apparue un peu laborieuse, avec quelques invraisemblances (qui permettent aux héros de se sortir de situations quasi inextricables). Mais le pire arrive dans les vingt dernières minutes, avec la seconde poursuite automobile (dans le monde réel cette fois). Spielberg utilise cet artifice pour accentuer inutilement la tension autour de l'utilisation des trois clés par l'un des personnages. Il retombe dans les travers de nombre de réalisateurs hollywoodiens avec l'abus de juste-à-temps... et il insère une pincée de spiritualité, avec une incarnation totalement invraisemblable... qu'il laisse à chaque spectateur le soin d'expliquer à sa guise.

C'est un bon divertissement, mais plutôt destiné à un public adolescent ou jeune adulte gamer.

21:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 05 avril 2018

Le Collier rouge

Le centenaire du premier conflit mondial contribue à la sortie de nombreux films qui ont pour cadre cette guerre. Celui qui nous occupe est adapté du roman de Jean-Christophe Rufin (que je n'ai pas lu). Les spectateurs se retrouvent dans les pas du juge militaire (François Cluzet, correct, sans plus) chargé d'enquêter sur un mystérieux crime ("une connerie", disent certains personnages), celui commis par Morlac, soldat décoré au tempérament révolutionnaire.

Le scénario est suffisamment bien construit pour que l'on suive la majorité du film sans savoir exactement ce que l'on reproche à l'ancien poilu. On se doute que c'est lié à son chien (qui l'a accompagné à la guerre et veille sur lui de l'extérieur de la prison), mais on ignore exactement pourquoi. Dans le rôle du prisonnier, Nicolas Duvauchelle (dont on a déjà pu apprécier le talent dans Je ne suis pas un salaud) est très bon... même s'il n'est pas très crédible en faucheur, dans la scène qui nous le montre aux foins.

Lantier (Cluzet) mène l'enquête. Le profil psychologique de l'accusé l'intrigue. En 1919, les élites françaises se méfient comme de la peste de tout ce qui peut ressembler à un Bolchevique. Mais le gars est aussi un héros de guerre. L'officier va recevoir l'aide d'un gendarme débonnaire (incarné par Patrick Descamps).

Pour résoudre cette énigme, Lantier doit rencontrer Valentine (Sophie Verbeeck), l'ancienne compagne de Morlac (séparée de lui pour on ne sait quelle raison), ainsi qu'une vieille dame aveugle qui prend soin du chien. De son côté, le gendarme va recueillir de précieuses informations auprès du simplet du village, qui a vu des choses mais n'est pas facile à trouver... et à coincer.

A cela s'ajoute le récit de Morlac qui, du fond de sa cellule, va commencer à parler avec Lantier, dont il sent qu'il n'est pas aussi obtus que la majorité des officiers de son rang. Cela nous vaut quelques retours en arrière, dans les tranchées, notamment dans l'est de la France métropolitaine. La meilleure séquence est à mon avis celle qui se déroule dans les Balkans (Morlac ayant été reversé dans l'armée d'Orient). L'histoire de la fraternisation avec les Bulgares, en présence des Russes, est bien mise en scène.

En dépit de toutes ces qualités, je n'ai pas été emballé. Il y a quelques maladresses. Certaines scènes de dialogue auraient dû être retournées. Et puis il y a ce penchant un peu prononcé... C'est une forme de "politiquement correct" de gauche. La guerre, c'est pas bien, les puissants sont des salauds, le patriotisme c'est de la merde... C'est tout de même un peu simpliste. Mais ça se laisse regarder sans déplaisir, d'autant plus que le chien (deux chiens en réalité, des beaucerons) est épatant !

15:01 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 01 avril 2018

La Prière

Ces dernières années, le cinéma français s'est emparé de divers thèmes sociétaux, parmi lesquels on trouve la quête religieuse. On pense évidemment à Des Hommes et des dieux, de Xavier Beauvois (auquel ce film ressemble, par certains aspects). On pense aussi à L'Apparition (de Xavier Giannoli), plus récent et tout aussi excellent.

Ici, on suit le parcours de Thomas (Anthony Bajon, très bien), drogué sujet à des crises de violence, qui atterrit dans un étrange centre de désintoxication, géré par des religieux (catholiques) assistés d'anciens toxicos. Il va être question de rédemption par la foi : les directeurs du centre font le pari que la vie communautaire, le travail et la prière peuvent venir à bout de tous les démons. Ils tentent de remplir le vide des existences de jeunes déboussolés avec la foi plutôt qu'avec un dérivé de l'opium.

Je n'ai pas trouvé le personnage principal très sympathique... et c'est très bien. Cédric Kahn n'est pas tombé dans l'hagiographie. Au départ, le jeune homme va rejeter la ferme bienveillance dont il est l'objet. De même, on nous suggère que, parmi les repentis, certains sont habités par le doute... et l'on finit par apprendre que le centre a connu quelques graves échecs et des rechutes.

La sobriété de la mise en scène répond à la frugalité de la vie quotidienne de ces jeunes hommes (et femmes, qui vivent un peu plus loin). La caméra est assez près des corps, pas pour suggérer la sensualité, mais pour saisir le trouble intérieur.

Tous les acteurs, hommes, femmes, jeunes, adultes, sont bons. (J'ai retrouvé avec plaisir Alex Brendemühl, vu dans Django, Insensibles et Le Médecin de famille.) Je mettrais toutefois deux limites à mon enthousiasme : le rythme est lent, voire très lent, sans que cela se justifie toujours. On sent que le réalisateur a voulu nous montrer que le cheminement spirituel suit des voies parfois détournées, mais, à mon avis, il en fait trop. Et puis, à partir du moment où un personnage féminin apparaît à l'écran, certaines péripéties sont très prévisibles, jusqu'à la conclusion de l'histoire, très belle mais assez attendue.

22:37 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société