lundi, 07 janvier 2019

Baisse des entrées au cinéma de Rodez

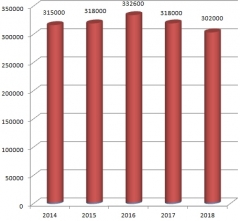

A l'heure des bilans de l'année 2018, on constate qu'à Rodez, le passage de Cap'Cinéma à CGR n'a pas enrayé la baisse du nombre d'entrées. Le quotidien Centre Presse évoque une diminution de 7 %, à 302 000 entrées en 2018. Cela implique qu'en 2017, le cinéma de Rodez ait vendu entre 324 000 et 325 000 tickets. Or, cela ne concorde pas avec les chiffres publiés l'an dernier, puisque le même quotidien évoquait 318 000 entrées, tandis que, dans La Dépêche du Midi, il était question de seulement 315 000. Cherchez l'erreur... (Il est possible que l'un des écarts soit dû au choix de prendre en compte -ou pas- les entrées gratuites.) En complétant avec les 315 000 entrées de 2014 (première année complète d'existence du Multiplexe)et les 317 979 et 332 559 de 2015 et 2016, on peut dégager une évolution.

De son inauguration, en octobre 2013, à la fin de 2016, le multiplexe Cap'Cinéma a rencontré un succès grandissant, auquel a succédé une indéniable baisse (la dernière plutôt de l'ordre de 4-5 %, conforme à l'évolution nationale), ce qui place l'année 2018 à la dernière place du palmarès des entrées.

Dans l'article de Centre Presse, une série de raisons plausibles est donnée, auxquelles il faudrait ajouter l'une des récriminations de certains spectateurs : l'augmentation du prix. Quelle que soit la formule ou le tarif retenu, il y a eu hausse. Pour les spectateurs qui ne peuvent acquérir un abonnement par l'intermédiaire d'un comité d'entreprise, l'addition peut se révéler salée en cas de sortie familiale. Pour les cinéphiles réguliers, il reste la possibilité d'acquérir la carte CGR avec le chargement le plus onéreux (qui donne accès au coût unitaire place le moins élevé), à croiser avec le tarif réduit du lundi et du jeudi (qui permet d'accumuler les points sur son compte). Ou alors, il faut se rabattre sur les séances de 11 heures... le week-end seulement pour ceux qui travaillent le reste de la semaine.

Il semble aussi que la stratégie de CGR ne porte pas ses fruits. Par rapport à l'époque de Cap'Cinéma, il a été décidé de programmer moins de films sur l'année, mais de les exposer davantage. Il y a aussi la tendance à favoriser, en première semaine, la version 3D (la plus rémunératrice pour le cinéma) des grosses productions, reléguant temporairement les séances 2D le matin et tard le soir. Résultat : en deuxième voire troisième semaine, certains blockbusters (comme Aquaman) font le plein en séance 2D, alors qu'ils sont en perte de vitesse au niveau national. Les séances en 3D ont tendance à vite disparaître de la grille.

Voilà qui nous mène à un autre critère d'appréciation du succès d'un complexe cinématographique : l'analyse de l'ensemble de ses recettes, incluant la vente de lunettes 3D (et le surcoût des séances associées) et, surtout, les profits tirés du rayon confiserie. Si le seuil de rentabilité officiel du multiplexe est fixé à 300 000 entrées (ouf !), un très bon rendement des "produits dérivés" peut le faire baisser. Mais ce sont là des informations qui restent confidentielles...

22:41 Publié dans Cinéma, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, presse, médias, journalisme, actualité

samedi, 05 janvier 2019

La Huitième Femme de Barbe-Bleue

La copie restaurée de cette comédie de 1938 ressort sur les écrans français. C'est l'un des bons films d'Ernst Lubitsch, un cinéaste né en Allemagne qui a connu trois carrières différentes.

Tout tourne autour du duo formé par Claudette Colbert (née en France, elle a fait carrière aux Etats-Unis, où elle a reçu un Oscar en 1935) et Gary Cooper. Elle est Nicole de Loiselle, la fille d'un aristocrate français désargenté... et pique-assiette. Lui est Michael Brandon, un homme d'affaire américain prospère et arrogant. Ils se rencontrent dans un grand magasin, autour d'un pyjama dont le milliardaire ne veut acheter qu'une moitié (le haut). C'est très drôle et, si l'on est attentif, on voit rebondir cette thématique à plusieurs reprises dans le film.

L'intrigue prend ensuite le tour d'une arnaque. La famille de l'aristocrate désargenté pousse la jeune femme dans les bras du milliardaire qu'on juge naïf. On va négocier jusqu'au contrat de mariage... mais l'héroïne commence à s'inquiéter quand elle découvre que son promis a un passé conjugal très agité... Les situations sont cocasses, les dialogues piquants. Les scènes semblent organisées à la seconde près.

La deuxième partie de l'histoire montre le couple marié... en plein désaccord. Nicole cherche visiblement à inciter son nouveau mari à divorcer le plus vite possible, au besoin en utilisant les grands moyens. Lui découvre que sa nouvelle épouse n'est décidément pas une femme comme les autres, et il cherche à la reconquérir. On est en plein théâtre de boulevard... et c'est bien.

Mais ce qui rend cette comédie supérieure à bien des autres est le projet final de Nicole. Je ne le dévoilerai pas ici. Je peux quand même dire qu'il y a un propos féministe dans cette histoire (alors que le début joue sur les clichés, parfois misogynes) : l'amour authentique entre deux personnes a besoin de l'égalité pour s'épanouir. Voilà qui rend ce film de 1938 furieusement moderne.

23:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

La Huitième Femme de Barbe-Bleue

La copie restaurée de cette comédie de 1938 ressort sur les écrans français. C'est l'un des bons films d'Ernst Lubitsch, un cinéaste né en Allemagne qui a connu trois carrières différentes.

Tout tourne autour du duo formé par Claudette Colbert (née en France, elle a fait carrière aux Etats-Unis, où elle a reçu un Oscar en 1935) et Gary Cooper. Elle est Nicole de Loiselle, la fille d'un aristocrate français désargenté... et pique-assiette. Lui est Michael Brandon, un homme d'affaire américain prospère et arrogant. Ils se rencontrent dans un grand magasin, autour d'un pyjama dont le milliardaire ne veut acheter qu'une moitié (le haut). C'est très drôle et, si l'on est attentif, on voit rebondir cette thématique à plusieurs reprises dans le film.

L'intrigue prend ensuite le tour d'une arnaque. La famille de l'aristocrate désargenté pousse la jeune femme dans les bras du milliardaire qu'on juge naïf. On va négocier jusqu'au contrat de mariage... mais l'héroïne commence à s'inquiéter quand elle découvre que son promis a un passé conjugal très agité... Les situations sont cocasses, les dialogues piquants. Les scènes semblent organisées à la seconde près.

La deuxième partie de l'histoire montre le couple marié... en plein désaccord. Nicole cherche visiblement à inciter son nouveau mari à divorcer le plus vite possible, au besoin en utilisant les grands moyens. Lui découvre que sa nouvelle épouse n'est décidément pas une femme comme les autres, et il cherche à la reconquérir. On est en plein théâtre de boulevard... et c'est bien.

Mais ce qui rend cette comédie supérieure à bien des autres est le projet final de Nicole. Je ne le dévoilerai pas ici. Je peux quand même dire qu'il y a un propos féministe dans cette histoire (alors que le début joue sur les clichés, parfois misogynes) : l'amour authentique entre deux personnes a besoin de l'égalité pour s'épanouir. Voilà qui rend ce film de 1938 furieusement moderne.

23:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 04 janvier 2019

Qui a tué Lady Winsley ?

Au large du détroit du Bosphore, dans une île turque peu fréquentée l'hiver, une romancière américaine est retrouvée, assassinée. Pour écrire son nouveau livre, elle enquêtait sur un vieux fait divers. Le seul indice à disposition des enquêteurs est une tache de sang retrouvée dans l'oeil gauche de Lady Winsley... que certains habitants appellent Lady Nestlé, d'autres, Lady Presley !

L'affaire est très sensible, le gouvernement états-unien prenant au sérieux le meurtre de l'une de ses ressortissantes. Voilà pourquoi un as de police criminelle est dépêché d'Istanbul pour aider le commissaire local dans sa tâche. C'est l'occasion pour le réalisateur d'évoquer, sur le mode humoristique, certaines pratiques des forces de l'ordre, plus habiles à extorquer des aveux qu'à analyser les indices...

Il s'agit donc d'une comédie policière. Les personnages sont un brin caricaturaux. On n'est pas loin de la comédie italienne, mais dans une ambiance de polar qui lorgne sur les classiques anglo-saxons. Sans surprise, l'enquêteur est un policier solitaire (très lié à sa mère !), méthodique et pas très loquace. Le commissaire local n'est pas du genre à trop se creuser la tête. De prime abord, il pourrait même paraître stupide, mais on va découvrir qu'il en a quand même dans le ciboulot.

Il va en falloir de l'intelligence et de l'habileté pour démêler les fils de l'intrigue. Au départ, les policiers pensent qu'une simple petite analyse ADN va leur permettre de résoudre le meurtre. Le problème est que cette analyse va être le début d'une procédure beaucoup plus longue, avec tous les sous-entendus que cela implique au niveau de l'île, qui n'est qu'un grand village : tous les habitants sont plus ou moins cousins, y compris l'infirmière qui travaille pour la police.

Le héros se retrouve face à une société patriarcale, où domine une cohorte d'anciens, portant chapeau et manteau sur les épaules. Les femmes sont supposées rester dans les normes de la respectabilité locale. (Mais elles sont toutes vêtues à l'occidentale.) Certaines ont un fort tempérament. (On retrouve là des archétypes de la comédie italienne, mais aussi du style balkanique, serbe ou roumain, par exemple.) Sur son chemin, le héros va croiser une logeuse séduisante et assez futée, l'infirmière pulpeuse et timide, une unique collègue policière très mignonne... et une ribambelle d'épouses, mères, tantes, cousines, nièces qui tiennent à préserver leur réputation.

C'est bien filmé et souvent drôle, comme lorsque l'enquêteur demande à l'un de ses subordonnés de descendre un prévenu qui avait été attaché en hauteur, dans le sous-sol du commissariat... avant de comprendre que l'autre croit qu'il lui a ordonné de l'exécuter !

L'histoire prend une épaisseur supplémentaire quand débarque la question kurde. Je n'en dirai pas plus, mais cela contribue à faire d'une petite comédie sympathique un film d'une plus grande ampleur, que je recommande chaudement.

13:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Qui a tué Lady Winsley ?

Au large du détroit du Bosphore, dans une île turque peu fréquentée l'hiver, une romancière américaine est retrouvée, assassinée. Pour écrire son nouveau livre, elle enquêtait sur un vieux fait divers. Le seul indice à disposition des enquêteurs est une tache de sang retrouvée dans l'oeil gauche de Lady Winsley... que certains habitants appellent Lady Nestlé, d'autres, Lady Presley !

L'affaire est très sensible, le gouvernement états-unien prenant au sérieux le meurtre de l'une de ses ressortissantes. Voilà pourquoi un as de police criminelle est dépêché d'Istanbul pour aider le commissaire local dans sa tâche. C'est l'occasion pour le réalisateur d'évoquer, sur le mode humoristique, certaines pratiques des forces de l'ordre, plus habiles à extorquer des aveux qu'à analyser les indices...

Il s'agit donc d'une comédie policière. Les personnages sont un brin caricaturaux. On n'est pas loin de la comédie italienne, mais dans une ambiance de polar qui lorgne sur les classiques anglo-saxons. Sans surprise, l'enquêteur est un policier solitaire (très lié à sa mère !), méthodique et pas très loquace. Le commissaire local n'est pas du genre à trop se creuser la tête. De prime abord, il pourrait même paraître stupide, mais on va découvrir qu'il en a quand même dans le ciboulot.

Il va en falloir de l'intelligence et de l'habileté pour démêler les fils de l'intrigue. Au départ, les policiers pensent qu'une simple petite analyse ADN va leur permettre de résoudre le meurtre. Le problème est que cette analyse va être le début d'une procédure beaucoup plus longue, avec tous les sous-entendus que cela implique au niveau de l'île, qui n'est qu'un grand village : tous les habitants sont plus ou moins cousins, y compris l'infirmière qui travaille pour la police.

Le héros se retrouve face à une société patriarcale, où domine une cohorte d'anciens, portant chapeau et manteau sur les épaules. Les femmes sont supposées rester dans les normes de la respectabilité locale. (Mais elles sont toutes vêtues à l'occidentale.) Certaines ont un fort tempérament. (On retrouve là des archétypes de la comédie italienne, mais aussi du style balkanique, serbe ou roumain, par exemple.) Sur son chemin, le héros va croiser une logeuse séduisante et assez futée, l'infirmière pulpeuse et timide, une unique collègue policière très mignonne... et une ribambelle d'épouses, mères, tantes, cousines, nièces qui tiennent à préserver leur réputation.

C'est bien filmé et souvent drôle, comme lorsque l'enquêteur demande à l'un de ses subordonnés de descendre un prévenu qui avait été attaché en hauteur, dans le sous-sol du commissariat... avant de comprendre que l'autre croit qu'il lui a ordonné de l'exécuter !

L'histoire prend une épaisseur supplémentaire quand débarque la question kurde. Je n'en dirai pas plus, mais cela contribue à faire d'une petite comédie sympathique un film d'une plus grande ampleur, que je recommande chaudement.

13:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 02 janvier 2019

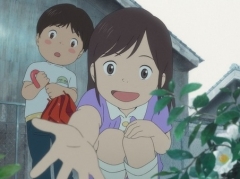

Miraï, ma petite soeur

J'ai parfois lu et entendu que cette oeuvre révélait au grand public un créateur de la trempe d'Hayao Miyazaki (dont je parlerai bientôt). C'est oublier que Mamoru Hosoda n'est pas un débutant. Cela fait une quinzaine d'années qu'il réalise des longs-métrages, parmi lesquels on peut distinguer Summer Wars, Les Enfants Loups et, il y a trois ans, l'enthousiasmant Le Garçon et la bête.

D'ailleurs, dès les premières minutes, n'importe quel spectateur peut constater quel est le degré de maîtrise de l'auteur, à travers plusieurs types de plan. Il y a les vues aériennes d'une grande ville portuaire, sans doute Yokohama. Il y a les scènes montrant le gamin faire de la buée sur les vitres avec son souffle, un geste simple mais très difficile à mettre en image. Il y a enfin les premiers instants du bébé à la maison, en gros plan... saisissant.

L'histoire s'adresse à la fois aux parents et aux enfants (de différents âges). Le coeur de l'intrigue porte sur la jalousie que Kun éprouve à l'arrivée de Miraï dans la famille. Le gamin, déjà assez capricieux à la base (et jamais puni par ses parents, des intellos "modernes"), va devenir limite insupportable... et se réfugier dans l'imaginaire, croit-on.

En réalité, le jardin situé dans la cour intérieure de l'habitation est magique. Il va mettre Kun en contact avec l'ancien "prince de la maison" (un grand jeune homme qui est le substitut d'un personnage que je laisse à chacun le plaisir de découvrir), puis sa soeur devenue adolescente, ensuite sa propre mère lorsqu'elle était enfant, son grand-père récemment disparu, enfin une version plus âgée de lui-même.

C'est passionnant, d'abord parce que c'est crédible sur le plan visuel (un grand soin ayant été apporté aux détails), ensuite parce que les rencontres effectuées par Kun sont toutes porteuses de sens. Elles lui font comprendre qu'un autre personnage a déjà connu le sentiment de déclassement affectif qui le taraude désormais. Il est aussi amené à voir sa petite soeur sous un autre jour (le gag étant que la version de celle-ci adolescente appelle "grand frère" un gamin de moins de huit ans !). Il va mieux comprendre ses parents (le caractère de sa mère et l'introversion de son père).

Du coup, quand on est spectateur, on a le choix du personnage auquel s'identifier. On peut se reconnaître dans plusieurs d'entre eux, à différents moments de la vie. Qu'est-ce qu'être parent ? Qu'est-ce que l'enfance ? (dans le Japon d'aujourd'hui... et ailleurs) Le film ambitionne de répondre (avec humour et délicatesse) à ces angoissantes questions.

PS

Au niveau de la trame temporelle, à première vue, on pourrait penser qu'il y a un problème de concordance des âges. Kun enfant a au maximum six-sept ans, ses parents étant âgés de 35 à 40 ans. Or, le grand-père est censé avoir vécu (jeune) la Seconde guerre mondiale (et l'un des bombardements massifs de 1945). S'il avait ne serait-ce que 18 ans à l'époque, il ne peut avoir donné naissance à l'un des deux parents de Kun, qui sont nés une trentaine d'année avant celui-ci, donc vers 1980.

La solution est donnée par un dialogue entre le héros et sa version plus vieille (âgée sans doute de 18-20 ans). Le vrai présent est celui au cours duquel Miraï est devenue ado et Kun un jeune adulte, prenant le train pour suivre ses études à Tokyo. Le présent de la narration (avec Kun âgé de 5-6 ans) est en fait un passé récent (remontant à 12-15 ans). L'action se déroulerait au tout début des années 2000, les parents de Kun étant nés au milieu des années 1960.

21:42 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Miraï, ma petite soeur

J'ai parfois lu et entendu que cette oeuvre révélait au grand public un créateur de la trempe d'Hayao Miyazaki (dont je parlerai bientôt). C'est oublier que Mamoru Hosoda n'est pas un débutant. Cela fait une quinzaine d'années qu'il réalise des longs-métrages, parmi lesquels on peut distinguer Summer Wars, Les Enfants Loups et, il y a trois ans, l'enthousiasmant Le Garçon et la bête.

D'ailleurs, dès les premières minutes, n'importe quel spectateur peut constater quel est le degré de maîtrise de l'auteur, à travers plusieurs types de plan. Il y a les vues aériennes d'une grande ville portuaire, sans doute Yokohama. Il y a les scènes montrant le gamin faire de la buée sur les vitres avec son souffle, un geste simple mais très difficile à mettre en image. Il y a enfin les premiers instants du bébé à la maison, en gros plan... saisissant.

L'histoire s'adresse à la fois aux parents et aux enfants (de différents âges). Le coeur de l'intrigue porte sur la jalousie que Kun éprouve à l'arrivée de Miraï dans la famille. Le gamin, déjà assez capricieux à la base (et jamais puni par ses parents, des intellos "modernes"), va devenir limite insupportable... et se réfugier dans l'imaginaire, croit-on.

En réalité, le jardin situé dans la cour intérieure de l'habitation est magique. Il va mettre Kun en contact avec l'ancien "prince de la maison" (un grand jeune homme qui est le substitut d'un personnage que je laisse à chacun le plaisir de découvrir), puis sa soeur devenue adolescente, ensuite sa propre mère lorsqu'elle était enfant, son grand-père récemment disparu, enfin une version plus âgée de lui-même.

C'est passionnant, d'abord parce que c'est crédible sur le plan visuel (un grand soin ayant été apporté aux détails), ensuite parce que les rencontres effectuées par Kun sont toutes porteuses de sens. Elles lui font comprendre qu'un autre personnage a déjà connu le sentiment de déclassement affectif qui le taraude désormais. Il est aussi amené à voir sa petite soeur sous un autre jour (le gag étant que la version de celle-ci adolescente appelle "grand frère" un gamin de moins de huit ans !). Il va mieux comprendre ses parents (le caractère de sa mère et l'introversion de son père).

Du coup, quand on est spectateur, on a le choix du personnage auquel s'identifier. On peut se reconnaître dans plusieurs d'entre eux, à différents moments de la vie. Qu'est-ce qu'être parent ? Qu'est-ce que l'enfance ? (dans le Japon d'aujourd'hui... et ailleurs) Le film ambitionne de répondre (avec humour et délicatesse) à ces angoissantes questions.

PS

Au niveau de la trame temporelle, à première vue, on pourrait penser qu'il y a un problème de concordance des âges. Kun enfant a au maximum six-sept ans, ses parents étant âgés de 35 à 40 ans. Or, le grand-père est censé avoir vécu (jeune) la Seconde guerre mondiale (et l'un des bombardements massifs de 1945). S'il avait ne serait-ce que 18 ans à l'époque, il ne peut avoir donné naissance à l'un des deux parents de Kun, qui sont nés une trentaine d'année avant celui-ci, donc vers 1980.

La solution est donnée par un dialogue entre le héros et sa version plus vieille (âgée sans doute de 18-20 ans). Le vrai présent est celui au cours duquel Miraï est devenue ado et Kun un jeune adulte, prenant le train pour suivre ses études à Tokyo. Le présent de la narration (avec Kun âgé de 5-6 ans) est en fait un passé récent (remontant à 12-15 ans). L'action se déroulerait au tout début des années 2000, les parents de Kun étant nés au milieu des années 1960.

21:42 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 01 janvier 2019

Les "Riton" 2018

C'est ma manière de souhaiter une bonne année : mettre en avant les films qui m'ont le plus marqué l'année écoulée. Comme d'habitude, le choix fut cornélien et je ne suis pas parvenu à réduire mes plus grands plaisirs à une simple liste. Voici donc le résultat de mes cogitations.

La catégorie "films d'animation" est moins fournie cette année. Mais il y a la qualité avec :

- le Riton de l'animation la plus originale et la plus porteuse de sens : L'Ile aux chiens (un des dix films de l'année, pour moi)

- le Riton de la meilleure comédie d'aventures : Les Indestructibles 2 (autre membre du top 10)

- le Riton de la meilleure comédie familiale mixte : Pierre Lapin

- le Riton de la plus emballante reconstitution du Paris de la Belle Époque : Dilili à Paris

- le Riton de la révélation : Mutafukaz

Je place à part une œuvre qui m'a réconcilié avec le film musical : Bohemian Rhapsody

Freddy Mercury nous conduit au Moyen-Orient, qui sert toujours de cadre à des films passionnants :

- Riton du film israélien : Foxtrot

- Double Riton iranien pour Un Homme intègre et Trois Visages

- Riton du polar oriental : Opération Beyrouth

Voilà qui nous mène aux films de genre (polars, thrillers, action...) :

- Riton du film de vengeance : Sicario 2

- Riton du film de cupidité : Sale Temps à l'hôtel El Royale (dans le top 10)

- Riton du western : Les Frères Sisters (dans le top 10, lui aussi)

- Riton du film de policier gentil : The Guilty

- Riton du film d'enquête : The Third Murder (que je trouve plus élaboré qu'Une Affaire de famille, tout comme dasola)

- Riton du film médical : Paranoïa

- Riton du film transhumaniste : Upgrade

- Riton du film de super-héros décalé : Deadpool 2 (dans le top 10)

- Riton du film de super-héros renouvelé : Spider-Man - New Generation

D'autres émotions m'ont été procurées par des films plus délicats :

- Riton du plus beau conte : Le Musée des merveilles

- Riton de la plus belle histoire familiale : La Saveur des ramen (dans le top 10)

- Riton du film romantique : La Forme de l'eau

- Riton du film d'amours juvéniles : Sicilian Ghost Story

- Riton de la comédie historico-romantique : Le Cercle littéraire de Guernesey

D'ordinaire, j'apprécie les films historiques, mais, cette année, je n'ai pas été souvent ravi. A signaler toutefois :

- Riton du film de minorité : BlacKkKlansman (dans le top 10)

- Riton du film de presse : Pentagon Papers

- Riton du film de fusée : First Man

- Riton du film anticommuniste : La Révolution silencieuse

Ci-dessus, le traitement des sujets est en général sérieux. Fort heureusement, l'année 2018 a aussi été marquée (à ma grande surprise) par la sortie de nombreuses comédies réussies (l'adjectif final ayant son importance) :

- Riton de la comédie antibolchévique : La Mort de Staline (dans le top 10)

- Riton de la comédie un brin antiaméricaine : Bienvenue en Sicile !

- Riton de la comédie qui patine : Moi, Tonya

- Riton de la comédie footballistique : Diamantino

- Riton de la comédie olympique : Chacun pour tous

- Riton de la comédie qui marche comme sur des roulettes : Tout le monde debout

- Riton de la comédie de la crise de la cinquantaine : La Tête à l'envers

- Riton de la comédie adolescente déjantée : How to talk to girls at parties

- Riton de la comédie de gonzesses (françaises) : Larguées

- Riton de la comédie de gonzesses (japonaises) : Oh Lucy !

- Riton de la comédie de mecs : Le Grand Bain

Les comédies traitent souvent de sujets sociétaux, qui ont été à l'honneur en 2018, dans des œuvres moins joyeuses, où les personnages féminins ont un rôle déterminant :

- Riton de l'emmerdeuse qui demande justice : 3 Billboards (dans le top 10, évidemment)

- Riton de l'emmerdeuse qui veut se venger : In The Fade

- Riton de l'emmerdeuse qui veut qu'on la respecte : Mademoiselle de Joncquières

- Riton de l'emmerdeuse qui veut qu'on lui fiche la paix : Prendre le large

- Riton de l'emmerdeuse qui veut y croire : L'Apparition

- Riton des voisins qui s'emmerdent : Under the tree

- Riton du mec qui a raison de préférer les chiens aux humains : Dogman (autre top 10 évident)

- Riton du mec qui n'a pas eu peur de s'emmerder : Une Année polaire

Ce film-ci nous conduit à la dernière catégorie, celle des documentaires. J'en ai vu quelques-uns, souvent de très bonne facture :

- Riton de l'ode à la faune sauvage : Un nouveau jour sur Terre

- Riton de l'ode aux océans : Blue

- Riton de l'ode aux peuples premiers : Nous sommes l'Humanité

- Riton de l'ode au bien-manger : Sugarland

- Riton de l'ode aux infirmières : De chaque instant

- Riton de l'ode à une actrice intelligente : Hedy Lamarr

Voilà. Sans surprise, un seul film réalisé par un Français fait partie de mon top 10. Sur la cinquantaine d’œuvres citées dans ce florilège, un peu moins du quart est d'origine française. La faute peut-être en partie à moi, qui répugne à aller voir certaines productions hexagonales, tant j'ai été déçu jadis et naguère par la vision de films encensés par la critique ou bénéficiant de très bonnes notes sur Allociné, par exemple. La faute aussi aux sujets traités par les réalisateurs français, qui souvent ne m'intéressent pas, soit que je les juge pompeux, chiants, soit que je les trouve franchouillards. Quand on sait que les deux films français à avoir attiré le plus de monde dans les salles en 2018 sont Les Tuche 3 et La ch'tite famille, on se dit que beaucoup de producteurs ne sont pas près de s'aventurer dans le cinéma populaire de qualité...

PS

A comparer avec les Riton 2017 (et les précédents, qui sont accessibles en bas de note).

01:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Les "Riton" 2018

C'est ma manière de souhaiter une bonne année : mettre en avant les films qui m'ont le plus marqué l'année écoulée. Comme d'habitude, le choix fut cornélien et je ne suis pas parvenu à réduire mes plus grands plaisirs à une simple liste. Voici donc le résultat de mes cogitations.

La catégorie "films d'animation" est moins fournie cette année. Mais il y a la qualité avec :

- le Riton de l'animation la plus originale et la plus porteuse de sens : L'Ile aux chiens (un des dix films de l'année, pour moi)

- le Riton de la meilleure comédie d'aventures : Les Indestructibles 2 (autre membre du top 10)

- le Riton de la meilleure comédie familiale mixte : Pierre Lapin

- le Riton de la plus emballante reconstitution du Paris de la Belle Époque : Dilili à Paris

- le Riton de la révélation : Mutafukaz

Je place à part une œuvre qui m'a réconcilié avec le film musical : Bohemian Rhapsody

Freddy Mercury nous conduit au Moyen-Orient, qui sert toujours de cadre à des films passionnants :

- Riton du film israélien : Foxtrot

- Double Riton iranien pour Un Homme intègre et Trois Visages

- Riton du polar oriental : Opération Beyrouth

Voilà qui nous mène aux films de genre (polars, thrillers, action...) :

- Riton du film de vengeance : Sicario 2

- Riton du film de cupidité : Sale Temps à l'hôtel El Royale (dans le top 10)

- Riton du western : Les Frères Sisters (dans le top 10, lui aussi)

- Riton du film de policier gentil : The Guilty

- Riton du film d'enquête : The Third Murder (que je trouve plus élaboré qu'Une Affaire de famille, tout comme dasola)

- Riton du film médical : Paranoïa

- Riton du film transhumaniste : Upgrade

- Riton du film de super-héros décalé : Deadpool 2 (dans le top 10)

- Riton du film de super-héros renouvelé : Spider-Man - New Generation

D'autres émotions m'ont été procurées par des films plus délicats :

- Riton du plus beau conte : Le Musée des merveilles

- Riton de la plus belle histoire familiale : La Saveur des ramen (dans le top 10)

- Riton du film romantique : La Forme de l'eau

- Riton du film d'amours juvéniles : Sicilian Ghost Story

- Riton de la comédie historico-romantique : Le Cercle littéraire de Guernesey

D'ordinaire, j'apprécie les films historiques, mais, cette année, je n'ai pas été souvent ravi. A signaler toutefois :

- Riton du film de minorité : BlacKkKlansman (dans le top 10)

- Riton du film de presse : Pentagon Papers

- Riton du film de fusée : First Man

- Riton du film anticommuniste : La Révolution silencieuse

Ci-dessus, le traitement des sujets est en général sérieux. Fort heureusement, l'année 2018 a aussi été marquée (à ma grande surprise) par la sortie de nombreuses comédies réussies (l'adjectif final ayant son importance) :

- Riton de la comédie antibolchévique : La Mort de Staline (dans le top 10)

- Riton de la comédie un brin antiaméricaine : Bienvenue en Sicile !

- Riton de la comédie qui patine : Moi, Tonya

- Riton de la comédie footballistique : Diamantino

- Riton de la comédie olympique : Chacun pour tous

- Riton de la comédie qui marche comme sur des roulettes : Tout le monde debout

- Riton de la comédie de la crise de la cinquantaine : La Tête à l'envers

- Riton de la comédie adolescente déjantée : How to talk to girls at parties

- Riton de la comédie de gonzesses (françaises) : Larguées

- Riton de la comédie de gonzesses (japonaises) : Oh Lucy !

- Riton de la comédie de mecs : Le Grand Bain

Les comédies traitent souvent de sujets sociétaux, qui ont été à l'honneur en 2018, dans des œuvres moins joyeuses, où les personnages féminins ont un rôle déterminant :

- Riton de l'emmerdeuse qui demande justice : 3 Billboards (dans le top 10, évidemment)

- Riton de l'emmerdeuse qui veut se venger : In The Fade

- Riton de l'emmerdeuse qui veut qu'on la respecte : Mademoiselle de Joncquières

- Riton de l'emmerdeuse qui veut qu'on lui fiche la paix : Prendre le large

- Riton de l'emmerdeuse qui veut y croire : L'Apparition

- Riton des voisins qui s'emmerdent : Under the tree

- Riton du mec qui a raison de préférer les chiens aux humains : Dogman (autre top 10 évident)

- Riton du mec qui n'a pas eu peur de s'emmerder : Une Année polaire

Ce film-ci nous conduit à la dernière catégorie, celle des documentaires. J'en ai vu quelques-uns, souvent de très bonne facture :

- Riton de l'ode à la faune sauvage : Un nouveau jour sur Terre

- Riton de l'ode aux océans : Blue

- Riton de l'ode aux peuples premiers : Nous sommes l'Humanité

- Riton de l'ode au bien-manger : Sugarland

- Riton de l'ode aux infirmières : De chaque instant

- Riton de l'ode à une actrice intelligente : Hedy Lamarr

Voilà. Sans surprise, un seul film réalisé par un Français fait partie de mon top 10. Sur la cinquantaine d’œuvres citées dans ce florilège, un peu moins du quart est d'origine française. La faute peut-être en partie à moi, qui répugne à aller voir certaines productions hexagonales, tant j'ai été déçu jadis et naguère par la vision de films encensés par la critique ou bénéficiant de très bonnes notes sur Allociné, par exemple. La faute aussi aux sujets traités par les réalisateurs français, qui souvent ne m'intéressent pas, soit que je les juge pompeux, chiants, soit que je les trouve franchouillards. Quand on sait que les deux films français à avoir attiré le plus de monde dans les salles en 2018 sont Les Tuche 3 et La ch'tite famille, on se dit que beaucoup de producteurs ne sont pas près de s'aventurer dans le cinéma populaire de qualité...

PS

A comparer avec les Riton 2017 (et les précédents, qui sont accessibles en bas de note).

01:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 30 décembre 2018

Pachamama

Ce film d'animation franco-luxemburgo-canadien a été réalisé par Juan Antin, un Argentin qui vit dans l'Hexagone. On ne s'étonnera donc pas que l'histoire qu'il nous raconte se déroule dans son pays natal (au XVIe siècle), plus exactement dans la partie (nord-ouest) qui avait été conquise par les Incas.

C'est l'une des originalités de l'intrigue : avant de montrer les dégâts que la conquête espagnole a provoqués, on nous présente la domination des Incas, dont l'empire était en réalité multiethnique... et pas vraiment démocratique. Deux scènes en particulier ont vocation à illustrer cette thématique : la venue au village du collecteur d'impôts du Grand Inca et, plus tard, la réception par celui-ci des deux enfants venus réclamer la statuette dérobée par son envoyé. L'élite inca est présentée comme cupide et assez stupide.

Mais les vrais méchants de l'histoire sont les conquérants espagnols, qu'on n'entend s'exprimer que par jurons ou interjections (en espagnol). Leur chef a apparemment les traits de Francisco Pizarro. Quant à ses soldats, ils sont dessinés avec le visage assombri par le casque qu'ils portent, ce qui leur donne un aspect inhumain, qui, d'une certaine manière, pourrait rappeler les Stormtroopers de Star Wars voire les Waffen SS.

Ainsi, même si le graphisme s'adresse plutôt à des enfants, même si les héros sont deux gamins, je recommande de ne pas emmener de trop jeunes bambins. Dans la salle où je me trouvais, l'un d'entre eux a commencé à avoir peur et à se plaindre auprès de sa mère. C'était toutefois un cas isolé, tous les autres enfants présents ayant été visiblement captivés par l'histoire, au point que l'un d'entre eux, sur le point de se rendre aux toilettes en plein film, s'est ravisé de peur de perdre le fil de l'intrigue. (Il est allé faire sa vidange un peu plus tard.)

Les héros forment un quatuor, dominé par un garçon, Tepulpaï, et une fille, Naïra. Leurs rôles sont un peu stéréotypés : le garçon est impulsif et intrépide (limite mal élevé), alors que la fille est plus craintive, mais réfléchie. Evidemment, au cours de leurs aventures, ils vont évoluer. Lui va se montrer plus respectueux des autres... et faire preuve de "réfléchissement". Elle va prendre son courage à deux mains.

Deux animaux les accompagnent : un jeune lama et un tatou, sources de gags. (Les enfants ont beaucoup aimé les bêtes.) En fait, j'aurais dû dire trois animaux, parce qu'un mystérieux condor va porter secours aux héros. Mais je n'en dis pas plus.

Du côté des "gentils", on doit signaler deux personnages adultes. Walumama est une vieille femme qui joue un peu le rôle de sage dans le village. Elle est complémentaire du chaman, qui a pris les enfants en formation.

La quête des enfants est prétexte à mettre en scène des aspects de cette civilisation précolombienne, notamment ses croyances, mises à mal par l'invasion d'impitoyables conquérants assoiffés d'or. Ce n'est pas le film d'animation le plus réussi du moment, mais cela se regarde sans déplaisir.

PS

On peut télécharger plein de trucs sympas sur le site du distributeur.

00:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Pachamama

Ce film d'animation franco-luxemburgo-canadien a été réalisé par Juan Antin, un Argentin qui vit dans l'Hexagone. On ne s'étonnera donc pas que l'histoire qu'il nous raconte se déroule dans son pays natal (au XVIe siècle), plus exactement dans la partie (nord-ouest) qui avait été conquise par les Incas.

C'est l'une des originalités de l'intrigue : avant de montrer les dégâts que la conquête espagnole a provoqués, on nous présente la domination des Incas, dont l'empire était en réalité multiethnique... et pas vraiment démocratique. Deux scènes en particulier ont vocation à illustrer cette thématique : la venue au village du collecteur d'impôts du Grand Inca et, plus tard, la réception par celui-ci des deux enfants venus réclamer la statuette dérobée par son envoyé. L'élite inca est présentée comme cupide et assez stupide.

Mais les vrais méchants de l'histoire sont les conquérants espagnols, qu'on n'entend s'exprimer que par jurons ou interjections (en espagnol). Leur chef a apparemment les traits de Francisco Pizarro. Quant à ses soldats, ils sont dessinés avec le visage assombri par le casque qu'ils portent, ce qui leur donne un aspect inhumain, qui, d'une certaine manière, pourrait rappeler les Stormtroopers de Star Wars voire les Waffen SS.

Ainsi, même si le graphisme s'adresse plutôt à des enfants, même si les héros sont deux gamins, je recommande de ne pas emmener de trop jeunes bambins. Dans la salle où je me trouvais, l'un d'entre eux a commencé à avoir peur et à se plaindre auprès de sa mère. C'était toutefois un cas isolé, tous les autres enfants présents ayant été visiblement captivés par l'histoire, au point que l'un d'entre eux, sur le point de se rendre aux toilettes en plein film, s'est ravisé de peur de perdre le fil de l'intrigue. (Il est allé faire sa vidange un peu plus tard.)

Les héros forment un quatuor, dominé par un garçon, Tepulpaï, et une fille, Naïra. Leurs rôles sont un peu stéréotypés : le garçon est impulsif et intrépide (limite mal élevé), alors que la fille est plus craintive, mais réfléchie. Evidemment, au cours de leurs aventures, ils vont évoluer. Lui va se montrer plus respectueux des autres... et faire preuve de "réfléchissement". Elle va prendre son courage à deux mains.

Deux animaux les accompagnent : un jeune lama et un tatou, sources de gags. (Les enfants ont beaucoup aimé les bêtes.) En fait, j'aurais dû dire trois animaux, parce qu'un mystérieux condor va porter secours aux héros. Mais je n'en dis pas plus.

Du côté des "gentils", on doit signaler deux personnages adultes. Walumama est une vieille femme qui joue un peu le rôle de sage dans le village. Elle est complémentaire du chaman, qui a pris les enfants en formation.

La quête des enfants est prétexte à mettre en scène des aspects de cette civilisation précolombienne, notamment ses croyances, mises à mal par l'invasion d'impitoyables conquérants assoiffés d'or. Ce n'est pas le film d'animation le plus réussi du moment, mais cela se regarde sans déplaisir.

PS

On peut télécharger plein de trucs sympas sur le site du distributeur.

00:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 29 décembre 2018

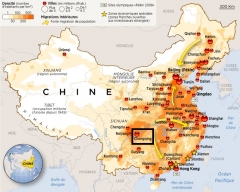

Derniers jours à Shibati

Le Français Hendrick Dusollier a effectué trois séjours en un an dans la mégapole chinoise de Chongqing, une ville située le long du Yangzi Jiang et qui a statut de municipalité spéciale, en Chine. (Elle s'étend sur une superficie équivalente à celle des Emirats arabes unis ou de l'Autriche.)

Chongqing a déjà servi de cadre à l'intrigue de plusieurs films de fiction : Still Life en 2007, People Mountain People Sea en 2013 et Fantasia en 2015. Ici, il s'agit d'un documentaire (bref : il ne dure qu'une heure) consacré à l'un des quartiers du centre-ville ancien, en pleine transformation. Petit à petit, l'habitat traditionnel disparaît, remplacé par des constructions modernes. Les habitants ne sont pas relogés dans les luxueux immeubles construits sur place, mais dans des tours situées en périphérie, à côté d'une zone industrielle, reliée au centre par une ligne de métro.

Le réalisateur s'est attaché à trois personnages : un coiffeur (qui vit avec sa mère), un jeune garçon (qui le guide dans les ruelles) et une grand-mère (qui récupère des déchets). Il les a rencontrés lors de son premier séjour, durant lequel il n'était pas tout le temps accompagné d'un traducteur. Il s'est débrouillé avec son mandarin débutant... et a suffisamment d'autodérision pour avoir inclus dans son montage des passages où les habitants se moquent de lui ! Il est revenu six mois plus tard, puis de nouveau six mois après, accompagné de traducteurs.

Le coiffeur n'a que des hommes dans sa clientèle. Il pratique une coupe traditionnelle, la nuque bien dégagée. C'est l'un des derniers à quitter le quartier, d'abord parce qu'il continue à y avoir des clients, mais aussi (et surtout) parce que, son fils étant engagé dans l'armée, il bénéficie d'une relative bienveillance de la part des autorités locales. Il ne comprend pas trop ce que vient faire ce Français en Chine et demeure persuadé que Roosevelt et Churchill sont d'anciens dirigeants de notre pays !

Le gamin connaît déjà les deux visages de la ville, l'ancien et le nouveau, où sa mère l'interdit pourtant de se rendre. Il est attiré par les paillettes de l'urbanisation moderne, alors que ses parents tirent le diable par la queue. On va d'ailleurs les suivre dans leurs démarches pour obtenir un nouveau logement, tout neuf mais en lointaine banlieue.

La plus attachante des habitantes est sans conteste la grand-mère. On la découvre à la fois récupératrice et logeuse. Elle passe ses journées à récupérer et trier des déchets. Elle en garde une partie dans son taudis. Paradoxalement, cela contribue à enjoliver sa vie. Elle arrondit ses revenus en louant un lit à des personnes de passage, pour 3 à 5 yuans (40 à 60 centimes d'euro) la nuit. Elle n'est pas éblouie par la ville contemporaine. Elle s'y approvisionne en déchets. Elle aussi va être obligée de partir en banlieue, rejoindre son fils dans un appartement exigu. Elle essaie d'y recréer un jardin secret, dans un coin où subsiste de la végétation. Elle était très attachée à la sociabilité de son quartier pauvre, où tout le monde se connaissait, parfois s'entraidait.

Ce sont des tranches de vie, qui rappelleront à certains les transformations subies par la France dans les années 1950-1960. La Chine nouvelle aime le clinquant, est fière de ses progrès technologiques. Le réalisateur semble vouloir montrer qu'à coups de modernisation forcée, Chongqing a perdu son âme...

00:13 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Derniers jours à Shibati

Le Français Hendrick Dusollier a effectué trois séjours en un an dans la mégapole chinoise de Chongqing, une ville située le long du Yangzi Jiang et qui a statut de municipalité spéciale, en Chine. (Elle s'étend sur une superficie équivalente à celle des Emirats arabes unis ou de l'Autriche.)

Chongqing a déjà servi de cadre à l'intrigue de plusieurs films de fiction : Still Life en 2007, People Mountain People Sea en 2013 et Fantasia en 2015. Ici, il s'agit d'un documentaire (bref : il ne dure qu'une heure) consacré à l'un des quartiers du centre-ville ancien, en pleine transformation. Petit à petit, l'habitat traditionnel disparaît, remplacé par des constructions modernes. Les habitants ne sont pas relogés dans les luxueux immeubles construits sur place, mais dans des tours situées en périphérie, à côté d'une zone industrielle, reliée au centre par une ligne de métro.

Le réalisateur s'est attaché à trois personnages : un coiffeur (qui vit avec sa mère), un jeune garçon (qui le guide dans les ruelles) et une grand-mère (qui récupère des déchets). Il les a rencontrés lors de son premier séjour, durant lequel il n'était pas tout le temps accompagné d'un traducteur. Il s'est débrouillé avec son mandarin débutant... et a suffisamment d'autodérision pour avoir inclus dans son montage des passages où les habitants se moquent de lui ! Il est revenu six mois plus tard, puis de nouveau six mois après, accompagné de traducteurs.

Le coiffeur n'a que des hommes dans sa clientèle. Il pratique une coupe traditionnelle, la nuque bien dégagée. C'est l'un des derniers à quitter le quartier, d'abord parce qu'il continue à y avoir des clients, mais aussi (et surtout) parce que, son fils étant engagé dans l'armée, il bénéficie d'une relative bienveillance de la part des autorités locales. Il ne comprend pas trop ce que vient faire ce Français en Chine et demeure persuadé que Roosevelt et Churchill sont d'anciens dirigeants de notre pays !

Le gamin connaît déjà les deux visages de la ville, l'ancien et le nouveau, où sa mère l'interdit pourtant de se rendre. Il est attiré par les paillettes de l'urbanisation moderne, alors que ses parents tirent le diable par la queue. On va d'ailleurs les suivre dans leurs démarches pour obtenir un nouveau logement, tout neuf mais en lointaine banlieue.

La plus attachante des habitantes est sans conteste la grand-mère. On la découvre à la fois récupératrice et logeuse. Elle passe ses journées à récupérer et trier des déchets. Elle en garde une partie dans son taudis. Paradoxalement, cela contribue à enjoliver sa vie. Elle arrondit ses revenus en louant un lit à des personnes de passage, pour 3 à 5 yuans (40 à 60 centimes d'euro) la nuit. Elle n'est pas éblouie par la ville contemporaine. Elle s'y approvisionne en déchets. Elle aussi va être obligée de partir en banlieue, rejoindre son fils dans un appartement exigu. Elle essaie d'y recréer un jardin secret, dans un coin où subsiste de la végétation. Elle était très attachée à la sociabilité de son quartier pauvre, où tout le monde se connaissait, parfois s'entraidait.

Ce sont des tranches de vie, qui rappelleront à certains les transformations subies par la France dans les années 1950-1960. La Chine nouvelle aime le clinquant, est fière de ses progrès technologiques. Le réalisateur semble vouloir montrer qu'à coups de modernisation forcée, Chongqing a perdu son âme...

00:13 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 27 décembre 2018

Aquaman

Le groupe Warner (qui contrôle DC Comics) mène désormais la même stratégie que Disney-Marvel. Nous voilà donc avec un nouvel univers de super-héros, au sein duquel se distingue Aquaman. Son histoire s'appuie sur un fouillis de légendes (farfelues) liées à l'Atlantide, auxquelles on a ajouté, dans cet épisode, un poil de Jules Verne. (Je laisse à chacun découvrir ce qui se cache au centre de la Terre, auquel on accède par l'océan...)

A la base, c'est l'histoire d'un gardien de phare qui, en pleine tempête, porte secours à un être surnaturel : une sirène Atlante, incarnée par une Nicole Kidman qui fait la moitié de son âge. Ni une, ni deux : le duo devient un couple, qui copule et donne naissance à un fils. Hélas, très vite, Atlanna, la reine des Atlantes en fuite, doit faire face à une escouade venue la ramener en son pays. Ces saligauds entrent sans frapper, ni essuyer leurs chaussures sur le paillasson. Furieuse, Atlanna sort sa grande fourchette et leur donne une leçon de savoir-vivre, sous les yeux ébahis de son compagnon. Consciente du danger qu'elle fait courir à ses proches, la reine décide de rentrer au pays, mais promet de revenir un jour (la semaine des quatre jeudis, sans doute). Les adieux sont déchirants.

Quelques années plus tard, le fiston Arthur visite un musée océanographique avec son école. Dans sa classe, il y a deux petits crétins qui pensent rien qu'à l'embêter. C'est l'occasion de découvrir que le gamin "sang-mêlé" (puisque issu d'un "Surfacien" et d'une Atlante) communique avec les animaux des mers, notamment un grand requin blanc qui vient rappeler aux écoliers qu'il ne faut pas embêter leur camarade. Pour les spectateurs un peu mous du bulbe, on a ajouté un gros plan qui montre les yeux d'Arthur changer de couleur.

Devenu adulte, Arthur/Aquaman a de gros muscles et tout plein de tatouages sur le corps. Dans la vie, il aurait pu faire surfeur, ou jouer dans Vaiana, mais, quand il ne boit pas de bières, il aime secourir des navires en détresse, par exemple quand ils sont attaqués par des pirates suréquipés. Pour montrer qu'Arthur il aime tout le monde sans distinction, les auteurs ont mis en scène un équipage russe, menacé par des pirates ricains. Après avoir fait mu-muse avec le sous-marin russe, Arthur donne une bonne leçon aux méchants pirates qui lui tirent dessus sans sommation. (Il doit tenir ça de sa mère.)

Bref, vous l'avez compris, la caractérisation des personnages est sommaire. Toutefois, le film ne se prend pas trop au sérieux. De nombreuses saillies émaillent les scènes, certaines prenant même parfois un tour comique, comme celle qui se déroule au bar, au cours de laquelle Aquaman se retrouve entouré de types patibulaires. Au registre de la comédie il y a aussi les nombreux moments où le héros interagit avec Mera, une princesse atlante caractérielle mais très douée. Accessoirement, c'est une fausse rousse et elle porte une combinaison hyper-moulante comportant un décolleté pigeonnant, sans doute pour faciliter la nage rapide en eaux profondes...

Si l'on se lasse d'observer certains corps séduisants, on peut porter son attention sur l'intrigue, qui n'est pas si mal construite que cela. Elle comporte trois volets. Il y a l'arrière-plan écologique : les habitants des fonds marins en ont assez de voir leur monde pollué par les déchets produits par les "Surfaciens". Certains d'entre eux (dont l'ambitieux Orn) veulent lancer une guerre contre le monde terrestre. Le deuxième volet est la rivalité qui va opposer Orn à Aquaman. Ils sont demi-frères, le sang-mêlé étant l'aîné... et donc, en théorie, le prétendant légitime au trône de l'Atantide. (Au passage, il est consternant de voir les scénaristes presque toujours imaginer des mondes fantastiques régis par une monarchie, plutôt de type absolu.) Le troisième volet est une quête, celle de la mythique Grande Fourchette d'Or, qui se trouve on ne sait où, mais dont la possession pourrait conférer un pouvoir gigantesque.

Tout cela est mis en relation par des scènes d'action très bien maîtrisées. La première est celle de la baston au domicile du gardien de phare (avec maman Atlante dans ses oeuvres). L'attaque puis le sauvetage du navire russe méritent aussi le détour. Mais je crois qu'un sommet est atteint dans les scènes sous-marines, avec l'attaque d'une assemblée d'Atlantes et surtout le premier affrontement entre Orn et Aquaman, histoire de savoir qui c'est qu'a la plus grosse fourchette. (La fin du film nous propose la seconde manche.)

Au niveau de la distribution, on a réalisé un mélange efficace de vieux routiers d'Hollywood (Nicole déjà citée, mais aussi Willem Dafoe... et le revenant Dolph Lundgren) et de jeunes pousses (Jason Momoa et Amber Heard étaient des inconnus pour moi).

Au final, même si certains éléments de l'intrigue sont rebattus, même si certains dialogues ne cassent pas des briques, j'ai trouvé cela fort divertissant, en raison de la qualité de l'habillage visuel et de l'humour distillé ici et là. Les scènes d'action sont aussi un atout du film : elles sont impressionnantes mais, hélas, je trouve (ici comme ailleurs) qu'elles esthétisent trop le combat guerrier, notamment dans une séquence de bataille sous-marine qui m'a un peu rappelé Le Seigneur des anneaux.

PS

La scène post-générique (que l'on peut voir après avoir subi la chanson finale) nous apprend qu'une suite est envisagée.

23:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Aquaman

Le groupe Warner (qui contrôle DC Comics) mène désormais la même stratégie que Disney-Marvel. Nous voilà donc avec un nouvel univers de super-héros, au sein duquel se distingue Aquaman. Son histoire s'appuie sur un fouillis de légendes (farfelues) liées à l'Atlantide, auxquelles on a ajouté, dans cet épisode, un poil de Jules Verne. (Je laisse à chacun découvrir ce qui se cache au centre de la Terre, auquel on accède par l'océan...)

A la base, c'est l'histoire d'un gardien de phare qui, en pleine tempête, porte secours à un être surnaturel : une sirène Atlante, incarnée par une Nicole Kidman qui fait la moitié de son âge. Ni une, ni deux : le duo devient un couple, qui copule et donne naissance à un fils. Hélas, très vite, Atlanna, la reine des Atlantes en fuite, doit faire face à une escouade venue la ramener en son pays. Ces saligauds entrent sans frapper, ni essuyer leurs chaussures sur le paillasson. Furieuse, Atlanna sort sa grande fourchette et leur donne une leçon de savoir-vivre, sous les yeux ébahis de son compagnon. Consciente du danger qu'elle fait courir à ses proches, la reine décide de rentrer au pays, mais promet de revenir un jour (la semaine des quatre jeudis, sans doute). Les adieux sont déchirants.

Quelques années plus tard, le fiston Arthur visite un musée océanographique avec son école. Dans sa classe, il y a deux petits crétins qui pensent rien qu'à l'embêter. C'est l'occasion de découvrir que le gamin "sang-mêlé" (puisque issu d'un "Surfacien" et d'une Atlante) communique avec les animaux des mers, notamment un grand requin blanc qui vient rappeler aux écoliers qu'il ne faut pas embêter leur camarade. Pour les spectateurs un peu mous du bulbe, on a ajouté un gros plan qui montre les yeux d'Arthur changer de couleur.

Devenu adulte, Arthur/Aquaman a de gros muscles et tout plein de tatouages sur le corps. Dans la vie, il aurait pu faire surfeur, ou jouer dans Vaiana, mais, quand il ne boit pas de bières, il aime secourir des navires en détresse, par exemple quand ils sont attaqués par des pirates suréquipés. Pour montrer qu'Arthur il aime tout le monde sans distinction, les auteurs ont mis en scène un équipage russe, menacé par des pirates ricains. Après avoir fait mu-muse avec le sous-marin russe, Arthur donne une bonne leçon aux méchants pirates qui lui tirent dessus sans sommation. (Il doit tenir ça de sa mère.)

Bref, vous l'avez compris, la caractérisation des personnages est sommaire. Toutefois, le film ne se prend pas trop au sérieux. De nombreuses saillies émaillent les scènes, certaines prenant même parfois un tour comique, comme celle qui se déroule au bar, au cours de laquelle Aquaman se retrouve entouré de types patibulaires. Au registre de la comédie il y a aussi les nombreux moments où le héros interagit avec Mera, une princesse atlante caractérielle mais très douée. Accessoirement, c'est une fausse rousse et elle porte une combinaison hyper-moulante comportant un décolleté pigeonnant, sans doute pour faciliter la nage rapide en eaux profondes...

Si l'on se lasse d'observer certains corps séduisants, on peut porter son attention sur l'intrigue, qui n'est pas si mal construite que cela. Elle comporte trois volets. Il y a l'arrière-plan écologique : les habitants des fonds marins en ont assez de voir leur monde pollué par les déchets produits par les "Surfaciens". Certains d'entre eux (dont l'ambitieux Orn) veulent lancer une guerre contre le monde terrestre. Le deuxième volet est la rivalité qui va opposer Orn à Aquaman. Ils sont demi-frères, le sang-mêlé étant l'aîné... et donc, en théorie, le prétendant légitime au trône de l'Atantide. (Au passage, il est consternant de voir les scénaristes presque toujours imaginer des mondes fantastiques régis par une monarchie, plutôt de type absolu.) Le troisième volet est une quête, celle de la mythique Grande Fourchette d'Or, qui se trouve on ne sait où, mais dont la possession pourrait conférer un pouvoir gigantesque.

Tout cela est mis en relation par des scènes d'action très bien maîtrisées. La première est celle de la baston au domicile du gardien de phare (avec maman Atlante dans ses oeuvres). L'attaque puis le sauvetage du navire russe méritent aussi le détour. Mais je crois qu'un sommet est atteint dans les scènes sous-marines, avec l'attaque d'une assemblée d'Atlantes et surtout le premier affrontement entre Orn et Aquaman, histoire de savoir qui c'est qu'a la plus grosse fourchette. (La fin du film nous propose la seconde manche.)

Au niveau de la distribution, on a réalisé un mélange efficace de vieux routiers d'Hollywood (Nicole déjà citée, mais aussi Willem Dafoe... et le revenant Dolph Lundgren) et de jeunes pousses (Jason Momoa et Amber Heard étaient des inconnus pour moi).

Au final, même si certains éléments de l'intrigue sont rebattus, même si certains dialogues ne cassent pas des briques, j'ai trouvé cela fort divertissant, en raison de la qualité de l'habillage visuel et de l'humour distillé ici et là. Les scènes d'action sont aussi un atout du film : elles sont impressionnantes mais, hélas, je trouve (ici comme ailleurs) qu'elles esthétisent trop le combat guerrier, notamment dans une séquence de bataille sous-marine qui m'a un peu rappelé Le Seigneur des anneaux.

PS

La scène post-générique (que l'on peut voir après avoir subi la chanson finale) nous apprend qu'une suite est envisagée.

23:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

L'Empereur de Paris

Jean-François Richet s'est lancé dans un semi-biopic d'Eugène-François Vidocq, l'ancien bagnard devenu l'employé (officieux) le plus efficace de la Sûreté de Paris, sous le Premier empire. Alors que Napoléon allait guerroyer de l'Espagne à la Russie, il fallait que la France et en particulier Paris, soient "tenus". A l'époque, la ville grouille de délinquants (qu'on traitait avec beaucoup moins d'égards qu'aujourd'hui).

Richet reforme avec Vincent Cassel le duo qui a fait le succès de Mesrine. Il fallait un acteur qui ait la gueule d'un ancien bagnard, une trogne à la fois mutique et expressive. Et du charisme. Cassel a tout cela et, en plus, des répliques "au poil" et même quelques moments de bravoure.

Attention toutefois. Il ne faut pas voir dans ce film la mise en scène rigoureuse d'un pan de notre histoire. Les relations avec Joseph Fouché, ministre de la Police, sont sans doute inventées : Vidocq n'est recruté par Henry (Patrick Chesnais, sans moustache) qu'en 1809, d'abord pour servir d'espion en prison (ce qui n'est pas montré dans le film, mais rend compréhensible l'insulte de "mouchard" qui est lancée au héros). Fouché quitte le ministère de la Police en 1810, alors que la "brigade Vidocq" n'est pas encore formée. Mais cela permet à Fabrice Lucchini de nous offrir un beau numéro.

Ici, l'histoire est pétrie de manière à donner une matière romanesque, un peu dans le style d'Alexandre Dumas. Et, franchement, on en a pour son argent. Évasion, trahisons, amours, vengeances, rivalités en tous genres donnent une belle épaisseur à l'intrigue.

Que dire de la distribution ? Outre ceux déjà cités, on peut noter la présence d'August Dihel (en faux frère de Vidocq), de Denis Lavant (qui incarne -comment s'en étonner- une ordure), de James Thierrée (excellent en aristocrate déchu, rallié à l'empire et prêt à faire le coup de main), de Denis Ménochet (en policier de base jaloux de Vidocq), de Freya Mavor (une inconnue pour moi, qui interprète la première compagne de la nouvelle vie du héros) et d'Olga Kurylenko (vue récemment dans La Mort de Staline et Dans la brume, elle incarne ici une redoutable intrigante, d'une beauté renversante).

Au départ, Vidocq ne cherche qu'à mener une vie ordinaire, loin de son passé. Dans des circonstances que je ne vais pas révéler, il en vient à travailler pour la préfecture de Police de Paris. Richet ne tranche pas sur la psychologie du personnage. D'un côté, il fait dire à celui-ci qu'il n'a pas changé depuis sa jeunesse et sa première arrestation. De l'autre, il suggère que l'ancien bagnard se fait très bien à sa nouvelle vie bourgeoise, avec sa compagne et que, finalement, la société de l'Empire lui convient. Comme l'histoire s'interrompt avant la chute de Napoléon, on ne connaîtra pas la suite, alors que la vie de Vidocq a été de nouveau mouvementée sous la Restauration et la Monarchie de Juillet.

Signalons que l'image est léchée, avec une belle reconstitution du Paris napoléonien. Par contre, la musique est un petit peu envahissante et emphatique, voire grandiloquente, à l'image du dernier plan, quasiment construit comme une carte postale touristique.

12:27 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinema, films, film, histoire, cinéma

L'Empereur de Paris

Jean-François Richet s'est lancé dans un semi-biopic d'Eugène-François Vidocq, l'ancien bagnard devenu l'employé (officieux) le plus efficace de la Sûreté de Paris, sous le Premier empire. Alors que Napoléon allait guerroyer de l'Espagne à la Russie, il fallait que la France et en particulier Paris, soient "tenus". A l'époque, la ville grouille de délinquants (qu'on traitait avec beaucoup moins d'égards qu'aujourd'hui).

Richet reforme avec Vincent Cassel le duo qui a fait le succès de Mesrine. Il fallait un acteur qui ait la gueule d'un ancien bagnard, une trogne à la fois mutique et expressive. Et du charisme. Cassel a tout cela et, en plus, des répliques "au poil" et même quelques moments de bravoure.

Attention toutefois. Il ne faut pas voir dans ce film la mise en scène rigoureuse d'un pan de notre histoire. Les relations avec Joseph Fouché, ministre de la Police, sont sans doute inventées : Vidocq n'est recruté par Henry (Patrick Chesnais, sans moustache) qu'en 1809, d'abord pour servir d'espion en prison (ce qui n'est pas montré dans le film, mais rend compréhensible l'insulte de "mouchard" qui est lancée au héros). Fouché quitte le ministère de la Police en 1810, alors que la "brigade Vidocq" n'est pas encore formée. Mais cela permet à Fabrice Lucchini de nous offrir un beau numéro.

Ici, l'histoire est pétrie de manière à donner une matière romanesque, un peu dans le style d'Alexandre Dumas. Et, franchement, on en a pour son argent. Évasion, trahisons, amours, vengeances, rivalités en tous genres donnent une belle épaisseur à l'intrigue.

Que dire de la distribution ? Outre ceux déjà cités, on peut noter la présence d'August Dihel (en faux frère de Vidocq), de Denis Lavant (qui incarne -comment s'en étonner- une ordure), de James Thierrée (excellent en aristocrate déchu, rallié à l'empire et prêt à faire le coup de main), de Denis Ménochet (en policier de base jaloux de Vidocq), de Freya Mavor (une inconnue pour moi, qui interprète la première compagne de la nouvelle vie du héros) et d'Olga Kurylenko (vue récemment dans La Mort de Staline et Dans la brume, elle incarne ici une redoutable intrigante, d'une beauté renversante).

Au départ, Vidocq ne cherche qu'à mener une vie ordinaire, loin de son passé. Dans des circonstances que je ne vais pas révéler, il en vient à travailler pour la préfecture de Police de Paris. Richet ne tranche pas sur la psychologie du personnage. D'un côté, il fait dire à celui-ci qu'il n'a pas changé depuis sa jeunesse et sa première arrestation. De l'autre, il suggère que l'ancien bagnard se fait très bien à sa nouvelle vie bourgeoise, avec sa compagne et que, finalement, la société de l'Empire lui convient. Comme l'histoire s'interrompt avant la chute de Napoléon, on ne connaîtra pas la suite, alors que la vie de Vidocq a été de nouveau mouvementée sous la Restauration et la Monarchie de Juillet.

Signalons que l'image est léchée, avec une belle reconstitution du Paris napoléonien. Par contre, la musique est un petit peu envahissante et emphatique, voire grandiloquente, à l'image du dernier plan, quasiment construit comme une carte postale touristique.

12:27 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinema, films, film, histoire, cinéma

mardi, 25 décembre 2018

Utøya, 22 juillet

Ce film d'Erik Poppe est consacré au massacre perpétré par l'extrémiste Anders Breivik sur l'île d'Utøya, en 2011, lors de l'université d'été des jeunes du Parti travailliste norvégien, alors au pouvoir à Oslo.

Cette fiction à caractère documentaire (les personnages ont été inventés en partant des récits des rescapés) se présente sous une forme particulière : un seul plan séquence d'environ 1h30, tourné sur une île voisine d'Utøya, avec des acteurs pour la plupart non professionnels. Un sacré défi, qui a été relevé.

Le début est constitué d'images d'archives, celles de l'attentat d'Oslo qui a précédé la tuerie. Ensuite démarre le plan-séquence, qui suit certains des jeunes, en particulier Kaja, une militante engagée, espoir du Parti (ravissante de surcroît). Je n'étonnerai personne en ajoutant qu'une partie des personnes que l'on voit au début ne va pas survivre à cet après-midi sordide.

On découvre l'héroïne en animatrice du camp, sermonnant sa jeune soeur plus fêtarde que militante. A partir des premiers coups de feu, on va suivre Kaja avec le groupe réfugié dans une baraque, puis avec un petit nombre d'amis dans la forêt, ensuite seule avec une jeune fille blessée (très belle scène), puis n compagnie d'un garçon abandonné, enfin sur la plage rocheuse, cachée dans une anfractuosité. Le réalisateur veut nous montrer l'évolution du personnage, qui ne peut envisager de quitter l'île sans savoir ce qu'est devenue sa soeur, avec laquelle elle s'était disputée.

L'habileté du réalisateur est d'avoir filmé en caméra subjective, sans presque jamais nous montrer le tueur. (On l'entraperçoit juste une fois.) Par contre, on entend distinctement les coups de feu... et les cris de ceux qui tentent d'échapper au prédateur. Leurs réactions sont souvent filmées en plan rapproché ou gros plan.

Je trouve que c'est à la fois une qualité et la limite du film. On n'est pas dans la réflexion, mais dans l'hommage et l'apitoiement. On découvrira sans surprise que, face au danger, les humains adoptent une grande diversité de comportements, la majorité cédant à la panique, faisant preuve de lâcheté. Je n'ai pas été particulièrement ému. Je trouve que les acteurs jouent bien, mais leurs personnages m'ont paru très immatures et imprudents. Ceci dit, il est facile de formuler ces critiques confortablement installé derrière l'écran de mon ordinateur. Je pense malgré tout que le réalisateur a voulu mettre en scène des personnages faibles, d'autant plus vulnérables face à un adulte déterminé et sans pitié. Malheureusement, cet aspect-ci n'est pas abordé par le film.

PS

Je pense qu'en évitant de représenter Anders Breivik à l'écran, le réalisateur a voulu lui dénier son humanité et éviter qu'il tire la moindre fierté de cette tentative de reconstitution. Néanmoins, je pense qu'il aurait été possible de filmer un acteur uniquement à partir du torse (en évitant le visage donc), ce qui aurait accentué son caractère impitoyable. Mais cela aurait sans doute rendu plus difficile le pari du plan-séquence.

PS II

Le tueur Breivik a bénéficié de la clémence de la justice norvégienne, qui ne prévoit pas de peine supérieure à 21 ans d'emprisonnement, dont dix incompressibles. En théorie, il pourrait donc sortir en 2021 (peut-être en semi-liberté). A mon avis, le mieux serait qu'il reste enfermé jusqu'en 2032 : le gars n'a rien renié de ses opinions extrémistes.

PS III

Breivik est indirectement arrivé à ses fins : en 2013 comme en 2017, la gauche, menée par le Parti travailliste, a perdu les élections législatives (même si le PT reste la première formation au Parlement). De plus, le Parti du Progrès, auquel a appartenu Breivik, est désormais solidement implanté dans l'hémicycle : avec 27 sièges, il en est la troisième formation.

23:33 Publié dans Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, politique internationale, europe

Utøya, 22 juillet

Ce film d'Erik Poppe est consacré au massacre perpétré par l'extrémiste Anders Breivik sur l'île d'Utøya, en 2011, lors de l'université d'été des jeunes du Parti travailliste norvégien, alors au pouvoir à Oslo.

Cette fiction à caractère documentaire (les personnages ont été inventés en partant des récits des rescapés) se présente sous une forme particulière : un seul plan séquence d'environ 1h30, tourné sur une île voisine d'Utøya, avec des acteurs pour la plupart non professionnels. Un sacré défi, qui a été relevé.

Le début est constitué d'images d'archives, celles de l'attentat d'Oslo qui a précédé la tuerie. Ensuite démarre le plan-séquence, qui suit certains des jeunes, en particulier Kaja, une militante engagée, espoir du Parti (ravissante de surcroît). Je n'étonnerai personne en ajoutant qu'une partie des personnes que l'on voit au début ne va pas survivre à cet après-midi sordide.

On découvre l'héroïne en animatrice du camp, sermonnant sa jeune soeur plus fêtarde que militante. A partir des premiers coups de feu, on va suivre Kaja avec le groupe réfugié dans une baraque, puis avec un petit nombre d'amis dans la forêt, ensuite seule avec une jeune fille blessée (très belle scène), puis n compagnie d'un garçon abandonné, enfin sur la plage rocheuse, cachée dans une anfractuosité. Le réalisateur veut nous montrer l'évolution du personnage, qui ne peut envisager de quitter l'île sans savoir ce qu'est devenue sa soeur, avec laquelle elle s'était disputée.

L'habileté du réalisateur est d'avoir filmé en caméra subjective, sans presque jamais nous montrer le tueur. (On l'entraperçoit juste une fois.) Par contre, on entend distinctement les coups de feu... et les cris de ceux qui tentent d'échapper au prédateur. Leurs réactions sont souvent filmées en plan rapproché ou gros plan.

Je trouve que c'est à la fois une qualité et la limite du film. On n'est pas dans la réflexion, mais dans l'hommage et l'apitoiement. On découvrira sans surprise que, face au danger, les humains adoptent une grande diversité de comportements, la majorité cédant à la panique, faisant preuve de lâcheté. Je n'ai pas été particulièrement ému. Je trouve que les acteurs jouent bien, mais leurs personnages m'ont paru très immatures et imprudents. Ceci dit, il est facile de formuler ces critiques confortablement installé derrière l'écran de mon ordinateur. Je pense malgré tout que le réalisateur a voulu mettre en scène des personnages faibles, d'autant plus vulnérables face à un adulte déterminé et sans pitié. Malheureusement, cet aspect-ci n'est pas abordé par le film.

PS

Je pense qu'en évitant de représenter Anders Breivik à l'écran, le réalisateur a voulu lui dénier son humanité et éviter qu'il tire la moindre fierté de cette tentative de reconstitution. Néanmoins, je pense qu'il aurait été possible de filmer un acteur uniquement à partir du torse (en évitant le visage donc), ce qui aurait accentué son caractère impitoyable. Mais cela aurait sans doute rendu plus difficile le pari du plan-séquence.

PS II

Le tueur Breivik a bénéficié de la clémence de la justice norvégienne, qui ne prévoit pas de peine supérieure à 21 ans d'emprisonnement, dont dix incompressibles. En théorie, il pourrait donc sortir en 2021 (peut-être en semi-liberté). A mon avis, le mieux serait qu'il reste enfermé jusqu'en 2032 : le gars n'a rien renié de ses opinions extrémistes.

PS III

Breivik est indirectement arrivé à ses fins : en 2013 comme en 2017, la gauche, menée par le Parti travailliste, a perdu les élections législatives (même si le PT reste la première formation au Parlement). De plus, le Parti du Progrès, auquel a appartenu Breivik, est désormais solidement implanté dans l'hémicycle : avec 27 sièges, il en est la troisième formation.

23:33 Publié dans Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, politique internationale, europe

Une Affaire de famille

Cette année, au festival de Cannes, le cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda a obtenu la consécration (la Palme d'or) pour ce film, cinq ans après que le prix du jury a récompensé Tel père, tel fils. Sa virtuosité était aussi apparente il y a quelques mois, dans The Third Murder, reparti bredouille de la Mostra de Venise.

C'est l'histoire de Juri, une gamine de cinq-six ans, sans doute battue par ses parents, qu'une famille de salariés modestes va recueillir, au départ pour une nuit, puis pour plus longtemps. Le père est intérimaire dans le bâtiment, la mère travaille dans une blanchisserie industrielle. Faute d'argent, ils ont emménagé chez la grand-mère et vivent un peu sur sa pension de retraite. En même temps, celle-ci garde les jeunes enfants... enfin sauf quand ils vont voler dans les magasins, en compagnie du père. Cette famille élargie serait incomplète sans la présence de la jeune (et ravissante) soeur de la blanchisseuse, qui gagne sa vie sans un peep-show, aux franges de la prostitution.

Le réalisateur n'y est pas allé avec le dos de la cuillère ! A cette accumulation s'ajoute la volonté méticuleuse de mettre en scène le misérabilisme au quotidien. La maison dans laquelle loge ce beau monde est trop petite pour eux. Les objets s'y entassent dans un ordre approximatif. On ne sait pas trop ce qui devrait être jeté ou gardé. Les murs sont crasseux, la salle de bains sommaire. On se dit qu'en entrant, on doit être saisi par un drôle de fumet, mêlant transpiration froide, senteur de pieds, émanations de cuisine voire odeur d'urine.

Cette famille n'est donc de prime abord pas recommandable. La mère fait les poches des vêtements qui passent entre ses mains à la blanchisserie. Le père n'enseigne que le vol aux enfants et essaie de travailler le moins possible. Enfin, quand on apprend qu'il a été blessé sur un chantier, dans la famille, la première question porte sur une éventuelle indemnisation.

On serait donc tenté de croire que ce groupe de "cassos" n'a rien pour lui. Erreur, car le réalisateur a des intentions politiques (ce qui lui a d'ailleurs été reproché au Japon). Cette famille improbable va offrir ce qui manque le plus à la gamine recueillie : de l'amour (et de l'attention). La première heure est donc l'histoire de son intégration au groupe, en bien comme en mal, puisqu'elle va aussi apprendre le vol. Mais elle y découvre une forme de bonheur, loin de l'école et d'un bel appartement. (Notons que les enfants sont très bien dirigés, une qualité qui n'est pas nouvelle chez Kore-eda.)

Le contraste est saisissant avec l'autre famille, non pas celle de la petite Juri, mais celle du défunt mari de la grand-mère Hatsue (formidablement incarnée par Kiki Kirin, déjà remarquée dans Les Délices de Tokyo). On finit par découvrir qu'il l'avait quittée pour fonder un autre foyer. Il a eu un fils, qui s'est marié et est à son tour devenu père. La séquence de la venue de Hatsue chez ces bourgeois est pleine de sous-entendus.

Le réalisateur est plus explicite sur le fonctionnement (négatif selon lui) de la société japonaise contemporaine. Il dénonce la situation précaire de nombreux salariés : le père n'obtient finalement aucune pension pour son accident de travail et la mère risque de se faire licencier de la blanchisserie, non pas à cause de ses petits larcins, mais parce qu'elle coûte trop cher à son employeur. Signalons qu'elle est interprétée par Sakura Andô, qui a incarné l'une des héroïnes de Shokuzai (la fille-ours). Elle nous livre une magnifique composition.

Je dois cependant dire qu'au bout d'une heure, j'en avais un peu marre. Je trouvais le trait trop appuyé, schématique. Et puis est arrivé le retournement. Auparavant, à plusieurs reprises, on sent que quelque chose ne tourne pas rond. C'est d'abord au cours d'une conversation entre le père et le fils, le père semblant détenir un secret que le fils a oublié. Plus tard, lorsque les deux soeurs discutent en cuisine, on se demande s'il n'y a pas anguille sous roche. Il faut aussi être attentif à la séquence de la visite de la grand-mère dans l'autre famille. On peut y découvrir l'une des supercheries. Enfin, le doute n'est plus permis lorsqu'on entend ce que se disent les deux époux lors d'une scène de salle de bains : cette famille est remplie de mystères, que la dernière demi-heure va éclaircir.

Du coup, j'ai trouvé cela brillant. Le réalisateur a réussi à insérer les indices dans la première partie bien huilée de son histoire, celle qui a l'apparence d'un documentaire sur la vie des Japonais modestes (qui m'a un peu rappelé Nobody Knows). Les révélations de la dernière demi-heure ne font que renforcer son propos principal : les liens du coeur sont plus forts que les liens du sang (avec lesquels ils ne coïncident pas forcément).

12:40 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Une Affaire de famille

Cette année, au festival de Cannes, le cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda a obtenu la consécration (la Palme d'or) pour ce film, cinq ans après que le prix du jury a récompensé Tel père, tel fils. Sa virtuosité était aussi apparente il y a quelques mois, dans The Third Murder, reparti bredouille de la Mostra de Venise.

C'est l'histoire de Juri, une gamine de cinq-six ans, sans doute battue par ses parents, qu'une famille de salariés modestes va recueillir, au départ pour une nuit, puis pour plus longtemps. Le père est intérimaire dans le bâtiment, la mère travaille dans une blanchisserie industrielle. Faute d'argent, ils ont emménagé chez la grand-mère et vivent un peu sur sa pension de retraite. En même temps, celle-ci garde les jeunes enfants... enfin sauf quand ils vont voler dans les magasins, en compagnie du père. Cette famille élargie serait incomplète sans la présence de la jeune (et ravissante) soeur de la blanchisseuse, qui gagne sa vie sans un peep-show, aux franges de la prostitution.

Le réalisateur n'y est pas allé avec le dos de la cuillère ! A cette accumulation s'ajoute la volonté méticuleuse de mettre en scène le misérabilisme au quotidien. La maison dans laquelle loge ce beau monde est trop petite pour eux. Les objets s'y entassent dans un ordre approximatif. On ne sait pas trop ce qui devrait être jeté ou gardé. Les murs sont crasseux, la salle de bains sommaire. On se dit qu'en entrant, on doit être saisi par un drôle de fumet, mêlant transpiration froide, senteur de pieds, émanations de cuisine voire odeur d'urine.

Cette famille n'est donc de prime abord pas recommandable. La mère fait les poches des vêtements qui passent entre ses mains à la blanchisserie. Le père n'enseigne que le vol aux enfants et essaie de travailler le moins possible. Enfin, quand on apprend qu'il a été blessé sur un chantier, dans la famille, la première question porte sur une éventuelle indemnisation.