vendredi, 23 septembre 2022

Astrid et Raphaëlle, fin (provisoire)

Ce soir, France 2 diffuse le dernier épisode de la saison 3 de cette passionnante série. Intitulé « En souterrain », il plonge le duo d'enquêtrices dans une affaire particulièrement déstabilisante.

Le meurtre d'un SDF va en effet les conduire à interroger le passé d'Astrid, plus précisément celui de son père, un commandant de police mort dans des circonstances mystérieuses, événement qui, à l'époque, avait traumatisé la jeune autiste.

Celle-ci travaillait déjà à la documentation criminelle. C'est le seul dossier enregistré depuis son arrivée dont elle ne s'était pas chargée de scanner les pages, ce qui explique qu'elle n'en ait pas acquis une connaissance approfondie. Pour mener cette pénible enquête à son terme, elle va devoir surmonter certaines de ses hantises, soutenue par la bienveillante et remuante Raphaëlle (Lola Dewaere, toujours bien dans son rôle, et qui semble avoir compris que la vraie vedette de la série est Sara Mortensen). La complicité entre les deux femmes est plus évidente que jamais.

Dans cet épisode un peu plus long que d'habitude (60 minutes, au lieu de 49 à 54 les semaines précédentes), le personnage interprété par Valérie Kapriski prend une épaisseur supplémentaire. (On devrait le retrouver dans la saison 4, déjà en tournage.) A signaler aussi, parmi les invités, Olivier Rabourdin, un des meilleurs acteurs de second rôle du cinéma français, vu récemment dans Benedetta et Boîte noire.

On sera indulgent avec le fait que l'épisode se conclue d'une manière plutôt invraisemblable concernant la vie d'Astrid. Mais, peu de temps avant la fin, à travers les barreaux d'une cellule, surgit un coup de théâtre, qui promet des rebondissements à venir...

Vivement la saison 4 !

20:00 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, télé, actu, actualité, actualités, actualite, actualites

dimanche, 18 septembre 2022

Docteur Vera & Mam Stanhope

Ce dimanche soir, France 3 diffuse l'avant-dernier épisode de la onzième saison des Enquêtes de Vera, intitulé "Urgence médicale" (déjà disponible en ligne).

L'action se déroule entre la ville portuaire (fictive) de Cornmouth et celle de Durham (au sud de Newcastle, dans le comté voisin du Northumberland). Un matin, le cadavre d'un médecin est retrouvé dans une voiture incendiée, au fond d'une carrière.

Comme à son habitude, le scénario multiplie les pistes : du mari jaloux aux collègues de travail, en passant par la famille d'une patiente décédée et l'existence d'un trafic local, on ne manque pas de suspects ni de sujets d'interrogation.

Cet épisode a la particularité de mettre en scène une étonnante diversité ethnique au sein de cette province reculée. Aux "Anglais de souche" (certains avec sans doute des ancêtres scandinaves) s'ajoutent des personnes d'origine chinoise, caribéenne et moyen-orientale. Le monde médical (au sens large) est particulièrement multiculturel, signe peut-être qu'ici comme ailleurs, à la campagne, on peine à recruter.

Le fond de l'histoire est un peu sordide. L'intrigue est retorse. Pour y croire pleinement, il faut partir du principe que plusieurs personnes parviennent à mentir avec conviction à la police, et ce le lendemain ou le surlendemain du meurtre.

Ce n'est pas le meilleur épisode de la saison, mais il est prenant.

14:30 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Docteur Vera & Mam Stanhope

Ce dimanche soir, France 3 diffuse l'avant-dernier épisode de la onzième saison des Enquêtes de Vera, intitulé "Urgence médicale" (déjà disponible en ligne).

L'action se déroule entre la ville portuaire (fictive) de Cornmouth et celle de Durham (au sud de Newcastle, dans le comté voisin du Northumberland). Un matin, le cadavre d'un médecin est retrouvé dans une voiture incendiée, au fond d'une carrière.

Comme à son habitude, le scénario multiplie les pistes : du mari jaloux aux collègues de travail, en passant par la famille d'une patiente décédée et l'existence d'un trafic local, on ne manque pas de suspects ni de sujets d'interrogation.

Cet épisode a la particularité de mettre en scène une étonnante diversité ethnique au sein de cette province reculée. Aux "Anglais de souche" (certains avec sans doute des ancêtres scandinaves) s'ajoutent des personnes d'origine chinoise, caribéenne et moyen-orientale. Le monde médical (au sens large) est particulièrement multiculturel, signe peut-être qu'ici comme ailleurs, à la campagne, on peine à recruter.

Le fond de l'histoire est un peu sordide. L'intrigue est retorse. Pour y croire pleinement, il faut partir du principe que plusieurs personnes parviennent à mentir avec conviction à la police, et ce le lendemain ou le surlendemain du meurtre.

Ce n'est pas le meilleur épisode de la saison, mais il est prenant.

14:30 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

vendredi, 16 septembre 2022

Astrid et Raphaëlle sur les roses

Ce vendredi soir, France 2 diffuse un seul épisode inédit de la série policière (suivi de rediffusions de la saison 2). Sans être aussi emballant que ceux programmés le 2 septembre dernier, « Les Fleurs du mal » (déjà disponible en ligne) est très intéressant à suivre, à plusieurs niveaux.

Il y a bien sûr l'enquête, autour du décès mystérieux d'une biologiste versée en botanique, avec une histoire de poison à double (voire triple) détente, assez palpitante à suivre.

Il y a aussi les péripéties de la vie privée des deux jeunes femmes, l'une ébauchant une relation intime, l'autre se demandant comment récupérer l'homme qu'elle a laissé s'éloigner.

Comme d'habitude, certaines scènes sont particulièrement cocasses, avec des comédiens qui ne se prennent pas trop au sérieux, ainsi lorsqu'on voit la commandante de police dialoguer avec Paco, un... mimosa très spécial, qu'elle va finir par utiliser comme détecteur de mensonges...

A signaler parmi les invités la présence désormais régulière de Valérie Kapriski (dont le personnage a pris une autre tournure) et celle, occasionnelle, de Philippe Duquesne (ex-Deschiens), dans le rôle du frère de la victime.

P.S.

Le succès de la série se confirme de semaine en semaine. Vendredi dernier, Astrid et Raphaëlle a réuni environ 5,5 millions de téléspectateurs, terrassant le début de la nouvelle saison de Danse avec les stars.

20:15 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, télé, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Astrid et Raphaëlle sur les roses

Ce vendredi soir, France 2 diffuse un seul épisode inédit de la série policière (suivi de rediffusions de la saison 2). Sans être aussi emballant que ceux programmés le 2 septembre dernier, « Les Fleurs du mal » (déjà disponible en ligne) est très intéressant à suivre, à plusieurs niveaux.

Il y a bien sûr l'enquête, autour du décès mystérieux d'une biologiste versée en botanique, avec une histoire de poison à double (voire triple) détente, assez palpitante à suivre.

Il y a aussi les péripéties de la vie privée des deux jeunes femmes, l'une ébauchant une relation intime, l'autre se demandant comment récupérer l'homme qu'elle a laissé s'éloigner.

Comme d'habitude, certaines scènes sont particulièrement cocasses, avec des comédiens qui ne se prennent pas trop au sérieux, ainsi lorsqu'on voit la commandante de police dialoguer avec Paco, un... mimosa très spécial, qu'elle va finir par utiliser comme détecteur de mensonges...

A signaler parmi les invités la présence désormais régulière de Valérie Kapriski (dont le personnage a pris une autre tournure) et celle, occasionnelle, de Philippe Duquesne (ex-Deschiens), dans le rôle du frère de la victime.

P.S.

Le succès de la série se confirme de semaine en semaine. Vendredi dernier, Astrid et Raphaëlle a réuni environ 5,5 millions de téléspectateurs, terrassant le début de la nouvelle saison de Danse avec les stars.

20:15 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : télévision, télé, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 11 septembre 2022

Les enquêtes de Vera

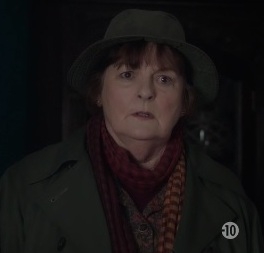

Il s'agit de Vera Stanhope, inspectrice-chef (DCI dans la V.O.) dans le Northumberland, cette région anglaise limitrophe de l’Écosse, très humide, partagée entre villes pas franchement gaies et campagnes austères, tantôt superbes, tantôt lugubres...

Ses enquêtes occupent la case du dimanche soir de France 3 (réservée aux séries britanniques, allemandes ou scandinaves). La policière est un mélange de Columbo et du capitaine Marleau (cette dernière ayant peut-être été un copiée sur elle, l'exubérance de Corinne Masiero en plus). Brenda Blethyn incarne avec bonhomie cette policière célibataire âgée, parfois très empathique, mais qui sait diriger avec poigne une équipe d'enquêteurs majoritairement masculine.

Les cinéphiles se souviennent de la comédienne, remarquée jadis dans Secrets et mensonges (de Mike Leigh), Orgueil et préjugés et Saving Grace.

Après une interruption de plusieurs mois, France 3 a repris la diffusion de la onzième saison la semaine dernière. Il est encore possible de voir en replay l'épisode 3 ("De Mère en fils"), qui se passe dans l'univers des dockers et de la délinquance urbaine. (Le port concerné est celui de Blyth, au nord-est de Newcastle.)

Ce dimanche soir, l'ambiance est nettement plus rurale dans "A vol d'oiseau". Il est question d'une professeure des écoles retrouvée morte au bas d'une falaise. Elle était mariée à un éleveur, vétéran d'Afghanistan. Comme d'habitude, l'intrigue est fouillée, nous plongeant dans la sociabilité particulière de cette zone à la fois maritime et agricole. On met du temps à dénouer tous les fils, la liste des suspects ne cessant de s'allonger. (Une fois qu'on connaît la solution, on a très envie de revoir le début de l'histoire, tourné et monté de manière à rester énigmatique.)

Accessoirement, on peut suivre les épisodes aussi bien en version originale (pour profiter de la diversité des accents, ceux des natifs de la région étant assez prononcés) qu'en version française, le doublage étant de bonne qualité.

En deuxième partie de soirée, la chaîne rediffuse "Morts sur la lande", l'un des premiers épisodes de la série, assez âpre lui aussi.

12:46 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, television, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, télé

Les enquêtes de Vera

Il s'agit de Vera Stanhope, inspectrice-chef (DCI dans la V.O.) dans le Northumberland, cette région anglaise limitrophe de l’Écosse, très humide, partagée entre villes pas franchement gaies et campagnes austères, tantôt superbes, tantôt lugubres...

Ses enquêtes occupent la case du dimanche soir de France 3 (réservée aux séries britanniques, allemandes ou scandinaves). La policière est un mélange de Columbo et du capitaine Marleau (cette dernière ayant peut-être été un copiée sur elle, l'exubérance de Corinne Masiero en plus). Brenda Blethyn incarne avec bonhomie cette policière célibataire âgée, parfois très empathique, mais qui sait diriger avec poigne une équipe d'enquêteurs majoritairement masculine.

Les cinéphiles se souviennent de la comédienne, remarquée jadis dans Secrets et mensonges (de Mike Leigh), Orgueil et préjugés et Saving Grace.

Après une interruption de plusieurs mois, France 3 a repris la diffusion de la onzième saison la semaine dernière. Il est encore possible de voir en replay l'épisode 3 ("De Mère en fils"), qui se passe dans l'univers des dockers et de la délinquance urbaine. (Le port concerné est celui de Blyth, au nord-est de Newcastle.)

Ce dimanche soir, l'ambiance est nettement plus rurale dans "A vol d'oiseau". Il est question d'une professeure des écoles retrouvée morte au bas d'une falaise. Elle était mariée à un éleveur, vétéran d'Afghanistan. Comme d'habitude, l'intrigue est fouillée, nous plongeant dans la sociabilité particulière de cette zone à la fois maritime et agricole. On met du temps à dénouer tous les fils, la liste des suspects ne cessant de s'allonger. (Une fois qu'on connaît la solution, on a très envie de revoir le début de l'histoire, tourné et monté de manière à rester énigmatique.)

Accessoirement, on peut suivre les épisodes aussi bien en version originale (pour profiter de la diversité des accents, ceux des natifs de la région étant assez prononcés) qu'en version française, le doublage étant de bonne qualité.

En deuxième partie de soirée, la chaîne rediffuse "Morts sur la lande", l'un des premiers épisodes de la série, assez âpre lui aussi.

12:46 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, television, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, télé

vendredi, 02 septembre 2022

Astrid et Raphaëlle, saison 3

Depuis la semaine dernière, France 2 diffuse les épisodes inédits de la série réunissant le plus improbable des duos d'enquêtrices. Je les avais découvertes en 2019 et j'avais été enchanté par la saison 1. Ce soir ont été programmées deux nouvelles histoires particulièrement bien troussées.

Dans « Natifs » (troisième épisode de la saison), il est question d'Amérindiens venus du Canada en France une vingtaine d'années auparavant, des Atikamekw ("avec un double-vé", comme se plaît à le préciser Astrid). On découvre un cadavre, mais l'on se doute qu'il en existe un deuxième, caché quelque part... Le plus difficile sera de déterminer qui est le véritable assassin. (Notons que la tribu mentionnée dans l'intrigue existe réellement.)

Parallèlement aux enquêtes se développe un autre fil narratif : Astrid a été admise à l’École de Police... mais sa formation promet de ne pas être de tout repos. Ce versant de l'intrigue voit l'introduction d'un nouveau personnage, incarné par Valérie Kapriski.

L'épisode suivant, intitulé « La Chambre ouverte » a pour cadre principal un institut psychiatrique, plus précisément le secteur 13, réservé aux patients les plus dangereux. Une mort en apparence accidentelle s'y produit, mais la sagacité des enquêtrices va leur permettre de dénouer les fils d'une énigme particulièrement tortueuse. Pour ce faire, elles vont recevoir l'aide d'un homme qu'elles ont naguère contribué à faire arrêter : un écrivain criminel, vu dans la saison 1 et interprété par Stéphane Guillon.

Les deux premiers épisodes de cette nouvelle saison sont toujours accessibles sur le site de France Télévisions. « Plan global » se moque gentiment des complotistes. « Memento Mori », tourné dans un monastère, est plus captivant.

Toujours sur le site de France Télévisions (et gratuitement), on peut revoir l'intégralité de la saison 2.

Le duo formé par Lola Dewaere et Sara Mortensen fonctionne toujours aussi bien. Je suis épaté par l'interprétation de la seconde... et j'apprécie la manière dont les scénaristes font évoluer le personnage. Apparemment, on ne s'oriente pas vers une "normalisation" de la documentaliste autiste. Grâce à sa partenaire, elle parvient à mieux se mouvoir dans le monde des "neurotypiques"... mais elle conserve sa personnalité déroutante.

A signaler aussi la bonne prestation de Sylvie Filloux en jeune autiste (Astrid adolescente). Si l'on ajoute à ces qualités un réel effort de recherche au niveau de la mise en scène (notamment de l'autisme de l'héroïne), on obtient ce qui est sans doute l'une des meilleures séries actuellement diffusées par la télévision française.

P.S.

Vendredi dernier, les deux premiers épisodes de la saison 3 ont réalisé un carton d'audience, avec cinq millions de téléspectateurs.

22:24 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, médias, actu, actualité, actualite, actualites, actualités, télé

Astrid et Raphaëlle, saison 3

Depuis la semaine dernière, France 2 diffuse les épisodes inédits de la série réunissant le plus improbable des duos d'enquêtrices. Je les avais découvertes en 2019 et j'avais été enchanté par la saison 1. Ce soir ont été programmées deux nouvelles histoires particulièrement bien troussées.

Dans « Natifs » (troisième épisode de la saison), il est question d'Amérindiens venus du Canada en France une vingtaine d'années auparavant, des Atikamekw ("avec un double-vé", comme se plaît à le préciser Astrid). On découvre un cadavre, mais l'on se doute qu'il en existe un deuxième, caché quelque part... Le plus difficile sera de déterminer qui est le véritable assassin. (Notons que la tribu mentionnée dans l'intrigue existe réellement.)

Parallèlement aux enquêtes se développe un autre fil narratif : Astrid a été admise à l’École de Police... mais sa formation promet de ne pas être de tout repos. Ce versant de l'intrigue voit l'introduction d'un nouveau personnage, incarné par Valérie Kapriski.

L'épisode suivant, intitulé « La Chambre ouverte » a pour cadre principal un institut psychiatrique, plus précisément le secteur 13, réservé aux patients les plus dangereux. Une mort en apparence accidentelle s'y produit, mais la sagacité des enquêtrices va leur permettre de dénouer les fils d'une énigme particulièrement tortueuse. Pour ce faire, elles vont recevoir l'aide d'un homme qu'elles ont naguère contribué à faire arrêter : un écrivain criminel, vu dans la saison 1 et interprété par Stéphane Guillon.

Les deux premiers épisodes de cette nouvelle saison sont toujours accessibles sur le site de France Télévisions. « Plan global » se moque gentiment des complotistes. « Memento Mori », tourné dans un monastère, est plus captivant.

Toujours sur le site de France Télévisions (et gratuitement), on peut revoir l'intégralité de la saison 2.

Le duo formé par Lola Dewaere et Sara Mortensen fonctionne toujours aussi bien. Je suis épaté par l'interprétation de la seconde... et j'apprécie la manière dont les scénaristes font évoluer le personnage. Apparemment, on ne s'oriente pas vers une "normalisation" de la documentaliste autiste. Grâce à sa partenaire, elle parvient à mieux se mouvoir dans le monde des "neurotypiques"... mais elle conserve sa personnalité déroutante.

A signaler aussi la bonne prestation de Sylvie Filloux en jeune autiste (Astrid adolescente). Si l'on ajoute à ces qualités un réel effort de recherche au niveau de la mise en scène (notamment de l'autisme de l'héroïne), on obtient ce qui est sans doute l'une des meilleures séries actuellement diffusées par la télévision française.

P.S.

Vendredi dernier, les deux premiers épisodes de la saison 3 ont réalisé un carton d'audience, avec cinq millions de téléspectateurs.

22:24 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, médias, actu, actualité, actualite, actualites, actualités, télé

jeudi, 18 août 2022

Fenaille, vingt ans déjà

Le musée archéologique ruthénois célèbre la double décennie passée depuis sa réouverture (saluée à l'époque, entre autres, par un article du Monde). Présentée jusqu'au 22 septembre 2022, une exposition temporaire évoque les achats effectués ces vingt dernières années, achats qui ont contribué à enrichir encore les collections du musée, dont seule une portion est accessible en permanence au public.

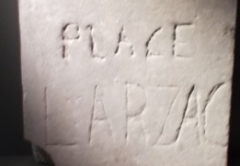

C'est l'occasion, pour une partie des visiteurs, de découvrir qu'il a (fugacement) existé une "place Larzac", à Rodez, tout près du centre historique... Je n'en dis pas plus.

Parmi les achats offerts à la curiosité du public, nombre font référence à l'affaire Fualdès, qui a elle-même fait l'objet d'une (superbe) exposition intégrale, il y a cinq ans.

Cette maquette retiendra l'attention des visiteurs : réalisée avec une grande minutie, elle reproduit un bâtiment aujourd'hui disparu, la "maison Bancal" où, selon la version officielle (fausse), l'ancien procureur impérial Antoine-Bernardin Fualdès aurait été égorgé. En regardant de près, on peut constater qu'on a poussé très loin le souci du détail, notamment dans la réalisation de la pièce du bas.

On retrouve l'Affaire dans la dernière salle de l'expo temporaire. Des gravures et des manuscrits sont exposés sous vitre, permettant de constater que l'enquête et les procès ont suscité une grande curiosité.

Entre ces deux pôles, les concepteurs de l'exposition ont disposé divers objets (statues, pièces de monnaie, peintures...), nous transportant de l'Antiquité à l'époque moderne. Je recommande les mallettes pédagogiques conçues jadis par un enseignant, afin de permettre à ses élèves de mieux comprendre la bataille d'Alésia.

A signaler aussi plusieurs vues de Rodez (du XIXe siècle). Celle se trouvant ci-dessus, anonyme, est datée du milieu du XIXe siècle. Elle rappelle un tableau de 1847 figurant dans les collections du musée... et que l'on peut ensuite rechercher en montant dans les étages. (Il est aussi possible d'en acheter la reproduction sur carte postale, à la boutique du musée, très bien achalandée.) L'un des bâtiments représentés permet de dater approximativement le tableau : il s'agit du Palais de Justice, entré en fonction en 1846.

Une fois ce parcours achevé, on peut se balader dans les étages, dans les collections permanentes. On a agrémenté la section statues-menhirs de quelques prêts de musées parisiens. En voici un exemple, une stèle akwanshi, datée du XVe siècle, issue du Nigeria :

Ces éléments sont visibles au musée jusqu'au 6 novembre prochain.

16:55 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, actu, actualite, actualité, actualites, actualités

Fenaille, vingt ans déjà

Le musée archéologique ruthénois célèbre la double décennie passée depuis sa réouverture (saluée à l'époque, entre autres, par un article du Monde). Présentée jusqu'au 22 septembre 2022, une exposition temporaire évoque les achats effectués ces vingt dernières années, achats qui ont contribué à enrichir encore les collections du musée, dont seule une portion est accessible en permanence au public.

C'est l'occasion, pour une partie des visiteurs, de découvrir qu'il a (fugacement) existé une "place Larzac", à Rodez, tout près du centre historique... Je n'en dis pas plus.

Parmi les achats offerts à la curiosité du public, nombre font référence à l'affaire Fualdès, qui a elle-même fait l'objet d'une (superbe) exposition intégrale, il y a cinq ans.

Cette maquette retiendra l'attention des visiteurs : réalisée avec une grande minutie, elle reproduit un bâtiment aujourd'hui disparu, la "maison Bancal" où, selon la version officielle (fausse), l'ancien procureur impérial Antoine-Bernardin Fualdès aurait été égorgé. En regardant de près, on peut constater qu'on a poussé très loin le souci du détail, notamment dans la réalisation de la pièce du bas.

On retrouve l'Affaire dans la dernière salle de l'expo temporaire. Des gravures et des manuscrits sont exposés sous vitre, permettant de constater que l'enquête et les procès ont suscité une grande curiosité.

Entre ces deux pôles, les concepteurs de l'exposition ont disposé divers objets (statues, pièces de monnaie, peintures...), nous transportant de l'Antiquité à l'époque moderne. Je recommande les mallettes pédagogiques conçues jadis par un enseignant, afin de permettre à ses élèves de mieux comprendre la bataille d'Alésia.

A signaler aussi plusieurs vues de Rodez (du XIXe siècle). Celle se trouvant ci-dessus, anonyme, est datée du milieu du XIXe siècle. Elle rappelle un tableau de 1847 figurant dans les collections du musée... et que l'on peut ensuite rechercher en montant dans les étages. (Il est aussi possible d'en acheter la reproduction sur carte postale, à la boutique du musée, très bien achalandée.) L'un des bâtiments représentés permet de dater approximativement le tableau : il s'agit du Palais de Justice, entré en fonction en 1846.

Une fois ce parcours achevé, on peut se balader dans les étages, dans les collections permanentes. On a agrémenté la section statues-menhirs de quelques prêts de musées parisiens. En voici un exemple, une stèle akwanshi, datée du XVe siècle, issue du Nigeria :

Ces éléments sont visibles au musée jusqu'au 6 novembre prochain.

16:55 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, actu, actualite, actualité, actualites, actualités

samedi, 30 juillet 2022

La première femme vainqueure aux Jeux Olympiques

Aujourd'hui, en lisant Le Monde, un détail a piqué ma curiosité. Au détour d'un article consacré à l'équipe états-unienne de cyclisme féminin, le nom de Cynisca est apparu. (Elle a été choisie pour dénommer la nouvelle équipe américaine.) Née sans doute vers 440 avant JC, elle a remporté à deux reprises la course de chars lors des Jeux Olympiques antiques, vraisemblablement en 396 et 392 avant JC.

Certains de mes lecteurs, férus d'histoire, pourraient arguer de l'impossibilité de ces victoires, les femmes étant exclues de ces Jeux, des participants comme du public (sous peine de mort). En revanche, les femmes non mariées pouvaient participer à des jeux spécifiques, dits héréens (les Heraia).

Ce serait négliger un détail : aux Jeux était déclaré vainqueur non le conducteur du char, mais son propriétaire (et entraîneur). Cynisca, sœur du roi de Sparte Agesilas II, a bel et bien possédé un équipage, à l'entraînement duquel elle aurait veillé. Les historiens ont longtemps débattu du rôle réel de cette aristocrate. Les auteurs de l'Antiquité (souvent misogynes) avaient tendance à présenter la candidature de Cynisca comme un moyen pour son frère de ridiculiser les Jeux et leur prétention à couronner une forme de « mérite ». Des études plus récentes (et plus poussées) tendent à montrer que Cynisca aurait agi avec une relative indépendance, sans doute avec le soutien discret et bienveillant de son frère, qui voyait là un moyen de rehausser le prestige de sa cité et de sa lignée. Il convient donc de se garder de tout anachronisme : les victoires de l'équipage de Cynisca sont celles d'une Spartiate et d'une (riche) aristocrate plus que celles d'une femme.

Elle a été glorifiée de son vivant et après sa mort, avant de tomber progressivement dans l'oubli. D'autres femmes réussirent à inscrire aussi leur nom au palmarès : la Spartiate Euryléonis et la Macédonienne Bérénice, devenue reine d’Égypte.

Cynisca n'a pas attendu le XXIe siècle pour voir son image utilisée à des fins féministes. Ainsi, au début du XIXe siècle, l'écrivaine Sophie de Renneville (qui a notamment participé à l'Athénée des dames) l'a représentée en conductrice de char :

Si vous avez lu attentivement le début de ce billet, vous savez que cette représentation est mensongère, puisque les femmes ne pouvaient pas participer aux Jeux Olympiques. Peut-être faut-il plutôt y voir une allégorie...

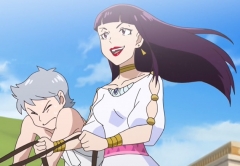

Plus récemment, à l'occasion des Jeux de Tokyo, une série a été produite, sous forme de mini-manga. Elle met en scène Moa, une adolescente sportive (sans doute japonaise), qu'un génie facétieux (baptisé Oly) envoie régulièrement dans l'Antiquité. L'un des épisodes lui fait rencontrer Cynisca :

Dans cette historiette, si l'on voit à plusieurs reprises l'héroïne conduire un char, c'est dans la vie quotidienne et à l'entraînement (ce qui est plausible). Pas en compétition. (C'est la tâche assignée au jeune garçon se trouvant à sa droite, qu'elle va devoir former.) Toutefois, ce petit film est entaché de deux erreurs majeures : Cynisca y assiste à la course finale (faux) et elle semble être âgée (au plus) d'une vingtaine d'années, la moitié de son âge à l'époque des faits.

17:17 Publié dans Histoire, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : femme, femmes, sport, sports, histoire, actu, actualité, actualités, actualite, actualites, société

La première femme vainqueure aux Jeux Olympiques

Aujourd'hui, en lisant Le Monde, un détail a piqué ma curiosité. Au détour d'un article consacré à l'équipe états-unienne de cyclisme féminin, le nom de Cynisca est apparu. (Elle a été choisie pour dénommer la nouvelle équipe américaine.) Née sans doute vers 440 avant JC, elle a remporté à deux reprises la course de chars lors des Jeux Olympiques antiques, vraisemblablement en 396 et 392 avant JC.

Certains de mes lecteurs, férus d'histoire, pourraient arguer de l'impossibilité de ces victoires, les femmes étant exclues de ces Jeux, des participants comme du public (sous peine de mort). En revanche, les femmes non mariées pouvaient participer à des jeux spécifiques, dits héréens (les Heraia).

Ce serait négliger un détail : aux Jeux était déclaré vainqueur non le conducteur du char, mais son propriétaire (et entraîneur). Cynisca, sœur du roi de Sparte Agesilas II, a bel et bien possédé un équipage, à l'entraînement duquel elle aurait veillé. Les historiens ont longtemps débattu du rôle réel de cette aristocrate. Les auteurs de l'Antiquité (souvent misogynes) avaient tendance à présenter la candidature de Cynisca comme un moyen pour son frère de ridiculiser les Jeux et leur prétention à couronner une forme de « mérite ». Des études plus récentes (et plus poussées) tendent à montrer que Cynisca aurait agi avec une relative indépendance, sans doute avec le soutien discret et bienveillant de son frère, qui voyait là un moyen de rehausser le prestige de sa cité et de sa lignée. Il convient donc de se garder de tout anachronisme : les victoires de l'équipage de Cynisca sont celles d'une Spartiate et d'une (riche) aristocrate plus que celles d'une femme.

Elle a été glorifiée de son vivant et après sa mort, avant de tomber progressivement dans l'oubli. D'autres femmes réussirent à inscrire aussi leur nom au palmarès : la Spartiate Euryléonis et la Macédonienne Bérénice, devenue reine d’Égypte.

Cynisca n'a pas attendu le XXIe siècle pour voir son image utilisée à des fins féministes. Ainsi, au début du XIXe siècle, l'écrivaine Sophie de Renneville (qui a notamment participé à l'Athénée des dames) l'a représentée en conductrice de char :

Si vous avez lu attentivement le début de ce billet, vous savez que cette représentation est mensongère, puisque les femmes ne pouvaient pas participer aux Jeux Olympiques. Peut-être faut-il plutôt y voir une allégorie...

Plus récemment, à l'occasion des Jeux de Tokyo, une série a été produite, sous forme de mini-manga. Elle met en scène Moa, une adolescente sportive (sans doute japonaise), qu'un génie facétieux (baptisé Oly) envoie régulièrement dans l'Antiquité. L'un des épisodes lui fait rencontrer Cynisca :

Dans cette historiette, si l'on voit à plusieurs reprises l'héroïne conduire un char, c'est dans la vie quotidienne et à l'entraînement (ce qui est plausible). Pas en compétition. (C'est la tâche assignée au jeune garçon se trouvant à sa droite, qu'elle va devoir former.) Toutefois, ce petit film est entaché de deux erreurs majeures : Cynisca y assiste à la course finale (faux) et elle semble être âgée (au plus) d'une vingtaine d'années, la moitié de son âge à l'époque des faits.

17:17 Publié dans Histoire, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : femme, femmes, sport, sports, histoire, actu, actualité, actualités, actualite, actualites, société

mercredi, 27 juillet 2022

Notre héritage commun

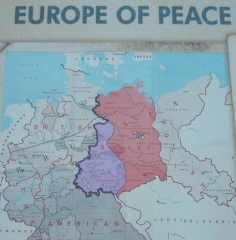

C'est le titre français d'une exposition itinérante, qui se déplace entre la Lorraine, la Belgique et l'Allemagne, depuis l'an dernier. Ces jours-ci (et jusqu'au 9 août 2022), elle se trouve dans le village de Spincourt, situé à une trentaine de kilomètres de Verdun (au nord-est).

Elle est composée de deux séries d'éléments. La première est une projection immersive (images et sons), organisée dans un conteneur (!) aménagé spécifiquement à cet effet. On y entre par tout petits groupes (4 personnes). On déambule entre des écrans et des miroirs sur lesquels sont projetés des documents d'époque (le début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, l'Entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale). Cela dure environ un quart d'heure et c'est suffisamment grand public pour capter l'attention d'une personne qui n'y connaît pas grand chose (expérience faite avec mon accompagnatrice). Si l'on s'intéresse à cette époque de l'histoire, on y trouvera évidemment son compte.

La seconde partie de l'exposition se trouve à l'extérieur, juste à côté du conteneur, pas très loin de la mairie du village. Ce sont des panneaux assez classiques, garnis d'illustrations d'époques (photographies, cartes, affiches de propagande...) accompagnées de textes explicatifs (en français, anglais, allemand et flamand semble-t-il). C'est un peu plus destiné aux passionnés d'histoire, mais, en flânant, chacun peut y trouver son bonheur. Les panneaux abordent les mêmes périodes historiques que la partie immersive, mais de manière différente. On a ajouté des informations sur la construction européenne, histoire peut-être de rappeler à des citoyens oublieux que, lorsque le nationalisme étroit l'a emporté sur l'esprit de coopération, notre continent a couru à sa ruine.

En semaine, le conteneur est accessible de 9h à 17h. Je crois que les samedis et dimanches, les horaires sont légèrement décalés (9h30-17h30)... et c'est gratuit !

13:26 Publié dans Histoire, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, allemagne, europe, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Notre héritage commun

C'est le titre français d'une exposition itinérante, qui se déplace entre la Lorraine, la Belgique et l'Allemagne, depuis l'an dernier. Ces jours-ci (et jusqu'au 9 août 2022), elle se trouve dans le village de Spincourt, situé à une trentaine de kilomètres de Verdun (au nord-est).

Elle est composée de deux séries d'éléments. La première est une projection immersive (images et sons), organisée dans un conteneur (!) aménagé spécifiquement à cet effet. On y entre par tout petits groupes (4 personnes). On déambule entre des écrans et des miroirs sur lesquels sont projetés des documents d'époque (le début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, l'Entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale). Cela dure environ un quart d'heure et c'est suffisamment grand public pour capter l'attention d'une personne qui n'y connaît pas grand chose (expérience faite avec mon accompagnatrice). Si l'on s'intéresse à cette époque de l'histoire, on y trouvera évidemment son compte.

La seconde partie de l'exposition se trouve à l'extérieur, juste à côté du conteneur, pas très loin de la mairie du village. Ce sont des panneaux assez classiques, garnis d'illustrations d'époques (photographies, cartes, affiches de propagande...) accompagnées de textes explicatifs (en français, anglais, allemand et flamand semble-t-il). C'est un peu plus destiné aux passionnés d'histoire, mais, en flânant, chacun peut y trouver son bonheur. Les panneaux abordent les mêmes périodes historiques que la partie immersive, mais de manière différente. On a ajouté des informations sur la construction européenne, histoire peut-être de rappeler à des citoyens oublieux que, lorsque le nationalisme étroit l'a emporté sur l'esprit de coopération, notre continent a couru à sa ruine.

En semaine, le conteneur est accessible de 9h à 17h. Je crois que les samedis et dimanches, les horaires sont légèrement décalés (9h30-17h30)... et c'est gratuit !

13:26 Publié dans Histoire, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, allemagne, europe, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

samedi, 23 juillet 2022

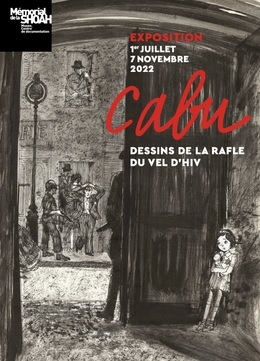

Cabu et le Vel' d'Hiv'

Je viens de lire le catalogue rééditant des dessins publiés en 1967 par feu Jean Cabut, caricaturiste de talent victime il y a quelques années du fanatisme religieux. A l'occasion d'une exposition (visible au Mémorial de la Shoah jusqu'en novembre prochain), les éditions Tallandier ont décidé de ressortir cette brochette de croquis en noir et blanc, assortie d'une présentation et d'explications d'un historien, Laurent Joly (aussi auteur d'un intéressant bouquin pointant les approximations d'Eric Zemmour concernant la Seconde Guerre mondiale).

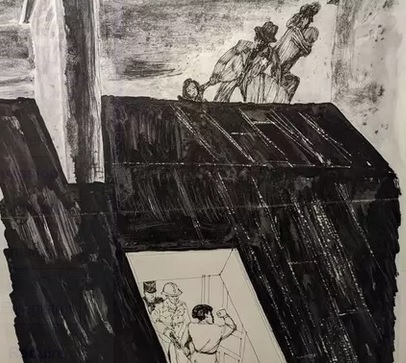

Pour celles et ceux qui connaissent un peu l’œuvre de Cabu (et qui n'avaient jamais vu ces dessins auparavant), c'est d'abord l'étonnement qui va se manifester, tant leur style diffère du gros de la production du caricaturiste. C'est donc très original... et superbe. Mon préféré est une scène d'arrestation et de fuite, au cœur de Paris :

La gestion du cadre (et de la perspective), la gestuelle des personnages et le jeu sur le noir et blanc sont d'une brillante sobriété.

Apparemment, les lecteurs ont été souvent marqués par les scènes de groupe, dans la rue, au niveau des bus ou au sein du Vélodrome d'Hiver. Cabu s'est évertué à donner un visage à chaque personne arrêtée, négligeant volontairement les témoins et les policiers, très peu présents sur les croquis.

Les commentaires de Laurent Joly pointent ici et là quelques approximations du dessinateur, liées à l'état des connaissances historiques à l'époque (1967). Ainsi, pour réaliser l'un des croquis représentant l'intérieur du Vel d'Hiv (avec les personnes arrêtées), il s'est inspiré d'une photographie montrant... des collabos, incarcérés à leur tour, en 1944.

Le bouquin (et, sans doute, l'exposition) n'en reste(nt) pas moins d'une grande qualité.

On peut compléter cette lecture par celle d'une série d'articles publiée dans Le Monde : « Les miraculés du Vel' d'Hiv ». Autant que les victimes et les collabos, cet ensemble de papiers évoque les rescapés, les évadés, les chanceux... et les bons samaritains qui ont fait honneur à notre pays.

On retrouve certains des témoignages utilisés dans ces articles dans un podcast de France Culture (en huit parties) : « La rafle du Vel d'Hiv, récits d'un crime français ».

On peut compléter avec un autre podcast (lui aussi en huit parties), de France Inter celui-là : « La rafle du Vel d'Hiv, une affaire d’État ». On le doit à Stéphanie Duncan, une habituée des émissions historiques sur cette chaîne.

20:45 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : histoire, dessin, bd, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, caricature, france, bande-dessinée

Cabu et le Vel' d'Hiv'

Je viens de lire le catalogue rééditant des dessins publiés en 1967 par feu Jean Cabut, caricaturiste de talent victime il y a quelques années du fanatisme religieux. A l'occasion d'une exposition (visible au Mémorial de la Shoah jusqu'en novembre prochain), les éditions Tallandier ont décidé de ressortir cette brochette de croquis en noir et blanc, assortie d'une présentation et d'explications d'un historien, Laurent Joly (aussi auteur d'un intéressant bouquin pointant les approximations d'Eric Zemmour concernant la Seconde Guerre mondiale).

Pour celles et ceux qui connaissent un peu l’œuvre de Cabu (et qui n'avaient jamais vu ces dessins auparavant), c'est d'abord l'étonnement qui va se manifester, tant leur style diffère du gros de la production du caricaturiste. C'est donc très original... et superbe. Mon préféré est une scène d'arrestation et de fuite, au cœur de Paris :

La gestion du cadre (et de la perspective), la gestuelle des personnages et le jeu sur le noir et blanc sont d'une brillante sobriété.

Apparemment, les lecteurs ont été souvent marqués par les scènes de groupe, dans la rue, au niveau des bus ou au sein du Vélodrome d'Hiver. Cabu s'est évertué à donner un visage à chaque personne arrêtée, négligeant volontairement les témoins et les policiers, très peu présents sur les croquis.

Les commentaires de Laurent Joly pointent ici et là quelques approximations du dessinateur, liées à l'état des connaissances historiques à l'époque (1967). Ainsi, pour réaliser l'un des croquis représentant l'intérieur du Vel d'Hiv (avec les personnes arrêtées), il s'est inspiré d'une photographie montrant... des collabos, incarcérés à leur tour, en 1944.

Le bouquin (et, sans doute, l'exposition) n'en reste(nt) pas moins d'une grande qualité.

On peut compléter cette lecture par celle d'une série d'articles publiée dans Le Monde : « Les miraculés du Vel' d'Hiv ». Autant que les victimes et les collabos, cet ensemble de papiers évoque les rescapés, les évadés, les chanceux... et les bons samaritains qui ont fait honneur à notre pays.

On retrouve certains des témoignages utilisés dans ces articles dans un podcast de France Culture (en huit parties) : « La rafle du Vel d'Hiv, récits d'un crime français ».

On peut compléter avec un autre podcast (lui aussi en huit parties), de France Inter celui-là : « La rafle du Vel d'Hiv, une affaire d’État ». On le doit à Stéphanie Duncan, une habituée des émissions historiques sur cette chaîne.

20:45 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : histoire, dessin, bd, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, caricature, france, bande-dessinée

vendredi, 17 juin 2022

Le concours continue !

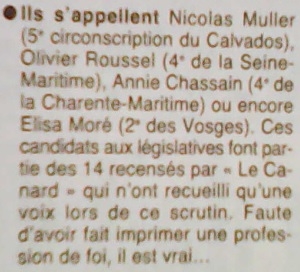

Les résultats du premier tour des élections législatives ne cessent de susciter des commentaires (plus ou moins profonds). Cette année, il me semble que le nombre de candidatures atypiques/farfelues (rayer la mention inutile) est plus important que d'habitude. L'une des « minimares » publiées dans le dernier numéro du Canard enchaîné affirme en avoir relevé 14, exemples à l'appui :

Le premier, Nicolas Muller (candidat du Mouvement de la ruralité, ex-CPNT) semble s'être un peu emmêlé les pinceaux dans la gestion de sa campagne (qui n'a visiblement pas rencontré le succès).

Le deuxième, Olivier Roussel, est resté un inconnu pour la quasi-totalité des habitants de sa circonscription. Il semble que ses bulletins aient été absents des bureaux de vote parce qu'il n'avait pas les moyens d'en financer l'impression. (Pourquoi se présenter à l'élection, alors ? Il aurait fallu y songer avant.)

La troisième, Annie Chassain, étiquetée « divers gauche », est arrivée dernière dans la quatrième circonscription de Charente-Maritime. Au second tour, le député sortant Raphaël Gérard (LReM) est opposé à un candidat RN. Bien que celui-ci le talonne, la candidate Nupes arrivée troisième s'est refusée à toute consigne de vote, d'après la recension effectuée par Le Monde. (On ne s'étonnera pas d'apprendre que cette candidate Nupes est membre de LFI...)

La quatrième, Élisa Moré, étiquetée « régionaliste », s'est elle aussi présentée dans une circonscription (vosgienne) qui verra un candidat de la « Majorité présidentielle » affronter un RN au second tour. Mais, là, la candidate Nupes éliminée, Charlotte Moreau, sans appeler à voter Ensemble, a déclaré que le vote RN était exclu.

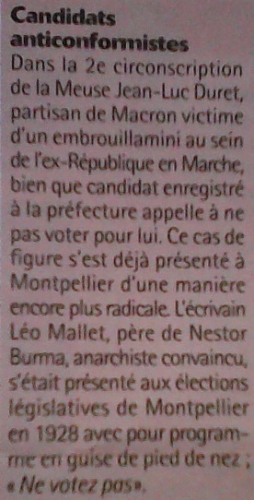

Toujours dans Le Canard enchaîné, un peu plus bas, sur la même page, il est question d'un autre de ces « candidats à 0 voix » :

Son cas rappelle celui de l'Aveyronnais Thierry Noël, qui avait adopté la même attitude... avec le même résultat (1 seule voix recueillie... mais 0 espérée). Les deux hommes ne sont toutefois pas de la même sensibilité politique, comme on peut l'apprendre dans le dernier numéro de L'Agglorieuse, l'hebdomadaire satirique de Montpellier :

La démarche de Jean-Luc Duret est bien expliquée dans un article de L'Est Républicain.

Je termine ce florilège par un cas déjà présent dans un article auquel menait un lien inséré dans l'un de mes précédents billets. Ce cas est cité dans le même numéro de L'Agglorieuse, avec une perspective "historique" :

En faisant des recherches sur ce candidat, je suis tombé un billet de blog qui évoque le binôme qu'il formait avec son suppléant... Bruno le Gaulois ! Soit cette candidature est une farce, soit le gars m'a l'air bien allumé !

... ou alors, il y a anguille sous roche, me suggère le petit malin assis au fond de la classe, près du radiateur climatiseur. En effet, dans la quatrième circonscription de l'Hérault, l'un des principaux candidats n'était autre que... Sébastien Rome (Nupes-LFI). En ajoutant à la liste (déjà bien fournie) une candidature farfelue, presque homonyme, aurait-on cherché à détourner de Nupes les suffrages d'électeurs mal renseignés ou un peu trop prompts à saisir le premier bulletin dont l'intitulé ressemble à celui pour lequel ils sont venus voter ? Ce serait tomber un peu vite dans le complotisme. Notons toutefois qu'une situation similaire (plus caricaturale encore) s'est produite dans la neuvième circonscription de Paris, où les électeurs ont eu à choisir entre treize prétendant(e)s... dont deux Sandrine Rousseau. Cela n'a pas empêché la candidate Nupes-LFI d'arriver largement en tête.

12:12 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, elections législatives 2022, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualité, actualites, actualités

Le concours continue !

Les résultats du premier tour des élections législatives ne cessent de susciter des commentaires (plus ou moins profonds). Cette année, il me semble que le nombre de candidatures atypiques/farfelues (rayer la mention inutile) est plus important que d'habitude. L'une des « minimares » publiées dans le dernier numéro du Canard enchaîné affirme en avoir relevé 14, exemples à l'appui :

Le premier, Nicolas Muller (candidat du Mouvement de la ruralité, ex-CPNT) semble s'être un peu emmêlé les pinceaux dans la gestion de sa campagne (qui n'a visiblement pas rencontré le succès).

Le deuxième, Olivier Roussel, est resté un inconnu pour la quasi-totalité des habitants de sa circonscription. Il semble que ses bulletins aient été absents des bureaux de vote parce qu'il n'avait pas les moyens d'en financer l'impression. (Pourquoi se présenter à l'élection, alors ? Il aurait fallu y songer avant.)

La troisième, Annie Chassain, étiquetée « divers gauche », est arrivée dernière dans la quatrième circonscription de Charente-Maritime. Au second tour, le député sortant Raphaël Gérard (LReM) est opposé à un candidat RN. Bien que celui-ci le talonne, la candidate Nupes arrivée troisième s'est refusée à toute consigne de vote, d'après la recension effectuée par Le Monde. (On ne s'étonnera pas d'apprendre que cette candidate Nupes est membre de LFI...)

La quatrième, Élisa Moré, étiquetée « régionaliste », s'est elle aussi présentée dans une circonscription (vosgienne) qui verra un candidat de la « Majorité présidentielle » affronter un RN au second tour. Mais, là, la candidate Nupes éliminée, Charlotte Moreau, sans appeler à voter Ensemble, a déclaré que le vote RN était exclu.

Toujours dans Le Canard enchaîné, un peu plus bas, sur la même page, il est question d'un autre de ces « candidats à 0 voix » :

Son cas rappelle celui de l'Aveyronnais Thierry Noël, qui avait adopté la même attitude... avec le même résultat (1 seule voix recueillie... mais 0 espérée). Les deux hommes ne sont toutefois pas de la même sensibilité politique, comme on peut l'apprendre dans le dernier numéro de L'Agglorieuse, l'hebdomadaire satirique de Montpellier :

La démarche de Jean-Luc Duret est bien expliquée dans un article de L'Est Républicain.

Je termine ce florilège par un cas déjà présent dans un article auquel menait un lien inséré dans l'un de mes précédents billets. Ce cas est cité dans le même numéro de L'Agglorieuse, avec une perspective "historique" :

En faisant des recherches sur ce candidat, je suis tombé un billet de blog qui évoque le binôme qu'il formait avec son suppléant... Bruno le Gaulois ! Soit cette candidature est une farce, soit le gars m'a l'air bien allumé !

... ou alors, il y a anguille sous roche, me suggère le petit malin assis au fond de la classe, près du radiateur climatiseur. En effet, dans la quatrième circonscription de l'Hérault, l'un des principaux candidats n'était autre que... Sébastien Rome (Nupes-LFI). En ajoutant à la liste (déjà bien fournie) une candidature farfelue, presque homonyme, aurait-on cherché à détourner de Nupes les suffrages d'électeurs mal renseignés ou un peu trop prompts à saisir le premier bulletin dont l'intitulé ressemble à celui pour lequel ils sont venus voter ? Ce serait tomber un peu vite dans le complotisme. Notons toutefois qu'une situation similaire (plus caricaturale encore) s'est produite dans la neuvième circonscription de Paris, où les électeurs ont eu à choisir entre treize prétendant(e)s... dont deux Sandrine Rousseau. Cela n'a pas empêché la candidate Nupes-LFI d'arriver largement en tête.

12:12 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, elections législatives 2022, presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualité, actualites, actualités

mardi, 14 juin 2022

Des candidats à 0 voix

Hier, j'ai reparlé du cas du candidat aveyronnais qui n'a recueilli qu'une voix, au premier tour des législatives, dans la troisième circonscription de l'Aveyron. Eh bien, certains ont fait encore mieux ! Voici ce sur quoi je suis tombé ce matin en lisant Midi Libre :

(Je sais : la photo est dégueulasse.)

Vous noterez que, contrairement à son homologue aveyronnais, ce candidat semble avoir veillé à ce qu'aucun bulletin imprimé à son nom ne figure dans les bureaux de vote. Sa démarche n'en est pas moins étrange... et un peu méprisante pour l'exercice du suffrage universel.

En cherchant un peu, j'ai trouvé d'autres cas de "candidat sans voix", notamment quatre en Bretagne. Les raisons de leur "bulle électorale" ne sont pas les mêmes...

... Mais le phénomène est encore plus développé que ce que je croyais, en Midi-Languedoc : on y compterait dix candidats "sans voix" et sept ayant recueilli moins de dix suffrages (dont l'Aveyronnais Thierry Noël).

12:12 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, elections législatives 2022, france, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Des candidats à 0 voix

Hier, j'ai reparlé du cas du candidat aveyronnais qui n'a recueilli qu'une voix, au premier tour des législatives, dans la troisième circonscription de l'Aveyron. Eh bien, certains ont fait encore mieux ! Voici ce sur quoi je suis tombé ce matin en lisant Midi Libre :

(Je sais : la photo est dégueulasse.)

Vous noterez que, contrairement à son homologue aveyronnais, ce candidat semble avoir veillé à ce qu'aucun bulletin imprimé à son nom ne figure dans les bureaux de vote. Sa démarche n'en est pas moins étrange... et un peu méprisante pour l'exercice du suffrage universel.

En cherchant un peu, j'ai trouvé d'autres cas de "candidat sans voix", notamment quatre en Bretagne. Les raisons de leur "bulle électorale" ne sont pas les mêmes...

... Mais le phénomène est encore plus développé que ce que je croyais, en Midi-Languedoc : on y compterait dix candidats "sans voix" et sept ayant recueilli moins de dix suffrages (dont l'Aveyronnais Thierry Noël).

12:12 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, elections législatives 2022, france, occitanie, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 13 juin 2022

Le candidat à une voix

Hier, j'ai ironisé à propos d'un candidat écologiste de la troisième circonscription de l'Aveyron. Celui-ci n'a obtenu qu'une seule voix au premier tour des élections législatives. Aujourd'hui, en lisant Centre Presse, j'ai découvert que, non seulement la seule voix qui s'est portée sur lui n'était pas la sienne... mais qu'il avait pour objectif de n'en recueillir aucune !

Je confirme que c'est dans bien dans la commune de Nant (située dans le Sud-Est de l'Aveyron, aux confins du Gard et de l'Hérault) que Thierry Noël (qui n'y réside pas) a obtenu sa seule voix :

La démarche de ce partisan de la décroissance m'apparaît quelque peu contradictoire. Sa candidature, quand bien même elle n'avait vocation à recueillir aucun suffrage, a eu pour conséquence l'impression de bulletins (et peut-être de professions de foi). Pas terrible comme bilan carbone (sans parler du gaspillage de papier et d'encre) !

D'autre part, je ne suis pas certain que la seule et unique personne à avoir voté pour lui l'ait fait par adhésion à ses idées tout en méconnaissant son souhait de finir à 0. Il n'est pas impossible qu'un mauvais esprit résidant à Nant ait voulu ainsi l'empêcher de réaliser son pari. (« C'est le genre de connerie qu'un sale type comme toi pourrait faire » m'a déclaré une personne qui me connaît bien.) Je rassure ce monsieur : je vote à Rodez et j'y ai dimanche dernier exprimé un suffrage qui ne va peut-être pas dans le sens de ses aspirations profondes.

17:33 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, occitanie, politique, elections législatives 2022, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Le candidat à une voix

Hier, j'ai ironisé à propos d'un candidat écologiste de la troisième circonscription de l'Aveyron. Celui-ci n'a obtenu qu'une seule voix au premier tour des élections législatives. Aujourd'hui, en lisant Centre Presse, j'ai découvert que, non seulement la seule voix qui s'est portée sur lui n'était pas la sienne... mais qu'il avait pour objectif de n'en recueillir aucune !

Je confirme que c'est dans bien dans la commune de Nant (située dans le Sud-Est de l'Aveyron, aux confins du Gard et de l'Hérault) que Thierry Noël (qui n'y réside pas) a obtenu sa seule voix :

La démarche de ce partisan de la décroissance m'apparaît quelque peu contradictoire. Sa candidature, quand bien même elle n'avait vocation à recueillir aucun suffrage, a eu pour conséquence l'impression de bulletins (et peut-être de professions de foi). Pas terrible comme bilan carbone (sans parler du gaspillage de papier et d'encre) !

D'autre part, je ne suis pas certain que la seule et unique personne à avoir voté pour lui l'ait fait par adhésion à ses idées tout en méconnaissant son souhait de finir à 0. Il n'est pas impossible qu'un mauvais esprit résidant à Nant ait voulu ainsi l'empêcher de réaliser son pari. (« C'est le genre de connerie qu'un sale type comme toi pourrait faire » m'a déclaré une personne qui me connaît bien.) Je rassure ce monsieur : je vote à Rodez et j'y ai dimanche dernier exprimé un suffrage qui ne va peut-être pas dans le sens de ses aspirations profondes.

17:33 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, occitanie, politique, elections législatives 2022, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 12 juin 2022

Aveyron : la Nupes bien placée... mais sans député ?

C'est l'un des enseignements que l'on peut tirer des résultats du premier tour des élections législatives, dans le département de l'Aveyron. Voyons ce qu'il en est dans le détail.

Dans la première circonscription (qui s'étend de Rodez à l'Aubrac), le sortant LReM Stéphane Mazars est sans surprise arrivé en tête... et même très largement, recueillant presque deux fois plus de voix que son principal concurrent (un jeune Nupes que, dans le coin, on s'est mis à surnommer "le roi du paracétamol"...).

Toutefois, par rapport à 2017, Stéphane Mazars a perdu environ 12% des voix qui s'étaient portées sur lui. C'est peut-être l'effet de l'abstention (et c'est beaucoup moins que nombre de ses collègues de la majorité présidentielle). En comparaison, la chute de la droite est bien plus importante : - 45 % pour Magali Bessaou par rapport à Yves Censi. (Les t-shirts près du corps n'ont pas suffi...)

Paradoxalement, alors que, dans les jours qui viennent, on risque de nous présenter le score de Léon Thébault (Nupes) comme une performance, en comparant celui-ci avec ceux de l'ensemble des candidats de gauche (opposés à Stéphane Mazars) en 2017, on s'aperçoit qu'il y a plutôt baisse, en nombre de voix : 8922 contre 9597 (répartis entre cinq candidats, ceci dit). La baisse de 7 % ressemble plutôt à une stagnation, surtout si l'on tient compte du contexte de l'abstention (passée, en gros, de 42 % à 46 %). Néanmoins, pour un jeune homme de 21 ans, se qualifier pour le second tour à son premier essai reste une prouesse.

La vraie progression spectaculaire a été réalisée par l'extrême-droite. En cinq ans, le FN-RN a gagné plus de 2000 voix (+ 67 %). La progression est même de 110 % si l'on inclut les suffrages qui se sont portés cette année sur Reconquête. On sait donc où sont passées une partie des voix de droite qui ont manqué à la candidate LR (pourtant soutenue par les caciques locaux).

Dès l'annonce de résultats partiels sur la deuxième circonscription, on a pu lire et entendre sur divers médias des déclarations triomphalistes de l'extrême-gauche. En effet, le candidat Nupes arrive en tête... mais pas aussi largement que certaines estimations le laissaient présager. Le score de l'extrême-gauche est toutefois en nette progression par rapport à 2017 (+ 28 % si l'on compare avec les suffrages obtenus par LFI et les écologistes, à l'époque : 10534 contre 8228). L'ensemble de la gauche (en incluant tout le PS et le PRG) est aussi en progression (de 12795 à 14369, soit + 12 %).

Cependant, la question se pose du devenir des voix qui se sont portées sur Eric Cantournet au premier tour. Celui-ci a refusé l'union sous domination LFI. Son électorat est sans doute écartelé entre la Nupes et LReM. Celle-ci sera présente au second tour, avec un candidat qui a recueilli 45 % de voix de moins que sa prédécesseure en 2017. (Gros désaveu pour Anne Blanc.) Mais le principal déçu de ce premier tour est sans doute André At (LR), finaliste théorique il y a cinq ans, et qui a vu son score baisser de 27 %. Je doute fort que ces électeurs-là se tournent vers le candidat Nupes.

Ici encore la plus forte progression est celle du RN : + 51 % par rapport à 2017 (en comptant uniquement les suffrages RN : 3212 et 4865), + 89 % en incluant les suffrages qui se sont portés sur Reconquête. Dans cette circonscription-là, lors de la dernière présidentielle, j'ai constaté une certaine porosité entre une partie des électorats de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. La haine du macronisme sera-t-elle le ciment de la victoire électorale de Nupes ?

Tant qu'on est sur l'extrême-droite, je signale l'échec cinglant du candidat des Patriotes dans cette circonscription (753 voix... soit 2 %). L'ophtalmologue s'est bien mis le doigt dans l’œil jusqu'au coude...

Terminons par la troisième circonscription, orpheline d'Arnaud Viala, qui semble avoir eu raison de s'approprier le fauteuil de président du Conseil départemental : le candidat LR Christophe Saint-Pierre (ancien maire de Millau) termine troisième et est éliminé. Par rapport à 2017, LR a recueilli 53 % de voix en moins (6818, contre 14525) ! On peut penser qu'une partie s'est reportée sur l'extrême-droite : le candidat RN a progressé de 73 % en voix par rapport à 2017... et l'extrême-droite de 111 % si l'on inclut les suffrages qui se sont portés sur Reconquête. La droite aveyronnaise s'est donc fait siphonner une partie de son réservoir électoral par les marinistes et les zemmouriens, ce qui devrait inciter ses dirigeants à quelques remises en question.

Le second tour opposera les candidats Nupes et LReM. Le premier réalise une progression de 36 % par rapport aux voix obtenues par les candidats de gauche en 2017 (10493 contre 7742). En revanche, le candidat LReM a rassemblé 26 % de voix de moins que son prédécesseur en 2017 (9741 contre 13122)... mais il est peut-être mieux placé pour l'emporter. Je pense que le candidat Nupes dispose de peu de réserves. Je ne crois pas à un sursaut des abstentionnistes d'ici au second tour... mais je peux me tromper. La principale question est le devenir des voix du RN. Dans cette circonscription-là (fortement marquée par l'implantation militaire), je vois mal des électeurs attachés au respect de l'ordre voter pour un candidat membre d'un parti dont certains dirigeants tiennent des propos anti-flics.

Je ne voudrais pas terminer ce billet de manière trop acrimonieuse. Voilà pourquoi je signale aux amoureux du détail croustillant la dernière place, dans la troisième circonscription. Elle est occupée par un écologiste indépendant (qui s'était déjà présenté en 2015 et 2017), qui a recueilli... une voix (qu'on présume être la sienne) ! Mes amitiés à la famille et aux proches du candidat.

23:11 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, politique, elections législatives 2022, france, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Aveyron : la Nupes bien placée... mais sans député ?

C'est l'un des enseignements que l'on peut tirer des résultats du premier tour des élections législatives, dans le département de l'Aveyron. Voyons ce qu'il en est dans le détail.

Dans la première circonscription (qui s'étend de Rodez à l'Aubrac), le sortant LReM Stéphane Mazars est sans surprise arrivé en tête... et même très largement, recueillant presque deux fois plus de voix que son principal concurrent (un jeune Nupes que, dans le coin, on s'est mis à surnommer "le roi du paracétamol"...).

Toutefois, par rapport à 2017, Stéphane Mazars a perdu environ 12% des voix qui s'étaient portées sur lui. C'est peut-être l'effet de l'abstention (et c'est beaucoup moins que nombre de ses collègues de la majorité présidentielle). En comparaison, la chute de la droite est bien plus importante : - 45 % pour Magali Bessaou par rapport à Yves Censi. (Les t-shirts près du corps n'ont pas suffi...)

Paradoxalement, alors que, dans les jours qui viennent, on risque de nous présenter le score de Léon Thébault (Nupes) comme une performance, en comparant celui-ci avec ceux de l'ensemble des candidats de gauche (opposés à Stéphane Mazars) en 2017, on s'aperçoit qu'il y a plutôt baisse, en nombre de voix : 8922 contre 9597 (répartis entre cinq candidats, ceci dit). La baisse de 7 % ressemble plutôt à une stagnation, surtout si l'on tient compte du contexte de l'abstention (passée, en gros, de 42 % à 46 %). Néanmoins, pour un jeune homme de 21 ans, se qualifier pour le second tour à son premier essai reste une prouesse.

La vraie progression spectaculaire a été réalisée par l'extrême-droite. En cinq ans, le FN-RN a gagné plus de 2000 voix (+ 67 %). La progression est même de 110 % si l'on inclut les suffrages qui se sont portés cette année sur Reconquête. On sait donc où sont passées une partie des voix de droite qui ont manqué à la candidate LR (pourtant soutenue par les caciques locaux).

Dès l'annonce de résultats partiels sur la deuxième circonscription, on a pu lire et entendre sur divers médias des déclarations triomphalistes de l'extrême-gauche. En effet, le candidat Nupes arrive en tête... mais pas aussi largement que certaines estimations le laissaient présager. Le score de l'extrême-gauche est toutefois en nette progression par rapport à 2017 (+ 28 % si l'on compare avec les suffrages obtenus par LFI et les écologistes, à l'époque : 10534 contre 8228). L'ensemble de la gauche (en incluant tout le PS et le PRG) est aussi en progression (de 12795 à 14369, soit + 12 %).

Cependant, la question se pose du devenir des voix qui se sont portées sur Eric Cantournet au premier tour. Celui-ci a refusé l'union sous domination LFI. Son électorat est sans doute écartelé entre la Nupes et LReM. Celle-ci sera présente au second tour, avec un candidat qui a recueilli 45 % de voix de moins que sa prédécesseure en 2017. (Gros désaveu pour Anne Blanc.) Mais le principal déçu de ce premier tour est sans doute André At (LR), finaliste théorique il y a cinq ans, et qui a vu son score baisser de 27 %. Je doute fort que ces électeurs-là se tournent vers le candidat Nupes.

Ici encore la plus forte progression est celle du RN : + 51 % par rapport à 2017 (en comptant uniquement les suffrages RN : 3212 et 4865), + 89 % en incluant les suffrages qui se sont portés sur Reconquête. Dans cette circonscription-là, lors de la dernière présidentielle, j'ai constaté une certaine porosité entre une partie des électorats de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. La haine du macronisme sera-t-elle le ciment de la victoire électorale de Nupes ?

Tant qu'on est sur l'extrême-droite, je signale l'échec cinglant du candidat des Patriotes dans cette circonscription (753 voix... soit 2 %). L'ophtalmologue s'est bien mis le doigt dans l’œil jusqu'au coude...

Terminons par la troisième circonscription, orpheline d'Arnaud Viala, qui semble avoir eu raison de s'approprier le fauteuil de président du Conseil départemental : le candidat LR Christophe Saint-Pierre (ancien maire de Millau) termine troisième et est éliminé. Par rapport à 2017, LR a recueilli 53 % de voix en moins (6818, contre 14525) ! On peut penser qu'une partie s'est reportée sur l'extrême-droite : le candidat RN a progressé de 73 % en voix par rapport à 2017... et l'extrême-droite de 111 % si l'on inclut les suffrages qui se sont portés sur Reconquête. La droite aveyronnaise s'est donc fait siphonner une partie de son réservoir électoral par les marinistes et les zemmouriens, ce qui devrait inciter ses dirigeants à quelques remises en question.

Le second tour opposera les candidats Nupes et LReM. Le premier réalise une progression de 36 % par rapport aux voix obtenues par les candidats de gauche en 2017 (10493 contre 7742). En revanche, le candidat LReM a rassemblé 26 % de voix de moins que son prédécesseur en 2017 (9741 contre 13122)... mais il est peut-être mieux placé pour l'emporter. Je pense que le candidat Nupes dispose de peu de réserves. Je ne crois pas à un sursaut des abstentionnistes d'ici au second tour... mais je peux me tromper. La principale question est le devenir des voix du RN. Dans cette circonscription-là (fortement marquée par l'implantation militaire), je vois mal des électeurs attachés au respect de l'ordre voter pour un candidat membre d'un parti dont certains dirigeants tiennent des propos anti-flics.

Je ne voudrais pas terminer ce billet de manière trop acrimonieuse. Voilà pourquoi je signale aux amoureux du détail croustillant la dernière place, dans la troisième circonscription. Elle est occupée par un écologiste indépendant (qui s'était déjà présenté en 2015 et 2017), qui a recueilli... une voix (qu'on présume être la sienne) ! Mes amitiés à la famille et aux proches du candidat.

23:11 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occitanie, politique, elections législatives 2022, france, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

mardi, 07 juin 2022

Tandem "soulagien"

La chaîne France 3 diffuse actuellement la sixième saison de la comédie policière Tandem, dont les héros (un couple d'officiers de gendarmerie divorcés, mais qui continuent à travailler dans la même brigade) sont incarnés par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

J'ai découvert cette série à sa quatrième saison, pendant le premier confinement. Je lui suis resté fidèle, contrairement à d'autres (françaises comme américaines) qui, pour moi, se sont essoufflées. J'aime le mélange d'intrigue policière et de comédie familiale, pimentées parfois d'un poil d'Histoire ou de légendes locales.

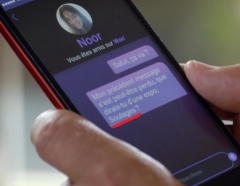

Dans le cinquième épisode de la sixième saison (diffusé ce mardi soir, sous le titre "Cœur de pirate"), ce ne sont pas les démêlés des héros qui ont le plus retenu mon attention, mais une anecdote concernant deux personnages secondaires : à gauche Thomas (le fils des gendarmes qui, au grand dam de ses parents, effectue un stage dans la brigade), à droite Célestin (un enquêteur zélé mais un peu casse-couille, qui essaie toujours de se faire bien voir de la hiérarchie). Le premier ne sait comment attirer l'attention de Nour, la cousine d'une collègue de son père. Il joue la carte culturelle :

Le second se propose de lui donner des conseils. Voici ce qu'on entend au cours de l'épisode :

Donc, draguer une fille en lui proposant d'aller voir une expo Soulages, c'est un peu ringard (en tout cas, sûrement intello)...

Au niveau culturel, l'épisode ne manque pas d'intérêt, puisqu'il est question du trésor du pirate Barberoussette... non, pas Barberousse. Barberoussette (alias Gaspard Dot) a bien existé et il n'a pas laissé que de bons souvenirs dans la région. Ah, j'aime quand, au cours d'une enquête, il est question d'archéologie (comme dans le troisième épisode de la saison 4) ou des Templiers (dans le onzième épisode de la saison 3) !

22:37 Publié dans On se Soulages !, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films

Tandem "soulagien"

La chaîne France 3 diffuse actuellement la sixième saison de la comédie policière Tandem, dont les héros (un couple d'officiers de gendarmerie divorcés, mais qui continuent à travailler dans la même brigade) sont incarnés par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort.

J'ai découvert cette série à sa quatrième saison, pendant le premier confinement. Je lui suis resté fidèle, contrairement à d'autres (françaises comme américaines) qui, pour moi, se sont essoufflées. J'aime le mélange d'intrigue policière et de comédie familiale, pimentées parfois d'un poil d'Histoire ou de légendes locales.

Dans le cinquième épisode de la sixième saison (diffusé ce mardi soir, sous le titre "Cœur de pirate"), ce ne sont pas les démêlés des héros qui ont le plus retenu mon attention, mais une anecdote concernant deux personnages secondaires : à gauche Thomas (le fils des gendarmes qui, au grand dam de ses parents, effectue un stage dans la brigade), à droite Célestin (un enquêteur zélé mais un peu casse-couille, qui essaie toujours de se faire bien voir de la hiérarchie). Le premier ne sait comment attirer l'attention de Nour, la cousine d'une collègue de son père. Il joue la carte culturelle :

Le second se propose de lui donner des conseils. Voici ce qu'on entend au cours de l'épisode :

Donc, draguer une fille en lui proposant d'aller voir une expo Soulages, c'est un peu ringard (en tout cas, sûrement intello)...

Au niveau culturel, l'épisode ne manque pas d'intérêt, puisqu'il est question du trésor du pirate Barberoussette... non, pas Barberousse. Barberoussette (alias Gaspard Dot) a bien existé et il n'a pas laissé que de bons souvenirs dans la région. Ah, j'aime quand, au cours d'une enquête, il est question d'archéologie (comme dans le troisième épisode de la saison 4) ou des Templiers (dans le onzième épisode de la saison 3) !

22:37 Publié dans On se Soulages !, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinéma, cinema, film, films

samedi, 30 avril 2022

Becker, Londres... et la France

Ce samedi soir, en famille, nous avons regardé le JT de France 2. (Quelqu'un reprend des carottes râpées ?) Une grosse moitié fut consacrée au conflit russo-ukrainien. (Tu m'as bien dit saignante, ton entrecôte ?) Mon attention fut attirée par un sujet plus anecdotique, sans doute placé juste après pour faire retomber la tension. (Dis donc, Riton, tu ne vas tout de même pas finir la bouteille de rouge tout seul ?) Il était question des ennuis judiciaires de l'ancien champion de tennis allemand Boris Becker. (Marcel, pousse-toi, je ne vois pas la tête du tennisman !)

Ce ne sont pas les ravages du temps sur le physique de l'ex-athlète d'exception qui m'ont intéressé, mais le symbole figurant à l'entrée du tribunal londonien. (Mais non, c'est pas en Allemagne ; il est jugé à Londres parce qu'il habite le Royaume-Uni... depuis au moins dix ans d'ailleurs !)

Sur les armoiries britanniques figure la devise du royaume... en français : "Dieu et mon roi". C'est un lointain héritage de la conquête normande, la noblesse continentale ayant imposé sa langue outre-Manche. (Riton, arrête de faire ton malin... et passe-moi les frites !) La formule, qui serait due à Richard Coeur-de-Lion, est devenue la devise officielle au XVe siècle.

Mais la "francitude" de la monarchie anglaise ne s'arrête pas là. Une seconde formule figure sur les armoiries : "Honi soit qui mal y pense". Son origine remonterait elle aussi au Moyen Age, toujours à l'époque de la Guerre de Cent-Ans, mais au XIVe siècle. L'anecdote (peut-être apocryphe) se déroule à la cour du roi Edouard III et voit la naissance de l'Ordre de la Jarretière. (Bon, ça me saoule cette histoire de tennisman malhonnête... on pourrait pas plutôt parler de l'affaire PPDA ?)

Comme quoi, on peut trouver son bonheur dans un journal télévisé grand public.

22:05 Publié dans Histoire, Société, Sport, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, sport, sports, tennis, médias, presse, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

Becker, Londres... et la France

Ce samedi soir, en famille, nous avons regardé le JT de France 2. (Quelqu'un reprend des carottes râpées ?) Une grosse moitié fut consacrée au conflit russo-ukrainien. (Tu m'as bien dit saignante, ton entrecôte ?) Mon attention fut attirée par un sujet plus anecdotique, sans doute placé juste après pour faire retomber la tension. (Dis donc, Riton, tu ne vas tout de même pas finir la bouteille de rouge tout seul ?) Il était question des ennuis judiciaires de l'ancien champion de tennis allemand Boris Becker. (Marcel, pousse-toi, je ne vois pas la tête du tennisman !)

Ce ne sont pas les ravages du temps sur le physique de l'ex-athlète d'exception qui m'ont intéressé, mais le symbole figurant à l'entrée du tribunal londonien. (Mais non, c'est pas en Allemagne ; il est jugé à Londres parce qu'il habite le Royaume-Uni... depuis au moins dix ans d'ailleurs !)

Sur les armoiries britanniques figure la devise du royaume... en français : "Dieu et mon roi". C'est un lointain héritage de la conquête normande, la noblesse continentale ayant imposé sa langue outre-Manche. (Riton, arrête de faire ton malin... et passe-moi les frites !) La formule, qui serait due à Richard Coeur-de-Lion, est devenue la devise officielle au XVe siècle.

Mais la "francitude" de la monarchie anglaise ne s'arrête pas là. Une seconde formule figure sur les armoiries : "Honi soit qui mal y pense". Son origine remonterait elle aussi au Moyen Age, toujours à l'époque de la Guerre de Cent-Ans, mais au XIVe siècle. L'anecdote (peut-être apocryphe) se déroule à la cour du roi Edouard III et voit la naissance de l'Ordre de la Jarretière. (Bon, ça me saoule cette histoire de tennisman malhonnête... on pourrait pas plutôt parler de l'affaire PPDA ?)

Comme quoi, on peut trouver son bonheur dans un journal télévisé grand public.

22:05 Publié dans Histoire, Société, Sport, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, sport, sports, tennis, médias, presse, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités

dimanche, 27 mars 2022

L'Ile aux 30 cercueils

Depuis la semaine dernière, France 2 diffuse cette nouvelle adaptation du roman de Maurice Leblanc (dans lequel, contrairement à ce qu'il se passe dans la mini-série, Arsène Lupin finit par intervenir). Deux épisodes ont déjà été proposés aux téléspectateurs, les deux suivants étant programmés lundi 28 mars, les deux derniers lundi 4 avril. (L'intégralité est disponible sur le site de France Télévisions.)

Un couple se retrouve au cœur de la tourmente. De nos jours, Christine, une infirmière, retourne sur les lieux de son enfance, l'île (fictive) de Sarek, située à proximité des Glénan, dans le Finistère.

Des années auparavant, elle et son mari Raphaël avaient quitté les lieux, après la mort de leur enfant mort-né. Ils se sont reconstruits loin de là, mais sans enfant. Christine revient parce qu'elle a reçu une vidéo tournée au moment de son accouchement : le bébé aurait survécu. Elle se demande ce qu'il est devenu et essaie de l'identifier. Le problème est que deux garçons semblent correspondre... et que, dès son arrivée sur l'île, les morts violentes s'accumulent. Entre ceux qui savent quelque chose (et qui ne veulent pas remuer le passé) et ceux qui, bien que ne sachant rien, ont un avis bien tranché sur tout, l'infirmière doit la jouer finement, appuyée (discrètement) par le chef de la gendarmerie locale (secrètement amoureux d'elle) puis son mari, qui finit par la rejoindre.

Par rapport au roman, beaucoup de choses ont été modifiées... et ce n'est pas forcément un mal. Qu'ont gardé les scénaristes ? La croyance en la perte de l'enfant, le départ puis le retour de la mère, l'existence de deux garçons, la crucifixion des femmes et l'histoire des fameux trente cercueils, une sombre prophétie qu'un tueur en série semble s'évertuer à accomplir.

En dépit de certaines faiblesses, j'ai été pris par cette intrigue. La distribution est attrayante, avec Virginie Ledoyen, Charles Berling, Jean-François Stévenin (qu'on n'arrête pas de voir sur les écrans depuis qu'il est décédé !), Marilyne Canto, Dominique Pinon et une brochette de petits jeunes assez doués. On a envie de découvrir le fin mot de l'histoire, surtout dans sa forme double : la mort présumée du fils de Christine et le destin de cette autre femme, mère d'un autre enfant, qui a vécu sur la même île et qui a disparu quelques années auparavant.

Le gros défaut de la mini-série est la peinture caricaturale qui est faite de ses habitants. Comme on a déplacé l'action principale de 1917 à 2021, on aurait pu nous éviter ces portraits de Bretons arriérés, superstitieux ou culs-bénits, alcooliques et violents, même si les derniers épisodes sont chargés de redorer quelque peu leur blason. Ceux-ci manquent d'ailleurs un peu de saveur si l'on a compris qui est à la manœuvre. Je conseille d'ailleurs de ne surtout pas (re)lire le roman avant de voir la série.

En revanche, après avoir vu cette adaptation assez éloignée de l'original, on peut se replonger dans la prose de Maurice Leblanc, un auteur à mon avis sous-estimé de notre littérature. La série diffusée récemment sur Netflix l'a remis au goût du jour... mais cela fait un petit moment qu'au Japon, par exemple, on lui rend hommage à travers le personnage d'Edgar de la Cambriole.