dimanche, 18 février 2018

Oh Lucy !

C'est l'histoire d'une Japonaise célibataire, un peu coincée, qui va prendre des cours d'anglais auprès d'un jeune (et séduisant) enseignant américain. Quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Il faut d'abord préciser que c'est à l'initiative de sa nièce que Setsuko/Lucy (Shinobu Terajima, excellente) va se lancer dans l'apprentissage de la langue de Donald Trump. Cela nous vaut plusieurs scènes savoureuses, susceptibles de décomplexer les Français quant à l'acquisition des langues étrangères. (Et je ne parle pas du lieu dans lequel se tiennent les cours, qui prête à bien des suppositions...)

Il faut dire qu'en plus d'être charmant, John (incarné par Josh Hartnett, mesdames) sait y faire. Ses méthodes d'enseignement semblent assez originales. De plus, il est très... tactile. Visiblement, les dames (et même les messieurs) adorent. Setsuko, qui s'ennuie dans un emploi rébarbatif (quoique rémunérateur), aux côtés de collègues hypocrites, y voit l'occasion de changer de vie.

La deuxième partie nous transporte aux Etats-Unis, plus précisément en Californie, où (pour des raisons que je me garderai de révéler) nous retrouvons notre petit monde, à savoir John, Setsuko, mais aussi sa ravissante nièce Mika et Ayako, la mère de celle-ci (et donc la soeur de Setsuko, si vous avez bien suivi). On comprend vite qu'entre les deux frangines existe un sacré contentieux, dont on va finir par découvrir la cause.

D'ailleurs, Cet événement ancien a sans doute des répercussions sur l'évolution de la situation actuelle, en particulier sur le comportement de Setsuko/Lucy, qui commence à kiffer la vie à la californienne. On rit presque autant que dans la première partie, même si, petit à petit, l'émotion prend le dessus.

Au-delà des apparences (et des convenances), chaque personnage cache au moins une faille, que cette aventure va faire émerger. C'est traité avec délicatesse par la réalisatrice Atsuko Hirayanagi. Ce film est l'une des excellentes surprises de ce début 2018.

23:14 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 16 février 2018

Trois héros américains

Il s'agit bien évidemment d'Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone, les trois jeunes hommes qui ont déjoué, en 2015, l'attaque terroriste dans le train Thalys. Dans son dernier film, Clint Eastwood a raconté leur histoire, adaptée d'un livre qu'ils ont coécrit avec un journaliste, Jeffrey E. Stern :

Le bouquin se lit très facilement. Il est construit sous forme de courts chapitres, rédigés de deux manières différentes. L'essentiel du texte est une narration qui s'appuie sur les témoignages des trois héros. On part de l'enfance (et même du passé familial) pour rejoindre août 2015 et ses conséquences. A la fin de certains chapitres sont ajoutés des éléments plus strictement liés à l'attentat, avec une graphie différente. Parfois, c'est le journaliste qui ajoute des explications, comme lorsqu'il présente (schématiquement) le fonctionnement de l'espace Schengen à son lectorat américain ou lorsqu'il évoque la situation de la minorité arabo-musulmane en France (et dans les pays voisins, comme la Belgique). Il analyse la situation avec sa grille de lecture états-unienne (sous l'angle de la ghettoïsation) et évoque très peu la religion.

A la lecture, cela donne une série de retours en arrière... qui ont parfois été intégralement "pompés" par la scénariste d'Eastwood, Dorothy Blyskal (par exemple : la rencontre entre les mères de famille et la directrice d'école, la découverte, par Anthony, des armes avec lesquelles le jeune Spencer joue ou encore la visite de Berlin à vélo, anecdote sur Hitler à la clé).

Le livre est néanmoins beaucoup plus riche en détails. Il est encore plus clair qu'Eastwood sur l'aspect religieux de la vocation des jeunes hommes. A plusieurs reprises, on tente de nous faire accroire que rien de tout ceci n'est arrivé par hasard, qu'il faut y voir la réalisation d'un projet divin. Il est vrai que le parcours suivi par les trois futurs héros (de leur rencontre à leurs débuts dans la vie active), tout comme les péripéties de la lutte dans le train (avec les armes qui s'enraient au bon moment), ne manquent pas d'étonner.

Parmi les éléments qui n'ont pas été retenus pour construire le scénario du film, il y a l'histoire familiale du djihadiste et sa vie en Europe. A mon avis, Eastwood a fait le bon choix (cinématographique) en campant un être maléfique sans voix, même si je regrette la mise sous le boisseau de l'islam intégriste. A ce sujet, on remarque que, dans le livre (qui détaille davantage la période de vacances en Europe), on comprend que deux des jeunes hommes sont étonnés (voire choqués) de croiser autant de femmes voilées en Allemagne...

L'autre matériau qui a été négligé est le vécu particulier d'Anthony Sadler, le Noir de la bande, qui est fan de rap et s'intéresse à tout ce qui touche à sa "communauté", des deux côtés de l'Atlantique. Sa relation avec son père pasteur est aussi très intéressante, surtout à partir du moment où intervient Barack Obama. Celui qui était à l'époque le président des Etats-Unis a téléphoné directement au jeune homme, avant de recevoir les trois à la Maison Blanche. Quand on connaît l'hostilité qu'éprouve Eastwood à l'égard du premier président métis, on comprend qu'il ait "zappé" ces éléments, préférant mettre en valeur la ferveur populaire qui a accueilli les héros de retour au pays.

Le livre les suit d'ailleurs au-delà. Alek le seul vrai militaire de la bande (à l'origine) est devenu une vedette de la télé-réalité : il a participé à l'émission Danse avec les stars... qu'il a remportée ! Anthony poursuit ses études et Spencer, naguère rejeté par l'armée, est désormais au service de l'US Air Force !

Et la France dans tout ça ? Elle a une place ambiguë. La réputation des Parisiens à l'étranger est encore plus exécrable que ce qui apparaît dans le film. A plusieurs reprises, des personnes ont tenté de dissuader les jeunes hommes de se rendre dans la Ville Lumière, l'Allemagne et (surtout) l'Espagne apparaissant plus accueillantes. Le passage par les Pays-Bas est l'excellente surprise de leur voyage (peut-être pas pour des raisons avouables...). Concernant la France, de l'autre côté de l'Atlantique, les parents ont encore en mémoire les attentats de 2015. (Il est plusieurs fois fait allusion à Charlie.) Mais la culture française est quand même présente (y compris par une référence à La Guerre des boutons), tout comme la maîtrise technologique (à travers le fonctionnement du train). Un bref mais incontestable hommage est aussi rendu au Français qui, le premier, s'est opposé au terroriste du train.

Voilà. Le bouquin fourmille d'anecdotes et, à mon avis, il est bien plus intéressant que le film.

mercredi, 14 février 2018

Le Retour du héros

Mensonges, séduction et trahisons sont au programme de cette comédie romantique en costumes, un brin littéraire. Il faut dire que des lettres sont au coeur de l'intrigue : celles qu'aurait dû écrire le capitaine Neuville (Jean Dujardin, cabotineur impérial) à sa fiancée, celles en réalité écrites par Elisabeth, la soeur de celle-ci (Mélanie Laurent, intrigante royale). Il y a aussi celles écrites en réponse par la fiancée délaissée, Pauline (excellente Noémie Merlant, déjà remarquée dans Le Ciel attendra), une oie blanche qui va se révéler plus délurée que prévu.

L'ambiance n'est pas sans rappeler certains films de Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo. L'intrigue n'est pas d'une inventivité folle (même si elle réserve quelques surprises), les situations ne sont pas d'une étourdissante originalité, mais les acteurs sont bons et les dialogues bien écrits, avec beaucoup de répliques qui font mouche. La musique, légère, accompagne idéalement le tout.

Dujardin est vraiment épatant. Dans le registre comique, il arrive à varier l'interprétation... et se montre même émouvant, à l'occasion. Il est vrai que ce personnage de mythomane lui va à merveille. Neuville arrive tellement bien à incarner son personnage de héros de guerre que, lorsqu'il s'abandonne à décrire, une seule fois, une situation qu'il a vécue, on ne le croit pas !

Sa rivalité/connivence avec Elisabeth/Mélanie Laurent est le principal atout de ce film, avec une mise en abyme à la clé. Lorsqu'il revient après plusieurs années d'absence, lui comme Elisabeth ont intérêt à faire durer l'illusion que la jeune femme a entretenue avec ses lettres. Et voilà la célibataire exigeante en train de faire répéter son rôle au déserteur volage et sans scrupule, dans une scène qui n'est pas sans évoquer le travail d'acteur.

Une autre séquence m'a particulièrement marqué (et a fait beaucoup rire dans la salle) : celle de la soirée qui se termine dans un bois (et une cabane). Neuville part à la poursuite de son ancienne fiancée (qui brûle de succomber à ses assauts libidineux), tandis qu'Elisabeth fait tout pour éviter l'irréparable (sa soeur est désormais mariée, mère de famille... et elle-même n'est pas totalement indifférente au charme de l'ancien officier). Au détour d'un arbre, Neuville fait une très curieuse rencontre et la relation entre les deux personnages principaux prend un tour très... humide. J'ai adoré !

Evidemment dès le début, on a compris comment les hostilités déclarées entre Neuville et Elisabeth risquent de se conclure. Cela n'empêche nullement de savourer cette comédie sympathique, pas méprisante ni vulgaire (ça nous change), et qui a le bon goût de ne durer qu'1h30.

22:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 13 février 2018

La Douleur

Je me suis décidé à aller voir l'adaptation du livre autobiographique de Marguerite Duras, appelée ici Marguerite Antelme, puisqu'elle est l'épouse du résistant Robert Antelme, que la Gestapo parisienne (française...) vient d'arrêter. Quand j'étais plus jeune, c'est de l'époux dont j'avais entendu parler : son témoignage (L'Espèce humaine) est considéré un peu comme l'équivalent de Si c'était un homme (de Primo Levi), pour les camps de concentration. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé qu'il avait été marié à la célèbre (et atypique) écrivaine.

La première partie est très prenante. Elle prend la forme d'un jeu du chat et de la souris entre la frêle et tenace Marguerite (Mélanie Thierry, éblouissante) et l'inquiétant Pierre Rabier (Benoît Magimel, très bon), un gestapiste qui se pique de littérature. (Derrière ce personnage se cache quelqu'un de bien réel, Charles Delval.) Le trouble de l'héroïne est restitué par la mise en scène, qui joue sur la netteté des images et les reflets. Un bon point pour le réalisateur Emmanuel Finkiel (auteur, entre autres, de Voyages et de Je ne suis pas un salaud). A un moment, j'ai même cru reconnaître le visage de Duras âgée dans le reflet d'un reflet de Mélanie Thierry.

Hélas, la seconde partie (qui dure quand même plus d'une heure...) plombe le film. Rabier a disparu, laissant Marguerite face à ses doutes et à son angoisse. Celle-ci prend la forme de pesants monologues, en voix off. Dans ce magma de lourdeur pédante, je distingue toutefois une étincelle (outre la prestation de M. Thierry) : Shulamit Adar, qui incarne Mme Katz, une mère juive persuadée de bientôt retrouver sa fille, qui a été déportée en Europe de l'Est...

Par dessus le marché, c'est le moment où le personnage de Dionys (interprété par Benjamin Biolay, dont le visage semble ne pouvoir prendre qu'une seule expression) devient très présent... trop présent. Du coup, quand on n'a pas succombé à l'envie de piquer un somme, on attend la fin avec impatience.

Dommage.

19:14 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

samedi, 10 février 2018

Le 15h17 pour Paris

L'ami Clint a décidé de se pencher sur l'attentat du Thalys d'août 2015, en embauchant certains des protagonistes (dont les trois jeunes Américains) pour qu'ils jouent leur propre rôle. Attention toutefois : l'essentiel du film n'est pas consacré au déroulement de l'attentat, mais au passé des trois héros. Même si la première scène nous montre (de dos) l'islamo-fasciste Ayoub El-Khazzani, la suite est constituée de longs retours en arrière.

Ce n'est pas qu'une coquetterie de cinéaste. C'est lié au propos politique qui constitue l'ossature du film. Eastwood veut montrer deux choses : la première que ces jeunes hommes sont des types ordinaires, plutôt pas gâtés par le destin ; la seconde que, s'ils se sont comportés en héros, c'est en raison de l'éducation religieuse qu'ils ont reçue, de la formation que deux d'entre eux ont suivie et de leur goût pour les armes et le combat.

C'est clairement un "film de droite", un poil manichéen, sur la lutte du Bien contre le Mal. Le Bien est incarné par les valeurs américaines (même si Eastwood lance quelques piques sur ce qui se passe dans son pays) et le lien avec la France. Au début, celle-ci n'est pourtant pas montrée à son avantage : les trois jeunes hommes en vacances en Europe hésitent à se rendre à Paris, rebutés par les rumeurs concernant le mauvais accueil qu'on y réserve parfois aux touristes. Mais, comme il y a la Tour Eiffel...

Le Mal n'est que schématiquement représenté, par un homme costaud, surarmé et impitoyable. Il est de surcroît mutique, ce qui lui confère une aura menaçante supplémentaire. Notons qu'Eastwood n'associe aucun symbole religieux au personnage. Ce film n'est pas islamophobe. Il dénonce le terrorisme. C'est délicat de la part d'Eastwood, mais il est quand même culotté de passer sous silence l'idéologie mortifère qui anime le terroriste.

Ce ne sont néanmoins pas pour moi des éléments rédhibitoires. Le problème vient plutôt de la direction d'acteurs et de l'interprétation. Les premiers retours en arrière nous montrent Spencer, Anthony et Alek jeunes, scolarisés dans une école religieuse. (Cette période de leur vie avait fait l'objet d'un reportage publié dès août 2015 dans Paris Match.) C'est l'occasion pour Clint de dire ce qu'il pense d'une partie du corps enseignant. Au fil des scènes, on découvre trois garçons plutôt complexés, l'un grassouillet, les deux autres petits et maigres. Cerise sur le gâteau : leur situation familiale n'est pas des plus apaisées. Ils sont élevés principalement par leurs mères (toutes ferventes croyantes apparemment). L'absence de la figure du père peut expliquer le parcours ultérieur de ces gars, en quête de reconnaissance virile. Hélas pour les spectateurs, les gamins ne jouent pas très bien et les dialoguistes leur font tenir des propos d'adultes. (J'ai vu le film en version originale sous-titrée.)

On retrouve le même problème avec les trois jeunes hommes. Les scènes qui les font interagir sont à moitié jouées. C'est souvent maladroit. Il aurait fallu retourner certaines d'entre elles. (Peut-être serait-il préférable de voir le film en version française, si le doublage est de qualité.) J'ai cependant été touché par le parcours de Spencer (le plus charismatique de la bande), qui accumule les guignes mais essaie de garder un esprit positif.

Le film ne prend vraiment son élan que dans la dernière partie. La séquence du Thalys est très bien filmée. Il y a de l'action et de l'émotion, même si l'on connaît déjà le déroulement des événements. Seul un détail m'a fait tiquer : les vues aériennes du train le montrent se déplaçant à une vitesse assez réduite, alors qu'il est censé aller très vite !

Ah, et puis, il y a autre chose : Eastwood ne met en valeur que les passagers américains qui ont combattu le terroriste. On ne voit que brièvement le premier à s'opposer à lui, un Français (pas présenté comme tel) qui se trouvait au niveau des toilettes (et qui par la suite a souhaité garder l'anonymat). On distingue à peine le Britannique qui a contribué à maîtriser l'assassin. Il faut attendre la séquence de l’Élysée pour le découvrir vraiment. Pour cette partie, Eastwood a entremêlé les images d'archives et d'autres, retournées ensuite, avec notamment une doublure de François Hollande (incarné par Patrick Braoudé, selon Allociné). Notons que le film nous propose l'intégralité du discours présidentiel, qui est très beau.

A vous de voir : c'est clairement un Eastwood mineur et surtout un film paresseux au niveau de la direction d'acteurs.

10:53 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actualité, société

jeudi, 08 février 2018

Cro Man

C'est la nouvelle production des studios Aardman, qui se sont fait connaître naguère avec les aventures de Wallace et Gromit, Chicken Run, plus récemment avec Shaun le mouton. Les héros sont des hommes préhistoriques, dont les ancêtres auraient inventé le football (d'une manière rocambolesque qui fait l'objet de la première séquence du film). Ces descendants de Cro-Magnon (du côté de Manchester) vont entrer en contact avec des peuples "modernes", mieux armés et mieux organisés.

Autant le dire tout de suite : il faut faire preuve d'une bonne dose d'indulgence face aux incohérences historiques et civilisationnelles du scénario. Ne vous étonnez donc pas de voir des homo sapiens côtoyer des dinosaures, ni des hommes des cavernes vivre à la même époque que les populations de l'Age du bronze. Cela passe parce que nombre de gags jouent sur l'anachronisme. Le début est vraiment drôle. Certains traits d'humour sont un peu "crades"... j'ai kiffé !

Par la suite (à partir du moment où les hommes de bronze ont pris le contrôle de la situation), on subit quelques temps morts. On sourit parfois, mais c'est moins emballant. L'intérêt se maintient grâce à plusieurs personnages secondaires. Le principal est "Crochon" (je recommande la version française, très bien faite), un suidé préhistorique doué pour le massage... et le football ! Le monde animal est décidément à l'honneur, puisque, au détour d'une scène, on peut croiser un lièvre particulièrement malin et l'impressionnant canardosaure, qui sème le chaos sur son passage.

Mais c'est un autre personnage qui va faire "rebondir" l'intrigue : Mona, une jeune commerçante de la cité du bronze, passionnée par la "balle au pied", en tant que spectatrice... et en tant que joueuse. C'est un aspect attachant de cette histoire que de montrer la révolte des sans-grade, guidés par une entraîneuse sous-estimée dans son pays d'origine.

Cela nous mène à la séquence la plus virtuose, celle du match final, entre les champions de la cité du bronze et les hommes des cavernes (menés par Mona). C'est très bien foutu sur le pan visuel et cela regorge de clins d'oeil et de "détails qui tuent". Sachez que la reine, qui vient assister au match, se fait accompagner de deux commentateurs maison. Dans la version française, on entend l'un d'eux, à l'accent du Sud-Ouest, répondre "Tout à fait" à son acolyte... Sachez encore que les auteurs ont trouvé un moyen de pallier l'absence de ralentis et de replay télévisuels, grâce à une astuce que je me garderai bien de révéler.

Sur le fond, il y a un sous-texte. Les hommes de Cro-Magnon, héritiers des inventeurs du football, sont les Anglais, dépossédés de leur maîtrise du ballon rond par l'équipe des champions actuels, dans laquelle on peut reconnaître des joueurs de différentes origines (allemande, brésilienne, espagnole, portugaise...). Cette petite histoire est aussi un moyen pour nos voisins d'outre-Manche de surmonter le traumatisme d'avoir inventé un sport (sa version moderne, en fait) qui aujourd'hui leur échappe en grande partie. (Rappelons que, chez les hommes, l'Angleterre n'a remporté qu'une coupe du monde, en 1966, à domicile... et aucun championnat d'Europe.)

23:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 07 février 2018

I Am Not a Witch

"Je ne suis pas une sorcière". C'est sans doute ce que pense en son for intérieur Shula, une gamine zambienne âgée de moins de dix ans qui, à cause de la superstition (et de la bêtise) de certains villageois, se retrouve au coeur d'un improbable procès. Face à une policière "moderne" (en apparence), les habitants du coin semblent sortis du Moyen-Age. Cette séquence, bien que triste sur le fond, ne m'en a pas moins rappelé une autre, beaucoup plus réjouissante, au cours de laquelle une jeune femme déclare "I am not a witch", face à une foule qui hurle "BURN !"

On comprend donc assez vite que, bien que son style ne soit en rien militant, cette fiction est très engagée. Plutôt que la dénonciation, la réalisatrice (gallo-zambienne) Rungano Nyoni a choisi l'exposition, parfois froide, de situations abracadabrantesques... mais (hélas) fidèles à une réalité africaine : l'exclusion de certaines femmes, qualifiées abusivement de sorcières.

Dès le début, on nous jette dans le bain, avec cette scène montrant des touristes dans un zoo humain, peuplé de sorcières présumées. On rassure bien vite les visiteurs : compte tenu de la manière dont elles sont attachées, elles sont inoffensives ! C'est d'ailleurs l'une des réussites visuelles de ce film : la mise en scène de ce groupe de femmes, chacune attachée à un gigantesque rouleau dont part une bande de tissu reliée à leur dos. Shula va faire l'expérience de cette privation de liberté.

Un bon moyen d'y échapper est de se mettre dans les bonnes grâce de l'agent gouvernemental, une caricature de satrape : il est gras dans un pays où presque tous les hommes sont maigres, il porte des vêtements luxueux... et il monnaye la présence de "ses" sorcières, que l'on fait travailler aux champs, dans une émission télévisée... ou dans un tribunal. Cela donne une autre séquence percutante, qui allie de nouveau archaïsme et modernité, à travers la procédure de jugement et l'intervention d'un téléphone portable !

J'ai gardé en mémoire d'autres scènes marquantes, comme l'initiation nocturne de la future "sorcière officielle" et, plus tard dans l'histoire, une cérémonie funéraire. Attention cependant : ce n'est pas une réussite totale. Le style épuré ne parvient pas à masquer quelques baisses de tension, des "coups de mou" que vient soudain éclairer une scène parfaitement maîtrisée. Je pense malgré tout que cette oeuvre très originale mérite le détour, ne serait-ce que par le propos qu'elle véhicule.

16:39 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 05 février 2018

Downsizing

Je suis finalement passé outre les mauvaises critiques (et les notes ridiculement faibles données sur Allociné) pour tenter l'aventure en compagnie de Matt Damon. La première partie de l'histoire, qui n'est pas sans rappeler des romans d'anticipation (ou de science-fiction) par son propos et son ambiance, est formidable. S'appuyer sur le changement climatique, la surpopulation et le gaspillage des ressources pour créer une intrigue à base scientifique et morale est une excellente idée, servie par de très bons comédiens. On rit souvent à partir du moment où le couple d'Américains moyens décide de franchir le pas. On ne nous épargne pas les épilations intégrales et l'arrachage de tous les implants dentaires...

Le deuxième partie continue sur le même rythme, avec la découverte par le héros Paul Safranek (Matt Damon plus ordinaire que jamais) du monde en modèle réduit. Cela se gâte quand débarque son voisin Dusan, interprété de manière caricaturale par Christopher Waltz, que je ne me souviens pas avoir jamais vu aussi mauvais.

Fort heureusement, l'intrigue rebondit avec la découverte de la face cachée du monde merveilleux des mini-humains. Ici comme ailleurs, les inégalités subsistent. J'accorde une mention spéciale à la cité des travailleurs pauvres (souvent des immigrés hispaniques), que les scénaristes facétieux ont eu l'idée de placer derrière un mur... clin d'oeil à Donald Trump ?

La majorité des spectateurs qui se déclarent déçus par le film évoquent la troisième partie, qui se déroule essentiellement en Norvège. C'est là que la première cité réduite a été fondée. Curieusement, depuis des années, aucune nouvelle ne filtre de l'endroit. Un mystère l'entoure. C'est là que le scénario bifurque. Comme beaucoup d'amateurs de science-fiction, j'aurais aimé que l'histoire continue dans la même veine, avec la poursuite de l'utopie ou, au contraire, son effondrement (avec un éventuel cataclysme à la clé). Les auteurs ont choisi une autre voie, à la fois sentimentale et moralisatrice, ce qui a dérouté.

Je pense que d'autres éléments de l'intrigue ont rebuté une partie des spectateurs lambdas. Visiblement, Alexander Payne a refusé le clinquant hollywoodien : Matt Damon incarne un type très moyen qui, après avoir servi de larbin à une mère acariâtre (qui lui a fait interrompre ses études) et suivi comme un toutou sa compagne, tombe sous la coupe d'une réfugiée vietnamienne (à l'élocution approximative), certes charmante, mais diablement autoritaire. (Dans le rôle, Hong Chau est très bien.) Et, avis aux anciennes aficionados énamourées : finis les abdos chocolatés de Jason Bourne, voici le bidon de Paul, moulé dans un horrible T-shirt bleu. (Chers camarades masculins hétérosexuels, profitez bien du moment où, penché en arrière, le héros interpelle son voisin du dessus, révélant l'ampleur de sa graisse abdominale. Tournez-vous vers votre compagne, oui, celle qui vous reproche d'avoir perdu votre taille de jeune homme, et glissez-lui à l'oreille, l'oeil moqueur : "Crois-tu que ce film va faire un bide?") Cerise sur le gâteau, le héros, à qui l'on propose de participer au sauvetage de l'humanité, préfère rester au contact de ses proches et faire le bien au quotidien, autour de lui. C'est anti-glamour, mais c'est une morale qui se respecte.

P.S.

Je pense qu'une partie de la critique (et des spectateurs) a descendu le film pour des raisons moins avouables. La troisième partie donne une vision assez ironique des écolos norvégiens, qui ont formé une sorte de secte new age... Et je me suis laissé dire que les bonnes âmes ont été choquées qu'un personnage d'immigrée puisse très mal parler le français (l'anglais dans la version originale). C'est considéré limite comme du racisme... alors que c'est simplement conforme à une certaine réalité !

20:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 03 février 2018

L'Oscar du court-métrage d'animation

Il sera décerné dans un mois. La liste des nommés est accessible en ligne, tout comme des extraits (voire la version intégrale, en cherchant un peu). Cette catégorie de récompenses peut sembler anodine, mais elle est susceptible de révéler un-e futur-e auteur-e de long-métrage... et elle met un coup de projecteur sur des oeuvres souvent très originales. En 2011 et en 2013, je m'étais déjà penché sur la sélection de l'Académie hollywoodienne. Voyons ce qu'il en est cette année.

Le premier de la liste est Dear Basketball, déclaration d'amour autobiographique de l'ancien joueur Kobe Bryant, qui brilla au sein de l'équipe des Los Angeles Lakers. Le style est celui d'un crayonné, agrémenté de quelques touches de couleurs :

En numéro 2 se trouve Garden Party (mon préféré), une histoire cocasse de grenouilles ayant envahi une propriété à l'abandon. Sur le plan visuel, c'est d'une grande virtuosité :

Le tout premier film de Gabriel Grapperon (l'un des auteurs), Locked up, est accessible sur la Toile, tout comme le making-of de Garden Party, plutôt marrant.

Le troisième concurrent (le favori, à mon avis) est Lou une production Pixar (qui a parfois été diffusée en salles avant Cars 3). C'est l'histoire d'un petit caïd de cour d'école qui, sous l'influence d'un être mystérieux, va évoluer :

Le quatrième de la liste a lui aussi déjà été diffusé depuis plusieurs mois, notamment sur Arte. Negative Space ressemble à certains films tournés image par image. Le style est assez créatif, mais l'ambiance un peu lugubre. (La chute est néanmoins très bonne.) Signalons qu'il a été réalisé en France, au Ciclic de Vendôme.

On termine avec Revolting Rhymes, une relecture roborative de certains contes de fées :

P.S.

En bonus, voici Feast (Le Festin), produit par John Lasseter, lauréat 2014 dans la même catégorie.

19:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

3 Billboards

Ces panneaux publicitaires sont désaffectés depuis que la route qu'ils longent est devenue secondaire, après la mise en service d'une voie rapide dans la région. C'est pourtant ce support que choisit l'héroïne Mildred Hayes (Frances McDormand, oscarisable) pour exprimer sa colère : sept mois après le viol et le meurtre de sa fille, l'enquête n'avance pas. Il faut dire que, lorsqu'on découvre les forces de police de ce coin perdu du Missouri, on se dit qu'elle a raison de les secouer. Au poste, les gars passent leur temps à bavarder et l'un des adjoints du shérif, gros lecteur de bandes dessinées, est surtout réputé pour sa promptitude à taper sur les Noirs...

Pourtant, le chef de la police est un type bien. Il a la bonhomie de Woody Harrelson, professionnel scrupuleux, mari et père attentionné. Mais Mildred n'en peut plus d'attendre... d'autant plus que, comme on le découvre un peu plus tard dans l'histoire, un énorme sentiment de culpabilité pèse sur elle, en raison de la dernière conversation qu'elle a eue avec sa fille.

C'est qu'ici on parle cru, même si les "personnes de couleur" ne sont plus appelées "négros". Les femmes ont du tempérament, en particulier Mildred, qui n'hésite pas à flanquer un grand coup de pied dans les roubignoles d'un adolescent mal élevé.

Notons que ce tableau de province est aussi nuancé. Des personnes bien intentionnées peuvent commettre de terribles maladresses et, parmi les nombreux connards que la région semble abriter, certains sont susceptibles d'évoluer. C'est la grande qualité du scénario que de faire sortir les personnages principaux du chemin tracé qui semblait s'ouvrir devant eux.

C'est de surcroît bien filmé, en particulier les scènes nocturnes, Martin McDonagh (7 Psychopathes, Bons Baisers de Bruges) se révélant très efficace dans la mise en scène des incendies. Ajoutez à cela une pléiade de très bons seconds rôles masculins (parmi lesquels on retrouve quelques figures connues), et vous obtenez un film coup-de-poing, parfois déroutant, mais brillant.

11:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 02 février 2018

L'Echange des princesses

Par un curieux détour du destin, ce film, adapté d'un roman français, coproduit par France 3, réalisé par un Français, dans lequel ont tourné nombre d'acteurs français et où (conformément à la réalité historique) on parle français, même à la cour d'Espagne, est nommé aux César 2018 dans la catégorie... "meilleur film étranger".

Il est réalisé de manière très classique, à tel point qu'on peut dire à son sujet qu'il s'agit d'une nouvelle illustration de la "qualité française". Certains trouvent cela ennuyeux. Moi, j'ai aimé cette mise en scène académique, parfois quasi picturale, à l'image du plan du début, décalque d'un tableau filmé en zoom arrière.

Je suis aussi "client" des films en costumes, avec ces robes invraisemblables et ces tuniques amidonnées et boutonnées. J'en profite pour rendre hommage au travail des bruiteurs, qui ont parfaitement restitué les frottements des tissus, très agréables aux oreilles.

Mais cette histoire de mariages (arrangés) croisés entre les familles royales de France et d'Espagne vaut surtout pour le jeu des acteurs... et des actrices. On a parlé d'Olivier Gourmet (qui incarne le Régent) et de Lambert Wilson (qui interprète un Philippe V tonitruant). On n'a pas assez souligné la performance d'une brochette de comédiennes épatantes.

A tout seigneur tout honneur. Voici donc Andréa Ferréol, qui incarne la princesse Palatine, la belle-sœur de feu Louis XIV, dont la verve est redoutée à la Cour, mais qui va s'attacher à la toute jeune princesse espagnole que l'on destine à Louis XV encore mineur.

C'est une autre figure tutélaire, de plus modeste extraction, que l'on voit assez souvent dans le film, Mme de Ventadour, gouvernante du futur roi de France puis de sa promise d'outre-Pyrénées. Dans le rôle, Catherine Mouchet (inoubliable jadis dans Thérèse) est impeccable de rigueur et de tendresse contenue.

De son côté, la piquante Ananamaria Vartolomei incarne la fille rebelle du duc d'Orléans, promise au très falot prince des Asturies. Sa beauté a visiblement conquis celui-ci à distance, puisque l'on suggère qu'il a rapidement pris l'habitude de se pogner devant le portrait de Louise Elisabeth...

Mais la véritable révélation de ce film est une adorable poussinette, j'ai nommé Juliane Lepoureau, qui a la lourde tâche de rendre vraisemblable le personnage de la gamine espagnole donnée en pâture au futur roi de France. Elle est vraiment adorable, avec un regard où pétille l'intelligence :

Je me suis laissé prendre à cette étonnante intrigue, portée par la qualité de l'interprétation et la beauté de certains plans. L'information historique est ponctuellement mêlée à la fiction, à travers certains détails de la vie quotidienne ainsi que de petites incrustations évoquant le contexte ou le devenir des principaux personnages.

20:24 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

mercredi, 31 janvier 2018

Les nominations pour les César 2018

Ça y est ! L'Académie des arts et techniques du cinéma (français) a rendu publique la liste des nommés. Je dois dire que, cette année, je suis plutôt satisfait des choix qui ont été faits par les votants... mais je redoute le palmarès final, qui risque d'être très éloigné du mien.

Dans un monde idéal, voici celles et ceux que j'aimerais voir récompensés.

César de la meilleure actrice : Emmanuelle Devos, dans Numéro Une (à défaut, Charlotte Gainsbourg, excellente dans La Promesse de l'Aube).

César du meilleur acteur : Reda Kateb, dont la performance dans Django a été quelque peu sous-estimée en raison du semi-échec rencontré par le film.

César du meilleur acteur dans un second rôle : Niels Arestrup ou Laurent Lafitte, dans Au revoir, là-haut.

César du meilleur espoir féminin : sans aucune contestation possible Iris Bry, dans Les Gardiennes.

César du meilleur scénario original : Julia Ducournau, pour Grave (juste devant Claude Le Pape et Hubert Charuel, pour Petit Paysan)

César de la meilleure adaptation : évidemment Albert Dupontel et Pierre Lemaitre pour Au revoir là-haut.

César de la meilleure musique originale : Christophe Julien, pour Au revoir là-haut (devant Jim Williams, pour Grave).

César du meilleur son : Jean Minondo, Gurwal Coïc-Gallas, Cyril Holtz et Damien Lazzerini pour Au revoir là-haut.

César de la meilleure photo : Vincent Mathias, pour Au revoir là-haut (ou Caroline Champetier, pour Les Gardiennes).

César du meilleur montage : Christophe Pinel, pour Au revoir là-haut (ou Julie Léna, Lilian Corbeille et Grégoire Pontecaille pour Petit Paysan).

César des meilleurs costumes : sans hésiter Mimi Lempicka, pour Au revoir là-haut.

César des meilleurs décors : Pierre Quefféléan, pour Au revoir là-haut.

César de la meilleure réalisation : sans conteste Albert Dupontel, pour Au revoir là-haut.

César du meilleur long-métrage d'animation : Zombillénium (une excellente surprise).

César du meilleur premier film : mon coeur balance entre Grave et Petit Paysan. (Le contexte socio-économique me pousserait à choisir le second, mais je pense que le premier est encore plus abouti sur le plan cinématographique.)

César du meilleur film étranger : The Square, mais je ne serai pas scandalisé si Dunkerque ou Le Caire confidentiel décroche la statuette.

César du meilleur film : évidemment, assurément, indubitablement, inévitablement, irrésistiblement Au revoir là-haut, d'Albert Dupontel.

dimanche, 28 janvier 2018

Montage approximatif

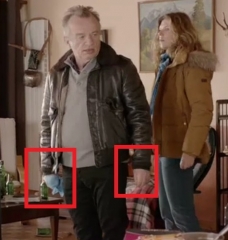

Hier samedi, France 3 a repris la diffusion de la série policière Cassandre, qui met en scène une commissaire parisienne qui a choisi de changer de vie en partant s'installer dans les Alpes. Le premier épisode (Retour de flamme) était inédit, le second (Neiges éternelles) une rediffusion. Mais je l'avais raté lors de sa première programmation, l'an dernier. En le regardant attentivement, il m'est arrivé de "tiquer".

Comme pour Profilage il y a un peu plus de deux ans (ainsi que dans un épisode des Experts, il y a quatre ans), j'ai remarqué que le montage était, par instants, peu rigoureux. En clair : on a mis bout à bout des morceaux de plusieurs prises de la même scène (une pratique hyper-classique), mais dans lesquels certains détails diffèrent. Pour un oeil exercé, ça fait tache.

Prenons par exemple la séquence de la perquisition menée chez un suspect par l'héroïne et son adjoint, incarné par Dominique Pinon (acteur que j'apprécie beaucoup au demeurant). Lorsque celui-ci pénètre dans la maison, il ne porte pas de gant :

Pourtant, quelques secondes plus tard, on le retrouve avec la main droite couverte et un second gant sorti, sans doute destiné à sa main gauche :

On va me dire qu'il s'agit d'une ellipse et, qu'entre temps, il est censé avoir procédé à ce geste mécanique indispensable au déroulement correct d'une perquisition. Le problème est que, quelques secondes après, on le retrouve... en train de sortir les gants de la poche de son blouson !

La conclusion qui s'impose est qu'au moins deux versions de cette scène ont été tournées, une qui comprend les images 1 et 3, l'autre l'image 2. Une seconde possibilité est que les images n'ont pas été montées dans l'ordre chronologique : la deuxième et la troisième ont été inversées.

J'aurais toutefois tendance à rester sur l'idée de plusieurs prises. Au niveau du commissaire Cassandre, la chronologie du port des gants est correcte. Par la suite, on voit les deux policiers continuer la perquisition les gainées de bleu. Or, quelques minutes plus tard, alors que l'adjoint fouille le dessus d'une armoire (où il va trouver un fusil), il est mains nues :

Ce n'est pas fini, puisque, lorsqu'il se retourne et descend pour examiner la housse qui était cachée au-dessus du meuble, il a de nouveau les mains gantées :

Ce genre d'erreur est d'autant plus regrettable que le scénario est assez travaillé et que l'interprétation n'est pas (trop) mauvaise.

02:01 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actualité, médias

samedi, 27 janvier 2018

Cherif face à une fine lame

Le septième épisode de la cinquième saison de la série policière diffusée sur France 2 confirme l'impression que, malgré le départ de la comédienne Carole Bianic, l'intérêt ne faiblit pas. Les téléspectateurs aveyronnais seront encore plus attentifs que les autres, et ce dès le début de l'épisode :

Une agent de surveillance de la voie publique est sur le point de verbaliser (numériquement : regardez sa main gauche, à l'arrière-plan) un véhicule mal garé, lorsqu'elle s'aperçoit que le conducteur se trouve à l'intérieur. Elle se dirige vers lui, mais se rend compte qu'il n'est pas dans son état normal.

Visiblement, il a été poignardé avec un couteau Laguiole (un vrai, un solide). Par la suite, on apprend que la victime, vêtue d'un costume haut-de-gamme, sortait d'une soirée mondaine. L'assassin y avait-il subtilisé l'arme du crime ? Mystère.

C'est la seconde fois que le couteau aveyronnais se retrouve à l'écran dans cette série. Rappelez-vous, il y a un peu plus de quatre ans, c'est le capitaine Cherif lui-même que l'on avait vu manipuler ce superbe outil.

Mais ce n'est pas le seul intérêt de cet épisode, intitulé "Quand Cherif rencontre Huggy". Les (vieux) amateurs de séries policières américaines auront immédiatement remarqué l'allusion à Starsky et Hutch, une des références du héros, qui possède d'ailleurs une réplique miniature de la célèbre Ford. Ah, ben... tiens ! Que voit-on débarquer au détour d'un plan ?

Au cours de son enquête, Cherif va donc recevoir l'aide de "Huggy les bons tuyaux" (Huggy Bear dans la version originale). Il le voit débarquer après avoir reçu un coup sur la tête :

Il s'agit bien d'Antonio Fargas (petit entretien ici), dont on entend tout d'abord la vraie voix (sous-titrée). Très vite, on passe à la version française... avec une déception pour ceux qui ont encore en mémoire le phrasé d'Huggy : ce n'est pas la voix de doublage d'origine... et pour cause : le comédien Albert Augier, qui présidait à cette tâche, est décédé en 2007.

L'épisode n'en est pas moins fort plaisant, avec ses multiples clins d'œil et des seconds rôles toujours aussi piquants. (Deux d'entre eux, le médecin-légiste Dejax et le brigadier-chef Baudemont, sont les héros de deux "pastilles" : La Bonne allure et Knock Knock... Et, quand y en a plus, y en a encore, avec un petit bêtisier sympatoche.)

21:25 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actualité, médias

vendredi, 26 janvier 2018

Les Heures sombres

Décidément, ces dernières années, nos amis anglo-saxons ne cessent de se passionner pour les deux dirigeants britanniques qui ont joué un rôle majeur au début des années 1940, à savoir Winston Churchill et George VI. Celui-ci tint le premier rôle dans Le Discours d'un roi, quand celui-là fut à l'affiche de Churchill. Même si Gary Oldman et Ben Mendelsohn ne font pas oublier ceux qui les ont précédés, ils "assurent" très correctement.

Le premier problème est l'impression de déjà-vu qui se dégage de nombreuses scènes. Que ce soit le Churchill intime, sa relation avec sa secrétaire ou le bégaiement de George VI, à de nombreuses occasions, ce ne sont pas les images de ce film qui s'imposent à l'esprit, mais celles d'autres oeuvres.

Pourtant, je dois reconnaître qu'il y a des efforts de mise en scène. Du (presque) Premier ministre allumant son cigare dans le noir au ballet des doigts de sa secrétaire répondant aux ébauches de discours du même, on est agréablement surpris, et à plusieurs reprises, par certains effets. J'ai aussi en mémoire le moment où la porte de l'une des salles du bunker souterrain se referme sur Churchill, ne laissant voir que son visage dans la petite lucarne, comme s'il était prisonnier.

Ce film a au moins le mérite d'apprendre au public non spécialiste (et de rappeler à ceux qui l'auraient oublié) que le courant pacifiste (celui de l'apaisement) fut très influent au Royaume-Uni et que même Churchill douta parfois de la marche à suivre. Cependant, c'est mis en en scène de manière excessivement mélodramatique : le personnage de Churchill, presque seul contre tous est plongé dans le doute, à un point où il semble prêt de basculer, avant de repartir à la conquête de l'opinion. De la même manière, on ne comprend pas bien comment le roi a changé d'avis, ni comment Churchill a retourné une partie de la Chambre des Communes.

Cela ressemble trop souvent à une enluminure, avec des longueurs et, paradoxalement, des raccourcis historiques malvenus. (La vision des Français est caricaturale et je laisse les spectateurs de Dunkerque juger de l'évocation de l'opération Dynamo...). C'est de surcroît trop complaisant vis-à-vis de l'élite aristocratique britannique. Et que dire de ces acteurs qui prennent la pose ! La caméra s'attarde trop souvent de manière emphatique. Ah, pour sûr, on a remarqué qu'untel a soudainement levé le sourcil ou que tel autre a fermé les yeux quand il a senti venue sa défaite politique. Quant à la séquence dans le métro, si elle commence de manière tonique, elle s'enlise assez vite dans une sorte de politiquement correct meringué.

Bref, en dépit de quelques qualités perceptibles à l'écran, c'est une déception.

21:53 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

Les Gardiennes (le roman)

Ayant apprécié le film réalisé par Xavier Beauvois, j'ai voulu en savoir plus sur le roman qui l'avait inspiré, d'autant plus qu'il y aurait de notables différences entre l'oeuvre d'Ernest Pérochon et le long-métrage.

Je me suis procuré un exemplaire d'époque, publié en 1924. (C'est mon côté snob.) Je l'ai trouvé d'une lecture agréable, plutôt facile. Ce sont les descriptions "à la Zola" qui m'ont le moins enchanté, Pérochon n'ayant pas le talent du pape du naturalisme.

Par contre, l'écrivain sait camper une situation et dramatiser une scène. L'intrigue est plus noire que dans le film et un peu plus fouillée. Elle compte plus de personnages, y compris dans la famille qui est au coeur de l'histoire. Hortense (incarnée par Nathalie Baye au cinéma) a eu quatre et non pas trois enfants. Il manque Norbert, le fils aîné (lui aussi parti au front), dont l'épouse peine à gérer seule la petite exploitation du ménage, à proximité de celle de ses beaux-parents. Hortense a encore son mari, qu'elle mène à la baguette.

Les caractères sont les mêmes que dans le film. Celui d'Hortense est encore plus intense : elle peut se montrer plus dure, mais on la sent aussi davantage souffrir. Beauvois a donc un peu limé les angles, tout comme il a rendu sa fille Solange plus sympathique. Dans le roman, c'est vraiment une grosse feignasse... et elle trompe réellement son époux Clovis.

Au niveau des autres fils, il n'y pas grand chose à dire. Ils correspondent à ce que l'on peut voir dans le film, à ceci près que Constant n'est pas instituteur dans le roman. Quant à l'interprétation de Francine par Iris Bry, elle est en totale conformité avec ce que j'ai pu lire, même si l'actrice rousse interprète une jeune femme brune.

Les personnages secondaires pimentent un peu plus l'intrigue dans le roman. Il y a les deux valets (renvoyés quand débute le film) et, surtout, il y a Maxime, le fils de Norbert et Léa (et donc le petit-fils d'Hortense), un chenapan qui va se prendre d'affection pour Francine. Grâce à lui et à Georges, la jeune femme découvre les marais de la région, avec leurs chenaux à la limite du praticable, un aspect de l'histoire totalement évacué du film, qui n'évoque que la plaine céréalière.

Je termine par l'un des personnages-clés, Marguerite, secrètement amoureuse de Georges. Dans le film, elle est la fille que Clovis a eue d'un premier mariage (la mère étant morte en couches), alors que, dans le roman, elle est une cousine, qu'Hortense verrait bien épouser son dernier fils. Le roman la montre avec son frère tenter de garder à flot la boulangerie, alors que le père est sous les drapeaux. La rivalité amoureuse n'est pas aussi tendue que dans le film.

Quant à la conclusion, elle diffère un peu. Dans le roman, Francine finit par recroiser Hortense et a une explication avec elle. Elle s'éloigne alors qu'elle n'a pas encore accouché, mais elle est devenue une femme indépendante.

Même si le style et certaines considérations sociétales sont un peu datés, cette lecture fut une agréable surprise.

15:29 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, littérature, livres, écriture

mercredi, 24 janvier 2018

The Passenger

Voici donc Le Passager, titre qu'aurait dû porter le film si le distributeur n'avait pas joué les grosses feignasses. (Le plus cocasse est que le titre d'origine est The Commuter, que l'on pourrait traduire par "Le Banlieusard" ou "Le Pendulaire".) Liam Neeson retrouve Jaume Collet-Serra, qui l'a déjà dirigé dans Sans Indentité, Non-Stop (pas le meilleur) et, il y a trois ans, Night Run (potable). Ici, même si le héros est un peu fatigué (à soixante ans, il espère prendre sa retraite d'ici cinq ans), on est plutôt dans le haut du panier, question "film d'action pour amateurs du genre".

Le début est habilement construit. La superposition de plusieurs scènes tournées à des moments différents, mais dans exactement les mêmes contextes, nous fait bien comprendre ce qu'est la vie quotidienne (en semaine) d'un col blanc banlieusard new-yorkais.

Mais la petite vie (censée être) idéale du héros va rapidement prendre un tour plus sombre : il apprend une terrible nouvelle et, dans la foulée, se retrouve pris dans une machination qui le dépasse. Coup de bol pour ce courtier en assurances : c'est un ancien flic. Son expérience (ainsi que quelques vieux réflexes) va lui être très utile pour (tenter de) se sortir de ce mauvais pas.

Au niveau du scénario, c'est bien construit. Dans un premier temps, le héros doit identifier une personne dans le train, sur la base d'indices ténus. Le problème est que de nombreux passagers correspondent au début de profil qu'il s'est construit. L'intrigue prend un tour Cluedo, d'autant plus qu'un meurtre est rapidement commis.

L'action n'est pas en reste, avec quelques scènes de baston bien filmées (Collet-Serra sait faire) et un réel sens de l'utilisation des espaces clos, du sas intermédiaire entre deux rames à la trappe d'un wagon, en passant par les rangées plus ou moins encombrées. L'ancien flic d'origine irlandaise fait merveille avec ses grosses paluches et son sens de l'observation. Il s'avère quasi-insubmersible, malgré les gnons, malgré le couteau, malgré les flingues, malgré les trahisons.

La tension monte par saccades, en particulier quand l'un des trains de banlieue s'emballe. A l'écran, cela donne une séquence particulièrement spectaculaire.

C'est donc un bon divertissement, pour peu qu'on accepte qu'un jeune sexagénaire puisse corriger successivement plusieurs gredins dans la force de l'âge. A l'arrière-plan, on notera quelques considérations sur l'endettement des ménages états-uniens, le coût des études (de la maternelle à la fac) et l'indécence des hommes d'argent. Ce n'est déjà pas si mal, pour une œuvre grand public.

21:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 20 janvier 2018

"Cherif" perd son étoile

Albdelhafid Metalsi, qui incarne le héros éponyme de la série diffusée sur France 2, a en quelque sorte rendu la sienne (d'étoile... de shérif !), puisqu'on voit le capitaine de police lyonnais démissionner dans l'épisode 5 de la saison 5.

Mais c'est d'une autre étoile que je voulais parler, l'actrice Carole Bianic, qui interprétait jusque-là la partenaire du héros. On vient d'apprendre qu'elle quittait la série. Le prétexte est une grossesse, mais cela aurait pu facilement se gérer en décalant le tournage d'une partie de la saison, ou en recourant à une astuce scénaristique, le temps que la comédienne reprenne son rôle.

Peut-être les scénaristes étaient-ils à court d'idée pour faire évoluer la relation entre les deux héros (Kader et Adeline), qui ont fini par coucher ensemble et entamer une relation stable. Il semble que Carole Bianic ait voulu prendre du champ, à l'image d'Odile Vuillemin qui, il y a un peu plus d'un an, a quitté (à mon grand regret) la série Profilage (diffusée sur TF1), ce qui lui a d'ailleurs fait perdre une bonne partie de son charme à mes yeux. (Je ne la regarde plus.)

Concernant Cherif, la suite pourrait ne pas manquer d'intérêt. Depuis le début de la saison 5, les scénaristes ont été assez habiles pour glisser dans les enquêtes du capitaine une nouvelle collègue venue de la brigade des mineurs, Roxane Le Goff.

Je trouve que, dans le rôle, Aurore Erguy s'en sort très bien. Grâce aussi aux personnages secondaires qui continuent à pimenter les épisodes, la série pourrait continuer sur sa lancée.

15:39 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actualité, médias, télévision

jeudi, 18 janvier 2018

In The Fade

Au CGR de Rodez, nous avons eu ce film en sortie nationale... et en version originale sous titrée ! Alléluia ! (Il est aussi possible de le voir en version doublée.) C'est quand même l'occasion d'entendre parler la langue d'Angela Merkel, ce qui n'est pas si fréquent dans la province reculée du Rouergue... où le premier employeur privé est la filiale d'une entreprise allemande, Bosch...

Le début est déroutant. Un homme se trouve en prison, mais il est habillé comme un maquereau futur marié. C'est filmé par un dessous-de-bras. On comprend plus tard pourquoi. Suit la séquence du bonheur. On découvre l'héroïne Katja (Diane Kruger, formidable), une épouse et mère comblée, ancienne étudiante rockeuse tatouée (beurk !). Les dialogues sont souvent cocasses... voire assez crus.

Evidemment, on attend la rupture de ton. (L'intrigue s'inspire d'une histoire vraie.) Même si c'est un brin mélodramatique, on compatit à la douleur de Katja. Diane Kruger (ai-je dit qu'elle est formidable ?) ne triche pas. Une scène magnifique montre le progressif affaiblissement de tous les sons, face à la douleur muette de la veuve.

Vient ensuite l'enquête puis le procès. L'enquête est déroutante, parce que les victimes sont, dans un premier temps, presque considérées comme des suspects. Fatih Akin (le réal) nous fait toucher du doigt les différences de point de vue : l'époux étant un ancien délinquant, kurde de Turquie, les policiers soupçonnent un tas de trucs louches. Et comme Katja n'est elle-même pas une sainte, la situation devient étouffante.

Le procès finit par arriver. C'est mis en scène de manière à montrer la rigueur de l'organisation judiciaire... et la dureté d'une mécanique censée préserver la démocratie, mais qui a tendance à broyer aussi les parties civiles. C'est l'occasion de découvrir deux très bons acteurs : Ulrich Tukur (vu dans Amen, Le Couperet, La Vie des autres, John Rabe) et surtout Johannes Krisch (vu notamment dans Le Labyrinthe du silence), qui incarne l'un des avocats de la défense, un type incontestablement très habile, mais dont on comprend assez vite qu'il ne défend pas les néo-nazis que pour l'argent...

Une nouvelle rupture de ton intervient dans la dernière partie. Katja (avant que j'oublie : il faut que je vous dise à quel point Diane Kruger est formidable) prend des décisions radicales. On se demande jusqu'où cela va la mener. Cela donne des scènes d'une tension extrême, le film ménageant le suspens jusqu'au bout.

On prend une sacrée claque... et quelle actrice !

PS

Bon, allez, je le reconnais : même pas maquillée, même en larmes, même droguée, même mal fringuée, même pas lavée, même tatouée, Diane Kruger reste canon. C'est une énorme injustice de la vie... mais c'est au service d'une excellente histoire.

18:57 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 16 janvier 2018

Made In France

J'ai enfin eu l'occasion de voir ce film (en DVD), dont la sortie en salles, initialement prévue en novembre 2015, a été annulée pour les raisons que l'on sait.

Par bien des aspects, il rappelle l'œuvre fulgurante et elle aussi prémonitoire de Philippe Faucon, La Désintégration, sorti en février 2012, juste avant les massacres commis par Mohamed Merah. Le film de Nicolas Boukhrief (dont on a pu voir l'an dernier La Confession) me semble avoir un peu plus d'ampleur.

On y suit un groupe de jeunes hommes, radicalisés dans une mosquée clandestine, tenue par un prêcheur assez charismatique :

Une petite cellule va se former autour d'un converti, de retour du Pakistan et de l'Afghanistan. Il est (formidablement) interprété par Dimitri Storoge, un habitué des seconds rôles vu notamment dans Belle et Sébastien et L'Odeur de la mandarine. L'originalité du scénario est de nous faire toucher du doigt son intimité avec une femme tout aussi intégriste que lui, mais tenue à l'écart de son projet terroriste.

Le héros de l'histoire est Sam, un journaliste indépendant, d'origine franco-algérienne, qui s'est immiscé dans le groupe, sans imaginer jusqu'où cela allait le mener. Il est incarné par Malik Zidi, un autre visage familier souvent visible au second plan.

A leurs côtés, on trouve François Civil (à l'affiche de Ce qui nous lie, l'an dernier) en fils de bourges converti, caricature de djeunse écervelé avide de sensations, en quête de transgression. Et puis il y a Driss, l'ancien délinquant, une boule de violence (plus ou moins) contenue, auquel Nassim Si Ahmed prête ses traits.

Le premier dérapage survient quand la bande cherche à se procurer des armes. Une étape supplémentaire est franchie au moment du vol de l'engrais. La découverte de leur "mission" va susciter des réactions contrastées chez les jeunes hommes. Dans le même temps, Sam est de plus de plus sur la corde raide, puisqu'il se trouve dans le collimateur de la DGSI.

C'est donc aussi un bon thriller, qui nous réserve plusieurs coups de théâtre. Il est d'autant plus regrettable qu'il n'ait pas eu sa chance en salles.

PS

Le DVD contient trois scènes coupées et un entretien avec Nicolas Boukhrief.

22:01 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

lundi, 15 janvier 2018

The Wedding Plan

La réalisatrice Rama Burshtein signe une sorte de comédie romantique hassidique... un genre qu'elle vient sans doute d'inventer. C'est dire le caractère improbable de ce film, qui repose essentiellement sur les épaules de l'actrice principale, Noa Koler, une révélation.

Elle incarne Michal, une célibataire trentenaire très pieuse, qui désespérait de trouver le prince charmant. On apprend par la suite qu'elle a cru trouver son bonheur après avoir rencontré... 123 mecs, au cours de 490 heures de rendez-vous ! (Elle a compté, oui...) Le 123e semblait être le bon... mais rien ne va finalement se dérouler comme prévu, l'héroïne développant une étrange aptitude à saboter son bonheur.

C'est que la dame est exigeante. Non pas qu'elle attende de l'élu qu'il soit particulièrement beau ou riche. On la voit d'ailleurs très soupçonneuse quand une vedette de la pop (qu'elle adule au point d'avoir fait de l'un de ses "tubes" sa sonnerie de portable...) manifeste de l'intérêt pour elle. Elle veut aimer et être sincèrement aimée pour ce qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Autant dire que la quête du graal de l'amour ne s'annonce pas de tout repos.

C'est d'autant plus urgent que, bien que ses fiançailles aient été rompues, Michal a maintenu la date du mariage... sans savoir qui occupera la place du marié ! Elle suscite l'incompréhension de sa mère, l'étonnement de sa soeur (elle-même engagée dans un mariage chaotique) et l'attendrissement de sa meilleure amie, avec qui elle partage sa mini-fourgonnette, dans laquelle elle transporte des animaux "exotiques", qu'elle exhibe contre espèces sonnantes et trébuchantes. Comme on peut le voir, dans cette histoire, rien n'est conventionnel.

Voilà notre héroïne lancée à la recherche du mari parfait... en 22 jours. Elle va faire de drôles de rencontres... les juifs hassidiques de sexe masculin se révélant parfois très très étranges. Les spectateurs pas trop mous du bulbe devineront comment l'intrigue risque de se conclure. La réalisatrice maintient néanmoins un joli suspense, nous conduisant à nous demander si, à un moment donné, Michal n'a pas des hallucinations.

Ce n'est pas une comédie sardonique, ni trépidante (elle manque même parfois de rythme), mais c'est un film bigrement original.

22:58 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 14 janvier 2018

Le Portrait interdit

Cette coproduction franco-chinoise s'inspire d'une histoire vraie, celle du portrait d'Ulanara, concubine puis épouse officielle de l'empereur Qianlong, qui a régné pendant la majeure partie du XVIIIe siècle. (Sur bien des aspects, on pourrait le comparer à notre Louis XIV.) Notons que cette oeuvre se trouve aujourd'hui en France, au musée de Dole :

C'est dans cette ville du Jura qu'est né Jean-Denis Attiret, le jésuite peintre envoyé à la cour de Chine pour y exercer ses talents... et répandre la religion catholique. Dans le rôle, Melvil Poupaud ne s'en sort pas trop mal. Les autres acteurs, français comme chinois, m'ont paru plus convaincants. J'inclus dans la liste Fan Bingbing, dont les cinéphiles ont pu apprécier le talent dans I am not Madame Bovary, sorti en 2017.

L'intrigue repose sur la curiosité et la fascination qu'exercent mutuellement l'un sur l'autre l'Orient et l'Occident, la concubine et le jésuite. Beaucoup de choses se passent dans les regards, la gestuelle. Le non-dit a une importance capitale et il est suffisamment bien mis en scène pour que l'on comprenne tout. La concubine est attirée par le peintre, qui tombe sous le charme de son modèle, ce dont l'empereur et son conseiller finissent par s'apercevoir. Deux des plus belles scènes sont placées aux extrémités du film. Je recommande la première séance de pose de la concubine, à la fois drôle et scintillante. Et puis il y a la présentation du portrait à l'empereur, qui réalise à ce moment précis que sa compagne a peut-être un peu trop ouvert la porte au jésuite... et que celui-ci a réalisé son oeuvre avec les couleurs de l'amour.

J'ai aussi apprécié les scènes de jardin, pleines de poésie et des sons de la nature. C'est un havre de paix pour Ulanara, qui échappe temporairement à l'étiquette rigide de la cour... et qui en profite pour discuter avec une sorte de double ectoplasmique.

Cependant, la qualité esthétique et la réussite de certaines scènes ne parviennent pas à faire oublier le manque global de rythme. Cela dure 1h40, mais, en sortant, on a l'impression d'avoir passé plus de deux heures dans la salle. Quelque part entre le superbe Epouses et concubines (de Zhang Yimou) et le médiocre Silence (de Martin Scorsese), Charles de Meaux a un peu raté sa cible.

15:10 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 13 janvier 2018

Le Crime de l'Orient-Express

Cette nouvelle adaptation du roman d'Agatha Christie n'est arrivée que cette semaine au CGR de Rodez. Elle bénéficie d'une distribution haut-de-gamme, Kenneth Branagh étant entouré de Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Judi Dench, Daisy Ridley (bonne performance de l'héroïne de la nouvelle trilogie Star Wars) et Willem Dafoe (dont la présence et le contexte balkanique m'ont d'un coup replongé dans The Grand Budapest Hotel).

Commençons par ce qui est réussi : l'habillage visuel. Les décors sont soignés, la lumière très travaillée, les paysages parfois magnifiques. C'est du travail de pro, servi par des acteurs chevronnés, sur un scénario malin (quoi que connu des adeptes de la romancière et d'une bonne partie des cinéphiles).

Et pourtant, je n'ai pas été emballé. Ce n'est pas lié au manque de suspens : j'ai eu beau connaître la plupart des détails de l'intrigue, je me suis volontiers prêté au jeu des devinettes, ce film-là présentant quelques différences avec les précédentes adaptations. Le principal problème est la version doublée en français. Je ne sais pas si le rendu est le même en anglais, mais une partie des dialogues sonnent faux... sans compter que, dans la version originale, le personnage principal (Hercule Poirot) est censé parler anglais avec un fort accent belge !

Cela m'amène au cas de Kenneth Branagh. Le réalisateur s'est confié le rôle du détective... et, à mon avis, il n'aurait pas dû. Oh, ça, il a de belles moustaches, il est très fort en déduction, mais il ne suscite aucune sympathie. Surtout, l'acteur britannique n'est pas parvenu à faire correctement ressortir la part de ridicule de Poirot, un exercice dans lequel David Suchet s'est montré plus brillant :

De surcroît, dans la plupart des épisodes de la série télévisée diffusés en France, Suchet est doublé par l'excellent Roger Carel. Pour incarner Poirot, il aurait à mon avis fallu un autre acteur... ou bien qu'il soit doublé par une autre voix. Cela m'a presque constamment gêné dans le film.

Les spectateurs attentifs auront remarqué, qu'à la fin de l'histoire, Poirot est approché par une personne qui lui suggère de se rendre dans la vallée du Nil. Eh oui : on nous prépare une suite...

12:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 12 janvier 2018

La Promesse de l'aube

C'est l'adaptation de l’œuvre autobiographique de Romain Gary, pseudonyme de Romain Kacew, né dans la ville qui s'appelle aujourd'hui Vilnius, emmené par sa mère en France dans l'Entre-deux-guerres. Le film balance entre ses deux personnages principaux, la mère occupant le devant de la scène dans la première partie, la seconde étant davantage centrée sur le fils. Mais c'est la relation œdipienne entre les deux qui est au cœur de l'intrigue.

Charlotte Gainsbourg incarne avec talent cette mère juive (qui prie dans une église orthodoxe !), à la fois possessive et ambitieuse pour son fils. L'actrice a acquis une démarche et un accent qui contribuent à renforcer l'authenticité de son personnage, d'autant plus qu'elle s'est révélée crédible lorsqu'elle parle polonais. Aux spectateurs juifs comme aux non-juifs, elle rappellera bien des mamans, parfois excessives dans la manifestation de leur amour.

Le début, en Lituanie polonaise (ou en Pologne lituanienne, c'est selon), est réussi parce qu'il ressuscite une ambiance et une époque aujourd'hui révolues. On perçoit bien les tensions intercommunautaires, tout comme la rage de réussir de Nina (la mère), qui ne recule pas devant l'escroquerie pour s'en sortir. Du côté des enfants, je n'ai pas été très convaincu par celui qui incarne Gary jeune. Par contre, les petits Polonais catholiques sont très bien campés. Du côté des guests, on peut signaler Didier Bourdon (partie 1) et Jean-Pierre Darroussin (partie 2), dans des rôles toutefois un peu stéréotypés.

L'histoire prend de l'ampleur quand le garçon grandit (à Nice, puis à Paris), qu'il commence à s'émanciper (un peu) de sa mère... et à regarder sous les jupes des filles. Son passage par l'armée lui apprend que les préjugés antisémites ne sont pas le privilège des seuls Polonais. La Seconde guerre mondiale constitue évidemment un tournant, le jeune homme devenant enfin un écrivain... mais aussi un héros de l'aviation. Cela nous vaut quelques scènes bien troussées, comme celles qui se déroulent dans le ciel... mais aussi celles qui ont pour cadre l'Afrique.

Même si la mise en scène recourt à quelques facilités c'est un spectacle de qualité, assez prenant.

23:15 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

jeudi, 11 janvier 2018

Un Homme intègre

Cet homme à l'honnêteté chevillée au corps est Reza, un modeste pisciculteur, installé avec sa ravissante épouse (directrice d'école) et son fils dans le nord de l'Iran. On apprend un peu plus tard que les deux parents ont été étudiants à Téhéran, où vivent encore certains de leurs amis.

Par petites touches, on découvre le quotidien de cette classe moyenne modeste, plutôt moderniste : même si la directrice d'école porte le voile, elle en fait le moins possible, tandis que son mari (pas plus qu'elle d'ailleurs) ne fait montre du moindre zèle religieux. Pis encore, Reza fabrique en douce de l'alcool de pastèque (scènes magnifiques à la clé), qu'il consomme dans le plus grand secret, dans un lieu connu de lui seul, où il échappe aux pesanteurs villageoises... et à la surveillance des nervis de la mosquée.

Ceux-ci sont liés à un entrepreneur local, une fripouille (faussement dévot) avec lequel le héros va avoir maille à partir. Le placide Reza, qui ne veut pas transiger sur ses principes, commet néanmoins une erreur, dès le début : il utilise la violence face à l'injustice et refuse de faire la moindre concession.

Le grand talent du réalisateur Mohammad Rasoulof est de mettre en place la mécanique de l'engrenage, à l'aide de scènes du quotidien. Petit à petit, on perçoit l'écheveau de compromissions qui lie certains des notables locaux (qui voient le couple comme des intrus, voire des empêcheurs de tourner en rond). Une simple altercation entre deux personnages peut déboucher sur une cascade de conséquences, l'argent étant évidemment le nerf de la guerre.

Au-delà de la chronique tendue d'un coin de province, c'est donc d'abord un film politique et social, qui trace un portrait au vitriol de certaines élites iraniennes. L'intrigue balance entre deux tendances : d'un côté, on nous suggère à intervalle régulier qu'il ne faudrait pas grand chose pour que tout s'arrange, d'un autre, on sent comme le poids du fatum qui nous précipiterait vers une fin tragique.

Le réalisateur (bien aidé par des acteurs inconnus mais épatants) parvient à suggérer beaucoup de choses avec peu d'effets... et il va nous surprendre jusqu'à la fin, au moment où l'on comprend que tout ce que nous avons vu jusqu'alors n'était peut-être que le produit d'une manipulation.

C'est vraiment un excellent film, à voir absolument.

21:53 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 04 janvier 2018

Le Musée des merveilles

Ce n'est que récemment que j'ai pu voir cette nouvelle adaptation d'une oeuvre de Brian Selznick (six ans après la sortie de Hugo Cabret, de Scorsese), en version originale sous-titrée. L'originalité de l'histoire vient de la superposition de deux intrigues se déroulant à cinquante ans d'écart, autour de New York, autour du thème de la surdité (qui frappe les deux personnages principaux). Bien évidemment, les deux intrigues sont liées. Des indices sont laissés ici ou là pour permettre aux spectateurs de faire le lien. Soyez attentifs aux personnages féminins qui écrivent...

D'un point de vue formel, c'est incontestablement la partie se déroulant en 1927 qui est la plus belle. C'est un superbe noir et blanc, tourné du point de vue de Rose, l'enfant sourde séparée de sa mère et de son frère aîné. Elle se réfugie dans l'imaginaire, la construction de maquettes et le cinéma muet. A l'image de ce qui se passe dans ce dernier, la musique remplace les sons. On n'entend aucun dialogue... et cela passe sans problème.

Dans le rôle de Rose, la jeune Millicent Simmonds est mimi tout plein, épatante de fraîcheur... d'autant plus que, comme je l'ai appris après avoir vu le film, elle est elle-même sourde (depuis l'âge d'un an) :

Les deux garçons sont les héros de la partie se déroulant en 1977. A droite se trouve Ben, orphelin recueilli par son oncle et sa tante. Il souffre beaucoup du récent décès de sa mère (incarnée par Michelle Williams)... mais il ignore tout de son père. La réponse se trouve peut-être dans les étranges cauchemars qu'il fait.

A gauche se trouve Jaimie, une rencontre fortuite que fait Ben à New York, et qui va devenir son ami. Jaden Michael est d'un naturel confondant, preuve que le réalisateur Todd Haynes (auquel on doit, entre autres, Loin du paradis et I'm not there) a su diriger avec beaucoup de doigté son équipe juvénile. L'un des nombreux attraits de ce film est d'ailleurs la naissance de cette amitié, très bien mise en scène.

Dans cette partie ("normalement" sonorisée, pour une raison que je laisse à chacun le soin de découvrir), les spectateurs plus âgés retrouveront peut-être avec nostalgie l'ambiance des années 1970, plus particulièrement de l'été caniculaire de 1977, qui est aussi la période d'activité d'un célèbre tueur en série (objet du film Summer of Sam). Cela pourrait expliquer que Jamie, dont les parents sont divorcés, réside à cette époque davantage chez son père, dans le centre de New York, plutôt que chez sa mère, dans le Bronx.

De mon côté, je ne risque pas de regretter les horribles coupes de cheveux de l'époque, pas plus que les baskets moches, les pantalons à pattes d'éléphant et, l'hiver, les insupportables sous-pulls. Sur le personnage du jeune Ben, on peut voir quelques traces du mauvais goût en vigueur ces années-là.

Les deux intrigues vont finir par se rejoindre, grâce notamment à un livre consacré aux "cabinets des merveilles", qui traverse les époques. La conclusion, émouvante, intervient dans un musée, où a été construite une hallucinante maquette de la ville de New York.

Poétique et mystérieux, ce conte transgénérationnel n'a hélas pas trouvé son public en France. N'hésitez pas à tenter votre chance, s'il est diffusé près de chez vous.

22:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Prendre le large

Ce long-métrage a fini par arriver à Rodez, presque deux mois après sa sortie en salles. J'en reparlerai sans doute dans un autre billet, mais les cinéphiles ruthénois nourrissent quelques inquiétudes depuis le rachat de Cap Cinéma par CGR.

En attendant, revenons au film. Sandrine Bonnaire (quasiment pas maquillée) incarne une ouvrière textile sur le point d'être licenciée. Elle n'est pas particulièrement belle ou intelligente et s'habille de manière conventionnelle pour pas cher. On est donc loin ici d'un personnage d'héroïne flamboyante. Il s'agit plutôt d'une antihéroïne, travailleuse honnête, pas militante syndicale pour deux sous... et surtout une femme qui se sent seule : elle est veuve et son fils unique a quitté la région lyonnaise pour Paris, où il mène sa vie à l'écart de sa mère. Celle-ci a de surcroît noué peu de liens d'amitié dans son univers professionnel. Il lui reste sa maison, sa voiture... et son travail.

Plutôt que de perdre celui-ci (avec le risque de ne plus jamais en retrouver de semblable), Edith préfère accepter un reclassement au Maroc, suscitant l'incompréhension autour d'elle. (C'est un aspect de l'intrigue qui n'est pas sans rappeler le récent Crash Test Aglaé.) Vu son ancienneté dans la boîte (25-30 ans apparemment), elle pouvait compter toucher une indemnité de licenciement représentant deux ans et demi à trois ans de salaire. C'est là qu'intervient le premier trait de caractère de l'héroïne : elle croit à la valeur travail et préfère tenter une nouvelle vie de l'autre côté de la Méditerranée plutôt que de se morfondre seule dans la campagne rhodanienne. Dans cette première partie de l'histoire, la mise en scène suit le mode documentaire, qu'elle retrouvera par la suite.

La deuxième partie montre l'installation et les premiers pas de la Française à Tanger. Le réalisateur réussit à creuser un fossé entre Edith, qui voit presque tout sous un jour favorable, et les spectateurs, qui ressentent un malaise face à ce qu'ils perçoivent comme une dégradation de ses conditions de vie. Plusieurs scènes ont pour fonction d'enfoncer le clou.

Et puis, petit à petit, de petits bonheurs se font jour. C'est un après-midi de congé ensoleillé, c'est un peu de réconfort et d'amitié de la part d'une collègue, de l'hôtelière ou de son fils. C'est un peu de liberté retrouvée grâce à une mobylette d'occasion.

Mais, comme ce n'est pas un conte de fées, la cruelle réalité va reprendre le dessus. Gaël Morel en profite pour nous faire découvrir différentes catégories de travailleurs pauvres (des femmes notamment) et nous faire toucher du doigt les aspirations d'une jeunesse qui étouffe dans un Etat patriarcal. On a toutefois évité de trop politiser le propos.

C'est vraiment un beau film, à la fois cruel et empreint d'humanité.

00:03 Publié dans Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 01 janvier 2018

Tout l'argent du monde

Voici donc le premier film tourné avec Kevin Spacey, sans que celui-ci apparaisse à l'écran (sauf dans la bande-annonce d'origine, toujours accessible sur la Toile). Il faut reconnaître que, quelle que soit la performance de l'acteur de Swimming with sharks, Seven, Usual Suspects, American Beauty et (plus récemment) Baby Driver, le vétéran Plummer le remplace avantageusement.

Dans le film, s'il est un Plummer qui ne joue pas très bien, c'est le jeune Charlie, qui interprète le petit-fils de l'homme le plus riche du monde, celui qui se fait enlever. C'est peut-être le seul point faible d'une distribution très professionnelle, où l'on retrouve, entre autres, Mark Wahlberg, Romain Duris... et surtout Michelle Williams, presque méconnaissable et qui livre une excellente composition dans le rôle de la belle-fille du milliardaire.

Le film vaut d'abord pour le portrait d'un homme d'affaires misanthrope, égoïste, radin... et amateur d'art. Christopher Plummer est vraiment très bon dans ce registre, servi par un scénario aux petits oignons. Je recommande tout particulièrement l'histoire de la statue prétendûment achetée sur un marché d'Héraklion et le coup de la cabine téléphonique payante... dans un hall de la maison du château de campagne de Getty senior.

La tension vient davantage des scènes italiennes, se déroulant à Rome et en Calabre (la pointe de la botte), celles-ci tournées (au moins en partie)... en Jordanie (la défiscalisation italienne n'ayant sans doute pas été jugée assez alléchante par la production yankee).

C'est un bon suspens, qui s'accompagne de scènes quasi documentaires sur le fonctionnement traditionnel de la 'Ndrangheta. Il y a bien quelques facilités çà et là mais, comme c'est bien joué (et qu'on a gardé les dialogues en italien dans la version française), on ne voit guère le temps passer.

23:18 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 31 décembre 2017

Les "Riton" 2017

Voici venu le temps... des palmarès cinématographiques. Je suis toujours aussi dubitatif vis-à-vis des cinéphiles qui réussissent à distinguer un ou trois films marquants sur une année complète. Même une liste limitée à dix "pépites" me paraît difficile à établir. Voici donc mes coups de cœur de 2017.

Dans la catégorie "les femmes ont (parfois) une vie de merde et tentent de la changer"

- Riton du film d'emmerdeuse extrême-orientale : I am not Madame Bovary

- Riton du film d'emmerdeuses afro-américaines : Les Figures de l'ombre

- Riton du film d'emmerdeuses européennes : Les Conquérantes

- Riton du film d'emmerdeuse proche-orientale : Tempête de sable

- Riton du film de victimes moyen-orientales : Des Rêves sans étoiles

Dans la catégorie "films à valeur documentaire"

- Riton du film bourré de puces : Kedi - Des chats et des hommes

- Riton du film garanti sans puce : L'Empereur

- Riton du film bourré de paysages exotiques : Nés en Chine

- Riton du film bourré de graisses : Le Fondateur

- Riton du film bourré de testostérone : Borg/McEnroe

- Riton du film bourré de talents vocaux : L'Opéra

- Riton du film bourré de talent pictural : La Passion Van Gogh (un des films de l'année)