dimanche, 23 juillet 2017

Sales Gosses

Cette comédie estivale joue sur les codes des "films de djeunses", pour les retourner (en partie) : les personnages dont le comportement va déraper sont des personnes (très) âgées.

Mais le héros est un de ces djeunses : Alex (Thomas Solivérès) pense qu'il va se faire des vacances super cool (avec plans-cul à la clé) à s'occuper d'enfants en colo. Cependant, durant toute une partie du film, il va être la victime des autres : son père (qui lui fait un drôle de cadeau), sa mère (qui l'inscrit à la "mauvaise" colo), les retraités (qui vont lui mener la vie dure) et même ses collègues moniteurs, ravis de tomber sur un mec un peu naïf pour faire le boulot à leur place.

Autant le dire tout de suite : l'humour n'est pas très raffiné... mais efficace. Cela commence par le gag du T-shirt, pour continuer avec l'embarquement de la troupe de vieillards exigeants voire acariâtres. Le bus prend la route sous de joyeux auspices : "Tout le monde est chaud ? C'est normal, y a pas la clim' !"

La première partie du séjour vire au calvaire pour Alex, auquel les pensionnaires vont en faire voir de toutes les couleurs. C'est qu'ils ont envie de kiffer la life ! Albert Delpy (le papa de Julie, qu'on a vu à l'oeuvre dans 2 days in New York) est fidèle à lui-même, cabotin et libidineux. Carmen Maura (dont la critique semble avoir oublié qu'elle s'est fait connaître dans les premiers films d'Almodovar, les plus déjantés) se lâche un peu, mais ce sont Michèle Moretti et Liliane Rovère qui assurent le spectacle, par leur truculence et leur véhémence.

Deux autres actrices se distinguent, dans un autre registre. Barbara Bolotner est chargée d'incarner la monitrice psychologisante, grande lectrice de Françoise Dolto. Frédérique Bel (hélas trop souvent cantonnée aux productions télévisuelles) interprète la directrice du centre de vacances, avec un sacré potentiel comique !

Dans la deuxième partie de l'histoire, Alex va se rebeller et une petite guerre se déclare entre lui et les papys-mamies. Bien évidemment, tout ce beau monde va se réconcilier et finir par s'amuser ensemble. Au-delà de ses aspects graveleux, le film véhicule un message généreux, celui de l'entente entre les générations. Cela donne un sympathique divertissement d'1h25.

23:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 22 juillet 2017

Dunkerque

Trois ans après Interstellar, Christopher Nolan revient avec un film de guerre, un genre dans lequel jusqu'à présent il ne s'était pas illustré, même si certaines de ses précédents oeuvres (notamment The Dark Knight Rises) ne sont pas sans parenté avec ce type de film.

Il y appose sa marque : c'est un thriller guerrier dans lequel, paradoxalement, on voit très peu le sang couler (même s'il y a des morts). Je pense que ce n'est pas un hasard si la scène la plus sanglante (au sens strict) est celle d'un accident (dans un bateau).

C'est surtout la terreur qui est mise en scène. Elle est à l'oeuvre dès le début, avec ces soldats qui fuient un ennemi invisible, mais qui les asperge de balles. Un gros travail a été effectué sur le son : les bruits sont l'un des personnages principaux de l'histoire. Outre ceux des balles, il y a ceux des bombes, des torpilles, des avions en piqué, de la tôle des navires qui plie voire se fracture. Associés à la musique de Hans Zimmer, ces sons constituent un habillage auditif très marquant.

Nolan a aussi déconstruit son récit. On nous annonce très vite que l'on va suivre différentes catégories de personnages : les soldats qui attendent pour embarquer, les aviateurs qui sont chargés de les protéger et les marins qui vont quitter les côtes anglaises pour se porter à leur secours. A partir de là, l'éventail se déplie : on va suivre différentes catégories de soldats et les parcours de deux aviateurs vont diverger. Cela forme un puzzle qu'il faut faire l'effort d'assembler, les scènes n'étant pas présentées dans un ordre strictement chronologique. Certains épisodes vont nous êtres montrés plusieurs fois, de points de vue différents.

Cela crée un effet dramatique supplémentaire : on ne sait pas toujours à quel moment de la journée on se trouve exactement. Derrière cela, je pense qu'il y a aussi un objectif : insister sur le courage dont plusieurs catégories de personnes ont fait preuve... sans cacher les faiblesses et les lâchetés.

La réalisation est impeccable. Nolan est aussi bon dans les scènes d'intérieur (dans les bateaux) que dans celles d'extérieur, avec notamment des plans assez originaux pris des avions.

A côté de cela, les acteurs sont des pions, qui s'en sortent plus ou moins bien. Les jeunes sont très crédibles, sauf peut-être Cillian Murphy (qui incarne un soldat victime d'un stress post-traumatique), au jeu maladroit (ou alors il a été mal doublé). Les "anciens" sont sous-exploités, en particulier Kenneth Brannagh (le commandant), dont Nolan fait une simple statue. Son personnage n'en est pas moins important pour la compréhension de l'intrigue : ses répliques donnent des informations précieuses sur le contexte historique. (Pour en savoir plus, on peut se reporter au livre de Jacques Duquesne, récemment publié... et moins anglo-centré.) Mark Rylance s'en sort un peu mieux, mais dans un rôle monolithique.

Malgré ces quelques réserves, c'est vraiment un bon film, tout en tensions, du début jusqu'à la fin... mais Dieu que ça manque de femmes !

13:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 21 juillet 2017

Un Vent de liberté

Une partie de la critique a fait la fine bouche devant ce film iranien. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, on ne nous a pas épargné les engouements factices pour des productions parfois d'un ennui sidérant. On a de plus comparé ce film aux oeuvres d'Asghar Farhadi (notamment Une Séparation), en sous-entendant que cela y ressemblait, en moins bien.

Je trouve que c'est injuste. Le réalisateur (Behnam Behzadi) n'est pas un maladroit et il a déjà fait ses preuves en tant que scénariste (sur Half Moon). Il est vrai que certains des acteurs ont été vus chez Farhadi, notamment la principale, Sahar Dolatshahi (qui a un très joli sourire) :

Elle incarne une femme célibataire, sans enfant, qui dirige son propre atelier de couture, dans lequel travaillent uniquement des femmes. C'est peut-être ce personnage indépendant (pour l'Iran) qui a déconcerté. Pourtant, le réalisateur n'en a pas fait une virago ni une révolutionnaire ; on a visiblement donné à l'actrice la consigne de jouer en douceur (surtout au début)... ce qui n'exclut pas la fermeté.

Elle en a bien besoin dans le contexte familial. C'est elle qui s'occupe principalement de sa mère, avec laquelle elle habite. Celle-ci souffre gravement des bronches, un mal qu'accentue la pollution de Téhéran. Notons que la ville est très bien filmée, pas tant du dessus qu'au ras du goudron, avec son bouillonnement d'activités. (Les spectateurs attentifs remarqueront, comme dans d'autres films iraniens urbains, la forte présence de voitures de marque française.)

Niloofar doit surtout gérer des relations un peu tendues avec ses aînés. Sa soeur est un modèle de respectabilité, mariée et mère de deux enfants (dont une superbe adolescente, subrepticement rebelle et dotée de sourcils impressionnants !). C'est sans doute une femme au foyer, qui ne songe pas à "s'amuser" dans un atelier... Le frangin gère (difficilement) une boutique de prêt-à-porter. On est dans la petite bourgeoisie, qui a du bien (immobilier), mais qui dégage peu de revenu.

Les tensions familiales s'exacerbent quand il est question d'envoyer la mère souffrante à la campagne. Qui va s'en occuper ? L'idée est d'éviter de payer une infirmière ou une aide à domicile. Les deux aînés vont se liguer contre la benjamine, d'autant plus que Farhad (le frère) a des soucis financiers (contrairement à sa soeur, dont l'atelier tourne à plein régime ; il est même question de l'agrandir).

L'intrigue prend deux directions. Il y a d'abord le conflit, de moins en moins sous-jacent, entre Niloofar et ses aînés. Le réalisateur, habile, évite de tomber dans le manichéisme. Même s'il y a une part d'égoïsme dans l'attitude de Farhad et de la soeur aînée, on nous fait comprendre quelles sont les contraintes qui pèsent sur eux. Chaque personnage a sa chance. Le film montre surtout l'incompréhension qui s'est installée entre Niloofar et les autres. Elle reçoit toutefois le soutien de sa nièce, dont on sent qu'elle souhaite, à l'avenir, ressembler plutôt à sa tante qu'à sa mère.

Le deuxième volet de l'intrigue est la relation sentimentale qui (re)naît entre Niloofar et un entrepreneur très séduisant, gentil, compréhensif, qu'elle connaît depuis l'adolescence. Il est revenu travailler au pays et semble vouloir refaire sa vie à Téhéran. Là aussi le réalisateur s'écarte du chemin balisé qui s'offrait devant lui pour s'engager dans une intrigue amoureuse qui se complexifie, notamment en raison du contexte familial de Niloofar. Mais l'un des personnages a un secret, dont le dévoilement va faire rebondir l'histoire.

J'ai beaucoup aimé. Comme d'autres oeuvres du Moyen-Orient, celle-ci réussit l'exploit de bâtir un portrait de la société iranienne, à partir d'histoires de la vie privée, par petites touches. Ce n'est certes pas le film de l'année, mais c'est l'un de ceux à voir en ce moment.

14:53 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 18 juillet 2017

Le Dernier Vice-Roi des Indes

Il s'agit de Lord Mountbatten, un membre de la famille royale, qui a suivi une carrière militaire et administrative. Au début de 1947, il est envoyé en Inde pour gérer le plus rapidement (et pacifiquement) possible la passation de pouvoir entre les autorités britanniques et le gouvernement indépendant de la future ancienne colonie. Celle-ci, qu'on devrait plutôt appeler les Indes, s'étendait sur un territoire occupant les actuels Pakistan, Inde et Bangladesh. (Elle a même inclus, à une époque, la Birmanie et la Sri Lanka.) Elle abritait une population bigarrée, multiculturelle. Mais l'époque n'était pas à l'entente, plutôt à l'affrontement.

La réalisatrice d'origine indienne Gurinder Chadha (à laquelle on doit, entre autre, Joue-la comme Beckham) met bien en scène les tensions principalement entre hindous et musulmans. Elle montre aussi les divergences qui existent entre les principaux dirigeants politiques. Mais elle ne se hasarde pas à tenter d'expliquer la cause des premiers massacres intercommunautaires, qui vont bientôt dégénérer.

Elle a préféré mettre au premier plan une histoire d'amour impossible comme Bollywood les aime tant, ici entre un hindou ouvert d'esprit et une musulmane promise à un autre homme. Il est d'ailleurs intéressant de noter à quel point ce film britannique emprunte aux codes du cinéma grand public indien. C'est très coloré, avec un souci de reconstitution louable... mais c'est horriblement mélo. Les amoureux ont un côté "nunuche" parfois insupportable... et qu'est-ce qu'ils peuvent se répéter ! Le pire arrive à la fin (que je me garderai de raconter) : c'était tellement convenu que je me suis attendu à ce que la foule se mette à applaudir puis à danser...

G. Chadha ne s'embarrasse donc pas de subtilité : le jeune hindou (bien de sa personne) est le nouveau valet du vice-roi, alors que sa dulcinée est la nouvelle dame de compagnie de la fille de celui-ci. Quelle coïncidence ! Lui qui, quelques mois auparavant, était un policier affecté à la prison où le père de sa future chérie était incarcéré ! Ce scénario abracadabrantesque sert le propos de la réalisatrice : le palais du vice-roi (et la petite ville qui l'entoure) est un résumé de l'Inde.

Les acteurs européens s'en sortent un peu mieux. Certes, j'ai tiqué devant Hugh Bonneville, un peu trop vieux et empâté pour le rôle, mais il tient la route, faisant ressortir la volonté de négocier de Mountbatten. Surtout, le couple qu'il forme avec Gillian Anderson (excellente) fonctionne à merveille. J'ai aussi apprécié la brochette de seconds rôles britanniques, très bien campés. Je suis plus partagé sur les grandes figures indiennes. Si l'acteur qui incarne Nehru lui ressemble physiquement, je n'ai pas trouvé son jeu très convaincant. Cela marche mieux avec Ali Jinnah. Quant à Gandhi, je l'ai déjà vu tellement de fois à l'écran (soit dans des films d'archives soit dans des fictions) que j'ai éprouvé un sentiment d'étrangeté face à l'interprétation qui nous est proposée.

Concernant le contexte historique, le film montre bien que le pouvoir change de mains. Assez vite, le couple Mountbatten réalise qu'en dépit du respect qu'on lui manifeste, les décisions se prennent à Londres et que la force est désormais du côté des Indiens.

Toutefois, un élément de l'intrigue aurait mérité d'être expliqué aux spectateurs. Le couple est resté en Inde après l'indépendance. A la fin, on voit les Mountbatten participer à une action humanitaire, l'ancien vice-roi portant un uniforme (beaucoup moins prestigieux que le précédent). A quel titre se trouve-t-il là ? Eh bien, il était devenu gouverneur général de l'Inde, le pays ayant, dans un premier temps, conservé le roi d'Angleterre comme souverain (Nehru étant Premier ministre), avant de devenir une république en 1950.

C'est donc un film aux qualités assez limitées. Sur le plan dramaturgique, on est proche de la soupe bollywoodienne. Sur le plan historique, c'est intéressant pour quelqu'un qui ne connaît pas grand chose au contexte de l'indépendance de l'Inde... mais il faut savoir que les scénaristes ont introduit un gros mensonge dans l'intrigue : l'existence d'un plan (secret) de partition de la colonie, élaboré alors que Churchill dirigeait le gouvernement (avant juillet 1945 donc). C'est une invention. Il faut y voir la volonté de régler quelques comptes avec l'ancien Premier ministre britannique. C'était un homme plein de qualités... et de défauts. Parmi ceux-ci, il y avait le refus obstiné de l'indépendance des colonies. Ceci explique peut-être cela.

16:48 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

lundi, 17 juillet 2017

Ozzy, la grande évasion

Cette animation familiale s'inspire de films carcéraux et joue sur le thème de l'abandon des animaux domestiques, ici des chiens. La première partie nous décrit la vie joyeuse mais chaotique d'une famille américaine pas tout à fait ordinaire, puisque les parents travaillent tous les deux à domicile, dans la bande dessinée, activité pour laquelle ils s'inspirent de leur chien Ozzy. Celui-ci fait la joie de la fille unique du couple, qu'il entraîne dans ses bêtises. On a aussi droit à un tableau du quartier résidentiel, où les chiens sont très nombreux. Même le livreur de journaux (un des rares personnages antipathiques de cette première partie) en a un, et pas n'importe lequel !

L'intrigue bascule lorsque la famille d'Ozzy est invitée au Japon, dans le cadre d'un festival de bandes dessinées. Les chiens y sont interdits, d'où la recherche d'une nounou pour un mois. Le couple finit par se résoudre à laisser Ozzy dans une institution canine, qui se présente comme le must de la garderie. Ils partent rassurés.

Leur chien va rapidement découvrir l'envers du décor. Nous voilà plongés dans le film carcéral, avec ses personnages caricaturaux. Le directeur est une pourriture, les matons des gros bras sans pitié et les détenus pensionnaires des teigneux, qui redoutent l'influence d'un caïd dont je vous laisse découvrir à quel point il est impressionnant. Le héros va quand même se faire des amis : un rigolo, un vieux sage et un malabar. Ensemble, ils vont tenter de s'évader, alors qu'une course de chiens est organisée dans l'enceinte de la prison.

C'est hyper-balisé, mais cela se regarde sans déplaisir. L'animation est correcte, mais pas virtuose. Il est vrai que, depuis que les "dessins animés" ont atteint, pour certains, un niveau exceptionnel, on a tendance à faire la fine bouche. Celui-ci souffre de la comparaison avec Moi, moche et méchant 3 (le meilleur en salles pour un public familial), Le Grand Méchant Renard (pour les plus jeunes) et Hirune Hime (pour les ados et les adultes). J'ai ri trois ou quatre fois durant le film. Sur un sujet approchant, Comme des bêtes était plus réussi. Ce n'est pas un mauvais film, mais il faut savoir qu'il y a mieux.

11:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 16 juillet 2017

Entre deux rives

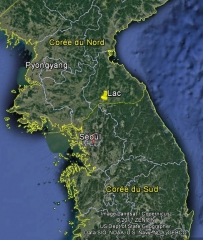

Cette histoire prend naissance à la frontière des deux Corée, une ligne de démarcation entourée d'une zone démilitarisée (très surveillée), afin de prévenir toute agression, les deux pays étant encore officiellement en guerre : le précédent conflit (celui de 1950-1953) ne s'est achevé que par un armistice, et non un traité de paix.

Cette ligne de démarcation traverse plusieurs cours d'eau, mais c'est un lac que le réalisateur Kim Ki-duk a choisi pour noeud de l'histoire. En cherchant bien (sur Google Earth), j'ai fini par trouver un plan d'eau qui pourrait correspondre à la situation du film (même si l'on sait que l'intrigue est fictionnelle) :

Au passage, vous noterez que les images sont récentes, alors qu'il s'agit d'un coin paumé d'Asie orientale. Pour la Corée du Sud, le logiciel s'approvisionne en partie auprès du Département d'Etat (le ministère des Affaires étrangères) des Etats-Unis. Les vues les plus anciennes datent de 2015. C'est dire si les grandes puissances (il est aussi question de la Chine dans le film) s'intéressent à la région.

Le titre français évoque le sort de la population non militante des deux Corée, qui se retrouve (à l'image de nombreuses familles) écartelée entre deux pays, otage d'un conflit qu'elle n'a pas voulu. Le titre coréen fait référence au filet du pêcheur, cause de ses soucis, mais aussi métaphore de son sort : il va se retrouver empêtré dans une affaire qui le dépasse.

Au départ, j'ai trouvé le propos du film louable. Mais, au fur et à mesure que l'histoire avançait, j'ai ressenti un certain malaise. Kim Ki-duk a d'abord choisi de dénoncer l'extrémisme de certains Coréens du Sud. J'ai assez vite compris que l'on aurait ensuite droit à la version nord-coréenne et j'ai pensé que le réalisateur voulait les renvoyer dos-à-dos. C'était déjà assez gonflé (et tendancieux) : les deux pays sont principalement perçus à travers le fonctionnement de leurs polices spéciales et l'aspect totalitaire du régime de Kim Jong-un n'est pas vraiment abordé.

Mais le pire est qu'on pourrait avoir l'impression que la balance penche en faveur de Pyongyang. Le film passe plus de temps à dénoncer les défauts de la démocratie sud-coréenne... peut-être parce que c'est le pays que connaît le mieux le réalisateur. La rencontre (à Séoul) entre le héros et la prostituée est menée de manière assez lourde (et la jeune femme ne joue pas très bien). Mais le discours sur le fait que la liberté ne suffit pas au bonheur (au sud), alors qu'on peut être (relativement) heureux dans la frugalité (au nord) n'est pas sans fondement. On pourrait lui répondre qu'au sud aussi on peut être heureux dans la frugalité et qu'il y a moins de pauvres (et plus de liberté) de ce côté-ci de la frontière. Mais le réalisateur n'a visiblement pas envie de nuancer son propos. Les relations de couple sont elles aussi peintes à la truelle. Au début, on assiste à un quasi-viol conjugal et l'une des scènes de la fin (quand les époux se retrouvent) est ridicule. Que dire encore du cas de la peluche : la gamine préfère finalement son vieux jouet mal rapiécé à celui tout neuf rapporté du sud par son père ! (Entendons-nous bien : en soi, l'attitude de la gamine est vraisemblable -cela m'est d'ailleurs arrivé enfant- mais ce geste masque une symbolique vraiment lourdingue.)

Concernant les personnages, on trouve une construction en miroir, avec un grand méchant de chaque bord et un jeune plus ouvert du côté communiste (le soldat qui refuse d'abattre le pêcheur) comme du côté occidental (le policier humaniste, dont un grand-père est originaire de la même région que le héros). Concernant les "méchants", le réalisateur a voulu montrer qu'ils ont été façonnés (au moins en partie) par les circonstances. L'inquisiteur sud-coréen a des raisons familiales d'en vouloir au régime communiste. En face, l'enquêteur nord-coréen n'est pas un aussi indéfectible soutien du régime qu'il le prétend : on comprend qu'il n'est pas opposé à la prostitution, ce "vice occidental", et il conserve les dollars trouvés sur le pêcheur, en les partageant avec ses subordonnés. J'ai aussi trouvé qu'il y avait de l'exagération dans le jeu des acteurs, ce qui ne renforce pas la vraisemblance des situations.

Au final, le film n'est pas inintéressant, mais il n'est pas très bien joué et propose une version partiale des tensions à l'oeuvre dans la région.

15:48 Publié dans Cinéma, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

The Circle

Le distributeur français n'a même pas pris la peine de traduire le titre, qui fait allusion à la forme du bâtiment principal du futur siège d'Apple, la marque étant aussi reconnaissable à travers les produits numériques que brandissent ses adeptes (ordiphone, tablette). Mais l'entreprise qui est au coeur de l'intrigue est un mélange de la firme de Cupertino et de Google (avec une pincée de Facebook), dont le siège social semble avoir servi de modèle dans sa manière de fonctionner. De plus, le logo de The Circle est un C majuscule stylisé, qui n'est pas sans évoquer un G. Enfin, les deux dirigeants semblent être une transposition du duo Larry Page / Sergey Brin... même si l'Eamon Bailey qu'incarne Tom Hanks fait furieusement penser à feu Steve Jobs. Ce savant mélange a l'immense avantage d'éviter d'éventuelles poursuites pour diffamation...

Nous allons suivre l'ascension de Mae Holland, une travailleuse intérimaire dont le père est gravement malade. Grâce à l'appui d'une amie, elle parvient à intégrer le siège de la Grande Entreprise, par la petite porte. A elle de faire ses preuves, dans un environnement qu'on nous présente comme étant a priori exceptionnel.

Le film met en scène le déchirement de l'héroïne (Emma Watson, chou comme tout, même quand elle porte des espadrilles... et en plus elle conduit une Peugeot... pas le tas de boue du début, hein, la seconde voiture, celle qu'elle peut se payer à partir du moment où elle travaille pour la Grosse Boîte). D'un côté, Mae aimerait rester fidèle aux valeurs de ses parents et à ses amis d'enfance (très bien interprétés par Ellar Coltrane et surtout Karen Gillan). De l'autre, elle voit les occasions qui s'offrent à elle... Rastignac va-t-il l'emporter sur Cincinnatus ? Le suspens est intense...

Au début, tout est beau, propre est riche. Les gens sont sympas, les lieux sont magnifiques, les avantages incroyables pour quelqu'un qui a connu la précarité. L'entreprise va même prendre en charge le traitement médical de son père, que la mutuelle des parents refusait de rembourser. On comprend quand même qu'en échange, la "communauté" attend que son nouvel élément se dévoue corps et âme à la réussite du groupe. Chaque employé est d'ailleurs évalué en permanence, en temps réel. Notre héroïne commence avec une note de plus de 80 sur 100, un bon résultat pour une "guppy"... mais son "rayonnement social" est par contre très mauvais : elle est au-delà de la 10 000ème place ! (Ces deux classements évoluent par la suite... soyez attentifs aux écrans d'ordinateur.) Il faut dire que la demoiselle a coupé son activité tout un week-end, passé chez ses parents. Elle a pratiqué du kayak sans en informer quiconque sur les réseaux sociaux, dont elle ne passe pas des heures à lire les milliers de messages inutiles... Damnède !

A partir de là, on réalise qu'elle est entrée dans une sorte de secte (Tom Hanks a vraiment des allures de gourou technologique), mais une secte qui dit promouvoir la démocratie et le bien-être... au prix de la suppression de presque toute intimité (je vous laisse deviner les exceptions). Pour des Anglo-Saxons pas trop incultes, c'est une évidente allusion au Big Brother de George Orwell (dans le roman 1984). Hélas, nulle part dans le film il n'est fait explicitement référence à cette oeuvre majeure du XXe siècle. Il y a peut-être une raison...

J'ai aimé la manière dont est dénoncée l'exposition ultime de la vie privée, notamment avec des incrustations à l'écran (partiellement traduites en français, hélas... faut lire vite). Evidemment, à un moment, cela va déraper et l'héroïne va se poser des questions. Elle va essayer de prendre ses patrons à leur propre jeu. Le gros problème est que la morale de l'histoire ne va pas dans le sens de la protection de la vie privée. Je ne suis pas du tout satisfait de la conclusion du film qui, de surcroît, laisse beaucoup de choses en suspens. C'est un peu trop "gentil" à mon goût. On n'a de plus pas assez exploité l'un des personnages (un des fondateurs, devenu rebelle) ni l'un des lieux secrets du complexe : un souterrain relié à la baie de San Francisco, où il aurait pu se passer davantage de choses. Le scénario n'est pas abouti, il s'arrête à mi-chemin et, surtout, il épargne un peu trop des dirigeants âpres au gain, dont l'enrichissement est en partie fondé sur le pillage du travail d'autrui.

PS

Indirectement, le film illustre le fossé qui peut exister entre beaucoup (de moins en moins) de parents (les vieux cons dans mon genre) et la majorité des jeunes d'aujourd'hui, qu'on qualifie de "digital natives" (nés dans le numérique) et qui, à mon avis, ne sont pas suffisamment conscients des dangers d'un monde ultraconnecté.

Un des aspects est la naissance d'une relation amoureuse. L'héroïne est célibataire et semble hésiter entre deux jeunes hommes, son ami d'enfance et le fondateur devenu rebelle. Mais aucune des deux relations n'est possible dans le cadre de l'hypertransparence que The Circle veut imposer. A ce sujet, l'une des incrustations d'écran (qui sont les commentaires écrits sur le réseau social mondial créé par l'entreprise), fait remarquer qu'aucun des gentils membres (dont on peut tout savoir) ne semble avoir d'enfant (à l'exception des dirigeants, plus âgés).

01:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

vendredi, 14 juillet 2017

Les Hommes du feu

Ces hommes sont aussi... des femmes. On en voit au moins deux qui ont embrassé la carrière : l'héroïne Bénédicte (incarnée par Emilie Dequenne) et une seconde, travaillant dans une autre caserne, mais qui a épousé le beau gosse Martial, un des nouveaux collègues de "Béné". Les autres femmes de l'histoire sont des épouses trompées, d'anciennes compagnes ou des coups d'un soir. (On aperçoit aussi l'épouse d'un accidenté, une suicidée et une femme battue... pas très positif tout ça.)

De la filmographie de Pierre Jolivet, je ne connais que Ma Petite Entreprise et Jamais de la vie. Que du bon, donc. Là, je dois avouer que j'ai été un peu déçu. Concernant l'intégration de la nouvelle adjudant-chef, on a droit à tous les passages obligés, du mini-bizutage aux réflexions misogynes, en passant par l'erreur professionnelle et la vie personnelle qui déguste.

C'est lié à l'aspect documentaire du film, qui veut visiblement rendre hommage aux "soldats du feu". C'est tout à fait louable, mais cela a conduit Pierre Jolivet à limer les aspérités de son récit : le bizutage est vraiment très très gentil, la misogynie est concentrée sur un personnage (qui évolue, bien entendu), le dégoût ressenti face aux agressions des "racailles de banlieue" est certes évoqué, mais très rapidement. De plus, j'ai trouvé que le personnage interprété par Emilie Dequenne manquait un peu de pêche. (Elle était meilleure dans Par accident et Chez nous.)

A trop vouloir en dire, Jolivet n'a pas suffisamment approfondi son histoire. A part aller chercher un chat sur un toit, on voit les pompiers à peu près tout faire dans cette heure et demie. (Et encore : le sauvetage du chat nous est raconté au cours d'une scène festive.) Par contre, l'histoire du pyromane est assez mal traitée. Elle donne toutefois naissance à une très belle scène, entre Roschdy Zem (quasi irréprochable) et un adolescent mal dans sa peau. C'est bien mené, porteur de sens, mais cela conduit à amputer la dramaturgie du film.

Du coup, même si c'est du travail bien fait, je suis resté un peu sur ma faim.

22:45 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 13 juillet 2017

Hirune Hime - Rêves éveillés

Cette animation japonaise a l'ambition de mêler plusieurs thématiques fortes. Il y est question d'innovations technologiques, des futurs jeux olympiques de Tokyo, d'un drame familial et de la vie quotidienne dans une petite ville de province japonaise, le tout sur fond de polar.

L'originalité du scénario est d'alterner les séquences de la réalité et celles des rêves, ceux de l'héroïne Kokone. On y retrouve les mêmes personnages que ceux de la vie de la lycéenne, mais dans des rôles différents. Ils évoluent dans un monde qui allie technologie et magie. (D'un point de vue visuel, cela m'a rappelé Steamboy, de Katsuhiro Otomo, l'auteur d'Akira.) La fille du roi y est considérée comme une quasi-sorcière, à enfermer, alors qu'elle a peut-être les pouvoirs de tout arranger. On peut aussi y voir des robots animés (et c'est beaucoup moins chiant que Transformers). Attention toutefois : dans ce monde des rêves, un des personnages n'est pas exactement celui que l'on croit.

Dans la réalité, Kokone est une lycéenne bien élevée mais un tantinet rebelle, très attachée à son père, un mécanicien surdoué. Tous deux souffrent de l'absence de la mère de l'héroïne, morte dans un accident. Kokone se demande si elle va poursuivre ses études à Tokyo... un moyen peut-être de retrouver son ami Morio, un geek très gentil. Quant au père, il doit gérer les pressions d'une entreprise automobile, qui le menace d'un procès. Comme dans le monde des rêves, une mystérieuse tablette numérique semble être au coeur de l'intrigue.

J'ai vraiment été emballé par ce film. L'histoire est bien ficelée, avec cette alternance de séquences aux ambiances très différentes. Une fois qu'on en a compris le principe, on comprend comment ce que vit l'héroïne dans la réalité influence le monde des rêves. Cela devient encore plus passionnant quand, à son tour, le monde des rêves commence à avoir un impact sur la réalité.

C'est mené avec brio et une certaine douceur dans le traitement des personnages. Certes, il y a des méchants, mais l'accent est mis sur les personnages positifs, qui arrivent le plus souvent à leur échapper voire à les tourner en ridicule. C'est amusant sans être enfantin et c'est visible par tous. Au second degré, le film montre comment une adolescente tente de gérer son deuil. C'est de plus très bien réalisé. A la qualité photographique des images s'ajoute la virtuosité de certains plans, surtout dans les séquences des rêves.

PS

Restez pour le générique de fin.

15:14 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 11 juillet 2017

Moi, moche et méchant 3

Trois ans après Moi, moche et méchant 2 (très réussi) et deux ans après le décevant Les Minions, voilà notre grande famille recomposée de retour... pour s'agrandir : Gru découvre qu'il a un frère jumeau (chevelu, lui) et qu'on ne lui a pas raconté toute la vérité à propos de son père. Cette histoire familiale va quelque peu parasiter l'intrigue principale, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

On commence sur les chapeaux de roue avec la séquence dont des extraits ont été déjà abondamment diffusés : l'attaque du navire par le méchant de l'histoire, Balthazar Bratt, aussi ridicule que redoutable. Sa confrontation avec Grut recueille l'adhésion de la salle, déjà mise en appétit par la scène pré-générique, avec trois minions en pleine forme.

J'ai retrouvé avec plaisir le cocktail qui a fait le succès de la série : des scènes d'action parodiques, des moments familiaux tendres et drôles... et les interventions des Minions, bien dosées, souvent hilarantes. Rappelons qu'ils sont tous doublés par Pierre Coffin, coréalisateur du film. Tendez bien l'oreille et, au coeur de leur incroyable sabir, vous distinguerez quelques grossièretés et beaucoup de références à la nourriture ! Dans la version française, Audrey Lamy est toujours aussi percutante en Lucy. La bonne idée de l'épisode est d'avoir confié la voix de Dru (le frère de Gru) à Arié Elmaleh, qui donne ainsi la réplique à son frangin Gad (qui lui incarne Gru).

La personnalité du méchant Bratt (rivé à son walkman) a incité les auteurs à parsemer le film de références musicales aux années 1980. Cela m'a rappelé mon adolescence... Le choix des titres n'est pas innocent. Au début, Bratt préfère le Bad (de Michael Jackson) au Take my breath away (de Berlin), puisqu'il se veut un vilain garçon. Quant aux Minions, ils adoptent le plus récent Maria (de Ricky Martin) pour lancer leur teuf. D'autres succès de l'époque illustrent certaines scènes : Take on me (de A-ha) et Sussudio (de Phil Collins). A côté de cela, les musiques additionnelles m'ont paru bien fades.

A intervalle régulier, les Minions se rappellent à notre souvenir. Leurs pérégrinations vont (temporairement) s'éloigner de celles de Grut. Presque toute la troupe se retrouve en prison, où ils matent sans peine les gros caïds et se lancent dans leur propre Jailhouse Rock !

Le film est une grande réussite parce qu'il varie les péripéties, les personnages principaux vivant des aventures parfois distinctes. De surcroît, l'humour est suffisamment diversifié pour s'adresser aux adultes comme aux enfants. Il ne reste plus qu'à espérer que le deuxième opus consacré aux Minions (programmé pour 2020) sera plus abouti que le premier.

22:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Le Caire confidentiel

Cette coproduction occidentale a été tournée principalement en arabe, à Casablanca, mais, de l'avis de ceux qui connaissent Le Caire, on a vraiment l'impression qu'elle a tournée en Égypte. La mise en scène fait ressortir l'image d'une ville grouillante, foisonnante, aux écarts de richesse importants. Les projets immobiliers lancés par des proches du président Moubarak s'enchaînent, alors que dans les taudis s'entassent des immigrés soudanais, soutiers de la croissance économique égyptienne.

Le nœud de l'intrigue est l'assassinat d'une chanteuse tunisienne, auquel semble être mêlé un ami du fils du président. (L'histoire s'inspire du meurtre de Suzanne Tamim, une chanteuse libanaise.) Des pressions sont exercées sur les policiers pour clore rapidement l'affaire, au besoin en concluant au suicide. La chose semble faisable, puisque tous les membres des forces de l'ordre sont, à un degré ou à un autre, véreux. Il est de même pour la justice. Ajoutez à cela des entrepreneurs magouilleurs et des politiciens corrompus, et vous aurez une idée de l'ambiance dans laquelle baigne l'histoire. C'est dire si cet assassinat n'était pas destiné a priori à déclencher une tempête.

Le petit grain de sable qui va enrayer la machine est une femme de ménage soudanaise, qui travaille dans l'hôtel Hilton où a eu lieu le meurtre. Elle n'a pas vu le crime se dérouler, mais elle a entendu une dispute et vu deux personnes sortir, à quelques minutes d'intervalle, de la chambre où se trouvait la chanteuse. On va la suivre pendant tout le film, entre son travail, sa vie dans un taudis où se sont regroupés d'autres immigrés soudanais comme elle, ses relations avec la police et sa fuite. L'actrice (inconnue) qui l'interprète s'appelle Mari Malek.

L'autre acteur sur les épaules duquel repose l'intrigue est Fares Fares, qui incarne le capitaine Noureddine Mostafa, un flic un peu moins malhonnête et un peu plus consciencieux que les autres. Il est vraiment excellent, à la hauteur des acteurs américains et français que l'on a vus dans les polars des années 1960-1970-1980. Le scénariste n'a pas choisi d'en faire un chevalier blanc de la police, ce qui aurait peut-être manqué de réalisme. L'officier va basculer "du bon côté" en partie pour une raison sentimentale : il s'amourache de la meilleure amie de la victime, qui est évidemment une femme fatale. A partir de là, sa petite vie peinarde va diablement se compliquer, comme l'intrigue, qui nous plonge dans la société égyptienne contemporaine de manière vertigineuse.

C'est de surcroît bien réalisé. Il y a beaucoup de scènes de tension, très bien conçues, sans que la violence soit explicite. On sent que chaque personnage doit gérer des contraintes, qui pèsent sur la résolution de l'enquête. Comme de nombreuses scènes se déroulent le soir ou la nuit, on a droit à de beaux plans de vie urbaine. Le réalisateur a réussi à créer une ambiance, un élément indispensable dans ce genre de film.

C'est une pépite de l'été, à ne pas rater si vous avez l'occasion de la voir.

14:10 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 10 juillet 2017

Cherchez la femme

Nous devons cette comédie sociale à une jeune femme d'origine iranienne, Sou Abadi. Son originalité est de faire se télescoper deux milieux que des Occidentaux mal informés pourraient penser proches, mais que beaucoup de choses séparent. Le héros Armand est le fils de réfugiés iraniens laïques, vivant dans le XVIe arrondissement de Paris, alors que l'héroïne Leila est issue d'un couple mixte (sans doute franco-algérien) et vit dans une cité de banlieue. C'est à Sciences Po que les amoureux se sont rencontrés, sans que les familles en soient informées. J'ai trouvé les deux acteurs (Félix Moati et Camélia Jordana) très convaincants.

Les ennuis commencent quand Mahmoud, le frère de Leila, revient du Yémen converti au salafisme. Dans la cité, il fréquente de jeunes barbus qui ont les mêmes idées rétrogrades que lui. Le portrait qu'en fait la réalisatrice est assez nuancé. A l'aide de petites touches, elle montre que chacun des quatre copains a des raisons différentes d'adhérer au fondamentalisme. Mahmoud (William Lebghil, très bon) est un peu perdu ; il semble en quête d'absolu, en tout cas d'un sens à sa vie. C'est pour cela qu'il est tombé sous la coupe du caïd du quartier, pour qui la religion est un moyen de garder le contrôle. Son acolyte l'a sans doute suivi sans réfléchir, lui qui continue à fumer du shit en douce ! Mais le plus beau de la bande est Fabrice, un converti qui voit dans l'islam intégriste un moyen de s'élever socialement (dans le quartier). Il est au coeur d'un running-gag : alors qu'en changeant de religion, il a pris pour prénom Farid, presque toutes ses connaissances continuent à l'appeler Fabrice...

Du côté des Franco-Iraniens, on a des parents juristes, bourgeois, madame portant la culotte. Elle s'est d'ailleurs mise en tête de marier son fils chéri, qui a jusqu'à présent fait échouer toutes ses tentatives. Cette partie-là de l'histoire fonctionne moins bien, notamment en raison du manque de naturel d'Anne Alvaro, qui incarne la mère. La comparaison de son histoire personnelle (musulmane, elle a fui l'intégrisme) avec celle de jeunes Françaises qui choisissent de porter le voile, ne manque toutefois pas d'intérêt.

C'est donc un voile intégral qui va faire rebondir l'intrigue. Il est la source de plusieurs quiproquos, sur lesquels repose l'essentiel de l'humour. Il y a bien sûr Mahmoud qui va tomber amoureux de la mystérieuse Shéhérazade. Il y a aussi les parents d'Armand, qui s'inquiètent de son intérêt soudain pour l'islam... et de la présence, dans le quartier, d'une intégriste sans doute envoyée par Téhéran pour les tuer ! Même le petit frère de Leila et Mahmoud s'y laisse prendre, lui qui finit par croire que sa soeur est devenue lesbienne !

Cela donne un ensemble hétéroclite, qui fonctionne plutôt bien. Toutes les scènes ne sont pas réussies, mais j'ai souvent ri et, mine de rien, cette comédie est plus réfléchie qu'elle n'en a l'air.

22:29 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 09 juillet 2017

Le Vénérable W.

Le titre de ce documentaire est doublement trompeur, pour le public occidental. Il n'est nullement question de l'ancien président des Etats-Unis George Bush fils (surnommé W, initiale de son deuxième prénom) et le personnage principal n'est absolument pas vénérable, bien qu'il soit vénéré.

W est l'initiale du nom d'un moine birman charismatique, Ashin Wirathu, adepte d'un souverainisme identitaire, qui voit dans la minorité musulmane la cause de tous les maux dont souffre son pays... et une menace pour l'avenir. Ces Rohingyas sont désignés par un terme péjoratif ("kalars"), qui renvoie à la période coloniale.

Le réalisateur Barbet Schroeder (auquel on doit notamment L'Avocat de la terreur) a retiré ses interventions du montage, laissant ses interlocuteurs s'exprimer, avec pour seul ajout une voix off (Bulle Ogier... bof) incarnant une forme de pensée bouddhiste.

Devant la caméra, Wirathu s'exprime remarquablement bien, calmement, posément, bien sanglé dans son impeccable toge, sa phablette à portée de main. Il développe un discours argumenté, qui ne se veut pas haineux, seulement analytique. En contrepoint, des images d'archives nous font découvrir son passé, sa formation dans plusieurs monastères et son emprisonnement, sous la dictature militaire. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que cet opposant à la dictature, qui fait figure d'érudit, soit lui-même partisan de l'instauration d'un régime que l'on pourrait qualifier de fasciste.

La deuxième partie du film montre ses adeptes en action, que ce soit le mouvement 969 ou l'association Ma Ba Tha. Les affrontements intercommunautaires entretiennent l'esprit de vengeance, à l'image de ce qui s'est passé naguère en Inde ou au Sri Lanka. Wirathu a réussi à faire voter des lois "sur la race et la religion", un comble dans ce pays multiethnique, où cohabitent 135 groupes de population différents, parlant une centaine de langues.

Mais l'on pourrait aussi rapprocher l'idéologie de ce moine de celle des populistes occidentaux. Lui-même dit souhaiter la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle états-unienne. La manière dont il le déclare est aussi révélatrice : son sourire et l'expression de son visage indiquent qu'il ne tient pas en très haute estime le milliardaire mal coiffé... mais il a reconnu en lui un homme de son camp.

Plus subtilement, à travers quelques plans, Barbet Schroeder semble sous-entendre qu'il y a une réelle parenté entre ce moine, ses partisans et les intégristes musulmans. A deux ou trois reprises, on nous montre des bouddhistes psalmodiant des textes sacrés, tout en se balançant d'avant en arrière. Dans les discours, les femmes ne sont pas considérées comme les égales des hommes etc. Cela concours à présenter Wirathu comme une sorte d'ayatollah Khomeini birman. Il finit par tomber le masque, à la fin, lors d'un meeting au cours duquel il n'est peut-être pas conscient d'être filmé par le documentariste. Il y dénigre une représentante de l'ONU dans des termes orduriers.

Face à lui se dressent d'autres moines bouddhistes, eux aussi emprisonnés jadis sous la dictature militaire. On sent que ces voix peinent à se faire entendre face à la mécanique bien huilée de leurs adversaires (qui, à mon avis, s'inspirent un peu des télévangélistes américains) et aux tensions communautaires. Le pouvoir politique, longtemps indulgent, a commencé à réagir.

Sur le fond, je ne partage pas le point de vue de l'auteur, que l'on sent transparaître de temps à autre. Il promeut visiblement la cohabitation pacifique de tous les cultes, en pensant que leur libre expression sans heurts est possible. Je suis plutôt d'avis que c'est la trop grande présence du fait religieux dans l'espace public (quelle que soit la religion) qui est la source de tensions. C'est de (davantage de) laïcité dont la Birmanie a besoin.

23:11 Publié dans Cinéma, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Lettres de la guerre

C'est à partir d'un matériau réel (les lettres écrites par un écrivain portugais, alors médecin militaire en Angola) qu'Ivo Ferreira brosse un tableau d'une guerre coloniale. Elle rappellera aux spectateurs soit notre guerre d'Algérie soit le conflit américano-vietnamien. Apocalypse now est d'ailleurs l'un des modèles du réalisateur, tout comme le film Tabou, autre superbe noir et blanc portugais.

A la fiction se déroulant au début des années 1970 sont juxtaposés des extraits de lettres, lus soit par leur auteur (le personnage principal, que l'on voit parfois en train d'écrire), soit par leur destinataire, sa jeune épouse enceinte. Le mélange de ces deux voix, s'il introduit une salutaire diversité, n'en est pas moins perturbant. De surcroît, la première partie comporte trop de passages lus. Je n'ai pas été ému par la transcription littéraire de cet amour enflammé et contrarié.

J'ai été beaucoup plus intéressé par ce qui nous était montré à l'écran. C'est souvent d'une grande beauté plastique, avec des jeux d'ombre et de lumière, mais aussi des reflets parfaitement maîtrisés. Je pense notamment à cette projection de film, dont on finit par voir une image détournée, en extérieur, sur des objets. Je pense aussi à la réverbération, à la surface d'un cours d'eau, de l'image de soldats tentant de réparer un pont saboté par les rebelles angolais. De manière générale, les paysages (ah la savane africaine !) sont bien filmés. Les ambiances nocturnes sont aussi très belles.

Ceux qui attendent de l'action trépidante peuvent passer leur chemin. On suit la troupe au quotidien, la caméra se détournant d'elle de temps à autre, pour s'attarder sur les Africains. Certains spectateurs seront peut-être choqués par la condition des femmes, soumises au bon vouloir des messieurs, à l'exception peut-être des deux chanteuses portugaises, aguicheuses mais inaccessibles. Notons que les scènes d'intérieur ont été réalisées avec un grand souci du détail, en particulier au niveau du décor et des objets du quotidien.

Même si ce n'est pas une totale réussite, ce film mérite le détour pour sa beauté visuelle.

00:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 07 juillet 2017

Creepy

Ce film d'épouvante est signé du prolifique (et inégal) Kiyoshi Kurosawa, dont on a récemment pu apprécier deux des œuvres : Shokuzai (en deux parties) et Real. C'est un maître de la mise en scène, qui aime se servir des films de genre pour aborder des aspects psychologiques ou sociétaux.

Ici, il entrecroisent le film d'épouvante (ou thriller) et le drame bourgeois. L'action d'un tueur en série sert de révélateur à la crise d'un couple, celui formé par le héros et sa compagne (pas très bien interprétés, autant le dire tout de suite). Lui est un policier, devenu criminologue universitaire. Elle a visiblement renoncé à sa vie professionnelle et a accepté de le suivre dans sa nouvelle carrière. Les voilà qui emménagent dans un autre quartier, une banlieue résidentielle à la japonaise, propre et calme sans être luxueuse, où les voisins se fréquentent peu. Voilà qui ne convient guère à l'épouse esseulée, qui cherche de la compagnie... et se montre de plus en plus curieuse.

Dans le même temps, le héros Takakura retrouve certains anciens collègues policiers, qui peinent à élucider une mystérieuse disparition, qu'on pense être en réalité un triple meurtre déguisé. Petit à petit, Takakura découvre qu'il pourrait y avoir un lien avec son voisinage, notamment ce directeur d'association assez mystérieux, très bien campé par Teruyuki Kagawa, déjà vu dans Shokuzai.

La principale qualité du film est la réussite de cette montée en tension, à l'aide de scènes (en apparence) anodines, au fur et à mesure que de petits incidents impliquent de plus en plus l'ancien policier dans l'enquête. Un mystère plane aussi sur les motivations et la méthodologie du tueur en série. C'est en fait un manipulateur, qui connaît les faiblesses du comportement humain... et étudie la géographie urbaine de son territoire de chasse. Si l'on est indulgent, on dira que l'on peut hésiter quant à son identité. Est-ce le voisin inquiétant ? Sa fille, qui semble bien barrée elle aussi ? Ne faut-il pas plutôt voir dans le profil du tueur l'indication qu'il est de la police ? Mais que cache l'épouse du héros ? Et lui-même, n'est-il pas un peu perturbé ? Ne nous prépare-t-on pas un de ces retournements dont le cinéma de genre est désormais friand ?

Tout cela donne l'impression que le film est trépidant, alors qu'il n'en est rien. Certaines scènes s'étirent inutilement en longueur. Et Dieu que les adversaires du tueur sont stupides ! Il y a aussi quelques invraisemblances. Au début de l'histoire, un policier accepte de tourner le dos à un psychopathe armé. Plus tard, à plusieurs reprises, on voit un policier (jamais le même) se présenter seul au domicile d'un suspect... dans une enquête pour meurtre ! Je veux bien que les moeurs japonaises soient différentes des nôtres, mais là, je pense que le scénariste plie la réalité au déroulement de son intrigue. C'est donc finalement assez décevant, pas un mauvais film, mais une œuvre très en-dessous de ce que Kurosawa nous a proposé auparavant.

ATTENTION : LA SUITE RÉVÈLE DES ÉLÉMENTS CLÉS DE L'INTRIGUE

Concernant le héros, on peut s'attendre à un retournement (la révélation qu'il est le tueur et qu'on ne nous a montré qu'une vision déformée des faits) à partir du moment où il discute avec la rescapée du précédent massacre. Celle-ci lui dit qu'il a "un comportement inhumain", expression qu'elle a employée auparavant à propos du voisin de ses parents qui l'a autrefois observée avec tant d'insistance. On comprend un peu plus tard que ce n'est pas la solution. La jeune femme veut oublier ce qui s'est passé chez ses parents parce que le tueur lui a à l'époque retourné le cerveau, faisant d'elle sa complice. C'est un aspect de l'histoire qui est assez subtil, au contraire d'autres éléments, moins élaborés que ce que l'on peut voir dans les meilleurs épisodes de la série Esprits criminels.

22:45 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 06 juillet 2017

Grand froid

Cette coproduction franco-belge s'appuie sur une distribution haut-de-gamme : Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet, Philippe Duquesne, Féodor Atkine et Sam Karmann. Le titre, à l'image de son humour, est à double détente : il indique le contexte climatique dans lequel se déroule l'histoire (une contrée nordique qui pourrait être le Canada comme la Pologne, où a été tourné le film) et la qualité des relations sociales, dans cette petite ville où il ne fait pas bon vivre, entre l'absence d'animation et la crise économique.

L'histoire démarre sur deux faux-semblants, nous présentant les personnages d'Eddy et de Georges. Le premier est incarné par Arthur Dupont, déjà remarquable dans L'Outsider. On le découvre dans une position inattendue. On imagine assez vite quel trait d'humour est à l’œuvre (c'est un croquemort, et il est couché...) mais, quand on découvre toute la scène, c'est encore plus drôle. Georges a les traits de Jean-Pierre Bacri et il ne semble pas dans son assiette. Quoi de plus normal de nous le montrer ensuite dans la salle d'attente d'un médecin, où il côtoie un bel échantillon de nos contemporains, avec leurs qualités et leurs défauts ? Là, le réalisateur se fait malin : il compte sur nos préjugés de spectateurs, habitués à voir Bacri incarner un râleur misanthrope. On commence donc à imaginer la fin de la scène... qui se conclut de manière totalement inattendue.

Dans la suite du film, ce n'est pas toujours mis en scène avec autant de brio mais, le talent des acteurs aidant, les moments cocasses se succèdent avec bonheur. Je pense notamment à toutes les scènes qui se déroulent à l'intérieur d'une voiture coincée sur un lac gelé... Nos employés de pompes funèbres finissent par avoir un "client"... mais rien ne va se passer comme prévu. Je regrette toutefois les dernières minutes : Gérard Pautonnier semble avoir eu du mal à terminer son histoire, dont il n'a pas exploité toutes les ficelles.

Cela reste un chouette film, parfois tendre, même s'il mise principalement sur l'humour noir.

22:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mercredi, 05 juillet 2017

Nothingwood

Cet étonnant documentaire de la Française Sonia Kronlund est consacré à un pan de la cinématographie afghane, les films d'action populaires produits, réalisés voire joués par Salim Shaheen, sorte de dieu vivant local du septième art... diffusé à la télévision. Par ironie, cette filmographie est appelée "Nothingwood", pour pointer l'écart qui la sépare d'Hollywood et même de Bollywood, la machinerie indienne dont les produits inondent la région.

Ce Salim Shaheen est une grande gueule avec de l'embonpoint, sorte de Louis Nicollin du cinéma afghan : il est colérique, souvent excessif, mais généreux et soucieux de faire du "bon travail". Tout est relatif : ses films sont constitués de bric et de broc. Les extraits qui sont insérés dans le documentaire ont de quoi faire sourire, voire ricaner.

Mais ses productions ont le grand mérite d'apporter un peu de rêve à une population qui, à des degrés divers, subit la guerre depuis presque quarante ans. Alors, même s'il est un peu beauf, même s'il manifeste sa suffisance et sa grossièreté en exposant ses pieds nus à son interlocutrice et à la caméra (lors d'un entretien de groupe qui voit les autres participants s'asseoir en tailleur), il est la manifestation d'un espace de liberté dans un pays où l'influence puritaine des talibans recommence à croître.

La réalisatrice, assez complaisante dans sa manière de s'adresser à lui, au moment du tournage, a pris un peu sa revanche au moment du montage. Elle a notamment intercalé des extraits des films qui font écho à des situations qu'elle a rencontrées en Afghanistan. Ainsi, une vidéo dans laquelle le héros (incarné bien entendu par Salim) arrête une voiture au démarrage par la seule force de ses bras est mise en regard de la résolution d'un mini-embouteillage, qui voit le même Salim (pas tout seul, hein) pousser péniblement un véhicule à l'arrêt.

D'autres extraits ont pour but de nous faire comprendre d'où vient ce Salim, qui jadis commanda une milice de quartier (de moudjahidines) qui ne se fit pas remarquer par la violence de ses actes. Quasi illettré, il a réussi à monter sa petite entreprise cinématographique, malgré la médiocrité de ses collaborateurs (sauf l'un des acteurs, vraiment charismatique). Je recommande tout particulièrement les scènes de tournage, qui valent leur pesant de cacahuètes !

Le film mérite le détour aussi pour le portrait de l'Afghanistan qu'il trace, en particulier de la place des femmes. Presque toutes sont confinées à la maison. Parmi celles qui disposent d'un peu de liberté, il y a la jeune actrice vedette (charmante) cornaquée par son père, un type assez ouvert mais qui veille à ce que la bienséance soit maintenue. La jeune femme n'a d'ailleurs aucune envie de passer pour une "danseuse", un terme qui, dans le pays, équivaut visiblement à prostituée.

Bien qu'il ne dure qu'1h25, ce documentaire est foisonnant, très inégal, un peu long (j'ai parfois regardé ma montre), mais c'est une plongée originale dans l'Afghanistan d'aujourd'hui, comme on ne l'a peut-être jamais vu.

23:55 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 03 juillet 2017

Get out

Le titre fait allusion à une réplique (dans la version originale sous-titrée) : c'est ce que dit l'un des personnages (à l'humeur changeante) au héros, Chris (Daniel Kaluuya, impeccable), au cours d'une réception organisée chez les parents de sa nouvelle petite amie, avec laquelle la relation commence à devenir sérieuse. Précisons que ladite petite amie, Rose (Allison Williams, un clone de Keira Knightley), est blanche, alors que Chris est noir. Il angoisse donc un peu, bien que sa dulcinée lui assure que ses géniteurs sont des "libéraux" (au sens états-unien du terme, c'est-à-dire des progressistes), le père déclarant même qu'il aurait souhaité pouvoir voter une troisième fois pour Barack Obama. Donc, tout va bien ?

Pas tout à fait. Chris s'étonne que les employés de maison soient noirs... et qu'ils se comportent et s'expriment de manière étrange, comme s'ils venaient d'un autre monde. Et puis il y a cette (future ?) belle-mère, qui a les traits charmants de Catherine Keener, mais qui excelle dans l'hypnose. Le plus inquiétant de la famille est toutefois le frère de Rose, Jeremy (Caleb Landry Jones, vu en 2014 dans Queen and country et surtout, en 2012, dans Antiviral), un étudiant en médecine alcoolique, qui semble avoir du mal à réfréner ses pulsions... et qui manifeste un intérêt prononcé pour les qualités physiques du nouveau petit ami de sa sœur.

La mise en scène va habilement faire basculer l'histoire. Le début est volontairement plan-plan, mélangeant la comédie romantique et le film de famille. Petit à petit, le réalisateur instille des éléments nourrissant l'inquiétude, avec une remarquable économie de moyens et un réel sens du cadrage. (Ça a l'air pompeux, mais je vous assure que ce Jordan Peele sait construire un plan.) Je ne vais évidemment pas raconter la suite, mais sachez que cela devient mouvementé, avec des rebondissements quasiment jusqu'à la fin.

J'ai aussi apprécié l'humour (en général pas très fin...) porté par le personnage de Walter, le meilleur ami du héros, un petit gros à la langue bien pendue, dont les interventions font un peu baisser la tension.

S'appuyant sur la "question raciale", ce petit film d'épouvante est une révélation.

17:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 02 juillet 2017

Nos Patriotes

Il y a une dizaine d'années, Gabriel Le Bonin s'est fait remarquer avec Les Fragments d'Antonin, un étonnant film ayant pour cadre les conséquences de la Première guerre mondiale. Ici, c'est de la seconde qu'il s'agit, avec d'abord un massacre de tirailleurs sénégalais (parmi d'autres) commis par l'armée allemande. Même si cette anecdote ne fait pas partie de la vie du héros Addi Bâ, elle a été intégrée à l'intrigue, pour contribuer à rendre hommage à ces combattants africains de l'armée française, dont certains se sont illustrés dans la résistance.

C'est parfois un peu scolaire, voire démonstratif. Certains dialogues ont pour objectif d'informer les spectateurs, comme lorsqu'on fait dire à l'un des personnages féminins (interprété par Alexandra Lamy, par ailleurs très bonne) qu'elle est d'origine alsacienne.

Je trouve qu'il y a de grands écarts dans la qualité de l'interprétation. Se dégagent nettement Alexandra Lamy et Marc Zinga, qu'on a vu l'an dernier dans Bienvenue à Marly-Gaumont. Beaucoup d'autres ont un jeu correct, mais qui m'est apparu un peu stéréotypé.

Au niveau de la mise en scène, les scènes d'extérieur m'ont paru moins réussies que celles d'intérieur, qui suscitent davantage le trouble ou l'inquiétude. Le travail sur les lumières est très bon.

J'ai aussi apprécié la volonté de ne pas brosser un tableau idéalisé de la résistance et des rapports humains. On ne cache pas l'existence de préjugés racistes, y compris chez les rebelles. Du côté du héros, on voit qu'on n'a pas affaire à un saint. Il est certes courageux, mais impulsif, pas suffisamment réfléchi au départ. Qui plus est, il s'est attiré quelques inimitiés en raison de ses succès féminins...

Le film a aussi le grand mérite de montrer l'ébauche de la formation d'un maquis, avec ses difficultés, et l'importance qu'a eue le S.T.O. dans le recrutement de jeunes hommes. Entre thriller historique et chronique de province, l'auteur ne choisit pas et réussit un assez bel assemblage. Notons qu'il a fallu attendre 60 ans pour que les mérites de Mamadou Addi Bâ soient reconnus.

PS

Deux ouvrages ont inspiré le film. J'ai lu l'un d'entre eux, Le Terroriste noir, de Tierno Monénembo, un auteur africain qui aborde le sujet sous la forme d'un roman, dans lequel le narrateur est l'une de ces jeunes Vosgiennes qui ont côtoyé le tirailleur.

L'intrigue du film s'éloigne quelque peu de celle du roman. Les auteurs ont dû puiser à des sources plus strictement historiques, comme le site internet consacré au tirailleur par un journaliste local, qui a écrit une biographie du soldat-résistant :

23:59 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

vendredi, 30 juin 2017

Alerte à Maliburnes

- Monsieur Golant, vous, ici ? Mes parents ne vont pas le croire !

C'est ainsi que le fils de miennes connaissances a réagi lorsqu'il s'est aperçu de ma présence dans une salle à 90 % composée d'individus âgés de 8 à 16 ans. Ses géniteurs ne l'ont sans doute pas informé de l'éclectisme de mes goûts cinématographiques.

Je n'étais pas du tout mais alors pas du tout fan de la série, que je trouvais mal jouée, pas drôle. Le film contient évidemment des clins d'oeil à son modèle télévisuel, à travers un porte-clés puis un caméo de David Hasselhoff dans un magasin de téléphonie (il est de retour dans le générique), Pamela Anderson, pleine de maquillage et de plastique, venant faire un petit coucou en fin d'histoire.

Visuellement, le film joue sur deux tableaux : la parodie et l'autocélébration. On le voit parfaitement dans le choix des actrices principales, au physique irréprochable :

Le choix des maillots de bain a sans doute constitué un puissant moment de réflexion pour la production. Fallait-il se limiter à une taille au-dessous ? Aller jusqu'à deux ? Où devait s'arrêter la fermeture-éclair au niveau de la poitrine ? Quelle surface de tissu laisser au niveau des fesses? Cruels dilemmes, que l'on a vus récemment à l'oeuvre dans Instinct de survie.

Le pire est que les tenues les plus sexys que portent les actrices ne sont pas lesdits maillots de bain, mais des robes de soirée, qui sont franchement à tomber ! La nouvelle C.J. (à gauche ci-dessus), tout de blanc vêtue, donne l'impression d'être sur le point de se donner au premier homme venu (ce qu'elle finit d'ailleurs par faire vers la fin). Victoria-la-méchante (à droite) se voit dotée de robes moulantes qui ne laissent rien ignorer de ses formes sublimes. Cerise sur le gâteau : les déambulations de ces dames sont souvent filmées au ralenti. Les dialogues intègrent aussi le côté "reluqueur"... et l'on a mis dans la bouche des charmantes actrices des répliques parfois assez grossières. Bref, on a tout fait pour appâter le mâle hétérosexuel moyen !

Pour les homos et les spectatrices hétérosexuelles, on a placé à l'écran deux adeptes du culturisme, le minet Zac Efron et le malabar Dwayne Johnson (avec quelques ambiguïtés dans leurs relations). Ce dernier est vraiment très bon, d'une étonnante décontraction quelle que soit la situation. De surcroît, il arrive à débiter quantité d'insanités avec un naturel confondant. Signalons l'excellent doublage de David Krüger, qui est aussi la voix française de Chris Pratt et de Shemar Moore (dans Esprits criminels). Pour la petite histoire, j'ajoute qu'il a, dans le passé, doublé l'un des acteurs de la série Alerte à Malibu.

On semble avoir porté un soin tout particulier à l'écriture des dialogues. C'est souvent d'une grossièreté stupéfiante (pour une production à gros budget). On note la récurrence des termes "bite", "nichons", "couilles", ainsi que l'utilisation d'un langage tout aussi ciblé (sur le plan anatomique), mais d'un niveau plus relevé, avec "scrotum" et "périnée". Cela nous vaut une séquence vraiment tordante, à la morgue. Elle commence par le tripotage d'un cadavre, pour continuer dans des casiers réfrigérés... et se conclure en baston générale, culminant dans un face-à-face épique entre deux boules de muscles, dans une chambre d'enfants !

Il faut reconnaître que, de ce point de vue, la production ne se fout pas du monde. On a vraiment soigné les scènes d'action, la meilleure étant, selon moi, celle du sauvetage d'un bateau en feu, vraiment bien filmée.

Et donc vous arrivez à la conclusion que... j'ai aimé ça ! Oh que oui ! C'est ce qu'on appelle parfois un "plaisir coupable", à côté duquel American Pie n'est qu'une bluette monacale pour chartreux en mal d'isolement.

11:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 27 juin 2017

Le Grand Méchant Renard

Le titre de ce film d'animation (adapté de la bande dessinée éponyme) est une antiphrase : le renard n'est ni grand ni méchant, comme on peut le constater dans la deuxième des trois histoires, dont le canidé à fourrure est le héros.

Au lieu de croquer les poussins éclos des œufs qu'il a volés à la ferme, il en devient la maman ! C'est encore plus drôle quand les bébés grandissent et qu'ils veulent se comporter comme de vrais renards ! Les relations avec/entre les animaux de la ferme sont aussi sources de gags, avec notamment un chien flemmard et de redoutables poules "mamans-grizzlis". Il y a bien un grand méchant dans l'histoire, mais c'est un loup, très inquiétant. A noter aussi que les animaux enfants sont très bien doublés : les voix sont à la fois jeunes et pleines d'innocence, ce qui renforce l'aspect comique de certaines scènes.

Cette histoire est précédée d'une autre, tout aussi rocambolesque. Une cigogne atterrit à la ferme, incapable d'achever la livraison d'un bébé. Les trois amis (le cochon, le lapin et le canard) vont se charger d'amener le colis à bon port... après moult péripéties. Les relations conflictuelles entre ces copains vont leur compliquer la tâche. On peut remarquer que le cochon incarne le gars posé, réfléchi, peu aventureux, au contraire des deux autres, plus impulsifs voire têtes de linotte.

L'ensemble se conclut par le sauvetage de la fête de Noël. Au coeur de l'histoire de trouvent la question de l'existence du célèbre vieillard à barbe blanche ... et la livraison des cadeaux. Cela va conduire nos héros à la fourrière... et sur les toits, pour une conclusion des plus surprenantes.

Ce n'est pas aussi abouti qu'Ernest et Célestine (le précédent film de Benjamin Renner), mais c'est assez drôle et inventif... plutôt destiné au jeune public (dans la salle où je me trouvais, les bambins ont adoré). Les adultes devront faire preuve d'un peu d'indulgence... mais seront quand même "saisis" par certains gags.

PS

Le site dédié est bien fichu, drôle et interactif !

13:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 26 juin 2017

Wonder Woman

Bien qu'étant lecteur de comics, dans ma jeuuuuunesse, je n'étais pas un inconditionnel de cette super-héroïne (j'étais plutôt Marvel que DC). De plus, je n'avais pas été emballé par la série télévisée où elle était incarnée par Lynda Carter. Si je suis allé voir ce film, c'est parce que je pensais que la version "moderne" du personnage était plus intéressante... et parce que je ne risquais de perdre que quatre euros.

Première remarque : l'héroïne féministe fait recette au cinéma de Rodez, dont il constitue un des succès du moment. Le début est assez entraînant, avec ces origines mythologiques qui ont fait fantasmer tellement d'hommes (ah, les Amazones...). Ceci dit, ce n'est pas super-bien joué, mais les scènes où l'ont voit les guerrières s'entraîner sont très réussies. On y reconnaît la patte du couple Snyder (Zach a réalisé 300 et scénarisé la suite) qui, bien que n'ayant pas mis en scène le film, a sans doute été à la manœuvre, en coulisses. Aux cinéphiles je signale que la réalisatrice Patty Jenkins est l'auteure de l'excellent Monster (avec Charlize Theron).

Je suis resté sur ma bonne impression avec l'arrivée des troupes allemandes, qui donne lieu à une bataille fort bien orchestrée entre la troupe d'Amazones et les guerriers européens surarmés. Cette tranche d'agressivité maîtrisée est heureusement contrebalancée par quelques notes d'humour, quand la princesse Diana découvre l'individu de sexe masculin qu'elle a sauvé des eaux... qu'elle découvre d'ailleurs sous toutes ses coutures, lui demandant s'il est "dans la moyenne" des hommes... Son interlocuteur, fort bien bâti (mais quelque peu embarrassé par sa totale nudité), finit par lâcher qu'il est "un peu au-dessus de la moyenne"... Le public de la salle a aussi savouré le quiproquo né d'une question de Diana, qui se demande ce que peut bien être "cette chose"... un objet ou une partie de l'anatomie ? Je vous laisse le soin de le découvrir.

Le ton de la comédie est maintenu lors de l'arrivée de Diana en Europe. Il y a déjà le voyage dans un bateau exigu, qui se prête à quelques incongruités. Il y a surtout le caractère ingénu de l'héroïne, qui méconnaît les usages en vigueur dans le monde des humains.

Mais, très vite, l'action revient au premier plan, dans une séquence ébouriffante qui se déroule en Belgique, d'une tranchée à un village bombardé. C'est spectaculaire et fort bien joué. Je n'en dirai pas autant du combat final, qui oppose Diana au super-méchant qu'elle a fini par trouver. C'est inutilement grandiloquent, alors que, dans la réalité, les deux personnages sont sans doute suspendus à des câbles devant des fonds verts. La dernière image est tout aussi ridicule, avec l'héroïne qui s'élance droit sur l'écran, à la façon d'anciens comics. Je suis décidément trop vieux pour ce genre de gamineries. Mais l'ensemble forme un agréable divertissement. L'actrice Gal Gadot (aperçue dans Triple 9), belle et athlétique, a du charisme. Les relations avec les autres personnages sont assez bien mises en scène et, surtout, les effets spéciaux sont de très bonne qualité, en particulier les ricochets des balles sur son bouclier.

23:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

dimanche, 25 juin 2017

Ce qui nous lie

Je ne sais pas si je serais allé voir ce film sans la Fête du cinéma. J'ai été jadis un fan de Cédric Klapisch, celui du Péril jeune, d'Un air de famille et de Chacun cherche son chat. J'ai arrêté après L'Auberge espagnole. Ici, c'est le contexte viticole qui m'a intéressé. Klapisch greffe là-dessus une intrigue familiale comme il les aime, une histoire qu'on croit être au départ celle d'une relation frères-sœur... mais qui est aussi celle d'une relation père(s)-fils.

Klapisch savait sans doute qu'il était attendu au tournant, notamment sur les paysages. Je confirme donc ce qui a déjà été abondamment dit : ils sont superbes. On a droit à quelques plans purement esthétiques, très réussis. Mais les rangées de vignes sont également très bien intégrées à l'intrigue, au quotidien.

J'ai aussi apprécié le côté documentaire de certaines scènes, sur les vendanges, le pressage du raisin, la dégustation, la taille des vignes, leur traitement. Le réalisateur ne cache pas les tensions qui peuvent surgir dans ce milieu si particulier. Il en fait des éléments de rebondissement, parfois un peu téléphonés.

Cela m'amène aux relations entre les personnages. C'est en général très appuyé. Les dialogues et la mise en scène sont chargés de suggérer l'indécision, l'écartèlement. Je crois que même le spectateur le plus abruti a compris à quel point le héros (Pio Marmai, potable, que l'on peut voir dans un autre registre dans l'excellent K.O.) est déchiré entre l'Australie et la Bourgogne (plus exactement entre sa compagne et son gamin d'un côté, son frère et sa sœur de l'autre). De la même manière, l'indécision de Juliette (Ana Girardot, qu'on a connue meilleure) entre la crainte des responsabilités à assumer et l'amour de la vigne est transparente. Mais le pire est atteint avec le benjamin Jérémie, archétype de la victime qui va se rebeller (un petit peu).

Je suis sorti de là assez satisfait, mais pas emballé. C'est plutôt un film qui caresse dans le sens du poil.

22:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 24 juin 2017

Les Ex

A priori, ça sent la comédie lourdingue "à la française", avec vedettes de la télévision, gags éculés et scénario paresseux. En fait, il y a une véritable histoire, je dirais même un enchevêtrement d'histoires. On n'atteint pas la virtuosité de Short Cuts de Robert Altman, mais Maurice Barthélémy réussit à faire se croiser quasiment tous les protagonistes de son film.

Le carrefour stratégique est... un VTC (véhicule de transport avec chauffeur), de genre Uber. La majorité des personnages principaux vont y passer. Le chauffeur lui-même fait partie de l'intrigue. En le quittant, son ex lui a laissé son chien, un bouledogue nommé Jean-Claude, qui pète et qui vomit... (Je dois reconnaître que je suis client de ce genre d'humour raffiné.)

Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais sachez que Jean-Claude va rapprocher Greg (le chauffeur) de Solène, une de ses charmantes clientes, dont les parents sont sur le point de divorcer. Ceux-ci sont incarnés avec gourmandise par Patrick Chesnais et Natacha Lindinger :

Il se trouve que Caroline Atlan (Natacha Lindinger) est la soeur d'un psychiatre médiatique bobo, auquel Jean-Paul Rouve prête ses traits avec talent. Lui est déjà divorcé, mais il va devoir gérer ses deux jumelles adolescentes (l'une d'entre elles très libidineuse)... et une éventuelle nouvelle relation avec une charmante animatrice radio, interprétée par Judith El Zein (vue récemment dans Papa ou maman 2) :

L'ex-épouse du psychiatre va avoir un accident, en un lieu où vont se croiser le chauffeur VTC et une policière qui vient de se faire larguer par une "artiste de la nuit" québécoise... et truculente (Zoé Duchesne... fiouuuuu). Cette policière va "entrer en contact" (je ne vous dis pas comment) avec le nouveau petit ami de son ex, qui connaît certains des personnages cités plus haut. La boucle sera bouclée quand on aura vu Marina (la Québécoise) faire son jogging avec sa meilleure amie, sur le point de se marier... dans l'église où officie son ex, devenu prêtre !

Le scénario prend donc la forme d'un "marabout de ficelle" très plaisant, agrémenté d'une musique entraînante, avec beaucoup de gags. J'ai souvent ri, parfois ricané. Cela a même un côté exutoire : nombre de situations rappelleront des moments vécus ou des scènes auxquelles on a assisté comme témoin.

Certaines sont particulièrement bien tournées, comme l'agression que subit le nouveau petit ami de l'ex-lesbienne québécoise ou encore la discussion intime que Caroline Atlan a avec son frère psy dans des circonstances que l'on découvre au fur et à mesure que progresse l'entretien... Vers la fin, l'un des personnages a droit à sa petite vengeance, complètement inattendue, puisqu'on ignorait sa profession auparavant.

Les hommes ne sortent pas grandis de cette histoire et les femmes sont toutes belles, chacune dans son genre. Je pense ne pas trahir grand chose en révélant que l'intrigue se dirige vers une fin heureuse, avec une louche de "politiquement correct". Cette comédie ne va sans doute pas renouveler le genre, mais, pour 4 euros, lors de la Fête du cinéma, elle fera passer un agréable moment.

22:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Churchill

On peut commencer par dire ce que ce long-métrage n'est pas : ni un biopic, ni un film d'histoire. On va voir qu'il en donne une version très biaisée, tout à l'honneur (ou presque) du personnage principal, le Premier ministre britannique.

Qu'est-ce donc alors ? Une sorte de pièce de théâtre, filmée en partie en décors extérieurs. Elle nous présente les atermoiements du grrrand homme Churchill dans les jours et les heures qui ont précédé le débarquement du 6 juin 1944.

Le film mérite le détour en raison de la prestation des acteurs, au premier rang desquels Brian Cox, très crédible en vieux bouledogue anglais, colérique, alcoolique et amateur de cigares. Il contribue à dresser la statue du grand homme, avec ses forces et ses faiblesses : il n'est plus aussi vaillant qu'autrefois, sa vie de couple part en sucette... et (quand on connaît la suite de l'histoire) il manque un peu de lucidité.

Aux côtés de Cox se distinguent John Slattery (qui excelle à incarner l'Américain Eisenhower, en contraste complet avec le Britannique) et Julian Wadham, très bon en général Montgomery, quintessence de l'officier britannique... qui n'hésite pas à dire son fait à l'arrogant Premier ministre. Cela donne quelques scènes savoureuses... et une autre, empreinte d'émotion, entre le chef du gouvernement et le monarque bègue, James Purefoy ne parvenant toutefois pas à faire oublier le Colin Firth du Discours d'un roi.

En dépit des quelques critiques formulées, cela reste globalement complaisant avec Churchill. De plus, la trame des événements qui se sont déroulés au début du mois de juin 1944 est tronquée, voire déformée. Si Churchill a émis des doutes sur le Débarquement, ce ne fut pas de manière aussi virulente. De surcroît, il manque un personnage dans la galerie des interlocuteurs du Premier ministre à l'époque : Charles de Gaulle. Celui-ci l'a rencontré à plusieurs reprises... mais il n'apparaît à aucun moment dans le film. Il aurait notamment dû figurer dans la scène où Eisenhower expose ses plans à ses alliés. (Même si ce n'est pas un monument d'objectivité, la lecture du deuxième tome des Mémoires de guerre s'impose, en particulier celle du chapitre VI "Diplomatie".)

Le film se garde aussi d'expliquer que, si Churchill tient autant à la progression des troupes en Italie, c'est parce qu'il a un œil sur l'Europe centrale et les Balkans, où il redoute l'arrivée prochaine des Soviétiques. Il voudrait que les Anglo-américains y pénètrent le plus vite possible, quitte à délaisser un peu la France. Et puis le scénario n'aborde pas du tout l'enfumage réussi par les services secrets britanniques, qui sont parvenus, à l'aide (entre autres) d'agents retournés, à convaincre les nazis que le véritable débarquement devait avoir lieu dans le Pas-de-Calais, les opérations de juin 1944 ne constituant qu'un leurre. Le temps gagné grâce à ces manœuvres a contribué à la réussite d'Overlord.