jeudi, 12 juillet 2018

L'Afrique en finale

L'équipe de France de football est une incarnation de la diversité (comme celle de 2016, d'ailleurs). Mais ce sont surtout les origines africaines des joueurs qui ressortent, quand on analyse la situation dans le détail.

Tout d'abord, précisons que, sur les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, seuls deux ne sont pas nés en France : Samuel Umtiti (au Cameroun) et Steve Mandanda (en République Démocratique du Congo). Mais, sur les 23, 16 ont au moins une ascendance africaine, soit 70 % de l'effectif.

Celle-ci semble toutefois davantage répandue chez les remplaçants que chez les titulaires. Ainsi, sur les onze joueurs qui ont démarré la demi-finale contre la Belgique, seulement cinq (45 %) ont une ascendance africaine : outre Samuel Umtiti, on trouve Kylian Mbappé (de père camerounais et de mère algérienne), Blaise Matuidi (de parents angolais), N'Golo Kanté (de parents maliens) et Paul Pogba (de parents guinéens). Le total monte à 7 sur 13 (54 %) si l'on inclut les deux remplaçants entrés en cours de jeu : Steven N'Zonzi (dont le père vient de RDC) et Corentin Tolisso (de père togolais).

Quand on ajoute les autres remplaçants, on arrive à la synthèse suivante :

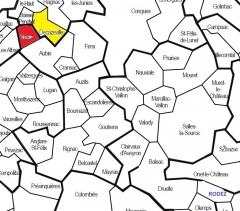

En orange figurent les pays où est né l'un des joueurs français (Cameroun et RDC). En jaune sont coloriés les pays où sont nés uniquement les parents des joueurs sélectionnés.

Le Mali est présent à travers Ousmane Dembélé (pour le père, la mère étant mauritanienne) et Djibril Sidibé. Le Sénégal est présent à travers Benjamin Mendy. On retrouve la République Démocratique du Congo avec Presnel Kimpembe (pour le père, la mère étant d'origine haïtienne). Enfin, l'Afrique du Nord est présente à travers Nabil Fekir (de parents algériens) et l'inénarrable Adil Rami (de parents marocains).

Et ce n'est pas fini ! Si on ne se limite pas à l'Afrique, on verra que le troisième gardien de l'équipe, Alphonse Areola, est d'origine... philippine ! L'Europe est bien entendu présente, à travers l'Espagne pour Hugo Lloris, l'Italie pour Olivier Giroud et le Portugal pour Antoine Griezmann. Le cas de Lucas Hernandez est atypique : né en France mais ayant surtout vécu en Espagne, il a semble-t-il longtemps hésité avant d'opter pour les Bleus...

C'est révélateur des vagues migratoires qui ont touché la France métropolitaine. A l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord a succédé l'Afrique sub-saharienne. De surcroît, à l'exception de l'Angola (ex-possession portugaise) et de la RDC (ex-possession belge), tous les enfants d'immigrés sont issus d'anciennes colonies françaises.

Leur bi(tri)culturalité et leur binationalité auraient pu faire pencher la balance en faveur du pays d'origine des parents. Mais ce serait oublier que ces joueurs ont été formés en France. Même s'il existe des pressions en provenance des pays d'origine pour les récupérer, on peut aussi penser que les jeunes hommes (quand ils n'ont pas laissé parler leur coeur) ont effectué un choix stratégique, celui de l'équipe nationale qui leur semblait avoir le meilleur avenir : le souvenir des Coupes du monde (1998, mais aussi 2006 et 2014) et des Championnats d'Europe (2000 et 2016) a sans doute pesé dans le choix.

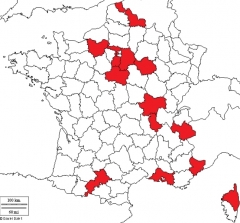

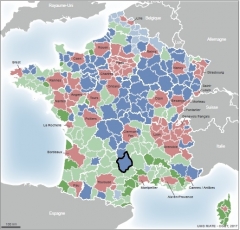

Concernant les départements d'origine des 21 sélectionnés nés en France, on constate, davantage qu'en 2016, une grande inégalité.

Cette carte ne mettant en valeur que les départements métropolitains, elle exclut de fait un des joueurs, Thomas Lemar, né en Guadeloupe. Il s'agit donc d'un bilan de 20 des 23 sélectionnés.

La grande région parisienne, s'étendant de la Normandie à l'Aube, a vu naître 10 des 20 joueurs métropolitains. Loin derrière arrivent la région lyonnaise (3 voire 4 sélectionnés), le Sud-Est (3 joueurs) et le Nord (2 joueurs), le Toulousain Blaise Matuiti constituant une anomalie géographique. On retrouve la vieille France urbaine industrielle (le Nord-est excepté). De prime abord, c'est assez étonnant. L'Ouest et le Sud-Ouest ne fournissent quasiment aucun sélectionné, alors que ce sont des terres de football (surtout l'Ouest). Mais, comme l'écrasante majorité des sélectionnés est issue de l'immigration, ce sont les départements où se trouvent les villes d'accueil qui ressortent.

Quant à moi, dimanche, vers 17 heures, je serai au cinéma. Quelque chose me dit qu'il ne devrait pas y avoir foule.

14:58 Publié dans Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, sport, football, actualité, presse, médias, journalisme, france

mardi, 10 juillet 2018

L'Aveyron dans "Le Canard"

La semaine dernière, la presse locale (notamment La Dépêche du Midi) s'est fait l'écho de l'ouverture d'une nouvelle salle dans le château d'Estaing. L'ex-président de la République Valéry Giscard d'Estaing et son épouse Anne-Aymone sont venus inaugurer la chose, dans une ambiance cordiale.

L'atmoqphère était tellement bonne que personne n'a osé contredire l'ancien président quand il affirmé que sa famille descendait des comtes d'Estaing. Rappelons que le nom "d'Estaing" est accolé à celui de Giscard depuis 1922, suite à une décision administrative. La famille Giscard prétend descendre des d'Estaing par une branche "naturelle" (on disait "bâtarde" à l'époque) qu'elle est sans doute la seule à reconnaître. (On s'est aussi appuyé sur une homonymie à propos de Lucie-Madeleine d'Estaing.)

Par contre, l'épouse de l'ancien chef de l'Etat (mise à l'honneur ce jour-là) est bel et bien d'ascendance noble (et même royale). Là encore, la presse s'est faite complaisante, relayant les propos giscardiens sur le rôle supposé tenu par la Première Dame à l'époque où son conjoint infidèle occupait l'Elysée...

On ignorait par contre que, selon Le Canard enchaîné, cette inauguration a servi de prétexte à VGE pour "sécher" la cérémonie de panthéonisation de Simone Veil, organisée deux jours plus tard :

C'est d'autant plus cocasse qu'interrogé à Estaing, VGE n'a été qu'éloges pour son ancienne ministre.

Ceci dit, je comprend qu'à 92 ans, l'ancien président ait préféré se faire cirer les mocassins dans la fraîcheur estagnole à devoir se tenir au garde-à-vous dans la moiteur parisienne, en l'honneur d'une roturière rescapée des camps qui s'était un temps rebellée contre lui.

13:48 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, france, médias, journalisme, actualité

mardi, 19 juin 2018

Se protéger de Facebook

Si l'on n'est pas adepte de l'attitude radicale qui consiste à quitter définitivement le célèbre réseau social, il existe d'autres moyens de se prémunir de la présence envahissante de la firme transnationale. L'un d'entre eux est proposé par la fondation Mozilla, qui édite le célèbre navigateur Firefox.

Depuis peu, elle propose une nouvelle extension, appelée "Facebook Container", qui met des bâtons dans les roues du système de pistage du réseau social, devenu expert dans l'exploitation des données personnelles que les internautes lui fournissent... gratuitement.

Une fois installée, l'extension est visible dans la barre d'adresse, lorsque l'on se connecte au réseau social :

09:45 Publié dans Blog, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias

lundi, 18 juin 2018

La chapelle des brebis

C'est d'un édifice peu connu des Ruthénois qu'il va être question : la chapelle Notre-Dame de Pitié, qui dépendait autrefois de la Chartreuse, dont les bâtiments ont été récupérés par l'Etat lors de la Révolution pour devenir ensuite, sous l'Empire, le siège du haras de Rodez, hélas fermé depuis l'an dernier.

Les touristes ont plus de chance de connaître l'édifice que les Ruthénois, puisqu'il fait partie du circuit patrimonial proposé aux visiteurs du chef-lieu aveyronnais (avec le numéro 29). Pour les locaux, le lieu est ouvert au moins le 13 de chaque mois. Pendant des années, c'est un employé municipal féru d'archéologie, Roger Trémouilles, qui a veillé sur l'édifice.

Ce samedi 16 juin 2018, exceptionnellement, la chapelle a été ouverte au public, dans le cadre d'une manifestation agricole : la (mini-)transhumance des brebis du lycée agricole La Roque, situé sur la commune voisine d'Onet-le-Château.

La première partie du trajet a mené les ovins du gué de Salelles (numéro 1 ci-dessous) à la place du Bourg (numéro 2), en passant par Layoule, le carrefour Saint-Cyrice, la rue Béteille et la place d'Armes.

Le parcours du petit troupeau (une cinquantaine de bêtes) ne fut pas de tout repos. Le long des berges de l'Aveyron, la tendance des brebis à se précipiter brusquement dans une direction inattendue était facilement gérable. C'est devenu un peu plus délicat dans la montée de la rue Béteille, où les passants et les riverains ont eu droit à un étonnant spectacle. (Un des animaux se serait blessé lors d'une bousculade à l'entrée d'une boulangerie-sandwicherie. Un peu de sang a coulé, mais ce serait sans gravité.)

Arrivées place du Bourg, les brebis ont été parquées dans un enclos amovible, où elles ont rapidement été entourées d'une foule considérable... et mitraillées par les téléphones portables. Durant presque deux heures, elles ont pu se reposer et se désaltérer, pendant qu'une animation était proposée à proximité, avec des oies et des chiens de berger.

C'est en fin d'après-midi que les brebis se sont remises en marche, direction l'avenue Victor-Hugo puis le chemin de la Boriette, où les attendaient de vertes prairies, jouxtant la chapelle Notre-Dame de Pitié (numéro 3 ci-dessous).

A l'intérieur de celle-ci, on peut voir un fort joli plafond étoilé (de style marial, je crois) :

Plusieurs statues sont également visibles, certaines plus anciennes que d'autres. Ainsi, l'une d'entre elles représente Jeanne d'Arc. C'est un modèle de série qui doit dater du début des années 1920, peu de temps après la canonisation de la Pucelle (et la création d'une seconde fête nationale, celle du patriotisme).

Une autre sculpture est beaucoup plus ancienne, puisqu'elle date du XVIe siècle. Il s'agit d'une Vierge à l'enfant, classée monument historique. Mais je ne me souviens pas si elle se trouvait dans la chapelle lorsque je l'ai visitée.

17:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Jeanne d'Arc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, presse, journalisme, occitanie, société, culture

mercredi, 13 juin 2018

Un billet pour la cathédrale

J'en ai appris une bien belle en lisant la presse aveyronnaise aujourd'hui (notamment La Dépêche du Midi) : la cathédrale de Rodez a son billet, d'une valeur de... 0 euro. Il s'agit bien entendu d'un gadget touristique, appelé aussi "billet souvenir", ce dernier mot figurant d'ailleurs à des dizaines d'exemplaires sur le billet en question :

En bas à droite figure la signature du chef d'entreprise qui a lancé l'idée de ce produit touristique, Richard Faille (auquel on doit aussi les médailles souvenirs, pour moi d'un intérêt moindre). L'objet est fabriqué en coton... et en France, d'après ce que garantit le site internet de l'entreprise.

D'ailleurs, le nom de l'imprimeur figure sur l'autre côté du billet. Il s'agit d'Oberthur Fiduciaire, lointain héritier de l'entreprise bretonne fondée au milieu du XIXe siècle, qui dut sa renommée aux tonnes d'almanachs et d'annuaires téléphoniques qui sortirent de ses locaux.

Cette partie du billet est illustrée de monuments européens (qui ont déjà eu droit à leur version du produit). On reconnaît, de gauche à droite, la Porte de Brandebourg (1), la Tour de Belem (2), le Colisée de Rome (3), la Tour Eiffel (4), la Sagrada Familia (5), le Manneken Pis (6) et, en filigrane, un demi-visage (7) faisant sans doute allusion à la Renaissance (à un tableau de Sandro Botticelli ou de Léonard de Vinci).

C'est sympatoche et cela ne coûte que deux euros. Voilà une excellente (et parcimonieuse) idée-cadeau pour la Fête des Pères !

22:31 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs, Société, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, presse, médias, journalisme, occitanie

vendredi, 08 juin 2018

Des urnes (faussement) catalanes

Bien qu'étant abonné au Monde, je rechigne un peu à lire le supplément du samedi, appelé "M Le magazine du Monde". La plupart des pages sont constellées de publicités chics et toc. Rares sont les articles réellement informatifs. Du coup, parfois, je me contente d'un survol... et il m'arrive de rater quelque chose.

Je m'en suis rendu compte récemment, en classant de "vieux" journaux, avant de les apporter à la borne de collecte. J'étais passé à côté d'un article fort intéressant, "Les urnes catalanes qui venaient du Nord". En réalité, la journaliste Sandrine Morel (qui avait sans doute en tête le roman -ou le film- L'Espion qui venait du froid) aurait dû intituler son article "Les urnes catalanes qui venaient d'Orient".

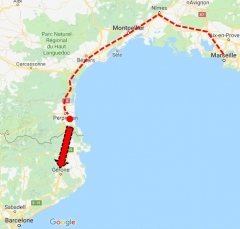

En effet, à la lecture de son papier, on découvre que les urnes en plastique qui ont été utilisées lors du référendum d'indépendance du 1er octobre dernier ont été fabriquées en Chine et ont été débarquées en Europe dans le port de... Marseille :

De là, elles ont gagné la région de Perpignan (dans les Pyrénées-Orientales), plus précisément la commune d'Elne d'où elles ont ensuite été expédiées clandestinement de l'autre côté de la frontière franco-espagnole :

Cette commune était déjà apparue au détour d'articles traitant de la crise catalane. C'est en effet dans une imprimerie située à Elne qu'ont été édités les bulletins du référendum, transportés ensuite en Espagne par le col du Perthus, en empruntant la départementale 900, plus discrète que l'autoroute A9 qu'elle double.

Je vois dans cette histoire une nouvelle confirmation que l'un des effets de la mondialisation est de favoriser les replis identitaires, l'égoïsme sacré des bourgeoisies locales. Au passage, rappelons que, si le référendum a débouché (à l'issue d'une campagne médiatique outrageusement dominée, en Catalogne, par les partisans de l'indépendance) sur la victoire écrasante du "oui" (à 90 %), cela représente moins de 39 % des inscrits.

Les élections législatives qui ont suivi ont confirmé la division des habitants de la Catalogne en deux camps quasiment équivalents : si les partisans de l'indépendance ont obtenu (de justesse) la majorité absolue des sièges, ils sont (légèrement) minoritaires en voix dans la Généralité. Si, en face, il n'y avait pas eu cet autocrate corrompu de Rajoy, mais un-e dirigeant-e pondéré-e et ouvert-e, la crise serait sans doute déjà résolue entre gens raisonnables.

La composition du nouveau gouvernement, présidé par Pedro Sanchez, me semble encourageante. Mais cet exécutif va devoir naviguer entre de multiples écueils, puisqu'il ne dispose pas vraiment de majorité stable aux Cortes (élus en 2016).

17:09 Publié dans Politique, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme

mercredi, 30 mai 2018

Un héros peu ordinaire

C'est un peu la vedette du moment... et c'est mérité. Le Malien Mamoudou Gassama, un "sans papiers" selon l'expression consacrée (un immigré clandestin / en situation irrégulière, disait-on autrefois), a accompli un geste que peu de personnes auraient (physiquement) pu réaliser, tout en ayant l'allure d'un jeune homme comme les autres (en tout cas, pas un fanfaron).

La vidéo de son exploit est visible, entre autres, sur le site du Monde. Cela donne une idée de la force et de l'agilité que celui que l'on surnomme Spiderman a dû déployer pour parvenir jusqu'à l'enfant. Cette témérité lui vient peut-être de son parcours de migrant, un périple qui l'a mené du sud-ouest du Mali (du village de Yaguiné) à Paris, en passant par le Burkina Faso, le Niger, la Libye et l'Italie :

Sur la carte, j'ai suggéré deux itinéraires entre la côte libyenne et l'Italie, ne sachant pas s'il a fait étape sur l'île de Lampedusa... et, aussi, parce que le jeune homme a eu besoin de deux tentatives pour réussir à "passer" en Europe.

Ce n'est pas la première fois qu'un Malien se distingue en France par son comportement exemplaire. Souvenez-vous, en janvier 2015, un employé (musulman) du magasin Hyper Casher avait contribué à sauver la vie de plusieurs clients (juifs). Cet homme (Lassana Bathily) est originaire de la même région que Mamoudou Gassama (celle de Kayes), mais pas du même cercle (département) : celui de Yélimané pour Spiderman, celui de Kayes même pour L Bathily (si je ne m'abuse). Celui-ci, comme M Gassama, a été naturalisé français. Comme lui, il avait migré en France après un frère aîné.

20:04 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, actualité, france, médias, presse, journalisme, société

samedi, 26 mai 2018

Mahmoud Abbas à pleins tubes

Le président de l'Autorité palestinienne est de santé fragile (à 83 ans, cela se comprend). Beaucoup de personnes se posent des questions quant à sa capacité à diriger l'Autorité palestinienne. Il semble usé par les années passées au pouvoir (plus de treize) et discrédité auprès d'une partie des Palestiniens. Est aussi évoquée la corruption de son entourage.

La photographie publiée par Wafa (l'Agence de Presse Palestinienne, équivalent de notre AFP) va rassurer ses admirateurs... ou pas :

Confortablement installé dans le fauteuil d'une chambre de l'hôpital situé près de Ramallah (en Cisjordanie), M. Abbas lit ou fait semblant de lire un journal arabe, qu'on lui a peut-être tout simplement mis entre les mains, pour réaliser la photographie.

Le problème vient de la dernière page, celle de droite. (N'oubliez pas le sens de la lecture, en arabe.) On y distingue une caricature, dont j'ai trouvé une version plus nette :

Elle représente un soldat de l'armée israélienne en train d'empoisonner un bébé arabe (sans doute palestinien). C'est visiblement une allusion à l'affaire Leïla Ghandour, dont on sait aujourd'hui qu'elle a été montée en épingle (peut-être de manière infondée) dans un but de propagande.

Cependant, le soldat n'est pas en train de lancer une grenade lacrymogène (cause supposée -et contestée- du décès) sur une foule au sein de laquelle se trouve l'enfant. Il l'empoisonne à l'aide de biberons contaminés. Certains diront que la caricature fonctionne sur le symbole, le gaz lacrymogène pouvant être comparé à un poison. (Il est certes pathogène, mais, en théorie, pas mortel.) D'autres personnes y verront une énième version d'une rumeur antisémite, qui remonte au Moyen-Age et refait périodiquement surface, la pratique de crimes rituels (le meurtre d'enfants, à l'époque de la Pâque juive).

Par une étrange coïncidence, l'homme qui tient le journal véhiculant ce cliché infondé a tenu des propos du même tonneau, il y a deux ans, avant de s'excuser quelques jours plus tard (reconnaissant le caractère infondé de la prétendue information). Cela ne semble hélas pas lui avoir servi de leçon, puisqu'il a récemment récidivé, dans le genre cliché antisémite.

Ce sont des éléments qui accréditent l'idée que le choix du journal (pour la photo de l'hôpital) avec la caricature nauséabonde est conforme à ce que pense le président palestinien. Pourtant, pendant des années, il est passé plutôt pour un modéré. Il fut l'une des chevilles ouvrières des Accords d'Oslo... et il a dû se coltiner les frasques de Yasser Arafat.

A la différence de celui-ci (né au Caire), il est né dans la Palestine mandataire, plus précisément dans le Nord, en Galilée, à Safed (aujourd'hui Tsfat, en Israël) :

Mahmoud Abbas est donc un authentique réfugié, puisque sa famille a quitté la région lors de la première guerre israélo-arabe, celle de 1948-1949. Mais le plus remarquable est qu'en 2012, l'ancien réfugié devenu président de l'Autorité palestinienne a reconnu que, s'il aimerait beaucoup revoir la ville de son enfance, il n'envisageait pas de retourner y habiter... ce qui lui a valu la haine des extrémistes qui ont fait du droit au retour (de surcroît déformé) leur fonds de commerce politique.

Du coup, je suis partagé. Dans ses récentes interventions publiques, Mahmoud Abbas est peut-être tout simplement un homme âgé, fatigué, déçu de ne pas avoir pu achever son oeuvre (en partie à cause des gouvernements israéliens)... ou alors, ayant perdu toute lucidité, il est manipulé par son entourage.

12:58 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, iraël, proche orient, gaza

vendredi, 25 mai 2018

La mère de Gaza

Rappelez-vous. C'était il y a quelques jours, lors des manifestations de Gaza. Les médias occidentaux (parmi d'autres) se sont enflammés à la vue du bilan humain (une soixantaine de morts, tous palestiniens). Dans le tohu-bohu de la fumée, du sang et des larmes, une figure iconique a surgi :

Il s'agit de Mariam Ghandour, mère de la petite Leïla, qu'elle tient dans ses bras, morte. Très vite, l'armée israélienne a été accusée d'avoir provoqué le décès de l'enfant avec ses lancers de grenades lacrymogènes, près de la frontière avec Gaza. (Au passage, c'est une nouvelle confirmation que Tsahal a tenté d'éviter le recours à la force ultime, celle des armes à feu.)

D'après le récit qu'on peut lire çà et là, ce n'est pas la mère qui a amené l'enfant à proximité d'un endroit extrêmement dangereux, mais son petit frère, qui l'a finalement confiée à la grand-mère. Il n'est jamais question du père de l'enfant. Curieux. (Il me semble qu'on peut le voir sur quelques photographies, notamment celles prises lors des funérailles.) De plus, on pourra être surpris par l'âge de la mère : 17 ans. Le bébé ayant 8 mois, sa mère était peut-être âgée de 16 ans à sa naissance. Pire : selon The New York Times, Mariam Ghandour avait perdu son fils aîné (dans un incendie accidentel) il y a deux ans. Elle pourrait donc être tombée enceinte de son "mari" à seulement 14 ans !!!

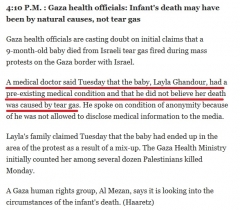

Mais là n'est pas le problème. Très vite, des rumeurs ont commencé à circuler sur la Toile. Il y aurait anguille sous roche... non que la mort de l'enfant soir une fake news (ce drame s'est malheureusement produit), mais la cause du décès est sujette à caution. L'alerte a été donnée par un site militant (mais qui se veut rigoureux sur le plan journalistique). La confirmation vient du quotidien israélien (d'opposition) Haaretz, qui cite un médecin local (sous couvert d'anonymat, tant le sujet est délicat) :

En clair, le bébé était déjà malade (il souffrait d'un problème au coeur, selon The New York Times) et le médecin déclare qu'il ne croit pas que le gaz lacrymogène soit la cause de la mort. Peut-être a-t-il tort. On ne le sait pas. Cela n'a pas empêché l'immense majorité des commentateurs de relayer la propagande du Hamas, contribuant à détériorer encore l'image de l'armée israélienne. Sur les photographies, on remarque d'ailleurs que, parmi les civils qui s'empressent de manifester leur compassion en public, plusieurs en profitent pour prendre le bébé mort en photo... sans doute pas dans le but de l'exposer dans leur salon. Sur l'illustration du début, on croit voir une grand-mère tenir un smartphone personnalisé :

Cela m'a fait tout drôle. Le téléphone ne cadre pas du tout avec le style de la grand-mère... pas plus que la main qui le brandit, quand on regarde bien : elle est manucurée, jeune. C'est en fait celle de la personne qui se tient derrière la grand-mère, que l'on aperçoit sur une autre photographie, que j'ai trouvée (en très grand format) sur le site de Haaretz (et sur celui de La Dépêche du Midi) :

Qui est cette femme ? Pas une proche de la famille visiblement. Il est possible qu'elle travaille pour un média issu d'un pays musulman... ou, tout simplement, que ce soit une militante du Hamas. Cela nous ramènerait à la problématique soulevée par ces "marches du grand retour" : téléguidées en sous-main par le mouvement palestinien, elles ont mêlé militants politiques et gens ordinaires, soucieux d'exprimer leur désarroi.

Les mêmes interrogations sont nées de l'observation des photographies prises lors des funérailles, notamment de celle-ci :

La personne se trouvant à gauche, très calme, semble davantage se préoccuper de fixer l'image du cadavre que de réconforter la mère pourtant très proche. Gageons que les réseaux sociaux palestiniens se sont rapidement enrichis d'un nouveau contenu marquant...

Concernant les photographies publiées par la presse, on remarque la domination de celles issues de l'AFP (l'Agence France Presse). Celle figurant en tête de ce billet est de Thomas Coex. Celle publiée dans Haaretz est de Mahmud Hams. Toutes deux présentent une mater dolorosa, pleurant le décès de son enfant bien-aimé, à l'image de la Vierge après la crucifixion, comme on peut le voir sur de nombreux tableaux occidentaux, comme la Pietà du Vénitien Giovanni Bellini (au début du XVIe siècle) :

A travers les images publiées lors de ces troubles, on a visiblement cherché à guider le regard des lecteurs, sans que le fondement de l'accusation soit vérifié. On peut donc affirmer qu'il s'agit ici moins de journalisme que de propagande.

P.S.

Je conseille vivement la lecture entière de l'article du New York Times, dans lequel on apprend que l'un des oncles de la jeune mère était un militant de la Brigade des martyrs d'Al-Aqsa, une milice liée au Fatah (et donc à l'OLP et à l'Autorité palestinienne). L'oncle en question a été abattu par l'armée israélienne en 2006.

P.S. II

La petite Leïla vient d'être retirée (provisoirement) de la liste des victimes des récents événements à Gaza. C'est le signe que les autorités palestiniennes doutent... ou qu'elles ne peuvent pas contester les doutes émis par d'autres.

21:35 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israël, palestine, presse, médias, journalisme, actualité, géopolitique, proche orient, gaza

mardi, 22 mai 2018

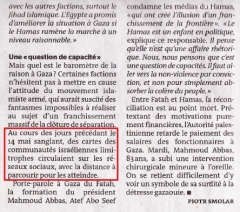

Les manifestants de Gaza téléguidés

Ce week-end, j'ai eu un peu de temps pour trier les journaux et lire à fond. Au détour d'un article du Monde, signé Piotr Smolar, je suis tombé sur une anecdote révélatrice des arrière-pensées des organisateurs des récentes manifestations palestiniennes à Gaza. Comme le passage se situe à la fin de l'article, dans la version numérique il n'est accessible qu'aux abonnés. En voici la version papier :

Vous ne le savez peut-être pas, mais Israéliens et Palestiniens se livrent une lutte féroce sur les réseaux sociaux. Ceux-ci sont un moyen peu coûteux d'atteindre un vaste public... et de répandre sa propagande. Concernant les récentes manifestations, on comprend que nombre de personnes qui se sont approchées de la clôture frontalière avaient l'intention, une fois de l'autre côté, de rejoindre les villages israéliens les plus proches.

Dans un précédent billet, j'en ai évoqué deux, vraiment très très proches. La question est : qu'avaient prévu de faire ces personnes, une fois arrivées dans les villages israéliens ? Rappelons que, depuis plusieurs années (et encore très récemment, début mai), des activistes palestiniens franchissent (ou tentent de franchir) la frontière, portant sur eux une ou plusieurs armes blanches. L'armée israélienne le sait, tout comme les politiques qui lui donnent des ordres. Ils seraient très imprudents s'ils laissaient de potentiels agresseurs franchir la frontière. Quant au Hamas, il joue la politique du pire : sachant que les soldats israéliens feront feu sur les personnes qui approcheront la frontière, il y envoie des civils, parmi lesquels se cachent sans doute des militants, qui comptaient profiter de l'agitation (et de la fumée provoquée par les incendies de pneus) pour s'infiltrer en Israël...

02:54 Publié dans Politique, Politique étrangère, Presse, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, israël, palestine, gaza

dimanche, 20 mai 2018

Ce que vaut la vie d'un Palestinien...

... pour le Hamas. Pourquoi cette question ? Eh bien parce que la mort (ou la blessure) d'un-e habitant-e de Gaza sous les balles israéliennes "rapporte" à sa famille. D'après The Times of Israël, les proches d'un Palestinien mort au cours d'un affrontement avec Tsahal reçoivent la bagatelle de 3 000 dollars !

Cette information appelle plusieurs commentaires. Certains estimeront que c'est une somme ridicule, comparée à la perte d'un être cher. D'autres placeront en regard le PIB par habitant de la bande de Gaza qui, en 2011, culminait à 1 500 dollars... par an. C'est donc l'équivalent de deux ans de revenu qui est offert par le Hamas.

Dans l'absolu, on pourrait accepter cette forme d'Etat-providence, qui vient au secours des citoyens dans le besoin. Si la personne décédée était le père d'une famille, c'est la survie de celle-ci qui est menacée. Le problème est que ce ne sont pas des citoyens ordinaires, mais des activistes politiques, voire pire : des auteurs d'attentat.

L'autre problème qui se pose est que ce dispositif est connu des Gazaouis. L'article où j'ai trouvé l'information date de début avril 2018, soit un mois avant les affrontements violents qui défraient la chronique. Donc, les personnes qui, ces derniers jours, se sont dirigées vers les clôtures frontalières d'Israël ont agi en connaissance de cause. Cela ne rend pas la riposte israélienne totalement justifiable, mais cela permet de comprendre la tactique du Hamas, qui cherche à s'appuyer sur la mauvaise conscience occidentale et l'opinion arabo-musulmane.

Le Hamas ne fait que poursuivre une politique engagée par son grand rival, le Fatah, qui dirige l'Autorité palestinienne (en Cisjordanie). D'après une déposition faite devant le Congrès des Etats-Unis, plusieurs lois palestiniennes, votées entre 2004 et 2013, ont instauré une série d'allocations pour les activistes et leur famille. Pour celles dont un membre a commis un attentat-suicide, il est prévu un versement d'environ 1 500 dollars. Au total, selon les sources, cela représente entre 140 et 170 millions de dollars par an, soit 7 à 10 % du budget de l'Autorité palestinienne. Rappelons que le premier bailleur de fonds de celle-ci est... l'Union européenne (20 à 30 % du total, selon les sources et les années considérées).

Du coup, certaines familles de victimes d'attentats palestiniens se sont tournées vers la justice pour obtenir réparation... de l'Autorité palestinienne... et elles ont gagné (en 2015), devant un tribunal new-yorkais. Cela semble avoir donné des idées à une autre famille, qui vient de lancer des poursuites contre l'Autorité palestinienne et l'OLP, devant un tribunal de Jérusalem. Notons qu'ici, les victimes sont les membres d'une famille de colons installés (illégalement, selon le droit international) en Cisjordanie, à Itamar, qui se trouve au sud-est de Naplouse.

01:34 Publié dans Politique étrangère, Presse, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique, presse, médias, journalisme, israël, palestine, gaza

mardi, 15 mai 2018

PropaGaza

L'approche du soixante-dixième anniversaire de la (re)création d'Israël a incité les dirigeants palestiniens (notamment ceux du Hamas, le mouvement islamiste qui domine la bande de Gaza) à accentuer les manifestations contre l'Etat hébreu.

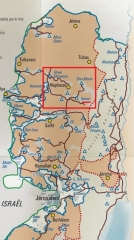

Parmi les revendications, il y a celle du "droit au retour" des réfugiés palestiniens, qui ont quitté la partie de la Palestine conquise par les sionistes au cours de la guerre de 1948-1949 (en hachures sur la carte ci-dessous).

Un premier problème surgit quand on recherche une estimation fiable du nombre de ces réfugiés. Les historiens sérieux avancent des chiffres de 700 à 800 000 réfugiés... mais, dans les médias français (comme Le Monde), on peut lire des estimations bien plus élevées, de l'ordre de 5 à 6 millions. D'où vient l'écart ? Pas vraiment de l'ajout d'une seconde vague de réfugiés, celle de 1967. Plutôt du fait que, pour les journalistes (et les associations palestinophiles), il faut inclure dans la liste les enfants, petits-enfants, neveux, nièces des réfugiés, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds sur la terre où ils sont censés "retourner" !

D'autre part, une polémique récurrente agite les connaisseurs du dossier, concernant la cause de la fuite des Palestiniens en 1948-1949. Certains sont partis de leur plein gré (ou ont placé leur famille à l'étranger), quand ils ont compris que la situation se dégradait sur place. D'autres ont fui pendant le conflit, par peur d'être tués. D'autres enfin ont été chassés par les forces armées sionistes, qui ont détruit plusieurs villages. A ma connaissance, aucune étude sérieuse n'a été faite pour déterminer la part de chaque motivation. On en reste donc au niveau des accusations et des anathèmes. (Pour la petite histoire, j'ajoute qu'au cours du conflit de 1948-1949, à deux reprises, le principal dirigeant sioniste, David ben Gourion, a proposé d'accepter le retour d'une partie des réfugiés, 100 000 puis 200 000... des propositions sèchement refusées par des dirigeants arabes adeptes alors du tout ou rien et qui n'avaient pour objectif que foutre tous les juifs à la mer...)

En dépit de l'aspect épidermique du sujet, je pense que, si des négociations sérieuses s'engagent un jour, un compromis pourra être trouvé entre les deux parties, pour peu que chacun y mette du sien, comme on avait pu le constater, en 2003, lors de la signature (informelle) des Accords de Genève. (Cette époque apparaît si lointaine, à présent...)

Mais revenons à nos moutons. Les "marches du grand retour" sont une opération de propagande du Hamas, qui poursuit plusieurs buts. D'abord, je pense qu'il cherche à torpiller la célébration, par Israël, du 70e anniversaire. De manière plus hypocrite, les dirigeants islamistes essaient de détourner la colère et les frustrations de la population gazaouie (dont ils sont en partie responsables) contre les méchants Israéliens, accusés de tous les péchés. Il est vrai que la bande de Gaza est en train de devenir une enceinte de confinement de la population palestinienne : 2 millions de personnes (pour beaucoup au chômage) s'entassent sur un territoire grand comme deux fois Rodez agglomération, soit une densité de plus de 5000 hab/km² !

Enfin, avec la complicité de médias incultes et complaisants, le Hamas cherche à faire porter le chapeau des violences à l'armée israélienne. La bande de Gaza est entourée, au niveau de ses frontières terrestres (avec Israël), par une barrière de sécurité, qui prend souvent la forme d'une simple clôture, comme ici :

Au passage, cette crise aura eu au moins le mérite, par les images qu'elle a contribué à diffuser, de faire comprendre que le gouvernement israélien n'avait pas encerclé la bande de Gaza par un gigantesque mur hermétique. Trop d'exagération tue l'exagération...

Cette clôture/barrière de sécurité a pour objectif de protéger les habitants des villages israéliens proches de toute agression palestinienne. C'est le cas notamment du kibboutz Nahal Oz (encadré en bleu), situé à (presque) un jet de pierre de la frontière (soulignée en rouge):

Dresser la liste des avanies que les habitants de cette localité ont subies depuis des années nécessiterait la rédaction de plusieurs dizaines de billets. Limitons-nous aux dernières années, qui ont vu les Israéliens essuyer des attaques de roquettes et des Palestiniens s'infiltrer de l'autre côté de la clôture, grâce à de petits tunnels. (La dernière tentative -qui a avorté- remonte au 3 mai !) Les Français sont hélas désormais très au fait des ravages qu'un extrémiste armé d'un grand couteau peut provoquer...

Tout récemment, c'est d'une autre joyeuseté que les Palestiniens de Gaza ont gratifié leurs voisins israéliens : des cerfs-volants et des ballons incendiaires, qui ont provoqué d'importants dégâts, notamment à Kfar Aza, voisin du kibboutz Nahal Oz :

Voilà pourquoi les soldats israéliens ont reçu l'ordre d'empêcher les Palestiniens d'approcher de la clôture de sécurité. Ces derniers jours, à l'incitation du Hamas (qui aurait promis de les payer pour ça !) plusieurs milliers d'entre eux se sont dirigés vers la frontière la plus proche des villages israéliens. Une fois la clôture franchie, qu'aurait fait cette foule de manifestants en arrivant dans la localité israélienne ? Vu les récents "incidents", l'armée ne pouvait pas prendre de risque. De surcroît (ce que nombre de médias français se sont gardés de préciser), les dirigeants palestiniens ont été avertis que les personnes qui s'approcheraient de la frontière risquaient fort d'être la cible des tireurs d'élite. Enfin (un élément là encore très souvent tu par les médias français), avant de tirer à balles réelles, les soldats israéliens ont envoyé des grenades lacrymogènes. Même si je suis d'accord avec le fait que ces nombreuses morts civiles sont inacceptables, que venaient faire à cet endroit dangereux des adultes avec des enfants, sinon passer pour des martyrs (et, peut-être, empocher le plus de primes possible du Hamas) ?

22:32 Publié dans Politique étrangère, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, politique, politique étrangère, presse, médias, géopolitique, proche orient

jeudi, 03 mai 2018

Jacques Godfrain sur France Inter

Ce jeudi matin, l'ancien député-maire de Millau (et ancien ministre) était invité sur France Inter, pour évoquer Mai 68 du côté des militants gaullistes. Il a rappelé une partie de son parcours, révélateur de la relative diversité du recrutement du mouvement gaulliste, y compris à droite. C'est un patriote, mais, d'après ses dires, pas attaché à l'Algérie française. Sur Mai 68, il réécrit un peu l'histoire me semble-t-il, s'affirmant moins hostile qu'il ne l'était sans doute en réalité.

Assez vite, il est interrogé sur son engagement au SAC (service d'action civique), sorte de service d'ordre du parti gaulliste, qui a trempé dans des histoires louches. Il fait remonter son militantisme à 1965, ce qui est conforme à ses récentes déclarations au Monde... mais diverge de ce qu'il avait affirmé en 1982, devant la commission d'enquête en charge des activités du SAC :

Ce passage est extrait du tome 2 du rapport de ladite commission, publié jadis aux éditions Alain Moreau :

Il serait intéressant de savoir pourquoi Jacques Godfrain a changé de version concernant l'ancienneté de son engagement au SAC. Peut-être a-t-il craint à l'époque (en 1982) qu'on lui reproche des actes commis par le SAC entre 1965 et 1968. Peut-être tout simplement, depuis les travaux d'un historien sur le sujet ne pouvait-il plus maintenir la version de son adhésion tardive.

La journaliste Hélène Roussel interroge ensuite son invité sur l'organisation de la manifestation du 30 mai 1968. Jacques Godfrain sous-entend qu'il a contribué à la préparer, mais qu'au départ, il ne croyait pas à l'incroyable succès qu'elle a rencontré.

L'entretien s'achève sur le constat (un peu navré) de J. Godfrain d'un monde devenu plus libre permissif (pas forcément pour le meilleur) et une comparaison un peu hâtive entre Charles de Gaulle et Emmanuel Macron.

23:42 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france, médias, presse, journalisme

dimanche, 15 avril 2018

Le Tiers Monde français

Dans l'édition du quotidien Le Monde datée de vendredi 13 avril, j'ai trouvé un article particulièrement intéressant sur le train de vie des élus et fonctionnaires du 101e département français : Mayotte. Le papier mérite l'attention à double titre : il dénonce une corruption apparemment endémique (abus de bien social, détournement de fonds publics, clientélisme) et il pointe les grandes difficultés socio-économiques de l'archipel, ce confetti de l'empire colonial français, perdu dans l'océan Indien.

Commençons par un peu d'histoire. Mayotte est une partie des Comores, celle qui a été annexée en premier par la France. Au milieu des années 1970, la troisième vague de décolonisation frappe notamment les possessions portugaises : la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, Sao-Tome-et-Principe, l'Angola et surtout le Mozambique, très proche des Comores.

C'est l'époque de la Guerre froide. Les Etats-Unis se retirent piteusement du Vietnam, laissant le pays aux communistes soutenus par Moscou et Pékin. En Afrique, nombre de mouvements indépendantistes adhèrent au bloc soviétique. La position stratégique des Comores (à l'entrée du canal du Mozambique) augmente leur valeur aux yeux du pouvoir français. Si l'indépendance de l'archipel ne peut pas être empêchée, à Paris, on a tout fait pour conserver Mayotte. Le gouvernement français a profité indirectement des maladresses des nouveaux dirigeants comoriens, qui ont tenu les Mahorais à l'écart de la direction du pays.

Alors, quel est l'intérêt de conserver ce minuscule territoire, dans l'une des régions les plus pauvres du monde ? Certains répondront en faisant référence à la ZEE, la zone économique exclusive (la France possède la deuxième du monde, derrière celle des Etats-Unis). Le pays qui possède le terrain peut exploiter les fonds marins jusqu'à 370 kilomètres des côtes. Dans le cas de Mayotte, on pense à de potentiels gisements de pétrole... mais c'est tout récent. Par contre, une station d'écoute est bel et bien présente sur l'île. Certains petits malins se sont d'ailleurs amusés à débusquer les installations d'espionnage françaises... en utilisant Google.

En dépit de ses richesses (surtout potentielles), Mayotte est sans doute aujourd'hui le territoire le plus pauvre de la République française. En 2015, d'après l'INSEE, le revenu par habitant n'atteignait pas 7 000 euros... sur l'année, contre environ 20 500 en métropole (19 000 en Midi-Languedoc) et entre 10 000 et 17 000 dans les autres départements d'outremer. Aujourd'hui, Le Monde évoque un taux de chômage de 27 % et plus de 80 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Voilà pourquoi je me suis permis de parler de Tiers Monde.

Cette pauvreté relative n'en est pas moins attractive pour certaines populations de la région. D'après le dernier rapport de l'ONU sur le développement humain, le PIB par habitant du Mozambique était, en 2011, d'à peine plus de 1 000 dollars (par an !), ceux du Malawi, des Comores et de Madagascar n'étaient pas beaucoup plus élevés, avec respectivement 1 113, 1 364 et 1 373 dollars ! De surcroît, les Comores indépendantes sont très proches de Mayotte :

A vol d'oiseau, une soixantaine de kilomètres séparent l'île d'Anjouan des premiers récifs mahorais. Etant donné que l'écart de revenus est de 1 à 7/8, on comprend que des milliers de personnes soient tentées par l'aventure. Ce sont notamment des femmes enceintes, qui comptent accoucher sur l'île française, contribuant à l'engorgement des services hospitaliers. D'un côté, on comprend le souci de bénéficier des meilleurs soins, pour soi et son enfant. D'un autre côté, on ne peut qu'être méfiant vis-à-vis de ce qui pourrait n'être qu'une stratégie d'immigration : en vertu du droit du sol, un enfant né dans un territoire français n'est pas expulsable (sauf s'il est accompagné de ses deux parents, eux-mêmes expulsables).

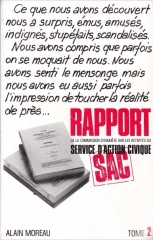

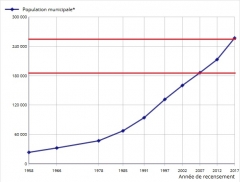

Résultat ? La population de l'île connaît une croissance fulgurante, de 35 à 40 % en dix ans (entre 2007 et 2017). La densité y atteint 700 habitants par kilomètres carrés (contre 32 dans l'Aveyron, qui abrite une population à peine plus nombreuse). Plus de 40 % (certains disent 50 %) des habitants de Mayotte sont nés dans les Comores indépendantes. La majorité des habitants ne maîtrise même pas la langue française.

Fac à cette situation alarmante, les élus locaux ont donc choisi... d'embaucher massivement... et de ne pas se montrer trop exigeants quant à l'intensité au travail de la main-d'oeuvre recrutée. L'article du Monde compare le nombre de fonctionnaires départementaux mahorais à ceux du département des Hautes-Pyrénées. Il aurait été intéressant de pousser le raisonnement jusqu'au bout, et de faire le bilan de l'ensemble de la fonction publique territoriale présente sur le département. Pour cela, il faudrait disposer du nombre d'employés municipaux. Or, Mayotte ne dispose que de dix-sept communes. Soit les municipalités font preuve de la même prodigalité que le conseil départemental, soit elles n'en ont pas les moyens (ou la volonté) et la moyenne de fonctionnaires territoriaux par habitant (toutes collectivités confondues) serait moins élevée que prévu.

D'après une étude du CNFPT de 2016, dans le département des Hautes-Pyrénées travaillaient 7 400 agents territoriaux (7 873 dans l'Aveyron). Admettons qu'à l'époque, le nombre d'agents du conseil départemental fût le même qu'aujourd'hui (1 685) : il resterait 5 715 agents territoriaux dépendant des municipalités (et un peu de la région). Cette catégorie d'agents est-elle aussi nombreuse à Mayotte ? On ne le sait pas.

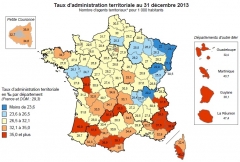

Quoi qu'il en soit, ainsi que le montre l'étude précédemment citée, le taux d'encadrement de la population par la fonction publique territoriale était, fin 2013, beaucoup plus élevé outremer qu'en métropole : de 39 à 47 0/00 contre 20 à 40 0/00 (Corse exclue...) :

P.S.

Parmi les joyeusetés révélées par Le Monde, il y a le nombre élevé de jours de congés, certains accordés pour des motifs particulièrement étonnants, comme la circoncision (d'un fils, présume-t-on). Elle est pas belle, la République laïque ? Encore merci au duo Sarkozy-Fillon, responsable de la départementalisation de Mayotte, qui n'a fait qu'empirer la situation déjà problématique de l'archipel.

15:58 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, actualité, presse, médias, journalisme

dimanche, 25 mars 2018

Les sauvageons de Carcassonne... et d'ailleurs

Les récents actes de barbarie commis autour du chef-lieu de l'Aude ne doivent pas brouiller l'analyse. Commençons par le terroriste Radouane Lakdim. Certes, il était de nationalité française, mais né au Maroc en 1992. C'est à la base un petit délinquant, un de ceux qui pourrissent au quotidien la vie des honnêtes citoyens. Son profil n'est pas sans rappeler celui de plusieurs des protagonistes des attentats de Paris de 2015 (par ses origines marocaines et son parcours délictueux). Vu l'attirail trouvé dans le supermarché, il est évident qu'il a des complices, dont on espère qu'ils/elles seront tou-t-e-s mis-e-s hors d'état de nuire.

On peut estimer que Daech dispose d'un bon vivier de recrutement, déjà sur place, puisqu'à Carcassonne même, l'horreur des actes commis n'a pas dissuadé des abrutis habitant le quartier du terroriste d'acclamer leur héros. A l'autre bout de la France, un décérébré (ancien candidat) de La France insoumise s'est félicité de la mort du gendarme Arnaud Beltrame... On évitera d'en tirer des conclusions hâtives sur le mouvement de J-L Mélenchon, mais, franchement, vu le parcours du bonhomme, ça interpelle. Dans le cas de Stéphane Poussier, le problème n'est pas seulement qu'il ait pensé ce qu'il a écrit, mais qu'il l'ait publiquement proclamé. C'est une nouvelle preuve que, comme celle de Richter, l'échelle de la connerie est sans limite...

Du côté de Carcassonne, on tente visiblement d'empêcher les journalistes de faire leur travail. La liberté de publication ne gêne pas que les dictateurs, elle perturbe le fonctionnement clanique des racailles qui mettent la main sur certains territoires.

Venons-en donc à Ozanam, ce quartier situé au sud-est de Carcassonne, pas très loin de la cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco :

Cela fait des années que les incivilités se multiplient dans ce quartier, qui n'est toutefois pas classé en zone urbaine sensible, contrairement à celui de Saint-Jacques (situé à l'ouest) et surtout celui de La Conte (où était installée auparavant la famille Lakdim), pas très éloigné d'Ozanam. Déjà en 2012, les habitants "normaux" manifestaient leur agacement, la politique de rénovation urbaine n'ayant visiblement pas fonctionné dans leur quartier. Aux incivilités a succédé un climat de peur, perceptible en 2014. Rien ne semblait avoir changé en 2015, les pouvoirs publics semblant impuissants face à la dégradation de la qualité de vie dans ce quartier. Il y a moins de deux mois, une nouvelle étape avait été franchie, avec l'agression de policiers !

Résultat ? En laissant pourrir une situation de délinquance larvée, on a permis à des monstres de se développer. Puisse ce drame servir de leçon aux médiocres comptables qui nous gouvernent.

20:59 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, presse, médias, journalisme, actualité

lundi, 19 mars 2018

Balance ton porc... quel qu'il soit

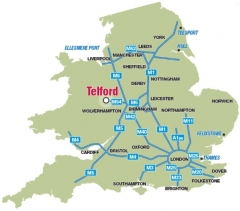

C'est ce matin, sur France Inter, que, dans sa chronique, Claude Askolovitch a jeté un pavé dans la mare. Il a évoqué le quasi-silence médiatique qui a accueilli, en France, la publication, par l'hebdomadaire britannique The Sunday Mirror, d'une enquête accablante sur la prostitution enfantine pratiquée au Royaume-Uni par... des gangs indo-pakistanais. Les victimes sont de jeunes filles "blanches", d'origine ouvrière, dans la région de Telford :

C'est sûr qu'il est plus facile de dénoncer le comportement de prédateur de phallocrates chrétiens européens, d'un producteur américain juif ou, à la rigueur, d'un prédicateur intégriste musulman (dont le "gibier" est constitué de ses coreligionnaires).

Là, c'est un énorme tabou qui est brisé : des individus issus de "minorités visibles", considérés par nombre de penseurs médiatiques comme des "victimes de la société", peuvent se révéler aussi odieux que les pires criminels nés dans la communauté majoritaire.

C'est une nouvelle leçon pour les adeptes du prêt-à-penser : la barbarie ne connaît pas les barrières culturelles. Elle est de tous les peuples, de toutes les catégories sociales ou culturelles. Pour la combattre efficacement, il convient de ne pas regarder le monde qui nous entoure avec les oeillères de la bien-pensance.

P.S.

Une semaine après l'éclatement du scandale médiatique de l'autre côté de la Manche, 20minutes fait le point, vu de chez nous.

P.S. II

Pour la petite histoire, sachez que Telford est une ville qui accueille des séjours linguistiques destinés aux jeunes Français... Je sens que les tarifs risquent de baisser !

21:48 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, médias, presse, journalisme

samedi, 10 mars 2018

Des nouvelles du gaz de schiste en Aveyron

C'est au détour d'un article du dernier numéro du Canard enchaîné ("Hulot et la fin du pétrole : des promesses et du bidon !") que j'ai pris connaissance d'une énième péripétie (judiciaire) concernant l'exploitation de gaz de schiste. En Aveyron, c'est au début des années 2010 qu'on s'est beaucoup inquiété, à cause (notamment) du permis de Nant... et de la sortie du film Gasland. Le début du quinquennat de François Hollande avait vu l'abrogation des derniers permis d'exploration, jugés menaçants.

Cependant, cette affaire ne semblait pas close du fait des démarches engagées par Schuepbach Energy, l'une des entreprises auxquelles des permis avaient été attribués. Le Canard évoque les arrêts rendus en décembre dernier par la Cour administrative d'appel de Versailles. L'un d'entre eux a débouté Total. L'autre (dont le texte intégral est disponible ici) concerne la société Schuepbach Energy.

L'annulation des permis d'exploration est confirmée. Toutefois, l'entreprise se voit reconnaître un droit à indemnisation, mais pas en raison d'une supposée faute de l'Etat. Cette indemnisation ne couvrira pas les profits qu'envisageait de réaliser Schuepbach. Elle a vocation à rembourser les frais engagés pour obtenir les permis. Cela ne devrait représenter que quelques dizaines de milliers d'euros, à comparer aux sommes que l'entreprise demandait (plus d'un milliard au début, une centaine de millions d'euros par la suite).

P.S.

Il est possible qu'un Aveyronnais soit directement concerné par cet arrêt. En effet, parmi les décisions rendues figure le rejet de la demande d'un certain "M. A...", qualifié "d'éleveur de brebis" et, plus loin, de "député européen"... Serait-ce José Bové ?

11:57 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, actualité, médias, presse, journalisme

mardi, 27 février 2018

Rodez, ville moyenne dynamique ?

C'est l'une des questions que l'on pouvait se poser à la lecture d'un dossier paru dans le numéro du mois de février de la revue Alternatives Economiques. L'article "Requiem pour les sous-préfectures ?" est illustré par une intéressante carte, sur la quelle est représenté le degré de fragilité des unités urbaines "moyennes" de France métropolitaine :

J'ai mis en valeur le résultat de Rodez et Albi, qui s'en sortent assez bien (un peu mieux que la moyenne des unités urbaines, selon les auteurs de la carte). C'est le cas d'Albi qui a suscité le plus d'interrogations. L'an dernier, un article catastrophiste paru dans The New York Times avait fait naître la polémique. Presque un an plus tard, le blogueur que le journaliste américain avait rencontré maintient son analyse, quant à la progressive disparition des commerces traditionnels du centre-ville. De son côté, le dossier d'Alternatives Economiques semble plus optimiste, en particulier dans l'article intitulé "Albi, la ville qui se recentre".

A Rodez, on s'est (bruyamment) réjoui du classement de l'agglomération dans le palmarès de L'Express ("Les 100 villes où il fait bon vivre et travailler"). Le chef-lieu aveyronnais se trouve même dans la première moitié, devançant Albi (45e contre 80e) dans la catégorie "travail". On s'est aussi réjoui de l'acquisition du label "Grand site Occitanie". On se targue de ce que, d'ici trois ans, toute l'agglomération soit reliée au très haut débit. Ce sont autant de facteurs d'attractivité.

Cependant, quelques nuages pointent à l'horizon. La plus grande inquiétude concerne l'avenir de l'usine Bosch, qui pourrait rapidement voir ses effectifs divisés par deux... la survie du site étant, à moyen terme, menacée. Cela a même fait l'objet d'un article du Monde, en janvier dernier. Sans diversification, l'avenir s'annonce très sombre. En terme d'emplois induits, cela risque de faire très mal à l'agglo.

S'ajoute à cela le serpent de mer de la RN 88, plus précisément de la partie ayant statut de rocade autour de Rodez. Il n'est hélas plus question de contournement. Christian Teyssèdre (maire de Rodez et président de la communauté d'agglomération) semble décidé à engager les travaux (au niveau des ronds-points de la rocade) en 2019, pour un achèvement en 2023. A cette date (à supposer que les travaux soient terminés), il restera à doubler le tronçon Rodez-Sévérac... et je pense que l'on risque d'attendre longtemps, vu que d'après le programme de modernisation des itinéraires routiers, cette portion de la RN 88 ne rentre même pas dans la catégorie "à l'étude"... Pourtant, il ne faudrait pas grand chose pour que les travaux commencent. L'itinéraire est déjà prévu, l'estimation des coûts réalisée.

Bref, à court et moyen terme, l'enclavement de l'Aveyron (et de Rodez) ne risque pas de diminuer. il se pourrait même qu'il augmente, si le département perd ses lignes ferroviaires, comme le prône le rapport Spinetta. Le gouvernement dit ne pas vouloir en suivre toutes les recommandations, mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient...

D'ici cinq à dix ans, Rodez pourrait donc perdre sa gare SNCF, alors que l'agglomération serait, dans le même temps, engorgée par une circulation automobile mal contrôlée et en ayant perdu (au moins partiellement) son principal poumon économique (la Bosch). Conclusion ? Y a le feu, d'autant que l'incontestable réussite du musée Soulages n'a pas vocation à durer éternellement. (La fréquentation a d'ailleurs récemment baissé.)

Quant aux Ruthénois, s'ils habitent le Faubourg, ils ont pu constater que le principal service public du quartier a fermé à la fin de l'année 2017. C'est seulement ces jours-ci que la presse locale (notamment La Dépêche du Midi) l'a réalisé. Mais, pour les habitants, c'est la conclusion d'un long processus de déliquescence. L'amplitude des horaires d'ouverture de l'établissement a souvent été une cause de mécontentement. Les habitants ont commencé à soupçonner le pire quand, à l'été 2016, pendant presque un mois et demi, le bureau de poste a fermé ses portes. L'année 2017 a elle été marquée par un considérablement rétrécissement des horaires d'ouverture, désormais limités à une courte plage (de 9h à 12h30), uniquement du lundi au vendredi (puis le mercredi exclu, me semble-t-il). A l'époque, un commerçant du coin m'avait dit que la direction attendait l'arrivée à échéance du bail pour fermer définitivement l'établissement... chose faite fin 2017. Pour l'instant, un distributeur automatique reste à la disposition des usagers. Pour l'envoi de courrier, il faut se rendre dans l'un des deux commerces de proximité désignés. Pour les opérations bancaires, il faut monter sur le Piton (à la poste centrale), pousser jusqu'à la place des Artistes (à Onet-le-Château)... ou se rabattre sur internet.

On voit bien que, question dynamisme, la ville a encore pas mal de progrès à faire. D'ailleurs, dans une étude de l'INSEE, parue début février, la zone d'emploi de Rodez (qui, certes, s'étend du Ségala à l'Aubrac, territoire très disparate) est classée dans celles qui connaissent de réelles difficultés, non que le taux de chômage y soit élevé, mais la population diminue, tout comme le nombre d'emplois proposés.

21:53 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme

samedi, 24 février 2018

Pentagon Papers

Le titre "français" du dernier film de Steven Spielberg est une nouvelle illustration du snobisme de certains distributeurs, qui remplacent le titre d'origine (en anglais), non pas par un équivalent en français, mais par... un autre titre anglais ! (On a récemment vu le même procédé à l'œuvre pour The Passenger et 24H Limit.)

The Post (dans la version originale, dont nous avons d'ailleurs pu bénéficier au CGR de Rodez... un mois après la sortie du film) raconte comment un rapport secret, faisant le bilan de la politique américaine au Vietnam, a fini par être publié, au début des années 1970, d'abord par le The New York Times (pas très content de la manière dont cette histoire est contée par Spielberg), puis par The Washington Post.

Ce film est donc une ode à la liberté de la presse (démocrate), une dénonciation de l'unilatéralisme du pouvoir présidentiel (incarné ici par Richard Nixon, dont les coups de fil du soir sont sans doute une allusion aux tweets nocturnes de son lointain épigone) et l'histoire de l'affirmation professionnelle d'une femme, Katharine Graham (magistralement interprétée par Meryl Streep).

C'est tourné comme un film d'espionnage, avec ses rendez-vous secrets, ses documents ultra-confidentiels, ses coups fourrés et ses (petites et grandes) trahisons. Fidèle à son style, Spielberg a aussi voulu rendre hommage et faire œuvre d'historien. Certaines scènes ont donc un but strictement documentaire, comme celles qui montrent la machinerie d'une entreprise de presse, de la conception à l'impression et la distribution des journaux.

Les comédiens ont dû se fondre dans leur rôle, d'autant plus que nombre d'acteurs de l'époque sont encore vivants, ou du moins très présents dans les mémoires, outre-Atlantique. Voilà donc Meryl Streep et Tom Hanks (excellent en rédac' chef roublard) dotés de coiffures aussi originales que démodées :

Deux personnages se trouvent au centre de l'intrigue. Il y a tout d'abord le (premier) lanceur d'alerte, Daniel Ellsberg, qui va être la source primaire du Times puis du Post. A travers lui, Spielberg veut rendre hommage à ses lointains successeurs, comme Bradley Manning et Edward Snowden (qui, lui, a déjà eu les honneurs d'un documentaire et d'une fiction signée Oliver Stone)... persécutés sous une administration démocrate (celle d'Obama).

Il y a surtout cette "Kay" Graham, l'héritière du Washington Post, qui a dû succéder en catastrophe à son mari infidèle (et suicidaire). C'était il y a plus de quarante ans. A l'époque, la presse était dirigée et rédigée par des hommes, qui ne concevaient pas qu'un esprit en jupon puisse rivaliser avec eux. De surcroît, bien que connaissant parfaitement ce milieu, Kay Graham passait au départ pour une simple rentière. La mise en scène de Spielberg (bien aidée par l'interprétation de M. Streep) se charge de nous faire comprendre quelle était la pression qui pesait sur les épaules de cette femme. Au début, elle tâtonne, intimidée malgré sa connaissance des dossiers. Le film montre sa progressive montée en puissance, jusqu'à cette très belle scène, un soir de réception, dans un salon où, face à une troupe de vieux mecs en costume, Kay va tenir bon. C'est le grand talent de Spielberg que d'avoir réussi à créer quelques-uns de ces moments jubilatoires qui font passionnément aimer le cinéma.

21:46 Publié dans Cinéma, Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, presse, médias, journalisme, histoire

Petite erreur de cadrage

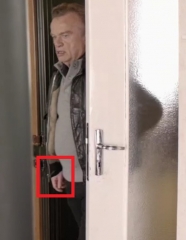

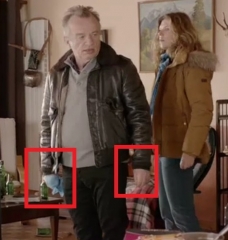

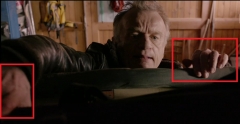

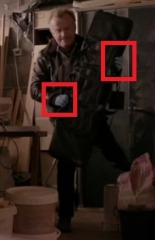

On peut la voir dans L'Origine du monde, le sixième et dernier épisode de la saison 1 d'une nouvelle mini-série diffusée sur TF1, Prof T :

Lorsque l'un des personnages principaux (Dan, dragueur lourd et lieutenant de police) prend son blouson pour sortir du commissariat, un micro-perche apparaît fugacement à l'écran. Bon, là, je cherche la petite bête, parce que cette série est en général très bien mise en scène. Le héros est un universitaire, qui enseigne la criminologie... et, surtout, qui évite tout contact physique avec ses contemporains, complètement obsédé qu'il est par l'hygiène. Il est incarné (avec talent) par Mathieu Bisson :

Bien évidemment, il est entouré d'une brochette de jolies femmes, avec lesquelles il entretient des relations ambiguës. Celle qu'il voit le plus souvent est sa secrétaire (Mariamne Merlo, excellente), une femme dévouée qui aimerait bien être autre chose qu'un larbin pour lui :

Quand il aide la police à résoudre des enquêtes, il travaille avec l'une de ses anciennes étudiantes, la ravissante Lise Doumère (interprétée par Fleur Geffrier), qu'il affecte de mépriser (alors qu'il a de l'estime pour elle) :

Mais la personne qu'il connaît le mieux n'est autre que la commissaire, son ancienne compagne. Il n'a toujours pas digéré la rupture avec celle-ci, incarnée par Zoé Félix :

Il côtoie aussi quelques hommes, des personnages hauts en couleur, comme le capitaine alcoolique, le frère boulanger-pâtissier, le président de l'université qui triche aux échecs... et le lieutenant hâbleur. On secoue le tout et cela donne un ensemble primesautier, agréable à suivre, avec une musique légère bien adaptée à son style. Je signale que la créatrice (Elsa Marpeau) a écrit plusieurs des épisodes de la série "Mystère à..." et qu'elle est aussi à l'origine de Capitaine Marleau (avec Corinne Masiero).

Hélas, il risque de ne pas y avoir de saison 2 (pourtant prévue au programme), les téléspectateurs de TF1 n'ayant pas trop accroché. (Cela devait trop les changer des Tuche...)

01:27 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, télévision

vendredi, 23 février 2018

Pas de loup dans le PNR Aubrac ?

Ça n'a pas traîné. Dès le lendemain de la parution d'une tribune, dans Centre Presse, le même quotidien a publié (aujourd'hui donc), en page 2 (et pas au coeur du journal, là où l'on trouve les contributions des lecteurs), la réaction d'André Valadier aux propos mettant en cause sa passivité sur la question du loup :

La mise au point est claire... et elle soulève d'autres questions. Elle rappelle que, si du côté aveyronnais du parc, on refuse les éoliennes, ailleurs (en Lozère), on n'est pas de cet avis. Et puis il y a cette allusion aux "voix discordantes" concernant la place du loup dans le PNR. Cela demande des éclaircissements.

La fin du texte est une allusion au parc des loups du Gévaudan, situé à Saint-Léger-de-Peyre, en Lozère, dans la région naturelle de Margeride... mais à l'intérieur du périmètre du PNR Aubrac (à l'extrême-est), comme on peut le voir sur la carte officielle, ainsi que sur celle du périmètre d'étude, qui se trouve dans l'atlas cartographique accessible en ligne :

Il y aura donc bien des loups dans le PNR Aubrac, mais pas en liberté... enfin, tant que ceux qui se trouvent dans le parc du Gévaudan n'auront pas été relâchés, comme c'est arrivé il y a deux ans. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il y avait plus de loups que ce qui était déclaré par le parc (qui les avait mal comptés ?)... et que donc, on ne savait pas vraiment combien s'étaient retrouvés en liberté. De là à y voir un lien avec les récentes attaques dans le Nord Aveyron...

D'après le site internet du parc du Gévaudan, les loups captifs seraient aujourd'hui environ une centaine (admirez la précision), contre 32 déclarés il y a deux ans (en réalité plus de 40). L'effectif aurait donc plus que doublé en moins de deux ans... Espérons qu'aucune personne mal intentionnée ne les aidera à prendre la tangente...

21:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, journalisme

jeudi, 22 février 2018

Plan loup : Macron et Philippe font du Hollande

Presque dix mois après l'élection d'Emmanuel Macron, on peut affirmer que son mouvement, censé être transcourant, marche principalement (uniquement ?) sur sa jambe droite, à tel point qu'on peut se demander en quoi un gouvernement nommé par François Fillon (et s'appuyant sur une alliance droite-centre) aurait pu se différencier de la politique menée par Edouard Philippe.

Tel n'est pas le cas de l'attitude face au loup. Le gouvernement semble avoir voulu ménager la chèvre et le chou (ou plutôt la brebis et le loup)... ce qui conduit, de toute façon, à la dégradation inéluctable de la situation des éleveurs extensifs des zones montagneuses. Voici pourquoi.

Le Plan loup, cité par le quotidien Le Monde, estime à 360 le nombre de ces prédateurs présents en France. Or, l'objectif, à court terme, n'est pas la stabilisation de l'effectif, mais son augmentation, puisque le rapport parle de 500 loups d'ici quatre ans, soit une progression d'environ 40 % ! C'est se moquer du monde, alors que la situation est déjà intenable dans certaines zones de pâturage.

Le pire est qu'il est sous-entendu que, si l'on veut assurer la pérennité de l'espèce, c'est un effectif de 2 500 à 5 000 loups qu'il faudrait atteindre ! Cela semble être un objectif à moyen-long terme. Du coup, c'est la survie de l'élevage ovin dans le Sud Aveyron (et même une partie de l'élevage bovin dans le Nord) qui est menacée. Ce plan ne tient pas compte d'un récent rapport de l'INRA, fondé sur une méthode rigoureuse et non sur des préjugés environnementalistes, coupés de la réalité du terrain.

La contrepartie annoncée (des aides à la protection) n'est qu'un affichage, histoire de pouvoir affirmer qu'on ménage les deux parties. Mais le bilan n'est pas neutre. On sait que ne serait-ce que le maintien de l'actuelle population de loups dans les zones d'élevage pourrait, à terme, menacer l'existence de 25 % à 40 % des exploitations, dans un contexte qui est déjà celui d'une déprise agricole. Encore une fois, c'est le monde rural qui risque de trinquer à cause de politiques décidées en haut lieu sous l'influence de lobbys.

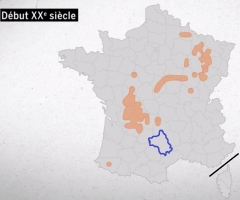

Rappelons qu'au milieu du XXe siècle, le loup avait disparu de France métropolitaine. Cinquante ans plus tôt (comme le précise une vidéo du Monde, qui donne un peu trop la parole à une ethnozoologue plutôt favorable au canidé), il était déjà absent de l'Aveyron :

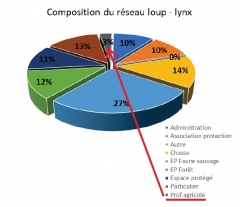

Quoi qu'il en soit, la gestion de ce problème repose sur des observations de terrain. Or, comme on peut le lire dans la version numérique du Plan loup, les agriculteurs ne représentent que 3 % des membres des réseaux de correspondants, contre, par exemple, 10 % pour les associations environnementalistes et 13 % pour les "particuliers"...

Ici et là, il se murmure que nombre d'observateurs (censés être neutres) évitent de transmettre une partie de leurs découvertes, pour empêcher la localisation des meutes de loups et aussi pour minimiser leur présence, pour que le grand public ne s'alarme pas de la forte (et récente) augmentation des effectifs.

Cela permet de comprendre pourquoi une région comme l'Aubrac est désormais touchée. C'est un problème de plus qui va se poser au tout jeune PNR, dont l'objectif principal est de revitaliser la zone en s'appuyant sur la préservation du patrimoine, la valorisation de l'élevage et la promotion du tourisme. Quid du loup là-dedans ? C'est cette ambiguïté qui a sans doute suscité une virulente tribune ("Le loup traumatise la population de l'Aubrac") parue aujourd'hui dans Centre Presse.

Elle est, me semble-t-il, signée par un éleveur du Nord Aveyron, qui reproche à André Valadier (le "papa" du PNR) ses tergiversations. Celui-ci n'a pas osé prendre publiquement position contre la présence du loup. Je pense que c'est d'abord une question de contexte : le PNR n'existant pas encore officiellement (sa naissance devant être annoncée lors du Salon de l'agriculture), son promoteur, qui lui a consacré des années de sa vie, redoute qu'une énième contrariété ne vienne repousser à nouveau cette création tant désirée.

15:02 Publié dans Economie, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, france

Les Très Riches Heures (de cours) du duc d'Auvergne

Le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, défraie la chronique avec ses déclarations à l'emporte-pièce tenues lors de cours donnés à l'Ecole de management de Lyon. (Rappelons qu'en théorie, ces cours devaient prendre la forme d'interventions apolitiques...) Mais ce n'est pas tant le fond qui a attiré mon attention que le tarif auquel l'intervenant a été payé. D'après Le Canard enchaîné sorti ce mercredi, une fois que Laurent Wauquiez aura achevé sa série de leçons (composée de 24 heures au total), il recevra 1 900 euros... soit 79 euros de l'heure. Pas mal pour soulager ses aigreurs !

Voilà de quoi mettre du beurre dans les épinards de M. Wauquiez qui, en tant que président de conseil régional, gagne déjà de l'ordre de 5 000 euros par mois. N'étant plus maire, ni vice-président de communauté d'agglomération ni député (merci la loi sur le cumul votée sous la gauche !), il n'a a priori aucun autre revenu, puisque, maître des requêtes au Conseil d'Etat, il s'est (enfin) mis en disponibilité.

Ah, j'oubliais : il s'est fait voter (par "son" conseil régional) une indemnité de séjour (à Lyon, puisqu'il réside officiellement au Puy-en-Velay) de 60 euros par nuit et 15,25 euros par repas. Précisons tout de suite que la mesure est parfaitement légale. Il me semble même qu'il aurait pu demander à disposer d'un logement de fonction, à Lyon. Mais, quand on a dit haut et fort qu'on voulait diminuer les gaspillages d'argent public, c'était difficilement exigible.

Faisons un petit calcul. Admettons qu'en moyenne, sur une année, L. Wauquiez passe deux nuits par semaine à Lyon et y prenne six repas. Cela nous donne une dépense hebdomadaire de 2x60 + 6x15,25 = 211,5 euros. Sur un mois, cela correspond à plus de 800 euros... et cela comble largement la baisse d'indemnité des élus de 10 % votée au début de sa mandature. (Au passage, comme l'ancienne Rhône-Alpes était bien plus peuplée que l'Auvergne, pour les conseillers qui siégeaient autrefois à Clermont, la baisse d'indemnité imposée aux membres de la nouvelle assemblée, celle de la grande région, ne les a pas empêchés de profiter d'une hausse de leurs revenus, puisqu'ils sont désormais conseillers d'une région bien plus peuplée.)

P.S.

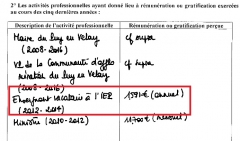

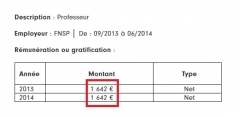

Ce n'est pas la première fois que L. Wauquiez est rémunéré pour une série de cours dans une école prestigieuse. Sa déclaration d'intérêts, publiée sur le site de la HATVP, précise qu'en 2012-2014 (alors qu'il était député, maire et vice-président de communauté d'agglomération...), il a touché deux fois 1 591 euros pour des interventions à l'IEP (sous-entendu Sciences Po Paris) :

Curieusement, sur le même site, sa fiche nominative ne mentionne pas exactement les mêmes sommes pour son activité rémunérée par la FNSP (Fondation Nationale des Sciences Politiques, qui gère l'IEP de Paris) :

Il serait tentant d'attribuer cette légère différence à un écart entre les montants bruts et nets. Or, les sommes sont plus élevées sur le second document, qui donne pourtant des montants nets. Quel est ce mystère ?

02:01 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france, presse, médias, journalisme

vendredi, 09 février 2018

La Sopave abandonnée

Depuis fin 2017, il ne se passe pas une semaine sans que l'entreprise de Viviez (connue désormais sous le sigle SRVPA) ne fasse l'actualité, hélas pas pour le meilleur. Toutefois, il a fallu attendre l'annonce officielle de la fermeture prochaine du site pour que les élus locaux semblent sortir de leur torpeur.

Il faut dire que, dans le Bassin, entre la disparition des commerces de centre-ville et les menaces qui pèsent sur les services publics, il y a de quoi s'occuper. Pourtant, depuis décembre dernier, un petit vent d'optimisme s'était mis à souffler sur le territoire. A Viviez même, c'est une autre entreprise industrielle, la SNAM (Société Nouvelle d'Affinage des Métaux), qui a annoncé un plan de développement. Dans la presse nationale, on a parlé d'environ 600 emplois putatifs (d'ici 2023), alors que Centre Presse a titré sur plus de 700, présentés dans l'article comme certains.

Dans le même temps, pas très loin de là, à Decazeville, le sort de SAM technologies suscitait de grandes inquiétudes... que l'intervention d'un groupe chinois est venue (temporairement ?) dissiper. Il reste à espérer que, dans cinq ans, le groupe Jinjiang ne lève pas le camp, emportant dans ses bagages la technologie de SAM, achetée à bon prix.

Remontons un peu en arrière... toutefois pas jusqu'à 1986 (création de l'entreprise), ni même 2006 (année de la reprise par le groupe Suez). Arrêtons-nous en septembre 2012. Ce n'est pas si lointain. A l'époque, l'ambiance est au beau fixe. Pensez donc : une nouvelle ligne de production est lancée. Tout le gratin politico-administratif est là le jour de l'inauguration. L'entreprise emploie alors 73 salariés (à comparer aux 35 qui restent aujourd'hui...). Durant les années qui suivent, le site semble continuer sur sa lancée. En 2016, la Sopave a même remporté un appel d'offre "lointain" : la fourniture de sacs jaunes (pour les déchets recyclables) à la communauté Angers-Loire-Métropole.

Cependant, la dynamique n'est plus la même. Ainsi, en janvier 2017, quand le nouveau directeur du site est interrogé, les effectifs ont fondu à 48 salariés, soit une diminution d'un tiers en environ quatre ans. Le chiffre d'affaires a reculé à cause de la baisse des commandes de sacs plastiques. L'article de La Dépêche auquel renvoie le premier lien de ce billet évoque la perte du marché des deux collectivités les plus proches (aujourd'hui fusionnées), celles de Decazeville-Aubin et de la Vallée du Lot, en 2015.

La collecte et le traitement des déchets sont l'une des compétences de l'ancienne comme de la nouvelle communauté de communes. Celle-ci est toujours présidée par le maire d'Aubin (André Martinez), dont le deuxième vice-président, qui a en charge le développement économique, est François Marty, maire de Decazeville depuis 2014. Le maire de Viviez (Jean-Louis Denoit, en place depuis 2001), troisième vice-président, n'a en charge que l'urbanisme et l'habitat. L'environnement et le cadre de vie sont du ressort de Jean-Pierre Ladrech, premier vice-président et maire de Firmi (depuis 2008). Auparavant, il avait sous sa coupe le développement économique. Voilà plusieurs personnes qu'il serait intéressant d'interroger sur la non-reconduction des marchés avec la Sopave.

Quant au groupe Suez, il se contente d'affirmer avoir beaucoup investi dans le site. Le choix d'arrêter la production de sacs plastiques a été déterminant pour la suite des opérations. Il est fort possible qu'à partir de ce moment-là, la fermeture du site ait été programmée sans que les employés n'en aient été informés.

P.S.

Je ne voudrais pas avoir l'air de lui jeter particulièrement la pierre (il est arrivé trop récemment aux commandes), mais François Marty s'est régulièrement distingué, dans ses déclarations, par sa volonté de réduire les coûts, aussi bien au niveau de la municipalité de Decazeville (récemment dans Centre Presse) que de la communauté de communes (en janvier 2017, par exemple).

Je me demande si la Sopave n'a pas été considérée comme quantité négligeable, au regard de l'enjeu représenté par le maintien de la SAM et de la SNAM.

17:42 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, société, france, économie, actualité

mercredi, 31 janvier 2018

Les nominations pour les César 2018

Ça y est ! L'Académie des arts et techniques du cinéma (français) a rendu publique la liste des nommés. Je dois dire que, cette année, je suis plutôt satisfait des choix qui ont été faits par les votants... mais je redoute le palmarès final, qui risque d'être très éloigné du mien.

Dans un monde idéal, voici celles et ceux que j'aimerais voir récompensés.

César de la meilleure actrice : Emmanuelle Devos, dans Numéro Une (à défaut, Charlotte Gainsbourg, excellente dans La Promesse de l'Aube).

César du meilleur acteur : Reda Kateb, dont la performance dans Django a été quelque peu sous-estimée en raison du semi-échec rencontré par le film.

César du meilleur acteur dans un second rôle : Niels Arestrup ou Laurent Lafitte, dans Au revoir, là-haut.

César du meilleur espoir féminin : sans aucune contestation possible Iris Bry, dans Les Gardiennes.

César du meilleur scénario original : Julia Ducournau, pour Grave (juste devant Claude Le Pape et Hubert Charuel, pour Petit Paysan)

César de la meilleure adaptation : évidemment Albert Dupontel et Pierre Lemaitre pour Au revoir là-haut.

César de la meilleure musique originale : Christophe Julien, pour Au revoir là-haut (devant Jim Williams, pour Grave).

César du meilleur son : Jean Minondo, Gurwal Coïc-Gallas, Cyril Holtz et Damien Lazzerini pour Au revoir là-haut.