samedi, 07 mars 2015

Des nouvelles de Cauval

Le groupe d'ameublement français (dont les produits sont visibles notamment dans les magasins But et Conforama), fait de nouveau l'actualité, en raison de ses difficultés. D'après Le Monde, un accord semble avoir été trouvé avec But... grâce (une fois encore) à l'intervention des pouvoirs publics.

Quant à savoir qui est en faute... Il est possible que le patron de Cauval soit dans le vrai, quand il affirme que certains dirigeants de But (qui appartient à des fonds d'investissement anglo-saxons) souhaitent que son groupe se casse la figure, pour en récupérer les meilleurs morceaux. Il est tout aussi possible que Frank Maassen (PDG de But depuis 2013) ait raison quand il déclare que Cauval n'est pas un fournisseur très fiable.

Tout cela rappelle bien des choses en Aveyron, où les déboires des entreprises détenues par Cauval ont donné naissance à une véritable saga économico-judiciaire, qui s'est achevée en 2013 par la fermeture d'ITA-Valmont, à Sévérac-le-Château. A l'époque, l'usine de Bar-sur-Aube, aujourd'hui de nouveau sur la sellette, avait pu se réjouir de récupérer les machines du site aveyronnais.

Du côté du Rouergue, deux anciens cadres de l'entreprise défunte ont relancé le site, avec une activité certes réduite, mais en apparence rentable. La nouvelle boîte, ITA Moulding Process, emploie une trentaine de personnes. Elle a notamment contribué à la fabrication des (confortables) sièges du multiplexe Cap Cinéma de Rodez.

De son côté, Cauval a tenté de poursuivre son développement. En 2013, il s'est allié à l'italien Sapsa. Quelques mois auparavant, il avait inauguré (en Ardèche) une usine d'un nouveau genre, consacrée au recyclage des matelas. A cette occasion, le partenariat avec But avait été renforcé, comme on pouvait le constater dans un communiqué de presse du groupe de distribution.

Cauval a aussi su s'attacher le soutien des collectivités locales (voire de l'Etat). En 2012, ce sont un million d'euros de financements publics qui lui ont été attribués, la moitié provenant de l'Etat, le reste principalement des collectivités liées à Bar-sur-Aube (commune, communauté de communes, département, région), le site finalement préféré à celui de Sévérac-le-Château.

Dès 2013, la commune de Bar et la communauté de communes remettaient la main au pot, pour acquérir les actifs des quatre sociétés du groupe Cauval (dont l'organigramme n'est pas marqué par la plus élémentaire des simplicités...) : 47 500 euros pour la commune (qui compte environ 5 000 habitants) et 100 000 euros pour la communauté (peuplée d'environ 12 000 habitants) ! A ce tarif, on peut se réjouir que les élus aveyronnais ne soient à l'époque pas entrés dans le jeu du patron de Cauval.

Mais, pour les Baralbins, l'enjeu était peut-être plus important. D'après le site internet de la commune, les établissements Cauval pèsent presque 800 emplois directs.

On ne s'étonnera pas d'apprendre que les péripéties économiques aient eu des conséquences électorales. En 2014, la liste du maire sortant, le PRG René Gaudot, a été battue de seulement quinze voix. On peut penser que la manière dont l'affaire Cauval a été gérée a pesé dans la balance, même s'il semble que d'autres conflits émaillent la chronique locale.

P.S.

La commune de Bar-sur-Aube n'est pas la seule à s'inquiéter de l'avenir financier du groupe Cauval. A Flaviac (en Ardèche), où se trouve l'usine de recyclage de matelas, on en ressent aussi les soubresauts.

12:50 Publié dans Economie, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, économie

jeudi, 05 mars 2015

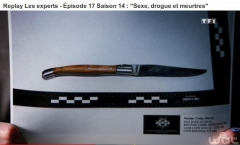

Le retour du couteau

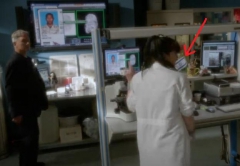

Ce mercredi 4 mars, TF1 a continué la diffusion de la saison 14 de la série Les Experts. Les téléspectateurs attentifs auront remarqué la présence d'un curieux objet, au cœur de l'épisode 17 ("Sexe, drogue et meurtres") :

Ce couteau Laguiole est découvert par l'enquêtrice Sara Sidle (comme dans la saison 11, d'ailleurs), au cours de l'examen d'une scène de crime. Elle arrive rapidement à la conclusion qu'il s'agit de l'arme d'un double homicide :

Notons que l'objet réapparaît un peu plus loin dans l'épisode. Sa photographie est montrée à l'un des suspects par le capitaine Jim Brass :

Par contre, vers la fin, ce n'est que très fugitivement que le couteau est visible, dans la main de l'assassin, lors d'un retour en arrière qui explique le déroulement du double meurtre. Pour la petite histoire, c'est sur un plateau à fromages qu'il s'est saisi de l'objet (qui n'est pas un "cran d'arrêt", contrairement à ce qu'affirme -dans la version française- l'un des médecins légistes).

En tout cas, c'est la troisième fois en quatre saisons que le célèbre couteau aveyronnais est utilisé dans cette série télévisée. Rappelez-vous, l'an dernier, c'était entre les mains de Raymond Langston qu'il était apparu.

23:48 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, télévision

dimanche, 22 février 2015

Peste brune en Aveyron

L'information a commencé à circuler vendredi matin, après la mise en ligne d'un article de Centre Presse évoquant les propos antisémites tenus sur sa page Facebook (aujourd'hui supprimée) par un candidat du Front national aux élections départementales.

Mais, rendons à César ce qui appartient à César : c'est sans doute Benjamin Laumaillé qui, dans Le Ruthénois, a levé le lièvre. Le quinzomadaire paraissant le vendredi, il doit être imprimé le mercredi ou le jeudi... et les articles doivent avoir été rendus au plus tard un ou deux jours auparavant. Cela fait donc maintenant au moins une semaine que le journaliste (peut-être rencardé par un de ses camarades des "Roquets Rouges") s'est aperçu qu'Alexandre Larionov a tenu des propos particulièrement odieux.

On pouvait les trouver dans trois billets éructations du 3 août 2014 (visibles presque en entier sur la capture d'écran publiée dans Centre Presse). Y sont attaqués les Francs-maçons (le terme n'étant jamais correctement orthographié...) et les juifs, "qui merritent que la mort cruelle"... en français dans le texte. Ce jeune homme semble visiblement influencé par les vieilles théories du complot judéo-maçonnique, très à la mode à la fin du XIXe siècle et au XXe. Dans ce domaine, le faux le plus célèbre est le Protocole des sages de Sion, élaboré au début du XXe siècle par des Russes (et s'inspirant d'un pamphlet hostile... à Napoléon III !).

Un siècle plus tard, on en retrouve encore l'influence dans les "écrits" d'un jeune Franco-russe... ou plutôt Russo-français, pour ce que j'ai pu en juger d'après sa page Facebook, que j'ai consultée juste avant qu'elle ne soit supprimée. De nombreux messages étaient rédigés en russe et la plupart des "amis" (virtuels) d'Alexandre Larionov étaient visiblement eux aussi russes. La plupart... mais pas tous. L'un d'entre eux est incontestablement français :

Il serait intéressant de savoir à quand remonte l'amitié (virtuelle) entre ce membre du FN et A. Larionov. Si elle est ancienne (par exemple si elle remonte à l'adhésion du jeune homme, il y a six mois), on peut s'étonner que L. Bourrillon (par ailleurs candidat FN sur le canton Lot et Palanges) n'ait pas été choqué par ce qui figurait sur la page de son "ami". (Il a eu au moins la prudence de ne pas "liker" les messages les plus odieux, contrairement me semble-t-il à un membre du Judo Rodez Aveyron...) Cette page n'était pourtant pas alimentée régulièrement. En quelques minutes à peine, on pouvait lire l'essentiel de ce qui était (approximativement) écrit en français. Peut-être aussi cette amitié virtuelle était-elle toute récente, datant de la désignation du jeune homme comme candidat FN.

A ce sujet, il me semble que la position du parti de Marine Le Pen est un peu hypocrite. Dès le vendredi de la parution des articles, Alexandre Larionov a été exclu... et on ne peut que s'en réjouir. Mais, si l'information n'avait pas été publiée ? Est-ce que personne n'avait vraiment rien remarqué à propos de ce candidat ? En tout cas, jusqu'à très récemment (au moins jusqu'au 12 février), il était publiquement associé au FN, comme on a pu le voir dans les articles traitant de la présentation des candidats aux élections départementales. On peut l'entrevoir sur les photographies d'illustration, au fond de la salle, un peu plus clairement dans Centre Presse que dans La Dépêche du Midi. C'est plus net sur l'une des photos publiée sur la page Facebook du FNJ :

Le garçon a l'air un peu isolé, pas très bien intégré au groupe. Il est peut-être intimidé. A l'occasion de cette affaire, on a pu lire ici ou là que, cherchant désespérément des candidats (sûr que les électeurs étaient prêts à voter pour un-e inconnu-e, du moment que l'étiquette du parti était apposée), le FN avait parfois investi n'importe qui.

Quand même... le rédacteur du communiqué du FN nous prend un peu pour des imbéciles. Il affirme que le jeune homme n'était adhérent que depuis six mois, alors que les propos qui lui sont reprochés sont plus anciens. Faisons le calcul. Si, à partir du 20 février 2015, on remonte six mois dans le temps, on arrive au 20 août 2014. Or, les propos antisémites ont été publiés le... 3 août 2014. Comme c'est pratique ! Au passage, quand on reçoit l'adhésion d'un nouveau membre, la moindre des choses, quand on est un parti responsable, est d'effectuer quelques recherches basiques sur internet. A cette époque, les propos antisémites de Larionov devaient apparaître en tête de sa page Facebook.

On y trouvait d'autres choses, comme cette curieuse photographie, à moitié floue :

Elle semble avoir été prise face au tableau de bord (donc par le conducteur), alors que le compteur affiche plus de 190 km/h... Le texte semble dire "Je suis faible - je suis rapide"... Si le conducteur était bien A. Larionov, cela nous révèle qu'il aime la vitesse excessive et qu'il n'hésite pas à conduire d'une main pendant que de l'autre (sans doute avec un téléphone portable) il prend un cliché du compteur.

En tout cas, sa récente mise en examen n'est pas liée à un délit routier, mais bien à ses propos antisémites d'un autre âge.

P.S.

Ce garçon a aussi sévi sur Youtube... (Les ajouts de couleur brune sont de ma création.)

15:16 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, france, médias, journalisme, front national

mercredi, 18 février 2015

Des fraudeurs (partiellement) démasqués

Cela fait maintenant une dizaine de jours que le quotidien Le Monde s'est lancé dans la publication de révélations sur l'évasion fiscale organisée par la banque HSBC, dans le cadre de l'affaire SwissLeaks. Dans un premier temps, les gros titres (en France) ont pointé les célébrités qui ont bénéficié du système.

Depuis, d'autres articles ont été consacrés à divers aspects de cette affaire. On a par exemple appris que certains contributeurs d'Al Qaïda (en particulier de riches Saoudiens) avaient un compte secret chez HSBC.

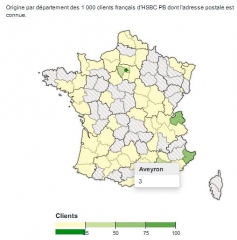

Et du côté français ? On sait qu'environ 3 000 personnes ont utilisé les services très spéciaux de la banque. L'adresse hexagonale d'un millier d'entre eux a été retrouvée. Le Monde en propose la répartition départementale, dans un article paru hier sur son site internet.

On ne s'étonnera pas que Paris et les Hauts-de-Seine abritent le plus grand nombre de fraudeurs connus. Ce sont les deux départements où le revenu fiscal de référence (moyen) est le plus élevé... et les deuxième et cinquième plus peuplés du pays. Vu l'écart qui les sépare en terme de nombre de fraudeurs connus, on peut se demander si les riches Parisiens sont plus malhonnêtes que les riches Altoséquanais... ou moins habiles pour dissimuler leurs actes... ou davantage clients d'HSBC.

Les autres départements où le nombre de fraudeurs est important sont tous peuplés de plus d'un million d'habitants, à l'exception de l'Ain (qui en compte environ 600 000), frontalier de la Suisse...

A l'inverse, on constate la sous-représentation du département du Nord, le plus peuplé de France (avec 2,6 millions d'habitants), où les journalistes n'ont répertorié que deux fraudeurs. Certes, la population y est moins riche qu'à Paris ou dans les Hauts-de-Seine, mais il est fort possible que, dans cette autre zone frontalière, la stratégie d'évitement fiscal soit passée prioritairement par la Belgique.

Cela nous mène à l'Aveyron, département enclavé, où les journalistes ont relevé les adresses de trois fraudeurs... un de plus que dans le Nord, pourtant presque dix fois plus peuplé ! J'aimerais bien savoir qui sont ces Aveyronnais inciviques...

P.S.

Ces révélations n'auraient pas vu le jour sans le courage d'un lanceur d'alerte, Hervé Falciani, qui n'est sans doute pas un ange, mais qui a accompli une oeuvre de salut public.

13:51 Publié dans Economie, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, presse, france, actualité, journalisme

mardi, 17 février 2015

Voile américain

Ce mois de février, M6 a mis au programme les épisodes de l'unique saison d'une bonne série d'anticipation, Intelligence. Elle présente les aventures d'une agence gouvernementale un peu spéciale, puisqu'elle s'appuie sur un super-espion, doté d'une puce qui a considérablement augmenté son potentiel. Le scénario est globalement favorable aux Etats-Unis, mais les spectateurs attentifs remarqueront de nombreuses critiques de l'action des agences gouvernementales. De plus, certains aspects "civilisationnels" pourront surprendre le public français.

Ainsi, dans le deuxième épisode, diffusé jeudi dernier, on a pu voir à deux reprises une femme (non musulmane) porter un foulard, à l'intérieur d'une mosquée. La première fois, il s'agissait de Riley, l'agent qui est chargée de veiller à la protection du héros :

Elle est ici en train d'interroger un garçon qui va peut-être leur donner une information susceptible de faire avancer l'enquête. Je rappelle que la scène se déroule aux Etats-Unis, mais dans une mosquée.

La seconde occurrence se trouve à la toute fin de l'histoire, lorsque la patronne de l'agence d'espions se rend à son tour dans ladite mosquée, pour discuter avec le même garçon. (C'est l'occasion d'une révélation qui permet de comprendre une partie de l'épisode sous un autre jour.)

Dans le rôle de la patronne, les amateurs de séries policières auront reconnu Marg Helgenberger, une ancienne des Experts (de Las Vegas).

A ceux qui seraient intéressés par cette série, je conseille de ne pas trop tarder. Cinq des treize épisodes ont déjà été diffusés. On peut les (re)voir sur le site de M6 jusqu'à jeudi soir. Les huit autres sont programmés les deux jeudis suivants. Contrairement aux critiques professionnels, qui ont "descendu" Intelligence, je pense qu'elle mérite le détour, tout comme le méritait Almost Human, programmée récemment par TF1. Avec la récente Alcatraz, c'est une nouvelle série d'anticipation (ou fantastique) grand public qui est sèchement interrompue, alors que tant de bouses occupent nos écrans...

22:10 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, femme, médias, télévision

lundi, 16 février 2015

Du Bou(r)din pas casher

Tout le monde se pose la question : pourquoi a-t-il évoqué une éventuelle "influence juive" qui s'exercerait sur le Premier ministre Manuel Valls ? Qu'est-ce qui a pris à Roland Dumas Jean-Jacques Bourdin ?... car c'est bien l'animateur qui a prononcé ces mots, comme on peut le constater en (re)voyant l'intégralité de l'entretien avec l'ancien ministre des Affaires étrangères.

Les mauvaises langues diront que l'animateur de RMC et BFM TV a voulu "faire le buzz"... et c'est réussi. D'autres insinueront qu'il s'est peut-être montré complaisant avec ce qu'il pense être l'opinion de nombre de ses auditeurs/téléspectateurs : comme la radio et la télévision sont réputées très suivies à la fois par un public sensible aux thèses du Front national et par un public que l'on peut qualifier de "franco-maghrébin", une allusion antisémite ne peut que les conforter dans leurs préjugés.

Ce n'est pas du tout ainsi que l'animateur présente la chose. Il déclare être une sorte d'accoucheur, qui fait dire à ses invités ce qu'ils pensent, même quand ils n'ont pas l'intention d'être aussi francs à l'antenne. Cela signifierait-il qu'il aurait perçu, dans les écrits de Roland Dumas, un poil d'antisémitisme ? Reprenons l'entretien depuis le début.

L'ancien ministre est venu promouvoir son nouveau livre, où il se targue d'être "politiquement incorrect". Il déclare d'ailleurs d'emblée à Jean-Jacques Bourdin : "Vous ne serez pas déçu." En clair, vous voulez de la provoc' ? Eh bien, vous allez être servi !

Le journaliste commence avec la tuerie de Copenhague. Au cours de la conversation, en quelque cinq minutes, il va principalement être question de Bernard-Henri Lévy, de Laurent Fabius (actuel ministre des affaires étrangères) et de Benjamin Netanyahu (Premier ministre d'Israël)... tous trois juifs. Certes, la discussion porte sur la politique étrangère française (et le seul qui est victime de la vindicte de Dumas est BHL) mais, tout de même, cette coïncidence est troublante, à la fois dans les choix opérés par J-J Bourdin et dans les réponses de R. Dumas.

Sur le fond, ce que dit l'ancien ministre n'est pas inintéressant. Il essaie de contextualiser les événements et invite à ne pas tout dramatiser. Mais, entre les éléments d'analyse qui prouvent qu'il a gardé des capacités de réflexion malgré son grand âge (92 ans, quand même) se sont glissés des raccourcis voire des approximations. Il déclare ainsi qu'après le massacre de Charlie Hebdo "Aujourd'hui, les Arabes ont eu satisfaction". Je pense qu'il pensait "les musulmans". (Il commet cette confusion une nouvelle fois quelques minutes plus loin.) Par contre, on aurait aimé quelques éclaircissements sur sa formule, ce que Jean-Jacques Bourdin n'a pas pensé à demander.

Concernant BHL (pour lequel je n'ai pas une grande estime), il prétend citer le défunt François Mitterrand, qui aurait évoqué son "entregent" (son influence). C'est encore une formulation riche en sous-entendus, qui ne fait l'objet d'aucune explication précise. Du coup, lorsque Roland Dumas prétend dénoncer "les gens qui jettent de l'huile sur le feu" (avec BHL comme principal exemple), on se retrouve un peu en face d'un pompier pyromane... un pompier qui, de surcroît, minimise constamment le poids de l'intégrisme musulman.

On ne peut qu'être d'accord avec Dumas quand il regrette le chaos dans lequel sont plongées la Libye et la Syrie. Il estime qu'il aurait fallu réfléchir et négocier davantage avant de lancer les troupes contre les armées de Kadhafi et Bachar el-Assad. Il oublie les massacres de civils qui avaient déjà eu lieu et ceux qui risquaient de survenir. Mais, quand on voit le résultat aujourd'hui, on se dit qu'il n'a pas complètement tort. Par contre, il s'embrouille un peu entre les gouvernements français. Il semble attribuer à Laurent Fabius (et donc à François Hollande) le retour de la France dans le commandement militaire intégré de l'O.T.A.N. et la décision d'attaquer la Libye. Or, c'est pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy que ces événements se sont produits.

Arrive enfin le passage sur Manuel Valls. C'est le retour des allusions déplaisantes et des imprécisions. Roland Dumas tente d'opposer le parcours du Premier ministre à celui de son père Xavier, qui fut un peintre renommé. C'est là qu'il se plante royalement, présentant le papa comme un républicain ardent, qui a fui l'Espagne franquiste pour ne plus y revenir du vivant du dictateur sanguinaire. Or, qu'apprend-on en lisant la biographie de Xavier Valls ? Qu'il a quitté l'Espagne dès la guerre civile... en 1949, après avoir obtenu une bourse à Paris. Il a ensuite effectué plusieurs allers-retours entre les deux pays, puisqu'il a été régulièrement exposé à Barcelone et à Madrid. La vraie rupture intervient en 1959, peu de temps après son mariage avec Luisangela Galfetti.

Il dit de Manuel (par rapport à son père Xavier) : "lui, il a pris le point de vue contraire". C'est doublement faux, d'abord parce qu'il part du principe que le père était un révolutionnaire, ensuite parce que Manuel Valls n'est pas un héritier du franquisme (le "contraire" du républicain espagnol de l'époque). Jean-Jacques Bourdin semble s'être rendu compte de l'énormité de l'affirmation, puisqu'il relance son invité sur le "socialisme" du Premier ministre. En quelques minutes, Roland Dumas se contredit à nouveau, déclarant d'abord que M. Valls n'est pas socialiste avant de dire qu'il l'est, à sa manière (celle des dirigeants de la S.F.I.O. pendant la guerre d'Algérie)...

Enfin, il va dans le sens de l'animateur quand celui-ci évoque "l'influence juive" à laquelle le Premier ministre serait soumis. Au passage, on se garde bien de nous dire quelles seraient les preuves de cette supposée influence. En clair, Manuel Valls serait influencé par sa femme... mais dans quels domaines, mystère. Est-ce pour le choix de ses cravates ? celui de ses ministres ? celui des sorties du couple ? Nous voilà devant deux mâles dominants (l'interviouvé et l'interviouveur), qui ont eu de nombreuses conquêtes féminines (on en reparlera plus loin) et discutent d'un autre homme, qui serait soumis à l'influence d'une femme. Figurez-vous qu'en plus elle est juive ! Sans que rien d'autre ne soit dit sur l'action supposée d'Anne Gravoin. On en conclut que Roland Dumas lui attribue les prises de position de Manuel Valls sur le conflit israélo-palestinien (ou sur le militant politique extrémiste Dieudonné). On est donc parti d'une épouse juive pour arriver au soutien de la politique d'Israël. Bel amalgame, le tout, je le rappelle, sans aucun élément pour étayer l'affirmation.

Je pense que Roland Dumas, comme beaucoup de ceux qui critiquent l'action de Manuel Valls, a en tête son intervention devant des membres de la communauté juive de Strasbourg, en 2011. (Précisons que, contrairement à ce qu'affirme une kyrielle d'imbéciles qui se défoulent sur la Toile, ce n'est pas Manuel Valls qui essaie de faire retirer la vidéo du réseau, mais la station de radio qui avait organisé la rencontre.) Intéressons-nous donc à cet extrait, en gardant à l'esprit qu'à cette date, le 17 juin, il vient de se déclarer candidat à la primaire socialiste.

La très grande majorité de son intervention (qui est la réponse à une question du public) est une défense de la politique du PS (mais pas de Roland Dumas, qu'il égratigne au passage... eh oui, il y a presque quatre ans). Il lance une pique contre le soutien à Nicolas Sarkozy et rappelle, incidemment, que beaucoup d'électeurs musulmans sont prêts à voter pour un ami des juifs. Comme il est en campagne, il se présente comme le meilleur rempart contre l'antisémitisme. La référence à son épouse vient dans ce contexte-là : "Par ma femme je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël... quand même ! Donc je viens pas ici pour recevoir des leçons de brevet... euh... euh... de lutte contre l'antisémitisme."

Ceux qui citent le début de ce passage comme la preuve de l'inféodation de Manuel Valls à Israël et de l'influence qu'exercerait son épouse sur lui sont donc à côté de la plaque. Alors en campagne, le maire d'Evry vient rassurer des Français juifs (inquiets de la remontée de l'antisémitisme dans notre pays), polir son image de présidentiable... et remettre les pendules à l'heure concernant l'action politique du Parti socialiste. On peut considérer qu'il y va peut-être un peu fort dans la démonstration affective, mais c'est celle d'un homme politique indépendant d'esprit.

Terminons sur quelques notes d'humour. Pour cela, Roland Dumas et Jean-Jacques Bourdin vont nous être utiles. Durant l'entretien, le premier n'hésite pas à taquiner le journaliste. Au début, quand il est question des slogans hâtivement lancés à l'occasion des récents faits divers, il dénonce la course à l'audience (qui grossit exagérément des événements auxquels on finit, selon lui, par accorder trop d'importance) et, s'adressant à Bourdin, lui dit : "Vous savez ce que c'est, l'audimat !"

Vers la fin, il est question des relations entre élus (hommes) et journalistes politiques (femmes)... des relations qui ne sont pas que professionnelles. Un ange passe dans le studio, Jean-Jacques Bourdin ayant lui-même épousé une journaliste qu'il avait d'abord invitée dans son émission. Roland Dumas y fait subtilement allusion : "La relation avec les FEMMES journalistes est difficile. Ce n'est pas à vous que je vous le dirai [sic]" Bourdin fait semblant de ne pas avoir compris et déclare n'avoir aucune relation (privée) avec un homme ou une femme politique. Bien vite, il relance son interlocuteur et le flatte, le qualifiant de "séducteur". Roland Dumas répond en disant que tout cela est "éculé"... et Bourdin s'écroule de rire, d'autant plus que Dumas en remet une couche : "J'ai dit éculé".

Et voilà ces grands-pères qui se comportent comme deux adolescents. Ils sont bien sympathiques, mais la manière dont ils ont parlé de la supposée "influence juive" me reste en travers de la gorge.

23:20 Publié dans Politique, Presse, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, ps, parti socialiste, france, société, presse, médias, actualité, journalisme

samedi, 24 janvier 2015

"Tout est pardonné"

J'ai enfin réussi à me procurer le numéro de Charlie Hebdo publié le 14 janvier. C'est d'ailleurs un signe qui ne trompe pas : même en Aveyron, à Rodez, les lecteurs se sont rués chez les marchands de journaux. Cela confirme l'impression ressentie au cours de la marche du dimanche 11 janvier : un grand nombre de mes concitoyens a voulu manifester sa condamnation des assassinats et son attachement à la liberté d'expression, ainsi sans doute qu'à la laïcité.

J'ai quand même failli tomber de ma chaise quand j'ai appris que ma mère avait elle aussi acheté un exemplaire de l'hebdomadaire satirique ! Elle qui n'en a jamais été lectrice, elle qui trouve les caricatures vulgaires, elle qui fréquente assidûment les églises et n'apprécie pas que l'on dénigre les religions (pas que la catholique, d'ailleurs) ! Pas très intéressée par la lecture, elle a rapidement donné l'exemplaire à un membre de la famille...

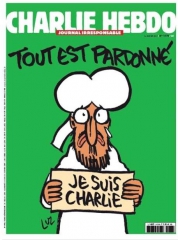

Commençons par la Une, qui a fait polémique, pour plusieurs raisons :

Le premier motif de mécontentement de certains musulmans est la représentation de Mahomet. Selon ces personnes, il est interdit (Par qui ? Mystère...) de représenter le prophète de l'islam. C'est l'une des idées reçues qui circulent à propos de cette religion, idée reçue qui a été démontée dans un article des "Décodeurs" du Monde. Ainsi, les musulmans qui réclament que l'on ne représente pas Mahomet ne sont les vecteurs que d'une interprétation de l'islam.

Ceci dit, ils pourraient aussi s'appuyer sur la Bible (dont s'est inspiré le Coran), notamment les Dix Commandements. Il y est clairement question du rejet de toute représentation imagée. Cela explique que, dans les synagogues, on ne trouve pas de représentation humaine, encore moins de Yahvé. Mais on ignore souvent que le christianisme (qui est né du judaïsme) a lui aussi été agité de violents débats au sujet des images. Ce sont d'abord les orthodoxes de l'Empire byzantin qui ont connu la querelle de l'iconoclasme. Plus tard, à la Renaissance, l'Europe occidentale a été le théâtre d'affrontements sanglants entre catholiques et protestants, ces derniers s'en prenant aux représentations imagées.

Il reste que, pour nombre de musulmans, Mahomet n'est pas qu'un fondateur, un homme exceptionnel. Il a le statut d'un quasi-dieu, ce qui rapproche l'islam du christianisme (qui a tenté de résoudre la quadrature du cercle monothéiste avec l'invention de la Trinité, sorte de "trois dieux en un").

L'autre erreur des intégristes est de (faire semblant de) croire que des préceptes religieux peuvent s'imposer à la loi française. Fort heureusement, nous vivons dans une république (imparfaitement) laïque. Elle n'est pas pour autant athée, ni islamophobe. Ici, nous rencontrons deux problèmes. Le premier est l'instrumentalisation de cette affaire par des dirigeants (politiques et/ou religieux) musulmans qui savent pertinemment que l'islam n'est pas mis en danger par ces caricatures, mais qui profitent de l'occasion pour asseoir leur pouvoir ou prendre la main sur des adversaires plus timorés. Le second problème est l'inculture des masses sous-éduquées, auxquelles on tente de faire croire tout et n'importe quoi.

Le deuxième motif de mécontentement est la manière dont Mahomet est dessiné. Pourtant, elle n'est pas nouvelle. Le turban et la barbe sont des attributs classiques du prophète des musulmans, y compris dans les représentations islamiques. Des discussions sont nées de la présence supposée du sexe masculin sur la caricature. Voici ce que cela donne lorsqu'on la retourne :

En y regardant bien (et avec un peu d'imagination), on peut reconnaître un premier pénis, formé par les yeux et le nez de ce Mahomet d'opérette. Un deuxième membre masculin (plus imposant) serait composé du turban et du visage du Prophète. On pourrait en distinguer un troisième, formé par ce même turban, avec la bandelette qui dépasse de la tête du personnage.

Même si je reconnais que la remarque ne manque pas de fondement, il faut rappeler que le dessinateur Luz a coutume de représenter Mahomet ainsi. On a déjà pu le voir notamment en couverture du numéro intitulé Charia Hebdo, qui avait valu à l'hebdomadaire satirique les foudres de certains agités du bocal.

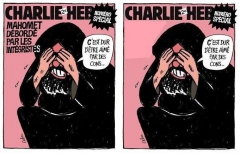

Il est même plutôt sympathique, au regard de la version de Cabu, qui avait fait la Une d'un autre numéro désormais collector, C'est dur d'être aimé par des cons. Celle-ci avait d'ailleurs fait l'objet de la même polémique que celle qui touche le journal paru le 14 janvier. On avait accusé Cabu d'insulter tous les musulmans, alors qu'il ne visait explicitement que les intégristes. Mais pour cela, encore fallait-il avoir lu le titre qui accompagnait le dessin :

Ici, je me suis contenté de procéder à un petit truquage maladroit, mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais vu des reproductions de la Une, sans le texte d'accompagnement.

Concernant la représentation "sexuée" de Mahomet, certains mauvais esprits pourraient être tentés d'affirmer que Luz sous-entend que le prophète des musulmans est une "tête de noeud"... D'autres esprits ont cru reconnaître un sexe féminin (non épilé) dans le dessin du bas du visage... (Cabu l'avait fait jadis avec un portrait de Yasser Arafat... qui n'avait pas suscité de telles réactions.) C'est surtout révélateur des obsessions qui habitent (en un seul mot, hein !) l'esprit de certains croyants, musulmans ici, catholiques là, quand il a été question de l'enseignement de l'égalité des sexes à l'école.

Enfin, je me dois de rappeler qu'il n'est pas rare que des caricaturistes "introduisent" un élément sexuel dans la représentation d'un personnage. En France, ce fut notamment le cas de Plantu, dans Le Monde, à propos de Dominique Strauss-Kahn. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire un drame.

Le troisième motif de mécontentement (à propos de la couverture) est le texte d'accompagnement. Cette fois-ci, ce sont plutôt les amis de Charlie qui n'ont pas apprécié (ou compris) le message. Luz n'a pas voulu trop en dire, mais l'on sent qu'il y a une intention conciliatrice derrière (du genre "on représente votre prophète, certes, mais sans intention de nuire"). Cela n'a pas forcément été perçu ainsi par les musulmans extrémistes. A contrario, les amis de Charlie ne voient pas ce que l'hebdomadaire aurait à se faire pardonner. La liberté d'expression ne se mendie pas. Le dessin, avec la pancarte "Je suis Charlie", se suffisait à lui-même.

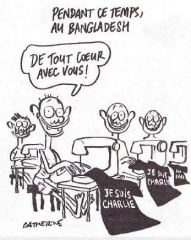

Passons au contenu du journal, à présent. La tentation des lecteurs est de passer directement de la première à la dernière page. D'abord, parce que c'est une manipulation très facile à réaliser. Ensuite, parce que c'est à cet endroit que se trouvent "les couvertures auxquelles vous avez échappé", parfois meilleures que celle qui a été retenue pour faire la Une. J'ai particulièrement aimé celles de Catherine Meurisse :

La seconde fait allusion à l'action de margoulins, qui ont voulu se faire de l'argent facile avec le slogan (contestable) créé par Joachim Roncin. Plus d'une centaine de tentatives de dépôt de marque (dont deux pour des armes...) ont été refusées par l'INPI.

Les pages 2 et 3 sont remplies de dessins des défunts caricaturistes, qui encadrent l'éditorial de Gérard Biard. Celui-ci a bien senti que le drame qui a frappé l'hebdomadaire satirique allait faire l'objet de récupérations. C'est l'occasion de réaffirmer la défense de la laïcité. Il profite de l'occasion pour rappeler que les collègues aujourd'hui quasi unanimes à les soutenir ont été plus réticents les années passées, notamment en 2012, lorsque l'affaire des caricatures avait rebondi.

Les textes occupent ensuite davantage de place. On trouve notamment un papier de Jean-Yves Camus sur les thèses complotistes nées dans certains esprits dérangés. Très instructif. Les pages suivantes m'ont moins intéressé. L'intérêt est remonté à la lecture de la double-page centrale, consacrée à la manifestation parisienne du 11 janvier. Sur la partie gauche, une double-bande verticale (signée Luz) fait le bilan des changements positifs et négatifs survenus depuis les assassinats.

Le suite est un mélange d'inédits des caricaturistes décédés, de dessins de ceux qui sont encore vivants et de textes plus ou moins intéressants. Je retiens un épisode des aventures des inénarrables Maurice et Patapon, sans doute la meilleure création de Charb :

La suite (début février) nous dira si Charlie Hebdo sait rebondir. Son assise financière sera (provisoirement) plus solide. Le talent suivra-t-il ?

15:57 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, islam, presse, médias, actualité, caricature, charlie hebdo

mercredi, 21 janvier 2015

Festival Télérama 2015

Du 21 au 27 janvier, les cinémas qui ont noué un partenariat avec l'hebdomadaire culturel "de référence" permettent de (re)voir (à tarif réduit) quelques bons et moins bons films d'art et essai de l'année écoulée. (Ce sont les seize préférés des critiques maison.)

Le numéro sorti ce mercredi contient la liste des cinémas partenaires. En Aveyron, il s'agit uniquement de La Strada, à Decazeville, et du Cap Cinéma de Rodez. Et encore, seule une partie des films est proposée aux spectateurs rouergats. Ainsi, il faut sortir du département pour trouver une salle (re)programmant le superbe Ida (un concurrent sérieux de Timbuktu dans la course à l'Oscar du film en langue étrangère).

Heureusement, à Rodez comme à Decazeville, The Grand Budapest Hotel est disponible, en version originale sous-titrée. Il vient de décrocher neuf nominations aux Oscar 2015. A cette occasion, j'ai découvert avec étonnement que l'entraînante musique qui accompagne le film est l'oeuvre du Français Alexandre Desplat, qui "a la cote" à Hollywood.

Il avait d'ailleurs déjà travaillé sur les précédents longs-métrages de Wes Anderson (Fantastic Mr Fox et Moonrise Kingdom). En consultant sa filmographie, j'ai pu constater qu'il avait contribué à l'habillage de nombre de films que j'ai beaucoup appréciés.

Aux spectateurs de The Grand Budapest Hotel, je conseille donc de ne pas quitter la salle trop vite. Le générique de fin est un festival de balalaïkas et, dans sa seconde partie, il est agrémenté d'un personnage animé, dont je me garderai bien de décrire les évolutions à l'écran.

23:35 Publié dans Cinéma, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, presse, médias

dimanche, 18 janvier 2015

Le Centre Pompidou de Metz à la peine

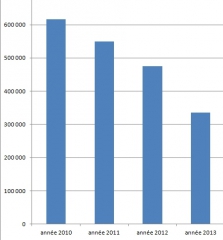

Vu de l'Aveyron, on se demande si ce qui arrive à ce musée d'art contemporain n'est pas une préfiguration de l'avenir du musée Soulages. L'un comme l'autre ont commencé tambour battant, avec une première année couronnée de succès. Un récent article du Monde évoque les difficultés de l'établissement messin. En croisant les informations qu'il fournit avec celles que l'on peut trouver dans les rapports d'activité, on arrive à la conclusion que la fréquentation n'a cessé de baisser :

Pour être juste, il convient d'apporter deux précisions. Comme le musée n'a ouvert ses portes qu'en mai 2010, le nombre d'entrées de la première année est sous-estimé. Sur les douze premiers mois, on se rapproche plutôt de 800 000 visiteurs. Si le succès initial n'en est que plus éclatant, la baisse qui a suivi n'en est que plus incontestable. Toutefois, il semblerait qu'en 2014, il y ait eu un léger rebond, avec 350 000 entrées. On attendra cependant la confirmation. Ainsi, en janvier 2014, lors d'une réunion du conseil municipal de Metz, il avait déjà été affirmé que la fréquentation avait atteint 350 000 visiteurs l'année écoulée, chiffre qui avait ensuite été "corrigé" en 335 000 dans le rapport publié en juin 2014 (page 32).

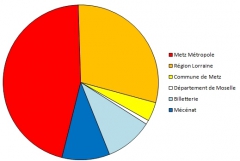

En théorie, cette baisse, qui n'est pas illogique, ne menace pas (encore) l'existence du musée, parce qu'il avait été conçu sur la base de 250 000 visiteurs annuels. Pourtant, une violente polémique est née autour du budget 2015 du Centre Pompidou, à cause de la baisse -déjà annoncée l'an dernier- de la participation du conseil régional de Lorraine (de 4 à 3 millions d'euros). Cela donnait la répartition préfigurée suivante :

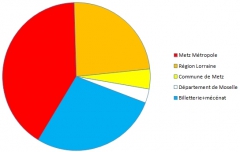

D'après l'article du Monde, les recettes issues des entrées payantes et du mécénat sont moins importantes que prévu. En 2014, on dépasse à peine les deux millions d'euros. On ne peut donc que s'étonner des nouvelles prévisions, publiées il y a deux jours dans La Croix. Il y est question de 3,5 millions d'euros en 2015. Pour cela, il faudrait que le nombre d'entrées payantes augmente et/ou que les mécènes se montrent bien plus généreux. Si l'on ajoute à ces éléments l'augmentation de la participation de la communauté d'agglomération Metz Métropole (+ 550 000), du conseil général de la Moselle (+ 300 000) et de la commune de Metz (+ 150 000), cela donne la ventilation suivante :

Cela me paraît quelque peu optimiste. En cherchant dans les rapports d'activité, j'ai trouvé l'origine de ce chiffre (3,5 millions d'euros) : il s'agit de l'ensemble des recettes annexes de 2013, comprenant (outre le mécénat et le produit de la billetterie) les recettes d'édition, la privatisation d'espaces, la participation de l'Association des Amis du musée ainsi que les redevances d'occupation et d'exploitation de la librairie-boutique, du restaurant et du café.

Peut-être que le succès des expositions programmées cette année viendra démentir mes appréhensions. Cela me conduit à évoquer le musée Soulages qui, à la différence de l'établissement lorrain, bénéficie de collections permanentes. Il a aussi été moins coûteux à la construction (30 millions d'euros contre 70), mais il a été promu par des collectivités moins riches que leurs homologues lorraines.

Commençons par le nombre d'entrées. A Rodez, on s'est félicité (à juste titre) du succès du démarrage : 200 000 visiteurs sont venus au musée Soulages en 2014. Si la fréquentation connaît la même évolution qu'à Metz, dans quatre ans, elle pourrait se situer entre 100 000 et 110 000 visiteurs. Cela concorderait avec les prévisions données dans la presse : entre 100 000 et 150 000 pour Midi Libre en mai dernier, lors de l'inauguration. Quelques mois plus tôt, on se montrait plus prudent dans Centre Presse, qui évoquait 80 000 à 100 000 visiteurs. (Je ne le lui souhaite pas mais, vu son grand âge, je ne peux m'empêcher d'envisager le décès de Pierre Soulages, qui contribuerait sans doute, dans un premier temps, à soutenir voire relancer la fréquentation.)

Le contribuable que je suis espère que les faits ne viendront pas démentir ces prévisions, parce qu'à Rodez, contrairement à Metz, la communauté d'agglomération est seule à financer le fonctionnement du musée.

16:38 Publié dans On se Soulages !, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : prese, médias, journalisme, culture, peinture, arts

jeudi, 01 janvier 2015

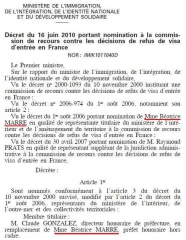

Des nouvelles de Béatrice Marre

On en a par l'entremise du Journal Officiel, plus précisément d'un décret de la présidence de la République : l'ancienne élue aveyronnaise a été nommée chevalier de la légion d'honneur, sur le contingent du ministre de l'Intérieur (page 16 du fac-similé). Quoi de plus normal pour une préfète ?

Le décret nous apprend qu'elle est chargée de mission au ministère. (Cela ressemble un peu à une bonne planque.) Elle doit occuper ce poste depuis mars 2014, époque à laquelle Nicole Bricq a cessé d'exercer la fonction de ministre : membre du gouvernement Ayrault, elle n'a pas été reconduite dans l'équipe Valls ; elle est redevenue sénatrice.

D'après Documents et informations parlementaires (où l'on peut trouver une biographie détaillée, pages 4-5), Béatrice Marre était devenue la collaboratrice de la ministre du Commerce extérieur en janvier 2013. Cela lui avait d'ailleurs valu un article dans La Dépêche du Midi.

Les Aveyronnais connaissent l'ancien chef de cabinet de François Mitterrand surtout pour son passage dans le Sud Aveyron. En 2007, elle avait, sous les couleurs socialistes, tenté sa chance contre Alain Marc, lors des élections législatives. En 2008, elle avait participé au succès de la liste d'union de la gauche (conduite par Guy Durand), à Millau. Toutefois, bien que quatrième sur la liste vainqueur, elle n'avait pas obtenu de poste d'adjointe. Signalons que (d'après Roger Lajoie-Mazenc, dans son livre Fantassins de la démocratie) le futur maire de Millau, qui avait aussi décroché le mandat de conseiller général, n'avait été désigné candidat socialiste (aux cantonales) qu'avec une voix d'avance sur Béatrice Marre...

On comprend mieux pourquoi, en 2012, certains caciques socialistes ont laissé la place aux Verts, dans la troisième circonscription aveyronnaise (dévolue à une candidate). Les mauvaises langues disent que certains dirigeants socialistes locaux préféraient encore voir le député UMP sortant réélu plutôt que d'assister à la victoire d'une redoutable concurrente... L'exclusion du PS de Béatrice Marre (qui n'a pas participé aux municipales de 2014) ne l'a visiblement pas empêchée de se reconvertir, avec l'aide d'amis présents au gouvernement (ou à l'Elysée).

En remontant dans le temps, on constate que sa carrière a été fortement dépendante de la couleur politique du pouvoir exécutif. Jusqu'aux débuts de la première présidence Mitterrand, elle fut une sorte d'apparatchik du PS, avant de travailler pour plusieurs ministres de gauche puis de devenir sous-préfète (en 1985, peu avant la première cohabitation). Elle atteignit la notoriété en devant chef de cabinet du président durant son second mandat. C'est au début de 1995 qu'elle fut promue préfète, certes pendant la deuxième cohabitation, mais à une époque où le gouvernement Balladur acceptait de recaser les fidèles serviteurs du président mourant.

Je pense que le duo Chirac-Juppé, aux manettes entre 1995 et 1997, n'a pas fait preuve du même esprit de conciliation. Ils ont visiblement placé Béatrice Marre dans un beau placard, en la nommant préfète hors cadre en 1996. De 1997 à 2008, elle vécut sa première carrière d'élue, loin de l'Aveyron, dans l'Oise.

En parallèle, elle poursuivit (un peu en sourdine) son parcours de haut-fonctionnaire. En 2006, elle fut nommée à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (en tant que représentante du ministère de l'Intérieur). En 2010, le gouvernement Fillon (plus précisément le ministère de l'immigration et de l'identité nationale) l'éjecta de ce poste en douceur, en la nommant préfète honoraire :

La légion d'honneur attribuée à Mme Marre est un peu son bâton de maréchal. A bientôt 63 ans, elle est proche de la retraite (de fonctionnaire... mais peut-être pas en retrait de la politique).

23:21 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, ps, parti socialiste, presse, médias

mercredi, 31 décembre 2014

Prédictions

En cette fin 2014, divers astrologues et autres gourous pour décérébrés y vont de leurs prédictions pour l'année à venir. Il est parfois bon de se retourner sur le passé récent pour prendre un peu de recul. Il y a quelques jours, je suis retombé par hasard sur un article du Monde datant du début de la coupe du monde de football : Et à la fin, c'est... l'Espagne qui gagne.

Il y est question de plusieurs prédictions quant au déroulement et au résultat final de la compétition. Le journaliste commence par évoquer le cas des animaux : en 2010, Paul le poulpe avait fait des merveilles. Les pandas n'ont pas pu lui succéder et, quand on analyse les résultats des bébêtes qu'on a présentées comme des successeurs fiables, il y a de quoi rire.

Faute de pouvoir se fier aux animaux, on s'est tourné vers des humains dotés de pouvoirs spéciaux. Chamans comme sorciers se sont lamentablement plantés, tous prédisant la victoire du Brésil. Précisons qu'on n'a interrogé que des Sud-Américains, dont les "perceptions" ont pu subir quelques influences...

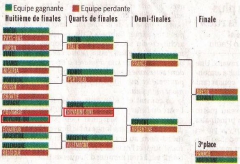

Mais revenons à l'article du Monde. Il évoque des prédictions (censées être) plus rationnelles, s'appuyant sur des chiffres et des modèles d'analyse... du lourd, quoi !

On commence par les économistes de Goldman Sachs. Ils se sont aventurés à proposer des scores pour tous les matchs du premier tour. On remarque que, très souvent, ils prédisent un match nul 1-1. Ils ont désigné le bon vainqueur ou trouvé le bon match nul dans à peine plus d'un tiers des cas. Quand ils ont désigné le bon vainqueur, c'est presque toujours une "grande équipe". Pour la suite, ils voyaient bien le Brésil et l'Allemagne se rencontrer en demi-finale, et l'Argentine se qualifier dans l'autre match. Mais, pour eux, c'est le Brésil qui devait sortir vainqueur... et l'Espagne était le quatrième participant. De surcroît, aucun huitième de finale n'était juste. Par contre, en quarts, les économistes anglo-saxons voyaient bien l'Allemagne l'emporter sur la France.

L'article du Monde s'étend davantage sur les prédictions du CIES (Centre International d'Etude du Sport), qui s'est appuyé sur l'analyse de l'état de forme des joueurs. Globalement, ces spécialistes ont sous-estimé les performances de plusieurs "petites" équipes (le Mexique, le Chili, le Costa Rica, l'Algérie et les Etats-Unis) et ils ont surestimé celles de quelques "cadors" (l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie et le Portugal). Ils ont trouvé la composition exacte d'un seul huitième de finale (France - Nigeria). Fort logiquement, aucun quart n'est juste... mais deux des quatre participants des demies ont été trouvés : le Brésil et l'Argentine, qu'il était prévu de voir finir respectivement 2e et 3e, l'Espagne remportant le trophée (d'où le titre de l'article).

Signalons que l'illustration n'est pas la même dans la version numérique et la version papier de l'article. La première est accompagnée d'une photographie de l'équipe espagnole, fournie par l'agence Reuters. La seconde est illustrée d'un schéma des matchs à élimination directe qui s'inspire de celui proposé par le CIES, qui a été traduit en français. Quoique... Voici le schéma publié dans la version papier :

Déjà que le choix des couleurs n'est pas très heureux (le vert gênant la lecture des noms des pays), mais, par dessus le marché, une erreur de débutant a été commise à propos de l'Angleterre, dont l'équipe est improprement désignée comme étant celle du Royaume-Uni. Voilà qui a dû ravir les lecteurs écossais du journal (s'il y en a)...

Dans la version d'origine, il n'y a pas d'erreur :

Ah les stagiaires !

L'article fait quand même état de "prévisionnistes" qui ne se sont pas plantés, ceux de l'éditeur de jeux Electronic Arts, qui ont bien prédit une victoire finale de l'Allemagne... mais contre le Brésil. Leur réussite est toute relative : ils voyaient l'Allemagne terminer derrière le Portugal en phase de groupe, ce pays allant jusqu'en demi-finale, tout comme l'Espagne !

13:06 Publié dans Presse, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, presse, sport, football, coupe du monde

mardi, 23 décembre 2014

Diviser pour régner

C'est une tactique vieille comme la politique, appliquée tant au niveau national qu'au niveau local, comme on vient d'en avoir récemment la confirmation, dans l'ouest de l'Aveyron, du côté de Villefranche-de-Rouergue.

C'est d'abord à l'occasion de la réunion du conseil de la communauté de communes du Villefranchois qu'une petite manoeuvre a été tentée. D'après ce qu'on peut lire dans La Dépêche du Midi, lorsqu'il s'est agi de désigner les membres de la commission des impôts directs, des noms ont été proposés. Surprise dans le camp de l'opposition villefranchoise (représentée à la communauté de communes) : aucun membre de leur liste ne figure parmi les candidats soumis, alors qu'on y trouve un ancien élu socialiste, Jean-Michel Bouyssié. Celui-ci ne détient à ma connaissance plus aucun mandat. (Il peut donc se consacrer pleinement à son activité professionnelle : il est fonctionnaire au Conseil général du... Tarn.) Or, il a été proposé par le maire de Villefranche-de-Rouergue (UMP) Serge Roques. Curieux, non ?

Ceux qui ont un peu de mémoire se souviennent qu'aux dernières municipales, Jean-Michel Bouyssié ne figurait pas sur la liste d'union de la gauche conduite par le radical Eric Cantournet et, qu'à l'issue du vote, il avait félicité Serge Roques et balancé le coup-de-pied de l'âne à son rival du PRG.

Que la manoeuvre réussît ou pas, je pense que le but de l'UMP villefranchoise était d'attiser les tensions entre le PS et le PRG. Serge Roques s'est excusé et a modifié la liste de candidats à la commission. Viré par la porte, Jean-Michel Bouyssié est revenu par la fenêtre, comme on a pu le vérifier dans le numéro de Centre Presse paru samedi 20 décembre :

C'est encore la municipalité de Villefranche qui est à l'origine de sa promotion. Elle est intervenue dans le cadre de la mise en place d'un ersatz de démocratie de proximité, avec la création d'un "conseil citoyen". Une partie de ses membres est censée représenter les associations et les acteurs locaux. Si tout un chacun a pu se porter volontaire, c'est le maire qui a pris la décision finale... et donc qui a choisi Jean-Michel Bouyssié. (A quel titre ? Mystère...)

2015 et les élections départementales approchent. Le canton de Villefranche-de-Rouergue perd quelques communes (au nord), pour devenir encore plus urbain qu'auparavant. Le sortant est Eric Cantournet (PRG), qui, en 2011, avait (assez largement) battu Serge Roques au second tour, après avoir pris le dessus sur le sortant socialiste Claude Penel. La municipalité UMP ne serait sans doute pas attristée qu'une candidature PS ou divers gauche (au hasard, celle de Jean-Michel Bouyssié) vienne perturber la campagne du chef de l'opposition villefranchoise...

23:20 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias

dimanche, 21 décembre 2014

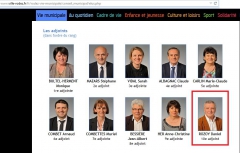

Mais qu'a-t-il donc fait ?

C'est la question que se pose le commun des mortels, qui a appris par voie de presse que l'un des adjoints du maire de Rodez s'est vu retirer sa délégation et l'indemnité afférente. A l'heure où j'écris ces lignes, c'est d'ailleurs le seul moyen d'avoir des informations sur le sujet, puisque le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil municipal n'est toujours pas disponible sur le site de la commune de Rodez. C'est l'occasion de signaler qu'il y a du relâchement dans la mise en ligne de ces fameux comptes-rendus. Déjà que d'habitude, il faut attendre plusieurs semaines, en 2014, on a l'impression qu'aucune réunion ne s'est tenue entre le 18 avril et le 14 novembre. Alors, paresse ? Mauvaise volonté ?

Je penche pour un brin de fainéantise vu que, sur le trombinoscope du Conseil municipal, Daniel Rozoy (l'élu récemment sanctionné) figure toujours en tant que dixième adjoint :

Plus comique encore est la fin du document, où sont présentés les simples conseillers municipaux. Il manque la photographie d'un seul d'entre eux et, curieuse coïncidence, il s'agit du chef de l'opposition :

Mais revenons à Daniel Rozoy. D'après les "personnes autorisées" qui s'expriment sur le sujet, les relations entre l'élu PRG et une partie des dirigeants PS de la mairie de Rodez sont tendues depuis plusieurs années. Apparemment, pas pour des raisons idéologiques.

Et pourtant, il semble que l'adjoint radical de gauche (en sixième place lors de la première mandature de Christian Teyssèdre) n'a pas ménagé sa peine pour se faire bien voir du maire de Rodez. En septembre 2012, il s'était un peu trop précipité pour le féliciter de son accession à la vice-présidence du Conseil régional de Midi-Pyrénées. En mars 2013, quand la promotion devint officielle, il fut le premier à s'en réjouir. Cette obséquiosité n'était sans doute pas désintéressée : à la même époque, le départ de Ludovic Mouly du Conseil d'agglomération du Grand Rodez était connu, libérant une place de vice-président (Christian Teyssèdre abandonnant la sienne pour assumer la présidence de l'intercommunalité). Hélas, trois fois hélas ! Le maire de Rodez ayant visiblement décidé de ne soutenir aucune candidature, Daniel Rozoy se fit souffler la treizième vice-présidence par un socialiste ruthénois, Gilbert Gladin (un militant de longue date), pourtant placé derrière lui dans l'ordre protocolaire ruthénois. Depuis, la révolte gronde, un peu entretenue par des rivaux du maire de Rodez, ravis de voir sa majorité se déliter.

On s'est quand même rabiboché pour les municipales de 2014. Mais il semblerait que la cause de la rupture soit la proximité des élections départementales. Certains membres du PS semblent vouloir faire cavalier seul et certains de leurs alliés semblent avoir très envie de les faire chier leur créer quelques soucis. Christian Teyssèdre ne faisant pas dans la dentelle, il a choisi de trancher, sans donner de véritables raisons : "Nous avons besoin de cohésion municipale améliorée" a-t-il déclaré. C'est peut-être aussi un avertissement adressé à Stéphane Mazars (lui aussi PRG), au cas où il envisagerait de se présenter contre un-e sortant-e PS, l'an prochain.

La méthode Teyssèdre est abrupte. Pour des questions de personnes, il risque de se fâcher avec des alliés qui seraient précieux dans la conquête du Conseil régional, fin 2015. Martin Malvy avait lui bien compris qu'il devait construire une majorité large et plurielle, s'il voulait l'emporter. A moins que... Christian Teyssèdre ne soit plus intéressé par la présidence de la nouvelle grande région. Il est pourtant toujours vice-président de l'actuel Conseil régional, alors qu'il avait promis de démissionner. A-t-il négligé de respecter son engagement pour mieux préparer les régionales de 2015 (auquel cas il a mal géré la situation aveyronnaise) ou bien ne démissionne-t-il pas à la demande de Martin Malvy, qui estime trop compliqué de redistribuer à nouveau les vice-présidences en tenant compte des sensibilités politiques comme des origines géographiques ? A suivre...

22:10 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, actualité, ps, presse, médias

dimanche, 23 novembre 2014

Le dessous des cacartes

L'émission Made in Groland n'est pas une référence en matière géographique. C'est de nature, si j'ose dire, puisque le pays dont la vie quotidienne nous est comptée depuis des années se voit régulièrement attribuer des localisations fantaisistes, par exemple à la frontière germano-tchèque en décembre 2012, à la frontière tchéco-slovaque en mars 2013. A d'autres occasions (comme en avril 2011), les téléspectateurs attentifs avaient pu s'apercevoir que certaines cartes proposées comme "sérieuses" dans l'émission sont en réalité approximatives.

Depuis peu, le sérieux semble de mise. Une nouvelle rubrique a fait son apparition, "Le Dessous des camemberts", qui parodie un programme d'Arte, Le Dessous des cartes. L'habillage visuel (très réussi) copie celui du modèle et Michael Kael singe l'animateur Jean-Christophe Victor, aussi bien dans la gestuelle et la diction qu'au niveau des vêtements :

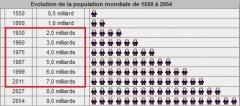

Dans l'émission diffusée samedi 22 novembre, il a été question de surpopulation. On est parti d'un constat, l'augmentation de plus en plus rapide de la population mondiale. C'est globalement juste, mais certains chiffres m'ont fait "tiquer". La consultation d'un site de statistiques officielles permet d'accéder à des données légèrement différentes (qui ne remettent pas en question le propos du sketch) :

Plus loin, Michael Kael propose un petit calcul. Comme la population mondiale est d'environ 7 milliards d'individus (un peu plus en réalité), sur le territoire de quel pays pourrait-on faire tenir debout tous les Terriens, à quatre par mètre carré ? Un indice : si l'on divise 7 milliards par 4, on obtient 1 750 000 000 mètres carrés, soit 1 750 km².

Outre ces considérations géographiques, Made in Groland mérite le détour pour ses messages publicitaires, l'un faisant la promotion d'un téléphone ré-vo-lu-tion-naire :

Mais la critique la plus acerbe vient de la parodie d'une publicité pour une banque, qui s'appuie sur la prestation d'un humoriste réputé :

A voir aussi les progrès de la robotique, qui permettent désormais de se passer des humains dans certaines fonctions intellectuelles :

Les jeunes téléspectateurs apprécieront le détournement d'une mini-série très populaire auprès des moins de 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans. Cela s'appelle "SODO"... et c'est joué par les mêmes acteurs ! Les adultes souriront peut-être davantage à la caricature du retour du jeune converti au domicile familial, après des vacances super cools au Proche-Orient.

13:11 Publié dans Loisirs, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, médias, humour

samedi, 22 novembre 2014

NCIS à Marseille

Vendredi 21 novembre, M6 a diffusé un épisode inédit (en France) de la série NCIS, le 23e de la saison 11. On y voit l'agent DiNozzo partir dans la cité phocéenne pour retrouver la fifille d'un amiral, une insupportable pétasse qui fricote avec des gosses de riches peu fréquentables.

Le décor est planté dès le début, avec une image factice, qui permet aux téléspectateurs de comprendre où l'action est censée se dérouler :

Pour ceux qui ne sauraient pas lire, un drapeau tricolore a été placé bien en évidence. Pour les plus cultivés, au loin, on a placé le monument emblématique de la ville, la cathédrale Notre-Dame de la Garde... une vue piquée directement sur Wikipedia :

L'épisode est un peu moins "cliché" que celui de la saison 7, dont l'action se déroulait (en partie) à Paris. Toutefois, on remarque que le policier qui arrête DiNozzo se prénomme Gérard et que sa supérieure, en bonne Française indépendante, fait du gringue à l'agent très spécial. On entend aussi chanter dans la langue de Molière, parfois avec un accompagnement d'accordéon.

Plus sérieusement, cet épisode est l'occasion d'apprendre, si on l'ignorait, que la ville de Marseille est bien, comme le déclare DiNozzo, couverte par 1800 caméras de vidéosurveillance. Cela ne doit pas nous empêcher de profiter pleinement de l'intrigue, bourrée d'humour... et de rebondissements.

P.S.

Je n'ai pas compris l'acharnement de Ducky à préciser à DiNozzo (avant son départ pour la France) que le pourboire à verser devait être d'exactement 6 %. Dans notre pays, dans la restauration, il est inclus dans la note. Sinon, il est d'usage de verser entre 5 % et 10 %. D'où sort ce chiffre (6 %) cité à plusieurs reprises dans l'épisode ? Mystère...

21:50 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actualité, france, états-unis

jeudi, 20 novembre 2014

La gaffeuse du tribunal

C'est l'un des sujets de conversation du moment, sur le Piton. Comment diable une magistrate expérimentée a-t-elle pu se laisser aller à transporter jusqu'au tribunal où ils sont jugés deux des accusés dans l'affaire Jean-Ronald... d'autant plus qu'elle est assesseur suppléant dans le même procès ?

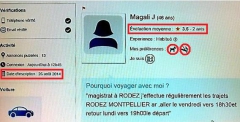

Tout d'abord, on peut noter que les médias locaux ont fait preuve de plus ou moins de discrétion quant à l'identité de la magistrate. Pour les lecteurs de Centre Presse, elle demeure totalement inconnue, seule sa fonction étant mentionnée. L'article de Midi Libre auquel il renvoie ne donne guère plus de détails... à ceci près qu'il est illustré d'une capture d'écran réalisée (par le journaliste) sur le site de covoiturage qui est au coeur de cette histoire. On peut y lire sans problème le prénom et l'initiale du nom de la juge.

La fiche de renseignements de la conductrice indique qu'elle s'est inscrite à la fin du mois d'août dernier. C'est à ce moment qu'elle a dû apprendre qu'elle serait assesseur au procès de Rodez. Or, elle est affectée à Montpellier (voir plus loin). La perspective d'effectuer quinze à vingt trajets entre les deux villes (en deux mois) n'a pas dû l'enchanter. Les icônes révèlent qu'elle "discute selon l'envie", que la cigarette la dérange et qu'elle est susceptible d'accepter le compagnon animal d'une personne transportée.

Comme c'est d'usage sur ce genre de site, les participants font l'objet d'une évaluation. Sa note n'est pas significative, puisqu'elle résulte de seulement deux avis. (Les conducteurs populaires sont évalués entre 4,5 et 5 sur 5.) Une question se pose : les deux accusés du procès de Rodez (qu'elle a transportés) vont-ils évaluer leur expérience en sa compagnie ?

Si vous avez lu les articles auxquels mènent les liens du début, vous vous êtes rendu compte que la magistrate a, comme c'est la règle, monnayé le covoiturage. Cela m'a toutefois laissé perplexe. N'est-elle pas indemnisée par le ministère de la Justice pour les frais de déplacement occasionnés par sa participation au procès de Rodez ? (D'après RTL, oui.) Mais peut-être a-t-elle tout simplement renoncé à cette indemnisation.

Dans cette affaire, les deux accusés ne sont pas tout nets non plus. Alors que, lorsqu'on effectue une rapide recherche, on peut trouver plusieurs propositions de covoiturage sur le même trajet (et des moins coûteuses), pourquoi les deux jeunes hommes ont-ils choisi celle de Magali J ? Serait-ce parce que, sur sa fiche de renseignements, elle a précisé sa profession ? De là à ce que cette histoire soit une "occasion" saisie par l'un des avocats de la défense pour tenter d'obtenir l'arrêt du procès (qui tourne plutôt mal pour la bande d'abrutis qui s'en est pris à Jean-Ronald en 2010), il y a un pas que je me garderai bien de franchir... mais ça discute, sur le Piton !

De tous les organes d'information que j'ai consultés, un seul a révélé l'identité complète de la magistrate : La Dépêche du Midi. Cela m'a donné l'envie d'en savoir un peu plus sur elle (en faisant attention aux homonymies). Au vu de son âge, je pense qu'elle est la Magali J. qui a été déclarée admissible au premier concours d'entrée (l'externe) de l'Ecole Nationale de la Magistrature, en novembre 1992. En janvier 1993, elle a été nommée auditeur de justice (magistrat stagiaire). Elle a donc été reçue au concours. Vu que la formation dure un peu moins de trois ans, elle a dû faire partie (d'après Wikipedia) de la promotion "Alfred Dreyfus".

Quelques années plus tard, en 2000, on la retrouve nommée au tribunal d'instance de Montpellier. Elle a poursuivi sa carrière sur place, au tribunal de grande instance puis à la cour d'appel, où elle a été promue récemment, en juillet 2013. Voilà qui explique sa présence en 2014 à Rodez, en cour d'assises.

A ceux qui seraient curieux de connaître son apparence, je conseille de regarder les images prises de la Cour depuis l'ouverture du procès. Elle apparaît aux côtés des autres magistrats. (Ils sont quatre, trois titulaires -le président plus deux assesseurs- et la suppléante, semble-t-il.). Mais, la dernière semaine, elle a été remplacée (par une autre femme brune).

04:03 Publié dans Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, presse, médias, journalisme

samedi, 15 novembre 2014

Des nouvelles du drapeau

Sur M6, la diffusion de la saison 11 de la série NCIS est sur le point de s'achever... et, comme le mois dernier, en regardant attentivement l'épisode 22 (programmé hier vendredi 14 novembre), les téléspectateurs ont pu remarquer la présence, dans le labo d'Abby, du drapeau israélien, associé au souvenir de Ziva David / Cote de Pablo :

Cette scène se situe dans la première moitié de l'épisode, quand l'agent Gibbs (à gauche sur l'image) débarque dans le laboratoire, en quête d'informations sur le décès d'un marine. On le revoit (le drapeau) dans la seconde moitié, à l'occasion de la venue de l'agent McGee (mal rasé... c'est l'un des running gags de l'épisode) :

Sur les deux écrans d'ordinateurs s'affichent des renseignements sur une jeune femme, une SDF pour laquelle Abby s'est prise d'affection. L'histoire est d'ailleurs marquée par la découverte, à deux pas des locaux du NCIS (à Washington), d'un quartier délabré où vivotent les exclus de la société... et parmi eux, d'anciens marines.

Les épisodes rediffusés à la suite de celui-ci (inédit) m'ont permis de me rendre compte que la présence du drapeau israélien est plus ancienne que ce que je croyais. Auparavant, il me semblait qu'elle ne remontait qu'à la saison 10. Or, hier, j'ai pu constater la présence du petit objet dans deux épisodes de la saison 9, le premier :

... et le deuxième :

11:52 Publié dans Proche-Orient, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, médias, télévision, actualité

mardi, 11 novembre 2014

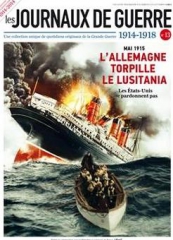

Journaux de guerre n°13

Le numéro paru le 7 novembre (pas un jeudi, contrairement à l'habitude) est principalement consacré au torpillage du paquebot Lusitania, déjà évoqué dans l'un des journaux fournis avec le numéro 10, il y a quelques semaines.

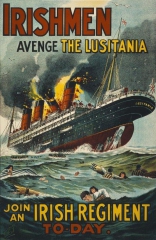

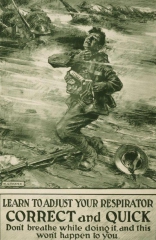

L'affiche de la semaine est britannique. Elle s'adresse aux Irlandais et tente de convaincre ceux qui sont à l'époque des sujets de George V de s'engager dans l'armée de Sa Majesté :

La présentation des journaux ne fait pas qu'analyser les causes et les conséquences de cet acte de piraterie. Elle s'attarde de manière plus générale sur la rivalité navale entre le Royaume-Uni et l'Allemagne.

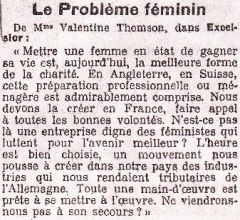

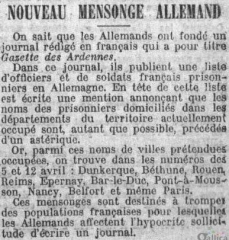

Le premier des quotidiens reproduits est La Petite Gironde du 25 mars 1915. En première page, de nombreuses photographies représentent des soldats britanniques. On peut aussi y trouver un article sur les retraits de naturalisations au XVIe siècle. Page 2, un entrefilet évoque l'exécution d'une femme (sans doute allemande) pour espionnage, à Nancy. Un peu plus loin, il est toujours question du "deuxième sexe" :

Un peu plus loin, un article évoque les bagarres entre dockers français et espagnols à Bordeaux. Les employeurs locaux ont choisi de faire venir sur place une main-d'oeuvre... marocaine, qui semble donner entière satisfaction.

Le Sud-Ouest est décidément bien représenté dans ce numéro de Journaux de guerre, puisque le second quotidien de province est La Dépêche, du 11 mai 1915. On s'y intéresse notamment à l'attitude des dirigeants italiens et états-uniens, en particulier du président Wilson.

Page 2, il est question de l'interdiction de la vente d'alcool dans la zone des armées. Cela rejoint les préoccupations qui perçaient, chez les civils, dans les journaux fournis avec le numéro 11. On s'inquiète aussi du sort de l'aviateur Roland-Garros, prisonnier en Allemagne. (Rappelons qu'il est décédé en octobre 1918.)

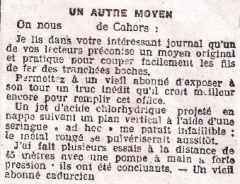

Les Aveyronnais découvriront peut-être avec surprise que des prisonniers allemands s'étaient évadés de Millau. Enfin, les amateurs de numérologie seront ravis par un article qui spécule sur la date de la fin du conflit :

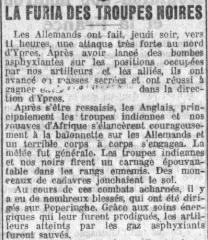

On termine avec un exemplaire de l'un des quotidiens les plus lus de l'époque, Le Journal, du 8 mai 1915. La première page est largement consacrée au torpillage du Lusitania. L'identité de quelques victimes célèbres est mentionnée. Sous le titre "Juste châtiment", on trouve un peu plus loin un encadré qui se réjouit qu'une attaque au gaz allemande se soit retournée contre ses instigateurs. Ce n'est pas le seul journal à se réjouir de ce genre de péripétie. C'est un moyen d'atténuer le choc qu'a constitué l'emploi de cette nouvelle arme, qui a finalement fait beaucoup moins de dégâts que les obus.

Page 2, un long article évoque la situation financière du pays et les emprunts à contracter. Il est donc question des Etats-Unis, dont il est dit qu'ils n'ont pas encore l'habitude de prêter de l'argent aux Européens...

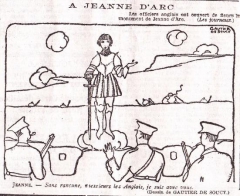

En bas de page, on retrouve une figure familière, utilisée ici non pas de manière hostile, contre l'Allemagne, mais pour symboliser la bonne entente entre la France et l'Angleterre :

En Extrême-Orient, on commence à réaliser que le Japon, allié de la Triple Entente, mène une politique étrangère très "personnelle" et profite de la guerre pour s'implanter en Chine.

En dernière page, on peut savourer deux caricatures nord-américaines qui se moquent de l'empereur Guillaume II. L'une d'entre elles (issue d'un quotidien québécois) est très "datée" :

13:35 Publié dans Histoire, Jeanne d'Arc, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, états-unis, presse, médias, journalisme

samedi, 08 novembre 2014

"Le trublion Eric Teyssedre"

J'ai trouvé cette formule dans Le Journal toulousain du 6 novembre. Après bien des déboires, cet hebdomadaire "indépendant de droite" reparaît depuis septembre dernier. On peut notamment y lire la rubrique "Les petits bruits du Landernau", sous la plume de Thomas Simonian, le directeur de la publication (qui est aussi l'un des associés de la SCOP formée pour relancer le titre). Voici celle qui a été publiée jeudi :

A ceux qui ne connaissent pas en détail la (passionnante) vie politique aveyronnaise, signalons que le maire de Rodez (et président de la communauté d'agglomération du Grand Rodez) se nomme Christian Teyssèdre. Vice-président (toujours pas démissionnaire) du Conseil régional de Midi-Pyrénées, on sait qu'il pense succéder à Martin Malvy, le matin en se rasant. L'article semble accorder de meilleures chances aux deux autres personnalités de gauche mentionnées... même si, en 2015, il est fort possible que la droite récupère, au niveau régional, les bénéfices des erreurs de la gauche au plan national.

Notre bon maire de Rodez n'a décidément pas de chance avec l'hebdomadaire toulousain. Il y a deux ans déjà, lorsqu'il avait été question de la succession de Martin Malvy, il n'avait même pas été cité parmi les candidats potentiels. (Les vedettes de l'époque sont aujourd'hui soit grillées, soit occupées à d'autres tâches.) Notons toutefois le progrès : d'inconnu, il passe à méconnu. Le succès du réaménagement du Foirail et la renommée du musée Soulages pourraient lui servir de tremplin pour 2015... mais il reste visiblement encore beaucoup de chemin à parcourir... (Et puis, il est peut-être plus urgent de construire un Grand Rodez élargi, bien accepté par le voisinage.)

P.S.

Plus intéressant que l'encadré sur la course à l'échalote midi-pyrénéenne, le long article intitulé "Les médias toulousains en crise" mérite la lecture, ne serait-ce que pour comprendre les difficultés à faire vivre un journal hors de l'influence du patron de La Dépêche du Midi... et des principaux annonceurs.

21:48 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, ps, actualité, presse, médias, journalisme

samedi, 01 novembre 2014

Petite vacherie en passant

Le diable se niche décidément dans les détails. Vendredi soir, parmi les épisodes de la série NCIS rediffusés par la chaîne M6, deux, assez anciens (faisant partie de la quatrième saison), mettaient en scène un trafiquant d'armes très très vilain, surnommé "la Grenouille" (en français dans le texte). Le personnage (René Benoit) est d'ailleurs français, jusqu'à la caricature.

La première partie de l'épisode 23 nous le montre dans son jet privé, en compagnie de sa charmante assistante. Il est en train de lire un journal... mais pas n'importe lequel :

Aux Etats-Unis, l'épisode a été diffusé en mai 2007. Le personnage de ce Français louche, à la fois raffiné et antipathique, a été créé l'année précédente. A l'époque, les relations franco-américaines ne se sont pas encore totalement remises de l'opposition des Froggies à l'intervention militaire yankee en Irak.

Mais ce n'est pas le gouvernement français qui est visé ici. Ce sont les intellectuels de gauche, dont Le Monde diplomatique constitue le mensuel de référence. Quand on sait que les auteurs de NCIS sont plutôt d'obédience républicaine, on comprend qu'il ne s'agit pas ici d'un hommage. C'est de plus un moyen de caractériser le personnage du "méchant" : un type intelligent, cultivé... et plutôt progressiste.

Il restait à savoir si c'était un exemplaire réel du mensuel tiers-mondiste qui avait été utilisé. En observant attentivement l'image, on arrive à lire le titre de deux articles : "Pologne parano" (à gauche, au-dessus de la photographie) et "Travailler plus pour gagner moins", à droite (!).

Si vous avez suivi les liens ci-dessus, vous avez pu constater que les deux articles existent bel et bien et qu'ils datent d'avril 2007. Or, l'épisode 23 de la saison 4 de NCIS a été diffusé pour la première fois aux Etats-Unis le 8 mai 2007 (d'après Allociné). Il a sans doute été tourné quelques semaines auparavant, au mois d'avril... juste après la sortie du numéro du "Diplo". Voilà qui témoigne d'une belle réactivité !

P.S.

A ceux qui auraient l'exemplaire entre les mains, il reste à vérifier si les propos mis dans la bouche du trafiquant sont bien en rapport avec le contenu de l'un des articles du Monde diplomatique d'avril 2007, ou si c'est une manière d'appuyer le trait concernant le personnage, qui semble très intéressé par l'opéra et les ballets classiques.

P.S. II

Je me suis aperçu que je ne suis pas le premier à m'être intéressé à ce détail piquant... ce qui est fort logique, puisque l'épisode a été diffusé pour la première fois en France il y a plus de six ans :

http://l-esprit-de-l-escalier.hautetfort.com/archive/2008/08/24/la-grenouille-l-opera-de-paris-et-le-monde-diplomatique-fabl.html

15:41 Publié dans Politique étrangère, Presse, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, médias, france, états-unis, presse, journalisme

La maison du Grand Luc

Sous cette appellation mystérieuse se cache un bâtiment à la triste réputation : le siège de la Gestapo (en réalité le SIPO-SD), à Rodez, pendant une partie de la Seconde Guerre mondiale. Il en a été question dans le quotidien Centre Presse du lundi 27 octobre, dans une double-page consacrée à Arthur Fienemann. Dans l'article, l'historien aveyronnais Jean-Michel Cosson évoque la double vie de cet individu peu recommandable, d'abord adversaire implacable de la Résistance française, avant de se reconvertir dans les arts, où il s'est construit une situation. Il est mort en 1982, libre.

Pour mieux connaître le contexte local de l'action d'Arthur Fienemann durant le second conflit mondial, on peut lire un passionnant ouvrage, cosigné par Jean-Michel Cosson (encore lui !) et Stéphane Monnet, publié il y a un peu moins de dix ans aux éditions De Borée, et qu'on peut depuis peu se procurer à nouveau, chez les marchands de journaux, pour moins de quinze euros :

Arrivé à Rodez en 1943, Fienemann (qui se fait rapidement appeler "le Grand Luc") est officiellement interprète. Dans la réalité, il mène les interrogatoires sans ménagement, en compagnie du chef du SIPO-SD et il semble avoir joué un rôle décisif dans le massacre de Sainte-Radegonde du 17 août 1944.

Le service de répression nazie, d'abord installé rue Saint-Cyrice (dans la "maison des Illustres", située à l'emplacement de l'actuelle MJC), a ensuite emménagé dans une villa se trouvant rue Grandet (pas très loin du siège actuel de la CAF, à quelques centaines de mètres du musée Denys-Puech). L'article de Centre Presse contient une photographie d'époque du bâtiment :

Je pense qu'il s'agit de la même que celle qui a été publiée dans le livre dont j'ai parlé plus haut, sauf qu'elle a été recadrée :

Sachez que la maison existe toujours. En voici une vue récente, prise avec un angle assez proche de celui de la photographie ancienne :

Le poteau électrique visible à gauche n'a pas changé. Par contre, le bâtiment du fond a été complété par des garages et un nouveau poteau (sur lequel la plaque de la rue est fixée) masque la vue, au premier plan.

Il reste une incertitude, portant sur le numéro de l'immeuble. Dans le livre qu'il a coécrit, Jean-Michel Cosson parle du 15, rue Grandet (à trois reprises). Dans l'article de Centre Presse, l'emplacement exact n'est pas donné. Or, aujourd'hui, l'immeuble se trouve au numéro 23 :

Alors ? Y a-t-il eu une erreur dans la rédaction du livre paru en 2006, ou bien la numérotation de la rue Grandet a-t-elle changé entre 1943 et aujourd'hui ?

00:37 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : historie, presse, médias, journalisme

mardi, 28 octobre 2014

Journaux de guerre n°11

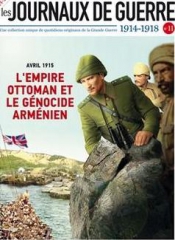

La livraison de jeudi 23 octobre met l'accent sur le génocide des Arméniens par les Turcs (de l'Empire ottoman) :

Fort logiquement, l'affiche en couleurs de grand format qui accompagne ce numéro fait allusion au drame qui se joue, à l'époque, au Proche-Orient. Elle a été créée par le Comité de secours américain aux Arméniens et aux Syriens :

Le paradoxe est que les massacres qui se déroulent en Méditerranée orientale occupent une place relativement réduite dans les journaux français de l'époque... ou alors, leur portée n'est pas totalement perçue.

On commence avec Le Petit Journal du 20 mars 1915. Il s'intéresse surtout aux opérations militaires qui se déroulent du côté du détroit des Dardanelles. On se pose aussi des questions à propos de l'attitude de deux pays neutres (la Grèce et la Bulgarie) voisins de ce nouvel allié de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie :

Parmi les articles anecdotiques dont la lecture peut s'avérer plaisante, je conseille celui qui est intitulé "Femme d'espion". Le plus cocasse se trouve page 4. Il s'agit d'un encart publicitaire dont j'ai parlé vendredi dernier.