mercredi, 28 octobre 2020

30 jours max

Tarek Boudali est un membre de la "bande à Lacheau" (que, selon un documentaire instructif récemment diffusé sur W9, il conviendrait plutôt d'appeler la "bande à Fifi"). Habitué des seconds rôles, il passe à présent au premier plan, en tant qu'acteur et réalisateur, accompagné de ses acolytes.

Il applique les mêmes recettes qui ont fait le succès des films de Philippe Lacheau, de Babysitting à Nicky Larson, en passant par Alibi.com.

Du coup, on ne s'étonnera pas que le héros (Rayane) soit, au début de l'histoire, un loser de chez loser, qui se fait manger la laine sur le dos par son ex, les mecs de son quartier et les collègues du commissariat. La mise en scène de quelques unes de ses gaffes ne manque pas de saveur. Bien évidemment, dans la suite de l'histoire, l'image du héros s'améliore, sur le plan physique (merci le banc de muscu !) comme sur le plan moral. Je pense qu'il y a des références à Shazam.

Dans des circonstances que je ne raconterai pas, Rayane attrape une maladie mortelle. Il décide, dans les trente jours qu'il lui reste à vivre, de changer de destin. Le plus intéressant est, qu'au départ, il se la joue gros beauf, à Las Vegas. C'est de retour en France qu'il essaie de devenir un héros.

C'est l'occasion de signaler une belle galerie de personnages secondaires. Le mieux servi par l'histoire est José Garcia (en truand "kébabesque"), qui, dans le rôle du grand ancien venu épauler la bande de jeunes, succède à Gérard Jugnot (Babysitting), Christian Clavier (Babysitting 2) et Didier Bourdon (Alibi.com et Nicky Larson). Le Splendid est toujours représenté, avec Marie-Anne Chazel, en grand-mère déjantée. On retrouve aussi avec plaisir Chantal Ladesou (sorte de fil rouge gaguesque de l'intrigue) et Philippe Duquenne. (J'ai adoré toutes les scènes avec le médecin !)

Tous les personnages en prennent pour leur grade, les hommes comme les femmes, les jeunes comme les vieux, les Blancs comme les "minorités visibles"... et même les animaux ! (Pauvre hérisson...) C'est réjouissant, voire choquant pour une partie du public de la salle. Par contre, certains ont adoré, comme les deux retraités assis pas très loin de moi, pliés de rire pendant plus la moitié du film.

Comme je sais qu'il y a des âmes délicates qui lisent de temps à autre ce blog, je me dois de signaler que l'humour est (assez souvent) à base de vomi, de caca, de sperme... et même de pus. On entend fréquemment les mots "seins", "nichons" et "bite". C'est potache et assumé comme tel. Le réalisateur recourt aussi au comique de situation. Pour les spectateurs qui ont compris le principe (chaque scène d'apparence sérieuse se conclut par une chute), le jeu est deviner d'où va venir le trait d'humour.

En même temps, c'est un film d'aventures, avec gros flingues et poursuites en voitures. Cela dure moins d'1h30 et permet d'oublier un temps la pandémie et ses conséquences.

17:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 26 octobre 2020

Jean-François Galliard sur France Inter

Vendredi dernier, les auditeurs aveyronnais de la matinale de France Inter ont eu la surprise d'être cueillis, au réveil, par un entretien téléphonique entre la journaliste Laetitia Gayet et Jean-François Galliard, président du Conseil départemental de l'Aveyron.

Je présume que l'entretien a été réalisé en direct... en tout cas, par moments, on a l'impression que l'élu aveyronnais a été pris au saut du lit, tant ses réponses sont approximatives ou convenues, marquées par un grand fatalisme.

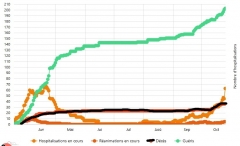

A la première question il aurait pu répondre que le nombre de cas détectés augmente, dans l'Aveyron comme ailleurs, d'abord parce qu'on teste un plus grand nombre de personnes. Et puis, tout est relatif. Rappelons qu'au moment de l'entretien, il n'y avait que quatre personnes en réanimation dans le département (5 aujourd'hui). Quant à la courbe des décès en milieu hospitalier (repassée en noir ci-dessous), elle est certes croissante, mais modérément :

C'est surtout dans les EHPAD que le bilan est catastrophique. Depuis le début du mois de septembre, plus de 90 % des décès aveyronnais dus au Covid-19 s'y sont produits. Et encore... dans le bilan total (des décès en milieu hospitalier), on pourrait retirer quelques cas de patients d'EHPAD, qui ont été envoyés à l'hôpital, où leur mort a été déclarée. Je suis conscient que le virus circule plus qu'avant, mais le problème aveyronnais n'est pas tant la transmission dans les lieux publics que la pénétration dans les EHPAD. Je constate qu'en dépit du choc qu'a constitué la révélation de l'ampleur de l'épidémie dans les établissements de Sévérac, Villefranche et Rodez, on persiste à punir l'ensemble de la population.

Je rappelle qu'en une semaine, il n'y a eu qu'un seul décès lié au Covid-19.

Dans sa réponse, J-F Galliard évoque bien le cas des EHPAD, mais sans rentrer dans le fond. Pourtant, la collectivité qu'il préside joue un rôle important dans la gestion de ces établissements... Il avance un autre argument (à mon avis) fallacieux : l'affluence touristique de cet été. Certes (comme je l'avais pressenti en mai dernier), l'été fut une réussite sur le plan de la fréquentation. Mais ce n'est pas celle-ci qui a provoqué la récente hausse du nombre de cas. Les touristes sont beaucoup moins nombreux dans le département depuis la mi-septembre. Même en tenant compte d'un délai de huit-dix jours (pour le diagnostic de la maladie), l'explication par le tourisme ne tient pas la route.

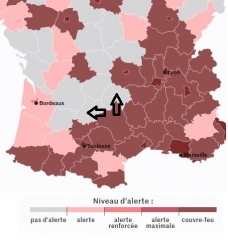

Et puis il y a ce fatalisme "galliardin". Pourquoi l'Aveyron devrait-il être touché comme les autres ? Pas par nature. Peut-être parce que la population n'y est pas plus civique qu'ailleurs. Nos voisins lotois et cantaliens s'en sortent mieux que nous, pour l'instant :

Ceci dit, vu le faible nombre de places en réanimation dont dispose le Lot, il pourrait rapidement changer de catégorie. Quant au Cantal, il me semble mieux armé, ne serait-ce que parce qu'on y a augmenté le nombre de lits en réanimation.

A ce sujet, Jean-François Galliard rate le coche quand la journaliste lui tend une perche à propos des "déserts médicaux". Il aurait fallu insister sur l'insuffisance de l'offre médicale dans notre département. À vouloir ne fâcher ni n'inquiéter personne, on débite de l'eau tiède.

18:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : médias, journalisme, france, occitanie, politique, santé, société

dimanche, 25 octobre 2020

Une Nuit au Louvre

Le titre de ce documentaire est un clin d'oeil aux films de la série La Nuit au musée, dont l'action se déroule successivement au Musée d'histoire naturelle de New York et au British Museum de Londres. Ici, l'écrin est LE musée français, plus précisément la partie où a été disposée l'exposition commémorant les 500 ans du décès de Léonard de Vinci.

Le film commence (et se conclut) par des vues aériennes du musée, de nuit, avec ses lumières. C'est superbe. Puis l'on pénètre dans l'antre de la bête, où l'on est accueilli non pas par une oeuvre de Léonard, mais par une sculpture, L'Incrédulité de Saint-Thomas (d'Andrea del Verrocchio), dont l'expressivité et la maîtrise des drapés sont exceptionnelles. Autour de la sculpture sont disposés des dessins de Léonard : celui qui est devenu un expert dans le domaine a bénéficié de l'enseignement d'un maître.

Cette mise en bouche incite les spectateurs à être particulièrement attentifs par la suite aux "ombres et lumières" visibles sur les tableaux de Léonard.

En dépit de tous les talents qu'on lui prête, Léonard de Vinci semble avoir toujours considéré la peinture comme l'art par excellence, au point de constituer aussi une science. Le peintre a recouru à différents matériaux pour ses oeuvres. À ses débuts, il utilisait la détrempe (avec de l'oeuf comme liant). Par la suite, il a découvert la peinture à l'huile, provenant d'Europe du Nord. Ce fut une révolution. Mettant plus de temps à sécher, permettant davantage la superposition voire la fusion de couches, ce matériau va contribuer à forger le style de Léonard.

Cependant, il dépend des commandes qu'il reçoit (ou qu'il sollicite). Florentin à ses débuts, il va gagner la cour de Milan, puis Venise, Rome... avant de finir sa vie en France.

Des caméras à très haute résolution permettent de se plonger dans les oeuvres du maître, de La Vierge aux rochers à La Joconde, en passant par La Cène, La Vierge, l'enfant Jésus et sainte Anne ou encore La Belle Ferronnière. Des commentaires simples et précis sont donnés par deux des conservateurs du musée. Une voix off (celle de Coraly Zahonero) apporte des informations complémentaires.

La dernière partie (comme on s'y attendait un peu) est consacrée à la vedette du musée : La Joconde. Je l'ai vue deux fois, en vrai. (En clair : je suis venu deux fois au Louvre dans ma vie.) La première fois, je n'ai pas distingué grand chose. Il y avait beaucoup de monde dans le musée... et encore plus dans la salle où était exposé le tableau. (En moyenne, il y aurait trois fois plus de passage dans la salle où se trouve La Joconde que dans les autres salles du musée, déjà bien fréquentées...) À l'époque, j'avais trouvé le tableau petit. C'est pourquoi j'ai été surpris d'entendre (dans le documentaire) l'un des conservateurs affirmer que Léonard avait voulu peindre un portrait à taille réelle.

La seconde fois, je suis venu en soirée, en semaine. Il y avait beaucoup moins de monde. J'en ai profité pour musarder dans la section Antiquités. Je crois que si j'habitais Paris, je pourrais y passer des heures ! Je m'étais gardé un peu de temps pour revoir La Joconde... et j'ai eu le loisir de vérifier ce qui est parfois considéré comme une "légende urbaine" : quand on se déplace autour du tableau, on a l'impression qu'elle nous suit du regard ! (Sauf quand on est à l'extrême-gauche.) J'ai d'ailleurs eu la même impression durant le documentaire, lorsque la caméra effectue un panoramique semi-circulaire : Lisa nous me regardait à nouveau !

J'ai lu ici ou là que des gens très cultivés n'avaient guère apprécié cet effort de vulgarisation. (Je me doute que les spécialistes n'y ont pas appris grand chose.) D'autres spectateurs, qui s'attendaient sans doute à voir un film de kung-fu, ont trouvé le rythme trop lent. À tous ces pisse-froid je dis : ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE ! Pour les provinciaux éloignés de la capitale, pour celles et ceux qui n'ont guère le temps, les moyens ou le bagage culturel leur permettant de profiter des musées, ce film est un petit bonheur.

21:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, art, peinture, culture

La Daronne

Ce film de Jean-Paul Salomé termine doucement sa carrière en salles (à plus de 400 000 entrées)... et, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'avais pas vu. Les critiques professionnels n'ont en général pas été tendres avec lui. Le temps que le bouche-à-oreille (plutôt positif) remonte jusqu'à moi, il avait disparu de l'affiche à Rodez.

Bien que ce soit l'adaptation d'un roman, c'est d'abord un film avec Isabelle Huppert. Il est construit autour d'elle, donc, si l'on n'apprécie pas cette actrice, il vaut mieux passer son chemin. Ce n'est pas mon cas. Je trouve qu'elle a un talent fou et que son potentiel comique n'a pas été suffisamment utilisé jusqu'à présent.

Elle incarne Patience, fille de pieds noirs, veuve d'un escroc, propriétaire impécunieuse d'un appartement dans un immeuble habité désormais quasi exclusivement par des personnes d'origine chinoise, plus précisément de la région de Wenzhou. (On est donc sans doute dans le XIXe ou le XXe arrondissement de Paris.) Ses deux filles sont grandes, autonomes, mais sa mère, atteinte d'Alzheimer, est pensionnaire d'un EHPAD. L'âge de la retraite approche pour Patience, qui gagne sa croûte en tant que traductrice (d'arabe) pour la police (en particulier les stups). Elle manque d'argent pour soutenir son train de vie et aspire à un peu plus de folie dans son quotidien.

Toute la première partie est consacrée à la fois à la description de ce quotidien et à celle du travail de la brigade des stups, commandée par Philippe, le nouveau petit ami de Patience, incarné par Hippolyte Girardot. Si l'interprétation de celui-ci ne m'a guère convaincu, j'ai par contre trouvé Isabelle Huppert formidable.

Les conditions dans lesquelles ce petit bout de femme va devenir un baron de la drogue (une baronne ?) sont rocambolesques... et savoureuses. La deuxième partie de l'histoire nous montre comment non pas une mais deux femmes (Patience et Colette, la syndic de l'immeuble, redoutable femme d'affaires) gèrent leur petit commerce (et les hommes de leur entourage). Cela donne encore plus d'intérêt à l'intrigue.

Par souci de réalisme, il fallait que ce quasi-conte de fées déraille. L'histoire emprunte alors le chemin du film policier, avec la traque menée par les enquêteurs, qui les rapproche de plus en plus de celle qu'ils ont surnommée (faute d'en connaître l'identité) "la daronne". Il y a aussi de vilains méchants (des grossistes marocains), de petits crétins (les nouveaux "associés" de Patience) et d'autres personnages secondaires assez bien campés. J'ai notamment aimé celui de la mère du petit trafiquant, interprétée par Farida Ouchani, qui m'avait stupéfié il y a une dizaine d'années quand elle avait incarné l'un des parents pédophiles dans Présumé coupable.

En dépit de l'aspect immoral de l'histoire, j'ai dégusté cette comédie sociétale, de surcroît pas trop mal mise en scène. (Rappelons que Jean-Paul Salomé a aussi réalisé Je fais le mort.) La traque de la "daronne" est parfois haletante et il arrive que certains plans soient particulièrement inspirés, comme celui qui voit Patience découvrir la cachette de la drogue, en plein brouillard. Ce film mérite vraiment le détour.

18:15 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 24 octobre 2020

Le train pour Albi

Que l'on se rassure : le titre de ce billet n'annonce pas une nouvelle mouture d'un célèbre sketch de Chevalier et Laspalès. Quoique...

De temps à autre, il m'arrive de prendre le train pour aller passer une journée à Albi, dans le département voisin du Tarn. Aujourd'hui, ce fut tout un périple.

Souhaitant faire la grasse matinée, j'avais prévu de quitter Rodez à 10h23. En arrivant à la gare, environ un quart d'heure avant le départ du train, j'ai vite compris que mon transport allait être animé. En raison des "conditions climatiques", le train était annulé, remplacé par un bus menant les passagers jusqu'à Carmaux. Là, un train nous attendrait pour nous mener qui à Albi, qui à Gaillac, qui à Toulouse... (En apprenant cela, je me suis réjoui de ne pas avoir pris de petit-déjeuner : je suis souvent malade en bus.)

Plusieurs passagers ont cherché à savoir quelles étaient ces "conditions climatiques" qui empêchaient notre TER de nous mener à bon port. Certes, la nuit précédente, il avait plu sur l'Aveyron et, en certains endroits, les rafales de vent avaient été violentes. Mais cela n'était rien comparé aux épisodes survenus les semaines précédentes.

Dans un premier temps, on a parlé de branches qui obstruaient la voie, en plusieurs endroits. Nous finîmes par découvrir la vérité. L'obstacle insurmontable, capable de perturber l'horaire des trains du XXIe siècle, était... des feuilles mortes. Aveyronnaises, les feuilles. Bigre ! Sont-elles vraiment plus grandes et plus lourdes que les feuilles mortes des autres départements ? Ne seraient-elles pas transgéniques ? Mais que fait José Bové ?

L'une des passagères (une dame âgée) n'en revenait pas. "Des feuilles mortes ! Autrefois, ça n'empêchait pas les trains de circuler !" J'aurais envie de lui répondre "Oui et non, madame". Tout d'abord, ce n'est pas la première fois qu'un train est annulé pour cause de présence de feuilles mortes. C'est même arrivé très récemment sur la ligne Oloron-Pau :

Leur accumulation à certains endroits (surtout si elles sont mouillées) peut se révéler dangereuse pour certaines motrices. Cependant, je n'ai pas pu ne pas remarquer que ce genre d'incident se produit en général en période de vacances scolaires... et plutôt le week-end. De là à penser que des cheminots peu consciencieux feraient jouer leur droit de retrait pour passer plus de temps en famille...

A la gare routière (qui jouxte la gare SNCF de Rodez), un bus nous attendait. Il fut assez bien rempli, d'une foule disparate : des personnes âgées, beaucoup de jeunes (lycéens ou étudiants), un papa avec sa fille et une brochette d'adultes entre deux âges. Tout le monde portait un masque, même si certains jeunes l'avaient fait glisser vers le bas du visage... L'un des adultes est monté avec son chien, un Malinois, auquel il avait ôté la muselière... Il est allé s'installer seul dans un coin, au fond du bus.

À 10h23 pétantes, le bus se mit en marche. Dans un premier temps, il lui a fallu s'extraire de Rodez, ce qui a pris une bonne dizaine de minutes : le samedi matin, il y a des embouteillages (modestes) à la sortie du chef-lieu aveyronnais !

Alors débuta le périple omnibus : notre transport devait passer par chaque gare intermédiaire et donc entrer dans chacun des bourgs desservis par la ligne Rodez-Albi. De Rodez, nous gagnâmes une petite commune périphérique, Olemps, dont l'entrée est marquée par la présence d'un Super U. Lorsque nous quittâmes cette commune, nous vîmes un supermarché Lidl. L'entrée dans le bourg de La Primaube fut saluée par les colonnes d'Hercule communales : un Aldi à gauche et un Leclerc drive à droite. Au grand rond-point local, c'est un... Carrefour Market qui nous salua, avant que nous ne bifurquions vers la droite, direction Carmaux la gare de La Primaube.

Il fallut quitter la route principale, emprunter une petite rue, qui nous mena à la halte SNCF (qui n'est plus vraiment une gare)... où personne ne descendit (bien sûr) et personne ne monta (on s'y attendait un peu). Le chauffeur est vite reparti. L'enjeu pour lui désormais était de parvenir à s'extraire de la petite rue pour s'insérer dans le flux de véhicules circulant sur la route principale. Fort heureusement, une conductrice eut la courtoisie de ralentir pour permettre au bus de tourner. L'espoir s'est mis à renaître dans les coeurs !

Pendant cette première partie du trajet, le bus en son entier a pu profiter des conversations téléphoniques de l'une des passagères. C'était une jeune femme, membre d'un duo qui partait passer quelques jours à Albi (logeant dans un Airbnb). Toutes deux étaient maquillées et portaient des tenues assez moulantes, de couleurs vives. Visiblement, elles ne se rendaient pas à un séminaire consacré à La Critique de la raison pure.

D'après ce que tous les passagers ont pu entendre, les deux jeunes Aveyronnaises devaient retrouver une copine dans le Tarn, ainsi que, peut-être, d'autres personnes. Nul doute que leur soirée festive respectera les règles de sécurité en vigueur...

Entre temps, le bus a fini par atteindre l'étape suivante, la commune de Baraqueville, à l'entrée de laquelle nous fûmes accueillis par un Intermarché. Là encore, il fallut passer par une petite rue, de surcroît embouteillée par la camionnette d'un artisan qui avait trouvé pertinent de stationner au milieu de la chaussée... Heureusement, notre chauffeur était un habile homme. Nous arrivâmes à la gare de Baraqueville où, là encore, personne ne monta ni ne descendit. Le chauffeur poussa la conscience professionnelle jusqu'à se rendre dans la gare... où il ne put pénétrer : le samedi, elle est fermée le matin.

Quelques minutes plus tard, nous étions enfin sur le chemin de Carmaux Naucelle, dernière étape aveyronnaise de la ligne ferroviaire. Cela roulait bien. Comme au sortir de La Primaube, nous avons pu admirer la campagne aveyronnaise, redevenue verdoyante grâce aux pluies tombées ces dernières semaines. Dans les prés broutaient paisiblement des troupeaux de bovins, majoritairement de race limousine : nous étions sur le territoire du Veau d'Aveyron et du Ségala.

Quand nous sommes arrivés, la gare de Naucelle était ouverte. Deux passagères sont montées dans le bus. Le propriétaire du chien profita de la pause pour vapoter un peu, à l'extérieur du bus. Nous avons fini par repartir, sur la deux fois deux voies, direction Carmaux. Mais nous n'étions pas au bout de nos peines. À l'avant du bus, la fille qui accompagnait son père ne se sentait pas bien. En dépit de sa présence d'esprit, le papa ne fut pas assez rapide : la gamine a eu le temps de garnir son pantalon d'une petite gerbe, avant qu'elle ne finisse de vider son estomac dans le sac plastique que son père lui a tendu. Celui-ci a ensuite sorti une bouteille de gel hydroalcoolique, pour tenter de limiter les dégâts du malaise de sa progéniture. Malheureusement, il n'est pas parvenu à masquer toutes les odeurs. Certains effluves, bien qu'atténués, se sont répandus dans la première moitié du bus. Je dois dire que j'ai senti des parfums bien plus capiteux... (Ce fut de nouveau l'occasion de me réjouir d'avoir "sauté" le petit-déjeuner.)

Arrivés à Carmaux (à 11h35), les passagers qui en avaient besoin ont récupéré leurs bagages dans la soute du bus et tout le monde s'est dirigé vers le train qui avait été mis en place. (C'est un train qui ne circule pas dans l'Aveyron et effectue quotidiennement le trajet Carmaux-Albi-Toulouse.)

Nos aventures étaient-elles enfin terminées ? Confortablement installé dans une rame ni bruyante ni malodorante, je me suis mis à lire, en attendant le départ du train, qui n'a pas tardé. C'est alors qu'un éclair a fusé sur ma gauche, à l'extérieur. Le train s'est brutalement arrêté et j'ai entendu le conducteur s'en prendre violemment à une personne se trouvant sur la voie. La contrôleuse a rapidement débarqué et tout s'est expliqué. L'éclair en question n'était autre que le propriétaire du chien. Il avait profité de l'attente en gare de Carmaux pour se remettre à vapoter. Il m'est avis qu'il ne devait pas y avoir que du tabac dans sa cartouche, parce qu'il n'a pas entendu l'appel du départ. Lorsque le train s'est mis en route, il se trouvait dehors... mais son chien était dans le train !

Finalement, tout s'est arrangé. Le jeune homme s'est confondu en excuses, le conducteur s'est calmé et la contrôleuse a conduit le jeune homme auprès de son chien. J'ai pu reprendre ma lecture.

22:03 Publié dans Loisirs, Vie quotidienne, Voyage | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : france, occitanie, société, toulouse, toulousain

vendredi, 23 octobre 2020

Une information faisandée dans "L'Hebdo"

Le numéro 668 de l'hebdomadaire (supposé) satirique aveyronnais nous en raconte une belle : des journalistes suisses (un, en réalité) se seraient moqués de parlementaires français en mission au pays des banquiers (plus ou moins) coopératifs.

Cela a attiré mon attention, parce que j'avais l'impression d'avoir déjà lu cela quelque part... et pas récemment. Problème : L'Hebdo ne cite pas sa source. Je l'ai retrouvée. Il s'agit du billet d'un blog tenu naguère par un Suisse, journaliste de formation, engagé depuis en politique (du côté libéral). Cela ne date pas d'hier, puisque le billet en question a été publié en... mai 2013 ! En France, c'était l'époque du début du quinquennat de François Hollande (et de l'enterrement de la promesse de taxer les plus riches à 75 %).

En comparant la version parue dans L'Hebdo à celle du blog, on constate une différence au niveau du début de l'article. Cela me laisse penser que la version publiée par l'hebdomadaire aveyronnais n'a pas été puisée à sa source d'origine, mais sur un site qui en colporte une version légèrement retouchée. (En voguant sur la Toile, j'ai pu constater que ce genre de site penche nettement du côté de la droite extrême, une sensibilité qui semble très présente dans les colonnes de L'Hebdo ces derniers mois...)

Pour bien comprendre le contexte de la venue des sénateurs français en Suisse, en 2012, il ne faut pas se limiter à ce blog, rédigé de manière polémique. Sur le site de la radio publique suisse, on apprend par exemple que cette venue n'était qu'une étape du parcours international de la commission sénatoriale, qui s'était aussi rendue en Belgique et au Royaume-Uni.

Ces pérégrinations étaient liées à la rédaction d'un rapport, qui a été rendu public (en deux tomes) le 17 juillet 2012. Pour celles et ceux qui n'auraient pas envie de se plonger dans les centaines de pages relatant le travail de la commission sénatoriale, un résumé de six pages a été rédigé... mais je trouve qu'il donne très peu d'informations précises. Je conseille plutôt de se plonger dans les deux tomes, ou l'un des deux : le premier est une restitution organisée de l'ensemble des travaux, le second propose la retranscription de l'intégralité des auditions réalisées au Sénat.

La composition de la commission rappelle aux ignorants que le travail de celle-ci fut bipartisan, même si les élus de gauche (à l'époque majoritaires au Sénat, pour peu de temps) ont été moteurs. Ainsi, le président de la commission était Philippe Dominati, élu du groupe Les Républicains, tout comme plusieurs autres membres, comme Francis Delattre et Louis Duvernois, qui ne se sont pas privés d'intervenir dans les travaux.

Parmi les passages à savourer, je recommande, dans le second tome, les interventions des hauts fonctionnaires (français) chargés de lutter contre la fraude, le blanchiment, le financement du terrorisme. Il y est question des stratégies déployées par certains grands groupes (français, internationaux). On peut compléter par le témoignage du président de Citigroup France (un ancien de HSBC, aujourd'hui chez Lazard). Dans le domaine sportif, c'est le football qui était sur la sellette. L'audition de Frédéric Thiriez (président de la LFP) a été notamment l'occasion d'évoquer une combine pratiquée par le club d'Arsenal. En guise de dessert, je conseille la lecture de la séance au cours de laquelle ont été auditionnés deux anciennes gloires du tennis français : Yannick Noah et Guy Forget. Ils ont été très honnêtes dans leurs propos (et le premier pas ménagé par certains sénateurs). Les échanges avec les élus permettent de mieux comprendre la problématique des hauts revenus (temporaires) des sportifs professionnels.

Eh, oui ! Contrairement à une idée reçue, les sénateurs (à tout le moins certains d'entre eux) bossent. Les rapports rédigés par les commissions sénatoriales sont souvent riches en informations... mais il faut prendre le temps de les consulter.

22:46 Publié dans Economie, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, politique, france

jeudi, 22 octobre 2020

Michel-Ange

Cette coproduction italo-russe (tournée en italien) est signée Andrey Konchalovsky. Elle est consacrée à l'un des maîtres de la Renaissance, à la fois peintre, sculpteur, architecte... et (un peu) mathématicien.

Paradoxalement, on ne voit quasiment jamais l'artiste à l'œuvre dans ce long film (plus de deux heures), mais l'on nous montre ce qui précède, ce qui accompagne et ce qui suit l'acte de création. C'est tout aussi passionnant.

Quand il ressuscite le XVIe siècle italien naissant, le réalisateur force sans doute un peu le trait, mais il réussit à nous rendre tangibles à la fois la vie quotidienne des catégories populaires et les intrigues de cour, à Florence comme à Rome. Michel-Ange fut écartelé entre deux puissantes familles antagonistes : les Della Rovere (dont est issu le pape Jules II, qui fut un grand mécène) et les Médicis (qu'on ne présente plus).

C'est le moment de souligner la performance de l'acteur principal, Alberto Testone (un inconnu, pour moi), qui incarne jusque dans ses tripes l'artiste tourmenté, aux amitiés contradictoires et vacillantes. Au fond, Michel-Ange n'a été fidèle qu'à son art.

J'ai particulièrement aimé tout ce qui se passe autour de Carrare, des carrières de marbre au château dans lequel a séjourné Dante, château dont l'une des chambres est dotée d'un passage secret.

J'ajoute que le travail des artisans et ouvriers de la carrière est restitué avec soin. C'est un petit monde soudé, très vivant (parfois trop). Le réalisateur réussit même à créer un suspens autour de l'extraction et du transport d'un gigantesque bloc de marbre !

Bref, j'ai globalement aimé, même si, dans le premier tiers, j'ai trouvé que l'histoire peinait à se mettre en place. La vision du film réclame un certain effort, mais il le mérite.

21:30 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinema, cinéma, film, films, histoire

mercredi, 21 octobre 2020

Adieu les cons

Albert Dupontel est de retour, dans un film moins ambitieux qu'Au revoir là-haut, mais sans doute plus personnel. Ses héros sont des "cassés de la vie" : une coiffeuse quadragénaire atteinte d'une maladie incurable (Virginie Efira, aussi belle qu'émouvante) et un informaticien très doué, un brin autiste, sur le point d'être mis au placard (Dupontel sobre, laissant de l'espace aux autres comédiens).

Alors que l'informaticien JB (dont personne n'arrive à retenir le nom) songe à se suicider, Suze a une autre idée en tête : retrouver le fils qu'elle a eu à quinze ans, et que ses parents l'ont forcée à abandonner. D'une manière que je ne raconterai pas, ces deux projets, au départ en concurrence, vont finir par se compléter.

Cela donne naissance à de nombreuses situations cocasses. Ce n'est pas de la grosse comédie, mais on sourit très souvent aux pointes d'humour burlesque, parfois sarcastique, dont Dupontel a émaillé son récit. Ces traits d'humour sont renforcés par le jeu des acteurs, notamment Nicolas Marié, qui incarne un aveugle rebelle qui s'ennuie... et décide d'aider la ravissante coiffeuse.

Évidemment, il ne faut pas trop s'attacher à la vraisemblance des situations. C'est de surcroît un brin caricatural, notamment dès qu'il est question des policiers. Mais c'est drôle.

Je trouve néanmoins que Dupontel arrête trop tôt son histoire (et qu'il rate sa fin, mais ça, c'est un autre débat). J'aurais pu suivre pendant encore une bonne demi-heure les pérégrinations fantasques de son trio de héros.

21:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Ailleurs

En tant que cinéphile, je n'aime pas les vacances scolaires. Elles voient souvent les grands écrans se couvrir de productions médiocres, soit des dessins animés visant uniquement le jeune public, soit des films de genre pour ados (dont on peut dire pudiquement qu'ils peinent à recycler les clichés), soit des oeuvres grand public "familiales", dégoulinant de bons sentiments.

Cette année semble faire exception, au moins au niveau des films d'animation. Après les intelligents Josep et Calamity, voici une production lettonne du plus grand intérêt. Elle nous conte l'histoire d'un jeune parachutiste, coincé dans un arbre, et qui cherche à échapper à un géant sombre et difforme.

Dans sa fuite, le jeune homme atterrit dans une sorte de paradis perdu, où il peut se reposer et se restaurer. Il découvre aussi un sac mystérieux, contenant des objets susceptibles de lui permettre d'échapper à son poursuivant. Il comprend qu'il se trouve sur une île, qui ne semble habitée qu'à une extrémité, où se trouve un port.

Mais pourquoi partirait-il ? Dans son petit paradis tranquille, il a de quoi vivre et il s'est même fait un ami : une sorte de gros canari jaune, qu'il a sauvé d'une mort certaine. Notons que tout ceci se passe sans le moindre dialogue. On n'entend que des sons : musique, bruits naturels, chants, cris. C'est tout le talent de ce réalisateur (Gints Zilbalodis) que d'avoir créé une intrigue qui tient la route rien qu'avec la mise en scène.

La suite voit notre parachutiste devenir motard. Il va faire une série de rencontres : un lama, un renard, des oiseaux, une tortue... et une tribu de chats, réfugiée dans un village en ruines, à proximité d'une source d'eau intermittente. La manière dont les animaux s'alimentent est mise en images avec un incontestable brio. On retrouve cette habileté (et cette inspiration) dans le vol des oiseaux, en particulier lorsqu'ils sont filmés en contre-plongée.

Sur le plan visuel, la plus belle scène (parmi tant d'autres) est peut-être celle du lac, sur lequel on voit la moto évoluer. Sur un grand écran, c'est splendide !

Je ne vais pas trop en dire sur la fin mais sachez que, lorsque le héros se croit arrivé à bon port, il a une surprise, qui donne tout son sens à son voyage initiatique.

Dans la salle, la douzaine de bambins (amenés là par des parents audacieux) n'a pas moufté pendant 1h15. Comme les adultes, ils ont été captivés.

11:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

lundi, 19 octobre 2020

Calamity

On doit ce film d'animation féministe à Rémi Chayé, déjà auteur du superbe Tout en haut du monde (il y a quatre-cinq ans). Il fut aussi jadis l'une des chevilles ouvrières de Brendan et le secret de Kells.

C'est l'histoire de Martha Jane Canary, une pré-adolescente dont la mère est récemment décédée. On est au XIXe siècle, en plein Far West, et elle doit assumer le rôle de maman de substitution pour ses jeunes frère et soeur. Mais la gamine a le sang qui bouillonne. Elle rêve d'indépendance, d'aventures. Elle apprend à monter à cheval, à manier le lasso et à conduire un chariot.

Elle se prend souvent la tête avec les garçons du convoi. Une vingtaine de familles se sont unies pour gagner l'Oregon, avec l'espoir d'une vie meilleure. Ce sont des puritains, qui ne conçoivent la société que régie par des règles ancestrales, avec une répartition sexuée des tâches.

Martha se fait rapidement traiter de "calamité" : elle jure comme un charretier, veut porter le pantalon et n'obéit qu'avec beaucoup de réticences aux adultes... quand elle leur obéit. Je me suis pris d'affection pour cette gamine au caractère bien trempé, capable de clouer le bec au jeune con qui l'emmerde, en lui lançant un vibrant "Tête de bouse ! Ta bouche, elle sent les pieds !"

La première partie de l'histoire pose ces principes. Dans des circonstances que je me garderai de révéler, Martha se retrouve coupée du convoi. Elle va suivre sa propre voie, notamment en compagnie d'un adolescent pas très honnête... et pas si futé que cela : il n'a pas compris que ce jeune "Marcus" aux cheveux courts était une fille...

Le meilleur est à venir, lors du séjour dans la ville minière. L'histoire s'emballe, devient follement drôle, pleine de péripéties. Martha fait la connaissance d'une autre femme indépendante, une géologue chercheuse d'or (doublée par Alexandra Lamy). On se bidonne bien aussi pendant la séquence dans le camp militaire.

Attention toutefois, c'est plus un roman d'apprentissage qu'un véritable film historique sur la jeune Calamity Jane. Les auteurs ont tenté de combler les vides dans la biographie de la plus célèbre cow-girl de l'Ouest. Cela dure 1h20 et c'est follement plaisant à regarder, même si je trouve que l'animation n'est pas d'aussi bonne qualité que dans les précédents films de Rémi Chayé.

dimanche, 18 octobre 2020

Josep

Josep Bartoli était un dessinateur espagnol (catalan), de sensibilité marxiste (plutôt anar). Pendant la Guerre d'Espagne (1936-1939), il s'est engagé dans le camp républicain. Comme près de 500 000 de ses compatriotes, en 1939, il a fui pour la France, où il a été détenu dans différents camps d'internement (dans les Pyrénées-orientales et dans l'Aude).

C'est le dessinateur Aurel qui a décidé de rendre hommage à Bartoli. La genèse du projet est d'ailleurs évoquée dans un documentaire (consacré à Bartoli) diffusé l'an dernier sur France 3. Comme le film d'animation qui vient de sortir est relativement court (il dure moins d'1h15), certains cinémas (notamment dans le Sud-Ouest) proposent de voir le documentaire en complément. (Ce fut récemment le cas à Caussade, une commune du Tarn-et-Garonne proche de ce qui fut le camp de Judes, situé à Septfonds).

échantillon du talent d'Aurel, publié mercredi 14 octobre 2020 dans Le Canard enchaîné.

Le film a été conçu de manière assez originale. Pour composer la trame, Aurel s'est appuyé sur les dessins de Josep Bartoli, soit ceux du carnet qu'il a secrètement tenu pendant sa détention en France, soit ceux (de plus grand format) qu'il a réalisés ensuite, souvent à partir de croquis de France. Il a construit des scènes à partir de ces dessins et des témoignages recueillis. J'ajoute que l'on peut retrouver la plupart de ces dessins dans le livre auquel a collaboré Georges Bartoli, le neveu du dessinateur :

Mais revenons au film. Son premier intérêt est de proposer une projection sur grand écran des dessins de Bartoli, très expressifs et souvent riches en détails. J'ai aussi beaucoup aimé la construction des scènes autour de ces dessins. La résurrection de ces instants nous plonge dans le quotidien des réfugiés espagnols qui, pour beaucoup, n'ont pas gardé un bon souvenir de l'accueil reçu en France.

L'histoire nous est contée par un vétéran de l'époque, le gentil gendarme (devenu très âgé), opposé dans le film à une brochette de mauvais gendarmes, au mieux méprisants, au pire racistes et violents.

A cette face sombre s'oppose la face lumineuse de l'histoire, les gestes de fraternité et les moments de convivialité qui émergent au sein du camp, quand les Espagnols ont pu s'organiser. Sans s'attarder dessus (ce qui est regrettable), le film évoque aussi les dissensions qui pouvaient exister entre staliniens, trotskystes, anarchistes et républicains modérés (ceux dont la mémoire a été la moins véhiculée, tant les mouvements marxistes ont tenu le haut du pavé dans la transmission de l'histoire républicaine).

Le film ne se limite pas à la Retirada. Il nous fait suivre Josep après son départ de France. Il finit par arriver au Mexique, où il s'est lié à Frida Kahlo. Plus tard, il a fait carrière aux Etats-Unis.

C'est donc à la fois une oeuvre historique, une leçon d'humanité et une approche artistique originale.

14:36 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 17 octobre 2020

Made in Bangladesh

J'ai raté ce film à sa sortie dans les salles, l'an dernier. (Sauf erreur de ma part, il n'a pas été programmé à Rodez.) J'ai profité d'un festival pour remédier à ce manque, dans une salle assez copieusement garnie, ma foi. (Comme quoi, les choix de programmation audacieux peuvent s'avérer payants...)

Depuis dix-quinze ans, les étiquettes de certains vêtements vendus à bas prix en France (et ailleurs) ont vu le remplacement de la mention "made in China" (ou "made in PRC") par une référence à un pays d'Asie du Sud ou du Sud-Est. Ce peut-être le Vietnam, l'Inde, le Pakistan ou le Bangladesh. (D'ailleurs, l'économie de ce pays-ci souffre beaucoup des conséquences de la pandémie.)

Chez nous, c'est la catastrophe du Rana Plaza, il y a sept ans, qui a marqué l'entrée du Bangladesh sur la scène économique internationale. Elle a sans doute inspiré l'une des premières scènes du film, au cours de laquelle meurt une amie de l'héroïne Shimu.

La suite est l'histoire chaotique d'une tentative d'émancipation, à plusieurs niveaux. Shimu la musulmane pieuse (mais pas intégriste) est présentée comme l'une des nombreuses victimes de l'exploitation capitaliste (nationale et internationale), des mentalités archaïques (en particulier le patriarcat), de la corruption et d'une bureaucratie inefficace.

La réalisatrice a mis en scène différents exemples d'oppression : le harcèlement sexuel, le chantage au licenciement, la violence conjugale... L'ensemble pourrait former une histoire déprimante, s'il n'y avait pas quelques moments de grâce (comme la fête de mariage) et des moments de courage, qui montrent ces femmes peu éduquées, conditionnées à la soumission depuis leur plus jeune âge, tenter de prendre leur destin en mains.

P.S.

Quand il a été tourné, le film semble avoir été prémonitoire, puisque l'année 2019 a été marquée, au Bangladesh, par un gigantesque mouvement de grèves dans les usines textiles.

Antoinette dans les Cévennes

C'est l'un des rares succès en salles de la fin de l'été et du début de l'automne. Il est sur le point de dépasser les 700 000 entrées. Seuls Tenet (2,5 millions) et.... Les Blagues de Toto (1 million) ont fait mieux.

Dans un premier temps, j'ai hésité à aller le voir, de crainte de l'accumulation de clichés ou de situations artificielles. Le début de l'histoire n'est d'ailleurs pas exempt de défauts. On y découvre une professeure des écoles parisienne un peu farfelue. On apprend vite qu'elle entretient une relation intense avec Vladimir, un parent d'élève qu'elle va tout faire pour retrouver durant l'été, au cœur des Cévennes.

La scène de spectacle de fin d'année aurait pu être catastrophique. Enfants comme adultes ne jouent pas très bien. Mais il se passe quelque chose, comme on dit. Je pense que c'est dû en grande partie au tempérament de Laure Calamy, qui porte le film sur ses épaules. Et puis il y a cette belle chanson de Véronique Sanson, que la chorale enfantine parvient à ne pas massacrer.

Changement de décor pour la suite. Direction la Lozère et le chemin de Stevenson, le long duquel l'héroïne espère retrouver le papa infidèle dont elle est éprise. Comme elle débarque à la dernière minute, il ne reste qu'un âne à disposition des touristes : Patrick. Il est bien conformé, a un joli pelage... mais un caractère un peu difficile. C'est l'une des sources de gag : la confrontation entre la Parisienne en goguette et l'équidé obstiné aux grandes oreilles.

L'autre effet comique récurrent est lié à la quête sentimentale d'Antoinette. Dès la première étape, au gîte, elle ne peut pas s'empêcher de s'épancher auprès des autres randonneurs (parmi lesquels ne figure pas encore la petite famille de son amoureux). Elle suscite globalement la sympathie, à tel point que son histoire devient virale auprès de celles et ceux qui "font" le Stevenson.

Et puis, il y a la relation entre Vladimir Patrick et Antoinette. De manière quasi imperceptible, Caroline Vignal met en scène un retournement. Au début de la randonnée, Antoinette peine à supporter son âne, tandis qu'elle brûle de retrouver Vladimir. Petit à petit, elle va se prendre d'affection pour Grandes Zoreilles... et considérer son amant sous un autre jour.

J'ajoute que ce chemin initiatique est parsemé de jolies rencontres, comme celle de l'hôtelier qui conte l'histoire de Stevenson, ou celle d'un groupe de motards, qui laisse ouvert le champ des possibilités.

Je suis sorti de la séance le sourire aux lèvres.

09:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 15 octobre 2020

The Good Criminal

Dans ce film d'action au scénario prévisible, Liam Neeson incarne une sorte de gentleman cambrioleur des temps modernes, un "voleur honnête" (Honest Thief dans la version originale) minutieux et discret, célibataire endurci. Depuis des années, il échappe sans peine à tous les enquêteurs lancés à la poursuite de "l'insaisissable bandit", comme la presse l'a surnommé.

Sa vie change le jour où il croise une drôle d'employée, qui a repris des études de psychologie, a de la répartie et du charme à revendre. Le cambrioleur est prêt à tout plaquer pour elle... mais il trouve sur sa route deux flics ripoux, l'un des deux étant une véritable ordure. Le problème pour ces policiers est qu'en face, il y a un ancien membre des Marines, artificier de surcroît.

C'est donc plutôt dans le maniement des explosifs que Tom-le-cambrioleur fait des étincelles. A bientôt 70 balais, notre bon vieux Liam court à peine plus vite qu'un tétraplégique et tourner de manière vraisemblable des scènes de baston l'opposant à de musculeux trentenaires tient du miracle.

Et pourtant... Je me suis laissé séduire par cette histoire hyper-balisée. Il y a d'abord la rencontre des deux tourtereaux, qui prend la forme d'une scène à fronts renversés. C'est inattendu et charmant. Il y a aussi quelques plans réussis, dans cette mer de banalité filmique, comme dans l'hôtel, où l'on voit d'abord la main de Tom/Liam toucher ce qui pourrait être un collier de prières, avant qu'un zoom arrière nous fasse comprendre qu'il est assis sur un fauteuil chic ! Il y a encore cette courte scène entre les deux pourris, dans leur automobile, où l'on voit les lumières de la ville nocturne filtrer à travers les gouttes d'eau déposées sur une vitre latérale.

C'est moins "pêchu" que The Passenger, Night Run ou encore Taken, mais il y a de l'humour et de la tendresse (surtout entre Tom et Annie, très bien jouée par Kate Walsh). J'ai aussi apprécié de voir évoluer le personnage du "gentil flic". Au départ, il passe pour un crétin incompétent, davantage préoccupé par les conséquences de son divorce que par son boulot. Son personnage gagne ensuite en épaisseur, enquêtant selon les règles, avec flegme, accompagné d'un adorable quadrupède.

22:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 13 octobre 2020

Mon Grand-Père et moi

Au cinéma comme dans la vie, certains types de querelles peuvent prendre un tour surréaliste. Au choix, il y a la querelle entre voisins, entre collègues de boulot et entre membres de la famille. C'est à cette dernière catégorie que sa rattache le scénario (pas des plus inventifs) de ce qu'il faut bien appeler une farce et que les critiques professionnels ont descendue en flammes.

On le sait : depuis une quinzaine d'années, Robert de Niro se montre moins regardant sur les rôles qu'il interprète, avec un bonheur variable. Ici, on le retrouve en veuf (au départ) débonnaire, un peu roublard, très attaché à sa fille unique (dont il méprise le conjoint) et à ses trois petits-enfants. Ce n'est pas la pire prestation de Robert de Niro dans une comédie.

Je reconnais que les personnages secondaires sont souvent caricaturaux, en particulier les hommes et les garçons. Mais chacun joue sa partition avec conviction (dans la version originale, en tout cas). Et puis ça m'a fait du bien de revoir certaines gueules d'antant, de Jane Seymour à Christopher Walken.

Ma préférée est sans conteste Uma Thurman, sur laquelle le temps semble ne pas avoir prise. La première fois que l'on voit la fille, elle rend visite à son père, vêtue d'un costume bleu sombre. Quand elle apparaît dans l'ouverture de la porte, elle est sublime. De même, lorsque le papa (de Niro) s'installe chez elle, on nous le montre le premier soir, assis dans un fauteuil, face à une fenêtre d'où il peut voir le soleil couchant. Là, il est beau et digne. On sent que le réalisateur a du respect pour ses acteurs et ses personnages, même s'il les plonge dans la gaudriole (pas vulgaire toutefois).

Les cinéphiles s'amuseront à relever les clins d'oeil, comme lorsque de Niro s'énerve devant un miroir de salle de bains, ou lorsqu'il apparaît, vêtu en mafioso, dans une grande voiture sombre, conduite par un chauffeur inquiétant.

La guerre qui éclate entre le grand-père et le petit-fils (pour le contrôle d'une chambre) est futile, voire stupide. Mais, franchement, elle donne naissance à quelques moments croustillants. Les premières escarmouches ont lieu à l'intérieur du domicile familial. Cela se corse lors d'une partie de balle au prisonnier, le summum étant atteint le jour de la fête d'anniversaire de la plus jeune des petites-filles. Certes, cela ne vole pas très haut mais, un soir, après le boulot, ça détend.

20:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 08 octobre 2020

Lupin III - The First

Ce film d'animation japonais met en scène Edgar de la Cambriole, un personnage dont les spectateurs français ont pu, l'an dernier (re)voir l'une des premières aventures (Le Château de Cagliostro). Notons que la sortie de ce film survient un an et demi après la mort de Monkey Punch, le créateur de Lupin/Edgar.

L'action débute en France, pendant la Seconde Guerre mondiale. Des nazis tentent de mettre la main sur le journal d'un archéologue, fin connaisseur d'une ancienne civilisation détentrice de redoutables secrets technologiques. La séquence se termine par un accident dont, dans un premier temps, les spectateurs ne perçoivent pas tous les tenants et aboutissants.

Des années plus tard, on retrouve le fameux journal exposé dans un musée... et objet de toutes les convoitises... notamment celle d'Edgar, le héros insaisissable et rigolard, qui prend plaisir à narguer les policiers maladroits qui le poursuivent. Mais, sur ce coup-là, le petit-fils d'Arsène Lupin doit affronter une redoutable concurrence féminine : son éternelle rivale, la sublime et fatale Fujiko Mine... et une étrange policière, dont l'intérêt pour le journal suscite des interrogations. J'ajoute que dans l'ombre agit une mystérieuse organisation, nostalgique d'un ordre totalitaire heureusement disparu.

C'est donc rocambolesque à souhaits, quelque part entre James Bond et Les Aventuriers de l'Arche perdue. L'humour est bon enfant, décontracté, pas vulgaire, quoique gouailleur, parfois. Il ne faut pas toujours s'attacher à la vraisemblance des situations. J'ai été séduit par cet improbable enchaînement de péripéties, qui mélange les Akkadiens, les trous noirs, Adolf Hitler... et un samouraï !

P.S.

Fait étonnant pour ce type de production, l'image est hyper-chiadée, et pas qu'au niveau des décors. Sur un grand écran, la virtuosité de l'animation éclate, avec des effets parfois somptueux.

22:51 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 03 octobre 2020

Dix Petits Indiens (vidéo)

C'est sous ce titre (inspiré de la version américaine du roman d'Agatha Christie) qu'est sortie, en 1945, en France, la première adaptation cinématographique de Dix Petits Nègres. (Le titre anglais était And then, there were none.)

Tourné aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, il a pour réalisateur le Français René Clair, un des maîtres des débuts du parlant en France. Contrairement à certaines vedettes du septième art hexagonal (qui, comme Danielle Darrieux, n'ont pas hésité à fricoter avec l'occupant allemand), il a quitté la France dès 1940 pour s'installer outre-Atlantique.

Cette adaptation s'éloigne quelque peu du roman, notamment parce qu'elle s'inspire de la pièce de théâtre écrite elle aussi par Agatha Christie. On y retrouve quand même dix protagonistes, certains au profil légèrement différent des personnages du roman.

À gauche, de dos, se trouve le juge, qui fait face à un aristocrate russe désargenté (et conducteur imprudent), une tricoteuse au caractère bien trempé, un général à la retraite (responsable de la mort de l'amant de sa femme), un aventurier de retour d'Afrique orientale (où 21 personnes sont mortes mystérieusement), un détective privé pas toujours scrupuleux et une jeune beauté au passé trouble. Manquent le médecin alcoolique (qui a tué une patiente en pleine opération) et le couple de domestiques (soupçonnés de s'être débarrassés de leur ancienne patronne).

Celles et ceux qui connaissent le roman savent que chaque personne semble avoir quelque chose de grave à se reprocher. Un tueur au tempérament de justicier se cache dans le groupe, avec lequel il va jouer au chat et à la souris... sous les yeux d'un félidé amateur de pelotes.

Ce film a beau être une antiquité, il conserve toute sa force, grâce au talent des interprètes, à des dialogues parfois primesautiers et à une mise en scène inventive et maîtrisée. Pensez que toute la partie introductive est dépourvue d'échange vocal, les dialogues débutant au bout de presque cinq minutes !

23:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Téléfilmiquement correct

Il y a moins de deux mois, la décision de changer la version française du titre du célèbre roman d'Agatha Christie (Dix Petits Nègres, Ten Little Niggers dans la version d'origine) a défrayé la chronique. (En écoutant le sujet radiophonique, vous apprendrez -si vous ne le saviez pas- que ce n'est pas que le titre qui a été changé, mais aussi le texte du roman, dans lequel, à chaque fois qu'il apparaissait, le mot "nègre" a été remplacé.)

TF1 s'est coulé dans le moule. Sur sa plateforme de vidéo de rattrapage, on peut accéder à la présentation de tous les programmes diffusés (actuellement ou anciennement) sur l'une des chaînes du groupe télévisuel. On a bien "mis à jour" la page d'accueil de la mini-série adaptant l’œuvre d'Agatha Christie :

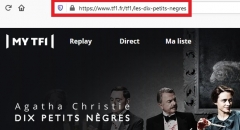

Mais, dans notre monde numérique, hyperconnecté, rien ne se perd... tout se transforme ! En cherchant un peu, voici ce sur quoi l'on peut tomber :

Le plus cocasse est que, si le titre est ancien, sur la page, on trouve aussi la version retouchée ! Je pense que, dans un premier temps, on s'est contenté de modifier le titre, avant de réaliser que l'adresse de la page était l'ancienne.

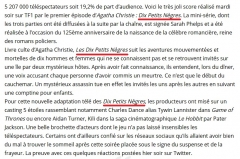

D'où (sans doute) la décision d'en créer une nouvelle. C'est encore plus drôle quand on retourne à la page actuelle (la première que j'ai mentionnée). On peut accéder à un compte-rendu de la première diffusion de la mini-série :

Vous remarquerez que l'article originel a été écrit le 21 décembre 2016, le lendemain de la première diffusion des épisodes (en France)... mais qu'il a été très récemment modifié, le 24 septembre dernier. Toutefois, si le titre est bien conforme aux exigences du "politiquement correct", le corps de l'article n'a pas été retouché !... comme quoi, l'antiracisme ostentatoire (et mal placé) ne protège pas de la fainéantise !

P.S.

Dans la version britannique de la mini-série (datant de 2015), le lieu où se déroule l'intrigue est bien nommé "Soldier Island" et les personnages de la comptine sont bien désignés par l'expression "Ten little Soldier Boys". La réécriture de l'histoire littéraire s'est d'abord manifestée dans le monde anglo-saxon...

P.S. II

... et elle a été plus précoce qu'on ne l'imagine dans l'Hexagone, puisque, dans la version française de la mini-série diffusée en décembre 2016, c'est dès le générique que l'on pouvait remarquer (à condition d'être très attentif et d'avoir de bons yeux) le remplacement du mot "nègre" (soit plus de trois ans avant la parution de la traduction retouchée du roman) :

P.S. III

Précisons que la chanson d'origine, qui a inspiré l'écrivaine, a pour titre Ten Little Indians. Celle-ci n'avait pas choisi par hasard le titre que son descendant a décidé de faire disparaître.

P.S. IV (un dernier, pour la route !)

L'an dernier, France Culture a évoqué la sortie d'un livre proposant une résolution de l'énigme autre que celle donnée par la romancière.

12:30 Publié dans Livre, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, roman, livre, livres