lundi, 19 juin 2023

Sexygénaires

Cinq ans après La Finale, Robin Sykes nous propose une nouvelle "comédie sociétale" autour du troisième âge, là encore avec Thierry Lhermitte. L'ancien Popeye du Splendid porte beau et le scénario mise là-dessus pour nous plonger dans les difficultés d'un hôtel-restaurant de luxe (un peu vieillissant lui aussi)... et dans le monde du mannequinat aux tempes argentées.

Le début plante le décor de manière classique : Michel (T. Lhermitte) dirige son établissement varois avec passion, faisant passer sa vie personnelle au second plan. On est de tout cœur avec cet homme aimable, veuf inconsolable, qui met sa stabilité financière personnelle en jeu pour tenter de sauver son entreprise (et son personnel). On n'est pas vraiment surpris de découvrir que son vieil ami et associé, Denis, installé à Paris, est en fait un combinard de première. Mais c'est de cet ami que va peut-être venir la solution à ses problèmes.

Dans le rôle du raté sympathique (Denis), Patrick Timsit livre sans doute la prestation que l'on attendait de lui. Son personnage doit inspirer de la pitié... mais, surtout, agacer (objectif plus qu'atteint) et placer Michel dans des situations délicates.

Le duo fonctionne bien, parce qu'il est particulièrement contrasté... trop même. Michel n'a quasiment que des qualités et Denis en fait vraiment des caisses.

Heureusement qu'il y a la distribution féminine. Zineb Triki (vue récemment dans Vortex) est parfaite en agente ambitieuse, organisée, séduisante et... sans tabou. Marie Bunel offre un contrepoint intéressant aux deux principaux personnages masculins : elle est de la même génération, a réussi de son côté... et a de beaux restes, comme on dit. Sur le plan comique, il faut signaler la prestation de la toujours piquante Olivia Côte, en photographe allumée, qui n'hésite pas à bousculer ses modèles... et à se montrer délicieusement grossière. D'autres seconds rôles sont aussi bien campés.

Voilà. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est au final assez plaisant et cela dure à peine 1h20.

11:33 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

dimanche, 18 juin 2023

Sick of myself

Présenté à Cannes l'an dernier, dans la catégorie « Un certain regard », ce film norvégien n'est pas sans rapport avec une autre œuvre scandinave, la Palme d'or 2017, The Square, du Suédois Ruben Östlund (qui, lui, est reparti de l'édition 2022 avec une seconde palme, pour Sans filtre).

Dans les deux films il est question de l'art contemporain, de posture, de snobisme et de narcissisme. Mais, ici, le réalisateur ne s'intéresse pas tant à l'élite de l'art contemporain qu'à celles et ceux qui essaient de la rejoindre. Le couple de héros est formé d'un créateur qui commence à percer, un jeune homme plutôt bien de sa personne, habile et charmeur, qui a une haute opinion de lui et aime s'écouter parler. Sa compagne, Signe, une ravissante blonde, est... serveuse, mais a des prétentions artistiques. Surtout, elle a désespérément besoin qu'on s'intéresse à elle.

La première partie du film est un délice de mauvais esprit, à froid (à la scandinave). Les deux "héros" y apparaissent assez pathétiques. Les dialogues, ciselés, nous font vite comprendre à quel point le couple est asymétrique. J'ai particulièrement aimé certaines séquences, celle au cours de laquelle la serveuse sauve la vie d'une femme mordue par un chien et celle du dîner mondain, au cours duquel la jeune femme simule une allergie à la noix.

Elle est prête à tout pour devenir le centre de l'attention, y compris à devenir malade. Le personnage devient encore plus pathétique et déplaisant... mais c'est compensé par l'ironie qui irrigue la mise en scène des conséquences de son activisme. Là, il convient d'être particulièrement attentif : certaines scènes sont fantasmées, d'autres réelles. A plusieurs reprises, Signe imagine quel degré de célébrité elle pourrait atteindre (et comment).. ou quelles pourraient être les conséquences négatives de ses actes. Je crois ne pas trop en dévoiler en affirmant que la jeune femme arrive plus ou moins à son but. Cela la conduit à une agence "inclusive", dont la patronne promeut une mode et une communication "éthiques". On ne s'étonnera donc pas qu'elle ne travaille quasiment qu'avec des "minorités" dans tous les sens du terme : son assistante est aveugle, une autre employée est noire et sa précédente "pouliche" est un mannequin n'ayant qu'une main... C'est dire le potentiel qu'elle voit dans une jeune femme défigurée, victime supposée d'une maladie inconnue !

Avis aux âmes sensibles : le réalisateur Kristoffer Borgli pousse le bouchon vraiment très loin. J'ai pensé aux œuvres de David Cronenberg et au Rock'n Roll de Guillaume Canet. C'est donc plutôt à réserver à un public averti... même si je pense que les ados d'aujourd'hui tireraient le plus grand profit de la vision de ce film.

10:05 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

Sick of myself

Présenté à Cannes l'an dernier, dans la catégorie « Un certain regard », ce film norvégien n'est pas sans rapport avec une autre œuvre scandinave, la Palme d'or 2017, The Square, du Suédois Ruben Östlund (qui, lui, est reparti de l'édition 2022 avec une seconde palme, pour Sans filtre).

Dans les deux films il est question de l'art contemporain, de posture, de snobisme et de narcissisme. Mais, ici, le réalisateur ne s'intéresse pas tant à l'élite de l'art contemporain qu'à celles et ceux qui essaient de la rejoindre. Le couple de héros est formé d'un créateur qui commence à percer, un jeune homme plutôt bien de sa personne, habile et charmeur, qui a une haute opinion de lui et aime s'écouter parler. Sa compagne, Signe, une ravissante blonde, est... serveuse, mais a des prétentions artistiques. Surtout, elle a désespérément besoin qu'on s'intéresse à elle.

La première partie du film est un délice de mauvais esprit, à froid (à la scandinave). Les deux "héros" y apparaissent assez pathétiques. Les dialogues, ciselés, nous font vite comprendre à quel point le couple est asymétrique. J'ai particulièrement aimé certaines séquences, celle au cours de laquelle la serveuse sauve la vie d'une femme mordue par un chien et celle du dîner mondain, au cours duquel la jeune femme simule une allergie à la noix.

Elle est prête à tout pour devenir le centre de l'attention, y compris à devenir malade. Le personnage devient encore plus pathétique et déplaisant... mais c'est compensé par l'ironie qui irrigue la mise en scène des conséquences de son activisme. Là, il convient d'être particulièrement attentif : certaines scènes sont fantasmées, d'autres réelles. A plusieurs reprises, Signe imagine quel degré de célébrité elle pourrait atteindre (et comment).. ou quelles pourraient être les conséquences négatives de ses actes. Je crois ne pas trop en dévoiler en affirmant que la jeune femme arrive plus ou moins à son but. Cela la conduit à une agence "inclusive", dont la patronne promeut une mode et une communication "éthiques". On ne s'étonnera donc pas qu'elle ne travaille quasiment qu'avec des "minorités" dans tous les sens du terme : son assistante est aveugle, une autre employée est noire et sa précédente "pouliche" est un mannequin n'ayant qu'une main... C'est dire le potentiel qu'elle voit dans une jeune femme défigurée, victime supposée d'une maladie inconnue !

Avis aux âmes sensibles : le réalisateur Kristoffer Borgli pousse le bouchon vraiment très loin. J'ai pensé aux œuvres de David Cronenberg et au Rock'n Roll de Guillaume Canet. C'est donc plutôt à réserver à un public averti... même si je pense que les ados d'aujourd'hui tireraient le plus grand profit de la vision de ce film.

10:05 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société

samedi, 17 juin 2023

Le Vrai du faux

Ce (vrai ? faux ?) documentaire commence par une situation qui hélas apparaîtra familière à certains : une usurpation d'identité, sur un célèbre réseau social. Mais elle se poursuit de manière assez inattendue : le réalisateur Armel Hostiou, victime de l'usurpation, se rend sur les lieux du crime, à Kinshasa (que ses habitants appellent « Kin »), en République Démocratique du Congo.

Depuis l'époque d'Hergé et de son Tintin au Congo, la ville a bien changé. C'est désormais une mégapole, sans doute plus peuplée que Paris... et donc la première ville francophone du monde, même si tous ses habitants ne maîtrisent pas la langue de Molière. Dans le film, on constate que presque tout le monde est au moins bilingue. Au vu du brassage de populations et de styles de vie, il est probable que des dizaines (centaines ?) de milliers d'habitants soient polyglottes. Le principal moyen de locomotion semble être le deux-roues (de plus en plus à moteur). Kinshasa a un petit air de métropole d'Asie du Sud-Est d'il y a vingt-trente ans.

Le film est donc autant une enquête sur l'arnaque dont le réalisateur a été victime que le portrait d'une cité. On voit à peine les zones sécurisées où s'entassent les plus riches. L'action se déroule entre la résidence d'artistes, quelques rues commerçantes, un ou deux quartiers précaires... et une périphérie lointaine, rurale, où vit un féticheur réputé.

La capitale de RDC vit entre tradition et modernité, mais toujours avec un fond d'arnaque. La classe politique vole le peuple, de faux marabouts dupent les esprits crédules... et une kyrielle de filous font miroiter la belle vie aux jolies jeunes femmes.

J'aime les deux trames de l'histoire (l'enquête et le tableau sociétal), même si tous les intervenants ne sont pas convaincants, Sarah en particulier... sauf quand elle prend les choses en main pour "harponner" l'auteur présumé de l'arnaque. Le réalisateur français n'est pas au bout de ses surprises, qui ne cessent pas quand il découvre qui est derrière l'escroquerie... Mais le film nous réserve d'autres coups de théâtre, puisqu'environ 20 minutes avant la fin, l'une des intervenantes émet une hypothèse, qui nous conduit à regarder la suite (et à repenser à ce qui a précédé) sous un autre jour. Jusqu'où le faux se substitue-t-il au vrai, dans l'histoire de l'arnaque comme dans la mise en scène du film ?

Notons aussi que, dans cette dernière partie, la vision devient plus africaine. On cherche à nous faire passer un autre type de message... mais, bon, faire porter quasi systématiquement la responsabilité des malheurs de l'Afrique aux méchants Occidentaux finit par lasser. (J'ai quand même apprécié ce jugement indirectement favorable à la démocratie française, quand l'un des arnaqueurs évoque les conséquences -très- différentes pour celui qui agresse un président, selon que celui-ci soit français ou congolais...)

Le film n'en demeure pas moins fort intéressant à suivre, assez malicieux, plein d'inventivité. Il propose plusieurs niveaux de lecture et dégage une assez belle énergie.

P.S.

Les spectateurs français relèveront bien entendu les noms donnés aux chiens : Macron et Trump, le premier étant tout doux, le second plutôt agressif.

P.S.

A lire, en plus de l'article du Monde auquel mène le lien situé au début du billet, un très beau photo-reportage publié en 2020 sur le site du quotidien suisse Le Temps.

17:52 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, france

Le Vrai du faux

Ce (vrai ? faux ?) documentaire commence par une situation qui hélas apparaîtra familière à certains : une usurpation d'identité, sur un célèbre réseau social. Mais elle se poursuit de manière assez inattendue : le réalisateur Armel Hostiou, victime de l'usurpation, se rend sur les lieux du crime, à Kinshasa (que ses habitants appellent « Kin »), en République Démocratique du Congo.

Depuis l'époque d'Hergé et de son Tintin au Congo, la ville a bien changé. C'est désormais une mégapole, sans doute plus peuplée que Paris... et donc la première ville francophone du monde, même si tous ses habitants ne maîtrisent pas la langue de Molière. Dans le film, on constate que presque tout le monde est au moins bilingue. Au vu du brassage de populations et de styles de vie, il est probable que des dizaines (centaines ?) de milliers d'habitants soient polyglottes. Le principal moyen de locomotion semble être le deux-roues (de plus en plus à moteur). Kinshasa a un petit air de métropole d'Asie du Sud-Est d'il y a vingt-trente ans.

Le film est donc autant une enquête sur l'arnaque dont le réalisateur a été victime que le portrait d'une cité. On voit à peine les zones sécurisées où s'entassent les plus riches. L'action se déroule entre la résidence d'artistes, quelques rues commerçantes, un ou deux quartiers précaires... et une périphérie lointaine, rurale, où vit un féticheur réputé.

La capitale de RDC vit entre tradition et modernité, mais toujours avec un fond d'arnaque. La classe politique vole le peuple, de faux marabouts dupent les esprits crédules... et une kyrielle de filous font miroiter la belle vie aux jolies jeunes femmes.

J'aime les deux trames de l'histoire (l'enquête et le tableau sociétal), même si tous les intervenants ne sont pas convaincants, Sarah en particulier... sauf quand elle prend les choses en main pour "harponner" l'auteur présumé de l'arnaque. Le réalisateur français n'est pas au bout de ses surprises, qui ne cessent pas quand il découvre qui est derrière l'escroquerie... Mais le film nous réserve d'autres coups de théâtre, puisqu'environ 20 minutes avant la fin, l'une des intervenantes émet une hypothèse, qui nous conduit à regarder la suite (et à repenser à ce qui a précédé) sous un autre jour. Jusqu'où le faux se substitue-t-il au vrai, dans l'histoire de l'arnaque comme dans la mise en scène du film ?

Notons aussi que, dans cette dernière partie, la vision devient plus africaine. On cherche à nous faire passer un autre type de message... mais, bon, faire porter quasi systématiquement la responsabilité des malheurs de l'Afrique aux méchants Occidentaux finit par lasser. (J'ai quand même apprécié ce jugement indirectement favorable à la démocratie française, quand l'un des arnaqueurs évoque les conséquences -très- différentes pour celui qui agresse un président, selon que celui-ci soit français ou congolais...)

Le film n'en demeure pas moins fort intéressant à suivre, assez malicieux, plein d'inventivité. Il propose plusieurs niveaux de lecture et dégage une assez belle énergie.

P.S.

Les spectateurs français relèveront bien entendu les noms donnés aux chiens : Macron et Trump, le premier étant tout doux, le second plutôt agressif.

P.S.

A lire, en plus de l'article du Monde auquel mène le lien situé au début du billet, un très beau photo-reportage publié en 2020 sur le site du quotidien suisse Le Temps.

17:52 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, france

vendredi, 16 juin 2023

Marcel le coquillage

Sous ce titre un brin franchouillard se cache un drôle de film américain, mêlant prises de vue réelles et images de synthèse, une animation image par image de coquillages humanoïdes : l'ouverture de la coquille est occupée par un gros œil unique et, sous celle-là, deux grands pieds munis de baskets permettent aux personnages de se déplacer. J'ajoute qu'ils parlent comme des humains et qu'une bouche est dessinée sur leur coquille.

Marcel et sa grand-mère vivent dans une maison à moitié abandonnée. Le couple de propriétaires s'est séparé, mettant ensuite la demeure en location. Les occupants ne se bousculent pas et ne font guère attention à ces étranges coquillages, qui ont développé d'ingénieux stratagèmes pour se déplacer au quotidien dans la bâtisse (et à l'extérieur de celle-ci), sans éveiller les soupçons des humains de passage.

... jusqu'à ce que débarque Dean, cinéaste amateur qu'une douloureuse rupture a poussé à changer de domicile. Il s'intéresse à ce qui se trouve autour de lui et découvre les mini-squatteurs. Il décide d'en faire le sujet d'un reportage, et de le mettre en ligne.

Cela devient particulièrement cocasse, parce qu'à travers cette histoire, l'auteur pointe les travers de la société des médias et des réseaux sociaux, en particulier le culte du paraître et l'activisme faussement compassionnel de nombre d'utilisateurs compulsifs de la Toile.

L'histoire prend une épaisseur supplémentaire quand Dean se retrouve impliqué. Au départ, il souhaite rester en dehors du film (de l'image), n'étant qu'un témoin (supposé) impartial. Mais cette situation ne peut perdurer, d'abord parce que l'humain est parfois amené à aider les coquillages, ensuite parce qu'il interagit de plus en plus avec Marcel et sa grand-mère, se dévoilant peu à peu. Des deux côtés, les personnages se livrent. C'est assez émouvant.

L'intrigue ne se limite pas à la maison. Marcel et son humain de compagnie partent à l'aventure, une fois, pour tenter de retrouver la famille coquillages, embarquée par inadvertance par un ancien occupant des lieux. (On ne se méfie jamais assez des tiroirs à chaussettes...)

Pendant un instant, on pense que la communauté des internautes (plusieurs millions de visiteurs sur le site de Dean !) va permettre de retrouver le couple séparé. La solution viendra plutôt de... journalistes de l'émission 60 minutes, un célèbre magazine de reportages américain (l'équivalent de notre Envoyé spécial)... et, accessoirement, le programme télévisé préféré de Marcel et de sa grand-mère. (Où l'on découvre que les coquillages regardent la télévision !)

L'histoire n'est pas si originale que cela, mais l'animation est très ingénieuse, la maison regorgeant de recoins où les coquillages ont aménagé ce qui ressemble à de petites maisons de poupées. La réalisation a dû demander un travail de fou !

Comme c'est un film destiné aux enfants, on se dit que cela ne peut pas mal se terminer... et l'on a raison. En tant qu'adulte, on passe aussi un très bon moment, souvent drôle, parfois émouvant.

Je recommande plutôt la version originale sous-titrée (qui me semble meilleure, d'après les extraits que j'ai pu comparer), dans laquelle la voix de Marcel est celle de Jenny Slate, la cocréatrice du personnage, avec Dean Fleischer-Camp. (Ils se sont rencontrés sur le tournage du premier court métrage évoquant Marcel... et se sont séparés quelques années plus tard. Il n'est pas impossible que la rupture entre les propriétaires initiaux de la maison, au début de ce film, ne soit une allusion à cet épisode de la vie personnelle du réalisateur.)

P.S.

La version originale comporte quelques effets supplémentaires. Le personnage principal est désigné avec une expression comportant une assonance : « Marcel the Shell ». Parmi les jeux de mots, je relève celui en rapport avec la chambre du coquillage : bedroom devient breadroom, Marcel se couchant entre deux tranches de pain de mie...

17:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Marcel le coquillage

Sous ce titre un brin franchouillard se cache un drôle de film américain, mêlant prises de vue réelles et images de synthèse, une animation image par image de coquillages humanoïdes : l'ouverture de la coquille est occupée par un gros œil unique et, sous celle-là, deux grands pieds munis de baskets permettent aux personnages de se déplacer. J'ajoute qu'ils parlent comme des humains et qu'une bouche est dessinée sur leur coquille.

Marcel et sa grand-mère vivent dans une maison à moitié abandonnée. Le couple de propriétaires s'est séparé, mettant ensuite la demeure en location. Les occupants ne se bousculent pas et ne font guère attention à ces étranges coquillages, qui ont développé d'ingénieux stratagèmes pour se déplacer au quotidien dans la bâtisse (et à l'extérieur de celle-ci), sans éveiller les soupçons des humains de passage.

... jusqu'à ce que débarque Dean, cinéaste amateur qu'une douloureuse rupture a poussé à changer de domicile. Il s'intéresse à ce qui se trouve autour de lui et découvre les mini-squatteurs. Il décide d'en faire le sujet d'un reportage, et de le mettre en ligne.

Cela devient particulièrement cocasse, parce qu'à travers cette histoire, l'auteur pointe les travers de la société des médias et des réseaux sociaux, en particulier le culte du paraître et l'activisme faussement compassionnel de nombre d'utilisateurs compulsifs de la Toile.

L'histoire prend une épaisseur supplémentaire quand Dean se retrouve impliqué. Au départ, il souhaite rester en dehors du film (de l'image), n'étant qu'un témoin (supposé) impartial. Mais cette situation ne peut perdurer, d'abord parce que l'humain est parfois amené à aider les coquillages, ensuite parce qu'il interagit de plus en plus avec Marcel et sa grand-mère, se dévoilant peu à peu. Des deux côtés, les personnages se livrent. C'est assez émouvant.

L'intrigue ne se limite pas à la maison. Marcel et son humain de compagnie partent à l'aventure, une fois, pour tenter de retrouver la famille coquillages, embarquée par inadvertance par un ancien occupant des lieux. (On ne se méfie jamais assez des tiroirs à chaussettes...)

Pendant un instant, on pense que la communauté des internautes (plusieurs millions de visiteurs sur le site de Dean !) va permettre de retrouver le couple séparé. La solution viendra plutôt de... journalistes de l'émission 60 minutes, un célèbre magazine de reportages américain (l'équivalent de notre Envoyé spécial)... et, accessoirement, le programme télévisé préféré de Marcel et de sa grand-mère. (Où l'on découvre que les coquillages regardent la télévision !)

L'histoire n'est pas si originale que cela, mais l'animation est très ingénieuse, la maison regorgeant de recoins où les coquillages ont aménagé ce qui ressemble à de petites maisons de poupées. La réalisation a dû demander un travail de fou !

Comme c'est un film destiné aux enfants, on se dit que cela ne peut pas mal se terminer... et l'on a raison. En tant qu'adulte, on passe aussi un très bon moment, souvent drôle, parfois émouvant.

Je recommande plutôt la version originale sous-titrée (qui me semble meilleure, d'après les extraits que j'ai pu comparer), dans laquelle la voix de Marcel est celle de Jenny Slate, la cocréatrice du personnage, avec Dean Fleischer-Camp. (Ils se sont rencontrés sur le tournage du premier court métrage évoquant Marcel... et se sont séparés quelques années plus tard. Il n'est pas impossible que la rupture entre les propriétaires initiaux de la maison, au début de ce film, ne soit une allusion à cet épisode de la vie personnelle du réalisateur.)

P.S.

La version originale comporte quelques effets supplémentaires. Le personnage principal est désigné avec une expression comportant une assonance : « Marcel the Shell ». Parmi les jeux de mots, je relève celui en rapport avec la chambre du coquillage : bedroom devient breadroom, Marcel se couchant entre deux tranches de pain de mie...

17:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

mardi, 13 juin 2023

Tandem (fin)

Ce soir, France 3 diffuse les deux derniers épisodes de la septième (et ultime) saison de cette série, une comédie policière que j'avais découverte en 2020, pendant le premier confinement. Ces deux épisodes apportent une conclusion définitive à la série, conformément aux souhaits de l'actrice principale, Astrid Veillon.

On commence à 21h10 avec « Tous les chemins mènent à Saint-Jacques ». Un meurtre est commis à la périphérie de Montpellier, pas très loin de Saint-Guilhem-le-Désert, sur l'un des chemins de Jacques-de-Compostelle (la Voie d'Arles, dite aussi Via Tolosana).

On se demande si l'assassinat n'est pas lié à un haut-relief médiéval, découvert par hasard par la victime, avant qu'elle ne soit victime d'un cambriolage.

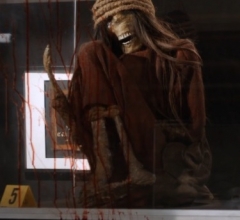

Cette sculpture n'est pas une totale invention des scénaristes (que je salue au passage pour avoir, pendant des années, inséré des éléments du patrimoine dans leurs intrigues policières). C'est une représentation de saint Jacques en Matamore, (c'est-à-dire le "tueur de Maures"... c'est l'époque de la Reconquista), inspirée de celle qui se trouve au Portugal, dans l'église Santiago de Cacem :

Parmi les invités de l'épisode, je signale la présence de Selma Kouchy, une actrice que j'apprécie et qui fit les beaux jours d'une autre série policière, Commissaire Magellan.

L'épisode final s'intitule « Inkil Chumpi ». L'intrigue baigne dans une ambiance de malédiction archéologique... avec une pointe de Tintin et Milou. En effet, la momie amérindienne que l'on aperçoit (et près de laquelle le meurtre a été commis) est une référence à celle de Rascar Capac, dans Les Sept boules de cristal.

Mais ce n'est pas le seul détail qui a retenu mon attention. Lorsque l'une des gendarmes revient enquêter sur les lieux du crime, on découvre une autre exposition, bien réelle celle-là, puisqu'elle s'est tenue en 2022-2023 au musée archéologique de Lattes, dans l'Hérault :

Ce sont bien des statues-menhirs, présentes soit physiquement soit par l'intermédiaire de dessins. On reconnaît ci-dessus la célèbre Dame de Saint-Sernin, dont l'original se trouve au musée Fenaille, à Rodez. A celles et ceux que cela intéresserait, je signale qu'une visite virtuelle de l'exposition est toujours disponible, sur le site du musée.

Quant à la série, elle finit sans surprise par voir les deux ex se réconcilier. Cela commençait à tourner en rond au niveau des relations familiales. Même si les intrigues secondaires apportaient un peu de piment, il était évident qu'on était arrivé au bout d'un cycle. La production a su éviter la saison de trop. Les fans peuvent se consoler en piochant dans l'intégrale de la série, accessible gratuitement sur le site de France Télévisions.

13:57 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, télévision, télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias

lundi, 12 juin 2023

Spider-Man : across the spider-verse

Quatre ans et demi après New Generation (visible pendant encore quelques jours sur MyTF1), la suite des aventures animées du jeune Spider-Man afro-américain nous est proposée... sauf que l'histoire commence dans l'univers (alternatif) de (la délicieuse) Spider-Gwen... et c'est excellent. (La rencontre avec un drôle de Léonard de Vinci vaut son pesant de plumes de vautour...) Bien évidemment, par la suite, on va retrouver Miles Morales, dans un univers new-yorkais teinté de graff et de rap...

Visuellement, c'est encore plus impressionnant que dans le premier film. On retrouve, magnifiée, la texture des différentes versions des comics, avec, des incrustations (souvent cocasses), un rythme de fou et des plans très imaginatifs. On retombe aussi sur le même défaut de forme : la représentation un peu brouillée, voire floue, d'une partie des décors situés à l'arrière-plan. Peut-être faut-il y voir le signe que le personnage principal de la scène ne se trouve pas dans son univers.

Dans ce domaine, scénaristes et réalisateurs ont poussé le bouchon très loin : il est matériellement impossible à un spectateur de compter le nombre de versions différentes de Spider-Man que l'on croise dans ce film. Il y a bien sûr celles qui étaient présentes dans le précédent opus, mais aussi quantité d'autres : le leader du multivers, Miguel, une Spider-Woman motarde et enceinte, un Spider-Punk (anarchiste), un Spider-Papa, un Spider-Robot, un Spider hindou (hallucinante séquence dans Mumbattan, version indienne d'un Manhattan tropical), des Spiders obèses, une autre islamiste... et même un Spider-Cat et un Spider-Dino ! Cela devient parfois complètement dingue... et j'aime ça !

L'intrigue est pleine de rebondissements, les gags fusent à intervalle régulier. On ne s'ennuie pas un instant, même si le spectacle me semble plutôt destiné à des adolescents. Le jeune héros (15 ans) est particulièrement mis en valeur. Il est désormais capable de battre tout le monde et c'est lui qui semble avoir raison contre tous les adultes. (Là, on sombre dans la démagogie.) De la même manière, les rapports parents-enfants sont quasi systématiquement présentés du point de vue des personnages adolescents.

C'est l'une des rares limites de ce long-métrage fou fou fou... qui s'achève sur un coup de théâtre... et donc un cliffhanger : à l'image de ce qu'on a pu voir récemment dans Fast & Furious X, Les Trois Mousquetaires... et bientôt dans Mission impossible, l'histoire a été découpée en deux parties. J'ai hâte de voir la suite.

20:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Spider-Man : across the spider-verse

Quatre ans et demi après New Generation (visible pendant encore quelques jours sur MyTF1), la suite des aventures animées du jeune Spider-Man afro-américain nous est proposée... sauf que l'histoire commence dans l'univers (alternatif) de (la délicieuse) Spider-Gwen... et c'est excellent. (La rencontre avec un drôle de Léonard de Vinci vaut son pesant de plumes de vautour...) Bien évidemment, par la suite, on va retrouver Miles Morales, dans un univers new-yorkais teinté de graff et de rap...

Visuellement, c'est encore plus impressionnant que dans le premier film. On retrouve, magnifiée, la texture des différentes versions des comics, avec, des incrustations (souvent cocasses), un rythme de fou et des plans très imaginatifs. On retombe aussi sur le même défaut de forme : la représentation un peu brouillée, voire floue, d'une partie des décors situés à l'arrière-plan. Peut-être faut-il y voir le signe que le personnage principal de la scène ne se trouve pas dans son univers.

Dans ce domaine, scénaristes et réalisateurs ont poussé le bouchon très loin : il est matériellement impossible à un spectateur de compter le nombre de versions différentes de Spider-Man que l'on croise dans ce film. Il y a bien sûr celles qui étaient présentes dans le précédent opus, mais aussi quantité d'autres : le leader du multivers, Miguel, une Spider-Woman motarde et enceinte, un Spider-Punk (anarchiste), un Spider-Papa, un Spider-Robot, un Spider hindou (hallucinante séquence dans Mumbattan, version indienne d'un Manhattan tropical), des Spiders obèses, une autre islamiste... et même un Spider-Cat et un Spider-Dino ! Cela devient parfois complètement dingue... et j'aime ça !

L'intrigue est pleine de rebondissements, les gags fusent à intervalle régulier. On ne s'ennuie pas un instant, même si le spectacle me semble plutôt destiné à des adolescents. Le jeune héros (15 ans) est particulièrement mis en valeur. Il est désormais capable de battre tout le monde et c'est lui qui semble avoir raison contre tous les adultes. (Là, on sombre dans la démagogie.) De la même manière, les rapports parents-enfants sont quasi systématiquement présentés du point de vue des personnages adolescents.

C'est l'une des rares limites de ce long-métrage fou fou fou... qui s'achève sur un coup de théâtre... et donc un cliffhanger : à l'image de ce qu'on a pu voir récemment dans Fast & Furious X, Les Trois Mousquetaires... et bientôt dans Mission impossible, l'histoire a été découpée en deux parties. J'ai hâte de voir la suite.

20:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films

L'Ile rouge

Cette île est Madagascar, en 1972. Le rouge y est la couleur d'une partie des terres... mais c'est aussi celle du sang et de la colère, qui couve dans les familles d'expatriés comme chez les Malgaches.

A partir de ses souvenirs familiaux (il est l'un des fils d'un sous-officier de l'armée française en poste en Afrique du Nord puis à Madagascar), Robin Campillo a tenté de construire une fiction entremêlant l'histoire familiale et celle, politique et sociale, de l'ancienne colonie française (indépendante depuis 1960).

Par les yeux de Thomas, dernier enfant d'un couple formé d'un adjudant et de son épouse, mère au foyer, nous découvrons les relations entre les adultes, français entre eux ou français et malgaches. L'esprit de l'enfance baigne cette partie de l'histoire : Thomas aime se cacher dans une petite cabane en bois, où personne ne fait attention avec lui. Il aime aussi jouer par terre... et lire les aventures de Fantômette, qu'il partage avec une camarade de classe sans doute d'origine indochinoise. Je me suis (en partie) retrouvé dans ce portrait d'enfant rêveur, qui ne comprend pas comment fonctionne le monde des adultes.

En sous-texte, on nous suggère que cette période a influé sur l'identité du garçon. La justicière masquée devient son modèle. L'un des moments-clés est celui au cours duquel sa mère (bien interprétée par Nadia Tereszkiewicz) lui remet une paire de collants noirs, pour que son déguisement soit plus conforme au personnage. La musique souligne un peu trop cet épisode, pour qu'on comprenne bien qu'à partir de ce moment-là, Thomas ne sera plus le même petit garçon. La mise en scène insiste aussi lourdement sur le fait que presque tous les couples hétérosexuels que Thomas observe sont des échecs, soit en raison de la mésentente, soit en raison des circonstances, qui finissent par séparer celles et ceux qui se sont aimés ou qui croient s'aimer.

Ce n'est de plus pas toujours bien joué. Certains dialogues manquent de naturel ou sont trop littéraires (notamment quand les enfants s'expriment). Certaines scènes m'ont paru bancales... peut-être les acteurs ont-ils été mal dirigés. Je pense en particulier à une soirée dansante, au cours de laquelle les messieurs vont se déhancher (voire plus) avec d'autres femmes que leurs épouses. La scène a évidemment pour but d'illustrer le fossé qui se creuse au sein du couple formé par les parents du héros. Mais Dieu que tout cela semble artificiel ! J'ai eu la même impression au cours d'une des scènes de la dernière partie, au mess des officiers, la nuit.

C'est pourtant au cours de cette même séquence que le film rebondit... et prend une nouvelle direction. Alors que, jusqu'à présent, il était centré sur la base militaire et les tensions familiales, il passe désormais du côté malgache, les comédiens s'exprimant dans leur langue maternelle. Au début, j'ai trouvé cela très bon. Le dialogue entre le soldat responsable du mess et l'employée chargée des parachutes est rafraîchissant, incisif, mais il arrive bien tard. La fin du film verse dans le militantisme sans nuance. Pour bien la comprendre, il faut se rappeler que l'année 1972-1973 fut une période de tension, qui aboutit à un changement de gouvernement et à la renégociation des accords de coopération entre la France et Madagascar. Les troupes françaises perdent la base de Diego-Suarez et sont obligées de quitter le pays. Tout ce contexte ne nous est pas clairement expliqué. On a juste droit au rappel du passé colonial (notamment celui des massacres de 1947), mais cela arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et l'on a clairement l'impression de ne plus être dans le même film.

01:13 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

L'Ile rouge

Cette île est Madagascar, en 1972. Le rouge y est la couleur d'une partie des terres... mais c'est aussi celle du sang et de la colère, qui couve dans les familles d'expatriés comme chez les Malgaches.

A partir de ses souvenirs familiaux (il est l'un des fils d'un sous-officier de l'armée française en poste en Afrique du Nord puis à Madagascar), Robin Campillo a tenté de construire une fiction entremêlant l'histoire familiale et celle, politique et sociale, de l'ancienne colonie française (indépendante depuis 1960).

Par les yeux de Thomas, dernier enfant d'un couple formé d'un adjudant et de son épouse, mère au foyer, nous découvrons les relations entre les adultes, français entre eux ou français et malgaches. L'esprit de l'enfance baigne cette partie de l'histoire : Thomas aime se cacher dans une petite cabane en bois, où personne ne fait attention avec lui. Il aime aussi jouer par terre... et lire les aventures de Fantômette, qu'il partage avec une camarade de classe sans doute d'origine indochinoise. Je me suis (en partie) retrouvé dans ce portrait d'enfant rêveur, qui ne comprend pas comment fonctionne le monde des adultes.

En sous-texte, on nous suggère que cette période a influé sur l'identité du garçon. La justicière masquée devient son modèle. L'un des moments-clés est celui au cours duquel sa mère (bien interprétée par Nadia Tereszkiewicz) lui remet une paire de collants noirs, pour que son déguisement soit plus conforme au personnage. La musique souligne un peu trop cet épisode, pour qu'on comprenne bien qu'à partir de ce moment-là, Thomas ne sera plus le même petit garçon. La mise en scène insiste aussi lourdement sur le fait que presque tous les couples hétérosexuels que Thomas observe sont des échecs, soit en raison de la mésentente, soit en raison des circonstances, qui finissent par séparer celles et ceux qui se sont aimés ou qui croient s'aimer.

Ce n'est de plus pas toujours bien joué. Certains dialogues manquent de naturel ou sont trop littéraires (notamment quand les enfants s'expriment). Certaines scènes m'ont paru bancales... peut-être les acteurs ont-ils été mal dirigés. Je pense en particulier à une soirée dansante, au cours de laquelle les messieurs vont se déhancher (voire plus) avec d'autres femmes que leurs épouses. La scène a évidemment pour but d'illustrer le fossé qui se creuse au sein du couple formé par les parents du héros. Mais Dieu que tout cela semble artificiel ! J'ai eu la même impression au cours d'une des scènes de la dernière partie, au mess des officiers, la nuit.

C'est pourtant au cours de cette même séquence que le film rebondit... et prend une nouvelle direction. Alors que, jusqu'à présent, il était centré sur la base militaire et les tensions familiales, il passe désormais du côté malgache, les comédiens s'exprimant dans leur langue maternelle. Au début, j'ai trouvé cela très bon. Le dialogue entre le soldat responsable du mess et l'employée chargée des parachutes est rafraîchissant, incisif, mais il arrive bien tard. La fin du film verse dans le militantisme sans nuance. Pour bien la comprendre, il faut se rappeler que l'année 1972-1973 fut une période de tension, qui aboutit à un changement de gouvernement et à la renégociation des accords de coopération entre la France et Madagascar. Les troupes françaises perdent la base de Diego-Suarez et sont obligées de quitter le pays. Tout ce contexte ne nous est pas clairement expliqué. On a juste droit au rappel du passé colonial (notamment celui des massacres de 1947), mais cela arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et l'on a clairement l'impression de ne plus être dans le même film.

01:13 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire

dimanche, 11 juin 2023

L'Improbable Voyage d'Harold Fry

Harold Fry est à la retraite, habitant une banlieue de classe moyenne dans le Devon, le sud-ouest de l'Angleterre. Ancien employé modèle d'une brasserie, il s'emmerde, sans trop savoir quoi faire de ses journées, entre son épouse Maureen, obsédée par la propreté, et ses voisins entretenant méticuleusement leur jardin. Un jour, il reçoit une lettre d'une ancienne collègue de travail, Queenie, qu'il n'a pas vue depuis des années. Elle est atteinte d'un cancer, en phase terminale. Elle est seule dans un établissement de soin. Sur un coup de tête, il décide d'aller la voir, à pieds, en le lui faisant savoir, pour qu'elle tienne le coup jusqu'à son arrivée.

Le problème est que l'hôpital où Queenie est soignée se trouve à Berwick-upon-Tweed, à la frontière écossaise... C'est donc à un périple de plus de 800 kilomètres qu'Harold se condamne, lui qui, au quotidien, marche très peu. De surcroît, s'il a avec lui ses papiers d'identité et ses cartes de crédit, il n'a pas pensé à se munir de chaussures adéquates. On pense qu'il a voulu éviter de retourner à son domicile et d'y croiser son épouse avant de partir, pensant (à raison) que celle-ci aurait tout fait pour l'en empêcher.

En voyant ce film, on ne peut pas ne pas penser à Sur les chemins noirs et à cette tout aussi improbable traversée de la France métropolitaine par Sylvain Tesson. Dans les deux cas, c'est un homme diminué qui tente d'accomplir cet exploit pédestre. Dans les deux cas, la démarche individuelle s'accompagne de la (re)découverte de la campagne locale et d'une réflexion philosophique, voire spirituelle. Ce n'est pas pour rien que, dans la version anglaise, le film contient le mot pèlerinage (pilgrimage). Même si Harold se dit non-croyant (surtout au début), la lumière qu'il découvre petit à petit, dans la nature comme chez nombre d'humains, semble le rapprocher d'une forme de mysticisme.

Mais, au quotidien, ce sont d'abord les difficultés du héros que l'on remarque. Entre les problèmes d'alimentation, d'hygiène, de santé (celle de ses pieds en particulier), la vie n'est pas rose pour notre néo-randonneur. Heureusement pour lui, il tombe régulièrement sur de bons samaritains (une doctoresse slovaque, un jeune en recherche, des jardiniers qui laissent une partie de leur production à disposition des passants...) et même un chien errant.

Cette marche est aussi l'occasion pour Harold de gamberger. C'est d'abord une méthode pour soutenir et supporter l'effort, sur une longue distance. Dans un premier temps, il essaie des ritournelles, notamment pour garder le rythme. Assez vite, ses pensées intimes l'assaillent. Tout ce qu'il refoulait depuis des années revient à la surface. (C'est d'ailleurs l'un des intérêts d'une marche longue : laisser son esprit dériver et se purger progressivement de tout ce qui nous mine.)

On découvre que ce qui semblait être au départ une belle histoire, un peu folle, a un arrière-plan moins reluisant. Harold n'a pas été un époux exemplaire et il ne s'est pas bien occupé de son fils. On finit aussi par apprendre quelle était la nature de sa relation avec cette Queenie et pourquoi il s'est vraiment lancé dans cette entreprise.

Dans le rôle principal, Jim Broadbent (vu l'an dernier dans The Duke) est une fois de plus formidable. Il faut aussi saluer la composition de Penelope Wilton (vue notamment dans Downton Abbey), qui a la rude tâche d'incarner l'épouse, présentée d'abord plutôt comme la gêneuse, l'ennuyeuse, avant que l'on ne voie les choses un peu plus de son point de vue. (Cela donnera peut-être lieu à un autre film, puisque Rachel Joyce, auteure du roman qu'elle a adaptée pour ce long-métrage, a aussi écrit les pérégrinations de Maureen.)

C'est d'abord drôle, puis rafraîchissant, inspirant, enfin surtout émouvant. Je recommande vivement... et je signale à celles et ceux qui ont lu le roman que, d'après certaines spectatrices de la salle où je me trouvais, la fin a été modifiée.

09:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

L'Improbable Voyage d'Harold Fry

Harold Fry est à la retraite, habitant une banlieue de classe moyenne dans le Devon, le sud-ouest de l'Angleterre. Ancien employé modèle d'une brasserie, il s'emmerde, sans trop savoir quoi faire de ses journées, entre son épouse Maureen, obsédée par la propreté, et ses voisins entretenant méticuleusement leur jardin. Un jour, il reçoit une lettre d'une ancienne collègue de travail, Queenie, qu'il n'a pas vue depuis des années. Elle est atteinte d'un cancer, en phase terminale. Elle est seule dans un établissement de soin. Sur un coup de tête, il décide d'aller la voir, à pieds, en le lui faisant savoir, pour qu'elle tienne le coup jusqu'à son arrivée.

Le problème est que l'hôpital où Queenie est soignée se trouve à Berwick-upon-Tweed, à la frontière écossaise... C'est donc à un périple de plus de 800 kilomètres qu'Harold se condamne, lui qui, au quotidien, marche très peu. De surcroît, s'il a avec lui ses papiers d'identité et ses cartes de crédit, il n'a pas pensé à se munir de chaussures adéquates. On pense qu'il a voulu éviter de retourner à son domicile et d'y croiser son épouse avant de partir, pensant (à raison) que celle-ci aurait tout fait pour l'en empêcher.

En voyant ce film, on ne peut pas ne pas penser à Sur les chemins noirs et à cette tout aussi improbable traversée de la France métropolitaine par Sylvain Tesson. Dans les deux cas, c'est un homme diminué qui tente d'accomplir cet exploit pédestre. Dans les deux cas, la démarche individuelle s'accompagne de la (re)découverte de la campagne locale et d'une réflexion philosophique, voire spirituelle. Ce n'est pas pour rien que, dans la version anglaise, le film contient le mot pèlerinage (pilgrimage). Même si Harold se dit non-croyant (surtout au début), la lumière qu'il découvre petit à petit, dans la nature comme chez nombre d'humains, semble le rapprocher d'une forme de mysticisme.

Mais, au quotidien, ce sont d'abord les difficultés du héros que l'on remarque. Entre les problèmes d'alimentation, d'hygiène, de santé (celle de ses pieds en particulier), la vie n'est pas rose pour notre néo-randonneur. Heureusement pour lui, il tombe régulièrement sur de bons samaritains (une doctoresse slovaque, un jeune en recherche, des jardiniers qui laissent une partie de leur production à disposition des passants...) et même un chien errant.

Cette marche est aussi l'occasion pour Harold de gamberger. C'est d'abord une méthode pour soutenir et supporter l'effort, sur une longue distance. Dans un premier temps, il essaie des ritournelles, notamment pour garder le rythme. Assez vite, ses pensées intimes l'assaillent. Tout ce qu'il refoulait depuis des années revient à la surface. (C'est d'ailleurs l'un des intérêts d'une marche longue : laisser son esprit dériver et se purger progressivement de tout ce qui nous mine.)

On découvre que ce qui semblait être au départ une belle histoire, un peu folle, a un arrière-plan moins reluisant. Harold n'a pas été un époux exemplaire et il ne s'est pas bien occupé de son fils. On finit aussi par apprendre quelle était la nature de sa relation avec cette Queenie et pourquoi il s'est vraiment lancé dans cette entreprise.

Dans le rôle principal, Jim Broadbent (vu l'an dernier dans The Duke) est une fois de plus formidable. Il faut aussi saluer la composition de Penelope Wilton (vue notamment dans Downton Abbey), qui a la rude tâche d'incarner l'épouse, présentée d'abord plutôt comme la gêneuse, l'ennuyeuse, avant que l'on ne voie les choses un peu plus de son point de vue. (Cela donnera peut-être lieu à un autre film, puisque Rachel Joyce, auteure du roman qu'elle a adaptée pour ce long-métrage, a aussi écrit les pérégrinations de Maureen.)

C'est d'abord drôle, puis rafraîchissant, inspirant, enfin surtout émouvant. Je recommande vivement... et je signale à celles et ceux qui ont lu le roman que, d'après certaines spectatrices de la salle où je me trouvais, la fin a été modifiée.

09:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 10 juin 2023

Les Gardiens de la galaxie 3

Six ans après la sortie du deuxième volet des aventures de la plus barjot des équipes de super-héros marvelliens, Disney se décide à conclure la franchise, en en gardant toutefois un peu sous le coude. (La seconde scène post-générique, placée au bout du bout, nous informe que l'un des personnages principaux sera de retour sur nos écrans.)

Les ingrédients sont les mêmes : de la bonne zique, des effets spéciaux bluffants et des traits d'humour qui ne visent pas la plus grande subtilité... pour mon plus grand plaisir. (Outre les querelles de gamins entre les protagonistes, je recommande tout particulièrement la discussion qui porte sur les images, les métaphores... et qui se conclut de manière inattendue.)

La grande nouveauté de cet opus est l'entremêlement de deux histoires, celle qui se déroule sous nos yeux et celle qui a eu lieu des années auparavant : la jeunesse de Rocket, le putois blaireau supporteur de foot raton-laveur. A l'écran, l'animation est superbe. Mais c'est surtout poignant avec, en sous-texte, la dénonciation de la vivisection.

L'humour et la gloriole sont plutôt réservés à la trame contemporaine. C'est éblouissant, parfois excessif, avec pas mal d'invraisemblances : certains protagonistes devraient mourir à plusieurs reprises et le super-méchant, invincible au départ, finit quand même par être défait, de manière presque anecdotique. (Les scénaristes ont peut-être voulu suggérer qu'il a surtout été vaincu par sa démesure, son hybris.)

Sur le fond, il est toujours question de famille, celle que forme une bande de potes (on en voit plusieurs dans ce film-ci)... et celle que des adultes peuvent créer avec des enfants qui ne sont pas les leurs. C'est beau, à ceci près que les gamins qu'on emmène voir ce film (si l'on accepte de les soumettre à quantité d'actes violents et de morts brutales) n'auront aucune idée de la manière dont, dans la vraie vie, les bébés naissent. La plupart des enfants du film sont des créatures de laboratoire (préfiguration de qui attend nos lointains descendants ?). La pudibonderie de Disney (qui bannit, dans ses productions grand public, tout ce qui peut renvoyer au sexe) rencontre ici l'esprit "éveillé" et évite de faire la promotion de la famille traditionnelle, fondée par un couple hétérosexuel : les deux histoires d'amour cisgenre qui pourraient trouver ici leur conclusion heureuse sont détournées de leur trop prévisible destin. (En revanche, j'ai bien aimé la blague que fait la télépathe Mantis à cette grosse brute de Drax.)

C'est aussi l'occasion de souligner que cette superproduction nous propose de beaux personnages féminins : Mantis bien sûr, mais surtout Gamora et Nebula. J'ajoute que, dans ce volet comme dans les précédents, on a inséré quelques invités-surprises, comme Nathan Fillion (eh oui, Castle !) et Sylvester Stallone (de retour).

J'ai passé un très bon moment.

15:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Les Gardiens de la galaxie 3

Six ans après la sortie du deuxième volet des aventures de la plus barjot des équipes de super-héros marvelliens, Disney se décide à conclure la franchise, en en gardant toutefois un peu sous le coude. (La seconde scène post-générique, placée au bout du bout, nous informe que l'un des personnages principaux sera de retour sur nos écrans.)

Les ingrédients sont les mêmes : de la bonne zique, des effets spéciaux bluffants et des traits d'humour qui ne visent pas la plus grande subtilité... pour mon plus grand plaisir. (Outre les querelles de gamins entre les protagonistes, je recommande tout particulièrement la discussion qui porte sur les images, les métaphores... et qui se conclut de manière inattendue.)

La grande nouveauté de cet opus est l'entremêlement de deux histoires, celle qui se déroule sous nos yeux et celle qui a eu lieu des années auparavant : la jeunesse de Rocket, le putois blaireau supporteur de foot raton-laveur. A l'écran, l'animation est superbe. Mais c'est surtout poignant avec, en sous-texte, la dénonciation de la vivisection.

L'humour et la gloriole sont plutôt réservés à la trame contemporaine. C'est éblouissant, parfois excessif, avec pas mal d'invraisemblances : certains protagonistes devraient mourir à plusieurs reprises et le super-méchant, invincible au départ, finit quand même par être défait, de manière presque anecdotique. (Les scénaristes ont peut-être voulu suggérer qu'il a surtout été vaincu par sa démesure, son hybris.)

Sur le fond, il est toujours question de famille, celle que forme une bande de potes (on en voit plusieurs dans ce film-ci)... et celle que des adultes peuvent créer avec des enfants qui ne sont pas les leurs. C'est beau, à ceci près que les gamins qu'on emmène voir ce film (si l'on accepte de les soumettre à quantité d'actes violents et de morts brutales) n'auront aucune idée de la manière dont, dans la vraie vie, les bébés naissent. La plupart des enfants du film sont des créatures de laboratoire (préfiguration de qui attend nos lointains descendants ?). La pudibonderie de Disney (qui bannit, dans ses productions grand public, tout ce qui peut renvoyer au sexe) rencontre ici l'esprit "éveillé" et évite de faire la promotion de la famille traditionnelle, fondée par un couple hétérosexuel : les deux histoires d'amour cisgenre qui pourraient trouver ici leur conclusion heureuse sont détournées de leur trop prévisible destin. (En revanche, j'ai bien aimé la blague que fait la télépathe Mantis à cette grosse brute de Drax.)

C'est aussi l'occasion de souligner que cette superproduction nous propose de beaux personnages féminins : Mantis bien sûr, mais surtout Gamora et Nebula. J'ajoute que, dans ce volet comme dans les précédents, on a inséré quelques invités-surprises, comme Nathan Fillion (eh oui, Castle !) et Sylvester Stallone (de retour).

J'ai passé un très bon moment.

15:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Dernière nuit à Milan

On dirait que la saison des polars estivaux est un peu en avance, cette année... et, cette fois-ci, au lieu de l'Espagne ou du Moyen-Orient, c'est l'Italie qui s'y colle.

Cela commence par de superbes vues nocturnes de la ville. Milan est dotée d'un beau patrimoine architectural, mais c'est aussi une métropole, avec ses gratte-ciel. Du coup, l'impression est ambiguë : c'est beau et labyrinthique à la fois... et chacun sait qu'au cœur d'un labyrinthe se cache une menace mortelle.

La musique, un brin glaçante, contribue elle aussi à planter le décor, alors que, pourtant, l'ambiance est plutôt à la fête, ce soir-là : un policier chevronné est sur le point de partir à la retraite (à 53 ans) ; sa jeune épouse et ses amis lui préparent une fête surprise... mais il est en retard. Il convient d'être très attentif à ce début, puisqu'à l'issue d'un petit retour en arrière, on va revoir les principaux plans de cette séquence, mais sous un autre angle. C'est assez brillant.

La partie "truandesque" est elle aussi bien troussée. Les personnes qui l'ignorent découvriront qu'il existe une mafia chinoise à Milan... et qu'elle a une concurrente philippine ! (Qui osera dire après cela que les immigrés extra-européens rechignent à adopter les coutumes de leur pays d'accueil ?) Quelques-uns des personnages, certes caricaturaux, sont vraiment hauts en couleurs.

La situation va déraper parce qu'une "commission" sans risque, qui devait ne durer qu'une heure, va évidemment mal tourner. Elle va mal se passer pour les policiers, pour les employés du mafieux... mais aussi pour les auteurs de l'arnaque. La situation devient délicieusement inextricable. On se demande comment le héros va pouvoir s'en sortir. Je laisse à chacun le loisir de découvrir comment l'auteur (scénariste et réalisateur) Andrea di Stefano a bouclé son histoire.

Je dois toutefois mettre un bémol à mon enthousiasme. Je trouve que l'un des personnages principaux, celui de l'épouse du policier, est caricatural au possible. Le cinéaste prétend avoir choisi Linda Caridi en raison de sa capacité à improviser. A l'écran on remarque surtout son physique impeccable. Elle est chargée d'incarner la seconde épouse du héros (divorcé de la première). Elle semble à peine plus âgée que la fille du policier... et assez superficielle. Elle est attirée par tout ce qui brille (de belles fringues, un bel appartement, un gros diamant...) et est au comble du bonheur quand son compagnon lui dit qu'elle est belle. Pour caractériser une Italienne du XXIe siècle, on pourrait s'attendre à un peu plus de fond... (Mais c'est conforme à une certaine vision traditionnelle -machiste- des polars.)

Cette (grosse) réserve émise, je recommande le film, tout en tension et émotions, une plongée de deux heures quasiment sans temps mort.

09:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Dernière nuit à Milan

On dirait que la saison des polars estivaux est un peu en avance, cette année... et, cette fois-ci, au lieu de l'Espagne ou du Moyen-Orient, c'est l'Italie qui s'y colle.

Cela commence par de superbes vues nocturnes de la ville. Milan est dotée d'un beau patrimoine architectural, mais c'est aussi une métropole, avec ses gratte-ciel. Du coup, l'impression est ambiguë : c'est beau et labyrinthique à la fois... et chacun sait qu'au cœur d'un labyrinthe se cache une menace mortelle.

La musique, un brin glaçante, contribue elle aussi à planter le décor, alors que, pourtant, l'ambiance est plutôt à la fête, ce soir-là : un policier chevronné est sur le point de partir à la retraite (à 53 ans) ; sa jeune épouse et ses amis lui préparent une fête surprise... mais il est en retard. Il convient d'être très attentif à ce début, puisqu'à l'issue d'un petit retour en arrière, on va revoir les principaux plans de cette séquence, mais sous un autre angle. C'est assez brillant.

La partie "truandesque" est elle aussi bien troussée. Les personnes qui l'ignorent découvriront qu'il existe une mafia chinoise à Milan... et qu'elle a une concurrente philippine ! (Qui osera dire après cela que les immigrés extra-européens rechignent à adopter les coutumes de leur pays d'accueil ?) Quelques-uns des personnages, certes caricaturaux, sont vraiment hauts en couleurs.

La situation va déraper parce qu'une "commission" sans risque, qui devait ne durer qu'une heure, va évidemment mal tourner. Elle va mal se passer pour les policiers, pour les employés du mafieux... mais aussi pour les auteurs de l'arnaque. La situation devient délicieusement inextricable. On se demande comment le héros va pouvoir s'en sortir. Je laisse à chacun le loisir de découvrir comment l'auteur (scénariste et réalisateur) Andrea di Stefano a bouclé son histoire.

Je dois toutefois mettre un bémol à mon enthousiasme. Je trouve que l'un des personnages principaux, celui de l'épouse du policier, est caricatural au possible. Le cinéaste prétend avoir choisi Linda Caridi en raison de sa capacité à improviser. A l'écran on remarque surtout son physique impeccable. Elle est chargée d'incarner la seconde épouse du héros (divorcé de la première). Elle semble à peine plus âgée que la fille du policier... et assez superficielle. Elle est attirée par tout ce qui brille (de belles fringues, un bel appartement, un gros diamant...) et est au comble du bonheur quand son compagnon lui dit qu'elle est belle. Pour caractériser une Italienne du XXIe siècle, on pourrait s'attendre à un peu plus de fond... (Mais c'est conforme à une certaine vision traditionnelle -machiste- des polars.)

Cette (grosse) réserve émise, je recommande le film, tout en tension et émotions, une plongée de deux heures quasiment sans temps mort.

09:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films

jeudi, 08 juin 2023

Abysses

Lundi dernier, France 2 a diffusé les deux premiers épisodes d'une mini-série internationale, l'intégralité des huit étant déjà disponible sur le site de France Télévisions. Ce thriller fantastico-écologique louche à la fois vers James Cameron (notamment par le titre) et les polars scandinaves, auxquels il s'apparente par la qualité du scénario, le soin apporté aux images et l'insertion mesurée de thématiques sociétales dans une œuvre de genre.

Si l'on fait l'effort de regarder les épisodes en version originale, on entendra parler anglais, allemand, français, japonais, espagnol, norvégien, danois... On a visiblement voulu bâtir une intrigue mondiale, qui a pour cadre les océans et les territoires qui les bordent.

De nos jours, aux quatre coins du monde, des phénomènes inexpliqués se produisent. Un pêcheur est victime d'un banc de poissons. Une baleine à bosse s'en prend à un bateau de touristes, les instruments de mesure d'une station scientifique côtière se détraquent mystérieusement, un cuisinier meurt après avoir été aspergé de liquide visqueux par un homard, une nuée de crabes envahit une plage d'Afrique, des fonds marins se couvrent de vers de glace géants, en présence d'une étrange bactérie...

J'ai beaucoup aimé cette mise en bouche, qui instille le mystère, sans effet tapageur, en montrant peu et suggérant beaucoup. C'est de surcroît très bien mis en images, avec quelques superbes scènes océaniques, comme celle qui montre un troupeau de baleines endormies.

En plusieurs endroits de la planète, divers scientifiques, d'abord chacun de son côté, tentent de comprendre les causes du phénomène inexpliqué auquel ils ont été mêlés. Petit à petit, ils vont s'apercevoir que des événements en apparence distincts sont en réalité tous liés et qu'un travail en commun pourrait leur permettre de trouver la clé du mystère... et, accessoirement, de sauver la planète.

Les spectateurs vont se retrouver confrontés à trois hypothèses (entre lesquelles je laisserai à chacun le loisir de trancher). Soit une entité divine est derrière tout cela : source de la vie sur Terre, elle ne serait pas très satisfaite de l'action de certaines de ses créatures. Soit les tréfonds océaniques froids, perturbés par le changement climatique, abritent un (des) être(s) vivant(s) apparus avant l'être humain : évoluant jusque-là en profondeur, les menaces pesant sur leur écosystème le(s) poussent à agir. Soit le fond des océans est le refuge d'une (ou plusieurs) créature(s) extraterrestre(s), qu'elle soit installée récemment ou depuis des millénaires : l'être humain est-il devenu une concurrent nuisible, à éliminer ?

C'est prenant, tout étant amené avec subtilité. Ainsi, même s'il est évident qu'on a voulu faire évoluer une galerie de personnages incarnant la plus grande diversité possible ethnique, sociétale et sexuelle, la construction des personnages est suffisamment poussée pour que tout se soumette à l'enquête scientifique. Les acteurs sont très convaincants. Parmi les premiers rôles, on retrouve Cécile de France. J'ajoute que la musique est bien dosée, soulignant certains moments sans être envahissante.

Même si je trouve que la conclusion de l'histoire n'est pas tout à fait au niveau des attentes que la série avait suscitées, je recommande ces huit épisodes, très au-dessus du gros de la production télévisuelle actuelle.

00:18 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, télévision, télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, environnement

mercredi, 31 mai 2023

Comptine mortelle

Dimanche dernier, France 3 a commencé la diffusion d'une nouvelle mini-série britannique, inspirée d'un roman policier d'Anthony Horowitz. Les trois premiers épisodes ont été diffusés le 28 mai, les trois derniers le seront dimanche 4 juin prochain. Dès à présent, les six sont disponibles sur le site de France TV.

De nos jours, à Londres, une brillante et pugnace éditrice (qui a sacrifié une partie de sa vie privée à sa carrière) apprend que l'écrivain à succès qui fait le bonheur de sa boîte a achevé un nouveau roman policier mettant en scène le populaire détective Atticus Pünd. Cependant, il apparaît que le tapuscrit de Magpie Murders qu'elle a reçu a été amputé de son dernier chapitre, celui des révélations. La situation se complique quand on apprend le décès subit de l'écrivain, dont on se demande s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou d'un assassinat. L'éditrice part en quête du dernier chapitre... et de réponses quant au décès de l'écrivain, la solution se trouvant peut-être dans ce fameux dernier roman, où il semble avoir mis beaucoup de lui-même.

Cela nous vaut une alternance de scènes, certaines se déroulant à notre époque, d'autres dans les années 1950. Elles illustrent l'intrigue du roman, que les lecteurs imaginent au fur et à mesure qu'ils le lisent. Pour couronner le tout, certains des comédiens incarnant des personnages contemporains sont présents dans les scènes du passé... pas forcément dans un rôle approchant !

Ainsi, à gauche ci-dessus, se trouve l'adjoint du détective Pünd (assis à droite). Il est joué par l'acteur qui, à notre époque, incarne le jeune amant de l'écrivain défunt. Évidemment, ces incarnations doubles, légèrement décalées, sont parfois (souvent ?) porteuses de sens.

J'ai avalé les six épisodes (en version originale sous-titrée, c'est encore plus savoureux). Je me suis régalé, d'abord parce que j'avais deux énigmes policières à résoudre pour le prix d'une, ensuite parce que le tableau des deux époques et de leurs travers est brossé avec talent.

S'ajoute à cela la performance des acteurs, au premier rang desquels ceux qui interprètent les deux principaux protagonistes, qui -en théorie- ne peuvent se rencontrer (et qui pourtant vont communiquer...) : Lesley Manville (une pointure outre-Manche) donne sa ténacité, sa verve et son grain de folie à l'éditrice Susan Ryeland, tandis que Tim McMullan incarne placidement (et malicieusement) le détective que rien ne déroute et qui mène sa petite enquête, à son rythme.

Cerise sur le gâteau : les épisodes sont parsemés d'allusions à de célèbres anciens. Et pour cause : Anthony Horowitz (auteur du roman et de l'adaptation télévisuelle) est un spécialiste d'Agatha Christie, dont il a supervisé l'adaptation de plusieurs aventures d'Hercule Poirot pour la chaîne ITV (avec l'inénarrable David Suchet dans le rôle du détective). C'est aussi un bon connaisseur d'Arthur Conan Doyle, à tel point que les ayant-droit de celui-ci lui ont demandé d'écrire deux romans mettant en scène l'univers de Sherlock Holmes. (Je recommande tout particulièrement La Maison de soie.)

On ne s'étonnera donc pas que l'écrivain à succès des années 2020 s'inspire d'Agatha Christie pour certains de ses romans, tandis que l'intrigue de la série, elle, louche sur une nouvelle de Conan Doyle, Le Manoir de l'Abbaye.

De la même manière, voir l'éditrice enquêter au volant de sa rutilante MG peut nous faire penser à Ariadne Oliver, le double de fiction d'Agatha Christie... mais ce personnage pourrait aussi bien faire allusion au vieil inspecteur Morse, qui ne se déplace que dans une Jaguar rouge. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, les épisodes contenant d'autres clins d’œil.

Si vous aimez les polars à l'anglaise et les intrigues fouillées, rigoureuses et un peu décalées, ne boudez pas votre plaisir !

18:50 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, télévision, télé, tv, actu, médias, actualite, actualites, actualité, actualités

lundi, 22 mai 2023

Umami

Je n'avais jamais entendu parler de cette supposée cinquième saveur (avec le sucré, le salé, l'acide et l'amer), propre à la cuisine nippone. Par curiosité, j'ai donc tenté l'aventure de ce film franco-japonais, servi par une distribution prestigieuse : outre Gérard Depardieu, on croise Sandrine Bonnaire (qui incarne la seconde épouse du chef étoilé), Bastien Bouillon (le fils aîné), Antoine Duléry (l'amant), Zinedine Soualem (le commis de cuisine) et Pierre Richard (le meilleur ami, parrain du deuxième fils).

Le début n'est pas très engageant. A une brève scène japonaise succède un retour en arrière dans lequel on découvre un chef cuisinier reconnu mais déprimé, qui a perdu goût à la cuisine comme à la vie. Il se montre odieux pour son entourage. Dans le rôle, on se demande si Depardieu n'est pas dirigé de manière à suggérer le décalque autobiographique : derrière le cuisinier se cache le comédien de renom, qui a connu la gloire, l'amour et l'argent, mais a perdu l'entrain de sa jeunesse. Depardieu fait du Depardieu, mais il est mieux dirigé que dans les films de la bande à Groland auxquels il a participé. Néanmoins, on se lasse vite de cette énième représentation de l'acteur massif, grossier personnage, enfant gâté.

Fort heureusement, cela rebondit avec le séjour au Japon (ou ce que l'on croit être le séjour au Japon... soyez attentif à la toute fin de l'histoire, assez malicieuse). La mise en scène prend une certaine ampleur, que ce soit dans la gare de province, dans l'hôtel-capsule (une particularité locale) ou, plus tard, dans la campagne enneigée.

Dès que le personnage principal entre dans le modeste restaurant où travaille son concurrent de jadis, cela devient passionnant. Les acteurs japonais sont très bons. On se prend d'intérêt pour cette TPE familiale, où le cuistot de père travaille avec filles et petites-filles, les hommes plus jeunes semblant étrangement absents.

Cela nous guide vers l'un des thèmes majeurs de ce film : la dislocation des liens familiaux, en France comme au Japon. La préparation et la consommation des repas sont ainsi vus comme des moyens de (re)créer des liens.

C'est beau et parfois cocasse. Depardieu s'est prêté de bonne grâce au jeu du tricycle sur neige, du bain chaud en zone montagneuse, de peignoir en kimono.

J'ai trouvé ce film sans prétention assez revigorant.

P.S.

Les spectateurs aveyronnais seront sensibles à deux détails. A plusieurs reprises, dans le film, on peut voir un petit tableau dont le style fait bigrement penser à celui de feu le maître de l'outrenoir. Quant à Rufus, le meilleur ami du chef étoilé, il ouvre les huîtres qu'il a pêchées à l'aide d'un couteau laguiole.

PS. II

L'une des meilleures séquences fait intervenir une éleveuse de porcs, vraiment atypique. Dans la caractérisation de ce personnage (qui joue du rock pour ses cochons !), je vois comme un clin d’œil à l'image d’Épinal couramment véhiculée à propos des bœufs de Kobé.

22:19 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

Umami

Je n'avais jamais entendu parler de cette supposée cinquième saveur (avec le sucré, le salé, l'acide et l'amer), propre à la cuisine nippone. Par curiosité, j'ai donc tenté l'aventure de ce film franco-japonais, servi par une distribution prestigieuse : outre Gérard Depardieu, on croise Sandrine Bonnaire (qui incarne la seconde épouse du chef étoilé), Bastien Bouillon (le fils aîné), Antoine Duléry (l'amant), Zinedine Soualem (le commis de cuisine) et Pierre Richard (le meilleur ami, parrain du deuxième fils).

Le début n'est pas très engageant. A une brève scène japonaise succède un retour en arrière dans lequel on découvre un chef cuisinier reconnu mais déprimé, qui a perdu goût à la cuisine comme à la vie. Il se montre odieux pour son entourage. Dans le rôle, on se demande si Depardieu n'est pas dirigé de manière à suggérer le décalque autobiographique : derrière le cuisinier se cache le comédien de renom, qui a connu la gloire, l'amour et l'argent, mais a perdu l'entrain de sa jeunesse. Depardieu fait du Depardieu, mais il est mieux dirigé que dans les films de la bande à Groland auxquels il a participé. Néanmoins, on se lasse vite de cette énième représentation de l'acteur massif, grossier personnage, enfant gâté.

Fort heureusement, cela rebondit avec le séjour au Japon (ou ce que l'on croit être le séjour au Japon... soyez attentif à la toute fin de l'histoire, assez malicieuse). La mise en scène prend une certaine ampleur, que ce soit dans la gare de province, dans l'hôtel-capsule (une particularité locale) ou, plus tard, dans la campagne enneigée.

Dès que le personnage principal entre dans le modeste restaurant où travaille son concurrent de jadis, cela devient passionnant. Les acteurs japonais sont très bons. On se prend d'intérêt pour cette TPE familiale, où le cuistot de père travaille avec filles et petites-filles, les hommes plus jeunes semblant étrangement absents.

Cela nous guide vers l'un des thèmes majeurs de ce film : la dislocation des liens familiaux, en France comme au Japon. La préparation et la consommation des repas sont ainsi vus comme des moyens de (re)créer des liens.

C'est beau et parfois cocasse. Depardieu s'est prêté de bonne grâce au jeu du tricycle sur neige, du bain chaud en zone montagneuse, de peignoir en kimono.

J'ai trouvé ce film sans prétention assez revigorant.

P.S.

Les spectateurs aveyronnais seront sensibles à deux détails. A plusieurs reprises, dans le film, on peut voir un petit tableau dont le style fait bigrement penser à celui de feu le maître de l'outrenoir. Quant à Rufus, le meilleur ami du chef étoilé, il ouvre les huîtres qu'il a pêchées à l'aide d'un couteau laguiole.

PS. II

L'une des meilleures séquences fait intervenir une éleveuse de porcs, vraiment atypique. Dans la caractérisation de ce personnage (qui joue du rock pour ses cochons !), je vois comme un clin d’œil à l'image d’Épinal couramment véhiculée à propos des bœufs de Kobé.

22:19 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films

samedi, 20 mai 2023

Sept hivers à Téhéran

Ces sept hivers sont ceux passés en prison par une jeune Iranienne, Reyhaneh Jabbari, avant d'être exécutée pour meurtre. Cette histoire vraie nous est racontée par un documentaire allemand, qui utilise différents types d'images. Certaines sont de notre époque. Ce sont des extraits d'entretiens avec des membres de la famille, d'anciennes codétenues de Reyhaneh et son avocat.

D'autres images ont été tournées au moment de l'affaire (souvent clandestinement), de l'arrestation à la nuit de l'exécution, en passant par le procès. S'y ajoutent des extraits audios (des entretiens téléphoniques entre la jeune femme et sa mère, principalement), des textes lus (ceux des lettres de Reyhaneh) et des films familiaux, datant des années 2000. On y découvre une famille de classe moyenne, pas très religieuse.

Cela nous amène aux deux aspects de l'affaire. D'un côté, il y a l'acte extrême, celui d'une jeune adulte victime d'une agression sexuelle de la part d'un médecin âgé, marié, de bonne réputation. Pour échapper au viol, Reyhaneh poignarde son agresseur, qui meurt de sa blessure. Le problème est que celui-ci est proche des Gardiens de la Révolution, alors que la jeune femme est issue d'une famille jugée trop occidentalisée par les fanatiques du régime.

La première partie du film nous relate les circonstances de l'agression, puis l'arrestation et la première détention de Reyhaneh, soumise à d'énormes pressions de la part de la police. Sans qu'aucune image de violence ne soit montrée, on est submergé par l'indignation, tant ce que subit la jeune femme est injuste.

La deuxième partie raconte le procès, au cours duquel l'accusée espère faire entendre sa version des faits. Malheureusement pour elle, le président du tribunal, islamiste certes par attaché au respect des règles juridiques, est remplacé par un affidé du régime.

La troisième partie évoque le gros de la détention de Reyhaneh et les efforts désespérés de ses proches pour obtenir le pardon de la famille du violeur, seule possibilité pour lui éviter la pendaison. La mise en scène des échanges téléphoniques et de textos est glaçante. On sent le poids des conventions qui pèsent aussi bien sur la famille de la condamnée que sur celle de la victime du coup de couteau. C'est aussi le moment où, dans les témoignages, on fait intervenir d'autres femmes. Celles-ci évoquent le quotidien de la prison et leur propre histoire, qui révèle l'ampleur des violences que subissent certaines femmes iraniennes. J'ai encore la nausée rien qu'en repensant à celle que son père a laissée entre les mains d'un ami, pour qu'il abuse d'elle dans sa propre chambre... (Cette partie m'a rappelé un autre formidable documentaire carcéral, Des Rêves sans étoiles, sorti en 2017.)

C'est un film très fort, que j'ai trouvé particulièrement dur à supporter dans sa première demi-heure. Mais il nous permet de découvrir, a posteriori, le tempérament d'une jeune femme intelligente, indépendante, dont la vie a été écourtée par un régime barbare.

23:25 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femmes, femme

Sept hivers à Téhéran

Ces sept hivers sont ceux passés en prison par une jeune Iranienne, Reyhaneh Jabbari, avant d'être exécutée pour meurtre. Cette histoire vraie nous est racontée par un documentaire allemand, qui utilise différents types d'images. Certaines sont de notre époque. Ce sont des extraits d'entretiens avec des membres de la famille, d'anciennes codétenues de Reyhaneh et son avocat.

D'autres images ont été tournées au moment de l'affaire (souvent clandestinement), de l'arrestation à la nuit de l'exécution, en passant par le procès. S'y ajoutent des extraits audios (des entretiens téléphoniques entre la jeune femme et sa mère, principalement), des textes lus (ceux des lettres de Reyhaneh) et des films familiaux, datant des années 2000. On y découvre une famille de classe moyenne, pas très religieuse.

Cela nous amène aux deux aspects de l'affaire. D'un côté, il y a l'acte extrême, celui d'une jeune adulte victime d'une agression sexuelle de la part d'un médecin âgé, marié, de bonne réputation. Pour échapper au viol, Reyhaneh poignarde son agresseur, qui meurt de sa blessure. Le problème est que celui-ci est proche des Gardiens de la Révolution, alors que la jeune femme est issue d'une famille jugée trop occidentalisée par les fanatiques du régime.

La première partie du film nous relate les circonstances de l'agression, puis l'arrestation et la première détention de Reyhaneh, soumise à d'énormes pressions de la part de la police. Sans qu'aucune image de violence ne soit montrée, on est submergé par l'indignation, tant ce que subit la jeune femme est injuste.

La deuxième partie raconte le procès, au cours duquel l'accusée espère faire entendre sa version des faits. Malheureusement pour elle, le président du tribunal, islamiste certes par attaché au respect des règles juridiques, est remplacé par un affidé du régime.

La troisième partie évoque le gros de la détention de Reyhaneh et les efforts désespérés de ses proches pour obtenir le pardon de la famille du violeur, seule possibilité pour lui éviter la pendaison. La mise en scène des échanges téléphoniques et de textos est glaçante. On sent le poids des conventions qui pèsent aussi bien sur la famille de la condamnée que sur celle de la victime du coup de couteau. C'est aussi le moment où, dans les témoignages, on fait intervenir d'autres femmes. Celles-ci évoquent le quotidien de la prison et leur propre histoire, qui révèle l'ampleur des violences que subissent certaines femmes iraniennes. J'ai encore la nausée rien qu'en repensant à celle que son père a laissée entre les mains d'un ami, pour qu'il abuse d'elle dans sa propre chambre... (Cette partie m'a rappelé un autre formidable documentaire carcéral, Des Rêves sans étoiles, sorti en 2017.)