lundi, 16 octobre 2017

La Passion Van Gogh

C'est à une coproduction anglo-polonaise que l'on doit cet hommage à l'un des peintres les plus imaginatifs de tous les temps. Au lieu de se contenter d'un biopic poussiéreux, les auteurs nous proposent une enquête picturale, qui voit l'une des connaissances de Van Gogh chercher à transmettre une lettre, avant d'enquêter sur la mort du peintre, sur laquelle plane un mystère.

Techniquement, on a utilisé la rotoscopie, déjà à l’œuvre dans A Scanner darkly, Valse avec Bachir ou encore Aloïs Nebel. A l'écran, les décalques des acteurs se meuvent dans les oeuvres du peintre, soudain mises en mouvement. On a notamment beaucoup puisé dans la période arlésienne, ainsi que dans son séjour à Auvers-sur-Oise.

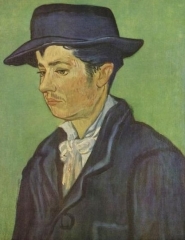

Au début, il faut s'accrocher un peu, pour s'habituer au procédé et à la conception de l'intrigue. Notre guide est un personnage réel, Armand Roulin, qui a été peint par Van Gogh :

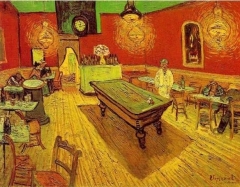

Dans ses pas, on découvre plusieurs des lieux visités par le peintre, à commencer par le fascinant café nocturne, où l'on va rencontrer une galerie de personnages hauts en couleur :

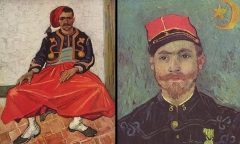

Parmi ceux qui m'ont marqué, dont on voit les traits fixes soudain s'animer, je peux citer le soldat zouave ou encore Paul-Eugène Milliet :

A partir de là, le héros-enquêteur va aller à la rencontre des logeurs de Van Gogh, notamment la patronne d'un bar et la fille du docteur Gachet, ce dernier finissant par apparaître à l'écran, sous les traits de Jerome Flynn :

Cette juxtaposition de l’œuvre d'origine et de sa transposition cinématographique est très représentative du talent mis en œuvre dans cette fiction picturale, particulièrement réussie au niveau des portraits. On pense évidemment à ceux que Van Gogh a faits de lui-même, spécialement à ceux qui le montrent avec l'oreille coupée (droite sur les tableaux peints en miroir, gauche dans la réalité). Mais le plus beau (pour moi) est sans conteste celui qui le montre portant un chapeau et que l'on voit s'animer sous l'effet de coups de pinceau numériques :

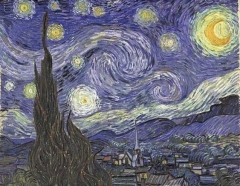

On comprend pourquoi l'on considère Van Gogh comme un précurseur du fauvisme. Cela nous conduit tout naturellement aux paysages peints par l'artiste. Les champs de Provence sont superbement emballés de couleurs chaudes, tandis que les scènes nocturnes prennent un relief particulier quand les lumières s'animent :

Je recommande aussi la scène qui montre l'une des chambres où a logé Van Gogh, avec une flamme d'huile (numérique) qui vacille et fait danser les ombres de la pièce.

C'est une œuvre extraordinaire, à voir a-bso-lu-ment !

PS

En complément, je conseille la lecture du numéro 1 de la nouvelle collection "Le Musée idéal", publiée par Le Monde en partenariat avec Géo :

19:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, art, peinture, culture

dimanche, 08 octobre 2017

L'affaire Fualdès, le sang et la rumeur

Jusqu'au 31 décembre 2017, le musée Fenaille de Rodez propose une passionnante exposition consacrée à un fait divers qui a défrayé la chronique il y a 200 ans, en Aveyron bien sûr, mais aussi au plan national et même international.

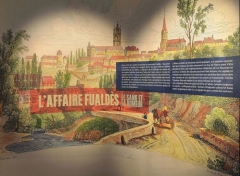

Dès le vestibule, on est accueilli par la reproduction d'une gravure datant sans doute de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. On y découvre une vue d'un Rodez exigu (peuplé à l'époque de seulement 6 500 habitants), entouré d'espace rural, en particulier sur les pentes aujourd'hui presque intégralement bâties.

De là, on pénètre dans la première salle, consacrée au crime en lui-même. On nous présente Antoine-Bernardin Fualdès, ancien révolutionnaire ardent devenu bonapartiste et procureur impérial au criminel. C'est dire qu'il a dû se faire des ennemis dans le passé, d'autant plus qu'il est franc-maçon (de tendance antimonarchique), une étiquette délicate à porter en 1817, au début de la Restauration, juste après la Terreur blanche.

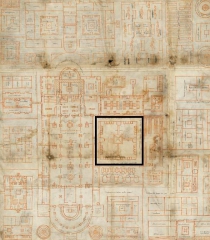

Le mystère plane toujours sur ce qui s'est passé le soir de ce 19 mars 1817. Vers 20 heures, Fualdès a quitté son domicile ( 1 aujourd'hui situé au début de la rue de Bonald, où l'on peut encore voir la porte d'origine, qui a été légèrement reculée par rapport à la rue, sans doute pour ménager un abri). Il faisait sombre à Rodez, mais le cafetier voisin (2) a reconnu l'ancien procureur parti se promener, une serviette de documents sous le bras, semble-t-il. Au bout de la place de la cité, il a tourné à droite, rue Terral (3). A partir de là, les versions divergent.

L'enquête (bâclée) et la rumeur publique ont très tôt désigné la maison Bancal (4) comme étant le lieu du crime. N'a-t-on pas retrouvé à proximité de celle-ci, rue des Hebdomadiers (aujourd'hui rue Séguy) un mouchoir qui ne peut qu'avoir servi de bâillon ? N'a-t-on pas retrouvé la canne de Fualdès à peine plus loin, rue Terral ? Dans la salle du musée sont proposés plusieurs plans d'époque, ainsi qu'une carte postale du tout début du XXe siècle, permettant de localiser les principaux endroits liés (de manière réelle ou supposée) au crime. Notons que la mairie de Rodez avait fait imprimer l'un de ces plans, dont la vente devait servir à soulager les nécessiteux de la commune.

Le corps de Fualdès ayant été retrouvé en contrebas de la ville, sur les berges de l'Aveyron, à Layoule, aux confins de Rodez et du Monastère, les imaginations se sont déchaînées sur la manière dont le corps y avait été transporté. Contrairement à ce qu'un esprit contemporain pourrait croire, ce n'est pas le chemin le plus court qui a été emprunté. Celui-ci traversait une partie de la cité (la partie Nord), où, le soir, le moindre bruit est susceptible d'éveiller l'attention.

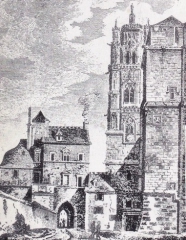

Les assassins (car ils étaient sans doute plusieurs) ont sans doute transporté Fualdès (vivant ou mort) en longeant les remparts de la cité. Ils seraient sortis par la porte Saint-Martial qui, à l'époque, faisait le lien entre l'évêché et la cathédrale. Une fois à l 'extérieur, il y avait peu de chances qu'ils soient dérangés, la zone étant quasi inhabitée... et peu fréquentée le soir.

(gravure présentant une vue de la place d'Armes à la fin du XVIIIe siècle)

La deuxième partie de la première salle propose divers objets en lien avec l'affaire : une reconstitution des vêtements que portait Fualdès ce soir-là, la mise en scène du crime, telle que la version officielle l'a transmise, une vielle comme celle dont devaient jouer les musiciens présents en cette période de foire... et une maquette de la désormais fameuse maison Bancal, réalisée en 1820 par David Niépce. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu : il s'agit du cousin de Nicéphore, l'inventeur de la photographie. Officier des dragons, il s'ennuyait un peu dans le chef-lieu aveyronnais. Et puis cette maison suscitait une telle curiosité... à tel point que les gens y venaient en nombre, prêts à payer pour la visiter. Curiosité supplémentaire : la maquette a été conçue de manière à ce qu'une partie soit amovible, dévoilant l'espace intérieur, minutieusement reconstitué.

L'engouement pour ce fait divers fait l'objet de la deuxième salle, consacrée aux productions de l'époque, particulièrement des années 1817-1818. Aujourd'hui, on dirait que l'affaire "a fait le buzz"... sauf qu'alors n'existent ni internet, ni la télévision, ni la radio, ni le téléphone... C'est donc par les illustrations et les écrits que les informations (les fausses comme les vraies) ont été véhiculées. C'est l'âge d'or de la lithographie, de nombreuses étant exposées dans le musée. Des peintres se sont même déplacés pour faire le portrait des principaux protagonistes, pour la plupart des gens du peuple, dont la renommée va désormais égaler (temporairement) celle des puissants. L'histoire de ce meurtre a donné lieu à des productions théâtrales... et même à la création d'un "cabinet de cire", où a été reconstitué la scène du crime, telle que la rumeur l'a propagée.

Au niveau des écrits,il y a profusion d'édition de feuilles volantes. Pour les plus fortunés, on publie les actes des procès. L'essentiel est publié par la presse, locale comme nationale, puisque des journalistes parisiens ont fait le déplacement. L'un d'entre eux, Hyacinthe Thabaud, a visiblement été traumatisé par Rodez, une ville sombre, peuplée de chauve-souris et de porcs en liberté...

L'une des publications les plus célèbres est les Mémoires de Clarisse Manzon, la fille d'un juge ruthénois, une mythomane qui va précipiter la chute de certains des accusés. Ce livre a été réédité à de nombreuses reprises et même traduit (en anglais, danois...). On a ainsi entendu parler de l'affaire Fualdès dans toute l'Europe, jusqu'aux États-Unis !

La troisième salle fait le point sur les suites judiciaires, ainsi que sur les zones d'ombre. Plusieurs hypothèses sont évoquées quant aux véritables causes de la mort de Fualdès. Rappelons tout d'abord qu'il y eut trois procès, le premier (celui de Rodez), ayant été cassé pour un vice de forme. Les deux suivants ont eu lieu à Albi, le troisième étant en quelque sorte la queue de comète du deuxième. Voilà pourquoi les trois condamnés à mort ont été exécutés en terre albigeoise, le 3 juin 1818. D'autres accusés ont été condamnés à la prison à perpétuité, d'autres à des peines plus légères. Quelques-uns ont été acquittés.

Dans cette salle, il est question des mensonges et omissions dans lesquels l'affaire a été engluée. Aucun meurtre n'a été commis dans la maison Bancal, dont les enfants ont pu imaginer un récit fantasmagorique, sans cesse renouvelé, sans susciter le scepticisme des enquêteurs. C'est à l'image de la majorité des témoins (plus de 300 lors des deux premiers procès), comme ce meunier qui, sur son lit de mort, a fini par reconnaître qu'il avait tout inventé pour pouvoir voir du pays ! Le summum est peut-être atteint avec ces lettres anonymes de menace, reçues par Clarisse Manzon... qui se les était envoyées elle-même !

Et encore, l'exposition ne dit pas tout. La lecture de l'excellent catalogue (issu notamment d'un gros travail de fond de Jacques Miquel) nous en apprend d'autres. Je pense à ces témoins à décharge qu'on a tenté de faire revenir sur leurs déclarations, où ceux dont on a totalement négligé les paroles. Parmi eux, il y a ce réfugié espagnol, ancien juge, qui logeait juste au-dessus des Bancal (et donc du lieu présumé du crime)... et qui n'a rien entendu d'inhabituel ce soir-là, tout comme le voisin des Bancal, qui était un ami de Fualdès ! On a aussi "perdu" ces pierres tachées de sang, découvertes à Layoule, ce qui tendait à prouver que c'est là que le meurtre avait été perpétré, et non dans la maison Bancal.

Et puis, il y a ces "liaisons coupables", ces attaches familiales qui unissent les notables royalistes de Rodez et de ses alentours à de prestigieuses familles françaises (comme celle de Decazes). Une hypothèse tient la corde (sans être la seule envisageable), celle d'une vengeance des Chevaliers de la Foi, cette conjuration qui a tenté de remettre Louis XVIII sur le trône, en 1814, et qui a échoué notamment à cause du procureur impérial Fualdès. La bande de royalistes a commis bien des méfaits, qui n'ont jamais été sanctionnés par une condamnation en justice. Quant au procureur et à l'officier de gendarmerie chargés de l'affaire en 1817, il ont été ensuite rapidement décorés de la légion d'honneur... Ils avaient sans doute bien mérité de la Patrie !

PS

Sur le site du musée Fenaille, on peut accéder à un très bon web-documentaire.

PS II

On peut aussi, sur la Toile (ré)écouter des émissions radiophoniques (de RTL et France Inter) qui ont été consacrées à l'affaire.

PS III

Enfin, ne partez pas du musée sans réclamer la reproduction du plan d'époque de la cité de Rodez. (C'est gratuit.) Il est annoté de manière à faciliter la déambulation dans les rues de la ville, tout en suivant l'affaire Fualdès.

17:06 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, société, actualité, culture

vendredi, 28 juillet 2017

L'Empire des mille planètes

C'est le titre de l'un des premiers albums des aventures de Valérian et Laureline, publié en 1971 et récemment réédité en relation avec la sortie du film de Luc Besson, qu'il a inspiré :

Je ne suis pas un fan de la série, mais je la trouve intéressante (pour ce que j'en ai lu). C'est un mélange de science-fiction et de références historiques et archéologiques, avec une bonne pincée d'humour :

Dans cet épisode, un objet mystérieux (pour des humains du XXVIIIe siècle... encore plus pour des extraterrestres) se retrouve au coeur de l'intrigue, un peu par hasard :

Pour des lecteurs profanes, l'histoire pourrait avoir un goût de déjà-vu. Il est question de voyages spatio-temporels, d'expéditions disparues, d'écarts de niveaux de technologie. En réalité, ce sont les auteurs de la bande dessinée (Pierre Christin et Jean-Claude Mézières) qui ont inspiré beaucoup de monde (certains diront qu'ils ont été abondamment copiés).

Malgré son âge, la bande dessinée garde un parfum de fraîcheur. C'est divertissant, avec un scénario élaboré... mais en moins de 50 pages, la trame n'est pas suffisamment étoffée. Je trouve que l'action avance très vite, laissant de côté certains aspects qui auraient dû être développés. C'est peut-être lié à la publication originelle sous forme de feuilleton, dans la revue Pilote.

PS

La réédition de 2017 comporte quelques bonus (mineurs) en relation avec le film de Luc Besson.

20:33 Publié dans Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bd, bande-dessinée, bande dessinée, livres, actualité, culture

mercredi, 28 juin 2017

L'affaire Fualdès à la Une

2017 marque le bicentenaire de l'assassinat de l'ancien procureur impérial Antoine-Bernardin Fualdès, qui fut à l'origine d'une sorte de bourrasque médiatique d'ampleur nationale, la première en France pour un fait divers. Depuis trente ans, à intervalle régulier, des publications évoquent le sujet. Plus rarement, la radio s'est penchée sur l'affaire. Récemment, à deux reprises, c'est Jacques Pradel, sur RTL, qui a donné un coup de projecteur sur l'un des plus retentissants meurtres du XIXe siècle, tout d'abord en mars 2015, puis, de nouveau, le 15 juin dernier, avec pour invité l'historien Jacques Miquel.

Celui-ci a contribué à la création de l'exposition actuellement visible au musée Fenaille jusqu'au 31 décembre 2017 (et dont je parlerai bientôt). Aujourd'hui mercredi, il était cette fois-ci l'invité de La Marche de l'histoire, sur France Inter.

Dans un format aussi court, il était impossible de tout dire. Ceux qui connaissent déjà l'affaire resteront sans doute un peu sur leur faim... mais je pense que c'est le but : susciter la curiosité, pour donner envie de se rendre au musée Fenaille, pour en savoir plus. L'émission aura au moins été l'occasion de faire entendre (partiellement) une version de la Complainte de Fualdès.

22:31 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Politique aveyronnaise, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, histoire, culture, médias, occitanie, musique, chanson

samedi, 17 juin 2017

Augustin Alphonse Marty, illustre inconnu

Hier vendredi, au Centre européen de Conques, a démarré un nouveau cycle de conférences, la première (la précédente ayant été annulée en raison d'un problème de transport) étant consacrée à un Aveyronnais qui a joué un rôle important dans l'organisation de la Poste pendant la Première guerre mondiale, Augustin Alphonse Marty. Elle a été prononcée par Sébastien Richez qui, fait exceptionnel, est resté debout pendant toute son allocution, qu'il a su rendre vivante par sa connaissance du sujet et le choix des illustrations qu'il a projetées sur le grand écran de la salle.

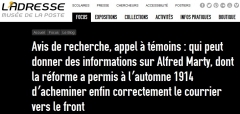

On peut qualifier cet Aveyronnais de méconnu parce que, même si son rôle au sein de ce qu'on appelait à l'époque les PTT ne faisait l'objet d'aucun mystère, son identité même a été source d'approximations. Le conférencier a d'ailleurs eu l'humilité de reconnaître que, jusqu'à il y a récemment, il se trompait à propos du prénom de Marty. Comme, dans la plupart des documents officiels le mentionnant, son nom n'était précédé que de l'initiale A, les chercheurs en avaient conclu (un peu rapidement) qu'il se prénommait Alfred. On en a la preuve dans un appel à témoins lancé il y a quelques années sur le site du musée de La Poste :

Cette erreur se retrouve dans des ouvrages dits historiques, mais qui n'ont pas été rédigés par des spécialistes de la question... comme celui-ci :

Précisons que, dans ses articles plus récents (comme ici), Sébastien Richez a corrigé l'erreur et donne désormais la véritable identité du postier aveyronnais. Pour arriver à ce résultat, il a dû fouiller dans les archives de l'entreprise, qui contiennent plus de 300 dossiers au nom de Marty !

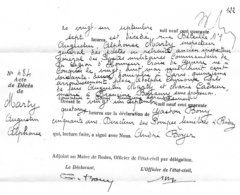

Comme le précise son acte de décès (que j'ai trouvé sur la page créée sur un site de généalogie par Michel Roussel, qui, me semble-t-il, était présent à la conférence), Augustin Alphonse Marty est né à Conques le 28 mai 1862. (Un doute subsiste sur le lieu exact : était-ce dans la "maison des sources" ou à Cambelong ? Mystère.)

Son père était... facteur ! En réalité, c'était un ancien soldat (né en 1818), gravement blessé au bras en Algérie, à qui l'on avait attribué cette fonction en compensation du préjudice subi. Mais ce n'était pas une sinécure pour autant. A l'époque, les tournées s'effectuent à pieds, sur plusieurs dizaines de kilomètres... La tournée du père était scindée en deux, s'effectuant sur deux jours.

De son mariage avec Marie Hortense Cadrieu (à Saint-Parthem, pas très loin de Conques) sont issus 8 enfants, Augustin Alphonse étant le sixième. Notons que la lignée n'est pas éteinte. Des descendants (indirects, semble-t-il) se trouvaient hier dans la salle. Un descendant direct habiterait en Loire-Atlantique, mais, d'après le conférencier, il ne s'est pas montré très intéressé par l'histoire familiale...

Sébastien Richez nous a ensuite présenté la carrière d'Augustin Alphonse Marty. Celui qui a fini inspecteur général des PTT a commencé comme simple "surnuméraire" à Blois en 1880 (à 18 ans, donc). On ne sait rien de sa formation ni de ses études. En tout cas, à ses débuts, il a beaucoup bougé, passant à Beauvais (en 1881), Bordeaux (en 1884) et Rouen (en 1886), avant d'intégrer (par concours interne, sans doute) l'Ecole Nationale Supérieure des PTT (ENSPTT), en 1888. C'est le premier tournant de sa carrière. Il en sort trois ans plus tard, deuxième de sa promotion, ce qui lui permet d'accéder à des postes administratifs hauts placés, jusqu'à l'inspection générale, décrochée en 1906, année où il devient chevalier de la légion d'honneur (la décoration est visible sur la photographie qui figure au début de ce billet). Entre 1906 et 1914, il a été chargé de missions spéciales, comme de réfléchir à l'avancement des fonctionnaires ou de traiter de l'abus de bien social commis par le directeur des Postes de la Seine.

Il occupe des fonctions importantes aux PTT à l'époque où la distribution du courrier connaît de profonds changements. A la fin du XIXe siècle les facteurs sont passés à la tournée unique, quotidienne, à vélo. Leur administration prend d'ailleurs en charge l'impôt qui pèse à l'époque sur ce véhicule. Le XXe siècle voit l'arrivée des automobiles (à moteur thermique... ou électrique). Au départ, les PTT ne possèdent pas les voitures, qui sont louées à des compagnies privées. Cette nouveauté permet d'accélérer la levée du courrier dans les boîtes postales dans les grandes villes. Les commerçants sont même incités à en acheter, pour en faire profiter leurs clients.

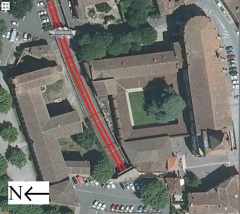

L'année 1914 est le second tournant dans la carrière d'Augustin. Il est nommé patron des Postes à Paris. Il constate la grande inefficacité du traitement du courrier (par les militaires) depuis la déclaration de guerre. En moyenne, la correspondance entre les soldats et leur famille met 10 à 12 jours à leur parvenir... dans le meilleur des cas. Cela peut prendre parfois plus de deux semaines. Voilà qui lui semble inadmissible, à une époque où, grâce au train, les PTT réussissent à transmettre le courrier classique en deux jours maximum. Marty va être nommé inspecteur général technique de la Poste militaire. En un peu plus d'un mois, il met en place un nouveau système qui permet de diviser par trois le temps d'acheminement du courrier. Huit gares "régulatrices" (reliées par un "train de rocade") sont désignées, entre Paris et le front, divisé en secteurs postaux. Chaque jour, par télégraphe, la position des unités était transmise à ces gares, ce qui permettait de ventiler le courrier trié auparavant par des bataillons de femmes, à l'Hôtel des Postes, rue du Louvre (à Paris) :

Sébastien Richez a émis l'hypothèse que le personnage que j'ai encadré en rouge ci-dessus soit Augustin Marty lui-même, venu poser pour cette photographie de propagande. Il reste que les femmes ont joué un rôle important dans le tri et l'acheminement du courrier (comme factrices). Le conférencier a même trouvé un document extrêmement rare, présentant une femme... au volant d'une automobile des PTT, sans doute sur le quai d'une gare parisienne :

Le traitement du courrier est devenu plus efficace aussi grâce à la modification de l'adresse postale, simplifiée : on a supprimé certaines lignes, la dernière servant au premier tri. Elle comportait le secteur postal. (Il en existait 154 au total, en comptant les fixes et les mobiles.) La cadence a considérablement augmenté : de 500 lettres par personne et par heure, on est passé à 3 000 !

Une autre disposition a rationalisé le traitement du courrier : la séparation des types d'envoi. Les lettres ordinaires et cartes postales étaient traitées rue du Louvre, alors que les recommandés et les paquets postaux (à distinguer des colis, qui n'étaient pas des envois labellisés PTT) partaient à Paris-Conservatoire.

Il est difficile d'établir des chiffres précis sur les volumes totaux traités à Paris, les quantités étant souvent estimées par sac. Pour 1915, on parle de 20 millions d'envois par jour, plus de la moitié consistant en du courrier émis ou destiné aux soldats. Cette prouesse aurait même fait l'admiration de l'ennemi. Peut-être ne s'agit-il là que de propagande (des articles allemands traduits ayant été publiés dans la presse française), mais il semblerait que la mécanique bien huilée mise en place par Augustin Marty ait fait des jaloux outre-Rhin.

Tant de talent et de dévouement méritait bien récompense. Celui qui était chevalier de la légion d'honneur depuis 1906, officier depuis 1913, a été élevé au grade de commandeur en 1920. Un an auparavant, il avait été décoré de la croix de guerre par le maréchal Pétain en personne. Sa dernière grande mission fut de réorganiser les services postaux de l'Alsace-Lorraine tout juste réintégrée, sous les ordres d'Alexandre Millerand, qui allait bientôt devenir président de la République.

De son oeuvre, il a laissé un témoignage dans un livre (aujourd'hui quasiment introuvable), La Poste militaire en France, campagne de 1914-1919, publié en 1922. Il y évoque notamment l'essor du mandat (créé en 1817) pendant le conflit. Ce moyen sécurisé d'envoyer de l'argent (désormais rapidement) a permis aux poilus de transmettre leur solde à l'arrière et aux familles de leur faire parvenir de petites sommes pour améliorer leur quotidien. On attribue aussi à Augustin Marty la création de la Poste automobile rurale (si précieuse dans les campagnes), même si son développement, à partir de 1927, est postérieur à son départ en retraite, survenu en 1924.

Il est décédé le 21 septembre 1940... à Rodez, où il ne résidait sans doute pas en permanence (bien qu'il y eût de la famille). Soit il y était en villégiature, soit il venait rendre visite à son ancien adjoint et ami Lacroix, qui lui habitait le chef-lieu aveyronnais.

P.S.

A ceux qui désireraient en savoir plus, je conseille de patienter jusqu'à l'automne prochain. A cette époque sera publiée la biographie d'Augustin Marty, rédigée par Sébastien Richez. Cette sortie est prévue en même temps que l'édition d'un timbre commémoratif.

12:29 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, histoire, france, société, culture

samedi, 18 mars 2017

Etre préfet en Aveyron (1935-1955)

Vendredi 17 mars a été donnée une passionnante conférence dans l'amphithéâtre des Archives départementales de l'Aveyron. Bien qu'assez copieusement remplie, la salle n'accueillait pas autant de spectateurs qu'en novembre dernier, quand la Société des Lettres aveyronnaise a célébré ses 180 ans.

Pourtant, l'intervenant n'était pas n'importe qui. Marc-Olivier Baruch, ancien élève de Polytechnique et de l'ENA (promotion "Droits de l'Homme"), est surtout connu comme historien de la haute fonction publique et du gouvernement de Vichy. Il a mis ses connaissances et ses compétences au service d'une galerie de portraits qu'il a su rendre vivants.

Après un aperçu bibliographique, l'auteur a présenté de manière synthétique l'ensemble des titulaires du poste entre 1935 et 1955 (à l'aide d'un tableau ma foi bien conçu). On remarque que la majorité avait effectué des études de droit, à la rigueur de lettres. Dans la liste, quelques parcours détonnent, comme celui d'un ingénieur agronome ou celui d'un officier de cavalerie (dont nous allons reparler). A l'époque, la préfecture aveyronnaise était classée "de troisième catégorie". On y envoyait des débutants dans la fonction, la plupart ayant été secrétaire général auparavant.

Dans un second temps, Marc-Olivier Baruch a mis un coup de projecteur sur trois d'entre eux, Jean Moulin, Charles Marion et Louis Dupiech, dont le parcours est lié, d'une manière ou d'une autre, à la Seconde guerre mondiale.

L'auteur n'a pas fait de révélation fracassante à propos de Jean Moulin (pour ceux qui connaissent un peu son histoire). Il a rappelé ses liens avec Pierre Cot (devenu ministre du Front populaire), qui lui ont permis de cumuler la direction de son cabinet avec son premier poste dans l'Aveyron. Le conférencier, bon connaisseur des rouages de l'administration française, a évoqué un détail de règlement qui explique le parcours de Jean Moulin. Pour pouvoir être nommé préfet hors-cadre (et se voir ainsi attribuer des missions plus intéressantes que la gestion au quotidien d'un département qu'on n'a pas choisi), il fallait avoir occupé au moins trois postes. D'où la bougeotte qui a parfois saisi certains hauts fonctionnaires... Marc-Olivier Baruch a évidemment rappelé l'antagonisme qui avait opposé, à ses débuts, le plus jeune préfet de France (de gauche) à certains élus (très) conservateurs (ainsi qu'à la presse qui les soutenait) de la "petite Vendée du Massif Central". Au départ de Moulin, cet antagonisme avait cédé la place à un incontestable respect mutuel. La preuve que les qualités de Jean Moulin étaient reconnues bien au-delà de son obédience politique est qu'en 1940, le ministre de l'Intérieur de Pétain a un temps songé à lui pour occuper un nouveau poste, comptant sur son sérieux et son sens des responsabilités, malgré son orientation politique pas franchement maréchaliste.

Peu connu des profanes âgés de moins de 90 ans, Charles Marion n'en a pas moins laissé son empreinte sur l'Aveyron, où il a officié pendant plus de trois ans, par la grâce du gouvernement de Vichy (dont il était un chaud partisan). Mais, avant d'en arriver aux aspects peu reluisants du personnage, le conférencier nous l'a présenté à travers deux anecdotes, révélatrices de son franc-parler. Ainsi, un jour, en entendant une ravissante jeune femme lui répondre qu'elle n'avait pas encore d'enfant, le représentant de l'Etat se serait exclamé que, décidément, "on ne faisait pas pouliner les plus belles pouliches" ! Précisons que le parcours du préfet n'a pas été sans influence sur son goût pour la métaphore, puisque, d'après sa fiche Wikipédia, il fut un excellent cavalier, médaillé aux Jeux Olympiques de 1928 (Amsterdam) et de 1932 (Los Angeles). La deuxième anecdote met encore en scène le préfet avec une femme, celle-ci mère de famille nombreuse (10 enfants !). En apprenant cela, Charles Marion aurait déclaré : "Mais votre mari est un vrai pistolet à répétition !" On ignore trop souvent que la préfectorale abrite de grands poètes...

Charles Marion est d'abord un militaire de carrière : il a été camarade de promotion du futur général de Lattre de Tassigny (à Saint-Cyr ou plutôt à l'école de cavalerie de Saumur ?). Dans l'Aveyron, il est devenu proche d'Henri Bousquet qui, à l'époque, se trouvait à la tête de la Société des lettres aveyronnaise. Ardent propagandiste de la Révolution nationale de Pétain (et antisémite forcené), il avait de bonnes relations avec le général de Castelnau... mais pas avec le docteur Ayrignac, fondateur de la Corporation paysanne.

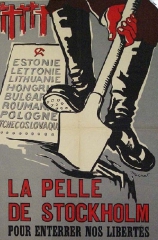

Au cours de ses recherches, dans les archives parisiennes comme aveyronnaises, Marc-Olivier Baruch a fait quelques découvertes. Son propos a été illustré de nombreux documents originaux (souvent des textes), projetés sur le grand écran de la salle. Le plus étonnant d'entre eux est peut-être une image, trouvée, un jour, dans un cahier consulté à Rodez :

On peut la trouver aussi aux Archives départementales de Savoie. La Savoie, où, avant-guerre, Jean Moulin fut directeur de cabinet du préfet, avant de devenir le plus jeune sous-préfet de France, à Annecy. Quelques années plus tard, Moulin était nommé à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, un département que Charles Marion rejoignit après avoir quitté l'Aveyron, en 1943. Comme quoi, des parcours très différents peuvent se croiser, dans la préfectorale. (M-O Baruch a d'ailleurs projeté un document faisant état de mutations, parmi lesquelles se trouvaient celles de Jean Moulin et de... René Bousquet, alors jeune loup du radical-socialisme.)

Après la conférence, la fin de Charles Marion a fait l'objet d'une question d'un membre du public. Celui-ci se demandait si le préfet n'avait pas été littéralement écartelé par des résistants savoyards. Cette rumeur infondée fut démentie par le conférencier... à raison : on sait que Charles Marion est mort fusillé... et pas de manière glorieuse.

Le troisième préfet objet de l'attention particulière de Marc-Olivier Baruch est Louis Dupiech, en poste en 1944. D'abord légaliste (en 1940), il a progressivement basculé en faveur de la Résistance. Il est mort en déportation. Notons qu'en dépit de son arrestation par les Allemands, après guerre, quand il a été question de rendre hommage au préfet, son action a fait l'objet d'une enquête minutieuse. Signalons que son dévouement semble avoir déteint sur son fils Guy. Celui-ci, après avoir suivi des études dans le Sud-Ouest (y compris à Rodez, au lycée), a intégré la toute jeune ENA et suivi une brillante carrière préfectorale.

Dans la seconde partie de son exposé, Marc-Olivier Baruch a accéléré le rythme et traité de thèmes transversaux. Son propos a évoqué des aspects de la vie professionnelle des préfets. Il a ainsi été question de leur niveau de vie. Le conférencier estime leur revenu mensuel moyen (en 1945) à l'équivalent de 5000 de nos euros... ce qui ne semble pas avoir changé. Le coût d'une tenue était d'environ 1800 euros 2017. C'était beaucoup, pour un préfet... mais c'est finalement assez peu, en comparaison du prix des costumes que s'est fait offrir un certain François Fillon. Marc-Olivier Baruch serait-il un brin facétieux ?

Un préfet, ça rencontre du monde. Et parfois ça invite. A Rodez, le restaurant Le Cheval noir, tenu par la veuve Bastide, a été le théâtre d'agapes mémorables. (On nous a parlé d'un gueuleton à 70 couverts...) Le conférencier s'est demandé ce qu'était devenu le restaurant en question, une incertitude à laquelle aucune des personnes présentes dans l'assistance n'a mis fin. (Et pourtant, on sentait que quelques-uns d'entre eux avaient envie de prouver à quel point ils sont cultivés, au besoin au détriment de M-O Baruch.)

Ne reculant devant aucun sacrifice pour satisfaire la curiosité des érudits aveyronnais qui se ruent sur ce blog, je me suis mis en quête de cet établissement. Sachez qu'il existe toujours, mais sous un autre nom. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Une idée ?... Ah, je vois le petit monsieur chauve du troisième rang qui s'agite sur son siège... Doucement, monsieur ! Un arrêt cardiaque est si vite arrivé ! Eh, oui, vous avez raison : il s'agit de l'Inter Hôtel, dit aussi hôtel de la Tour Maje.

La conférence s'est poursuivie au rythme des anecdotes, souvent savoureuses. Il n'est pas possible ici de rendre compte de la richesse du propos. Mais sachez que Marc-Olivier Baruch a évoqué le prolongement d'une ligne ferroviaire aveyronnaise, les débuts de Pierre Baudis (papa de Dominique) en politique (sous les couleurs du RPF) et la propagande dans les premières années de la Guerre froide, s'appuyant (dans ce cas) sur une affiche qui manie le calembour :

Quant à ceux qui ont raté l'événement, il leur reste à guetter un prochain numéro des Etudes aveyronnaises, où le conférencier devrait livrer une version écrite de son propos d'hier soir.

21:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Jeanne d'Arc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : culture, société, histoire, occitanie, actualité, politique

lundi, 13 février 2017

Florilège !

Il reste quelques semaines pour voir cette exposition temporaire du musée Fenaille, inaugurée dans la foulée de la commémoration des 180 ans de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron. Cette genèse nous est d'ailleurs expliquée dans la première salle, documents à l'appui. Parmi ceux-ci figure l'acte de fondation :

Ce document avait été projeté et commenté lors de la soirée consacrée en novembre dernier à l'anniversaire de la vieille dame rouergate. Notons que sur trois des quatre côtés enluminés on trouve les armoiries de Rodez et des quatre sous-préfectures de l'époque : Millau, Villefranche-de-Rouergue, Espalion et Saint-Affrique.

Si la plupart des documents présents dans cette salle évoquent les débuts de la Société et les prestigieux membres qui l'ont rejointe (parfois à titre exceptionnel comme Chateaubriand et Mérimée), quelques-uns sont antérieurs, datant notamment de l'époque révolutionnaire. L'un d'entre eux parle d'un enfant trouvé, qualifié de sauvage mais dont certains éléments laissaient penser qu'il avait reçu une "bonne" éducation. (Ce n'est pas Victor de l'Aveyron, pourtant découvert à la même époque.) Un autre document évoque le projet de remplacer certaines sculptures de la cathédrale par d'autres (les bustes de Lepelletier, Marat, Bayle et Chalier), plus en rapport avec l'idéologie révolutionnaire, l'église n'étant plus dédiée à la Vierge mais à la Liberté. Par ce biais, le monument pourrait être préservé, une partie des révolutionnaires n'approuvant visiblement pas toutes les destructions opérées dans les édifices religieux.

Pour la petite histoire, signalons que la Société populaire de Rodez, qui joue un rôle clé dans cette démarche, est présidée à l'époque par un certain Antoine Fualdès, le même qui fut assassiné en 1817 (sans doute victime d'un complot royaliste). L'année 2017 verra plusieurs manifestations "célébrer" le bicentenaire de cet assassinat politique qui a défrayé la chronique. Il semblerait qu'une prochaine exposition (au musée Fenaille) lui soit consacrée.

En déambulant dans les deux salles, on peut voir d'anciennes photographies du musée (lors de son installation dans ces locaux, en 1937, et juste avant sa rénovation, fin XXe - début du XXIe siècle)... et de Rodez, comme celle-ci, datant de 1863 :

Les curieux tenteront de déchiffrer des lettres manuscrites, signées Chateaubriand, Mérimée ou encore Emma Calvé (la cantatrice, qui a correspondu, entre autres, avec le sculpteur Denys Puech). Au hasard d'un carnet de fouilles (celui de Louis Balsan), on découvre la présence du jeune Pierre Soulages sur un chantier archéologique.

La seconde salle est davantage garnies d'objets, de toutes les époques. C'est une modeste illustration des dons qui ont enrichi les réserves du musée : sculptures, peintures, pièces d'armure, objets du quotidien... Il y en a pour tous les goûts. J'ai été particulièrement impressionné par une coupe sculptée, dorée, une oeuvre relativement récente et de toute beauté.

La visite est assez rapide. Cela laisse du temps pour (re)monter voir les collections permanentes du musée, dans lesquelles se trouvent nombre de trésors.

23:59 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, occitanie, culture

samedi, 26 novembre 2016

Le Rodez disparu, modifié... détruit

C'est une thématique très présente dans l'actualité aveyronnaise. Elle est d'ailleurs l'objet de la chronique de Jacques Boutet "Hier encore", qui paraît le samedi dans Centre Presse et Midi Libre. Il y a quelques mois de cela, j'ai parlé de celle qu'il avait consacré au Broussy, un établissement emblématique de la place d'Armes ruthénoise. Aujourd'hui, il était question du Mazel, un passage commerçant de la vieille ville :

Coïncidence ? Certaines des questions abordées dans cet article ont été évoquées vendredi soir, lors de la célébration (avec un petit peu d'avance) des 180 ans de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron. A cette occasion, la pyramide du Louvre aveyronnaise les archives départementales ont accueilli, outre une assistance copieuse, trois communications.

La première fut prononcée par Jacques Frayssenge, vice-président de la Société. Les yeux souvent rivés à ses notes, il a conté la naissance de l'association, sous la Monarchie de Juillet, citant de nombreuses anecdotes. Cherchant peut-être à aller à l'encontre des préjugés de certains des membres de l'assistance, il a insisté sur l'aspect non-partisan de l'association, fondée (entre autres) par un légitimiste (Hippolyte de Barrau) et une sorte de socialiste avant l'heure, Jules Duval. (Pour la petite histoire, celui-ci dirigea un temps le journal Le Ruthénois, lointain ancêtre de celui dont Hugues Robert fut plus récemment l'animateur.) Les accompagnaient des notabilités locales, parmi lesquelles le maire de Rodez et l'un de ses prédécesseurs. Les spectateurs dotés d'une bonne vue (ou qui étaient arrivés suffisamment tôt pour disposer d'un siège bien placé) ont pu remarquer d'autres détails sur le document projeté : la qualité de banquier de plusieurs des fondateurs. Notons que ceux-ci n'ont pas voulu faire de la Société une académie, au recrutement trop restreint. De plus, dès le début, ils ont voulu associer un musée à leurs travaux.

Ce fut le thème de l'intervention d'Emily Teyssèdre-Jullian (l'actuelle présidente de la Société), la plus vivante de la soirée, puisqu'elle a pris soin de s'émanciper de ses notes. L'accumulation des collections de la Société a contraint celle-ci à chercher un lieu où les entreposer... voire les exposer. J'ai appris avec surprise que l'évêché fut un lieu de dépôt, tout comme, bien plus tard, les locaux actuels de la Société. Mais la révélation de la soirée fut celle du rôle du tribunal, construit au milieu du XIXe siècle (et visible au musée Fenaille, sur un tableau peint très peu de temps après son inauguration).

Parmi les documents projetés par E. Teyssèdre-Jullian figure un plan sur lequel le mot "musée" est écrit à côté de l'aile nord-est du tribunal (celle qui longe le boulevard Guizard). Je ne sais plus si la mention est d'époque ou si c'est un ajout de la conférencière (je dois avouer qu'il m'est parfois arrivé de piquer du nez... les vendredis soirs sont difficiles !). En tout cas, les étages de cette aile ont été occupés par des collections et les bureaux de la Société. Dans la galerie qui relie les deux ailes avaient été accrochés les tableaux (qui se trouvent aujourd'hui au musée Denys-Puech). C'est lorsque Maurice Fenaille (devenu membre de la Société au début du XXe siècle) offrit le bâtiment qui porte aujourd'hui son nom que le musée trouva son emplacement définitif. Auparavant, il avait été question de l'installer dans le marché couvert situé place Eugène Raynaldy... ce qui nous ramène à l'article de Jacques Boutet.

Ses préoccupations rejoignent celles des conférenciers (même s'il n'apprécie pas la copie de la statue), qui regrettent la disparition de nombre de bâtiments ou éléments d'architecture anciens. Ainsi, pour construire le tribunal, on a détruit ce qui restait du couvent des Cordeliers. Les modifications contemporaines du paysage architectural ruthénois ont fait l'objet de la troisième communication, celle de Pierre Lançon.

Retour aux notes pour le bibliothécaire de la Société, dont l'intervention a suivi un de ces plans rigoureux dont il est coutumier, avec une mécanique que même l'interversion de deux écussons (sur une diapositive) n'est pas parvenue à enrayer. Il s'est appuyé sur un échantillon des dizaines de milliers de photographies prises jadis par Louis Balsan, une figure de la Société (aujourd'hui disparue). Le coeur serré, on a pu (re)découvrir les dégâts causés par l'urbanisme des XIXe et XXe siècles, qui font qu'aujourd'hui le centre historique de Rodez n'est pas dans le même état de conservation que celui d'Albi, un handicap à mon avis pour l'instant insurmontable dans la course au classement à l'Unesco.

On pourrait commencer par supprimer l'une des verrues du centre-ville, le Monoprix, un commerce estimable certes, mais dont l'architecture jure avec celle de la cathédrale, dont, de surcroît, il bouche l'une des perspectives.

23:32 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, culture, art, histoire

samedi, 19 novembre 2016

De l'art en barres

Le dernier numéro du Canard enchaîné contient une demi-page sur les suites de l'enquête menée sur le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy... de 2007. Si, en cette période préélectorale, il ne faut pas écarter la possibilité de coups tordus (à l'image de ce que la droite a connu en 1994-1995, au plus fort de la rivalité entre Chirac et Balladur), on en apprend quand même de belles à propos des fréquentations de quelques hommes politiques... et de certains journalistes.

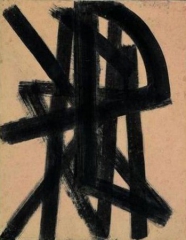

Mais c'est pour une autre raison que la page 4 de l'hebdomadaire satirique a attiré mon attention. Il y est question d'une conversation entre l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin et l'homme d'affaires-entremetteur-facilitateur Alexandre Djouhri :

Vous noterez le prix demandé par le spéculateur collectionneur suisse : 2,4 millions d'euros. Peut-être vous rappelez-vous qu'en 2008, lors d'une vente aux enchères, une oeuvre de Soulages ("Peinture, 21 juillet 1958") s'était vendue plus d'un million et demi d'euros.

C'est une nouvelle confirmation que je ne vis décidément pas dans le même monde que ces gens-là.

11:54 Publié dans On se Soulages !, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, politique, sarkozy, art, culture, peinture

dimanche, 14 août 2016

Le Mémorial de Verdun

C'est désormais le musée "officiel" de la bataille de Verdun, ce qu'il n'était pas à l'origine. Inauguré en 1967, le Mémorial (résultant d'une initiative privée) avait pour principal objectif d'honorer les anciens combattants. Il se trouve en dehors de la ville, en hauteur, sur le territoire d'un village détruit (celui de Fleury). Je l'ai connu il y a des années de cela, dans sa deuxième époque, après qu'on avait rajouté de multiples objets. J'en avais gardé un souvenir mitigé : les véhicules et les armes m'avaient passionné, mais les panneaux explicatifs étaient vieillots et parfois d'une lecture fastidieuse.

Le bâtiment (ré)inauguré par Angela Merkel et François Hollande en mai dernier a été profondément modifié, surtout à l'intérieur. Vu de l'extérieur, il semble n'avoir subi que des retouches mineures. Voici comment il était il y a quelques années :

Et le voici en 2016, par une belle fin d'après-midi d'été :

Les canons n'ont pas disparu ; ils ont été déplacés en contrebas, à proximité d'allées bordées de pelouses. Les abords sont donc plus jolis qu'autrefois. Mais on remarque surtout l'apparition d'un étage supplémentaire, sous la forme d'une verrière. C'est à cet endroit qu'a été placée l'exposition temporaire présentant l'histoire du site. On y trouve aussi une buvette, des toilettes et une terrasse très commode, d'où l'on a vue notamment sur l'Ossuaire de Douaumont :

C'est une visite complémentaire qui s'impose, encore plus pour des Aveyronnais, l'Ossuaire ayant été construit à l'initiative de l'évêque de Verdun de l'époque, un certain Charles Ginisty, originaire de la commune de Saint-Saturnin-de-Lenne, dans l'Aveyron.

Mais revenons au Mémorial. L'entrée se trouve sur le côté, au sous-sol, et non plus sur le devant (par les grandes portes en bois) comme autrefois. La visite commence par une petite vidéo, résumant la géostratégie de la Première guerre mondiale, à l'aide de cartes animées. En trois-quatre minutes, elle réussit le tour de force de synthétiser l'essentiel des mouvements de troupes en Europe, de manière très accessible.

De là on arrive dans la salle principale. A partir de ce moment, presque tout le musée est trilingue (allemand-anglais-français), un gros effort ayant été fourni tant au niveau des panneaux que des images projetées et des textes lus.

L'avant-Verdun est présenté par un historien allemand, qui souligne la préparation minutieuse de l'offensive des troupes de Guillaume II, de surcroît très bien renseignées sur l'état des forts et le niveau de protection du côté français. L'espionnage fonctionnait dans les deux sens. S'y ajoutait l'interrogatoire des prisonniers. Le haut-commandement français ne s'est pas montré particulièrement perspicace sur ce coup-là (comme sur tant d'autres, d'ailleurs).

Le clou de cet étage est une maquette animée, située juste après la présentation. La région de Verdun a été reconstituée en relief. Au-dessus de la maquette, trois vidéo-projecteurs y impriment diverses animations. On comprend très bien le déroulement de la bataille, le tout étant complété par un écran triple, sur lequel s'affichent des images d'époque légendées.

Ensuite commence un parcours encadré d'énormes tronçons de bois, censés figurer un réseau de tranchées. Du coup, cette partie du musée prend la forme d'un labyrinthe, où chaque recoin réserve des surprises. On y découvre les troupes coloniales, les différents forts de la région (Vaux, Douaumont...), des véhicules et le fonctionnement de la fameuse Voie sacrée. On ne doit pas négliger le sol non plus, puisqu'une partie du dallage est transparente, laissant voir divers objets en relation avec les combats. C'est la partie du musée où j'ai passé le plus de temps.

A l'étage du dessus, on découvre une masse d'objets de toute sorte, classés par thèmes. Les panneaux explicatifs sont plus nombreux. On a visiblement fait en sorte qu'ils ne soient pas trop longs. Çà et là, des fiches cartonnées sont disposées pour éclairer les visiteurs. Les plus futés comprendront à quels endroits il faut tirer sur des languettes... qui ouvrent de grands tiroirs vitrés. On peut aussi se contenter d'écouter (à l'aide de casques) les témoignages lus (enregistrés), parfois très durs.

Ce deuxième niveau est celui des armes, des uniformes et des avions. On nous y présente aussi davantage la vie quotidienne des soldats, leur alimentation et l'importance du courrier. On les découvre artisans voire artistes, tant leurs productions, issues de matériaux de récupération, sont parfois extraordinaires. Très dur est le coin consacré aux soins et à la chirurgie, avec toute la panoplie du matériel médical de l'époque, innovations comprises. Les âmes sensibles éviteront de regarder un court documentaire traitant des divers traumatismes (physiques, mentaux) subis par les "poilus", les images les plus saisissantes étant sans conteste celles des "gueules cassées".

On se dirige tout doucement vers la fin de l'étage. Confortablement installé (si l'on a pu se saisir d'une des places assises), on regarde un film racontant l'après-Verdun, des années 1920 à la reconstruction du Mémorial. On y retrouve des images célèbres (la rencontre Kohl-Mitterrand de 1984) et d'autres moins connues, comme cette cérémonie franco-italo-allemande de 1936, les visiteurs d'outre-Rhin déployant une croix gammée et faisant le salut nazi... à Douaumont !

Si l'on veut poursuivre la visite, il faut grimper deux étages (l'étage intermédiaire étant réservé à l'administration) ou prendre l'ascenseur. On arrive au niveau où se trouvent l'exposition temporaire, la buvette et la terrasse. On peut aussi y manipuler de grandes tablettes numériques, qui permettent de visualiser les champs de bataille et de croiser trois couches d'informations. De retour au sous-sol, on peut passer par la librairie, d'une richesse incroyable sur le premier conflit mondial.

Doté de riches collections, érudit sans être chiant, moderne dans sa scénographie, le Mémorial est un lieu à découvrir pour toute personne qui s'intéresse un peu à la Première guerre mondiale.

19:48 Publié dans Histoire, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, guerre, vacances, culture

mardi, 26 juillet 2016

Guerriers celtes du Midi

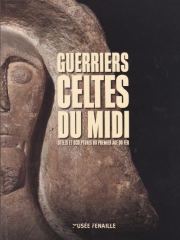

C'est le titre de la nouvelle exposition temporaire, visible au musée Fenaille jusqu'au 6 novembre 2016. Elle est consacrée aux stèles et sculptures découvertes dans le sud de la France et datant de l'âge du Fer (grosso modo, du VIIIe au VIe siècle avant JC).

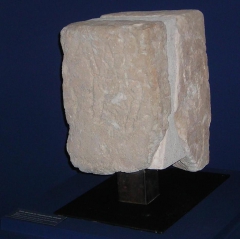

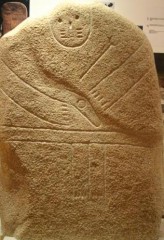

Dès le départ, on est cueilli par une espèce de pierre cubique, curieusement gravée :

Ce n'est peut-être pas très visible sur la photographie ci-dessus, mais il s'agit d'un guerrier à cheval, portant soit une lance, soit un arc. On distingue mieux les détails sur place. C'est d'ailleurs l'un des intérêts de cette exposition : la qualité de la "mise en scène", avec des éclairages très bien disposés, qui permettent de distinguer beaucoup de détails peu apparents autrement.

Dans la deuxième salle (après l'introduction), on peut voir une carte permettant de localiser les sites ayant livré des restes appartenant à ce groupe de gravures/sculptures de l'âge du Fer. Ils se trouvent dans trois actuelles régions administratives : Midi-Languedoc, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, celle-ci concentrant la majorité des sites, notamment dans le département des Bouches-du-Rhône. L'Aveyron et le Tarn constituent la limite occidentale du phénomène (en l'état actuel des connaissances), avec trois emplacements dans notre département et un chez nos voisins tarnais.

De prime abord, on serait tenté de rattacher ces découvertes aux célèbres statues-menhirs, pourtant beaucoup plus vieilles, puisqu'elles datent de 3500 à 2200 avant JC. Peut-être pas toutes, en fait. Certaines d'entre elles pourraient appartenir à un groupe plus tardif et faire le lien entre les anciennes productions et les nouvelles. Voilà pourquoi l'une des statues-menhirs du dernier étage a été descendue au sous-sol, pour être intégrée à l'exposition :

Elle a été découverte sur le site de La Verrière, sur le territoire de la commune de Montagnol, dans le Sud Aveyron, à proximité de Sylvanès. On pourrait aussi citer celle de Tauriac-de-Camarès, moins élaborée, mais dans le même style symbolique.

Il semble qu'entre les statues-menhirs et les stèles, le sens ait évolué. Alors que les premières (masculines, féminines ou mixtes) sont associées aux communautés d'agriculteurs sédentarisés, cherchant peut-être à délimiter leur territoire ou à matérialiser l'appartenance à un groupe, les stèles de l'âge du Fer indiquent le passage à une communauté hiérarchisée, avec la formation d'une élite aristocratique... exclusivement masculine.

Toutefois, il ne faudrait pas voir dans ces gravures/sculptures la représentation d'un défunt en particulier ni des objets qui sont associés à sa dépouille. D'ailleurs, seule une minorité de ces stèles est associée à une tombe. Selon les auteurs de l'exposition, il faudrait plutôt y voir le symbole d'un nouveau pouvoir, celui d'une lignée, peut-être représentée par un ancêtre héroïsé. Les objets dessinés sur ces stèles seraient les attributs de ce pouvoir.

Curieusement, de nombreuses stèles sont apparemment lisses, sans marque visible. Peut-être avaient-elles pour seule fonction de matérialiser l'endroit d'un culte. Parfois, on distingue quelques gravures, certaines prouvant que l'entreprise Citroën a décidément des origines très anciennes !

Dans la troisième salle, il est surtout question du site de Touriès, sur le territoire de la commune de Saint-Jean-et-Saint-Paul (à proximité de Roquefort et de Saint-Affrique). On y a découvert une foultitude d'objets, notamment des stèles dressées datant évidemment de l'âge du Fer. Une exposition complémentaire lui est consacrée, au musée archéologique de Montrozier.

La dernière salle est consacré aux troncs et bustes sur piliers, certains particulièrement ouvragés. Si vous voulez savoir ce qu'est un "cardiophylax", c'est ici qu'il faut vous rendre. Je recommande tout particulièrement la statue du Coutarel, trouvée dans le Tarn et prêtée, me semble-t-il, par le musée Toulouse-Lautrec. Elle est sculptée de face comme de dos... et même sur le côté !

Les parties face et dos ne dateraient pas de la même époque... ce qui expliquerait le sort subi par la partie face (que je vous laisse découvrir sur place).

Il y a encore plein d'autres choses à voir dans cette exposition temporaire, mais aussi dans le reste du musée. On peut notamment y trouver une série d'oeuvres d'Auguste Rodin, consacrées à Marie, l'épouse de Maurice Fenaille. Celui-ci est le mécène à l'origine de la création du musée qui porte son nom. Rappelons qu'il a fait fortune dans l'industrie pétrolière. Féru d'arts et soucieux d'améliorer le sort de ses contemporains, il a permis à plusieurs musées (Le Louvre, Carnavalet, Les Arts Décoratifs...) d'étoffer leurs collections. Il a aussi financé la restauration du château de Montal (dans le Lot) et acquis le fameux Hôtel de Jouéry, à Rodez. Dans l'est de l'Aveyron, il a créé un sanatorium, devenu aujourd'hui un EPAD.

Outre ces nouveautés, le musée mérite le détour pour sa collection de statues-menhirs, l'une d'entre elles ayant été installée il y a moins de deux ans. De là, on peut descendre à l'étage gallo-romain, puis aux salles médiévales et Renaissance.

P.S.

A la boutique du musée, on peut se procurer le catalogue de l'exposition consacrée aux guerriers celtes, vraiment très bien conçu :

14:03 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, occitanie, culture, art, histoire, tourisme

mercredi, 11 mai 2016

Inculture américaine

Lundi soir, France 2 a diffusé l'avant-dernier épisode de la saison 5 de la série Rizzoli & Isles. On y découvre que le médecin-légiste, interprété par la charmante Sasha Alexander (qui fit jadis les beaux jours de NCIS), a été nommée présidente de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Angleterre (la région située dans le nord-est des Etats-Unis) :

En son honneur, ses amis ont organisé une petite sauterie, au cours de laquelle se produit un de ces couacs culturels qui marque, aux yeux du téléspectateur américain moyen, l'écart qui sépare l'intello bourgeoise Maura Isles de ses collègues et amis du commissariat de Boston :

Pour être juste, il faudrait faire l'expérience en France. Quelle proportion de gens ordinaires ignore que Nemo est le nom de l'un des plus célèbres héros de Jules Verne, un capitaine ombrageux qui apparaît dans Vingt mille lieues sous les mers et L'Ile mystérieuse ?

Pour les médecins de Boston, Nemo est l'acronyme de l'association médicale. Pour les autres, c'est juste un poisson coloré, héros d'un film d'animation, l'un des premiers gros succès des studios Pixar.

00:18 Publié dans Livre, Loisirs, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, littérature, livres, culture, roman, littérature française

samedi, 26 décembre 2015

Francofonia, le Louvre sous l'Occupation

Alexandre Sokourov propose une vision de la culture française à travers le prisme de l'occupation allemande de sa capitale. Son film est à la fois un chant d'amour à Paris, une apologie de l'art européen (plutôt chrétien) et une oeuvre authentiquement russe.

Ce dernier aspect est visible dans le montage des séquences. Aux images d'archives et aux scènes reconstituées répond l'époque actuelle, qui voit le réalisateur dialoguer par Skype avec le pilote d'un porte-conteneurs pris en pleine tempête avec, parmi son chargement, des pièces de musée. Je pense qu'il faut comprendre la chose au sens symbolique : les oeuvres d'art ont été ballottées par l'Histoire, au point parfois de disparaître complètement. (On notera que c'est lorsque Sokourov est absorbé par le destin du musée français que le bateau russe perd sa cargaison, en haute mer.)

Russe aussi est le rappel des destructions subies par l'URSS, sur le Front de l'Est, notamment par la ville qui s'appelait alors Leningrad (redevenue Saint-Pétersbourg aujourd'hui), qui a subi un siège de 300 jours. C'est la ville du musée de l'Ermitage (dont les collections, comme celles du Louvre, ont été mises à l'abri) et la véritable capitale culturelle russe. Dans le ton de Sokourov, on sent presque poindre de la jalousie, quand il compare le sort de la ville fondée par Pierre le Grand à celui de Paris, curieusement épargnée par les nazis.

Et pourtant, en 1940, l'accueil des troupes allemandes n'est pas chaleureux, y compris au Louvre. On le comprend à la vision des images d'archives et des scènes reconstituées, qui font principalement intervenir un officier allemand, le comte Wolff-Metternich, et le directeur du musée Jacques Jaujard (interprété par Louis-Do de Lencquesaing, vu récemment dans L'Antiquaire, dont la thématique est proche). Cependant, les deux hommes vont petit à petit tisser une relation de quasi-amitié, fondée sur l'amour de l'art et la protection des oeuvres. (On n'est finalement pas si loin que cela de ce qui est montré dans une fiction sortie en 2014, Diplomatie). C'est au point que le responsable allemand a été muté en 1942. La dernière partie du film évoque le destin des deux hommes après la Seconde guerre mondiale.

Ici encore, on sent parfois poindre la jalousie de Sokourov : contrairement à Leningrad, Paris a fasciné les Allemands, y compris les nazis. De surcroît, une partie de la population locale s'est rapidement accommodée de la présence de l'occupant... Il croit trouver l'explication dans le voisinage des deux pays qui, malgré les conflits meurtriers qui les ont opposés, partagent une histoire pluriséculaire. A partir de là, il développe l'idée qu'il existe une culture européenne, qui englobe la Russie. Les nazis eux-mêmes auraient été (partiellement) sensibles à cet héritage.

Le propos perd de sa pertinence quand on se rend compte que le réalisateur ne montre qu'un aspect de l'histoire. Il se garde bien d'aborder les destructions et surtout le pillage organisé des oeuvres d'art, notamment par Hermann Goering. Il aurait fallu sortir du Louvre et aller jusqu'au Jeu de Paume, où avaient été entreposées les oeuvres volées aux juifs. De cela il n'est pas question, pas plus que du rôle de Rose Valland (évoqué l'an dernier dans Monuments Men), pourtant bien plus important que celui de Jaujard.

C'est dommage parce que, sur le plan formel, le film est vraiment bon. Le mélange des images de natures diverses fonctionne et, par instants, on retrouve la patte du grand réalisateur. J'ai aussi bien aimé la reconstitution graphique de l'histoire du site du château, très réussie. Quant au public français, il appréciera ou pas l'incarnation de deux "légendes nationales", Marianne et Napoléon, dont les évolutions dans le musée ne m'ont paru guère inspirées...

dimanche, 08 novembre 2015

Gibbs le patriote

Vendredi, M6 a poursuivi la diffusion de la saison 12 de la série NCIS, par l'épisode 15, Pour Diane. Vers la fin, une scène tournée dans la maison de Gibbs le montre en discussion avec un personnage trouble, le diplomate russe (et sans doute espion) Anton Pavlenko. C'est lorsque celui-ci s'adresse à l'enquêteur américain qu'un détail apparaît à l'écran :

On voit un peu mieux le cadre quelques secondes plus loin :

C'est bien évidemment une reproduction de la célèbre photographie de Joe Rosenthal, prise en février 1945 à Iwo Jima :

Rappelez-vous Mémoires de nos pères, de Clint Eastwood... et ce n'est pas un hasard. Gibbs comme Eastwood est de sensibilité républicaine (patriote, partisan de l'ordre)... mais plus ouvert que bien des personnes de son "camp".

La présence de cette photographie n'est donc pas une coquetterie de décorateur. De la maison de Gibbs, on ne connaît pas l'étage (où se trouvent les chambres et la salle de bains), où le héros ne dort souvent même pas. Il partage son temps libre entre le sous-sol (l'antre du menuisier) et le salon, meublé de manière plutôt spartiate, mais dont quelques détails signifiants se détachent.

01:08 Publié dans Histoire, Japon, Politique étrangère, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, histoire, culture

mardi, 03 novembre 2015

Suffisance radiophonique

C'est dans la voiture que j'écoute le plus souvent la radio. Le matin, je passe d'une station à l'autre, en général France Inter ou France Culture (qui développe davantage les sujets internationaux). Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre ceci, aujourd'hui, vers 7h30 :

Pour réécouter l'intégralité de la chronique de ce Charles Dantzig, il faut "charger" la "Matinale des écrivains" de France Cul' et se rendre à 1h03. On entendra l'écrivain commencer son propos par... une référence à son dernier livre ! (Un peu d'autopromotion ne peut pas faire de mal...)

Plus dérangeants sont ses raccourcis historiques. Les motivations de Gavrilo Princip (l'auteur de l'attentat de Sarajevo) sont autrement plus complexes (et débattues) que ce qui ressort de cette chronique écrite à la hâte... trop même, puisque, dans sa précipitation, Charles Dantzig a omis de vérifier les détails de la biographie de l'ancien Premier ministre israélien Menahem Begin, mort dans son lit (en 1992) et pas sous les coups d'un fanatique.

L'écrivain l'a sans doute confondu avec Yitzhak Rabin, dont on commémore actuellement le vingtième anniversaire de la disparition. Le journaliste de France Culture s'est bien gardé de relever cette erreur. Il a même conclu l'intervention de l'invité par un peu de publicité pour son oeuvre.

Une question demeure : le journaliste (Guillaume Erner) s'est-il rendu compte de la bourde de son invité, ou bien n'a-t-il pas rectifié en raison de sa propre ignorance ?

18:43 Publié dans Proche-Orient, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, livres, actualité, histoire, culture

samedi, 12 septembre 2015

"Henry de Groux - Le Front de l'étrange"

C'est le titre de l'exposition temporaire en place au musée Fenaille de Rodez jusqu'à la fin du mois de novembre. Elle est consacrée à une partie de l'oeuvre d'un peintre belge aujourd'hui presque oublié, mais qui connut un certain succès à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Dans le dossier de presse établi par le musée, on apprend que les oeuvres exposées ont été prêtées par un collectionneur privé aveyronnais (qui se les est procurées lors d'une vente aux enchères, si je ne m'abuse).

Le thème de l'exposition est la Première guerre mondiale. Henry de Groux a obtenu du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts de l'époque Albert Sarraut (le frère de Maurice, directeur de La Dépêche de Toulouse, l'ancêtre de La Dépêche du Midi) de pouvoir s'approcher de la zone de combats. Cela a donné une quantité d'oeuvres au style particulier, dont on a déjà eu un aperçu à l'occasion de précédentes expositions, en 2008 à Avignon et au début de 2015 à La Roque d'Anthéron, une commune dont le monument aux morts, inauguré en 1927, a été réalisé par... Henry de Groux :

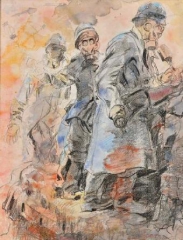

Mais revenons aux oeuvres "aveyronnaises". Ce sont très majoritairement des dessins exécutés à la "pierre noire", une sorte de fusain, mais d'origine minérale. Il y a aussi des gravures. Le florilège qui nous est proposé donne une image assez sombre de la guerre. Les soldats sont souvent représentés avec un masque à gaz et semblent avoir perdu leur humanité, comme ici :

L'ajout de couleur(s) ne rend pas nécessairement les oeuvres plus rassurantes. On distingue mieux les soldats français (en bleu) de leurs adversaires allemands, mais la présence d'un élément rouge, jaune ou orange est en général le signe qu'une arme redoutable est utilisée : l'artillerie, le lance-flammes ou les gaz :

Parfois, on dirait que les soldats prennent la pose. Il est possible que l'artiste ait demandé à certains d'entre eux de mimer une scène devant lui. Il est plus probable qu'il ait dessiné de mémoire ou d'après des photographies.

Outre les combattants métropolitains, on note la présence des troupes coloniales, celles d'Afrique mais surtout d'Asie, avec des tirailleurs tonkinois. Face à eux, on trouve quelques représentations des Allemands, avec leur célèbre casque à pointe. Ils sont montrés menaçants ou au contraire vaincus et pathétiques.

Une autre catégorie de dessins s'attarde sur les dégâts de la guerre, les blessures des soldats, les destructions et surtout les nombreux morts, militaires comme civils. En 1916, cela n'a pas plu aux autorités, qui attendaient des artistes qu'ils mettent en valeur le courage, la solidarité et l'héroïsme.

L'exposition aurait pu s'arrêter là. Mais les concepteurs ont eu l'excellente idée d'y ajouter des objets d'époque, placés dans de petites vitrines. Nombre d'entre eux ont été prêtés par un collectionneur local, Vincent Besombes. L'an dernier, on avait pu voir un échantillon de ses pièces aux Archives départementales, avenue Victor-Hugo. (En 2015, il est devenu président du comité de Rodez-Onet du Souvenir français.)

Au vu de la qualité de cette exposition, il est à souhaiter qu'elle soit prolongée en 2016. Cette année marquera un tournant dans les cérémonies du centenaire de la Première guerre mondiale, avec la commémoration des batailles de Verdun et de la Somme, deux sites pas très éloignés de la Belgique natale de Henry de Groux.

P.S.

Après avoir déambulé dans les horreurs de la guerre, les visiteurs peuvent se plonger dans les collections permanentes du musée Fenaille, qui ont été récemment enrichies de pièces inédites.

P.S. II

La page Wikipédia consacrée à Henry de Groux mériterait une petite mise à jour. Elle manque d'informations précises et n'évoquait pas, au moment où je l'ai consultée, l'exposition ruthénoise :

21:35 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, peinture, culture, art

dimanche, 06 septembre 2015

Une carte postale éminemment ruthénoise

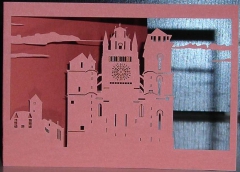

Je ne vais pas vous entretenir d'une vieille image dénichée au détour d'une brocante (ce qui au demeurant pourrait se révéler fort intéressant), mais d'un objet plus contemporain. Aujourd'hui, en allant acheter le journal chez un buraliste ruthénois, j'ai remarqué un étrange objet, posé sur un présentoir :

On doit cette création à une Parisienne. Elle est vendue deux euros. On en trouve deux teintes, celle visible ci-dessus (hommage au célèbre grès rose de la cathédrale) et une autre, qui tire sur le marron clair.

Les lecteurs les plus observateurs de ce billet auront remarqué l'arrière-plan "outre-noir" de ma prise de vue... ;)

22:15 Publié dans Aveyron, mon amour, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, presse, art, culture

jeudi, 03 septembre 2015

Des émules de Pierre Soulages

Etrangement, c'est dans Le Canard enchaîné paru le 2 septembre 2015 que j'ai trouvé une référence au chantre de l'outre-noir :

Ce qu'Isabelle Barré qualifie (page 3) d' "oeuvre d'art digne de Soulages" n'est autre qu'un document, en théorie communicable au public, en réalité amplement censuré avant sa transmission.

Cette histoire a inspiré Aurel, l'un des dessinateurs publiés dans l'hebdomadaire satirique :

Cette anecdote confirme que, dans beaucoup de médias, la couleur noire semble désormais associée à Pierre Soulages. Un autre exemple en avait été donné cet été dans une émission de France Culture, Les animaux ont aussi leur histoire. Le 26 juillet dernier, il a été question du corbeau. On pouvait entendre l'historien Michel Pastoureau évoquer de très grands corbeaux (aujourd'hui rares en Europe), au plumage d'un noir "plus noir que noir... outre-noir, dirait Soulages".

23:46 Publié dans Histoire, On se Soulages !, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, journalisme, histoire, europe, union européenne, art, culture, peinture

samedi, 29 août 2015

Le dais de Charles VII

Il en a été question le 12 août dernier, dans l'une des chroniques de la série "La Visite au Louvre", diffusée cet été le matin sur France Culture. Je ne l'ai découverte que tardivement. Le principe était de mettre l'accent sur un objet méconnu ou récemment restauré appartenant aux collections de ce fabuleux musée.

Intitulée "Dais pour un trône de Charles VII", l'émission du 12 août évoque bien évidemment l'épopée de Jeanne d'Arc et le sacre de celui qu'on n'appelait auparavant que le dauphin.

Le commentaire d'Adrien Goetz aborde la forme de la couronne royale et la présence du symbole solaire, emblème du souverain bien avant Louis XIV. Il évoque aussi le relatif oubli dans lequel cette tapisserie a été tenue, à tel point d'ailleurs que les représentations du XIXe siècle sont inexactes à son sujet.

La plus célèbre est sans doute le tableau de Jean-Auguste-Dominique Ingres, visible lui aussi au Louvre. Vous remarquerez que le dais, visible derrière Jeanne d'Arc, est recouvert uniquement de fleurs de lys.

Une autre représentation connue est celle qui figure sur l'une des fresques de la basilique de Domremy-la-Pucelle :

Du dais on ne distingue que la couleur rouge. Il ne semble pas que l'auteur (Lionel Royer) soit allé jusqu'à en peindre les détails. Notons que les fleurs de lys sont bien présentes, mais sur les tapis de sol (comme chez Ingres, d'ailleurs).

Cette absence de symbole solaire peut tout aussi bien être due à l'ignorance qu'à la réticence d'attribuer un emblème aussi positif à un roi qui, au XIXe siècle, était réputé faible voire ingrat, ayant abandonné à son sort la jeune femme à qui il devait tout.

14:08 Publié dans Histoire, Jeanne d'Arc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, culture, art, france

lundi, 27 juillet 2015

Les enfants gâtés de l'Estivada

Ces derniers jours, les médias locaux (notamment Centre Presse) se sont fait l'écho de la mauvaise humeur de Patric Roux, le directeur (démissionnaire) du festival musical occitaniste organisé chaque année à Rodez. Est-ce le résultat d'un petit coup de pompe (classique après une période d'efforts intenses), de la lassitude qui vient (après des années de dévouement) ou bien la manifestation d'autre chose ?

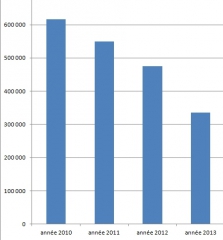

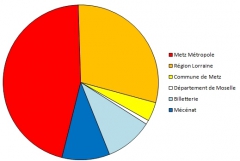

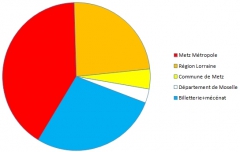

A lire les articles, on perçoit un certain ressentiment à l'égard de la mairie de Rodez. Est-ce une question d'argent ? Apparemment non. Cette année, la subvention votée par le conseil municipal (lors de la séance du 27 avril dernier) est de 200 000 euros (!), la même que celle qui a été attribuée l'an dernier (lors de la séance du 10 juillet 2014).

Il n'y a donc pas de baisse, alors que nombre de manifestations et d'associations ont vu leurs financements publics s'étioler. (Rappelons qu'en 2013, c'est le Conseil général de l'Aveyron qui avait "sucré" 75 % de la somme qu'il versait auparavant au festival, ce qui avait créé une petite polémique.)

A cela il faut ajouter la mise à disposition gratuite de salles : la MJC, l'Amphithéâtre, la (superbe) salle des fêtes... plus un local à proximité de la place de la Cité... et l'annexe du Multiplexe (dont on n'a heureusement pas exigé cette fois-ci qu'il cesse toute activité cinématographique). Notons que cette annexe donne sur l'esplanade des Rutènes, un endroit particulièrement convoité et dont l'usage n'est pas accordé à tout le monde. D'ailleurs, si, de 2011 à 2013, le festival a été "exilé" à Bourran (Mon Dieu !), il a retrouvé le centre-ville dès la fin des travaux d'aménagement du Foirail.

Au total, on peut estimer que la commune de Rodez supporte environ 50 % du coût réel de l'Estivada, en lui accordant de surcroît une très bonne visibilité. Les récriminations qui sont formulées semblent donc injustifiées.

Il y a peut-être une raison plus politique derrière. On reproche au maire de Rodez de ne pas faire preuve d'un enthousiasme délirant en faveur de l'occitanisme, alors que, lors de l'inauguration, le président du Conseil régional de Midi-Pyrénées (sur le départ) Martin Malvy s'est montré plus chaleureux. C'est aussi lié à l'ambiguïté du statut de l'Estivada, dont certains veulent profiter pour promouvoir l'occitanisme, tandis que beaucoup n'y voient qu'une agréable animation estivale, teintée d'une couleur locale ou régionale.

On peut aussi revenir sur le succès de la manifestation. Les organisateurs évoquent 25 000 visiteurs, chiffre invérifiable puisque les concerts sont gratuits. Comment savoir si les personnes qui sont comptées à tel moment ne l'ont pas déjà été à un autre ? Même si l'on se fie à l'estimation donnée, 25 000 participants ne signifient pas 25 000 visiteurs. Certaines personnes sont venues plusieurs jours ou ont assisté à plusieurs concerts. On peut donc légitimement penser que la fréquentation a été plus proche de 20 000 personnes.

C'est beaucoup, mais pas tant que cela. C'est incontestablement un joli succès pour une équipe de bénévoles et un petit festival local. Le chiffre est moins impressionnant quand on garde en mémoire que les spectateurs n'ont pas payé. Quelle aurait été l'affluence si, à chaque concert, on avait demandé ne serait-ce que 5 ou dix euros de participation ? Ceci dit, le passage (au moins partiel) au payant serait peut-être un moyen d'augmenter les ressources de l'organisation... et de pouvoir faire venir une ou deux têtes d'affiche.

On pourrait aussi comparer l'Estivada à d'autres festivals musicaux de saison. Bien que payants (pas forcément totalement), les Vieilles Charrues attirent plus de 200 000 personnes, les Eurockéennes de Belfort environ 100 000 et les Francofolies de La Rochelle entre 80 000 et 120 000. Mais là, on ne joue pas dans la même catégorie. On pourrait prendre l'exemple de Garorock, à Marmande (dans le Lot-et-Garonne). C'est un festival payant, qui a accueilli cette année 80 000 visiteurs.

C'est un débat que devront avoir les organisateurs de l'Estivada. Pour grandir (si grandir ils veulent), ce festival n'a peut-être pas tant besoin d'une ville très peuplée (genre Toulouse ou Montpellier) que d'une réflexion sur le payant/gratuit et sur le lieu des concerts, pour lesquels une zone unique, "encadrable", serait peut-être plus adaptée.

Cela m'amène à un autre point évoqué par Christian Teyssèdre lors de l'inauguration : les nuisances sonores, un sujet qui préoccupe particulièrement les riverains... et pas qu'eux ! J'habite au Faubourg (donc assez loin des sites des concerts) et je peux garantir qu'à certains moments, en laissant les fenêtres ouvertes, j'avais l'impression que l'un des occupants de l'immeuble avait mis sa chaîne hi-fi à fond la caisse... Les habitants des rues adjacentes au Foirail pourraient en dire bien plus que moi.

Ce n'est peut-être pas "politiquement correct", mais il n'est pas inutile de rappeler qu'il est des gens qui travaillent au mois de juillet et qui donc ont besoin d'une nuit de sommeil acceptable pour pouvoir exercer leur activité professionnelle. Quitte à passer pour un vieux con, je pourrais ajouter que, travail ou pas, de nombreuses personnes apprécient la quiétude d'une soirée ensoleillée, derrière une fenêtre, sur un balcon ou dans un jardin public, loin du tumulte de la vie quotidienne. On ne respecte pas ces personnes-là.

Il ne faut donc pas s'étonner que le chef-lieu aveyronnais se vide à cette période de l'année (ce que les commerçants ont d'ailleurs fort bien remarqué). Le retour de l'Estivada sur le Foirail (en 2014) a incité nombre de ménages ruthénois à renouer avec une pratique en vigueur avant 2011 : programmer leur départ en vacances la troisième semaine de juillet. Patric Roux s'en était aperçu, lui qui, en 2011, regrettait la faible participation des Ruthénois à l'Estivada. C'est un secret de Polichinelle sur lequel les médias évitent de s'étendre : une très faible part des 25 000 habitants de Rodez assiste à au moins l'un des concerts. Le public est certes majoritairement constitué d'Aveyronnais (mais pas massivement de Ruthénois), auxquels il faut ajouter des touristes du grand Sud-Ouest et d'au-delà.

22:13 Publié dans Loisirs, Politique aveyronnaise, Presse, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, médias, politique, actualité, musique, société, culture, journalisme

vendredi, 12 juin 2015

Le cloître à l'époque romane

Tel était le titre de la conférence prononcée par Quitterie Cazes, le 22 mai dernier, à Conques. C'est une universitaire toulousaine. En théorie, c'est un gage de qualité, mais, parfois, le résultat est soporifique. Il faut rendre hommage au flair des organisateurs des cycles de conférences conquoises : leurs choix sont en général excellents, pour ce que j'ai pu en juger.

Ainsi, ces dernières années, les "auditeurs" ont eu droit à la venue de Serge Klarsfeld (qui vient de publier, avec son épouse Beate, de passionnants mémoires), à une étude sur le noir au Moyen Age, à une évocation de la polychromie du tympan de l'église abbatiale ainsi qu'à la mise en lumière du rôle de Bernard d'Angers, voyageur médiéval passé par Conques et auteur d'un Livre des miracles qui fit date.

Quitterie Cazes a commencé par rappeler qu'il ne reste pratiquement rien du cloître de Conques. Le site a beaucoup souffert à deux époques : pendant les Guerres de religion et sous la Révolution. En 1836, le cloître est détruit. Il n'a jamais été complètement restauré, malgré les travaux engagés sous l'impulsion de Prosper Mérimée, impressionné lors de sa visite des lieux en 1837. Voici ce qu'il en reste aujourd'hui :

A titre de comparaison, la conférencière a cité le cas d'un autre cloître roman, transporté de France aux Bahamas (sur Paradise Island) pierre par pierre, à l'initiative du milliardaire Huntington Hartford II.