samedi, 03 mars 2012

Un abattoir halal en Aveyron

Le numéro du Villefranchois de cette semaine comporte un titre accrocheur :

C'est à l'intérieur du premier cahier, page 7, que se trouve l'article. Il fait écho à une polémique née de la diffusion d'un reportage par le magazine Envoyé spécial, il y a un peu plus de quinze jours. Dans le département, c'est surtout la séquence consacrée à l'abattoir de Saint-Affrique qui avait attiré l'attention. Au plan national, le débat était né des propos tenus par Marine Le Pen.

Plusieurs éléments ont nui à la sérénité des échanges. Marine Le Pen s'est un peu emmêlé les pinceaux entre :

- la manière dont sont abattus les animaux (hors porcins) en Ile-de-France

- le devenir des morceaux issus de l'abattage rituel mais pas retenus dans le circuit commercial halal

- l'origine de la viande consommée en Ile-de-France

Elle s'est donc fait taper sur les doigts, notamment par une journaliste de Libération.

Mais les médias nationaux qui se sont insurgés contre l'utilisation de la souffrance animale (incontestable dans le cadre de l'abattage rituel, qu'il soit juif ou musulman) à des fins électoralistes ont négligé les enquêtes de terrain. D'où l'intérêt de l'article du Villefranchois. Il explique ce qu'est l'abattage rituel et évoque le cas de l'abattoir ouest-aveyronnais (récemment passé sous la coupe d'une société d'économie mixte).

La raison donnée pour justifier cette place de l'abattage rituel dans une région où les musulmans sont peu nombreux est d'ordre économique. Mais ne croyez pas que l'hebdomadaire pointe la volonté des gérants de limiter le coût que représente l'étourdissement. Il est plutôt question d'une forme d'adaptation au marché : le fait de vouloir commercialiser le plus de morceaux des bêtes abattues. Or, les commanditaires religieux et non religieux ne s'intéresseraient pas aux mêmes parties des carcasses. Accorder une sorte de priorité à l'abattage rituel permettrait de "rentabiliser" au maximum les carcasses, certains morceaux des bêtes abattues rituellement entrant dans le circuit halal (ou casher), les autres rejoignant les circuits commerciaux traditionnels, sans que leur origine particulière ne soit mentionnée.

Si j'avais mauvais esprit, je ferais le lien entre le gros titre de l'hebdomadaire aveyronnais et un petit article situé dans le second cahier, page 23 :

Je sais bien que, dans ce cas, ce n'est pas l'application aveugle d'une règle d'inspiration religieuse qui est à l'origine de la manière de tuer l'animal... mais, d'après vous, le cochon souffre-t-il moins que la vache égorgée à l'abattoir ?

P.S.

Contrairement à ce que j'ai affirmé dans un billet de décembre dernier, Le Villefranchois n'est pas un hebdomadaire confidentiel. C'est, d'après l'OJD, le plus vendu dans le département, avec 8 500 exemplaires par semaine en 2011, loin devant Le Journal de Millau (environ 6 100 exemplaires, tout comme Le Progrès Saint-Affricain), le Bulletin d'Espalion (un peu moins de 5 500) et Le Ruthénois (autour de 2 000 exemplaires vendus chaque semaine).

P.S. II

La campagne contre l'abattage rituel, lancée par la Fondation Bardot en 2011 (et dont j'avais parlé à l'époque), se poursuit sur la Toile.

01:20 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, presse

mardi, 21 février 2012

L'abattoir de Saint-Affrique

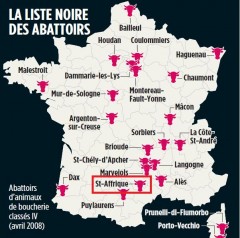

Les difficultés de l'abattoir ont fait l'objet de nombreux articles dans la presse locale. C'est au moins depuis 2007-2008 que les nuages se sont accumulés au-dessus de la structure : le classement en "niveau IV" signifiait en gros qu'il valait mieux éviter de consommer la viande en sortant :

(Voir la note de service du 21 novembre 2007 du ministère de l'Agriculture, page 3)

Les problèmes d'hygiène (notamment) semblaient à cette époque très répandus dans les abattoirs français. La presse nationale a fini par s'y intéresser. L'hebdomadaire Le Point lui a consacré un article en mai 2008, dans lequel on peut trouver une carte des établissements les plus mal classés :

Le plus inquiétant est que plusieurs abattoirs locaux sont pointés : outre celui de Saint-Affrique, on remarque la présence de ceux de Marvejols et Saint-Chély d'Apcher. Et il y en a d'autres...

Face à cela, quelle a été la réaction des établissements concernés ? Des travaux de mise aux normes en général, semble-t-il... mais celui de Saint-Affrique s'est distingué par son refus de la transparence, comme on peut le lire dans l'article :

On retrouve la même réaction dans un passionnant sujet de l'émission "Envoyé spécial" (diffusé la semaine dernière). C'est dans les dix premières minutes qu'il est question de l'Aveyron. Ce que l'on peut voir (grâce à l'entregent de Frédéric Freund, directeur de l'OABA (Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs) est édifiant. Outre les aspects sanitaires, le volet économique et social est abordé, par le sénateur-maire Alain Fauconnier. Une société d'économie mixte a été créée pour amortir le coût social de la fermeture de l'abattoir de Saint-Affrique... en espérant que ses investissements en permettront la réouverture.

P.S.

Ceux que l'histoire de cet établissement intéresse consulteront avec profit une double-page (10-11) publiée dans Le Saint-Affricain du 25 janvier 2012.

16:02 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, économie, cuisine, animaux

mercredi, 15 février 2012

Naufrage rue Béteille à Rodez

Ce n'est que très récemment qu'un détail m'a sauté aux yeux, rue Béteille, à proximité de la place d'Armes, au fond de laquelle trône la cathédrale.

Sur le trottoir de gauche (en montant), il y a un peu plus de deux ans, s'est intallée une nouvelle enseigne, un local de l'agence Nouvelles Frontières, juste au-dessus du magasin "Tout pour la fête", comme on peut le voir sur Google Street View (avec une prise de vue de novembre 2009) :

(Depuis, le magasin d'articles festifs a déménagé sur le trottoir d'en face.)

Je n'avais jusqu'à présent jamais prêté attention à la porte d'entrée (encadrée en rouge). Je n'avais pas forcément tort... jusqu'au mois dernier. Voici en effet ce qui m'a sauté aux yeux :

Regardez bien... eh, oui ! Il s'agit d'un autocollant "Costa Croisières", entreprise référence chez les voyagistes... jusqu'en janvier dernier.

C'est sur un site suisse que j'ai trouvé la meilleure chronologie des événements, étalés entre le 13 et le 16 janvier 2012.

Par contre, cocorico, c'est sur le site du Monde que l'on trouve le plus beau florilège de photographies, sous la forme d'un diaporama débutant par une vue du satellite Digital Globe :

Ce n'est peut-être pas l'occasion de faire preuve d'esthétisme, mais je tiens quand même à signaler ce qui est pour moi la plus belle photographie du naufrage : celle prise (par quelqu'un de l'agence Reuters) d'un petit avion ou d'un hélicoptère qui survolait l'île de Giglio :

Le plus étonnant est qu'un Australien, utilisant Google Earth et les informations mises à disposition du public, a créé une animation en 3D reconstituant le dernier trajet du Costa Concordia, naufrage inclus. La musique de fond évoquera, même aux moins cinéphiles d'entre vous, un autre paquebot, plus célèbre encore... (Je recommande tout particulièrement la séquence de dialogue entre le commandant fuyard et les garde-côtes.)

L'animation se termine par la liste des victimes. A l'heure actuelle, si l'on ajoute les corps non retrouvés aux morts recensés, on aboutit à 32 personnes, dont quatre Français :

Pierre Grégoire et Jeanne Gannard, 69 et 70 ans, originaires de Franche-Comté, qui étaient frère et soeur

Mickaël Blemand et Mylène Litzler, jeune couple de Sarcelles, âgés de 25 et 23 ans

01:17 Publié dans Presse, Vie quotidienne, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, societe, photo, photos

Naufrage rue Béteille à Rodez

Ce n'est que très récemment qu'un détail m'a sauté aux yeux, rue Béteille, à proximité de la place d'Armes, au fond de laquelle trône la cathédrale.

Sur le trottoir de gauche (en montant), il y a un peu plus de deux ans, s'est intallée une nouvelle enseigne, un local de l'agence Nouvelles Frontières, juste au-dessus du magasin "Tout pour la fête", comme on peut le voir sur Google Street View (avec une prise de vue de novembre 2009) :

(Depuis, le magasin d'articles festifs a déménagé sur le trottoir d'en face.)

Je n'avais jusqu'à présent jamais prêté attention à la porte d'entrée (encadrée en rouge). Je n'avais pas forcément tort... jusqu'au mois dernier. Voici en effet ce qui m'a sauté aux yeux :

Regardez bien... eh, oui ! Il s'agit d'un autocollant "Costa Croisières", entreprise référence chez les voyagistes... jusqu'en janvier dernier.

C'est sur un site suisse que j'ai trouvé la meilleure chronologie des événements, étalés entre le 13 et le 16 janvier 2012.

Par contre, cocorico, c'est sur le site du Monde que l'on trouve le plus beau florilège de photographies, sous la forme d'un diaporama débutant par une vue du satellite Digital Globe :

Ce n'est peut-être pas l'occasion de faire preuve d'esthétisme, mais je tiens quand même à signaler ce qui est pour moi la plus belle photographie du naufrage : celle prise (par quelqu'un de l'agence Reuters) d'un petit avion ou d'un hélicoptère qui survolait l'île de Giglio :

Le plus étonnant est qu'un Australien, utilisant Google Earth et les informations mises à disposition du public, a créé une animation en 3D reconstituant le dernier trajet du Costa Concordia, naufrage inclus. La musique de fond évoquera, même aux moins cinéphiles d'entre vous, un autre paquebot, plus célèbre encore... (Je recommande tout particulièrement la séquence de dialogue entre le commandant fuyard et les garde-côtes.)

L'animation se termine par la liste des victimes. A l'heure actuelle, si l'on ajoute les corps non retrouvés aux morts recensés, on aboutit à 32 personnes, dont quatre Français :

Pierre Grégoire et Jeanne Gannard, 69 et 70 ans, originaires de Franche-Comté, qui étaient frère et soeur

Mickaël Blemand et Mylène Litzler, jeune couple de Sarcelles, âgés de 25 et 23 ans

01:17 Publié dans Presse, Vie quotidienne, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, societe, photo, photos

jeudi, 09 février 2012

Economie de banlieue

Ce n'est que récemment que je suis tombé sur deux articles passionnants, l'un du Monde, l'autre du Figaro. Le premier est intitulé (dans sa version papier) : Marseille, l'emprise de la drogue. Le second est lui aussi doté d'un titre-choc : Les incroyables comptes d'un dealer marseillais.

On nous y explique que le commerce de la drogue ne diffère pas fondamentalement de l'économie non souterraine, à ceci près qu'il est sans doute encore plus foncièrement ultralibéral. Le quotidien conservateur met l'accent sur les revenus que les activités illicites procurent à ceux qui gèrent un réseau.

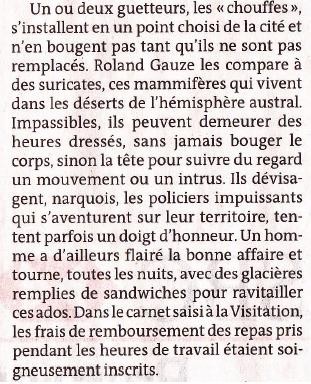

Le "quotidien de référence", lui, analyse plus en détail les mécanismes de répartition des revenus. Il est notamment question de mystérieux carnets... de véritables livres de comptes, en fait :

Dans ce passage, j'ai adoré le sens de l'opportunité du marchand de sandwiches... et j'ai été sidéré que jusqu'à ces extraordinaires "frais de bouche" soient scrupuleusement consignés !

Voilà du vrai journalisme, associé à une analyse économique non rébarbative, un peu à l'image de ce que l'on peut trouver dans l'excellent ouvrage Freakonomics.

21:20 Publié dans Economie, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, société, presse, médias

mercredi, 25 janvier 2012

Les chiffres de la sécurité routière en Aveyron

La semaine dernière, on sentait que les services de la préfecture de l'Aveyron étaient un peu embarrassés lors de la présentation des chiffres de l'année 2011. La manière dont les résultats ont été mis en perspective, dans le communiqué comme dans la presse, tend à donner une vision plutôt positive de l'évolution, en insistant sur le moyen terme.

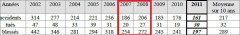

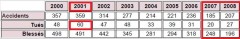

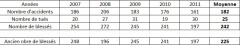

En comparant (en gras) les chiffres de 2011 et les moyennes sur 10 ans (page 6 du communiqué), on veut faire ressortir que 2011 est la quatrième moins mauvaise année de la décennie, en terme de nombre de tués :

Les résultats sont même les meilleurs obtenus si l'on considère le nombre d'accidents et celui des blessés. Pour que la comparaison soit plus fine, il conviendrait que distinguer parmi ceux-ci ceux qui en sont sortis lourdement handicapés (il y a blessés et blessés).

Soupçonneux de nature, j'ai cherché à savoir si les chiffres donnés pour les années antérieures correspondaient bien à ce qui avait déjà été publié. J'ai donc consulté un document général d'orientation 2008-2012 de la Sécurité routière, où j'ai trouvé ceci (page 18) :

Il n'est pas illogique qu'à quelques années d'intervalle, une ou deux rectifications mineures soient opérées. J'ai toutefois été surpris de la correction qui a été effectuée (entre 2009 et 2012) sur les chiffres des années 2007 et 2008. Si le nombre de victimes est resté inchangé, si le nombre d'accidents n'a été retouché qu'à la marge, le nombre de blessés a été augmenté de 6 pour 2007 et de 76 pour 2008 ! Soit on a pris en compte des faits qui n'étaient pas connus en janvier 2009, soit on a un peu grossi rétrospectivement les chiffres. Voilà qui fait apparaître les années suivantes sous un jour meilleur...

Du coup, la comparaison entre les années 2008 et 2011 change de sens. Bien qu'en 2008 les accidents aient été beaucoup plus nombreux qu'en 2011, le nombre de blessés a été quasi identique et le nombre de tués plus faible que l'an dernier. Les accidents feraient donc plus de "dégâts" humains aujourd'hui.

On se dit que, pour être pertinente, la comparaison devrait prendre en compte non pas les dix, mais les cinq dernières années. Je me suis amusé à faire les calculs, d'abord à partir des chiffres fournis par la Préfecture en 2012. Voici ce à quoi je suis arrivé :

Ce sont évidemment les moyennes qu'il faut comparer. Au niveau des accidents, sur les cinq dernières années, on est à 182 (217 sur 10 ans), contre 161 en 2011. L'écart est déjà moins important. Au niveau des tués, la moyenne 2007-2011 est de 25 (32 sur 10 ans), contre 30 en 2011. Là, cela devient parlant : l'année dernière a été très mauvaise. Au niveau des blessés, la moyenne des cinq dernières années est de 242 (289 sur 10 ans), contre 197 en 2011. Mais, sur la dernière ligne, détachée du reste, j'ai refait les calculs en réintroduisant les chiffres anciens (plus bas) pour les années 2007 et 2008. Cela nous donne une moyenne de 225 blessés sur 2007-2011. On se rapproche encore plus du chiffre de 2011.

Beaucoup de journalistes ont quand même senti que le communication était biaisée et ont transmis l'idée que les chiffres ne sont pas bons. Il semblerait que la recrudescence du nombre de tués soit liée à la circulation des deux-roues, ainsi qu'à des conducteurs plutôt très jeunes ou très âgés.

00:38 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, presse, actualite

vendredi, 20 janvier 2012

Pauvre Jeanne !

La Pucelle de Lorraine intervient dans l'actualité de manière décidément bien surprenante... toujours à son corps défendant, d'ailleurs. Récemment, on l'a associée à Nicolas Sarkozy, les Le Pen père et fille... et même François Hollande !

La semaine dernière, c'est dans l'Aveyron qu'un curieux événement s'est produit. On en a eu l'écho dans la presse locale, notamment dans Le Petit Journal, photographie à l'appui :

Il y a fort à parier que le sacrilège se soit produit à l'occasion d'une de ces beuveries étudiantes dont on peut percevoir les conséquences sonores et (semi-)liquides chaque semaine que Dieu fait. Mais regardons plus attentivement la photographie :

Eh, oui ! Il semble bien qu'une personne facétieuse ait placé un gobelet dans la main gauche de la sainte. Voici ce à quoi ressemblait la statue avant cet acte de terrorisme :

C'est à propos du contenu du gobelet que les organes de presse divergent. Si le correspondant du Petit Journal se désole que le verre soit rempli d'eau, son confrère de La Dépêche du Midi semble y a voir vu autre chose quelques jours plus tôt :

Il n'est tout simplement pas impossible que les pluies récemment tombées sur l'Aveyron aient contribué à modifier le contenu du gobelet... Voilà une "intervention du ciel" que n'aurait pas reniée celle qui s'est évertuée à moraliser le comportement de ses troupes !

22:07 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Jeanne d'Arc, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, jeanne d'arc, société

vendredi, 23 décembre 2011

Auriez-vous fait mieux que lui ?

C'est un procédé un peu facile, mais, après tout, quand on est ministre, on doit s'attendre à se faire interroger sur son (supposé) domaine de compétence... et il convient d'être particulièrement vigilant quand on se rend sur un plateau de télévision, surtout si certains des animateurs de l'émission ont une réputation (usurpée ou pas) de relative impertinence.

La mésaventure dont il est question fait du bruit sur la Toile depuis un petit moment déjà, puisque l'incident a eu lieu en février dernier. Mais les déboires récurrents du monde agricole, ainsi que les sacrifices de plus en plus importants imposés par le gouvernement à une partie de la population française donnent encore plus de relief à ce qui s'est passé il y a plus de six mois de cela.

Le héros malgré lui est Bruno Lemaire, ministre de l'Agriculture (de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire... n'en jetez plus !), une étoile montante de la galaxie UMP. Son parcours scolaire a de quoi éblouir, puisqu'il est à la fois normalien (un vrai de vrai, lui) et énarque... comme Alain Juppé et Laurent Fabius avant lui. (Il aurait d'ailleurs été reçu premier à l'agrégation de Lettres modernes, comme le futur dirigeant socialiste.) C'est donc "une tronche", comme on dit. Mais, à l'image de ses illustres prédécesseurs, c'est peut-etre aussi une nouvelle illustration de l'intellectuel de bureau, certes brillant, mais coupé des réalités.

Invité du Grand Journal, sur Canal +, il fut soumis par Ariane Massenet à un questionnaire typiquement agricole, sous les yeux d'un agriculteur qui, bien que très respectueux, a eu du mal à ne pas laisser paraître son désabusement. Voici ce qui lui a été demandé :

1) A quelle époque ramasse-t-on les poires ? (J'aurais répondu durant l'été, puisque, dans mes souvenirs d'enfant, c'était durant les grandes vacances que l'on faisait cela dans ma famille.) Le ministre s'est emmêlé les pinceaux : au départ, il a dit qu'on en mangeait à l'époque de l'émission (en février)... avant de parler du mois de septembre, ce qui n'est pas tout à fait faux.

2) Quelle est la race de cette vache ?

Pas facile... Lemaire a répondu "une Limousine". (Pensait-il à sa voiture de fonction ?). Vu de loin, la tête peut en effet ressembler à celle-ci :

Ce n'était évidemment pas une Aubrac non plus. C'était une Blonde d'Aquitaine (que l'on a peut-être l'habitude de voir avec une robe blanche). Honnêtement, je me serais trompé. D'ailleurs, le paysan présent sur le plateau (Pierre Priolet, un arboriculteur dont les coups de gueule ont fait naguère le bonheur des médias) a reconnu qu'il y avait une ressemblance. Je pense qu'il n'a pas dit cela que pour sauver la mise de son ministre.

3) Comment s'appelle cet engin ?

Le ministre a répondu que cela ressemble à un tracteur... et il n'avait pas tort. C'est donc un enjambeur (et même un tracteur-enjambeur). J'en avais déjà vu, mais je ne connaissais pas le nom. Observez bien comment Bruno Lemaire essaie de faire oublier sa méconnaissance (bien compréhensible dans ce cas). Regardez en particulier comment il positionne son bras gauche. On sent bien que le ministre tente de reprendre le contrôle.

4) Quel est ce cri d'animal ?

Ce n'était pas facile-facile, mais bon, quiconque a passé un peu de temps dans une basse-cour peut émettre une hypothèse. Bruno Lemaire n'a même pas eu à le faire, l'agriculteur présent sur le plateau ayant court-circuité la question. (Serait-il adhérent à la FNSEA ?) L'animatrice a donc fait entendre le cri d'un dindon. Mais le meilleur était pour la fin :

5) Qu'est-ce qu'un hectare ?

Alors là, j'ai été sidéré que le ministre ne sache pas... et qu'il ose essayer de s'en sortir par la sempiternelle réflexion "j'ai jamais été doué en maths". Pitoyable ! Il n'a pas fait mieux que son ancien collègue de gouvernement Xavier Darcos (agrégé de Lettres classiques, comme Alain Juppé), lui aussi piégé par Ariane Massenet lors de son passage sur Canal + en 2008.

Au final, je ne pense pas qu'on doive attendre du ministre de l'Agriculture qu'il sache répondre à toutes ces questions... mais quand même, il s'est planté quasiment partout ! C'est énorme !

Je termine par une remarque sur l'expression de l'animatrice, pas très relevée :

- "A quelle époque on ramasse les poires ?"

- "La race de cette vache ? " (Admirez la formulation de la question.)

- "Un hectare, c'est quoi ?" (De surcroît, on attend une réponse "en mètres"... carrés, bon sang !)

16:32 Publié dans Politique, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, société, humour, médias

vendredi, 09 décembre 2011

Comment ne pas se moucher du pied

La manière dont chacun se présente sur les réseaux sociaux est révélatrice de certains traits de personnalité. Récemment, me connectant à "Fessebouc", je me suis vu proposer de me rapprocher de certaines personnes aveyronnaises (ben oui, je suis un peu aveyronnais sur les bords). Par curiosité, je commence à faire défiler la liste (assez longue) des contacts qui me sont proposés. Voici ce sur quoi je suis tombé :

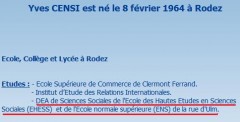

Un détail m'a sauté aux yeux : le député Yves Censi se présente essentiellement comme un ancien de l'Ecole Normale Supérieure d'Ulm, sorte de temple des études classiques à la française.

La même information figure sur son profil, dans une série de références où l'on commence à subodorer comme une supercherie. Sa référence normalienne devient un simple "Troisième cycle".

(Admirez la bibliothèque aux étagères garnies de livres à l'arrière-plan...)

On en apprend davantage sur le site internet de l'élu parisiano-aveyronnais. Il a suivi un DEA de Sciences sociales à l'EHESS (l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, un autre temple de la culture universitaire française) et à l'ENS d'Ulm.

Pour le vulgum pecus, la différence paraît être de nuance. Pas pour qui connaît un peu le fonctionnement de l'enseignement supérieur français. Les normaliens, les seuls, les vrais, sont les étudiants qui ont intégré l'ENS après une classe préparatoire (post-bac) en deux ans (hypokhâgne puis khâgne) et la réussite à un concours extrêmement sélectif.

Tel n'est point le parcours d'Yves Censi. Après le baccalauréat, il a commencé à user ses fonds de culotte estudiantins sur les bancs de l'ESC de Clermont-Ferrand (aujourd'hui classée dans les "valeurs sûres"... comprendre au-dessous des établissements d'élite et des "incontournables"). Ensuite, dans le cadre de son cursus de Troisième cycle (tout à fait honorable), il a suivi des cours à l'ENS, dont il n'a pas été "pensionnaire".

Mais bon, vous savez ce que c'est, en France, on fait baver de jalousie en partie grâce à son cursus scolaire. Yves Censi a réussi de belles études. Il n'était nullement besoin d'y ajouter ce demi-mensonge : il n'est pas normalien. Son orgueil s'en remettra-t-il ?

21:25 Publié dans Politique aveyronnaise, Web | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, société, ump

mercredi, 16 novembre 2011

L'Aligot Bar de Toulouse

J'avais découvert son existence grâce à la presse locale, notamment un article de Midi Libre paru il y a quelques mois de cela. Mais je n'y avais plus trop repensé par la suite.

Récemment, de passage à Toulouse, j'ai profité d'un moment de détente pour rechercher l'établissement. Il se trouve en plein centre-ville, à proximité immédiate de la célèbre place du Capitole, rue du Taur :

A première vue, cela ressemble à nombre de sandwicheries qui peuplent les rues de la capitale midi-pyrénéenne. On y trouve même des produits standardisés... et d'autres, estampillés Aveyron. (On peut télécharger la carte sur le site internet dédié, joliment fait ma foi.)

J'ai bien entendu commandé un aligot-saucisse. La portion n'était pas excessivement généreuse. C'était bon, mais un peu neutre de goût. On a semble-t-il limité l'apport en ail pour ne pas offusquer les palais délicats. La saucisse était très bonne.

Pour faire passer la chose, j'ai pris un peu de vin blanc... non aveyronnais. (Je me suis permis de signaler aux personnes présentes l'existence de bons petits vins locaux, qui viennent d'obtenir l'AOC.)

Pour le dessert, je n'ai pas cherché à faire original ni "terroir". Je me suis rabattu sur une crêpe au nutella... delicieuse !

Pendant que l'on mange, on voit défiler sur un écran un film publicitaire à la gloire de notre département chéri. Je me suis demandé si ce n'était pas celui qui est sorti en 2006. (Si certaines images étaient identiques, il m'a semblé toutefois que le film diffusé dans le petit resto est plus court. Je n'ai pu comparer ni la musique ni le commentaire, vu que le son était coupé - ou trop bas.)

19:04 Publié dans Aveyron, mon amour | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, économie

lundi, 14 novembre 2011

Un mythe s'effondre

J'ai apris la nouvelle (renversante) en écoutant le "portrait chrono" que Tanguy Pastureau lui a consacré ce week-end. George Clooney... oui, le George Clooney, le beau gosse qui les fait tomber comme des mouches, l'acteur drôle et subtil, le réalisateur pas manchot, le producteur engagé, ce George Clooney-là est... un mec normal !

L'information a été puisée à bonne source : le magazine Rolling Stone, réputé pour la rigueur de ses enquêtes approfondies. Le 9 novembre est paru un article dans lequel on apprenait notamment que le chéri de ces dames a eu son premier orgasme en montant à la corde. Voilà qui n'a rien de surprenant : Clooney ado était bien dans la norme, c'est-à-dire excité comme une puce !

Mais le plus incroyable est à venir dans la suite de l'article. Le VRP du café-express des bobos (dont une publicité a fait l'objet d'un détournement "équitable"...) avoue raffoler... des pets, qui le font mourir de rire, à tel point qu'il a téléchargé une application flatulente sur son téléphone portable (qu'on imagine très chic). Il a même acheté des coussins-péteurs déclenchables à distance...

06:50 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, cinéma

vendredi, 04 novembre 2011

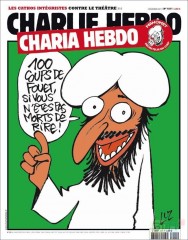

Allah queue leu leu...

... tout le monde s'éclate, apparemment ! Et pourtant, à la base, il s'agit d'une tragique affaire : Charlie Hebdo insulté, Charlie Hebdo piraté, Charlie Hebdo incendié... mais Charlie Hebdo "libérationné", "libérationné" par lui-même, "libérationné" par le peuple journalistique... avec le concours des autorités de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière ! (Pour écouter l'auguste original, allez ici.)

L'objet du courroux est le numéro qui porte cette couverture :

Signalons que mercredi matin, à 10 heures, il était introuvable à Rodez. Voilà un succès qui, s'il n'est pas, pour l'instant (attendons la réimpression), aussi important en volume, n'est pas sans rappeler la ruée qui s'était produite sur le numéro reproduisant les caricatures de Mahomet.

Hébergés dans les locaux de Libération donc, les rescapés de Charlie ont bricolé un quatre-pages qui a servi ce jeudi de surcouverture au quotidien des bobos de gauche :

A l'intérieur, on trouve un peu de texte (pas super intéressant) et une brochette de caricatures, dont la meilleure est à mon avis celle-ci :

On peut en découvrir davantage sur le site internet du quotidien.

D'autres organes de presse, qui prisent moins le dessin satirique, ont manifesté leur soutien. Le Monde publie les caricatures de son confrère, que je n'ai pas trouvé très inspirées. Plus intéressants sont les dessins de Cartooning for peace, en particulier celui-ci :

Plusieurs de ces oeuvres sont aussi visibles (parmi d'autres) sur le site de Courrier international (une publication du groupe Le Monde, faut-il préciser). J'aime beaucoup ce qu'a fait Kap :

Pour revenir à l'affaire, il faut préciser que, pour l'instant, on ne peut établir aucun lien direct entre l'incendie volontaire et les deux piratages du site internet de l'hebdomadaire satirique.

Dans le premier cas, d'après un témoin (un chauffeur de bus ?), deux (ou trois) hommes en capuche auraient été vus, vers minuit ou une heure du matin. Au passage, ils avaient préparé leur coup, repéré les lieux, puisqu'aucun signe extérieur ne permettait d'identifier le siège de Charlie Hebdo, récemment déplacé.

Plusieurs heures plus tard, c'est le site internet qui a été attaqué, à deux reprises. Signalons que ceux qui revendiquent l'une des attaques (des hackers turcs) se démarquent clairement de l'incendie criminel. C'est finalement leur attaque qui a été la plus efficace puisque, au moment où j'écris ces lignes, le site internet de Charlie Hebdo est toujours hors service, alors que le journal, dont les sauvegardes n'ont pas été détruites, va être réimprimé. Il a de surcroît bénéficié d'un bon coup de pub. Les incendiaires, quels qu'ils soient, n'ont finalement pas fait énormément de dégâts.

04:26 Publié dans Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, actualité, presse, islam, charlie hebdo

mercredi, 02 novembre 2011

Une chanson de circonstance

Aujourd'hui 2 novembre nous rendons hommage aux morts... chacun à notre manière. (Il y a même de fortes chances que cet hommage ait été rendu hier 1er novembre, jour de tous les saints, qui a l'avantage d'être férié.)

L'auteure-compositrice-interprète GiedRé, qui a sorti un épatant CdVd l'été dernier, a marqué le coup à sa manière... très particulière.

Sur Youtube (et sur son profil Facebook) a été récemment mis en ligne un nouveau titre : Le ver de terre.

Bonne écoute...

13:14 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chanson, musique, poésie, société, vidéo

samedi, 29 octobre 2011

Des politiques à l'ancienne

L'anecdote figure dans Le Nouvel Hebdo de cette semaine. Vous pouvez donc passer sur les articles engagés en faveur de la majorité départementale, qui attaquent de manière un peu trop systématique (à mon avis) les élus de gauche (mieux vaut aller lire dans Le Ruthénois la page consacrée à l'entrée de Baraqueville dans le Grand Rodez, carte intéressante à la clé), pour passer page 3 à celui qui est signé Donato Pelayo : Choisir ses candidats.

Il y est fait allusion à un élu héraultais d'origine aveyronnaise, aujourd'hui décédé. Il aurait été le seul de sa classe à échouer au Certificat d'Etudes. Il n'en a pas moins réussi une belle carrière politique, au prix de quelques "accommodements".

L'article ne cite pas le nom de l'élu, mais j'ai quand même fini par trouver de qui il s'agit : René Couveinhes. Il a été député de l'Hérault entre 1968 et 1973, puis de 1986 à 1997, soit 15 ans au total (et non pas 24, comme il est écrit dans Le Nouvel Hebdo). Entre temps, il a exercé de nombreux mandats locaux, notamment celui de maire de La Grande Motte.

Le voici tel qu'il était lors de son premier mandat :

Et le voici 25 ans plus tard :

On en apprend davantage sur lui grâce à une étude qui lui a été consacrée en 1995 : La stratégie de la discrétion.

Il a fait partie de ces élus gaullistes "du terroir" (qu'on a pu qualifier de clientélistes), d'origine modeste, qui ont fait le succès de l'UNR, de l'UDR puis du RPR. Il a été comparé à Charles Pasqua, dont il se sentait "philosophiquement" proche. (On pense qu'il a été membre du SAC.)

Il était donc d'origine aveyronnaise par ses parents, installés à Castelnau-le-Lez, où le papa (Augustin) tenait un café. L'étude semble indiquer qu'il a obtenu son Certificat d'Etudes, mais rien d'autre, contrairement à ce qu'il a prétendu par la suite.

Après le certificat d'études primaires, il fréquente le lycée Bérard jusqu'en classe de première et s'inscrit à la faculté pour obtenir la capacité en droit. Mais il n'y reste pas.

Peu importe après tout. Il s'est bien implanté dans l'Hérault et a grimpé les échelons au sein de l'UDR. Il obtient l'investiture en 1968 et profite de la vague gaulliste. Mais il est battu en 1973... par un certain Georges Frêche. Les deux candidats ont misé sur le vote des rapatriés, mais Frêche a joué sur l'antigaullisme de l'extrême-droite pour en récupérer les voix au second tour, qu'il a remporté de peu.

René Couveinhes s'est ensuite davantage investi au niveau local, avant de redevenir député. Pour la petite histoire, on peut ajouter qu'il a mis le pied à l'étrier de son fils Philippe (à la mairie de La Grande Motte), qui a cependant été rapidement évincé, avant de décéder prématurément.

Du coup, c'est un autre politique local qui tente de récupérer l'héritage, Jean-Pierre Grand, dont il est aussi question dans l'article du Nouvel Hebdo. Il n'y est pas nommément désigné, mais on peut deviner assez facilement de qui il s'agit : l'un des députés héraultais (de droite donc) à être maire, ancien attaché parlementaire. Outre la commune qu'il gère (Castelnau-le-Lez), il a en commun avec son illustre prédécesseur l'absence de références scolaires. Cela ne l'a pas empêché de "réussir" en politique, mais c'est un profil qui devient rare.

La boucle est bouclée quand on fouille un peu son profil d'élu (les anciens mandats locaux). On y découvre qu'il a un autre point commun avec René Couveinhes : les attaches aveyronnaises. En effet, avant de se faire élire à Castelnau-le-Lez, il a été conseiller municipal à La Cavalerie, dans le Sud de l'Aveyron.

01:08 Publié dans Politique aveyronnaise, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, presse, médias

jeudi, 27 octobre 2011

Une obsession très française ?

Il y eut d'abord le scandale soulevé par une application de l'iPhone, "Juif ou pas Juif ?"... conçue par un juif (sans doute dans une optique communautariste), mais dont beaucoup d'associations ont pensé qu'elle pourrait être détournée par des antisémites. (Une question basique subsiste : qu'est-ce qu'être juif ? Si l'on se fonde uniquement sur les rites religieux, bon nombre de personnalités présumées juives risqueraient de disparaître de l'application...)

Cette affaire est entrée dans sa phase judiciaire... et l'on a des retours sur la manière dont l'application est utilisée hors de France. Tout cela ne sent pas très bon...

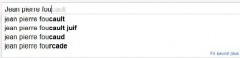

Mais l'on avait déjà eu un aperçu des préjugés de nombre d'internautes francophones à travers un précédent article du Monde, en février dernier, consacré aux mots clés tapés sur les moteurs de recherche internet.

Sur Google par exemple, avant même qu'on ait fini d'écrire sa requête, on nous propose des formules pour achever notre recherche - et maintenant, on a même des solutions qui s'affichent alors qu'on n'a pas appuyé sur la touche enter ("entrer").

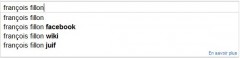

Voici donc ce que l'on obtient avec l'exemple utilisé par le quotidien pour l'application iPhone :

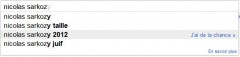

Cela n'étonnera pas grand monde, mais on arrive à peu près au même résultat quand on effectue une recherche sur l'actuel président de la République :

Et pourtant, il faut attendre que le "z" soit écrit pour que le complément "juif" soit proposé. Sinon, voilà ce que l'on obtient :

On pourrait en conclure que ce sont les internautes qui écrivent le mieux le nom du président (avec un "z" et pas un "s") qui cherchent en priorité à savoir s'il est juif... ce qui est faux, contrairement à une légende tenace. Si l'un des grands-pères de Nicolas Sarkozy a bien été juif (avant de se convertir au catholicisme), le reste de la famille est catholique d'origine. Mais, pour les antisémites, c'est une "tache" indélébile... (Notons toutefois que les internautes semblent d'abord désireux de connaître l'altitude à laquelle culmine le chef de l'Etat.)

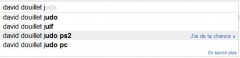

Continuons dans le délire, tant qu'on y est. Prenons le cas du présentateur du journal télévisé le plus populaire de France :

En fait, cette orientation de recherche nous en apprend davantage sur les personnes qui l'effectuent que sur l'objet de leur questionnement. Pour ces antisémites, une personnalité des médias est forcément juive... (Dans le cas qui nous concerne, il est possible que l'on soit face à des "islamo-gauchistes" : leur cible est une personnalité de droite, soutien de Nicolas Sarkozy.)

Jusqu'à ce pauvre François Fillon qui est soupçonné d'avoir le bout du zizi découvert en permanence :

A partir de là, on peut s'amuser, essayer de pousser la logique à ses limites. J'ai donc choisi une personnalité dont le nom est fréquemment associé à un mot commençant par la lettre "j" :

Eh oui ! Même l'ancien judoka, promoteur de l'opération "pièces jaunes" en compagnie de l'épouse du prédécesseur de N. Sarkozy, est "soupçonné" d'en être ! On voit là quels sont les préjugés de certains internautes : ici comme dans le cas Fillon, c'est le pouvoir (sarkozyen) qui est associé aux juifs.

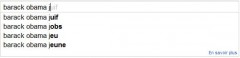

Cela va tellement loin qu'une autre personnalité, à propos de laquelle ses adversaires politiques ont plutôt cherché à prouver qu'elle était musulmane, est soupçonnée par les internautes antisémites francophones d'être juive :

Précisons toutefois que si l'on tape la recherche sans le "j", c'est le complément "musulman" qui est proposé. Dur, dur, pour un président protestant !

22:29 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, médias, actualité

mercredi, 26 octobre 2011

Un modèle économique ?

Voici un bien étrange article, publié dans Le Monde daté de dimanche 23 - lundi 24 octobre 2011, accessible uniquement aux abonnés en ligne. Il a pour titre La crise ? "Quelle crise ?", répondent, pour le moment, les PME allemandes.

La journaliste, Cécile Boutelet, s'est intéressée au sort d'entreprises situées dans le Bade-Wurtemberg, à Künzelsau pour être précis :

A la base, rien ne destinait ces entreprises à devenir florissantes. Elles sont implantées dans un canton rural, entre des collines, pas tout près des grands centres urbains. On est dans l'Allemagne (de l'Ouest) profonde, où l'on parle un dialecte germanique particulier.

On y trouve pourtant des P.M.E. très dynamiques, pour plusieurs raisons (soulignées par moi dans l'article ci-dessus).

Alors que les secteurs d'activité pourrait sembler peu porteurs de prime abord (l'une des boîtes fabrique des vis, des systèmes de montage), on a mis l'accent sur l'innovation. On investit les profits et on sollicite la participation des employés, à l'image de ce qui se fait aussi au Japon. Du coup, l'entreprise a déposé quantité de brevets. On s'est aussi très tôt tourné vers l'exportation, pour s'assurer des débouchés.

Le patronat est du genre paternaliste, à l'ancienne. Ainsi G. Sturm (qui dirige EBM Papst) conduit lui-même sa voiture, continue à fréquenter les habitants moins fortunés que lui dans la chorale locale. La proximité affichée vis-à-vis des employés a son revers, diront certains : le chef n'aime pas trop les intermédiaires, les syndicats, inexistants. En échange, on préserve l'emploi (c'est assez répandu chez un type de dirigeants d'outre-Rhin, les grands comme les petits ; on a ainsi vu il y quelques années Volkswagen privilégier la réduction du temps de travail aux licenciements). Les employés ne semblent pas mécontents.

L'autre particularité de ces entreprises performantes est de se méfier du capitalisme financier. Elles évitent tant que faire se peut de recourir aux banques et ont refusé la cotation boursière. Cette attitude n'est pas sans rappeler celle du groupe Bosch, dont l'usine castonétoise est le poumon économique du Grand Rodez. (La dernière journée portes ouvertes s'est déroulée le dimanche 19 juin 2011.)

dimanche, 02 octobre 2011

"Groland.con" et les affaires DSK

C'est d'abord dans l'émission du 24 septembre dernier qu'il a été question du priapique ancien directeur général du FMI. Michael Kael y était censé interroger Tristane Banon... et se comportait de manière particulièrement peu élégante :

Cela conduisait le reporter de l'impossible à s'excuser à l'antenne, à la manière de DSK lors de son entretien promotionnel avec Claire Chazal sur TF1.

Sans trop m'étendre dessus (!), je veux juste dire qu'il est hypocrite de sa part de parler de "faute morale". En effet, comme DSK nie le viol (et le rapport tarifé), la relation sexuelle serait donc un simple adultère. Il ne serait donc "coupable" que d'avoir trompé son épouse Anne Sinclair. C'est là un gros mensonge : on sait depuis des années que le couple est assez libre (surtout DSK). Ce n'est donc pas la première fois qu'il trompe son épouse... et ce n'est pas non plus la première fois qu'il a une attitude plus qu'ambivalente avec une femme.

Les curieux pourront lire avec profit Sexus politicus, qui révèle quelques exemples (anciens ou récents) de relations ambiguës nouées dans la sphère politico-médiatique... dont on se garde bien d'informer les électeurs, alors qu'elles jouent un rôle sous-jacent.

(Le chapitre 3 de la septième partie est intitulé "L'affaire DSK".)

Un autre mensonge est l'utilisation qu'il fait du rapport de Cyrus Vance. Celui-ci n'innocente pas du tout DSK. Je l'ai déjà écrit et c'est aussi évident dans l'esprit des journalistes du Monde qui se sont penchés sur l'affaire Nafissatou Diallo. Cela apparaît au détour de plusieurs articles, ainsi que dans l'entretien accordé par l'avocat de DSK, William Taylor. Dans la version papier, l'une des questions posées par Marion Van Renterghem est particulièrement révélatrice :

"Comment expliquez-vous qu'une relation de neuf minutes [au maximum, compte tenu des informations transmises par le pass de la femme de ménage], dont M. Strauss-Kahn a dit lui-même qu'elle n'était pas tarifée, et alors qu'il est établi que les deux protagonistes ne se connaissaient pas, puisse être consentie ?"

L'avocat semble un peu embêté. La solution serait de donner la version de DSK de ce qui s'est passé dans la chambre (il se contente de dire ce qui, selon lui, ne s'y est pas passé). Voici ce qu'il déclare :

"Nous avons décidé de ne pas parler de ce qui s'était passé dans la chambre. Nous n'y dérogerons pas."

Pour moi, la seule raison qui pousse la défense à ne pas s'exprimer là-dessus est la prudence : toute affirmation de DSK serait soumise à la critique...et risquerait de relancer les poursuites !

Ajoutons que, dans son intervention sur TF1, DSK s'en est pris à L'Express, qui a publié le rapport médical, dont les conclusions ne sont pas tranchées. Nafissatou Diallo a bien des traces sur le corps, mais ont-elles été provoquées par l'agression qu'elle dénonce ? Le directeur de la rédaction de l'hebdomadaire, Christophe Barbier, a rapidement répondu à Dominique Strauss-Kahn.

Mais revenons à Groland.con. L'émission du samedi 1er octobre traite du cas DSK en deux occasions. Il y a tout d'abord le reportage de Gustave de Kervern, qui, n'écoutant que son courage, s'est placé sous les fenêtres de l'appartement parisien du hiérarque socialiste :

La fine équipe en tire une conclusion pertinente sur l'état de santé de DSK. Je vous laisse imaginer laquelle...

Enfin, le rappel (bidon) des titres est l'occasion d'évoquer un mini-documentaire tentant d'expliquer aux enfants la tentative de viol dont DSK serait l'auteur sur Tristane Banon :

PS

Décidément, le travail d'une femme de ménage dans un grand hôtel semble l'exposer à bien des avanies. Tout récemment, ce sont trois joueurs de rugby anglais qui, en Nouvelle-Zélande, se sont comportés comme de gros beaufs : ils se sont amusés à subtiliser le talkie-walkie de l'employée, lui ont fait des propositions "indécentes"... mais la dame a pris un avocat !

PS II

Cette histoire a été pour moi l'occasion de perfectionner ma connaissance de la langue de James Cameron. Dans l'article du Sunday Mirror, il est question d'un "Aussie kiss" que l'un des joueurs demande à la femme de ménage de lui prodiguer. Ce "baiser australien" est une autre manière de désigner la fellation... On reconnaît bien là le sens de l'euphémisme de nos amis anglais, qui savent allier grivoiserie et rigueur géographique ! (Ben oui, l'Australie, c'est "en bas"... mais pas tout en bas !)

15:37 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, femme, presse, humour, actualité

samedi, 01 octobre 2011

Le Pakistan va-t-il basculer ?

On peut légitimement s'inquiéter de l'évolution interne de ce pays peuplé de plus de 180 millions d'habitants. On sait que l'islam traditionnel y occupe une place très importante, variable selon les régions, les villes et les types de population. Depuis quelques années, une radicalisation semble à l'oeuvre. On en a eu une nouvelle preuve à travers un article de Jacques Follorou, publié dans Le Monde daté du 28 septembre : "Une collégienne pakistanaise battue pour blasphème".

A la lecture de l'article, on est saisi par la bêtise des fanatiques religieux, incapables de comprendre que la pauvre gamine a commis une faute d'orthographe, que l'on pourrait rapprocher, en français, de la confusion enre "chrétien" et "crétin".

Malheureusement pour elle, cette adolescente n'est pas musulmane, et cette histoire a pris des proportions gigantesques, instrumentalisée par les bigots du pays.

Dans l'article, il est piquant de constater que les autorités religieuses, qu'on ne saurait suspecter de faire preuve d'une tolérance excessive envers les chrétiens, en sont à souligner le caractère involontaire de la "faute" (ben oui, c'est un blaphème que d'insulter, même involontairement, le Prophète... on a failli y goûter aussi en France, souvenez-vous), contre les plus butés de leurs coreligionnaires.

Cette affaire n'est de surcroît pas isolée. En Europe, on a (à raison) beaucoup médiatisé le cas d'Asia Bibi, cette autre chrétienne du Pakistan, condamnée à mort (l'appel est en cours). Une pétition a même été lancée en sa faveur.

Rappelez-vous : le gouverneur du Penjab, Salman Taseer, qui avait défendu la chrétienne, a été assassiné par un policier extrémiste, qui est aujourd'hui considéré comme un héros par un gros paquet d'abrutis. Il vient néanmoins d'être condamné à mort par la justice pakistanaise, qui semble avoir encore des couilles au cul.

Elle en aura bien besoin, parce que le fils du gouverneur assassiné a été récemment enlevé, sans doute par des proches des talibans pakistanais. Rappelons aussi que, toujours en 2011, le ministre (chrétien) des minorités religieuses qui, tout comme Salman Taseer, militait pour la réforme de la loi sur le blasphème, a été assassiné par des hommes non identifiés.

Je vais m'arrêter là, alors que je pourrais continuer avec d'autres exemples, moins médiatisés, de chrétiennes (pakistanaises) violées par des musulmans. Dans ces cas, toutefois, il faut reconnaître qu'il est difficile de distinguer ce qui relève du fait divers, du machisme ambiant et de la persécution religieuse.

19:38 Publié dans Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, presse, médias, actualité, femme, christianisme

dimanche, 25 septembre 2011

Menstruations, strip-tease et pognon

Cette puissante association lexicale n'est pas là pour annoncer un billet graveleux, mais deux articles sérieux, consacrés à des recherches non moins sérieuses.

C'est dans Le Monde daté du 24 septembre que j'ai trouvé un papier signé Pierre Barthélémy, Le club de strip-tease, labo de la fécondité :

Il ressort de l'étude scientifique citée que les go-go danseuses reçoivent plus de pourboires les jours qui précèdent l'ovulation... et que celles qui prennent la pilule, si elles ont des revenus plus réguliers, gagnent globalement moins !

Le New York Times s'est lui aussi fait l'écho de ces travaux ardus. La journaliste prend soin de préciser que les chercheurs n'ont pas été payés pour fréquenter des lieux de perdition ! (Jésus-Marie !) Leur recherche s'est appuyée sur des entretiens et des questionnaires remplis à distance. Très sérieusement, Rebecca Skloot se demande quelles implications cette étude peut avoir sur la capacité des femmes à vendre plus (ou moins) de voitures, à diriger des conseils d'administration...

Toutefois, au vu des détails fournis par Pierre Barthélémy (sur les implants mammaires, l'épilation, les parfums), on peut supposer que les rats de laboratoire (ne serait-ce que par conscience professionnelle...) sont quand même allés faire un tour dans ces bouges où l'humanité se rabaisse et les dollars changent rapidement de mains...

19:22 Publié dans Science, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, médias, presse, femme

mercredi, 14 septembre 2011

Arnaque sur la Toile, suite

Cette fois-ci, les escrocs n'ont pas tenté, comme en juillet dernier, de se faire passer pour des employés de SFR, mais pour ceux d'EDF (cela se répand, semble-t-il) :

Je vous livre à présent la version corrigée (et annotée) par mes soins :

Qu'en conclure ? Eh bien, tout d'abord, que les adeptes du phishing (hameçonnage, en bon cé-fran) ne font guère de progrès dans la maîtrise de la langue de Molière. Internet oblige, il y a un gros laisser-aller en matière d'accent... ainsi que quelques incohérences syntaxiques sans doute dues à l'abus de traduction automatique.

Je termine sur un élément rassurant : mon fournisseur de messagerie avait classé ce message dans la catégorie "Spam".

19:47 Publié dans Shopping, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, économie

dimanche, 11 septembre 2011

Un string nationaliste

Comme quoi, on en apprend tous les jours ! C'est en voguant sur la Toile que je suis tombé sur un article de L'Est Républicain évoquant les produits dérivés du Front national.

L'info est sortie parce que le merchandising semble avoir gagné l'université d'été consacrée à Marine Le Pen. On notera la différence d'approche entre le quotidien régional lorrain et Libération, qui privilégie un article plus politique, quand son confrère aborde le sujet par le petit (?) bout de la lorgnette.

Remarquons que les objets sont bien blancs... C'est propre, mais assez risqué si l'on veut être sûr(e) de masquer d'éventuelles "traces de pneu". Après, des goûts et des couleurs... Si je trouve le string pas vilain, le calebut évoque trop un slip kangourou à peine amélioré. On pourrait aussi disserter sur le positionnement de la flamme, chez l'homme comme chez la femme... On n'a pas été trop audacieux ! Si je puis me permettre une suggestion... pour gagner un nouveau public, il faudrait ajouter une autre flamme, derrière... ce qui pourrait intéresser une foule d'anti-FN ravie de péter sur la flamme !

Ajoutons que ces produits ne sont pas nouveaux. Ils semblent avoir été lancés pour la Saint-Valentin 2008. On peut même les acheter sur la Toile.

Une question, pour finir. Sont-ils fabriqués en France ? Vu ce que l'on peut lire sur le site internet, cela doit être le cas. Il serait bon de le préciser.

vendredi, 09 septembre 2011

C'est la gloire !

- Dis, Henri, as-tu jeté un oeil au Nouvel Hebdo qui vient de sortir ?

- Je n'ai pas encore eu le temps. Pourquoi ?

- Eh bien, on y cause de toi !

- De moi ?

- Enfin, pas de toi, mais de ton blog.

- Bigre ! Cela me fait donc (après Le Ruthénois n°6 et A l'oeil n°35) trois mentions dans la presse locale ! Et on dit du bien de moi ?

- Plutôt !

Dans le même numéro, en dernière page, le journal renoue avec les "notes" d'un politique local, ici Norbert Castelltort, président de la section aveyronnaise du Parti Radical.

Mais, ces derniers jours, ce sont d'autres Aveyronnais qui ont connu la gloire médiatique : les organisateurs et participants d'Agrifolies, plus particulièrement ceux qui se sont essayés à l'agridating.

La presse locale a bien entendu suivi la préparation et le déroulement de la manifestation. Le Ruthénois de cette semaine y consacre même une page entière (la 7), comme il l'avait déjà fait la semaine dernière.

Mais le plus étonnant est que des médias nationaux... et même internationaux se sont déplacés et/ou ont consacré articles et sujets à cet événement. La liste publiée par Midi Libre impressionne :

Le seul problème est qu'ils se copient souvent... ou plutôt qu'ils ont tous consciencieusement "pompé" l'article publié par l'AFP. Ainsi, France Soir, Libération, 20minutes et Direct Matin nous proposent un joli copié-collé, jusque dans le titre. Au niveau de la photographie, Libé et Direct semblent suggérer que tout cela est une histoire de blé, 20 minutes ayant "tapé" dans une banque de données pour nous ressortir une photo de 2010 (ambiance bucolique). France Soir a fait de même, mais l'image retenue montre l'organisateur de la manifestation, Bruno Montourcy, sans doute pris devant la préfecture de Rodez.

Du côté des hebdomadaires, L'Express et Le Point ne se sont pas démarqués de leurs confrères provinciaux, aussi bien pour le texte que pour l'illustration. (Les épis de blé ont rencontré un franc succès !) N'attendons pas plus d'originalité de la part de TF1, dont pourtant une équipe a suivi l'un des candidats à la rencontre amoureuse.

Mais le retentissement d'Agrifolies ne s'est pas limité à l'Hexagone. Nos voisins belges se sont intéressés à la chose. 7/7.be a fait comme ses camarades français : du copiage, sauf pour la photographie. La Libre Belgique, plus originale, propose une petite vidéo, en plus du texte de l'AFP.

Plus sensationnel encore : le prestigieux quotidien américain, The New York Times, a dépêché une journaliste dans l'Aveyron. Son article s'appuie d'abord sur le cas d'un agriculteur de l'Ouest de la France, qui a trouvé chaussure à son pied grâce à un site de rencontres. C'est dans la seconde partie qu'il est question de l'Aveyron, présenté comme le département du Roquefort (ça parle aux Ricains). Bruno Montourcy semble avoir été interrogé avant la tenue d'Agrifolies.

Quoi qu'on pense de ce genre de manifestation (où, côté "guest star de seconde zone", Emma Daumas a succédé à Elodie Gossuin, venue en 2010...), il faut reconnaître qu'avec 20 000 participants et une importante couverture médiatique, le (presque plus) président des Jeunes Agriculteurs a réussi un joli coup.

P.S.

Pour la petite histoire, on retiendra que l'heureux organisateur d'un système de drague rurale "moderne" serait un néo-célibataire ! (Il s'était déclaré "en divorce" dans l'entretien accordé au Ruthénois sorti le 27 mai dernier.)

22:22 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, médias, presse, actualité

lundi, 05 septembre 2011

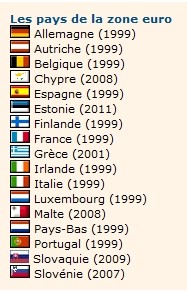

Mon premier euro estonien

Je ne suis pas un collectionneur et, de surcroît, au départ, j'étais très sceptique vis-à-vis de la monnaie unique. Je dois cependant avouer que je fais partie de ceux qui, fin 2001, se sont rués sur les petits sachets plastiques contenant le "kit euros".

Et puis, j'ai été piqué par la curiosité. Qu'est-ce que chaque pays allait graver sur ses pièces ? Du coup, les années suivantes, quand j'ai récupéré de la monnaie, je me suis mis à systématiquement examiner les pièces, mettant de côté celles qui n'étaient pas françaises. Je possède à présent presque toutes celles des 12 premiers pays membres de la zone euro. (Manquent juste trois pièces finlandaises.)

Je laisse de côté les principautés, dont les émissions ont immédiatement pris un caractère spéculatif. Adieu, monnaie de Monaco, du Vatican et de Saint-Marin ! (Quant aux pièces commémoratives, elles ne m'intéressent guère.)

Depuis, j'ai levé le pied. De temps à autre, il m'arrive de jeter un oeil aux pièces, machinalement. J'ai ainsi récupéré celles de 50 centimes et 2 euros chypriotes, celles de 5 et 50 centimes maltaises, celles de 50 centimes et 1 euro slovènes.

Aujourd'hui, mon regard a été attiré par une pièce un peu plus brillante que les autres :

En général, c'est le signe qu'elle est assez récente. Cela pouvait être une nouvelle pièce commémorative. En fait, non. Voici ce que l'on peut voir en la retournant :

Outre la mention "EESTI" ("Estonie" en estonien), on remarque l'année (2011, qui marque l'entrée d'un 17e pays dans la zone euro) et la carte d'un territoire, qui n'est pas sans ressembler à celui-ci :

Il reste à savoir comment la pièce, issue d'Europe de l'Est, a pu se retrouver dans le chef-lieu aveyronnais. Si le transfert a été direct, on peut supposer l'action d'un-e touriste estonien-nne de passage par chez nous ou celle d'un-e touriste rouergat-e de retour des pays baltes.

Si le transfert a été indirect, on peut tout imaginer !

19:49 Publié dans Economie, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : société, europe, union européenne, économie

mercredi, 24 août 2011

Du sperme, du sperme et encore du sperme !

... Où il va être question de l'affaire DSK.

C'est un court article ("Une enquête à jet continu", publié en "Une") paru dans Le Canard enchaîné de ce mercredi 24 août qui m'a émoustillé.

L'hebdomadaire satirique s'appuie sur le rapport du procureur Cyrus Vance Jr pour disserter sur la propreté des chambres du Sofitel de New York. L'intégralité de ce rapport est consultable (en anglais) sur le site du Nouvel Observateur. (On peut même le télécharger au format pdf.)

C'est la page 18 qui a particulièrement intéressé les journalistes. Dans le corps du texte, on peut lire ceci :

Traduisons : "Les tests préliminaires effectués par l'OCME (Office of Chief Medical Examiner, les experts médico-légaux) ont identifié cinq zones de la moquette contenant des fluides corporels. L'une de ces taches, située approximativement à 6-8 pieds (1,80 m à 2,40 m) de l'endroit où la plaignante dit que le rapport sexuel a eu lieu, fut déclarée positive à la présence de semence et d'amylase et contenait un mélange des ADN du prévenu et de la plaignante. Aucune des autres taches de la moquette, ni l'unique tache présente sur le papier peint, ne contenait l'ADN de la plaignante ou du prévenu."

Cela nous révèle que DSK a éjaculé sur la moquette de la chambre, sans doute après une fellation. (Il a aussi laissé des traces sur l'uniforme de Nafissatou Diallo.) Mais, par la même occasion, on apprend que quatre autres taches de sperme se trouvaient sur la moquette... et une sur le papier peint ! C'est dégueulasse ! Les chambres sont-elles vraiment nettoyées ?

Au bas de la page, la note 20 apporte un éclairage supplémentaire :

Traduisons : "Trois des autres taches de la moquette contenaient la semence et l'ADN de trois autres individus inconnus. La tache sur le papier peint contenait la semence et l'ADN d'un quatrième homme inconnu."

Il s'en est passé de belles dans cette chambre d'hôtel, dites-moi !

Une fois ces petites gâteries consommées, on peut faire l'effort de lire le reste du rapport. Le tout début est une justification argumentée de l'abandon des poursuites contre Dominique Strauss-Kahn. Le procureur y affirme qu'il n'avait pas dans le dossier de quoi convaincre un jury de la culpabilité de DSK "au-delà du doute raisonnable". En clair : les indices relevés par la police scientifique prouvent le rapport sexuel, mais la plaignante s'est tellement embrouillée dans ses déclarations et elle a tellement menti qu'un jury ne pouvait lui faire confiance (quant à la nature forcée du rapport)... sans compter qu'au cours du procès, elle se serait sans doute fait démolir par l'avocat du prévenu. Reste pour Cyrus Vance Jr la conviction que le rapport sexuel n'a pas été consenti.

Les amateurs de détails croustillants pourront lire la description détaillée de l'agression sexuelle (par N. Diallo aux enquêteurs), pages 6-7 du rapport du procureur. En fait, c'est toute la procédure qui est racontée méticuleusement. C'est très instructif.

Les Frenchies se garderont de "sauter" la fin du texte :

Les passages masqués sont ceux où apparaît le nom d'une autre victime d'agression : Tristane Banon. Curieusement, on a oublié de l'effacer de la référence à un article de L'Express :

(L'hebdomadaire français peut-être fier d'avoir été cité dans une procédure judiciaire à la renommée internationale ! )

15:15 Publié dans Presse, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, femme, presse, actualité

mercredi, 20 juillet 2011

Des glaces "aveyronnaises" au lait entier

Elles m'ont été signalées par un article paru dans Midi Libre le 16 juillet 2011. Voici ce que cela donnait en version papier :

Le sujet était annoncé en plein coeur de la "une" de l'édition départementale :

Comme il est dit dans l'article, on peut se procurer lesdites glaces (et les sorbets) chez les exploitants, sur certains marchés ainsi que dans deux commerces orientés produits du terroir : les Halles de l'Aveyron (à Onet-le-Château) et Aveyron Gourmet, situé à Rodez, pas très loin de la mairie.

Concernant les glaces, les parfums disponibles sont très variés, des traditionnels vanille, chocolat, fraise et framboise aux plus originaux tiramisu et caramel - beurre salé. On peut accéder au détail de l'offre sur le site internet dédié.

J'ai goûté, j'ai acheté... et tout a été vite mangé !

Ceux qui lisent ce blog depuis un petit moment reconnaîtront la famille Sanhes, qui a déjà eu les honneurs de la presse, à l'occasion de l'inauguration d'un distributeur de lait cru, à l'entrée de l'hypermarché Leclerc du Causse Comtal.

Toutefois, dans la version papier de l'article, ce n'est signalé qu'en annexe... peut-être parce que cette activité ne marche pas si fort que cela, hélas. C'est ce qui m'avait été dit un jour que j'étais venu remplir ma bouteille. On peut faire le même constat pour l'autre distributeur de lait cru de l'agglomération, celui installé par le lycée La Roque à proximité des Halles de l'Aveyron.

Depuis le début du mois de juillet, voici ce qu'on peut voir en arrivant sur place :

Eh, oui ! C'en est apparemment fini pour ce distributeur. Reste celui des éleveurs de Sainte-Radegonde, qui continuent à se diversifier. Un exemple pour d'autres agriculteurs ?

19:07 Publié dans Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, actualité, presse, cuisine

vendredi, 15 juillet 2011

Et une breloque de plus !

La lecture de la liste des nommés et promus dans l'ordre de la Légion d'honneur réserve toujours d'agréables surprises. Celle publiée au Journal Officiel du 14 juillet mérite un coup d’œil.

Je passe sur les proches du pouvoir, les (anciens) ministres et élus (locaux et/ou nationaux), les cadres d'entreprises de renom, les hauts fonctionnaires, les gens du spectacle. C'est le classique menu fretin.

Une fois de plus, l'Aveyron est concerné. Après Jean-Claude Luche (récemment décoré, mais nommé chevalier en janvier dernier), c'est le tour d'une de ses chères collègues du Conseil général, Simone Anglade (élue du canton d'Espalion), elle aussi nommée chevalier, mais sur le contingent du Premier ministre (voir page 2 du décret) :

On ne dira jamais assez combien ces élus "divers droite" (ou "sans étiquette") sont sensibles aux honneurs distribués par le pouvoir UMP...

Je termine sur une note humoristique. Page 18 du même décret, on peut lire que, sur le contingent du ministre du Budget, est promu au grade d'officier un certain Jacques Potdevin (!), expert-comptable de son état :

Il reste à espérer que cette décoration a été obtenue dans les règles !

16:02 Publié dans Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, société

mercredi, 13 juillet 2011

Lagarde les pieds dans le Tapie

... ou comment la lecture d'un ouvrage consacré à l'affaire Tapie - Crédit Lyonnais nous mène à la nouvelle directrice générale du FMI. Cet ouvrage est sorti à la fin de l'année 2008 ; il s'agit de Sous le Tapie, de Laurent Mauduit, un ancien du Monde aujourd'hui membre de la rédaction de Mediapart.

L'auteur reprend en détail tous les aspects de l'affaire, qui remonte en fait au second septennat de François Mitterrand. C'est dire que, si l'ouvrage (comme on va le voir) dresse un portrait sombre du pouvoir sarkozyen, le mitterrandisme triomphant n'en sort pas plus grandi.

L'un des points clés est le choix, par le gouvernement Fillon, de l'arbitrage pour régler le conflit qui oppose Bernard Tapie au C.D.R., une structure chargée de gérer les "affaires pourries" du Crédit Lyonnais. Deux arguments principaux sont développés par L. Mauduit : l'illégalité d'une telle procédure et surtout son inutilité. L'arbitrage n'est pas légal car, pour accepter cette procédure, le CDR devait avoir l'autorisation de sa maison mère, l'EPFR (Établissement Public de Financement et de Restructuration), qui n'avait juridiquement pas le droit de la lui donner. Cela n'a pas empêché le gouvernement (par l'intermédiaire de sa ministre) d'ordonner à ses représentants aux conseils de ces organismes de voter le recours à l'arbitrage...

Qui plus est, c'était inutile, puisque la Cour de cassation, en séance plénière (fait rarissime), venait d'annuler le jugement de la Cour d'appel favorable à Bernard Tapie. Une autre Cour d'appel devait donc examiner l'affaire et, compte tenu des attendus de la décision de la Cour de cassation, il ne faisait aucun doute que Bernard Tapie allait subir une déconvenue. (On pourrait ajouter que, vu les circonstances, l'arbitrage n'était pas non plus la procédure la plus adaptée.)

Dans cette histoire, en gros, la puissance publique a constamment joué contre son camp. L'intérêt du livre de L. Mauduit est de donner une vision nuancée de la chose : à chaque étape, si de mauvais esprits ont œuvré en faveur des intérêts de B. Tapie, d'autres se sont élevés contre les manigances. C'est tout à leur honneur.

Un autre élément important est la personnalité des trois "arbitres", Pierre Mazeaud, Jean-Denis Bredin et Pierre Estoup. Les deux parties ont dû se mettre d'accord sur ces noms. On peut donc penser qu'on a choisi des spécialistes des questions en cause, présentant de surcroît des garanties d'indépendance incontestables.

Cela semble être le cas pour Pierre Mazeaud. Même s'il était encarté à l'UMP, ce gaulliste historique, docteur en droit (tout juste retiré du Conseil constitutionnel), traînait avec lui une réputation d'intégrité. Il était de surcroît chiraquien, désigné dans une procédure initiée par le pouvoir sarkozyen... mais il n'était pas du tout familier de l'arbitrage, au contraire des deux autres. Précisons aussi qu'à l'époque où Pierre Mazeaud présidait le Conseil constitutionnel (début 2007), l'institution a censuré une disposition législative (introduite en douce... peut-être à l'instigation d'un ministre de l'Intérieur...) autorisant un établissement public à recourir à l'arbitrage. Pierre Mazeaud devait donc être conscient que la procédure à laquelle il participait n'était pas irréprochable sur le plan juridique.

Jean-Denis Bredin faisait aussi figure de personnalité incontestable. Il est avocat de formation. Le cabinet auquel il appartient est coutumier de l'activité d'arbitrage. Il s'est aussi fait remarquer par plusieurs ouvrages historiques de bonne facture, notamment L'Affaire (sur l'affaire Dreyfus) et une biographie de l'abbé Sieyès. C'est aussi un militant "de gauche"... plus précisément un ancien vice-président du M.R.G., le Mouvement des Radicaux de Gauche... qui a compté Bernard Tapie parmi ses membres ! Aïe ! A cela s'ajoute un vieille affaire d'arbitrage, à laquelle J-D Bredin a participé. Il était question des frégates de Taïwan et de rétrocommissions, à travers des personnes aussi dignes de confiance qu'Alfred Sirven et Christine Deviers-Joncour.

Mais c'est sans conteste la figure de Pierre Estoup, ancien président de la Cour d'appel de Versailles, qui a le plus pesé sur la rédaction de la décision d'arbitrage. A priori, il semblait donner toutes les garanties de rigueur et d'indépendance. Mais l'analyse de son activité laisse planer quelques doutes...

Dans le livre de Laurent Mauduit, on trouvera aussi de quoi méditer sur le "préjudice moral" subi par Bernard Tapie : il est bien sûr inexistant... et, quand il est malgré tout reconnu valable, on le chiffre à des millions d'euros, somme à comparer avec les vrais préjudices, subis par exemple par les victimes de l'amiante ou d'erreurs judiciaires... (Tout compris, B. Tapie aura touché quelque 130 millions d'euros, devenant ainsi par la grâce d'une procédure de complaisance, l'un des hommes les plus riches de France... et ce alors qu'à l'origine, il n'a pas déboursé un sou pour prendre le contrôle d'Adidas !)

L'un des apports les plus intéressants du livre reste son analyse des liens entre Bernard Tapie et la droite, plus précisément Nicolas Sarkozy. Les deux hommes se connaissent depuis 1983. Mais, à l'époque, l'homme d'affaires cherche en priorité à se rapprocher du pouvoir mitterrandien, ce à quoi il est finalement parvenu. C'est durant la deuxième cohabitation (entre 1993 et 1995) que, sentant sans doute le vent tourner, Tapie, aux prises avec la justice, rejoint les balladuriens. Le livre de Laurent Mauduit décrit en détail les détours de la procédure judiciaire en fonction des aléas politiques du moment : le gouvernement Balladur a envisagé d'utiliser la candidature Tapie pour torpiller celle de Jacques Delors ! Une fois celle-ci écartée, l'homme d'affaires a vu sa protection se déliter...

Curieusement, le livre ne relève pas de relation particulière entre Tapie et Jacques Chirac. Pourtant, les deux hommes ne sont pas sans point commun. Mais, sous la troisième cohabitation (entre 1997 et 2002), Bernard Tapie s'est rapproché de la gauche. C'est d'ailleurs à cette époque que, sous l'impulsion de Laurent Fabius, l'idée d'un arbitrage est lancée... mais le Premier ministre Lionel Jospin ne pouvait pas encadrer l'homme d'affaires...

C'est donc sous le quinquennat de Jacques Chirac que les petites affaires de B. Tapie se remettent à prospérer. Le livre trace les liens qui mènent à Nicolas Sarkozy, soit comme ministre de l'Intérieur, soit comme ministre de l'Économie et des Finances. Moins connu est le rôle d'intermédiaire joué par "l'ami de trente ans" Brice Hortefeux.

Depuis 2007, les choses se sont accélérées. C'est là qu'intervient Christine Lagarde. Elle a été un bon petit soldat du sarkozysme, assumant des décisions qu'elle n'a pas dû prendre seule... et mentant publiquement à plusieurs reprises. Le livre insiste aussi sur l'action de son ancien directeur de cabinet, Stéphane Richard (aujourd'hui PDG de France Télécom...). Le récit de la manière dont le monsieur a fait fortune (et celui de son redressement fiscal) mérite le détour.

Après cette salve anti-droite, ne croyez pas pour autant que le livre épargne la gauche. C'est quand même elle qui a contribué à créer le phénomène Tapie. Plusieurs chapitres évoquent les années Mitterrand, loin du vernis doré dont on a récemment tenté de les parer. Quelques piques bien senties sont lancées en fin d'ouvrage. Force est de remarquer la lâcheté de nombre de députés socialistes...

L'affaire Tapie n'est pas terminée. Certains croient encore en la justice. Des procédures sont en cours.

Reste le cas Lagarde. Je laisse de côté (pour l'instant) la Cour de Justice de la République. Parlons plutôt de sa nomination à la tête du FMI. De deux choses l'une : soit c'est une personne hyper-compétente, et alors le gouvernement Fillon s'est séparé d'un talent difficilement remplaçable, soit elle n'est qu'une baudruche médiatique.

Dans le premier cas, on peut se demander ce qui a motivé les dirigeants français. On peut penser que, s'ils jugent Christine Lagarde compétente, elle servira les intérêts de la France (et de l'Union européenne) à la tête du FMI. C'est oublier un peu vite l'exigence d'impartialité qui va lui être imposée, même si, au sein du Conseil d'administration de l'organisme, les pays de l'UE disposent ensemble d'une minorité de blocage.

Dans le second cas, on se dit que le gouvernement français a voulu réaliser un "coup" médiatique. Christine Lagarde "passe" bien et elle ne semble pas aussi marquée politiquement que nombre de ses collègues UMP. C'est un moyen de rehausser le prestige du gouvernement aux yeux des électeurs, qui seront tentés de se dire : ah ben tiens, c'est bien, on a une Française à la tête du FMI. C'est aussi une manière comme une autre de faire passer au second plan d'autres sujets d'actualité.

Un élément pourrait accréditer la deuxième thèse : la négligence avec laquelle on a procédé au remplacement de la ministre de l'Économie. Le ballet des importants et les crises de gamins qui ont abouti à la nomination de François Baroin laissent penser que ce n'est pas là que se décide la politique économique de notre pays.

13:39 Publié dans Economie, Livre, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, journalisme, livre

dimanche, 19 juin 2011

Bourran, quartier d'avenir ?

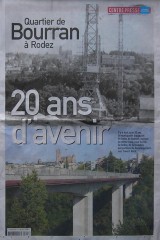

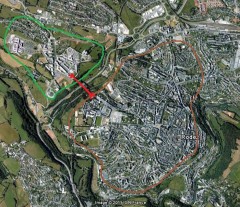

Vendredi, le quotidien aveyronnais Centre Presse proposait un supplément consacré à ce "nouveau quartier" de Rodez, à l'occasion des vingt ans de l'inauguration du pont qui le relie au vieux centre ruthénois :

L'intérêt de cette "une" n'est pas uniquement d'observer la modification du paysage induite par la construction de ce que l'on nomme parfois improprement le "viaduc" (il s'appelle le Pont de l'Europe, en réalité). On remarque aussi combien les abords du pont, côté centre-ville, ont été transformés.

A l'intérieur du supplément, on trouve d'autres photographies anciennes, fort intéressantes, ainsi qu'un entretien avec l'initiateur du projet, l'ancien maire Marc Censi, qui révèle à cette occasion que, si l'Union européenne s'est montrée particulièrement généreuse, le piston semble aussi hélas avoir joué en faveur de la réalisation du projet.

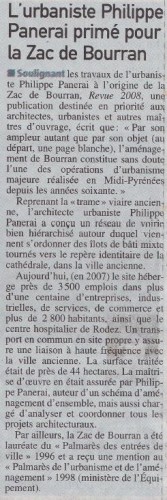

Mais c'est un autre article qui a attiré mon attention. Son contenu a dû faire bondir plus d'un Ruthénois :

Eh oui ! L'urbaniste a été primé (en 1996 et 1998) pour la manière dont ce nouveau quartier a été organisé !

Il est vrai que, vu du dessus, tout à l'air parfaitement en ordre :

J'ai retouché cette vue de Google Earth, en entourant grossièrement en marron la colline ruthénoise, en délimitant en vert le quartier de Bourran et en mettant en valeur le pont, à l'aide de rouge.

Voici ce que cela donne quand on "zoome" sur Bourran :

Notez que l'image satellite date du 1er janvier 2008, ce qui explique la faiblesse de la circulation et l'aspect clairsemé des parkings. Et puis, quinze ans se sont passés. N'importe quel Ruthénois pourra vous que, jusqu'à une époque récente, circuler et se garer dans ce quartier étaient des exercices de haute voltige, nécessitant une patience d'ange.

L'ouverture du nouvel hôpital n'avait pas arrangé les choses... encore que... certains automobilistes peu scrupuleux ont décidé de profiter du parking de l'établissement (en haut à gauche de l'image précédente) à des fins autres que médicales.

Depuis, un peu d'ordre a été mis à tout cela. Davantage de zones de stationnement ont été délimitées et une navette régulière reliant le quartier au centre-ville a été mise en place.

Mais tout cela s'est fait bien après 1998 ! A cette époque, c'était plutôt le bordel. On pourrait aussi parler de l'aménagement du point de vue des plus anciens habitants du quartier. Combien de ceux qui, jusqu'au début du XXIe siècle, avaient une vue magnifique de chez eux, se retrouvent aujourd'hui avec une brochette de béton en guise de perspective ? On a donc sans doute un peu vite congratulé les "metteurs en espace"...

13:23 Publié dans Aveyron, mon amour, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, presse, médias

lundi, 30 mai 2011

Deux prises de re-cul sur le "DSKgate"

Une fois passé le temps de l'émotion, de l'indignation, des libelles et du voyeurisme, vient le temps de la réflexion. De grands penseurs du début du XXIe siècle se sont récemment exprimés sur le sujet.

Le premier à nous avoir fourni le résultat de ses cogitations est Nicolas Bedos. Dans l'émission présentée par Franz-Olivier Giesbert, Semaine critique !, il a croisé des considérations d'une grande finesse sur Penelope Cruz, le Sofitel et la grossesse de Carla Bruni.

Samedi dernier, ce fut au tour de l'équipe de Groland.con, qui révéla d'abord un aspect méconnu de l'enquête policière sofitélienne. Puis Michael Kael tenta de comprendre ce qui avait pu pousser Dominique Strauss-Kahn à commettre l'irréparable :

01:48 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dsk, société, femme, actualité, dominique strauss-kahn, médias, humour

samedi, 28 mai 2011

Bienvenue chez les privilégiés !

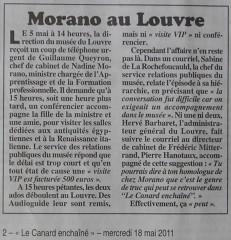

Certains de nos ancêtres ont fait la Révolution mais, visiblement, cela n'a pas servi de leçon à la nouvelle aristocratie de la République. Voilà ce que l'on pouvait lire au bas de la page 2 du Canard enchaîné paru mercredi 18 mai :

Au-delà de l'anecdote, scandaleuse, que nous apprend ce petit article ?

1) Que le chef de cabinet d'une ministre se croit autorisé à téléphoner au directeur du plus important musée de France pour lui donner un ordre.

2) Qu'une ministre en fonction est persuadée que son statut l'autorise à obtenir un passe-droit pour sa fille et une amie.

3) Que, malgré le refus du musée, on n'a pas dissuadé les deux visiteuses de venir au musée, comptant sans doute que, mise devant le fait accompli, la direction du musée s'empresserait de se plier aux desiderata ministériels.

4) Que la direction du Louvre a adopté une attitude courageuse... et a fait remonter l'affaire.

5) Que la raison invoquée par un haut fonctionnaire est le risque d'ébruitement dans la presse et non la rupture de l'égalité républicaine.

15:30 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, presse, société, france