vendredi, 03 novembre 2017

Y a comme un loup

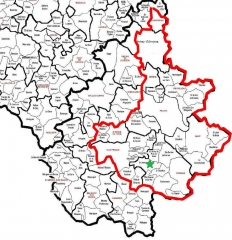

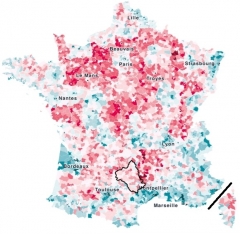

Aujourd'hui, les quotidiens aveyronnais (notamment Centre Presse et Midi Libre) se sont faits l'écho d'un rapport de l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) consacré à l'étude de la compatibilité entre l'élevage ovin extensif et la présence du loup sur les grands causses aveyronnais. L'étude porte sur la majorité du territoire du PNR des Grands Causses, au total 45 communes du sud-est du département :

Précisons qu'au nord de la zone, seule une partie de la commune nouvelle de Sévérac-d'Aveyron est concernée : les anciennes communes de Sévérac-le-Château, Lapanouse et Lavernhe (Buzeins et Recoules-Prévinquières étant exclues).

L'étoile verte est placée sur le territoire de la commune de Saint-Jean-et-Saint-Paul, où se trouve une unité expérimentale de l'INRA, depuis 1965. Entre l'Aveyron et l'institut, c'est donc une longue histoire d'amour... quelque peu perturbée ces dernières années par l'augmentation du nombre d'attaques dont sont victimes les ovins (trois rien qu'en avril dernier), à l'image de ce qui se passe à l'échelon national.

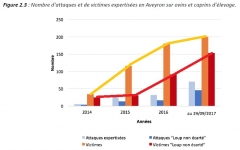

D'après la version intégrale du rapport, à l'intérieur du périmètre d'étude, les attaques d'ovins et de caprins d'élevage (et le nombre de victimes) n'ont cessé de croître, depuis 2014 (date à laquelle la présence du loup en Aveyron est certifiée) :

Notons que les auteurs de l'étude ont eu l'honnêteté de distinguer les types d'attaques. Celles qui sont qualifiées de "loup non écarté" sont celles qui sont attribuées au loup (le contraire étant "loup écarté"). C'est important pour les éleveurs concernés, parce que cela donne droit à des indemnisations. (Mais celles-ci ne compensent pas la perte génétique d'un troupeau issu souvent de dizaines d'années de sélection, sans parler de la souffrance animale, un aspect de la question qui ne semble guère émouvoir les défenseurs acharnés du loup.) Quoi qu'il en soit, tous les types d'attaque sont en augmentation, que les responsables soient des loups, des chiens errants ou divagants. La présence de canis lupus n'est donc pas le seul problème qui se pose aux éleveurs de brebis. C'est l'occasion de rappeler que les maires sont tenus de faire appliquer le code rural, dans ce domaine comme dans les autres. C'est un aspect du problème qui, s'il ne doit pas faire oublier les dégâts provoqués le loup, est curieusement passé sous silence.

J'ai quelque peu modifié l'histogramme du rapport de l'INRA pour permettre la comparaison de deux augmentations, celle du nombre total de victimes (en orange) et celle du nombre de victimes attribuées au loup (en rouge). C'est ce nombre-là qui connaît la plus forte hausse, peut-être parce qu'auparavant, on hésitait davantage à attribuer certaines attaques au loup. Il apparaît aussi que le nombre de victimes par attaque est en augmentation. Ce ne sont pas toutes des bêtes croquées par le prédateur ; dans le lot, on trouve notamment des brebis effrayées par la présence de celui-ci et qui se sont jetées d'un talus ou d'une falaise. (Ne rigolez pas, cela se produit plus fréquemment qu'on ne le pense. Les ovins peuvent rapidement adopter un comportement que nous jugerions irrationnel.)

Les trois quarts des élevages d'ovins présents dans la zone ont fait l'objet de l'étude. Ce sont les plus importants (comptant chacun plus de 100 animaux reproducteurs), représentant au total plus de 98 % du cheptel ovin de la zone. En fonction de leurs caractéristiques, les élevages ont été classés en plusieurs catégories, chacune ayant été soumise à plusieurs scenarii fictifs... mais envisageables (quatre au total).

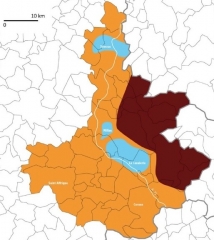

La première conclusion importante est qu'au niveau des grands causses, une troisième zone (aveyronnaise) de présence permanente du loup est peut-être en train de se former. (Les deux premières se trouvent sur l'Aubrac et dans l'extrême-sud du département.) Dans deux communes (à Millau et Cornus), la présence du loup est considérée comme régulière. (Amis Millavois, ne vous emballez pas, le croqueur de moutons ne rôde pas dans la zone urbaine, mais dans la partie rurale de la Cité du gant, vaste de près de 170 km².) De plus, aucune des communes de la zone d'étude ne peut être considérée comme étant à l'abri d'une attaque de loup :

D'après la carte (ci-dessus) publiée dans la version intégrale du rapport, on s'aperçoit que seules des portions de quelques communes (en bleu) connaissent un risque faible (mais pas inexistant), la majorité du territoire étant soumise à un risque moyen (en orange), l'est du territoire (en brun) étant la zone la plus sensible... et c'est logique, puisque c'est une région limitrophe de la Lozère, département où le loup est encore plus menaçant... surtout quand des personnes mal intentionnées procèdent à un lâchage sauvage. (D'ailleurs, qu'en est-il de l'enquête à propos de cet acte délictuel ?)

La suite de l'étude se concentre sur la viabilité (économique, écologique et sociétale) de l'activité d'élevage selon le type d'exploitation et les mesures prises par les agriculteurs et les autorités. Les deux premiers scenarii sont fondés sur la mise en place d'une protection forte (avec clôtures, filets et chiens), les deux autres sur la minimisation du risque par une tactique de repli... quitte, dans le scenario 4, à sortir de l'AOP Roquefort !

Les chercheurs ont effectué des simulations, aboutissant à une estimation des coûts directs (achat et entretien du matériel, des chiens, emploi de personnel supplémentaire...) et indirects (modification de l'organisation de l'exploitation, augmentation des achats de fourrage, baisse du prix du lait...), en partant du principe qu'on ne touchait pas au loup.

Résultats ? En fonction du scénario adopté, de 25 % à 85 % des exploitations seraient désormais non viables (en incluant les aides publiques !), les scenarii de repli étant les moins "performants" sur le plan économique... avec, de surcroît les plus graves conséquences environnementales et sociétales : la fermeture de pans entiers du paysage et une perte en matière d'attractivité touristique. (Dans ces domaines, les conséquences sont aussi globalement négatives avec les scenarii 1 et 2.)

Cependant, même avec des protections subventionnées, même avec une adaptation de l'élevage, ce sont 25 % à 40 % des exploitations qui ne seraient plus viables. Et encore, l'étude ne mesure pas l'augmentation de la pénibilité professionnelle, ni la perte d'attractivité du métier (déjà incontestable). Cerise sur le gâteau, les chercheurs sont partis du principe que, quel que soit le scénario, les mesures prises permettaient de contenir les attaques de loups...

On en arrive donc à un constat proche de celui que faisait par exemple José Bové dès 2012 (et encore en 2015) : la progression du nombre de loups est incompatible avec le maintien d'un élevage extensif viable dans la région. Il convient donc, non pas d'exterminer, mais de limiter la présence de ce prédateur (dans une zone où il avait complètement disparu depuis 70 à 100 ans, rappelons-le)... sans oublier de lutter contre les dégâts provoqués par les chiens errants ou divagants.

00:32 Publié dans Aveyron, mon amour, Economie, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, environnement, société, presse, médias, journalisme

samedi, 14 octobre 2017

Mauvaise santé aveyronnaise

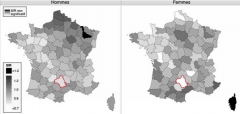

Ce titre pourrait sembler étrange à ceux qui suivent les questions médicales et leurs implications territoriales. En effet, l'Aveyron est plutôt connu comme un département où l'on vit bien et longtemps. C'est d'ailleurs l'un des départements français où l'incidence des cancers est la plus faible, pour les hommes comme pour les femmes :

C'est aussi l'un des départements où l'espérance de vie est plus élevée que la moyenne nationale : 80,2 ans pour les hommes (79 en France) et 85,5 pour les femmes (85,1 en France), en 2015. A titre d'anecdote, je précise que la statistique féminine place l'Aveyron en 20e position, alors que la statistique masculine le fait grimper à la... 12e !

Tout cela pourrait être remis en question, si l'on en croit un intéressant article publié par les "Décodeurs" du Monde. Il est illustré notamment par une carte présentant la qualité de l'offre de santé accessible aux populations, par canton.

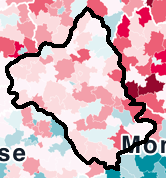

Presque tout l'Aveyron se trouve en "zone rose" (mais pas rouge), celle attribuée aux cantons où l'offre de soins de proximité est médiocre voire faible. C'est le cas de la majorité de l'espace rural, à l'exception notable d'une partie des Alpes et des Pyrénées. Les agglomérations les plus peuplées semblent concentrer l'offre abondante et de qualité...

Mais affinons l'analyse. A y regarder de plus près, on remarque d'assez grandes disparités au sein même de l'Aveyron :

Certaines zones sont en bleu (clair), signe que l'offre de soins doit y être correcte. Il s'agit des cantons urbains de Rodez, Millau, Decazeville (et sans doute Saint-Affrique), mais aussi des (anciens) cantons ruraux de Saint-Chély-d'Aubrac, Laguiole et Salles-Curan.

La situation est plus inquiétante pour Estaing et Cornus (en rose foncé)... et guère plus rassurante pour les autres cantons aveyronnais. On notera que la présence d'un hôpital à Villefranche-de-Rouergue ne semble pas avoir un impact aussi positif que dans les autres villes hospitalières rouergates.

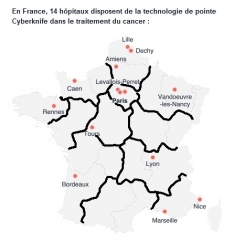

Problème supplémentaire pour l'Aveyron : la région Midi-Languedoc ne fait pas partie des mieux équipées pour traiter certaines pathologies, comme les cancers :

A l'échelle nationale, certaines zones semblent plus souffrir encore que l'Aveyron, notamment dans l'Ouest. La carte démontre néanmoins que, pour disposer d'une bonne offre de soins de proximité, il vaut mieux habiter un canton situé dans une grande aire urbaine. Voilà de quoi nourrir la réflexion et l'action des politiques de tout bord.

14:33 Publié dans Aveyron, mon amour, Politique, Presse, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, actualité, presse, médias, journalisme, santé, médecine, occitanie

dimanche, 08 octobre 2017

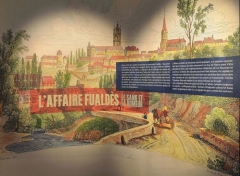

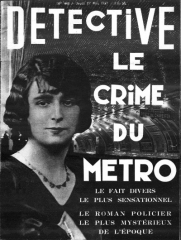

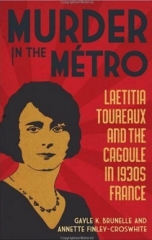

L'affaire Fualdès, le sang et la rumeur

Jusqu'au 31 décembre 2017, le musée Fenaille de Rodez propose une passionnante exposition consacrée à un fait divers qui a défrayé la chronique il y a 200 ans, en Aveyron bien sûr, mais aussi au plan national et même international.

Dès le vestibule, on est accueilli par la reproduction d'une gravure datant sans doute de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. On y découvre une vue d'un Rodez exigu (peuplé à l'époque de seulement 6 500 habitants), entouré d'espace rural, en particulier sur les pentes aujourd'hui presque intégralement bâties.

De là, on pénètre dans la première salle, consacrée au crime en lui-même. On nous présente Antoine-Bernardin Fualdès, ancien révolutionnaire ardent devenu bonapartiste et procureur impérial au criminel. C'est dire qu'il a dû se faire des ennemis dans le passé, d'autant plus qu'il est franc-maçon (de tendance antimonarchique), une étiquette délicate à porter en 1817, au début de la Restauration, juste après la Terreur blanche.

Le mystère plane toujours sur ce qui s'est passé le soir de ce 19 mars 1817. Vers 20 heures, Fualdès a quitté son domicile ( 1 aujourd'hui situé au début de la rue de Bonald, où l'on peut encore voir la porte d'origine, qui a été légèrement reculée par rapport à la rue, sans doute pour ménager un abri). Il faisait sombre à Rodez, mais le cafetier voisin (2) a reconnu l'ancien procureur parti se promener, une serviette de documents sous le bras, semble-t-il. Au bout de la place de la cité, il a tourné à droite, rue Terral (3). A partir de là, les versions divergent.

L'enquête (bâclée) et la rumeur publique ont très tôt désigné la maison Bancal (4) comme étant le lieu du crime. N'a-t-on pas retrouvé à proximité de celle-ci, rue des Hebdomadiers (aujourd'hui rue Séguy) un mouchoir qui ne peut qu'avoir servi de bâillon ? N'a-t-on pas retrouvé la canne de Fualdès à peine plus loin, rue Terral ? Dans la salle du musée sont proposés plusieurs plans d'époque, ainsi qu'une carte postale du tout début du XXe siècle, permettant de localiser les principaux endroits liés (de manière réelle ou supposée) au crime. Notons que la mairie de Rodez avait fait imprimer l'un de ces plans, dont la vente devait servir à soulager les nécessiteux de la commune.

Le corps de Fualdès ayant été retrouvé en contrebas de la ville, sur les berges de l'Aveyron, à Layoule, aux confins de Rodez et du Monastère, les imaginations se sont déchaînées sur la manière dont le corps y avait été transporté. Contrairement à ce qu'un esprit contemporain pourrait croire, ce n'est pas le chemin le plus court qui a été emprunté. Celui-ci traversait une partie de la cité (la partie Nord), où, le soir, le moindre bruit est susceptible d'éveiller l'attention.

Les assassins (car ils étaient sans doute plusieurs) ont sans doute transporté Fualdès (vivant ou mort) en longeant les remparts de la cité. Ils seraient sortis par la porte Saint-Martial qui, à l'époque, faisait le lien entre l'évêché et la cathédrale. Une fois à l 'extérieur, il y avait peu de chances qu'ils soient dérangés, la zone étant quasi inhabitée... et peu fréquentée le soir.

(gravure présentant une vue de la place d'Armes à la fin du XVIIIe siècle)

La deuxième partie de la première salle propose divers objets en lien avec l'affaire : une reconstitution des vêtements que portait Fualdès ce soir-là, la mise en scène du crime, telle que la version officielle l'a transmise, une vielle comme celle dont devaient jouer les musiciens présents en cette période de foire... et une maquette de la désormais fameuse maison Bancal, réalisée en 1820 par David Niépce. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu : il s'agit du cousin de Nicéphore, l'inventeur de la photographie. Officier des dragons, il s'ennuyait un peu dans le chef-lieu aveyronnais. Et puis cette maison suscitait une telle curiosité... à tel point que les gens y venaient en nombre, prêts à payer pour la visiter. Curiosité supplémentaire : la maquette a été conçue de manière à ce qu'une partie soit amovible, dévoilant l'espace intérieur, minutieusement reconstitué.

L'engouement pour ce fait divers fait l'objet de la deuxième salle, consacrée aux productions de l'époque, particulièrement des années 1817-1818. Aujourd'hui, on dirait que l'affaire "a fait le buzz"... sauf qu'alors n'existent ni internet, ni la télévision, ni la radio, ni le téléphone... C'est donc par les illustrations et les écrits que les informations (les fausses comme les vraies) ont été véhiculées. C'est l'âge d'or de la lithographie, de nombreuses étant exposées dans le musée. Des peintres se sont même déplacés pour faire le portrait des principaux protagonistes, pour la plupart des gens du peuple, dont la renommée va désormais égaler (temporairement) celle des puissants. L'histoire de ce meurtre a donné lieu à des productions théâtrales... et même à la création d'un "cabinet de cire", où a été reconstitué la scène du crime, telle que la rumeur l'a propagée.

Au niveau des écrits,il y a profusion d'édition de feuilles volantes. Pour les plus fortunés, on publie les actes des procès. L'essentiel est publié par la presse, locale comme nationale, puisque des journalistes parisiens ont fait le déplacement. L'un d'entre eux, Hyacinthe Thabaud, a visiblement été traumatisé par Rodez, une ville sombre, peuplée de chauve-souris et de porcs en liberté...

L'une des publications les plus célèbres est les Mémoires de Clarisse Manzon, la fille d'un juge ruthénois, une mythomane qui va précipiter la chute de certains des accusés. Ce livre a été réédité à de nombreuses reprises et même traduit (en anglais, danois...). On a ainsi entendu parler de l'affaire Fualdès dans toute l'Europe, jusqu'aux États-Unis !

La troisième salle fait le point sur les suites judiciaires, ainsi que sur les zones d'ombre. Plusieurs hypothèses sont évoquées quant aux véritables causes de la mort de Fualdès. Rappelons tout d'abord qu'il y eut trois procès, le premier (celui de Rodez), ayant été cassé pour un vice de forme. Les deux suivants ont eu lieu à Albi, le troisième étant en quelque sorte la queue de comète du deuxième. Voilà pourquoi les trois condamnés à mort ont été exécutés en terre albigeoise, le 3 juin 1818. D'autres accusés ont été condamnés à la prison à perpétuité, d'autres à des peines plus légères. Quelques-uns ont été acquittés.

Dans cette salle, il est question des mensonges et omissions dans lesquels l'affaire a été engluée. Aucun meurtre n'a été commis dans la maison Bancal, dont les enfants ont pu imaginer un récit fantasmagorique, sans cesse renouvelé, sans susciter le scepticisme des enquêteurs. C'est à l'image de la majorité des témoins (plus de 300 lors des deux premiers procès), comme ce meunier qui, sur son lit de mort, a fini par reconnaître qu'il avait tout inventé pour pouvoir voir du pays ! Le summum est peut-être atteint avec ces lettres anonymes de menace, reçues par Clarisse Manzon... qui se les était envoyées elle-même !

Et encore, l'exposition ne dit pas tout. La lecture de l'excellent catalogue (issu notamment d'un gros travail de fond de Jacques Miquel) nous en apprend d'autres. Je pense à ces témoins à décharge qu'on a tenté de faire revenir sur leurs déclarations, où ceux dont on a totalement négligé les paroles. Parmi eux, il y a ce réfugié espagnol, ancien juge, qui logeait juste au-dessus des Bancal (et donc du lieu présumé du crime)... et qui n'a rien entendu d'inhabituel ce soir-là, tout comme le voisin des Bancal, qui était un ami de Fualdès ! On a aussi "perdu" ces pierres tachées de sang, découvertes à Layoule, ce qui tendait à prouver que c'est là que le meurtre avait été perpétré, et non dans la maison Bancal.

Et puis, il y a ces "liaisons coupables", ces attaches familiales qui unissent les notables royalistes de Rodez et de ses alentours à de prestigieuses familles françaises (comme celle de Decazes). Une hypothèse tient la corde (sans être la seule envisageable), celle d'une vengeance des Chevaliers de la Foi, cette conjuration qui a tenté de remettre Louis XVIII sur le trône, en 1814, et qui a échoué notamment à cause du procureur impérial Fualdès. La bande de royalistes a commis bien des méfaits, qui n'ont jamais été sanctionnés par une condamnation en justice. Quant au procureur et à l'officier de gendarmerie chargés de l'affaire en 1817, il ont été ensuite rapidement décorés de la légion d'honneur... Ils avaient sans doute bien mérité de la Patrie !

PS

Sur le site du musée Fenaille, on peut accéder à un très bon web-documentaire.

PS II

On peut aussi, sur la Toile (ré)écouter des émissions radiophoniques (de RTL et France Inter) qui ont été consacrées à l'affaire.

PS III

Enfin, ne partez pas du musée sans réclamer la reproduction du plan d'époque de la cité de Rodez. (C'est gratuit.) Il est annoté de manière à faciliter la déambulation dans les rues de la ville, tout en suivant l'affaire Fualdès.

17:06 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, société, actualité, culture

jeudi, 21 septembre 2017

Stéphane Mazars sur le banc... de touche

Aujourd'hui, les auditeurs aveyronnais de France Inter ont pu reconnaître la voix du député de la première circonscription, dans la chronique de Guillaume Meurice, l'humoriste écolo-marxiste bourré de talent qui intervient régulièrement dans Par Jupiter ! (la nouvelle mouture de "Si tu écoutes, j'annule tout").

Rappelons au passage que ce n'est pas la première fois que l'Aveyron est à l'honneur dans l'émission. En 2015, à deux reprises (en octobre puis en novembre), le couteau Laguiole a été cité dans l'une des mini-fictions qui émaillent le programme.

Cette fois-ci, c'est dans un reportage que le député a été interrogé par le journaliste engagé (sorte d'héritier de Pierre Carles, pour ceux qui connaissent). Il était question d'un match de charité, organisé entre une équipe de parlementaires et le Variétés Club de France... qui a mis une grosse branlée aux élus du peuple.

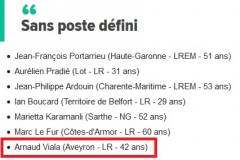

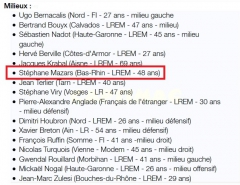

Notre député aveyronnais (davantage connu pour ses qualités d'endurance) n'a hélas pas eu l'occasion de briller sur le terrain : il s'était blessé à l'échauffement ! Pour la petite histoire, je signale qu'il était prévu au poste de milieu (aux côtés de François Ruffin), comme le précise le Huffington Post :

Ce n'est d'ailleurs pas le seul Aveyronnais figurant sur la liste, puisqu'un peu plus bas, on peut tomber sur le nom d'un autre député rouergat :

Certains esprits sarcastiques relèveront son affectation : "Sans poste défini", un comble pour un élu siégeant dans l'opposition...

Notons qu'au-delà des traits d'humour, Guillaume Meurice a choisi ses cibles, puisqu'il n'a ironisé sur aucun élu de La France Insoumise, préférant tourner en dérision des députés LRM, LR, PS et FN. (Ça, c'est pour ceux qui croient à la neutralité des programmes de divertissement.)

P.S.

La notoriété de Stéphane Mazars ne semble pas avoir encore atteint l'ensemble du pays, puisque, sur la liste des joueurs publiée par le site de France 3 Normandie, le parlementaire aveyronnais est présenté comme étant élu... du Bas-Rhin !

21:08 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, médias, actualité, journalisme, société

jeudi, 14 septembre 2017

Macron et les "fainéants"

La polémique née d'une formule extraite d'un discours prononcé par Emmanuel Macron devant l'Ecole française d'Athènes est révélatrice de la mauvaise foi (ou de l'inculture) de certains commentateurs politiques... et des médias qui leur font écho. (Le lien précédent mène à une version qui resitue la phrase dans son contexte.)

Prenons un peu de recul. Le président de la République française s'est rendu en Grèce, le maillon faible de la zone euro, gouverné par Alexis Tsipras, un (ex ?)gauchiste qui tente de réaliser depuis deux ans la quadrature du cercle : concilier les aspirations de son électorat avec les exigences de l'UE... et le merdier laissé par ses prédécesseurs. Même s'il n'est pas de la même sensibilité qu'Emmanuel Macron, il peut avoir besoin de son appui au moment de négocier avec la Commission européenne et le FMI. De son côté, le président français est en quête de tous les soutiens possibles pour tenter d'infléchir la politique communautaire sans susciter les foudres allemandes.

Au passage, la polémique a fait disparaître des écrans-radars le précédent discours d'E. Macron, très enlevé, qu'il a prononcé sur la colline de la Pnyx, le lieu où jadis se réunissait l'Ecclésia, l'assemblée des citoyens athéniens. C'est un éloge vibrant de la construction européenne, éloge qui n'interdit pas la critique. Le président français y lance aussi une petite pique contre les anciens dirigeants grecs et défend la souveraineté contre les souverainistes.

Mais, depuis plusieurs mois, il semble qu'on tente d'habituer le public à ne garder en mémoire que de courtes formules sorties de leur contexte. Ainsi, le terme de "fainéants" a été tordu pour être retourné contre Emmanuel Macron. La phrase d'origine est : "Je ne cèderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes." Alors que les deux derniers termes désignent ouvertement certains de ses adversaires politiques, il s'est trouvé des commentateurs pour faire semblant de croire que le premier terme ("fainéants") s'adressait à une tout autre catégorie de personnes, à savoir les chômeurs et les travailleurs modestes.

Il faut dire que l'actuel président (et ancien ministre) est une cible facile pour les déformateurs professionnels. Ce n'est pas un démagogue et il a parfois la langue qui fourche : il est maladroit (mais pas haineux, contrairement à nombre de ses adversaires)... et ne recule pas devant une formule qui risque de soulever une polémique. On l'a vu avec les employées de Gad, qualifiées (mais pas insultées) d'illettrées, soulignant que c'était un frein à leur reconversion. Les réactions outragées ont confondu illettrisme et analphabétisme. Or, tous ceux qui ont un tant soit peu étudié le marché du travail savent que l'un des principaux handicaps de certains chômeurs est leur manque de culture générale et leur difficulté à comprendre (et non pas déchiffrer) un texte.

Quelques mois plus tard, c'est une altercation à Lunel qui a été montée en épingle. Là encore, de courts extraits ont été choisis plutôt pour nuire au ministre. Je conseille d'aller regarder (et écouter) une séquence (non coupée) d'environ 20 minutes, beaucoup plus révélatrice. Le type âgé qui accroche E. Macron est de toute évidence un partisan de J-L Mélenchon, qui tente de se faire passer pour un Français ordinaire et coupe régulièrement la parole au ministre. Quant au jeune homme qui l'accompagne, il semble très frustre et c'est lui qui interpelle E. Macron sur son costume (vers 2 min 25), s'attirant en réponse la remarque du ministre, qui jaillit comme une réplique de défense face à une attaque inattendue.

Cela nous ramène aux "fainéants" du récent discours en Grèce. En réalité, quiconque suit un peu la vie politique française depuis quelques années sait que ce terme ne désigne pas des travailleurs modestes, pas plus que des chômeurs. Dès 2015, Emmanuel Macron l'a utilisé pour s'en prendre à une gauche bien-pensante et adepte de la politique politicienne. A travers ce terme, c'est la paresse intellectuelle qu'il dénonce. Mais, comme de nombreux journalistes sont des partisans de cette gauche-là (ou trop fainéants pour effectuer des recherches de base ?), ils se gardent bien de le rappeler à leurs lecteurs/auditeurs/téléspectateurs, préférant laisser le populisme prospérer sur l'ignorance.

21:55 Publié dans Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, france, actualité, macron, presse, médias, journalisme

mardi, 29 août 2017

Une rentrée sans faute ?

C'est la question que je me suis posée en regardant la page d'accueil de mon "quotidien de référence" :

Vous ne remarquez rien ? Laissez-moi vous aider :

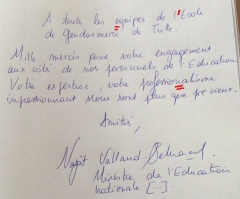

Juste au-dessus du crâne du ministre, on peut voir la date de la leçon donnée dans cette école primaire d'outre-mer. Le nom du mois (août) est écrit sans l'accent circonflexe... un comble quand on se rappelle que l'une des principales missions de l'école est d'enseigner la lecture et l'écriture du français !

J'entends certains mauvais esprits dire que l'enseignant-e ne fait là qu'appliquer les consignes de la prédécessrice de Jean-Michel Blanquer, Najat Vallaud-Belkacem, qui a voulu remettre au goût du jour la pseudo-réforme de l'orthographe dont presque plus personne ne voulait. L'accent circonflexe fut l'objet de débats particulièrement animés. Contre l'évidence et l'histoire de la langue française, le ministère prône l'abandon dudit accent sur le i et le u (sauf exception).

Pourtant, cet accent est porteur de sens. Il témoigne (comme nombre d'accents présents en français) de l'origine du mot, comme le précise le Trésor de la langue française (qui ne reconnaît que la graphie "août") : le latin augustus (que l'on retrouve dans l'anglais August), devenu agustus, le premier s finissant par disparaître pour laisser place à l'accent circonflexe.

Le plus cocasse est que le/la journaliste qui a légendé la photographie (dans la version accessible aux abonnés) a appliqué l'ancienne règle, puisque le nom du mois (encadré en rouge sur la seconde illustration) est écrit avec l'accent ! Jean-Michel Blanquer, qui semble vouloir jeter par la fenêtre l'héritage (très contestable) de sa prédécessrice, ferait bien d'étendre le nettoyage d'été à l'enseignement de l'orthographe.

13:10 Publié dans Politique, Presse, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, france, société, presse, médias, journalisme

samedi, 19 août 2017

Clin d'oeil extrême

Au départ, il s'agit d'une information anecdotique, qui a retenu mon attention. Elle a été publiée notamment par Ouest France, Europe 1 et L'Est Républicain... mais je n'en ai pas trouvé la moindre trace dans les journaux aveyronnais. Pourtant, elle concerne au premier chef l'un des trois députés rouergats, Arnaud Viala (LR).

En plein débat sur la loi pour la confiance dans la vie politique, le député du Sud Aveyron a proposé, le jeudi 27 juillet, d'interdire toute fonction gouvernementale à une personne disposant d'une double nationalité. Cet amendement a bien entendu été repoussé (seuls ont voté en sa faveur des élus LR... et FN)... mais, dans l'Aveyron, les médias locaux se sont montrés étrangement silencieux à ce sujet. C'est peut-être dû aux vacances, au manque de personnel ou tout simplement à la fainéantise de certains journalistes, qui se contentent, sur bien des sujets, de recopier des dépêches d'agence. De mauvais esprits pourraient aussi y voir le désir de ne pas mécontenter un homme politique influent au plan local.

Mais revenons sur sa proposition. En soi, il n'est pas choquant de se poser des questions sur la double nationalité. C'est d'ailleurs un sujet qu'abordait dès le lendemain Le Figaro, à propos... de l'Australie. (Le 15 août, ce fut au tour du Monde.) Là-bas, la loi est encore plus sévère que ce que proposait Arnaud Viala, puisque même les députés et sénateurs ne doivent posséder que la nationalité australienne. C'est une mesure prévue depuis la rédaction de Constitution australienne, en 1901 (article 44). A l'époque, l'Australie comptait un peu moins de 4 millions d'habitants (contre environ 23 millions aujourd'hui). Chaque année, des dizaines de milliers de migrants s'installaient dans le pays. Acquérir la nationalité australienne n'était pas très difficile. La loi électorale voulait éviter que le poids politique des migrants naturalisés et de leurs enfants ne soit trop grand, dans un pays peu peuplé (moins d'un habitant par kilomètre carré à l'époque !). C'était aussi un moyen pour les citoyens blancs d'origine anglo-saxonne (dont les ancêtres étaient arrivés plus tôt dans le pays) de conserver leur suprématie. On peut ajouter qu'il y avait une certaine peur vis-à-vis de l'immigration chinoise.

Ce n'est a priori pas dans cette optique qu'Arnaud Viala a défendu son amendement. Il a cité comme justifications le problème de la double allégeance et l'amélioration de la transparence des revenus, dont il était question au moment du vote de cette loi. Mouais... Cela m'a paru bizarre. Remontons un peu dans le temps. La plupart des derniers gouvernements ont comporté plusieurs membres ayant une double nationalité : Fadela Amara (franco-algérienne) sous Nicolas Sarkozy, Myriam El Khomri, Najat Vallaud-Belkacem (franco-marocaines) et Axelle Lemaire (franco-canadienne) sous François Hollande, Mounir Mahjoubi (franco-marocain) sous Emmanuel Macron. Ces ministres / secrétaires d'Etat se sont-ils signalés par une malhonnêteté ou une incompétence particulière (par rapport aux autres ministres, "mononationaux") ? Peut-on attribuer leurs éventuelles faiblesses à leur double-nationalité ? Pas vraiment. Je ne vais pas me lancer dans une énumération fastidieuse, mais, pour rester dans un domaine stratégique, celui des affaires étrangères, je peux citer au moins deux personnes, de nationalité française uniquement, qui n'ont pas particulièrement brillé dans leurs fonctions : Philippe Douste-Blazy et Michelle Alliot-Marie.

Cette question est donc un faux débat. Leur honnêteté comme leur compétence ne dépendent pas du nombre de nationalités qu'ils/elles possèdent. Combien a-t-on vu de gros nuls et de corrompus possédant uniquement la nationalité française !

Cette proposition nauséabonde d'Arnaud Viala est d'autant plus regrettable que, depuis le début de la nouvelle législature, le député aveyronnais a été plutôt en vue à l'Assemblée. (Il y semble plus actif que lors de son premier mandat.) Peut-être a-t-il eu besoin de prendre ses marques, à ses débuts. Peut-être aussi a-t-il été mis en avant par le groupe LR sur ce projet de loi en particulier. Enfin, depuis qu'est entrée en application la loi votée sous François Hollande, nos élus cumulards (qui étaient à la fois parlementaire, maire et président d'intercommunalité, par exemple) ont dû renoncer à certains mandats et sont donc plus disponibles pour le lourd travail qui incombe à chaque député/sénateur, pour peu qu'ils/elles veuillent bien s'y atteler.

PS

Sur le texte de loi final, Arnaud Viala s'est abstenu, alors que la majorité des membres de son groupe (LR) a voté contre. (Il avait même voté en faveur du premier texte, ainsi que pour celui issu de la commission mixte paritaire, les sénateurs et les députés divergeant sur ce projet de loi). D'un côté, on peut souligner sa relative indépendance, alors que nombre de ses collègues de droite sont restés arc-boutés sur la défense de leurs privilèges. D'un autre côté, on peut regretter la persistance d'une attitude un peu puérile de la part de parlementaires de droite comme de gauche : quand un texte vient de leurs adversaires politiques, même s'ils l'approuvent grosso modo, ils éviteront de voter en sa faveur. Arnaud Viala a été moins audacieux que les deux tiers des élus (de droite) "constructifs", qui ont voté en faveur du projet de loi.

17:45 Publié dans Politique, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, presse, médias, journalisme, société, france

dimanche, 13 août 2017

Comme c'est Minion !

Les jeunes agriculteurs aveyronnais ne manquent pas d'imagination (ni d'énergie) pour promouvoir leur activité auprès du grand public. L'an dernier déjà, ils s'étaient associés à l'opération "Rodez plage" et avaient organisé, sur un week-end, l'action "Sous les pavés, les prés". Devant le succès rencontré, il a été décidé de la reconduire cette année (samedi 19 et dimanche 20 août), avec un programme toujours aussi alléchant.

Mais c'est un autre aspect qui a attiré mon attention, au Faubourg, plus précisément au rond-point de la Croix-Grande :

Les agriculteurs se sont inspirés des Minions (que l'on peut voir actuellement au cinéma dans Moi, moche et méchant 3) pour attirer l'attention des passants et des automobilistes. Les ruraux sont accoutumés depuis des années à ces sortes de sculptures de paille, dont les citadins vont pouvoir profiter pendant quelques jours.

17:21 Publié dans Aveyron, mon amour, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, occitanie, économie, actualite, société

jeudi, 27 juillet 2017

Simone Veil (bis)

Comme j'ai été emballé par la lecture d'Une Jeunesse au temps de la Shoah, je me suis procuré l'édition intégrale des mémoires de Simone Veil, en collection de poche.

La jeune magistrate qu'elle fut a peu travaillé dans les tribunaux. Très vite, elle a été repérée et utilisée comme technicienne du droit, notamment au ministère de la Justice. On la sent préoccupée par le mauvais état du système judiciaire et soucieuse d'améliorer la situation dans les prisons.

Sa carrière politique a suivi des chemins détournés. Elle écrit avoir voté tantôt à droite, tantôt à gauche (mais pas pour les communistes). Elle n'avait pas la fibre gaulliste et a même voté NON au référendum de 1969 (celui qui a abouti à la démission de Charles de Gaulle). Elle qui fut "embauchée" par Valéry Giscard d'Estaing avait voté pour Chaban-Delmas au premier tour de la présidentielle de 1974. On sent qu'elle a apprécié Georges Pompidou et que, si elle reconnaissait l'intelligence de VGE, elle se sentait plus proche de Jacques Chirac, l'euroscepticisme en moins.

Le grand moment de son passage au gouvernement fut évidemment le vote de la loi autorisant l'IVG. Le discours qu'elle prononça à cette occasion à l'Assemblée nationale est d'ailleurs intégralement reproduit en annexe. Alors qu'à d'autres occasions elle a parfois la dent dure pour les personnes qu'elle a côtoyées, elle ne se montre pas revancharde en narrant cet épisode, alors qu'elle a été traînée dans la boue.

Elle préfère remercier ceux qui l'ont aidée, comme ce sénateur du Cantal nommé Mézard... Cela ne vous dit rien ? Avant d'entrer dans le gouvernement Philippe (au titre de ministre de l'Agriculture puis de ministre de la Cohésion des territoires), l'avocat Jacques Mézard a été sénateur du Cantal pendant presque neuf ans... tout comme son père (qui était médecin) : Jean Mézard a été sénateur de 1971 à 1980. Bien que membre du CNIP (réputé très conservateur), il a soutenu le projet de Simone Veil.

L'ancienne ministre est beaucoup moins amène envers deux autres de ses anciens collègues : Raymond Barre et Maurice Papon (celui-ci pas tant pour ce qu'il avait fait que pour son absence de regrets).

L'autre grande aventure politique de sa vie est la construction européenne. Le grand public a souvent retenu sa présidence du Parlement européen (pendant deux ans et demi), mais elle y a siégé au total 14 ans. Elle pointe le manque d'investissement des députés français, plus occupés à leurs calculs politiciens hexagonaux qu'aux grands enjeux continentaux. Là aussi elle décerne quelques bons points... et éreinte copieusement une autre figure du centrisme : François Bayrou. A deux reprises, elle en dresse un portrait peu flatteur, le peignant en arriviste hypocrite.

On n'apprend pas grand chose quand elle évoque son retour en politique, dans le gouvernement Balladur (celui de la deuxième cohabitation). Elle n'est pas non plus très loquace sur son passage au Conseil constitutionnel (de 1998 à 2007). Par contre, certains lecteurs seront peut-être un peu surpris par ses opinions sur la vie politique française du début du XXIe siècle. Une Vie a été publié dans le dernier tiers de l'année 2007. Il a sans doute été rédigé durant les mois qui ont précédé. Simone Veil s'y montre séduite par Nicolas Sarkozy (ce qui n'est pas une surprise pour qui a suivi l'actualité de l'époque)... et par Rachida Dati, à propos de laquelle elle écrit : "Rachida Dati, dont la lucidité et le courage font mon admiration" ! Pour le coup, c'est Mme Veil qui semble avoir manqué de lucidité. De surcroît, elle ne dit rien de la création d'un ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale, confié au très progressiste Brice Hortefeux.

Elle a au moins le mérite de la franchise et le courage de ses opinions. Ses mémoires sont d'une lecture facile et riches d'enseignements. Ils permettent de nuancer le portrait statufié que les médias ont eu tendance à dresser de l'ancienne ministre.

00:21 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, livres, société, france, histoire, femme

samedi, 15 juillet 2017

Une Jeunesse au temps de la Shoah

Pour moi, Simone Veil était d'abord une féministe et une défenseure de la construction européenne. Je n'avais guère attaché d'importance à sa jeunesse et à sa déportation (qui a pourtant marqué jusqu'à son épée d'académicienne). Son décès a été l'occasion de m'y plonger. Au départ, je voulais lire son autobiographie (Une Vie), mais je n'ai pas trouvé le livre à Rodez. A sa place, j'ai acheté celui qui a été édité à partir de ses quatre premiers chapitres :

Ce n'est pas qu'une édition écourtée. Elle a été enrichie d'une préface, d'annexes et, surtout, d'un appareil critique (des notes) destiné à permettre aux adolescents de bien comprendre le contexte de l'époque et les allusions présentes dans le texte de Simone Veil. Autant le dire tout de suite : ces notes sont aussi d'un grand intérêt pour les lecteurs adultes !

Sous la plume de l'ancienne ministre, on découvre une jeune fille puis une adolescente au caractère déjà bien trempé. Visiblement, elle idolâtrait sa mère et s'est promise de ne pas commettre la même erreur qu'elle, à savoir abandonner toute ambition professionnelle pour se cantonner au rôle de femme au foyer.

Sa jeunesse s'est passée à Nice (où se réfugia, un peu plus tard, la famille Joffo, dont le destin nous est conté par Un Sac de billes), la ville où le couple Jacob (parisien) décida de s'installer dans les années 1930. Comme pour la famille Joffo, on remarque que l'occupation italienne (pendant la guerre) a été perçue comme bien plus douce que celle des Allemands.

L'autobiographie de Simone Veil contient plusieurs moments émouvants, à commencer bien sûr par l'éclatement de la famille à cause de la déportation. Le pire est que la jeune Simone a peut-être involontairement aidé la Gestapo à arrêter certains de ses proches. Un peu plus tard, il est question de la mort de sa mère et de la maladie d'une de ses sœurs.

Simone doit sa survie à un concours de circonstances, à sa bonne constitution physique, à sa volonté et à quelques "bonnes fées" qui lui ont sauvé la vie. Il y a ce prisonnier français qui, à son arrivée à Auschwitz, lui dit de mentir sur son âge. Il y a cette kapo qui la protège et il y a eu ces autres déportées, avec lesquelles elle s'est serré les coudes. (Rappelons que moins de 5 % des juifs déportés à partir de la France sont revenus des camps.)

A la fin de la guerre, la vie ne redevient pas rose immédiatement. Les déportés sont en quelque sorte mis en quarantaine avant d'être rapatriés en France. Ils n'y sont pas forcément bien accueillis. A l'époque, le génocide juif ne préoccupe guère les médias. Simone Jacob va reprendre goût à la vie grâce aux membres survivants de sa famille... et à l'amour, rencontré en la personne d'Antoine Veil. La grande affection qui a uni ce couple n'a pas évité les tensions, en particulier quand Simone a décidé d'embrasser une carrière juridique. Les époux ont négocié... et Simone est devenue magistrate. A l'époque où s'arrête le livre, la politique ne lui tend pas encore les bras.

C'est vraiment bien écrit et les notes explicatives sont très claires. On peut compléter cette lecture par celle des annexes, notamment des discours de Simone Veil, mais aussi l'entretien accordé par l'une de ses petites-filles au magazine Elle. Signalons que l'édition de poche contient un cahier d'illustrations et une chronologie détaillée.

PS

A lire aussi, dans le Bulletin d'Espalion de cette semaine, une pleine page consacrée à la venue en Aveyron de celle qui était alors ministre de la Santé, en décembre 1976.

PS II

D'autres journaux ont ressorti les images d'archives. La plupart du temps, en province, il s'agit de l'inauguration d'un hôpital ou d'un centre de soins. La plus étonnante de ces archives a été publiée par Le Berry républicain : à Saint-Amand, dans le Cher, la ministre avait été accueillie par le maire de l'époque, un certain Maurice Papon !

samedi, 08 juillet 2017

L'épée de Simone Veil

J'ai lu le numéro de Paris Match de cette semaine, dont une grande partie est consacrée à la vie de Simone Veil, une femme qui a bien mieux incarné la République française que les silhouettes choisies comme modèles du buste de Marianne.

Dans ce numéro, les moins âgés d'entre nous découvriront des photographies de celle qui fut une ravissante jeune femme, au caractère déjà bien trempé. On lira avec profit des témoignages de la période de déportation... et un intéressant reportage, datant de l'époque où elle retourna à Auschwitz, avec ses petits-enfants. Les autres papiers, portant sur sa vie professionnelle et sa carrière politique, n'apprendront pas grand chose à la plupart des lecteurs.

Ma curiosité a été éveillée par une photographie, située page 69 :

Lorsque l'ancienne ministre avait été élue à l'Académie française,en 2008, je n'y avais guère prêté attention. Et pourtant, la structure de l'épée qui lui a été offerte mérite le détour. (Rappelons que, selon le site de l'Académie, cet accessoire n'est pas obligatoire pour les dames... une tradition sexiste contre laquelle la militante féministe ne pouvait que s'élever.)

On ne s'étonnera pas que, sur la lame, les devises française et européenne se côtoient. Guère surprenante non plus est la présence de deux mains entrelacées (symbole de réconciliation entre les peuples) au sommet de l'épée. C'est la garde qui présente le plus d'originalité. On y distingue un visage de femme, entouré du nom "Birkenau" et d'un nombre, 78651.

Le nom fait évidemment référence à l'un des trois camps d'Auschwitz, celui d'extermination, où Simone Jacob fut déportée adolescente en 1944. Le numéro n'est autre que le matricule qui fut tatoué sur son bras gauche. Rappelons que le site d'Auschwitz fut le seul où ce type de "marquage" a été pratiqué.

23:24 Publié dans Histoire, Politique, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, médias, journalisme, france, société, politique, femme, simone veil, europe

samedi, 17 juin 2017

Augustin Alphonse Marty, illustre inconnu

Hier vendredi, au Centre européen de Conques, a démarré un nouveau cycle de conférences, la première (la précédente ayant été annulée en raison d'un problème de transport) étant consacrée à un Aveyronnais qui a joué un rôle important dans l'organisation de la Poste pendant la Première guerre mondiale, Augustin Alphonse Marty. Elle a été prononcée par Sébastien Richez qui, fait exceptionnel, est resté debout pendant toute son allocution, qu'il a su rendre vivante par sa connaissance du sujet et le choix des illustrations qu'il a projetées sur le grand écran de la salle.

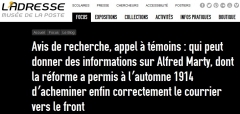

On peut qualifier cet Aveyronnais de méconnu parce que, même si son rôle au sein de ce qu'on appelait à l'époque les PTT ne faisait l'objet d'aucun mystère, son identité même a été source d'approximations. Le conférencier a d'ailleurs eu l'humilité de reconnaître que, jusqu'à il y a récemment, il se trompait à propos du prénom de Marty. Comme, dans la plupart des documents officiels le mentionnant, son nom n'était précédé que de l'initiale A, les chercheurs en avaient conclu (un peu rapidement) qu'il se prénommait Alfred. On en a la preuve dans un appel à témoins lancé il y a quelques années sur le site du musée de La Poste :

Cette erreur se retrouve dans des ouvrages dits historiques, mais qui n'ont pas été rédigés par des spécialistes de la question... comme celui-ci :

Précisons que, dans ses articles plus récents (comme ici), Sébastien Richez a corrigé l'erreur et donne désormais la véritable identité du postier aveyronnais. Pour arriver à ce résultat, il a dû fouiller dans les archives de l'entreprise, qui contiennent plus de 300 dossiers au nom de Marty !

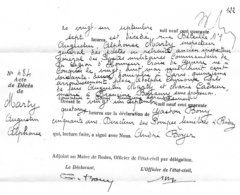

Comme le précise son acte de décès (que j'ai trouvé sur la page créée sur un site de généalogie par Michel Roussel, qui, me semble-t-il, était présent à la conférence), Augustin Alphonse Marty est né à Conques le 28 mai 1862. (Un doute subsiste sur le lieu exact : était-ce dans la "maison des sources" ou à Cambelong ? Mystère.)

Son père était... facteur ! En réalité, c'était un ancien soldat (né en 1818), gravement blessé au bras en Algérie, à qui l'on avait attribué cette fonction en compensation du préjudice subi. Mais ce n'était pas une sinécure pour autant. A l'époque, les tournées s'effectuent à pieds, sur plusieurs dizaines de kilomètres... La tournée du père était scindée en deux, s'effectuant sur deux jours.

De son mariage avec Marie Hortense Cadrieu (à Saint-Parthem, pas très loin de Conques) sont issus 8 enfants, Augustin Alphonse étant le sixième. Notons que la lignée n'est pas éteinte. Des descendants (indirects, semble-t-il) se trouvaient hier dans la salle. Un descendant direct habiterait en Loire-Atlantique, mais, d'après le conférencier, il ne s'est pas montré très intéressé par l'histoire familiale...

Sébastien Richez nous a ensuite présenté la carrière d'Augustin Alphonse Marty. Celui qui a fini inspecteur général des PTT a commencé comme simple "surnuméraire" à Blois en 1880 (à 18 ans, donc). On ne sait rien de sa formation ni de ses études. En tout cas, à ses débuts, il a beaucoup bougé, passant à Beauvais (en 1881), Bordeaux (en 1884) et Rouen (en 1886), avant d'intégrer (par concours interne, sans doute) l'Ecole Nationale Supérieure des PTT (ENSPTT), en 1888. C'est le premier tournant de sa carrière. Il en sort trois ans plus tard, deuxième de sa promotion, ce qui lui permet d'accéder à des postes administratifs hauts placés, jusqu'à l'inspection générale, décrochée en 1906, année où il devient chevalier de la légion d'honneur (la décoration est visible sur la photographie qui figure au début de ce billet). Entre 1906 et 1914, il a été chargé de missions spéciales, comme de réfléchir à l'avancement des fonctionnaires ou de traiter de l'abus de bien social commis par le directeur des Postes de la Seine.

Il occupe des fonctions importantes aux PTT à l'époque où la distribution du courrier connaît de profonds changements. A la fin du XIXe siècle les facteurs sont passés à la tournée unique, quotidienne, à vélo. Leur administration prend d'ailleurs en charge l'impôt qui pèse à l'époque sur ce véhicule. Le XXe siècle voit l'arrivée des automobiles (à moteur thermique... ou électrique). Au départ, les PTT ne possèdent pas les voitures, qui sont louées à des compagnies privées. Cette nouveauté permet d'accélérer la levée du courrier dans les boîtes postales dans les grandes villes. Les commerçants sont même incités à en acheter, pour en faire profiter leurs clients.

L'année 1914 est le second tournant dans la carrière d'Augustin. Il est nommé patron des Postes à Paris. Il constate la grande inefficacité du traitement du courrier (par les militaires) depuis la déclaration de guerre. En moyenne, la correspondance entre les soldats et leur famille met 10 à 12 jours à leur parvenir... dans le meilleur des cas. Cela peut prendre parfois plus de deux semaines. Voilà qui lui semble inadmissible, à une époque où, grâce au train, les PTT réussissent à transmettre le courrier classique en deux jours maximum. Marty va être nommé inspecteur général technique de la Poste militaire. En un peu plus d'un mois, il met en place un nouveau système qui permet de diviser par trois le temps d'acheminement du courrier. Huit gares "régulatrices" (reliées par un "train de rocade") sont désignées, entre Paris et le front, divisé en secteurs postaux. Chaque jour, par télégraphe, la position des unités était transmise à ces gares, ce qui permettait de ventiler le courrier trié auparavant par des bataillons de femmes, à l'Hôtel des Postes, rue du Louvre (à Paris) :

Sébastien Richez a émis l'hypothèse que le personnage que j'ai encadré en rouge ci-dessus soit Augustin Marty lui-même, venu poser pour cette photographie de propagande. Il reste que les femmes ont joué un rôle important dans le tri et l'acheminement du courrier (comme factrices). Le conférencier a même trouvé un document extrêmement rare, présentant une femme... au volant d'une automobile des PTT, sans doute sur le quai d'une gare parisienne :

Le traitement du courrier est devenu plus efficace aussi grâce à la modification de l'adresse postale, simplifiée : on a supprimé certaines lignes, la dernière servant au premier tri. Elle comportait le secteur postal. (Il en existait 154 au total, en comptant les fixes et les mobiles.) La cadence a considérablement augmenté : de 500 lettres par personne et par heure, on est passé à 3 000 !

Une autre disposition a rationalisé le traitement du courrier : la séparation des types d'envoi. Les lettres ordinaires et cartes postales étaient traitées rue du Louvre, alors que les recommandés et les paquets postaux (à distinguer des colis, qui n'étaient pas des envois labellisés PTT) partaient à Paris-Conservatoire.

Il est difficile d'établir des chiffres précis sur les volumes totaux traités à Paris, les quantités étant souvent estimées par sac. Pour 1915, on parle de 20 millions d'envois par jour, plus de la moitié consistant en du courrier émis ou destiné aux soldats. Cette prouesse aurait même fait l'admiration de l'ennemi. Peut-être ne s'agit-il là que de propagande (des articles allemands traduits ayant été publiés dans la presse française), mais il semblerait que la mécanique bien huilée mise en place par Augustin Marty ait fait des jaloux outre-Rhin.

Tant de talent et de dévouement méritait bien récompense. Celui qui était chevalier de la légion d'honneur depuis 1906, officier depuis 1913, a été élevé au grade de commandeur en 1920. Un an auparavant, il avait été décoré de la croix de guerre par le maréchal Pétain en personne. Sa dernière grande mission fut de réorganiser les services postaux de l'Alsace-Lorraine tout juste réintégrée, sous les ordres d'Alexandre Millerand, qui allait bientôt devenir président de la République.

De son oeuvre, il a laissé un témoignage dans un livre (aujourd'hui quasiment introuvable), La Poste militaire en France, campagne de 1914-1919, publié en 1922. Il y évoque notamment l'essor du mandat (créé en 1817) pendant le conflit. Ce moyen sécurisé d'envoyer de l'argent (désormais rapidement) a permis aux poilus de transmettre leur solde à l'arrière et aux familles de leur faire parvenir de petites sommes pour améliorer leur quotidien. On attribue aussi à Augustin Marty la création de la Poste automobile rurale (si précieuse dans les campagnes), même si son développement, à partir de 1927, est postérieur à son départ en retraite, survenu en 1924.

Il est décédé le 21 septembre 1940... à Rodez, où il ne résidait sans doute pas en permanence (bien qu'il y eût de la famille). Soit il y était en villégiature, soit il venait rendre visite à son ancien adjoint et ami Lacroix, qui lui habitait le chef-lieu aveyronnais.

P.S.

A ceux qui désireraient en savoir plus, je conseille de patienter jusqu'à l'automne prochain. A cette époque sera publiée la biographie d'Augustin Marty, rédigée par Sébastien Richez. Cette sortie est prévue en même temps que l'édition d'un timbre commémoratif.

12:29 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, histoire, france, société, culture

mercredi, 14 juin 2017

L'Aveyron en deuil

Une atmosphère trouble règne sur le plus beau département du monde. En ce début d'après-midi, les églises rouergates ont sonné le glas. A Rodez, sur la place d'Armes, on a vu des femmes s'arracher les cheveux, au milieu d'automobilistes qui avaient cessé de klaxonner. Sur l'Aubrac, les vaches se sont toutes mises à meugler en même temps, pendant que, sur le Larzac, on a entendu des loups (et des chiens errants) hurler à la mort.

Mais pourquoi diable ? Quelle est la cause de ces phénomènes extraordinaires ? Est-ce l'annonce de la relégation du ROC handball en Nationale 2 ? Est-ce la perspective de la fin de la rente parlementaire d'Yves Censi ? N'y a-t-il pas plutôt un lien avec le début des épreuves écrites du baccalauréat général ? Ou bien des extraterrestres ont-ils atterri sur le toit du musée Soulages ?

Il ne s'agit de rien de tout cela. Aujourd'hui, sur TF1, dans l'émission Les 12 coups de midi, le jeune champion aveyronnais a été... battu ! Pour Timothée Cros, la 83e participation a été la dernière (en attendant les masters). Il a chuté sur deux questions auxquelles il connaissait la réponse, mais, cette fois-ci, sa bonne étoile l'avait quitté, permettant à son adversaire de l'emporter d'extrême justesse :

Depuis quelques jours, il paraissait un peu fatigué : il a commis des erreurs inhabituelles, au point d'avoir failli passer à la trappe à plusieurs reprises. Il faut dire que, du côté de la production, on sentait comme une petite envie de changement. Le ressortissant de Cantoin a dû affronter davantage de concurrents coriaces (dont un professeur des écoles corse) et, de temps à autre, au moment du "coup fatal", il m'a semblé que les questions attribuées à ses adversaires étaient un poil plus faciles. Mais ce n'est sans doute qu'une impression (impression, que, soit dit en passant, je crois que notre champion a partagée à une ou deux reprises).

Mais, soyons beaux joueurs. Son vainqueur du jour (un jeune homme très émotif) a, dans la foulée, réalisé un "coup de maître", ce qui lui permet de démarrer son parcours avec une cagnotte de 15 000 euros, loin (pour l'instant) de celle accumulée par Timothée :

13:12 Publié dans Jeux, Télévision | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : télévision, actualité, médias, société

samedi, 10 juin 2017

Nouvelles arnaques au téléphone

C'est un sujet dont j'ai déjà parlé il y a des années de cela. Depuis, j'aurais pu y consacrer d'autres billets, mais, bon, la question étant traitée par divers médias, je n'en ai pas vu l'utilité. Il se trouve que, très récemment, j'ai reçu un coup de fil qui m'a donné envie de remettre le couvert.

Au téléphone une (jeune femme) m'a annoncé que j'avais gagné un bon d'achat de mille euros dans une grande surface. Bigre ! Le montant de la somme m'a un peu interloqué. Et puis, en arrière-plan, j'entendais des bruits qui laissaient penser que mon interlocutrice travaillait dans un centre d'appel, sans doute pas en France.

Dans la suite de la conversation, la dame m'a donné un code (celui qui allait me permettre de profiter de ce fabuleux bon d'achat) et, surtout, elle m'a communiqué LE numéro qu'il fallait absolument appeler pour valider mon gain. Elle m'a même fait répéter pour vérifier que j'avais bien tout pris en notes. (Comme j'avais un peu de temps libre au moment de l'appel, j'ai, dans un premier temps, joué le jeu, par curiosité.)

Voici donc le numéro à ne pas appeler :

08 99 17 93 41

Cette arnaque n'est pas si récente que cela. Elle remonte à au moins deux ans. Il en a été question sur LCI, en septembre 2015 (pour Conforama) et octobre 2015 (pour les grandes surfaces classiques). Sur un site dédié, on peut aussi lire des témoignages d'arnaqués, avec d'autres exemples de numéros surtaxés.

13:44 Publié dans Shopping, Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, actualité, gratuit

mercredi, 07 juin 2017

Le héros de la télé

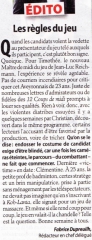

L'Aveyronnais Timothée Cros continue de faire les beaux jours de l'émission Les 12 coups de midi. Il a dépassé les 70 participations et tente de découvrir sa troisième étoile (la première remontant à avril dernier). Cela lui vaut les honneurs cette semaine du magasine Télé Loisirs, qui l'a placé en Une :

Page 4, il fait l'objet d'une grande partie de l'éditorial :

Plus loin, les pages 12-13 lui sont consacrées. Le jeune homme y parle de ses points forts et de certains de ses points faibles, du super-champion Christian auquel on commence à le comparer. Cette supposée rivalité est montée en épingle (tout comme les rapprochements avec les ravissantes jeunes candidates) pour pimenter le jeu et augmenter l'audience... mais on peut dire à nouveau que c'est déjà terminé depuis un moment pour Timothée. Son élimination (officielle) devrait se produire dans les jours qui viennent. Selon mes informations, il va quand même finir deuxième meilleur candidat de tous les temps (pour ce jeu). Une belle performance, pour un étudiant de 24 ans.

22:09 Publié dans Loisirs, Science, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, télévision, société, france, presse

lundi, 17 avril 2017

Jackpot pour le futur agriculteur aveyronnais

Il y a deux semaines, au jeu "Les 12 coups de midi", on avait quitté le jeune Timothée Cros avec un capital d'un peu plus de 65 000 euros et un record de "coups de maître" consécutifs. Il a bien progressé depuis, puisque, aujourd'hui, grâce à la découverte de "l'étoile mystérieuse" (dont l'image n'était plus masquée par aucune case), il a atteint les 145 000 euros de gains, ce qui le place dans les vingt meilleurs joueurs de l'histoire de l'émission. Au passage, remarquons que la personnalité à découvrir était bien celle dont le nom circulait sur les réseaux sociaux, à savoir Annie Girardot :

Que dire de cette émission du lundi de Pâques, sinon que tout a concouru au succès de l'Aveyronnais ? Lors du face-à-face (le "coup fatal"), il a affronté la moins redoutable des trois concurrents du jour. La première (une étudiante en biologie) avait été rapidement éliminée et le deuxième (un gérant d'hôtel) a tenté un duel qui a tourné au bénéfice de la troisième candidate, tombée sur une question facile. Ce n'est peut-être que le fait du hasard, mais, là encore, il a bien fait les choses. Après tout, il aurait été injuste qu'un-e autre candidat-e bénéficie des efforts fournis par le jeune Timothée lors des précédentes émissions.

Pour lui, l'aventure continue !

13:09 Publié dans Jeux, Loisirs, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, société, télévision, france, occitanie, médias

dimanche, 02 avril 2017

Un (futur) agriculteur à l'honneur

... et c'est un Aveyronnais ! Depuis un peu plus d'une semaine désormais, Timothée Cros, un étudiant originaire de la commune de Cantoin, en plein Nord-Aveyron, casse la baraque aux 12 coups de midi, un jeu animé par Jean-Luc Reichmann et diffusé quotidiennement sur TF1.

Ce n'est pas le premier candidat aveyronnais à s'y distinguer. Il y a quelques années de cela, Pierre-Marie Roques, originaire de Flagnac (une commune proche de Decazeville), avait tenu plus d'un mois, empochant au total près de 200 000 euros !

Le fils d'agriculteur de l'Aubrac n'en est pas encore là, mais, au moment où j'écris je tape ces lignes, il a déjà gagné plus de 65 000 euros, battant au passage le record de "coups de maître" (sans-faute à l'avant-dernière épreuve du jeu) d'affilée : 7 en autant de participations. Bravo, jeune homme ! Sa réussite a même fait un peu perdre les pédales à Centre Presse, qui a titré un peu vite après sa huitième victoire :

Or, si Timothée Cros a bien remporté sa huitième victoire d'affilée vendredi 31 mars, il n'a pas réalisé de "coup de maître" cette fois-ci.

Cela n'enlève rien au mérite du jeune homme, dont la soudaine popularité n'est pas liée qu'à ses brillants résultats. Il est sympathique et simple... et c'est un fils d'agriculteurs, une profession dont les difficultés font régulièrement l'actualité. Attention toutefois : au vu de ce qu'il a dit au cours des émissions précédentes, je ne pense pas que l'exploitation de ses parents soit une de celles qui rencontrent les plus grandes difficultés. Lui-même n'est sans doute pas tout à fait l'incarnation moyenne du futur jeune agriculteur : il termine une école d'ingénieur, après avoir naguère décroché un bac S avec mention. Si son parcours est révélateur des changements qui traversent la société agricole (les exploitants sont de plus en plus diplômés), il se situe quand même plutôt au niveau de l'élite. Nombre de ses futurs collègues en sont restés à un bac pro, éventuellement complété par un BTS ou une formation proposée par une Chambre d'agriculture.

Quoi qu'il en soit, ce candidat de Cantoin dispose d'une solide culture générale, aussi bien en littérature, cinéma, sports qu'en sciences, histoire et géographie. Il me semble doué aussi de bonnes capacités de déduction, une qualité indispensable à la réussite dans ce genre de jeux.

Et puis, parfois, la chance, voire la Providence, s'en mêle. Ainsi, ce brillant candidat a failli passer à la trappe dès le 27 mars. A deux reprises, dans la première partie de l'émission, il est tombé sur des questions qui ne l'ont pas inspiré. (Soyons honnêtes : je n'aurais peut-être pas fait mieux... et, surtout, je ne serais pas arrivé jusque-là !) Le voilà donc lancé dans un duel (pour conserver sa place dans la partie). Il a défié une autre candidate, qui est tombée sur une question de... football :

La question était d'une difficulté telle que je peux affirmer sans crainte de me tromper que la très grande majorité des téléspectateurs ne connaissait pas la bonne réponse. D'après la FIFA (tout comme d'après L'Equipe), à l'origine se trouverait un sport... chinois, même si l'on attribue l'invention du football moderne aux Anglais. La candidate s'est logiquement trompée, permettant à notre petit Aveyronnais de continuer à jouer.

Quand on regarde un paquet d'émissions, on se rend compte que ces questions de duel ont beau être de difficultés assez inégales, en général, elles ne sont pas les plus ardues du jeu. Du coup, ce sont les personnes défiées (celles qui ont répondu juste au premières questions de l'émission) qui s'en sortent le plus souvent, comme cela est d'ailleurs arrivé à Timothée à plusieurs reprises. Ici, on se dit que 99 % des candidats auraient répondu faux. La question était donc conçue pour faire perdre la personne sur laquelle elle tomberait. Mais ce n'est peut-être que le fait du hasard...

Il n'en fait pas moins curieusement bien les choses. Ainsi, aujourd'hui samedi, le fils d'agriculteurs aveyronnais (qui a fait montre de la même formidable culture générale que les jours précédents) a dû répondre à quelques questions diablement piégeuses pour lui :

Même si la première question est assez difficile, on ne peut pas nier qu'il y a quand même de fortes chances qu'un habitant de l'Aveyron, qui plus est cultivé, en connaisse la réponse. La deuxième et la troisième sont de véritables cadeaux, ce qui est surprenant à ce niveau du jeu. De surcroît, les deux premières questions ont été posées pendant le face-à-face, où parfois, la partie étant serrée, le moindre élément compte.

On va dire que je vois le mal partout. Peut-être n'est-ce que le résultat d'un tirage au sort. Mouais... En tout cas, cette suite de hasards heureux bénéficie au candidat aveyronnais, et c'est tant mieux pour lui. Il est en train de se constituer un joli pactole pour démarrer dans la vie. Cerise sur le gâteau, il donne une excellente image de l'Aveyron et des jeunes agriculteurs. N'est-ce pas l'essentiel ?

P.S.

Sur la Toile, dans les tréfonds des réseaux sociaux, il se murmure qu'il a poursuivi son parcours et qu'il aurait déjà gagné une vingtaine de fois. (Rappelons que les émissions sont enregistrées à l'avance.) Concernant l'image de l'étoile mystérieuse, il se dit qu'elle cacherait une actrice française aujourd'hui décédée et qui aurait eu quelques problèmes avec l'alcool...

00:00 Publié dans Loisirs, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (30) | Tags : société, actualité, france, occitanie, télévision, médias

dimanche, 26 mars 2017

Un couteau "élémentaire"

Le vendredi soir est actuellement consacré, sur la chaîne de télévision M6, à la (re)diffusion d'épisodes de la série Elementary. Les intrigues sont contemporaines et s'éloignent, en général, de l'ambiance des romans et nouvelles d'Arthur Conan Doyle. Cela n'empêche pas les scénaristes-dialoguistes d'introduire, de temps à autre, de petits clins d'œil, comme celui qui figure dans l'épisode 17 de la saison 4.

En général, je me contente de regarder les épisodes inédits. Mais il m'arrive de replonger dans les anciens, en replay. Elementary, comme NCIS ou auparavant Les Experts, fait partie des séries dont la richesse des intrigues, la qualité du jeu des acteurs et l'ambiance visuelle justifient amplement un deuxième voire un troisième visionnage. C'est l'occasion de relever certains détails qui m'avaient échappé la première fois, tant j'étais pris par l'action.

Ainsi, ces dernières années, j'ai remarqué que le couteau Laguiole est parfois mis à contribution par les scénaristes, comme instrument de crime (le plus souvent) ou tout simplement comme objet décoratif. En France, à ma connaissance, l'apparition du célèbre couteau est assez rare. Je l'ai repéré dans Profilage et dans Cherif... ainsi que chez Groland, dans une fausse pub et dans une historiette graveleuse.

Mais c'est dans les séries américaines que le couteau aveyronnais a acquis ses lettres de noblesse télévisuelle. A trois reprises au moins, dans Les Experts (ceux de Las Vegas, les vrais), cet ustensile des arts de la table s'est retrouvé au cœur d'une enquête, la dernière fois en 2015, dans un épisode de la saison 14.

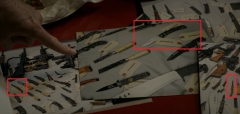

Quelques mois plus tard était diffusé en France l'épisode 8 de la saison 3 d'Elementary (reprogrammé vendredi dernier). Vers la fin apparaissent brièvement à l'écran des photographies prises par la police lors de la découverte de la planque d'une bande de trafiquants d'armes et de drogues :

Dans l'arsenal saisi figurent plusieurs couteaux aux formes caractéristiques !

16:19 Publié dans Aveyron, mon amour, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, télévision, société, états-unis

samedi, 18 mars 2017

Etre préfet en Aveyron (1935-1955)

Vendredi 17 mars a été donnée une passionnante conférence dans l'amphithéâtre des Archives départementales de l'Aveyron. Bien qu'assez copieusement remplie, la salle n'accueillait pas autant de spectateurs qu'en novembre dernier, quand la Société des Lettres aveyronnaise a célébré ses 180 ans.

Pourtant, l'intervenant n'était pas n'importe qui. Marc-Olivier Baruch, ancien élève de Polytechnique et de l'ENA (promotion "Droits de l'Homme"), est surtout connu comme historien de la haute fonction publique et du gouvernement de Vichy. Il a mis ses connaissances et ses compétences au service d'une galerie de portraits qu'il a su rendre vivants.

Après un aperçu bibliographique, l'auteur a présenté de manière synthétique l'ensemble des titulaires du poste entre 1935 et 1955 (à l'aide d'un tableau ma foi bien conçu). On remarque que la majorité avait effectué des études de droit, à la rigueur de lettres. Dans la liste, quelques parcours détonnent, comme celui d'un ingénieur agronome ou celui d'un officier de cavalerie (dont nous allons reparler). A l'époque, la préfecture aveyronnaise était classée "de troisième catégorie". On y envoyait des débutants dans la fonction, la plupart ayant été secrétaire général auparavant.

Dans un second temps, Marc-Olivier Baruch a mis un coup de projecteur sur trois d'entre eux, Jean Moulin, Charles Marion et Louis Dupiech, dont le parcours est lié, d'une manière ou d'une autre, à la Seconde guerre mondiale.

L'auteur n'a pas fait de révélation fracassante à propos de Jean Moulin (pour ceux qui connaissent un peu son histoire). Il a rappelé ses liens avec Pierre Cot (devenu ministre du Front populaire), qui lui ont permis de cumuler la direction de son cabinet avec son premier poste dans l'Aveyron. Le conférencier, bon connaisseur des rouages de l'administration française, a évoqué un détail de règlement qui explique le parcours de Jean Moulin. Pour pouvoir être nommé préfet hors-cadre (et se voir ainsi attribuer des missions plus intéressantes que la gestion au quotidien d'un département qu'on n'a pas choisi), il fallait avoir occupé au moins trois postes. D'où la bougeotte qui a parfois saisi certains hauts fonctionnaires... Marc-Olivier Baruch a évidemment rappelé l'antagonisme qui avait opposé, à ses débuts, le plus jeune préfet de France (de gauche) à certains élus (très) conservateurs (ainsi qu'à la presse qui les soutenait) de la "petite Vendée du Massif Central". Au départ de Moulin, cet antagonisme avait cédé la place à un incontestable respect mutuel. La preuve que les qualités de Jean Moulin étaient reconnues bien au-delà de son obédience politique est qu'en 1940, le ministre de l'Intérieur de Pétain a un temps songé à lui pour occuper un nouveau poste, comptant sur son sérieux et son sens des responsabilités, malgré son orientation politique pas franchement maréchaliste.

Peu connu des profanes âgés de moins de 90 ans, Charles Marion n'en a pas moins laissé son empreinte sur l'Aveyron, où il a officié pendant plus de trois ans, par la grâce du gouvernement de Vichy (dont il était un chaud partisan). Mais, avant d'en arriver aux aspects peu reluisants du personnage, le conférencier nous l'a présenté à travers deux anecdotes, révélatrices de son franc-parler. Ainsi, un jour, en entendant une ravissante jeune femme lui répondre qu'elle n'avait pas encore d'enfant, le représentant de l'Etat se serait exclamé que, décidément, "on ne faisait pas pouliner les plus belles pouliches" ! Précisons que le parcours du préfet n'a pas été sans influence sur son goût pour la métaphore, puisque, d'après sa fiche Wikipédia, il fut un excellent cavalier, médaillé aux Jeux Olympiques de 1928 (Amsterdam) et de 1932 (Los Angeles). La deuxième anecdote met encore en scène le préfet avec une femme, celle-ci mère de famille nombreuse (10 enfants !). En apprenant cela, Charles Marion aurait déclaré : "Mais votre mari est un vrai pistolet à répétition !" On ignore trop souvent que la préfectorale abrite de grands poètes...

Charles Marion est d'abord un militaire de carrière : il a été camarade de promotion du futur général de Lattre de Tassigny (à Saint-Cyr ou plutôt à l'école de cavalerie de Saumur ?). Dans l'Aveyron, il est devenu proche d'Henri Bousquet qui, à l'époque, se trouvait à la tête de la Société des lettres aveyronnaise. Ardent propagandiste de la Révolution nationale de Pétain (et antisémite forcené), il avait de bonnes relations avec le général de Castelnau... mais pas avec le docteur Ayrignac, fondateur de la Corporation paysanne.

Au cours de ses recherches, dans les archives parisiennes comme aveyronnaises, Marc-Olivier Baruch a fait quelques découvertes. Son propos a été illustré de nombreux documents originaux (souvent des textes), projetés sur le grand écran de la salle. Le plus étonnant d'entre eux est peut-être une image, trouvée, un jour, dans un cahier consulté à Rodez :

On peut la trouver aussi aux Archives départementales de Savoie. La Savoie, où, avant-guerre, Jean Moulin fut directeur de cabinet du préfet, avant de devenir le plus jeune sous-préfet de France, à Annecy. Quelques années plus tard, Moulin était nommé à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, un département que Charles Marion rejoignit après avoir quitté l'Aveyron, en 1943. Comme quoi, des parcours très différents peuvent se croiser, dans la préfectorale. (M-O Baruch a d'ailleurs projeté un document faisant état de mutations, parmi lesquelles se trouvaient celles de Jean Moulin et de... René Bousquet, alors jeune loup du radical-socialisme.)

Après la conférence, la fin de Charles Marion a fait l'objet d'une question d'un membre du public. Celui-ci se demandait si le préfet n'avait pas été littéralement écartelé par des résistants savoyards. Cette rumeur infondée fut démentie par le conférencier... à raison : on sait que Charles Marion est mort fusillé... et pas de manière glorieuse.

Le troisième préfet objet de l'attention particulière de Marc-Olivier Baruch est Louis Dupiech, en poste en 1944. D'abord légaliste (en 1940), il a progressivement basculé en faveur de la Résistance. Il est mort en déportation. Notons qu'en dépit de son arrestation par les Allemands, après guerre, quand il a été question de rendre hommage au préfet, son action a fait l'objet d'une enquête minutieuse. Signalons que son dévouement semble avoir déteint sur son fils Guy. Celui-ci, après avoir suivi des études dans le Sud-Ouest (y compris à Rodez, au lycée), a intégré la toute jeune ENA et suivi une brillante carrière préfectorale.

Dans la seconde partie de son exposé, Marc-Olivier Baruch a accéléré le rythme et traité de thèmes transversaux. Son propos a évoqué des aspects de la vie professionnelle des préfets. Il a ainsi été question de leur niveau de vie. Le conférencier estime leur revenu mensuel moyen (en 1945) à l'équivalent de 5000 de nos euros... ce qui ne semble pas avoir changé. Le coût d'une tenue était d'environ 1800 euros 2017. C'était beaucoup, pour un préfet... mais c'est finalement assez peu, en comparaison du prix des costumes que s'est fait offrir un certain François Fillon. Marc-Olivier Baruch serait-il un brin facétieux ?

Un préfet, ça rencontre du monde. Et parfois ça invite. A Rodez, le restaurant Le Cheval noir, tenu par la veuve Bastide, a été le théâtre d'agapes mémorables. (On nous a parlé d'un gueuleton à 70 couverts...) Le conférencier s'est demandé ce qu'était devenu le restaurant en question, une incertitude à laquelle aucune des personnes présentes dans l'assistance n'a mis fin. (Et pourtant, on sentait que quelques-uns d'entre eux avaient envie de prouver à quel point ils sont cultivés, au besoin au détriment de M-O Baruch.)

Ne reculant devant aucun sacrifice pour satisfaire la curiosité des érudits aveyronnais qui se ruent sur ce blog, je me suis mis en quête de cet établissement. Sachez qu'il existe toujours, mais sous un autre nom. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Une idée ?... Ah, je vois le petit monsieur chauve du troisième rang qui s'agite sur son siège... Doucement, monsieur ! Un arrêt cardiaque est si vite arrivé ! Eh, oui, vous avez raison : il s'agit de l'Inter Hôtel, dit aussi hôtel de la Tour Maje.

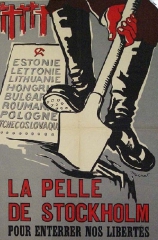

La conférence s'est poursuivie au rythme des anecdotes, souvent savoureuses. Il n'est pas possible ici de rendre compte de la richesse du propos. Mais sachez que Marc-Olivier Baruch a évoqué le prolongement d'une ligne ferroviaire aveyronnaise, les débuts de Pierre Baudis (papa de Dominique) en politique (sous les couleurs du RPF) et la propagande dans les premières années de la Guerre froide, s'appuyant (dans ce cas) sur une affiche qui manie le calembour :

Quant à ceux qui ont raté l'événement, il leur reste à guetter un prochain numéro des Etudes aveyronnaises, où le conférencier devrait livrer une version écrite de son propos d'hier soir.

21:02 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Jeanne d'Arc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : culture, société, histoire, occitanie, actualité, politique

mardi, 14 mars 2017

La Poste du Faubourg en pleine déliquescence

Cet après-midi, je me suis arrangé pour quitter le boulot plus tôt, histoire de passer à la Poste de mon quartier avant la fermeture. Quand je suis arrivé devant l'entrée, quelle ne fut pas ma surprise de trouver le rideau de fer baissé, avec pour seule explication cette pancarte :

C'est hélas la continuation d'un assez macabre feuilleton, celui de la marche vers la fermeture possible de ce bureau de Poste de proximité. La rumeur a commencé à courir en janvier 2016. Les craintes se sont confirmées l'été dernier : pour la première fois, le bureau a été fermé pendant un mois et demi !

En décembre, les syndicats ont alerté les élus locaux, comme on a pu le lire dans La Dépêche du Midi puis dans Centre Presse :

La menace s'était précisée en février dernier.

Non mais, franchement, pour les personnes qui travaillent, qui partent au boulot tôt le matin et qui n'ont pas la possibilité de revenir au Faubourg avant 13 heures, ces nouveaux horaires d'ouverture ne sont d'aucune utilité ! C'est juste bon à contenter les retraités, les femmes au foyer et les chômeurs. Les actifs (qui financent pourtant la chose...) peuvent aller se brosser !

Et vive le service public !

23:05 Publié dans Société, Vie quotidienne | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, france, société

lundi, 06 mars 2017

Les Anglais aiment notre fromage